0

Penilaian Performa

Pengelolaan Perikanan Tangkap

menggunakan Indikator EAFM

Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, dan Kabupaten Alor (Wilayah Pengelolaan Perikanan 714)

Donny Mercys Bessie, S.Pi., M.Si

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

1

Daftar Isi

1 Pendahuluan ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Tujuan dan Manfaat Studi ... 4

2 Sekilas Kondisi Perikanan ... 5

21 Perikanan Kabupaten Flores Timur... 5

2.2 Perikanan Kabupaten Lembata ... 8

2.3 Perikanan Kabupaten Alor ... 10

3 Metode Penilaian Performa Indikator EAFM ... 13

3.1 Pengumpulan data ... 13

3.2 Analisa Komposit ... 14

4 Analisis Tematik Pengelolaan Perikanan ... 16

4.1 Perikanan Kabupaten Flores Timur... 16

4.1.1 Domain Sumberdaya Ikan ... 16

4.1.2 Domain Habitat ... 18

4.1.3 Domain Teknologi Penangkapan Ikan ... 20

4.1.4 Domain Sosial ... 21

4.1.5 Domain Ekonomi ... 22

4.1.6 Domain Kelembagaan ... 26

4.2 Perikanan Kabupaten Lembata ... 27

4.2.1 Domain Sumberdaya Ikan ... 27

4.2.2 Domain Habitat ... 29

4.2.3 Domain Teknologi Penangkapan Ikan ... 31

4.2.4 Domain Sosial ... 32

4.2.5 Domain Ekonomi ... 33

4.2.6 Domain Kelembagaan ... 36

4.3 Perikanan Kabupaten Alor ... 38

4.3.1 Domain Sumberdaya Ikan ... 38

4.3.2 Domain Habitat ... 40

4.3.3 Domain Teknologi Penangkapan Ikan ... 42

4.3.4 Domain Sosial ... 44

4.3.5 Domain Ekonomi ... 45

2

5 Analisis Komposit Pengelolaan Perikanan ... 51

5.1 Analisa menggunakan sistem Flag dan Koneksitas ... 51

5.1.1 Perikanan Kabupaten Flores Timur ... 51

5.1.2 Perikanan Kabupaten Lembata ... 63

5.1.3 Perikanan Kabupaten Alor ... 75

6 Pembahasan ... 89

6.1 Metode dan analisa indikator EAFM yang digunakan ... 89

6.2 Performa perikanan yang dikaji ... 96

6.2.1 Perikanan Kabupaten Flores Timur ... 96

6.2.2 Perikanan Kabupaten Lembata ... 99

6.2.3 Perikanan Kabupaten Alor ... 102

7 Kesimpulan dan Rekomendasi ... 108

7.1 Kesimpulan ... 108

7.2 Rekomendasi ... 108

3 BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan laut yang beragam dan melimpah pada lautnya yang mencapai luas sekitar 5,8 juta km2. Estimasi potensi sumberdaya perikanan laut di Indonesia diperkirakan oleh kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2011 sebesar 6.520.300 ton/tahun. Potensi tersebut terdiri atas 55,9% dari perikanan pelagis kecil,22,3% berasal dari perikanan demersal, 17,6% perikanan pelagis besar, 2,2% perikanan ikan karang konsumsi, 1,5% bersumber dari udang Penaeid, 0,4% berasal dari cumi-cumi dan 0,1% berasal dari lobster.

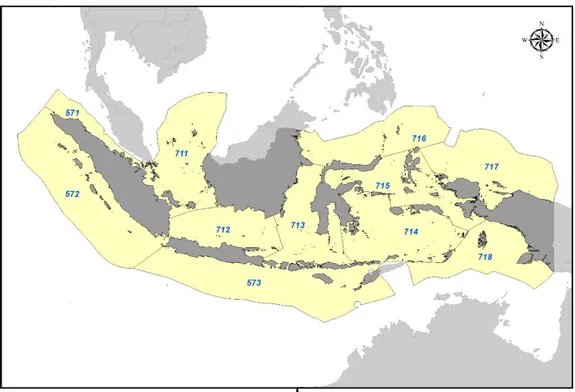

Besarnya potensi perikanan yang tersebar di perairan Indonesia, membuat KKP membagi perairan di Indonesia menjadi 11 bagian yang sering disebut dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), hal ini dilakukan untuk mengefesiensikan pengelolaan perikanan yang ada. Perhitungan estimasi potensi perikanan, pengkajian stock assesment hingga kebijakan perikanan selalu berdasarkan 11 WPP tersebut. Berikut pembagian WPP di Indonesia:

4

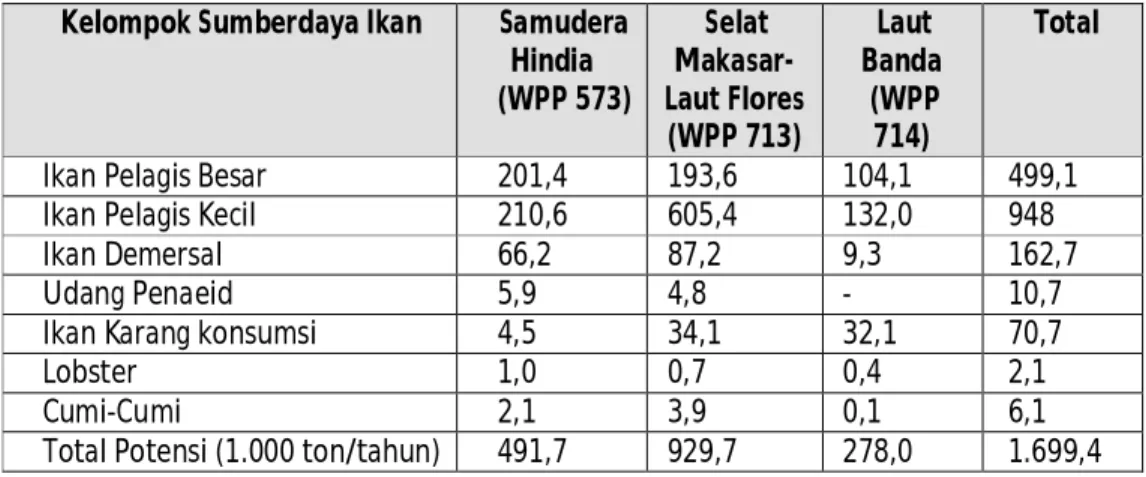

Berdasarkan Kepmen KP 45 Tahun 2011, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersinggungan dengan 3 WPP yang ada,dengan potensi sumberdaya ikan sebesar 26,1% dari total 1.699,4 Ton pertahunnnya, yang daerah itu berada di WPP 573 mulai dari Perairan Samudera Hindia bagian selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian barat, WPP 713 yaitu dari Perairan Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali dan WPP 714 yaitu Perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. Sedangkan Flores Timur, Lembata dan Alor termasuk WPP 714.

Tabel 1. Estimasi potensi sumberdaya ikan pada WPP 573, WPP 713 dan WPP 714 (KepMen 45 tahun 2011)

Kelompok Sumberdaya Ikan Samudera

Hindia (WPP 573) Selat Makasar-Laut Flores (WPP 713) Laut Banda (WPP 714) Total

Ikan Pelagis Besar 201,4 193,6 104,1 499,1

Ikan Pelagis Kecil 210,6 605,4 132,0 948

Ikan Demersal 66,2 87,2 9,3 162,7

Udang Penaeid 5,9 4,8 - 10,7

Ikan Karang konsumsi 4,5 34,1 32,1 70,7

Lobster 1,0 0,7 0,4 2,1

Cumi-Cumi 2,1 3,9 0,1 6,1

Total Potensi (1.000 ton/tahun) 491,7 929,7 278,0 1.699,4

Melalui Kepmen ini, KKP juga sudah mengestimasi besaran pemanfaatan perikanan berdasarkan WPP yang ada. Pendugaan status pemanfaatan perikanan tersebut digolongkan menjadi 4 bagian yaitu Over exploited (O), Fully exploited (F), Moderate (M), dan Moderate to Exploited (M-F).

5

Tabel 2. Status tingkat pemanfaatan Sumberdaya Ikan di Perairan Indonesia (KepMen 45 tahun 2011)

Namun dalam assessment potensial (KepMen 45 tahun 2011 ) oleh KKP ini, yang dilakukan hanya mempertimbangkan kondisi pemanfaatan perikanannya saja, sedangkan aspek ekosistem, aspek sosek dan kelembagaan masih belum terkaji dalam format yang baku. Untuk itu sejak tahun 2010 hingga saat ini WWF Indonesia dalam hal ini berinisiasi dalam memfasilitasi pembuatan Indikator pengelolaan perikanan yang berbasis ekosistem bersama Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB) dengan konsep tersebut dinamakan Ecosystem Approach for Fisheries Management (EAFM).EAFM merupakan indikator asessment perikanan yang akan dilakukan bertahap di masing-masing WPP yang ada di Indonesia.

Kabupaten Flores Timur, Lembata dan Alor termasuk dalam WPP 714. Pendataan di tiga kabupaten ini penting dilakukan mengingat semakin meningkatnya permintaan pasar akan produk perikanan diwilayah timur Indonesia termasuk ketig kabupaten ini. Tanpa diimbangi oleh pendataan dari sisi ekosistem,

6

sosek, teknik penangkapan yang ada dan kelembagaan yang tergabung dalam EAFM sebagai dasar pengelolaan perikanan tentunya hal ini akan berdampak semakin tidak terarahnya kebijakan perikanan dalam mendukung perikanan yang berkelanjutan dalam meningkatkan perekonomian kabupaten.

Melalui pendataan perikanan berdasarkan indikator EAFM ini, diharapkan dapat menjadi baseline data bagi pemerintah baik itu di KKP pusat dan pemerintah masing-masing kabupaten dan akan menjadi data pendukung untuk dalam pembentukan kawasan konservasi dan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) masing-masing kabupaten, untuk mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir dan sekitarnya.

1.2 Tujuan dan Manfaat Studi

Kegiatan ini memiliki tujuan antara lain:

1. Mengumpulkan data indikator EAFM di Kabupaten Flores Timur, Lembata, dan Alor.

2. Mengidentifikasi status tingkat pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya ikan yang terkait dengan aspek ekonomi, ekologi dan sosial berdasarkan daya dukung lingkungan (ekosistem) sebagai salah satu dasar kebijakan pengelolaan perikanan tangkap di Kabupaten Flores Timur, Lembata, dan Alor.

7 BAB II. SEKILAS KONDISI PERIKANAN

2.1.Perikanan Berbasis Wilayah Kabupaten Flores Timur

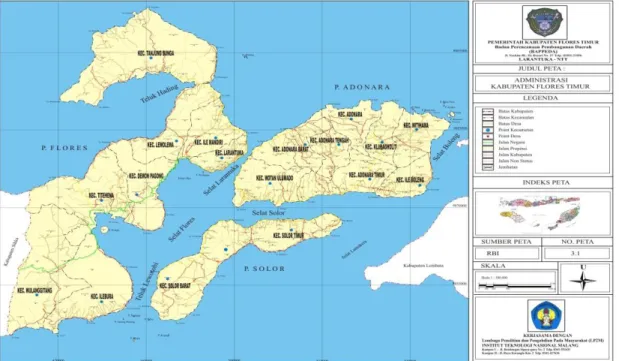

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Flores Timur

Kabupaten Flores Timur merupakan kabupaten kepulauan yang terdiri dari 17 pulau (3 buah pulau yang dihuni dan 14 pulau yang tidak dihuni) pulau yang dihuni antara lain adalah Pulau Flores bagian timur, Pulau Adonara dan Pulau Solor. Luas wilayah daratan 1.812,85 km² dan luas laut 2.064,65 km² dengan perincian yaitu Flores Timur daratan 1.066,87 km², Pulau Adonara 519,64 km², Pulau Solor 226,34 km². Flores Timur memilki 4 gunung berapi, yaitu Gunung Lewotobi Laki-laki, Gunung Lewotobi Perempuan, Gunung Leraboleng serta Gunung Boleng. Terletak antara 8º40” - 8º40” LS dan 122º20 “ BT dan berbatasan dengan sebelah utara Laut Flores, sebelah selatan Laut Sawu, sebelah timur Kabupaten Lembata dan sebelah barat Kabupaten Sikka. Secara administratif Kabupaten Flores Timur terdiri dari 19 wilayah kecamatan, 229 desa dan 21 kelurahan, yang termasuk dalam desa pesisir tercatat sebanyak 121 desa.

8

Secara topografi bentangan alam Kabupaten Flores Timur merupakan wilayah yang topografinya terdiri dari perbukitan dan pegunungan dengan beberapa faktor lainnya, seperti :

Kemiringan: 0 – 12 % (417.20 km²), 12 – 40 % (799.86 km²) dan > 40 % (615.79 km²)

Ketinggihan : 0 – 12 m (568.81 km²), 100 – 500 m (934.63 km²) dan > 500 m (291.41 km²)

Tekstur Tanah : Kasar (934.63 km² ), Sedang (856,17 km² ) dan Halus (38.56 km²)

Iklim Kabupaten Flores Timur terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau dengan iklim yang kering berlangsung antara bulan Juni - September, serta musim hujan dengan iklim basa berlangsung antara bulan Desember - Maret. Keadaan tersebut berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November.Hal ini menjadikan Flores Timur sebagai wilayah yang tergolong kering, dimana hanya 4 bulan (Januari-Maret dan Desember) yang keadaannya relatif basah serta 8 bulan sisanya relatif kering.Curah hujan tidak merata dengan rata-rata 300-2000 mm dengan jumlah hari hujan 60-150 hari / tahun dan kedalamam 500-2000 mm / tahun (Flores Timur dalam Angka, 2011).

Secara potensi biodiversitas di Kabupaten Flores Timur memiliki 16 jenis bakau dengan luasan 630,83 ha disepanjang pesisir, 1 jenis bakau yang ditemukan di kabupaten Flores Timur merupakan salah satu dari 14 jenis bakau yang langka di Indonesia yaitu jenis Ceriop decandra, sedangkan jenis lamun yang ditemukan sebanyak 5 jenis dengan luasan padang lamun sebesar 1.639,82 Ha. Tutupan karang hidup di kabupaten Flores Timur secara umum berkisar 55,13% – 71,97% yang artinya masih dalam kondisi baik, jenis karang batu yang tercatat sebanyak 345 jenis dari 19 suku/famili dansedangkan ikan karang yang tercatat sebanyak 210 jenis yang termasuk dalam 33 sukudengan densitas sebanyak 952 ekor ikan perluas areal 250m2 (WWF, 2009).

9 2.1.2. Statistik Perikanan Kabupaten Flores Timur

Penduduk Kabupaten Flores Timur berdasarkan registrasi BPS Kabupaten Flores Timur 2011 sebanyak 232.605 jiwa. Jumlah tersebut 110.976 jiwa (47,71%) laki-laki dan 121.629 jiwa (52.28 %) perempuan dengan jumlah kepala keluarga (KK) 53.969. Persebaran penduduk tidak merata antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, tingkat kepadatan rata-rata 128,31 jiwa/km² dan yang terpadat terdapat di Kecamatan Larantuka, yaitu 492 jiwa/km² dan yang terendah/kurang terdapat di Kecamatan Tanjung Bunga, yaitu 50,65 jiwa/km².

Terdapat 5 kategori armada yang dapat dijumpai di kabupaten ini yang terhitung sebanyak2097 armada yang terdiri atas 7,9% (165 armada) merupakan jukung, 9,8% (206 armada) adalah perahu papan, 32%(672 armada) adalah motor tempel,15,1%(316 armada) adalah kapal motor < 5 GT dan 35,2%(738 armada) adalah kapal motor >5 GT (Flores Timur dalam Angka, 2011)

Terdapat 9 kategori Alat tangkap yang digunakan di Kabupaten Flores Timur dengan jumlah sebanyak 1.008 buah/set. Berikut tabel jumlah alat tangkap yang ditemukan di Kabupaten Flores Timur:

Tabel 3. Alat Tangkap di Kabupaten Flores Timur

No Alat Tangkap Jumlah Pesentase (%)

1 Pukat Pantai 70 6,9 2 Pukat Cincin 100 9,9 3 Jaring Insang 160 15,9 4 Bagan 23 2,3 5 Huhate 56 5,6 6 Pancing Tonda 85 8,4 7 Pancing Lainnya 260 25,8 8 Alat Lainnya 254 25,2

10 2.2. Perikanan Berbasis Wilayah Kabupaten Lembata

2.2.1. Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Lembata

Kabupaten Lembata merupakan satu kabupaten yang seluruh wilayah daratannya dikelilingi oleh laut, karena kabupaten ini merupakan satu pulau tersendiri, yaitu Pulau Lembata (Lomblen). Secara geografis Kabupaten Lembata terletak pada 080 04’ – 080 40’ Lintang Selatan dan 1220 38’ –1230 57’ Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Laut Flores, Selatan berbatasan dengan Laut Sawu, Timur berbatasan dengan Selat Marica (Kabupaten Alor) dan Barat berbatasan dengan Selat Lamakera dan Selat Boleng (Kabupaten Flores Timur).

Kabupaten Lembata merupakan satu kabupaten yang terbentuk sejak tahun 2000.Kabupaten ini, seluruh wilayah daratannya dikelilingi perairan laut, karena kabupaten ini merupakan satu pulau tersendiri yaitu Pulau Lembata (Lomblen/Kawula). Luas seluruh wilayah Kabupaten Lembata adalah sebesar 4.660,37 km2 yang terdiri dari luas wilayah daratan 1.266,38 km2 (27,17%) dan luas

wilayah perairan 3.393,995 km2 (72,83%) (Lembata dalam Angka, 2011)

Secara administratif pemerintahan Kabupaten Lembata terdiri dari 9 (Sembilan) kecamatan yang terdiri atas 144 desa.Desa/kelurahan yang tergolong dalam desa pesisir yaitu sebanyak 90 desa/kelurahan (62,5%) dan jumlah desa yang bukan tipologi desa pesisir sebanyak 54 desa (37,5%).

Kabupaten Lembata pada umumnya beriklim tropis dengan musim kemarau atau kering yang berlangsung lebih lama yakni dari bulan April sampai Oktober dan musim hujan berlangsung dari bulan November sampai bulan Maret.Kondisi ini menyebabkan jumlah curah hujan sangat sedikit, tidak menentu dan tidak merata.Selama musim kemarau berlangsung angin bertiup dari tenggara (southeast

monsoon wind) yang kering sebaliknya pada musim hujan, angin bertiup dari barat

laut (northwest monsoon wind) yang basah, dan sangat mempengaruhi keadaan cuaca dan iklim di wilayah Kabupaten Lembata.

Secara potensi biodiversitas di Kabupaten Lembata memiliki 16 jenis bakau dengan luasan 1185,167 ha disepanjang pesisir, 1 jenis bakau yang ditemukan di kabupaten Lembata merupakan salah satu dari 14 jenis bakau yang langka di Indonesia yaitu jenis Ceriop decandra, sedangkan jenis lamun yang ditemukan

11

sebanyak 8 jenis dengan luasan padang lamun sebesar 2.490,161 Ha. Tutupan karang hidup di kabupaten Flores Timur secara umum berkisar 22,77%-71,97% yang termasuk dalam kondisi baik, luasan terumbu karang tercatat sebesar 3.996,977 ha, jenis karang batu yang tercatat sebanyak 345 jenis dari 19 suku/famili dan sedangkan ikan karang yang tercatat sebanyak 210 jenis yang termasuk dalam 33 suku (WWF, 2009)

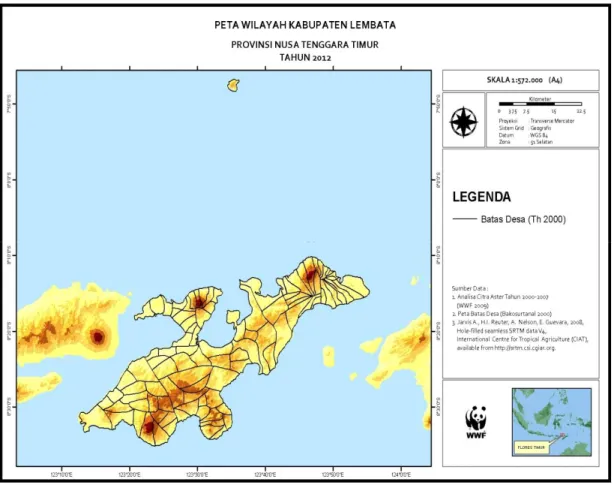

Gambar 3. Peta Kabupaten Lembata

2.2.2. Statistik Perikanan Kabupaten Lembata

Penduduk Kabupaten Lembata sampai pada tahun 2011 berjumlah 115.213 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 31.085, dengan tingkat kepadatan rumah tangga sebesar 25 dan penduduk sebesar 91 jiwa/km. Dari jumlah tersebut penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 54.122 jiwa (46,98%) dan perempuan sebanyak 61.091jiwa (53,02%). Kecamatan Nubatukan memiliki jumlah penduduk paling banyak yakni 30.237 (26,24%) dengan tingkat kepadatan

12

183jiwa/km2, menyusul Kecamatan Buyasuri sebanyak 19.119 jiwa (16,60%) dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 183 jiwa/km2.

Terdapat 5 kategori armada yang dapat dijumpai di kabupaten ini yang terhitung sebanyak 1.277 armada, 32,5% (415 armada) merupakan sampan, 25,8% (330 armada) adalah perahu papan, 10,8% (138 armada) adalah motor tempel, 21,4%(273 armada) adalah kapal motor < 5 GT dan 9,5% (121 armada)adalah kapal motor >5 GT.

Alat tangkap yang digunakan di Kabupaten Lembata digolongkan menjadi 9 kategori alat tangkap dengan jumlah 880 buah/set. Berikut tabel jumlah alat tangkap yang ditemukan di Kabupaten Lembata:

Tabel 4. Alat Tangkap Ikan di Kabupaten Lembata

No Alat Tangkap Jumlah Pesentase (%)

1 Payang/Lampara 24 2,7 2 Pukat Pantai 30 3,4 3 Pukat Cincin 30 3,4 4 Jaring Insang 162 18,4 5 Bagan 30 3,4 6 Huhate 30 3,4 7 Pancing Tonda 50 5,7 8 Pancing Lainnya 265 30,1 9 Alat Lainnya 259 29,4

2.3. Perikanan Berbasis Wilayah Kabupaten Alor

1.2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi Kabupaten Alor

Kabupaten Alor merupakan kabupaten kepulauan yang terdiri atas 15 pulau 10 pulau berpenghuni dan 5 pulau tidak dihuni.Secara geografis daerah ini terletak di bagian utara dan paling timur dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada: Lintang Selatan8º6’ LS - 8º36’ LS dan Bujur Timur 123º48’ BT - 25º48’ BT dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan Laut Flores, Selatan berbatasan dengan Selat Ombay dan Timor Leste, Timur berbatasan dengan pulau-pulau Maluku, dan bagian barat berbatasan dengan Selat Lomlen (Lembata).

Kabupaten Alor memiliki luas wilayah sebesar. 13.638,26 Km2 yang terdiri dari luas wilayah daratan 2.864,64 km2 (21%) dan luas wilayah perairan 10.773,62

13

km2 (79 %) dengan panjang garis pantai sepanjang 287,10 km. Semenjak tahun 2009, melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 kabupaten Alor telah menetapkan pencadangan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKPD). sebesar 400.083 ha atau sebesar 37,14% dari luas wilayah perairan kabupaten Alor yang merupakan perluasan dari kawasan konservasi laut daerah Selat Pantar.

Secara administratif pemerintahan Kabupaten Alor terdiri dari 17 (Tujuh Belas) kecamatan yang terdiri atas 175 desa. Dari 175 desa/kelurahan jumlah desa pesisir sebanyak 104 desa/kelurahan (59,43%) dan jumlah desa yang bukan tipologi desa pesisir sebanyak 71 desa (40,57%).

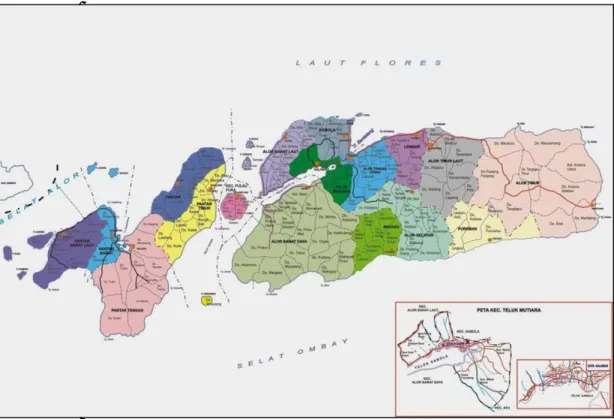

Gambar 4. Peta Kabupaten Alor (Bappeda Kabupaten Alor, 2011) Secara potensi biodiversitas di Kabupaten Alor memiliki 16 jenis bakau dari 11 famili dengan luasan 678,65 ha disepanjang pesisir, sedangkan jenis lamun yang ditemukan sebanyak 7 jenis dengan luasan padang lamun sebesar649.37 Ha. Tutupan karang hidup di kabupaten Alor secara umum 34,95% yang artinya termasuk dalam kondisi Sedang, jenis karang batu yang tercatat sebanyak 345 jenis dari 19 suku/famili dengan luasan sebesar 3,011.31 ha dan sedangkan ikan karang yang tercatat sebanyak 275 jenis yang termasuk dalam 19 suku (WWF, 2009).

14 2.3.1. Statistik Perikanan Kabupaten Alor

Penduduk Kabupaten Alor sampai pada tahun 2010 berjumlah 181.913 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 41.052, dengan tingkat kepadatan rumah tangga sebesar 64 dan penduduk sebesar 64 jiwa/km2. Dari jumlah tersebut

penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 90.889 jiwa (49,96%) dan perempuan sebanyak 91.024 jiwa (50,04 %). Kecamatan Teluk Mutiara memiliki jumlah penduduk paling banyak yakni 45.413 (24,96%) dengan tingkat kepadatan 690 jiwa/km2, menyusul Kecamatan Alor Barat Daya sebanyak 20.590 jiwa (11,32%) dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 47 jiwa/km2.(Alor dalam Angka, 2010)

Dalam penangkapan ikan terdapat 646 nelayan yang tidak memiliki armada, sedangkan nelayan dengan armada tercatat sebanyak 3.768 armada, 65,4% (2.465 armada) menggunakansampan, 23% (866 armada)adalah perahu papan, 7,2%(271 armada) menggunakan motor tempel, dan 4,4%(166 armada merupakan kapal motor. (Alor dalam Angka, 2010)

Terdapat 8 golongan Alat tangkap yang digunakan di Kabupaten Alor dengan jumlah sebanyak6.44 6buah/set. Berikut tabel jumlah alat tangkap yang ditemukan di Kabupaten Alor:

Tabel 5. Alat Tangkap di Kabupaten Alor

No Alat Tangkap Jumlah Pesentase (%)

1 Payang/Lampara 38 0,59 2 Pukat Pantai 3 0,05 3 Jaring Insang 1.205 18,69 4 Bubu 692 10,74 5 Bagan 13 0,20 6 Pancing Tonda 174 2,70 7 Pancing Lainnya 2.493 38,68 8 Alat Lainnya 1.828 28,36

BAB III. METODE PENILAIAN PERFORMA INDIKATOR EAFM

3.1.Pengumpulan data

Data yang dibutuhkan untuk Survey EAFM mencakup 6 Domain, antara lain: Sumberdaya Ikan, Teknik Penangkapan Ikan, Habitat dan Ekosistem, Sosial,

15

Ekonomi, dan Kelembagaan. Dalam pengumpulan data dibagi menjadi 2 proses yaitu melalui data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pengambilan data yang dilakukan dengan metode interview dan observasi terarah secara kualitatif melalui kuesioner perikanan kepada responden rumah tangga perikanan. Interview akan dilakukan secara perorangan

Penentuan responden berdasarkan pada hal-hal berikut ini :

a. Nelayan yang telah memiliki pengalaman dalam bidang tersebut minimal 5 tahun (tentatif), diutamakan lebih dari 10 tahun.

b. Bersedia diwawancarai.

c. Dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu membuat cluster dari populasi berdasarkan kriteria Klasifikasi alat tangkap dan jenis armada

d. Jumlah sampel tidak terikat, wawancara hanya menargetkan terpenuhinya semua informasi yang dibutuhkan.

Pengambilan data Sekunder dalam survey ini yaitu dengan observasi kajian ilmiah, dokumen laporan pemerintah dan Kebijakan nasional dan daerah yang mencakup pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Flores Timur, Lembata, dan Alor.

Dalam Metode penentuan lokasi, berdasarkan pada hal-hal berikut ini : a. Dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu membuat cluster dari

populasi berdasarkan kriteria Jumlah RTP, Klasifikasi alat tangkap dan jenis armada

b. Merupakan daerah yang dikelola dalam perrencanaan tata ruang wilayah atau zonasi

Pemilihan lokasi pendataan perikanan dilakukan pada 3 jenis perikanan tangkap yang terdapat di Kabupaten Flores Timur, Lembata, dan Alor. Desa yang teridentifikasi sebanyak 32 desa yang terbagi atas: 10 desa di Kabupaten Flores Timur, 8 Desa di Kabupaten Lembata dan 14 desa diwilayah Kabupaten Alor. Berikut lokasi survei yang teridentifikasi:

16

Tabel 6. Lokasi Pengambilan Data

No Kabupaten Kecamatan Desa

1 Flores Timur Solor Timur Motonwutun Solor Timur Watobuku Solor Timur Lohayong 1 Larantuka Waibalun Adonara Timur Terong Adonara Timur Lamahalajaya Ile Boleng Boleng

Witihama Pledo (Mekko) Klubagolit Sagu

Klubagolit Adonara 2 Lembata Buyasuri Tobotani

Omesuri Balauring Nubatukan Hadakewa

Lebatukan Lewoleba Tengah Lebatukan Waijarang

Nagawutung Babokerong Wulandoni Pantai Harapan Wulandoni Leworaja (Labala) 3 Alor Pantar Kabir

Pantar Bana

Pantar Barat Laut Beangonong Pantar Barat Laut Khayang Pantar Barat Laut Marissa Pantar Timur Treweng Pantar Barat Blangmerang Alor Barat Daya Pulau Pura Alor Barat Daya Tribur Alor Barat Laut Adang Alor Barat Laut Alor Kecil Alor Barat Laut Pulau Buaya Kabola Alila Timur Kabola Kabola

3.2.Analisa Komposit

Domain Sumberdaya Ikan, Teknik Penangkapan Ikan, Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan yang terdapat pada kuisioner akan diberikan nilai berdasarkan status atau kondisi terkini pada saat kajian EAFM dilakukan. Penentuan nilai status untuk setiap indikator dalam domain habitat dilakukan dengan menggunakan pendekatan skoring yang sederhana, yakni memakai skor Likert berbasis ordinal 1,2,3. Semakin

17

baik status indikator, maka semakin besar nilainya, sehingga berkontribusi besar terhadap capaian EAFM.

Perkalian bobot dan nilai akan menghasilkan nilai indeks untuk indikator yang bersangkutan atau dengan rumusan: Nilai Indeks = Nilai Skor * 100 * Nilai Bobot. Nilai indeks dari indikator ini, nantinya akan dijumlahkan dengan nilai indeks dari indikator lainnya dalam setiap domain menjadi suatu nilai indeks komposit. Kemudian, nilai indeks komposit ini akan dikategorikan menjadi 5 penggolongan kriteria dan ditampilkan dengan menggunakan bentuk model bendera (flag model) seperti terlihat pada Tabel berikut ini:

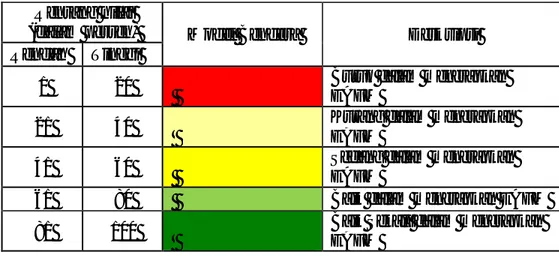

Tabel 7. Penggolongan Nilai Indeks Komposit dan Visualisasi Model Bendera

Rentang nilai

(dalam persen) Model Bendera Deskripsi

Rendah Tinggi

1 20

Buruk dalam menerapkan EAFM

21 40

Kurang dalam menerapkan EAFM

41 60

Sedang dalam menerapkan EAFM

61 80 Baik dalam menerapkan EAFM 81 100

Baik Sekali dalam menerapkan EAFM

18 BAB IV. ANALISIS TEMATIK PENGELOLAAN PERIKANAN

4.1. Analisis Tematik Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Flores Timur 4.1.1. Domain Sumberdaya Ikan

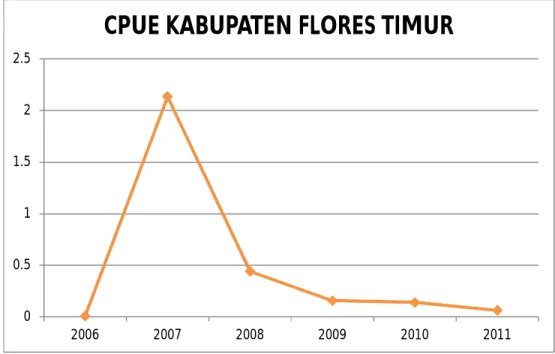

Indikator CpUE Baku diberikan status buruk. Data statistik dalam bentuk grafik CpUE menunjukkan tren penurunan dalam 4 tahun terakhir, ini memberikan gambaran mulai terjadi penurunan produksi perikanan tangkap di Kabupaten Flores Timur.

Gambar 5. CpUE Kabupaten Flores Timur peridoe 2006 – 2010

Indikator tren ukuran ikan diberikan status sedang. Hasil analisis menunjukkan bahwa 87,64% responden (baik untuk nelayan ikan pelagis kecil/besar dan demersal) lebih setuju kalau ukuran ikan dalam lima tahun terakhir relatif berukuran sama, 7,86% menyatakan ukuran ikan yang ditangkap lebih kecil, 2,25% menyatakan ukuran ikan lebih besar, dan 2,25% responden menyatakan tidak tahu.

Indikator proporsi ikan yuwana (juvenile) yang ditangkap diberikan status sedang. Indikator ini menyediakan pilihan yang bersifat luas untuk penggolongan keberlanjutan yang buruk dan baik. Untuk ikan-ikan yang belum dewasa tertangkap

0 0.5 1 1.5 2 2.5 2006 2007 2008 2009 2010 2011

19

lebih dari 60% dari total tangkapan, maka penggolongan keberlanjutan termasuk buruk. Sebaliknya, keberlanjutan termasuk baik, bila yang belum dewasa tertangkap kurang dari 30% dari total tangkapan. Di Kabupaten Flores Timur pada musim puncak, sedang, dan paceklik rata-rata ikan yuwana (juvenile) yang tertangkap 30-60%, dengan data ini mengindikasikan bahwa nelayan terpaksa menangkap ikan yuwana karena pola musim, data tersebut didukung 77,78% responden dan sisanya 22,22% responden tidak ada informasi. Spesies ikan yuwana yang sering ditangkap nelayan yaitu: Kerapu, Kaburak, Kamera, Layang, Hiu, Kakap, Tongkol, Padaha, Gurita, Tuna, Cakalang, Sembe, Tuda, Kombong, Layar, Selar, Biji Nangka, Pari, dan Capan.

Indikator komposisi spesies dengan status sedang, oleh karena tangkapan sampingan nelayan relatif sedang (10-50 ekor ikan pelagis besar/demersal, sementara pelagis kecil tidak ada informasi), dan juga pertimbangan selektifitas alat tangkap. Ikan hasil tangkapan sampingan nelayan, biasanya dimanfaatkan dengan cara: 1) Dijual dimana nelayan memperoleh sejumlah uang dari hasil penjualan, 2) Diolah menjadi ikan olahan atau bentuk lainnya dimana nelayan memperoleh sejumlah uang dari penjualan ikan olahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, 3) Dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga. Secara keseluruhan terdapat 40 spesies ikan yang biasa ditangkap nelayan di Kabupaten Flores Timur (Banyar, Bawo, Beduk, Biji Nangka, Cakalang, Gergahing, Gurita, Hiu, Kakap kuning, Kakap Merah, Keburak, Kembung, Kemera, Kerapu sosis, Kerapu bebek, Kerapu Capan, Kerapu Karet Merah, Kerapu Macan, Kerapu Malabar, Kerapu Sue-sue, Kerapu Sunu, Lamada, Layang, Layar, Mana, Marlin, Matekena, Melus, Pahada, Pari, Selar, Sembe/Lember, Simba, Sura/Motong, Tembang, Teri/Gele, Tongkol, Tuda, Tuna Mata Besar, dan Tuna Sirip Kuning).

Indikator "Range Collapse" sumberdaya ikan dengan status sedang. Alasan yang dipakai untuk menentukan status dari indikator range collapse sumberdaya ikan pada domain ini dalam kategori baik yaitu jarak yang ditempuh dekat dan lokasi (habitat/ekosistem) yang dituju selalu tersedia ikan dalam jumlah yang banyak (78,82% nelayan setuju kalau lokasi penangkapan selalu tersedia stok ikan dalam jumlah banyak dan dekat dengan fishing base), namun tren CpUE di Kabupaten Flores Timur dalam 4 tahun terakhir yang cenderung menurun.

20

Indikator spesies ETP dengan status buruk. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa di perairan Kabupaten Flores Timur kesadaran nelayan untuk melindungi biota yang terancam punah/rentan/langka (ETP) sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya spesies-spesies yang dilindungi dalam kurun waktu sebulan dengan total responden 99 orang, dengan jenis ETP: Penyu= 59 ekor, Kima= 845, Lumba-lumba= 33, Duyung= 3, Nautilus= 59, dan Batu Laga= 3.

4.1.2. Domain Habitat dan Ekosistem

Indikator kualitas perairan diberikan status sedang. Berdasarkan pada hasil studi awal yang telah dilakukan oleh WWF Solar tahun 2013, dapat disampaikan bahwa Perairan Flores Timur memiliki kondisi kualitas perairan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari survey yang dilakukan di beberapa stasiun pengamatan yang mencakup seluruh perairan di Kabupaten Flores Timur. Dari hasil kajian Studi Kondisi Kualitas Perairan Laut dan Produktivitas Estuarin Dalam Mendukung Pengelolaan Perikanan Berbasis Ekosistem di Kabupaten Flores Timur, konsentrasi TSS di Perairan Kabupaten Flores Timur dan sekitarnya rata-rata berada di kisaran 20 hingga 30 mg/l. Beberapa perairan dekat pantai menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi, hingga mencapai sekitar 60 mg/l. Konsentrasi nitrat di perairan yang melebihi 0,2 mg/l berpotensi untuk menyebabkan terjadinya eutrofikasi yang merangsang terjadinya bloom fitoplankton, maka secara umum Perairan Flores Timur memiliki potensi yang relatif kecil (Setiawan dkk, 2013).

Indikator status lamun diberikan status sedang. Teridentifikasi berdasarkan Citra Aster pada tahun 2009 luasan lamun di Kabupaten Flores Timur adalah 1,639.82 ha, dan terdapat 5 (lima) spesies lamun yang dijumpai di Perairan Kabupaten Flores Timur. Kelima spesies tersebut yaitu Enhalus acoroides,

Thalassia hemprichii, Cymomodocea rotundata, Halophila ovalis, dan Halodule sp. Persen tutupan lamun tertinggi yaitu di Desa Riang Sungai (Solor Barat)

sebesar 45% dan tutupan terendah di Pulau Knawe sebesar 19,6%.

Indikator status mangrove diberikan status sedang. Hasil penelitian WWF (2009), di 13 stasiun di Kabupaten Flores Timur menunjukkan bahwa kerapatan tingkat pohon terkategori tinggi (rata-rata 10.193 pohon/hektar di 10 stasiun).

21

Tercatat luasan mangrove yang dapat diidentifikasi berdasarkan citra Aster tahun 2009 seluas 630.83 ha. Dari hasil sampling vegetasi mangrove di 13 lokasi di Kabupaten Flores Timur ditemukan 16 jenis mangrove (Acrostichum speciosum,

Aegialitis annulata, Avicennia marina, Bruguiera cylindrical, Bruguiera gymnorrhiza, Bruguiera sexangula, Ceriops decandra, Ceriops tagal, Excoecaria agallocha, Heritiera globosa, Lumnitzera racemosa, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, Sonneratia alba, dan Sonneratia caseolaris), dari 8 family yaitu: Avicenniaceae, Combretaceae, Euphorbiaceae, Plumbaginaceae, Pteridaceae, Rhizophoraceae, Sonneratiaceae, dan Sterculiaceae. Dari 16 jenis yang ditemukan, 1 jenis (Ceriops decandra)

merupakan salah satu dari 14 jenis yang langka di Indonesia namun ditemukan melimpah setempat di Kabupaten Flores Timur (WWF, 2009). Hasil wawancara dengan masyarakat menyatakan bahwa luasan hutan mangrove cenderung berkurang dan belum tersedia data awal (sebelum survey) hutan mangrove di Kabupaten Flores Timur. Sementara Indeks Nilai Penting hutan mangrove di Kabupaten Flores Timur dari 13 lokasi yang dilakukan sampling didapatkan nilai rata-rata 55,22.

Indikator status terumbu karang diberikan status buruk. Berdasarkan data

Reef Health tahun 2012, teridentifikasi terumbu karang Flores Timur berada pada

kondisi buruk-sedang (< 50%), dengan rata-rata 21% terkategori buruk.

Indikator status habitat unik/khusus (spawning ground, nursery ground,

feeding ground, upwelling) diberikan status baik. Perairan Utara Pulau Flores

Timur(Tanjung Walang,Tanjung Waikelah, Tanjung Beloaja dan Tanjung Belobati dan perairan Pulau Tiga di selatan Pulau Solor) merupakan lokasi yang potensial untuk pemijahan ikan target dan direkomendasi untuk menjadi prioritas zona larang ambil pada KKPD kabupaten Flores Timur (WWF, 2013). Fenomena upwelling, terjadi di beberapa wilayah perairan di bagian selatan Kabupaten Flores Timur dan , terutama di sekitar perairan yang berada di antara Pulau Flores, Adonara, dan Solor memiliki potensi untuk terjadinya ledakan alga(algal bloom), terutama saat musim tenggara di bulan Juni hingga Agustus

Indikator perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat diberikan status buruk, karena belum adanya kajian tentang dampak perubahan iklim.

22 4.1.3. Domain Teknologi Penangkapan Ikan

Indikator metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan/atau illegal diberikan status buruk. Analisa data penelitian menunjukkan bahwa, rata-rata 20-30 kasus per tahun untuk aktivitas pemanfaatan yang merusak lingkungan, dimana 62,35% responden menyebut bom ikan sebagai penyebab terbesar dengan lokasi: Lamantaun, Pulau Mas, Pulau Meko, Arang, Watotena, perairan Laut Sawu, perairan Desa Boleng, Solor, Tanjung Bunga, Waimana, perairan Lamakera, Laut Flores, Selat Solor, dan perairan Pantai Selatan, 1,18% akibat potasium, dan 4,71% pengambilan karang.

Indikator modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan diberikan status baik. Dari data ukuran ikan target yang dominan tertangkap rata-rata berukuran layak tangkap, hanya dalam jumlah sedikit ikan pelagis besar (tongkol dan tuna) yang sering tertangkap dengan ukuran dibawah normal (belum matang gonad). Untuk jenis alat tangkap dan alat bantu yang dimodifikasi, data penelitian menunjukkan bahwa hanya 2,35% nelayan yang melakukan modifikasi alat tangkap (pukat dibuat semakin besar).

Indikator kapasitas perikanan dan upaya penangkapan (fishing capacity and

effort) diberikan status buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil tangkapan

per unit usaha (CpUE) mengalami penurunan dalam 4 tahun terakhir, dan didukung oleh 67,73% responden yang menyatakan telah terjadi penurunan hasil tangkapan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Data tersebut diperkuat lagi oleh 87,64% responden (baik untuk nelayan ikan pelagis kecil/besar dan demersal) yang menyatakan setuju kalau ukuran ikan dalam 5 tahun terakhir relatif berukuran sama, sementara trip penangkapan cukup besar dengan rata-rata trip per alat tangkap yaitu: jaring insang hanyut/dasar 6-8 jam, pancing 8 jam, purse seine 6-7 jam, long line 10 jam, pole and line 6-7 jam, bagan apung 8 jam, dan lampara 8 jam.

Indikator selektivitas penangkapan diberikan status baik. Dari analisa prosentase penggunaan alat penangkapan ikan yang tergolong tidak atau kurang selektif (PS') mendapatkan nilai= 18,75%, karena dari total 16 jenis alat tangkap yang digunakan (bagan apung, bubu, jaring insang dasar, jaring insang hanyut, kelong, lampara, long line, panah, pancing dasar, pancing hanyut, pancing tonda,

23

pole and line, pukat hiu, pukat kombong, purse seine, dan tombak) terdapat 3 alat tangkap yang berselektivitas rendah yaitu: lampara, pukat hiu, dan pukat kombong (daftar acuan selektivitas alat tangkap versi EAFM, 2012).

Indikator kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal diberikan status buruk, kesesuaian rendah antara fungsi dan ukuran kapal dengan dokumen legal karena kapal perikanan di Kabupaten Flores Timur mayoritas kapal yang digunakan nelayan dibawah 5 GT dan hasil wawancara di satker pengawasan wilayah Flores yang berkantor di Kota Larantuka, menyatakan bahwa banyak kapal yang beroperasi di Flores Timur tidak memiliki dokumen sesuai spesifikasi kapal (khusus kapal ikan dibawah 5 GT) karena modifikasi armada, namun sulit dilakukan pemantauan dan penegakan aturan karena keterbatasan sumberdaya manusia di satker pengawasan, juga kesadaran nelayan dalam mematuhi aturan yang berlaku masih rendah.

Indikator sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan diberikan status sedang. Di Kabupaten Flores Timur pengurusan kepemilikan sertifikat nelayan plasma dilakukan oleh perusahaan masing-masing, sementara untuk sertifikasi awak kapal perikanan dibawah 5 GT belum ada (mayoritas kapal perikanan dibawah 5 GT), hanya SLO diberikan setiap nelayan turun melaut dan untuk sertifikasi kesempurnaan diberikan setiap 3 bulan sekali. Dengan data ini dapat dipastikan bahwa kualifikasi rendah untuk awak kapal perikanan terutama kapal lebih kecil dari 5 GT, karena tidak bisa terukur secara formal, hanya berdasarkan pengalaman melaut semata.

4.1.4. Domain Sosial

Indikator partisipasi pemangku kepentingan diberikan status buruk. Data penelitian menunjukkan bahwa hanya 3% responden yang menyatakan adanya keterlibatan dan kesepakatan dalam aktivitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, kegiatan dan kesepakatan tersebut antara lain: tetap menjaga kelestarian sumberdaya laut, tukar pikiran sesama nelayan, dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang habitat dan lingkungan laut. Status buruk diberikan untuk indikator ini karena dari 100 responden, 97% responden tidak berpartisipasi dan tidak aktif

24

dalam kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Kabupaten Flores Timur.

Indikator konflik perikanan diberikan status buruk. Hasil analisis data primer (wawancara nelayan) menyatakan bahwa, konflik wilayah penangkapan terkategori rendah, karena 92% responden menyatakan tidak terjadi konflik perebutan wilayah penangkapan dan hanya 8% menyatakan adanya konflik karena perebutan kepemilikan rumpon dan penggunaan bom ikan. Untuk konflik kategori antar alat tangkap 93% responden menyatakan tidak terjadi konflik dimaksud, sementara kategori konflik antar kebijakan atau aturan hanya 6% responden yang menyatakan adanya konflik (karena rebutan lahan penangkapan), dan dari ketiga bentuk konflik tersebut rata-rata frekuensi kurang dari 2 kali dalam setahun. Namun hasil temuan WWF SOLAR sebelumnya di lapangan terjadi konflik pemanfaatan sumberdaya ikan di Kabupaten Lembata (Balauring) antara kapal Pole and Line asal Kabupaten Flores Timur, dan juga aktivitas pemboman yang terjadi lebih besar 5 kasus per tahun pada musim tuna. Dengan temuan ini maka diberikan status buruk pada indikator ini. Dan hasil penelitian Studi Pilihan Kebijakan perikana Berkelanjutan pada tahun 2013 oleh WWF Solar disampaikan juga terdapat 17 kasus yang sudah ada putusannya.

Indikator pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan (termasuk di dalamnya TEK/traditional ecological knowledge) diberikan status buruk. Keberadaan dan pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Flores Timur sangat buruk, dalam analisa data menunjukkan 70% responden menyatakan tidak adanya pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan dan 30% responden tidak memberikan jawaban.

4.1.5. Domain Ekonomi

Indikator kepemilikan aset diberikan status sedang. Data penelitian menunjukkan bahwa hanya 9,38% responden menyatakan bahwa terjadi penambahan aset produktif berupa mesin dan alat tangkap, sementara 90,62% menyatakan tidak terjadi pertambahan (tetap) aset produktif yang mendukung pekerjaan sebagai nelayan.

25

Gambar 6. Pendapatan Nelayan Perikanan Pelagis per Jenis Alat Tangkap

Indikator pendapatan rumah tangga (RTP) diberikan status baik. Gambar 6 menunjukkan bahwa dari 8 jenis alat tangkap yang dianalisis pendapatan rumah tangga perikanan untuk kategori perikanan pelagis, didapatkan nilai rata-rata terendah sebesar Rp.1.167.398 per bulan untuk alat tangkap jaring insang dan tertinggi untuk alat tangkap purse seine sebesar Rp. 6.361.555 per bulannya, dengan data ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan di Kabupaten Flores Timur sudah cukup baik (UMR Provinsi NTT Rp. 1.050.000).

Gambar 7. Pendapatan Nelayan Perikanan Demersal per Jenis Alat Tangkap Demikian juga dengan perikanan demersal pada Gambar 7, dari 4 jenis alat tangkap yang dianalisis pendapatan rumah tangga perikanan, didapatkan nilai

rata-1,167,398 2,154,514 6,361,555 2,107,222 1,968,995 3,782,306 1,487,978 3,266,307 - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 Jaring Insang Pancing Purse Seine Pukat Kombong Rawai Hanyut Lampara Huhate Bagan Apung

Pendapatan Rumah Tangga Perikanan

(Perikanan Pelagis)

905,915 786,148 667,000 756,208 - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 Jaring Insang Pancing Senapan BubuPendapatan Rumah Tangga Perikanan

26

rata terendah sebesar Rp. 667.000 per bulan untuk alat tangkap bubu dan tertinggi untuk alat tangkap jaring insang sebesar Rp. 905.915 per bulannya, dengan data ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan di Kabupaten Flores Timur sudah cukup baik karena kisaran nilai RTP perikanan demersal tidak terlampau kecil dari nilai UMR Provinsi NTT.

Perkembangan armada dan alat penangkapan ikan di Kabupaten Flores Timur dalam kurun waktu tahun 2006-2010 cenderung meningkat dan berorientasi ke penggunaan armada dan alat penangkapan ikan modern. Peningkatan ini dapat dipahami mengingat rumah tangga perikanan di Kabupaten Flores Timur cenderung membaik kondisi ekonominya. Secara umum hasil analisis terhadap keberadaan alat tangkap yang berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga perikanan terkategori baik dan memenuhi standar minimum UMR, dengan demikian dapat direkomendasikan kepada nelayan bahwa dengan peningkatan armada dan alat penangkapan yang lebih modern memberikan peluang pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan rumah tangga, selain memberikan kontribusi bagi pembentukan PDRB Kabupaten Flores Timur, juga memberikan sumbangan pada kesempatan kerja yang ditunjukkan oleh jumlah tenaga kerja yang terserap karena peningkatan armada dan alat tangkap yang lebih besar dan modern.

Indikator saving rate diberikan status sedang. Dari data penelitian menunjukkan nilai tertinggi saving ratio pada alat tangkap purse seine sebesar Rp. 5.427.735 dan terendah pada alat tangkap huhate yang mendapatkan nilai minus (Gambar 8). Data ini memberikan gambaran bahwa potensi nelayan di Flores Timur untuk menabung cukup baik, sementara untuk SR pada alat tangkap huhate yang mendapatkan nilai minus bukan berarti penggunaan alat tangkap ini tidak memberikan keuntungan bahkan tidak punya peluang menabung bagi nelayan huhate, namun lebih disebabkan tidak tersedia secara akurat data mengenai penghasilan rumah tangga dan penghasilan tambahan dari rumah tangga perikanan tersebut.

27

Gambar 8. Saving Ratio Perikanan Pelagis per Jenis Alat Tangkap

Untuk saving ratio perikanan demersal (Gambar 9) juga menunjukkan tren yang hampir sama dengan perikanan pelagis, dimana alat tangkap senapan dan pancing mendapatkan nilai minus (tidak tersedia data yang akurat).

Gambar 9. Saving Ratio Perikanan Demersal per Jenis Alat Tangkap

627,121 1,534,168 5,427,735 1,723,472 1,186,790 2,057,806 (892,927) 2,066,528 (2,000,000) (1,000,000) - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 Jaring Insang Pancing Purse Seine Pukat Kombong Rawai Hanyut Lampara Huhate Bagan Apung

Saving Ratio Per Jenis Alat Tangkap

(Perikanan Pelagis)

437,096 (135,849) (214,667) 893,292 (400,000) (200,000) - 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 Jaring Insang Pancing Senapan BubuSaving Ratio Per Jenis Alat Tangkap

(Perikanan Demersal)

28 4.1.6. Domain Kelembagaan

Indikator kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal diberikan status sedang. Hasil wawancara dengan pihak DKP menyebutkan bahwa dalam setahun tercatat 3 pelanggaran, yaitu: 1) Perijinan tidak lengkap dengan kategori ringan dan dilakukan pembinaan serta melengkapi dokumen sesuai kebutuhan, 2) Pelanggaran daerah penangkapan dengan kategori ringan dan dilakukan pembinaan, 3) Cara penangkapan tidak ramah lingkungan dengan kategori berat dan dilakukan sosialisasi, pembinaan, pemberian sanksi dan denda sesuai peraturan daerah yang berlaku. Untuk pelangaran terhadap aturan non formal tidak ada informasi pelanggaran. Berdasarkan studi kebijakan perikanan berkelanjutan dikatakan bahwa perbuatan pidana perikanan tahun 2010-2012 terjadi 17 kasus perikanan 16 kasus mengenai bahan peledak, dan pembiusan sedangkan hanya 1 kasus saja mengenai perijinan

Indikator kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan diberikan status sedang. Adanya beberapa peratuan yang mendukung upaya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut di Kabupaten Flores Timur, yaitu: ketentuan perijinan usaha penangkapan ikan dan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No.4 tahun 2005 tentang retribusi penggantian biaya administrasi. Dari sisi jumlah aturan formal yang ada terdapat dalam jumlah yang tetap, sementara jumlah pelanggaran yang tercatat pihak dinas terdapat pelanggaran yang sudah diproses atau ditetapkan statusnya dan dilakukan penegakan aturan main serta efektif. Adanya upaya dan kesadaran masyarakat dalam membantu pengawasan terhadap tindak pidana di laut dan membantu dalam memberikan informasi terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di laut.

Indikator mekanisme pengambilan keputusan diberikan status sedang. Secara spesifik belum tergambar dari rekapan kuisioner tentang mekanisme pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan, namun dapat terlihat bahwa telah terbentuk wadah (kelembagaan formal) yang mendukung mekanisme kelembagaan ditingkat masyarakat dan selalu dibina/dipantau DKP Flores Timur yaitu kelompok masyarakat pengawasan (Pokmaswas) yang sudah terbentuk sebanyak 7 kelompok yang tersebar di 7 kecamatan.

29

Indikator rencana pengelolaan perikanan diberikan status buruk. Belum ada RPP, yang sudah dilakukan hanya berkaitan dengan penegakan aturan yaitu pembentukan kelompok masyarakat pengawasan (Pokmaswas).

Indikator tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan diberikan status baik. Sinergitas antar lembaga berjalan baik, terutama setelah mengikuti tahapan EAFM, dan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan perikanan agar semakin baik (Senin 16 April 2012, terlaksananya kegiatan sinkronisasi hasil penelitian dan kajian WWF SOLAR untuk mengsosialisasikan hasil-hasilnya, yang salah satunya adalah pengkajian pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan di Kabupaten Flores Timur, Juni 2012 terlaksananya kegiatan pelatihan indicator EAFM, pembentukan tim PPKKPD dalam rangka penyiapan data dan informasi EAFM dan Update indicator EAFM pada bulan September 2013 termasuk lakokarya parapihak tentang pengelolaan perikanan dengan pendekatan EAFM dan KKPD Flores Timur). Sinergitas Kebijakan dan kelembagaan SPP masih berputar pada pengendalian melalui perijinan pengelolaan perikanan. Yang mengacu pada Perda no. 14 2008 tentang Retribusi Ijin Usaha dan Perda No. 13 tahun 2011 tentang retribusi perijinan tertentu. Dan untuk Operasional SPP, konservasi dan Pemulihan belum memiliki Perda dan masih mengacu pada UU Perikanan

Indikator kapasitas pemangku kepentingan diberikan status sedang. Adanya peningkatan kapasitas dalam menunjang program pengembangan EAFM dan pelatihan serta sosialisasi yang diberikan terkait dengan pengelolaan perikanan 3 kali setahun baik oleh lembaga swasta maupun pemerintah. Namun persoalan mutasi dan rotasi PNS menjadi salah sebab keahlian yang didapat tidak difungsikan dengan baik.

4.2. Analisis Tematik Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Lembata 4.2.1. Domain Sumberdaya Ikan

Indikator CpUE Baku diberikan status sedang. Analisis CpUE dari data sekunder (statistik perikanan tangkap) menunjukkan tren penurunan dalam 3 tahun terakhir namun dengan angka yang sangat kecil, sementara analisis CpUE dari data primer dengan nelayan menunjukkan bahwa dalam 5 tahun terakhir jumlah hasil

30

tangkap tidak berubah secara signifikan, hal ini didukung oleh 67,65% nelayan yang setuju kalau jumlah hasil tangkap relatif tidak berubah/sama, hanya 13,24% responden yang menyatakan telah terjadi penurunan jumah hasil tangkapan dan 19,12% responden menyatakan jumlah hasil tangkap meningkat.

Gambar 10. CpUE Kabupaten Lembata peridoe 2006 – 2010

Indikator tren ukuran ikan diberikan status sedang. Ukuran ikan yang tertangkap oleh nelayan dalam 5 tahun terakhir (baik untuk nelayan ikan pelagis kecil/besar dan demersal) relatif berukuran sama (82,86%) dan hanya 2,86% responden yang menyatakan ukuran ikan yang ditangkap lebih kecil.

Indikator proporsi ikan yuwana (juvenile) yang ditangkap diberikan status sedang. Baik pada musim puncak, sedang dan paceklik rata-rata yuwana (juvenile) yang tertangkap 30-60%, dengan data ini mengindikasikan kalau nelayan terpaksa menangkap ikan yuwana selain karena pengaruh musim tangkapan juga tidak ada upaya untuk melindungi ikan berukuran kecil (bisa dibuktikan dengan alat tangkap yang digunakan nelayan di Lembata didominasi oleh bagan (lift net) dan lampara dengan ukuran mata jaring yang kecil.

Indikator komposisi spesies diberikan status sedang. Tangkapan sampingan nelayan di Lembata relatif besar dan didominasi oleh spesies yang dilindungi seperti Hiu, Penyu, Lumba-lumba dan dalam jumlah yang relatif banyak (Hiu bisa tertangkap sampai dengan 30 ekor), status sedang diberikan dengan pertimbangan

0.0045 0.4821 0.1452 0.1097 0.0932 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 2006 2007 2008 2009 2010

31

selain selektifitas alat tangkap juga karena kesadaran nelayan ketika tertangkap ikan/mamalia yg dilindungi (Penyu/Lumba-lumba/Hiu) tidak dilepas namun dimanfaatkan (dimakan/dijual).

Indikator "Range Collapse" sumberdaya ikan diberikan status baik. Alasan yang dipakai untuk menentukan status dari indikator range collapse sumberdaya ikan pada domain ini dalam kategori baik karena jarak yang ditempuh dekat dan lokasi (habitat/ekosistem) yang dituju selalu tersedia ikan dalam jumlah yang banyak (75% nelayan setuju kalau lokasi penangkapan selalu tersedia stok ikan dalam jumlah banyak dan dekat dengan fishing base).

Indikator spesies ETP diberikan status buruk. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan di Kabupaten Lembata sudah sangat paham tentang biota yang dilindungi (91,43% menyatakan paham tentang biota yang dilindungi), namun tidak diikuti dengan tindakan melindungi, karena dari hasil analisis data menunjukan bahwa kesadaran nelayan untuk melindungi biota yang terancam punah/rentan/langka (ETP) masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan tertangkapnya spesies-spesies yang dilindungi yaitu: Penyu= 1-20 ekor/trip, Lumba-lumba kurang lebih 20 ekor per tahun, Kima rata-rata 5 ekor per trip, dan Paus kurang lebih 20 ekor per tahun.

4.2.2. Domain Habitat dan Ekosistem

Indikator kualitas perairan diberikan status buruk (merupakan nilai akumulatif dari 3 kriteria dalam indikator kualitas perairan). Data hasil penelitian BLHD Kabupaten Lembata tahun 2011, menunjukkan kisaran nilai kualitas perairan laut (fisik, kimia, dan biologi) masih termasuk dalam baku mutu yang dipersyaratkan oleh PP No.82/2001, sementara untuk data tingkat kekeruhan (NTU) yang dijadikan indikator untuk mengetahui laju sedimentasi perairan dan eutrofikasi tidak tersedia data pendukung.

Indikator status lamun diberikan status sedang. Luasan lamun teridentifikasi berdasarkan citra Aster seluas 2,490.16 ha pada tahun 2009. Hasil pengamatan ditemukan 7 (tujuh) spesies lamun dijumpai di perairan Kabupaten Lembata. Ketujuh spesies tersebut adalah Enhalus accoroides, Thalasia

32 Syringodium isoetifolium, dan Halophyla sp). Persen tutupan lamun tertinggi

yaitu di lokasi Pasir Putih sebesar 48,3% dan tutupan terendah di lokasi Tg. Baja sebesar 16,5%.

Indikator status mangrove diberikan status baik. Hasil penelitian WWF (2009) di 16 stasiun di Kabupaten Lembata menunjukkan bahwa kerapatan tingkat pohon terkategori tinggi (rata-rata 8.323 pohon/hektar di 16 stasiun). Dari hasil sampling vegetasi mangrove ditemukan 16 jenis mangrove (Acrostichum

speciosum, Avicennia alba, Bruguiera gymnorrhiza, Bruguiera hainessii, Ceriops decandra, Ceriops Tagal, Lumnitzera racemosa, Nypa Fruticans, Pandanus tectorius, Phemphis acidula, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata, Rhizophora stylosa, Sonneratia alba, Sonneratia caseolaris, dan Xylocarpus moluccensis), dari 9 family (Arecaceae, Avicenniaceae, Combretaceae, Lythraceae, Meliaceae, Pandanaceae, Pteridaceae, Rhizophoraceae, dan Sonneratiaceae). Dari 16 jenis yang ditemukan, 1 jenis (Ceriops decandra)

merupakan salah satu dari 14 jenis yang langka di Indonesia namun ditemukan melimpah setempat di Kabupaten Lembata.

Indikator status terumbu karang diberikan status sedang. Hasil penelitian WWF (2009), dimana pengamatan terumbu karang dengan metode LIT, yang dilakukan pada 18 stasiun diperoleh persentase tutupan karang hidup antara 22,77% - 71,97% dengan rerata persentase tutupan karang hidup 50,90%. 10 stasiun dalam kondisi baik (55,13% – 71,97%), 5 stasiun dalam kondisi cukup baik (38,17% - 48,60%, dan 3 stasiun dalam kondisi kurang baik (< 25 %). Dari hasil transek dan koleksi bebas dicatat karang batu sebanyak 19 suku dan 345 jenis.

Indikator habitat unik/khusus (spawning ground, nursery ground, feeding

ground, upwelling) diberikan status buruk. Kajian SPAG masih dalam proses oleh

WWF dan Kajian Upwelling di Lembata belum ditemukan.

Indikator perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat diberikan status sedang, karena belum adanya kajian tentang dampak perubahan iklim dan dampak terhadap habitat terumbu karang terkena dampak perubahan iklim dibawah 5%.

33 4.2.3. Domain Teknologi Penangkapan Ikan

Indikator metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan/atau illegal diberikan status buruk. Data penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 10 kasus per tahun untuk aktivitas pemanfaatan yang merusak lingkungan, dan 41,67% responden menyebut bom ikan sebagai penyebab terbesar (bahkan pada musim tuna antara bulan Juli-September aktivitas bom bisa berlangsung setiap harinya dan salah satu lokasi pengeboman ikan yaitu di Selat Solor).

Indikator modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan diberikan status sedang. Data penelitian menunjukkan bahwa prosentasi memodifikasi alat tangkap dan alat bantu yang berpotensi merusak ekosistem dan penangkapan ikan yuwana berpeluang kecil, karena dari total responden hanya 12,50% yang memodifikasi alat tangkap namun yang dimodifikasi hanya penyambungan antara panjang jaring dan kedalaman (Pukat dan Purse seine). Ukuran ikan target yang dominan tertangkap rata-rata berukuran sedang atau layak tangkap, hanya beberapa ikan pelagis besar (Cakalang, Tongkol, dan Tuna) yang sering tertangkap dengan ukuran dibawah ukuran normal (belum matang gonad).

Indikator kapasitas perikanan dan upaya penangkapan (fishing capacity and

effort) diberikan status sedang. Penghitungan hasil tangkapan per unit usaha

(CPUE) menunjukkan bahwa 13,24% responden menyatakan telah terjadi penurunan hasil tangkapan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ikan yang ditangkap relatif berukuran sama/tidak berubah, trip rata-rata alat tangkap: pukat dan purse seine 5 jam, pancing tuna 5 jam, bagan 8-10 jam, pancing dasar 10 jam, dan jaring insang 8 jam (data tambahan adalah kapasitas tangkapan yg direkap dari statistik perikanan tangkap).

Indikator selektivitas penangkapan diberikan status baik. Dari analisa prosentase penggunaan alat penangkapan ikan yang tergolong tidak atau kurang selektif (PS') mendapatkan nilai= 21,43%, karena dari total 14 jenis alat tangkap yang digunakan (Jaring Insang Hanyut, Bagan, Bubu, Jaring insang dasar, Lampara, Pancing tuna, Pancing dasar, Pancing tonda, Pancing gurita, Pancing layang, Pancing tegak, Pukat Kombong, Pukat Tudak, Purse seine) terdapat 3 alat tangkap yang berselektivitas rendah yaitu: Lampara, Pukat kombong, dan Pukat tuduk (daftar acuan selektivitas alat tangkap versi EAFM, 2012).

34

Indikator kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal diberikan status buruk, karena kesesuaian rendah antara fungsi dan ukuran kapal dengan dokumen legal juga karena kapal perikanan di Kabupaten Lembata mayoritas dibawah 5 GT.

Indikator sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan diberikan status buruk. Untuk kecakapan awak kapal perikanan diberikan skor rendah karena sertifikasi awak kapal dikeluarkan bagi kapal yang berlayar diatas 60 mil dengan kapal ukuran diatas 10 GT, sementara di Kabupaten Lembata mayoritas kapal perikanan dibawah 5 GT. Dengan data ini hampir dipastikan bahwa kualifikasi awak kapal perikanan rendah, karena tidak bisa terukur secara formal, hanya berdasarkan pengalaman melaut semata.

4.2.4. Domain Sosial

Indikator partisipasi pemangku kepentingan diberikan status buruk . Data penelitian menunjukkan bahwa hanya 5,88% responden yang menyatakan adanya keterlibatan dan kesepakatan dalam aktivitas pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut, kegiatan dan kesepakatan tersebut antara lain: bersih pantai, membahas jenis dan ukuran tangkapan, membahas alat tangkap yang boleh digunakan, dan sharing ilmu dan pengalaman budidaya. Status rendah diberikan untuk indikator ini karena dari 68 responden, 94,12% menyatakan tidak terlibat dalam kegiatan dan kesepakatan pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.

Indikator konflik perikanan diberikan status buruk. Data WWF (2011), diketahui tercatat 10-15 konflik wilayah antara nelayan tuna di Desa Balauring dengan nelayan pole and line asal Kabupaten Flores Timur yang menangkap di wilayah rumpon nelayan Balauring.

Indikator pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya

ikan (termasuk di dalamnya TEK/traditional ecological knowledge) diberikan status sedang. Pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan oleh masyarakat nelayan di Kabupaten Lembata cukup baik, hasil analisa data penelitian menunjukkan skor 2 pada skala likert (19,12% responden menyatakan ada dan dimanfaatkan untuk kepentingan pengelolaan sumberdaya

35

ikan), karena selain mempunyai pengetahuan lokal (aturan adat) juga telah berlaku kurang lebih 100 tahun (misalnya: tidak boleh menggunakan pukat harimau, dilarang menggunakan bom dan potas serta pengambilan ikan tidak boleh merusak karang).

4.2.5. Domain Ekonomi

Indikator kepemilikan aset diberikan status sedang. Sifat kepemilikan sarana penangkapan biasanya berhubungan dengan penerimaan keuntungan dari usaha perikanan. Kepemilikan sarana penangkapan di Kabupaten Lembata dimiliki oleh pemilik lokal. Sifat kepemilikan sarana dan prasarana ini menunjukkan tingkat kemandirian penduduk/nelayan lokal terhadap kepemilikan aset usaha perikanan yang tidak tergantung pada pihak luar. Hasil analisis menunjukkan bahwa 11,11% responden menyatakan bahwa terjadi penurunan aset produktif, sementara 88,89% menyatakan aset produktif tetap atau tidak terjadi penambahan dari tahun sebelumnya.

Gambar 11. Pendapatan Nelayan Perikanan Pelagis per Jenis Alat Tangkap Indikator pendapatan rumah tangga (RTP) diberikan status baik. Gambar 11 menunjukkan bahwa dari 6 jenis alat tangkap yang dianalisis pendapatan rumah tangga perikanan untuk kategori perikanan pelagis, didapatkan nilai rata-rata terendah sebesar Rp.1.020.416 per bulan untuk alat tangkap jaring insang dan tertinggi untuk alat tangkap lampara sebesar Rp. 5.959.083 per bulannya, dengan

1,020,416 1,468,887 3,489,144 1,820,167 3,327,228 5,959,083 - 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 Jaring Insang Pancing Purse Seine Pukat Kombong Bagan Apung Lampara

Pendapatan Rumah Tangga Perikanan

36

data ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan di Kabupaten Lembata sudah cukup baik (UMR Provinsi NTT Rp. 1.050.000).

Gambar 12. Pendapatan Nelayan Perikanan Demersal per Jenis Alat Tangkap

Demikian juga dengan perikanan demersal, dari 3 jenis alat tangkap yang dianalisis pendapatan rumah tangga perikanan, didapatkan nilai rata-rata terendah sebesar Rp. 557.065 per bulan untuk alat tangkap pancing dan tertinggi untuk alat tangkap jaring insang sebesar Rp. 806.142 per bulannya, dengan data ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan di Kabupaten Lembata sudah cukup baik karena kisaran nilai RTP perikanan demersal tidak terlampau kecil dari nilai UMR Provinsi NTT (UMR Provinsi NTT Rp. 1.050.000).

Walaupun nilai pendapatan rumah perikanan pelagis dan demersal sudah cukup baik, namun disarankan untuk ditingkatkan nilai produk hasil perikanan pelagis dan demersal lewat diversifikasi/pengolahan produk ikan segar bernilai budaya (misalkan pengolahan ikan tuna se’i/asap). Dengan keragaman diversifikasi produk olahan tradisional berbasis budaya diharapkan bisa meningkatkan ekonomi rumah tangga perikanan, selain itu juga sebagai solusi terciptanya kedaulatan pangan secara nasional karena rakyat mampu menyediakan ikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi protein baik secara segar maupun diolah.

Indikator saving rate diberikan status baik. Dari data penelitian menunjukkan nilai tertinggi saving ratio pada alat tangkap lampara sebesar Rp. 2.295.333 dan terendah pada alat tangkap jaring insang bahkan mendapatkan nilai

557,065 550,185 806,142 - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 Pancing Bubu Jaring Insang

Pendapatan Rumah Tangga

Perikanan

37

minus. Data ini memberikan gambaran bahwa potensi nelayan di Lembata untuk menabung cukup baik, sementara untuk SR pada alat tangkap jaring insang yang mendapatkan nilai minus bukan berarti penggunaan alat tangkap ini tidak memberikan keuntungan bahkan tidak punya peluang menabung bagi nelayan jaring insang, namun lebih disebabkan tidak tersedia secara akurat data mengenai penghasilan rumah tangga dan penghasilan tambahan dari rumah tangga perikanan tersebut.

Gambar 13. Saving Ratio Perikanan Pelagis per Jenis Alat Tangkap

Untuk saving ratio perikanan demersal dari 3 jenis alat tangkap yang dianalisis SR hasilnya terkategori kurang dimana alat tangkap bubu dan pancing mendapatkan nilai minus (tidak tersedia data yang akurat), dan SR jaring insang dengan nilai yang sangat kecil. Dengan data SR ini, memberikan gambaran bahwa ada kemungkinan usaha perikanan demersal di Kabupaten Lembata kurang menguntungkan. Alat tangkap yang kurang produktif dan akibat iklim/cuaca yang tidak menentu semakin memperparah usaha perikanan tersebut.

(584,821) 787,744 1,063,954 521,833 1,545,978 2,295,333 (1,000,000) (500,000) - 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 Jaring Insang Pancing Purse Seine Pukat Kombong Bagan Apung Lampara

Saving Ratio Per Jenis Alat Tangkap

(Perikanan Pelagis)

38

Gambar 14. Saving Ratio Perikanan Demersal per Jenis Alat Tangkap

Selain karena ketidak-akuratan data untuk menganalisis SR perikanan demersal, bisa juga risiko hilangnya alat tangkap (bubu dan pancing) karena terbawa cuaca buruk atau gelombang dan arus yang besar. Hal ini bisa menyebabkan kerugian bagi nelayan, dan berdampak pada pendapatan rumah tangga perikanan termasuk SR dari alat tangkap tersebut.

4.2.6. Domain Kelembagaan

Indikator kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal (adat) diberikan status buruk. Hasil wawancara dengan beberapa stakeholder menyebutkan bahwa dalam setahun tercatat 5 pelanggaran, yaitu: 1) Perijinan tidak lengkap dengan kategori ringan dan dilaporkan ke Polres Lembata, 2) Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan kategori sedang dan dilakukan pembinaan oleh dinas, 3) Pengeboman dan potasium ikan dengan kategori berat dan ditangani langsung oleh dinas dan kepolisian (pidana dan diproses melalui jalur hukum), 4) Tidak lengkap administrasi dengan kategori ringan dan dilakukan pembenahan dan pengurusan administrasi, 5) Pelanggaran jalur penangkapan dengan kategori sedang dan dilakukan penahanan (tindakan persuasif). Untuk pelanggaran terhadap aturan non formal tidak ada informasi.

39

Indikator kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan diberikan status sedang. Adanya beberapa peratuan yang mendukung upaya pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir dan laut di Kabupaten Lembata, yaitu: Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Penggantian Biaya Administrasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 10 tahun 2007 tentang Retribusi Usaha Perikanan. Peraturan nasional diantaranya: UU 31 tahun 2004 (perubahan UU 45 tahun 2009), UU No. 27 tahun 2007, Kepmen 45 tahun 2000, Kepmen 10 tahun 2003, Kepmen 47 tahun 2001, Kepmen 45 tahun 2009, Permen No. 5 tahun 2008, Permen No.2 Tahun 2011. Adanya penegakan hukum namun tidak efektif, karena: 1) Ketergantungan dan kebiasan menangkap dengan bom ikan, serta belum tersentuh secara keseluruhan oleh pemerintah, 2) Karena tekanan ekonomi membuat nelayan melakukannya lagi dan pemintaan pasar (termasuk hasil tangkapan tidak ramah lingkungan). Secara kelembagaan adanya aparat/orang tetapi dalam jumlah terbatas dan alat/sarana yang kurang memadai, sehingga tidak mendukung secara penuh penanganan kasus-kasus untuk diberlakukan tindakan/teguran/hukuman terhadap yang melanggar.

Indikator mekanisme pengambilan keputusan diberikan status baik. Dalam perijinan usaha perikanan, mekanisme pengambilan keputusan dilakukan dengan mengundang semua stakeholder yang berkepentingan ada dalam sebuah workshop untuk membahas tentang perijinan usaha perikanan, dan hasil workshop dibuatkan rekomendasi kepada pemerintah daerah dan DPR (contoh prosedur perijinan yang disepakati: pengajuan permohonan, verifikasi kelengkapan dokumen, proses perijinan, dan dokumen perijinan). Setiap keputusan yang dihasilkan (misalnya perijinan usaha perikanan) berjalan baik dan efektif, karena verifikasi dilakukan secara bersama dari tingkat yang paling bawah sampai dikeluarkannya dokumen perijinan (hanya masih belum diatur jalur penangkapan kapal-kapal nelayan setempat).

Indikator rencana pengelolaan perikanan diberikan status buruk. Belum adanya RPP di Kabupaten Lembata, yang baru dilakukan sebatas kebijakan wilayah konservasi dan pengaturan daerah penangkapan ikan, namun belum

40

sepenuhnya dijalankan karena masih ada nelayan yang melanggar kebijakan yang dikeluarkan dinas dikarenakan belum mengerti aturan pengelolaan perikanan.

Indikator tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan diberikan status baik. Sinergitas antar lembaga berjalan baik, misalkan dalam perijinan adanya koordinasi dengan lembaga lain (perhubungan dan dinas pendapatan daerah), sementara dalam upaya penanganan kasus-kasus IUU Fishing adanya dukungan operasional penangkapan dan penanganan kasus (Polri, TNI AL, Kejaksanaan), serta dalam kerja sama antar lembaga tersebut adanya kebijakan yang saling mendukung.

Indikator kapasitas pemangku kepentingan diberikan status sedang, karena kecilnya frekuensi peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Pernah mengikuti kegiatan perencanaan dan konsep pengelolaan perikanan tetapi tidak difungsikan dengan baik sehingga pengetahuan dan pemahaman tentang RPP dan EAFM sangat rendah.

4.3. Analisis Tematik Pengelolaan Perikanan di Kabupaten Alor 4.3.1. Domain Sumberdaya Ikan

Data statistik perikanan tangkap dalam bentuk Tabel CPUE menunjukkan tren kenaikan pada tahun 2006 sampai 2009, dan menurun nilainya pada tahun 2010. Dalam hasil wawancara dengan responden dalam kaitan dengan hasil tangkapan per unit usaha (CPUE), menunjukkan bahwa nelayan menyatakan bahwa telah terjadi penurunan hasil tangkap dalam 5 tahun terakhir, dimana 73,91% setuju kalau hasil tangkapan berkurang, 21,74% menjawab biasa-biasa saja hasil tangkapannya, dan 4,35% responden menyatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir terjadi kenaikan hasil tangkapan. Bila dibandingkan dua data tersebut terlihat ada perbedaan, namun bila ditelaah lebih dalam dapat dijelaskan bahwa tren kenaikan CPUE dalam nilai yang kecil dan sudah termasuk hasil produksi yang didaratkan dari luar Kabupaten Alor, sehingga pernyataan responden/nelayan bisa diterima dengan asumsi tersebut.

41

Gambar 15. CPUE Kabupaten Alor peridoe 2006 – 2010

Status sedang diberikan untuk indikator ukuran ikan, karena secara umum 61,72% responden (baik untuk nelayan ikan pelagis kecil/besar dan demersal lebih setuju kalau ukuran ikan dalam 5 tahun terakhir relatif berukuran sama dan 36,72% menyatakan ukuran ikan yang ditangkap lebih kecil.

Pada musim puncak dan musim sedang rata-rata ikan yuwana (juvenile) yang tertangkap 30% sementara musim paceklik rata-rata 60%, dengan data ini mengindikasikan kalau nelayan terpaksa menangkap ikan yuwana karena pada musim paceklik hampir sulit ditemukan ikan berukuran layak tangkap (mature), data tersebut didukung 20,31% responden dan sisanya79,69% responden tidak ada informasi. Dengan analisis tersebut maka indikator proporsi ikan yuwana (juvenile) yang ditangkap diberikan status buruk

Indikator komposisi spesies diberikan status baik. Tangkapan sampingan nelayan relatif kecil yaitu dengan persentase rata-rata sebesar 6,31% dari hasil tangkapan target berdasarkan 4 alat tangkap yaitu Bubu, Jaring Insang, Jala Lompo dan Pancing. Pada alat tangkap lainnya yaitu Pukat pantai hasil tangkapan tidak dihitung sebagai hasil sampingan, karena tidak ada target ikan secara khusus, sedangkan alat tangkap lampara tidak ada informasi. Persentase tangkapan sampingan berdasarkan alat tangkap yaitu : bubu sebesar 6,89%, Jaring Insang sebesar 3,58%, Jala lompo sebesar 10,88%, pancing sebesar 22,83%. Alat tangkap

0.0077 0.2226 0.3074 0.4658 0.2556 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 2006 2007 2008 2009 2010

42

pancing justru paling banyak menangkap hasil sampingan terjadi pada nelayan pancing pelagis besar, contohnya seperti Ikan Layar, Lemadang, dan Baby tuna (satuan dalam kg).

Secara keseluruhan terdapat 40 spesies ikan yang biasa ditangkap nelayan di Kabupaten Alor (Ikan Bayar/Kembung, Bawo/Lamoru, Belo-belo, Biji Nangka, Cakalang, Gergahing, Golok-golok, Kaburak, Kakaktua, Kakap Merah, Kakap Putih, Kamera, Kerapu Bakau, Kerapu Bebek, Kerapu Capan, Kerapu Karet Hitam, Kerapu Kwaci Abu-abu, Kerapu Kwaci Putih, Kerapu Lumpur, Kerapu Macan, Kerapu Malabar, Kerapu Merah, Kerapu Sosis, Kerapu Sue-sue, Kerapu Sunu, Kulit Pasir, Lamada, Layang/Terbang, Lember, Mane, Motonggolong, Phada/Baronang, Sembe/Lember, Simba, Sura/Motong, Tembang, Tenggiri, Tuna Mata Besar, Tuna Sirip Kuning, dan Tunung Lolong/Sweet Lips).

Indikator Spesies ETP diberikan status buruk. Perairan Kabupaten Alor telah ditetapkan dan diberlakukan sebagai kawasan konservasi laut, namun kesadaran nelayan untuk melindungi biota yang terancam punah/rentan/langka (ETP) masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa masih tertangkapnya spesies-spesies yang dilindungi yaitu: Penyu 62 ekor, Lumba-lumba 18 ekor, Batu laga 14 ekor, Duyung 5 ekor, Hiu 1 ekor, dan Paus 1 ekor.

Alasan yang dipakai untuk menentukan status dari indikator range collapse sumberdaya ikan pada domain ini dalam kategori baik, yaitu jarak yang ditempuh dekat dan lokasi (habitat/ekosistem) yang dituju selalu tersedia ikan dalam jumlah yang banyak (90% responden setuju kalau lokasi penangkapan selalu tersedia stok ikan dalam jumlah banyak dan dekat dengan fishing base).

4.3.2. Domain Habitat dan Ekosistem

Status lamun di Kabupaten Alor dalam kategori sedang. Hasil penelitian WWF (2009), menyebutkan luasan lamun teridentifikasi berdasarkan citra Aster seluas 649,37 ha dengan persen tutupan lamun tertinggi yaitu di lokasi Pulau Lapang sebesar 58,8% dan tutupan terendah di lokasi Mali sebesar 15%. Dan di 6 (enam) lokasi pengamatan ditemukan 7 (tujuh) spesies lamun. Ketujuh spesies tersebut antara lain: Enhalus acoroides, Thalassia hemprichii, Syringodium