LAPORAN KASUS PSIKIATRI

SKIZOFRENIA PARANOID

Oleh: M Rachmat Sulthony H1A 007 037 Pembimbing dr. Dian W. Vietara, Sp.KJ.DALAM RANGKA MENGIKUTI KEPANITERAAN KLINIK MADYA BAGIAN / SMF ILMU PENYAKIT JIWA

RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM

LAPORAN KASUS

I. Identitas Pasien

Nama Pasien : “Tn.S“ Umur : 40 tahun Jenis kelamin : Laki-laki

Alamat : Dusun Punikan Utara, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Lombok Barat Agama : Islam

Suku : Sasak

Pendidikan : Tidak Tamat SD Pekerjaan : Petani

Status : Belum Menikah

MRS : Jumat, 8 November 2013 Pemeriksaan : Jumat, 8 November 2013.

Pasien dibawa oleh keluarganya ke IGD RSJP NTB pada hari Jumat, 8 November 2013, pukul 21.10 WITA. Ini adalah kali ketiga pasien dirawat inap di RSJP NTB.

II. Identitas Keluarga Pasien Nama Keluarga : Suriah Umur : 45 tahun Jenis kelamin : Perempuan Hubungan : Kakak Pasien

Alamat : Dusun Punikan Utara, Desa Batu Mekar, Kec. Lingsar, Lombok Barat Agama : Islam

Suku : Sasak Pendidikan : SD Pekerjaan : Petani Status : Menikah

III. Riwayat Psikiatri Data diperoleh dari:

Autoanamnesis dengan pasien pada tanggal 8 November 2013 dan 9 November 2013.

Alloanamnesis dengan teman pasien dan kepala dusun di tempat tinggal pasien pada tanggal 8 November 2013, pukul 21.10. Alloanamnesis juga dilakukan dengan kakak pasien melalui telepon pada tanggal 10 November 2013.

A. Keluhan Utama

Pasien mengamuk sejak 1 hari sebelum datang ke IGD RSJP NTB.

B. Riwayat Gangguan Sekarang

Pasien dibawa oleh tetangga dan keluarganya ke UGD RSJP NTB pada hari Jumat 8 November 2013 dikarenakan mengamuk sejak 1 hari sebelumnya. Pasien diceritakan marah-marah, berbicara sendiri, tertawa sendiri, serta berlari keliling kampung sambil mengejar beberapa warga dengan menggunakan parang. Kata-kata pasien kasar dan mengancam, namun tidak jelas maksud dan tujuannya. Sebab mengamuk dikarenakan pasien dipaksa minum obat oleh keluarga 1 hari sebelum MRS.

Pasien menceritakan ia tidak mengetahui mengapa bisa dibawa ke RSJ dan merasa dirinya baik-baik saja. Pasien mengatakan saat ini suasana hatinya sedang tenang, tidak marah ataupun sedih. Pasien menceritakan saat ini ia bisa mendengar suara ibunya yang sudah meninggal yang menyuruhnya untuk menikah serta mendengar suara orang-orang yang sudah meninggal. Suara-suara ini dikatakan telah ia didengar sejak ia masih berumur 10 tahun namun terkadang bisa hilang. Pasien juga mengatakan ia melihat bayangan orang yang sudah meninggal yang ada di kuburan yang mengikutinya sampai ke RSJ. Pasien mengatakan tahu saat ini sedang berada di RSJ, pasien mampu mengenali teman dan keluarga yang mengantarnya, namun pasien tidak tahu bulan atau tahun saat ini.

Selama 2 hari terakhir ini, selain keluhan yang disebutkan di atas, pasien juga diceritakan sulit tidur dan menjadi lebih cerewet. Dalam sehari pasien hanya tidur sekitar +2-3 jam. Menurut keterangan keluarga, pasien diceritakan merasa dirinya dikejar oleh orang lain yang tidak diketahui oleh keluarganya, padahal menurut

cerita keluarga pasien, tidak ada orang yang mencari-cari pasien ataupun mengejar-ngejar dirinya.

Pasien pertama kali mulai mengalami kondisi ini sekitar 10 tahun yang lalu dan sempat dirawat di RSJP NTB sebanyak 2 kali. Pasien pertama kali dirawat inap di RSJP NTB pada tahun 2003 selama beberapa bulan. Pasien awalnya dibawa oleh keluarganya dikarenakan pasien berbicara sendiri, suka bengong, terkadang marah-marah sendiri, serta mengatakan melihat sosok mahluk halus dan bahkan sampai mengamuk namun tidak pernah melukai diri atau orang lain. Pasien diceritakan pada saat pertama kali masuk RSJ tidak tampak hiperaktif, cerewet, mengutarakan banyak ide, ataupun tampak tidak bersemangat, tidak berminat melakukan aktivitas ataupun berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Setelah keluar dari RSJ, pasien jarang kontrol karena keluarga menganggap pasien sudah sehat. Setelah keluar dari RSJ pasien tidak pernah mengalami keluhan seperti pertama kali masuk, bahkan pasien biasanya bertani dan terkadang juga bekerja sambilan sebagai tukang ojek.

Akan tetapi pada tahun 2008, pasien dibawa kembali ke RSJP NTB dengan keluhan yang sama seperti pada tahun 2003. Pasien akhirnya juga dirawat inap selama beberapa bulan karena kondisinya tersebut. Setelah keluar dari RSJ, keluarga pasien tetap rutin mengambil obat namun pasien diceritakan kurang kooperatif dan jarang mau meminum obatnya. Setelah keluar pasien diceritakan beraktivitas normal, tidak ada keluhan, tidak tampak sedih atau hiperaktif, namun sekitar 2 tahun yang lalu (tahun 2011) pasien sempat berusaha mengiris lidahnya. Keluarga pasien tidak mengetahui apa alasan pasien melakukan hal tersebut, namun menurut pasien ia berusaha mengiris lidahnya karena ia telah berbohong dan mengatakan lidahnya harus dipotong.

Saat ini pasien merasa kurang betah di RSJ, karena merasa dirinya sehat dan ingin cepat pulang. Selama di RSJ nafsu makan pasien baik, tidur nyenyak, dan perasaan tenang. BAB dan BAK lancar, demam (-), mual (-), muntah (-).

C. Riwayat Gangguan Sebelumnya

Pasien sebelumnya sudah pernah menjalani rawat inap di RSJP NTB sebanyak 2 kali, dimana pertama kali dirawat pada tahun 2003 dengan keluhan yang sama, kemudian sempat juga dirawat pada tahun 2008 dengan keluhan yang juga sama. Pasien jarang dibawa kontrol karena selalu menolak, sehingga pasien tidak minum obat secara teratur setelah pasien pulang dari RSJP NTB. Pasien terakhir minum obat

pada hari Jumat pagi (8 November 2013) namun sebelumnya sangat jarang minum obat.

Riwayat cedera kepala, kejang, sakit kepala yang lama, demam tinggi, hipertensi, asma, dan penyakit jantung tidak ditemukan. Riwayat penggunaan NAPZA dan minuman keras juga tidak ditemukan. Riwayat percobaan bunuh diri (-).

D. Riwayat Kehidupan Pribadi 1. Riwayat prenatal

Pasien merupakan anak ketujuh dari sembilan bersaudara..Untuk riwayat persalinan secara jelas tidak diketahui tetangga pasien. Penyulit selama proses persalinan, riwayat biru atau tampak kuning tidak diketahui.

2. Masa kanak-kanak awal (<3 tahun)

Pasien diasuh oleh ayah dan ibu kandungnya. Pasien tidak pernah mengalami sakit berat, kejang, demam tinggi, ataupun penyakit kuning. Riwayat gangguan pertumbuhan dan perkembangan tidak diketahui.

3. Masa kanak-kanak pertengahan (3-11 tahun)

Pasien dikenal periang, banyak teman, dan rajin membantu orang tua. Saat ini ibu dan ketujuh saudaranya sudah meninggal dunia, sehingga pasien tumbuh hanya bersama ayah dan kakaknya.

4. Masa Kanak-kanak akhir dan remaja (11-19 tahun)

Pasien pada saat ini dikatakan sudah mulai gampang marah, namun belum sampai mengamuk dan mengejar-ngejar warga. Pasien dikatakan terlihat lebih serius dan lebih banyak bekerja, walaupun masih tampak berusah menjalin hubungan dengan orang-orang di kampungnya.

E. Riwayat Keluarga

Tidak ada anggota keluarga yang memiliki keluhan yang serupa dengan yang dialami pasien.

Genogram keluarga pasien:

F. Riwayat Pernikahan

Pasien belum pernah menikah.

G. Situasi Sosial-Ekonomi Sekarang

Pasien tinggal bersama ayahnya. Untuk kebutuhan sehari-hari didapat dari penghasilan pasien dan ayahnya yang bekerja sebagai petani dan tukang ojek.

H. Persepsi Pasien Tentang Diri dan Kehidupannya

Pasien merasa dirinya sehat dan malas minum obat. Menurut pasien, mendengar suara ibunya yang sudah meninggal bukanlah suatu masalah. Pasien merasa kurang nyaman tinggal di RSJ namun pasien tidak mau mengatakan apa alasannya.

IV. Status Mental A. Deskripsi Umum

1. Penampilan

Pasien laki-laki usia 40 tahun, tampak dekil dengan wajah dan rambut lusuh. Gigi dan tangan pasien tampak kotor, kesan kemampuan merawat diri kurang. 2. Kesadaran

Jernih.

3. Perilaku dan Aktivitas Psikomotor Tenang.

4. Pembicaraan

Spontan, terarah, artikulasi kurang jelas, volume cukup, suara tidak serak. 5. Sikap Terhadap Pemeriksa

Kooperatif.

B. Alam Perasaan dan Hidup Emosi 1. Mood: Disforik

2. Afek: Luas

3. Keserasian: Ekspresi emosional sesuai dengan isi pikir. 4. Empati: Tidak dirasakan

C. Fungsi Intelektual

1. Taraf pendidikan pengetahuan dan kecerdasan

Pengetahuan dan kecerdasan sesuai dengan tingkat pendidikannya. 2. Daya Konsentrasi: Cukup

3. Orientasi

□ Waktu : kesan terganggu. □ Tempat : kesan tidak terganggu. □ Orang : kesan tidak terganggu. 4. Daya ingat

□ Daya ingat jangka panjang : tidak terganggu. □ Daya ingat masa lalu belum lama : tidak terganggu. □ Daya ingat baru saja : tidak terganggu.

□ Daya ingat segera : tidak terganggu. 5. Pikiran Abstrak: Kurang

6. Bakat kreatif: Tidak dapat dinilai 7. Kemampuan menolong diri sendiri:

Cukup. Walaupun merawat diri kurang bersih, pasien masih bisa makan sendiri tanpa diperintah, mengetahui tata cara makan dan mengambil minum dengan baik, dan bisa mandi sendiri pada waktunya.

D. Gangguan Persepsi 1. Halusinasi

□ Halusinasi auditorik (+)

Pasien bisa mendengan suara ibunya yang sudah meninggal sejak ia masih berumur 10 tahun.

□ Halusinasi visual (+)

Pasien melihat bayangan ibunya dan orang lain yang sudah meninggal di kuburan.

□ Halusinasi penghidu (-). 2. Depersonalisasi: tidak ditemukan. 3. Derealisasi: tidak ditemukan.

E. Proses Pikir

1. Bentuk Pikir: Non Realistik 2. Arus Pikir: Asosiasi Longgar 3. Isi Pikiran

□ Preokupasi: (-) □ Waham Kejar (+)

F. Pengendalian Impuls

Buruk. Pasien dikatakan sering mengamuk, gampang marah, dan mudah tersinggung.

G. Daya Nilai

H. Tilikan

Tilikan Derajat 1

I. Penilaian Daya Realita (Reality Test Ability-RTA) Terganggu

J. Taraf Dapat Dipercaya

Secara umum tidak dapat dipercaya.

V. Pemeriksaan Diagnostik Lebih Lanjut A. Status Generalis □ Tanda vital a. Tensi : 130/80 mmHg. b. Nadi : 92 x/menit. c. Pernapasan : 20 x/menit. d. Suhu : 36,7˚C. □ Kepala-leher

a. Mata: anemis (-/-). ikterus (-/-), refleks pupil (+/+), isokor.

b. THT: telinga dbn, hidung tampak jejas (-), krepitasi (-), deviasi septum (-). c. Leher: terlihat kaku,struma (-), pembesaran KGB (-).

□ Thoraks

a. Cor: S1S2 tunggal, regular, murmur (-), gallop(-).

b. Pulmo: vesikuler (+/+), rhonki (-/-), wheezing(-/-). □ Abdomen

Distensi (-), bising usus (+) normal, nyeri tekan (-), H/L/R :tidak teraba. □ Sistem urogenital: tidak dievaluasi.

□ Ekstremitas: akral hangat (+), oedem (-).

B. Status Neurologis

□ Pupil: bentuk bulat, isokor (+/+), refleks cahaya (+/+). □ Gejala rangsangan selaput otak: tidak ditemukan.

□ Gejala peningkatan tekanan intrakranial: tidak didapatkan. □ Motorik: Normal.

□ Tonus: Normal. □ Koordinasi: Baik. □ Turgor: Normal.

□ Refleks: Tidak dievaluasi. □ Sensibilitas: Baik.

□ Susunan saraf vegetatif: Baik. □ Fungsi-fungsi luhur: Baik.

VI. Ikhtisar Penemuan Bermakna

Pasien laki-laki berusia 40 tahun dibawa keluarga dan temannya dikarenakan mengamuk sejak 1 hari sebelumnya. Pasien diceritakan marah-marah, berbicara sendiri, tertawa sendiri, serta berlari keliling kampung sambil mengejar beberapa warga dengan menggunakan parang. Sebab mengamuk dikarenakan pasien dipaksa minum obat oleh keluarga 1 hari sebelum MRS.

Pasien menceritakan ia tidak mengetahui mengapa bisa dibawa ke RSJ dan merasa dirinya baik-baik saja. Pasien mengatakan saat ini suasana hatinya sedang tenang, tidak marah ataupun sedih. Pasien menceritakan saat ini ia bisa mendengar suara ibunya yang sudah meninggal yang menyuruhnya untuk menikah serta mendengar suara orang-orang yang sudah meninggal. Suara-suara ini dikatakan telah ia didengar sejak ia masih berumur 10 tahun namun terkadang bisa hilang. Pasien juga mengatakan ia melihat bayangan orang yang sudah meninggal yang ada di kuburan yang mengikutinya sampai ke RSJ.

Selama 2 hari terakhir ini, pasien juga diceritakan sulit tidur dan menjadi lebih cerewet. Dalam sehari pasien hanya tidur sekitar +2-3 jam. Menurut keterangan keluarga, pasien diceritakan merasa dirinya dikejar oleh orang lain.

Pasien pertama kali mulai mengalami kondisi ini sekitar 10 tahun yang lalu dan sempat dirawat di RSJP NTB sebanyak 2 kali. Pasien pertama kali dirawat inap di RSJP NTB pada tahun 2003 dikarenakan pasien berbicara sendiri, suka bengong, terkadang marah-marah sendiri, serta mengatakan melihat sosok mahluk halus dan bahkan sampai mengamuk namun tidak pernah melukai diri atau orang lain. Pasien diceritakan pada saat pertama kali masuk RSJ tidak tampak hiperaktif, cerewet, mengutarakan banyak ide, ataupun tampak tidak bersemangat, tidak berminat melakukan aktivitas ataupun berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Setelah keluar dari RSJ, pasien jarang kontrol

namun tidak pernah mengalami keluhan seperti pertama kali masuk, bahkan pasien biasanya bertani dan terkadang juga bekerja sambilan sebagai tukang ojek.

Namun pada tahun 2008, pasien dibawa kembali ke RSJP NTB dengan keluhan yang sama seperti pada tahun 2003. Pasien akhirnya juga dirawat inap selama beberapa bulan karena kondisinya tersebut. Setelah keluar dari RSJ, keluarga pasien tetap rutin mengambil obat namun pasien diceritakan kurang kooperatif dan jarang mau meminum obatnya. Setelah keluar pasien diceritakan beraktivitas normal, tidak ada keluhan, tidak tampak sedih atau hiperaktif, namun sekitar 2 tahun yang lalu (tahun 2011) pasien sempat berusaha mengiris lidahnya.

Status mental yaitu penampilan: kurang rapi, mood/afek: disforik/luas, serasi; gangguan persepsi: halusinasi auditorik (+), visual (+). Isi pikir Waham Kejar (+), bentuk pikir non realistik; proses pikir assosiasi longgar. Tilikan: Derajat I. Status generalis dan status neurologis dalam batas normal.

VII. Diagnosis Multiaksial

Aksis I : Skizofrenia Paranoid Episodik Berulang DD: Gangguan Skizoafektif Tipe Manik

Aksis II : Belum dapat dievaluasi, butuh observasi lebih lanjut Aksis III : Tidak ada (None)

Aksis IV : Dikucilkan oleh warga Aksis V : GAF 50 (Current)

GAF 90 (HLPY/Highest Level in Past Year)

VIII. Formulasi Diagnosis

Pada pasien ini ditemukan adanya pola perilaku atau psikologis yang secara klinis bermakna dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala yang menimbulkan penderitaan dan hendaya dalam berbagai fungsi psikososial dan pekerjaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasien ini mengalami suatu gangguan jiwa.

Berdasarkan anamnesis riwayat penyakit medis, pasien tidak pernah mengalami trauma kepala atau penyakit lainnya yang secara fisiologis dapat menimbulkan disfungsi otak sebelum menunjukkan gejala gangguan jiwa. Oleh karenanya, gangguan mental organik dapat disingkirkan (F00-09).

Pada pasien juga tidak didapatkan riwayat penggunaan zat psikoaktif sebelum timbul gejala penyakit yang menyebabkan perubahan fisiologis otak, sehingga kemungkinan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif juga dapat disingkirkan (F10-19).

Pada pasien ini didapatkan gangguan dalam proses pikir dan penilaian realitas serta tilikan yang kurang, yaitu didapatkan halusinasi auditorik berupa suara ibunya yang telah meninggal dunia, serta didapatkan juga halusinasi visual yang berupa bayangan orang yang sudah meninggal termasuk ibunya, sehingga pasien ini dapat dimasukkan ke dalam kriteria Gangguan Psikotik, Skizofrenia, Gangguan Skizotipal, dan Gangguan Waham Menetap (F20-29).

Pada pasien ini didapatkan bahwa pasien lebih banyak berbicara dan sulit untuk beristirahat dimana dalam sehari hanya bisa tidur sekitar 2-3 jam, sehingga pasien masih mungkin untuk mengalami suatu Gangguan Suasana Perasaan (Mood [Afektif]) (F30-39).

Pada pasien ini didapatkan halusinasi auditorik berupa suara ibunya yang sudah meninggal. Didapatkan juga halusinasi visual yang berupa bayangan orang yang sudah meninggal yang ada di kuburan. Selain itu didapatkan adanya waham berupa waham kejar pada pasien. Pasien juga dikatakan memiliki sikap yang larut dalam diri sendiri serta menarik diri dari lingkungan sosialnya. Terdapat 3 gejala yang paling menonjol yaitu halusinasi auditorik, halusinasi visual dan waham kejar, sehingga Aksis I ditegakkan dengan diagnosis Skizopfrenia Paranoid (F20.0). Pasien sebelumnya sudah pernah mengalami kondisi serupa yang terjadi 10 tahun dan 5 tahun yang lalu yang di antaranya terdapat periode bebas gejala. Oleh karena itu berdasarkan perjalanan penyakitnya pasien ini diklasifikasikan ke dalam Skizofrenia Paranoid Episodik Berulang (F20.03).

Pada pasien ini didapatkan adanya gejala mania berupa kebanyakan berbicara dan kebutuhan tidur yang berkurang yang timbul sejak 2 hari yang lalu yang muncul bersamaan dengan gejala psikotik-nya. Untuk alasan tersebut, pasien didiagnosis banding dengan gangguan Skizoafektif Tipe Manik (F25.0).

Pada Aksis II belum bisa dievaluasi, perlu observasi lebih lanjut. Pada Aksis III tidak ditemukan kelainan klinis yang bermakna.

Pada Aksis IV dapat diidentifikasi adanya masalah dengan lingkungan sosialnya yaitu dikucilkan oleh keluarga dan warga di sekitar tempat tinggal

Pada Aksis V berdasarkan penilaian GAF (Global Assessment of Functioning Scale), saat ini pasien berada pada nilai 50 (gejala berat, disabilitas berat).

IX. Daftar Permasalahan

A. Organobiologik : Ketidakseimbangan neurotransmitter. B. Psikologis/Perilaku:

Mengamuk, marah-marah, berbicara sendiri, tertawa sendiri, berlari keliling kampung sambil mengejar beberapa warga dan membawa parang, sangat sensitif dan mudah marah, halusinasi visual (+), halusinasi auditorik (+).

C. Keluarga, Lingkungan dan Sosial Budaya:

Hubungan dengan keluarga kurang baik, tidak bisa tinggal dengan kakak karena sering mengancam kakak. Masyarakat sekitar terganggu karena pasien terkadang mengamuk dan berlarian keliling kampung.

X. Rencana Terapi A. Psikofarmasi

1. Haloperidol 2 x 5 mg 2. Trihexyphenidyl 2 x 2 mg

3. Alprazolam 1 x 0.5 mg (Malam Hari)

B. Psikoedukasi

1. Psikoedukasi pada Tn. S bertujuan untuk mendukung proses terapi, membantu pasien dalam menemukan cara mengatasi masalahnya, dan mencegah timbulnya gejala yang sama saat pasien mendapat stressor psikologis.

2. Edukasi terhadap pasien:

□ Secara bertahap sesuai dengan kembalinya kemampuan penilaian realitas pada pasien, memberi informasi dan edukasi kepada pasien mengenai penyakit yang dideritanya, gejala-gejala, dampak, faktor-faktor penyebab, pengobatan, komplikasi, prognosis, dan resiko kekambuhan agar pasien

tetap taat meminum obat dan segera datang ke dokter bila timbul gejala serupa di kemudian hari.

□ Memotivasi pasien untuk berobat teratur. 3. Edukasi terhadap keluarga:

□ Memberikan edukasi dan informasi mengenai penyakit pasien, gejala, faktor-faktor pemicu, pengobatan, komplikasi, prognosis, dan risiko kekambuhan di kemudian hari.

□ Meminta keluarga untuk mendukung pasien pada saat-saat setelah sakit agar pasien dapat mengalami sembuh remisi.

C. Psikoterapi

Psikoterapi yang diberikan kepada pasien adalah psikoterapi suportif yaitu yang bertujuan untuk memperluas fungsi pengendalian dengan metode pengendalian baru dan memperbaiki kemampuan adaptif pasien. Psikoterapi ini dicapai dengan pendekatan bimbingan dan reassurance.

D. Sosioterapi

Mengembalikan fungsi sosial pasien melalui latihan kembali untuk berinteraksi dengan pasien-pasien lainnya selama perawatan, dan memberi pengertian pada pasien bahwa tujuan perawatannya adalah untuk menghilangkan gejala penyakitnya dan berlatih untuk bisa kembali bermasyarakat di lingkungannya setelah keluar dari rumah sakit. Memberi penjelasan kepada keluarga mengenai keadaan yang dialami pasien sehingga keluarga dapat menciptakan lingkungan yang optimal bagi pemulihan pasien, menurunkan stigmatisasi dan diskriminasi terutama pada keluarga dan masyarakat sekitar. Keluarga perlu diberi edukasi dalam upaya mendukung penyembuhan pasien berupa terapi pasien yang akan membutuhkan waktu lama sehingga diharapkan dapat berperan sebagai PMO bagi pasien.

XI. Prognosis

1) Faktor pendukung: a. Gejala positif

b. Faktor pencetus cukup jelas 2) Faktor penghambat:

a. Riwayat sosial buruk

b. Dukungan keluarga dan lingkungan yang buruk

c. Pasien kurang kooperatif dan kesulitan minum obat dengan teratur.

3) Berdasarkan faktor-faktor di atas, prognosis pasien ini adalah: □ Ad Vitam : bonam

□ Ad Functionam : dubia ad bonam □ Ad Sanationam : dubia ad malam

XII. Pembahasan

Pada pasien ini ditemukan gejala bermakna berupa mengamuk sejak 1 hari sebelumnya, marah-marah, berbicara sendiri, tertawa sendiri, berlari keliling kampung sambil mengejar beberapa warga dengan menggunakan parang, serta berkata kasar, sedangkan pada pemeriksaan fisik didapatkan adanya halusinasi auditorik dan visual, serta waham kejar. Gejala-gejala yang timbul pada pasien merupakan gejala psikotik, dan karena gangguan penilaian realita telah mengganggu kehidupan dan fungsi global pasien, selama lebih dari 1 bulan, maka gejala-gejala tersebut memenuhi kriteria skizofrenia.

Sesuai dengan pedoman diagnosis berdasarkan PPDGJ III/ICD 10 dan berdasarkan DSM IV, beberapa kemungkinan diagnosis dapat disingkirkan dari pasien. Tidak dijumpai adanya gangguan neurologis, riwayat kejang, riwayat trauma, atau gangguan pada fungsi intelektual pasien, sehingga gejala psikosis pada pasien tidak memenuhi kriteria diagnosis untuk gangguan mental organik. Pasien juga bukan merupakan pengguna zat adiktif sehingga psikosis pada pasien tidak bisa digolongkan dalam gangguan mental dan perilaku akibat penggunaaan zat adiktif. Selama episode gejala psikosis, didapatkan adanya perubahan pada mood dan perilaku pasien berupa kecenderungan untuk banyak berbicara dan kebutuhan tidurnya yang berkurang. Akan tetapi kondisi ini berlangsung baru selama 2 hari sehingga gejala afektif yang menyertai gejala psikotik pada pasien ini tidak memenuhi kriteria diagnosis untuk

gangguan skizoafektif. Semua kemungkinan lebih mengarahkan pada diagnosis Skizofrenia Paranoid.

Permasalahan yang diduga merupakan pencetus gangguan psikotik pada pasien ini adalah akibat kematian ibunya saat masih berusia 10 tahun. Gejala positif dan stressor yang cukup jelas merupakan faktor pendukung untuk prognosis baik. Namun masalah riwayat sosial yang buruk, tinggal hanya dengan ayah yang sudah tua, dan komunikasi dengan keluarga dan tetangga yang kurang baik dapat menjadi penghambat dalam terapi. Dengan pertimbangan tersebut maka prognosis berulangnya gangguan pada pasien adalah buruk, sedangkan prognosis pada fungsi vitalnya baik karena tidak ada ide untuk melukai diri sendiri, dan prognosis kembalinya fungsi pasien ke taraf normal kemungkinan adalah baik karena pasien cukup kooperatif untuk diterapi (walaupun saat awal masuk sempat melakukan perlawanan terhadap petugas kesehatan) dan pencetusnya jelas.

Pilihan terapi farmakologis untuk pasien ini sesuai dengan tatalaksana fase akut pada skizofrenia paranoid. Terapi medikamentosa yang diberikan di awal adalah Haloperidol dengan dosis awal 1 x 5 mg, dinaikkan secara cepat setiap 2-3 hari dalam 1-3 minggu untuk mencapai dosis efektif dalam pengendalian gejala. Setelah tercapai dosis efektif, terapi dievaluasi setelah 2 minggu, kemudian dinaikkan menjadi dosis optimal pengendalian gejala yang dipertahankan selama 8 – 10 minggu dalam fase stabilitasi, kemudian pada fase pemeliharaan dosis dapat diturunkan sampai dosis minimal yang dapat mengendalikan gejala. Terapi dilakukan minimal selama dua tahun.

Pada penggunaan Haloperidol atau antipsikosis tipikal lainnya dapat terjadi efek samping berupa gejala ekstrapiramidal (akatisia, distonia akut, parkinsonisme), yang sering terjadi. Namun efek samping ini timbul secara individual pada pasien, artinya tidak setiap pasien akan mengalaminya. Pada pasien ini yang dominan mendominasi adalah gejala halusinasi. Pasien berperilaku agresif namun tidak sampai melukai diri sendiri atau orang lain, pasien mengamuk karena kesal dipaksa minum obat. Untuk mengatasi gejala halusinasi yang dominan maka dipilihlah haloperidol dibandingkan antipsikotik lainnya. Bila kemudian timbul gejala efek samping pada pasien, ini dapat diatasi dengan pemberian Trihexifenidil dosis 3 x 2 mg.

Haloperidol adalah antipsikosis tipikal dari golongan nonfenotiazin dengan potensi terapi tinggi, dengan sasaran kerja adalah reseptor dopamin D2 di sistem nigrostriatal, mesolimbokortikal, dan tuberoinfundibuler pada otak. Obat yang bekerja

pada reseptor dopamin dipilih karena gejala positif pada pasien skizofrenia diperkirakan terjadi akibat aktivitas dopamin berlebih. Pada terapi pertama pasien, karena reaksi obat masih baik dan rentan terjadi efek samping, maka dosis awal diberikan mulai dosis terkecil yaitu 1 x 5 mg.

Obat antipsikosis atipikal tidak dipilih walaupun dengan kemungkinan efek samping ekstrapiramidal lebih kecil (efek terhadap reseptor adrenergik lebih kecil) karena obat atipikal memiliki afinitas terhadap reseptor serotonin 10 kali lebih besar dibandingkan pada reseptor dopamin sehingga diperlukan dosis yang lebih tinggi untuk pasien ini. Disamping itu, peningkatan aktivitas serotonin akan menimbulkan gejala negatif pada skizofrenia, yang tidak terjadi pada pasien ini. Dengan pertimbangan ini, maka haloperidol dipilih sebagai terapi lini pertama pada pasien ini. Bila kemudian terjadi efek samping pada pasien, alur pertama dalam tatalaksana efek samping adalah penurunan dosis. Bila tetap terjadi, maka diberi obat antikolinergik yaitu trihexifenidil dosis 3 x 2 mg di awal, dapat dinaikkan sampai 15 mg/hari untuk mengatasi gejala. Bila pasien kaku sampai tidak bisa menelan, dapat diberi injeksi difenhidramin 25 – 50 mg/hari secara IM atau IV.

Selain terapi medikamentosa, pada pasien gangguan psikotik perlu mendapat psikoterapi dan sosioterapi. Psikoterapi bertujuan membantu menguatkan pikiran pasien mengenai mana realita dan mana halusinasi sehingga dapat melawan gejalanya sendiri, menjelaskan mengenai penyakitnya secara perlahan, sehingga pasien mengerti pentingnya minum obat secara teratur dan tidak putus. Psikoedukasi juga perlu diberikan kepada keluarga dan lingkungan sekitar agar tidak terjadi stigmatisasi terhadap pasien, dan membangun sistem pendukung yang kuat untuk menunjang perbaikkan pasien.

Sosioedukasi mengajarkan pada pasien bagaimana cara untuk kembali pada masyarakat. Pada sosioedukasi pasien diajarkan untuk tidak malu dengan penyakitnya, dan cara bermasyarakat yang benar sehingga dirinya dapat diterima. Sosioedukasi juga seharusnya dilakukan pada keluarga untuk dapat menerima pasien tanpa stigmatisasi, dan membantu meningkatkan rasa penghargaan dirinya.

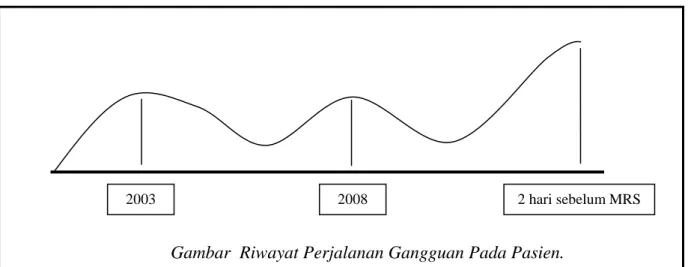

XIII. Riwayat Perjalanan Gangguan Pada Pasien

Gambar Riwayat Perjalanan Gangguan Pada Pasien.

Tabel 1. Riwayat Perjalanan Gangguan Pada Pasien

2003 2008 2 hari sMRS

Pencetus:

Mengingat kembali ibunya yang sudah meninggal Gejala:

□ Berbicara sendiri, suka bengong, terkadang marah-marah sendiri □ Mengamuk namun tidak

pernah melukai diri atau orang lain

□ Melihat sosok mahluk halus

Pencetus: Tidak diketahui Gejala:

□ Berbicara sendiri, suka bengong, terkadang marah-marah sendiri □ Mengamuk namun tidak

pernah melukai diri atau orang lain

□ Melihat sosok mahluk halus

Pencetus:

Dipaksa minum obat Gejala:

□ Mengamuk

□ Marah-marah, berbicara sendiri, tertawa sendiri, berlari keliling kampung sambil mengejar beberapa warga dengan menggunakan parang

□ Mendengar suara ibunya dan orang yang sudah meninggal □ Melihat bayangan orang yang

sudah meninggal

□ Sulit tidur dan menjadi lebih cerewet. Dalam sehari hanya tidur +2-3 jam.

□ Pasien merasa dirinya dikejar orang lain.