PENGARUH PAPARAN PESTISIDA TERHADAP EFEK NEUROBEHAVIORAL PADA PETANI CABAI MERAH

DI KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG

TESIS

Oleh

TINA MEIRINDANY NIM. 187032034

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2021

THE INFLUENCE OF PESTICIDE EXPOSURE ON NEUROBEHAVIORAL EFFECT IN RED CHILI

GROWERS IN BERINGIN SUBDISTRICT, DELI SERDANG REGENCY

THESIS

By

TINA MEIRINDANY NIM. 187032034

MASTER PUBLIC HEALTH SCIENCE STUDY PROGRAM FACULTY OF PUBLIC HEALTH

UNIVERSITY OF SUMATERA UTARA

2021

PENGARUH PAPARAN PESTISIDA TERHADAP EFEK NEUROBEHAVIORAL PADA PETANI CABAI MERAH

DI KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan Masyarakat dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Peminatan Kesehatan Lingkungan

padaFakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara

Oleh

TINA MEIRINDANY NIM. 187032034

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2021

Telah diuji dan dipertahankan Pada tanggal: 9 September 2020

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Sri Malem Indirawati, S.K.M., M.Si.

Anggota : 1. Prof. Dr. Dra. Irnawati Marsaulina, M.S.

2. Dra. Nurmaini, M.K.M., Ph.D.

3. Dr. Ir. Gerry Silaban, M.Kes.

Pernyataan Keaslian Tesis

Saya menyatakan dengan ini bahwa tesis saya yang berjudul “Pengaruh Paparan Pestisida terhadap Efek Neurobehavioral pada Petani Cabai Merah di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang” beserta seluruh isinya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Medan, September 2020

Tina Meirindany

Abstrak

Salah satu kegiatan dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian tidak terlepas dari penggunaan pestisida. Usaha pertanian khususnya cabai merah masih menggunakan pestisida dari golongan organofosfat. Paparan organofosfat secara akut dan kronik akan menyebabkan gangguan neurologis jangka panjang yang disebut efek neurobehavioral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh paparan pestisida terhadap efek neurobehavioral pada petani cabai merah di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik menggunakan desain cross sectional dengan jumlah sampel sebanyak 46 petani cabai merah.Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner serta instrument uji performa neurobehavioral. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan univariat, bivariat dengan regresi logistik sederhana dan multivariat dengan regresi logistik berganda. Hasil penelitian ditemukan 60,9%

petani mengalami efek neurobehavioral tidak normal dan 39,1% petani dengan efek neurobehavioral normal. Hasil analisis bivariat menunjukkan ada pengaruh usia (p=0,004), kebiasaan merokok (p=0,020), jenis pestisida (p=0,021), dan masa kerja (p=0,001) terhadapefek neurobehavioral.Usia paling berpengaruh terhadap efek neurobehavioral dengan Exp B 31,330. Dinas KesehatanKabupaten Deli Serdang lebih aktif memberikan penyuluhan kepada petani mengenai penggunaan pestisida yang tepat dan aman bagi lingkungan. Diharapkan bagi petani untuk memilih produk pestisida dengan risiko terendah terhadap kesehatan dan lingkungan

Kata kunci : Pestisida, neurobehavioral, petani, Beringin, APD

Abstract

The activites in increasing agricultural production cannot be separated from the pesticides. Redchili agribusiness still uses pesticides of non-organophosphate, but its acute and chronic exposure can cause long term disturbance in neurology which is called neurobehavioral effect. The objective of the research was to analyze the influence of pesticides exposure on neurobehavioral effect in red chili growers in Beringin Sub-district, Deli Serdang Regency. The research used observational analytic method with cross sectional design. The samples were 46 red chili growers as the respondents, using questionnaires and neurobehavioral performance test.

The data were analyzed by using univariate analysis, bivariate with simple logistic regression analysis and multivariate with multiple logistic regression analysis. The result of the research showed that there was the influenceof age (p=0.004), smokinghabit (p=0.020), types of pesticide (p=0.021), and length of service (p=0,001) on neurobehavioral effects at Exp(β) = 31.330. It is recommended that The Health Agency of Deli Serdang provide counseling and education actively for farmers about the accurate and safe use pesticides for environment. Farmers should decrease their dependency on non-organic pesticides and shift to using organic pesticides.

Keywords: Pesticide, neurobehavioral, grower, Beringin, PPE

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Pengaruh Paparan Pestisida terhadap Efek Neurobehavioral pada Petani Cabai Merah di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Magister Kesehatan Masyarakat (M.K.M.) pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu Ayahanda H. Gatot Mulyatno dan Almarhumah Ibunda Hj. Sri Mayani yang memotivasi, membangkitkan semangat dan inspirasi dalam penulisan tesis ini. Terima kasih juga kepada suami penulis yaitu Nanda Ansori dan anak- anak penulis Naufal dan Adinda atas doa dan dukungannya. Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si. selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.

2. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si. selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

3. Ir. Etti Sudaryati M.K.M., Ph.D. Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara

4. Dr. Srimalem Indirawati, S.K.M., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus ketua penguji yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran, bimbingan dan arahan dalam penulisan tesis ini.

5. Prof. Dr. Dra. Irnawati Marsaulina, M.S. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan bimbingandalam penulisan tesis ini.

6. Dra. Nurmaini, M.K.M., Ph.D. selaku Dosen Penguji Iyang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam perbaikan tesis ini.

7. Dr. Ir. Gerry Silaban, M.Kes. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam perbaikan tesis ini.

8. Ayub, S.Sos. selaku Bapak Camat Beringin yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis dan membantu penulis dalam penelitian ini.

9. Yareli, S.T. selaku Ketua Kelompok Tani Cabai Merah yang telah dan seluruh petani cabai merah Kecamatan Beringin yang telah banyak membantu penulis demi kelancaran proses penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata, semoga Allah SWTsenantiasa melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua dan semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, September 2020

Tina Meirindany

Daftar Isi

Halaman

Halaman Persetujuan i

Halaman Penetapan Tim Penguji ii

Halaman Pernyataan Keaslian Tesis iii

Abstrak iv

Abstract v

Kata Pengantar vi

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xii

Daftar Gambar xiii

Daftar Lampiran xiv

Daftar Istilah xv

Riwayat Hidup xvi

Pendahuluan 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 7

Tujuan Penelitian 8

Manfaat Penelitian 8

Tinjauan Pustaka 9

Pestisida 9

Pengertian pestisida 9

Klasifikasi pestisida 10

Paparan pestisida 13

Cara masuk pestisida dalam tubuh 17

Dampak pestisida 18

Pengurangan risiko pestisida 20

Sistem saraf 21

Pengertian sistem saraf 21

Klasifikasi sistem saraf 21

Neurotransmitter dan reseptor 23

Mekanisme toksisitas pestisida pada sistem saraf 24

Efek neurobehavioral 26

Definisi efek neurobehavioral 26

Gejala efek neurobehavioral 27

Uji performa neurobehavioral 29

Faktor penyebab neurobehavioral 31

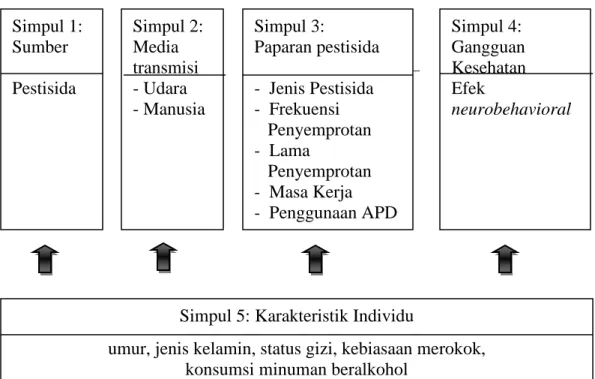

Landasan Teori 34

Kerangka Konsep 36

Hipotesis Penelitian 37

Metode Penelitian 38

Jenis Penelitian 38

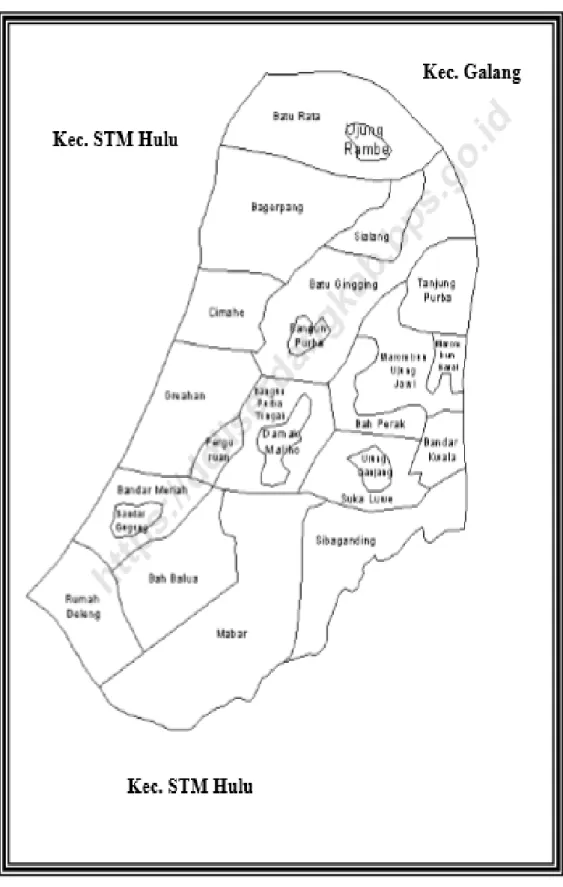

Lokasi dan Waktu Penelitian 38

Populasi dan Sampel 38

Variabel dan Definisi Operasional 40

Metode Pengumpulan Data 41

Metode Pengukuran 42

Metode Analisis Data 48

Hasil Penelitian 50

Deskripsi Lokasi Penelitian 50

Analisis Univariat Karakteristik Individu, Paparan Pestisida

dan Efek Neurobehavioral 53

Analisis Bivariat Karakteristik Individu, Paparan Pestisida terhadap

Efek Neurobehavioral 60

Analisis Mutivariat pada Variabel Independen yang Memenuhi Kriteria 63

Pembahasan 66

Jenis Kelamin pada Petani Cabai Merah 66

Usia pada Petani Cabai Merah 67

Status Gizi pada Petani Cabai Merah 68

Kebiasaan Merokok pada Petani Cabai Merah 69

Konsumsi Minuman Beralkohol pada Petani Cabai Merah 69

Jenis Pestisida pada Petani Cabai Merah 70

Frekuensi Penyemprotan pada Petani Cabai Merah 70

Lama Penyemprotan pada Petani Cabai Merah 71

Masa Kerja pada Petani Cabai Merah 73

Penggunaan APD pada Petani Cabai Merah 73

Pengaruh Jenis Kelamin terhadap Efek Neurobehavioral 74

Pengaruh Usia terhadap Efek Neurobehavioral 75

Pengaruh Status Gizi terhadap Efek Neurobehavioral 76 Pengaruh Kebiasaan Merokok terhadap Efek Neurobehavioral 77 Pengaruh Konsumsi Minuman Beralkohol terhadap efek neurobehavioral 78 Pengaruh Jenis Pestisida terhadap Efek Neurobehavioral 79 Pengaruh Frekuensi Penyemprotan terhadap Efek Neurobehavioral 81 Pengaruh Lama Penyemprotan terhadap Efek Neurobehavioral 82 Pengaruh Masa Kerja terhadap Efek Neurobehavioral 83 Pengaruh Penggunaan APD terhadap Efek Neurobehavioral 84

Implikasi Penelitian 85

Keterbatasan Penelitian 86

Kesimpulan dan Saran 87

Kesimpulan 87

Saran 88

Daftar Pustaka 89

Lampiran 95

Daftar Tabel

No Judul Halaman

1 Pestisida Berdasarkan Organisme Pengganggu Tanaman 10 2 Daftar Pestisida untuk Mengendalikan OPT Budidaya Cabai Merah 13 3 Bahan Aktif dan Merk Dagang Pestisida Golongan Orgaofosfat 14 4 Toksisitas Pestisidapada Efek Muskarinik, Nikotinik, Saraf Pusat 25 5 Uji Performa pada Neurobehavioral Core Tes Batertery (NCTB) 30

6 Kategori Ambang Batas IMT 33

7 Pengukuran Variabel Penelitian 44

8 Distribusi Frekuensi Penggunaan APD 53

9 Distribusi Frekuensi Gejala Neurobehavioral 55 10 Distribusi Karakterstik, Paparan Pestisida, Efek Neurobehavioral 58

11 Nilai Mean dan SD 59

12 Tabulasi Silang Pengaruh Paparan Pestisida 61 13 Variabel Independen yang Memenuhi Kriteria Multivariat 63 14 Hasil Analisis Multivariat Regresi Linier Berganda 64

Daftar Gambar

No Judul Halaman

1 Pestisida menghambat kerja asetilkolinesterase 24 2 Akumulasi asetilkolin pada sinaps akibat inhibisi asetilkolinesterase 25

3 Kerangka teori 36

4 Kerangka konsep 36

5 Sketsa peta Kecamatan Beringin 51

Daftar Lampiran

Lampiran Judul Halaman

1 Informed consent (Lembar persetujuan) 95

2 Kuesioner Penelitian 96

3 Uji Performa Neurobehavioral 99

4 Analisis Univariat 101

5 Analisis Bivariat 104

6 Analisis Multivariat 115

7 Master Data 119

8 Surat Izin Penelitian 121

9 Dokumentasi Penelitian 123

Daftar Istilah

AChE Asetilkolinesterase APD Alat Pelindung Diri

Ditjen PSP Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian FAO Food and Agriculture Organization

Sikernas Sentra Informasi Keracunan Nasional SUTAS Survei Antar Sensus

US EPA United States Environment Protective Agency WHO World Health Organization

Riwayat Hidup

Penulis bernama Tina Meirindany dilahirkan di Sabang pada tanggal 15 Mei 1983 beragama Islam. Penulis anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan H.

Gatot Mulyatno dan Alm. Hj. Sri Mayani Bertempat tinggal di Johor Regency Blok C1 Deli Tua.

Pendidikan formal penulis dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri No 6 Kabanjahe, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 02 Bengkulu, Sekolah Menengah Atas di SMAN 01 Lubuk Linggau, Tahun 1999-2001. Penulis melanjutkan kuliah di Universitas Sriwjaya dan lulus pada Tahun 2006 jurusan Biologi Fakultas MIPA. Penulis pernah bekerja PT Telkomsel call center 116 tahun 2006 – 2008. Penulis pernah bekerja di PT Adira Dinamika Multi Finance tahun 2008-2018. Pada Tahun 2018, penulis melanjutkan kuliah di Program Studi S-2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Peminatan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Medan, September 2020

Tina Meirindany

Indonesia merupakan salah satu negara agrikultural yang cukup berkembang dalam sektor pertanian. Sektor pertaniandi Indonesia memberikan peranan penting dalam perkembangan perekonomian nasional karena merupakansalah satu penyumbang devisa negara. Sebagian besar mata pencaharian penduduk masih didominasi dari sektor pertanian. Berdasarkan data hasil Survei Pertanian Antar Sensus tahun 2018 melaporkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian di seluruh provinsi berjumlah 33.487.806 jiwa dengan jumlah wanita sebanyak 8.051.328 jiwa dan laki-laki sebanyak 25.436.478 jiwa atau sekitar 30,2 pesen dari jumlah tenaga kerja berasal dari sektor pertanian. Selain itu, usaha rumah tangga yang bergerak di bidang pertanian pada seluruh provinsi di Indonesia berjumlah 27.682.117 usaha pertanian (SUTAS, 2018).

Salah satu kegiatan dalam meningkatkan kualitas hasil pertanian tidak terlepas dari penggunaan pestisida.Penggunaan pestisida yang paling banyak di gunakan oleh para petani adalah pestisida bahan kimia karena mudah diaplikasikan dan hasilnya dapat diperoleh dalam waktu yang singkat serta penggunaan pestisida ini cukup disebarkan pada areal yang luas. Berdasarkan informasi yang dilaporkan oleh Food and Agriculture Organization, bahwa dunia telah menggunakan pestisida sekitar 2,4 megaton yang terdiri dari 40 persen herbisida, 17 persen insektisida, dan 10 persen fungisida. Amerika Sertikat telah menggunakan pestisida sekitar 0,5 megaton atau 22 persen dari total

penggunaanpestisida di dunia (FAO, 2016)

Penggunaan pestisida secara nasional masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan penggunaan merk pestisida secara nasional.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian tahun 2016, bahwa penggunaan pestisida telah mencapai 3.207 merk yang terdaftar dan diizinkan di Indonesia (Ditjen PSP, 2016). Informasi terbaru diperoleh bahwa penggunaan pestisida yang tertinggi di Indonesia berada di Kabupaten Brebes. Dinas Pertanian Brebes menyatakan bahwa Kabupaten Brebes menduduki urutan pertama yang tertinggi dalam penggunaan pestisida di Asia Tenggara.

Penggunaan pestisida kimia secara masif telah memberikan dampak negatif baik terhadap manusia maupun lingkungan. Risiko kesehatan yang disebabkan oleh pestisida non organikinisecara langsung lebih berbahaya dari pada penggunaan jenis zat kimia yang lainnya. Keracunan akibat paparan pestisida menjadi ancaman bagi pekerja pertanian pada berbagai wilayah di dunia.

Berdasarkan informasi World Health Organization,bahwa penyebab kematian 12,6 juta orang pertahun salah satunya disebabkan oleh bahan kimia ini. Studi di negara maju menunjukkan bahwa tingkat kejadian keracunan pada pekerja pertanian telah dialami sekitar 18,2 per 100.000 pekerja. Selain itu, kasus keracunan pestisida di Srilangka sebanyak 180 per 100.000 pekerja pertanian dan sekitar 17,8 per 100.000 pekerja pertanian terjadi di Thailand (WHO, 2018).

Sebagian besar keracunan pestisida ini terjadi di negara berkembang.

Efek dari bahan kimia pertanian ini telah menyebabkan 1.715 kasus kematian selama kurun waktu tiga tahun terakhir di Thailand. Kasus keracunan petani juga

terjadi di Kuwait dimana 82 persen kalangan pekerja pertaniandi Kuwait mengalami satu gejala pestisida akut (Jallow, M., et al, 2017). United States Environmental Protection Agencymelaporkan bahwa sekitar satu juta atau lebih pekerja di Amerika Serikat telah terpapar oleh bahan kimia berbahaya ini (US EPA, 2016).

Kasus keracunan pestisida juga banyak terjadi di Indonesia. Kasus keracunan ini justru meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Sentra Informasi Keracunan Nasional melaporkan bahwa tahun 2014 telah terjadi 710 kasus akibat keracunan pestisida dan meningkat menjadi 771 kasus di tahun 2016(Sentra Informasi Keracunan Nasional, 2016).

Cabai merah merupakan salah satu tanaman holtikultura yang mempunyai peluang bisnis menguntungkan. Besarnya kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri menjadikan cabai merah sebagai komoditas menjanjikan. Permintaan cabai merah cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan seperti memasak, industri makanan, serta obat-obatan. Hal inilah yang memacu petani membudidayakan tanaman ini. Tanaman ini mempunyai daya adaptasi yang cukup tinggi dan mudah dibudidayakan karena dapat ditanam pada dataran tinggi dan dataran rendah, serta dapat ditanam pada musim hujan maupun musim kemarau (Pusat penelitian dan Pengembangan Holtikultura, 2016).

Petani cabai merah masih menggunakan insektisida dari golongan organofosfat. Organofosfat merupakan pestisida paling toksik dan apabila tertelan dapat menyebabkan kematian walaupun terpapar dalam jumlah sedikit. Dampak penggunaannya mengakibatkan terjadinya toksisitas akut maupun kronik.

Berbagai studi epideomiologi menunjukkan bahwa individu yang terpapar organofosfat secara akut dan kronik mengalami gangguan neurologis jangka panjang. Paparan ini akan memengaruhi fungsi saraf sehingga menimbulkan efek neurobehavioral (Rohmah, Ghaisani, & Mayasari, 2019).

Efek neurobehavioral juga menjadi isu kesehatan masyarakat dan populer khususnya pada negara maju. Gangguan sistem saraf ini sebagai salah satudari 10 gangguan di tempat kerja. Pada beberapa kasus, gangguan sistem saraf ini mudah di identifikasi melalui gejala-gejala yang dirasakan oleh seseorang yang terpapar oleh pestisida seperti pusing, kelelahan yang berlebihan, susah tidur, dan sulit berkonsentrasi. Efek neurobehavioralsecara fungsional meliputi perubahan yang merugikan pada fungsi saraf pusat dan sistem saraf tepi setelah terpapar bahan kimia, fisik dan biologis. Akibat dari gangguan saraf ini menyebabkan adanya perubahan pada attention, mood, fungsi kognitif, penyimpangan berfikir, perubahan somatik dan sensorik. Efek neurobehavioral merupakan perubahan neuroanatomi yang terjadi pada setiap tingkat organisasi sistem saraf dan perubahan fungsional sebagai neurokimia, efek neurofisologis atau perilaku (US EPA, 2016).

Cara mengetahui efek neurobehavioral akibat paparan pestisida dapat dilakukan dengan uji performa neurobehavioral. Tes performa neurobehavioral ini merupakan metode non invasif yang digunakan untuk mengevaluasi sistem saraf seseorang. Neurobehavioral Core Test Battery (NCTB) telah ditetapkan oleh WHO sejak tahun 1986 sebagai standarisasi untuk mendeteksi gangguan sistem saraf yaitu santa ana dexterity, pursuit aiming, digit span, digit symbol, profile of

mood states, simple reaction time, benton visual retentiondan trail making.

Beberapa uji performa dalam mendeteksi efek neurobehavioral dapat dikombinasikan dimana tidak mutlak mengikutsertakan keseluruhan dari tes performa ini. Penentuan skor dengan standarisasi, jika pada salah satu uji performa kurang atau sama dengan 40, seseorang memiliki performa neurobehavioral yang buruk akan tetapi jika skor lebih dari 40 maka performa neurobehavioral dikategorikan normal (Rasoul, Salem, Allam, & Shehata, 2017).

Gejala distribusi neurobehavioral akibat paparan pestisida dapat diasosiasikan dengan keluhan tambahan yang dievaluasi melalui kuesioner Q18 versi Jerman. Kuesioner ini bertujuan menggambarkan gejala distribusi neurobehavioral dengan keluhanyang dirasakan oleh seseorang akibat paparan zat neurotoksikan. Keluhan ini mengacu pada atensi, memori, konsentrasi serta suasana hati (Ihrig, Triebig, & Dietz, 2001).

Gambaran efek neurobehavioral akibat paparan pestisida telah dilaporkan oleh Rohlma, Ismail dan Olson (2016) pada remaja di Mesir dimana 47 persen remaja sebagai pekerja musiman di Kementerian Pertanian Mesir yang mengaplikasikan pestisida organofosfat pada tanaman kapas mengalami efek neurobehavioral yang buruk. Hal ini juga dipengaruhi oleh lokasi tempat tinggal mereka dengan jarak 25 meter dari lahan pertanian yang terpapar pestisida.

Penelitian Dawson (2015) pada petani di Gambia melaporkan bahwa sebagian besar petani memiliki performa neurobehavioral yang buruk terutama pada salah satu uji performa trail makingdan paparan pestisida akut ditemukan pada petani yang menggunakan pestisida dalam kurun waktu 12 tahun terakhir.

Adapun gangguan yang dirasakan yaitu sakit kepala, kesulitan bernafas dan kehilangan nafsu makan.

Efek neurobehavioral pada anak di daerah pertanian juga telah dilaporkan oleh Jonis dan Mayasari (2017)bahwa efek neurobehavioralyang dialami anak- anak terdiri dari penurunan atensi, perkembangan psikomotorik yang rendah, gangguan pada perilaku dan meningkatkan risiko terjadinya attention deficit hyperactivity.

Berdasarkan informasi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Sumatera Utara (2018) bahwa Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu penghasil tertinggi komoditi cabai merah setelah Kabupaten Karo, Simalungun dan Dairi.

Usaha pertanian cabai merah ini berada di Kecamatan Beringin Desa Sidodadi Ramunia dan sudah berlangsung sejak tahun 1982. Luas lahan pertanian Desa Sidodadi Ramunia 48 hektar dimana 32 hektar sebagai lahan pertanian cabai merah dan 5 hektar sudah dialihkan secara organik. Informasi ketua kelompok tani Yareli ST bahwa masih terdapat kendala dalam upaya pertanian organik, selain membutuhkan waktu yang lama juga dibutuhkan perbaikan lahan, sehingga sebagian besar petani masih menggunakan metode pertanian non organik.

Berdasarkan survey awal yang dilakukan pada 1 November 2019 dan 14 Desember 2019 yang dilakukan di Desa Sidodadi Ramunia pada beberapa petani cabai merah di dapatkan informasi bahwa para petani cabai merah Desa Sidodadi Ramunia telah bekerja lebih kurang 10 sampai 30 tahun dengan lama penyemprotan pestisida lebih dari 3 jam dalam satu hari dan pengaplikasian pestisida oleh petani cabai merah lebih dari 8 kali dalam satu bulan. Adapun jenis

pestisida yang digunakan dalam pertanian cabai merah adalah jenis insektisida karena pertumbuhan cabai merah sensitif terhadap serangan organisme pengganggu tanaman seperti ulat. Selain itu, ketika melarutkan bahan pestisida tersebut tidak menggunakan sarung tangan dan masker. Petani hanya menggunakan sepatu, topi dan celana panjang pada saat penyemprotan sedangkan kacamata pengaman, sarung tangan, masker serta baju lengan panjang tidak digunakan.

Beberapa petani cabai merah juga mengalami gejala neurobehavioral berdasarkan kuesioner Q18 versi Jerman dengan 18 pertanyaan. Adapun gejala yang paling sering dirasakan yaitu merasakan kesulitan mengerti isi surat kabar atau buku, sering melupakan kejadian yang baru saja terjadi, sulit berkonsentrasi, sering merasa lelah berlebihan dan sakit kepala sekali yang dialami dalam seminggu atau lebih.

Perumusan Masalah

Upaya pengendalian hama dan penyakit tanaman tidak terlepas dari penggunaan pestisida oleh petani cabai merah di Kecamatan Beringin Desa Sidodadi Ramunia sehingga terjadi ketergantungan petani pada penggunaan pestisida anorganik dalam meningkatkan hasil pertanian. Akan tetapi, petani kurang memperhatikan keamanan dalam keselamatan kerja mereka. Usaha pertanian cabai merah di Kecamatan Beringin berada di Desa Sidodadi Ramunia sudah berlangsung selama 37 tahun sehingga ada indikasi terjadi paparan pestisida yang berdampak pada efek neurobehavioral. Gangguan saraf ini dapat diketahui melalui kuesioner Q18 versi Jerman mengenai gejala distribusi neurobehavioral

pada seseorang dan dibuktikan melalui uji performa neurobehavioral.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin menganalisis apakah terdapat pengaruh paparan pestisida terhadap efek neurobehavioralpada petani cabai merah di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh paparan pestisida terhadap efek neurobehavioral pada petani cabai merah di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang.

Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan tambahan pustaka dalam memperkaya ilmu kesehatan lingkungan khususnya mengenai paparan pestisida terhadap efek neurobehavioral pada petani cabai merah dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

Manfaat praktis. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan referensi masukan bagi aparatur daerah khususnya dalam peraturan penggunaan pestisida yang tepat kepada masyarakat yang khusunya berprofesi sebagai petani.Manfaatbagi masyarakat diharapkan dapat mengaplikasikan pestisida sesuai dengan prosedur yang tepat dan aman.

Pengertian pestisida. Secara harfiah pestisida merupakan pembunuh hama. Istilah bagi petani diistilahkan sebagai pest (jasad pengganggu) namun dalam arti luas meliputi semua binatang yang merusak tanaman dan merugikan secara ekonomis seperti nematoda, siput, burung, tikus dan mamalia lain, serangga, hama, tungau, penyakit yang tanaman yang disebabkan oleh jamur, virus, bakteri dan gulma (Nenotek & Harini, 2018).

Berdasarkan peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor107/Permentan/SR.140/9/2014 bahwa pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian tanaman atau hasil pertanian, memberantas rerumputan, mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan, mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk,memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan piaraan dan ternak,memberantas atau mencegah hama-hama air, memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad-jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan dan atau memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah dan air.

The United States Environmental Control Act, menyatakan bahwa pestisida adalah semua zat atau campuran zat yang secara khusus digunakan

dalam mengendalikan, mencegah gangguan serangga, binatang pengerat, nematoda, gulma, virus, bakteri serta jasad renik lain yang terdapat pada hewan dan manusia serta dipergunakan untuk mengatur pertumbuhan atau mengeringkan tanaman.

Klasifikasi pestisida. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 7 Tahun 2007, klasifikasi pestisida dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Berdasarkan organisme pengganggu tanaman. Kelompok pestisida berdasarkan organisme pengganggu tanaman yaitu:

Tabel 1

Pestisida Berdasarkan Organisme Pengganggu Tanaman

Jenis pestisida Cara Kerja Jenis Hama

Insektisida Bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang dipergunakan untuk memberantas binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia.

Gejala keracunan karena pestisida jenis ini berupa gejala nikotinik, muskarinik, dan saraf pusat

Belalang, kepik, wereng, kumbang, ulat grayak (trips), hama putih dan sebagainya

Herbisida Herbisida digunakan melalui daun atau tanah dan dapat merusak hampir semua jenis tanaman

Gulma berdaun lebar, rerumputan, alang-alang, eceng gondok dan lain-lain Fungisida Fungisida bekerja dengan cara

membunuh sel fungi pada tanaman melalui kontak secara langsung maupun sistemik dan dapat menghambat pertumbuhan cendawan untuk sementara waktu

Fungi (jamur)

(bersambung)

Tabel 1

Pestisida Berdasarkan Organisme Pengganggu Tanaman

Jenis pestisida Cara Kerja Jenis Hama

Bakterisida Bakterisida bersifat sistemik karena bakteri merusak tanaman dalam tubuh inangnya

Bakteri atau virus

Nematisida Nematisida berbentuk butiran dapat ditaburkan atau ditanamkan kedalam tanah untuk membunuh nematoda.

Nematisida yang berbentuk larutan dapat langsung disiramkan untuk menggunakannya. Bagian tanaman yang disrang terletak di dalam tanah misalnya akar, umbi atau bagian tanaman lainnya

Nematoda (cacing)

Akarisida Akarisida biasanya mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai pembunuh serangga, misalnya tungau yang juga digolongkan kedalam jenis serangga

Tungau

Rodentisida Rodentisida ini kebanyakan bersifat antikoagulan artinya mampu mematikan karena mengakibatkan pembekuan darah. Rodentisida yang efektif untuk tikus biasanya dalam bentuk umpan racun

Hewan pengerat:

tikus, tupai, hamster, bajing

Moluskisida Moluskisida yang efektif untuk moluska berupa umpan racun

Moluska: siput, sumpil, bekicot (Sumber: Djojosumarto,2008).

Berdasarkan komponen bahan aktif. Menurut Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Kementerian Kesehatan RI (2016), pengelompokkan pestisida berdasarkan komponen bahan aktifnya dapat dikelompokkan menjadi:

Organofosfat. Cara kerja organofosfat menghambat aktivitas enzim asetilkonlinesterasesehingga terjadi penumpukan asetilkolin yang berakibat pada terjadinya kekacauan pada sistem pengantar impuls saraf. Keadaan ini

menyebabkan impuls tidak dapat diteruskan sehingga otot menjadi kejang dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya kelumpuhan pada tubuh organisme sasaran dan akhirnya organisme pengganggu mati. Beberapa contoh dari pestisida golongan organofosfat adalah asefat, malation, klorpirifos, kadusafos.

Organoklorin.Organoklorin merupakan insektisida sintetik menimbulkan keracunan organisme sasaran yang ditandai dengan terjadinya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan terjadinya hiperaktivitas, gemetar, kejang hingga terjadi kerusakan pada saraf dan otot. Organoklorin bersifat stabil sehingga residunya sulit terurai.

Karbamat. Mekanisme toksisitas karbamat sama dengan organofosfat namun lebih aman, contohnya klorotalonil, propineb, kartabhidroklorida, karbaril, propoksur, dan karbosulfan.

Piretroid. Piretroid mempunyai efek sebagai racun kontak yang memengaruhi sistem saraf tepi dan saraf pusat pada organisme sasaran. Piretroid awalnya menstimulasi sel saraf untuk berproduksi secara berlebih dan pada akhirnya dapat menyebabkan paralisis dan kematian pada organisme pengganggu tanaman. Penggunaan golongan ini banyak dipakai dalam pengendalian vektor pada serangga dewasa dan berbagai formulasi insektisida rumah tangga.

Insect Growth Regulator. Golongan pestisida ini mengganggu

pertumbuhan dan perkembangan organisme sasaran. IGR dikelompokkan menjadi Chitin Synthesis Inhibitor (CSI) atau penghambat sintesis khitin dengan fungsinya mengganggu proses ganti kulit dengan menghambat pembentukan khitin.

Pestisida pada budidaya cabai merah. Strategi penggunaan pestisida

untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman pada budidaya cabai merah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Pestisida untuk Mengendalikan OPT Budidaya Cabai Merah OPT sasaran Pestisida yang digunakan

Trips, kutudaun Tungau

Lalat pengorok daun Ulat grayak dan ulat buah

Lalat buah

Spinosad, spinoteram, abemektin, imidakloprid, spinosad, beta siflutrin, tiometoksam,

Abemektin, propargit, amitraz, dikofol Siromazin, kartap hidrokloirda

Spinosad, spinoteram, tiametoksam dan klorantaniliprol, beta siflutrin, lambda sihalotrin dan klorantaniriprol, emamektin benzoat

Deltametrin, sipermetrin

(sumber : Pusat Penelitian dan Pengembangan holtikultura 2016).

Paparan pestisida. Paparanpestisidamerupakankontak antara organisme terhadap satu atau lebih pestisida.Food and Agriculture Organization of the United Nations & World Health Organization (2016) menjelaskan bahwa paparan pestisida pada manusia meliputi dua kelompok yaitu paparan langsung dan paparan makanan.

1. Paparan langsung termasuk paparan pekerjaan melalui oral, dermal, inhalasi, dan hasil dari pencampuran, aplikasi, kesalahan prosedur penyemprotan, kontak dengan peralatan serta bahan yang terkontaminasi

2. Paparan makanan meliputi paparan melalui makanan atau air yang terkontaminasi yang melibatkan konsumsi hasil pertanian.

Paparan pestisida pada petani cabai merah dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jenis pestisida, frekuensi penyemprotan, lama penyemprotan, masa kerja serta penggunaan alat pelindung diri.

Jenis pestisida. Kebiasaan petani cabai merah dalam memilih pestisida yang digunakan berdasarkan pengalaman dan anjuran dari petani lain tanpa memperhatikan efek kesehatan akibat penggunaan pestisida yang digunakan.

Berdasarkan penelitian Gusti dan Desnizar (2017) didapatkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara jenis pestisida dengan gejala neurotoksik. Gejala neurotoksik tersebut dialami oleh petani yang menggunakan pestisida golongan organofosfat dengan persentase 74,1 persen dan gejala neurotoksik yang dialami petani yang menggunakan pestisida non organofosfat hanya 33,3 persen.

Adapun merk dagang golongan organofosfat terdapat pada tabel berikut, Tabel 3

Bahan Aktif dan Merk Dagang Organofosfat Golongan Bahan Aktif Merk Dagang Organofosfat Asefat

Azametifos Kadusafos Klorfenvinfos Klorpirifos Diazinon Dimethoat Malation Prefenofos

Counter 50/1.8SP, Mollient 75SP, Orthene 75SP, Orthran 75SP

Rugby 3 GME, Rugby 20 TK

Even 300/50 EC, Sagri-Joss 300/50 EC Ban-drol 400EC

BM Fosban 200 EC Sidazinon 600EC Dimetion 400 EC Laden 500 EC

Anwavin, Celcron, Curacron (Sumber : Azzamy, 2018).

Komposisi pestisida dalam wujud cairan begitu rentan terhadap potensi paparan, termasuk jenis kemasan produk juga mempengaruhi potensi paparan.

Ukuran kaleng, botol atau wadah cairan dapat berpengaruh terhadap potensi tumpahan ketika dilakukan pencampuran sebelum diaplikasikan pada tanaman,

sehingga petani perlu berhati-hati ketika melakukan proses pencampuran jenis bahan kimia ini (Damalas & Eleftherohorinos, 2011).

Frekuensi penyemprotan. Bentvelzen (2008) menjelaskan bahwa frekuensi penyemprotan pestisida sebaiknya dilakukan sesuai ketentuan agar keracunan pestisida dapat diminimalisir. Frekuensi penyemprotan. Frekuensi penyemprotan yang dianjurkana maksimal dua kali satuminggu.

Berdasarkan penelitian Lucki, Hanani dan Yunita (2018) mengenai hubungan masa kerja, lama kerja, lama penyemprotan dan frekuensi penyemprotan terhadap kadar kolinesterase dalam darah pada petani di desa Sumberejo Kecamatan Ngablak kabupaten Magelang bahwa terdapat hubungan antara frekuensi penyemprotan dengan kadar kolinesterase (p value = 0,026) dalam darah. Dengan kata lain semakin tinggi frekuensi penyemprotan maka kadar kolinesterase akan semakin menurun. Apabila hal ini berlangsung terus menerus mengakibatkan gangguan neurologis jangka panjang. Hal ini disebabkan petani melakukan penyemprotan berdasarkan kondisi cuaca dan besarnya serangan hama.

Damalas (2011) melaporkan bahwa tingkat keracunan pestisida seorang petani yang menggunakan pestisida setahun sekali akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan petani yang menggunakan pestisida selama beberapa hari atau setiap minggu dalam satu musim.

Lama penyemprotan. Lama penyemprotan seseorang akan mempengaruhi tingkat paparan pestisida. Semakin seringnya seseorang melakukan penyemprotan maka semakin tinggi pula risiko keracunannya. Berdasarkan penelitianSuparti,

Anies, dan Setiani (2016) bahwa terdapat hubungan bermakna keracunan pestisida organofosat dengan variabel frekuensi penyemprotan (p=0,002). Kebiasaan petani dengan lama menyemprot pestisida lebih dari dua jam perhari berisiko terjadi keracunan pestisida organofosfat sebesar 5,604 kali dibandingkan dengan kebiasaan petani yang menyemprot pestisida kurang dari dua jam perhari.

Masa kerja. Masa kerja merupakan lama bekerja seseorang, jika semakin lama seseorang tersebut bekerja maka akan semakin banyak pula jumlah pestisida yang masukdalam tubuhnya dan akhirnya mengakibatkan gangguan kesehatan yang merugikan salah satunya gangguan sistem saraf pusat berupa gangguan keseimbangan tubuh (Samosir, Setiani, & Nurjazuli, 2017)

Masa kerja petani dengan lama bekerja lima tahun dijadikan asumsi bahwa petani sudah berpengalaman melakukan pekerjaan sebagai penyemprot maupun dalam tugas yang lainnya pada pembudidayaan tanaman. Penelitian oleh Teguh Budi membuktikan bahwa masa kerja lebih dari lima tahun berisiko 5,22 kali terjadinya keracunan pestisida. Apabila hal tersebut terjadi terus menerus maka dapat menjurus pada efek neurobehavioral (Suparti, Anies, & Setiani, 2016).

Hasil penelitian Istianah & Yuniasti (2017) bahwa terdapat hubungan masa kerja dengan kejadian keracunan pada petani di Brebes (p value = 0,049).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama masa kerja petani maka semakin rendah aktivitas enzim kolinesterase dalam darah.

Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri). Penggunaan dan pemeliharaan pakaian pelindung diri yang tepat merupakan perilaku penting terhadap paparan pestisida.Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (2014) menyatakan

bahwa pakaian petugas penyemprot harus lengkap yang terdiri dari topi, kacamata, masker, jaket, sarung tangan, celana panjang dan sepatu karet.

Berdasarkan penelitian Nurcandra, Mahkota dan Wahyono (2020) pada petani Kabupaten Purworejo mengenai pengaruh alat pelindung diri terhadap gejala neurologis ditemukan bahwa petani yang menggunakan alat pelindung diri seperti masker, celana panjang dan baju lengan panjang serta penutup kepala memiliki risiko 3,049 kali lebih rendah terhadap gejala neurologis dibandingkan dengan petani yang tidak patuh dalam penggunaan alat pelindung diri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jors (2004) dalam Suparti., et.al (2016) bahwa petani yang tidak menggunakan alat pelindung diri memiliki risiko keracunan pestisida 4,5 kali lebih besar dibandingkan dengan kepatuhan petani yang menggunakaan pestisida karena alat pelindung diri dapat mengurangi efek buruk yang ditimbulkan akibat paparan pestisida.

Cara masuk pestisida dalam tubuh. Adapun cara masuk pestisida dalam tubuh terbagi menjadi:

1. Inhalation (pernapasan). Masuknya pestisida melalui pernapasan dikarenakan terhirupnya zat kimia berupa uap, debu atau asap yang terbawa udara dan terhirup saluran pernapasan. Salah satu faktor penyebab yaitu teknik penyemprotan pestisida yang kurang tepat (tidak memperhatikan arah angin).

2. Skin absorption (penyerapan kulit). Masuknya pestisida melalui skin absorption (penyerapan kulit) juga hal yang umum terjadi. Pestisida dibuat untuk dapat menembus kulit serangga, gulma, dan hal ini juga dapat terjadi pada manusia apabila terkena zat ini. Kondisi lingkungan kerja yang panas

lebih meningkatkan risiko karena panas mengakibatkan pori- pori kulit lebih terbuka sehingga zat kimia dalam pestisida mudah masuk ke dalam kulit.

3. Ingestion (pencernaan). Ingestion atau masuknya pestisida lewat pencernaan dapat terjadi karena praktek hygiene yang buruk serta kurang berhati-hati dalam bekerja. Hal ini terjadi misalnya karena hal-hal berikut:

a. Tidak membersihkan tubuh dengan baik setelah bekerja, kemudian memakan makanan sehingga zat yang tertinggal di tanganatauanggota badan lain dapatmenempel pada makanan dan tertelan.

b. Pestisida dimasukkan kedalam wadah minuman (botol dan sejenisnya) namun tidak diberi label. (Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga &

Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat, 2016).

Dampak pestisida. Pestisida dinilai efektif dalam membasmi hama akan tetapi dapat menjadi racun bagi organisme lain termasuk manusia, apabila terakumulasi secara terus menerus akan berdampak pada kesehatan dan lingkungan.

Dampak pestisida terhadap kesehatan. Paparan pestisida dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi manusia antara lain:

a. Gangguan reproduksi. Gangguan hormon yang disebabkan pestisida dapat mengakibatkan penurunan produksi sperma. Selain itu wanita yang sering bersentuhan dengan pestisida juga cenderung kurang subur dan berisiko melahirkan secara prematur.

b. Gangguan kehamilan dan perkembangan janin. Pestisida mengandung bahan kimia yang dapat merusak sistem saraf. Oleh karena itu ibu hamil disarankan

untuk menghindari paparan pestisida, terutama pada trimester pertama kehamilan. Hal ini disebabkan pada tiga bulan pertama inilah sistem saraf janin berkembang pesat. Jika terpapar, risiko cacat pada janin, keguguran, dan komplikasi kehamilan akan meningkat.

c. Risiko pubertas dini. Bahan kimia ini diduga meningkatkan produksi hormon testosteron sehingga menyebabkan pubertas dini pada anak laki-laki.

d. Kanker. Pestisida dapat mengakibatkan tumor dan meningkatnya risiko terkena kanker. Kanker ginjal, kulit, otak, limfoma, payudara, prostat, hati, paru-paru, dan leukimia, adalah beberapa jenis kanker yang mungkin bisa diakibatkan oleh paparan pestisida dalam jangka panjang. Para pekerja pertanian adalah yang paling rentan terhadap risiko ini (Adrian, 2018).

e. Gangguan sistem saraf. Pestisida juga diketahui memiliki dampak terhadapgangguan sistem saraf pusaf dan tepi. Gangguan neurologis dan psikiatri akibat paparan organofosfat kronik disebut dengan organophosphate- induced neuropsychiatric disorder (COPIND) (Rohmah., et.al. 2019).

Dampak pestisida terhadap lingkungan. Dampak pestisida juga berpengaruh pada lahan pertanian, produk hasil pertanian, dan pencemaran air.

a. Pencemaran pestisida pada lahan pertanian. Penggunaan pestisida pada lahan pertanian dapat menyebabkan terjadinya penurunan biodiversity (penurunan daya tumbuh dari aneka jenis tumbuhan) pada tanah tersebut.

b. Pencemaran pestisida pada produk pertanian. Penggunaan pestisida pada lahan pertanian mengakibatkan terjadinya akumulasi/residu pestisida pada produk pertanian. Di Indonesia, penggunaan pestisida di lahan pertanian

dimulai pada awal pembangunan pertanian pada tahun 1975 yaitu digunakannya pestisida jenis organoklorin, organofosfat dan juga golongan karbamat serta piretroid. Sebagai akibat penggunaan pestisida tersebut maka residu banyak terdeteksi pada produk pertanian

c. Pencemaran air. Derajat kontaminasi berhubungan erat dengan pencemaran pestisida yang masuk dalam perairan. Aliran air hujan dari polusi udara dapat menambah jumlah pencemaran tersebut. Aliran air yang terpolusi mengalir melalui permukaan air dan air tanah yang akibatnya mencemari air yang dipergunakan untuk konsumsi penduduk disekiranya (Darmono, 2009)

Pengurangan risiko pestisida. Pengurangan risiko pestisida merupakan tindakan ramah lingkungan dalam mengendalikan penggunaan pestisida. Menurut FAO dan WHO (2016), pengurangan risiko pestisida terbagi tiga:

1. Ketergantungan penggunaan pestisida dikurangi. Tentukan sejauh mana tingkat saat penggunaan pestisida yang prioritas dibutuhkan dan menyingkirkan penggunaan pestisida yang tidak dibenarkan. Membuat penggunaan optimal pelaksanaan manajemen hama berbasis non-kimia dalam konteks intesifikasi berkelanjutan untuk produksi tanaman dan pengendalian vektor terintegrasi

2. Pilih pestisida dengan risiko terendah, jika penggunaan pestisida dianggap perlu, maka pilihlah produk pestisida dengan risiko terendah terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Produk yang terdaftar yang terdiri dari nama formulasi, bahan aktif, jenis pestisida dan penggunaan yang diizinkan.

3. Pastikan penggunaan pestisida yang tepat untuk diaplikasikan serta diperbolehkan dan masuk peraturan nasional dan internasional.

Sistem saraf

Pengertian sistem saraf. Menurut Pearce (2006), sistem saraf manusia merupakan suatu rangkaian saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan sekitar. Sistem tubuh pada manusia juga mengatur banyaknya aktivitas sistem-sistem tubuh lainnya.

Adanya pengaturan saraf tersebut maka terjalin komunikasi antar sistem tubuh hingga menyebabkan tubuh berfungsi sebagai unit yang harmonis. Pada sistem inilah maka segala fenomena kesadaran, pikiran, ingatan, bahasa, sensasi dan gerakan ini dapat diperoleh.

Klasifikasi sistem saraf. Sistem saraf manusia terdiri dari dua bagian yaitu sistem saraf serebrospinal dan otonom. Sistem saraf serebrospinal terdiri dari sususan saraf pusat dan tepi (periferi).

Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terbagi menjadi otak dan sum- sum tulang belakang. Sebagian besar sistem saraf ini tidak mampu memperbaiki diri serta beregenerasi. Pada saat ini tidak ada pengobatan untuk memulihkan fungsi saraf manusia setelah terjadi cedera pada sistem saraf pusat. Cedera pada sistem saraf pusat tidak diikuti oleh regenerasi yang luas akan tetapi hanya dibatasi oleh pengaruh penghambatan didalam sistem saraf pusat dan ekstraseluler fungsional neuron sistem saraf pusat yang sangat kompleks sehingga neuron yang terbentuk identik secara fungsional sehingga tidak dapat digantikan oleh jenis yang lain.

Sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari saraf kranial dan tulang

belakang bersama dengan ganglia yang terkait. Regenerasi saraf pada sistem saraf tepi terjadi pada tingkat yang signifikan. Setelah saraf perifer mengalami cedera maka akan terjadi suatu rangkaian kompleksitas untuk membuang jaringan yang rusak dan proses perbaikan segara dimulai. Neuron yang mengalami cedera menurunkan protein mRNA yang diperlukan untuk transmisi saraf dan meningkatkan protein untuk membangun prosesus perifer (Nandar, Neely, &

Simmons, 2014).

Pada saraf serebrospinal membentuk tiga jenis batang saraf yaitu saraf motorik, sensorik dan batang saraf campuran

a. Saraf motorik disebut juga saraf eferen merupakan saraf yang mengantarkan impuls dari otak dan sum-sum tulang belakang ke saraf periferi.

b. Saraf sensorik atau saraf aferen merupakan saraf yang menghantarkan impuls yang berasal dari periferi menuju otak

c. Batang saraf campuran merupakan saraf yang terdiri dari saraf motorik dan sensorik sehingga berfungsi menghantarkan impuls dari otak ke saraf periferi dan sebaliknya.

Sistem saraf otonom terkadang disebut saraf tidak sadar karena berfungsi mengendalikan organ-organ dalam secara tidak sadar. Berdasarkan fungsinya maka saraf otonom dibagi menjadi dua yaitu:

a. Susunan saraf simpatik yang merupakan saraf otonom yang berhubungan dan bersambung dengan susm-sum tulang belakang melalui serabut-serabut saraf.

Saraf ini terletak di depan kolumna vertebra.

b. Susunan saraf parasimpatik yang terbagi menjadi dua bagian yaitu saraf otonom kranial dan sakral (Pearce, 2006).

Neurotransmitter dan Reseptor. Neurotransmitter merupakan mediator kimiawi yang dilepaskan kedalam celah sinaps sebagai respon terhadap potensial aksi yang telah mencapai ujung saraf. Pelepasan neurotransmitter bergantung pada kekuatan impuls dan membutuhkan influks ion kalsium pada terminal pre- sinaps.Vesikel-vesikel pada sinaps merupakan tempat sintesis serta penyimpanan neurotransmitter lebih lanjut. Neurotransmitter bersifat eksitatorik ataupun inhibitorik tergantung pada reseptor proteinnya. Beberapa neurotransmitter juga dapat berfungsi sebagai neuromodulator yang akan mempengaruhi sensitivitas suatu reseptor terhadap neurotransmitter lainnya. Reseptor adalah molekul protein yang menerima sinyal dari luar sel. Reseptor dapat terikat pada membransel, sitoplasma atau nukleus yang masing-masing melekat oleh jenis molekul sinyal tertentu. Molekul pemberi sinyal yang melekat pada reseptor disebut ligan (peptide atau molekul kecil seperti neurotransmitter). Reseptor terhadap neurotransmitter pada sistem saraf dikelompokkan berdasarkan letak reseptor pada sel. Reseptor yang terletak pada membrane sel sebagai tranduser sinyal dimana bekerja dengan mengikat molekul persinyalan ekstraseluler dan mengubah informasi menjadi sinyal intraseluler yang akan mempengaruhi fungsi molekul target dalam sel. Reseptor permukaan sel yang diklasifikasikan berdasarkan mekanisme transduksi sinyal yaitu guanine nucleotide-binding Protein (G protein) coupled receptors, ligand-gated ion channels dan enzyme-linked transmembrane receptors (Pradnyawati & Sucandra, 2017).

Mekanisme toksisitas pestisida pada sistem saraf. Mekanisme kerja dari pestisida yaitu menghambat penyaluran impuls saraf dengan cara mengikat

asetilkolinesterase (AchE) yang merupakan enzim pada sistem saraf pusat dan perifer berfungsi menghidrolisis neurotransmitter asetilkolin. Neurotransmitter asetilkolin terletak pada ujung saraf dan otot yang berfungsi meneruskan rangsangan saraf. Peran enzim ini menghidrolisis asetilkolin menjadi asam asetat dan kolin (Suratman, Edwards, & Babina, 2015).

Pestisida organofosfat menghambat asetilkolisnesterase (AChE) melalui proses fosforilasi bagian ester anion. Interaksi ini meliputi interaksi sisi aktif asetilkolinesterase membentuk ikatan kompleks yang tidak stabil dan hidrolisis senyawa kompleks dengan melepas ikatan Z dan R yang menghasilkan phosphorylated (organofosfat ester) menjadi tidak aktif.

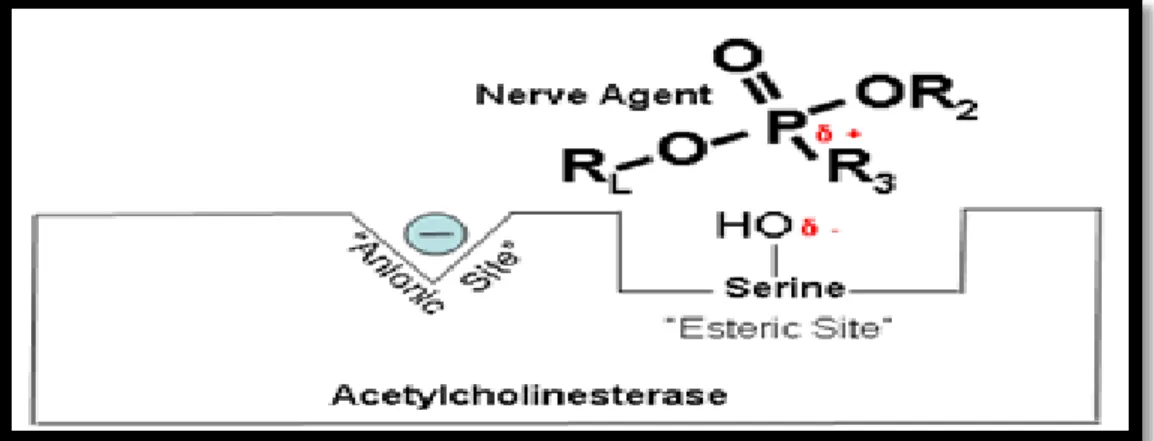

Gambar 1. Pestisida menghambat kerja asetilkolinesterase dengan berikatan pada sisi aktif enzim ((National Academies, 2004).

Gugus fosfat berikatan dengan OH serin nukleofil pada esterik enzim.

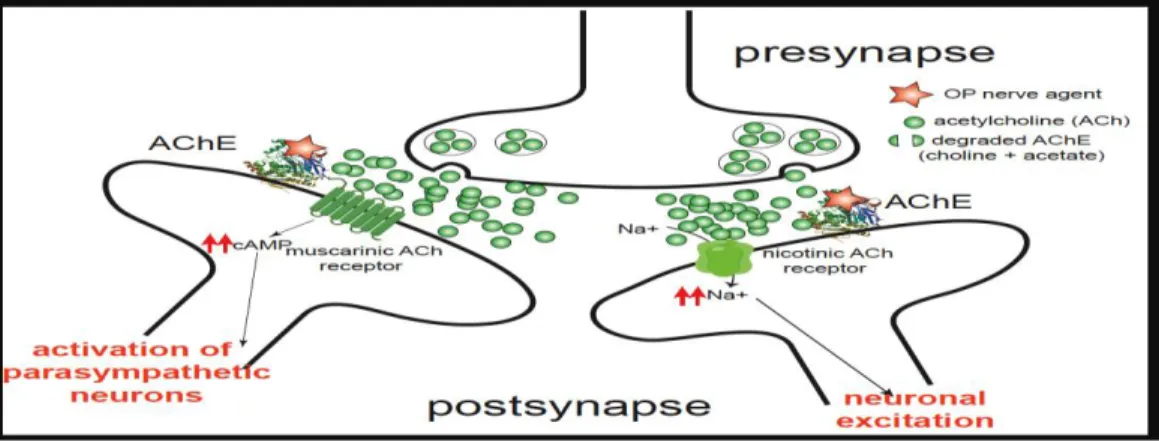

Ikatan ini mengakibatkan asetilkolin tidak menempel di sisi aktif enzim sehingga asetilkolin pada sinaps (saraf pusat dan tepi) terakumulasi dan terjadi stimulasi otot terus menerus pada reseptor nikotinik, muskarinik serta sistem saraf pusat dan terjadi kekacauan penghantaran impuls saraf (National Academies, 2004).

Gambar 2. Akumulasi asetilkolin pada sinaps akibat inhibisi asetilkolinesterase (National Academies, 2004).

Toksisitas pestisida terhadap sistem saraf pusat dapat dilihat pada tabel 4, Tabel 4

Toksisitas Pestisida pada Efek Muskarinik, Nikotinik, Saraf

Efek Gejala

Muskarinik Salviasi, lakrimasi, urinasi dan diare Kejang perut

Nausea dan vomitus Bradicardia

Miosis Berkeringat

Nikotinik Pegal-pegal, lemah

Tremor Paralisis Dispnea Takikardia

Sistem saraf pusat Bingung, gelisah, insomnia, neurosis Sakit kepala

Emosi tidak stabil Bicara terbata-bata Kelemahan umum Konvulsi

Depresi respirasi dan gangguan jantung Koma

(Darmono, 2009)

Inhibisi enzim asetilkolinesterase dapat menimbulkan blokade fungsi saraf yang diyakini sebagai awal berkembangnya COPIND (Chronic

organophosphate-induced neuropsychiatric disorder). Mekanisme COPIND menyebabkan gangguan kognitif seperti gangguan memori, konsentrasi, proses belajar, gangguan psikiatri (kecemasan,depresi, gejala psikotik, kelelahan kronis) serta gangguan neurologi seperti neuropatiperifer dan gangguan memori akibat paparan kronik berupa gangguan pada recognitionmemory, spatial memory, visual memory, danshort-term memory (Rohmah., et.al, 2019).

Efek Neurobehavioral

Definisi efek neurobehavioral. Efek neurobehavioral merupakan perubahan merugikan pada struktur fungsi pusat dan saraf perifer akibat paparan bahan kimia, fisik dan biologis yang mengganggu sistem saraf pusat, serabut saraf tepi, ujung saraf tepi, otot atau jaringan lain (US EPA, 2016).

Efek neurobehavioral disebabkan senyawa fosfat organik yang larut dalam lemak sehingga mudah diabsorbsi melalui kulit dan relatif mudah ditranspor melalui sawar darah otak menuju reseptor diotak sehingga mengakibatkan gangguan sistem saraf pusat dan perifer (Rahayu & Solihat, 2018).

Menurut US EPA (2016), efek neurobehavioral ini terdiri dari:

1. Efek neurobehavioral fungsional meliputi perubahan yang merugikan pada somatik/otonom sensorik, motorik, dan fungsi kognitif atau disebut neurokimia, efek neurofisiologis, atau perilaku.

2. Efek neurobehavioral struktural meliputi perubahan neuroanatomi yang terjadi pada setiap tingkat organisasi sistem saraf.

Efek neurotoksikan ini dapat diamati pada berbagai tingkat organisasi sistem saraf termasuk perubahan anatomi dan perubahan perilaku.

a. Perubahan anatomi mencakup perubahan tubuh sel, akson atau selubung myelin. Pada tingkat fisiologis dapat mengubah ambang batas untuk aktivasi saraf atau mengurangi kecepatan transmisi neurot.

b. Perubahan perilaku mencakup perubahan signifikan dalam penglihatan dan pendengaran, atau sentuhan. Perubahan dalam refleks sederhana secara kompleks dan fungsi motorik. Perubahan fungsi kognitif seperti belajar, memori atau perhatian dan perubahan suasana hati (ketakutan atau amarah).

Gejala efekneurobehavioral. Adapun gejala yang menandai adanya efek neurobehavioral akibat agen kimia ditandai disfungsi neurologis atau perubahan kimiawi dan struktur sistem saraf. Umumnya bermanifestasi sebagai gejala berkelanjutan tergantung dosis dan durasi pajanan bahan kimia tersebut.

Gejala distribusi neurobehavioral akibat agen kimia dihubungkan melalui evaluasi menggunakan kuesioner Q18 versi Jerman. Kuesioner Q18 versi Jerman merupakan kuesioner penapisan yang sensitif dan reliabel untuk keluhan yang terkait pajanan pelarut seperti pestisida. Untuk standarisasi atas keluhan seseorang maka direkomendasikan cut off point pada lima atau lebih keluhan pada kuesioner Q18 versi Jerman sebagai titik awal untuk evaluasi lanjutan (Ihrig, Triebig, &

Dietz, 2001).

Adapun gejala neurobehavioral berdasarkan kuesioner Q18 versi Jerman yang menunjukkan adanya gangguan saraf ditandai dengan:

1. Sering lupa pada hal yang baru saja terjadi

2. Ada anggota keluarga mengatakan sering lupa pada hal baru saja terjadi 3. Harus mencatat pada hal-hal yang tidak boleh dilupakan

4. Menemukan kesulitan mengisi surat kabar atau buku 5. Sulit berkonsentrasi

6. Sering merasa mudah marah/emosi tanpa sebab yang jelas 7. Sering merasa sedih/depresi tanpa sebab yang jelas

8. Sering merasa lelah berlebihan diluar kebiasaan

9. Merasakan jantung berdebar tanpa adanya tekanan melakukan apapun 10. Sering merasa sakit/sesak seperti ditekan didada

11. Sering berkeringat tanpa sebab yang jelas

12. Sering mengalami sakit kepala sekali dalam seminggu atau lebih 13. Keinginan seksualitas berkurang

14. Sering merasa tidak sehat

15. Sering merasakan kebal/baal pada tangan dan kaki 16. Merasa lemas/lemah pada lengan atau tungkai kaki 17. Tangan sering bergetar

Berdasarkan penelitian Gusti dan Desnizar (2017), 62,7 persen petani mengalami gejala distribusi neurobehavioral. Gejala ini dominan terjadi pada petani yang menggunakan pestisida golongan organofosfat (74,1%) dibandingkan dengan petani yang menggunakan pestisida non organofosfat (33,3%).

Studi meta analisis paparan pestisida organofosfat terhadap efek neurobehavioral periode 2011 hingga 2012 menunjukkan bahwa terdapat hubungan siginifikan antara paparan organofosfat kronik dengan gangguan fungsi neurobehavioralpada sistem saraf baik pada skala ringan maupun pada skala sedang dalam besaran yang dikaitkan dengan fungsi kognitif, kecepatan psikomotor, kemampuan visuospasial bekerja dan kemampuan visual (Ross., et.al,

2012).

Uji performa neurobehavioral. Uji performa neurobehavioral atau dikenal dengan neuropsychological assessment merupakan suatu uji performa yang terstandarisasi, dimana uji ini dirancang sedemikian rupa untuk mengidentifikasi gangguan saraf. Uji performa ini melibatkan pengukuran tanda- tanda perilaku yang mencerminkan adanya gangguan kesehatan tfungsi saraf atau kekurangan dalam fungsi otak. Uji performa ini pertama kali digunakan dalam studi di tempat kerja dimana uji performa ini dikembangkan oleh Helena Hanninen sebagai pelopor dalam bidang uji performa neurobehavioral terkait paparan zat toksik (Hanninen Test battery) (Encyclopaedia of Occupational Health & Safety, 2011).

Sistem evaluasi neurobehavioral (NES) telah banyak digunakan diseluruh dunia. Upaya dalam menstandarisasi informasi studi zat neurotoksik maka World Health Organization membentuk suatu uji untuk mendeteksi adanya kerusakan saraf akibat paparan zat neurotoksik. Inilah yang disebut dengan Neurobehavioral Core Test Battery (NCTB) dan uji performa ini sudah berhasil digunakan pada berbagai negara. Uji performa ini mencakup keseluruhan domain sistem saraf motorik dan sensorik yang sebelumnya terbukti sensitif terhadap kerusakan akibat paparan zat neurotoksik (Encyclopaedia of Occupational Health

& Safety, 2011).

Tabel 5

Uji Performa pada Neurobehavioral Core Test Battery (NCTB)

Nama Uji Domain Keterangan

Digit span Memorijangka pendek

Merupakan tes yang bersifat verbal dari Wechsler Adult Intellegence Scale (WAIS) yang bertujuan untuk melihat memori auditorik jangka pendek yang juga menggambarkan fokus perhatian

Digit symbol Kecepatan

visuomotor/kecepatan motorik

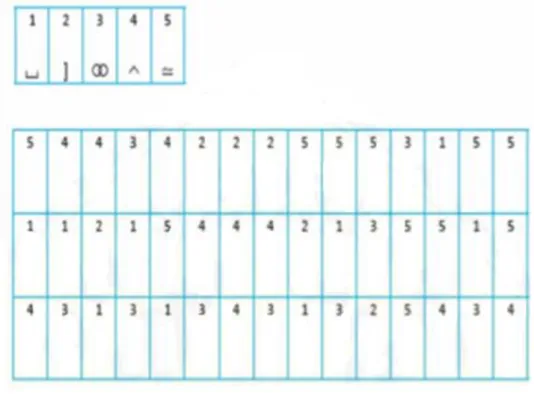

Merupakan sub tes dari WAIS yang bertujuan untuk melihat gambaran kecepatan perseptual motorik untuk mengidentifikasi kecakapan asosiasi Pursiut Aiming Kecepatan kontrol

motorik halus

Mengukur kemampuan untuk berpindah secara akurat yaitu pada pergerakan menggunakan tangan Santa-Ana

manual Dexterity

Koordinasi motorik ketangkasan

Menggambarkan ketangkasan manual yang membutuhkan pergerakan koordinasi antara tangan dan mata secara cepat

Profile of mood states

Afek Mendeskripsikan mood dan

perasaan dari subjek atau responden Simple

reaction time

Perhatian/kecepatan respon

Mengukur seberapa cepat subjek bereaksi. Hal ini membutuhkan konsentrasi perhatian dari subjek Benton visual

retention

Persepsi visual/memori

Mengukur kemampuan untuk menyusun pola geometriks dan menghafalkannya

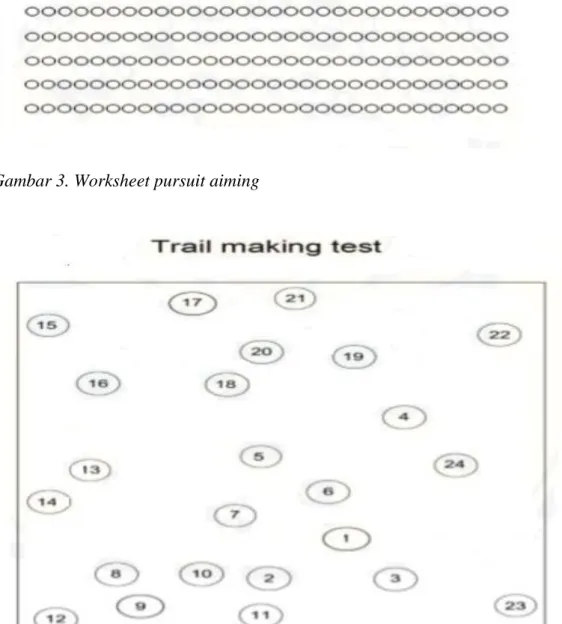

Trail making Perhatian Merupakan tes tambahan yang bertujuan mengukur daya konsentrasi dan fokus perhatian melalui kecepatan seseorang dalam menghubungkan angka-angka yang berurutan

(WHO 1986; Encyclopaedia of Occupational Health&Safety, 2011).

Adapun tahapan dalam melakukan uji performa neurobehavioral terbagi atas langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Persiapan. Adanya tempat nyaman (mendukung responden berkonsentrasi) dengan ruangan yang cukup pencahayaan, tidak bising dan tidak panas.

2. Pengenalan. Memberitahukan maksud dan tujuan dari instrumen yang akan dilakukan serta penjelasan tentang hal yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan ketika melakukan uji performa ini

3. Pelaksanaan. Uji performa disesuaikan berdasarkan instrumen dari setiap uji dengan waktu yang telah ditentukan

4. Intrepretasi. Skor yang diperoleh pada setiap uji performa diinterpretasikan menjadi dua kategori yaitu skor ≤40 dimaknai performa neurobehavioral buruk (pada salah satu uji) serta skor >40 dimaknai performa neurobehavioral baik pada keseluruhan uji (Ridzwan., et.al. 2013).

Faktor-faktor penyebab neurobehavioral. Faktor penyebab neurobehavioral ditinjau berdasarkan karakteristik individu terdiri dari usia, jenis kelamin, status gizi, kebiasaan merokok serta konsumsi alkohol.

Usia. Pada umumnya sel saraf berdifrensiasi menjadi akson dan dendrit ketika janin berumur 20 minggu. Sel saraf terus berkembang membentuk jejaring dan sinapsis sedangkan sejumlah sel cerebral cortex berkurang hingga setengahnya pada rentang usia 20 tahun sampai seterusnya. Disamping itu pada rentang usia tersebut sintesis enzim aktifator neurotransmitter juga semakin berkurang sehingga impuls saraf menjadi terganggu (Us Congress, 2015).

Pematangan struktur saraf otak mengakibatkan otak rentan terhadap proses neurotoksik seiring bertambahnya usia sehingga terjadi perubahan neurokimia, konektivitas dan metabolisme. Hal ini mengakibatkan terjadinya sensitivitas otak sehingga terjadi efek buruk akibat paparan neurotoksikan (Comfort & Diane, 2017).

Jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan faktor penting dalam sensitivitas terhadap racun khususnya paparan organofosfat yang menjurus pada efek neurobehavioral. Studi epidemiologis oleh Comfort & Diane (2017) mengenai efek neurotoksik berdasarkan jenis kelamin dari paparan organofosfat melaporkan bahwa prevalensi efek neurobehavioral pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan prevalensi neurobehavioral pada perempuan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan perkembangan pembentukan diferensiasi seksual pada otak laki-laki dan perempuan. Otak laki-laki mengalami maskulinisasi hormon aktif sedangkan otak perempuan mengalami perkembangan keadaan yang standar sehingga laki- laki lebih rentan terhadap paparan racun yang menyebabkan terjadinya gangguan perkembangan saraf dan neurodegeneratif seperti autisme.

Secara garis besar, kadar kholin bebas dalam plasma laki-laki dewasa normal memiliki rentang 5.100- 11.700 unit/liter, wanita memiliki rentang 4.000–

12.600 unit/liter (Wicaksono, Widiyanto, & Subagiyo, 2016).

Status gizi. Pada kondisi gizi buruk, ketersediaan protein dalam tubuh sangat terbatas sehingga pembentukan enzim aktivator menjadi terganggu, akibatnya terjadi hambatan penghantaran impuls (Rahayu.,et.al, 2018).

Studi meta analisis oleh Georgieff., et.al. (2018) mengenai status gizi pada efek neurobehavioral menjelaskan bahwa ada keterkaitan antara status gizi dengan efek neurobehavioral. Performa neurobehavioral normal dipengaruhi nutrisi tepat sesuai dengan usia seseorang. Nutrisi juga mempengaruhi fungsi otak yang bepengaruh pada konsentrasi neurotransmitter, reseptor dan laju metabolisme. Studi analisis lainnya yang dilakukan terhadap ibu hamil di

Guatamala yang mengkonsumsi suplemen protein yang tinggi selama kehamilan memiliki anak dengan ketangkasan psikomotorik yang baik.

Penilaian status gizi dengan antropometri adalah Indeks Massa Tubuh (IMT). IMT merupakan metode bantu sederhana untuk memantau status gizi seseorang khususnya yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Pemantauan indeks masa tubuh seseorang menggunakan timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan.

IMT = berat badan (kg)

tinggi badan (m) x tinggi badan (m)

Tabel 6

Kategori Ambang Batas IMT Kondisi berat

badan

Kategori IMT

Kurus sekali Kekurangan berat badan tingkat berat <17, 0 Kurus

Normal

Kekurangan berat badan tingkat ringan Normal

17,0 - 18,4 18,5 - 25,0 Gemuk

Obesitas

Kelebihan berat badan tingkat ringan Kelebihan berat badan tingkat berat

25,1 - 27,0 >27,0 (Triwibowo., et.al. 2017).

Kebiasaan merokok. Kandungan zat kimia yang terdapat dalam sebatang rokok berjumlah tiga ribu jenis bahan berbahaya. Tubuh akan merespon bahan berbahaya yang masuk dalamtubuh dari rokok. Senyawa yang terkandung dalam rokok berpengaruh terhadap kondisi psikologi, sistem saraf serta aktivitas dan fungsi otak. Nikotin menstimulasi pelepasan serotonin, hormon-hormon pituitary dan epinephrine. Pencandu rokok memiliki risiko lebih besar mengalami gangguan tidur, penurunan mengingat tugas-tugas sederhana, sulit berkonsentrasi, depresi, sedih, mudah marah serta perilaku kompulsif (Liem, 2013).