ANALISIS STRUKTUR EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2004 – 2009

SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi

Syarat-syarat guna Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi

Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

DIMAS ARYO SUGANDI F0108052

commit to user

commit to user

iv MOTTO

Aku cinta negeri ini, tapi aku benci dengan sistem

yang ada, hanya ada satu kata...LAWAN.

(Jeruji)

Pikiran yang besar membicarakan ide-ide.

Pikiran yang rata-rata membicarakan kejadian-kejadian.

Dan pikiran yang kerdil membicarakan orang-orang.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahan kepada:

Ø Abah dan Mama yang telah memberikan do’a,

kasih sayang, moral, spiritual, dan material yang

takkan pernah ternilai.

Ø Kakak dan adikku yang telah mendorong dan

memotivasi aku untuk terus berjuang.

Ø Taurista Mega S.P. yang selalu memberikan

semangat dalam hidupku.

Ø Semua mahkluk Allah yang telah menyayangi

commit to user

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Struktur Ekonomi Provinsi Di Indonesia Tahun 2004-2009”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Strata (S-1) pada program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Wisnu M.S selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret

Surakarta

2. Drs. Supriyono selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas

Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

3. Malik Cahyadin, SE, M.Si selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberi

bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Nurul Istiqomah, SE, M.Si selaku Tim Penguji Skripsi yang memberi

masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Sumardi, SE, MESPselaku Dosen Penguji Skripsi.

6. Mugi Rahardjo, Drs, M.Si selaku Tim Penguji Skripsiyang memberi masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

commit to user

vi

8. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya Drs. Djainudin Suryo Bono dan Halimah Purba yang telah mendidik, merawat dan menyekolahkan saya sehingga saya dapat lulus menjadi Sarjana (S1). Terima kasih Abah dan Mama atas segala ketulusanmu untuk selalu mendukung, menyemangati dan mendoakanku sampai skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Kakakku yang telah menemani dalam segala hal serta memberikan dukungan dan doa sampai skripsi ini selesai.

10. Taurista Mega S.P. yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, bantuan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Buat seluruh teman ku yang telah menemaniku selama aku kuliah disolo. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

commit to user

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN... ii

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN ... iv

HALAMAN MOTTO ... iv

KATA PENGANTAR ... v

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... xxi

ABSTRAK ... xxii

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang ... 1

B. Perumusan Masalah ... 7

C. Tujuan Penelitian ... 7

D. Manfaat Penelitian ... 7

II. TINJAUAN PUSTAKA A. Landasan Teori... ... 8

1. Perubahan Struktural... . 8

2. Perencanaan Ekonomi.. ... 8

3. Pertumbuhan Ekonomi ... 10

4. Pembangunan Ekonomi... 11

5. Pembangunan Ekonomi Daerah ... 19

6. Produk Domestik Bruto (PDB) ... 24

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ... 26

B. Penelitian Terdahulu... 27

commit to user

viii III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian ... 29

B. Jenis dan Sumber Penelitian……….… ... 29

C. Definisi Operasional Variabel ... 30

1. Struktur Ekonomi ... 30

2. Produk Domestik Bruto (PDB) ... 30

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ... 30

D. Teknik Analisis Data……….… .. 31

1. Kontribusi Sektoral ... 31

2. Analisis Shift Share (SS) ... 31

3. Tipologi Klassen ... 34

4. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) ... 35

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN A. Analisis Pendahuluan……….…. .... 38

B. Hasil Analisis dan Pembahasan……….…. . 40

1. Kontribusi Sektoral ... 40

2. Analisis Shift Share (SS) ... 73

3. Tipologi Klassen ... 107

4. Model Rasio Pertumbuhan (MRP) ... 141

V. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan……… ... 191

B. Saran….………... 192

DAFTAR PUSTAKA ... ... 194

commit to user

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Domestik Bruto (PDB) Harga Konstan 2000 Menurut

lapangan usaha, 2004-2009 (Miliar Rupiah) ...

3

Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan

2000 Menurut lapangan usaha, 2004-2009 (Miliar Rupiah) ... 5

Tabel 3.1 Klasifikasi wilayah menurut Tipologi Klassen ... 35

Tabel 4.1 Kontribusi Sektoral Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Konstan

2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 40

Tabel 4.2 Kontribusi Sektoral Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 41

Tabel 4.3 Kontribusi Sektoral Provinsi Sumatera Barat Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 42

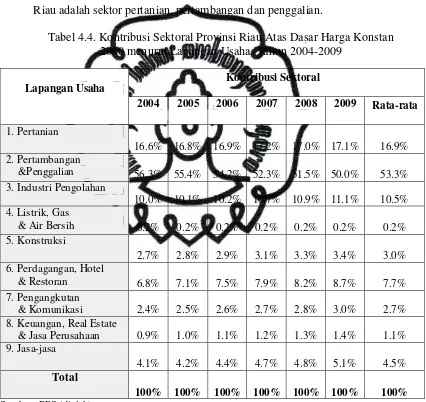

Tabel 4.4 Kontribusi Sektoral Provinsi Riau Atas Dasar Harga Konstan

2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 43

Tabel 4.5 Kontribusi Sektoral Provinsi Jambi Atas Dasar Harga Konstan

2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 44

Tabel 4.6 Kontribusi Sektoral Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 45

Tabel 4.7 Kontribusi Sektoral Provinsi Begkulu Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 46

Tabel 4.8 Kontribusi Sektoral Provinsi Lampung Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 47

Tabel 4.9 Kontribusi Sektoral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 48

Tabel 4.10 Kontribusi Sektoral Provinsi Kepulauan Riau Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

commit to user

x

Tabel 4.11 Kontribusi Sektoral Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 50

Tabel 4.12 Kontribusi Sektoral Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 51

Tabel 4.13 Kontribusi Sektoral Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 52

Tabel 4.14 Kontribusi Sektoral Provinsi DI Yogyakarta Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 53

Tabel 4.15 Kontribusi Sektoral Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 54

Tabel 4.16 Kontribusi Sektoral Provinsi Banten Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 55

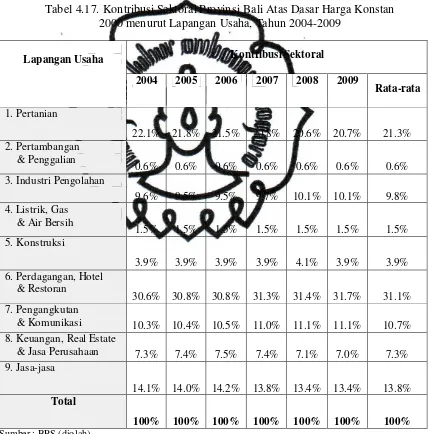

Tabel 4.17 Kontribusi Sektoral Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan

2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 56

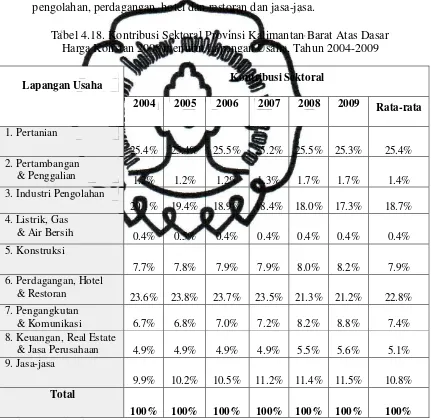

Tabel 4.18 Kontribusi Sektoral Provinsi Kalimantan Barat Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 57

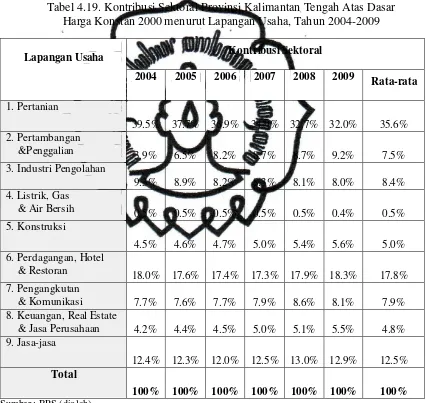

Tabel 4.19 Kontribusi Sektoral Provinsi Kalimantan Tengah Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 58

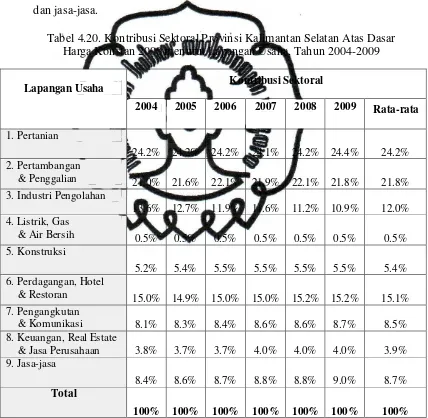

Tabel 4.20 Kontribusi Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 59

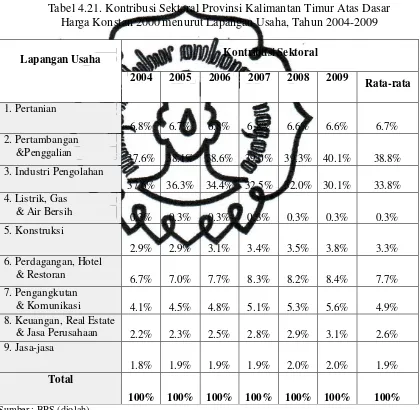

Tabel 4.21 Kontribusi Sektoral Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 60

Tabel 4.22 Kontribusi Sektoral Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 61

Tabel 4.23 Kontribusi Sektoral Provinsi Sulawesi Tengah Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

commit to user

Tabel 4.24 Kontribusi Sektoral Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 63

Tabel 4.25 Kontribusi Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 64

Tabel 4.26 Kontribusi Sektoral Provinsi Gorontalo Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 65

Tabel 4.27 Kontribusi Sektoral Provinsi Sulawesi Barat Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 66

Tabel 4.28 Kontribusi Sektoral Provinsi Nusa Tenggara Barat Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 67

Tabel 4.29 Kontribusi Sektoral Provinsi Nusa Tenggara Timur Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 68

Tabel 4.30 Kontribusi Sektoral Provinsi Maluku Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 69

Tabel 4.31 Kontribusi Sektoral Provinsi Maluku Utara Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 70

Tabel 4.32 Kontribusi Sektoral Provinsi Papua Barat Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 71

Tabel 4.33 Kontribusi Sektoral Provinsi Papua Atas Dasar Harga Konstan

2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 72

Tabel 4.34 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Aceh Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 73

Tabel 4.35 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Sumatera Utara Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

commit to user

Tabel 4.39 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Sumatera Selatan Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 78

Tabel 4.40 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Begkulu Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 79

Tabel 4.41 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Lampung Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 80

Tabel 4.42 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan

Usaha, Tahun 2004-2009 ... 81

Tabel 4.43 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Kepulauan Riau Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 82

Tabel 4.44 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi DKI Jakarta Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 83

Tabel 4.45 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Jawa Barat Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

commit to user

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 88

Tabel 4.50 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Bali Atas Dasar Harga

Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 89

Tabel 4.51 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Kalimantan Barat Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 90

Tabel 4.52 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Kalimantan Tengah

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

Tahun 2004-2009 ... 91

Tabel 4.53 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Kalimantan Selatan

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

Tabel 4.56 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Sulawesi Tengah Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

commit to user

xiv

Tabel 4.57 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Sulawesi Selatan Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 96

Tabel 4.58 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Sulawesi Tenggara

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

Tahun 2004-2009 ... 97

Tabel 4.59 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Gorontalo Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 98

Tabel 4.60 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Sulawesi Barat Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 99

Tabel 4.61 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Nusa Tenggara Barat

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

Tahun 2004-2009 ... 100

Tabel 4.62 Hasil Analisis Shift Share (SS) Provinsi Nusa Tenggara Timur

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 105

Tabel 4.67 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Aceh Atas Dasar

commit to user

2004-2009 ...

...

106 ...

Tabel 4.68 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sumatera Utara Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 108

Tabel 4.69 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sumatera Barat Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 109

Tabel 4.70 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Riau Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 110

Tabel 4.71 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Jambi Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 111

Tabel 4.72 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sumatera Selatan

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

Tahun 2004-2009 ... 112

Tabel 4.73 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Begkulu Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 113

Tabel 4.74 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Lampung Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 114

Tabel 4.75 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan

Usaha, Tahun 2004-2009 ... 115

Tabel 4.76 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Kepulauan Riau Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

commit to user

xvi

Tabel 4.77 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi DKI Jakarta Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 117

Tabel 4.78 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Jawa Barat Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 118

Tabel 4.79 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Jawa Tengah Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 119

Tabel 4.80 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi DI Yogyakarta Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 120

Tabel 4.81 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Jawa Timur Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 121

Tabel 4.82 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Banten Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 122

Tabel 4.83 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Bali Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 123

Tabel 4.84 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Kalimantan Barat

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

Tahun 2004-2009 ... 124

Tabel 4.85 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Kalimantan Tengah

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

Tahun 2004-2009 ... 125

Tabel 4.86 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Kalimantan Selatan

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

commit to user

Tabel 4.87 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Kalimantan Timur

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

Tahun 2004-2009 ... 127

Tabel 4.88 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Utara Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 128

Tabel 4.89 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Tengah

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

Tahun 2004-2009 ... 129

Tabel 4.90 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Selatan

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

Tahun 2004-2009 ... 130

Tabel 4.91 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Tenggara

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

Tahun 2004-2009 ... 131

Tabel 4.92 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Gorontalo Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 132

Tabel 4.93 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Barat Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 133

Tabel 4.94 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Nusa Tenggara Barat

Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha,

Tahun 2004-2009 ... 134

Tabel 4.95 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Nusa Tenggara

Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan

Usaha, Tahun 2004-2009 ... 135

Tabel 4.96 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Maluku Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

commit to user

xviii

Tabel 4.97 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Maluku Utara Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 137

Tabel 4.98 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Papua Barat Atas

Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 138

Tabel 4.99 Hasil Analisis Tipologi Klassen Provinsi Papua Atas Dasar

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, Tahun

2004-2009 ... 139

Tabel 4.100 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Aceh Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan

Usaha, Tahun 2004-2009 ...

...

141 ...

Tabel 4.101 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Sumatera Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 142

Tabel 4.102 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Sumatera Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 144

Tabel 4.103 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan

Usaha, Tahun 2004-2009 ... 145

Tabel 4.104 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Jambi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan

Usaha, Tahun 2004-2009 ... 147

Tabel 4.105 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 148

Tabel 4.106 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Begkulu Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan

commit to user

Tabel 4.107 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Lampung Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 151

Tabel 4.108 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Konstan 2000

Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 153

Tabel 4.109 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Kepulauan Riau Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 154

Tabel 4.110 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

DKI Jakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 156

Tabel 4.111 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Jawa Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 157

Tabel 4.112 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 159

Tabel 4.113 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi DI

Yogyakarta Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 160

Tabel 4.114 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 161

Tabel 4.115 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Banten Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan

Usaha, Tahun 2004-2009 ... 163

Tabel 4.116 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Bali Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan

commit to user

xx

Tabel 4.117 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 166

Tabel 4.118 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Kalimantan Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 167

Tabel 4.119 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 169

Tabel 4.120 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 171

Tabel 4.121 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 172

Tabel 4.122 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Sulawesi Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 174

Tabel 4.123 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 175

Tabel 4.124 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Sulawesi Tenggara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 177

Tabel 4.125 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Gorontalo Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 178

Tabel 4.126 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Sulawesi Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

commit to user

Tabel 4.127 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Nusa Tenggara Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000

Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 181

Tabel 4.128 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Nusa Tenggara Timur Atas Dasar Harga Konstan 2000

Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 183

Tabel 4.129 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Maluku Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan

Usaha, Tahun 2004-2009 ... 184

Tabel 4.130 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Maluku Utara Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 186

Tabel 4.131 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Papua Barat Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut

Lapangan Usaha, Tahun 2004-2009 ... 187

Tabel 4.132 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Provinsi

Papua Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan

commit to user

xxii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian ...

28

Gambar 4.1 Rata-rata Pertumbuhan PDRB Provinsi di Indonesia

commit to user

ANALISIS STRUKTUR EKONOMI PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2004 - 2009

DIMAS ARYO SUGANDI

F 0108052

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: a) menganalisis struktur ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan analisis Kontribusi sektoral dan Shift Share (SS) tahun 2004 – 2009, dan b) menganalisis kondisi ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan pendekatan Tipologi Klassen dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP) tahun 2004 – 2009. Data yang digunakan adalah PDRB provinsi dan PDB Indonesia pada tahun 2004 – 2009.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur perekonomian Provinsi di Indonesia cenderung mengarah ke sektor sekunder (yaitu sektor industri pengolahan; sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor konstruksi) dan sektor tersier (yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa). Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat direkomendasikan bahwa Pemerintah Daerah perlu memacu pertumbuhan perekonomian pada sektor sekunder dan tersier dengan cara peningkatan output, peningkatan pendapatan dan lapangan kerja serta dampaknya terhadap sektor-sektor lain.

Kata-kata kunci : Struktur ekonomi provinsi di Indonesia, Shift Share (SS), Klassen

commit to user

1 BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan

nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana di

jelaskan dalam UU No. 34 tahun 2004, penyelenggaraan Otonomi Daerah

dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada

daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan

dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan

Daerah maupun pembangunan antardaerah.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan ekonomi berhubungan

erat dengan pola perkembangan, jenis ekonomi dan perubahan peranan

berbagai kegiatan ekonomi. Berkaitan hal tersebut, maka analisis pembangunan

ekonomi daerah perlu dilakukan secara lebih konperhensif dengan melibatkan

berbagai faktor baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro.

Keberhasilan pembangunan dalam suatu daerah terkait dengan

keadaan sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya alam maupun

sumber daya manusia. Keunggulan akan sumber daya yang dimilikinya akan

membuat suatu daerah lebih berkembang.

Keunggulan ekonomi daerah dapat diamati berdasarkan sektor - sektor

ekonomi yang dikembangkan oleh daerah tersebut. Sektor – sektor ekonomi

yang ada di Indonesia adalah :

commit to user

2. Sektor pertambangan dan penggalian

3. Sektor industri pengolahan

4. Sektor listrik, gas dan air bersih

5. Sektor bangunan

6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran

7. Sektor pengangkutan dan komunikasi

8. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

commit to user

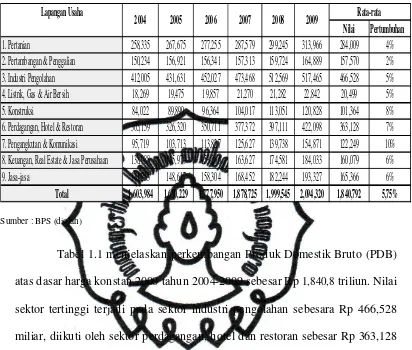

Tabel 1.1

Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2004 - 2009 (Miliar Rupiah)

Nilai Pertumbuhan

1. Pertanian 258,335 267,675 277,255 287,579 299,245 313,966 284,009 4%

2. Pertambangan & Penggalian 150,234 156,921 156,341 157,313 159,724 164,889 157,570 2%

3. Industri Pengolahan 412,005 431,631 452,027 473,468 512,569 517,465 466,528 5%

4. Listrik, Gas & Air Bersih 18,269 19,475 19,857 21,270 21,282 22,842 20,499 5%

5. Konstruksi 84,022 89,899 96,364 104,017 113,051 120,828 101,364 8%

6. Perdagangan, Hotel & Restoran 305,159 326,320 350,711 377,372 397,111 422,098 363,128 7%

7. Pengangkutan & Komunikasi 95,719 103,713 113,827 125,627 139,738 154,871 122,249 10%

8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan 138,988 145,979 153,266 163,627 174,581 184,033 160,079 6%

9. Jasa-jasa 141,253 148,617 158,304 168,452 182,244 193,327 165,366 6%

Total 1,603,984 1,690,229 1,777,950 1,878,725 1,999,545 2,094,320 1,840,792 5,75% 2009 Rata-rata Lapangan Usaha

2004 2005 2006 2007 2008

Sumber : BPS (diolah)

Tabel 1.1 menjelaskan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB)

atas dasar harga konstan 2000 tahun 2004-2009 sebesar Rp 1,840,8 triliun. Nilai

sektor tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan sebesara Rp 466,528

miliar, diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 363,128

miliar, sektor pertanian sebesar Rp 284,009 miliar, sektor jasa-jasa sebesar Rp

165,366 miliar, sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan sebesar Rp

160,079 miliar, sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 157,570

miliar, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp 122,249 miliar, sektor

konstruksi sebesar Rp 101,364 miliar dan yang paling rendah yaitu sektor

sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 20,499 miliar. Pertumbuhan tertinggi

terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 10%,

diikuti oleh sektor konstruksi 8%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 7%,

commit to user

listrik, gas dan air bersih 5%, sektor pertanian 4%, dan yang paling rendah

adalah sektor pertambangan dan penggalian 2%.

Sehubungan dengan keinginan untuk mewujudkan pembangunan

seperti apa yang diharapkan, ada dua kondisi yang perlu diperhatikan karena

dapat berpengaruh terhadap proses perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

(1) tekanan yang berasal dari lingkungan dalam negeri maupun luar negeri

yang mempengaruhi kebutuhan daerah dalam proses pembangunan

perekonomiannya; (2) kenyataannya bahwa perekonoiam daerah dalam suatu

negara dipengaruhi oleh setiap sektor secara berbeda-beda, misalkan beberapa

daerah mengalami pertumbuhan pada sektor industrinya sedangkan daerah lain

mengalami penurunan. Inilah yang menjelaskan perbedaan perspektif

masyarakat daerah mengenai arah dan makna pembangunan daerah. (Kuncoro,

commit to user

Tabel 1.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi, 2004 - 2009 (Miliar Rupiah)

Nilai Pertumbuhan

1 Aceh 40,374 36,287 36,853 35,983 34,097 32,220 35,970 -4.33%

2 Sumatera Utara 83,328 87,897 93,347 99,792 106,172 111,559 97,016 6.01%

3 Sumatera Barat 27,578 29,159 30,949 32,912 35,176 36,683 32,077 5.88%

4 Riau 75,216 79,287 83,370 86,213 91,085 93,786 84,827 4.52%

5 Jambi 11,953 12,619 13,363 14,275 15,297 16,272 13,964 6.36%

6 Sumatera Selatan 47,344 49,633 52,214 55,262 58,065 60,452 53,829 5.01%

7 Bengkulu 5,896 6,239 6,610 7,037 7,444 7,923 6,859 6.09%

8 Lampung 28,262 29,397 30,86 32,694 34,443 36,221 31,980 5.09%

9 Kepulauan Bangka Belitung 8,414 8,707 9,053 9,464 9,899 10,266 9,301 4.06%

10 Kepulauan Riau 28,509 30,381 32,441 34,713 37,014 38,318 33,563 6.10%

Sumatera 356,878 369,611 389,067 408,349 428,697 443,704 399,385 4.45%

11 DKI Jakarta 278,524 295,270 312,826 332,971 353,723 371,469 324,131 5.93%

12 Jawa Barat 230,003 242,883 257,499 274,180 291,205 303,405 266,530 5.70%

13 Jawa Tengah 135,789 143,051 150,682 159,110 168,034 176,673 155,557 5.41%

14 DI. Yogyakarta 16,146 16,910 17,535 18,291 19,212 20,064 18,027 4.44%

15 Jawa Timur 242,228 256,442 271,249 287,814 305,538 320,861 280,689 5.78%

16 Banten 54,880 58,106 61,341 65,046 79,699 83,440 67,086 8.94%

Jawa 957,573 1,012,666 1,071,135 1,137,414 1,217,414 1,275,913 1,112,020 5.91%

17 Bali 19,963 21,072 22,184 23,497 25,910 27,290 23,320 6.47%

18 Kalimantan Barat 22,483 23,538 24,768 26,260 27,438 28,754 25,541 5.05%

19 Kalimantan Tengah 13,253 14,034 14,853 15,754 16,726 17,647 15,378 5.89%

20 Kalimantan Selatan 22,171 23,292 24,452 25,922 27,593 29,051 25,414 5.56%

21 Kalimantan Timur 91,050 93,938 96,612 98,386, 103,206 105,368 98,094 2.97%

Kalimantan 148,957 154,803 160,687 166,323 174,965, 180,822 164,427 3.96%

22 Sulawesi Utara 12,149 12,744 13,473 14,344 15,902 17,149 14,294 7.16%

23 Sulawesi Tengah 10,925 11,752 12,671 13,683 15,047 16,177 13,376 8.17%

24 Sulawesi Selatan 34,345 36,421 38,867 41,332 44,549 47,326 40,474 6.62%

25 Sulawesi Tenggara 7,480 8,026 8,643 9,331 10,506 11,301 9,215 8.62%

26 Gorontalo 1,891 2,027 2,175 2,339 2,520 2,710 2,278 7.46%

27 Sulawesi Barat 2,922 3,120 3,321 3,567 3,998 4,239, 3,528 7.75%

Sulawesi 69,714 74,093 79,152 84,599 92,524 98,904 83,165 7.25%

28 Nusa Tenggara Barat 14,928 15,183 15,603 16,369 16,831 18,869 16,298 4.86%

29 Nusa Tenggara Timur 9,537 9,867 10,368 10,902 11,429 11,920 10,671 4.56%

30 Maluku 3,101 3,259 3,440 3,633 3,787 3,993 3,536 5.18%

31 Maluku Utara 2,128 2,236 2,359 2,501 2,651 2,811 2,448 5.73%

32 Papua Barat 4,969 5,307 5,548 5,934 6,399 6,848 5,835 6.63%

33 Papua 16,282 22,209 18,402 19,200 18,931 23,237 19,711 8.99%

Nusa Tenggara, Maluku & Papua 50,947 58,063 55,722 58,540 60,031 67,679 58,498 6.06% Jumlah 33 Provinsi 1,603,984 1,690,229 1,777,950 1,878,725 1,999,545 2,094,320 1,840,814 5.75%

Rata-rata Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008 2009

commit to user

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa perekonomian

Indonesia tahun 2004-2009 mengalami rata-rata pertumbuhan PDRB sebesar

5,75%. Pertumbuhan ekonomi setiap wilayah berada di bawah rata-rata

nasional dengan disparitas antar wilayah yang cukup tajam. Pertumbuhan

Provinsi Aceh -4,33%, Sumatera Utara 6,01%, Sumatera Barat 5,88%, Riau

4,52%, Jambi 6,36%, Sumsel 5,01%, Bengkulu 6,09%, Lampung 5,09%, Kep.

Bangka Belitung 4,06%, Kepulauan Riau 6,10%, DKI Jakarta 5,93%, Jawa

Barat 5,70%, Jawa Tengah 5,41%, DI Yogyakarta 4,44%, Jawa Timur 5,78%,

Banten 8,94%, Bali 6,47%, Kalimantan Barat 5,05%, Kalimantan Tengah

5,89%, Kalimantan Selatan 5,56%, Kalimantan Timur 2,97%, Sulawesi Utara

7,16%, Sulawesi Tengah 8,17%, Sulawesi Selatan 6,62%, Sulawesi Tenggara

8,62%, Gorontalo 7,46%, Sulawesi Barat 7,75%, Nusa Tenggara Barat 4,86%,

Nusa Tenggara Timur 4,56%, Maluku 5,18%, Maluku Utara 5,73%, Papua

Barat 6,63% dan terakhhir Papua 8,99%.

Perkembangan ekonomi daerah provinsi, sebagaimana dijelaskan pada

Tabel 1.2 diatas menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kemenarikan ini didasarkan

pada variasi perkembangan PDRB setiap tahunnya. Dengan demikian judul

penelitian ini adalah Analisis Struktur Ekonomi Provinsi Di Indonesia Tahun

commit to user

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, perumusan

masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana struktur ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan analisis

Kontribusi Sektoral dan Shift Share (SS) tahun 2004 – 2009?

2. Bagaimana kondisi ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan

pendekatan Tipologi Klassen dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

tahun 2004 – 2009 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis struktur ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan

analisis Kontribusi Sektoral dan Shift Share (SS) tahun 2004 – 2009.

2. Untuk menganalisis kondisi ekonomi provinsi di Indonesia berdasarkan

pendekatan Tipologi Klassen dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

tahun 2004 – 2009.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Sebagai salah satu penjelasan dan pendalaman teori/ pendekatan

ekonomi daerah.

b. Sebagai wacana dan sumber informasi bagi penelitian ekonomi.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk perumusan/ perencanaan

commit to user

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A.Landasan Teori

1. Perubahan Struktural

Perubahan struktural menitikberatkan pada mekanisme transformasi

ekonomi yang dialami oleh negara sedang berkembang yang semula lebih

bersifat subsisten dan menitikberatkan pada sektor pertanian menuju ke

struktur perekonomian yang lebih modern dan sangat di dominasi oleh sektor

industri dan jasa (Todaro, 1999).

2. Perencanaan Ekonomi

(Lincolin, 1999) menyebutkan bahwa perencanaan adalah suatu proses

yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan

dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang tersedia dan disusun

secara sistematis. Pelaksanaan perancangan pembuatan perencanaan itu pada

dasarnya adalah mengambil suatu kebijaksanaan dengan mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut :

a. Perencanaan berarti memilih berbagai alternatif yang terbaik dari sejumlah

alternatif yang ada.

b. Perencanaan berarti pula alikasi sumber daya yang tersedia baik.

c. Sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

d. Perencanaan mengandung arti rumusan yang sistematis yang didasarkan

pada kepentingan masyarakat banyak.

commit to user

Menurut Jhingan (2003) perumusan dan kunci keberhasilan suatu

perencanaan biasanya memerlukan hal-hal sebagai berikut :

a. Prasyarat pertama bagi suatu perencanaan adalah pembentukan suatu komisi

perencanaan yang harus diorganisir dengan cara tepat.

b. Perencanaan yang baik membutuhkan adanya analisis yang menyeluruh

tentang potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara beserta segala

kekurangannya. Oleh karena itu, pembentukan suatu kantor jaringan

statistik dari pusat hingga daerah yang bertugas mengumpulkan informasi

dan data-data statistik menjadi suatu kebutuhan utama.

c. Penetapan berbagai sarana dan tujuan yang ingin dicapai hendaknya realistis

dan disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.

d. Penetapan sasaran dan prioritas untuk pencapaian suatu tujuan perencanaan

dibuat secara makro dan sektoral.

e. Dalam perencanaan ditetapkan adanya pembiayaan oleh pemerintah sebagai

dasar sumber daya yang tersedia.

f. Suatu perencanaan hendaknya mampu menjamin keseimbangan

perekonomian.

g. Administrasi yang baik, efisien, dan tidak korup adalah syarat mutlak

keberhasilan suatu perencanaan.

h. Pemerintah harus menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat demi

berhasilnya rencana pembangunan dan menghindari kesulitan yang mungkin

commit to user

i. Setiap usaha harus dibuat berdampak ekonomis dalam administrasi,

khususnya dalam pengembangan bagian-bagian departemen dan

pemerintahan.

j. Administrasi harus bersih dan efisien memerlukan dasar pendidikan yang

kuat, perencanaan yang berhasil harus memperhatikan standart moral dan

etika masyarakat.

k. Dukungan masyarakat merupakan faktor penting bagi keberhasilan suatu

perencanaan didalam suatu negara yang demokratis, tanpa dukungan

masyarakat tak ada perencanaan yang dapat berhasil.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sering diartikan sama dengan pembangunan

ekonomi oleh pakar ekonomi, yaitu sebagai kenaikan PDB/PNB saja. Akan

tetapi pertumbuhan ekonomi berbeda dengan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB/PNB tanpa

memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat

pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau

tidak (Lincolin, 1999).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam

melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu

negara. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan

masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat.

Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan jika seluruh balas jasa riil

commit to user

tahun sebelumnya (pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar

dari pendapatan masyarakat pada tahun sebelumnya).

4. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses perbaikan yang dinamis

dan terus-menerus atas suatu masyarakat atau sistem sosial yang membawa

perubahan dan peningkatan keadaan dari yang mempunyai corak sederhana ke

tingkatan yang lebih maju. Sementara itu, pembangunan ekonomi didefinisikan

sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita

penduduk suatu negara dalam jangka panjang disertai oleh perbaikan

kelembagaan (Lincolin, 1999:6).

Pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf

hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan

riil per kapita (Irawan dan Suparmoko, 1993 : 1994). Menurut Todaro

(2000:23), proses pembangunan harus memiliki 3 (tiga) tujuan inti, yaitu :

a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang

kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, kesehatan, perlindungan

keamanan).

b.Peningkatan standar kehidupan yang tidak hanya berupa peningkatan

pendapatan namun juga meliputi penambahan penyediaan lapangan

pekerjaan, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas

nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, di mana semuanya itu tidak hanya

untuk memperbaiki kesejahteraan materiil melainkan juga untuk

commit to user

c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi tiap individu dan bangsa

secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap

ketergantungan.

Permasalahan yang timbul akibat kesalahan upaya pembangunan yang

dilakukan adalah (Widodo, 2006 :7) :

a. Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan dalam pembangunan sangat sering

dijumpai di hampir seluruh negara di dunia. Permasalahan yang terjadi pun

memiliki karakteristik yang hampir sama di mana kemiskinan yang tinggi

terjadi di sebuah wilayah pedesaan atau sebuah wilayah yang memiliki

tingkat kepadatan yang sangat tinggi. Secara sederhana kemiskinan

(absolut) dapat didefenisikan sebagai ketidakmampuan sejumlah penduduk

untuk hidup di atas garis kemiskinan atau batas kemiskinan yang ditetapkan

berdasar kategori tertentu.

Untuk menggambarkan tingkat kemiskinan yang terjadi di sebuah

negara atau wilayah tertentu, para ekonom sering menggunakan indikator

tingkat kemiskinan. Indikator ini mengukur total pendapatan yang

dibutuhkan oleh penduduk miskin agar dapat hidup di atas garis kemiskinan.

b. Pemerataan

Permasalahan kedua yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangun-

an adalah tidak meratanya distribusi pendapatan yang diterima oleh

penduduk. Ketimpangan ini terjadi karena rata-rata pendapatan per kapita

masyarakat di daerah pedesaan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata

commit to user

Ketimpangan pendapatan yang terjadi di daerah pedesaan jauh lebih rendah

bila dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi dalam distribusi

pendapatan di kawasan perkotaan. Perbedaan kedalaman ketimpangan

antara yang terjadi di daerah pedesaan dengan ketimpangan yang terjadi di

kawasan perkotaan disebabkan karena variasi tipe pekerjaan yang terdapat

di kedua wilayah tersebut.

c. Pertumbuhan

Proses pembangunan yang dilakukan di setiap negara tidak dapat

dilepaskan dari permasalahan kemiskinan dan ketimpangan distribusi

pendapatan. Profesor Kuznets mengajukan sebuah teori mengenai

perkembangan ketimpangan distribusi pendapatan dimana ketimpangan

yang dialami oleh negara yang sedang membangun akan tinggi ketika

pembangunan sedang berada dalam tahap awal pembangunan. Tingkat

ketimpangan ini akan terus naik seiring dengan pembangunan yang

dilakukan hingga pada titik tertentu tingkat ketimpangan ini akan turun.

Dalam pembahasan mengenai teori pembangunan, khususnya

pembangunan ekonomi terdapat teori-teori pembangunan yang ada yaitu

Teori pertumbuhan linear dan Teori pertumbuhan struktural (Kuncoro,

2000):

1. Teori Pertumbuhan Linear

a. Teori Pertumbuhan Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan menjadi 5 tahap

yang berurutan yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak,

commit to user

perindustrian. Menurut teori ini, masyarakat akan bergerak dari

masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam

prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan

adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Adam Smith

memandang pekerja sebagai salah satu input bagi proses produksi.

Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau

lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara.

Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki

hubungan keterkaitan satu sama lainnya. Timbulnya peningkatan

kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi

pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan

spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong

pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat. Proses pertumbuhan

ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan pada akhirnya harus tunduk

pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi

(Kuncoro, 2000 : 38-41).

b. Teori Pembangunan Karl Marx

Karl max dalam bukunya Das Kapital membagi evolusi

perkembangan masyarakat menjadi tiga yaitu dimulai dari feodalisme,

kapitalisme dan kemudian yang terakhir adalah sosialisme. Evolusi

perkembangan masyarakat akan sejalan dengan proses pembangunan

yang dilaksanakan. Masyarakat feodalisme mencerminkan kondisi

dimana perekonomian yang ada masih bersifat tradisional. Dalam

commit to user

posisi tawar-menawar relatif tinggi terhadap pelaku ekonomi lain.

Perkembangan teknologi yang ada menyebabkan terjadinya

pergeseran di sektor ekonomi, dimana masyarakat yang semula

agraris-feodal kemudian beralih menjadi masyarakat industri yang

kapitalis.

Pada masa kapitalis ini para pengusaha merupakan pihak yang

memiliki tingkat posisi tawar menawar tertinggi terhadap pihak

lain khususnya kaum buruh. Artinya kaum buruh tidak memiliki

posisi tawar-menawar sama sekali terhadap majikannya yang

merupakan kaum kapitalis. Eksploitasi terhadap kaum buruh dan

peningkatan pengangguran yang terjadi akibat substitusi tenaga

manusia dengan input modal yang padat kapital pada akhirnya akan

menyebabkan revolusi sosial yang dilakukan kaum buruh. Fase ini

merupakan tonggak baru bagi munculnya suatu tatanan sosial

alternatif di samping tata masyarakat kapitalis, yaitu tata masyarakat

sosialis (Kuncoro, 2000 : 41-42)

c. Teori Pertumbuhan Rostow

Rostow membagi proses pembangunan ekonomi suatu negara

menjadi lima tahap yaitu :

1) Perekonomian Tradisional

Perekonomian pada masyarakat tradisional cenderung bersifat

subsisten. Pemanfaatan teknologi dalam sistem produksi masih

sangat terbatas. Perekonomian semacam ini sektor pertanian

commit to user

2) Pra-kondisi Tinggal Landas

Tahap kedua dari proses pertumbuhan Rostow ini pada dasarnya

merupakan proses transisi dari masyarakat agraris menuju

masyarakat industri. Sektor industri mulai berkembang di samping

sektor pertanian yang masih memegang peranan penting dalam

perekonomian (Kuncoro, 2000 :45)

3) Tinggal Landas

Tinggal landas didefinisikan sebagai tiga kondisi yang saling

berkaitan sebagai berikut (Kuncoro, 2000 :46):

a) Kenaikan laju investasi produktif antara 5-10 persen dari

pendapatan nasional.

b) Perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur

penting dengan laju pertumbuhan tinggi.

c) Hadirnya secara cepat kerangka politik, sosial dan institusional

yang menimbulkan hasrat ekspansi di sektor modern dan

dampak eksternalnya akan memberikan daya dorong pada

pertumbuhan ekonomi.

4. Tahap Menuju Kedewasaan

Tahap ini ditandai dengan penerapan secara efektif teknologi

modern terhadap sumber daya yang dimiliki. Tahapan ini

merupakan tahapan jangka panjang dimana produksi dilakukan

secara swadaya. Tahapan ini juga ditandai denga munculnya

beberapa sektor penting yang baru (Kuncoro, 2000 :47)

commit to user

Tahap konsumsi masa tinggi merupakan akhir dari tahapan

pembangunan yang dikemukakan oleh Rostow. Pada tahap ini akan

ditandai dengan terjadinya migrasi besar-besaran dari masyarakat

pusat perkotaan ke pinggiran kota, akibat pembangunan pusat kota

sebagai sentral bagi tempat bekerja. Pada fase ini terjadi perubahan

orientasi dari pendekatan penawaran menuju pendekatan

permintaan dalam sistem produksi yang dianut. Sementara itu

terjadi pula pergeseran perilaku ekonomi yang semula lebih banyak

menitikberatkan pada sisi produksi kini beralih ke sisi konsumsi

(Kuncoro, 2000 :47)

2. Teori Perubahan Struktural

a. Teori Pembangunan Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas

proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa

yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi diantara

diantara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola

investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan

upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan

berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Mengawali

teorinya, Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara

pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu (Kuncoro, 2000 : 51-52)

commit to user

1) Perekonomian Tradisional

Dalam teorinya Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan,

dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga

kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama

perekonomian yang diasumsikan berada pada perekonomian

tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada

kondisi subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk

marginal dari tenaga kerja yang bernilai nol.

2) Perekonomian Industri

Perkotaan tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat

penampungan tenaga kerja yang ditransfer dari sektor subsisten.

Model ini diarahkan pada terjadinya proses pengalihan tenaga

kerja, pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga

kerja di sektor modern. Keadaan ini ditentukan oleh peningkatan

investasi dan akumulasi modal secara kesuluruhan di sektor

modern. Peningkatan investasi terjadi karena adanya kelebihan

keuntungan sektor modern dari selisih upah dengan asumsi bahwa

“para kapitalis” bersedia menanamkan kembali seluruh

keuntung-an. Rangkaian proses pertumbuhan berkesinambungan atas sektor

modern dan perluasan kesempatan kerja diatas diasumsikan akan

terus berlangsung sampai dengan semua surplus tenaga kerja

pedesaan diserap habis oleh sektor industri.

commit to user

Teori ini memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan

proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari

perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami

transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri

sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian Hollis

Chenery tentang transformasi struktur perekonomian suatu negara

akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian

menuju ke sektor industri. Chenery menunjukkan bahwa tingkat

pertumbuhan ekonomi dan peranan suatu sektor dalam

menciptakan produksi nasional tergantung pada tingkat

pendapatan dan jumlah penduduk negara tersebut. Makin besar

pertumbuhan pendapatan suatu daerah dibanding dengan

pertumbuhan penduduk daerah tersebut maka dikatakan bahwa

pertumbuhan ekonomi meningkat (Kuncoro, 2000 : 57-58).

5. Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Arsyad (1999:108), Pembangunan ekonomi daerah adalah

suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola

sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan

antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu

lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi

(pertumbuhan ekonomi) di dalam wilayah tersebut.

Tujuan dari pembangunan daerah secara umum adalah :

1. Mendorong terciptanya pekerjaan yang berkualitas bagi penduduk,

commit to user

lebih berkualitas, sehingga mampu berperan dalam aktivitas yang lebih

produktif dibanding dengan yang sudah dilakukan.

2. Berusaha menciptakan stabilitas ekonomi dengan cara menyiapkan sarana

prasarana yang dibutuhkan bagi pengembangan aktivitas ekonomi daerah

yang meliputi: penyediaan lahan, tenaga kerja, pembiayaan dan bantuan

teknis/ manajemen untuk mencegah timbulnya ketimpangan-ketimpangan

yang dapat menghambat pembangunan.

3. Mengusahakan terciptanya basis diversifikasi aktivitas ekonomi yang luas,

yang diharapkan dapat memperkecil resiko fluktuasi bisnis. Dengan adanya

basis ekonomi yang kuat maka resiko fluktuasi ekonomi regional/wilayah

dapat diperkecil.

4. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam

barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti sandang, pangan, papan,

kesehatan dan perlindungan keamanan.

5. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan

pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja,

perbaikan kualitas pendidikan, serta peningktan perhatian atas

nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang semuanya itu tidak hanya untuk

memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan jati

diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

6. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial bagi setiap individu serta

bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari

commit to user

orang atau bangsa lain, namun terhadap setiap kekuatan yang berpotensi

merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka (Todaro, 2000:23-24).

Pembangunan ekonomi apabila dilihat dari sisi kegiatan ekonomi

dan dari sudut penyebarannya adalah (Lincolin, 1999:107-108):

a. Daerah Homogen, yaitu daerah yang dianggap sebagai ruang di

mana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam pelosok ruang terdapat

sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari

segi pendapatan per kapita, sosial-budayanya, geografinya dan

sebagainya.

b. Daerah Nodal, yaitu daerah yang dianggap sebagai suatu ekonomi

ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi

sehingga perbatasan daerah tersebut ditentukan oleh tempat-tempat di

manapengaruh dari satu atau beberapa pusat kegiatan-kegiatan

ekonomi digantikan dengan pengaruh dari pusat lainnya.

c. Daerah Perencanaan, yaitu daerah administrasi di mana dalam daerah

yang bersangkutan juga merupakan suatu ekonomi ruang.

d. Yang berada dibawah suatu daerah administrasi tertentu, seperti propinsi,

kabupaten, kota, dan sebagainya. Jadi pengertian daerah disini lebih

ditunjukkan pada pembagian daerah administrasi suatu wilayah.

Ada beberapa teori yang dapat membantu untuk mengetahui arti

penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakekatnya inti dari teori

tersebut berkisar pada dua hal, yaitu: metode dalam menganalisis

commit to user

yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Lincolin,

1999).

a. Teori Ekonomi Neo-Klasik

Teori ini memberikan dua konsep pokok dalam pembangunan

ekonomi daerah, yaitu keseimbangan (equilibrium) dan mobilitas

faktor-faktor produksi. Artinya sistem perekonomian akan mencapai

keseimbangan alaimiahnya jika modal mengalir tanpa retriksi

(pembatasan). Oleh karena itu, daerah akan mengalir dari daerah

yang berupah tinggi menuju daerah yang berupah rendah (Lincolin,

1999:116).

b. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi menyatakan bahwa faktor penentu utama

pertumbuhan ekonomi suatu daerah mempunyai hubungan dengan

permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan

industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja

dan penciptaan lapangan kerja (Lincolin, 1999:116).

Strategi pembangunan daerah yang muncul yang didasarkan

pada teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan kepada

dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun

internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan

hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi

ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut. Inti dari teori

basis ekonomi ini adalah karena industri basis menghasilkan barang

commit to user

bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan menghasilkan

pendapatan bagi daerah tersebut (Lincolin, 1999:141).

c. Teori Lokasi

Para ekonom regional sering mengatakan bahwa faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan daerah yaitu lokasi. Perusahaan cenderung

akan meminimumkan biayanya dengan cara memilih lokasi yang

memaksimumkan peluangnya mendekati pasar. Model pengembangan

industri kuno menyatakan bahwa lokasi terbaik adalah biaya

termurah antara bahan baku dengan pasar. (Lincolin, 1999:116-117).

Dari keterangan di atas maka dapat diketahui bahwa lokasi sangat

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pemilihan lokasi yang tepat

mendekati pasar dapat meminimumkan biaya dan memaksimumkan

peluang.

d. Teori Tempat Sentral

Tempat sentral merupakan suatu pemukiman yang menyediakan

jasa-jasa bagi penduduk daerah yang mendukungnya. Teori ini dapat

diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik itu di daerah

perkotaan maupun di daerah perdesaan (Lincolin, 1999:117).

e. Teori Kausasi Kumulatif

Kondisi daerah-daerah sekitar kota yang semakin buruk

menunjukkan konsep dasar teori ini. Kekuatan-kekuatan pasar

cenderung memperparah kesenjangan antara daerah-daerah tersebut.

Daerah yang maju mengalami akumulasi keunggulan kompetitif

commit to user

f. Model Daya Tarik

Teori daya tarik industri adalah model pembangunan ekonomi

yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Teori ekonomi yang

mendasarinya adalah bahwa suatu masyarakat dapat memperbaiki

posisi pasarnya terhadap industrialis melalui pemberian subsidi dan

insentif (Lincolin, 1999:118).

6. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB diartikan sebagai nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang

diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya

per tahun). PDB berbeda dari produk nasional bruto karena memasukkan

pendapatan faktor produksi dari luar negeri yang bekerja di negara tersebut.

Sehingga PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa

memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor

produksi dalam negeri atau tidak. Sebaliknya, PNB memperhatikan asal usul

faktor produksi yang digunakan.PDB Nominal (atau disebut PDB Atas Dasar

Harga Berlaku) merujuk kepada nilai PDB tanpa memperhatikan pengaruh

harga. Sedangkan PDB riil (atau disebut PDB Atas Dasar Harga Konstan)

mengoreksi angka PDB nominal dengan memasukkan pengaruh dari harga.

Analisa Mekanisme (kinerja) Ekonomi Nasional berdasar PDB

melalui 3 pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Produksi

Pendekatan produksi diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai

tambah (value added) dari semua sektor produksi. Besarnya nilai produksi

commit to user

berbagai jenis barang dan jasa. diklasifikasikan menjadi sembilan sektor,

terbagi menjadi 3 kelompok besar :

1.Sektor Primer

2.Sektor Sekunder

3.Sektor Tersier

Besarnya ‘value added’ tiap sektor, yi : VAs = OPs – Ips,

sedangkan nilai PDB-nya diperoleh dengan : PDB = VAsp + VAss + Vast

2. Pendekatan Pengeluaran/Pembelanjaan

Perhitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari

unit/komponen-komponen ekonomi, yaitu:

Konsumsi Rumah Tangga (RT)=C

Perusahaan, berupa investasi/pembentukan modal bruto =I

Pengeluaran Pemerintah (konsumsi/belanja pemerintah) =G

Expor – Impor =( X – M )

Dalam Keseimbangan Perekonomian Nasional, di formulasikan

dalam persamaan sbb: PDB = C + I + G + ( X – M)

3. Pendekatan Pendapatan

Diperoleh dengan cara menghitung jumlah balas jasa bruto (blm

dipotong pajak) / hasil dari faktor produksi yang digunakan.

PDB = sewa + upah + bunga + laba

Di mana sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap

seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan

laba untuk pengusaha. Secara teori, PDB dengan pendekatan pengeluaran

commit to user

dalam praktek menghitung PDB dengan pendekatan pendapatan sulit

dilakukan, maka yang sering digunakan adalah dengan pendekatan

pengeluaran.

7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur dengan

indikator utama yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (BPS,

Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010). Salah satu indikator penting untuk

mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/propinsi dalam suatu

periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga

konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang

dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam satu wilayah, atau merupakan

jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh

unit ekonomi di suatu wilayah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah

barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap

tahunnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan

nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada

tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan

untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomis. Sedangkan harga

konstan digunakan untuk mengetahui pertambahan ekonomi dari tahun ke

commit to user

B.Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Lihan dan Yogi (2003) menunjukkan bahwa peranan

sektor pertanian, industri, perdagangan, dan jasa di Indonesia sangat

berpengaruh nyata terhadap perkembangan PDB di Indonesia. Hal ini sejalan

dengan pendapat Jung dan Marshall (1985) yang mengemukakan sebagian

besar negara-negara berkembang mendukung bahwa sektor pertanian, industri,

dan jasa akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Supomo (1993) tentang Analisis Struktur Perekonomian

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan

teknik perencanaan pembangunan analisis Shift Share. Adapun kesimpulan

dari penelitian tersebut adalah jumlah tenaga kerja di D.I.Y pada tahun 1980

– 1990 bertambah di semua sektor dengan kenaikan absolut tebesar di

sektor industri, disusul dengan sektor perdagangan dan jasa.

Yunariah (2007) melakukan penelitian tentang analisis struktur

ekonomi dan struktur perkotaan di Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota

commit to user

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat ditunjukkan oleh gambar

sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran Penelitian

Analisis dan pembahasan

Kesimpulan

1. Struktur ekonomi dengan pendekatan Kontribusi

Sektoral dan shift share (SS).

2. Kondisi ekonomi dengan pendekatan Tipologi

Klassen dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Struktur Ekonomi