6 BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka 1. Tempat Kerja

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1970 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut.

2. Potensi Bahaya (Hazard)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja.

Potensi bahaya adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau berpotensi terhadap terjadinya kejadian kecelakaan berupa cedera,

penyakit, kematian, kerusakan atau kemampuan melaksanakan fungsi operasional yang telah ditetapkan (Tarwaka, 2008).

3. Keadaan Darurat a. Definisi

Menurut Federal Emergency Management Agency (FEMA) dalam Emergency Management Guide for Business and Industry, keadaan darurat adalah segala kejadian yang tidak direncanakan yang dapat menyebabkan kematian atau injury yang signifikan pada para pekerja, pelanggan atau masyarakat umum; atau kejadian yang dapat mematikan bisnis atau usaha, menghentikan kegiatan operasional, menyebabkan kerusakan fisik atau lingkungan, atau sesuatu yang dapat mengancam kerugian fasilitas keuangan atau reputasi perusahaan di mata masyarakat. Menurut NFPA 1600, keadaan darurat adalah segala kejadian atau peristiwa, alamiah atau akibat ulah manusia yang memerlukan aksi penyelamatan dan perlindungan terhadap properti, kesehatan masyarakat, dan keselamatan (Rachmawati, 2009).

b. Jenis Keadaan Darurat

Menurut NFPA dalam Septiadi (2008) keadaan darurat dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain:

1) Keadaan darurat kecil

Apabila keadaan darurat yang terjadi dapat diatasi sendiri oleh petugas setempat dan tidak membutuhkan tenaga banyak.

2) Keadaan darurat besar

Apabila keadaan darurat yang terjadi dapat mempengaruhi jalannya operasi perusahaan atau mempengaruhi tatanan lingkungan sekitar dan penanggulangannya diperlukan pengerahan tenaga yang banyak dan besar.

Menurut Departemen Tenaga Kerja dalam Nurina (2012), keadaan darurat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1) Keadaan Darurat Tingkat I (Tier I)

Keadaan darurat tingkat I adalah keadaan darurat yang berpotensi mengancam jiwa manusia dan harta benda (asset) yang secara normal dapat diatasi oleh personil jaga dari suatu instalasi atau pabrik dengan menggunakan prosedur yang telah dipersiapkan tanpa perlu adanya regu bantuan yang dikonsinyalir. Keadaan darurat tipe ini merupakan kategori bencana dengan skala kerusakan kecil dengan ciri-ciri terjadi pada suatu daerah tunggal (satu sumber), kerusakan asset dan luka korban terbatas dan penanganannya cukup dilakukan oleh personil, peralatan dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan institusi terkait. Akan tetapi, meskipun tingkat ini termasuk dalam bencana kecelakaan kecil, namun juga dapat memungkinkan timbulnya bahaya yang lebih besar. Untuk itu perlu adanya program pelatihan yang bermutu, teratur dan sinergis agar bahaya yang lebih besar dapat dicegah.

2) Keadaan Darurat Tingkat II (Tier II)

Keadaan darurat tipe ini merupakan suatu bencana atau kecelakaan berskala besar yang tidak mampu ditangani oleh personil, peralatan dan bahan yang tersedia pada unit kegiatan lain dan institusi berdasarkan tingkatan tier 1. Tingkat bencana yang terjadi dapat berupa kebakaran besar, kebocoran B3, semburan liar material berbahaya atau yang dapat mengancam jiwa manusia dan/atau asset. Selain itu, instalasi/pabrik tersebut dapat berbahaya bagi karyawan, masyarakat dan lingkungan sekitar. Sehingga diperlukan bantuan tambahan yang berasal dari pemerintah setempat maupun masyarakat sekitar.

Keadaan darurat kategori ini adalah suatu kecelakaan/bencana besar yang mempunyai konsekuensi antara lain sebagai berikut:

a) Terjadi korban jiwa.

b) Dapat merusak harta benda pihak lain di daerah setempat. c) Dapat melumpuhkan kinerja institusi.

d) Tidak dapat dikendalikan oleh tim tanggap darurat institusi. 3) Keadaan Darurat Tingkat III (Tier III)

Keadaan darurat tingat III adalah bencana dan kecelakaan berskala major atau dahsyat yang akibatnya melebihi keadaan darurat tingkat II dan institusi tersebut sudah tidak mampu menanganinya dengan penanganan personil, peralatan dan material

yang tersedia di suatu wilayah berdasarkan tingkat tier 2 sehingga perlu batuan/koordinasi tingkat nasional.

4. Tanggap Darurat

Tanggap darurat merupakan elemen penting dalam SMK3, untuk menghadapi setiap kemungkinan yang dapat terjadi. Tujuan K3 adalah untuk mencegah kejadian atau kecelakaan yang tidak diinginkan. Namun demikian, jika sistem pencegahan mengalami kegagalan sehingga terjadi kecelakaan, hendaknya keparahan atau konsekuensi yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin. Untuk itu diperlukan sistem tanggap darurat sistem tanggap darurat guna mengantisipasi berbagai kemungkinan seperti kecelakaan, kebakaran/peledakan, bocoran bahan kimia atau pencemaran (Ramli, 2010).

Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana (Ramli, 2010).

Tanggap adalah tindakan segera yang dilakukan untuk mengatasi kejadian bencana misalnya dalam suatu proses kebakaran atau peledakan di lingkungan industry (Ramli, 2010). Tindakan tersebut meliputi :

a. Memadamkan kebakaran atau ledakan.

c. Menyelamatkan harta benda dan dokumen penting (salvage). d. Perlindungan masyarakat umum.

5. Manajemen Tanggap Darurat a. Perencanaan Tanggap Darurat

Setelah semua potensi keadaan darurat diidentifikasi, dilakukan perencanaan awal (preplanning) untuk mengetahui dan mengembangkan strategi pengendaliannya. Berbagai kemungkinan keadaan darurat disimulasikan dalam bentuk skenario keadaan darurat mulai dari kecil sampai keadaan terburuk yang dapat terjadi. Dari rencana awal ini dapat diketahui apa saja sumber daya yang diperlukan strategi pengendalian yang tepat, pengorganisasian dan sistem komunikasi serta dampak terhadap lingkungan sekitar (Ramli, 2010).

Perencanaan tanggap darurat (Emergency Response Plan) merupakan tahapan mengatasi hal-hal yang terjadi sewaktu-waktu, sehingga dengan perencanaan yang mantap dapat menghindarkan bencana yang fatal (Widodo, 2003). Perencanaan tersebut meliputi: 1) Pengujian teknis penyelamatan, merupakan pengamatan terhadap

efektivitas sistem penyelamatan yang dilakukan, diukur akurasinya diamati bila perlu dilaksanakan perbaikan.

2) Respon penyelamatan, mendorong siapa saja yang berada di tempat kerja, berpartisipasi aktif dan termotivasi didalam diri untuk siap tanggap terhadap sesuatu gejala maupun kejadian, sehingga dapat mengeliminir dan melokalisir kejadian tidak menjadi meluas.

3) Perencanaan penanggulangan, dengan memadukan setiap unsur yang telah dipersiapkan dengan secara berkala berlatih, bersimulasi maka diharapkan senantiasa dalam keadaaan siap secara prima. b. Penyusunan Prosedur Keadaan Darurat

Dari hasil preplanning disusun prosedur tetap penanganan keadaan darurat yang diperlukan. Prosedur keadaan darurat mencakup struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab tim, logistik, sarana yang diperlukan, jalur komando dan komunikasi, pengamanan dan pengelolaan masyarakat sekitarnya (Ramli, 2010).

Tanggap darurat adalah suatu sikap untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, yang akan menimbulkan kerugian baik fisik-material maupun mental-spiritual. Sehingga perlu komitmen manajemen untuk menyusun suatu prosedur tanggap darurat. Prosedur tanggap darurat merupakan tata cara dalam mengantisipasi keadaan darurat (Jusuf, 1999).

c. Organisasi Tanggap Darurat

Organisasi tanggap darurat kebakaran adalah satuan tugas yang mempunyai tugas khusus fungsional di bidang kebakaran. Petugas penanggulangan kebakaran adalah petugas yang ditunjuk dan diserahi tugas tambahan untuk mengidentifikasi sumber bahaya dan melaksanakan upaya penaggulangan kebakaran unit kerjanya (Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.186/MEN/1999).

Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.186/MEN/1999, syarat dari organisasi tanggap darurat antara lain setiap anggota organisasi sudah mengetahui tugas masing-masing, setiap anggota organisasi sudah terlatih dan dilakukan peninjauan terhadap organisasi tanggap darurat. Struktur organisasi penanggulangan kebakaran terdiri dari petugas peran kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, koordinator unit penanggulangan kebakaran dan ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sebagai penanggungjawab teknis.

Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, personil organisasi haruslah mempunyai tanggung jawab, wewenang, dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3. d. Pelatihan

Penanggulangan keadaan darurat tidak akan berhasil jika tidak ditangani oleh petugas yang kompeten. Ciri khas dalam setiap penanggulangan keadaan darurat adalah terjadinya kepanikan, hilangnya rantai komando yang telah disusun dan kurangnya disiplin dan tanggung jawab. Untuk menjamin keberhasilan sistem manajemen darurat diperlukan upaya pembinaan dan pelatihan yang terencana dan berkesinambungan khususnya bagi mereka yang terlibat dalam rantai komando sehingga mengetahui peran dan tanggung jawabnya. Pelatihan dapat dikemas dalam bentuk simulasi (table disk simulation),

permainan peran atau uji coba dalam kondisi dalam berbagai bentuk skenario. Tim pelaksana misalnya tim pemadam kebakaran, medis, keamanan dan lainnya juga perlu diberi pelatihan sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan tepat dan cepat (Ramli, 2010).

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja. Dan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, yang menyatakan bahwa latihan menuju jalan ke luar dan menuju relokasi darurat, dimana dipersyaratkan untuk seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung, harus dilaksanakan dengan frekuensi yang cukup untuk membiasakan penghuni dengan prosedur latihan dan pelaksanaan latihan yang merupakan hal rutin. Latihan termasuk prosedur yang sesuai untuk memastikan bahwa semua orang berpartisipasi dalam latihan.

e. Sarana Proteksi Aktif

Definisi sarana proteksi aktif menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap

terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti sprinkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan pemadam khusus.

Tujuan dari sistem proteksi aktif menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 adalah sebagai berikut : 1) Melindungi penghuni dari kecelakaan atau luka, dengan

memperingatkan kepada penghuni akan adanya suatu kebakaran, sehingga dapat melaksanakan evakuasi dengan aman.

2) Melindungi penghuni dari kecelakaan atau luka pada waktu melakukan evakuasi pada saat kejadian kebakaran.

Fungsi dari sistem proteksi aktif menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008, suatu bangunan dilengkapi dengan sarana proteksi kebakaran sedemikian rupa sehingga :

1) Penghuni diperingatkan akan adanya suatu kebakaran dalam bangunan sehingga dapat melaksanakan evakuasi dengan aman. 2) Penghuni mempunyai waktu untuk melakukan evakuasi secara

aman sebelum kondisi pada jalur evakuasi menjadi tidak tertahankan oleh akibat kebakaran.

Sarana proteksi aktif menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 meliputi :

1) APAR

Menurut Permenaker No. Per.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, alat pemadam api ringan (APAR) adalah alat yang ringan serta mudah digunakan oleh satu orang untuk memadamkan api pada awal kebakaran. APAR hanya efektif digunakan untuk memadamkan kebakaran kecil. Menurut jenis media yang digunakan, APAR dibagi menjadi:

a) APAR dengan media air.

APAR jenis ini membutuhkan gas CO2 atau N2 yang bertekanan yang berfungsi untuk menekan air keluar.

b) APAR dengan media busa

APAR jenis iini juga membutuhkan gas CO2 atau N2 yang bertekanan untuk menekan busa keluar.

c) APAR dengan serbuk kimia

APAR dengan serbuk kimia terdiri dari 2 jenis, yaitu:

(1) Tabung berisi serbuk kimia dan sebuah tabung kecil (cartridge) yang berisi gas bertekanan CO2 atau N2 sebagai pendorong serbuk kimia.

(2) Tabung berisi serbuk kimia yang gas bertekanan langsung dimasukkan ke dalam tabung bersama serbuk kimia (tanpa

cartridge). Pada bagian luar tabung terdapat indikator tekanan gas (pressure gauge) untuk mengetahui apakah kondisi tekanan di dalam tabung masih memenuhi syarat atau tidak.

d) APAR dengan media gas

Tabung gas biasanya dilengkapi dengan indikator tekanan pada bagian luarnya. Khusus untuk tabung yang berisi gas CO2, corong semprotnya berbentuk melebar, berfungsi untuk merubah CO2 yang keluar menjadi bentuk kabut bila disemprotkan.

e) Alat pemadam api beroda

Alat pemadam api ini sama dengan APAR, hanya ukurannya lebih besar dengan berat antara 25 kg sampai dengan 150 kg dengan menggunakan serbuk kimia atau gas. Untuk memudahkan bergerak, alat ini dilengkapi dengan roda dan digunakan untuk memadamkan api yang lebih besar.

Menurut Permenaker No. Per.04/MEN/1980, syarat dari APAR, antara lain jenis dan klasifikasi APAR harus sesuai dengan jenis kebakaran, APAR ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat, dicapai dan diambil, terdapat tanda pemasangan APAR, terdapat petunjuk cara pemakaian yang dapat dibaca dengan jelas, APAR dengan berat kurang dari 18,14 kg dipasang menggantung di dinding atau dalam lemari yang tidak dikunci dan APAR dengan

berat di atas 18,14 ditempatkan pada sekang beroda, tidak berlubang atau cacat karena karat dan diperiksa dua kali dalam setahun (dalam jangka 6 bulan atau 12 bulan).

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per‐04/MEN/1980 Tentang Syarat‐Syarat Pemasangan dan Pemeliharan Alat Pemadam Api Ringan, pemasangan APAR yang sesuai apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

a) Setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan.

b) Pemberian tanda pemasangan tersebut harus sesuai dengan standar.

c) Tinggi pemberian tanda pemasangan tersebut adalah 125 cm dari dasar lantai tepat diatas satu atau kelompok alat pemadam api ringan bersangkutan.

d) Pemasangan dan penempatan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran.

e) Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya atau.kelompok satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja.

f) Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah.

2) Alarm Kebakaran

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 02/MEN/1983, instalasi alarm kebakaran otomatik adalah sistem atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan detektor panas, detektor asap, detektor nyala api serta perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran. Sesuai dengan cara kerjanya, alarm kebakaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Alarm kebakaran yang memberikan tanda atau isyarat berupa bunyi khusus (audible alarm) yang harus memenuhi syarat-syarat, seperti: mempunyai bunyi serta irama yang khas, bunyinya mempunyai frekuensi kerja antara 500-1000 Hz dengan tingkat kekerasan suara minimal 65 dB, tingkat kekerasan alarm audio minimal 5 dB lebih tinggi dari kebisingan normal jika ruangan dengan tingkat kebisingan yang tinggi, untuk ruang tidur tingkat kekerasan alarm audio minimal 75 dB.

b) Alarm kebakaran yang memberikan tanda atau isyarat yang tertangkap pandangan mata secara jelas (visible alarm).

Menurut Permenaker RI No.02/MEN/1983, syarat detektor dan alarm antara lain detektor dan alarm ada beberapa ketentuan, antara lain rangkaian detektor dan alarm kebakaran atau yang

disebut juga dengan fire system alarm harus berfungsi dengan baik, alarm kebakaran memiliki bunyi yang khusus dan dapat didengar dengan jelas di seluruh lokasi, setiap kelompok alarm kebakaran tidak lebih dari 20 detektor asap, dan seluruh instalasi alarm kebakaran otomatik harus dipelihara dan diuji secara berkala oleh petugas yang sudah diakui atau yang ditunjuk.

f. Sarana Penyelamat Jiwa

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, sarana penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta-benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.

Tujuan sarana penyelamatan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan adalah mencegah terjadinya kecelakaan atau luka pada waktu melakukan evakuasi pada saat keadaan darurat terjadi. Sedangkan fungsi setiap bangunan harus dilengkapi dengan sarana evakuasi yang dapat digunakan oleh penghuni bangunan, sehingga memiliki waktu yang cukup untuk menyelamatkan diri dengan aman tanpa terhambat hal-hal yang diakibatkan oleh keadaan darurat.

Sarana penyelamat jiwa menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 meliputi :

1) Sarana Jalan Keluar

Secara ideal, semua bangunan harus memiliki sekurang-kurangnya dua jalan penyelamat diri pada dua arah yang bertentangan terhadap setiap kebakaran yang terjadi pada sembarangan tempat dalam bangunan tersebut, sehingga tak seorangpun bergerak kearah api untuk menyelamatkan diri. Jalan-jalan penyelamatan demikian harus dipelihara bersih, tidak terhalang oleh barang-barang, mudah terlihat dan di beri tanda tanda yang jelas (Suma’mur, 1993).

Jauh maksimum jalan penyelamatan yang pada umumnya diterima adalah sekitar 40 m, sekalipun pada bangunan-bangunan yang resiko kebakarannya kecil atas dasar sifat tahan api jarak tersebut dapat diperbesar menjadi 50 m. Sebaliknya, manakala bahaya perembetan api sangat cepat, jarak tersebut harus dikurangi, katakanlah menjadi menjad 30 m atau kurang dari 30 m. Jarak tersebut harus diperhitungkan menurut keadaan sebenarnya dan tidak menurut garis lurus sebagai akibat barang-barang atau hadangan yang ada (Suma’mur, 1993).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, Sarana atau jalan ke luar dari bangunan harus disediakan agar penghuni bangunan

dapat menggunakannya untuk penyelamatan diri dengan jumlah, lokasi dan dimensi sarana ke luar tersebut sesuai dengan:

a) Jarak tempuh.

b) Jumlah, mobilitas dan karakter lain dari penghuni bangunan gedung.

c) Fungsi atau penggunaan bangunan. d) Tinggi bangunan gedung.

e) Arah sarana ke luar apakah dari atas bangunan gedung atau dari bawah level permukaan tanah.

Selain itu jalan ke luar harus ditempatkan terpisah dengan memperhitungkan:

a) Jumlah lantai bangunan yang dihubungkan oleh jalan ke luar tersebut.

b) Sistem proteksi kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung. c) Fungsi atau penggunaan bangunan gedung.

d) Jumlah lantai yang dilalui.

e) Tindakan petugas Pemadam Kebakaran

Agar penghuni atau pemakai bangunan dapat menggunakan jalan ke luar tersebut secara aman, maka jalur ke jalan ke luar harus memiliki dimensi yang ditentukan berdasarkan:

a) Jumlah, mobilitas dan karakter-karakter lainnya dari penghuni atau pemakai bangunan gedung.

2) Tanda Petunjuk Keluar

Arah jalan keluar harus diberi tanda yang dapat terlihat jelas dan mudah ditemukan. Dalam keadaan terancam biasanya muncul keragu-raguan. Kejelasan arah jalan keluar, karena dalam suatu gedung bangunan mungkin saja ada pegawai atau pengunjung yang tidak mengenal dengan baik letak jalan keluar di gedung bagunan tersebut (ILO, 1989).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, eksit selain pintu eksit utama dibagian luar bangunan gedung yang jelas dan nyata diidentifikasi sebagai eksit, harus diberi tanda dengan sebuah tanda yang disetujui yang mudah terlihat dari setiap arah akses eksit. Selain itu akses ke eksit harus diberi tanda dengan tanda yang disetujui, mudah terlihat disemua keadaan dimana eksit atau jalan untuk mencapainya tidak tampak langsung oleh penghuni. Selain itu tanda yang digunakan dapat berupa simbol berupa gambar maupun tulisan dalam huruf datar yang dapat dibaca, atau kata yang tepat digunakan adalah EXIT.

3) Titik Berkumpul

Titik berkumpul atau titik aman adalah bagian dari bangunan dimana pekerja dapat terlindungi dari api dan asap kebakaran sampai pekerja dapat diselamatkan. Titik berkumpul atau Assembly point tidak

sembarang dalam menentukan letaknya. Ada beberapa pertimbangan dalam hal menentukan letak assembly point yaitu berjarak cukup jauh dan aman dari jatuhan dan bahaya lainnya, lokasinya memiliki akses menuju tempat yang lebih aman serta tidak menghalangi kendaraan penanggulangan keadaan bahaya, bebas dari kemungkinan bahaya lain, diuji secara periodik dengan situasi aktual, namun dilengkapi dengan perhitungan empiris (Ichwan, 2011).

Assembly point menyediakan ruang 30 cm2 untuk satu orang (tanpa melihat ukuran gemuk/kurusnya) dan dengan tinggi 2 m (minimum) atau lebih tinggi. Ini dikalikan jumlah orang yang mampu ditampung dalam assembly point tersebut sehingga didapat jumlah luar minimal assembly point yang dibutuhkan. Beberapa bangunan instansi pemerintahan dan perusahaan swasta ada yang menetapkan ruang per orang 35-45 cm2 (Ichwan, 2011).

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, tempat aman adalah :

a) Suatu tempat aman di dalam bangunan gedung, seperti : (1) Yang tidak ada ancaman api.

(2) Dari sana penghuni bisa secara aman berhambur setelah menyelamatkan diri dari keadaan darurat menuju tempat lain atau ruang terbuka, atau

b) Suatu jalan atau ruang terbuka. 4) Sistem Komunikasi

Komunikasi memegang peranan penting mendukung keberhasilan sistem tanggap daruarat. Komunikasi dapat dikelompokkan atas komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal harus dirancang mulai dari diteksi keadaan darurat sampai ke penanggulangannya. Komunikasi eksternal dengan pemerintah daerah atau masyarakat sekitar kegiatan organisasi untuk mencegah kepanikan atau jatuhnya korban yang tidak diinginkan. Masyarakat seharusnya diberi informasi yang jelas mengenai kondisi keadaan darurat, potensi bahaya yang dapat timbul serta langkahlangkah pengamanan yang diperlukan (Ramli, 2010).

6. Prosedur pemulihan setelah keadaan darurat

Organisasi perlu membuat prosedur rencana pemulihan keadaan darurat sebagai bagian dari rencana keadaan darurat/ bencana untuk membantu penyembuhan tenaga kerja di lokasi secepat mungkin setelah kejadian berakhir. Dengan prosedur tersebut perusahaan dapat mengurangi waktu yang diperlukan mengembalikan ke operasi normal dan membantu tenaga kerja yang cidera. Setelah krisis ditanggulangi, rencana pemulihan keadaan darurat dilakukan jika kegiatan operasional tidak berjalan. Jika tidak, kehilangan waktu dalam pemulihan akan memakan produksi organisasi (ISO 14001, 1996).

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyatakan bahwa dalam melaksanakan rencana dan pemulihan keadaan darurat setiap perusahaan harus memiliki prosedur rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma. Serta prosedur untuk pemulihan kondisi tenaga kerja maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan harus ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

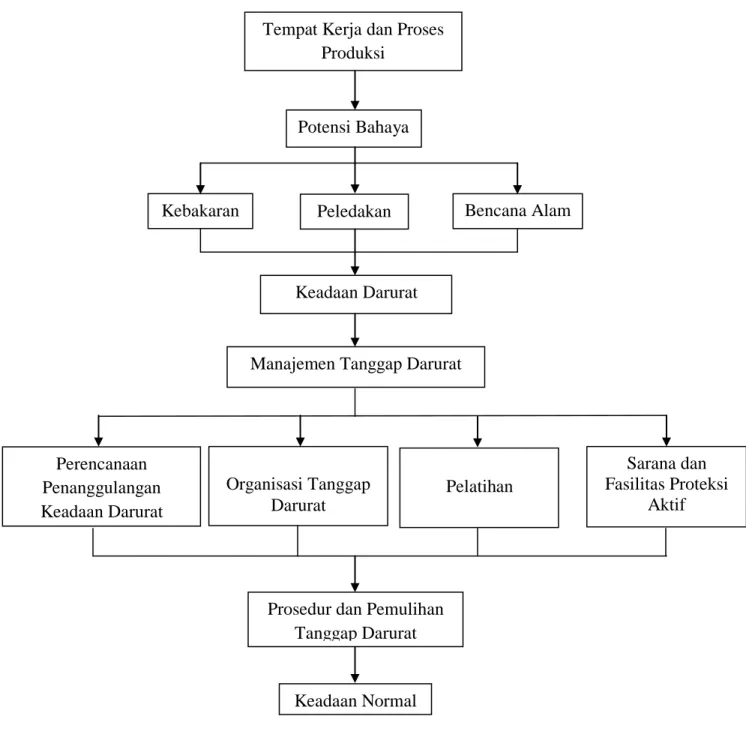

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Tempat Kerja dan Proses

Produksi

Potensi Bahaya

Kebakaran Peledakan Bencana Alam

Perencanaan Penanggulangan Keadaan Darurat Organisasi Tanggap Darurat Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat

Prosedur dan Pemulihan Tanggap Darurat Sarana dan Fasilitas Proteksi Aktif Keadaan Darurat Keadaan Normal