PENINGKATAN INDEKS WARNA KUNING TELUR DENGAN

PEMBERIAN DAUN KALIANDRA

(Calliandra calothyrsus) dan

KEPALA UDANG DALAM PAKAN ITIK

ELI SAHARA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2006

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Peningkatan Indeks Warna Kuning Telur dengan Pemberian Tepung Daun Kaliandra (Calliandra calothyrsus) dan Tepung Kepala Udang dalam Pakan Itik adalah karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, April 2006

Eli Sahara

ABSTRAK

ELI SAHARA. Peningkatan Indeks Warna Kuning Telur dengan Pemberian Tepung Daun Kaliandra (Calliandra calothyrsus) dan Kepala Udang dalam Pakan Itik. Dibimbing oleh RITA MUTIA, PENI SOEPRAPTI HARDJOSWORO dan

HERNOMOADI HUMINTO.

Telur itik yang berasal dari pemeliharaan intensif banyak yang pucat, sehingga kurang disukai oleh konsumen. Hal ini disebabkan oleh perobahan pola pemeliharaan dari sistem gembala ke sistem terkurung karena pada sistem terkurung pakan yang diberikan adalah campuran konsentrat, menir dan dedak. Pola pemeliharaan sistem gembala ternak itik mendapatkan sumber pigmen dari makanannya yang berasal dari hijauan dan hewan kecil yang berasal dari kebun, sawah dan ladang pengembalaan yang menyebabkan warna kuning telurnya lebih kuning. Sumber pigmen penguning warna kuning telur dapat diperoleh dari hijauan seperti daun katuk, lamtoro, kaliandra dan kangkung serta dari hewani seperti limbah udang.

Penelitian ini terdiri dari dua tahap penelitian yaitu : 1) penelitian pendahuluan dengan tujuan penentuan dosis tepung daun kaliandra dan tepung kepala udang yang optimum dalam pakan 2) penelitian lanjutan bertujuan untuk mendapatkan indeks warna kuning telur yang lebih baik dari kombinasi dosis tepung daun kaliandra dan tepung kepala udang. Sebanyak 42 ekor itik umur 6 bulan yang mulai produksi dipelihara dalam penelitian pendahuluan yang dibagi ke dalam 6 perlakuan dan 7 ulangan dengan masing-masing ulangan terdiri dari 1 ekor. Perlakuan 1 adalah ransum basal (RB) 100%, 2) RB + Tepung Kaliandra (K) 3%, 3) RB + K 6%, 4) RB + tepung kepala udang (CU) 3%, 5) RB + CU 6%, dan 6) RB + CU 9%. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan ini didapatkan dosis tepung daun kaliandra dan tepung kepala udang yang optimum untuk diterapkan pada penelitian lanjutan. Pada penelitian lanjutan digunakan 30 ekor itik umur 6 bulan yang dibagi dalam 3 perlakuan dan 10 ulangan dengan masing-masing ulangan terdiri dari 1 ekor itik. Perlakuan 1 adalah RB 100%, perlakuan 2 adalah RB + K 6% + CU 3% dan perlakuan 3 adalah RB + K 6% + CU 6%. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis keragaman dan apabila terdapat hasil yang berpengaruh nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan (Steel dan Torrie, 1991). Produksi telur, perubahan histopatologi, hasil identifikasi dan tanda klinik disajikan secara deskriptif. Peubah yang diukur dalam penelitian adalah konsumsi ransum, efisiensi ransum, produksi telur, indeks warna kuning telur, Kadar retinol serum dengan menggunakan HPLC, persentase berat organ hati, ginjal, pankreas dan organ reproduksi (ovari dan oviduk), pengamatan histopatologi terhadap jaringan organ hati, ginjal,pankreas, ovari dan oviduk.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan R1 (ransum basal + 6% kaliandra + 3% kepala udang) dapat meningkatkan indeks warna kuning telur dengan skor 11, dan perlakuan R2 (ransum basal + 6% kaliandra + 6% kepala udang) dengan skor 10. Tidak terdapat pengaruh perlakuan kaliandra dan kepala udang terhadap konsumsi ransum dan efisiensi ransum, sedangkan untuk produksi telur terdapat variasi antar individu itik untuk masing-masing perlakuan yaitu itik pada perlakuan R0 hanya 40% yang bertelur, itik pada perlakuan R1 60% yang bertelur dan itik pada perlakuan R2 80% yang bertelur. Kalau dilihat untuk masing-masing perlakuan, itik yang berproduksi telur tinggi untuk perlakuan R0 adalah 75%, R1 yang berproduksi

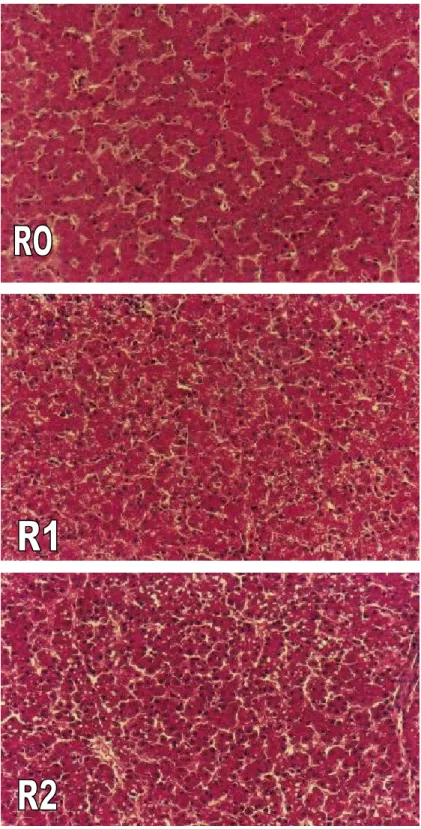

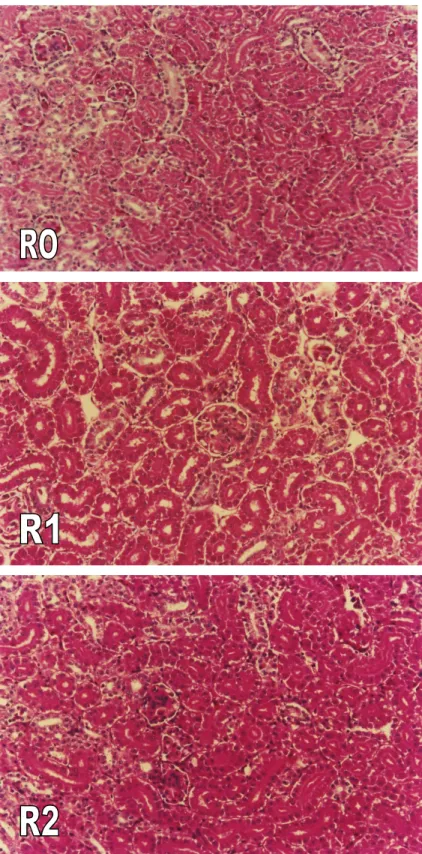

tinggi adalah 66.7% dan R2 yang berproduksi tinggi hanya 50%. Pemberian kaliandra dan kepala udang juga tidak berpengaruh terhadap organ dalam, sehingga secara histopatologi kelihatan morphologi jaringan hati, ginjal,pankreas, ovari dan oviduk masih dalam kategori normal.

ABSTRACT

ELI SAHARA. Increasing Yolk Color Index by Using Calliandra Leaves Meals

(Calliandra calothyrsus) and Shrimp Head Meals in Duck Diets, supervised by

RITA MUTIA, PENI SOEPRAPTI HARDJOSWORO, and HERNOMOADI HUMINTO.

The yolk from intensive duck system mostly has pale color, so it is not interested to consumers. This is caused by the changing of raising pattern from scavenging in to intensive duck system. In intensive duck system, the duck is fed by a mixture of concentrate and rice brand, meanwhile under scavenging, the ducks get its feed from forage and small animal from backyard, wetland, and dry land farming systems. The yellow pigment of yolk come from forage such as Sauropus

androgynus Merr, Leucaena Leucocephala, Calliandra calothyrsus and Ipomoea aquatica and also from animal like shrimp waste (shrimp head).

This experiment is consisted of 2 ( two) phases; 1) preliminary experiment; aimed to determine the optimum level of Calliandra leaves meals and shrimp head meals in diets, 2) continued experiment; aimed to get the best yolk color index from combination levels of using Calliandra leaves meals and shrimp head meals in diets. Forty two duck started to produce egg (6 month old) were raised in the preliminary experiment and divided in to 6 treatments with 7 replicates; each replication is consisted of 1 duck. The treatments were 1) 100% of basal diet (BD); 2) BD + 3% of Calliandra leaves meals (K); 3) BD + 6% of K; 4) BD + 3% of shrimp head meals (SH); 5) BD + 6% of SH; and 6) BD + 9% of SH. Based on the preliminary experiment is found the optimum level of calliandra leaves meals and shrimp head meals for applying in the continued experiment. In continued experiment was used 30 duck (6 month old) and divided in to 3 treatments and 10 replicates, with 1 duck in each replication. The treatment were R1) 100% 0f BD; R2) BD + 6% of K + 3% of SH; 3) BD + 6% of K + 6% of SH. This experiment used random analysis approach. The difference among the treatment was tested by Multiple Duncan s Test (Steel and Torrie, 1991). Descriptive approach was used to explain egg production, histopathology changes, the result of identification, and clinical symptom. Parameters observed were consumption, ration efficiency, egg production, yolk color index, retinol content in serum by using HPLC, percentage of the weight of lever, kidney, pancreas and reproductive (ovary and oviduct) organ.

The result of the experiment showed that R1 treatment can increase yolk color index with the score, 11 and R2 got 10. There was no significant effect of Calliandra leaves meals and shrimp head meals on consumption and ration efficiency, while for egg production showed the variability among individual duck in each treatment, only 40% in R0 produced egg, 60 % in R1, and 80% in R2. The highest egg production in each treatment was found in R0 treatment 75%, in R1 treatment was 66.7%, and in R2 treatment was 50%. Using Calliandra leaves meals and shrimp head meals in diets did not affect the inner organ. From histopathology assessment showed that morphological of lever, kidney, pancreas, and reproductive (ovary and oviduct) organ still in normal category.

© Hak cipta milik Eli Sahara, tahun 2006 Hak cipta dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, mikrofilm, dan sebagainya

PENINGKATAN INDEKS WARNA KUNING TELUR DENGAN

PEMBERIAN DAUN KALIANDRA

(Calliandra calothyrsus) dan

KEPALA UDANG DALAM PAKAN ITIK

ELI SAHARA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Ternak

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2006

Judul Tesis : Peningkatan Indeks Warna Kuning Telur dengan Pemberian Tepung Daun Kaliandra (Calliandra calothyrsus) dan Tepung Kepala Udang dalam Pakan Itik

Nama : Eli Sahara

NIM : D.051030041

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Rita Mutia, M. Agr Ketua

Prof (Emeritus) Dr. Peni S. Hardjosworo, M.Sc Drh. Hernomoadi Huminto, M.VS Anggota Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Ilmu Ternak Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karuniaNya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Mei 2005 ini ialah indeks warna kuning telur, dengan judul Peningkatan Indeks Warna Kuning Telur dengan Pemberian Tepung

Daun Kaliandra (Calliandra calothyrsus) dan Tepung Kepala Udang dalam Pakan Itik.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Ibu Dr.Ir.Rita Mutia, Ibu

Prof (Emeritus) Peni Soeprapti Hardjosworo dan Bapak Drh. Hernomoadi Huminto, M.VS selaku pembimbing dan Ibu Dr.Ir. Sumiati, M.Sc selaku penguji, yang telah banyak memberi masukan dan saran kepada penulis. Kepada ketua dan staf pengajar Program Studi Ilmu Ternak Sekolah Pasca Sarjana IPB terima kasih atas ilmu pengetahuan bermanfaat yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di IPB, juga kepada teman-teman dekat yang telah banyak membantu penulis terutama dalam dorongan moril yang tidak dapat penulis lupakan.

Kepada Rektor Universitas Sriwijaya, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Ketua Program Studi Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Direktorat Pendidikan Tinggi Depdiknas yang telah memberikan beasiswa BPPS, Ibu Ketua Yayasan Van De Venter Maas, Ketua Yayasan Dana Sejahtera Mandiri yang telah memberikan bantuan dana penelitian penulis ucapkan terima kasih.

Ungkapan terimakasih juga disampaikan kepada yang terhormat bapak (alm), ibu, bapak dan ibu mertua atas kasih dan sayangnya, khusus kepada suami tercinta Mada Apriandi Zuhir, SH dan ananda tersayang Muthada Mutahari Zuhir, kakak dan adek, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Maret 2006

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Lubuk Alung pada tanggal 5 Maret 1973 dari ayah Syaharuddin (Almarhum) dan ibu Lunar. Penulis merupakan anak kelima dari 7 bersaudara.

Tahun 1992 penulis lulus dari SMA 1 Lubuk Alung dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Universitas Andalas Padang melalui jalur Undangan Seleksi Masuk Universitas Andalas. Penulis memilih Jurusan Produksi Ternak, Fakultas Peternakan dan lulus tahun 1997. Tahun 2000 sampai sekarang penulis menjadi staf pengajar di Program Studi Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Palembang. Tahun 2003 terdaftar sebagai mahasiswa Pascasarjana IPB di Program Studi Ilmu Ternak Fakultas Peternakan IPB.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

PENDAHULUAN .. 1

TINJAUAN PUSTAKA .. 3

Pigmen Pewarna Kuning Telur 3 Absorbsi dan Transportasi Karoten serta Vitamin A .. 5

Kaliandra .. 5

Limbah Udang . 8 Itik Lokal . 10 Pengaruh Daun Kaliandra dan Kepala Udang terhadap Kinerja Itik ... 11

Pengaruh Daun Kaliandra terhadap Alat Reproduksi . 15 MATERI DAN METODE PENELITIAN 16 Waktu dan Tempat Penelitian ... 16

Materi Penelitian ... 16

Metode Penelitian ... 17

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 21

Penelitian Pendahuluan ... 21

Indeks Warna Kuning Telur ... 21

Penelitian Lanjutan ... 24

Kandungan Gizi Pakan Perlakuan... 24

Konsumsi Ransum ... 25

Produksi Telur ... 26

Efisiensi Penggunaan Ransum ... 28

Indeks Warna Kuning Telur ... 28

Retinol Serum Itik ... 31

Pengaruh Pemberian Daun Kaliandra dan Kepala Udang terhadap Keamanan Organ Dalam... 31

Pengaruh Pemberian Daun Kaliandra dan Kepala Udang terhadap Keamanan Organ Reproduksi ... 38

KESIMPULAN DAN SARAN... 42

Kesimpulan ... 42

Saran ... 43

DAFTAR PUSTAKA . 44 LAMPIRAN ... 49

DAFTAR TABEL

Halaman 1 Kandungan xanthophyll total bahan makanan ... 4

2 Karotenoids dalam alfalfa, jagung kuning dan tepung alga kering ... 4

3 Karotenoid total 2.5 mg per 100 gr kuning telur 4

4 Komposisi kimia tepung daun kaliandra berdasarkan bahan kering ... 6

5 Hasil analisis komposisi kimia limbah udang ... 9

6 Komposisi bahan ransum dan kandungan zat-zat makanan ... 16

7 Komposisi zat-zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan penyusun ransum ...

24

8 Kandungan zat-zat makanan yang digunakan dalam ransum perlakuan selama penelitian berdasarkan bahan kering ...

25

9 Konsumsi ransum itik selama tiga minggu (gram) ... 26

10 Efisiensi ransum terhadap produksi telur total selama penelitian ... 28

11 Pengaruh pemberian perlakuan kombinasi kaliandra dan kepala udang dalam pakan terhadap kadar retinol serum itik ...

31

12 Pengaruh daun kaliandra dan kepala udang terhadap bobot hati, ginjal dan pankreas ...

32

13 Rataan persentase berat ovari dan oviduk ... 38

14 Callibrating the assay ... 54

15 Analytical recovery of retinol, -tocopherol and tocopherol acetate 54

16 Analisis ragam konsumsi ransum ... 55

17 Analisis ragam efisiensi ransum ... 55

18 Pengaruh pemberian daun kaliandra dan kepala udang terhadap

produksi telur itik selama 3 minggu dari 30 ekor itik ... 56

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 Pola indeks warna kuning telur dengan pemberian pakan

R0 (Ransum basal), R1(3% kaliandra), R2 (6% kaliandra), R3 (3% kepala udang), R4 (6% kepala udang) dan

R5 (9% kepala udang) ... 21 2 Indeks warna kuning telur dengan pemberian pakan

R0 (Ransum basal), R1 (3% kaliandra), R2 (6% kaliandra),

R3 (3% kepala udang), R4 (6% kepala udang) dan R5 (9% kepala udang) pada hari ke-7 ... 22 3 Indeks warna kuning telur asin rebus dengan pemberian pakan

R0 (Ransum basal), R1 (3% kaliandra), R2 (6% kaliandra), R3 (3% kepala udang), R4 (6% kepala udang) dan

R5 (9% kepala udang) ... 23 4 Pengaruh pemberian daun kaliandra dan kepala udang terhadap produksi telur itik selama 3 minggu dari 30 ekor itik; a) untuk perlakuan R0 (itik no 1 sampai 10), b) perlakuan R1 (itik no 1 sampai 10), dan

c) perlakuan R2 (itik nomor 1 sampai 10) 27 5 Pola indeks warna kuning telur dengan pemberian pakan

R0 (ransum basal), R1 (6% kaliandra + 3% kepala udang),

R2 (6% kaliandra + 6% kepala udang) ... 29 6 Indeks warna kuning telur dengan pemberian pakan

R0 (ransum basal), R1 (6% kaliandra + 3% kepala udang),

R2 (6% kaliandra + 6% kepala udang) ... 30 7 Indeks warna kuning telur asin rebus dengan pemberian pakan

R0 (Ransum basal), R1 (6% kaliandra + 3% kepala udang),

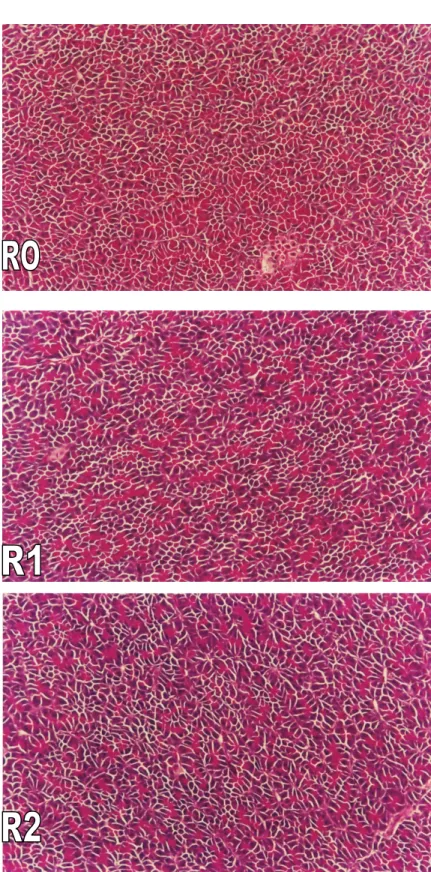

R2 (6% kaliandra + 6% kepala udang) ... 30 8 Morphologi jaringan hati perlakuan R0 (ransum basal), R1

(ransum basal + 6% kaliandra + 3% kepala udang) dan R2

(ransum basal + 6% kaliandra + 6% kepala udang) masih kelihatan

normal (pewarnaan HE; pembesaran lensa objektif 20x) ... 35 9 Morphologi jaringan ginjal perlakuan R0 (ransum basal), R1

(ransum basal + 6% kaliandra + 3% kepala udang) dan R2

(ransum basal + 6% kaliandra + 6% kepala udang) masih kelihatan

normal (pewarnaan HE; pembesaran lensa objektif 20x) ... 36 10 Morphologi jaringan pankreas perlakuan R0 (ransum basal), R1

(ransum basal + 6% kaliandra + 3% kepala udang) dan R2

(ransum basal + 6% kaliandra + 6% kepala udang) masih kelihatan

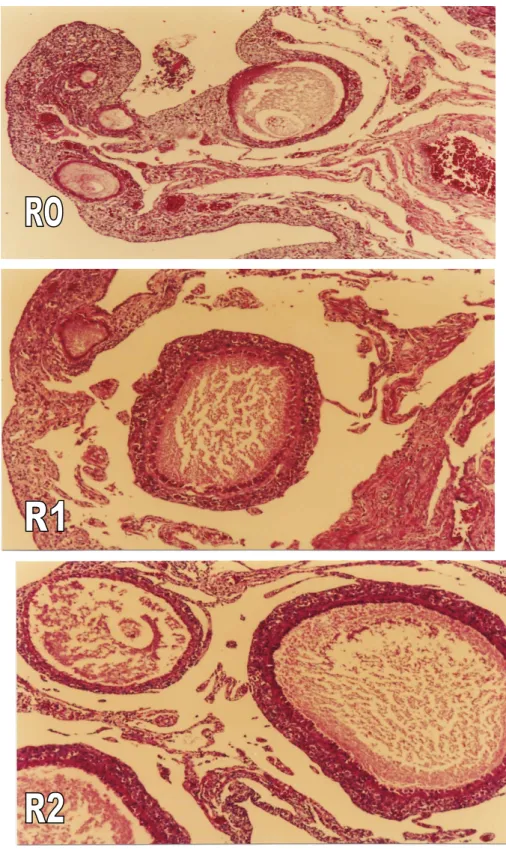

11 Morphologi jaringan ovary perlakuan R0 (ransum basal), R1 (ransum basal + 6% kaliandra + 3% kepala udang) dan R2

(ransum basal + 6% kaliandra + 6% kepala udang) masih kelihatan

normal (pewarnaan HE; pembesaran lensa objektif 10x) ... 40 12 Morphologi jaringan oviduk perlakuan R0 (ransum basal), R1

(ransum basal + 6% kaliandra + 3% kepala udang) dan R2

(ransum basal + 6% kaliandra + 6% kepala udang) masih kelihatan

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Pembuatan preparat histopatologi ... 50 2 Pengembangan metoda analisa retinol dengan HPLC ... 52 3 Analisis ragam konsumsi ransum,efisiensi ransum dan

produksi telur... 55 4 Khromatogram retinol serum itik dengan HPLC ... 57

PENDAHULUAN

Warna kuning telur itik yang pucat tidak disukai oleh konsumen, terutama untuk telur itik yang diasin. Hal tersebut sangat mempengaruhi nilai jual dari pada telur itik. Permasalahan yang sering muncul adalah konsumen seringkali memprediksikan warna kuning telur yang cerah ada hubungannya dengan khasiat dan kualitas dari telur sehingga warna kuning telur itik yang pucat akan menurunkan nilai jual dari telur tersebut.

Perubahan cara pemeliharaan itik dari sistem ekstensif menjadi intensif menyebabkan warna kuning telur itik pucat. Hal ini disebabkan karena pada pemeliharaan intensif digunakan pakan campuran konsentrat, dedak, menir atau jagung. Bila jagung yang digunakan berwarna putih maka warna kuning telurnya akan pucat. Pada pemeliharaan ekstensif, itik mendapat kesempatan untuk memakan sumber-sumber pigmen penguning telur seperti tanaman hijauan di sawah atau ladang penggembalaan. Untuk menghasilkan warna kuning telur yang pekat dapat ditambahkan pigmen pewarna kuning telur. Pigmen pewarna kuning telur adalah karotenoid. Pigmen tersebut dapat dalam bentuk siap pakai (pigmen sintetis), tanaman hijauan atau bahan alami lain seperti cangkang udang. Bila digunakan pigmen siap pakai akan meningkatkan biaya pakan karena merupakan bahan impor dan harganya mahal.

Hewan tidak dapat membuat sendiri karotenoid dalam tubuhnya, karotenoid dapat diperoleh dengan memakan bahan makanan nabati yang banyak mengandung karotenoid. Pigmen karotenoid tersebut sebagian besar terdiri dari lutein dan zeaxanthin yang termasuk dalam istilah xanthophyll.

Di Indonesia penelitian menggunakan sumber pigmen alami seperti daun kaliandra, kangkung, daun katuk dan daun lamtoro sudah terbukti dapat meningkatkan indeks warna kuning telur, namun belum diketahui dosis yang dapat menghasilkan warna dengan indeks yang tinggi yaitu antara 10-12. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian dilakukan dengan penggunaan sumber karotenoid dari jenis tanaman dan hewani yaitu tepung daun kaliandra dan tepung kepala udang dalam pakan.

Penelitian ini bertujuan meningkatkan indeks warna kuning telur dengan pemberian sumber pigmen alami yaitu kaliandra dan kepala udang serta pengaruhnya terhadap keamanan organ dalam.

TINJAUAN PUSTAKA

Pigmen Pewarna Kuning Telur

Bahan pewarna kuning telur adalah xanthophyll, suatu pigmen karotenoid yang terdapat dalam jagung kuning, tanaman alfalfa dan corn gluten meal. Zat warna

xanthophyll dalam pakan merupakan senyawa yang paling berpengaruh terhadap

warna kuning telur. Stadelman dan Cotterill (1984) mengatakan bahwa karotenoid merupakan suatu pigmen yang terdapat pada tanaman maupun hewan yang merupakan prekursor vitamin A. Lebih dari 600 karotenoid telah diidentifikasi di alam, sebanyak 50-60 karotenoid memiliki sifat sebagai provitamin A (Flora et al. 1999). Prawirokusumo (1991) mengatakan bahwa vitamin A terdiri dari empat macam yaitu : 1) vitamin A acetate (retinyl acetate), 2) vitamin A alkohol (retinol), 3) vitamin A aldehyde (retinal), 4) vitamin A acid (retinoic acid).

Hati menyimpan kurang lebih 90% total vitamin A dalam bentuk ester retinol. Dalam tubuh, fungsi utama vitamin A dilaksanakan oleh retinol dan kedua derivatnya yaitu retinal dan asam retinoat. Ester retinol yang terlarut dalam lemak makanan akan terdispersi dalam cairan empedu dan dihidrolisis di dalam lumen usus, yang kemudian diserap langsung oleh epitel usus. Senyawa

carotene yang dikonsumsi mungkin dipecah lewat reaksi oksidasi oleh enzim carotene dioksigenase. Didalam mukosa usus, retinal direduksi menjadi retinol

oleh enzim spesifik retinaldehid reduktase dengan menggunakan NADPH. Retinal dengan jumlah yang kecil akan teroksidasi menjadi asam retinoat. Sebagian besar retinol mengalami esterifikasi dengan asam lemak jenuh dan menyatu ke dalam kilomikron limfe yang kemudian masuk ke dalam aliran darah (Murray et al. 1996).

Senyawa karotenoid dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu carotene,

xanthophyll, ester xanthophyll dan likopen (Chichester 1976 dalam Arafah 1994). Carotene adalah pigmen berwarna kuning sampai merah tersusun atas ikatan

isoprene dengan 2 methyl ditengah dalam posisi 1: 6 dan posisi lateral adalah 1: 5. Stadelman dan Co tterill (1984) mengatakan bahwa umumnya karotenoid dalam kuning telur adalah berupa kumpulan hydroxy yang disebut xanthophyll. Selanjutnya dikatakan juga bahwa jenis dan kadar karotenoid dalam kuning telur sangat ditentukan oleh pakan.

Kandungan xanthophyll total bahan makanan dapat dilihat dalam Tabel 1, sedangkan persentase jenis-jenis karotenoid dalam jagung kuning, tepung alfalfa dan alga dapat dilihat pada Tabel 2. Kandungan karotenoid total kuning telur dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 1 Kandungan xanthophyll total bahan makanan

Bahan Makanan Xanthophyll Total (mg per kg)

Tepung marigold petal 7000

Tepung alga 2000

Tepung alfalfa kering 280 Rumput pantai Bermuda 270 Bungkil lembaga jagung (60%) 290 Bungkil lembaga jagung (41 %) 125

Jagung kuning 17

Tepung kunyit 40 s/d 68 kali jagung

Sumber : Amrullah (2003)

Tabel 2 Karotenoids dalam alfalfa, jagung kuning dan tepung alga kering

Karotenoid Alfalfa (%) Jagung Kuning (%) Alga (%) Lutein 46 54 86 Zeaxanthin 4 23 2 Violaxanthin 16 - 4 Neoxanthin 14 - - Crytoxanthin 7 8 - Lain-lain 13 15 8

Sumber : Smith dan Perdue (1966) dalam Stadelman dan Cotterill (1984)

Tabel 3 Karotenoid total 2.5 mg per 100 gram kuning telur

Karotenoid Persentase (%)

Lutein A 40

Zeaxanthin 19.8

Cantaxanthin 17.9

ß-cryptoxanthin 17.3

Sumber : Matsuno et al. (1986) dalam Stadelman dan Cotterill (1984)

Absorbsi dan Transportasi Karoten serta Vitamin A

Karotenoid merupakan prekursor vitamin A. Beberapa hewan mamalia mempunyai kemampuan yang spesifik untuk mengabsorpsi karotenoid yang berasal dari makanan. Saluran usus halus merupakan organ pertama yang berperan dalam mengkonversi provitamin A menjadi vitamin A, meskipun organ-organ lainpun

mampu mengkonversi provitamin A menjadi vitamin A. Enzim pemecah carotene yaitu -carotene 15, 15 oxygenase, dan hal ini telah dibuktikan pada usus halus, hati

dan ginjal tikus. Reaksi-reaksi yang dikatalisa oleh enzim ini memerlukan oksigen. Produk awal dan satu-satunya produk yang terbentuk adalah retinal (Piliang 2001).

Murray (1996) mengatakan bahwa senyawa -carotene yang dikonsumsi

mungkin dipecah lewat reaksi oksidasi oleh enzim -carotene dioksigenase. Di dalam mukosa usus, retinal direduksi menjadi retinol oleh enzim spesifik retinaldehid reduktase deangan menggunakan NADPH. Retinal dengan jumlah yang kecil akan teroksidasi menjadi asam retinoat. Sebagian besar retinol mengalami esterifikasi dengan asam lemak jenuh dan menyatu ke dalam kilomikron limfe dan masuk ke dalam darah.

Jumlah deposit masing-masing pigmen tanaman tergantung pada jumlah gugus hidroksi atau gugus keton dalam molekul. Umumnya dihydroxy xanthophyll (Lutein dan zeaxanthin) dan diketo xanthophyll (canthaxanthin) lebih efisien ditransfer ke kuning telur daripada monohydroxy xanthophyll (cryptoxanthin) dan

monoketo xanthophyll (Bracunlich 1978 dalam Stadelman dan Cotteril 1984).

Kaliandra

Kaliandra termasuk jenis pohon semak berkayu, dengan ciri-ciri batang mempunyai banyak cabang, tidak lurus dan pendek, pohon yang sudah dewasa mempunyai tinggi 12 m dengan diameter 20 cm. Di daerah Jawa, kaliandra merupakan tanaman yang bermanfaat. Kayunya untuk kayu bakar, daun-daunnya digunakan untuk pakan ternak. Kaliandra ada dua spesies, tetapi yang ditanam untuk tujuan ilmu kehutanan (forestry) adalah calliandra calothyrsus (bunga merah) dan

calliandra tetragona (bunga putih). Kedua spesies kaliandra ini berasal dari

Guatemala dan dikenalkan ke Indonesia tahun 1936. Kaliandra mulai disebarkan pertama kali adalah di pulau Jawa. Umumnya Indonesia menggunakan calliandra

calothyrsus (NRC 1983).

Kaliandra kemudian menjadi sumber pakan ternak yang mudah didapat, meskipun terbatas informasi tentang ketersediaan nilai nutrisinya. Beberapa penelitian di Australia, kaliandra telah dikenal menjadi pakan ternak yang palatabel tinggi untuk grazing dan pen-fed animals (B. Palmer, unpublished data). Rahardjo

dan Cheeke (1985) dalam Palmer (2006) melaporkan bahwa 22% protein kasar, 30-70% serat kasar, 4-5% abu dan 2-3% lemak terdapat pada daun kering kaliandra.

Daun kaliandra mengandung protein, carotene (provitamin A), dan

xanthophyll yang cukup tinggi. Komposisi kimia tepung daun kaliandra berdasarkan

bahan kering dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 Komposisi kimia tepung daun kaliandra berdasarkan bahan kering

Komposisi Kimia Tepung Daun Kaliandra1 Tepung Daun Kaliandra2 Tepung Daun Kaliandra3 Protein kasar (%) 19.65 20.36 22.71 Serat kasar (%) 19.61 32.64 15.50 Lemak (%) 3.27 2.69 3.41 BETN (%) 42.78 38.41 - Kalsium (%) - - 1.39 Fosfor (%) - - 0.37

Energi bruto (kkal/kg) 4068 - 4275

Keterangan : 1) Soebarinoto (1986); 2) Narsum (1983) 3) Purwanegara (1988)

Disisi lain Suryadi (1995) dalam Syahrir dan Fattah (2000) melaporkan bahwa kaliandra memiliki kandungan protein kasar yang cukup tinggi yaitu 24.8 % pada daun segar dan 22.8 % pada daun kering. Permasalahan yang ada pada pemanfaatan kaliandra sebagai sumber pakan ternak ruminansia adalah tingkat konsumsi dan kecernaannya yang rendah. Tidak ada zat toxic yang ditemukan pada kaliandra tetapi mengandung tanin kondensasi dengan konsentrasi tinggi sampai 11% (Akin et

al.1989 dalam Palmer 2006). Cannas (2001) melaporkan bahwa terdapat dua

kelompok tanin yang berpengaruh terhadap nutrisi ternak, yaitu tanin hidrolisis dan tanin kondensasi yang biasa disebut proanthocyanidin. Tanin didefinisikan sebagai

water soluble polymeric phenolics yang mengikat protein (Reed 1995). Disisi lain

Hagerman (2002) mendefinisikan tanin adalah water soluble phenolic compunds yang mempunyai berat molekul antara 500 sampai 3000, mempunyai sifat tidak hanya membentuk ikatan komplek dengan protein dan alkaloids tetapi juga dengan polisakarida. Kemampuan tanin untuk bereaksi dengan protein dan mengendapkannya menimbulkan masalah pada penyiapan enzim atau protein lain dari beberapa tumbuhan. Kadar tanin yang tinggi dianggap mempunyai pengaruh yang merugikan terhadap nilai gizi tumbuhan makanan ternak (Robinson 1995).

Syahrir dan Fattah (2000) melaporkan bahwa terjadi penurunan kadar tanin dari bahan pakan kaliandra segar (5.6%) dalam sistim rumen. Hal ini diakibatkan oleh terbentuknya ikatan antara tanin dengan protein, mineral atau zat lain yang ada dalam rumen. Tanin dikenal juga dapat membentuk komplek dengan ion bivalen seperti Fe++ yang dapat menurunkan ketersediaan ion Fe++ dalam tubuh (Hassan et al. 2003). Kegunaan tanin adalah sebagai proteksi (by pass) protein, tetapi tanin dengan level tinggi bisa menurunkan kecernaan protein untuk ternak. Nadiar (1979)

dalam Palmer (2006) menambahkan bahwa tepung daun kaliandra telah diketahui

sebagai sumber protein dan sumber carotene untuk produksi telur komersial.

Wiryawan (1999) mengatakan bahwa senyawa tanin dapat dihilangkan dengan perlakuan alkali misalnya dengan penambahan NH4OH, NaOH, K2CO3 atau CaO. Perendaman daun kaliandra dalam larutan kapur tohor menaikkan nilai kecernaan nutrisi daun kaliandra. Pada perendaman dalam larutan CaO 2 % mengakibatkan kenaikan kecernaan protein sebesar 58.28 %, kecernaan NDF sebesar 17.74 % dan kecernaan ADF sebesar 12.35 %. Selanjutnya dilaporkan bahwa kadar tanin dalam bahan kering kaliandra sekitar 11.3 %. Adanya tanin dalam daun kaliandra dapat menurunkan nilai cerna dari protein. Hasil analisis kandungan tanin dalam daun kaliandra pada laboratorium Balai Penelitian Ternak Ciawi bervariasi antara 1 17 %. Paterson et al. (1999) dalam Stewart et al. (2001) melaporkan bahwa hijauan ternak C. colothyrsus segar dapat meningkatkan berat badan ternak pedaging dan produksi susu pada sapi. Penambahan sedikit daun kaliandra untuk pakan ayam petelur (0.6 2.5 % dari pakan pokok) akan menghasilkan warna kuning telur yang lebih kuning tanpa pengaruh negatif pada jumlah telur yang dihasilkan dan pada konversi pakan (Paterson et al. 2000 dalam Stewart et al. 2001). Anggorodi (1985) menyatakan bahwa adanya xanthophyll dalam pakan unggas dapat meningkatkan warna kuning telur. Laksmiwati (1997) melaporkan bahwa makin tinggi tingkat pemberian daun kaliandra atau daun lamtoro dalam pakan menyebabkan skor warna kuning telur bertambah tinggi. Hal ini disebabkan karena kandungan xanthophyll yang dikandung daun kaliandra atau daun lamtoro.

Limbah Udang

Udang adalah komoditas andalan dari sektor perikanan yang umumnya diekspor dalam bentuk beku. Potensi produksi udang di Indonesia dari tahun ke

tahun terus meningkat. Selama ini potensi udang Indonesia rata-rata meningkat sebesar 7,4 persen per tahun. Data tahun 2001, potensi udang nasional mencapai 633.681 ton. Dengan asumsi laju peningkatan tersebut tetap, maka pada tahun 2004 potensi udang diperkirakan sebesar 785.025 ton. Dari proses pembekuan udang untuk ekspor, 60-70 persen dari berat udang menjadi limbah (bagian kulit dan kepala) sehingga diperkirakan akan dihasilkan limbah udang sebesar 510.266 ton. Limbah sebanyak itu, jika tidak ditangani secara tepat, akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Selama ini pemanfaatan limbah cangkang udang hanya terbatas untuk pakan ternak saja seperti itik, bahkan sering dibiarkan membusuk (Prasetiyo 2004).

Marganof (2003) mengatakan bahwa saat ini budidaya udang dengan tambak telah berkembang dengan pesat karena udang merupakan komoditi ekspor yang dapat diandalkan dalam meningkatkan ekspor non-migas dan merupakan salah satu jenis biota laut yang bernilai ekonomis tinggi. Udang di Indonesia pada umumnya diekspor dalam bentuk udang beku yang telah dibuang bagian kepala, kulit dan ekornya. Limbah yang dihasilkan dari proses pembekuan udang , pengalengan udang dan pengolahan kerupuk udang berkisar antara 30% - 75% dari berat udang, dengan demikian jumlah bagian yang terbuang dari usaha pengolahan udang cukup tinggi. Limbah kulit udang mengandung konstituen utama yang terdiri dari protein, kalsium karbonat, khitin, pigmen, abu dan lain-lain. Kulit udang mengandung protein (25%-40%), kalsium karbonat (45%-50%) dan khitin (15%-20%), tetapi besarnya kandungan komponen tersebut tergantung pada jenis udangnya.

Menurut Shahidi dan Synowiecki (1992) dalam Mirwandhono dan Siregar (2006) bahwa limbah udang mengandung protein 41.9%, khitin 17.0%, abu 29.2% dan lemak 4.5% dari bahan kering. Berdasarkan kandungan protein yang cukup tinggi, limbah kepala udang juga mengandung semua asam amino esensial terutama methionin yang sering menjadi faktor pembatas pada protein nabati.

Kepala udang dapat dimanfaatkan sebagai sumber protein karena kandungan protein yang terdapat di kepala udang masih cukup tinggi. Oleh karena itu kepala udang sangat potensial digunakan sebagai pakan.

Tabel 5 Hasil analisis komposisi kimia limbah udang*

Jenis kandungan Jumlah (%)

Kadar air 14.0** 6.30*** Protein kasar 43.40 44.10 Lemak 1.40 4.30 Serat kasar 13.20 12.10 Kadar abu 26.80 27.30 Kalsium 7.05 11.40 Fosfor 1.52 1.80 BETn Nitrogen 1.20 -

Keterangan : * Sudah dikeringkan ** Hartadi et all. (1997) *** Oke et al. (1978)

Raharjo (1985) melaporkan hasil penelitiannya bahwa pemberian cangkang udang sampai 30 % untuk menggantikan tepung ikan dan bungkil kedele ternyata meningkatkan produksi telur sebanyak 12 % dan meningkatkan efisiensi penggunaan pakan sebesar 18 %, serta memberikan warna kuning telur menjadi lebih baik. Perbaikan warna kuning telur pada pemberian 30 % cangkang udang mungkin disebabkan oleh adanya pigmen yang dikandung dalam udang, seperti astaxanthine yang memberikan warna kuning kemerahan.

Itik Lokal

Jenis itik lokal adalah merupakan keturunan dari bangsa itik Indian Runner. Itik Indian Runner adalah bangsa itik yang sangat terkenal sebagai penghasil telur. Budidaya ternak itik tersebar hampir diseluruh Indonesia. Adaptasi terhadap kondisi lingkungan yang berbeda-beda, serta isolasi geografis dalam jangka waktu yang lama, maka muncul sifat khas yang membedakan itik daerah satu dengan daerah lain. Menurut Soedjai (1974) dan Srigandono (1986) itik lokal mempunyai 3 varietas dengan tempat adaptasi yang berbeda-beda yaitu : itik Bali (Anas sp.) berkembang di Bali, itik Alabio (Anas platyrhynchos borneo) berkembang di Kalimantan dan itik Tegal (Anas javanica) berkembang di Jawa Tengah dan Jawa Barat bagian utara. Bentuk badan itik Tegal adalah merupakan contoh itik Indian Runner yaitu dengan posisi berdiri yang hampir tegak lurus. Warna bulu umumnya coklat dengan beberapa variasi warna tertentu. Bentuk badannya lebih besar daripada itik Bali, warna kerabang telur berwarna biru kehijau-hijauan. Tanabe et al. (1984)

melaporkan bahwa itik Tegal mempunyai hubungan kekerabatan dengan itik Khaki

Campbell, yaitu merupakan persilangan itik Rouen dengan itik Indian Runner.

Potensi Itik Lokal

Indonesia merupakan negara dengan populasi itik terbesar kedua setelah Cina, khususnya di Asia. Dari populasi tersebut separuhnya ada di pulau Jawa yang luasnya hanya 10% dari luas Indonesia. Jawa Tengah secara nasional mempunyai populasi itik tertinggi kedua setelah Sulawesi Selatan. Ada 2 (dua) bangsa itik Jawa Tengah yang terkenal produksi telurnya tinggi yaitu itik Tegal dan itik Magelang. Itik Tegal banyak diusahakan oleh peternak di sepanjang pantai utara, sedangkan itik Magelang banyak dipelihara oleh peternak disekitar keresidenan Kedu (Subiharta et

al. 2001).

Itik lokal memiliki sifat unggul yaitu masak kelamin dini. Pada umur 113 hari kelompok itik berasal dari Tegal telah mulai bertelur, untuk itik Mojosari umur mulai bertelur adalah 145 hari dan untuk itik Bali 157 hari

(Hardjosworo 2001).

Chavez dan Lasmini (1978) dalam Subiharta et al. (2001) melaporkan bahwa produksi telur tertinggi itik Tegal pernah mencapai 80 %. Sebagai unggas lokal, itik Tegal merupakan unggas air yang produktif sebagai penghasil telur, ini dapat dilihat dari hasil penelitiannya dengan menggunakan itik Tegal yang dipelihara secara intensif mampu berproduksi 212 butir pertahun dengan variasi antara 100 300 butir. Produksi telur tersebut akan dapat terwujud apabila pakan yang diberikan memenuhi kualitas dan kuantitas.

Hardjosworo (1990) menyatakan bahwa itik Tegal mempunyai potensi untuk ditingkatkan kemampuan produksi telurnya, karena dari kenyataan sekitar 50 % itik yang digunakan dalam penelitian menghasilkan produksi telur ( duck day ) lebih

besar dari 50 %.

Pengaruh Daun Kaliandra dan Kepala Udang terhadap Kinerja Itik Produksi Telur

Produksi telur (duck-day) dari sekelompok itik dapat tinggi bila 1) Itik-itik dalam kelompok tersebut unggul 2) Itik-itik mulai bertelurnya relatif serempak 3)

Manajemen terhadap itiknya sesuai dengan yang dibutuhkan ternaknya (Hardjosworo

et al. 2001). Selanjutnya dikatakan bahwa dalam upaya peningkatan produktivitas

telur, mutu bibit merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha peternakan itik. Produksi telur pada unggas sangat bervariasi untuk setiap individu selama periode bertelur. Ada hubungan yang erat antara jumlah telur yang dihasilkan dengan waktu periode bertelur (Koops dan Grosman 1991 dalam Laksmiwati 1997). Roesdiyanto et al. (2001) menyatakan bahwa sebagai unggas lokal, itik Tegal merupakan unggas air yang produktif sebagai penghasil telur.

Produksi telur itik lokal sangat bervariasi dan ini tergantung dari jenis itik, sistem pemeliharaan dan kualitas pakan yang diberikan. Hardjosworo (1989) dalam penelitiannya mendapatkan bahwa penggunaan pakan berbentuk pellet dengan kandungan protein 18 % dapat meningkatkan produksi telur, bobot badan dan memperpanjang siklus produksi, dibanding dengan pakan berbentuk halus dengan kandungan protein 16 % atau pellet dengan kandungan protein 16 %.

Konsumsi Ransum

Banyak faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi yaitu : 1) macam unggas 2) umur unggas 3) lingkungan, terutama cuaca 4) tingkat produksi. Sementara itu Wahju (1985) melaporkan bahwa pakan yang dikonsumsi oleh hewan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi dan produksi. Tingkat energi di dalam ransum menentukan banyaknya pakan yang dikonsumsi. Banyaknya pakan yang dikonsumsi tergantung pada jenis hewan yang bersangkutan, besarnya, keaktifannya, temperatur lingkungan dan apakah untuk pertumbuhan atau untuk mempertahankan produksi telur.

Menurut NRC (1994) faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi ransum adalah temperatur lingkungan, bentuk ransum, kualitas ransum, kecepatan pertumbuhan, produksi telur, stress dan kesehatan ternak. Amrullah (2003) mengatakan bahwa besarnya konsumsi ransum pada berbagai umur tidak tetap. Jumlahnya bervariasi sesuai dengan laju pertumbuhan dan tingkat produksi. Jika ayam dapat menyesuaikan konsumsi zat makanannya tepat dengan jumlah yang dibutuhkan, maka besarnya kebutuhan dapat dinyatakan dalam persen atau tingkat energi dalam ransum. Lubis 1963 dalam Laksmiwati (1997) melaporkan bahwa itik

mengkonsumsi ransum lebih banyak dari ternak ayam yaitu satu setengah kali dari konsumsi ransum ternak ayam, dan lebih toleran terhadap serat kasar dibanding dengan ternak ayam (Mutzar et al. 1977 dalam Laksmiwati 1997).

Kecernaan Kepala Udang

Kecernaan didefinisikan sebagai bagian yang tidak diekskresikan dalam feses, dimana bagian tersebut diasumsikan diserap oleh tubuh (Mc Donald et al. 1988) ; atau selisih antara zat-zat makanan yang terkandung di dalam pakan yang dimakan oleh ternak dan zat-zat makanan dalam feses (Anggorodi 1979). Bila nilai tersebut dinyatakan sebagai persen terhadap konsumsi disebut koefisien cerna.

Sebagian besar limbah udang berasal dari kulit, kepala dan ekornya. Fungsi kulit pada hewan udang (hewan golongan invertebrata) yaitu sebagai pelindung. Kulit udang mengandung protein (25%-40%), kalsium karbonat (45%-50%) dan khitin (15%-20%), tetapi besarnya kandungan komponen tersebut tergantung pada jenis udangnya (Marganof 2003)

Limbah udang merupakan sumber khitin dan khitosan karena kulit udang mengandung khitin sebesar 20 30 % dari berat keringnya dan keberadaannya bergabung dengan unsur-unsur lain seperti protein, kalsium karbonat, magnesium karbonat dan pigmen karotenoid (Jhonson dan Peniston 1982).

Khitin berasal dari bahasa Yunani yang berarti baju rantai besi, pertama kali diteliti oleh Bracanot pada tahun 1811 dalam residu ekstrak jamur yang dinamakan

fungiue. Khitin merupakan konstituen organik yang sangat penting pada hewan

golongan orthopoda, annelida, molusca, cortengterfa dan nematoda. Khitin biasanya berkonjugasi dengan protein dan tidak hanya terdapat pada kulit dan kerangkanya saja, tetapi juga terdapat pada trachea, insang, dinding usus dan bagian dalam kulit cumi-cumi (Marganof 2003). Selanjutnya dikatakan bahwa khitin mempunyai rumus molekul C18H26N2O10, merupakan zat padat yang tidak berbentuk

(amorphous), tidak larut dalam air, asam anorganik encer, alkali encer dan pekat, alkohol dan pelarut organik lainnya tetapi larut dalam asam-asam mineral yang pekat. Khitin kurang larut dibandingkan dengan selulosa dan merupakan N-glukosamin yang terdeasetilasi sedikit, sedangkan khitosan adalah khitin yang terdeasetilasi sebanyak mungkin.

Khitin termasuk golongan homopolisakarida yang mempunyai berat molekul tinggi dan merupakan polimer linier dari anhidro N-asetil-D glukosamin (N-asetil-2amino-2-dioksi-D-glukosa (Silverstein et al. 1981 dalam Sudibya 1998). Struktur khitin sama dengan selulosa, dimana ikatan yang terjadi antar monomernya terangkai dengan ikatan glukosida pada posisi - (1-4). Perbedaannya dengan selulosa adalah gugus hidroksil yang terikat pada atom karbon no 2, pada khitin digantikan oleh gugus asetamida (NHCOCH3) sehingga khitin menjadi sebuah polimer berunit

N-asetil glukosamin (Carroad dan Tom 1978 dalam Sudibya 1998).

Syamsuhaidi (1997) menyatakan bahwa selama ini perhatian terhadap peran

caecum pada unggas sebagai organ pencernaan fermentative agak terabaikan.

Pertumbuhan usus dan caecum dapat dirangsang oleh serat, karena VFA (volatile

fatty acid) produk pencernaan serat merupakan sumber energi bagi mikroba. Caecum menyerap air sehingga berperan serta dalam termoregulasi dan

osmoregulasi. Bakteri yang hidup di dalamnya mampu membuat vitamin B kompleks. Bakteri tersebut mungkin dapat direkayasa sehingga unggas mungkin dapat diberi pakan berserat tinggi sehingga harga pakannya murah. Supadmo (1997) melaporkan bahwa ayam broiler yang diberi ransum mengandung khitin dan khitosan dengan level 30g/kg, pada hari ke-10 dan 18 ayam-ayam penelitian untuk kontrol dan ransum khitin mempunyai berat yang lebih besar, konsumsi pakan yang lebih baik dan rasio konversi pakan lebih rendah dari pada ayam-ayam yang diberi ransum khitosan. Selain itu pemberian serat mengurangi absorbsi lemak sehingga deposisi lemak ke dalam daging dan telur ayam dapat ditekan. Selanjutnya Sudibya (1998) menyatakan bahwa penggunaan berbagai tingkat duckweed dalam ransum ayam ras pedaging dapat mengurangi deposisi lemak abdominal dan kolesterol karkas serta ada tendensi penurunan lemak karkas, kolesterol dan trigliserida serum. Ada hubungan antara kadar trigliserida darah dengan kualitas telur (warna kuning telur) seperti yang dilaporkan Purba (2003) dalam penelitiannya bahwa kualitas telur berupa kuning telur menurun setelah rontok bulu. Penurunan tersebut karena trigliserida dalam darah yang merupakan pembawa (carrier) pigmen pembawa kuning telur menurun.

Konversi Ransum

Konversi ransum tidak saja merupakan suatu angka untuk merefleksikan kemampuan fisiologis dalam memanfaatkan semua unsur-unsur gizi ransum, namun mempunyai arti dan nilai ekonomis yang menentukan bagi kepentingan berusaha. Perbandingan input unit ransum yang dikonversikan menjadi output unit berat badan akan menghasilkan angka fisik bagi tolok ukur perhitungan ekonomis. Konversi ransum adalah jumlah ransum yang dibutuhkan untuk meningkatkan satu-satuan bobot badan atau produksi telur. Anggorodi (1985) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konversi ransum adalah suhu lingkungan, laju perjalanan ransum melalui alat pencernaan, bentuk fisik ransum. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa peningkatan konsumsi yang diikuti dengan penurunan pertambahan bobot badan menyebabkan tingginya konversi ransum. Semakin kecil angka konversi ransum berarti semakin efisien ternak tersebut menggunakan ransum yang diberikan.

Pengaruh Daun Kaliandra terhadap Alat Reproduksi

Organ reproduksi ayam betina pada masa embrio terdiri dari sepasang ovarium dan oviduk, akan tetapi selama masa pertumbuhannya dan saat mencapai dewasa kelamin hanya ovarium dan oviduk bagian kiri yang berkembang normal sedangkan bagian kanan mengalami penyusutan atau rudimenter (Sturkie 1976).

Laksmiwati (1997) melaporkan dalam penelitiannya bahwa penggunaan daun kaliandra lebih baik dibandingkan dengan daun lamtoro karena perkembangan alat reproduksi lebih baik, produksi telur lebih tinggi, lebih efisien dalam penggunaan pakan.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kandang Percobaan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor mulai bulan Mei sampai Agustus 2005 selama 4 bulan.

Materi Penelitian Ternak

Ternak percobaan yang digunakan adalah itik lokal alabio betina dewasa yang berumur 6 bulan sebanyak 72 ekor itik.

Pakan

Pakan yang digunakan adalah pakan basal yang terdiri dari konsentrat, menir, dedak dan minyak sayur disusun dengan kandungan protein 20 persen dan energi metabolis 2824 kkal/kg. Daun kaliandra kering didapatkan dari Balai Penelitian Peternakan Ciawi Bogor, dan digiling dengan menggunakan cutter grinder. Tepung kepala udang dibuat dengan cara mengeringkan kepala udang di bawah sinar matahari selama 1 minggu sampai kering. Kepala udang dijemur tiap hari mulai dari jam 8.00 pagi sampai 4.00 sore (rata-rata 8 jam/hari), kemudian digiling dengan menggunakan cutter grinder. Susunan bahan makanan ransum dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Komposisi bahan ransum dan kandungan zat-zat makanan

Bahan Persentase Konsentrat 35.28 Dedak 23.59 Menir 35.47 Minyak sayur 5.66 Total 100.00 Protein 20.03

Energi Metabolis (kkal/kg) 2824.00

Peralatan

Kandang yang digunakan adalah kandang sangkar tunggal dengan ukuran 50 x 50 x 60 cm. Setiap kandang dilengkapi tempat pakan dan tempat air minum yang

terbuat dari paralon. Alat lain yang digunakan adalah timbangan untuk menimbang telur dan itik. Untuk menentukan skor warna kuning telur digunakan Roche Yolk

Colour Fan .

Metode Penelitian

1. Penentuan dosis kaliandra dan kepala udang yang optimum

Materi penelitian pendahuluan menggunakan itik yang mulai produksi sebanyak 42 ekor yang dibagi ke dalam 6 perlakuan. Masing-masing perlakuan terdiri dari 7 ekor itik. Selama 2 minggu pertama (sebelum masuk perlakuan) diberikan pakan basal atau tanpa tepung kepala udang (CU) maupun tepung daun kaliandra (K)

Mulai awal minggu ketiga diberikan ransum perlakuan pendahuluan yang terdiri dari Ransum Basal (RB), RBK-(3%), RBK-(6%), RBCU-(3%), RBCU-(6%) dan RBCU-(9%) selama 2 minggu. Evaluasi warna kuning telur dilakukan pada hari ke-1 perlakuan, hari ke-7 dan hari ke-14 dengan cara memecah semua telur yang ada pada masing-masing hari tersebut. Telur pada hari ke-8 dan 15 diasin selama 10 hari dan dilakukan pengamatan secara visual. Setelah diketahui dosis-dosis yang baik untuk pemberi warna kuning telur yang diamati selama 2 minggu, dilanjutkan dengan penelitian utama

Rancangan Penelitian Pendahuluan

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) sebanyak 6 perlakuan dengan 7 ulangan dan setiap ulangan terdiri dari 1 ekor itik (Steel and Torrie 1991).

Adapun model matematikanya adalah sebagai berikut :

Yijk= + i + ij i = 1,2,3,4,5,6 j = 1,2, 7

Yij = Nilai pengamatan pada satuan percobaan ke-j yang mendapat perlakuan ransum ke-i

i = Pengaruh perlakuan ransum ke-i =Nilai rata-rata sesungguhnya

ij =Pengarug galat dari satuan percobaan ke-j yang mendapat perlakuan ransum ke-i

2. Penerapan dosis sebagai pemekat warna kuning telur

Materi penelitian lanjutan menggunakan itik lokal betina dewasa yang sedang produksi sebanyak 30 ekor yang dibagi ke dalam 3 perlakuan, 10 ulangan dan masing-masing ulangan terdiri dari 1 ekor itik.

Ransum perlakuan yang diberikan selama penelitian terdiri dari satu tingkat penggunaan kombinasi tepung daun kaliandra dan tepung kepala udang dalam ransum yakni R-0 (ransum basal 100% sebagai kontrol), R-1 (kaliandra 6 % + kepala udang 3%) dan R-2 (kaliandra 6 % + kepala udang 6%).

Rancangan Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) sebanyak 3 perlakuan dengan 10 ulangan dan setiap ulangan terdiri dari 1 ekor itik (Steel and Torrie 1991).

Adapun model matematikanya adalah sebagai berikut : Yijk = + i + ij i = 1,2,3

j = 1,2, 10

Yij = Nilai pengamatan pada satuan percobaan ke-j yang mendapat perlakuan ransum ke-i

i = Pengaruh perlakuan ransum ke-i = Nilai rata-rata sesungguhnya

ijk = Pengaruh galat dari satuan percobaan ke-j yang mendapat perlakuan ransum ke-i.

Peubah yang Diamati

1. Konsumsi ransum setiap kelompok ulangan dihitung setiap minggu berdasarkan selisih ransum yang diberikan dengan sisa makanan

2. Produksi telur ditentukan dengan mencatat jumlah telur setiap hari, kemudian ditimbang untuk mengetahui beratnya dan ini dilakukan selama 3 minggu percobaan.

Jumlah telur pada satu minggu (7 hari)

3. Duck day production = ________________________________ x 100%

Jumlah itik pada 1 minggu (jumlah itik x 7 hari)

4. Efisiensi ransum berdasarkan perbandingan antara berat telur total selama penelitian dengan konsumsi ransum total selama penelitian.

5. Kandungan retinol darah dilakukan dengan menggunakan HPLC (High

Performance Liquid Chromotography) dengan mengikuti metoda Thurnham et al. (1988).

6. Penentuan pengukuran skor kuning telur dilaksanakan setiap hari dengan cara memecah semua telur pada hari ke-1, ke-2, ke-3 sampai hari ke-14 perlakuan (selama 2 minggu). Warna kuning telur diukur secara visual dengan menggunakan alat bantu Roche yolk colour fan yang mempunyai 15 macam warna dengan score dari 1 15. Evaluasi warna kuning telur juga dilakukan terhadap telur yang sudah diasin, yaitu dengan mengasin semua telur pada hari 15,16 dan hari ke-17 perlakuan selama 15 hari. Pengamatan dilakukan secara visual.

7. Pada akhir penelitian, itik dipotong untuk mengamati ovarium, saluran telur, hati, ginjal dan pankreas. Pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil dua ekor itik pada setiap perlakuan dengan memilih secara acak 1 petelur yang mempunyai produksi telur diatas 30% dan satu lagi petelur yang memiliki produksi telur dibawah 20%, kemudian itik ditimbang untuk mengetahui bobot hidup.

8. Penentuan persentase bobot ovarium, bobot saluran telur, bobot hati, bobot ginjal dan bobot pankreas didasarkan atas perbandingan bobot masing-masing organ dengan bobot hidup dikalikan 100%.

9. Untuk pengamatan terhadap perubahan histopatologi maka organ-organ yang akan diperiksa segera diambil untuk dibuat sediaan histopatologi.

Analisis Statistik

Untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap peubah yang diamati digunakan analisis keragaman dan apabila ditemukan hasil yang berpengaruh nyata atau sangat nyata dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan

(Steel and Torrie 1991). Data diolah menggunakan komputer program General

Linear Model. Untuk data produksi telur diamati secara deskriptif dan perubahan

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penelitian Pendahuluan

Indeks Warna Kuning Telur

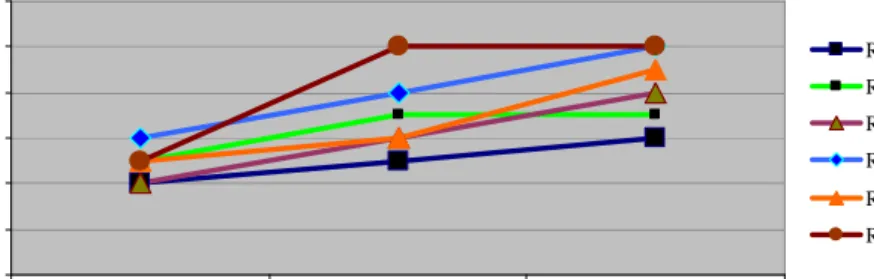

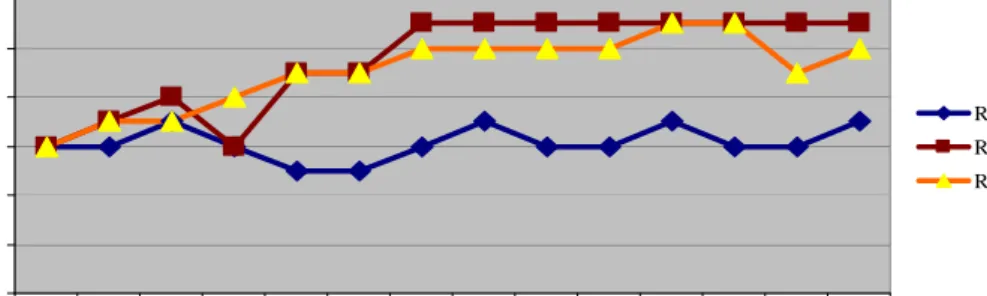

Pengaruh warna kuning telur terhadap berbagai perlakuan pakan dalam penelitian pendahuluan dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2.

Inde ks Warna Kuning Te lur pada Pe ne litian Pe ndahuluan

0 2 4 6 8 10 12 H-1 H-7 H-14 Hari In d e k s w a r n a R0 R1 R2 R3 R4 R5

Gambar 1 Pola indeks warna kuning telur dengan pemberian pakan R0 (Ransum basal), R1 (3% kaliandra), R2 (6% kaliandra), R3 (3% kepala udang), R4 (6% kepala udang) dan R5 (9% kepala udang).

Dari Gambar 1 terlihat bahwa pemberian perlakuan kaliandra dan kepala udang dapat meningkatkan indeks warna kuning telur. Indeks warna kuning telur tertinggi adalah 10 yang dihasilkan oleh pemberian kepala udang 9 % dalam pakan. Pada pemecahan telur hari ke 7, perlakuan yang memberikan indeks warna tertinggi adalah R5 (9% kepala udang) dengan skor 10, diikuti oleh perlakuan R3 (3% kepala udang) dengan skor 8, R1 (3% kaliandra) dan R2 (6% kaliandra) dengan skor yang sama yaitu 7, dan R4 (6% kepala udang) dengan skor 6, serta skor yang paling rendah adalah R0 (R. Basal) yaitu dengan skor 5. Pemecahan telur itik pada hari ke 14, indeks warna tertinggi adalah pemberian kepala udang 3% (R3) dan pemberian kepala udang 9% (R5) dengan skor 10, dikuti oleh R4 dengan skor 9, R2 dengan skor 8, R1 dengan skor 7 dan R0 dengan skor 6. Peningkatan warna kuning terhadap kuning telur disebabkan oleh adanya pigmen karotenoid yang dikandung kaliandra atau pun kepala udang.

Pigmen karotenoid akan merefleksikan warna kuning, orange, atau merah (Anonim 2005).

Rahardjo (1985) mengatakan bahwa pemberian cangkang udang sampai 30 % dalam pakan dapat menyebabkan warna kuning telur menjadi merah, karena cangkang udang mengandung pigmen astaxanthine. Astaxanthine adalah pigmen yang sering ditemukan pada hewan (Simpson dan Chichester 1980).

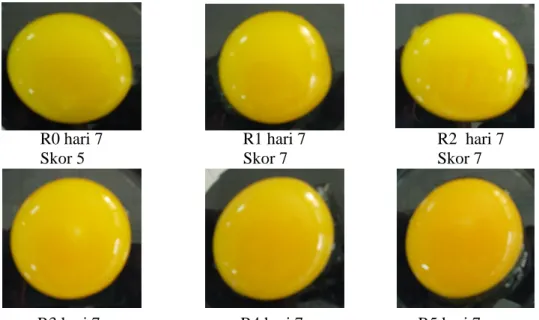

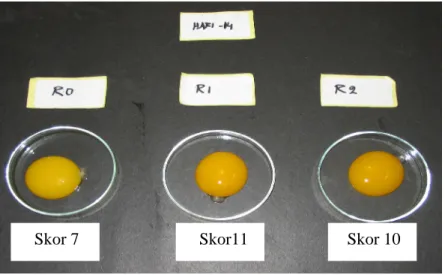

R0 hari 7 R1 hari 7 R2 hari 7 Skor 5 Skor 7 Skor 7

Skor 8 Skor 6 Skor 10

Gambar 2 Indeks warna kuning telur dengan pemberian pakan R0 (Ransum basal), R1 (3% kaliandra), R2 (6% kaliandra), R3 (3% kepala udang), R4 (6% kepala udang) dan R5 (9% kepala udang) pada hari ke-7.

Laksmiwati (1997) dalam penelitiannya bahwa pemberian kaliandra 15 % dalam ransum meingkatkan skor warna kuning telur menjadi 12 karena pada kaliandra mengandung pigmen xanthophyll yang dapat memberi warna kuning pada kuning telur. Ini ditunjang oleh pernyataan Anggorodi (1985) yang menyatakan bahwa adanya xanthophyll dalam pakan unggas dapat meningkatkan warna kuning telur.

Pengaruh perlakuan juga dipertegas oleh penampakan warna kuning telur asin rebus (Gambar 3).

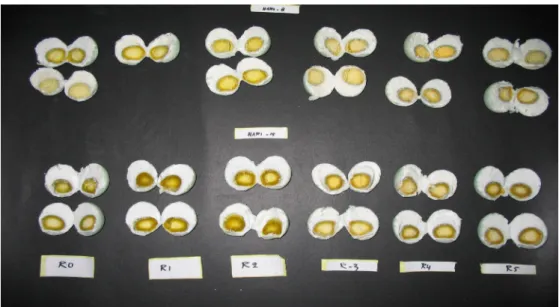

Gambar 3 Indeks warna kuning telur asin rebus dengan pemberian pakan R0 (Ransum basal), R1 (3% kaliandra), R2 (6% kaliandra), R3 (3% kepala udang), R4 (6% kepala udang) dan R5 (9% kepala udang).

Dari pengamatan secara visual terhadap telur asin rebus yang diberi perlakuan kaliandra dan kepala udang, terlihat bahwa warna kuning telur asin rebus pada hari ke-15 kelihatan lebih masir dibanding telur asin rebus pada hari ke-8. Hal ini diduga telur asin rebus pada hari ke-15 sudah memiliki warna kuning telur yang lebih bagus dari warna telur asin rebus hari ke-8, sehingga dengan adanya NaCl dan lemak yang ada pada kuning telur menyebabkan tampilan warna kuning telur yang lebih masir. Tingkat kemasiran kuning telur sangat dipengaruhi oleh kadar lemak dan kadar NaCl yang terdapat pada kuning telur. Senyawa organik pemberi warna pada kuning telur (pigmen karotenoid) terdiri dari atom-atom dan ikatan-ikatan yang kaya elektron. Atom dan elektron tersebut bisa berinteraksi dan dipengaruhi oleh ion Na+ dan ion Cl-, sehingga interaksi mereka dapat menyebabkan perubahan intensitas penyebab warna kuning telur. Penyebab masirnya kuning telur tersebut diperkuat dengan pendapat Muchtadi (1990) dalam Wulandari (2002) mengatakan bahwa LDL adalah suatu emulsifier, yang dapat dipecahkan dengan berbagai cara yaitu : a) pemanasan b) penambahan elektrolit c) pengadukan mekanis dan d) sentrifugasi dengan kecepatan tinggi. Ikatan yang terdapat pada LDL adalah ikatan kovalen, ikatan ion, ikatan hidrofobik dan ikatan vanderwalls. Masing-masing ikatan tersebut dapat dirusak oleh adanya NaCl dan panas. Penambahan elektrolit seperti NaCl dan proses pemanasan (perebusan telur asin) dapat menggangggu keseimbangan antar

fase, yaitu fase polar (protein) dan fase non polar (lipid), akibatnya sifat minyak dari fase non polar (lipid) muncul kepermukaan. Besaran minyak yang keluar adalah salah satu kriteria mutu telur asin yang berhubungan dengan tingkat kemasiran dari kuning telur. Semakin banyak minyak yang keluar kemasiran kuning telur semakin tinggi (Wulandari 2002). Berdasarkan hasil indeks warna kuning telur yang didapatkan dari penelitian pendahuluan maka diterapkan dosis kombinasi antara kaliandra dan kepala udang dalam penelitian lanjutan yaitu dosis kaliandra 6% dan kepala udang 3% untuk R1 serta dosis kaliandra 6% dan kepala udang 6% untuk R2.

2. Penelitian Lanjutan

Kandungan Gizi Pakan Perlakuan

Komposisi zat-zat makanan penyusun ransum percobaan berdasarkan analisis proksimat dan kandungan zat-zat makanan yang digunakan dalam ransum perlakuan selama penelitian berdasarkan bahan kering dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.

Tabel 7 Komposisi zat-zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan penyusun ransum* Bahan Makanan Protein Kasar (%) Lemak (%) Serat Kasar (%) Ca (%) P (%) Energi Bruto (kal/gram) Kaliandra 20.38 1.37 26.59 0.98 0.29 3565 Kepala udang 38.84 7.60 19.18 8.39 1.48 3991 Ransum basal 19.44 2.63 4.79 3.88 0.92 3842

Keterangan *: Analisis Proksimat Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB (2005)

Tabel 8 Kandungan zat-zat makanan yang digunakan dalam ransum perlakuan selama penelitian berdasarkan bahan kering

Zat-zat makanan Perlakuan

R0 R1 R2 Protein kasar (%) 19.44 20.02 20.53 Serat kasar (%) 4.79 6.38 6.73 Lemak (%) 2.63 2.70 2.83 Kalsium (%) 3.88 3.84 3.96 Phospor (%) 0.92 0.90 0.92 Energi Bruto (kal/gram) 3842.00 3831.08 3835.14

Ket : R0 = Ransum Basal (RB)

R1 = RB + 6% kaliandra + 3% kepala udang R2 = RB + 6% kaliandra + 6% kepala udang

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa kandungan protein, serat kasar dan lemak relatif makin meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat pemberian kaliandra dan kepala udang pada perlakuan R1 dan R2. Kandungan kalsium, pospor, dan energi bruto perlakuan R1 dan R2 tidak menunjukkan angka yang berbeda nyata. Syahrir dan Fattah (2000) melaporkan hasil penelitiannya bahwa terjadi penurunan kadar tanin dari bahan pakan kaliandra segar (5.6%) dalam sistim rumen yang diakibatkan oleh terbentuknya ikatan antara tanin dengan protein, mineral atau zat lain yang ada dalam rumen. Disisi lain Silverstein et al. (1981) dalam Sudibya (1998) mengatakan bahwa kepala udang yang banyak mengandung khitin merupakan golongan homopolisakarida yang mempunyai berat molekul tinggi dan merupakan polimer linier dari anhidro N-asetil-D glukosamin (N-asetil 2 amino -2-dioksi-D-glukosa) mempunyai sifat mengikat lemak. Berdasarkan sifat yang ada pada bahan penyusun ransum akibat tanin dan khitin maka peningkatan zat-zat gizi (protein, lemak dan serat kasar) pada perlakuan R1 dan R2 ( Tabel 8 ) diharapkan dapat mencegah kekurangan ketersediaan protein dan lemak akibat diikat oleh tanin dan khitin.

Konsumsi Ransum, Produktivitas Telur, Efisiensi

Penggunaan Ransum, Indeks Warna Kuning Telur dan Retinol Serum Itik Konsumsi Ransum

Rataan konsumsi pakan per perlakuan selama penelitian, untuk itik yang diberi pakan perlakuan R0, R1 dan R2 disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9 Konsumsi ransum itik selama tiga minggu (gram)

Perlakuan Konsumsi Ransum (gram)

R0 2795.53 229.07

R1 2599.40 461.51

R2 2835.80 459.08

Ket : R0 = Ransum Basal (RB)

R1 = RB + 6% kaliandra + 3% kepala udang R2 = RB + 6% kaliandra + 6% kepala udang

Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa konsumsi ransum untuk masing-masing perlakuan hampir sama atau tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Hal ini berarti tidak ada pengaruh perlakuan (pemberian kaliandra dan kepala udang) dalam pakan terhadap konsumsi ransum sehingga tidak mengurangi palatabilitas dari pakan.

Produksi Telur

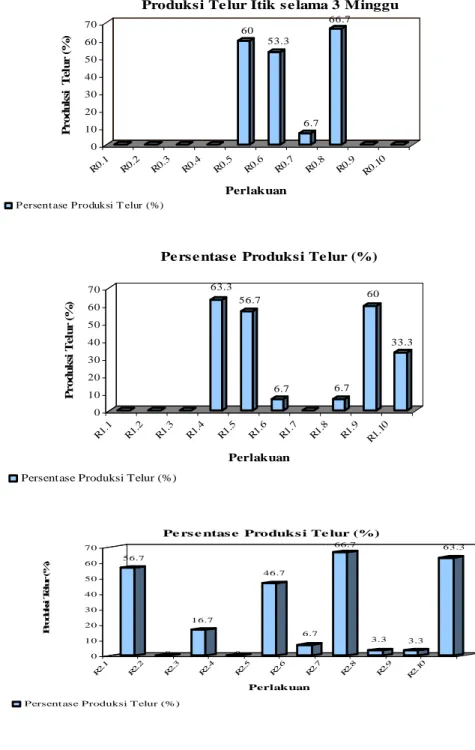

Produksi telur masing-masing itik selama 3 minggu untuk 30 ekor itik disajikan dalam Gambar 4. Dari Gambar 4 terlihat bahwa produksi telur masing-masing perlakuan cukup beragam dimana itik pada perlakuan R0 hanya 40% yang bertelur, itik pada perlakuan R1 60% yang bertelur dan itik pada perlakuan R2 80% yang bertelur. Ini menunjukkan bahwa dari masing-masing perlakuan untuk setiap ulangan terdapat variasi kemampuan berproduksi telur antar individu itik cukup besar, dimana perlakuan R0 yang berproduksi tinggi 75%, R1 yang berproduksi tinggi 66.7% dan R2 yang berproduksi tinggi hanya 50%. Dari keseluruhan jumlah itik yang bertelur, terdapat itik yang berproduksi tinggi adalah 61%, sedangkan 39 % lagi tergolong itik berproduksi rendah. Penyebab dari rendahnya produksi yang didapat dari penelitian ini perlu dicari jawabannya. Ada 3 faktor penting yang berperan dalam kemampuan itik untuk menghasilkan telur yaitu 1) faktor kebakaan 2) faktor lingkungan dan 3) faktor pakan. Kemungkinan ini erat hubungannya seperti yang dikatakan Hardjosworo et al. (2001) bahwa keragaman dalam produktivitas itik lokal sangat tinggi karena itik-itik yang memiliki kemampuan berproduksi tinggi dengan yang rendah di tangan peternak mendapat kesempatan yang sama untuk berkembang biak.

a) 60 53.3 6.7 66.7 0 10 20 30 40 50 60 70 P r o d u k si T e lu r ( % ) R0.1 R0.2 R0.3 R0.4 R0.5 R0.6 R0.7 R0.8 R0.9 R0.1 0 Perlakuan

Produks i Te lur Itik s e lama 3 Minggu

P ersent ase P roduksi T elur (%)

b) 63.3 56.7 6.7 6.7 60 33.3 0 10 20 30 40 50 60 70 P r o d u k si T e lu r ( % ) R1. 1 R1. 2 R1. 3 R1. 4 R1. 5 R1. 6 R1. 7 R1. 8 R1. 9 R1. 10 Perlakuan

Pe rs e ntas e Produks i Te lur (%)

Persentase Produksi Telur (%)

c) 56.7 0 16.7 0 46.7 6.7 66.7 3.3 3.3 63.3 0 10 20 30 40 50 60 70 P r o d u k si T e lu r (% ) R2 .1 R2 .2 R2 .3 R2 .4 R2 .5 R2 .6 R2 .7 R2 .8 R2 .9 R2 .10 Perlak uan

Pe rs e ntas e Produks i Te lur (%)

Persent ase Produksi T elur (%)

Gambar 4 Pengaruh pemberian daun kaliandra dan kepala udang terhadap produksi telur itik selama 3 minggu dari 30 ekor itik; a) untuk perlakuan R0 (itik no 1 sampai 10), b) perlakuan R1 (itik no 1 sampai 10), dan c) perlakuan R2 (itik nomor 1 sampai 10).

Efisiensi Penggunaan Ransum

Rataan efisiensi ransum per perlakuan selama penelitian, untuk itik yang diberi ransum R0, R1 dan R2 disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10 Efisiensi ransum terhadap produksi telur total selama penelitian Perlakuan Efisiensi Ransum

R0 0.30 0.18

R1 0.25 0.15

R2 0.23 0.17

Ket : R0 = Ransum Basal (RB)

R1 = RB + 6% kaliandra + 3% kepala udang R2 = RB + 6% kaliandra + 6% kepala udang

Berpatokan ke produksi telur yang dihasilkan oleh masing-masing itik yang beragam dan konsumsi ransum selama 3 minggu, maka efisiensi ransum untuk masing-masing itik juga berbeda. Dari analisis ragam terlihat ada kecenderungan itik pada perlakuan R0 mempunyai efisiensi yang lebih baik dari itik pada perlakuan R1 dan R2. Angka efisiensi ransum yang semakin besar menunjukkan efisiensi ransum yang semakin baik karena semakin baik kemampuan itik menggunakan 1 gram ransum untuk menghasilkan telur (gram). Pada perlakuan R0 terdapat itik yang berproduksi tinggi 75 %, sedangkan itik perlakuan R1 dan R2 produksinya lebih rendah. Efisiensi ransum itik pada perlakuan R2 paling rendah karena besarnya konsumsi ransum tidak diikuti oleh tingginya produksi telur (50%). Rataan efisiensi ransum penelitian adalah 0.23 0.30. Artinya satu gram ransum yang dikonsumsi oleh itik akan menghasilkan berat telur antara 0.23 0.30 gram.

Indeks Warna Kuning Telur

Indeks warna kuning telur dari perlakuan kombinasi kaliandra dan kepala udang dapat dilihat pada Gambar 5. Dari Gambar 5 terlihat perlakuan R1 (6% kaliandra + 3% kepala udang) memberikan indeks warna kuning telur paling tinggi dengan skor 11.

Peningkatan indeks warna kuning telur mulai stabil dari hari ke 7 sampai hari ke 14. Pada perlakuan R2 (6% kaliandra + 6% kepala udang) memberikan indeks warna kuning telur dengan skor 10. Perlakuan R0 memberikan indeks warna kuning telur dengan skor 6.