Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan i

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi Bisnis Seperti Biasa (BAU baseline) dan sebesar 41% apabila ada dukungan internasional. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) disusun sebagai tindak lanjut dari komitmen tersebut dan memberikan kerangka kebijakan dan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam pelaksanaanya untuk kurun waktu tahun 2010-2020.

Perpres Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) mengamanatkan kepada provinsi bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) selambat-lambatnya 12 bulan sejak ditetapkannya Perpres RAN-GRK yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Penyusunan RAD-GRK merupakan penjabaran komitmen daerah dalam penurunan emisi yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang dilakukan daerah dan didukung dengan pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan ii

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun yang berasal dari para Tim Ahli dan seluruh pihak terkait. Terima kasih pula kepada Bappenas dan JICA atas dukungan dana yang diberikan sehingga Rencana Aksi Daerah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga hasil kerja yang baik ini dapat memberikan sumbangsih dan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak yang terkait.

Palembang, 5 Oktober 2012

Kepala Bappeda Sumatera Selatan,

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan iii

Penanggungjawab

: Gubernur Sumatera Selatan

Ketua

: Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel

Sekretaris

: Kepala BAPPEDA Provinsi Sumsel

Tim Ahli

Koordinator

: Budhi Setiawan, Ph.D

Anggota

: 1. Sabaruddin, Ph.D (Sektor Pertanian)

2. Febrian Hadinata, ST, MT (Sektor Limbah)

3. Dr. M. Faizal (Sektor Energi)

4. Prof. Dr. Erika Buchary (Sektor Transportasi)

5. Prof. Dr. Hilda Zulkifli (Sektor Industri)

6. Dr. Najib Asmani (Sektor Kehutanan)

Editor

1.

Regina Ariyanti

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan iv

1.5 Kerangka Waktu Penyusunan 3

BAB II PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GRK 4

2.1 Profil dan Karakteristik Daerah 4

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi 4

2.1.2 Klimatologi 4

2.2 Program Prioritas Daerah 30

A. Rencana Pembangunan Jagka Panjang Daerah (RPJPD) 30

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 33

C. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD) 41

D. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 42

2.3 Permasalahan Emisi GRK 42

2.3.1 Sumber Emisi Sektor Pertanian 43

a. Budidaya Padi 44

b. Pembakaran Limbah Pertanian 47

c. Peternakan 53

2.3.2 Sumber Emisi Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 63

2.3.3 Sumber Emisi Sektor Energi 70

a. Emisi CO2 dari PLTU 71

b. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) milik PLN 71

c. Emisi CO2 dari Bahan Bakar (Pertamina) 72

d. Emisi CO2 eq dari PLTG Bukit Asam dan PLTD Keramasan 73

e. Emisi GRK dari Pembangkit Listrik PLTG milik PLN 74

f. Emisi GRK dari Pembangkit Listrik PLTG, PLTM milik swasta 76

g. Emisi CO2 dari Kayu Bakar 77

2.3.4 Sumber Emisi Sektor Transportasi 78

1 TIER 1 81

2 TIER 2 82

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan v

1) Penghitungan Emisi CO2 untuk kota Palembang 90

2) Perhitungan Emisi CO2 Sumatera Selatan 91

2.3.5 Sumber Emisi Sektor Industri 96

2.3.6 Sumber Emisi Sektor Sampah/Sampah 100

a. Sampah Domestik 101

b. Limbah Cair Domestik 107

c. Limbah Industri 111

BAB III PEMBAGIAN URUSAN DAN RUANG LINGKUP 116

3.1. Pembagian Urusan 116

3.2. Ruang Lingkup Daerah 121

3.2.1 Sektor Pertanian 121

3.2.2 Sektor kehutanan dan lahan gambut 121

3.2.3 Sektor berbasis energi 121

3.2.4 Sektor Sampah/Limbah 122

BAB IV ANALISIS EMISI GAS RUMAH KACA PROVINSI SUMATERA SELATAN 123

4.1 BAU-Baseline Emisi Gas Rumah Kaca 123

4.1.2 Pertanian 123

a. Budidaya Padi 123

b. Pembakaran Limbah Pertanian 125

c. Peternakan 131

4.1.2 Kehutanan dan Lahan Gambut 135

4.1.3 Energi 135

a. Emisi CO2 dari PLTU 136

b. Emisi CO2 eq dari PLTD milik PLN 136

c. Emisi CO2 eq dari Bahan Bakar 137

d. Emisi CO2 Kayu Bakar 139

e. Total Proyeksi Emisi CO2 di Sektor Energi 140

4.1.4 Transportasi 140

a. Proyeksi Emisi TIER 1 140

b. Proyeksi Emisi TIER 2 141

c. Proyeksi TIER 3 143

4.1.5 Industri 144

4.1.6 Sampah/Limbah 146

a. Sampah Domestik 147

1) Emisi dari Open Dumping: Un-managed Deep dan Un-categorized

152

2) Emisi dari Open Burning 156

3) Emisi dari Aktifitas Pengomposan Sampah

Terolah 157

b. Limbah Cair Domestik dan Industri 158

4.2 Usulan Aksi Mitigasi dan Perkiraan Penurunan Emisi 161

4.2.1 Pertanian 161

a. Budidaya Padi 161

b. Pembakaran Limbah Pertanian 165

c. Peternakan 167

d. Rekapitulasi Emisi Pertanian Hasil Perhitungan GRK 171

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan vi

4.2.3 Energi 179

a. Usulan Aksi Mitigasi 180

4.2.4 Transportasi 181

a. Skenario Penurunan Emisi CO2 Kota Palembang 182

b. Scenario Penurunan Emisi CO2 Sumatera Selatan 183

4.2.5 Industri 187

4.2.6 Sampah/Limbah 191

a. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -1: Program

Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Persampahan

191

b. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -2: Program Minimasi Sampah dengan prinsip 3R

192

c. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -3: Program Peningkatan Sarana-Prasarana Persampahan

197

d. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -4: Program Peningkatan Pengelolaan Gas Sampah

200

e. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -5: Program Penyusunan Perencanaan Pengelolaan Air Limbah

201

f. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -6: Program Pembangunan prasarana Waste Water Treatment Pemukiman

201

g. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -7: Program Pengelolaan Badan Air

203

h. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -9: Program

Pemberdayaan Kesehatan Lingkungan dan Masyarakat

203

i. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi-10: Program Inventori dan Pengelolaan Limbah Industri

204

j. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -11: Program Monitoring dan Evaluasi

205

k. Kelompok Rencana Aksi Mitigasi -12: Program Non-teknis RAD-GRK Sektor Limbah

205

4.3. Skala Prioritas 207

4.3.1 Pertanian 207

4.3.2 Kehutanan dan Lahan Gambut 212

4.3.3 Energi 215

4.3.4 Transportasi 219

4.3.5 Industri 224

4.3.6 Sampah/Limbah 227

BAB V STRATEGI IMPLEMENTASI RAD-GRK 232

5.1 Pemetaan Kelembagaan dan Pembagian Peran 232

5.1.1 Pertanian 232

5.1.2 Kehutanan dan Lahan Gambut 234

5.1.3 Energi 235

5.1.4 Transportasi 236

5.1.5 Industri 237

5.1.6 Sampah/Limbah 238

5.2 Identifikasi Sumber Pendanaan 241

5.2.1 Pertanian 241

5.2.2 Kehutanan dan Lahan Gambut 245

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan vii

5.2.4 Transportasi 255

5.2.5 Industri 256

5.2.6 Sampah/Limbah 257

5.3 Penyusunan Jadwal Implementasi 260

5.3.1 Pertanian 260

5.3.2 Kehutanan dan Lahan Gambut 261

5.3.3 Energi 263

5.3.4 Transportasi 263

5.3.5 Industri 264

5.3.6 Sampah/Limbah 265

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI 267

6.1. Monitoring 267

6.2. Evaluasi 268

BAB VII PENUTUP 271

7.1 Kesimpulan 271

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan viii DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2004-2010

10

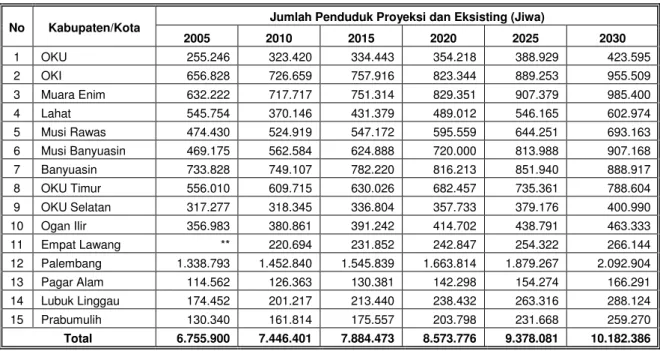

Tabel II.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030

12

Tabel II.3 Proyeksi Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030

12

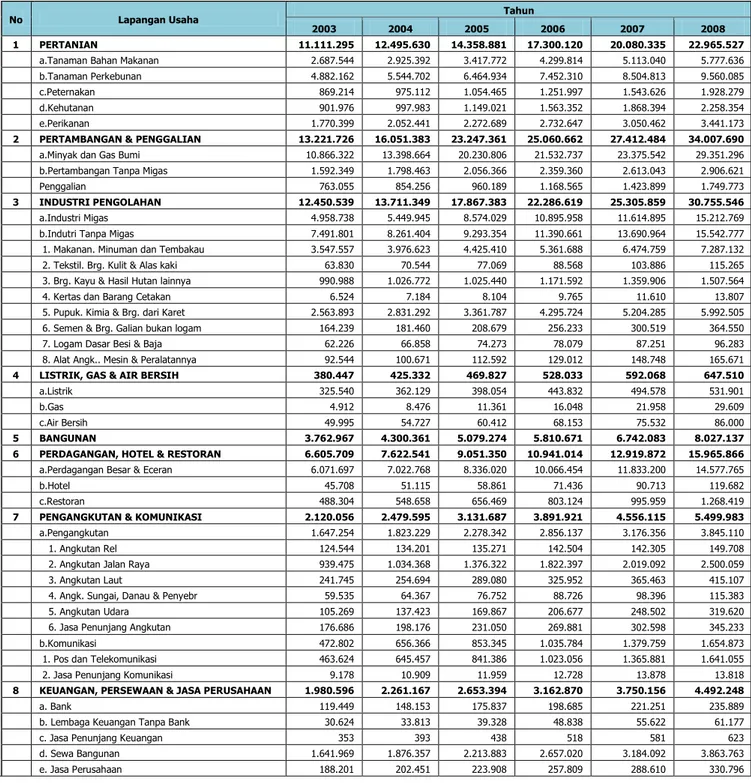

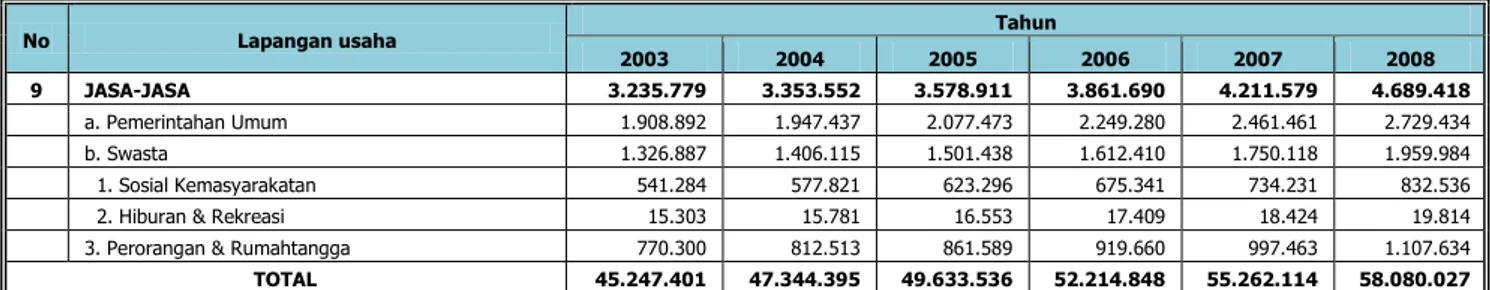

Tabel II.4 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2003-2008

21

Tabel II.5 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) Tahun 2003-2008

22

Tabel II.6 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 (%)

23

Tabel II.7 Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 (%)

24

Tabel II.8 Kontribusi kelompok Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008 (%)

25

Tabel II.9 Pendapatan Perkapita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2003-2008

25

Tabel II.10 Potensi Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 29

Tabel II.11 Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Industri Besar dan Sedang di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008

29

Tabel II.12 Program Prioritas Pembangunan di RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 35

Tabel II.13 Sebaran keragaman dan luas sawah di Prov Sumatera Selatan (2010) 44

Tabel II.14. Nilai default EF(T) untuk estimasi emisi CH4 asal enteric fermentation

masing-masing jenis ternak di Provinsi Sumatera Selatan

54

Tabel II.15 Nilai default EF(T) untuk estimasi emisi CH4 asal kotoran ternak akibat sistem

pengelolaan kotoran ternak masing-masing jenis ternak di Provinsi Sumatera Selatan

56

Tabel II.16 Nilai default MS(T, S), Nex(T), dan EF3(ST) untuk estimasi emisi langsung N2O asal

kotoran ternak di bawah sistem pengelolaan tertentu masing-masing jenis ternak di Provinsi Sumatera Selatan

61

Tabel II.17 Nilai default FracGasMS asal kotoran ternak di bawah sistem pengelolaan tertentu

masing-masing jenis ternak di Provinsi Sumatera Selatan

61

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan ix

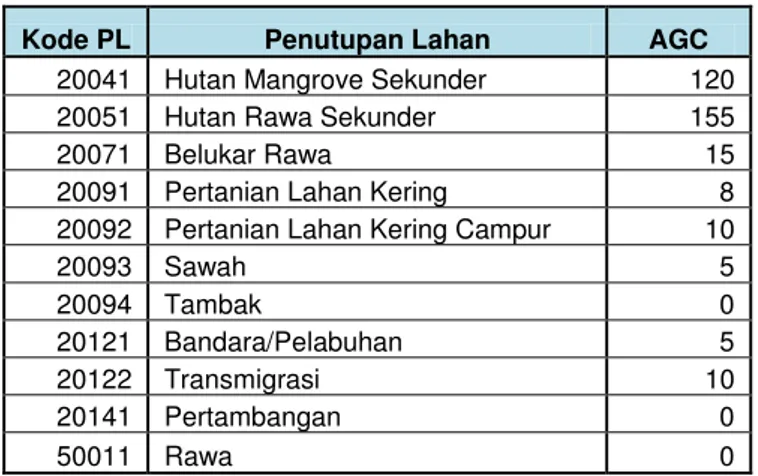

Tabel II.19 Faktor Emisi Karbon Diatas Permukaan Tanah 67

Tabel II.20 Faktor Emisi Karbon dari Lahan Gambut menggunakan model Hooijer, et.al., 2010 yang dimodifikasi

68

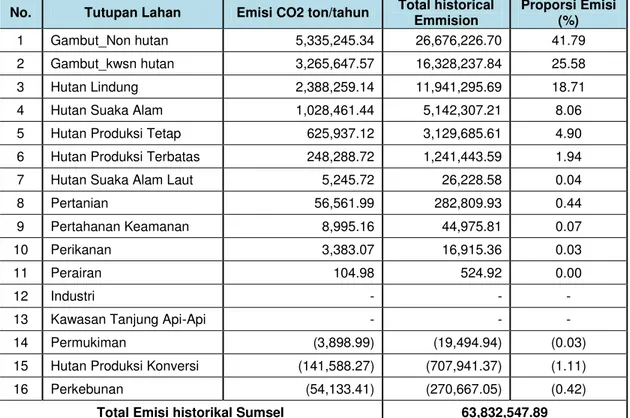

Tabel II.21 Emisi GRK pada masing – masing zonasi tutupan lahan 69

Tabel II.22 Emisi CO2 Baseline pada PLTU Provinsi Sumatera Selatan 71

Tabel II.23 Emisi CO2 Baseline pada PLTD Provinsi Sumatera Selatan 71

Tabel II.24 Faktor Emisi Bahan Bakar 72

Tabel II.25 Penjualan BBM di Sumsel (2004-2010) menurut jenis konsumen 73

Tabel II.26 Emisi Co2 berdasarkan Jenis Konsumen 73

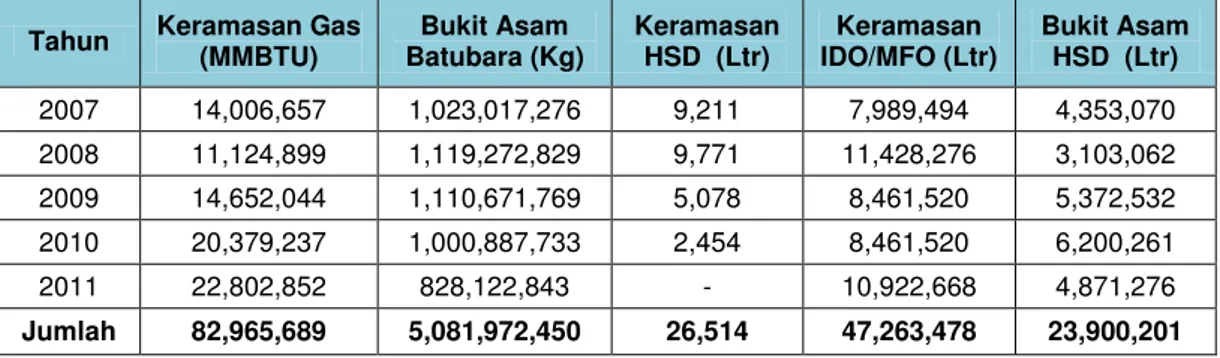

Tabel II.27 Jumlah Pemakaian Gas Batu Bara dan Diesel pada Pembangkit Listrik Bukit Asam dan Keramasan

74

Tabel II.28 Emisi CO2 eq Baseline pada Pembangkit Listrik Bukit Asam dan Keramasan. 74

Tabel II.29 Daftar PLTG milik PLN pada Februari 2012 74

Tabel II.30 Emisi CO2 Baseline PLTG Sumatera Selatan 75

Tabel II.31 Emisi CO2 dari Lima Pembangkit PLTG, PLTMG Swasta 77

Tabel II.32 Asumsi Jumlah Pemakain Kayu Bakar dan Emisi CO2 yang dihasilkan 78

Tabel II.33. Penggunaan Energi Transportasi menurut moda, tahun 2004 dan 2025 80

Tabel II.34 Jumlah Kendaraan Terdaftar 82

Tabel II.35 Pemakaian Jumlah BBM Tiap Kendaraan 83

Tabel II.36 Jumlah Pemakaian BBM Menurut Jenis Bahan Bakar 85

Tabel II.37 Jumlah Pemakaian BBM dan EMisi Baseline Menurut Jenis Kendaraan 86

Tabel II.38 Penggunaan BBM tahun 2012 87

Tabel II.39 Perbandingan CO2 (gram) antar moda transportasi 89

Tabel II.40 Emisi CO2 di Wilayah Kota Palembang 91

Tabel II.41 Analisa Emisi CO2 (Gr/Km) Di Ogan Komering Ilir Berdasarkan Perhitungan

Counting Tahun 2011

91

Tabel II.42 Analisa Emisi CO2 ( Gr/Km ) Di Linggau-Jambi Berdasarkan Perhitungan Counting Tahun 2011

92

Tabel II.43 Analisa Emisi CO2 ( Gr/Km ) Di MUBA-Jambi Berdasarkan Perhitungan

Counting Tahun 2011

93

Tabel II.44 Analisa Emisi Co2 (gr/km ) Di Oku Timur Berdasarkan Perhitungan Counting

Tahun 2011

93

Tabel II.45 Analisa Emisi CO2 (Gr/Km) Di Linggau-Curup Berdasarkan Perhitungan

Counting Tahun 2011

94

Tabel II.46 Jumlah industri kecil formal di Sumatera Selatan Tahun 2012 97

Tabel II.47 Jumlah industri kecil non-formal di Sumatera Selatan 97

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan x

propinsi Sumatera Selatan.

Tabel II.49 Kontribusi emisi GRK dari sektor industri di Indonesia 99

Tabel II.50 Data emisi CO2 dari enam industri potensial penghasil emisi di Propinsi

Sumatera Selatan (tahun 2010 dan 2012)

100

Tabel II.51. Komposisi Sampah Domestik Sumsel di TPA 103

Tabel II.52. Dry atter Content Sampah Domestik Sumsel di TPA 104

Tabel II.53. TPA di Wilayah Sumatera Selatan 104

Tabel II.54 Industri CPO di wilayah Sumatera Selatan 113

Tabel II.55 Industri Crum Rubber di wilayah Sumatera Selatan 113

Tabel II.56. Industri (bukan CPO dan Crum Rubber) di wilayah Sumsel 114

Tabel II.57 Rekapitulasi Potensi Emisi GRK Sumsel dan Permasalahannya 114

Tabel II.58. Rekapitulasi Identifikasi Awal Sumber Emisi Sektor Limbah Sumatera Selatan 115

Tabel II.59. Status Emisi GRK Sumsel Sektor Pengelolaan Limbah Domestik pada Tahun 2010

115

Tabel III.1 Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007

116

Tabel III.2.Keterkaitan Bidang Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca pada RAN dengan Pembagian Urusan Pemerintahan

118

Tabel III.3. Pembagian Urusan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari Kelompok

Kerja/SKPD masing – masing sektor pada kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca

di Provinsi Sumatera Selatan

119

Tabel IV.1. Proyek populasi ternak besar di Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2020 131

Tabel IV.2. Total emisi GRK asal ternak di Provinsi Sumatera Selatan sampai tahun 2020 134

Tabel IV.3. Potensi Emisi GRK (BAU Baseline/REL) sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 135

Tabel IV.4. Proyeksi Emisi CO2 PLTU Provinsi Sumatera Selatan 136

Tabel IV.5. Emisi BAU-Baseline PLTD PLN 137

Tabel IV.6. Prediksi Penjualan BBM dari Tahun 2011 sampai 2020 137

Tabel IV.7. Proyeksi Emisi CO2 menurut Jenis Konsumen Pertamina 138

Tabel IV.8. Proyeksi Emisi CO2 dari Kayu Bakar 139

Tabel IV.9. Proyeksi Total Emisi CO2 sektor Energi 140

Tabel IV.10. Proyeksi Emisi CO2 Sumatera Selatan sampai tahun 2020 144

Tabel IV.11. Proyeksi Emisi CO2 dari Industri di Provinsi Sumatera Selatan 145

Tabel IV.12. Prediksi Jumlah Penduduk Sumatera Selatan tahun 2010 dan Proyeksinya s.d 2020

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xi

Tabel IV.13. Komposisi dan Dry Matter Content Sampah Domestik Sumsel 149

Tabel IV.14. Estimasi dan Proyeksi Volume Sampah Sumsel per Tahun dari 2010 s.d 2020 152

Tabel IV.15 Rekapitulasi Aktifitas Pengangkutan, Pembuangan Sampah Sembarangan,

Komposting dan Open Burning (2010)

153

Tabel IV.16 Estimasi dan Proyeksi (BAU) Volume Sampah Sumsel Masuk ke TPA dari 2010 s.d 2020

154

Tabel IV.17 Estimasi dan Proyeksi (BAU) Sampah Terolah dari 2010 s.d 2020 154

Tabel IV.18 Rekapitulasi Sampah Open Dumping, Open burning dan terolah/dikomposkan (BAU).

155

Tabel IV.19 Hasil Estimasi Emisi GRK dari aktifitas Open Dumping (BAU). 156

Tabel IV.20 Estimasi-Proyeksi Emisi GRK Sumsel dari Aktifitas Open Burning (BAU). 156

Tabel IV.21 Estimasi-Proyeksi Emisi GRK Sumsel dari Aktifitas Pengomposan Sampah Domestik( BAU).

157

Tabel IV.22 Rekapitulasi Estimasi dan Proyeksi Emisi GRK Sumsel dari sektor Sampah( BAU).

158

Tabel IV.23 Potensi Emisi CH4 dan N2O untuk Air Limbah, Pengolahan Lumpur, dan Sistem

Pembuangan Air Limbah Domestik di Sumatera Selatan

159

Tabel IV.24. Potensi Emisi GRK dari Limbah Cair Domestik di Sumsel 159

Tabel IV.25. Potensi Emisi GRK Sektor Limbah Provinsi Sumatera Selatan 160

Tabel IV.26. Proyeksi cakupan luas areal budidaya padi metode SRI di Provinsi Sumatera Selatan

161

Tabel IV.27. Rekapitulasi proyeksi besaran emisi GRK asal pembakaran jerami padi 166

Tabel IV.28. Rekapitulasi proyeksi besaran emisi GRK asal pembakaran jerami tebu 166

Tabel IV.29. Proyeksi potensi emisi CO2-e sektor pertanian di Provinsi Sumatera Selatan 171

Tabel IV.30. Skenario mitigasi pada zonasi perencanaan 175

Tabel IV.31. Proporsi Emisi Tutupan Lahan Pada BAU Baseline and Setelah Aksi Mitigasi 176

Tabel IV.32. Emisi Gas Rumah Kaca BAU Baseline dan Target Penurunan Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut

179

Tabel IV.33. Emisi CO2e sebelum dan sesudah mitigasi sampai tahun 2020 180

Tabel IV.36. Reduksi Emisi CO2 Perhitungan Counting Selama 24 Jam Tahun 2011 182

Tabel IV.37. Perbandingan Emisi CO2 (ton/tahun) dengan rencana mitigasi untuk beberapa perbatasan wilayah di Sumatera Selatan tahun 2012

184

Tabel IV.38. Rencana Mitigasi Emisi CO2 (ton/tahun) sampai dengan tahun 2020 di Sumatera Selatan

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xii

Tabel IV.39. Skenario Penurunan Emisi CO2 mengikuti target nasional 26 % dan 41 % 187

Tabel IV.40.Rencana Pembangunan TPST 195

Tabel IV.41. Penurunan Emisi Aksi Mitigasi-1 s.d 2020 197

Tabel IV.42 Penurunan Emisi dari Aksi Rehabilitasi/Pembangunan TPA Semi-Aerobic 198

Tabel IV.43 Daftar dan Rencana Rehabilitasi TPA di Sumatera Selatan 199

Tabel IV.44 Biaya Operasional dan Maintenance TPA Semi-aerobic Skema Mitigasi-3 200

Tabel IV.45 Penurunan emisi dari flaring gas di TPA I Sukawinatan Palembang 201

Tabel IV.46 Trendline Penurunan Emisi dari Aksi Migrasi Pit-Latrin ke Septic Tank 203

Tabel IV.47 Estimasi Penurunan Emisi Kelompok Aksi Mitigasi-9 204

Tabel IV.48. Rekapitulasi Penurunan Emisi 206

Tabel IV.49. Prioritas strategi mitigasi Pertanian GRK di Provinsi Sumatera Selatan 207

Tabel IV.50 Matriks RAD – GRK Sektor Pertanian 208

Tabel IV.48 Matriks Skala Prioritas Sektor Pertanian 211

Tabel IV.52 Matriks RAD – GRK Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 212

Tabel IV.53 Matriks Skala Prioritas Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 213

Tabel IV.54 Matriks RAD – GRK Sektor Energi 215

Tabel IV.55 Matriks Skala Prioritas Sektor Energi 217

Tabel IV.56 Matriks RAD – GRK Sektor Transportasi 219

Tabel IV.57 Matriks RAD – GRK sektor Industri 224

Tabel IV.58 Matriks Skala Prioritas Sektor Industri 226

Tabel IV.57 Matriks RAD – GRK Sektor Pengelolaan Limbah 227

Tabel IV.58 Matriks Skala Prioritas Aksi Mitigasi Sektor Pengelolaan Limbah 230

Tabel V.1 Lembaga terkait dalam implementasi RAD-GRK di Provinsi Sumatera Selatan 233

Tabel V.2 Kelembagaan Publik Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 234

Tabel V.3 Kelembagaan Masyarakat/Pelaku Usaha 235

Tabel V.4 Pemetaan Kelembagaan dan Pembagian Peran dalam Rencana Aksi Daerah Sumsel dalam penurunan GRK

236

Tabel V.5 Estimasi penurunan emisi dalam RKPD 2011 dan RKPD 2012 239

Tabel V.6. Pemetaan Kelembagaan terkait Implementasi RAD-GRK sektor Pengelolaan Limbah

240

Tabel V.7. Matriks Pendanaan Aksi Mitigasi sector Pertanian 242

Tabel V.8. Matriks Pendanaan Aksi Mitigasi Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 246

Tabel V.9. Matriks Pendanaan Aksi Mitigasi Sektor Energi 249

Tabel V.10. Matriks Pendanaan Aksi Mitigasi sector Transportasi 255

Tabel V.11. Matriks Pendanaan Aksi Mitigasi Sektor Sampah/Limbah 258

Tabel V.12. Jadwal Implementasi RAD – GRK Sektor Pertanian 260

Tabel V.13. Jadwal Implementasi RAD – GRK Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut 261

Tabel V.14. Jadwal Implementasi RAD - GRK Sektor Energi 263

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xiii DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Propinsi Sumatera Selatan 4

Gambar 2.2 Perbandingan pola spasial antara pengamatan dan proyeksi curah hujan diatas wilayah Sumatera Selatan.

5

Gambar 2.3 Peta Geologi Provinsi Sumatera Selatan 8

Gambar 2.4 Persentase Tutupan lahan Eksisting di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber : Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)

9

Gambar 2.5 Peta Tutupan lahan Eksisting tahun 2010 Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)

9

Gambar 2.6 Peta Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan (2010) 11

Gambar 2.7 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Selatan (2010) 11

Gambar 2.8 Peta Sebaran Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)

13

Gambar 2.9 Peta Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)

14

Gambar 2.10 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)

16

Gambar 2.11 Peta Sebaran Kawasan Pertambangan di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)

20

Gambar 2.12 Kontribusi sektor pertanian dalam emisi GRK di Indonesia 44

Gambar 2.13. Historis emisi CH4 dari areal sawah di Provinsi Sumatera Selatan

(2005-2011)

47

Gambar 2.14. Historis emisi CO2 akibat pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera

Selatan (2005-2011)

49

Gambar 2.15. Historis emisi CO akibat pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)

50

Gambar 2.16. Historis emisi CH4 akibat pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera

Selatan (2005-2011)

50

Gambar 2.17. Historis emisi N2O akibat pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera

Selatan (2005-2011)

51

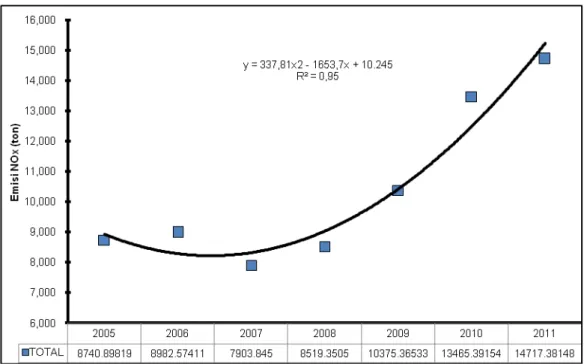

Gambar 2.18. Historis emisi NOx akibat pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera

Selatan (2005-2011)

51

Gambar 2.19. Historis emisi CO2 akibat pembakaran biomassa tebu sebelum panen di

Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)

52

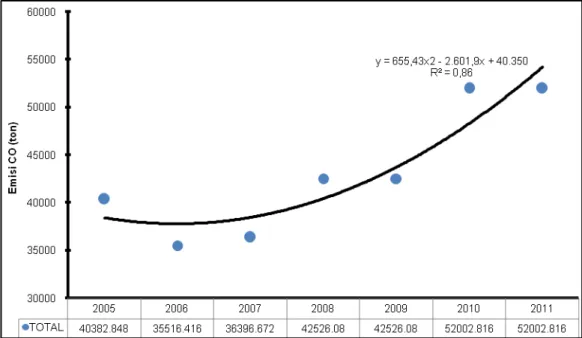

Gambar 2.20. Historis emisi CO akibat pembakaran biomassa tebu sebelum panen di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xiv

Gambar 2.21.Historis emisi CH4 akibat pembakaran biomassa tebu sebelum panen di

Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)

53

Gambar 2.22. Historis emisi N2O akibat pembakaran biomassa tebu sebelum panen di

Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)

53

Gambar 2.23. Historis emisi CH4 asal enteric fermentation ternak besar utama di Provinsi

Sumatera Selatan (2005-2012)

55

Gambar 2.24. Historis emisi CH4 asal kotoran ternak asal sistem pengelolaan kotoran

ternak besar utama di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2012)

57

Gambar 2.25. Historis total emisi N2O secara langsung asal kotoran ternak pada berbagai

sistem pengelolaan kotoran ternak besar utama di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)

59

Gambar 2.26. Historis total emisi N secara tidak langsung melalui volatilisasi NH3 dan NOx

asal kotoran ternak pada berbagai sistem pengelolaan kotoran ternak besar utama di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)

62

Gambar 2.27. Historis total emisi N2O secara tidak langsung melalui volatilisasi asal

kotoran ternak pada berbagai sistem pengelolaan kotoran ternak besar utama di Provinsi Sumatera Selatan (2005-2011)

63

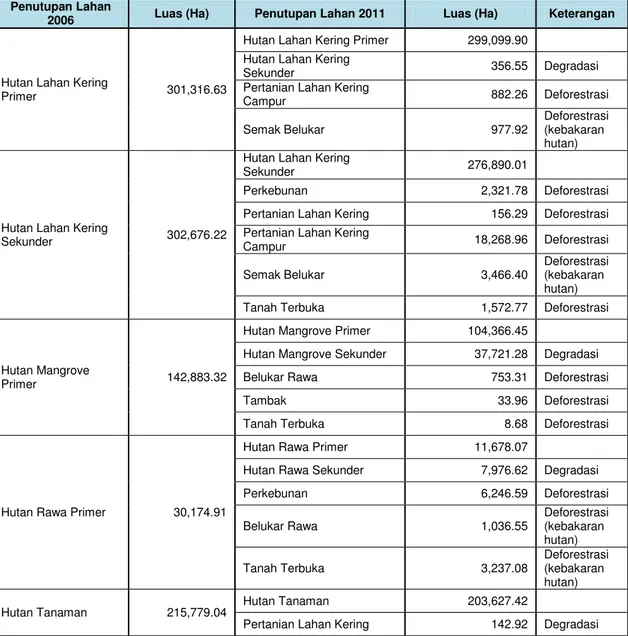

Gambar 2.28 Peta Tutupan Lahan Tahun 2006 (kiri) dan 2011 (kanan) Provinsi Sumatera Selatan (Sumber : Baplan)

64

Gambar 2.29 Peta Sebaran Gambut di Provinsi Sumatera Selatan 66

Gambar 2.30 Proporsi Historikal Emisi GRK masing – masing zonasi Tutupan Lahan di

Provinsi Sumatera Selatan

69

Gambar 2.31 Emisi Baseline (historical) Total Bahan Bakar Provinsi Sumatera Selatan 72

Gambar 2.32 Emisi CO2 Baseline PLTG di Sumatera Selatan 75

Gambar 2.33 Hasil Perhitungan Emisi CO2 menggunakan Tier 1 Tahun 2010 81

Gambar 2.34 Prediksi Penggunaan Solar untuk mobil penumpang tahun 2010 84

Gambar 2.35 Proyeksi Penggunaan Premium untuk mobil penumpang tahun 2010 84

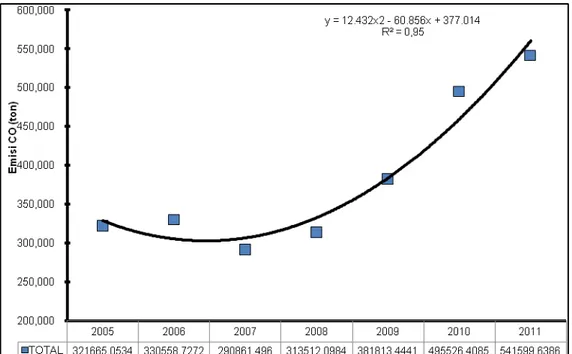

Gambar 2.36 Emisi Baseline (Historikal) Transportasi Provinsi Sumatera Selatan 86

Gambar 2.37 Emisi CO2 (ton/tahun) untuk masing-masing wilayah menggunakan metode

KAYA

96

Gambar 2.38 Kategori sumberutama emisi GRK dari kegiatan pengelolaan limbah 101

Gambar 2.39 Estimasi timbulan sampah Sumsel tahun 2010 berdasarkan standar timbulan PU)

103

Gambar 2.40 Kondisi sampah yang terhampar sembarangan, juga dapat dikategorikan

dalam Uncategorized.

105

Gambar 2.41 Kondisi timbunan sampah di TPA I Sukawinatan (kanan) dengan ketinggian timbunan > 5m dan TPA II Karya Jaya dengan muka air tanah tinggi, dikategorikan

dalam Un-managed deep.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xv

Gambar 2.42 Salah satu upaya rehabilitasi TPA dari open dumping menuju semi-aerobic

landfill di TPA Bukit Kancil, Muara Enim, Sumsel

106

Gambar 2.43Tantangan dalam aspek peran serta masyarakat, belum siapnya masyarakat

terlibat dalam minimasi sampah di sumber.

107

Gambar 2.44 53 % TPA di Sumsel diketahui telah memiliki bangunan pengomposan. Gambaran yang cukup baik untuk program mitigasi dengan minimasi sampah skala kota.

107

Gambar 2.45 Distribusi Pengolahan dan Pembuangan Air limbah domestik on-site Sumsel . 109

Gambar 2.46 Baffled Septic Tank, salah satu upaya aplikasi teknologi untuk pengolahan air limbah domestik terpusat skala lingkungan yang sedang diuji coba di Palembang.

110

Gambar 2.47 Baffled Septic Tank, salah satu upaya aplikasi teknologi untuk pengolahan air limbah domestik terpusat skala lingkungan yang sedang diuji coba di Palembang

110

Gambar 2.48 Tantangan: Sistem Pembuangan Air Limbah (Domestik) menyatu dengan saluran drainase, berakhir di sungai atau retensi/rawa.

111

Gambar 4.1. Proyeksi BAU emisi CH4 dari areal sawah di Provinsi Sumatera Selatan

(2012-2020)

125

Gambar 4.2. Proyeksi emisi CO2 asal pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera

Selatan (2012-2020)

127

Gambar 4.3. Proyeksi emisi CO asal pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)

127

Gambar 4.4. Proyeksi emisi CH4 asal pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera

Selatan (2012-2020)

128

Gambar 4.5. Proyeksi emisi N2O asal pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera

Selatan (2012-2020)

128

Gambar 4.6. Proyeksi emisi NOx asal pembakaran jerami padi di Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)

129

Gambar 4.7. Proyeksi emisi CO2 asal pembakaran biomassa tebu sebelum panen di

Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)

130

Gambar 4.8. Proyeksi emisi CO asal pembakaran biomassa tebu sebelum panen di Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)

130

Gambar 4.9. Proyeksi emisi CH4 asal pembakaran biomassa tebu sebelum panen di

Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)

131

Gambar 4.10. Proyeksi emisi N2O asal pembakaran biomassa tebu sebelum panen di

Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)

131

Gambar 4.11. Proyeksi emisi NOx asal pembakaran biomassa tebu sebelum panen di Provinsi Sumatera Selatan (2012-2020)

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xvi

Gambar 4.12. Proyeksi total emisi CH4 asal ternak besar di Provinsi Sumatera Selatan

(2012-2020)

133

Gambar 4.13. Proyeksi total emisi N2O secara langsung asal ternak besar di Provinsi

Sumatera Selatan (2012-2020)

134

Gambar 4.14. Proyeksi total emisi N2O secara tidak langsung asal ternak besar di Provinsi

Sumatera Selatan (2012-2020).

134

Gambar 4.15 Emisi BAU Baseline (REL) sektor Kehutanan dan Lahan Gambut Provinsi Sumatera Selatan

136

Gambar 4.16 Emisi BAU – Baseline PLTD milik PLN 138

Gambar 4.17 Prediksi Emisi CO2e dari penjualan BBM tahun 2011 sampai 2020 139

Gambar 4.18 Emisi BAU – Baseline Kayu Bakar 140

Gambar 4.19 Proyeksi emisi CO2e total dari sektor energy di Provinsi Sumatera Selatan sampai 2020

141

Gambar 4.20 Grafik Penjualan BBM sampai tahun 2020 142

Gambar 4.21 Grafik Emisi (Gg CO2 eq) dengan TIER 1 142

Gambar 4.22 Grafik Penjualan BBM Solar pada Kendaraan Mobil, Bus, dan Truck 143

Gambar 4.23 Grafik Penjualan BBM Premium pada Kendaraan Jenis Mobil dan Sepeda Motor

143

Gambar 4.24 Emisi CO2 per jenis kendaraan dan bahan bakar, dan Emisi Total CO2

Provinsi Sumatera Selatan

144

Gambar 4.25 Prediksi Emisi CO2 (ton/tahun) untuk beberapa wilayah tahun 2020 144

Gambar 4.26 Prediksi Emisi CO2 (ton/tahun) sector Transportasi di Sumatera Selatan 145

Gambar 4.27 Proyeksi Emisi CO2 Sektor Industri Provinsi Sumatera Selatan 146

Gambar 4.28 Pengukuran bulk density sampah (Survey JICA SP3 2011 FY) 149

Gambar 4.29 Perbandingan tipe timbunan sampah (domestic) provinsi Sumatera Selatan. 156

Gambar 4.30 BAU Baseline Emisi GRK sector sampah Provinsi Sumatera Selatan. 159

Gambar 4.31 BAU Baseline Emisi GRK sector limbah provinsi Sumatera Selatan 161

Gambar 4.32 Skenario proyeksi (2011-2020) penurunan emisi CH4 asal sawah di Provinsi

Sumatera Selatan melalui implementasi SRI.

164

Gambar 4.33. Skenario proyeksi (2011-2020) penurunan emisi CH4 asal sawah di Provinsi

Sumatera Selatan melalui penanaman varietas padi emisi CH4 rendah.

165

Gambar 4.34. Skenario proyeksi (2011-2020) penurunan emisi CH4 asal sawah di Provinsi

Sumatera Selatan melalui kombinasi Metode SRI dan Varietas Rendah Emisi.

166

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan xvii

ternak di Provinsi Sumatera Selatan melalui pemberian pakan konsentrat.

Gambar 4.36. Skenario proyeksi (2011-2020) penurunan emisi N2O secara langsung asal

kotoran ternak ternak di Provinsi Sumatera Selatan melalui penggalakan fermentasi anaerob.

171

Gambar 4.37. Skenario proyeksi (2011-2020) penurunan emisi N2O secara tidak langsung

asal kotoran ternak ternak di Provinsi Sumatera Selatan melalui penggalakan fermentasi anaerob.

172

Gambar 4.38. Proyeksi penurunan emisi sektor pertanian melalui impelementasi aksi mitigasi

173

Gambar 4.39 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2010 - 2030 175

Gambar 4.40 Emisi BAU Baseline dan Target Penurunan Emisisektor Kehutanan dan Lahan Gambut Provinsi Sumatera Selatan

180

Gambar 4.42 Emisi CO2e (ton) sebelum dan sesudah mitigasi sampai tahun 2020 181

Gambar 4.43 Target Penurunan Emisi CO2 terhadap Emisi BAU – Baseline 186

Gambar 4.45 Target Penurunan Emisi CO2 pada Industri di Provinsi Sumatera Selatan 188

Gambar 4.46 Skematik Pengelolaan/Minimasi Sampah integrasi TPST-Bank Sampah 195

Gambar 4.47 Perkiraan distribusi pengelolaan sampah Sumsel 2020 dengan aksi mitigasi-1 197

Gambar 4.48 Trendline distribusi pengelolaan sampah Sumsel 2010-2020 dengan aksi mitigasi-1

197

Gambar 4.49 Kenaikan persentase timbunan di semi-aerobic landfill dan penurunan timbunan di un-managed deep, seiring rehabilitasi TPA di 10 kota/kab pada 2012 s.d 2015.

200

Gambar 4.50 Target Penurunan Emisi GRK sektor Sampah/Limbah 207

Gambar 5.1 Trendline penurunan Emisi dengan Program/Kegiatan pada RKPD 2011 dan 2012

241

Gambar 5.2 Pagu anggaran program/kegiatan penurunan emisi GRK dalam RKPD 2011-RKPD 2012

242

Gambar 5.3 Proporsi Sumber Dana Program/Kegiatan Mitigasi Penurunan EMisi GRK sektor Kehutanan dan Lahan Gambut

248

Gambar 5.4 Total Anggaran Program/kegiatan Mitigasi RAD-GRK Sektor Pengelolaan Limbah Th. 2013 – 2020

257

Gambar 6.1. Kerangka implementasi RAD-GRK Provinsi Sumatera Selatan 267

Gambar 6.2. Konsep continous improvenment dalam monev implementasi RAD-GRK

Provinsi Sumatera Selatan

270

Gambar 7.1 Emisi BAU-Baseline Provinsi Sumatera 272

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas

Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan upaya sendiri dan

sebesar 41% dengan dukungan internasional. Komitmen ini disampaikan oleh

Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan G-20 di Pittsburg, Amerika Serikat

pada bulan September 2009, dan dalam pertemuan Conference Of the Parties

(COP) 15 di Copenhagen, Denmark pada bulan Desember 2009. Sebagai tindak

lanjut dari komitmen tersebut maka Pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) untuk memberikan pedoman bagi

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha/swasta, dan masyarakat dalam

melaksanankan berbagai kegiatan/program untuk mengurangi emisi GRK dalam

periode tahun 2010-2020.

Rencana aksi ini harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

2010-2014. RAN-GRK ini dikukuhkan dalam bentuk Perpres No. 61 Tahun 2011 tersebut

mengamanatkan Pemerintah Provinsi untuk menyusun rencana aksi daerah

penurunan emisi di provinsinya masing-masing, agar target/sasaran penurunan

emisi secara nasional dapat tercapai. Substansi di dalam RAN-GRK merupakan

dasar penyusunan RAD-GRK di setiap provinsi, yang dikembangkan sesuai dengan

potensi, kemampuan, dan selaras dengan kebijakan pembangunan masing–masing

provinsi.

RAD-GRK adalah dokumen yang menyediakan arahan bagi pemerintah daerah

untuk melaksanakan berbagai kegiatan penurunan emisi, baik berupa kegiatan

langsung maupun tidak langsung menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dalam kurun

waktu tertentu. Adapun kegiatan inti untukmenurunkan emisi GRK meliputi 5

bidang, yaitu: pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan transportasi,

industri, serta pengelolaan limbah. Sedangkan kegiatan penurunan emisi Gas

Rumah Kaca diatur dalam Peraturan presiden No 71 tahun 2011 tentang pedoman

penyelenggaraan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca di daerah. Inventarisasi

GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data mengenai tingkat, status, dan

kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi

dan penyerapnya termasuk simpanan karbon di tingkat peopinsi dan

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 2

Propinsi Sumatera Selatan dipilih sebagai salah satu propinsi yang akan menjadi

sebagai Pilot Project penyusunan dokumen RAD-GRK. Di Sumatera Selatan,

kegiatan yang berhubungan dengan perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas

Rumah Kaca, bukanlah sesuatu yang baru, karena Sumatera Selatan telah memiliki

beberapa kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Seperti diketahui,

Sumatera Selatan dalam kegiatan perubahan iklim telah memiliki program REDD+,

NAMA, Inventarisasi GRK disektor persampahan, KRAPI (Kajian Risiko dan

Adaptasi perubahan Iklim), dll. Sehingga kegiatan penyusunan RAD-GRK ini akan

menyatukan semua kegiatan mitigasi yang pernah dilakukan di propinsi Sumatera

Selatan.

1.2 Tujuan

Berdasarkan Peraturan Presiden No 61 Tahun 2011, kegiatan RAD-GRK bertujuan

untuk menyusun dokumen kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara

langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan

target pembangunan daerah yang tertuang di RPJP (Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah), RTRWP/K (Rencana tata Ruang Wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota) dan

Rencana Strategis SKPD terutama sector yang berhubungan langsung dengan

emisi gas rumah kaca.

1.3 Keluaran

Sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini maka diharapkan akan menghasilkan

sebuah dokumen kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan menurunkan emisi

gas rumah kaca, dimana dokumen tersebut berisi informasi mengenai tingkat,

status, dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai

sumber emisi (source) dan penyerapnya (sink) termasuk simpanan karbon (carbon stock) di Sumatera Selatan.

1.4 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan RAD-GRK di propinsi Sumatera Selatan antara lain:

a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United

Nations Framework Convention on Climate Change.

b. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 3

d. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindangan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran

Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

f. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014.

g. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional

Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

h. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan

Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional.

i. Draft Akhir RTRW Propinsi Sumatera Selatan

1.5 Kerangka Waktu Penyusunan

Menurut Undang – Undang nomor 6i Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca yang menyatakan bahwa penyusunan RAD-GRK

diselesaikan dan ditetapkan dengan peraturan gubernur paling lambat 12 (dua

belas) bulan sejak ditetapkan Peraturan Presiden ini tanggal 20 September 2011.

Berdasarkan hal tersebut maka penyusunan dokumen RAD-GRK propinsi

Sumatera Selatan mempunyai batas waktu hingga bulan September tahun 2012.

Selengkapnya akan diuraikan dibawah ini.

RAD-GRK Development Maret April Mei Juni Juli Agust Sept

Pembentukan Tim

Pengembangan Working Plan Kick Off Meeting

Pengumpulan Data Perhitungan BAU Baseline Pengajuan Aksi Mitigasi Penentuan Skala Prioritas

Menentukan Target Reduksi Emisi GRK Pengembangan Strategi Pelaksanaan dari RAD-GRK

Draft Teks Peraturan Gubernur Meeting/Workshop

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 4

BAB II PROFIL DAERAH DAN PERMASALAHAN EMISI GRK

2.1 Profil dan Karakteristik Daerah

2.1.1 Kondisi Geografis dan Administrasi

Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang

mempunyai luas wilayah 91.806,36 Km2, yang terletak pada 1°- 4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur Timur. Provinsi Sumatera Selatan secara administratif dibagi

menjadi 11 (sebelas) kabupaten dan 4 (empat) kota, serta 217 kecamatan.

Adapun batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Provinsi Lampung.

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Propinsi Sumatera Selatan

2.1.2 Klimatologi

Di Palembang, musim kering juga terpisah dengan jelas dari Juni hingga

September, sebagaimana diindikasikan oleh curah hujan rata - rata bulanan yang

kurang dari 150 mm, tetapi dua curah hujan maksimum terjadi pada sekitar bulan

Desember dan Maret. Dengan demikian, curah hujan di Palembang mewakili suatu

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 5

monsoonal dan dua jenis equatorial. Pengaruh topografi, lautan, dan pulau-pulau

kecil dilepas pantai timur juga menambah kerumitan iklim di Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil kajian Sain Basis (Hadi, 2011), pola iklim di Sumatera Selatan

ditandai dengan perbedaan musim kering dan dua puncak curah hujan sekitar

Desember dan Maret dengan curah hujan rata – rata bulanan sekitar 250 mm. Suhu rata - rata bulanan dengan dua puncak kelihatan tertinggal satu bulan atau lebih

dari equinoxes dengan nilai rata-rata sedikit diatas 27°C. Sangat menarik untuk dicatat bahwasanya perbedaan suhu diantara bulan terpanas (Mei) dan bulan

terdingin ( Januari ) hanya sekitar 1°C. Meskipun hasil ini kelihatannya memberikan

indikasi bahwa iklim di Sumatera Selatan dapat dianggap tidak mengalami

perubahan dalam kurun waktu seabad.

Kejadian kekeringan di Sumatera Selatan adalah berkorelasi dengan kejadian El

Niño kuat serta Dipole Mode (+). Dampak ENSO/ Dipole Mode terhadap kekeringan

di Sumatera Selatan yang paling signifikan terjadi pada musim kemarau dan pada

saat peralihan dari musim kemarau memasuki musim penghujan. Tingkat

kekeringan kritis dapat juga diidentifikasi dari dry spell yaitu lamanya hari kering tanpa hujan. Panjang rata - rata dry spell gabungan untuk September-Oktober-November (SON) sepanjang lebih dari 8 hari yang sangat dipengaruhi oleh Dipole

Mode +.

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 2.2 Perbandingan pola spasial antara pengamatan ((a) dan (c))

dan proyeksi ((b) dan (d)) curah hujan diatas wilayah Sumatera Selatan.

Contoh menampilkan data bulan September ((a) dan (c)) dan Desember

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 6

2.1.3 Topografi

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki topografi yang bervariasi mulai dari

daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Wilayah pantai

timur sebagian besar merupakan daerah rawa dan payau yang dipengaruhi oleh

pasang surut air laut.

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki bentangan wilayah Barat-Timur

dengan ketinggian antara 1.700 mdpl. Daerah dengan ketinggian antara

400-500 mdpl mencakup areal seluas 37 %. Wilayah barat merupakan wilayah

pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian rata-rata antara 900-1.200 mdpl.

Sedangkan kearah timur lahannya berbukit dan bergelombang. Pegunungan Bukit

Barisan ini terdiri dari Puncak Gunung Seminung (1.964 mdpl), Gunung Dempo

(3,159 mdpl), Gunung Patah (1.107 mdpl), dan Gunung Bungkuk (2.125 mdpl).

Disebelah barat Bukit Barisan merupakan lereng.

2.1.4 Geologi

Menurut penafsiran modern, lempeng Samudera Hindia saat ini mengalami

pergerakan di bawah Pulau Sumatera sebesar 6 cm per tahun. Pergerakan tersebut

dimulai sejak periode pertengahan tersier (Miocen). Pegunungan Bukit Barisan

akan terdorong kebawah membentuk saluran dalam kearah Sumatera bagian Barat.

Terjadi kenaikan permukaan benua di pantai timur dan gerakan penurunan di pantai

yang berlawanan, diluar daerah tangkapan air. Hal ini menunjukkan bahwa

pergerakan tersebut masih terus berlangsung, seperti digambarkan dibawah ini:

a. Pengurangan ukuran pantai barat, secara perlahan – lahan terjadi penyusutan di bawah laut karena pergerakan penurunan.

b. Pengurangan kemiringan lereng dan daerah – daerah rawa di dataran pantai timur yang disebabkan oleh pergerakan tilt-up.

Kemunculan penuh daerah Peneplain terjadi di akhir periode tersier sampai periode

awal Quarter (Villafranchien) karena pengikisan lapisan sedimen oleh erosi regresif

dan kadang – kadang menghasilkan perkerasan batuan. Pengujian Pedologik dihasilkan dari pewarnaan ulang pada tanah (latosol).

Kejadian menekuk terjadi di seperempat bagian dari Bukit Barisan. Keretakan

terbuka dari arah Barat Laut sampai Tenggara melintasi Danau Ranau mengikuti

puncak bukit. Pergerakan lateral membagi Pulau Sumatera menjadi dua bagian.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 7 puncaknya dengan ledakan kawah Ranau dan pembentukan breksi, aliran lava dan abu tufa. Abu Vulkanik juga menutupi dataran Peneplain dimana material menutupi perkerasan erosi yang dapat diamati secara cepat disepanjang jalan

Trans-Sumatera antara Muararupit dan Surulangun-Rawas.

Tatanan Tektonik (Tectonic Setting)

Berdasarkan tatanan tektoniknya (Tectonic Setting), wilayah Provinsi Sumatera

Selatan menempati cekungan belakang busur Paleogen (Paleogene Back-Arc

Basin) yang dikenal sebagai Cekungan Sumatera Selatan (South Sumatera Basin)

di bagian timur, dan mendala busur vulkanik (volcanic arc) yang membentang secara regional di sepanjang Bukit Barisan bagian barat. Kedua mendala tektonik

ini terbentuk akibat adanya interaksi menyerong (oblique) antara Lempeng Samudera Hindia di barat daya dan Lempeng Benua Eurasia di timur laut pada

tersier (Malod, 1995. Hall, 1997 dan 2002). Pertemuan kedua lempeng bumi tersebut terletak di sepanjang Parit Sunda (Sunda Trench) yang berada di lepas Pantai Barat Sumatera, dimana lempeng samudera menyusup dengan penunjaman

miring -300(Fith, 1970) dibawah kontinen yang dikenal sebagai Paparan Sunda atau

Sundaland(de Coster, 1974).

Jenis struktur yang umum dijumpai dicekungan Sumatera Selatan terdiri dari

lipatan, sesar dan kekar. Struktur lipatan memperlihatkan orientasi barat

laut-tenggara, melibatkan sikuen batuan berumur Oligosen-Plistosen (Gafoer dkk, 1986). Sedangkan sesar yang ada merupakan sesar normal dan sesar naik. Sesar normal dengan pola kelurusan barat laut-tenggara tampak berkembang pada

runtutan batuan berumur Oligosen-Moisen, sedangkan struktur dengan arah umum

timur laut-barat daya, utara-selatan, dan barat-timur terdapat pada sikuen batuan

berumur Plio-Plistosen. Sesar naik biasanya berarah barat tenggara, timur laut-barat daya dan laut-barat-timur, dijumpai pada batuan berumur Plio-Plistosen dan kemungkinan merupakan hasil peremajaan (reactivation) struktur tua yang berupa sesar tarikan (extensional faults).

Struktur rekahan yang berkembang memperlihatkan arah umum timur laut-barat

daya, relatif tegak lurus dengan strike struktur regional atau sejajar dengan arah pergerakan tektonik (tectonic motion) di Sumatera. Pembentukan struktur lipatan, sesar dan kekar di cekungan Sumatera Selatan memberikan implikasi yang

signifikan terhadap akumulasi sumber daya minyak bumi, gas alam, batubara dan

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 8

litologi penyusun stratigrafi cekungan Sumatera Selatan telah pula mengontrol

penyebaran sumberdaya energi fosil non fosil di wilayah ini.

Batuan yang mendasari (Basement) Cekungan Sumatera Selatan merupakan

kompleks batuan berumur pra-tersier, yang terdiri dari batu gamping, andesit,

granodiorit, pilit, kuarsit dan granit.

a. Formasi Lahat terdiri dari endapan tufa, aglomerat, breksi tufan, andesit, serpih,

batu lanau, batu pasir dan batubara.

b. Formasi Talang Akar terdiri dari batu pasir berukuran butir kasar-sangat kasar,

serpih, batu lanau dan batubara.

c. Formasi Baturaja terdiri dari batu gamping terumbu, serpih gampingan dan napal

atau batu lempung gampingan.

d. Formasi Baturaja terdiri dari serpih gampingan dan serpih lempungan.

e. Formasi Air Benakat dengan penyusun utama batu pasir.

f. Formasi Muara Enim terdiri dari batu pasir, batu lanau, batu lempung dan

batubara.

g. Formasi Kasai terdiri dari batu pasir tufaan dan tufa.

Gambar 2.3 Peta Geologi Provinsi Sumatera Selatan

2.1.5 Penutupan Lahan

Pola penggunaan lahan eksisting di Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh

pertanian lahan kering yaitu 3.509.121,849 Ha (38,236%) yang tersebar hampir di

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 9

Gambar 2.4 Persentase Tutupan lahan Eksisting di Provinsi Sumatera Selatan (Sumber : Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)

Jenis penggunaan lahan semak belukar merupakan jenis penggunaan yang cukup

luas di Provinsi Sumatera Selatan yaitu 1.696.092 Ha (18,48%). Hal ini

menunjukkan masih cukup luasnya lahan non produktif yang masih dapat

ditingkatkan produktifitasnya menjadi kegiatan budidaya produktif. Berdasarkan

hasil analisis kesesuaian lahan, lahan semak belukar ini memiliki kesesuaian untuk

dikembangkan sebagai kawasan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering dan

pertanian tanaman tahunan.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 10

2.1.6 Penduduk

Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2004 hingga tahun 2010

terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 tercatat bahwa jumlah penduduk di

Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 7.446.401 jiwa, dimana jumlah penduduk

Provinsi Sumatera Selatan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2007 sebanyak

7.019.984 jiwa, dan 6.628.416jiwa pada tahun 2004.

Tabel II.1. Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Selatan Menurut

Kabupaten/Kota Tahun 2004-2010

No Kabupaten/ Kota

Jumlah Penduduk (%)

2010

2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010**

1 OKU 1.112.854 255.246 259.292 262.383 264.743 332.945 323.420 4,34 2 OKI 1.000.152 656.828 672.192 685.296 696.505 654.813 726.659 9,76 3 Muara Enim 621.876 632.222 649.691 656.318 660.906 754.708 717.717 9,64 4 Lahat 541.895 545.754 550.478 553.093 340.555 410.645 370.146 4,97 5 Musi Rawas 465.682 474.430 484.281 492.437 498.592 642.745 524.919 7,05 6 Musi Banyuasin 455.739 469.175 484.245 497.864 510.387 623.588 562.584 7,56 7 Banyuasin 712.813 733.828 757.398 778.627 798.360 748.161 749.107 10,06 8 OKU Timur *** 556.010 557.843 571.577 329.071 683.776 609.715 8,19 9 OKU Selatan *** 317.277 322.307 326.162 576.699 442.304 318.345 4,28 10 Ogan Ilir *** 356.983 365.333 372.431 378.570 416.803 380.861 5,11 11 Empat Lawang *** *** *** *** 213.559 247.350 220.694 2,96 12 Palembang 1.304.211 1.338.793 1.369.239 1.394.954 1.417.047 1.756.198 1.452.840 19,51 13 Pagar Alam 113.752 114.562 121.352 122.440 123.848 132.253 126.363 1,70 14 Lubuk Linggau 171.235 174.452 178.074 181.068 183.580 230.647 201.217 2,70 15 Prabumulih 128.207 130.340 132.752 134.686 136.253 189.531 161.814 2,17

Total 6.628.416 6.755.900 6.899.892 7.019.984 7.121.790 8.266.467 7.446.401 100,00

Jumlah penduduk terbesar di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 terdapat

di Kota Palembang yaitu 1.452.840 jiwa atau sekitar 19,51% dari total jumlah

penduduk di Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan penduduk terkecil terdapat di

Kota Pagar Alam yaitu 126.363 jiwa atau 1,70 % dari total jumlah penduduk

Provinsi Sumatera Selatan.

Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Provinsi Sumatera Selatan terjadi pada

periode tahun 2008-2010 yaitu sebesar 2,13%, sedangkan pertumbuhan penduduk

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 11

Gambar 2.6 Peta Distribusi Penduduk Provinsi Sumatera Selatan (2010)

Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 adalah 78

jiwa/km2. Kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk>100 jiwa/km2 meliputi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Ilir, Kota Palembang, Pagar Alam,

Lubuk Linggau dan Prabumulih. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota

Palembang yaitu sekitar 3.627 jiwa/km2.Hal ini disebabkan karena Kota Palembang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan yang berfungsi melayani seluruh

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 12

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk di Provinsi Sumatera Selatan, jumlah

penduduk tahun 2015 diprediksikan sebanyak 7.769.471 jiwa, pada tahun 2020

sebanyak 8.573.776 jiwa, dan pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2030 sebanyak 10.182.386 jiwa. Dimana jumlah penduduk terbanyak masih sama

dengan tahun 2005-2010, yaitu Kota Palembang. Hal ini disebabkan Kota

Palembang merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan merupakan Ibukota

Provinsi Sumatera Selatan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk.

Tabel II.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030

No Kabupaten/Kota Jumlah Penduduk Proyeksi dan Eksisting (Jiwa)

2005 2010 2015 2020 2025 2030 12 Palembang 1.338.793 1.452.840 1.545.839 1.663.814 1.879.267 2.092.904 13 Pagar Alam 114.562 126.363 130.381 142.298 154.274 166.291 14 Lubuk Linggau 174.452 201.217 213.440 238.432 263.316 288.124 15 Prabumulih 130.340 161.814 175.557 203.798 231.668 259.270

Total 6.755.900 7.446.401 7.884.473 8.573.776 9.378.081 10.182.386

Sumber : Dokumen RTRW.

Apabila dilihat berdasarkan kepadatan penduduk pada tahun 2015, 2020, 2025 dan

2030, kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan.

Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010 sekitar 81 jiwa/km2,

pada tahun 2020 sekitar 93 jiwa/km2, dan pada tahun 2030 sekitar 111 jiwa/km2.

Tabel II.3. Proyeksi Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2030

No Kabupaten/Kota Tahun (Jiwa/Km

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 13

No Kabupaten/Kota Tahun (Jiwa/Km

2

)

2015 2020 2025 2030

8 OKU Timur 187 203 218 234

9 OKU Selatan 61 65 69 73

10 Ogan Ilir 147 156 165 174

11 Empat Lawang 103 108 113 118

12 Palembang 3609 4153 4691 5224

13 Pagar Alam 206 225 243 262

14 Lubuk Linggau 532 594 656 718

15 Prabumulih 404 469 533 597

Total 85 93 102 111

Sumber : Dokumen RTRW, 2010. 2.1.7 Potensi Sumber Daya Alam

A. Kawasan Gambut

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki kawasan bergambut seluas 1,42

juta ha atau 15,46 % dari luas wilayah. Dengan luasan seperti ini menjadikan

Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi terluas kedua di Pulau Sumatera

(setelah Provinsi Riau) yang memiliki kawasan gambut. Dilihat dari

ketebalannya, kawasan gambut di Provinsi Sumatera Selatan memiliki

ketebalan yang bervariasi antara 50 - 400 cm atau termasuk kategori dangkal

hingga dalam. Namun demikian 96,8 % termasuk gambut dangkal hingga

sedang, sisanya 3,2 % atau 45.009 ha merupakan gambut dalam yang

sebarannya terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin,

Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berdasarkan

Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung, bahwa gambut

yang termasuk dalam kategori kawasan lindung apabila mempunyai ketebalan

lebih dari 3 m

.

Gambar 2.8 Peta Sebaran Lahan Gambut di Provinsi Sumatera Selatan

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 14

B. Hutan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki sumberdaya hutan yaitu seluas

3.829.522,435 ha atau sekitar 41,73 % dari luas Provinsi Sumatera Selatan.

Namun pada saat ini dengan potensi sumberdaya hutan yang dimiliki Provinsi

Sumatera Selatan yang tidak dibarengi dengan kontrol dari pengelolaan

kawasan hutan mengakibatkan sering terjadinya penebangan kayu liar dan

perambahan hutan. Selain itu Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu

provinsi di Indonesia yang rentan terhadap bencana kebakaran hutan, baik

yang disebabkan oleh manusia/masyarakat maupun yang disebabkan oleh

musim kemarau. Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan di Provinsi

Sumatera Selatan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di dalam Provinsi

Sumatera Selatan saja, tapi dirasakan oleh masyarakat yang berada di wilayah

provinsi yang berdekatan, bahkan hingga menimbulkan dampak internasional

hingga ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Gambar 2.9 Peta Sebaran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Selatan (Sumber:

Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)

C. Sumberdaya Air

Sumberdaya air di Provinsi Sumatera Selatan dibedakan menjadi 2 bagian,

yaitu sumberdaya air permukaan dan sumberdaya air tanah.

1. Air permukaan

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah kaya sumberdaya

air, karena dialiri oleh banyak sungai. Beberapa sungai yang relatif besar

adalah Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Sungai Lematang.

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 15

tergantung dari sungai-sungai utama, yakni Sungai Musi dan anak-anak

sungainya. Ketergantungan masyarakat yang tinggal di sepanjang pinggiran

sungai terhadap keberadaan sungai tersebut masih sangat besar terutama

dalam memenuhi kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari. Sehingga masih

banyak penduduk yang memanfaatkan air sungai sebagai sumber air

bersih. Mereka mengambil air dari sungai kemudian diendapkan atau

ditambahkan kaporit, kemudian langsung digunakan sebagai air untuk

dimasak atau pada saat musim hujan mereka menampung air hujan untuk

dijadikan air minum. Kebiasaan ini sudah terjadi secara turun menurun sejak

dahulu. Hanya saja dulu air sungai masih belum terlalu tercemar. Saat ini

penggunaan air sungai tanpa pengolahan khusus akan sangat berbahaya

bagi kesehatan, karena pencemaran sungai sudah sangat tinggi.

2. Air tanah

Komponen utama pembentuk air tanah adalah air hujan yang sebagian

meresap ke dalam tanah di daerah imbuh (recharge area) dan sebagian tersimpan di dalam akuifer serta sebagian lagi keluar secara alamiah di

daerah luah (discharge area). Berdasarkan tempatnya air tanah tidak terlepas dari litologi dan morfologinya. Melihat persebaran keberadaan air

tanah di Provinsi Sumatera Selatan dapat dibedakan menjadi : wilayah air

tanah dataran, wilayah air tanah perbukitan dan wilayah air tanah kaki

gunung api (Robert, H. 1996). Namun, secara umum data potensi air tanah

di wilayah Provinsi Sumatera Selatan belum banyak dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Geologi Tata

Lingkungan, diketahui bahwa cekungan air tanah yang terdapat di Provinsi

Sumatera Selatan sebanyak 9 (sembilan) lokasi, yaitu :

- Dua cekungan di dalam provinsi

a) CAT Karangagung (Kab. Musi Banyuasin dan Kab. Ogan Komering

Ilir);

b) CAT Palembang-Kayuagung (Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan

Komering Ilir, dan Kota Palembang dan Prabumulih).

- Tujuh cekungan lintas batas provinsi

a) CAT Jambi-Dumai (Prov. Sumsel, Prov. Jambi, dan Prov. Riau);

b) CAT Bangko-Sarolangun (Prov. Sumsel dan Prov. Jambi);

c) CAT Sugiwaras (Prov. Sumsel dan Prov. Jambi);

d) CAT Lubuk Linggau-Muara Enim (Prov. Sumsel, Prov. Bengkulu, dan

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 16

e) CAT Muaraduo-Curup (Prov. Sumsel dan Prov. Bengkulu).

f) CAT Baturaja (Prov. Sumsel dan Prov. Lampung).

g) CAT Ranau (Prov. Sumsel dan Prov. Lampung).

Gambar 2.10 Peta Cekungan Air Tanah Provinsi Sumatera Selatan (Sumber: Dokumen RTRW Provinsi Sumatera Selatan)

D. Mineral dan Energi

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai potensi sumberdaya energi yang

sangat melimpah, baik sumberdaya energi fosil maupun nonfosil. Jenis

sumberdaya energi fosil seperti batubara, minyak, dan gas bumi merupakan

cadangan yang patut diperhitungkan secara nasional karena potensinya yang

cukup besar. Demikian juga dengan potensi sumberdaya non fosil yang bersifat

terbarukan seperti panas bumi, biomasa, dan mini/mikro-hidro, terdapat dalam

jumlah yang signifikan. Potensi sumberdaya energi terbarukan ini apabila

dikembangkan secara optimal akan memberikan alternatif untuk menggantikan

penggunaan energi fosil.

1. Minyak Bumi

Potensi cadangan minyak bumi di Provinsi Sumatera Selatan hingga saat ini

tersebar di Kabupaten Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Banyuasin,

Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, Ogan Ilir dan Kota Prabumulih. Cadangan

minyak di 8 (delapan) daerah tersebut diperkirakan sebesar 757,6 MMSTB

atau sekitar 8,78 % dari total cadangan minyak bumi nasional. Berdasarkan

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 17

status terbukti sebesar 448,2 MMSTB atau 10,7 % dari total cadangan

terbukti minyak bumi nasional.

Berdasarkan besarnya lifting yang terdapat di setiap derah penghasil, maka terdapat beberapa sentra akumulasi besar dari minyak bumi di Provinsi

Sumatera Selatan, mulai dari yang terbesar sampai terkecil berturut-turut

adalah Kabupaten Musi Banyuasin (48,50%), Kabupaten Muara Enim

(24,04%), Kabupaten Musi Rawas (10,85%) dan Kabupaten Ogan Komering

Ulu (5,69%). Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi di 4 (empat)

kabupaten tersebut dapat dikategorikan sebagai area prospek ekonomi

tinggi.

2. Gas Bumi

Cadangan gas bumi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 24.179.980

BSCF. Bila dibandingkan dengan cadangan gas bumi nasional yaitu

185.797.870 BSCF, maka rasio potensi gas bumi Provinsi Sumatera Selatan

terhadap cadangan gas bumi nasional adalah 13,01%. Ada 2 (dua) sentra

akumulasi besar dari gas alam di Provinsi Sumatera Selatan apabila dilihat

berdasarkan lifting gas buminya, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin (48,41%) dan Kabupaten Musi Rawas (39,21%). Wilayah kerja pertambangan gas

bumi di kedua kabupaten tersebut dapat dikategorikan sebagai area prospek

ekonomi tinggi.

3. Batubara

Potensi batubara di Provinsi Sumatera Selatan cukup besar, yaitu 22.240,4

juta ton atau sekitar 38,5 % dari total cadangan sumberdaya batubara

nasional yaitu 57.847,7 juta ton. Sedangkan potensi cadangan yang siap

tambang di Provinsi Sumatera Selatan adalah sekitar 2.653,9 juta ton atau

sekitar 38 % dari cadangan siap tambang nasional yaitu 6.981,6 juta ton.

Cadangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan tersebar di 6 (enam)

kabupaten. Cadangan batubara di Provinsi Sumatera Selatan dengan status

terukur sebesar 19.843,68 juta ton, cadangan batubara dengan status

terunjuk sebesar 2.071,79 juta ton dan cadangan batubara dengan status

terekam sebesar 325 juta ton. Pengusahaan batubara di Provinsi Sumatera

Selatan terlihat sangat prospektif untuk masa-masa yang akan datang. Hal

ini dapat dilihat dari penjualan batubara yang memperlihatkan

kecenderungan naik dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Kenaikan

penjualan batubara terlihat signifikan seiring dengan peningkatan kebutuhan

Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sumatera Selatan 18

dimanfaatkan juga untuk memenuhi kebutuhan pabrik semen dan industri

lain (baja, smelter dan lain-lain).Pada tahun 2009 penjual batubara

mencapai 12.561.564 ton yang terdiri dari 7.547.714 ton dijual di dalam

negeri dan 4.416.311 ton dijual ke luar negeri.

4. Gas Metana(Coal Bed Methane/CBM)

Gas metana adalah gas yang terdapat didalam lapisan batubara. Pada

umumnya gas metana berasosiasi dengan gas CO2, N2 dan air. Wilayah

Provinsi Sumatera Selatan memiliki daerah prospektif seluas 20.000 km2 atau 27,03 % dari luas daerah prospektif di Indonesia. Sedangkan potensi

sumberdaya gas metana di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 120 TCF.

Gas metana dapat digunakan untuk keperluan gas domestik, pembangkit

listrik dan bahan baku untuk industri kimia. Peralatan dan infrastruktur yang

diperlukan dalam pemanfaatan gas metana adalah sama dengan yang

dipergunakan untuk gas bumi, sehingga di masa mendatang apabila gas

CBM telah diproduksi, maka dapat langsung disalurkan pada jaringan

pemipaan gas bumi yang telah tersedia.

5. Panas Bumi (Geothermal)

Panas bumi merupakan energi terbarukan yang ramah lingkungan. Energi

tersebut berasal dari magma yang mendidihkan air yang ada di dalam tanah,

kemudian uap air yang ada dapat diubah menjadi tenaga listrik. Energi ini

tidak menimbulkan limbah seperti minyak bumi dan batubara. Potensi panas

bumi di Provinsi Sumatera Selatan berada di 3 (tiga) kabupaten yaitu

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Muara Enim dan Lahat. Potensi

panas bumi terbesar dan telah dikembangkan di Provinsi Sumatera Selatan

terdapat di Bukit Lumut Balai Kabupaten Muara Enim (835 MWe).

Berdasarkan manifestasi panas bumi di permukaan, lapangan Marga Bayur

dan Rantau Dedap mempunyai prospek untuk dikembangkan seperti

lapangan Lumut Balai. Akan tetapi, aksesibilitas menuju ke lokasi belum

memadai. Pengembangan lapangan-lapangan tersebut memerlukan

dukungan pemerintah daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan

kebijakan pemanfaatan energi terbarukan. Pemanfaatan energi panas bumi

sebagai salah satu sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan

tentunya akan mendukung program Lumbung Energi Nasional bagi

Sumatera Selatan, dan sekaligus mendukung pengembangan energi mix