KEBIASAAN MAKAN IKAN TUNA (Thunnus sp.) TERKAIT

DENGAN PROSES PENANGKAPAN PADA RAWAI TUNA DI

SAMUDERA HINDIA

AGUS JAENUDIN

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Kebiasaan Makan Ikan Tuna (Thunnus sp.) Terkait dengan Proses Penangkapan pada Rawai Tuna di Samudera Hindia adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, September 2013 Agus Jaenudin NIM C44090043

ABSTRAK

AGUS JAENUDIN. Kebiasaan Makan Ikan Tuna (Thunnus sp.) Terkait dengan Proses Penangkapan pada Rawai Tuna di Samudera Hindia. Dibimbing oleh ARI PURBAYANTO dan RONNY IRAWAN WAHJU.

Efektivitas dan efisiensi dalam usaha penangkapan ikan tuna dapat ditingkatkan salah satunya dengan mengetahui tingkah laku ikan tuna. Kebiasaan makan merupakan salah satu dari tingkah laku ikan yang dapat dipelajari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari waktu makan dan biota yang biasa dimakan tuna yang berada di Samudera Hindia pada koordinat 120 - 140 LS dan 1150 - 1200 BT. Analisis dilakukan terhadap isi lambung ikan tuna. Ikan tuna yang diteliti terdiri dari 19 ekor mata besar (Thunnus obesus), 6 ekor madidihang (Thunnus albacares) dan 6 ekor sirip biru selatan (Thunnus maccoyii). Hasil penghitungan indeks kepenuhan lambung dan indeks bagian terbesar menunjukkan bahwa waktu makan optimum ketiga jenis ikan tuna tersebut berkisar antara pukul 13.00 sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat. Makanan utama ikan tuna berupa ikan naga (Gempylus serpens), sedangkan makanan tambahannya berupa cumi-cumi (Loligo sp.) dan bawal (Taractichtys sp). Ikan naga, bawal dan cumi-cumi mempunyai warna tubuh yang cerah sehingga diduga bahwa tuna menggunakan indera penglihatan untuk mencari makanan.

Kata kunci: ikan tuna, kebiasaan makan, waktu makan, makanan utama, Samudera Hindia

ABSTRACT

AGUS JAENUDIN. Feeding Habits of Tuna (Thunnus sp.) Concerned With Capture Process of Tuna Longline in Indian Ocean. Supervised by ARI PURBAYANTO and RONNY IRAWAN WAHJU.

Information about fish behavior can be used to improve the effectiveness and efficiency of tuna fishing. One of fish behaviors that can be learned is feeding habits. The objective of this study is to examine feeding time and organism that commonly eaten by tuna in the Indian Ocean at position between 120 - 140 S and 1150 - 1200 E. The analysis was performed by observing stomach content of tuna. There were 19 bigeye tuna (Thunnus obesus), 6 yellowfin tuna (Thunnus albacares), and 6 southern bluefin tuna (Thunnus maccoyii) samples to be analyzed. The calculation of stomach fullness index and index of preponderance showed that the optimum feeding time of three tuna species range from 01.00 pm to 08.00 pm of local time. The prey of tuna was snake mackerel (Gempylus serpens), squid (Loligo sp.) and pomfret (Taractichtys sp). Snake mackerel, pomfret and squid have a bright color therefore it might be tuna use the sense of sight to find their food.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan

pada

Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

KEBIASAAN MAKAN IKAN TUNA (Thunnus sp.) TERKAIT

DENGAN PROSES PENANGKAPAN PADA RAWAI TUNA DI

SAMUDERA HINDIA

AGUS JAENUDIN

DEPARTEMEN PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Penelitian : Kebiasaan Makan Ikan Tuna (Thunnus sp.) Terkait dengan Proses Penangkapan pada Rawai Tuna di Samudera

Hindia

Nama : Agus Jaenudin

NIM : C44090043

Program Studi : Teknologi dan Manajemen Perikanan Tangkap

Disetujui oleh

Prof Dr Ir Ari Purbayanto, MSc Pembimbing I

Dr Ir Ronny Irawan Wahju, MPhil Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr Ir Budy Wiryawan, MSc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah yang berjudul “Kebiasaan Makan Ikan Tuna (Thunnus sp.) Terkait dengan Proses Penangkapan pada Rawai Tuna di Samudera Hindia” ini dapat diselesaikan. Berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat melewati segala tantangan dan rintangan selama kegiatan penelitian.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof Dr Ir Ari Purbayanto, MSc dan Dr Ir Ronny Irawan Wahju, MPhil selaku pembimbing, Dr Am Azbas Taurusman, SPi MSi sebagai dosen penguji, serta seluruh dosen Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan yang telah memberikan saran, semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Disamping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Loka Penelitian Perikanan Tuna Benoa, Bali dan PT Arabikatama Khatulistiwa Fishing Industri yang telah membantu berjalannya kegiatan penelitian. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman mahasiswa khususnya teman-teman-teman-teman PSP angkatan 46 yang telah bersama-sama melewati masa perkuliahan dan selalu saling mengingatkan dan saling membantu ketika ada kesulitan. Tak lupa penulis curahkan rasa terima kasih kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, September 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x DAFTAR GAMBAR x DAFTAR LAMPIRAN x PENDAHULUAN 1 Latar Belakang 1 Tujuan Penelitian 2 Manfaat Penelitian 2Ruang Lingkup Penelitian 3

METODE 3

Waktu dan Tempat Penelitian 3

Bahan 3

Alat 3

Pengumpulan Data 5

Analisis Data 6

HASIL DAN PEMBAHASAN 9

Hasil Tangkapan 9

Estimasi Berat Ikan Tuna 10

Indeks Kepenuhan Lambung 12

Waktu Pengosongan Lambung 14

Waktu Makan Ikan Tuna 15

Komposisi Makanan 15

KESIMPULAN DAN SARAN 18

Kesimpulan 18

Saran 18

DAFTAR PUSTAKA 18

LAMPIRAN 20

DAFTAR TABEL

1 Nilai koefisien a dan b dalam hubungan panjang-berat untuk setiap jenis tuna 7 2 Jenis dan jumlah sampel ikan tuna yang digunakan pada penelitian 9

3 Ukuran panjang tuna yang tertangkap 11

4 Ukuran berat tuna yang tertangkap 12

5 Tingkat kepenuhan lambung tuna 12

6 Waktu pengosongan lambung ikan tuna 14

7 Waktu makan optimum ikan tuna 15

DAFTAR GAMBAR

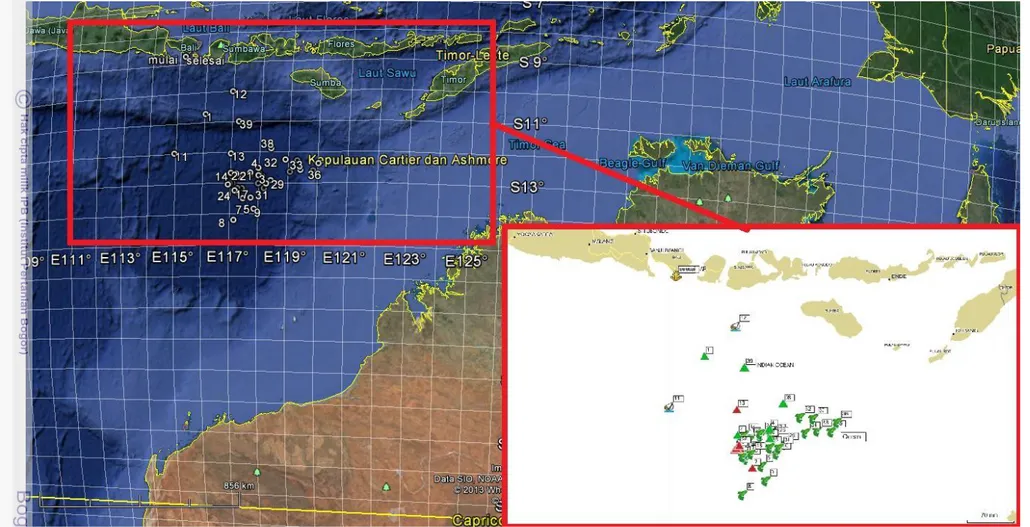

1 Lokasi penangkapan ikan selama penelitian 4

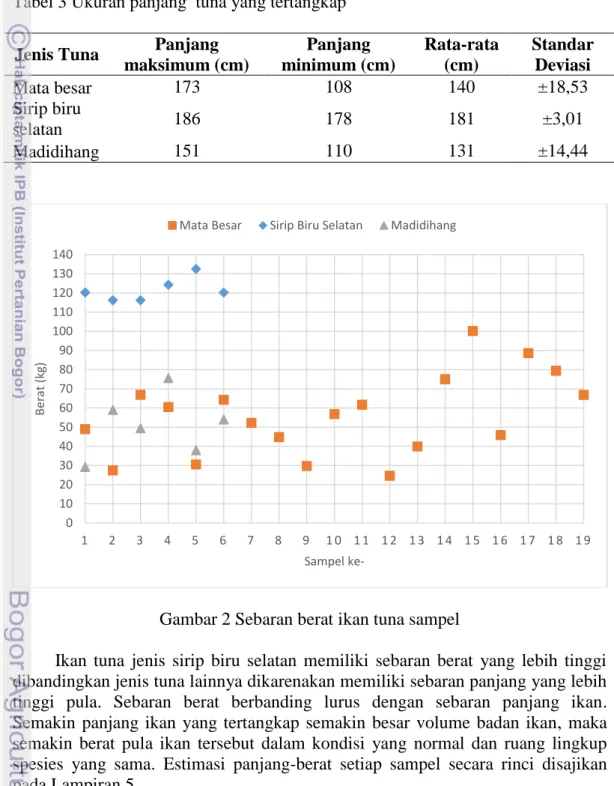

2 Sebaran berat ikan tuna sampel 11

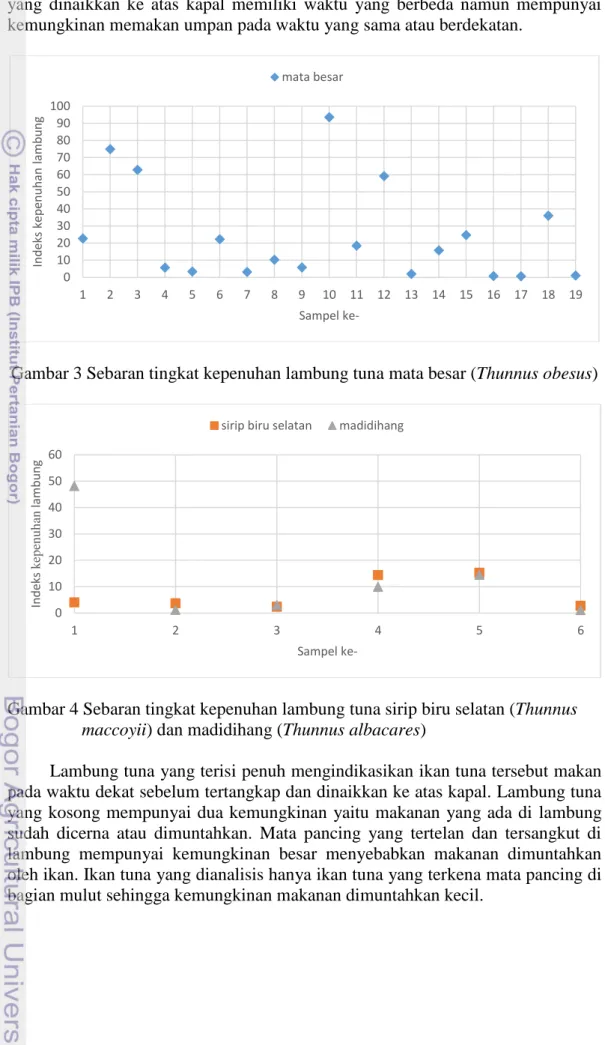

3 Sebaran tingkat kepenuhan lambung tuna mata besar (Thunnus obesus) 13 4 Sebaran tingkat kepenuhan lambung tuna sirip biru selatan (Thunnus maccoyii)

dan madidihang (Thunnus albacares) 13

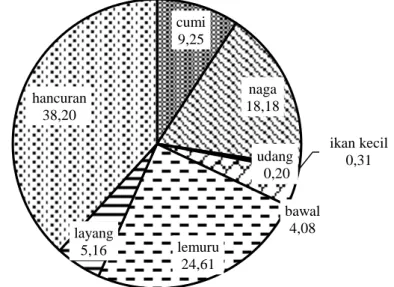

5 Indeks bagian terbesar ikan tuna sampel 16

6 Indeks bagian terbesar ikan tuna sampel tanpa umpan dan hancuran 16

7 Ikan naga (Gempylus serpens) 17

DAFTAR LAMPIRAN

1 Proses penangkapan ikan (setting-hauling) 20

2 Isi perut ikan tuna 20

3 Hasil tangkapan sampel tuna 21

4 Hasil tangkapan selama penelitian 22

5 Estimasi berat ikan tuna sampel 23

6 Indeks kepenuhan lambung ikan tuna sampel 24

7 Lama waktu pengosongan lambung ikan tuna sampel 25

8 Waktu makan ikan tuna sampel 26

9 Indeks bagian terbesar ikan tuna sampel berdasarkan semua isi lambung 27 10 Indeks bagian terbesar ikan tuna sampel tanpa umpan dan hancuran 27

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ikan tuna merupakan salah satu jenis komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis penting di dunia. Produk ikan tuna baik yang segar (fresh), beku (frozen) ataupun olahan diminati di pasar internasional. Salah satu alasan yang menjadi latar belakang permintaan ikan tuna adalah kandungan gizinya. Winarno (2002) mengemukakan bahwa ikan tuna mengandung kadar protein dan lemak yang cukup banyak. Ikan tuna mengandung protein dengan asam amino yang lengkap. Bagi masyarakat yang sadar akan kesehatan, produk ikan tuna sangat dianjurkan untuk dikonsumsi. Komoditas ikan tuna merupakan salah satu komoditas unggulan di bidang perikanan di Indonesia.

Indonesia memiliki berbagai wilayah perikanan tuna yang potensial. Salah satu perairan yang menjadi daerah penangkapan (fishing ground) ikan tuna adalah perairan Selatan Jawa sampai Nusa Tenggara. Nurani dan Wisudo (2007), menyatakan bahwa jenis ikan tuna yang biasanya tertangkap di daerah Samudera Hindia bagian Selatan Jawa yaitu madidihang (Thunnus albacares), mata besar (Thunnus obesus), albakora (Thunnus alalunga) dan tuna sirip biru selatan (Thunnus maccoyii). Ikan tuna termasuk dalam spesies yang beruaya jauh (highly migratory spesies), menyebar di perairan tropis dan subtropis di Samudera Hindia dan Pasifik.

Kegiatan penangkapan tuna membutuhkan modal baik dalam penyediaan unit penangkapan seperti kapal dan alat penangkap tuna, maupun dalam pelaksanaannya seperti BBM, umpan, perbekalan melaut dan gaji nelayan. Nurani dan Wisudo (2007) menyatakan bahwa penangkapan ikan tuna termasuk dalam perikanan laut dalam (high sea fisheries) karena habitatnya berada di perairan yang cukup dalam dan laut bebas (oceanic). Ditinjau dari daerah penangkapan (fishing ground) tuna, maka biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penangkapan tuna relatif lebih besar dibanding dengan kegiatan penangkapan pada perikanan pantai dan sekitarnya. Penghasilan yang didapatkan tentunya harus lebih besar dari modal yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan dalam suatu usaha. Keuntungan dalam bisnis perikanan tuna dapat ditingkatkan dengan peningkatan nilai tambah dari produk tuna seperti kualitas tangkapan yang baik dan atau peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam proses penangkapan.

Efektivitas dan efisiensi dalam penangkapan ikan tuna dapat dilakukan salah satunya dengan cara penghematan BBM, umpan dan perbekalan. Penghematan tersebut dapat dilakukan dengan cara pemilihan lokasi dan waktu penangkapan yang tepat. Lokasi maupun waktu penangkapan tuna dipilih berdasarkan kebiasaan ikan tuna tersebut berada. Oleh karena itu, mempelajari kebiasaan ikan (fish habits) tuna bermanfaat salah satunya sebagai usaha peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan penangkapan tuna.

Salah satu kebiasaan ikan yang dapat dipelajari adalah kebiasaan makan yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan proses penangkapan dan pemilihan umpan. Nikolsky (1963) berpendapat bahwa ikan cenderung mencari makanan pada daerah yang kaya akan sumberdaya makanan yang disukainya. Menurut Effendie (2002), makanan merupakan bahan,

2

zat, atau organisme yang dapat dimanfaatkan ikan untuk menunjang kebutuhan hidup. Faktor-faktor yang menentukan suatu spesies ikan akan memakan jenis makanan adalah ketersediaan makanan, ukuran makanan, warna, rasa, tekstur, dan selera ikan terhadap makanan. Sedangkan menurut Lagler (1956), kebiasaan makanan ikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain habitat hidup, kesukaan terhadap jenis makanan tertentu, musim, ukuran, dan umur ikan. Beberapa aspek yang terkait dengan respons ikan terhadap alat tangkap dilihat dari sisi fisiologinya diantaranya rangsangan, penciuman, penglihatan, pergerakan, stres, dan mortalitas (Purbayanto et al. 2010). Pemilihan umpan berpengaruh terhadap hasil tangkapan karena umpan merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan penangkapan ikan khususnya penangkapan dengan menggunakan pancing. Pemilihan umpan yang tepat dapat dilihat berdasarkan kesukaan, rangsangan maupun kebiasaan makan ikan. Berdasarkan hal tersebut, maka informasi akan kebiasaan makan ikan penting untuk diketahui. Informasi kebiasaan makan ikan tidak hanya tentang jenis makanan apa saja yang dikonsumsi ikan tetapi berkaitan juga dengan daerah, waktu dan cara mendapatkan makanan oleh ikan tersebut.

Affandi dan Tang (2002) menyatakan bahwa lambung berfungsi sebagai penampung makanan dan mencerna makanan secara kimiawi. Studi kebiasaan makan ikan pada umumnya dipelajari dengan meneliti lambung karena lambung merupakan organ pencernaan yang ukurannya lebih besar dibandingkan dengan organ pencernaan lainnya. Saluran pencernaan yang berperan dalam adaptasi makanan adalah mulut, gigi, tapis insang, lambung dan usus (Lagler 1956).

Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebiasaan makan ikan tuna yang tertangkap pada rawai tuna di Samudera Hindia bagian Selatan Bali dan Nusa Tenggara. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Menduga waktu makan (feeding time) ikan tuna; 2. Mengidentifikasi komposisi makanan tuna.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha tuna baik skala kecil maupun besar. Informasi tentang kebiasaan makan (feeding habits) ikan tuna di Samudera Hindia diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses operasi penangkapan tuna khususnya bagi nelayan yang beroperasi di Samudera Hindia bagian Selatan Bali dan Nusa Tenggara.

Manfaat lain yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi referensi bagi pemangku kekuasaan dan kewenangan dalam mempertimbangkan kebijakan tentang pemanfaatan dan pengelolaan perikanan tuna Indonesia.

3

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis kebiasaan makan ikan tuna khususnya jenis madidihang (Thunnus albacares), mata besar (Thunnus obesus), dan sirip biru selatan (Thunnus maccoyii) yang tertangkap di perairan Samudera Hindia bagian Selatan Bali dan Nusa Tenggara. Kebiasaan makan yang diteliti lebih fokus mengenai kebiasaan waktu makan dan target atau biota yang menjadi mangsa atau makanan ikan tuna yang nantinya dimanfaatkan untuk keperluan pemilihan umpan yang tepat dalam operasi penangkapan tuna.

METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dimulai dari bulan Januari sampai Juni 2013. Pengambilan data di lapangan dilaksanakan mulai dari tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 2 April 2013. Perairan yang menjadi daerah penangkapan (fishing ground) yaitu di Samudera Hindia bagian Selatan Bali dan Nusa Tenggara dengan koordinat 120 - 140 LS dan 1150 - 1200 BT (Gambar 1).

Bahan

Ikan tuna yang menjadi bahan penelitian ini adalah jenis madidihang (Thunnus albacares), mata besar (Thunnus obesus), dan sirip biru selatan (Thunnus maccoyii) yang tertangkap oleh kapal penangkap tuna yang beroperasi di perairan Samudera Hindia bagian Selatan Bali dan Nusa Tenggara. Tuna yang dipilih merupakan tuna yang memiliki nilai ekonomis dan laik dipasarkan, dilihat berdasarkan ukuran dan kondisi badannya. Selain itu, ikan tuna yang diteliti adalah ikan tuna yang lambungnya terisi makanan atau tidak kosong.

Alat

Penelitian ini dilakukan di tiga kapal penangkap tuna (tuna longline) yaitu KM. Bintang Utara, KM. TKF Sembilan dan KM. Bina Sejati serta kapal pengumpul yaitu KM. TKF Lima dan KM. Sinar Jaya. Peralatan yang digunakan selama penelitian adalah penggaris (caliper), pisau, kantong plastik transparan, kertas label, alat tulis, kamera digital, timbangan dan perlengkapan keselamatan personal.

Gambar 1 Lokasi penangkapan ikan selama penelitian Sumber : Google Earth, 2013

Pengumpulan Data

Data yang digunakan merupakan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan operasi penangkapan tuna menggunakan armada rawai tuna. Kapal yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima kapal rawai tuna (tuna longline). Kapal tersebut terdiri dari tiga kapal penangkap yaitu KM. Bintang Utara, KM. TKF Sembilan dan KM. Bina Sejati dan dua kapal pengumpul sebagai sarana transportasi dari fishing base ke fishing ground dan sebaliknya yaitu KM. Sinar Jaya dan KM. TKF Lima milik PT. Arabikautama Khatulistiwa Fishing Industri (AKFI) yang berpangkalan di PT. Pelabuhan Indonesia (PELINDO) Benoa, Bali.

Kegiatan yang dilakukan di atas kapal adalah ikut serta bersama nelayan melakukan penangkapan tuna dari mulai setting sampai dengan hauling. Pelepasan alat tangkap pancing (setting) dilakukan mulai dari pukul 05.00 sampai pukul 12.00 waktu setempat. Jumlah pancing yang disebar setiap hari berbeda-beda tergantung keinginan nelayan, berkisar antara 800 sampai 1200 pancing. Setelah itu, pancing yang sudah disebar tersebut dibiarkan dalam beberapa waktu atau biasa disebut soaking time yaitu selama 4 jam. Pengangkatan alat tangkap (hauling) mulai dilakukan dari pukul 16.00 waktu setempat. Proses hauling memerlukan waktu 10 sampai 12 jam. Kegiatan setting-hauling dapat dilihat pada Lampiran 1.

Setiap ikan tuna yang tertangkap dicatat panjang dan waktu tertangkapnya. Panjang ikan tuna diukur untuk mengestimasi berat tuna tersebut. Estimasi berat dilakukan karena adanya pengaruh gaya gravitasi di atas kapal yang tidak stabil akibat pengaruh gelombang laut sehingga tidak memungkinkan untuk menimbang atau mengukur berat ikan di atas kapal.

Kegiatan yang dilakukan selain pencatatan waktu tertangkap dan panjang ikan tuna adalah pengambilan isi lambung ikan tuna. Pengambilan isi lambung ikan tuna bertujuan untuk menganalisis komposisi makanan dan menghitung indeks kepenuhan lambung yang nantinya akan dilakukan analisis kebiasaan makan ikan tuna tersebut. Isi lambung ikan yang sudah dikeluarkan kemudian dipisahkan dan disimpan di freezer untuk mempertahankan kesegarannya. Isi lambung tersebut diteliti lebih lanjut di darat karena tidak memungkinkan untuk melakukan analisis di atas kapal. Tiap isi lambung yang dibawa diberi label jenis ikan, panjang ikan dan waktu tertangkapnya.

Pengukuran panjang dan pengambilan isi lambung ikan di atas kapal dilakukan dengan cepat dan hati-hati karena memperhitungkan waktu ketika proses penanganan ikan di atas kapal. Ikan tuna yang tertangkap harus segera dimasukkan ke dalam palka berpendingin (freezer) untuk menjaga kualitas ikan tuna tersebut tetap baik.

Penanganan hasil tangkapan yang nantinya akan dijual segar (fresh tuna) dilakukan dengan membuang sirip, insang dan isi lambung, kemudian dimasukkan ke dalam palka yang berisi air dingin. Penanganan tuna atau hasil tangkapan dalam bentuk beku (frozen) hanya dilakukan pembuangan sirip kemudian langsung dimasukkan ke dalam palka (freezer) kering.

Data isi lambung ikan hanya diambil dari jenis tuna yang diproses dalam bentuk segar (fresh tuna) yaitu tuna sirip biru selatan (Thunnus maccoyii), madidihang (Thunnus albacares), dan tuna mata besar (Thunnus obesus).

6

Alasannya dikarenakan pada ikan tuna tersebut dilakukan penanganan pembedahan perut di atas kapal. Selain itu, analisis tidak dilakukan pada semua ikan tuna yang tertangkap. Hasil tangkapan terlebih dahulu diseleksi sesuai kebutuhan data yang perlu diambil. Proses penyeleksian dilihat berdasarkan jenis ikan, kondisi ikan dan kemungkinan dilakukannya perlakuan terhadap ikan tuna yang tertangkap dengan mempertimbangkan kelancaran proses kinerja nelayan di atas kapal.

Analisis dilakukan terhadap 31 ekor (50,82%) tuna dari total 61 ekor yang tertangkap. Rincian tuna yang dapat dianalisis yaitu sebanyak 19 ekor (61,29%) mata besar, 6 ekor (19,35%) madidihang, dan 6 ekor (19,35%) sirip biru selatan. Analisis isi lambung ikan tuna albakora (Thunnus alalunga) tidak memungkinkan dilakukan karena ikan tuna albakora diproses dengan cara beku (frozen) sehingga tidak dilakukan pembedahan isi lambung di atas kapal.

Kegiatan lain yang dilakukan untuk mengumpulkan data adalah melakukan wawancara dengan nelayan. Wawancara dengan nelayan dilakukan untuk mengetahui kebiasaan atau sifat ikan tuna. Nelayan yang dipilih untuk diwawancarai adalah nelayan yang sudah mempunyai pengalaman menangkap tuna lebih dari satu tahun. Wawancara dengan nelayan dilakukan untuk mendukung dan membandingkan hasil yang diperoleh dari penelitian dengan pendangan / pendapat nelayan berdasarkan pengalaman mereka.

Kegiatan penangkapan tidak setiap hari berlangsung selama melaut. Saat terjadi badai, pengumpulan hasil tangkapan ke kapal pengumpul, terjadi kerusakan mesin atau berpindah fishing ground, maka setting alat tangkap tidak dilakukan. Waktu libur ini dimanfaatkan nelayan untuk perbaikan alat atau mesin, istirahat dan membersihkan barang pribadi mereka seperti pakaian dan yang lainnya.

Analisis Data Estimasi berat ikan tuna

Estimasi berat ikan tuna dihitung dengan menggunakan hubungan panjang-berat berdasarkan panjang ikan tuna tersebut. Hubungan panjang-panjang-berat ikan digambarkan dengan menggunakan rumus umum (Effendie 2002):

W=aLb

Keterangan:

W = berat ikan (g)

L = Panjang total ikan (cm) a,b = konstanta.

Secara umum, persamaan hubungan panjang-berat ikan dimanfaatkan untuk estimasi berat ikan dan menjelaskan pola pertumbuhannya. Pola pertumbuhan ikan digolongkan menjadi tiga yaitu isometrik, alometrik positif dan alometrik negatif. Namun, berdasarkan ruang lingkup pada penelitian ini, manfaat yang digunakan hanya untuk mengestimasi berat ikan berdasarkan panjangnya.

7 Nilai koefisien a dan b untuk melakukan estimasi berat ikan tuna didapatkan dari laporan tahunan sampling tuna yang dilakukan oleh Loka Penelitian Perikanan Tuna Benoa, Bali (Tabel 1). Nilai koefisien b untuk jenis tuna mata besar, madidihang dan sirip biru selatan berturut-turut yaitu 2,9731, 2,9976 dan 2,9855 sedangkan nilai koefisien a untuk ketiga jenis tuna tersebut adalah 0,00002 (LPPT 2012). Sampling yang dilakukan oleh LPPT Benoa bertempat di pendaratan ikan yang berbasis di Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Benoa, Bali. Tabel 1 Nilai koefisien a dan b dalam hubungan panjang-berat untuk setiap jenis

tuna

Jenis tuna a b

Mata besar 0,00002 2,9731

Sirip biru selatan 0,00002 2,9976

Madidihang 0,00002 2,9855

Sumber: LPPT Benoa, 2012

Isi perut ikan tuna segar yang didaratkan di pelabuhan kosong karena terlebih dahulu dibersihkan pada saat di atas kapal. Bagian isi perut tuna yang dibersihkan dan dibuang berkisar 10 – 15 % dari total tubuh ikan. Jadi, nilai koefisien a dan b pada Tabel 1 adalah kondisi tuna tanpa isi perut. Isi perut ikan tuna dapat dilihat pada Lampiran 2.

Indeks kepenuhan lambung

Pengamatan mengenai tingkat kepenuhan lambung dilakukan untuk melihat seberapa banyak makanan yang dimakan, kemudian akan dihitung berapa lama pengosongan isi lambung tuna tersebut. Lambung ikan tuna dikeluarkan dari dalam perut ikan kemudian diukur seberapa banyak makanan yang ada di dalamnya. Pengukuran kepenuhan lambung digunakan untuk menduga kapan ikan tuna tersebut makan sebelum tertangkap dan dinaikkan ke atas kapal. Hasil analisis tingkat kepenuhan lambung dan waktu pengosongan lambung ikan tuna dapat digunakan untuk melakukan pendugaan waktu makan ikan tuna tersebut. Prenski (1986) menghitung indeks kepenuhan lambung (stomach fullness index) dengan formula:

𝑖 = 𝑀𝑓 𝑀𝑏104

Sulistiono (1998) menuangkan formula untuk menghitung kepenuhan lambung ikan dengan bentuk lain namun hasilnya tidak jauh berbeda. Nilai yang diperoleh dinyatakan dalam persen. Formula tersebut adalah:

8

Dimana:

i = indeks kepenuhan lambung

Mf = berat makanan yang terdapat dalam lambung (g) Mb = berat badan total ikan (g).

Waktu pengosongan lambung ikan

Waktu pengosongan makanan pada lambung ikan dilakukan untuk melihat berapa lama ikan tuna mencerna makanan dalam lambungnya. Analisis ini digunakan untuk menduga waktu ikan ketika memakan makanan atau umpan. Waktu pengosongan lambung ikan dihitung dengan formula Jones (1974) dan disempurnakan Zalachowski (1977) sebagai berikut (Prenski 1986):

𝑡 = 𝑀0.54 175 𝐿−1.4 𝑄 100.035 (𝑇𝑜 − 𝑇𝑐) Dimana:

t = waktu pengosongan isi lambung (jam) M = berat makanan yang dikonsumsi (g)

Q = koefisien pengosongan per 1g ikan yang dimakan (0.086) L = panjang ikan (cm)

To = temperatur perairan sekitar (0C) Tc = temperatur standar dari Q (60 C).

Indeks bagian terbesar / Index of Preponderance

Analisis bagian terbesar dilakukan untuk mengetahui komposisi makanan yang terdapat dalam lambung ikan tuna. Menurut Nikolsky (1963), kebiasaan makanan pada ikan dibedakan menjadi empat kategori berdasarkan persentase indeks bagian terbesar yaitu makanan utama, makanan pelengkap, makanan tambahan, dan makanan pengganti. Analisis ini dapat menggunakan metode index of preponderance yang dikembangkan oleh Natarajan dan Jhingran (1961) dengan formula :

𝐼𝑃 = (𝑣𝑖 × 𝑜𝑖)

∑(𝑣𝑖 × 𝑜𝑖)× 100% … … … (1 Dimana :

IP = index of preponderance untuk satu jenis makanan (%) vi = persentase volume satu jenis makanan (%)

oi = persentase kehadiran satu jenis makanan (%). Untuk mencari nilai oi, dapat dihitung dengan formula :

𝑜𝑖 = 𝐴𝑖

9 Dimana :

oi = persentase kehadiran jenis makanan i (%) Ai = jumlah organisme yang mengandung makanan i B = total organisme yang lambungnya berisi makanan.

Suatu jenis makanan yang mempunyai nilai IP > 40% maka jenis makanan tersebut merupakan makanan utama. Apabila 4% ≤ IP ≥ 40%, termasuk makanan pelengkap, dan jika nilai IP < 4%, maka jenis makanan tersebut termasuk makanan tambahan. Kategori lainnya adalah makanan pengganti yang merupakan makanan yang dikonsumsi di saat makanan utama tidak tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Tangkapan

Total ikan tuna yang tertangkap (Tabel 2) selama pengumpulan data di lapangan untuk jenis tuna mata besar (Thunnus obesus) sebanyak 43 ekor (70,49%), sirip biru selatan (Thunnus maccoyii) 7 ekor (11,48%) dan tuna madidihang (Thunnus albacares) sebanyak 11 ekor (18,03%). Ikan tuna yang tertangkap tidak dapat dianalisis semua. Secara rinci, sampel ikan tuna pada penelitian ini disajikan pada Lampiran 3.

Faktor utama yang menyebabkan tidak semua hasil tangkapan tuna dapat dianalisis adalah pertimbangan kelancaran kinerja nelayan di atas kapal. Analisis dilakukan dengan tidak mengganggu kinerja nelayan dan tidak memperburuk kondisi ikan. Selain itu, kondisi ikan yang tertangkap juga dipertimbangkan dalam melakukan analisis. Ikan yang isi lambungnya sudah kosong sebelum dinaikkan ke kapal tidak dapat dilakukan analisis.

Kosongnya isi lambung ikan dapat disebabkan oleh keluarnya seluruh isi lambung saat ikan tersebut masih di dalam air. Keluarnya isi perut dikarenakan mata pancing yang termakan ikan bersamaan dengan umpan tersangkut di lambung. Saat terjadi usaha pelolosan diri oleh ikan tuna atau penarikan pancing oleh nelayan, lambung ikan tertarik keluar sehingga seluruh isi lambung ikan juga ikut keluar.

Tabel 2 Jenis dan jumlah sampel ikan tuna yang digunakan pada penelitian

Jenis tuna Dianalisis (ekor) Tidak dianalisis (ekor) Total tangkapan (ekor) Mata besar 19 24 43

Sirip biru selatan 6 1 7

Madidihang 6 5 11

Total 31 30 61

Jumlah tangkapan tuna terbanyak dalam penelitian ini yaitu dari jenis tuna mata besar. Nelayan berpendapat berdasarkan pengalaman mereka bahwa pada

10

sekitar bulan Desember sampai April, hasil tangkapan tuna terbanyak di wilayah selatan Bali dan Nusa Tenggara didominasi oleh jenis tuna mata besar. Namun, kondisi tersebut hanya berlaku di daerah penangkapan bagian selatan Bali dan Nusa Tenggara di tempat penelitian ini berlangsung. Nelayan menjelaskan bahwa setiap wilayah atau daerah penangkapan memiliki karakteristik tangkapan dan musim yang berbeda.

Uktolseja et al. (1998) menerangkan bahwa sebaran tuna mata besar dan madidihang di Samudera Hindia dan Atlantik berada sekitar lintang 400 LU sampai 400LS. Tuna sirip biru selatan berada di sekitar lintang 300 LS – 500 LS. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Block dan Stevens (2001) menyatakan bahwa sirip biru selatan memijah di wilayah selatan Jawa dan barat laut Australia. Colette (1983) dalam Margulies et al. (2007) mengutarakan bahwa sirip biru selatan bermigrasi ke wilayah yang hangat dalam waktu tertentu untuk bertelur. Madidihang berada di lapisan perairan sekitar kedalaman 50 – 350 m namun cenderung lebih sering berada di permukaan. Pendapat ini diperkuat dengan keterangan bahwa selain dengan longline, madidihang sering tertangkap dengan alat tangkap yang beroperasi di lapisan atas perairan seperti tonda, handline, huhate, dan pukat cincin (Block dan Stevens 2001).

Hasil tangkapan ekonomis lainnya yang sering didapatkan adalah tuna albakora (Thunnus alalunga), gindara (Lepidocybium sp.), cede (Ruvettus pretiosus), cakalang (Katsuwonus pelamis), bawal bulat (Taractichtys sp.),bawal panjang (Taractes rubescens) marlin hitam (Makaira indica), marlin putih (M. Azara), marlin loreng (Tetrapturus audax), meka (Xiphias gladius), layaran (Istiophorus platypterus), tenggiri (Scomberomorus sp.) dan ikan merah (Lampris guttatus). Selain itu, terdapat hasil tangkapan sampingan yang tidak memiliki nilai ekonomis namun sering tertangkap pada pancing dan akhirnya dilepas kembali atau dibuang yaitu ikan pari (Dasyatis sp.) dan ikan naga (Gempylus serpens). Hasil tangkapan selama penelitian disajikan pada Lampiran 4.

Hasil tangkapan sampingan yang dilepas atau dibuang mayoritas dalam kondisi mati, kalaupun masih hidup, umumnya dalam kondisi lemas atau rusak. Beberapa jenis biota laut yang masuk dalam kategori dilarang ditangkap seperti penyu, hiu, lumba-lumba dan paus terkadang secara tidak sengaja tertangkap atau tersangkut pancing. Jika hal tersebut terjadi, biota tersebut akan dilepaskan kecuali untuk beberapa jenis hiu, nelayan akan mengambil siripnya.

Estimasi Berat Ikan Tuna

Hasil pengukuran panjang tuna menunjukkan bahwa tuna sirip biru selatan memiliki panjang rata-rata paling besar diantara jenis tuna yang lain yaitu 181 cm dengan standar deviasi ±18,53 sedangkan tuna mata besar (140 cm) dengan standar deviasi ±3,01, dan tuna madidihang (131 cm) dengan standar deviasi ±14,44 (Tabel 3). Dilihat dari ukuran minimumnya, ketiga jenis tuna tersebut termasuk dalam ukuran laik tangkap karena panjang minimum tuna tersebut sudah berada di atas ukuran pertama kali matang gonad. Ukuran pertama kali matang gonad untuk jenis tuna mata besar adalah 100 cm, jenis sirip biru selatan (119 cm) dan madidihang (103,3 cm) (Froese dan Pauly 2000).

11 Berdasarkan data panjang ikan (Tabel 3) dan nilai koefisien (Tabel 1) yang sudah ada, maka didapatkan estimasi berat ikan tuna yang tertangkap. Selain menggunakan formula yang sudah ada, perlu adanya penambahan berat yang hilang yaitu sebesar 10% untuk mendapatkan nilai yang mendekati berat total ikan tuna yang sesungguhnya. Sebaran berat ikan tuna yang tertangkap dapat dilihat pada Gambar 2.

Tabel 3 Ukuran panjang tuna yang tertangkap

Jenis Tuna Panjang

maksimum (cm) Panjang minimum (cm) Rata-rata (cm) Standar Deviasi Mata besar 173 108 140 ±18,53 Sirip biru selatan 186 178 181 ±3,01 Madidihang 151 110 131 ±14,44

Gambar 2 Sebaran berat ikan tuna sampel

Ikan tuna jenis sirip biru selatan memiliki sebaran berat yang lebih tinggi dibandingkan jenis tuna lainnya dikarenakan memiliki sebaran panjang yang lebih tinggi pula. Sebaran berat berbanding lurus dengan sebaran panjang ikan. Semakin panjang ikan yang tertangkap semakin besar volume badan ikan, maka semakin berat pula ikan tersebut dalam kondisi yang normal dan ruang lingkup spesies yang sama. Estimasi panjang-berat setiap sampel secara rinci disajikan pada Lampiran 5. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 Ber at ( kg ) Sampel

12

Tabel 4 Ukuran berat tuna yang tertangkap

Jenis Tuna Berat maksimum (g) Berat minimum (g) Rata-rata (g) Standar Deviasi Mata besar 100.166 24.681 56.029 ±21,03 Sirip biru selatan 132.562 116.256 121.618 ±6,13 Madidihang 75.594 29.246 50.865 ±16,27

Rata-rata berat ikan tuna (Tabel 4) jenis mata besar yaitu seberat 56 kg dengan standar deviasi ±21,03 memiliki berat maksimum seberat 100 kg dan minimum seberat 25 kg. Tuna jenis sirip biru selatan memiliki rata-rata paling berat diantara jenis tuna lainnya yaitu 122 kg dengan standar deviasi ±6,13, memiliki berat maksimum seberat 133 kg dan minimum seberat 116 kg. Ukuran tuna sirip biru selatan lebih besar karena tuna sirip biru selatan yang tertangkap dalam kondisi siap untuk memijah. Tuna sirip biru selatan berada di perairan selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara hanya pada waktu-waktu tertentu untuk memijah.

Sebaran ruaya tuna sirip biru selatan secara umum adalah di perairan selatan khatulistiwa mulai dari 300 LS sampai 500 LS (Uktolseja et al. 1998). Madidihang memiliki rata-rata berat lebih kecil yaitu seberat 50 kg dengan paling berat 75 kg dan paling kecil seberat 29 kg. Secara morfologi, bentuk tubuh tuna madidihang lebih ramping jika dibandingkan dengan jenis tuna mata besar dan sirip biru selatan, sehingga dengan panjang yang sama dengan tuna mata besar maupun sirip biru selatan, madidihang memiliki volume dan bobot badan yang lebih kecil.

Indeks Kepenuhan Lambung

Tingkat kepenuhan lambung dalam penelitian ini menggunakan kisaran nilai antara 0 sampai 100. Semakin besar tingkat kepenuhan lambungnya, diduga semakin dekat waktu ikan tersebut makan sebelum tertangkap dan dinaikkan ke atas kapal. Hasil pengukuran (Tabel 5) menunjukkan bahwa tingkat kepenuhan lambung terbesar dari jenis tuna mata besar adalah senilai 93,56 sedangkan sirip biru selatan dan madidihang memiliki nilai terbesar berturut-turut sebesar 15,31 dan 48,21. Nilai rata-rata tingkat kepenuhan lambung dari setiap jenis tuna adalah mata besar (24,34), sirip biru selatan (7,11) dan madidihang (12,99). Indeks kepenuhan lambung setiap sampel secara rinci disajikan pada Lampiran 6.

Tabel 5 Tingkat kepenuhan lambung tuna

Jenis Tuna Max Min Rata-rata St.dev

Mata besar 93,56 0,56 24,34 ±28,14

Sirip biru selatan 15,31 2,41 7,11 ±6,04

13 Analisis tingkat kepenuhan lambung pada ikan tuna yang tertangkap menghasilkan nilai yang bervariasi (Gambar 3 dan Gambar 4). Setiap ikan tuna yang dinaikkan ke atas kapal memiliki waktu yang berbeda namun mempunyai kemungkinan memakan umpan pada waktu yang sama atau berdekatan.

Gambar 3 Sebaran tingkat kepenuhan lambung tuna mata besar (Thunnus obesus)

Gambar 4 Sebaran tingkat kepenuhan lambung tuna sirip biru selatan (Thunnus maccoyii) dan madidihang (Thunnus albacares)

Lambung tuna yang terisi penuh mengindikasikan ikan tuna tersebut makan pada waktu dekat sebelum tertangkap dan dinaikkan ke atas kapal. Lambung tuna yang kosong mempunyai dua kemungkinan yaitu makanan yang ada di lambung sudah dicerna atau dimuntahkan. Mata pancing yang tertelan dan tersangkut di lambung mempunyai kemungkinan besar menyebabkan makanan dimuntahkan oleh ikan. Ikan tuna yang dianalisis hanya ikan tuna yang terkena mata pancing di bagian mulut sehingga kemungkinan makanan dimuntahkan kecil.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 In d eks ke p en u h an lamb u n g Sampel ke-mata besar 0 10 20 30 40 50 60 1 2 3 4 5 6 In d eks k ep en u h an lamb u n g Sampel ke-sirip biru selatan madidihang

14

Waktu Pengosongan Lambung

Waktu pengosongan pada perut ikan dipengaruhi oleh temperatur lingkungan sekitar. Ikan merupakan organisme ektotermik atau tidak menghasilkan panas tubuh sehingga suhu tubuh ikan tergantung pada lingkungan sekitar. Pada temperatur yang tinggi, metabolisme ikan akan meningkat. Metabolisme pada tubuh ikan yang meningkat menyebabkan enzim pencernaan meningkat maka laju pencernaan meningkat pula sehingga tingkat pengosongan perut lebih cepat. Suhu perairan sangat berpengaruh terhadap laju metabolisme dan proses-proses biologis ikan (Irianto 2005).

FAO (1983) dalam Priyanti (1999) menyatakan bahwa tuna mata besar berada pada suhu perairan yang berkisar antara 13 – 250 C, sirip biru selatan berada pada perairan bersuhu 5 – 200 C dan madidihang berada pada perairan yang bersuhu 18 – 310 C. Pendapat lain dikemukakan oleh Hela dan Laevastu (1970) bahwa tuna mata besar berada pada kisaran perairan bersuhu 18 – 21,50 C, sirip biru selatan berada pada kisaran 18 – 200 C, dan tuna madidihang pada perairan yang bersuhu antara 21,5 – 240 C. Barata et al. (2011) menyebutkan bahwa suhu perairan sekitar untuk tuna yang tertangkap di selatan Bali dan Nusa Tenggara adalah mata besar 8,35 – 15,300 C, sirip biru selatan 14,99 – 15, 120 C dan madidihang 22,20 – 26,400 C.

Hasil analisis yang dilakukan pada ikan tuna dalam penelitian ini menghasilkan lama waktu pengosongan lambung pada ikan tuna jenis mata besar, sirip biru selatan, maupun madidihang tidak jauh berbeda (Tabel 6). Waktu pengosongan lambung dari kondisi penuh pada jenis tuna mata besar membutuhkan waktu antara 5 sampai 8 jam, sedangkan untuk jenis tuna sirip biru selatan dan madidihang membutuhkan waktu antara 4 sampai 7 jam. Waktu pengosongan lambung ikan tuna sampel lebih rinci disajikan pada Lampiran 7.

Kisaran waktu yang dibutuhkan untuk mencerna makanan dipengaruhi oleh suhu perairan sekitar mengingat ikan merupakan biota ektotermik. Pada suhu perairan yang relatif lebih rendah maka laju pencernaan relatif lebih lambat, sebaliknya pada suhu yang tinggi atau lebih panas maka laju pencernaan lebih cepat. Suhu lingkungan sekitar sebagai faktor penentu tingkat metabolisme dan respirasi ikan (Block dan Stevens 2001).

Tabel 6 Waktu pengosongan lambung ikan tuna

Jenis tuna waktu pengosongan

penuh

waktu mencerna umpan (138 g)

Mata besar 5 - 8 jam 2 - 4 jam

Sirip Biru Selatan 4 - 7 jam 1 - 2 jam

Madidihang 4 - 7 jam 2 - 4 jam

Umpan yang digunakan selama operasi memiliki berat rata-rata 138 g. Untuk mencerna makanan seberat 138 g, tuna sirip biru selatan membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat dibanding jenis tuna yang lainnya pada penelitian ini. Cepatnya waktu pencernaan umpan disebabkan ukuran tuna mata besar yang tertangkap pada penelitian ini lebih besar sehingga volume lambung juga relatif lebih besar dibanding jenis tuna lainnya.

15

Waktu Makan Ikan Tuna

Pada dasarnya ikan tuna dapat makan setiap saat sepanjang hari. Triguna (1993) mengemukakan bahwa ikan tuna aktif makan sepanjang siang maupun malam hari. Hasil analisis menyatakan bahwa ikan tuna dapat tertangkap atau memakan umpan setiap saat namun waktu makan optimum ikan tuna terjadi antara pukul 13.00 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia bagian tengah (Tabel 7). Secara rinci, waktu makan ikan tuna sampel disajikan pada Lampiran 8. Faktor yang diduga mempengaruhi waktu makan tersebut diantaranya suhu perairan, ketersediaan jenis makanan dan fisiologis ikan tuna sendiri. Block dan Stevens (2001) menjelaskan bahwa suhu, lingkungan, dan keberadaan sumberdaya makanan baik secara vertikal maupun melintang yang menjadi faktor utama keberadaan tuna dewasa.

Tabel 7 Waktu makan optimum ikan tuna

Jenis Tuna mengisi lambung penuh (WITA)

memakan umpan (WITA)

Mata besar 13.00 – 16.00 17.00 – 19.00

Sirip biru selatan 13.00 – 15.00 18.00

Madidihang 14.00 – 18.00 18.00 – 20.00

Analisis waktu makan ikan tuna menggunakan dua pendekatan yaitu pertama, pengurangan waktu ketika ikan tuna dinaikkan ke atas kapal dengan waktu yang dibutuhkan untuk pengosongan lambung ikan dengan asumsi kondisi awal lambung ikan penuh. Pendekatan lainnya yaitu dengan melakukan pengurangan waktu ikan tertangkap dengan waktu yang diperlukan untuk mencerna umpan. Hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda yaitu pada kondisi matahari terbenam atau sore hari. Waktu makan optimum ikan tuna bermanfaat bagi kegiatan penangkapan ikan tuna khususnya longline dalam pemilihan waktu yang tepat untuk pemasangan (setting) alat tangkap.

Komposisi Makanan

Komposisi makanan yang terdapat di dalam isi lambung ikan dapat mengindikasikan makanan utama, tambahan maupun pelengkap dari ikan tersebut. Identifikasi komposisi isi lambung pada lambung tuna dilakukan terhadap 31 ekor tuna yang terdiri dari 19 ekor tuna mata besar, 6 ekor madidihang dan 6 ekor sirip biru selatan. Namun, dari 31 ekor tuna tersebut 14 ekor diantaranya berisi hancuran yang sulit diidentifikasi dan diklasifikasikan. Identifikasi dilakukan secara visual sehingga memiliki keterbatasan untuk mengidentifikasi hancuran ikan yang berukuran kecil dan saling bercampur.

Isi lambung ikan tuna yang dapat diidentifikasi dan diklasifikasikan hanya 17 ekor ikan tuna yang terdiri atas 10 ekor mata besar, 4 ekor sirip biru selatan dan 3 ekor madidihang atau sebanyak 55% dari 31 ekor total tuna.

16

Gambar 5 Indeks bagian terbesar ikan tuna sampel

Gambar 6 Indeks bagian terbesar ikan tuna sampel tanpa umpan dan hancuran Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk keseluruhan makanan yang terdapat dalam lambung ikan tuna, hancuran mendominasi kehadiran dalam isi lambung ikan (Gambar 5). Hancuran yang terdapat dalam lambung ikan tidak dapat diidentifikasi jenis biotanya karena keterbatasan alat dan kondisi hancuran yang kecil dan bercampur. Penelitian ini mengasumsikan bahwa hancuran yang berada dalam lambung ikan merupakan bagian dari biota lainnya yang terdapat dalam lambung ikan tuna tersebut. Analisis selanjutnya dilakukan dengan mengeliminasi hancuran dan umpan (Gambar 6). Umpan tidak dimasukkan ke dalam makanan tuna karena seluruh ikan layang dan lemuru yang ditemukan di dalam lambung tuna merupakan ikan umpan. Keberadaan ikan lemuru dan layang selain ikan umpan yang negatif pada lambung ikan mengindikasikan bahwa daerah penangkapan tuna tempat penelitian ini berlangsung bukan habitat ikan layang maupun lemuru.

cumi 9,25 naga 18,18 udang 0,20 ikan kecil 0,31 bawal 4,08 lemuru 24,61 layang 5,16 hancuran 38,20 cumi 28,89 naga 56,77 udang 0,63 ikan kecil 0,96 bawal 12,74

17 Hasil analisis setelah pengurangan umpan dan hancuran menunjukkan makanan utama ikan tuna yang berada di Selatan Bali dan Nusa Tenggara adalah ikan naga (Gempylus serpen) dengan IP 56,77. Makanan tambahan bagi ikan tuna adalah cumi-cumi (IP 28,89) dan bawal (IP 12,74). Ikan kecil (IP 0,96) dan udang (IP 0,63) digolongkan sebagai makanan pelengkap bagi tuna yang berada di perairan Samudera Hindia bagian Selatan Bali dan Nusa Tenggara. Indeks bagian terbesar ikan sampel secara rinci disajikan pada Lampiran 9 dan 10.

Gambar 7 Ikan naga (Gempylus serpens)

Ikan naga berada pada kedalaman 0 – 600 m. Sebaran ikan ini berkisar pada 420 LU – 400 LS (Froese dan Pauly 2000). Perairan tempat dilaksanakannya penelitian ini memiliki kelimpahan ikan naga yang tinggi. Keberadaan ikan naga tersebut merupakan alasan ikan naga menjadi makanan utama ikan tuna yang berada di tempat penelitian ini berlangsung. Kebiasaan makan ikan salah satunya ditentukan oleh ketersediaan makanan yang berada di sekitarnya.

Ikan tuna yang diteliti pada penelitian ini tergolong pada tuna dewasa karena memiliki ukuran diatas panjang pertama kali matang gonad. Sará dan Sará (2007) menerangkan bahwa juvenil tuna memangsa zooplankton dan ikan pelagis kecil, ikan tuna remaja memangsa udang, cepalopoda dan ikan berukuran medium, sedangkan ikan tuna dewasa memangsa ikan yang besar dan cepalopoda. Dissanayake et al. (2008) menyebutkan bahwa mangsa ikan tuna didominasi oleh crustacea khususnya kepiting yang berenang pada kolom perairan, ikan, dan cepalopoda atau cumi-cumi.

Ikan naga memiliki karakteristik warna perak pada tubuhnya, begitu juga bawal dan cumi memiliki warna yang cerah di perairan. Ikan tuna memakan umpan berupa layang dan lemuru karena kedua jenis ikan tersebut memiliki karakteristik warna tubuh yang cerah juga. Berdasarkan hal tersebut dapat diduga bahwa penglihatan ikan tuna mempunyai pengaruh dalam pencarian makanan. Purbayanto et al. (2010) menyatakan bahwa ikan pelagis, perenang cepat, hidup di perairan permukaan, dan aktif memburu mangsa memiliki ketajaman penglihatan yang baik.

18

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada dasarnya ikan tuna makan setiap saat sepanjang hari. Namun, dalam waktu 24 jam, waktu mencari makan optimum ikan tuna yang berada di sekitar koordinat 120 - 140 LS dan 1150 - 1200 BT adalah pada sore hari berkisar antara pukul 13.00 sampai pukul 20.00 waktu setempat.

Makanan utama ikan tuna yang berada dikoordinat 120 - 140 LS dan 1150 - 1200 BT adalah ikan naga (Gempylus serpens). Makanan tambahannya adalah cumi-cumi (Loligo sp.) dan ikan bawal (Taractichtys sp.), sedangkan ikan kecil dan udang sebagai makanan pelengkap.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebiasaan makan ikan tuna dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian yang dapat dilakukan diantaranya adalah pengaruh fisiologi dan morfologi tuna dalam kebiasaan makan. Selain itu, hubungan antara faktor intern dan ekstern dalam kebiasaan makan ikan tuna juga perlu untuk diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi R, Tang U. 2002. Fisiologi Hewan Air. Riau (ID): Uni Press.

Barata A, Novianto D, Bahtiar A. 2011. Sebaran Ikan Tuna berdasarkan Suhu dan Kedalaman di Samudera Hindia. Indonesian Journal of Marine Sciences. 16(3):165-170.

Block BA, Stevens ED. 2001. Tuna: Physiology, Ecology, and Evolution. California (US): Academic Press.

Dissanayake DCT, Samaraweera EKV, Amarasiri C. 2008. Fishery and Feeding Habits of Yellowfin Tuna (Thunnus albacares) Targeted by Coastal Tuna Longlining in The North Western and Nort Eastern Coasts of Sri Lanka. Sri Lanka J. Aquat. Sci. 13(2008): 1-21

Effendie MI. 2002. Biologi perikanan. Yoyakarta (ID): Yayasan Pustaka Nusatama.

Froese R, Pauly D. 2000. Fishbase 2000: Concept, Design and Data Sources. Laguna (PH): ICLARM.

Hela I, Laevestu T. 1970. Fisheries Oceanography. London (UK): Fishing News Ltd.

Irianto A. 2005. Patologi Ikan Teleostei. Yogyakarta (ID): Universitas Gadjah Mada Press.

Jones R. 1974. The Rate of Elimination of Food from The Stomachs of Haddock Melanogrammus aeglefinus, cod Gadus morhua and Whiting MerlangiusMerlangus. ICES Journal of Marine Science. 35(3):225-243. Lagler KF. 1956. Freshwater Fishery Biology. London (UK): W.C. Brown Co.

19 [LPPT] Loka Penelitian Perikanan Tuna. 2013. Laporan Sampling Tuna Tahun

2012. Bali (ID): LPPT

Margulies D, Suter JM, Hunt SL, Olson RJ, Scholey VP, Wexler JB, Nakazawa A. 2007. Spawning and Early Development of Captive Yellowfin Tuna (Thunnus albacares). Fish. Bull. 105(2): 249-265

Natarajan AV, Jhingran AG. 1961. Index of Preponderance, a Methods of Grading The Food Elements in The Stomach Analysis of Fishes. Indian Journal Fisheries. 8(1): 54-59

Nikolsky GV. 1963. The Ecology of Fishes. Newbury (GB). Academic Press. Nurani TW, Wisudo SH. 2007. Bisnis Perikanan Tuna Longline. Bogor (ID):

PSP Institut Pertanian Bogor.

Prenski LB. 1986. Studies on Hake, Merluccius capensis Castelnau, 1861, from Namibia.2. Studies on Food and Feeding. Acta Ichtiologica et Piscatoria. 16(2): 3-21.

Priyanti N. 1999. Studi Daerah Penangkapan Rawai Tuna di Perairan Selatan Jawa Timur-Bali pada Musim Timur Berdasarkan Pola Distribusi Suhu Permukaan Laut Citra Satelit NOAA/AVHRR dan Data Hasil Tangkapan. [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Purbayanto A, Riyanto M, Fitri ADP. 2010. Fisiologi dan Tingkah Laku Ikan pada Perikanan Tangkap. Bogor: IPB Pr.

Sará G, Sará R. 2007. Feeding Habits and Trophic Levels of Bluefin Tuna thunnus tynnus of Different Size Classes in The Mediteranean Sea. Journal of Applied Ichtyology. 23(2): 122-127.

Sulistiono. 1998. Fishery Biology of Whitting Silago japonica and Silago sihama. [Tesis]. Tokyo (JP). Tokyo University of Fisheries

Triguna I. 1993. Studi Mengenai Penyebaran dan Musim Penangkapan Tuna Mata Besar (Thunnus Obesus) Hasil Tangkapan PT. Perikanan Samodra Besar di Perairan Indonesia. [skripsi]. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor

Uktolseja JCB, Purwasasmita R, Susanto K, Sulistiadji AB. 1998. Sumberdaya Ikan Pelagis Besar dalam Potensi dan Penyebaran Sumberdaya Ikan Laut di Perairan Indonesia. Jakarta (ID): Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Winarno FG. 2002. Kimia Pangan dan Gizi. Jakarta (ID): Gramedia Pustaka

20

Lampiran 1 Proses penangkapan ikan (setting-hauling)

Lampiran 2 Isi perut ikan tuna

21 Lampiran 3 Hasil tangkapan sampel tuna

kode ikan jam tertangkap (waktu setempat) panjang ikan (cm)

BE1 23:14 136 BE2 18:37 112 BE3 17:45 151 BE4 00:50 146 BE5 00:25 116 BE6 22:41 149 BE7 22:25 139 BE8 20:59 132 BE9 22:11 115 BE10 20:10 143 BE11 20:29 147 BE12 20:25 108 BE13 00:08 127 BE14 20:56 157 BE15 20:06 173 BE16 18:03 133 BE17 20:28 166 BE18 01:19 160 BE19 19:49 151 SB1 21:14 180 SB2 20:41 178 SB3 20:10 178 SB4 18:32 182 SB5 20:20 186 SB6 07:08 180 YF1 23:36 110 YF2 23:11 139 YF3 23:24 131 YF4 21:58 151 YF5 19:09 120 YF6 19:58 135 Keterangan: BE = Mata besar SB = Sirip biru selatan YF = Madidihang

22

Lampiran 4 Hasil tangkapan selama penelitian

Pari Gindara Bawal Cakalang

Penyu Ikan merah

Lemadang Marlin

Mata besar

Sirip biru selatan Meka

Madidihang

Hiu Albakora

23 Lampiran 5 Estimasi berat ikan tuna sampel

Kode Ikan Panjang Ikan (cm) Berat (kg) 10% terbuang (kg) berat total (kg) BE1 136 44,08 4,90 48,98 BE2 112 24,75 2,75 27,50 BE3 151 60,17 6,69 66,85 BE4 146 54,43 6,05 60,48 BE5 116 27,47 3,05 30,52 BE6 149 57,83 6,43 64,25 BE7 139 47,04 5,23 52,26 BE8 132 40,34 4,48 44,82 BE9 115 26,77 2,97 29,75 BE10 143 51,18 5,69 56,86 BE11 147 55,55 6,17 61,72 BE12 108 22,21 2,47 24,68 BE13 127 35,96 4,00 39,96 BE14 157 67,56 7,51 75,06 BE15 173 90,15 10,02 100,17 BE16 133 41,25 4,58 45,84 BE17 166 79,73 8,86 88,59 BE18 160 71,47 7,94 79,41 BE19 151 60,17 6,69 66,85 SB1 180 108,18 12,02 120,20 SB2 178 104,63 11,63 116,26 SB3 178 104,63 11,63 116,26 SB4 182 111,81 12,42 124,23 SB5 186 119,31 13,26 132,56 SB6 180 108,18 12,02 120,20 YF1 110 26,32 2,92 29,25 YF2 139 53,08 5,90 58,98 YF3 131 44,44 4,94 49,38 YF4 151 68,03 7,56 75,59 YF5 120 34,17 3,80 37,96 YF6 135 48,63 5,40 54,04 Keterangan: BE = Mata besar SB = Sirip biru selatan YF = Madidihang

24

Lampiran 6 Indeks kepenuhan lambung ikan tuna sampel

Kode Ikan Berat ikan (g) berat isi lambung (g) SFI

BE1 48979,24 111 22,66 BE2 27499,04 206 74,91 BE3 66850,38 420 62,83 BE4 60481,84 34 5,62 BE5 30523,02 10 3,28 BE6 64252,14 143 22,26 BE7 52261,85 16 3,06 BE8 44819,38 46 10,26 BE9 29747,35 17 5,71 BE10 56861,34 532 93,56 BE11 61721,81 114 18,47 BE12 24680,82 146 59,16 BE13 39958,24 8 2,00 BE14 75061,41 118 15,72 BE15 100166,5 247 24,66 BE16 45836,43 3 0,66 BE17 88591,25 5 0,56 BE18 79406,6 286 36,02 BE19 66850,38 7 1,05 SB1 120199,7 49 4,08 SB2 116256,3 43 3,70 SB3 116256,3 28 2,41 SB4 124231,2 179 14,41 SB5 132561,8 203 15,31 SB6 120199,7 33 2,75 YF1 29245,98 141 48,21 YF2 58977,81 7 1,19 YF3 49376,46 15 3,04 YF4 75594,25 75 9,92 YF5 37961,31 55 14,49 YF6 54035,1 6 1,11 Keterangan: BE = Mata besar SB = Sirip biru selatan YF = Madidihang

25 Lampiran 7 Lama waktu pengosongan lambung ikan tuna sampel

Kode

Ikan W isi full (g)

t penuh bawah (jam) t penuh atas (jam) t umpan bawah (jam) t umpan atas (jam) BE1 489,79 8 5 4 2 BE2 274,99 8 4 5 3 BE3 668,50 8 5 3 2 BE4 604,82 8 5 4 2 BE5 305,23 8 4 5 3 BE6 642,52 8 5 3 2 BE7 522,62 8 5 4 2 BE8 448,19 8 5 4 2 BE9 297,47 8 4 5 3 BE10 568,61 8 5 4 2 BE11 617,22 8 5 4 2 BE12 246,81 7 4 5 3 BE13 399,58 8 5 4 3 BE14 750,61 8 5 3 2 BE15 1001,66 8 5 3 2 BE16 458,36 8 5 4 2 BE17 885,91 8 5 3 2 BE18 794,07 8 5 3 2 BE19 668,50 8 5 3 2 SB1 1202,00 7 4 2 1 SB2 1162,56 7 4 2 1 SB3 1162,56 7 4 2 1 SB4 1242,31 7 4 2 1 SB5 1325,62 7 4 2 1 SB6 1202,00 7 4 2 1 YF1 292,46 7 3 4 2 YF2 589,78 7 4 3 2 YF3 493,76 7 4 4 2 YF4 755,94 7 4 3 1 YF5 379,61 7 4 4 2 YF6 540,35 7 4 3 2 Keterangan: BE = Mata besar SB = Sirip biru selatan YF = Madidihang

26

Lampiran 8 Waktu makan ikan tuna sampel

Kode Ikan Ter-tangkap (WITA) pengosongan penuh (jam) pengosongan umpan (jam) pengisian penuh (WITA) memakan umpan (WITA)

bawah atas bawah atas bawah atas bawah atas

BE1 23 8 5 4 2 15 18 19 21 BE2 18 8 4 5 3 10 14 13 15 BE3 17 8 5 3 2 9 12 14 15 BE4 24 8 5 4 2 16 19 20 22 BE5 24 8 4 5 3 16 20 19 21 BE6 22 8 5 3 2 14 17 19 20 BE7 22 8 5 4 2 14 17 18 20 BE8 20 8 5 4 2 12 15 16 18 BE9 22 8 4 5 3 14 18 17 19 BE10 20 8 5 4 2 12 15 16 18 BE11 20 8 5 4 2 12 15 16 18 BE12 20 7 4 5 3 13 16 15 17 BE13 24 8 5 4 3 16 19 20 21 BE14 20 8 5 3 2 12 15 17 18 BE15 20 8 5 3 2 12 15 17 18 BE16 18 8 5 4 2 10 13 14 16 BE17 20 8 5 3 2 12 15 17 18 BE18 25 8 5 3 2 17 20 22 23 BE19 19 8 5 3 2 11 14 16 17 SB1 21 7 4 2 1 14 17 19 20 SB2 20 7 4 2 1 13 16 18 19 SB3 20 7 4 2 1 13 16 18 19 SB4 18 7 4 2 1 11 14 16 17 SB5 20 7 4 2 1 13 16 18 19 SB6 7 7 4 2 1 0 3 5 6 YF1 23 7 3 4 2 16 20 19 21 YF2 23 7 4 3 2 16 19 20 21 YF3 23 7 4 4 2 16 19 19 21 YF4 21 7 4 3 1 14 17 18 20 YF5 19 7 4 4 2 12 15 15 17 YF6 19 7 4 3 2 12 15 16 17 Keterangan: BE = Mata besar SB = Sirip biru selatan YF = Madidihang

27 Lampiran 9 Indeks bagian terbesar ikan tuna sampel berdasarkan semua isi

lambung IP cumi IP naga IP udang IP teri IP bawal IP lemuru IP layang IP hancuran 9,25 18,18 0,20 0,31 4,08 24,61 5,16 38,20

Lampiran 10 Indeks bagian terbesar ikan tuna sampel tanpa umpan dan hancuran

Biota cumi naga Udang ikan kecil bawal

IP 28,89 56,77 0,63 0,96 12,74

28

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Cianjur pada tanggal 16 Agustus 1991 dari ayah Hobir dan ibu Enung Nurhayati. Penulis adalah putra pertama dari dua bersaudara. Tahun 2009 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Cianjur dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB dan diterima di Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis menjadi asisten praktikum Rekayasa dan Tingkah Laku Ikan pada tahun ajaran 2011/2012, asisten praktikum Pelabuhan Perikanan tahun ajaran 2011/2012, asisten praktikum Daerah Penangkapan Ikan 2011/2012, asisten praktikum Eksplorasi Penangkapan Ikan tahun ajaran 2011/2012, asisten praktikum Metode Observasi Bawah Air tahun ajaran 2011/2012 dan asisten praktikum Navigasi Kapal Perikanan tahun ajaran 2012/2013. Penulis juga aktif dalam mengikuti kegiatan mahasiswa seperti dalam kegiatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Program Mahasiswa Wirausaha.