PENGARUH TARAF TEPUNG TANAMAN TARBANGUN

(Coleus amboinicus Lour) DALAM RANSUM DAN WAKTU

PEMBERIANNYA YANG BERBEDA TERHADAP

PRODUKSI AIR SUSU INDUK BABI

SKRIPSI

SUSAN OKTAVIANI BR BANGUN

DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

RINGKASAN

Susan Oktaviani Br. Bangun. D14060698. 2011. Pengaruh Taraf Tepung Tanaman Tarbangun (Coleus amboinicus Lour) dalam Ransum dan Waktu Pemberiannya yang Berbeda terhadap Produksi Air Susu Induk Babi. Skripsi. Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Ir. Pollung H. Siagian, MS. Pembimbing Anggota : Dr. Ir. Kartiarso, MSc.

Tarbangun (Coleus amboinicus Lour) merupakan tanaman yang dapat meningkatkan produksi air susu selama masa laktasi. Produksi air susu induk (PASI) babi yang cukup dapat mengurangi resiko kematian pada anak babi yang baru lahir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan pengaruh penambahan tepung tanaman tarbangun (TTT) pada berbagai taraf (0, 2,5, 5, dan 7,5%) dalam ransum dan waktu pemberiannya (seminggu sebelum beranak dan saat induk babi selesai beranak) yang berbeda pada induk babi terhadap produksi air susunya selama 20 hari masa laktasi.

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola Faktorial masing-masing dengan tiga ulangan. Faktor pertama adalah taraf penambahan TTT dan faktor kedua adalah waktu pemberiannya. Peubah yang diamati adalah konsumsi ransum induk babi, PASI babi per menyusui, frekwensi induk babi menyusui, perkiraan PASI babi per hari dan per laktasi dan hubungan antara litter size lahir dengan PASI babi.

Waktu pemberian ransum mengandung TTT pada induk babi berpengaruh sangat nyata (P<0,01) terhadap konsumsi ransum induk babi. Pemberian ransum mengandung TTT pada waktu seminggu sebelum beranak lebih rendah dibandingkan diberikan saat setelah beranak. Pengaruh taraf penambahan TTT dalam ransum dan waktu pemberian yang berbeda serta interaksi keduanya tidak berpengaruh nyata terhadap PASI babi per menyusui, litter size lahir, bobot lahir dan mortalitas anak babi. Pengaruh penambahan TTT pada taraf dan waktu yang berbeda berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap PASI babi per hari dan per laktasi. Interaksi penambahan TTT pada taraf dan waktu pemberian yang berbeda berpengaruh nyata (P<0,05) terhadap litter size sapih. Penambahan 5% TTT dalam ransum dan waktu pemberian seminggu sebelum beranak menghasilkan PASI babi harian dan per laktasi yang paling tinggi.

ABSTRACT

The Influance of Different Level and Feeding Time of Tarbangun Meal (Coleus

amboinicus Lour) in Sow’s Lactation Diet on Milk Production

Bangun, S.,Siagian, P., and Kartiarso

Tarbangun (Coleus amboinicus Lour) plant can be utilized to increase milk production of sow during lactation period. Sufficiency of milk production can reduce the death risk of newborn piglets. The research conducted from June to Agust 2010 in PT. Adi Farm Jl. Raya Solo, Seragen, Jawa Tengah.

The design of this research was complete random design method with two factor: level of tarbangun meal (0, 2.5, 5 and 7.5%) and feeding time (after 107 days of pregnancy and postnatal). The result show that addition tarbangun meal in sow’s diet had very significant (P<0.01) effect on sow feed consumption and significant (P<0.05) effect on day milk production, lactation milk production and interaction of level and feeding time on litter size at weaning. The result show that addition tarbangun meal in sow’s diet hadn’t significant effect on milk production/suckling period, litter size at birth, pig weight at birth and mortality. Result of this research showed that at level 5% after 107 days of pregnancy, tarbangun meal in sow’s diet gave highest milk production.

Keywords: Coleus amboinicus Lour, tarbangun, sow and milk production

PENGARUH TARAF TEPUNG TANAMAN TARBANGUN

(Coleus amboinicus Lour) DALAM RANSUM DAN WAKTU

PEMBERIANNYA YANG BERBEDA TERHADAP

PRODUKSI AIR SUSU INDUK BABI

SUSAN OKTAVIANI BR BANGUN D14060698

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU PRODUKSI DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011

Judul : Pengaruh Taraf Tepung Tanaman Tarbangun (Coleus amboinicus Lour) dalam Ransum dan Waktu Pemberiannya yang Berbeda terhadap Produksi Air Susu Induk Babi

Nama : Susan Oktaviani Br Bangun NIM : D14060698

Menyutujui,

Pembimbing Utama, Pembimbing Anggota,

(Prof.Dr.Ir.Pollung H.Siagian,MS.) (Dr.Ir.Kartiarso,MSc.) NIP: 19460825197711 1 001 NIP:19460416197403 1 001

Mengetahui: Ketua Departemen,

Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan Fakultas Peternakan IPB

(Prof.Dr.Ir.Cece Sumantri,M.Agr.Sc.) NIP.19591212198603 1 004

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 21 Oktober 1987 di Batukarang, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Darwin Bangun dan Ibu Sungkunen Br. Sembiring.

Pendidikan yang ditempuh Penulis mulai dari Taman Kanak-kanak yang diselesaikan pada tahun 1994 di TK GBKP Pancursiwah Batukarang. Pendidikan dasar diselesaikan tahun 2000 di SD INPRES Batukarang, pendidikan lanjutan menengah pertama diselesaikan tahun 2003 di SLTP N 1 Payung dan pendidikan lanjutan menengah atas diselesaikan tahun 2006 di SMA Katolik Budi Murni 2 Medan.

Penulis diterima di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2006 melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) dan terdaftar sebagai mahasiswa Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2007 setelah mengikuti satu tahun Tingkat Persiapan Bersama, Institut Pertanian Bogor.

Selama mengikuti pendidikan, Penulis aktif sebagai anggota Keluarga Mahasiswa Katolik IPB (KEMAKI), pengurus Center of Interpreneur for Youth Student (CENTURY), anggota Ikatan Seluruh Mahasiswa Peternakan Indonesia (ISMAPETI), anggota Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia (HMPPI), pengurus Organisasi Mahasiswa Daerah Karo IPB, anggota Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Kepanitiaan Dekan Cup Fakultas Peternakan IPB, Kepanitiaan D’Farm Festival, Kepanitiaan Masa Perkenalan Fakultas, dan Kepanitiaan Malam Perkenalan Ikatan Mahasiswa Karo.

Penulis juga menerima beberapa beasiswa selama menyelasaikan studi di Institut Pertanian Bogor. Beberapa beasiswa yang pernah diperoleh antara lain beasiswa Keluarga Mahasiswa Katolik IPB, beasiswa Peningkatan Prestasi Ekstrakurikuler (PPE), beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) dan beasiswa Karya Salemba Empat-Beasiswa Indofood Sukses Makmur hingga Penulis menyelesaikan studi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia dan rahmat-Nya sehingga Penulis mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Taraf Tepung Tanaman Tarbangun (Coleus amboinicus Lour) dalam Ransum dan Waktu Pemberiannya yang Berbeda terhadap Produksi Air Susu Induk Babi”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan di Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan pengaruh pemberian tepung tanaman tarbangun (Coleus amboinicus Lour) pada berbagai taraf yang berbeda (0, 2,5, 5, dan 7,5%) dalam ransum dan waktu pemberiannya (umur ke-107 hari kebuntingan dan saat induk babi selesai beranak) pada induk babi terhadap produksi air susunya selama masa laktasi. Penelitian ini dilakukan di PT. Adhi Farm di Desa Sepreh, Kelurahan Seroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Solo, Jawa Tengah pada bulan Juli hingga Agustus 2010.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh daripada sempurna, oleh karenanya Penulis mengharapkan adanya kritik dan masukan yang membangun dari para pembaca. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Bogor, 16 Maret 2011

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN ... i

ABSTRACT ... ii

LEMBAR PERNYATAAN ... iii

LEMBAR PENGESAHAN ... iv

RIWAYAT HIDUP ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... vii

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... ix DAFTAR LAMPIRAN ... x PENDAHULUAN ... 1 Latar Belakang ... 1 Perumusan Masalah ... 2 Tujuan ... 2 Manfaat ... 3 TINJAUAN PUSTAKA ... 4

Tarbangun (Coleus amboinicus Lour) ... 4

Sifat Fisik dan Kimia ... 5

Peranan Tarbangun ... 8

Ternak Babi ... 9

Penampilan Reproduksi Induk Babi ... 10

Produksi Air Susu Induk Babi ... 10

Konsumsi Ransum dan Air Minum Induk Babi ... 12

Mekanisme untuk Meningkatkan Produksi Air Susu Induk Babi ... 12

MATERI DAN METODE ... 15

Lokasi dan Waktu ... 15

Materi ... 15

Prosedur ... 15

Pembuatan Tepung Tanaman Tarbangun ... 15

Persiapan Penelitian ... 16

Ransum Perlakuan ... 16

Pelaksanaan Penelitian ... 16

Peubah yang Diamati Selama Penelitian ... 17

Rancangan Percobaan ... 18

Analisis Data ... 18

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 19

Lokasi ... ... 19

Sejarah Peternakan ... 19

Struktur Organisasi ... 20

Suhu dan Kelembaban ... 21

Manajemen Pemeliharaan Ternak Babi di PT. Adhi Farm ... 22

Manajemen Perkandangan ... 22

Manajemen Pakan ... 23

Pemeliharaan Induk Babi Menyusui dan Anaknya ... 25

Manajemen Pemeliharaan Kesehatan Ternak Babi ... 27

Ransum Penelitian ... 28

Konsumsi Ransum Induk Babi ... 30

Produksi Air Susu Induk Babi Per Menyusui ... 33

Frekwensi Induk Babi Menyusui Per Hari ... 35

Perkiraan Produksi Air Susu Induk Babi Per Hari ... 36

Perkiraan Produksi Air Susu Induk Babi Per Laktasi ... 38

Hubungan Litter Size Lahir dengan Produksi Air Susu Induk Babi ... 40

KESIMPULAN DAN SARAN ... 47

Kesimpulan ... 47

Saran ... 47

UCAPAN TERIMA KASIH ... 48

DAFTAR PUSTAKA ... 49

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Komposisi Zat Gizi Daun Tarbangun dan Daun Katuk ... 6

2. Kandungan Senyawa Aktif dalam Coleusamboinicus Lour ... 7

3. Komponen Utama dan Proporsinya dalam Daun tarbangun (Coleusamboinicus Lour) ... 8

4. Sifat Reproduksi Ternak Babi Betina ... 10

5. Suhu dan Kelembaban di Lokasi Penelitian ... 21

6. Komposisi Ransum yang Digunakan di PT. Adhi Farm ... 24

7. Komposisi Feed Additive Dalam Ransum di PT. Adhi Farm ... 24

8. Komposisi Antibiotik Dalam Ransum di PT. Adhi Farm ... 25

9. Analisa Proksimat Ransum Penelitian ... 29

10. Komposisi Kandungan Nutrisi Ransum Perlakuan ... 29

11. Rataan Konsumsi Ransum Harian Induk Babi Selama Penelitian ... 31

12. Rataan Produksi Air Susu Induk Babi Per Menyusui ... 33

13. Frekwensi Induk Babi Menyusui Anaknya ... 35

14. Rataan Perkiraan Produksi Air Susu Induk Babi Per Hari ... 37

15. Rataan Perkiraan Produksi Air Susu Induk Babi Per Laktasi ... 39

16. Rataan Litter Size Lahir Anak Babi Penelitian ... 41

17. Rataan Bobot Lahir Anak Babi Penelitian ... 43

18. Rataan Mortalitas Anak Babi Penelitian ... 44

19. Rataan Persentase Mortalitas Anak Babi Penelitian ... 44

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Tanaman Tarbangun ... 4

2. Mekanisme Hormonal Produksi Air Susu ... 13

3. Mekanisme Metabolik Produksi Air Susu ... 14

4. Kandang Induk Babi Menyusui ... 23

5. Grafik Pola Produksi Air Susu Induk Babi ... 34

6. Hubungan Litter Size Lahir dengan PASI Babi Per Menyusui ... 42

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Data Konsumsi Ransum Induk Babi Penelitian ... 53

2. Analisis Ragam Rataan Konsumsi Induk Babi Per Hari ... 54

3. Data Produksi Air Susu Induk Babi Per Menyusui Pada Hari Ke-5 .... 54

4. Data Produksi Air Susu Induk Babi Per Menyusui Pada Hari Ke-10 .. 55

5. Data Produksi Air Susu Induk Babi Per Menyusui Pada Hari Ke-15 .. 55

6. Data Produksi Air Susu Induk Babi Per Menyusui Pada Hari Ke-20 .. 56

7. Data Frekwensi Induk Babi Menyusui Anak Berdasarkan Waktu ... 56

8. Data Produksi Air Susu Induk Babi Per Menyusui Selama Penelitian ... 57

9. Data Produksi Air Susu Induk Babi Per Hari ... 58

10. Data Produksi Air Susu Induk Babi Per Laktasi... 59

11. Analisis Ragam Rataan Produksi Air Susu Induk Babi Per Menyusui ... 60

12. Analisis Ragam Rataan Produksi Air Susu Induk Babi Per Hari ... 60

13. Analisis Ragam Rataan Produksi Air Susu Induk Babi Per Laktasi ... 60

14. Data Litter Size Lahir Anak Babi Penelitian ... 61

15. Data BobotLahir Anak Babi Penelitian ... 62

16. Data Mortalitas Anak Babi Penelitian ... 63

17. Data Persentase Mortalitas Anak Babi Penelitian ... 64

18. Data Transformasi Mortalitas Anak Babi Penelitian ... 65

19. Data Litter Size Sapih Anak Babi Penelitian ... 66

20. Analisis Ragam Rataan Litter Size Lahir Anak Babi Penelitian ... 67

21. Analisis Ragam Rataan Bobot Lahir Anak Babi Penelitian ... 67

22. Analisis Ragam Rataan Mortalitas Anak Babi Penelitian ... 67

23. Analisis Ragam Rataan Litter Size Sapih Anak Babi Penelitian ... 68

24. Uji Tukey Faktor B Produksi Air Susu Induk Babi Per Hari ... 68

25. Uji Tukey Faktor A Produksi Air Susu Induk Babi Per Hari ... 68

26. Uji Tukey Faktor B Produksi Air Susu Induk Babi Per Laktasi ... 68

27. Uji Tukey Faktor A Produksi Air Susu Induk Babi Per Laktasi ... 68

29. Rataan Bobot Badan Induk Babi Penelitian ... 69 30. Denah Usaha Peternakan Babi PT. Adhi Farm ... 70

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha peternakan babi merupakan usaha yang masih dapat berkembang pesat di Indonesia. Potensi perkembangan usaha ini didukung oleh data konsumsi daging babi yang menunjukkan bahwa ternak babi merupakan salah satu ternak yang

memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani di Indonesia. Data kebutuhan daging babi terus meningkat dari tahun ke tahun. Data statistik peternakan menunjukkan kebutuhan daging babi tahun 2007 sebesar 225.906 ton, tahun 2008 sebesar 209.777 ton. Populasi ternak babi di Indonesia juga terus meningkat, data statistik menunjukkan tahun 2007 sebesar 6.710.757 ekor, tahun 2008 sebesar 6.837.528 ekor dengan pertumbuhan populasi sebesar 8,65% (Ditjennak, 2010).

Ternak babi merupakan ternak yang menguntungkan untuk dipelihara karena

memiliki litter size yang lebih banyak dibandingkan ternak lain, yaitu mencapai 13,6-15,3 ekor per kelahiran. Rata-rata 2,33 ekor anak per kelahiran dan kira-kira 27% mengalami kematian (Sihombing, 2006). Air susu merupakan sumber makanan utama bagi anak babi yang baru lahir. Besarnya peranan air susu bagi tubuh perlu ditunjang oleh adanya usaha dalam meningkatkan produksi dan kualitas air susu tersebut. Oleh karena itu, produksi air susu sangat tergantung pada makanan yang dikonsumsi.

Banyak cara yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan produksi air susu induk babi setelah beranak. Penyuntikan hormon oksitosin merupakan salah satu cara yang sudah umum digunakan untuk meningkatkan produksi air susu. Peningkatan produksi air susu dapat juga dilakukan dengan pemanfaatan herbal, salah satunya dapat menggunakan daun tarbangun .

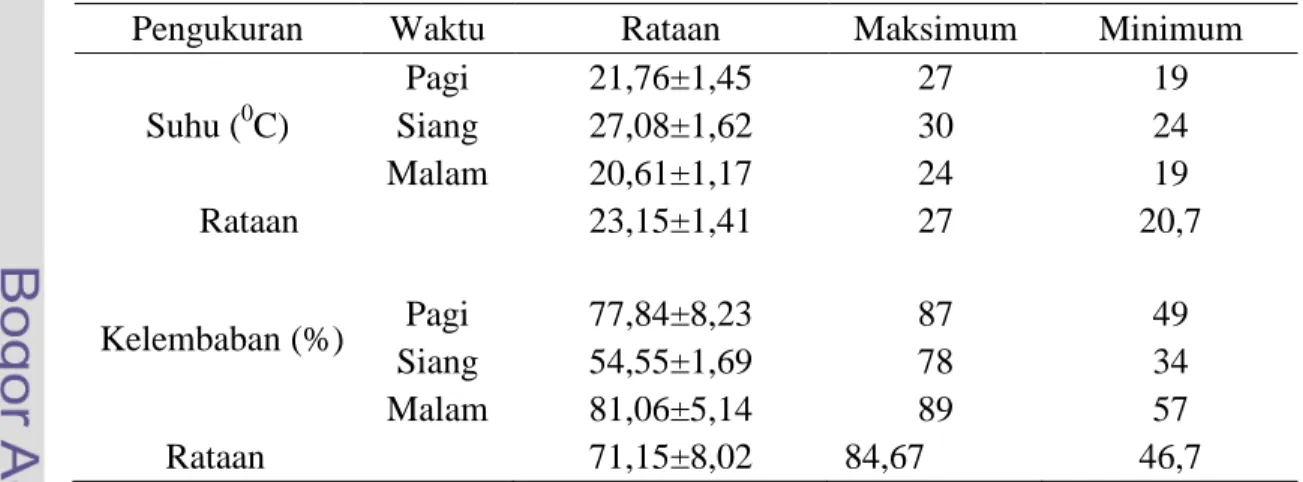

Secara ilmiah, khasiat daun tarbangun telah dikemukakan oleh beberapa peneliti. Senyawa aktif yang berasal dari daun tarbangun akan dihidrolisis didalam saluran pencernaan, yang akan menghasilkan beberapa produk metabolik seperti suksinat, asam malonik, asetat dan glutamat yang akan masuk kedalam siklus Krebs sehingga dihasilkan energi (Damanik et al., 2006).

Silitonga (1993) melaporkan bahwa penggunaan daun jinten (Coleus amboinicus

Lour) atau tarbangun dapat meningkatkan produksi susu induk tikus putih laktasi hingga 30%. Penelitian lain yang dilakukan Santosa (2001) mendapatkan bahwa empat jam setelah pemberian daun tarbangun volume air susu ibu menyusui meningkat sebesar 14,3%.

Hasil pengamatan pada anak tikus yang sedang menyusu dengan pemberian 5% tepung daun tarbangun dalam ransum induknya dapat meningkatkan bobot sapih (Hutajulu, 2008). Menurut Wening (2007), pemberian 5% tepung daun torbangun dalam ransum induk yang pemberiannya dimulai pada hari ke-14 umur kebuntingan mencit (Mus musculus) dapat meningkatkan produksi air susu induk. Melihat hal ini, maka perlu dilakukan penelitian pemberian tepung tanaman tarbangun dalam ransum pada akhir kebuntingan dan setelah selesai beranak hingga babi menyusui dan

Perumusan Masalah

Jumlah anak lahir yang banyak per induk per kelahiran (litter size) pada ternak babi merupakan hal yang sangat diharapkan oleh peternak. Namun, produksi air susu induk babi seringkali tidak mencukupi kebutuhan setiap anak yang dilahirkan sehingga banyak anak babi yang mati sebelum disapih. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk meningkatkan produksi air susu induk babi tersebut. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian tepung tanaman tarbangun kedalam ransum induk babi pada akhir kebuntingan dan induk babi selesai beranak hingga masa laktasi. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil dari berbagai penelitian yang menyatakan bahwa daun tarbangun dapat meningkatkan produksi air susu induk yang sedang menyusui.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan pengaruh pemberian tepung tanaman tarbangun (Coleus amboinicus Lour) pada berbagai taraf yang berbeda (0, 2,5, 5, dan 7,5%) dalam ransum dan waktu pemberiannya (umur ke-107 hari kebuntingan dan saat induk babi selesai beranak) pada induk babi terhadap produksi air susu selama masa laktasi.

Manfaat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk kemajuan dunia peternakan mengenai pengaruh taraf dalam ransum dan waktu pemberian tepung tanaman tarbangun (Coleus amboinicus Lour) terhadap produksi air susu induk babi menyusui.

TINJAUAN PUSTAKA

Tarbangun (Coleus amboinicus Lour)

Tarbangun (Coleus amboinicus Lour) merupakan tanaman dengan batang lunak, tidak berkayu atau hanya mengandung jaringan sedikit kayu, sehingga pada akhir masa tumbuhnya akan mati sampai kepangkalnya tanpa ada bagian batang yang tertinggal diatas tanah (Depkes, 2005). Tanaman tarbangun (Gambar 1) ini tumbuh liar di dataran rendah dan tempat lain sampai pada ketinggian 1100 meter diatas permukaan laut. Daun tarbangun memiliki manfaat bagi kesehatan, dimana daun tarbangun dapat digunakan sebagai obat sariawan, batuk rejan, influenza, demam, perut kembung, sembelit, mules, bahkan sebagai anti tumor, anti vertigo dan hipotensi. Menurut masyarakat Batak di Propinsi Sumatera Utara daun tarbangun dipercaya mampu meningkatkan produksi air susu ibu yang sedang menyusui (Damanik et al., 2001).

Gambar 1. Tanaman Tarbangun

Tanaman tarbangun dapat tumbuh di berbagai daerah di Indonesia. Tanaman ini memiliki nama yang berbeda-beda di setiap daerah seperti daun jinten (Jawa Tengah), ajeran (Jawa Barat), daun iwak (Bali), daun majha nereng (Madura),

bangun-bangun (Batak Toba), torbangun (Batak Simalungun) dan tarbangun

(Batak Karo) (Damanik et al., 2001).

Taksonomi tanaman tarbangun menurut Heyne (1987) adalah sebagai berikut : Kingdom : Plantae

Sub Kingdom : Tracheobionta Super Divisi : Spermatophyta Divisi : Magnoliophyta Sub Divisi : Angiospermae

Class : Dicothyledonae (Magnoliopsida) Sub Class : Asteridae

Order : Solanales

Sub Family : Lamiaceae

Genus : Coleus (Plectranthus) Spesies : Coleus amboinicus Lour Sifat Fisik dan Kimia

Secara fisik tanaman tarbangun memiliki ciri-ciri; batang berkayu lunak, beruas-ruas dan berbentuk bulat dan diameter pangkal ± 15 mm, tengah 10 mm, ujung ± 5 mm, panjang tangkai daun 2-45 cm dan berbulu halus. Selain itu, tanaman ini memiliki rangkaian bunga yang terdiri atas 10-20 bunga dan tersusun rapat dalam satu gulungan menyerupai bulir (Siagian dan Rahayu, 2000). Tanaman ini dapat mencapai tinggi 30-45 cm dengan jarak tanam 38-45 cm.

Hasil penelitian Rumetor 2008 memperlihatkan hasil penanaman tarbangun diperoleh produksi segar per rumpun tanaman 300-350 gram, sedangkan produksi per petak tanam (4x7 m) berkisar 20-23 kg atau rata-rata 21,5 kg. Dari petak tanam dengan luas areal 560 m2, didapat produksi segar 420 kg dari umur panen tiga bulan. dari total panen tanaman daun tarbangun segar memiliki proporsi 27,78% batang dan 72,22% daun. Apabila dikonversikan ke dalam produksi segar/ha, maka diperoleh 7500 kg segar/ha.

Menurut Heyne (1987), tanaman tarbangun jarang berbunga akan tetapi pengembangbiakannya mudah sekali dilakukan dengan stek dan cepat berakar didalam tanah. Daun tarbangun dalam keadaan segar, helaian daun tebal, berwarna hijau muda, kedua permukaan berbulu halus dan berwarna putih, sangat berdaging dan berair, tulang daun bercabang-cabang dan menonjol. Daun tarbangun dalam keadaan kering memiliki helaian daun tipis dan sangat berkerut, permukaan atas kasar, warna coklat, permukaan bawah berwarna lebih muda daripada permukaan atas dan tulang daun kurang menonjol (BPPT, 2002).

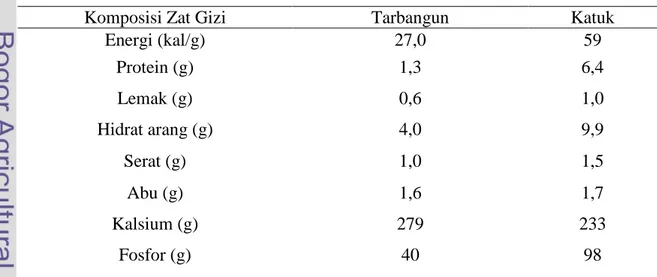

Komposisi zat gizi daun tarbangun (Tabel1) menunjukkan, bahwa dalam 100 gram daun tarbangun mengandung lebih banyak kalsium, besi dan karoten total

dibandingkan dengan daun katuk (Sauropus androgynus). Khususnya beta karoten dapat meningkatkan produksi protein uterus khusus untuk mendukung pertumbuhan fetus. Beta karoten juga mampu meningkatkan produksi progesteron(Phuc dan Ogle, 2005). Data selengkapnya tentang komposisi zat gizi daun tarbangun dan katuk tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Komposisi Zat Gizi Daun Tarbangun dan Daun Katuk

Komposisi Zat Gizi Tarbangun Katuk

Energi (kal/g) 27,0 59 Protein (g) 1,3 6,4 Lemak (g) 0,6 1,0 Hidrat arang (g) 4,0 9,9 Serat (g) 1,0 1,5 Abu (g) 1,6 1,7 Kalsium (g) 279 233 Fosfor (g) 40 98

Besi (mg) 13,6 3,5 Karoten total (mg) 13288 10020 Vitamin A - - Vitamin B1 0,16 - Vitamin C 5,1 164 Air 92,5 81 Sumber: Mahmud et al. (1990)

Analisis menggunakan GC dan GC-MS oleh Laboratorium Department of Chemistry Gorakhphur University pada tahun 2006, menemukan kandungan senyawa penting yang berperan aktif dalam metabolisme sel dan merangsang produksi susu didalam

Coleusamboinicus Lour dan senyawa tersebut disajikan pada Tabel 2.

Ketiga senyawa tersebut telah diuji manfaat dan efektivitasnya terhadap ternak.

Thymol merupakan antibiotik alternatif yang menjanjikan dan dapat digunakan untuk ternak tanpa memberikan efek negatif atau residu terhadap daging atau susu yang diproduksi (Acamovic dan Booker, 2005). Senyawa Carvacrol dikenal sebagai senyawa antiinfeksi dan antiinflamasi (Burfield, 2001), sementara penelitian Ilsley et al. (2004) menunjukkan bahwa penggunaan Carvacrol dalam suatu campuran

ekstrak tanaman sebagai suplemen dalam ransum babi laktasi menghasilkan litter size, bobot lahir, kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik, dan kecernaan protein lebih tinggi dibanding babi laktasi dengan ransum tanpa suplementasi. Sahelian (2006) melaporkan bahwa senyawa Forskholin bersifat membakar lemak menjadi energi.

Tabel 2. Kandungan Senyawa Aktif dalam Coleusamboinicus Lour

Senyawa Aktif Jumlah (%)

Thymol 94,3

Forskholin 1,5

Carvacrol 1,2

Sumber : Laboratorium Department of Chemistry Gorakhphur University, India (2006)

Berbagai hasil penelitian dan analisis, Wahlqvist et al.(2005) menyatakan bahwa secara umum dalam daun tarbangun telah ditemukan tiga komponen utama. Komponen pertama adalah senyawa-senyawa yang bersifat laktagogue, yaitu komponen yang dapat menstimulir produksi kelenjar air susu pada induk laktasi. Komponen kedua adalah zat gizi dan komponen ketiga adalah farmakoseutika yaitu senyawa-senyawa yang bersifat buffer, antibakterial, antioksidan, pelumas, pelentur, pewarna dan penstabil.

Jenis dan proporsi ketiga komponen tersebut ditunjukkan dalam Tabel 3. Dosis penggunaan tepung tanaman tarbangun berkisar 0,25 sampai 10 g/kg bobot

badan/hari, dan bervariasi menurut umur dan status fisiologis ibu atau induk ternak.

amboinicus Lour)

Komponen Utama Jenis Komponen (%)

Senyawa

lactogogue

3-ethyl-3hydroxy-5-alpa andostran-17-one, 3,4

-dimethyl-2-oxocyclopent-3-enylacetic acid,

monomethyl succinate, phenylmalonic acid,

cyclopentanol, 2-methyl acetate dan methylpyro glutamate, senyawa sterol, steroid, asam lemak, dan asam organik

10-15

Zat gizi Protein, vitamin dan mineral 25 Senyawa

Farmakoseutika

Senyawa-senyawa yang bersifat buffer, antibakterial, antioksidan, pelumas, pelentur, pewarna dan penstabil

10-30

Sumber Lawrence et al. (2005)

Peranan Tarbangun

Secara ilmiah, khasiat daun tarbangun telah dikemukakan beberapa peneliti.

Silitonga (1993) melaporkan bahwa penggunaan daun tarbangun dapat meningkatkan produksi susu induk tikus putih laktasi sampai 30%. Penelitian lain yang dilakukan Santosa (2001) mendapatkan bahwa empat jam setelah pemberian daun tarbangun volume air susu ibu menyusui meningkat sebesar 14,3%. Demikian halnya, Damanik

et al., (2006) melaporkan bahwa ibu-ibu yang mengkonsumsi daun tarbangun dalam keadaan segar, tidak merasa lelah dan lebih sehat. Selain itu, pada ibu melahirkan, konsumsi daun tarbangun membantu mengontrol postpartum bleeding dan berperan sebagai uterine cleansing agent. Pada ibu menyusui, konsumsi daun tarbangun meningkatkan produksi ASI sebesar 65% dan lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol maupun ibu menyusui yang mengkonsumsi fenugreek capsule, yang hanya meningkatkan produksi ASI sebesar 20%.

Sihombing (2006), yang menyatakan bahwa daun tarbangun biasanya digunakan masyarakat Batak untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh, juga untuk meningkatkan jumlah air susu ibu menyusui. Penggunaanya adalah dengan cara dimasak seperti memasak sayuran pada umumnya. Manfaat lain daun tarbangun telah diteliti oleh Sihombing (2000) yang melaporkan bahwa penggunaan daun tarbangun dikombinasikan dengan hati ikan dan vitamin C, dapat meningkatkan ketersediaan Fe, yang direfleksikan dengan peningkatan kadar Hb dan Ferritin darah.

Menurut Duke (2000), senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam daun tarbangun berpotensi terhadap bermacam-macam aktivasi biologi, misalnya antioksidan, diuretik analgesik, mencegah kanker, anti tumor, dan anti hipotensif. Selain itu, daun tarbangun dapat dimasak sebagai sayur atau untuk lalapan. Menurut Damanik et al ., (2006), daun tarbangun dapat memberikan manfaat

kesehatan dan pertumbuhan bayi yang ibunya mengkonsumsi daun tarbangun karena daun ini dapat meningkatkan produksi air susu ibu. Peningkatan volume air susu terjadi karena adanya peningkatan aktivitas sel epitel yang ditandai dengan meningkatnya DNA dan RNA kelenjar mammae, peningkatan metabolisme yang ditandai dengan menurunnya konsentrasi glukosa serum (Silitonga, 1993).

Tanaman tarbangun mengandung kalium yang berfungsi sebagai pembersih darah, melawan infeksi, mengurangi rasa nyeri dan menimbulkan rasa tenang sehingga sekresi susu menjadi lancar. Menurut Mepham (1987), sapi yang mengalami stres

akan membutuhkan tambahan tambahan kalium (K) sebanyak 1% untuk mencegah penurunan sekresi air susu. Defisiensi K menyebabkan hilangnya nafsu makan, penurunan bobot badan dan penurunan PASI.

Hasil pengamatan terhadap anak tikus yang sedang menyusu diperoleh bahwa pemberian 5% ekstrak daun tarbangun akan meningkatkan bobot sapih dan Wening (2007) mengatakan bahwa pemberian 5% tepung daun tarbangun pada hari ke-14 umur kebuntingan akan meningkatkan produksi air susu induk mencit.

Ternak Babi

Ternak babi termasuk dalam phylum Chordata, kelas Mamalia (memproduksi air susu), ordo Artiodactila (berjari atau berteracak genap dan merupakan binatang berkuku), famili Suide (non ruminansia), dan genus Sus. Babi terkenal karena

produksinya yang berfluktuatif, mengalami peningkatan dan penurunan dengan cepat dan bahkan sangat mendesak. Ternak babi merupakan salah satu sumber daging untuk pemenuhan gizi dan mempunyai nilai ekonomis tinggi. Kelemahan yang ada pada ternak babi adalah ternak ini harus banyak makan konsentrat sementara hijauan dalam jumlah kecil karena memiliki pencernaan yang sangat sederhana, sangat peka terhadap infeksi dari berbagai jenis penyakit dan parasit, dan tidak semua orang makan babi (Blakely dan Bade, 1991).

Penampilan Reproduksi Induk Babi

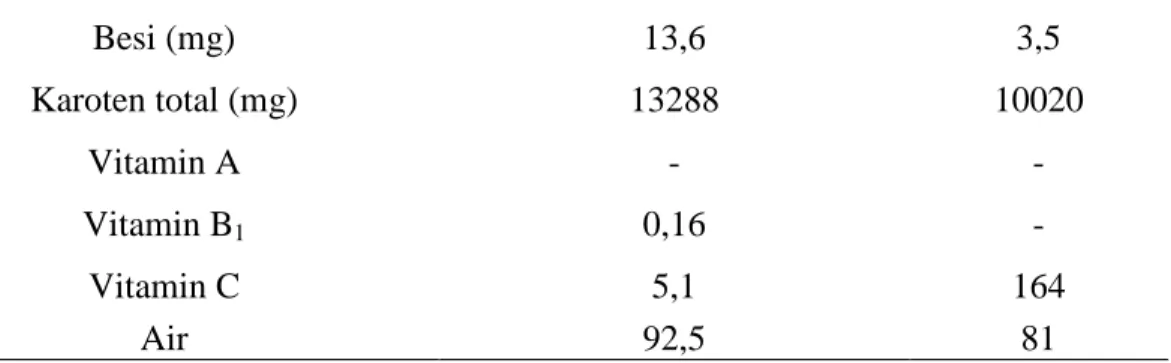

Ternak babi adalah ternak yang cepat berkembangbiak karena menghasilkan banyak anak yang lahir dari satu kelahiran (litter size) dan dalam satu tahun dapat terjadi dua kali beranak bahkan dapat lima kali dalam dua tahun (Parakkasi, 1990). Data

mengenai sifat-sifat reproduksi ternak babi betina disajikan pada Tabel 4.

Sifat reproduksi Tabel 4 menunjukkan bahwa ternak babi betina menghasilkan ovum yang banyak untuk diovulasikan, hal ini berpengaruh terhadap litter size lahir. Untuk itu, sifat reproduksi tersebut harus diperhatikan dan dikelola dengan baik untuk mendapatkan kualitas produksi pada ternak babi.

Tabel 4. Sifat Reproduksi Ternak Babi Betina

Sifat (a) (b)

Umur pubertas (bulan) 4-7 5-8

Lama estrus (hari) 1-5 2-3

Lama siklus estrus (hari) 18-24 19-23 Waktu ovulasi setelah permulaan

estrus (jam)

12-48 38-42 Jumlah ovum yang diovulasikan 14-25 14-15

Saat yang tepat dikawinkan Hari ke-2 estrus Hari ke-2 estrus Lama kebuntingan (hari) 111-115 111-117

Sumber: (a) Blakely dan Babe (1991) (b) Toelihere (1993)

Toelihere (1993) menyatakan bahwa besarnya litter size lahir bervariasi menurut tiap masa kelahiran pada induk yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh umur, varietas, lingkungan, dan kesanggupan reproduksi tiap induk ternak babi. Semakin sering induk beranak, semakin banyak litter size lahir, dan biasanya mencapai puncak pada kelahiran ketiga atau keempat kemudian masa stabil kelahiran keenam atau ketujuh, selanjutnya terjadi penurunan secara bertahap.

Produksi Air Susu Induk Babi

Susu didefenisikan sebagai sekresi dari kelenjar susu binatang yang meyusui

anaknya. Church (1991) menyatakan bahwa anak babi menerima nutrien yang sangat penting dari air susu induknya sejak awal hingga dua sampai tiga minggu. Air susu pertama yang disekresi oleh induk yaitu colostrum mengandung immunoglobulin. Menurut Mepham (1987), produksi susu dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu : jumlah dan komposisi makanan yang dikonsumsi, jumlah dan komposisi darah yang diserap oleh kelenjar ambing, dan laju sintesis air susu. Jumlah anak babi menyusu yang semakin banyak cenderung menaikkan produksi air susu induk (Parakkasi, 1990). Lebih lanjut Sihombing (2006) menyatakan bahwa pada awalnya induk menghasilkan sekitar empat kg air susu per hari dan meningkat terus hingga minggu keempat dari masa laktasi menjadi sekitar tujuh kg dan selanjutnya menurun. Produksi air susu induk babi dapat diukur secara tidak langsung yaitu berdasarkan bobot badan pada anak-anaknya. Anak babi ditimbang sebelum dan segera setelah menyusu, selisih berat penimbangan adalah produksi susu induk babi pada saat itu (Parakkasi, 1990).

Laktogenesis (pembentukan air susu) pada induk babi terbagi menjadi dua tahap yaitu akumulasi kolostrum secara bartahap pada kelenjar mamae dan dimulainya sekresi air susu dalam jumlah besar. Sintesis dan sekresi air susu dipengaruhi oleh berbagai hormon pituitari dan ovarian. Prolaktin yang disekresikan oleh kelenjar pituitari anterior, berperan pada awal dan selama laktasi berlangsung (Xu dan Cranwell, 2003) serta melepaskan oksitosin yang perlu untuk milk let down atau pengeluaran air susu. Susu telah berada didalam putingnya 12-48 jam sebelum kelahiran (Blakely dan Bade, 1991).

Kontraksi sel-sel mioepitel akibat diangkutnya hormon oksitosin dan vasopressin

melalui darah ke kelenjar ambing akan meninggikan tekanan intermammae, mendorong air susu dari lumina alveoli dan saluran-saluran terminal serta

mempersiapkan air susu untuk anak. Menurut Silitonga (1993), jumlah total elveoli keseluruhan pada mencit yang diberi daun tarbangun paling banyak dibanding kontrol, yaitu 33,80%. Alveoli berfungsi sebagai tempat penghasil susu. Semakin banyak tempat penghasil susu maka akan semakin banyak produksi susu yang akan didapat. Pemberian daun tarbangun juga mengakibatkan tikus mencapai puncak laktasinya lebih awal, tetapi mengalami penurunan yang lebih lambat.

Konsumsi Ransum dan Air Minum Induk Babi

Ransum adalah yang diberikan pada ternak tertentu selama 24 jam, pemberiannya dapat dilakukan sekali atau beberapa kali selama 24 jam tersebut. Ransum sempurna adalah kombinasi beberapa bahan makanan yang bila dikonsumsi secara normal dapat mensuplai zat-zat makanan kepada ternak dalam perbandingan jumlah dan

bentuk sehingga fungsi-fungsi biologis dalam tubuh berjalan normal (Parakkasi, 1990). Ransum yang dikonsumsi ternak babi akan diubah menjadi jaringan tubuh juga digunakan sebagai sumber energi dan sebagian lagi akan dikeluarkan menjadi kotoran (Siagian, 1999). Menurut Sihombing (2006), konsumsi ransum babi bunting dan babi laktasi masing-masing adalah 2,00-2,50 dan 3,00-4,50 kg per ekor per hari. Konsumsi air minum untuk induk babi bunting dan laktasi sekitar 10-20 liter per ekor per hari. Konsumsi ransum untuk induk babi laktasi harus disesuaikan dengan jumlah anaknya, sebab semakin banyak anak semakin banyak produksi air susu induk. Semakin banyak ransum yang diperoleh pada waktu laktasi maka produksi air susu akan meningkat.

Induk babi yang sedang menyusui cenderung mengalami penurunan berat badan. Oleh karena itu, diperlukan tambahan konsumsi untuk mencegah terjadinya

penurunan bobot badan yang berlebihan serta menjaga kuantitas dan kualitas air susu yang dihasilkan. Kehilangan bobot badan yang berlebihan juga dapat mengganggu proses pengawinan berikutnya. Protein yang dibutuhkan harus mencukupi agar terjamin birahi dan ovulasi yang tepat setelah anak disapih (Williamson dan Payne, 1993).

Mekanisme untuk Meningkatkan Produksi Air Susu

Menurut Silitonga (1993), penggunaan daun tarbangun dapat meningkatkan produksi susu induk tikus putih laktasi hingga 30%. Penelitian lain yang dilakukan Santosa (2001) mendapatkan bahwa empat jam setelah pemberian daun tarbangun volume air susu ibu menyusui meningkat sebesar 47,4%. Hasil pengamatan pada anak tikus yang sedang menyusu dengan pemberian 5% tepung daun tarbangun dalam ransum induknya dapat meningkatkan bobot sapih (Hutajulu, 2008). Menurut Wening (2007), pemberian 5% tepung daun tarbangun dalam ransum induk yang pemberiannya dimulai pada hari ke-14 umur kebuntingan mencit (Mus musculus) dapat meningkatkan produksi air susu induk.

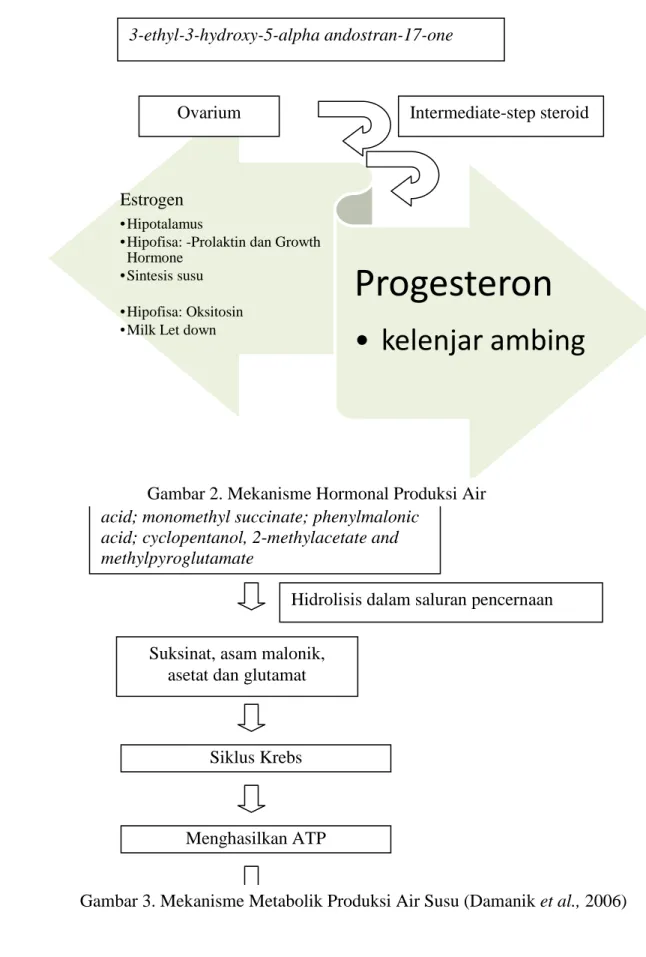

Mekanisme untuk meningkatkan produksi air susu dapat melalui dua cara yaitu mekanisme hormonal (Gambar 2) dan mekanisme metabolik (Gambar 3). Senyawa 3-ethyl-3-hydroxy-5-alpha andostran-17-one memacu ovarium untuk menghasilkan progesteron dan estradiol. Progesteron merangsang pembentukan sistem sekretori di kelenjar ambing sedangkan estradiol diteruskan ke hipotalamus yang akan merangsang hipofisa posterior untuk melepaskan oksitoksin yang berperan dalam pengeluaran air susu dari alveolus masuk kedalam saluran ambing, selain itu estradiol juga merangsang hipofisa anterior untuk menghasilkan prolaktin dan

growth hormone yang berperan untuk merangsang pertumbuhan kelenjar ambing serta produksi susu (Damanik et al., 2006).

Senyawa aktif yang berasal dari daun tarbangun akan dihidrolisis didalam saluran pencernaan, yang akan menghasilkan beberapa produk metabolik seperti suksinat, asam malonik, asetat dan glutamat yang akan masuk kedalam siklus Krebs sehingga dihasilkan energi (Damanik et al., 2006).

Estrogen

• Hipotalamus

• Hipofisa: -Prolaktin dan Growth Hormone

• Sintesis susu • Hipofisa: Oksitosin • Milk Let down

Progesteron

• kelenjar ambing

Intermediate-step steroid

3,4-dimethyl-2-oxocyclopent-3-enylacetic acid; monomethyl succinate; phenylmalonic acid; cyclopentanol, 2-methylacetate and methylpyroglutamate

Hidrolisis dalam saluran pencernaan Suksinat, asam malonik,

asetat dan glutamat

Siklus Krebs

Menghasilkan ATP

Energi

3-ethyl-3-hydroxy-5-alpha andostran-17-one

Ovarium

Gambar 2. Mekanisme Hormonal Produksi Air

MATERI DAN METODE

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Juni 2010 yang dimulai dengan persiapan bahan penelitian. Penelitian di lapangan dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2010, di PT. Adhi Farm, Dusun Sepreh, Desa Jaten, Kecamatan Kebak Kramat, Karanganyar, Jawa Tengah. Pembuatan bahan ransum penelitian dilakukan di Laboratorium Nutrisi Ikan Fakultas Perikanan IPB, Rumah Kaca Technopark. Analisis ransum penelitian dilakukan di Laboratorium Pusat Antar Universitas (PAU), Institut Pertanian Bogor (IPB), Bogor.

Materi

Penelitian ini menggunakan 24 ekor induk babi hasil persilangan yang sudah bunting dan tercatat waktu pengawinannya. Masing-masing 12 ekor untuk induk babi bunting hari ke-107 dan 12 ekor induk saat selesai beranak. Penentuan 24 ekor induk babi dilakukan secara acak untuk menentukan perlakuan yang diberikan kepada induk babi tersebut berdasarkan tanggal beranak. Bahan baku yang digunakan adalah tanaman tarbangun dan ransum induk babi yang ada di PT. Adhi Farm.

Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang babi bunting individu yang dilengkapi dengan tempat makan dan water nipple, ember, sapu lidi, sekop, thermohygrometer, alat pemotong daun, oven, timbangan kapasitas 2,5 kg untuk menimbang sisa ransum harian, timbangan kapasitas 50 kg yang

portable untuk menimbang anak babi yang baru lahir, dan 250 kg untuk menimbang ransum yang dicampur dan anak babi per litter.

Prosedur

Pembuatan Tepung Tanaman Tarbangun

Tanaman tarbangun segar dibersihkan kemudian dipisahkan daun dengan batang untuk memudahkan proses pengeringan. Selanjutnya daun dan batang tarbangun dikeringkan di rumah kaca selama empat hari. Setiap hari dibalikkan dua kali untuk mempercepat pengeringan. Setelah itu, dimasukkan kedalam oven 600C selama 24 jam. Tanaman tarbangun yang telah dikeringkan kemudian dihaluskan dengan menggunakan grinder yang kemudian diayak dengan ayakan ukuran 60 mesh dan hasilnya adalah tepung tanaman tarbangun (TTT) yang kemudian ditimbang. Persiapan Penelitian

Tiap ekor induk babi diidentifikasi dan dibuat penomorannya. Kandang individu yang dipakai berjumlah 24 buah dimana setiap kandang terdapat satu ekor induk babi bunting sebagai satu satuan unit percobaan.

Ransum Perlakuan

Tepung tanaman tarbangun (TTT) dicampur dalam ransum. Ransum perlakuan terdiri dari ransum babi yang biasa digunakan oleh PT. Adhi Farm dan ditambah TTT dengan taraf sebagai berikut:

R1 : 100% Ransum + 0% TTT R2 : 100% Ransum + 2,5% TTT

R3 : 100% Ransum + 5% TTT R4 : 100% Ransum + 7,5% TTT Pelaksanaan Penelitian

Setiap induk babi yang digunakan telah dikawinkan dengan cara Inseminasi Buatan (IB). Induk babi yang telah diketahui bunting dan siap beranak dalam waktu kurang lebih satu minggu dipindahkan ke kandang babi beranak. Selanjutnya, dilakukan pengacakan dan kemudian induk babi tersebut ditempatkan kedalam kandang individu yang telah tersedia. Penandaan diberikan pada setiap induk babi dengan menggunakan penomoran pada setiap kandang.

Pemberian pakan induk babi bunting dilakukan dua kali sehari, yaitu pada pagi (08.00 WIB) dan siang (13.00 WIB) hari. Induk babi bunting dipelihara dengan manajemen yang sama mulai dari hari pertama sampai hari ke-107 dan diberi pakan kontrol sesuai dengan bobot induk babi. Selanjutnya, pada hari ke-107 kebuntingan (H1) diberikan ransum dengan penambahan berbagai taraf TTT untuk 12 ekor induk babi hingga anaknya disapih. Sementara 12 ekor induk babi yang lain atau setelah selesai beranak (H2) diberikan ransum dengan penambahan berbagai taraf TTT hingga anaknya disapih. Anak babi yang lahir diberi pakan yang sama hingga

disapih. Ransum dan air minum selalu tersedia (ad libitum) baik untuk induk bunting maupun induk yang sedang menyusui. Penyapihan anak babi dilakukan pada hari ke-21 setelah lahir.

Peubah yang Diamati Selama Penelitian

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsumsi Ransum Induk Babi (g/e/h), adalah jumlah ransum yang dikonsumsi oleh seekor induk babi setiap hari. Konsumsi ransum diperoleh dari selisih antara jumlah ransum awal dengan jumlah ransum sisa pada pagi hari berikutnya.

2. Produksi Air Susu Induk (PASI) Babi Per Menyusui (g/e/menyusui), diukur setiap lima hari sekali yang dimulai pada hari ke-5 setelah lahir hingga hari ke-20 menyusui atau empat kali pengukuran. Pengukuran dilakukan dengan cara menimbang anak babi dua kali, pertama setelah anak babi dipuasakan selama empat jam, kemudian penimbangan kedua segera sesudah anak babi selesai menyusu setelah dibiarkan menyusu pada induk selama satu jam. Selisih dari kedua penimbangan ini adalah PASI babi per menyusui.

3. Frekwensi Induk Babi Menyusui (kali/h), secara acak satu ekor induk babi mewakili tiap perlakuan diamati sehari penuh berapa kali menyusui, kemudian akan diperoleh frekwensi induk babi menyusui selama sehari.

4. Perkiraan PASI Babi Per Hari (kg/e/h), diperoleh dari hasil PASI babi per menyusui dikalikan dengan frekwensi induk babi menyusui atau anak menyusu setiap hari.

5. Perkiraan PASI Per Laktasi (kg/e/laktasi), diperoleh dari hasil PASI babi per hari x 20 hari induk babi menyusui (laktasi).

6. Hubungan Litter Size Lahir dengan PASI Babi, diperoleh dengan melakukan perhitungan jumlah anak babi yang lahir per induk per kelahiran dibandingkan dengan PASI babi selama masa laktasi.

a. Litter Size Lahir, jumlah anak babi per induk per kelahiran.

b. Bobot Lahir, bobot lahir anak babi yang ditimbang sesaat setelah dilahirkan

c. Mortalitas Sapih, jumlah anak yang mati lahir hingga disapih

d. Litter Size Sapih, jumlah anak babi yang disapih per induk per kelahiran Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola Faktorial 4 x 2 masing-masing dengan tiga ulangan. Faktor pertama adalah taraf penambahan TTT (0, 2,5, 5 dan 7,5%) dalam ransum dan faktor kedua adalah waktu pemberian ransum dengan TTT yaitu pada umur ke-107 hari kebuntingan (H1) dan saat setelah induk babi beranak (H2) hingga anak disapih.

Model matematika (Steel dan Torrie, 1993) yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk.

Keterangan:

Yijk : Nilai pengamatan pada faktor A (taraf penambahan ke-i), faktor B (waktu pemberian ke-j) dan ulangan ke-k

µ : Nilai rataan umum

α : Pengaruh taraf penambahan TTT ke-i; (0,0; 2,5; 5,0 dan 7,5%) dalam ransum

βj : Pengaruh waktu pemberian ransum dengan TTT ke-j; (107 hari kebuntingan H1 dan saat setelah induk babi beranak = H2)

(αβ)ij : Interaksi penambahan taraf TTT dalam ransum dan waktu pemberiannya

εijn : Galat percobaan pada faktor perlakuan ke-i dan ke-j serta ulangan ke-n; n = 1, 2, dan 3.

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan analisa sidik ragam atau analisys of variance

(ANOVA), jika perlakuan berpengaruh nyata terhadap peubah yang diukur maka dilanjutkan dengan uji Duncan pada tingkat kepercayaan 95 dan 99% menggunakan program SAS 9.1 untuk mengetahui perbedaan diantara perlakuan tersebut. Jika nilai koefisien keragaman (KK) lebih daripada 20% maka uji lanjutan yang digunakan harus uji JND (Jarak Nyata Duncan atau DuncanMultiple Range Test) (Hanafiah, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Usaha Peternakan Babi PT. Adhi Farm

Lokasi

Penelitian ini dilakukan di PT. Adhi Farm yang berlokasi di Desa Sepreh, Kelurahan Seroyo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Desa Sepreh secara geografis berbatasan dengan Desa Kemiri disebelah utara, timur, dan selatan sedangkan disebelah barat berbatasan dengan Desa Ngabean.

Peternakan ini dibangun di lokasi yang cukup strategis. Jarak lokasi peternakan dari ibukota kecamatan adalah 6 km sedangkan dari kotamadya hanya 12 km. Peternakan ini dibangun diatas lahan seluas 5 ha tetapi lahan produktif untuk peternakan hanya digunakan seluas 2 ha untuk bangunan kandang dan tempat pembuatan pakan. Lahan yang 3 ha digunakan untuk gudang bahan baku pakan, tempat pengolahan limbah, tempat menanam rumput dan bangunan mess untuk karyawan.

Sejarah Peternakan

Peternakan ini awalnya didirikan pada bulan Juni tahun 1994. Usaha ini merupakan bisnis keluarga yang dibangun oleh Bapak Robby Koesnadhi dan Bapak Haryadhi. Adhi Farm sendiri merupakan gabungan nama belakang dari kedua pemilik usaha ini.

Usaha ini awalnya didirikan di daerah Jomboran, Palur, Kecamatan Kebakkramat, namun usaha ini kemudian dipindahkan ke Desa Sepreh karena kawasan sebelumnya menjadi pemukiman masyarakat. Masyarakat sekitar Jomboran, Palur merasa

terganggu dengan keberadaan peternakan ini karena alasan bau. Pemindahan ini tidak dilakukan secara total, usaha peternakan di Jomboran masih tetap ada hingga

sekarang, hanya saja bukan sebagai tempat utama kegiatan produksi melainkan sebagai cabang usaha. Kegiatan usaha di Jomboran meliputi pemesanan, administrasi dan penggemukan babi. Kegiatan di Desa Sepreh meliputi produksi pakan,

pemeliharaan babi dara, induk babi bunting, induk babi menyusui, fase pre starter, starter, dan sebagian grower-finisher serta pejantan.

Usaha peternakan babi ini melakukan kegiatan pemeliharaan bibit, pengembangbiakan dan penggemukan babi. Sekarang peternakan ini juga mengembangkan usahanya dengan cara merombak beberapa kandangnya untuk usaha pembibitan dan penggemukan sapi. Bangsa babi yang dibudidayakan di peternakan ini adalah Landrace, Yorkshire, Duroc, dan hasil persilangan ketiga bangsa tersebut. Saat penelitian ini dilakukan populasi babi di peternakan ini sudah lebih banyak hasil persilangan daripada purebred. Alasan pemilik peternakan lebih memilih kawin silang adalah untuk mendapatkan efek heterosis sehingga babi yang dihasilkan produktivitasnya lebih baik. Total populasi ternak babi di peternakan dimana saat penelitian dilakukan adalah 1200 ekor yang terdiri dari sembilan ekor pejantan, 21ekor induk babi menyusui, 212 ekor induk babi bunting, 190 ekor anak menyusu (pre-stater), 245 ekor anak lepas sapih (starter) dan 523 ekor babi fase

grower-finisher.

Babi yang digunakan sebagai induk ataupun pejantan diseleksi dari sejak lahir sampai berumur enam bulan oleh petugas peternakan ini sendiri. Kriteria yang digunakan untuk dipilih sebagai calon induk babi yakni telah berumur 10-12 bulan,

berasal dari induk babi yang memiliki litter size yangtinggi (lebih daripada 11 ekor), memiliki puting susu yang bagus (6-7 pasang), tubuhnya ramping, kencang dan tidak terlalu gemuk serta memiliki kaki yang kuat.

Babi pejantan di peternakan ini kebanyakan didatangkan dari luar farm dengan alasan mencegah terjadinya kawin silang dalam (biak dalam) sehingga genetik dari babi yang diproduksi tetap terjaga. Pembelian babi penjantan biasanya didatangkan dari Bali, Dinas Pertanian Sukoharjo dan Tangerang.

Struktur Organisasi

Usaha peternakan babi ini didirikan dalam bentuk perseroan terbatas (PT) yang bergerak dibidang usaha peternakan dengan ijin usaha ternak babi dan sapi. Awalnya pemilik perusahaan langsung bertindak sebagai pimpinan dan pengawas. Namun sekarang jabatan itu dipercayakan kepada Bapak Alex yakni menantu dari pemilik usaha tersebut. Bapak Alex secara langsung membawahi pengawas kandang dan staf administrasi.

Tenaga kerja yang ada di peternakan ini berjumlah 23 orang yang terdiri dari tiga orang staf administrasi, empat orang staf pembuat pakan, tujuh orang tenaga di kandang, seorang penanggungjawab kesehatan ternak dan IB, dua orang tukang kebun, dua orang tukang arit, dua orang sopir, satu orang penjaga malam, dan

seorang penggungjawab pengolahan limbah. Penangan limbah dilakukan dengan cara membuat kolam-kolam limbah kemudian endapannya diambil lalu dikeringkan untuk dijadikan pupuk kompos.

Suhu dan Kelembaban

Pengukuran suhu dan kelembaban di dalam kandang menggunakan

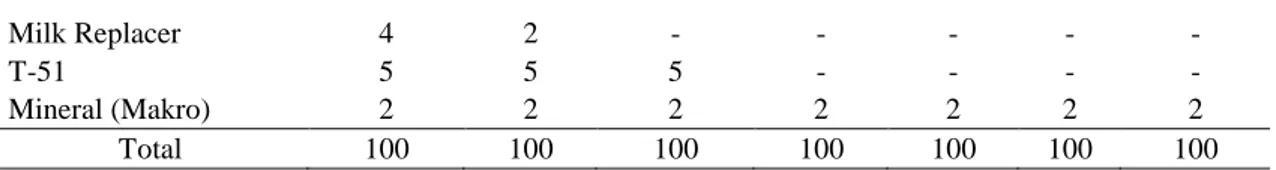

thermohygrometer dan pencatatandilakukan tiga kali dalam sehari yakni pada pukul 08.00 WIB (pagi), pukul 13.00 WIB (siang) dan pukul 22.00 WIB (malam) selama masa penelitian dan hasil pencatatan diperlihatkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Suhu dan Kelembaban di Lokasi Penelitian

Pengukuran Waktu Rataan Maksimum Minimum Suhu (0C) Pagi 21,76±1,45 27 19 Siang 27,08±1,62 30 24 Malam 20,61±1,17 24 19 Rataan 23,15±1,41 27 20,7 Kelembaban (%) Pagi 77,84±8,23 87 49 Siang 54,55±1,69 78 34 Malam 81,06±5,14 89 57 Rataan 71,15±8,02 84,67 46,7

Hasil pencatatan yang diperoleh, suhu udara di lokasi penelitian sekitar 19-270C pada pagi hari dengan rataan 21,760C, pada siang hari kisaran suhu penelitian 24-300C dengan rataan 27,080C, sedangkan pada malam hari kisaran suhu penelitian berkisar 19-240C dengan rataan 20,610C. Rataan suhu secara umum di lokasi penelitian adalah 23,15±1,410C dengan suhu maksimum 300C pada siang hari dan 190C pada pagi dan malam hari.

Rataan suhu selama penelitian ini telah memenuhi suhu optimum untuk ternak babi. Menurut Sihombing (2006), suhu ideal untuk pertumbuhan anak babi berkisar 20-260C. Kisaran suhu optimal dalam kandang dapat tercapai oleh karena dilakukan penyiraman dan penggunaan kipas angin pada siang hari sehingga babi merasa sejuk dan mengurangi cekaman. Atap bangunan juga didesain cukup tinggi dan dinding kandang menggunakan sistem open house window (sisi-sisi bangunan kandang terbuka) sehingga sirkulasi udara didalam kandang baik. Ketika malam hari atau pada saat suhu disekitar kandang dingin maka tirai diturunkan yang dipasang pada setiap sisi dinding kandang.

Berdasarkan hasil pencatatan, kelembaban udara di lokasi penelitian sekitar 49-87% pada pagi hari dengan rataan 77,84%, pada siang hari 34-78% dengan rataan 54,55%, sedangkan pada malam hari berkisar 57-89% dengan rataan 81,06%. Rataan

kelembaban secara umum di lokasi penelitian adalah 71,15±8,02%. Kelembaban udara yang optimal untuk ternak babi adalah 30-70% (Sihombing, 2006).

Manajemen Pemeliharaan Ternak Babi di PT. Adhi Farm

Kegiatan pemeliharaan ternak babi di PT. Adhi Farm meliputi pemeliharaan dara, induk bunting, induk laktasi, pejantan, anak babi fase prestarter, starter, lepas sapih, grower hingga periode siap dijual. Untuk mendukung kegiatan pemeliharaan ternak babi tersebut agar berjalan dengan baik maka dilakukan beberapa hal yaitu meliputi manajemen perkandangan, manajemen pakan, pemeliharaan induk babi menyusui dan anaknya dan manajemen kesehatan ternak babi.

Manajemen Perkandangan

Usaha peternakan ini memiliki sembilan bangunan besar atau kandang yang terdiri dari 411 unit, yaitu kandang khusus beranak 63 unit, kandang individu 254 unit, kandang pejantan sembilan unit, kandang sapihan 12 unit, kandang karantina satu unit dan kandang penggemukan dari los A hingga E berjumlah 69 unit. Terdapat pula satu unit tempat penampungan sperma yang dilengkapi dengan dummy.

Masing-masing tipe kandang disesuaikan dengan fase produksi ternak babi. Fase

starter, induk babi menyusui dan anaknya di kandang beranak individu dengan lantai kisi (Gambar 4), kandang babi dara dan induk kering berupa kandang individu berlantai semen permanen, babi lepas sapih di kandang panggung dengan lantai kisi yang terbuat dari besi, untuk grower dan finisher sebagian di kandang koloni dan sebagian lagi di kandang individu berlantai semen, khusus untuk calon induk dan pejantan. Kandang jantan dibuat lebih besar daripada kandang individu lainnya dan berlantai semen.

Gambar 4. Kandang Induk Babi Menyusui

Kandang babi bunting, kering dan calon induk berukuran 2,14 x 0,71, x 0,92 m3. Kandang induk beranak khusus (farrowing crate) dengan ukuran 1,90 x 0,66 x 0,64 m3 dilengkapi dengan kotak penghangat dan diberi lampu yang berfungsi sebagai pemanas untuk menjaga kenyamanan anak babi.

Manajemen Pakan

Ransum yang diberikan untuk setiap fase ternak babi dibuat sendiri di PT. Adhi Farm dengan komposisi yang dapat dilihat pada Tabel 6. Penyusunan ransum dilakukan dengan mencampur bahan-bahan pakan yang dibeli dari luar farm dengan peralatan

mixer dan mesin penggiling untuk terlebih dahulu memperhalus partikel bahan makanan.

Volume mixer yang digunakan adalah sebesar 500 kg. Bahan makanan yang akan digunakan ditimbang terlebih dahulu kemudian dicampur dengan menggunakan

mixer selama ± 30 menit. Rata-rata dalam satu hari dilakukan 12 kali pencampuran dan menghasilkan enam ton ransum yang siap digunakan. Setiap pencampuran ditambahkan Growbig Max yang mengandung herbal, glukosa dan bakteri

amylolytic, proteolotic, lipolotic, yeast untuk mengurangi bau feses yang dihasilkan ternak babi serta mempercepat pertumbuhan ternak babi.

Bahan makanan yang sudah dicampur dan siap digunakan sebagai ransum dimasukkan kedalam karung dengan berat 50 kg/karung. Ransum yang disusun sudah mengandung bahan pakan tambahan (feed additive) (Tabel 7) dan antibiotik (Tabel 8) yang komposisinya diperoleh dari label yang tertera pada bungkusnya. Tabel 6. Komposisi Ransum yang Digunakan di PT. Adhi Farm

Bahan Makanan

Ternak Babi (%) Prestarter Starter Grower I Grower

II Finisher Dara Induk

Katul - 3 8 22 30 60 28 Jagung 60 60 50 40 42 10 30 MBM 2 2 3 2 2 2 2 SBM - - 22 22 20 8 20 SBM (Ex-Argentina) 25 25 - - - - - Wheat Pollard - - 10 10 - 10 10 Bungkil Kelapa - - - 2 4 8 8 Yenher Premix A 2 1 - - - -

Milk Replacer 4 2 - - - - -

T-51 5 5 5 - - - -

Mineral (Makro) 2 2 2 2 2 2 2

Total 100 100 100 100 100 100 100

Sumber: Laporan Gudang Pakan PT. Adhi Farm Bulan Juli-Agustus 2010

Keterangan: MBM: Meat Bone Meal; SBM:Soy Bean Meal; T-51: jenis milk replacer

Tabel 7. Komposisi Feed Additive Dalam Ransum di PT. Adhi Farm

Bahan

Fase Ternak Babi Prestarter Starter Grower I Grower

II Finisher Dara Induk ---%--- Rac-20 ppm - - - 0,5 - - - Gbc-20 ppm - - - - 0,6 - - Rovimix hy-d - - - 0,4 0,4 Cyc-100 2 2 1 1 1 1 1 Allzyme ssf (enzyme) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Biofos (mcp-dcp) - - 1 1 1 1 1

Demytox (anti mould) 2 2 2 1 1 2 2

Trouw swine ks-eco - - 3 3 2 - -

Trouw sow premix - - - 4 4

Copper sulfate - - 0,6 0,6 0,6 - -

Choline chloride - - 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Zinc oxide - - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Vit plus-1000 - - 0,2 0,2 0,2 - -

Vit E (golden guard) - - - 2 - 0,2 0,2

Garam 2 2 2 2 2 2 2

Acidifier 2 2 - - - - -

Quixalud 0,2 0,2 - - - - -

Vitamin E 0,2 0,2 - - - - -

Sumber: Laporan Gudang Pakan PT. Adhi Farm Bulan Juli-Agustus 2010

Pemberian ransum di PT. Adhi Farm dilakukan dua kali sehari secara teratur yakni pagi hari pukul 08.00 WIB dan siang hari pukul 13.00 WIB.

Tabel 8. Komposisi Antibiotik Dalam Ransum di PT. Adhi Farm Antibiotik

Fase Ternak Babi

Pre-

Starter Starter

Grower I

Grower

II Finisher Dara Induk ---%---

Tylosin-10% - - 0,8 0,8 0,8 - -

CTC-15% 0.8 0.8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Lincomix - - - 0,2 0,2

Tiamulin HCl 0,8 0,8 - - - - -

Sumber : Laporan Gudang Pakan PT. Adhi Farm Bulan Juli-Agustus 2010

Antibiotik yang digunakan di PT. Adhi Farm antara lain Tylosin-10%, CTC-15%, Lincomix dan Tiamulin HCl. Pemakaian antibiotik dosisnya disesuaikan menurut umur ternak dan fase produksi babi sehingga tidak terjadi over dosis yang dapat menyebabkan kerugian baik bagi ternak itu sendiri maupun bagi manusia yang mengkonsumsi dagingnya.

Pemeliharaan Induk Babi Menyusui dan Anaknya

Setiap hari secara rutin induk babi diberi makan dua kali sehari yaitu pagi pukul 08.00 WIB dan siangnya pukul 13.00 WIB, kecuali hari Minggu makan pagi pukul 05.00 WIB karena alasan istirahat untuk pekerja kandang. Induk babi yang baru beranak, dalam waktu ±24 jam akan mendapatkan perlakuan khusus. Induk babi dimandikan dengan menggunakan sabun mandi biasa terutama pada bagian ambing sangat diperhatikan kebersihannya. Kemudian induk babi disuntik antibiotik dengan merk dagang Shotapen LA untuk mencegah mastitis. Selain itu, induk babi juga disuntik vitamin B-12. Vitamin B12 berperan penting pada saat pembelahan sel yang berlangsung dengan cepat.Vitamin B12 juga memelihara lapisan yang mengelilingi dan melindungi serat syaraf dan mendorong pertumbuhan normalnya. Selain itu juga berperan dalam aktifitas dan metabolisme sel-sel tulang. Vitamin B12 juga

dibutuhkan untuk melepaskan folat, sehingga dapat membantu pembentukan sel-sel darah merah.Vitamin B12 diperlukan dalam fungsi normal metabolisme semua sel, terutama sel-sel saluran pencernaan, sumsum tulang, dan jaringan saraf. Fungsi vitamin B12 adalah membantu bekerjanya enzim methionine synthase dan

5-metilmalonil-CoA mutase. Produksi metilkobalamin memerlukan vitamin B12 yang ditemukan pada sistem syaraf pusat dan otak. Hal tersebut merupakan alasan

mengapa kekurangan vitamin B12 dapat menyebabkan kelainan darah seperti

macrocytos dan anemia pernisiosa serta kerusakan syaraf seperti alzeimer (Miswadi, 2011). Untuk mencegah ektoparasit dan endoparasit induk babi yang baru beranak juga disuntik invermectin. Vagina induk babi yang baru beranak disuntik dengan Luteolysis untuk mempercepat pemulihan uterus induk babi tersebut.

Anak babi yang baru lahir, selaput lendir pada bagian hidung dan mulut dibersihkan terlebih dahulu agar supaya dapat bernafas dengan bebas. Setelah itu, tubuh anak babi juga dibersihkan dari lapisan tipis dengan kain yang telah disediakan kemudian dibedaki dengan bedak merk dagang Mistral yang mengandung antibakteri sehingga anak babi yang baru lahir terlindungi dari bakteri yang kemungkinan ada di

lingkungan sekitar. Anak babi yang baru lahir mendapatkan beberapa perlakuan lain diantaranya pemotongan gigi, ekor, dan tali pusar. Identifikasi permanen atau dengan penomoran dilakukan dengan cara menyobek daun telinga dengan gunting menurut bulan kelahiran. Anak babi yang baru lahir kemudian dibantu untuk

menemukan puting induknya agar dapat memperoleh kolostrum. Seluruh kegiatan ini dilakukan dalam jangka waktu ± 24 jam setelah lahir.

Untuk menjaga suhu yang sesuai untuk anak babi yang baru lahir maka disediakan box yang terbuat dari papan dan dilengkapi dengan lampu pemanas untuk anak babi tersebut. Menurut Williamson dan Payne (1993) bahwa anak babi yang baru lahir

belum mempunyai sistem pengaturan suhu tubuh yang baik. Anak babi belum mampu mengatasi dirinya terhadap panas atau dingin yang berlebihan. Kisaran suhu yang sesuai untuk anak babi yang baru lahir adalah 30-320C.

Untuk memenuhi kebutuhan zat besi bagi anak babi yang baru lahir, dalam jangka waktu ± 24 jam setelah lahir diberi suntikan zat besi 1 cc/ekor dengan merk dagang Dufadex 20%. Anak babi juga diberi multivitamin dengan cara menyuntik sebanyak 1 cc/ekor dengan merk dagang Hidro Rex Vital Aminoacids untuk meningkatkan penampilan anak babi. Sebelum disapih anak babi diberi vaksin hog cholera melalui oral. Anak yang telah berumur 7-10 hari diberi pakan prestarter. Tujuan memberi pakan ini adalah untuk memperkenalkan pakan, dan mengoptimalkan pertumbuhan anak babi sebelum disapih. Pakan yang diberikan berupa mesh (tepung). Penyapihan dilakukan setiap hari Jumat bagi anak babi yang telah mencapai umur kurang lebih 21 hari.

Penyapihan dilakukan secara berkelompok dan serentak setiap hari Jumat bertujuan agar induk babi tersebut diharapkan dapat berahi secara serentak. Pemilihan hari Jumat hanya untuk memudahkan manajemen pengawinan induk babi karena induk babi akan berahi 4-5 hari kemudian setelah disapih sehingga akan jatuh di hari selasa atau rabu untuk jadwal IB yang tentunya hari aktif kerja.

Manajemen Pemeliharaan Kesehatan Ternak Babi

Setiap pagi secara rutin mulai dari pukul 08.00 WIB dilakukan pemeriksaan ternak babi secara keseluruhan oleh petugas kandang yang khusus menangani kesehatan ternak babi di peternakan ini. Ternak babi diamati meliputi rambut (tegak atau

kusam), nafsu makan, kelincahan ternak, bunyi pernafasan dan keberadaan luka fisik. Ternak babi yang terlihat sakit segera diberi pengobatan sesuai penyakit yang

diderita oleh ternak. Ternak yang diobati akan diberi tanda berupa cat untuk memberi informasi agar petugas lain mengawasi ternak tersebut. Jika ternak yang telah

mandapatkan perawatan selama tiga hari dan belum sembuh maka ternak tersebut akan dipisahkan ke kandang isolasi yang lokasinya agak jauh dari kandang produksi dengan tujuan untuk mencegah penyebaran penyakit kepada ternak yang sehat. Selain melakukan pemeriksaan secara rutin, juga dilakukan desinfeksi setiap hari Senin, Kamis dan Sabtu. Desinfeksi dilakukan dengan menyemprotkan Hi-G yang berfungsi sebagai desinfektan virusidal, bakteriosidal dan fungisidal yang

mengandung alkyldimetyl benzylalammonium chloride, glutaraldehyde, pine oil dan

surfactan aquademin keseluruh bagian kandang. Setiap jalan menuju blok kandang disediakan bak yang mengandung desinfektan untuk para pekerja ataupun orang yang berkunjung ke area kandang tersebut.

Setiap ternak terutama induk babi menyusui kartu identitasnya yang berisi nama induk, paritas, tanggal kawin, tanggal beranak, dilengkapi juga dengan jadwal penyuntikan vitamin, zat besi dengan merk dagang Dufadex 20% serta vaksin. Semua kegiatan ini dimaksudkan untuk menjaga produktivitas ternak babi yang dihasilkan pada peternakan ini.

Induk babi bunting dipindahkan ke kandang induk beranak pada tujuh sampai sepuluh hari sebelum tanggal prediksi akan beranak. Hal ini merupakan periode adaptasi bagi induk babi serta tindakan preventif bagi kesehatan anak yang akan dilahirkan. Induk babi sesaat akan beranak disuntik 2,5 cc hormon oksitosin untuk memperlancar proses kelahiran. Hal ini biasanya dilakukan untuk induk babi yang bermasalah pada saat proses beranak.

Mistral adalah desinfektan berbentuk tepung yang ditaburkan diseluruh badan anak babi saat dilahirkan. Hal ini juga dilakukan sebagai tindakan preventif bagi anak yang baru lahir untuk menghadapi lingkungan disekitar kandang.

Ransum Penelitian

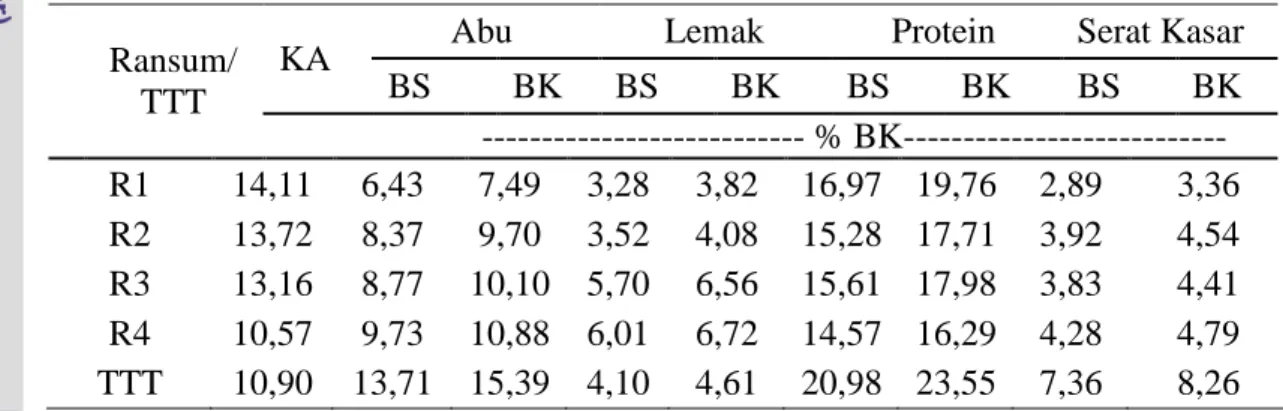

Ransum yang digunakan dalam penelitian ini adalah ransum babi yang diproduksi sendiri oleh PT. Adhi Farm, kemudian dilakukan penambahan berbagai taraf tepung tanaman tarbangun (TTT) sebagai ransum perlakuan. Hasil analisis proksimat

ransum penelitian dan TTT yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 9.

Hasil analisis proksimat digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi kandungan zat bahan makanan yang belum diketahui, menguji kualitas bahan yang telah

diketahui dibandingkan dengan standarnya, mengevaluasi hasil formula ransum yang telah dibuat dan menjadi dasar analisa lebih lanjut (Anonim, 2011). Berdasarkan hasil analisis proksimat ransum penelitian (Tabel 10), terlihat bahwa ransum yang ditambahkan TTT dengan taraf berbeda mengakibatkan komposisi kandungan zat makanan didalamnya menjadi berubah. Perubahan yang terjadi tidak berbanding lurus dengan peningkatan taraf TTT yang ditambahkan kedalam ransum kontrol. Berdasarkan hasil analisis proksimat ransum perlakuan (Tabel 9) dapat dikatakan bahwa ransum penelitian telah memenuhi standar kebutuhan nutrisi yang yang dibutuhkan oleh induk babi menyusui. Kebutuhan energi untuk induk babi menyusui menurut NRC (1998) adalah 3265 kkal/kg. Menurut Siagian (1999) induk babi menyusui memerlukan ransum yang mengandung 15% protein kasar, 3300 kkal/kg energi yang dapat dicerna, 0,6% Ca dan 0,4% fosfor yang tersedia.

Tabel 9. Analisa Proksimat Ransum Penelitian Ransum/

TTT

KA Abu Lemak Protein Serat Kasar

BS BK BS BK BS BK BS BK --- % BK--- R1 14,11 6,43 7,49 3,28 3,82 16,97 19,76 2,89 3,36 R2 13,72 8,37 9,70 3,52 4,08 15,28 17,71 3,92 4,54 R3 13,16 8,77 10,10 5,70 6,56 15,61 17,98 3,83 4,41 R4 10,57 9,73 10,88 6,01 6,72 14,57 16,29 4,28 4,79 TTT 10,90 13,71 15,39 4,10 4,61 20,98 23,55 7,36 8,26

Sumber : Laboratorium Pusat Antar Universitas, IPB (2010). Keterangan : KA= Kadar Air; BS= Bahan Segar; BK= Bahan Kering; TTT= Tepung tanaman tarbangun;R1= Ransum kontrol, R2= R1 ditambah 2,5% TTT, R3= R1 ditambah 5% TTT, R4= R1 ditambah 7,5% TTT.

Hasil komposisi zat nutrisi ransum perlakuan yang dihitung berdasarkan komposisi ransum kontrol dengan penambahan berbagai taraf TTT dalam ransum maka akan diperoleh hasil seperti tercantum pada Tabel 10.

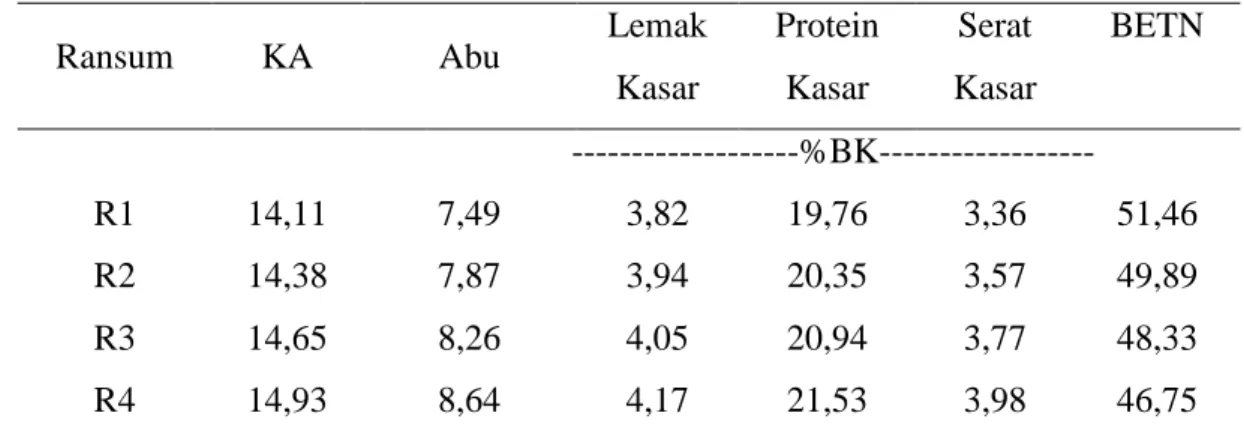

Tabel 10. Komposisi Kandungan Nutrisi Ransum Perlakuan

Keterangan : KA= Kadar Air; BS= Bahan Segar; BK= Bahan Kering; TTT= Tepung tanaman tarbangun; R1= Ransum kontrol, R2= R1 ditambah 2,5% TTT, R3= R1 ditambah 5% TTT, R4= R1 ditambah 7,5% TTT.

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa perubahan komposisi BETN dalam ransum perlakuan berbanding terbalik dengan meningkatnya pemberian TTT dalam ransum tersebut. Hal ini tentunya berbeda dengan hasil analisa proksimat yang diperoleh pada Tabel 9. Perbedaan ini dapat disebabkan pengambilan dan pencampuran sampel yang tidak merata, serta lamanya waktu sampai ransum dianalisa di laboratorium karena jarak antara laboratorium dengan tempat penelitian yang relatif jauh.

Standar Nasional Indonesia (SNI) (1995), menganjurkan kandungan lemak kasar pada ransum induk babi bunting dan menyusui adalah 3% dengan serat kasar optimum 7%. Williamson dan Payne (1993) menyatakan bahwa serat kasar dalam ransum berpengaruh besar terhadap kecernaan energi yang dapat dicerna. Kandungan serat kasar yang tinggi akan menyebabkan kandungan gula dan lemak semakin rendah. Keberadaan serat kasar yang tinggi dapat menurunkan kecernaan gula, pati dan lemak. Kandungan serat kasar yang tinggi juga mengakibatkan meningkatnya konsumsi ransum tetapi menurunkan konversi ransum. Oleh karena pemahaman akan hal ini, maka di peternakan PT. Adhi Farm dilakukan penambahan Growbig Max

yang mengandung herbal, glukosa dan bakteri amylolytic, proteolotic, lipolotic, yeast

untuk mengurangi bau feses yang dihasilkan ternak babi serta mempercepat pertumbuhan ternak babi.

Konsumsi Ransum Induk Babi

Konsumsi ransum adalah jumlah ransum yang dimakan oleh induk babi setiap hari. Konsumsi ransum diperoleh dengan cara melakukan penimbangan ransum yang diberikan dikurangi sisa ransum dalam waktu 24 jam. Faktor yang mempengaruhi konsumsi ransum adalah bobot individu ternak, tipe dan tingkat produksi, umur, jenis makanan dan faktor lingkungan (Church, 1991). Termasuk faktor lingkungan adalah keadaan kandang, temperatur dan kelembaban kandang (Malole dan Pramono,1989). Konsumsi ransum penting untuk mengetahui seberapa banyak TTT yang dikonsumsi, oleh induk babi. Berdasarkan rataan konsumsi induk babi pada Tabel 11, dapat

diketahui rataan TTT yang dikonsumsi induk babi berdasarkan taraf penambahannya. Rataan konsumsi ransum induk babi selama penelitian menurut perlakuan dapat dilihat pada Tabel 11. Rataan umum konsumsi ransum induk babi selama penelitian

Ransum KA Abu Lemak

Kasar Protein Kasar Serat Kasar BETN ---%BK--- R1 14,11 7,49 3,82 19,76 3,36 51,46 R2 14,38 7,87 3,94 20,35 3,57 49,89 R3 14,65 8,26 4,05 20,94 3,77 48,33 R4 14,93 8,64 4,17 21,53 3,98 46,75