PROPOSAL PENELITIAN TPS0701

ANALISIS NERACA PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG MERAPI

KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA

DISUSUN OLEH : OSWALDO GAMALIEL

610018059

PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL YOGYAKARTA 2021

i HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN UJIAN PRA TUGAS AKHIR ANALISIS NERACA PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG MERAPI

KABUPATEN SLEMAN D.I.YOGYAKARTA Diajukan Guna Melengkapi Persyaratan

Untuk Mencapai Derajat Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada Institut Teknologi Nasional Yogyakarta

DISUSUN OLEH : OSWALDO GAMALIEL

610018059

Telah diperiksa dan disetujui

Dosen Pembimbing 1 Dosen Pembimbing II

Lulu Mari Fitria, S.T., M.Sc. Septiana Fathurrohmah,S.Si.,M.Sc NIDN/K. 0530058801 NIDN/K. 0523098501

1 HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS NERACA PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG MERAPI

KABUPATEN SLEMAN D.I.YOGYAKARTA

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Pra Tugas Akhir Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota S1

Institut Teknologi Nasional Yogyakarta Pada Tanggal :...

Diterima guna memenuhi persyaratan untuk Mencapai Derajat Sarjama Perencanaan Wilayah dan Kota

Dewan Penguji:

1. Lulu Mari Fitria,S.T.,M.Sc.

KetuaTim Penguji

………..

2. Septiana Fathurrohmah,S.Si.,M.Sc.

Anggota Tim Penguji

……….

3. A.Yunastiawan Eka Pramana,S.T.,M.Sc.

Anggota Tim Penguji

...………...

Mengetahui Dekan fakultas

Teknik Sipil dan Perencanaan

LILIS ZULAICHA, S.T., M.T.

NIK. 1973 0089

Menyetujui Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

YUSLIANA, S.T., M.Eng.

NIK. 1973 0238

2 KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Pra TA yang berjudul “Analisis Neraca Penggunaan Lahan di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta” dengan baik. Tujuan dari penyusunan laporan Pra TA ini merupakan bagian dari syarat untuk bisa menempuh ujian Pra TA di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Dengan tersusunya laporan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian laporan ini:

1. Ibu Yusliana, S.T.,M.Eng., selaku Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional Yogyakarta.

2. Ibu Lulu Mari Fitria, S.T.,M.Sc., selaku dosen pembimbing I penulis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya laporan ini.

3. Ibu Septiana Fathurrohmah,S.Si.,M.Sc., selaku dosen pembimbing II penulis yang banyak memberikan arahan dan bimbingan hingga terselesaikannya laporan ini.

4. Ayah dan Abang tercinta yang selalu memberikan semangat dan perhatian penuh untuk berperan dalam penyusunan laporan ini.

5. Serta semua pihak baik secara langsung dan tidak langsung yang berperan dalam penyusunan laporan ini.

Demikian penulis ucapkan terima kasih dan berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua

Yogyakrta, Januari 2021 Penulis

3 DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... 1

KATA PENGANTAR ... 2

DAFTAR ISI ... 3

DAFTAR TABEL ... 5

DAFTAR PETA ... 6

DAFTAR GRAFIK ... 7

DAFTAR BAGAN ... 8

BAB I ... 9

PENDAHULUAN ... 9

1.1. Latar Belakang ... 9

1.2. Perumusan Masalah... 10

1.3 Tujuan Penelitian ... 11

1.3.1 Sasaran Penelitian ... 11

1.4 Ruang Lingkup Penelitian ... 11

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah ... 11

1.5. Kerangka Penelitian ... 12

BAB II ... 14

TINJAUAN PUSTAKA ... 14

2.1 Penggunaan Lahan ... 14

2.2 Lahan ... 20

2.3 Perubahan Penggunaan Lahan ... 20

2.4 Penataan Ruang ... 22

2.5 Neraca Penggunaan Lahan ... 22

BAB III ... 23

Gambaran Umum Wilayah ... 23

3.1 Kondisi Administrasi Wilayah ... 23

3.2 Kondisi Fisik Wilayah ... 24

3.2.1. Kondisi Topografi ... 25

4

3.2.2. Kondisi Penggunaan Lahan ... 26

3.3. Kependudukan ... 27

3.4. Kondisi Kebencanaan ... 29

3.4.1 Kondisi Rawan Bencana ... 29

3.4.2 Sejarah Kebencanaan ... 30

BAB IV ... 32

METODE PENELITIAN ... 32

4.1. Pendekatan Penelitian ... 32

4.2. Metode Pengumpulan data dan Kebutuhan Data... 32

4.2.1. Metode Pengumpulan data: ... 32

4.2.2 Variabel dan Kebutuhan Data ... 33

4.3. Lokasi Penelitian dan Jangka Waktu Pelaksanaan Penelitian ... 35

4.3.1 Lokasi Penelitian ... 35

4.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Penelitian ... 35

4.4 Tahapan Penelitian ... 36

4.5 Pengolahan dan Analisis Data ... 36

4.5.1 Analisis Perubahan Penggunaan lahan ... 37

4.5.2. Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Kawasan Rawan Bencana Terhadap RTRW ... 38

BAB V ... 39

PENUTUP ... 39

DAFTAR PUSTAKA ... 40

5 DAFTAR TABEL

Tabel.II 1Klasifikasi Kawasan Lindung ... 15

Tabel.II 2 Klasifikasi Kawasan Budidaya ... 18

Tabel.III.1 Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Cangkringan ...26

Tabel.III. 2 Tabel Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Pakem ... 26

Tabel.III. 3.Tabel Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Turi ... 27

Tabel.III. 4. Tabel Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk ... 28

Tabel.IV. 1. Variabel dan Kebutuhan Data... 34

Tabel.IV. 2.Tabel Komponen, Parameter, Jenis Data dan Sumber Data ... 34

Tabel.IV. 3 Tahapan dan jangka waktu pelaksanaan penelitian ... 35

6 DAFTAR PETA

Peta.I 1 Peta Administrasi Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi ... 12

Peta.III 1. Peta KRB Gunung Merapi ... 30

Peta.IV. 1 Peta Lokasi Penelitian ... 35

7 DAFTAR GRAFIK

Grafik.III. 1. Jumlah Pendudukan ... 28

8 DAFTAR BAGAN

Bagan.I. 1 Kerangka Penelitian ... 13 Bagan IV. 1 Tahapan Penelitian ... 37

9 BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Sebagian wilayah di Indonesia adalah wilayah yang memiliki perbukitan dan pegunungan sehingga banyak ditemukan wilayah miring dan bergelombang. Pada wilayah tersebut banyak dijumpai lahan-lahan yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Pada dasarnya lahan merupakan salah satu sumber daya yang memiliki keterbatasan pada faktor ketersediaan dan kemampuan. Ketersediaan yang dimaksud adalah dibatasi oleh permukaan yang tetap, dan kemampuan dibatasi oleh karakteristik lahan tersebut. Oleh karena itu, akibat keterbatasan lahan pengelolaan terhadap lahan menjadi sangat penting bagi manusia, pembangunan, dan lingkungan hidup. Supaya fungsi lahan dapat terencana secara berkelanjutan, adanya upaya perencanaan penggunaan lahan sesuai dengan kamampuan dan ketersediaan, sehingga dapat berjalan secara optimal dan lestari.

Penggunaan lahan memiliki arti sebagai salah satu bentuk campur tangan manusia terhadap lahan yang memiliki tujuan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup, baik materil maupun spiritual (Arsyad, 1989). Penggunaan lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sifat fisik lahan, kondisi sosial, budaya dan ekonomi serta regulasi yang dibentuk oleh pemerintah. Permasalahan utama dalam pemanfaatan dan pengelolaan lahan adalah ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan daya dukung dan perubahan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dapat menciptakan degradasi lahan, penurunan kualitas ekosistem tersebut, polusi, bencana alam seperti tanah longsor, erosi tanah, banjir. Pertambahannya jumlah penduduk dapat menyebabkan semakin meningkatnya pembangunan, khususnya pembangunan di bidang permukiman. Pembangunan tersebut tentunya membutuhkan alokasi lahan tersendiri dan jika tidak terpenuhi akibat keterbatasan lahan dengan peningkatan jumlah penduduk. Akibatnya adanya proses perubahan lahan dari lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Perubahan penggunaan lahan ini menyebabkan turunnya kualitas produksi dalam sektor pertanian. Tidak hanya itu perubahan ini memicu timbulnya konflik sosial karena ada biaya eksternal akibat perubahan penggunaan lahan ditanggung oleh masyarakat.

Dalam penggunaan lahan perlu adanya pengelolaan agar bisa mencapai penggunaan secara optimal, serasi dan seimbang.Untuk mewujudkan penggunaan lahan, perlu adanaya

10 intergrasi antara penggunaan lahan dengan kebijakan penataan ruang. Dalam perspektif Land Management, terintergrasinya land tenure, land use, land value dan land development yang didukung dengan land information infrastructures dan dibingkai melalui land policy yang merupakan prasyarat terwujudnya sustainable developmetn (Williamson et al., 2010).

Neraca Penggunaan Lahan adalah salah satu bentuk perbandingan antara ketersediaan, penggunaan, pemanfaatan, dan penguasaan menurut fungsi kawasan RTRW. Dengan adanya neraca mempunyai peran penting dalam penyusunan RDTR. Kenyataanya penyusunan RDTR masih belum mengkaomodasi secara spesifik data dan informasi yang ada dalam Neraca Penggunaan Lahan.(Sutaryono, 2016). Hal ini disebabakan karena setiap wilayah kabupaten/kota belum tersedianya keberadaan Neraca Penggunaan Lahan sebagai elemen penyusunan RDTR. RDTR yang tidak terdapat Neraca Penggunaan Lahan, menyebabkan informasi yang terkandung dalam regulasi tersebut menjadi tidak optimal. Hal ini akan berkaitan dengan adanya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang kurang tepat.

Gunung Merapi terletak di perbatasan dua propinsi D.I. Yogyakarta (Sleman) dan Jawa Tengah (Klaten,Magelang dan Boyolali) yang merupakan salah satu gunung aktif di Indonesia. Selain sebagai salah satu gunung aktif, sebagian wilayah di lereng Gunung Merapi banyak dijumpai kawasan budidaya dan kawasan lindung. Tidak sedikit kerusakan yang terjadi akibat peristiwa letusan Gunung Merapi. Kerusakan tersebut seperti kerusakan pada rumah, warga, sarana umum dan sebagainya, bahkan hingga menyebabkan korban jiwa.

Dibalik bencana tersebut sebenarnya letusan Merapi memulihkan kembali degradasi lahan akibat budidaya pertanian. Setelah terjadinya peristiwa tersebut yang menimbulkan bencana, adanya masa transisi kesuburan tanah akan terbentuk kembali. Hal ini dikarenakan material dari abu vulkanis yang sangat subur apabila disebarkan pada lahan pertanian. Dalam jangka waktu yang lama dan berkelanjutan, kesuburan tanah akan terbentuk kembali.

Dalam penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis terhadap perubahan terjadi pada tata guna lahan pada Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi di Kabupaten Sleman.

Sebagian besar wilayah sendiri berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan diangkat pada penilitian ini adalah perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta, mengakibatkan perubahan guna lahan dan pertumbuhan penduduk yang

11 tinggi dan semakin besar penggunaan lahan sebagai kawasan permukiman, membuat Beberapa permasalahan yang di analisis oleh penulis sesuai dengan uraian diatas, yaitu:

1. Bagaimana untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan, Turi Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisi neraca perubahan penggunaan lahan di Kawasan Rawan Bencana Merapi, Kabupaten Sleman D.I.Yogyakarta dari tahun 2010 – 2021

1.3.1 Sasaran Penelitian

Sasaran untuk mencapai tujuan ini adalah :

1. Mengidentifikasi neraca perubahan penggunaan lahan tahun 2010-2021

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini dibedakan menjadi ruang lingkup materi dan ruang lingkup wilayah berikut ruang lingkup penelitian :

1. Ruang lingkup materi Penelitian ini dilakukan pada Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Kabupaten Sleman mengenai adanya proses perubahan penggunaan lahan.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup materi Penelitian ini dilakukan pada Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta. Terdapat 3 Kecamatan yang termasuk dalam dalam kawasan rawan bencana Gunung Merapi yaitu : Kecamatan Turi, Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Pakem.

12 Peta.I 1Peta Administrasi Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi

1.5. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), kerangka pemikiran ini bertujuan untuk lebih memperjelas proses penelitian yang dilakukan.

13 Bagan.I. 1 Kerangka Penelitian

Perubahan lahan di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi ,

tahun 2010 – 2021 Kabupaten Sleman

Menentukan tingkat resiko bencana alam Gunung Merapi di Kabupaten Sleman

Menganalisis neraca perubahan penggunaan lahan di Ka wasan Rawan

Bencana Merapi, Kabupaten Sleman dari tahun 2010 – 2021

Menentukan peruba han penggunaan lahan karakteristik lingkungan di Kawasan Rawan Bencana Merapi, di

Kabupaten Sleman.

Latar belakang

Pengaruh Perubahan tata guna lahan di kawasan rawan bencana di Kabupaten

Sleman

14 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan merupakan aktivitas manusia yang berkaitan dengan lahan, yang biasanya tidak secara langsung tampak dari citra. Penggunaan lahan telah dikaji dari beberapa sudut pandang yang berlainan, sehingga tidak ada satu. Lahan adalah suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi, dan vegetasi dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaannya. Termasuk didalamnya adalah akibat akibat kegiatan manusia, baik pada masa lalu maupun sekarang, seperti reklamasi daerah daerah pantai, penebangan hutan, dan akibat- akibat merugikan seperti erosi dan akumulasi garam (Hardjowigeno dan Widiatmaka, 2001).

Penggunaan lahan merupakan salah satu aspek yang yang dibuat oleh manusia secara permanen untuk memenuhi kebutuhan secara material, spiritual maupun gabungan keduanya (Malingreau,1979). Dalam perencanaan suatu wilayah, penggunaan lahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu : penggunaan lahan pertanian dan penggunaan lahan non pertanian. Penggunaan lahan pertanian antara lain : tegalan, sawah, kebun, ladang, hutan produksi, hutan lindung dan sebagainya. Penggunaan lahan non pertanian antara lain : industri, pertambangan, rekreasi, perumahan, komersial dan sebagainya. (Arsyad,1989)

Dalam Penggunaan lahan dapat di klasifikasikan atau pengelompokkan beberapa jenis penggunaan lahan dan kelas kelas tertentu dapat dilakukan dengan pendekatan induksi untuk menentukan hierarki pengelompokan dengan menggunakan suatu sistem.

Ada faktor dalam penggunaan lahan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yaitu faktor fisik, sosial , ekonomi dan teknik. Secara garis besar, lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Secara garis besar lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan yang terbangun terdiri dari permukiman, industri, komersial atau perdangangan dan perkantoran. Sedangkan lahan tak terbangun terbagi menjadi lahan tak terbangun dalam aktivitas kota seperti (kuburan, ruang terbuka

15 hijau, transportasi, pariwisata) dan lahan tak terbangun non aktivitas kota (pertanian, perkebunan, perairan). Dalam penataan ruang klasifikasi terbagi menjadi 2 bagian yaitu sebagai berikut :

1. Kawasan Lindung, merupakan salah satu wilayah yang mempunyai fungsi utama dalam melindungi kelestarian lingkungan sekitar yang mencakup sumber daya lam dan sumber daya buatan (UU Penataan Ruang NO.26/2007)

2. Kawasan Budidaya merupakan salah satu wilayah yang mempunyai fungsi untuk dibudidayakan dalam setiap kondisi dan potensi sumber daya alam sumber daya manusia dan sumber daya buatan. (UU Penataan Ruang NO.26/2007)

Tabel.II 1Klasifikasi Kawasan Lindung

Jenis Definisi

Kawasan Yang memberikan perlindungan bagi Kawasan bawahnya

Kawasan hutan berfungsi Lindung Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk mengkonservasikan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya

Kawasan Bergambut Kawasan yang memiliki unsur

pembentuk organic yang mengendap dalam jangka waktu yang lama

Kawasan Resapan Air Kawasan yang mempunyai fungsi untuk meresap air hujan sebagai sumber daya air dalam tanah

Kawasan Hutan Alam Kawasan cagar alam/cagar

bahari

Kawasan hutan alam yang mempunyai karakteristik pada ekosistemnya yang perlu dilindungi dan perkembangannya secara alami.

16 Kawasan suaka margasatwa / suaka

perikanan

Kawasan yang merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan berbagai jenis satwa yang dilakukan sebagai upaya konservasinya

Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya

Kawasan yang memiliki karakteristik ekosistem di laut maupun perairan lainnya, yang merupakan tempat

perkembangbiakan habitat alami bagi keanekaragaman tumbuhan dan satwa Kawasan Pelestarian

Taman Nasional Kawasan pelestarian alam yang

menggunakan sistem zonasi dalam pengelolaannya mempunyai fungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan

pendidikan dan rekreasi.

Taman Wisata Alam /Taman Wisata Laut Kawasan pelestarian alam di darat

maupun di laut yang dimanfaatkan sebagai pariwisata dan rekreasi alam.

Kawasan cagar budaya Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budidaya manusia yang mempunyai nilai tinggi maupun struktur dan bentuk geologi yang menarik.

Kawasan Rawan Bencana Kawasan rawan bencana gunung

berapi

Kawasan Rawan bencana yang mempunyai potensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi

Kawasan rawan gempa bumi Kawasan Rawan bencana yang pernah terjadi gempa bumi baik tektonik maupun vulkanik

17 Kawasan rawan gerakan tanah Kawasan Rawan bencana yang

mempunyai potensi rawan longsor dengan frekuensi cukup tinggi

Kawasan rawan banjir Kawasan Rawan bencana yang mempunyai potensi tinggi mengalami banjir

Kawasan perlindungan lainnya

Taman buru Kawasan pelestarian alam di darat yang

dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam sebagai tempat perburuan satwa yang bersifat dapat dikembangbiakkan dan tidak termasuk satwa yang dilindungi

Daerah perlindungan laut local (DPL)

Merupakan salah satu kawasan di perairan laut di desa maupun kecamatan yang disepakati bersama warga setempat untuk ditetapkan sebagai DPL Kawasan perlindungan plasma

nuftah eks-situ

Kawasan yang memiliki fungsi yang diperuntukkan bagi pengembangan dan pelestarian pemanfaatan plasma nuftah tertentu.

Kawasan pengungsian satwa Kawasan yang memiliki fungsi sebagai tempat perlindungan satwa

Kawasan pantai berhutan bakau

Merupakan kawasan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi

perlindungan kepada kehidupan pantai dan lautan.

Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kemeterian Pekerjaan Umum, Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Lindung, 2007

18 Tabel.II 2 Klasifikasi Kawasan Budidaya

Jenis Definisi

Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan Produksi Terbatas Kawasan hutan yang mempunyai fungsi terbatas dalam eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam

Kawasan Hutan Produksi Tetap Kawasan hutan yang mempunyai fungsi terbatas dalam eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam atupun juga tebang habis dan tanam

Kawasan hutan produksi konversi Kawasan yang mempunyai fungsi yang dapat dialihgunakan

Kawasan Hutan Rakyat Kawasan hutan yang dibudiayakan oleh masyarakat sekitar dengan mengikuti ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan

Kawasan Pertanian

Kawasan tanaman pangan Lahan basah Kawasan yang diperuntukan untuk tanaman pangan lahan basah dimana saluran irigasi dapat diperoleh secara teknis dan alamiah

Kawasan tanaman pangan lahan kering Kawasan yang diperuntukan untuk tanaman pangan lahan basah dimana saluran irigasi dapat diperoleh secara teknis dan alamiah

19 Kawasan tanaman tahunan/perkebunan Kawasan yang diperuntukkan bagi

tanaman tahunan atau perkebunan yang menghasilkan bahan pangan dan baku industri

Kawasan peternakan

Kawasan yang diperuntukkan sebagai usaha peternakan sambilan, cabagn usaha, usaha pokok maupun industri serta

padang penggembalaan ternak Kawasan Perikanan darat Kawasan yang diperuntukan bagi

perikanan baik berupa pertambkan maupun perairan

Kawasan perikanan ikan payau dan laut Kawasan yang diperuntukann sebagai kegiatan perikanan air payau dan laut dalam bentuk budidaya maupun penangkapan

Kawasan Pertambangan

Kawasan Pertambangan Kawasan yang diperuntukkan sebagai pertambangan wilayah yang sedang

maupun dilakukan kegiatan pertambangan Kawasan budidaya lainnya

Kawasan Perindustrian Kawasan yang diperuntukkan bagi industri beryoak pusat kegiatan industri

Kawasan Pariwisata Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata

Kawasan Permukiman Kawasan yang secara teknis dapat

digunakan sebagai permukiman yang amas dari berbagai macam rawan bencana alam maupun buatan manusia sehat dan

mempunyai akses untuk kesempatan berusaha

20 Kawasan Pemerintahan Kawasan yang mempunyai fungsi sebagai

pusat pemerintahan

Sumber: Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kemeterian Pekerjaan Umum, Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Lindung, 2007

2.2 Lahan

Merupakan salah satu wilayah yang berada di permukaan bumi mencakup beberapa komponen seperti biosfer, yang memiliki sifat tidak berubah atau bersifat siklis yang berada diatas dan dibawah wilayah tersebut. Seperti atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan olehaktivitas manusia di masa lalu dan sekarang yang memiliki pengaruh lebih dalam penggunaan lahan pada saat sekarang dan di masa yang akan datang. perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsikawasan RTRW. Keberadaan neraca ini seharusnya mampu menjadi elemen penting dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Penyusunan RDTR selama ini masih belum mengakomodasi secara khusus data dan informasi yang ada dalam neraca penatagunaan tanah (Sutaryono 2016).

- Pola Pemanfaatan Lahan

Lahan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai pemenuhan kebutuhan hidup. Segala bentuk campur tangan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara material dan spiritual yang berasal dari lahan. Ada beberapa ciri khas dari pemanfaatan lahan di permukaan bumi

Ada tiga aspek kepentingan dalam pemanfaatan lahan sumberdaya lahan itu sendiri, (1) lahan sebagai tempat tinggal manusia (2) lahan sebagai salah satu sumber daya, (3) lahan sebagai kehidupan berbagai jenis vegetasi.

2.3 Perubahan Penggunaan Lahan

Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada dalam Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Pengalihan fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi

21 dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lahan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. Berkaitan dengan perubahan lahan, kebutuhan akan sumberdaya lahan menjadi faktor pendorong munculnya proses perubahan penggunaan lahan. Secara garis besar terbagai menjadi 3 kelompok yaitu (1)deforestrasi baik kearah pertanian maupun non-pertanian, (2) konversi lahan pertanian ke non pertanian, dan (3) penelantaran lahan. Secara umum faktor permintaan mempunyai kaitan dengan kebijakan dan program pemerintah untuk meningkatkan daya guna sosial ekonomi, peningkatan daya guna industri dan kelembagaan, penurunan tingkah laku spekulatif dan pengendalian jumlah penduduk yang tinggi.

Ketersediaan lahan dibatasi oleh luas dari permukaan lahan yang tetap.

Karakterisik dari lahan mempunyai kualitas yang bervariasi dan penyebarannya tidak merata dan cenderung tetap menyebabkan lahan tersebut bersifat kaku terhadap permintaan akan lahan. Penggunaan lahan saat ini sangat berpengaruh terhadap elastitsitas lahan untuk berubah penggunaannya. Penggunaan lahan untuk permukiman, industri dan fasilitas sosial ekonomi memiliki elastisitas yang rendah untuk berubah. Sedangkan penggunaan lahan lainnya seperti pertanian dan perkebunan memiliki elastisitas yang tinggi untuk berubah keara penggunaan lahan lainnya. Hal ini disebabkan oleh faktor daya guna lahan dalam penggunaannya.

Masalah Deforestrasi merupakan masalah umum yang menyebabkan rusaknya kawasan hutan di indonesia. Akibat dari masalah deforestasi terhadap sekitar dapat menimbulkan polusi udara, berubahnya fungsi kawasan lindung yang berdampak luas terhadap rusaknya sistem aliran air, rusaknya keanekaragaman hayati dan pemanasan bumi akibat rumah kaca.

Pada dasarnya penggunaan lahan adalah prioritas terakhir dalam pemilihan pemanfaatan lahan khususnya pada sektor pertanian. Ini disebabkan oleh harga lahan sawah yang rendah. Salah satu akibat dari perubahan lahan pertanian ke penggunaan lahan non pertanian adalah menurunnya proses produksi ertanian yang berakibat pada terganggunya upaya pencapaian swasembada beras nasional.

22 2.4 Penataan Ruang

Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Penataan ruang berasaskan (1) pemanfaatan ruang yang memiliki kepentingan secara terpadu, keserasian, keseimbangan dan keselarasan (2) keterbukaan, persamaan keadilan dan perlindungan hukum.

Tujuan dari penataan ruang ini adalah mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman dan berwawasan nusantaara dan ketahanan nasional. Terselenggaranya pengawasan pemanataan ruang pada kawasan lindung dan budidaya dan tercapainnya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

2.5 Neraca Penggunaan Lahan

Neraca Penggunaan Lahan adalah suatu keadaan dan pertimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan terhadap penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan menurut fungsi kawasan dalam rencana tata ruang (BPN RI, 2008).

Neraca Penatagunaan lahan dapat meliputi neraca perubahan penggunaan lahan, neraca kesesuaian lahan terhadap RTRW. Dan dapat berupa ketersediaan lahan. Penyusunan neraca penggunaan lahan. Penyusunan Neraca adalah salah satu amanat Dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Pasal 23 Ayat (3) dan Undang-Undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 33 Ayat (2) (BPN RI,2013). Tujuan penyusunan Neraca Penatagunaan Lahan adalah untuk memperoleh informasi ketersediaan dan kebutuhan mengenai penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

23 BAB III

Gambaran Umum Wilayah 3.1 Kondisi Administrasi Wilayah

Kabupaten Sleman, dengan ibukota Kota Sleman, secara geografis terletak diantara 110° 33′ 00″ dan 110° 13′ 00″ Bujur Timur(BT), 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan (LS), dengan luas wilayah dimiliki sekitar 57.482 Ha atau 574,82 Km2. Berdasarkan letak administrasi, wilayah ini memiliki tiga batas wilayah kabupaten. Adapun batas administratif dari kabupaten sleman Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa tengah, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah dan sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta.

3.1.1. Batas Wilayah Administrasi Penelitian 1. Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman

Kecamatan Cangkringan adalah salah satu 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman yang berada di wilayah lereng Gunung Merapi. Kecamatan Cangkringan memiliki luas 47,99 km2 dan ketinggian 449 m di atas permukaan air laut dan terdiri dari 5 desa dan 73 dusun. Bagian utara berbatasan dengan Gunung Merapi, bagian timur dengan Kabupaten Klaten Jawa Tengah , bagian selatan dengan Kecamatan Ngemplak dan bagian barat dengan Kecamatan Pakem

Batas wilayah di Kecamatan Cangkringan adalah sebagai berikut : - Utara : Gunung Merapi

- Timur : Kabupaten Klaten, Jawa Tengah - Selatan : Kecamatan Ngemplak

- Barat : Kecamatan Pakem

24 2. Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman

Kecamatan Pakem merupakan kecamatan di Kabupaten Sleman, dengan luas wilayah 43,84 km2 serta yang terdiri dari 5 desa dan 59 pedukuhan. Kecamatan Pakem berada di 77.66708’

LS dan 110.42011’ BT. Jumlah penduduk di Kecamatan Pakem adalah 32.561 Jiwa.

Bata wilayah di Kecamatan Pakem adalah sebagai berikut : - Utara : Gunung Merapi

- Timur : Kecamatan Cangkringan - Selatan : Kecamatan Ngaglik - Barat : Kecamatan Turi 3. Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman

Kecamatan Turi merupakan kecamatan yang berada di Kabupaten Sleman, dengan luas wilayah 43,09 km2 dan terdiri dari 4 desa dan 54 dusun. Kecamatan Turi berada di 7.65200’

LS dan 110.36990’ BT juga memiliki dataran tinggi dengan ketinggian 50-2.500 mdpl.

Batas wilayah di Kecamtan Turi adalah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah

- Timur : Kecamatan Pakem

- Selatan : Kecamatan Sleman - Barat : Kecamatan Tempel

3.1.2 Iklim

Berdasarkan letak lintangnya Kabupaten Sleman termasuk beriklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim hujan antara bulan November – April dan musim kemarau antara bulan Mei – Oktober. Curah hujan di Kabupaten Sleman rata – rata 3.026,99 mm.

3.2 Kondisi Fisik Wilayah

Kabupaten Sleman keadaan tanahnya dibagian selatan relatif datar kecuali daerah perbukitan dibagian tenggara Kecamatan Prambanan dan sebagian di Kecamatan Gamping.

Makin ke utara relatif miring dan dibagian utara sekitar Lereng Merapi relatif terjal serta terdapat sekitar 100 sumber mata air. Hampir setengah dari luas wilayah merupakan tanah pertanian yang subur dengan didukung irigasi teknis di bagian barat dan selatan. Topografi dapat dibedakan atas dasar ketinggian tempat dan kemiringan lahan (lereng).

25 Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara < 100 sd >1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu ketinggian < 100 m, 100 – 499 m, 500 – 999 m dan > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 % dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian > 100 – 499 m dari permukaan laut seluas 43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian > 500 – 999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha atau 11,38

% dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian

> 1000 m dari permukaan laut seluas 1.495 ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. ari Peta topografi skala 1 : 50.000 dapat dilihat ketinggian dan jarak horisontal untuk menghitung kemiringan (Lereng).

Hasil analisa peta yang berupa data kemiringan lahan dogolongkan menjadi 4 (empat) kelas yaitu lereng 0 – 2 %; > 2 – 15 %; > 15 – 40 %; dan > 40 %. Kemiringan 0 – 2

% terdapat di 15 (lima belas ) Kecamatan meliputi luas 34.128 ha atau 59,32 % dari seluruh wilayah lereng, > 2 – 15 % terdapat di 13 (tiga belas ) Kecamatan dengan luas lereng 18.192 atau 31,65 % dari luas total wilayah. Kemiringan lahan > 15 – 40 % terdapat di 12 ( dua belas ) Kecamatan luas lereng ini sebesar 3.546 ha atau 6,17 % , lereng > 40 % terdapat di, Turi, Pakem dan Cangkringan dengan luas 1.616 ha atau 2,81 %.

3.2.1. Kondisi Topografi

Ketinggian wilayah Kabupaten Sleman berkisar antara < 100 sd >1000 m dari permukaan laut. Ketinggian tanahnya dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu ketinggian < 100 m, 100 – 499 m, 500 – 999 m dan > 1000 m dari permukaan laut. Ketinggian < 100 m dari permukaan laut seluas 6.203 ha atau 10,79 % dari luas wilayah terdapat di Kecamatan Moyudan, Minggir, Godean, Prambanan, Gamping dan Berbah. Ketinggian > 100 – 499 m dari permukaan laut seluas 43.246 ha atau 75,32 % dari luas wilayah, terdapat di 17 Kecamatan. Ketinggian > 500 – 999 m dari permukaan laut meliputi luas 6.538 ha atau 11,38

% dari luas wilayah, meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan. Ketinggian

> 1000 m dari permukaan laut seluas 1.495 ha atau 2,60 % dari luas wilayah meliputi Kecamatan Turi, Pakem, dan Cangkringan. Dari Peta topografi skala 1 : 50.000 dapat dilihat ketinggian dan jarak horisontal untuk menghitung kemiringan (Lereng).

26 3.2.2. Kondisi Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan sangat berkaitan dengan aktivitas manusia pada bidang lahan tertentu seperti permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan merupakan lahan dan lingkungan yang telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam kehidupannya. Berikut tabel penggunaan lahan di masing masing kecamatan Kawasan Rawan Bencana.

Kecamatan Cangkringan

Tabel.III. 1Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Cangkringan

BPS :Kecamatan Cangkringan Dalam Angka 2020

Menurut Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari total 4699,08 Ha penggunaan lahan di Kecamatan Cangkringan, penggunaan lahan yang paling banyak adalah lahan pertanian bukan sawah yaitu 2930,88 Ha dan penggunaan lahan paling sedikit adlaah jumlah lahan sawah adalah 840 Ha.

BPS :Kecamatan Pakem Dalam Angka 2020

Menurut Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari luas wilayah 4384,04 Ha penggunaan lahan di Kecamatan Cangkringan, penggunaan lahan yang paling banyak adalah lahan pertanian sawah yaitu 1.625 Ha.

Kecamatan

Luas Wilayah

Jumlah Lahan sawah

Jumalh lahan pertanian bukan

sawah

Lahan bukan pertanian

Jumlah (Ha)

Cangkringan 4799 840 2930,88 928,2 4699,08

Tabel.III. 2 Tabel Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Pakem

Kecamatan Luas Wilayah Jumlah Lahan sawah

Pakem 4.384,04 Ha 1.625 Ha

27 Kecamatan Turi

Tabel.III. 3.Tabel Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Turi Kecamatan

Tanah Sawah

Bangunan

Pekarangan Tanah Kering Lainnya Jumlah Turi 272 Ha 1.449,62 Ha 2.147,58 Ha 439,8 Ha 4.309 Ha BPS :Kecamatan Turi Dalam Angka 2020

Menurut Tabel diatas dapat diketahui bahwa dari total 4390 Ha penggunaan lahan di Kecamatan Turi, penggunaan lahan yang paling banyak adalah tanah kering yaitu 2147,58 Ha dan penggunaan lahan paling sedikit adlaah jumlah lahan sawah adalah 272 Ha.

3.3. Kependudukan

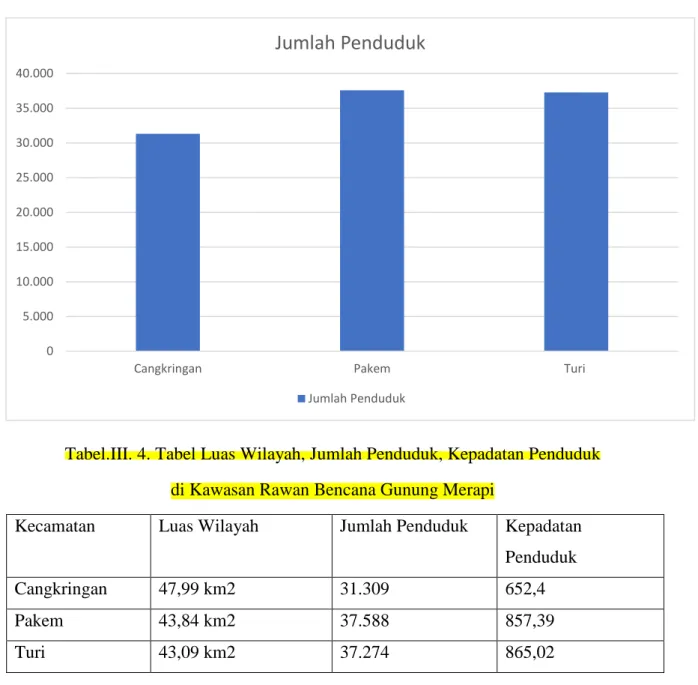

Menurut data dari kecamatan Dalam Angka Tahun 2020 jumlah penduduk di Kecamatan Cangkringan adalah 31.309 jiwa dengan total luas wilayah 4.799 Ha untuk jumlah penduduk Kecamatan Pakem sebanyak 37.588 Jiwa dengan total luas wilayah 4.384,00 Ha untuk jumlah penduduk Kecamatan Turi sebanyak 37.274 Jiwa dengan total luas wilayah 4.309,00 Ha

28 Grafik.III. 1. Jumlah Pendudukan

Tabel.III. 4. Tabel Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi

Kecamatan Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk

Cangkringan 47,99 km2 31.309 652,4

Pakem 43,84 km2 37.588 857,39

Turi 43,09 km2 37.274 865,02

Jumlah dan kepadatan penduduk tinggi pada suatu wilayah akan memiliki dampak peningkatan kebutuhan akan lahan untuk permukiman dan sarana prasarana lainnya. Dengan adanya kepdatan penduduk yang tinggi memerlukan penambahan sarana dan prasarana seperti peningkatan kebutuhan permukiman, penambahan fasilitas lapangan kerja, sarana pendidikan dan peningkatan sarana serta pelayanan kesehatan. Kecamatan Turi dan

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000

Cangkringan Pakem Turi

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk

29 Kecamatan Pakem merupakan jumlah penduduk dan kepadatan Penduduk paling besar dibandinkan dengan Kecamatan Cangkringan.

3.4. Kondisi Kebencanaan

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan ataua faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Menurut Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendifinisikan mengenain bencana alam dan bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam itu sendiri atara lain gempa bumi, gunung meletus, angin topan, tsunami. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan olehb peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, epidemi, dan wabah penyakit.

Kondisi kebencanaan pada Kabupaten Sleman didominasi dari bentukan vulkanik yang berada di bagian utara kabupaten yatu Gunung Merapi, yang merupakan gunung aktif di dunia. Di bagian selatan terdapat sungai-sungai yang melintasi kabupaten pada dataran rendah yang subur, Kali Progo, Kali Code dan Kali Tapus. Bencana yang berpotensi tinggi di kabupaten sleman adalah letusan gunungapi, kekeringan, tanah longsor dan angin kencang yang berada di area lereng gunung.

3.4.1 Kondisi Rawan Bencana

Daerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Suatu kawasan disebut sebagai rawan bencana jika dalam jangka waktu tertentu dan mempunyai kondisi dan karakter geologis, biologis, hidrologis, geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik dan tenolog yang mempunyai kemampuan dalam emelakukan pencegahan, mereedam dan mecapai kesiapan dalam menanggapi banyak dampak buruk yang ditimbulkan dari bencana.

BPBD Kabupaten Sleman mencatat ada sejumlah darerah di Kabupaten Sleman rawan bencana,antara lain adalah :

- Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi

30 Dalam penentuan kawasan rawan bencana dilakukan kegiatan kegiatan seperti pengidentifikasian sumber bencana, penggolongan kawasan-kawasan yang berpeluang terkena bencana berdasarkan jenis dan tingkat besar atau kecilnya ancaman bencana yang ditimbulkan, serta penginformasian tingkat kerentanan wilayah terhadap masing masing jenis ancaman bahaya.

Peta.III 1. Peta KRB Gunung Merapi

3.4.2 Sejarah Kebencanaan

Berdasarkan sejarah kejadian yang dituangkan pada Peraturan Daerah DIY Nomor : 8 Tahun 2010 tentang penanggulangan bencana terdapat delapan potensi bencana utama yang telah teridentifikasi. Dalam Peraturan Daerah DIY nomor : 5 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DIY tahun 2019-2039, pasal 48 juga telah dinyatakan bahwa Kawasan Rawan Bencana Alam di Wilayah DIY meliputi bencana geologi, tanah longsor,tsunami, gelombang pasang. Banjir, gempa bumi, kekeringan.

Bencana yang pernah terjadi di Kecamatan Cangkringan, Kecamatan Pakem dan Kecamatan Turi seperti cuaca ekstrem yang melanda mengakibatkan terjadinya bencana

31 akam berupa, angin kencang,banjir lahar dingin dan letusan gunung merapi. Berdasarkan data Kabupaten Sleman terdapat beberapa Desa Wisata terkena dampak erupsi Gunung Merapi, yaitu Desa Wisata Pentingsari di Kecamatan Cangkringan, Desa Wisata Sambi, Turgo, Kaliurang Timur dan Srowolan di Kecamatan Pakem. Selain itu terdapat juga Desa Wisata kembangarum, Dukuh, Gabugan, Kelor, Garongan, Nganggring, Tunggularum dan Ledoknongko di Kec

32 BAB IV

METODE PENELITIAN 4.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai Analisis Neraca Penggunaan Lahan di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi Kabupaten Sleman, ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan Penelitian Campuran yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pada pendekatan kualitatif berupa deskripsi terkait dengan kondisi eksisting di kawasan rawan bencana Gunung Merapi berdasarkan hasil observasi atau pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena. Sedangkan pendekatan kuantitatif berupa statistik sederhana data yang diperoleh akan dijelaskan menggunakan persentase, grafik, dan tabel.

4.2. Metode Pengumpulan data dan Kebutuhan Data 4.2.1. Metode Pengumpulan data:

Untuk memperoleh data dalam penelitian menggunakan 2 cara yaitu : A. Data Primer

Pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk informasi secara langsung, dengan cara pengamatan lapangan dan dokumentasi terhadap suatu objek yang dilakukan saat survei dilapangan. Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi di lapangan dan mengamati aspek-aspek yang bersangkutan dengan perubahan lahan.

Dokumentasi dilakukan untuk pengambilan foto kondisi penggunaan lahan di kawasan lindung dan budidaya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara deskripsi (pengamatan, pencatatan, dan ploting data pada peta topografi. Data primer tersebut berupa parameter reprenstatif di lokasi penelitian.

B. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah pengumpulan data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak melakukan observasi lapangan secara langsung oleh peneliti. Sehingga data yang diperoleh dari intansi terkati seperti Kantor Kecamatan, Kantor Kabupaten, BPS, Dll. Serte dengan cara studi dokumentasi yang berasal dari dokumen seperti jurnal atau literatur dengan studi yang dibahas.

33 - Studi Dokumen

Merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dinas atau intansi terkait dengan penelitian analisis neraca penggunaan lahan Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Sleman. Dinas yang dituju adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, dan instansi kecamatan seperti Bappeda, Dinas Tata Ruang serta sumber sumber lainnya.

- Kajian Literatur

Merupakan teknik pengumpulan data dengan kajian literatur dari beberapa data yang diperoleh melalui e-book, jurnal dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian.

4.2.2 Variabel dan Kebutuhan Data

Pada tahap analisis dibutuhkan data-data dan informasi yang terkait dengan beberapa kecamatan yang berada dalam kawasan rawan bencana gunung merapi yang akan diteliti sehingga diperlukannya pendataan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi sesuai, memadai dan aktual. Adapun dalam penelitian ini, jenis data yang dibutuhkan meliputi data kuantitatif dan kualitatif berdasarkan jenisnya data dibagi ata dua kelompok, yaitu :

1. Data Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau data numerik. Data yang dikumpulkan seperti data luas wilayah, luas penggunaan lahan dan sebagainya.

2. Data Kualitatif yaitu data yang menunjukkan deskripsi suatu objek penelitian secara umum.

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel perubahan penggunaan lahan yang dijelaskan melalui perubahan luasan penggunaan lahan di lahan permukiman, lahan pertanian, lahan luasan tubuh air.

2. Variabel perubahan lahan pada kawasan rawan bencana yang dijelaskan kelas lereng, curah hujan, bentuk lahan, kerawanan bencana

34 Tabel.IV. 1. Variabel dan Kebutuhan Data

No Variabel

Kebutuhan Data Nama variabel Sub variabel

1 Perubahan Penggunaan lahan

Perubahan luas lahan terbangun

Luas lahan terbangun tahun 2010,2015, 2021

Adapun data data yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan penelitian ini dibagi menjadi 2 jenis data yaitu jenis data primer dan sekunder yang disusun dalam bentuk tabel, tujuan sebagai proses dalam mendapatkan data pada saat pelaksanaan tugas akhir, sehingga lebih terarah dan efisien. Jenis-jenis data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.IV. 2.Tabel Komponen, Parameter, Jenis Data dan Sumber Data

No. Kajian Analisis Kebutuhan Data Jenis Data Sumber Data 1 Mengidentifikasi

kondisi Eksisting pemanfaatan ruang pada zona kawasan rawan bencana

a. Jenis

Penggunaan Lahan

b. Persentase dan kondisi lahan terbangun

a. Data Primer

B. Data

Sekunder

a. Observasi

b. Instansi Pemerintah c.Dokumentasi

d. Kajian Literatur

2. Mengidentifikasi perubahan

penggunaan lahan dalam kurun waktu 11 tahun

a. Foto udara/

penginderaan jauh tahun 2010,2015 dan 2021

a. Data Primer

b. Data

Sekunder

a. Observasi b. Dokumentasi c. Google Earth d. SAS Planet

35 4.3. Lokasi Penelitian dan Jangka Waktu Pelaksanaan Penelitian

4.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian dengan kegiatan yang dilakukan. Lokasi yang dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Lokasi penelitian berada 3 kecamatan di Kabupaten Sleman tepatnya di Kawasan Rawan Bencana Gunung Merapi.

Peta.IV. 1 Peta Lokasi Penelitian

4.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Penelitian

Tahapan dan jangka waktu pelaksanaan penelitian akan dijelaskan pada berikut ini Tabel.IV. 3 Tahapan dan jangka waktu pelaksanaan penelitian

Sumber : Penulis, 2022

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Pengumpulan Data 2 Pengolahan Data 3 Analisis Data

4 Penyusunan Laporan Penelitian 5 Penyelesaian Laporan Penelitian

kegiatan

NO Februari Maret April Mei

Pelaksanaan

36 4.4 Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap penyusunan data, tahap analisi dan kesimpulan.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahapan awal pada penelitian. Pada tahap persiapan terdapan beberapa pentuan lokasi, penentuan rumusan masalah, sasaran penelitian, tujuan penelitian serta penyusunan kebutuhan data.

2. Tahap Pengumpulan data

Tahap pengumpulan data merupakan tahapan yan dilakukan dengan cara mencari literatur pendukung sebagai bahan atau materi pendukung untuk menguatkan penelitian. Literatur tersebut dapat berupa sumber buku, jurnal, dan peraturan perundang undangan hasil penelitai terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian melakukan survey lapangan untuk mengetahui kondisi lokasi penelitian.

3. Tahap Penyusunan data

Tahapan ini merupakan tahapan penyusunan data primer dan data sekunder yang telah diperoleh dari survey lapangan dan studi pustaka kemudian dapat dilakukan identifikasi.

4. Tahap Analisis Data

Tahap analisis dilakukan berdasarkan data yang diperoleh pada tahap sebelumnya yaitu tahap penyusunan data. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perubahan penggunaalaan di kawasan rawan bencana gunung merapi Kabupaten Sleman.

5. Kesimpulan

Setelah melakukan semua tahap dari tahap persiapan hingga sampai tahap analisis data maka selanjutnya dapat diperoleh kesimpulan mengenai bagaimana perubahan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana gunung merapi di Kabupaten Sleman.

4.5 Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan suatu proses untuk memperoleh data atau angka yang siap dianalisis yang diwujudkan dalam bentuk tabel dan data spasial yang di interpretasikan dalam peta tematik. Pengolahan data dilakukan secara matematis dan secara spasial. Tujuan dalam pengolahan dan analisis data adalah untuk mengetahui adanya perubahan penggunaan lahan dari tahun 2010,2015,2021 di kawasan rawan bencana gunung merapi

37 kabupaten sleman. Berikut merupakan beberapa metode yang digunakan dalam teknik analisis ini :

4.5.1 Analisis Perubahan Penggunaan lahan

Untuk mengetahui tingkat perubahan penggunaan lahan di kawasan rawan bencana Kabupaten Sleman, tadanay langkah utama yang dilakukan, diantaranya :

A. Analisis Perubahan Lahan

Analisis ini dilakukan menggunakan software Arcgis untuk melakukan digitasi foto udara atau citra satelit time series antara tahun 2010,2015,2021 yang dapat memperlihatkan perbedaan kegiatan dan luas penggunaan lahan yang mengalami perubahan selama rentang waktu 11 tahun terakhir.

1. Analisis SIG Perubahan Penggunaan Lahan

Analisis overlay adalah analisis yang melakukan overlay antara peta rencana dengan peta kondisi aktual (peta citra satelit terbaru). Hasil overlay ini akan menjadi alat bantu dalam merumuskan kesesuaian dan tingkat simpangan.

Bagan IV. 1 Tahapan Penelitian

Persiapan

Pengumpulan data

Peta Administrasi

Peta RTRW

Citra Landsat

Peta Penggunaan Lahan Tahun 2010

Komposit Band (4,3,2)

Digitasi

Peta Penggunaan Lahan Tahun 2010

Peta Penggunaan Lahan Tahun 2015

Peta Penggunaan Lahan Tahun 2021

Overlay Overlay

Peta Penggunaan Lahan Tahun 2010 - 2021

Analisa

Groundcheck

Kesimpulan

38 1. Analisa perubahan penggunaan lahan

4.5.2. Analisis Kesesuaian Penggunaan Lahan Kawasan Rawan Bencana Terhadap RTRW

Analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW dapat menunjukkan kemajuan implementasi tata ruang pada suatu lahan yang telah digunakan untuk berbagai kegiatan.

Langkah-langkah analisa adalah sebagai berikut :

Menyusun matriks kesesuaian penggunaan lahan terhadap kawasan rawan bencana dalam Rencana tata ruang wilayah, degnan klasifikasi tingkat kesesuaian sebagai berikut :

- Sesuai, apabila penggunaan lahan yang ada telah sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam dokumen dan peta RTRW. Sebagai contoh penggunaan lahan sawah pada fungsi kawasan pertanian lahan basah.

- Tidak sesuai, apabila penggunaan lahan tidak sesuai dengan arahan fungsi kawasan dalam dokumen dan peta RTRW. Sebagai contoh, keberadaan industri pada fungsi pertanian

Penetuan tingkat kesesuaian dapat mengacu pada jenis kegiatanyang diperbolehkan untuk setiap fungsi kawasan dalam dokumen RTR

39 BAB V

PENUTUP PERYANTAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Oswaldo Gamaliel

NIM : 610018059

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Menyatakan bahwa keaslian penulisan dalam penelitian “ANALISIS NERACA PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA GUNUNG MERAPI KABUPATEN SLEMAN D.I. YOGYAKARTA” ini benar-benar asli dan disusun langsung oleh peneliti. Penelitian ini merupakan pedoman maupun syarat mengambil tugas akhir yang diajukan peneliti. Selain itu, sumber informasi yang dikutip penulis telah disebutkan dalam teks dan dicantukman dalam daftar pustaka

Yogyakarta, Januari 2021 Yang membuat pernyataan

Oswaldo Gamaliel NIM : 610018059

40 DAFTAR PUSTAKA

Armijon, S. S. (2017). KAJIAN NERACA PENATAGUNAAN LAHAN . Lampung:

UNIVERSITAS LAMPUNG.

Juhadi. (2007). POLA-POLA PEMANFAATAN LAHAN. Semarang : Jurusan Geografi - FIS UNNES.

Nurfatimah, M. (2020). Klasifikasi Penggunaan Lahan. OSF Preprints.

Slamet Muryono, A. N. (2018). OPTIMALISASI PEMANFAATAN NERACA PENATAGUNAAN. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, 224-248.

Utami, S. N. (2010). Pengelolaan Kawasan Lereng Merapi Pasca Erupsi 2010. Yogyakarta:

Universitas Gadjah Mada.

BPBD. (2020). DIBI Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta: BPBD Yogyakarta.

Kecamatan Cangkringan Dalam Angka 2020. (2020). Dalam B. K. Sleman, Kecamatan Cangkringan Dalam Angka 2020 (hal. xvii-94). Kabupaten Sleman: BPS Kabupaten Sleman.

Kusumaningrat,, M. D., Subiyanto, S., & Yuwono, B. D. ( 2017). Analisis Perubahan Penggunaan Dan Pemanfaatan Lahan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali . Jurnal Geodesi Undip, 2337-845X.

Sleman, B. K. (2020). Kecamatan Pakem Dalam Angka 2020. Dalam B. K. Sleman, Kecamatan Pakem Dalam Angka 2020 (hal. xvii - 94). Kabupaten Sleman:

Kabupaten Sleman.

Sleman, B. K. (2020). Kecamatan Turi Dalam Angka 2020 . Dalam B. K. Sleman, Kecamatan Turi Dalam Angka 2020 (hal. xvii-94). Kabupaten Sleman : Kabupaten Sleman.

Soewandita , H., & Sudiana, N. (2014). Analisis Penggunaan dan Kesesuaian Lahan Berdasarkan Potensi Bahaya Letusan Gunung Merapi. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia.

41

Persiapan

Pengumpulan data

Peta Administrasi

Peta RTRW

Citra Landsat

Peta Penggunaan Lahan Tahun 2010

Komposit Band (4,3,2)

Digitasi

Peta Penggunaan Lahan Tahun 2010

Peta Penggunaan Lahan Tahun 2015

Peta Penggunaan Lahan Tahun 2021

Overlay Overlay

Peta Penggunaan Lahan Tahun 2010 - 2021

Analisa

Groundcheck

Kesimpulan