BAGIAN 2

PENELUSURAN PERSOALAN PERANCANGAN DAN PEMECAHANNYA

2.1 KAJIAN KONTEKS

2.1.1 Narasi Konteks Lokasi Makro

Daerah Istimewa Yogyakarta terletak dipulau jawa Indonesia, yang merupakan wilayahtertua di Indonesia setelah jawa timur, daerah setingkat provinsi ini dulunya merupakan pecahan dari kerajaan mataram yang merupakan kerajaan terbesar dipulau jawa, Yogyakarta juga menyadang predikat sebagai kota pelajar dan kota wisata di Indonesia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km2 ini terdiri atas satu kota dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km2.

Gambar 2.1 Pembagian wilayah D.I.Yogyakarta Sumber : www.google.com

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19"-110°28'53" BT dan antara 07°49'26"- 07°15'24" LS, dengan luas sekitar 32,5 Km2 atau 1,02 % dari luas

2.1.2 Narasi Konteks Lokasi Mezzo

Gambar 2.2 Sistem Pola Perkembangan Fisik Sumber : www.google.com

Pada kawasan Malioboro Penggunaan sistem pola perkembangan fisik yang digunakan adalah Gridiron Menerus. Namun hal ini sedikit berbeda dikarenakan pada umumnya konsep perencanaan Gridiron Menerus yang pada dasarnya tahapan perencanaannya dimulai dengan pembuatan Grid jalan pada kawasan tersebut lalu mulailah ditempatkan bangunan-bangunan pada area itu. Pada realitanya yang terjadi adalah munculnya bangunan-bangunan lalu jalannya, dan efek dari susunan tahapan yang salah mengakibatkan terjadi kesenjangan akses jalan yang ada disekitar. Perbedaan aksibilitas jalan yang terjadi dikawasan Malioboro mengakibatkan kesenjangan secara perkembangan ekonomi, hubungan sosial warga setempat, pemerataan informasi, dan pembagian land use yang tidak tertata dengan jelas.

Gambar 2.3 Peta Indonesia Sumber : Penulis 2016

Berdasarkan PERDA Kota Yogyakarta No 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 Khusus untuk sepanjang jalan dari Tugu sampai dengan perempatan depan kantor pos pusat (dalam kawasan Malioboro), selain bangunan cagar budaya, ketinggian bangunan di kiri dan kanan jalan tersebut maksimal 18 meter sampai kedalaman 60 meter dari garis batas luar ruang milik jalan (rumija) dan memenuhi ketentuan untuk membentuk sudut 45º dari as jalan. Sedangkan untuk sebelah dalam/belakangnya lebih dari 60 meter dari garis batas luar rumija diperbolehkan untuk dibangun lebih tinggi lagi dari ketentuan ketinggian bangunan pada lahan didepannya, dengan membentuk sudut pandang 45º dari ketinggian yang diperkenankan dan apabila dikehendaki lain (sudut pandang lebih dari 45º) harus ada persetujuan dari Walikota Yogyakarta dan ketinggian maksimum sebesar 32 meter.

Batas-batas kawasan Malioboro:

• Utara : Jalan Abu Bakar Ali

• Selatan : Jalan Ibu Ruswo

• Barat : Jalan Malioboro

• Timur : Jalan Mataram

2.2 DATA LOKASI DAN PERATURAN BANGUNAN TERKAIT

Lokasi site berada di kawasan Timur Malioboro, lebih tepatnya hanya pada Kecamatan Danurejan, berikut keterangan lokasi site,

Kelurahan : Suryatmajan, Prawirodirjan

Kecamatan : Danurejan, Gondomanan, Gedongtengen Kota : Kota Yogyakarta

Provinsi : D.I. Yogyakarta

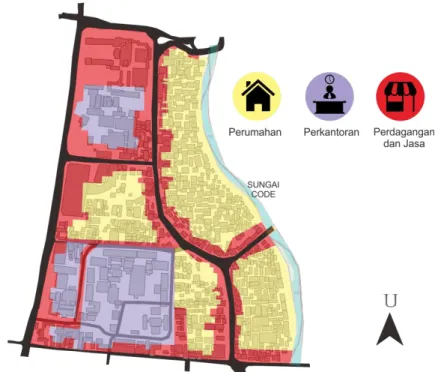

Gambar 2.4 Peta Tata Guna Lahan Kawasan Malioboro Kecamatan Danurejan, Yogyakarta

Sumber : Penulis 2016

Perancangan merujuk pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015-2035 PERDA Kota Yogyakarta No 1 Tahun 2015. Tentang peraturan bangunan untuk fungsi perumahan di atas tanah yang setara dengan jalur utama, didapatkan :

KDB (Koefisien Dasar Bangunan) = Max 80%

KLB (Koefisien Lantai Bangunan) = Max 4 RTH (Ruang Terbuka Hijau) = Min 10%

GSB = Min 4,5 m dari as jalan

Sementara untuk pengembangan secara umum kawasan ini cukup potensial untuk ditetapkan sebagai kawasan strategis kota. Pengembangan dapat memenuhi beberapa aspek yang ada pada peraturan daerah kota Yogyakarta tahun 2010 pasal 71 tentang simpul (node) dan tetenger (land mark).

2.3 DATA UKURAN LAHAN DAN BANGUNAN 2.3.1 Kriteria Pemilihan Site

Kawasan Malioboro merupakan salah satu tujuan wisata utama di Tanah Jawa yang kini telah menjadi ikon tak terpisahkan dari Kota Yogyakarta. Kawasan Malioboro terletak sangat strategis yaitu diantara Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Tugu Pal Putih. Kawasan ini juga menjadi salah satu kawasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki kepadatan penduduk serta kepadatan kegiatan yang cukup tinggi, karena daerah ini dipadati dengan area permukiman, jasa dan perdagangan, komersial, dan perkantoran.

Gambar 2.5 Figure Ground Kawasan Malioboro, Yogyakarta Sumber : Penulis 2016

Skala Faktor Wilayah Infrastruktur disekitar site

Kepadatan/Populasi Minat pasaran Sarana Publik

Regulasi (Penggunaan Lahan) Pusat Aktifitas

Masyarakat Aktifitas Perilau sosial

Permasalahan sosial Site Dimensi dan bentuk site

Biaya Property (Biaya Lahan)

Biaya Operasi (Pajak Property, material dan Energi) Aksesibilitas

Kondisi biofisik (Topografi, Geologi, Surficial)

2.3.2 Data Site Terpilih

Gambar 2.6 Peta Lokasi Site Sumber : Penulis 2016

Site merupakan sebuah lahan yang memang menurut regulasi site ditujukan untuk daerah pemukiman, kondisi site saat ini merupakan lahan yang dijadikan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat sekitar, tetapi dengan keadaan yang tidak memungkinkan untuk ditinggali. site terletak tepat di tepi sungai Code, disekitar site merupakan area perumahan dan perdagangan jasa serta bangunan bangunan komersil yang berada di daerah tepi Jalan Mataram.

Gambar 2.7 Ukuran Site Terpilih Sumber : Penulis 2017

2.7.1.1 Batas- batas wilayah site adalah sebagai berikut:

a. Utara : Perumahan warga RW 08, RW 07 dan Kali Code b. Barat Daya : Perumahan warga RW 08

c. Selatan : Gang Warga RW 08 dan perumahan RW 09 d. Barat Laut : Perumahan warga RW 07 dan RW 08 e. Timur Laut : Kali Code

Gambar 2.8 Batas Wilayah pada Site Sumber : Penulis 2017

2.7.1.2 Data kondisi tapak yang terjadi di site adalah sebagai berikut:

a. Data Kondisi Matahari pada Site

Gambar 2.9 Sun Path Kota Yogyakarta Sumber : www.gaisma.com

Data ini merupakan kondisi matahari yang terjadi di daerah Yogyakarta, termasuk wilayah Kelurahan Suryatmajan yang juga berada di Kota Yogyakarta.

Gambar 2.10 Sun Path pada Site Sumber : Penulis 2017

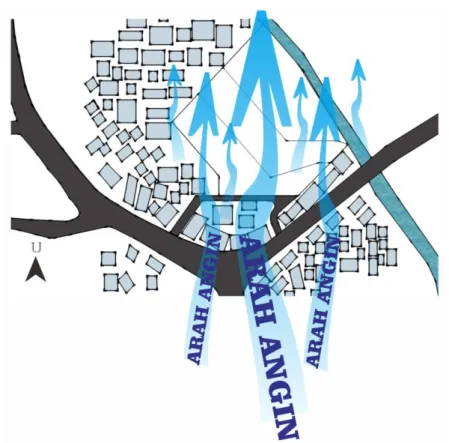

b. Data Kondisi Angin pada Site

Gambar 2.11 Sun Path Kota Yogyakarta Sumber : www.accuweather.com

Berikut merupakan kondisi kecapatan angin dan arah angin berhembus yang terjadi di daerah Yogyakarta, yaitu berhembus dari arah Selatan ke arah Utara dengan kecepatan 8km/h.

Gambar 2.12 Arah Angin pada Site Sumber : Penulis 2017

c. Data Kondisi Vegetasi pada Site

Gambar 2.13 Vegetasi dan RTH eksisting pada peta kota Yogyakarta(kiri) dan pada site (kanan) Sumber : www.google.co.id/maps dan Penulis

Data di atas memperlihatkan bahwa vegetasi dan RTH yang berada di daerah sekitar site berada di selatan site.

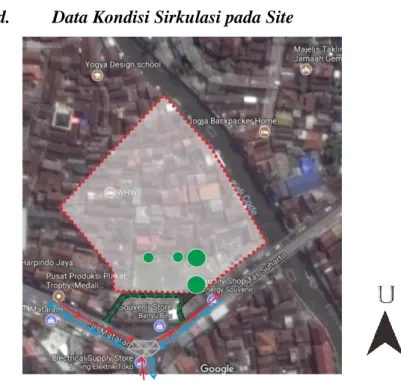

d. Data Kondisi Sirkulasi pada Site

Gambar 2.14 Vegetasi dan RTH pada Eksisting kota Yogyakarta Sumber : www.google.co.id/maps

Terlihat sirkulasi di bagian selatan site yang juga merupakan akses masuk dan keluar kendaraan maupun pejalan kaki.

Gambar 2.15 Sirkulasi pada Site Sumber : Penulis 2017

2.3.3 Peraturan Pada Site

Gambar 2.16Tabel Pemanfaatan Ruang Sumber : Pemerintah D.I. Yogyakarta

Berdasarkan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang ruang dan tata bangunan, tipe bangunan rumah susun masuk dalam perumahan dengan intensitas tinggi, sehingga didapatkan perarturan perancangan site meliputi :

KDB, KLB, KDH, Tinggi bangunan

• KDB 80%

• KLB maksimal 4

• TB 20 m diukur dari ketinggian jalan

• Minimal KDH 10%

KDB : 5.673 m2 x 80% : 4.538 m2

KLB : 5.673 m2 x 4 : 22.692 / 4.538 m2 : 5 Lantai KDH : 5.673 m2 x 10% : 567,3 m2

KDB, KLB, KDH, Tinggi bangunan

Di dalam Pasal 13 Undang-undang No. 28 Th 2002 mengenai Bangunan Gedung telah menyebutkan bahwa sebuah bangunan harus memiliki berbagai persyaratan jarak bebas bangunan yg di dalamnya meliputi GSB serta jarak antar bangunan dengan sungai, artinya tidak ada struktur permanen bangunan didalam area sempadan sungai, adapun jarak bangunan dengan as sungai sebagai wilayah perumahan adalah 8 meter.

2.4 DATA KLIEN DAN PENGGUNA

Dari data yang berhasil dikumpulkan, penulis mengasumsikan ada 3 jenis pengguna yang menggunakan asrama ini, antara lain :

1) Penghuni / pengguna rumah susun,

Masyarakat yang setiap harinya tinggal dan melakukan aktifitas di dalam Rumah Susun

2) Pengelola rumah susun, mereka yang bertugas mengawasi, mengelola, dan memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh penghuni Rumah susun, yang biasanya merupakan penghuni rumah susun itu sendiri

3) Pengunjung, ada dua jenis pengunjung pada rumah susun ini, yaitu :

Pengunjung yang bersifat umum, yaitu pihak luar yang datang dengan kepentingan tertentu untuk memanfaatkan fasilitas rumah susun, seperti masyarakat sekitar yang tidak punya keterkaitan dengan rumah susun ataupun dengan penghuninya..

Pengujung yang bersifat khusus, biasnya pihak ini masih memiliki hubungan dengan pihak rumah susun ataupun dengan penghuni rumah susun. Seperti keluarga dan teman penghuni ataupun pihak lain yang memiliki urusan tertentu dengan pihak rumah susun.

2.5 KAJIAN TEMA PERANCANGAN 2.5.1 Narasi Problematika Tematis

2.7.1.3 .Rumah Susun 1. Definisi Rumah Susun

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun, pengertian dan pembangunan rumah susun adalah :

- Lingkungan rumah susun adalah sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas, di atasnya dibangun rumah susun termasuk prasarana dan fasilitasnya secara keseluruhan merupakan tempat permukiman.

- Satuan lingkungan rumah susun adalah kelompok susun yang terletak pada tanah bersama sebagai salah satu lingkungan yang merupakan satu kesatuan sistem pelayanan pengelolaan.

- Prasarana lingkungan rumah susun adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan rumah susun dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Sehingga dapat disimpulkan, rumah susun dapat diartikan sebagai suatu bangunan gedung bertingkat yang memiliki sistem kepemilikan perseorangan dengan hak bersama, yang penggunaannya bersifat hunian, untuk mewadahi fungsi dan aktivitas keluarga yang dilaksanakan secara sederhana.

Pembangunan rumah susun diarahkan untuk mempertahankan kesatuan komunitas kampung asalnya. Pembangunannya diprioritaskan pada lokasi di atas bekas kampung kumuh dan sasaran utamanya adalah penghuni kumuh itu sendiri yang mayoritas penduduknya berpenghasilan rendah. Mereka diprioritaskan untuk dapat membeli atau menyewa rumah susun tersebut secara kredit atau angsuran ringan (Peraturan Pemerintah RI No 4/1988).

2. Klasifikasi Rumah Susun

Klarifikasi rumah susun (menurut UU rusun no 20 tahun 2011) a) Rumah susun (hunian bertingkat)

Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama dan tanah bersama

b) Satuan rumah susun (SARUSUN)

Rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai hunian, yang mempunyai sarana penghubung ke jalan umum

c) Rumah susun sederhana

Rumah susun yang dibangun untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah

d) Satuan rumah susun sederhana

Satuan rumah susun dengan luas lantai bangunan setiap unit rumah tidak lebih 45 m2 dan biaya pembangunan per m2 tidak melebihi dari harga satun per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemrintah kelas C yang berlaku e) Rumah susun sederhana sewa

Rumah susun sederhana yang dikelola oleh unit pengelola yang ditunjuk oleh pemilik RUSUNAWA dengan status penghunian sistem sewa

f) Satuan rumah susun menengah

Satuan rumah susun dengan luas lantai setiap unit rumah 18 m2 – 100 m2 dan biaya pembangunan per m2 antara harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah kelas C sampai dengan harga harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan bertingkat pemerintah kelas A yang berlaku

g) Satuan rumah susun mewah (apartemen)

Satuan rumah susun dengan biaya pembangunan per m2 diatas harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah kelas A yang berlaku dengan luas lantai bangunan setiap unit rumah lebih dari 100 m2.

3. Karakteristik dan Tipe Rumah Susun

2.7.2.1 Berdasarkan penyusunan lantai, karakteristik rumah susun memiliki ketetapan standar sebagi berikut.

1) Simplex

Satu unit hunian dilayani oleh satu lantai, dalam satu lantai ini juga terdiri dari beberapa unit hunian

Merupakan bentuk yang paling sederhana dan paling ekonomis

Gambar 2.17 Simplex

Sumber : Time Saver Standards for Housing and Residential Development 2nd Edition, p.73. 1995.

2) Duplex

Kebutuhan satu hunian dilayani dalam dua lantai

Dapat mengeliminasi kebutuhan koridor, tidak setiap lantai membutuhkan koridor

Membutuhkan tangga di dalam setiap unit hunian, untuk menghubungkan lantai satu dan lantai dua unit hunian

Dalam setiap unit area privat terpisah dengan publik area

Gambar 2.18 Duplex

Sumber : Time Saver Standards for Housing and Residential Development 2nd Edition, p.73. 1995.

3) Triplex

Kebutuhan satu unit hunian dilayani dalam tiga lantai

Kegiatan dalam setiap unit hunian dapat dilanjutkan dalam area yang terpisah

Gambar 2.19 Triplex

Sumber : Time Saver Standards for Housing and Residential Development 2nd Edition, p.73. 1995.

2.7.2.2 Berdasarkan pencapaian secara vertikal.

Walk up : pencapaian vertikal dengan menggunakan tangga.

Elevated : pencapaian vertikal dengan menggunakan lift, biasanya untuk rumah susun dengan ketinggian lebih dari 4 lantai.

2.7.2.3 Berdasarkan akses sirkulasi horizontal 2.7.3.1 Eksterior corridor

Kelebihan : penghawaan dan pencahayaan koridor dan unit baik.

Kekurangan : sirkulasi lebih boros, pemakaian lahan lebih besar.

Gambar 2.20 Gambar: Eksterior Koridor

Sumber : Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik.

2.7.3.2 Interior corridor

Kelebihan : pemakaian lahan lebih efisien.

Kekurangan : sirkulasi lebih boros; penghawaan dan pencahayaan koridor dan unit kurang baik (gelap).

Gambar 2.21 Gambar : Interior Koridor

Sumber : Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik.

2.7.3.3 Multiple exterior access

Kelebihan : privasi penghuni lebih baik, pencahayaan dan penghawaan lebih baik.

Kekurangan : akses bertetangga jadi lebih jauh.

Gambar 2.22 Gambar : Multiple Eksterior Akses Sumber : Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik.

2.7.3.4 Multiple interior access

Kelebihan : privasi penghuni lebih baik.

Kekurangan : pencahayaan dan penghawaan tidak alami

Gambar 2.23 Gambar : Multiple Interior Akses Sumber : Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik.

2.7.3.5 Tower

Kelebihan : setiap unit mendapat cahaya yang baik.

Kekurangan : sirkulasi di tengah gelap, penghawaaan kurang.

Gambar 2.24 Tower

Sumber : Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik.

2.7.3.6 Multi tower

Kelebihan : privasi penghuni lebih baik, semua unit dan jalur sirkulasi mendapat pencahayaan maksimal

Kekurangan : struktur mahal, pemanfaatan lahan menjadi boros.

Gambar 2.25 Multi Tower

Sumber : Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik

Berdasarkan peraturan pemerintah, karakteristik rumah susun di Indonesia memiliki ketetapan standar sebagi berikut (Teddy, 2010 : 11) :

1) Satuan Rumah Susun

Mempunyai ukuran standar minimum 18 m2, lebar muka minimal 3 meter.

Dapat terdiri dari satu ruang utama (ruang tidur) dan ruang lain (ruang penunjang) di dalam dan/atau diluar ruang utama.

Dilengkapi dengan sistem penghawaan dan pencahayaan buatan yang cukup, sistem evakuasi penghuni yang menjamin kelancaran dan kemudahan, serta penyediaan daya listrik yang cukup, serta sistem pemompaan air.

Batas pemilikan satuan rumah susun dapat berupa ruang tertutup dan/atau sebagian terbuka dan/atau ruang terbuka.

2) Benda Bersama

Benda bersama dapat berupa prasaran lingkungan dan fasilitas lingkungan.

3) Bagian Bersama

Bagian bersama dapat berupa ruang untuk umum, struktur, dan kelengkapan rumah susun, prasarana lingkungan dan fasilitas lingkungan yang menyatu dengan bangunan rumah susun.

4) Prasarana Lingkungan

Prasarana lingkungan berupa jalan setapak, jalan kendaraan sebagai penghubung antar bangunan rumah susun atau keluar lingkungan rumah susun, tempat parkir, utilitas umum yang terdiri dari jaringan air limbah, sampah, pemadam kebakaran, listrik, gas, telepon, dan alat komunikasi lainnya.

5) Fasilitas Lingkungan

Lingkungan rumah susun harus dilengkapi fasilitas perniagaan dan perbelanjaan, lapangan tebuka, kesehatan, pendidikan, peribadatan, pelayanan umum, serta pertanaman.

Menurut Yudohusodo dalam Audy (2008 : 9), rumah susun memiliki karakteristik yang berbeda dengan hunian horizontal. Rumah susun mengandung dualism sistem kepemilikan, yaitu kepemilikan seorangan dan bersama baik dalam bentuk ruang maupun benda. Sistem kepemilikan bersama yang terdiri dari bagian- bagian yang masing-masing merupakan satuan yang dapat digunakan secara terpisah yang dikenal dengan istilah condominium. Sistem ini diwajibkan untuk mengadakan pemisahan hak dari masing-masing satuan yang dilaksanakan dengan pembuatan akta pemisahan yang mengandung nilai perbandingan proporsional yang akan digunakan sebagai penerbitan sertifikat hak milik atas satuan yang bersangkutan.

Tipe unit rumah susun juga beragam. Kisaran luas unit rumah susun pada umumnya minimal 18m2 dan paling besar adalah 50 m2.

Tipe unit rumah susun

Tipe Unit Fasilitas

Tipe 18 m2 Tipe 21 m2 Tipe 24 m2

Tipe ini biasanya untuk keluarga muda atau seseorang yang belum memiliki keluarga

- 1 kamar tidur

- ruang tamu/keluarga - kamar mandi

- dapur/pantry

Tipe 30 m2 Tipe 36 m2 Tipe 42 m2 Tipe 50 m2

Tipe ini untuk keluarga yang sudah memiliki anak

- 2 kamar tidur

- ruang tamu / keluarga - kamar mandi / WC - dapur / pantry - ruang makan

Standar luasan tempat tinggal perjiwa

Kebutuhan rumah susun berdasarkan kepadatan penduduk

4. Fasilitas Pada Rumah Susun

Memberi rasa aman, ketenangan hidup, kenyamanan dan sesuai

dengan budaya setempat.

Menumbuhkan rasa memiliki dan merubah kebiasaan yang tidak

sesuai dengan gaya hidup di rumah susun.

Mengurangi kecenderungan untuk memanfaatkan dan menggunakan

fasilitas lingkungan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Menunjang fungsi-fungsi aktifitas penghuni maupun jenisnya sesuai

dengan keadaan lingkungan yang ada.

Menampung fungsi-fungsi yang terkait dengan penyelenggaraan dan

pengembangan aspek-aspek ekonomi dan sosial budaya.

Sedangkan dalam merencanakan fasilitas lingkungan rumah susun, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Fasilitas Niaga (warung)

Maksimal penghuni yang dapat dilayani adalah 250 penghuni.

Berfungsi sebagai penjual sembilan bahan pokok pangan.

Lokasi berada di pusat lingkungan rumah susun dan mempunyai radius maksimal 300 m.

Luas lantai minimal adalah sama dengan luas satuan unit rumah susun sederhana dan maksimal 36 m² (termasuk gudang kecil).

2. Fasilitas Pendidikan (tingkat Pra Belajar)

Maksimal penghuni yang dapat dilayani adalah 1000 penghuni dimana anak- anak usia 5-6 tahun sebanyak 8%.

Berfungsi untuk menampung pelaksanaan pendidikan pra sekolah usia 5-6 tahun.

Berada di tengah-tengah kelompok keluarga/digabung dengan taman-taman tempat bermain di RT/RW.

Luas lantai yang dibutuhkan sekitar 125 m² (1,5 m²/siswa).

3. Fasilitas Kesehatan

Maksimal penghuni yang dilayani adalah 1000 penghuni.

Berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita.

Berada di tengah-tengah lingkungan keluarga dan dapat menyatu dengan kantor RT/RW.

Kebutuhan minimal ruang 30 m², yaitu sebuah ruangan yang dapat menampung segala aktivitas.

4. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan harus disediakan di setiap blok untuk kegiatan peribadatan harian, dapat disatukan dengan ruang serbaguna atau ruang komunal, dengan ketentuan sebagai berikut :

Jumlah penghuni minimal yang mendukung adalah 40 KK untuk setiap satu musholla. Di salah satu lantai bangunan dapat disediakan satu musholla untuk

5. Fasilitas Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Siskamling

- Jumlah maksimal penghuni yang dapat dilayani adalah 200 orang.

- Dapat berada pada lantai unit hunian.

- Luas lantai minimal adalah sama dengan unit hunian terkecil.

Gedung Serbaguna

- Jumlah maksimal yang dapat dilayani adalah 1000 orang.

- Dapat berada pada tengah-tengah lingkungan dan di lantai dasar.

- Luas lantai minimal 250 m².

Kantor Pengelola 6. Fasilitas Ruang Terbuka

Tempat Bermain

- Maksimal dapat melayani 12-30 anak.

- Berada antara bangunan atau pada ujung-ujung cluster yang mudah diawasi.

- Luas area minimal 75-180 m².

Tempat Parkir

- Berfungsi untuk menyimpan kendaraan penghuni (roda 2 dan roda 4).

- Jarak maksimal dari tempat parkir roda 2(dua) ke blok hunian terjauh 100 m, sedangkan untuk roda 4 (empat) ke blok hunian terjauh 400 m.

- Tempat parkir 1(satu) kendaraan roda 4(empat) disediakan untuk setiap 5(lima) keluarga, sedang roda 2(dua) untuk setiap 3(tiga) keluarga.

- 6m² (2m x 3m) tiap kendaraan roda 4(empat) dan 2m² (1m x 2m) untuk kendaraan roda 2(dua) dan 1(satu) tamu menggunakan kendaraan roda 4(empat) untuk tiap 10 KK

Data Rumah Susun di kota Yogyakarta

NO NAMA RUSUN KABUPATEN/KO TA

KECAMATA

N DESA TWIN

BLOK UNIT DIBANGUN

1 COKRODIRJAN KOTA

YOGYAKARTA Danurejan Suryatmajan 1 72 Kemen PU 04/05

2 TEGALPANGGUNG KOTA

YOGYAKARTA Danurejan Tegalpanggung 1 68 Kemen PU 2008

3 JOGOYUDAN KOTA

YOGYAKARTA Jetis Gowongan 1 96 Kemen PU 2007

4 JOGOYUDAN KOTA

YOGYAKARTA Jetis Gowongan 1 96 Kemen PU 2008

5 UST KOTA

YOGYAKARTA Umbulharjo Tahunan 1 96 Kemenpera 2009

6 UAD KOTA

YOGYAKARTA Umbulharjo Giwangan 1 96 Kemenpera 08/09

JUMLAH 6 524

Sumber: Bidang Perumahan Dinas PUP-ESDM 2011

Terlihat pada tabel data rumah susun di DIY hanya ada 2 rumah susun yang terdapat di kecamatan Danurejan, dan hanya rumah susun tegal panggung yang berada di dekat sungai code.

2.7.1.4 Kampung Vertikal 1. Kampung

A. Pengertian Kampung

Kampung menurut Raffless adalah tempat tinggal sekelompok penduduk, kompleks perumahan, dikelilingi oleh pekarangan, terkurung oleh pagar yang menunjukkan batasnya dengan jelas. Kampung juga dapat diartikan sebagai kumpulan rumah sebagai kesatuan unit administrasi yang meliputi suatu area yang tersendiri dari permukiman inti dan beberapa permukiman yang lebih kecil.

(Setiadi, 2010. Hal.13).

Gambar 2.26 Suasana Kampung Sumber :www.google.com

Kampung meskipun sederhana, juga harus memiliki perangkat pemerintahan yang mengelola suatu kampung agar dapat berjalan sesuai dengan norma-norma, demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

B. Karakter Kampung

Pada prinsipnya, Kampung terutama yang berada di Yogyakarta, khususnya daerah di bantaran sungai Code Kelurahan Suryatmajan, masih memelihara prinsip-prinsip, kepercayaan, etika dan tradisi yang diwariskan sejak dahulu.

Dalam hubungannya dengan prinsip filosofis mikrokosmos dan makrokosmos, masyarakat yang hidup di kampung mampu mempertahankan hidup yang selaras terhadap sesama manusia, juga terhadap alam semesta. Sikap hidup tersebut tercermin pada pedoman hidup masyarakat Jawa yang selalu memayu hayuning bawana, yang artinya bahwa manusia wajib untuk turut serta dalam menjunjung dan memperindah wujud dunia dan tata nilai kehidupan masyarakat. (Setiadi, 2010.

Hal. 50)

Berdasarkan prinsip filosofis dan pedoman hidup masyarakat Jawa diatas, maka penjabaran karakter kampung akan dibagi menjadi 4 karakter, yaitu karakter lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi.

1. Karakter Lingkungan

Secara garis besar, lingkungan kampung selalu terbagi menjadi 3 yaitu lingkungan permukiman, lingkungan produksi pangan, dan lingkungan produksi papan. Di dalam setiap lingkungan tersebut, terdapat lingkungan- lingkungan yang lebih kecil untuk mendukung aktivitas yang terjadi di dalam lingkungan tersebut. Misalnya, lingkungan hunian yang berkelompok, selalu diselingi oleh lingkungan untuk bersosialisasi, seperti halaman. Kemudian lingkungan produksi pangan yang biasanya identik dengan adanya sungai atau kali untuk keperluan irigasi. Selanjutnya lingkungan produksi papan yang identik dengan tanaman keras sebagai bahan mendirikan bangunan.

Tabel Karakter Lingkungan Kampung No Sub-Lingkungan Penggunaan Ruang

Lingkungan Permukiman 1 Halaman, Teras/Serambi

Menanam, Memelihara ternak, sosialisasi, bersantai, bermain, menerima tamu 2 Jalan antar kampung, jalan

lingkungan

Sirkulasi, menjemur (makanan, hasil panen, dll) 3 Ruang publik (lapangan,

pondok gazebo, balai desa)

Sosialisasi, bermain, musyawarah, pesta/

perayaan 4 Tempat Ibadah Beribadah 5 Sungai, Kali

Mandi, MCK, keperluan dapur, memandikan ternak, memancing

Lingkungan Produksi Pangan

6 Persawahan, Tegalan Menanam (konsumsi pribadi/dijual) 7 Jalan Setapak Sirkulasi

8 Sungai, Kali Irigasi, mandi, MCK, memancing

9 Pondok Beristirahat, bersosialisasi Lingkungan Produksi Papan

10 Tanaman kayu -

11 Tanaman non-kayu

(bambu) -

12 Jalan Setapak Sirkulasi

Sumber : Analisis penulis, 2017

2. Karakter Sosial

Menurut Geertz, ada dua kaidah yang menentukan pola pergaulan dalam masyarakat Jawa yaitu prinsip kerukunan dan prinsip hormat. (Ronald, 1988)

Prinsip kerukunan mengajarkan agar dalam setiap situasi, manusia hendaknya selalu bersikap sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konflik. Prinsip ini diwujudkan dengan sikap membantu sesama dan mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, misalnya melalui kegiatan gotong royong. Tindakan ini membawa masyarakat

peduli, sehingga menciptakan hubungan emosional yang kuat antar sesama masyarakat Jawa.

Prinsip hormat mengajarkan agar manusia dalam cara berbicara dan membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Prinsip ini membawa masyarakat Jawa untuk dapat ramah dan menghargai siapa saja yang ia temui, dan memakluminya.

3. Karakter Budaya

Budaya dalam definisi pada wikipedia merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama sekelompok orang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Budaya dapat berupa sistem agama-politik, adatistiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan kesenian (batik, musik, wayang, dsb). Namun dalam pembahasan karakter budaya kampung ini, budaya akan difokuskan pada adat-istiadat, bangunan, dan kesenian.

Budaya pada adat-istiadat di kampung tercermin dalam prinsip kerukunan dan hormat, serta dalam menghargai warisan tradisi leluhur melalui masih eksisnya upacara adat, syukuran, slametan, dan sesajian.

Budaya pada bangunan arsitektur di kampung tercermin dalam beberapa hal seperti bentuk, material, tekstur dan warna material bangunan.

Bentuk bangunan dalam arsitektur Jawa terbagi menjadi 5 tipe bangunan yaitu tipe Masjid / Tajuk, tipe Joglo, tipe Limasan, tipe Kampung, dan tipe Penggang. (Prijotomo, 1995. Hal, 5-10)

Gambar 2.27 Ragam Bangunan Tradisional Jawa Sumber :Prijotomo, 1995

Material yang digunakan pada bangunan kampung, umumnya menggunakan material hasil produksi atau sumber daya lokal, seperti batu kali, kayu, bambu, batu bata, rooster, serta acian. Material tersebut umumnya digunakan begitu saja tanpa finishing.

Sementara itu, dalam hal warna, bangunan di kampung cendrung mengadaptasi secara utuh warna-warna alami alami dari material yang digunakan (tanpa finishing), misalnya tegel, acian atau batu kali untuk warna kehitaman, batu bata atau rooster untuk warna merah, bambu untuk warna kekuningan, dan kayu untuk warna kecoklatan. Dalam hal tekstur, bangunan di kampung cendrung mengarah pada tekstur doff yang disertai oleh terlihatnya serat-serat alami material karena pengaruh penggunaan material tanpa finishing.

Budaya pada kesenian di kampung erat kaitannya dengan adatistiadat yang berkembang disana. Beragam kesenian khas jawa yaitu seperti Jathilan, Reog Wayang, Wayang Orang, Wayang Kulit, Gejog Lesung, Karawitan, Ketoprak, Keroncong, Slawatan, Larasmadya, Thek-Thek, Macapat, Ande- ande Lumut.(http://disparbud.bantulkab.go.id, 2013)

Selain kesenian diatas, kampung juga identik dengan permainan atau dolanan tradisional yang biasa terbuat dari kayu atau bambu, seperti klontongan, angkrek, kitiran, manukan, wayang, klutuk, dan blimbingan.

4. Karakter Ekonomi

Masyarakat Jawa di kampung, pada umumnya tergolong pada masyarakat dengan pendapatan menengah hingga menengah kebawah, dan sebagian menggantungkan hidupnya pada pertanian (beras, jagung, dsb), perkebunan (kakao, kelapa), dan perikanan laut. Sebagian lagi bertahan hidup dengan berkesenian, membuat makanan tradisional, membuat kerajinan (batik, gerabah, wayang, dsb), membuka kedai di tempat wisata, buruh bangunan, penjual kayu bakar, gula aren, hingga penjual arang.

2. Vertikal

Vertikal berarti tegak lurus dr bawah ke atas atau kebalikannya, membentuk

3. Kampung Vertikal

Jika didefinisikan, Kampung Vertikal yaitu kelompok hunian pada wilayah tertentu yang didominasi oleh masyarakat berpenghasilan menengah kebawah, dimana bangunannya didirikan tegak lurus dari bawah ke atas. Kampung pada umumnya menempati lahan yang cukup luas, oleh karena itu sulit untuk menciptakan kampung baru dalam kondisi lingkungan yang semakin padat seperti saat ini. Oleh karena itu, untuk menciptakan kondisi lingkungan dan alam yang lebih baik, daerah terbangun diminimalisir sehingga penciptaan ruang terbuka hijau akan lebih banyak.

Gambar 2.28 Konsep Kampung Vertikal Yu Sing

(http://rumah-yusing.blogspot.com/2011/01/keberagaman-kampung-vertikal.html)

Kampung Vertikal merupakan wujud pelestarian keberadaan kampung rakyat yang kini kian tergerus oleh kebutuhan zaman modern. Kampung vertikal dapat menjadi salah satu alternatif bagi pertambahan penduduk di masa mendatang dan kebutuhan akan tempat tinggal. Terlebih jika tempat tinggal ini dapat juga difungsikan sebagai penyangga perekonomian rakyat. (Yu Sing. 2011)

2.7.1.5 Kriteria Greenship Building yang Dipilih

Konservasi Air (Water Conservation-WAC)

Perhitungan Penggunaan Air (Water Calculation)

Pengurangan Penggunaan Air (Water Use Reduction)

Daur Ulang Air (Water Recycling)

Sumber Air Alternatif (Alternative Water Resources)

Penampungan Air Hujan (Rainwater Harvesting)

Efisiensi Penggunaan Air Lansekap (Water Efficiency Landscaping)

2.7.1.6 Konservasi Air

Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi memasak,dll, tumbuhan membutuhkan air untuk proses fotosintesis, dan hewan pun membutuhkan air untuk proses metabolisme dalam tubuhnya. Dalam skala yang lebih luas, air digunakan untuk kepentingan irigasi guna meningkatkan produksi tanaman pangan. Selain itu, air juga digunakan dalam kegiatan industri untuk menghasilkan suatu produk maupun digunakan untuk mendinginkan mesin,dll. Secara singkat bisa dikatakan setiap orang butuh air dalam kehidupannya (water is everyone’s business).

Penghematan air atau konservasi air adalah perilaku yang disengaja dengan tujuan mengurangi penggunaan air segar, melalui metode teknologi atau perilaku sosial. Konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air hujan yang jauh ke tanah untuk pertanian seefisien mungkin, dan mengatur waktu aliran agar tidak terjadi banjir yang dapat merusak serta tersedianya air pada musim kemarau. Usaha konservasi air bertujuan untuk:

1. Untuk menjamin ketersediaan untuk generasi masa depan, pengurangan air segar dari sebuah ekosistem tidak akan melewati nilai penggantian alamiahnya.

2. Penghematan energi - Pemompaan air, pengiriman, dan fasilitas pengolahan air limbah mengonsumsi energi besar.

3. Konservasi habitat - Penggunaan air oleh manusia yang diminimalisir untuk membantu mengamankan simpanan sumber air bersih untuk habitat liar lokal dan

1. Rainwater Harvesting dan Greywater Harvesting

Bangunan Eco, Green atau Sustainable mengharuskan bangunan untuk dapat menghemat dan menjaga sumber daya yang ada, salah satu sumber daya yang wajib dan selalu masuk dalam setiap penilaian greenship building adalah sumber daya Air, baik dari air hujan, air air tanah, air permukaan, maupun air sisa penggunaan.

Terdapat beberapa strategi arsitektural untuk memanen dan melakukan konservasi terhadap air. Air yang dapat di daur ulang di bagi menjadi 2 yaitu rainwater atau air hujan, dan greywater atau air limbah cair rumah tangga. Metode arsitektural yang dapat digunakan untuk menerapkan konservasi air antara lain ;

A. RainWater Harvest

Rainwater harvesting adalah sebuah cara untuk menyimpan air dengan menyimpan air hujan, baik dengan pembentukan kolam, danau, dan tanah resapan. Air yang ‘dipanen’ dari air hujan tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan air tingkat 2, seperti mencuci mobil, flushing toilet, dan menyiram tanaman. Hal ini sangat menguntungkan karena selain pemilik tanah tidak kekurangan air, menyimpan air seperti ini dapat mengurangi beban saluran kota dalam menampung dan mengalirkan limpahan air hujan.

Gambar 2.29 Skema pngolahan Rainwater Harvesting

Sumber :http://www.sipumps.ltd.uk/?c=rainwater-harvesting-pumps-100351

Gambar diatas adalah skema proses dimana air di panen lalu melalu atap dan fasade bangunan kemudian di olah dan bisa digunakan kembali. Langkah- langkah proses rainwater harvesting adalah berikut :

1) Air hujan ditangkap dengan menggunakan talang atau desain selubung yang dapat menampung

2) Dialirkan menuju penampungan sementara 3) Air hujan di filterisasi

4) Air bersih di tampung dalam ground water tank

5) Air di pompa menuju keatas dan bisa digunakan kembali

2.5.2 Paparan Teori yang Dirujuk

Dari hasil kajian teori yang telah dipaparkan maka penulis mencoba merumuskan sebuah teori dari beberapa teori diatas yang nantinya akan di jadikan tolak ukur dalam desain rumah susun sebagai kampung vertikal dengan pendekatan konservasi air nantinya :

No Nama Teori / Pernyataan Sumber

1

Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik

Karakteristik Penyusunan Lantai

Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik 1994 dalam buku Time Saver Standards for Housing and Residential Development 2nd Edition

Menurut Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik (1994), Karakteristik penyusunan lantai terbagi menjadi 3 yaitu tipe simplex, tipe duplex dan tipe triplex

2

Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik

Akses dan Sirkulasi

Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik 1994 dalam buku Time Saver Standards for Housing and Residential Development 2nd Edition

Menurut Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik (1994), Akses dan Sirkulasi terbagi menjadi 6 yaitu eksterior corridor, interior corridor, multiple exterior access, multiple interior access, tower dan multi tower.

3 Setiadi

Pengertian Kampung

Setiadi, 2010. Hal.13 dalam buku Arsitektur Kampung Tradisional Menurut Setiadi (2010), Kampung

diartikan sebagai kumpulan rumah sebagai kesatuan unit administrasi yang meliputi suatu area yang tersendiri dari permukiman inti dan

4 John Zeisel

Orientasi Ruang

Jhon zeisel 1981 dalam buku Inquiry by design Design Tools for Enviroment behavior research Menurut Zeisel (1981), penggunaan

ruang untuk suatu kegiatan tertentu seringkali terkait dengan

bagaimana ruang tersebut ditemukan. Orientasi ruang dapat memberikan Nuansa agar ruang tersebut mudah ditemukan, dilihat, diawasi dan dicapai.

5 Prijotomo, Josef

Karakter Budaya Kampung pada Bangunan

Prijotomo, Josef 1995.

Hal, 5-10 dalam buku Petungan: Sistem Ukuran dalam Arsitektur Jawa Menurut (Prijotomo, Josef, 1995. Hal,

5-10), Karakter budaya kampung pada bentuk bangunan dalam arsitektur Jawa terbagi menjadi 5 tipe bangunan yaitu tipe Masjid / Tajuk, tipe Joglo, tipe Limasan, tipe Kampung, dan tipe Penggang

5 Diptya

Tujuan Konservasi air

Diptya, 2012 dalam tesis Kajian Penerapan Arsitektur Ramah Lingkungan Dengan Tolok Ukur Greenship Pada Bangunan Menurut (Diptya, 2012), Konservasi

air adalah perilaku yang disengaja dengan tujuan mengurangi penggunaan air segar, melalui metode teknologi atau perilaku sosial

6 Francis D.K. Ching

Bentuk Sirkulasi Terpusat

Francis D.K Ching dalam buku arsitektur, tata ruang dan

tatanan terdiri dari sejumlah bentuk sekunder

yang mengelilingi satu bentuk dominan yang berada tepat dipusatnya. Sehingga setiap ruang tertuju pada ruang yang sama/ruang pusat.

7 Hall Edward

Personal Distance

Buku psikologi lingkungan Deddy Halim dalam buku Psikologi Arsitektur Yang digunakan adalah Jarak sosial.

Dekat (1.20-2.10 m) merupakan batas dominasi, karena jarak cukup dekat, tetapi belum termasuk jarak sentuh. Pandangan terhadap detail wajah dan suaru normal. jarak yang dekat untuk bisnis yang tidak terlalu formal. Orang yang bekerja sama atau dalam pertemuan

pertemuan.

Sumber : Analisis Penulis

Output dari teori teori berikut menghasilkan 2 aspek, baik dalam perlunya keberadaan ruang komunal dan bagaimana setting ruang komunal yang dapat menciptakan suasana kampung. Diantaranya

1. Bentukan bangunan yang menggunakan bentukan simplex dengan bentukan yang paling simpel dan ekonomis, serta dengan membentuk akses sirkulasi horizontal menggunakan interior corridor sebagai keuntungan agar pemakaian lahan lebih efisien.

Rujukan teori :

Joseph De Chiara, Julius Panero, Martin Zelnik, Karakteristik penyusunan lantai, akses dan sirkulasi

Setiadi, arti kampung sebagai kumpulan rumah

Prijotomo, Josef, Karakter budaya kampung pada bentuk bangunan 2. Tata Letak dan Pola sirkulasi Ruang komunal, dimana perletakan ruang

komunal akan memicu orang untuk saling bertemu dengan sirkulasi terpusat ke ruang komunal untuk menciptakan suasana kampung.

Rujukan teori :

• Francis D.K. Ching, Bentuk sirkulasi terpusat

• Jhon Zeisel, Orientasi ruang

• Hall Edward, Jarak Personal

2.5.3 Kajian Karya-Karya Arsitektural yang Relevan dengan Tema / Persoalan

a. KAMPUNG SEMAMPIR OLEH YU SING

Lokasi : Surabaya

Kampung Vertikal yang menjadi contoh preseden yaitu sayembara kampung vertikal di stren kali Surabaya, yang diikuti oleh Yu Sing. Kampung Vertikal ini sepenuhnya ditujukan untuk rakyat, oleh karena itu arsitektur kampung vertikal ini adalah arsitektur yang menjunjung kearifan lokal dan karakter kampung melalui warna, material, dan bentuk. Selain itu, rakyat/penghuni dilibatkan dalam membentuk

Karakter diadaptasi dari preseden diatas yaitu bagaimana rakyat dilibatkan dalam perencanaan dan perancangan kampung vertikal. Keterlibatan rakyat dalam membentuk arsitektur hunian diwujudkan dalam penggunaan material hasil bongkaran rumah lama dan kemudian diaplikasikan kepada rumah baru di kampung vertikal.

Hasil bongkaran rumah lama, seperti pada lantai berupa lantai bamboo, kayu ; dinding bata, batako, bilik bambu, kusen dan daun pintu-jendela ; plafon triplek ; atap berupa genteng, seng, dsb. Keseluruhan material tersebut akan diaplikasi pada bagian hunian kampung vertikal yang belum terisi atau masih polos.

Gambar 2.30 Tampak 3D bangunan Kampung Semampir oleh Yu Sing

Sumber : http://rumah-yusing.blogspot.co.id/2011/01/keberagaman-kampung-vertikal.html

Karakter kampung eksisting stren kali surabaya dengan berbagai bentuk geometri, warna, pemanfaatan lahan, kehidupan sosial, material daur ulang dan bekas, sebagai sumber inspirasi pengembangan rencana induk dan rancangan penataan stren kali.

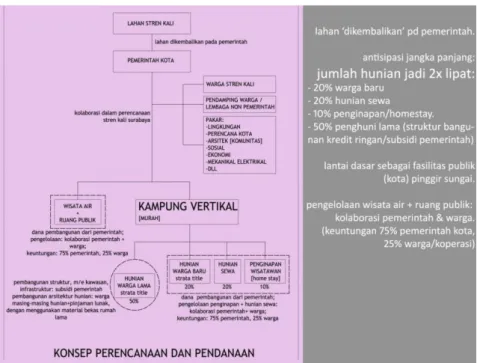

Gambar 2.31 Konsep Tata Guna Lahan Kampung Semampir oleh Yu Sing Sumber : http://rumah-yusing.blogspot.co.id/2011/01/keberagaman-kampung-vertikal.html

Gambar 2.32 Konsep Perencanaan dan Pendanaan Kampung Semampir oleh Yu Sing Sumber : http://rumah-yusing.blogspot.co.id/2011/01/keberagaman-kampung-vertikal.html

Konsep umum rancangan: KAMPUNG VERTIKAL.

Kampung vertikal merupakan transformasi dari kampung eksisting stren kali, tanpa menghilangkan karakter lokal dan kekayaan bentuk, warna, material, volume, garis langit (skyline) bangunan, potensi ekonomi, kreativitas warga, dll.

Kearifan lokal serta kreativitas warga merupakan sumber daya utama bagi pengelolaan dan pengembangan kampung vertikal. warga dilibatkan dalam menentukan arsitektur unit hunian masing2. Kehidupan ala kampung dipertahankan, hanya saja menjadi bertingkat ke atas. Fungsi-fungsi tambahan selain hunian warga merupakan efisiensi pemanfaatan lahan bagi warga kota, sekaligus meningkatkan perekonomian warga. Rancangan arsitektur kampung vertikal merupakan arsitektur ala rakyat, yang dirancang lebih bersih, sehat, hemat, kuat. bukan arsitektur asing, baru, atau canggih. Dengan demikian, diharapkan mengurangi lonjakan perubahan budaya hidup yang terlalu mengagetkan. bagi wisata kampung, para wisatawan (asing atau lokal) masih dapat merasakan kehidupan dengan suasana kampung tetapi bertingkat.

Gambar 2.33 Lembar Persentasi 4 Kampung Semampir oleh Yu Sing

Sumber : http://rumah-yusing.blogspot.co.id/2011/01/keberagaman-kampung-vertikal.html

Gambar 2.34 Lembar Persentasi 6 Kampung Semampir oleh Yu Sing

Sumber : http://rumah-yusing.blogspot.co.id/2011/01/keberagaman-kampung-vertikal.html

KAMPUNG VERTIKAL yang BHINEKA:

(1) Lantai 1 sebagai ruang publik : fasilitas warga kota, dengan wisata sungai.

Warga terlibat dalam pengelolaan wisata dan penyediaan fasilitas lainnya [warung, restoran, toko oleh-oleh/kerajinan, pelatihan pengelolaan sampah, penginapan warga / homestay, dll]. Penambahan fasilitas publik sebagai solusi

saling menguntungkan dengan pemkot dan dapat meningkatkan ekonomi warga, juga menambah keterlibatan warga dalam memelihara lingkungannya agar fasilitas wisatanya disukai masyarakat umum. Selain ruang publik, juga tersedia ruang-ruang fasilitas warga: ruang serba guna, sekolah, perpustakaan, taman bermain anak, tempat pemilahan sampah dan pembuatan kompos.

(2) Setiap kampung disediakan dermaga untuk aksesibilitas ke dan dari sungai.

(3) Perumahan warga berupa blok-blok massa kampung vertikal, yang terintegrasi dengan fungsi2 kampung selain hunian.

(4) Pengelolaan sistem utilitas [air bersih dan kotor] terpadu dan komunal.

KONSEP BANGUNAN:

(a) Maksimal 4 lantai. Struktur 2 lantai paling atas menggunakan struktur ringan/lentur (kayu/bambu) dan struktur 2 lantai paling bawah menggunakan struktur beton yang lebih kokoh, sehingga biaya struktur relatif lebih murah.

Struktur atap menggunakan kayu bekas atau bambu.

(b) Tahap pembangunan dimulai dari pembangunan struktur rangka, pemilik masing2 hunian mengisi dinding dan lain-lain sesuai kebutuhan dan selera masing-masing.

(c) Penggunaan kembali material bekas rumah warga (dengan sistem mosaik, penggabungan beberapa jenis material yang berbeda).

(d) Hunian warga akan terdiri dari beberapa blok kampung vertikal yang saling terpisah sebagai antisipasi kebakaran dan kebutuhan ruang terbuka.

(e) Pagar balkon / railing sebagai tempat jemuran.

(f) Pemanfaatan atap maupun dinding sebagai tempat menanam aneka jenis pepohonan: sayuran, tanaman obat, rempah-rempah dan tanaman rambat.

(g) Bentuk bangunan dikembangkan dari bentuk-bentuk geometri rumah warga di masing-masing kampung, yang beragam dan dinamis.

(h) Warna-warni seperti rumah warga eksisting merupakan pembentuk suasana menyenangkan.

(i) Pencahayaan alami dan ventilasi silang pada semua ruangan hunian.

Transformasi kampung stren menjadi kampung vertikal, mempertahankan suasana kampung yang dinamis. Berbagai material bekas dapat digunakan kembali.

perilaku, intensitas perawatan yang jarang, kampung vertikal menjadi lebih murah dan terbuka terhadap banyak alternatif aplikasi kreativitas warga terhadap huniannya.

Tidak perlu sulit menjaga huniannya ‘steril’ mengkilap. Perbaikan juga dapat secara parsial. Apabila dibutuhkan, hunian kampung vertikal dapat ditambahkan akses miringan (ramp) untuk orang tua atau penyandang cacat.

b. JEM Singapore Shopping Mall Lokasi : Jurong Lake District Singapore Luas Bangunan : 19.124 m2

Sebuah proyek ramah lingkungan yang menerima penghargaan the Singapore Building and Construction Autority’s (BCA) Green Mark Platinum Award. Karena proyek ini mampu menggantikan lebih dari 122% area hijau tapak bangunan melalui penyediaan daerah skyrise hijau dan lansekap dalam pembangunan. Proyek ini juga akan mengurangi konsumsi air dengan volume sekitar 250.000 m3 ( atau sekitar 100 ukuran kolam renang olimpiade) per tahun.

Bangunan memeiliki fitur ramah lingkungan dengan mengganti 122%

lansekap hijau yang hilang dengan cara skyrise hijau (green wall dan green roof).

Bangunan JEM antara lantai 1sampai lantai 4 terdiri dari 20% tanaman hijau, sedangkan taman JEM yang terletak dari lantai 5 sampai dengan lantai 7 berfungsi sebagai sarana rekreasi penghuni, di sisi barat kantor dirancang dengan taman vertikal berkelanjutan yang berfungsi sebagai naungan serta mempercantik fasad bangunan.

Gambar 2.35 JEM Singapore Shopping Mall Sumber : http://www.jem.sg/sustainability/

Bagian dalam bangunan juga menjadi sejuk dan terlindungi dari kebisingan lalu lintas, karena menggunakan vertical green walls sebagai penyerap suara dan udara alami, serta pengguna gedung seperti para pekerja kantor akan terinspirasi oleh kenyaman taman-taman yang indah. Sistem vertical green walls yang digunakan adalah modular system (box) system dan vertical greening module (VGM).

Gambar 2.36 JEM Vertical green walls Sumber : http://www.jem.sg/sustainability/

Area hijau tapak bangunan digantikan melalui penyedian daerah hijau pada atap banguna. Di setiap beberapa lantai, sky terraces dengan pohon-pohon dan bunga yang membawa kenyamanan tepat di depan pintu tempat kerja. Sistem atap hijau yang digunakan di bangunan ini adalah sistem atap hijau yang ringan dan berkinerja tinggi banyak digunakan untuk kebun intensif dan ekstensif di atap. Atap hijau yang luas memiliki vegetasi sedum ringan yang terdiri dari spesies tanaman yang akan toleran pada kekeringan sehingga meminimalkan pekerjaan pemeliharaan di atap.

Gambar 2.37 JEM Vertical green roof Sumber : http://www.jem.sg/sustainability/

Selain itu bangunan ini memonitor dan mengurangi air yang keluar dari tapak dengan melestarikan sumber daya air. Metode yang digunakan adalah dengan menampung air hujan. Selain manfaat air hujan ini digunakan untuk irigasi tanaman dan sistem pembilasan, energi yang digunakan untuk penggunaan air hujan lebih sedikit.

Air daur ulang digunakan untuk menara pendingin dan sistem pembilasan sementara air hujan ditampung untuk irigasi. Bangunan jem ini akan mengurangi konsumsi air dengan volume sekitar 100 ukuran kolam renang olimpiade atau sekitar 250.000 m3 setiap tahun. 7 langkah-langkah penghematan air yang dilakukan untuk mencapai hal ini adalah sebagai berikut :

• Sebagian besar alat kelengkapan air sedapat mungkin yang efisien

• Pemulihan air kondensat dari AHU

• Minimum 7 siklus konsentrasi pada menara pendingin

• Penggunaan newater (air daur ulang) untuk menara pendingin dan sistem pembilasan

• Sub-metering air untuk meonitor perilaku penggunaan air

• Sistem irigasi efisien

• Rainwater Harvesing untuk irigasi dan sistem pembilasan

Gambar 2.38 JEM Water System Sumber : http://www.jem.sg/sustainability/

c. Bangunan Hidup, Air-Daur Ulang yang terbungkus Jaringan Tabung Lokasi : Sao Paulo, Brasil

Gambar 2.39 Bangunan Hdup di Sao Paulo, Brasil

Sumber : http://inhabitat.com/living-water-recycling-building-wrapped-in-a-network-of-tubes/

Atelier dan gedung perkantoran seniman ini di São Paulo, Brasil memiliki fasad yang tertutup tanaman yang didukung oleh jaringan tabung yang memberi kabut secara berkala. Dirancang oleh Triptyque dan dijuluki Harmonia 57, gedung perkantoran yang unik diatur di tengah lingkungan kreatif di sisi barat São Paulo. Dua volume membentuk bangunan, yang dilapisi kulit beton berpori dengan kantong untuk tanaman. Jaringan daur ulang air yang kompleks mengumpulkan air hujan dan air abu-abu untuk digunakan di irigasi dan toilet, sementara atap hijau membantu meminimalkan limpasan air hujan.

Gambar 2.40 Tampak Bangunan Hdup di Sao Paulo, Brasil

Sumber : http://inhabitat.com/living-water-recycling-building-wrapped-in-a-network-of-tubes/

Gedung perkantoran dan atelier seniman selesai pada tahun 2008 dan baru- baru ini memenangkan penghargaan 'Built Environment' 2010 dari Zumtobel Group.

Proyek ini terdiri dari dua jilid yang digabungkan dengan jembatan logam di atas

atap. Jendela besar, jendela dan teras yang bisa dioperasikan memungkinkan siang hari menembus ruang interior dan memberi bangunan itu perasaan ringan.

Gambar 2.41 Pipa-pipa dan fasad pada Bangunan Hdup di Sao Paulo, Brasil Sumber : http://inhabitat.com/living-water-recycling-building-wrapped-in-a-network-of-tubes/

Beton berpori digunakan untuk fasad bangunan, yang ditutupi tanaman diatur ke ceruk dan diirigasi oleh sistem gerimis. Air hujan dikumpulkan dari atap hijau dan air abu-abu didaur ulang untuk menyediakan air untuk pembilasan toilet dan pengairan. Jaringan pipa terintegrasi ke dalam arsitektur sebagai fitur estetika dan juga fungsional - misalnya, pipa air digunakan sebagai pegangan tangan di sepanjang tangga.

Gambar 2.42 Sistem Pengolahan Air pada Bangunan Hdup di Sao Paulo, Brasil Sumber : http://inhabitat.com/living-water-recycling-building-wrapped-in-a-network-of-tubes/

Dinding hidup dan atap hijau berfungsi sebagai penyangga kulit untuk bangunan dan berfungsi untuk melindungi interior dan mengurangi kebisingan.

Tanaman dipilih berdasarkan estetika dan kemampuan tumbuh mereka - beberapa dipilih untuk memberi keteduhan, sementara yang lain merangkak di atas permukaan bangunan yang menyediakan lapisan kelembaban untuk tanaman lainnya.

Gambar 2.43 Tampak Lain dari Bangunan Hdup di Sao Paulo, Brasil

Sumber : http://inhabitat.com/living-water-recycling-building-wrapped-in-a-network-of-tubes/

2.5.4 Kajian Tipologi dan Preseden Perancangan Bangunan Sejenis

1. RUMAH SUSUN GRAHA BINA HARAPAN

Gambar 2.44 Tampak bangunan rumah susun Graha Bina Harapan Sumber : Pemerintahan DIY 2016

Jogja saat ini kekurangan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) untuk keluarga tidak mampu. Untuk bisa menempatinya, warga harus mengantre bertahun-tahun lamanya.untuk menjawab itu di bangunlah sebuah rusun di kawasan ini. Terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

2. RUMAH SUSUN DABAG

Dibangun Oleh : Departemen PU (2009) Lokasi : Dabag, Condongcatur, Depok, Sleman Terdiri dari 2 (dua) Twin Blok

Memiliki 198 unit rumah Type 27 m2

Gambar 2.46 Tampak bangunan rumah susun badag Sumber : Pemerintahan kabupaten sleman 2009

Pemenuhan kebutuhan akan adanya rumah susun sehat untuk masyarakat MBR di daerah Yogyakarta, yang bertujuan khusus untuk merelokasi bangunan bangunan berijin/liar yang berada di bantaran sungai, tanah kas desa, dan tempat-tempat terlarang lainnya

2.6 KAJIAN KONSEP FUNGSI BANGUNAN

Rumah susun sebagai kampung vertikal di bantaran sungai Code Kelurahan Suryatmajan Yogyakarta ini merupakan rumah susun yang diperuntukan bagi warga bantaran sungai Code khususnya yang berpenghasilan rendah yang bertujuan merelokasi warga daerah ini yang berada di bagian tepi sungai Code untuk mendapatkan hunian yang layak sekaligus membebaskan lahan disekitar bangunan untuk dijadikan sebagai fasilitas pendukung bermasyarakat dengan tidak meninggalkan aspek kampung baik dalam bersosialisasi ataupun dalam berkegiatan lainnya

Pemilihan suasana kampung sebagai dasar rumah susun adalah seperti yang diketahui kawasan kampung kota cenderung berubah ke arah slum yang tumbuh tanpa perencanaan kawasan perkotaan. Kelompok hunian pada area urban yang tanpa jaringan infrastruktur, perencanaan maupun ekonomi perkotaan, fitur kampung selalu

diidentikkan berupa kemiskinan dan kualitas hidup yang buruk. Dikarenakan hal tersebutlah penulis ingin membuktikan bahwa suasana kampung juga sangat bermanfaat dan dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat menengah ke bawah yang tinggal di kota. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi lonjakan perubahan budaya hidup yang terlalu mengagetkan

Selain menciptakan suasana kampung, pendekatan yang diajukan adalah konservasi air dengan alasan kebutuhan air bersih sangat dibutuhkan, maka yang dilakukan adalah dengan pengaplikasian Water Harvesting. Hal yang menjadi pendukung adanya konservasi air ini adalah tujuan bangunan untuk membuat bangunan Rumah susun sebagai kampung vertikal di bantaran sungai Code Kelurahan Suryatmajan Yogyakarta dapat hidup dengan kekuatan bangunan itu sendiri

2.7 KAJIAN KONSEP FIGURATIF RANCANGAN 2.7.1 ANALISIS KONSEP RUMAH SUSUN

2.7.1.1 Analisis Bentuk Bangunan

Dalam proses pencarian bentuk bangunan banyak hal yang menjadi pertimbangnan penulis dalam perancangannya, pertimbangan itu meliputi optimalisasi pengguanaan site, orientasi site, bentuk dan fungsi ruang.

Gambar 2.48 Dasar Transformasi Bentuk Bangunan Dari Terasering Sawah Sumber : www.google.com

Dikarenakan bentukan mengadaptasi program terpusat dan mengacu pada analisis-analisis tersebut di atas, maka didapatkan transformasi yang mengadaptasi bentuk terasering sawah, alasan lain didapatkan transformasi bentukan seperti tersebut dikarenakan filosofi terasering sawah yang juga menggambarkan suasana sebuah perkampungan yang erat kaitannya dengan sawah, berikut beberapa alterrnatif yang didapat oleh penulis.

Gambar 2.49 Ilustrasi transformasi bangunan Alternatif 1 Sumber : Penulis 2017

Gambar 2.50 Ilustrasi transformasi bangunan Alternatif 2 Sumber : Penulis 2017

Karena bentuk site merupakan bentuk yang memiliki banyak kontur serta berdasarkan teori teori psikologis untuk menciptakan suasana kampung, maka massa dibuat mengikuti bentuk dasar site untuk optimalisasi pemanfaatan site.

a. Analisis Angin

Gambar 2.51 Sistem Cross Ventilation pada Bangunan

Sumber : Sun, Wind & Light: architectural design strategies, 3rd edition (2014)

Bentukan ini juga merupakan hasil dari analisis angin, dimana arah angin dari selatan membentuk bangunan dengan menggunakan penghawaan cross ventilation.

Gambar 2.52 Arah Angin pada Site Sumber : Penulis 2017

b. Analisis Matahari

Gambar 2.53 Analsis Ecotect Arah Matahari dan Jatuh Bayangan pada Bangunan Sumber : Penulis 2017

Berdasarkan pengujian menggunakan aplikasi Ecotect maka didapatkan respon dari berupa bentukan seperti berikut.

Gambar 2.54 Analisis Matahari pada Site Sumber : Penulis 2017

Serta menambahkan beberapa shading di beberapa titik untuk meminimalisir panas matahari yang masuk ke dalam bangunan. Sedangkan untuk memasukkan cahaya matahari yang dibutuhkan menggunakan sistem pantulan cahaya matahari pada air yang diaplikasikan juga pada selubung bangunan

Gambar 2.55 Analisis Matahari Menggunakan Pantulan pada Air Sumber : Penulis 2017\

c. Analisis Vegetasi

Gambar 2.56 Analisis Vegetasi pada Site Sumber : Penulis 2017

Pada analisis vegetasi tetap mempertahankan vegetasi eksisting dan menambahkan vegetasi pada bagian-bagian yang mengelilingi bangunan.

d. Analisis Sirkulasi Luar Bangunan

Gambar 2.57 Analisis Sirkulasi pada Site Sumber : Penulis 2017

Analisis sirkulasi dijelaskan sirkulasi baik di dalam ataupun di luar bangunan dimana sirkulasi di dalam site dibuat mengelilingi bangunan untuk memaksimalkan kebutuhan ruang di dalam bangunan dan sirkulasi luar ruangan berada di satu titik juga menghindari terjadinya kemacetan pada akses eksisting.

2.7.1.2 Analisis Program Ruang dan Kedekatan Ruang a. Program Ruang Ground Floor

Dari hasil Analisis kebutuhan ruang penulis merumuskan skema program ruang dan kedekatan masing-masing ruang.

Gambar 2.58 Program Ruang Ground Floor Sumber : Penulis 2017

b. Program Ruang Lantai Hunian

2.7.1.3 Analisis Alur Kegiatan

a. Alur Kegiatan Penghuni Rumah Susun

Pada analisis alur kegiatan penghuni, penulis menganalisis kegiatan penghuni dari saat dia bangun pagi hingga kembali istrahat pada waktu malam hari, ruang ruang apa saja yang biasanya digunakan penghuni saat dia beraktifitas dalam rumah susun.

Gambar 2.60 Alur Kegiatan Penghuni Sumber : Penulis 2017

b. Alur Kegiatan Pengelola Rumah Susun

Alur kegiatan ini lebih sering terjadi pada ruang ruang dengan fungsi pelengkap dimana kegiatan terjadi pada ruang ruang pengelola dan dan ruang service.

Gambar 2.61 Alur Kegiatan Pengelola Rumah Susun Sumber : Penulis 2017

c. Alur Kegiatan Pengunjung Rumah Susun

Alur kegiatan pengunjung terjadi pada ruang ruang yang sifatnya sangat umum, biasanya mereka memiliki kepereluan dengan penghuni rumah susun.

Peretemuan biasanya terjadi di area ruang tunggu lobby ataupun dalam kamar penghuni.

Gambar 2.62 Alur Kegiatan Pengunjung Rumah Susun Sumber : Penulis 2017