MAKALAH METABOLISME ENERGI MATA KULIAH REKAYASA BIOKIMIA

Dosen Pembimbing : Panca Nugrahini, S.T,M.T

Disusun oleh : Kelompok 3

Ketrine Shapa Vitaloka (NPM 1915041039) Muhammad Akbar Pambudi (NPM 1915041045) Septiana Ekandari (NPM 1915041047)

Galuh Saputra (NPM 1955041003)

JURUSAN TEKNIK KIMIA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat-Nyalah Kami bisa menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tidak lupa Kami sampaikan rasa terima kasih kepada dosen mata kuliah yang telah memberikan banyak bimbingan yang bermanfaat dalam perkuliahan Rekayasa Biokimia. Kemudian, rasa terima kasih juga hendak Kami ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga makalah ini bisa selesai pada waktu yang telah ditentukan.

Meskipun Kami sudah mengumpulkan banyak referensi untuk menunjang makalah ini, namun Kami menyadari bahwa di dalam makalah yang telah Kami susun ini masih terdapat banyak kesalahan serta kekurangan. Sehingga Kami mengharapkan saran serta masukan dari para pembaca demi tersusunnya makalah yang lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata, Kami berharap makalah ini bisa memberikan banyak manfaat bagi para pembaca dan juga untuk memenuhi penilaian tugas Kami.

Bandar Lampung, 26 November 2020

Penyusun,

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR...1

DAFTAR ISI...2

BAB I... 3

PENDAHULUAN...3

1.1 Latar Belakang...3

1.2 Rumusan Masalah...3

1.3. Tujuan... 3

BAB II... 4

PEMBAHASAN...4

2.1 Pengertian Metabolisme Energi...4

2.2 ATP Sebagai Senyawa Berenergi Tinggi...5

2.3 Keseimbangan Energi...7

2.4 Reaksi Penguraian ATP...8

2.5 Siklus TCA... 9

2.6 Proses Respirasi dan Fermentasi...10

2.7 Pengertian Kecepatan Metabolisme Basal...13

2.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kecepatan Metabolisme...14

BAB III... 16

PENUTUP... 16

KESIMPULAN... 16

DAFTAR PUSTAKA...17

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makhluk hidup di muka bumi ini selalu memerlukan energi dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam proses penyediaan energi baik pada tumbuhan maupun manusia, selalu melalui berbagai rentetan reaksi kimia. Seluruh proses kimia atau reaksi kimia yang terjadi di dalam sel yang berupa reaksi penyusunan energi dan reaksi penggunaan energi biasa kita disebut dengan Metabolisme. Energi yang ada dalam tubuh manusia haruslah seimbang sesuai yang dibutuhkan oleh tubuhnya jika seseorang kekurangan energi maka ia akan mengalami ketidakseimbangan dalam tubuhnya. Oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana cara mengontrol keseimbangan energi dalam tubuh kita. Agar aktifitas yang kita lakukan sehari- hari ini dapat berjalan dengan baik. Kita juga harus mengetahui apa-apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme kita.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud ATP sebagai senyawa berenergi tinggi ? 2. Bagaimana reaksi Peruraian ATP ?

3. Bagaimana siklus TCA ? 4. Bagaimana proses Respirasi ? 5. Bagaimana proses Fermentasi ?

1.3. Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami ATP sebagai senyawa berenergi tinggi 2. Untuk mengetahui dan memahami reaksi penguraian ATP

3. Untuk mengetahui dan memahami siklus TCA 4. Untuk mengetahui dan memahami proses respirasi 5. Untuk mengetahui dan memahami proses fermentasi.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Metabolisme Energi

Metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dala sel makhluk hidup. Metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. (I Wayan Suberata, ____)

Metabolisme merupakan salah satu ciri dari mahkluk hidup. Metabolisme berasaldari bahasa yunani yaitu dari kata metabole yang berarti “perubahan” yang dipakai untuk menunjukan semua transformasi kimia dan tenaga yang timbul didalam tubuh. Metabolisme adalah suatu proses komplek dimana terjadi perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui suatu proses kimia, berupa proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh.

Metabolisme bertujuan untukmenghasilkan energi yang berguna bagi kelangsungan hidup, baik tingkat seluler(pembelahan sel, transpor molekul ke luar dan ke dalam sel) maupun tingkat individu(membaca, menulis, berjalan, berlari, dsb). Metabolisme sering disebut dengan reaksienzimatis, karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim (Lehninger, 2000)

Anabolisme adalah penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul komplek (Prawirohartono dan Hadisumarto, 1997). Pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut, selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini energi yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya atau energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. (I Wayan Suberata, ____)

Katabolisme adalah reaksi pemecahan/pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. (I Wayan Suberata, ____)

(I Wayan Suberata, ____)

2.2 ATP Sebagai Senyawa Berenergi Tinggi

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kita harus makan untuk dapat menyediakan energi yang diperlukan tubuh.

Energi pada pemecahan bahan makanan tidak dapat digunakan secara langsung, tetapi energi tersebut harus diubah menjadi energi kimi bebentuk ATP. (Sloane, 2014).

Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil protein yang berasal dari makanan dan dapat dipakai seluruhnya oleh sel untuk membentuk sejumlah besar adenosin trifosfat (ATP) yang dapat dipakai sebagai sumber energi untuk berbagai fungsi sel lainnya. Sifat ATP yang membuatnya bernilai tinggi sebagai suatu alat bayar energi adalah besarnya energi bebas (kira-kira 7300 atau 7,3 Kalori [kilokalori], tiap mol pada keadaan standar, dan sebanyak 12.000 kalori pada keadaan fisiologis) yang dikandung oleh masing-masing dari dua ikatan fosfat berenergi tinggi tersebut. ATP dibentuk dari pembakaran karbohidrat, lemak dan sebagian kecil protein (Guyton & Hall, 2011).

Pembakaran Karbohidrat

Secara singkat proses metabolime energi dari glukosa darah atau juga glikogen otot akan berawal dari karbohidrat yang dikonsumsi. Semua jenis karbohidrat yang dkonsumsi oleh manusia baik itu jenis karbohidrat kompleks (nasi, kentang, roti, singkong dsb) ataupun juga karbohidrat sederhana (glukosa, sukrosa, fruktosa) akan terkonversi menjadi glukosa di dalam tubuh. Glukosa yang terbentuk ini kemudian dapat tersimpan sebagai cadangan energi sebagai glikogen di dalam hati dan otot serta dapat tersimpan di dalam aliran darah sebagai glukosa darah atau dapat juga dibawa ke dalam sel-sel tubuh yang membutuhkan (Morris, 1999).

Di dalam sel tubuh, sebagai tahapan awal dari metabolisme energi secara aerobik, glukosa yang berasal dari glukosa darah ataupun dari glikogen otot akan mengalami proses glikolisis yang dapat menghasilkan molekul ATP serta menghasilkan asam piruvat. Di dalam proses ini, sebanyak 2 buah molekul ATP dapat dihasilkan apabila sumber glukosa berasal dari glukosa darah dan sebanyak 3 buah molekul ATP dapat dihasilkan apabila glukosa berasal dari glikogen otot (Morris, 1999).

Setelah melalui proses glikolisis, asam piruvat yang di hasilkan ini kemudian akan diubah menjadi Asetil-KoA di dalam mitokondsia. Proses perubahan dari asam piruvat menjadi Asetil-KoA ini akan berjalan dengan ketersediaan oksigen serta akan menghasilkan produk samping berupa NADH yang juga dapat menghasilkan 2-3 molekul ATP. Untuk memenuhi kebutuhan energi bagi sel-sel tubuh, Asetil-KoA hasil konversi asam piruvat ini kemudian akan masuk ke dalam siklus asam-sitrat untuk kemudian diubah menjadi karbon dioksida (CO ), ATP, NADH dan FADH melalui tahapan reaksi yang kompleks. Reaksi-reaksi yang terjadi 2 2 dalam proses yang telah disebutkan dapat dituliskan melalui persamaan reaksi sederhana sebagai berikut:

Setelah melewati berbagai tahapan proses reaksi di dalam siklus asam sitrat, metabolisme energi dari glukosa kemudian akan dilanjutkan kembali melalui suatu proses reaksi yang disebut sebagai proses fosforlasi oksidatif. Dalam proses ini, molekul NADH dan juga FADH yang dihasilkan dalam siklus asam sitrat akan diubah menjadi molekul ATP dan H O.

Dari 1 molekul NADH akan dapat dihasilkan 3 buah molekul ATP 2 dan dari 1 buah molekul FADH akan dapat menghasilkan 2 molekul ATP. Proses metabolisme energi secara 2 aerobik melalui pembakaran glukosa/glikogen secara total akan menghasilkan 38 buah molukul ATP dan juga akan menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida (CO ) serta air (H O). Persamaan reaksi sederhana 2 2 untuk mengambarkan proses tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :

Pembakaran Lemak

Langkah awal dari metabolisme energi lemak adalah melalui proses pemecahan simpanan lemak yang terdapat di dalam tubuh yaitu trigeliserida. Trigeliserida di dalam tubuh ini akan tersimpan di dalam jaringan adipose (adipose tissue) serta di dalam sel-sel otot (intramuscular triglycerides). Melalui proses yang dinamakan lipolisis, trigeliserida yang tersimpan ini akan dikonversi menjadi asam lemak (fatty acid) dan gliserol. Pada proses ini, untuk setiap 1 molekul trigeliserida akan terbentuk 3 molekul asam lemak dan 1 molekul gliserol (Morris, 1999).

Kedua molekul yang dihasilkan melalu proses ini kemudian akan mengalami jalur metabolisme yang berbeda di dalam tubuh. Gliserol yang terbentuk akan masuk ke dalam siklus metabolisme untuk diubah menjadi glukosa atau juga asam piruvat. Sedangkan asam lemak yang terbentuk akan dipecah menjadi unitunit kecil melalui proses yang dinamakan ß- oksidasi untuk kemudian menghasilkan energi (ATP) di dalam mitokondria sel Proses ß-oksidasi berjalan dengan kehadiran oksigen serta membutuhkan adanya karbohidrat untuk menyempurnakan pembakaran asam lemak (Morris, 1999).

Pada proses ini, asam lemak yang pada umumnya berbentuk rantai panjang yang terdiri dari ± 16 atom karbon akan dipecah menjadi unit-unit kecil yang terbentuk dari 2 atom karbon. Tiap unit 2 atom karbon yang terbentuk ini kemudian dapat mengikat kepada 1 molekul KoA untuk membentuk asetil KoA. Molekul asetil-KoA yang terbentuk ini kemudian akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan diproses untuk menghasilkan energi seperti halnya dengan molekul asetil- KoA yang dihasil melalui proses metabolisme energi dari glukosa/glikogen (Morris, 1999).

Adenosin Triposfat (ATP) merupakan senyawa nukleosida triposfat yang terdiri dari tiga komponen, yaitu : 1). Basa ( adenin )

2). Gula ( Ribosa )

3). 3 gugus posforil yang terikat pada ribosa oleh ikatan ester posfat dan terikat satu sama lain oleh ikatan posfoanhidrida.

(Ni Made Suci Sukmawati, 2016)

Rumus bangun Adenosin Triposfat (ATP). (Ni Made Suci Sukmawati, 2016)

Dari segi metabolisme bahan bakar, bagian terpenting dari ATP adalah 2-posfohidrida karena mengalami pengurangan energi bebas yang banyak. Misalnya, energi bebas baku (G o ’) untuk hidrolisis ATP menjadi ADP dan Pi (posfat anorganik) atau AMP dan PPi (piroposfat) = -7,3 kkal/mol. Setiap ikatan yang pemecahannya diikuti oleh pengurangan energi bebas yang banyak (lebih besar dari 5 kkal/mol) disebut ikatan berenergi tinggi. (Ni Made Suci Sukmawati, 2016).

Karena mempunyai ikatan berenergi tinggi, maka ATP berperanan sebagai penghubung proses yang menghasilkan energi dan yang membutuhkan energi. Ikatan posfohidrida dari ATP dibentuk dari reaksi metabolisme yang menghasilkan energi, dan ATP melepaskan energi bebas ke proses yang membutuhkan energi pada proses yang memecahkan ikatan posfohidrida. (Ni Made Suci Sukmawati, 2016).

Contoh :

Fungsi fosfokreatin sebagai cadangan pemberi gugus fosfat berenergi tinggi pada otot. (Ni Made Suci Sukmawati, 2016).

Untuk menunjukkan adanya gugus posfat berenergi tinggi, Lipmann mengemukakan simbol “~ P” yang menunjukkan ikatan posfat berenergi tinggi. Jadi, ATP dapat dituliskan sebagai A-P ~ P ~ P, karena dua ikatan terakhir adalah dari jenis ikatan anhidrida yang kaya energi ; sedangkan ikatan antara adenosin dan posfor adalah ikatan ester biasa. (Ni Made Suci Sukmawati, 2016).

2.3 Keseimbangan Energi

Keseimbangan energi di perlukan dalam tubuh manusia. Energi yang ada di dalam tubuh kita di katakan seimbang apabila energi yang masuk melalui makanan yang di makan sama besar dengan energi yang dikeluarkan oleh tubuh untuk kelangsungan hidup. Keadaan energi yang seimbang didalam tubuh ini akan menghasilkan berat badan ideal atau normal.

(Lehninger, 2000).

Ada cara untuk menentukan berat badan ideal orang dewasa adalah dengan mengukur Indeks Masa Tubuh (IMT) (Body Mass Index/BMI).

Keterangan:

BB = Berat badan (kg)

TB = Tinggi badan (m)

Nilai IMT didapat dihubungkan dengan risiko terhadap penyakit. Berikut hubungan antara keduanya:

IMT Risiko terhadap penyakit

20-25 Sangat rendah

25-30 Rendah

30-35 Sedang

35-40 Tinggi

>40 Sangat tinggi

Adapun klasifikasi Indeks Masa Tubuh di Indonesia dapat dilihat di bawah ini:

Kategori IMT

Kurus Kekurangan berat badan tingkat berat < 17,0 Kekurangan berat badan tingkat ringan 17,0 – 18,5

Normal 18,5 – 25,0

Gemuk Kelebihan berat badan tingkat ringan >25,0 – 27,0 Kelebihan berat badan tingkat ringan >27,0

Keluaran energi dibagi ke dalam beberapa komponen yang dapat dihitung, mencakupi energi yang digunakan untuk mejalankan fungsi metabolisme basal (BMR), berbagai aktivitas fisik, proses pencernaan, penyerapan dan proses makanan.

1. Menjalankan Metabolisme Basal Ketika seseorang benar-benar dalam keadaan istirahat, sejumlah energi dibutuhkan untuk mengerjakan seluruh reaksi kimia tubuh dan juga melaksanakan berbagai fungsi fisiologis alat tubuh seperti kerja jantung dalam memompa darah, pernapasan dalam mengambil oksigen dan mengeluarkan karbondioksida oleh paru-paru, dan lain-lain. Tingkat energi minimum yang diperlukan untuk bertahan hidup tersebut dinamakan kecepatan metabolik dasar (BMR) dan mencakup 50- 70% dari energi harian yang dipakai pada kebanyakan individu yang tidak aktif (sedentary). Angka metabolisme basal dinyatakan dalam kilokalori per kilogram berat badan per jam (Guyton & Hall, 2011).

2. Energi yang digunakan untuk aktivitas fisik Jumlah kebutuhan energi yang diperlukan dalam melakukan berbagai aktivitas fisik tidak sama, banyaknya energi yang diperlukan tergantung pada jumlah otot yang melakukan aktivitas.

Energi yang digunakan oleh orang gemuk lebih banyak daripada orang kurus, karena orang gemuk membutuhkan usaha besar dalam menggerakkan badannya. Pengeluaran energi melalui aktivitas fisik dikatakan paling baik. Besarnya pengeluaran energi akibat aktivitas fisik berkisar antara 15-30% dari pengeluaran energi total (Dewantari, 2007).

3. Energi yang digunakan untuk proses makanan. Metabolisme tubuh akan meningkat setelah makan, hal ini disebabkan oleh peningkatan beragam reaksi kimia yang berkaitan dengan pencernaan, absorpsi, dan penyimpanan makanan dalam tubuh, hal ini disebut efek termogenik makanan, karena membutuhkan energi dan panas. Efek termogenik makanan mencakup sekitar 8 persen pengeluaran energi harian total pada banyak orang (Guyton & Hall, 2011).

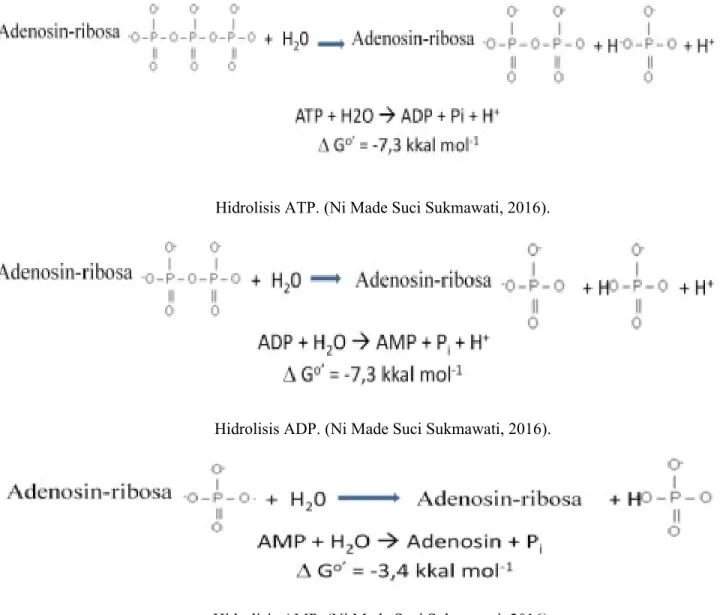

2.4 Reaksi Penguraian ATP

ATP dapat dihidrolisis melalui beberapa jalur pemecahan ikatan P-O. Jadi ATP mengandung dua gugus posfat berenergi tinggi dan ADP mengandung satu, sedangkan AMP adalah dari jenis energi yang rendah karena merupakan ikatan ester biasa. Ikatan ester adalah ikatan yang terbentuk dari reaksi alkohol (adenosin) dengan asam (asam posfat).

Sedangkan pada ATP dan ADP, ikatan yang dipecah adalah ikatan piroposfat yaitu ikatan yang dibentuk oleh oksigen dengan dua atom posfor (P). (Ni Made Suci Sukmawati, 2016).

Hidrolisis ATP. (Ni Made Suci Sukmawati, 2016).

Hidrolisis ADP. (Ni Made Suci Sukmawati, 2016).

Hidrolisis AMP. (Ni Made Suci Sukmawati, 2016).

2.5 Siklus TCA

Siklus asam sitrat (siklus Krebs/TCA) merupakan rangkaian reaksi di dalam mitokondria yang menghasilkan katabolisme residu asetil dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen, yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan sebagian energi bebas bahan bakar jaringan. Residu asetil berbentuk asetil Ko-A ( CH3 CO - S.KoA, asetil aktif), yaitu senyawa ester dari koenzirn A, Ko-A mengandung vitamin asam pantotenat (Murray,K., 2002).

Siklus Asam Sitrat merupakan pusat bagi seluruh aktivitas metabolisme tubuh yang berlangsung di dalam matriks mitokondria. Siklus ini tidak hanya digunakan untuk memproses karbohidrat namun juga digunakan untuk memproses molekul lain seperti protein dan lemak. Reaksi ini selain penting untuk pembentukan energi juga penting untuk biosintesis, sebab dapat menyediakan kerangka karbon untuk berbagai senyawa penting dalam sel (Ni Made Suci Sukmawati, 2016)

Fungsi utama siklus asam sitrat adalah bekerja sebagai lintasan-akhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid dan protein (lihat gambar 1.2 tentang katabolisme). Pada hakikatnya siklus tersebut terdiri atas kombinasi molekul asetil-KoA dengan oksaloasetat. Siklus ini pun merupakan bagian intergral dari proses yang menyediakan sejumlah besar energi bebas yang terlepas selama oksidasi karbohidrat, lipid dan protein (Murray,K., 2002).

Gambar 3.8 menunjukkan bahwa, sebelum memasuki Siklus Asam Sitrat (Citric Acid Cycle) molekul piruvat akan teroksidasi terlebih dahulu menjadi Acetyl-CoA dan CO2. Dalam proses tersebut juga dihasilkan produk samping berupa NADH yang memiliki nilai energi ekivalen dengan 3xATP. Molekul Acetyl CoA yang terbentuk kemudian masuk kedalam Siklus Asam Sitrat. Inti dari proses yang terjadi pada siklus ini adalah untuk mengubah 2 atom karbon yang terikat didalam molekul Acetyl-CoA menjadi 2 molekul karbon dioksida (CO2), membebaskan koenzim A, serta memindahkan energi yang dihasilkan pada siklus ini ke dalam senyawa NADH, FADH2 dan GTP. Dalam siklus Krebs dihasilkan 1 molekul ATP. Sementara energy bebas yang terkandung di dalam senyawa NADH dan FADH2 kemudian mengalami proses lebih lanjut dalam Rantai Transpor Elektron untuk membentuk ATP dan air (H2O). (Ni Made Suci Sukmawati, 2016)

Siklus TCA (Murray,K., 2002)

Sebagai hasil oksidasi 12 molekul ATP yang terbentuk pada setiap kali putaran siklus asam sitrat (asam trikarboksilat TCA) lihat Tabel

(Sri Wahyuni. 2013)

2.6 Proses Respirasi dan Fermentasi

Respirasi merupakan proses disimilasi, yaitu proses penguraian zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Dalam proses ini, terjadi pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Saat molekul terurai menjadi molekul yang lebih kecil, terjadi pelepasan energi, reaksinya disebut eksorgenik. Respirasi merupakan salah satu dari reaksi katabolik. (I Wayan Suberata, ____)

Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen bebas, respirasi dibedakan atas dua macam, yaitu:

1). Respirasi aerob, yaitu respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen akhir.

2). Respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini, senyawa seperti asam piruvat dan asetaldehid berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. (I Wayan Suberata, ____)

Respirasi Aerob

Respirasi secara aerob, terjadi didalam sitoplasma dan berlangsung melalui empat tahap, yaitu:

1) Glikolisis Glikolisis merupakan pengubahan glukosa menjadi piruvat dan ATP tanpa membutuhkan oksigen. Proses glikolisis terdiri atas 10 tahap, yaitu:

a) Tahap 1: Glukosa yang masuk kedalam sel mengalami fosfolirasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Untuk keperluan ini ATP diubah menjadi ADP agar diperoleh energi.

b) Tahap 2: Glukosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi bentuk isomernya berupa fruktosa 6- fosfat.

c) Tahap 3: Dengan menggunakan energi hasil perubahan ATP menjadi ADP, fruktosa 6-fosfat diubah oleh enzim fosfofruktokinase menjadi fruktosa 1,6-bifosfat

d) Tahap 4: Enzim aldolase mengubah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida fosfat.

e) Tahap 5: Terjadi perubahan reaksi bolak balik antara dihidroksi aseton fosfat dengan gliseraldehid fosfat sehingga akhirnya hanya gliseraldehid fosfat saja yang digunakan untuk reaksi berikutnya.

f) Tahap 6: Melalui bantuan enzim triosofosfat dehidrogenase, terjadi perubahan dari gliseraldehid fosfat menjadi 1,3- bifogliserat. Dalam tahap ini juga terjadi transfer elektron sehingga NAD berubah menjadi NADH, serta pengikatan fosfat anorganik dari sitoplasma.

g) Tahap 7: Terjadi perubahan dari 1,3-bifogliserat menjadi 3-fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserokinase.

Pada tahap ini juga terjadi pembentukan dua molekul ATP dengan menggunakan gugus fosfat yang sudah ada pada reaksi sebelumnya.

h) Tahap 8: Terjadi perubahan 3-fosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat karena enzim fosfogliseromutase memindahkan gugus fosfatnya.

i) Tahap 9: Terjadi pembentukan fosfoenol piruvat (PEP) dan 2-fosfogliserat dengan bantuan enzim enolase, sekaligus juga terjadi pembentukan 2 molekul air.

j) Tahap 10: Terjadi perubahan fosfoenol piruvat (PEP) menjadi asam piruvat dengan enzim piruvatkinase, serta terjadi pembentukan 2 molekul ATP Dengan demikian, pada akhir glikolisis akan dihasilkan 2 molekul asam piruvat yang berkarbon 3, 2 ATP dan 2 NADH dari setiap perubahan 1 molekul glukosa. (I Wayan Suberata, ____)

2) Dekarboksilasi Oksidatif

Asam Piruvat Dekarboksilasi oksidatif asam piruvat berlangsung didalam mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus krebs. Dalam peristiwaini terjadi perubahan asam piruvat menjadi molekul asetil-KoA. Asetil KoA merupakan senyawa berkarbon dua. Dalam dua peristiwa ini juga dihasilkan satu molekul NADH untuk setiap pengubahan molekul asam piruvat menjadi asetil-KoA. (I Wayan Suberata, ____)

3) Siklus Krebs (Daur Asam Sitrat) Kondisi aerob dalam organisme berlangsung pada dua tahapan berikutnya, yaitu siklus krebs dan transpor elektron. Pada organisme eukariotik, proses ini berlangsung pada matriks dalam mitokondira sedangkan pada prokariotik, berlangsung dalam sitoplasma. (I Wayan Suberata, ____)

Tahapan siklus krebs adalah sebagai berikut:

a) Asam piruvat dari proses glikolisis, selanjutnya masuk ke siklus krebs setelah bereaksi dengan NAD+ (Nikotinamida adenine dinukleotida) dan ko-enzim A atau Ko-A, membentuk asetil KoA. Dalam peristiwa ini, CO2 dan NADH dibebaskan. Perubahan kandungan C dari 3C (asam piruvat) menjadi 2C (asetil ko-A).

b) Reaksi antara asetil Ko-A (2C) dengan asam oksalo asetat (4C) dan terbentuk asam sitrat (6C). Dalam peristiwa ini, Ko-A dibebaskan kembali.

c) Asam sitrat (6C) dengan NAD+ membentuk asam alfa ketoglutarat (5C) dengan membebaskan CO2.

d) Peristiwa berikut agak kompleks, yaitu pembentukan asam suksinat (4C) setelah bereaksi dengan NAD+ dengan membebaskan NADH, CO2 dan menghasilkan ATP setelah bereaksi dengan ADP dan asam fosfat anorganik.

e) Asam suksinat yang terbentuk, kemudian bereaksi dengan FAD (Flarine Adenine Dinucleotida) dan membentuk asam malat (4C) dengan membebaskan FADH2.

f) Asam malat (4C) kemudian bereaksi dengan NAD+ dan membentuk asam oksaloasetat (4C) dengan membebaskan NADH, karena asam oksalo asetat akan kembali dengan asetil ko-A seperti langkah ke 2 di atas. Dapat disimpulkan bahwa siklus krebs merupakan tahap kedua dalam respirasi aerob yang mempunyai tiga fungsi, yaitu menghasilkan NADH, FADH2, ATP serta membentuk kembali oksaloasetat. Oksaloasetat ini berfungsi untuk siklus krebs selanjutnya. Dalam siklus krebs, dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. (I Wayan Suberata, ____)

(I Wayan Suberata, ____) 4) Transpor Elektron

Pada dasarnya, transpor elektron merupakan peristiwa pemindahan elaktron dari . Elektron tersebut berasal dari NADH dan FADH dari suatu substrat ke substrat lain secara berantai disertai pembentukan ATP melalui proses Fosforilasi okeidatif. Fosforilasi oksidatif merupakan proses penambahan gugus posfat anorganik ke molekul ADP. Dalam transpor elektron, yang menjadi penerima elektron terakhir adalah oksigen sehingga pada akhir peristiwa ini terbentuk O.NADH dan FADH dalam transpor elektron berfungsi sebagai senyawa pereduksi yangmenghasilkan ion hidrogen. Setiap molekul NADH yang memasuki rantai transpor elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP, dan setiap molekul FAD akan menghasilkan 2 molekul ATP. (I Wayan Suberata, ____)

Respirasi Anaerob (Fermentasi)

Fermentasi adalah proses pembebasan energi tanpa oksigen. Ciri-ciri dari fermentasi adalah:

1. Terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas.

2. Tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus krebs dan transpor elektron.

3. Energi (ATP) yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob yaitu 2 molekul ATP setiap mol glukosa.

4. Jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol (fermentasi alkohol) dan pembentukan asam laktat.

5. Menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol dan gas.

6. Organisme anaerobik juga menghasilkan energi, yaitu melalui reaksi-reaksi yang disebut fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan akseptor elektron. Bakteri anaerobik fakultatif dan bakteri anaerobik obligat menggunakan berbagai macam fermentasi untuk menghasilkan energi. Misalnya pada bakteri Streptococus lactis menggunakan fermentasi asam laktat untuk perolehan energi yaitu dengan menguraikan glukosa menjadi asam laktat melalui proses glikolisis, satu molekul glukosa diubah menjadi dua molekul asam piruvat disertai dengan pembentukan dua NADH + . Asam piruvat tersebut diubah menjadi asam laktat dalam reaksi berikut:

(I Wayan Suberata, ____)

Sebagaimana ditujukkan dalam skema di atas, selain menghasilkan asam piruvat sebagai produk akhir juga dihasilkan 2 molekul NHDH yang harus dioksidasi. Tergantung pada tipe mikroorganismenya asam piruvat (CH3COCOOH) dimetabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan produk akhir fermentasi sebagaimana ditunjukkan dalam skema berikut:

a) Fermentasi Asam homolaktat. Dilakukan oleh beberapa bakteri Streptococcus dan Laktobacillus.

Dalam fermentasi asam laktat, piruvat direduksi langsung oleh NADH untuk membentuk laktat sebagai produk limbahnya, tanpa melepaskan CO2. Pada sel otot manusia, fermentasi asam laktat dilakukan apabila suplay oksigen tubuh kurang. Laktat yang terakumulasi sebagai produk limbah dapat menyebabkan otot letih dan nyeri, namun secara perlahan diangkut oleh darah ke hati untuk diubah kembali menjadi piruvat. Bakteri asam laktat mampu mengebah glukosa menjadi asam laktat. Bakeri tersebut adalah Laktobbacillus, Streptococcus, Leuconostoc, Pediococcus dan Bifidobacterium. Ada 2 kelompok fermentasi asam laktat, yaitu homofermentatif dan heterofermentatif. Homofermentatif menggunakan glikolisis melalui jalur EMP dan heterofermentatif menggunakan glikolisis melalui jalur HMP. Proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam piruvat. Karena tidak tersedianya oksigen maka asam piruvat akan mengalami degradasi molekul (secara anaerob) dan dikatalisis oleh enzimasam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Secara sederhana reaksi fermentasi asam laktat ditulis

sebagai berikut. C6H1206->2CH3CH(OH)COOH+2ATP ASAM LKTAT. Pada manusia, kejadian ini sering temukan ketika seseorang bekerja atau berolahraga berat/keras. Akibat kekurangan oksigen menyebabkan asam piruvat yang terbentuk dari tahapan glikolisis akan diuraikan menjadi asam laktat.yang menyebabkan timbulnya rasa pegal-pegal setelah seseorang bekerja/berolahraga berat/keras. (Purwoko,2007).

b) Fermentasi Alkohol. Dilakukan oleh Yeast.

Beberapa jasad renik seperti ragi, glukosa dioksidasi menghasilkan etanol dan CO2 dalam proses yang disebut fermentasi alkohol. Jalur metabolisme proses ini sama dengan glikolisis sampaidengan terbentuknya piruvat. Dua tahap reaksi enzim berikutnya adalah reaksi perubahan asampiruvat menjadi asetaldehida, dan reaksi reduksi asetaldehida menjadi alkohol.

Dalam reaksi pertama piruvat didekarboksilasi diubah menjadi a setaldehida dan CO2 oleh piruvat dekarboksilase, suatu enzim yang tidak terdapat dalam hewan. Reaksi dekarboksilase ini merupakan reaksi yang tak reversible, membutuhkan ion Mg2+ dan koenzim tiamin pirofosfat.Reksi berlangsung melalui beberapa senyawa antara yang terikat secara kovalen pada koenzim. Dalam reaksi terakhir, asetaldehida direduksi oleh NADH dengan enzim alkohol dehidrogenase, menghasilkan etanol. Dengan demikian etanol dan CO2 merupakan hasil akhir fermentasi alkohol, dan jumlah energi yang dihasilkan sama dengan glikolisis anaerob, yaitu 2 ATP. Proses fermentasi alkohol ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur ( ragi ), dimana tahapan glikolisis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Setelah terbentuk asam piruvat ( hasil akhir glikolisis ), asam piruvat mengalami dekarboksilasi (: sebuah molekul CO2 dikeluarkan ) dan dikatalisis oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi etanol atau alkohol dan terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+ serta membebaskan energi/kalor. Proses ini dikatakan sebagai "pemborosan" karena sebagian besar energi yang terkandung dalam molekul glukosa masih tersimpan di dalam alkohol. Itulah sebabnya, alkohol/etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar. Fermentasi alkohol pada mikroorganisme merupakan proses yang berbahaya bila konsentrasi etanolnya tinggi. (Purwoko,2007).

c) Fermentasi Asam Campuran, dilakukan Escherichia coli dan beberapa bacteri anterik lainnya.

Enterobacteriaceae (Escherichia, Enterobacter, Salmonella, Klebsiella, dan Shigella) memfermentasikan glukosa menjadi campuran asam asetat, format, suksinat, etanol, CO2, dan H2. Semua produk diperoleh dari fosfoenol piruvat (PEP) atau lebih tepatnya suksinat dari PEP, sedang yang lainnya dari piruvat (piruvat diperoleh dari PEP). Suksinat diperoleh dari karboksilasi PEP melalui jalur reduktif-asam sitrat (jalur suksinat). PEP diubah menjadi oksaloasetat oleh PEP karboksilase. Perubahan oksaloasetat menjadi suksinat melalui rute dan melibatkan enzim yang sama seperti pada perubahan oksaloasetat menjadi pada fermentasi propionat untuk bakteri Propionibacterium. Laktat diperoleh langsung dari reduksi piruvat oleh laktat dehidrogenase. Format diperoleh dari pemecahan piruvat (hasil lain adalah asetil KoA), kemudian dapat diubah menjadi CO2 dan H2. Asetil KoA dapat diubah menjadi etanol maupun asetat. Lactobacillus helveticus memfermentasi sitrat dan laktosa menjadi laktat. Akan tetapi, jika laktosa ditiadakan, terjadi perubahan produk fermentasi, yaitu menghasilkan asetat dan suksinat,bukan laktat. Asetoin dan diasetil tidak terdektesi pada produk fermentasi Lactobacillushelveticus. Produksi asetat dari piruvat (hasil konversi sitrat) diperantai oleh NADH oksidase, bukan asetat kinase.

d) Fermentasi butylen-glikol, dilakuka 0leh Enterobacter, Pseudomonas dan Bacillus.

e) Fermentasi Asam propionate.

Propionat merupakan produk akhir fermentasi gula dan pati. Sebagian besar energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi laktosa diperoleh dari propionat. Bahan dengan kandungan karbohidrat mudah terfermentasi sehingga menghasilkan propionat dan butirat relatif lebih tinggi daripada asetat. Propionat dianggap lebih efisien sebagai sumber energi karena fermentasi dalam produksi propionat menghasilkan lebih sedikit gas metan dan karbondioksida.

Propionat, asetat, dan karbon dioksida merupakan produk utama dari fermentasi laktat, glukosa dan gliserol oleh Propionibacterium, Veillonella, Bacteroides, dan beberapa Clostridium spp. Hipotesis awal menyatakan bahwa langkah awal fermentasi propionat adalah dehidrasi laktat menjadi akrilat. Akrilat kemudian diredukasi menjadi propionat. Rute tersebut teramati pada Clostridium propionicum, Bacteroides rumocola, dan Peptostreptococcus. Pada Propionibacterium dan Veillonella pembentukan propionat melalui rute yang lebih kompleks.(Purwoko,2007).

Dilakukan oleh Propioniacterium dan Veillonela. CO2 asam piruvat….. asam asetat 2 oksalo asetat 2CO2 enzyme bond 2 asam suksinat propionil Co A asam propionat suksinil Co A 2 methil malonil Co A Energi yang bergabung dalam ikatan propiionil Co A disimpan oleh reaksi propionil Co A dengan asam ukinat membentuk suksinil CoA dan asam propionat bebas. Selanjutnya CO2 yang dibebaskan dari decarboksilasi metil malonil CoA tetap berikatan dengan enzim yang mengandung biotin yang akan mentransfer CO2 kepada asam piruvat membentuk asam aksalo asetat. Organisma ini juga dapat membentuk oksalo asetat dari reaksi PRP (Phosphoenol piruvat) dengan CO2 bebas. (Purwoko,2007).

f) Fermentasi Asam Butirat, butanol dan aseton

Bakteri yang melakukan fermentasi tersebut adalah Clostridium. Dari skema tersebut dapat diketahui bahwa berbagai macam senyawa yang dapat berperan sebagai aseptor elektron terakhir. Jadi produk akhir dari fermentasi juga bervariasi.

Dalam hal fermentasi asam laktat atau alkohol, hanya satu macam. Pada fermentasi lain seperti campuran asam atau asam butirat menggunakan bermacam aseptor elektron dan produk fermentasi juga bervariasi. Tidak semua bakteri melakukan metabolisma gula melalui jalur embden-meyerhof, tetapi ada beberapa alternatif penguraian glukosa menghasilkan tipe fermentasi. (I Wayan Suberata, ____).

2.7 Pengertian Kecepatan Metabolisme Basal

Basal metabolisme atau sering disebut dengan Energi Pengeluaran Basal (Basal Energy Expenditure [BEE]) merupakan jumlah keseluruhan aktivitas metabolisme dalam keadaan istirahat fisik dan mental. Dalam hal ini oksigen di perlukan sedikit karena jaringan bekerja paling sedikit. Kecepatan metabolisme basal diukur pada orang yang istirahat di tempat tidur, sebelum makan, sebelum minum dan malam hari (Lehninger, 2000).

Disamping itu belum terganggu pemasukan oksigen maupun pengeluaran karbon dioksida.

Kecepatan metabolisme bergantung pada kegiatan seseorang, ketegangan saraf juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi pernapasan dan kerja jantung. Ada beberapa penyakit kelainan tiroid, kegiatan kelenjar tiroid yang berlebihan menaikkan kecepatan metabolisme, misalnya penyakit hipertiroidisme. Pada penyakit kreatinisme dan miksedema, kecepatan metabolisme akan menurun (Lehninger, 2000).

Kalori dalam tubuh digunakan untuk menghindari kehilangan berat badan, mempertahankan suhu tubuh dan membiarkan persendian untuk aktivitas fingsional semua jaringan, kelenjar dan organ (Lehninger, 2000).

Tujuan dari BEE ini adalah untuk memenuhi kebutuhan energi untuk mempertahankan kehidupan atau energi yang mendukung proses dasar kehidupan, contohnya : mempertahankan temperature tubuh, kerja paru-paru, pembuatan sel darah merah, detak jantung, filtrasi ginjal, dan lain sebagainya. Untuk menentukan nilai dari BEE ini harus dalam kondisi basal. Kondisi basal tersebut meliputi : 12-16 jam setelah makan, posisi berbaring, tidak ada aktivitas fisik satu jam sebelum pemeriksaan, kondisi rileks, temperature tubuh normal, temperature ruangan harus 21-250C, dan dalam kondisi yang kelembapannya normal (Lehninger, 2000).

BMR rata-rata yang harus dimilki oleh setiap orang adalah 2.000 kalori / hari. Kebutuhan energi manusia lebih dari 2.000 kalori / hari yang dipergunakan untuk BMR, Kegiatan fisik dan aksi dinamik spesifik ( SDA). SDA ( specifik Dinamic Action) yaitu energi yang dibutuhkan untuk metabolisme makanan (Lehninger, 2000).

Untuk menghitung kebutuhan energi seseorang, maka harus diketahui BMR nya dan kegiatan fisiknya, dan untuk memperkirakan jumlah energi yang diperlukan dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut.

Dalam menentukan nilai Basal Energy Expenditure (BEE) ini, Harris dan Benedict menemukan sebuah metoda dengan cara perhitungan :

Dengan BB adalah

Jika umurnya kurang dari 30 tahun (<30) BB = (TB-100)-(10%(TB-100)) Jika umurnya lebih dari 30 tahun (>30) BB = (TB-100) → 100%

Over weight → 110-120 % Obesitas → > 120 %

Dan apabila ingin mengkoreksi berat badan (digunakan untuk pasien obesitas), dapat dihitung dengan jalan : Adjusted Body Weight = BB saat ini – (25% (BB saat ini – BB normal)

Cara mudah mempercepat metabolisme adalah dengan memperbanyak olahraga. Semakin banyak membakar kalori berarti semakin sedikit yang disimpan dalam tubuh. Menurut Profesor Don Chisholm, olahraga dapat meningkatkan mrtabolisme tubuh antara 20 hingga 30 persen bahkan bisa lebih dari 50%. Sebenarnya perbedaan kecepatan metabolisme pada setiap orang bukan sesuatu yang alami. Perbedaan itu umumnya lebih terjadi karena perbedaan jumlah konsumsi makanan dan olahraga. Setiap bentuk olahraga akan membantu membakar kalori terutama aerobic (Lehninger, 2000).

2.8 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kecepatan Metabolisme Kecepatan metabolisme dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu:

1). Ukuran tubuh dan Berat Tubuh

Tubuh tentu saja besar berarti lebih banyak sel untuk mempertahankan. Ini berarti bahwa tubuh membutuhkan lebih banyak kalori untuk berfungsi dan memiliki lebih cepat metabolik tingkat tubuh orang kecil. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang lebih besar memerlukan lebih banyak makanan. Hal ini penting untuk memahami bahwa komposisi tubuh Anda menentukan kecepatan metabolisme Anda. Persentase yang lebih tinggi dari berat badan ramping mengakibatkan kadar metabolik yang tinggi jika dibandingkan dengan individu-individu dari badan yang sama dengan persentase lemak yang lebih tinggi. Otot-otot lebih berarti metabolisme yang lebih cepat. Ini berarti bahwa pelatihan kebugaran biasa dapat membantu seseorang untuk mempercepat nya atau miliknya metabolik menilai dan menurunkan berat badan lebih mudah daripada tanpa latihan rutin. Namun, penting untuk mengetahui bahwa laki-laki secara alami memiliki tingkat yang lebih tinggi dari otot daripada wanita dan dapat tumbuh otot-otot lebih cepat (Kimbal, 1994).

Laki-laki 66 + (13,7 x BB kg) + (5 x TB cm) - (6,8 x umur) Perempuan 665 + (9,6 x BB kg) + (1,7 x TB cm) - (4,7 x umur)

2). Umur

Usia mempengaruhi metabolisme untuk pria dan wanita. Pada umur di atas 20 tahun, maka BEE akan menurun 2%

setiap 10 tahunnya. Setelah berusia lebih dari tiga puluh, kecepatan metabolisme akan lambat karena perubahan hormon.

Akibatnya, setiap orang yang tidak aktif secara fisik mulai kehilangan jaringan otot dan mendapatkan lemak. Kenaikan dalam beberapa hormon penting tubuh melalui latihan teratur dapat meningkatkan berat badan berat badan dan kontrol yang ramping (Kimbal, 1994).

3). Suhu lingkungan yang tinggi atau rendah

Jika suhu lingkungan lebih rendah dari suhu tubuh, diaktifkan mekanisme penghasil panas seperti menggigil dan kecepatan metabolisme pun meningkat. Ketika peningkatan suhu tersebut sudah cukup untuk dapat meningkatkan suhu tubuh, proses metabolismenya umumnya bertambah cepat. Setiap peningkatan temperature sebesar 10C (di atas temperatur normal, 370C) BEE akan meningkat 13%. (Kimbal 1994)

4). Jenis kelamin

BEE pada laki-laki lebih besar dari wanita pada umur lebih dari 10 tahun (Kimbal, 1994).

5). Iklim

Iklim di sekitar kita mempengaruhi kecepatan metabolisme. Jika Iklim disekitar kita terlalu dingin sel-sel kita akan membakar lebih banyak energi daripada biasanya. Pembakaran ini tujuannya untuk menghasilkan panas untuk menjaga suhu tubuh agar tetap konstan (Kimbal, 1994).

7). Tidur

Tidur juga akan mempengarui kecepatan metabolisme basal kita. Pada saat Tidur kecepatan metabolisme kita akan berkurang sebanyak 10%. Kehamilan juga mempengaruhi Kecepatan metabolisme basal kita yaitu akan meningkat 15- 25% (Kimbal, 1994).

8). Pengerahan otot selama atau sebelum pengukuran

faktor ini yang paling peting yaitu pengerahan otot(muscle exertion). Konsumsi O2 meningkat bukan saja selama masa pengerahan otot . masa BEE akan lebih tinggi pada masa otot yang lebih banyak (Kimbal, 1994).

9). Tinggi badan, Berat Badan, dan Luas Permukaan Tubuh

BEE paling tinggi pada saat masa pertumbuhan ( masa bayi adan remaja). Orang yang lebih tinggi maka akan memiliki BEE yang lebih tinggi pula (Kimbal, 1994).

10). Kehamilan

Kehamilan juga mempengaruhi Kecepatan metabolisme basal kita yaitu akan meningkat 15-25% (Kimbal, 1994).

11). Hormon

Hormon juga mempengaruhi kecepatan metabolisme bassal. Jika kandungan hormon tiroid tinggi ( Hipertiroid ) kecepatan metabolisme basal akan meningkat 75-100%. Sedangkan jika Hormon tiroid rendah makan kecepatan metabolisme basal akan menurun 30-40% (Kimbal, 1994).

2.9 Kontrol Homeostatis metabolisme

Homeostasis dalam bidang biologi diartikan sebagai suatu mekanisme di dalam tubuh suatu organisme yang senantiasa mengupayakan keadaan setimbang atau stabil. Istilah ini dikemukakan pertama kali oleh Walter Bradford Cannon pada tahun 1932 dari istilah Yunani homoios yang berarti sama, serupa atau menyerupai dan stasis yang berarti kedudukan atau keadaan.

Sebagai contoh:

Dalam keadaan homeostase yang terjaga, suhu normal tubuh manusia adalah 36,5º. Dalam cuaca yang panas, agar supaya suhu tubuh tetap terjaga pada kondisi homeostase, terjadi reaksi homeostasis berupa pembuangan panas tubuh melalui berkeringat dan pelebaran pembuluh darah (vasodilatasi) pada kulit sehingga wajah dan kulit memerah, rasa haus agar

makan berkurang agar tidak terjadi peningkatan metabolisme yang menghasilkan panas, rasa lesu dan kantuk agar badan beristirahat sehingga mengurangi metabolisme, dsb.

Homeostasis adalah suatu kondisi keseimbangan internal yang ideal, di mana semua sistem tubuh bekerja dan berinteraksi dalam cara yang tepat untuk memenuhi semua kebutuhan dari tubuh. Semua organisme hidup berusaha untuk homeostasis.

Ketika homeostasis terganggu (misalnya sebagai respon terhadap stressor), tubuh mencoba untuk mengembalikannya dengan menyesuaikan satu atau lebih proses fisiologis dari mulai pelepasan hormon-hormon sampai reaksi fisik seperti berkeringat atau terengah-engah. Sebagai contoh sederhana dari homeostasis, tubuh manusia menggunakan beberapa proses untuk mengatur suhu agar tetap dalam rentang yang optimal untuk kesehatan. Kenaikan atau penurunan suhu tubuh mencerminkan ketidakmampuan untuk mempertahankan homeostasis, dan masalah terkait.

Stres berat dan lama dapat menyebabkan ketidakseimbangan parah kondisi keseimbangan ini. Hal ini dapat menyebabkan tidak hanya tekanan psikologis tetapi juga gangguan psikosomatis.

Prinsip mekanisme kontrol homeostasis dalam bidang fisiologi ditentukan oleh 3 faktor penting, yakni:

1. Reseptor

Reseptor adalah faktor yang menerima dan mengolah setiap rangsang yang timbul dari setiap perubahan lingkungan sekitar, untuk dijadikan stimulus dan dikirim (dilaporkan) ke pusat kontrol.

Reseptor mendeteksi perubahan lingkungan, baik lingkungan eksternal dimana hewan itu hidup (misalnya perubahan suhu lingkungan) atau lingkungan internalnya (misalnya pH intraseluler).

Reseptor banyak jumlahnya dan masing-masing hanya dapat memantau aspek lingkungan tertentu.

Fungsi reseptor adalah mengkonversi perubahan lingkungan yang terdeteksi menjadi potensial aksi yang dikirim melalui sistem saraf ke pusat integrasi.

2. Pusat kontrol

Pusat kontrol adalah faktor yang menerima stimulus dari reseptor untuk diolah dan diinterpretasi dan dijadikan stimulus balik sebagai reaksi-reaksi untuk menjawab (mengendalikan) perubahan lingkungan yang dilaporkan reseptor.

3. Efektor

Efektor adalah faktor penerima stimulus balik dari pusat kontrol, yang mengolah stimulus tersebut menjadi suatu aktifitas gerak untuk menjawab (mengendalikan) perubahan lingkungan sesuai yang dikehendaki pusat kontrolnya. Manusia termasuk dalam kelompok homeotermis yang senantiasa mempertahankan suhu internal tubuh dalam batas relatif konstan meskipun suhu lingkungan berubah-ubah. Di dalam tubuh, panas diproduksi secara terus menerus akibat adanya aktivitas metabolisme. Ketika penggunaan energi meningkat karena aktivitas fisik maka terjadi penambahan panas. Demikian juga dengan perubahan yang sangat besar dari suhu lingkungan sangat mempengaruhi suhu tubuh yang pada akhirnya, akan mempengaruhi sistem kerja enzim yang bekerja pada suhu dengan kisaran yang relatif sempit.Agar suhu tubuh tetap relatif konstan maka harus ada mekanisme untuk menjaga suhu tubuh dalam batas-batas yang masih dapat diterima tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Proses yang dikenal dengan termoregulasi.

2.10 Keseimbangan antara Perolehan dan Pengeluaran Panas Tubuh

Produksi panas merupakan suatu fungsi metabolisme energi. Dalam keadaan istirahat kira-kira 56% dari panas basal dihasilkan oleh organ-organ dalam dan hanya kira-kira18% yang dihasilkan oleh otot dan kulit. Pada waktu pengerahan tenaga, terjadi peningkatan produksi panas akibat peningkatan aktivitas otot sebanyak 90%. Agar suhu tubuh tetap konstan, panas harus dihilangkan ke lingkungan dengan laju yang sama dengan yang dihasilkan. Kegagalan mengontrol suhu tubuh dapat menyebabkan serangkaian perubahan fisiologis. Sebagai contoh, suhu tubuh di bawah 360C atau di atas 400C dapat menyebabkan disorientasi, sedangkan suhu di atas 420C menyebabkan sawan dan kerusakan sel yang permanen. Oleh karena itu, ketika kondisi lingkungan meningkat di atas atau turun di bawah “ideal” tubuh harus mengontrol perolehan atau pembuangan panas untuk mempertahankan homeostasis.

Mekanisme menghilangkan panas pada umumnya adalah pengaturan fisika oleh karena melibatkan kerja fisik sedangkan mekanisme perolehan panas banyak melibatkan mekanisme kimiawi. Pertukaran energi panas antara hewan dan lingkungan tergantung pada nutrisi, metabolisme dan mekanisme fisika.

Adapun Mekanisme pengaturan Suhu yaitu :

Kulit → Reseptor perifer → hipotalamus (posterior dan anterior) → Preoptika hypotalamus → Nervus eferent → kehilangan/pembentukan panas

Mekanisme Pertukaran panas dengan lingkungan meliputi 4 proses yaitu:

Radiasi

Apabila kita merasakan panas matahari maka itu adalah karena radiasi sinar matahari. Radiasi (elektromagnetik) dipancarkan dari permukaan yang suhunya lebih tinggi dan diabsorbsi oleh bagian lain yang suhunya lebih rendah.

Perbedaan suhu yang cukup besar menyebabkan banyak panas yang hilang melalui radiasi. Panas tubuh kita juga hilang dengan cara yang sama meskipun dalam jumlah yang kecil. Lebih dari 50% panas yang hilang dalam ruangan diakibatkan oleh radiasi dan jumlah sesungguhnya bervariasi sesuai dengan suhu tubuh dan suhu kulit

Konduksi

Merupakan perpindahan langsung energi melalui kontak fisik. Sebagai contoh ketika kita duduk di kursi plastik yang dingin maka panas yang berasal dari tubuh kita dipindahkan ke kursi sampai akhirnya terjadi keseimbangan.

Konveksi

Merupakan hasil kehilangan panas secara konduksi ke udara yang melapisi permukaan tubuh. Udara panas timbul oleh karena lebih ringan dari udara dingin. Seiring tubuh kita memindahkan panas ke udara berikutnya maka udara panas bergerak menjauh dari permukaan kulit. Udara dingin yang menggantikannya, pada akhirnya menjadi panas dan pola ini terjadi berulang-ulang. Jumlah konveksi kira-kira 15% dari panas tubuh yang hilang dalam ruangan.

Evaporasi

Evaporasi merupakan perubahan dari fase cair ke uap air. Evaporasi memerlukan energi dalam jumlah yang besar, kira- kira 0.58 kal per gram air yang dievaporasikan. Oleh karena itu, maka mekanisme ini digunakan oleh hewan homeotermis/manusia untuk mendinginkan tubuhnya. Evaporasi juga berlangsung di permukaan respitatoris dan organ- organ lain termasuk kulit. Laju evaporasi yang berlangsung di kulit sangat bervariasi.

Setiap jam kira-kira 20-25 ml air melintasi epithelium dan dievaporasikan melalui permukaan alveolar dan permukaan kulit. Kehilangan air insensibel ini relatif konstan. Pada saat istirahat, jumlahnya kira-kira 20% dari rata-rata kehilangan panas tubuh dalam ruangan. Kelenjar keringat bertanggung jawab terhadap perspirasi sensibel yang mencapai kira-kira 2 – 4 L per jam dalam keadaan aktivitas yang hebat. Evaporasi berlangsung hanya apabila udara tidak jenuh dengan uap air.

2.10.1. Mekanisme penghilangan panas

Perolehan dan penghilangan panas melibatkan aktivitas berbagai sistem yang dikoordinasi oleh pusat kehilangan panas (heat-loss centre) dan pusat perolehan panas (heat-gain centre) pada area preoptik hipotalamus anterior.

Apabila suhu di nukleus preoptik melebihi set point maka pusat kehilangan panas dirangsang sehingga menghasilkan 3 pengaruh utama yaitu:

1. Penghambatan pusat vasomotorik yang menyebabkan vasodilatasi peripheral dan darah yang panas mengalir ke permukan tubuh. Kulit menjadi berwarna kemerah-merahan, suhu kulit meningkat dan peningkatan kehilangan panas melalui konduksi dan konveksi.

2. Perangsangan saraf simpatis untuk meningkatkan sekresi kelenjar keringat seiring dengan meningkatnya aliran darah ke kulit. Perspirasi mengalir melintasi permukaan tubuh dan meningkatkan kehilangan panas melalui evaporasi. Apabila evaporasi lengkap maka sekresi maksimal dapat memindahkan 2320 kal/jam.

3. Rangsangan terhadap pusat respirasi sehingga meningkatkan kedalaman respirasi. Sering seseorang melakukan respirasi dengan mulut terbuka daripada melalui hidung untuk meningkatkan evaporasi melalui paru paru.

2.10.2. Mekanisme perolehan panas

Pembentukan panas (heat production) dalam tubuh manusia bergantung pada tingkat metabolisme yang terjadi dalam jaringan tubuh tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh:

1. Laju metabolisme basal (basal metabolisme rate, BMR), terutama terkait dengan sekresi hormon tiroid.

2. Aktivitas otot, terjadi penggunaan energi menjadi kerja dan menghasilkan panas.

3. Termogenesis menggigil (shivering thermogenesis); aktivitas otot yang merupakan upaya tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh selama terpapar dingin.

4. Termogenesis tak-menggigil (non-shivering thermogenesis) Hal ini terjadi pada bayi baru lahir.

Sumber energi pembentukan panas ini ialah brown fat. Pada bayi baru lahir, brown fat ditemukan pada skapula, aksila, dan area ginjal. Brown fat berbeda dengan lemak biasa, ukurannya lebih kecil, mengandung lebih banyak mitokondria, banyak dipersarafi saraf simpatis, dan kaya dengan suplai darah. Stimulasi saraf simpatis oleh suhu dingin akan meningkatkan konsentrasi cAMP di sel brown fat, yang kemudian akan mengativasi fosforilasi oksidatif di mitokondria melalui lipolisis. Hasil dari fosforilasi oksidatif ialah terbentuknya panas yang kemudian akan dibawa dengan cepat oleh vena yang juga banyak terdapat di sel brown fat. Brown fat ini merupakan sumber utama diet-induced thermogenesis.

Fungsi pusat perolehan panas di otak adalah untuk mencegah hipotermia atau suhu tubuh turun di bawah normal. Apabila suhu pada nukleus preoptik turun di bawah tingkat yang dapat diterima maka pusat kehilangan panas di hambat dan pusat perolehan panas diaktifkan.Mekanisme untuk memperoleh panas dapat dibagi dalam 2 kategori besar yaitu:

a. Shivering thermogenesis (Menggigil)

Pada shivering thermogenesis terjadi peningkatan secara perlahan-lahan tonus otot sehingga meningkatkan konsumsi energi otot skelet di seluruh bagian tubuh. Dengan demikian, lebih banyak energi yang dikonsumsi dan pada akhirnya lebih banyak panas yang dihasilkan. Derajat stimulasi bervariasi sesuai kebutuhan. Apabila pusat pengaturan perolehan panas sangat aktif, tonus otot meningkat sampai pada titik dimana rangsangan reseptor renggang menghasilkan kontraksi yang singkat. Dengan kata lain kita mulai menggigil. Menggigil meningkatkan kerja otot dan selanjutnya meningkatkan konsumsi oksigen dan energi. Panas yang dihasilkan menghangatkan pembuluh darah bagian dalam yang kemudian darah dialirkan ke pusat vasomotorik simpatis.

Menggigil sangat efektif dalam meingkatkan suhu tubuh dimana laju perolehan panas dapat mencapai 400%

b. Nonshivering thermogenesis ( Tidak Menggigil)

Proses ini melibatkan pelepasan hormon untuk meningkatkan aktivitas metabolisme di semua jaringan.

1. Epineprin: Pusat perolehan panas merangsang kelenjar suprarenalis melalui cabang simpatis sistem saraf otonomi sehingga melepaskan epineprin. Epineprin meningkatkan laju glikogenolisis di hati dan otot skelet dan laju metabolisme di banyak jaringan

2. Tiroksin: Nukleus preoptik mengatur produksi thyrotropin releasing hormone (TRH) oleh hipotalamus.

Pada anak-anak ketika suhu tubuh di bawah normal, TRH dilepaskan merangsang pelepasan thyroid stimulating hormone oleh adenohipofisis. Kelenjar tiroid menanggapi pelepasan TRH dengan meningkatkan sekresi tiroksin. Tiroksin tidak saja meningkatkan laju katabolisme karbohidtrat tetapi juga semua laju katabolisme nutrient lainnya. Pengaruh ini berkembang secara perlahan-lahan setelah periode beberapa hari sampai dalam minggu

2.11. Cara Pengaturan Suhu Tubuh

Suhu tubuh diatur oleh hipotalamus yang terletak diantara dua hemisfer otak. Fungsi hipotalamus adalah seperti termostart yang berada dibawah otak. Suhu yang nyaman merupakan set point untuk operasi system pemanas. Penurunan suhu lingkungan akan mengaktifkan pemanas, sedangkan peningkatan suhu akan mematikan system pemanas tersebut.

Pada umumnya penjalaran sinyal suhu hampir selalu sejajar, namun tidak persis sama seperti sinyal nyeri. Sewaktu memasuki medulla spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus lissaueri sebanyak beberapa segmen diatas atau dibawah dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina I, II, III radiks dorsalis sama seperti untuk rasa nyeri. Sesudah ada percabangan satu atau lebih neuron dalam medulla spinalis maka sinyal akan menjalarkan keserabut termal asenden yang menyilang ke traktus sensorik anterolateral sesi berlawanan dan akan berakhir di (1) area reticular batang otak dan (2) kompleks vetro basal thalamus. Setelah dari thalamus sinyal di hantarkan ke hipotalamus.

Suhu diatur oleh sistem syaraf dan sistem endokrin. Pada Sistem syaraf pemanasan dan pendinginan kulit menstimulasi ujung syaraf yang sensitif terhadap suhu dengan menghasilkan respon yang tepat – menggigil untuk kedinginan, berkeringat untuk kepanasan.

Hipotalamus pada otak berespon terhadap suhu dari darah yang mengalir melewati kapiler-kapiler nya. Hipotalamus mengadung 2 pusat pengaturan suhu. Hipotalamus bagian anterior berespon terhadap peningkatan suhu dengan menyebabkan vasoladitasi dan karena nya panas menguap. Hipotalamus bagian posterior berespon terhadap penurunan suhu dengan menyebabkan vasokontriksi dan mengaktivasi pembentukan panas lebih lanjut. Melalui hubungan dengan otak tersebut, hipotalamus menerima stimulus dari talamus dan dapat melewati sistem syaraf otonom memodifikasi aktivitas humoner, sekresi keringat aktivitas kelenjar dan otot-otot.

Sedangkan pada Sistem Endokrin, Medula adrenal dingin meningkatkan sekresi adrenalin yang menstimulasi metabolisme dan karena nya dapat meningkatkan pembentukan panas. Kelenjar tyroid dingin meningkatkan sekresi tiroksin, dengan meningkatkan metabolisme dan pembentukan panas.

Tubuh manusia akan selalu berusaha mempertahankan keadaan normal dengan suatu system tubuh yang sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di luar tubuh tersebut. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikan dirinya dengan temperature luar adalah jika perubahan temperature luar tubuh tersebut tidak melebihi 20 % untuk kondisi panas dan 35 % untuk kondisi dingin dari keadaan normal tubuh (Tjitro, 2004). Suhu udara dianggap nikmat bagi orang Indonesia ialah sekitar 240 C sampai 260 C dan selisih suhu didalam dan diluar tidak boleh lebih dari 50 C. Batas kecepatan angina secara kasar yaitu 0,2 sampai 0,5 m/dt. Keseimbangan panas suhu tubuh manusia selalu dipertahankan hamper konstan/menetap oleh suatu pengaturan suhu pada tubuh manusia. Suhu menetap ini adalah akibat keseimbangan antara panas yang dihasilkan didalam tubuh sebagai akibat metabolisme dan pertukaran panas diantara tubuh dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini darah sangat berperan dalam membawa panas dari tubuh dalam ke kulit sehingga panas dihamburkan kesekitarnya.

Adapun suhu tubuh dihasilkan dari :

1. Laju metabolisme basal (basal metabolisme rate, BMR) di semua sel tubuh.

2. Laju cadangan metabolisme yang disebabkan aktivitas otot (termasuk kontraksi otot akibat menggigil).

3. Metabolisme tambahan akibat pengaruh hormon tiroksin dan sebagian kecil hormon lain, misalnya hormon pertumbuhan (growth hormone dan testosteron).

4. Metabolisme tambahan akibat pengaruh epineprine, norepineprine, dan rangsangan simpatis pada sel.

Metabolisme tambahan akibat peningkatan aktivitas kimiawi di dalam sel itu sendiri terutama bila temperatur menurun. Suhu tubuh manusia diatur oleh system thermostat di dalam otak yang membantu suhu tubuh yang konstan antara 36.50C dan 37.50C. Suhu tubuh normal manusia akan bervariasi dalam sehari. Seperti ketika tidur, maka suhu tubuh kita akan lebih rendah dibanding saat kita sedang bangun atau dalam aktivitas. Dan pengukuran yang diambil dengan berlainan posisi tubuh juga akan memberikan hasil yang berbeda. Pengambilan suhu di bawah lidah (dalam mulut) normal sekitar 37 C, sedang diantara lengan (ketiak) sekitar 36.5 C sedang di rectum (anus) sekitar 37.5 C. Adapun yang mempengaruhi suhu tubuh adalah :

1. Kecepatan metabolisme basal

Kecepatan metabolisme basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula. Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan laju metabolisme.

2. Rangsangan saraf simpatis

Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat. Disamping itu, rangsangan saraf simpatis dapat mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme. Hamper seluruh metabolisme lemak coklat adalah produksi panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis ini dipengaruhi stress individu yang menyebabkan peningkatan produksi epineprin dan norepineprin yang meningkatkan metabolisme.

3. Hormon pertumbuhan

Hormon pertumbuhan ( growth hormone ) dapat menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 15- 20%. Akibatnya, produksi panas tubuh juga meningkat.

4. Hormone tiroid

Fungsi tiroksin adalah meningkatkan aktivitas hamper semua reaksi kimia dalam tubuh sehingga peningkatan kadar tiroksin dapat mempengaruhi laju metabolisme menjadi 50-100% diatas normal.

5. Hormon kelamin

Hormon kelamin pria dapat meningkatkan kecepatan metabolisme basal kira-kira 10-15% kecepatan normal, menyebabkan peningkatan produksi panas. Pada perempuan, fluktuasi suhu lebih bervariasi dari pada laki-laki karena pengeluaran hormone progesterone pada masa ovulasi meningkatkan suhu tubuh sekitar 0,3 – 0,6°C di atas suhu basal.

6. Demam (peradangan)

Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan metabolisme sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10°C.

7. Status gizi

Malnutrisi yang cukup lama dapat menurunkan kecepatan metabolisme 20 – 30%. Hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme. Dengan demikian, orang yang mengalami mal nutrisi mudah mengalami penurunan suhu tubuh (hipotermia). Selain itu, individu dengan lapisan lemak tebal cenderung tidak mudah mengalami hipotermia karena lemak merupakan isolator yang cukup baik, dalam arti lemak menyalurkan panas dengan kecepatan sepertiga kecepatan jaringan yang lain.

8. Aktivitas

Aktivitas selain merangsang peningkatan laju metabolisme, mengakibatkan gesekan antar komponen otot / organ yang menghasilkan energi termal. Latihan (aktivitas) dapat meningkatkan suhu tubuh hingga 38,3 – 40,0 °C.

9. Gangguan organ

Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus, dapat menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan. Berbagai zat pirogen yang dikeluarkan pada saai terjadi infeksi dapat merangsang peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit berupa jumlah kelenjar keringat yang sedikit juga dapat menyebabkan mekanisme pengaturan suhu tubuh terganggu.

10. Lingkungan

Suhu tubuh dapat mengalami pertukaran dengan lingkungan, artinya panas tubuh dapat hilang atau berkurang akibat lingkungan yang lebih dingin. Begitu juga sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi suhu tubuh manusia. Perpindahan suhu antara manusia dan lingkungan terjadi sebagian besar melalui kulit.

Cara mengukur tubuh secara kualitatif, kita dapat mengetahui bahwa suhu adalah sensasi dingin atau hangatnya sebuah benda yang dirasakan ketika menyentuhnya. Secara kuantitatif, kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan termometer.

Setelah makan, suhu tubuh meningkat. Karena makanan yang masuk ke dalam tubuh memengaruhi proses metabolisme sel tubuh. Proses tersebut bisa berlangsung cepat jika makanan yang masuk tergolong merangsang.

Misalnya, makanan pedas atau makanan bersuhu tinggi. Jika proses metabolisme sel tubuh berlangsung cepat, suhu tubuh meningkat. Sitokin (salah satu protein) pun terpicu muncul. Salah satu bahan yang tergolong sitokin adalah kalikrein.

Bahan itu berpengaruh terhadap pelebaran pembuluh darah yang menuju kelenjar keringat di kulit. Dampaknya, keringat pun mengucur keluar.

11. Usia

Pada bayi dan balita belum terjadi kematangan mekanisme pengaturan suhu sehingga dapat terjadi perubahan suhu tubuh yang drastis terhadap lingkungan. Pastikan mereka mengenakan yang cukup dan hindari pajanan terhadap suhu lingkungan. Seorang bayi baru lahir dapat kehilangan 30 % panas tubuh melalui kepala sehingga dia harus menggunakan tutup kepala untuk mencegah kehilangan panas. Suhu tubuh bayi lahir berkisar antara 35,5˚C sampai 37,5˚C.Regulasi tubuh baru mencapai kestabilan saat pubertas. Suhu normal akan terus menerus menurun saat seseorang semakin tua. Para dewasa tua memiliki kisaran suhu tubuh yang lebih kecil dibandingkan dewasa muda.

12. Olahraga

Aktivitas otot membutuhkan lebih banyak darah serta peningkatan pemecahan karbonhidrat dan lemak. Berbagai bentuk olahraga meningkatkan metabolisme dan dapat meningkatkan produksi panas sehingga terjadi peningkatan suhu tubuh. Olahraga berat yang lama seperti jalan jauh dapat meningkatkan suhu tubuh sampai 41 C.

13. Kadar Hormon

Umumnya wanita mengalami fluktuasi suhu tubuh yang lebih besar. Hal ini dikarenakan adanya variasi hormonal saat siklus menstruasi. Kadar progesteron naik dan turun sesuai siklus menstruasi. Saat progesterion rendah suhu tubuh dibawah suhu dasar, yaitu sekitar 1/10”nya. Suhu ini bertahan sampai terjadi ovulasi. Saat ovulasi, kadar progesteron yang memasuki sirkulasi akan meningkat dan menaikan suhu tubuh ke suhu dasar atau suhu yang lebih tinggi. Variasi suhu ini dapat membantu mendeteksi masa subur seorang wanita. Perubahan suhu tubuh juga terjadi pada wanita saat menopause.

Mereka biasanya mengalami periode panas tubuh yang intens dan perspirasi selama 30 detik sampai 5 menit. Pada periode ini terjadi peningkatan suhu tubuh sementara sebanyak 4 C, yang sering disebut hotflases. Hal ini diakibatkan ketidakstabilan pengaturan fasomor.

14. Stres

Stres fisik maupun emosianal meningkatkan suhu tubuh melali stimulasi hormonal dan syaraf. Perubahan fisiologis ini meningkatkan metabolisme, yang akan meningkatkan produksi panas. Klien yang gelisah akan memiliki suhu normal yang lebih tinggi.

15. Perubahan suhu

Perubahan suhu tubuh di luar kisaran normal akan mempengaruhi titik pengaturan hypotalamus. Perubahan ini berhubungan dengan produksi panas berlebihan, kehilangan panas berlebihan, produksi panas minimal, kehilangan panas minimal, atau kombinasi hal di atas. Sifat perubahan akan mempengaruhi jenis masalah klinis yang dialami klien.

BAB III PENUTUP KESIMPULAN

Metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dala sel makhluk hidup.

Metabolisme terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Pada Anabolisme diperlukan energi dari luar.

Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut, selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa-senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Katabolisme adalah reaksi pemecahan/pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Energi diperoleh dari karbohidrat, lemak, dan sebagian kecil protein yang berasal dari makanan dan dapat dipakai seluruhnya oleh sel untuk membentuk sejumlah besar adenosin trifosfat (ATP) yang dapat dipakai sebagai sumber energi untuk berbagai fungsi sel lainnya. Sifat ATP yang membuatnya bernilai tinggi sebagai suatu alat bayar energi adalah besarnya energi bebas. ATP dibentuk dari pembakaran karbohidrat, lemak dan sebagian kecil protein. Keseimbangan Energi digunakan untuk menjalankan metabolism basal, aktifitas fisik, dan mencerna makanan. Reaksi penguraian ATP adalah reaksi yang digunakan untuk memecah molekul molekul ATP menjadi bentuk yang sederhana. Siklus asam sitrat (siklus Krebs/TCA) merupakan rangkaian reaksi di dalam mitokondria yang menghasilkan katabolisme residu asetil dengan membebaskan sejumlah ekuivalen hidrogen, yang pada oksidasi menyebabkan pelepasan sebagian energi bebas bahan bakar jaringan. Residu asetil berbentuk asetil Ko-A ( CH3 CO - S.KoA, asetil aktif), yaitu senyawa ester dari koenzirn A, Ko-A mengandung vitamin asam pantotenat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonnim. ____. https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/be8030268ad432e7a15b392c5eb1a332.pdf. Diakses pada tanggal 24 November 2020

Albert, L.Lehninger. 2000. Bioihemistry Fundament,Carbohydrat.Protein, Lipid Metabolism.,The Johns Hopkins University

Kimbal, John W.1994.Biologi.Jillid 1, 2, dan3. Edisi kelima .Erlanga.Jakarta.

Morris, B. 1999. Vitamin E and Fish Oil Protect Again Ishacmic Heart Disease. The Lancet. 354: 441 – 442.

Murray. K. 2002. Harper Biochemestry, twenty fth edition. Mc Graw Hill Companie; New York Purwoko.2007.Fermentasi

Suberata, I Wayan. ____. METABOLISME MIKROBA

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/5cc3d82df3e9ca2e3cda7d70d219adc9.pdf. Diakses pada tanggal 24 November 2020

Sukmawati, Ni Made Suci. 2016. Bioenergitika. LABORATORIUM BIOKIMIA FAKULTAS PETERNAKAN UNIVERSITAS UDAYANA.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_dir/a1d04c3b9e3dc280961bb70c95ebc83d.pdf. Diakses pada tanggal 24 November 2020

Syamsuri. I. 2000. Biologi. Erlangga. Jakarta

Wahyuni, Sri. 2013. Metabolisme Biokimia. Udayana University Press