I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pembangunan sektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian bertujuan untuk mencapai kondisi peternakan yang tangguh, memiliki kemampuan untuk mensejahterahkan para petani peternak, dan kemampuan mendorong pertumbuhan sektor terkait secara keseluruhan. Pembangunan sektor peternakan memiliki nilai strategis dalam memenuhi peningkatan kebutuhan pangan dan kualitas gizi masyarakat.

Peternakan mempunyai prospek yang baik disetiap aspek kehidupan, karena permintaan akan bahan-bahan yang berasal dari ternak akan terus meningkat seiring dengan permintaan jumlah penduduk, pendapatan dan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan bergizi tinggi sebagai pengaruh dari naiknya tingkat pendidikan rata-rata penduduk (Santosa, 2006).

Sapi potong merupakan salah satu sumberdaya penghasil daging yang memiliki manfaat besar bagi pemenuhan dan peningkatan gizi masyarakat.

Sugeng (2003) menyatakan bahwa daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Pengembangan peternakan berperan besar dalam pembangunan pertanian, baik dalam aspek kelestarian hidup. Usaha ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing sudah berada pada usaha yang beriorintasi bisnis, sehingga dalam pengembangannya diarahkan kepada keuntungan.

Sapi potong lokal terutama sapi Bali, mempunyai keistimewaan dalam hal daya reproduksi persentase karkas serta kualitas daging dan kulit, tetapi mempunyai keterbatasan dalam hal kecepatan pertumbuhan dan ukuran bobot badan. Usaha sapi potong dalam pengembangannya dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal dan tepat guna yang disesuaikan dengan keadaan alam, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, sarana prasarana, teknologi peternakan yang berkembang dan kelembagaan serta kebijakan yang mendukung. Sumber daya alam, sumber daya pakan ternak yang berkesinambungan, dan sumber daya manusia merupakan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengembangan usaha sapi Bali. Sebagai suatu kegiatan produksi yang berorientasi ekonomi, kinerja usaha peternakan dengan pendekatan kawasan sangat ditentukan oleh peran peternak sebagai pelaku utamanya baik secara individu maupun secara kelompok.

Perkembangan usaha peternakan dalam suatu proses produksi yang dilakukan oleh peternak, peran peternak yang optimal ditentukan oleh potensi internal peternak, dan juga pengaruh eksternal dimana peternak tersebut berada (Sodiq 2012). Potensi dasar yang dimiliki peternak menunjukkan kemampuan peternak mengembangkan usaha ternaknya di suatu kawasan. Potensi dasar peternak diantaranya pengalaman beternak, tingkat pendidikan formal dan non formal, serta intensitas berkomunikasi peternak (Suroso & Nurhasan 2014).

Kabupaten Muna merupakan bagian dari wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang memiliki luas daratan sebesar 2.057,69 km2 atau 205,769 Ha.

Pada tahun 2019 populasi ternak sapi bali berjumlah 49.075 ekor (BPS Sulawesi

Tenggara 2019). Sumberdaya dan pertanian di Kabupaten Muna seluas 1.922,16 km2 dan perkembangan produksi daging sapi bali berbagai komoditas pangan di Kabupaten Muna pada tahun 2017 yaitu 207.097 kg (Siti Rahmah Karimuna et.al 2018).

Kecamatan Lohia adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Muna yang memiliki sembilan (9) desa dengan luas wilayah 49,81 km2. Data dari (BPS Kab. Muna, 2021) bahwa jumlah ternak sapi potong padatahun 2017 berjumlah 2.060 ekor sedangkan pada tahun 2019 berjumlah 1.883 ekor hal ini menandakan produksi sapi Bali di Kecamatan Lohia perlu adanya pengembangan.

Pengembangan peternakan yang berkelanjutan memerlukan pengetahuan tentang potensi yang terdapat di wilayah pengembangan, jumlah penduduk, fasilitas atau sarana prasarana serta ketersediaan hijauan makanan ternak yang sangat diperlukan dalam usaha peternakan sapi bali. Maka dibutuhkan informasi dengan melihat daya dukung sumber daya alam, sumber daya manusia dan fasilitas fisik dan non fisik di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian diatas sehingga dilakukan penelitian tentang “potensi pengembangan usaha ternak sapi bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna” untuk mengetahui strategi pengembangan pada wilayah tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan yang dikemukakan pada latar belakang, maka permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi pengembangan usaha ternak sapi bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi usaha ternak sapi bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dan mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam usaha ternak sapi bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna

Hasil peneliitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi kepada pemerintah dengan menyebar hasil penelitian ini kepihak pemerintah setempat sebaga bahan dan masyarakat umum mengenai potensi pengembangan usaha ternak sapi bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.3. Kerangka Pikir

Kecamatan Lohia adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Muna dengan luas wilayah 49,81 km2. Pengembangan peternakan yang berkelanjutan memerlukan pengetahuan tetntang besarnya potensi yang terdapat di wilayah pengembangan seperti, luas lahan/wilayah, limbah pertanian, jumlah penduduk, fasilitas atau sarana prasarana serta ketersediaan hijauan makanan ternak yang menjadi pendukung dalam usaha peternakan sapi Bali.

Faktor-faktor pendukung pengembangan usaha ternak sapi Bali secara garis besar dibagi kedalam dua kelompok yaitu kelompok pendukung yang bersifat fisik dan non fisik. Faktor pendukung yang bersifat fisik antara lain sarana dan prasarana peternakan dan pertanian yang meliputi poskeswan, pos IB (Inseminasi Buatan), RPH (Rumah Pemotongan Hewan), perkandangan, sumber

air, telekomunikasi, dan jalan usaha tani. Sedangkan faktor pendukung yang bersifat non fisik antara lain sistem dan pola pemeliharaan sapi Bali, penanganan dan pengendalian penyakit, sumber pakan, sistem perkawinan, pengolahan hasil ikutan ternak, karakteristik peternak, dokter hewan, petugas lapangan, tenaga inseminator, kelompok tani-ternak, penyuluh pertanian peternakan. Pada penelitian ini dikumpulkan dikumpulkan semua data tersebut untuk merumuskan strategi pengembangan ternak sapi Bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna.

Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Potensi Pengembangan usaha ternak sapi Bali Faktor-Faktor Pendukung Pengembangan Peternakan Sapi Bali

Aspek Fisik Aspek Non Fisik

Aspek teknis Peternakan Sistem dan pola

pemeliharaan sapi Bali. Penanganan dan pengendalian penyakit.

Sumber pakan.

Sistem perkawinan.

Pengolahan hasil ikutan ternak

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Karakteristik peternak Dokter hewan

Petugas lapangan/penyuluh Tenaga inseminator

Aspek Kelembagaan Kelompok tani-ternak Lembaga Permodalan Sarana & Prasarana

Peternakan Perkandangan Poskeswan Pos IB RPH Sumber Air Telekomunikasi

Analisis deskspritif Kesimpulan dan saran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sapi Lokal Indonesia

Sapi lokal merupakan bangsa sapi yang sudah beradaptasi baik dalam kurun waktu yang lama di Indonesia seperti sapi Bali, sapi Peranakan Ongole (PO), sapi Madura, sapi Jawa, sapi Sumatera (sapi Pesisir) dan sapi Aceh.

Sapi Bali, sapi Ongole, sapi Peranakan Ongole (PO) dan sapi Madura merupakan sapi yang memiliki populasi besar. Menurut ( Santosa 2012), sapi lokal merupakan spesies asli Indonesia dan bukan merupakan sapi impor. Sapi lokal ini termasuk ke dalam rumpun bangsa Zebu dengan ciri-ciri punuk diatas pangkal leher, telinga lebar, kulit kendur, dan berembun pada moncongnya. Sapi yang berasal dan tersebar merata di Benua Asia ini memiiliki daya tahan yang sangat baik dalam melawan panas dan iklim tropis. Sebaliknya, sapi bangsa Zebu agak peka terhadap hawa dingin. Ada tiga jenis sapi potong lokal, yaitu sapi Jawa, sapi Bali, dan sapi Madura.

Menurut Winaya (2010) secara umum susunan genetik sapi-sapi lokal Indonesia merupakan campuran genetik dari Banteng (Bos javanicus), Bos indicus dan Bos taurus. Sapi-sapi asli di Malaya, Kalimantan, Sumatera dan Jawa merupakan keturunan dari persilangan antara tipe Bos taurus dan Bos indicus.

Beberapa bangsa sapi lokal yang terdapat di Indonesia seperti sapi bali yang berasal dari pulau Bali, sapi ongole, sapi peranakan ongole (PO) yang berasal dari NTB, sapi madura berasal dari pulau Madura, sapi jawa berasal dari Pulau Jawa, sapi pesisir dan sapi aceh yang berasal dari Sumatera.

Peningkatan produktivitas sapi lokal di Indonesia dapat dilakukan melalui perbaikan aspek manajamen pemeliharaan, pakan dan aspek genetik. Perbaikan aspek genetik dapat dilakukan melalui persilangan dan seleksi. Menurut Abdullah et al (2006) seleksi pada ternak bisa dilakukan dengan mengidentifikasi keragaman sifat kualitatif ternak, salah satunya melalui karakterisasi. Menurut Chamdi (2005) karakterisasi merupakan kegiatan dalam rangka mengidentifikasi sifat-sifat penting yang bernilai ekonomis atau yang merupakan penciri dari rumpun yang bersangkutan. Karakterisasi merupakan langkah penting yang harus ditempuh apabila akan melakukan pengelolaan sumberdaya genetik secara baik.

Karakterisasi dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

2.2. Sapi Bali

Guntoro (2002) menyatakan bahwa sapi Bali (Bos sondaicus) merupakan sapi asli Indonesia yang merupakan hasil domestikasi (penjinakan) dari banteng liar. Pendapat yang bisa dirujuk adalah dijinakkan di Jawa dan Bali dan dalam perkembangannya ternyata kondisi di Bali lebih sesuai bagi bangsa sapi ini karena adanya budaya orang Bali yang memuliakan ternak sapi. Sebagian ahli yakin bahwa domestikasi tersebut berlangsung di Bali sehingga disebut sapi bali.

Menurut Sugeng (2006) sapi bali memiliki bentuk tubuh menyerupai banteng, tetapi ukuran tubuh lebih kecil akibat proses domestikasi.

Dadanya dalam, badannya padat, warna bulu pada waktu masih pedet sawo matang atau merah batang, sedangkan jantan kehitam-hitaman, pada tempat- tempat tertentu, baik jantan maupun betina dibagian keempat kakinya dari sendi kaki sampai kuku dan bagian pantatnya berwarna putih, kepala agak pendek,

dahi datar, tanduk pada jantan tumbuh agak kebagian luar kepala, sedangkan betina agak kebagian dalam, kakinya pendek sehingga menyerupai kaki kerbau.

2.3. Potensi Ternak Sapi Bali

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat beriringan dengan meningkatnya kebutuhan protein hewani. Upaya yang dilakukan oleh bidang subsektor peternakan adalah meningkatkan sumber daya yang menghasilkan protein hewani semaksimal mungkin. Salah satu jenis ternak yang potensial dan mempunyai prospek untuk dapat mengimbangi kesejahteraan protein asal ternak adalah ternak sapi (Setiawan, 2017).

Permintaan ternak sapi yang meningkat setiap tahunnya sebagai hewan kurban pada hari raya Idul Adha, membuat ternak sapi memiliki kedudukan yang sangat penting dalam lingkungan masyarakat. Ternak sapi sebagai ternak ruminansia besar lebih digemari oleh petani karena mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dari ternak ruminansia besar lainnya, dimana daging dan kulit sapi mempunyai kualitas yang lebih tinggi daripada kulit kerbau, sapi lebih tahan bekerja diterik matahari daripada kerbau (Darmawi 2011).

Sapi bali merupakan salah satu ternak penghasil daging di Indonesia.

Namun, produksi daging sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan karena populasi dan tingkat produktivitas ternak rendah. Rendahnya populasi sapi bali disebabkan sebagian besar ternak dipelihara oleh peternak berskala kecil dengan lahan dan modal terbatas (Kariyasa 2005). Pola pengembangbiakan ternak akan mempengaruhi komposisi dari ternak yang akan dipotong dari suatu

wilayah, karena ternak yang disingkirkan dari pembiakan merupakan salah satu bagian dari jumlah ternak yang dapat dikeluarkan atau dipotong (Setiawan 2017).

2.4. Faktor-Faktor Pendukung Pengembangan Sapi Bali 2.4.1. Aspek Fisik

1. Perkandangan

Kandang memiliki fungsi yang sangat penting dalam usaha sapi potong yaitu melindungi ternak dari perubahan cuaca atau iklim yang buruk, melindungi ternak dari pencurian, dan mencegah ternak terjangkit oleh suatu penyakit.

Beberapa persyaratan yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kandang sapi potong, secara teknis bernilai ekonomis, tidak berdampak negatif terhadap kesehatan ternak dan lingkungan sekitarnya serta dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan (Rasyid et al., 2012).

Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kandang untuk sapi potong antara lain dari segi teknis, ekonomis, kesehatan kandang (ventilasi kandang, pembuangan kotoran), efisien pengelolaan dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Beberapa pertimbangan dalam pemilihan lokasi kandang antara lain tersedianya sumber air terutama untuk minum, memandikan ternak dan membersihkan kendang, dekat dengan sumber pakan, transportasi mudah, terutama untuk pengadaan pakan dan pemasaran, areal yang ada dapat diperluas (Rasyid dan Hartati, 2007).

Letak bangunan kandang harus mempunyai permukaan yang lebih tinggi dari pada kondisi di sekelilingnya, sehingga terhindar dari genangan air dan mempermudah pembuangan kotoran, tidak berdekatan dengan bangunan umum

atau perumahan penduduk, tidak mengganggu kesehatan lingkungan, agak jauh dengan jalan umum, air limbah tersalur dengan baik (Sarwono, 2003).

Perkandangan merupakan lokasi yang diperuntukkan sebagai sentra kegiatan peternakan yang terdiri atas bangunan utama (kandang), bangunan penunjang (kantor, gudang pakan dan kandang isolasi) dan perlengkapan lainnya.

Fungsi kandang adalah melindungi ternak dari perubahan cuaca atau iklim yang ekstrim (panas, hujan dan angin), mencegah dan melindungi ternak dari penyakit, menjaga keamanan ternak dari pencurian, memudahkan pengelolaan ternak dalam proses produksi seperti pemberian pakan, minum, pengelolaan kompos dan perkawinan, serta meningkatkan efisiensi penggunaan tenaga kerja (Rasyid dan Hartati, 2007).

2. Poskeswan

Poskeswan adalah unit pelayanan kesehatan hewan bagi masyarakat yang merupakan ujung tombak bidang kesehatan hewan yang berada dikecamatan dilokasi padat ternak. Tugas pokok poskeswan adalah melakukan pelayanan kesehatan hewan sesuai wilaya kerja yang ditetapkan (Dirjen Peternakan, 2009).

Poskeswan mempunyai tugas; (1) melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan diwilayah kerjanya, (2) melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan dibidang kesehatan hewan, (3) memberikan surat keterangan dokter hewan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Poskeswan menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan singkronisasi dalam pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya. Oleh karena itu, baik Kepala Poskeswan maupun maupun petugas Poskeswan dalam melaksanakan tugasnya dapat berkordinasi dengan

penyuluh pertanian sebagai mitra pelaku utama (petani, pekebun, peternak) dan petugas lainnya yang terkait (Ditjen Peternakan, 2009).

3. Pos Inseminasi Buatan (IB)

Inseminasi Buatan (IB) adalah memasukkan mani/semen ke dalam alat kelamin hewan betina sehat dengan menggunakan alat inseminasi agar hewan tersebut menjadi bunting. Adapun yang dimaksud semen adalah mani yang berasal dari pejantan unggul, digunakan untuk inseminasi buatan. Sedangkan yang dimaksud Transfer Embrio (TE) adalah proses kegiatan yang meliputi produksi IB dikatakan berhasil bila sapi induk yang dilakukan IB menjadi bunting. Masa bunting/periode kebuntingan sapi (gestation period) yaitu jangka waktu sejak terjadi pembuahan sperma terhadap sel telur sampai anak dilahirkan (Hartati, 2010).

Pelaksanaan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama untuk peningkatan mutu genetik ternak. Melalui kegiatan IB, penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para peternak. Tingkat keberhasilan IB sangat dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya yaitu pemilihan sapi akseptor, pengujian kualitas semen, akurasi deteksi birahi oleh para peternak dan ketrampilan inseminator.

(Hastuti et al., 2008).

Deteksi birahi yang tepat adalah kunci utama keberhasilan IB, selanjutnya kecepatan dan ketepatan pelayanan IB itu sendiri dikasanakan. Tanda-tanda

birahi pada sapi betina diantaranya ternak gelisah, sering teriak, suka menaiki dan dinaiki sesamanya, vulva (bengkak, berwarna merah dan bila diraba terasa panas), dari vulva keluar lendir bening dan tidak berwarna serta nafsu makan berkurang. Gejala-gejala birahi ini harus diperhatikan minimal 2 kali sehari oleh peternak atau pemilik ternak. Jika tannda-tanda birahi sudah muncul maka pemilik ternak tersebut tidak boleh enunda laporan kepada petugas inseminator agar sapinya masi dapat memperoleh pelayanan IB tepat pada waktunya (Kusumawati dan Heni, 2014).

4. Rumah Pemotongan Hewan (RPH)

Rumah Pemotongan Hewan (RPH) adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan hygiene tertentu, yang digunakan sebagai tempat memotong hewan khususnya sapi potong bagi konsumsi masyarakat luas. Makna yang sebenarnya dari RPH adalah kompleks bangunan dengan desain tertentu yang dipergunakan sebagai tempat memotong hewan secara benar bagi konsumsi masyarakat luas serta harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis tertentu (Rianto dan Purbowati, 2010).

Rumah Pemotongan Hewan adalah unit/sarana pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging sehat yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Tempat dilaksanakannya pemotongan hewan secara benar 2. Tempat dilaksanakannya pemeriksaan hewan sebelum dipotong

(antermoterm) dan pemeriksaan daging (post mortem) untuk mencegah penularan penyakit

3. Tempat untuk mendeteksi dan memonitor penyakit hewan yang ditemuka pada pemeriksaan antemoterm dan post moterm guna pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular di daerah asal hewan

4. Melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan betina bertanduk yang masih produktif (Asdar, 2014).

5. Sumber Air

Air merupakan salah satu unsur alam yang sangat dibutuhkan dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dalam bidang peternakan ketersediaan sumber air sangatlah penting karena sangat menunjang pertumbuhan ternak itu sendri. Air merupakan nutrien yang sangat penting bagi ternak. Air yang diperlukan oleh ternak berasal dari air minum dan air yang terkandung dalam bahan pakan atau dari proses metabolisme di dalam tubuh. Kebutuhan air minum untuk ternak harus harus memenuhi baku mutu air yang sehat dan tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Air minum pada ternak sapi diberikan secara ad libitum. Kebutuhan air tergantung pada kondisi iklim, bangsa sapi, umur dan jenis pakan yang diberikan (Santoso et al., 2019).

Soedomo (1984) yang menyatakan bahwa kebutuhan air seekor ternak tergantung dari macam pakan yang diberikan. Lebih lanjut Samad (1978) menyatakan air minum sangat dibutuhkan untuk mengimbangi bahan kering pakan yang dikonsumsi dalam proses metabolisme dan sebagai pelarut zat- zat makanan, sebagai bahan pengantar zat-zat makanan ke seluruh tubuh dan sebagai komponen pembentuk bahan-bahan tertentu seperti air susu, air ludah, enzim dan sebagainya.

6. Telekomunikasi

Telekomunikasi atau teknologi informasi dan komunikasi merupakan sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi juga berperan sebagai enabler dalam transformasi sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat. Peternakan merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam subsektor pertanian. Biasanya usaha di bidang peternakan berbentuk usaha kecil dan menengah (Rahmana, 2008).

Peternakan sangat berhubungan erat dengan pemasaran, pada umumnya usaha dibidang peternakan rakyat masih jarang melakukan pemasaran dengan menggunakan internet. Salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pengetahuan peternak peternak mengenai pemasaran dengan menggunakan internet. Untuk menghadapi persaingan pasar yang semaikin terbuka dan kompetitif, maka diperlukan peran teknologi informasi dan komunikasi untuk pemasaran agar pemasaran semakin luas. Salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang berperan dalam pemasaran adalah internet. Internet merupakan salah satu media elektronik yang digemari beberapa kalangan termasuk pengusahan sebagai media pemasaran prodaknya. Pemasaran dengan menggunakan internet menggunakan internet memiliki banyak keunggulan diantaranya mudah diakses, dapat menjangkau wilayah luas, dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam waktu yang bersaman (Sutiyoso, 2009).

7. Jalan Usahatani

Usahatani pertanian masih mempunyai kendala keterbatasan pengguna sarana produksi, alat dan mesin pertanian yang antara lain disebabkan kurang

memandainya sarana jalan usahatani. Disamping itu jalan usahatani mutlak diperlukan dalam pengangkutan hasil pertanian yang mempunyai sifat mudah rusak yang harus ditangani secara baik dan benar serta berhati-hati sehingga penurunan mutu hasil dapat dihindari oleh karena itu perlu adanya penyediaan prasarana jalan usahatani yang memadai pada daerah serta produksi pertanian (Dinas Pertanian, 2018).

Pada umumnya jalan usahatani masih belum memadai sehingga belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan pengembangan jalan usahatani dengan pengertian sebagai pembangunan baru peningkatan kapasitas atau rehabilitasi jalan usahatani agar memenuhi standar teknik untuk dilalui kendaraan dalam mengangkut hasil produksi serta sarana produksi lainnya. Kegiatan pengembangan irigasi air tanah (Jalan Usaha tani) dalam menunjang pembangunan pertanian merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan sumber air irigasi untuk usaha pertanian, baik untuk subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan (Dinas Pertanian, 2018).

2.4.2. Aspek Non Fisik

1. Sistem dan Pola Pemeliharaan Sapi Bali

Bandini (2003) menyatakan untuk mendapatkan pertumbuhan Sapi Bali yang sehat dan baik, maka pemeliharaan juga harus baik. Selain itu bibitnya harus berkualitas sesuai standar bibit dan hal ini tergantung pada tujuan pemeliharaan.

Sistem pemeliharaan sapi Bali di Indonesia dibedakan menejadi tiga yaitu intensif, ekstensif dan campuran. Pada pemeliharaan secara intensif sapi

dikandangkan secara terus menerus, sedangkan ekstensif pola pemeliharaannya dengan cara digembalakan atau menetap di tempat pengembalaan, dan pola pemeliharaan campuran dilakukan secara semi intensif di mana ternak dikandangkan dan semi ekstensif ternak digembalakan (Sugeng, 2006).

Pane (1991) menyatakan bahwa pemeliharaan sistem intensif berarti Sapi Bali dipelihara secara terbatas dalam kandang, aktivitasnya dibatasi dan semua kebutuhan hidupnya tergantung pada peternak. Sistem ini digunakan dalam program penggemukan pemeliharaan sistem semi intensif yaitu sapi Bali dipelihara di padang penggembalan yang terbatas. Kandang disediakan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhannya seperti makan, minum, berteduh dan tidur. Padang pengembalaan difungsikan untuk melakukan exercise (peregangan otot), berjemur dan mencari pakan tambahan. Pemeliharan ekstensif adalah pemeliharaan dengan cara sapi-sapi dilepaskan di padang pengembalaan dan digembala sepanjang hari, mulai dari pagi sampai sore hari, selanjutnya sapi-sapi tersebut digiring ke kandang terbuka yakni kandang tanpa atap dan tanpa pemberian pakan tambahan.

Abidin (2002) menyatakan bahwa pemeliharaan sapi potong umumnya menggunakan tiga sistem, yaitu: (1) Sistem pemeliharaan secara Intensif, sistem ini biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk penggemukan sapi. Sapi yang dipelihara secara intensif disediakan kandang yang memadai dan sanitasi serta pemeriksaan kesehatan sapi dilakukan secara berkelanjutan. (2) Sistem pemeliharaan secara semi intensif, pada sistem ini, sapi yang dipelihara diikat dibawah pohon yang rimbun dan diberi pakan secara kontinu. Sapi

sepenuhnya dibawah pengawasan oleh peternak, terutama dalam hal sanitasi kandang atau lingkungan, pakan dan obat-obatan. (3) Sistem pemeliharaan Ekstensif, pemeliharaan sapi dilakukan dengan cara digembalakan di padang penggembalaan. Sapi yang dipelihara dikandangkan pada kandang yang sangat sederhana, berpagar, beratap pelepah daun lontar dan berlantai tanah.

Mubyarto (1994) menyatakan bahwa pola pemeliharaan peternakan sapi potong di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan yang tradisional

Keterampilan sederhana dan menggunakan bibit lokal dalam jumlah dan mutu yang relatif terbatas. Ternak pemakan rumput digembalakan dipadang, dipinggir jalan dan sawah, dipinggir sungai atau ditegalan sendiri. Kalau siang hari diberi minum dan dimandikan seperlunya sebelum dimasukan kedalam kandang. Tujuan utama ialah sebagai hewan pekerja dalam membajak sawah/tegalan, hewan penarik gerobak atau pengangkut beban sedangkan kotorannya dipakai sebagai pupuk.

2. Peternakan rakyat dengan cara pemeliharaan semi komersil

Keterampilan yang mereka miliki bisa dibilang lumayan, penggunaan bibit unggul, obat-obatan dan makanan penguat cenderung meningkat walaupun lamban. Jumlah ternak yang dimiliki 2-5 ekor ternak. Bahan makanan berupa ikutan panen seperti bekatul, jagung, jerami, dan rumput-rumputan, yang dikumpulkan. Tujuan dari memelihara ternak adalah untuk menambah pendapatan keluarga dan konsusmsi sendiri.

3. Peternak Komersil

Usaha ini dijalankan oleh golongan ekonomi yang mempunayi kemampuan dalam segi modal, sarana produksi dengan teknologi, yang agak moderen. Tujuannya adalah untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya.

2. Penanganan dan Pengendalian Penyakit

Manajemen kesehatan hewan akan membantu kesehatan hewan yang optimal sehigga mempengaruhi tercapainya kesehatan hewan dengan produktifitas (performance produksi ataupun performance penampilan) yang diinginkan. Performance produksi adalah pencapaian produksi ternak yang diternakan. Pada peternakan sapi potong (sapi pedaging, diharapkan mencapai penambahan berat badan rata-rata tertentu setiap hari, Average Dailly Gain) (Sudarmono dan Sugeng, 2008).

Peningkatan pelayanan kesehatan hewan sangat diperlukan untuk meningkatkan produktifitas ternak, menjaga penyebaran penyakit hewan, penyebaran penyakit zoonosis, melindungi masyarakat dari bahaya makanan asal hewan yang berbahaya, memenuhi kepuasan peternak terhadap pelayanan kesehatan hewan, meningkatkan produktifitas ternak, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan, penyebaran penyakit zoonosis (Anwar, 2009).

Kegiatan pelayanan kesehatan hewan yang meliputi pencegahan penyakit, pengobatan penyakit dan pemeriksaan secara periodik pada ternak sangat diperlukan untuk meningkatkan produktifitas ternak, menjaga penyebaran penyakit hewan terutama 4 penyakit zoonosis, melindungi masyarakat dari

bahaya makanan asal hewan yang berbahaya (Dinas Peternakan, 2010).

Syukur (2010) menyatakan ada beberapa cara pengendalian penyakit pada tenak sapi potong adalah sebagai berikut:

1. Karantina

Sapi potong bakalan yang baru saja didatangkan ada baiknya dipisahkan terlebih dahulu atau dikarantina. Hal tersebut bertujuan untuk memonitoring keadaan sapi-sapi baru tersebut, dan juga sebagai cara untuk membuat sapi beradaptasi dengan lingkungannya yang baru. Waktu karantina sapi sekitar satu minggu.

2. Sanitasi

Selalu menjaga kebersihan kandang sapi potong. Sapi yang digemukkan secara intensif akan menghasilkan kotoran yang banyak karena mendapatkan pakan yang mencukupi, sehingga pembuangan kotoran harus dilakukan setiap saat jika kandang mulai kotor untuk mencegah berkembangnya bakteri dan virus penyebab penyakit.

3. Vaksinasi

Vaksinasi bisa diberikan terhadap sapi potong baru, khususnya untuk berbagai penyakit menular pada sapi. Pemberian vaksin cukup dilakukan pada saat hewan berada di kandang karantina

3. Sumber Pakan

Sistem produksi ternak ruminansia hijauan pakan ternak (HPT) sebagai bahan pakan sumber serat mutlak, diperlukan sepanjang tahun. Pakan hijauan yang diberikan kepada ternak, dapat dalam dua macam bentuk, yaitu

hijauan segar dan hijauan kering. Namun, ketersediaan pakan hijauan, utamanya hijauan segar terkadang menjadi kendala dalam pemeliharaan ternak ruminansia (Abdullah et. al., 2005).

Pakan harus mampu menyediakan hampir semua nutrien yang diperlukan oleh tubuh ternak. Pakan tidak perlu berlebihan bahkan harus efisien sehingga dapat memberikan keuntungan. Terdapat empat hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan kebutuhan zat nutrien pada sapi potong, yaitu:

jenis kelamin (jantan atau betina), berat badan, taraf pertumbuhan atau status fisiologis (pedet, sapihan, bunting dan lain-lain) serta tingkat produksi (Umiyasih dan Anggraeny, 2007). Ketersediaan pakan menjadi kendala utama khususnya di negara berkembang karena suplai hijauan pakan ternak (HPT) baik dari segi kualitas maupun kuantitas selalu mengalami kelangkaan dan berfluktuasi sepanjang tahun (Ajayi et. al., 2005).

4. Sistem Perkawinan

Penggunaan perkawinan sapi secara alami, biasanya karena menggunakan IB masih belum mampu menjamin sapi induk lansung bunting. Hal ini disebapkan petugas IB dalam dapat menjangkau sapi potong di daerah terpencil.

Alasan utama menggunakan perkawinan secara alami pada usaha pembibitan sapi potong skala besar adalah mampu menghasilkan tingkat kebuntingan sapi yang lebih tinggi dibandingkan dengan IB (Affandy dan Tiernamukti, 2014).

Perkembang biakan sapi Bali dapat dilakukan dengan dua metode yaitu:

1. Metode kawin alam yaitu perkawian sapi yang dilakukan secara alamiah di alam bebas. Perkawinan alam tidak memerlukan biaya yang besar, tidak

adawnya campur tangan manusia, efektif dan efisien sehingga dapat dijadikan sebagai pola usaha budidaya ternak.

2. Metode Inseminasi buatan (IB) metode ini lebih dikenal dengan metode kawin suntik. Teknologi IB debagai alat untuk meningkatkan produksi ternak secara luas khususnya padaternak sapi potong yang sistem pemeliharaanya secara intensif (Murtidjo, 2001).

5. Pengolahan Hasil Ikutan Ternak

Hasil ikutan ternak berupa feses yang bercampur dengan urin tidak dapat langsung diaplikasikan ke tanaman sebagai pupuk. Hal ini disebabkan bahan organik dalam feses belum terurai menjadi unsur hara yang dapat diserap oleh tanaman. Dengan demikian pengolahan terlebih dahulu diperlukan agar hasil samping ternak sapi dapat mempunyai nilai manfaat untuk tanaman. Beberapa alasan limbah ternak harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan yaitu penguraian bahan organik secara cepat akan mengganggu pertumbuhan tanaman, pasokan unsur hara yang tersedia utuk tanaman sangat sedikit, struktur bahan organik pada limbah segar sangat kasar daya serapnya rendah sehingga akan mengganggu proses penyerapan air oleh tanah, ketersediaan hasil samping ternak tidak kontinyu sepanjang waktu sehingga menyimpan dalam bentuk kompos merupakan solusi yang baik sebelum digunakan sebagai pupuk (Prihandini dan Teguh, 2007).

Setiawan et al., (2013) menyatakan bahwa pemanfaatan hasil ikutan ternak baik sebagai pupuk organik, bahan bakar biogas maupun pakan ternak.

Penanganan dan pemanfaatan limbah ternak merupakan inovasi dalam

pengelolaan limbah ternak. Suatu inovasi tidak akan berguna tanpa adanya adopsi. Adopsi menyangkut proses pengambilan keputusan. Keputusan peternak untuk melakukan atau tidak melakukan pengelolaan limbah ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan.

6. Sumber Daya Manusia (SDM)

Keberadaan sumber daya manusia tidak terlepas dari suatu pengembangan peternakan. Peternak sebagai pengelola, merupakan faktor penentu dalam mencapai keberhasilan usaha. Usaha pengembangan peternakan tidak bisa terlepas dari peternak itu sendiri. Peranan kelompok sebagai kelas belajar adalah fungsi kelompok sebagai media untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari para anggotanya. Beberapa aspek yang mendukung berfungsinya kelompok peternak sebagai kelas belajar, yang pertama adalah kelompok peternak telah rutin didalam mengadakan pertemuan dikelompoknya (Suzeth et al., 2017).

a. Dokter Hewan

Pendekatan yang digunakan dalam profesi dokter hewan pemerintah adalah pendekatan kesehatan kelompok (herd health) dalam kaitannya dengan peningkatan efisiensi produksi ternak. Pelayanan yang diberikan oleh dokter hewan pemerintah lebih berorientasi kepada populasi, aspek pencegahan, aspek lingkungan dan ekonomi, daripada kesehatan dan penyakit.

Dengan demikian strategi program kesehatan hewan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit adalah pengelolaan penyakit dalam populasi (disease management in

populations) (Naipospon, 2007).

Fungsi dokter hewan dipemerintahan dapat dibagi tiga kategori yaitu fungsi yang berkaitan dengan hewan/ternak (animal-related functions), fungsi biomedik (biomedical functions), dan fungsi generalis (generalist functions).

Tanggung jawab dokter hewan pemerintah dalam menjalankan fungsi yang berkaitan dengan hewan/ternak mencakup pengawasan produksi, pengolahan dan pemasaran bahan pangan asal ternak dan hasil bahan asal ternak; masalah kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan industri ternak, seperti pengamanan pembuangan limbah ternak (safe disposal of animal wastes); diagnosis, surveilans dan pengendalian penyakit zoonosis; dan kesejahteraan hewan (animal welfare) (Naipospon, 2007).

b. Petugas Lapangan/Penyuluh

Petugas lapang dapat berperan sebagai motivator, komunikator, fasilitator, organisator, dan konsultan. Peran petugas lapang sebagai motivator merupakan peran untuk membimbing dan memotivasi para petani untuk menumbuhkan dan mempertahankan semangat petani agar selalu berusaha menerapkan inovasi/

teknologi pengembangan model desa kakao demi meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Peran petugas lapang sebagai organisator merupakan peran untuk mampu menumbuhkan kesadaran dan menggerakkan partisipasi petani, mengarahkan dan membina kegiatan-kegiatan di dalam kelompok tani maupun mengembangkan kelembagaan yang efektif untuk tujuan kelompok (Tanjungsari et al., 2016).

Peran penyuluh dalam peternakan termasuk salah satu faktor penentu

dalam pencapaian hasil yang maksimal. Penyuluh bertindak sebagai penyampaian informasi, menambah, mengubah dan membangun sikap peternak dalam meningkatkan mutu keterampilan dalam beternak yang lebih menguntungkan.

Keberhasilan penyuluh diukur dari seberapa jauh terjadi proses belajar bersama yang dialogis, yang mampu menumbuhkan kesadaran (sikap), pengetahuan dan keterampilan baru yang mampu mengubah perilaku kelompok sasaran ke arah kegiatan dan kehidupan yang lebih menyejahterakan setiap individu, keluarga dan masyarakatnya (Anwar et al., 2009).

Narso, et al., (2012) menyatakan bahwa penyuluh sebagai proses pendidikan nonformal yang bertujuan mengarahkan perubahan kearah yang terencana. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan sumber daya yang memadai termasuk tenaga penyuluhan, tidak saja dalam jumlah yang mencukupi tetapi memiliki kemampuan yang handal. Peran penyuluh meliputi sebagai pendidik, komunikator, konsultan, motivator/pendorong, pendamping, perencana, analisator, ahli evaluasi kegiatan dan hasil penyuluhan, ahli dalam memilih dan menggunakan metode penyuluhan, ahli teknik pertanian/peternakan, ahli analisis bisnis/kewirausahaan dan fasilisator.

c. Tenaga Inseminator/PKB

Inseminator adalah orang ataupun petugas yang secara langsung melakukan inseminasi ternak betina yang telah dilaporkan dalam keadaan birahi.

Pada usaha pelaksanaan dan keberhasilan IB inseminator memegang peranan penting, umur, pengalaman sebagai inseminator dan tingkat pendidikan merupakan unsur yang cukup erat hubungannya dengan tingkat keterampilan dan

kemampuan dalam melakukan IB (Hastuti et al, 2008).

Keahlian dan keterampilan inseminator dalam akurasi pengenalan birahi, sanitasi alat, penanganan (handling) semen beku, pencairan kembali (thawing) yang benar, serta kemampuan melakukan IB akan menentukan keberhasilan.

Indikator yang paling mudah untuk menilai keterampilan inseminator adalah dengan melihat persentase atau angka tingkat kebuntingan (conception rate, CR) ketika melakukan IB dalam kurun waktu dan pada jumlah ternak tertentu (Herawati et al, 2012).

Program IB pada prinsipnya merupakan salah satu program pembangunan peternakan yang memiliki banyak keunggulan, baik dalam meningkatkan laju pertambahan populasi ternak maupun dalam meningkatkan pendapatan para peternak. Faktor fasilitas atau sarana merupakan faktor yang memperlancar jalan untuk mencapai tujuan. Inseminator dan peternak merupakan ujung tombak pelaksanaan IB sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap berhasil atau tidaknya program IB di lapangan (Hastuti et al, 2008).

7. Aspek Kelembagaan a. Kelompok Tani-Ternak

Strategi yang dapat didayagunakan didalam meningkatkan kualitas peternak sehingga memiliki keberdayaan adalah peningkatan peran kelompok peternak. Sampai saat ini kelompok tani masih digunakan sebagai pendekatan utama dalam kegiatan penyuluhan. Pendekatan kelompok dipandang lebih efisien dan dapat menjadi media untuk terjadinya proses belajar dan berinteraksi dari para petani, sehingga diharapkan terjadi perubahan perilaku petani ke arah yang

lebih baik atau berkualitas (Margono, 2001).

Dengan demikian, kelompok tani memiliki kedudukan strategis didalam mewujudkan petani yang berkualitas. Petani yang berkualitas antara lain dicirikan oleh adanya kemandirian dan ketangguhan dalam berusahatani, sehingga memiliki keberdayaan. Keberdayaan peternak ini dipersonifikasikan sebagai pelaku usahatani ternak yang berkualitas (farmers), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan: (1) dimilikinya kemampuan yang memadai di dalam menguasai dan melaksanakan aspek teknis dalam beternak, dan (2) dimilikinya kemampuan yang memadai di dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian keberhasilan usahanya. Peran kelompok di dalam memberdayakan anggotanya, dapat dilihat antara lain dari: (1) peran sebagai kelas belajar, (2) peran sebagai unit produksi, (3) peran sebagai wahana kerjasama dan usaha (Mauludin, et al., 2012).

b. Lembaga Permodalan

Salah satu yang mendukung pengembangan usaha peternakan adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan (Mardiana dan Wining, 2017).

Kebijakan pemerintah dalam membantu kebutuhan modal usaha pembibitan sapi potong adalah KUPS. KUPS adalah skim kredit yang digunakan untuk mendanai pengembangan usaha pembibitan sapi potong maupun sapi perah oleh pelaku usaha dengan suku bunga bersubsidi. Pelaku usaha meliputi perusahaan, koperasi, gabungan kelompok peternak atau kelompok petani.

Informasi dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa ada sepuluh bank telah menyalurkan KUPS melalui Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) dengan Kementerian Keuangan, yaitu (a) Bank Umum, terdiri atas Bank BRI, Mandiri, BNI, Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan (b) Bank Pembangunan Daerah (BPD). Persyaratan bagi pelaku usaha adalah mampu menyediakan sapi, memenuhi prosedur baku dan melakukan kemitraan. Sasaran KUPS adalah tersedianya satu juta ekor sapi dalam kurun waktu 5 tahun (200. 000 ekor/tahun).

Sapi induk tersebut berupa sapi betina bunting atau siap bunting, berasal dari sapi impor, turunan impor atau sapi lokal terutama sapi Bali (Winarso, 2014).

2.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Musdar (2017) dengan judul “strategi pengembangan sapi potong di Desa Pangalloang kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba” menunjukan bahwa penelitian ini dipengaruh Faktor strategi internal dan eksternal terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Amir, (2017) melakukan penelitian untuk mengetahui potensi pengembangan usaha ternak sapi potong di Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. Kesimpulan dari penelitian ini yakni Desa Balassuka Kecamatan Tombolo Pao berpotensi untuk dilakukan pengembangan ternak sapi

potong, hal ini ditunjukkan pada nilai return cost ratio (R/C) rasio merupakan metode analisis untuk mengukur potensi usaha. Analisis kelayakan usaha digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian usaha dalam menerapkan suatu teknologi. Dengan kriteria hasil R/C>1 berarti usaha sudah dijalankan secara efisien, terlihat pada skala kecil (1-5 ekor) jumlah R/C yang di dapatkan berkisar antara 3,02. Pada skala menengah (6-10 ekor) memperoleh R/C berkisar antara 3,19, itu artinya baik skala kecil dan menengah mendapatkan keuntungan.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling

.

Sedangkan waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Februari 2022.3.2. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah semua peternak sapi bali di Kecamatan Lohia.

Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan mengambil 10 orang responden perdesa dari 9 desa di Kecamatan Lohia karena secara umum dalam pemeliharaan ternak sapi bali di Kecamatan Lohia sesuai dengan penelitian pendahuluan adalah seragam.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh dengan cara atau teknik sebagai berikut :

1. Observasi, yakni melakukan pengamatan secara langsung di lapangan mengenai kondisi peternakan sapi Bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna.

2. Wawancara, yaitu mengadakan wawancara langsung kepada pihak terkait yang dianggap mengetahui dan mampu memberikan keterangan tentang data yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan cara melihat dokumen secara tertulis yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

3.4. Variabel penelitian

Variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Karakteristik responden, meliputi: nama, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, jenis pekerjaan utama, jumlah ternak yang dimiliki, jumlah anggota keluarga, pengalaman beternak dan jumlah anggota keluarga yang terlibat dalam usaha ternak.

2. Aspek fisik pendukung pengembangan peternakan sapi Bali 1) Poskeswan

2) Pos IB

3) Rumah Pemotongan Hewan (RPH) 4) Perkandangan

5) Sumber air 6) Telekomunikasi

3. Aspek non fisik pendukung pengembangan peternakan sapi Bali a. Aspek teknis peternakan

b. Sistem dan pola pemeliharaan

c. Penanganan dan pengendalian penyakit d. Kinerja reproduksi

e. Pengolahan hasil ikutan ternak f. Sumber pakan

4. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Dokter hewan

2) Petugas lapangan/penyuluh 3) Tenaga inseminator/PKB 3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan di lapangan berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Sukaradi, 2009).

3.6. Konsep Operasional

Konsep operasional mencakup batasan yang digunakan untuk mendapatkan data yang akurat di lapangan.

1. Karakteristik responden adalah identitas responden peternak sapi Bali yang meliputi nama, umur, jenis pekerjaan, pendidikan, dan pengalaman beternak sapi.

2. Peternak sapi adalah seorang peternak yang memelihara, merawat dan mengembangkan usaha peternakan sapi Bali dan mendapat keuntungan dari usahanya tersebut.

3. Sumber daya manusia (SDM) adalah sumber daya yang menunjang pengembangan pengolahan usaha ternak sapi Bali.

4. Sumber daya alam (SDA) adalah sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alamiah sebagai pendukung dari usaha sapi Bali, seperti ketersediaan lahan, ketersediaan air, dan ketersediaan hijauan pakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Lohia

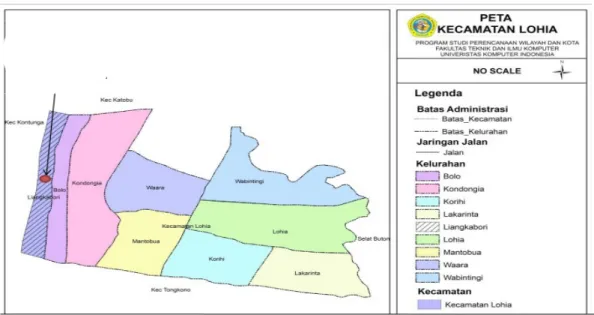

Kecamatan Lohia berada di Sebelah selatan wilayah Kabupaten Muna yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kecamatan Lohia terdiri dari Sembilan (9) Desa antara lain : Desa Lohia, Desa Liangkobori, Desa Kondongia, Desa Mabolu, Desa Waara, Desa Mantobua, Desa Korihi, Desa Lakarinta, dan Desa Loghia. Ibukota Kecamatan Lohia terletak di Desa Lohia.

Luas Wilayah Kecamatan Lohia sekitar 49,81 Km2 dengan jumlah penduduk tahun 2013 sebanyak 14.825 jiwa, yang terdiri dari 7.142 jiwa laki-laki dan 7.683 jiwa perempuan, yang berarti Kecamatan Lohia mempunyai kepadatan penduduk rata-rata 278 jiwa per Km2. Secara admnisitrasi Kecamatan Lohia terdiri dari 9 Desa. Desa yang memiliki wilayah terluas adalah Desa Lohia dengan luas 8,23 Km2 (16,52 %). Sedangkan Desa yang paling sempit wilayahnya adalah Desa Waara dengan luas 3,59 Km2 (7,21 %) dari luas Kecamatan Lohia.

Dari segi geografis Kecamatan Lohia terdiri atas daratan dengan batas- batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kecamatan Duruka 2. Sebelah Selatan : Kecamatan Tongkuno 3. Sebelah Timur : Selat Buton

4. Sebelah Barat : Kecamatan Kontunaga

Gambar 2. Peta Kecamatan Lohia 4.2. Potensi Peternakan

Jenis ternak yang dikembangkan di Kecamatan Lohia Kab. Muna terdiri dari ruminansia besar dan ruminansia kecil, dan unggas (ayam buras, ayam ras pedaging dan itik). Populasi ternak sapi tahun 2019 yaitu sebanyak 1.883 ekor, ternak kambing tahun 2018 yaitu sebanyak 1.188 ekor dan populasi ternak unggas pada tahun 2019 yaitu sebanyak 58.394 ekor yang dimana terdiri dari ayam buras sebanyak 51.686 ekor, ayam ras pedaging sebanyak 4.252 ekorm aya, ras petelur sebanyak 2.059 ekor dan itik sebanyak 397 ekor ekor (BPS Kabupaten Muna, 2021)

4.3. Karakteristik Peternak Sapi Bali

Karakteristik adalah ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh seseorang yang ditampilkan melalui pola pikir, pola sikap dan pola tindakan terhadap

lingkungannya (Mislini, 2006). Setiap orang mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda satu sama lain, perbedaan ini akan terbawa dalam dunia kerja, yang akan menyebabkan kepuasan satu orang dengan yang lain berbeda pula, meskipun bekerja ditempat yang sama. Variabel umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal, jenis pekerjaan utama, jumlah ternak yang dimiliki, jumlah anggota keluarga, pengalaman beternak dan bertani dan jumlah anggota keluarga yang terlibat dalam usaha tani ternak merupakan karakter demografi.

4.3.1. Umur

Umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kemampuan kerja dan pola pikir peternak dalam mengelola usaha ternak sapi Bali.

Usia produktif merupakan usia ideal untuk bekerja dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan produktivitas kerja serta memiliki kemampuan yang besar dalam menyerap informasi dan teknologi yang inovatif di bidang peternakan maupun pertanian.

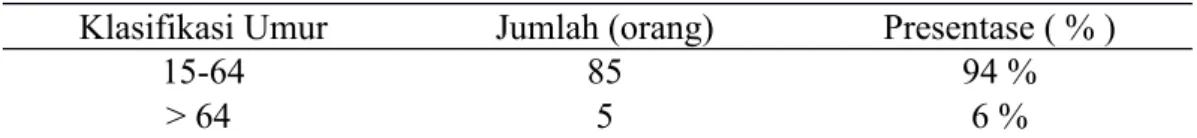

Wahid (2012) menyatakan bahwa umur penduduk dikelompokkan menjadi 3 yaitu (1) umur 0-14 tahun dinamakan usia muda/usia belum produktif, (2) umur 15-64 tahun dinamakan usia dewasa/usia kerja/usia produktif, dan (3) umur 65 tahun keatas dinamakan usia tua/usia tak produktif/usia jompo. Klasifikasi umur peternak di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dapat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi umur peternak di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Klasifikasi Umur Jumlah (orang) Presentase ( % )

15-64 85 94 %

> 64 5 6 %

Total 90 100

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat umur peternak di Kecamatan Lohia didominasi oleh umur produktif yaitu sebesar 94% yaitu umur 15-64 tahun dan tingkat umur peternak yang berumur non produktif 6% aitu umur lebih dari 64 tahun.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya persentase peternak yang berumur produktif disebabkan peternak yang ada di Kecamatan Lohia melakukan usaha ternak secara turun temurun. Umur produktif akan membuat peternak lebih aktif dan kreatif serta memiliki kemampuan fisik untuk melakukan aktivitasnya termasuk upaya pengembangan usaha yang dimiliki. Peternak yang umurnya non produktif tetapi mereka masih menekuni pekerjaan sebagai peternak dikarenakan sudah menjadi kegiatan seharihari.

Menurut Andini et al., (2013) peternak dengan usia non produktif tersebut masih berusaha tani dikarenakan merasa masih kuat, harus bekerja untuk memperoleh penghasilan, dan tidak ada regenerasi petani. Anak-anak peternak selepas sekolah formal, biasanya merantau keluar daerah untuk mencari pengalam an. Peternak masih bekerja di usia tua karena tidak memiliki jaminan hari tua (pensiun), sehingga harus terus bekerja selama tidak ada yang menjamin hidupnya.

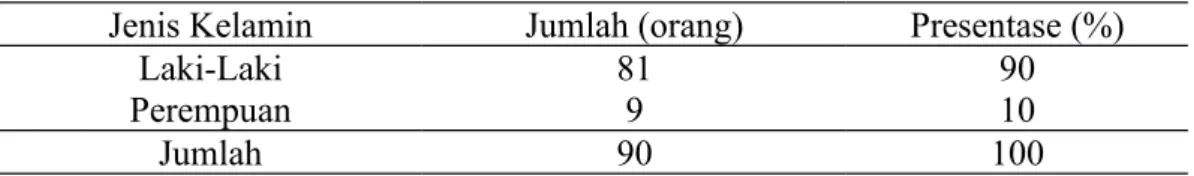

4.3.2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin merupakan faktor penting yang menentukan produktivitas kerja. Pada umumnya tingkat produktivitas pekerja laki-laki cenderung lebih tinggi dibanding dengan pekerja wanita. Klasifikasi jenis kelamin peternak di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dapat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Klasifikasi jenis kelamin peternak di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Presentase (%)

Laki-Laki 81 90

Perempuan 9 10

Jumlah 90 100

Tabel 2 menujukkan bahwa persentase jenis kelamin peternak laki-laki lebih besar yaitu 90% sedangkan persentase jenis kelamin peternak perempuan yaitu 10%. Hal ini disebabkan dalam menjalankan usaha ternak sapi Bali lebih banyak menggunakan kekuatan fisik. Sedangkan perempuan memiliki fisik yang kurang kuat dan sering mengguakan perasaan dalam bekerja. Selain itu, faktor biologis juga sangat mempengaruhi seperti cuti ketika melahirkan. Pada umumnya laki–laki lebih produktif dan lebih mengandalkan kekuatan fisik sehingga lebih selektif dalam bekerja. Selain itu, wanita yang sudah berkeluarga cenderung lebih sulit untuk membagi waktunya untuk bekerja karena sebagian besar waktunya digunakan untuk mengurus rumah tangga (Ukkas, 2017).

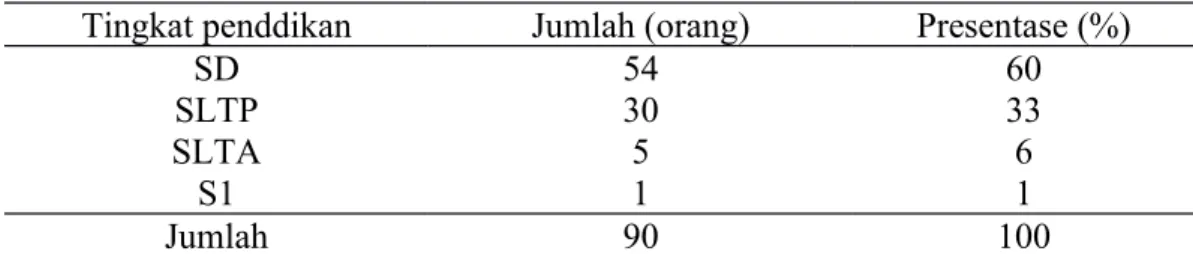

4.3.3. Tingkat Pendidikan Formal

Tingkat pendidikan dalam hal ini pendidikan formal merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berpikir, terutama dalam mengambil langkah-langkah atau tindakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidupnya. Tingkat pendidikan yang dimiliki oleh petani-peternak mulai dari SD, SLTP, SLTA hingga S1. Pendidikan merupakan salah satu indikator dalam menilai kompetensi seseorang dalam melakukan pekerjaan.

Semakin tinggi pendidikan seseorang akan berdampak pada kemampuan kerjanya,

dengan pendidikan yang dimiliki akan membantu seseorang dalam menyerap teknologi. Tidak berbeda dengan peternak yang terdapat di Kecamatan Lohia, aktivitas bertani dan beternak juga harus didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai, hal tersebut dimaksudkan untuk mempermudah serapan teknologi dalam kegiatan bertani dan berternak guna meningkatkan hasil produksinya.

Tingkat pendidikan peternak di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dapat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat pendidikan peternak di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Tingkat penddikan Jumlah (orang) Presentase (%)

SD 54 60

SLTP 30 33

SLTA 5 6

S1 1 1

Jumlah 90 100

Tabel 3 menunjukkan tingkat pendidikan petani-peternak didominasi oleh SD sebanyak 60 orang (60%), SLTP sebanyak 30 orang (33%), SLTA sebanyak 5 orang (6%) dan S1 sebanyak 1 orang (1%). Tingkat pendidikan peternak bisa dikatakan masih rendah, hal ini dikarenakan lebih dari setengah jumlah responden hanya tamat SD 60% dan SLTP 30%. Kondisi tersebut tentu berdampak terhadap alih fungsi teknologi yang cepat, sehingga optimasi produksi dari aktivitasnya sebagai peternak menjadi kurang maksimal, sementara jika peternak melakukan penggunaan teknologi akan mempersingkat waktu kerjanya dan mempunyai waktu untuk mengerjakan pekerjaan lain sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan.

4.3.4. Skala Kepemilikan Ternak

Jumlah ternak menunjukkan banyaknya ternak sapi yang dipelihara dan dimiliki oleh responden. Usaha ternak sapi Bali dalam peternakan rakyat masih merupakan usaha sampingan bagi peternak, dimana skala usahanya masih dalam skala usaha kecil. Disamping jumlah ternak yang dipelihara relatif kecil, peternakan rakyat melibatkan anggota keluarga diluar pekerjaan utamanya dalam pemeliharaan ternak. Klasifikasi jumlah ternak peternak di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna disajikan pada Tabel 4.

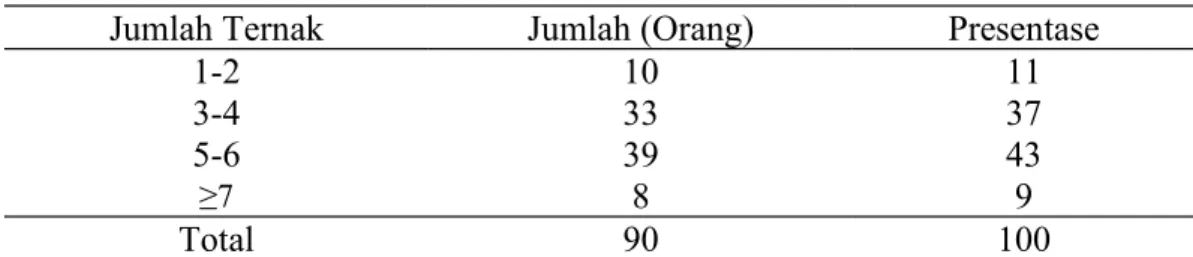

Tabel 4. Skala kepemilikan ternak sapi bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna

Jumlah Ternak Jumlah (Orang) Presentase

1-2 10 11

3-4 33 37

5-6 39 43

≥7 8 9

Total 90 100

Tabel 4 menujukkan bahwa jumlah ternak yang dimiliki oleh peternak Kecamatan Lohia masih dominan dengan skala kepemilikan menengah 5-6 ekor sebanyak 39 orang (43%), skala kepemilikan rendah yaitu 3-4 ekor sebanyak 33 orang (37%), skala kepemilikan sangat rendah yaitu 1-2 ekor sebanyak 10 orang (11%) dan skala kepemilikan ternak dengan kategori tinggi yaitu ≥7 sebenyak 8 orang (9%). Hal ini menunjukkan bahwa usaha ternak sapi Bali peternak di Kecamatan Lohia harus dikembangkan lebih lanjut, karena pada umumnya skala jumlah ternak responden masih tergolong skala kecil, sehingga untuk meningkatkan produktifitas suatu usaha peternak maka dibutuhkan peningkatan dalam jumlah ternak.

Bessant (2005) menyatakan bahwa skala kepemilikan sapi potong peternak yang berstatus sebagai peternakan rakyat, dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu

skala kecil (1-5 ekor), skala menengah (6-10 ekor) dan skala besar (>10 ekor).

Usaha sapi potong yang dijalankan oleh peternak masih termasuk dalam usaha skala kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan modal usaha, jenis usahanya masih merupakan usaha sampingan, tenaga kerja masih melibatkan anggota keluarga diluar pekerjaan utamanya, dan cara pemeliharaannya masih bersifat tradisional. Jika dilihat dari jumla

h ternak pada masing-masing peternak dapat digolongkan dalam peternakan rakyat.

4.3.5. Struktur Kepemilikan Ternak

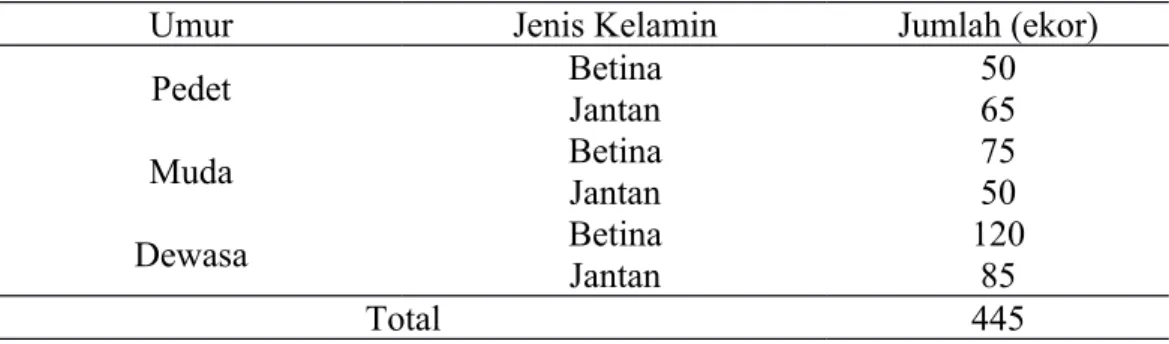

Struktur kepemilikan ternak dapat dibedakan atas jenis kelamin dan umur, dimana umur ternak sapi terbagi atas dewasa (sapi Bali yang telah berproduksi, umumnya berumur dua tahun atau lebih), muda (sapi Bali lepas sapih yang berumur antara satu hingga dua tahun dan belum berproduksi), dan pedet (anak sapi Bali yang berumur 0 bulan hingga satu tahun atau anak sapi Bali yang masih menyusuh pada induknya) (Putra, 2017). Adapun struktur kepemilikan ternak sapi Bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dapat disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Struktur Kepemilikan Ternak Sapi Bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna

Umur Jenis Kelamin Jumlah (ekor)

Pedet Betina 50

Jantan 65

Muda Betina 75

Jantan 50

Dewasa Betina 120

Jantan 85

Total 445

Tabel 5 menunjukan struktur kepemilikan ternak sapi Bali di Lohia Kabupaten Muna dari 90 orang responden diproleh hasil populasi ternak sapi Bali sebanyak 445 ya ekor yang terdiri dari 50 ekor pedet jantan, 65 ekor pedet betina, 75 ekor muda jantan, 50 ekor muda betina, 45 ekor jantan dewasa dan 160 ekor betina dewasa. Persentase ternak betina dewasa lebih tinggi dibanding dengan ternak jantan, selisih ternak betina dewasa dan ternak jantan dewasa tidak terlau besar jumlahnya hal ini dikarenakan peternak di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna masi menerapkan sistem perkawinan alam.

4.3.6. Jumlah Tanggungan Keluarga

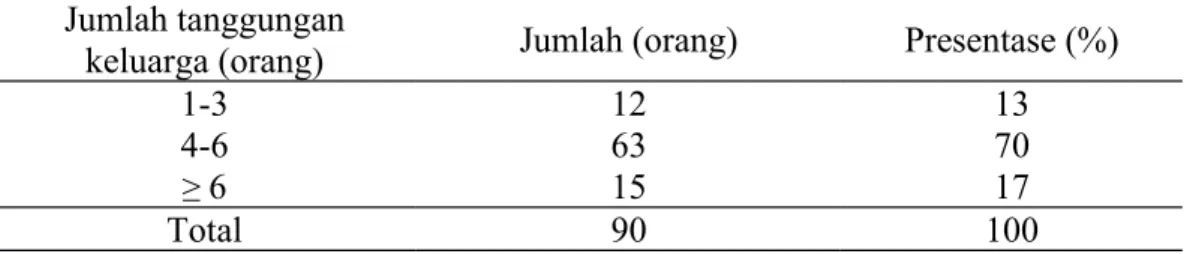

Jumlah tanggungan keluarga berkaitan dengan penyediaan tenaga kerja dalam keluarga seperti istri, anak dan saudara atau keluarga petani peternak. 45 Jumlah tanggungan keluarga peternak di Kecamatan Lohia merupakan suatu kekuatan dalam usaha ternak. Sawal (2020) menyatakan bahwa besarnya kebutuhan yang harus ditanggung kepala keluarga dalam rumah tangga dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga peternak. Jumlah anggota keluarga yang dimiliki peternak sangat mempengaruhi kegiatan usaha tani, khususnya dalam hal penyediaan tenaga kerja keluarga dalam pengelolaan usaha tani, terutama anggota keluarga yang berada dalam golongan usia produktif.

Penggolongan tanggungan keluarga 1-3 orang dalam jumlah tanggungan dikategorikan sebagai keluarga kecil, jumlah tanggungan 4-6 orang dikategorikan keluarga sedang dan lebih dari 6 orang tanggungan dikategorikan keluarga besar.

Jumlah tanggungan keluarga peternak di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah Tanggungan Keluarga Peternak di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna.

Jumlah tanggungan

keluarga (orang) Jumlah (orang) Presentase (%)

1-3 12 13

4-6 63 70

≥ 6 15 17

Total 90 100

Tabel 6 menunjukkan bahwa tanggungan peternak di Kecamatan Lohia adalah 4 - 6 orang sebanyak 63 petani-peternak (70%), 1 - 3 orang sebanyak 12 petani-peternak (13%) dan jumlah tanggungan lebih dari 6 sebanyak 15 petani- peternak (17 %). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase tanggungan sedang, hal ini disebabkan peternak yang ada di Kecamatan Lohia masih berumur produktif sehingga jumlah tanggungan keluarga masih tergolong rendah.

Purwanto dan Taftazani (2018) menyatakan bahwa jumlah tanggungan kelurga kedalam tiga kelompok yakni tanggungan keluarga kecil 1-3 orang, tanggungan keluarga sedang 4-6 orang dan tanggungan keluarga besar adalah lebih dari 6 orang. Jumlah tanggungan ini biasanya akan dipengaruhi oleh aspek geografis, pendidikan dan budaya.

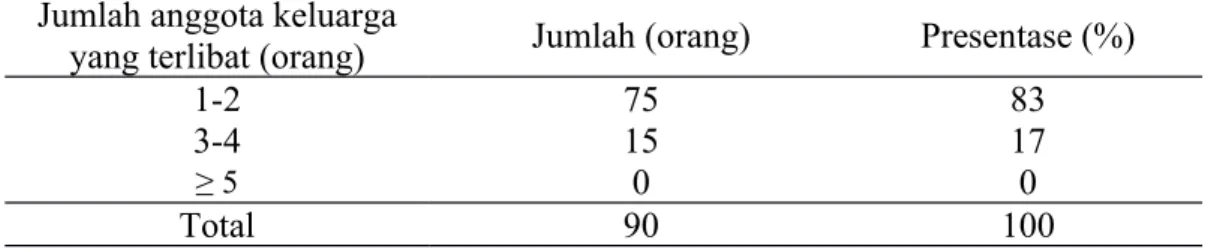

4.3.7. Jumlah Anggota Keluarga Yang Terlibat

Jomima (2012) menyatakan bahwa tenaga kerja keluarga yang biasanya digunakan dalam usaha peternakan rakyat terdiri dari ayah (kepala keluarga), ibu dan anak-anak. Kepala Keluarga memegang peranan yang penting dan memiliki

tanggung jawab yang besar atas keberlangsungan usaha peternakan. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala keluarga memiliki curahan waktu kerja yang lebih besar dibandingkan dengan anggota keluarga lannya.

Anggota keluarga yang terlibat dalam usaha ternak sapi Bali atau yang biasa disebut sebagai tenaga kerja keluarga merupakan salah satu komponen pendapatan dari pemeliharaan ternak sapi Bali, sehingga tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi. Untuk melihat jumlah anggota keluarga yang terlibat dalam usaha ternak sapi Bali di kecamatan Lohia Kabupaten Muna dapat disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Jumlah Anggota Keluarga Peternak Yang Terlibat Dalam Usaha Ternak Sapi Bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna.

Jumlah anggota keluarga

yang terlibat (orang) Jumlah (orang) Presentase (%)

1-2 75 83

3-4 15 17

≥ 5 0 0

Total 90 100

Tabel 7 menunjukkan bahwa jumlah anggota yang terlibat dalam usaha ternak sapi Bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna didominasi oleh jumlah anggota keluarga antara 1-2 orang sebanyak 75 peternak (83%), 3-4 orang sebanyak 15 peternak (17%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase jumlah anggota keluarga yang terlibat dalam usaha ternak sapi Bali masih rendah yaitu 1-2 orang dengan presentase 83%, hal tersebut menyebabkan tidak optimalnya dalan menjalakan usaha ternaknya.

Darmawi (2012) menyatakan bahwa peranan peternak pada pemeliharaan sapinya merupakan kontribusi pencurahan waktu selama pemeliharaan ternak

sangat berkaitan dengan peranan tenaga kerja kelurga peternak, dimana anggota keluarga yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan sapi tentu saja harus dilakukan perhitungan, sehingga seberapa besar curahan waktu dan nilai ekonomi jasa tenaga kerja dapat diketahui. Kemudian nilai ekonomi jasa tenaga kerja tersebut walaupun tidak pernah dibayarkan, namun nilai tersebut adalah nilai pengorbanan dalam pendapatan usaha ternak yang sifatnya tidak tunai.

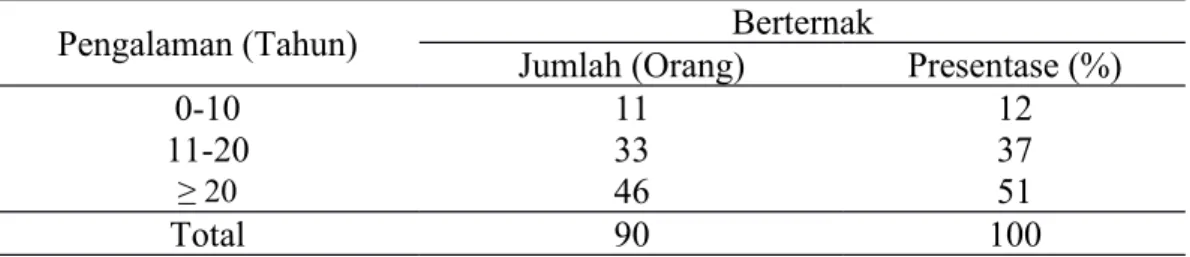

4.3.8. Pengalaman Berternak

Pengalaman seseorang dalam berternak merupakan penentu keberhasilan dalam mengelola usaha ternaknya. Semakin lama pangalaman yang dimiliki oleh responden semakin tinggi pula wawasan dalam pengelolaan usaha ternaknya sehingga akan berdampak pada hasil produksi yang lebih tinggi. Pengalaman memudahkan para peternak ketika mendapat kendala dalam proses aktivitas pertanian dan peternakan. Pengalaman beternak sapi Bali dan bertani di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Pengalaman usaha peternak sapi Bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna

Pengalaman (Tahun) Berternak

Jumlah (Orang) Presentase (%)

0-10 11 12

11-20 33 37

≥ 20 46 51

Total 90 100

Tabel 8 menunjukkan bahwa pengalaman usaha ternak sapi Bali ≥ 20 tahun sebanyak 46 orang (51%), 11-20 tahun sebanyak 37 orang (31%) dan pangalaman 0-10 tahun sebanyak 11 orang (12%). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pengalaman peternak cukup baik memberikan pengaruh positif terhadap

pengembangan usaha ternak sapi Bali di Kecamatan Lohia Kabupatn Muna.

Ismawati (2020) menyatakan bahwa Pengalaman beternak sangat penting dalam pengembangan usaha karena merupakan indikator tingkat pengetahuan beternak seseorang dalam menjalankan usahanya, sejalan sengan Febrina dan Liana (2008) menyatakan bahwa pengalaman beternak yang cukup lama memberikan indikasi bahwa pengetahuan dan keterampilan peternak terhadap manajemen pemeliharaan ternak mempunyai kemampuan yang lebih baik. Pengalaman beternak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha.

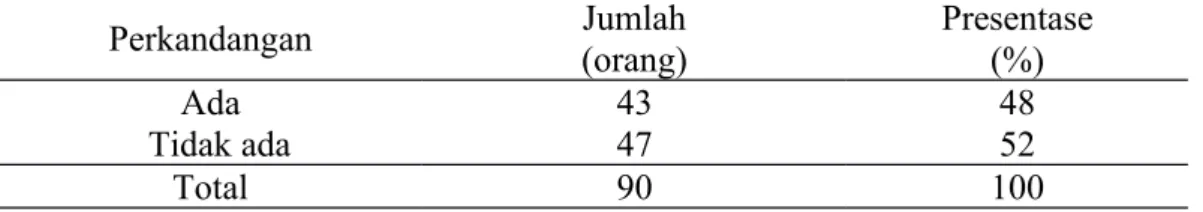

4.4 Aspek Fisik 4.4.1. Perkandangan

Perkandangan ternak sapi Bali merupakan sentra utama proses kegiatan produksi ternak dan bertujuan untuk melindungi dari berbagai gangguan yang datang dari luar seperti terik matahari, hujan, angin dan binatang buas. Adapun sistem perkandangan sapi Bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna dapat disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Sistem Perkandangan Ternak Sapi Bali di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna.

Perkandangan Jumlah

(orang)

Presentase (%)

Ada 43 48

Tidak ada 47 52

Total 90 100

Tabel 9 menunjukkan bahwa perkandangan ternak sapi Bali di Kecamatan Lohia didominasi dengan peternak yang tidak memiliki kandang sebesar 52% dan peternak yang memiliki kandang sebesar 48%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya persentasi peternak sapi Bali yang tidak memiliki kandang

disebabkan peternak yang ada di Kecamatan Lohia masih menerapkan sistem pemeliharaan secara ekstensif. Rasyid et al., (2012 ) menyatakan bahwa kandang memiliki fungsi yang sangat penting dalam usaha sapi potong yaitu melindungi ternak dari perubahan cuaca atau iklim yang buruk, melindungi ternak dari pencurian, dan mencegah ternak terjangkit oleh suatu penyakit.

4.4.2. Poskeswan

Poskeswan merupakan unit pelayanan kesehatan bidang kesehatan hewan untuk masyarakat yang berada di kecamatan atau dilokasi padat ternak dan tugas pokok poskeswan adalah melakukan pelayanan kesehatan hewan. Berdasarkan penelitian ini, fasilitas Poskeswan belum ada di Kecamatan Lohia Kabupaten Muna. Pelayanan kesehatan hewan yang dapat diperoleh masyarakat antara lain dengan menghubungi pihak penyuluh setempat. Iqbal (2011) menyatakan bahwa ada tiga garis besar permasalahan mendasar yang dihadapi poskeswan saat ini yaitu belum lengkapnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana (infrastuktur), belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia, dan belum sempurnanya organisasi ketatalaksanaan (managemen).

4.4.3. Pos Inseminasi Buatan

Inseminasi Buatan (IB) merupakan suatu tehnik untuk memasukan sperma atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan kedalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gen yang dilakukan oleh petugas inseminasi atau inseminator. Dengan adanya pos IB dan petugas inseminator dapat membantu peternak mengawinkan ternaknya dengan cara

inseminasi buatan (IB) (Hidayat, 2017). Berdasarkan penelitian ini, di Kecamatan Lohia belum terdapat pos inseminasi buatan.

4.4.4. Rumah Potong Hewan (RPH)

Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan bangunan yang didesain dengan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan, dimana dengan adanya RPH ini diharapkan dapat menyediakan daging yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal). Anggraini (2017) menyatakan bahwa Rumah Potong Hewan (RPH) adalah suatu komplek bangunan dengan desain dan persyaratan - persyaratan teknis tertentu yang dipergunakan sebagai tempat memotong hewan dan penanganan serta pemprosesan dagingnya secara benar bagi konsumsi masyarakat luas.

Berdasarkan pada penelitian ini Kecamatan Lohia Kabupaten Muna belum memiliki RPH, belum adanya RPH disebabkan beberapa faktor diantaranya belum adanya rekomendasi dari pemerintah. Permanten (2010) RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan: 1) pemotongan hewan secara benar, (sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama), 2) pemeriksaan hewan sebalum di potong (ante- mortem inspection) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (post-mortem ispektion) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia, 3) pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante- mortem dan pemeriksaan post-mortem guna pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.

4.4.5. Sumber Air

Sumber air pengembangan usaha ternak sapi Bali di Kecamatan Lohia, diperoleh peternak berasal dari air PDAM dan air hujan. Sumber air sangat penting dalam pengembangan usaha karena merupakan salah satu kebutuhan ternak sapi Bali seperti untuk minum dan untuk pembersihan kandang. Abidin (2002) menyatakan bahwa kebutuhan air minum bagi ternak sapi sebanyak 20-40 liter/ekor/hari. Air juga merupakan salah satu faktor penting dalam usaha pengembangan sapi Bali, kerena air salah satu unsur alam yang dapat menujang pertumbuhan sapi Bali yang dipelihara.

Santoso et al., (2019) menyatakan bahwa air merupakan nutrien yang sangat penting bagi ternak. Air yang diperlukan oleh ternak berasal dari air minum dan air yang terkandung dalam bahan pakan atau dari proses metabolisme di dalam tubuh. Kebutuhan air minum untuk ternak harus harus memenuhi baku mutu air yang sehat dan tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Air minum pada ternak sapi diberikan secara ad libitum. Kebutuhan air tergantung pada kondisi iklim, bangsa sapi, umur dan jenis pakan yang diberikan.

4.4.6. Telekomunikasi

Telekomunikasi merupakan sektor pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat terutama subsektor peternakan yang sangat erat hubungannya dengan aspek pemasaran namun peternanakan rakyat masih jarang melakukan pemasaran melalui internet, akan tetapi telekomunikasi digunakan peternak untuk komunikasi dengan pembeli sapi Bali melalui Whatsapp (WA) maupun Facebook (FB) di Kecamatan Lohia.