2014年度国際政治学会 11月14日(金)

分科会B-8 国際交流(17:30~19:30)

パブリック・ディプロマシーを通じた知識共同体形成の可能性とそのインパクト

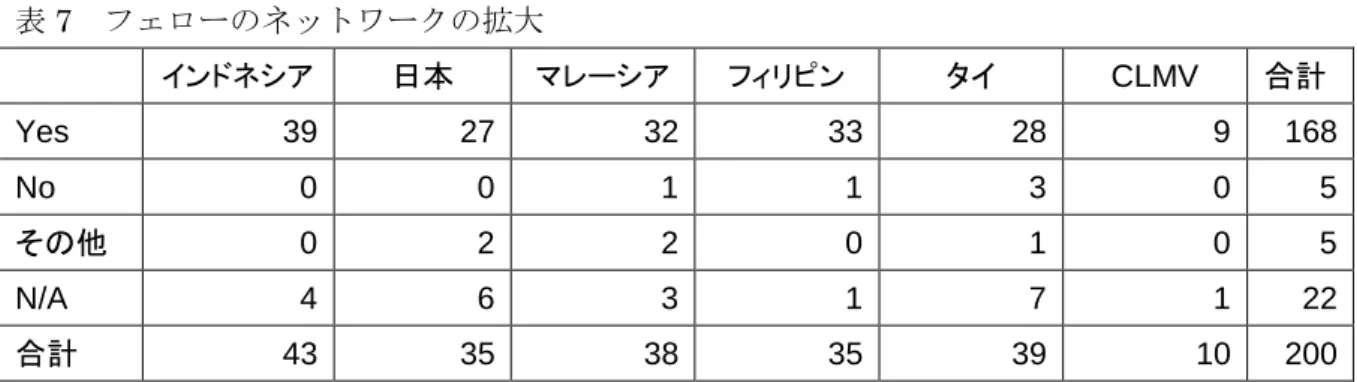

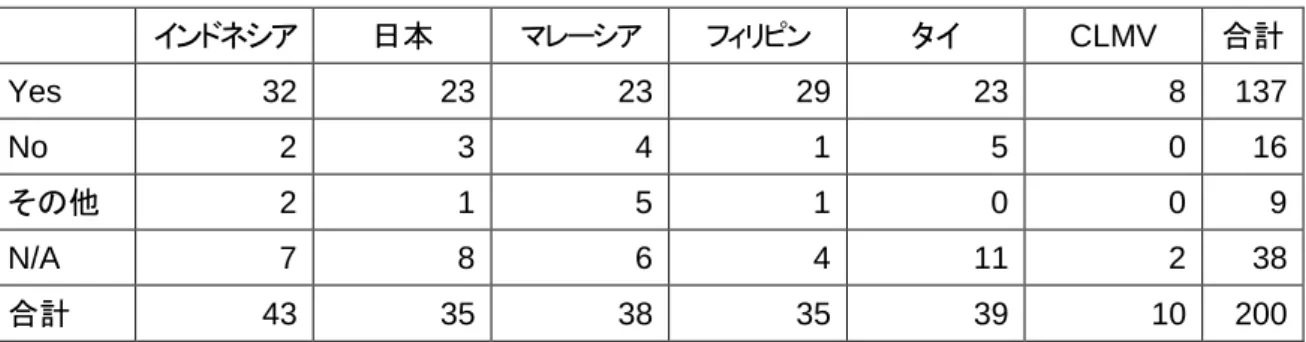

―日本財団 API プログラムを例として

牧田東一(桜美林大学)、堀内めぐみ(桜美林大学)

Keyword:複合的ガバナンス、複合的知識共同体、パブリック・ディプロマシー、日本財 団APIプログラム

“人文・社会科学は、自然科学にはないハンディを背負っている。後者では研究対象が高度に抽象化され るため、我々の素朴な感覚との整合性が深刻な問題となりにくい。ところが前者は具体的で日常感覚に密 着した事象を研究するために、理論を生み出す時点ですでに研究者の世界観=常識に邪魔され、自由な発 想をとり難い。だから誤解を恐れずに言うならば、人文・社会科学をより厳密な学として発展させるため には、思弁的態度を戒め、実証を強化する方向を目指すのではなく、逆に事実をいったんは棚上げして、

もっと大胆に理屈をこねる必要があるのだ。”

小坂井敏晶(2003)『異邦人のまなざし』現代書館,p.183

“Public Intellectuals are those committed to working for the betterment of society by applying their professional knowledge, wisdom and experience”

(API Fellowships Program “Directory of Fellows (Year 1 to Year13)”)

はじめに

グローバル化の加速は、非国家主体の活動の顕在化1と様々な領域で国家を超えた交流を 活発化させた。外交領域ではパブリック・ディプロマシー2(以下、PD)への関心の高まり と共にソフト・パワーやスマート・パワーといった国家のパワーの源泉を改めて見直す動 きがみられるようになっている。また、グローバルな公共秩序のレベルでは、貧困や環境 破壊等の問題が複合的に発生するようになり、従来の「単純なガバナンス」から「複合的

1 例えば、1990年代のNGOの国境を越えた活動の顕在化に着目し、NGOが他のNGOとネッ トワークを作り国家と連動しながら国際制度に影響を与える役割を担うようになったことに着 目したものとしてKeck,Margaret and Kathryn Sikkink(1998)Activists Beyond Borders:

Advocacy Networks in International Politics, Cornell University Pressなどがある。また、

1980年代からの東アジアの変容を「ネットワーク解析」により分析したものとしては毛里和子・

森川祐二編(2006)『図説ネットワーク解析』(「東アジア共同体の構築」第IV巻)岩波書店。

2 渡辺靖(2011)『文化と外交―パブリック・ディプロマシーの時代』中公新書、金子 将史、北 野 充、小川 忠、横江 公美(2007)『パブリック・ディプロマシー―「世論の時代」の外交戦 略』PHP研究所、佐藤卓己・渡辺靖・柴内康文(2012)『ソフト・パワーのメディア文化政策』

新曜社、金子将史・北野充(2014)『パブリック・ディプロマシー戦略』PHP研究所、Snow,Nancy and Philip M. Taylor eds.(2008)Routledge Handbook of Public Diplomacy, Routledge

2

ガバナンス(Complex Global Governance)」3が求められるようになっている。

本報告では、上述の今日の状況を鑑み、「知識共同体(epistemic community)」論を手掛 かりに、グローバル・ガバナンスによるグローバルな市民社会構築に向けた「複合的知識 共同体(integral epistemic community)」の可能性について、日本財団が2000年から開 始し2015年まで継続するAPI(Asian Public Intellectuals)プログラムの評価を例として 検証を試みるものである。なお、その際、日本のPDにおける日本財団の位置づけについて も考慮した。

グローバル・ガバナンスのgovernanceの語源は、古代ギリシャ語のkubernân、またそ の翻訳からなるラテン語のgubernareとされており、「操舵する」「航行する」を意味し、

統御する・される状態を含意するようになったとされている4。概念5そのものにおいても必 ずしも定まったものはなく、例えば、実践的文脈からは1995年のグローバル・ガバナンス 委員会の報告書ガバナンス委員会の報告書6や、渡邉昭夫による理論的・実践的今日的意義 によるもの7、また遠藤乾は「端的にいえば、越境する問題群の操舵、マネジメント」を意 味するとしている。8但し、どの立場の論者であれ共通しているのは、James N. Rosenau

3 山田高敬は、複合的ガバナンスが必要とされる今日のグローバルな公共秩序(Global Public

Order:以下、GPO)の変容を大型ダムの事例を用いてを例としてその規範形成プロセスから実

証している。山田高敬(2004)「『複合的なガバナンス』とグローバルな公共秩序の変容――進 化論的コンストラクティビズムの視点から」国際政治学会編『国際政治:第137号:グローバ ルな公共秩序の理論をめざして――国連・国家・市民社会」pp.45-65。

4 ガバナンス概念の歴史的起源やその概念の幅や両義性等については、宇野重規「なぜ『ガバナ ンス』が問題なのか?政治思想史の観点から」2012年11月、no.22,東京大学社会科学研究所、

全書的プロジェクト研究 ガバナンスを問い直す Discussion Paper

Series<web.iss.u-tokyo.ac.jp/gov/research/dp_uno.pdf 22/Oct/2014>が詳しい。

5 例えば、グローバル・ガバナンスの概念や議論については宮岡勲(2012)「グローバル・ガバナ ンスの概念と議論」日本国際フォーラム『平成23年度外務省国際問題調査研究・提言事業 テ ーマ:新興国の台頭とグローバル・ガバナンスの将来:提言・報告書 国際秩序とグローバル・

ガバナンス』pp.19-24 <http://www.jfir.or.jp/j/activities/reseach/pdf/54.pdf 22/Oct/2014>。

6 Shiridath, Ramphal S. and Ingvar Carlsson, Our Global Neighborhood: The Report of the Commission on Global Governannce, New York:Oxfort University Press,1995(京都フォーラ ム監訳(1995)『地球リーダーシップ:新しい世界秩序を目指して』NHK出版pp.28-34)。

7 渡邉昭夫・土山實男(2001)「序章 グローバル・ガヴァナンスの射程」渡邉昭夫・土山實男 編『グローバル・ガヴァナンス:政府なき秩序の模索』東京大学出版会,pp.4-10(なお、本章は、

渡邉・土山によるものだが当該部分については、渡邉昭夫「グローバル・ガヴァナンスに関する 若干の方法論的覚え書き)」(グローバル・ガヴァナンス国際会議、1998年、青山学院大学)を もとに加筆修正したものとされている。

8 遠藤は、その特徴を①グローバル化の潮流を所与とし、不可避なもの、②グローバルな次元に おいて、主権国家システムに依拠しながら、国際組織やNGO(非政府組織)などの非国家主体・

ネットワークをエンパワー(支援)し、多彩な主体を推進する、④越境問題の舵取りにおいて、

解決ないし緩和に関与するのならば、だれがどの次元でどう対処するのかには拘わらない(した がって、③は偶然ではない)、すなわち、多様な選択肢、越境的な主題、場、ネットワークを推 奨、④多様なアクターや選択肢、越境的な主題、場、ネットワークどれであれ、要は機能すれば よいという本質的なスタンスをもつ、⑤「グローバル・デモクラシー」のように正面から規範を 追求する構えを避ける傾向にある、としている。また、アメリカ「帝国論」との関係にもふれつ

3

とErnest -Otto Czempielの編著のタイトルでもあるGovernance without Government9

(政府なき統治)という点である。これは国際社会、いわゆるグローバルな社会が根源的 な持ち続けていた課題に今や意識的に直面せざるを得なくなっていると言えよう。本稿の 目的はグローバル・ガバナンスそのものの概念の定義やその歴史的経緯を追うことではな いためその諸説については詳細に論じないが、上記の遠藤の定義を参考にグローバル・ガ バナンスの定義を「複合的・越境的問題群の操舵」としたい。

また、レジーム論10と前後して登場した「知識共同体」論は、その後、特に環境や伝染病、

核不拡散等の科学的知見の必要な分野や欧州通貨統合といった専門的経済領域(特に欧州)

を事例とし議論されてきた11。しかし、複合的ガバナンスが求められる今日では、様々な複 合的要因から成り立つ問題群は、今まで以上に分野横断的な複合的知識とある一定の価値 観・世界観、すなわち「『より善き社会』に向けたthink globally, act locally」を共有する 専門家からなる知識共同体がその解決に寄与することが求められていると考えられ、その 可能性をAPIプログラムが有しているのではないかというのが本稿の仮説である。

本稿では「複合的知識共同体」を、「『より善き社会』に向けた複合的課題についてthink

globally, act locallyの世界観・価値観を共有する、様々な国の様々な専門領域の専門家・技

術者からなるネットワーク」と定義する。この「複合的知識共同体」はAPIフェローに限 られたものではなく、問題やテーマによってその成員は変化する動態的なものである。API フェローは単なるintellectualではなく’public’ intellectualであることから、ある特定の課 つも問題は「紛争や差異が舵取り可能なほどにまで微小化せず、世界が『平滑空間』化しない点 にある」とも指摘している。遠藤乾(2008)「序章 グローバル・ガバナンスの歴史と思想」遠 藤乾編『グローバル・ガバナンスの歴史と思想』有斐閣、pp.4-6、遠藤乾「序章 グローバル・

ガバナンスの最前線」遠藤乾編『グローバル・ガバナンスの最前線:現在と過去のあいだ』東信 堂、pp.7-17。

9 Rosenau, James N. and Ernest-Otto Czempiel, eds.(1992) Governance without Government: Order and Change in World Politics,Cambridge University Press.

10 例えば、Hasenclever, Peter Mayer and Volker Rittberger(1997)Theories of International Regimes, Cambridge University Press等。、またグローバル・ガバナンスとレジーム論の関係 については、山本吉宣(2006)『国際レジームとガバナンス』の第1部と第2部が詳しい。

11 代表的なものとしてHaas, Peter M.(1992)”Banning chlorofluorocarbons: epistemic

community efforts to protect stratospheric ozone” in International Organization,vol.46,Issue 01,Winter,pp 187-224,Haas, Peter M.(1990) Saving the Mediterranean, New York: Columbia University Press等。また、最近ではHolt, Martin(2014)Gay Men’s HIV Risk Reduction practices: The Influence of Epistemic Communities in HIV Social and Behavioral Research”

in AIDS Education and Prevention, 26(3),pp.214-223が1980年代頃からのオーストラリアの HIVの社会調査の専門家のネットワークが政策に影響を及ぼした事例を取り上げている。また、

核不拡散についても、例えば、Kutchesfahani, Sara Z.”Who shapes the politics of the Bomb?

The Role of Epistemic Communities in creating Nuclear No- Proliferation policies” LSE Global Governance Working Paper WP

03/2010<http://www.lse.ac.uk/globalGovernance/publications/workingPapers/WP032010.pdf 16/Oct/2014>、欧州通貨統合についてはVerdun, Amy”The Role of the Delors Committee in the Creation of EMU: An Epistemic Community?” Jean Monnet Fellow in the Euroepan Forum, April 1997<http://aei.pitt.edu/2747/1/002721_1.PDF 22/Oct/2014>等。

4

題について「複合的知識共同体」がその都度創生される触媒としての可能性を秘めている と考える。

APIプログラムは、そのプログラムの名に表されるようにAsian public intellectualsを 東南アジア諸国・日本へ派遣する東南アジア諸国と日本の知的交流プログラム12である。本 プログラムは「21世紀を迎え、アジアは政治・経済・社会の各分野で国境を越える様々な 課題に直面しています。これらの共通課題を明確にし、独創的な解決策を提示していくこ とが求められており、そのための知的活動に積極的に参加できる能力・意欲を持つ人材を 新たに結集することが必要とされている」という認識の下、「これらの時代的・地域的要請 に応えるため、日本財団は、アジア諸国の主要学術機関の協力を得て」設立された。対象 国は2000年当初は「インドネシア・日本・マレーシア・フィリピン・タイ」の5ヵ国、2011 年より「ベトナム・ラオス・カンボジア」が加わり8カ国に、さらに2013年には「ミャン マー」が加わり9カ国となった。最長12ヶ月までの研究や交流活動、専門分野での活動の 機会を出身国以外の上記諸国において無償提供するフェローシップ事業である13。特にアジ アを対象として実施されている事業ではあるが、構想そのものはグローバルな市民社会14へ の寄与を想定したものであった。

そこで第一に、日本・東南アジア間の政府間及び民間プログラムの中でAPIを位置付け、

広義の国益との関係での評価を試みる。第二に、APIにより筆者らが仮説した複合的知識 共同体なるものが生まれたか否か、仮に生まれたのであればそれはどのレベル(国家、地 域、グローバル等)でどのような影響を与えつつあるのかを検討する。第三に、地域レベ ルで生まれた知識共同体は地域、グローバルなレベルでどのような影響を与える可能性が あるのかを考察する。

本研究は筆者らが日本財団からAPIプログラムの評価15を依頼されたことがきっかけで

12 本プログラムの考案者は1996年より国際交流基金と日本文化会館が実施している「アジア リーダーシップ・フェロー・プログラム(ALFP)

<http://www.i-house.or.jp/programs/activities/alfp/>の考案者でもある。加藤幹雄編(2003)『国 際文化会館50年の歩み1952-2002(増補改訂版)』財団法人国際文化会館、International House of Japan :Japan Foundation Asia Center(1998) Asia Leadership Fellow Program 1996 Program Report: Intellectual Concerns and Critiques in Southeast Asia,International House of Japan:Japan Foundation Asia Center。松本重治(1973)『国際文化会館会報:人類共同体を つくりなおす』No.30,31(合併号),July、(1972)A Report of Inquiries Concerning”Reconstituting the Human Community” (A report of Colloquium III, held at Bellagio, Italy, July 17-23,1972 for the program of inquiries, Cultural Relations for the Future , Sponsored by the Hazen Foundation).

13 APIフェローシップ<http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/api/about/index.html 31/Sep/2014>。

14 例えば、本考案者より参考資料として提供された、松本重治(1973)『国際文化会館会報:人 類共同体をつくりなおす』No.30,31(合併号),July、(1972)A Report of Inquiries Concerning” Reconstituting the Human Community” (A report of Colloquium III, held at Bellagio, Italy, July 17-23,1972 for the program of inquiries, Cultural Relations for the Future , Sponsored by the Hazen Foundation.)等があげられる。

15 評価に際しては、Weiss,Carol H.(1998)Evaluation: Methods for Studying Programs and

5

あり、同財団の許可を得て評価の結果の一部を用いている16。非常に短期にわたる作業であ り、またAPIプログラムがより善き社会のために寄与する可能性はその萌芽がみられたば かりである。著者らにとって、今後、本プログラムがいくつかの課題を克服し継続され、

本稿で検討された以上の「より善き社会」に向けた影響をもたらすことを期待したい。

2.研究対象、方法

(1)研究対象となる日本財団について

1951年にモーターボート競争法17ができ、自治体主催の公営ギャンブルとして1952年か らモーターボート競争が始まった。当初は収益の一部を機械工業の振興にあてることとな ったが、1962年の同法改正で体育、文教、社会福祉などを売り上げの一部を用いて支援す ることとなり、交付金取扱い団体として財団法人日本船舶振興会が設立された。初代会長 は笹川良一である。日本財団は福祉車両の寄贈等、国内での事業が良く知られるが、1981 年には海外援助業務規程を制定して本格的に海外協力事業を展開し始めた。日本財団は基 金を拠出することで笹川系と言われる財団群を形成してきた。グレイトブリテン・ササカ ワ財団、スカンジナビアニッポン ササカワ財団、日仏財団などの二国間交流事業の財団や 笹川平和財団、東京財団など国内に本拠を持つ国際的に活動する財団である。1995年、笹 川良一の死去により第二代会長として曽野綾子が就任し、愛称である日本財団(2011年か らは正式名称)が使われるようになった。2005年に笹川陽平第三代会長が就任して現在に 至っている18。

Policies, Second Edition(キャロル・H・ワイス(佐々木亮監修、前川美湖・池田満監訳)(2014)

『入門評価学』日本評論社)、Shadish, William R. Jr., et all(1995)Foundations of Program Evaluation- Theories of Practice, Sage Publication、島村直子(2009)「オルタナティブなつな がり方による社会デザインを求めて-トランスバウンダリーな共感と信頼関係の構築を軸に」

『21世紀社会デザイン研究』pp.123-131,no.8, 島村直子(修士論文)『オルタナティブなつなが り方による社会デザインを求めて』(立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科 比較組織ネ ットワーク学専攻)2009年1月、国際交流基金『国際交流の評価手法開発研究 中間報告書:

国際交流基金の韓国事業を対称とする第一次調査について』2007年3月、国際交流基金、桜美 林大学総合研究開発機構『国際交流基金国別事業評価に関する共同研究報告書』、国際交流基金

『国際文化交流の評価手法研究報告書:国際交流基金のドイツでの事業を対象とした調査研究』

2010年3月、Inoguchi, Takashi and Jean Blondel(2008)Citizens and the State: Attitudes in WesternEurope and East and Southeast Asia,Routledge(猪口孝・ジャン・ブロンデル著、猪 口孝訳(2010)『現代市民の国家間:欧亜18カ国調査による実証分析』東京大学出版会)他を 参考にした。特に、島村直子氏には類似のプログラムの研究として修士論文をお送りいただいた。

ここに謝意を表したい。

16 本発表に際し、評価の一部を用いるご快諾をいただいた日本財団関係者各位にはここに謝意 を表したい。

17 電子政府「モーターボート競走法」(昭和二十六年六月十八日法律第二百四十二号、最終改正:

平成二三年六月二四日法律第七四号)<http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO242.html 27/Oct/2014>。

18 日本財団HP「沿革」<http://www.nippon-foundation.or.jp/who/history/01-04.html 16/Oct/2014>。

6

諸外国にもギャンブル財団と言われる財団があるが、日本財団は2011年に公益財団法人 となっており、法人格としては民間財団である。しかし、上記のように資金源は公営ギャ ンブルであり、本来ならば自治体の収益となるべきところの資金であることから、公的資 金であるとも考えられる。何故このようなことが起きたのかについては、日本国憲法第89 条によって政府が「公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業」に対して支出を 禁じられたため、民間福祉団体への支出の便法として民間財団を介して公営ギャンブル資 金を流す仕組みを作ったとも言われている。赤い羽根募金の中央共同募金会と日本財団が 代表的な民間福祉施設への支援の特別な仕組みとされる。

しばしば笹川良一の右翼的イメージだけが先行するが、実態としては非政府の日本最大 の助成財団であり、その規模は他の民間財団の追随を許さない巨大財団である。2013年度 の助成総額は約226億円であり、助成件数は約2600件、うち海外助成は約50億円である

19。日本の最大規模の企業財団であるトヨタ財団の場合で、助成金総額は3~4億円20であ るから、日本財団の助成規模は圧倒的に大きい。米国の代表的な巨大財団のフォード財団 の2013年助成金総額は約524億円21であるから、その半分程度であり、十分その影響力を 問う意味がある規模である。さらに、国と比較すると国際交流基金の事業費が2011年度で 160億円程度22であることからしても、50億円という海外助成は無視できない規模である。

事業内容としては、海外助成ではハンセン病制圧事業が最も有名であり、笹川会長はWHO からハンセン病制圧特別大使に任命されており、また、2012年には同会長が日本政府から

「ミャンマー少数民族福祉向上大使」、また2013年には「ミャンマー国民和解に関し関係 国政府等と交渉するための日本政府代表」にも任命されており、国連や日本政府からも一 目置かれる存在になっている。その他にも実に多種多様なプロジェクトに助成している。

APIプログラムには14年間で約25億円が投じられており、日本財団のプログラムとして も比較的大規模かつ長期にわたるプログラムである。

(2)分析のアプローチ

APIプログラムを分析するにあたって、2つのアプローチを採用した。第一は、APIプロ グラムが14年間に隣国に派遣したフェロー333人のコミュニティ形成を重要な目的として おり、ネットワーク作りや協働プロジェクトを支援してきたことから、このAPIコミュニ ティの分析を一つの焦点とした。分析に当たっては、APIコミュニティが東南アジア8か 国と日本の知識人の集団であることから、知識共同体形成を目指していると考え、その意

味をepistemic community論との関連で分析を試みた。第二のアプローチは東南アジアと

日本の社会的問題に関与する知識人(public intellectuals)を多角的に交流させるのがAPI プログラムであることから、これを日本のPDの一種であると考え、PD論の立場からその

19 同財団スタッフからのインタビュー(2014年10月16日)。

20 トヨタ財団HP<https://www.toyotafound.or.jp/profile/disclosure.html 16/Oct/2014>。

21 Ford Foundation HP<http://www.fordfoundation.org/ 16/Oct/2014>。

22 国際交流基金HP<http://www.jpf.go.jp/j/index.html 16/Oct/2014>。

7

意味を分析した。PD論は通常、政府のソフト・パワー志向の外交の一部と考えらえるが、

PD研究者の中には大規模な民間財団も含める立場もあり23、また日本財団が非政府組織で はあるもののその資金は公的資金であるとの観点から、PDの担い手と考えた24。

(3)研究方法

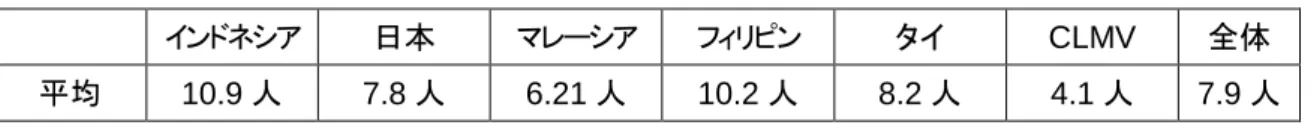

研究の方法としては、関連内部資料の分析、類似プログラムとの比較、フェローと関係 者へのインタビュー、フェロー全員へのアンケートを実施した。インタビューの対象はフ ェロー74 名(全体の 22.2%)、各国に設置されたパートナー・インスティテューションの 関係者、各国に置かれた国内選考委員、外部有識者、対象国の日本大使館・国際交流基金 関係者である。アンケートはフェロー全員 333 名に対してインターネットを介して質問表 を送る形で行い、200名から回答を得た。回収率は60.1%である。

3.API プログラム、API コミュニティとは

<APIプログラムの仕組み>

日本財団は当初参加の5か国(日本、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ)

にPartner Institution (以下、PI)と呼ばれる協力組織を持った。日本は京都大学東南アジ

ア研究センター、インドネシアはインドネシア科学院、マレーシアはマレーシア国民大学 マレーシア・国際研究所、フィリピンはアテネオデマニラ大学社会科学部、チュラロンコ ン大学アジア研究所である。各PIにはディレクターとコーディネーターが置かれ、フェロ ーの選考のために各国に国内選考委員会が設置された。これらに関わる費用はすべて日本 財団が支出している。タイのPIは全体の取りまとめ役であるCoordinating Institute (CI)

となっている。APIプログラムの意思決定機関として、日本財団の担当者とディレクター

によってExecutive Committee(Execo)が置かれ、その他にフェローたち自身の組織とし

て、各国に元フェローの集まりであるCountry Committeeがあり、その代表2名が参加す る全フェローの組織となるRegional Coordinating Committee (RCC)が置かれている。こ れらのフェローたちの組織化にも日本財団が必要経費(例えば、RCCへの出席にかかる経 費等)を負担しており、元フェローの集まりをコミュニティ化(community building)す ることに日本財団は努力してきた。さらに、コミュニティ作りの一環として、フェローの 報告会であるCountry Workshopには以前のフェローの参加費用を負担することもしてお

23 欧米ではロックフェラー財団、フォード財団などをアメリカのPDの一部として分析するも のも多い。南カリフォルニア大学の研究者が中心となってまとめたPD論考集では、PD研究の 広範な可能性を取り上げているが、Manuel CastellsはPDとグローバル・ガバナンスを論じて いる。Castells, Manuel ‘The New Public Sphere: Global Civil Society, Communication Networks, and Global Governance,” The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences, March 2008, pp78-93.

24 当事者にその自覚がある訳ではなく、外務省等と日本財団が公式な提携関係にある訳でもな い。しかし、現場レベルでの一定の協力関係は存在する。

8

り、さらに同期の全フェローが一堂に会するRegional Workshop25を開催してきた。また、

APIプログラムのWebsite26、Newsletter・年次報告書の発行などでコミュニティ作りを支 援してきている。このようにフェローシップ後のフォローアップに力を入れているのがAPI プログラムの一つの特徴である。PIやフェローに通じて言えることとして、日本財団は対 等な関係のコミュニティ作りを志向し、ドナー対レシピアント、日本対東南アジアという ようなヒエラルキーの成立を極力避けようとしてきたと言えるだろう。

<フェローシップの目的>

以下のような目的を掲げてフェローの募集を行っている。

(1)アジア地域のパブリック・インテレクチュアルの新たなコミュニティの構築

(2)共通課題をめぐるパブリック・インテレクチュアル相互の意見交換・共同作業の促 進

(3)アジア地域の要請に効果的に対応できる公的な議論と共同作業の場の醸成

また、パブリック・インテレクチュアルの職業範囲は幅広くとられており、「研究者に限 らず、マスメディア、NGO/NPO、教育、行政、芸術等の分野で活躍する方々を幅広く対象 としています」としている。

APIフェローシップに応募するためには、以下の3つのテーマのいずれかあるいは複数 に該当するプロジェクトのプロポーザルを提出し、基本的にはこのプロジェクトプロポー ザルに基づいて選考が行われる。

1. Changing Identities and Their Social, Historical, Cultural Contexts 2. Reflection on the Human Condition and the Search for Social Justice 3. Globalization: Structures, Processes, and Alternatives

当初からAPIの対象国であった日本、インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイか らの応募者がフェローシップで行ける国はこれらの国々に限定され、最短1か月、最長1 年の滞在の費用が全額フェローシップで助成される。訪問する国の数に制限はなく、最大4 か国まで行くことが出来る。最近になって対象国となったカンボジア、ラオス、ミャンマ ー、ヴェトナム(以下、CLMV)にはPIは置かれず、タイのCIに直接応募、あるいは推 薦されての応募となる。これらの国のフェローは上記5か国だけでなく、CLMV諸国に行 くこともできる。

<APIフェローシップの特徴>

以下のような特徴をあげることができる。

25 APIワークショップとも言われる。「前年度のAPIフェローの参加が義務づけられており、

して求められます。このワークショップの目的は、フェロー相互の情報を交換し、研究成果を共 有し、世代・国・専門を超えたパブリック・インテレクチュアルのネットワークを構築していく ことにあります。」とされている<http://www.cseas.kyoto-u.ac.jp/api/workshops/index.html 27/Oct/2014>.。

26 API Fellowship<http://www.api-fellowships.org/body/ 25/Oct/2014>.

9

(1) 日本とASEAN諸国(シンガポールとブルネイを除く)の間の知識人の多角的交流 プログラムである

(2) Public intellectualsという概念で対象者を絞っており、各国によってこの概念の理 解に若干の違いはあるが、何らかの形で社会問題に強い関心と関与を持つ知識人を 対象としている

(3) 単なるフェローシップの提供にとどまらず、フェローシップ後の元フェローのコミ ュニティ(多領域・多職種で地域的な知識人コミュニティ)の形成を強く支援して きている

(4) 英語を媒体とする交流プログラムであり、この点はフィリピンを除く各国でpublic

intellectualの範囲に「英語で説得的なプロポーザルが書ける人」という実質的な制

限が加わった。また、プロジェクトのテーマでも、Identity, Social Justice,

Globalization など一見すると政治的価値観は避けられているように見えるが、実

質的には欧米のディスコースに依拠するプログラム内容となっている。

<APIフェローシップの展開の経緯>

2000年7月8日 APIフェローシップ・プログラムがマレーシアで開始される。同プログラ ムの目的はpublic intellectuals(公的知識人)が、より善いアジアに向け て一丸となり行動することを謳ったAPI Declaration27に沿ってその専門 性に基づき地域に貢献する機会を提供することにある。

2001年11月19

~22日

フィリピン(セブ)において初めてのAPI Regional Workshopが開催さ れる。このWorkshopの目的は、フェローが地域に関係する重要な発見や 共通の関心を共有し、public intellectualsのネットワークを強化すること にある。本ワークショップは以後、毎年開催され、各国で選出された同期 のフェローが一堂に会す場となる。

2006年3月 初めてのCountry Workshopが第1期~4期のAPIフェローを対象に、

インドネシア、日本、マレーシア、フィリピン、タイの各国で開催され、

これに合わせて新たに選出されたフェローのオリエンテーションも同じ 日程で行なわれる。以後、毎年、各国で2月~3月にAPI Partner Institution(PI)によりCountry Workshopが開催されることになる。この ワークショップは各国の新旧のフェローが一同に会しアイディアを交換 し、collaborationに向けた意見を交し合うフォーラムを目的としている。

2006年7月 API参加国の5カ国の代表が、フェローのcollaborationのメカニズムを 作り出すために選出され、”API Community Vision”が提案される。こ のフェローの代表は2007年から公式にRegional Committee(RC)として

27 API Declaration<http://www.api-fellowships.org/body/api.php 30/Oct/2014>.

10

承認され、以後、各国のフェロー代表としてAPIについての議論を行な う。

2007年 クリス・ベーカー氏による評価が行われる。

2007年11月 Follow-Up Grants(FUG)が開始される。このグラントは、アジア地域で生 じている現在の問題を扱いその結果が広く社会に利益をもたらされるこ とが望まれる共同プロジェクトを促進することが目的とされた。また同時 にこのグラントはフェローの間のコミュニティ意識を育むことも目的と された。

2008年5月 “a fine pool of intellectuals in Asia”としてAPI フェローからザルツブ ルグ・グローバル・セミナー への参加が承認される。以後、選抜された フェローがザルツブルグ・セミナーに参加し、アジアの声として世界の知 的リーダーと意見を交わす機会が設けられることとなる。

2008年11月 Regional Project(以下、RP)が” Community-based Initiatives for Human-Ecological Balance(人類と生態系のバランスのための共同体に根 ざしたイニシアティブ)”をテーマに開始される。このプロジェクトは、

フェロー同士の関係をより深め、コミュニティを促進し、様々な社会的公 益を生むことが目的とされた地域レベルでの初めての試みであった。

2009年9月4~

17日

RPの最初の訪問地として日本の琵琶湖を訪れる。フェローたちは、第二 次世界大戦後の日本で地方自治体と共同体が連携して人類と生態系のバ ランスへ取り組んでいる成功例として琵琶湖に見、その経験を通じて様々 なことを学ぶ。

2010年1月11

~2月18日

RPの次の訪問地としてタイのKiriwongを訪問する。フェローたちは、

Kiriwongの共同体の強さ、それは自給自足のため森林資源を管理し利用

するために用いられている知恵であり、若い世代にその知識が伝達される よう促されている中に、その強さを学んだ。

2010年4月5~

16日

RPは次の訪問地であるフィリピンのBatanesを訪問する。フェローたち は、人里離れたBatanes島の人々が生存確保と遺産の保護のためにどの ような文化的適応のための戦略を用いているのかの調査を行なった。この

Batanesの例は、環境保護に向けた政府と共同体と先住民の人たちの連携

の成功例であった。

2010年5月28

~30日

APIフェローシップ・プログラムの10周年記念がマニラで開催される。

2010年5月 APIプログラムの対象国が拡大され、カンボジア、ラオス、ヴェトナム

(CLV)がプログラムの参加国に加わる。(ミャンマーは2013年より)

2011年2月13

~22日

RPの次の訪問地としてインドネシアのYogyakartaの近くのKali Code を訪問する。2月21日には関係者はKali Codeの再生計画であるMoUに

11

20代 15%

30代 38%

40代 27%

50代 16%

60代 3%

年齢不 詳 1%

20代 2%

30代 20%

40代 35%

50代 25%

60代 14%

70代 3%

年齢 不詳 1%

署名する。彼らは、またMoUの枠組みによるthe Pemerti Kali Code (Yogyakarta Code Community Forum)との連携に同意する。

2011年4月7~

17日

RPの次の訪問地としてマレーシアのTasik Chiniを訪問する。フェロー

たちはOrang Asliの共同体が湖の環境問題にいかに対応しているかの状

況を観察し、アイディアを交換しあう。

2012年4月 第22回アジア歴史学者学会(the International Association of Historians of Asia:IAHA)での国際パネルへの参加をフェローに促すグラントが開始 される。初めての試みとしての2012年の7月2日~5日のこの会議参加 のグラントは分野横断的な研究や活動、地域のcollaborationを促進する ことが目的とされた。

2012年6月14 日~16日

API Regional Project Culminating Eventがバンコク(タイ)で開催され る。Regional Projectでは社会における公益が共有された。また、同時に 地域の問題への挑戦としての取り組み、将来に向けてさらに地域協力を進 めるために知識やローカルな知恵が交換された。

2012年7月 RPの評価が行なわれる 2012年12月 R&Dによる評価が行われる

2013年 Collaborative Grantが開始される。このgrantはcommunity building を促進するために開始されたもので、新たな社会の公益を生み、アジアの 社会変容を引き起こすための努力を支援するための新たな試みである。

2014年 マニラでFGMが開催され、今後のAPIについてフェローと日本財団の意 見交換の場が設けられ、活発な議論が行われる。

<APIコミュニティの特性>

1.フェローはどのような人々なのか

アンケートの対象としたAPIフェローの年齢については下記の通りである。2014年9月 1日時点で、フェローシップ剥奪者5名、死亡者5名の10名については含めていない。

①どのような年齢の人々か

図1 申請時のフェローの年齢構成

フェローは30代と40代で65%を占めており、20代 と50代が各15%程度となり、これらの世代で95%を占 めていた。60代の11名を例外とすれば、ほぼ適切な年 齢構成であったと言えるのではないかと考える。

次に、現在の年齢を見てみる。

図2 現在(2014年9月1日)のフェローの年齢構成 当然、フェローの高齢化は進んでいる。20代は最近の

12

研究 者 47%

NGO18%

アー ティ スト 12%

その 他 23%

フェローのみで、30代を含めても若い層は全体の1/4にも満たない。東南アジアでの退職 年齢が日本より若い(55歳の国もある)ことを考慮すると、60代(14%)、70代(3%)は もとより、50代(25%)の一部も既に職を退いている可能性もある。

②どのような職業の人々か

フェローの職業は下記の通りである。最も多い①研究者、②アーティスト、③NGOを分 類し、それ以外の人々は④その他とした。その他に含まれる職業は、医師、国際機関、行 政官、コンサルタント、シンクタンク、ジャーナリスト、建築家、編集者、ライター、ア ーキビスト、アートディレクター、キュレーター、ドキュメンタリー作家、翻訳家、宗教 家、民間企業等である。研究者でもNGOのresearcherはNGOに分類し、大学院生も含 めて大学等の研究者を研究者とした。

図3 フェローの職業構成

全体として、研究者が最も多く47%と半数程度を占めてお り、次いでNGO関係者が18%、アーティストが12%と全体 の1/10程度である。その他は上述した研究者、NGO、アーテ ィストには含まれない多様な職業のため、全体的に見て二番 目に多いNGO関係者よりも多い23%となっている。

次にアンケート回答者の職業構成を見てみる。

図4 アンケート回答者の職業構成

全体としてアンケート回答者の比率は研究者が半数以上 を占めており、フェロー対象者の中で研究者のアンケート 回答者が多いことを示している。次いでNGO、アーティ ストが続くのはフェロー対象者の職業構成と同じであり、

アンケートの回答がわずかに研究者に分類されるフェロー の意見をより強く反映したものであることがうかがえる。

2.どのようにしてフェローシップ受給に至ったのか フェローたちはどのようにフェローシップを知ったのか。そして、フェローたちは、何 を目的としてフェローシップ対象国を選択したのだろうか。以下、APIの情報の入手先と、

研修国先を選んだ理由を質問した。

13

① API の情報の入手先

アンケートを通じて、フェローたちがAPIを知り、申請に至った経緯について質問して みた。

表1 APIに関する情報の入手先(選択式、複数回答)

インドネシア 日本 マレーシア フィリピン タイ

CLMV

合計 API関係者、APIフェローから 9 8 19 12 11 2 61 PIのHPや学会メーリングリスト、チラシ等

32 18 10 19 13 4 96

友人、知人(指導教官含む)

から

13 13 9 7 18 5 65

その他 0 2 0 0 1 0 3

本質問項目は、自由回答であり、一つの回答から複数回答を得られることもありとした。

回答総数225件、重複回答25件である。

全体の傾向としては、API関係者・フェローと友人・知人(合計126件)という「口コ ミ」の方が、HPやメーリングリスト・チラシ(96件)よりも3割近く多いという結果に なった。HP等を見て応募した方が口コミより多いのは、国土が広大なインドネシアだけで ある。フェローとのインタビューでも、特にマレーシアでは「API関係者から応募しない かと持ちかけられた、忙しかったので数年後に応募した」というような話を数人から聞い た。タイでも同様である。自分がpublic intellectualに該当するのかどうか、本人では判断 が付きにくく、関係者などから勧められてようやく応募する気になる、というような事例 が多かったのではないかと思われる。APIへの応募への心理的ハードルの高さを示してい ると思われる。このことは、PI関係者のpublic intellectualsの解釈によって、フェローの 特性がかなり影響を受けたことを示唆している。PIをどこにするかで、フェローの特性が ある程度まで決まった、と言えるであろう。前述のようにフェローの職業構成にこの点は 表れている。

②研修国を選んだ理由:フェローシップ提供の意義

どのような理由でフェローは研修国を選んだのだろうか。それは、フェローシップを提 供する意義にも深く関係する。通常、他国にいくための補助を申請する場合、何のために その国に行くのかが審査の重要ポイントとなる。しかし、現実にはフェローが国を選ぶの には様々な理由がある。また、審査委員会から国の変更や追加を目的との整合性から求め られたというフェローもインタビューの中では何人かいた。フェローの本音を知る質問で ある。

14

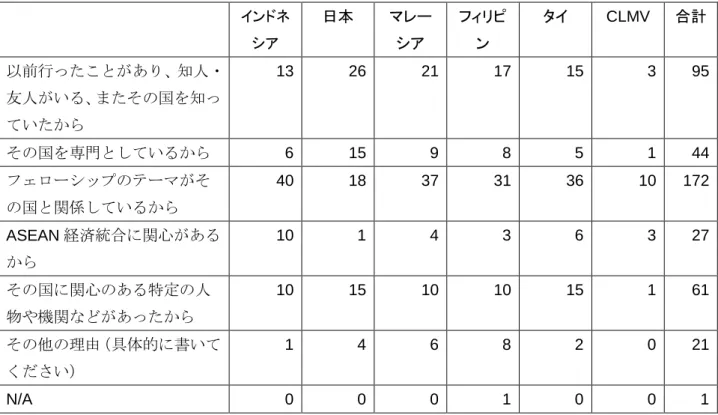

表2 訪問国の決定要因(選択式、複数回答可)

インドネ シア

日本 マレー シア

フィリピ ン

タイ CLMV 合計

以前行ったことがあり、知人・

友人がいる、またその国を知っ ていたから

13 26 21 17 15 3 95

その国を専門としているから 6 15 9 8 5 1 44 フェローシップのテーマがそ

の国と関係しているから

40 18 37 31 36 10 172

ASEAN経済統合に関心がある

から

10 1 4 3 6 3 27

その国に関心のある特定の人 物や機関などがあったから

10 15 10 10 15 1 61

その他の理由(具体的に書いて ください)

1 4 6 8 2 0 21

N/A 0 0 0 1 0 0 1

質問項目は選択式で、複数回答可である。

全体として、日本を除いて「フェローシップのテーマがその国と関係している」が最も 多く、次いで「以前行ったことがあり、知人・友人がいる、またその国を知っていたから」、

「その国に関心のある特定の人物や機関などがあったから」と続いている。最初の回答は、

フェローシップの訪問国選択の理由としては、最も理に適った理由である。次の2つの回 答も、目的達成のための手段や方法として考えるならば十分に理解できる。若干気になる のは、「以前行ったことがある、知人・友人がいる、またその国を知っていたから」という 理由を挙げたものが第2位であった点である。まったく知らない国に行く不便さや調査等 を行う上での課題を考えれば分からないではないが、外国へのフェローシップは本来知ら ない国で新しい情報や人脈に出会うところに大きな意義があることを考えれば、過去に行 ったことのない国に行くのが良いとされるのではないだろうか。

日本においては、他国と比べ「以前行ったことがあり、知人・友人がいる、またその国 を知っていたから」、「その国を専門としているから」の回答が高く、他方、「フェローシッ プのテーマがその国と関係しているから」の回答が低い傾向がみられた。また、日本のフ ェローは「その国を専門としているから」他国と比べて最も多く日本のフェローの過半数 である研究者を地域研究者が占めていること考えられ東南アジア諸国とは異なる対外関係 を持つフェローが多かったといえる。ある日本のフェローは「日本のフェローが東南アジ ア研究に特化した人ばかりがリクルートされ、自国内に活動基盤を持つほかの国のフェロ

15

タイ 23%

日本 22%

インド ネシア 20%

フィリ ピン 18%

マレー シア 17%

1ヵ国 44%

2ヵ国 41%

3ヵ国 8%

4ヵ国 7%

研修国(全体)

ーと温度差を生むことになり、その意味でPIを京大東南アジア研究所に置くべきではなか ったのではないか」との意見もあった。

なお、研修国先として最も好まれる国は下記のようになった。

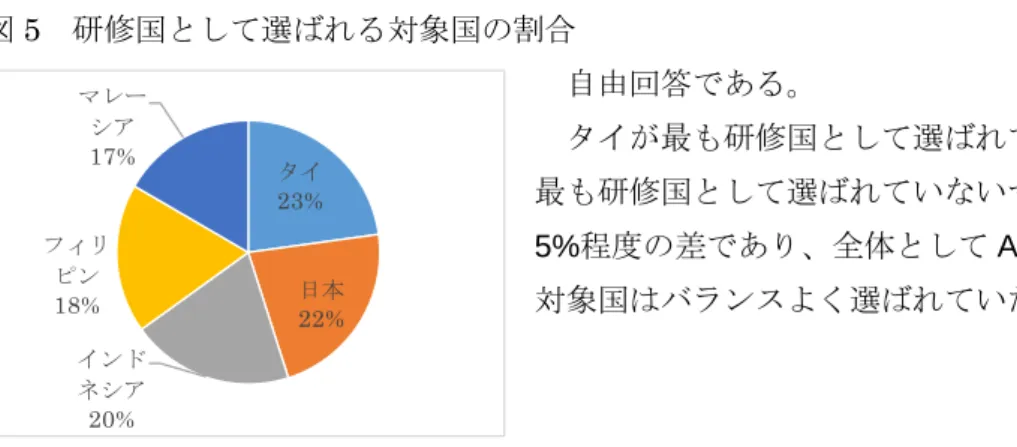

図5 研修国として選ばれる対象国の割合

自由回答である。

タイが最も研修国として選ばれてはいるものの、

最も研修国として選ばれていないマレーシアとは

5%程度の差であり、全体としてAPIプログラムの

対象国はバランスよく選ばれていた。

研修先として何カ国を選ぶ傾向にあるかについては以下のような結果であった。

図6 研修先に選ばれる国の数

自由回答からのデータである。

研修先として1カ国が最も選ばれる傾向がある ものの、次いで2カ国が選ばれる傾向が高く両者 の開きは3%で、1カ国と2カ国を合わせると85%

もの割合になった。その他3カ国と4カ国も1%程 度の開きしかなかった。

3.フェローたちは何を経験し、どのように変わったのか

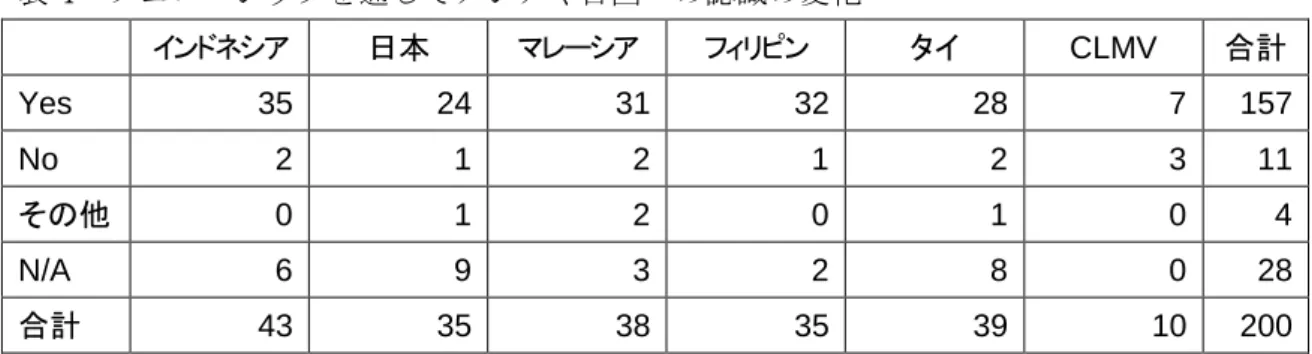

フェローシップを通じて、フェロー自身はどのように成長、変化したのだろうか。フェ ローたちにフェローシップを通じて何らかの気づきや発見や価値観の変化があったか質問 したところ下記のような結果を得られた。(Yesはあった、Noはなかった、その他は「覚え ていない」「この質問が理解できない」である)

表3 フェローシップを通じての価値観の変化や発見

インドネシア 日本 マレーシア フィリピン タイ CLMV 合計

Yes 40 26 36 33 32 8 175

No 0 3 0 0 1 2 6

16

その他 0 0 1 0 1 0 2

N/A 3 6 1 2 5 0 17

合計 43 35 38 35 39 10 200

自由回答であり、記述の回答から何らかの価値観の変化や発見があったかを分析した。

この質問を回答したフェローのうち約87.5 %がフェローシップを通じて何らかの気づきや 発見、学び、価値観の変化があったと回答している。また、フェローシップを通じた経験 や学びにおいて、非常に得るものが多かったことは、アンケートの最後のフリーコメント にもみられた。隣国に行くためのフェローシップというAPIの趣旨はここでは達成されて いるといえる。

アンケート回答者でYesとしたフェローの回答を、複合的知識共同体の観点から次の5 つに分類してみた。①他国の理解の深化(特定の研修国について深く広く知る等):フェロ ーシップにおいて期待される回答、②ネットワークの拡大(APIフェローやAPIフェロー 以外へのネットワークの拡大等):public intellectualのネットワークの拡大、③public intellectual の在り方(public intellectualとしてどうあるべきか、あるいは知見を実際に 行動に移したか等):public intellectualとしての成長、④視野の拡大(世界市民やグロー バル化、あるいはアジアの位置づけへの関心に広がり等):global civil societyの一員とし ての気づき、⑤テーマ・問題の理解の深まり(自らのテーマについて理解の深化等):複合 的知識共同体の一員としての成長、⑥その後のキャリア(進学への決意等):フェローシッ プにおいて期待される回答、である。なお、一人のコメントの中に複数の分類項目が含ま れる場合もありとした。

約半数程度が、④視野の拡大、について言及していた。具体的には「世界市民であるこ とに考えが及んだ」「グローバル化に対する国家の対応の違いを考えるようになった」「他 国から学んだことが自分の国に応用できないかと考えるようになった」「自らの扱うテーマ が国境を越えた問題であることに気づいた」「歴史や文化や環境や社会構造等々の違いはあ るが、人類は共通であるということを理解した」「地域の特定の問題からより広いpublicに 目を向けるようになった」というものであった。

また、APIがAsiaを関したプログラムであることから「アジアに関心が及んだ」、ある いは「アジアについて意識するようになった」の回答が10件程度みられた。例えば、「ア ジアとアジア域内(inter-Asia)に理解が及ぶようになった」「ASEANやASIAの重要性

(from nation to region)に考えが及ぶようになった」「(アジア人である)我々は隣人以上 であり、大きな家族である」「東アジアの役割の重要性を認識した」「プログラムを通じて アジアの共通のアイデンティティが発展した」「アジア人の類似性を知った」

「”Asia”, ”Southeast Asia”の概念が強化され、広義の意味を持つようになった」「アジアの 隣人として共に生きる、と考えるようになった」「ASEAN地域といった地域への意識が高 まった」「ASEANに意識が及ぶようになった」「Asian Communityは非常に大きなもので

17

ある。このつながり(connection)を強化すれば大きな変革の波を起こせるのではないか」「日 本はアジアであるがアジアでない」といったものであった。

次にアンケート回答者が何らかの発見や気付きがあったと回答したうち43件程度が、⑤ テーマ・問題の理解の深まり、に言及していた。これらは「現地の調査を行うことで資料 収集が行えた」「初めての広範囲にわたる調査だった」「はじめてのフィールドワークであ った」「新しい調査のアプローチを行う機会だった」「研修国の間の問題の共通性を理解し た」「伝統音楽についての理論的理解」「(アカデミックの研究者として)専門書の出版や学 術会議での発表」といったもので、フェローがもともと持っていたテーマがより深化した と考えられるものであった。アーティストについては、技術の向上をあげている場合、こ の項目に含めた。また、この項目には「研修国に滞在して調査をおこなうことで、「民主化」

の言葉が抱える問題に考えが及ぶようになった」といった具体的なテーマそのものからよ り普遍的な問題を見出したものや「disaster managementについて人々はより学ぶべきで ある」といった自らのテーマの重要性を改めて認識しなおしたようなものについてはここ に含めた。

また、回答者のうち38件程度の回答が、③public intellectual の在り方、について言及 していた。「アカデミックに止まらずにpublic domainとのつながりを持つことに意識が及 んだ」「社会変革のための異なる国々の人とのネットワーク強化の理解を高めた」「自分の 職業(アーティスト)と社会のかかわり方を学び、実践に移した」「API communityに属 するということは、自らの人生を変えた。問題解決は、ボトムアップでなされるべきだと 考える」「研修国で学んだことを、自ら組織を設立して実践に移した」といったもので、研 修国で得た知見を実践したり、public intellectualの役割について改めて考え直す、あるい はその可能性について考えるといったものである。

回答者のうち31件程度が①他国の理解の深化、30件程度が②ネットワークの拡大につい て言及していた。前者の他国の理解については、「研修国の政策や法律」「様々な国の思想」

「研修国の規制や文化、経済発展」「研修国が調査を進める上で、データが整っており、イ ンタビューについても快く対応してくれるなど、大変よい環境が整っていた」といったも のや逆に、「自国に対するバイアスがあり、なかなか調査が進められなかった。友情も深め られなかった」といったものであった。

後者のネットワークの拡大については、「同じ専門領域の研究者とのネットワークが広が り、様々な見解が聞けた」「他の専門領域の人の考えを知るきっかけができた」「同じ専門 領域だが国境横断的なネットワークができた」「個人的にも専門領域でもネットワークが広 がった」というもので、中には「プログラムを通じたネットワークがplatformとなり、

collaborationに至った」という例もあった。

なお、⑥その後のキャリアへの影響については、実際上はフェローシップを受けた影響 は何らかの形でフェロー個人に影響を与えていると思われるが、具体的にその後のキャリ アを決定づける機会となったことに言及した回答は2件であった。「自分がアカデミックに

18

向いていることに気づき、その後他のフェローシップを取るに至った」「博士課程への進学 を決定した」というものである。

上記の結果から、以下のようにまとめることができる。Public intellectualとして選ばれ たAPIフェローはフェローシップを通じて、半数以上のフェローがglobal civil societyの 一員としての気づきを得た。さらに、複合的知識共同体の一員として必要なテーマや問題 についての深まりを学ぶことができた。また、public intellectualとしての成長をもフェロ ーシップを通じて得られることができたといえよう。これらは、APIプログラムが単なる フェローシップではなく、各国により違いはあるものの’public’ intellectualをフェローシッ プの段階で選んでいることからこのプログラムそのものにおいては期待される回答の一つ ともいえる。また他国を知るという、フェローシップで期待される回答もみられた。

また、特に本プログラムはAsian Public Intellectualsを謳っていることから、フェロー シップを通じて、アジアへの認識やアジアにおける自国への認識が変化したか、或いは地 域としてのアジアについて何らかの見解を持つにいたったかどうかについても質問した。

(Yesは変化した、Noは変化しない、その他は「覚えていない」「(既に長期にわたりアジ アの数カ国に行っており)答えられない」「一言で「アジア」とは言えない」等である)

表4 フェローシップを通じてアジアや自国への認識の変化

インドネシア 日本 マレーシア フィリピン タイ CLMV 合計

Yes 35 24 31 32 28 7 157

No 2 1 2 1 2 3 11

その他 0 1 2 0 1 0 4

N/A 6 9 3 2 8 0 28

合計 43 35 38 35 39 10 200

自由回答で、記述の内容から、フェローシップを通じて、何らかの自国の認識の変化や アジアへの認識の変化があったかを分析した。表17の通り、78.5%の回答者が、アジアへ の認識やアジアにおける自国への認識の変化があったと回答した。なお、上述のフェロー シップを通じての価値観の変化や発見についての回答においてもアジアへの認識や自国へ の認識は見られた。APIプログラムの基本的なアイディアの一つは、アジアをばらばらな 国の単なる全体名称としてではなく、ひとつのまとまりとして認識することであると考え ると、それをどのように認識したかは別として、何らかの認識、あるいはアジアを考える 第一歩となったことが、このアンケートからは分析できるので、その意味ではAPIの一つ の狙いは成功したと言えるだろう。しかもそのアジア認識は机上の空論ではなく、近隣ア ジア諸国での一定の滞在と活動の上に出来上がったものであることは、非常に重要なポイ ントである。そのアジア認識がどのようなものなのかは、アンケートよりもインタビュー によって少し明らかになった。

19

インタビューで見られたアジア認識は、「アジアをグローバル・ガバナンスの価値の実現 のための自らの活動の場」と考えるタイプのフェローが圧倒的に多い。すなわち、平和、

人権、民主主義、多様な価値観・宗教間の寛容と共存、ジェンダー平等などの価値観に基 づく世界の実現である。これはおそらく英語を媒体とするフェローシップであることが一 つの原因かもしれない。また、APIの掲げるテーマがグローバル・イシューなどを前面に 出していることとも関係しているであろう。いずれにせよ、上記の諸価値を欧米のキリス ト教的価値観であると批判して、これとは異なるアジア的価値観に基づくアジアの地域秩 序を構築しようとするようなアジア主義的というべき考えを述べたフェローはほとんどお らず、年齢の高いフェローと選考委員から、「APIの本当の狙いはこうではないのか」とい う発言の中で言及されただけである。つまり、ほとんどのフェローは隣国アジアを訪問す ることで、「言語の壁を感じる」と同時に「文化の違い」を認識し、しかしながら、共通の 課題であるグローバル・イシューを協力して解決すべきであるし、また相互学習が可能で あると認識しているのである。

さらに、本プログラムの特徴であるASIAN public intellectualsにおいて、現在のプログ ラム対象国が適切であるか、あるいは東アジア(中国、韓国)、南アジア(インド等)、西 アジア(イラン、アラブ諸国等)に対象国を拡大すべきかどうかについても意見を聞いた。

(Yesは適切である、Noは適切ではない、その他はYes、Noの判別が困難なもの、分から ない、等である)

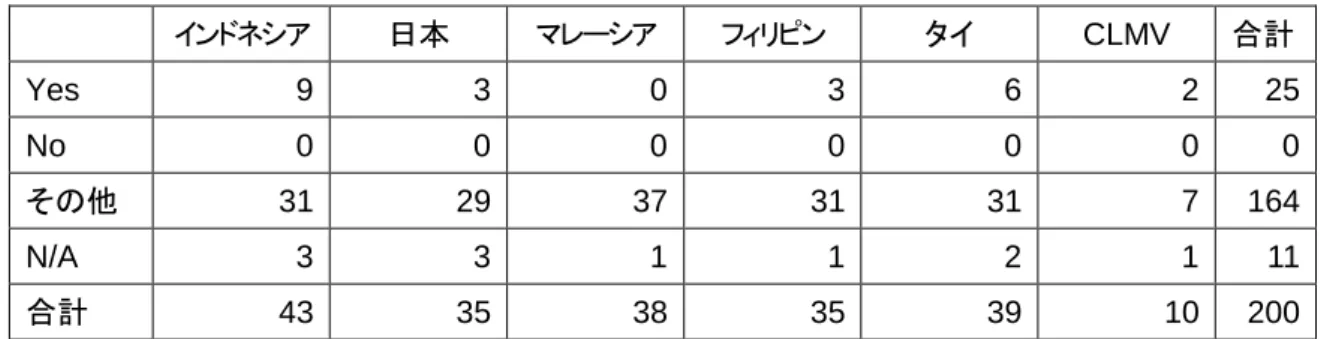

表5 現在のAPIプログラム対象国は妥当か

インドネシア 日本 マレーシア フィリピン タイ CLMV 合計

Yes 9 3 0 3 6 2 25

No 0 0 0 0 0 0 0

その他 31 29 37 31 31 7 164

N/A 3 3 1 1 2 1 11

合計 43 35 38 35 39 10 200

自由回答で、記述の内容から、拡大のために妥当か妥当でないかではなく、現在の東南 アジアと日本という対象国が妥当か妥当ではないかを分析した。

現在の対象国が妥当であるという回答は12.5%にとどまった。全般的にYesの回答の中 にも条件付で拡大について言及している回答もあることを含めるとほとんどの回答が拡大 に賛成であった。なお、拡大に際しては、「日本財団(以下、TNF)の能力による」「TNF 次第」「TNFの資金が限られている」といった回答が数件見られたほか、「NGOのcircle は既にAPIを超えてつながっている」といった回答や現行のプログラムでの「マネジメン トの問題」「まだ(拡大のための)準備ができていない」「時期尚早。focusして成果をあげ てから」「あと数年は今のままで」といった慎重な回答が見られた。また数件であるが「”Asia”

20

の定義」についての言及があり「人によって異なる」「どういう定義で”Asia”を捉えて回答 すればよいか」といった回答が数件見られた。逆にプログラムで”Asian public

intellectuals ”を冠していることから「全ての国・地域全般に」「public intellectualsとし て”Asians”となるべき」といった回答や、「Asian public intellectualsとして東アジアにネ ットワークを広げ東アジア共同体(East Asian Community)に特定の政策を推奨すべき」と いった回答もあった。

拡大については、含めるべきSub-regionとしては東アジア、南アジア、西アジアの順に 多く、中東アジア、中央アジアについても数件見られ、「ムスリム諸国への拡大」が1件見 られた。さらに拡大に際しては、ブロックごとに、段階的に、といった回答が数件あり、

東→南→西、南→西→東の順番でといった二つのパターンの回答がみられた。

拡大の対象国については、中国、韓国、インドの順で多く、その他イラン、アラブ諸国、

パキスタン、スリランカ、アフガニスタン、バングラディシュについての回答が数件だっ た。また、CLMV諸国への支援の強化が10件程度、中でもミャンマーをあげた回答が数件 あった。台湾をあげた回答も数件あった。シンガポールについては日本人フェロー2名があ げていた。東ティモールをあげた日本人フェローもいた。中国・韓国を入れることについ ては日本人フェロー以外から日本・中国・韓国の「歴史問題」について言及した回答が1 件あったほか、フィリピンのフェローからは「中国を入れることで南シナ海問題を解決に 向かわせることが出来るのではないか」といった回答が1件あった。

以上の点はインタビューにおいても確認された。現在の東南アジアと日本だけでよいと 言うのは、拡大した場合の運営の難しさや東南アジアが相対的に軽視される危険性という 実際上の懸念からであり、理念的にはAPIの対象となるアジアは拡大された方がよいとす る認識が一般的であった。これは、アジアの範囲に拘っているというよりは、「関与してい るのはグローバル・イシューであり、活動のテーマの上からは日本と東南アジアに限定す る必要性はない」という基本認識ではないかと思われる。つまり、APIの対象範囲はアジ アの中で拡大すべきというよりは、世界中に広げることが可能だろうという意味である。

それは、欧米やその他の地域と対立するアジアではなく、むしろ世界に開かれたアジアの イメージではないかと考える。

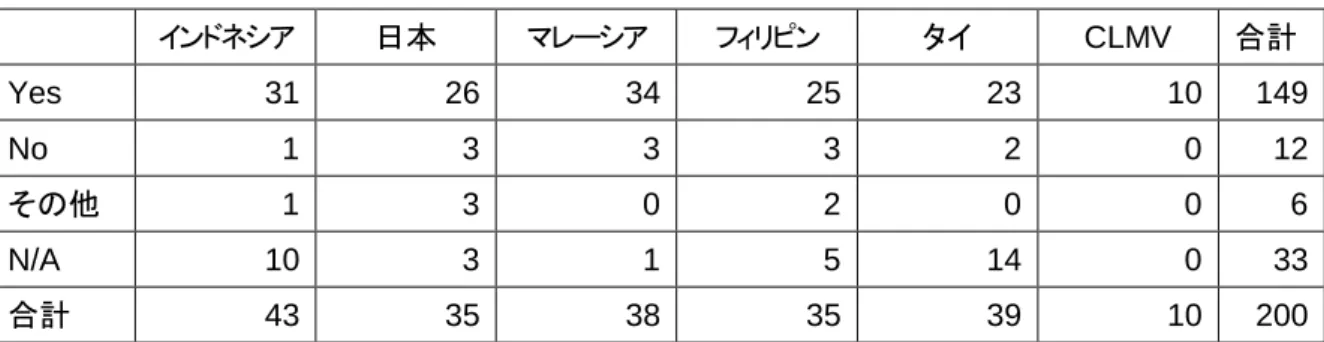

さらに、フェローシップを通じての経験がその後の研究のテーマやキャリアに何らかの 影響を与えたか質問した。(Yesは影響があった、Noはなかった、その他は「既に現役を引 退しておりコメントできる立場にない」「覚えていない」「まだ影響はない」等である)

表6 フェローシップを通じた経験はその後の研究テーマやキャリアに影響を与えたか

インドネシア 日本 マレーシア フィリピン タイ CLMV 合計

Yes 38 28 30 33 30 10 169

No 0 1 1 0 0 0 3

その他 0 1 2 0 0 0 3