GANGGUAN MENTAL EMOSIONAL PADA IBU DARI PASIEN

SKIZOFRENIK YANG BEROBAT KE POLIKLINIK PSIKIATRI

BLUD RSJ PROVINSI SUMATERA UTARA

TESIS

RINI GUSYA LIZA 107106004

PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK – SPESIALIS ILMU KEDOKTERAN JIWA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

GANGGUAN MENTAL EMOSIONAL PADA IBU DARI PASIEN

SKIZOFRENIK YANG BEROBAT KE POLIKLINIK PSIKIATRI

BLUD RSJ PROVINSI SUMATERA UTARA

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Kedokteran Klinik di Bidang Ilmu Kedokteran Jiwa / M. Ked (KJ) pada Fakultas Kedokteran

Universitas Sumatera Utara

RINI GUSYA LIZA 107106004

PROGRAM MAGISTER KEDOKTERAN KLINIK – SPESIALIS ILMU KEDOKTERAN JIWA

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

Judul Tesis : Gangguan Mental Emosional Pada Ibu dari Pasien Skizofrenik yang Berobat ke Poliklinik Psikiatri BLUD RSJ Provinsi Sumatera Utara

Nama Mahasiswa : Rini Gusya Liza Nomor Induk Mahasiswa : 107106004

Program Magister : Magister Kedokteran Klinik Konsentrasi : Ilmu Kedokteran Jiwa

Menyetujui :

Komisi Pembimbing :

Prof. dr.Bahagia Loebis, Sp.KJ (K)

Ketua Program Studi Ketua TKP PPDS Magister Kedokteran Klinik

Prof. dr. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp.A(K) dr. Zainuddin Amir, Sp.P(K) NIP: 19540620198011001

Telah diuji pada

Tanggal : 21 Januari 2012

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. dr. Bahagia Loebis, Sp.KJ (K) ... .

Anggota : Prof. dr. M. Joesoef Simbolon, Sp.KJ (K) ...

PERNYATAAN

GANGGUAN MENTAL EMOSIONAL PADA IBU DARI PASIEN SKIZOFRENIK YANG BEROBAT KE POLIKLINIK PSIKIATRI

BLUD RSJ PROVINSI SUMATERA UTARA

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis mengacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar rujukan.

Medan, Januari 2012

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena

atas berkah limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya maka penulisan tesis ini

dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis

selama mengikuti Program Magister Klinik - Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah penulis menyampaikan

ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Dekan Fakultas kedokteran Universitas

Sumatera Utara, Ketua TKP PPDS-I dan Ketua Program Studi Magister

Kedokteran Klinik Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang

telah memberikan kepada penulis kesempatan untuk mengikuti Program

Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu kedokteran Jiwa di Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

2. dr. Mustafa Mahmud Amin, Sp.KJ, selaku Ketua Departemen Ilmu

Kedokteran Jiwa FK USU, sebagai guru dan pembimbing penulis dalam

penyusunan tesis ini yang telah membimbing, mengoreksi, dan memberi

masukan-masukan berharga kepada penulis sehingga tesis ini dapat

diselesaikan.

3. dr. Hj. Elmeida Effendy, Sp.KJ, selaku Ketua Program Studi PPDS-I Ilmu

Kedokteran Jiwa FK USU, sebagai guru yang telah banyak memberikan

bimbingan, pengarahan, dan memberi masukan-masukan yang berharga

4. Prof. dr. Bahagia Loebis, Sp.KJ (K), sebagai guru dan pembimbing penulis

dalam penyusunan tesis ini yang penuh kesabaran dan perhatian telah

membimbing, mengarahkan, memberikan dorongan dan masukan-masukan

yang berharga kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

5. dr. H Harun Taher Parinduri, Sp.KJ (K), selaku guru penulis, yang banyak

memberikan bimbingan, pengetahuan, dorongan serta pengarahan yang

berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

6. Alm. Prof. dr. H. Syamsir BS, Sp.KJ (K), selaku guru penulis, yang banyak

memberikan bimbingan, pengetahuan, dorongan serta pengarahan yang

berharga kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Prof. dr. H. M. Joesoef Simbolon, Sp.KJ (K), selaku guru penulis, yang

banyak memberikan bimbingan, pengetahuan, dorongan serta pengarahan

yang berharga kepada penulis selama penulis mengikuti Program magister

Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.

8. dr. Juskitar, Sp.KJ, sebagai guru dan pembimbing penulis yang telah

banyak memberikan bimbingan, pengarahan, pengetahuan, dorongan,

dukungan dan buku- buku bacaan yang berharga selama penulis mengikuti

Program Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.

9. dr. Vita Camelia, Sp.KJ, sebagai guru yang telah banyak memberikan

bimbingan, pengarahan, pengetahuan, dorongan, dukungan dan buku- buku

bacaan yang berharga selama penulis mengikuti Program Pendidikan

Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.

10. dr. Muhammad Surya Husada, Sp.KJ, sebagai guru dan senior yang telah

dukungan dan buku-buku bacaan yang berharga selama saya mengikuti

Program Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.

11. dr. Dapot Parulian Gultom, Sp.KJ, sebagai Direktur Badan Layanan Umum

Daerah RSJ Propinsi Sumatera Utara dan guru penulis, yang telah

memberikan izin, kesempatan, fasilitas, dan pengarahan kepada penulis

selama mengikuti Program Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu

Kedokteran Jiwa.

12. dr. Herlina Ginting, Sp.KJ, sebagai guru yang telah banyak memberikan

bimbingan dan pengetahuan serta dorongan selama penulis mengikuti

Program Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.

13. dr. Mawar Gloria Taringan, Sp.KJ, sebagai guru yang telah banyak

memberikan bimbingan dan pengetahuan serta dorongan selama penulis

mengikuti Program Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran

Jiwa.

14. dr. Freddy S. Nainggolan, Sp.KJ, sebagai guru yang telah banyak

memberikan bimbingan, pengetahuan, dorongan, serta literatur-literatur

yang berharga selama penulis mengikuti Program Magister Kedokteran

Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.

15. dr. Arlinda Sari Wahyuni, M.Kes, selaku staf pengajar Ilmu Kesehatan

Masyarakat / Ilmu Kedokteran Komunitas / Ilmu Kedokteran Pencegahan FK

USU dan konsultan metodologi penelitian dan statistik penulis dalam

penelitian ini, yang banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan

berdiskusi dengan penulis dalam penelitian ini.

16. dr. Donald F. Sitompul, Sp.KJ, dr. Hj. Sulastri Effendi, Sp.KJ, dr Rosminta

Siahaan, Sp.KJ, dr. Paskawani siregar, Sp.KJ, dr. Citra J. Taringan, Sp.KJ,

dan dr. Vera RB. Marpaung, Sp.KJ, sebagai senior yang telah memberikan

semangat dan dorongan selama penulis mengikuti Program Magister

Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.

17. dr. Adhayani Lubis, Sp.KJ dr. Yusak P. Simanjuntak, Sp.KJ, dr. Juwita

Saragih, Sp.KJ, dr. Friedrich Lupini, Sp.KJ, dr. Rudyhard E. Hutagalung,

Sp.KJ, dr. Laila Sari, Sp.KJ, dr. Evalina Perangin-Angin, Sp.KJ, dr. Victor

Eliezer P, Sp.KJ, dr. Siti Nurul Hidayati, Sp.KJ, dr. Lailan Sapinah, Sp.KJ,

dr. Silvy Agustina Hasibuan, Sp.KJ, sebagai senior yang banyak

memberikan bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama

mengikuti program Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran

Jiwa.

18. Direktur Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan, Direktur

Rumah Sakit Tembakau Deli, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr.

Pirngadi Medan atas izin, kesempatan dan dan fasilitas yang diberikan

kepada penulis untuk belajar dan bekerja selama penulis mengikuti Megister

Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.

19. Rekan-rekan sejawat peserta PPDS-I Psikiatri FK USU: dr. Herny Taruli

Tambunan, M.Ked (KJ), dr. Mila Astari. H, M.Ked (KJ), dr. Ira Aini Dania,

M.Ked (KJ), dr. Baginda Harahap, M.Ked (KJ), dr. Muhammad Yusuf,

M.Ked (KJ), dr. Ricky Wijaya Tarigan, M.Ked (KJ), dr. Superida Ginting

Suka, dr. Lenni Crisnawati Sihite, dr. Saulina Dumaria Simanjuntak, M.Ked

(KJ), dr. Hanip Fahri, M.Ked (KJ), dr. Ferdinan Leo Sianturi, M.Ked (KJ), dr.

Andreas Xaverio Bangun, dr. Dian Budianti A, dr. Tiodoris Siregar, dr.

Nanda Sari Nuralita, dr.Wijaya Taufik Tiji, dr. Alfi Syahri Rangkuti, dr.

Agussyah Putra, dr. Gusri Girsang, dr. Dessi Wahyuni, dr. Ritha Mariati

Sembiring, dr. Reny Fransiska Barus, dr. Susiati, dr. Annisa Fransiska, dr.

Dessy Mawar Zalia, dr. Nazli Mahdinasari Nasution, dr. Andi Syahputra

Siregar, dr. Nining Gilang Sari, dr. Rossa Yunilda, dr. Arsusy Widyastuty,

yang banyak memberikan masukan berharga kepada penulis melalui

diskusi-diskusi kritis dalam berbagai pertemuan formal maupun informal,

serta selalu memberikan dorongan-dorongan yang membangkitkan

semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Program Magister

Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.

20. Para perawat dan pegawai di berbagai tempat dimana penulis pernah

bertugas selama menjalani pendidikan spesialis ini, serta pasien, keluarga

pasien dan berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

yang telah banyak membantu penulis dalam menjalani Program Magister

Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.

21. Kedua orang tua yang sangat penulis hormati dan sayangi, papa Amrizal

SAZ dan mama Erlisniati. K yang dengan penuh kesabaran, cinta serta

kasih sayangnya telah membesarkan, memberikan dorongan, dukungan

dalam segala hal kepada penulis, serta doa restu sejak lahir hingga saat ini.

22. Kedua mertua, papa Drs. M. Mukhtar dan mama Maidirni yang banyak

memberikan semangat dan doa kepada penulis selama menjalani program

Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa.

23. Seluruh saudara kandung saya, Riche Ariza Valensia, Ridho Oktomi Tressia

kepada penulis selama menjalani Magister Kedokteran Klinik Spesialis Ilmu

Kedokteran Jiwa.

24. Buat suami tercinta, Febri Andonal, SE, terima kasih atas segala doa dan

dukungan, kesabaran dan pengertian yang mendalam serta pengorbanan

atas segala waktu dan kesempatan yang tidak dapat penulis habiskan

bersama-sama dalam sukacita dan keriangan selama penulis menjalani

Magister Kedokteran Klinik Spesialis dan menyelesaikan tesis ini. Tanpa

semua itu, penulis tidak akan mampu menyelesaikan Program Magister

Klinik Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa dan tesis ini dengan baik.

Akhirnya penulis hanya mampu berdoa dan memohon semoga Allah

SWT memberikan rahmat-Nya kepada seluruh keluarga, sahabat, dan handai

tolan yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, baik secara langsung

maupun tidak langsung yang telah banyak memberikan bantuan, baik moril

maupun materil, penulis ucapkan terimakasih.

Medan, Januari 2012

DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG

DALYs : Disability Adjusted Life Years

DSM-IV-TR : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder - Fourth Edition - Text Revision

ICD-10 : International Classification of Disease - Tenth edition

Riskesdas : Riset Kesehatan Dasar

SD : Sekolah Dasar

SMP : Sekolah Menengah Pertama

SMA : Sekolah Menengah Atas

SPSS : Statistical Package Social Sciences

SRQ : Self Reporting Questionnaire

WHO : World Health Organization

< : Lebih Kecil Dari

> : Lebih Besar Dari

≥ : Lebih Besar Atau Sama Dengan

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing ... ii

Ucapan Terima Kasih ... v

Daftar Singkatan dan Lambang ... xi

Daftar Isi ... xii

2.1.4. Hubungan dengan faktor sosiodemografik 8

2.2. Skizofrenia suatu penyakit mental yang paling berat 12 2.2.1. Kriteria diagnostik ... 12

3.10. Definisi operasional ... 26

3.11. Izin subyek penelitian ... 28

3.12. Etika penelitian ... 28

BAB 4. HASIL PENELITIAN ... 30

4.1 Karakteristik demografi subjek penelitian ... 30

4.2. Proporsi gangguan mental emosional subjek penelitian ... 33

4.3. Proporsi gejala-gejala gangguan mental emosional subjek penelitian ... 34

4.4. Distribusi gangguan mental subjek penelitian berdasarkan status sosiodemografik ... 36

BAB 5. PEMBAHASAN ... 39

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN ... 44

6.1. Kesimpulan ... 44

6.2. Saran ... 44

BAB 7. RINGKASAN ... 45

DAFTAR PUSTAKA ... 46

Lampiran

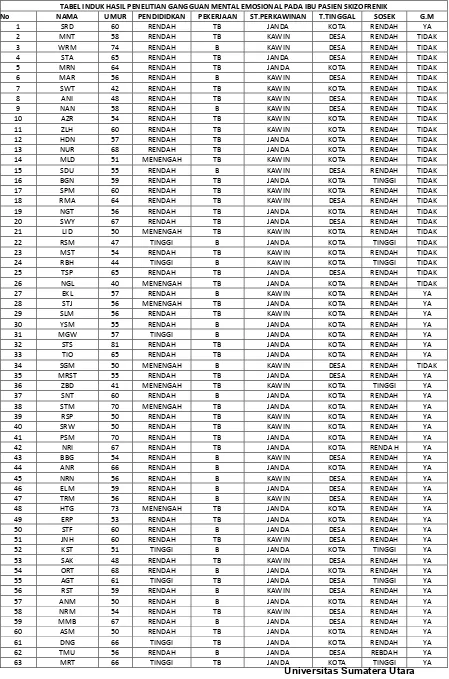

1. Tabel Induk Hasil Penelitian

2. Lembaran Penjelasan Kepada Keluarga

3. Lembar Persetujuan Setelah Penjelasan (Informed Concent)

4. Data Dasar Subjek Peneltian

5. Kuesioner Penelitian

6. Surat Persetujuan Komite Etik

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertanyaan Self Reporting Questionnaire (SRQ) ... 19

Tabel 4.1 Distribusi subjek penelitian yang mengalami gangguan

mental emosional berdasarkan gejala yang banyak dialami ... 34

Tabel 4.2 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian

berdasarkan usia ... 36

Tabel 4.3 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian

berdasarkan tingkat pendidikan ... 36

Tabel 4.4 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian

berdasarkan status pekerjaan ... 37

Tabel 4.5 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian

berdasarkan tempat tinggal ... 37

Tabel 4.6 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian

berdasarkan status perkawinan ... 37

Tabel 4.7 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1 Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian

berdasarkan usia ... 30

Diagram 4.2 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian

berdasarkan tingkat pendidikan ... 31

Diagram 4.3 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian

berdasarkan status pekerjaan ... 31

Diagram 4.4 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian

berdasarkan tempat tinggal ... 32

Diagram 4.5 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian

berdasarkan status perkawinan ... 32

Diagram 4.6 Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian

berdasarkan status sosioekonomi ... 34

Diagram 4.7 Proporsi gangguan mental emosional pada subjek penelitian 34

Diagram 4.6 Distribusi gejala gangguan mental emosional pada subjek

ABSTRAK

Latar belakang: Skizofrenia memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup

besar, dan juga menjadi beban berat bagi penderita dan keluarganya. Hal ini dapat menimbulkan gangguan mental emosional pada keluarga terutama ibu yang biasanya paling banyak merawat pasien.

Tujuan penelitian: untuk mengetahui proporsi gangguan mental emosional

dan mengidentifikasi gejala-gejala gangguan mental pada ibu dari pasien skizofrenik serta mengetahui distribusi gangguan mental emosional pada ibu pasien skizofrenik berdasarkan faktor sosiodemografik (usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tempat tinggal, status sosioekonomi)

Metode penelitian: Penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional study, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik nonprobability sampling jenis consecutive sampling, jumlah sampel 158 orang ibu dari pasien

skizofrenik, yang datang membawa anaknya berobat ke poliklinik psikiatri BLUD RSJ Provsu selama periode 1 September 2011 sampai 31 Oktober 2011. Kriteria inklusi adalah Ibu dari pasien yang didiagnosis skizofrenia sesuai DSM-IV-TR, bersedia sebagai subjek penelitian, mampu diajak berkomunikasi. Kriteria eksklusi adalah menderita penyakit medis umum dan mempunyai riwayat gangguan mental sebelumnya. Penilaian gejala gangguan jiwa dilakukan melalui wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner self reporting quessionnaire (SRQ) yang terdiri dari 20 butir pertanyaan. Apabila menjawab minimal 6 jawaban “ya” maka responden diidentifikasi mengalami gangguan mental emosional.

Hasil penelitian: Karakteristik demografik yang paling banyak adalah pada

kelompok umur 50-<55 tahun (23.4%), pendidikan rendah (74.1%), tidak bekerja (60.8%), janda (52.5%), tempat tinggal di desa (57%) dan sosioekonomi rendah (87.5%). Proporsi gangguan mental emosional pada ibu dari pasien skizofrenik adalah (66.5%), sedangkan gejala mental emosional yang paling banyak dialami ibu dari pasien skizofrenik adalah gejala depresi.

Kesimpulan: Proporsi gangguan mental emosional maupun proporsi

gejala-gejala gangguan mental emosional pada ibu dari pasien skizofrenik lebih tinggi dibanding populasi umum di Indonesia sehingga diperlukan perhatian yang lebih baik kepada ibu dari pasien skizofrenik dalam pencegahan timbulnya gangguan mental yang lebih berat.

Kata kunci:

ABSTRAK

Latar belakang: Skizofrenia memiliki dampak sosial dan ekonomi yang cukup

besar, dan juga menjadi beban berat bagi penderita dan keluarganya. Hal ini dapat menimbulkan gangguan mental emosional pada keluarga terutama ibu yang biasanya paling banyak merawat pasien.

Tujuan penelitian: untuk mengetahui proporsi gangguan mental emosional

dan mengidentifikasi gejala-gejala gangguan mental pada ibu dari pasien skizofrenik serta mengetahui distribusi gangguan mental emosional pada ibu pasien skizofrenik berdasarkan faktor sosiodemografik (usia, status perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tempat tinggal, status sosioekonomi)

Metode penelitian: Penelitian deskriptif dengan pendekatan cross sectional study, teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik nonprobability sampling jenis consecutive sampling, jumlah sampel 158 orang ibu dari pasien

skizofrenik, yang datang membawa anaknya berobat ke poliklinik psikiatri BLUD RSJ Provsu selama periode 1 September 2011 sampai 31 Oktober 2011. Kriteria inklusi adalah Ibu dari pasien yang didiagnosis skizofrenia sesuai DSM-IV-TR, bersedia sebagai subjek penelitian, mampu diajak berkomunikasi. Kriteria eksklusi adalah menderita penyakit medis umum dan mempunyai riwayat gangguan mental sebelumnya. Penilaian gejala gangguan jiwa dilakukan melalui wawancara langsung kepada responden dengan menggunakan kuesioner self reporting quessionnaire (SRQ) yang terdiri dari 20 butir pertanyaan. Apabila menjawab minimal 6 jawaban “ya” maka responden diidentifikasi mengalami gangguan mental emosional.

Hasil penelitian: Karakteristik demografik yang paling banyak adalah pada

kelompok umur 50-<55 tahun (23.4%), pendidikan rendah (74.1%), tidak bekerja (60.8%), janda (52.5%), tempat tinggal di desa (57%) dan sosioekonomi rendah (87.5%). Proporsi gangguan mental emosional pada ibu dari pasien skizofrenik adalah (66.5%), sedangkan gejala mental emosional yang paling banyak dialami ibu dari pasien skizofrenik adalah gejala depresi.

Kesimpulan: Proporsi gangguan mental emosional maupun proporsi

gejala-gejala gangguan mental emosional pada ibu dari pasien skizofrenik lebih tinggi dibanding populasi umum di Indonesia sehingga diperlukan perhatian yang lebih baik kepada ibu dari pasien skizofrenik dalam pencegahan timbulnya gangguan mental yang lebih berat.

Kata kunci:

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pada tahun 2000, World Health Organization (WHO) memperoleh data

gangguan mental pada penduduk dunia adalah sebesar 12%, tahun 2001

meningkat menjadi 13% dan diprediksi pada tahun 2015 menjadi 15%.1 Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, yang

menggunakan Self Reporting Questionnaire (SRQ) untuk menilai kesehatan

jiwa penduduk, prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk

Indonesia yang berumur ≥ 15 tahun sebesar 11.6%.

Skizofrenia merupakan gangguan mental yang paling berat. Risiko

seumur hidup sekitar 0.5-1%, dan karena awitannya dini dan kecenderungan

untuk kronik menyebabkan prevalensi penyakit ini relatif tinggi.

Ketidakmampuan terutama disebabkan oleh gejala negatif dan defisit kognitif,

merupakan gambaran yang memiliki dampak yang lebih besar pada fungsi

jangka panjang dibandingkan dengan waham dan halusinasi yang dramatis

serta sering menyebabkan kekambuhan. Dampak sosial dan ekonomi dari

penyakit tersebut cukup besar, dan dampak pada penderita dan keluarga

mereka cukup buruk.

2

3

Jauh sebelum didiagnosis skizofrenia, keluarga dari seseorang dengan

gangguan tersebut mungkin mulai merasa stres. Prodromal, atau tanda-tanda

awal skizofrenia dapat muncul beberapa tahun sebelum diagnosis dibuat.

Perubahan perilaku dapat menyebabkan banyak kecemasan, kekhawatiran,

atau rasa bersalah bagi anggota keluarga dari seseorang dengan skizofrenia.

Salah satu cara untuk mengetahui adanya gangguan mental emosional

pada seseorang yang memberikan data yang cukup baik dengan cara yang

relatif murah, mudah dan efektif adalah dengan menggunakan alat ukur Self

Reporting Questionnaire (SRQ). Dikatakan murah karena dapat dilakukan

dalam waktu yang cukup singkat serta tidak memerlukan sumber daya manusia

khusus untuk menilainya. Self Reporting Questionnaire efektif karena memiliki

validitas yang cukup baik dalam hal sensitivitas dan spesifitasnya.

4

Self Reporting Questionnaire adalah kuesioner yang dikembangkan oleh

WHO untuk penyaringan gangguan psikiatri dan keperluan penelitian yang

telah dilakukan diberbagai negara. Self Reporting Questionnaire banyak

digunakan di negara-negara yang sedang berkembang dan tingkat pendidikan

penduduknya masih rendah. Selain itu SRQ juga sangat cocok digunakan di

negara yang kebanyakan penduduknya berasal dari tingkat sosioekonomi

rendah. Self Reporting Questionnaire terdiri dari 20 pertanyaan, apabila

minimal menjawab 6 jawaban “ya”, maka responden dinilai memiliki gangguan

mental emosional. Selain itu melalui SRQ dapat diidentifikasi gejala-gejala

gangguan mental emosional baik itu gejala depresi, gejala ansietas, gejala

kognitif, gejala somatik maupun gejala penurunan energi.

5

Pada penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah ibu dari

pasien skizofrenik oleh karena ibu yang paling dekat dan paling banyak terlibat

dalam pengasuhan pasien mulai dari kehamilan, menyusui dan membesarkan

pasien.

1.2. Rumusan masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas dapat

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

a. Berapa proporsi gangguan mental emosional pada ibu dari pasien

skizofrenik.

b. Apa saja gejala gangguan mental emosional yang paling banyak dialami ibu

dari pasien skizofrenik

1.3. Tujuan penelitian

a. Tujuan umum: Untuk mengetahui proporsi gangguan mental emosional

pada ibu dari pasien skizofrenik dengan menggunakan kuesioner SRQ.

b. Tujuan khusus:

• Untuk mengetahui proporsi gejala-gejala gangguan mental emosional

yang dialami ibu dari pasien skizofrenik

• Untuk mengetahui gejala gangguan mental emosional yang paling

banyak dialami ibu dari pasien skizofrenik

• Untuk mengetahui distribusi gangguan mental emosional pada ibu

pasien skizofrenik berdasarkan faktor sosiodemografik (usia, status

perkawinan, tingkat pendidikan, status pekerjaan, tempat tinggal, status

1.4. Manfaat penelitian

a. Dapat diperoleh gambaran mengenai proporsi gangguan mental emosional

pada ibu pasien skizofrenik.

b. Dengan diperolehnya proporsi gangguan mental emosional pada ibu pasien

skizofrenik dapat memberikan masukan kepada tenaga kesehatan untuk

dapat mengantisipasi dan melakukan penanganan atau pengobatan pada

ibu pasien skizofrenik yang mengalami gangguan mental emosional agar

tidak semakin berat dan bisa meningkatkan kualitas hidup ibu pasien

skizofrenik.

c. Penelitian ini adalah penelitian penyaringan sehingga dapat dilanjutkan

untuk mendapatkan diagnosis gangguan mental emosional yang lebih

terperinci pada ibu dari pasien skizofrenik.

d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berlanjut untuk penelitian selanjutnya

atau yang sejenis atau penelitian lain yang memakai penelitian ini sebagai

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kesehatan mental adalah sama pentingnya dengan kesehatan fisik

dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, keduanya saling berkaitan, individu

dengan masalah kesehatan fisik sering mengalami kecemasan atau depresi

yang mempengaruhi respons mereka terhadap penyakit fisik. Individu dengan

penyakit mental dapat mengembangkan gejala-gejala fisik dan penyakit, seperti

penurunan berat badan dan ketidakseimbangan biokimia darah yang terkait

dengan gangguan makan. Perasaan, sikap dan pola pikir sangat

mempengaruhi pengalaman seseorang terhadap kesehatan fisik atau penyakit,

dan dapat mempengaruhi perjalanan penyakit dan efektivitas pengobatan.6

2.1. Gangguan mental emosional

2.1.1. Definisi

Gangguan mental emosional merupakan suatu keadaan yang

mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang dapat

berkembang menjadi keadaan patologis terus berlanjut sehingga perlu

dilakukan antisipasi agar kesehatan jiwa masyarakat tetap terjaga. Istilah lain

gangguan mental emosional adalah distres psikologik atau distres emosional.6 Gangguan mental ditandai dengan perubahan dalam berpikir, perilaku

atau suasana hati (atau beberapa kombinasinya) terkait dengan tekanan yang

bermakna dan gangguan fungsi selama jangka waktu tertentu. Gejala

gangguan mental bervariasi dari ringan sampai parah, tergantung pada jenis

perjalanan seumur hidup, setiap individu mengalami perasaan isolasi,

kesepian, tekanan emosional atau pemutusan. Ini biasanya normal, reaksi

jangka pendek terhadap situasi sulit, daripada gejala penyakit mental. Orang

belajar untuk mengatasi perasaan sulit hanya saat mereka belajar untuk

mengatasi situasi sulit. Pada beberapa kasus, durasi dan intensitas perasaan

menyakitkan atau pola membingungkan dari pikiran dapat serius mengganggu

kehidupan sehari-hari.7

2.1.2. Epidemiologi

Prevalensi gangguan mental pada populasi penduduk dunia menurut

World Health Organization (WHO) pada tahun 2000 memperoleh data

gangguan mental sebesar 12%, tahun 2001 meningkat menjadi 13% dan

diprediksi pada tahun pada tahun 2015 menjadi 15%. Sedangkan pada

negara-negara berkembang prevalensinya lebih tinggi. Prevalensi gangguan mental di

negara Amerika Serikat (6%-9%), Brazil (22.7%), Chili (26.7%), Pakistan

(28.8%) sedangkan di Indonesia hasil laporan Riset Kesehatan Dasar

(Riskesdas) 2007, yang menggunakan SRQ untuk menilai kesehatan jiwa

penduduk, prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk Indonesia

yang berumur lebih dari 15 tahun sebesar 11.6%.

Gangguan mental dan perilaku yang tidak eksklusif untuk kelompok

tertentu, mereka ditemukan pada orang dari semua daerah, semua negara dan

semua masyarakat. Sekitar 450 juta orang menderita gangguan mental

menurut perkiraan WHO diberikan dalam Laporan Kesehatan Dunia 2001. Satu

dari empat orang akan mengembangkan satu atau lebih gangguan mental atau

perilaku selama hidup mereka. Gangguan mental dan perilaku terjadi pada

setiap titik waktu pada sekitar 10% dari populasi orang dewasa di seluruh

dunia. Seperlima dari remaja di bawah usia 18 tahun mengalami masalah

perkembangan, emosional atau perilaku, satu dari delapannya memiliki

gangguan mental, sedangkan pada anak-anak yang kurang beruntung angka

ini adalah satu dari lima. Gangguan neurologis dan mental terhitung 13% dari

keseluruhan Disability Adjusted Life Years (DALYs) dikarenakan semua

penyakit dan cedera di dunia. Lima dari sepuluh penyebab utama kecacatan di

seluruh dunia adalah kondisi kejiwaan, termasuk depresi, penggunaan alkohol,

skizofrenia dan kompulsif. Proyeksi memperkirakan pada tahun 2020 gangguan

neuropsikiatri akan mencapai 15% dari kecacatan di seluruh dunia, dengan

depresi unipolar sendiri terhitung 5.7% dari DALYs.

2.1.3. Gejala-gejala

9

Gangguan mental yang paling umum adalah gangguan ansietas dan

depresi. Dimana seseorang mengalami perasaan ketegangan, ketakutan, atau

kesedihan yang kuat dalam waktu bersamaan, gangguan mental timbul ketika

perasaan ini menjadi begitu mengganggu dan luar biasa, bahwa seseorang

memiliki kesulitan besar mengatasinya pada kegiatan hari-hari, seperti bekerja,

menikmati waktu luang, dan mempertahankan hubungan.10 Diantara gejala-gejala gangguan mental antara lain: perubahan suasana hati (mood), depresi,

kesedihan, pikiran bunuh diri, mudah marah, ansietas, panik, gangguan tidur,

stres, trauma, perilaku menghindar, kebingungan, kompulsif (tekanan),

gangguan selera makan, perilaku antisosial, penyangkalan, kelelahan,

ketakutan, kebohongan, gangguan seksual, preokupasi seksual, kesulitan

bicara, nyeri dan keluhan fisik, hiperaktivitas, kecemburuan, gangguan

preokupasi terhadap agama, obsesi, mania, euforia, impulsif, histerionik,

gangguan belajar, gangguan pencitraan tubuh, pemisahan diri dan

lain-lain.

Orang yang menderita salah satu dari gangguan mental yang berat

bermanifestasi dengan berbagai gejala yang dapat mencakup kecemasan yang

tidak beralasan, gangguan pikiran dan persepsi, disregulasi suasana hati, dan

disfungsi kognitif. Banyak dari gejala ini mungkin relatif spesifik untuk diagnosis

tertentu atau pengaruh budaya. Misalnya, gangguan pikiran dan persepsi

(psikosis) yang paling sering dikaitkan dengan skizofrenia. Demikian pula,

gangguan berat dalam ekspresi mempengaruhi dan regulasi suasana hati yang

paling sering terlihat dalam depresi dan gangguan bipolar. Namun, tidak jarang

untuk melihat gejala psikotik pada pasien yang didiagnosis dengan gangguan

mood atau suasana hati untuk melihat gejala yang berhubungan pada pasien

yang didiagnosis dengan skizofrenia. Gejala yang terkait dengan suasana hati,

kecemasan, proses berpikir, atau kognisi dapat terjadi pada setiap pasien

selama perjalanan penyakitnya.

11,12,13

13

2.1.4. Hubungan dengan faktor sosiodemografik

a. Hubungan jenis kelamin dengan gangguan mental emosional

Terlepas dari kemungkinan peran faktor biologis, yang mungkin

menjelaskan mengapa ada perbedaan seks konsisten pada risiko untuk

terjadinya gangguan mental yang umum dalam semua masyarakat, adalah

masuk akal bahwa jender (faktor tekanan yang cukup besar yang dihadapi oleh

berkembang, perempuan menanggung beban dari kemalangan yang terkait

dengan kemiskinan: sedikit akses ke sekolah, kekerasan fisik dari suami,

pernikahan paksa, perdagangan seksual, kesempatan kerja lebih sedikit dan,

dalam beberapa masyarakat, keterbatasan partisipasi mereka dalam kegiatan

di luar rumah.

b. Hubungan tingkat pendidikan dengan terjadinya gangguan mental emosional

8

Buta huruf atau miskin pendidikan merupakan faktor risiko yang

konsisten untuk gangguan mental umum. Beberapa penelitian juga

menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dan risiko terjadinya

gangguan mental. Hubungan sebab akibat sepertinya bukan merupakan faktor,

karena pendidikan dasar terjadi di anak usia dini ketika gangguan mental yang

tidak umum terjadi. Hubungan antara tingkat pendidikan rendah dan gangguan

mental mungkin dikacaukan atau dijelaskan oleh sejumlah jalur: ini termasuk

status gizi buruk yang mana dapat merusak perkembangan intelektual, yang

mengarah ke tingkat pendidikan yang buruk dan buruknya perkembangan

psikososial. Risiko yang berhubungan dengan penghasilan rendah untuk

gangguan mental pada usia anak merupakan faktor terkuat untuk gangguan

perilaku, ini adalah terkait dengan kegagalan sekolah dan gangguan mental

yang umum di masa dewasa. Konsekuensi sosial dari pendidikan yang buruk

adalah jelas yaitu kurangnya pendidikan merupakan berkurang kesempatan.

c. Hubungan antara sosioekonomi dengan terjadinya gangguan mental 8

Banyak bukti-bukti dari negara-negara industri menunjukkan hubungan

mental yang umum adalah depresi dan kecemasan, gangguan yang

diklasifikasikan dalam International Classification of Disease- Tenth edition

(ICD-10) sebagai: "neurotik, stres-terkait dan gangguan somatoform "dan"

gangguan mood ". Pentingnya kesehatan masyarakat dari gangguan mental

dan perilaku yang ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka salah satu penyebab

paling penting dari morbiditas di pelayanan kesehatan primer dan

menghasilkan ketidakmampuan yang cukup bermakna. Definisi kemiskinan

bervariasi tergantung pada sistem sosial, budaya dan politik di daerah tertentu

dan sesuai kepada pengguna data. Definisi orang miskin mengungkapkan

bahwa kemiskinan adalah sebuah fenomena sosial multidimensi. Dari

perspektif epidemiologi, kemiskinan berarti status sosial ekonomi rendah

(diukur dengan kelas sosial atau pendapatan), pengangguran dan tingkat

pendidikan yang rendah. Kemiskinan mungkin akan berhubungan dengan

malnutrisi, kurangnya akses ke air bersih, hidup di lingkungan tercemar,

perumahan tidak memadai, kecelakaan sering dan faktor risiko lain yang terkait

dengan kesehatan fisik yang buruk. Ada bukti menunjukkan komorbiditas

antara penyakit fisik dan gangguan mental yang umum, dan asosiasi ini

sebagian dapat menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan gangguan

mental. Masalah kesehatan mental dan fisik menyebabkan peningkatan biaya

perawatan kesehatan dan memburuknya kemiskinan.

Penyelidikan epidemiologis di negara-negara berkembang banyak

menghubungkan tingginya tingkat gangguan mental dengan faktor-faktor

seperti diskriminasi, pengangguran dan hidup melalui periode perubahan sosial

yang cepat dan tak terduga. Penyidik di India yang baru-baru ini dilakukan

sebuah studi komunitas gangguan mental di daerah pedesaan, 20 tahun

setelah penelitian serupa di daerah yang sama, menemukan bahwa tingkat

keseluruhan gangguan mental tidak berubah. Namun, tingkat kategori

diagnostik tertentu telah berubah sehingga tingkat depresi meningkat dari 4,9%

menjadi 7.3% (P<0.01), yang disebabkan oleh efek dari perubahan gaya hidup.

Di Cina, peneliti menyarankan bahwa perubahan sosial (termasuk

meningkatnya prevalensi kerugian ekonomi utama bagi individu, peningkatan

biaya perawatan kesehatan, melemahnya ikatan keluarga, migrasi ke daerah

perkotaan untuk sementara atau kerja musiman, dan ketidaksetaraan

pendapatan) diduga menyebabkan meningkatnya angka bunuh diri, sebagian

karena pengaruhnya pada tingkat peningkatan gangguan depresi yang

sebagian besar tidak diobati.

d. Hubungan tempat tinggal dengan terjadinya gangguan mental emosional

8

Sebuah studi pada orang dewasa muda di daerah urbanisasi baru

(Khartoum, Sudan) menemukan bahwa gejala gangguan mental umum lebih

banyak terjadi di perkotaan daripada di daerah pedesaan. Faktor risikonya

adalah kesepian, ekspresi dari pengusiran, isolasi dan kurangnya dukungan

sosial yang terjadi ketika penduduk pedesaan bermigrasi dari keluarga dan

saudara-saudara mereka. Ada bukti bahwa faktor-faktor sosial, khususnya

peristiwa yang mengancam jiwa, kekerasan dan kurangnya dukungan sosial,

2.2. Skizofrenia suatu gangguan mental yang paling berat

Skizofrenia menimbulkan disfungsi sosial dan pekerjaan. Sejak awitan

penyakit, satu atau lebih fungsi utama seperti pekerjaan, hubungan

interpersonal dan perawatan diri secara bermakna berada di bawah tingkat

yang sebelumnya dapat diraih, atau apabila awitan pada usia anak dan remaja,

kegagalan untuk meraih tingkat yang diharapkan dari prestasi akademik,

interpersonal ataupun pekerjaan.14

2.2.1. Kriteria diagnostik

Kriteria diagnosis untuk skizofenia berdasarkan Diagnostic and

Statistical Manual of Mental Disorder-Fourth Edition- Text Revision

(DSM-IV-TR) adalah sebagai berikut :

a. Gejala karakteristik : Dua (atau lebih) berikut, masing-masing ditemukan

untuk bagian waktu yang bermakna selama periode 1 bulan (atau kurang

jika diobati dengan berhasil):

15,16

1. Waham

2. Halusinasi

3. Bicara terdisorganisasi (kacau) (misalnya sering menyimpang atau

inkoheren)

4. Perilaku terdisorganisasi (kacau) atau katatonik yang jelas

5. Gejala negatif, yaitu pendataran afek, alogia, atau tidak ada kemauan

(avolition)

Catatan : Hanya satu gejala kriteria A yang diperlukan jika waham

terus-menerus mengomentari perilaku atau pikiran pasien, atau dua atau lebih

suara yang saling bercakap satu sama lain.

b. Disfungsi sosial atau pekerjaan : Untuk bagian waktu yang bermakna sejak

onset gangguan, satu atau lebih fungsi utama, seperti pekerjaan, hubungan

interpersonal, atau perawatan pribadi, adalah jelas dibawah tingkat yang

dicapai sebelum onset (atau jika onset pada masa anak-anak atau remaja,

kegagalan untuk mencapai tingkat pecapaian interpersonal, akademik, atau

pekerjaan yang diharapkan).

c. Durasi : Tanda gangguan terus-menerus menetap selama sekurangnya 6

bulan. Periode 6 bulan ini harus termasuk sekurangnya 1 bulan gejala (atau

kurang jika diobati dengan berhasil) yang memenuhi kriteria A (yaitu, gejala

fase aktif) dan mungkin termasuk periode gejala prodromal atau residual.

Selama periode prodromal atau residual, tanda gangguan mungkin

dimanifestasikan hanya oleh gejala negatif atau dua atau lebih gejala yang

dituliskan dalam kriteria A dalam bentuk yang diperlemah (misalnya,

keyakinan yang aneh, pengalaman persepsi yang tidak lazim).

d. Penyingkiran gangguan skizoafektif dan gangguan mood : Gangguan

skizoafektif dan gangguan mood dengan ciri psikotik telah disingkirkan

karena : (1) tidak ada episode depresif berat, manik, atau campuran yang

telah terjadi bersama-sama dengan gejala fase aktif ; atau (2) jika episode

mood telah terjadi selama gejala fase aktif, durasi totalnya adalah relatif

singkat dibandingkan durasi periode aktif dan residual.

e. Penyingkiran zat atau kondisi medis umum : Gangguan tidak disebabkan

oleh efek fisiologis langsung dari suatu zat (misalnya, obat yang

f. Hubungan dengan gangguan perkembangn pervasif : Jika terdapat riwayat

adanya gangguan autistik atau gangguan perkembangan pervasif lainnya,

diagnosis tambahan skizofrenia dibuat hanya jika waham atau halusinasi

yang menonjol juga ditemukan untuk sekurangnya satu bulan (atau kurang

jika diobati secara berhasil)

2.2.2. Dampak terhadap keluarga

Anggota keluarga dari penderita skizofrenia mengalami banyak stres

setiap hari. Pasien skizofrenia menjadi prioritas. Anggota keluarga selalu

khawatir akan kekambuhan dan berusaha menjaga orang yang mereka cintai

agar tetap sehat. Sayangnya, keluarga juga harus khawatir tentang keuangan

mereka karena mereka mungkin membiayai rumah sakit atau biaya

pengobatan yang tinggi. Keluarga dari pasien skizofrenia selalu waspada untuk

setiap perubahan dalam perilaku pasien. Karena terbebani dengan khawatir

tentang orang yang dicintai, anggota keluarga pasien skizofrenia dapat

mengabaikan kebutuhan mereka sendiri dan menjadi depresi dan cemas.

Dalam rangka untuk mencegah pengasuh yang "kelelahan," maka penting

bahwa anggota keluarga menemukan dukungan untuk mereka sendiri.4

Keluarga dari pasien skizofrenia mengalami pengalaman negatif oleh

efek dari stigma yang terkait dengan penyakit mental. Dalam masyarakat kita,

penyakit mental kadang-kadang ditafsirkan sebagai tanda kelemahan.

Beberapa orang masih percaya skizofrenia disebabkan oleh pengasuhan anak

yang buruk dan merupakan kesalahan keluarga. Lainnya berpikir bahwa sakit

mental hanya perlu untuk "mendapatkan lebih" dan melanjutkan hidup mereka.

yang dicintai. Penyakit mental berbeda dari penyakit fisik. Ketika anda melihat

orang-orang yang sakit secara fisik, anda akan menawarkan untuk membantu

mereka dengan membuka pintu atau membawa belanjaan mereka. Anda

berasumsi bahwa penyakit mereka bukan karena kesalahan mereka. Penyakit

mental, terutama skizofrenia, biasanya hanya menjadi jelas bagi orang lain

karena seseorang bertindak "ganjil". Bukannya mencoba untuk membantu,

kebanyakan orang malah menjaga jarak dan ingin mengabaikan orang dengan

skizofrenia. Akibatnya, perawat penderita skizofrenia dapat diasingkan dan

dibuat merasa bersalah dan sendirian.

Untuk menghindari kewalahan dengan tanggung jawab dari merawat

seseorang dengan skizofrenia, pengasuh mendesak untuk bergabung dengan

kelompok pendukung. Sebuah kelompok pendukung menyediakan forum untuk

anggota keluarga untuk berbagi perasaan mereka tentang memiliki seorang

keluarga penderita skizofrenia. Selain itu, pengasuh didorong untuk

mendapatkan waktu pribadi jauh dari keluarga mereka. Latihan, kunjungan rutin

keluar dari rumah, dan bahkan berpergian pada akhir pekan dapat memberikan

hiburan yang baik dari stres karena berurusan dengan seseorang dengan

penyakit mental. Ironisnya, merawat seorang keluarga penderita skizofrenia

dapat meningkatkan kemungkinan seorang pengasuh akan mengembangkan

gejala penyakit mental. Depresi, kecemasan, penyalahgunaan alkohol dan obat

adalah biasa untuk orang yang merawat keluarga dengan skizofrenia.

4

2. 3. Self Reporting Questionnaire (SRQ) 2.3.1. Latar belakang

Peneliti menunjukan gangguan mental umum terjadi diantara pasien

medis umum tapi sering tidak teridentifikasi, tidak diobati dan tidak dirujuk.

Diperkirakan setidaknya 500 juta orang di dunia menderita gangguan mental,

dan hanya sedikit yang mendapat penanganan yang baik. Pada banyak negara

berkembang, hanya sedikit terdapat tenaga terlatih dan dokter spesialis psikiatri

terbatas pada kota-kota besar.

2.3.2. Sejarah

4

Pada mulanya, SRQ terdiri dari 25 pertanyaan, 20 pertanyaan berhubungan

dengan gejala-gejala neurotik, 4 pertanyaan mengenai gejala-gejala psikotik

dan satu pertanyaan mengenai “serangan tiba-tiba”, ini disebut SRQ-25. Pada

SRQ-20 hanya terdapat butir-butir neurotik, alasannya adalah sebagai berikut:

a. Beberapa pasien dengan psikosis fungsional datang dengan sendirinya

ke fasilitas kesehatan primer untuk meminta bantuan;

4

b. Untuk menggapai pasien psikotik biasanya membutuhkan pencarian

kasus yang lebih aktif oleh tenaga kesehatan primer dalam masyarakat;

c. Kebutuhan untuk “butir psikotik” untuk mendeteksi psikosis diragukan

(sering, pasien mudah untuk dikenali sedang mengalami gangguan

psikotik, dan pada hampir semua keadaan, pasien psikotik tidak sadar

dengan kondisinya, karenanya menggunakan kuesioner mungin tidak

tepat);

d. Perlengkapan psikometrik dari kuesioner ini (sensitifitas dan

Self Reporting Questionnaire telah dikembangkan oleh WHO sebagai suatu

alat yang dirancang untuk menyaring gangguan psikiatri pada pusat pelayanan

kesehatan primer, terutama untuk negara berkembang. Penggunaaan SRQ

sebagai alat penyaring atau lebih tepatnya sebagai alat pencari kasus, tidak

terbatas pada pusat pelayanan kesehatan primer. Penggunaan SRQ bervariasi

dari penelitian pada orang lanjut usia di Afrika Selatan ke penelitian pada

keluarga penderita skizofrenia di klinik psikiatri di Malaisya.

Selain dalam bahasa Inggris, SRQ juga digunakan dalam bahasa Afrika,

bahasa Arab, bahasa Malaisya, bahasa Bengali, bahasa Filipina, bahasa

Perancis, bahasa Hindi, bahasa Italia, bahasa Portugis, bahasa Somali, bahasa

Spanyol dan lain-lain.

4

4

2.3.3. Skoring

Self Reporting Questionnaire terdiri dari 20 pertanyaan yang harus

dijawab dengan “ya” atau “tidak”. Ini bisa diisi sendiri atau dilakukan dengan

wawancara kepada responden. Berbagai pertanyaan tambahan telah

digunakan dengan SRQ-20, untuk menyaring gangguan psikotik dan

penyalahgunaan zat.4

Masing-masing dari 20 butir diberi skor 0 atau 1. Skor 1 menyatakan

bahwa gejala-gejala itu ada dalam sebulan terakhir, skor 0 menyatakan gejala

tersebut tidak ada. Skor maksimum adalah 20 Pada Self Reporting

Questionnaire (SRQ) mengandung butir pertanyaan mengenai gejala yang

lebih mengarah kepada neurosis. Gejala depresi terdapat pada butir nomor 6,

somatik pada butir nomor 1, 2, 7, 19; gejala kognitif pada butir nomor 8, 12, 13

dan gejala penurunan energi pada butir nomor 8, 11, 12, 13, 18, 20.

SRQ-20 merupakan suatu alat dengan 20 pertanyaan yang menanyakan

kepada responden tentang gejala-gejala dan masalah-masalah yang sering

muncul pada orang-orang dengan gangguan neurosis. Hasil dari semua

penelitian yang tersedia menggunakan SRQ-20 sejak tahun 1994. Selanjutnya,

para peneliti yang berencana untuk membuat penelitian menggunakan alat

penyaring gangguan mental mereka cendrung untuk tertarik untuk

menggunakan alat psikometrik. Sejak SRQ adalah alat yang telah terbukti

validitas dan reabilitasnya, ini menjadi bernilai bagi mereka.

4

4

2.3.4. Validitas

Uji validitas menunjukan seberapa baik suatu tes mengukur apa yang

ingin diukur. SRQ telah diuji untuk validitasnya pada rangkaian penelitian

antara tahun 1978 sampai dengan 1993. Aspek-aspek validitasnya antara lain:

1. Face validity (validitas muka)

4

2. Content validity (validitas isi)

3. Criterion validity (validitas ukuran/ kriteria)

4. Construct validity (validitas konsep)

2.3.5. Sensitivitas dan spesifisitas

Pendekatan yang umum untuk mengukur validitas ukuran pada alat uji

klinis adalah penggunaan indeks validitas seperti sensitivitas dan spesifisitas.

Dari beberapa penelitian sensitivitas SRQ berkisar antara 62.9% sampai 90%

indeks validitas ini menggaris-bawahi fakta bahwa alat skrining ini butuh untuk

divalidasi pada berbagai tempat dengan populasi yang berbeda.

Tabel 1.1. Pertanyaan Self Reporting Questionnaire (SRQ) 4

Dikutip dari: World Health Organization. User guides to the self reporting

2.4. Kerangka konseptual

Pasien skizofrenik

Ibu dari pasien skizofrenik

Faktor sosiodemografik

- Usia

- Status perkawinan

- Tingkat pendidikan

- Status pekerjaan

- Tempat tinggal

- Status sosioekonomi

Gejala gangguan mental emosional

• gejala somatik

• gejala depresi

• gejala ansietas

• gejala kognitif

• gejala penurunan energi

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Desain penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross

sectional.

3.2. Tempat dan waktu

1. Tempat penelitian: Poliklinik Psikiatri BLUD Rumah Sakit Jiwa Provinsi

Sumatera Utara

2. Waktu penelitian : 1 September 2011 – 31 Oktober 2011

3.3. Populasi penelitian

1. Populasi target : Ibu dari pasien skizofrenik skizofrenik yang datang

membawa anaknya berobat ke BLUD RSJ Provinsi Sumut

2. Populasi terjangkau : Ibu dari pasien skizofrenik yang datang membawa

anaknya berobat ke BLUD RSJ Provinsi Sumut selama periode 1

September – 31 Oktober tahun 2011

3.4. Sampel dan cara pemilihan sampel

1. Sampel penelitian : Ibu dari pasien skizofrenik yang memenuhi kriteria

inklusi.

2. Cara pengambilan sampel dengan non probability sampling jenis

3.5. Perkiraan besar sampel

Besar sampel diukur dengan menggunakan rumus:

Keterangan:

18,19

�

=

� ∝

2��

�

2• n = jumlah sampel

• ∝

• z ∝ = nilai distribusi normal baku dari tabel Z yang besarnya tergantung

pada nilai α yang ditentukan; untuk nilai α = 0,05 Zα = 1,96 = kesalahan tipe I : 0,05 derajat kepercayaan 95%

• � = proporsi di populasi (proporsi gangguan mental emosional di

populasi adalah 11,6%

• � = 1-p

• d = presisi (kesalahan yang masih dapat di toleransi) 5 %

•

n =

1,962x0,116x0,8860,052

n = 157,9

Dengan menggunakan rumus diatas didapatkan jumlah sampel minimal

adalah: 158 orang.

3.6. Kriteria inklusi dan eksklusi Kriteria inklusi

1. Ibu kandung dari pasien yang didiagnosis skizofrenia sesuai dengan

kriteria DSM-IV-TR

2. Tinggal bersama pasien, menjaga dan merawat pasien

Kriteria eksklusi

1. Menderita penyakit medis umum

2. Gangguan psikiatri sebelumnya

3.7. Cara kerja

- Ibu dari pasien skizofrenik yang memenuhi kriteria inklusi mengisi

persetujuan secara tertulis setelah mendapatkan penjelasan yang

terperinci dan jelas untuk ikut serta dalam penelitian.

- Selanjutnya subyek penelitian akan diberikan kuesioner Self Reporting

Questionnaire (SRQ) yang terdiri dari 20 butir pertanyaan kemudian

subjek penelitian mengisi kuesioner tersebut, bagi subjek penelitian yang

tidak bisa baca tulis maka dilakukan wawancara langsung kepada subjek

penelitian dengan menggunakan kuesioner SRQ. Dan bagi subjek

penelitian yang tidak mengerti bahasa Indonesia akan di bantu oleh

paramedis yang mengerti bahasa daerah yang digunakan subjek

penelitian tersebut.

- Pada kuesioner juga terdapat isian mengenai karakteristik

sosiodemografik (usia, status perkawinan, status pekerjaan, tingkat

pendidikan, tempat tinggal dan status sosioekonomi) yang dapat diisi

langsung oleh subjek penelitian atau melalui wawancara.

- Setelah kuesioner diisi lengkap, kuesioner dikembalikan kepada peneliti.

- Jumlah kuesioner yang akan diisi adalah sebanyak 158 buah kepada

158 subjek penelitian sesuai dengan besar sampel penelitian.

- Dalam ini penelitian dilakukan penilaian terhadap jawaban pasien

dimana apabila menjawab minimal 6 jawaban “ya” maka pasien

- Selain itu diidentifikasi gejala-gejala gangguan mental emosional dimana

terdiri dari gejala somatik, gejala depresi, gejala ansietas, gejala kognitif

dan gejala penurunan energi.

- Setelah semua kuesioner diisi dilakukan pengolahan data dilakukan

editing, koding, histogram dan tabulasi.

3.8. Identifikasi variabel

Variabel penelitian adalah :

- usia, skala ukur: interval, alat ukur: kuesioner

- status perkawinan, skala ukur: nominal,alat ukur kuesioner

- status pekerjaan, skala ukur: nominal, alat ukur: kuesioner

- tingkat pendidikan, skala ukur: ordinal, alat ukur: kuesioner

- tempat tinggal, skala ukur: nominal, alat ukur: kuesioner

- status sosioekonomi, skala ukur: ordinal, alat ukur: kuesioner

- gangguan mental emosional Ibu dari pasien skizofrenik , skala ukur:

ordinal, alat ukur SRQ

- gejala gangguan mental emosinal, skala ukur: nominal, alat ukur:

3.9. Kerangka operasional

Self Reporting Questionaire Inklusi

Ibu dari pasien skizofrenik (Skizofrenia sesuai DSM – IV

–TR)

Eksklusi

Gangguan mental emosional

Faktor sosiodemografik

- Usia

- Status perkawinan

- Tingkat pendidikan

- Status pekerjaan

- Tempat tinggal

- Status sosioekonomi

Tidak Ya

Gejala gangguan mental emosional

• gejala somatik

• gejala depresi

• gejala ansietas

• gejala kognitif

3.10. Definisi operasional

• Gangguan metal emosional merupakan suatu keadaan yang

mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang

dapat berkembang menjadi keadaan patologis terus berlanjut sehingga

perlu dilakukan antisipasi agar kesehatan jiwa masyarakat tetap terjaga.

Istilah lain gangguan mental emosional adalah distres psikologik atau

distres emosional.

• Pasien yang didiagnosis skizofrenia sesuai dengan DSM-IV-TR

• Ibu pasien skizofrenik adalah ibu kandung pasien yang sehari-hari merawat,

menjaga dan tinggal bersama pasien

• Self Reporting Questionnaire (SRQ) merupakan adalah kuesioner yang

dikembangkan oleh WHO untuk skrining gangguan psikiatri dan keperluan

penelitian. SRQ terdiri dari 20 pertanyaan, apabila minimal menjawab 6

jawaban “ya” , maka responden diidentifikasi memililki gangguan mental

emosional.

- Ya : mengalami gangguan mental emosional (Jawaban Ya≥ 6)

- Tidak : tidak mengalami gangguan mental emosional (Jawaban Ya

< 6)

• Identifikasi gejala-gejala gangguan mental emosional menggunakan Self

Reporting Questionnaire (SRQ) yang terdiri 20 butir pertanyaan yang lebih

mengarah kepada neurosis, terdiri dari:

- Gejala depresi terdapat pada butir nomor 6, 9,10, 14, 15, 16, 17;

- Gejala ansietas terdapat pada butir nomor 3, 4, 5;

- Gejala somatik pada butir nomor 1, 2, 7, 19;

- Gejala penurunan energi pada butir nomor 8, 11, 12, 13, 18, 20.

• Status perkawinan : kawin, janda

• Pekerjaan : bekerja dan tidak bekerja • Tempat tinggal : di desa dan di kota

• Usia adalah lamanya hidup sejak lahir yang dinyatakan dalam satuan tahun.

Usia dibagi dalam :

- < 45

- 45 - < 50

- 50 - < 55

- 55 - < 60

- 60 - < 65

- ≥ 65

• Pendidikan : Jenjang pengajaran yang telah diikuti atau sedang dijalani

responden melalui pendidikan formal :

- Pendidikan tinggi: Tamat akademi atau perguruan tinggi

- Pendidikan sedang: Sekolah Menengah Atas (SMA)

- Pendidikan rendah: Tidak sekolah, tamat Sekolah Dasar (SD) atau

Sekolah Menengah Pertama (SMP)

• Status sosioekonomi: rendah dan tinggi

- Rendah: pasien berobat menggunakan jamkesmas, askeskin dan

memenuhi batas kriteria miskin menurut BPS untuk daerah pedesaan

adalah Rp 72.780,00 /kapita/bulan sedangkan untuk daerah

perkotaan Rp 96.959,00 /kapita/bulan. Pendapatan perkapita adalah

jumlah pendapatan keluarga dalam satu bulan dibagi dengan jumlah

- Tinggi: pendapatan perkapita melebihi kriteria miskin menurut BPS.

3. 11. Izin subjek penelitian

Semua subjek penelitian akan diminta persetujuan dari keluarga terdekat

yang terlebih dahulu diberi penjelasan sebelum diikutsertakan sebagai subjek

penelitian.

3.12. Etika penelitian

Penelitian ini telah disetujui oleh Komite Etika penelitian di Fakultas

Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan.

3.13. Pengolahan data

Setelah data dikumpulkan, dilakukan pengolahan data dengan tahap-tahap

sebagai berikut :

a. Editing

13

Editing merupakan langkah untuk meneliti kelengkapan data yang

diperoleh melalui wawancara. Editing dilakukan pada setiap daftar pertanyaan

yang sudah diisi. Editing meliputi kelengkapan pengisian, kesalahan pengisian,

konsistensi, dan relevansi dari setiap jawaban yang diberikan. Editing dilakukan

di lapangan. Peneliti mengumpulkan dan memeriksa kembali kelengkapan

jawaban dari kuesioner yang diberikan. Hasil editing didapatkan semua data

terisi lengkap dan benar.

b. Koding

Adalah usaha untuk mengklasifikasikan jawaban yang ada menurut

dengan kode berupa angka. Selanjutnya kode tersebut dimasukkan dalam tabel

kerja untuk mempermudah dalam pembacaan.

d. Histogram

Adalah kegiatan memasukkan data-data hasil penelitian ke dalam

diagram berbentuk batang berdasarkan variabel yang diteliti yaitu tabel usia,

tingkat pendidikan, status perkawinan, status pekerjaan, tempat tinggal dan

status sosioekonomi, proporsi gangguan mental emosonal.

c. Tabulasi

Adalah kegiatan memasukkan data-data hasil penelitian ke dalam tabel

berdasarkan variabel yang diteliti yaitu tabel distribusi gangguan mental

emosional berdasarkan usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, status

pekerjaan, tempat tinggal dan status sosioekonomi dan gejala-gejala gangguan

BAB 4. HASIL PENELITIAN

Telah dilakukan penelitian dengan kepada 158 orang ibu dari pasien

skizofrenik yang datang berobat ke Poliklinik Psikiatri BLUD RS Jiwa Provinsi

Sumatera Utara dari tanggal 1 September 2011 sampai tanggal 31 Oktober

2011.

4.1. Karakteristik demografik subjek penelitian

Karakteristik demografi subjek penelitian didapatkan:

Diagram 4.1. Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian berdasarkan usia

Dari diagram di atas usia subjek penelitian terbanyak adalah usia 50-<55

tahun yaitu sebanyak 37 orang (23.4%).

Diagram 4.2. Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian berdasarkan tingkat pendidikan

Dari diagram di atas tingkat pendidikan subjek penelitian terbanyak

adalah tingkat pendidikan rendah yaitu sebanyak 117 orang (74.1%).

Diagram 4.3. Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian berdasarkan status pekerjaan

Dari diagram di atas status pekerjaan subjek penelitian terbanyak adalah

tidak bekerja yaitu sebanyak 96 orang (60.8%).

Diagram 4.4. Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian berdasarkan status perkawinan

Dari diagram di atas status perkawinan subjek penelitian terbanyak

adalah janda yaitu sebanyak 83 orang (52.5%).

Diagram 4.5. Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian berdasarkan tempat tinggal

Dari diagram di atas tempat tinggal subjek penelitian terbanyak adalah di

desa yaitu sebanyak 90 orang (57%).

Diagram 4.6. Distribusi karakteristik demografik subjek penelitian berdasarkan status ekonomi

Dari diagram di atas status sosioekonomi subjek penelitian terbanyak

adalah rendah yaitu sebanyak 138 orang (87.3%).

4.2. Proporsi gangguan mental emosional subjek penelitian

Dengan menggunakan kuesioner SRQ didapatkan proporsi gangguan

mental emosional subjek penelitian:

Dari diagram diatas dapat dilihat proporsi ganggauan mental emosional

pada subjek penelitian adalah adalah 105 orang (66.5 %).

4.3. Proporsi gejala-gejala gangguan mental emosional subjek penelitian

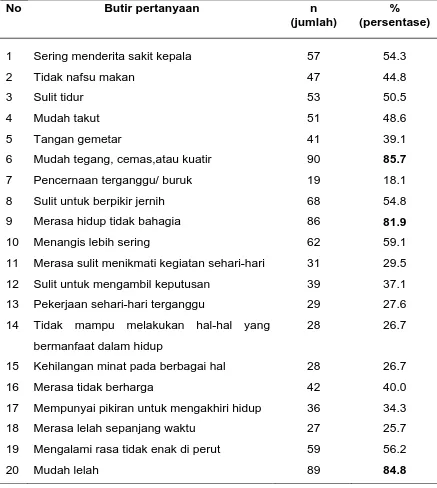

Table 4.1. Distribusi subjek penelitian yang mengalami gangguan mental emosional berdasarkan gejala yang banyak dialami

No Butir pertanyaan n

11 Merasa sulit menikmati kegiatan sehari-hari 31 29.5

12 Sulit untuk mengambil keputusan 39 37.1

13 Pekerjaan sehari-hari terganggu 29 27.6

14 Tidak mampu melakukan hal-hal yang

bermanfaat dalam hidup

28 26.7

15 Kehilangan minat pada berbagai hal 28 26.7

16 Merasa tidak berharga 42 40.0

17 Mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup 36 34.3

18 Merasa lelah sepanjang waktu 27 25.7

19 Mengalami rasa tidak enak di perut 59 56.2

20 Mudah lelah 89 84.8

Dari tabel di atas dapat dilihat gejala mental emosional yang paling

%), merasa hidup tidak bahagia (81.9%), mudah lelah (84.8%) mengalami rasa

tidak enak di perut (56.2%), sulit untuk berpikir jernih (54.8%), sering sakit

kepala (54.3%) dan sulit tidur (50.5%)., sedangkan gejala mental emosional

yang paling sedikit dialami responden adalah: merasa lelah sepanjang waktu

(25.7%) dan pencernaan terganggu (18.1%).

Dari tabel di atas dapat di dapatkan distribusi gejala gangguan mental

emosional garis sebagai berikut:

Diagram 4.8. Distribusi gejala gangguan mental emosional pada subjek penelitian

Dari diagram di atas kelompok gejala mental emosional terbanyak

adalah gejala depresi (50.6%).

50,6

( gejala gangguan mental emosional) frekuensi

4.4. Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian berdasarkan status sosiodemografik

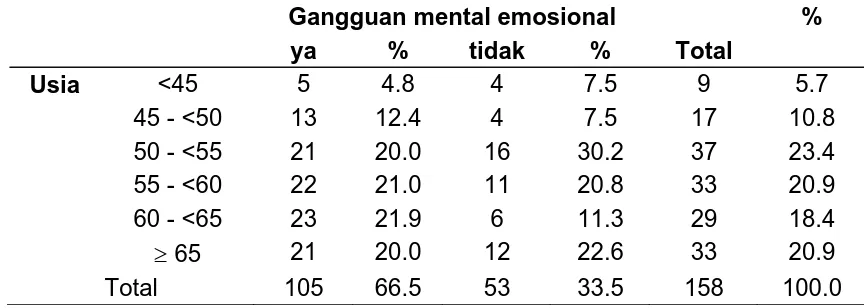

Tabel 4.2. Distribusi gangguan mental emosional subjek penelitian berdasarkan usia

Gangguan mental emosional

Dari tabel di atas didapatkan proporsi gangguan mental emosional pada

ibu pasien skizofrenik terbanyak pada ibu berusia 60-<65 tahun yaitu 23 orang

(21.9%). Sedangkan proporsi terkecil gangguan mental emosional pada ibu

yang berusia <45 tahun yaitu 5 orang (4.8%).

Tabel 4.3. Distribusi gangguan mental emosional responden berdasarkan tingkat pendidikan

Gangguan mental emosional Total

ya % tidak % jumlah %

Dari tabel di atas didapatkan proporsi gangguan mental emosional pada

ibu pasien skizofrenik terbesar pada ibu dengan tingkat pendidikan rendah yaitu

75.2%. Sedangkan proporsi terkecil gangguan mental emosional pada ibu

Tabel 4.4 Distribusi gangguan mental emosional responden berdasarkan status pekerjaan

Dari tabel di atas didapatkan proporsi gangguan mental emosional pada

ibu pasien skizofrenik lebih besar pada ibu yang tidak bekerja yaitu 60.0 %

dibandingkan dengan ibu yang bekerja yaitu 40.0%.

Tabel 4.5 Distribusi gangguan mental emosional responden berdasarkan tempat tinggal

Dari tabel di atas didapatkan proporsi gangguan mental emosional pada

ibu pasien skizofrenik lebih besar pada ibu yang tinggal di desa yaitu 56.2 %

dibandingkan dengan ibu yang tinggal di kota yaitu 43.8%.

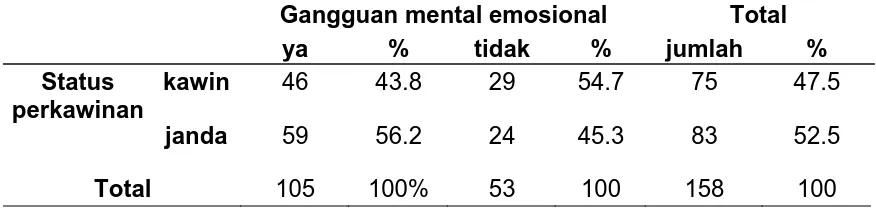

Tabel 4.6 Distribusi gangguan mental emosional responden berdasarkan status perkawinan

Gangguan mental emosional Total

ya % tidak % jumlah %

Gangguan mental emosional Total

ya % tidak % jumlah %

Tempat tinggal desa 59 56.2 31 58.5 90 57.0

kota 46 43.8 22 41.5 68 43.0

Total 105 100 53 100 158 100

Gangguan mental emosional Total

Dari tabel di atas didapatkan proporsi gangguan mental emosional pada

ibu pasien skizofrenik lebih besar pada ibu dengan status perkawinannya janda

yaitu 56.2 % dibandingkan dengan ibu dengan status perkawinannya kawin

yaitu 43.8%.

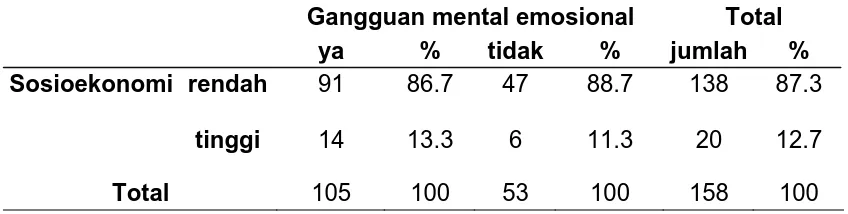

Tabel 4.7 Distribusi gangguan mental emosional responden berdasarkan status sosioekonomi

Dari tabel di atas didapatkan proporsi gangguan mental emosional pada

ibu pasien skizofrenik lebih besar pada ibu dengan status sosioekonomi rendah

yaitu 86.7 % dibandingkan dengan ibu dengan status sosioekonomi tinggi yaitu

13.3%.

Gangguan mental emosional Total

ya % tidak % jumlah %

Sosioekonomi rendah 91 86.7 47 88.7 138 87.3

tinggi 14 13.3 6 11.3 20 12.7

BAB 5. PEMBAHASAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan

cross-sectional. Didapatkan hasil penelitian yaitu proporsi gangguan mental

emosional pada ibu pasien skizofrenik yaitu 66.5 %. Hal ini lebih tinggi

dibandingkan hasil penelitian Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007

mendapatkan prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk

Indonesia yang berumur ≥ 15 tahun sebesar 11.6%.2

Gejala gangguan mental emosional yang paling banyak dialami ibu dari

pasien skizofrenik adalah mudah tegang, cemas dan kuatir (85.7%), merasa

hidup tidak bahagia (81.9%), mudah lelah (84.8%) mengalami rasa tidak enak

di perut (56.2%), sulit untuk berpikir jernih (54.8%), sering sakit kepala (54.3%)

dan sulit tidur (50.5%). Hasil ini hampir sama dengan gejala mental emosional

yang dialami penduduk Indonesia hasil penelitian oleh S.Idaiani dan

kawan-kawan tahun 2009, mendapatkan gejala mental emosional yang banyak dialami

oleh penduduk Indonesia antara lain sakit kepala, mudah lelah, sulit tidur, rasa

tidak enak di perut dan tidak nafsu makan. Juga hampir sama dengan hasil

Survei Kesehatan daerah (Surkesda) provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

mendapatkan gejala gangguan mental emosional terbanyak adalah sakit

kepala, mudah lelah, sulit tidur, merasa tidak enak di perut dan tidak nafsu Juga lebih tinggi

dibandingkan laporan World Health Organization (WHO) pada tahun 2000

memperoleh data gangguan mental pada populasi penduduk dunia adalah

sebesar 12% dan tahun 2001 meningkat menjadi 13%. Dan lebih tinggi

daripada prevalensi gangguan mental di negara Amerika Serikat 6-9%, Brazil

makan. Tetapi secara keseluruhan proporsi gejala gangguan mental emosional

yang dialami ibu dari pasien skizofrenik lebih tinggi dibandingkan proporsi

gejala gangguan mental yang dialami penduduk Indonesia umumnya.

Menurut S.Idaiani dan kawan-kawan tahun 2009, gejala yang banyak

memberikan kontribusi terhadap gangguan mental emosional antara lain

mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup, merasa tidak berharga, pekerjaan

sehari-hari terganggu, tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam

hidup, merasa sulit menikmati kegiatan sehari-hari. Pada hasil penelitian

didapatkan proporsi gejala-gejala tersebut cukup besar yaitu mempunyai

pikiran untuk mengakhiri hidup (34,3%), merasa tidak berharga (40%),

pekerjaan sehari-hari terganggu (38,1%), tidak mampu melakukan hal-hal yang

bermanfaat dalam hidup (26,7%), merasa sulit menikmati kegiatan sehari-hari

(40%). Sedangkan gejala-gejala somatik seperti sakit kepala, tidak nafsu

makan, pencernaan terganggu, rasa tidak enak di perut tidak memberikan

kontribusi yang besar terhadap gangguan mental emosional. Semakin banyak

gejala yang dialami semakin besar kecendrungan mengalami gangguan mental

emosional.6

Pada penelitian ini Self Reporting Questionnaire (SRQ) yang digunakan

adalah murni 20 butir pertanyaan mengenai gejala yang lebih mengarah

kepada neurosis. Gejala depresi terdapat pada butir nomor 6, 9,10, 14, 15, 16,

17; gejala ansietas terdapat pada butir nomor 3, 4, 5; gejala somatik pada butir

nomor 1, 2, 7, 19; gejala kognitif pada butir nomor 8, 12, 13 dan gejala