KAJIAN PENYEBARAN KUMBANG TANDUK (Oryctes rhinoceros L.)

PADA AREAL PERTANAMAN KELAPA SAWIT(Elais guinensis Jacq.)

SKRIPSI

OLEH

ROBBIN GAFUR SIREGAR 060302016

HPT

DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

KAJIAN PENYEBARAN KUMBANG TANDUK (Oryctes rhinoceros L.)

PADA AREAL PERTANAMAN KELAPA SAWIT (Elais guinensis Jacq.)

SKRIPSI

OLEH

ROBBIN GAFUR SIREGAR 060302016

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat Memperoleh Gelar Sarjana Di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Prof.Dr.Ir. Darma Bakti, MS

Ketua Anggota Ir. Marheni, MP

DEPARTEMEN HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

M E D A N

ABSTRACT

ABSTRAK

RIWAYAT HIDUP

Robbin Gafur Siregar lahir pada tanggal 19 Februari 1987 di Kisaran dari ibunda Nurhayati dan ayahanda H. Abdul Khoir Siregar. Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara.

Pendidikan yang telah ditempuh penulis adalah sebagai berikut :

- Lulus dari Sekolah Dasar Taman Pendidikan Kisaran Islam pada tahun 2000. - Lulus dari SLTP Negeri 5 Kisaran pada tahun 2003.

- Lulus dari SMA Negeri 1 Kisaran pada tahun 2006.

- Pada tahun 2006 diterima di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan, Departemen Hama dan Penyakit tumbuhan melalui jalur SPMB.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat meyelesaikan penelitian ini dengan baik.

Skipsi ini berjudul ” Kajian Kemampuan Menyebar Kumbang Tanduk (Oryctes rhinoceros L.) Berdasarkan arah Mata Angin (timur-Barat) pada Areal Pertanaman

Kelapa Sawit (Elais guinensis Jacq.)” yang merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar sajarna di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada komisi pembimbing Prof. Dr.Ir. Darma Bakti, MS selaku Ketua dan Ir, Marheni, MP selaku anggota yang telah memberikan bimbingan dan memberikan saran dalam menyelesaikan skipsi ini. Bapak Maneger dan asisten Kebun Rambutan PTPN III dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skrpsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Medan, Oktober 2010

Tujuan Penelitian………. 5

Hipotesis Penelitian………. 5

Kegunaan Penelitian………... 5

TINJAUAN PUSTAKA Marfologi Kelapa sawit……… 6

Syarat Tumbuh Kelapa Sawit……….. 7

Biologi Oryctes rhinoceros……….. 8

Gejala Serangan……… 11

Pengendalian………. 12

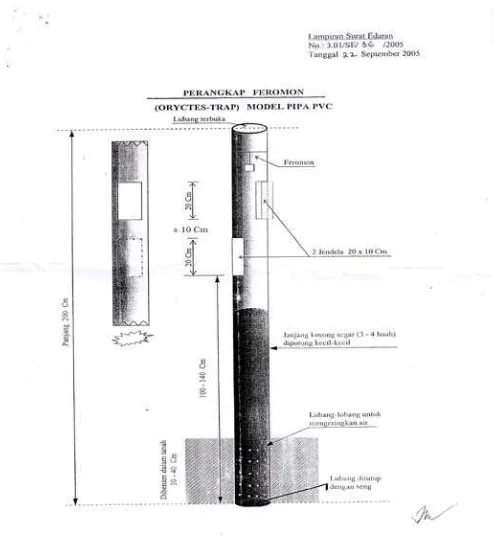

Perangkap Feromon ( Etil – 4 metil oktanoate………. 13

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyebaran Serangga… 14 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan dan Perkembangan Populasi………. 17

BAHAN DAN ALAT Tempat dan Waktu Penelitian……….. 20

Bahan dan Alat………. 20

Metode Penelitian………. 20

Metode Pelaksanaan………. 21

Periringan Serangga………. 21

Pemasangan Perangkap……… 21

Penempatan Perangkap……… 22

Pengamatan……….. 23 Peubah Amatan……… 24 HASIL DAN PEMBAHASAn

Pengaruh penyebaran terhadap faktor lingkungan………. 25 Perbedaan antara kumbang jantan dan betina……… 27 Pengaruh areal tanaman terhadap populasi kumbang……… 29

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan……….. 31

Saran……… 31

DAFTAR GAMBAR

No Judul Hal

1. Telur O. rhinoceros……… 8

2. Larva O. rhinoceros……… 9

3. Pupa O.rhinoceros……….. 9

4. Imago O. rhinoceros………... 10

5. Gejala serangan oryctes……….. 11

6. Riringan O. rhinoceros……… 21

7. Ferotrap………... 22

DAFTAR TABEL

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran Hal

1. Data regresi untuk T 200……… 32

2. Data regresi untuk T 400……… 33

3. Data Regresi untuk B 200………. 34

4. Data regresi untuk B 400……….. 35

5. Data korelasi……….. 36

6. Titik pemasangan perangkap……… 37

7. Peta Afdeling VII... 38

ABSTRACT

ABSTRAK

PENDAHULUAN

Latar belakang

Tanaman kelapa sawit (Elaeis guinensis Jacg) berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Amerika selatan yaitu Brazil kerena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil jika dibandingkan dengan di Afrika. Pada kenyataanya tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerahnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Papua nugini. Bahkan mampu memberikan hasil produksi perhektar yang lebih tinggi (Fauji dkk, 2005).

Kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848. Ketika itu ada empat batang bibit kelapa sawit yang dibawah dari Mauritius dan Amsterdam dan ditanam di Kebun Raya Bogor. Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911 (Fauzi dkk, 2005).

Berbagai faktor dapat menyebabkan produksi kalapa sawit menurun salah satu faktor tersebut adalah serangan hama tanaman. Serangan hama ini di areal kelapa sawit dapat menimbulkan kerugian apabila tidak dikelolah dengan baik (Girsang dan Daswir dalam Noprida, 2009).

Kumbang tanduk (Oryctes rhinoceros) dikenal sebagai hama yang menyerang hampir di seluruh pertanaman kelapa di Indonesia dan merupakan salah satu hama yang paling merusak (Mahmud, 1990). Di Indonesia kerugian yang ditimbulkan akibat serangan kumbang Oryctes sp. cukup tinggi. Di Jawa saja diduga kehilangan produksi per tahun berkisar 10-20 milyar rupiah (Direktorat Jendral Perkebunan, 2008).

Areal TBM menjadi sasaran utama hama O. rhinoceros dengan pelepah-pelepah muda yang mengering diantara daun-daun tua yang masih hijau (PPKS, 2004). Imago menggerek terutama bagian sisi batang pada pangkal pelepah yang lebih rendah, mencapai langsung titik tumbuh. Imago ini juga menyerang pelepah pertama pada mahkota dengan memakan jaringan tanaman yang masih muda sehingga pertumbuhan pelepah baru akan terganggu bentuknya dan mengganggu proses fotosintesis (PPKS, 1996).

Setiap hama mempunyai musuh alami yang dapat berupa parasit, predator (pemangsa) atau penyakit. Kalau musuh-musuh alami ini tidak cukup banyak, maka hama akan mudah berkembang biak (Mahmud, 1990). O. Rhinoceros dapat dikendalikan dengan cara fisik, pengutipan langsung, kimia yaitu dengan penggunaan pestisida atau dengan biologi yaitu penggunaan Metharizium anisophilae dan Baculovirus oryctes (PPKS, 2004).

Pengendalian O. rhinoceros dengan insektisida granular mempunyai kelemahan antara lain mahal dan mencemari lingkungan, sedangkan cara pengutipan dengan tangan membutuhkan tenaga yang relatif banyak (Susanto, 2006). Pencegahan perkembangan O. rhinoceros dapat dilakukan dengan menanam tanaman penutup tanah misalnya Mucuna sp.

Tanaman sistem peremajaan tanpa bakar (zero burning) dengan kondisi tanaman tua yang banyak terserang Ganoderma boninse mengakibatkan tingginya serangan hama O. rhinoceros pada tanaman sawit muda yang mengakibatkan kematian dan kerugian secara materi. Metode pengendalian dengan menggunakan feromon sintetik dan dikombinasikan dengan penggunaan senyawa kimia sebagai pelindung telah terbukti meminimalkan kerusakan dan serangan hama O. rhinoceros pada tanaman sawit muda (De Chenon dan Pasaribu, 2005).

Kumbang tanduk O. rhinoceros jantan dan betina yang menggerek selalu berpindah-pindah dari pohon yang satu ke pohon sekitarnya sehingga menyebabkan serangan semakin meluas (Direktorat Jendral Perkebunan, 2008). Biasanya serangan kumbang tanduk O. rhinoceros akan diikuti oleh kumbang R. ferrugineus atau bakteri ataupun

cendawan, sehingga terjadi pembusukan yang berkelanjutan. Keadaan seperti ini tanaman mungkin menjadi mati atau terus hidup dengan gejala pertumbuhan yang tidak normal (PPKS, 2004).

Kumbang terbang dari tempat persembunyiannya menjelang senja sampai agak malam (sampai dengan pukul 21.00 wib), dan jarang dijumpai pada waktu larut malam. Dari pengalaman diketahui, bahwa kumbang banyak menyerang kelapa pada malam sebelum turun hujan. Keadaan tersebut ternyata merangsang kumbang untuk keluar dari persembunyiannya (PPKS, 2004). Pada kelapa sawit yang ditanam pada tahun-tahun pertama, seekor kumbang tanduk meyerang sebatang pohon selama 4-6 hari sebelum ia pindah menyerang pohon lain. Akibatnya walaupun populasi yang kecil saja, tetapi populasi itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada kelapa sawit (PPKS, 1996).

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kemampuan Oryctes rhinoceros menyebar pada arael tanaman kelapa sawit.

Hipotesis Penelitian

1. Diduga adanya perbedaan kumbang tanduk O. rhinoceros yang betina dan jantan yang tertangkap.

2. Diduga adanya pengaruh suhu, kelembaban,curah hujan dan angin terhadap penyebaran kumbang tanduk O. rhinoceros di lapangan.

3. Diduga adanya hubungan antara penyebaran kumbang tanduk O. Rhinoceros dengan keadaan areal pertanaman kelapa sawit.

Kegunaan Penelitian

• Sebagai salah satu syarat untuk dapat melakukan penelitian di Departemen Hama

dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Morfologi Kelapa sawit

Tanaman kelapa sawit dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu bagian vagetatif dan generative. Bagian vegetative terdari akar, batang dan daun sedangkan bagian generatif yang merupakan alat perkembangbiakan terdiri dari bunga dan buah. Adapun sistematika dari tanaman kelapa sawit adalah :

Kingdom : Plantae

Divisio : Magnoliophyta Kelas : Liliopsida Ordo : Arecales Famili : Areacacae Genus : Elaeis

Spesies : Elaeis guineensis Jacg . (Satyawibawa dan Widyastuti, 2002).

dan betina terpisah namun berada alam satu pohon (monoecious diclin) dan memiliki waktu pematangan yang berbeda sehingga sangat jarang terjadi penyebukan sendiri. Tanaman sawit dengan tipe cangkang pisifera bersifat steril sehinga sangat jarang menghasilkan tandan buah dan dalam produksi benih unggul digunakan sebaga tetua jantan. Buah sawit mempunya warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah tergantung dari bibit yang digunakan. Buah bergerombol dalam tandan yang muncul dari tiap pelepah. Buah terdiri dari tiga lapisan: eksoskarp, mesoskarp dan endoskarp. Inti sawit (karnel yang sebetulnya adalah biji) merupakan endosperma dan embrio dengan kandungan minyak inti berkualitas tinggi (Anonimus, 2007).

Syarat Tumbuh

Secara alami kelapa sawit hanya dapat tumbuh di daerah tropis. Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh di tempat berawa (swamp) di sepanjang bantaran sungai dan di tampat yang basah. Sinar matahari harus langsung mengenai daun kelapa sawit. Lama pemnyinaran matahari rata – rata 5 – 7 jam perhari. Angin tidak mempengarui pertumbuhan. Benih kelapa sawit mengalami dormansi ( keadaan tidur sementara tanaman) yang cukup panjang. Diperlukan aerasi yang baik dan temperature yang tinggi untuk memutuskan masa dormansi agar bibit dapat berkecambah. Proses perkecambahan diperlukan kelembaban 60 – 80 % dengan temperature 350 C. Curah hujan tahunan antara 1.500 – 4.000 mm, optimal 2.000 – 3.000 mm/tahun (Hartono, 2008).

Biologi Oryctes rhinoceros

Phylum : Arthropoda Kelas : Insecta Ordo : Coleoptera Famili : Scarabaeidae Genus : Oryctes

Spesies : Oryctes rhinoceros L

Telur

Kumbang ini meletakkan telur pada tunggul-tunggul karet, kelapa dan kelapa sawit yang telah dipotong dan bahan organik lainnya (Gambar 1) (Mangunsoekarjo dan Semangun, 2003).

Gambar 1. Telur O. rhinoceros

Imago betina kumbang ini dapat bertelur 3 sampai 4 kali selama hidupnya dengan jumlah telur 30 butir dalam sekali bertelur (Hinckley, 2007). Telur berwarna putih, bentuk oval, diletakkan oleh imago betina 5-15 cm di bawah permukaan bahan organik. Telur yang baru diletakkan berukuran 2,3 x 3,5 mm dan lamanya stadia telur 8-12 hari (Allorerung dan Hosang, 2003).

minggu telur-telur ini akan menetas. Rata-rata fekunditas seekor serangga betina berkisar antara 49-61 butir telur, sedangkan di Australia berkisar 51 butir telur, bahkan dapat mencapai 70 butir. Stadium telur berkisar antara 11-13 hari, rata-rata 12 hari (Kalshoven, 1981).

Larva

Larva yang baru menetas berwarnah putih dan setelah dewasa berwarnah putih kekuningan, warnah bagian ekornya agak gelap dengan panjang 7-10 cm (Gambar 2). Tubuh bagian belakang lebih besar dari bagian depan. Pada permukaan tubuh larva terdapat bulu-bulu pendek dan pada bagian ekor bulu-bulu tersebut tumbuh lebih rapat. Stadium larva 4-5 bulan bahkan ada pula yang mencapai 2-4 bulan lamanya. Stadim larva terdiri dari tiga instar yaitu: Instar I selama 11-12 hari, instar II selama 12-21 hari, dan instar III 60-165 hari (Anonimus, 2010).

Gambar 2. Larva O. rhinoceros

Pupa

Gambar 3. pupaO. rhinoceros

Stadia ini terdiri atas dua fase yaitu: Fase I lamanya satu bulan yang merupakan perubah bentuk dari larva ke pupa dan fase II lamanya tiga minggu merupakan perubahan bentuk dari pupa menjadi imago, dan masih berdiam dalam kokon (Anonimus, 2010).

Imago

Kumbang tanduk warnanya hitam, permukaan bagian bawah badanya berwarana hitam kecoklatan, panjang tubuh 34-45 mm dan lebarnya 20 mm. Culanya yang terdapat pada kepala menjadi ciri khas kumbang ini (Gambar 3). Cula kumbang jantan lebih panjang dari cula kumbang betina. Selain itu kumbang ini mempunyai mandible yang kuat dan cocok untuk melubangi pohon (Borror, 1976).

Gambar 5. Imago Oryctes rhinoceros

Kumbang dewasa terbang ke tajuk kelapa pada malam hari dan mulai bergerak ke bagian dalam melalui salah satu ketiak pelepah daun yang paling atas. Kumbang merusak pelepah daun yang belum terbuka dan dapat menyebabkan pelepah patah seperti terlihat pada Gambar 5.

Gambar 6. Serangan Oryctes rhinoceros

Kerusakan pada tanaman baru terlihat jelas setelah daun membuka 1-2 bulan kemudian berupa guntingan segitiga seperti huruf “V”. Gejala ini merupakan ciri khas serangan kumbang O. rhinoceros (Direktorat Jendral Perkebunan, 2008). Kumbang ini menggerek pucuk-pucuk atau umbut kelapa sawit sejak ditanam dan dapat berlanjut sampai umur 25 tahun. Pelepah di atas bagian yang diserang akan putus dan mengering atau busuk dan tunas baru keluar dari samping (Lubis, 1992).

Kumbang tanduk O. rhinoceros umumnya menyerang tanaman kelapa sawit muda dan dapat menurunkan produksi tandan buah segar (TBS) pada tahun pertama menghasilkan hingga 69%. Di samping itu, kumbang tanduk juga mematikan tanaman muda sampai 25% (Primatani, 2006)

Pengendalian

Upaya terkini dalam mengendalikan kumbang tanduk adalah penggunaan perangkap feromon. PPKS saat ini telah berhasil mensintesa feromon agregat (dengan nama dagang Feromonas) untuk menarik kumbang jantan maupun betina. Feromon agregat ini berguna sebagai alat kendali populasi hama dan sebagai perangkap massal. Pemerangkapan kumbang O. rhinoceros dengan menggunakan ferotrap terdiri atas satu kantong feromon sintetik (PPKS, 2009). Pengendalian dengan menggunakan feromon untuk mengendalikan populasi hama O. rhinoceros sudah dilakukan oleh beberapa negara antara lain Filipina, Malaysia, Srilanka, India, Thailand dan Indonesia (APCC 2005a, 2005b). Hal ini dilakukan mengingat O. rhinoceros adalah hama yang berbahaya baik pada tanaman kelapa yang masih di pembibitan sampai tanaman dewasa (Singh and Rethinam, 2005).

Penggunaan feromon dapat menurunkan populasi O. rhinoceros di lapangan, 5-27 ekor kumbang per hektar dapat terperangkap setiap bulan (APCC, 2006). Kumbang O. rhinoceros berbahaya pada tanaman kelapa, lima ekor kumbang (dalam tahap makan) per

menurunkan penggunaan insektisida dan kerusakan lingkungan (Roelofs, 1978). Di samping itu, feromon dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan penggunaan virus di lokasi-lokasi pelepasan virus untuk mengendalikan O. rhinoceros (APCC, 2006).

Perangkap Feromon (etil – 4 metil oktanoate)

Feromon adalah substansi kimia yang dilepaskan oleh suatu organisme ke lingkungannya yang memampukan organisme tersebut mengadakan komunikasi secara intraspesifik dengan individu lain. Feromon bermanfaat dalam monitoring populasi maupun pengendalian hama (Nation, 2002).

Di samping itu feromon bermanfaat juga dalam proses reproduksi dan kelangsungan hidup suatu serangga. Keberhasilan penggunaan feromon dipengaruhi oleh kepekaan penerima, jumlah dan bahan kimia yang dihasilkan dan dibebaskan per satuan waktu, penguapan bahan kimia, kecepatan angin dan temperatur (Klowden, 2002).

Feromon ini mempunyai bahan aktif Ethyl-4 methyloctanoate dimana bahan aktif ini 10 kali lipat lebih efektif dibandingkan feromon terdahulu yang bahan aktifnya Ethyl chrysanthemumate (Gambar 7). Feromon diletakkan dalam ferotrap yaitu menggunakan

ember plastik dan perangkap PVC. Satu ferotrap cukup efektif untuk 2 ha dan kantong feromon sintetik dapat digunakan selama 60 hari (Utomo dkk, 2007

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyebaran Serangga

Jika lingkungan cocok dan pakan cukup, kumbang badak terbang dalam jarak yang dekat saja. Namun jika pakan kurang baik kumbang bisa terbang sampai sejauh 10 km (Pracaya, 2007).

mempengaruhi segala sesuatu dalam sistem komunitas serangga antara lain fisiologi, perilaku, dan ciri – ciri biologis lainya baik langsung maupun tidak langsung. Faktor cuaca dapat dipisahkan menjadi unsur – unsur cuaca antara lain: suhu, kelembaban, cahaya, dn pergerakan udara/angin (Ysvina, 2010).

a. Angin

Angin berpengaruh terhadap perkembangan hama, terutama dalam proses penyebaran hama tanaman. Misalnya kutu daun dapat terbang terbawa angin sejauh 1.300 km. Kutu loncat (Heteropsylla cubana), penyebarannya dipengaruhi oleh angin. Seperti halnya pada tahun 1986, pernah terjadi letusan hama (outbreak atau explosive) kutu loncat lamtoro pada daerah yang luas dalam waktu relatif singkat. Belalang kayu (Valanga nigricornis Zehntneri Krauss), bila ada angin dapat terbang sejauh 3-4 km. Selain

mendukung penyebaran hama, angin kencang bisa menghambat bertelurnya kupu-kupu, bahkan sering menimbulkan kematian (Arantha, 2010).

Pergerakan udara merupakan salah satu faktor yang penting dalam penyebaran kehidupan serangga. Penyebaran arah serangga kadang mengikuti arah angin.

b. Cahaya

imago aktif makan dengan habitat yang sama sehingga kedua-duanya menjadi hama (Jumar, 2000).

Cahaya mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan, perkembangan dan daya tahan serangga baik secara langsung maupun tidak langsung. Cahanya mempengarui aktifitas serangga, cahaya membantu mendapatkan makan, tempat yang lebih sesuai. Setiap serangga membutuhkan intensitas cahaya yang berbedah untuk aktifitasnya. Berdasarkan hal di atas serangga di golongkan atas:

1. Serangga diurnal adalah serangga yang membutuhkan intensitas cahaya tinggi dan aktif pada siang hari.

2. Serangga krepskular adalah serangga yang membutuhkan intensitas cahaya sedang dan aktif pada senja hari

3. Serangga nokturnal adalah serangga yang membutuhkan intensitas cahaya rendah dan aktif pada malam hari (Ysvina, 2010).

C. Suhu

Beberapa aktifitas serangga dipengaruhi oleh suhu dan kisaran suhu optimal bagi serangga bervariasi menurut spesiesnya. Secara garis besar suhu berpengaruh pada kesuburan / produksi telur, laju pertumbuhan dan migrasi atau penyebaran (Ysvina, 2010). d. Kelembaban / Hujan

Kelembaban atau curah hujan merupakan faktor penting yang mempengaruhi distribusi, kegiatan, dan perkembangan serangga. Dalam kelembaban yang sesuai serangga biasanya lebih tahan terhadap suhu ekstrem. Pada umumnya serangga lebih tahan terhadap lebih banyak air, bahkan beberapa serangga yang bukan serangga air dapat tersebar karena hanyut bersama air. Akan tetapi, kebanyakan air seperti banjir dan hujan deras merupakan bahaya bagi beberapa serangga ( Jumar, 2000).

Serangga akan mati bila kandungan airnya turun melewati batas toleransinya. Berkurangnya kandungan air tersebut barakibat kerdilnya pertumbuhan dan rendahnya laju metabolisme. Kandungan air dalam tubuh serangga bervariasi dengan jenis serangga, pada umumnya berkisar antara 50-90 % dari berat tubuhnya. Pada serangga berkulit tubuh tebal kandungan airnya lebih rendah (Ysvina, 2010).

e. Makanan

masing jenis serangga memiliki kisaran makanan (inang) dari satu sampai banyak makanan (inang) (Jumar, 2000).

Faktor-Faktor yang Pempengarui Pertumbuhan dan Perkembangan Populasi

Menurut Andrewartha dan Birch (1954 ) menyatakan bahwa kelangsungan hidup, perkembangan dan kerapatan populasi di lapangan ditentukan oleh : 1. Tersedianya sumberdaya makanan seperti makanan dan ruang tempat hidup.

2. Aksesibilitas sumberdaya dan kemampuan individu-individu populasi untuk mencapai dan memperoleh sumberdaya (antara lain sifat penyebaran, pemencaran dan

kemampuan mencari).

3. Waktu atau kesempatan yang memanfaatkan laju pertumbuhan (r) yang tinggi misalnya pada keadaan iklim yang menguntungkan untuk pertumbuhan.

(Tarumingkeng, 1994).

Bila sejumlah kecil populasi tertentu menyerbu suatu habitat baru dan disukai, jumlah mereka akan semakin bertambah sampai mencapai suatu maksimum yang dapat didukung oleh lingkungan. Kelompok individu yang menyerbu suatu habitat yang disukai tidak segera bertambah jumlahnya. Hal itu memerlukan waktu bagi individu-individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya yang baru, menemukan pasangan dan menghasilkan individu muda (Michael, 1995).

Andrewartha and Birch (1954) mengartikan bahwa hubungan antara empat komponen yaitu iklim, makanan, patogen dan tempat tinggal sebagai lingkungan untuk suatu organisme. Contohnya di Brazil, populasi serangga kadang-kadang berubah-ubah pada awal musim, terutama oleh faktor lingkungan yang mendukung seperti curah hujan, temperatur, dan kelembaban. Coleoptera dan serangga lainnya akan melimpah setelah hujan. Di hutan alami, kelimpahan dan perkembangan spesies kumbang scarabid sangat dipengaruhi oleh ph tanah, tanaman penutup dan kepadatan makanan mereka (Kamarudin dkk, 2005).

Kelimpahan serangga berhubungan erat dengan perbandingan antara kelahiran dan kematian pada suatu waktu tertentu. Kelahiran dipengaruhi antara lain oleh cuaca , makanan, dan taraf kepadatannya. Kematian terutama dipengaruhi oleh cuaca dan musuh alami. Kepadatan dapat mengakibatkan emigrasi yang dapat berarti sebagai kurangnya individu di suatu lokasi yang dianggap suatu kematian. Cuaca berpengaruh langsung terhadap tingkat kelahiran dan kematian, secara tidak langsung cuaca mempengaruhi hama melalui pengaruhnya terhadap kelimpahan organisme lain termasuk musuh alaminya (Ysvina, 2010)

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada areal tanaman belum menghasilkan di afdeling VII, kebun Rambutan PTPN III Tebing. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli - September 2010.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah imago O. rhinoceros, feromon, batang sawit busuk dan tandan sawit kosong.

Alat yang digunakan adalah 12 ferotrap, thermometer, hygrometer, tinta india, kawat dan alat tulis lainya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Regresi dan korelasi untuk mencari hubungan antara penyebaran dengan faktor - faktor cuaca. Metode linier yang digunakan adalah :

Ў = a + b1x1+b2 x2 + b3x3 + b4x4 Ў = Regresi

a = Konstanta b = Koefisien x1 = Suhu

x2 = Kelembaban x3 = Curah hujan

Metoda Pelaksanaan

Penelitian dilakukan pada areal tanaman belum menghasilkan seluas 18,45 ha tahun tanam 2007 dengan menggunakan penutup tanah Mucuna bracteata di blok 35 afdeling VII kebun Rambutan. Kegiatan penelitian dilakukan sebagai berikut:

1. Periringan serangga

Periringan dilakukan di rumah kasa dan laboratorium dengan banyak larva instar tiga yang diriring berjumlah 300 ekor. Media riringan menggunakan batang kelapa sawit yang telah membusuk seperti pada Gambar 8.

Gambar 8. Periringan O. Rhinoceros

Batang kelapa sawit dibor agar membentuk lubang kemudian memasukkan larva kedalam lubang. Tujuanya agar konidisi lingkungan riringan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 2. Pemasangan perangkap.

Gambar 9. Perangkap O. rhinoceros

Bagian atas pipa dibuat 2 buah jendela dengan ukuran 20 x 10 cm, pipa diisi dengan cacahan janjangan kosong kelapa sawit yang masih segar, bagian atas pipa PVC dipasang kawat untuk dapat menggantungkan feromon. (sesuai yang digunakan pihak perkebunan dan rekomendasi dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Marihat)

3. Penempatan perangkap.

Gambar 10. Denah Lokasi Pemasangan Perangkap dan pelepasan kumbang

4. Pelepasan Oryctes rhinoceros.

Kumbang O. rhinoceros yang dilepaskan sebanyak 120 ekor (60 ekor betina dan 60 ekor jantan) merupakan kumbang yang baru muncul dari hasil pembiakan massal. Kumbang diberi tanda warna dengan memberikan cat kuku yang tahan air. Pemberian tanda warna bertujuan untuk menandakan posisi pelepasan O. rhinoceros sesuai arah mata angin (Timur dan Barat). Warna putih menunjukkan arah pelepasan barat dan hijau ke arah timur. Pada masing-masing arah mata angin tersebut dilepaskan 15 pasang kumbang O. rhinoceros dari tengah areal pertanaman yang merupakan jalan kebun, dan pelepasan

kumbang dilaksanakan pada pukul 18.00 Wib sesuai dengan waktu aktif kumbang pada malam hari.

5. Pengamatan.

Peubah Amatan

1. O. rhinoceros yang tertangkap pada setiap jarak diamati dan dilepaskan kembali hingga diketahui kemampun dispersal terjauh.

2. Persentase kumbang jantan dan betina yang tertangkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

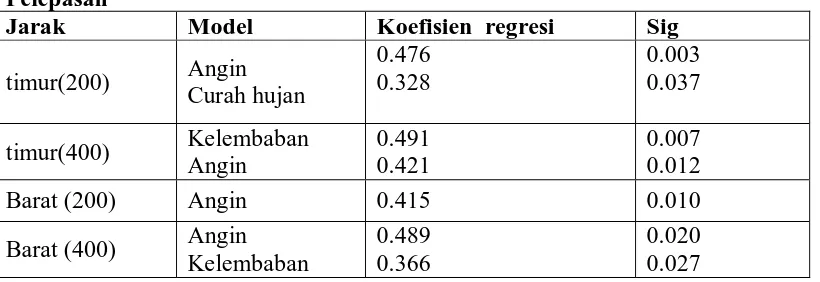

1. Pengaruh Penyebaran Kumbang terhadap Faktor – Faktor Lingkungan ( Suhu, Kelembaban, Angin dan Curah Hujan )

Dari analisis regresi antara jumlah kumbang yang tertangkap dengan faktor – faktor lingkungan menunjukan adanya hubungan antara penyebaran dengan faktor lingkungan. Menurut Jumar (2000) menyatakan perkembangan serangga di alam di pengarui oleh dua faktor, yaitu faktor dalam yang dimiliki serangga itu sendiri dan faktor luar yang berada dilingkungan sekitarnya. Adapun pengaruh faktor tersebut dapat di lihat dari tabel regresi tiap jarak sebagai berikut.

Tabel 1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyebaran serangga Pada Setiap Jarak Pelepasan

Dari tabel regresi di atas dapat dilihat bahwa pada T1, T2, B1 dan B2 dengan ketetapan 0.05 % angin memiliki hubungan terhadap penyebaran kumbang. Ini sesuai dengan literatur Arantha (2010) yang menyatakan bahwa angin berpengaruh terhadap perkembangan hama, terutama dalam proses penyebaran hama tanaman.

dan curah hujan 0.328. Pada pada jarak T2 400 faktor yang mempengarui adalah kelembaban dengan koefisien regresi 0.491 dan angin dengan koefisien regresi 0.421 . Menurut Jumar (2000) Kelembaban atau curah hujan merupakan faktor penting yang mempengarui distribusi, kegiatan dan perkembangan serangga. Dalam kelembaban yang sesuai serangga biasanya lebih tahan terhadap suhu ekstrem.

Pada tabel 1 pada jarak B1 200 faktor yang paling berpengaruh adalah angin dengan koefisien regresi 0.415 dan pada jarak B2 400 faktor yang mempengaruhi adalah angin dan kelembaban dengan faktor regresi 0.489 dan 0.366.

Dari hasil pengamatan diketahui bahwa kumbang sampel yang dilepas hanya mampu terbang sampai pada ferotrap ke dua atau dengan jarak 400 m. Hal ini disebabkan oleh kumbang badak lebih menyenangi areal TBM di bandingkan dengan areal TM dan kumbang badak tidak akan terbang jauh bila areal di tempatinya tersedia makanan yang cukup. Hal ini sesuai dengan pernyataan Utomo, dkk (2007) yang menyatakan bahwa kumbang O. rhinoceros menyerang tanaman kelapa sawit yang baru ditanam di lapangan sampai berumur 2,5 tahun. Kumbang ini jarang sekali di jumpai menyerang kelapa sawit yang sudah menghasilkan (TM).

2. Perbedaan antara kumbang jantan dan betina yang tertangkap

Dari penelitian yang dilakukan menujukkan terdapat perbedaan antara kumbang jantan dan betina yang tertangkap baik kumbang sempel maupun kumbang lain pada setiap perangkap. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. kumbang sampel yang tertangkap

Jarak Jumlah Tertangkap Total Lokasi

B1

Dari tabel diatas menunjukan kumbang betina lebih banyak tertangkap dibandingkan jantan. Persentase betina yang tertangkap sebanyak 62 % sedangkan jantan 38 %. Perbedaan ini dikerenakan feromon yang digunakan adalah feromon agregasi. Ini sesuai dengan literatur Alouw (2007) yang menyatakan feromon berperan dalam monitoring populasi hama sebagi bagian penting dalam pengendalian hama secara terpadu serta dapat digunakan dalam pengendalian hama yang berwawasan lingkungan. Penggunaan feromon dalam pengendalian hama O. rhinocheros sudah dilakukan. Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa feromon agregasi sintetik dapat menengkap kumbang O. rhinoceros betina lebih banyak dibandingkan kumbang jantan.

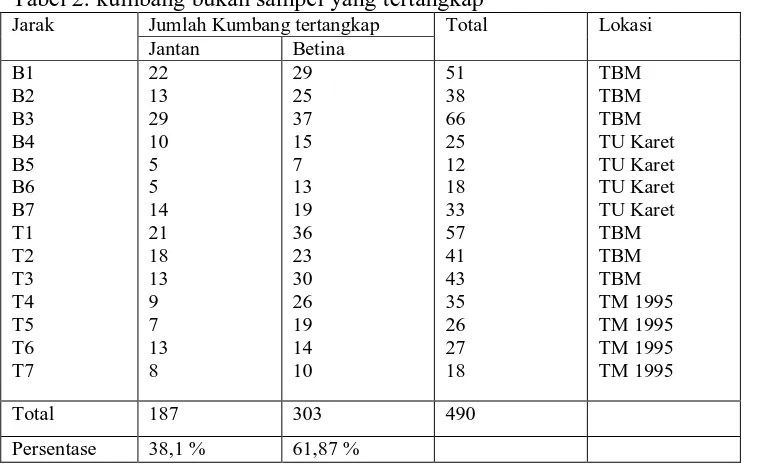

Pada kumbang bukan sampel tedapat perbedaan antara kumbang jantan dan betina yang tertangkap. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. kumbang bukan sampel yang tertangkap

Jarak Jumlah Kumbang tertangkap Total Lokasi

Jantan Betina

Dari tabel 2 juga terdapat perbedaan kumbang betina dan jantan bukan sampel yang tertangkap. Kumbang betina lebih banyak tertangkap dibandingkan kumbang jantan. Persentase kumbang betina yang tertangkap sebesar 61,8 % sedangkan kumbang jantan yang tertangkap sebesar 38,1 %. Kumbang betina yang terbanyak tertangkap pada perangkap B3 sebanak 37 ekor sedangkan yang terendah terdapat pada perangkap B5 sebanyak 7 ekor. Kumbang jantan yang tertangkap paling banyak pada perangkap B3 sebanyak 29 ekor sedangkan terendah terdapat pada perangkap B5 dan B6 sebanyak 5 ekor.

Pengunaan feromon agregasi ini dapat menarik kumbang betina mupun jantan hal ini sesuai dengan literatur Klowden (2002) yang menyatakan feromon agregasi adalah jenis feromon yang dikeluarkan unruk menarik kumbang jantan maupun betina untuk berkelompok dan jenis feromon ini juga dapat meningkatkan kemungkinan kopulasi di dalam populasi tersebut.

Dari penelitian yang dilakukan didapat bahwa jumlah kumbang yang tertangkap pada perangkap yang terletak di TBM (Tanaman Belum Menghasilkan) lebih banyak jika dibandingkan dengan areal lain. Ini karena O. rhinoceros menyenangi area pertanaman yang masih mudah. Ini sesuai dengan literatur Primatani (2006) yang menyatakan kumbang tanduk O. rhinoceros umumnya menyerang tanaman sawit mudah dan dapat menurunkan produksi tandan buah segar (TBS) pada tahun pertama menghasilkan hinga 69 % di samping itu kumbang in mematikan tanaman mudah sampai 25 %.

Pada kumbang sampel tertinggi terdapat pada perangkap yang berlokasi di TBM sebanyak 20 ekor sementara pada perangkap lain yang berada diluar TBM tidak tertangkap. Pada kumbang bukan sempel jumlah kumbang yang tertangkap paling banyak terdapat pada perangkap B3 yang berlokasi di TBM sebanyak 66 ekor dan terendah adalah perangakap B5 yang berlokasi di TU (Tanaman ulang) karet sebanyak 12 ekor.

Banyaknya oryctes pada TBM menujukkan di lokasi tersebut terdapat banyak serangan karena kelapa sawit mudah merupakan sasaran dari O. rhinoceros. Ini sesuai dengan literatur PPKS (2004) yang mengatakan bahwa areal TBM menjadi sasaran utama hama O. Rhinoceros dengan pelepah – pelepah muda yang mengering diantara daun – daun tua yang masih hijau akibat gerekannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil penelitian ini menunjukan kemampuan kumbang O. rhinoceros menyebar di TBM adalah sejauh 400 m.

2. Hasil penelitian menunjukan adanya perbedaan antara kumbang jantan dan betina yang tertangkap. Kumbang betina lebih banyak tertangkap dari pada jantan.

3. Areal pertanaman menentukan jumlah populasi O. rhinoceros yang tertangkap. Pada areal TBM populasi O. rhinoceros lebih banyak tertangkap di bandingkan dengan areal lain.

4. Angin merupakan faktor lingkungan utama yang paling berpengaruh dalam penyebaran.

Saran

Lampiran 1

Variables Entered/Removedb

a. All requested Variables entered b. Dependent Variable: Timur ( 200 m )

a. Predictor: ( Constant ), Angin, Kelembaban, Curah hujan, Suhu b. Devendent Variable: Timur ( 200 m )

a. Prdictors: Constants, Angin, Kelembaban, Curah Hujan, Suhu b. Dependent Variable: Timur ( 200 m )

Coefficienta

Model Veriables Entered Variables Removed Method

1 Angin

Kelembaban Curah Hujan Suhu

Lampiran 2

Variables Entered/Removedb

a. All requested Variables entered b. Dependent Variable: Timur ( 400 m )

a. Predictor: ( Constant ), Angin, Kelembaban, Curah hujan, Suhu b. Devendent Variable: Timur ( 400 m )

a. Prdictors: Constants, Angin, Kelembaban, Curah Hujan, Suhu b. Dependent Variable: Timur ( 400 m )

Coefficienta

Model Veriables Entered Variables Removed Method

1 Angin

Kelembaban Curah Hujan Suhu

Lampiran 3. Variables Entered/Removedb

a. All requested Variables entered b. Dependent Variable: Barat ( 200 m )

a. Predictor: ( Constant ), Angin, Kelembaban, Curah hujan, Suhu b. Devendent Variable: Barat ( 200 m )

a. Prdictors: Constants, Angin, Kelembaban, Curah Hujan, Suhu b. Dependent Variable: Barat ( 200 m )

Coefficienta

Model Veriables Entered Variables Removed Method

1 Angin

Kelembaban Curah Hujan Suhu

Lampiran 4 Variables Entered/Removedb

a. All requested Variables entered b. Dependent Variable: Barat ( 400 m )

a. Predictor: ( Constant ), Angin, Kelembaban, Curah hujan, Suhu b. Devendent Variable: Barat ( 400 m )

a. Prdictors: Constants, Angin, Kelembaban, Curah Hujan, Suhu b. Dependent Variable: Barat ( 400 m )

Coefficienta

Model Veriables Entered Variables Removed Method

1 Angin

Kelembaban Curah Hujan Suhu

Lampiran 5

Correlations

Baarat ( 200 m ) Barat ( 200 m ) Timur ( 200 m ) Pearson Correlation

Sig. ( 2- tailed) Timur ( 200 m ) Pearson Correlation

Sig. ( 2- tailed)

Correlation is significant at the 0.01 level ( 2 – tailed ).

Correlations

Baarat ( 200 m ) Barat ( 200 m ) Barat ( 200 m ) Pearson Correlation

Sig. ( 2- tailed) Barat ( 400 m ) Pearson Correlation

Sig. ( 2- tailed)

Lampiran 6

Lampiaran 7

Gambar plang penelitian Gambar bersama plang penelitian

Ferotrap di TBM Pengambil data

DAFTAR PUSTAKA

Allorerung, D dan M. L. A. Hossang. 2003. Kelapa (Cocos nucifera L). Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain (Puslitbangtri), Jakarta.

Alouw, J . 2007. Oryctes rhinoceros (Coleoptera: Scarabaeidae) Pheromone and its Use to Control Coconut Beetle, Oryctes rhinoceros (Coleoptera : Scarabaeidae). Indonesian Coconut and Other Palmae Research Institute.

Anonimus, 2010. Kumbang Kelapa.

Arantha, 2010. Serangga Hama Tanaman.

APCC 2006. Coconut Integrated Pest Management. Annual report. APCC. Jakarta.195 p. Borror, Delong. 1971. An Introduction to the Study of Insects. Third Edition.The State

University of Ohio,United state.

Chenon, R. D. dan H. Pasaribu. 2005. Strategi Pengendalian Hama Oryctes rhinoceros di PT. Tolan Tiga Indonesia (SIPEF Group). Dalam Pertemuan Teknis Kelapa Sawit 2005

Direktorat Perlindungan Perkebunan. 2008. Pemanfaatan Musuh Alami Untuk Mengendalikan Kumbang Nyiur. Diunduh dari http://ditjenbun.deptan.go.id (28 Januari 2010).

Fauzi, Y., yustina, E. W., Iman, S dan Rudi. 2002. Kelapa Sawit. Edisi revisi. Penebar Swadaya, Jakarta.

Girsang, P dalam

Jumar, 2000. Entomologi Pertanian. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Nofrida,2009. Ekologi Pengendalian Hama Pada Tanaman Kelapa Sawit. Makalah Seminar dan Pameran Ilmiah Himpunan Mahasiswa Hama dan Penyakit Tumbuhan.UISU.Medan

Kalshoven, L.G.E. 1981. The Pest of Crop In Indonesia. P.A. Van Der Laan. PT. Ichtiar Baru-Van Hoeve.Jakarta.

Klowden, M.J. 2002. Physiological System in Insects. Acad. Press. London. 413 pp. Kamarudin, N., M. Basri, W., dan Ramle, M., 2005. Environmental Factors affecting the

population Density of Oryctes rhinoceros in a Zero-Burn Oil Palm Replant. Journal of Oil Palm Research.17:53-63

PPKS.1996. Pengendalian Baru Kumbang Tanduk dengan Feromon, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan

_____, 2004. Budidaya Kelapa Sawit. Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan.

Prawirosukarto, S., Y.P. Roerrha., U. Condro., dan Susanto. 2003. Pengenalan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kelapa Sawit.PPKS, Medan.

Pracaya. 2007. Hama dan Penyakit Tanaman.Penebar Swadaya. Jakarta

Primatani. 2006. Kelapa Sawit. Diunduh dari http://primatani. litbang. deptan.go.id (28 Februari 2010).

Rahayuwati, S., R. D de Chenon dan Sudharto ps. 2002. sistem Reproduksi Betina Oryctes rhinoceros (Coleoptera:Scarabaeidae) dari Berbagai Populasi Berbeda di Perkebunan Kelapa sawit. Jurnal Penelitian Kelapa Sawit. 10(1):11-22.

Risza, S. 1995. Kelapa Sawit Upaya Peningkatan Produktivitas. Kanisius, Yogyakarta Schowalter, T, D., 1996. Insect Ecology an Ecosystem Approach. Academic Press, New

York.

Singh S.P and P. Rethinam. 2005. Rhinoceros beetles. APCC. Jakarta. 126 p. Sudjanan. 1983. Teknik Analisis Regresi dan Korelasi. Tarsito. Bandung

Tarumingkeng, R. C., 1994. Dinamika Populasi: Kajian Ekologi Kuantitatif. Pustaka Sinar Harapan dan Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta.