RESPON BEBERAPA KLON UBIJALAR

TERHADAP FOSFOR DI TIGA LOKASI TANAM

DI SEKITAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU

(SULAWESI TENGAH)

ALIMUDDIN PAADA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

RESPON BEBERAPA KLON UBIJALAR

TERHADAP FOSFOR DI TIGA LOKASI TANAM DI

SEKITAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU

(SULAWESI TENGAH)

ALIMUDDIN PAADA

Disusun sebagai salah satu syarat dalam

menyelesaikan studi Program S3 di Institut Pertanian Bogor

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

JUDUL : Respon Beberapa Klon Ubijalar Terhadap Fosfor Di Tiga Lokasi Tanam Di Sekitar Taman Nasional Lore Lindu

(Sulawesi Tengah) NAMA : Alimuddin Paada NIM : AGR 965022

Disetujui: Komisi Pembimbing,

Dr. Ir. Fred Rumawas, MSc Prof. Dr. Ir. H. Edi Guhardja, MSc Ketua Anggota

Prof. Dr. Ir. Alex Hartana, MSc Dr. Ir. Irawati Anggota Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Agronomi, Dekan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor,

Dr. Ir. Satriyas Ilyas, MS Dr. Ir. Khairil Anwar Notodputro,MS

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi yang berjudul Respons beberapa Klon Ubijalar terhadap Fosfor di Tiga Lokasi Tanam di sekitar Taman Nasional Lore Lindu (Sulawesi Tengah) adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan tercamtum dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Mei 2006

ABSTRAK

ALIMUDDIN PAADA. Respons beberapa Klon Ubijalar terhadap Fosfor di Tiga Lokasi Tanam di sekitar Taman Nasional Lore Lindu (Sulawesi Tengah). Dibimbing oleh FRED RUMAWAS, EDI GUHARDJA, ALEX HARTANA, dan IRAWATI.

Ubijalar penting untuk keamanan pangan nasional, karena terkait erat dengan kebutuhan masyarakat dan untuk mengurangi kebergantungannya terhadap jagung dan beras. Masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung masih bergantung pada tanaman umbi-umbian termasuk ubijalar. Di Indonesia produksi rata-rata ubijalar per satuan luas masih rendah yaitu sekitar 10 t/ha, sementara potensi produksi ubijalar adalah sekitar 40 t/ha. Pengembangan ubijalar layak mendapat perhatian guna menunjang diversifikasi pangan, karena selain untuk pangan, ubijalar juga berpeluang besar untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, dan pakan. Lokasi tanam merupakan faktor pembatas pertumbuhan dan produksi ubijalar yang berkaitan dengan kondisi tanah, suhu, curah hujan, dan kelembapan. Tujuan penelitian ini adalah mempelajari respons empat klon ubijalar yang dipupuk empat dosis pupuk P yang berbeda di tiga lokasi tanam sekitar TN Lore Lindu (Sulawesi Tengah). Percobaan dilaksanakan di Desa Sidera 70 meter di atas permukaan laut (m dpl), di Desa Ampera 600 m dpl, dan di Desa Wuasa 1100 (m dpl). Percobaan dilakukan dengan menggunakan rancangan petak terpisah dengan tiga ulangan yang diacak dalam rancangan acak kelompok di tiap lokasi tanam. Faktor pertama empat klon ubijalar (W0331, CIP-2, CIP-3 dan B0088), dan faktor kedua empat dosis pupuk fosfor (P2O5): tanpa pupuk (P0); 100 kg P/ha (P1); 200 kg P/ha (P2); dan 300 kg P/ha (P3). Setiap unit perlakuan diulang tiga kali. Hasil penelitian ini didapatkan, semua klon ubijalar yang diuji berproduksi dan berkualitas optimal di tiga lokasi tanam dengan dosis pemupukan fosfor yang berbeda. Pengembangan beberapa klon ubijalar disekitar TNLL sangat menjanjikan dalam rangka memenuhi kebutuhan karbohidrat masyarakat. Untuk memperoleh produksi umbi segar yang optimal, pengembangan klon ubijalar W0331 dengan 200 kg P/ha dan CIP-2 dengan 100 kg P/ha di Wuasa dan Ampera serta klon CIP-2 dan CIP-3 dengan pemupukan 100 kg P/ha di Sidera, dapat dilaksanakan. Untuk produksi bahan kering umbi optimal dapat dikembangkan W0331 dan CIP-2 di Wuasa dengan pemupukan 200 kg P/ha, serta CIP-3 dan B0088 di Ampera dan di Sidera dengan pemupukan 100 kg P/ha. Untuk mendapatkan kualitas umbi yang optimal, pengembangan klon ubijalar W0331 dan CIP-2 di Wuasa, klon W0331 dan B0088 di Ampera, klon B0088 dan CIP-2 di Sidera masing-masing dengan pemupukan 200 kg P/ha. Kadar gula dan protein umbi juga meningkat dengan meningkatnya dosis pupuk P sampai 300 kg P/ha, tanpa adanya interaksi dengan klon dan lokasi tanam. Asam amino total, metionin, ratio metionin dan lisin dengan asam amino total, meningkat dengan semakin tinggi lokasi tanam, sedangkan kadar lisin tertinggi dicapai di Ampera. Peningkatan dosis pupuk P sampai 300 kg P/ha meningkatkan kadar asam amino umbi.

Kata kunci: ubijalar, fosfor, lokasi tanam, protein, asam amino

Different Planting Environment around Lore Lindu National Park (Central Sulawesi). Under the direction of FRED RUMAWAS, EDI GUHARDJA, ALEX HARTANA, and IRAWATI.

Sweet potato is important food security, because it is closely related to the need of the food human population and to reduce dependence on rice and corn. Indonesian society is more or less still dependents on tuber crops including sweet potato. However, Indonesians sweet potato yields are relatively low i.e around to 10 t/ha, whiles its potensial yield is around 40 t/ha. The development of sweet potato production is considered to be important because it is used indirect human consumption and as an input in industry and animal feed production. Location is limiting factor to growth and production of sweet potatoes related to soil condition, temperature, precipitation, and humidity. The objective of this experiment is to study the response of four different sweet potato clones to four different phosphorus levels grown at three locations around Lore Lindu National Park, Central Sulawesi. The experiment was carried out at Sidera (70 m above sea level), Ampera (600 m), and Wuasa (1100 m). Using a split plot design four P levels, (0, 100, 200, qnd 300 kg P/ha) where randomized in the four different sweet potato clones (W0331, CIP-2, CIP-3, and B0088), replicated three times at each location. Observed variables were harvest index, fresh tuber weight, dry matter weight, lipid content, sugar content, starch content, protein content. Tuber amino acid contents were analized from bulk samples of treatments at each location. The results showed that all clones tested could growth with optimal yield by application different level of phosphorous at different planting location and it was promising the development of those clones to fulfille carbohydrate consumption of the people around LLNP. The fresh tuber yields of clones W0331 and CIP-2 in Wuasa and Ampera would be optimal of by application 200 kg P/ha while those of CIP-2 and CIP-3 clones at Sidera by fertilise with 100 kg P/ha. The optimal of dry matter production was obtained by application of 200 kg P/ha for W0331 and CIP-2 clones at Wuasa and 100 kg P/ha for CIP-3 and B0088 at Ampera and Sidera. For optimal quality at tree location, application of 200 kg P/ha for W0331 and CIP-2 clones at Wuasa, W0331 and B0088 clones at Ampera, B0088 and CIP-2 clones at Sidera can be considered. Sugar and protein content increased with increased P applications up to 300 kg P/ha, with not interactions between clones and location. Total amino acid, and metionine contents, and the ratio metionine, total lisine and total amino acid, improved with altitude, while lisine pick at Ampera (600 m). Increasing P levels up to 300 kg P/ha increased amino acid content of the sweet potato tuber.

Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor tahun 2006 Hak Cipta Dilindungi

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari IPB sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, foto copy, microfilm dan sebagainya.

Penulis dilahirkan di Pare-pare pada tanggal 12 November 1958 sebagai anak sulung dari pasangan Ayah (Almarhum) dan Sitti Sanariah. Pendidikan sarjana ditempuh di Program Studi Agronomi, Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian Universitas Tadulako (UNTAD), lulus Iulus pada tahun 1987. Pada tahun 1990, penulis diterima di Program Studi Agronomi pada Program Magister Sains Pascasarjana IPB dan menamatkan pada tahun 1993. Kesempatan untuk melanjutkan ke program doktor pada program studi dan perguruan tinggi yang sama diperoleh pada tahun 1996. Beasiswa pendidikan pascasarjana diperoleh dari Asia Development Bank.

Penulis bekerja sebagai Asisten Lahan pada Proyek Pengembangan Kelapa Rakyat (SCDP) pada tahun 1987-1988, dan pada tahun 1989-1990 sebagai Kepala Unit Pelaksana Proyek di proyek yang sama yang di tempatkan di Palu. Pada tahun 1990 penulis diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (staf pengajar pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako).

Selama mengikuti program S3, penulis juga sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Katopasa Indonesia (Yakis) yang bergerak dibidang konservasi lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat dan The Nature Conservancy (TNC) yang bergerak di konservasi lingkungan. Penelitian inipun dilaksanakan dilahan masyarakat dan melibatkan PKK dan kelompok tani.

rahmat yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan disertasi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Sekolah Pascasarjana di Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyadari bahwa penelitian dan penulisan disertasi merupakan karya atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Fred Rumawas, MSc, sebagai ketua komisi pembimbing disertasi, yang pada tahun 1996 memberikan rekomendasi kepada saya untuk dapat belajar di IPB dan walaupun sangat sibuk masih menyempatkan waktu membimbing penulisan dan mensupport saya agar tetap bersemangat penyelesaian studi.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edi Guhardja, MSc, sebagai anggota komisi pembimbing, yang walaupun sangat sibuk masih dapat memberikan perbaikan disertasi, dan memberikan motivasi agar saya segera dapat menyelesaikan studi.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Alex Hartana, MSc, sebagai anggota komisi pembimbing yang walaupun sangat sibuk sebagai Ketua Jurusan Biologi Fakultas MIPA-IPB, masih meluangkan waktunya untuk membimbing, menasehati, memacu kreatifitas dalam penulisan disertasi, dan masih banyak pengetahuan lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

4. Ibu Dr. Ir. Irawati, sebagai anggota komisi pembimbing, yang walaupun sangat sibuk sebagai Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kebun Raya Bogor, masih dapat membimbing dan memotivasi saya dalam penulisan disertasi.

5. Rektor IPB, Dekan Sekolah Pascasarjana, dan Ketua Program Studi Agronomi beserta sivitas akademika Institut Pertanian Bogor, yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan kepada saya selama mengikuti pendidikan Program Doktor.

penguji luar komisi pada ujian tertutup. Bapak Dr. Ir. Asep Setiawan MS dan Bapak Dr. Ir. Munif Ghulamadi, MS, yang telah bersedia menjadi penguji luar komisi saat ujian terbuka.

8. Pihak Asia Development Bank (ADB) yang telah memberikan beasiswa kepada saya untuk menempuh pendidikan di IPB.

9. Bapak Ir. Tjintokohadi, staf pemuliaan ubijalar International Potato Center (CIP), dan pihak CIP yang telah banyak membantu menyediakan stek bibit dan referensi ubijalar.

10. Bapak Gangga Lemba (almarhum) dan staf Balai Benih Hortikultura Sidera, Ibu PKK, dan masyarakat Desa Ampera Kecamatan Palolo Kabupaten Donggala, dan Ibu PKK dan masyarakat Desa Wuasa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso, yang telah banyak membantu selama penelitian.

11. Pak Dr. Syamsudin Koloi (Ketua Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Sulteng-Bogor - HIMPAST), Pak Yulius, Wahid, dan Fadli bersama istri, Ibu Andi Ete, Asriani, Saharia, Wardah, dan seluruh teman-teman HIMPAST dan teman-teman staf pengajar Faperta Untad.

12. Bapak H. Arif Saddong, Ibu Rasnah Yunus, SE, Msi, dan Bapak Dr. Ir. Suryo Adiwibowo, MS beserta Istri yang telah banyak membantu dan memberi support yang sangat berharga.

13. Terima kasih pula tidak lupa kami sampaikan kepada teman-teman wartawan yang sempat hadir hari ini, dan teman-teman di Yayasan Katopasa Indonesia atas segala dukungannya.

14. Secara khusus ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu saya, mertua, saudara, serta istri tercinta Elvira Abubakar dan anak saya (Nona, Ayu, Diah, dan Adit) serta menantu saya Amat atas segala pengorbanan dan pengertiannya.

Demikian dan terima kasih.

Bogor, Mei 2006

Halaman 1 Denah percobaan yang terdiri atas tiga ulangan (lokasi tanam

1/Desa Sidera)... 63 2 Hasil analisis tanah sebelum percobaan dan penilaian tingkat

kesuburan tanah di tiga lokasi tanam... 64 3 Distribusi curah hujan harian pada saat percobaan... 65 4 Keadaan iklim rata-rata bulanan di tiga lokasi tanam selama

percobaan berlangsung ... 66 5 Hari hujan dan curah hujan di tiga lokasi selama penelitian

berlangsung... 67 6 Keadaan suhu udara di tiga lokasi tanam selama penelitian

berlangsung………... 68 7 Keadaan kelembapan udara di tiga lokasi tanam selama

penelitian berlangsung……….... 69 8 Hasil analisis ragam indeks panen, bobot basah, kadar bahan

kering, dan lemak umbi empat klon ubijalar... 70 9 Hasil analisis ragam kadar gula, pati, dan protein umbi pada

Halaman 1 Peta lokasi penelitian yang berada disekitar Taman Nasional

Lore Lindu………... 11 2 Indeks panen (%) empat klon ubijalar di tiga lokasi tanam...

19 3 Indeks panen empat klon ubijalar dengan empat dosis pupuk P...

20 4 Bobot basah umbi (t/ha) empat klon ubijalar di tiga lokasi tanam..

22 5 Bobot basah umbi (t/ha) empat klon ubijalar dengan empat dosis

pupuk P... 24 6 Kadar bahan kering umbi (%) empat klon ubijalar di tiga lokasi

tanam... 25 7 Kadar bahan kering umbi (%) di tiga lokasi tanam pada empat

dosis pupuk P ... 26 8 Kadar lemak umbi (% bahan kering) empat klon ubijalar di tiga

lokasi tanam... 28 9 Kadar lemak umbi (% bahan kering) empat klon ubijalar dengan

empat dosis pupuk P... 29 10 Kadar gula umbi (% bahan kering) empat klon ubijalar di tiga

lokasi tanam... 30 11 Hubungan empat dosis pupuk P pada kadar gula umbi (% bahan

kering)... 31 12 Kadar pati umbi (% bahan kering) empat klon ubijalar di tiga

lokasi tanam... 33 13 Kadar pati umbi empat klon ubijalar dengan empat dosis pupuk P

34 14 Kadar protein umbi (% bahan kering) empat klon ubijalar di tiga

lokasi tanam... 35 15 Hubungan empat dosis pupuk P pada kadar protein umbi ...

36 16 Kadar asam amino umbi total (% bahan kering) di tiga lokasi

tanam... 37 17 Metionin dan lisin di tiga lokasi tanam...

38 18 Ratio metionin dan lisin dengan asam amino total di tiga lokasi

tanam... 38 19 Kadar asam amino (% bahan kering) empat klon ubijalar di tiga

lokasi tanam... 39 20 Kadar asam amino ditiga lokasi tanam pada empat dosis pupuk

tanam... 41 22 Ratio asam amino pada empat dosis pupuk P ditiga lokasi

tanam... 41 23 Kadar metionin empat klon ubijalar di tiga lokasi tanam...

42 24 Kadar lisin empat klon ubijalar di tiga lokasi tanam...

43 25 Kadar metionin pengaruh empat dosis pupuk P di tiga lokasi

tanam... 44 26 Kadar lisin pengaruh empat dosis pupuk P di tiga lokasi

Halaman

DAFTAR TABEL... vii

DAFTAR GAMBAR... viii

DAFTAR LAMPIRAN... x

PENDAHULUAN... 1

Latar Belakang……… 1

Tujuan……….. 3

Hipotesis……….. 3

TINJAUAN PUSTAKA………. 4

Produksi Ubijalar... 4

Lokasi Tanam... 5

Kualitas Ubijalar... 5

Pupuk Fosfor pada Ubijalar... 6

Klon Ubijalar……… 7

Taman Nasional Lore Lindu………. 9

Deskripsi Lokasi Tanam……… 12

BAHAN DAN METODE………... 14

Tempat dan Waktu... 14

Bahan... 14

Metode... 14

Rancangan percobaan... 14

Pelaksanaan... 15

Pengamatan... 16

HASIL DAN PEMBAHASAN... 18

Indeks Panen... 18

Bobot Basah Umbi …….………... 21

Kadar Bahan Kering Umbi... 25

Kadar Lemak Umbi... 27

Kadar Gula Umbi... 30

Kadar Pati Umbi... 32

Kadar Protein Umbi... 35

Kadar Asam Amino Umbi... 37

PEMBAHASAN UMUM... 46

Hasil Umbi... 46 Kualitas Umbi... 53 SIMPULAN ... 57

DAFTAR PUSTAKA... 58

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Ubijalar penting untuk keamanan pangan nasional, karena terkait erat dengan kebutuhan masyarakat dan untuk mengurangi kebergantungan

masyarakat terhadap jagung dan beras sebagai makanan pokok. Masyarakat Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung masih bergantung pada

tanaman umbi-umbian termasuk ubijalar. Penanaman ubijalar dalam masyarakat petani Indonesia pada umumnya masih bersifat penanaman selingan.

Di Indonesia hasil rata-rata produksi ubijalar per satuan luas masih rendah yaitu 9.99 t/ha (tahun 2002), 10.09 t/ha (tahun 2003) dan sampai saat ini masih

relatif stabil selama satu dekade (Fuglie et al. 2003). Sementara potensi hasil ubijalar dapat mencapai 40 t/ha (Dimyati & Manwan 1992). Namun, sayangnya

potensi ubijalar ini belum dikembangkan secara optimal.

Ubijalar termasuk palawija penting setelah jagung dan ubikayu, juga merupakan salah satu dari enam tanaman makanan utama di dunia (FAO 1986).

Pengembangan ubijalar layak mendapat perhatian guna menunjang diversifikasi pangan, karena selain untuk pangan, ubijalar juga berpeluang besar untuk

dimanfaatkan sebagai bahan aneka industri dan pakan ternak (Widodo & Dahlan 1987). Tanaman ubijalar mempunyai kemampuan yang tinggi dalam

memproduksi kalori per satuan luas, per satuan waktu, dan per satuan biaya dibandingkankan dengan tanaman padi. Ubijalar mampu menghasilkan 48 x 10

kalori/ha/hari yang berarti ubijalar menghasilkan kalori 45% lebih tinggi dari tanaman padi. Selain karbohidrat, ubijalar juga kaya akan mineral dan vitamin

khususnya A dan C, sedangkan kandungan proteinnya tergolong rendah yang berkisar antara 1.3 hingga 7.2% (Li 1982).

Dalam upaya diversifikasi bahan pangan, maka salah satu komoditi yang dapat diharapkan adalah ubijalar yang mampu berproduksi 21 t/ha (CIP 1999) jika dibandingkan dengan tanaman padi 4.47 t/ha (tahun 2002), 4.54 t/ha (tahun

2003), dan jagung 3.09 t/ha (tahun 2002), 3.24 t/ha (tahun 2003) (BPS 2004). Untuk meningkatkan produksi umbi ubijalar, selain lokasi tanam yang tepat,

penggunaan pupuk, termasuk pupuk P sangat diperlukan. Ubijalar mempunyai respons yang tinggi terhadap pupuk NPK (Geuss 1973). Asosiasi ubijalar

Salah satu penyebab rendahnya produksi ubijalar karena klon yang

ditanam tidak sesuai dengan lokasi tanamnya. Lokasi tanam merupakan faktor pembatas pertumbuhan dan produksi ubijalar yang berkaitan dengan kondisi

tanah, suhu, curah hujan, dan kelembapan yang akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Perbedaan iklim mempengaruhi kandungan karbohidrat,

protein, vitamin A, vitamin C, dan asam amino tanaman ubijalar, karena daya adaptasi masing-masing klon di tiap lokasi tanam berbeda. Tanaman yang

tumbuh baik dan berproduksi tinggi pada dataran rendah akan berproduksi rendah bila ditanam pada dataran tinggi, demikian pula sebaliknya (Bouwkamp

1989).

Interaksi genotipe dengan lokasi tanam dan interaksi genotipe x lokasi tanam x musim tanam sangat nyata pada komponen daya hasil, kadar bahan

kering, gula total, protein, dan karotin umbi. Selain kadar protein umbi, komponen ragam genetik untuk karakter lainnya sangat nyata pula. Hal ini menunjukkan

bahwa keragaman genetik klon ubijalar cukup berperan menentukan perbedaan penampilan dan peringkat klon ubijalar antar lingkungan. Proporsi ragam

interaksi genotipe dan lokasi untuk kadar protein umbi lebih besar daripada ragam genetik klon terhadap keragaman total ubijalar. Kondisi ini

mengisyaratkan bahwa pengaruh lokasi menonjol terhadap penampilan protein ubijalar. Klon ubijalar menampilkan kadar protein lebih tinggi di lokasi yang lebih

tinggi (Renwarin 1997).

Lokasi tanam ubijalar dalam penelitian ini adalah di desa-desa sekitar Taman Nasional Lore Lindu (TNLL). Selama 5 tahun terakhir TNLL banyak

dirambah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan ini. Dari hasil wawancara dengan masyarakat dinyatakan bahwa kegiatan perambahan terpaksa mereka

lakukan untuk mencukupi kebutuhan primer yaitu makan dan menyekolahkan anak yang belum dapat terpenuhi dari hasil padi, jagung, dan umbi-umbian

(termasuk ubijalar). Makanan pokok mereka sejak dahulu umbi-umbian dan sagu yang sampai saat ini masih dikonsumsi. Namun klon ubijalar yang mereka

tanam produksinya hanya sekitar 2-3 t/ha. Umbi ubijalar digunakan sebagian besar untuk konsumsi manusia (70–100%) di kebanyakan daerah tropik (Takagi

et al. 1996).

Pengetahuan tentang respons klon ubijalar terhadap pupuk P di tiga lokasi

pertimbangan dalam mengembangkan klon ubijalar yang paling cocok pada

ketiga lokasi tanam berdasarkan penampilan indeks panen, bobot basah, kadar bahan kering, lemak, gula, pati, protein, dan asam amino umbi.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan:

Mempelajari respons beberapa klon ubijalar yang dipupuk empat dosis pupuk P yang berbeda di tiga lokasi tanam sekitar TN Lore Lindu.

Hipotesis

Lokasi tanam, klon ubijalar dan dosis pupuk P yang berbeda akan

TINJAUAN PUSTAKA

Produksi Ubijalar

Produksi ubijalar rata-rata di Indonesia sekitar 10 t/ha relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan klon AB95012.4 di Bogor, Lembang, dan Malang

rata-rata 21 t/ha (CIP 1999). Teknik budidaya dan penggunaan klon ubijalar yang sesuai merupakan faktor yang bisa meningkatkan produksi ubijalar. Oleh karena

itu, perbaikan budi daya tanaman dan penggunaan klon-klon ubijalar unggulan pada lokasi yang tepat akan meningkatkan produksi tanaman ini.

Waktu panen umbi ubijalar tidak dapat ditentukan secara pasti, setiap klon bervariasi bergantung pada sistem budi daya dan iklim. Di Asia Tenggara ubijalar

umumnya dipanen 3-4 bulan setelah tanam. Di Irian (sekarang Papua) ubijalar dipanen setelah 5-6 bulan di dataran rendah, 6-8 bulan di dataran tinggi, dan

8-12 bulan di areal pegunungan yang tinggi (Takagi et al. 1996). Di Filipina ubijalar siap dipanen pada umur 3-4 bulan setelah tanam (Mariscal 1987).

Di daerah khatulistiwa tanaman ubijalar dapat tumbuh mulai dari

permukaan laut sampai dengan ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut (Kay 1973). Perubahan suhu, kelembapan, dan curah hujan akan memberikan

pengaruh berbeda pada tiap klon ubijalar. Akibatnya klon yang sama bila ditanam pada lokasi yang berbeda akan menghasilkan perbedaan pertumbuhan, yang

akan mempengaruhi kualitas hasil umbi seperti: kadar air, serat, dan pati (Ashari et al. 1994).

Rata-rata suhu harian 25 0C dengan intensitas radiasi matahari 135.8 kal/cm/hari dan jumlah curah hujan 1.517 mm/tahun kurang menguntungkan

untuk pertumbuhan ubijalar dan hasil tertinggi yang diperoleh 13.44 t/ha (Nurhayati et al. 1984). Jika suhu lebih rendah dari 12 0C atau lebih dari 35 0C

pertumbuhan terhambat. Produksi bahan kering meningkat dengan meningkatnya suhu tanah dari 20–30 0C, tetapi menurun jika suhu di atas 30 0C (Takagi et al. 1996). Ubijalar tumbuh baik pada curah hujan 750–1.000

mm/tahun dan kelembapan rendah pada akhir pertumbuhan (Kay 1973). Hasil ubijalar tertinggi 60 t/ha pernah dicapai pada curah hujan 1037 mm dan radiasi

Lokasi Tanam

Perbedaan lokasi tanam sangat mempengaruhi produksi, penampilan morfologi, dan kimia tanaman ubijalar. Oleh karena itu, informasi tentang

pertumbuhan dan perkembangan tanaman ubijalar sangat diperlukan. Ketinggian lokasi tanam yang berbeda antara dataran rendah dengan dataran tinggi

memperlihatkan perbedaan kondisi lingkungan yang utama, tanaman ubijalar yang tumbuh dan berproduksi tinggi pada dataran rendah mengalami penurunan

jika ditanam pada dataran tinggi, demikian pula sebaliknya (Ashari et al. 1994). Oleh karena itu, daya adaptasi dan kemampuan berproduksi tiap klon ubijalar

pada beberapa lokasi tanam perlu diketahui lebih dulu melalui program penyuluhan dan kebun-kebun percontohan sebelum penggalakkan budi daya tanaman ubijalar di tingkat petani.

Pengaruh interaksi antara genotipe dengan lingkungan dari klon ubijalar, nyata pada beberapa karakter tumbuh seperti panjang tanaman dan jumlah

cabang serta parameter produksi. Selain itu terdapat juga klon ubijalar yang mempunyai hasil berimbang bila ditanam pada dataran tinggi dan dataran rendah

(Ashari et al. 1994).

Salah satu keberhasilan klon-klon ubijalar unggulan ditentukan oleh

kemampuan adaptasi tanaman pada tiap lokasi tanamnya. Kemampuan beradaptasi tiap klon ubijalar sangat diperlukan untuk dapat tumbuh dan

berproduksi dengan baik. Klon ubijalar yang menyukai dataran rendah, respon kelayuannya memiliki korelasi yang berarti dengan bobot kering bagian tanaman di atas tanah, tetapi tidak terhadap bobot basah dan bobot kering akar.

Fotosintesis bersih (total berat kering) meningkat baik klon ubijalar pada yang menyukai dataran rendah maupun yang menyukai dataran tinggi (Bouwkamp

1989).

Kualitas Ubijalar

Ubijalar merupakan tanaman yang ditanam untuk mendapatkan umbinya yang mengandung pati. Bobot basah umbi yang baru dipanen mengandung 16–

40% bahan kering yang berupa karbohidrat 75-90%. Kandungan karbohidrat utamanya adalah pati, 60-80% bahan kering, gula 4-30% bahan kering dan

sejumlah kecil selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Sukrosa biasanya paling banyak ditemukan pada umbi yang masih muda, walaupun ditemukan juga

10% dari berat kering umbi (Takagi et al. 1996). Beragamnya kandungan protein

diperoleh berdasarkan pengukuran faktor N x 6.25 (Bradburry & Holloway 1988). Suhu mempengaruhi kandungan protein di penyimpanan dan peningkatan

kandungan asam amino bebas biasaya terjadi selama masa akhir di penyimpanan umbi (Brierley et al. 1997), sedangkan kandungan protein ubijalar

berkisar 1.30 hingga 3.19% bobot kering umbi, komposisi asam aminonya berbeda-beda antara asam aspartat, glutamat, leusin, dan lisin (Yeoh & Truong

1996).

Ubijalar selain sebagai tanaman penghasil kalori yang ekonomis dan

efisien, juga termasuk tanaman bergizi yang mengandung beberapa vitamin dan mineral yang cukup tinggi (Edmond & Ammerman 1971). Pati di dalam umbi ubijalar tersusun oleh 25% bagian amilase dan 75% lainnya adalah amilopektin,

sedangkan protein, 67% bagian globulin yang banyak mengandung asam amino esensial, sementara mineral yang dominan pada umbi adalah K, Na, Cl, P, dan

Ca (Onwueme 1978).

Komposisi senyawa organik umbi ubijalar dipengaruhi beberapa faktor,

antara lain, varietas dan pemupukan (Tsuno 1972), sedangkan faktor umur tanaman berpengaruh terhadap kualitas umbi (Soenarjo 1978).

Komposisi kimia umbi beberapa klon ubijalar, terdiri atas protein 1.06 -1.66%, serat kasar 0.58 - 0.94%, vitamin C (asam askorbat) pada daging umbi

4.38 - 14 µg/g dan kandungan pati 32.8 - 80.2% (Batistuta et al. 1994). Selanjutnya bobot kering berkisar 19.2-41.3%, fruktosa 1.16 - 17.56 mg/g, glukosa 0.60 - 18.05 mg/g, sukrosa 8.9 - 30.9 mg/g, dan maltosa 1.8 - 131.4

mg/g (Takahata et al. 1995).

Pupuk Fosfor pada Ubijalar

Respons tanaman berbeda-beda terhadap hara dan mempengaruhi laju pertumbuhan dan persentase hara dalam jaringan. Gambaran integrasi tanaman

dari satu kisaran proses ini meliputi kebutuhan untuk pertumbuhan dan interaksi tanaman terhadap pupuk dan faktor-faktor lingkungan. Pengambilan hara oleh

tanaman ubijalar pada umbi untuk N (47 kg/ha), P (19 kg/ha), dan K (179 kg/ha), sedangkan di tajuk untuk N (52 kg/ha), P (8 kg/ha), dan K(101 kg/ha) (Scott &

Bouwkamp 1974).

Pemupukan ubijalar dengan pupuk NPK menunjukkan bobot kering total

diberikan. Saat tidak diberi P, total berat kering sama dengan yang mendapat

NPK, sedangkan berat kering umbi berkurang (Osaki et al. 1995). Dari beberapa penelitian dilaporkan, selain dapat meningkatkan bobot umbi dan brangkasan,

pemupukan P dapat menghasilkan umbi lebih panjang, lebih manis serta memperbaiki tekstur umbi (Stino & Lashin 1953). Kandungan P pada tanaman

ubijalar relatif konstan selama masa pertumbuhannya. Kandungan P di daun, tangkai daun, dan akar tertinggi pada bibit, tetapi setelah tanam kandungannya

cepat menurun sampai akhir pertumbuhan (Togari & Shirasawa 1955).

Pemupukan ubijalar dengan pupuk N, P, dan K sebagai pupuk dasar juga

digunakan oleh International Potato Center East, Southeast Asia and Pacific Region (CIP-ESEAP) dalam pengembangan ubijalar. Sebagai lembaga yang peduli pada perkembangan ubijalar CIP juga menggunakan pupuk buatan dalam

kegiatan penanaman ubijalar. Adapun pupuk yang digunakan selain urea, dan KCl juga SP-36 sebanyak 30-50 kg/ha. Peranan fosfor pada pertumbuhan dan

perkembangan ubijalar mendorong perkembangan akar dan umbi; berperan pada proses kimia, membangun ketahanan terhadap penyakit dan hama, serta

mengurangi stress tanaman yang diakibatkan oleh keadaan lingkungan. Gejala kekurangan fosfor terlihat pada daun yang berwarna hijau tua kebiruan dengan

urat daun keunguan; pertumbuhan batang dan daun buruk; umbi biasanya kecil dengan bentuk tidak rata; warna ungu pada umbi muncul dengan lebih jelas

(Fliert & Braun 2002). Selanjutnya, kekurangan P pada ubijalar ditandai dengan pertumbuhan batang terhambat, daun berukuran kecil berwarna gelap, permukaan daun kasar, tulang daun berwarna ungu dan nekrosis pada tepi daun

(Jakoby 1965).

Klon Ubijalar

Ubijalar (Ipomoea batatas (L.) Lamk) adalah tanaman merambat dengan batang tidak berkayu, family Convovulaceae, genus Ipomoea dan spesies

Ipomoea batatas.

Tanaman ubijalar umumnya diklasifikasikan atas jenis tegak (semak),

sedang (agak tegak) dan merambat (Kays 1985). CIP (1999) telah menetapkan 24 macam kriteria untuk membedakan klon ubijalar. Kriteria-kriteria tersebut

antara lain: umbi (warna dan bentuk), daun (warna, bentuk, panjang, dan panjang tangkai), batang (panjang, diameter, dan warna), panjang ruas,

Morfologi dan karakter-karakter agronomi yang berbeda dari tiap klon

ubijalar berkorelasi dengan hasil. Klon ubijalar yang disukai untuk sayuran biasanya yang berdaun kecil, menjari dan merambat, sebab klon yang demikian

tidak berlendir (Wargiono1980).

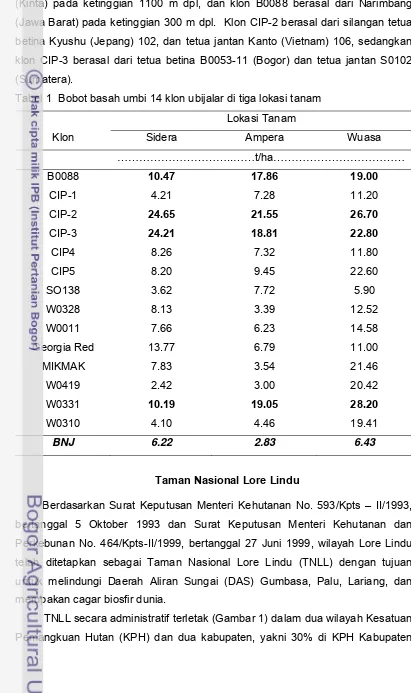

Klon ubijalar yang digunakan dalam penelitian ini, dipilih dari 14 klon

ubijalar yang berasal dari Kebun Percobaan CIP Muara (Bogor). Empat belas klon ubijalar tersebut adalah B0053-9 (CIP-1), AB94001.8 (CIP-2), AB94078.1

(CIP-3), AB95012.4 (CIP-4), dan AB94079.1 (CIP-5) (kelima klon tersebut berproduksi rata-rata di Bogor 14.03 t/ha, di Lembang 26.7 t/ha, dan di Malang

11.47 t/ha), W0310, W0419 (Tinta Hitam), W0331 (Kinta), W0328 (Hilaleke Baru), W0011 (Hilaleke Ketmeke) (kelima klon tersebut berasal dari Wamena), Georgia Red (mempunyai kadar protein tinggi), B0088 (berasal dari Narimbang,

Jawa Barat), dan S0138 (berasal dari Nias, Sumatra Utara) (kedua klon terakhir, nutrisi umbi memadai dan tahan penyakit kudis), dan MIKMAK. Selanjutnya ke

14 klon di tanam dengan menggunakan rancangan acak kelompok dengan tiga ulangan di Sidera (70 meter di atas permukaan laut/ m dpl), Ampera (600 m dpl),

dan Wuasa (1100 m dpl), pada awal Januari dan dipanen pada awal juni 2002. Berdasarkan bobot basah umbi dan kestabilannya 14 klon ubijalar di tiga

lokasi tanam hanya tiga klon ubijalar yang dipilih dan digunakan lebih lanjut dalam penelitian pemupukan P yaitu W0331, CIP-2, CIP-3, dan B0088 (Tabel 1).

Ke empat klon ubijalar W0331, CIP-2, CIP-3, dan B0088 secara morfologi (daun, batang, dan umbi) indah. Daging umbi klon ubijalar CIP-2, dan CIP-3 berwarna putih, sedangkan klon W0331 gading ungu pucat, dan klon B0088

berwarna ungu pucat. Klon ubijalar W0331, dan CIP-2 warna daun dewasanya hijau dengan tulang daun ungu pada permukaan, sedangkan klon CIP-3

berwarna daun hijau dengan tulang daun agak ungu pada permukaan, dan klon B0088 berwarna daun hijau dengan tulang daun hijau muda pada permukaan.

Kulit umbi klon ubijalar W0331, dan B0088 berwarna putih keunguan, sedangkan CIP-2 berwarna putih, dan CIP-3 berwarna merah. Tipe tanaman semi kompak

(75-150 cm) untuk klon ubijalar CIP-2, dan CIP-3, sedangkan untuk klon ubijalar W0331 menjalar (150-250 cm), dan klon B0088 agak tegak (sekitar 75 cm).

Bentuk umbi klon ubijalar CIP-3, dan B0088 berbentuk elips, sedangkan klon W0331 berbentuk bujur panjang, dan klon CIP-2 agak bulat elips. Sementara

CIP-3 berwarna ungu kehijauan. Klon ubijalar W0331 berasal dari Wamena

(Kinta) pada ketinggian 1100 m dpl, dan klon B0088 berasal dari Narimbang (Jawa Barat) pada ketinggian 300 m dpl. Klon CIP-2 berasal dari silangan tetua

betina Kyushu (Jepang) 102, dan tetua jantan Kanto (Vietnam) 106, sedangkan klon CIP-3 berasal dari tetua betina B0053-11 (Bogor) dan tetua jantan S0102

(Sumatera).

Tabel 1 Bobot basah umbi 14 klon ubijalar di tiga lokasi tanam

Lokasi Tanam

Klon Sidera Ampera Wuasa

………..……t/ha………

B0088 10.47 17.86 19.00

CIP-1 4.21 7.28 11.20

CIP-2 24.65 21.55 26.70

CIP-3 24.21 18.81 22.80

CIP4 8.26 7.32 11.80 CIP5 8.20 9.45 22.60

SO138 3.62 7.72 5.90

W0328 8.13 3.39 12.52

W0011 7.66 6.23 14.58

Georgia Red 13.77 6.79 11.00

MIKMAK 7.83 3.54 21.46

W0419 2.42 3.00 20.42

W0331 10.19 19.05 28.20

W0310 4.10 4.46 19.41

BNJ 6.22 2.83 6.43

Taman Nasional Lore Lindu

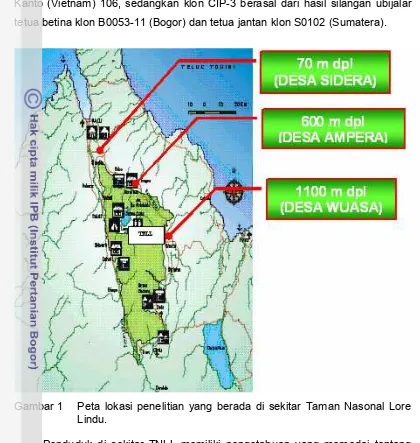

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 593/Kpts – II/1993, bertanggal 5 Oktober 1993 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan

Perkebunan No. 464/Kpts-II/1999, bertanggal 27 Juni 1999, wilayah Lore Lindu telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dengan tujuan

untuk melindungi Daerah Aliran Sungai (DAS) Gumbasa, Palu, Lariang, dan merupakan cagar biosfir dunia.

Donggala dan 70% di wilayah KPH Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah

(Sidabutar 1974).

Secara geografis TNLL terletak antara 108’–1030’ LS dan 119058’–120061’

BT dengan luas 229.000 ha, yang terdiri atas daratan 215.284 ha dan perairan 13.716 ha yang membentang pada ketinggian 200-2.610 m dpl (YPAN 1999).

Deretan bukit dan pegunungan di areal ini merupakan bagian dari pegunungan Mallenggraff dengan puncak-puncaknya antara lain Gunung Nokilalaki (2.355 m

dpl), Gunung Moa (1.280 m dpl), Gunung Sibaronggo (1.347 m dpl), dan Gunung Momi (1.116 m dpl), serta puncak yang belum punya nama dengan ketinggian

3.284 m dpl, 2.182 m dpl, 2.282 m dpl, dan 2.337 m dpl (Direktorat PPA 1980). Variasi ketinggian tempat merupakan faktor penentu yang penting untuk penanaman ubijalar. Sebagai contoh Kota Palu, hanya 50 km ke arah Utara

merupakan daerah terkering di Indonesia dengan curah hujan tahunan jarang melampaui 500 mm, karena terletak pada daerah bayang-bayang hujan dari

pegunungan sekitar Lembah Palu ke arah Timur dan Barat (Gambar 1).

Ke empat klon ubijalar W0331, CIP-2, CIP-3, dan B0088 secara morfologi

(daun, batang, dan umbi) sangat indah. Daging umbi klon ubijalar CIP-2, dan CIP-3 berwarna putih, sedangkan klon W0331 gading ungu pucat, dan klon

B0088 berwarna ungu pucat. Klon ubijalar W0331 dan CIP-2 warna daun dewasanya hijau dengan tulang daun ungu pada permukaan, sedangkan klon

CIP-3 berwarna daun hijau dengan tulang daun agak ungu pada permukaan, dan klon B0088 berwarna daun hijau dengan tulang daun hijau muda pada permukaan. Kulit umbi klon ubijalar W0331 dan B0088 berwarna putih

keunguan, sedangkan CIP-2 berwarna putih dan CIP-3 berwarna merah. Tipe tanaman semi kompak (75-150 cm) untuk klon ubijalar CIP-2 dan CIP-3,

sedangkan untuk klon ubijalar W0331 menjalar (150-250 cm) dan klon B0088 agak tegak (sekitar 75 cm). Umbi klon ubijalar CIP-3 dan B0088 berbentuk elips,

sedangkan klon W0331 berbentuk bujur panjang, dan klon CIP-2 agak bulat elips. Sementara warna batang utama klon ubijalar W0331dan B0088 berwarna

hijau, sedangkan klon ubijalar CIP-2 berwarna dominan ungu gelap kehijauan, dan klon CIP-3 berwarna ungu kehijauan. Klon ubijalar W0331 berasal dari

Wamena (Kinta) pada ketinggian 1100 m dpl, dan klon B0088 berasal dari Narimbang (Jawa Barat) pada ketinggian 300 m dpl. Klon CIP-2 berasal dari

Kanto (Vietnam) 106, sedangkan klon CIP-3 berasal dari hasil silangan ubijalar

tetua betina klon B0053-11 (Bogor) dan tetua jantan klon S0102 (Sumatera).

Gambar 1 Peta lokasi penelitian yang berada di sekitar Taman Nasonal Lore Lindu.

Penduduk di sekitar TNLL memiliki pengetahuan yang memadai tentang

pemanfaatan hasil hutan selain obat-obatan, buah-buahan, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sayuran, juga bahan-bahan untuk membuat tali, tikar, baju kulit kayu, alat-alat rumah tangga, dan bahan bangunan yang sangat mereka

perlukan, dan dapat ditemukan di dalam TNLL. Walaupun Pemerintah melarang masyarakat untuk tidak merambah TNLL, jika bahan tersebut tidak bisa

didapatkan di luar TNLL, maka masyarakat akan mengambil dari dalam kawasan TNLL. Belakangan ini masyarakat bukan hanya mengambil bahan non-kayu dari

TNLL tetapi juga sudah mengambil kayu dengan alasan ekonomi keluarga. Namun, yang perlu mendapat perhatian yang sangat besar adalah masyarakat

Memperhatikan kondisi tersebut, seharusnya segera ada tindakan dengan

memberi jalan keluar yang arif bagi masyarakat. Budi daya ubijalar dengan klon yang tepat merupakan salah satu alternatif untuk mengurangi perambahan TNLL.

Deskripsi Lokasi Tanam

Desa Sidera

Secara administratif, Desa Sidera berada di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa ini terletak 17 km ke arah

Selatan dari Kota Palu (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah) dan 2 km ke arah Utara TNLL. Desa Sidera, berbatasan dengan Desa Tulo, sebelah Utara; Desa

Jono Oge disebelah Timur; Desa Dolo sebelah Selatan; dan Desa Kota Pulu sebelah Barat.

Desa Sidera dilalui oleh jalan raya provinsi (Trans Palu–Napu) dan terdapat

beberapa jalan desa. Fasilitas umum lainnya yang terdapat di desa ini di antaranya SD sampai setingkat SMU, pasar rakyat, dan saluran irigasi teknis

Gumbasa yang melintasi Desa Sidera yang sering digunakan penduduk untuk mengairi lahan sawah. Sekitar 75% masyarakat Desa Sidera berprofesi sebagai

petani dan lainnya sebagai pedagang dan pegawai negeri. Pertanian yang dijumpai di Desa Sidera di antaranya sawah, perkebunan, dan tegalan. Tanaman

yang banyak dijumpai di antaranya kelapa, pisang, padi, jagung, kedelai, tomat, lombok, semangka, kacang tanah, dan umbi-umbian.

Rata-rata curah hujan di Desa Sidera sebesar 40 mm/bulan atau sekitar 480 mm/tahun dan rata-rata suhu udara 27 0C, dan RH 75%. Secara umum hutan di Kawasan Sidera tinggal 5%.

Desa Ampera

Secara administratif, Desa Ampera berada di Kecamatan Palolo,

Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa ini terletak 45 km ke arah Selatan dari Kota Palu dan 1 km kearah Timur TNLL. Desa Ampera, berbatasan

dengan Desa Rahmat sebelah Utara; Desa Berdikari disebelah Timur; dan Desa Kamarora dan TNLL disebelah Selatan dan Barat.

Desa Ampera dilalui oleh jalan raya provinsi (Trans Palu–Napu) dan terdapat beberapa jalan desa. Fasilitas umum lainnya yang terdapat di desa ini

di antaranya adalah SD sampai setingkat SMU, pasar rakyat, dan saluran irigasi desa yang digunakan masyarakat untuk mengairi sawahnya. Sekitar 85%

pedagang dan pegawai negeri. Pertanian yang dijumpai di Desa Ampera

diantaranya sawah, perkebunan kakao, dan tegalan. Tanaman yang banyak dijumpai diantaranya kakao, padi, jagung, kacang tanah, dan umbi-umbian.

Rata-rata curah hujan di Desa Ampera sebesar 150 mm/bulan atau sekitar 1800 mm/tahun dan rata-rata suhu udara 24 0C dan RH 87%. Secara umum

kawasan hutan di Ampera tinggal sekitar 60%.

Desa Wuasa

Secara administratif, Desa Wuasa berada di Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Desa ini terletak 120 km ke arah

Selatan dari Kota Palu dan berbatasan langsung dengan TNLL. Desa Wuasa, berbatasan dengan Desa Sedoa, sebelah Utara; Lembah Napu disebelah Timur; Desa Wanga disebelah Selatan; dan TNLL disebelah Barat.

Desa Wuasa dilalui oleh jalan raya provinsi (Trans Palu–Napu) dan terdapat beberapa jalan desa. Fasilitas umum lainnya yang terdapat di desa ini

di antaranya adalah SD sampai setingkat SMU, pasar rakyat, saluran irigasi desa, puskesmas, dan Sungai Lariang yang melintasi Desa Wuasa yang sering

digunakan penduduk untuk mengairi tanaman. Sekitar 90% masyarakat Desa Wuasa berprofesi sebagai petani dan lainnya sebagai pedagang dan pegawai

negeri. Pertanian yang dijumpai di Desa Wuasa di antaranya adalah sawah, perkebunan, dan tegalan. Tanaman yang banyak dijumpai di antaranya padi,

jagung, tomat, sawi, wortel, kacang tanah, dan umbi-umbian.

Rata-rata curah hujan di Desa Sidera sebesar 110 mm/bulan atau sekitar 1500 mm/tahun dan rata-rata suhu udara 21 0C, dan RH 83%. Secara umum

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Percobaan dilaksanakan di tiga lokasi tanam yaitu Desa Sidera (70 m dpl) yang dipanen 4 bulan setelah tanam (BST), Kecamatan Sigi Biromaru, di Desa

Ampera (600 m dpl) dipanen 4.5 BST, Kecamatan Palolo kedua desa terletak di Kabupaten Donggala. Di Desa Wuasa (1100 m dpl) dipanen 5 BST, Kecamatan

Lore Utara Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Jarak tempuh dari Palu ke lokasi percobaan Sidera, Ampera, dan Wuasa berturut-turut 17 km (0.5 jam), 45 km (1 jam), dan 120 km (2.5 jam). Desa Ampera dan Wuasa berbatasan

langsung dengan Taman Nasional Lore Lindu (Gambar 1).

Percobaan empat dosis pupuk P dengan empat klon ubijalar dilaksanakan

di Sidera awal Agustus sampai akhir November 2002; di Ampera pertengahan Agustus sampai akhir Desember 2002 dan di Wuasa awal September 2002

sampai akhir Januari 2003.

Bahan

Bahan tanaman yang digunakan dalam percobaan ini adalah 4 klon ubijalar hasil seleksi dari 14 klon ubijalar yang ditanam di tiga lokasi tanam. Ke empat

klon ubijalar W0331, CIP-2, CIP-3, dan B0088 dipilih berdasarkan kestabilan bobot basah umbi yang relatif tinggi (Tabel 1). Setiap klon ubijalar ditanam

menggunakan stek pucuk sepanjang 25-35 cm. Pupuk P yang digunakan adalah pupuk “double superphosphate” (DS) yang berkadar 36% P2O5. Dosis pupuk P yang digunakan empat taraf yaitu tanpa pupuk P (P0), 100 kg P/ha (P1), 200 kg

P/ha (P2), dan 300 kg P/ha (P3).

Metode

Rancangan Percobaan

Percobaan dilakukan dengan menggunakan rancangan petak terpisah

dengan tiga ulangan yang diacak dalam rancangan acak kelompok ditiap lokasi tanam. Empat klon ubijalar diacak di petak utama, dan empat dosis pupuk P

diacak di anak petak ditiap petak utama, ditiap ulangan dan ditiap lokasi tanam. Denah percobaan disajikan pada Lampiran 1. Adapun model linear yang

Yijkℓ = µ + Li + Bj

Ι

i + Kk + (LK)ik +İ

ijk + Pℓ + (LP)iℓ + (KP)kℓ+ (LKP)ikℓ +į

ijkℓYijkℓadalah nilai pengamatan di lokasi tanam ke-i, kelompok ke-j, klon ubijalar

ke-k dan pupuk P ke-ℓ. µ = rata-rata umum pengaruh lokasi tanam, kelompok, klon

ubujalar dan pupuk P. Li = pengaruh lokasi tanam ke-i (i = 1, 2, 3). Bj

Ι

i =pengaruh kelompok ke-j (j = 1, 2, 3) di lokasi tanam ke-i. Kk= pengaruh perlakuan klon ubijalar ke-k(k=1, 2, 3, 4). (LK)ik = pengaruh interaksi antara lokasi tanam

ke-i dengan klon ubijalar ke-k.

İ

ijk = pengaruh galat yang timbul akibat dari lokasitanam ke-i, pada kelompok ke-j dan klon ubijalar ke-k. Pℓ = pengaruh perlakuan

dosis pupuk P ke-ℓ (ℓ= 1, 2, 3, 4). (LP)iℓ = pengaruh interaksi antara lokasi tanam

ke-i dengan dosis pupuk P ke-l. (KP)kℓ = pengaruh interaksi antara klon tanaman

ke-kdengan dosis pupuk P ke-ℓ. (LKP)ikℓ= pengaruh interaksi antara lokasi tanam

ke-i, klon ubijalar ke-k dan dosis pupuk P ke-ℓ.

į

ijkℓ = pengaruh galat percobaanakibat dari lokasi tanam ke-i, pengaruh kelompok ke-j, klon ubijalar ke-k dan dosis

pupuk P ke-ℓ.

Pelaksanaan

Pengolahan tanah dilakukan dengan sempurna, yaitu dua kali bajak dan dua kali garuk, kemudian diratakan, dibersihkan dari sisa-sisa tanaman dan

gulma (agar tidak menjadi tanaman inang hama, dan penyakit), dan selanjutnya dibuat guludan (agar perkembangan umbi lebih baik) dengan tinggi guludan

25 cm–30 cm.

Setelah tanah dibersihkan dan diratakan, dibuat petak percobaan dengan

ukuran tiap petak utama 6 m x 13 m (78 m2) sebanyak 12 petak utama dan 48 anak petak untuk tiap lokasi tanam. Jarak antara petak (guludan) dalam satu

ulangan 2 m, jarak antara petak dengan ulangan lain 2 m, dan jarak antara petak dengan pagar dimasing-masing sisi 2 m (Lampiran 1).

Untuk menyediakan hara yang cukup, tanaman dipupuk dengan urea (N) dengan dosis 50 kg/ha, KCl (K2O) dengan dosis 100 kg/ha (sebagai pupuk dasar), dan pupuk P (double superphosphate, dalam P2O5), sesuai dengan dosis perlakuan. Pupuk P (P2O5), 1/3 urea (N), dan KCl (K2O) dicampur dan diberikan pada saat tanam, sedangkan 2/3 urea (N) diberikan pada saat tanaman berumur

Untuk mempertahankan populasi tanaman, penyulaman dilakukan 1-7 hari

setelah tanam (HST), penyiangan dilakukan sebelum tanaman berumur dua bulan, dan delapan minggu setelah tanam, karena setelah tanaman berumur

lebih dari dua bulan batang dan daun telah menutup permukaan tanah dan akan menekan gulma.

Pembalikan batang dilaksanakan pada saat tanaman berumur dua bulan yang bertujuan untuk membatasi menjalarnya batang ke segala jurusan dan

terbentuknya umbi yang kecil-kecil pada setiap buku. Pembumbunan dilaksanakan bersamaan dengan penyiangan dan pembalikan batang yang

bertujuan agar tanah tetap gembur dan umbi dapat leluasa berkembang.

Penyiraman dilakukan di ketiga lokasi tanam pada awal tanam, dan selanjutnya setelah tanaman ubijalar tumbuh penyiraman hanya dilakukan di

Desa Sidera bila tidak hujan atau tanaman terlihat kekurangan air, sedangkan untuk Ampera dan Wuasa tidak dilakukan penyiraman setelah penyiraman pada

awal penanaman.

Pengamatan

Tanaman terluar di sebelah Timur dan Barat tiap petak tidak diamati, sedangkan tanaman lainnya diamati dari petak percobaan. Peubah yang diamati

pada tiap plot percobaan ditiap ulangan adalah:

1. Indeks panen (%), yakni nisbah hasil umbi terhadap hasil bio massa (Indeks

Panen = bobot basah umbi / bobot basah umbi dan bagian tanaman lainnya) x 100%.

2. Bobot basah umbi yang dapat dipasarkan per plot. Yang ditimbang adalah

bobot yang beratnya 150 g, kemudian dikonversi ke t/ha.

3. Kadar bahan kering umbi (%), yakni umbi masing-masing klon dalam satu

plot yang berasal dari bobot basah umbi diambil secara acak sebanyak 5 kg. Ujung-ujung umbi sebesar 20% dipotong. Dari bagian umbi terpilih dibuat

sayatan tipis melintang dengan alat pembuat keripik. Sayatan umbi basah ditimbang 500 g sebagai bobot basah awal (Bb) dan dijemur selama dua hari.

Pengeringan dilanjutkan dengan menggunakan oven pada suhu 70 0C selama dua hari (48 jam) didapatkan bobot kering akhir = Bk. Kadar bahan

Selanjutnya dengan menggunakan mesin penggiling, umbi kering yang telah

dihasilkan digiling sampai jadi tepung. Tepung umbi dipakai untuk menganalisis kadar lemak, pati, gula, protein, dan asam amino umbi.

4. Kadar lemak umbi (% bahan kering). Tepung umbi seberat 5 g dari bahan kering umbi dianalisis menggunakan metode ekstraksi soxhlet.

5. Kadar gula umbi (% bahan kering). Tepung umbi seberat 5 g dari bahan kering umbi dianalisis menggunakan metode fenol.

6. Kadar pati umbi (% bahan kering). Tepung umbi seberat 5 g dari bahan kering umbi dianalisis menggunakan metode hidrolisis asam.

7. Kadar protein umbi (% bahan kering). Tepung umbi seberat 5 g dari bahan kering umbi dianalisis menggunakan metode kjeldahl-mikro.

8. Kadar asam amino umbi (% bahan kering), tidak dianalisis dari contoh tepung

umbi per plot per ulangan, tetapi 5 g tepung umbi diambil dari campuran tepung umbi 3 ulangan ditiap lokasi dan dianalisis dengan menggunakan

HPLC.

Selain pengamatan peubah tanaman, dianalisis juga kesuburan tanah

(sifat fisik dan kimia tanah) dan dikumpulkan data sekunder untuk melengkapi informasi yang meliputi curah hujan (mm), suhu rata-rata (0C), dan kelembapan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klon ubijalar W0331, CIP-2, CIP-3, dan B008 dipilih dari 14 klon ubijalar

berdasarkan bobot basah umbi yang relatif tinggi dan stabil di tiga lokasi tanam (Sidera 70 m dpl, Ampera 600 m dpl, dan Wuasa 1100 m dpl). Selanjutnya

keempat klon (W0331, CIP-2, CIP-3, dan B0088) ditanam dalam penelitian lebih lanjut dengan menggunakan 4 dosis pupuk P di tiga lokasi tanam (Sidera, 70 m

dpl; Ampera, 600 m dpl; dan Wuasa, 1100 m dpl) yang sama.

Hasil analisis ragam untuk ke 7 peubah (indeks panen, bobot basah, kadar

bahan kering, lemak, gula, pati, dan protein umbi) yang diamati memperlihatkan bahwa pengaruh interaksi 3 faktor yaitu lokasi tanam, klon ubijalar, dan dosis

pupuk P tidak berhasil diperlihatkan pengaruhnya atau tidak nyata (Lampiran 8 dan 9). Interaksi antara lokasi tanam dengan klon ubijalar berpengaruh nyata

pada indeks panen, bobot basah umbi, kadar bahan kering, lemak (Lampiran 8), gula, pati, dan protein umbi (Lampiran 9). Interaksi antara lokasi tanam dengan dosis pupuk P berpengaruh nyata pada kadar bahan kering umbi (Lampiran 8).

Interaksi antara klon ubijalar dengan dosis pupuk P berpengaruh nyata pada indeks panen, bobot basah umbi, kadar lemak (Lampiran 8) dan pati umbi

(Lampiran 9).

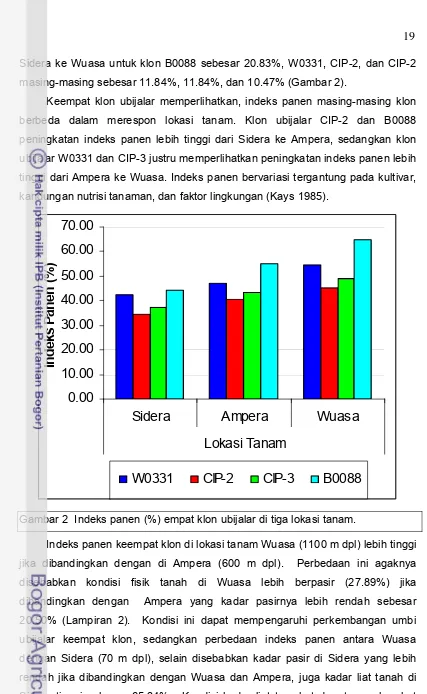

Indeks Panen

Penentuan nilai ekonomi ubijalar dapat dilakukan dengan cara menghitung nilai indeks panen. Indeks panen menggambarkan efisiensi tanaman dalam

mengkonversi produk fotosintesis ke dalam bentuk nilai ekonomi. Keempat klon ubijalar di ketiga lokasi tanam memperlihatkan pola indeks yang sama, yaitu klon

ubijalar B0088 di Sidera (70 m dpl) memperlihatkan indeks panen tertinggi, kemudian klon W0331, CIP-3 dan terendah klon CIP-2. Demikian pula di lokasi

tanam (Ampera, 600 m dpl) dan (Wuasa, 1100 m dpl).

Interaksi antara klon ubijalar dengan lokasi tanam berpengaruh nyata pada indeks panen dengan nilai BNJ 3.06. Keempat klon ubijalar memperlihatkan,

indeks panen meningkat dengan meningkatnya lokasi tanam (dari Sidera ke Wuasa) (Gambar 2).

Klon ubijalar B0088 di Wuasa memperlihatkan indeks panen tertinggi sebesar 65.20% jika dibandingkan dengan klon W0331, CIP-3, dan CIP-2 yang

Sidera ke Wuasa untuk klon B0088 sebesar 20.83%, W0331, CIP-2, dan CIP-2

masing-masing sebesar 11.84%, 11.84%, dan 10.47% (Gambar 2).

Keempat klon ubijalar memperlihatkan, indeks panen masing-masing klon

berbeda dalam merespon lokasi tanam. Klon ubijalar CIP-2 dan B0088 peningkatan indeks panen lebih tinggi dari Sidera ke Ampera, sedangkan klon

ubijalar W0331 dan CIP-3 justru memperlihatkan peningkatan indeks panen lebih tinggi dari Ampera ke Wuasa. Indeks panen bervariasi tergantung pada kultivar,

kandungan nutrisi tanaman, dan faktor lingkungan (Kays 1985).

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

Sidera

Ampera

Wuasa

Lokasi Tanam

In

d

eks P

a

n

e

n

(

%

)

[image:34.595.94.521.28.722.2]W0331

CIP-2

CIP-3

B0088

Gambar 2 Indeks panen (%) empat klon ubijalar di tiga lokasi tanam.

Indeks panen keempat klon di lokasi tanam Wuasa (1100 m dpl) lebih tinggi jika dibandingkan dengan di Ampera (600 m dpl). Perbedaan ini agaknya

disebabkan kondisi fisik tanah di Wuasa lebih berpasir (27.89%) jika dibandingkan dengan Ampera yang kadar pasirnya lebih rendah sebesar

20.50% (Lampiran 2). Kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan umbi ubijalar keempat klon, sedangkan perbedaan indeks panen antara Wuasa

dengan Sidera (70 m dpl), selain disebabkan kadar pasir di Sidera yang lebih rendah jika dibandingkan dengan Wuasa dan Ampera, juga kadar liat tanah di Sidera tinggi sebesar 65.34%. Kondisi kadar liat tersebut dapat menghambat

Wuasa adalah disebabkan rata-rata hari hujan dan jumlah curah hujan di Ampera

dan di Wuasa pada awal pertumbuhan tanaman sampai tiga bulan setelah tanam lebih merata, dan lebih banyak jika dibandingkan dengan di Sidera (Lampiran 3,

4, dan 5). Kondisi curah hujan di tiap lokasi tanam yang berbeda tersebut akan mempengaruhi penyerapan hara yang berakibat pada pertumbuhan umbi dan

bagian lain dari tanaman ubijalar. Indeks panen memberikan indikasi distribusi relatif dari fotosintat dari umbi dengan bagian lain tanaman. Antara klon ubijalar

satu dengan yang lain berbeda dalam pola tanggap terhadap faktor lingkungan, unsur hara, dan sistem budidaya (Bouwkamp 1985). Periode yang paling

penting dalam pembentukan umbi ubijalar adalah 3 -12 minggu setelah tanam, pada saat umbi terbentuk dan mulai membesar (Fliert & Braun 2002). Indeks panen ubijalar bervariasi dari 9.5 sampai 66.3% untuk 16 kultivar yang dievaluasi

di subtropik Australia (Huett 1976).

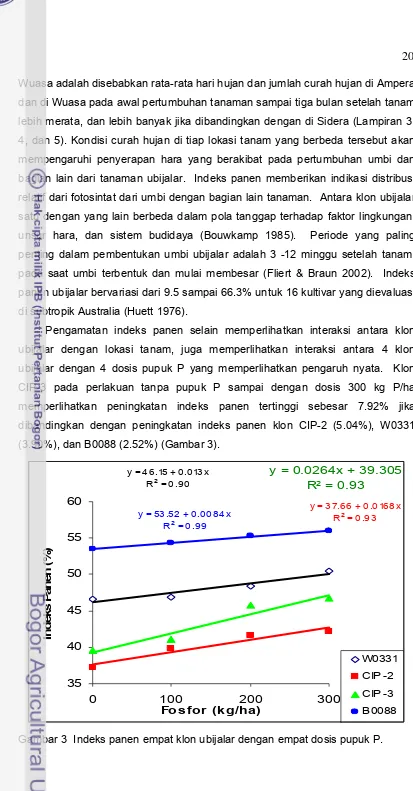

Pengamatan indeks panen selain memperlihatkan interaksi antara klon

ubijalar dengan lokasi tanam, juga memperlihatkan interaksi antara 4 klon ubijalar dengan 4 dosis pupuk P yang memperlihatkan pengaruh nyata. Klon

CIP-3 pada perlakuan tanpa pupuk P sampai dengan dosis 300 kg P/ha memperlihatkan peningkatan indeks panen tertinggi sebesar 7.92% jika

dibandingkan dengan peningkatan indeks panen klon CIP-2 (5.04%), W0331 (3.90%), dan B0088 (2.52%) (Gambar 3).

y = 53.52 + 0.0084x R2 = 0.99

y = 46.15 + 0.013x R2 = 0.90

y = 0.0264x + 39.305 R2 = 0.93

y = 37.66 + 0.0168x

R2 = 0.93

35 40 45 50 55 60

0 100 200 300

Fos for (k g/ha)

[image:35.595.95.508.8.799.2]In de k s P a ne n ( % ) W0331 CIP -2 CIP -3 B 0088

Hasil analisis regresi indeks panen ke empat klon ubijalar terhadap

perlakuan dosis pupuk P bersifat linear, dengan nilai R2 klon W0331, 2, CIP-3, dan B0088 berturut-turut sebesar 0.90, 0.9CIP-3, 0.94, dan 0.99 (Gambar 3).

Tampak bahwa sampai dengan dosis 300 kg P/ha, indeks panen keempat klon ubijalar relatif masih meningkat. Peranan fosfor terhadap pertumbuhan dan

perkembangan umbi serta bagian tanaman lainnya nyata pada peningkatan indeks panen. Fosfor diperlukan oleh tanaman sebagai penyusun asam nukleat,

perkembangan jaringan meristem dan merangsang perkembangan akar (Buckman & Brady 1969). Fosfor diabsorbsi oleh akar tanaman, didistribusikan

pada setiap sel tanaman hidup dan dalam sel bersatu dengan karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan elemen lainnya dalam bentuk molekul-molekul organik yang kompleks. Fosfor berperan dalam menyimpan dan mentransfer energi

secara perlahan-lahan yang sangat penting karena mempunyai fungsi mempengaruhi proses-proses metabolisme tanaman (Thompson & Troeh 1987).

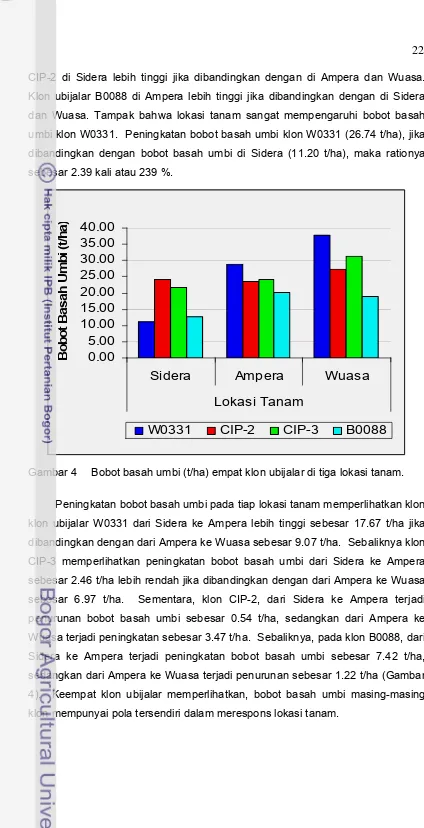

Bobot Basah Umbi

Salah satu sifat pada tanaman ubijalar yang sensitif terhadap perubahan

lokasi tanam dan menunjukkan variasi yang besar pada lokasi tanam yang berbeda adalah bobot basah umbi. Tinggi rendahnya perbedaan bobot basah

umbi selain disebabkan oleh lokasi tanam, juga oleh pertumbuhan tajuk tanaman dan kompetisi antara tanaman. Pertumbuhan tajuk yang berlebihan

menunjukkan rendahnya bobot basah umbi, karena sebagian besar hasil fotosintesis tiak digunakan untuk pertumbuhan umbi, tetapi untuk pertumbuhan dan perkembangan tajuk. Klon ubijalar W0331 di Wuasa (1100 m dpl)

memperlihatkan bobot basah umbi tertinggi sebesar 37.94 t/ha, yang peningkatannya dari Sidera ke Wuasa sebesar 26.74 t/ha, sedangkan untuk klon

bobot basah umbi CIP-3, CIP-2, dan B0088 berturut-turut sebesar 31.24 t/ha, 27.17 t/ha, dan 18.94 t/ha yang peningkatannya dari Sidera ke Wuasa

berturut-turut sebesar 9.50 t/ha, 2.93 t/ha, dan 6.20 t/ha (Gambar 4).

Interaksi antara klon ubijalar dengan lokasi tanam berpengaruh nyata pada

bobot basah umbi dengan nilai BNJ 2.06. Bobot basah umbi klon ubijalar B0088 di Sidera lebih tinggi jika dibandingkan dengan klon W0331, sedangkan di

Ampera dan di Wuasa terendah.

Klon ubijalar W0331 dan CIP-3 dari Sidera ke Wuasa memperlihatkan

CIP-2 di Sidera lebih tinggi jika dibandingkan dengan di Ampera dan Wuasa.

Klon ubijalar B0088 di Ampera lebih tinggi jika dibandingkan dengan di Sidera dan Wuasa. Tampak bahwa lokasi tanam sangat mempengaruhi bobot basah

umbi klon W0331. Peningkatan bobot basah umbi klon W0331 (26.74 t/ha), jika dibandingkan dengan bobot basah umbi di Sidera (11.20 t/ha), maka rationya

sebesar 2.39 kali atau 239 %.

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

Sidera

Ampera

Wuasa

Lokasi Tanam

Bo

b

o

t Ba

s

a

h

Um

b

i (

t/

h

a

)

[image:37.595.85.509.14.842.2]W0331

CIP-2

CIP-3

B0088

Gambar 4 Bobot basah umbi (t/ha) empat klon ubijalar di tiga lokasi tanam.

Peningkatan bobot basah umbi pada tiap lokasi tanam memperlihatkan klon

klon ubijalar W0331 dari Sidera ke Ampera lebih tinggi sebesar 17.67 t/ha jika dibandingkan dengan dari Ampera ke Wuasa sebesar 9.07 t/ha. Sebaliknya klon

CIP-3 memperlihatkan peningkatan bobot basah umbi dari Sidera ke Ampera sebesar 2.46 t/ha lebih rendah jika dibandingkan dengan dari Ampera ke Wuasa sebesar 6.97 t/ha. Sementara, klon CIP-2, dari Sidera ke Ampera terjadi

penurunan bobot basah umbi sebesar 0.54 t/ha, sedangkan dari Ampera ke Wuasa terjadi peningkatan sebesar 3.47 t/ha. Sebaliknya, pada klon B0088, dari

Sidera ke Ampera terjadi peningkatan bobot basah umbi sebesar 7.42 t/ha, sedangkan dari Ampera ke Wuasa terjadi penurunan sebesar 1.22 t/ha (Gambar

Tampak bobot basah umbi klon W0331 di Sidera dengan di Wuasa

perbedaannya sangat mencolok. Perbedaan ini selain disebabkan faktor genetik klon W0331 yang berasal dari dataran tinggi Wamena, juga disebabkan

perbedaan kondisi lingkungan tumbuh antara kedua lokasi tanam. Klon W0331 berasal dari dataran tinggi Wamena (Papua). Pada percobaan ini klon W0331

memperlihatkan respons yang tinggi pada lokasi tanam yang lebih tinggi (Wuasa, 1100 m dpl). Sementara klon B0088 bobot basah umbinya lebih tinggi di

Ampera. Sebagaimana diketahui bahwa klon B0088 berasal dari dataran rendah Narimbang (Jawa Barat). Klon CIP-2 hasil persilangan Kyusu 102 dari Jepang

dengan Kanto 106 dari Vietnam . Klon CIP-3 hasil persilangan B0053-11 dari Bogor dengan S0102 dari Nias, Sumatra Utara. Sesuai dengan penelitian ini, klon S-138 berdaya hasil 16 t/ha dilingkungan Pacet (dataran tinggi), dan di

Darmaga (dataran rendah) 11 t/ha. Klon B0088 berdaya hasil 20.34 t/ha di Darmaga (dataran rendah) dan 6.79 t/ha di Wamena (dataran tinggi), sedangkan

klon W0029 berdaya hasil 11.34 t/ha di Pacet (dataran tinggi) dan 2.29 t/ha di Darmaga (dataran rendah) (Renwarin 1997).

Selain faktor genetik tanaman, pengaruh hari hujan, banyaknya curah hujan dan suhu udara antara Sidera, Ampera, dan Wuasa berbeda dan bervariasi.

Kondisi ini sangat mempengaruhi bobot basah umbi keempat klon di ketiga lokasi tanam. Lokasi tanam di Sidera, pada tiga bulan (Agustus–Oktober) awal

pertumbuhan ubijalar rata-rata hari hujan dan curah hujan di bawah 10 hari/ bulan dan di bawah 20 mm/bulan; di Ampera (pertengahan Agustus – pertengahan Desember) di atas 20 hari/bulan, dan di atas 75 mm/bulan,

sedangkan di Wuasa (awal September–awal Desember) rata-rata hari hujan dan curah hujan di atas 20 hari/bulan, dan di atas 100 (mm/bulan). Sementara,

rata-rata suhu udara di Sidera pada tiga bulan awal pertumbuhan sebesar 28.67 0C, di Ampera dan Wuasa berturut-turut sebesar 24.54 0C dan 21.33 0C (Lampiran 3, 4, 5, dan 6). Kondisi curah hujan yang rendah di Sidera, kemudian ditambah suhu yang tinggi akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman ubijalar yang

menyebabkan rendahnya bobot basah umbi keempat klon yang ditanam di Sedera jika dibandingkan dengan di Ampera dan di Wuasa.

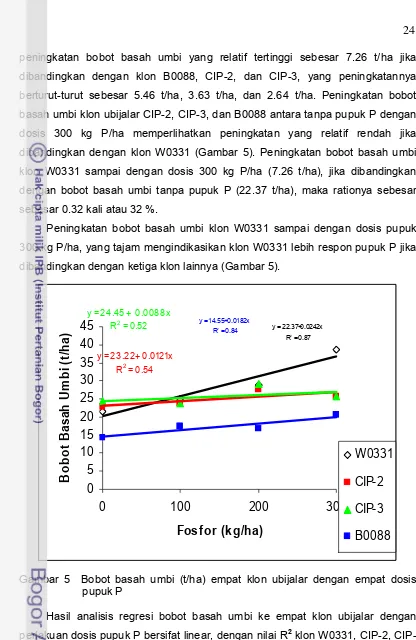

Pengamatan bobot basah umbi selain memperlihatkan interaksi antara klon ubijalar dengan lokasi tanam, juga memperlihatkan interaksi antara 4 klon

peningkatan bobot basah umbi yang relatif tertinggi sebesar 7.26 t/ha jika

dibandingkan dengan klon B0088, CIP-2, dan CIP-3, yang peningkatannya berturut-turut sebesar 5.46 t/ha, 3.63 t/ha, dan 2.64 t/ha. Peningkatan bobot

basah umbi klon ubijalar CIP-2, CIP-3, dan B0088 antara tanpa pupuk P dengan dosis 300 kg P/ha memperlihatkan peningkatan yang relatif rendah jika

dibandingkan dengan klon W0331 (Gambar 5). Peningkatan bobot basah umbi klon W0331 sampai dengan dosis 300 kg P/ha (7.26 t/ha), jika dibandingkan

dengan bobot basah umbi tanpa pupuk P (22.37 t/ha), maka rationya sebesar sebesar 0.32 kali atau 32 %.

Peningkatan bobot basah umbi klon W0331 sampai dengan dosis pupuk 300 kg P/ha, yang tajam mengindikasikan klon W0331 lebih respon pupuk P jika dibandingkan dengan ketiga klon lainnya (Gambar 5).

y = 22.37+0.0242x R2 = 0.87

y = 14.55+ 0.0182x R2 = 0.84

y = 23.22+ 0.0121x

R2 = 0.54

y = 24.45 + 0.0088x

R2 = 0.52

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

100

200

300

[image:39.595.94.510.34.674.2]Fosfor (kg/ha)

B

o

bot B

a

s

a

h U

m

bi

(

t/

h

a

)

W0331

CIP-2

CIP-3

B0088

Gambar 5 Bobot basah umbi (t/ha) empat klon ubijalar dengan empat dosis pupuk P

Hasil analisis regresi bobot basah umbi ke empat klon ubijalar dengan

perlakuan dosis pupuk P bersifat linear, dengan nilai R2 klon W0331, 2, CIP-3, dan B0088 berturut-turut sebesar 0.87, 0.54, 0.52, dan 0.84 (Gambar 5).

Tampak bahwa pupuk P berperan meningkatkan bobot basah umbi keempat klon ubijalar dan peningkatan tertinggi diperlihatkan oleh klon W0331 sampai dosis

ubijalar dibutuhkan 60 kg N, 60 kg P, dan 120 kg K per hektar (Choudhury 1976).

Demikian pula dikemukakan untuk pemupukan ubijalar per hektar dibutuhkan 90 kg N, 90 kg P2O5, dan 90 kg K2O (Pande & Jauhari 1970).

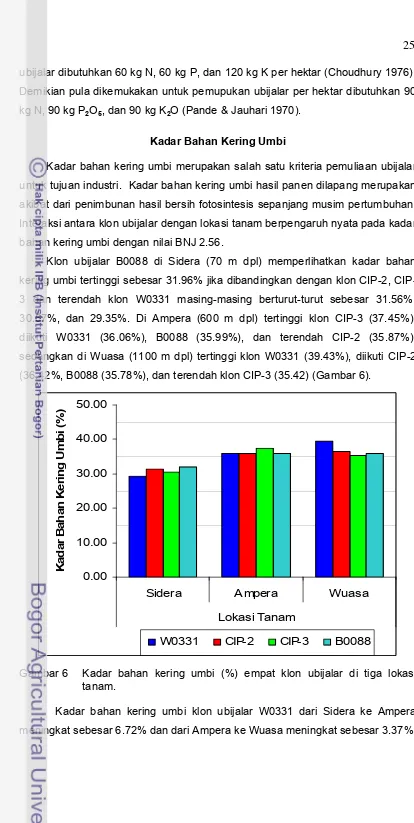

Kadar Bahan Kering Umbi

Kadar bahan kering umbi merupakan salah satu kriteria pemuliaan ubijalar

untuk tujuan industri. Kadar bahan kering umbi hasil panen dilapang merupakan akibat dari penimbunan hasil bersih fotosintesis sepanjang musim pertumbuhan.

Interaksi antara klon ubijalar dengan lokasi tanam berpengaruh nyata pada kadar bahan kering umbi dengan nilai BNJ 2.56.

Klon ubijalar B0088 di Sidera (70 m dpl) memperlihatkan kadar bahan kering umbi tertinggi sebesar 31.96% jika dibandingkan dengan klon 2, CIP-3 dan terendah klon W0CIP-3CIP-31 masing-masing berturut-turut sebesar CIP-31.56%,

30.67%, dan 29.35%. Di Ampera (600 m dpl) tertinggi klon CIP-3 (37.45%), diikuti W0331 (36.06%), B0088 (35.99%), dan terendah CIP-2 (35.87%),

sedangkan di Wuasa (1100 m dpl) tertinggi klon W0331 (39.43%), diikuti CIP-2 (36.42%, B0088 (35.78%), dan terendah klon CIP-3 (35.42) (Gambar 6).

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

Sidera Ampera Wuasa

Lokasi Tanam

K

a

da

r B

a

ha

n K

e

ri

ng U

m

bi

(

%

)

[image:40.595.94.508.19.842.2]W0331 CIP-2 CIP-3 B0088

Gambar 6 Kadar bahan kering umbi (%) empat klon ubijalar di tiga lokasi tanam.

Klon CIP-2 dari Sidera ke Ampera meningkat sebesar 4.31%, sedangkan dari

Ampera ke Wuasa meningkat sebesar 0.55%. Klon CIP-3 dari Sidera ke Ampera meningkat sebesar 6.78%, sedangkan dari Ampera ke Wuasa menurun sebesar

2.03%. Klon B0088 dari Sidera ke Ampera meningkat sebesar 4.03%, sedangkan dari Ampera ke Wuasa menurun sebesar 0.21% (Gambar 6).

Klon ubijalar W0331 dan CIP-2 memperlihatkan kadar bahan kering umbi meningkat dan berbeda dengan meningkatnya lokasi tanam (dari Sidera ke

Wuasa), sedangkan klon CIP-3 dan B0088 kadar bahan kering umbi meningkat dan berbeda dari Sidera ke Ampera, sedangkan antara Ampera dan Wuasa

tidak berbeda (sama) (Gambar 6).

Keempat klon ubijalar memperlihatkan kadar bahan kering umbi di Wuasa lebih tinggi jika dibandingkan dengan di Sidera. Perbedaan kadar bahan kering

umbi tersebut berkaitan dengan jumlah curah hujan dan distribusi curah hujan, suhu dan kelembapan antara Wuasa dengan Sidera. Jumlah curah hujan dan

distribusi curah hujan di Sidera jauh lebih sedikit dan tidak merata. Sementara di Wuasa lebih banyak dan lebih merata, sedangkan kelembapan udara relatif di

Sidera lebih rendah jika dibandingkan dengan Ampera dan Wuasa.

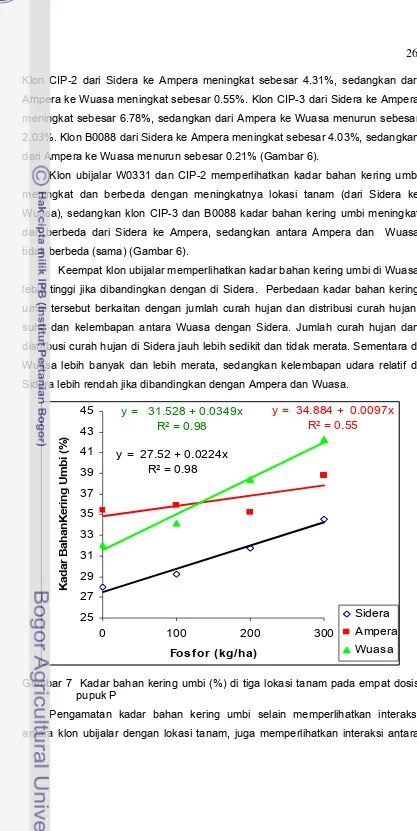

y = 34.884 + 0.0097x R2 = 0.55

y = 31.528 + 0.0349x R2 = 0.98

y = 27.52 + 0.0224x R2 = 0.98

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

0 100 200 300

[image:41.595.91.508.11.842.2]Fosfor (kg/ha) K a da r B a ha nK e ri n g U m bi ( % ) Sidera Ampera Wuasa

Gambar 7 Kadar bahan kering umbi (%) di tiga lokasi tanam pada empat dosis pupuk P

lokasi tanam dengan dosis pupuk P yang berpengaruh nyata. Lokasi tanam

dengan empat dosis pupuk P memperlihatkan pengaruh yang nyata pada kadar bahan kering umbi. Di Wuasa, sampai dengan dosis 300 kg P/ha

memperlihatkan peningkatan kadar bahan kering umbi tertinggi sebesar 10.47% jika dibandingkan dengan Sidera dan Ampera yang berturut-turut meningkat

sebesar 6.72% dan 2.91% (Gambar 7).

Hasil analisis regresi kadar bahan kering umbi di tiga lokasi tanam dengan

dosis pupuk P bersifat linear, dengan nilai R2 lokasi tanam Sidera, Ampera, dan Wuasa berturut-turut sebesar 0.98, 0.55, dan 0.98 (Gambar 7). Tampak bahwa

di Wuasa dengan pemberian pupuk P sampai dosis 300 kg P/ha peningkatan kadar bahan kering umbi relatif lebih tinggi sebesar 7.73 t/ha jika dibandingkan dengan di Sidera, sedangkan di Ampera sebesar 4.08 t/ha.

Kadar Lemak Umbi

Kadar lemak umbi tanaman ubijalar sangat dipengaruhi oleh lokasi tanam

dan pemupukan fosfor. Klon ubijalar CIP-2 memperlihatkan kadar lemak umbi meningkat dengan meningkatnya lokasi tanam, sedangkan klon W0331

memperlihatkan kadar lemak umbi menurun dengan meningkatnya lokasi tanam (dari Sidera ke Wuasa). Sementara klon CIP-3 dan B0088 dari Sidera ke

Ampera meningkat, dan dari Ampera ke Wuasa terjadi penurunan, sedangkan dari Sidera ke Wuasa tetap masih terjadi kenaikan kadar lemak umbi. Interaksi

antara klon ubijalar dengan lokasi tanam berpengaruh nyata pada kadar lemak umbi dengan nilai BNJ 0.20.

Klon ubijalar B0088 di Sidera, Ampera, dan Wuasa memperlihatkan kadar

lemak umbi tertinggi jika dibandingkan dengan tiga klon lainnya. Sedangkan, di Sidera (70 m dpl) setelah klon ubijalar B0088, kemudian klon W0331, CIP-3, dan

terendah klon CIP-2. Di Ampera (600 m dpl) setelah klon B0088, diikuti CIP-3, CIP-2, dan terendah klon W0331. Sementara di Wuasa (1100 m dpl) setelah klon

B0088, diikuti klon CIP-2, CIP-3, dan terendah klon W0331.

Tampak bahwa walaupun klon B0088 berasal dari dataran rendah, tetapi

untuk kadar lemak umbi menunjukkan tertinggi di tiga lokasi tanam. Sebaliknya, walaupun klon W0331 berasal dari dataran tinggi, tetapi kadar lemak umbinya

menurun dengan meningkatnya lokasi tanam (rendah di Ampera dan Wuasa). Klon ubijalar B0088 di ketiga lokasi tanam memperlihatkan kadar lemak

memperlihatkan peningkatan kadar lemak umbi tertinggi sebesar 0.30% jika

dibandingkan dengan klon B0088 dan CIP-3 berturut-turut sebesar 0.25% dan 0.26 %, sedangkan klon W0331 memperlihatkan penurunan sebesar 0.18%

dengan meningkatnya lokasi tanam (Gambar 8).

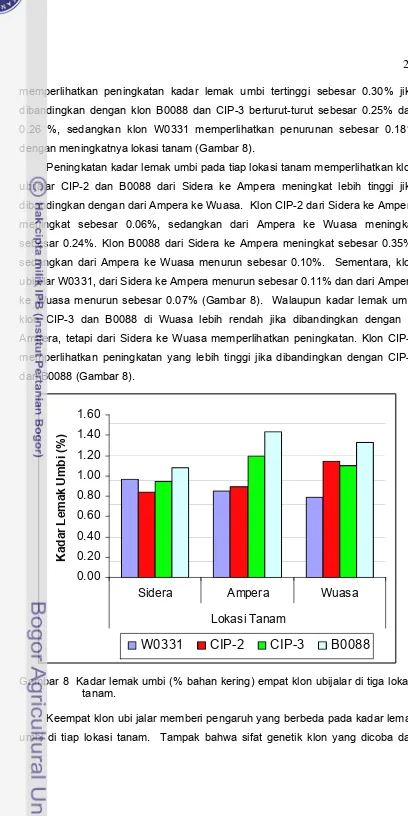

Peningkatan kadar lemak umbi pada tiap lokasi tanam memperlihatkan klon

ubijalar CIP-2 dan B0088 dari Sidera ke Ampera meningkat lebih tinggi jika dibandingkan dengan dari Ampera ke Wuasa. Klon CIP-2 dari Sidera ke Ampera

meningkat sebesar 0.06%, sedangkan dari Ampera ke Wuasa meningkat sebesar 0.24%. Klon B0088 dari Sidera ke Ampera meningkat sebesar 0.35%,

sedangkan dari Ampera ke Wuasa menurun sebesar 0.10%. Sementara, klon ubijalar W0331, dari Sidera ke Ampera menurun sebesar 0.11% dan dari Ampera ke Wuasa menurun sebesar 0.07% (Gambar 8). Walaupun kadar lemak umbi

klon CIP-3 dan B0088 di Wuasa lebih rendah jika dibandingkan dengan di Ampera, tetapi dari Sidera ke Wuasa memperlihatkan peningkatan. Klon CIP-2

memperlihatkan peningkatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan CIP-3 dan B0088 (Gambar 8).

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

Sidera Ampera Wuasa

Lokasi Tanam

K

a

da

r Le

m

a

k

U

m

bi

(

%

)

[image:43.595.94.502.0.816.2]W0331

CIP-2

CIP-3

B0088

Gambar 8 Kadar lemak umbi (% bahan kering) empat klon ubijalar di tiga lokasi tanam.

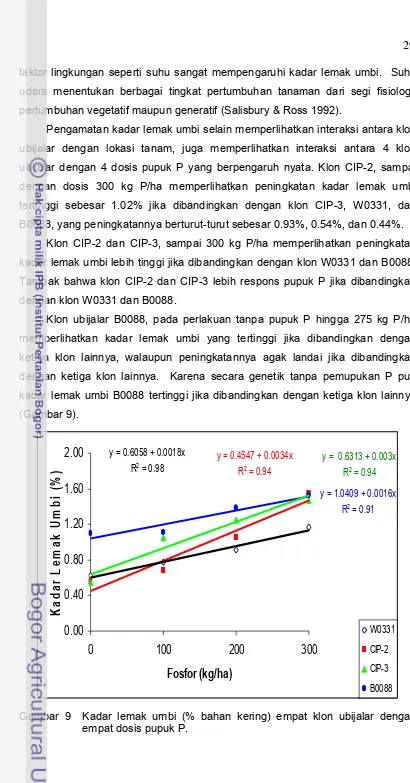

faktor lingkungan seperti suhu sangat mempengaruhi kadar lemak umbi. Suhu

udara menentukan berbagai tingkat pertumbuhan tanaman dari segi fisiologi, pertumbuhan vegetatif maupun generatif (Salisbury & Ross 1992).

Pengamatan kadar lemak umbi selain memper