PENGASUHAN CUCU DAN KESEJAHTERAAN LANSIA

(Kasus Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur)

DINDA SARASWATI

I34120109

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Pengasuhan Cucu dan Kesejahteraan Lansia” adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen

pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Oktober 2016

ABSTRAK

DINDA SARASWATI. Pengasuhan Cucu dan Kesejahteraan Lansia. Di bawah

bimbingan EKAWATI SRI WAHYUNI dan DINA NURDINAWATI.

Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab pertama dari keluarga dan jika fungsi pengasuhan anak tidak bisa dipenuhi oleh keluarga inti maka anggota keluarga luas akan membantu dalam merawat anak-anak. Nenek dan kakek atau saudara kandung ibu biasanya merupakan pengganti utama dalam peran pengasuhan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengasuhan cucu terhadap kesejahteraan lanjut usia, terutama di desa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik sampling non-probabilitas, dan menggunakan analisis

deskriptif dengan tabulasi silang dan uji Rank-Spearman sebagai dasar untuk

menganalisis data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lansia yang melakukan kegiatan pengasuhan cucu memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan dengan lansia yang tidak melakukan kegiatan pengasuhan cucu. Dampak lain yaitu lansia yang melakukan kegiatan pengasuhan cucu memiliki kondisi psikologis, hubungan sosial dan sistem dukungan yang lebih baik dibandingkan dengan lansia yang tidak melakukan kegiatan pengasuhan cucu dan lansia yang mengasuh cucu memiliki tingkat kesehatan fisik yang lebih rendah dibandingkan dengan lansia yang tidak melakukan kegiatan pengasuhan cucu.

Kata kunci: Kesejahteraan, Lansia, Pengasuhan Cucu, Pembangunan Desa

ABSTRACT

DINDA SARASWATI. Grandparenting and Elderly Welfare. Supervised by

EKAWATI SRI WAHYUNIandDINA NURDINAWATI.

Childcare is the first responsibility of the family. In Indonesian culture, if childcare function cannot be carried out by the nuclear family, other family members will

assist in taking care of the children. Grandparent or mother’s sibling usually

performed as main substitutes in role. This study aims to determine the impact of

grand parenting towards elderly welfare, especially in Indonesia’s village. This

study used a non-probability sampling techniques, and using descriptive analysis with cross tabulation and Rank-Spearman test as a basis to analyze the research data. Result of this study indicate that elderly who did grandparenting activities had better welfare level than thosewho did not. In addition, elderly who did grandparenting has better psychological, social relationships and supporting system. The negative impact of grand parenting was that the elderly with grand parenting activities showed worse physical health than those without.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan pihak IPB

PENGASUHAN CUCU DAN KESEJAHTERAAN LANSIA

(Kasus Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur)

DINDA SARASWATI

I34120109

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

pada

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PRAKATA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang

berjudul “Pengasuhan Cucu dan Kesejahteraan Lansia”. Penulis menyadari

bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kontribusi dan dukungan semua pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat, sebagai berikut:

1. Ibu Dr Ir Ekawati S Wahyuni, MA dan Ibu Dina Nurdinawati, MSi selaku dosen

pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan serta inspirasi selama proses penulisan skripsi.

2. Ibu Dr Nurmala K Panjaitan, MS DEA selaku dosen penguji utama dan Bapak

Ir Hadiyanto MSi selaku dosen penguji anggota serta selaku dosen uji petik yang telah memberikan pengarahan dalam penulisan skripsi.

3. Responden rumah tangga lansia dan beberapa informan di Desa Banjarsari,

Kecamatan Glagah yang sudah bersedia merelakan waktu untuk memberikan informasi yang bermanfaat untuk penulisan skripsi.

4. Ibu Murwati, nenek penulis terkasih yang telah memberikan dukungan dan

menjadi enumerator dalam penelitian dalam menyelesaikan skripsi.

5. Orang tua tercinta Bapak Noldi Tobogu dan Ibu Agustin Ratna Mariyana serta

adik penulis, Ajeng Prameswari yang senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

6. Teman-teman seperjuangan Wika, Andrie, Irvan, Radita, Soraya, Faikar, Fidelia,

keluarga lamboy, teman-teman SKPM 49 serta teman-teman IAAS LC IPB, kabinet IAAS 2014/2015, dan multicet yang telah memberi semangat dan menemani penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, dukungan,

dan doa kepada penulis selama ini.

Penulis berharap kajian mengenai Pengasuhan Cucu dan Kesejahteraan Lansia mampu memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap khazanah ilmu pengetahuan

Bogor, Oktober 2016

DAFTAR ISI

Lokasi dan Waktu Penelitian 15

Teknik Pengumpulan Data 15

Teknik Pengolahan Dan Analisis Data 16

Definisi Operasional 18

Karakteristik Responden 18

Status Pengasuhan Cucu 19

Kondisi Pengasuhan Cucu 20

Kesejahteraan Lansia 20

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 25

Kondisi Wilayah dan Geografis 25

Kondisi Demografis dan Sosial Budaya 26

Kependudukan dan Ketenagakerjaan 26

Jumlah Anggota Rumah Tangga 33

Status Perkawinan Responden 34

KONDISI PENGASUHAN CUCU DAN KESEJAHTERAAN LANSIA 37

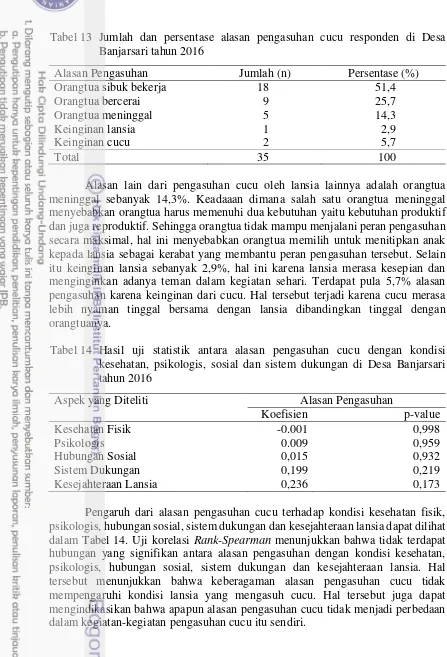

Alasan Pengasuhan Cucu 37

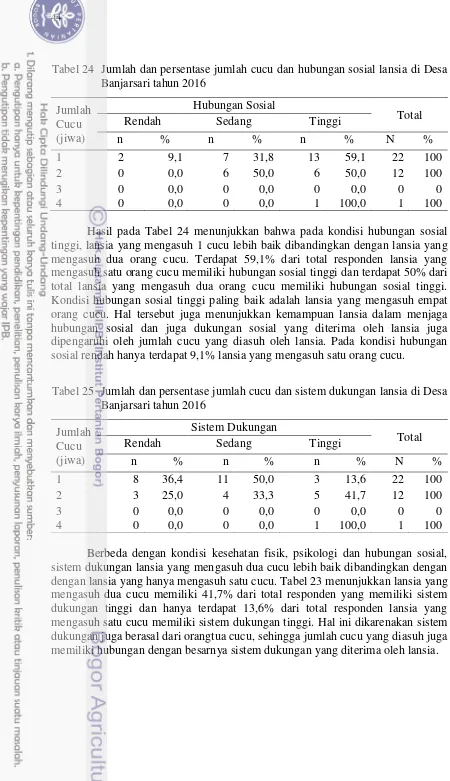

Jumlah Cucu yang Diasuh 41

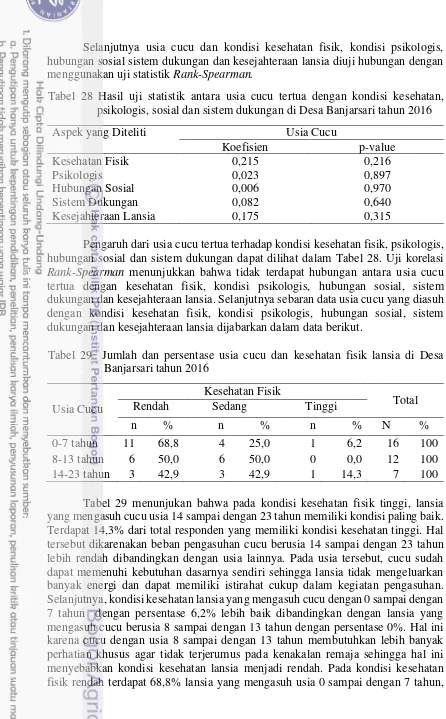

Usia Cucu Tertua yang Diasuh 45

Hubungan Sosial 56

Sistem Dukungan 58

PENUTUP 63

Simpulan 63

Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 69

DAFTAR TABEL

1 Rata-rata pengeluaran masyarakat per kapita sebulan di

Indonesia tahun 2016

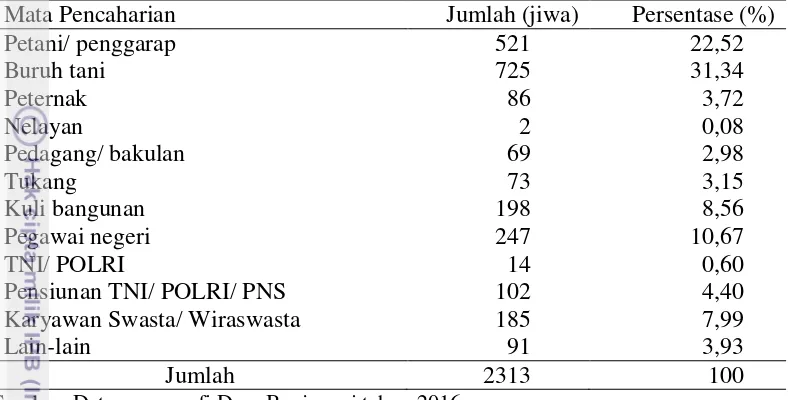

5 Jumlah dan persentase golongan pekerjaan penduduk Desa

Banjarsari tahun 2015

27

6 Jumlah dan persentase tingkat pendidikan penduduk Desa

Banjarsari tahun 2015

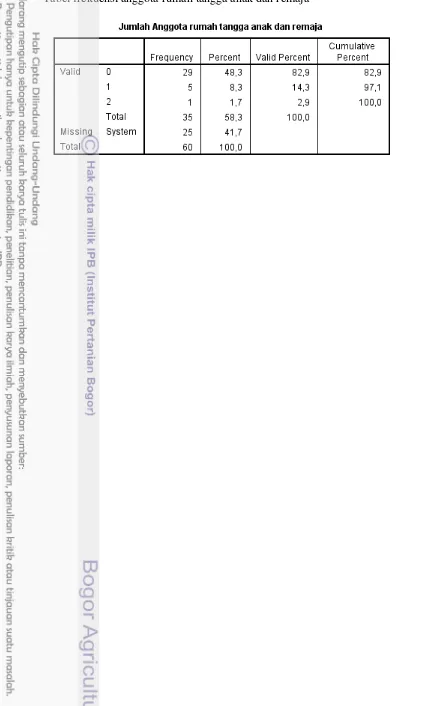

10 Jumlah dan persentase anggota rumah tangga anak dan remaja

responden di Desa Banjarsari tahun 2016

33

11 Jumlah dan persentase anggota rumah tangga dewasa

responden di Desa Banjarsari tahun 2016

34

kondisi kesehatan, psikologis, sosial, sistem dukungan, dan kesejahteraan lansia di Desa Banjarsari tahun 2016

38

15 Jumlah dan persentase alasan pengasuhan dan kesehatan fisik

lansia di Desa Banjarsari tahun 2016

39

16 Jumlah dan persentase antara alasan pengasuhan dan psikologi

lansia di Desa Banjarsari tahun 2016

39

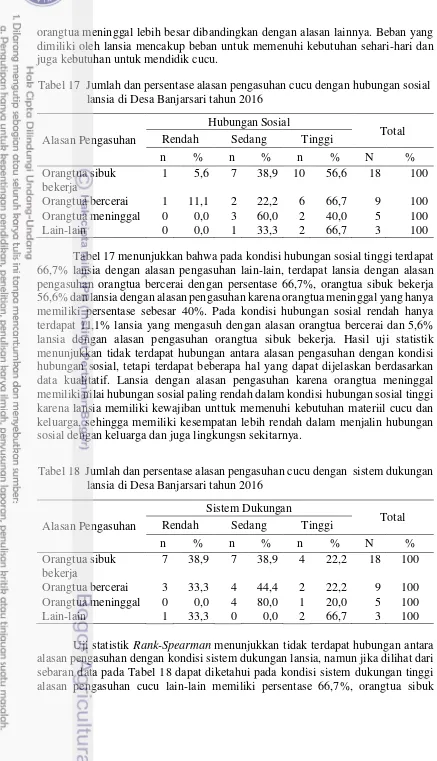

17 Jumlah dan persentase alasan pengasuhan dan hubungan sosial

lansia di Desa Banjarsari tahun 2016

40

18 Jumlah dan persentase alasan pengasuhan dan sistem dukungan

lansia di Desa Banjarsari tahun 2016

40

19 Jumlah dan persentase alasan pengasuhan dan kesejahteraan

lansia di Desa Banjarsari tahun 2016

41

20 Jumlah dan persentase jumlah cucu responden di Desa

Banjarsari tahun 2016

42

21 Hasil uji statistik antara jumlah cucu dengan kondisi kesehatan,

psikologis, sosial, sistem dukungan dan kesejahteraan lansia di Desa Banjarsari tahun 2016

42

22 Jumlah dan persentase jumlah cucu dan kesehatan fisik lansia

di Desa Banjarsari tahun 2016

25 Jumlah dan persentase jumlah cucu dan sistem dukungan lansia di Desa Banjarsari tahun 2016

44

26 Jumlah dan persentase jumlah cucu dan kesejahteraan lansia di

Desa Banjarsari tahun 2016

45

27 Jumlah dan persentase usia cucu tertua di Desa Banjarsari tahun

2016

45

28 Hasil uji statistik antara jumlah cucu dengan kondisi kesehatan,

psikologis, sosial dan sistem dukungan di Desa Banjarsari tahun 2016

46

29 Jumlah dan persentase usia cucu dan kesehatan fisik lansia di

Desa Banjarsari tahun 2016

46

30 Jumlah dan persentase usia cucu dan kondisi psikologis lansia

di Desa Banjarsari tahun 2016

47

31 Jumlah dan persentase usia cucu dan hubungan sosial lansia di

Desa Banjarsari tahun 2016

47

32 Jumlah dan persentase usia cucu dan sistem dukungan lansia di

Desa Banjarsari tahun 2016

kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, sistem dukungan dan kesejahteraan lansia di Desa Banjarsari tahun 2016

52

35 Jumlah dan persentase status pengasuhan lansia dan

kesejahteraan lansia di Desa Banjarsari tahun 2016

52

36 Jumlah dan persentase status pengasuhan lansia dan kondisi

kesehatan fisik di Desa Banjarsari tahun 2016

53

37 Jumlah dan persentase status pengasuhan lansia dan kondisi

psikologis di Desa Banjarsari tahun 2016

54

38 Jumlah dan persentase status pengasuhan lansia dan hubungan

sosial di Desa Banjarsari tahun 2016

57

39 Jumlah dan persentase status pengasuhan lansia dan sistem

dukungan di Desa Banjarsari tahun 2016

59

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran 14

DAFTAR LAMPIRAN

1 Peta lokasi penelitian 71

3 Hasil uji statistik 75

4 Daftar responden di Desa Banjarsari 79

5 Daftar kerangka sampling di Desa Banjarsari 81

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peningkatan pendidikan wanita di Indonesia menyebabkan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat. BPS (2012) menyebutkan, persentase perempuan yang bekerja sebesar 47,91% dari total seluruh penduduk perempuan. Persentase perempuan yang bekerja di perkotaan sebesar 44,74%, sedangkan di perdesaan sebesar 51,10%. Wanita di Indonesia bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel. Berdasarkan data tersebut sebagian wanita bekerja merupakan wanita yang bekerja di luar rumah. Wanita yang bekerja di luar rumah apalagi di luar desa akan berdampak kepada pelaksanaan peran domestik wanita, khususnya mengasuh anak. Pilihan ibu untuk mencari nafkah dan melakukan kegiatan mencari nafkah seringkali tidak dapat dilakukan bersamaan menyebabkan peran pengasuhan anak di pedesaan pada keluarga dengan ibu sibuk bekerja akan dibantu oleh peran lain salah satunya oleh ayah (Riyani 2016). Beberapa kegiatan pengasuhan, ayah tidak mampu memenuhi peran secara maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan peran pengasuhan akan dibantu oleh keluarga luas.

Ketidakmampuan ayah untuk melakukan peran pengasuhan dapat disebabkan oleh ayah sibuk bekerja atau karena disebabkan oleh perceraian atau kematian ayah. Peran pengasuhan biasanya dilakukan oleh garis keturunan maternal yaitu oleh kakek dan nenek atau saudara perempuan ibu. Kasus-kasus demikian banyak ditemui pada keluarga dengan ibu yang bekerja dalam waktu lama atau melakukan migrasi sehingga harus meninggalkan keluarga di desa contohnya pada keluarga buruh wanita yang bekerja di kota atau pada keluarga TKW. Menurut Riyani (2016) mayoritas anak akan diasuh oleh kakek atau neneknya ketika ibu pergi menjadi buruh migran perempuan sedangkan ayah sibuk bekerja. Akan tetapi kondisi tersebut dapat berbeda pada keluarga dengan ayah dan ibu yang bekerja pada waktu-waktu tertentu dan tetap pulang ke rumah. Kondisi tersebut menyebabkan tidak terdapatnya perubahan struktur keluarga sementara.

Hubungan keluarga secara hirarkis di Asia masih dipertahankan untuk mewariskan nilai-nilai dalam keluarga khususnya kakek-nenek kepada cucu sehingga pengasuhan oleh kakek-nenek menjadi umum dilakukan. Menurut Perayani (2013) keterlibatan kakek dan nenek dalam kegiatan pengasuhan cucu akan memberikan kebermaknaan hidup bagi lansia. Alasan tersebut juga menjadi dasar bagi lansia untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengasuhan walaupun lansia telah mengalami banyak perubahan, terlebih lagi perubahan tersebut berupa kemunduran-kemunduran.

tersinggung, mengalami regresi (tingkah laku mundur ke belakang), manja, cengeng, mudah lupa, pikun, ilusi (salah tangkap), delusi (menganggap disekitarnya jelek) dan neurasthenia (lelah, letih, sensitif terhadap suara, cahaya). Ciri fisik maupun psikologis saling berkaitan erat, menurunnya kondisi fisik lansia akan berpengaruh pada kondisi psikisnya. Penurunan kondisi fisik dan mental tersebut akan memengaruhi kegiatan pengasuhan karena ketidakmampuan lansia untuk melaksanakan beberapa aktivitas terkait pengasuhan atau kegiatan produktif dan reproduktif bagi lansia itu sendiri.

Perubahan yang dialami lansia dari segi sosial adalah lansia mengalami penurunan interaksi antara diri lansia dengan kelompok. Interaksi yang terjadi adalah kelompok yang lebih mempunyai kuasa akan mendapatkan keuntungan yang besar, yang pada umumnya adalah kelompok yang lebih muda. Hal tersebut bisa terjadi karena lansia mulai menarik diri dari kehidupan sosial, status kesehatannya menurun, penghasilan berkurang, dan terbatasnya program untuk memberi kesempatan lansia tetap berinteraksi maupun dalam melakukan kegiatan ekonomi (Komnaslansia 2006). Menurut Nugroho (2006) dalam Sutikno (2011) perubahan psikososial yang terjadi pada diri lansia antara lain lansia akan mengalami masa pensiun sehingga akan kehilangan finansial, status, teman atau kenalan, pekerjaan atau kegiatan, lansia merasakan sadar akan kematian, perubahan dalam cara hidup

lansia, perubahan ekonomi (economic deprivation), penyakit kronis dan

ketidakmampuan dan kehilangan teman, famili, serta relasi, selain itu hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik: penggambaran diri, perubahan konsep diri. Perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam kondisi fisik, psikologi, sosial dan ekonomi tersebut secara langsung dan tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi pemenuhan kesejahteraan lansia

Salah satu daerah yang memiliki jumlah lansia cukup tinggi di Indonesia, yaitu mencapai 198.921 jiwa atau 12,63% dari total populasi penduduk adalah Kabupaten Banyuwangi yang berada di Provinsi Jawa Timur. Jawa timur sendiri menempati posisi ketiga sebagai provinsi dengan jumlah lansia terbanyak di Indonesia. Selain itu, tingginya jumlah tenaga kerja wanita (TKW) dan tenaga kerja Indonesia (TKI) juga tingginya jumlah tenaga kerja di daerah migran yang berasal dari Banyuwangi menyebabkan banyaknya jumlah kegiatan pengasuhan cucu oleh kakek nenek terlebih lagi lansia. Berangkat dari hal tersebut menjadi menarik untuk meneliti bagaimana kondisi kesejahteraan lansia di Kabupaten Banyuwangi. Kondisi kesejahteraan lansia dapat diukur dengan menggunakan instrumen yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO).

Penelitian ini menggunakan instrumen WHOQOL-BREF (World Health Organization Quality of Life). WHOQOL-BREF merupakan instrumen pengukuran kualitas hidup yang merupakan bentuk singkat dari 100. WHOQOL-100 sebelumnya telah diaplikasikan dalam 15 negara dan 15 bahasa sehingga WHO telah berhasil mengatasi masalah yang paling kontroversial tentang emics dan etics dengan mengaplikasikan kuesioner yang sama pada berbagai budaya yang berbeda

(Salim et al. 2007). Penelitian yang dilakukan Salim et al. (2007) juga menemukan

bahwa instrumen WHOQOL-BREF memiliki nilai validitas diskriminan, validitas konstruk dan konsistensi internal baik sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan penelitian mengenai kualitas hidup lansia dengan perbaikan pada

pertanyaan mengenai seks dan perasaan negatif. Menurut Hwang et al.. (2003)

hidup lansia dengan jumlah responden yang kecil, mendekati distribusi normal dan

mudah menggunakannya. Berdasarkan pemaparan mengenai peran pengganti

pengasuhan dan perubahan-perubahan yang terjadi pada fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi lansia tersebut pertanyaan penelitian umum yang diajukan adalah bagaimana hubungan pengasuhan cucu dan kesejahteraan lansia?

Masalah Penelitian

Lansia merupakan tahapan penutup dalam rentang hidup seseorang yang mana pada tahapan ini seseorang akan mengalami penurunan fungsi fisik dan juga dibutuhkannya dukungan sosial yang lebih dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini lansia membutuhkan perhatian serta dukungan lebih khususnya dukungan sosial dan juga ekonomi, namun kenyataannya banyak lansia yang masih melakukan berbagai kegiatan pengasuhan cucu dan menjalankan fungsinya sebagai keluarga luas. Peran keluarga luas tersebut dilakukan lansia dengan melakukan kegiatan pengasuhan baik separuh waktu (pagi atau siang hari saja) dan juga melakukan kegiatan pengasuhan selama 24 jam, artinya rumah tangga lansia menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab atas pengasuhan sehari-hari. Berdasarkan penelitian sebelumnya ditemukan bahwa alasan lansia melakukan kegiatan pengasuhan selama 24 jam atau satu hari penuh dapat dibedakan menjadi tiga hal, pertama karena orang tua sibuk bekerja, kedua karena orangtua bercerai dan ketiga, karena orangtua meninggal (Mulyati 2012). Dengan ditemukan fakta tersebut dapat

dibuat perumusan masalah, bagaimana hubungan kondisi pengasuhan cucu yang

meliputi alasan pengasuhan, jumlah cucu dan usia cucu dengan kesehatan fisik, kondisi psikologis, hubungan sosial, sistem dukungan dan kesejahteraan lansia?

Kualitas hidup merupakan persepsi individu dari posisi laki-laki atau perempuan dalam hidup ditinjau dari konteks budaya dan sistem nilai dimana laki- laki atau perempuan itu tinggal, dan berhubungan dengan standar hidup, harapan, kesenangan, dan perhatian. Hal ini merupakan konsep tingkatan, terangkum secara kompleks mencakup kesehatan fisik seseorang, status psikologis, tingkat kebebasan, hubungan sosial, dan hubungan dengan karakteristik lingkungan (WHO 1994 dalam Mulyati 2012). WHOQOL-BREF mengungkapkan terdapat empat aspek yang mempengaruhi kualitas hidup yaitu kesehatan fisik, kesehatan psikologis, hubungan sosial dan lingkungan. Berbagai aspek tersebut dapat dipengaruhi oleh kegiatan keseharian yang dilakukan individu termasuk

didalamnya kegiatan pengasuhan yang dilakukan oleh lansia. Chercye, et al..

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis hubungan kondisi pengasuhan cucu yang meliputi alasan

pengasuhan, jumlah cucu yang diasuh dan usia cucu dengan kondisi kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, sistem dukungan dan kesejahteraan lansia

2. Menganalisis hubungan status pengasuhan cucu dan kondisi kesehatan fisik,

psikologis, hubungan sosial, sistem dukungan dan kesejahteraan lansia

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, dapat memperkaya ilmu dan wawasan yang telah

didapatkan serta dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah didapatkan

2. Bagi pemerintah, dapat memberikan sumbangan informasi mengenai

pengaruh pengasuhan cucu terhadap kesejahteraan lansia sehingga dapat lebih memperhatikan kesejahteraan lansia

3. Bagi swasta, dapat memberikan referensi mengenai pengaruh pengasuhan

cucu terhadap kesejahteraan lansia

4. Bagi masyarakat, dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh

PENDEKATAN TEORITIS

Tinjauan Pustaka

Lanjut UsiaPengertian Lansia

Lanjut usia selanjutnya disebut lansia sebagai tahap akhir siklus kehidupan

merupakan tahap perkembangan normal yang akan dialami oleh setiap individu yang mencapai usia lanjut dan merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari (Depkes RI 1999). Menurut Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia, lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. BKKBN untuk mendefinisikan batasan lanjut usia terdapat tiga aspek yang perlu dipertimbangkan yaitu aspek biologi, aspek ekonomi dan aspek sosial. Secara biologis penduduk lanjut usia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan terus menerus, yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentannya terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian (Mulyati 2012).

WHO (1998) menunjukkan lansia didefinisikan kedalam beberapa konteks, secara biologis penuaan dimulai setidaknya saat masa puber dan merupakan proses yang berkesinambungan di sepanjang kehidupan masa dewasa. Secara sosial lansia merupakan karakteristik anggota atau kelompok penduduk yang dianggap tua baik dari konteks budaya maupun dari kondisi antar generasi, secara ekonomi lansia dapat diartikan sebagai pensiunan dari angkatan kerja, namun dalam beberapa negara yang berlandaskn hukum lansia terkadang masih melanjutkan pekerjaan atau kegiatan ekonomi sebagai kontribusi terhadap masyarakat melalui kegiatan-kegiatan.

Lansia pada penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok. Pertama adalah lansia dengan status mengasuh cucu dan lansia dengan status tidak mengasuh cucu. Lansia mengasuh cucu merupakan rumahtangga lansia yang melakukan kegiatan pengasuhan cucu dan tinggal bersama lansia dalam rumahtangga lansia. Lansia tidak mengasuh cucu merupakan rumahtangga lansia yang tidak melakukan kegiatan pengasuhan cucu.

Batasan Lansia

Lanjut usia dimulai sejak usia 60 tahun sesuai dengan yang tertera pada Undang-Undang no. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia (pasal 1 ayat 2). Menurut PP nomor 43 tahun 2004 Pasal 1 ayat 4 dan 5, kondisi lansia di Indonesia dapat dibedakan menjadi lansia potensial dan lansia tidak potensial. Lansia potensial adalah lansia yang masih mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri seperti dengan bekerja dan biasanya tidak bergantung kepada orang lain. Sedangkan lansia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada orang lain.

Lansia berdasarkan usianya dibedakan menjadi beberapa kategori. Menurut

WHO lanjut usia meliputi usia pertengahan (middle age) dengan kelompok usia

(old) dengan kelompok usia antara 75-90 tahun dan usia sangat tua (very old) dengan kelompok usia di atas 90 tahun. Ukuran lain dari batasan usia lansia dikemukakan oleh BPS dalam Statistik Penduduk Lansia (2013) menyebutkan terdapat empat batasan usia lansia, pertama pra lansia yaitu usia 45-59 tahun, lansia muda yaitu 60-69 tahun, lansia madya adalah 70-79 tahun dan terakhir lansia tua yaitu lansia usia 80 tahun ke atas.

Ciri – Ciri Lansia

Lansia memiliki beberapa karakteristik, Salamah (2005) menyebutkan ciri –

ciri lansia antara lain dengan adanya perubahan yang nampak seperti gejala-gejala kemunduran fisik dan kemunduran mental. Pada perubahan fisik lansia ciri-cirinya adalah rambut menipis dan memutih, kulit kasar dan keriput, otot-otot mengendor, gerakan badan kurang lincah, gigi keropos, dan tanggal, kurang pengelihatan, kurang pendengaran, berat badan mcningkat, lemak bertambah. Sedangkan pada perubahan psikologis lansia ciri-cirinya emosional atau mudah tersinggung, mengalami regresi (tingkah laku mundur ke belakang seperti anak kecil), manja, cengeng, mudah lupa, pikun, ilusi (salah tangkap) delusi (menganggap disekitarnya jelek) dan Neurasthenia (lelah, letih, sensitif terhadap suara, cahaya). Pada dasarnya ciri fisik maupun psikologis saling berkaitan erat, menurunnya kondisi fisik lansia akan berpengaruh pada kondisi psikologisnya.

Selain ciri perubahan fisik dan psikologis, lansia juga memiliki beberapa kelebihan dalam kehidupan sosial di masyarakat, menurut (Partini 2000) dalam (Salamah 2005) lansia adalah orang yang terhormat, diharapkan tutur, wuwur dan sumbemya, serta sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dan kearifan, tempat bertanya guna meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.

Perubahan yang dialami lansia dari segi sosial adalah lansia mengalami penurunan interaksi antara diri lansia dengan kelompok. Interaksi yang terjadi adalah kelompok yang lebih mempunyai kuasa akan mendapatkan keuntungan yang besar, yang pada umumnya adalah kelompok yang lebih muda. Hal tersebut bisa terjadi karena lansia mulai menarik diri dari kehidupan sosial, status kesehatannya menurun, penghasilan berkurang, dan terbatasnya program untuk memberi kesempatan lansia tetap berinteraksi maupun dalam melakukan kegiatan ekonomi

(Komnaslansia 2006). Menurut Nugroho (2006) dalam Sutikno (2011) perubahan

psikososial yang terjadi pada diri lansia antara lain lansia akan mengalami masa pensiun sehingga akan kehilangan finansial, status, teman atau kenalan, pekerjaan atau kegiatan, lansia merasakan sadar akan kematian, perubahan dalam cara hidup

lansia, perubahan ekonomi (economic deprivation), penyakit kronis dan

ketidakmampuan dan kehilangan teman, famili, serta relasi, selain itu hilangnya kekuatan dan ketegapan fisik: penggambaran diri, perubahan konsep diri. Perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam kondisi fisik, psikologi, sosial dan ekonomi tersebut secara langsung dan tidak langsung akan menimbulkan dampak bagi pemenuhan kesejahteraan lansia

Empty-Nest

Empty-Nest syndrome merupakan rasa kesepian dan kehilangan yang

dialami oleh orangtua pada masa postparental dimana anak telah meninggalkan

empty-nest syndrome identik dengan menurunnya pendapatan rumah tangga karena anak tidak lagi membantu orangtua dalam mengerjakan kegiatan di ladang atau pekerjaan lainnya sehingga orangtua harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Newman dan Grauerholz 2002).

Saat ini fenomena empty-nest syndrome di Amerika berubah, orangtua akan

merasa bahagia dan terdapat perasaan lega saat anak telah meninggalkan rumah. Hal tersebut karena orangtua merasa beban untuk mengurus keluarga berkurang dan orangtua memiliki waktu lebih untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang disenangi seperti melakukan hobi atau menghabiskan waktu dengan pasangan sehingga orangtua atau lansia akan menolak jika anak meminta bantuan untuk melakukan kegiatan pengasuhan cucu. Fenomena ini dapat berbeda berdasarkan etnis. Keluarga imigran Rusia adalah salah satu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan pengasuhan cucu dan tinggal bersama sebagai suatu hal yang bernilai bagi

lansia untuk mengatasi empty-nest syndrome. Empty-nest syndrome pada penduduk

di Indonesia akan cenderung lebih dirasakan oleh wanita. Baik wanita bekerja

maupun tidak bekerja keduanya akan mengalami empty-nest syndrome setelah anak

keluar dari rumah, namun tingkatan stres yang terjadi karena empty-nest syndrome

akan berbeda antara wanita bekerja dan tidak bekerja. Wanita tidak bekerja akan cenderung mendapatkan tingkat stres yang lebih tinggi dibandingan dengan wanita yang tidak bekerja (Utami dan Puspitadewi 2013).

Kesejahteraan Lansia

Kesejahteraan lansia menurut UU No. 13 tahun 1998 pasal 1 adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Secara umum kesejahteraan lansia dilihat dari segi sosial dan ekonomi.

Kualitas Hidup

Hidup lansia yang berkualitas merupakan kondisi fungsional lansia pada

kondisi optimal, sehingga mereka bisa menikmati masa tuanya dengan penuh makna, membahagiakan dan berguna (Sutikno 2011). Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang lansia untuk tetap bisa berguna dimasa tuanya, yakni; kemampuan menyesuaikan diri dan menerima segala perubahan dan kemunduran yang dialami, adanya penghargaan dan perlakuan yang wajar dari lingkungan lansia tersebut, lingkungan yang menghargai hak-hak lansia serta memahami kebutuhan dan kondisi psikologis lansia dan tersedianya media atau sarana bagi lansia untuk mengaktualisasikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Kesempatan yang diberikan akan memiliki fungsi memelihara dan mengembangkan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh lansia.

Pada tahun 1991 bagian kesehatan jiwa WHO memulai proyek organisasi kualitas kehidupan dunia (WHOQOL). Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan suatu instrumen penilaian kualitas hidup yang dapat dipakai secara nasional dan secara antar budaya. Instrumen WHOQOL-BREF ini telah dikembangkan secara kolaborasi dalam sejumlah pusat dunia dan telah dilakukan uji validitas dan reabilitas. WHOQOL-BREF merupakan instrumen pengukuran kualitas hidup yang merupakan bentuk singkat dari 100. WHOQOL-100 sebelumnya telah diaplikasikan dalam 15 negara dan 15 bahasa sehingga WHO

telah berhasil mengatasi masalah yang paling kontroversial tentang emics dan etics

dengan mengaplikasikan kuesioner yang sama pada berbagai budaya yang berbeda

(Salim et al.. 2007). Penelitian yang dilakukan Salim et al.. (2007) juga menemukan

bahwa instrumen WHOQOL-BREF memiliki nilai validitas diskriminan, validitas konstruk dan konsistensi internal baik sehingga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan penelitian mengenai kualitas hidup lansia dengan perbaikan pada

pertanyaan mengenai seks dan perasaan negatif. Menurut Hwang et al.. (2003)

WHOQOL-BREF merupakan instrumen yang sesuai untuk mengukur kualitas hidup lansia dengan jumlah responden yang kecil, mendekati distribusi normal dan mudah menggunakannya.

Instrumen WHOQOL-BREF terdiri atas 4 domain dan 26 item (WHO 2004):

1. Kesehatan Fisik

Penyakit, kegelisahan tidur dan beristirahat, energi dan kelelahan, mobilitas, aktivitas sehari-hari, ketergantungan pada obat dan bantuan medis, kapasitas pekerjaan.

2. Psikologis

Perasaan positif, berfikir, belajar, mengingat dan konsentrasi, self esteem,

penampilan dan gambaran jasmani, perasaan negatif, kepercayaan individu

3. Hubungan sosial

Hubungan pribadi, dukungan sosial, aktivitas seksual

4. Sistem Dukungan

Instrumen WHOQOL-BREF merupakan suatu instrumen yang sesuai untuk mengukur kualitas hidup dari segi kesehatan terhadap lansia dengan jumlah responden yang kecil, mendekati distribusi normal, dan mudah untuk penggunaannya (Sutikno 2011). Selain itu dalam Sutikno (2011) disebutkan bahwa kualitas hidup lansia merupakan suatu komponen yang kompleks, mencakup usia harapan hidup, kepuasan dalam kehidupan, kesehatan psikis dan mental, fungsi kognitif, kesehatan dan fungsi fisik, pendapatan, kondisi tempat tinggal, dukungan sosial dan jaringan sosial.

Kualitas hidup lansia tidak hanya dapat diukur dengan menggunakan instrumen WHOQOL saja tetapi juga dapat dihitung berdasarkan index keamanan ekonomi

dari Lansia. Publikasi yang diterbitkan oleh The Gerontology Institute

menyebutkan bahwa dalam usia 65 tahun atau lebih Lansia akan menemui kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya dan juga untuk menyamakan posisi dalam masyarakat. Hal ini dapat terjadi akibat penyakit yang diderita, kehilangan partner hidup (suami atau istri) atau ketidakmampuan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Hal ini menyebabkan tingkat ekonomi lansia akan cenderung menurun karena pemasukan yang mungkin tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

Sistem Dukungan (Ekonomi)

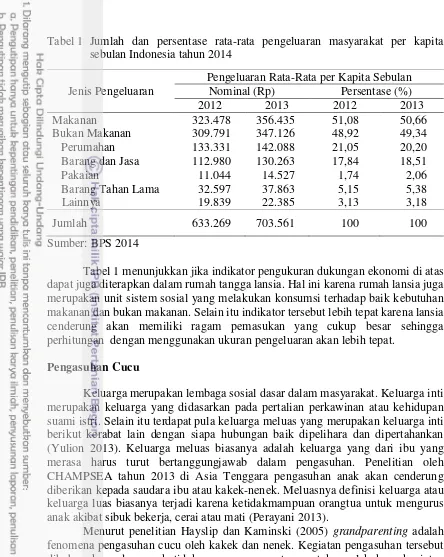

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan ekonomi rumah tangga/keluarga (BPS 2014). Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga atau keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergerseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Tabel 1 Jumlah dan persentase rata-rata pengeluaran masyarakat per kapita

Tabel 1 menunjukkan jika indikator pengukuran dukungan ekonomi di atas dapat juga diterapkan dalam rumah tangga lansia. Hal ini karena rumah lansia juga merupakan unit sistem sosial yang melakukan konsumsi terhadap baik kebutuhan makanan dan bukan makanan. Selain itu indikator tersebut lebih tepat karena lansia cenderung akan memiliki ragam pemasukan yang cukup besar sehingga perhitungan dengan menggunakan ukuran pengeluaran akan lebih tepat.

Pengasuhan Cucu

Keluarga merupakan lembaga sosial dasar dalam masyarakat. Keluarga inti merupakan keluarga yang didasarkan pada pertalian perkawinan atau kehidupan suami istri. Selain itu terdapat pula keluarga meluas yang merupakan keluarga inti berikut kerabat lain dengan siapa hubungan baik dipelihara dan dipertahankan

(Yulion 2013). Keluarga meluas biasanya adalah keluarga yang dari ibu yang

merasa harus turut bertanggungjawab dalam pengasuhan. Penelitian oleh CHAMPSEA tahun 2013 di Asia Tenggara pengasuhan anak akan cenderung diberikan kepada saudara ibu atau kakek-nenek. Meluasnya definisi keluarga atau

keluarga luas biasanya terjadi karena ketidakmampuan orangtua untuk mengurus

anak akibat sibuk bekerja, cerai atau mati (Perayani 2013).

Menurut penelitian Hayslip dan Kaminski (2005) grandparenting adalah

fenomena pengasuhan cucu oleh kakek dan nenek. Kegiatan pengasuhan tersebut dihubungkan dengan ketidakmampuan orangtua untuk melakukan kegiatan pengasuhan dimana ketidakmapuan tersebut juga dapat dihubungkan dengan ketidakmampuan ekonomi orangtua. Mengasuh cucu merupakan kegiatan pengasuhan cucu meliputi kegiatan merawat, menjaga, mendidik, membimbing, memimpin dan memenuhi kebutuhan cucu.

penelitian Hayslip dan Keminski (2005) dukungan sosial merupakan komponen penting yang dapat mendukung kondisi kesehatan fisik dan mental lansia yang melakukan kegiatan pengasuhan cucu juga mendukung lansia untuk dapat memenuhi kebutuhan kegiatan pengasuhan.

Hayslip dan Kaminski (2005) juga menyebutkan bahwa pengasuhan anak oleh kakek dan nenek tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari sistem pengasuhan ini antara lain kakek dan nenek akan cenderung mendapat dampak negatif bagi personal, interpersonal dan konsekuensi ekonomi termasuk di dalamnya akan semakin miskinnya keadaan fisik dan kesehatan mental. Selain itu kakek dan nenek akan mengalami peran yang berlebihan dan membingungkan serta kakek dan nenek akan terisolasi dari kelompok sebaya dan cucu yang tidak diasuh.

Kegiatan grandparenting juga memiliki kelebihan, pertama, kakek dan

nenek akan merasa lebih dekat dengan keluarga serta lebih merasa bertanggung jawab terhadap keluarga. Dampak postif kedua, kakek dan nenek akan memiliki semangat hidup dan tujuan hidup kembali dan juga kakek dan nenek akan memiliki perasaan turut andil dalam menjaga keberlanjutan identitas dan kesejahteraan keluarga. Kelebihan lain dari kegiatan pengasuhan cucu oleh kakek dan nenek adalah kegiatan pengasuhan tersebut merupakan kegiatan pengasuhan kedua yang lansia lakukan setelah mengasuh anak mereka sehingga lansia dapat belajar dari pengalaman sebelumnya dan meningkatkan kemampuan pengasuhan. Dampak positif ini juga diterima oleh cucu karena cucu akan merasa lebih aman selain itu kakek dan nenek akan menjadi peran pengganti yang lebih baik dibandingkan dengan orangtua tunggal. Pengalaman pengasuhan sebelumnya yang dialami kakek dan nenek banyak berperan dalam hal tersebut.

Selain itu dampak positif lain dari kegiatan pengasuhan cucu bagi kakek dan nenek menurut penelitian yang dilakukan oleh Pujiatni (2013) adalah keberadaan waktu bersama-sama keluarga pada masa luang yang dimilikinya merupakan wadah bagi kakek-nenek untuk mempertahankan kedekatan dengan anggota keluarga dan menjaga ikatan antar generasi. Usaha mendekatkan diri pada cucu merupakan suatu

cara untuk memberikan bimbingan nilai – nilai keluarga dalam kondisi pemahaman

yang lebih mendalam sebagai hasil refleksi mereka atas perjalanan hidupnya. Hal yang menarik dalam penelitian ini ditemukan bahwa nilai diturunkan secara hirarkis, dari orang tua kepada anak dan kakek-nenek memiliki peran sebagai pengawas. Tidak nampak adanya transmisi langsung dari kakek-nenek pada cucunya, selain pendampingan terhadap perilaku-perilaku dasar seperti mengingatkan untuk makan atau mandi teratur. Berdasarkan pengamatan tersebut, nampak bahwa budaya memberikan peran yang cukup kuat dalam pola interaksi yang terbentuk. Perilaku altruis dan sopan santun merupakan luaran yang muncul secara umum dalam pengasuhan yang melibatkan kakek dan nenek.

Hal menarik lain dalam pengasuhan cucu yaitu pengasuhan cucu memiliki berbagai macam jenis. Perbedaan ini dapat diakibatkan oleh etnis pelaku grandparenting itu sendiri. Selain itu grandparenting juga dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungan antara kakek nenek dengan cucu. Keberhasilan dalam

program grandparenting juga sangat berhubungan dengan dukungan sosial dan

keluarga dan juga karakteristik cucu yang diasuh oleh lansia. Berbagai

permasalahan yang dialami oleh cucu atau juga disebut left-behind children

Kerangka Pemikiran

Lansia merupakan tahapan terakhir dalam kehidupan manusia. Saat memasuki tahapan lansia, manusia banyak mengalami perubahan pada fisik dan juga psikologis. Perubahan-perubahan berupa kemunduran kondisi fisik berupa tidak berfungsi dengan baiknya beberapa anggota tubuh, berkurangnya energi dan kemunduran fungsi organ juga kemunduran psikologis seperti emosional atau mudah tersinggung, mengalami regresi (tingkah laku mundur ke belakang seperti (anak kecil), manja, cengeng, mudah lupa, pikun, ilusi (salah tangkap), delusi (menganggap disekitarnya jelek) dan neurasthenia (lelah, letih, sensitif terhadap suara, cahaya) sangat mempengaruhi aktivitas lansia. Namun di Indonesia, kemunduran kondisi lansia tersebut tetap menjadikan lansia memenuhi kewajiban sebagai anggota keluarga luas. Keluarga luas di Indonesia biasanya merupakan garis keturunan maternal dimana salah satu tugasnya adalah membantu kegiatan pengasuhan anak atau cucu. Kegiatan pengasuhan cucu tersebut tentu akan menyita waktu dan juga tenaga lansia. Hal tersebut akan mempengaruhi kualitas hidup Lansia.

Berdasarkan WHOQOL terdapat 4 domain dan 26 item penilaian yang dijadikan tolak ukur kualitas hidup lansia meliputi, kesehatan fisik (penyakit, kegelisahan tidur dan beristirahat, energi dan kelelahan, mobilitas, aktivitas sehari-hari, ketergantungan pada obat dan bantuan medis, kapasitas pekerjaan), psikologis

(perasaan positif, berfikir, belajar, mengingat dan konsentrasi, self esteem,

penampilan dan gambaran jasmani, perasaan negatif, kepercayaan individu), hubungan sosial (hubungan pribadi, dukungan sosial, aktivitas seksual), Lingkungan (kebebasan, keselamatan fisik dan keamanan, lingkungan rumah, sumber keuangan, kesehatan dan kepedulian sosial, peluang untuk memperoleh ketrampilan dan informasi baru, keikutsertaan dan peluang untuk berekreasi, transportasi) (WHO 2004).

Berhubungan

Status Pengasuhan Cucu Rumah Tangga Lansia

Rumah Tangga

Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini disajikan sebagai berikut:

1. Diduga terdapat hubungan antara kondisi pengasuhan cucu yang

meliputi alasan pengasuhan, jumlah cucu yang diasuh dan usia cucu dengan tingkat kesehatan fisik, tingkat kondisi psikologis, tingkat hubungan sosial, tingkat sistem dukungan dan, tingkat kesejahteraan lansia.

2. Diduga terdapat hubungan antara status pengasuhan cucu dengan

PENDEKATAN LAPANG

Pendekatan lapang menggambarkan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan di lapangan. Pendekatan lapang meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Lokasi dan waktu penelitian menggambarkan mengenai pemilihan lokasi dan waktu yang diperlukan untuk penelitian mulai dari penyusunan proposal hingga laporan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan pendekatan yang digunakan dalam menggali data dan informasi baik melalui kuesioner ataupun wawancara terstruktur kepada responden dan informan. Teknik pengolahan analisis data merupakan pendekatan untuk menggambarkan cara pengolahan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian di analisis sesuai dengan tujuan dan hipotesis yang diajukan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Metode kuantitatif yang didukung data kualitatif digunakan untuk mencari hubungan antar variabel yang diuji, yaitu hubungan kondisi pengasuhan cucu oleh lansia dengan kesejahteraan lansia dan status pengasuhan cucu terhadap kesejahteraan lansia di Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian akan dijelaskan secara deskriptif namun tetap fokus pada hubungan antar variabel yang menguji hipotesa.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten

Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur (Lampiran 1). Alasan memilih lokasi tersebut

adalah Jawa Timur merupakan lokasi ketiga dengan jumlah lansia paling tinggi di Indonesia (Statistik Lansia 2013) dan 12% dari total penduduk Desa Banjarsari merupakan lansia. Penelitian ini dilaksanakan selama sembilan bulan, yaitu terhitung sejak pertengahan bulan Januari 2016 sampai bulan Oktober 2016. Kegiatan pengambilan data lapang dilaksanakan pada bulan April 2016.

Kegiatan penelitian meliputi penyusunan proposal skripsi, kolokium, perbaikan proposal skripsi, pengambilan data lapang, pengolahan dan analisis data, penulisan draft skripsi, uji petik, sidang skripsi, dan perbaikan laporan skripsi. Selama penelitian berlangsung, pengumpulan data dan informasi dilakukan oleh peneliti melalui interaksi langsung dengan lansia yang menjadi responden dan

berberapa pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data sekunder, meliputi berbagai sumber rujukan/literatur berupa

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian, profil dan data monografi lokasi penelitian, serta data dari beberapa badan atau pihak.

2. Data primer, yang diperoleh dari wawancara dengan responden dan

Populasi dalam penelitian adalah rumah tangga lansia di Desa Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Responden penelitian ditentukan

dengan menggunakan teknik sampling probability dengan menggunakan metode

pengambilan sampel acak sederhana.

Kriteria responden yang pertama adalah rumah tangga lansia yang memiliki kepala keluarga lansia yang berusia 60 tahun ke atas dan tinggal bersama cucu. Kriteria grup kontrol adalah rumah tangga lansia yang memiliki kepala keluarga lansia yang berusia 60 tahun ke atas dan tidak tinggal bersama cucu.

Penelitian ini juga melibatkan beberapa informan yang memberikan informasi ataupun keterangan tambahan yang berkaitan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara langsung, yang mana berasal dari pihak pemerintah desa, anggota keluarga luas, serta beberapa masyarakat desa yang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai pengasuhan cucu oleh rumah tangga lansia di desa.

Teknik pengambilan data wawancara mendalam merupakan teknik pengambilan data dengan melakukan interaksi dua arah. Melakukan wawancara

mendalam dimaksudkan ada “temu muka” antara peneliti dan responden dalam

rangka memahami pandangan responden tentang hidupnya, pengalaman atas situasi sosial yang diungkapkan dengan bahasanya sendiri. Wawancara mendalam dilakukan secara sengaja berkaitan dengan penelitian ini. Informan dipilih secara sengaja (purposif).

Kerangka sampling dalam penelitian ini adalah rumah tangga lansia yang

memiliki kepala keluarga berusia 60 tahun ke atas baik memiliki kegiatan pengasuhan cucu di rumah sendiri atau tidak dimana lansia yang tidak melakukan kegiatan pengasuhan cucu selanjutnya dijadikan sebagai grup kontrol. Kerangka sampling dibuat berdasarkan data populasi dan data rumah tangga lansia yang telah didapatkan.

Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Penelitian ini mempunyai dua jenis data yang akan diolah dan dianalisis, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diolah menggunakan

aplikasi Microsoft Excel 2013 dan SPSS. for windows 21.0. Pembuatan Tabel

frekuensi, grafik, diagram, serta tabel tabulasi silang untuk melihat data awal responden untuk masing-masing variabel secara tunggal menggunakan aplikasi Microsoft Excell 2013. Kemudian SPSS. for windows 21.0 digunakan untuk

membantu dalam uji statitistik yang akan menggunakan uji korelasi

Rank-Spearman. Uji kolerasi dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan dari faktor-faktor pengasuhan cucu dengan kegiatan pengasuhan cucu.

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan metode Guttman dengan menggunakan pilihan jawaban ya-tidak dan sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Terdapat total 93 pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner ini dengan rincian sebagai berikut, sembilan pertanyaan untuk data responden, tujuh pertanyaan mengenai data pengasuhan, lima belas pertanyaan mengenai kesehatan fisik lansia, lima belas pertanyaan mengenai kondisi psikologis, tujuh pertanyaan mengenai hubunngan soial dan empat puluh dua pertanyaan terkait sistem dukungan. Kategori dalam penelitian ini menggunakan standar deviasi dengan rumus

�̅ ± ��

Data responden terdiri dari nama, usia, alamat, agama, nama informan, hubungan dengan kepala keluarga, situasi wawancara dan data anggota rumah tangga. Data yang didapatkan adalah data nominal. Usia responden dikategorikan berdasarkan standar deviasi. Usia dikategorikan agar sebaran usia tidak terlalu luas. Berdasarkan Data mengenai pengasuhan cucu terdiri dari nama cucu yang diasuh, usia cucu, jenis kelamin cucu, alasan pengasuhan lama pengasuhan, nama orang tua dan hubungan orang tua dengan kepala keluarga. Data yang didapatkan berupa data nominal. Data usia cucu dikategorikan berdasarkan perhitungan standar deviasi. Pengkategorian dilakukan agar sebaran usia cucu tidak luas. Data pengasuhan disajikan dalam kategori nominal karena tidak terdapat tingkatan dalam data.

Kesehatan fisik lansia diukur berdasarkan beberapa ukuran antara lain

aktivitas kehidupan sehari-hari, ketergantungan pada obat-obatan dan alat kesehatan, energi, mobilitas, nyeri dan kapasitas kerja. Masing-masing ukuran memiliki skor berdasarkan banyak pertanyaan. Data yang didapatkan dalam komponen kesehatan fisik berupa data ordinal. Skor total komponen kesehatan fisik didapatkan dengan menjumlahkan seluruh ukuran. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data rata-rata skor untuk komponen kesehatan lansia 43,40 dan nilai

standar deviasi 4,655. Pengkategorian skor berdasarkan rumus , ± , .

Berdasarkan data tersebut komponen kesehatan lansia dapat dikategorikan menjadi skor 35-40 (rendah), skor 41-46 (sedang), skor 47-52 (tinggi).

Data kondisi psikologis merupakan data ordinal. Ukuran-ukuran yang digunakan untuk mengukur kondisi psikologis lansia antara antara lain penerimaan

terhadap bentuk tubuh dan penampilan, perasaan negatif, perasaan positif, self

esteem, daya pikir dan daya ingat, serta seks. Hasil penelitian di lapang menunjukkan bahwa rata-rata total skor kondisi psikologis lansia 19,85 dan nilai

standar deviasi 2,873. Pengkategorian skor berdasarkan rumus , ± , .

Berdasarkan data tersebut didapatkan pengkategorian skor 24-27 (rendah), skor 23-23 (sedang), skor 16-19 (tinggi). Semakin kecil skor kondisi psikologis maka semakin baik kondisi psikologis lansia.

menunjukkan jika rata-rata skor kondisi hubungan sosial yaitu 15,43 dan standar

deviasi 3,471. Pengkategorian skor dilakukan berdasarkan perhitungan , ±

, . Hasil perhitungan tersebut menghsailkan pengkategorian sebagai berikut .

Skor 19-32 (rendah), skor 15-18 (sedang) dan skor 11-14 (tinggi).

Komponen lainnya yang dihitung adalah komponen sistem dukungan. Sistem dukungan dihitung berdasarkan pengeluaran, lingkungan, perumahan dan aset. Pengeluaran merupakan gambaran kondisi ekonomi dari rumah tangga lansia. Rata-rata skor sistem dukungan rumah tangga lansia adalah 8 dan standar deviasi sistem dukungan adalah 2,270. Pengkategorian sistem dukungan dengan

menggunakan rumus ± , . Berdasarkan rumus tersebut sistem dukungan

dikategorikan sebagai berikut, skor 5-8 (rendah), skor 9-12 (sedang) dan skor 13-15 (tinggi).

Kesejahteraan lansia dihitung berdasarkan total skor kategori komponen kesehatan fisik, kondisi psikologis, hubungan sosial dan sistem dukungan. Rata-rata total skor kesejahteraan lansia yaitu 8,52 dan standar deviasi 1,751. Data

tersebut diolah dengan menggunakan rumus , ± , . Kesejahteraan dibagi

menjadi tiga golongan berdasarkan rumus tersebut yaitu skor 4-6 (rendah), skor 7-9 (sedang), skor 10-12 (tinggi).

Definisi Operasional

Karakteristik Responden

Karakteristik responden, yakni ciri khas yang dimiliki oleh masing-masing kepala keluarga rumah tangga lansia baik yang mengasuh cucu maupun tidak mengasuh cucu. Karakteristik responden terdiri dari:

1. Usia adalah lama waktu hidup responden (dalam tahun) semenjak

dilahirkan sampai ulang tahun terakhir. Skala pengukuran variabel ini adalah nominal. Variabel ini dikategorikan menjadi tiga, yakni:

a) Usia < 64 tahun

b) 64 tahun≤ Usia ≤71tahun

c) Usia > 71 tahun

2. Agama adalah kepercayaan agama yang dianut responden. Skala pengukuran variabel ini adalah nominal. Variabel ini dikategorikan menjadi tiga, yakni:

a) Islam

b) Kristen

c) Lain-lain

3. Jenis Kelamin adalah ciri seksual pada responden. Skala pengukuran variabel ini adalah nominal. Variabel ini dikategorikan menjadi dua, yakni:

a) Laki-laki

b) Perempuan

4. Jenis pekerjaan adalah usaha yang dilakukan responden untuk mendapatkan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Skala pengukuran variabel ini adalah nominal. Variabel ini dikategorikan menjadi sembilan, yakni:

b) Petani

5. Jumlah anggota keluarga dewasa adalah banyaknya anggota rumah tangga dewasa yang tinggal dalam satu rumah. Skala pengukuran variabel ini adalah nominal. Variabel ini dibagi menjadi empat, yakni:

a) 1 orang

b) 2 orang

c) 3 orang

d) 4 orang

6. Jumlah anggota keluarga anak dan remaja adalah banyaknya anggota rumah tangga anak dan remaja yang tinggal dalam satu rumah. Skala pengukuran variabel ini adalah nominal. Variabel ini dibagi menjadi empat, yakni:

a) 1 orang

b) 2 orang

c) 3 orang

d) 4 orang

7. Status pernikahan responden adalah posisi yang dimiliki seseorang atau individu dalam masyarakat berkaitan dengan hubungan pernikahan. Skala pengukuran variabel ini adalah nominal. Variabel ini dibagi menjadi empat, yakni:

Status pengasuhan cucu merupakan status dan peran kegiatan lansia terkait dengan kegiatan pengasuhan cucu. Status pengasuhan cucu terdiri dari:

1. Lansia mengasuh cucu adalah rumah tangga lansia yang memiliki kepala keluarga berusia 60 tahun ke atas dan memiliki kegiatan pengasuhan cucu yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan pendidikan dan kasih sayang cucu yang dilaksanakan di rumah milik lansia dengan syarat cucu belum menikah. Kegiatan pengasuhan dilaksanakan selama 24 jam sehari atau terus menerus.

Kondisi Pengasuhan Cucu

Kondisi pengasuhan cucu adalah ciri khas kegiatan pengasuhan yang dilakukan oleh rumah tangga lansia yang mengasuh cucu. Kondisi pengasuhan cucu terdiri dari:

1. Usia cucu tertua adalah lama waktu hidup cucu responden (dalam tahun) semenjak dilahirkan sampai ulang tahun terakhir. Skala pengukuran variabel ini adalah nominal. Variabel ini dibagi menjadi tiga, yakni:

a) 0-7 tahun

b) 8-13 tahun

c) 14-23 tahun

2. Alasan pengasuhan adalah hal-hal yang menyebabkan kegiatan pengasuhan cucu oleh lansia. Skala pengukuran variabel ini adalah nominal. Variabel ini dibagi menjadi lima berdasarkan hasil pengolahan data lapang, yakni:

3. Jumlah cucu yang diasuh adalah banyaknya cucu yang tinggal bersama dan diasuh oleh rumah tangga lansia. Skala pengukuran variabel ini adalah nominal. Variabel ini dibagi menjadi empat, yakni:

a) 1 orang

b) 2 orang

c) 3 orang

d) 4 orang

Kesejahteraan Lansia

Kesejahteraan lansia menurut UU No. 13 tahun 1998 tentang lansia pasal 1 adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila. Kesejahteraan lansia dalam penelitian ini menggunakan instrumen kualitas hidup yang merupakan persepsi individu dari posisi laki-laki atau perempuan dalam hidup ditinjau dari konteks budaya dan sistem nilai dimana laki-laki atau wanita itu tinggal, dan berhubungan dengan standar hidup, harapan, kesenangan dan perhatian. Konsep ini merupakan konsep tingkatan, terangkum secara kompleks mencakup kesehatan fisik seseorang, status psikologis, tingkat kebebasan, hubungan sosial, dan hubungan dengan karakteristik lingkungan.

Tingkat kesehatan fisik adalah kondisi kesehatan fisik yang dirasakan oleh lansia. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal. Kesehatan fisik dapat dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 35-40

b) Sedang, jika skor 41-46

c) Tinggi, jika skor 47-52

Kesehatan fisik terdiri dari beberapa variabel, yaitu:

1. Aktivitas kehidupan sehari-hari adalah ukuran bahwa lansia masih mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa memerlukan bantuan dari orang lain. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 4-6

b) Sedang, jika skor 7-8

c) Tinggi, jika skor 9-10

2. Ketergantungan pada obat dan alat kesehatan adalah tingkat ketergantungan lansia pada obat-obatan dan alat kesehatan untuk menjaga kesehatan. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 1-2

b) Sedang, jika skor 3-4

c) Tinggi, jika skor 5-6

3. Energi adalah tingkatan energi dan kelelahan lansia dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 1-2

b) Sedang, jika skor 3-4

c) Tinggi, jika skor 5-6

4. Mobilitas adalah tingkat mobilitas lansia dalam kegiatan sehari-hari. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 2

b) Sedang, jika skor 3

c) Tinggi, jika skor 4

5. Rasa sakit dan tidak nyaman adalah gangguan nyeri, sakit pada anggota tubuh dan ketidaknyamanan tubuh dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 1

b) Sedang, jika skor 2

c) Tinggi, jika skor 3

6. Tidur dan istirahat adalah terpenuhinya waktu istirahat bagi lansia dan kualitas tidur lansia. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 2

b) Sedang, jika skor 3

c) Tinggi, jika skor 4

a) Rendah, jika skor 3

b) Sedang, jika skor 4-5

c) Tinggi, jika skor 6

Tingkat kondisi psikologis adalah tingkat penerimaan individu terhadap tubuh dan penampila, penghargaan terhadap diri dan kemampuan daya ingat dan konsentrasi. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 24-27

b) Sedang, jika skor 23-20

c) Tinggi, jika skor 16-19

Kondisi psikologis lansia terdiri dari beberapa variabel, yaitu:

1. Penerimaan bentuk tubuh dan penampilan adalah kepuasan diri terhadap bentuk tubuh dan penampulan lansia. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dapat dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 2

b) Tinggi, jika skor 1

2. Perasaan negatif adalah seberapa sering perasaan negatif muncul dalam pikiran lansia. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dapat dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 4

b) Sedang, jika skor 3

c) Tinggi, jika skor 2

3. Perasaan positif adalah seberapa sering perasaan positif muncul dalam pikiran lansia. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dapat dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 6

b) Sedang, jika skor 4-5

c) Tinggi, jika skor 3

4. Self esteem adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan menganalisa perilaku memenuhi ideal dirinya. Skala pengukuran dalam variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 4

b) Sedang, jika skor 3

c) Tinggi, jika skor 2

5. Spiritualitas adalah tingkat kepuasan lansia terhadap kegiatan spiritual yang dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 4

b) Sedang, jika skor 3

c) Tinggi, jika skor 2

6. Daya pikir dan daya ingat adalah kekuatan daya ingat dan kemampuan berpikir lansia. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 4

b) Sedang, jika skor 3

c) Tinggi, jika skor 2

a) Rendah, jika skor 7-8

b) Sedang, jika skor 6

c) Tinggi, jika skor 4-5

Hubungan sosial adalah hubungan lansia dengan anak, menantu, cucu dan kerabat dan menggambarkan hubungan sosial dengan tetangga, teman dan dukungan sosial yang dapat diperoleh lansia dari lingkungan sekitarnya. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 19-32

b) Sedang, jika skor 15-18

c) Tinggi, jika skor 11-14

Hubungan sosial terdiri dari beberapa variabel, yaitu:

1. Hubungan personal adalah tingkat kepuasan diri terhadap hubungan pribadi lansia dengan keluarga dekat dan keluarga luas. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 9-10

b) Sedang, jika skor 7-8

c) Tinggi, jika skor 5-6

2. Kegiatan sosial adalah tingkat kepuasan diri terhadap kegiatan sosial di sekitar tempat tinggal. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 9-11

b) Sedang, jika skor 6-8

c) Tinggi, jika skor 3-5

3. Dukungan sosial adalah tingkat kepuasan diri terhadap dukungan sosial yang didapatkan dari teman dan keluarga. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 8-10

b) Sedang, jika skor 6-7

c) Tinggi, jika skor 3-5

Sistem dukungan adalah hal-hal yang mendukung kegiatan sehari-hari lansia seperti gambaran keadaan finansial lansia, situasi dan kondisi lingkungan fisik disekitar lansia yang dapat mempengaruhi kebebasan dirinya, dukungan kesehatan dan akses terhadap informasi dan rekreasi. Sistem dukungan diukur dengan menggunakan skala pengukuran ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 5-8

b) Sedang, jika skor 9-12

c) Tinggi, jika skor 13-15

Sistem dukungan terdiri dari beberapa variabel, antara lain:

1. Tingkat pengeluaran adalah banyaknya pengeluaran responden selama sebulan dengan satuan rupiah (pangan dan non-pangan). Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika pengeluaran rumah tangga lansia ≤ 1.625.000

b) Sedang, jika pengeluaran rumah tangga lansia 1.625.000 < x <

2.850.000

2. Lingkungan adalah kondisi lingkungan disekitar lansia. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 18-20

b) Sedang, jika skor 15-17

c) Tinggi, jika skor 12-14

3. Perumahan adalah kondisi perumahan lansia yang meliputi banyak ruangan, kondisi atap, tembok, toilet, wc, sumber air dan sumber listrik. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 0-23

b) Sedang, jika skor 24-26

c) Tinggi, jika skor 27-40

4. Barang dan aset adalah kepemilikan barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, alat transportasi dan aset. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 0-9

b) Sedang, jika skor 10-13

c) Tinggi, jika skor 13-25

5. Rekreasi, informasi dan jaminan kesehatan adalah kepemilikan jaminan kesehatan oleh rumah tangga lansia dan partisipasi serta kesempatan untuk mendapatkan informasi dan rekreasi. Skala pengukuran variabel ini adalah ordinal dan dikategorikan menjadi:

a) Rendah, jika skor 9-10

b) Sedang, jika skor 6-7

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kondisi Wilayah dan Geografis

Lokasi Desa Banjarsari secara administratif merupakan salah satu bagian dari 10 desa dan Desa yang terdapat di Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Luas wilayah mencapai 361,53 Ha dan mempunyai tingkat kemiringan tanah antara

10-15o. Suhu udara rata-rata berkisar 32oC, setiap memiliki jumlah enam bulan

basah dan enam bulan kering. Curah hujan Desa Banjarsari rata-rata 55 mm/tahun. Daerah datar terbentang luas dari bagian selatan hingga utara yang tidak berbukit. Secara administratif Desa Banjarsari memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Boyolangu, Kecamatan Giri

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rejosari, Kecamatan Glagah

3. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bakungan, Kecamatan Glagah dan

Desa Mojopanggung, Kecamatan Giri

4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Olehsari dan Desa Kemiren,

Kecamatan Glagah

Wilayah Desa Banjarsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 5 lingkungan, 15 rukun warga (RW) dan 48 rukun tetangga (RT), dengan rincian sebagai berikut

Tabel 2 Jumlah rukun warga dan rukun tetangga di Desa Banjarsari tahun 2015

Lingkungan RW RT

Lingkungan Sukorojo 3 12

Lingkungan Krajan 3 9

Lingkungan Gunungsari 3 9

Lingkungan Tembakon 3 9

Lingkungan Pancoran 3 9

Sumber: Data monografi Desa Banjarsari tahun 2016

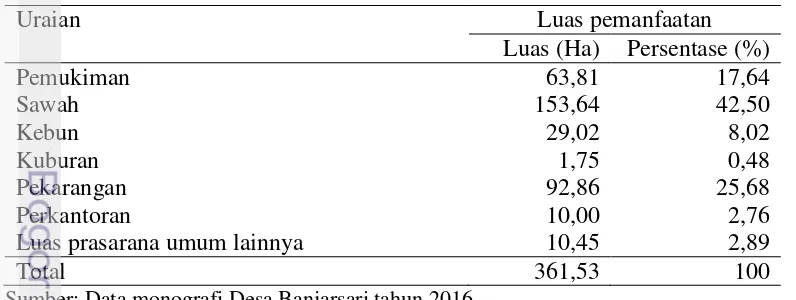

Luas wilayah Desa Banjarsari mencapai 361,53 Ha dengan rincian pemanfaatan lahan sebagai berikut

Tabel 3 Jumlah dan persentase luas pemanfaatan lahan di Desa Banjarsari tahun 2015

Uraian Luas pemanfaatan

Luas prasarana umum lainnya 10,45 2,89

Total 361,53 100

Sumber: Data monografi Desa Banjarsari tahun 2016

Desa Banjarsari daerah yang subur yang memiliki potensi produksi tanaman pangan dan industri kecil tanaman pangan. Luas sawah mencapai 153,64 Ha dimiliki dan diolah oleh penduduk desa Banjarsari dan penduduk desa lain. Desa ini merupakan wilayah yang memiliki gedung sekolah tingkat pendidikan usia dini, taman kanak- kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama , sekolah menengah ke atas dan sekolah menengah kejuruan. Selain itu terdapat pula beberapa perkantoran pemerintah maupun swasta.

Kondisi Demografis dan Sosial Budaya

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

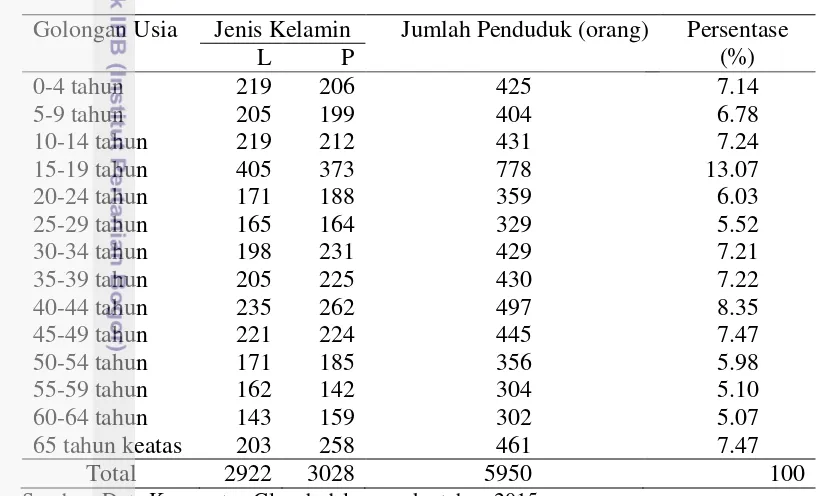

Jumlah penduduk Desa Banjarsari sebanyak 2.313 KK atau 5.950 jiwa yang terdiri dari 2922 jiwa penduduk laki-laki dan 3.028 jiwa penduduk perempuan. Pertumbuhan penduduk di Desa Banjarsari mencapai 0,98% per tahun. Golongan usia penduduk Desa Banjarsari sebagai berikut

Tabel 4 Jumlah dan persentase golongan usia penduduk Desa Banjarsari tahun 2015

Golongan Usia Jenis Kelamin Jumlah Penduduk (orang) Persentase

(%)

Sumber: Data Kecamatan Glagah dalam angka tahun 2015

Data monografi desa Tabel 4 menunjukkan bahwa lansia yang berusia diatas 59 tahun sejumlah 763 jiwa atau 12,8% dari total penduduk. Jumlah lansia tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah lansia di Indonesia mencapai 20,24 juta jiwa atau setara dengan 8,03% dari seluruh penduduk Indonesia tahun

2014, namun jumlah lansia di Desa Banjarsari lebih kecil jika dibandingkan dengan