SURABAYA

TUGAS AKHIR

Nama : ARFIN TRI HASNAWA

NIM : 06.41010.0290 Program : S1 (Strata Satu) Jurusan : Sistem Informasi

SEKOLAH TINGGI

MANAJEMEN INFORMATIKA & TEKNIK KOMPUTER SURABAYA

vii

bergerak dalam bidang kesehatan. Sebagai instansi pemerintah yang menerapkan

ketepatan waktu dalam melakukan pelaporan disetiap puskesmas, Dinas

Kesehatan Surabaya sering mengalami keterlambatan dalam memonitoring dan

mengevaluasi untuk beberapa periode, sehingga angka kesehatan mengalami

penurunan apalagi dalam program Demam Berdarah Dengue (DBD), juga

mengalami keterlambatan dalam penanganan kasus yang terjadi, yang

dikarenakan keterlambatan pihak puskesmas dalam melakukan pelaporan dan

lokasi puskesmas yang berjauhan dari dinas kesehatan.

Dari hasil analisis, diketahui bahwa keterlambatan pelaporan yang

dilakukan puskesmas berakibat bertambahnya kasus. Dari permasalahan dan

analisis terhadap permasalahan yang ada, maka dibutuhkan aplikasi yang dapat

melakukan monitoring dan evaluasi pengendalian DBD berbasis web yang

dibangun berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

Dengan menggunakan web based dapat membantu pihak dinas kesehatan

dan puskesmas di Surabaya dalam menangani masalah effisiensi waktu pelaporan

dan pengendalian dan dapat mempercepat proses evaluasi agar angka kesakitan

dan kematian dapat ditekan serendah mungkin. Berdasarkan hasil uji coba dan

evaluasi, diketahui bahwa aplikasi dapat memberikan hasil evaluasi dalam satu

bulan, sehingga tidak sampai terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), dengan

persentase indikator angka kesakitan (IR) 1,4/100.000 penduduk, angka kematian

(CFR) 0% dan angka bebas jentik (ABJ) 85%.

x DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ... vii

KATA PENGANTAR ... ..viii

DAFTAR ISI ... x

DAFTAR TABEL ...xiv

DAFTAR GAMBAR ... xviii

DAFTAR LAMPIRAN ...xxi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 6

1.3 Pembatasan Masalah ... 6

1.4 Tujuan ... 7

1.5 Manfaat ... 7

1.6 Sistematika Penulisan ... 7

BAB II LANDASAN TEORI ... 9

2.1 Pengendalian Demam Berdarah Dengue ... 10

2.2 Sistem Informasi ... 10

2.2.1 Sistem ... 11

2.2.2 Informasi ... 11

2.3 Demam Berdarah Dengue ... 11

2.4 Monitoring ... 12

2.5 Evaluasi ... 13

xi

Halaman

2.5.2 Ukuran Surveilans Nyamuk ... 14

2.6 Software Engineering of Body Knowledge ... 14

2.6.1 Requirements ... 15

2.6.2 Analisis ... 17

2.6.3 Desain ... 19

2.6.4 Construction ... 26

2.6.5 Testing dan Implementasi ... 28

2.6.6 Maintenance ... 28

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM ... 29

3.1 Identifikasi dan Analisis Permasalahan ... 30

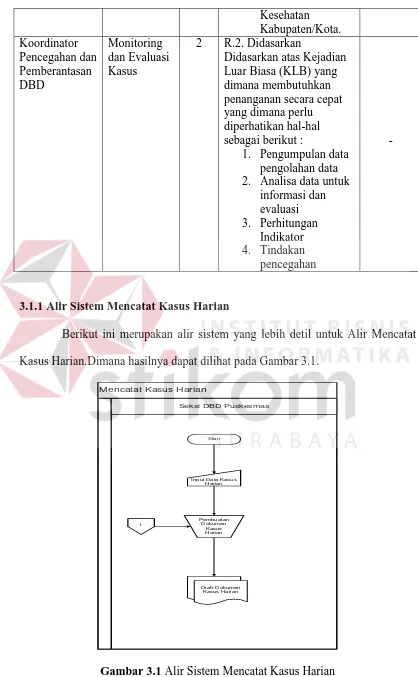

3.1.1 Alir Sistem Mencatat Kasus Harian ... 31

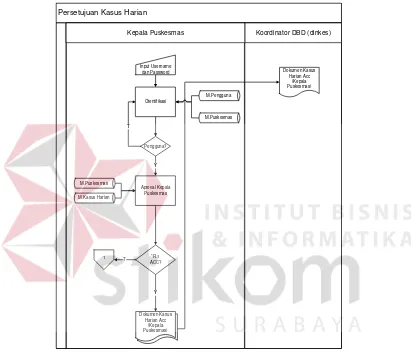

3.1.2 Alir Sistem Persetujuan Kasus Harian ... 33

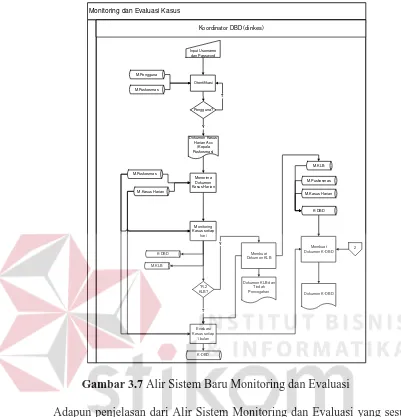

3.1.3 Alir Sistem Monitoring dan Evaluasi ... 34

3.1.4 Alir Sistem Persetujuan K-DBD ... 37

3.2 Permasalahan ... 39

3.2.1 Analisis Pada Pencatatan Kasus Harian ... 39

3.2.2 Analisis Pada Persetujuan Kasus Harian ... 39

3.2.3 Analisis Pada Monitoring dan Evaluasi ... 40

3.2.4 Analisis Pada Persetujuan K-DBD ... 40

3.3 Solusi Permasalahan ... 40

3.3.1 Kebutuhan Perangkat Lunak ... 41

3.3.2 Desain Sistem ... 55

xii

Halaman

3.3.4 Data Flow Diagram ... 65

3.3.5 Entity Relationship Diagram ... 77

3.3.6 Struktur Basis Data ... 79

3.3.7 Perancangan Prosedur dan Program Unit ... 83

3.3.8 Program Unit ... 89

3.3.9 Program Pseudocode ... 90

3.3.10 Desain Arsitektur ... 93

BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI ... 93

4.1 Implementasi ... 95

4.2 Penjelasan Penggunaan Aplikasi ... 95

4.2.1 Pengguna Sebagai Seksi DBD Puskesmas ... 96

4.2.2 Pengguna Sebagai Kepala Puskesmas ...100

4.2.2 Pengguna Sebagai Koordinator DBD ...101

4.2.2 Pengguna Sebagai Kepala Seksi Dinas Kesehatan ...104

4.3 Uji Coba Fungsional dan Non Fungsional ...105

4.3.1 Uji Fungsional dan Non-Fungsional Seksi DBD Puskesmas ...106

4.3.2 Uji Fungsional dan Non-Fungsional Kepala Puskesmas ...107

4.3.2 Uji Fungsional dan Non-Fungsional Koordinator DBD ...108

4.3.2 Uji Fungsional dan Non-Fungsional Kepala Seksi Pengendalian dan Pemeberantasan Penyakit ...110

4.4 Evaluasi ...111

xiii

Halaman

4.4.2Perhitungan Manual Tanpa Aplikasi ...114

4.4.3Perbandingan Hasil Evaluasi ...114

BAB V PENUTUP...115

5.1 Kesimpulan ...115

5.2 Saran ...115

DAFTAR PUSTAKA ...116

xiv

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Flow Direction Symbols ... 18

Tabel 2.3 Processing Symbols ... 19

Tabel 2.4 Input/Output Symbols ... 20

Tabel 3.1 Proses Bisnis Berdasarkan Stakeholder ... 30

Tabel 3.2 Penjelasan Alir Sistem Pencatatan Kasus Harian ... 33

Tabel 3.3 Penjelasan Alir Sistem Persetujuan Kasus Harian ... 35

Tabel 3.4 Penjelasan Alir Sistem Monitoring dan Evaluasi ... 37

Tabel 3.5 Penjelasan Alir Sistem Persetujuan K-DBD ... 40

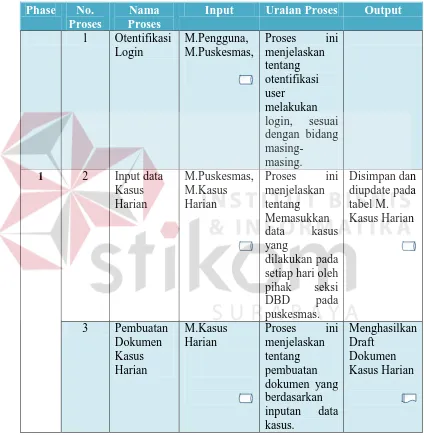

Tabel 3.6 Detil Kebutuhan Fungsi Pencatatan Kasus Harian ... 48

Tabel 3.7 Detil Kebutuhan Fungsi Persetujuan Kasus Harian ... 50

Tabel 3.8 Detil Kebutuhan Fungsi Monitoring dan Evaluasi ... 52

Tabel 3.9 Detil Kebutuhan Fungsi Persetujuan K-DBD ... 55

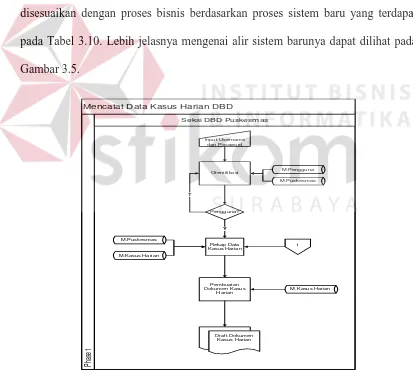

Tabel 3.10 Proses Bisnis Berdasarkan Stakeholder Sesuai Sistem Baru ... 59

Tabel 3.11 Alir Sistem Baru Pencatatan Kasus Harian ... 61

Tabel 3.12 Alir Sistem Baru Persetujuan Kasus Harian ... 63

Tabel 3.13 Alir Sistem Baru Monitoring dan Evaluasi ... 65

Tabel 3.14 Alir Sistem Baru Persetujuan K-DBD ... 68

Tabel 3.15 Alir Sistem DFD Level 0 ... 71

Tabel 3.16 Alir Sistem DFD Level 1 Pencatatan Kasus Harian ... 74

Tabel 3.17 Alir Sistem DFD Level 1 Persetujuan Kasus Harian ... 75

Tabel 3.18 Alir Sistem DFD Level 1 Monitoring dan Evaluasi ... 77

xv

Halaman

Tabel 3.20 Struktur Tabel Puskesmas ... 83

Tabel 3.21 Struktur Tabel Kecamatan ... 83

Tabel 3.22 Struktur Tabel Pengguna ... 84

Tabel 3.23 Struktur Tabel K-DBD ... 84

Tabel 3.24 Struktur Tabel Kasus Harian ... 85

Tabel 3.25 Struktur Tabel KLB ... 86

Tabel 3.26 Detil Form Pencatatan Kasus Harian ... 87

Tabel 3.27 Detil Form Persetujuan Kasus Harian ... 88

Tabel 3.28 Detil Form Monitoring dan Evaluasi ... 89

Tabel 3.29 Detil Form Persetujuan K-DBD ... 91

Tabel 3.30 Program Unit Sistem ... 93

Tabel 3.31 Program Pseudocode... 94

Tabel 3.32 Tabel Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Keras ... 97

Tabel 4.1 Penjelasan Form Login ... 99

Tabel 4.2 Penjelasan MenuYang Tersedia Seksi DBD Puskesmas ...100

Tabel 4.3 Penjelasan Halaman Master Pengguna ...101

Tabel 4.4 Penjelasan Form Master Kasus Harian ...102

Tabel 4.5 Penjelasan Persetukuan Kasus Harian ...103

Tabel 4.6 Penjelasan Halaman Dashboard Koordinator DBD ...105

Tabel 4.7 Penjelasan Halaman KLB ...106

Tabel 4.8 Penjelasan Halaman KDBD. ...106

xvi

Tabel 4.10 Hasil Uji Fungsional dan Non-Fungsional pada Seksi DBD Puseksmas

...109

Tabel 4.11 Hasil Uji Fungsional Dan Non-Fungsional Pada Kepala Puskesmas ...110

Tabel 4.12 Hasil Uji Fungsional Dan Non-Fungsional Pada Koordinator ...111

Tabel 4.13 Hasil Uji Fungsional Dan Non-Fungsional Pada Kepala Seksi ...113

xvii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Simbol External Entity ... 21

Gambar 2.2 Simbol Data Flow ... 21

Gambar 2.3 Simbol Process ... 21

Gambar 2.4 Simbol Data Store ... 22

Gambar 2.5 Hubungan one-to-one ... 23

Gambar 2.6 Hubugan one-to-many ... 23

Gambar 2.7 Hubungan many-to-one ... 24

Gambar 2.8 Hubungan many-to-many ... 24

Gambar 3.1 Alir Sistem Seksi DBD Puskesmas ... 32

Gambar 3.2 Alir Sistem Kepala Puskesmas... 34

Gambar 3.3 Alir Sistem Koordinator DBD Dinkes ... 36

Gambar 3.4 Alir Sistem Kepala Seksi Approval... 39

Gambar 3.5 Alir Sistem Baru Seksi DBD Puskesmas ... 60

Gambar 3.6 Alir Sistem Baru Kepala Puskesmas ... 62

Gambar 3.7 Alir Sistem Baru Koordinator DBD ... 64

Gambar 3.8 Alir Sistem Baru Kepala Seksi ... 67

Gambar 3.9 Context Diagram ... 69

Gambar 3.10 DFD Level 0 ... 70

Gambar 3.11 DFD Level 1 Pencatatan Kasus Harian ... 73

Gambar 3.12 DFD Level 1 Persetujuan Kasus Harian ... 75

Gambar 3.13 DFD Level 1 Monitoring dan Evaluasi ... 76

xviii

Halaman

Gambar 3.15 Conceptual Data Model(CDM) ... 81

Gambar 3.16 Physical Data Model (PDM) ... 82

Gambar 3.17 Desain Arsitektur Jaringan ... 97

Gambar 4.1 Form Login ... 99

Gambar 4.2 Menu Yang Tersedia Seksi DBD Puskesmas ...100

Gambar 4.3 Halaman Master Pengguna ...101

Gambar 4.4 Halaman Master Kasus Harian...102

Gambar 4.5 Halaman Persetujuan Kasus Harian ...103

Gambar 4.6 Halaman Dashboard Koordinator DBD ...104

Gambar 4.7 Halaman KLB ...105

Gambar 4.8 Halaman KDBD ...106

Gambar 4.9 Halaman Persetujuan KDBD ...107

Gambar 4.10 Form Pilihan Laporan KDBD dan Tindak Lanjut...108

Gambar 4.11 Evaluasi Kasus Menggunakan Aplikasi ...116

xix

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Biodata Penulis ...117

Lampiran 2 Transkip Wawancara 1 ...119

Lampiran 3 Dokumen Profil Perusahaan ...122

Lampiran 4 Dokumen Struktur Organisasi, Role and Responsibilty ...124

Lampiran 5 Proses Identifikasi Permasalahan ...127

Lampiran 6 Data dan Fakta Permasalahan ...130

Lampiran 7 Dokumen Rule and Policy ...131

Lampiran 8 Dokumen Kebutuhan Fungsional dan Non-Fungsional ...133

Lampiran 9 Desain Arsitektur ...136

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Deman Berdarah Dengue adalah penyakit menular yang disebabkan oleh

virus dari golongan Arbovirosis group A dan B. Di Indonesia penyakit akibat

gigitan nyamuk yang paling bermasalah adalah Demam Berdarah Dengue (DBD),

Chikungunya dan Japanese Encephalitis (JE). Penyakit DBD mulai dikenal di

Indonesia sejak tahun 1968 di Surabaya dan Jakarta, dan setelah itu jumlah kasus

DBD terus bertambah seiring dengan meluasnya daerah endemis DBD. Pada tiga

tahun terakhir (2008-2010) jumlah rata-rata kasus yang dilaporkan sebanyak

150.822 kasus dengan rata-rata kematian 1.321. Situasi kasus DBD tahun 2011

sampai dengan juni 2011 dilaporkan sebanyak 16.612 orang dengan kematian

sebanyak 142 orang (Depkes, 2011). Dari jumlah kasus tersebut, proporsi

penderita DBD pada perempuan sebesar 50,33% dan laki-laki sebesar 49,67%

(Depkes, 2011). Disisi lain angka kematian akibat DBD pada perempuan lebih

tinggi dibanding laki-laki.

Dinas Kesehatan kota Surabaya adalah salah satu instansi pemerintahan

kota Surabaya yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat kota

Surabaya. Sesuai dengan peraturan walikota nomor 91 tahun 2008, dinas

kesehatan kota surabaya mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan daerah

dalam bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang di berikan oleh pemerintah.

Pembangunan kesehatan di arahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan

komitmen internasional, yang di tuangkan dalam millenium development

goals(MDGs) dengan tujuan yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu

menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi

HIV-AIDS, TB dan Demam Berdarah Dengue (DBD) serta penyakit lainnya dan yang

tidak terkait langsung yaitu menanggulangi kemiskinan dan kelaparan serta

mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam menjalankan

tugasnya agar mencapai tujuan yang sudah di tentukan di atas. Dinas kesehatan

kota surabaya membaginya ke dalam beberapa seksi bagian. Salah satu seksi

bagian tersebut adalah seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit. Seksi

pengendalian dan pemberantasan penyakit mempunyai tugas yaitu mencegah dan

menanggulangi penyakit menular skala kota. Dan salah satu penyakit menular

tersebut adalah penyakit DBD.

Pada saat ini pihak dinas kesehatan kota surabaya sudah

menjalankanprogram pengendalian DBD, yang di sesuaikan dengan surat

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

581/MENKES/SK/VII/1992. Dalam menjalankan program tersebut dinas

kesehatan kota surabaya di bantu oleh puskesmas dalam hal operasional

pengobatan sehari-hari. Dari proses yang sudah di dapat oleh puskesmas,

puskesmas memberikan form kasus harian yang selanjutnya proses tersebut di

olah, pelaporan oleh pihak dinas kesehatan Kota Surabaya dilakukan dengan

menggunakan media form KLB dan Form K-DBD . Dimana dari form-form

tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda antara lain, Form Kasus Harian

berfungsi sebagai laporan jumlah penderita yang di duga menderita penyakit DBD

Form Kejadian Luar Biasa (KLB) berfungsi sebagai media pelaporan jika angka

kasus di sebuah daerah tinggi dengan indikator (KLB = Penderita >=3 atau

Meninggal >=1). Yang dimana KLB sendiri sangat mempengaruhi meningkatnya

indikator yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengendalikan (DBD) , Form

K-DBD yang berfungsi sebagai media pelaporan bulanan penderita DBD

berdasarkan kecamatan.

Kemudian pihak dinas melakukan monitoring setiap hari jika terjadi

kasus dengan cara memantau penyelidikan epidemiologi (PE) sesuai standard

pada saat ada laporan terjadinya kasus. Penyelidikan epidemiologi(PE) sendiri

terbagi menjadi 2 yaitu PE(+) dan PE(-). Jika PE(+), ditemukanya kasus demam

tanpa sebab yang jelas atau ditemukannya 1 kasus yang meninggal karena DBD

dalam radius 100m atau 20 rumah disekitarnya. Sedangkan jika PE(-) tidak terjadi

atau tidak adanya kasus. Penyelidikan epidemiologi dilakukan petugas dengan

cara survey kelokasi untuk diambil sampling data. Penyelidikan epidemiologi

(PE) sendiri dilakukan oleh petugas puskesmas untuk mengetahui jumlah kasus

saat menerima laporan dari masyarakat yang hasilnya kemudian direkap dengan

menggunakan form kasus harian.

Kemudian dilakukan evaluasi dari form diatas dengan tujuan menekan

jumlah kesakitan atau incident rate (IR), menekan angka kematian critical factor

rate (CFR) dan angka bebas jentik (ABJ) yang dimana pelaporanya sudah

ditentukan oleh kemenkes dengan nomor 560/MENKES/SK/VIII/1989 dengan

target Incident Rate (IR) = < 55/100.000 penduduk, Critical Factor Rate (CFR) =

Dari hasil evaluasi perhitungan indikator yang telah ditentukan yang

menghasilkan grafik dan laporan yang diperlukan, pihak dinas membuat

keputusan tentang penentuan daerah KLB berdasarkan grafik epidemiologi DBD.

Penentuan daerah KLB tersebut berdasarkan dari target yang ada yaitu, jika (KLB

= Penderita >=3 atau Meninggal >=1)yang menyebabkan PE menjadi (+) maka

daerah tersebut dinyatakan daerah KLB yang kemudian direkap menajadi Laporan

KLB.

Kemudian membuat surat edaran untuk dilakukannya pemberantasan

sarang nyamuk dan melakukan penyuluhan pada daerah yang paling banyak

terdapat kasus DBD jika angka indikator melebihi batas target. Pihak puskesmas

kemudian melakukan survey dan memeriksa kartu jentik rumah/bangunan yang

tersedia di setiap RT. Setelah itu, puskesmas mengisi formulir JPJ-1 untuk didata

agar bisa dilakukan rekapitulasi. Kemudian, hasil rekapitulasi laporan diberikan

ke pihak dinas kesehatan untuk dilakukan evaluasi. Jika hasil positif, pihak dinas

hanya melakukan penyuluhan satu bulan sekali ke puskesmas-puskesmas tentang

pemberantasan sarang nyamuk. Sedangkan jika hasil negatif, pihak dinas

kesehatan dengan dibantu pihak puskesmas melakukan survey langsung ke daerah

yang angka bebas jentiknya dibawah 95% dan melakukan tindakan dan

penyuluhan untuk memberantas sarang nyamuk didaerah yang tidak memenuhi

target.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa permasalahan yang di hadapi

oleh Kepala Seksi Bidang Penanggulangan dan Pemberantasan penyakit adalah

bagaimana cara Monitoring pelaksanaan program DBD dengan cepat. Sehingga

temukan indikator yang masih belum mencapai angka minimal, hal ini disebabkan

kesadaran masyarakat tentang penyakit DBD sangat kurang, padahal sudah

banyak penyuluhan dan himbauan yang telah diberikan.

Namun dalam hal ini dinas kesehatan kota Surabaya menemui kendala.

Kendala tersebut adalah lamanya waktu pelaporan yang dilakukan pihak

puskesmas terhadap dinas kesehatan kota sehingga berdampak pada proses

evaluasi dan proses tindak lanjut atau surveilan yang dapat mengakibatkan

kematian pada penderita.

Dari uraian diatas, diketahui pentingnya kecepatan pelaporan pada dinas

kesehatan dalam rangka mengendalikan DBD dengan Sistem Informasi

Monitoring dan Evaluasi pengendalian DBD.Aplikasi ini di rancang untuk

membantu kepala seksi bidang penanggulangan dan pemberantasan penyakit

dalam hal pemantauan. Aplikasi ini akan di jalankan dengan menggunakan media

website yang akan di implementasikan di seluruh puskesmas perkecamatan,

khususnya di Kota Surabaya. sehingga di harapkan dengan adanya aplikasi ini

dinas kesehatan kota dapat mengetahui laporan yang dikirim dari puskesmas

secara langsung berdasarkan form yang sudah di buat agar dapat menunjukkan

indikator secara langsung.

Pembangunan aplikasi monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk

membantu pihak fungsional Dinas Kesehatan Kota Surabaya sehingga mampu

menyelesaikan masalah yang ada. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu

masalah effisiensi waktu dan efektifitas pengendalian yang menjadi masalah

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah adalah

bagaimana membangun sistem informasi monitoring dan evaluasi yang membantu

dinas kesehatan menekan angka dari target yang telah ditentukan dalam

pengendalian DBD?

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah di dalam pembuatan tugas akhir ini adalah :

1. Menggunakan data contoh pada puskesmas Manukan Kulon dan Jagir

2. Pada penelitian ini hanya bersangkutan dengan seksi pengendalian dan

pemberantasan penyakit khusus penyakit DBD.

3. Acuan kebijakan pada penelitian ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 561/MENKES/SK/VII/1992.

4. Pada penelitian ini hanya membahas proses pemantauan dan tidak membahas

proses tindak lanjut dari dinas kesehatan kota Surabaya.

5. Pada penelitian hanya membahas proses pelaporan dari puskesmas ke dinas

kesehatan kota Surabaya.

1.4 Tujuan

Sesuai dengan permasalahan yang ada tujuan dibuatnya sistem ini adalah

menghasilkan Rancang Bangun Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi

Pengendalian DBD berdasarkan peraturan kementrian kesehatan tahun

pelaporan dengan cepat dan dapat mengevaluasi untuk menekan jumlah angka

kesakitan, angka kematian, dan memberantas sarang nyamuk.

1.5 Manfaat

Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DBD mempunyai manfaat

yang berdampak pada kinerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas

a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit

Kepala Seksi dapat lebih mudah dalam mengevaluasi laporan kasus DBD

yang akurat dan cepat sehingga dapat terbantu dalam mengambil keputusan

untuk menekan angka kesakitan dan menekan jumlah penyebaran jentik

menjadi minimum.

b. Puskesmas

Mempercepat proses pelaporan dari puskesmas kepada seksi Dinas Kesehatan

sehingga puskesmas dapat cepat melakukan tindakan untuk melakukan

pengendalian di lokasi yang terjadi kasus

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan pada laporan ini adalah sebagai

berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan

yang terjadi, perumusan permasalahan yang didapat dari latar

belakang, pembatasan permasalahan, tujuan dilakukannya penelitian,

manfaat yang akan diberikan kepada stakeholder, serta penjelasan

Bab II : Landasan Teori

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang mendukung

atau digunakan sebagai acuan pada saat atau sebelum melakukan

penelitian.

Bab III : Analisis dan Perancangan Sistem

Pada bab ini akan dijelaskan bagaimana awal proses penelitian ini

dilakukan hingga menghasilkan sebuah perancangan yang diperoleh

melalui beberapa tahapan seperti, pengumpulan data, identifikasi

permasalahan, analisis permasalahan, solusi permasalahan, serta

dilanjutkan sampai dengan perancangan sistem, seperti document

flow, system flow, data flow diagram, desain ERD baik conceptual

data model maupun physical data model, struktur basis data, dan

interface.

Bab IV : Implementasi dan Evaluasi

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai implementasi program atau

aplikasi yang sudah dibuat, berdasarkan hasil analisis hingga

perancangan dan akan dilakukan uji coba fungsional maupun non

fungsional terhadap perangkat lunak yang dibangun. Tahap akhir

adalah melakukan evaluasi terhadap uji coba yang sudah dilakukan.

Bab V : Penutup

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan yang diperoleh

dari penelitian ini, yaitu hasil dari evaluasi, serta saran terkait dengan

9

2.1 Pengendalian Demam Berdarah Dengue

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) disebabkan virus dan ditularkan lewat nyamuk merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia,

yang cenderung semakin luas penyebarannya sejalan dengan meningkatnya

mobilitas dan kepadatan penduduk. Pengendalian penyakit demam berdarah

dengue pada dasarnya dilakukan sesuai peraturan KEMENKES NOMOR

581/MENKES/SK/VII/1992 yang berisi, upaya pengendalian penyakit demam

berdarah dengue (DBD) dilakukan melalui kegiatan pencegahan, penemuan,

pelaporan penderita, pengamatan penyakit, dan penyelidikan epidemiologi,

penanggulangan seperlunya, penanggulangan lain dan penyuluhan masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian penyakit demam berdarah dengue dilakukan

oleh pemerintah dan masyarakat dibawah koordinasi kepala wilayah/daerah

(Depkes, 2011).

2.2 Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi

operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu

organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan

2.2.1 Sistem

Sistem dapat didefinisikan sebagai kumpulan komponen yang saling terkait

yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi sistem adalah untuk

menerima masukan dan mengubah ini menjadi output (Bocij, 2008).

2.2.2 Informasi

Seperti konsep data, ada beberapa definisi informasi yang umum

digunakan, yaitu:

a. Data yang telah diolah sehingga mereka bermakna

b. Data yang telah diolah untuk tujuan

c. Data yang telah dipahami dan dimengerti oleh penerima

Tigahal penting dapat ditarik dari definisi ini pertama, ada proses yang jelas dan

logis yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Proses ini melibatkan

pengumpulan data untuk sebuah proses transformasi dalam rangka menciptakan

informasi. Kedua, informasi melibatkan dan menempatkan beberapa inisial data

dalam bentuk konteks yang bermakna, sehingga mereka dapat dipahami dan

ditindak lanjuti. Ketiga, informasi yang dihasilkan untuk suatu tujuan, untuk

melayani kebutuhan informasid ari beberapa jenis (Bocij, 2008).

2.3 Demam Berdarah Dengue

Demam Berdarah Dengueadalah penyakit menular yang disebabkan oleh

virus dari golongan Arbovirosis group A dan B. Di Indonesia penyakit akibat

gigitan nyamuk yang paling bermasalah adalah Demam Berdarah Dengue (DBD),

Chikungunya dan Japanese Encephalitis (JE). Penyakit Demam Berdarah Dengue

setelah itu jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) terus bertambah seiring

dengan meluasnya daerah endemis Demam Berdarah Dengue (DBD).Penyakit ini

menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) yangberdampak buruk pada segi sosial

dan ekonomi. Kerugian sosial yang terjadi antara lain karena menimbulkan

kepanikan dalam keluarga, kematian anggota keluarga, dan berkurangnya usia

harapan penduduk. Pada tiga tahun terakhir (2008-2010) jumlah rata-rata kasus

yang dilaporkan sebanyak 150.822 kasus dengan rata-rata kematian 1.321. Situasi

kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) tahun 2011 sampai dengan juni 2011

dilaporkan sebanyak 16.612 orang dengan kematian sebanyak 142 orang (Depkes,

2011). Dari jumlah kasus tersebut, proporsi penderita Demam Berdarah Dengue

(DBD) pada perempuan sebesar 50,33% dan laki-laki sebesar 49,67%. Disisi lain

angka kematian akibat DBD pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki

(Depkes, 2011).

2.4 Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang

berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan

keserasianpelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

(Rinda Hedwig, 2007). Disini penderita DBD di monitoring sesuai dengan

peraturan yang berlaku terdiri dari penyelidikan epidemiologi (PE) yang

dilaporkan melalui dokumen kasus harian dan dilakukan penanggulangan

seperlunya berdasarkan hasil penyelidikan tersebut. Penyelidikan Epidemologi

sendiri adalah kegiatan pencarian penderita DBD disekitar tempat tinggal

2.5 Evaluasi

Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan hasil-hasilnya secara

berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat. Evaluasi penelitian berarti

upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil penelitian untuk menilai

kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat (Hedwig, 2007).

2.5.1 Ukuran Epidemologi

Ukuran (parameter) frekuensi penyakit yang paling sederhana dan

menghitung jumlah individu yang sakit pada suatu populasi. Frekuensi tersebut

bermanfaat bagi petugas kesehatan di daerah untuk mengalokasi dana atau

kegiatan penanggulangan. Ukuran-ukuran epidemiologi yang sering digunakan

dalam kegiatan pengendalian DBD adalah Insidence Rate (IR) dan Case Fatality

Rate (CFR).

a. Angka Kesakitan/Insiden Rate (IR)

IR adalah ukuran yang menunjukan kecepatan kejadian (baru) penyakit

populasi, IR merupakan proporsi antara jumlah orang yang menderita

penyakit DBD dan jumlah orang dalam resiko X lamanya penderita dalam

resiko.

IR = 100%

Beresiko Yang

Orang Jumlah

Penyakit Baru

Kasus Jumlah

X

b. Angka Kematian/Case Fatality Rate (CFR)

CFR adalah angka kematian yang di akibatkan dari suatu penyakit dalam

suatu waktu tertentu dikalikan 100%

CFR= 100%

Kasus Jumlah

Kematian Jumlah

2.5.2 Ukuran Survielans Nyamuk

Surveilans Jentik nyamuk DBD meliputi proses pengumpulan, pencatatan,

pengolahan, analisis dan interpretasi data jentik serta penyebarluasan

informasi secara sistematis dan terus menerus agar dapat memutus rantai

penularan dan penyhebaran nyamuk. Berikut adalah ukuran yang dipakai

untuk mengetahui angka bebas dari jentik Aedes Aegypti :

a. Angka Bebas Jentik (ABJ) :

Jumlah atau bangunan rumah yang tidak ditemukan jentik.

ABJ = 100%

diperiksa yang

unan rumah/bang Jumlah

jentik ditemukan tidak

yang unan rumah/bang Jumlah

X

2.6 Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)

SWEBOK menggambarkan pengetahuan secara umum tentang rekayasa

perangkat lunak yang dibagi kedalam 10 area pengetahuan (Knowledge Areas)

atau disebut Kas.” Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) adalah

produk dari komite koordinasi rekayasa perangkat lunak disponsori oleh IEEE

Computer Society. SWEBOK sendiri mempunyai panduan yang disebut Guiede to

the SWEBOK, panduan ini dibuat untuk 5 tunjuan, yaitu :

a. Untuk memperlihatkan kesamaan pandangan tentang rekayasa perangkat

lunak diseluruh dunia.

b. Untuk memperjelas tempat dan menetapkan batas dari rekayasa perangkat

lunak dan hubungannya dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu komouter,

manajemen proyek, teknik komputer dan matematika.

c. Untuk memberi karakter isi dari disiplin ilmu rekayasa perangkat lunak.

e. Untuk memberikan pengetahuan dasar bagi pengembangan kurikulum dan

sertifikasi serta perizinan.

Berikut adalah penjabaran tentang ruang lingkup pengetahuan atau yang

disebut juga Knowledge Area (KAs) yang digunakan sebagai panduan dalam

mengembangkan aplikasi (England, 2004).

2.6.1 Requirements

Tahapan awal dalam membangun aplikasi, Software Requirements

merupakan sebuah properti yang disajikan untuk memenuhi kebutuhan dalam

menyelesaikan permasalahan yang ada akan diselesaikan oleh aplikasi tersebut.

Menjabarkan bagaimana mengotomatiskan sebuah permasalahan sebuah tugas

yang dihadapi oleh pengguna, membantu menganalisa proses bisnis perusahaan

yang telah menggunakan aplikasi, menganalisa kekurangan yang ada, dan lainnya.

Berikut penjabaran tentang beberapa tahapan yang ada pada software

requirement:

a. Requirement Elicitation

Tahapan awal dalam pemenuhan software requirements makna dari kebutuhan

mendatang ini berhubungan dengan darimana kebutuhan perangkat lunak itu

sendiri dan bagaiman para pengembangan perangkat lunak dapat

mengumpulkannya. Pada dasarnya, kegiatan yang dijabarkan adalah dari tiap

individu dan tiap pemegang kendali sistem tersebut untuk membangun

ketersinambungan antara pihak pengembang dan pengguna perangkat lunak

b. Requirement Analysis

Tahapan ini mebahas tentang kegiatan menganalisa kegiatan manganalisa

kebutuhan untuk :

1. Mendeteksi dan menyelesaikan ketidakcocokan yang ada pada tiap-tiap

kebutuhan.

2. Menggali batasan yang ada pada perangkat lunak yang dikembangkan dan

bagaimana perangkat lunak tersebut akan berinteraksi dengan sistem.

3. Menguraikan kebutuhan sistem yang akan digunakan sebagai kebutuhan

perangkat lunak

c. Requirements spesification

Secara teknis pada kata “specification” mengacu pada banyaknya jumlah

pekerjaan atau kemampuan perangkat lunak tersebut dalam mencapai

tujuannya. Dalam sebuah istilah pengembangan perangkat lunak. “software

requirements specification” secara khusus mengarah kepada hasil ketepatan,

atau penyamaan elektronik, yang dapat ditinjau, dinilai, dan dibenarkan.

d. Requirement Verification and Validation

Beberapa dokumen requirements di atas menjadi bahan dari tahapan validasi

dan verifikasi. Kebutuhan yang ada di validasi untuk menjamin bahwa

pengembang dari perangkat lunak tersebut dapat memahami kebutuhan yang

akan dicapai. Penyesuaian kebutuhan untuk standar perusahaan sangat penting

untuk diperhatikan bahwa kebutuhan tersebut dimengerti, konsisten, dan

2.6.2 Analisis

Tahap Analisis merupakan tahap identifikasi, seleksi, dan perencanaan

sistem yang bertujuan untuk mendeteksi dan memberikan solusi antar kebutuhan

serta mengetahui ruang lingkup perangkat lunak dan bagaimana perangkat lunak

tersebut berinteraksi dengan lingkungan.

Tahapan analisis kebutuhan, menunjukkan tahapan-tahapan didalam

analisis kebutuhan. Pada dasarnya, aktivitas analisis dibutuhkan dalam setiap

proses dalam daur hidup pengembangan perangkat lunak. Dalam proses rekayasa

kebutuhan, analisis pun dilakukan dalam setiap aktivitas-aktivitasnya. Aktivitas

tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Domain Understanding : Dalam tahapan ini, pengembang harus mengetahui

bagaimana organisasi perusahaan beroperasi dan apa yang menjadi

permasalahan pada sistem yang berjalan.

2. Requirements Collection : Tahapan ini merupakan tahapan pengumpulan

kebutuhan akan sistem yang akan dibangun sehingga diperlukan adanya

interaksi secara intensif dengan stakeholder.

3. Classification : Tahapan ini mengelompokkan hasil dari tahap kebutuhan

sehingga menjadi lebih terstruktur untuk selanjutnya diorganisir kedalam

kelompok-kelompok yang koheren.

4. Conflict Resolution : Tahapan ini berguna untuk menemukan dan

menyelesaikan kebutuhan yang didalamnya terdapat konflik. Konflik tersebut

dapat terjadi antara dua stakeholder yang saling terkait tetapi memiliki fasilitas

5. Prioritisation : Tahap ini melakukan interaksi dengan stakeholder untuk

mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan prioritas dari masing-masing

kebutuhan agar memenuhi sumber daya yang tersedia pada organisasi.

6. Requirements Checking: Menganalisis sekumpulan kebutuhan dari hasil

tahapan sebelumnya untuk menverifikasi dan memvalidasi berdasarkan aspek

kelengkapan, konsistensi, dan kebutuhan nyata.

Semua jenis kebutuhan yang telah diperoleh tersebut kemudian

dituangkan dalam bentuk dokumen yang berisi tentang kebutuhan sistem secara

keseluruhan. Dokumen ini menjelaskan secara rinci tentang kesepakatan antara

pengembang dengan klien, desain perangkat lunak yang akan dibangun, segala

resiko yang akan dihadapi dan jadwal pembuatan perangkat lunak. Dokumen ini

sangat berguna bagi pihak yang ingin mengetahui tentang perangkat lunak yang

akan dibangun namun tidak mengerti secara teknik karena dokumen ini

menggunakan bahasa yang sederhana. Secara umum dokumen ini biasa disebut

dengan Software Requirements Spesification (SRS).

Pada dokumen SRS akan dijelaskan juga mengenai kebutuhan fungsional

dan non-fungsional dimana kebutuhan non-fungsional dibuat berdasarkan

dokumen IEEE standart 803:1993. IEEE 803:1993 mengelompokkan kebutuhan

non-fungsional kedalam sejumlah kategori kualitas dari suatu perangkat lunak.

Kategori-kategori tersebut secara umum dibagi kedalam 2 kelompok, yaitu faktor

kualitas eksternal dari perangkat lunak dan faktor kualitas internal perangkat

lunak. Faktor kualitas eksternal merupakan kategori kualitas yang dapat

diobservasi atau menjadi ketertarikan utama dari pelanggan. Kategori-kategori

a. Ketepatan (correctness),

b. Robustness,

c. Unjuk Kerja (performance),

d. Ketersediaan dan kualitas antar muka (interface),

e. Kehandalan (reliability), dan

f. Ketersediaan (availability)

Sedangkan kualitas faktor internal merupakan kategori kualitas yang

dapat diobservasi atau menjadi ketertarikan utama dari pengembang. Seprerti :

a. Kemudahan membaca/memahami struktur perangkat lunak (readibility),

b. Kemampuan untuk dilakukan pengujian (testability),

c. Ketersediaan dan kualitas dokumentasi (documentation),

d. Kemudahan pemeliharaan (maintainability), dan

e. Adaptasi terhadap lingkungan berbeda (portability)

2.6.3 Desain

Desain adalah penggambaran, perencanaan dan pembuatan sketsa atau

pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh

dan berfungsi (Burch, 1986).

Analis sistem dapat mendesain model dari sistem informasi yang diusulkan

dalam bentuk physical system dan logical model.Bagan alir sistem (system

flowchart) merupakan alat yang tepat digunakan untuk menggambarkan physical

system.

Logical model dari sistem informasi lebih menjelaskan kepada user

Logical model dapat digambarkan dengan menggunakan diagram arus data (data

flow diagram) (Burch, 1986).

1. Flowchart

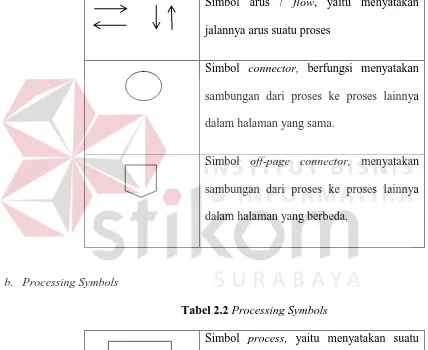

[image:31.595.91.519.238.588.2]a. Flow Direction Symbol

Tabel 2.1 Flow Direction Symbols

Simbol arus / flow, yaitu menyatakan

jalannya arus suatu proses

Simbol connector, berfungsi menyatakan

sambungan dari proses ke proses lainnya

dalam halaman yang sama.

Simbol off-page connector, menyatakan

sambungan dari proses ke proses lainnya

dalam halaman yang berbeda.

b. Processing Symbols

Tabel 2.2 Processing Symbols

Simbol process, yaitu menyatakan suatu

tindakan (proses) yang dilakukan oleh

computer

Simbol manual, yaitu menyatakan suatu

tindakan (proses) yang tidak dilakukan oleh

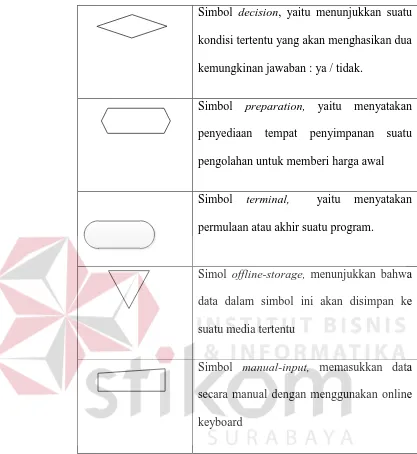

Simbol decision, yaitu menunjukkan suatu

kondisi tertentu yang akan menghasikan dua

kemungkinan jawaban : ya / tidak.

Simbol preparation, yaitu menyatakan

penyediaan tempat penyimpanan suatu

pengolahan untuk memberi harga awal

Simbol terminal, yaitu menyatakan

permulaan atau akhir suatu program.

Simol offline-storage, menunjukkan bahwa

data dalam simbol ini akan disimpan ke

suatu media tertentu

Simbol manual-input, memasukkan data

secara manual dengan menggunakan online

keyboard

[image:32.595.98.515.80.534.2]c. Input / Output Symbol

Tabel 2.3 Input / Output Symbol

Simbol input-output menyatakan proses

input atau output tanpa tergantung jenis

peralatannya

Simbol storage menyatakan input berasal

Simbol document mencetak keluaran dalam

bentuk dokumn (melalui printer)

Simbol display mencetak keluaran dalam

layar monitor.

2. Data Flow Diagram

Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram yang menggunakan notasi-notasi ini

untuk menggambarkan arus dari data sistem, sekarang di kenal dengan nama

diagram arus data (data flow diagram). Data Flow Diagram (DFD) sering

digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru

yang akan di kembangkan secara logika tanpa mempertibangkan lingkungan fisik

dimana data tersebut mengalir.

a. External entity

External entity merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa

orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang

akan memberikan input atau menerima output dari sistem.

Gambar 2.1 Simbol Eksternal Entity

b. Data flow

Data flow menunjukkan arus dari data yang berupa masukan untuk sistem atau

Gambar 2.2 Simbol Data flow

c. Process

Process adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau

komputer dari hasil suatu arus data yang masuk kedalam proses untuk dihasilkan

arus data yang akan keluar dari proses.

Gambar 2.3 Simbol Process

d. Data Store

Data store adalah simpanan dari data yang berupa, suatu file database di sistem

komputer, arsip atau catatan manual, dan suatu tabel acuan manual.

Gambar 2.4 Simbol Data source

3. Entity Relationship Diagram

Atribute adalah kolom di sebuah relasi.

a. Simple Atribute

Atribute ini merupakan atribute yang unik dan tidak dimiliki oleh atribute

lainnya, misalnya entity mahasiswa yang atribute-nya NIM.

b. Composite Atribute

Composite Atribute adalah atribute yang memiliki dua nilai harga, misalnya

nama besar (nama keluarga) dan nama kecil (nama asli).

c. Single Value Atribute

Atribute yang hanya memiliki satu nilai harga, misalnya entity mahasiswa

dengan atribute-nya umur (tanggal lahir).

d. Multi Value Atribute

Atribute yang banyak memiliki nilai harga, misalnya entity mahasiswa dengan

atribute-nya pendidikan (SD, SMP, SMA).

e. Null Value Atribute

Atribute yang tidak memiliki nilai harga, misalnya entity tukang becak dengan

atribute-nya pendidikan (tanpa memiliki ijazah).

ERD ini diperlukan agar dapat menggambarkan hubugan antar entity

dengan jelas, dapat menggambarkan batasan jumlah entity dan partisipasi antar

entity, mudah dimengerti pemakai dan mudah disajikan oleh perancang database.

(Kadir, 2008)

Untuk itu ERD dibagi menjadi 2 jenis model, yaitu :

a. Conceptual Data Model (CDM)

Merupakan jenis model data yang menggambarkan hubungan antar tabel secara

b. Physical Data Model (PDM)

Merupakan jenis model data yang menggambarkan hubungan antar tabel secara

fisikal.

ERD mempunyai 4 jenis hubungan antara lain :

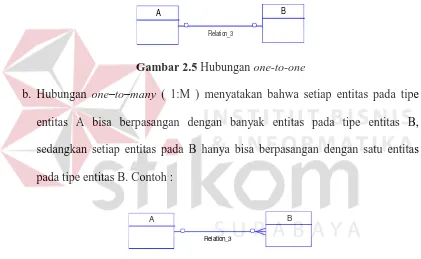

a. Hubungan one–to–one ( 1:1 ) menyatakan bahwa setiap entitas pada tipe

entitas A paling banyak berpasangan dengan satu entitas pada tipe entitas B.

[image:36.595.91.512.288.547.2]Begitu pula sebaliknya. Contoh :

Gambar 2.5 Hubungan one-to-one

b. Hubungan one–to–many ( 1:M ) menyatakan bahwa setiap entitas pada tipe

entitas A bisa berpasangan dengan banyak entitas pada tipe entitas B,

sedangkan setiap entitas pada B hanya bisa berpasangan dengan satu entitas

pada tipe entitas B. Contoh :

Gambar 2.6 Hubungan one-to-many

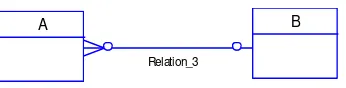

c. Hubungan many–to–one ( M:1 ) menyatakan bahwa setiap entitas pada tipe

entitas A paling banyak berpasangan dengan satu entitas pada tipe entitas B

dan setiap entitas pada tipe entitas B bisa berpasangan dengan banyak entitas

pada tipe entitas A. Contoh :

Relation_3

A B

Relation_3

Gambar 2.7 Hubungan many-to-one

d. Hubungan many–to–many ( M:N ) Menyatakan bahwa setiap entitas pada suatu

tipe entitas A bisa berpasangan dengan banyak entitas pada tipe entitas B dan

begitu pula sebaliknya. Contoh :

Gambar 2.8 Hubungan many-to-many

e. Kardinalitas menggambar hubungan antara dua entitas dengan

mengindentifikasi berapa banyak instance untuk setiap entitas yang nantinya

dapat dihubungkan dengan setiap instance yang spesifik di entitas yang lain.

2.6.4 Construction

Software construction lebih di artikan sebagai pembuatan detail dari suatu

pekerjaan, menciptakan satu software yang penting yang di kombinasikan dengan

code, proses verifikasi, testing unit, dan testing yang terintegrasi, serta proses

debuging. Software construction lebih sering di hubungkan dengan proses desain

dan proses testing. Hal ini dikarenakan proses tersebut saling ketergantungan satu

sama lain, dimana software construction merupakan keluaran dari desain software

dan juga sebagai masukan dari software testing. Software construction bertipikal

memproduksi volume konfigurasi item yang lebih tinggi dan juga di butuhkan

dalam mengelola sebuah software proyek (file sumber, isi, test cases, dll).

(England, 2004)

Relation_3

A B

Relation_3

[image:37.595.95.511.265.504.2]A. Software Contsruction Fundamentals

Pada tahap pertama, dilakukan pendefinisian dasar tetang prinsip-prinsip

yang digunakan dalam proses implementasi seperti minimalisasi kompleksitas,

mengantisipasi perubahan, dan standar yang digunakan.

B. Managing Costruction

Bagian ini mendefeinisikan tentang model implementasi yang digunakan,

rencana implementasi, dan ukuran pencapaian dari implementasi tersebut.

C. Practical Considerations

Bagian ini membahas tentang desain implementasi yang digunakan,

bahasa pemrograman yang digunakan, kualitas dari mplementasi yang dilakukan,

proses pengetesan dan integritas.

Dalam proses pengimplementasia ini, digunakan beberapa aplikasi pendukung

yaitu :

a. Adobe Dreamweaver

Adobe Dreamweaver merupakan aplikasi yang di gunakan sebagai HTML

editor profesional untuk mendesain web secara visual.Yang intinya adalah anda

tidak harus berurusan dengan tag-tag HTML untuk membuat sebuah site dan

dapat melihat hasil desainnya secara langsung.

Kemampuan Dreamweaver untuk berinteraksi dengan beberapa bahasa

pemrograman seperti PHP, ASP, JavaScript, dan yang lainnnya juga memberikan

fasilitas maksimal kepada desainer web dengan menyertakan bahasa

b. Bahasa Pemrograman PHP

Bahasa Pemrograman PHP adalah bahasa pemrograman yang bekerja

dalam sebuah webserver.Script-script PHP harus tersimpan dalam sebuah server

dan dieksekusi atau diproses dalam server tersebut. Dengan menggunakan

program PHP, sebuah website akan lebih interaktif dan dinamis.(Madcoms, 2011)

c. Database MySQL

Database MySQL adalah jenis database yang sangat populer dan

digunakan pada banyak website di internet sebagai bank data, selain itu Database

MySQL juga dapat dijalankan dibeberapa platform, antara lain linux, windows,

dan sebagainya.(Madcoms, 2011).

2.6.5 Testing dan Implementasi

Tahap ini mendemonstrasikan sistem perangkat lunak yang telah selesai

dibuat untuk dijalankan, apakah telah sesuai dengan kebutuhan yang telah di

spesifikasikan dan dapat diadaptasi pada lingkungan sistem yang baru. Thapan ini

tertuang dalam suatu dokumen Test Plan, yang dimulai dari membuat Software

Testing fundamentals yang berisi tentang penjelasan penting mengenai

terminology tetsting, kemudian selanjutnya merancang Test Levels yang terbagi

antara target pengetesan dan objektif dari pengetesan. Pada tahap berikutnya

adalah mendefinisikan Test Techniques, yaitu tentang bagaiman teknik yang

digunakan termasuk dasar-dasar pengetesan berdasarkan intuisi dan pengalaman

serta teknik pengetesan secara teknik coding, teknik kesalahan, teknik

penggunaan, dan teknik terkait lainnya.Tahap selanjutnya adalah mendefinisikan

Test – Related Measures, yaitu ukuran-ukuran pencapaian testing yang telah

mendefinisikan test Process yang berisi tentang aktivitas testing. (England, John

Wiley & sons, 2004)

2.6.6 Maintenance

Pada tahap ini akan dilakukan pendeskripsian pekerjaan untuk

mengoperasikan dan memelihara sistem informasi pada lingkungan pengguna

termasuk implementasi akhir dan proses peninjauan kembali. Pemeliharaan sistem

ini terdiri dari beberapa jenis yaitu:

a.) Corrective, yaitu memperbaiki desain dan error pada program.

b.) Adaptive, yaitu memodifikasi sistem untuk beradaptasi dengan perubahan

lingkungan.

c.) Perfective, yaitu elibatkan sistem untuk menyelesaikan masalah baru atau

mengambil kesempatan untuk penambahan fitur.

d.) Preventive, yaitu menjaga sistem dari kemungkinan masalah di masa yang akan

datang.

Prosedur pemeliharaan tersebut disusun dalam beberapa tahapan.Tahap

awal adlah menyusun software maintenance fundamentals yang berisi tentang

dasar-dasar pemeliharaan, segalayang dibutuhkan untuk melakukan pemeliharaan,

dan ketgori pemeliharaan. Selanjutnya adalah mendefinisikan Key Issues in

Software Maintenance, yang berisi tentang teknik pemeliharaan, manajemen

pemeliharaan dan biaya, serta ukuran pemeliharaan perangkat lunak. Tahap

selanjutnya adalah mendefinisikan proses dan aktivitas pemeliharaan tersebut ke

29

Pada bab ini akan dibahas tentang identifikasi permasalahan, analisis

permasalahan, solusi permasalahan dan perancangan sistem dalam Rancang

Bangun Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pengendalian DBD pada

Dinas Kesehatan Kota Surabaya. Sebelum melakukan identifikasi dan analisis

permasalahan, telah dilakukan pengumpulan data yang dilakukan di dinas

kesehatan kota Surabaya.

3.1 Identifikasi dan Analisis Permasalahan

Identifikasi permasalahan dilakukan pada saat setelah proses wawancara

dilakukan, identifikasi dilakukan sampai menemukan titik permasalahan yang

terjadi pada dinas kesehatan kota Surabaya. Analisis dilakukan sesuai data dan

proses yang telah dikumpulkan untuk dapat menciptakan kefektifan dan ke

efisiensian bagi dinas kesehatan kota Surabaya.

Melalui analisis yang dilakukan mulai dari aktivitas pelaporan di

puskesmas sampai pelaporan di dinas kesehatan kota, diperoleh kesimpulan

bahwa permasalahan utama yang terjadi pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya

adalah pada bagian seksi dbd puskesmas. Dimana Dinas Kesehatan mengalami

masalah pada pelaporan kasus harian, seperti tidak tepatnya pencatatan yang

dilakukan puskesmas, terkadang tidak tepat waktunya puskesmas dalam

memberikan laporan kasus yang seharusnya ditangani dalam 1X24 jam, yang

menyebabkan dinas kesehatan mengalami masalah dalam pengambilan keputusan

perpuskesmas ke dinas kesehatan dan kurangnya sumber daya manusia yang

melakukan penanganan demam berdarah dengue ( Seksi DBD Puskesmas).

Melalui proses analisis lebih jauh lagi, maka dapat dirangkum hasil identifikasi

tersebut.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis permasalahan. Analisis

permasalahan digunakan untuk mendefinisikan suatu permasalahan dan cara

mengatasi permasalahan tersebut. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan,

diketahui beberapa dokumen mengenai peran (role), tanggung jawab

(responsibility), aturan (rule), kebijakan (policy) serta stakeholder atau pengguna

yang terlibat dengan sistem yang sudah ada saat ini, yaitu Seksi DBD Puskesmas,

Kepala Puskesmas, Koordinator DBD, Kepala Seksi Pengendalian dan

Pemberantasan Penyakit. Secara garis besar proses bisnis monitoring dan evaluasi

pada Dinas Kesehatan Surabaya dimulai dari pencatatan dokumen kasus harian,

dengan persetujuan dari kepala puskesmas, yang dilanjutkan dengan monitoring

dan perhitungan evaluasi, dan persetujuan dari kepala seksi.

Sebelum menggambarkan proses bisnis menggunakan desain flowchart,

perlu diketahui terlebih dahulu mengenai peran (role), tanggung jawab

(responsibility), aturan (rule) dan kebijakan (policy) yang ada pada dinas

kesehatan, lebih lengkapnya bisa dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Rule and Policy Berdasarkan Stakeholder

Stakeholder Proses Bisnis Phase Rule Policy Puskesmas Pelaporan

Kasus

1 R.1. Dokumen Rekapan Kasus dibuat rangkap (2) :

1. Dokumen Asli untuk arsip Puskesmas.

2. Rangkap 1 dikirim untuk Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota. Koordinator

Pencegahan dan Pemberantasan DBD

Monitoring dan Evaluasi Kasus

2 R.2. Didasarkan

Didasarkan atas Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dimana membutuhkan penanganan secara cepat yang dimana perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengumpulan data pengolahan data 2. Analisa data untuk

informasi dan evaluasi 3. Perhitungan

Indikator 4. Tindakan

pencegahan

-

3.1.1 Alir Sistem Mencatat Kasus Harian

Berikut ini merupakan alir sistem yang lebih detil untuk Alir Mencatat

Kasus Harian.Dimana hasilnya dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Mencatat Kasus Harian

Seksi DBD Puskesmas

Start

Input Data Kasus Harian

Pembuatan Dokumen

Kasus Harian

[image:43.595.94.512.77.754.2]Draft Dokumen Kasus Harian 1

Adapun penjelasan dari Alir Sistem Mencatat Kasus Harian yang sesuai

dengan Gambar 3.1 dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Penjelasan Alir Sistem Mencatat Kasus Harian Phase No.

Proses

Nama Proses Input Proses Output

1 1 Input data Jumlah Kasus, Meninggal, Puskesmas

Proses ini

menjelaskan tentang Memasukkan data

kasus yang

dilakukan pada setiap hari oleh pihak puskesmas jika terjadi kasus.

-

2 Pembuatan Dokumen Kasus Harian

- Proses ini

menjelaskan tentang pembuatan dokumen yang berdasarkan inputan data kasus yang berbentuk file excel.

Draft Dokumen Kasus Harian

3.1.2 Alir Sistem Persetujuan Kasus Harian

Berikut ini merupakan alir sistem yang lebih detil untuk alir sistem

Persetujuan Kasus Harian, yang bisa dilihat pada Gambar 3.2.

Persetujuan Kasus Harian

Koordinator DBD dinkes Kepala Puskesmas

Draft Dokumen Kasus Harian

Approval Kepala Puskes mas

Acc?

Dokumen Kasus Harian acc

Y T

Dokumen Kasus Harian acc

1

Adapun penjelasan dari Alir Sistem Persetujuan Kasus Harian yang

sesuai dengan Gambar 3.2 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Penjelasan Alir Sistem Persetujuan Kasus Harian Phase No.

Proses

Nama Proses Input Proses Output

1 1 Approval Kepala Puskesmas

Draft Kasus Harian

Proses ini

menjelaskan

tentang proses validasi yang dilakukan oleh kepala puskesmas

Dokumen Kasus Harian (Fix)

Decision Draft kasus harian

Proses ini

menjelaskan

tentang persetujuan yang dilakukan oleh kepala puskesmas. Jika tidak disetujui dokumen

dikembalikan kepada seksi dbd puskesmas untuk direvisi

Dokumen Kasus Harian

2 Menerima Dokumen Kasus Harian

Dokumen Kasus Harian

Proses ini

menjelaskan

tentang bagaimana pihak dinkes menerima dokumen

kasus yang

diberikan oleh pihak puskesmas

Dokumen Kasus harian

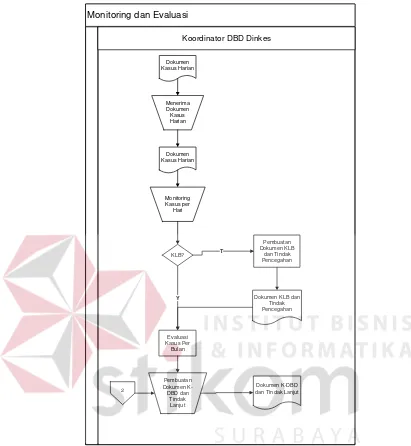

3.1.3 Alir Sistem Monitoring dan Evaluasi

Berikut adalah alir sistem lebih detil untuk Koordinator DBD, alir sistem

Monitoring dan Evaluasi dirancang sesuai dengan proses bisnis berdasarkan

proses yang terdapat pada Tabel 3.1. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar

Monitoring dan Evaluasi

Koordinator DBD Dinkes

Menerima Dokumen Kasus Harian

Dokumen Kasus Harian

Monitoring Kasus per

Hari

KLB?

Dokumen KLB dan Tindak Pencegahan

T

Y

Pembuatan Dokumen KLB

dan Tindak Pencegahan

Evaluasi Kasus Per

Bulan

Dokumen K-DBD dan Tindak Lanjut Dokumen

Kasus Harian

Pembuatan Dokumen K-DBD dan

[image:46.595.91.502.82.528.2]Tindak Lanjut 2

Gambar 3.3 Alir Sistem Monitoring dan Evaluasi

Tabel 3.4 Penjelasan Alir Sistem Monitoring dan Evaluasi Phase No.

Proses

Nama Proses Input Proses Output

1 1 Menerima

Dokumen Kasus Harian

Dokumen Kasus Harian

Proses ini menjelaskan tentang

bagaimana pihak dinkes menerima dokumen kasus yang diberikan

oleh pihak puskesmas

2 Monitoring Kasus Harian per Hari

Dokumen kasus harian

Proses ini menjelaskan tentang

monitoring yang dilakukan oleh pihak koordinator

dbd untuk

mengetahui puskesmas mana yang terkena kasus

Dokumen Kasus Harian

Decision Dokumen Kasus Harian

Proses ini menjelaskan tentang KLB yang terjadi pada puskesmas yang dimonitoring

Dokumen Kasus harian

3 Pembuatan Dokumen KLB dan Tindak Pencegahan Dokumen Kasus Harian

Proses ini menjelaskan tentang pembuatan

dokumen KLB dan tindak pencegahan yang akan dijadikan acuan pada saat evaluasi

Dokumen KLB dan Tindak Pencegahan

4 Evaluasi kasus per bulan Dokumen Kasus Harian, Dokumen KLB dan Tindak Pencegahan

Proses ini menjelaskan tentang evaluasi yang dilakukan setiap bulan, yang dimana nilai2 indikator dihitung untuk dijadikan acuan pada saat pembuatan

dokumen KDBD dan Tindak Lanjut

Dokumen KDBD dan Tindak Lanjut

5 Pembuatan Dokumen KDBD dan Tindak Lanjut Dokumen Kasus Harian, Dokumen KLB dan Tindak Pencegahan

Proses ini menjelaskan tentang pembuatan

dokumen KDBD dan tindak lanjut untuk diserahkan

kepada pihak puskesmas agar dijadikan acuan dalam

pengendalian DBD

3.1.4 Alir Sistem Persetujuan Laporan K-DBD

Berikut ini merupakan alir sistem detil untuk alir sistem Persetujuan

Laporan K-DBD, sama seperti alir sistem Monitoring dan Evaluasi, alir sistem

Persetujuan Laporan K-DBD juga dirancang sesuai dengan proses bisnis

berdasarkan proses yang terdapat pada Tabel 3.1. Lebih jelasnya dapat dilihat

pada Gambar 3.4.

Persetujuan Laporan K-DBD

Seksi DBD Puskesmas Kepala Seksi Dinkes

Dokumen K-DBD dan Tindak Lanjut

Approval Dokumen K-DBD dan Tindak Lanjut

Acc?

Dokumen K-DBD dan Tindak Lanjut

acc

Melakukan Konfirmasi kepada Seksi DBD Puskesmas

Menerima Konfirmasi K-DBD

dan tindak lanjut

Dokumen K-DBD dan Tindak Lanjut

acc Y

2 T

Adapun penjelasan dari Alir Sistem Persetujuan Laporan K-DBD yang

sesuai dengan Gambar 3.4 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Penjelasan Alir Sistem Persetujuan Laporan K-DBD Phase No.

Proses

Nama Proses Input Proses Output

1 1 Approval Dokumen K-DBD dan Tindak Lanjut Dokumen K-DBD dan Tindak Lanjut

Proses ini

menjelaskan

tentang validasi kepala seksi

-

Decision Dokumen K-DBD dan Tindak Lanjut

Proses ini

menjelaskan

tentang persetujuan yang dilakukan oleh kepala seksi. Jika tidak disetujui dokumen

dikembalikan kepada koordinator dbd dinkes untuk direvisi

Dokumen K-DBD dan Tindak Lanjut Fix

2 Menerima Konfirmasi K-DBD dan Tindak Lanjut Dokumen K-DBD dan Tindak Lanjut Fix

Proses ini

menjelaskan

tentang bagaimana pihak Puskesmas menerima dokumen K-DBD dan Tindak Lanjut yang diberikan oleh pihak Dinkes untuk dijadikan acuan dalam

pengendalian dbd

Dokumen Kasus harian

Pada gambar alir sistem yang sudah dibahas sebelumnya, merupakan

gambaran mengenai alir sistem yang sedang berjalan pada dinas kesehatan saat

ini. Dari alir sistem inilah analisis dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dari

masing-masing proses. Selain itu melalui hasil analisis pada setiap alir sistem,

menjadi satu fungsi, atau membangun fungsi baru, hal ini dilakukan agar fungsi

yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna sistem

nantinya.

3.2 Permasalahan

Setelah diketahui proses atau alir sistem yang dilakukan oleh

masing-masing pengguna, maka proses berikutnya adalah melakukan analisis kebutuhan

yang sesuai dengan proses-proses tersebut. Analisis kebutuhan ini diperlukan

untuk merancang perangkat lunak yang memiliki fungsi-fungsi yang sesuai

dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Analisis ini dilakukan pada setiap

pengguna yang secara langsung berinteraksi dengan sistem nantinya. Berikut ini

merupakan hasil analisis kebutuhan untuk masing-masing pengguna :

3.2.1 Analisis pada Pencatatan Kasus Harian

Dari identifikasi permasalahan diatas maka dilakukan analisis

permasalahan, sehingga dapat diketahui kenapa dinas kesehatan kota surabaya

mengalami hal tersebut di atas. Hasil analisis, diperoleh bahwa untuk melakukan

pelaporan, puskesmas harus melakukan pelaporan secara manual dan harus

menunggu validasi dari kepala puskesmas.

3.2.2 Analisis pada Alir Sistem Persetujuan Kasus Harian

Dari identifikasi permasalahan diatas maka dilakukan analisis

permasalahan, sehingga dapat diketahui kenapa dinas kesehatan kota surabaya

mengalami hal tersebut di atas. Hasil analisis, diperoleh bahwa kepala puskesmas

sangat lama dalam mevalidasi laporan, dikarenakan harus melakukan pengecekan

3.2.3 Analisis pada Alir Sistem Monitoring dan Evaluasi

Dari identifikasi permasalahan diatas maka dilakukan analisis

permasalahan, sehingga dapat diketahui kenapa dinas kesehatan kota surabaya

mengalami hal tersebut di atas. Hasil analisis, diperoleh bahwa pihak dinas

kesehatan dalam melakukan monitoring selalu terlambat dikarenakan harus

menunggu laporan yang dikirim oleh pihak puskesmas. Sedangkan selama ini

proses pengecekan atau pemantauan hanya sebatas melalui telepon ke pihak

puskesmas. Dan jika terjadi KLB pihak koordinator DBD dinkes hanya

melakukan tindak pencegahan dengan cara menelepon pihak puskesmas untuk

melakukan pengendalian kasus.

3.2.4 Analisis pada Alir Sistem Persetujuan K-DBD

Dari identifikasi permasalahan diatas maka dilakukan analisis

permasalahan, sehingga dapat diketahui kenapa dinas kesehatan kota surabaya

mengalami hal tersebut di atas. Hasil analisis, diperoleh bahwa pihak kepala seksi

dalam melakukan validasi sering terlambat dikarenakan proses yang dilakukan

oleh pihak koordinator juga terlambat, padahal dokumen ini sangat penting untuk

acuan pengendalian DBD disetiap puskesmas

3.3 Solusi Permasalahan

Setelah dilakukan pengumpulan data melalui proses wawancara dan

observasi, pengolahan data dari hasil observasi, dilanjutkan dengan melakukan

identifikasi dan analisis permasalahan, didapatkan suatu permasalahan yang harus

diselesaikan dengan memberikan solusi terbaik yang sesuai dengan permasalahan

dengan membangun aplikasi untuk melakukan monitoring dan evaluasi

pengendalian dbd secara web based agar memudahkan kedua belah pihak dalam

melakukan pengendalian secara real time. Kenapa harus web based? Karena

dibutuhkan kecepatan waktu dalam melakukan pelaporan, jika terlambat dalam

proses pelaporan sangat memberi dampak pada saat proses evaluasi dan

pengambilan keputusan, yang menyebabkan meningkatnya angka penderita dan

angkat orang meninggal karena demam berdarah dengue.

Dalam membangun sebuah aplikasi atau perangkat lunak sebagai solusi

pada permasalahan yang ada di dinas kesehatan kota Surabaya, dikerjakan melalui

beberapa tahapan. Tahapan pengembangan perangkat lunak tersebut terdiri dari :

3.3.1 Kebutuhan Perangkat Lunak (Software Requirement)

Kebutuhan perangkat lunak merupakan langkah awal dalam membangun

sebuah sistem atau aplikasi, hal ini dilakukan agar aplikasi yang dibangun sesuai

dengan kebutuhan pengguna. Dalam melakukan identifikasi kebutuhan perangkat

lunak, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu :

A. Elisitasi Kebutuhan (Requirement Elicitation)

Elisitasi kebutuhan atau pengumpulan kebutuhan adalah aktivitas awal

untuk proses rekayasa kebutuhan (Requirement Engineering). Proses elisitasi

dilakukan yaitu dengan cara wawancara dan observasi awal, namun yang

dilakukan wawancara hanya kepada stakeholder yang terkait saja. Sebelum

kebutuhan dapat dianalisis, kebutuhan harus dikumpulkan melalui proses elisitasi.

diketahui data-data yang digunakan dan yang tidak digunakan terkait dengan

pengembangan perangkat lunak.

Berikut ini data yang dikumpulkan melalui proses wawancara ataupun observasi

pada dinas kesehatan. Data tersebut meliputi :

a. Data Rekap Kasus DBD Harian

Data rekap kasus dbd harian digunakan sebagai pencatatan kasus harian yang

akan dijadikan sebagai laporan kejadian K-DBD. Untuk contoh data dapat

diliat dilampiran pada table 1.

b. Data Laporan K-DBD

Data K-DBD dikumpulkan sebagai acuan dalam melakukan proses monitoring

yang digunakan yaitu data pada tahun 2006 sampai dengan 2011, sebagai data

pendukung untuk proses monitoring, maka dibutuhkan pengolahan data untuk

dapat mengetahui kasus yang ditangani secara cepat. Data jumlah kasus

tersebut juga digunakaan untuk melakukan proses evaluasi untuk menekan

jumlah kasus kedepannya. Untuk contoh data dapat diliat dilampiran pada

table 2. c. Data KLB

Data KLB digunakan sebagai melihat jumlah kasus DBD yang mengalami

KLB yang ada pada puskesmas yang dihasilkan dari data K-DBD. Untuk

contoh data dapat diliat dilampiran pada table 3.

d. Data Pengguna

Data pengguna digunakan untuk pengaturan terhadap hak akses setiap

pengguna yang terlibat dalam sistem untuk kedepannya. Untuk contoh data

e. Data Puskesmas.

Data puskesmas digunakan untuk melihat data puskesmas mana saja yang

akan dimasukkan kedalam sistem yang akan dibuat, didalamnya berupa

informasi puskesmas. Untuk contoh data dapat diliat dilampiran pada table 5.

B. Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)

Sesuai dengan dari hasil elisitasi data-data yang dibutuhkan untuk

membangun perangkat lunak, dibutuhkan sistem yang dibangun secara terhubung

antara puskesmas dengan seksi DBD dinas kesehatan.

B.1 Analisis Kebutuhan Seksi DBD Puskesmas

Setelah dilakukan analisis pada tahap yang sebelumnya, maka Seksi DBD

puskesmas membutuhkan peningkatan pemanfaatan informasi pengelolahan data

kasus untuk dilakukannya proses peningkatan pemanfaatan informasi

pengelolahan data kasus membutuhkan beberapa