Pemberitaan Perseteruan KPK dan Polri

(Studi Analisis Wacana Tentang Perseteruan antara KPK dan Polri Pada Harian Kompas)

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disusun Oleh: Pertiwi Palentina Ginting

060904043

DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Lembar Persetujuan

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan oleh :

Nama : Pertiwi Palentina Ginting

NIM : 060904043

Departemen : Ilmu Komunikasi

Judul : Pemberitaan Perseteruan KPK dan Polri (Studi Analisis Wacana

tentang Perseteruan antara KPK dan Polri pada Harian Kompas)

Medan, 20 Maret 2010

Dosen Pembimbing Ketua Departemen

Emilia Ramadhani, S.Sos

NIP.197310212006042001 NIP.195102191987011001 Drs. Amir Purba, M.A

Dekan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena

atas berkat dan rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang

berjudul Pemberitaan Perseteruan KPK dan Polri. Penulis mengucapkan terima

kasih buat orangtua penulis yang tercinta, Bapak (B. Ginting) dan Mamak (S br

Tarigan) karena dukungan yang selalu ada buat penulis

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang

terhormat :

1. Bapak Prof. DR. M. Arif Nasution, M.A selaku Dekan Dakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Drs. Amir Purba, M.A, selaku Ketua Departemen Ilmu Komunikasi

FISIP USU.

3. Ibu Dra. Dewi Kurniawati, M.Si selaku sekretaris Departemen Ilmu

Komunikasi FISIP USU.

4. Ibu Fatma Wardy Lubis, M.A selaku dosen wali penulis.

5. Kak Emilia Ramadhani,S.Sos selaku dosen pembimbing yang sangat banyak

membantu penulis dalam pengerjaan skrispi ini.

6. Kak ros, kak cut dan kak maya yang sangat banyak membantu dalam urusan

perlengkapan administrasi.

7. Kepada saudara saudari penulis, bang Doman, Kak Arta dan Bang Iyot

terimakasih buat semua dukungan yang senantiasa menguatkan penulis dalam

8. Teman-teman di Deaprtemen Ilmu Komunikasi FISIP USU khususnya

angkatan 2006, terkhusus buat Efron yang selalu bersedia berbagi informasi.

9. Saudara saudari di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) FISIP

USU.

10.Kepada kelompok kecil Euodia Benaya: k’Ibeth, k’Cisna, Fna, Gusti, Ncy,

Ayu, Hanna dan Jojo, terimakasih karena selalu mengingatkan penulis untuk

menyelesaikan skrispi ini.

11.Buat seorang Dear Marison Sinaga yang tak pernah lelah menyediakan waktu,

tenaga dan memberikan semangat kepada penulis.

12.serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga kiranya skripsi ini dapat

bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan banyak

terimakasih.

Medan, 18 Maret 2010

ABSTRAKSI

KPK dan Polri adalah lembaga yang punya nama besar di Indonesia, yang pertama adalah baru dari segi usia namun merupakan momok yang menakutkan bagi koruptor. Sedangkan Polri adalah institusi penegak hukum yang telah berusia tua. Dua lembaga ini merupakan institusi yang memiliki otoritas untuk menangani/memeriksa para pelaku kejahatan termasuk tindak korupsi. Namun, belakangan kedua lembaga ini mengalami perseteruan yang menyedot perhatian bangsa Indonesia. Perseteruan ini banyak diberitakan oleh media massa baik media elektronik maupun media cetak. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis berita tentang perseteruan KPK dan Polri di harian Kompas yang terbit selama bulan September 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi wacana yang digunakan untuk menampilkan aktor dalam pemberitaan dan untuk mengetahui ideologi di balik pemberitaan pemanggilan pejabat KPK dan Polri sampai penetapan tersangka dua pimpinan KPK.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis wacana kritis dari Theo van Leeuwen. Analisis Theo van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor (bisa seseorang atau kelompok) ditampilkan dalam pemberitaan. Ada dua pusat perhatian. Pertama, proses pengeluaran (exclusion). Apakah dalam suatu teks berita, ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan, dan strategi wacana apa yang dipakai untuk itu. Kedua, proses pemasukan (inclusion). Inclusion berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan dalam pemberitaan.

Dari tujuh judul berita yang terbit dalam harian Kompas, proses eksklusi banyak terjadi kepada polisi. Polisi dikeluarkan dari pemberitaan dilakukan agar perhatian khalayak lebih ditujukan kepada aktor lainnya (korban) yaitu KPK.

Proses inklusi banyak terjadi pada pimpinan KPK. Dalam pemberitaannya KPK sering direpresentasikan sebagai pihak yang tidak bersalah. Upaya-upaya yang dilakukan kepada KPK diduga sebagai pelemahan KPK karena lembaga ini sangat ditakuti oleh para koruptor.

Secara umum, dalam berita di harian Kompas, polisi dicitrakan buruk dan tindakan polisi kepada KPK sangat tidak tepat. Penggunaan kata ‘publik’ pada berita berjudul “Jangan Lindungi Koruptor” juga menggeneralisasikan bahwa banyak orang (publik) yang mempertanyakan penangkapan yang dilakukan kepada KPK. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Pendapat segelintir orang di generalisasikan sebagai pendapat publik.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN

KATA PENGANTAR ……….i

ABSTRAKSI ………...iii

DAFTAR ISI………iv

DAFTAR TABEL ………..vi

DAFTAR LAMPIRAN ...vii

BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang ………1

I.2 Perumusan Masalah ………6

I.3 Pembatasan Masalah ………...6

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian ………...6

I.5 Kerangka Teori ………...7

I.6 Kerangka Konsep ………..13

I.7 Model Teoritis ………...14

I.8 Variabel Operasional ……….15

I.9 Defenisi Operasional ……….…15

II.4 Ideologi ………27

II.5 Analisis Wacana Kritis ………28

II.6 Analisis Wacana Theo van Leeuwen ………...31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN III.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ………34

III.2 Metode Penelitian ………...40

III.3 Fokus Penelitian ………...40

III.4 Subjek Penelitian ………....40

III.5 Teknik Pengumpulan Data ……….41

III.6 Unit Dan Tingkat Analisis Data ……….41

III.7 Metode Analisis Data ……….41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN IV.1 Analisis Data ………..43

IV.2 Pembahasan ………65

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN V.1 Kesimpulan ………..76

V.2 Saran ………77

DAFTAR PUSTAKA ………..78

Daftar Tabel

Tabel 1. Variabel Operasional

Tabel 2. Proses Eksklusi dan Inklusi

Tabel 3. Judu l berita di Harian Kompas

Daftar Lampiran

ABSTRAKSI

KPK dan Polri adalah lembaga yang punya nama besar di Indonesia, yang pertama adalah baru dari segi usia namun merupakan momok yang menakutkan bagi koruptor. Sedangkan Polri adalah institusi penegak hukum yang telah berusia tua. Dua lembaga ini merupakan institusi yang memiliki otoritas untuk menangani/memeriksa para pelaku kejahatan termasuk tindak korupsi. Namun, belakangan kedua lembaga ini mengalami perseteruan yang menyedot perhatian bangsa Indonesia. Perseteruan ini banyak diberitakan oleh media massa baik media elektronik maupun media cetak. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis berita tentang perseteruan KPK dan Polri di harian Kompas yang terbit selama bulan September 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi wacana yang digunakan untuk menampilkan aktor dalam pemberitaan dan untuk mengetahui ideologi di balik pemberitaan pemanggilan pejabat KPK dan Polri sampai penetapan tersangka dua pimpinan KPK.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis wacana kritis dari Theo van Leeuwen. Analisis Theo van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor (bisa seseorang atau kelompok) ditampilkan dalam pemberitaan. Ada dua pusat perhatian. Pertama, proses pengeluaran (exclusion). Apakah dalam suatu teks berita, ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan, dan strategi wacana apa yang dipakai untuk itu. Kedua, proses pemasukan (inclusion). Inclusion berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan dalam pemberitaan.

Dari tujuh judul berita yang terbit dalam harian Kompas, proses eksklusi banyak terjadi kepada polisi. Polisi dikeluarkan dari pemberitaan dilakukan agar perhatian khalayak lebih ditujukan kepada aktor lainnya (korban) yaitu KPK.

Proses inklusi banyak terjadi pada pimpinan KPK. Dalam pemberitaannya KPK sering direpresentasikan sebagai pihak yang tidak bersalah. Upaya-upaya yang dilakukan kepada KPK diduga sebagai pelemahan KPK karena lembaga ini sangat ditakuti oleh para koruptor.

Secara umum, dalam berita di harian Kompas, polisi dicitrakan buruk dan tindakan polisi kepada KPK sangat tidak tepat. Penggunaan kata ‘publik’ pada berita berjudul “Jangan Lindungi Koruptor” juga menggeneralisasikan bahwa banyak orang (publik) yang mempertanyakan penangkapan yang dilakukan kepada KPK. Padahal kenyataannya belum tentu demikian. Pendapat segelintir orang di generalisasikan sebagai pendapat publik.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara besar dengan penduduk yang besar,

sumber daya alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam. Namun di

balik semua itu, Indonesia juga merupakan negara yang mempunyai masalah yang

besar seperti masalah kependudukan, pengangguran, kemiskinan, kriminalitas dan

juga masalah yang menyangkut pemerintahan seperti hukum dan korupsi.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka pemerintah Indonesia

mengambil langkah-langkah seperti mengundang investor untuk mengurangi

pengangguran, mengeluarkan program program sosial untuk mengatasi

kemiskinan dan lain-lain. Terkait masalah hukum dan korupsi, pemerintah

Indonesia juga mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Strategi yang

diambil pemerintah Indonesia adalah dengan memberi tugas kepada Polri dan

Kejaksaan untuk mengurusi bidang hukum dan korupsi. Namun untuk

mengakselerasi pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia membentuk

lembaga khusus pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi

(KPK).

Bagi masyarakat awam, lembaga ini merupakan jawaban atas keinginan

masyarakat untuk memberantas korupsi dan juga jawaban atas ketidakpercayaan

masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sebelumnya yaitu Polri dan

Indonesia karena lembaga inilah yang ditunggu-tunggu bangsa Indonesia selama

ini.

Masalah korupsi adalah masalah pidana atau kriminalitas yang jelas

melawan hukum. Masalah pidana maupun kriminalitas di negara ini telah

memiliki lembaga penegak hukum yaitu Polri dan kejaksaan. Ketika KPK

dilahirkan, maka secara implisit memang ada sebuah ketidakpercayaan lagi

terhadap lembaga negara tersebut untuk melenyapkan korupsi di negeri ini.

Walaupun begitu, ketiga lembaga tersebut sudah sewajarnya berjalan

beriringan dan saling bekerja sama untuk memberantas korupsi. Kerjasama

harusnya dapat tercipta karena ketiga lembaga tersebut mempunyai tugas dan

fungsi yang sama. Sayangnya ketiga lembaga tersebut dilengkapi dengan

perangkat yang sama. Contoh perangkat yang sama tersebut adalah KPK, Polri

dan kejaksaaan sama-sama mempunyai penyidik yang tugasnya sama-sama

menyidik kasus.

Selain kesamaan perangkat, juga ada kesamaan fungsi yaitu dapat

menegakkan hukum korupsi. Rakyat dapat melaporkan kasus korupsi ke Polri,

kejaksaan juga KPK. Hal inilah yang membuat rakyat bingung jika melaporkan

kasus korupsi. Ketiga lembaga tersebut siap menerima laporan dan siap mengusut

kasus tersebut. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan gesekan sehingga

menimbulkan kondisi kurang harmonis.

Ketidakharmonisan ini sudah terlihat dengan munculnya konflik antara

KPK dan Polri. Konflik ini merupakan buntut dari kasus pembunuhan Nasruddin

pengembangan penyidikan atas kasus pembunuhan Nasruddin inilah Polri

akhirnya mencium aroma tidak sedap pada sejumlah oknum pimpinan KPK.

Ceritanya kemudian merambat kemana-mana, dari kasus pengadaan sistem

komunikasi di Departemen Kehutanan dengan tokoh utamanya Anggoro Widjojo,

skandal alih fungsi di Tanjung Api-api hingga mega skandal Bank Century.

Konflik antara Polri dan KPK dipicu oleh testimoni Antasari yang berisi

pengakuan bahwa sejumlah pimpinan KPK juga menerima suap dari Anggoro

agar status cekal Anggoro dicabut. Berpijak pada testimoni Antasari ini, Polri

memanggil empat pimpinan KPK dan empat pejabat KPK. Polisi memanggil

petinggi KPK dengan jeratan pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor

20 Tahun 2001 atas dugaan telah menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang

sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP.

Atas pemanggilan itu, mereka yang memenuhinya pada Kamis (10/9)

hanya Direktur Penyelidikan KPK Iswan Elmi, Kabiro Hukum KPK Chaidir

Ramli, dan Stagas Penyelidik KPK Arry Widiatmoko. Sebelumnya Rabu (9/9)

penyidik KPK Rony Samtana juga telah diperiksa polisi terlebih dahulu.

Di sisi lain, KPK juga ‘mengancam’ akan memanggil Kabareskrim Susno

Duadji dalam kasus dugaan korupsi di Bank Century. Diinformasikan, Susno

Duadji disebut-sebut terlibat dengan dugaan dua surat Susno yang memuluskan

upaya pencairan dana US$ 18 juta milik Boedi Sampoerna di Bank Century.

Meski untuk hal ini, bekas Kapolda Jawa Barat ini membantahnya.

Perseteruan antara KPK dan Polri ini tidak bisa lepas dari peran media

massa sebagai penyaji informasi tentang situasi dan kondisi yang menyangkut

menampilkan fakta dari peristiwa yang terjadi. Berbagai pandangan mengenai

perseteruan ini dikemukakan dan dimuat di dalam media. Bukan hanya KPK dan

Polri yang memberikan pandangan mengenai masalah ini, tetapi para praktisi dan

berbagai elemen juga berperan.

Melalui media massa, pihak yang terkait yakni KPK dan Polri saling

menyajikan perspektif masing-masing untuk memberi pemaknaan terhadapa

masalah tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengunggulkan satu kelompok dan

merendahkan kelompok yang menjadi lawannya. Media massa lah yang dijadikan

arena perang kelompok tersebut.

Walaupun begitu, media bukanlah saluran yang bebas, tempat semua

kekuatan sosial saling berinteraksi dan berhubungan. Sebaliknya, media hanya

dimiliki oleh kelompok dominan, sehingga mereka lebih mempunyai kesempatan

dan akses untuk mempengaruhi dan memaknai peristiwa berdasarkan pandangan

mereka. Media bahkan menjadi sarana dimana kelompok dominan bukan hanya

memantapkan posisi mereka, tetapi juga memarjinalkan dan meminggirkan posisi

kelompok yang tidak dominan (Eriyanto,2001:53). Media dipandang sebagai agen

konstruksi sosial yang mendefenisikan realitas sesuai dengan kepentingannya.

Media juga dipandang sebagai instrumen ideologi, melalui mana suatu kelompok

menyebarkan pengaruh diminasinya kepada kelompok lain.

Adanya kekuatan ideologi yang dianut media tersebut akan memaksa

media memaknai, memahami, memposisikan dirinya atas realitas yang ada di

sekelilingnya. Berita yang disajikan media, untuk lebih lanjutnya tidak hanya

masing pihak memiliki pandangan yang berbeda-beda. Namun dalam pemberitaan

di media, ditentukan oleh ideologi media tersebut dalam hal ini peneliti

menggunakan harian Kompas.

Kompas mulai terbit pada tanggal 28 juni 1965 berkantor di Jakarta Pusat

dengan tiras 4.800 eksemplar. Sejak tahun 1969, Kompas merajai penjualan surat

kabar secara nasional. Pada tahun 2004, tiras hariannya mencapai 530.000

eksemplar, khusus untuk edisi minggunya mencapai 610.000 eksemplar. Pembaca

koran ini mencapai 2,25 juta orang di seluruh Indonesia

(http://id.wikipedia.org/wiki/Kompas_(surat _kabar))

Perangkat analisis yang digunakan peneliti adalah analisis wacana Theo

van Leeuwen. Analisis wacana yang diperkenalkan Theo van Leeuwen ini

meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang dimarjinalkan posisinya

dalam suatu wacana. Bagaimana suatu kelompok dominan lebih memegang

kendali dalam menafsirkan suatu peristiwa dan pemaknaannya, sementara

kelompok yang lain yang posisinya rendah, cenderung untuk terus menerus

sebagai objek pemaknaan, dan digambarkan secara buruk (Eriyanto,2001:171). . Peneliti memilih harian

Kompas karena surat kabar ini merupakan surat kabar berskala nasional yang

tentunya banyak memberitakan masalah yang juga berskala nasional, seperti

perseteruan KPK dan Polri ini. Kompas juga memiliki kemapanan secara

ekonomis dan jangkauan sirkulasi yang luas sehingga memungkinkan khalayak

pembaca yang didaerah dapat mengetahui berita yang nasional juga.

Berdasarkan uraian di atas, penulis sangat tertarik untuk meneliti wacana

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka

permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana berita perseteruan Polri dan KPK ditampilkan dalam pemberitaan

surat kabar harian KOMPAS?”

I.3 Pembatasan Masalah

Adapun yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bersifat deskriptif.

2. Penelitian ini menggunakan analisis wacana Theo van Leeuwen.

3. Penelitian ini terfokus pada berita-berita tentang pemanggilan pejabat

KPK oleh Polri sampai penetapan tersangka 2 pimpinan KPK.

4. Penelitian ini hanya dilakukan pada surat kabar harian Kompas.

5. Penelitian ini dilakukan pada berita halaman depan terbitan 1

September-30 September 2009.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi wacana yang digunakan untuk menampilkan

aktor (KPK dan Polri) dalam pemberitaan.

2. Untuk mengetahui ideologi yang bermain di balik pemberitaan

Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi khususnya mengenai analisis

wacana.

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tempat bagi

penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa kuliah dan

memperluas cakrawala pengetahuan.

3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi

masukan.kontribusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan

yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

I.5 Kerangka Teori

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir

dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka

teori yang memuat pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah

penelitian akan disoroti (Nawawi,2001:39).

Menurut Kerlinger (Rakhmat,2004:6), teori merupakan suatu himpunan

konstruk (konsep) yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala

dengan menjabarkan relasi di antara variabel untuk menjelaskan dan meramalkan

Adapun teori-teori yang dianggap relevan dalam penelitian ini adalah:

1. Berita

Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang

terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran

kepada orang ketiga atau orang banyak (http://id.wikipedia.org/wiki/Berita

Secara sosiologis, berita adalah semua hal yang terjadi di dunia. Dalam

gambaran yang sederhana, berita adalah apa yang ditulis surat kabar, apa yang

disiarkan radio dan apa yang ditayangkan televisi. Berita menampilkan fakta,

tetapi tidak setiap fakta merupakan berita. Berita biasanya menyangkut

orang-orang, tetapi tidak setiap orang bisa dijadikan berita. Berita merupakan

sejumlah peristiwa yang terjadi di dunia, tetapi hanya sebagian kecil saja yang

dilaporkan (Sumadiria,2005:63).

).

Williard C.Bleyer dalam Newspaper Writing and Editing menulis berita

adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam

surat kabar, karena dia menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca

surat kabar, atau karena dia dapat menarik para pembaca untuk membaca

berita tersebut (Sumadiria,2005:64).

Berita dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori : berita berat (hard

news) dan berita ringan (soft news). Selain itu berita juga dapat dibedakan

menurut lokasi peristiwanya, di tempat terbuka atau di tempat tertutup.

Sedangkan berdasarkan sifatnya, berita bisa dipilah menjadi berita diduga dan

berita tak diduga. Selebihnya, berita juga bisa dilihat menurut materi isinya

2. Pers, Jurnalistik dan Surat kabar

Pers mengandung dua arti, arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit,

pers hanya menunjuk kepada media cetak berkala: surat kabar, tabloid dan

majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers bukan hanaya menunjuk pada media

cetak berkala melainkan juga mencakup media elektronik duditif dan media

elektronik audiovisual berkala yakni radio, televisi, film dan media online

internet. Pers dalam arti luas disebut media massa (Sumadiria,2005:31).

Dalam peranannya sebagai media massa, pers dalam menjalankan

paradigmanya berperan sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu

peranannya sebagai media edukasi. Selain itu, media massa juga menjadi

media informasi, yaitu yang setiap saat menyampaikan informasi kepada

masyarakat. Terakhir media massa sebagai media hiburan

(Bungin,2006:85-86).

Secara etimologis, jurnalistik berasal dari kata journ. Dalam bahasa

Perancis, journ berarti catatan atau laporan harian. Secara sederhana jurnalistik

diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan atau

pelaporan setiap hari. Secara teknis, jurnalistik adalah kegiatan menyiapkan,

mencari, mengumpulkan, menolah, menyajikan dan menyebarkan berita

melalui media berkala kepada khalayak seluas-luasnya dengan

secepat-cepatnya (Sumadiria,2005:3).

Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai pengertian

jurnalistik. Effendy (2000:95) secara sederhana mendefinisikan jurnalistik

sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada

apakah itu fakta peristiwa atau pendapat yang diucapkan seseorang. Jika

diperkirakan akan menarik perhatian khalayak akan merupakan bahan dasar

bagi jurnalistik untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Sedangkan jurnalistik menurut Dja’far H.Assegar (Trimansyah,2002:2)

merupakan kegiatan untuk menyampaikan pesan/berita kepada khalayak ramai

(massa), melalui saluran media, baik media cetak maupun media elektronik.

Surat kabar boleh dikatakan sebagai media massa tertua sebelum

ditemukan film, radio dan televisi. Surat kabar memiliki keterbatasan karena

hanya bisa dinikmati oleh mereka yang melek huruf serta lebih banyak

disenangi oleh orangtua daripada kaum remaja dan anak-anak

(Cangara,1998:139)

Pesan-pesan yang disampaikan melalui surat kabar bersifat permanen,

mudah disimpan serta diambil kembali dan pengaruhnya dapat dikontrol

pembaca. Isi pesannya dapat dibaca dimana dan kapan saja, yang berati tidak

terikat pada waktu. Di samping itu pada media massa tercetak bahasa yang

digunakan adalah bahasa tulisan, tidak seperti media massa radio dan televisi,

bahasa yang digunakan adalah bahasa tuturan yang sangat dipengaruhi pula

oleh cara penyajiannya, maka pada media massa tercetak penggunaan kalimat

pnajang atau majemuk tidak menjadi permasalahan dan penulisan bilangan

3. Ideologi

Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Greek, terdiri dari kata

idea dan logia. Idea berasal dari kata idein yang berarti melihat. Idea dalam

Webster’s News Colligiate Dictionary berarti sesuatu yang ada di dalam

pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana. Sedangkan

logis berasal dari kata logos yang berarti world. Kata ini berasal dari kata

legein yang berarti to speak (berbicara). Selanjutnya kata logia berarti sciense

(pengetahuan) atau teori (Sobur,2004:64).

Ideologi dapat diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi

tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana

mereka menghadapinya. Ideologi ini abstrak dan berhubungan dengan

konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas (Sudibyo,2001:12).

Dalam pengertian yang paling umum ideologi adalah pikiran yang

terorganisir yakni nilai orientasi dan kecenderungan yang salin melengkapi

sehingga membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui

komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi. Ideologi

dipengaruhi oleh asal-usulnya, asosiasi kelembagaannya dan tujuannya,

meskipun sejarah dan hubungan-hubungan ini tidak pernah jelas seluruhnya

(Lull,1998:1).

Raymond William mengklasifikasikan penggunaan ideologi tersebut

dalam tiga ranah. Pertama, sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh

kelompok atau kelas tertentu. Kedua, sistem kepercayaan yang dibuat yang

makna dan ide. Ideologi disini adalah istilah yang digunakan untuk

menggambarkan produksi makna (Eriyanto,2001:87-92).

4. Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis isi. Lewat analisis

wacana kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi juga

bagaimana pesan itu disampaikan. Lewat kata, frasa, kalimat, metafora macam

apa suatu berita disampaikan. Dengan melihat bagaimana bangunan struktur

kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang

tersembunyi dari suatu teks (Eriyanto,2001:xv).

Tarigan (Sobur, 2004:48) mengatakan analisis wacana adalah studi tentang

struktur pesan dalam komunikasi. Lebih tepatnya lagi, analisis wacana adalah

telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Kita menggunakan bahasa

dalam kesinambungan atau untaian wacana. Tanpa konteks, tanpa

hubungan-hubungan wacana yang bersifat antar kalimat dan suprakalimat maka kita

sukar berkomunikasi dengan tepat satu sama lain.

Dalam pandangan Littlejohn (Sobur, 2004:48), meski menulis dan bahkan

bentuk-bentuk nonverbal dapat dianggap sebagai wacana, kebanyakan analisis

wacana berkonsentrasi pada percakapan yang muncul secara wajar.

Menurutnya terdapat beberapa untai analisis wacana, bersama-sama

5. Analisis Wacana Theo van Leeuwen

Theo van Leeuwen memperkenalkan model analisis wacana untuk

mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang

dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. Di sini ada kaitan antara wacana

dan kekuasaan. Theo van Leeuwen membuat suatu model analisis yang bisa

kita pakai untuk melihat bagaimana peristiwa dan aktor-aktor sosial tersebut

ditampilkan dalam media, dan bagaimana suatu kelompok yang tidak punya

akses menjadi pihak yang secara terus menerus dimarjinalkan

(Eriyanto,2001:171-172)

Analisis Theo van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana

pihak-pihak dan aktor (bisa seseorang atau kelompok) ditampilkan dalam

pemberitaan. Ada dua pusat perhatian. Pertama, proses pengeluaran

(exclusion). Apakah dalam suatu teks berita, ada kelompok atau aktor yang

dikeluarkan dalam pemberitaan, dan strategi wacana apa yang dipakai untuk

itu. Proses pengeluaran ini, secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman

khalayak akan suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tersebut. Kedua,

proses pemasukan (inclusion). Inclusion berhubungan dengan pertanyaan

bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan dalam

pemberitaan (Eriyanto,2001:172).

Baik proses eksklusion maupun inklusion tersebut menggunakan apa yang

disebut sebagai strategi wacana. Dengan memakai kata, kalimat, informasi

atau susunan bentuk kalimat tertentu, cara bercerita tertentu, masing-masing

I.6 Kerangka Konsep

Kerangka sebagai hasil dari pemikiran yang rasional merupakan uraian

yang bersifat kritis dalam memperkirakan kemungkinan hasil penelitian yang

dicapai dan dapat mengantarkan penelitian pada rumus hipotesis

(Nawawi,2001:40).

Konsep adalah penggambaran secara tepat fenomena yang hendak diteliti

yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak

kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu

sosial (Singarimbun,1995:57).

Jadi kerangka konsep adalah hasil pemikiran yang rasional dalam

menguraikan rumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah

yang diuji kebenarannya. Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, maka

harus dioperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel.

Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini menggunakan metode

analisis Theo van Leeuwen. Dalam analisinya van Leeuwen memusatkan

perhatian pada dua hal yaitu eksklusi dan inklusi. Eksklusi meneliti apakah dalam

suatu teks berita ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan,

dan strategi wacana apa yang dipakai dalam melakukan hal tersebut. Tingkat

inklusi melihat bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan

I.7 Model Teoritis

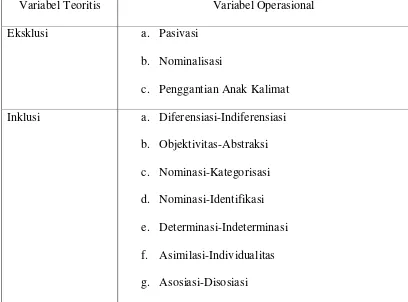

[image:25.595.106.514.280.582.2]1.8 Variabel Operasional

Tabel 1

Variabel Teoritis Variabel Operasional

Eksklusi a. Pasivasi

b. Nominalisasi

c. Penggantian Anak Kalimat

Inklusi a. Diferensiasi-Indiferensiasi

b. Objektivitas-Abstraksi

c. Nominasi-Kategorisasi

d. Nominasi-Identifikasi

e. Determinasi-Indeterminasi

f. Asimilasi-Individualitas

g. Asosiasi-Disosiasi Tingkat

Eksklusi

I.9 Defenisi Operasional

Operasional variabel berguna untuk memudahkan kerangka konsep dan

operasional. Maka defenisi operasional yang dimaksud yaitu :

1. Eksklusi, apakah dalam suatu teks berita ada kelompok atau aktor yang

dikeluarkan dalam pemberitaan dan strategi wacana apa yang dipakai

untuk itu.

a. Pasivasi, yaitu suatu cara menghilangkan aktor atau pelaku dengan

menggunakan kalimat pasif. Aktor tidak dilibatkan dalam suatu

pembicaraan atau wacana.

b. Nominalisasi, yaitu proses membentuk kata, frasa atau kalimat menjadi

satuan berkelas nominal. Hal ini dilakukan dengan cara mengubah kata

kerja (verbal) menjadi kata benda (nominal) dengan memberikan

imbuhan “pe-an”.

c. Penggantian anak kalimat, yaitu penggantian subjek dengan

menggunakan anak kalimat yang sekaligus berfungsi sebagai

pengganti aktor, sehingga secara tidak langsung aktor disembunyikan

dari teks.

2. Inklusi, bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan

lewat pemberitaan.

a. Diferensiasi-Indeferensiasi

Diferensiasi adalah proses membedakan, indeferensiasi berarti proses

mengabaikan. Jadi dalam hal ini, aktor sosial bisa ditampilkan dalam

bisa juga dibuat kontras dengan menampilkan peristiwa atau aktor lain

dalam teks yang dipandang lebih dominan atau lebih baik.

b. Objektivasi-Abstraksi

Objektivasi adalah sesuai kenyataan, eksistensinya tidak dipengaruhi

oleh hal lain sementara abstraksi adalah proses berpikir secara abstrak

tanpa bantuan hal-hal nyata dengan mengambil instruksi suatu

masalah.

c. Nominasi-Kategorisasi

Nominasi merupakan penampilan apa adanya sedangkan kategorisasi

adalah penggolongan berdasarkan kategori.

d. Nominasi-Identifikasi

Nominasi merupakan penampilan apa adanya sedangkan identifikasi

adalah pendefinisian subyek dengan menggunakan anak kalimat.

e. Determinasi-Indeterminasi

Determinasi merupakan penyebutan aktor atau suatu peristiwa dengan

tidak jelas (anonim) sedangkan indeterminasi adalah penyebutan aktor

atau peristiwa secara jelas.

f. Asimilasi-Individualisasi

Asimilasi merupakan penyebutan aktor tidak dengan spesifik tapi

menggunakan komunitas atau kelompok sosial dimana seseorang itu

berada sedangkan Individualisasi adalah penyebutan aktor secara jelas.

g. Asosiasi-Disosiasi

Asosiasi merupakan penyebutan aktor sosial dihubungkan dengan

berada sedangkan disosiasi adalah penampilan aktor sosial sendiri

BAB II

URAIAN TEORITIS

Setiap penelitian memerlukan kejelasan titik tolak atau landasan berpikir

dalam memecahkan atau menyoroti masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka

teori yang memuat pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah

penelitian akan disoroti (Nawawi,2001:39).

Berikut beberapa teori yang relevan dengan penelitian ini :

II.1 Komunikasi Massa

Kata komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari

kata Latin communis yang berarti “sama”, communico, communicatio dan

communicare yang berarti “membuat sama” (to make common). Komunikasi

menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna atau suatu pesan dianut secara

sama (Mulyana, 2005:41).

Menurut Carl Hovland (Effendy, 2005:10), komunikasi adalah proses

mengubah perilaku orang lain. Sedangkan menurut Lasswell komunikasi

adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan

melalui media yang menimbulkan efek tertentu.

Salah satu bentuk komunikasi adalah komunikasi massa. Komunikasi massa

merupakan salah satu bentuk kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan

media massa (mass media of communication). Komunikasi massa adalah

komunikasi dengan massa (audiens atau khalayak sasaran). Massa disini

heterogen satu sama lain. Pada umumnya media massa tidak menghasilkan

feedback yang langsung, tetapi tertunda dengan rentang waktu yang relatif.

Fungsi komunikasi massa bagi masyarakat menurut Dominick (2001),

terdiri atas surveillance (pengawasan), interpretation (penafsiran), linkage

(keterkaitan), transmission values (penyebaran nilai) dan entertainment

(hiburan). Karlinah mengemukakan fungsi komunikasi secara umum adalah

fungsi informasi, pendidikan, mempengaruhi, prose pengembangan mental,

adaptasi lingkungan dan memanipulasi lingkungan (Ardianto, 2004:15).

Menurut bentuknya, komunikasi massa dapat dikelompokkan atas :

1. Media cetak (printed media), yakni surat kabar, majalah, buku,

pamflet, brosur dan sebagainya.

2. Media elektronik yaitu radio, televisi, film, slide, video dan lain-lain.

Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk

memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat

dan kelompok secara kolektif. Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian

normatif yang diaburkan dengan berita dan hiburan (McQuail, 1996:1).

Menurut Steven M. Chafee (Ardianto, 2004:15) efek media massa dapat

dilihat dari pendekatan dengan melihat jenis perubahan yang terjadi pada diri

khalayak komunikasi massa yang berupa :

1. Perubahan sikap (kognitif), pada apa yang diketahui, dipahami dan

dipersepsi khalayak, berkaitan dengan transmisi pengetahuan,

ketrampila, kepercayaan atau informasi.

3. Perubahan perilaku (behavioral, merujuk pada perilaku nyata yang

dapat diamati meliputi pola-pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan

perilaku.

II.2 Pers, Jurnalistik dan Surat kabar

Pers mengandung dua arti, arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit,

pers hanya menunjuk kepada media cetak berkala: surat kabar, tabloid dan

majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers bukan hanaya menunjuk pada media

cetak berkala melainkan juga mencakup media elektronik duditif dan media

elektronik audiovisual berkala yakni radio, televisi, film dan media online

internet. Pers dalam arti luas disebut media massa (Sumadiria,2005:31).

Dalam peranannya sebagai media massa, pers dalam menjalankan

paradigmanya berperan sebagai institusi pencerahan masyarakat, yaitu

peranannya sebagai media edukasi. Selain itu, media massa juga menjadi

media informasi, yaitu yang setiap saat menyampaikan informasi kepada

masyarakat. Terakhir media massa sebagai media hiburan

(Bungin,2006:85-86).

Menurut Onong Uchjana (2004:65), ada beberapa fungsi pers yakni :

1. Fungsi Menyiarkan Informasi

Menyiarkan informasi adalah fungsi pers yang pertama dan utama.

2. Fungsi Mendidik

Fungsi kedua dari pers adalah mendidik. Sebagai sarana pendidikan

massa, pers memuat tulisan-tulisan yang berfungsi sebagai sarana

mendidik.

3. Fungsi Menghibur

Maksud pemuatan isi yang mengandung hiburan itu semata-mata untuk

melemaskan pikiran setelah pembaca dihidangi berita dan artikel yang

berat.

4. Fungsi Mempengaruhi

Fungsi ini menyebabkan pers memegang peranan penting dalam

kehidupan masyarakat. Fungsi mempengaruhi dari pers secara implisist

terdapat pada berita, sedangkan secara eksplisit terdapat pada tajuk

rencana dan artikel.

Jurnalistik atau journalism berasal dari perkataan journal, artinya catatan

harian atau catatan mengenai kejadian sehari-hari atau bisa juga berarti surat

kabar. Dari perkataan itulah lahir istilah jurnalis, yaitu orang yang melakukan

pekerjaan jurnalistik. Mac Dougall menyebutkan bahwa journalisme adalah

kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa.

Jurnalistik sangat penting dimanapun dan kapanpun. Pers adalah sarana yang

menyiarkan produk jurnalistik.

Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai pengertian

jurnalistik. Effendy (2000:95) secara sederhana mendefinisikan jurnalistik

apakah itu fakta peristiwa atau pendapat yang diucapkan seseorang. Jika

diperkirakan akan menarik perhatian khalayak akan merupakan bahan dasar

bagi jurnalistik untuk dapat disebarluaskan kepada masyarakat.

Sedangkan jurnalistik menurut Dja’far H.Assegar (Trimansyah,2002:2)

merupakan kegiatan untuk menyampaikan pesan/berita kepada khalayak ramai

(massa), melalui saluran media, baik media cetak maupun media elektronik.

Dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya, jurnalistik dibagi ke dalam

tiga bagian besar: jurnalistik media cetak (newspapers and magazine

journalism), jurnalistik media elektronik auditif (radio broadcast journalism),

jurnalistik media audiovisual (television journalism). Jurnalistik media cetak

meliputi jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik surat kabar mingguan,

jurnalistik tabloid harian, jurnalistik tabloid mingguan dan jurnalistik majalah.

Jurnalistik media elektronik auditif adalah jurnalistik radio siaran. Jurnalistik

media elektronik audiovisual adalah jurnalistik televisi siaran dan jurnalistik

media on line (internet).

Surat kabar sebagai salah satu produk jurnalistik boleh dikatakan sebagai

media massa tertua sebelum ditemukan film, radio dan televisi. Surat kabar

memiliki keterbatasan karena hanya bisa dinikmati oleh mereka yang melek

huruf serta lebih banyak disenangi oleh orangtua daripada kaum remaja dan

anak-anak (Cangara,1998:139)

Surat kabar memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

• Publisitas

Pengertian publisitas ialah surat kabar diperuntukkan umum artinya surat

• Universalitas

Universalitas sebagai ciri lain surat kabar menunjukkan surat kabar harus

memuat aneka berita mengenai kejadian di seluruh dunia dan segala aspek

kehidupan manusia.

• Aktualitas

Aktualitas di sini maksudnya adalah kecepatan mengumpulkan laporan

mengenai kejadian di masyarakat kepada khalayak. Saat ini aktualitas

surat kabar harus dapat mengimbangi aktualitas berita media elektronik.

• Periodisitas

Periodisitas artinya keteraturan terbitnya surat kabar pada waktu yang

telah ditentukan baik harian maupun mingguan.

Surat kabar memiliki kelebihan khusus bila dibandingkan dengan media

cetak lainnya yaitu pesan-pesan yang disampaikan melalui surat kabar bersifat

permanen, mudah disimpan serta diambil kembali dan pengaruhnya dapat

dikontrol pembaca. Isi pesannya dapat dibaca dimana dan kapan saja, yang

berarti tidak terikat pada waktu. Di samping itu pada media massa tercetak

bahasa yang digunakan adalah bahasa tulisan, tidak seperti media massa radio

dan televisi, bahasa yang digunakan adalah bahasa tuturan yang sangat

dipengaruhi pula oleh cara penyajiannya, maka pada media massa tercetak

penggunaan kalimat pnajang atau majemuk tidak menjadi permasalahan dan

penulisan bilangan sampai yang sekecil-kecilnya tidak akan menimbulkan

II.3 Berita

Berita adalah informasi baru atau informasi mengenai sesuatu yang sedang

terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran,

kepada orang ketiga atau orang banyak (http://id.wikipedia.org/wiki/Berita

Secara sosiologis, berita adalah semua hal yang terjadi di dunia. Dalam

gambaran yang sederhana, berita adalah apa yang ditulis surat kabar, apa yang

disiarkan radio dan apa yang ditayangkan televisi. Berita menampilkan fakta,

tetapi tidak setiap fakta merupakan berita. Berita biasanya menyangkut

orang-orang, tetapi tidak setiap orang bisa dijadikan berita. Berita merupakan

sejumlah peristiwa yang terjadi di dunia, tetapi hanya sebagian kecil saja yang

dilaporkan (Sumadiria,2005:63).

).

Williard C.Bleyer dalam Newspaper Writing and Editing menulis berita

adalah sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam

surat kabar, karena dia menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca

surat kabar, atau karena dia dapat menarik para pembaca untuk membaca

berita tersebut (Sumadiria,2005:64).

Sedangkan William S. Maulsby dalam buku Getting in News menulis

berita dapat didefinisikan sebagai suatu penuturan scara benar dan tidak

memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang

menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut

(Mondry,2008:133).

Ada kriteria umum nilai berita yang dijadikan acuan oleh para jurnalis

untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana yang

1. Keluarbiasaan (unusualness)

2. Kebaruan (newness)

3. Akibat (impact)

4. Aktual (timeliness)

5. Kedekatan (proximity)

6. Informasi (information)

7. Konflik (conflict)

8. Orang Penting (prominence)

9. Ketertarikan manusiawi (human interest)

10.Kejutan (surprising)

11.Seks (sex)

Jenis-jenis berita antara lain :

1. Straight news report adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa

yang memiliki nilai penyajian objektif tentang fakta-fakta yang dapat

dibuktikan. Berita jenis ini ditulis dengan unsur-unsur yang dimulai dari

what, who, when, where, why dan how atau yang dikenal dengan 5W+1.

2. Depth news report, merupakan laporan yang sedikit berbeda dengan

straight news report. Wartawan menghimpun informasi dengan fakta-fakta

mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa

tersebut. Jenis laporan ini memerlukan pengalihan informasi , bukan opini

reporter. Fakta-fakta yang nyata masih tetap besar.

3. Comprehensive news, merupakan laporan tentang fakta yang bersifat

merupakan jawaban terhadap kritik sekaligus kelemahan yang terdapat

dalam berita langsung (stright news).

4. Interpretative report, berita ini memfokuskan sebuah isu, masalah, atau

peristiwa kontroversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih

berbicara mengenai fakta yang terbukti bukan opini. Sumber informasi

bisa diperoleh dari narasumber yang mungkin hanya memberikan

informasi yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Berita ini

biasanya bersifat bertanya, apa makna sebenarnya dari peristiwa tersebut.

5. Feature story, berita yang mencari fakta untuk menarik perhatian

pembaca. Penulis menyajikan suatu pengalaman pembaca (reading

experiences) yang lebih bergantung pada gaya (style) penulisan dan humor

daripada pentingnya informasi yang disajikan.

6. Depth reprting ialah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam,

lengkap, dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal dan aktual. Laporan

ini biasanya ditulis oleh tim dan disiapkan dengan matang,memerlukan

waktu lebih dan peliputan cukup besar.

7. Investigative reprting, berita yang biasanya memusatkan pada sejumlah

masalah dan kontroversi, reporter melakukan investigasi atau penyelidikan

untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi tujuan. Pelaksanaannya

sering ilegal atau tidak etis

8. Editorial writing adalah pikiran sebuah institusi yang diuji didepan sidang

pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang

II.4 Ideologi

Secara etimologis, ideologi berasal dari bahasa Greek, terdiri dari kata

idea dan logia. Idea berasal dari kata idein yang berarti melihat. Idea dalam

Webster’s News Colligiate Dictionary berarti sesuatu yang ada di dalam

pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana. Sedangkan

logis berasal dari kata logos yang berarti world. Kata ini berasal dari kata

legein yang berarti to speak (berbicara). Selanjutnya kata logia berarti science

(pengetahuan) atau teori (Sobur,2004:64).

Ideologi dapat diartikan sebagai kerangka berpikir atau kerangka referensi

tertentu yang dipakai oleh individu untuk melihat realitas dan bagaimana

mereka menghadapinya. Ideologi ini abstrak dan berhubungan dengan

konsepsi atau posisi seseorang dalam menafsirkan realitas (Sudibyo,2001:12).

Dalam pengertian yang paling umum ideologi adalah pikiran yang

terorganisir yakni nilai orientasi dan kecenderungan yang salin melengkapi

sehingga membentuk perspektif-perspektif ide yang diungkapkan melalui

komunikasi dengan media teknologi dan komunikasi antar pribadi. Ideologi

dipengaruhi oleh asal-usulnya, asosiasi kelembagaannya dan tujuannya,

meskipun sejarah dan hubungan-hubungan ini tidak pernah jelas seluruhnya

(Lull,1998:1).

Microsoft Encarta Encyclopedia (2003) menawarkan defenisi ideologi

yang komprehensif yakni suatu sistem kepercayaan yang memuat nilai-nilai

dan ide-ide yang diorganisasi secara rapi sebagai basis filsafat, sains, program

Dalam buku An Introductory Guide to Cultural Theory and Popular

Culture (1993) dalam edisi bahasa Indonesia berjudul Teori Budaya dan

Budaya Pop: Memetakan Landskap Konseptual Cultural Studies, John Storey

mengulas 5 konsep ideologi: pertama, ideologi mengacu pada suatu

pelembagaan gagasan secara sistematis yang diartikulasikan oleh sekelompok

masyarakat tertentu. Kedua, ideologi sebagai upaya penopengan dan

penyembunyian realitas tertentu. Ketiga, defenisi ideologi yang terkait dengan

defenisi kedua yakni ideologi yang mengejawantah dalam bentuk-bentuk

ideologis. Keempat, ideologi bukan hanya sebagai pelembagaan ide

sebagaimana defenisi pertama, tetapi juga sekaligus praktik material. Kelima,

ideologi yang difungsikan pada level konotasi (tersirat), makna sekunder,

makna yang seringkali tidak disadari yang terdapat pada teks dan praktik

kehidupan (Adams,2004:x-xiii).

Raymond William mengklasifikasikan penggunaan ideologi tersebut

dalam tiga ranah. Pertama, sebuah sistem kepercayaan yang dimiliki oleh

kelompok atau kelas tertentu. Kedua, sistem kepercayaan yang dibuat yang

bisa dilawankan dengan pengetahuan ilmiah. Ketiga proses umum produksi

makna dan ide. Ideologi disini adalah istilah yang digunakan untuk

menggambarkan produksi makna (Eriyanto,2001:87-92).

II.5Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana adalah salah satu alternatif dari analisis isi. Lewat analisis

wacana kita bukan hanya mengetahui bagaimana isi teks berita, tetapi juga

apa suatu berita disampaikan. Dengan melihat bagaimana bangunan struktur

kebahasaan tersebut, analisis wacana lebih bisa melihat makna yang

tersembunyi dari suatu teks (Eriyanto,2001:xv).

Tarigan (Sobur, 2004:48) mengatakan analisis wacana adalah studi tentang

struktur pesan dalam komunikasi. Lebih tepatnya lagi, analisis wacana adalah

telaah mengenai aneka fungsi (pragmatik) bahasa. Kita menggunakan bahasa

dalam kesinambungan atau untaian wacana. Tanpa konteks, tanpa

hubungan-hubungan wacana yang bersifat antar kalimat dan suprakalimat maka kita

sukar berkomunikasi dengan tepat satu sama lain.

Ada tiga pandangan mengenai bahasa dalam analisis wacana. Pandangan

pertama diwakili oleh kaum positivisme-empiris. Dalam paradigma ini, bahasa

dilihat sebagai jembatan antara manusia dengan objek di luar dirinya. Salah

satu ciri dari pemikiran ini adalah pemisahan antara pemikiran dan realitas.

Dalam kaitannya dengan analisis wacana, konsekuensi logis dari pemahaman

ini adalah orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai

yang mendasari pernyataannya, sebab yang penting adalah kaidah sintaksis

dan semantik.

Pandangan kedua disebut dengan konstruktivisme. Bahasa dalam

paradigma ini diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang

bertujuan. Setiap pernyataan pada dasarnya adalah tindakan penciptaan

makna, yakni tindakan pembentukan diri serta pengungkapan jati diri dari

sang pembicara.

Bahasa dalam pandangan kritis dipahami sebagai representasi yang berperan

dalam membentuk subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, masupun

strategi-strategi di dalamnya.

Dalam analisis wacana kritis, bahasa dianalisis bukan dengan

menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan

dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan

praktik tertentu. Ada beberapa karakteristik penting dari analisis wacana kritis,

yaitu:

1. Tindakan

Di sini wacana diasosiasikan sebagai bentuk interaksi. Orang berbicara

atau menulis bukan ditafsirkan bahwa ia menulis atau berbicara untuk

dirinya sendiri tetapi seseorang menulis dan berbicara untuk berinteraksi

dan berhubungan dngan orang lain.

2. Konteks

Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari wacana seperti

latar, situasi, peristiwa dan kondisi. Wacana disini dipandang diproduksi,

dimengerti dan dianalisis pada suatu konteks tertentu.

3. Historis

Salah satu aspek penting untuk bisa mengerti teks adalah dengan

menempatkan wacana itu dalam konteks historis tertentu. Tentang

bagaimana situasi sosial politik, suasana pada saat itu.

4. Kekuasaan

Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan dalam

alamiah, wajar dan netral tetapi juga merupakan bentuk pertarungan

kekuasaan. Kekuasaan dalam hubungannya dengan wacana erat kaitannya

dengan kontrol. Seseorang yang mempunyai lebih besar kekuasaan bukan

hanya menentukan bagian mana yang perlu ditampilkan dan mana yang

tidak tetapi juga bagaimana ia harus ditampilkan.

5. Ideologi

Ideologi juga merupakan konsep yang sentral dalam analisis wacana kritis.

Ini karena teks, percakapan dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi

atau pencerminan dari ideologi tertentu.

II.6 Analisis Wacana Theo van Leeuwen

Menurut van Leeuwen, istilah wacana yang sering digunakan sebagai

bidang yang merupakan perluasan dari tuturan atau tulisan yang berhubungan

yaitu sebuah teks. Ia juga menegaskan bahwa wacana adalah pengetahuan

yang dibangun oleh masyarakat dari berbagai aspek realitas. Selanjutnya

analisis wacana berati analisis atau teks yang diperluas atau jenis dari teks.

Theo van Leeuwen memperkenalkan model analisis wacana untuk

mendeteksi dan meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang

dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana. Di sini ada kaitan antara wacana

dan kekuasaan. Theo van Leeuwen membuat suatu model analisis yang bisa

kita pakai untuk melihat bagaimana peristiwa dan aktor-aktor sosial tersebut

ditampilkan dalam media, dan bagaimana suatu kelompok yang tidak punya

Lewat pemberitaan yang terus menerus disebarkan, media secara tidak

langsung membentuk pemahaman dan kesadaran di kepala khalayak mengenai

sesuatu. Wacana yang dibuat oleh media itu bisa jadi melegitimasi suatu hal

atau kelompok dan mendelegitimasi dan memarjinalkan kelompok lain.

Analisis Theo van Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana

pihak-pihak dan aktor (bisa seseorang atau kelompok) ditampilkan dalam

pemberitaan. Ada dua pusat perhatian. Pertama, proses pengeluaran

(exclusion). Apakah dalam suatu teks berita, ada kelompok atau aktor yang

dikeluarkan dalam pemberitaan, dan strategi wacana apa yang dipakai untuk

itu. Proses pengeluaran ini, secara tidak langsung bisa mengubah pemahaman

khalayak akan suatu isu dan melegitimasi posisi pemahaman tersebut. Kedua,

proses pemasukan (inclusion). Inklusion berhubungan dengan pertanyaan

bagaimana masing-masing pihak atau kelompok itu ditampilkan dalam

pemberitaan (Eriyanto,2001:172).

Baik proses eksklusion maupun inklusion tersebut menggunakan apa yang

disebut sebagai strategi wacana. Dengan memakai kata, kalimat, informasi

atau susunan bentuk kalimat tertentu, cara bercerita tertentu, masing-masing

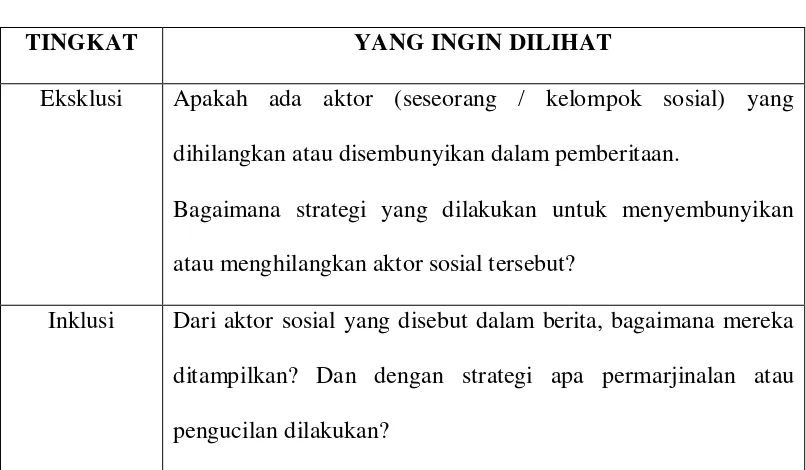

Tabel 2

TINGKAT YANG INGIN DILIHAT

Eksklusi Apakah ada aktor (seseorang / kelompok sosial) yang

dihilangkan atau disembunyikan dalam pemberitaan.

Bagaimana strategi yang dilakukan untuk menyembunyikan

atau menghilangkan aktor sosial tersebut?

Inklusi Dari aktor sosial yang disebut dalam berita, bagaimana mereka

ditampilkan? Dan dengan strategi apa permarjinalan atau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Harian umum Kompas merupakan surat kabar nasional yang tidak bisa

dilupakan perannya dalam sjarah pers nasional di Indonesia. Hal ini karena harian

Kompas termasuk harian yang memberi masukan dalam sejarah jurnalistik,

khususnya jurnalistik surat kabar. Hal lain yang perlu diingat dari harian ini

adalah manajemen yang diterapkan dalam organisasi harian merupakan

sumbangsih terbesar yang pernah diberikan oleh harian Kompas kepada

jurnalistik di Indonesia.

Sejumlah uraian di atas merupakan hasil kerja keras dari kedua tokoh

pendiri harian Kompas yang sekaligus merupakan tokoh pers juga, yaitu Petrus

Kanisius (PK) Ojong dan Jakob Oetama.

Pada tahun 1965, merupakan masa-masa dimana ide untuk mendirikan

Kompas tersbut tercetus. Pada masa itu dimana PKI merajalela, hubungan PKI

dan militer memburuk terutama Angkatan Darat, sampai akhirnya Letjen Ahmad

Yani sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat (1962-1965) melemparkan ide

agar Frans Seda – Menteri Perkebunan (1964-1966) menerbitkan koran. Ide itu

sejalan pula dengan terbitnya koran-koran yang bernaung di bawah partai atau

corong partai. Frans Seda selaku ketua umum Partai Katolik menanggapi ide

tersebut. Ia dan Jakob Oetama serta PK Ojong menggarap ide mendirikan koran.

Ditetapkan nama Bentara Rakyat yang secara harafiah berarti pegawai rakyat

Suatu saat ketika Bentara Rakyat hampir terbit, Frans Seda datang ke

Presiden Soekarno untuk urusan dinas selaku Menteri Perkebunan. Bung Karno

mendsak Partai Katolik untuk mnerbitkan sebuah Koran. Bung Karno sudah

mendengar bahwa Frans Seda dengan rekan-rekannya dari Partai Katolik akan

mendirikan Koran. Ketika disebut nama Bentara Rakyat, Bung Karno

menyarankan nama “KOMPAS” agar jelas sebagai penunjuk arah. Jadilah dipilih

KOMPAS sebagai nama sedangkan Bentara Rakyat dipilih sebagai nama yayasan

yang menerbitkan Kompas. PKI berekasi keras dengan terbitnya Kompas, dengan

menghasut rakyat dengan ledekan kepanjangan Kompas adalah Komando Pastor.

Plesetan kata “Komando Pastor” lebih gencar ditiupkan oleh kaum komunis pada

saat itu, dengan maksud menjatuhkan nama Kompas. Kemudian ada pula yang

ingin menggantikan nama “KOMPAS” menjadi “Komt Pas Morgen” artinya

“KOMPAS” yang akan datang pada keesokan harinya karena memang sering telat

terbit.

Para pendiri yayasan Bentara Rakyat adalah pemimpin dari

organisasi-organisasi Katolik, seperti Partai Katolik, Pemuda Katolik, Wanita Katolik,

PMKRI. Pengasuh sehari-hari dipegang oleh dua serangkai Jakoeb Oetama dan

PK Ojong dengan otonomi profesional yang penuh.

Karena pada saat itu PKI menguasai aparatur khususnya aparatur perizinan

di pusat dan daerah, proses minta izin usaha dan izin terbit menemui kesulitan.

PKI agaknya tidak mentolerir saingan dari sebuah harian yang menurut mereka

pasti merupakan saingan berat. Namun, tahap demi tahap dengan penuh

Daerah Militer V Jaya. Pada tanggal 28 juni 1965 di Kramat Jaya Jakarta,

tepatnya di percetakan PN Eka Grafika. PK Ojong dan Jakoeb Oetama memulai

aktivitas mereka untuk menghasilkan edisi pertama harian Kompas.

Penampilan pertama Kompas memang berantakan. Tatanan wajahnya

tidak karuan, memiliki gambar kurang terang dan sama sekali belum memiliki

tambahan pernak pernik untuk mempercantik diri. Justru, di balik segala

keterbatsana serta kekurangan itu, para pengelolanya seperti dipacu untuk terus

menerus memperbaiki diri.

Dalam kondisi serba kekurangan itu, kemudian diletakkan dalam dasar

profesional, sehingga ketika meletusnya Gerakan 30 September PKI, tiga bulan

kemudian timbulnya Orde Baru, Kompas sudah siap menampung dan dengan

pesat berkembang menjadi suatu harian yang dapat diandalkan dan berpengaruh,

baik sebagai sumber pemberitaan maupun sebagai sumber opini. Seperti pada

umumnya terjadi dalam pertumbuhan media pers di Indonesia, Kompas selama

awal perkembangannya, dicetak di percetakan orang lain, sebelum membangun

percetakan sendiri. Untuk pertama kalinya dicetak, di atas mesin cetak duplex,

yang sederhana, sebelum kemudian pindah, ke mesin cetak rotasi. Lalu pada tahun

1972, Kompas mulai mencetak sendiri, yaitu di percetakan GRAMEDIA. Semula

Kompas hanya terdiri, dari empat halaman sama seperti harian lainnya. Kemudian

menjadi enam belas halaman, yakni batas maksimum surat kabar yang

diperbolehkan pemerintah. Kantor redaksi Kompas pertama masih menumpang di

kantor redaksi majalah intisari, yang mnempati salah satu ruang di kantor

percetakan PT Kinta, Jakarta Kota. Oleh karena alasan percetakan jauh, maka

Kramat. Sejak Juli 1986, sesuai dengan ketentuan pemerintah, dua kali dalam

sminggu, Kompas dapat menambah halamannya menjadi dua puluh halaman.

Kompas semula yang hanya diarmadai oleh lima belas wartawan, namun kini ada

skitar 300 wartawan dan 8 koresponden di luar negeri.

Sejak tahun 1969, Kompas merajai penjualan surat kabar secara nasional.

Pada tahun 2004, tiras hariannya mencapai 530.000 eksemplar, khusus untuk edisi

Minggunya malah mencapai 610.000 eksemplar. Pembaca koran ini mencapai

2,25 juta orang di seluruh Indonesia.

Sepanjang sejarahnya, Kompas pernah dua kali dilarang terbit oleh

pemerintah, dan kedua peristiwa itu merupakan larangan massal. Setelah terjadi

peristiwa Gerakan 30 September 1965, Kompas bersama kebanyakan harian

lainnya dilarang terbit mulai edisi 2 Oktober 1965 dan baru diizinkan beredar

kembali tanggal 6 Oktober 1965. larangan ini dikeluarkan ole Penghuasa

pelaksana Perang Daerah (Pepelrada) Jakarta Raya. Pada saat itu hanya harian

”Angkatan Bersenjata” dan ”Berita Yudha” -dimana keduanya didukung tentara-

yang boleh terbit.

Larangan terbit kedua kali di alami setelah terjadinya demonstrasi

mahasiswa pada akhir tahun 1977 dan awal 1978. Kompas termasuk dianatar

tujuh harian yang dilarang terbit antara tanggal 21 Januari 1978 dan 5 Februari

1978. enam harian lainnya adalah ”Sinar Harapan”, ”Merdeka”, ”Pelita”, ”The

Indonesian Time”, ”Sinar Pagi”, dan ”Pas Sore” (sekarang Harian Terbit). Pada

waktu yang sama pula dilarang terbit sedikitnya tujuh penerbitan pers mahasiswa

Struktur Organisasi

Penerbit : PT Kompas Media Nusantara

SIUPP : SK Menpen No. 013/SK?Menpen/SIUPP/A.7/1985

tanggal 19 November 1985

Percetakan : PT. Gramedia

Pemimpin Perusahaan : Lukas Widjaja

Manajer Iklan : Lukas Widjaja

Manajer Sirkulasi : Sugeng Hari Santoso

Kepala Litbang : Daniel Dhakidae

Wakil : Bestian Nainggolan

Manajer Diklat : Agnes Ariastiani

Alamat : Jl.Palmerah Selatan 26-28 Jakarta 10270

Visi, Misi dan Motto Harian Kompas Visi Harian Kompas

Kompas memiliki visi yang merupakan hal yang ingin dicapai oleh

Kompas dalam kedudukannya sebagai media. Adapun visi Kompas yaitu

”Menjadi institusi yang memberikan pencerahan bagi perkembangan masyarakat

Indonesia yang demokratis dan bermartabat, serta menjunjung tinggi asas dan

nilai kemanusiaan.”

Misi Harian Kompas

Misi merupakan langkah yang ditempuh suatu institusi atau badan dalam

merespon dinamika masyarakat secara profesional, sekaligus memberi arah

perubahan (Trend Setter) dengan menyediakan dan menyebarluaskan informasi

yang terpercaya.”

Motto Harian Kompas

Harian Kompas mengemban motto ”Amanat Hati Nurani Rakyat”. Motto

ini merupakan hasil pilihan dan perenungan yang matang, timbul dari

keprihatinan, penghayatan dari nasib hati nurani rakyat yang pada saat itu

tersumbat akibat dimanipulasi oleh PKI.

Nilai-nilai Dasar Harian Kompas

Harian Kompas menganut falsafah bahwa seluruh kegiatan dan keputusan

yang akan diambil harus berdasarkan pada nilai-nilai dasarnya. Dan dengan

mengikuti nilai-nilai dasar tersebut berfungsi untuk memuaskan pelanggan.

Adapun nilai-nilai dasar harian kompas adalah :

• Menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan harkat dan

martabatnya

• Mengutamakan watak baik

• Profesionalisme

• Semangat kerja tim

• Berorientasi pada kepuasan konsumen (pembaca, pengiklan, mitra kerja,

penerima proses selanjutnya)

III.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini menggunakan

model analisis wacana yang dibuat oleh Theo van Leeuwen. Analisis van

Leeuwen secara umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor (bisa

seseorang atau kelompok) ditampilkan dalam pemberitaan. Ada dua pusat

perhatian. Pertama, proses pengeluaran (exclusion). Apakah dalam suatu teks

berita, ada kelompok atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan, dan strategi

wacana apa yang dipakai untuk itu. Kedua, proses pemasukan (inclusion).

Inclusion berhubungan dengan pertanyaan bagaimana masing-masing pihak atau

kelompok itu ditampilkan dalam pemberitaan.

III.3 Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah berita tentang

perseteruan Polri dan KPK terkait pemanggilan pejabat KPK oleh Polri sampai

penetapan tersangka dua pimpinan KPK di surat kabar Kompas yang terbit pada

tanggal 1 September hingga 30 September 2009.

III.4 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah surat kabar Kompas yang memuat

berita tentang perseteruan Polri dan KPK terkait pemanggilan pejabat KPK oleh

Polri sampai penetapan tersangka dua pimpinan KPK yang terbit pada tanggal 1

III.5 Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang berhubungan dengan penelitian dikumpulkan melalui:

a. Studi dokumenter, yaitu data-data unit analisis dikumpulkan dengan cara

mengumpulkan data dari bahan-bahan tertulis pada harian Kompas yang

memuat berita perseteruan Polri dan KPK.

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian dilakukan

dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data melalui literatur dan

sumber bacaan yang relevan dan mendukung penelitian. Dalam hal ini

penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur

serta tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

III.6 Unit dan Tingkat Analisis Data

Unit analisis adalah data yang dapat diamati langsung. Unit analisis dalam

penelitian ini adalah seluruh isi berita pada surat kabar harian Kompas yang

memuat pemberitaan mengenai pemanggilan pejabat KPK oleh Polri sampai

penetapan tersangka dua pimpinan KPK. Sedangkan tingkat analisisnya adalah

wacana yang dipakai dalam mengkonstruksi berita mengenai perseteruan Polri

dan KPK terkait pemanggilan pejabat KPK oleh Polri sampai penetapan tersangka

dua pimpinan KPK.

III.7 Metode Analisis Data

Unit-unit sampel isi berita dipaparkan secara keseluruhan mengingat

Setiap teks berita akan dianalisis dengan menggunakan kerangka analisis

wacana Theo Van Leeuwen. Teks tersebut akan dianalisis, baik pemilihan kata

yang digunakan hingga pembentukan kalimat yang dimuat dalam pemberitaan,

mulai dari judul hingga isi berita tersebut.

Tahapan eksklusi : Bagaimana penggunaan kata dan kalimat dalam teks

berita untuk melakukan eksklusi atau pengeluaran terhadap

seseorang/pihak tertentu, sehingga orang/pihak tersebut ‘hilang’ dari

pemberitaan.

Tahapan inklusi : bagaimana kata dan kalimat digunakan untuk melakukan

inklusi atau pemasukan seseorang atau pihak tertentu ke dalam

pemberitaan.

Penarikan kesimpulan atau generalisasi fakta, yaitu melihat temuan/hasil

secara keseluruhan dari penelitian dan ditarik kesimpulan mengenai subjek

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini akan menelaah analisis wacana dalam mencitrakan posisi

KPK dan Polri terkait perseteruan KPK dan Polri di dalam surat kabar Kompas.

Setelah dilakukan pengumpulan data, diperoleh 8 berita yang memuat tentang

perseteruan KPK dan Polri.

4.1 Analisa Data

Dalam studi analisis teks berita, paradigma kritis teruatam berpandangan

bahwa berita bukanlah sesuatu yang netral dan menjadi ruang publik dari

pandangan yang berseberangan dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis wacana kritis dengan

metode analisis Theo van Leeuwen. Model ini secara umum melihat bagaimana

aktor dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana serta menggambarkan

bagaimana aktor ditampilkan dalam pemberitaan. Analisis van Leeuwen secara

umum menampilkan bagaimana pihak-pihak dan aktor (bisa seseorang atau

kelompok) ditampilkan dalam pemberitaan. Ada dua pusat perhatian. Pertama,

proses pengeluaran (exclusion). Apakah dalam suatu teks berita, ada kelompok

atau aktor yang dikeluarkan dalam pemberitaan, dan strategi wacana apa yang

dipakai untuk itu. Kedua, proses pemasukan (inclusion). Inclusion berhubungan

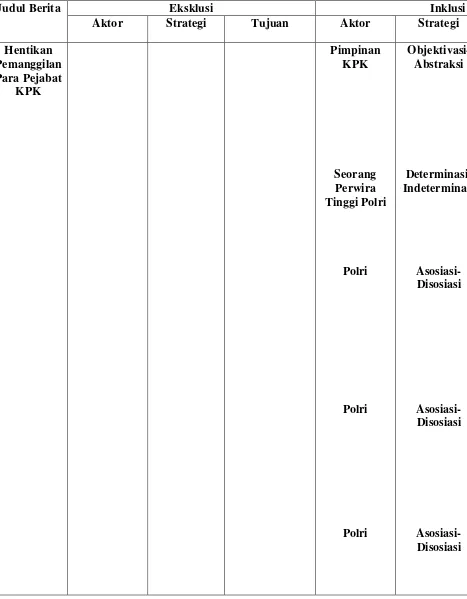

Tabel 3 Judul Pemberitaan di Harian Kompas

No Tanggal Judul Pemberitaan

1 14 September 2009 Hentikan Pemanggilan Para Pejabat KPK

2 16 September 2009 Presiden Perlu Segera Turun Tangan

3 17 September 2009 Jangan Lindungi Koruptor

4 26 September 2009 Jadi Tersangka, Kepala Polri : Tak ada Dendam

kepada KPK

5 27 September 2009 Kepala Polri Dibantah

6 28 September 2009 Dugaan Penyuapan

7 29 September 2009 Status Pimpinan KPK, Wapres Desak Polri Lekas

Tuntaskan

Analisis Wacana Berita Perseteruan KPK dan Polri di harian Kompas

Senin, 14 September 2009

Hentikan Pemanggilan Para Pejabat KPK Citra Polisi Bisa Rusak bila Diteruskan

Pemanggilan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan terkait dengan dugaan kasus penyalahgunaan wewenang di komisi itu sebaiknya segera dihentikan. Sebab, analisis polisi dalam kasus itu terlihat belum matang.

“Citra polisi dapat rusak jika pemanggilan diteruskan karena kasusnya masih samar-samar. Apalagi jika nanti tidak ditemukan cukup bukti, bagaimana penilaian masyarakat terhadap polisi, terutama Badan Reserse dan Kriminal Polri?” tanya pengajar Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, Minggu (13/9) di Jakarta.

Menurut Haryono, dia dan tiga temannya diperiksa terkait dengan pelaksanaan tugas KPK, terutama pencekalan Direktur PT Masa