KEANEKARAGAMAN DAN KELIMPAHAN MAKROZOOBENTOS PADA EKOSISTEM MANGROVE DESA KAYU BESAR KECAMATAN

BANDAR KHALIPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SKRIPSI

Oleh :

Fridolin Hutabarat 011202016/Budidaya Hutan

DEPARTEMEN KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Skripsi : KEANEKARAGAMAN DAN KELIMPAHAN

MAKROZOOBENTOS PADA EKOSISTEM MANGROVE DESA KAYU BESAR KECAMATAN BANDAR KHALIPAH

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Nama : Fridolin Hutabarat

NIM : 011202016 Departemen : Kehutanan Program Studi : Budidaya Hutan

Menyetujui,

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II

Onrizal, S.Hut, M.Si Prof. Dr. Ing. Ternala Alexander Barus, MSc.

Ketua Anggota

Mengetahui,

Ketua Departemen Kehutanan

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pangururan pada tanggal 24 Juli 1982 dari ayah R. Hutabarat (Alm) dan Ibu L. Sagala. Penulis merupakan anak kelima dari 7 bersaudara.

Tahun 1995 penulis lulus dari SD Negeri No. 173739 Pangururan, tahun 1998 lulus dari SMP Budi Mulia Pangururan, dan tahun 2001 penulis lulus dari Sekolah SMU Negeri 1 Pangururan. Pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Universitas Sumatera Utara (USU) melalui Pemanduan Minat dan Bakat (PMP). Penulis memilih program studi Budidaya Hutan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian.

Penulis juga mempunyai pengalaman di organisasi intrakampus antara lain sebagai anggota KOMPAS USU (Korps Mahasiswa Pencinta Alam dan Studi Lingkungan Hidup Universitas Sumatera Utara), dan pengurus Himpunan Mahasiswa Sylva (HIMAS USU)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho dan kasih- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keanekaragaman Dan Kemelimpahan Makrozoobentos Pada Kawasan Mangrove Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai” sebagaimana mestinya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera

Selama proses penyelesaian skripsi dan masa studi, penulis tentu dibantu dan diarahkan oleh orang lain. Pada kesempatan ini, dengan rasa ketulusan dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Orang tua yang sangat penulis cintai yakni Ayahanda R. Hutabarat (Alm) dan Ibunda L. Sagala atas segala curahan cinta kasih, pengorbanan dan doanya. Kakak tercinta B” Monang, K” Risma, K” Siska dan adik tersayang D” Hendra, D” Sri Agustina serta Lae Tunggul, Lae Saut atas segala harapan-harapannya, dukungan dan doanya.

2. Bapak Onrizal, S,Hut. M.Si. dan Bapak Prof. Dr. Ing. Ternala Alexander Barus, MSc. selaku komisi pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Sayuti selaku Kepala Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara beserta seluruh staf dan Bapak Rasimin atas bantuannya selama pelaksanaan penelitian.

4. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan: Very, Kristof, Roliat, Dudue, Stenly, Bex, Pinda, JeJe, Remond, Paping, C-pot, Ketchon, Habong, Gopas, Alex, Kaleng terkhusus kepada Landriana N. atas dukungan dan kerjasamanya selama ini.

5. Seluruh teman-teman dan kerabat yang tidak bisa penulis sampaikan satu per satu.

Akhir kata, harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi perkembangan penelitian di bidang sosial kehutanan, dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

DAFTAR ISI

Indeks Nilai Penting ... Analisa Substrat ... Analisa Makrozoobentos ... Kelimpahan ... Indeks Keanekaragaman ... Indeks Keseragaman ... Indeks Dominansi ... Indeks Penyebaran / Dispersi Jenis ... Koefisien Kesamaan ... HASIL DAN PEMBAHASAN ...

Kondisi Tegakan ... Kondisi Substrat Dasar ... Jenis Makrozoobentos ... Kelimpahan ... Indeks Keanekaragaman ... Indeks Keseragaman... Indeks Dominansi ... Pola Penyebaran dan Indeks Kesamaan Jenis ... Uji Kruskal-Wallis ... Analisis Korelasi Spearman ... KESIMPULAN DAN SARAN ...

Kesimpulan ... Saran ... DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Hal Tabel 1. Nilai Tolak Ukur Indeks Keanekaragaman ...

Tabel 2. Komposisi Jenis Pohon Penyusun Ekosistem Mangrove di Desa Kayu Besar, Bandar Khalipah ...

Tabel 3. Kondisi Tegakan pada Lokasi Penelitian ... Tabel 4. Karakteristik Substrat Dasar pada Lokasi Penelitian ... Tabel 5. Nilai pH Tanah dan Salinitas Air pada Lokasi Penelitian ... Tabel 6. Jenis Makrozoobentos yang Didapatkan pada Setiap Ekosistem

Penelitian di Hutan Mangrove Desa Kayu Besar ... Tabel 7. Karakteristik Komunitas Makrozoobentos di Lokasi Penelitian ... Tabel 8. Penyebaran Kelas Makrozoobentos pada Lokasi Penelitian ... Tabel 9. Perhitungan Pola Penyebaran Makrozoobentos ... Tabel 10. Hasil Perhitungan Indeks Kesamaan Jenis Makrozoobentos ... Tabel 11. Hasil Uji Kruskal-Wallis Diantara Ekosistem Hutan Mangrove

Alam, Hutan Mangrove Tanaman, Tambak Silvofishery, dan Tambak Terbuka ... Tabel 12. Nilai Korelasi Spearman pada Masing-Masing Aspek dengan

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

hal Lampiran 1. Data Tegakan pada Ekosistem Hutan Mangrove Alam

(D > 10 cm) ... Lampiran 2. Data Tegakan pada Ekosistem Hutan Mangrove Alam

(D < 10 cm) ... Lampiran 3. Data Tegakan pada Ekosistem Hutan Mangrove Tanaman

Umur 5 Thn (D > 10 cm) ... Lampiran 4. Data Tegakan pada Ekosistem Hutan Mangrove Tanaman

Umur 5 Thn (D < 10 cm) ... Lampiran 5. Data Tegakan pada Ekosistem Tambak Silvofishery

(D > 10 cm) ... Lampiran 6. Data Tegakan pada Ekosistem Tambak Silvofishery

(D < 10 cm) ... Lampiran 7. Perhitungan Data Kerapatan (K), Keraratan Relatif (KR),

Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi (D),

Dominansi Relatif (DR), dan Indeks Nilai Penting ...

Lampiran 8. Hasil Perhitungan Perbedaan Diameter dan Tinggi pada

Blok Pengamatan dengan One Way ANOVA ... Lampiran 9. Gambar Sampel Tanah dari Masing-Masing Ekosistem

Penelitian ... Lampiran 10. Gambar Jenis-Jenis Makrozoobentos yang Didapat selama Penelitian ... Lampiran 11. Jumlah Spesies Makrozoobentos pada Ekosistem Hutan

Mangrove Alam ... Lampiran 12. Data Hasil Analisis Makrozoobentos pada Ekosistem Hutan Mangrove Alam ... Lampiran 13. Jumlah Spesies Makrozoobentos pada Ekosistem Hutan

Mangrove Tanaman umur 5 thn ... Lampiran 14. Data Hasil Analisis Makrozoobentos pada Ekosistem Hutan

Lampiran 15. Jumlah Spesies Makrozoobentos pada Ekosistem Tambak

Silvofishery ... Lampiran 16. Data Hasil Analisis Makrozoobentos pada Ekosistem

Tambak Silvofishery ... Lampiran 17. Jumlah Spesies Makrozoobentos pada Ekosistem Tambak

Terbuka ... Lampiran 18. Data Hasil Analisis Makrozoobentos pada Ekosistem

Tambak Terbuka ... Lampiran 19. Hasil Analisis Indeks Kesamaan Jenis Makrozoobentos ... Lampiran 20. Hasil Uji Korelasi Spearman antara Kemelimpahan dan

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mangrove merupakan ekosistem unik dengan fungsi yang unik dalam lingkungan hidup. Adanya pengaruh laut dan daratan menyebabkan terjadinya interaksi kompleks antara sifat fisika, kimia dan biologi pada ekosistem mangrove. Hutan mangrove tergolong salah satu sumberdaya alam yang dapat diperbarui dan terdapat hampir di seluruh perairan Indonesia yang berpantai landai. Meskipun demikian, hutan mangrove merupakan ekosistem yang sangat mudah rusak jika terjadi perubahan pada salah satu unsur pembentuknya (Arief, 2003).

Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari 17.508 buah pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km (Soegiarto, 1984 ; dalam Onrizal, 2002). Sebagian daerah tersebut ditumbuhi hutan mangrove dengan lebar beberapa meter sampai beberapa kilometer. Berdasarkan luasnya kawasan, hutan mangrove Indonesia merupakan hutan mangrove terluas di dunia (FAO, 1982 ;

dalam Onrizal 2002). Namun demikian, kondisi mangrove Indonesia terus

menurun dari tahun ke tahun baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hutan mangrove di Indonesia pada tahun 1982 tercatat 4,25 juta ha, sedangkan pada tahun 1993 menjadi 3,7 juta ha (Onrizal dan Kusmana, 2004).

kualitas dan kuantitas hutan mangrove, termasuk makrofauna tanah hutan mangrove. Makrofauna tanah merupakan makhluk hidup yang mempunyai peranan penting dalam proses dekomposisi bahan organik. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai keanekaragaman dan kelimpahan makrozoobentos seiring dengan perubahan penggunaan lahan pada ekosistem mangrove.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keanekaragaman dan kelimpahan makrozoobentos pada ekosistem mangrove dengan berbagai bentuk penggunaan lahan.

Hipotesis Penelitian

TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi Hutan Mangrove

Definisi mangrove menurut Macnae (1968) dalam Noor, et al. (1999) merupakan kombinasi antara bahasa Portugis mangue dan bahasa Inggris grove. Dalam bahasa Inggris kata mangrove digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu spesies tumbuhan yang menyusun kominitas tersebut. Dalam bahasa Portugis kata mangrove digunakan untuk menyatakan individu spesies tumbuhan, sedangkan kata mangal untuk menyatakan komunitas tumbuhan tersebut. Macnae (1968)

dalam (FAO, 1994) menggunakan kata mangrove untuk jenis pohon-pohon atau

semak belukar yang tumbuh diantara pasang surut air laut, dan kata mangal digunakan bila berhubungan dengan komunitas hutan. Kata mangrove sebaiknya digunakan baik untuk individu jenis tumbuhanmaupun komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah pasang surut. Menurut Istomo (1992), kata mangrove mempunyai dua pengertian, yaitu suatu kelompok ekologi dari jenis-jenis yang menempati tanah pasang surut di daerah tropis dan secara khusus mengandung arti komunitas tumbuhan dari jenis-jenis tersebut.

hewan) yang berinteraksi dengan faktor lingkungannya di dalam suatu habitat mangrove (Kusmana, et al. 2004 ).

Hutan mangrove dikenal dengan istilah tidal forest, coastal woodland,

vloedbosschen, dan hutan payau (bahasa Indonesia). Selain itu, hutan mangrove

oleh masyarakat Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya yang berbahasa Melayu sering disebut dengan hutan bakau. Penggunaan istilah hutan bakau untuk sebutan hutan mangrove sebenarnya kurang tepat dan rancu, karena bakau hanyalah nama lokal dari Rhizophora, sementara hutan mangrove disusun dan ditumbuhi oleh banyak marga dan spesies tumbuhan lainnya. Dengan demikian, penggunaan istilah hutan mangove hanya tepat manakala hutan tersebut hanya disusun oleh jenis-jenis dari marga Rhizophora, sedangkan apabila hutan tersebut juga disusun bersamaan dengan jenis dari marga lain, maka istilah tersebut tidak tepat lagi untuk digunakan (Onrizal dan Kusmana, 2004).

Zonasi Hutan Mangrove

Flora mangrove umumnya tumbuh membentuk zonasi mulai dari pinggir sampai pedalaman daratan. Zonasi di hutan mangrove mencerminkan tanggapan ekofisiologis tumbuhan mangrove terhadap gradasi lingkungan. Zonasi yang terbentuk bisa berupa zonasi yang sederhana (satu zonasi, zonasi campuran) dan zonasi yang kompleks (beberapa zonasi) tergantung pada kondisi mangrove yang bersangkutan (Onrizal dan Kusmana, 2004).

lima konsosiasi yang ditemukan di hutan mangrove di Indonesia, yaitu konsosiasi Avicennia, konsosiasi Rhizophora, konsosiasi Sonneratia, konsosiasi Bruguiera dan konsosiasi Nypah. Dalam hal asosiasi hutan mangrove di Indonesia, asosiasi antara Bruguiera spp dan Rhizophora spp sering ditemukan terutama di zona terdalam. Dari segi keanekaragaman spesies, zona transisi (peralihan antara hutan mangrove dan hutan rawa) merupakan zona dengan spesies yang beragam yang terdiri atas spesies-spesies mangrove yang khas dan tidak khas habitat mangrove (Noor, et al. 1999).

Hutan mangrove yang masih alami pada umumnya membentuk zonasi yaitu mulai dari arah laut ke daratan berturut-turut sebagai berikut :

1. Zonasi Avicennia spp dan Sonneratia spp tumbuh pada garis depan pantai. 2. Zonasi Rhizopora spp dijumpai di belakang zona Avicennia spp.

3. Zonasi Bruguiera spp dijumpai pada arah lebih ke daratan di belakang zona Rhizopora spp

(Hadipornomo, 1995).

Menurut Noor, et al. (1999) mangrove pada umumnya tumbuh pada 4 (empat) zona yaitu :

1. Mangrove terbuka

Mangrove berada pada bagian yang langsung berhadapan dengan laut. Umumnya dijumpai jenis Sonneratia spp dan Avicennia spp.

2. Mangrove tengah

3. Mangrove payau

Mangrove berada di sepanjang sungai berair payau hingga hampir tawar. Di zona ini biasanya didominasi oleh komunitas Nypa fruticans. Namun ke arah pantai campuran Sonneratia – Nypah lebih sering ditemukan.

4. Mangrove daratan

Mangrove berada di zona perairan payau atau hampir tawar di belakang jalur hijau mangrove yang sebenarnya. Jenis-jenis yang umum ditemukan pada zona ini termasuk Ficus microcarpus, Nypa fruticans, Lumnitzera

rucemasa, Pandanus sp dan Xylocarpus moluccensis.

Manfaat Hutan Mangrove

Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang hanya dapat tumbuh dan berkembang baik di daerah tropis, seperti Indonesia. Mangrove sangat penting artinya dalam pengelolaan sumberdaya di sebagaian besar wilayah Indonesia. Fungsi mangrove yang terpenting bagi daerah pantai adalah menjadi penyambung darat dan laut. Tumbuhan, hewan, benda-benda lainnya dan nutrisi tumbuhan ditransfer ke arah darat atau ke arah laut melalui mangrove. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis dan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi umat manusia (Gunarto, 2005).

daun, ranting dan biomassa lainnya) yang jatuh di perairan menjadi sumber pakan biota perairan dan unsur hara yang sangat menentukan produktivitas perikanan laut di depannya. Lebih jauh, hutan mangrove juga merupakan habitat (rumah) bagi berbagai jenis burung, reptilia, mamalia dan jenis-jenis kehidupan lainnya, sehingga hutan mangrove menyediakan keanekaragaman (biodiversity) dan plasma nutfah (genetic pool) yang tinggi serta berfungsi sebagai sistem penunjang kehidupan. Dengan sistem perakaran dan canopy yang rapat serta kokoh, hutan mangrove juga berfungsi sebagai pelindung daratan dan gempuran tsunami, angin topan, perembesan air laut ke daratan (Noor, et al. 1999).

Fauna Mangrove

Fauna mangrove menggambarkan pertemuan dua lingkungan, yaitu (a) habitat lumpur pasang surut yang terlindung, dan (b) hutan daratan. Fauna daratan (teresterian) umumnya terbatas pada tajuk hutan atau batang pohon dan kadang-kadang dijumpai di lantai hutan pada saat pasang rendah atau saat lantai hutan bebas dari genangan air pasang (Onrizal dan Kusmana, 2004).

Berdasarkan habitatnya fauna laut di mangrove terdiri atas dua tipe yaitu:

infauna yang hidup di kolom air, terutama berbagai jenis ikan dan udang, dan

epifauna yang menempati substrat, baik yang keras (akar dan batang pohon

1. Fauna yang menyebar secara vertikal (hidup di batang, cabang dan ranting, serta daun pohon), yakni berbagai jenis Moluska, terutama keong-keongan, misalnya Littorina scraba, L. undulata, Cerithidia spp, Nerita birmanica, 2. Fauna yang menyebar secara horizontal (hidup di atas atau di dalam

substratum) yang menempati berbagai tipe habitat sebagai berikut:

a. Mintakat pedalaman (Birgus latro, Cardisoma carnifex, Thalassina

anomala, Sesarma spp, Uca lactea, U. bellator, dan lain-lain).

b. Hutan Brugeira dan semak Ceriops (Sarmatium spp, Helice spp,

Ilyoggrapsus spp, Sesarma spp, Metopograpsus fontalis, M. thukuhar, M.

messor, Cleistosma spp, Tylodiplax spp, Ilyoplax spp, dan lain-lain).

c. Hutan Rhizopora (Metopograpsus latifrons, Alpeid prawn, Macrophtalmus spp, Telescopium telescopium, dan lain-lain).

d. Mintakat pinggir pantai dan saluran (Scartelaos viridus, Macropthalmus

latrillei, Boleophthalmus chrysospilos, Rachypleus gigas, Cerberus

rhysospilos, Tacchypleus gigas, Syncera brevicula, Telescopium

telescopium, Epixanthus dentatus, Eurycarcinus integrifrons, dan lain-lain.

(Kusmana, et al. 2003).

Makrozoobentos

perairan, serta menduduki beberapa tingkatan trofik dalam rantai makanan (Romimohtarto dan Sri, 2001).

Zoobentos membantu mempercepat proses dekomposisi materi organik. Hewan bentos, terutama yang bersifat herbivor dan detritivor, dapat menghancurkan makrofit akuatik yang hidup maupun yang mati dan serasah yang masuk ke dalam perairan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga mempermudah mikroba untuk menguraikannya menjadi nutrien bagi produsen perairan. Berbagai jenis zoobentos ada pula yang berperan sebagai konsumen primer dan ada pula yang berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen yang menempati tempat yang lebih tinggi. Pada umumnya, zoobentos merupakan makanan alami bagi ikan-ikan pemakan di dasar/bottom feeder (Arief, 2003).

Berdasarkan ukuran tubuhnya, bentos dapat dibagi menjadi makrobentos (> 2 mm), meiobentos (0,2-2 mm), dan mikrobentos (< 0,2 mm)(Barus, 2004). Makrozoobentos dapat mencapai ukuran tubuh sekurang-kurangnya 3-5 mm pada saat pertumbuhan maksimum. APHA (1992) menyatakan bahwa makrozoobentos dapat ditahan dengan saringan No. 30 Standar Amerika. Selanjutnya Slack et

al. (1973) dalam Rosenberg and Resh (1993) menyatakan bahwa makrozoobentos

merupakan organisme yang tertahan pada saringan yang berukuran besar dan sama dengan 200 sampai 500 mikrometer (Ardi, 2002).

Sedangkan sebagian yang lain mempunyai peranan yang penting di dalam proses mineralisasi dan pendaur-ulangan bahan-bahan organik, baik yang berasal dari perairan maupun dari daratan (Arief, 2003).

Sebagai organisme dasar perairan, bentos mempunyai habitat yang relatif tetap. Dengan sifatnya yang demikian, perubahan-perubahan kualitas air dan substrat tempat hidupnya sangat mempengaruhi komposisi maupun kelimpahannya. Komposisi maupun kelimpahan makrozoobentos bergantung pada toleransi atau sensitivitasnya terhadap perubahan lingkungan. Setiap komunitas memberikan respon terhadap perubahan kualitas habitat dengan cara penyesuaian diri pada struktur komunitas. Dalam lingkungan yang relatif stabil, komposisi dan kelimpahan makrozoobentos relatif tetap (Ardi, 2002).

Makrozoobentos dapat bersifat toleran maupun bersifat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Organisme yang memiliki kisaran toleransi yang luas akan memiliki penyebaran yang luas juga. Sebaliknya organisme yang kisaran toleransinya sempit (sensitif) maka penyebarannya juga sempit (Odum, 1993).

Faktor yang Mempengaruhi Makrozoobentos di Perairan Pesisir

siklus hidup dari masing-masing spesies dalam komunitas (Tudorancea et al; 1979 dalam Ardi, 2002).

Cahaya matahari merupakan sumber panas yang utama di perairan, karena cahaya matahari yang diserap oleh badan air akan menghasilkan panas di perairan (Odum, 1993). Di perairan yang dalam, penetrasi cahaya matahari tidak sampai ke dasar, karena itu suhu air di dasar perairan yang dalam lebih rendah dibandingkan dengan suhu air di dasar perairan dangkal. Suhu air merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktifitas serta memacu atau menghambat perkembangbiakan organisme perairan. Pada umumnya peningkatan suhu air sampai skala tertentu akan mempercepat perkembangbiakan organisme perairan.

Oksigen terlarut sangat penting bagi pernafasan zoobentos dan organisme-organisme akuatik lainnya (Odum, 1993). Kelarutan oksigen dipengaruhi oleh faktor suhu, pada suhu tinggi kelarutan oksigen rendah dan pada suhu rendah kelarutan oksigen tinggi. Tiap-tiap spesies biota akuatik mempunyai kisaran toleransi yang berbeda-beda terhadap konsentrasi oksigen terlarut di suatu perairan. Spesies yang mempunyai kisaran toleransi lebar terhadap oksigen penyebarannya luas dan spesies yang mempunyai kisaran toleransi sempit hanya terdapat di tempat-tempat tertentu saja.

air terhadap pH bervariasi. Hal ini tergantung pada suhu air, oksigen terlarut dan adanya berbagai anion dan kation serta jenis dan stadium organisme (Arief, 2003).

Kehadiran spesies dalam suatu komunitas zoobentos didukung oleh kandungan organik yang tinggi, akan tetapi belum tentu menjamin kelimpahan zoobentos tersebut, karena tipe substratpun ikut menentukan (Arief, 2003).

Tipe substrat dasar perairan pesisir ditentukan oleh arus dan gelombang. Disamping itu juga oleh kelandaian (slope) pantai. Menurut Sumich (1992), Nybakken (1997) dan Barnes and Hughes (1999) dalam Ardi (2002) substrat daerah pesisir terdiri dari bermacam-macam tipe, antara lain: lumpur, lumpur berpasir, pasir, dan berbatu. Pada daerah pesisir dengan kecepatan arus dan gelombang yang lemah, subtrat cenderung berlumpur. Daerah ini biasa terdapat di daerah muara sungai, teluk atau pantai terbuka dengan kelandaian yang rendah. Sedangkan pada daerah pesisir yang mempunyai arus dan gelombang yang kuat disertai dengan pantai yang curam, maka substrat cenderung berpasir sampai berbatu.

yang halus yang mengendap di dataran lumpur juga mempunyai kemampuan untuk menyumbat permukaan alat pernafasan (Ardi, 2002).

Bentos yang dominan hidup di daerah substrat berlumpur tergolong dalam “suspended feeder”. Diantara yang umum ditemukan adalah kelompok

Polychaeta, Bivalva, Crustaceae, Echinodermata dan Bakteri. Disamping itu

juga ditemukan gastropoda dengan indeks keanekaragaman yang rendah serta lamun yang berperan meningkatkan kehadiran bentos (Ardi, 2002).

Kedalaman air mempengaruhi kelimpahan dan distribusi zoobentos. Dasar perairan yang kedalaman airnya berbeda akan dihuni oleh makrozoobentos yang berbeda pula, sehingga terjadi stratifikasi komunitas menurut kedalaman. Pada perairan yang lebih dalam makrozoobentos mendapat tekanan fisiologis dan hidrostatis yang lebih besar. Karena itu makrozoobentos yang hidup di perairan yang dalam ini tidak banyak. Berdasarkan kedalaman laut Wright (1984) dalam Ardi (2002), mengelompokkan keberadaan hewan bentos dibagi atas tiga zone yaitu (1) zona intertidal (intertidal zone), (2) zona paparan benua (continental

shelf) dan (3) zona laut dalam (deep sea).

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN Letak Geografis dan Topografi

Desa Kayu Besar terletak di Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten Serdang Bedagai. Luas kecamatan Bandar Khalipah sekitar 11.600 Ha (116 Km2) dan berada pada ketinggian 0-10 mdpl, serta memiliki batas-batas geografis sebagai berikut:

- Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi - Utara berbatasan dengan Selat Malaka

- Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan

- Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Beringin dan Kecamatan Sei Rampah

(Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2006).

Desa Kayu Besar memiliki luas wilayah lebih kurang 1.650 Ha (16,85 Km2) atau 0,14% dari luas kecamatan Bandar Khalipah. Desa ini berada pada ketinggian 0-2 mdpl dengan batas geografis sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Selat Malaka - Selatan berbatasan dengan Desa Juhar

Komposisi penggunaan lahan di Desa Kayu Besar sebagai berikut:

- Hutan mangrove : 250 ha

- Tambak : 200 ha

- Lahan pertanian : 500 ha

(Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2006).

Kawasan hutan mangrove yang ada didominasi oleh jenis vegetasi seperti,

Ceriops, Avicenia, Bruguiera, Rhizopora, Xylocarpus, Excoecaria, jenis nipah

dan palem-paleman (Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2006).

Penduduk

Jumlah penduduk Desa Kayu Besar berkisar 3.238 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.635 orang dan perempuan 1.603 orang. Jumlah kepala keluarga sebanyak 704 kepala keluarga yang tersebar di 13 dusun dengan kepadatan penduduk 192 orang/Km2. Penduduk asli adalah Suku Melayu, sedangkan suku dominan yang ada adalah Suku Batak dan Suku Jawa. Tingkat pendidikan masyarakatnya masih sangat rendah dimana 60% hanya sampai pendidikan dasar, 30% pendidikan menengah dan sekitar 10% tidak bersekolah

(Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2006).

Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah nelayan dan petani tradisonal yang mengelola sawah tadah hujan. Hasil utama penduduknya adalah padi, ikan dan hasil laut lainnya sedangkan dari hutan mangrovenya sendiri berupa pemanfaatan kayu dan nipah

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan pada ekosistem mangrove yang terdapat di wilayah Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara pada bulan Maret – April 2007. Identifikasi makrozoobentos diamati di laboratorium Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSDAL) FMIPA USU pada bulan April 2007. Analisis substrat dilakukan di laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian USU pada bulan April 2007.

Bahan dan Alat Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah makrozoobentos dan contoh substrat tanah di bawah tegakan mangrove.

Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pipa paralon, kotak berukuran 20 x 20 x 20 cm3, saringan berukuran 1 mm, phi band, meteran, sunto

clinometer, pH meter, refrakto meter, tali, sekop, kantung plastik, larutan alkohol

70 % dan buku identifikasi mangrove.

Prosedur

Penentuan Blok dan Petak Contoh

dari ekosistem hutan mangrove alam, hutan mangrove tanaman, tambak silvofishery, dan ekosistem tambak terbuka. Tiga blok dipilih secara sengaja (purposive) dari masing-masing ekosistem tersebut dengan anggapan terdapat perbedaan keanekaragaman dan kelimpahan makrozoobentos.

Pengambilan Data Tegakan

Data tegakan diambil pada setiap petak contoh dengan menggunakan plot bujur sangkar dengan sisi 10 m untuk tegakan pohon (diameter > 10 cm) dan 5 m untuk tegakan anakan pohon (diameter < 10 cm) yang dilakukan secara acak dalam blok contoh. Jumlah plot setiap petak sebanyak 3 buah dan dianggap sebagai ulangan. Pada setiap plot, diukur tinggi dan diameter tegakan. Rata-rata tinggi dan diameter tegakan pada setiap petak didapat dengan merata-ratakan tinggi dan diameter tegakan pada setiap plot. Kemudian dihitung kerapatan jenis dari masing-masing jenis tegakan pada setiap plot.

Pengambilan Contoh Substrat dan Contoh Air

Dilakukan pengambilan contoh air pada masing-masing petak contoh pengamatan untuk mengetahui kadar salinitasnya. Pengukuran salinitas dilakukan dengan menggunakan hand refractometer.

Pengambilan Contoh Makrozoobentos

Data makrozoobentos diambil pada setiap petak contoh sebanyak lima kali pada saat surut. Lokasi pengambilan data adalah di bawah tegakan yang berada dalam plot pengukuran tegakan. Pengambilan contoh makrozoobentos yang ada di substrat dilakukan dengan dengan membenamkan kotak berukuran 20 x 20 x 20 cm3 sedalam 20 cm. Kemudian seluruh substrat yang berada di kotak tersebut diangkat dengan sekop, selanjutnya disimpan dalam kantung plastik.

Pemisahan antara makrozoobentos dengan substrat dilakukan dengan bantuan air, serta saringan berukuran 1 mm. Makrozoobentos yang telah terpisah dari substratnya dimasukkan ke dalam larutan alkhohol 70 % agar tidak

membusuk dan rusak sebelum diidentifikasi (Suin, 2002). Contoh organisme makrozoobentos diidentifikasi di Laboratorium Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (PSDAL) FMIPA USU. Data pada masing-masing plot dirata-ratakan untuk mendapatkan data pada petak contoh. Data tersebut dianalisis untuk mengetahui besaran kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman, dominansi dan indeks penyebarannya.

Analisa Data

Analisa Tegakan

Kerapatan Jenis

Ki : Kerapatan jenis dalam satuan individu/Ha

Kerapatan tegakan (K) didapat dengan menjumlah Ki,Kj,....Kn Kerapatan Relatif

%

Frekuensi Relatif

%

Dominansi Relatif

Indeks Nilai Penting

INP = KR + FR + DR

INP = Indeks Nilai Penting KR = Kerapatan Relatif FR = Frekuensi Relatif DR = Dominansi Relatif

Analisa Substrat

Penetapan kelas tekstur tanah dengan menggunakan bantuan segitiga USDA, terhadap komposisi substrat yang diperoleh. Hasil kandungan karbon organik dikategorikan berdasarkan persentasenya, yaitu sangat rendah jika kandungan karbonnya < 1,00; rendah 1-2,00; sedang 2,01-3,00 dan tinggi >3,00 (Hakim, et al. 1986).

Analisa Makrozoobentos

Kelimpahan

Kelimpahan adalah jumlah individu per-satuan luas atau per-satuan volume. Rumus yang digunakan adalah :

A n

Di= i ………..(Suin, 2002).

Indeks Keanekaragaman

Indeks keanekaragaman (H’) menggambarkan keanekaragaman, produktivitas, tekanan pada ekosisitem dan kestabilan ekosistem.

∑

=−

= s

1 i

i i)(lnp ) p

( '

H ………...(Krebs,

1985).

H’ : indeks keanekaragaman Shannon-Wiener S : jumlah spesies

pi : proporsi jumlah individu jenis ke-i dengan jumlah individu total contoh

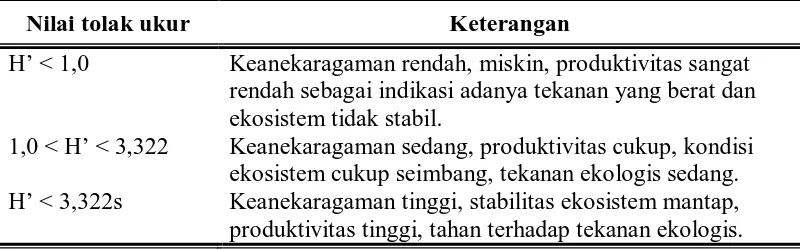

Tolak ukur indeks keanekaragaman tersaji pada tabel 1 (Restu, 2002

dalam Fitriana 2005).

Tabel 1. Nilai tolak ukur indeks keanekaragaman.

Nilai tolak ukur Keterangan

H’ < 1,0

1,0 < H’ < 3,322 H’ < 3,322s

Keanekaragaman rendah, miskin, produktivitas sangat rendah sebagai indikasi adanya tekanan yang berat dan ekosistem tidak stabil.

Keanekaragaman sedang, produktivitas cukup, kondisi ekosistem cukup seimbang, tekanan ekologis sedang. Keanekaragaman tinggi, stabilitas ekosistem mantap, produktivitas tinggi, tahan terhadap tekanan ekologis.

Indeks Keseragaman

maks H

' H S ln

' H '

J = = ...(Krebs, 1985).

Indeks Dominansi

N : nilai total dari seluruh spesies (jumlah individu total yang telah ditentukan)

pi : perbandingan jumlah individu jenis ke-i dengan jumlah individu total yang telah ditemukan

Indeks Penyebaran / Dispersi Jenis

) N : jumlah individu total yang diperoleh

Kriteria :

Id < 1 : penyebaran spesies seragam Id = 1 : penyebaran spesies secara acak Id > 1 : penyebaran mengelompok Koefisien Kesamaan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Tegakan

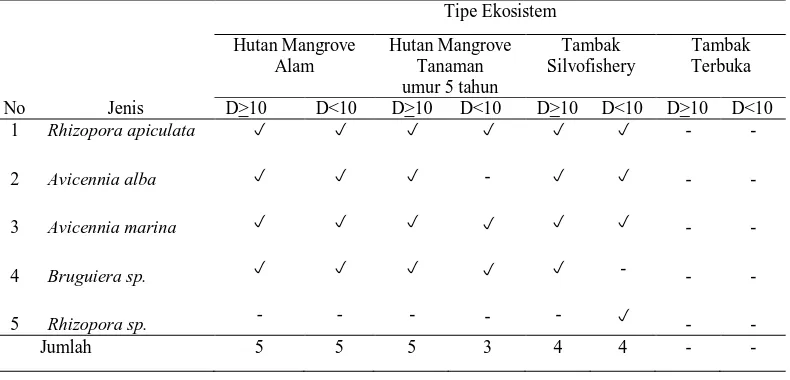

Analisis vegetasi tegakan menunjukkan terdapat 4 (empat) jenis pohon penyusun ekosistem di lokasi penelitian seperti yang tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Jenis Pohon Penyusun Ekosistem Mangrove di Desa Kayu Besar, Bandar Khalipah

No Jenis

Tipe Ekosistem Hutan Mangrove

Alam

Hutan Mangrove Tanaman

Rhizopora apiculata

Avicennia alba

Avicennia marina

Bruguiera sp.

Rhizopora sp.

Tegakan yang terdapat pada ekosistem hutan mangrove alam dengan petak berdiameter > 10 cm memiliki diameter rata sebesar 17,84 cm dan tinggi rata-rata yaitu 11,20 m (Tabel 3). Frekuensi jenis dari Rhizopora apiculata dan

Avicennia alba masing-masing 100%. Hal ini menunjukkan penyebaran vegetasi

menunjukkan tingkat dominansi Avicennia alba dan peranannya yang besar dalam ekosistem hutan mangrove alam. Sedangkan, pada petak berdiameter < 10 cm memiliki diameter rata-rata 9,19 cm dan tinggi rata-rata 8,12 m. Indeks Nilai Penting Rhizopora apiculata 55,05; Bruguiera sp 67,99; Avicennia alba 124,30 dan Avicennia marina 52,65. Hal ini menunjukkan tingkat dominansi Avicennia

alba dan peranannya yang besar dalam ekosistem hutan mangrove alam dari jenis

lainnya.

Tegakan yang terdapat pada ekosistem hutan mangrove tanaman yang berumur 5 tahun dengan petak berdiameter > 10 cm memiliki diameter rata-rata sebesar 12,89 cm dan tinggi rata-rata yaitu 9,17 m (Tabel 3). Frekuensi jenis dari

Rhizopora apiculata dan Avicennia alba masing-masing 100%. Hal ini

menunjukkan penyebaran vegetasi yang merata dari masing-masing spesies. Dan frekuensi jenis Avicennia marina dan Bruguiera sp. 66,67% yang menunjukkan penyebaran yang tidak merata (Onrizal dan Kusmana, 2004). Indeks Nilai Penting

Rhizopora apiculata 149,74; Avicennia alba 75,20 dan Avicennia marina 39,56

dan Bruguiera sp. 35,44 (Lampiran 7). Hal ini menunjukkan tingkat dominansi

Rhizopora apiculata dan peranannya yang besar dalam ekosistem hutan mangrove

tanaman. Oleh sebab itu, jenis ini lebih banyak ditanam. Sedangkan, pada petak berdiameter < 10 cm memiliki diameter rata-rata 9,43 cm dan tinggi rata-rata 8,62 m. Indeks Nilai Penting Rhizopora apiculata 160,27; Bruguiera sp. 47,13 dan

Avicennia alba 92,59. Hal ini menunjukkan tingkat dominansi Rhizopora

apiculata dan peranannya yang besar dalam ekosistem hutan mangrove tanaman

Tegakan yang terdapat pada ekosistem tambak silvofishery dengan petak berdiameter > 10 cm memiliki diameter rata sebesar 12,52 cm dan tinggi rata-rata yaitu 10,09 m (Tabel 3). Frekuensi jenis dari Rhizopora sp. dan Avicennia

alba masing-masing 66,67% serta frekuensi jenis Avicennia marina dan

Bruguiera sp. 33,33 % yang menunjukkan penyebaran yang tidak merata (Onrizal

dan Kusmana, 2004). Indeks Nilai Penting Rhizopora sp. 120,61; Avicennia alba

78,86; Avicennia marina 44,79 dan Bruguiera sp. 55,13 (Lampiran 7). Hal ini menunjukkan tingkat dominansi Rhizopora sp. dan peranannya yang besar dalam ekosistem tambak silvofishery. Sedangkan, pada petak berdiameter < 10 cm memiliki diameter rata-rata 9,32 cm dan tinggi rata-rata 8,76 m. Indeks Nilai Penting Rhizopora sp. 126,93; Avicennia alba 108,25 dan Avicennia marina 64,82. Hal ini menunjukkan tingkat dominansi Rhizopora sp. dan peranannya yang besar dalam ekosistem tambak silvofishery dari jenis lainnya.

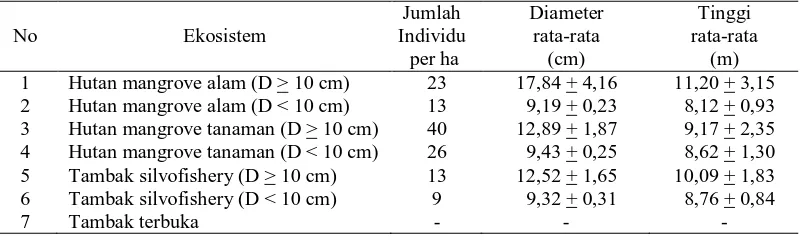

Tabel 3. Kondisi Tegakan pada Lokasi Penelitian

No Ekosistem

Jumlah Individu

per ha

Diameter rata-rata

(cm)

Tinggi rata-rata

(m) 1

2

Hutan mangrove alam (D > 10 cm) Hutan mangrove alam (D < 10 cm)

23 13

17,84 + 4,16 9,19 + 0,23

11,20 + 3,15 8,12 + 0,93 3

4

Hutan mangrove tanaman (D > 10 cm) Hutan mangrove tanaman (D < 10 cm)

40 26

12,89 + 1,87 9,43 + 0,25

9,17 + 2,35 8,62 + 1,30 5

6

Tambak silvofishery (D > 10 cm) Tambak silvofishery (D < 10 cm)

13 9

12,52 + 1,65 9,32 + 0,31

10,09 + 1,83 8,76 + 0,84

7 Tambak terbuka - - -

disebabkan adanya perbedaan karakteristik lahan penanaman pada masing-masing ekosistem.

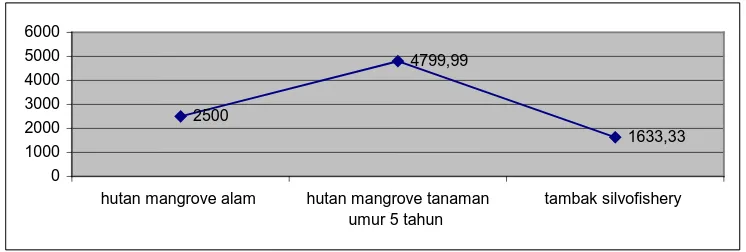

Hasil perhitungan kerapatan jenis pada ekosistem hutan mangrove alam diperoleh sebesar 2500 pohon/Ha, pada ekosistem hutan mangrove tanaman umur 5 tahun 4799,99 pohon/ Ha dan pada ekosistem tambak silvofishery 1633,33 pohon/Ha. Kerapatan jenis yang tertinggi terdapat pada ekosistem hutan mangrove tanaman yaitu sebesar 4799,99 pohon/Ha, sedangkan kerapatan jenis terendah terdapat pada ekosistem tambak silvofishery sebesar 1633,33 pohon/Ha. Kerapatan jenis yang tertinggi pada hutan mangrove tanaman disebabkan karena adanya pengaturan jarak tanam. Berdasarkan pengamatan dilapangan hutan mangrove tanaman ini relatif baik.

2500

4799,99

1633,33

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

hutan mangrove alam hutan mangrove tanaman umur 5 tahun

tambak silvofishery

Gambar 1. Grafik Kerapatan Jenis Kondisi Substrat Dasar

pengamatan adalah berlempung dalam dan lempung berpasir. Tipe substrat ditentukan dengan melihat perbandingan kandungan pasir, debu, dan liat. Menurut Hynes (1972) dalam Fitri (2000), bahwa faktor utama yang sangat mempengaruhi kehidupan, perkembangan dan keanekaragaman zoobentos adalah substrat dasar.

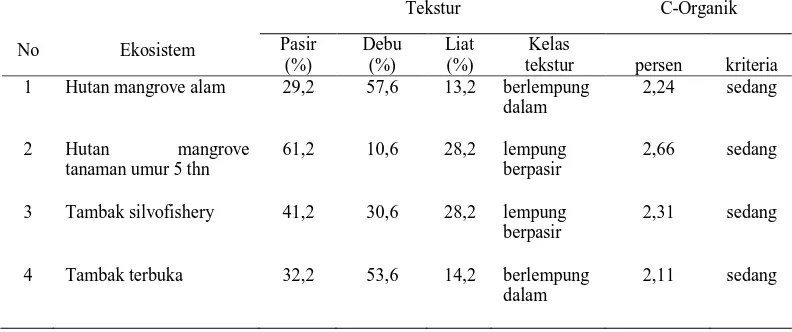

Tabel 4. Karakteristik Substrat Dasar pada Lokasi Penelitian

No Ekosistem

Tekstur C-Organik

Pasir (%)

Debu (%)

Liat (%)

Kelas

tekstur persen kriteria 1 Hutan mangrove alam 29,2 57,6 13,2 berlempung

dalam

2,24 sedang

2 Hutan mangrove tanaman umur 5 thn

61,2 10,6 28,2 lempung berpasir

2,66 sedang

3 Tambak silvofishery 41,2 30,6 28,2 lempung berpasir

2,31 sedang

4 Tambak terbuka 32,2 53,6 14,2 berlempung dalam

2,11 sedang

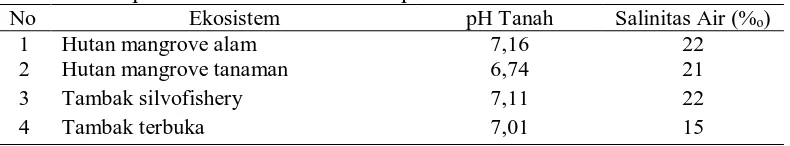

Nilai pH tanah yang terdapat pada plot pengamatan berkisar 6,74 – 7,16. pH tanah yang tertinggi terdapat pada hutan mangrove alam (Tabel 5). Adanya perbedaan nilai pH ini diduga karena adanya perbedaan faktor penyangga serta perbedaan kondisi ekologis. Nilai pH yang terdapat pada masing-masing ekosistem masih berada dalam pH yang mendukung kehidupan dan perkembangan zoobentos karena merupakan kisaran pH netral. Menurut Abdunnur (2002) bahwa kisaran nilai pH dalam batas yang layak bagi kehidupan biota laut berkisar antara 6,5 – 8,5.

Nilai salinitas yang diperoleh berkisar 15 – 22 0/00 (Tabel 5). Pada ekosistem tambak terbuka didapatkan nilai salinitas 15 0/00 sedangkan pada ekosistem hutan mangrove tanaman memiliki nilai salinitas yaitu 21 0/00. Pada ekosistem hutan mangrove alam dan tambak silvofishery menunjukkan nilai salinitas yang sama besar, yaitu sebesar 22 0/00. Adanya perbedaan nilai salinitas ini diduga karena adanya pengaruh pasang surut. Salinitas pada suatu tempat berfluktuasi secara harian akibat pengaruh pasang surut (Odum,1994) dalam Fitri (2000).

Tabel 5. Nilai pH Tanah dan Salinitas Air pada Lokasi Penelitian

No Ekosistem pH Tanah Salinitas Air (%o)

1 Hutan mangrove alam 7,16 22

2 Hutan mangrove tanaman 6,74 21

3 Tambak silvofishery 7,11 22

4 Tambak terbuka 7,01 15

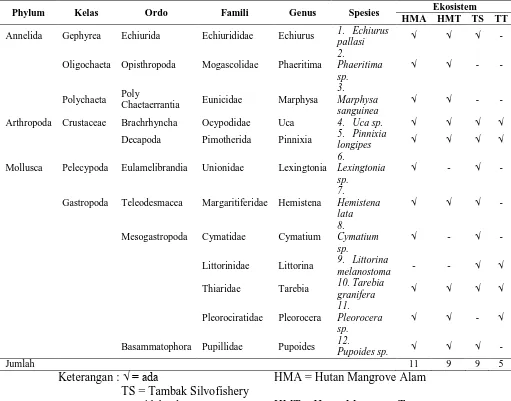

Jenis Makrozoobentos

penelitian ini terdiri dari 3 phylum yaitu Annelida, Arthropoda dan Mollusca. Phylum Annelida terdiri dari 3 kelas yaitu Gephyrea, Oligochaeta dan Polychaeta. Phylum Arthropoda terdiri dari kelas Crustaceae. Phylum Mollusca terdiri dari 2 kelas yaitu Pelecypoda dan Gastropoda. Kelas Gephyrea terdiri dari Echiurus

pallasi, kelas Oligochaeta terdiri dari Phaeritima sp. dan kelas Polychaeta terdiri

Tabel 6. Jenis Makrozoobentos yang Didapatkan pada Setiap Ekosistem Penelitian di Hutan Mangrove Desa Kayu Besar.

Phylum Kelas Ordo Famili Genus Spesies Ekosistem

HMA HMT TS TT

Annelida Gephyrea Echiurida Echiurididae Echiurus 1. Echiurus

pallasi √ √ √ -

Oligochaeta Opisthropoda Mogascolidae Phaeritima

2. Phaeritima sp.

√ √ - -

Polychaeta Poly

Chaetaerrantia Eunicidae Marphysa

3. Marphysa sanguinea

√ √ - -

Arthropoda Crustaceae Brachrhyncha Ocypodidae Uca 4. Uca sp. √ √ √ √

Decapoda Pimotherida Pinnixia 5. Pinnixia

longipes √ √ √ √

Mollusca Pelecypoda Eulamelibrandia Unionidae Lexingtonia

6.

Lexingtonia sp.

√ - √ -

Gastropoda Teleodesmacea Margaritiferidae Hemistena

7. Hemistena lata

√ √ √ -

Mesogastropoda Cymatidae Cymatium

8. Cymatium sp.

√ - √ -

Littorinidae Littorina 9. Littorina

melanostoma - - √ √

Thiaridae Tarebia 10. Tarebia

granifera √ √ √ √

Pleorociratidae Pleorocera

11. Pleorocera sp.

√ √ - √

Basammatophora Pupillidae Pupoides 12.

Pupoides sp. √ √ √ -

Jumlah 11 9 9 5

Keterangan : √ = ada HMA = Hutan Mangrove Alam

TS = Tambak Silvofishery

- = tidak ada HMT = Hutan Mangrove Tanaman

dari Marphysa sanguinea. Selanjutnya, kelas Crustaceae terdiri dari Uca sp. dan

Pinnixia longipes. Kelas Pelecypoda terdiri dari Lexingtonia sp. dan Hemistena

lata. Kelas Gastropoda terdiri dari Cymatium sp., Littorina melanostoma, Tarebia

granifera, Pleorocea sp. dan Pupoides sp. Berdasarkan data jumlah

makrozoobentos yang diperoleh dari lokasi penelitian maka didapatkan karakteristik komunitas yang diantaranya Jumlah Jenis, Nilai Kelimpahan (Di), Indeks Keanekaragaman (H’), Indeks Keseragaman (J’), Indeks Dominansi (C) dan Indeks Penyebaran (Id), seperti tertera pada Tabel 7.

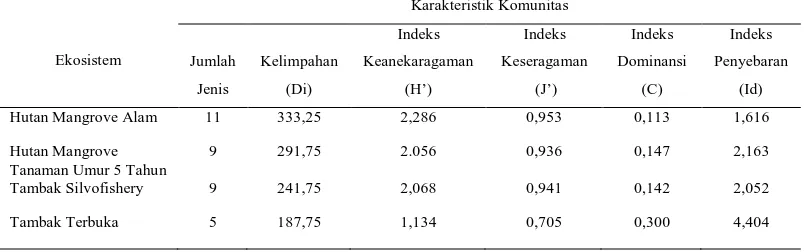

Tabel 7. Karakteristik Komunitas Makrozoobentos di Lokasi Penelitian

Ekosistem

Karakteristik Komunitas Jumlah

Jenis

Kelimpahan (Di)

Indeks Keanekaragaman

(H’)

Indeks Keseragaman

(J’)

Indeks Dominansi

(C)

Indeks Penyebaran

(Id)

Hutan Mangrove Alam 11 333,25 2,286 0,953 0,113 1,616

Hutan Mangrove Tanaman Umur 5 Tahun

9 291,75 2.056 0,936 0,147 2,163

Tambak Silvofishery 9 241,75 2,068 0,941 0,142 2,052

Tambak Terbuka 5 187,75 1,134 0,705 0,300 4,404

Kelimpahan

Pada ekosistem hutan mangrove alam didapatkan 11 jenis makrozoobentos yaitu Echiurus pallasi, Marphysa sanguinea, Phaeritima sp., Pinnixia longipes,

Uca sp., Pupoides sp., Tarebia granifera, Lexingtonia sp., Hemistena lata,

dan menyerap bahan organik dan mengeluarkan bahan yang tidak dicerna melalui anus. Menurut Purwati (2005), sistem pencernaan cacing tanah sangat adaptif dengan aktifitas makan dan menggali pori-pori tanah. Cacing menelan tanah (termasuk residu dekomposisi organik dalam tanah) atau residu dan sisa tanaman pada permukaan tanah.

Pada ekosistem hutan mangrove tanaman didapatkan 9 jenis makrozoobentos yaitu Echiurus pallasi, Marphysa sanguinea, Phaeritima sp.,

Pinnixia longipes, Uca sp., Pupoides sp., Pleorocera sp., Hemistena lata, dan

Tarebia granifera. Kelimpahan makrozoobentos yang didapatkan pada ekosistem

ini adalah sebesar 291,75 individu/m2 dengan kelimpahan terbanyak didapatkan pada jenis Echiurus pallasi yaitu 81,75 individu/m2 (Lampiran 14). Sama halnya pada ekosistem hutan mangrove alam, Echiurus pallasi (cacing tanah) dari kelas polychaeta merupakan pemakan deposit dan filter feeder.

Pada ekosistem tambak silvofishery didapatkan 9 jenis makrozoobentos yaitu Echiurus pallasi, Pinnixia longipes, Uca sp., Littorina melanostoma,

Cymatium sp., Hemistena lata, Pupoides sp., Lexingtonia sp., dan Tarebia

granifera. Kelimpahan makrozoobentos yang didapatkan pada ekosistem ini

adalah sebesar 241,75 individu/m2 dengan kelimpahan terbanyak didapatkan pada jenis Echiurus pallasi yaitu 61,75 individu/m2(Lampiran 16). Begitu juga halnya pada ekosistem hutan mangrove alam dan hutan mangrove tanaman, Echiurus

pallasi (cacing tanah) dari kelas polychaeta merupakan pemakan deposit dan filter

Pada ekosistem tambak terbuka didapatkan jenis makrozoobentos yaitu

Pinnixia longipes, Uca sp., Pleorocera sp., Tarebia granifera, dan Littorina

melanostoma. Kelimpahan makrozoobentos yang didapatkan pada ekosistem ini

adalah sebesar 187,75 individu/m2 dengan kelimpahan terbanyak didapatkan pada jenis Pleorocera sp. yaitu 86,75 individu/m2 (Lampiran 18). Hal ini menunjukkan bahwa lokasi ini merupakan tempat hidup yang sesuai bagi Pleorocera sp. Jenis ini tidak menyukai naungan yang lebat, memerlukan cahaya matahari yang cukup dan tahan akan kekeringan karena dapat menutup rapat cangkangnya dan menggunakan air didalamnya. Hal ini dapat dilihat pada lokasi tambak terbuka yang tidak memiliki tajuk sehingga memungkinkan cahaya yang masuk lebih banyak. Karena ukuran spesies ini kecil sehingga mampu bertahan dari pemangsa seperti bangau di lahan yang cukup terbuka. Jenis Pleorocera sp. merupakan pemakan deposit serasah yang ada pada permukaan tanah maupun di dalam tanah.

Tabel 8. Penyebaran Kelas Makrozoobentos pada Lokasi Penelitian

Kelas

Ekosistem

Hutan Mangrove

Alam

Hutan Mangrove Tanaman Umur

masing-masing kelas pada setiap ekosistem dibandingkan dengan kelas-kelas lain seperti kelas pelecypoda, gephyrea, oligochaeta, dan polychaeta. Banyaknya kelas gastropoda ditemukan pada setiap ekosistem mungkin disebabkan karena merupakan habitat yang cocok untuk pertumbuhan jenis dari kelas ini. Menurut Handayani et.al., (2001), gastropoda merupakan organisme yang mempunyai kisaran penyebaran yang luas di substrat berbatu, berpasir, maupun berlumpur. Selain itu gastropoda memiliki cangkang tubuh yang kuat yang membuatnya mampu bertahan dari garusan air pasang surut. Hal ini sesuai dengan pendapat Nybakken (1988), bahwa hewan yang hidup di lingkungan pasir harus dilengkapi dengan cangkang yang kuat, mampu bergerak bersama butiran pasir, atau memendam dalam di bawah permukaan untuk menghindari penggerusan pada saat air pasang surut.

Kelas crustaceae memiliki penyebaran yang luas disebabkan kemampuan osmoregulasi, cangkang yang kuat dan fisiologi tubuh yang memungkinkannya memakan dedaunan mangrove sehingga kebutuhan makanannya lebih luas dan terpenuhi. Menurut Nybakken (1988), krustasea memiliki pengaturan osmosis yang berkembang dengan baik. Kombinasi antara permeabilitas tubuh yang sangat terbatas karena adanya kerangka luar, dengan kemampuan yang menonjol untuk mengatur konsentrasi ion cairan tubuhnya, mungkin merupakan alasan akan keberhasilannya hidup di estuaria.

dibandingkan kelas gastropoda dan crustaceae. Kelas Pelecypoda merupakan filter

feeder. Menurut Romimohtarto dan Juwana (2001), kerang mendapatkan

makanannya dengan cara menyaring dengan sistem sifon. Bivalvia memilah bahan organik dan anorganik dan menyalurkannya ke tabung pencernaan. Butir-butir besar pasir dibuang di bagian belakang cangkang melalui arus pembuangan.

Sedikitnya ditemukan kelas polychaeta, oligochaeta dan gephyrea disebabkan kemampuannya dalam osmoregulasi. Menurut Nybakken (1988), pada binatang bertubuh lunak tertentu, misalnya cacing polikaeta, mekanisme pengaturan osmosis dikembangkan, tetapi responnya relatif lambat. Kelas polychaeta merupakan pemakan deposit dan filter feeder. Menurut Nybakken (1988), polychaeta makan dengan cara menggali substrat, mancerna dan menyerap bahan organik dan mengeluarkan bahan yang tidak dicerna melalui anus.

Kelas oligochaeta jenis Pheretima sp. (cacing tanah) dan kelas gephyrea jenis Echiurus pallasi juga merupakan filter feeder. Menurut Purwati (2005), bahwa sistem pencernaan cacing tanah sangat adaptif dengan aktifitas makan dan menggali pori-pori tanah. Cacing menelan tanah (termasuk residu dekomposisi organik dalam tanah) atau residu dan sisa tanaman pada permukaan tanah.

Indeks Keanekaragaman

keanekaragaman tersebut, secara umum dapat dinyatakan bahwa kawasan mangrove Desa Kayu Besar, Bandar Khalipah memiliki keanekaragaman sedang.

Indeks keanekaragaman tertinggi terdapat pada ekosistem hutan mangrove alam. Hal ini diduga karena kondisi perairan relatif alami dan belum mengalami gangguan. Aktivitas manusia di kawasan ini relatif tidak ada. Sedangkan indeks keanekaragaman terendah terdapat pada ekosistem tambak terbuka dengan nilai 1,13. Hal ini diduga karena masukan limbah organik dari aktivitas tambak.

Indeks Keseragaman

Indeks Dominansi

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa indeks dominansi makrozoobentos pada setiap ekosistem penelitian memiliki nilai yang bervariasi, yaitu berkisar antara 0,11 - 0,30. Berdasarkan nilai indeks dominansi diatas maka secara umum dapat dinyatakan bahwa kawasan mangrove Desa Kayu Besar, Bandar Khalipah memiliki nilai indeks dominansi yang rendah.

Nilai indeks dominansi memperlihatkan kekayaan jenis komunitas serta keseimbangan jumlah individu setiap jenis. Rendahnya dominansi jenis menandakan adanya kekayaan jenis tinggi dan merata sebaliknya tingginya dominansi menunjukkan bahwa tempat tersebut memiliki kekayaan jenis rendah dengan sebaran tidak merata. Adanya dominansi menandakan bahwa tidak semua makrozoobentos memiliki daya adaptasi dan kemampuan bertahan hidup yang sama di suatu tempat. Hal ini juga berarti makrozoobentos di lokasi pengamatan tidak memanfaatkan sumberdaya secara merata.

Pola Penyebaran dan Indeks Kesamaan Jenis

Tabel 9. Perhitungan Pola Penyebaran Makrozoobentos

Ekosistem Id Pola Penyebaran

Hutan Mangrove Alam 1,62 Mengelompok

Hutan Mangrove Tanaman umur 5 thn 2,16 Mengelompok

Tambak Silvofishery 2,05 Mengelompok

Tambak Terbuka 4,40 Mengelompok

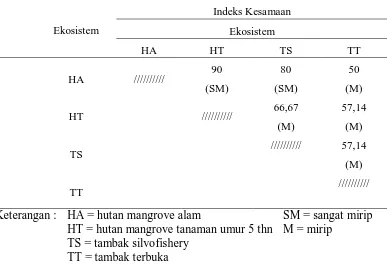

Dengan adanya penyebaran yang mengelompok maka dapat ditentukan indeks kesamaan jenis makrozoobentos pada masing-masing ekosistem seperti yang tertera pada Tabel 10.

Tabel 10. Hasil Perhitungan Indeks Kesamaan Jenis Makrozoobentos

Ekosistem

Indeks Kesamaan Ekosistem

HA HT TS TT

HA ////////// 90

(SM)

80 (SM)

50 (M)

HT ////////// 66,67

(M)

57,14 (M)

TS ////////// 57,14

(M)

TT //////////

Keterangan : HA = hutan mangrove alam SM = sangat mirip HT = hutan mangrove tanaman umur 5 thn M = mirip

TS = tambak silvofishery TT = tambak terbuka

dengan tambak silvofishery, hutan mangrove tanaman dengan tambak terbuka, dan tambak silvofishery dengan tambak terbuka.

Berdasarkan kriteria indeks kesamaan jenis tersebut, dapat dinyatakan bahwa jenis makrozoobentos yang terdapat pada masing-masing ekosistem adalah sangat mirip dengan mirip. Kemiripan ini diduga karena faktor-faktor lingkungan antara masing-masing ekosistem hampir sama dan merata seperti substrat dasar, pH tanah dan kandungan bahan organik. Menurut Moss (1980) dalam Fitri (2000) jika beberapa lokasi memiliki faktor-faktor lingkungan yang hampir sama maka akan terdapat persamaan taksa antar lokasi-lokasi tersebut.

Uji Kruskal-Wallis

Uji ini menunjukkan ada tidaknya perbedaan kelimpahan dan keanekaragaman pada masing-masing ekosistem. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan adanya perbedaan kelimpahan dan keanekaragaman diantara ekosistem hutan mangrove alam, hutan mangrove tanaman, tambak Silvofishery, dan tambak terbuka.

Tabel 11. Hasil uji Kruskal-Wallis diantara ekosistem hutan mangrove alam, hutan mangrove tanaman, tambak Silvofishery, dan tambak terbuka

No Varabel Uji Signifikasi

1. 2.

Kelimpahan Keanekaragaman

1,000 0,564

Analisis Korelasi Spearman

Tabel 12. Nilai korelasi Spearman pada masing-masing aspek dengan kelimpahan maupun keanekaragaman makrozoobentos.

No

Aspek

Kelimpahan Keanekaragaman1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kerapatan jenis pH tanah Pasir Debu Liat C-organik Salinitas

0,800 0,400 -0,200

0,200 -0,316

0,400 0,632

0,400 0,800 -0,400

0,400 -0,316

0,200 0,949

Kelimpahan makrozoobentos berbanding terbalik dengan kandungan pasir dan liat serta berbanding lurus dengan kerapatan jenis, pH tanah, kandungan debu, kandungan C-Organik, dan salinitas. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh dapat dikatakan bahwa kemelimpahan makrozoobentos berkorelasi paling besar terhadap kerapatan jenis (positif) dan liat (negatif). Semakin rendah kandungan liat, maka kelimpahan makrozoobentos akan cenderung meningkat. Begitu pula, semakin tinggi kerapatan jenis, maka semakin besar kelimpahan makrozoobentos.

Keanekaragaman makrozoobentos berbanding terbalik dengan kandungan pasir dan liat serta berbanding lurus dengan kerapatan jenis, pH tanah, kandungan debu, kandungan C-Organik, dan salinitas. Berdasarkan nilai korelasi yang diperoleh dapat dikatakan bahwa keanekaragaman makrozoobentos berkorelasi paling besar terhadap salinitas dan pasir. Kandungan pasir yang lebih sedikit cenderung memiliki keanekaragaman makrozoobentos yang lebih besar. Sebaliknya, kandungan salinitas yang lebih besar memiliki keanekaragaman makrozoobentos yang lebih besar pula.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Pada kawasan mangrove Desa Kayu Besar, Bandar Khalipah, Serdang Bedagai dijumpai 12 jenis makrozoobentos dari enam kelas, yaitu kelas

Gephyrea, Oligochaeta, Polychaeta, Crustaceae, Pelecypoda dan Gastropoda,

dengan pola penyebaran mengelompok. Keanekaragaman makrozoobenthos di lokasi pengamatan termasuk kategori sedang. Keanekaragaman makrozoobentos diduga dipengaruhi oleh toleransi masing-masing jenis makrozoobentos terhadap keadaan lingkungan dan interaksinya terhadap sesama jenis maupun organisme lainnya. Kelimpahan makrozoobenthos terbanyak ditemukan pada ekosistem hutan mangrove alam yaitu sebanyak 333,25 individu/m2, sedangkan yang terendah pada tambak terbuka sebanyak 187,75 individu/m2. Kelimpahan makrozoobentos lebih dipengaruhi oleh keadaan substrat sekitarnya sebagai akibat kerapatan tegakan, kandungan C-Organik, kandungan salinitas dan pH tanah.

Saran

♦ Perlu diadakan penelitian lanjutan dengan memperbandingkan jarak tanam,

jenis vegetasi dan aspek lingkungan yang lebih beragam dengan contoh yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdunnur. 2002. Analisis Model Broken Stick terhadap Distribusi Kelimpahan

Spesies dan Ekotipologi Komunitas Makrozoobentos di Perairan Pesisir Tanjug 9 Kalimantan Timur.

Ardi. 2002. Pemanfaatan Makrozoobentos Sebagai Indikator Kualitas Perairan Pesisir. Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Arief, A. 2003. Hutan Mangrove Fungsi dan Manfaat. Kanisius. Yogyakarta. Barus, A.T. 2004. Pengantar Limnologi. (Studi tentang Ekosistem Air Daratan).

USU Press. Medan.

Cox, G.W. 1981. Laboratory Manual of General Ecology. William C. Brown Company Publisher. United States of America.

Dharma, B. 1988. Siput dan Kerang Indonesia I (Indonesian Shells). Sarana Graha. Jakarta.

Dindal, D.L. 1990. Soil Biology Guide. John Willey & Sons Inc. New York, Chichester, Brisbane, Toronto, London.

Edmondson, W.T. Fresh Water Biology. Second Edition. John Willey & Sons Inc. New York, London.

FAO. 1994. Mangrove Forest Management Guidelines. FAO Forestry Paper 117. Rome.

Fitri, Y. 2000. Pengaruh Berbagai Aktifitas Manusia terhadap Keanekaragaman Makrozoobentos di Sungai Percut. Skripsi. Jurusan Biologi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sumatera Utara. Medan. (Tidak Dipublikasikan).

Fitriana, Y.R. 2005. Keanekaragaman dan Kemelimpahan Makrozoobentos di Hutan Mangrove Hasil Rehabilitasi Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali. (www. unsjournal. com / biodiversity / v 07 no 01 / yulia 2005 p67-p72). [Januari 2006].

Gunarto. 2005. Konservasi Mangrove Sebagai Pendukung Sumber Hayati Perikanan Pantai.

Hakim, N.M.Y., A.M. Nyakpa, S. Lubis, G. Nugroho, M.A. Diha, G.B. Hong dan H.H. Baailey. 1986. Dasar-Dasar Ilmu Tanah. Universitas lampung Press. Lampung.

Handayani, S. T., B. Suharto, dan Marsoedi. 2001. Penentuan Status Kualitas Perairan Sungai Brantas Hulu dengan Biomonotoring Makrozoobentos: Tinjauan dari Pencemaran Bahan Organik.

Istomo. 1992. Tinjauan Ekologi Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya di Indonesia. Bahan Bacaan dan Kuliah Ekologi Hutan IPB. Bogor.

Krebs, C. J. 1985. Ecological Methodology. Harper and Row Publisher. New York.

Kusmana, C, S. Wilarso, I. Hilwan, P. Pamoengkas, C. Wibowo, T. Tiryana, A.Triswanto, Yunasfi & Hamzah. 2003. Teknik Rehabilitasi Mangrove. IPB Press. Bogor.

Nybakken, J. W. 1988. Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis. Gramedia. Jakarta.

Noor, Y. R., M. Khazali, I. N. N Suryadiputra. 1999. Panduan Pengenalan Mangrove Di Indonesia. Wetlands International-Indonesia Programme. Bogor.

Michael, D. 1984. Metode Ekologi untuk Penyelidikan Ladang dan Laboratorium. UI Press. Jakarta.

Odum, E. P. 1993. Fundamentals of Ecology. Philadelphia. W. B. Saunders Company.

Onrizal dan C. Kusmana. 2004. Ekologi dan Manajemen Mangrove. Buku Ajar Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. 2006. Badan Informasi dan Komunikasi Sumatera Utara.

Purwati, A. 2005. Cacing Tanah Menyuburkan Tanah.

Romimohtarto, K dan Sri, J. 2001. Biologi Laut Ilmu Pengetahuan tentang Biota Laut. Djambatan. Jakarta.

Lampiran 1. Data Tegakan pada Ekosistem Hutan Mangrove Alam (D > 10 cm)

Bruguiera sp. Bruguiera sp. Avicenia alba Avicenia alba Avicenia alba Avicenia marina Rhizopora apiculata

22,3

Avicenia marina Avicenia alba Bruguiera sp. Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Avicenia alba Avicenia alba Bruguiera sp. Avicenia marina Avicenia marina Avicenia alba

22,3

Avicenia alba Avicenia alba Avicenia alba Rhizopora apiculata Avicenia marina

18,4

Lampiran 2. Data Tegakan pada Ekosistem Hutan Mangrove Alam (D < 10 cm) Ukuran Petak 5 x 5 m

Bruguiera sp. Bruguiera sp. Avicenia alba Avicenia alba

9,5

Bruguiera sp. Avicenia marina Avicenia marina Bruguiera sp. Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata

8,9

Avicenia alba

Avicenia alba

Avicenia alba

Lampiran 3. Data Tegakan pada Ekosistem Hutan Mangrove Tanaman umur 5 thn

Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Bruguiera sp. Bruguiera sp. Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Avicenia alba Avicenia alba Rhizopora apiculata Avicenia marina Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata

10,5

Avicenia marina Avicenia alba Rhizopora apiculata Avicenia alba Avicenia alba Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Avicenia marina Avicenia marina

13,5

Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Bruguiera sp. Rhizopora apiculata Avicenia alba Avicenia alba Avicenia alba Rhizopora apiculata Avicenia alba Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata

16,5

Lampiran 4. Data Tegakan pada Ekosistem Hutan Mangrove Tanaman umur 5 thn (D<10 cm)

Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Bruguiera sp. Bruguiera sp. Rhizopora apiculata Avicenia alba Avicenia alba Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata

II

Avicenia alba Rhizopora apiculata Avicenia alba Avicenia alba Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata

9,8

Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Bruguiera sp. Rhizopora apiculata Avicenia alba Rhizopora apiculata Avicenia alba Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata

9,5

Lampiran 5. Data Tegakan pada Ekosistem Tambak Silvofishery (D > 10 cm) Ukuran Petak 10 x 10 m

Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Avicenia alba Bruguiera sp. Bruguiera sp. Avicenia alba

10,7

Avicenia marina Avicenia marina Avicenia alba

10,7

Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Rhizopora apiculata Bruguiera sp.

13,4

Lampiran 6. Data Tegakan pada Ekosistem Tambak Silvofishery (D<10 cm) Ukuran Petak 5 x 5 m

Rhizopora sp. Rhizopora sp. Avicenia alba Avicenia alba

9,0

Avicenia marina Avicenia marina Avicenia alba

9,2

Rhizopora sp. Rhizopora sp.

9,5 9,0

Lampiran 7. Perhitungan data Kerapatan (K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi (D), Dominansi Relatif (DR) dan Indeks Nilai Penting (INP).

Ukuran Petak 10 x 10 m (D > 10 cm) N

o Jenis Σ LBDS K F D KR FR DR INP

Hutan Alam

1 R. apiculata 0,10 166,67 100,00 3,34 21,74 29,94 16,57 68,25 2 A. alba 0,28 333,33 100,00 9,48 43,48 29,94 47,02 120,44 3 A. marina 0,11 133,33 66,67 3,73 17,39 20,06 18,50 55,95 4 Bruguiera sp. 0,11 133,33 66,67 3,61 17,39 20,06 17,91 55,36 Total 766,66 333,34 20,16 100,00 100,00 100,00 300,00 Hutan Tanaman

umur 5 thn

1 Bruguiera sp. 0,04 100 66,67 46,61 7,50 20,06 7,88 35,44 2 R. apiculata 0,32 800 100,00 353,67 60,00 29,94 59,80 149,74 3 A. alba 0,01 300 100,00 134,56 22,50 29,94 22,76 75,20 4 A. marina 0,05 133,33 66,67 56,51 10,00 20,06 9,56 39,56 Total 1333,33 333,34 591,35 100,00 100,00 100,00 300,00 Tambak

Silvofishery

1 Rhizopora sp. 0,07 200 66,67 2,22 46,15 33,50 40,96 120,61 2 A. alba 0,04 100 66,67 1,24 23,08 33,50 22,28 78,86 3 A. marina 0,02 66,67 33,33 0,69 15,38 16,50 12,91 44,79 4 Bruguiera sp. 0,04 66,67 33,33 1,26 15,38 16,50 23,25 55,13 Total 433,34 200,00 5,42 100,00 100,00 100,00 300,00 Ukuran Petak 5 x 5 m (D<10 cm)

No Jenis Σ LBDS K F D KR FR DR INP

Hutan Alam

1 R. apiculata 0,01 266,67 33,33 1,93 15,38 16,50 23,17 55,05 2 Bruguiera sp. 0,03 533,33 66,67 0,31 30,77 33,50 3,72 67,99 3 A. alba 0,03 666,67 66,67 4,36 38,46 33,50 52,34 124,30 4 A. marina 0,01 266,67 33,33 1,73 15,38 16,50 20,77 52,65 Total 1733,34 200,00 8,33 100,00 100,00 100,00 300,00 Hutan Tanaman umur 5 thn

1 R. apiculata 0,10 2133,33 100,00 14,85 61,54 37,45 61,28 160,27 2 Bruguiera sp. 0,02 400,00 66,67 2,54 11,54 25,09 10,50 47,13 3 A. alba 0,05 933,33 100,00 6,84 26,92 37,45 28,22 92,59 Total 3466,66 266,67 24,23 100,00 100,00 100,00 300,00 Tambak Silvofishery

1 Rhizopora sp. 0,03 533,33 66,67 3,47 44,44 40,12 42,37 126,,93 2 A. alba 0,02 400,00 66,67 2,85 33,33 40,12 34,80 108,25 3 A. marina 0,01 266,67 33,33 1,87 22,23 19,76 22,83 64,82 Total 1200,00 166,67 8,19 100,00 100,00 100,00 300,00 Ket: Ki = Kerapatn jenis (pohon/Ha)

KR = Kerapatan Relatif (%) F = Frekuensi (%) FR = Frekuensi Relatif (%) Lbds = Luas Bidang Dasar (m2/Ha) D = Dominansi (m2/Ha)

Lampiran 8. Hasil Perhitungan Perbedaan Diameter dan Tinggi pada Blok Pengamatan dengan One Way ANOVA

ANOVA Ta ble

275.028 2 137.514 11.741 .000

1417.149 121 11.712

1692.177 123

35.016 2 17.508 3.360 .038

630.553 121 5.211

665.569 123 (Combined)

Between Groups W ithin Groups

Total

(Combined) Between Groups

W ithin Groups

Total

Square F Sig.

diameter

Means for groups in homogeneous subsets are

Uses Harmonic Mean Sample Size = a.

The group sizes are unequal. The harmonic of the group sizes is used. Type I error not

b.

tinggi

Duncana,b

66 8.8667

22 9.5455 9.5455

36 10.0722

Subset for alpha = .05

Means for groups in hom ogeneous s ubsets are di splayed. Us es Harm onic Mean Sample Si ze = 33.943.

a.

The group s izes are unequal . The harmonic m ean of the group sizes is used. Type I error levels are not guaranteed.

b.

Me asu res of Asso ciation

.403 .163

.229 .053

diamet er * jeni s tinggi * jenis

Lampiran 11. Jumlah Spesies Makrozoobentos pada Ekosistem Hutan Mangrove Alam

No Spesies

Hutan Mangrove Alam

I II III

Echiurus pallasi Marphysa sanguinea

Phaeritima sp. Pinnixia longipes

Uca sp. Pupoides sp. Tarebia granifera

Lexingtonia sp. Hemistena lata Cymatium sp. Pleorocera s.

3 Lampiran 12. Data Hasil Analisis Makrozoobentos pada Ekosistem Hutan

Mangrove Alam

Echiurus pallasi Marphysa sanguinea

Phaeritima sp. Pinnixia longipes

Uca sp. Pupoides sp. Tarebia granifera

Lexingtonia sp. Hemistena lata Cymatium sp. Pleorocera sp.

39

Indeks Keanekaragaman (H’)

H’ = Pi (ln Pi) H’ = 2,286

Indeks Keseragaman (J’)

Indeks Dominansi (C)

∑

= Pi

C 2

C=0,113

Indeks Penyebaran (Id)

)

Lampiran 13. Jumlah Spesies Makrozoobentos pada Ekosistem Hutan Mangrove Tanaman umur 5 thn

No Spesies

Hutan Mangrove Tanaman umur 5 thn

I II III

Echiurus pallasi Marphysa sanguinea

Phaeritima sp. Pinnixia longipes

Uca sp. Pupoides sp. Pleorocera sp. Hemistena lata Tarebia granifera

3

Lampiran 14. Data Hasil Analisis Makrozoobentos pada Ekosistem Hutan Mangrove Tanaman umur 5 thn

Echiurus pallasi Marphysa sanguinea

Phaeritima sp. Pinnixia longipes

Uca sp. Pupoides sp. Pleorocera sp. Hemistena lata Tarebia granifera

Indeks Keanekaragaman (H’)

H’ = Pi (ln Pi)

H’ = 2,056

Indeks Keseragaman (J’)

9

Indeks Dominansi (C)

∑

= Pi

C 2

C=0,147

Indeks Penyebaran (Id)

)

Lampiran 16. Jumlah Spesies Makrozoobentos pada Ekosistem Tambak Silvofishery

No Spesies

Tambak Silvofishery

I II III

Echiurus pallasi Pinnixia longipes

Uca sp. Littorina melanostoma

Cymatium sp. Hemistena lata

Pupoides sp. Lexingtonia sp. Tarebia granifera

Lampiran 16. Data Hasil Analisis Makrozoobentos pada Ekosistem Tambak

Echiurus pallasi Pinnixia longipes

Uca sp. Littorina melanostoma

Cymatium sp. Hemistena lata

Pupoides sp. Lexingtonia sp. Tarebia granifera

37

Indeks Keanekaragaman (H’)

H’ = Pi (ln Pi)

H’ = 2,068

Indeks Keseragaman (J’)

9

Indeks Penyebaran (Id)

Lampiran 17. Jumlah Spesies Makrozoobentos pada Ekosistem Tambak Terbuka

No Spesies

Tambak Terbuka

I II III

Pleorocera sp. Pinnixia longipes

Uca sp. Tarebia granifera Littorina melanostoma

3 Lampiran 18. Data Hasil Analisis Makrozoobentos pada Ekosistem Tambak

Terbuka

Pleorocera sp. Pinnixia longipes

Uca sp. Tarebia granifera Littorina melanostoma

52

Indeks Keanekaragaman (H’)

H’ = Pi (ln Pi) H’ = 1,134

Indeks Keseragaman (J’)

5

Indeks Penyebaran (Id)

Lampiran 19. Hasil Analisis Indeks Kesamaan Jenis Makrozoobentos Hutan Mangrove Alam dengan Hutan Mangrove Tanaman

%

Hutan Mangrove Alam dengan Tambak Silvofishery

%

Hutan Mangrove Alam dengan Tambak Terbuka

%

Hutan Mangrove Tanaman dengan Tambak Silvofishery

%

Hutan Mangrove Tanaman dengan Tambak Terbuka

%

Tambak Silvofishery dengan Tambak Terbuka