DAMPAK PERUBAHAN PRANATA SOSIAL TERHADAP

KESEJAHTERAAN PETANI

(Kasus: Pengambilalihan Lahan dan Konversi Tanaman Komoditi)

RIZKI BUDI UTAMI

SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Dampak Perubahan Pranata Sosial terhadap Kesejahteraan Petani (Kasus: Pengambilalihan Lahan dan Konversi Tanaman Komoditi) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

RIZKI BUDI UTAMI. Dampak Perubahan Pranata Sosial terhadap Kesejahteraan Petani (Kasus: Pengambilalihan Lahan dan Konversi Tanaman Komoditi). Dibimbing oleh ENDRIATMO SOETARTO.

Kasus pengambilalihan lahan pertanian menyebabkan berbagai masalah bagi masyarakat di sekitar lahan, khusunya petani. Saat ini pengambilalihan lahan pertanian biasanya dilakukan oleh perusahaan perkebunan yang bertujuan untuk mengonversi komoditi yang ada pada lahan tersebut. Konversi tanaman komoditi telah menyebabkan perubahan pranata sosial pertanian Desa Kumpay. Terdapat perbedaan yang cukup jelas pada pranata usaha tani nanas dengan kelapa sawit. Jika pranata pertanian nanas banyak menyerap tenaga kerja, maka pranata pertanian kelapa sawit tidak menyerap banyak tenaga kerja. Perubahan pranata tersebut membuat hampir seluruh petani penggarap menjadi pihak yang tersingkir. Tak hanya petani penggarap saja, istri, anak-anak kecil, dan bandar nanas juga menjadi pihak yang tersingkir. Hal tersebut menyebabkan pihak yang tersingkir mengubah sistem mata pencaharian yang dilakoninya. Perubahan sistem mata pencaharian yang terdiri dari kesempatan bekerja dan pola pekerjaan, secara langsung akan mengubah tingkat kesejahteraan rumah tangga petani penggarap. Tak hanya itu saja, perubahan pranata sosial pertanian diduga telah mempengaruhi perubahan hubungan antar warga.

Kata kunci: pengambilalihan, lahan, konversi, komoditi, pranata, kesejahteraan

ABSTRACT

RIZKI BUDI UTAMI. Impact of Social Institutions Changes to Farmers Welfare (Case: Land Acquisition and Conversion Crop Commodities) Supervised by ENDRIATMO SOETARTO.

Case of agricultural land acquisition caused many problems for the people around the area, especially farmers. Currently, land acquisition is usually done by plantation company that aims to convert the existing commodities on that land. Commodity crop conversion has change agricultural social institution in Kumpay Village. There is a clear difference between pinapple farming and palm tree farming. If the pinnaple institution absorb many labors, then palm tree institution not absorb many labors. The change of institution made the most of landless farmers become eliminated. Not only landless farmers, their wife, their children, and pinnaple collectors also eliminated. That matter caused their had to changed their livelihood system. The changes of livelihood system consist of the changes of work opportunity and employement patterns. That changes directly change landless farmer household. Furthermore, the change of agricultural social institution had affected the change of relationship between citizens.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

pada

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

DAMPAK PERUBAHAN PRANATA SOSIAL TERHADAP

KESEJAHTERAAN PETANI

(Kasus: Pengambilalihan Lahan dan Konversi Tanaman Komoditi)

RIZKI BUDI UTAMI

SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Dampak Perubahan Pranata Sosial terhadap Kesejahteraan Petani (Kasus: Pengambilalihan Lahan dan Konversi Tanaman Komoditi) Nama : Rizki Budi Utami

NIM : I34090122

Disetujui oleh

Prof Dr Endriatmo Soetarto, MA Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Soeryo Adiwibowo, MS Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2013 ini ialah agraria, dengan judul Dampak Perubahan Pranata Sosial terhadap Kesejahteraan Petani (Kasus: Pengambilalihan Lahan dan Konversi Tanaman Komoditi).

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof Dr Endriatmo Soetarto, MA selaku pembimbing skripsi, Bapak Dr Ir Saharuddin, MSi selaku dosen penguji utama, dan Bapak Ir Sutisna Riyanto, MS selaku dosen penguji perwakilan departemen SKPM. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak Memed Humaedin dari Lembaga Swadaya Masyarakat Himpunan Petani Nanas, Ibu Deni Sutarni, seluruh masyarakat Kumpay, dan seluruh perangkat Desa Kumpay yang telah membantu penulis selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, kakak (Rian dan Rini), adik (Dini), Irfan Nugraha, serta sahabat (Kiki, Lili, Eby, Yeny, dan Wawa). Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman SKPM 46 dan seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan karya ini.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN vii

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 4

TINJAUAN PUSTAKA 5

Pranata Sosial Sistem Usaha Tani 5

Gambaran Umum Kesejahteraan Petani 6

Konsep Kesejahteraan 6

Kondisi Kesejahteraan Petani 8

Konversi Tanaman Komoditi 8

Konsep Konversi Tanaman Komoditi 8

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Konversi Tanaman

Komoditi 9

Perubahan Pranata Sosial pada Konversi Tanaman Komoditi 11 Dampak Perubahan Pranata Sosial Pertanian Bagi Kesejahteraan Petani 12

Kerangka Pemikiran 14

Hipotesis Penelitian 16

Definisi Konseptual 16

Definisi Operasional 16

METODE PENELITIAN 21

Desain Penelitian 21

Lokasi dan Waktu Penelitian 21

Teknik Pengambilan Informan dan Responden 22

Teknik Pengumpulan Data 23

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 23

Kondisi Desa Kumpay Sebelum Terjadinya Peristiwa Pembabatan 25 Kondisi Desa Kumpay Setalah Terjadinya Peristiwa Pembabatan 26 Arti Penting Lahan Garapan dan Usaha Tani Nanas Madu Bagi Masyarakat 27 DINAMIKA SENGKETA LAHAN: SEJARAH KEPEMILIKAN DAN

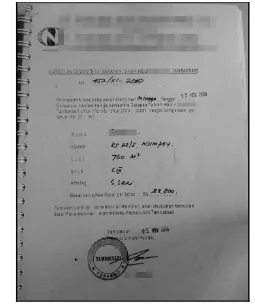

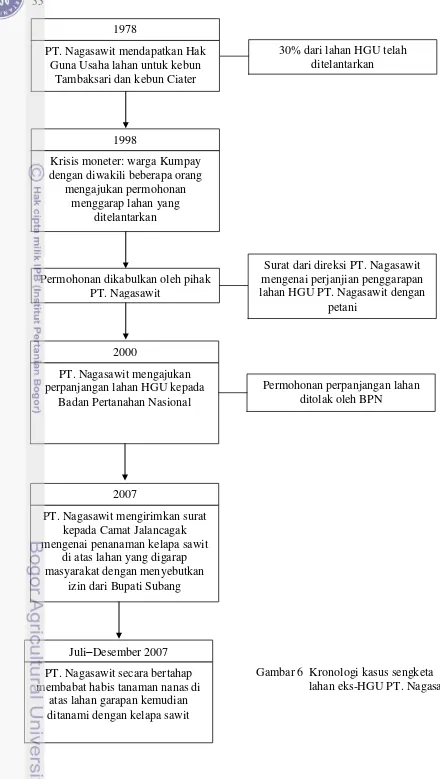

PENGUASAAN LAHAN HINGGA KONVERSI TANAMAN KOMODITI 29 Sejarah Panjang Kepemilikan, Penguasaan, dan Garapan Lahan Eks-HGU

PT. Nagasawit 29

Program Kelapa Sawit Masuk Jawa: Kebijakan Sepihak PT. Nagasawit 32

Aksi-Reaksi Petani Penggarap 32

DUA SISI PRANATA SOSIAL PERTANIAN DESA KUMPAY:

PRANATA NANAS DAN PRANATA KELAPA SAWIT 37

Pranata Sosial Pertanian Komoditi Nanas: Pranata yang Merangkul Banyak

Pihak 37

Pranata Sosial Pertanian Komoditi Sawit: Pranata yang „Menyingkirkan‟

Banyak Pihak 38

DAMPAK PERUBAHAN PRANATA SOSIAL PERTANIAN TERHADAP

KESEJAHTERAAN PETANI 41

Perubahan Hubungan Antar Warga: Konsekuensi yang Terbentuk Akibat Perubahan Pranata Sosial Pertanian dan Sistem Mata Pencaharian 41 Perubahan Sistem Mata Pencaharian: Perubahan Langsung Akibat

Perubahan Pranata Sosial Pertanian 43

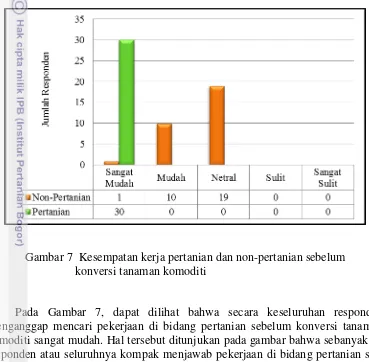

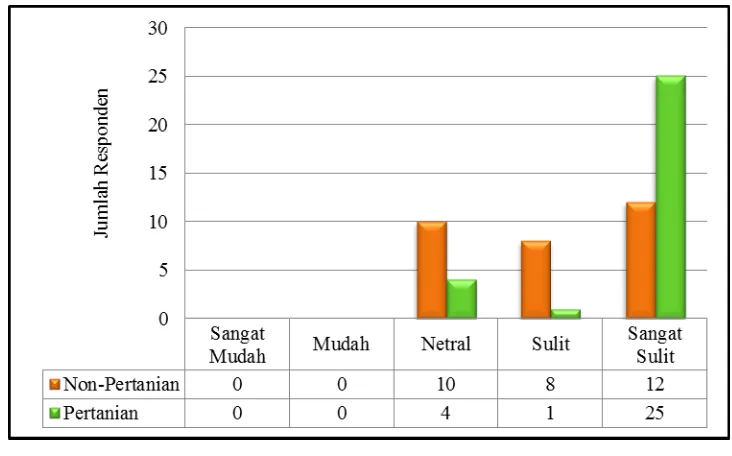

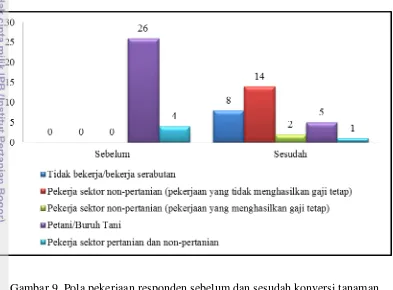

Perubahan Kesempatan Kerja Pertanian dan Non-Pertanian 43 Pola Pekerjaan Sebelum dan Sesudah Konversi Tanaman Komoditi 47 Berubahnya Tingkat Kesejahteraan Akibat Perubahan Pranata Sosial

Pertanian 48

SIMPULAN DAN SARAN 53

Simpulan 53

Saran 54

DAFTAR PUSTAKA 55

DAFTAR TABEL

1. Tabel tabulasi silang antara variabel sistem mata pencaharian dengan tingkat kesejahteraan responden

52

DAFTAR GAMBAR

1. Model NESP (Nested Spheres of Poverty) 7

2. Kerangka pemikiran penelitian 15

3. Proporsi Penduduk Laki-laki dan Perempuan Desa Kumpay 26

4. Tugu nanas Subang 27

5. Surat perjanjian penggarapan lahan antara petani dengan PT. Nagasawit 33 6. Kronologi kasus sengketa lahan eks-HGU PT. Nagasawit 37 7. Kesempatan kerja pertanian dan non-pertanian sebelum konversi tanaman

komoditi

46

8. Kesempatan kerja pertanian dan non-pertanian setelah konversi tanaman komoditi

47

9. Pola pekerjaan responden sebelum dan sesudah konversi tanaman komoditi

49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peta Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat

58

2. Jadwal kegiatan penelitian 2013 59

3. Kerangka sampel petani penggarap lahan eks-HGU PT. Nagasawit 60

4. Kuesioner penelitian 64

5. Panduan pertanyaan wawancara mendalam responden dan informan 68 6. Hasil perhitungan PASW statistics 18. variabel perubahan sistem mata

pencaharian dengan tingkat kesejahteraan

69

7. Dokumentasi penelitian 72

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lahan memiliki definisi sebagai suatu hamparan yang terdapat di permukaan bumi secara vertikal yang mencakup berbagai komponen, seperti udara, tanah, air, batuan, vegetasi, serta berbagai aktivitas manusia pada masa lalu atau masa kini (Kodoatie dan Syarief 2010). Berdasarkan definisi tersebut, lahan merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh setiap makhluk hidup terutama manusia untuk beraktivitas memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak bentuk pemanfaatan lahan yang dilakukan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, salah satunya adalah pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian. Pertanian yang dimaksud disini adalah pertanian dalam arti luas, seperti yang dituliskan oleh Krisnamurthi (2006), pertanian adalah kegiatan yang mencakup pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Saat ini Indonesia memiliki jumlah lahan pertanian seluas 70 juta hektar pada tahun 20111. Lahan pertanian tersebut mencakup lahan untuk pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Melihat besarnya luas lahan pertanian di Indonesia, maka dapat dibayangkan banyak sekali orang yang menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian. Menggantungkan hidup pada lahan pertanian tidak hanya dilakukan oleh petani, tetapi juga orang yang tidak disebut sebagai petani, seperti pemberi pinjaman modal, tengkulak, pembeli hasil pertanian, penyedia saprotan, dan sebagainya. Selain itu, hasil lahan pertanian pun sangat dibutuhkan oleh banyak orang di belahan dunia manapun sebagai bahan untuk menunjang kehidupan mereka, yang salah satunya adalah sebagai bahan makanan. Pernyataan tersebut memberikan sebuah gagasan bahwa pertanian mengalir di dalam setiap darah manusia, karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak makan makanan yang berasal dari hasil pertanian.

Sebidang lahan pertanian dapat melibatkan beberapa aktor, diantaranya petani pemilik, petani pengelola, buruh tani, pihak pemberi modal, pihak penjual saprotan (sarana produksi pertanian), pihak pembeli hasil pertanian, dan sebagainya. Hubungan antar aktor-aktor tersebut membentuk sebuah mekanisme yang tercipta seiring berjalannya waktu. Mekanisme itu dapat dikatakan sebagai sistem usaha tani. Kata sistem merujuk pada rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pertanian. Di dalam sebuah sistem usaha tani, terdapat aturan-aturan, pola, nilai, dan tata cara yang mengatur antar aktor bagaimana mereka harus bertingkah laku atau melakukan perbuatan. Aturan, pola, nilai, dan tata cara tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah pranata sosial atau kelembagaan. Pranata sosial mengatur bagaimana antar aktor atau pihak yang terkait dalam sistem tersebut berinteraksi satu dengan lainnya. Tanpa adanya pranata sosial sebuah ketidakteraturan akan terjadi yang menyebabkan sendi-sendi kehidupan lainnya akan terganggu.

Lahan pertanian selain memiliki seperengkat pranata juga memiliki beragam permasalahan yang melanda. Saat ini lahan pertanian diancam oleh maraknya kasus perampasan tanah yang dilakukan oleh berbagai pihak yang merasa

1

memiliki hak atas tanah tersebut. Perampasan tanah atau yang biasa disebut sebagai land grabbing biasanya terjadi pada tanah yang menjadi kemelut di antara dua pihak atau lebih. Para pihak perampas tanah melakukan kegiatan perampasan atas dasar tujuan yang dianggap menguntungkan bagi dirinya. Tujuan perampasan tanah ini adalah untuk mengonversi lahan-lahan dari suatu fungsi ke fungsi lainnya. Ada 2 bentuk konversi lahan yang dilakukan oleh perampas lahan. Pengonversian lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian dapat dikatakan sebagai konversi lahan yang bersifat permanen. Sedangkan konversi lahan pertanian menjadi bentuk lahan pertanian lain disebut sebagai konversi yang sifatnya sementara. Konversi yang bersifat sementara terjadi jika pemilik lahan atau penggarap lahan pertanian mengganti komoditi yang diusahakan pada lahan tersebut. Berdasarkan pernyataan tersebut, selanjutnya konversi lahan yang bersifat sementara dapat dikatakan sebagai konversi tanaman komoditi.

Satu hal yang harus kita ketahui mengenai pranata atau kelembagaan adalah jika terjadi sedikit saja gangguan atau perubahan kecil pada kehidupan yang mengandung pranata, maka akan mengubah pranata tersebut. Pergantian tanaman komoditi pada kasus konversi tanaman komoditi dapat menciptakan pranata baru. Hal tersebut secara otomatis akan terjadi karena pranata baru akan kembali menciptakan kondisi keseimbangan yang harmonis. Pranata yang berubah ini dapat berupa pranata pada ketenagakerjaan, peraturan pemilik dan pengelola lahan, dan lain-lain.

Fungsi pranata adalah mengatur kehidupan manusia dalam setiap kegiatan sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Ketika pranata mengalami perubahan, maka akan menimbulkan efek domino pada kehidupan seseorang. Dikatakan efek domino karena pranata akan mengubah tatanan kehidupan seseorang yang telah terbentuk sejak ia lahir hingga saat pranata tersebut mengalami perubahan. Jika perubahan pranata sistem usaha tani ini menguntungkan, maka perubahan yang terjadi adalah perubahan positif, dan sebaliknya. Pada seseorang yang terlibat dan menggantungkan hidupnya pada lahan pertanian, terutama petani, perubahan pranata pertanian dapat mengubah pola pekerjaan yang dilakukannya, keadaan keluarganya, kondisi sosial dengan pelaku usaha pertanian, dan sebagainya. Pada akhirnya, perubahan-perubahan tatanan kehidupan tersebut akan berdampak pada kesejahteraan petani. Terdapat dua kemungkinan perubahan kesejahteraan akibat berubahnya pranata, yakni ksejahteraan dapat meningkat atau kesejahteraan menurun.

Latar belakang yang dituliskan sebelumnya terjadi di Desa Kumpay, Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Di desa ini telah terjadi konversi tanaman komoditi dari tanaman nanas ke tanaman kelapa sawit. Pergantian komoditi ini bermula dari adanya klaim PT. Nagasawit2 (bukan nama sebenarnya) atas lahan yang telah bertahun-tahun diusahakan oleh masyarakat Kumpay. Kasus perebutan hak atas tanah ini berakhir ketika PT. Nagasawit membabat habis seluruh kebun nanas milik warga dan menggantinya dengan kelapa sawit. Pergantian tanaman ini membuat adanya pranata-pranata pertanian baru yang berlaku yang pada akhirnya membuat hampir seluruh petani nanas kehilangan mata pencaharian. Pihak-pihak yang tersingkir ini secara perlahan-lahan mengalami perubahan dalam kehidupannya, salah satunya adalah perubahan

2

sistem mata pencaharian yang mereka lakukan. Perubahan-perubahan tersebut berdampak pada perubahan kesejahteraan yang dirasakan oleh para pihak yang tersingkir. Oleh karena itu, sangat diperlukan penelitian untuk mengetahui bagaimana perubahan pranata pertanian akibat konversi tanaman komoditi, bagaimana dampak perubahan pranata pertanian pada kehidupan petani selaku aktor utama pertanian, dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan yang mereka rasakan pada saat ini.

Perumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang bahwa pranata sosial merupakan hal yang ada dalam setiap interaksi kehidupan. Salah satu kegiatan manusia yang memiliki pranata yang khas adalah kegiatan pertanian. Pranata dalam kegiatan pertanian dapat berupa aturan tentang sistem kepemilikan lahan, hubungan antara pemilik lahan dengan penggarap, hubungan antara petani dengan lembaga pemberi bantuan modal, penjual saprotan, dan pemerintah, serta penggunaan tenaga kerja, dan sebagainya.

Perubahan pranata sosial dalam sebuah sistem kehidupan dapat dipengaruhi dari dalam atau luar sistem yang menjadi tempat pranata tersebut berada. Faktor perubahan pranata sosial yang berasal dari dalam berupa perubahan dalam interaksi individu-individu yang terlibat di dalam pranata tersebut. Sedangkan faktor luar berupa intervensi atau campur tangan pihak luar sistem dimana pranata berada, misalnya pemerintah, swasta, atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan berubahnya pranata sosial atau kelembagaan, maka akan mengubah aspek lain dalam kehidupan pelaku pranata, seperti pola pekerjaan, kesempatan kerja, dan hubungan antar masyarakat. Perubahan tatanan kehidupan tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Terdapat dua kemungkinan perubahan kesejahteraan yang diakibatkan oleh berubahnya pranata sosial, yaitu kesejahteraan dapat meningkat atau kesejahteraan dapat menurun.

Berdasarkan pemaparan di atas, diperlukan sebuah pengkajian lebih mendalam mengenai dampak perubahan pranata sosial pada sistem pertanian yang diakibatkan oleh perubahan jenis tanaman yang diusahakan bagi kesejahteraan petani. Untuk mengetahui permasalahan umum tersebut dirumuskan sejumlah pertanyaan permasalahan yang lebih spesifik, yaitu:

1. Bagaimana masuknya komoditi baru mengubah bentuk-bentuk pranata sosial pertanian di masyarakat?

2. Bagaimana dampak pranata pertanian baru terhadap kehidupan petani penggarap yang berupa pola pekerjaan, kesempatan bekerja, dan hubungan antar warga?

3. Bagaimana dampak perubahan pranata sosial bagi kesejahteraan petani?

Tujuan Penelitian

yang diakibatkan perubahan tanaman komoditi bagi kesejahteraan petani. Kemudian, tujuan lainnya adalah menjawab pertanyaan permasalahan, yakni: 1. Menganalisis bentuk-bentuk pranata sosial sistem usaha tani yang mengalami

perubahan pada konversi tanaman komoditi.

2. Menganalisis perubahan pada pola pekerjaan, kesempatan bekerja, dan hubungan antar warga akibat pranata pertanian baru.

3. Menganalisis dampak perubahan pranata sosial bagi kesejahteraan petani.

Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditujukan kepada 3 pihak, antara lain:

1. Akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya. Selain itu diharapkan pula dapat menambah khasanah dalam kajian ilmu pengetahuan agraria dan pranata sosial. 2. Pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun dan mengambil kebijakan mengenai peraturan pemanfaatan lahan, serta membuat solusi dari permasalahan konversi tanaman komoditi sehingga tercipta keadilan sosial bagi seluruh pihak yang terkait.

TINJAUAN PUSTAKA

Pranata Sosial Sistem Usaha Tani

Pertanian merupakan sektor kegiatan manusia terbesar di Indonesia. Hal tersebut tidak mengherankan karena Indonesia mendapatkan julukan negara agraris akibat besarnya kegiatan yang bergerak di bidang pertanian. Dengan luas lahan pertanian yang besar, dapat dibayangkan bahwa banyak sekali individu-individu yang terkait dengan sektor pertanian dan menggantungkan hidupnya pada sektor ini.

Sektor pertanian merupakan sebuah sektor yang terdiri dari tiga bagian yang saling terintegrasi, yaitu bagian hilir, tengah, dan hulu. Setiap bagian tersebut memiliki aktor-aktor yang berperan dalam menjalankan bagian tersebut. Ketiga bagian tersebut harus berjalan secara sinkron layaknya sebuah sistem agar terjadi keseimbangan. Salah satu aktor penting yang berada pada bagian hulu dan sangat berperan di dalam sektor pertanian adalah petani.

AGRA (2010) menyebutkan dalam tulisannya bahwa kaum tani adalah orang-orang yang bergantung pada pengolahan tanah dalam kehidupannya yang berasal dari bercocok tanam, perkebunan, perladangan menetap atau berpindah, memungut hasil hutan, meramu, serta berburu. Lebih lanjut AGRA menyimpulkan bahwa yang termasuk kaum tani menurut pengertian di atas adalah kaum tani (peasantry) atau yang biasa disebut sebagai petani tak bertanah atau petani yang memiliki lahan sempit (petani gurem), masyarakat adat atau masyarakat minoritas, dan nelayan. Hampir sama dengan AGRA, Wolf dalam Landsberger dan Alexandrov (1981) mendefinisikan petani sebagai “penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok-tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses cocok tanam”.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pertanian merupakan sebuah sektor kegiatan manusia. Pernyataan tersebut dapat berarti semua kegiatan manusia yang berada dalam bidang pertanian dapat dikatakan sebagai usaha tani. Usaha tani memiliki pengertian sebagai sistem yang kompleks yang terdiri atas tanah, tumbuhan, hewan, peralatan, tenaga kerja, input lain, serta pengaruh lingkungan yang pengelolaannya dilakukan oleh seseorang yang disebut petani sesuai dengan kemampuan dan aspirasinya (CGIAR dalam Reijntjes et al. 1992).

Usaha tani adalah sebuah kegiatan yang selalu terkait dengan budaya dan sejarah (Reijntjes et al. 1992). Seiring dengan berjalannya waktu, akan tercipta sebuah bentuk kebudayaan baru meliputi nilai-nilai, norma, dan aturan yang terkait dengan usaha tani tersebut. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Reintjes et al. (1992) yang menyatakan bahwa pertanian merupakan hasil interaksi antar manusia dengan sumber daya alam setempat dimana nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan institusi yang dimiliki oleh masyarakat setempat mempengaruhi jenis budaya pertanian yang telah ada dan terus berkembang.

tani merupakan susunan khusus dari kegiatan usaha tani yang dikelola berdasarkan kemampuan lingkungan fisik, biologis, sosioekonomi, yang sesuai dengan tujuan, kemampuan, dan sumber daya yang dimiliki petani. Pertanian yang dimaksudkan bukan hanya pertanian padi, tetapi juga perkebunan, perikanan, peternakan, perladangan, dan lain-lain yang termasuk ke dalam lingkup kegiatan pertanian. Di dalam sebuah sistem usaha tani, terdapat aturan-aturan, pola, nilai, dan tata cara yang mengatur antar aktor terkait bagaimana mereka harus bertingkah laku atau melakukan perbuatan. Aturan, pola, nilai, dan tata cara tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah pranata atau kelembagaan. Pranata sosial mengatur bagaimana antar aktor atau pihak yang terkait dalam sistem tersebut berinteraksi satu dengan lainnya. Tanpa adanya pranata sebuah ketidakteraturan akan terjadi yang menyebabkan sendi-sendi kehidupan lainnya akan terganggu.

Pranata atau kelembagaan memiliki pengertian sebagai kompleks atau sistem peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai penting (Polak dalam Basrowi 2005). Sedangkan, kelembagaan atau pranata menurut Koentjaraningrat dalam Rahardjo (2004) berarti sistem tata kelakuan dan hubungan yang bepusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus pada kehidupan masyarakat. Berdasarkan dua pengertian di atas, maka kelembagaan dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang berlaku di masyarakat yang berfungsi mengatur tata kelakukan dan hubungan dalam masyarakat. Kelembagaan dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga kemasyarakatan sebagai peraturan dan kelembagaan masyarakat yang sungguh-sungguh berlaku (Soekanto dalam Basrowi 2005). Kelembagaan masyarakat sebagai peraturan terjadi ketika norma tersebut mengatasi dan mengatur perilaku masyarakat. Sedangkan, maksud dari lembaga masyarakat yang sungguh-sungguh berlaku adalah jika norma tersebut sepenuhnya membantu pelaksanaan dalam pola kemasyarakatan.

Pranata dalam sistem usaha tani yang dapat diidentifikasi, antara lain: 1) bagaimana sistem kepemilikan atas suatu lahan; 2) bagaimana hubungan antar aktor di dalam sebuah lahan, seperti hubungan antara pemilik lahan dengan penggarap; 3) bagaimana sistem pembayaran yang diterima pemilik lahan dan penggarap; 4) bagaimana tahapan usaha tani tersebut beserta aturannya mulai dari penanaman hingga pasca panen; 5) bagaimana penggunaan tenaga kerja serta aturannya yang mencakup jam kerja dan pembayaran pada setiap tahapan usaha tani tersebut. Setiap bentuk pranata sosial tersebut terbentuk akibat adanya kesepakatan bersama atau terbentuk secara alami melalui proses panjang perjalanan waktu tergantung pada kondisi lingkungan fisik, sosial, dan budaya di daerah pranata tersebut berada.

Gambaran Umum Kesejahteraan Petani

Konsep Kesejahteraan

Indonesia Nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Untuk mengukur seberapa tinggi tingkat kesejahteraan suatu individu, diperlukan berbagai indikator dari berbagai dimensi. Sama seperti definisi dari konsep kesejahteraan, sebuah indikator yang menyatakan apakah individu sejahtera atau tidak, juga memiliki berbagai versi dari banyak ahli. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan untuk mengetahui kesejahteraan seseorang, maka ada 6 hal yang dapat mengindikasikan, antara lain kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, serta sosial dan budaya (BPS 2006).

Berbeda dengan BPS, CIFOR (2007) menyatakan ada sebuah model yang menjelaskan mengenai bagaimana melihat konsep kesejahteraan. NESP (Nested Spheres of Poverty) menjelaskan bahwa kesejahteraan dipengaruhi oleh berbagai lingkungan beserta aspek kehidupan yang ada di dalamnya. Dalam gambar di bawah ini dijelaskan, lingkaran inti yang berada di tengah dinamakan sebagai kesejahteraan subjektif. Kesejahteraan ini merupakan kesejahteraan yang sifatnya sangat individu dan emosional. Dikatakan seperti itu karena kesejahteraan ini tidak memiliki nilai standar yang konstan. Kesejahteraan ini berubah-ubah sesuai dengan suasana hati dan lingkungan individu tersebut. Dengan kata lain, kesejahteraan ini secara garis besar dipengaruhi oleh kesehatan, kekayaan materi, dan pengetahuan. Lingkungan konteks yang meliputi lingkungan alam, ekonomi, sosial, dan politik secara langsung mempengaruhi kesehatan, kekayaan materi, dan pengetahuan yang akhirnya secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan subjektif. Sedangkan, lingkungan konteks dipengaruhi oleh prasarana dan layanan. Penjelasan di atas, dapat dilihat pada Gambar 1.

Kondisi Kesejahteraan Petani

Petani berdasarkan besaran skala usahanya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu petani yang berusaha tani skala kecil dan petani yang berusaha tani skala besar. Petani skala besar ini biasanya memiliki lahan besar yang didukung dengan sarana produksi yang modern, tenaga kerja yang banyak, dan berorientasi profit. Petani yang memiliki usaha tani kecil memiliki ciri-ciri berusaha tani di lingkungan yang tekanan penduduk lokalnya mengalami peningkatan, memiliki sumber daya yang terbatas, produksi subsisten, dan kurang mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya (Soekartawi et al 1989). Sedangkan, menurut BPLPP yang dikutip oleh Soekartawi et al (1989), menyatakan petani kecil adalah petani yang berpendapatan rendah (kurang dari 240 kg beras/kapita/tahun), memiliki lahan sempit (0.25 hektar di Jawa dan 0.5 hektar di luar jawa), kekurangan modal dan memiliki tabungan yang terbatas, dan memiliki pengetahuan yang terbatas dan kurag dinamis.

Melihat perbedaan kedua jenis petani di atas, terlihat bahwa petani kecil identik dengan kemiskinan dan kesengsaraan. Dibandingkan dengan petani besar, petani kecil-lah yang biasanya identik dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Hal tersebut seperti yang dituliskan oleh Nasution (2005).

”Kesejahteraan rakyat yang bekerja di sektor pertanian kini sungguh memprihatinkan, terutama mereka yang posisinya sebagai buruh tani dan petani berlahan sempit (petani gurem dan petani dengan lahan kurang dari satu hektar). Petani berlahan sempit dan buruh tani adalah kelompok yang paling mempresentasikan kondisi ekonomi petani seluruhnya, sebab sebagian besar petani-petani Indonesia berasal dari kelompok ini.”

Menurut data Biro Pusat Statistik 2003 dalam Nasution (2005), buruh tani merupakan profesi yang pendapatannya paling rendah jika dibandingkan dengan profesi yang ada di sektor pertanian lainnya. Bahkan pendapatan rata-rata buruh tani dan petani yang memiliki lahan sempit setiap tahunnya mengalami penurunan. Lebih lanjut, Nasution (2005) berpendapat bahwa masalah kesejahteraan petani tidak hanya berhubungan dengan luas lahan yang dimilikinya, namun juga bisa berhubungan dengan persoalan lain yang memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan petani. Kesejahteraan tidak hanya selalu berkaitan dengan pendapatan tetapi juga dapat berkaitan dengan rasa aman. Kesejahteraan adalah hal yang berupa aspek yang menangani kebutuhan fisik dan batin serta menciptakan rasa nyaman, puas, adil, dan bahagia.3

Konversi Tanaman Komoditi

Konsep Konversi Tanaman Komoditi

Konversi lahan adalah berubahnya penggunaan suatu lahan ke penggunaan lainnya (Ruswandi 2005). Dengan kata lain dapat dikatakan konversi lahan adalah berubahnya alih fungsi suatu lahan. Seiring dengan dinamika kehidupan

3

masyarakat, seperti adanya kebijakan, jumlah penduduk, mobilitas penduduk, dan sebagainya, maka alih fungsi lahan dapat dikatakan sebagai hal yang biasa atau wajar bila terjadi. Alih fungsi lahan akan menjadi masalah apabila tindakan alih fungsi lahan berdampak negatif bagi lingkungan sekitar lahan tersebut (Utomo 1992).

Utomo (1992) menyebutkan bahwa alih fungsi lahan dapat bersifat permanen dan sementara. Alih fungsi lahan permanen terjadi ketika lahan pertanian seperti sawah dimanfaatkan untuk sektor non-pertanian, seperti perumahan atau industri. Sedangkan alih fungsi lahan yang sifatnya sementara misalnya lahan pertanian sawah yang diubah menjadi perkebunan. Tidak jauh berbeda dengan Utomo, Harini dalam Hamdan (2012) membedakan perubahan penggunaan lahan menjadi empat, yaitu perubahan dari suatu jenis pertanian ke pertanian lainnya, perubahan dari lahan pertanian ke non-pertanian, perubahan dari penggunaan pertanian menjadi lahan pertanian, dan perubahan non-pertanian ke bentuk non-non-pertanian lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa konversi tanaman komoditi memiliki definisi sebagai berubahnya suatu jenis komoditi pada suatu lahan ke komoditi lainnya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Konversi Tanaman Komoditi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata faktor adalah hal, keadaan, atau peristiwa yang menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya sesuatu. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konversi tanaman komoditi adalah setiap hal, keadaan, atau peristiwa yang menyebabkan terjadinya konversi tanaman komoditi. Banyak tulisan yang membahas mengenai apa saja faktor yang menyebabkan konversi tanaman komoditi yang terjadi di wilayah Indonesia. Setiap tulisan tersebut memiliki perbedaan dalam menunjukkan faktor penyebab suatu alih fungsi lahan. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan wilayah penelitian yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Artinya, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konversi tanaman komoditi tergantung pada kondisi sosial, geografi, fisik daerah tempat terjadinya peristiwa konversi lahan. Faktor-faktor tersebut ada yang semakin menguatkan motivasi petani untuk mengambil keputusan alih fungsi lahan sehingga meningkatkan laju alih fungsi lahan, namun ada yang menurunkan laju alih fungsi lahan.

Sedangkan dalam penelitiannya di wilayah Bandung Utara pada tahun 2007, Ruswandi et al. (2007) menemukan sedikitnya 5 faktor yang berpengaruh nyata dengan laju konversi lahan yang terjadi di wilayah tersebut. Kelima faktor tersebut merupakan faktor yang dapat menurunkan laju konversi lahan maupun meningkatkan laju konversi lahan. Kelima faktor tersebut adalah kepadatan petani pemilik pada tahun 1992, kepadatan petani penggarap atau buruh pada tahun 1992, jumlah masyarakat miskin, luas lahan guntai4, serta jarak lahan dengan kota atau kecamatan.

Selanjutnya, Sihaloho et al. (2007) menemukan bahwa terdapat 5 faktor yang menyebabkan terjadinya konversi pada lahan pertanian, antara lain meningkatnya jumlah penduduk, keterdesakan ekonomi yang dialami warga, investasi dari pihak swasta, adanya intervensi dari pemerintah mengenai kebijakan agraria, serta faktor luar dimana yang dimaksud dengan faktor ini adalah warga yang “ikut-ikutan” untuk menjual tanahnya.

Berbeda dengan Sihaloho, Hamdan (2012) membagi faktor penyebab konversi tanaman padi ke kelapa sawit ke dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari kondisi keluarga petani dan usaha tani sawah. Yang termasuk ke dalam faktor ini adalah luas sawah yang dimiliki, pengalaman dalam usaha tani padi, dan tingkat ketersediaan tenaga kerja. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari kondisi dari luar yang mempengaruhi pengelolan lahan sawah. Yang termasuk ke dalam faktor ini adalah permasalahan pada irigasi, sarana produksi pupuk, tingkat resiko usaha tani padi, pengetahuan petani mengenai peraturan konversi lahan pangan, dan harga tandan buah segar kelapa sawit. Selanjutnya, Hamdan mengkategorikan faktor-faktor tersebut ke dalam dua faktor, yaitu faktor pendorong (pull factor) dan faktor penarik (push factor). Menurutnya, faktor pendorong biasanya memiliki konotasi negatif karena hal tersebut menunjukkan adanya kekurangan pada sektor pertanian dan wilayah pedesaan. Sedangkan faktor penarik biasanya memiliki arti yang positif karena hal tersebut menujukkan bahwa tanaman perkebunan lebih menguntungkan daripada tanaman pangan. Harga tandan buah segar (TBS) sawit menjadi satu-satunya faktor pendorong yang berpengaruh nyata terhadap konversi tanaman komoditi di wilayah tersebut. Sedangkan, masalah pada sarana irigasi, tingkat kegagalan usaha tani, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan pupuk, jumlah pengalaman petani dalam berusaha tani sawah, serta pengetahuan mengenai peraturan konversi lahan pangan menjadi faktor penarik bagi petani.

Konversi lahan pada umumnya banyak terjadi di lahan sawah. Kondisi tersebut dapat dijelaskan oleh empat alasan berikut. Pertama, wilayah agroekosistem yang didominasi oleh sawah lebih padat penduduknya jika dibandingkan dengan agroekosistem lahan kering, sehingga permintaan untuk tanah menjadi tinggi karena tekanan penduduk. Kedua, banyak di antara daerah persawahan yang lokasinya dekat dengan kota. Ketiga, daerah persawahan lebih baik dari segi infrastrukturnya dibandingkan lahan kering. Keempat, pembangunan pemukiman dan industri membutuhkan wilayah yang bertopografi agar berlangsung dengan cepat. Namun, di wilayah yang bertopografi datar seperti Pulau Jawa, sebagian besar lahannya adalah lahan sawah.

4

Selain berbagai faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu penyebab konversi tanaman komoditi yang saat ini marak terjadi adalah land grabbing atau perampasan lahan. Land grabbing adalah kegiatan pengambilalihan hak dan akses atas suatu lahan oleh pihak yang memiliki „kekuatan‟ yang lebih besar dari pihak-pihak yang dianggap „lemah‟. Praktek land grabbing yang saat ini sedang marak terjadi biasanya dilakukan oleh pihak perkebunan besar, entah itu negeri atau swasta. Perusahaan tersebut melakukan pengambilalihan lahan dengan tujuan untuk mengganti komoditi yang ada dengan komoditi perdagangan internasional, seperti kelapa sawit, coklat, kopi, teh, dan sebagainya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh AGRA (2012), permasalah land grabbing atau perampasan tanah yang dilakukan kaum pemilik modal banyak telah membuat petani harus menyerahkan lahan yang dimilikinya atau mengganti komoditi yang diusahakannya. Akibatnya petani menjadi buruh sendiri di lahan pertanian mereka.

Perubahan Pranata Sosial pada Konversi Tanaman Komoditi

Seiring dengan perubahan waktu, kelembagaan dapat berubah. Sifat kelembagaan yang dinamis dan rentan akan perubahan ini disebabkan karena nilai dan budaya dalam masyarakat yang berubah (Yustika 2006). Yustika (2006) menjelaskan bahwa perubahan kelembagaan dapat diartikan sebagai terjadinya sebuah kondisi dimana berubahnya prinsip regulasi, organisasi, perilaku, dan pola-pola interaksi. Perubahan kelembagaan merupakan sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas interaksi antar pihak yang terkait, dimana berubahnya kelembagaan mendorong perubahan mengenai kondisi-kondisi awal yang kemudian dibuatlah penyesuaian yang baru, sehingga terciptalah keadaan baru yang memiliki keseimbangan dinamis (Yustika 2006). Proses perubahan kelembagaan ada yang terjadi secara bertahap, namun ada pula yang berlangsung secara cepat tergantung dari respon individu atas kondisi perubahan yang dialaminya (Yustika 2006). Terdapat empat sumber yang dapat diidentifikasi yang menyebabkan terjadinya berubahnya suatu pranata, antara lain rekaya sosial, kelangkaan (dapat berupa kelangkaan sumber daya atau aturan main), oportunisme, dan perubahan kebijakan (Yustika 2006).

Setiap sistem usaha tani memiliki aturan main, tata kelola, pranata atau kelembaagaan yang mengaturnya. Pranata tersebut berbeda-beda tergantung wilayah, keadaan masyarakatnya, dan jenis komoditi yang diusahakan. Ketika suatu komoditi yang diusahakan di suatu lahan mengalami perubahan ke komoditi lain, hal tersebut tentu saja membuat pranata sosial atau kelembagaan yang telah ada sejak lama berubah. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan pada sistem kepemilikan lahan, sistem pola tanam, sistem hubungan pemilik dan buruh, sistem bagi hasil, atau sistem penggunaan tenaga. Perubahan-perubahan pada kelembagaan sistem usaha tani akan dijelaskan sebagai berikut.

mereka adalah 65% dari rendemen tebu yang dihasilkan oleh mereka (Wiyono 2002).

2. Penelitian Hamdan (2012) mengungkapkan bahwa adanya perbedaan pada pola tanam, curahan tenaga kerja yang digunakan, sistem bagi hasil perbandingan tenaga kerja laki-laki dan perempuan, penggunaan faktor produksi, dan penerimaan yang didapat petani ketika mereka berusaha tani padi ke usaha tani kelapa sawit. Sebagai contoh, usaha tani padi lebih banyak menggunakan tenaga kerja baik itu dari tenaga kerja dari keluarga maupun tenaga kerja dari luar, sedangkan pada usaha tani kelapa sawit penggunaan tenaga kerja lebih sedikit dan lebih menggunakan tenaga kerja yang berasal dari keluarga saja. Contoh lainnya, pada tanaman padi masih digunakan sistem bagi hasil, sedangkan usaha tani kelapa sawit pembayaran dilakukan dengan sistem upah. 3. Dassir (2010) menemukan bahwa terdapat perubahan pola hubungan antara

pemilik lahan dengan pengelola lahan atau buruh tani pada petani yang mengusahakan monokultur kemiri dengan petani yang mengkonversi kemiri menjadi coklat.

4. Perubahan kelembagaan pada usaha tani padi ke coklat juga terjadi di Komunitas Bolapapu, Sulawesi Tengah. Jika pada usaha tani pengambilan keputusan dan pengerjaan tugas banyak dilakukan oleh kaum wanita, kecuali pekerjaan yang memang membutuhkan tenaga laki-laki, seperti menyemprotkan pestisida pada tanaman. Jauh berbeda dengan usaha tani coklat, semua keputusan dibuat oleh laki-laki, wanita pada usaha tani coklat sedikit sekali peranannya (Savitri 2007).

Dampak Perubahan Pranata Sosial Pertanian Bagi Kesejahteraan Petani

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peralihan suatu jenis komoditi sudah pasti terdapat pranata yang berubah. Berubahnya pranata kelembagaan pada sistem usaha tani tentu saja akan berdampak bagi pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Petani adalah pihak yang langsung terkena dampak dari perubahan pranata kelembagaan akibat beralihnya jenis komoditi yang diusahakannya. Dampak dapat mempengaruhi berbagai hal, yang salah satunya adalah kesejahteraan petani.

Perubahan pranata kelembagaan pada konversi tanaman komoditi dapat menyebabkan dua kemungkinan bagi kesejahteraan petani. Perubahan pranata kelembagaan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan petani atau menurunkan kesejahteraan petani. Berikut ini dipaparkan beberapa kasus konversi tanaman komoditi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani.

000/tahun, dan petani palawija sebesar Rp4 320 000/tahun (Syahza dan Khaswarina 2007).

2. Di Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, komoditi kelapa sawit lebih menjanjikan secara ekonomis dibandingkan komoditi padi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai land rent tanaman kelapa sawit yang lebih besar daripada padi. Perbedaan nilai land rent ini didapatkan dari penghitungan pada penggunaan input produksi, curahan tenaga kerja, dan pemasukan. Perbedaan nilai land rent ini menunjukkan bahwa antara usaha tani padi dan kelapa sawit terdapat perbedaan kelembagaan yang berlaku, seperti pola tanam, proporsi tenaga kerja laki-laki dan perempuan, dan sistem bagi hasil. (Hamdan 2012).

3. Penelitian Muh. Dassir (2010) di wilayah Camba, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan menemukan bahwa penduduk di kedua desa penelitian yang saat ini tidak lagi menerapkan sistem pola wanatani kemiri monokultur. Mereka mengonversi sistem pola tani monokultur kemiri dengan pola tani coklat dan kemiri karena pendapatan yang diterima petani yang menerapkan pola tani coklat kemiri lebih besar daripada yang masih menerapkan monokulutur kemiri. Pendapatan yang diterima petani yang menerapkan pola coklat-kemiri mencapai 20 kali lipat dari petani yang menerapkan pola monokultur kemiri.

Untuk kasus konversi tanaman komoditi yang menurunkan kesejahteraan petani akan dipaparkan berikut ini.

1. Berdasarkan penelitian tentang konversi lahan yang terjadi di wilayah Bandung Utara diketahui bahwa konversi lahan berpengaruh nyata terhadap penurunan kesejahteraan petani. Semakin luas lahan petani yang terkonversi, maka akan semakin tinggi peluang penurunan kesejahteraan petani. Jika sebanyak 1% dari lahan petani dikonversi, maka akan terjadi penurunan tingkat kesejahteraan sebesar 1 077 kali jika dibandingkan tidak melakukan konversi. Konversi lahan pada awalnya memang meningkatkan kesejahteraan petani, namun untuk beberapa lama kemudian kesejahteraan petani akan menurun. Uang hasil penjualan lahan telah habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup petani (Ruswandi et al. 2007).

2. Berdasarkan data, selama periode 2004 sampai 2010, perampasan tanah di sektor perkebunan menyengsarakan lebih dari 11.4 juta kaum tani. Sedangkan, perampasan sektor pertanian membuat 175 000 jiwa kaum tani menderita dan tersingkir dari tanah pertaniannya (AGRA 2012).

3. Kesejahteraan petani yang melaksanakan program pemerintah Kabupaten Sragen untuk menanami lahan mereka dengan tebu menurun. Menurunnya kesejahteraan petani diakibatkan sistem bagi hasil yang dibuat oleh pihak-pihak yang terkait dalam program tersebut tidak menguntungkan petani (Wiyono 2002).

tersebut tentu saja dapat mengurangi pendapatan rumah tangga seorang petani karena istrinya tidak lagi bekerja sebagai tenaga kerja di sektor pertanian.

Kerangka Pemikiran

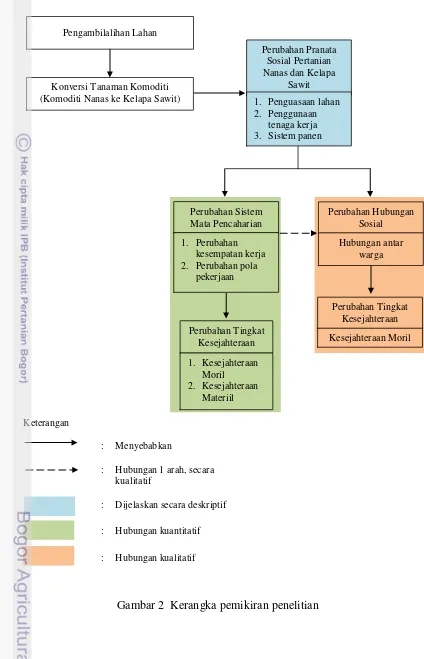

Masalah land grabbing (perampasan lahan) mulai marak terjadi pada lahan-lahan pertanian di Indonesia. Masalah perampasan lahan-lahan ini biasanya berujung pada pengambilalihan lahan oleh pihak yang memiliki „kekuatan‟ yang lebih besar, misalnya perusahaan perkebunan. Tujuan perusahaan perkebunan melakukan pengambilalihan lahan adalah mengonversi lahan pertanian yang ada menjadi bentukan lahan pertanian lainnya, dengan kata lain mengganti komoditi. Perubahan komoditi atau yang dapat dikatakan konversi tanaman komoditi, telah menyebabkan perubahan pranata sosial pertanian yang telah ada. Pranata sosial yang teridentifikasi mengalami perubahan adalah penguasaan lahan, penggunaan tenaga kerja, dan sisten panen. Perubahan pranata pertanian ini tentu saja harus diadaptasi oleh petani yang terkait pada lahan tersebut.

Perubahan pranata sosial pertanian menyebabkan perubahan pada kehidupan petani yang pada ujungnya akan menyebabkan perubahan pada tingkat kesejahteraan. Perubahan tersebut berupa perubahan pada sistem mata pencaharian yang terdiri dari pola pekerjaan dan kesempatan bekerja, serta perubahan hubungan antar warga. Perubahan sistem mata pencaharian menyebabkan secara langsung perubahan tingkat kesejahteraan, secara moril dan materiil. Selain itu, perubahan sistem mata pencaharian juga memiliki andil dalam perubahan hubungan antar warga. Hubungan yang terjadi adalah hubungan satu arah yang dijelaskan secara kualitatif. Perubahan hubungan antar warga juga menyebabkan perubahan tingkat kesejahteraan, namun kesejahteraan yang dirasakan warga adalah kesejahteraan moril.

Gambar 2 Kerangka pemikiran penelitian

Keterangan

: Menyebabkan

: Hubungan 1 arah, secara kualitatif

: Dijelaskan secara deskriptif

: Hubungan kuantitatif

: Hubungan kualitatif

Perubahan Hubungan Sosial

Hubungan antar warga

Perubahan Tingkat Kesejahteraan

Kesejahteraan Moril Konversi Tanaman Komoditi

(Komoditi Nanas ke Kelapa Sawit) Pengambilalihan Lahan

Perubahan Pranata Sosial Pertanian Nanas dan Kelapa

Sawit 1. Penguasaan lahan 2. Penggunaan

tenaga kerja 3. Sistem panen

Perubahan Tingkat Kesejahteraan

1. Kesejahteraan Moril

2. Kesejahteraan Materiil Perubahan Sistem Mata Pencaharian

1. Perubahan kesempatan kerja 2. Perubahan pola

Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada penelitian ini terbagi menjadi dua berdasarkan jenis metode penelitiannya, yaitu hipotesis untuk metode kualitatif dan hipotesis untuk metode kuantitatif. Adapun hipotesis untuk metode kualitatif adalah:

1. Konversi tanaman komoditi menyebabkan perubahan pranata sosial pertanian. 2. Perubahan pranata sosial pertanian dan perubahan sistem mata pencaharian

menyebabkan perubahan pada hubungan antar warga.

3. Perubahan hubungan antar warga menyebabkan perubahan tingkat kesejahteraan secara moril.

Sedangkan hipotesis untuk metode kuantitatif adalah ada hubungan positif antara perubahan sistem mata pencaharian dengan tingkat kesejahteraan.

Definisi Konseptual

1. Pengambilalihan lahan adalah berubahnya kepemilikan atau kepenguasaan atas suatu lahan dari pihak satu ke pihak lainnya yang dilakukan secara paksa. 2. Konversi tanaman komoditi adalah perubahan jenis tanaman komoditi yang

diusahakan pada suatu lahan.

3. Pranata sosial sistem pertanian adalah peraturan dan tata cara yang terdapat pada sistem usaha tani yang mengatur bagaimana hubungan antar aktor-aktor usaha pertanian. Pranata sosial pertanian meliputi pranata sosial yang mengatur penguasaan lahan, penggunaan tenaga kerja, dan sistem panen.

4. Tingkat kesejahteraan adalah kondisi dimana kebutuhan materiil dan moril terpenuhi.

Definisi Operasional

1. Perubahan pranata sosial pada sistem pertanian adalah berubahnya tata cara, aturan, atau kebiasaan yang dilakukan aktor-aktor sistem pertanian. Perubahan pranata sosial diteliti dengan metode kualitatif yang meliputi:

a) Pranata pada penguasaan lahan adalah aturan yang mengatur bagaimana lahan tersebut dikuasai oleh seseorang.

b) Pranata pada penggunaan tenaga kerja adalah aturan yang mengatur bagaimana penggunaan tenaga kerja pada sistem pertanian, yang meliputi penggunaan tenaga kerja pada setiap tahapan pertanian, peranan setiap tenaga kerja, hubungan kerja antara pemilik lahan dengan penggarap atau buruh tani, dan sistem pembayaran tenaga kerja.

c) Pranata pada sistem panen adalah aturan yang mengatur bagaimana sistem panen atas komoditi yang diusahakan.

2. Perubahan sistem mata pencaharian adalah perbedaan pada kesempatan kerja dan pola pekerjaan petani saat sebelum dan sesudah terjadinya konversi tanaman komoditi. Perubahan ini diukur dengan metode penelitian kuantitatif. a) Kesempatan kerja adalah berubahnya peluang yang dimiliki oleh seseorang

kerja di sektor non-pertanian. Untuk mengetahui seberapa besar perubahan pada masing-masing jenis kesempatan kerja tersebut, maka digunakan: i. Perubahan kesempatan kerja di sektor pertanian adalah persepsi rumah

tangga terhadap peluangnya untuk memperoleh pekerjaan di sektor pertanian setelah adanya konversi tanaman komoditi. Kesempatan kerja di sektor pertanian diukur dari kesempatan kerja paling mudah sampai kesempatan kerja paling sulit saat ini dibandingkan sebelum terjadinya konversi tanaman komoditi.

Sangat sulit: tidak ada lagi kesempatan kerja, skor 1.

Sulit: pekerjaan sedikit dan terbatas (misal hanya sebagai buruh tani), skor 2.

Netral: sama saja (tidak ada perubahan kesempatan kerja), skor 3.

Mudah: pekerjaan agak terbuka luas, skor 4.

Sangat mudah: pekerjaan di sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan di sektor non-pertanian, skor 5.

ii. Perubahan kesempatan kerja di sektor non-pertanian adalah persepsi rumah tangga terhadap peluangnya untuk memperoleh pekerjaan di sektor non-pertanian setelah adanya konversi tanaman komoditi. Kesempatan kerja di sektor non-pertanian diukur dari kesempatan kerja paling mudah sampai paling sulit saat ini dibandingkan sebelum terjadinya konversi tanaman komoditi.

Sangat sulit: tidak ada lagi kesempatan kerja, skor 1.

Sulit: pekerjaan sedikit dan terbatas, skor 2.

Netral: sama saja (tidak ada perubahan kesempatan kerja), skor 3.

Mudah: pekerjaan agak terbuka luas, skor 4.

Sangat mudah: pekerjaan di sektor non-pertanian lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan di sektor pertanian, skor 5.

b) Perubahan pola pekerjaan adalah perbedaan kesibukan atau kegiatan responden yang dilakukan setiap hari untuk mencari nafkah akibat konversi tanaman komoditi. Pola pekerjaan diukur dari perubahan pekerjaan dari yang berada paling di luar sektor pertanian sampai pekerjaan yang termasuk paling sektor pertanian pada saat ini.

i. Sangat buruk: dari petani penggarap menjadi pengangguran atau bekerja serabutan, skor 1.

ii. Buruk: dari petani penggarap menjadi pekerja di sektor non-pertanian sebagai buruh, kuli bangunan, tukang ojek, pedagang keliling, dan sebagainya yang merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan gaji tetap, skor 2.

iii. Sedang: dari petani penggarap bekerja di sektor non-pertanian yang mendapatkan gaji tetap per bulan, skor 3.

iv. Baik: tetap bekerja sebagai petani penggarap atau buruh tani, skor 4

v. Sangat baik: saat ini bekerja di sektor pertanian dan non-pertanian, skor 5.

konversi tanaman komoditi. Perubahan hubungan antar warga diteliti secara kualitatif.

4. Perubahan tingkat kesejahteraan adalah perbedaan pada ukuran seberapa tinggi atau rendah aspek-aspek kesejahteraan yang dirasakan responden. Tingkat kesejahteraan yang dirasakan responden dikategorikan secara dua, yakni kesejahteraan moril dan kesejahteraan materiil. Perubahan tingkat kesejahteraan diteliti secara kuantitatif.

a) Kesejahteraan moril adalah perasaan aman dan nyaman yang dirasakan oleh responden atas kehidupan yang sekarang dibandingkan sebelum terjadinya konversi tanaman komoditi. Kesejahteraan moril dinyatakan oleh persepsi responden mengenai seberapa besar rasa aman atas pekerjaan termasuk pendapatan yang dihasilkan dari suatu pekerjaan yang dijalani serta persepsi responden mengenai rasa nyaman akan hubungannya dengan orang-orang disekitarnya.

i. Persepsi rasa aman pekerjaan adalah rasa aman yang dirasakan atas pekerjaan beserta pendapatan yang dihasilkan oleh pekerjaan tersebut, yang diukur dengan tingkat mulai dari paling aman hingga paling tidak aman.

Sangat aman: semua pekerjaan yang dilakukan responden pada saat ini sangat memberikan keamanan finansial untuk kehidupannya, skor 5.

Aman: semua pekerjaan yang dilakukan responden pada saat ini dirasa cukup aman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini dan di masa yang akan datang, skor 4.

Netral: semua pekerjaan yang dilakukan responden pada saat ini dirasa sama amannya dengan pekerjaan sebelum konversi tanaman komoditi, skor 3.

Tidak aman: semua pekerjaan yang dilakukan responden pada saat ini dirasa kurang aman untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini dan di masa yang akan datang, skor 2.

Sangat tidak aman: semua pekerjaan yang dilakukan responden pada saat ini dirasa sangat tidak aman, skor 1.

ii. Persepsi rasa nyaman hubungan adalah rasa nyaman yang dirasakan atas hubungan responden dengan orang-orang disekitarnya, baik itu dalam berinteraksi, bekerja sama, hingga tolong-menolong saat ini dibandingkan dengan sebelum konversi tanaman komoditi.

Sangat nyaman: saya merasa sangat mudah untuk berinteraksi, bekerja sama, meminta tolong dan menolong dengan warga lain, skor 5.

Nyaman: saya merasa cukup mudah untuk untuk berinteraksi, bekerja sama, meminta tolong dan menolong dengan warga lain, skor 4.

Netral: kenyamanan akan berinteraksi, bekerja sama, dan tolong-menolong dengan warga Kumpay yang lain sama saja dengan sebelum terjadinya konversi tanaman komoditi, skor 3.

Tidak nyaman: saya merasa tidak nyaman ketika harus berinteraksi dengan warga lain di Kumpay, skor 2.

b) Kesejahteraan materiil adalah kesejahteraan yang diukur berdasarkan nilai-nilai ekonomi dan keberadaan benda fisik yang berharga, yaitu pendapatan dan kepemilikan aset.

i. Pendapatan adalah jumlah seluruh pemasukan yang diterima rumah tangga atas setiap pekerjaan yang dilakukannya saat ini dibandingkan sebelum terjadinya konversi tanaman komoditi. Pendapatan dibagi ke dalam 5 kategori dari yang sangat rendah hingga sangat tinggi dengan indikator yang ditentukan secara partisipatif menurut perspektif lokal.

Sangat rendah: tidak memiliki penghasilan, skor 1.

Rendah: memiliki penghasilan yang tidak tentu, skor 2.

Sedang: memiliki penghasilan 15 ribu rupiah dalam beberapa hari sekali secara rutin, skor 3.

Tinggi: memiliki penghasilan lebih dari sama dengan 30 ribu rupiah dalam beberapa hari sekali secara rutin atau setiap hari, skor 4.

Sangat tinggi: memiliki penghasilan tetap dengan gaji di atas 1 juta rupiah, skor 5.

ii. Kepemilikan aset adalah jumlah seluruh barang berharga yang dimiliki atau dikuasai rumah tangga yang terdiri dari kepemilikan lahan pertanian, penguasaan lahan pertanian, hewan ternak, dan kendaraan bermotor pada saat ini dibandingkan sebelum terjadinya konversi tanaman komoditi.

Kepemilikan lahan pertanian adalah jumlah lahan pertanian yang dimiliki oleh setiap rumah tangga setelah terjadinya konversi tanaman komoditi dibandingkan dengan sebelum terjadinya konversi tanaman komoditi. Luas lahan pertanian diukur dari kepemilikan luas lahan pertanian yang paling sempit sampai paling luas dengan indikator yang ditentukan secara partisipatif menurut perspektif lokal.

Tidak punya lahan: skor 1

Lahan sempit: 50 bata5, skor 2

Sedang: 51 bata – 100 bata, skor 3

Lahan luas: 101 bata – 150 bata, skor 4

Lahan sangat luas: 151 bata, skor 5

Penguasaan lahan adalah perubahan status lahan yang dikuasai oleh rumah tangga akibat konversi tanaman komoditi. Status ini diukur dari yang status paling rendah hingga paling tinggi.

Sangat rendah: tidak punya lahan, skor 1

Rendah: tumpang sari, skor 2

Sedang: buruh tani atau bagi hasil, skor 3

Tinggi: sewa, skor 4

Sangat tinggi: milik, skor 5

kambing atau domba, skor 3); tinggi (hanya memiliki sapi atau kerbau, skor 4); dan sangat tinggi (memiliki semua jenis hewan ternak atau lebih dari satu jenis, skor 5).

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian eksplanatori karena penelitian ini berusaha menjelaskan hubungan kausal antara berbagai variabel yang ada di dalamnya melalui uji hipotesa (Singarimbun 1989). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perubahan pranata sosial pertanian komoditi nanas ke kelapa sawit, perubahan hubungan antar warga, perubahan sistem mata pencaharian, dan perubahan tingkat kesejahteraan petani. Variabel-variabel tersebut kemudian dibedakan menjadi 3, yaitu Variabel-variabel independen, variabel dependen, dan variabel antara. Variabel perubahan pranata sosial pertanian komoditi nanas ke kelapa sawit adalah variabel independen karena mempengaruhi variabel di dalamnya. Variabel perubahan hubungan antar warga dan tingkat kesejahteraan menjadi variabel dependen karena berubah setelah mendapatkan pengaruh dari variabel independen (variabel perubahan pranata sosial pertanian komoditi nanas ke kelapa sawit). Sedangkan variabel antara adalah variabel perubahan sistem mata pencaharian, karena menjadi variabel yang mengubungkan antara variabel perubahan pranata sosial pertanian komoditi nanas ke kelapa sawit dengan perubahan tingkat kesejahteraan. Dengan kata lain, variabel perubahan pranata sosial pertanian komoditi nanas ke kelapa sawit memiliki pengaruh tidak langsung dengan perubahan tingkat kesejahteraan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui pranata pertanian yang mengalami perubahan akibat konversi tanaman komoditi, dampak perubahan pranata pertanian terhadap hubungan antar warga, hubungan antara perubahan sistem mata pencaharian dengan hubungan antar warga, serta dampak perubahan hubungan antar warga dengan kesejahteraan secara moril. Adapun metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui perubahan sistem mata pencaharian penggarap dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan yang dirasakan. Instrumen penelitian yang akan digunakan dalam metode kuantitatif adalah kuesioner yang telah disusun sedemikan rupa sehingga dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dari responden. Sedangkan instrumen untuk metode kualitatif adalah wawanacara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terkait.

Lokasi dan Waktu Penelitian

karena itu, dapat dibayangkan bahwa jika komoditi yang membudaya tersebut diganti menjadi komoditi lain, maka akan berdampak bagi kehidupan petani nanas. Kedua, kasus konversi tanaman komoditi yang terjadi, yakni tahun 2007 belum terlalu lama dari waktu dilakukannya penelitian. Dengan kata lain, kasus tersebut masih hangat untuk diungkap, sehingga masyarakat masih mengingat bagaimana kondisi sebelum terjadinya konversi tanaman komoditi. Kegiatan penelitian ini berlangsung dari bulan Februari hingga Juni 2013 yang meliputi kegiatan penyusunan proposal penelitian, kolokium untuk memaparkan proposal penelitian, studi lapangan, penyusunan dan penulisan laporan, ujian skripsi, dan perbaikan laporan penelitian. Kegiatan dan waktu penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 2.

Teknik Pengambilan Informan dan Responden

Sumber data pada penelitian ini menggunakan informasi yang berasal dari responden dan informan sebagai subyek penelitian. Informan merupakan pihak yang dianggap penting karena dapat memberikan keterangan mengenai dirinya sendiri, keluarga, pihak lain, atau lingkungannya. Informan pada penelitian ini adalah petugas kecamatan, aparatur desa, ketua LSM HPN (Himpunan Petani Nanas), tokoh masyarakat setempat, dan mantan mandor lahan kelapa sawit di lahan sengketa. Informan-informan tersebut dianggap mengetahui dengan jelas mengenai kasus konversi tanaman komoditi yang terjadi di desa lokasi penelitian. Tidak diikutkannya PT. Nagasawit sebagai salah satu informan dalam penelitian ini adalah karena sulitnya menemui pihak PT. Nagasawit. Perusahaan perkebunan ini dapat dikatakan tertutup ketika ditanyakan mengenai masalah sengketa lahan yang berujung pada konversi tanaman komoditi.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan langsung melalui observasi di lapangan serta kuesioner dan wawancara mendalam yang ditanyakan langsung kepada responden. Data sekunder diperoleh dari kantor desa, kantor kecamatan, dan kantor LSM HPN atas dokumen-dokumen yang terkait penelitian ini, seperti dokumen tentang luas lahan yang dikonversikan, sejarah penguasaan lahan, jumlah petani yang menggarap lahan tersebut, dan sebagainya. Data sekunder juga diperoleh melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu buku, laporan hasil penelitian, artikel, dan sebagainya.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Terdapat dua data yang akan diolah dan dianalisis, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Analisis data secara kualitatif dilakukan secara tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Proses reduksi data dimulai dari proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, hingga transformasi data hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Pereduksian data bertujuan untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Penyajian data merupakan tahap setelah reduksi yang berupa menyusun segala informasi dan data yang diperoleh menjadi serangkaian kata-kata yang mudah dibaca ke dalam sebuah laporan. Terakhir adalah tahap verifikasi yang merupakan penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi.

Analisis data kuantitatif menggunakan aplikasi Microsoft Excell 2007 dan PASW Statistics 18. Aplikasi Microsoft Excell 2007 berfungsi untuk membuat tabel frekuensi, grafik, dan diagram untuk melihat data awal responden untuk masing-masing variabel secara tunggal. Sedangkan, PASW Statistics 18 digunakan untuk membantu dalam uji statitistik yang menggunakan tabulasi silang dan Rank Spearman. Taraf nyata yang digunakan dalam pengolahan data kuantitatif adalah 99% atau nilai sebesar 1%. Sedangkan, untuk mengetahui kuat atau lemahnya korelasi antara dua variabel yang diuji, maka digunakan pendapat Sarwono (2009) yang membagi kuat dan lemahnya hasil perhitungan uji statistik ke dalam 6 kriteria, yaitu:

1. Nilai hitung sebesar 0: tidak ada ada korelasi

2. Nilai hitung sebesar > 00.25: korelasi sangat lemah 3. Nilai hitung sebesar > 0.250. 5: korelasi cukup 4. Nilai hitung sebesar > 0.50.75: korelasi kuat

DESA KUMPAY: DAHULU DAN SEKARANG

Kumpay adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jalancagak, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki luas sebesar 729 hektar, yang mayoritas penggunaan lahan terbesar adalah lahan perkebunan, yaitu sebesar 49.2% dari total luas desa atau sebesar 359 368 hektar. Desa Kumpay berbatasan dengan Desa Cirangkong pada sebelah utara, Desa Kasomalang Kulon di sebelah selatan, Desa Bojong Loa disebelah timur, dan Desa Tambak Mekar di sebelah barat. Desa ini terletak tak jauh dari jalan raya yang menjadi terkenal menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin ke Bandung dan Purwakarta, yakni Jalan raya Jalancagak. Selain itu, secara langsung Desa Kumpay dilintasi oleh jalan yang menjadi alternatif pengguna jalan yang ingin menuju ke daerah Sumedang. Dengan dilintasi oleh kedua jalan yang penting ini, maka dapat dikatakan masyarakat Kumpay memiliki mobilitas yang tinggi. Hal tersebut menyebabkan masyarakat desa sudah pasti memiliki dinamika yang tinggi.

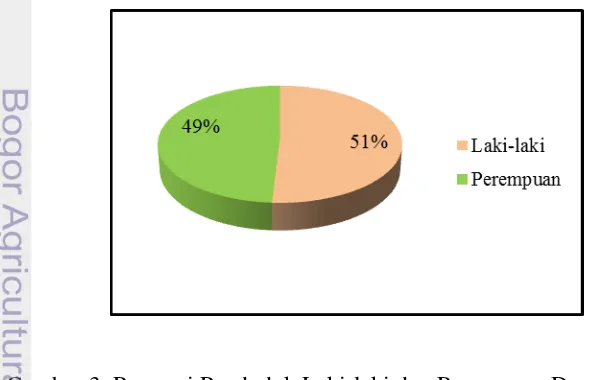

Desa Kumpay memiliki jumlah penduduk sebesar 3 821 jiwa dengan proporsi jumlah penduduk perempuan dan laki-laki dapat dilihat pada Gambar 3. Mayoritas masyarakat Kumpay bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani sebesar 20% dari jumlah populasi atau 793 jiwa. Sisanya tersebar pada pekerjaan di sektor non-pertanian, seperti pedagang keliling, pensiunan PNS, pembantu rumah tangga, pengusaha kecil dan menengah, karyawan swasta, dan sebagainya.

Mengenai masalah pendidikan, mayoritas warga Kumpay memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Hal ini disebabkan mayoritas penduduk Kumpay adalah warga yang telah berumur di atas usia 30 tahun atau generasi tua, dimana pada zaman dahulu Desa Kumpay memiliki fasilitas pendidikan yang terbatas dan kondisi kesejahteraan yang kurang memungkinkan untuk bersekolah. Namun saat ini, Desa Kumpay dapat dikatakan memiliki fasilitas pendidik yang baik. Di desa ini terdapat fasilitas Pendidikan Anak Usia Dasar (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah Dasar (2 buah). Selain itu, fasilitas jalan desa juga dikatakan memiliki kondisi yang baik, sehingga memudahkan warga desa untuk melakukan mobilisasi.

Kondisi Desa Kumpay Sebelum Terjadinya Peristiwa Pembabatan

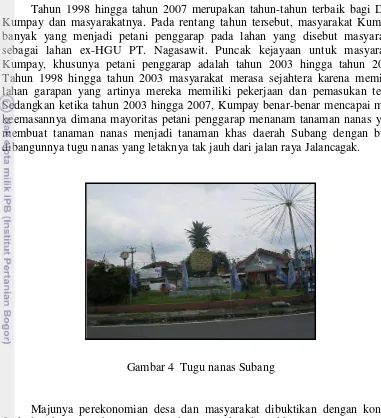

Tahun 1998 hingga tahun 2007 merupakan tahun-tahun terbaik bagi Desa Kumpay dan masyarakatnya. Pada rentang tahun tersebut, masyarakat Kumpay banyak yang menjadi petani penggarap pada lahan yang disebut masyarakat sebagai lahan ex-HGU PT. Nagasawit. Puncak kejayaan untuk masyarakat Kumpay, khusunya petani penggarap adalah tahun 2003 hingga tahun 2007. Tahun 1998 hingga tahun 2003 masyarakat merasa sejahtera karena memiliki lahan garapan yang artinya mereka memiliki pekerjaan dan pemasukan tetap. Sedangkan ketika tahun 2003 hingga 2007, Kumpay benar-benar mencapai masa keemasannya dimana mayoritas petani penggarap menanam tanaman nanas yang membuat tanaman nanas menjadi tanaman khas daerah Subang dengan bukti dibangunnya tugu nanas yang letaknya tak jauh dari jalan raya Jalancagak.

Gambar 4 Tugu nanas Subang

Majunya perekonomian desa dan masyarakat dibuktikan dengan kondisi fisik dari bangunan-bangunan rumah masyarakat desa, khususnya yang menjadi petani penggarap, serta berbagai kepemilikan barang-barang berharga yang dimiliki. Hal tersebut seperti yang diceritakan oleh seorang informan, yakni Bapak MH bahwa “pas lagi masih pada garap nanas petani makmur semua. Itu sekarang rumah-rumah keliatan bagus ya sisa-sisa dari jaman dulu. Rumah bagus teh saksi dari kejayaan petani. Dulu juga mobil-mobil diparkir sepanjang jalan yang di depan sini.”. Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak KR, “jaman masih garap lahan PT (PT. Nagasawit-red) setiap rumah minimal punya motor, ada yang punya mobil tiga. Rumah juga pada dibangun bagus, ditingkat.”