ANALISIS BIOEKONOMI UNTUK PEMANFAATAN

SUMBER DAYA IKAN KUNIRAN (

Upeneus

spp.)

YANG DIDARATKAN DI PPP LABUAN,

KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN

RENDRA DANANG SAPUTRA

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Analisis Bioekonomi untuk Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Kuniran (Upeneus spp.) yang Didaratkan di PPP Labuan, Kabupaten Pandeglang Banten adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada Perguruan Tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang dikutip dari karya yang diterbitkan dan tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir usulan penelitian ini.

Bogor, November 2014

Rendra Danang Saputra

ABSTRAK

RENDRA DANANG SAPUTRA. Analisis Bioekonomi untuk Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Kuniran (Upeneus spp.) yang Didaratkan di PPP Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dibimbing oleh ACHMAD FAHRUDIN

Ikan kuniran (Upeneus spp.) merupakan salah satu jenis ikan yang didaratkan di PPP Labuan. Ikan kuniran (Upeneus spp.) yang mempunyai nilai ekonomis yang tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia dan merupakan salah satu spesies sasaran dalam kegiatan perikanan tangkap. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasi laju eksploitasi sumber daya ikan kuniran untuk mengetahui status pemanfaatannya dan menyusun kebijakan dalam pengelolaan sumber daya ikan kuniran di PPP Labuan, Banten. Penelitian dilaksanakan di PPP Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian ini secara keseluruhan menggambarkan kondisi stok ikan kuniran yang belum mengalami biological overfishing dan economical overfishing, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang tepat agar sumber daya ikan kuniran dapat dimanfaatkan secara optmal. Penambahan upaya penangkapan sebaiknya dilakukan pada musim musim penangkapan seperti bulan Juni dan Agustus. Upaya optimum untuk memaksimalkan manfaat ekonomi yang direkomendasikan berdasarkan model bioekonomi adalah 1057 trip per tahun dengan kuota penangkapan sebesar 21481 kg per tahun.

Kata kunci: biological overfishing, economical overfishing, kuniran

ABSTRACT

RENDRA DANANG SAPUTRA. Bioeconomical Analysis for Goldband goatfish (Upeneus spp.) Resources Landed in PPP Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Supervised by ACHMAD FAHRUDIN.

maximize the economic benefits recommended by the bioeconomical model trips per year by 1057 with the arrest quota of 21481 kg per year.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan

pada

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan

ANALISIS BIOEKONOMI UNTUK PEMANFAATAN

SUMBER DAYA IKAN KUNIRAN (

Upeneus

spp.)

YANG DIDARATKAN DI PPP LABUAN,

KABUPATEN PANDEGLANG, BANTEN

RENDRA DANANG SAPUTRA

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Analisis Bioekonomi untuk Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Kuniran (Upeneus spp.) yang Didaratkan di PPP Labuan, Kabupaten Pandeglang Banten

Nama : Rendra Danang Saputra

NIM : C24080055

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Disetujui oleh

Dr Ir Achmad Fahrudin, MSi Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir M Mukhlis Kamal, MSc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2013 ini ialah pengkajian bioekonomi, dengan judul Analisis Bioekonomi untuk Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Kuniran (Upeneus spp.) yang Didaratkan di PPP Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. IPB yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi program sarjana.

2. Ibu Dr Ir Yunizar Ernawati, MSi selaku pembimbing akademik yang telah memberikan motivasi dan nasihat-nasihatnya.

3. Bapak Dr Ir Achmad Fahrudin, MSi selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi.

4. Ibu Dr Ir Niken TM Pratiwi, MSi selaku komisi pendidikan yang telah memberikan arahan serta saran dalam penyusunan skripsi.

5. Bapak Taryono Kodiran, SPi, MSi dan Bapak Ali Mashar, SPi, MSi selaku dosen penguji skripsi.

6. Rendra D. Saputra yang memotvasi dirinya untuk menyelesaikan tugas akhir. 7. Keluarga tercinta, Bunda, Ayah, Eyang, Mas Dika yang selalu memberikan

do’a, dukungan, dan kasih sayangnya.

8. Bapak Didin Nazarudin (Manager TPI 1 Labuan), Keluarga Bapak Manaf SPd.Sd (Bapa, Ibu, Meidilaga, Okadilaga, Najibdilaga, Febidilaga, Ibu Anjar) atas kerjasama dan bantuannya selama penelitian di Banten.

9. Mbak Widar, Mbak Yani, dan seluruh staf Tata Usaha MSP yang telah membantu memperlancar proses administrasi penelitian dan penyusunan skripsi. Andre, Annisa, Apriola, Silma, Hafis, Raden, dan Arfa) “All We have to do is Dream.”.

12.Teman-teman MSP 45 atas perhatian, motivasi, dan nasehatnya. 13.Teman-teman MSP 44, 46, 47, dan 48 atas semua dukungannya.

14.Seluruh pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu per satu. Bogor, November 2014

30 xii xii xii

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 2

METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian 2

Alat dan Bahan 3

Prosedur Analisis Data 3

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil 13

Pembahasan 21

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan 25

Saran 25

DAFTAR PUSTAKA 26

LAMPIRAN 28

DAFTAR TABEL

1 Rumus perhitungan pengelolaan ikan kuniran model statis (Yuliani

2012) 13

2 Nilai tengah panjang total ikan kuniran (Upeneus spp.) yang didaratkan

di PPP Labuan Banten 16

3 Parameter pertumbuhan berdasarkan model Von Bertalanffy (K, L∞,

dan t0) ikan kuniran (Juni-September 2013) 16

4 Laju mortalitas dan laju eksploitasi ikan kuniran di PPP Labuan,

Banten 17

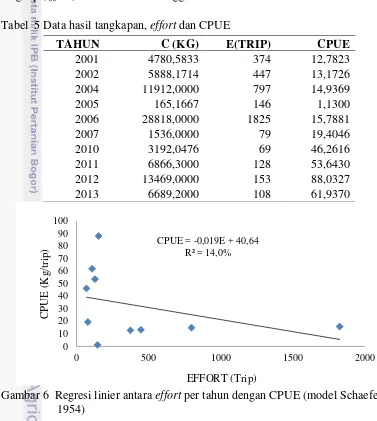

5 Data hasil tangkapan, effort dan CPUE 18

6 Nilai parameter biologi dan ekonomi dalam penentuan MEY dan MSY 20

7 Hasil perhitungan bioekonomi ikan kuniran 20

DAFTAR GAMBAR

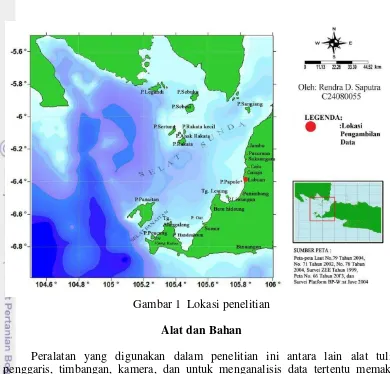

1 Lokasi penelitian 3

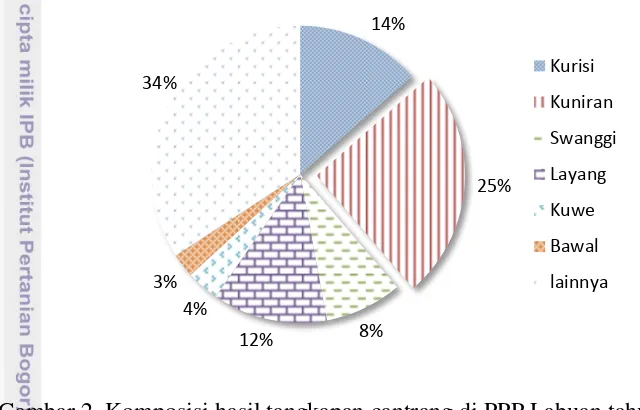

2 Komposisi hasil tangkapan cantrang di PPP Labuan Tahun 2013 14

3 Sebaran ukuran panjang ikan kuniran contoh 15

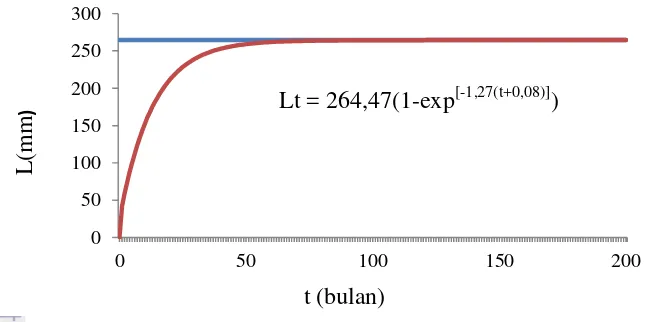

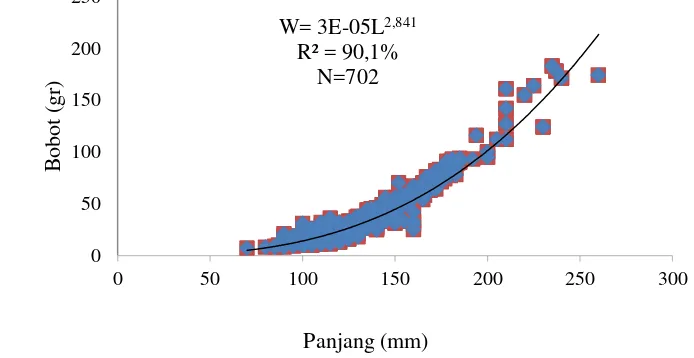

4 Kurva pertumbuhan Von Bertalanffy ikan kuniran 16 5 Hubungan panjang-bobot ikan kuniran (Upeneus spp.) 17 6 Regresi linear antara effort per tahun dengan CPUE (model Schaefer

1954) 18

7 Nilai rata-rata indeks musim penangkapan ikan kuniran 19

8 Fluktuasi CPUE ikan kuniran di PPP Labuan 20

DAFTAR LAMPIRAN

1 Distribusi frekuensi panjang ikan kuniran contoh 28 2 Kelompok ukuran panjang ikan kuniran contoh 28

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kabupaten Pandeglang merupakan salah satu kabupaten yang potensial untuk kegiatan perikanan tangkap. Kabupaten Pandeglang memiliki tiga pelabuhan perikanan diantaranya Sumur, Panimbang, dan Labuan. PPP Labuan terletak di Desa Teluk, Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Status PPP Labuan awalnya adalah Pusat Pendaratan Ikan (PPI), namun semenjak tahun 2007 statusnya ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). PPP Labuan merupakan salah satu Pelabuhan Perikanan Pantai di Indonesia yang cukup berkembang. Tingginya aktivitas perikanan di Labuan ditandai dengan banyaknya jumlah armada kapal yang mendaratkan hasil tangkapannya dan setiap tahunnya banyak sentra produksi yang dimanfaatkan, sehingga sering dijadikan sebagai tempat untuk penelitian oleh berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta.

Permasalahan dalam pengelolaan sumber daya ikan sebenarnya terbagi menjadi dua masalah pokok, yaitu permasalahan biologi dan permasalahan ekonomi. Permasalahan biologi adalah stok sumber daya ikan yang terancam kelestariannya, sedangkan masalah ekonomi, yaitu usaha penangkapan belum memberikan keuntungan yang layak bagi sebagian besar nelayan. Clark (1985) dalam Nabunome (2007) mengungkapkan bahwa pendekatan bioekonomi adalah pendekatan yang memadukan kekuatan ekonomi yang mempengaruhi industri penangkapan dan faktor biologi yang menentukan produksi suplai ikan.

Ikan kuniran (Upeneus spp.) merupakan salah satu jenis ikan yang didaratkan di PPP Labuan. Ikan kuniran (Upeneus spp.) termasuk dalam kelompok ikan demersal yang mempunyai nilai ekonomis dan tersebar di seluruh wilayah perairan Indonesia dan merupakan salah satu spesies sasaran dalam kegiatan perikanan tangkap dengan menggunakan cantrang. Sifat alat tangkap ini menyapu dasar perairan, sehingga dapat menyebabkan ikan yang tertangkap terdiri dari berbagai ukuran, sehingga dapat mempengaruhi kelestarian stok yang terdapat di alam. Apabila hasil tangkapan didominasi ikan yang berukuran terlalu kecil, maka akan mengakibatkan growth overfishing. Apabila ikan yang tertangkap sebagian besar merupakan ikan yang matang gonad, maka akan terjadi

recruitment overfishing (Saputra 2009).

2

Perumusan Masalah

Ikan kuniran merupakan salah satu jenis sumber daya perikanan yang memiliki nilai ekonomis. Ikan ini banyak dipasarkan dalam bentuk masih segar ataupun berupa olahan, seperti ikan asin. Permintaan pasar terhadap ikan kuniran ini menjadi cukup tinggi dari tahun ke tahun sehingga para nelayan banyak melakukan proses penangkapan yang cenderung tidak terkendali. Produksi ikan kuniran pada tahun 2007 mencapai 1.332 ton dan mengalami peningkatan pada tahun 2008 menjadi 1.487 ton. Hal ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Namun, nelayan tersebut kurang mengetahui apa yang akan terjadi jika hal tersebut terus menerus dilakukan, padahal salah satu yang akan terjadi akibat penangkapan tidak terkendali tersebut adalah over fishing (penangkapan lebih).

Permasalahan-permasalahan tersebut akan mengancam kelestarian dan ketersediaan dari sumber daya ikan kuniran yang ada, khususnya di wilayah perairan Selat Sunda. Ikan kuniran perlu dilestarikan melalui pengelolaan yang berwawasan lingkungan dengan melihat pola sebaran musiman ikan kuniran tersebut agar ketersediaan stok sumber daya ikan kuniran dapat berkelanjutan dan dimanfaatkan secara optimal untuk menambah nilai ekonomis bagi nelayan setempat.

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Mengestimasi laju eksploitasi sumber daya ikan kuniran di PPP Labuan, Banten untuk mengetahui status pemanfaatannya.

2. Menyusun kebijakan dalam pengelolaan sumber daya ikan kuniran di PPP Labuan, Banten.

METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

3

Gambar 1 Lokasi penelitian

Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat tulis, penggaris, timbangan, kamera, dan untuk menganalisis data tertentu memakai FISAT. Bahan yang digunakan adalah ikan kuniran yang merupakan hasil tangkapan nelayan di perairan sekitar Selat Sunda yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Prosedur Analisis Data

Data Primer

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi, yaitu mengamati secara langsung kondisi lapangan. Data primer didapat dari hasil pengambilan contoh langsung di lapang berupa data panjang dan bobot ikan kuniran serta wawancara dengan pemilik kapal. Data wawancara yang diambil meliputi:

- Data banyaknya hasil tangkapan yang didapatkan pada saat musim puncak dan musim paceklik,

- Biaya operasional per trip, harga ikan saat musim puncak dan paceklik, dan

- Daerah penangkapan ikan kuniran saat musim puncak dan paceklik.

Data Sekunder

4

penangkapan ikan (trip) selama periode tahun 2001-2013. Data ini diperoleh melalui instansi terkait, yaitu PPP Labuan khususnya TPI 1 dan Dinas Kelautan dan Perikanan Pandeglang.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan metode survei yang mencakup observasi dan wawancara. Metode observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran umum objek yang diteliti dilihat dari aspek ekonomi ikan kuniran seperti harga ikan, biaya operasional maupun pendapatan nelayan. Metode wawancara dilakukan untuk memperdalam informasi mengenai aspek ekonomi ikan kuniran yang dikaji. Teknik wawancara dilakukan terhadap responden dengan menggunakan media kuisioner antara lain untuk mengetahui rata-rata produksi hasil tangkapan per trip, rata-rata biaya operasional penangkapan per trip, rata-rata pendapatan per trip, jumlah trip selama 1 tahun, musim penangkapan, dan daerah penangkapan ikan kuniran. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pola musiman ikan kuniran serta mendapatkan gambaran bioekonomi dan status pemanfaatan sumber daya ikan kuniran di PPP Labuan, Banten.

Metode Pengambilan Contoh

Contoh merupakan sebagian anggota dari populasi sesungguhnya. Pengambilan contoh adalah suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil contoh secara benar dari suatu populasi sehingga dapat mewakili populasi sebenarnya. Metode yang digunakan dalam pengambilan contoh ikan adalah metode penarikan contoh acak sederhana (PCAS) yang ditangkap oleh kapal dengan alat tangkap cantrang yang didaratkan di TPI 1 Labuan, Banten. Data dipilih dari satu kapal yang masuk pada satu hari itu. Setiap pengambilan contoh diamati 50-180 ekor ikan kuniran dari dua keranjang di setiap perahu, sedangkan untuk responden utama yang dipilih saat wawancara adalah pemilik kapal yang menggunakan alat tangkap cantrang di PPP Labuan, Banten. Pengambilan contoh dilakukan secara purposive sampling, yaitu pengambilan contoh dengan sengaja memilih contoh didasarkan pada lokasi yang seimbang dari populasi. Penentuan upaya alat tangkap tidak membutuhkan standarisasi dikarenakan alat tangkap yang digunakan untuk menangkap ikan kuniran hanya cantrang, maka tidak diperlukan standarisasi untuk mendapatkan nilai FPI (Fish Power Index).

Analisis Data

Hubungan Panjang-Bobot

Hubungan panjang dan bobot dapat dianalisis dengan persamaan sebagai berikut (Efendie 2002 ):

a (1)

Jika dilinierkan melalui transformasi logaritma, maka akan diperoleh persamaan:

5 Untuk mendapatkan nilai parameter a dan b, digunakan regesi dengan Log

se agai “y” dan og L sebagai “x” sehingga didapatkan persamaan regresi:

a x (3)

Keterangan:

W = Bobot (gram) L = Panjang (mm)

a = Intersep (perpotongan kurva hubungan panjang-bobot dengan sumbu-y)

b = Pendugaan koefosien hubungan panjang bobot n = Jumlah contoh

Untuk menguji nilai 3 atau ≠ 3 dilakukan uji-t (uji parsial) dengan hipotesis:

H0: b = 3, hubungan panjang dengan bobot adalah isometrik.

H1: ≠ 3, hu ungan panjang dengan bobot adalah allometrik

Allometrik positif, jika b>3 (pertambahan bobot lebih cepat daripada pertambahan panjang)

Allometrik negatif, jika b<3 (Pertambahan panjang lebih cepat daripada pertambahan bobot).

thitung

|

1- 01

|

Keterangan:

b1 = Nilai b (dari hubungan panjang bobot)

b0 = 3

Sb1 = Simpangan koefisien b

Selanjutnya, nilai thitung dengan nilai ttabel dibandingkan pada selang

kepercayaan 95%. Selanjutnya untuk mengetahui pola pertumbuhan ikan kuniran, kaidah keputusan yang diambil adalah:

thitung > ttabel: tolak hipotesis nol (H0)

thitung < ttabel: gagal tolak hipotesis nol (H1) Sebaran Frekuensi Panjang

Sebaran frekuensi panjang adalah distribusi ukuran panjang pada kelompok panjang tertentu. Sebaran frekuensi panjang didapatkan dengan menentukan selang kelas, nilai tengah kelas, dan frekuensi dalam setiap kelompok panjang. Pada penelitian kali ini, untuk menganalisis sebaran frekuensi panjang menggunakan tahapan berikut:

1. Menentukan nilai maksimum dan minimum dari seluruh data panjang total ikan.

2. Menentukan jumlah kelas dan interval kelas.

6

3. Menentukan batas kelas bawah dan batas kelas atas pada selang kelas pertama. Batas atas didapatkan dengan cara menambahkan lebar kelas pada batas bawah kelas.

4. Mendaftarkan semua batas kelas untuk setiap selang kelas.

5. Menentukan nilai tengah kelas masing-masing kelas dengan merata-ratakan batas kelas.

6. Menentukan frekuensi bagi masing-masing kelas.

7. Menjumlahkan frekuensi dan memeriksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total ikan.

Sebaran frekuensi panjang yang telah diperoleh dari masing-masing kelas, diplotkan dalam sebuah grafik untuk melihat jumlah distribusi normalnya. Jumlah kelompok umur (kohort) yang ada dapat terlihat dari jumlah puncak yang digambarkan. Bila terdapat lebih dari satu kohort, maka dilakukan pemisahan distribusi normal.

Parameter Pertumbuhan (L∞, K dan t0)

Pendugaan nilai koefisien pertumbuhan (K) dan panjang asimtotik (L∞) diperoleh dengan menggunakan paket program FISAT (FAO-ICLRAM Stock Assesment)-ELEFAN 1 dengan selang kelas, nilai tengah dan frekuensi dimasukkan terlebih dahulu, kemudian nilai K dan L∞ tersebut dimasukkan ke dalam model pertumbuhan Von Bartalanffy. Umur teoritis ikan pada saat panjang ikan sama dengan nol (t0) dapat diduga dengan menggunakan rumus empiris

Pauly (1983) sebagai berikut:

log (-t0) = -0,3922 - 0,2752log(L∞) - 1,038 log(K) (5) Laju Mortalitas dan Laju Eksploitasi

Konsep stok berkaitan erat dengan konsep parameter pertumbuhan dan mortalitas. Parameter pertumbuhan merupakan nilai numerik dalam persamaan yang dapat digunakan untuk memprediksi ukuran badan ikan setelah mencapai ukuran tertentu. Parameter mortalitas mencerminkan suatu laju mortalitas alami dan mortalitas penangkapan (Sparre and Venema 1999). Parameter-parameter laju mortalitas meliputi laju mortalitas total (Z), laju mortalitas alami (M) dan laju mortalitas penanggkapan (F). Laju mortalitas total (Z) dapat diketahui dengan menggunakan beberapa model. Pada penelitian kali ini laju mortalitas total (Z) diduga dengan kurva tangkapan yang dilinierkan berdasarkan data komposisi panjang (Sparre and Venema 1999) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengkonversi data panjang ke data umur dengan menggunakan inverse

persamaan Von Bertalanffy.

t ) t0- 1ln 1 -∞

2. Menghitung waktu yang dibutuhkan oleh rata-rata ikan untuk tumbuh dari panjang L1 ke L2 Δt).

t t 2 -t 1 1ln ∞∞-- 12

(6)

7

Persamaan (9) merupakan bentuk persamaan linear dengan slope (b) = -Z dan intersept (a) = C.

Selanjutnya laju mortalitas alami (M) dapat diduga dengan menggunakan persamaan Pauly sebagai berikut (Sparre and Venema 1999):

ln M -0,152-0,279ln 0,6543ln ) 0,463ln ) (10) Keterangan:

K : Koefisien pertumbuhan (per tahun) L∞ : Panjang asimtot (mm)

T : Suhu rata-rata perairan (oC)

Setelah laju mortalitas total (Z) dan laju mortalitas alami (M) diketahui, maka mortalitas penangkapan (F) dapat ditentukan dengan rumus:

F = −M (11)

Selanjutnya Pauly (1984) dalam Sinaga (2010) menyatakan bahwa laju eksploitasi (E) dapat ditentukan dengan membandingkan laju mortalitas penangkapan (F) dan laju mortalitas total (Z), sehingga:

(12)

Laju mortalitas penangkapan (E) atau laju eksploitasi optimum menurut Gulland (1971) dalamPauly (1984) sebesar 0,5 (Eoptimum = 0,5).

Catch per unit effort (CPUE)

Menurut Gordon (1954) besarnya hasil tangkapan nelayan bergantung pada jenis alat tangkap yang digunakan dan besarnya ketersediaan sumber daya perikanan yang ada. Analisis CPUE (Catch Per Unit Effort) perlu dihitung dari masing-masing alat tangkap dengan rumus sebagai berikut:

8

Analisis pola musim penangkapan ikan

Analisis pola musiman ikan kuniran di sekitar perairan Selat Sunda digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan operasi penangkapan ikan. Indeks musim penangkapan dihitung dengan menggunakan data catch per unit effort (CPUE) dari data bulanan ikan kuniran. Data bulanan diurutkan dari tahun 2001 sampai tahun 2013, setelah itu dihitung dengan metode rata-rata bergerak (moving average). Menurut Dajan (1986), rumus untuk mendapatkan nilai indeks musim penangkapan (IMP) adalah sebagai berikut:

Menyusun deret CPUEi bulan Januari 2001 sampai September 2011

ni = CPUEi (14)

Keterangan:

i = 1, 2, 3, ... , 96 ni = CPUE urutan ke-i

Menyusun rata-rata bergerak CPUE selama 12 bulan (RG)

i 121 ∑ U i (15)

Keterangan:

RGi = Rata-rata bergerak 12 bulan urutan ke-i

CPUEi = CPUE urutan ke-i

i = 1, 2, 3, ... , 96

Menyusun rata-rata bergerak CPUE terpusat (RGP)

RGPi = 12∑ i (16)

Rasio rata-rata bulan (Rb)

i U i

i (17)

Keterangan:

Rbi = rasio rata-rata bulan ke-i

CPUEi = CPUE urutan ke-i

i =1, 2, 3, ... , 96

Menyusun nilai rata-rata dalam suatu matriks berukuran i x j yang disusun setiap bulannya, dimulai dari bulan Juli. Menghitung nilai total rasio rata-rata tiap bulan, menghitung total rasio rata-rata secara keseluruhan, dan menghitung indeks musim penangkapan.

Rasio rata-rata untuk bulan ke-i (RRBi)

i 1n∑ ij (18)

Keterangan:

RRBi = Rata-rata RBij untuk bulan ke-i

9

(20) i = 1, 2, 3, ... , 12

j = 1, 2, 3, ... , n Jumlah rasio rata-rata bulanan (JRRB)

∑ i (19)

Keterangan:

JRRBi = Jumlah rasio rata-rata bulan

RRBi = Rata-rata RBij untuk bulan ke-i

i = 1, 2, 3, ... , 12 Menghitung faktor koreksi:

1200

Keterangan :

FK = Nilai faktor koreksi

JRRB = Jumlah rasio rata-rata bulanan Indeks musim penangkapan

M i i (21)

Keterangan :

IMPi = Indeks musim penangkapan bulan ke-i

RBBi = Rasio rata-rata untuk bulanan ke-i

i = 1, 2, 3, ... , 12

Kriteria Indeks Musim Penangkapan (IMP): IMP < 50 % = Musim paceklik

IMP 50%<IMP<100% = Bukan musim penangkapan IMP>100% = Musim penangkapan

Model Bioekonomi Gordon-Schaefer

Pertumbuhan stok ikan dipengaruhi oleh stok ikan (x), laju pertumbuhan intrinsik (r) dan kapasitas daya dukung (k). Persamaan laju pertumbuhan dapat dituliskan sebagai berikut:

dx

dt fx rx 1 x

Keterangan:

= Laju pertumbuhan biomass

f(x) = Fungsi pertumbuhan biomass ikan

x = Biomass dari stok yang diukur dalam bobot (gr) r = Laju pertumbuhan instrinsik

k = Daya dukung lingkungan

10

Jika produksi perikanan (H) diasumsikan berhubungan linier dengan koefisien daya tangkap (q), stok ikan (x) dan upaya atau effort (E) yang dinyatakan sebagai berikut:

qx (23)

Keterangan:

H = Produksi (per tahun) q = Koefisien daya tangkap x = Biomass stok ikan (per tahun) E = Upaya penangkapan(per tahun)

Pada kondisi keseimbangan ekologi, dimana dx/dt = 0 , maka stok ikan (x) dapat ditulis sebagai berikut:

x k 1-q r

Sehingga dengan mensubstitusikan persamaan (24) ke dalam persamaan (23), akan diperoleh fungsi upaya produksi (yield effort curve) atau fungsi produksi lestari yang dapat ditulis:

kq -q2 k

r 2

Persamaan (25) dapat diturunkan menjadi kurva CPUE yang linier dengan membagi kedua sisi pesamaan dengan Esehingga menghasilkan:

kq- q

2k

r

Persamaan (27) dapat dituliskan juga sebagai berikut:

U -

Dengan kq dan q2rk dan U U

Salah satu teknik untuk menentukan parameter biofosik laju pertumbuhan intrinsik ikan (r), koefisien daya tangkap (q) dan kapasitas daya dukung (k) dengan menggunakan model Schaefer melalui persamaan tersebut. Nilai MSY dapat diperoleh dengan menurunkan kurva yield effort terhadap E atau dH/dE = 0

M 2 2kqkqr2 2qr

Produksi ikan pada tingkat MSY dapat diperoleh dengan cara mensubtitusikan EMSY =

ke persamaan (27) sehingga diperoleh:

(24)

(25)

(26)

(27)

11

Keuntungan ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya perikanan merupakan selisih antara total penerimaan (total revenue) dengan total biaya yang dikeluarkan dalam melakukan usaha penangkapan (total cost). Secara matematis dapat dituliskan:

-

p. - . Keterangan:

= Keuntungan dari upaya pemanfaatan sumber daya (Rp) TR = Total penerimaan (Rp)

TC = Total biaya (Rp) p = Harga (Rp)

c = Biaya penangkapan per satuan upaya (Rp)

Pada kondisi MEY, stok ikan (x), upaya (E) dan produksi (H) dapat diperoleh dengan memasukkan fungsi produksi lestari ke dalam fungsi rente sumber daya pada persamaan (30):

12

Pada kondisi perikanan open acces akan diperoleh rente ekonomi sama dengan nol (π=0), sehingga diperoleh tingkat stok optimal:

x pq

Tingkat produksi optimal dapat dihitung dengan menggunakan kondisi keseimbangan H = f(x) di mana x = xoa, sehingga tingkat tangkap optimal pada

kondisi akses terbuka sebagai berikut:

pqr 1-kpq

Tingkap upaya optimal dapat ditentukan dengan mensubstitusikan persamaan (36) dan persamaan (37) terhadap fungsi produksi sehingga diperoleh:

qr 1-kpq

Konsepsi dan batasan

1. Analisis bioekonomi merupakan analisis terpadu dari aspek biologi dan ekonomi dalam upaya pemanfaatan sumber daya secara lestari. Analisis ini berdasarkan dinamika pertumbuhan populasi ikan kuniran yang dikaitkan dengan upaya mencapai keuntungan maksimum (Hilborn dan Walter 1992). 2. Upaya pemanfaatan sumber daya ikan kuniran yang dilakukan para nelayan

yang mendaratkan ikannya di PPP Labuan, Banten.

3. Harga ikan kuniran adalah harga persaingan oleh para nelayan yang ada di PPP Labuan, Banten.

4. Pengelolaan Maximum Suistainable Yield adalah tingkat pemanfaatan sumber daya ikan kuniran pada saat effort MSY (EMSY).

5. Pengelolaan Maximum Economic Suistainable Yield adalah tingkatan pemanfaatan sumber daya ikan kuniran pada saat effort MEY (EMEY)

6. Pengelolaan open access adalah tingkat pemanfaatan sumber daya ikan kuniran pada rente ekonomi sama dengan nol.

Analisis model bioekonomi

Model bioekonomi merupakan salah satu cara pendekatan yang paling mudah dan sederhana untuk mengetahui MSY, EMSY, EMEY, MEY, dan OA.

Berikut merupakan tabel perhitungan hasil tangkapan (h), upaya penangkapan (E),

dan keuntungan ) dari er agai kondisi rezim pengelolaan.

(35)

(36)

13 Tabel 1 Rumus perhitungan pengelolaan ikan kuniran model statis

Variabel Rezim Pengelolaan

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan terletak di wilayah kabupaten Pandeglang yang berada pada bagian Barat Daya Provinsi Banten. Secara astronomis Kabupaten Pandeglang terletak antara 6o21’-7o 10’ dan 104o 48’ -106o 11’ dengan atas administrasinya se elah Utara er atasan dengan Kabupaten Serang, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lebak, sebelah Selatan dengan Samudera Hindia, dan sebelah Barat dengan Selat Sunda. Posisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Pandeglang memiliki potensi perikanan cukup besar karena kemudahan akses ke beberapa perairan.

14

Komposisi Hasil Tangkapan di PPP Labuan

Beberapa jenis ikan yang banyak tertangkap dengan menggunakan cantrang berdasarkan data TPI Labuan tahun 2013 disajikan pada Gambar 2. Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa komposisi tangkapan ikan kuniran merupakan tangkapan terbesar yang didaratkan di PPP Labuan dengan persentase sebesar 25%. Komposisi hasil tangkapan terendah adalah ikan bawal sebesar 3%. Pada komposisi ikan lainnya yang tertera pada Gambar 2 merupakan gabungan dari beberapa jenis ikan dengan tangkapan yang kecil jumlahnya, yaitu cumi, ikan sebelah, ikan pari, ikan tenggiri, dan ikan kerapu.

Gambar 2 Komposisi hasil tangkapan cantrang di PPP Labuan tahun 2013 Sumber: TPI 1 PPP Labuan Tahun 2013

Ikan Kuniran (Upeneus spp.)

Ikan kuniran (Upeneus spp.) termasuk ke dalam jenis ikan demersal dan memiliki ciri tubuh yang relatif memanjang, dua sirip punggung (dorsal) yang terpisah, dan terdapat sepasang sungut yang memanjang pada dagu yang digunakan untuk mendeteksi makanan. Sungut tersebut juga digunakan oleh ikan kuniran jantan untuk menarik perhatian ikan kuniran betina. Selama sungut tidak digunakan, ikan kuniran akan menyelipkan dengan rapat sungut tersebut di bawah dagunya. Ikan kuniran memiliki ukuran maksimum sebesar 60 cm, tetapi sebagian besar dari jenis ikan kuniran berukuran lebih kecil. Kebiasaan makanan ikan kuniran adalah 59,49% jenis udang, 14,51% ikan-ikan kecil, dan 13,51% moluska (Allen 1997).

Ikan kuniran (Mullidae) termasuk ke dalam kelompok ikan demersal dan tersebar hampir di seluruh wilayah perairan Indonesia. Ikan ini hidup di perairan dengan dasar berlumpur, serta tersebar luas di Indo-Pasifik Barat (Peristiwady 2006). Umumnya ikan-ikan demersal jarang sekali mengadakan migrasi ke daerah yang jauh. Hal ini disebabkan oleh ikan demersal mencari makan di dasar perairan sehingga kebanyakan dari mereka hidup pada perairan yang dangkal. Ikan kuniran jarang sekali mengadakan ruaya melewati laut dalam dan cenderung untuk menyusuri tepi pantai (Widodo 1980 dalam Siregar 1990). Ikan demersal

15 biasanya ditangkap dengan alat tangkap seperti trawl, rawai dasar, jaring insang dasar, jaring klitik/trammel net, dan bubu. Namun, ikan kuniran di PPP Labuan biasanya ditangkap dengan menggunakan alat tangkap cantrang. Jika upaya penangkapan ditingkatkan, maka mortalitas ikan ini pun akan meningkat. Apabila hal ini berlanjut terus menerus, maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan seperti terancamnya kelestarian sumber daya ikan demersal, salah satunya adalah ikan kuniran.

Sebaran Ukuran Panjang

Data sebaran ukuran panjang ikan kuniran di perairan PPP Labuan Banten yang didaratkan selama penelitian disajikan pada Gambar 3. Jumlah ikan yang terkumpul selama 4 bulan dengan pengambilan sebanyak 2 kali pengambilan data perbulannya sebanyak 702 ekor. Panjang total ikan berkisar antara 70 mm-260 mm. Pengambilan contoh pertama dilakukan pada awal bulan Juni 2013 sebanyak 4 ekor, pengambilan contoh kedua pada pertengahan bulan Juni 2013 sebanyak 29 ekor, pengambilan contoh ketiga pada awal bulan Juli sebanyak 118 ekor, pengambilan contoh keempat pada pertengahan bulan Juli 2013 sebanyak 143 ekor, pengambilan contoh kelima pada awal bulan Agustus 2013 sebanyak 64, pengambilan contoh keenam pada pertengahan bulan Agustus 2013 sebanyak 166 ekor, dan pengambilan contoh ketujuh pada awal bulan September sebanyak 178 ekor.

Total N = 702

Gambar 3 Sebaran ukuran panjang ikan kuniran contoh

Parameter Pertumbuhan

16

Tabel 2 Nilai tengah panjang total ikan kuniran (Upeneus spp.) yang didaratkan di PPP Labuan Banten.

Tabel 3 Parameter pertumbuhan berdasarkan model Von Bertalanffy (K, L∞, dan t0) ikan kuniran (Juni-September 2013)

Parameter Nilai

K (per tahun) 0,0759

L∞ (mm) 264,4710

t0 (tahun) -1,2682

Hasil analisis mengenai parameter pertumbuhan berupa koefisien pertumbuhan (K), panjang asimtotik (L∞), dan umur teoritik ikan pada saat panjang ikan nol (t0) dapat dilihat pada Tabel 3. Persamaan pertumbuhan Von

Bertalanffy yang terbentuk pada ikan kuniran adalah Lt = 264,47(1-exp[-1,27(t+0,08)]).

Koefisien pertumbuhan (K) ikan kuniran di PPP Labuan Banten adalah 0,08 per tahun dan L∞ sebesar 264,47 mm. Dari hasil penelitian ikan kuniran di PPP Labuan, Banten, diketahui bahwa untuk mencapai panjang asimtotik (L∞) , ikan kuniran memerlukan waktu 83 bulan. Beverton and Holt (1956) dalamDeshmukh (2010) mengungkapkan bahwa koefosien pertumbuhan (K) berbanding terbalik terhadap panjang asimtotik (L∞).

17 Kurva pertumbuhan ikan kuniran di perairan PPP Labuan Banten disajikan pada Gambar 4 dengan memplotkan umur (bulan) dan panjang teoritis ikan (mm) sampai panjang ikan mencapai panjang asimtotik (L∞). Gambar 4 menunjukkan bahwa ikan kuniran akan mencapai panjang total maksimum secara teoritis sebesar 264,47 mm dalam waktu yang cukup lama, yaitu 83 bulan. Pertumbuhan ikan kuniran yang cukup lama untuk mencapai panjang asimtotik (L∞) dikarenakan nilai koefisien pertumbuhan (K) yang kecil adalah 0,08 per tahun.

Hubungan Panjang-Bobot

Analisis hubungan panjang-bobot menggunakan data panjang total dan bobot basah ikan contoh untuk melihat pola pertumbuhan individu ikan kuniran di PPP Labuan Banten. Hubungan panjang-bobot ikan kuniran disajikan pada Gambar 5. Berdasarkan analisis hubungan panjang-bobot dengan jumlah ikan contoh sebanyak 702 ekor, model pertumbuhan ikan kuniran adalah W= 3E-05L2,841, dengan koefisien determinasi sebesar 0,901 (Gambar 5).

Gambar 5 Hubungan panjang-bobot ikan kuniran (Upeneus spp.)

Berdasarkan model pertumbuhan tersebut diperoleh nilai b sebesar 2,841. Hal ini menunjukan bahwa pertumbuhan ikan kuniran bersifat allometrik negatif dengan nilai b<3, yang berarti pertumbuhan panjang pada ikan tersebut lebih dominan dibandingkan dengan pertumbuhan bobotnya (Effendie 2002). Penelitian lain pernah dilakukan terhadap ikan kuniran (Upeneus sulphureus) yang dilakukan oleh Syamsiyah (2010), Triana (2011), dan Fadlian (2012) yang mortalitas penagkapan sebesar 0,1423 per tahun. Laju eksploitasi ikan kuniran sebesar 0,4892 per tahun dan laju mortalitas total sebesar 0,2909 pertahun.

18

Tabel 4 Laju mortalitas dan laju eksploitasi ikan kuniran di PPP Labuan, Banten. Parameter Nilai (per tahun)

Laju Mortalitas Alami (M) 0,1486

Laju Mortalitas Penangkapan (F) 0,1423

Laju Eksploitasi (E) 0,4892

Laju Mortalitas Total (Z) 0,2909

Model Surplus Produksi

Data produksi kegiatan penangkapan ikan kuniran di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan selama 14 tahun terakhir (2001-2013) disajikan pada Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil tangkapan ikan kuniran dan upaya tangkap (effort) dari tahun 2001 hingga 2013 di PPP Labuan berfluktuasi.

Tabel 5 Data hasil tangkapan, effort dan CPUE

TAHUN C (KG) E(TRIP) CPUE

Gambar 6 Regresi linier antara effort per tahun dengan CPUE (model Schaefer 1954)

Data hasil tangkapan maupun effort tahun 2003, 2008 dan 2009 tidak tercantum pada Tabel 5 dikarenakan kelengkapan data yang diperoleh sangat kurang. Peningkatan jumlah effort yang digunakan oleh nelayan dikhawatirkan dapat membahayakan kelestarian stok ikan kuniran, oleh karena itu, perlu

19 dilakukan pendugaan lebih lanjut mengenai jumlah effort optimum dan tangkapan maksimum lestari.

Hasil analisis surplus produksi ikan kuniran menggunakan model Schaefer (1954) dapat dilihat pada Gambar 6. Berdasarkan Gambar 6 model surplus

produksi haefer 1954) digam arkan dengan persamaan U 40,64−0,019 .

Berdasarkan persamaan tersebut didapatkan nilai a = 40,64 dan b = 0,019 dengan koefisien determinasi (R2) = 14,0%.

Pola Musim Penangkapan Ikan Kuniran

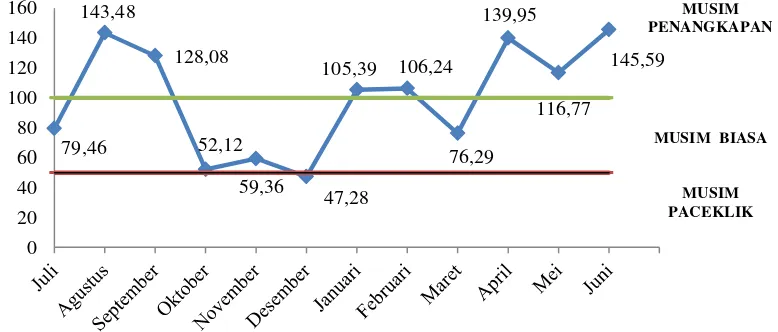

Analisis pola musim penangkapan ikan kuniran tersebut menggunakan metode rata-rata bergerak (moving average) dengan menghitung nilai Indeks Musim Penangkapan (IMP) pada setiap bulannya. Pergerakan nilai IMP ikan kuniran dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Nilai rata-rata indeks musim penangkapan ikan kuniran

Berdasarkan Gambar 7, musim penangkapan terjadi pada bulan Agustus, September, Januari, Februari, April, Mei, dan Juni. Musim biasa (bukan musim penangkapan) terjadi pada bulan Juli, Oktober, November, dan Maret. Untuk musim paceklik terdapat pada bulan Desember.

Model Bioekonomi

Kajian bioekonomi perikanan merupakan kajian terhadap sumber daya alam khususnya sumber daya ikan yang berbasiskan aspek biologi dan aspek ekonomi. Tujuan utama dari kajian bioekonomi perikanan adalah memaksimalkan manfaat ekonomi yang diperoleh dengan memperhatikan kelestarian sumber daya.

20

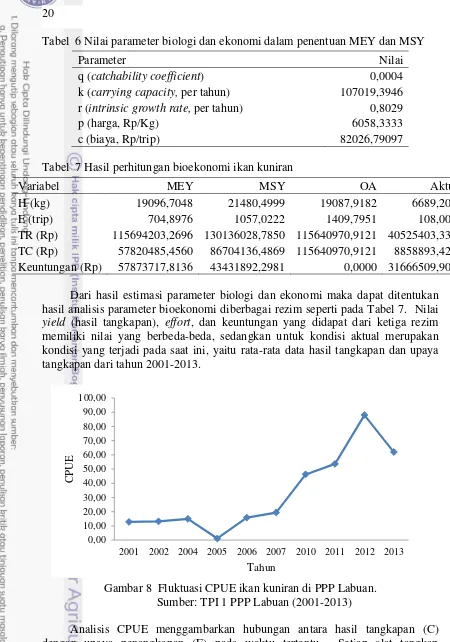

Tabel 6 Nilai parameter biologi dan ekonomi dalam penentuan MEY dan MSY

Parameter Nilai

q (catchability coefficient) 0,0004 k (carrying capacity, per tahun) 107019,3946 r (intrinsic growth rate, per tahun) 0,8029

p (harga, Rp/Kg) 6058,3333

c (biaya, Rp/trip) 82026,79097

Tabel 7 Hasil perhitungan bioekonomi ikan kuniran

Variabel MEY MSY OA Aktual

H (kg) 19096,7048 21480,4999 19087,9182 6689,2000

E (trip) 704,8976 1057,0222 1409,7951 108,0000

TR (Rp) 115694203,2696 130136028,7850 115640970,9121 40525403,3333 TC (Rp) 57820485,4560 86704136,4869 115640970,9121 8858893,4246 Keuntungan (Rp) 57873717,8136 43431892,2981 0,0000 31666509,9087

Dari hasil estimasi parameter biologi dan ekonomi maka dapat ditentukan hasil analisis parameter bioekonomi diberbagai rezim seperti pada Tabel 7. Nilai

yield (hasil tangkapan), effort, dan keuntungan yang didapat dari ketiga rezim memiliki nilai yang berbeda-beda, sedangkan untuk kondisi aktual merupakan kondisi yang terjadi pada saat ini, yaitu rata-rata data hasil tangkapan dan upaya tangkapan dari tahun 2001-2013.

Gambar 8 Fluktuasi CPUE ikan kuniran di PPP Labuan. Sumber: TPI 1 PPP Labuan (2001-2013)

Analisis CPUE menggambarkan hubungan antara hasil tangkapan (C) dengan upaya penangkapan (E) pada waktu tertentu. Setiap alat tangkap mempunyai kemampuan berbeda dalam menangkap ikan kembung lelaki. CPUE dapat menilai efektivitas suatu alat tangkap sehingga perlu dilakukannya standarisasi alat tangkap. Berdasarkan Gambar 8, nilai CPUE tertinggi terjadi

0,00

2001 2002 2004 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013

C

PU

E

21 pada tahun 2012 sebesar 88 kg/trip dan nilai CPUE terendah pada tahun 25 sebesar 1 kg/trip.

Pembahasan

Hasil Tangkapan

Sebagian besar penduduk di sekitar PPP Labuan berprofesi sebagai nelayan tradisional yang menggunakan jaring rampus, cantrang, perahu obor, dan beberapa jenis pancing. Ikan kuniran merupakan salah satu komoditas perikanan di PPP Labuan yang dihasilkan oleh alat tangkap cantrang. Beberapa jenis ikan yang banyak tertangkap dengan menggunakan cantrang berdasarkan data TPI Labuan tahun 2013 disajikan pada Gambar 2. Hasil tangkapan di PPP Labuan khususnya TPI 1 lebih didominasi oleh ikan kuniran, kurisi, swanggi, dan layang. Persentase ikan kuniran terdapat pada urutan pertama disebabkan karena ketersediaan stok ikan kuniran di alam jumlahnya masih sangat besar.

Hasil tangkapan ikan kuniran di PPP Labuan menunjukkan fluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat bahwa hasil tangkapan tertinggi terdapat pada tahun 2006 sebesar 28.818,0000 kg per tahun dan hasil tangkapan terendah terdapat pada tahun 2005 sebesar 165,1667 kg per tahun. Peningkatan dan penurunan hasil tangkapan ikan kuniran disebabkan oleh adanya perubahan musim yang tidak menentu di PPP Labuan itu sendiri. Musim merupakan faktor yang sangat berbengaruh pada aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Pada musim penghujan atau musim barat, nelayan pada umumnya tidak pergi melaut. Mereka tidak melakukan aktivitas berlayar karena arah gerak angin yang kurang menguntungkan untuk proses penangkapan ikan, selain itu juga diikuti cuaca yang kurang mendukung dengan turunnya hujan yang biasanya juga disertai badai di tengah laut. Pada musim ini biasanya ikan jarang didaratkan di PPP Labuan. Hal lain yang menyebabkan fluktuasi angka hasil tangkapan ikan di PPP Labuan, yaitu kurangnya kesadaran dari nelayan untuk melaporkan hasil tangkapan mereka ke kantor TPI tempat pendaratan ikan karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar sehingga hasil tangkapan nelayan ini tidak tercatat di kantor TPI Labuan.

Mortalitas dan Laju Eksploitasi

Penurunan terhadap stok disebabkan oleh dua faktor, yaitu karena mortalitas alami dan eksploitasi spesies yang berupa mortalitas penangkapan. Mortalitas penangkapan disebabkan oleh kegiatan penangkapan, sedangkan mortalitas alami disebabkan oleh kematian ikan yang disebabkan oleh berbagai faktor dengan faktor terbesar, yaitu predasi (Fadlian 2012). Parameter-parameter laju mortalitas meliputi laju mortalitas total (Z), laju mortalitas alami (M) dan laju mortalitas penangkapan (F). Perlunya pengkajian parameter-parameter tersebut adalah untuk mengetahui laju eksploitasi dari suatu spesies.

22

Laju eksploitasi ikan kuniran adalah 0,4892, sehingga dapat dinyatakan bahwa stok ikan kuniran di perairan PPP Labuan masih berada di bawah laju eksploitasi optimum. Laju mortalitas penangkapan (E) atau laju eksploitasi optimum menurut Gulland (1971) dalamPauly (1984) sebesar 0,5 (Eoptimum = 0,5). Model Surplus Produksi

Model surplus produksi merupakan suatu model yang menjelaskan tentang pemanfaatan terhadap sumber daya ikan yang lestari dan berkelanjutan. Model ini mengatur tentang upaya tangkap yang diperbolehkan untuk menangkap sumber daya ikan dengan tidak melebihi batas hasil tangkapan lestari atau Maximum Sustainable Yield (MSY). Model ini dapat diterapkan bila diketahui hasil tangkapan total (catch) berdasarkan spesies dan upaya penangkapan (effort) sehingga diperoleh hasil tangkapan per unit upaya (catch per unit effort/CPUE) dalam beberapa tahun (Sparre dan Venema 1999).

Berdasarkan Gambar 6 model surplus produksi Schaefer (1954)

digam arkan dengan persamaan U 40,64−0,019 . erbandingan tersebut menunjukan bahwa nilai CPUE mengalami penurunan dengan semakin tingginya upaya penangkapan yang dalam hal ini adalah jumlah trip penangkapan ikan kuniran. Hubungan antara CPUE dan upaya penangkapan (E) menggambarkan produktivitas dari alat tangkap cantrang dalam melakukan penangkapan ikan kuniran yang dicerminkan dalam nilai CPUE. Hubungan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi upaya penangkapan yang dilakukan, maka nilai CPUE akan semakin rendah dapat mengindikasikan bahwa terjadinya penangkapan yang berlebihan atau biasa disebut over fishing (Sparre dan Venema 1999).

Pola Musim Penangkapan

Berdasarkan Gambar 7, nilai Indeks Musim Penangkapan (IMP) di sekitar perairan Labuan berkisar antara 47,28%-145,59%. Pergerakan nilai IMP ikan kuniran mengalami fluktuasi. Nilai IMP tertinggi terdapat pada bulan Juni sebesar 145,59% dan terendah pada bulan Desember sebesar 47,28%. Berdasarkan Gambar 7, musim penangkapan ikan kuniran adalah bulan Januari, Februari, April, Mei, Juni, Agustus, dan September dengan nilai IMP yang melebihi 100%. Selain bulan-bulan tersebut diduga bukan merupakan musim penangkapan ikan kuniran karena nilai IMP-nya berada di bawah 100%. Musim paceklik hanya terjadi pada bulan Desember karena nilai IMP-nya berada di bawah 50%.

Apabila dikaitkan dengan musim perairan yang terjadi di Indonesia, musim penangkapan ikan kuniran terjadi pada musim timur (Juni dan Agustus) dan musim peralihan barat ke timur dengan musim puncak terbaik untuk melakukan penangkapan ikan kuniran pada bulan Juni. Hal ini dikarenakan sewaktu musim barat biasanya banyak terjadi hujan, angina, dan arus yang kencang menyebabkan jumlah trip penangkapan yang dilakukan oleh nelayan menjadi menurun, sehingga hasil tangkapan yang didapat pada musim barat biasanya lebih rendah dibandingkan pada musim timur.

Bioekonomi

23 adalah Maximum Suistainable Yield (MSY) atau tangkapan lestari maksimum dapat diartikan sebagai tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan tanpa merusak kelestarian sumber daya (Sari et al. 2009). Estimasi nilai MSY hanya faktor secara biologi saja yang diperhitungkan, yaitu nilai r (laju intrinsik populasi), q (koefisien kemampuan alat tangkap), dan nilai k (daya dukung perairan). Estimasi nilai MEY adalah nilai p (harga) dan c (biaya).

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat laju pertumbuhan intrinsik (r) bernilai 0,8029 artinya pertumbuhan biomassa ikan kuniran secara alami tanpa adanya gangguan sebesar 0,8029 per tahun. Carrying capacity (k) pada perairan PPP Labuan sebesar 107019,3946 per tahun artinya kemampuan atau kapasitas lingkungan perairan untuk menampung biomassa ikan kuniran sebesar 107019,3946 Kg per tahun. Koefisien alat tangkap (q) bernilai sebesar 0,0004, artinya setiap peningkatan upaya penangkapan per trip per tahun akan berpengaruh terhadap aspek biologi ikan kuniran sebesar 0,0004 Kg per tahun.

Tabel 7 menunjukkan bahwa hasil tangkapan maksimal pada perairan ditunjukkan dengan nilai MSY sebesar 21480,4999 Kg dengan upaya maksimal 1057,0222 trip. Pada kondisi MEY upaya yang dilakukan lebih rendah sebesar 704,8976 trip dan hasil tangkapan yang lebih rendah sebesar 19096,7048 Kg, namun menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibanding MSY. Dari tiga rezim pengelolaan tersebut (MEY, MSY, dan Open Access), kondisi MEY merupakan kondisi pengelolaan yang paling baik jika dilihat dari aspek biologi maupun ekonomi. Dilihat dari sudut pandang biologi, maka total tangkapan MEY tidak melebihi nilai MSY yang menunjukkan tingkat produksi maksimum lestari ikan kuniran, sedangkan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, maka kondisi MEY merupakan kondisi pengelolaan yang paling baik dan menguntungkan secara ekonomi dikarenakan pada kondisi MEY selisih antara total penerimaan dan biaya yang dikeluarkan untuk eksploitasi sumber daya ikan (keuntungan) lebih besar dibanding pada kondisi MSY.

Pada kondisi open access (OA) upaya yang dilakukan melebihi batas maksimal yaitu sebesar 1409,7951 trip. Kondisi OA merupakan kondisi perairan yang bebas artinya pada kondisi ini kegiatan perikanan memiliki akses masuk dan keluar secara bebas. Upaya penangkapan tidak dibatasi, sehingga kondisi perikanan tidak dapat terkendali. Pada kondisi OA upaya penangkapan lebih besar namun pada kondisi ini hasil tangkapan dan keuntungan yang didapatkan pada kegiatan perikanan lebih kecil daripada MEY dan MSY. Sesuai dengan pernyataan Gordon (1954), effort yang dibutuhkan pada kondisi OAdengan rente ekonomi yang nol jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan pada keuntungan maksimum, yaitu saat kondisi rezim MEY. Gordon (1954) menyebutkan bahwa keseimbangan OA tidak optimal secara sosial karena biaya korbanan yang terlalu besar. Besarnya effort pada rezim OA apabila terus dibiarkan secara berlanjut akan berdampak buruk bagi stok sumber daya di perairan Selat Sunda.

Berdasarkan kondisi aktual, pemanfaatan sumber daya ikan kuniran di perairan Selat Sunda belum mengalami economical overfishing dan biological overfishing. Menurut Widodo dan Suadi (2006), economical overfishing terjadi saat effort kondisi aktual lebih besar dari effort saat kondisi MEY. Effort

penangkapan aktual sebesar 108 trip/tahun masih jauh lebih rendah dari effort

yang diperlukan pada rezim MEY sebesar 705 trip/tahun. Biological overfishing

24

untuk menghasilkan hasil tangkapan MSY (Widodo dan Suadi 2006). Sumber daya ikan kuniran dapat disimpulkan belum mengalami biologic overfishing

karena nilai effort aktual masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan effort pada rezim MSY. Fakta terhadap fluktuasi upaya penangkapan dan hasil tangkapan yang masih meningkat di PPP Labuan mengindikasikan bahwa sumber daya ikan kuniran di Selat Sunda belum overfishing.

Alternatif Pengelolaan Perikanan Kuniran

Berdasarkan informasi mengenai kondisi yang terjadi terhadap sumber daya ikan kuniran di PPP Labuan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ikan kuniran belum mengalami economic overfishing dan biological overfishing, maka perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan hasil tangkapan atau produksi ikan kuniran tersebut. Pengelolaan sumber daya perikanan (fisheries resource management) tidaklah hanya sekedar proses mengelola sumber daya ikan tetapi sesungguhnya adalah proses mengelola manusia sebagai pengguna, pemanfaat, dan pengelola sumber daya ikan (Nikijuluw 2005).

Menurut Strydom dan Nieuwoudt (1998), pengelolaan perikanan tidak hanya sebatas menyediakan sumber daya secara berkelanjutan tetapi juga mencapai manfaat ekonomi secara efisien. Sesuai dengan pernyataan tersebut, pengelolaan dapat dilakukan dengan menerapkan rezim pengeloaan MEY, yaitu melakukan penambahan effort di PPP Labuan. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan menerapkan rezim MEY menurut Widodo dan Suadi (2006) antara lain ialah memberikan pendapatan yang lebih baik bagi nelayan, harga ikan yang lebih murah, dan pendapatan yang dihasilkan lebih banyak bagi pemerintah daerah.

Fadlian (2012) menyatakan status ikan kuniran yang didaratkan di PPP Labuan termasuk growth overfishing,yaitu banyak ikan kuniran yang tertangkap masih berukuran kecil-kecil sebelum ikan-ikan tersebut berkesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini ditandai dengan tertangkapnya ikan kuniran yang berukuran 65 mm. Selain itu, pada penelitian Husna (2012) menyatakan bahwa ukuran pertama kali matang gonad untuk ikan kuniran jantan sebesar 159 mm dan ikan betina sebesar 144 mm, jadi diharapkan nelayan Labuan hanya melakukan penangkapan ikan kuniran yang berukuran lebih besar dari 159 mm. Jika digabungkan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa sumber daya ikan kuniran belum mengalami economic overfishing dan biological overfishing, maka perlu adanya upaya untuk mengoptimalkan hasil tangkapan atau produksi ikan kuniran tersebut dengan pendekatan selektivitas melalui regulasi ukuran mata jaring (mechanical selection) juga perlu dilakukan agar ukuran ikan yang belum matang gonad, dalam proses matang gonad, dan sedang matang gonad tidak ikut tertangkap.

25 yang ditangkap dan akan didaratkan di PPP Labuan perlu diketahui lokasi penangkapan yang cukup akurat, sehingga untuk pengelolaannya tidak tercampur dengan pengelolaan sumber daya di perairan yang lain. Selanjutnya, perlu adanya sistem hak dan peraturan mengenai pemanfaatan sumber daya ikan kuniran yang benar agar keberlangsungan sumber daya tersebut di alam dapat terus lestari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan kondisi stok ikan kuniran belum mengalami biologic overfishing dan economic overfishing, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang tepat berupa penambahan upaya penangkapan yang dilakukan pada musim musim penangkapan, seperti bulan Juni dan Agustus agar sumber daya ikan kuniran dapat dimanfaatkan secara optimal. Upaya optimum untuk memaksimalkan manfaat ekonomi yang direkomendasikan berdasarkan model bioekonomi yaitu sebesar 1057 trip per tahun dengan kuota penangkapan sebesar 21481 kg per tahun.

Saran

26

DAFTAR PUSTAKA

Allen G. 1997. Marine fishes of South-East Asia. Western Australian Museum(AT): Periplus Editions.

Amri K. 2002. Hubungan Kondisi Oseanografi (Suhu Permukaan Laut, Klorofil-A Dan Klorofil-Arus) dengan Hasil Tangkapan Ikan Pelagis Kecil di Perairan Selat Sunda [tesis]. Bogor(ID): Institut Pertanian Bogor.

Dajan A. 1986. Pengantar Metode Statistik Jilid 1. Jakarta(ID): LP3E.

Deshmukh VD, Rizvi AF, Chakraborty K. 2010. Stock Assessment of

Lepturacanthus Savala (Cuvier, 1829) Along North-West Sector of Mumbai Coast in Arabian Sea. Indian Jurnal Of Fisheries. 57(2): 1-6. Effendie MI. 2002. Biologi Perikanan. Yogyakarta(ID): Yayasan Pustaka

Nusantara.

Fadlian R. 2012. Kajian Stok Ikan Kuniran (Upeneus moluccensis, Bleeker 1855) di Perairan Selat Sunda yang Didaratkan di PPI Labuan, Banten [skripsi]. Bogor(ID): Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor.

Gordon HS. 1954. The Ekonomi Theory of a Common Property Resource: The Fishery. Jurnal of Polytical Economy. (61): 124-142.

Gulland JA. 1983. Manual of Methods for Fish Stock Assesment Part I. Rome(IT): Fish Population Analysis, FAO.

Hilborn R, Walters CJ. 1992. Quantitative Fisheries Stock Assessment: Choice, Dynamics, and Uncertainty. New York(US): Chapman and Hall.

Husna, F. 2012. Reproduksi Ikan Kuniran Upeneus moluccensis (Bleeker 1855) dari Perairan Selat Sunda yang Didaratkan di PPP Labuan, Banten. [skripsi]. Bogor(ID): Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor.

Nabunome W. 2007. Model Analisis Bioekonomi dan Pengelolaaan Sumber daya Ikan Demersal (Studi Empiris di Kota Tegal), Jawa Tengah[tesis]. Semarang(ID): Program Studi Magister Manajemen Sumberdaya Pantai, Universitas Diponegoro.

Nikijuluw VPH. 2005. Politik Ekonomi Perikanan. Jakarta(ID): PT. Fery Agung Corporation.

Pauly D. 1984. Fish population dynamics in tropical waters: a manual for use with programmable calculator. ICLARM. Manila. Filipina. 325p.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan. Jakarta(ID): Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang Undang No. 45 Tahun 2009 Kabupaten Pandeglang, Banten[skripsi]. Bogor(ID): Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Institut Pertanian Bogor.

27 yang Didaratkandi TPI Cilincing Jakarta[skripsi]. Bogor(ID): Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor.

Saputra SW, Soedarsono P, Sulistyawati GA. 2009. Beberapa Aspek Biologi Ikan Kuniran (Upeneus spp) di Perairan Demak. Jurnal Saintek Perikanan. 5(1): 1 - 6.

Sari DS, Firdaus M, Huda MH, Mira, Koeshendrajana S. 2009. Pendekatan Bioekonomi Penentuan Tingkat Pemanfaatan dan Optimasi Pengelolaan Perikananan Tangkap. Jakarta(ID): Badan Riset Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan.

Sholeh FR. 2012. Pengelolaan Sumber daya Ikan Layur (Lepturacanthus savala, Cuvier 1829) di PPP Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten [skripsi]. Bogor(ID): Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor.

Sinaga P. 2010. Dinamika Stok dan Analisis Bioekonomi Ikan Kembung Lelaki (Rastrelliger kanagurta) di TPI Blanakan, Subang, Jawa Barat[skripsi]. Bogor(ID): Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor.

Siregar SH. 1990. Fluktuasi Stok Ikan Kuniran (Upeneus Sulphureus) di Perairan Utara Semarang-Kendal Jawa Tengah[skripsi]. Bogor(ID): Fakultas Perikanan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sparre P, Venema SC. 1999. Intriduksi Pengkajian Stok Ikan Tropis

(Terjemahan). Jakarta(ID): Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Strydom MB and Nieuwoudt WL. 1998. An Economic Analysis of Restructuring

the South African Hake Quota Market. Agrekon. (3): 3-4.

Sulparahmah A. 2012. Pola Musiman Ikan Kuniran (Upeneus spp.) yang Didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuan, Kabupaten Pandeglang Banten[skripsi]. Bogor(ID): Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor.

Syamsiyah NN. 2010. Studi dinamika stok ikan biji nangka (Upeneus sulphureus

Cuvier, 1829) di Perairan Utara Jawa yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur [skripsi]. Bogor(ID): Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor.

Triana N. 2011. Biologi reproduksi ikan kuniran Upeneus moluccensis (Bleeker, 1855) di Perairan Teluk Jakarta, Jakarta Utara[skripsi]. Bogor(ID): Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Institut Pertanian Bogor. Widodo J, Suadi 2006. Pengelolaan Sumber daya Perikanan Laut.

Yogyakarta(ID): Gajah Mada University Press.

28

LAMPIRAN

Lampiran1 Distribusi frekuensi panjang ikan kuniran contoh.

SKB SKA SK BKB BKA BK Xi

Lampiran 2 Kelompok ukuran panjang ikan kuniran contoh

29 Lampiran 3 Kelompok ukuran panjang ikan kuniran contoh(Lanjutan)

8 September 2013 n = 178

Lampiran 4 Dokumentasi penelitian

Alat Tangkap Cantrang Mesin Gardan

30

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor, 20 April 1990 dari pasangan Bapak M. Abidin dan Ibu Enny Suartini. Pendidikan formal yang telah ditempuh, yaitu TK Dirgahayu, Bogor (1995-1996), SD Negeri Lawanggintung I Bogor (1996-2002). Penulis kemudian melanjutkan pendidikan formal di SMP Mardi Waluya Bogor (2002-2005) dan SMA Negeri 3 Bogor (2005-2008). Pada tahun 2008, Penulis lulus seleksi masuk ke perguruan tinggi, yaitu Institut Pertanian Bogor melalui jalur USMI di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan.

Selama mengikuti perkuliahan, Penulis aktif sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumberdaya Perairan (HIMASPER) IPB (2009/2011). Selain itu, Penulis juga aktif sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Music Agricultural X-presion (2008/2011) dan Oryza Baseball-Softball (2008/2009).