MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN

PANTAI UTARA JAKARTA SECARA BERKELANJUTAN

Sapto Supono

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang tertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi yang berjudul: Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta

Secara Berkelanjutan adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi

pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir disertasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bogor, Mei 2009

Sapto Supono. 2009. Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta Secara Berkelanjutan. Dibimbing oleh: Hariadi Kartodihardjo sebagai ketua, Bambang Pramudya N, dan Siti Nurbaya Rusli sebagai anggota.

Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jakarta ditetapkan sebagai sebagai kawasan strategis nasional dalam wilayah Jabodetabekpunjur. Di kawasan ini telah berkembang berbagai kegiatan jasa, perdagangan dan usaha, serta perhubungan laut dan udara. Tujuan penelitian adalah memformulasikan model pengembangan kawasan Pantura Jakarta secara berkelanjutan yang meliputi: (1) Menganalisis status keberlanjutan pengembangan kawasan Pantura Jakarta, (2) Menganalisis nilai ekonomi total kawasan hutan mangrove di Pantura Jakarta, (3) Mengidentifikasi kebutuhan stakeholder dalam pemanfaatan ruang kawasan Pantura Jakarta, (4) Menganalisis keterkaitan antar aspek ekologi, ekonomi, dan sosial di kawasan Pantura Jakarta, dan (5) Menyusun arahan kebijakan pengembangan kawasan Pantura Jakarta yang berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan lima tahapan yaitu: (1) mengkaji kondisi dan potensi kawasan Pantai Utara Jakarta dan mengidentifikasi status keberlanjutan kawasan Pantai Utara Jakarta berdasarkan empat dimensi pembangunan yakni ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan, (2) melakukan valuasi nilai ekonomi total kawasan Pantura, (3) mengidentifikasi kebutuhan stakeholder yang terkait dengan pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta, (4) menganalisis kecenderungan pengembangan kawasan secara dinamik, dan (5) menyusun arahan kebijakan dan merumuskan strategi implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembangunan kawasan Pantura Jakarta belum berkelanjutan ditinjau dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan, (2) kawasan mangrove di Pantura Jakarta memiliki nilai ekonomi taotal yang relatif tinggi sehingga perlu dilestarikan, (3) kebutuhan stakeholder dalam kaitan dengan pengembangan kawasan Pantura Jakarta adalah kelestarian kawasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, jaminan investasi, dan pelibatan stakeholder dalam pembangunan, (4) pengembangan ekonomi memiliki kecenderungan yang tinggi namun tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan cenderung mengancam kelestarian kawasan mangrove, (5) prioritas kebijakan pembangunan kawasan Pantura Jakarta adalah konservasi kawasan lindung, perluasan lahan mangrove, dan pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dalam usaha jasa dan pariwisata

Abstract

Sapto Supono. 2009. Sustainable Development Policy Model of Pantai Utara

Jakarta Area. Under the direction of Hariadi Kartodihardjo sebagai ketua, Bambang Pramudya N, and Siti Nurbaya Rusli.

Pantai Utara Area (Pantura) of Jakarta has been known as national strategic area within Jabodetabekpunjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, and Cianjur). This area has been developed many services activities, trading also sea and air transportation. The purpose of this research is to make sustainability development model in Pantura Jakarta. There are 5 step is this research, which are: (1) studying the condition and potention of Pantura Jakarta area and identify sustainability status of Pantura Jakarta which area based on 4 point of development dimensions, such as: ecology, economic, social and organization; (2) calculating Total economic score valuation of Pantura area; (3) identify stakeholder needs which related with development of Pantura Jakarta area; (4) analyze the tendency of dynamic area development; and (5) proposed the policy draft and determined the implementation strategy. There are five main result of this research. First, development of Pantura Jakarta area has yet sustainable if we saw from ecology, economic, social, technology, and organization aspects. Second, mangrove area in Pantura Jakarta is relatively high in total economic value. Third, stakeholder needs related with development of Pantura Jakarta area such as area conservations, increasing in social welfare, investment guarantee, and stakeholder involvement in development. Fourth, economic development has high movement but has yet followed by increasing in social welfare. The economic development, however threatening the existance of of mangrove area. Last, priority of Pantura Jakarta area‘s in its development policy are conservation area and mangrove field expansion and development of local economic through society empowerment in services and tourism business.

Sapto Supono. 2009. Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantai Utara Jakarta Secara Berkelanjutan. Dibawah bimbingan Hariadi Kartodihardjo sebagai ketua, Bambang Pramudya N, dan Siti Nurbaya Rusli sebagai anggota.

Sejak tahun 1994 kawasan Pantai Utara (Pantura) Jakarta ditetapkan sebagai kawasan andalan, yaitu kawasan yang mempunyai nilai strategis dipandang dari sudut ekonomi dan perkembangan kota (PemDKI Jakarta, 1995). Dalam RTRWN tahun 2008 ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dalam wilayah Jabodetabekpunjur (PP 26/2008; Keppres 54/2008). Penetapan kawasan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di kawasan ini telah tumbuh dan berkembang berbagai kegiatan jasa, perdagangan dan usaha, serta perhubungan laut dan udara. Selain itu, kawasan ini juga memiliki aspek-aspek historis yang memungkinkan menjadi pusat pariwisata yang potensial. Pengembangan Pantura Jakarta dapat pula dikaitkan dengan upaya meningkatkan kondisi lingkungan di daratan pantai dan menyiapkan lokasi dalam rangka menjadikan Jakarta sebagai Kota Pelayanan.

Kebijakan mengembangkan wilayah utara yang berupa pesisir dilakukan melalui Kepres No. 52 Tahun 1995, yang akan mereklamasi wilayah pantai utara Jakarta ke arah laut 1,5 km dari bibir pantai dengan kedalaman sampai 8 meter. Pelaksanaan reklamasi kawasan pantai utara (Pantura) Jakarta dimaksudkan untuk mendapatkan lahan reklamasi seluas 2.700 ha dan akan dipadukan dengan rencana revitalisasi daratan pantai utara Jakarta seluas 2.500 ha yang mempunyai kualitas yang sangat kurang memadai dalam suatu Rencana Tata Ruang. Kawasan daratan pantai utara yang akan direvitalisasi pada banyak bagian terdapat kawasan pemukiman kumuh yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Pengembangan Sentra Primer Timur dan Sentra Primer Barat untuk menggerakan poros timur – barat dan menahan perkembangan arah selatan yang diperuntukkan sebagai daerah resapan, membuat wilayah utara mengalami penetrasi yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.

Kedudukan Jakarta sebagai pintu gerbang internasional yang harus berkompetisi dalam pertarungan global, memerlukan kebijakan pengembangan untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan memperbaiki kualitas lingkungan. Pengembangan kota untuk keberlanjutan kota adalah merupakan prinsip dan etik, sehingga diperlukan perekonomian yang mantap, lingkungan yang harmonis, kesetaraan/keadilan dalam kehidupan sosial, peran serta masyarakat yang tinggi, dan konservasi energi yang terkendali. Kecenderungan perkembangan dan pembangunan kota jangan sampai merusak sistem daya dukung lingkungan dan komunitas warganya dan perlu pengendalian agar kota-kota memiliki masa depan (Hall, 1991).

Namun demikian, kawasan Pantura Jakarta saat ini mengalami penurunan kualitas lingkungan, dan dengan geomorfologi kawasan yang tidak solid (lunak) membuat daya dukung tanah rendah dan intrusi air laut tinggi.

kesempatan kerja yang tersedia hanya 6.740 orang (BPS Jakarta, 2008) sehingga umumnya penduduk bekerja sebagai buruh, pedagang sektor informal, jasa angkutan, dan pegawai rendahan.

Di sisi lain, kawasan pantai semakin menarik bagi pertumbuhan permukiman modern dan tempat rekreasi serta bisnis sehingga berlangsung usaha-usaha reklamasi pantai yang tidak tertata dan mempersempit keberadaan pantai bagi kepentingan masyarakat. Perubahan penggunaan lahan terus berlangsung dan cenderung intensif khususnya di bagian barat laut dan timur laut. Sementara itu tingkat pelayanan infrastruktur seperti jalan, air minum, listrik, dan telepon di kawasan pantai belum memadai.

Saat ini terdapat berbagai institusi, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun swasta yang mengelola bagian-bagian kawasan Pantura Jakarta secara sendiri-sendiri dengan mekanisme yang tumpang tindih. Kegiatan yang ada seperti pembangunan industri, rekreasi, perumahan dan sebagainya belum menujukkan keterpaduan sebagaimana persyaratan pembangunan wilayah pesisir sebagai ekosistem yang kompleks.

Dalam rangka pengembangan kawasan Pantura Jakarta guna mendukung keberlanjutan kota Jakarta diperlukan kebijakan pengembangan pusat dan jasa perdagangan, pembanguan perumahan beserta fasilitasnya, sarana wiasata bahari, preservasi obyek-obyek sejarah, peremajaan kota, dan pengembangan areal kegiatan pelabuhan samudera, sekaligus merevitalisasi kawasan daratan seluas 2.500 ha. Kebijakan tersebut hendaknya juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melalui mengatasi degradasi kawasan pesisir dan masalah sosial yang dapat timbul sebagai dampak dari kegiatan ekonomi.

Penelitian dilakukan di kawasan Pantai Utara Jakarta meliputi wilayah administrasi Jakarta Barat dan wilayah administrasi Jakarta Utara. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena wilayah Pantura Jakarta mengalami perubahan lahan yang signifikan setelah dilakukannya reklamasi. Penelitian lapang dilakukan selama 6 bulan, mulai Nopember 2008 - April 2009.

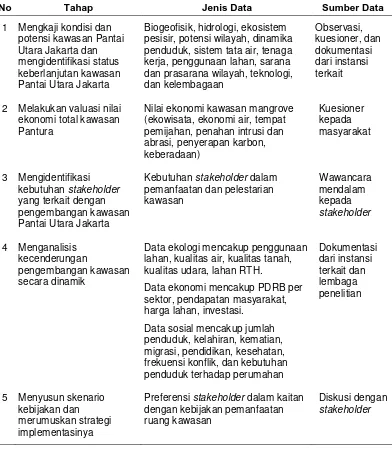

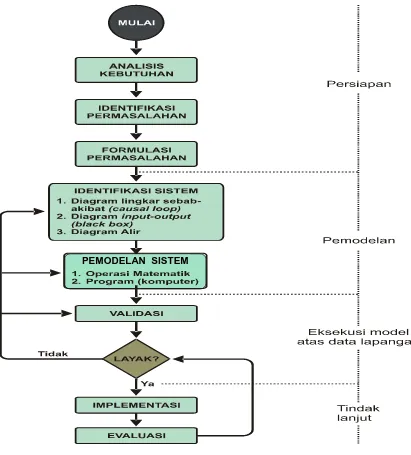

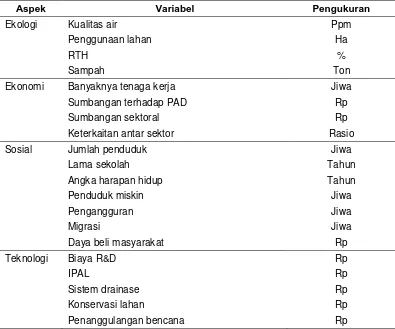

Penelitian ini dilakukan dengan lima tahapan yaitu: (1) mengkaji kondisi dan potensi kawasan Pantai Utara Jakarta dan mengidentifikasi status keberlanjutan kawasan Pantai Utara Jakarta berdasarkan empat dimensi pembangunan yakni ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan, (2) melakukan valuasi nilai ekonomi total kawasan Pantura, (3) mengidentifikasi kebutuhan

stakeholder yang terkait dengan pengembangan kawasan Pantai Utara Jakarta, (4) menganalisis kecenderungan pengembangan kawasan secara dinamik, dan (5) menyusun arahan kebijakan dan merumuskan strategi implementasinya. Pada penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melaui observasi dan wawancara langsung di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelusuran berbagai pustaka, hasil penelitian, jurnal yang ada di berbagai instansi pemerintah dan swasta, seperti di Pemerintah DKI Jakarta (Dinas Perikanan, Dinas Tata Kota, Bappeda, Badan Pengembangan Pantura, BPLHD, Dinas Kehutanan), Departemen Kelautan dan Perikanan, Ditjen Perhubungan Laut, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Oceanografi.

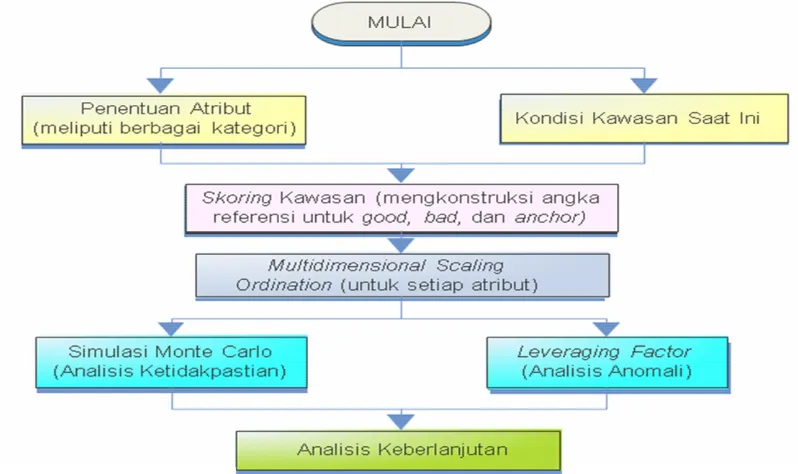

Model analisis pengembangan kawasan pantai utara Jakarta yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kondisi keberlanjutan menggunakan multi dimensional scaling dan analisis kebutuhan stakeholder dengan metode need assesment, perhitungan nilai ekonomi total kawasan dengan menggunakan total economic valuation, analisis sistem dinamik, dan

analytical hierarchy process untuk menentukan prioritas kebijakan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh beberapa kesimpulan. Pembangunan kawasan pantura Jakarta belum mencapai kondisi keberlanjutan. Dari 5 dimensi yang dianalisis, hanya dimensi kelembangaan yang telah mencapai status berkelanjutan sedangkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, dan teknologi belum berkelanjutan. Dari 54 atribut keberlanjutan yang digunakan, terdapat 18 faktor pengungkit yang perlu diperhatikan dalam mencapai keberlanjutan pembangunan kawasan Pantura Jakarta.

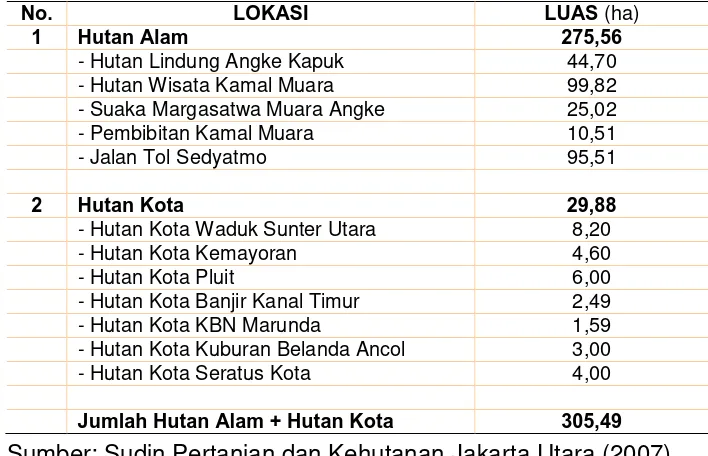

Nlai ekonomi total kawasan pesisir Pantura Jakarta adalah sebesar Rp10,47 trilyun. Nilai ini diperoleh dari nilai ekowisata, nilai ekonomi air, nilai ekonomi penyerapan karbon, dan nilai keberadaan. Nilai ini termasuk cukup besar jika dibandingkan dengan panjang pesisirnya yang hanya 35 km dan luas hutan yang hanya 305,49 ha. Dalam penentuan penggunaan lahan kawasan Pantura Jakarta, kawasan mangrove perlu tetap dilestarikan status dan fungsinya sebagai kawasan lindung.

Beberapa faktor kunci pemenuhan kebutuhan stakeholder di masa mendatang perlu diperhatikan dalam kaitan dengan pembangunan kawasan Pantura Jakarta. Pelibatan masyarakat dan pengusaha dalam penentuan kebijakan pengembangan kawasan Pantura Jakarta, pemanfaatan lahan yang sesuai dengan rencana tata ruang di kawasan Pantura Jakarta dalam rangka menjamin keberlanjutan usaha dan investasi, jaminan kepastian hukum dalam berinvestasi dan berusaha di kawasan Pantura Jakarta, peningkatan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi produktif di kawasan Pantura yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, keterpaduan pengelolaan sumberdaya air dari hulu hingga hilir guna mengantisipasi bencana banjir dan instrusi air laut, dan peningkatan kualitas lingkungan melalui penambahan ruang terbuka hijau, kawasan konservasi mangrove, dan sistem tata ruang yang terpadu.

Hasil simulasi sistem dinamik menujukkan bahwa perubahan suatu faktor mempengaruhi nilai faktor lainnya. Pertumbuhan ekonomi kawasan Jakarta Utara mendorong pertumbuhan penduduk Jakarta Utara yang pesat. Hal ini mengakibatkan tingginya permintaan terhadap lahan untuk usaha dan permukiman. Permintaan terhadap lahan ini memicu terjadinya alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun. Kondisi ini semakin mengancam keberadaan lahan mangrove dan tambak dan sekitar Pantura Jakarta.

Arahan kebijakan pembangunan kawasan berdasarkan prioritas berturut-turut adalah: (1) Konservasi kawasan lindung dan perluasan lahan mangrove; (2) Pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dalam usaha jasa dan pariwisata; (3) Pengelolaan DAS dalam sistem tata air secara terpadu; (4) Pelibatan masyarakat, pengusaha, dan sektoral dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan (5) Mendorong sektor usaha dalam pengembangan kegiatan usaha unggulan di kawasan Pantura Jakarta.

Kata-kata kunci: model, kebijakan, pemanfaatan ruang, berkelanjutan,

© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2009 Hak cipta dilindungi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau

Oleh:

Sapto Supono

P062040294

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Doktor

pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama : Sapto Supono NIM : P062040294

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Disetujui, Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S. Ketua

Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya N.,M.Eng. Anggota

Dr. Ir. Siti Nurbaya Rusli, M.Sc. Anggota

Ketua Program Studi PSL Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, M.S. Prof. Dr Ir. Khairil Anwar Notodiputro, M.S.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas semua rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik. Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, M.S. sebagai ketua komisi pembimbing; Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya N., M.Eng. dan Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc. masing-masing sebagai anggota komisi pembimbing, yang telah berkenan membimbing, memberikan masukan kepada penulis serta memberikan dorongan moril mulai dari perencanaan, pelaksanaan penelitian hingga selesainya disertasi ini.

Ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S. dan Prof. Dr. Ir. Marimin, M.S. selaku Dekan dan Sekretaris Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, M.S. selaku Ketua Program Studi PSL-IPB, serta para dosen di lingkungan PSL dan Sekolah Pascasarjana IPB atas dorongan, bekal ilmu, arahan, dan segala masukan yang diberikan guna penyusunan disertasi ini.

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu kepada penulis, tiada balasan yang dapat disampaikan melainkan doa tulus semoga Allah SWT membalas amal dan budi baik yang diberikan agar semuanya senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Amin.

Tiada kesempurnaan melainkan kesempurnaan-Nya, demikian halnya dengan disertasi ini. Penulis mengharapkan saran dan koreksi yang kiranya dapat menjadi masukan untuk penyempurnaan disertasi ini.

Bogor, Mei 2009

Sapto Supono lahir di Sukoharjo pada tanggal 4 Nopember 1955. Penulis mengikuti pendidikan SD dan SMP di Sukoharjo, SMA di Surakarta, serta S1 pada jurusan Teknik Teknik Sipil di ITB Bandung (1981). Selanjutnya pendidikan S2 pada jurusan Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama Jakarta (2000), dan pendidikan S3 pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di IPB (2005 - sekarang). Selain itu penulis juga mengikuti pendidikan informal/diklat antara lain: SEPADYA (1994) dan SPAMEN (1999), Training of Trainer Kewidyaiswaraan Tingkat Dasar (2002).

Riwayat penugasan dan jabatan penulis ketika berdinas antara lain: ;

! " # $ "% ; " &

' & $ $ & ( ; "

! ) " ) " * %* * ! + ' (

, ; dan Direktur Pejabat Negara Ditjen Otonomi Daerah Depdagri (2007 - sekarang).

Karya ilmiah yang dipublikasikan adalah Mewujudkan Kawasan Megapolitan Jabodebekjur bagi Keberlanjutan dan Pengembangan Kota yang dimuat dalam Majalah Media Praja (2006), kontribusi dalam pembuatan buku Kinerja Analisis dan Proyeksi Strategi Nasional: Memperkokoh Demokrasi untuk Keadilan, Kemakmuran, dan Persatuan (2009).

Penulis menikah dengan Iswara Dewi tanggal 26 Maret 1982 dan dikaruniai 2 orang putri yaitu Yasalini Kusuma Dewi dan Destra Kusmaningdyah.

Bogor, Mei 2009

Sapto Supono

Halaman

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

I. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Kerangka Pemikiran... 6

1.3 Perumusan Masalah ... 10

1.4 Tujuan Penelitian ... 12

1.5 Manfaat Penelitian ... 13

1.6 Ruang Lingkup ... 13

1.7 Novelty... 13

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 14

2.1 Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan... 14

2.2 Aspek Peraturan Pemanfaatan Ruang ... 18

2.3 Pengembangan Wilayah ... 20

2.4 Pengelolaan Wilayah Pesisir ... 30

2.5 Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Alam ... 34

2.6 Partisipasi Masyarakat ... 30

2.7 Kebijakan Publik... 44

III. METODE PENELITIAN ... 50

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 50

3.2 Tahapan Penelitian ... 50

3.3 Metode Pengumpulan Data ... 51

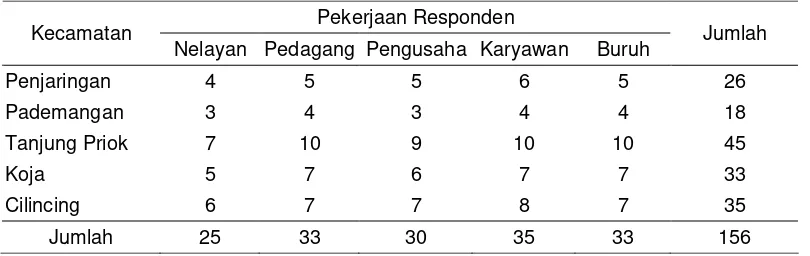

3.4 Teknik Penentuan Responden ... 52

3.5 Metode Analisis Data ... 53

IV. KEADAAN UMUM WILAYAH PENELITIAN ... 69

4.1 Kondisi Geografis dan Iklim ... 69

4.2 Penggunaan Lahan... 69

4.3 Sosial Budaya ... 71

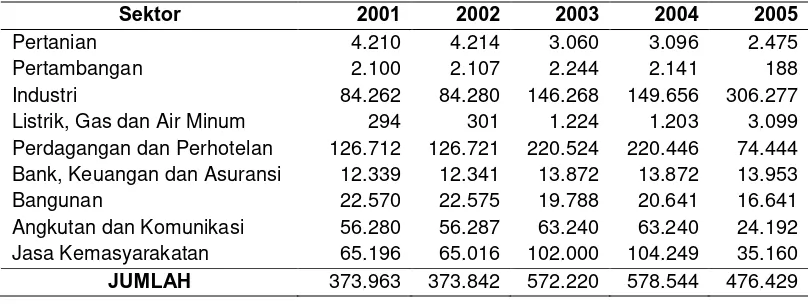

4.4 Perekonomian ... 78

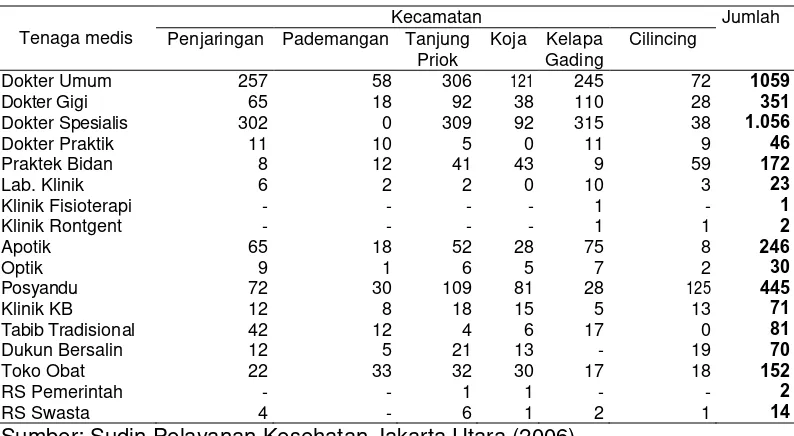

4.5 Sarana dan Prasarana ... 81

4.6 Potensi Kawasan ... 86

4.7 Rencana Tata Ruang Wilayah ... 89

V. KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN KAWASAN PANTURA JAKARTA ... 94

5.1 Pendahuluan... 94

5.2 Status Keberlanjutan Pembangunan Kawasan Pantura ... 96

5.3 Faktor Pengungkit Keberlanjutan ... 101

5.4 Kesimpulan ... 121

VI. VALUASI NILAI EKONOMI TOTAL KAWASAN PANTURA JAKARTA... 123

6.4 Kesimpulan ... 144

VII. ARAHAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN PANTURA JAKARTA... 145

7.1 Pendahuluan ... 145

7.2 Kebutuhan Stakeholder... 146

7.3 Model Pengembangan Kawasan Pantura ... 149

7.4 Arahan Kebijakan ... 180

7.5 Strategi Implementasi ... 187

7.6 Kesimpulan ... 200

VIII. KESIMPULAN DAN SARAN ... 201

8.1 Kesimpulan ... 201

8.2 Saran ... 202

DAFTAR PUSTAKA... 204

Halaman

1 Perubahan luas peruntukan lahan di kawasan Muara Angke ... 10

2 Tipologi peninjauan kembali rencana tata ruang ... 28

3 Tahap penelitian, jenis data, dan sumbr data ... 51

4 Tahap penelitian, responden, dan teknik penentuan responden ... 52

5 Variabel yang dikaji dalam sistem dinamik ... 64

6 Skala perbandingan berpasangan ... 67

7 Luas kawasan hutan kota 2006 ... 70

8 Laju perkembangan jumlah penduduk dan kepala keluarga ... 72

9 Luas wilayah dan distribusi penduduk berdasarkan kecamatan... 72

10 Penduduk 15 tahun keatas berdasarkan kegiatan utama ... 73

11 Penduduk berumur 10 tahun keatas menurut lapangan pekerjaan umum ... 74

12 Jumlah sekolah, siswa, dan mahasiswa di jakarta utara ... 76

13 Ketersediaan tenaga medis dan tempat layanan kesehatan ... 77

14 Indikator derajat kesehatan di Jakarta Utara... 77

15 Distribusi Persentase PDRB menurut lapangan usaha ... 79

16 Realisasi penerimaan pendapatan daerah berdasarkan jenis dan sumber pajak di Jakarta Utara ... 80

17 Jenis dan jumlah bangunan perumahan di Jakarta Utara ... 81

18 Jumlah bangunan bukan perumahan di Jakarta Utara... 81

19 Penyebaran kawasan permukiman kumuh di Kotamadya Jakarta Utara ... 82

20 Hasil dua parameter statistik MDS keberlanjutan pembangunan kawasan Pantura Jakarta ... 99

21 Hasil analisis monte carlo untuk nilai masing-masing dimensi pengeloolaan kawasan lingkungan kawasan Pantura Jakarta ... 100

22 Sarana pengumpulan/pengangkutan sampah tahun 2006... 102

23 Persentase penggunaan lahan di kawasan Pantura Jakarta... 105

24 Jumlah taman di setiap kawasan di Pantura Jakarta ... 106

25 Agregat PDRB dan pendapatan per kapita tahu 2002-2006 ... 108

26 Pertumbuhan PDRB menurut sektor tahun 2005-2006 ... 109

27 Jumlah nelayan menurut jenis dan status di Jakarta Utara ... 112

28 Armada perikanan tangkap di Jakarta Utara... 116

29 Faktor pengungkit keberanjutan pembangunan untuk setiap dimensi.. 121

30 Distribusi kesediaan membayar responden untuk mempertahankan keberadaan kawasan Pantura Jakarta... 138

31 Nilai ekonomi total kawasan Pantura Jakarta... 138

32 Nilai ekonomi total hutan mangrove di berbagai lokasi penelitian ... 140

33 Stakeholder pembangunan kawasan Pantura Jakarta ... 147

34 Kebutuhan stakeholder dalam kaitan dengan pembangunan kawasan Pantura Jakarta ... 148

35 Proyeksi penduduk Jakarta Utara ... 166

36 Proyeksi PDRB per sektor di Jakarta Utara ... 170

37 Proyeksi penggunaan lahan kawasan Jakarta Utara ... 172

Halaman

1 Kerangka pikir ... 9

2 Segitiga konsep pembangunan berkelanjutan (Munasinghe, 1993)... 16

3 Tahapan penelitian... 50

4 Tahapan analisis keberlanjutan menggunakan MDS... 54

5 Tahapan pemodelan sistem dinamik ... 62

6 Diagram analisis pengembangan kawasan Pantura Jakarta ... 68

7 Perkembangan PDRB per kapita di jakarta utara ... 78

8 Status keberlanjutan pembangunan kawasan Pantura Jakarta ... 99

9 Atribut ekologi yang menjadi faktor pengungkit keberlanjutan pembangunan kawasan Pantura Jakarta ... 101

10 Atribut ekonomi yang menjadi faktor pengungkit keberlanjutan pembangunan kawasan Pantura Jakarta ... 107

11 Atribut sosial budaya yang menjadi faktor pengungkit keberlanjutan pembangunan kawasan Pantura Jakarta ... 111

12 Atribut teknologi yang menjadi faktor pengungkit keberlanjutan pembangunan kawasan Pantura Jakarta ... 115

13 Atribut kelembagaan yang menjadi faktor pengungkit keberlanjutan pembangunan kawasan Pantura Jakarta ... 120

14 Distribusi responden berdasarkan rata-rata biaya untuk wisata di kawasan Pantura Jakarta... 127

15 Distribusi biaya perjalanan pengunjung menurut penggunaannya... 128

16 Distribusi responden berdasarkan perlu tidaknya kawasan hutan mangrove pantura jakarta dan berapa lama harus dipertahankan... 137

17 Distribusi responden berdasaarkan kesediaan membayar untuk mempertahankan kawasan hutan mangrove pantura Jakarta ... 137

18 Diagram black-box sistem pengembangan kawasan Pantura Jakarta ... 150

19 Diagram lingkar sebab akibat pengembangan kawasan Pantura Jakarta ... 152

20 Diagram lingkar sebab akibat subsistem ekologi ... 154

21 Struktur submodel ekologi ... 155

22 Diagram lingkar penggunaan lahan... 156

23 Diagram alir submodel ekologi (penggunaan lahan)... 157

24 Diagram lingkar sebab akibat submodel ekonomi ... 159

25 Diagram alir submodel ekonomi ... 160

26 Diagram lingkar sebab akibat submodel sosial... 162

27 Diagram alir submodel sosial ... 163

28 Perkembangan penduduk Jakarta Utara ... 185

29 Proyeksi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Pantura Jakarta ... 167

30 Proyeksi PDRB ... 169

31 Proyeksi PDRB per kapita... 169

32 Proyeksi perkembangan PDRB per sektor di Jakarta Utara ... 170

33 Hasil simulasi perubahan penggunaan lahan kawasan ... 171

34 Potensi lahan mangrove dan nilai ekonomi total dengan adanya kebijakan rehabilitasi dan penanaman mangrove ... 173

35 Kondisi kualitas air di kawasan Pantura Jakarta... 174

Halaman

1 Luas wilayah kecamatan dan jumlah kelurahan di Jakarta Utara ... 216

1A Luas kawasan hutan kota tahun 2006 ... 217

2 Ketersediaan tenaga medis dan tempat layanan kesehatan ... 218

3 Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta ... 219

4 Penggunaan lahan Kecamatan Penjaringan ... 220

5 Penggunaan lahan Kecamatan Pademangan ... 221

6 Penggunaan lahan Kecamatan Tanjung Priok ... 222

7 Penggunaan lahan Kecamatan Koja ... 223

8 Penggunaan lahan Kecamatan Cilincing... 224

9 Kuesioner MDS... 225

10 Hasil analisis MDS ... 239

11 Kuesioner TEV... 244

12 Distribusi responden analisis TEV... 250

13 Kuesioner AHP ... 255

14 Hasil analisis AHP... 269

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jakarta dengan penduduk 9.709.796 jiwa dan luas wilayah 66.183 ha mempunyai pantai sepanjang 32 km dan dilalui 13 sungai serta diapit oleh dua sungai, Cisadane dan Citarum. Pengembangan Jakarta sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta Tahun 1995 – 2010, memacu pertumbuhan poros Timur – Barat melalui pengembangan Sentra Primer Timur dan Sentra Primer Barat. Sementara pengembangan Sentra Primer Timur dan Sentra Primer Barat berlangsung, ternyata perkembangan fisik Jakarta ke arah selatan yang sebetulnya diperuntukkan sebagai kawasan konservasi dan resapan juga berlangsung. Pada saat yang bersamaan, kawasan pantai utara (Pantura) Jakarta yang merupakan awal pertumbuhan kota Jakarta cenderung dalam kondisi yang relatif statis dengan kondisi kualitas lingkungan yang sangat kurang memadai.

Desakan pertambahan penduduk yang pesat, meningkatnya kebutuhan lahan, sulitnya proses pembebasan tanah guna mendapatkan lahan bagi pengembangan kota Jakarta, serta keuntungan yang menjanjikan bagi para investor atas reklamasi laut menjadi lahan baru untuk kepentingan ekonomi, telah mendorong Pemerintah DKI Jakarta membuat kebijakan untuk mengembangkan wilayah utara bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk menopang keberlanjutan kota dan untuk mendorong Jakarta sejajar dengan kota-kota besar di lingkungan dunia internasional.

bagian merupakan kawasan pemukiman kumuh yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

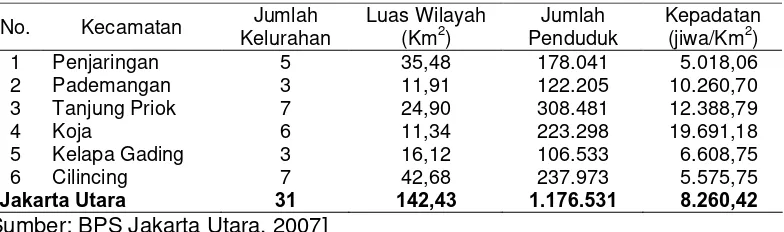

Pengembangan kawasan Pantura Jakarta seluas 5.200 ha yang terdiri dari hasil reklamasi dan areal revitalisasi tersebut merupakan delineasi ruang yang mencakup daratan pantai lama dan ruang laut yang akan direklamasi. Secara administratif, kawasan Pantura Jakarta berada pada sebagian wilayah Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, dan Cilincing berbatasan dengan Laut Jawa (sebelah utara), Daerah Kabupaten Bekasi (sebelah Timur), Daerah Kabupaten Tangerang (sebelah Barat), dan selatan dengan Kecamatan Kelapa Gading Kotamadya Jakarta Pusat dan Kotamadya Jakarta Timur.

Kawasan Pantura Jakarta meliputi tiga sub kawasan, yaitu: (1) sub kawasan barat, meliputi sebagian daratan Kecamatan Penjaringan dan areal reklamasi bagian barat; (2) sub kawasan tengah, meliputi sebagian daratan Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, dan Kecamatan Tanjung Priok, dan areal reklamasi bagian tengah; dan (3) sub kawasan timur, meliputi sebagian daratan Kecamatan Tanjung Priok, Kecamatan Koja, Kecamatan Cilincing, dan areal reklamasi bagian timur.

Kondisi yang ada di wilayah pantai tersebut meliputi: enam pelabuhan, yaitu Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Sunda Kelapa, dan empat Pelabuhan Ikan (Muara Baru, Muara Angke, Cilincing, Kamal Muara); kawasan industri dan perdagangan; kawasan perumahan; kawasan pariwisata; kawasan pemukiman nelayan; PLTU dan PLTGU; rawa-rawa dan hutan mangrove; muara dari 13 sungai yang melewati Jakarta; dan terumbu karang, berbagai jenis ikan, dengan ekosistem laut; serta terdapat berbagai obyek peninggalan sejarah, yang berlokasi di kawasan Pantura yang memerlukan pemugaran untuk melestarikan cagar budaya yang bersangkutan sekaligus sebagai obyek wisata.

pemanfaatan pantai untuk kepentingan umum, kepentingan kehidupan nelayan, kelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah, terselenggaranya dan berfungsinya proyek-proyek vital di kawasan Pantura Jakarta; (5) Pengembangan kawasan Pantura Jakarta yang menjamin meningkatnya fungsi pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Sunda Kelapa, dan pelayaran masyarakat; dan (6) Pengembangan kawasan Pantura Jakarta yang menjamin pemanfaatan ruang rekreasi dan wisata dengan memperhatikan nilai budaya bangsa dan kebutuhan wisata nasional dan internasional.

Kebijakan pengembangan kota di wilayah Pantura Jakarta bagi keberlanjutan kota guna mendapatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan, diperlukan mengingat kedudukan Jakarta sebagai pintu gerbang internasional bagi Negara Indonesia yang harus mampu berkompetisi dalam pertarungan ekonomi global. Dalam konsepsi pengembangan wilayah kota dalam menyongsong abad ke-21, Research Triangle Institute (1996), mensyaratkan kaidah 5 faktor yang bersifat holistik dan berskala global, yaitu ekonomi (tenaga kerja), lingkungan (ekologi), keadilan,

engagement, dan energi. Pengembangan kota untuk keberlanjutan kota merupakan prinsip dan etik, sehingga diperlukan perekonomian yang mantap, lingkungan yang harmonis, kesetaraan/ keadilan dalam kehidupan sosial, peran serta masyarakat yang tinggi, dan konservasi energi yang terkendali. Hall (1991), mengatakan bahwa bila kecenderungan perkembangan dan pembangunan kota yang merusak sistem daya dukung lingkungan dan komunitas warganya dibiarkan tanpa pengendalian yang ketat, kota-kota itu tidak memiliki masa depan.

Namun demikian, kawasan Pantura Jakarta saat ini mengalami penurunan kualitas lingkungan antara lain dengan indikator kemacetan lalu lintas, berkembanganya permukiman kumuh, rawan banjir, buruknya sistem sanitasi, buruknya sistem drainase, turunnya lapisan tanah, intrusi air laut, dan menurunnya kualitas air tanah (Parawansa, 2007). Menurunnya kualitas air tanah berkaitan dengan penurunan lapisan tanah dan salinasi. Hal ini disebabkan oleh pemanfaatan air tanah dan merembesnya limbah cair yang belum diolah ke dalam aquifer. Di samping itu, geomorfologi kawasan ini tidak solid (lunak) sehingga daya dukung tanah rendah dan proses intrusi air laut tinggi. Hidrologi laut dan pengaruh angin musim barat telah menimbulkan abrasi pantai dan pencemaran di wilayah pesisir.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah pesisir ini juga memprihatinkan. Meskipun kondisi lahan untuk bermukim dan bekerja sangat terbatas, tetapi pertumbuhan penduduk sukar dibatasi, bahkan telah mencapai tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan kepadatan penduduk 8.451 jiwa/km2. Sebagian besar masyarakat di kawasan ini adalah pendatang yang bermukim secara berkelompok dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah. Angka pencari kerja di kawasan ini pada tahun 2003 adalah 56.159 orang sedangkan kesempatan kerja yang tersedia hanya 6.740 orang (BPS Jakarta, 2003) sehingga umumnya penduduk bekerja sebagai buruh, pedagang sektor informal, jasa angkutan, dan pegawai rendahan. Tingginya tingkat perputaran uang dan aktivitas ekonomi serta luasnya skala pelayanan aktivitas ekonomi ternyata belum mampu meningkatkan tingkat sosial ekonomi masyarakat setempat sehingga pada akhirnya dapat berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat.

Di sisi lain, kawasan pantai semakin menarik bagi pertumbuhan permukiman modern dan tempat rekreasi serta bisnis sehingga berlangsung usaha-usaha reklamasi pantai yang tidak tertata dan mempersempit keberadaan pantai bagi kepentingan masyarakat. Perubahan penggunaan lahan terus berlangsung dan cenderung intensif khususnya di bagian barat laut dan timur laut. Sementara itu tingkat pelayanan infrastruktur seperti jalan, air minum, listrik, dan telepon di kawasan pantai belum memadai.

Sentra Primer Timur dan Sentra Primer Barat untuk menggerakkan poros Timur-Barat. Di lain pihak, berlangsung kecenderungan perkembangan fisik ke arah Selatan yang dicadangkan sebagai wilayah peresapan air tanah bagi kota Jakarta. Kecenderungan tersebut berlawanan dengan arah perkembangan awal kota Jakarta, di mana kawasan Pantura Jakarta menjadi pusat pertumbuhan kota. Bersamaan dengan berlangsungnya invasi perkembangan permukiman ke arah Selatan, kawasan Pantura Jakarta mengalami penetrasi yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan secara serius.

Proses tersebut berlangsung dalam situasi tumbuhnya tuntutan untuk membuka investasi dan usaha di kawasan Pantura Jakarta dengan mempertimbangkan posisinya yang strategis. RTRW DKI Jakarta tahun 1995-2010 yang menetapkan Jakarta sebagai kota pelayanan jasa juga meletakkan landasan bagi Jakarta dalam memposisikan diri diantara kota-kota besar lainnya di dunia internasional. Oleh karenanya RTRW DKI Jakarta 1995-2010 menetapkan kawasan Pantura Jakarta sebagai kawasan andalan bagi kegiatan ekonomi prospektif berskala nasional/internasional. Untuk melaksanakan ketetapan ini, pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 52 tahun 1995 yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mengadakan reklamasi kawasan Pantura Jakarta. Kajian lanjutan dituangkan dalam Perda Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Kebijakan pelaksanaan reklamasi kawasan Pantura Jakarta ditujukan untuk mewujudkan lahan hasil reklamasi seluas 2.700 Ha dan memanfaatkannya sesuai dengan rencana tata ruang daerah serta dilaksanakan secara terpadu dengan penataan kembali (revitalisasi) daratan Pantura Jakarta seluas 2.500 ha untuk meningkatkan kualitas lingkungannya. Kawasan Pantura Jakarta seluas 5.200 ha meliputi areal reklamasi serta revitalisasi sebagian wilayah Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, dan Cilincing. Dalam kawasan ini selain lahan yang akan dihasilkan melalui reklamasi, juga meliputi daerah daratan pantai lama yang telah dimanfaatkan untuk berbagai penggunaan seperti permukiman, industri, pergudangan, perdagangan, jasa, perikanan, konservasi dan preservasi.

tumpang tindih. Kegiatan yang ada seperti pembangunan industri, rekreasi, perumahan dan sebagainya belum menujukkan keterpaduan sebagaimana persyaratan pembangunan wilayah pesisir sebagai ekosistem yang kompleks.

Untuk itu pengembangan kawasan Pantura Jakarta dalam rangka mendukung keberlanjutan kota Jakarta diperlukan arahan pemanfaatan ruang bagi pengembangan pusat dan jasa perdagangan, pembanguan perumahan beserta fasilitasnya, sarana wiasata bahari, preservasi obyek-obyek sejarah, peremajaan kota, dan pengembangan areal kegiatan pelabuhan samudera, sekaligus merevitalisasi kawasan daratan seluas 2.500 ha. Arahan pemanfataan ruang hendaknya juga dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan dan melalui mengatasi degradasi kawasan pesisir dan masalah sosial yang dapat timbul sebagai dampak dari kegiatan ekonomi.

1.2 Kerangka Pemikiran

Penetapan kawasan Pantura Jakarta sebagai kawasan andalan didasarkan pada pertimbangan bahwa di kawasan ini telah tumbuh dan berkembang berbagai kegiatan jasa, perdagangan dan usaha, perhubungan laut dan udara, dan memiliki aspek historis yang potensial menjadi pusat pariwisata. Dengan penetapan kawasan Jabodetabekpunjur sebagai kawasan strategis nasional, menjadikan kawasan Pantura yang merupakan bagian dari kawasan Jabodetabekpunjur sebagai primadona dalam pembangunan nasional. Mengingat letaknya di kawasan hilir dari sistem DAS dan pintu masuk kawasan dari transportasi laut, dan sangat relevan untuk dikembangkan secara terpadu.

Walaupun Pemerintah DKI Jakarta memacu pengembangan Sentra Primer Timur dan Sentra Primer Barat untuk menggerakkan poros Timur-Barat, namun tidak terelakkan invasi perkembangan permukiman ke arah Selatan yang sebetulnya untuk daerah resapan, dan kawasan Pantura Jakarta mengalami penetrasi yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan secara serius. Dalam pada itu tumbuh tuntutan membuka investasi dan usaha kawasan Pantura Jakarta dalam rangka menopang Jakarta sebagai kota pelayanan jasa (service city) sekaligus meletakkan landasan bagi Jakarta dalam memposisikan diri sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia internasional.

akan dimanfaatkan secara terpadu dengan penataan kembali (revitalisasi) daratan Pantura Jakarta seluas 2.500 ha dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungannya. Pengembangan kawasan Pantura Jakarta yang didalamnya telah ada enam pelabuhan, kawasan industri, perdagangan, perumahan, pariwisata, pemukiman nelayan, terdapat PLTU dan PLTGU, Rawa-rawa dan hutan mangrove, muara dari 13 sungai, dan terumbu karang, berbagai jenis ikan, dengan ekosistem laut, akan dikembangkan menjadi pusat pusat bisnis, perkantoran, industri, pergudangan, apartemen, perumahan, dan pariwisata.

Kawasan Pantura Jakarta tersebut, diharapkan akan meningkatkan aktivitas ekonomi yang dapat menjadi daya ungkit (leverage) tinggi untuk menempatkan Jakarta sejajar kota-kota besar di dunia. Analisis dan harapan tersebut sangat mungkin terjadi karena didukung oleh keberadaan tiga pelabuhan besar yaitu:

1. Pelabuhan Tanjung Priok; Pelabuhan tersebut berfungsi sebagai pintu gerbang perekonomian nasional dan internasional. 25% ekspor non migas dan 50% volume impor nasional dilayani oleh pelabuhan ini. Dalam kawasan pelabuhan Tanjung Priok berlokasi berbagai terminal, seperti terminal peti kemas, terminal break bulk, terminal dry bulk, terminal liquid bulk, terminal Ro-Ro, terminal penumpang, dan terminal khusus.

2. Pelabuhan Sunda Kelapa; berfungsi melayani angkutan barang dan penumpang dalam negeri dengan jangkauan terbatas. Pelabuhan Sunda Kelapa yang memiliki nilai sejarah, pengembangannya selain untuk melayani kegiatan ekonomi, juga ditujukan sebagai kawasan wisata bahari Sunda Kelapa dan pelayaran rakyat, yang meliputi kawasan Nelayan Muara Angke, dan Kawasan Hutan Angke Kapuk.

3. Pelabuhan Marunda yang terletak bagian paling timur terdapat kawasan industri marunda dikembangkan untuk menunjang pengembangan industri dan mengantisipasi kejenuhan pelayanan Pelabuhan Tanjung Priok.

Pengembangan wilayah dan peningkatan pemanfaatan sumberdaya termasuk didalamnya adalah ruang/lahan tidak hanya ditentukan oleh faktor letak dan infrastruktur yang ada, tapi yang lebih mendasar adalah faktor-faktor keberlanjutan, dimana didalamnya terdapat efisiensi, keadilan dan akseptabilitas masyarakat, serta aspek ekologi (Rustiadi, 2003; Zonnoveld, 1979).

menimbulkan masalah lingkungan dan sosial serta dapat memperbaiki kualitas lingkungan daratan kota lama perlu dilakukan kajian dari aspek lingkungan, sosial dan budaya, serta ekonomi. Secara skematis kerangka pemikiran kajian dari penataan ruang pengembangan wilayah Pantura pasca reklamasi bagi pertumbuhan dan keberlanjutan kota sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kerangka Pikir

Kondisi Kawasan Pantura Jakarta

Model Kebijakan Pengembangan Kawasan Pantura Jakarta secara

Berkelanjutan

Pertumbuhan Ekonomi, gross margin,

distribusi pendapatan Kualitas air, konservasi

mangrove, pengelolan lingkungan

Dinamika penduduk, Partisipasi masyarakat

Ekonomi Sosial Budaya

Ekologi

Pengembangan Kawasan Pantura

Jakarta

Pemanfaatan Ruang Kawasan Pantura

Jakarta Nilai Ekonomi

Total

Kelembagaan Kebutuhan

Stakeholder

1.3 Perumusan Masalah

Kawasan Pantura Jakarta merupakan kawasan yang memiliki sumberdaya alam yang cukup besar dan unik, berbagai ekosistem dan biota hidup dan berkembang di kawasan tersebut, antara lain ekosistem mangrove, terumbu karang, estuari, lamun dan lain-lain. Beberapa kawasan Pantura telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 161/Kpts/Um/6/1977 tanggal 10 Juni 1977, ditetapkan kembali fungsi kawasan hutan Tegal Alur, Angke Kapuk dan sekitarnya: a) sebagai hutan lindung, 5 km sepanjang pantai selebar 100 meter; b) sebagai cagar alam Muara Angke; c) sebagai kebun pembibitan; dan d) sebagai ”lapangan dengan tujuan istimewa”. Kawasan delta Sungai Angke pertama kali ditetapkan sebagai Cagar Alam dengan keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda (GB) No 24 tanggal 18 Juni 1939 seluas 15,40 ha.

Berkaitan dengan adanya kegiatan pembangunan permukiman di kawasan ini, maka pada tahun 1984 Departemen Kehutanan melakukan pengukuran dan pemancangan batas ulang yang antara lain menghasilkan kawasan hutan yang tetap dikuasai pemerintah yakni 322.6 ha. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 097/Kpts-II/1998 tanggal 29 Februari 1988 yang menetapkan bahwa kawasan hutan yang dipertahankan adalah seluas 335,50 ha. Kemudian berdasarkan hasil tata batas di lapangan dan Berita Acara Tata Batas yang ditandatangani pada tanggal 25 Juli 1994 oleh Panitia Tata Batas yang diangkat dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ibukota Jakarta Nomor 924 tahun 1989, diketahui bahwa hutan yang dipertahankan adalah seluas 327,70 ha. Secara detil disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Perubahan luas peruntukan lahan di Kawasan Muara Angke (ha)

Kawasan Menhut (1984) Menhut (1988) Gub DKI (1989)

Hutan lindung 49,25 50,80 44,76

Cagar alam Muara Angke 21,45 25,00 25,02

Hutan wisata 91,45 101,60 99,85

Kebun pembibitan kehutanan 10,47 10,47 10,52

Cengkareng Drain 29,05 28,36 28,93

Jalur transmisi PLN 29,90 25,90 23,07

Jalur tol dan jalur hijau 91,37 91,37 95,50

Pertumbuhan penduduk Jakarta terus mengalami peningkatan dan memerlukan sumberdaya lahan untuk bermukim dan melakukan berbagai aktivitas. Urbanisasi di kawasan Jakarta sangat pesat (bertumbuh 5 kali lipat dari 1950 – 2005). Sekitar 9 juta penduduk tinggal di wilayah DKI Jakarta. Pertumbuhan penduduk Provinsi DKI Jakarta (2000 – 2005) mencapai 1,09% dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di wilayah Jakarta Barat (4,3%), namun pada saat yang sama terdapat penurunan laju pertumbuhan penduduk di wilayah Jakarta Pusat (0,72%) (BPS DKI Jakarta, 2007).

Hal tersebut menjadi dasar pemerintah mengeluarkan Kepres No. 52 tahun 1995 tentang rencana pengembangan wilayah Pantura. Karena sebagian wilayah Pantura merupakan wilayah pantai maka pemerintah mengadakan reklamasi. Kawasan Pantura dikembangkan menjadi pusat perniagaan dan pemukiman. Sejak saat itu kawasan Pantura berkembang pesat, berbagai fasilitas perniagaan dan pemukiman dibangun.

Pengembangan wilayah dan peningkatan pemanfaatan sumberdaya lahan secara otomatis mengurangi atau menurunkan kualitas lingkungan di sekitar kawasan tersebut dan mengancam keberadaan kawasan konservasi. Hal tersebut terbukti dengan semakin menurunnya luasan hutan mangrove dan semakin menyepitnya kawasan konservasi. Dalam 35 tahun terakhir, Jakarta telah kehilangan 27% ruang terbuka hijau diantaranya akibat hilanganya 46% kawasan hutan. Kawasan terbangun (permukiman) tumbuh lebih dari 12 kali lipat, menyebabkan daya dukung lingkungan menjadi sangat terbatas, terutama kemampuan lahan di dalam meresapkan air ke dalam tanah terutama di Jakarta.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh reklamasi pantai utara Jakarta terhadap pengembangan kawasan. Upaya memecahkan masalah pengaruh reklamasi dilakukan dengan mengetahui kondisi kawasan pantai utara Jakarta saat ini maupun kondisi lingkungan dan sosial budaya serta ekonomi sekitar kawasan pantai utara Jakarta kemudian masukan dan pendapat para pakar yang kemudian dianalisis untuk mengetahui pengembangan kawasan pantai utara Jakarta berkelanjutan.

pencemaran lingkungan, dan (2) kondisi sosial masyarakat setempat, seperti ketimpangan sosial, pengangguran, kemiskinan, dan terdesaknya masyarakat setempat dengan pendatang.

Untuk itu maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengembangan kawasan Pantura Jakarta belum mengatur secara komprehensif kepentingan-kepentingan bagi : (1) kegiatan-kegiatan perekonomian, finansial, sosial, dan budaya, (2) terpeliharaannya ekosistem dan kelestarian cagar alam, hutan lindung, dan biota laut, (3) terjaminnya pemanfaatan pantai untuk kepentingan umum, kepentingan kehidupan nelayan, kelestarian bangunan dan lingkungan bersejarah, terselenggaranya dan berfungsinya proyek-proyek vital di kawasan Pantura Jakarta, (4) terjaminnya peningkatan fungsi pelabuhan Tanjung Priok, pelabuhan Sunda Kelapa, dan pelayaran masyarakat, dan (5) terjaminnya pemanfaatan ruang rekreasi dan wisata dengan memperhatikan nilai budaya bangsa dan kebutuhan wisata nasional dan internasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk merancang model kebijakan pengembangan kawasan Pantura Jakarta untuk peningkatan perekonomian Jakarta yang dapat menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat lokal dan sekaligus dapat memperbaiki kondisi lingkungan kawasan. Secara khusus penelitian bertujuan untuk:

1. Menganalisis status keberlanjutan pengembangan kawasan Pantura Jakarta. 2. Menganalisis nilai ekonomi total kawasan hutan mangrove di Pantura Jakarta 3. Mengidentifikasi kebutuhan stakeholder dalam pemanfaatan ruang kawasan

Pantura Jakarta

4. Menganalisis keterkaitan antar aspek ekologi, ekonomi, dan sosial di kawasan Pantura Jakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan adalah ditemukannya model/acuan penanganan bagi pengembangan kota melalui reklamasi pantai dan laut yang saat marak dilakukan di berbagai kota yang mempunyai pantai di Indonesia.

2. Rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam melakukan pengembangan kota/wilayah yang melalui reklamasi pantai dan laut.

1.6 Ruang Lingkup

Lingkup wilayah adalah pengembangan reklamasi pantai utara Jakarta yang lokasinya di Kecamatan Cengkareng wilayah administrasi Jakarta Barat, di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, dan Cilincing dalam wilayah administrasi Kotamadya Jakarta Utara.

Sehubungan dengan adanya kegiatan reklamasi pantai utara Jakarta, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995, maka ruang lingkup materi penelitian dibatasi dengan pengembangan model kebijakan pengembangan kawasan pantai utara Jakarta secara berkelanjutan.

1.7 Novelty

Suaedi (2007) meneliti tentang rancang bangun kebijakan pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Subang secara partisipatif menggunakan pendekatan analisis trade-off. Nilai ekonomi mangrove hanya dilihat pada penggunaan pariwisata dan budidaya perikanan. Kondisi masa depan yang diproyeksikan masih menggunakan pendekatan parsial. Jennings (2003) menggunakan analisis stakeholder dan pemetaan sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir di Australia. Penelitian Jennings difokuskan pada konflik yang cenderung meningkat diantara stakeholder dengan menggunakan framework dan kontibusi analisis stakeholder dan pemetaan sosial untuk mengelola dan mereduksi konflik.

Khazali (2001) pada penelitian di Indramayu, PKSPL IPB dan Ditjen Bangda Depdagri (1998) pada studi di Jawa Timur, Tulungen (2001) di Minahasa, dan Hasan (2004) pada penelitian di Indramayu dan Subang menggunakan pendekatan partisipatif dalam pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian tersebut belum dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial, dalam kaitan dengan pemanfaatan ruang. Selain itu, wilayah kajian pada umumnya di kawasan yang tidak terjadi konflik kebijakan khususnya terkait dengan reklamasi pantai.

2.1 Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Konsep pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) telah disepakati secara global sejak diselenggarakannya united nation conference on the human environment di Stockholm tahun 1972. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi yang akan datang untuk dapat memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987). Komisi Burtland menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah suatu kondisi yang kaku mengenai keselarasan, tetapi lebih merupakan suatu proses perubahan yang mana eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi perkembangan teknologi, dan perubahan institusi dibuat konsisten dengan masa depan seperti halnya kebutuhan saat ini.

Sumberdaya alam merupakan modal dasar dalam suatu pembangunan yang harus dikelola secara arif dan bijaksana agar dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, maka penggunaan dan pemanfaatannya harus dilakukan secara lestari, serasi, seimbang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan sehingga menjamin generasi yang akan datang.

Sumberdaya alam dan lingkungan memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi. Selain menyediakan barang dan jasa, juga menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi dan sumber penghasilan masyarakat serta sebagai asset bangsa yang penting. Untuk itu, ketersediaan dan kesinambungan

(sustainability) dari sumberdaya alam menjadi sangat krusial bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan sangat tergantung kepada kinerja pengelola yaitu masyarakat dan pemerintah.

kepentingan dimensi lain yaitu perlindungan, pelestarian dan pemeliharaan sumberdaya alam yang dimemiliki (Alikodra, 1999)

Konsep pembangunan berkelanjutan akhir-akhir ini menjadi suatu konsep pembangunan yang diterima oleh semua negara di dunia untuk mengelola sumberdaya alam agar tidak mengalami kehancuran dan kepunahan. Konsep ini berlaku untuk seluruh sektor pembangunan termasuk pembangunan sektor transmigrasi. Konsep pembangunan berkelanjutan bersifat multidisiplin karena banyak aspek pembangunan yang harus dipertimbangkan, antara lain aspek ekologi, ekonomi, sosial-budaya, dan kelembagaan. Walaupun banyak pendapat ahli yang lain memberikan persyaratan pembangunan berkelanjutan dengan aspek-aspek yang hampir sama tetapi dengan cara dan pendekatan yang berbeda.

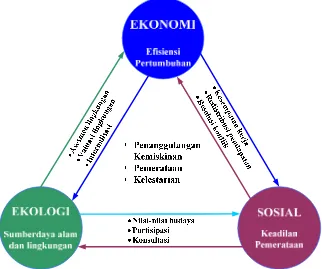

[image:35.595.153.475.410.679.2]Untuk mengoperasionalkan paradigma pembangunan berkelanjutan, World Bank telah menjabarkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam bentuk kerangka segitiga pembangunan berkelanjutan (sustainable development triangle) seperti disajikan pada Gambar 2.

Menurut kerangka tersebut, suatu kegiatan pembangunan (termasuk pengelolaan sumberdaya alam dan berbagai dimensinya) dinyatakan berkelanjutan jika kegiatan tersebut secara ekonomi, ekologi, dan sosial bersifat berkelanjutan (Serageldin, 1996). Berkelanjutan secara ekonomi berarti bahwa suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kapital, dan penggunaan sumberdaya serta investasi secara efisien.

Berkelanjutan secara ekologi mengandung arti bahwa kegiatan tersebut harus dapat mempertahankan integritas ekosistem, memelihara daya dukung lingkungan, dan konservasi sumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayati. Sedangkan berkelanjutan secara sosial mensyaratkan bahwa suatu kegiatan pembangunan hendaknya dapat menciptakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, mobilitas sosial, kohesi sosial, partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, identitas sosial, dan pengembangan kelembagaan.

Dalam kaitan dengan kebijakan pemerintah, agar segenap tujuan pembangunan berkelanjutan ini dapat tercapai, maka dalam konteks hubungan antara tujuan sosial dan ekonomi diperlukan kebijakan ekonomi yang meliputi intervensi pemerintah secara terarah, pemerataan pendapatan, penciptaan kesempatan kerja, dan pemberian subsidi bagi kegiatan pembangunan yang memerlukannya. Sedangkan dalam konteks hubungan antara tujuan sosial dan ekologi, strategi yang perlu ditempuh adalah partisipasi masyarakat dan swasta serta konsultasi.

Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan telah diterapkan pada banyak negara dan oleh berbagai lembaga dengan mengembangkan indikator keberlanjutan antara lain: CIFOR (2001) dan ITTO (2000) mengembangkan sistem pembangunan kehutanan berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Charles (2001) mengembangkan sistem pembangunan perikanan berkelanjutan dengan memadukan keberlanjutan ekologi, keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan kelembagan. FAO mengembangkan indikator keberlanjutan untuk pembangunan wilayah berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, sosial, kelembagaan, teknologi, dan pertahanan keamanan.

penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup (UU 23/1997). Definisi ini menegaskan bahwa pengertian pengelolaan lingkungan mempunyai cakupan yang luas, karena tidak saja meliputi upaya-upaya pelestarian lingkungan melainkan juga mencegah proses terjadinya degradasi lingkungan, khususnya melalui proses penataan lingkungan.

Dengan demikian, perlu disadari bahwa upaya-upaya pengelolaan lingkungan di Indonesia harus dilakukan tidak saja bersifat kuratif melainkan juga bersifat preventif. Di masa depan, upaya-upaya yang lebih bersifat preventif harus lebih diprioritaskan, dan hal ini menuntut dikembangkannya berbagai opsi pengelolaan lingkungan, baik melalui opsi ekonomi maupun melalui proses-proses peraturan dan penataan penggunaan lahan (Setiawan, 2003).

2.2 Aspek Peraturan Pemanfaatan Ruang

UUD 45, Pasal 33 ayat 3 dan 4 menekankan bahwa bumi atau tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah sebagai sumberdaya alam merupakan karunia Tuhan YME kepada bangsa Indonesia yang dikuasai negara. Pengelolaan lahan dan kekayaan alam ini, harus digunakan agar pemanfaatannya dapat diberikan bagi kemakmuran rakyat. Pembangunan dan penguasaan lahan harus merupakan bagian peningkatan ekonomi nasional, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan menjaga keseimbangan kemajuan antar wilayah. Dengan demikian pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam lainnya harus direncanakan untuk diatur secara baik, sehingga menjamin kesejahteraan rakyat dan mutu hidup generasi masa kini dan masa yang akan datang. Hal inilah yang menjadi prinsip pokok dalam penataan ruang.

Tap MPR No. IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam menetapkan langkah yang harus dilakukan dalam optimasi pengelolaan sumberdaya alam. Langkah-langkah tersebut yaitu: (1) Mewujudkan optimasi pemanfaatan sumberdaya alam (lahan) harus melalui tahapan identifikasi dan evaluasi kualitas sumberdaya alam sebagai potensi pembangunan nasional. (2) Perlu disusun strategi pemanfaatan sumberdaya alam (termasuk perencanaan pemanfaatan sumberdaya lahan) yang didasarkan pada optimasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

Operasionalisasi rencana tata ruang wilayah sering kali dikaitkan dengan aspek pertanahan. Kemampuan menjabarkan rencana tata ruang dalam bentuk kegiatan pembangunan akan tergantung pada kemampuan merealisasikan pemanfaatan dan penggunaan tanah agar sesuai dengan rencana tata ruang. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah pasal 6 dan 7, menjelaskan bahwa dalam kebijakan penatagunaan tanah baik itu tanah yang sudah ada haknya maupun yang belum terdaftar, tanah negara, ataupun tanah masyarakat hukum adat dalam penggunaan dan pemanfaatannya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Bahkan lebih tegas lagi dalam pasal 9 dan 10 dikemukakan bahwa apabila dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah bila tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak memenuhi syarat penyelesaian administrasi pertanahan sebagai bentuk pemanfaatan ruang wilayah maka akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Peraturan ini menunjukan agar dalam proses pemanfaatan ruang harus selalu mengikuti acuan sesuai rencana tata ruang wilayah.

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa Pelabuhan merupakan elemen dalam ekosistem maritim dimana pelabuhan itu berada, sehingga dalam pengelolaannya secara ekologis harus mempertimbangkan seluruh aspek dalam interaksinya. Ditetapkan pada Undang-Undang tersebut bahwa Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.

Keterpaduan adalah hubungan yang erat hasil dari beberapa kegiatan menjadi satu kegiatan. Keserasian adalah situasi dari upaya menyesuaikan dan mencocokkan beberapa situasi berbeda. Keselarasan adalah kesesuaian dan kecocokan dari beberapa kegiatan berbeda. Keseimbangan adalah kesamaan cara pandang dari beberapa kegiatan berbeda. Keberlanjutan adalah suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Keberdayagunaan adalah kegiatan yang memiliki hasil maksimal dengan usaha minimal. Keberhasilan adalah kegiatan memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: (a) terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, (b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia, dan (c) terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Uraian di atas memberikan landasan bahwa peraturan perundangan yang ada menghendaki adanya perencanaan dan pengaturan ruang dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan secara baik dan seimbang untuk kepentingan rakyat, baik untuk masa kini maupun masa depan serta dalam pemanfaatannya harus dibuat aturan kebijakan yang sebaik-baiknya.

2.3 Pengembangan Wilayah

Pendekatan wilayah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam kaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, menjadi signifikan karena kondisi sosial ekonomi, budaya, dan geografis antara satu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Melalui pendekatan wilayah, upaya pembangunan dapat dilaksanakan untuk memacu pembangunan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan pada suatu wilayah tertentu. Pembangunan wilayah berbeda dengan pembangunan nasional yang dilaksanakan secara merata dan menyeluruh secara nasional, dan bukan pendisagregasian dari pembangunan nasional karena memiliki peranan dan tujuan yang berbeda (Budiharsono, 2001). Berbeda pula dengan pendekatan pembangunan sektoral yang hanya bertujuan untuk mengembangkan dan menyelesaikan permasalahan satu sektor tertentu, tanpa memperhatikan kaitannya dengan sektor lain.

Secara umum beberapa pengertian wilayah ini dapat dikelompokan sebagai berikut (Rustiadi et al., 2004): (1) ruang wilayah ekologis adalah deliniasi fungsi kesatuan ekosistem berbagai kehidupan alam dan buatan yang membentuk pola ruang ekotipe dan struktur hubungan yang hirarkhis antara ekotipe, misalnya Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan sub DAS-nya, wilayah hutan tropis dengan struktur bagian hutan tropisnya, (2) ruang wilayah ekonomi adalah deliniasi wilayah yang berorientasi menggambarkan maksud fungsi (manfaat-manfaat) ekonomi, seperti wilayah produksi, konsumsi, perdagangan, serta aliran barang dan jasa, (3) ruang wilayah sosial budaya adalah deliniasi wilayah yang terkait dengan budaya adat dan berbagai perilaku masyarakatnya, misalnya wilayah adat/marga, suku, maupun wilayah pengaruh kerajaan, (4) wilayah politik, yaitu deliniasi wilayah yang terkait dengan batasan administrasi, yaitu batasan ruang kewenangan kepala pemerintahan yang mengatur dan mengelola berbagai sumberdaya alam dan pemanfaatannya untuk kepentingan pengembangan wilayah yang akan diatur dan yang menjadi kewenangan politiknya selaku penguasa wilayah. Dalam konteks pemanfaatan ruang, pemahaman terhadap konsep ruang wilayah yang disusun berdasarkan kluster menjadi penting untuk dapat secara rinci dan mudah menetapkan variabel-variabel dominan yang mempengaruhi dalam proses pengembangan wilayah.

fenomena multifaset yang memerlukan pendekatan dari berbagai bidang ilmu (Budiharsono, 2001). Pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar wilayah itu berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Pengembangan wilayah dilaksanakan melalui optimasi pemanfaatan sumberdaya yang dimilikinya secara harmonis, serasi melalui pendekatan yang bersifat komprehensif mencakup aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk pembangunan berkelanjutan (Misra, 1982).

2.3.1 Perencanaan pengembangan wilayah

Perencanaan pengembangan wilayah secara lengkap meliputi: program, proyek, dan rencana konstruksi. Secara umum prinsip-prinsip perencanaan wilayah dapat dilakukan untuk setiap wilayah dan pada setiap waktu yang berbeda, dan dikenal dengan 3C (corridors, centers, dan clusters). Rietveld (1980) mengemukakan beberapa instrumen dalam perencanaan ilayah yang secara umum meliputi :

a. Standarisasi, misalnya : emisi gas rumah kaca yang dapat berpengaruh pada alokasi lahan pertanian dan insdustri

b. Formulasi preskripsi, misalnya : rencana tata kota, rencana tata guna lahan yang akan berpengaruh ke arah mana wilayah akan dikembangkan

c. Penyediaan infrastruktur, misalnya : jalan, yang berpengaruh pada tatanan pengembangan wilayah dengan penyediaan sarana

d. Instrumen harga, misalnya: subsidi, pajak, nilai tukar, tarif, bunga bank, yang berpengaruh pada rancangan aktifitas dalam wilayah.

e. Penetapan lokasi untuk keperluan pemerintah misalnya perkantoran, pusat pemerintahan lokal, yang dapat berpengaruh pada arah pengembangan suatu wilayah.

kegiatan penetepan alokasi ruang yang akan dibangun berdasar metode dan kriteria-kriteria. Kriteria pentapan tata ruang wilayah belum secara tajam digariskan berdasar ketentuan hukum, misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah, dan sebagainya.

Berkaitan dengan pengembangan kawasan Pantura Jakarta yang mempunyai karakteristik wilayah pesisir dan lautan, Budiharsono (2001) menyebutkan ada 6 aspek yang merupakan pilar-pilar pembangunan wilayah, yang meliputi: (1) Aspek biogeofisik, (2) aspek ekonomi, (3) aspek sosial, politik dan budaya, (4) aspek kelembagaan, (5) aspek lokasi, (6) aspek lingkungan. Keenam pilar tersebut berpengaruh terhadap pengembangan wilayah pesisir dan lautan secara terpadu.

Aspek biogeofisik, meliputi kandungan sumberdaya hayati, sumberdaya nirhayati, jasa-jasa kelautan maupun sarana dan prasarana yang ada di wilayah pesisir dan lautan. Aspek ekonomi, meliputi kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah pesisir dan lautan. Aspek sosial buadaya, politik dan pertahanan keamanan, meliputi kependudukan, kualitas sumberdaya manusia, posisi tawar (dalam bidang politik), budaya masyarakat pesisir dan lautan serta pertahanan dan keamanan.

Aspek lokasi, meliputi ruang (spasial) yang berkitan dengan dimana komoditi kelautan diporduksi dan bagaimana memperoleh sarana produksi, diolah maupun dipasarkan. Juga menunjukkan keterkaitan antar wilayah yang satu dengan wilayah lainnya yang berhubungan dengan aspek sarana produksi, produksi, pengolahan maupun pemasaran. Dalam pada itu aspek ruang meliputi : (1) jarak, (2) lokasi, (3) bentuk, dan (4) ukuran. Aspek lingkungan, meliputi kajian mengenai bagaimana proses produksi mengambil input dari ekosistem, apakah merusak atau tidak. Aspek ini juga mengkaji apakah apakah dalam proses produksi dan aktifitas ekonomi tersebut menimbulkan eksternalitas negatif atau tidak, yang akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan.

Aspek kelembagaan, meliputi kelembagaan yang ada dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, apakah kondusif atau tidak, berupa property right,

Berkaitan dengan kekuatan ekonomi yang diaktori oleh para investor (interest group), Hariadi (2006) menjelaskan akan kekuatan interest group

sebagai berikut: (1) Terorganisir dengan baik, punya dana banyak, dan umumnya mewakili ‘suppliers interests’, (2) Kepentingan supplier, membentengi pasarnya dan menghindari biaya persaingan yang mahal dengan mencari perlindungan politisi & birokrat dan menolak persaingan bebas melalui kelompok lobby yang dibangunnya, (3) Investasi untuk “lobbying and bribing” akan dilanjutkan hingga intervensi pemerintah untuk melindungi “suppliers interests” menjadi “national interest” sehingga mengakibatkan “erosi kebijakan publik”, (4) Tidak jarang “suppliers interests” juga berubah menjadi dan/atau membiaya ‘social interest group’ untuk mencapai kepentingan-kepentingannya.

Berkenaan dengan indikator kondisi lingkungan yang sudah kurang memadai di kawasan Pantura Jakarta memerlukan pengembangan kelembagaan yang ada sebagai upaya peningkatan mutu atau capaian. Pengembangan kelembagaan dalam hal kepranataan meliputi : (1) perbaikan/penyempurnaan aturan main (rule of the game), (2) perbaikan/penyempurnaan pengaturan hak dan kewajiban (property right), (3) penyempurnaan batas yurisdiksi atau ikatan, (4) batas yurisdiksi menyatakan suatu pranata hanya berlaku pada kelompok masyarakat tertentu, (5) penyempurnaan/penegakan sanksi. Sanksi adalah alat untuk mempertahankan eksistensi pranata.

Berkenaan dengan pengembangan organisasi meliputi: (1) penyempurnaan struktur atau restrukturisasi, adalah untuk menentukan apakah: (a) struktur yang ada masih sesuai dengan kebutuhan organisasi, (b) struktur yang ada masih dapat menunjang misi dan strategi, (c) struktur yang ada masih dapat memberikan pengelompokan fungsi yang paling logis dan efektif, (d) struktur yang ada masih dapat memanfaatkan tenaga kerja di dalam organisasi sebaik-baiknya, (2) merumuskan kembali tujuan sesuai dengan perkembangan tantangan d