FERMENTABILITAS DAN KECERNAAN

in vitro

RANSUM

YANG DIBERI KURSIN BUNGKIL BIJI JARAK PAGAR

(

Jatropha curcas

L.) PADA TERNAK SAPI DAN KERBAU

SKRIPSI MERI AFRIYANTI

PROGRAM STUDI ILMU NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK FAKULTAS PETERNAKAN

RINGKASAN

MERI AFRIYANTI. D24104031. 2008. Fermentabilitas dan Kecernaan in vitro Ransum yang Diberi Kursin Bungkil Biji Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) pada Ternak Sapi dan Kerbau. Skripsi. Program Studi Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Dr. Ir. Komang G. Wiryawan Pembimbing anggota : Ir. Anita S. Tjakradidjaja, M.Rur.Sc.

Bungkil biji jarak pagar (Jatropha curcas L.) merupakan salah satu produk ikutan dari pengolahan minyak jarak sebagai biodiesel. Pengolahan biji jarak menjadi biodiesel menghasilkan bungkil biji jarak pagar (BBJP) sebanyak 0,4 ton dari satu ton biji kering dan mengandung protein cukup tinggi yaitu berkisar 50-58 %. Namun beberapa zat antinutrisi dan racun yang terkandung dalam BBJP antara lain kursin,

phorbolester, trypsin inhibitor, saponin dan tanin dapat mengganggu proses pencernaan jika diberikan pada ternak secara berlebihan. Kursin atau lektin merupakan fitotoxin yang memiliki molekul protein besar, kompleks dan sangat beracun yang secara spesifik berinteraksi dengan molekul gula (karbohidrat). Senyawa ini dapat mematikan sel dan bertanggungjawab besar sebagai katalis yang mempercepat kerusakan ribosom pada sel eukariotik, namun hal ini masih belum banyak dipelajari. Keragaman mikroba rumen diantara ternak ruminansia menghasilkan kemampuan toleransi yang berbeda terhadap zat antinutrisi dan racun. Adanya keragaman toleransi terhadap zat antinutrisi dan racun pada mikroba rumen ini, kemungkinan terjadi pula terhadap kursin BBJP. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui toleransi mikroba cairan rumen ternak ruminansia (sapi dan kerbau) terhadap kursin BBJP berdasarkan fermentabilitas dan kecernaan in vitro.

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan di Laboratorium Biokimia, Fisiologi dan Mikrobiologi Nutrisi, Laboratorium Ilmu Nutrisi Ternak Perah, dan Laboratorium Terpadu, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial 4 x 2 x 2 dengan 3 ulangan dan dilakukan dua kali (duplo). Faktor A adalah tingkat pemberian ekstrak kursin dalam ransum yaitu 0%, 1%, 2% dan 3% (v/w). Faktor B adalah cairan rumen ternak sapi dan kerbau. Faktor C adalah waktu inkubasi 0 dan 3 jam. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sidik ragam (ANOVA), jika berbeda nyata dilakukan uji ortogonal kontras.

Hasil sidik ragam menunjukkan bahwa populasi protozoa, populasi bakteri total, kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik dari rumen kerbau sangat nyata (P<0,01) lebih tinggi daripada cairan rumen sapi. Penambahan taraf ekstrak kursin dalam ransum berpengaruh sangat nyata (P<0,01) menurunkan populasi protozoa total dan tidak berpengaruh pada konsentrasi amonia, konsentrasi VFA, populasi bakteri total, kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik. Kesimpulan penelitian ini adalah taraf ekstrak kursin sampai 3% dalam ransum tidak mempengaruhi fermentabilitas dan kecernaan zat-zat makanan secara in vitro.

ABSTRACT

In vitro Fermentabiliy and Digestibility of Curcin Containing Ration by Rumen Microbes of Cattle and Buffalo M. Afriyanti, K. G. Wiryawan, and A. S. Tjakradidjaja.

The objective of this study was to evaluate rumen microbial activity, fermentability and digestibility in vitro as affected by curcin extract of Jatropha curcas. Curcin, purified from the seeds of Jatropha curcas, can be used as a cell-killing agent and catalytically damaging ribosomes in eucaryotic cells. This study was arranged in a factorial Randomized Block Design (4 x 2 x 2) with three replications. The first factor was level of curcin (0%, 1%, 2% and 3% v/w). The second factor was rumen fluid from cattle and buffaloes and the third factor was incubation period (0 and 3 hour). Data were analyzed using analysis of variance (ANOVA) and differences between treatments were determined with contrast orthogonal. The results showed that protozoal population, total bacterial population, dry matter and organic matter digestibilities of buffaloes rumen fluid were significantly (P<0.01) higher than those of cattle rumen fluid. In addition, curcin level significantly reduced protozoal population (P<0.01), but did not affect ammonia and VFA concentrations, bacterial populations, dry matter and organic matter digestibilities. The conclusion was that the addition of curcin from Jatropha curcas up to 3% did not have negative effects on fermentability and digestibility, but curcin was predicted to inhibit protein synthesis in eucaryotic cells by catalytically damaging ribosomes of protozoa.

FERMENTABILITAS DAN KECERNAAN

in vitro

RANSUM

YANG DIBERI KURSIN BUNGKIL BIJI JARAK PAGAR

(

Jatropha curcas

L.) PADA TERNAK SAPI DAN KERBAU

MERI AFRIYANTI D24104031

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

PROGRAM STUDI ILMU NUTRISI DAN MAKANAN TERNAK FAKULTAS PETERNAKAN

FERMENTABILITAS DAN KECERNAAN

in vitro

RANSUM

YANG DIBERI KURSIN BUNGKIL BIJI JARAK PAGAR

(

Jatropha curcas

L.) PADA TERNAK SAPI DAN KERBAU

Oleh

MERI AFRIYANTI D24104031

Skripsi ini telah disidangkan di hadapan Komisi Ujian Lisan pada tanggal 10 Juli 2008

Pembimbing Utama Pembimbing Anggota

Dr. Ir. Komang G. Wiryawan Ir. Anita S. Tjakradidjaja, M.Rur. Sc. NIP. 131 671 601 NIP. 131 624 189

Dekan Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kota Karawang pada hari Rabu tanggal 9 April 1986. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara dengan empat orang kakak dan satu orang adik dari pasangan bapak H.Syarifudin dan ibu Hj. Ramaini.

Pendidikan penulis diawali dengan memasuki jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) Adiardsa 5 Karawang pada tahun 1992 dan lulus tahun 1998, kemudian melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 2 Karawang dan lulus pada tahun 2001. Setelah itu penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 1 Karawang lulus tahun 2004.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “Fermentabilitas dan Kecernaan in vitro Ransum yang Diberi Kursin Bungkil Biji Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) pada Ternak Sapi dan Kerbau”. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biokimia, Fisiologi dan Mikrobiologi Nutrisi, Laboratorium Nutrisi Ternak Perah dan Laboratorium Terpadu, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor selama 7 bulan dari bulan Juli 2007 hingga bulan Februari 2008.

Pengolahan biji jarak menjadi biodiesel menghasilkan bungkil biji jarak pagar (BBJP) sebanyak 0,4 ton dari satu ton biji kering dan mengandung protein cukup tinggi yaitu berkisar 50-58 %. Namun beberapa zat antinutrisi dan racun yang terkandung dalam BBJP dapat menghambat proses pencernaan dan kerusakan sel jika diberikan pada ternak. Keragaman mikroba rumen diantara ternak ruminansia menghasilkan kemampuan toleransi yang berbeda terhadap zat antinutrisi dan racun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui toleransi mikroba cairan rumen ternak ruminansia (sapi dan kerbau) terhadap zat kursin pada bungkil biji jarak pagar berdasarkan fermentabilitas dan kecernaan in vitro dengan harapan bungkil biji jarak pagar dapat digunakan secara maksimal sebagai ransum ternak ruminansia.

Skripsi ini memang masih jauh dari sempurna. Namun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagai sumber informasi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah ikut berperan serta sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Bogor, Juli 2008

DAFTAR ISI

Pencernaan Fermentatif dalam Rumen ... 12

Konsentrasi Amonia ... 15

Konsentrasi VFA... 17

Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik ... 19

METODE Lokasi dan Waktu ... 21

Materi Bahan ... 21

Bungkil Biji Jarak Pagar (BBJP) ... 21

Cairan Rumen ... 21 Ekstraksi Kursin Bungkil Biji Jarak Pgar... 23

Pencernaan Fermentatif ... 24

Analisis Konsentrasi Amonia ... 24

Populasi Bakteri Total ... 25

Populasi Protozoa Total... 26

Analisis KCBK dan KCBO ... 26

HASIL DAN PEMBAHASAN Kandungan Nutrien Ransum... 28

Konsentrasi Amonia ... 29

Konsentrasi VFA ... 32

Populasi Bakteri Total ... 33

Populasi Protozoa Total... 36

Kecernaan Bahan Kering (KCBK) ... 39

Kecernaan Bahan Organik (KCBO) ... 40

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 42

Saran ... 42

UCAPAN TERIMA KASIH ... 43

DAFTAR PUSTAKA... 44

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Komposisi Nutrien dan Fraksi Serat BBJP tanpa Cangkang,

BBPJ dengan Cangkang dan Cangkang Biji Jarak Pagar ... 7 2. Jumlah Bakteri dan Protozoa Rumen pada Sapi dan Kerbau yang

Diberi Pakan Berserat Tinggi... 13 3. Kandungan Nutrien Ransum Penelitian... 28 4. Rataan Konsentrasi Amonia (mM) pada Ransum yang Diberi Perlakuan

Ekstrak Kursin BBJP dari 0-3 Jam Waktu Inkubasi ... 30 5. Rataan Konsentrasi VFA (mM) pada Ransum yang Diberi Perlakuan

Ekstrak Kursin BBJP dari 0-3 Jam Waktu Inkubasi ... 32 6. Rataan Populasi Bakteri Total (x108 CFU/ml) pada Ransum yang Diberi

Perlakuan Ekstrak Kursin BBJP dari 0-3 Jam Waktu Inkubasi... 35 7. Rataan Populasi Protozoa Total (x 105 sel/ml) pada Ransum yang Diberi

Perlakuan Ekstrak Kursin BBJP dari 0-3 Jam Waktu Inkubasi... 37 8. Rataan Kecernaan Bahan Kering (%) Ransum yang Diberi Perlakuan

Ekstrak Kursin BBJP ... 40 9. Rataan Kecernaan Bahan Organik (%) Ransum yang Diberi Perlakuan

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Jatropha curcas ... 4

2. Biji dan Daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L.) ... 5

3. Bagan Eksploitasi Tanaman Jarak Pagar ... 6

4. Rumus Bangun Risin dan Mekanisme Aksi Risin ... 9

5. Rumus Bangun dari Lektin ... 10

6. Rumus Bangun dari Phorbolester... 12

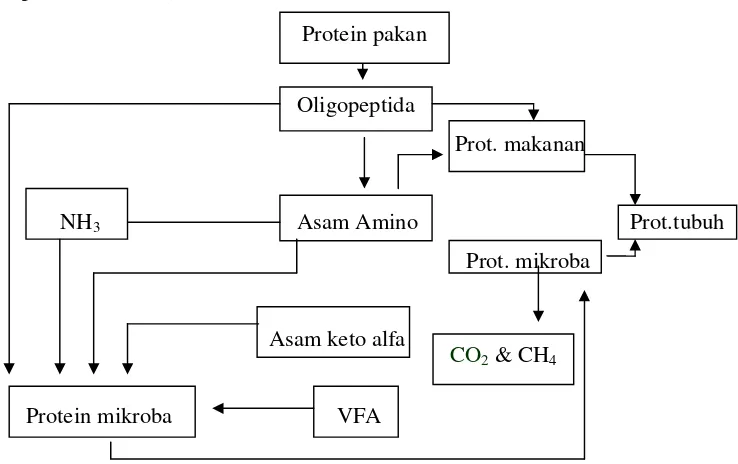

7. Alur Degradasi Protein dalam Rumen ... 16

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Komposisi Pembuatan Larutan Buffer Fosfat-NaCl pH 7,2 Dingin yang

Mengandung 0,2 M NaCl ... 49

2. Komposisi dan Pembuatan Garam Formalin ... 49

3. Komposisi dan Pembuatan Media... 49

4. Komposisi dan Cara Pembuatan Larutan McDougall... 50

5. Sidik Ragam Konsentrasi Amonia Perlakuan Ekstrak Kursin0-3 Jam Waktu Inkubasi ... 51

6. Sidik Ragam Konsentrasi VFA Perlakuan Ekstrak Kursin0-3 Jam Waktu Inkubasi ... 52

7. Sidik Ragam Bakteri Total Perlakuan Ekstrak Kursin0-3 Jam Waktu Inkubasi ... 52

8. Sidik Ragam Jumlah Populasi Protozoa Perlakuan Ekstrak Kursin0-3 Jam Waktu Inkubasi ... 53

9. Sidik Ragam Kecernaan Bahan Kering ... 53

PENDAHULUAN Latar Belakang

Seiring dengan meningkatnya populasi manusia mengakibatkan tingginya kebutuhan masyarakat akan protein hewani. Ransum berupa hijauan merupakan salah satu faktor terpenting dalam menjaga kelestarian ternak ruminansia. Sementara itu ketersediaan hijauan makanan ternak yang semakin sulit secara langsung dapat menurunkan produktivitas ternak ruminansia yang memiliki peranan penting dalam penyediaan protein hewani nasional. Oleh sebab itu, perlu adanya ransum alternatif yang berkualitas tinggi, mudah didapat dalam jumlah yang besar dan memiliki harga yang relatif murah.

Jarak pagar saat ini sedang marak dikembangkan di Indonesia sebagai penghasil minyak jarak pagar yang kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan bahan bakar minyak dan sebagai biodiesel. Pemerintah sedang mengembangkan biodiesel tersebut sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan permintaan bahan bakar minyak sehingga akan menghasilkan limbah yang begitu besar. Kandungan nutrien biji jarak pagar ialah protein kasar sebesar 19-31 %, lemak 43-59 %, NDF 3,5-6,1 % dan kadar abu sebesar 3,4-5,0 %. Sedangkan gross energinya sebesar 28,5-31,2 MJ/kg. Limbah pengolahan dari industri pertanian ini berupa bungkil biji jarak pagar (BBJP) dengan kandungan protein yang cukup tinggi yaitu berkisar 50-58 % (Makkar et al., 1997) sehingga sangat baik bila dimanfaatkan sebagai ransum ternak ruminansia. Hal tersebut didukung dengan penggunaannya yang tidak bersaing dengan manusia dan tanaman ini juga memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap iklim serta keadaan tanah di Indonesia bahkan pada kondisi lahan kritis. Sejak tahun 2005, jarak pagar telah ditanam di beberapa lokasi di Indonesia. Sekitar satu ton biji kering akan menghasilkan 200-300 liter minyak jarak dan 0,4 ton BBJP sehingga tidak perlu khawatir akan ketersediaannya (Brojonegoro

et al., 2005).

merupakan zat antinutrisi utama yang memiliki konsentrasi tinggi dan bersifat toksin bila dikonsumsi.

Ternak ruminansia merupakan jenis ternak yang memiliki keunggulan dalam mencerna ransum, terutama hijauan. Ruminansia mempunyai mikroba rumen yang dapat memanfaatkan ransum berserat kasar tinggi dan rendah protein menjadi ransum yang bernilai gizi tinggi. Kemampuan mikroba tersebut berbeda-beda tiap jenis ruminansia. Sebagai contoh, Woodward dan Reed (1995) menyatakan bahwa keunggulan dari kerbau ialah mampu mencerna serat kasar lebih efisien dibandingkan ternak ruminansia lainnya. Mikroba rumen juga dapat beradaptasi dengan zat antinutrisi dalam ransum, namun dengan kemampuan yang berbeda-beda pada setiap jenis ternak ruminansia. Seperti pada penelitian Hakim (2002) yang menyatakan bahwa ketahanan mikroba rumen sapi paling tinggi dibandingkan ternak ruminansia lain terhadap efek negatif Acacia villosa dan asam amino 2,4-diaminobutyric acid (DABA). Adanya periode adaptasi menyebabkan mikroba rumen dapat mendetoksifikasi dan membentuk resistensi terhadap kandungan toksin dalam ransum sehingga dapat memproteksi inang dari bahaya keracunan (Odenyo et al., 1999). Oleh sebab itu kemampuan mikroba tersebut diharapkan juga dapat mendetoksifikasi kursin sehingga aman digunakan dalam ransum ternak ruminansia.

Perumusan Masalah

mengenai taraf kursin dalam BBJP yang dapat ditolerir oleh mikroba rumen ternak ruminansia sehingga aman digunakan.

Tujuan

TINJAUAN PUSTAKA Jarak Pagar (Jatropha curcas L.)

Jatropha curcas dikenal sebagai tanaman pagar dan umumnya ditanam sepanjang tepi jalan, oleh sebab itu dikenal dengan sebutan tanaman jarak pagar (Gambar 1). Perdu asal Amerika ini memiliki klasifikasi sebagai berikut :

Kingdom : Plantae Subkingdom : Tracheobionta Super divisi : Spermatophyta Divisi : Magnoliophyta Kelas : Magnoliopsida Subkelas : Rosidae Ordo : Euphorbiales Famili : Euphorbiaceae Genus : Jatropha

Spesies : Jatropha curcas Linn. (Biotechcitylucknow, 2007)

Gambar 1. Jatropha curcas (Biotechcitylucknow, 2007)

dapat tumbuh dengan cepat dan baik meskipun ditanam pada tanah yang miskin hara dan tahan akan kondisi kering dan penyakit.

Tinggi tanaman perdu ini berkisar 3-8 m dengan buah yang memiliki tiga ruang sebagai tempat biji yang berbentuk bulat lonjong berwarna coklat kehitaman. Daunnya berupa daun tunggal, berlekuk, bersudut tiga atau lima, tulang daun menjari dengan 5-7 tulang utama, warna daun hijau (permukaan bawah lebih pucat dibandingkan atas) dan panjang tangkai daun antara 4-15 cm (Gambar 2). Batang tanaman ini mempunyai percabangan yang tidak beraturan dengan biji jarak yang dihasilkan setiap tahun sampai 5 ton per hektar (Heller, 1996). Produktivitas jarak pagar per pohon mencapai 2-2,5 kg biji kering. Satu hektar lahan dapat ditanami 2.000 batang pohon jarak. Satu ton biji kering dapat menghasilkan 200-300 liter minyak jarak dan 0,4 ton bungkil, sehingga satu hektar lahan dapat menghasilkan 1.000 sampai 1.500 liter minyak jarak dengan 2 ton bungkil biji jarak. Sejak tahun 2005 di beberapa wilayah Indonesia telah dilaksanakan penanaman pohon jarak sekitar 3.000 hektar (Brojonegoro et al., 2005). Potensi ini cukup besar untuk menjadikan limbah minyak jarak berupa bungkil sebagai ransum ternak ruminansia.

Gambar 2. Biji dan daun Jarak Pagar (Jatropha curcas L.)

Biji jarak pagar mengandung minyak jarak sebesar 60%. Minyak jarak ini digunakan sebagai bahan bakar diesel dan pelumas serta digunakan pula sebagai bahan pembuat sabun (kosmetik) pupuk dan obat-obatan. Sedangkan kandungan nutrien biji jarak pagar ialah protein kasar sebesar 19-31 %, lemak 43-59 %, NDF 3,5-6,1 %, kadar abu 3,4-5,0 % dan gross energinya sebesar 28,5-31,2 MJ/kg (Makkar et al., 1997).

pagar cukup tinggi kecuali lisin sehingga sangat potensial untuk digunakan sebagai ransum ternak sumber protein. Namun kandungan antinutrisi dalam bungkil ini dapat menjadi racun bagi beberapa hewan seperti mencit, tikus dan ruminansia (Becker dan Makkar, 1998), sedangkan biji jarak pagar dapat menimbulkan iritasi, diare, mual dan nyeri pada perut. Dua buah biji jarak pagar dapat berfungsi sebagai pencahar perut dan 4-5 buah biji jarak dapat menimbulkan kematian terutama pada anak-anak (Duke dan Atchley, 1983).

Jatropha curcas -Pengendali erosi -Kayu bakar

-Tanaman pagar -Pelindung tanaman

Daun Buah Lateks

-Pakan ulat sutera -Obat-obatan -Zat anti radang

Biji Kulit Buah

-Insektisida -Material bakaran -Pakan ternak (varietas non-toksik) -Pupuk hijau

-Produksi biogas

Tempurung Biji Bungkil Biji Minyak Biji

-Material bakaran -Pupuk -Produksi sabun

-Biogas -Bahan bakar

-Pakan ternak (varietas non-toksik) -Insektisida -Obat-obatan

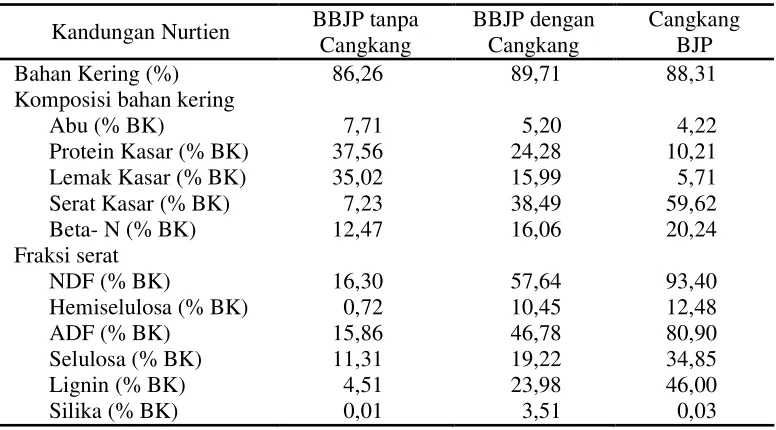

Tabel 1. Komposisi Nutrien dan Fraksi Serat BBJP tanpa Cangkang, BBJP dengan Cangkang dan Cangkang Biji Jarak Pagar

Kandungan Nurtien BBJP tanpa

Sumber : Tjakradidjaja et al. (2007)

Bungkil biji jarak pagar dengan cangkang memiliki kandungan abu, protein kasar dan lemak kasar yang lebih rendah daripada BBJP tanpa cangkang (Tabel 1). Pengupasan cangkang biji jarak sebelum proses ekstraksi minyak jarak menghasilkan BBJP dengan kadar serat kasar dan BETN yang rendah (Tjakradidjaja et al., 2007). Hal ini disebabkan cangkang pada biji jarak pagar mengandung kadar protein kasar dan lemak kasar yang sangat rendah, tetapi kadar serat, BETN dan komponen fraksi serat, terutama kadar NDF, ADF dan lignin, sangat tinggi (Tabel 1). Kandungan fraksi serat yang tinggi juga dapat menjadi faktor pembatas dalam ransum ternak. Pengupasan cangkang dari biji jarak pagar tidak dilakukan dalam proses ekstraksi minyak jarak karena pemisahan cangkang dari biji jarak membutuhkan tenaga dan biaya ekstra yang relatif besar. Selain itu adanya cangkang dapat membantu proses ekstraksi minyak jarak secara pengepresan sehingga dapat meningkatkan produk minyak jarak yang dihasilkan.

Hasil yang diperoleh Makkar et al. (1998) berbeda dengan Tjakradidjaja et al.

yang berkaitan dengan kesuburan tanah, waktu panen buah/biji, pengupasan cangkang, dan proses pembuatan minyak jarak (Makkar et al., 1998).

Pemberian biji jarak selama 23 hari kepada tikus dapat menyebabkan kematian. Anak sapi yang diberi BBJP dalam ransum dengan dosis 0,025% ; 0,1% ; 0,25% mati setelah 19 jam pemberian, sedangkan biji jarak dengan dosis 0,0025% menunjukkan gejala diare, dehidrasi dan keracunan setelah 10-14 hari dan kemudian mati (Ahmed dan Adam, 1979).

Jatropha asal Mexico (Papantla) memiliki kandungan tripsin inhibitor dan

lektin yang tidak berpengaruh buruk pada ikan hingga pemberian selama 35 hari.

Nilai nutrien BBJP dari tanaman jarak Mexico ini cukup tinggi dan berpotensi untuk

dijadikan ransum monogastrik, ikan dan mungkin manusia (Makkar dan Becker,

2004).

Kursin, Risin dan Lektin

Kursin yang terdapat dalam biji jarak pagar (Jatropha curcas L.) hampir sama dengan lektin, risin dan abrin. Risin pertama kali ditemukan pada tahun 1888 oleh Stillmark pada ekstrak biji jarak kastrol. Hasil uji cobanya saat itu menunjukkan bahwa ekstrak biji tersebut sanggup menggumpalkan sel darah merah. Stillmark menyebutkan bahwa zat penggumpal darah tersebut merupakan protein enzim yang kini dikenal sebagai risin (Wikipedia, 2007a).

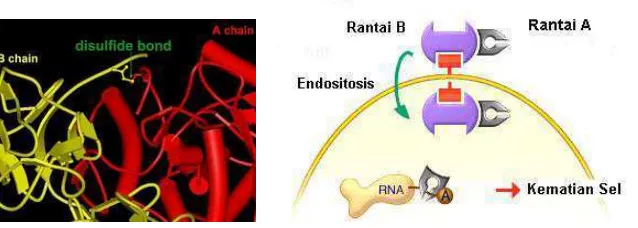

Risin ditemukan pada biji tumbuhan Ricinus comunis (tumbuhan kastroli) di Indonesia lebih dikenal sebagai tumbuhan jarak pohon. Risin ditemukan di dalam produk samping dari pemanfaatan biji tumbuhan untuk produksi minyak kastrol. Minyak ini banyak dimanfaatkan untuk keperluan medis. Risin merupakan suatu protein dengan bobot molekul 66 kDa tersusun atas dua buah rantai yang saling berhubungan, yaitu rantai A (32 kDa) sejenis protein dan rantai B (32 kDa) sejenis karbohidrat. Kedua rantai penyusun risin adalah suatu glikoprotein (protein yang mengikat gugus karbohidrat). Keduanya secara kovalen dihubungkan oleh jembatan disulfida (Hadi, 2008).

Mekanisme kerja risin dalam menghancurkan sel diawali dengan pengikatan rantai B risin kepada reseptor permukaan sel. Rantai B risin ini akan menempel pada molekul glikoprotein dan glikolipid yang merupakan senyawa penyusun membran sel. Sekitar 106 sampai 108 molekul risin dapat terikat pada setiap sel. Selanjutnya, risin akan memasuki bagian dalam sel melalui mekanisme endositosis yaitu peristiwa internalisasi zat asing oleh sel. Namun, dari sekian banyak risin yang menempel pada permukaan sel, hanya satu molekul yang dapat masuk ke dalam sel target. Di dalam sel, rantai A dan B molekul risin akan terpisah. Rantai A yang bersifat toksik akan menginaktivasi pabrik pembuat protein, ribosom. Satu molekul risin yang masuk ke dalam sel sanggup menginaktivasi lebih dari 1.500 molekul ribosom per menit (Hadi, 2008). Jika ribosom tidak aktif bekerja, maka ribuan protein yang dibutuhkan untuk kehidupan sel akan berhenti diproduksi, dan akhirnya sel pun akan mati. Hal inilah yang menginspirasi pakar kedokteran untuk menggunakan risin sebagai obat antikanker yang kini telah terbukti berhasil menghancurkan sel kanker. Dosis risin yang tidak menimbulkan kematian yaitu 0,00000001% dari bobot badan yang diberi dengan cara penyuntikan (Kingsbury, 1964). Rumus bangun risin dan mekanisme aksi risin dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Rumus Bangun Risin dan Mekanisme Aksi Risin (Hadi, 2008)

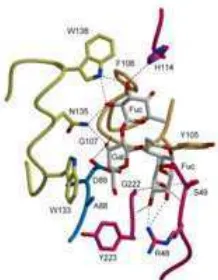

Beberapa lektin hanya akan mengikat struktur dari residu manosa atau glukosa. Sifat lain dari lektin adalah kemampuannya untuk menyebabkan mitosis, atau perubahan biokimia lain dalam sel (Wikipedia, 2007a). Rumus bangun dari lektin dapat dilihat pada Gambar 5 (Wikipedia, 2007a).

Gambar 5. Rumus Bangun dari Lektin (Wikipedia, 2007a)

Aktivitas lektin atau kursin yang tinggi terdapat pada biji jarak Kangra dari India. Lektin merupakan racun pada Jatropha curcas varietas Cape Verde dan tidak beracun pada Jatropha curcas varietas Mexico (Papantla). Bungkil jarak asal Mexico ini diketahui aman digunakan sebagai pakan tikus dan ikan karena tidak mengandung

phorbolester meskipun mengandung sedikit lektin (Makkar dan Becker, 2004). Kursin merupakan fitotoxin (racun yang terdapat pada tumbuhan) yang memiliki molekul protein besar, kompleks dan sangat beracun. Wikipedia (2007a) memaparkan bahwa kursin juga merupakan suatu tipe reseptor protein yang secara spesifik berinteraksi dengan molekul gula (karbohidrat) tanpa memodifikasi molekul gula tersebut. Fungsi kursin atau lektin ini yaitu sebagai pengikat (binding) dari glikoprotein (biomolekul yang merupakan gabungan dari protein dan karbohidrat) pada permukaan sel. Mekanisme dari kursin berhubungan dengan aktivitas enzim N-glikosidase yang dapat mempengaruhi metabolisme. N-N-glikosidase merupakan enzim glikosidase yang berfungsi sebagai pengatur kenormalan sel, anti bakteri dan pendegradasi selulosa dan hemiselulosa. Diduga kuat mekanisme kursin hampir sama dengan risin dan lektin (Wikipedia, 2007a).

dinding sel, merusak membran mikrovili, mengurangi kemampuan usus halus dalam proses penyerapan, mengganggu sistem kekebalan tubuh dan memberikan efek langsung maupun tidak langsung terhadap sistem metabolisme (Wikipedia, 2007a). Kursin memiliki aksi inhibitor yang kuat terhadap sintesa protein dan dapat menjadi antitumor sama halnya dengan risin (Juan et al., 2003). Walaupun demikian kandungan kursin di dalam Jatropha curcas tidak sebesar kandungan risin dalam

Ricinus comunis (Aregheore et al., 2003). Kursin yang memiliki bobot molekul sebesar 28,2 kDa bersifat anti kanker karena dapat mematikan/menghancurkan sel dan bertanggungjawab besar sebagai katalis yang mempercepat kerusakan ribosom pada sel eukariotik seperti mekanisme risin (Juan et al., 2002).

Kursin juga tidak tahan terhadap panas, dapat menyebabkan iritasi pada mata dan tetap terdapat dalam bungkil biji jarak setelah dilakukan pengeluaran minyak (Heller, 1996). Namun, kursin dapat menjadi inaktif dengan pemanasan dan perlakuan dengan pemanasan basah akan jauh lebih baik daripada pemanasan kering (Aregheore et al., 1998).

Makkar et al. (1997) menyatakan bahwa kandungan racun dari biji jarak berbeda-beda tergantung dari tempat ditanamnya pohon jarak tersebut. Kandungan lektin sekitar 0,85-6,85 mg/ml sampel biji jarak yang berasal dari berbagai daerah yang berbeda. Hal ini menandakan bahwa kondisi lingkungan baik iklim maupun kandungan zat hara dalam tanah ikut berperan penting dalam penyusunan komposisi nutrisi tanaman.

Rhizopus oligosporus hanya menurunkan 0,02% kursin dalam BBJP namun menghasilkan konsumsi ayam broiler dan asupan protein paling tinggi dibandingkan perlakuan fisik maupun kimia yang dapat menurunkan kadar kursin sebesar 0,06% dan 0,07%. Penurunan kadar kursin dalam percobaan biologis tersebut disebabkan oleh adanya enzim protease dari Rhizopus oligosporus yang mempercepat proses pemecahan protein (kursin) menjadi peptida dan asam amino, sehingga walaupun kandungan kursinnya lebih banyak dari perlakuan fisik dan kimia, namun kursin pada perlakuan biologis lebih terhidrolisis dan mengakibatkan lebih mudah dicerna di saluran pencernaan.

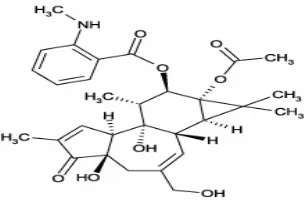

Phorbolester

Selain kursin yang merupakan senyawa berbahaya dalam bungkil biji jarak pagar, phorbolester merupakan senyawa yang lebih mematikan. Phorbolester

merupakan anggota diterpenes disebut juga diterpene ester (Wikipedia, 2007b), dan rumus bangun phorbolester dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Rumus Bangun dari Phorbolester (Wikipedia, 2007b)

Berbagai ester dari phorbol memiliki sifat biologis penting dan berbahaya, salah satunya adalah kemampuan sebagai pemacu tumor. Konsentrasi phorbolester

yang paling tinggi terdapat dalam biji jarak asal Kenya dan Kitui, sedangkan

phorbolester tidak terdeteksi pada biji jarak Papantla dari Mexico (Makkar and Becker, 1997). Berbeda dengan lektin dan kursin, phorbolester akan tetap aktif meskipun dilakukan pemanasan (Aregheore et al., 2003).

Pencernaan Fermentatif dalam Rumen

tersusun dari 1/7 sampai 1/10 massa ternak. Pada bagian ini merupakan tempat berlangsungnya proses fermentasi terbesar. Kondisi dalam rumen adalah anaerobik dengan suhu 38-42 ○C. Tekanan osmosis pada rumen mirip dengan tekanan aliran darah, pH dipertahankan oleh buffer karbonat dari saliva karena adanya VFA dan amonia. Saliva yang masuk ke dalam rumen berfungsi sebagai buffer dan membantu mempertahankan pH tetap pada 6,8. Selain itu saliva juga berfungsi sebagai zat pelumas dan surfaktan yang membantu dalam proses mastikasi dan ruminasi (Arora, 1995).

Bakteri pencerna pati yaitu Streptococcus bovis, Ruminobacter amylophilus, Prevotella ruminicola, Succinomonas amylophilus dan Selenomonas ruminantium. Sedangkan bakteri pencerna selulosa adalah Ruminococcus flavefaciens, R. albus, F. succinogenes dan B. fibrisolvens. Bakteri tersebut mempunyai enzim yang mampu menghancurkan karbohidrat kompleks menjadi glukosa dan VFA (Freer dan Dove, 2002). Arora (1995) menyatakan bahwa pertumbuhan populasi bakteri di dalam rumen sangat dipengaruhi oleh konsentrasi amonia dan VFA yang merupakan sumber kerangka karbon untuk pertumbuhan dan pembentukan protein mikroba.

Sutardi (1979) menyatakan bahwa adanya bakteri dan protozoa yang hidup dalam rumen menyebabkan ruminansia dapat mencerna ransum yang mengandung serat kasar tinggi. Pernyataan ini didukung pula oleh Arora (1995) yang menyatakan bahwa protozoa berperan dalam pola fermentasi rumen dengan cara mencerna partikel-partikel pati sehingga dapat mempertahankan pH dan menghasilkan konsentrasi VFA rendah, selain itu protozoa juga memangsa bakteri untuk memenuhi kebutuhannya karena kemampuan protozoa untuk mensintesis vitamin B kompleks dan asam amino sangat rendah. Penghuni terbesar dalam cairan rumen adalah bakteri yaitu 1010-1012 sel/ml cairan rumen dan populasi terbesar kedua diduduki oleh protozoa yang populasinya mencapai 105-106 sel/ml cairan rumen (Hungate, 1966).

Fardiaz (1992) menyatakan bahwa protozoa merupakan golongan protista tinggi yang mempunyai sifat lebih menyerupai hewan daripada tanaman atau yang biasa dikenal dengan eukariotik. Berbeda dengan bakteri yang digolongkan ke dalam prokariotik dan memiliki struktur yang lebih sederhana. Perbedaan antara eukariotik dan prokariotik terletak pada inti selnya. Eukariotik mempunyai inti sel sejati yaitu suatu struktur yang dikelilingi membran inti (nukleus) dimana didalamnya terdapat kromosom. Didalam nukleus terdapat nukleolus yang mempunyai kandungan RNA sangat tinggi. Nukleolus merupakan tempat sintesis RNA ribosom, sedangkan prokariotik tidak punya inti sejati dan komponen keturunannya terdapat di dalam molekul DNA tunggal yang terletak bebas dalam sitoplasma.

menurunkan populasi protozoa dalam rumen dan saponin merupakan salah satu senyawa yang terdapat dalam bungkil biji jarak pagar (Aregheore et al., 1998).

Contoh lain adalah hasil penelitian Hakim (2002) yang menyatakan ketahanan mikroba rumen sapi paling tinggi dibandingkan ternak kerbau, kambing dan domba terhadap efek negatif dari zat antinutrisi pada A. villosa dan asam amino DABA. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mikroba pada berbagai rumen ternak ruminansia memiliki respon yang berbeda-beda dalam mencerna ransum dan mikroba pada rumen sapi memiliki ketahanan paling baik terhadap zat antinutrisi dari

A. villosa.

Hermawan (2001) memaparkan bahwa kandungan tanin dalam A. villosa dan

A. angustissima juga dapat mengikat dinding sel mikroba rumen dan mengganggu permeabilitas sel mikroba, sehingga sel mudah mati, akibatnya populasi bakteri total dapat berkurang drastis. Hal ini mengkibatkan terhambatnya proses degradasi pakan dalam rumen, konsentrasi amonia dan VFA yang merupakan hasil degradasi protein dan karbohidrat juga akan berkurang, karena mikroba rumen berperan penting dalam proses degradasi pakan.

Ulya (2007) juga menambahkan bahwa populasi bakteri proteolitik pada cairan rumen kambing lebih tinggi dibandingkan cairan rumen domba, sapi dan kerbau yang diberi BBJP sebagai ransum tunggal, sedangkan bakteri selulolitik mampu bertahan secara baik dalam cairan rumen sapi dan kerbau yang diberi bungkil biji jarak pagar secara in vitro. Juniastica (2008) juga melaporkan bahwa bakteri selulolitik, amilolitik dan proteolitik pada cairan rumen sapi yang diberi ekstrak kursin BBJP dalam ransum lebih tinggi daripada kerbau. Hal ini menunjukkan bahwa produk fermentasi pakan dari bungkil biji jarak pagar secara optimal dapat dimanfaatkan oleh bakteri untuk pertumbuhannya.

Konsentrasi Amonia

CO2 & CH4

menjadi asam amino dan diserap melalui dinding rumen yang secara cepat mengalami deaminasi menjadi amonia, metan dan CO2 (Sutardi, 1979).

Amonia hasil fermentasi tidak semuanya disintesis menjadi protein mikroba, sebagian akan diserap ke dalam darah. Amonia yang tidak terpakai dalam rumen akan dibawa ke hati diubah menjadi urea, sebagian dikeluarkan melalui urin dan yang lainnya dibawa ke kelenjar saliva. Konsentrasi amonia yang optimum untuk menunjang sintesis protein mikroba dalam cairan rumen sangat bervariasi, berkisar antara 6-21mM (McDonald et al., 2002). Alur degradasi protein dalam rumen dapat dilihat pada Gambar 6 (Sutardi, 1979).

Gambar 6. Alur Degradasi Protein dalam Rumen (Surtardi, 1979)

Konsentrasi amonia dipengaruhi oleh adanya zat antinutrisi didalam ransum. Sebagai contoh hasil penelitian Hakim (2002) memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan konsentrasi amonia pada pemberian 50% A. villosa dalam ransum ternak ruminansia. Hal ini dikarenakan pengaruh zat antinutrisi berupa tanin dalam A. villosa dapat membentuk komplek dengan protein menyebabkan protein sulit didegradasi di dalam rumen sehingga menjadi protein bypass dan akan menurunkan konsentrasi amonia. Hartati (2002) juga menjelaskan bahwa ternak domba yang terbiasa memakan berbagai jenis legum lebih toleran terhadap zat antinutrisi seperti tanin dalam legum A. villosa. Hal ini menandakan bahwa perbedaan adaptasi dari ternak mempengaruhi proses degradasi ransum dalam

rumen. Konsentrasi amonia juga berbeda-beda diantara jenis ternak ruminansia tergantung kemampuan mikroba rumennya. Ulya (2007) menyatakan bahwa konsentrasi amonia pada kerbau lebih tinggi dibandingkan sapi yang diberi BBJP secara in vitro. Hal ini menandakan bahwa proses degradasi protein pada ternak kerbau lebih baik daripada sapi.

Konsentrasi VFA

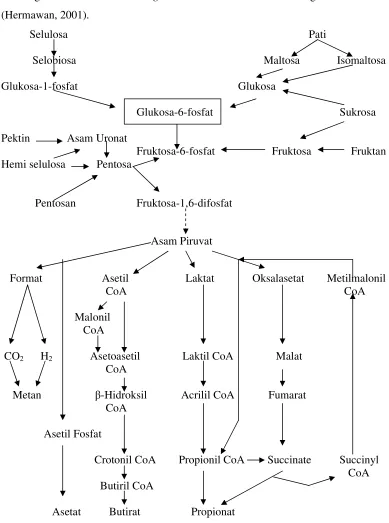

Ransum yang diberikan kepada ternak ruminansia sebagian besar terdiri dari karbohidrat. Di dalam rumen, polisakarida dihidrolisa menjadi monosakarida oleh enzim-enzim mikroba rumen. Kemudian monosakarida tersebut, seperti glukosa, difermentasi menjadi VFA (Volatile Fatty Acid) berupa asetat, propionat dan butirat, serta gas-gas CH4 dan CO2. VFA yang terbentuk akan diserap melalui dinding rumen dan gas CH4 serta CO2 akan hilang melalui eruktasi (McDonal et al., 2002). Proses ini disebut juga glukoneogenesis yaitu diserapnya VFA ke dalam sistem peredaran darah yang kemudian VFA diubah oleh hati menjadi gula darah. Gula darah inilah yang akan mensuplai sebagian besar kebutuhan energi bagi ternak ruminansia (Lehninger, 1982).

Menurut Arora (1995), peranan VFA sangat penting sebagai sumber energi utama bagi ternak dan merupakan produk akhir fermentasi gula. Namun, selain itu VFA juga merupakan sumber kerangka karbon bagi pembentukan protein mikroba. Nilai VFA sebagai sumber energi hanya berbeda sedikit, akan tetapi keefisienannya sebagai kerangka karbon jauh berbeda (Sutardi et al., 1980). Konsentrasi VFA tergantung pada jenis ransum yang dikonsumsi (McDonal et al., 2002), sedangkan konsentrasi VFA yang dibutuhkan untuk pertumbuhan optimal mikroba rumen, yaitu 80-160 mM (Sutardi, 1979). Skema pembentukan VFA dapat dilihat pada Gambar 7 (McDonal et al., 2002).

(Hakim, 2002). Perbandingan konsentrasi VFA yang dihasilkan antara penggunaan

A. villosa lebih baik dibandingkan A. angustissima. Hal ini disebabkan oleh kandungan tanin dalam A. angustissima lebih besar dibandingkan A. villosa

(Hermawan, 2001).

Selulosa Pati

Selobiosa Maltosa Isomaltosa

Glukosa-1-fosfat Glukosa

Glukosa-6-fosfat Sukrosa

Pektin Asam Uronat

Fruktosa-6-fosfat Fruktosa Fruktan Hemi selulosa Pentosa

Pentosan Fruktosa-1,6-difosfat

Asam Piruvat

Format Asetil Laktat Oksalasetat Metilmalonil CoA CoA

Malonil CoA

CO2 H2 Asetoasetil Laktil CoA Malat CoA

Metan β-Hidroksil Acrilil CoA Fumarat CoA

Asetil Fosfat

Crotonil CoA Propionil CoA Succinate Succinyl CoA Butiril CoA

Asetat Butirat Propionat

Konsentrasi VFA selain dipengaruhi oleh jenis ransum yang dikonsumsi, dipengaruhi juga oleh jenis ternak ruminansia tersebut. Ulya (2007) memaparkan bahwa konsentrasi VFA pada ternak sapi lebih kecil daripada ternak kerbau, kambing dan domba. Hal ini disebabkan oleh mikroba ternak sapi kurang mampu memfermentasi karbohidrat pada BBJP. Didukung oleh Pradhan (1994) yang menyatakan bahwa populasi bakteri total dalam cairan rumen sapi lebih rendah daripada kerbau sehingga enzim yang dihasilkan mikroba pada cairan rumen kerbau lebih banyak dibandingkan sapi. Enzim sangat berguna dalam memecah karbohidrat kompleks menjadi molekul yang sederhana seperti VFA.

Kecernaan Bahan Kering dan Bahan Organik

Kecernaan adalah perubahan fisik dan kimia yang dialami ransum dalam alat pencernaan. Perubahan tersebut berupa penghalusan ransum menjadi butir-butir atau partikel kecil. Kecernaan bahan organik merupakan faktor penting yang menentukan kualitas ransum. Setiap jenis ternak ruminansia memiliki mikroba rumen dengan kemampuan yang berbeda-beda dalam mendegradasi ransum, sehingga mengakibatkan perbedaan kecernaan dalam rumen (Sutardi, 1979). Kecernaan ransum didefinisikan sebagai bagian ransum yang tidak diekskresikan di dalam feses sehingga diasumsikan bagian tersebut diserap oleh tubuh hewan. Kecernaan dinyatakan dengan dasar bahan kering (McDonald et al., 2002). Kecernaan in vitro dipengaruhi oleh pencampuran ransum, cairan rumen, pH, pengaturan suhu fermentasi, lamanya waktu inkubasi, ukuran partikel sampel dan larutan penyangga (Selly, 1994). Derajat keasaman atau pH cairan rumen merupakan faktor penting dalam pemanfaatan bahan organik pada sistem pencernaan ruminansia (Driwanti, 1999). Sedangkan faktor yang mempengaruhi degradasi ransum di dalam saluran pencernaan ruminansia adalah struktur makanan, ruminasi, produk saliva dan pH optimum (Kaufman et al., 1980).

ransum dapat menurunkan kecernaan bahan organik. Hal ini dikarenakan zat antinutrisi dalam A. villosa seperti asam amino DABA yang merupakan asam amino non protein juga dapat mengganggu aktivitas pepsin, sehingga dapat menurunkan kecernaan.

METODE Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biokimia, Fisiologi dan Mikrobiologi Nutrisi, Laboratorium Ilmu Nutrisi Ternak Perah, dan Laboratorium Terpadu Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Waktu penelitian ini berlangsung dari bulan Juli 2007 sampai bulan Februari 2008.

Materi Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bungkil biji jarak pagar, cairan rumen sapi dan kerbau, ekstrak kursin bungkil biji jarak pagar, ransum (rumput : jagung : konsentrat = 50% : 25% : 25%), larutan ethyl ether, larutan buffer fosfat NaCl 0,005 M pH 7,2 dingin (mengandung 0,2 M NaCl), larutan McDougall, gas CO2, larutan pepsin 0,2 %, larutan HgCl2 jenuh, asam borat (H3BO3) berindikator (merah metil/MR dan hijau bromo kresol/BCG), larutan Na2CO3 jenuh, vaselin, larutan H2SO4 0,005 N, larutan H2SO4 15 %, larutan NaOH 0,5 N, larutan HCl 0,5 N, aquadest, phenolptalein, larutan garam formalin (formal saline), media BHI (Brain Heart Infusion), dan media putih.

Bungkil Biji Jarak Pagar (BBJP)

Bungkil biji jarak pagar yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari industri pembuatan minyak jarak tanpa mengupas cangkang bijinya (BBJP dengan cangkang). Komposisi nutrien BBJP yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 1.

Cairan Rumen

Cairan rumen ternak sapi diperoleh dari Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Madya Bogor di Kebon Pedes dan RPH Fakultas Peternakan IPB. Cairan rumen kerbau diperoleh dari kerbau berfistula di BATAN (Badan Tenaga Nuklir Nasional).

Alat

saring, timbangan digital, sendok, gelas ukur, tabung reaksi, tabung Hungate, kertas saring, oven 105 oC, tanur, dan eksikator.

Rancangan Perlakuan

Penelitian ini menggunakan 2 perlakuan sumber inokulum, yaitu cairan rumen ternak sapi dan ternak kerbau dan 4 macam perlakuan ransum berdasarkan taraf ekstrak kursin yang diberikan pada masing-masing sumber inokulum yaitu sebagai berikut :

R0 = Ransum + 0% ekstrak kursin bungkil biji jarak pagar R1 = Ransum + 1% ekstrak kursin bungkil biji jarak pagar R2 = Ransum + 2% ekstrak kursin bungkil biji jarak pagar R3 = Ransum + 3% ekstrak kursin bungkil biji jarak pagar

Model

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial dengan 4 perlakuan ransum pada 2 cairan rumen sapi dan kerbau dengan waktu inkubasi 0 dan 3 jam, diulang dalam 3 kelompok atau blok dan masing-masing dilakukan dua kali (duplo). Adapun model matematik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Yijkl = + ρi + αj + βk +γl + αβjk + αγjl + βγkl + αβγjkl + εijkl Keterangan :

Yijkl = Efek blok ke-i, tingkat pemberian kursin ke-j, sumber cairan rumen ke-k dan waktu inkubasi ke-l

= Rataan umum

ρi = Efek blok (kelompok) ulangan ke-i

αj = Efek utama taraf pemberian kursin ke-j

βk = Efek utama sumber cairan rumen ke-k

γl = Efek utama waktu inkubasi ke-l

αβjk = Efek interaksi tingkat pemberian kursin ke-j dengan sumber cairan rumen ke-k

αγjl = Efek interaksi tingkat pemberian kursin ke-j dengan waktu inkubasi ke-l

αβγjkl = Efek interaksi tingkat pemberian kursin ke-j dengan sumber cairan rumen ke-k dan waktu inkubasi ke-l

εijkl = Error (galat) dari blok ke-i perlakuan tingkat pemberian kursin ke-j, sumber cairan rumen ke-k dan waktu inkubasi ke-l

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan ANOVA dan untuk mengetahui perbedaan antara perlakuan dilakukan uji ortogonal kontras (Steel dan Torrie, 1993).

Peubah

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Konsentrasi NH3 (Amonia) yang diukur dengan menggunakan metode Mikrodifusi Conway (General Laboratory Procedure, 1966)

2) Konsentrasi VFA (Volatile Fatty Acids) yang diukur dengan menggunakan Teknik Destilasi Uap (General Laboratory Procedure, 1966)

3) Populasi bakteri total yang dihitung dengan metode Ogimoto dan Imai (1981) 4) Populasi protozoa total yang dihitung dengan metode Ogimoto dan Imai (1981) 5) Kecernaan bahan kering dan bahan organik yang diukur dengan metode Tilley

dan Terry (1963).

Prosedur Ekstraksi KursinBungkil Biji Jarak Pagar

Ekstraksi kursin dilakukan berdasarkan metode Stirpe et al. (1976). Bungkil biji jarak pagar sebanyak 250 g diekstrak dengan 250 ml ethyl ether didalam pestel dan mortar. Ethyl ether berfungsi sebagai penghilang lemak yang tersisa pada bungkil biji jarak pagar. Penyaringan kemudian dilakukan untuk membuang larutan ethyl ether dari residunya. Proses tersebut diatas diulangi pada residu sebanyak 8 kali.

Pencernaan Fermentatif

Percobaan in vitro dilakukan dengan metode Tilley dan Terry (1963). Sebanyak 1 g sample perlakuan, 12 ml larutan McDougall dan 8 ml cairan rumen dimasukkan ke dalam tabung fermentor sambil dialiri gas CO2 selama 30 detik dan ditutup dengan menggunakan karet berventilasi. Tabung fermentor tersebut dimasukkan ke dalam shaker water bath dengan suhu 39 ○C dan diinkubasi selama 0 dan 3 jam. Setelah 0 dan 3 jam waktu inkubasi, tabung fermentor diambil dan tutup karetnya dibuka untuk mengambil 1 ml cairan sebagai sample protozoa, 0,05 ml untuk sample perhitungan bakteri dan sisanya ditambahkan 0,2 ml HgCl2 untuk mematikan mikroba rumen sehingga proses fermentasi terhenti. Campuran dalam tabung fermentor disentrifuse dengan kecepatan 3000 rpm selama 15 menit dan supernatan yang dihasilkan digunakan untuk analisa VFA dan NH3.

Analisis Konsentrasi Amonia

Analisis Amonia dilakukan dengan metode Mikrodifusi Conway (General Laboratory Procedure, 1966). Bibir cawan Conway dan tutupnya diolesi dengan vaselin. Sebanyak 1 ml supernatan ditempatkan pada salah satu sisi sekat cawan dan sisi yang lain ditempatkan 1 ml larutan Na2CO3 jenuh (kedua bahan tidak boleh bercampur sebelum tutup cawan ditutup rapat). Sebanyak 1 ml asam borat berindikator merah metil dan hijau bromo kresol pada pH 5,5 dipipet dan dimasukkan ke cawan kecil yang terletak ditengah cawan Conway. Cawan Conway ditutup rapat dengan permukaan (tutup) cawan, kemudian digerakkan hingga supernatan dan Na2CO3 jenuh tercampur rata dan dibiarkan selama 24 jam pada suhu kamar. Setelah 24 jam, tutup cawan dibuka, asam borat berindikator dititrasi dengan H2SO4 0,005 N sampai warnanya berubah dari biru menjadi kemerah-merahan.

Konsentrasi amonia dapat dihitung dengan rumus :

ml H2SO4 x N H2SO4 x 1000 Konsentrasi amonia (mM) =

Berat ransum x %BK Ransum

Analisis Konsentrasi VFA

dalam tabung destilasi, lalu ditambahkan 1 ml H2SO4 15 % dan tabung segera ditutup. Proses destilasi dilakukan dengan cara menghubungkan tabung dengan labu yang berisi air mendidih. Uap air panas akan mendesak VFA dan akan terkondensasi di dalam pendingin. Destilat ditampung dalam labu Erlenmeyer yang berisi 5 ml Keterangan : a = volume titran blanko (ml)

b = volume titran sampel (ml) Populasi Bakteri Total

Populasi bakteri total dihitung dengan metode pencacah koloni bakteri hidup (Ogimoto dan Imai, 1981). Prinsip perhitungannya adalah cairan rumen diencerkan secara serial lalu dibiakkan dalam tabung Hungate. Langkah pertama adalah membuat media tumbuh bakteri seperti BHI, yaitu dengan cara : bahan-bahan media dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam botol yang telah di otoklaf. Campuran tersebut dipanaskan perlahan-lahan sambil dialiri gas CO2 sampai terjadi perubahan warna coklat menjadi merah dan berubah lagi menjadi coklat muda, lalu didinginkan. Selanjutnya media dimasukkan ke dalam tabung Hungate masing-masing sebanyak 5 ml yang sebelumnya telah diisi agar bacto sebanyak 0,150 g. Media lalu disterilkan dalam otoklaf pada suhu 121oC selama 15 menit dengan tekanan 1,2 kgf/cm3. Setelah siap digunakan untuk pembiakan bakteri, media agar dimasukkan ke dalam penangas air.

dapat memadat secara merata pada dinding tabung dalam. Tabung diinkubasi selama 3 hari. Perhitungan jumlah bakteri dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Populasi bakteri = n x 10x / 0,05 x 0,1 CFU (Colony Forming Unit)/ml Keterangan : n = jumlah koloni yang tedapat pada tabung seri pengenceran ke-x. Populasi Protozoa Total

Penghitungan populasi protozoa dilakukan pada counting chamber dengan larutan garam formalin (formal saline) (Ogimoto dan Imai (1981). Larutan ini dibuat dari campuran formalin ditambah dengan larutan NaCl fisiologis. Protozoa yang dihitung adalah total dari protozoa yang terdapat dalam counting chamber.

Cairan rumen yang baru diambil dan dicampur dengan larutan garam formalin dengan perbandingan 1 : 1 atau sebanyak 1 ml cairan rumen ditambah 1 ml larutan garam formalin. Kemudian sebanyak 2 tetes campuran tersebut ditempatkan pada counting chamber dengan ketebalan 0,1 mm, luas kotak terkecil 0,0625 mm2 yang terdapat 16 kotak dan jumlah kotak yang dibaca sebanyak 5 kotak. Perhitungan populasi protozoa dilakukan dengan mikroskop pada pembesaran 40 kali, dapat dihitung dengan rumus :

1 Protozoa/ml cairan rumen =

(0,1 x 0,0625 x 16 x 5) x 1000 x C x FP Keterangan : C = Jumlah protozoa terhitung dalam counting chamber

FP = Faktor pengenceran

Analisis KCBK dan KCBO

Kecernaan bahan kering (KCBK) dan bahan organik (KCBO) dapat dihitung dengan rumus :

BKsampel(g) – (BKresidu(g) – BKblanko(g)) KCBK (%) =

BKsampel(g) x 100%

BOsampel(g) – (BOresidu(g) – BOblanko(g)) KCBO (%) =

BOsampel(g) x 100%

HASIL DAN PEMBAHASAN Kandungan Nutrien Ransum

Ransum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 50% rumput gajah, 25% jagung dan 25% konsentrat. Rumput gajah diperoleh dari laboratorium lapang agrostologi IPB. Sedangkan konsentrat diperoleh dari konsentrat ransum sapi perah di kandang koperasi pemeliharaan sapi perah IPB. Sutardi (1980) menyatakan bahwa hijauan segar dari jenis rerumputan unggul seperti rumput gajah nilai gizinya cukup terjamin, volumenya lebih banyak dan daya cernanya lebih tinggi dibandingkan dengan rerumputan liar. Kandungan nutrien ransum penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.

TDN (Total Digestible Nutrient) = 70,6 + 0,259PK + 1,01LK - 0,76SK + 0,0991BETN (Sutardi, 2003 dalam Irawan 2002)

Sumber : 1 Hasil Analisis Laboratorium Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi (2008)

2 Hasil Analisis Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian (2008)

pemberian kursin ini lebih tinggi dibandingkan penelitian Ahmed dan Adam (1979) yang menggunakan 0,25% BBJP.

Ekstrak kursin yang diperoleh mengandung saponin (Uji Kualitatif Laboratorium Biofarmaka, 2008). Saponin dalam ekstrak kursin berasal dari BBJP. Makkar et al. (1997) menyatakan bahwa kandungan saponin dalam biji jarak cukup tinggi, berkisar 1,8-3,1% (equivalent diosgenin), sehingga sangat mungkin bila saponin ikut terekstrak dalam proses ekstraksi kursin.

Kandungan protein kasar dan TDN dalam penelitian ini berkisar 13,98 - 15,56% dan TDN 66,75 - 68,71%. Kandungan ini cukup dalam memenuhi kebutuhan akan protein pada ternak sapi perah dengan bobot badan ± 400 kg yaitu berkisar 11 - 17% dengan TDN 59,30 - 70,00% (NRC, 2001). Meningkatnya kandungan protein kasar seiring dengan bertambahnya taraf ekstrak kursin dalam ransum dikarenakan kandungan kursin yang merupakan glikoprotein memiliki molekul protein besar dan kompleks (Wikipedia, 2007a), sehingga protein ransum yang meningkat tersebut merupakan sumbangan dari molekul protein kursin.

Konsentrasi Amonia

Amonia merupakan sumber nitrogen utama bagi mikroba rumen karena amonia yang dibebaskan dalam rumen sebagian dimanfaatkan oleh mikroba untuk sintesis protein mikroba (Arora, 1995). Konsentrasi amonia tidak dipengaruhi oleh perbedaan cairan rumen ternak dan taraf kursin, akan tetapi dipengaruhi oleh waktu inkubasi. Efek interaksi perlakuan taraf kursin dengan perbedaan cairan rumen, taraf kursin dengan waktu inkubasi, perbedaan cairan rumen dengan waktu inkubasi dan interaksi ketiga faktor tidak berbeda nyata.

tunggal, sedangkan pada penelitian ini menggunakan ransum berupa konsentrat dan rumput gajah. Konsentrat memiliki kelarutan yang lebih cepat dan lebih optimal untuk didegradasi terutama oleh bakteri proteolitik. Makkar et al. (1998) melaporkan protein BBJP lebih sulit untuk didegradasi, karena kandungan serat kasar yang tinggi dan proses pemanasan saat ekstraksi minyak kemungkinan mengubah struktur protein (denaturasi) sehingga BBJP lebih sulit dicerna dibandingkan konsentrat.

Konsentrasi amonia antara ternak sapi dan kerbau tidak berbeda nyata. Hal ini menandakan bakteri rumen kedua ternak tersebut memiliki kemampuan yang sama dalam mendegradasi protein. Ulya (2007) menyatakan bahwa jumlah populasi bakteri proteolitik yang diberi BBJP pada cairan rumen sapi dan kerbau tidak berbeda nyata. Bakteri proteolitik sangat berperan dalam proses degradasi protein dalam rumen untuk menghasilkan amonia.

Tabel 4. Rataan Konsentrasi Amonia (mM) pada Ransum yang Diberi Perlakuan Ekstrak Kursin BBJP dari 0-3 Jam Waktu Inkubasi

oligopeptida oleh enzim protease yang dihasilkan bakteri rumen. Sebagian oligopeptida tersebut dihidrolisa lebih lanjut menjadi asam amino yang kemudian dirombak menjadi amonia (Sutardi, 1979). Semakin lama ransum diproses dalam saluran pencernaan maka semakin banyak amonia yang dihasilkan akibat perombakan protein, sehingga konsentrasi amonia pada waktu inkubasi 3 jam lebih tinggi daripada 0 jam. Ulya (2007) menyatakan peningkatan konsentrasi amonia yang diberi BBJP secara in vitro paling tinggi terjadi pada saat 3 jam waktu inkubasi dibandingkan 6, 9 dan 12 jam waktu inkubasi. Hal tersebut dikarenakan pada awal waktu inkubasi (3 jam) protein dalam ransum masih banyak, sehingga mikroba rumen dapat merombak protein dengan bebas dan amonia yang terbentuk akan lebih banyak dibandingkan setelah 3 jam waktu inkubasi, karena jumlah protein ransum semakin berkurang dan dengan sendirinya amonia yang terbentuk akan lebih sedikit. Oleh sebab itu dalam penelitian ini pengukuran konsentrasi amonia dilakukan pada 0 dan 3 jam waktu inkubasi, dengan harapan diperoleh hasil amonia yang maksimum.

Produksi amonia sendiri dipengaruhi oleh waktu setelah makan, umumnya produksi maksimum dicapai pada 2-4 jam setelah pemberian ransum tergantung pula kepada sumber protein yang digunakan serta mudah tidaknya protein tersebut didegradasi. Konsentrasi amonia yang optimum untuk menunjang sintesis protein mikroba dalam cairan rumen sangat bervariasi, berkisar antara 6-21 mM (McDonald

et al., 2002).

Konsentrasi VFA

Hasil pencernaan karbohidrat dalam rumen adalah VFA yang merupakan produk akhir fermentasi karbohidrat berupa asetat, propionat, dan butirat serta gas CH4 dan CO2 sebagai hasil samping (Arora, 1995). VFA merupakan sumber energi utama bagi ternak ruminansia melalui proses glukoneogenesis yaitu diserapnya VFA (khususnya propionat) ke dalam sistem peredaran darah yang kemudian diubah oleh hati menjadi gula darah. Gula darah inilah yang akan mensuplai sebagian besar kebutuhan energi bagi ternak ruminansia (Lehninger, 1982). Bersama-sama amonia, VFA merupakan bahan utama pembentukan protein mikroba (Sutardi,1980).

Tabel 5. Rataan Konsentrasi VFA (mM) pada Ransum yang Diberi Perlakuan Ekstrak Kursin BBJP dari 0-3 Jam Waktu Inkubasi

Taraf Ekstrak Kursin dalam Ransum

Keterangan : Superskrip yang berbeda pada kolom dan faktor perlakuan yang sama berbeda nyata pada (P<0,05)

ataupun tanpa pemberian ekstrak kursin memberikan respon yang sama untuk menghasilkan VFA. Mikroba ternak sapi dan kerbau mampu mentolerir keberadaan kursin BBJP dalam ransum sampai taraf 3% ekstrak kursin atau setara dengan pemberian 1,99% BBJP dalam ransum. Nilai ini ternyata lebih kecil daripada percobaan Makkar et al. (1998) yang membuktikan bahwa penggunaan BBJP sebanyak 0,65 g varietas Cape Verde tidak berpengaruh terhadap laju fermentabilitas mikroba rumen secara in vitro.

Konsentrasi VFA cairan rumen sapi tidak berbeda nyata dengan konsentrasi VFA cairan rumen kerbau (Tabel 5). Padahal bila ditinjau dari populasi bakteri total cairan rumen sapi sangat nyata lebih rendah dibandingkan kerbau (Tabel 6). Hal ini dapat dikarenakan VFA sudah digunakan oleh bakteri untuk pertumbuhannya, sehingga jumlah konsentrasinya tidak berbeda nyata. Penggunaan VFA oleh bakteri untuk pertumbuhannya pada cairan rumen kerbau lebih banyak dibandingkan sapi. Hal tersebut merupakan suatu yang wajar karena bakteri total pada rumen kerbau sangat nyata lebih banyak daripada bakteri total dalam rumen sapi (Tabel 6), sehingga VFA yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri rumen kerbau akan lebih banyak juga. Arora (1995) menjelaskan bahwa VFA dan amonia sangat diperlukan untuk sintesis protein pada pertumbuhan bakteri, karena sintesis protein dan asam amino sangat membutuhkan gugus karboksil dan amino, kedua gugus tersebut dapat diperoleh dari VFA dan amonia. Kisaran nilai VFA pada penelitian ini yaitu 130-165 mM, nilai ini cukup untuk menunjang pertumbuhan optimal mikroba rumen yaitu 80-160 mM (Sutardi, 1979).

Hasil analisis data menunjukkan perbedaan yang nyata (P<0,05) terjadi pada waktu inkubasi 0 dan 3 jam. Sama halnya seperti amonia, semakin lama ransum didegradasi dalam rumen maka VFA yang dihasilkan akan semakin banyak. Hasil ini sejalan dengan Ulya (2007) yang menyatakan bahwa kosentrasi VFA yang diberi BBJP secara in vitro semakin meningkat seiring dengan meningkatnya waktu inkubasi.

Populasi Bakteri Total

dalam rumen menyebabkan ruminansia dapat mencerna ransum berkadar serat kasar tinggi, mampu mengubah NPN seperti urea menjadi protein berkualitas tinggi (Sutardi, 1980).

Hasil sidik ragam (Tabel 6) menunjukkan bakteri total dalam cairan rumen tidak dipengaruhi oleh taraf kursin dalam ransum, namun dipengaruhi oleh perbedaan cairan rumen ternak dan waktu inkubasi. Efek interaksi perlakuan taraf kursin dengan perbedaan cairan rumen, taraf kursin dengan waktu inkubasi, perbedaan cairan rumen dengan waktu inkubasi dan interaksi ketiga faktor tidak nyata.

Rataan populasi bakteri total tidak berbeda nyata antar perlakuan ekstrak kursin dalam ransum. Hasil ini menunjukkan bahwa mikroba rumen dapat mentolerir ekstrak kursin BBJP sampai taraf 3% dalam ransum. Kursin diduga memiliki mekanisme yang sama seperti risin yaitu dapat menempel pada membran sel yang mengandung glikolipid dan glikoprotein (Hadi, 2008). Walaupun bakteri memiliki membran sel yang mengandung glikolipid dan glikoprotein sama halnya seperti eukariotik, namun komponen membrannya tidak sama. Membran sel prokariotik terdiri dari asam lemak jenuh yang lebih stabil, sedangkan eukariotik terdiri dari asam lemak tak jenuh yang mudah berikatan. Hal inilah yang mengkibatkan kursin tidak menyerang sel bakteri, karena kursin hanya akan mengikat struktur spesifik tertentu (Wikipedia, 2007a). Hal ini diperkuat oleh Lehninger (1982) yang menyebutkan sel prokariotik seperti bakteri memiliki kemampuan kemotaksis yaitu tertarik ataupun menjauh dari senyawa kimia tertentu, sehingga bakteri akan bergerak menjauhi senyawa toksik, dengan sendirinya bakteri terbebas dari infeksi rusaknya ribosom oleh kursin.

Namun ada kemungkinan lain yaitu adanya periode adaptasi bakteri rumen terhadap kursin sehingga meningkatnya resistensi sekaligus dapat mendetoksifikasi racun kursin tersebut (Odenyo et al., 1999). Hal tersebut dapat pula terjadi mengingat pada penelitian Nurbaeti (2007) memaparkan bahwa BBJP yang difermentasi dengan

pencernaan. Makkar dan Becker (2004) juga menyebutkan bahwa BBJP asal Mexico yang tidak mengandung phorbolester, namun masih mengandung lektin tidak

berpengaruh buruk sebagai pakan ikan. Nilai nutrien BBJP dari tanaman jarak

Mexico ini cukup tinggi dan berpotensi untuk dijadikan pakan monogastrik dan ikan.

Tabel 6. Rataan Populasi Bakteri Total (x108 CFU/ml) pada Ransum yang

Keterangan: Superskrip huruf yang berbeda pada kolom dan faktor perlakuan yang sama berbeda sangat nyata

pada (P<0,01)

secara in vitro menyebutkan bahwa terjadinya peningkatan populasi bakteri total dalam rumen kerbau, sedangkan dalam rumen sapi terjadi penurunan setelah 24 jam waktu inkubasi. Hal tersebut menandakan bahwa kerbau lebih toleran terhadap antinutrisi dalam BBJP. Pradhan (1994) menambahkan bahwa aktivitas bakteri total, proteolitik dan amilolitik pada cairan rumen kerbau lebih tinggi daripada cairan rumen sapi. Populasi bakteri total yang lebih banyak dapat mempercepat proses adaptasi ransum terhadap racun kursin dan meningkatkan laju degradasi ransum.

Setelah 3 jam waktu inkubasi sangat nyata (P<0,01) meningkatkan populasi bakteri total. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum bakteri total dalam cairan rumen sapi dan kerbau mampu memanfaatkan amonia dan VFA untuk pertumbuhannya. Hasil ini tercermin dari konsentrasi VFA pada 0 jam waktu inkubasi nyata (P<0,05) lebih rendah daripada 3 jam waktu inkubasi (Tabel. 5). Hal tersebut saling berkaitan erat karena bakteri yang semakin banyak dapat mempercepat proses degradasi ransum sehingga hasil degradasi berupa VFA akan turut meningkat. Arora (1995) menjelaskan bahwa amonia dan VFA merupakan sumber utama bagi bakteri rumen untuk pembentukan protein bakteri. Seiring dengan semakin banyaknya VFA yang terbentuk akan meningkatkan jumlah bakteri.

Populasi Protozoa Total

Peranan protozoa saat ini masih dipertanyakan keberadaannya di dalam sistem pencernaan. Sebagian ahli nutrisi ruminansia menganggap bahwa protozoa dan bakteri bersaing dalam menggunakan ransum. Protozoa akan memangsa bakteri sebagai sumber protein untuk kehidupannya sehingga jumlah bakteri sebagai pencerna partikel ransum dalam rumen akan berkurang (Arora, 1995). Namun sebagian ahli berpendapat lain, yaitu protozoa penting keberadaannya karena dapat menstabilkan pH saat fermentasi berlangsung sehingga dapat berfungsi sebagai penyangga, karena mempunyai kemampuan memecah pati lebih lama dibandingkan dengan bakteri (Jouany dan Ushida, 1989). Jumlah populasi protozoa pada cairan rumen ternak sapi dan kerbau di Thailand secara normal berkisar 105 sel/ml (Ruangprim et al., 2007). Kisaran ini sama dengan kisaran jumlah populasi protozoa cairan rumen sapi dan kerbau dalam penelitian ini.

interaksi perlakuan taraf kursin dengan perbedaan cairan rumen, taraf kursin dengan waktu inkubasi, perbedaan cairan rumen dengan waktu inkubasi dan interaksi ketiga faktor tidak berbeda nyata.

Keterangan: Superskrip huruf besar yang berbeda pada kolom dan faktor perlakuan yang sama berbeda sangat nyata pada (P<0,01)

Superskrip huruf kecil yang berbeda pada baris dan faktor perlakuan yang sama berbeda pada nyata (P<0,05)

lebih mudah berikatan (Fardiaz, 1992). Rantai pertama dari kursin akan masuk dan berikatan dengan membran sel, sedangkan rantai kedua akan terlepas dari rantai pertama dan berikatan dengan ribosom. Tidak seperti rantai pertama, rantai ke dua bersifat “sangat jahat”. Rantai kedua tersebut akan menginaktivasi ribosom sehingga sintesis protein tidak akan berlangsung, dengan demikian sel akan segera mati (Hadi, 2008). Hal ini diperkuat dengan kemampuan sel eukariotik memakan lebih banyak zat makanan serta tidak memiliki kemampuan kemotaksis yang tinggi seperti bakteri (Lehninger, 1982).

Hal senada dipaparkan juga oleh Juan et al. (2002) yang menyebutkan bahwa kursin merupakan senyawa toksin dari tanaman yang dapat menghambat sintesis protein pada sel eukariotik dan menjadi katalis perusak ribosom. Terbukti dalam penelitian ini bahwa semakin banyak kursin diberikan ke dalam ransum maka sangat nyata semakin banyak protozoa yang tidak mampu bertahan hidup yang disebabkan senyawa kursin secara kuat merusak ribosom sehingga menghambat sintesis protein (Tabel 7).

Penurunan protozoa diakibatkan oleh kandungan saponin yang tinggi dalam biji jarak yang ikut tercampur dalam ekstrak kursin BBJP (Makkar et al., 1998). Saponin merupakan steroid yang terbukti dapat menurunkan populasi protozoa walaupun hanya sebanyak 0,1% dalam ransum. Saponin dapat meningkatkan tegangan permukaan dari membran protozoa yang mengandung kolesterol, sehingga membran rusak dan mengakibatkan lisisnya protozoa. Namun beberapa penelitian mengungkapkan bahwa setelah 10 hari pemberian ransum yang mengandung saponin maka populasi protozoa akan kembali normal akibat adanya proses adaptasi (Becker

et al., 2005).

daripada cairan rumen sapi dan aktivitas enzim dari mikroba rumen kerbau lebih tinggi daripada sapi (Pradhan, 1994).

Perbedaan waktu inkubasi tidak berbeda nyata, namun rataan menunjukkan tidak terjadi penurunan populasi protozoa setelah 3 jam waktu inkubasi. Hal ini menandakan protozoa masih dapat mentolerir keberadaan kursin karena tidak mengalami penurunan setelah 3 jam waktu inkubasi. Hasil ini sejalan dengan Ulya (2007) yang menyatakan bahwa pemberian BBJP ke dalam cairan rumem sapi dan kerbau tidak menurunkan populasi protozoa setelah 3 jam waktu inkubasi.

Kecernaan Bahan Kering (KCBK)

Kecernaan bahan kering merupakan salah satu indikator untuk menentukan kualitas ransum. Semakin tinggi kecernaan bahan kering maka semakin tinggi pula peluang nutrisi yang dapat dimanfaatkan ternak untuk pertumbuhannya. Rataan nilai kecernaan bahan kering dari ransum yang diberi perlakuan kursin BBJP dapat dilihat pada Tabel 8.

Nilai kecernaan bahan kering (KCBK) tidak dipengaruhi oleh perlakuan taraf ekstrak kursin dalam ransum tetapi dipengaruhi oleh perbedaan sumber cairan rumen ternak. Adapun interaksi antara perlakuan taraf ekstrak kursin dengan cairan rumen ternak tidak berbeda nyata. Tidak berpengaruhnya kursin dalam ransum menunjukkan bahwa secara in vitro kursin BBJP tidak mempengaruhi lajunya kecernaan ransum oleh mikroba rumen. Bakteri total dalam rumen cenderung mengalami peningkatan populasi selama 3 jam inkubasi. Setelah 3 jam waktu inkubasi populasi bakteri total stabil sehingga nilai KCBK tidak mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya penyesuaian atau adaptasi mikroba rumen terhadap ekstrak kursin. Odenyo et al. (1999) membuktikan bahwa periode adaptasi menyebabkan mikroba rumen dapat mendetoksifikasi dan membentuk resistensi terhadap kandungan toksin dalam ransum.

rumput gajah yang diketahui memiliki kandungan serat kasar sekitar 34%. Namun secara keseluruhan kisaran nilai KCBK dalam penelitian ini masih cukup normal, karena dengan perbandingan hijauan dan konsentrat yang seimbang secara in vitro

nilai KCBK cairan rumen sapi dan kerbau dapat mencapai kisaran 38% hingga 46% (Hakim, 2002) rumen sapi dan cairan rumen kerbau. Nilai KCBK cairan rumen kerbau lebih tinggi daripada nilai KCBK cairan rumen sapi. Hal ini berkaitan dengan jumlah populasi bakteri pada cairan rumen kerbau yang lebih tinggi daripada jumlah populasi bakteri pada cairan rumen sapi. Semakin banyak bakteri dalam cairan rumen maka enzim yang dikeluarkan bakteri untuk mendegradasi ransum akan semakin tinggi konsentrasinya sehingga kecernaan bahan kering meningkat.

Kecernaan Bahan Organik (KCBO)

Seperti halnya kecernaan bahan kering, kecernaan bahan organik atau KCBO juga dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kualitas ransum. Sama halnya dengan KCBK, ekstrak kursin tidak mempengaruhi nilai KCBO. Nilai KCBK akan sesuai dengan KCBO karena sebagian bahan kering dalam ransum terdiri dari bahan organik (Sutardi, 1980).