UJI BEBERAPA VARIETAS PADI(Oryza sativaL.) DENGAN RADIASI SINAR GAMMA PADA GENERASI M1DENGAN MENGGUNAKAN

SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION (SRI)

SKRIPSI

OLEH :

ERLYA R.M. RAJAGUKGUK 040307023

BDP-PET

PROGRAM STUDI PEMULIAAN TANAMAN DEPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

UJI BEBERAPA VARIETAS PADI(Oryza sativaL.) DENGAN RADIASI SINAR GAMMA PADA GENERASI M1DENGAN MENGGUNAKAN

SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION (SRI)

SKRIPSI

OLEH :

ERLYA R.M. RAJAGUKGUK 040307023

BDP-PET

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian di Fakultas PertanianUniversitas Sumatera Utara

Medan

PROGRAM STUDI PEMULIAAN TANAMAN DEPARTEMEN BUDIDAYA PERTANIAN

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Skripsi : UJI BEBERAPA VARIETAS PADI(Oryza sativaL.) DENGAN RADIASI SINAR GAMMA PADA GENERASI

M1DENGAN MENGGUNAKAN SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION (SRI).

Nama : ERLYA R.M. RAJAGUKGUK

NIM : 040307023

Departemen : Budidaya Pertanian Program Studi : Pemuliaan Tanaman

Disetujui Oleh, Komisi Pembimbing

(Khairunnisa Lubis, SP, MP) (Ir. Hasmawi Hasyim, MS)

Komisi Pembimbing I Komisi Pembimbing II

NIP : 132 129 537 NIP : 130 422 455

Mengetahui,

Ir. Edison Purba, Ph.D.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan pengimpor padi terbesar dunia (14% dari padi yang diperdagangkan di dunia) diikuti Bangladesh (4%), dan Brazil (3%). Produksi padi Indonesia pada 2006 adalah 54 juta ton , kemudian tahun 2007 adalah 57 juta ton (angka ramalan III), meleset dari target semula yang 60 juta ton (http://id.wikipedia.org/wiki/Padi, 2008).

Dalam upaya peningkatan hasil panen pemuliaan tanaman menawarkan alternatif perbaikan genetik tanaman sesuai sifat-sifat yang diharapkan. Saat ini tersedia berbagai metode perbaikan sifat tanaman mulai dari konvensional sampai molekuler dengan didukung komputerisasi. Keragaman merupakan hal penting dalam pemuliaan karena dapat ditemukan berbagai sumber gen untuk perbaikan suatu sifat tanaman. Gen-gen tersebut dapat ditransfer ke tanaman dengan cara konvensional maupun rekayasa genetic (Hetharie, 2003).

Pemuliaan padi telah berlangung sejak manusia membudidayakan padi. Namun demikian, pemuliaan padi secara sistematis baru dilakukan sejak didirikannya IRRI di Filipina. Sejak saat itu, berbagai macam tipe padi dengan kualitas berbeda-beda berhasil dikembangkan secara terencana untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Pada tahun 1960-an pemuliaan padi diarahkan sepenuhnya pada peningkatan hasil (http://id.wikipedia.org/wiki/padi, 2008).

menggunakan teknologi nuklir merupakan alternatif bagi teknik pemuliaan tanaman secara konvensional, molekuler dan transformasi dengan tujuan sama yaitu untuk memperbaiki penampilan genetik tanaman. Penelitian pemuliaan mutasi di BATAN berjalan sukses, terutama dengan telah dilepasnya varietas padi

Atomita, Cilosari dan sebagainya

(http://www.batan.go.id/patir/index.htm/Padi, 2008).

Varietas unggul yang dilepas dalam beberapa tahun terakhir memiliki keunggulan yang relatif berbeda. Hal ini tentu memberikan peluang yang lebih luas bagi petani dalam memilih varietas yang akan dikembangkan. Ada beberapa aspek yang perlu mendapat pertimbangan dalam menentukan pilihan, misalnya potensi hasil, umur tanaman, ketahanan terhadap hama dan penyakit, mutu beras, selera konsumen, dan kondisi daerah pengembangan. Bagi peneliti, aspek tersebut memang menjadi pertimbangan dalam merakit varietas unggul (Pustaka Deptan, 2008).

sementara Obs-1692/PsJ diberi nama Mira-2 (http://id.wikipedia.org/wiki/mira-2, 2008).

Untuk meningkatkan produksi padi nasional, selain rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi baru, juga dapat dilakukan intensifikasi pertanian salah satunya dengan budidaya Padi dengan System of Rice Intensification atau yang dikenal SRI. Dengan SRI pemakaian air lebih hemat dan pendapatan petani meningkat karena hemat benih, biaya tanam lebih rendah, intensitas panen lebih

banyak dan Padi yang dihasilkan lebih banyak

(http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task+view&id=4 004&itemid=689, 2008).

SRI merupakan teknik budidaya padi yang mampu meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara mengubah pengelolaan tanaman, tanah, air dan unsur hara. Metode tersebut terbukti berhasil meningkatkan produktivitas padi sebesar 50 % bahkan di beberapa tempat mencapai 100 %. Selain hemat air dan produktivitasnya tinggi, tambahnya, sistem tanam model tersebut mampu menghemat biaya petani karena hanya memerlukan bibit 5 kg/ha sementara dengan sistem biasa membutuhkan bibit 25kg/ha. Dari hasil penelitian Pusat Penelitian Pertanian di Puyung, Lombok NTB, terbukti metode SRI memberikan hasil rata-rata 9 ton/ha dibanding penanaman konvensional yang hanya 4-5 ton/ha (http://www.kapanlagi.com/h/0000182474.html, 2008).

diperoleh 11 varietas unggul padi. Langkah BATAN tersebut sebagai usaha mengatasi masalah utama yang dihadapi pemerintah dalam produksi bahan pangan. Terutama beras yang lahan suburnya semakin berkurang. Tehnik ini digunakan untuk menciptakan varietas baru dengan penyinaran radiasi sinar gamma pada biji tanaman yang dikehendaki. Dengan demikian akan diperoleh sifat-sifat baru yang lebih unggul dari varietas induknya yang meliputi daya hasil, umur, ketahanan terhadap hama dan penyakit.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa varietas padi sawah yang diberi perlakuan radiasi sinar gamma dengan System Of Rice Intensification (SRI) untuk mengetahui respon pertumbuhan dan produksinya.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui respon pertumbuhan dan produksi beberapa varietas padi sawah terhadap radiasi sinar gamma pada generasi M1.

Hipotesa Penelitian

1. Ada pengaruh radiasi sinar gamma terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman padi pada generasi M1.

2. Ada pengaruh varietas terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman padi pada generasi M1.

Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Tanaman

Tanaman padi dalam sistematika tumbuhan ( taksonomi ) diklasifikasikan ke dalam Divisio Spermatophyta, dengan Sub divisio Angiospermae, termasuk ke dalam kelas Monocotyledoneae, Ordo adalah Poales, Famili adalah Graminae, Genus adalahOryzaLinn, dan Speciesnya adalahOryza sativaL (Grist, 1960).

Tumbuhan padi (Oryza sativa L.) termasuk golongan tumbuhan Graminae dengan batang yang tersusun dari beberapa ruas. Tanaman padi membentuk rumpun dengan anakannya, biasanya anakan akan tumbuh pada dasar batang. Pembentukan anakan terjadi secara tersusun yaitu pada batang pokok atau batang batang utama akan tumbuh anakan pertama, anakan kedua tumbuh pada batang bawah anakan pertama, anakan ketiga tumbuh pada buku pertama pada batang anakan kedua dan seterusnya. Semua anakan memiliki bentuk yang serupa dan membentuk perakaran sendiri (Luh, 1991).

Pada buku bagian bawah dari ruas tanaman padi tumbuh daun pelepah yang membalut ruas sampai buku bagian atas. Tepat pada buku bagian atas ujumg dari daun pelepah memperlihatkan percabangan dimana cabang yang terpendek menjadi ligula (lidah) daun, dan bagian yamg terpanjang dan terbesar menjadi daun kelopak yang memiliki bagian auricle pada sebelah kiri dan kanan. Daun kelopak yang terpanjang dan membalut ruas yang paling atas dari batang disebut daun bendera. Tepat dimana daun pelepah teratas menjadi ligula dan daun bendera, di situlah timbul ruas yang menjadi bulir pada (Siregar, 1981).

Bunga padi adalah bunga telanjang artinya mempunyai perhiasan bunga. Berkelamin dua jenis dengan bakal buah yang diatas. Jumlah benang sari ada 6 buah, tangkai sarinya pendek dan tipis, kepala sari besar serta mempunyai dua kandung serbuk. Putik mempunyai dua tangkai putik dengan dua buah kepala putik yang berbentuk malai dengan warna pada umumnya putih atau ungu (Departemen Pertanian, 1983).

Pada dasar bunga terdapat lodicula (daun bunga yang telah berubah bentuknya). Lodicula berfungsi mengatur dalam pembuahan palea, pada waktu berbunga ia menghisap air dari bakal buah, sehingga mengembang. Pengembangan ini mendorong lemma dan palea terpisah dan terbuka (Hasyim, 2000).

antar anakan sehingga sebagian dari batang/anakan tidak dapat bersaing dan mati. Kalau tidak mati, maka malai yang dihasilkan kecil dan terlalu terlambat pemasakannya dari malai-malai lainnya dan pada waktu panen bulir-bulir hanya berisi separuh. Juga karena persaingan karbohidrat, antar anakan yang saling terlindung, sehingga tidak semua memperoleh cahaya matahari untuk membuat makanannya (Grist, 1960).

Buah padi yang sehari-hari kita sebut biji padi atau bulir/gabah, sebenarnya bukan biji melainkan buah padi yang tertutup oleh lemma dan palea. Buah ini terjadi setelah selesai penyerbukan dan pembuahan. Lemma dan palea serta bagian lain akan membentuk sekam atau kulit gabah (Departemen Pertanian, 1983).

Dinding bakal buah terdiri dari tiga bagian yaitu bagian paling luar disebut epicarpium, bagian yang tengah disebut mesocarpium dan bagian yang dalam disebut endocarpium. Biji sebagian besar ditempati oleh endosperm yang mengandung zat tepung dan sebagian ditempati oleh embrio (lembaga) yang terletak dibagian sentral yakni dibagian lemma (Departemen Pertanian, 1983).

Syarat Tumbuh Iklim

Tanaman padi tumbuh di daerah tropis / subtropis pada 45O LU sampai 45O LS dengan cuaca panas dan kelembaban tinggi dengan musim hujan empat bulan. rata-rata curah hujan yang baik adalah 200 mm / bulan atau 1500-2000 mm/tahun (http://www.ristek.go.id, 2008).

Tanaman padi dapat hidup baik di daerah yang berhawa panas dan banyak mengandung uap air. Curah hujan yang baik rata-rata 200 mm per bulan atau lebih, dengan distribusi selama 4 bulan, curah hujan yang dikehendaki per tahun sekitar 1500 2000 mm (http://warintek.bantul.go.id. , 2008).

Temperatur sangat mempengaruhi pengisian biji padi. Temperatur dan kelembaban yang optimal pada waktu pembungaan sangat baik untuk proses pembuahan dan sebaliknya temperatur tinggi dan kelembaban rendah akan menggangu proses pembuahan yang mengakibatkan gabah menjadi hampa. Hal ini terjadi akibat tidak membukanya bakal biji. Temperatur yang juga rendah pada waktu bunting dapat menyebabkan rusaknya pollen dan menunda pembukaan tepung sari (Luh, 1991).

Tanah

Tidak semua jenis tanah cocok untuk areal persawahan. Hal ini dikarenakan tidak semua jenis tanah dapat dijadikan lahan tergenang air. Padahal dalam sistem tanah sawah, lahan harus tetap tergenang air agar kebutuhan air tanaman padi tercukupi sepanjang musim tanam. Oleh karena itu, jenis tanah yang sulit menahan air (tanah dengan kandungan pasir tinggi) kurang cocok dijadikan lahan persawahan. Sebaliknya, tanah yang sulit dilewati air (tanah dengan kandungan lempung tinggi) cocok dijadikan lahan persawahan. Kondisi yang baik untuk pertumbuhan tanaman padi sangat ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu posisi topografi yang berkaitan dengan kondisi hidrologi, porisitas tanah yang rendah dan tingkat keasaman tanah yang netral, sumber air alam, serta kanopinas modifikasi sistem alam oleh kegiatan manusia (Suprayono dan Setyono, 1997).

Padi sawah menghendaki tanah lumpur yang subur dengan ketebalan 18 - 22 cm. Keasaman tanah antara pH 4,0-7,0. Pada padi sawah, penggenangan akan mengubah pH tanam menjadi netral (7,0). Pada prinsipnya tanah berkapur dengan pH 8,1-8,2 tidak merusak tanaman padi. Karena mengalami penggenangan, tanah sawah memiliki lapisan reduksi yang tidak mengandung oksigen dan pH tanah sawah biasanya mendekati netral. Untuk mendapatkan tanah sawah yang memenuhi syarat diperlukan pengolahan tanah yang khusus (http://www.ristek.go.id, 2008).

Seleksi Untuk Mendapatkan Varietas Unggul

suatu untaian susunan genetik yang akan diekspresikan pada satu atau keseluruhan fase pertumbuhan yang berbeda dan dapat diekspresikan pada berbagai sifat tanaman yang mencakup bentuk dan fungsi tanaman dan akhirnya menghasilkan keragaman pertumbuhan tanaman (Sitompul dan Guritno, 1995).

Penanganan benih perlu dilakukan dengan tujuan agar benih yang telah dipanen secara baik dari pohon induk yang terpilih tidak cepat mengalami kemunduran mutu genetik, fisik fisiologis. Seperti pada penyimpanan benih yang secara umum dapat dilakukan dengan mengisi bahan absorban pada kemasan sampai ¼ bagian, kemudian benih diisi sampai penuh ditutup/diikat dengan rapat agar udara yang masuk sedikit dan kemasan ditempatkan pada ruangan dingin, sebab selama periode simpan benih akan mengalami kemunduran yang ditentukan oleh faktor genetik, mutu awal benih, kadar air benih dan suhu ruang simpan. Juga dengan sortasi atau pemilihan benih perlu dilakukan dengan ukuran rata-rata benih yang seragam agar pertumbuhannya seragam (Hasyim, 2006).

tersebut yang umumnya bersifat acak, sedangkan seleksi buatan merupakan seleksi yang sengaja dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan atau meningkatkan proporsi karakter yang diinginkan berada pada populasi tanaman yang dikembangkan (Widodo, 2003).

Program pemuliaan tanaman di Indonesia didasarkan atas petimbangan untuk mendapatkan varietas unggul yang berdaya hasil tinggi, memiliki mutu yang baik serta mempunyai sifat-sifat unggul lainnya seperti toleran terhadap kekeringan, lahan masam, salinitas tinggi, tahan rebah, hama dan penyakit. Kombinasi teknik seleksi dengan iradiasi secara in vitro telah terbukti dapat lebih efektif dan efisien untuk mendapatkan keragaman genetik yang inginkan. Dalam hal ini, iradiasi akan meningkatkan keragaman genetik populasi sel somatik, melalui seleksi menggunakan metode tertentu akan menyingkirkan mutasi yang tidak diinginkan sehingga populasi somaklon yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Proses pemuliaan untuk mendapatkan varietas unggul dari populasi yang tersedia dilakukan melalui serangkaian proses kegiatan yang meliputi: 1) evaluasi plasma nutfah untuk mendapatkan sumber gen yang diinginkan, 2) pembentukan populasi dasar bersegregasi melalui persilangan dan somaklon, 3) seleksi populasi bersegrasi dengan metode yang sesuai, 4) evaluasi daya hasil, 5) uji adaptasi/multilokasi, dan 6) pelepasan varietas unggul baru (Allard, 1960).

misalnya metoda seleksi barisan dalam tongkol, metoda seleksi berulang, dan lain-lain. Kemajuan seleksi adalah suatu nilai yang menunjukkan seberapa perubahan proporsi karakter target mengalami perubahan. Kemajuan seleksi ini dipengaruhi oleh : (i) intensitas seleksi, artinya banyaknya tanaman yang terseleksi dari populasi, dan (ii) metoda seleksi (Widodo, 2003).

Meskipun tujuan seleksi adalah terhadap sifat-sifat yang telah termutasi yang diinginkan, namun latar belakang genetik dapat saja berubah dengan berbagai cara. Bila tidak ada seleksi yang diterapkan, maka efek acak perlakuan mutagen dan sejumlah besar kerusakan mutasi dapat mengurangi rata-rata penampilan keturunannya. Bila tekanan seleksi diterapkan untuk memilih tipe yang vigor dan beradaptasi dengan baik yang mengandung perubahan yang diinginkan pada karakter tunggal, maka ada kemungkinan untuk memuliakan kultivar unggul tanpa harus melalui program persilangan (Nasir, 2002).

Cara pemuliaan tanaman pada garis besarnya digolongkan menjadi empat (4) golongan, yaitu :

1. Cara pemilihan varietas dan seleksi massa - Seleksi massa positif

Dilakukan dengan jalan memilih tanaman yang baik fenotipenya dari suatu populasi tanaman yang ada. Biji tanaman terpilih untuk ditanam pada generasi / tahun berikutnya.

- Seleksi massa negatif

Dilakukan dengan menghilangkan semua tanaman yang tipenya menyimpang dari tujuan seleksi.

2. Cara seleksi galur

- Untuk memperoleh individu homosigot.

- Bahan seleksi adalah populasi yang mempunyai tanaman homosigot - Sehingga pekerjaan seleksi memilih individu yang homosigot tadi. - Pemilihan berdasar Fenotipe tanaman.

3. Cara hibridisasi atau persilangan

Setelah persilangan, maka hibrid yang diperoleh yang diperkirakan memiliki sifat sifat superior (unggul) dari tetua yang dipersilangkan diuji keturunannya sehingga diperoleh keturunan yang mantap.

4. Cara mutasi buatan

- Mutasi dengan cara penyinaran (sinar-X, gamma, neutron, ultraviolet, beta, alfa)

- Mutasi dengan penggunaan zat kimia (Diethyl Sucronate (DES), Ethyl Methane Sucronate (EMS), Ethyl Nitrese Urea (ENH), Methyl Nitrese Urea (MNH) dan lain sebagainya)

(Tobing, dkk, 1995)

Tujuan mutasi adalah untuk memperbesar variasi suatu tanaman yang dimutasi. Hal itu ditunjukkan misalnya oleh variasi kandungan gizi atau morfologi dan penampilan tanaman. Semakin besar variasi, seorang pemulia semakin besar peluang untuk memilih tanaman yang dikehendaki. Melalui tehnik ini tanaman yang diradiasi dapat menghasilkan mutan atau tanaman yang mengalami mutasi dengan sifat-sifat yang diharapkan setelah melalui serangkaian pengujian, seleksi dan sertifikasi (Amien dan Carsono, 2008).

Pengaruh Radiasi Sinar Gamma Terhadap Pertumbuhan Padi

Tujuan pemuliaan mutasi adalah (1) untuk memperbaiki satu atau beberapa karakter khusus dari suatu kultivar/galur, (2) untuk membentuk penanda morfologi (warna, rambut, braktea, dan lain-lain) sebagai identitas pada galur-galur harapan, (3) untuk membentuk galur mandul jantan yang berguna bagi pembentukan kultivar hibrida, (4) untuk mendapatkan karakter khusus dalam genotipe yang telah beradaptasi (Herawati dan Setiamihardja, 2000).

Studi kuantitatif dalam materi penyinaran menunjukkan bahwa variasi pada tanaman yang mendapat perlakuan mutasi disebabkan oleh lama penyinaran atau frekuensi penyinaran (Joint FAO/IAEA Divis Atomic Energy In Food and Agriculture, 1977).

Mutasi tidak dapat diamati pada generasi M1, kecuali yang termutasi adalah gamet haploid. Adanya mutasi dapat ditentukan pada generasi M2 dan seterusnya. Semakin tinggi dosis, maka semakin banyak terjadi mutasi dan makin banyak pula kerusakannya. Hubungan antara tinggi bibit dan kemampuan hidup tanaman M1 dengan frekuensi mutasi, membuktikan bahwa penilaian kuantitatif terhadap kerusakan tanaman M1 dapat digunakan sebagai indikator dalam permasalahan pengaruh dosis pada timbulnya mutasi (Mugiono, 2001).

Mutasi radiasi menyebabkan pecahnya benang kromosom. Pecahnya kromosom menyebabkan terjadinya perubahan struktur kromosom yang dapat berupa translokasi, inversi, duplikasi dan defisiensi. Kromosom terdiri dari gen-gen yang bertanggung jawab atas pengendalian sifat-sifat yang diturunkan dari tetua ke generasi selanjutnya. Translokasi terjadi apabila dua benang kromosom patah setelah terkena energi radiasi, kemudian patahan benang kromosom bergabung kembali dengan cara baru. Patahan kromosom yang satu berpindah atau bertukar pada kromosom yang lain, sehingga terbentuk kromosom baru yang berbeda dengan kromosom semula (Amien dan Carsono, 2008).

ciri-ciri batang pendek dan kokoh hasil mutasi spontan dari kultivar Taiwan Deo-Geo-Woo-Gen (Nasir, 2002).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan , seseorang hanya akan menemukan 2 buah kecambah yang bermutasi (misalnya menjadi hijau abnormal, klorophil telah dipengaruhi), maka tingkat mutasi (mutatiton rate) pada mutasi induksi jauh lebih besar, yaitu diantara 10.000 buah tanaman pada satu keturunan berikutnya kita dapat mengharapkan menemukan 200 buah kecambah mutasi (pada klorophilnya) (Darussalam, 1972).

Stadler yang memperlihatkan mutasi buatan pada tanaman, menunjukkan banyak akibat jelek (mutan klorofil, tanaman cacad, tidak dapat hidup terus, kematian) karena perlakuan radiasi. Pendapatnya mungkin mempengaruhi para pemulia tanaman dalam hal mencari pengaruh yang menguntungkan. Cara normal bagi seorang pemulia tanaman yaitu mengirimkan satu kantong biji ke institut nuklir minta agar biji diperlakukan, ditumbuhkan dan dicari mutasinya. Orang-orang tersebut sering kecewa apabila mutan yang bermanfaat tidak timbul, misalnya seorang pemulia alfalfa di Universitas Virginia di USA, menanam kira-kira 500.000 bibit dari biji yang diradiasi. Dengan jarak tanam 3 x 1.5 kaki (90 x 45 cm) untuk tiap tanaman dia dapat memindahkan 10.000/acre, yaitu 50 acres tanaman. Ia tidak mendapatkan satupun genotipe superior (Crowder, 1997).

Penggunaan energi seperti sinar gamma pada tanaman akan memberikan pengaruh yang baik dibidang pertanian. Dengan perlakuan dosis radiasi sinar gamma yang tepat akan diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul seperti hasil yang tinggi, umur panen yang singkat dan tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Tetapi kenyataan yang ditimbulkan tidak semuanya memenuhi harapan (Suryowinoto, 1987).

Perlakuan dengan mutasi fisis atau kimia dapat dibedakan menjadi 4 efek yang menarik dalam genetika atau pemuliaan tanaman, yaitu :

1. Kerusakan fisiologis (kerusakan utama) 2. Mutasi gen (point mutation)

3. Mutasi kromosom (aberasi kromosom) 4. Mutasi diluar inti (mutasi sitoplasma)

Kerusakan fisiologis kemungkinan dapat disebabkan karena kerusakan kromosomdan kerusakan sel diluar kromosom. Kedua kerusakan tersebut sukar dibedakan karena keduanya terjadi pada generasi M1sebagai akibat dari perlakuan mutagen. Kerusakan tersebut merupakan gangguan fisiologis bagi pertumbuhan tanaman. Besarnya kerusakan fisiologis tergantung pada besarnya dosis yang digunakan dan semakin tinggi dosis yang digunakan makin tinggi kerusakan fisiologis yang timbul dan berakhir kematian (lethalitas). Suatu sel atau molekul mempunyai kepekaan yang berbeda terhadap mutagen. Jika radiasi atau ionisasi terjadi pada bagian molekul atau sel yang peka maka molekul atau sel tersebut akan rusak atau mati (Mugiono, 2001).

Pengaruh kemampuan berbiak yang diakibatkan oleh mutagen mempunyai bermacam-macam fenomena, diantaranya :

- Bunga terbentuk namun kurang memenuhi bentuk reproduksi yang diperlukan - Bentuk reproduksinya terjadi, tetapi tepung sari mandul

- Biji terbentuk namun tidak mamapu berkecambah (Herawati dan Setiamihardja, 2000).

Perlakuan radiasi akan meyebabkan kerusakan sel atau terhambatnya metabolisme sel karena adanya gangguan sintesa RNA sehingga sintesis enzim yang diperlukan untuk pertumbuhan terhanbat. Dengan adanya gangguan struktur DNA akan menyebabkan enzim yang dihasilkan kehilangan fungsinya. Perlakuan radiasi dapat menyebabkan enzim yang merangsang pertunasan menjadi tidak aktif, sehingga pertumbuhan tanaman terhambat (Cassaret, 1968).

Semakin tinggi dosis radisi maka tingkat kerusakannya juga semakin tinggi. Namun hal ini bisa juga disebabkan oleh faktor lain yaitu, akibat DNA tanaman itu sendiri. 'Tanaman mutasi itu menghasilkan hormon penghambat tumbuh dalam jumlah besar. Hormon itu menekan pertumbuhan cabang dan daun sehingga urung membesar (Apriyanti, 2008).

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, setelah perlakuan radiasi dengan sinar gamma, tanaman ditumbuhkan di ruang tumbuh (ruang kultur), rumah kaca, atau dapat langsung dikebun percobaan. Analisis pada tanaman hasil radiasi (mutan) dapat diarahkan atau dibandingkan dengan tanaman kontrol pada sifat-sifat yang dikehendaki seperti sifat genetik, morfologi, sifat agronomi (hasil per hektar, jumlah biji, tinggi tanaman, dan lain sebagainya).

System of Rice Intensification (SRI) adalah sistem intensifikasi padi yang menyinergikan tiga faktor pertumbuhan padi untuk mencapai produktivitas maksimal. Ketiga faktor tersebut adalah maksimalisasi jumlah anakan, maksimalisasi pertumbuhan akar, dan maksimalisasi pertumbuhan dengan pemberian suplai makanan, air dan oksigen yang cukup pada tanaman padi (Wiyono, 2004).

Empat penemuan kunci penerapan SRI adalah: 1. Bibit dipindah lapang (transplantasi) lebih awal

Bibit padi ditransplantasi saat dua daun telah muncul pada batang muda, biasanya saat berumur 8-15 hari. Benih harus disemai dalam petakan khusus dengan menjaga tanah tetap lembab dan tidak tergenang air. Jangan dibiarkan bibit mengering. Tranplantasi saat bibit masih muda secara hati-hati dapat mengurangi guncangan dan meningkatkan kemampuan tanaman dalam memproduksi batang dan akar selama tahap pertumbuhan vegetatif. Bulir padi dapat muncul pada malai (misalnya kuping bulir terbentuk di atas cabang, yang dihasilkan oleh batang yang subur). Lebih banyak batang yang muncul dalam satu rumpun, dan dengan metode SRI, lebih banyak bulir padi yang dihasilkan oleh malai.

2. Bibit ditanam satu-satu daripada secara berumpun

Bibit ditranplantasi satu-satu daripada secara berumpun, yang terdiri dari dua atau tiga tanaman. Ini dimaksudkan agar tanaman memiliki ruang untuk menyebar dan memperdalam perakaran. Sehingga tanaman tidak bersaing terlalu ketat untuk memperoleh ruang tumbuh, cahaya, atau nutrisi dalam tanah.

3. Jarak tanam yang lebar

optimum (yang mampu menghasilkan rumpun subur tertinggi per m2) tergantung kepada struktur, nutrisi, suhu, kelembaban dan kondisi tanah yang lain.Dalam metode SRI kebutuhan benih jauh lebih sedikit dibandingkan metode tradisional, salah satu evaluasi SRI menunjukkan bahwa kebutuhan benih hanya 7 kg/ha, dibanding dengan metode tradisional yang mencapai 107 kg/ha.

4. Kondisi tanah tetap lembab tapi tidak tergenang air

Dengan SRI, petani hanya memakai kurang dari ½ kebutuhan air pada sistem tradisional yang biasa menggenangi tanaman padi. Tanah cukup dijaga tetap lembab selama tahap vegetatif, untuk memungkinkan lebih banyak oksigen bagi pertumbuhan akar. Sesekali (mungkin seminggu sekali) tanah harus dikeringkan sampai retak. Ini dimaksudkan agar oksigen dari udara mampu masuk kedalam tanah dan mendorong akar untuk mencari air. Sebaliknya, jika sawah terus digenangi, akar akan sulit tumbuh dan menyebar, serta kekurangan oksigen untuk dapat tumbuh dengan subur.

Kondisi tidak tergenang, yang dikombinasi dengan pendangiran mekanis, akan menghasilkan lebih banyak udara masuk kedalam tanah dan akar berkembang lebih besar sehingga dapat menyerap nutrisi lebih banyak. Dengan SRI, kondisi tak tergenangi hanya dipertahankan selama pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya, setelah pembungaan, sawah digenangi air 1-3 cm seperti yang diterapkan di praktek tradisional. Petak sawah diairi secara tuntas mulai 25 hari sebelum panen. 5. Pendangiran

hingga satu atau dua ton per ha. Yang lebih penting dari praktek ini bukan sekedar untuk membersihkan gulma, tetapi pengadukan tanah ini dapat memperbaiki struktur dan meningkatkan aerasi tanah.

6. Asupan Organik

Petani disarankan untuk menggunakan kompos dan hasilnya lebih bagus. Kompos dapat dibuat dari macam-macam sisa tanaman (seperti jerami, serasah tanaman, dan bahan dari tanaman lainnya), dengan tambahan pupuk kandang bila ada. Daun pisang bisa menambah unsur potasium, daun-daun taaman kacang-kacangan dapat menambah unsur N, dan tanaman lain seperti Tithonia dan Afromomum angustifolium, memberikan tambahan unsur P. Kompos dapat menambah nutrisi tanah serta memperbaiki struktur tanah

(Berkelaar, 2008).

Singkatnya, unsur SRI yang penting adalah sebagai berikut:

1. Tranplantasi bibit muda untuk mempertahankan potensi pertambahan batang dan pertumbuhan akar yang optimal sebagaimana dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dengan baik.

2. Menanam padi dalam jarak tanam yang cukup lebar, sehingga mengurangi kompetisi tanaman dalam serumpun maupun antar rumpun.

3. Mempertahankan tanah agar tetap teraerasi dan lembab, tidak tergenang, sehingga akar dapat bernafas, untuk ini, perlu manajemen air dan pendangiran yang mampu membongkar struktur tanah.

(Berkelaar, 2008)

Berikut dilampirkan tabel perbandingan pertumbuhan padi antara metode tradisional dengan metode SRI

Tabel 1. Tabel perbandingan pertumbuhan padi antara metode Tradisional dengan metode SRI

Faktor Pembeda Metode Tradisional Metode SRI

Rata-rata Kisaran Rata-rata Kisaran

Hasil panen (t/ha) 2,0 1,0-3,0 7,6 6,5-8,8

Kekuataan akar(kg) 28 25-32 53 43-69

Keterangan :

Data dalam metode tradisional dihitung dari 5 pecahan lahan di areal yang berdekatan. Data dalam metode SRI merupakan rata-rata dan kisaran dari 22 plot uji coba (Data diambil dari thesis S2 Joelibarison, 1998).

(Joelibarison dalam Berkelaar, 2008)

Berikut perbedaan mendasar antara budidaya tanaman padi sistem non SRI dan sistem SRI dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Perbedaan budidaya tanaman padi sistem non SRI dan sistem SRI

Faktor Pembeda Sistem Non SRI Sistem SRI

Umur pemindahan bibit 3-4 minggu dari persemaian 7-10 hari dari persemaian

Kebutuhan benih 50 kg / Ha 8-10 kg / Ha

Jarak tanam Rapat (<25x25 cm) Jarang (>30x30 cm) Jumlah bibit 5-10 bibit / lubang tanam 1 bibit / lubang tanam Pengairan/Penggenangan Digenangi terus-menerus Pengaturan pengairan Penggunaan pupuk

- Kimia Tinggi Rendah

- Organik Rendah Tinggi

(Gunawan, 2006).

Pada SRI semua tampak ideal untuk direalisasikan, tetapi disamping itu juga memiliki keterbatasan, diantaranya :

2. Dengan SRI, diperlukan lebih banyak waktu juga untuk mengatur pengairan sawah dibandingkan cara lama.

3. Pendangiran juga membutuhkan waktu lebih banyak bila sawah tidak digenangi air terus.

4. Awalnya, SRI membutuhkan 50-100% tenaga kerja (yang terampil dan teliti) lebih banyak, tapi lama kelamaan jumlah ini dapat menurun.

BAHAN DAN METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tumpatan Nibung, Batang Kuis, Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan ketinggian tempat + 25 meter di atas permukaan laut dengan topografi datar. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2008 sampai dengan Agustus 2008.

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit padi sebagai objek yang akan diamati, pupuk (urea, TSP, KCl), pupuk kandang, Insektisida Decis 50 EC untuk mengendalikan hama, Antracol 70 WP, pupuk kandang (kotoran kambing) dan pupuk ABG untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, parang, meteran, kayu, handsprayer, papan nama, papan perlakuan, pacak sample, timbangan, timbangan analitik, buku tulis, kalkulator, pena, penggaris, dan alat tulis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terpisah (RPT) dengan dua (2) faktor perlakuan yaitu :

1. Faktor yang diteliti sebagai petak utama (Main Plot) adalah Dosis Penyinaran Sinar Gamma, terdiri dari :

R0= 0 KRad (kontrol) R1= 10 KRad

R2= 20 KRad

V1= Ciherang

Jumlah ulangan (Blok) : 3 ulangan

Jumlah plot : 27 plot

Panjang plot : 150 cm

Lebar plot : 150 cm

Jarak tanam : 30 x 30 cm

Jarak antar plot : 50 cm Jarak antar blok : 100 cm Jarak antar anak petak utama : 100 cm Jumlah tanaman / plot : 25 tanaman Jumlah sampel/plot : 5 tanaman Jumlah tanaman seluruhnya : 675 tanaman Jumlah sampel seluruhnya : 135 tanaman

Model linier yang diasumsikan untuk Rancangan Petak Terpisah (RPT) adalah sebagai berikut :

Yijk = Hasil pengamatan yang disebutkan main plot ke-j dan sub plot ke-k pada blok ke-i

= Rata-rata i = Efek blok ke-i j = Efek main plot ke-j

ij =Efek error yang disebabkan main plot ke-j pada blok ke-i k = Efek sub plot ke-k

( )jk = Efek interaksi dari main plot ke-j dengan sub plot ke-k

ijk = Efek galat pada blok i yang disebabkan main plot j dan sub plot ke-k

Dari hasil penelitian yang berpengaruh nyata dilanjutkan denga uji beda rataan berdasarkan Uji Jarak Berganda Duncan (DMRT) pada taraf 5 % (Bangun, 1991).

Pelaksanaan penelitian Seleksi Benih

Dipilih benih padi yang berkualitas baik untuk kemudian akan diradiasi dengan sinar gamma dengan menggunakan Gamma Cell .

Tahap-tahap Mutasi

alat irradiator (yang berisi bahan untuk diradiasi) akan turun kebawah. Lamanya radiasi tergantung pada besarnya dosis yang digunakan untuk meradiasi (96,56 KRad/jam), makin besar dosis radiasi makin lama alat di on kan. Setelah selesai alat dimatikan (di of kan) dan benih yang diradisi dalam wadah akan naik keatas (Sumber : Mugiono)

Pemilihan Benih

Benih padi yang akan dipilih direndam dengan air yang bertujuan untuk memisahkan benih yang ringan dengan benih yang berat dan untuk memecahkan dormansi biji. Benih yang berat akan tenggelam (berarti baik digunakan), dan benih yang ringan akan terapung. Perendaman bennjih dilakuakn selama 24 jam. Benih yang sudah direndam 24 jam akan membengkak dan bakal lembaganya tumbuh berupa titik putih pada ujungnya.

Persiapan Areal Persemaian

Lahan yang akan dijadikan tempat persemaian diolah terlebih dahulu. Penyemaian Benih

Benih yang sudah direndamselama 24 jam ditanam pada tempat persemaian yang sudah disiapkan. Penyemaian bvenih dilakuakn hingga berumur 10 hari sesuai dengan prosedur penyemaian SRI (bibit yang digunakan adalah yang berumur 10 hari).

Persiapan Areal Pertanaman

sehingga mendapatkan kondisi tanah dengan kondisi macak-macak dan tidak tergenang air dengan ketinggian air hanya 0 0,5 cm.

Pembuatan Plot Percobaan

Setelah areal dibersihkan dan air dari sawah telah dikeringkan, dibuat blok sebannyak 3 blok, tipa blok dibuat plot percobaan dengan ukuran 150 cm x 150 cm sebanyak 9 plot tiap bloknya. Jarak antar blok dibuat dengan ukuran 100 cm, jarak antar plot dengan ukuran 50 cm, dan jarak antar ulangan dengan ukuran 100 cm. Pembuatan Jarak Tanam

Pembuatan jarak tanam dilakukan dengan menggunakan meteran. Tipa plot digaris dengan membentuk larikan berbentuk tegel dengan 5 baris tanaman pada masing-masing plot percobaan, dan 5 lubang tanam pada setipa baris. Ditancapkan kayu sebagai penanda pada lubang tanam dengan jarak 30 cm x 30 cm.

Penanaman Bibit

Penanaman bibit ke sawah dilakukan dengan cara SRI. Pada saat umur persemaian benih telah mencapai 10 hari. Pencabutan bibit dilakukan dengan hati hati sehingga tidak merusak akar. Bibit yang dicabut dari persemaian langsung ditanam ke lubang tanam dengan jumlah bibit 1 per lubang tanam. Tujuan pemindahan bibit dengan umur yang muda agar bibit akan cepat kembali pulih, akar lebih kuat dan dalam.

Pemeliharaan tanaman

Penyulaman

Penyulaman dilakuakn pada tanaman yang mati atau yang pertumbuhannya normal. Dilakukan paling lama 14 HSPT. Bibit sulaman harus dari varietas yang sama yang merupakan bibit cadangan pada persemaian benih.

Penyiangan dilakukan dengan mencabut rumput yang dikerjakan bersamaan dengan penggemburan tanah. Penyiangan dilakukan rutin setelah terlihat rumput yang tumbuh, hal ini rutin dilakukan untuk mengurangi perebutan unsur hara antara padi dan gulma. Sebab tanah dengan kondisi macak-macak/tanpa penggenangan memungkinkan pertumbuhan gulma dengan cepat.

Pemupukan

Pemupukan dilakukan dengan pemberian Urea = 30 g/plot, TSP = 20 g/plot dan KCl = 10 g/plot. Pupuk Urea diberikan 2 kali, yaitu pada 3 4 minggu setelah tanam dan 6 8 minggu setelah tanam. Urea disebarkan dan diinjak agar terbenam. Pupuk TSP diberikan satu hari sebelum tanam dengan cara disebarkan dan dibenamkan. Pupuk KCl diberikan 2 kali, yaitu pada saat tanam dan saat menjelang keluar malai. Pupuk kandang kambing diberikan 1 minggu sebelum tanam dengan cara disebarkan. Pupuk organik cair ABG (Amazing Bio-Growth) daun diberikan 2 kali, yaitu pada umur 15 dan 30 HSPT, dengan dosis 2 cc/L. Pupuk ABG untuk bunga dan buah diberikan pada umur 45 dan 65 HSPT, dengan dosis 2 cc/L. Penyemprotan dilakukan dengan menggunakan knepsek.

Pengendalian Hama dan Penyakit

Pengendalian hama dilakukan dengan pemberian insektisida Decis 50 EC dengan konsentrasi 1 2 ml/L air secara bijaksana, dilakukan sesuai dengan tingkat musuh alami yang rendah. Penyakit tanaman dikendalikan dengan pemberian fungisida Antracol 70 WP dengan konsentrasi 1 2 gr/L air. Penyemprotan dilakukan sesuai kondisi di lapangan.

Pemanenan

gabah bernas, bagian bawah malai masih terdapat sedikit gabah hijau. Untuk lebih memastikan padi sudah siap panen adalah dengan cara menekan butir gabah, bila butirannya sudah keras berisi maka saat itu paling tepat untuk dipanen. Sawah dikeringkan 7 10 hari sebelum panen. Hal ini bertujuan untuk pengisian bulir yang optimal dan benar benar masak penuh.

Pengamatan Parameter Daya Kecambah Benih (%)

Pengamatan daya kecambah benih dilakukan pada saat benih disemai (10 hari). Dihitung berapa persentase benih yang tumbuh untuk mengetahui daya kecambahnya setelah perlakuan radiasi.

Saat Muncul Kecambah (hari)

Pengamatan saat muncul benih dilakukan pada saat benih disemai (10 hari). Dihitung hari keberapa benih mulai muncul pertama sekali.

Tinggi Kecambah (cm)

Pengamatan tinggi kecambah dilakukan pada saat benih disemai (10 hari). Dihitung dihari ke-10 (sebelum pindah tanam dilapangan).

Panjang Akar Kecambah (cm)

Pengamatan panjang akar kecambah dilakukan pada saat benih disemai (10 hari). Dihitung dengan mencabut kecambah dari media persemaian dan diukur dari pangakal batang bawah hingga ujung akar.

Pengamatan tinggi tanaman diukur mulai tanaman berumur 20, 40, 60 HSPT. Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang (permukaan tanah) hingga ujung daun tertinggi setelah diluruskan.

Jumlah Anakan (Anakan)

Jumlah anakan dihitung dengan menghitung seluruh jumlah batang per tanaman kemudian dikurangi satu batang. Pengukuran dilakukan pada umur 20, 40, 60 HSPT.

Jumlah Anakan Maksimum (Anakan)

Jumlah anakan maksimum dihitung dengan menghitung seluruh jumlah batang per tanaman kemudian dikurangi satu batang. Pengukuran dilakukan pada umur 60 HSPT (umur maksimum pertumbuhan anakan).

Jumlah Anakan Produktif (Anakan)

Jumlah anakan produktif dihitung dengan menghitung jumlah batang yang produktif (dengan bulir gabah berisi, tidak hampa). Pengamatan dilakukan pada saat panen.

Jumlah Malai per Tanaman (Tangkai)

Jumlah malai per tanaman dihitung pada saat tanaman mengeluarkan malai secara keseluruhan pada anakan, penghitungan dilakukan pada saat malai keluar penuh pada umur 9 MSPT.

Panjang Malai per Tanaman (cm)

Panjang malai diukur saat malai telah keluar penuh pada umur 9 MSPT dengan menggunakan penggaris setelah malai diluruskan dari mulai pangkal malai hingga ujung malai. Diukur panjang malai yang terdapat pada satu tanaman kemudian dirata-ratakan.

Jumlah gabah berisi per malai dihitung dari seluruh malai yang ada dan pada saat bulir padi telah mengalami pemasakan yang sempurna pada waktu

pemanenan dari masing- masing sample. Jumlah Gabah Hampa per Malai (Butir)

Jumlah gabah hampa per malai dihitung dari seluruh malai yang tidak berisi pada waktu pemanenan dari masing masing sampel.

Persentase Gabah Hampa per Malai (%)

Dihitung persentase gabah hampa per malai dengan rumus :

% Gabah hampa per malai = Jumlah gabah hampa per malai X 100 % Jumlah gabah total per malai

Bobot 1000 Butir Gabah per Plot (g)

Ditimbang bobot 1000 butir gabah setelah pemanenan yang diambil dari keseluruhan tanaman pada tiap plot percobaan.

Produksi per Tanaman Sampel (g)

Produksi tanaman dihitung dengan menimbang keseluruhan dari hasil gabah berisi setelah pemanenan pada masing masing tanaman sampel.

Produksi Tanaman per Hektar (ton)

Produksi per hektar dilakukan dengan menghitung produksi per plot, lalu dikalkulasikan dengan ukuran hektar. Dimana penghitungan produksi per plot dilakukan dengan menimbang keseluruhan hasil gabah berisi setelah pemanenan pada masing-masing plot, lalu dikalkulasikan ke produksi per hektar dengan rumus :

Produksi tan. per plot

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Daya Kecambah Benih (%)

Hasil analisis data rataan daya kecambah benih serta analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 8 dan 9.

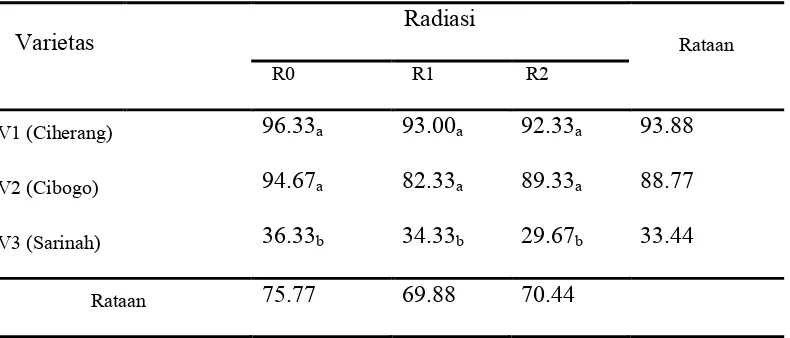

Data daya kecambah benih pada perlakuan radiasi dan varietas dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Rataan Daya Kecambah Benih (%) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

Varietas Radiasi Rataan

R0 R1 R2

V1 (Ciherang) 96.33a 93.00a 92.33a 93.88 V2 (Cibogo) 94.67a 82.33a 89.33a 88.77 V3 (Sarinah) 36.33b 34.33b 29.67b 33.44

Rataan 75.77 69.88 70.44

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % berdasarkan uji Duncan.

Dari tabel 3 dapat dilihat bahwa perlakuan radiasi berpengaruh nyata terhadap parameter daya kecambah benih, dimana daya kecambah benih tertinggi terdapat pada perlakuan R0 (75.77 %) dan terendah pada perlakuan R1 (69.88 %).

Dari tabel 3 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi antara radiasi dan varietas berbeda nyata terhadap daya kecambah benih, dimana daya kecambah benih tertinggi terdapat pada perlakuan R0V1 (96.33 %) dan terendah pada perlakuan R2V3 (29.67 %).

Histogram rataan daya kecambah benih ketiga radiasi pada tiga varietas dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Rataan Daya Kecambah Benih (%) dengan Perlakuan Radiasi dan Varietas.

Saat Muncul Kecambah (hari)

Hasil analisis data rataan saat muncul kecambah serta analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 10 dan 11.

Tabel 4. Rataan Saat Muncul Kecambah (hari) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

Varietas Radiasi Rataan

R0 R1 R2

V1 (Ciherang) 2.00 3.00 3.00 2.67

V2 (Cibogo) 2.00 3.00 3.00 2.67

V3 (Sarinah) 2.00 2.67 3.00 2.56

Rataan 2.00b 2.89a 3.00a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % berdasarkan uji Duncan.

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa perlakuan radiasi berpengaruh nyata terhadap parameter saat muncul kecambah, dimana saat muncul kecambah tercepat terdapat pada perlakuan R0 (2 hari) dan terlama pada perlakuan R2 (3 hari).

Dari tabel 4 dapat dilihat juga bahwa perlakuan varietas belum berbeda nyata terhadap parameter saat muncul kecambah, dimana saat muncul kecambah tercepat terdapat pada varietas V3 ( 2.56 hari) dan terlama pada varietas V1 dan V2 (2.67 hari).

Dari tabel 4 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi antara radiasi dan varietas belum berbeda nyata terhadap saat muncul kecambah, dimana saat muncul kecambah tercepat terdapat pada perlakuan R0V1, R0V2 dan R0V3 (2 hari) dan terlama pada perlakuan R1V1, R1V2, R2V1, R2V2, dan R2V3 (3 hari).

Gambar 2. Grafik Rataan Saat Muncul Kecambah (hari) terhadap Perlakuan Radiasi.

Tinggi Kecambah (cm)

Hasil analisis data rataan tinggi kecambah serta analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 12 dan 13.

Data tinggi kecambah pada perlakuan radiasi dan varietas dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Rataan Tinggi Kecambah (cm) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

Varietas Radiasi Rataan

R0 R1 R2

V1 (Ciherang) 14.02b 12.93b 13.98a 13.64

V2 (Cibogo) 16.13a 14.61a 14.83a 15.19

V3 (Sarinah) 15.76a 15.74a 10.00b 13.83

Rataan 15.30 14.42 12.93

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % berdasarkan uji Duncan.

Dari tabel 5 dapat dilihat juga bahwa perlakuan varietas belum berbeda nyata terhadap parameter tinggi kecambah, dimana kecambah tertinggi terdapat pada varietas V2 (15.19 cm) dan terendah pada varietas V1 (13.64 cm).

Dari tabel 5 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi antara radiasi dan varietas berbeda nyata terhadap tinggi kecambah, dimana kecambah tertinggi terdapat pada perlakuan R0V2 (16.13 cm) dan terendah pada perlakuan R2V3 (10 cm).

Histogram rataan tinggi kecambah ketiga radiasi pada tiga varietas dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Rataan Tinggi Kecambah (cm) dengan Perlakuan Radiasi dan Varietas.

Panjang Akar Kecambah (cm)

Hasil analisis data rataan panjang akar kecambah serta analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 14 dan 15.

Data panjang akar kecambah pada perlakuan radiasi dan varietas dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Rataan Panjang Akar Kecambah (cm) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

R0 R1 R2

V1 (Ciherang) 2.55 2.59 2.60 2.58

V2 (Cibogo) 2.52 2.61 2.61 2.58

V3 (Sarinah) 2.79 2.67 2.45 2.63

Rataan 2.62 2.62 2.55

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % berdasarkan uji Duncan.

Dari tabel 6 dapat dilihat bahwa perlakuan radiasi belum berpengaruh nyata terhadap parameter panjang akar kecambah, dimana panjang akar kecambah tertinggi terdapat pada perlakuan R0 dan R1 (2.62 cm) dan terendah pada perlakuan R2 (2.55 cm).

Dari tabel 6 dapat dilihat juga bahwa perlakuan varietas belum berbeda nyata terhadap parameter panjang akar kecambah, dimana panjang akar kecambah tertinggi terdapat pada varietas V3 (2.63 cm) dan terendah pada varietas V1 dan V2 (2.58 cm).

Dari tabel 6 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi antara radiasi dan varietas belum berbeda nyata terhadap panjang akar kecambah, dimana panjang akar kecambah tertinggi terdapat pada perlakuan R0V3 (2.79 cm) dan terendah pada perlakuan R2V3 (2.45 cm).

Tinggi Tanaman (cm)

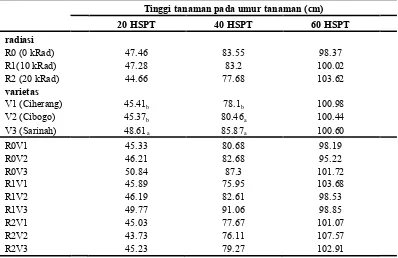

Dari hasil pengamatan dan sidik ragam dari tinggi tanaman pada 20, 40 dan 60 Hari Setelah Pindah Tanam (HSPT) dapat dilihat dari lampiran 16 s/d 21.

HSPT dan 40 HSPT, tetapi tidak berbeda nyata pada 60 HSPT dan Interaksi antara Radiasi dengan Varietas berbeda nyata terhadap tinggi tanaman pada 40 HSPT.

Rataan tinggi tanaman pada perlakuan radiasi dan varietas pada 20 s/d 60 HSPT dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Rataan Tinggi Tanaman (cm) pada Perlakuan Radiasi, Varietas dan Interaksi antara radiasi dan varietas dari 20 s/d 60 HSPT

Tinggi tanaman pada umur tanaman (cm)

20 HSPT 40 HSPT 60 HSPT

radiasi

R0 (0 kRad) 47.46 83.55 98.37 R1(10 kRad) 47.28 83.2 100.02 R2 (20 kRad) 44.66 77.68 103.62

varietas

V1 (Ciherang) 45.41b 78.1b 100.98 V2 (Cibogo) 45.37b 80.46a 100.44 V3 (Sarinah) 48.61a 85.87a 100.60

R0V1 45.33 80.68 98.19

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % berdasarkan uji Duncan.

Gambar 4. Grafik Pertumbuhan Tinggi Tanaman (cm) pada Perlakuan Radiasi

Dari gambar 4 dapat dilihat bahwa untuk tinggi tanaman 20 HSPT tertinggi terdapat pada perlakuan R0 (47.46 cm) dan terendah pada R2 (44.66 cm). Untuk 40 HSPT tertinggi terdapat pada perlakuan R0 (83.55 cm) dan terendah pada R2 (77.68 cm). Sedangkan tinggi tanaman tertinggi untuk 60 HSPT terdapat pada perlakuan R2 (103.62 cm) dan terendah pada R0 (98.37 cm).

Grafik pertumbuhan tinggi tanaman pada umur 20, 40 dan 60 HSPT dari tiga varietas dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Grafik Pertumbuhan Tinggi Tanaman (cm) Pada Perlakuan Varietas

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa perlakuan radiasi belum berpengaruh nyata terhadap parameter tinggi tanaman, dimana tinggi tanaman tertinggi terdapat pada perlakuan R2 (103.62 cm) dan terendah pada perlakuan R0 (98.37 cm).

Dari tabel 7 dapat dilihat bahwa varietas belum berbeda nyata terhadap parameter tinggi tanaman pada umur 60 HSPT dan berpengaruh nyata pada 20 dan 40 HSPT, dimana jumlah anakan tertinggi terdapat pada varietas V1 (100.98 cm) dan terendah pada varietas V2 (100.44 cm).

Dari tabel 7 selanjutnya dapat dilihat interaksi antara radiasi dan varietas belum berbeda nyata terhadap tinggi tanaman pada 20 dan 60 HSPT dan berpengaruh nyata pada 40 HSPT, dimana jumlah anakan tertinggi terdapat pada perlakuan R2V2 (107.57 cm) dan terendah pada perlakuan R0V2 (95.22 cm).

Histogram rataan tinggi tanaman ketiga radiasi pada tiga varietas dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Rataan Tinggi Tanaman (cm) dengan perlakuan Radiasi dan Varietas.

Jumlah Anakan per Tanaman (anakan)

Dari sidik ragam dapat dilihat bahwa perlakuan Radiasi berbeda nyata

terhadap jumlah anakan pada 40 HSPT dan 60 HSPT dan tidak berbeda nyata pada 20 HSPT. Varietas berbeda nyata terhadap jumlah anakan pada 20 HSPT tetapi tidak berbeda nyata pada 40 HSPT dan 60 HSPT, dan Interaksi antara radiasi dengan varietas tidak berbeda nyata terhadap jumlah anakan.

Rataan jumlah anakan pada perlakuan radiasi dan varietas pada 20 s/d 60 HSPT dapat dilihat pada tabel 8.

Tabel 8. Rataan Jumlah Anakan (anakan) pada Perlakuan Radiasi, Varietas dan Interaksi antara radiasi dan varietas 20 s/d 60 HSPT.

Jumlah anakan pada umur tanaman (anakan)

20 HSPT 40 HSPT 60 HSPT

radiasi

R0 (0 kRad) 9.66 35.73a 42.13a R1(10 kRad) 8.71 35.33a 42.29a R2 (20 kRad) 7.04 32.13b 40.04b

varietas

V1 (Ciherang) 8.86a 34.75 41.75 V2 (Cibogo) 9.75a 35.13 42.27 V3 (Sarinah) 6.8b 33.31 40.44

R0V1 9.93 37.33 43.33

Grafik pertumbuhan jumlah anakan pada umur 20, 40 dan 60 HSPT dari tiga dosis radiasi dapat dilihat pada gambar 7.

Gambar 7. Grafik Pertumbuhan Jumlah Anakan (anakan) pada Perlakuan Radiasi

Dari gambar 7 dapat dilihat bahwa jumlah anakan 20 HSPT tertinggi terdapat pada perlakuan R0 (9.66 anakan) dan terendah pada perlakuan R2 (7.04 anakan). Untuk jumlah anakan 40 HSPT tertinggi terdapat pada perlakuan R0 (35.73 anakan) dan terendah pada perlakuan R2 (32.13 anakan). Sedangkan jumlah anakan 60 HSPT tertinggi terapat pada perlakuan R1 (42.29 anakan) dan terendah pada perlakuan R0 (40.04 anakan).

Gambar 8. Grafik pertumbuhan Jumlah Anakan (anakan) pada Perlakuan Varietas

Dari gambar 8 dapat dilihat bahwa untuk jumlah anakan 20 HSPT tertinggi terdapat pada varietas V2 (9.75 anakan) dan terendah pada varietas V3 (6.8 anakan). Untuk jumlah anakan 40 HSPT tertinggi terdapat pada varietas V2 (35.13 anakan) dan terendah pada varietas V3 (33.31 anakan). Sedangkan jumlah anakan 60 HSPT

tertinggi terapat pada varietas V1 (41.75 anakan) dan terendah pada varietas V3 (40.44 anakan).

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa perlakuan radiasi belum berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah anakan umur 20 HSPT dan berpengaruh nyata pada 40 HSPT dan 60 HSPT, dimana jumlah anakan tertinggi terdapat pada perlakuan R1 (42.29 anakan) dan terendah pada perlakuan R2 (40.04 anakan).

Dari tabel 8 dapat dilihat bahwa varietas belum berbeda nyata terhadap parameter jumlah anakan pada umur 40 dan 60 HSPT dan berpengaruh nyata pada 20 HSPT, dimana jumlah anakan tertinggi terdapat pada varietas V2 (42.27 anakan) dan terendah pada varietas V3 (40.44 anakan).

Dari tabel 8 selanjutnya dapat dilihat interaksi antara radiasi dan varietas belum berbeda nyata terhadap jumlah anakan, dimana jumlah anakan tertinggi terdapat pada perlakuan R0V1 (43.33 anakan) dan terendah pada perlakuan R2V1 (38.8 anakan).

Gambar 9. Rataan Jumlah Anakan (anakan) dengan perlakuan Radiasi dan Varietas.

Jumlah Anakan Maksimum (anakan)

Hasil analisis data rataan jumlah anakan maksimum serta analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 28 dan 29.

Data jumlah anakan maksimum pada perlakuan radiasi dan varietas dapat dilihat pada tabel 9.

Tabel 9. Rataan Jumlah Anakan Maksimum (anakan) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

Varietas R0 RadiasiR1 R2 Rataan

V1 (Ciherang) 43.33 43.13 38.80 41.75

V2 (Cibogo) 42.27 42.07 42.47 42.27

V3 (Sarinah) 40.80 41.67 38.87 40.44

Rataan 42.13a 42.29a 40.04b

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % berdasarkan uji Duncan.

Grafik rataan jumlah anakan maksimum terhadap perlakuan radiasi dapat dilihat pada gambar 10.

Gambar 10. Grafik Rataan Jumlah Anakan Maksimum (anakan) Terhadap Perlakuan Radiasi.

Dari tabel 9 dapat dilihat juga bahwa perlakuan varietas belum berbeda nyata terhadap parameter jumlah anakan maksimum, dimana jumlah anakan maksimum tertinggi terdapat pada varietas V2 (42.27 anakan) dan terendah pada varietas V3 (40.44 anakan).

Dari tabel 9 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi antara radiasi dan varietas belum berbeda nyata terhadap jumlah anakan maksimum, dimana jumlah anakan maksimum tertinggi terdapat pada perlakuan R0V1 (43.33 anakan) dan terendah pada perlakuan R2V1 (38.80 anakan).

Jumlah Anakan Produktif (anakan)

Hasil analisis data rataan jumlah anakan produktif serta analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 30 dan 31.

Tabel 10. Rataan Jumlah Anakan Produktif (anakan) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

Varietas Radiasi Rataan

R0 R1 R2

V1 (Ciherang) 24.13a 12.93a 9.33a 15.46

V2 (Cibogo) 23.87a 12.07a 7.60b 14.51

V3 (Sarinah) 20.47b 10.20a 11.13a 13.93

Rataan 22.82 11.73 9.35

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % berdasarkan uji Duncan.

Dari tabel 10 dapat dilihat bahwa perlakuan radiasi berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah anakan produktif, dimana jumlah anakan produktif tertinggi terdapat pada perlakuan R0 (22.82 anakan) dan terendah pada perlakuan R2 (9.35 anakan).

Dari tabel 10 dapat dilihat juga bahwa perlakuan varietas belum berbeda nyata terhadap parameter jumlah anakan produktif, dimana jumlah anakan produktif

tertinggi terdapat pada varietas V1 (15.46 anakan) dan terendah pada varietas V3 (13.93 anakan).

Dari tabel 10 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi antara radiasi dan varietas berbeda nyata terhadap jumlah anakan produktif, dimana jumlah anakan produktif tertinggi terdapat pada perlakuan R0V1 (24.13 anakan) dan terendah pada perlakuan R2V2 (7.60 anakan).

Gambar 11. Rataan Jumlah Anakan Produktif (anakan) dengan Perlakuan Radiasi dan Varietas.

Jumlah Malai per Tanaman (tangkai)

Hasil analisis data rataan jumlah malai per tanaman serta analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 32 dan 33.

Data jumlah malai per tanaman pada perlakuan radiasi dan varietas dapat dilihat dari tabel 11.

Tabel 11. Rataan Jumlah Malai per Tanaman (tangkai) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

Varietas Radiasi Rataan

R0 R1 R2

V1 (Ciherang) 24.13a 24.87a 25.73b 24.91

V2 (Cibogo) 23.87a 27.13a 25.33b 25.44

V3 (Sarinah) 20.47b 27.60a 30.53a 26.20

Rataan 22.82 26.53 27.19

Dari tabel 11 dapat dilihat perlakuan varietas belum berbeda nyata terhadap parameter jumlah malai. Dimana jumlah malai tertinggi terdapat pada varietas V3 (26.20 tangkai) dan terendah pada varietas V1 (24.91 tangkai).

Dari tabel 11 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi antara radiasi dan varietas berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah malai. Dimana jumlah malai tertinggi terdapat pada perlakuan R2V3 (30.53 tangkai) dan terendah pada perlakuan R0V3 (20.47 tangkai).

Histogram rataan jumlah malai dari ketiga radiasi pada tiga varietas dapat dilihat pada gambar 12.

Gambar 12. Rataan Jumlah Malai per Tanaman (tangkai) dengan Perlakuan Radiasi dan Varietas.

Panjang Malai per Tanaman (cm)

Hasil analisis data rataan panjang malai per tanaman serta analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 34 dan 35.

Data panjang malai per tanaman pada perlakuan radiasi dan varietas dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Rataan Panjang Malai Per Tanaman (cm) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

R0 R1 R2

V1 (Ciherang) 24.76 23.21 24.06 24.01a

V2 (Cibogo) 24.63 23.20 23.75 23.86a

V3 (Sarinah) 25.17 23.83 24.62 24.54b

Rataan 24.85a 23.41c 24.14b

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % berdasarkan uji Duncan.

Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa perlakuan radiasi berpengaruh nyata terhadap parameter panjang malai, dimana panjang malai tertinggi terdapat pada perlakuan R0 (24.85 cm) dan terendah pada perlakuan R1 (23.41 cm).

Grafik rataan panjang malai terhadap perlakuan radiasi dapat dilihat pada gambar 13.

Gambar 13. Grafik Rataan Panjang Malai per Tanaman (cm) pada Perlakuan Radiasi.

Dari tabel 12 dapat dilihat bahwa perlakuan varietas berbeda nyata terhadap parameter panjang malai, dimana panjang malai tertinggi terdapat pada varietas V3 (24.54 cm) dan terendah pada varietas V2 (23.86 cm).

Gambar 14. Histogram Rataan Panjang Malai per Tanaman (cm) terhadap Varietas.

Dari tabel 12 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi antara radiasi dan varietas belum berbeda nyata terhadap parameter panjang malai, dimana panjang malai tertinggi terdapat pada perlakuan R0V3 (25.17 cm) dan terendah pada perlakuan R1V2 (23.20 cm).

Jumlah Gabah Berisi per Malai (butir)

Hasil analisis data rataan jumlah gabah berisi per malai serta analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 36 dan 37.

Data jumlah gabah berisi per malai pada perlakuan radiasi dan varietas dapat dilihat pada tabel 13.

Tabel 13. Rataan Jumlah Gabah Berisi per Malai (butir) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

Varietas R0 RadiasiR1 R2 Rataan

V1 (Ciherang) 151.32 91.87 82.99 108.72a

V2 (Cibogo) 151.56 74.36 77.40 101.10b

V3 (Sarinah) 155.73 107.05 97.43 120.07a

Rataan 152.87a 91.09b 85.94b

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % berdasarkan uji Duncan.

Dari tabel 13 dapat dilihat bahwa perlakuan radiasi berpengaruh nyata

pada perlakuan R0 (152.87 butir) dan terendah pada perlakuan R2 (85.94 butir).

Grafik rataan jumlah gabah berisi terhadap perlakuan radiasi dapat dilihat pada gambar 15.

Gambar 15. Grafik Rataan Jumlah Gabah Berisi per Tanaman (cm) pada Perlakuan Radiasi.

Dari tabel 13 dapat dilihat juga bahwa perlakuan varietas berbeda nyata terhadap parameter jumlah gabah berisi, dimana jumlah gabah berisi tertinggi terdapat pada varietas V3 (120.07 butir) dan terendah pada varietas V2

(101.10 butir).

Gambar 16. Rataan Jumlah Gabah Berisi per Malai (butir) terhadap Varietas.

Dari tabel 13 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi radiasi dan varietas belum berbeda nyata terhadap jumlah gabah berisi, dimana jumlah gabah berisi tertinggi terdapat pada perlakuan R0V3 (155.73 butir) dan terendah terdapat pada perlakuan R1V2 (74.36 butir).

Jumlah Gabah Hampa per Malai (butir)

Hasil analisis data rataan jumlah gabah hampa per malai serta analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 38 dan 39.

Data jumlah gabah hampa per malai pada perlakuan radiasi dan varietas dapat dilihat pada tabel 14.

Tabel 14. Rataan Jumlah Gabah Hampa per Malai (butir) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

Varietas Radiasi Rataan

R0 R1 R2

V1 (Ciherang) 13.11 26.50 47.55 29.05

V2 (Cibogo) 13.57 38.03 42.59 31.39

V3 (Sarinah) 14.85 29.48 45.10 29.81

Rataan 13.84b 31.33a 45.08a

Dari tabel 14 dapat dilihat bahwa perlakuan radiasi berpengaruh nyata terhadap parameter jumlah gabah hampa, dimana jumlah gabah hampa tertinggi terdapat pada perlakuan R2 (45.08 butir) dan terendah pada perlakuan R0 (13.84 butir).

Grafik rataan jumlah gabah hampa terhadap perlakuan radiasi dapat dilihat pada gambar 17.

Gambar 17. Grafik Rataan Jumlah Gabah Hampa per Malai (butir) terhadap Perlakuan Radiasi.

Dari tabel 14 dapat dilihat juga bahwa perlakuan varietas belum berbeda nyata terhadap parameter jumlah gabah hampa, dimana jumlah gabah hampa tertinggi terdapat pada varietas V2 (31.39 butir) dan terendah pada varietas V1 (29.05 butir).

Dari tabel 14 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi radiasi dan varietas belum berbeda nyata terhadap jumlah gabah hampa, dimana jumlah gabah hampa tertinggi terdapat pada perlakuan R2V1 (47.55 butir) dan terendah terdapat pada perlakuan R0V1 (13.11 butir).

Persentase Gabah Hampa per Malai (%)

Data rataan persentase gabah hampa per malai pada perlakuan radiasi dan varietas dapat dilihat pada tabel 15.

Tabel 15. Rataan Persentase Gabah Hampa per Malai (%) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

Varietas R0 RadiasiR1 R2 Rataan

V1 (Ciherang) 7.92 27.41 37.17 24.16

V2 (Cibogo) 8.16 30.90 34.74 24.60

V3 (Sarinah) 8.74 22.12 33.56 21.47

Rataan 8.27b 26.81a 35.15a

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % berdasarkan uji Duncan. Dari tabel 15 dapat dilihat bahwa perlakuan radiasi berpengaruh nyata terhadap parameter persentase gabah hampa, dimana persentase gabah hampa tertinggi terdapat pada perlakuan R2 (35.13 %) dan terendah pada perlakuan R0 (8.27 %).

Grafik rataan persentase gabah hampa terhadap perlakuan radiasi dapat dilihat pada gambar 18.

Dari tabel 15 dapat dilihat juga bahwa perlakuan varietas belum berbeda nyata terhadap parameter persentase gabah hampa, dimana persentase gabah hampa

tertinggi terdapat pada varietas V2 (24.60 %) dan terendah pada varietas V3 (21.47 %).

Dari tabel 15 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi radiasi dan varietas belum berbeda nyata terhadap persentase gabah hampa, dimana persentase gabah hampa tertinggi terdapat pada perlakuan R2V1 (37.17 %) dan terendah terdapat pada perlakuan R0V1 (7.92 %).

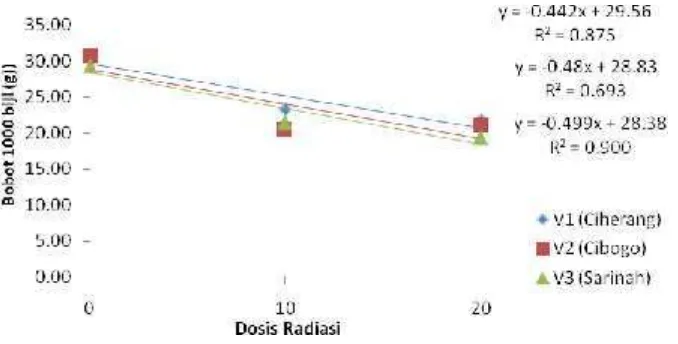

Bobot 1000 butir (g)

Hasil analisis data rataan bobot seribu butir serta analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 42 dan 43.

Data rataan bobot 1000 butir pada perlakuan radiasi dan varietas dapat dilihat pada tabel 16.

Tabel 16. Rataan Bobot Seribu Butir (g) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

Varietas R0 RadiasiR1 R2 Rataan

V1 (Ciherang) 30.53 23.22 21.69 25.14

V2 (Cibogo) 30.68 20.35 21.08 24.03

V3 (Sarinah) 29.34 21.47 19.35 23.38

Rataan 30.18a 21.68b 20.70b

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % berdasarkan uji Duncan.

Dari tabel 16 dapat dilihat bahwa perlakuan radiasi berpengaruh nyata

terhadap parameter bobot 1000 butir, dimana bobot 1000 butir tertinggi terdapat pada perlakuan R0 (30.18 g) dan terendah pada perlakun R2 (20.70 g).

Gambar 19. Grafik Rataan Bobot 1000 butir (g) terhadap Perlakuan Radiasi Dari tabel 16 dapat dilihat juga bahwa perlakuan varietas belum berbeda nyata terhadap parameter bobot 1000 butir, dimana bobot 1000 butir tertinggi terdapat pada varietas V1 (25.14 g) dan terendah pada varietas V3 (23.38 g).

Dari tabel 16 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi radiasi dan varietas belum berbeda nyata terhadap bobot 1000 butir, dimana bobot 1000 butir tertinggi terdapat pada perlakuan R0V2 (30.68 g) dan terendah terdapat pada perlakuan R2V3 (19.35 g).

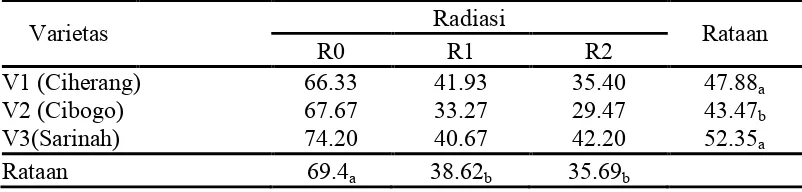

Produksi per Tanaman Sampel (g)

Hasil analisis data produksi per tanaman sampel serta analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 44 dan 45.

Tabel 17. Rataan Produksi per Tanaman Sampel (g) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

Varietas R0 RadiasiR1 R2 Rataan

V1 (Ciherang) 66.33 41.93 35.40 47.88a

V2 (Cibogo) 67.67 33.27 29.47 43.47b

V3(Sarinah) 74.20 40.67 42.20 52.35a

Rataan 69.4a 38.62b 35.69b

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % berdasarkan uji Duncan.

Dari tabel 17 dapat dilihat bahwa perlakuan radiasi berpengaruh nyata terhadap parameter produksi per tanaman sampel, dimana produksi per tanaman sampel tertinggi terdapat pada perlakuan R0 (69.4 g) dan terendah pada perlakuan R2 (35.69 g).

Grafik rataan produksi per tanaman sampel terhadap perlakuan radiasi dapat dilihat pada gambar 20.

Gambar 20. Grafik Rataan Produksi per Tanaman Sampel (g) terhadap Perlakuan Radiasi

sampel tertinggi terdapat pada varietas V3 (52.35 g) dan terendah pada varietas V2 (43.47 g).

Histogram rataan produksi per tanaman sampel terhadap varietas dapat dilihat pada gambar 21.

Gambar 21. Histogram Rataan Produksi per Tanaman Sampel (g) terhadap Varietas.

Dari tabel 17 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi radiasi dan varietas belum berbeda nyata terhadap produksi per tanaman sampel, dimana produksi per tanaman sampel tertinggi terdapat pada perlakuan R0V3 (74.20 g) dan terendah terdapat pada perlakuan R2V2 (29.47 g).

Produksi Per Hektar (ton)

Hasil analisis data rataan produksi per hektar serta analisis sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 46 dan 47.

Data prouksi per hektar pada perlakuan radiasi dan varietas dapat dilihat pada tabel 18.

Tabel 18. Rataan Produksi per Hektar (ton) pada Perlakuan Radiasi dan Varietas

varietas R0 radiasiR1 R2 Rataan

V2 (Cibogo) 6.90 2.40 2.40 3.90b

V3 (Sarinah) 9.39 4.33 3.55 5.75a

Rataan 7.65a 3.19b 3.00b

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris dan kolom yang sama menunjukan berbeda tidak nyata pada taraf uji 5 % berdasarkan uji Duncan.

Dari tabel 18 dapat dilihat bahwa perlakuan radiasi berpengaruh nyata

terhadap parameter produksi per hektar, dimana produksi per hektar tertinggi terdapat pada perlakuan R0 (7.65 ton) dan terendah pada perlakun R2 (3 ton).

Grafik rataan produksi tanaman per hektar terhadap perlakuan radiasi dapat dilihat pada gambar 22.

Gambar 22. Grafik Rataan Produksi Tanaman per Hektar (ton) terhadap Perlakuan Radiasi

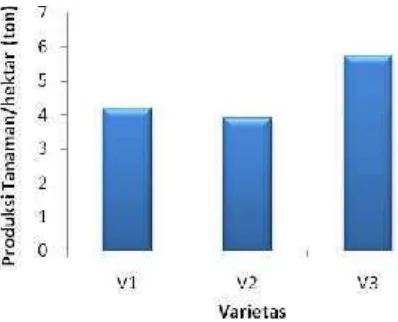

Dari tabel 18 dapat dilihat juga bahwa perlakuan varietas berbeda nyata terhadap parameter produksi per hektar, dimana produksi per hektar tertinggi terdapat pada varietas V3 (5.75 ton) dan terendah pada varietas V2 (3.90 ton).

Gambar 23. Histogram Rataan Produksi Tanaman per Hektar (ton) terhadap Varietas.

Dari tabel 18 selanjutnya dapat dilihat bahwa interaksi radiasi dan varietas belum berbeda nyata terhadap produksi per hektar, dimana produksi per hektar tertinggi terdapat pada perlakuan R0V3 (9.39 ton) dan terendah terdapat pada perlakuan R1V2 dan R2V2 (2.40 ton).

Hubungan Nilai Korelasi Dari Beberapa Karakter ( Parameter )

Dari nilai korelasi diperoleh bahwa pada perlakuan V2 (varietas Cibogo) antar karakter memiliki korelasi yang nyata terhadap beberapa karakter, yaitu pada daya kecambah benih dengan saat muncul kecambah (-0.82), tinggi kecambah (0.89), panjang akar kecambah (-0.82), jumlah malai (0.99), panjang malai (0.97), jumlah gabah berisi (0.84), bobot seribu butir (0.85), produksi per tanaman sampel (0.77) dan produksi tanaman per hektar (0.82). Saat muncul kecambah dengan tinggi kecambah (-0.99), panjang akar kecambah (1), jumlah anakan produktif (-0.96), jumlah malai (0.83), panjang malai 0.92), jumlah gabah berisi 0.99), jumlah gabah hampa (-0.98), persentase gabah hampa (-0.99), bobot seribu butir (-0.99), produksi per tanaman sampel (-0.99) dan produksi tanaman per hektar (-1). Tinggi kecambah dengan panjang akar kecambah (-0.99), jumlah anakan produktif (0.91), jumlah malai 0.90), panjang malai (0.96), jumlah gabah berisi (0.99), jumlah gabah hampa (-0.96), persentase gabah hampa (-(-0.96), bobot seribu butir (0.99), produksi per tanaman sampel (0.97) dan produksi tanaman per hektar (0.99). Panjang akar kecambah dengan jumlah anakan produktif (-0.96), jumlah malai (0.83), panjang malai (-0.92), jumlah gabah berisi (-0.99), jumlah gabah hampa (0.98), persentase gabah hampa (0.99), bobot seribu butir (-0.99), produksi per tanaman sampel (-0.99) dan produksi tanaman per hektar (-1). Tinggi tanaman dengan jumlah anakan