MODEL SIMULASI PENGATURAN HASIL HUTAN KAYU

PADA HUTAN ALAM PT SUKA JAYA MAKMUR PROVINSI

KALIMANTAN BARAT

DYAH PUSPITA LAKSMI TARI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Model Simulasi Pengaturan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Suka Jaya Makmur Provinsi Kalimantan Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

ABSTRAK

DYAH PUSPITA LAKSMI TARI. Model Simulasi Pengaturan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Suka Jaya Makmur Provinsi Kalimantan Barat. Dibimbing oleh BUDI KUNCAHYO.

Pengelolaan hutan lestari dilakukan untuk mewujudkan hutan yang lestari dilihat dari segi ekonomi, ekologi, dan sosial. Informasi mengenai dinamika struktur tegakan dan metode pengaturan hasil diperlukan untuk menduga struktur tegakan dimasa yang akan datang dan metode pengaturan hasil yang dapat diterapkan di suatu areal hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh model pengaturan hasil yang lestari dan informasi mengenai pendapatan perusahaan dan masyarakat dari beberapa skenario. Dinamika struktur tegakan diperoleh dengan menghitung ingrowth, upgrowth, mortality, dan lbds. Penerapan metode pengaturan hasil memperhatikan jumlah pohon yang tersedia pada suatu areal hutan dan rotasi serta intensitas tebang yang digunakan. Simulasi dilakukan dengan dua metode pengaturan hasil yaitu metode pengaturan hasil konvensional dan metode pengaturan hasil adaptif. Hasil simulasi menunjukan semakin besar intensitas tebang maka akan semakin besar pohon yang ditebang dan akan semakin panjang rotasi yang dicapai. Selain itu harga pasar dan jumlah pohon mempengaruhi penebangan yang dilakukan.

Kata kunci: dinamika, intensitas, jumlah pohon, pengaturan, rotasi. ABSTRACT

DYAH PUSPITA LAKSMI TARI. Model Simulation Of Timber Forest Products Regulations in Natural Forest PT Suka Jaya Makmur West Kalimantan. Supervised by BUDI KUNCAHYO.

Sustainable forest management is done to achieve sustainable forest in terms of economic, ecological, and social. Information about the dynamics of stand structure and yield regulation methods is required for estimating stand structures in the future and yield regulation methods that can be applied in a virgin area. The purpose of this research is to gain sustainable yield regulations model and information on company income and forest communities from some scenarios. The dynamics of stand structure were obtained by calculating ingrowth, upgrowth, mortality, and basal area. The application of this yield regulation method considered the number of trees available in a forest area and rotation and logging intensity used. Simulations are carried out by two methods which are the conventional yield regulation methods and the adaptive yield regulation methods. The simulation results were showed the greater intensity of logging, the larger trees would be cut down and the longer rotation would be achieved. Furthermore, the market price and the number of trees affected the logging is done.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan

pada

Departemen Manajemen Hutan

MODEL SIMULASI PENGATURAN HASIL HUTAN KAYU

PADA HUTAN ALAM PT SUKA JAYA MAKMUR PROVINSI

KALIMANTAN BARAT

DYAH PUSPITA LAKSMI TARI

DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul Skripsi :Model Simulasi Pengaturan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Suka Jaya Makmur Provinsi Kalimantan Barat

Nama : Dyah Puspita Laksmi Tari NIM : E14100126

Disetujui oleh

Dr Ir Budi Kuncahyo, MS Dosen Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Ahmad Budiaman, MSc F Trop Ketua Departemen

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2014 ini ialah pengaturan hasil, dengan judul Model Simulasi Pengaturan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam PT Suka Jaya Makmur Provinsi Kalimantan Barat.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr Ir Budi Kuncahyo MS selaku pembimbing, serta pihak PT. Suka Jaya Makmur yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, dan seluruh keluarga atas doa dan kasih sayangnya. Terima kasih juga kepada Adisthi, Rizella, Harlyn, Hayckal, Dito, Ovita, Leoni, Trisna, Andita, Fitha, Afdhal dan teman-teman MNH 47 serta Fahutan 47 atas dukungan dan bantuannya.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 1

Tujuan Penelitian 1

Manfaat Penelitian 2

METODE 2

Lokasi dan Waktu Penelitian 2

Alat 2

Bahan 2

Prosedur Analisis Data 2

HASIL DAN PEMBAHASAN 3

Identifikasi Isu, Tujuan, dan Batasan 3

Konseptualisasi Model 4

Evaluasi Model 11

Penggunaan Model 13

SIMPULAN DAN SARAN 18

Simpulan 18

Saran 19

DAFTAR PUSTAKA 19

LAMPIRAN 20

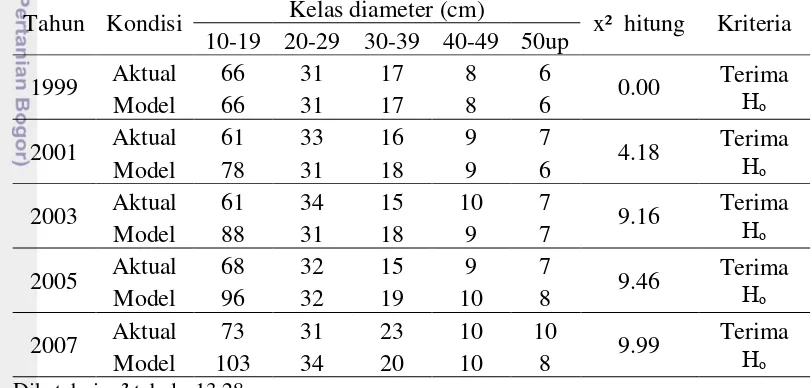

DAFTAR TABEL

1 Perbandingan struktur tegakan Dipterocarpaceae hasil simulasi dengan

keadaaan sebenarnya 13

2 Perbandingan struktur tegakan Non Dipterocarpaceae hasil simulasi

dengan keadaaan sebenarnya 13

3 Jumlah pohon masak tebang pada intensitas tebang 80% 16

4 Perbandingan pendapatan perusahaan 17

5 Perbandingan pendapatan masyarakat 18

DAFTAR GAMBAR

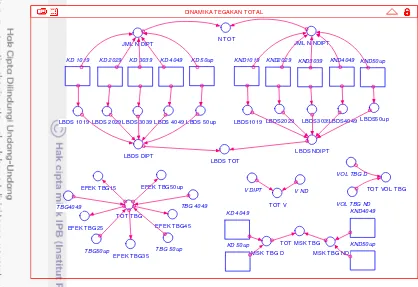

1 Submodel dinamika struktur tegakan Dipterocarpaceae 5 2 Submodel dinamika struktur tegakan Non Dipterocarpaceae 5

3 Submodel dinamika struktur tegakan total 6

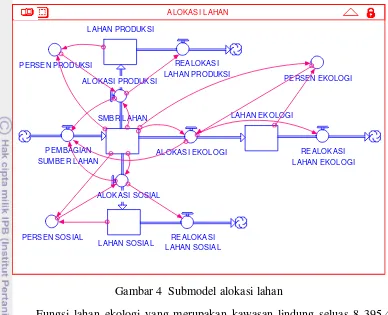

4 Submodel alokasi lahan 7

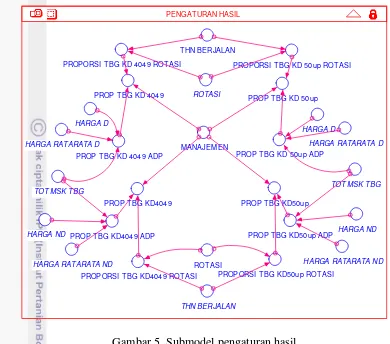

5 Submodel pengaturan hasil 8

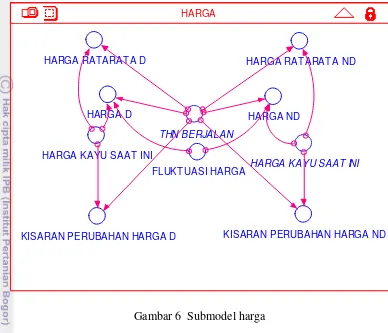

6 Submodel harga 9

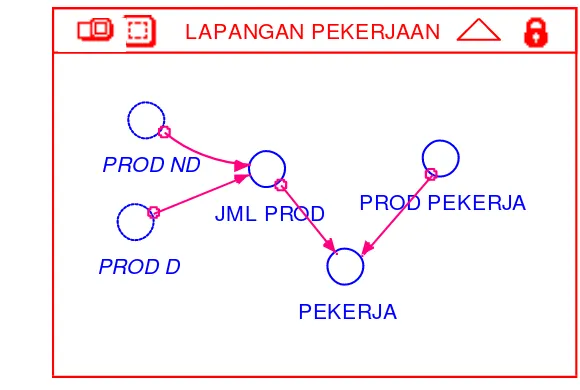

7 Submodel lapangan pekerjaan 10

8 Submodel finansial 11

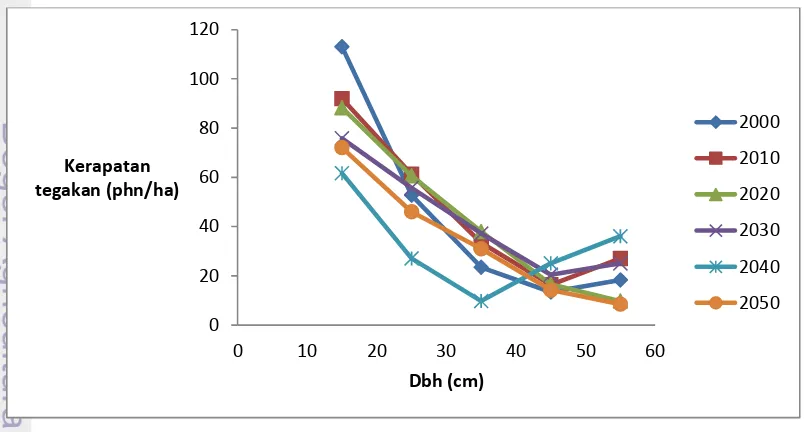

9 Struktur tegakan Dipterocarpaceae 11

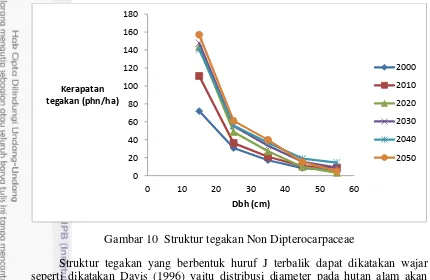

10 Struktur tegakan Non Dipterocarpaceae 12

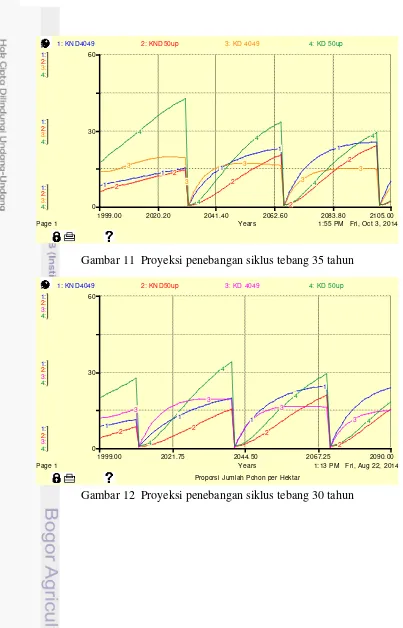

11 Proyeksi penebangan siklus tebang 35 tahun 14

12 Proyeksi penebangan siklus tebang 30 tahun 14

13 Proyeksi penebangan siklus tebang 20 tahun 15

14 Proyeksi masak tebang dengan pengaturan hasil adaptif 16 15 Proyeksi pohon inti dengan pengaturan hasil adaptif 17

DAFTAR LAMPIRAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kegiatan pengelolaan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengurusan hutan yang bertujuan menghasilkan kayu untuk kebutuhan industri. Pengelolaan hutan lestari dilakukan untuk mencapai keberlangsungan produksi dan manfaat lain tanpa mengakibatkan kemunduran produktivitas hutan dan tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi lingkungan hutan tersebut. Pengelolaan hutan dapat dikatakan lestari apabila besarnya hasil dan pertumbuhan sama secara terus-menerus. Kegiatan pengelolaan hutan lestari dilakukan dengan memperhatikan aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial dari perusahaan. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan perencanaan strategis dalam mengelola hutan. Syarat utama tercapainya pengelolaan hutan lestari adalah pengaturan hasil hutan.

Metode pengaturan hasil yang diterapkan dalam melakukan pengelolaan hutan harus memperhatikan sediaan tegakan agar potensi tegakan yang ada di areal perusahaan tidak mengalami penurunan dan memperoleh keuntungan yang optimal bagi perusahaan dan masyarakat sekitar hutan. Ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap perusahaan sangat besar. Hal tesebut dapat terlihat dari kegiatan masyarakat yang bergantung dari kegiatan perusahaan seperti memanfaatkan hasil hutan untuk kehidupan sehari-hari dan menjadi pekerja di perusahaan. Metode pengaturan hasil yang digunakan oleh perusahaan dirasa belum cukup optimal dalam memperoleh keuntungan dan membantu kesejahteraan masyarakat. Untuk mengoptimalkan produksi dan pendapatan perusahaan serta masyarakat maka perlu diterapkan metode pengaturan hasil yang sesuai dengan kondisi perusahaan yang tidak hanya memperhatikan kondisi perusahaan tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan model simulasi dinamika sistem untuk mengetahui metode pengaturan hasil hutan yang sesuai dengan kondisi areal PT Suka Jaya Makmur.

Perumusan Masalah

Pengelolaan hutan produksi lestari dilakukan dengan cara pengelolaan hutan yang baik ditandai dengan kelestarian ekologi, kelestarian ekonomi, dan kelestarian sosial. Dalam melakukan pengelolaan hutan lestari masyarakat lebih banyak terlibat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu dibandingkan hasil hutan kayu untuk meningkatkan pendapatannya. Hal tersebut dapat dicapai dengan melakukan pengaturan hasil hutan yang baik sesuai dengan kondisi setempat dengan melibatkan masyarakat sebagai pekerja. Hal itu membuat perusahaan harus menemukan alternatif lain dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan agar tidak terjadi penurunan pendapatan perusahaan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tujuan Penelitian

2

Manfaat Penelitian

Memperoleh gambaran tentang pengelolaan hutan yang sesuai dan informasi mengenai pengaturan hasil sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan pengaturan hasil hutan di PT. Suka Jaya Makmur.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di areal hutan IUPHHK-HA PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat pada bulan Maret hingga April 2014.

Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat tulis, kalkulator, seperangkat komputer dengan Software Stella 9.0.2, Microsoft Word 2013 dan Microsoft Excel 2013.

Bahan

Bahan yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi: data hasil IHMB periode 2004-2013, data PUP, dokumen RKUPHHK, dokumen RKT 2008-2013, laporan kegiatan pengusahaan hutan dan laporan tahunan perusahaan.

Prosedur Analisis Data

Menurut Purnomo (2012) pembuatan model sistem yang lebih fleksibel dan multiguna terdiri dari fase-fase sebagai berikut:

1. Identifikasi Isu, Tujuan, dan Batasan

Identifikasi isu bertujuan untuk mengetahui manfaat dilakukannya pemodelan, setelah melakukan identifikasi isu kemudian ditetapkan tujuan dan batasan dilakukannya pemodelan seperti batasan isu, batasan ruang, dan batasan waktu. Penetapan isu dan tujuan dalam pemodelan harus dinyatakan secara jelas.

2. Formulasi Model Konseptual

Tahapan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang konsep dan tujuan tentang model yang akan dianalisis. Pada tahapan ini dilakukan penyusunan model yang saling berhubungan agar dapat mendekati kondisi nyata di lapangan.

3. Spesifikasi Model Kuantitatif

Tahap spesifikasi model, komponen-komponen yang ada pada model tersusun dan saling terhubung satu sama lain. Hubungan antar komponen yang ada disusun dengan persamaan matematik yang disusun berdasarkan data yang ada.

4. Evaluasi Model

3 tidak. Kelogisan berarti terdapat penalaran yang memadai dari hubungan antar model-model tersebut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan Uji Khi Kuadrat (x2). Pengujian Khi Kuadrat (x2) dilakukan dengan persamaan:

X2 hitung = ∑(Yaktual-Ymodel)

Ymodel 2

Keterangan: Yaktual: data dari sistem aktual Ymodel: data dari simulasi model Hipotesis uji:

Tahapan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan pada awal membuat model simulasi. Tahapan ini melibatkan perencanaan beberapa skenario penebangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Isu, Tujuan, dan Batasan

Kemampuan hutan produksi di Indonesia dalam menghasilkan dan memasok kayu menunjukan penurunan. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pengelolaan hutan tingkat pemanenan yang dilakukan melampaui ambang batas hutan untuk melakukan regenerasi. Selain itu teknik pengaturan hasil yang diterapkan tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Untuk itu perlu dilakukan simulasi yang bertujuan mengetahui besarnya volume kayu yang dapat dipanen agar dapat menjamin kelestarian hutan. Seydack (2000) menyatakan bahwa pengaturan hasil hutan harus dipahami sebagai hubungan antar komponen yaitu optimasi hasil, regenerasi tegakan, interval penebangan, dan kriteria seleksi penebangan pohon. Pengaturan hasil sendiri berintikan penentuan etat. Etat didefinisikan sebagai besarnya luasan atau volume pohon yang dapat ditebang setiap tahunnya selama jangka waktu pengusahaan hutan yang dilakukan untuk menjamin kelestarian produksi dan sumberdaya (DEPHUT 1999). Batasan yang digunakan dalam penyusunan model diantaranya:

a. Pengaturan hasil adalah penentuan pemanenan hasil hutan dalam rencana pengelolaan hutan (FAO 1998).

b. Struktur tegakan adalah banyaknya pohon per satuan luas pada setiap kelas diameternya.

c. Ingrowth adalah jumlah pohon yang masuk kedalam kelas diameter terkecil selama periode waktu tertentu. Persamaan ingrowth

4

I= 15.9-0.314LBDS (Labetubun 2004), dimana LBDS merupakan luas bidang dasar tegakan (m2/ha).

d. Upgrowth adalah jumlah pohon yang tetap hidup tetapi pindah ke kelas diameter diatasnya selama periode waktu tertentu. Persamaan upgrowth Dipterocarpaceae b= -0.0184 - 0.000975LBDS + 0.00884D - 0.0002553D2 + 0.00000266D3, sedangkan Non Dipterocarpaceae b= -0.119 -

0.00054LBDS + 0.0186D - 0.000582D2 + 0.000006D3 (Labetubun 2004), dimana D merupakan diameter pohon (m).

e. Mortality adalah jumlah pohon yang mati pada kelas diameter selama periode waktu tertentu.

f. Areal produktif adalah areal yang menghasilkan kayu produksi diluar dari areal ekologi dan areal sosial.

Konseptualisasi Model

Model simulasi pengaturan hasil ini disusun oleh beberapa submodel yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam melakukan pemodelan satuan waktu yang digunakan adalah tahun. Submodel yang digunakan antara lain:

1. Submodel dinamika struktur tegakan 2. Submodel alokasi lahan

3. Submodel pengaturan hasil 4. Submodel harga

5. Submodel lapangan pekerjaan 6. Submodel finansial

Submodel dinamika struktur tegakan

5

Gambar 1 Submodel dinamika struktur tegakan Dipterocarpaceae

Gambar 2 Submodel dinamika struktur tegakan Non Dipterocarpaceae

KD 1019 KD 2029 KD 3039 KD 4049 KD 50up INGROWTH D UPGROWTH 1 UPGROWTH 2 UPGROWTH 3 UPGROWTH 4

MORT D 1 MORT D 2 MORT D 3 MORT D 4

UP RATE D15 UP RATE D25 UP RATE D35 UP RATE D45

LBDS TOT

V MSK TBG D MORT RATE D15

EFEK TBG15 EFEK TBG25

MORT RATE D35 MORT RATE D45

MORT RATE D50up

KND1019 KND2029 KND3039 KND4049 KND50up INGROWTH ND UPGROWTH1 UPGROWTH2 UPGROWTH3

UPGROWTH4 UP RATE ND15 UP RATE ND25

EFEK TBG50up

MORT RATE ND25 MORT RATE ND35 MORT RATE ND45 MORT RATE ND50up

6

Gambar 3 Submodel dinamika struktur tegakan total

Dalam pembuatan submodel ini jumlah pohon tiap kelas diameter dipengaruhi oleh aliran jumlah pohon yang masuk ke kelas diameter selanjutnya dan kematian akibat penebangan. Besarnya unsur-unsur dinamika struktur tegakan dipengaruhi oleh luas bidang dasar suatu areal. Dalam penelitian ini besarnya ingrowth dan upgrowth berbanding terbalik dengan luas bidang dasar yaitu semakin rapat luas bidang dasar maka kemampuan pohon untuk tumbuh akan semakin kecil, sebaliknya mortality akan semakin meningkat dengan semakin rapatnya luas bidang dasar. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya kompetisi individu pohon untuk mendapatkan unsur hara dan keterbatasan cahaya pada luas bidang dasar yang semakin rapat. Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan dalam Buongiorno et al. (1995) bahwa ingrowth dan upgrowth berhubungan negatif dengan luas bidang dasarnya, sedangkan mortality berhubungan positif dengan luas bidang dasarnya.

Submodel alokasi lahan

Submodel ini menggambarkan sumber alokasi lahan produksi. Luas areal PT Suka Jaya Makmur sesuai SK HPH Nomor 106/Kpts-II/2000 tanggal 29 Desember 2000 seluas 171 340 hektar terdiri dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 153 175 hektar dan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 18 165 hektar. Luas areal PT. Suka Jaya Makmur terdiri dari 149 897.57 hektar kawasan produksi, 8 395.49 hektar kawasan lindung, 10 752.13 hektar kawasan tidak efektif produksi, dan 2 294.81 hektar kawasan penanaman tanah kosong. Sumber alokasi lahan produksi dibagi menjadi tiga fungsi lahan yaitu untuk kepentingan ekologi, sosial, dan produksi seperti terlihat pada Gambar 4.

LBDS TOT

JML N DIPT JML N NDIPT

LBDS 1019 LBDS 2029 LBDS 3039 LBDS 4049 LBDS 50up LBDS1019 LBDS2029 LBDS3039LBDS4049 LBDS50up

LBDS DIPT LBDS NDIPT

KND1019 KND2029 KND3039 KND4049 KND50up KD 1019 KD 2029 KD 3039 KD 4049 KD 50up

7

Gambar 4 Submodel alokasi lahan

Fungsi lahan ekologi yang merupakan kawasan lindung seluas 8 395.49 hektar meliputi kawasan lereng >40%, buffer zone hutan lindung, konservasi insitu, sempadan sungai, dan kawasan pelestarian plasma nutfah. Fungsi lahan sosial merupakan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan sosial meliputi kawasan untuk sarana dan prasarana perusahaan dan pemukiman atau ladang seluas 2 078.88 hektar, sedangkan fungsi lahan produksi merupakan lahan yang digunakan untuk kepentingan produksi kayu seluas 149 897.57 hektar meliputi kawasan efektif produksi dengan sistem TPTI dan kawasan efektif produksi dengan sistem TPTJ. Realokasi yang dibuat pada ketiga fungsi lahan dimaksudkan agar fungsi lahan yang ada besarnya selalu konstan sesuai persamaan diatas.

Submodel pengaturan hasil

Pengaturan hasil merupakan kegiatan yang bertujuan agar hutan dapat menghasilkan hasil hutan yang relatif sama setiap tahunnya secara terus-menerus agar kelestarian hutan terwujud. Dalam menetapkan sistem pengaturan hasil yang harus ditetapkan adalah intensitas penebangan yang memperhatikan batas-batas kerusakan alam, interval pemanenan yang sesuai dengan laju pertumbuhan, dan besarnya pemanenan yang akan dilakukan setiap tahunnya (Seydack 1995). Submodel ini menggambarkan berbagai pilihan pengaturan hasil hutan dalam rangka pengelolaan hutan yang dilakukan oleh perusahaan. Simulasi ini melakukan pengaturan hasil dengan siklus tebang dan pengaturan hasil adaptif seperti terlihat pada Gambar 5.

8

Gambar 5 Submodel pengaturan hasil

Dalam melakukan simulasi, tipe manajemen pengaturan hasil dengan siklus tebang (metode konvensional) diberikan kode 0 jika diberi kode selain 0 maka tipe pengaturan hasil yang digunakan adalah pengaturan hasil adaptif. Pada tipe pengaturan hasil dengan siklus tebang, penebangan dilakukan dengan intensitas tebang 100% dan 80%. Pengaturan hasil tipe konvensional merupakan pengaturan hasil yang akan melakukan penebangan jika hitungan tahun sudah mencapai siklus tebangnya, namun jika telah lewat atau belum mencapai siklus tebangnya maka tidak dilakukan penebangan. Pengaturan hasil tipe adaptif merupakan pengaturan hasil yang penebangannya dilakukan dengan memperhatikan harga pasar dan jumlah pohon masak tebang. Penebangan dilakukan pada saat jumlah pohon masak tebang mencapai 15 pohon atau lebih dan harga kayu tinggi (Aryanto 2001). Intensitas tebang pada pengaturan hasil adaptif sebesar 40% lebih kecil dari pengaturan hasil konvensional. Hal tersebut dimaksudkan agar tersedianya sediaan tegakan untuk penebangan berikutnya.

Submodel harga

Submodel ini menggambarkan perubahan harga hasil hutan kayu dari tahun ke tahun. Asumsi yang digunakan dalam memprediksi perubahan harga adalah kenaikan harga rata-rata 10% tiap tahunnya, kenaikan harga tersebut mengalami fluktuasi antara 5-15% (Aryanto 2001). Sehingga harga hasil hutan kayu tidak sama setiap tahunnya dikarenakan oleh fluktuasi harga tersebut. Harga kayu bulat yang digunakan untuk perhitungan ini adalah harga rata-rata di industri

ROTASI

ROTASI

THN BERJALAN

PROPORSI TBG KD 4049 ROTASI PROPORSI TBG KD 50up ROTASI

PROP TBG KD 4049 PROP TBG KD 50up

MANAJEMEN

HARGA D

HARGA RATARATA D

PROP TBG KD 4049 ADP PROP TBG KD 50up ADP

HARGA D

TOT MSK TBG

HARGA RATARATA D

TOT MSK TBG

PROP TBG KD4049 PROP TBG KD50up

PROP TBG KD4049 ADP PROP TBG KD50up ADP

9 untuk jenis Dipterocarpaceae dan jenis Non Dipterocarpaceae yang berlaku sebesar Rp 750 000/m3. Submodel harga dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Submodel harga Submodel lapangan pekerjaan

Submodel ini menggambarkan kesempatan kerja yang diberikan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar hutan. Menurut Darusman (2002) masyarakat desa hutan merupakan salah satu unsur dari ekosistem hutan. Oleh karenanya sektor kehutanan perlu memperhatikan dan memberikan kesempatan berpartisipasi dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan produksi di PT Suka Jaya Makmur dibagi menjadi empat blok tebangan, masing-masing blok terdiri dari 5-8 orang pekerja sehinga dalam melakukan kegiatan produksi diperlukan sekitar 24 orang pekerja. Simulasi ini dibuat dalam rangka menyediakan lapangan pekerjaan tambahan bagi masyarakat untuk membantu perusahaan dalam kegiatan pengelolaan hutan seperti dapat dilihat pada Gambar 7.

FLUKTUASI HARGA THN BERJALAN

KISARAN PERUBAHAN HARGA D HARGA RATARATA D

HARGA D

HARGA KAYU SAAT INI

HARGA ND

HARGA RATARATA ND

10

Gambar 7 Submodel lapangan pekerjaan

Berdasarkan hasil simulasi dengan produktivitas rata-rata pekerja setiap harinya sebesar 40 m3 maka dengan siklus tebang 35 tahun, 30 tahun, dan 20 tahun serta penebangan adaptif dibutuhkan masing-masing pekerja setiap siklus tebangnya sebanyak 35 orang, 45 orang, 52 orang, dan 79 orang pekerja per tahunnya untuk melakukan kegitan produksi, dengan demikian perusahaan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan produksi.

Submodel finansial

Submodel ini menggambarkan pendapatan yang diterima oleh perusahaan dan masyarakat. Pendapatan perusahan berasal dari penjualan hasil hutan kayu selama proses produksi dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan produksi. Penerimaan perusahaan berasal dari volume kayu yang dipanen dikalikan dengan harga kayu per meter kubiknya. Pohon yang dipanen merupakan pohon yang berasal dari kelas diameter >40cm dan >50cm, sedangkan pengeluaran perusahaan berasal dari biaya-biaya yang digunakan pada kegiatan pengelolaan hutan. Pendapatan masyarakat didapatkan dari volume hasil hutan kayu dikalikan dengan upah harian pekerja. Submodel finansial perusahaan dapat dilihat pada Gambar 8.

PROD ND

PROD D

JML PROD

PEKERJA

PROD PEKERJA

11

Gambar 8 Submodel finansial Evaluasi Model

Tahapan ini dilakukan untuk mengevaluasi model dengan melihat kewajaran model dan membandingkan hasil simulasi dengan keadaan di lapangan. Submodel yang dievaluasi adalah submodel dinamika struktur tegakan. Struktur tegakan jenis Dipterocarpaceae dan Non Dipterocarpaceae setelah dilakukan simulasi disajikan pada Gambar 9 dan 10.

Gambar 9 Struktur tegakan Dipterocarpaceae

HARGA KAYU SAAT INI

12

Gambar 10 Struktur tegakan Non Dipterocarpaceae

Struktur tegakan yang berbentuk huruf J terbalik dapat dikatakan wajar seperti dikatakan Davis (1996) yaitu distribusi diameter pada hutan alam akan membentuk kurva J terbalik karena terjadi penurunan jumlah dari kelas diameter kecil pada batas tertentu dan mengalami kenaikkan sampai batas tertentu. Hal itu dikarenakan pada saat tertentu luas bidang dasar tegakan akan meningkat atau semakin rapat akibatnya pohon dengan kelas diameter kecil akan sulit untuk bersaing dengan pohon dengan kelas diameter besar sehingga menyebabkan mortalitas meningkat. Selain itu, pohon yang masak tebang cenderung meningkat dan stabil. Hal itu dianggap wajar karena pohon masak tebang akan menerima masukan dari kelas diameter dibawahnya. Pada saat kelas diameter ini mengalami masukan dari kelas diameter dibawahnya dan mortalitas seimbang maka pohon masak tebang cenderung akan stabil.

Pengujian terhadap model dilakukan dengan Uji Khi-kuadrat. Berdasarkan hasil pengujian seperti terlihat pada Tabel 1 dan 2, menunjukkan bahwa dengan selang kepercayaan 99% memberikan hasil simulasi sama dengan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga model ini dapat digunakan untuk menduga struktur tegakan di areal pengusahaan hutan pada masa yang akan datang.

13 Tabel 1 Perbandingan struktur tegakan Dipterocarpaceae hasil simulasi dengan

keadaaan sebenarnya

Diketahui: x² tabel= 13.28

Tabel 2 Perbandingan struktur tegakan Non Dipterocarpaceae hasil simulasi dengan keadaaan sebenarnya

Diketahui: x² tabel= 13.28

Penggunaan Model

14

Gambar 11 Proyeksi penebangan siklus tebang 35 tahun

Gambar 12 Proyeksi penebangan siklus tebang 30 tahun

1:55 PM Fri, Oct 3, 2014 Page 1

1999.00 2020.20 2041.40 2062.60 2083.80 2105.00 Y ears

1: KND4049 2: KND50up 3: KD 4049 4: KD 50up

1 Proporsi Jumlah Pohon per Hektar

Page 1

1999.00 2021.75 2044.50 2067.25 2090.00 Y ears

1: KND4049 2: KND50up 3: KD 4049 4: KD 50up

15

Gambar 13 Proyeksi penebangan siklus tebang 20 tahun

Ket: KND4049 (Kelas diameter 40-49 cm jenis Non Dipterocarpaceae), KND50up (Kelas diameter 50 cm up jenis Non Dipterocarpaceae), KD 4049 (Kelas diameter 40-49 cm jenis Dipterocarpaceae), KD 50up (Kelas diameter 50 cm up jenis Dipterocarpaceae)

Berdasarkan hasil simulasi dapat dilihat bahwa proyeksi penebangan konvensional menghasilkan rata-rata pohon yang stabil. Pengaturan hasil dengan siklus 35 dan 30 tahun memiliki rentang jeda antar penebangan yang panjang dibandingkan dengan siklus 20 tahun sehingga dapat mendukung regenerasi tegakan dengan baik agar menghasilkan hasil yang lestari. Saat melakukan simulasi volume tebang terbesar yang dihasilkan saat penebangan adalah pada siklus 35 dan 30 tahun dikarenakan pohon yang ditebang lebih banyak dibandingkan pada siklus tebang 20 tahun dan penebangan hanya dilakukan tiga kali selama jangka waktu. Hal tersebut dapat terlihat pada gambar yaitu dengan semakin lama rotasi maka semakin meningkat jumlah pohon yang dapat ditebang. Simulasi penebangan juga dilakukan dengan intensitas tebang 80%. Jumlah pohon masak tebang yang dihasilkan pada intensitas tebang 80% lebih tinggi dibandingkan pada intensitas tebang 100% sehingga pada rotasi berikutnya pohon masak tebang yang tersedia pada intensitas tebang 80% lebih tinggi jumlahnya dibandingkan pada intensitas tebang 100% seperti dapat dilihat pada Tabel 3.

7:59 PM Thu, Aug 21, 2014 Proporsi Jumlah Pohon per Hektar

Page 1

1999.00 2021.75 2044.50 2067.25 2090.00 Y ears

1: KND4049 2: KND50up 3: KD 4049 4: KD 50up

16

Tabel 3 Jumlah pohon masak tebang pada intensitas tebang 80% Siklus Tebangan Tahun

D ND Masak Tebangan Sisa tegakan mampu menghasilkan jumlah masak tebang yang sama dengan siklus tebang ke-1.

Simulasi pengaturan hasil adaptif dilakukan untuk membandingkan hasil dengan pengaturan hasil konvensional. Pengaturan hasil adaptif merupakan pengaturan hasil yang adaptif terhadap harga di pasar dan jumlah pohon yang tersedia. Hasil proyeksi pengaturan hasil adaptif dapat dilihat pada Gambar 14 dan 15.

Gambar 14 Proyeksi masak tebang dengan pengaturan hasil adaptif

2:10 PM Fri, Oct 3, 2014 Page 1

1999.00 2025.50 2052.00 2078.50 2105.00

Y ears

1: KND4049 2: KND50up 3: KD 4049 4: KD 50up

17

Gambar 15 Proyeksi pohon inti dengan pengaturan hasil adaptif

Ket: TOT MSK TBG (Total masak tebang jenis Dipterocarpaceae dan Non Dipterocarpaceae), KND2029 (Kelas diameter 20-29 cm jenis Non Dipterocarpaceae), KND3039 (Kelas diameter 30-39 cm jenis Non Dipterocarpaceae), KD 2029 (Kelas diameter 20-29 cm jenis Dipterocarpaceae), KD 3039 (Kelas diameter 30-39 cm jenis Dipterocarpaceae).

Berdasarkan Gambar 14 dan 15 dapat dilihat bahwa penebangan dilakukan lebih sering pada pengaturan hasil adaptif dibandingkan dengan pengaturan hasil konvensional. Hal tersebut karena penebangan dilakukan pada saat harga kayu di pasar sedang tinggi dan jumlah pohon yang tersedia lebih besar dari batas tertentu. Jumlah pohon yang ditebang dan jumlah pohon inti relatif stabil tiap tahunnya. Hal ini menunjukan bahwa pengaturan hasil adaptif mampu menjamin kelestarian. Namun dalam menerapkan pengaturan hasil adaptif perlu diperhatikan penjualan kayunya. Apabila penjualan kayu yang dilakukan perusahaan langsung ke pasar maka pengaturan hasil adaptif dapat diterapkan, sedangkan apabila penjualan kayu yang dilakukan perusahaan tidak langsung ke pasar dalam hal ini yaitu industri yang dikelola sendiri oleh perusahaan maka pengaturan hasil adaptif tidak dapat diterapkan karena harga pasar tidak mempengaruhi penebangan.

Simulasi juga dilakukan untuk melihat pendapatan perusahaan dalam memproduksi kayu pada setiap skenario pengaturan hasil. Perbandingan pendapatan perusahaan dan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4 dan 5.

Tabel 4 Perbandingan pendapatan perusahaan Siklus

1999.00 2025.50 2052.00 2078.50 2105.00

Y ears

1: KND2029 2: KND3039 3: KD 2029 4: KD 3039

18

Tabel 5 Perbandingan pendapatan masyarakat Siklus tebang Intensitas Pendapatan Masyarakat

tebang Rp per tahun Rp per bulan per KK

Keterangan: KK: Kepala Keluarga

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat perbandingan pendapatan perusahaan dari setiap siklus tebang dan intensitas tebang selama jangka waktu 106 tahun.

Pendapatan tertinggi didapat oleh pengaturan hasil adaptif yaitu sebesar Rp 167 295 651 502 per tahun. Hal ini berhubungan dengan harga kayu di pasar,

penebangan dengan pengaturan hasil adaptif akan menebang pohon jika harga di pasar bagus maka semakin tinggi harga di pasar maka pendapatan perusahaan akan semakin tinggi pula. Selain itu, jumlah pohon yang tersedia saat penebangan lebih besar dari jumlah pohon tertentu sehingga jumlah pohon yang ditebang pada saat penebangan lebih besar. Pendapatan yang didapatkan pada penebangan dengan intensitas tebang 80% lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang didapatkan penebangan dengan intensitas tebang 100%. Hal tersebut dikarenakan pada penebangan dengan intensitas tebang 80% tidak dilakukan penebangan seluruhnya sehingga tegakan tinggal yang ada dapat berregenerasi kembali dan menghasilkan volume pohon yang lebih besar, sehingga pendapatan yang dihasilkan akan lebih besar pula.

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa pendapatan terbesar yang didapatkan oleh masyarakat sebagai pekerja adalah pada metode pengaturan hasil adaptif sebesar Rp 1 751 294 per bulan per KK. Hal tersebut dikarenakan pada pengaturan hasil adaptif penebangan dilakukan lebih sering sehingga pendapatan masyarakat per bulannya akan lebih besar dibandingkan dengan pada metode pengaturan hasil lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

19 Rp 167 295 651 502 per tahun atau dapat meningkatkan pendapatan perusahaan sebesar 36%, sedangkan pendapatan masyarakat sebesar Rp 1 751 294 per bulan per KK atau dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar 29%.

Saran

Perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kelebihan pengaturan hasil secara adaptif, tidak hanya mengenai keuntungannya saja melainkan juga dari sisi kerusakan yang dapat ditimbulkan akibat pengaturan hasil adaptif tersebut. Selain itu perlu pengajian lebih lanjut mengenai penerapan pengaturan hasil adaptif di lapangan. Penerapan model pengaturan hasil hendaknya memperhatikan kelestarian ekonomi, ekologi, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Aryanto. 2001. Simulasi pengaturan hasil hutan kayu secara adaptif pada hutan alam bekas tebangan (Studi Kasus di HPH PT Belayan River Timber, Kalimantan Timur) [Skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Buongiorno, Peyron, Houllier, and Bruciamacchie. 1995. Growth and Management of Mixed-Species Uneven-aged Forest in French Jura: Implication for Economic Rreturn and Tree Diversity. Forest Science Vol. 14 No. 3.

Darusman D. 2002. Pembenahan Kehutanan Indonesia. Bogor (ID): Laboratorium Politik Ekonomi Sosial Kehutanan IPB.

Davis KP. 1966. Forest Management: Regulation and Valuation. USA: McGraw-Hill Inc Book Company.

[DEPHUT] Departemen Kehutanan. 1999. Panduan Kehutanan Indonesia. Jakarta (ID): DEPHUT.

[FAO] Food and Agriculture Organization. 1998. Guidelines for the management of Tropical Forest, 1. The Production of Wood. FAO Forestry paper 135-239 p.

Labetubun SM. 2004. Metode pengaturan hasil hutan tidak seumur melalui pendekatan model dinamika sistem (Kasus Hutan Alam Bekas Tebangan) [Thesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Purnomo H. 2012. Pemodelan dan Simulasi untuk Pengelolaan Adaptif Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Bogor (ID): IPB Press.

Seydack AHW. 1995. An Unconventional Approach to Timber Yield Regulation for Multi-Aged, Multi-Species Forest I: Fundamental Consideration. Forest Ecology and Management 77.London: Dordrecht.

Seydack AHW. 2000. Theory and Practice of Yield Regulation System for Sustainable Management of Tropical and Sub Tropical Moist Natural Forest. London: Dordrecht.

20

22

24

25

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Januari 1992 sebagai anak kedua dari dua orang bersaudara dengan ayah bernama Drh. Sukiswanto dan ibu Budi Astuti Diah.

Tahun 2010 penulis lulus dari SMA Negeri 10 Bogor dan pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan diterima di Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan. Pada tahun 2012 penulis melakukan Praktek Pengenalan Ekosistem Hutan (PPEH) di daerah Gunung Kamojang dan Sancang Barat, Jawa Barat. Tahun 2013 penulis melakukan Praktek Pengelolaan Hutan (PPH) di Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapang (PKL) pada tahun 2014 di PT. Suka Jaya Makmur, Kalimantan Barat.