MODEL DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS KECAMATAN PESANGGRAHAN JAKARTA SELATAN TAHUN 2013

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)

KIKI CHAIRANI SAPUTRI NIM: 109101000086

PEMINATAN GIZI

PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH

ii PEMINATAN GIZI

Skripsi, Agustus 2013

Kiki Chairani Saputri, NIM : 109101000086

Alasan Ibu Memberikan Makanan Pendamping ASI Dini Dengan Pendekatan Teori Health Belief Model Di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Tahun 2013

xvi + 153 halaman, 6 tabel, 2 bagan, 8 lampiran ABSTRAK

Menyusui eksklusif enam bulan adalah pemberian hanya ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai berumur enam bulan, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi, dan tim. Dan Pemberian makanan pendamping ASI terlalu dini dapat menyebabkan gangguan pencernaan pada bayi seperti diare, konstipasi, muntah dan alergi. Penelitian ini merupakan lanjutan penelitian Anggraeni (2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 8,9% ibu yang melahirkan di Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan memberikan ASI eksklusif dan 91,1% ibu tidak memberikan ASI eksklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan ibu memberikan makanan pendamping ASI dini di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan teori health belief model. Informan penelitian ini terdiri dari ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif, keluarga terdekat yaitu suami, ibu kandung, dan ibu mertua, dan tenaga kesehatan/bidan Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan.

Alasan ibu memberikan makanan pendamping ASI dini, karena ibu merasa ASInya kurang, kembali bekerja, dan terjadi masalah dalam menyusui. Hal ini diketahui bahwa ibu memiliki pengetahuan yang salah tentang ASI eksklusif tetapi untuk pengetahuan tentang waktu pemberian makanan pendamping ASI ibu mengetahui dan belum bisa meyakinkan ibu melakukan tindakan pemberian ASI eksklusif, disamping itu adanya pengalaman, kebiasaan/adat pemberian makanan pendamping ASI dini yang turun-temurun, dan kurangnya dukungan dari keluarga terdekat. Sehingga berdampak kepada rendahnya persepsi ancaman ibu terhadap penyakit yang akan ditimbulkan dari pemberian makanan pendamping ASI dini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, untuk bisa meyakinkan pengetahuan yang sudah didapatkan ibu dan menambah pengetahuan mengenai ASI eksklusif maka melalui konseling ASI eksklusif diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan ibu dan meyakinkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif.

iii Undergraduated Thesis, Agust 2013

Kiki Chairani Saputri, NIM : 10910101000086

The Mother’s Reason for Early Complementary Feeding with Health Belief Model Theory Approach at Working Area of Pesanggrahan Subdistrict Health Centers District in South Jakarta Year 2013

xvi + 153 pages, 6 tables, 2 drafts, 8 appendixes

ABSTRACT

Exclusive 6 months breastfeeding is giving only breast milk (ASI) only to infants from birth until the age of 6 months, without additional other liquid such as infant formula, juice, honey, tea, water, and without additional solid food such as bananas, papayas, milk porridge, biscuits, rice porridge and rice team. Giving the complementary food too early can cause digestive disorders, diarrhea, constipation, vomiting and allergies. This research was an advanced research from Anggraeni (2012). The results of this research showed that 91,1% of mothers non exclusively breastfeed their children and 8,9% of mothers exclusively breastfeed them. This research was conducted at working area of Pesanggrahan subdistrict health centers district in south Jakarta to find out the reason why mothers was giving early complementary food.

This research used qualitative method with health belief model theory approach. Samples are mothers who were not giving breastfeeding, their closest family members such as husbands, mother, mothers in law and health workers (midwife) of Pesanggrahan subdistrict health centers.

vi Data Diri

Nama : Kiki Chairani Saputri

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 08 Maret 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Telepon : 0813-6847-9488

Email : [email protected]

Alamat : Komplek Perhubungan Rayon Teratai No 4 A RT 021 RW 004 Kecamatan Sukarami, Sumatera Selatan. Palembang

Riwayat Pendidikan

1997 – 2003 : SD Muhammadyah 6 Palembang

2003 – 2006 : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang

2006 – 2009 : Madrasah Aliyah Negeri 3 Palembang

vii

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Alasan Ibu Memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Dini dengan Pendekatan Teori Health Belief Model Di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Tahun 2013”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Selama proses penyusunan skripsi, banyak pihak yang turut membantu dan memberikan petunjuk, dorongan, semangat, dan motivasi kepada penulis. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayah dan Ummi, Akhmad Nawawi dan Masayu Fauziah, yang tidak pernah henti memberikan kasih sayang, menjadi motivator untuk menjalani kegiatan perkuliahan ini sampai selesai, dido’a ayah ummi nama kiki pasti disebut,

viii

atas kesempatan yang begitu luar biasa sempurna ini, untuk bisa belajar dan menimbah ilmu yang akan dipergunakan kelak dalam pengabdian kepada masyarakat Sumatera Selatan. Menciptakan atmosfer Provinsi Sumatera Selatan yang sehat, dan berpola pikir sehat.

3. Bapak Prof. DR. (HC) dr. MK Tadjuddin, Sp. And, selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Ibu Ir. Febrianti, M.Si, selaku ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan selaku dosen pembimbing satu skripsi, yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi, bantuan dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Ibu Catur Rosidati, SKM, MKM, selaku dosen pembimbing dua skripsi, yang telah banyak memberikan dorongan, motivasi, bantuan dan masukannya dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Sahabat-sahabat beasiswa “Santri Jadi Dokter”: Aandy Ihram, Rudianto, Rifqy Fuady, Desly Ahdikanta, Tika Widya Sari, Nur khairani, Vita Fitria, Nurul Komariah, Ira Sukaina, Zil Ardi, Susilowati, Fitri Nurmayanti, Putra Mukhsinin, Seila Inayatullah, Maharani, Midun, Inti Pikria, Ani Oktavia, Rafita Octavia, dan Etika Rahmawati, yang saling memberikan semangat dan motivasi untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

ix

khususnya membantu penulisan transkrip wawancara mendalam, mencari alamat informan dan memberikan motivasi. Semoga Alloh memudahkan langkah kalian dalam menyelesaikan skripsinya, aamin.

9. Dulur-dulurku, Risma Oktaria, Tanti Anggriyawati, Ully Setia, Srikandi Ningsih, dan Andriyansyah. Terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama proses penyusunan skripsi ini, semoga Alloh memudahkan setiap langkah kalian dalam urusan apapun, aamin.

10. Teman-teman Peminatan Kesehatan Masyarakat angkatan 2009. Peminatan Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Manajemen Pelayanan Kesehatan, semoga tali persaudaraan antara kita akan selalu terjaga, aamin. 11. Kak Septi, kak Ami, kak Ida, dan kak Anis, terima kasih kakak-kakak yang

sudah banyak membantu penulis dalam segala hal. Semoga Alloh memudahkan setiap langkah kalian dalam urusan apapun, aamin.

12. Bapak Gazali yang telah banyak membantu dalam kelangsungan semuannya. 13. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak

bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima Kasih untuk semuanya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi kalangan akademis, khususnya bagi mahasiswa Kesehatan Masyarakat, masyarakat pada umumnya dan bagi dunia ilmu pengetahuan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Jakarta, Agustus 2013

xi

2.1.1 Pengertian ASI Eksklusif ... 17 2.1.2 Manfaat ASI Eksklusif ... 2.1.3 Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui ...

20 25 2.2 Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) ... 27

2.2.1 Definisi MP-ASI ... 2.2.2 Anjuran WHO tentang MP-ASI ...

27 29 2.2.3 Jenis-Jenis MP-ASI ... 30 2.2.4 Manfaat Pemberian MP-ASI Sesuai dengan Umur... 31 2.2.5 Faktor yang Mempengaruhi Pemberian MP-ASI ... 2.2.6 Implikasi Pemberian MP-ASI Dini ... 2.2.7 Masalah-Masalah dalam Pemberian MP-ASI ...

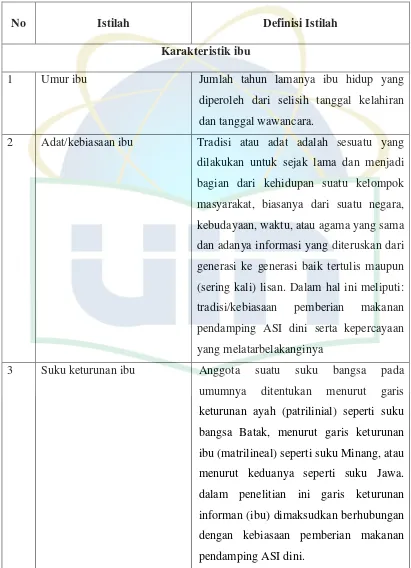

31 33 34 2.3 Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Pemberian ASI Eksklusif ... 36 2.3.1 Menurut Masalah dalam Menyusui ... 36 2.3.2 Karakteristik Ibu ... 43 2.3.3 Hal-hal yang Berhubungan dengan Karakteristik ... 2.3.4 Penelitian Terkait Faktor-Faktor Pemberian ASI Eksklusif ...

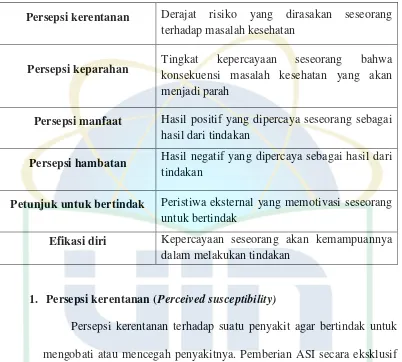

51 59 2.4 Teori Health Belief Model ...

2.4.1 Definisi Teori health belief model ... 61 61 BAB III KERANGKA PIKIR DAN DEFINISI ISTILAH

xii

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 4.3 Informan Penelitian ...

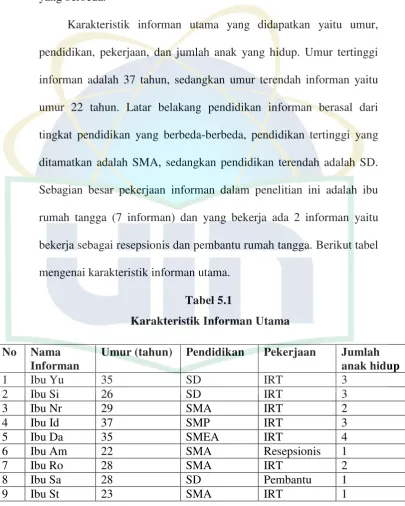

5.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian ... 5.1.2 Demografi Wilayah ... 5.2 Karakteristik Informan ...

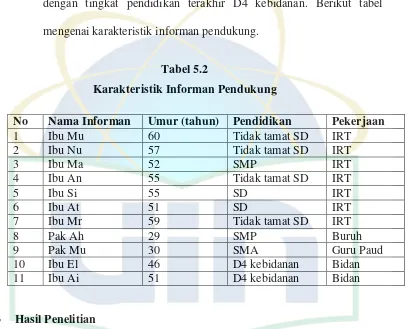

5.2.1 Informan Utama ... 5.2.2 Informan Pendukung ... 5.3 Hasil Penelitian ... 5.3.1 Informan Pertama (Ibu Yu, 35 thn, 3 anak, IRT) ... 5.3.2 Informan Kedua (Ibu Si, 26 thn, 3 anak, IRT) ... 5.3.3 Informan Ketiga (Ibu Id, 37 thn, 3 anak, IRT) ... 5.3.4 Informan Keempat (Ibu Sa, 28 thn, 1 anak, PRT) ... 5.3.5 Informan Kelima (Ibu Am, 22 thn, 1 anak, Resepsionis) ... 5.3.6 Informan Keenam (Ibu Ro, 28 thn, 2 anak IRT) ... 5.3.7 Informan Ketujuh (Ibu Da, 35 thn, 4 anak, IRT) ...

xiii

6.2 Gambaran Praktek Pemberian MP-ASI Dini ... 6.3 Gambaran Persepsi Informan Mengenai Ancaman MP-ASI Dini ... 6.4 Gambaran Persepsi Informan Mengenai Manfaat Pemberian ASI ... 6.5 Gambaran Persepsi Informan Mengenai Kendala dan Kepercayaan Diri .... 6.6 Gambaran Faktor Eksternal Mengenai Pemberian MP-ASI Dini ... BAB VII SIMPULAN DAN SARAN

7.1 Simpulan ... 7.2 Saran ... DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

109 123 137 140 146

xiv

Nomor Tabel Halaman

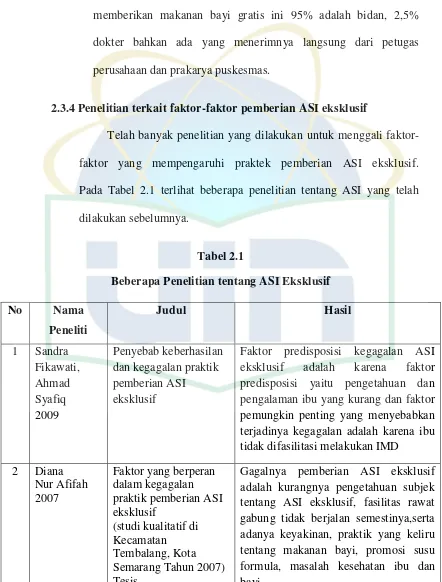

2.1 2.2

3.1 4.1 5.1 5.2

Penelitian ASI Eksklusif

Konsep Teori Health Belief Model yang dikutip Edberg (2009) dalam buku “Kesehatan

Masyarakat, Teori Sosial dan Perilaku”

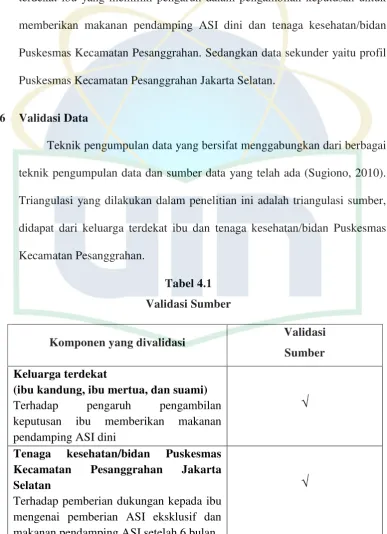

Definisi Istilah Validasi Sumber

Karakteristik Informan Utama Karakteristik Informan Pendukung

59 65

xv

Nomor Bagan Halaman

2.1 3.1

Teori Health Belief Model Kerangka Pikir Penelitian

xvi Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3 Lampiran 4

Surat Izin Penelitian

Surat Balasan Penelitian dari Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan

Pedoman Wawancara Mendalam Bagi Ibu Pedoman Wawancara Mendalam Bagi Keluarga Lampiran 5

Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8

1 1.1 Latar Belakang

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR). Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menyebutkan bahwa kematian bayi masih pada angka 32 per 1.000 kelahiran hidup dan kematian balita adalah 40 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Sama dengan pola SDKI 2007, lebih dari tiga perempat dari semua kematian balita terjadi dalam tahun pertama kehidupan anak dan mayoritas kematian bayi terjadi pada periode neonatus atau pada bayi yang dilahirkan kurang dari 28 hari (SDKI, 2012).

Menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Depkes RI tahun (2000), bahwa 10% penyebab kematian bayi adalah diare. Data statistik menunjukkan bahwa setiap tahun diare menyerang 50 juta penduduk Indonesia dan dua pertiganya adalah bayi. Satu dari tujuh anak balita menderita diare, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menunjukkan bahwa hanya 61% anak balita yang menderita diare diobati dengan terapi rehidrasi oral, hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menyatakan diare sebagai penyebab 31% kematian anak antara usia satu bulan sampai satu tahun, dan 25% kematian anak antara usia satu sampai empat tahun (Kajian Unicef, 2012).

Peranan ASI dalam pencegahan dan terapi diare akut pada anak, karena di dalam ASI terdapat berbagai komponen yang penting baik dalam pencegahan maupun dalam terapi diare akut. Sehingga pada anak-anak yang minum ASI lebih jarang sakit diare daripada anak yang minum susu formula. Penelitian di Kanada membuktikan bahwa ASI melindungi bayi terhadap infeksi saluran pencernaan dan pernapasan dalam 6 bulan pertama kehidupan. Demikian pula dengan penelitian di California menunjukkan bahwa angka kejadian diare pada anak yang minum ASI 50% lebih rendah dari yang minum susu formula. Di samping itu kalau anak yang minum ASI menderita diare, bila ASI diteruskan pada penatalaksanaan diare, maka diare akan lebih cepat berhenti (Gibney, 2009).

disebabkan karena ASI mengandung nilai gizi yang tinggi, adanya antibodi, sel-sel leukosit, enzim, hormon, dan lain-lain yang melindungi bayi terhadap berbagai infeksi.

Pada tahun 1991, pertemuan bersama antara perwakilan World Health Organization (WHO) dan The United Nations Children’s Fund (UNICEF) yang puncaknya dalam bentuk Deklarasi Innocenti tentang perlindungan, promosi, dan dukungan pada pemberian ASI yang mendefinisikan pemberian makan bayi yang optimal adalah pemberian ASI eksklusif mulai dari saat lahir hingga usia 4-6 bulan dan terus berlanjut hingga tahun kedua kehidupan sementara, makanan tambahan yang sesuai baru diberikan ketika bayi berusia sekitar 6 bulan. Selanjutnya, WHO menyelenggarakan konvensi Expert Panel Meeting yang meninjau lebih dari 3000 makalah riset dan menyimpulkan sebagai rekomendasi populasi bahwa periode 6 bulan merupakan usia bayi yang optimal untuk pemberian ASI eksklusif. Kesimpulan ini diadopsi sebagai resolusi World Health Assembly (WHA) pada bulan Mei 2001 (Gibney, 2009).

mempunyai nilai gizi tinggi), dan cairan lain yang boleh diberikan hanya vitamin, mineral obat dalam bentuk drop atau sirup (Kemenkes RI, 2012).

ASI mengandung immunoglubin terutama Ig A dan terdapat banyak dalam kolostrum. Selama dua minggu, ASI mengandung 4000 sel/ml yang mengeluarkan Ig A (bekerja di usus dalam menahan bakteri tertentu dan virus), laktoferin (mengikat zat besi sehingga bakteri tidak menyerap mineral tersebut), lisozim (menghancurkan sejumlah bakteri berbahaya dan berbagai virus), dan interferon (menghambat aktivitas bakteri dan virus tertentu). Kebutuhan ASI sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang berubah dan sesuai dengan kebutuhan bayi pada setiap saat (Suhardjo, 1992).

Laktoferin dengan Ig A bersama-sama mempunyai pengaruh sinergis yang bersifat bakteriostatik. Pemberian ASI pada bayi merangsang pertumbuhan bifidobacterium spp, yang merupakan flora utama usus. Bifidobacterium spp menghasilkan suasana asam yang dibutuhkan untuk pertumbuhan lactobacillus sp dan untuk meningkatkan ketahanan saluran pencernaan terhadap infeksi (Worthtington, 2000).

perkembangan kecerdasan anak. Menurut penelitian, anak-anak yang tidak diberi ASI mempunyai IQ (intellectual quotient) lebih rendah 7-8 poin dibandingkan dengan anak-anak yang diberi ASI secara eksklusif (Yuliarti, 2010).

Mengingat bahwa kecerdasaan anak berkaitan erat dengan otak maka jelas bahwa faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan adalah pertumbuhan otak. Dengan memberikan ASI secara eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan akan menjamin tercapainya pengembangan potensi kecerdasan anak secara optimal. Nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan otak bayi yang tidak ada atau sedikit sekali terdapat pada susu sapi, antara lain: taurin, laktosa, dan asam lemak ikatan panjang (DHA, AA, omega-3, omega-6) merupakan asam lemak utama dari ASI yang hanya terdapat sedikit dalam susu sapi (Roesli, 2000).

Hasil penelitian dr. Lucas (1993) terdapat 300 bayi prematur membuktikan bahwa bayi prematur yang diberi ASI eksklusif mempunyai IQ yang lebih tinggi secara bermakna (8,3 poin lebih tinggi) dibanding bayi prematur yang tidak diberi ASI. Pada penelitian Dr. Riva (1997) ditemukan bahwa bayi yang diberi ASI eksklusif, ketika berusia 9,5 tahun mempunyai tingkat IQ 12,9 poin lebih tinggi dibanding anak yang ketika bayi tidak diberi ASI eksklusif (Roesli, 2000).

16,7% (SDKI, 2002-2003) menjadi 27,9% (SDKI, 2007). Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih sulit dilaksanakan (Fikawati dan Syafiq, 2009).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010, menunjukkan bahwa persentase bayi yang menyusu eksklusif sampai 6 bulan adalah 15,3% dari 22,3% bayi yang dalam 24 jam terakhir bayi hanya disusui/diberi ASI saja dan sejak lahir sampai saat survei bayi belum diberi makanan/minuman selain ASI, sebenarnya ada 7% bayi diberi makanan/minuman pada awal kelahiran sebelum ASI keluar, sehingga bayi yang menyusu eksklusif sampai 6 bulan adalah 15,3%.

Survei yang dilaksanakan pada tahun 2002 oleh Nutrition and Health Surveillance System (NSS) bekerjasama dengan Balitbangkes dan Hellen Keller international di 4 kota ( Jakarta, Surabaya, Semarang, Makasar ) dan 8 pedesaan (Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Banten, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan), menunjukan bahwa cakupan ASI eksklusif 4-5 bulan di perkotaan antara 4-12%, sedangkan di pedesaan 4-25%. Pencapaian ASI eksklusif 5-6 bulan di perkotaan antara 1-13%, sedangkan di pedesaan 2-13%. Hanya 14% ibu di Tanah Air yang memberikan air susu ibu (ASI) eksklusif kepada bayinya sampai enam bulan. Rata-rata bayi di Indonesia hanya menerima ASI eksklusif kurang dari dua bulan (Depkes RI, 2004).

Provinsi DKI Jakarta menunjukkan cakupan ASI eksklusif tertinggi yaitu Jakarta Utara dengan persentase sebesar 60%. Kemudian tertinggi kedua yaitu Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu dengan persentase sebesar 46% (Dinkes DKI Jakarta, 2009).

Adanya kecenderungan penurunan data pemberian ASI eksklusif, kemudian meningkatnya pemberian makanan/minuman kepada bayi dibawah 6 bulan, menunjukkan bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih jauh dari target nasional yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu sebesar 80%. Pemberian makanan/minuman kepada bayi dibawah 6 bulan dapat disebut dengan pemberian makanan pendamping ASI dini (Gibney, 2009). Makanan pendamping ASI adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi, diberikan pada bayi atau anak yang berumur 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizinya (Depkes RI, 2006). Dalam pemberian makanan bayi perlu diperhatikan ketepatan waktu pemberian, frekuensi, jenis, jumlah bahan makanan, dan cara pembuatannya. Kebiasaan pemberian makanan bayi yang tidak tepat, salah satunya adalah pemberian makanan terlalu dini. Pemberian makanan terlalu dini dapat menimbulkan gangguan pada pencernaan seperti diare, muntah, dan sulit buang air besar (Cott, 2003 dalam Padang, 2008).

Penelitian yang dilakukan di daerah pedesaan Kabupaten Wonosobo, Provini Jawa Tengah, ditemukan bahwa praktek pemberian makan pada bayi sebelum usia 1 bulan mencapai 32,4% dan pada usia tersebut didapatkan sebesar 66,7% jenis makanan yang diberikan adalah pisang (Litbangkes, 2003).

Ansori (2002) yang meneliti hubungan umur pertama kali pemberian makanan pendamping ASI dengan status gizi berumur 6-12 bulan menemukan bahwa bayi yang mendapatkan makanan pendamping ASI pada umur di bawah 4 bulan akan mendapatkan risiko gizi kurang 5,221 kali dibandingkan bayi yang mendapatkan makanan pendamping ASI dini pada umur 4-6 bulan setelah dikontrol dengan asupan energi. Selain itu, umur pertama kali pemberian ASI sangat penting dalam menentukan status gizi bayi. Makanan prelakteal maupun makanan pendamping ASI dini mengakibatkan kesehatan bayi menjadi rapuh. Secara nyata, hal ini terbukti dengan terjadinya gagal tumbuh (growth faltering) yang terus kontinu terjadi sejak umur 3 bulan sampai anak mencapai umur 18 bulan.

seperti madu juga berbahaya karena di dalam madu terdapat kandungan colustrum botulinum spora yang dapat membahayakan dan mematikan. Pemberian makanan prelakteal adalah makanan yang diberikan kepada bayi sebelum ASI keluar (Depkes RI, 2009).

Hasil penelitian Irawati tahun 2004, jenis makanan pendamping ASI dini yang dikonsumsi bayi antara lain pisang, susu formula (bubuk dan kental manis), biskuit, bubur beras, makanan bayi produk industri (SUN, Promina dan Milna), dan nasi lumat. Ada tiga alasan di daerah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat ibu memberikan makanan pendamping ASI dini adalah mengikuti saran orang tua yang merupakan tradisi di daerah tersebut, kebiasaan tersebut sesuai dengan budaya masyarakat pedesaan bahwa pola pemberian makanan bayi termasuk pemberian makanan pendamping ASI pada bayi di awal kehidupan bayi, merupakan praktek turun temurun yang diajarkan dari leluhur ke orang tua dan berlanjut ke generasi lebih muda (Suhardjo, 1989) kemudian ada kekhawatiran bahwa ASI saja tidak cukup bagi bayi, dan dengan memberi makanan pendamping ASI dini dimaksudkan agar bayi lebih kuat dan cepat besar.

yang salah di masyarakat tentang pemberian ASI seperti adanya anggapan menyusui akan mengurangi kecantikan, turut menpengaruhi penurunan jumlah ibu yang memberikan ASI. Hal ini dapat merugikan kampanye ASI yang sudah digalakan 10 tahun terakhir (Roesli, 2000).

Persentase yang besar mengenai perempuan yang dilaporkan memiliki persepsi ketidakcukupan ASI merupakan masalah yang paling umum terjadi dalam pemberian ASI dan juga menjadi alasan utama ibu berhenti menyusui pada usia bayi yang masih dini. Belum diketahui prevalensi yang pasti dari persepsi ketidakcukupan ASI (diperkirakan antara 30-80% dari ibu menyusui, namun banyak peneliti menyimpulkan bahwa persepsi ketidakcukupan ASI tersebut merupakan alasan ibu untuk memberikan makanan tambahan lebih awal kepada bayinya (Gatti, 2008).

dan pisang yaitu sebesar 20%, yang memberikan madu dan air putih sebesar 24,4%, dan yang memberikan memberikan air putih dan pisang sebesar 8,9%.

Berdasarkan profil Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Tahun 2011 diketahui cakupan ASI eksklusif di Jakarta Selatan sebesar 43,7%. Sedangkan di wilayah puskesmas Kecamatan Pesanggrahan cakupan ASI eksklusif sebesar 51,2%. Hal ini juga masih lebih rendah dari target nasional yang ditetapkan yaitu sebesar 80%.

Melalui pendekatan teori health belief model dengan studi kualitatif, peneliti mencoba untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku kesehatan yang dilakukan individu. Teori health belief model memiliki 4 komponen yang menggambarkan persepsi terhadap pencegahan dan manfaatnya yaitu perceived susceptibility, perceived seriousness, perceived benefits,

seseorang (Pender, et al, 2002). Pada tahun 1988, Rosenstock, Strecher dan Becker menambahkan komponen self-efficacy (kepercayaan diri) untuk menyempurnakan konsep teori health belief model. kepercayaan diri dalam teori health belief model merupakan suatu kepercayaan seseorang akan kemampuannya melakukan tindakan (Glanz, 2008).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan profil Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan tahun 2011, diketahui cakupan ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan sebesar 51,2%. Ditambah dengan hasil penelitian Anggraeni tahun 2012 menunjukkan gambaran perilaku pemberian ASI eksklusif pada ibu yang melahirkan di Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tahun 2012 hanya sebesar 8,9% dan sebesar 91,1% perilaku ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif. Perilaku ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif ini diketahui karena ibu memberikan makanan pendamping ASI dini. Hal ini menunjukkan bahwa cakupan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan belum mencapai target nasional sebesar 80%.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Bagaimana gambaran praktek pemberian makanan pendamping ASI dini dengan pendekatan teori health belief model di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan tahun 2013?

1.3.2 Bagaimana gambaran persepsi ibu terhadap ancaman dari pemberian makanan pendamping ASI dini dengan pendekatan teori health belief model di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan tahun 2013?

1.3.3 Bagaimana gambaran persepsi ibu mengenai manfaat yang didapatkan dalam memberikan ASI eksklusif dengan pendekatan teori health belief model di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan tahun 2013?

1.3.4 Bagaimana gambaran persepsi ibu mengenai kendala yang dihadapi ibu dalam memberikan ASI eksklusif dengan pendekatan teori health belief model di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan tahun 2013?

1.3.5 Bagaimana gambaran kepercayaan diri ibu dalam memberikan ASI eksklusif dengan pendekatan teori health belief model di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan tahun 2013?

1.4 Tujuan Penelitian 1.4.1 Tujuan Umum

Diketahuinya alasan ibu memberikan makanan pendamping ASI dini dengan pendekatan teori health belief model di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan tahun 2013.

1.4.2 Tujuan Khusus 1.4.2.1 Diketahuinya

gambaran praktek pemberian makanan pendamping ASI dini dengan pendekatan teori health belief model di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan tahun 2013.

1.4.2.2 Diketahuinya gambaran persepsi ibu terhadap ancaman dari pemberian makanan pendamping ASI dini dengan pendekatan teori health belief model di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan tahun 2013.

1.4.2.3 Diketahuinya gambaran persepsi ibu mengenai manfaat yang didapatkan dalam memberikan ASI eksklusif dengan pendekatan teori health belief model di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan tahun 2013.

1.4.2.5 Diketahuinya gambaran kepercayaan diri ibu dalam memberikan ASI eksklusif dengan pendekatan teori health belief model di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan tahun 2013.

1.4.2.6 Diketahuinya gambaran cues to action (faktor eksternal) dari pemberian makanan pendamping ASI dini dengan pendekatan teori health belief model di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan tahun 2013.

1.5 Manfaat Penelitian 1.5.1 Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan kompetensi diri, disiplin ilmu yang didapat selama perkulihan, serta menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian kesehatan masyarakat.

1.5.2 Bagi Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan

1.5.2.1 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penyebab keberhasilan dan kegagalan pemberian ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan tahun 2013.

1.5.2.3 Hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai sarana mencari akar masalah atau kegagalan-kegagalan dalam pelaksanaan program ASI eksklusif sehingga memudahkan menyelesaikan permasalahan rendahnya cakupan ASI eksklusif dengan baik.

1.5.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian dapat memberikan gambaran atau informasi dasar untuk peneliti selanjutnya agar menggunakan pendekatan teori-teori perilaku kesehatan lainnya.

1.6 Ruang Lingkup

17 2.1 ASI Eksklusif

2.1.1 Pengertian ASI Eksklusif

ASI eksklusif menurut World Health Organization (WHO) adalah pemberian ASI saja (tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, maupun makanan lain, seperti pisang, bubur susu, biskuit, bubur nasi, nasi tim, dan lain-lain), hingga bayi berusia 6 bulan (Roesli, 2000). Dan menurut Kementerian Kesehatan RI (2012) dalam Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2012, ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.

WHO/UNICEF membuat deklarasi yang dikenal dengan deklarasi Innocenti (innocenti declaration). Deklarasi yang dilahirkan di Innocenti, Italia tahun 1990 ini bertujuan untuk melindungi, mempromosikan, dan memberi dukungan pada pemberian ASI. Deklarasi yang juga ditandatangani Indonesia ini memuat hal-hal berikut (Roesli, 2000).

pendamping/padat yang benar dan tepat, sedangkan ASI tetap diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih. Pemberian makanan untuk bayi yang ideal seperti ini dapat dicapai dengan cara menciptakan pengertian serta dukungan dari lingkungan sehingga ibu-ibu dapat menyusui secara eksklusif (Roesli, 2000).

Pada tahun 1999, setelah pengalaman selama 9 tahun, (UNICEF) memberikan klarifikasi tentang rekomendasi jangka waktu pemberian ASI eksklusif. Rekomendasi terbaru UNICEF bersama World Health Assembly (WHA) dan banyak negara lainnya adalah menetapkan jangka waktu pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan (Roesli, 2000).

di atas tidak menyebabkan peningkatan berat badan, barulah dipikirkan pemberian makanan tambahan/padat bagi bayi berusia di atas 4 bulan tetapi belum mencapai 6 bulan (Roesli, 2000).

Terlepas dari isi rekomendasi baru UNICEF tadi, masih ada pihak yang tetap mengusulkan pemberian makanan padat mulai pada usia 4 bulan sesuai dengan isi Deklarasi Innocenti (1990), yaitu

“Hanya diberikan ASI sampai bayi berusia 4-6 bulan”. Namun,

pengetahuan terakhir tentang efek negatif pemberian makanan padat yang terlalu dini telah cukup menunjang pembaharuan definisi ASI

eksklusif menjadi, “ASI saja sampai usia sekitar 6 bulan” (Roesli,

2000).

Konvensi hak-hak anak tahun 1990 antara lain menegaskan bahwa tumbuh kembang secara optimal merupakan salah satu hak anak. ASI selain merupakan suatu kebutuhan juga menjadi hak azasi bayi yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Hal ini telah dipopulerkan pada pekan ASI sedunia tahun 2000 dengan tema: “memberi ASI adalah hak azasi ibu, mendapat ASI adalah hak azasi bayi” (Anonim, 2003).

2.1.2 Manfaat ASI Eksklusif

Menurut Roesli (2000), manfaat ASI eksklusif bagi bayi dan ibu adalah sebagai berikut:

a. Manfaat ASI eksklusif bagi bayi 1) ASI sebagai nutrisi

ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan bayi. ASI adalah makanan bayi yang paling sempurna baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan tatalaksana menyusui yang benar, ASI sebagai makanan tunggal akan cukup memenuhi kebutuhan tumbuh bayi normal sampai usia enam bulan. Setelah usia enam bulan, bayi harus mulai diberi makanan padat, tetapi ASI dapat diteruskan sampai usia 2 tahun atau lebih.

2) ASI meningkatkan daya tahan tubuh bayi

Bayi yang baru lahir secara alamiah mendapat imunoglobulin (zat kekebalan tubuh) dari ibunya melalui ari-ari namun, kadar zat ini akan cepat sekali menurun segera setelah bayi lahir. Badan bayi sendiri baru membuat zat kekebalan cukup banyak sehingga mencapai kadar protektif pada waktu berusia 9 sampai 12 bulan. Pada saat kadar zat kekebalan bawaan menurun, sedangkan yang dibentuk oleh badan bayi belum mencukupi, maka akan terjadi kesenjangan zat kekebalan pada bayi. Kesenjangan akan hilang atau berkurang apabila bayi diberi ASI, karena ASI adalah cairan hidup yang mengandung zat kekebalan yang akan melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi, bakteri, virus, parasit dan jamur.

Dari hasil penelitian Kramer dan Kakuma (2003), didapatkan hasil bahwa pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dapat menurunkan risiko infeksi pencernaan, tidak menyebabkan alergi serta efek samping pada pertumbuhan bayi (WHO, 2011).

3) ASI eksklusif meningkatkan kecerdasan

Dengan memberikan ASI secara eksklusif sampai bayi berusia enam bulan, akan menjamin tercapainya pengembangan potensi kecerdasan anak secara optimal. Hal ini karena selain sebagai nutrien yang ideal dengan komposisi yang tepat serta disesuaikan dengan kebutuhan bayi, ASI juga mengandung nutrien-nutrien khusus yang diperlukan otak bayi agar tumbuh optimal. Nutrien yang diperlukan untuk pertumbuhan otak bayi diantaranya adalah :

a) Taurin

b) Laktosa

Merupakan hidrat arang utama dari ASI yang hanya sedikit sekali terdapat pada susu sapi (Depkes RI, 2005). Hidrat arang dalam ASI merupakan nutrisi yang vital untuk pertumbuhan sel saraf otak dan pemberi kalori untuk kerja sel-sel saraf, memudahkan penyerapan kalsium, mempertahankan faktor bifidus di dalam usus, dan mempercepat pengeluaran kolostrum sebagai antibodi bayi (Purwanti, 2003).

c) DHA, AA, Omega 3, Omega 6

Merupakan asam lemak utama dari ASI yang hanya terdapat sedikit dalam susu sapi. Hasil penelitian dr. Lucas (1993) terhadap 300 bayi prematur membuktikan bahwa bayi-bayi prematur yang diberi ASI eksklusif mempunyai IQ yang lebih tinggi secara bermakna (8,3 poin lebih tinggi) dibanding bayi prematur yang tidak diberi ASI. Penelitian dr. Riva (1997) ditemukan bahwa bayi yang diberi ASI eksklusif, ketika berusia 9,5 tahun tingkat IQ 12,9 poin lebih tinggi dibanding anak yang ketika bayi tidak diberi ASI eksklusif.

d) ASI meningkatkan jalinan kasih sayang

b. Manfaat ASI eksklusif bagi ibu

Selain bermanfaat untuk bayi, ASI eksklusif juga dapat bermanfaat bagi ibu. Berikut ini manfaat ASI eksklusif bagi ibu : 1) Mengurangi perdarahan setelah melahirkan

Apabila bayi disusui segera setelah dilahirkan, maka kemungkinan terjadinya perdarahan setelah melahirkan akan berkurang. Hal tersebut karena pada ibu menyusui terjadi peningkatan kadar hormon oksitosin yang berguna untuk konstraksi/penutupan pembuluh darah sehingga perdarahan akan lebih cepat berhenti.

2) Menjarangkan kehamilan

Menyusui merupakan cara kontrasepsi yang aman. Selama ibu memberi ASI eksklusif dan belum haid, 98% kehamilan tidak akan terjadi sampai pada enam bulan pertama setelah melahirkan dan tidak akan hamil sampai bayi berusia 12 bulan.

3) Mengurangi kemungkinan menderita kanker, seperti kanker payudara dan kanker indung telur.

2.1.3 Sepuluh langkah menuju keberhasilan menyusui

Dalam rangka menjamin hak bayi, Kementerian Kesehatan telah menetapkan program Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (10 LMKM) melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang pemberian air susu ibu (ASI) secara eksklusif pada bayi di Indonesia. Penetapan program tersebut diutamakan pada fasilitas pelayanan kesehatan khususnya yang memberikan pelayanan kesehatan pada ibu dan anak (Depkes, 2010).

Pelaksanaan sepuluh langkah keberhasilan menyusui di fasilitas kesehatan melindungi para ibu mendapatkan segala bantuan dan dukungan yang dibutuhkan untuk keberhasilan menyusui, dimulai pada saat pelayanan ibu hamil hingga setelah melahirkan (Depkes, 2010).

Sepuluh langkah keberhasilan menyusui jika diterapkan diseluruh fasilitas kesehatan di Indonesia termasuk rumah sakit, klinik bersalin, fasilitas pelayanan kesehatan umum maupun swasta, sekitar dua juta bayi atau separuh dari jumlah bayi yang lahir setiap tahun di Indonesia akan mendapatkan hak mereka terhadap inisiasi menyusu dini dan ASI eksklusif (Depkes, 2010).

Berikut ini adalah Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (10 LMKM), yaitu :

2. Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

3. Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur dua tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui.

4. Membantu ibu mulai menyusui bayinya dalam 60 menit setelah melahirkan, yang dilakukan di ruang bersalin. Apabila ibu mendapat operasi caesar, bayi disusui setelah 30 menit ibu sadar. 5. Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara

mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis.

6. Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir.

7. Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 jam sehari.

8. Membantu ibu menyusui semau bayi semau ibu, tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui.

9. Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI. 10.Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI)

2.2 Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) 2.2.1 Definisi MP-ASI

Menurut Depkes (2006) Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi, diberikan kepada bayi atau anak usia 6-24 bulan guna memenuhi kebutuhan zat gizi selain ASI. Pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan baru soal pemberian ASI eksklusif (Permenkes nomor 45/MENKES/SK/VI/2004) sejak bayi lahir sampai dengan bayi berumur 6 bulan dan dianjurkan dilanjutkan sampai anak berusia 2 tahun dengan makanan tambahan yang sesuai. Pemerintah mengatur pula makanan pendamping ASI (MP-ASI) dalam peraturan nomor 23/1997. MP-ASI merupakan makanan pendamping ASI bukan sebagai makanan pengganti ASI.

Tanda – tanda bayi siap menerima makanan pendamping ASI adalah bayi yang lebih rewel dari biasanya, jangka waktu menyusui menjadi lebih sering, terlihat antusias ketika melihat orang di sekitar sedang makan. Ciri lainnya, bayi mulai memasukkan tangannya ke mulut, mulai bisa didudukkan dan mampu menegakkan kepala serta kemampuan refleks bayi dalam menelan mulai baik. Perkembangan fungsi pencernaan bayi perlu diperhatikan dengan baik. jika kemampuan refleks menelan bayi belum berkembang dan bayi belum bisa menegakkan kepala sebaiknya pemberian makanan pendamping ASI ditunda terlebih dahulu hingga bayi siap. Pengenalan dan pemberian MP-ASI harus dilakukan secara bertahap baik waktu, bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi atau anak (Sutomo, 2010).

2.2.2 Anjuran WHO tentang MP-ASI

Sebelum tahun 2001, WHO merekomendasikan bahwa bayi harus ASI eksklusif selama 4 - 6 bulan dengan pengenalan makanan pendamping (cairan atau makanan lain selain air susu ibu) setelahnya. Pada tahun 2001, setelah review dan ahli konsultasi sistematis, saran ini berubah, dan ASI eksklusif adalah sekarang direkomendasikan untuk 6 bulan pertama kehidupan. WHO membandingkan keuntungan dari pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dengan ASI eksklusif selama 4 bulan, dan hasil review menyimpulkan bahwa bayi ASI eksklusif selama 6 bulan akan menurunkan morbiditas dan mortalitas penyakit menular, terutama karena infeksi pencernaan (penyakit diare) (WHO, 2001).

Pemberian makan setelah bayi berusia 6 bulan memberikan perlindungan besar dari berbagai penyakit. Hal ini disebabkan imunitas bayi > 6 bulan sudah lebih sempurna dibandingkan umur bayi < 6 bulan. Pemberian MP-ASI dini sama saja dengan membuka gerbang masuknya berbagai jenis kuman penyakit. Hasil riset menunjukkan bahwa bayi yang mendapatkan MP-ASI sebelum berumur 6 bulan lebih banyak terserang diare, sembelit, batuk pilek, dan panas dibandingkan bayi yang mendapatkan ASI eksklusif (Williams, L dan Wilkins, 2006).

akan diproduksi sempurna. Saat bayi berusia kurang dari 6 bulan, sel-sel di sekitar usus belum siap menerima kandungan dalam makanan, sehingga makanan yang masuk dapat menyebabkan reaksi imun dan terjadi alergi. Menunda pemberian MP-ASI hingga 6 bulan melindungi bayi dari obesitas dikemudian hari. Bahkan pada kasus ekstrim pemberian MP-ASI dini dapat menyebabkan penyumbatan saluran cerna dan harus dilakukan pembedahan (Gibney, 2009).

2.2.3 Jenis-jenis MP-ASI

Jenis makanan pendamping ASI (MP-ASI) baik tekstur, frekuensi, dan porsi makan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan dan pertumbuhan bayi dan anak usia 6-24 bulan. Kebutuhan energi dari makanan adalah sekitar 200 kkal per hari untuk bayi usia 6-8 bulan, 300 kkal per hari untuk bayi usia 9- 11 bulan, dan 550 kkal per hari untuk anak usia 12-23 bulan (Depkes RI, 2000).

makanan pada yang dikonsumsi keluarga. Menyapih anak harus bertahap, dilakukan tidak secara tiba-tiba. Kurangi frekuensi pemberian ASI sedikit demi sedikit (Depkes RI, 2000).

2.2.4 Manfaat pemberian MP-ASI sesuai dengan tahapan umur

Setelah usia 6 bulan, ASI hanya memenuhi sekitar 60-70% kebutuhan gizi bayi. Sehingga bayi mulai membutuhkan makanan pendamping ASI (MP-ASI). Pemberian makanan padat pertama kali harus memperhatikan kesiapan bayi, antara lain keterampilan motorik, keterampilan mengecap, dan mengunyah serta penerimaan terhadap rasa dan bau. Untuk itu, pemberian makanan pada pertama perlu dilakukan secara bertahap. Misalnya untuk melatih indera pengecapnya, berikan bubur susu satu rasa dahulu, baru kemudian dicoba multirasa (Depkes, 2000).

2.2.5 Faktor yang mempengaruhi pemberian MP-ASI dini

Menurut Gibney tahun 2009 dalam buku “Gizi Kesehatan

Masyarakat” mengatakan bahwa banyak kepercayaan dan sikap yang

tidak mendasar terhadap makna pemberian ASI yang membuat para ibu tidak melakukan pemberian ASI secara eksklusif kepada bayi mereka dalam periode 6 bulan pertama. Alasan umum mengapa mereka memberikan MP-ASI secara dini meliputi :

Ibu harus memahami bahwa perubahan pada komposisi ASI akan terjadi ketika bayinya mulai menghisap puting mereka.

2) Keterlambatan memulai pemberian ASI dan praktek membuang kolostrum. Banyak masyarakat di negara berkembang percaya bahwa kolostrum yang berwarna kekuningan merupakan zat beracun yang harus dibuang.

3) Teknik pemberian ASI yang salah. Jika bayi tidak digendong dan dipeluk dengan posisi tepat, kemungkinan ibu akan mengalami nyeri, lecet pada puting susu, pembengkakkan payudara dan mastitis (infeksi) karena bayi tidak mampu meminum ASI secara efektif. Hal ini akan berakibat ibu menghentikan pemberian ASI. 4) Kebiasaan yang keliru bahwa bayi memerlukan cairan tambahan.

Pemberian cairan seperti air teh dan air putih dapat meningkatkan risiko diare pada bayi. Bayi akan mendapat ASI yang lebih rendah dan frekuensi menyusu yang lebih singkat karena adanya tambahan cairan lain.

6) Pemasaran formula pengganti ASI. Hal ini telah menimbulkan anggapan bahwa formula PASI (pengganti air susu ibu) lebih unggul daripada ASI sehingga ibu akan lebih tertarik dengan iklan PASI dan memberikan MP-ASI secara dini.

2.2.6 Implikasi pemberian MP-ASI dini terhadap growth faltering Pemberian MP-ASI dini terbukti berpengaruh pada gangguan pertambahan berat badan bayi walaupun setelah dikontrol oleh faktor lainnya. Gangguan pertambahan bayi akibat pengaruh pemberian MP-ASI dini terjadi sejak bayi berumur dua bulan dan berlanjut pada interval umur berikutnya (WHO, 2003).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa keadaan kurang gizi pada bayi dan anak disebabkan karena pemberian MP-ASI yang tidak tepat. Keadaan ini memerlukan penanganan tidak hanya dengan penyediaan pangan, tetapi dengan pendekatan yang lebih komunikatif sesuai dengan tingkat pendidikan dan kemampuan masyarakat. Selain itu, umur pertama kali pemberian ASI sangat penting dalam menentukan status gizi bayi. Makanan prelakteal maupun MP-ASI dini mengakibatkan kesehatan bayi menjadi rapuh. Secara nyata, hal ini terbukti dengan terjadinya gagal tumbuh (growth faltering) yang terus kontinu terjadi sejak umur 3 bulan sampai anak mencapai umur 18 bulan (Ansori, 2002).

zat gizi dan energi semakin meningkat sedangkan asupan makanan akan menurun yang berdampak pada penurunan daya tahan tubuh. Dengan pemberian MP-ASI dini maka konsumsi energi dan zat gizi dari ASI akan menurun yang berdampak pada kegagalan pertumbuhan bayi dan anak (Pudjiadi, 2000).

2.2.7 Masalah-masalah dalam pemberian MP-ASI

Masalah dalam pemberian MP-ASI pada bayi/anak umur 0-24 bulan menurut Depkes (2000) adalah sebagai berikut :

a. Pemberian makanan prelakteal (makanan sebelum ASI keluar) Makanan prelakteal adalah jenis makanan seperti air kelapa, air tajin, air teh, madu, pisang, susu formula yang diberikan pada bayi yang baru lahir sebelum ASI keluar. Hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan bayi, dan mengganggu keberhasilan menyusui.

b. Kolostrum dibuang

Kolostrum adalah ASI yang keluar pada hari-hari pertama, kental dan berwarna kekuning-kuningan. Masih banyak ibu-ibu yang tidak memberikan kolostrum kepada bayinya. Kolostrum mengandung zat kekebalan yang dapat melindungi bayi dari penyakit dan mengandung zat gizi tinggi. Oleh karena itu kolostrum jangan dibuang.

c. Pemberian MP-ASI terlalu dini atau terlambat

bayi sudah lewat usia 6 bulan, dapat menyebabkan hambatan pertumbuhan anak.

d. MP-ASI yang diberikan tidak cukup

Pemberian MP-ASI pada periode umur 6-24 bulan sering tidak tepat dan tidak cukup baik kualitasnya maupun kuantitasnya. Adanya kepercayaan bahwa anak tidak boleh makan ikan dan kebiasaan tidak menggunakan santan atau minyak pada makanan anak, dapat menyebabkan anak menderita kurang gizi terutama energi dan protein serta beberapa vitamin penting yang larut dalam lemak.

e. Pemberian MP-ASI sebelum ASI

Pada usia 6 bulan, pemberian ASI yang dilakukan sesudah MP-ASI dapat menyebabkan ASI kurang dikonsumsi. Pada periode ini zat-zat yang diperlukan bayi terutama diperoleh dari ASI. Dengan memberikan MP-ASI terlebih dahulu berarti kemampuan bayi untuk mengkonsumsi ASI berkurang, yang berakibat menurunnya produksi ASI. Hal ini dapat berakibat anak menderita kurang gizi. seharusnya ASI diberikan dahulu baru MP-ASI.

f. Frekuensi Pemberian MP-ASI kurang

Frekuensi pemberian MP-ASI dalam sehari kurang akan berakibat kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi.

g. Pemberian ASI terhenti karena ibu kembali bekerja

yang bekerja karena kurangnya pemahaman tentang manajemen laktasi pada ibu bekerja. Hal ini menyebabkan konsumsi zat gizi rendah apalagi pemberian MP-ASI pada anak kurang diperhatikan. h. Kebersihan kurang

Pada umumnya ibu kurang menjaga kebersihan terutama pada saat menyediakan dan memberikan makanan pada anak. Masih banyak ibu yang menyuapi anak dengan tangan, menyimpan makanan matang tanpa tutup makanan/tudung saji dan kurang mengamati perilaku kebersihan dari pengasuh anaknya. Hal ini memungkinkan timbulnya penyakit infeksi seperti diare (mencret) dan lain-lain. i. Prioritas gizi yang salah pada keluarga

Banyak keluarga yang memprioritaskan makanan untuk anggota keluarga yang lebih besar, seperti ayah atau kakak tertua dibandingkan untuk anak baduta dan bila makan bersama-sama anak baduta selalu kalah.

2.3 Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif 2.3.1 Menurut masalah dalam menyusui

a. Kurang informasi

ibu saat pemeriksaan kehamilan atau sesudah bersalin (Priyono, 2010).

Untuk dapat melaksanakan program ASI eksklusif, ibu dan keluarganya perlu mengetahui informasi tentang keuntungan pemberian ASI, kerugian pemberian susu formula, pentingnya rawat gabung, cara menyusui yang baik dan benar, dan siapa harus dihubungi jika terdapat keluhan atau masalah seputar menyusui (Priyono, 2010).

b. Puting susu yang pendek/terbenam

Bentuk puting susu ada yang panjang, pendek, dan datar atau terbenam. Dengan kehamilan, biasanya puting menjadi lentur. Namun, memang kerap terjadi sampai sesudah bersalin, puting belum juga menonjol keluar. Banyak ibu langsung menganggap hilang peluangnya untuk menyusui. Padahal puting hanya kumpulan muara saluran ASI dan tidak mengandung ASI. (Priyono, 2010).

c. Payudara bengkak

Tiga hari pasca-persalinan payudara sering terasa penuh, tegang, dan nyeri. Kondisi ini terjadi akibat adanya bendungan pada pembuluh darah di payudara sebagai tanda ASI mulai banyak diproduksi. Jika karena sakit ibu malah berhenti menyusui, kondisi ini akan semakin parah, ditandai dengan mengilatnya payudara dan ibu mengalami demam (Priyono, 2010).

Untuk menghindari dan mengatasi payudara bengkak, berilah ASI pada bayi segera setelah lahir dan posisi yang benar dan tanpa jadwal. Jika produksi ASI melebihi kebutuhan bayi, keluarkan ASI dengan jalan diperah. Jangan berikan minuman lain pada bayi dan lakukan perawatan payudara pasca persalinan seperti pemijatan. Untuk mengurangi rasa sakit yang tidak tertahankan dan demam akibat pembengkakkan, kompres payudara dengan kompres dingin serta makanlah obat penurun demam (Priyono, 2010).

d. Puting susu nyeri/lecet

pengosongan payudara, akibatnya produksi ASI berkurang (Priyono, 2010).

Untuk mengatasi puting lecet dan nyeri, perbaikin posisi menyusui. Mulailah menyusui dari payudara yang tidak sakit karena isapan pertama bayi yang lapar biasanya lebih keras. Tetaplah mengeluarkan ASI dari payudara yang putingnya lecet. Untuk mengobati lecet, gunakan cara alami, yaitu dengan mengoleskan sedikit ASI pada puting tersebut dan biarkan kering. Jika rasa sakit tidak tertahankan ibu dapat meminum obat pengurang sakit (Priyono, 2010).

e. Saluran ASI tersumbat

f. Radang payudara

Jika puting lecet, saluran payudara tersumbat, atau pembengkakkan payudara tidak ditangani dengan baik, bisa berlanjut menjadi radang payudara. Payudara akan terasa bengkak, sangat sakit, kulitnya berwarna merah dan disertai demam. Lakukan perawatan disertai istirahat yang cukup. Segeralah berobat ke dokter untuk meminta antibiotik yang sesuai, juga obat pereda sakit (Priyono, 2010).

g. Abses payudara

Jika sampai terjadi abses, perawatan yang bisa dilakukan sama dengan jika terjadi radang payudara. Namun, nanah yang terjadi harus dikeluarkan dengan insisi. Selama luka bekas insisi belum sembuh maka bayi hanya dapat menyusui dari payudara sehat (Priyono, 2010).

h. ASI kurang

Sebagian ibu merasa ASI-nya kurang, mungkin karena setelah beberapa hari payudaranya tidak terasa tegang lagi, sementara bayi sering minta disusukan. Kondisi ini sebenarnya wajar. Payudara memang tidak terasa tegang lagi walaupun produksi ASI tetap banyak (Priyono, 2010).

bayi cukup ASI. Cukup-tidaknya ASI dapat diperkirakan dari beberapa kali bayi buang air kecil. Bagi bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, enam kali buang air kecil dalam sehari adalah pertanda ia cukup ASI (Priyono, 2010).

Hal-hal yang dapat mengurangi produksi ASI adalah tidak melakukan inisiasi menyusu dini, menjadwal pemberian ASI, memberikan minuman prelakteal (bayi diberi minum sebelum ASI keluar), apalagi memberikannya dengan botol/dot, kesalahan pada posisi dan perlekatan bayi pada saat menyusu, tidak mengosongkan salah satu payudara saat menyusui (Priyono, 2010).

Ibu sebaiknya tidak menjadwalkan pemberian ASI. Menyusui paling baik dilakukan sesuai permintaan bayi (on demand) termasuk pada malam hari, minimal 8 kali per hari. Produksi ASI sangat dipengaruhi oleh seringnya bayi menyusu. Makin jarang bayi disusui biasanya produksi ASI akan berkurang. Produksi ASI juga dapat berkurang bila bayi menyusu terlalu sebentar. Pada minggu pertama kelahiran seringkali bayi mudah tertidur saat menyusu. Ibu sebaiknya merangsang bayi supaya tetap menyusu dengan cara menyentuh telinga/telapak kaki bayi agar bayi tetap mengisap (Priyono, 2010).

Penggunaan kempeng akan membuat perlekatan mulut bayi pada payudara ibu tidak tepat dan sering menimbulkan masalah

“bingung puting”. Pemberian makanan pendamping pada bayi

ASI. Bayi menjadi cepat kenyang dan lebih jarang menyusu. Posisi dan perlekatan mulut bayi saat menyusu juga mempengaruhi pengeluaran ASI (Priyono, 2010).

i. Menyusui setelah bedah caesar

Jika ibu dan bayi dalam keadaan baik, sebenarnya ibu dapat segera menyusui bayi di ruang pemulihan setelah pembedahan selesai. Namun, jika ibu merasa bingung akibat pengaruh pembiusan atau bayi harus masuk kamar perawatan mungkin harus menunggu dulu. Jika setelah 12 jam belum juga bisa menyusui, mungkin perlu menanyakan penggunaan pompa untuk memerah ASI dan menyimpannya untuk diberikan kepada bayi menggunakan sendok. Banyak ibu yang menjalani bedah caesar merasa sulit menyusui (Priyono, 2010).

Hal ini wajar tetapi jangan menyerah. Mungkin akan lebih mudah jika menyusui dengan menghindari tekanan pada bekas sayatan. Caranya, meletakkan bantal di pangkuan ibu sebagai alas bayi menyusui dan menyusui sambil berbaring miring, atau menggunakan bahan pendukung perut lain seperti yang digunakan untuk berolahraga ditambah bantal selama menyusui (Priyono, 2010).

j. Ibu dengan penyakit

k. Ibu hamil

Ketika masih menyusui, kadang ibu sudah hamil kembali. Jika ada masalah dengan kandungannya. Ibu masih dapat menyusui. Namun, ia harus makan lebih banyak lagi. Selain itu, mungkin ibu akan mengalami puting lecet, keletihan, ASI berkurang, rasa ASI berubah, dan kontraksi rahim (Priyono, 2010).

2.3.2 Karakteristik Ibu a. Usia Ibu

Usia dapat mempengaruhi cara berfikir, bertindak, dan emosi seseorang. Usia yang lebih dewasa umumnya memiliki emosi yang lebih stabil dibandingkan usia yang lebih muda. Usia ibu akan mempengaruhi kesiapan emosi ibu. Usia ibu yang terlalu muda ketika hamil bisa menyebabkan kondisi fisiologis dan psikologisnya belum siap menjadi ibu. Hal ini dapat mempengaruhi kehamilan dan pengasuhan anak (Hurlock 1995).

Dari segi produksi ASI ibu-ibu yang berusia 19-23 tahun lebih baik dalam menghasilkan ASI dibanding dengan ibu yang berusia lebih tua. Primipara yang berusia 35 tahun cenderung tidak menghasilkan ASI yang cukup (Pudjiadi, 2000).

Berbeda halnya dengan hasil penelitian Fikawati dan Syafiq (2009) yang menyatakan bahwa umumnya informan ASI eksklusif 6 bulan lebih tua daripada informan yang tidak ASI eksklusif dengan perbedaan rata-rata umur 4 tahun. Rata-rata informan ASI eksklusif berusia 30 tahun dan rata-rata informan ASI tidak eksklusif berusia 26 tahun.

b. Tingkat pendidikan Ibu

Pendidikan merupakan proses pembentukan pribadi seseorang melalui proses belajar yang dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Melalui pendidikan seseorang akan memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pendidikan merupakan sarana belajar yang selanjutnya diperkirakan akan menanamkan pengertian dan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Di era modern ini pendidikan bagi wanita terus meningkat sehingga banyak wanita yang bekerja di luar rumah. Dengan semakin banyaknya wanita yang bekerja khususnya pada wanita yang memiliki bayi menyebabkan terganggunya rutinitas menyusui (Mulyaningsih, 2010).

untuk mencari dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam pengasuhan bayinya.

Pendidikan pada satu sisi mempunyai dampak positif yaitu ibu semakin mengerti akan pentingnya pemeliharaan kesehatan termasuk pemberian ASI eksklusif, tetapi di sisi lain, pendidikan yang semakin tinggi juga akan berdampak adanya perubahan nilai-nilai sosial seperti adanya anggapan bahwa menyusui bayi dianggap tidak modern dan dapat menpengaruhi bentuk payudara ibu (Roesli, 2001). Sedangkan menurut Suhardjo (1992), semakin tinggi pendidikan dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan bayi menderita kurang gizi tertentu karena konsentrasinya dalam ASI menurun jumlahnya sehingga ibu cenderung memberikan makanan tambahan.

c. Pekerjaan Ibu

Bekerja selalu dijadikan alasan tidak memberikan ASI eksklusif pada bayi karena ibu meninggalkan rumah sehingga waktu pemberian ASI pun berkurang. Akan tetapi seharusnya seorang ibu yang bekerja tetap dapat memberi ASI eksklusif kepada bayinya dengan pengetahuan yang benar tentang menyusui, perlengkapan memerah ASI, dan dukungan lingkungan kerja (Soetjiningsih,1997).

sewaktu-waktu selama bayi umur 0-6 bulan. Namun hal ini terkadang tidak mungkin dilakukan oleh ibu itu sendiri karena tempat kerja yang jauh.

Khomsan (2004) menyatakan bahwa konsep tentang ASI eksklusif sekarang ini terasa sulit untuk dilaksanakan oleh ibu-ibu bekerja. Kesibukan akibat bekerja di luar rumah merupakan penghambat utama seorang ibu untuk menyusui anaknya lebih baik. Menurut Roesli (2001), ibu yang bekerja masih dapat memberikan ASI eksklusif dengan cara memerah ASI sebelum berangkat ke tempat kerja, dengan demikian bukanlah suatu alasan bagi ibu untuk tidak menyusui ASI secara eksklusif.

Kualitas dan kuantitas ASI tidak berpengaruh dengan kondisi ibu bekerja. Pada ibu telah diajarkan cara mempertahankan produksi ASI dengan cara memompa ASI pada saat berada di tempat kerja dengan menyusui bayi lebih sering pada malam hari, ternyata jumlah ibu yang ASI nya masih cukup sampai bayi umur 6 bulan lebih sedikit jika dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja, kondisi ini diduga akibat beban fisik ibu karena pekerjaan sehingga tidak dapat mempertahankan produksi ASI (Suradi, 1992 dalam Mulyaningsih, 2010).

d. Pengetahuan Ibu

Pengertian ASI eksklusif dan kolostrum.

Manfaat kolostrum bagi kesehatan bayi, manfaat pemberian

ASI, dan manfaat menyusui.

Waktu, yaitu kapan ibu mulai menyusui bayinya, berapa lama,

dan sampai umur berapa.

Cara menyusui yang baik dan benar, menghentikan bayi

menyusui, menyendawakan bayi setelah disusui, meningkatkan produksi ASI, menyimpan ASI dan cara menyapih yang baik. Cara mengatasi permasalahan menyusui, antara lain: puting susu

datar dan terpendam, lecet dan nyeri, payudara bengkak, saluran ASI tersumbat, radang payudara, payudara abses, produksi ASI kurang dan bingung puting.

Pengetahuan, hambatan utama tercapainya ASI eksklusif yang benar adalah karena kurang sampainya pengetahuan yang benar tentang ASI eksklusif pada para ibu (Roesli, 2000).

keterampilan untuk mempraktekkannya. Jika pengetahuan subjek lebih luas dan mempunyai pengalaman tentang ASI eksklusif baik yang dialami sendiri maupun dilihat dari teman, tetangga atau keluarga, maka subjek akan lebih terinspirasi untuk mempraktekkannya.

Hasil penelitian Simandjuntak tahun 2001, Pengetahuan responden tentang dampak pemberian MP-ASI dini pada bayi masih rendah. Hanya sekitar 18% responden yang berpengetahuan baik dan sekitar 82% pengetahuannya kurang baik. Ini berarti bahwa ibu dengan pengetahuan tentang dampak pemberian MP-ASI dini pada bayi termasuk kategori baik, berpeluang 3,696 kali untuk tidak memberikan MP-ASI dini pada bayinya dibanding ibu dengan pengetahuan kurang baik. Ini membuktikan pendapat Notoatmodjo (1993) bahwa pengetahuan (dalam hal ini tentang dampak pemberian MP-ASI dini pada bayi) merupakan domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (dalam hal ini memberikan atau tidak memberikan MP-ASI dini pada bayi).

e. Sikap Ibu

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku (Notoatmodjo, 2007).

Menurut hasil penelitian Saleh (2011) subjek umumnya memiliki kemauan untuk memberikan ASI terhadap bayinya. Namun para subjek mudah menghentikan pemberian ASI ketika menemui tantangan. Pengetahuan tentang ASI eksklusif serta motivasi pemberian ASI eksklusif yang kurang, mempengaruhi sikap ibu yang diakibatkan oleh masih melekatnya pengetahuan budaya lokal tentang pemberian makan pada bayi. Perilaku menyusui yang kurang mendukung diantaranya membuang kolostrum karena dianggap tidak bersih dan kotor, pemberian makanan/minuman sebelum ASI keluar (prelakteal), serta kurangnya rasa percaya diri subjek bahwa ASI tidak cukup untuk bayinya.

untuk kesehatan bayi. Persentase lebih besar ditemukan pada ibu di perkotaan yang mencapai 93.5%, sedangkan di perdesaan hanya mencapai 77.4%. Sebagian besar (71%) ibu di perdesaan masih setuju bahwa makanan prelakteal seperti madu dan air putih penting untuk diberikan pada bayi yang baru lahir (Rachmadewi, 2009).

Status kesehatan di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sikap seseorang suatu penyakit. Sikap dapat digunakan untuk memprediksikan tingkah laku apa yang mungkin terjadi. Dengan demikian sikap dapat diartikan sebagai suatu predisposisi tingkah laku yang akan tampak aktual apabila kesempatan untuk mengatakan terbuka luas (Azwar, 2005 dalam Anggraeni, 2012).

Penelitian Fikawati dan Syafiq (2009) menyatakan bahwa hampir seluruh ibu bersikap setuju terhadap pemberian ASI eksklusif 6 bulan. Bahkan informan yang tidak ASI eksklusif juga setuju terhadap pemberian ASI eksklusif.

eksklusif. Hal ini disebabkan karena masih ada ibu dan keluarganya yang percaya bahwa pemberian makanan tambahan selain ASI dapat diberikan sedini mungkin sehingga bayi cepat besar tanpa mengetahui efek dari pemberian makanan selain ASI pada bayi usia di bawah 6 bulan.

2.3.3 Hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik ibu a. Kepercayaan

Aspek keyakinan atau kepercayaan dalam kehidupan manusia mengarahkan budaya hidup, perilaku normal, kebiasaan, nilai-nilai dan penggunaan sumber daya di dalam suatu masyarakat akan menghasilkan pola hidup yang disebut kebudayaan dan selanjutnya kebudayaan mempunyai pengaruh yang dalam terhadap perilaku (Ludin, 2008 dalam Anggraeni, 2012)

Membantu ibu agar bisa menyusui bayinya dengan benar memerlukan pemahaman tentang perilaku ibu, keluarga, dan lingkungan sosial budayanya dalam hal menyusui. Perlu diketahui bagaimana pendapat tetua adat dan masyarakat sekitarnya tentang ASI dan menyusui. Apakah mereka mendukung ASI eksklusif, tidak peduli, atau justru menghalangi pemberian ASI (Afifah, 2007)

madu sebelum usia bayi 6 bulan mereka beranggapan bahwa anak yang yang diberi madu akan baik bagi kesehatannya (Pawenrusi, 2011 dalam Anggraeni, 2012).

Kepercayaan sangat dipengaruhi oleh tradisi dalam lingkungan maupun keluarga. Pemberian madu menurut penelitian Wulandari (2011) dalam Anggraeni (2012) terhadap makanan prelakteal menjelaskan bahwa pemberian madu merupakan kebiasaan yang dilakukan kepada bayi baru lahir sejak dulu dan dilakukan secara turun temurun oleh keluarga. Alasan pemilihan madu sebagai makanan prelakteal berdasarkan kepercayaan tertentu, diantaranya dapat mengobati demam, panas, dan dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi sehingga bayi tidak mudah terkena influenza jika memakan makanan yang manis karena sejak kecil sudah terbiasa memakan yang manis seperti madu, selain itu pemberian madu dapat memerahkan bibir bayi jika pemberiannya dioleskan pada bibir bayi.

dilumatkan ataupun madu, teh manis kepada bayi baru lahir sebelum ASI keluar (Maas, 2004 dalam Afifah 2007).

b. Paritas

Menurut Soetjiningsih (1997), kenaikan jumlah paritas menyebabkan ada sedikit perubahan produksi ASI yaitu pada anak pertama: jumlah ASI ± 580 ml/24 jam, anak kedua: jumlah ASI ± 654 ml/24 jam, anak ketiga: jumlah ASI ± 602 ml/24 jam, kemudian anak kelima: jumlah ASI ± 506 ml/24 jam. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah paritas, maka produksi ASI semakin menurun.

Gatti (2008) dalam penelitiannya mengenai persepsi ibu tentang kekurangan/ketidakcukupan suplai ASI menyebutkan bahwa paritas dan pengalaman menyusui berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan menyusui, dimana wanita yang baru pertama kali menyusui biasanya selalu berfikir akan resiko dan masalah menyusui atau penghentian menyusui di awal dibandingkan dengan wanita yang sudah pernah menyusui sebelumnya.

berikutnya. Seorang ibu muda dengan anak pertama akan merasa sulit untuk dapat menyusui (Solihah, 2010 dalam Anggraeni, 2012).

Hasil penelitian Arasta (2010) menunjukkan sebagian besar ibu yang gagal memberikan ASI selama dua bulan yaitu ibu yang melahirkan anak ≥ 3 (multipara). Paritas diperkirakan ada kaitannya dengan arah pencarian informasi tentang pengetahuan ibu nifas/menyusui dalam memberikan ASI ekslusif.

Penelitian Fikawati dan Syafiq (2009) menyatakan bahwa informan ASI eksklusif mempunyai paritas rata-rata lebih tinggi (3 anak) daripada informan ASI tidak eksklusif (2 anak). Perbedaan jumlah anak akan mempengaruhi terhadap pengalaman ibu dalam hal menyusui.

c. Dukungan Keluarga