INVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA

DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

DI INDONESIA

(Studi Kasus di Provinsi Papua)

FINANCIO DOREBAYO

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Papua) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2015

RINGKASAN

FINANCIO DOREBAYO. Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Papua). Dibimbing oleh ENDANG SUHENDANG dan MUHDIN.

Ketersediaan data dan informasi sumber daya hutan sangat berperan dalam menentukan target dan ukuran-ukuran yang jelas dalam pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan hutan (UPH). Dalam rangka pengelolaan hutan lestari pada tingkat UPH, penyusunan rencana pengelolaan hutan harus mempertimbangkan seluruh ekosistem bentang alam dengan tetap mempertahankan keanekaragaman hayati dan produktivitasnya serta kemampuan regenerasi dalam mempertahankan hidup dan potensinya untuk memenuhi fungsi-fungsi ekologi, ekonomi dan sosial saat ini dan masa yang akan datang.

Inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi sediaan tegakan hutan berbasis petak pada areal hutan efektif UPH. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai kesesuaian dan ketepatan hasil pelaksanaan IHMB untuk menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (RKUPHHK-HA) dalam rangka pengelolaan hutan lestari dengan tujuan menghasilkan kayu secara berkelanjutan. Pengumpulan data menggunakan teknik purposive sampling dengan pertimbangan lokasi adalah UPH yang telah melaksanakan IHMB yang hasilnya telah dievaluasi dan diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dan Dinas Provinsi. Pengambilan contoh plot IHMB dilaksanakan dengan pertimbangan; stratifikasi tutupan hutan, aksesibilitas, waktu dan biaya.

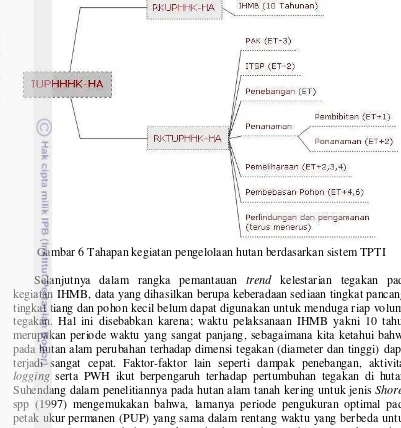

Hasil pelaksanaan IHMB oleh UPH yakni ketersediaan data potensi sediaan tegakan dan informasi umum lainnya belum dapat dijadikan dasar dalam penyusunan suatu rencana pengelolaan hutan dengan tujuan menghasilkan kayu secara berkelanjutan dengan prinsip kelestarian hutan. Pada tingkat UPH, rencana pengelolaan hutan jangka panjang (RKUPHHK-HA) yang berisi tujuan dan sasaran kegiatan disusun berdasarkan data dan informasi yang menyeluruh meliputi aspek ekologi, ekonomi dan sosial. Pengertian kata “menyeluruh” dalam IHMB hanya bermakna menyeluruh terhadap keseluruhan areal hutan efektif saja, tidak meliputi keseluruhan komponen data dan informasi tentang ekosistem hutan. Data hasil pelaksanaan IHMB digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RKUPHHK-HA, sementara dalam rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (RKTUPHHK-HA) dilaksanakan berdasarkan tahapan sistem silvikultur TPTI (Tebang Pilih Tanam Indonesia).

SUMMARY

FINANCIO DOREBAYO. Periodic Comprehensive Forest Inventory on Production Forest Management in Indonesia (Case Study in Papua Province). Supervised by ENDANG SUHENDANG and MUHDIN.

The availability of data and information of forest resources plays an important role to determine the direction and clear targets in forest management at forest management unit (FMU) level. In order to preserve sustainable forest management at the sites level, management plans should be set with consideration of the entire ecosystem landscape while maintaining biological diversity and productivity as well as regeneration ability in sustaining life and potential to fulfill functions of the ecological, economic and social for current time and the future.

The periodic comprehensive forest inventory (Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala called IHMB) is Indonesian forest stands inventory were based on compartment at forest effective area of forest management unit (FMU). The purpose of this study is to get information about the suitability and accuracy of the IHMB implementation results to arranging long-term forest management plans (rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam called RKUPHHK-HA) in order to forest management that aims to produce sustainable timber. Data gathered with purposive sampling technique with location consideration is the FMU that have been implemented of IHMB and the results has been evaluated and verified by the Ministry of Forestry and Forestry Provincial Office. Sampling plot of IHMB is carried out with consideration: forest cover stratification, accessibility, time and cost.

The results of IHMB implementation that contain the availability potentially standing stock and other general information can not be uses as a basis to preparing a forest management plan with the aims of generating sustainable timber with the sustainability forest principles. At the FMU level, the long-term forest management (RKUPHHK-HA) which contains goals and objective of the activity that based on comprehensive data and information covering the aspect of ecological, economic and social. The sense of word “comprehensive” on IHMB is meaningfully only covered the forest area, without including all components of the data and information on forest ecosystem. The data result of IHMB implementation is uses as a basis to arranging RKUPHHK-HA, meanwhile in the short-term forest management (rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam called RKTUPHHK-HA) is implemented by the stage of silvicultural system (tebang pilih tanam Indonesia called TPTI).

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

IVENTARISASI HUTAN MENYELURUH BERKALA

DALAM PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

DI INDONESIA

(Studi Kasus di Provinsi Papua)

FINANCIO DOREBAYO

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Papua)

Nama : Financio Dorebayo NIM : E151120111

Disetujui oleh

Komisi Pembimbing

Prof Dr Ir Endang Suhendang, MS Ketua

Dr Ir Muhdin, MSc F Trop Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan

Dr Tatang Tiryana, S Hut MSc

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MSc Agr

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Mulia atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan pada bulan Mei 2014 ini adalah inventarisasi hutan, dengan judul Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala dalam Pengelolaan Hutan Produksi di Indonesia (Studi Kasus di Provinsi Papua). Karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan Tesis untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan di Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Terima kasih kepada Bapak Prof.Dr.Ir. Endang Suhendang, MS dan Bapak Dr.Ir. Muhdin, MSc.F.Trop selaku komisi pembimbing atas bimbingan dan arahannya dalam penulisan karya ilmiah ini. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kehutanan cq. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan selaku sponsor dalam proses belajar di kampus IPB. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada manajemen PT. X dan PT. Y yang telah bersedia sebagai objek dalam penelitian, Kepala Balai dan semua staf kantor BPPHP Wilayah XVII Jayapura, semua dosen Pascasarjana Ilmu Pengelolaan Hutan IPB serta teman-teman mahasiswa Pascasarjana IPH angkatan tahun 2012. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu (Alm), istri dan kedua anakku serta seluruh keluarga yang tak henti-hentinya memberikan doa dan semangat.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Juli 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABELDAFTAR GAMBAR

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

Ruang Lingkup Penelitian 3

2 TINJAUAN PUSTAKA 4

Unit Pengelolaan Hutan 4

Inventarisasi Hutan 5

Pengelolaan Hutan Produksi di Indonesia 8

3 METODOLOGI PENELITIAN 14

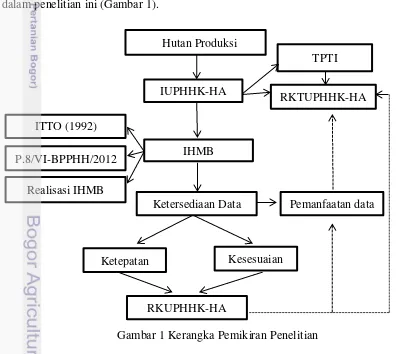

Kerangka Pemecahan Masalah 14

Asumsi Dasar Penelitian 15

Teori yang Mendasari Penelitian 15

Metode Penelitian 15

4 HASIL 16

Keadaan Umum Lokasi Penelitian 16

Kesesuaian dan Ketepatan Data Hasil Pelaksanaan IHMB

dengan Pedoman IHMB 19

Kesesuaian Data dalam Pedoman IHMB dengan Kriteria dan

Indikator Kelestarian 24

Validitas dan Reliabilitas Pelaksanaan IHMB 27

Pemanfaatan Data IHMB dalam Realisasi Pengelolaan Hutan di Tingkat

Unit Pengelolaan Hutan 29

5 PEMBAHASAN 31

Peranan Data IHMB dalam Pengelolaan Hutan Lestari di Tingkat

Unit Pengelolaan Hutan 31

Kesesuaian dan Ketepatan Realisasi Pelaksanaan IHMB dengan Pedoman 33 Peranan Data IHMB dalam Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan di

Tingkat Unit Pengelolaan Hutan 34

Peranan Data IHMB dalam Realisasi Pengelolaan Hutan 35

6 SIMPULAN DAN SARAN 36

Simpulan 36

Saran 37

DAFTAR PUSTAKA 38

LAMPIRAN 41

DAFTAR TABEL

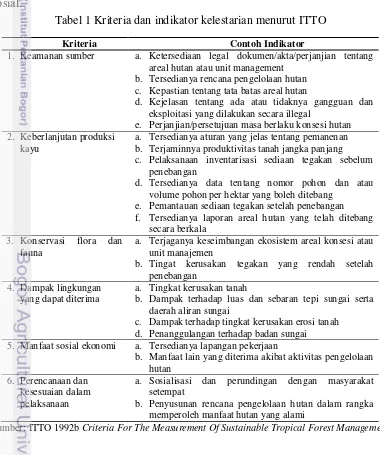

1 Kriteria dan indikator kelestarian menurut ITTO 10 2 Kriteria dan indikator menurut Kementerian Kehutanan (PHPL) 11

3 Luas areal hutan PT. X berdasarkan fungsi 17

4 Luas areal hutan PT. Y berdasarkan fungsi 19

5 Data yang harus diperoleh berdasarkan pedoman IHMB 19

6 Sediaan tegakan PT. X 20

7 Sediaan tegakan PT. Y 20

8 Tekstur tanah PT. X dan PT. Y 21

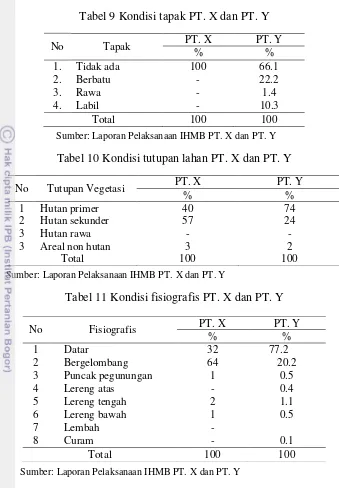

9 Kondisi tapak PT. X dan PT. Y 22

10 Kondisi tutupan lahan PT. X dan PT. Y 22

11 Kondisi fisiografis PT. X dan PT. Y 22

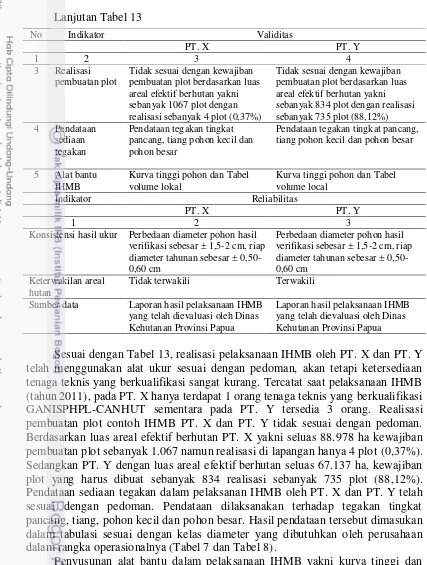

12 Data yang diperlukan untuk menilai kriteria dan indikator 25 13 Validitas dan reliabilitas pelaksanaan IHMB 27

14 Rencana dan realisasi produksi kayu 31

15 Kebutuhan data dan relevansi antara kriteria dan indikator 32

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka Pemikiran Penelitian 14

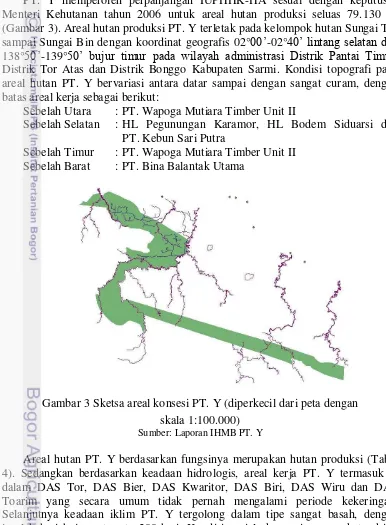

2 Sketsa areal konsesi PT. X 17

3 Sketsa areal konsesi PT. Y 18

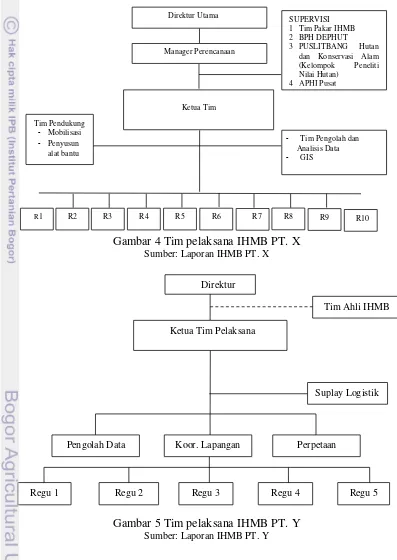

4 Tim pelaksana IHMB PT. X 23

5 Tim pelaksana IHMB PT. Y 23

6 Tahapan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan sistem TPTI 30

DAFTAR LAMPIRAN

1 Peta areal konsesi IUPHHK-HA PT. X 41

2 Peta tutupan lahan PT. X 42

3 Peta realisasi plot contoh IHMB PT. X 43

4 Rekapitulasi sediaan tegakan per kelas diameter PT. X 44

5 Peta areal konsesi PT. Y 45

6 Peta tutupan lahan PT. Y 46

7 Peta realisasi plot contoh IHMB PT. Y 47

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hutan merupakan kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (UU No. 41 Th. 1999 tentang Kehutanan). Kata kunci utama dalam definisi ini adalah dominasi pepohonan. Dominasi pohon dalam luasan yang memadai tersebut diharapkan mampu membuat hutan memerankan beberapa fungsi, antara lain menjaga keseimbangan iklim baik mikro maupun makro, menjaga keseimbangan tata air, memproduksi udara bersih, dan sebagainya yang secara langsung memiliki manfaat penting bagi kehidupan manusia, serta merupakan sandaran utama bagi kelangsungan hidup masyarakat sekitarnya. Dalam pengurusan hutan di Indonesia, hutan dapat berupa hutan tetap dan hutan tidak tetap. Pengurusan hutan tetap ditujukan untuk memperoleh manfaat hutan sesuai fungsi pokok produksi, lindung dan konservasi. Keseluruhan fungsi hutan tetap ini diharapkan akan memiliki peranan dalam menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengelolaan hutan yang baik merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengelolaan hutan sebagai acuan bagi para pihak, akan tetapi sampai dengan saat ini praktek pengelolaan hutan di lapangan masih jauh dari yang diharapkan. Penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Hal ini, antara lain tercermin dalam kriteria pengelolaan hutan lestari yang telah memasukan aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial.

Pengurusan hutan (forest stewardship) merupakan keseluruhan tindakan manajemen terhadap sumber daya hutan yang dilakukan dalam rangka memperoleh totalitas barang, manfaat, jasa dan nilai-nilai yang tersedia dengan tetap mempertahankan kelestariannya untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang (Helms 1998). Tantangan terhadap pengelolaan hutan dengan tujuan untuk menghasilkan kayu kini telah memasuki babak baru, yakni pengelolaan hutan berkelanjutan yang berlandaskan pada kelestarian ekosistem. Kelestarian tersebut dapat direalisasikan dalam kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan dengan memperhatikan dan memperhitungkan faktor fisik, biologis, sediaan tegakan, karakteristik hutan serta fungsi-fungsi ekologis dari hutan, sehingga dalam pelaksanaannya tidak akan mengganggu fungsi utama hutan. Kelestarian hasil dipakai sebagai prinsip dasar dalam pemanenan dan sangat bergantung pada sistem pengaturan hasil yang digunakan (Seydack 1995).

2

Untuk memperoleh rencana pengaturan hasil hutan yang baik, diperlukan ketersediaan data sumber daya hutan yang lengkap dan akurat. Ketersediaan data tersebut dapat diperoleh dengan pelaksanaan kegiatan inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan merupakan rangkaian kegiatan dengan suatu metode tertentu untuk memperoleh data dan informasi tentang sumberdaya hutan, potensi kekayaan alam hutan serta lingkungannya secara lengkap. Melalui kegiatan inventarisasi dapat diperoleh gambaran tentang keadaan hutan yang meliputi keragaman jenis, kondisi tapak, aksesibilitas dan sosial ekonomi masyarakat, sehingga informasi ini diperlukan untuk menentukan alternatif tindakan pengelolaan hutan.

Pemerintah telah mewajibkan seluruh unit pengelolaan hutan (UPH) atau pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (IUPHHK-HA) untuk menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (RKUPHHK-HA) sepuluh tahunan yang disusun berdasarkan inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB). RKUPHHK-HA disusun berdasarkan pertimbangan aspek-aspek kelestarian hutan, kelestarian usaha serta keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan.

IHMB adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentang kondisi sediaan tegakan hutan (timber standing stock), yang dilaksanakan secara berkala 1 kali dalam 10 tahun pada seluruh petak di dalam kawasan hutan produksi setiap wilayah unit pengelolaan/unit manajemen. Dalam pedomannya dijelaskan bahwa IHMB bertujuan untuk mengetahui kondisi sediaan tegakan (timber standing stock), sebagai bahan dasar dalam penyusunan RKUPHHK dan sebagai bahan pemantauan kecenderungan kelestarian sediaan tegakan di areal IUPHHK pada hutan alam maupun hutan tanaman dan atau kesatuan pengelolaan hutan produksi (Kemenhut 2009).

Progres pelaksanaan IHMB sampai dengan bulan Desember 2009 tercatat sebanyak 124 unit (40,78%) yang telah melaksanakan dari total 304 unit IUPHHK-HA di Indonesia (Direktorat Bina Usaha Hutan Alam, Kemenhut 2010). Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenhut mengeluarkan surat edaran nomor SE.09/VI-BPHA/2010 tentang percepatan pelaksanaan IHMB dan SE.14/VI/BPHA/2010 yang menetapkan batas waktu pelaksanaan IHMB paling lambat tanggal 31 Agustus 2011. Besarnya biaya operasional dalam pelaksanaan IHMB dan keterbatasan jumlah tenaga teknis yang tersedia pada UPH merupakan alasan yang sering dikeluhkan. Selain itu pada saat kewajiban tersebut ditetapkan (bulan Mei 2009) sebagian besar IUPHHK-HA telah beroperasi sesuai RKTUPHHK-HA yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya, sehingga IHMB dilaksanakan pada saat yang sama dengan dengan kegiatan operasional IUPHHK-HA yang sedang berjalan.

3

jumlah plot contoh yang harus dibuat berdasarkan luas areal efektif berhutan yang menyita waktu operasionalnya.

Perumusan Masalah

Realisasi pengelolaan hutan oleh UPH dilaksanakan berdasarkan RKTUPHHK-HA yang merupakan penjabaran dari RKUPHHK-HA yang telah berbasis IHMB. Kenyataan di lapangan bahwa sering terjadi ketidaksesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi pelaksanaannya merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan hutan di tingkat UPH. Di samping itu, keengganan UPH mengikutsertakan karyawannya dalam pelatihan teknis kehutanan untuk memenuhi kecukupan tenaga teknis yang berkualifikasi juga merupakan suatu kelemahan. Hal-hal seperti yang tersebut di atas merupakan penghambat dalam proses pencapaian pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL).

Berdasarkan latar belakang seperti yang tersebut di atas, terdapat beberapa pertanyaan yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yakni:

1. Apakah data yang harus dikumpulkan menurut pedoman IHMB sudah mencakup seluruh data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan hutan berdasarkan prinsip kelestarian hutan sesuai dengan kriteria dan indikator kelestarian yang ditetapkan oleh ITTO dan Kemenhut (PHPL)? 2. Apakah data hasil pelaksanaan IHMB sudah merupakan keseluruhan data yang

seharusnya diperoleh sesuai dengan pedoman IHMB?

3. Apakah data hasil pelaksanaan IHMB sudah sesuai dengan data yang diperlukan untuk menyusun RKUPHHK-HA?

4. Apakah data hasil pelaksanaan IHMB dipergunakan dalam kegiatan pengelolaan hutan pada tingkat unit pengelolaan hutan di lapangan?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi mengenai kesesuaian dan ketepatan hasil pelaksanaan IHMB untuk menyusun RKUPHHK-HA dalam rangka pengelolaan hutan dengan tujuan menghasilkan kayu secara berkelanjutan.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang ketepatan dan kesesuaian data yang seharusnya diperoleh melalui pelaksanaan IHMB berdasarkan pedoman yang ada bilamana dibandingkan dengan data yang diperlukan dalam penyusunan RKUPHHK-HA dalam rangka pengelolaan hutan dengan tujuan menghasilkan kayu secara berkelanjutan.

Ruang Lingkup Penelitian

4

2

TINJAUAN PUSTAKA

Unit Pengelolaan Hutan

Pembentukan wilayah pengelolaan hutan merupakan serangkaian proses perencanaan dan atau penyusunan disain kawasan hutan yang didasarkan atas fungsi pokok dan peruntukannya yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Sesuai dengan Undang Undang tentang Kehutanan (1999), pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota dan unit pengelolaan. Pembentukan wilayah unit pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai (DAS), sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi pemerintahan. Lebih lanjut pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi masyarakat setempat sebesar 30% dari luas DAS atau pulau dengan sebaran yang optimal.

Dalam perkembangannya pemerintah membentuk wilayah pengelolaan hutan dalam bentuk organisasi kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007, KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Seluruh kawasan hutan dibagi sesuai dengan fungsi pokok hutan yakni hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Organisasi KPH tersebut memiliki tugas dan fungsi antara lain: 1) menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi: a) tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, b) pemanfaatan hutan, c) penggunaan kawasan hutan, d) rehabilitasi hutan dan reklamasi serta e) perlindungan hutan dan konservasi alam, 2) menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota untuk diimplementasikan, 3) melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian, 4) melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya dan 5) membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

5

Menurut Supriadi (1997), implikasi dari konsep kelembagaan pada pengelolaan sumber daya hutan adalah pengendalian terhadap interaksi berbagai kepentingan yang mengatur hak dan kewajiban “apa dan siapa” dalam pemanfaatan sumber daya hutan pada perekonomian suatu wilayah. Pengaturan hak dan kewajiban tersebut akan melibatkan semua pelaku ekonomi yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta/pengusaha. Dalam ruang lingkup property right, maka sesuai dengan Undang Undang Kehutanan bahwa hutan adalah milik negara yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Penanggungjawab pengelolaan hutan adalah pemerintah yang dapat dilakukan oleh lembaga atau badan hukum (BUMN, swasta, koperasi) dan kelompok masyarakat ataupun perorangan. Demikian pula sesuai dengan ciri batas yuridiksi kelembagaan maka batas bagi masyarakat adat untuk memanfaatkan areal hutan dan hasil hutan dapat dijadikan sebagai cara untuk melestarikan sumber daya hutan (Santosa 2006).

Inventarisasi Hutan

Ketersediaan data dan informasi yang lengkap tentang sumber daya hutan sangatlah penting. Hal tersebut terbukti dengan keterlibatan organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO) sejak awal dalam penentuan dan pelaksanaan program penilaian sumber daya hutan pada semua tingkat, mulai dari penaksiran hutan dunia, regional sampai pada tingkat inventarisasi untuk pengelolaan tingkat tapak. Adanya keinginan dalam rangka sinkronisasi dan penyamaan persepsi terhadap rencana garis besar dan isi pokok dalam kegiatan inventarisasi hutan direalisasikan dalam pertemuan para ahli di bidang kehutanan dari berbagai negara pada tahun 1972 (Simon 1987).

Inventarisasi hutan merupakan suatu kegiatan mengumpulkan data dan informasi tentang sumber daya hutan, potensi kekayaan hutan serta lingkungannya secara menyeluruh yang mencakup survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia dan kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Menurut Shiver dan Borders (1996), inventarisasi hutan adalah suatu deskripsi tentang kuantitas dan kualitas dari pepohonan dan organisme lainnya yang hidup di dalam hutan serta tentang lahan yang merupakan tapak dari hutan itu sendiri. Sesuai dengan definisi tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tujuan dari inventarisasi hutan dapat mencakup estimasi terhadap volume atau nilai dari kayu yang ada di dalam suatu kawasan hutan, jumlah flora dan fauna tertentu termasuk kondisi tapak atau obyek-obyek lain yang menjadi tujuan dari kegiatan survei.

6

DAS, pengelolaan satwa liar dan kemungkinan konversi ke tata guna lainnya, maka ruang lingkup inventarisasi hutan haruslah diperluas (Atmosoemarto 1993).

Menurut Simon (1987), terdapat beberapa spesifikasi penting untuk tujuan inventarisasi hutan di antaranya: a) batas dan ukuran yang pasti dari areal yang akan diinventarisasi, b) pembagian-pembagian yang dibuat dalam areal yang akan diinventarisasi, c) sifat informasi yang diperlukan, d) penyajian informasi yang diperlukan dan e) ketepatan informasi yang diperlukan. Di Indonesia, inventarisasi hutan merupakan salah satu kegiatan utama dalam perencanaan hutan. Hasil inventarisasi hutan sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengukuhan hutan, penatagunaan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan serta dalam rangka perencanaan kehutanan. Sesuai dengan Undang Undang Kehutanan, inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap yang terdiri atas: 1) inventarisasi hutan tingkat nasional 2) inventarisasi hutan tingkat wilayah 3) inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai dan 4) inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.

Secara umum inventarisasi hutan bersifat statis dan dinamis. Inventarisasi hutan statis ditujukan untuk memperoleh data yang bersifat sesaat atau potret sumber daya hutan pada saat dilaksanakan inventarisasi tersebut. Sedangkan inventarisasi hutan dinamis dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang sumber daya hutan yang mencakup laju pertumbuhan tegakan secara berkala. ITTO (1992a) menyatakan bahwa tujuan utama dari inventarisasi statis dan dinamis adalah untuk menilai kemungkinan penebangan kayu dan produksi kayu jangka panjang. Informasi yang diperoleh harus menggambarkan secara kuantitatif mengenai jenis-jenis komersil dan jenis-jenis yang tidak komersil, termasuk di dalamnya informasi tentang kelas diameter yang lebih rendah serta anakan yang tersedia pada areal tersebut.

Perencanaan kehutanan sebagaimana tersebut di atas merupakan proses penetapan tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya penyelenggaraan kehutanan yang diharapkan. Ketersediaan data tegakan hutan (standing stock) sebagai hasil dari pelaksanaan inventarisasi hutan merupakan kondisi tegakan hutan yang ada pada saat tertentu dan dinyatakan dalam komposisi jenis, penyebaran ukuran diameter dan ukuran tinggi pohon penyusun tegakan, luas areal, volume tegakan hutan, keadaan permudaan alam atau tumbuhan bawah serta bentang lahannya. Salah satu langkah nyata dalam meningkatkan kualitas hutan adalah tersedianya data tentang pertumbuhan dan hasil dengan pemodelan dinamika struktur tegakan yang disusun dari rangkaian data pertumbuhan dalam petak ukur permanen (Bone 2010). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 20014, inventarisasi hutan di tingkat unit pengelolaan dilaksanakan oleh pemegang ijin dan dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan pada unit pengelolaan yang bersangkutan. Rencana pengelolaan hutan sebagaimana tersebut di atas merupakan RKUPHHK-HA yang disusun berdasarkan IHMB yang dilaksanakan secara berkala dalam jangka waktu 10 tahun.

7

tegakan dan pencatatan informasi yang diperlukan dan penempatannya bersifat semi permanen. Penentuan plot contoh IHMB berbasis petak didasarkan pada kondisi areal efektif berhutan pada areal kerja UPH. Tujuan pembuatan plot contoh IHMB adalah untuk menghitung volume tegakan semua jenis yang terdiri dari tegakan dengan diameter setinggi dada (dbh) sama dengan atau lebih besar dari 10 sentimeter. Plot contoh untuk pengamatan pohon pada hutan alam berbentuk empat persegi panjang (rectangular plot) dengan ukuran minimal 0,25 ha dengan lebar 20 meter dan panjang 125 meter. Di dalam plot contoh tersebut dibuat 4 buah sub-plot yakni, 1) sub-plot pancang berbentuk lingkaran dengan dengan jari-jari 2,82 meter dengan pengamatan terhadap anakan semua jenis dengan tinggi minimal 1.5 meter hingga diameter kurang dari 10 cm, 2) sub-plot tiang berbentuk bujur sangkar dengan ukuran 10 meter x 10 meter dengan pengamatan terhadap semua jenis tegakan dengan diameter 10 cm sampai dengan kurang dari 20 cm, 3) sub-plot pohon kecil berbentuk bujur sangkar yang berukuran 20 meter x 20 meter dengan pengamatan terhadap semua jenis tegakan yang berdiameter 20 cm sampai dengan kurang dari 35 cm dan 4) sub-plot pohon besar berbentuk empat persegi panjang yang berukuran 20 meter x 125 meter dengan pengamatan terhadap semua jenis tegakan dengan diameter 35 cm ke atas. Dalam rangka pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan produksi, ketersediaan RKUPHHK-HA menjadi mutlak karena dijadikan dasar dalam penyusunan RKTUPHHK-HA. Dalam konteks memperoleh data dan informasi tentang tegakan hutan, inventarisasi tegakan hutan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi kondisi tegakan yang dilaksanakan dengan metode dan teknik tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penggunaan data serta ketersediaan sumber daya pendukung untuk penyelenggaraannya (Jaya et al. 2010). Tujuan penggunaan data dimaksud adalah untuk menentukan jatah produksi tahunan (JPT) atau yang lebih dikenal dengan istilah AAC (Annual Allowable Cut) serta teknik pemanenan tegakan yang dapat diaplikasikan untuk penyusunan rencana pengelolaan hutan mulai dari kegiatan perencanaan sampai dengan pemasaran hasil.

Pelaksanaan inventarisasi hutan menghasilkan ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya hutan. Ketersediaan data tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan rencana pengelolaan oleh unit pengelolaan hutan. Rencana pengelolaan yang telah tersusun merupakan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan yang sistematis dengan tujuan, target serta tata waktu pelaksanaannya. Smith (2002) dalam penelitiannya, menggabungkan pelaksanaan inventarisasi hutan dengan monitoring kesehatan hutan untuk menentukan kriteria dan indikator dalam pengelolaan hutan lestari di Amerika Serikat. Manfaat dari data hasil inventarisasi juga digunakan oleh Makela (2011) yang menggunakan data plot contoh inventarisasi hutan nasional dan data citra landsat untuk menganalisis potensi produksi hasil hutan dan tindakan-taindakan pemanfaatan yang mungkin dilakukan pada tingkat hutan milik dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan hutan pada skala regional dan nasional di Findlandia.

8

kehutanan. Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 58 Tahun 2008, tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari (GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidang pengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi sesuai dengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Balai atas nama Direktur Jenderal.

Berdasarkan pedoman IHMB, tim pelaksana kegiatan IHMB dipersyaratkan telah memiliki kompetensi sebagai tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari timber cruising (GANISPHPL-TC) atau tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari perencanaan hutan (GANISPHPL-CANHUT). GANISPHPL-TC merupakan tenaga teknis yang memiliki kompetensi dalam kegiatan IHMB, timber cruising, penyusunan laporan hasil cruising (LHC) petak kerja tebangan tahunan, LHC blok kerja tebangan tahunan serta pengukuran berkala pada petak ukur permanen (PUP). Selanjutnya GANISPHPL-CANHUT adalah tenaga teknis yang memiliki kompetensi dalam kegiatan cruising, penyusunan RKUPHHK-HA atau RKUPHHK-HTI, serta penyusunan usulan RKTUPHHK-HA dan pembuatan peta areal kerja dalam rangka penyiapan pemanfaatan hutan produksi pada hutan alam atau hutan tanaman.

Pengelolaan Hutan Produksi di Indonesia

Merujuk pada Undang Undang Kehutanan, hutan produksi merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Dalam hal ini, hasil hutan yang dimaksud berupa; benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. Menurut data statistik Kemenhut tahun 2012, Indonesia memiliki hutan produksi seluas 30.180.485,69 juta hektar. Dengan luasan tersebut, sudah sepatutnya pengelolaan dan pemanfaatannya merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan serius dan penuh tanggung jawab. Pengelolaan hutan merupakan suatu kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Dalam praktiknya, pengelolaan hutan disesuaikan dengan fungsi dari unit pengelolaan hutan itu sendiri. Pengelolaan hutan merupakan praktik penerapan prinsip-prinsip dalam bidang biologi, fisika, kimia, analisis kuantitatif, manajemen ekonomi, sosial dan analisis kebijakan dalam rangkaian kegiatan membangun atau mengeneralisasikan, membina, memanfaatkan, mengkonservasikan hutan untuk memperoleh tujuan atau tujuan-tujuan dan sasaran atau sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, dengan tetap mempertahankan produktivitas dan kualitas hutan (Suhendang 2013).

9

pengelolaannya, unit pengelolaan tersebut berfungsi pula sebagai suatu kesatuan kelestarian hutan yang menuntut adanya penyesuaian terhadap karakteristik sesuai dengan pengelolaan yang bersifat adaptif (Labetubun 2004). Osmaston (1968) menyatakan bahwa terdapat 4 persyaratan hutan normal tidak seumur, yakni: 1) komposisi (jenis) dan struktur hutan harus sesuai dengan keadaan lingkungan atau faktor-faktor yang bersifat lokal, 2) tegakan persediaan harus diatur secara ideal, 3) perlu dibentuk organisasi hutan pada setiap kesatuan pengelolaannya dan 4) perlu dibentuk organisasi pengelolaan hutan dan penyelenggaraan administrasi pengelolaan hutan yang terbaik. Selanjutnya Suhendang (1999), menambahkan 1 persyaratan lagi yakni 5) perlu adanya kejelasan mengenai penyebaran hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan hutan.

Unit pengelolaan hutan produksi merupakan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) atau satuan IUPHHK. Dalam pengelolaan hutan terdapat kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Pengaturan hasil adalah penentuan hasil kayu dan produk lainnya dalam preskripsi rencana pengelolaan, termasuk di mana, kapan dan bagaimana hasil seharusnya dapat diekstraksi (FAO 1998). Seydack (1995) mengemukakan bahwa pengaturan hasil secara lestari dalam arti luas meliputi komponen-komponen ilmiah/teknik dalam pengaturan quota panen, ukuran-ukuran silvikultur dan metode pemanenan, serta masalah penting dalam pengaturan hasil yang perlu dievaluasi adalah nilai ekonomis pembalakan, peningkatan regenerasi serta produktivitas. Selanjutnya sebuah sistem pengaturan hasil yang bertujuan untuk suatu kelestarian harus menetapkan intensitas pemanenan (volume atau jumlah pohon yang dipanen per hektar), interval pemanenan dan besarnya pemanenan (luas maksimum yang dapat dipanen setiap tahunnya). Pengelolaan hutan berada pada keadaan kelestarian hasil apabila besarnya hasil sama dengan pertumbuhannya dan berlangsung secara terus menerus. Dalam hal ini, secara umum dapat dikatakan bahwa jumlah maksimum hasil yang dapat diperoleh dari hutan pada suatu waktu tertentu adalah jumlah kumulatif pertumbuhan sampai dengan waktu tersebut, sedangkan jumlah maksimum hasil yang dikeluarkan secara terus menerus setiap periode sama dengan pertumbuhan dalam periode waktu tersebut (Davis dan Johnson 1987).

10

Konsep pengelolaan hutan lestari (PHL) merupakan proses pengelolaan lahan hutan permanen untuk mencapai satu atau lebih tujuan-tujuan pengelolaan yang meliputi produksi yang berkesinambungan dari hasil hutan dan atau jasa hutan tanpa banyak menyebabkan penurunan nilai dan produktivitas, serta tidak menimbulkan dampak yang merugikan terhadap lingkungan fisik dan sosialnya (ITTO 1992a). Dalam kerangka PHL, ITTO menetapkan kriteria dan contoh indikator kelestarian dalam pengelolaan hutan untuk tingkat unit pengelolaan hutan (Tabel 1). Sehubungan dengan hal tersebut, Kemenhut juga telah menetapkan standar dan pedoman pengelolaan hutan lestari yang merupakan persyaratan untuk memenuhi pengelolaan hutan lestari yang memuat standar, kriteria, indikator alat penilaian, metode penilaian dan panduan penilaian dalam pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK). Selanjutnya untuk pelaksanaan di lapangan ditetapkan standar, pedoman, kriteria dan indikator tersebut dalam peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (2012). Dalam pedoman tersebut terdapat empat aspek utama dengan masing-masing indikator penilaiannya (Tabel 2) yakni: 1) aspek prasyarat, 2) aspek produksi, 3) aspek ekologi dan 4) aspek sosial.

Tabel 1 Kriteria dan indikator kelestarian menurut ITTO

Kriteria Contoh Indikator

1. Keamanan sumber a. Ketersediaan legal dokumen/akta/perjanjian tentang areal hutan atau unit management

b. Tersedianya rencana pengelolaan hutan c. Kepastian tentang tata batas areal hutan

d. Kejelasan tentang ada atau tidaknya gangguan dan eksploitasi yang dilakukan secara illegal

e. Perjanjian/persetujuan masa berlaku konsesi hutan 2. Keberlanjutan produksi

kayu

a. Tersedianya aturan yang jelas tentang pemanenan b. Terjaminnya produktivitas tanah jangka panjang c. Pelaksanaan inventarisasi sediaan tegakan sebelum

penebangan

d. Tersedianya data tentang nomor pohon dan atau volume pohon per hektar yang boleh ditebang

e. Pemantauan sediaan tegakan setelah penebangan f. Tersedianya laporan areal hutan yang telah ditebang

secara berkala 3. Konservasi flora dan

fauna

a. Terjaganya keseimbangan ekosistem areal konsesi atau unit manajemen

b. Tingat kerusakan tegakan yang rendah setelah penebangan

c. Dampak terhadap tingkat kerusakan erosi tanah d. Penanggulangan terhadap badan sungai 5. Manfaat sosial ekonomi a. Tersedianya lapangan pekerjaan

b. Manfaat lain yang diterima akibat aktivitas pengelolaan hutan

6. Perencanaan dan kesesuaian dalam pelaksanaan

a. Sosialisasi dan perundingan dengan masyarakat setempat

b. Penyusunan rencana pengelolaan hutan dalam rangka memperoleh manfaat hutan yang alami

11

Tabel 2 Kriteria dan indikator menurut Kementerian Kehutanan (PHPL)

Kriteria dan indikator Alat penilaian

1. Prasyarat

1.1. Kepastian kawasan pemegang izin dan pemegang hak pengelolaan

1.2. Komitmen pemegang izin

1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan

1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) iuphhk–ha/ re/ht/pemegang hak pengelolaan 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal

tanpa paksaan (padiatapa)

Ketersediaan dokumen legal & administrasi tata batas, realisasi tata batas, pengakuan para pihak, perubahan fungsi kawasan dan penggunaan kawasan di luar sector kehutanan (jika ada) Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL, sosialisasi visi, misi, tujuan dan kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHPL

Keberadaan tenaga teknis kehutanan pada setiap bidang pengelolaan hutan sesuai ketentuan, peningkatan kompetensi SDM dan ketersediaan dokumen tenaga kerja

Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL, keberadaan sistem informasi manajemen & tenaga pelaksana, internal auditor

& efektivitasnya serta tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi

Persetujuan rencana penebangan, AMDAL, tata batas, CSR dan penetapan kawasan lindung 2. Produksi

2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem

2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/

pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya

2.6. Tingkat tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan SDM

Keberadaan rencana jangka panjang yang telah disetujui, kesesuaian implementasi PAK dengan rencana jangka panjang dan pemeliharaan batas blok dan petak kerja

Terdapat data tegakan per tipe ekosistem berbasis hasil inventarisasi, terdapat informasi riap tegakan serta terdapat perhitungan internal berbasis data potensi dan kemampuan

pertumbuhan tegakan

Ketersediaan SOP semua tahapan kegiatan sistem silvikultur, implementasi SOP, kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang serta kecukupan potensi permudaan Ketersediaan prosedur pemanfaatan hutan ramah Lingkungan, tingkat kerusakan tegakan tinggal, keterbukaan wilayah dan limbah pemanfaatan hutan minimal

Keberadaan dokumen RKTUPHHK-HA, RKUPHHK-HA sesuai peraturan, kesesuaian peta kerja dengan RKTUPHHK-HA & RKUPHHK-HA, implementasi peta kerja serta kesesuaian lokasi, luas, jenis dan volume tebang dengan RKTUPHHK-HA

12

Lanjutan Tabel 2

Kriteria dan indikator Alat penilaian 3. Ekologi

3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan

3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan

3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat

pemanfaatan hutan

3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik 3.5. Pengelolaan flora untuk :

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak b. Perlindungan terhadap species

flora dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.

3.6 Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan

produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak b. Perlindungan terhadap species

fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemic

Luas kawasan lindung (KL), penataan KL, kondisi tutupan KL, pengakuan para pihak terhadap KL dan laporan pengelolaan KL Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis gangguan, sarana & prasarana perlindungan hutan (PH), SDM PH, serta implementasi perlindungan gangguan hutan Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air, ketersediaan sarana pengelolaan & pemantauan, SDM pengelolaan & pemantauan, rencana & implementasi pengelolaan dampak, rencana & implementasi pemantauan dampak serta dampak terhadap tanah dan air

Ketersediaan prosedur identifikasi flora & fauna yang dilindungi serta implementasi kegiatan identifikasi

Ketersediaan prosedur flora yang dilindungi yang mengacu pada peraturan, implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan rencana serta kondisi spesies flora yang dilindungi

Ketersediaan prosedur fauna yang dilindungi yang mengacu pada peraturan, implementasi kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan rencana serta kondisi spesies fauna yang dilindungi

-Ketersediaan dokumen pola penguasaan & pemanfaatan SDA/SDH, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat (MHA)

-Ketersediaan mekanisme pembuatan batas kaawasan secara partisipatif & penyelesaian konflik batas kawasan

-Ketersediaan mekanisme pengakuan hak-hak dasar MHA dalam perencanaan pemanfaatan SDH

-Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara areal unit manajemen dengan kawasan masyarakat

-Terdapat persetujuan para pihak atas luas batas areal kerja IUPHHK

Ketersediaan dokumen tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan

13

Lanjutan Tabel 2

Kriteria dan indikator Alat penilaian

4.3. Ketersediaan mekanisme dan

- Sosialisasi mengenai hak & kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam rangka pengelolaan SDH

- Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap hak-hak dasar masyarakat/MHA dalam pengelolaan SDH

- Ketersediaan dokumen/laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin - Ketersediaan data & informasi MHA yang

terllibat/tergantung oleh aktivitas pengelolaan SDH

- Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi MHA

- Implementasi kegiatan peningkatan peran serta & aktivitas ekonomi MHAoleh pemegang izin yang tepat sasaran - Keberadaan dikumen/laporan distribusi

manfaat kepada paara pihak

Tersedianya mekanisme resolusi konflik, peta konflik, kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak serta dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi Adanya hubungan industrial, adanya rencana & realiasi pengembangan kometensi, dokumen standar jenjang karir serta dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan

Sumber: Peraturan Dirjen BUK No.8/VI/-BPPHH/2012

14

3

METODOLOGI PENELITIAN

Kerangka Pemecahan Masalah

Pengelolaan hutan alam produksi di Indonesia oleh UPH telah berlangsung dalam kurun waktu ± 30 tahun. Dalam perkembangannya, penerapan sistem silvikultur mulai dari tebang pilih indonesia (TPI) hingga diterapkannya tebang pilih tanam indonesia (TPTI) yang merupakan salah satu cara dalam pengaturan hasil hutan dengan tujuan untuk menghasilkan kayu secara berkelanjutan. Ketersediaan data potensi sumber daya hutan (SDH) sangat besar peranannya dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan dengan tujuan menghasilkan kayu secara berkelanjutan. Namun dalam kenyataannya, ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi pengelolaan hutan oleh UPH merupakan salah satu faktor penghambat dalam pencapaian pengelolaan hutan produksi lestari yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai landasan dalam pengusahaan hutan produksi. Ketersediaan data potensi SDH yang merupakan hasil dari kegiatan inventarisasi hutan oleh unit pengelolaan hutan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyusun suatu rencana pengelolaan hutan dengan tujuan seperti yang telah disebut di atas? Berdasarkan hal tersebut berikut disampaikan kerangka pikir dalam penelitian ini (Gambar 1).

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian Hutan Produksi

IUPHHK-HA

TPTI

RKTUPHHK-HA

Realisasi IHMB

IHMB P.8/VI-BPPHH/2012

ITTO (1992)

Ketersediaan Data

Ketepatan Kesesuaian

RKUPHHK-HA

15

Asumsi Dasar Penelitian

1. Wilayah kerja pada setiap unit pengelolaan hutan (IUPHHK-HA) merupakan satu kesatuan pengelolaan hutan yang berfungsi sebagai suatu unit pengelolaan hutan.

2. Kriteria dan indikator kelestarian yang ditetapkan oleh ITTO dan Kemenhut (PHPL) adalah standar baku yang dapat dipergunakan untuk menjadi patokan dalam mengukur pengelolaan hutan dengan prinsip kelestarian hutan.

3. Kriteria dan indikator kelestarian sebagaimana dimaksud pada Butir 2, sudah mampu menjawab persyaratan minimal untuk digunakan sebagai standar dalam mengukur keberhasilan pengelolaan hutan dengan prinsip kelestarian hutan.

Teori yang Mendasari Penelitian

1. Keseluruhan kegiatan pengelolaan hutan akan mencapai kelestarian hutan bilamana kriteria dan indikator kelestarian yang ditetapkan ITTO dan Kemenhut (PHPL) bisa tercapai.

2. Untuk mencapai tingkat pengelolaan lestari, maka dalam rencana pengelolaan hutan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek harus ditujukan untuk mencapai kriteria dan indikator kelestarian (ITTO dan PHPL).

3. Untuk memperoleh rencana sebagaimana dimaksud pada Butir 2, diperlukan data yang dapat digunakan untuk menyusun target dan ukuran-ukuran keberhasilan yang ditetapkan melalui kriteria dan indikator kelestarian.

Metode Penelitian

Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 2 unit pengelolaan hutan di Provinsi Papua, masing-masing HA PT. X di Kabupaten Keerom dan IUPHHK-HA PT. Y di Kabupaten Sarmi. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2014.

Bahan dan alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data IUPHHK-HA yang diperoleh selama proses penelitian. Sedangkan peralatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa laptop, kalkulator, printer, global positioning system (GPS), pita diameter, clinometer, hand counter serta kamera digital.

Pengumpulan data

16

berbasis RKUPHHK-HA, laporan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta data-data hasil observasi lapangan.

Teknik pengambilan contoh

Pengambilan contoh dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran tentang ketepatan hasil pelaksanaan kegiatan IHMB serta kesesuaian data yang diperoleh dengan pedoman IHMB. Pengambilan contoh di lapangan menggunakan teknik purposive sampling atau penarikan contoh dengan pertimbangan atau tujuan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam pengambilan contoh dalam penelitian ini adalah; untuk lokasi penelitian dipilih IUPHHK-HA di Provinsi Papua yang telah melaksanakan IHMB dan hasilnya telah dievaluasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi dan Kementerian Kehutanan. Selanjutnya plot contoh IHMB dilaksanakan dengan pertimbangan; stratifikasi tutupan hutan, aksesibilitas, waktu dan biaya.

Prosedur analisis data

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan survei deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan keadaan dan kondisi subjek yang akan diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2009), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Langkah-langkah analisis data untuk menilai kesesuaian dan ketepatan data hasil pelaksanaan kegiatan IHMB adalah;

a. Menilai kesesuaian dan ketepatan data hasil pelaksanaan IHMB dengan pedoman IHMB.

b. Validitas dan reliabilitas pelaksanaan IHMB.

c. Menilai kesesuaian data dalam pedoman IHMB dengan kriteria dan indikator kelestarian (PHPL dan ITTO).

d. Pemanfaatan data IHMB dalam realisasi pengelolaan hutan di tingkat unit pengelolaan hutan.

4

HASIL

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

IUPHHK PT. X

17

Sebelah Utara : areal PIR PTP II dan areal transmigrasi Sebelah Selatan : Sungai Keerom

Sebelah Timur : PT. Fajar Cenderawasih Raya, kawasan hutan lindung dan hutan negara

Sebelah Barat : PT. Risana Indah Forest Industri, PT. Hanurata, kawasan hutan lindung dan hutan negara

Berdasarkan penunjukkan kawasan hutan, areal hutan PT. X berdasarkan fungsinya terdiri dari hutan produksi terbatas (HPT), hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), hutan lindung (HL) dan areal penggunaan lain (Tabel 3). Wilayah Kabupaten Keerom memiliki temperatur rata-rata 27,3°C dengan suhu minimum 23,1°C dan maksimum 32,1°C, serta perbedaan musim hujan dan musim kemarau tidak berdampak nyata karena pengaruh tiupan angin. Curah hujan berkisar antara 1.000 – 4.200 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan dalam 1 tahun rata-rata berkisar antara 105 – 288 hari dan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Pebruari dan September. Areal PT. X termasuk dalam daerah aliran sungai (DAS) Sunggrum dan DAS Waruta, yang secara umum tidak pernah mengalami periode kekeringan.

Gambar 2 Sketsa areal konsesi PT. X (diperkecil dari peta dengan skala 1:100.000)

Sumber: Laporan IHMB PT. X

Tabel 3 Luas areal hutan PT. X berdasarkan fungsi

Fungsi hutan Luas (ha)

Hutan produksi terbatas 37.555 Hutan pruduksi konversi 58.669

Hutan lindung 3.012

Areal penggunaan lain 7.047

Total 106.643

18

Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan pada areal kerja PT. X sangat bergantung pada hutan. Terutama karena hampir seluruh wilayah dari ketiga distrik tersebut merupakan kawasan hutan, sehingga aktivitas keseharian masyarakat secara umum akan bersentuhan secara langsung dengan hutan dan kegiatan usaha PT. X.

IUPHHK-HA PT. Y

PT. Y memperoleh perpanjangan IUPHHK-HA sesuai dengan keputusan Menteri Kehutanan tahun 2006 untuk areal hutan produksi seluas 79.130 ha (Gambar 3). Areal hutan produksi PT. Y terletak pada kelompok hutan Sungai Tor sampai Sungai Bin dengan koordinat geografis 02°00’-02°40’ lintang selatan dan 138°50’-139°50’ bujur timur pada wilayah administrasi Distrik Pantai Timur, Distrik Tor Atas dan Distrik Bonggo Kabupaten Sarmi. Kondisi topografi pada areal hutan PT. Y bervariasi antara datar sampai dengan sangat curam, dengan batas areal kerja sebagai berikut:

Sebelah Utara : PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II

Sebelah Selatan : HL Pegunungan Karamor, HL Bodem Siduarsi dan PT. Kebun Sari Putra

Sebelah Timur : PT. Wapoga Mutiara Timber Unit II Sebelah Barat : PT. Bina Balantak Utama

Gambar 3 Sketsa areal konsesi PT. Y (diperkecil dari peta dengan skala 1:100.000)

Sumber: Laporan IHMB PT. Y

19

Tabel 4 Luas areal hutan PT. Y berdasarkan fungsi

Fungsi hutan Luas (ha)

Hutan produksi 51.064

Hutan produksi terbatas 28.066

Total 79.130

Sumber: RKUPHHK-HA PT. Y

Kesesuaian dan Ketepatan Data Hasil Pelaksanaan IHMB dengan Pedoman IHMB

Dalam proses pengelolaan hutan secara utuh dan terintegrasi, kegiatan monitoring terhadap sumber daya hutan harus mencakup keseluruhan aspek. IHMB merupakan bentuk nyata dari kegiatan proses monitoring tersebut, yang wajib dilaksanakan oleh semua IUPHHK baik pada hutan alam (HA) maupun hutan tanaman (HT). Dalam rangka pelaksanaannya, telah diterbitkan pedoman IHMB sebagai acuan bagi semua IUPHHK. Tujuan utama dari penerbitan pedoman tersebut adalah agar menjadi acuan bagi setiap IUPHHK baik pada HA maupun pada HT dalam pelaksanaan IHMB, sehingga dapat menghasilkan data sediaan tegakan sesuai dengan yang diharapkan.

Data hasil pelaksanaan IHMB berdasarkan pedoman merupakan data yang seharusnya dihasilkan oleh IUPHHK dalam realisasi pelaksanaan IHMB di lapangan. Data tersebut terdiri dari: pembuatan plot contoh, pendataan sediaan tegakan dan informasi umum (Tabel 5). Berdasarkan ketersediaan data-data tersebut, Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap laporan hasil pelaksanaan IHMB.

Tabel 5 Data yang harus diperoleh berdasarkan pedoman IHMB

No Data yang harus diperoleh Keterangan

1 2 3

1 Luas areal efektif berhutan Sesuai dengan SK IUPHHK-HA 2 Pembuatan plot contoh Jumlah plot contoh

3 Pendataan sediaan tegakan (tingkat pancang, tiang, pohon kecil dan pohon besar)

Jenis, diameter, tinggi bebas cabang dan tinggi total, kualitas pohon (kualitas tajuk dan cacat pada batang), kualitas log (kelurusan batang )

4 Informasi umum No. petak, No. plot contoh, No. regu pelaksana, tanggal pelaksanaan, ketinggian, kemiringan lereng (slope), fisiografi,

kondisi tapak, bekas tebangan (≤5 tahun

atau >5 tahun), tahun pelaksanaan tebang dan informasi tentang kejadian kebakaran atau kekeringan

20

efektif berhutan seluas 88.978 ha. Sehingga PT. X wajib membuat plot contoh IHMB sebanyak 1.067 plot. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dari kewajiban pembuatan 1.067 plot tersebut, hanya terealisasi sebanyak 4 plot (0,37%). Hal tersebut tidak sesuai dengan rencana dan kewajiban pembuatan plot berdasarkan luas areal efektifnya. Dari hasil pelaksanaan tersebut dilakukan verifikasi terhadap 1 titik ikat IHMB yang terletak pada koordinat geografis 140°50’821”BT dan 3°14’005”LS. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap 2 plot contoh IHMB yakni plot nomor 1026024 yang terletak pada petak JJ26 dengan koordinat geografis 140°50’821”BT dan 3°14’005”LS serta plot nomor 1029027 yang terletak pada petak GG29 dengan koordinat geografis 140°52’433”BT dan 3°12’540”LS.

Realisasi pelaksanaan IHMB PT. Y dilaksanakan oleh 5 regu pada 5 blok kerja dan 5 titik ikat yang mencakup 90 jalur dengan jarak antar jalur sepanjang 1 km yang dilaksanakan selama 200 hari (bulan Januari s.d. Juli tahun 2011). Berdasarkan SK IUPHHK-HA PT. Y memiliki areal kerja seluas 79.130 ha dengan areal efektif berhutan seluas 67.137 ha, sehingga kewajiban pembuatan plot contoh IHMB sebanyak 834 plot. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, realisasi pembuatan plot contoh IHMB PT. Y sebanyak 735 plot (88,12%). Sesuai dengan laporan tersebut dilakukan verifikasi terhadap 1 titik ikat IHMB yang terletak pada koordinat geografis 139°18’20,6”BT dan 2°17’45,5”LS. Selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap 4 plot contoh IHMB yakni; plot 1031047 yang terletak pada petak 36AN dengan koordinat geografis 139°16’406”BT dan 2°17’994LS, plot 1031048 yang terletak pada jalur 35AN dengan koordinat geografis 139°16’405” dan 2°17’505”LS, plot 1032040 yang terletak pada petak 35AO dengan koordinat geografis 139°16,5’6,1”BT dan 2°17’31,1”LS serta plot 1035049 yang terletak pada petak 34AR dengan koordinat geografis 139°18’572”BT dan 2°17’039”LS.

Tabel 6 Sediaan tegakan PT. X

Sumber: Laporan Pelaksanaan IHMB PT. X

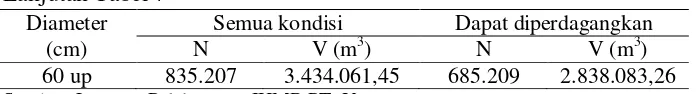

Tabel 7 Sediaan tegakan PT. Y Diameter

(cm)

Semua kondisi Dapat diperdagangkan

N V (m3) N V (m3)

10 - < 20 2.526.239 101.049.52 2.526.239 101.049,52 20 - < 30 2.108.191 548.129.27 2.092.617 523.154,16 30 - < 40 1.667.849 1.090.601,78 1.644.850 1.026.879,74 40 - < 50 1.393.761 2.215.876,48 1.390.131 2.114.735,35 40 up 2.077.109 5.444.928,86 2.038.067 5.176.454,11 50 up 683.348 3.229.052,38 647.936 3.061.718,76

Diameter (cm)

Semua kondisi Dapat diperdagangkan

N V (m3) N V (m3)

21

Lanjutan Tabel 7

Sumber: Laporan Pelaksanaan IHMB PT. Y

Berdasarkan data potensi sediaan tegakan tersebut, dilakukan verifikasi (pengecekan dan pengambilan sampling tegakan) pada plot contoh IHMB di lapangan, masing-masing 2 plot untuk PT. X dan 4 plot untuk PT. Y (lampiran 9 dan lampiran 10). Sesuai dengan hasil verifikasi lapangan pada PT. X, keberadaan tegakan tingkat pancang tersebar sepanjang jalur IHMB. Komposisi jenis tegakan didominasi oleh kelompok jenis meranti (merbau, mersawa, nyatoh). Pemberian label pada tegakan dilakukan pada tingkat tiang, pohon kecil dan pohon besar. Potensi tegakan per plot berkisar antara 7 m3 sampai dengan 50 m3. Selanjutnya hasil verifikasi pada PT. Y, keberadaan tegakan tingkat pancang tersebar sepanjang jalur IHMB. Komposisi tegakan lebih beragam yakni kelompok rimba campuran (jabon, binuang, ketapang, kelat, kenanga), kelompok meranti (merbau, matoa, mersawa, medang, pulai, resak,) dan terdapat juga kelompok jenis kayu indah (eboni dan linggua). Pelabelan pada tegakan dilakukan pada tingkat tiang, pohon kecil dan pohon besar. Rata-rata potensi tegakan per plot berkisar antara 25 m3 sampai 40 m3.

Informasi umum yang juga diwajibkan terdata sesuai pedoman IHMB adalah tekstur tanah (Tabel 8), kondisi tapak (Tabel 9), kondisi tutupan lahan (Tabel 10) serta kondisi fisiografis (Tabel 11). Sesuai laporan hasil pelaksanaan IHMB, PT. X dan PT. Y telah memenuhi kewajiban tersebut dengan menyajikan informasi umum sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam pedoman IHMB. Selain itu informasi tentang nomor petak, nomor plot contoh, regu inventarisasi dan tanggal pelaksanaan tersaji pada label tegakan. Kondisi plot contoh IHMB di lapangan tidak terawat. Hal ini terlihat pada saat verifikasi lapangan pada PT. X dan PT. Y yakni tidak ditemukan keberadaan patok setiap plot contoh.

Tabel 8 Tekstur tanah PT. X dan PT. Y

Sumber: Laporan IHMB PT. X dan PT. Y Diameter

(cm)

Semua kondisi Dapat diperdagangkan

N V (m3) N V (m3)

60 up 835.207 3.434.061,45 685.209 2.838.083,26

No Tekstur tanah PT. X PT. Y

% %

1 Pasir - -

2 Pasir berlempung - -

3 Lempung berpasir 87 1,65

4 Lempung liat berpasir 10 0,7

5 Liat berpasir 1 0,3

6 Lempung - 3,6

7 Lempung berliat 2 49,1

8 Liat - 11

9 Lempung berdebu - 23,3

10 Liat berdebu - 9,73

22

Tabel 9 Kondisi tapak PT. X dan PT. Y

No Tapak PT. X PT. Y

% %

1. Tidak ada 100 66.1

2. Berbatu - 22.2

3. Rawa - 1.4

4. Labil - 10.3

Total 100 100

Sumber: Laporan Pelaksanaan IHMB PT. X dan PT. Y

Tabel 10 Kondisi tutupan lahan PT. X dan PT. Y

No Tutupan Vegetasi PT. X PT. Y

% %

1 Hutan primer 40 74

2 Hutan sekunder 57 24

3 Hutan rawa - -

3 Areal non hutan 3 2

Total 100 100

Sumber: Laporan Pelaksanaan IHMB PT. X dan PT. Y

Tabel 11 Kondisi fisiografis PT. X dan PT. Y

Sumber: Laporan Pelaksanaan IHMB PT. X dan PT. Y

Komponen lain yang juga terdapat dalam pedoman IHMB yakni penyusunan rencana pelaksanaan IHMB oleh IUPHHK. Sesuai dengan laporan, PT. X dan PT. Y telah menyusun rencana tersebut dan telah dilaporkan hasilnya kepada Dirjen BUK. Namun disadari bahwa proses perencanaan pelaksanaan kegiatan IHMB lebih bersifat administratif sehingga terhadap hasil tersebut tidak dapat dinilai atau diukur melainkan hanya dapat diperiksa bukti kelengkapan sesuai yang dipersyaratkan saja.

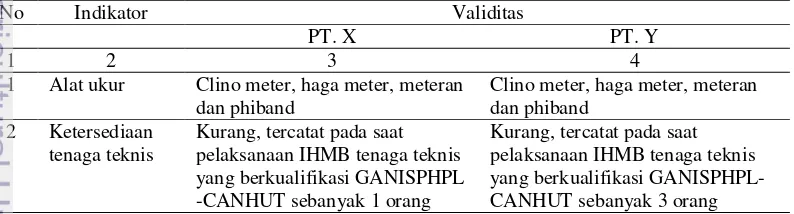

Selanjutnya dalam realisasi pelaksanaan di lapangan, PT. X dan PT. Y membentuk tim palaksana kegiatan IHMB dengan menunjuk 1 orang ketua tim pelaksana yang telah berkompetensi sebagai GANISPHPL-CANHUT, serta regu pelaksana kegiatan, masing-masing regu beranggota 5 orang (Gambar 4 dan Gambar 5). Sesuai dengan data di lapangan, keterbatasan jumlah tenaga teknis yang ada pada PT. X dan PT. Y sehingga dalam rangka pelaksanaan IHMB tim

No Fisiografis PT. X PT. Y

% %

1 Datar 32 77.2

2 Bergelombang 64 20.2

3 Puncak pegunungan 1 0.5

4 Lereng atas - 0.4

5 Lereng tengah 2 1.1

6 Lereng bawah 1 0.5

7 Lembah -

8 Curam - 0.1

23

Ketua Tim Pelaksana

Regu 1 Regu 2 Regu 3 Regu 4 Regu 5 Direktur

Tim Ahli IHMB

Suplay Logistik

Pengolah Data Koor. Lapangan Perpetaan

pelaksana kegiatan terlebih dahulu diberikan pelatihan menyangkut penggunaan peralatan dan teknis pelaksanaan kegiatan IHMB. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan IHMB, PT. X dan PT. Y juga membentuk tim yang bertugas untuk mobilisasi dan penyusunan alat bantu IHMB, pengolahan dan analisis data serta melakukan konsultasi dengan tenaga pakar (Kemenhut, Lembaga Pendidikan Tinggi dan APHI).

Gambar 4 Tim pelaksana IHMB PT. X Sumber: Laporan IHMB PT. X

Gambar 5 Tim pelaksana IHMB PT. Y Sumber: Laporan IHMB PT. Y

Direktur Utama

Manager Perencanaan

Ketua Tim

SUPERVISI 1 Tim Pakar IHMB 2 BPH DEPHUT 3 PUSLITBANG Hutan

dan Konservasi Alam (Kelompok Peneliti Nilai Hutan)

4 APHI Pusat

Tim Pendukung

- Mobilisasi

- Penyusun alat bantu

- Tim Pengolah dan Analisis Data

- GIS

24

Kesesuaian Data dalam Pedoman IHMB dengan Kriteria dan Indikator Kelestarian

Pengelolaan hutan produksi di Indonesia saat ini disadari belum sesuai dengan cita-cita pembangunan nasional. Hal tersebut dicirikan dengan tidak berimbangnya antara pendapatan di sektor kehutanan dengan laju kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pengusahaan dan pemanfaatan hutan dan hasil hutan. Dalam merespon situasi tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan dalam pengelolaan hutan produksi yang bertujuan untuk mengembalikan pola pengelolaan hutan ke jalur semula yakni pengelolaan yang berlandaskan azas kelestarian. Salah satu kebijakan pemerintah tersebut adalah mewajibkan seluruh pemegang izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan hutan untuk melaksanakan kegiatan IHMB yang bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya hutan alam yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengelolaan hutan dan pemantauan keberlanjutan sediaan tegakan.

Harapan utama dengan diwajibkannya pelaksanaan kegiatan IHMB bagi seluruh pemegang izin baik pada HA maupun HT adalah tersusunnya suatu rencana pengelolaan hutan yang menjamin keseimbangan ekologi yang mampu menopang daya dukung kehidupan manusia serta sumber daya alam serta lingkungannya dalam suatu tatanan ekosistem yang utuh dan berkesinambungan. Pengelolaan hutan haruslah memiliki rencana dan target yang terukur yang didukung oleh kebijakan serta petunjuk teknis pelaksanaan yang jelas sehingga mampu mendukung kelestarian ekologi, ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Pengelolaan hutan saat ini diharapkan dapat dilaksanakan tepat sasaran dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi ekosistem sekitarnya.

Pencapaian pengelolaan hutan produksi lestari diperlukan beberapa komponen kegiatan dan komitmen pemerintah yang harus saling mendukung, yang kesemuanya berperan secara penuh pada waktu yang bersamaan. Komitmen pemerintah dalam menetapkan kebijakan terkait pendataan informasi potensi sumber daya hutan harus mampu dilaksanakan dengan tujuan-tujuan yang jelas dan terukur serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Di samping itu kejelasan mengenai status kawasan hutan, rencana pengelolaan hutan, penentuan metode dan teknik silvikultur yang akan digunakan, pemanenan, perlindungan hutan, dampak lingkungan, faktor ekonomi, penelitian dan pengembangan termasuk di dalamnya hubungan dengan masyarakat di sekitar hutan merupakan suatu informasi yang tersedia sebelum pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan. Ketersediaan seluruh informasi tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan hutan dengan tujuan utama pencapaian kelestarian hutan (ITTO, 1992a).

25

dalam menilai IUPHHK-HA tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.

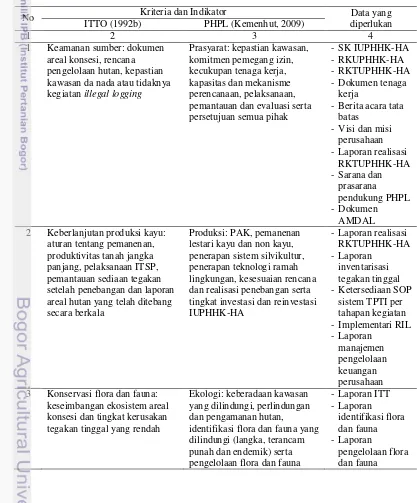

Berdasarkan kriteria dan indikator kelestarian yang ditetapkan oleh ITTO dan Kemenhut, kebutuhan data dalam rangka penilaian PHPL pada tingkat unit pengelolaan hutan bersumber pada data hasil realisasi pelaksanaan pengelolaan hutan di lapangan (Tabel 12). Ketersediaan data-data tersebut sangat penting peranannya dalam menilai hasil pelaksanaan pengelolaan hutan oleh unit pengelolalaan hutan di lapangan. Selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat dijadikan standar untuk mengukur kinerja pengelolaan hutan unit pengelolaan hutan.

Tabel 12 Data yang diperlukan untuk menilai kriteria dan indikator kelestarian menurut ITTO dan Kemenhut (PHPL)

No Kriteria dan Indikator Data yang diperlukan ITTO (1992b) PHPL (Kemenhut, 2009)

1 2 3 4

1 Keamanan sumber: dokumen areal konsesi, rencana pengelolaan hutan, kepastian kawasan da nada atau tidaknya kegiatan illegal logging persetujuan semua pihak

- SK IUPHHK-HA 2 Keberlanjutan produksi kayu:

aturan tentang pemanenan, produktivitas tanah jangka panjang, pelaksanaan ITSP, pemantauan sediaan tegakan setelah penebangan dan laporan areal hutan yang telah ditebang secara berkala

Produksi: PAK, pemanenan lestari kayu dan non kayu, penerapan sistem silvikultur, 3 Konservasi flora dan fauna:

keseimbangan ekosistem areal

identifikasi flora dan fauna yang dilindungi (langka, terancam punah dan endemik) serta pengelolaan flora dan fauna

26

Lanjutan Tabel 12

No Kriteria dan Indikator Data yang diperlukan ITTO (1992b) PHPL (Kemenhut, 2009)

1 2 3 4

4 Dampak lingkungan yang dapat diterima: tingkat kerusakan tanah, dampak terhadap luas tepi sungai dan DAS, tingkat kerusakan erosi tanah serta 5 Manfaat sosial ekonomi:

perekrutan tenaga kerja lokal,

6 Perencanaan dan kesesuaian dalam pelaksanaan: Sosialisasi