ANITA RAHMIWATI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Pola Konsumsi Pangan, Status Gizi dan Pengetahuan Reproduksi Remaja Putri adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, September 2007

KUSTIYAH.

Kualitas reproduksi akan terwujud bila didukung kesiapan reproduksi yang baik. Kesiapan reproduksi pada remaja dipengaruhi oleh kesiapan fisik yang digambarkan melalui status gizi dan kesehatan remaja serta kesiapan mental berupa persepsi remaja terhadap kesehatan reproduksi. Persepsi terhadap kesehatan reproduksi yang baik akan sangat mendukung kesiapan reproduksi remaja guna menurunkan angka kematian ibu dan kejadian berat bayi lahir rendah. Dalam penelitian ini dipelajari pola konsumsi pangan, status gizi dan pengetahuan reproduksi remaja putri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposif (purposive sampling). Contoh penelitian adalah siswi di SMAN 1 dan Pondok Pesantren Daarun Nadhah Thawalib di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pemilihan Sekolah Menengah Atas dengan pertimbangan sekolah tersebut merupakan sekolah favorit di Kecamatan Bangkinang dan sebagian besar lulusannya cenderung memilih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan pemilihan Pondok Pesantren berdasarkan pertimbangan setelah lulus sekolah mereka diharapkan segera mandiri (bekerja atau menikah). Waktu pengambilan data dimulai pada bulan Februari sampai Maret 2007.

Reproduction Knowledge of Adolescent Girls. Under direction of BUDI SETIAWAN and LILIK KUSTIYAH.

The study was aimed to compare the food consumption pattern, nutritional status and reproduction knowledge of adolescent girls at senior high school and pesantren. Subjects of this study were 60 students of senior high school and pesantren, Bangkinang, Riau.The study employed a cross sectional design. The result showed that the parents education of subject at senior high school was higher than parents education of subject at pesantren. There was not significantly different in economy level (family’s income per capita and pocket money)between subject at senior high school and pesantren (p>0.05). Food consumption pattern and nutritional knowledge of subject at pesantren was better than subject at senior high school however there were not significantly different between subject at senior high school and pesantren (p>0.05).Body Mass Indeks (BMI) in generally was normal(73.3 % at senior high school and 80 % at pesantren) and prevalence of anemia was high, with over 70 % anemic ( 100 % at senior high school and 73.3 % at pesantren ). There were significantly different between iron status of subject at senior high school and pesantren (p<0.05). Reproduction knowledge of subject at senior high school was better than subject at pesantren. Reproduction knowledge was positive significant effect on education of father (P<0.01) and family’s income per capita (P<0.05). Measurement of perception on reproduction health showed that almost of all adolescent girls were not ready on mental due to reproduction health. BMI was significant effect on perception on reproduction health (P<0.05). Adolescent girls at pesantren were more ready in reproduction than adolescent girls at senior high school.

©Hak cipta milik IPB, tahun 2007 Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

ANITA

RAHMIWATI

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Nama : Anita Rahmiwati

NIM : A551050051

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS Dr. Ir. Lilik Kustiyah, M.Si

Ketua Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Gizi Dekan Sekolah Pascasarjana Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga

Prof. Dr. Ir. Ali Khomsan, MS Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, MS

vii

Halaman

DAFTAR TABEL ...

ix

DAFTAR GAMBAR ...

xi

DAFTAR LAMPIRAN...

xii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ...

1

Tujuan Penelitian ...

3

Kegunaan Penelitian ...

3

TINJAUAN PUSTAKA ...

4

Karakteristik Remaja...

4

Pengetahuan Gizi ...

5

Konsumsi Pangan Remaja...

6

Penilaian Konsumsi Pangan Remaja...

8

Status Gizi ...

9

Status Gizi Antropometri ...

9

Status Gizi Biokimia ...

10

Pengetahuan dan Persepsi terhadap Kesehatan Reproduksi ...

15

Pengetahuan Reproduksi...

15

Persepsi terhadap Kesehatan Reproduksi... 15

Kesehatan Reproduksi...

16

Kesiapan Reproduksi ...

17

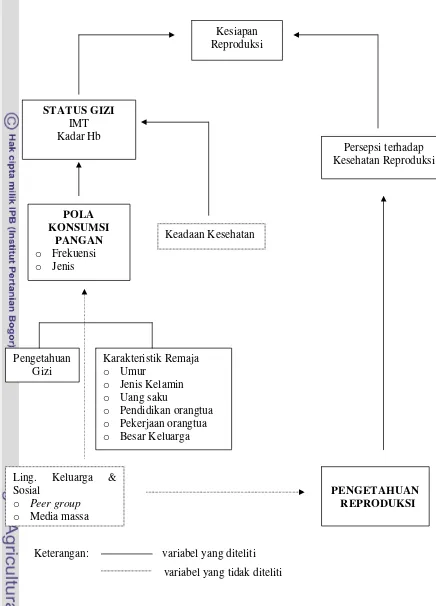

Kerangka Pemikiran...

18

METODE ... 20

Desain, Tempat dan Waktu ...

20

Cara Pengambilan Contoh...

20

Jenis dan Cara Pengumpulan Data...

20

Karakteristik Sosial Ekonomi ...

21

Pola Konsumsi ...

22

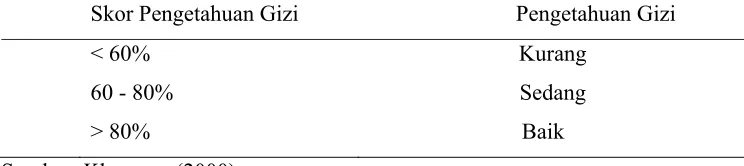

Pengetahuan Gizi ...

22

Konsumi Energi dan Zat Gizi ...

22

viii

Kesiapan Reproduksi ...

24

Analisis Data ...

24

Definisi Operasional ...

24

HASIL DAN PEMBAHASAN...

26

Keadaan Umum Sekolah...

26

Sekolah Menengah Atas...

26

Pondok Pesantren ...

27

Karakteristik Contoh ...

28

Sosial Ekonomi Keluarga dan Contoh ...

29

Besar Keluarga ...

29

Pendidikan Orangtua...

29

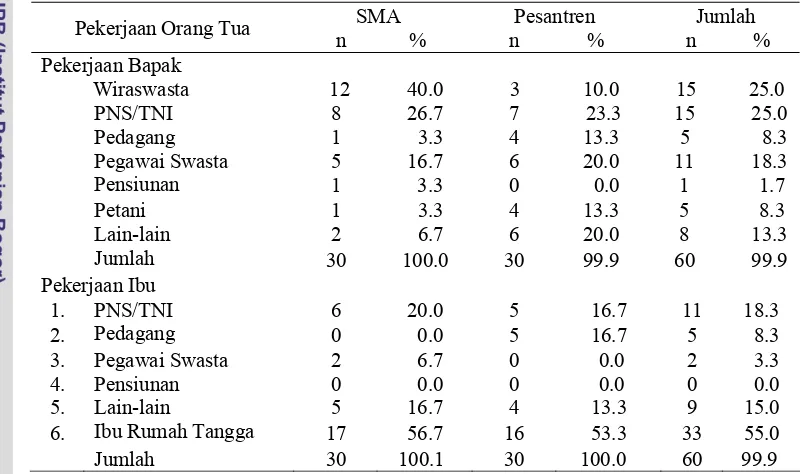

Pekerjaan Orangtua ...

31

Pendapatan Keluarga...

31

Uang Saku Contoh ...

32

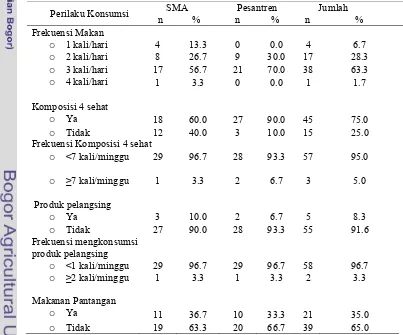

Pola Konsumsi ...

33

Konsumsi Energi dan Zat Gizi...

41

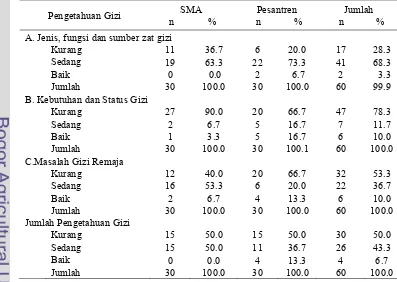

Pengetahuan Gizi ...

43

Status Gizi ...

44

Indeks Massa Tubuh ...

44

Status Besi...

44

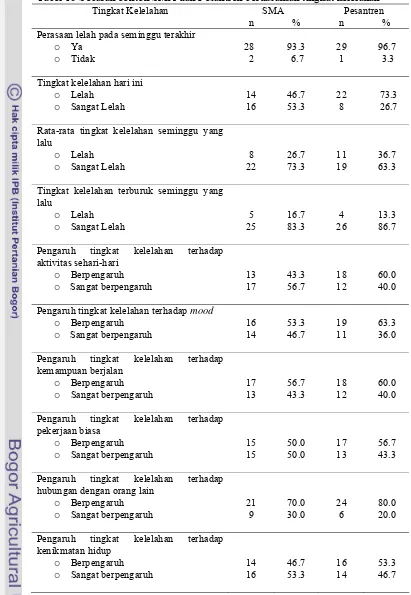

Tingkat Kelelahan ...

45

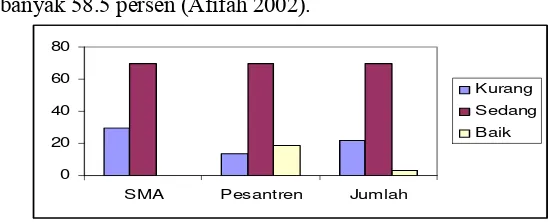

Pengetahuan Reproduksi...

47

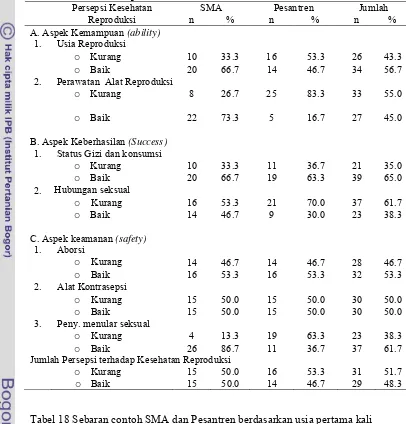

Persepsi terhadap Kesehatan Reproduksi...

48

Status Fisiologis ...

49

Kesiapan Reproduksi ...

51

KESIMPULAN DAN SARAN...

52

Kesimpulan ... 52

Saran... 53

ix

1.

Angka kecukupan energi dan zat gizi rata-rata yang dianjurkan

(per orang per hari)...

7

2.

Kategori pengetahuan gizi menurut skor pengetahuan gizi ...

22

3.

Klasifikasi status gizi remaja menurut indeks massa tubuh (IMT)...

23

4.

Jumlah fasilitas fisik yang dimiliki sekolah ...

27

5.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan usia ...

28

6.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan besar keluarga ....

29

7.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan pendidikan

orangtua...

30

8.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan pekerjaan

orangtua...

31

9.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan uang saku...

33

10.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jawaban soal perilaku

konsumsi ...

40

11.

Konsumsi energi dan zat gizi contoh pada hari sekolah ...

41

12.

Konsumsi energi dan zat gizi contoh pada hari libur...

41

13.

Sebaran tingkat kecukupan energi dan zat gizi contoh (%) ...

42

14.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan pengetahuan gizi

43

15.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan tingkat kelelahan

46

16.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan pengetahuan

reproduksi...

48

17.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan persepsi

terhadap kesehatan reproduksi ...

50

x

1.

Penyebab langsung dan tidak langsung anemia gizi besi remaja

putri ...

12

2.

Kerangka pemikiran pola konsumsi, status gizi dan pengetahuan

reproduksi remaja putri ...

19

3.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jenis pangan

sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi...

33

4.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jenis pangan

sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi ...

34

5.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jenis pangan

sumber potein nabati yang banyak dikonsumsi ...

35

6.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jenis sayuran

yang banyak dikonsumsi ...

35

7.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jenis buah

yang banyak dikonsumsi ...

36

8.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jenis minuman

yang banyak dikonsumsi ...

37

9.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jenis suplemen

yang banyak dikonsumsi ...

38

10.

Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jenis

snack

xi

1.

Kuesioner pengumpulan data...

61

2.

Hasil uji beda t karakteristik sosial ekonomi keluarga dan contoh,

pengetahuan gizi dan pengetahuan reproduksi ...

73

3.

Frekuensi dan jenis pangan sumber karbohidrat yang dikonsumsi

contoh...

74

4.

Frekuensi dan jenis pangan sumber protein hewani yang dikonsumsi

contoh...

75

5.

Frekuensi dan jenis pangan sumber protein nabati yang dikonsumsi

contoh...

77

6.

Frekuensi dan jenis sayuran yang dikonsumsi contoh ...

78

7.

Frekuensi dan jenis buah yang dikonsumsi contoh...

80

8.

Frekuensi dan jenis minuman yang dikonsumsi contoh ...

82

9.

Frekuensi dan jenis suplemen yang dikonsumsi contoh ...

83

10.

Frekuensi dan jenis

snack

yang dikonsumsi contoh ...

84

11.

Hasil uji beda t status gizi, persepsi dan kesiapan reproduksi ...

86

12.

Hasil uji korelasi Pearson status gizi dengan konsumsi energi dan

zat gizi, kadar Hb dengan tingkat kelelahan ...

87

Indonesia sehat tahun 2010 merupakan salah satu agenda pembangunan nasional di bidang kesehatan dalam rangka mewujudkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang dicirikan sebagai manusia sehat yang cerdas, produktif dan mandiri. Upaya pencapaian sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas ini lebih difokuskan untuk membentuk manusia yang mampu hidup lebih lama, menikmati hidup sehat, mempunyai kesempatan meningkatkan ilmu pengetahuan dan hidup sejahtera (Moeloek 1999).

Anemia gizi akibat kekurangan zat besi merupakan masalah gizi dengan prevalensi terbesar di dunia. Menurut Soekirman (2000), saat ini diperkirakan kurang lebih 2,1 milyar orang di dunia menderita anemia gizi besi termasuk pada tingkat berat. Meskipun anemia disebabkan oleh berbagai faktor, namun lebih dari 50% kasus anemia yang tersebar di seluruh dunia secara langsung disebabkan oleh kurangnya masukan (intake) zat besi (INACG 2004).

Anemia gizi dapat terjadi pada berbagai kelompok umur. Hasil survey kesehatan rumah tangga (SKRT) 1995 dalam Moeloek (1999) menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada balita sebesar 50.9%, anak usia sekolah sebesar 47.3 persen, ibu hamil sebesar 50.9 persen dan pada remaja (10-14 tahun) sebesar 51.5 persen dimana prevalensi pada remaja putera 45.8 persen dan remaja putri 57.1 persen. Dari semua kelompok umur tersebut, kejadian anemia pada remaja merupakan kelompok dengan prevalensi terbesar, karena pada masa remaja ini terjadi peningkatan kebutuhan zat besi akibat pertumbuhan dan adanya menstruasi pada remaja putri (Depkes 1998).

Selama ini masalah kesehatan remaja kurang mendapat perhatian serius, karena remaja secara umum tidak mudah terserang penyakit daripada anak-anak dan orangtua. Keadaan status gizi remaja pada umumnya dipengaruhi oleh pola konsumsi makan yang berakibat pada rendahnya tingkat konsumsi zat gizi. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan makanan atau membatasi sendiri makanannya, karena faktor ingin langsing (Karyadi 1995).

Menurut Hurlock (1991) hanya sedikit remaja yang merasa puas dengan tubuhnya. Sedangkan ukuran tubuh, usia, dan status kesehatan wanita merupakan faktor penting yang mempengaruhi status bayi yang akan dilahirkannya (Senderowitz 1995). Oleh karenanya kesempurnaan dan kematangan fisik khususnya pada remaja putri merupakan salah satu penentu kesiapan remaja menghadapi masa reproduksi.

Kecenderungan untuk menikah pada usia muda, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan menyebabkan persiapan pernikahan sebagai tugas perkembangan yang paling penting dalam masa-masa remaja. Khususnya bagi remaja putri yang nantinya menjadi seorang ibu, mengandung, melahirkan dan mengasuh anak. Kurangnya persiapan mental dan fisik ini menjadi masalah serius yang tidak hanya berdampak pada dirinya akan tetapi juga pada generasi yang dihasilkannya. Suatu penelitian menunjukkan bahwa kehamilan di masa remaja berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (Kusharto & Florencio 1994).

Kesiapan mental remaja diantaranya terlihat dari persepsi remaja tentang reproduksi. Salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi adalah pengetahuan reproduksi. Penelitian menunjukkan hanya sebagian kecil remaja di Indonesia memiliki pengetahuan reproduksi yang baik dan mendapat informasi tentang reproduksi dari sumber yang kompeten (Media 1995).

Tujuan

Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pola konsumsi pangan, status gizi dan pengetahuan reproduksi remaja putri SMA dan Pondok Pesantren di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.

Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik remaja putri SMA dan Pondok Pesantren dalam hal :

1. Sosial ekonomi remaja putri dan keluarga 2. Pola konsumsi dan tingkat konsumsi 3. Pengetahuan gizi

4. Status gizi secara antropometri (IMT) dan biokimia (kadar Hb) 5. Tingkat kelelahan

6. Pengetahuan dan persepsi terhadap kesehatan reproduksi

7. Menganalisis kaitan sosial ekonomi, pola konsumsi, pengetahuan gizi, status gizi, pengetahuan dan persepsi terhadap kesehatan reproduksi

Kegunaan

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan dewasa yaitu berumur antara 12 sampai 21 tahun. Mengingat pengertian remaja menunjukkan ke masa peralihan sampai tercapainya masa dewasa, maka sulit menentukan batas umurnya secara pasti. Masa remaja seperti banyak anggapan merupakan saat-saat yang tersulit dalam kehidupannya sebelum ia memasuki dunia kedewasaannya (Gunarsa & Gunarsa 1995). Remaja merupakan kelompok manusia yang berada diantara usia kanak-anak dan dewasa (Jones 1997). Pada umumnya mereka masih belajar di sekolah menengah atau perguruan tinggi. Bila mereka bekerja, mereka melakukan pekerjaan sambilan dan belum mempunyai pekerjaan tetap (Monks et al. 1992).

Menurut Sarwono (1997), berdasarkan tahap perkembangannya masa remaja dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap remaja awal (14-17 tahun untuk laki-laki dan 13-17 tahun untuk wanita) dan tahap remaja akhir (19-21 tahun untuk laki-laki dan wanita). Ciri-ciri tahap remaja awal yaitu terjadi perubahan fisik dan kejiwaan yang pesat. Perubahan kejiwaan menyebabkan perubahan sikap terhadap diri sendiri maupun orang lain sedangkan pertumbuhan fisik pada tahap ini terjadi sangat pesat dibandingkan tahap akhir, masa peningkatan emosi, masa tidak stabil (cepat bosan, sulit berkonsentrasi dan lain-lain), merasa banyak masalah. Ciri-ciri tahap remaja akhir yaitu lebih stabil dalam emosi, minat, konsentrasi dan cara berpikir, bertambah realistis, bertambah kemampuan untuk memecahkan masalah, tidak terganggu lagi dengan perhatian orang tua yang kurang, dan pertumbuhan fisik pada tahap ini lambat.

pertumbuhan otot lebih menonjol sedangkan pada perempuan deposit lemak yang lebih banyak.

Menurut O’Dea (1996), masa pubertas remaja mengalami pertumbuhan yang pesat dalam hal tinggi badan, berat badan, lemak tubuh dan otot serta penyempurnan berbagai sistem organ. Menurut Husaini (1989) pada laki-laki pertumbuhan otot lebih menonjol sedangkan pada perempuan deposit lemak lebih banyak.

Pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada remaja menyebabkan mereka memberi perhatian yang besar terhadap penampilan dirinya. Remaja mengharapkan gambaran tubuh yang ideal (body image), sehingga penyimpangan atau cacat anggota tubuh sangat merisaukan perasaannya terutama pada remaja putri (Monks et al. 1992). Salah satu upaya remaja untuk mencapai body image tersebut adalah menurunkan berat badan dengan mengubah kebiasaan makan. Perubahan kebiasaan makan yang tidak tepat memungkinkan terjadinya anorexia nervosa dan bulimia sebagai masalah kesehatan remaja (Heald et al.1998).

Menurut Sediaoetama (1991) remaja berada pada tahap pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pada masa ini, pemenuhan kebutuhan gizi sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini dapat dilakukan oleh orang lain (penyedia makanan di rumah) ataupun dirinya sendiri. Selanjutnya bila terjadi defisiensi zat gizi, akan dapat terlihat pada keadaan fisik, status kesehatan dan status gizi.

Pengetahuan Gizi

membaca surat kabar dan majalah, mendengar siaran radio dan menyaksikan siaran televisi ataupun melalui penyuluhan kesehatan gizi (Suhardjo 1989).

Konsumsi Pangan

Menilai status gizi seseorang dapat melalui pola konsumsi yang ada. Pola konsumsi seseorang tidak lepas dari kebiasaan makan yang dilakukannya. Kebiasan makan seringkali merupakan suatu pola yang berulang atau bagian dari rangkaian panjang kebiasaan hidup secara keseluruhan yang dapat diukur dengan pola konsumsi pangan. Kebiasaan makan adalah cara-cara seseorang atau sekelompok orang dalam memilih dan memakan makanannya sebagai reaksi terhadap pengaruh-pengaruh psikologis, fisiologis, serta budaya dan sosial (Harper et al. 1986).

Konsumsi pangan adalah jumlah pangan (tunggal atau beragam) yang dimakan seseorang atau sekelompok orang tertentu dengan tujuan tertentu. Sedangkan perilaku konsumsi pangan (food consumption behavior) dapat dirumuskan sebagai cara-cara atau tindakan yang dilakukan oleh individu, keluarga atau masyarakat di dalam pemilihan makanannya yang dilandasi oleh pengetahuan dan sikap terhadap makanan tersebut (Susanto 1997). Dalam aspek gizi tujuan mengkonsumsi pangan adalah untuk memperoleh sejumlah zat gizi yang diperlukan oleh tubuh (Hardinsyah & Martianto 1989).

Selanjutnya pola konsumsi pangan adalah jenis frekuensi beragam pangan yang biasa dikonsumsi, biasanya berkembang dari pangan setempat atau dari pangan yang telah ditanam di tempat tersebut untuk jangka waktu yang panjang (Suhardjo 1989). Sedangkan tingkat konsumsi adalah perbandingan antara konsumsi zat gizi dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Angka kecukupan gizi adalah nilai yang menunjukkan jumlah zat gizi yang diperlukan tubuh untuk hidup sehat setiap hari bagi hampir semua populasi menurut kelompok umur, jenis kelamin dan kondisi fisiologis tertentu seperti kehamilan dan menyusui (Muhilal & Hardinsyah 2004).

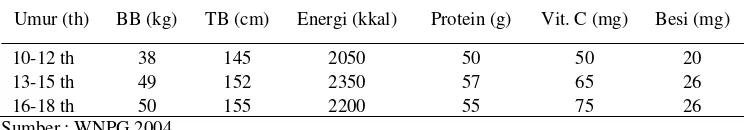

Tabel 1 Angka kecukupan energi dan zat gizi rata-rata yang dianjurkan (per orang per hari)

Umur (th) BB (kg) TB (cm) Energi (kkal) Protein (g) Vit. C (mg) Besi (mg)

10-12 th 38 145 2050 50 50 20

13-15 th 49 152 2350 57 65 26

16-18 th 50 155 2200 55 75 26

Sumber : WNPG 2004

Elizabeth dan Sanjur (1981) dalam Suhardjo (1989) berpendapat bahwa ada tiga faktor utama yang mempengaruhi konsumsi pangan yaitu: 1) karakter individu seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, pengetahuan gizi dan kesehatan; 2) karakter makanan/pangan seperti rasa, rupa, tekstur, harga, tipe makanan, bentuk dan kombinasi makan; 3) karakter lingkungan seperti musim, pekerjaan, mobilitas dan tingkat sosial masyarakat. Selain beberapa faktor tersebut, Tarwotjo & Suyuti (1979) juga berpendapat bahwa konsumsi makanan dipengaruhi oleh status kesehatan.

Cukup dan tidaknya konsumsi makanan ditentukan dengan menganalisis kandungan zat gizinya, kemudian dibandingkan dengan standar yang dianjurkan untuk mencapai suatu tingkat gizi dan kesehatan yang optimal. Standar yang dimaksud adalah Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan (Suhardjo 1989).

Keperluan utama tubuh ialah energi yang apabila tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar keperluan tubuh akan protein tidak dapat terpenuhi, karena sebagian dari protein yang ada dalam diet akan dipergunakan untuk memperoleh energi. Apabila keperluan akan energi sudah dapat tercukupi dengan makanan sehari-hari yang seimbang, maka persoalan tentang cukupnya protein, lemak, vitamin dan mineral tidak akan merupakan suatu persoalan lagi. Secara otomatis keperluan akan zat-zat gizi tadi akan dipenuhi dari makanan sehari-hari yang seimbang (Lie 1979).

minum-minuman ringan (soft drink), teh dan kopi yang frekuensinya lebih sering dibandingkan dengan minum susu.

Penilaian Konsumsi Pangan

Gibson (2005) mengklasifikasikan metode survei konsumsi pangan individu ke dalam dua kelompok besar yaitu secara kuantitatif yang terdiri dari recall (mengingat) dan record ( pencatatan). Kelompok yang kedua (kualitatif) meliputi riwayat makan dan frekuensi makan.

Metode recall 24 jam, merupakan metode mengingat kembali jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi pada masa lalu. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang asupan makanan selama 24 jam yang lalu, atau yang dapat dijadikan patokan setiap hari. Informasi seperti ini dapat digunakan untuk menggambarkan rata-rata asupan makanan pada kelompok, jika kebiasaan makan individu merupakan gambaran kebutuhan yang sebenarnya selama 24 jam (Gibson 2005).

Apabila pengukuran recall hanya dilakukan satu kali (1x24 jam), maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan makan individu (Gibson 2005). Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berturut-turut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa minimal 2 kali recall 24 jam tanpa berturut-turut, dapat menghasilkan gambaran asupan zat gizi lebih optimal dan memberikan variasi yang lebih besar tentang asupan harian individu (Sanjur 1982). Frekuensi pangan bertujuan untuk memperoleh data konsumsi pangan secara kualitatif dan informasi deskriptif tentang pola konsumsi. Metode ini umumnya tidak digunakan untuk memperoleh data kuantitatif pangan ataupun intik konsumsi zat gizi (Gibson 2005). Dengan metode ini kita dapat menilai frekuensi penggunaan pangan atau kelompok pangan tertentu (misalnya : sumber lemak, sumber protein, dsb) selama kurun waktu tertentu ysng spesifik (misalnya : per hari, minggu, bulan, tahun). Kuesioner mempunyai dua komponen utama yaitu daftar pangan dan frekuensi penggunaan pangan.

Status gizi merupakan keadaan tubuh seseorang atau sekelompok orang yang diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan dan penggunaan zat gizi makanan. Dengan menilai status gizi seseorang atau sekelompok orang, maka dapat diketahui apakah seseorang atau sekelompok orang tersebut status gizinya baik atau tidak baik (Gibson 2005).

Keadaan gizi seseorang merupakan gambaran apa yang dikonsumsinya dalam jangka waktu yang cukup lama. Pada masa remaja kebutuhan akan zat gizi mencapai maksimum. Kebutuhan zat gizi yang tinggi ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang cepat. Jika kebutuhan zat gizi tersebut tidak terpenuhi maka akan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan tubuh (Williams 1980).

Penilaian status gizi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penilaian secara langsung melalui pengukuran antropometri dan penilaian biokimia. Indikator yang digunakan tergantung pada waktu, biaya, tenaga dan tingkat ketelitian penelitian yang diharapkan serta banyaknya orang yang akan dinilai status gizinya (Riyadi 2003).

Status Gizi Antropometri

Salah satu indikator yang digunakan dalam pengukuran antropometri adalah indikator Indeks Massa Tubuh (IMT) menurut umur. Menurut Riyadi (2003), indikator IMT menurut umur merupakan indikator terbaik untuk remaja. Indikator ini sudah divalidasi sebagai indikator lemak tubuh total pada persentil atas dan juga sejalan dengan indikator yang sudah direkomendasikan untuk orang dewasa serta data referensi yang bermutu tinggi tentang indikator ini sudah tersedia.

dikategorikan underweight, nilai IMT 20 sampai 25 dikategorikan normal, nilai IMT 25 sampai 30 dikategorikan overweight, dan >30 dikategorikan obese.

Status Gizi Biokimia

Penilaian status gizi secara laboratorium atau biokimia digunakan untuk mendeteksi tahap defesiensi subklinis dan untuk mengkonfirmasi diagnosa klinis. Melalui cara ini dapat ditentukan status gizi secara obyektif, yakni bebas dari emosi dan faktor subyektif lainnya (Gibson 2005).

Defisiensi zat gizi dalam tubuh biasanya berlangsung secara bertahap. Untuk mengetahui seberapa berat defisiensi zat gizi tersebut, maka dapat dilakukan dengan uji biokimia dalam cairan dan jaringan tubuh tertentu. Untuk menganalisis zat besi dalam darah dapat didekati dengan pengukuran kadar hemoglobin (Gibson 2005). Berdasarkan kadar Hb, maka individu dapat dikelompokkan menjadi anemia dan normal.

Anemia merupakan suatu keadaan dimana sel-sel darah merah tidak mampu membawa oksigen yang diperlukan dalam pembentukan energi. Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal, yaitu kurang dari 12 g/dl (INACG 2004) dan berbeda untuk setiap kelompok umur dan jenis kelamin (Soekirman 2000). Remaja putri dikategorikan anemia apabila kadar Hb kurang dari 12 g/dl (WHO 1982).

Hemoglobin (Hb) merupakan substansi di dalam eritrosit (sel darah merah) yang mengandung protein globin dan komponen nonprotein dalam pigmen merah heme yang mengandung zat besi dan merupakan 33 persen dari volume sel dan terlibat dalam transport oksigen (O2) dan karbondioksida (CO2) (Tortora &

Anagnostakos 1990).

paru-paru karbondioksida dibebaskan dan kemudian dikeluarkan dari tubuh (Tortora & Anagnostakos 1990). Penggunaan Hb sebagai indeks status zat besi memiliki beberapa keterbatasan (Gibson 2005), yaitu ketergantungan terhadap usia, jenis kelamin, dan ras, serta faktor lainnya.

Sebagian besar penyebab anemia di Indonesia adalah kekurangan zat besi yang diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, sehingga disebut anemia kekurangan besi. Menurut Latham (1979), penyebab terjadinya anemia gizi adalah tidak cukupnya zat-zat gizi terutama yang diserap dalam makanan sehari-hari guna pembentukan sel darah merah maka terjadi keseimbangan negatif antara pemasukan dan pengeluaran zat besi dalam tubuh. Selain itu zat-zat penyerta yang meningkatkan daya serap, seperti protein dan vitamin C juga tidak cukup.

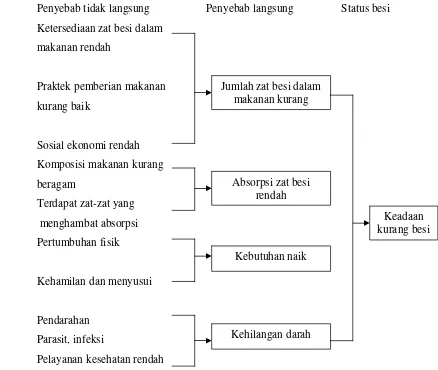

CDC (1998) menyatakan bahwa anemia gizi dapat disebabkan oleh defisiensi zat gizi, infeksi dan pendarahan. Pendapat lain (Husaini 1989) menyatakan bahwa ada tiga faktor penting yang menyebabkan terjadi anemia, yaitu kehilangan darah karena pendarahan, kerusakan sel darah merah dan produksi darah merah tidak cukup. Pada Gambar 1 diuraikan penyebab langsung maupun tidak langsung dari anemia gizi besi.

Penyebab tidak langsung Penyebab langsung Status besi Ketersediaan zat besi dalam

makanan rendah

Praktek pemberian makanan kurang baik

Sosial ekonomi rendah Komposisi makanan kurang beragam

Terdapat zat-zat yang menghambat absorpsi Pertumbuhan fisik

Kehamilan dan menyusui

Pendarahan Parasit, infeksi

Pelayanan kesehatan rendah

Gambar 1 Penyebab langsung dan tidak langsung anemia gizi besi remaja putri (Husaini 1989).

Menurut Pollit (1985) dalam Almatsier (1989) menyatakan bahwa defisiensi besi dapat mempengaruhi pemusatan perhatian (atensi), kecerdasan (IQ), dan prestasi belajar di sekolah. Dengan diberikan besi, maka nilai kognitif tersebut naik secara nyata. Penelitian terhadap anak balita dan anak sekolah didapatkan hasil bahwa anak yang menderita anemia gizi besi mengalami gangguan intelektual, seperti kemampuan verbal, kemampuan mengingat, berkonsentrasi, berpikir analog dan sistematis serta prestasi belajar yang rendah.

Sebelum zat besi diabsorpsi, zat besi ferri harus dirubah bentuk menjadi zat besi ferro melalui proses reduksi. Dalam proses perubahan ini harus ada asam,

Absorpsi zat besi rendah

Kebutuhan naik Jumlah zat besi dalam

makanan kurang

Kehilangan darah

baik HCl yang secara normal terdapat di dalam lambung atau adanya vitamin C yang berasal dari beberapa jenis buah-buhan dan sayuran, atau daging, atau ikan (Husaini 1989).

Wirakusumah (1999) menyatakan bahwa zat besi dalam makanan dapat berasal dari hewan maupun tumbuhan. Bentuk zat besi yang terdapat dalam makanan juga mempengaruhi penyerapan zat besi oleh tubuh. Ada dua macam bentuk zat besi dalam makanan, yaitu: (a) zat besi heme yaitu zat besi yang berasal dari hewan seperti daging, ikan dan ayam. Penyerapannya tidak tergantung pada jenis kandungan makanan lain dan lebih mudah diabsorpsi. Walaupun kandungan zat besi heme dalam makanan hanya antara 5-10 persen, tetapi penyerapannya mencapai 25 persen; dan (b) zat besi non heme yang terdapat pada pangan nabati, seperti sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan. Derajat absorpsi zat besi non heme termasuk rendah (hanya 5%) dan sangat tergantung pada jenis makanan lain atau menu yang bervariasi. Penyerapan zat besi non heme dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat maupun pendorong, sedangkan zat besi heme tidak. Vitamin C dan daging adalah faktor utama yang mendorong penyerapan zat besi non heme. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan sampai empat kali lipat, selain itu protein hewani juga ikut mempermudah absorpsi zat besi.

setelah makan dapat menurunkan absorpsi hingga 85 persen. Hal ini disebabkan karena terdapat polyphenol seperti tanin pada teh (Gutrie 1989).

Status besi seseorang dapat dilihat dengan cara mengukur kadar feritin, jenuh transferin, eritrosit porfirin bebas. Pada umumnya untuk mengetahui apakah seseorang menderita anemia karena defisiensi besi, metode yang paling sering digunakan adalah dengan mengukur kadar hemoglobin. Standar yang ditetapkan oleh WHO (1982) untuk melihat seseorang menderita anemia adalah apabila kadar hemoglobin darah kurang dari 12 g/dl untuk wanita dewasa, kurang dari 11 g/dl pada balita dan wanita hamil, dan kurang dari 13 g/dl untuk pria dewasa.

Sampel darah yang akan dianalisis lebih akurat apabila diambil dari darah vena dibandingkan sampel darah yang diambil dari darah tepi seperti jari tangan dan kaki maupun telinga. Konsentrasi hemoglobin yang berasal dari sampel darah yang diambil pagi hari cenderung lebih tinggi dibandingkan sampel yang diambil sore hari (Gibson 2005). Metode pengukuran yang direkomendasikan adalah dengan metode cyanmethemoglobin ICSH (1987) diacu dalam Gibson (2005). Kelemahan penentuan hemoglobin dengan cara ini adalah memerlukan spektrofotometer yang harga dan biaya pemeliharaannya mahal dan membawa spektrofotometer ke lapangan dapat menyebabkan kerusakan. Selain itu, pemakaian pereaksi yang membahayakan kesehatan karena mengandung sianida dan banyaknya perlengkapan yang harus dibawa bila bekerja di lapangan. Untuk itu bila cara ini tidak memungkinkan dilakukan, maka cara Sahli merupakan alternatif yang dapat digunakan (Muhilal & Saidin 1980).

Pengetahuan dan Persepsi terhadap Kesehatan Reproduksi Pengetahuan Reproduksi

Menurut Media (1995) pengetahuan reproduksi meliputi kemampuan untuk mengetahui segala aspek yang mendukung proses reproduksi, seperti usia subur wanita, kehamilan, usia nikah yang dianjurkan dan jenis alat kontrasepsi. Affandi (1995) menyatakan pengetahuan reproduksi harus mencakup pemahaman terhadap tiga komponen pendukung kesehatan reproduksi yaitu kemampuan, keberhasilan dan keamanan reproduksi.

Persepsi terhadap Kesehatan Reproduksi

Istilah persepsi secara sederhana dapat diartikan sebagai pemaknaan dari hasil pengamatan individu mengenai suatu objek (Yusuf 1991). Persepsi terhadap kesehatan reproduksi merupakan pandangan atau pemahaman remaja terhadap segala aspek yang mendukung reproduksi sehat. Menurut Affandi (1995) kesehatan reproduksi mencakup tiga komponen, yaitu kemampuan (ability), keberhasilan (success), dan keamanan (safety).

Kesehatan Reproduksi

Reproduksi adalah merupakan proses perkembangbiakan dari suatu mahluk hidup untuk menghasilkan organisme lain yang sama jenisnya (Penghulu 1993). Reproduksi dimaksudkan sebagai peristiwa atau proses yang berkaitan dengan fungsi kembang biak atau meneruskan keturunan (Media 1995). Proses reproduksi manusia bermula dari pertemuan sperma pria dengan sel telur wanita melalui hubungan seksual kemudian berlanjut dengan kehamilan, dan berakhir pada persalinan (Chalik 1998).

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sehat yang mencakup keadaan fisik, mental, sosial, serta spiritual dan tidak adanya kecacatan yang terkait dengan sistem fungsi reproduksi dan prosesnya (Martodipuro 2000). Kesehatan reproduksi mengharapkan dapat tercapainya kepuasan dalam kehidupan seksual yang aman dan adanya kemampuan untuk berkembang biak dengan kebebasan untuk memutuskan sendiri sejak kapan dan berapa banyak.

Penelitian yang dilakukan di Jakarta dan Yogyakarta menunjukkan proporsi remaja yang telah melakukan hubungan seksual 6.6 persen (Bandi 1992). Dari hasil penelitian terhadap 633 pelajar SLTA di Bali menunjukkan 27 persen siswa dan 18 persen siswi mengaku pernah melakukan hubungan seksual (Media 1995).

Hubungan seksual yang dilakukan remaja sebelum menikah menyebabkan kehamilan dini atau kehamilan yang tidak diinginkan, yang beberapa diantaranya berakhir dengan aborsi dan terjangkitnya penyakit menular seksual termasuk diantaranya infeksi HIV (Friedman 1993). Pada tahun 1995 di Thailand masalah penyakit menular seksual atau PMS pada remaja usia 15-24 tahun sebanyak 33 persen dari semua kasus PMS yang ada dan kehamilan di usia belasan tahun mencapai 14.7 persen dari total jumlah kehamilan (Sarwanto 2002).

Kesiapan Reproduksi

KERANGKA PEMIKIRAN

Masa remaja ditandai dengan pesatnya perkembangan dan pertumbuhan fisik serta perubahan mental atau psikologis sehingga merupakan masa-masa rawan bagi pemenuhan zat-zat gizi. Pertumbuhan normal dan status kesehatan yang optimal sebagai upaya pencegahan penyakit sangat bergantung pada tercukupinya intik zat-zat gizi (Alexander 1994).

Konsumsi pangan yang kurang baik pada remaja memungkinkan mereka mengalami malnutrisi. Malnutrisi remaja dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan faktor budaya yang berperan dalam keluarga. Obesitas pada remaja timbul akibat konsumsi pangan yang berlebihan dan kurangnya aktivitas remaja. Masalah gizi lain yang sering dialami remaja terutama remaja puteri adalah anemia gizi besi. Dari data SKRT 1995 menunjukkan bahwa prevalensi anemia remaja puteri di Indonesia masih sangat tinggi yaitu 57.1 persen.

Berkaitan dengan remaja putri yang nantinya menjadi seorang ibu, faktor social ekonomi, ukuran tubuh yang merefleksikan status gizi, dan pola konsumsi memberikan pengaruh terhadap status bayi yang akan dilahirkannya (Kusharto & Florencio 1994). Kesiapan fisik remaja diukur dari status gizi remaja. Sedangkan kesiapan mental remaja terhadap reproduksi diukur dari pengetahuan reproduksi serta persepsi remaja mengenai kesehatan reproduksi.

Keterangan: variabel yang diteliti variabel yang tidak diteliti

Gambar 2 Kerangka pemikiran pola konsumsi pangan, status gizi dan pengetahuan reproduksi remaja putri

Kesiapan Reproduksi

STATUS GIZI IMT Kadar Hb

POLA KONSUMSI

PANGAN o Frekuensi o Jenis

Keadaan Kesehatan

Pengetahuan Gizi

Karakteristik Remaja o Umur

o Jenis Kelamin o Uang saku

o Pendidikan orangtua o Pekerjaan orangtua o Besar Keluarga

Ling. Keluarga & Sosial

o Peer group o Media massa

Persepsi terhadap Kesehatan Reproduksi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan rancangan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan contoh siswi di SMA Negeri 1 Bangkinang dan Pondok

Pesantren Daarun Nadhah Thawalib Bangkinang. Penentuan lokasi penelitian

dilakukan secara purposif (purposive sampling). Pemilihan Sekolah Menengah

Atas dengan pertimbangan sekolah tersebut merupakan sekolah favorit di

Kecamatan Bangkinang dan sebagian besar lulusannya cenderung memilih

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan pemilihan

Pondok Pesantren berdasarkan pertimbangan setelah lulus sekolah mereka

diharapkan segera mandiri (bekerja atau menikah). Waktu penelitian dimulai

pada bulan Februari sampai Maret 2007.

Cara Pengambilan Contoh

Populasi dalam penelitian ini adalah remaja putri SMA Negeri I

Bangkinang dan Pondok Pesantren Daarun Nadhah Thawalib Bangkinang. Pada

SMA Negeri I Bangkinang contoh yang diambil adalah pelajar kelas dua dan pada

Pondok Pesantren Daarun Nadhah Thawalib kelas enam yang setingkat dengan

kelas dua SMA. Pengambilan contoh penelitian dilakukan secara acak (random

sampling). Jumlah contoh adalah 60 siswi, dengan rincian 30 siswi berasal dari SMA Negeri I Bangkinang dan 30 siswi berasal dari Pondok Pesantren Daarun

Nadhah Thawalib Bangkinang.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data penelitian yang dikumpulkan berupa data sekunder dan data primer.

Data sekunder meliputi keadaan umum sekolah dan daftar nama siswa. Data

primer yang dikumpulkan meliputi sosial ekonomi keluarga dan contoh,

pendapatan keluarga, pengetahuan gizi, frekuensi pangan, perilaku konsumsi,

hemoglobin), status fisiologis, tingkat kelelahan, pengetahuan dan persepsi

terhadap kesehatan reproduksi.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik pengisian kuesioner

oleh peneliti dengan metode wawancara, sementara untuk berat badan dan tinggi

badan siswa diperoleh dengan pengukuran langsung, alat yang dipergunakan

untuk mengukur berat badan adalah timbangan injak dengan ketelitian 0.5 kg,

sedang tinggi badan menggunakan alat ukur microtois dengan ketelitian 0.1 cm.

Kadar hemoglobin diperoleh dari pengambilan darah oleh tenaga

profesional laboratorium klinik dan analisis biokimia darah Rumah Sakit Umum

Daerah Bangkinang dengan metode Sahli. Penelitian yang dilakukan oleh Muhilal

dan Saidin (1980) menunjukkan bahwa faktor konversi antara cara Sahli dengan

Cyanmethemoglobin yaitu 1.1 dan hasil Uji t-test for paired sample perbedaan

cara Sahli dengan Cyanmethemoglobin pada taraf lima persen diperoleh hasil

yang tidak nyata. Menurut Supariasa et al. (2001) untuk pemeriksaan di daerah

yang belum mempunyai peralatan canggih atau pemeriksaan di lapangan, metode

Sahli ini masih memadai dan bila pemeriksanya telah terlatih hasilnya dapat

diandalkan.

Karakteristik Sosial Ekonomi

Karakteristik sosial ekonomi yang diukur meliputi pendidikan orangtua,

pendapatan per kapita keluarga, besar keluarga dan uang jajan contoh.

Pendidikan orangtua contoh diukur berdasarkan lama sekolah dalam tahun,

kemudian dikelompokkan dengan kategori pendidikan dasar (0-6 tahun),

pendidikan menengah (7-12 tahun) dan pendidikan tinggi (>12 tahun).

Pendapatan per kapita keluarga diperoleh dari total pendapatan keluarga

per bulan dibagi jumlah anggota keluarga. Pendapatan per kapita menurut Bank

Dunia dalam Sanim (2006) dikategorikan menjadi dua, yaitu miskin ( < 60 dolar

AS/ kap/ bulan ) dan tidak miskin (≥ 60 dolar AS/ kap/ bulan) jika disetarakan

dengan rupiah (1 dolar AS setara dengan Rp 9300) maka termasuk kategori

miskin (< Rp 558000 / kap/ bulan) dan tidak miskin (≥ Rp 558 000 / kap/ bulan).

Besar keluarga diukur dari jumlah anggota keluarga. Kriteria besar

kurang dari atau sama dengan 4 orang, sedang jika jumlah anggota 5 sampai 7

orang, serta besar jika jumlah anggota lebih dari 7 orang.

Data uang saku contoh diukur dari rata-rata uang jajan yang diterima per

bulan. Uang saku dikelompokkan dengan kriteria rendah (X < x-1SD), sedang

(x-1SD < X < x+(x-1SD), dan tinggi (X > x+(x-1SD). X adalah uang saku, x adalah

rata-rata uang saku dan SD adalah standar deviasi uang saku.

Pola Konsumsi

Pola konsumsi diperoleh dari jawaban contoh atas pertanyaan mengenai

frekuensi dan jenis makanan yang dikonsumsi dalam sebulan, dan pertanyaan

mengenai perilaku konsumsi remaja yang meliputi frekuensi makan, komposisi

makanan empat sehat, produk pelangsing dan makanan pantangan (Lampiran 1).

Pengetahuan Gizi

Pengetahuan gizi dinilai dengan skor, yang dihitung dari jawaban contoh

atas 18 pertanyaan mengenai jenis, fungsi dan sumber zat gizi; kebutuhan dan

status gizi; dan masalah gizi remaja (Lampiran 1). Hasil penilaian akan

memperoleh skor tertinggi 18 dan skor terendah 0. Pengetahuan gizi dikategorikan

[image:36.612.132.504.431.514.2]menjadi tiga, yaitu pengetahuan gizi baik, sedang, dan kurang (Khomsan 2000).

Tabel 2 Kategori pengetahuan gizi menurut skor pengetahuan gizi

Skor Pengetahuan Gizi Pengetahuan Gizi

< 60%

60 - 80%

> 80%

Kurang

Sedang

Baik

Sumber: Khomsan (2000)

Konsumsi Energi dan Zat Gizi

Data konsumsi energi dan zat gizi diperoleh dari pencatatan recall 2x24

jam yaitu pada hari libur dan hari sekolah yang meliputi jumlah dan jenis pangan

yang kemudian dikonversikan ke dalam kandungan energi dan zat gizi dengan

menggunakan Food Proccesor dan Microsoft Excel.

Tingkat Kelelahan

Data tingkat kelelahan diperoleh dari jawaban contoh atas pertanyaan

tingkat kelelahan dengan rating scale 1-10 (Lampiran 1). Tingkat kelelahan

o Lelah : 1-4

o Sangat Lelah : 5-10

Status Gizi

Status gizi remaja dinilai dengan rumus indeks massa tubuh (IMT), yaitu

dengan cara menghitung data dari berat dan tinggi badan dengan rumus IMT

sebagai berikut (WHO 1995):

Klasifikasi status gizi remaja yang dihitung dari IMT tersebut dibedakan

menjadi 3 kategori, yaitu kurus, normal, dan gemuk yang ditunjukkan pada Tabel

3.

Tabel 3 Klasifikasi status gizi remaja menurut indeks massa tubuh (IMT)

IMT Status Gizi

< 18,5

18,5 - 25,0

> 25,0

Kurus

Normal

Gemuk

Sumber: Depkes (1996)

Status besi (kadar hemoglobin) ditentukan dengan membandingkan hasil

pemeriksaan kadar Hb contoh dengan kadar Hb rujukan untuk anemia yaitu

kurang dari 12 g/dl (WHO 1982).

Pengetahuan Reproduksi

Pengetahuan reproduksi contoh juga ditentukan menurut skor terhadap 10

pertanyaan (Lampiran 1), dengan skor 1 untuk jawaban benar dan skor 0 untuk

jawaban salah sehingga diperoleh skor maksimal 10 dan skor minimal 0. Kriteria

baik jika skor lebih dari 80% skor maksimal, sedang jika skor antara 60-80% dari

skor maksimal dan kurang jika skor 60% dari skor maksimal .

Persepsi terhadap Kesehatan Reproduksi

Persepsi terhadap kesehatan reproduksi dinilai dengan menggunakan skor,

yang dihitung dari jawaban contoh atas 25 pertanyaan (Lampiran 1) mengenai

aspek kemampuan (ability) yaitu usia reproduksi dan perawatan alat reproduksi,

keberhasilan (success) yaitu status gizi dan konsumsi, serta hubungan seksual,

Indeks massa tubuh (IMT) = berat badan (kg)

keamanan (safety) meliputi alat kontrasepsi, aborsi dan penyakit menular seksual (Lampiran 1). Hasil penilaian persepsi akan memperoleh skor tertinggi 50 dan

skor terendah 0. Pengelompokan persepsi terdiri dari kategori baik (total skor ≥

nilai median atau persentil 50) dan kategori kurang baik (total skor < nilai median

atau persentil 50).

Status Fisiologis

Status fisiologis pada remaja diukur dari usia pertama kali mendapatkan

menstruasi. Usia pertama kali menstruasi dikelompokkan menjadi lebih awal (11

tahun), normal (11-15 tahun), dan lebih lambat (>15 tahun).

Kesiapan Reproduksi

Kesiapan reproduksi dinilai dari skor gabungan antara status gizi (IMT),

status besi dan persepsi. Status gizi normal, status besi tidak anemia dan persepsi

baik masing-masing diberi skor 2. Sebaliknya status gizi kurus atau gemuk, status

besi anemia dan persepsi kurang baik masing-masing diberi skor 1. Sehingga hasil

penilaian kesiapan reproduksi memperoleh skor tertinggi 6 dan skor terendah 3.

Kesiapan reproduksi dikategorikan baik apabila memperoleh skor 6, kategori

sedang apabila memperoleh skor 5, dan kategori kurang apabila skor kurang dari

5.

Analisis Data

Untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan uji korelasi

Pearson. Uji beda t digunakan untuk menganalisis perbedaan berbagai variabel

kuantitatif di SMA dengan Pondok Pesantren.

Definisi Operasional

Remaja puteri adalah siswi yang duduk di kelas 2 pada Sekolah Menengah Atas dan kelas 6 pada pondok pesantren.

Status gizi remaja adalah keadaan gizi remaja yang diakibatkan konsumsi, penyerapan dan penggunaan zat gizi makanan yang diukur secara

Karakteristik sosial ekonomi merupakan keadaan sosial dan ekonomi keluarga dari remaja yang meliputi pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua,

pendapatan keluarga, besar keluarga dan uang saku contoh.

Perilaku konsumsi remaja dinilai dari jawaban contoh atas empat pertanyaan mengenai frekuensi makan, komposisi makan makanan empat sehat,

produk pelangsing, serta makanan pantangan.

Pola Konsumsi merupakan frekuensi dan jenis makanan yang dikonsumsi selama satu bulan dan perilaku konsumsi remaja yang meliputi frekuensi

makanan utama, komposisi makanan empat sehat, produk pelangsing

dan makanan pantangan.

Pengetahuan gizi diukur dari kemampuan remaja untuk menjawab pertanyaan mengenai jenis, fungsi dan sumber zat gizi, kebutuhan dan status gizi dan

masalah gizi remaja. Skor atas jawaban pengetahuan gizi dikelompokkan

dalam pengetahuan gizi rendah, sedang, dan tinggi.

Pengetahuan reproduksi diukur dari kemampuan remaja untuk menjawab pertanyaan tentang alat, proses, dan faktor-faktor yang berpengaruh

pada reproduksi. Penilaian terhadap pengetahuan reproduksi

dikelompokkan menjadi rendah, sedang, tinggi.

Persepsi terhadap kesehatan reproduksi adalah pandangan atau pemahaman remaja terhadap segala aspek yang mendukung reproduksi sehat.

Status Fisiologis diukur dari usia pertama kali mendapatkan menstruasi. Usia pertama kali menstruasi dikelompokkan menjadi lebih awal (11 tahun),

normal (11-15 tahun), dan lebih lambat (>15 tahun).

Kesiapan reproduksi adalah kemampuan fisik dan kesiapan mental remaja dalam hal reproduksi yang diukur dari status gizi (IMT dan kadar Hb) dan

persepsi terhadap kesehatan reproduksi. Kesiapan reproduksi contoh

Sekolah Menengah Atas

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Bangkinang berlokasi di

tengah-tengah Kota Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau atau tepatnya di

Jalan Jenderal Sudirman No. 65, berdiri di atas areal tanah seluas 16.615 m2.

SMA Negeri 1 Bangkinang dipimpin oleh seorang kepala sekolah dan

dibantu oleh empat wakil kepala sekolah yang membidangi kurikulum, kesiswaan,

sarana prasarana dan hubungan masyarakat. Memiliki 64 orang staf pengajar

(guru) serta 21 orang staf tata usaha.

Seluruh siswa SMA Negeri 1 Bangkinang berjumlah 953 orang, terdiri

dari 321 orang laki-laki dan perempuan 632 orang. Jumlah kelas pada tiap jenjang

kelas adalah 10 kelas untuk kelas satu, tujuh kelas untuk kelas dua (4 kelas IPA

dan 3 kelas IPS), dan sembilan kelas untuk kelas tiga (4 kelas IPA, 4 kelas IPS

dan 1 kelas Bahasa).

Sebagai SMA favorit di Bangkinang, SMA tersebut dilengkapi berbagai

fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar. Fasilitas tersebut adalah ruang

kelas, ruang guru, ruang tata usaha, ruang laboratorium, ruang perpustakaan,

masjid, ruang ekstrakurikuler, gudang, kantin dan kamar mandi/WC.

Selain kegiatan belajar mengajar, SMA tersebut juga menyediakan

berbagai kegiatan ekstrakurikuler guna mewadahi dan mengembangkan bakat,

kreativitas serta minat siswa. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut antara lain adalah

pramuka, palang merah remaja (PMR), siswa pecinta alam (sispala), dan

kerohanian Islam.

Data SMA Negeri 1 Bangkinang menunjukkan bahwa pada penerimaan

siswa tahun ajaran 2005/2006 nilai Danun (Daftar Ujian Akhir Nasional) SMP

tertinggi yang diterima 26.53 dan terendah 22.93. Dari seluruh siswa yang lulus

Pondok Pesantren

Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang (PDNTB)

terletak di Jalan Letkol M. Syarifuddin Syarif KM.1 Gg. Pesantren, Kota

Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Luas areal tanah yang ditempati

pondok pesantren ini adalah 10.000 m2.

Tidak jauh berbeda dengan SMA, pondok pesantren juga dipimpin oleh

seorang kepala sekolah dengan dibantu 3 orang wakil kepala sekolah. Jumlah staf

pengajar (ustadz) pondok pesantren sebanyak 28 orang dan 2 orang staf tata

usaha.

Seluruh siswa Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang

berjumlah 494 orang, terdiri dari 224 orang laki-laki dan 270 orang perempuan.

Setiap jenjang kelas di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang

terdiri dari kelas satu sebanyak empat kelas, kelas dua sebanyak empat kelas (1

kelas IPA dan 3 kelas IPS) serta kelas tiga sebanyak empat kelas (1 kelas IPA dan

3 kelas IPS).

Pada umumnya fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar di pondok

pesantren hampir sama dengan SMA. Perbedaannya terutama pada jumlah ruang

kelas, ruang laboratorium dan ruang kantin serta kamar mandi/WC di pondok

pesantren lebih sedikit dibandingkan dengan SMA (Tabel 4).

Tabel 4 Jumlah fasilitas fisik yang dimiliki sekolah

Fasilitas Fisik SMA Pesantren

Ruang kelas 26 12

Ruang guru 1 1

Ruang tata usaha 1 1

Laboratorium 3 1

Ruang praktek 1 -

Perpustakaan 1 1

Masjid 1 1

Ruang ekstrakurikuler 1 -

Gudang 1 -

Kantin 3 -

Jumlah ruang kelas di Pesantren lebih sedikit dibandingkan dengan SMA

karena jumlah siswa Pesantren lebih sedikit jika dibandingkan dengan siswa

SMA. Laboratorium di Pesantren juga lebih sedikit jika dibandingkan dengan

SMA karena jumlah kelas jurusan IPA lebih sedikit jika dibandingkan dengan

SMA.

Kegiatan ekstrakurikuler yang menonjol dikembangkan di Pesantren

adalah marching band. Nilai Daftar Ujian Akhir Nasional (Danun) Madrasah

Tsanawiyah tertinggi yang diterima tahun ajaran 2005/2006 adalah 28.95

sedangkan nilai terendah adalah 17.65. Dari seluruh siswa yang lulus pada tahun

2006 maka sekitar 5 persen diterima di perguruan tinggi negeri.

Karakteristik Contoh

Usia contoh di kedua sekolah berkisar antara 16 sampai 19 tahun, dengan

rata-rata 17±0.65 tahun. Pada umumnya (sebagian besar) contoh di SMA dan

Pesantren berusia 17 tahun dengan persentase usia contoh di SMA dan di

Pesantren berturut-turut 60 persen dan 66.7 persen (Tabel 5).

Tabel 5 Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan usia

SMA Pesantren Jumlah Usia (tahun)

n % n % n %

16 11 36.7 - - 11 18.3

17 18 60.0 20 66.7 38 63.3

18 1 3.3 8 26.7 9 15.0

19 - - 2 6.7 2 3.3

Jumlah 30 100.0 30 100.1 60 99.9

Menurut Ramsey (1957) diacu dalam Hasselt dan Hersen (1987) rentang

usia remaja dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 19-21 tahun.

Turner dan Helms (1991) mengelompokkan usia remaja antara 13-19 tahun. Monk

(1992) melakukan pembagian perkembangan remaja adalah pra remaja (10-12

tahun), remaja awal atau pubertas (12-15 tahun) dan remaja pertengahan usia

(15-18 tahun) dan remaja akhir usia ((15-18-21 tahun).

Sosial Ekonomi Keluarga dan Contoh Besar Keluarga

Besar keluarga contoh di kedua sekolah berkisar antara 3 sampai 10

orang, dengan rata-rata 6.2 ±1.68 orang. Secara keseluruhan rata-rata jumlah

anggota keluarga contoh termasuk kategori sedang, dengan persentase di SMA

56.7 persen dan di Pesantren 46.7 persen (Tabel 6 ).

Besar keluarga diukur dari jumlah anggota keluarga dengan kategori

keluarga kecil jika jumlah anggota kurang dari atau sama dengan 4 orang, sedang

jika jumlah anggota 5 sampai 7 orang, serta besar jika jumlah anggota lebih dari 7

orang. Apabila dibedakan antara SMA dan Pesantren maka tidak ada perbedaan

yang nyata (P>0.05) besar keluarga contoh di SMA dan Pesantren (Lampiran 2).

Tabel 6 Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan besar keluarga

SMA Pesantren Jumlah Besar Keluarga

n % n % n % Kecil (≤4 orang) 9 30.0 3 43. 3 12 20.0 Sedang (5-7 orang) 17 56.7 14 46.7 31 51.7 Besar (>7 orang) 4 13.3 13 10.0 17 28.3

Jumlah 30 100 30 100 60 100

Besar keluarga sangat penting untuk diperhatikan karena terbatasnya

bahan makanan yang tersedia, terutama pada keluarga yang berpendapatan

rendah. Dengan meningkatnya jumlah anggota keluarga, maka konsumsi pangan

hewani akan berkurang dan makanan pokok diganti dengan yang lebih murah,

atau dapat pula berkurang, sehingga asupan zat gizi tiap anggota keluarga akan

berkurang pula (Hartog et al. 1995).

Pendidikan Orang Tua

Lama sekolah bapak berkisar antara 6 sampai 18 tahun dengan rata-rata

10.5±3.5 tahun. Pendidikan orangtua contoh diukur berdasarkan lama sekolah

dalam tahun, kemudian dikelompokkan dengan kategori pendidikan dasar (0-6

tahun), pendidikan menengah (7-12 tahun) dan pendidikan tinggi (>12 tahun).

Berdasarkan pengelompokan tersebut, maka sebagian besar tingkat pendidikan

termasuk kategori pendidikan dasar (46.7%). Apabila dibedakan antara SMA dan

Pesantren maka terdapat perbedaan yang nyata (P<0.05) lama pendidikan bapak

contoh di SMA dan Pesantren (Lampiran 2).

Lama pendidikan ibu berkisar antara 4 sampai 18 tahun dengan rata-rata

9.9±3.5 tahun. Secara umum, tingkat pendidikan ibu di SMA termasuk kategori

pendidikan menengah (63.3%) dan Pesantren termasuk kategori pendidikan dasar

(43.3%). Apabila dibedakan antara SMA dan Pesantren maka terdapat perbedaan

yang nyata (P<0.05) lama pendidikan ibu contoh di SMA dan Pesantren

(Lampiran 2).

Tabel 7 Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan pendidikan orang tua

Pendidikan Orang Tua SMA Pesantren Jumlah n % n % n % Pendidikan Bapak

Dasar (0-6 tahun) 5 16.7 14 46.7 19 31.7 Menengah (7-12 tahun) 21 70.0 5 16.7 26 43.3 Tinggi (>12 tahun) 4 13.3 11 36.7 15 25.0

Jumlah 30 100.0 30 100.1 60 100.0

Pendidikan Ibu

Dasar (0-6 tahun) 6 20.0 13 43.3 19 31.7 Menengah (7-12 tahun) 19 63.3 8 26.7 27 45.0 Tinggi (>12 tahun) 5 16.7 9 30.0 14 23.3

Jumlah 30 100.0 30 100 60 100.0

Leslie (1985) menyatakan bahwa pendidikan ibu akan mempengaruhi

pengetahuan mengenai praktek kesehatan dan gizi anak. Orang yang

berpendidikan lebih tinggi cenderung memilih makanan yang lebih baik dan

berkualitas dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah.

Tingginya tingkat pendidikan orang tua dapat berpengaruh pada jenis

pekerjaannya, yang kemudian turut mempengaruhi tingkat pendapatan keluarga.

Hal ini lebih lanjut akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan pangan dalam

keluarga. Tingkat pendidikan berhubungan erat dengan pengetahuan, karena

semakin tinggi pendidikan maka semakin besar kesempatan untuk memperoleh

pengetahuan yang lebih luas, demikian pula halnya dengan pengetahuan tentang

gizi dan kesehatan. Orang yang berpendidikan tinggi diharapkan memiliki

pengetahuan gizi dan kesehatan yang lebih baik sehingga memungkinkan

mempengaruhi konsumsi pangan melalui cara pemilihan bahan pangan

(Sediaoetama 1991).

Pekerjaan Orang Tua

Jenis pekerjaan bapak contoh di SMA yang paling banyak (40 %) adalah

wiraswasta, kemudian diikuti PNS, yaitu sebanyak 26.7 persen. Jenis pekerjaan

bapak contoh di Pesantren paling banyak PNS (23.3 %) dan pegawai swasta (20

%). Sedangkan ibu contoh di SMA dan Pesantren sebagian besar sebagai ibu

rumah tangga dengan persentase di SMA sebanyak 56.7 persen dan di Pesantren

[image:45.612.112.512.285.522.2]53.3 persen (Tabel 8).

Tabel 8 Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan pekerjaan orang tua

Pekerjaan Orang Tua SMA Pesantren n % n %

Jumlah n % Pekerjaan Bapak

Wiraswasta 12 40.0 3 10.0 15 25.0

PNS/TNI 8 26.7 7 23.3 15 25.0

Pedagang 1 3.3 4 13.3 5 8.3 Pegawai Swasta 5 16.7 6 20.0 11 18.3 Pensiunan 1 3.3 0 0.0 1 1.7 Petani Lain-lain 1 2 3.3 6.7 4 6 13.3 20.0 5 8 8.3 13.3 Jumlah 30 100.0 30 99.9 60 99.9 Pekerjaan Ibu

1. PNS/TNI 6 20.0 5 16.7 11 18.3

2. Pedagang 0 0.0 5 16.7 5 8.3

3. Pegawai Swasta 2 6.7 0 0.0 2 3.3

4. Pensiunan 0 0.0 0 0.0 0 0.0

5. Lain-lain 5 16.7 4 13.3 9 15.0

6. Ibu Rumah Tangga 17 56.7 16 53.3 33 55.0 Jumlah 30 100.1 30 100.0 60 99.9

Menurut Kartasapoetra dan Marsetyo (2003) jenis pekerjaan orang tua

merupakan salah satu indikator besarnya penghasilan keluarga. Dengan semakin

besarnya penghasilan maka diharapkan konsumsi keluarga menjadi semakin baik

dalam hal kualitas dan kuantitas gizinya.

Pendapatan Keluarga

Pendapatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan keluarga yang

berimplikasi terhadap kemampuan pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan

anggota keluarga. Pendapatan keluarga per kapita per bulan berkisar antara

Pendapatan keluarga per kapita contoh seluruhnya termasuk pada kategori miskin,

dengan persentase di SMA dan di Pesantren masing-masing 100 persen. Jika

dibedakan SMA dan Pesantren maka tidak terdapat perbedaan yang nyata

(P>0.05) pendapatan perkapita keluarga contoh di SMA dan Pesantren (Lampiran

2).

Pendapatan keluarga per kapita contoh seluruhnya termasuk kategori

miskin kemungkinan disebabkan karena tidak tergali informasi tentang

pendapatan dari sumber lain.

Khumaidi (1989) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang menjadi latar

belakang tingginya prevalensi anemia gizi di negara berkembang adalah keadaan

sosial ekonomi yang rendah yang meliputi pendidikan orang tua dan penghasilan

yang rendah serta keadaan kesehatan lingkungan yang buruk.

Pendapatan keluarga akan mempengaruhi daya beli keluarga untuk pangan

dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Menurut Sajogyo (1978)

pendapatan berpengaruh terhadap daya beli dan perilaku manusia dalam

mengkonsumsi pangan. Dengan demikian pendapatan keluarga merupakan faktor

yang menentukan jumlah dan macam pangan yang tersedia dalam keluarga

apabila pendapatan cukup, maka jumlah dan macam pangan yang ada di rumah

tangga akan tercukupi, sebaliknya pendapatan yang rendah akan menjadi kendala

dalam penyediaan pangan keluarga yang akan berakibat buruk terhadap status gizi

keluarga. Hal senada memperkuat pendapat ini dikemukakan oleh Hardinsyah dan

Suhardjo (1987) yang menyatakan bahwa rendahnya pendapatan merupakan salah

satu sebab rendahnya konsumsi pangan serta buruknya status gizi.

Uang Saku Contoh

Uang saku contoh per bulan berkisar antara Rp.80.000 sampai Rp.940.000

dengan rata-rata Rp349.383±166.118. Berdasarkan kriteria uang saku kategori

rendah, sedang dan tinggi, diketahui lebih dari separuh contoh di kedua sekolah

memiliki uang saku dengan kategori sedang (73.3% di SMA dan 53.3 % di

Pesantren). Jika dibedakan antara SMA dan Pesantren maka tidak terdapat

perbedaan yang nyata (P>0.05) uang saku contoh di SMA dan Pesantren

Tabel 9 Sebaran contoh SMA dan Pesantren berdasarkan uang saku

Uang Saku SMA Pesantren Jumlah n % n % n % Rendah

(< Rp. 277129) 8 26.7 14 46.7 22 36.7 Sedang

(Rp. 277129-Rp.1506805) 22 73.3 16 53.3 38 63.3 Tinggi

(>Rp. 1506805) 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 Jumlah 30 100.0 30 100.0 60 100.0

Sebagian besar pengalokasian uang saku contoh digunakan untuk membeli

makanan dan selebihnya untuk biaya trasportasi, kost, telepon/voucher handphone

dan untuk membeli kosmetik. Uang saku merupakan bagian dari pengalokasian

pendapatan keluarga yang diberikan pada anak untuk jangka waktu tertentu.

Perolehan uang saku sering menjadi suatu kebiasaan, anak diharapkan untuk

belajar mengelola dan bertanggung jawab atas uang saku yang dimiliki (Napitu

1994).

Pola Konsumsi

Jenis pangan sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi oleh contoh di

SMA (Gambar 3) adalah nasi dengan frekuensi 61-90 kali/bulan ( 46.7 %), roti

dengan frekuensi 16-30 kali/bulan (30%). Sedangkan di Pesantren (Gambar 3),

sebagian besar contoh mengkonsumsi nasi dengan frekuensi 61-90 kali/bulan

(80%), mie dengan frekuensi 8-15 kali/bulan (43.3%), roti dengan frekuensi 8-15

kali/bulan (13.3%). Jenis pangan sumber karbohidrat yang dikonsumsi oleh

contoh di SMA dan Pesantren secara lengkap disajikan pada Lampiran 3.

Gambar 3 Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jenis pangan sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SMA Pesantren

R

espon

den (

%

) nasi (61-90

kali/bln)

roti (16-30 kali/bln)

roti (8-15 kali/bln)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Desmawita (2002) menunjukkan hal

yang sama bahwa berdasarkan frekuensi pangan, maka pangan sumber

karbohidrat yang biasa dikonsumsi oleh remaja adalah nasi, mie dan roti.

Jenis pangan sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi oleh contoh

di SMA (Gambar 4) adalah ayam dengan frekuensi 8-15 kali/bulan (43.3 %), telur

dengan frekuensi 8-15 kali/bulan (43.3%) dan ikan dengan frekuensi 16-30

kali/bulan (36.7 %). Sedangkan contoh di Pesantren (Gambar 4), jenis pangan

sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi adalah ayam dengan frekuensi

1-7 kali/bulan (53.3 %), telur dengan frekuensi 8-15 kali/bulan (43.3 %) dan ikan

dengan frekuensi 8-15 kali/bulan (36.7 %). Jenis pangan sumber protein hewani

yang dikonsumsi oleh contoh di SMA dan Pesantren secara lengkap disajikan

pada Lampiran 4.

Gambar 4 Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jenis pangan sumber protein hewani yang banyak dikonsumsi

Defisiensi zat besi dapat disebabkan oleh konsumsi pangan sumber zat

besi yang kurang, baik dalam kualitas maupun kuantitas. Bioavalaibilitas zat besi

dalam bahan pangan tergantung pada sumber pangan atau bentuk zat besinya.

Besi heme, yang terdapat pada daging, unggas dan ikan, lebih mudah diserap dua

hingga tiga kali dibandingkan dengan besi non heme pada pangan nabati (Finch &

Cook 1984).

Jenis pangan sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi contoh di

SMA (Gambar 5) adalah tempe dengan frekuensi 8-15 kali/bulan ( 30 %) dan

tahu dengan frekuensi 16-30 kali/bulan (26.7 %). Sedangkan di Pesantren

(Gambar 5), jenis pangan sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi adalah

tempe dengan frekuensi 8-15 kali/bulan (43.3 %) dan tahu dengan frekuensi 8-15

kali/bulan (36.7 %). Jenis pangan sumber protein nabati yang dikonsumsi oleh

Gambar 5 Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jenis pangan sumber protein nabati yang banyak dikonsumsi

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Desmawita (2002) menunjukkan hal

yang sama bahwa pangan sumber protein nabati yang biasa dikonsumsi remaja

adalah tahu dan tempe. Tahu dan tempe banyak dikonsumsi oleh contoh karena

selain harganya yang relatif murah, ketersediaan yang memadai dan banyak

contoh yang menyukainya.

Jenis sayuran yang banyak dikonsumsi contoh di SMA (Gambar 6)

adalah bayam dengan frekuensi 16-30 kali/bulan (30 %) dan kangkung dengan

frekuensi 16-30 kali/bulan (20 %) dan kol dengan frekuensi 16-30 kali/bulan (10

%). Sedangkan contoh di Pesantren (Gambar 6), jenis sayuran yang banyak

dikonsumsi adalah bayam dengan frekuensi 8-15 kali/bulan (33.3 %), kangkung

dengan frekuensi 8-15 kali/bulan (26.7 %), kol dengan frekuensi 1-7 kali/bulan

(20 %) dan toge dengan frekuensi 1-7 kali/bulan (10 %). Jenis sayuran yang

dikonsumsi oleh contoh di Pesantren lebih bervariasi dibandingkan dengan contoh

di SMA. Jenis sayuran yang dikonsumsi oleh contoh di SMA dan Pesantren

secara lengkap disajikan pada Lampiran 6.

Gambar 6 Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jenis sayuran yang banyak dikonsumsi

Menurut Soetedjo dan Pudjiharti (1973) kebutuhan sayuran yang

diperlukan oleh remaja dalam sehari sekitar 150 g/hari. Meyer (1982)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% SMA Pesantren R es p o n d en ( % )

bayam (8-15 kali/bln) bayam (16-30 kali/bln) kangkung (8-15 kali/bln) kangkung (16-30 kali/bln) kol (1-7 kali/bln) kol (16-30 kali/bln) toge (1-7 kali/bln)

0% 10% 20% 30% 40% 50% SMA Pesantren R e spond en ( %

) tempe (8-15

kali/bln)

tahu (8-15 kali/bln)

mengklasifikasikan sayuran berdasarkan bagian dari tanaman yang biasa dimakan,

yaitu sayuran daun, sayuran buah, sayuran biji, atau polong-polongan, sayuran

umbi serta sayuran bunga, pucuk dan batang. Dari hasil penelitian diperoleh

bahwa sebagian besar contoh lebih banyak mengkonsumsi sayuran daun.

Jenis buah yang banyak dikonsumsi contoh di SMA (Gambar 7) adalah

jeruk dengan frekuensi 8-15 kali/bulan (33.3 %), pisang dengan frekuensi 16-30

kali (16.7 %) dan apel dengan frekuensi 1-7 kali/bulan (16.7 %). Sedangkan jenis

buah yang banyak dikonsumsi contoh di Pesantren (Gambar 7) adalah jeruk

dengan frekuensi 8-15 kali/bulan (50%), duku dengan frekuensi 8-15 kali/bulan

(30 %), pisang dengan frekuensi 16-30 kali /bulan (20 %) dan salak dengan

frekuensi 8-15 kali/bulan (20 %). Jenis buah yang dikonsumsi oleh contoh di

Pesantren lebih bervariasi dibandingkan dengan contoh di SMA. Jenis buah yang

dikonsumsi oleh contoh di SMA dan Pesantren secara lengkap disajikan pada

Lampiran 7.

Gambar 7 Sebaran contoh SMA dan Pesantren menurut jenis buah yang banyak dikonsumsi

Jeruk banyak dikonsumsi oleh contoh karena ketersediaan yang memadai.

Elizabeth dan Sanjur (1981) dalam Suhardjo (1989) berpendapat bahwa ada tiga

faktor utama yang mempengaruhi konsumsi pangan yaitu: 1) karakter individu

seperti umur, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, pengetahuan gizi dan

kesehatan; 2) karakter makanan/pangan seperti rasa, rupa, tekstur, harga, tipe

makanan, bentuk dan kombinasi makan; 3) karakter lingkungan seperti musim,

pekerjaan, mobilitas dan tingkat sosial masyarakat. Selain beberapa faktor

tersebut, Tarwotjo (1979) juga berpendapat bahwa konsumsi makanan

dipengaruhi oleh status kesehatan.

Buah sangat bermanfaat bagi tubuh, sehingga sangat dianjurkan untuk

dikonsumsi setiap hari. Buah merupakan sumber vitamin dan mineral yang 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% SMA Pesantren R e spo nde n ( % ) jeruk (8-15 kali/bln) duku (8-15 kali/bln) pisang (16-30 kali/bln) salak (8-15 kali/bln)

berfungsi dalam membantu proses metabolisme tubuh. Disamping sumber vitamin

dan mineral, buah-buahan merupakan sumber serat yang berperan dalam

pencengahan berbagai penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan

(Astawan 1996).

Jenis minuman yang banyak dikonsumsi oleh contoh di SMA (Gambar 8)

adalah susu dengan frekuensi 16-30 kali/bulan (30 %), teh dengan frekuensi 16-30

kali/bulan (16.7 %) dan jus buah dengan frekuensi 8-15 kali/bulan (13.3 %).

Sedangkan jenis minuman yang banyak dikonsumsi oleh contoh di pesantren

(Gambar 8) adalah susu dengan frekuensi 16-30 kali/bulan (16.7 %) dan 8-15

kali/bulan (16.7 %), teh dengan frekuensi 16-30 kali/bulan (16.7 %). Jenis

minuman yang