PENGARUH JENIS ADSORBEN pada PEMURNIAN BIODIESEL dari MINYAK JARAK PAGAR (Jatropha curcas L)

Oleh

Sugiarti Puspaningrum F34103063

2007

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Sugiarti Puspaningrum. F34103063.

Pengaruh Jenis Adsorben Terhadap

Peningkatan Mutu Biodiesel Dari Minyak Jarak Pagar (

Jatropha curcas

L.). Di

bawah bimbingan Ir. M. Zein Nasution, MAppSc dan Dr. Ir. Dwi Setyaningsih, MSi.

2007.

RINGKASAN

Salah satu bahan bakar minyak alternatif yang mulai dikembangkan dalam

skala besar adalah biodiesel. Biodisel dikenal sebagai bahan bakar yang ramah

lingkungan karena bersifat dapat diperbarui dan menghasilkan emisi gas buang relatif

lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar diesel konvensional yaitu minyak

solar. Salah satu tahapan yang penting dalam pembuatan biodiesel adalah proses

pemurnian. Pada umumnya biodiesel dapat dimurnikan dengan menggunakan air.

Pemurnian biodiesel dengan cara ini membutuhkan air dalam jumlah besar. Oleh

karena itu perlu adanya alternatif lain untuk pemurnian biodiesel. Salah satunya

adalah penggunaan adsorben pada pemurnian biodiesel.

Adsorben terbagi menjadi adsorben yang bersifat polar (hidrofilik) dan

adsorben yang bersifat non polar (hidrofobik). Adsorben polar antara lain silika gel,

alumina yang diaktivasi dan beberapa jenis tanah liat (clay). Adsorben non polar

antara lain adalah arang (karbon & batu bara) dan arang aktif, yang biasa digunakan.

Adsorben yang digunakan pada penelitian ini adalah arang aktif, bentonit, diatomit,

kaolin, talk dan zeolit.

Penelitian ini bertujun untuk mengetahui pengaruh jenis adsorben pada

pemurnian biodiesel dari minyak jarak pagar (Jatropha curcas L.). Pada penelitiuan

ini digunakan rancangan acak lengkap dengan satu faktor yaitu jenis adsorben (arang

aktif, bentonit, diatomit, kaolin, talk dan zeolit). Analisis yang dilakukan meliputi

asam lemak bebas, bilangan asam, pH biodiesel, abu tersulfat, kadar sabun dan

katalis.

PENGARUH JENIS ADSORBEN pada PEMURNIAN BIODIESEL dari MINYAK JARAK PAGAR (Jatropha curcas L)

Oleh

Sugiarti Puspaningrum F34103063

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN Pada Departemen Teknologi Industri Pertanian,

Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor

2007

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

PENGARUH JENIS ADSORBEN pada PEMURNIAN BIODIESEL dari MINYAK JARAK PAGAR (Jatropha curcas L)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN Pada Departemen Teknologi Industri Pertanian,

Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Oleh

SUGIARTI PUSPANINGRUM F34103063

Dilahirkan pada tanggal 20 Desember 1985 di Jember Tanggal lulus :

Menyetujui, Bogor, Oktober 2007

Ir. Dwi Setyaningsih, MSi Dosen Pembimbing II

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT karena atas berkah dan

rahmat-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “

Pengaruh Jenis Adsorben Terhadap

Peningkatan Mutu Biodiesel Dari Minyak Jarak Pagar (

Jatropha curcas

L)

” dapat

diselesaikan dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1.

Bapak Ir. M. Zein Nasution, MappSc., selaku dosen pembimbing I yang telah

memberikan bimbingan, bantuan, semangat dan saran selama penelitian dan

penyelesaian skripsi ini

2.

Ibu Ir. Dwi Setyaningsih Msi., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak

memberikan masukan, saran dan semangat kepada penulis selama penelitian dan

penyelesaian skripsi ini.

3.

Dr. Ir. Erliza Noor selaku dosen Penguji, atas saran yang telah diberikan untuk

perbaikan skripsi penulis.

4.

Keluarga tercinta: Bapak, Ibu, Kakak dan adikku tercinta atas do’a dan dukungan

selama penelitian.

5.

Ibu Ega, Ibu Rini, Pak Gun serta para Laboran yang telah banyak membantu

penulis.

6.

Teman-teman biodiesel yang telah banyak membantu dan memberikan semangat

kepada penulis selama penelitian, serta teman-teman TIN 40 atas dukungannya.

7.

Semua pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini selesai, yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga

skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Bogor, Oktober 2007

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... v

I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Ruang Lingkup ... 3

C. Tujuan ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

A. Jarak Pagar ... 4

B. Biodiesel ... 5

C. Adsorben ... 8

D. Kapasitas Tukar Kation ... 15

E. Adsorbsi ... 16

F. Pemurnian ... 18

III. METODOLOGI PENELITIAN ... 20

A. Bahan dan Alat ... 20

B. Metode Penelitian ... 20

1. Penelitian Pendahuluan ... 20

2. Penelitian Utama ... 20

C. Rancangan Percobaan ... 21

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 23

A. Penelitian Pendahuluan ... 23

B. Penelitian Utama ... 27

1. Bilangan Asam ... 27

2. Nilai pH ... 29

3. Kadar Sabun dan Katalis ... 30

4. Kadar Abu Tersulfat ... 32

5. Kadar Air ... 33

ii

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 36

A. Kesimpulan ... 36

B. Saran ... 36

DAFTAR PUSTAKA ... 38

iii DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Kandungan asam lemak minyak jarak pagar ... 4

2. Syarat mutu biodiesel ………. ... 7

3. Kapasitas tukar kation adsorben ... 23

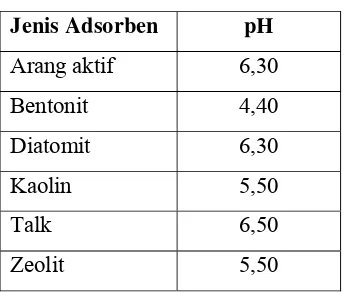

4. Kadar pH adsorben ... 24

5. Nilai pH biodiesel ... 29

6. Kadar sabun biodiesel ... 30

7. Kadar katalis biodiesel ... 31

8. Kadar abu tersulfat biodiesel ... 32

iv DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Reaksi kimia pembentukan biodiesel ... 6

2. Struktur molekul monmorillonit ... 10

3. Struktur molekul kaolin ... 12

4. Struktur molekul talk ... 13

5. Tetrahedra alumina dan silika pada struktur zeolit ... 14

6. Dasar proses adsorpsi ... 16

7. Mekanisme adsorbsi ... 17

8. Partikel arang aktif perbesaran 200x ... 25

9. Partikel bentonit perbesaran 200x ... 25

10. Partikel diatomit perbesaran 200x ... 26

11. Partikel kaolin perbesaran 200x ... 26

12. Partikel talk perbesaran 200x ... 26

13. Partikel zeolit perbesaran 400x dan 200x ... 27

14. Diagram batang bilangan asam biodiesel berdasarkan jenis biodiesel ... 28

v DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Prosedur Analisis Pemurnian Biodiesel ... 42 2. Rekapitulasi Data Analisa Pencucian Biodiesel ... 46 3. Rekapitulasi Analisis Keragaman dan Uji Kelompok Wilayah Duncan

Hasil Pengamatan Pengaruh Jenis Adsorben terhadapBilangan Asam

Biodiesel ... 48

4. Rekapitulasi Analisis Keragaman Pengaruh Jenis Adsorben terhadap

Kadar Air Biodiesel ... 48

5. Rekapitulasi Analisis Keragaman dan Uji Kelompok Wilayah Duncan

Hasil Pengamatan Pengaruh Jenis Adsorben terhadap pH Biodiesel ... 49

6. Rekapitulasi Analisis Keragaman Pengaruh Jenis Adsorben terhadap

Kadar Abu tersulfat Biodiesel ... 49

7. Rekapitulasi Analisis Keragaman dan Uji Kelompok Wilayah Duncan Hasil Pengamatan Pengaruh Jenis Adsorben terhadap Kadar Katalis

Biodiesel ... 50

8. Rekapitulasi Analisis Keragaman Pengaruh Jenis Adsorben terhadap

Kadar Sabun Biodiesel ... 50

9. Rekapitulasi Jenis Adsorben Terbaik dengan metode Pembobotan secara Subjektif ... 51

10. Gambar Jenis Adsorben untuk Pemurnian ... 52

11. Biodiesel Hasil Pemurnian ... 53

PENGARUH JENIS ADSORBEN pada PEMURNIAN BIODIESEL dari MINYAK JARAK PAGAR (Jatropha curcas L)

Oleh

Sugiarti Puspaningrum F34103063

2007

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Sugiarti Puspaningrum. F34103063.

Pengaruh Jenis Adsorben Terhadap

Peningkatan Mutu Biodiesel Dari Minyak Jarak Pagar (

Jatropha curcas

L.). Di

bawah bimbingan Ir. M. Zein Nasution, MAppSc dan Dr. Ir. Dwi Setyaningsih, MSi.

2007.

RINGKASAN

Salah satu bahan bakar minyak alternatif yang mulai dikembangkan dalam

skala besar adalah biodiesel. Biodisel dikenal sebagai bahan bakar yang ramah

lingkungan karena bersifat dapat diperbarui dan menghasilkan emisi gas buang relatif

lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar diesel konvensional yaitu minyak

solar. Salah satu tahapan yang penting dalam pembuatan biodiesel adalah proses

pemurnian. Pada umumnya biodiesel dapat dimurnikan dengan menggunakan air.

Pemurnian biodiesel dengan cara ini membutuhkan air dalam jumlah besar. Oleh

karena itu perlu adanya alternatif lain untuk pemurnian biodiesel. Salah satunya

adalah penggunaan adsorben pada pemurnian biodiesel.

Adsorben terbagi menjadi adsorben yang bersifat polar (hidrofilik) dan

adsorben yang bersifat non polar (hidrofobik). Adsorben polar antara lain silika gel,

alumina yang diaktivasi dan beberapa jenis tanah liat (clay). Adsorben non polar

antara lain adalah arang (karbon & batu bara) dan arang aktif, yang biasa digunakan.

Adsorben yang digunakan pada penelitian ini adalah arang aktif, bentonit, diatomit,

kaolin, talk dan zeolit.

Penelitian ini bertujun untuk mengetahui pengaruh jenis adsorben pada

pemurnian biodiesel dari minyak jarak pagar (Jatropha curcas L.). Pada penelitiuan

ini digunakan rancangan acak lengkap dengan satu faktor yaitu jenis adsorben (arang

aktif, bentonit, diatomit, kaolin, talk dan zeolit). Analisis yang dilakukan meliputi

asam lemak bebas, bilangan asam, pH biodiesel, abu tersulfat, kadar sabun dan

katalis.

PENGARUH JENIS ADSORBEN pada PEMURNIAN BIODIESEL dari MINYAK JARAK PAGAR (Jatropha curcas L)

Oleh

Sugiarti Puspaningrum F34103063

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN Pada Departemen Teknologi Industri Pertanian,

Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor

2007

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

PENGARUH JENIS ADSORBEN pada PEMURNIAN BIODIESEL dari MINYAK JARAK PAGAR (Jatropha curcas L)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN Pada Departemen Teknologi Industri Pertanian,

Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor

Oleh

SUGIARTI PUSPANINGRUM F34103063

Dilahirkan pada tanggal 20 Desember 1985 di Jember Tanggal lulus :

Menyetujui, Bogor, Oktober 2007

Ir. Dwi Setyaningsih, MSi Dosen Pembimbing II

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan pada Allah SWT karena atas berkah dan

rahmat-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul “

Pengaruh Jenis Adsorben Terhadap

Peningkatan Mutu Biodiesel Dari Minyak Jarak Pagar (

Jatropha curcas

L)

” dapat

diselesaikan dengan baik.

Penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1.

Bapak Ir. M. Zein Nasution, MappSc., selaku dosen pembimbing I yang telah

memberikan bimbingan, bantuan, semangat dan saran selama penelitian dan

penyelesaian skripsi ini

2.

Ibu Ir. Dwi Setyaningsih Msi., selaku dosen pembimbing II yang telah banyak

memberikan masukan, saran dan semangat kepada penulis selama penelitian dan

penyelesaian skripsi ini.

3.

Dr. Ir. Erliza Noor selaku dosen Penguji, atas saran yang telah diberikan untuk

perbaikan skripsi penulis.

4.

Keluarga tercinta: Bapak, Ibu, Kakak dan adikku tercinta atas do’a dan dukungan

selama penelitian.

5.

Ibu Ega, Ibu Rini, Pak Gun serta para Laboran yang telah banyak membantu

penulis.

6.

Teman-teman biodiesel yang telah banyak membantu dan memberikan semangat

kepada penulis selama penelitian, serta teman-teman TIN 40 atas dukungannya.

7.

Semua pihak yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini selesai, yang tidak

dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga

skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Bogor, Oktober 2007

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... v

I. PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Ruang Lingkup ... 3

C. Tujuan ... 3

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 4

A. Jarak Pagar ... 4

B. Biodiesel ... 5

C. Adsorben ... 8

D. Kapasitas Tukar Kation ... 15

E. Adsorbsi ... 16

F. Pemurnian ... 18

III. METODOLOGI PENELITIAN ... 20

A. Bahan dan Alat ... 20

B. Metode Penelitian ... 20

1. Penelitian Pendahuluan ... 20

2. Penelitian Utama ... 20

C. Rancangan Percobaan ... 21

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 23

A. Penelitian Pendahuluan ... 23

B. Penelitian Utama ... 27

1. Bilangan Asam ... 27

2. Nilai pH ... 29

3. Kadar Sabun dan Katalis ... 30

4. Kadar Abu Tersulfat ... 32

5. Kadar Air ... 33

ii

V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 36

A. Kesimpulan ... 36

B. Saran ... 36

DAFTAR PUSTAKA ... 38

iii DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Kandungan asam lemak minyak jarak pagar ... 4

2. Syarat mutu biodiesel ………. ... 7

3. Kapasitas tukar kation adsorben ... 23

4. Kadar pH adsorben ... 24

5. Nilai pH biodiesel ... 29

6. Kadar sabun biodiesel ... 30

7. Kadar katalis biodiesel ... 31

8. Kadar abu tersulfat biodiesel ... 32

iv DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Reaksi kimia pembentukan biodiesel ... 6

2. Struktur molekul monmorillonit ... 10

3. Struktur molekul kaolin ... 12

4. Struktur molekul talk ... 13

5. Tetrahedra alumina dan silika pada struktur zeolit ... 14

6. Dasar proses adsorpsi ... 16

7. Mekanisme adsorbsi ... 17

8. Partikel arang aktif perbesaran 200x ... 25

9. Partikel bentonit perbesaran 200x ... 25

10. Partikel diatomit perbesaran 200x ... 26

11. Partikel kaolin perbesaran 200x ... 26

12. Partikel talk perbesaran 200x ... 26

13. Partikel zeolit perbesaran 400x dan 200x ... 27

14. Diagram batang bilangan asam biodiesel berdasarkan jenis biodiesel ... 28

v DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Prosedur Analisis Pemurnian Biodiesel ... 42 2. Rekapitulasi Data Analisa Pencucian Biodiesel ... 46 3. Rekapitulasi Analisis Keragaman dan Uji Kelompok Wilayah Duncan

Hasil Pengamatan Pengaruh Jenis Adsorben terhadapBilangan Asam

Biodiesel ... 48

4. Rekapitulasi Analisis Keragaman Pengaruh Jenis Adsorben terhadap

Kadar Air Biodiesel ... 48

5. Rekapitulasi Analisis Keragaman dan Uji Kelompok Wilayah Duncan

Hasil Pengamatan Pengaruh Jenis Adsorben terhadap pH Biodiesel ... 49

6. Rekapitulasi Analisis Keragaman Pengaruh Jenis Adsorben terhadap

Kadar Abu tersulfat Biodiesel ... 49

7. Rekapitulasi Analisis Keragaman dan Uji Kelompok Wilayah Duncan Hasil Pengamatan Pengaruh Jenis Adsorben terhadap Kadar Katalis

Biodiesel ... 50

8. Rekapitulasi Analisis Keragaman Pengaruh Jenis Adsorben terhadap

Kadar Sabun Biodiesel ... 50

9. Rekapitulasi Jenis Adsorben Terbaik dengan metode Pembobotan secara Subjektif ... 51

10. Gambar Jenis Adsorben untuk Pemurnian ... 52

11. Biodiesel Hasil Pemurnian ... 53

PENGARUH JENIS ADSORBEN TERHADAP

PENINGKATAN MUTU BIODIESEL DARI MINYAK JARAK

PAGAR (Jatropha curcas L.)

Oleh

SUGIARTI PUSPANINGRUM F34103063

2007

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

INSTITUT PERTANIAN BOGOR FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN

PENGARUH JENIS ADSORBEN TERHADAP PENINGKATAN MUTU BIODIESEL DARI MINYAK JARAK PAGAR (Jatropha curcas L.)

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

SARJANA TEKNOLOGI PERTANIAN

Pada Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian,

Institut Pertanian Bogor

Oleh

SUGIARTI PUSPANINGRUM F34103063

Dilahirkan pada tanggal 20 Desember 1985 di Jember Tanggal lulus :

Menyetujui, Bogor, Oktober 2007

Ir. M. Zein Nasution, MAppSc

Dosen Pembimbing I

Dr. Ir. Dwi Setyaningsih, MSi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia telah beberapa kali

mengalami kenaikan, kenaikan ini sangat berdampak di semua sektor, mulai

dari produksi, jasa/angkutan. Hal ini sangat memberatkan bagi rakyat

menengah ke bawah. Apalagi tingkat kebutuhan BBM, baik untuk industri,

transportasi maupun rumah tangga setiap tahunnya mengalami peningkatan

seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang juga semakin cepat,

sedangkan cadangan minyak bumi dalam negeri semakin berkurang sehingga

terjadi peningkatan impor BBM. BBM adalah bahan bakar yang tak bisa

diperbarui, juga tidak ramah lingkungan.

BBM yang dipakai kendaraan bermotor saat ini menghasilkan zat beracun

seperti CO2, CO, HC, SOX, Pb, NOX dan debu. Kesemuanya menyebabkan

gangguan pernapasan, kanker, bahkan pula kemandulan. Tak bisa dipungkiri

sudah saatnya pemerintah memberi perhatian khusus pada pengembangan

sumber energi bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Bahan bakar ramah

lingkungan adalah bahan bakar yang tidak menghasilkan zat beracun (CO2,

CO, HC, SOX, Pb, NOX dan debu) yang dapat mencemari udara, dapat didaur

ulang dan tidak menyebabkan akumulasi gas rumah kaca, tidak toksik dan

dapat didegradasi.

Kondisi ini memicu munculnya BBM alternatif sebagai pangganti BBM

yang selama ini kita gunakan. Salah satu BBM alternatif yang mulai

dikembangkan dalam skala besar adalah biodiesel. Biodisel adalah bahan

bakar berbasis minyak yang berasal dari sumber terbarukan dan ramah

lingkungan. Menurut Peeples(1998), biodiesel secara kimia didefinisikan

sebagai metil ester yang diturunkan dari minyak/lemak alami, seperti minyak

nabati, lemak hewan, atau minyak goreng bekas, biodiesel merupakan bahan

bakar yang bersih dalam proses pembakaran, bebas dari sulfur dan benzen

karsinogenik, dapat didaur ulang dan tidak menyebabkan akumulasi gas

2 Bahan baku biodiesel adalah minyak dari biji dan buah-buahan. Tumbuhan

ini sangat cocok dan cepat tumbuh di semua wilayah indonesia yang

merupakan daerah tropis. Salah satu bahan baku biodiesel yang sedang

dikembangkan saat ini adalah dari biji jarak pagar.

Biji jarak pagar memiliki kandungan minyak yang tinggi. Selain itu,

tanaman jarak pagar dapat tumbuh di lahan kritis yang kekurangan air.

Menurut Weiss (1971), komponen terpenting dari biji jarak yang bernilai jual

adalah komponen minyak. Kandungan minyak dalam biji jarak adalah sekitar

40 – 60% dari berat biji.

Minyak jarak memiliki sifat fisikokimia yang berbeda dengan minyak

nabati lain, yaitu kandungan bobot jenis, kelarutan dalam alkohol, bilangan

asetil, dan viskositas yang tinggi dibanding minyak nabati yang lain (Ketaren,

1986).

Biodisel dikenal sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan karena

bersifat dapat diperbarui dan menghasilkan emisi gas buang relatif lebih bersih

dibandingkan dengan bahan bakar diesel konvensional yaitu minyak solar.

Hambatan terbesar mengenai aplikasi biodisel adalah harganya yang masih

mahal.

Pada umumnya biodiesel dapat dimurnikan dengan menggunakan air.

Pemurnian biodiesel bertujuan untuk memperbaiki kualitas biodiesel dengan

cara menghilangkan kotoran-kotoran yang tidak diinginkan, agar diperoleh

biodiesel yang sesuai dengan keinginan konsumen. Pemurnian biodiesel

dengan cara ini membutuhkan air dalam jumlah besar. Karena itu diperlukan

alternatif lain yang lebih efisien dan efektif untuk pemurnian biodiesel.

Pada penelitian ini, proses pemurnian biodiesel dilakukan dengan

menggunakan adsorben sebagai bahan pengadsorbsi. Pemurnian dengan cara

adsorpsi, tidak membutuhkan air. Menurut Ketaren (1986), zat warna dalam

minyak akan diadsorbsi oleh permukaan adsorben. Adsorben juga akan

menyerap suspensi koloid (gum dan resin) serta hasil oksidasi minyak seperti

peroksida. Adsorbsi merupakan suatu fenomena permukaan yang tergantung

3 Adsorben memiliki kemampuan untuk menyerap suspensi koloid (gum

dan resin), asam lemak bebas serta hasil oksidasi minyak seperti peroksida.

Adsorben mempunyai daya adsorbsi selektif sehingga sering digunakan dalam

proses pemucatan minyak makan. Adsorben banyak terdapat di Indonesia

sehingga mudah diperoleh dengan harga yang murah.

Penggunaan adsorben ini bertujuan agar penggunaan air saat pencucian

dapat dikurangi. Dengan cara tersebut diharapkan proses pembuatan biodiesel

menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan kualitas biodiesel

yang lebih tinggi.

B. Ruang Lingkup

Penelitian ini meliputi pemurnian biodiesel menggunakan adsorben zeolit,

bentonit, talk, diatomit, kaolin dan arang aktif serta pencucian biodiesel

sebanyak 3 kali pencucian sampai pH air buangan netral. Pengujian meliputi

uji kadar air, kadar abu tersulfat, bilangan asam, nilai pH, uji katalis dan

sabun.

C. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis adsorben

terhadap peningkatan kualitas biodiesel dari jarak pagar (Jatropha curcas L.)

dalam rangka mengurangi penggunaan air pada tahap pemurnian dan

menghasilkan biodiesel yang memiliki karakteristik sesuai dengan standar

4

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Jarak Pagar

Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L.) diklasifikasikan ke dalam divisi

spermatophytha, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo

Euphorbiales, famili euphorbiaceae, genus Jatropha, spesies curcas (Heyne,

1987).

Minyak jarak merupakan minyak nabati yang dihasilkan dari biji buah

jarak. Tanaman tersebut adalah jenis tanaman famili Euphorbiaceae yang

dapat tumbuh di Indonesia. Tanaman jarak dapat tumbuh di daerah tropik

maupun sub-tropik dan pada ketinggian 0-800 meter di atas permukaan laut

(Ketaren, 1986). Secara fisik, jarak pagar merupakan pohon perdu yang besar

dengan tinggi sekitar 2 m. daunnya bertekstur kasar dan bertajuk majemuk,

terutama pada pohon yang sudah tua. Biji jarak pagar yang masih muda

berwarna hijau muda, berubah kekuningan setelah tua dan mencapai kadar

minyak optimum setelah menjadi kehitaman. Menurut Weiss (1971),

komponen terpenting dari biji jarak yang bernilai jual adalah komponen

minyak. Kandungan minyak dalam biji jarak adalah sekitar 40 – 60% dari

berat biji.

Tabel 1. Kandungan asam lemak minyak jarak pagar

Asam lemak Jumlah (%)

Asam myristat 0 – 0.1

Asam palmitat 14.1 – 15.3

Asam stearat 3.7 – 9.8

Asam oleat 34.3 – 45.8

Asam linoleat 29.0 – 44.2

Asam linolenat 0 – 0.3

Sumber: Gubitz et al., (1999)

Minyak jarak termasuk dalam golongan minyak lemak atau fatty oil.

Minyak ini merupakan trigliseril yang terpenting dari risinoleat, dan kadang

disebut dengan risinoleat. Minyak jarak merupakan cairan minyak yang

tumbuh-5 tumbuhan, minyak jarak yang paling kental dan memiliki rasa dan bau yang

spesifik.

Minyak jarak dihasilkan dari pemrosesan biji jarak yang telah kering dan

dapat diperoleh dengan dua cara yaitu:

• Cara pengempaan atau penekanan (pressing)

• Cara ekstraksi memakai pelarut.

B. Biodiesel

Biodiesel adalah salah satu sumber energi alternatif yang dapat

diperbaharui (renewable) dan mempunyai beberapa keunggulan dari segi

lingkungan apabila dibandingkan dengan petroleum diesel (solar). Menurut

Allen et al. (1999), biodiesel dapat berupa minyak kasar atau monoalkil ester

asam lemaknya, umumnya merupakan metil ester. Menurut Darnoko et al.

(2001), secara kimia, biodisel termasuk dalam golongan mono alkil ester atau

metil ester dengan panjang rantai karbon antara 12 sampai 20.

Biodiesel secara kimia didefinisikan sebagai metil ester yang diturunkan

dari minyak/lemak alami, seperti minyak nabati, lemak hewan, atau minyak

goreng bekas, biodiesel merupakan bahan bakar yang bersih dalam proses

pembakaran, bebas dari sulfur dan benzen karsinogenik, dapat didaur ulang

dan tidak menyebabkan akumulasi gas rumah kaca, tidak toksik dan dapat

didegradasi (Peeples,1998).

Secara kimiawi biodiesel merupakan turunan trigliserida dari golongan

ester, sehingga dikenal istilah-istilah RME (rapeseed methyl ester),

SME(soybean methyl esters), dan PME (palm methyl esters), untuk yang

berbahan baku biji lobak, kedelai, dan minyak sawit. Biodiesel masih

memiliki sifat-sifat turunan asam lemak pada umumnya, baik dari segi fisik,

kimia, maupun biologi.

Metil ester atau etil ester adalah senyawa yang relatif stabil, cairan pada

suhu ruang (titik leleh antara 4-18oC), nonkorosif, dan titik didihnya rendah.

Dalam beberapa penggunaan, metil ester lebih banyak disukai dibanding

dengan penggunaan asam lemak (Herawan dan Sari, 1997).

Biodiesel dapat digunakan langsung (100 persen) sebagai bahan bakar

6 campuran dengan solar pada berbagai konsentrasi mulai dari 5 persen.

Pencampuran 20 persen biodiesel ke dalam solar menghasilkan produk bahan

bakar tanpa mengubah sifat fisik secara nyata.

Biodiesel dari minyak jarak pagar dapat dihasilkan melalui proses

transesterifikasi trigliserida dari minyak jarak. Transesterifikasi adalah

penggantian gugus alkohol dari ester dengan alkohol lain dalam suatu proses

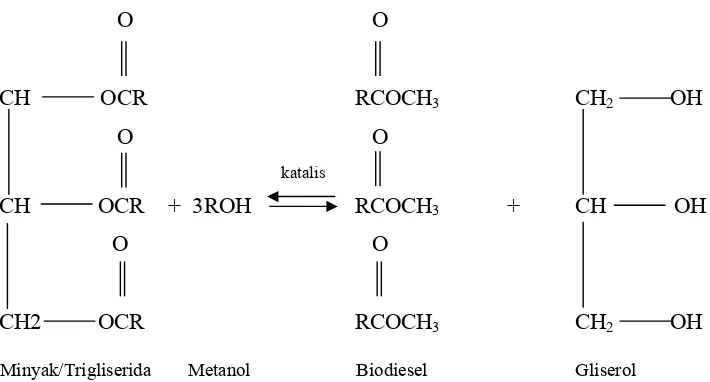

yang menyerupai hidrolisis. Gambar 1 menunjukkan proses pembentukan

biodiesel.

O O

CH OCR RCOCH3 CH2 OH

O O

katalis

CH OCR + 3ROH RCOCH3 + CH OH

O O

CH2 OCR RCOCH3 CH2 OH

Minyak/Trigliserida Metanol Biodiesel Gliserol

Gambar 1. Reaksi Kimia Pembentukan Biodiesel

Pada dasarnya proses pembuatan biodiesel adalah merubah minyak nabati

ke dalam bentuk ester. Sebelum proses transesterifikasi terlebih dahulu

melalui proses esterifikasi. Esterifikasi dimaksudkan untuk menurunkan

kandungan asam lemak bebas dalam minyak. Reaksi transesterifikasi

dilakukan untuk mengkonversi trigliserida dalam minyak jarak pagar yang

sudah diesterifikasi menjadi biodiesel. Biodiesel hasil esterifikasi ini masih

berupa biodiesel kasar. Biodiesel kasar yang belum dimurnikan masih

7 Tabel 2. Syarat Mutu Biodiesel

No Parameter Satuan Nilai

1 Massa jenis pada 40oC Kg/m3 850 – 890

2 Viscositas kinematik pada

40oC

Mm2/s (cSt) 2,3 – 6,0

3 Angka setana Min. 51

4 Titik nyala (mangkok

tertutup)

o

C Min. 100

5 Titik kabut oC Maks. 18

6 Korosi lempeng tembaga (3

jam pada 50oC)

Maks. No 3

7 Residu karbon

- dalam contoh asli, atau

- dalam 10% ampas

distilasi

%-massa Maks. 0,05

Maks. 0,30

8 Air dan sedimen %-vol Maks. 0,05*

9 Temperatur distilasi 90% oC Maks. 360

10 Abu tersulfatkan %-massa Maks. 0,02

11 Belerang ppm-m

(mg/kg)

Maks. 100

12 Fosfor ppm-m

(mg/kg)

Maks. 10

13 Angka asam mg-KOH/g Maks. 0,8

14 Gliserol bebas %-massa Maks. 0,02

15 Gliserol total %-massa Maks. 0,24

16 Kadar ester alkil %-massa Min. 96,5

17 Angka iodium %-massa

(g-l2/100 g)

Maks. 115

18 Uji Halphen Negatif

Catatan dapat diuji terpisah dengan ketentuan kandungan sedimen maksimum 0.01 %-vol

8

C. Adsorben

Menurut Ketaren (1986), zat warna dalam minyak akan diadsorpsi oleh

permukaan adsorben. Adsorben juga akan menyerap suspensi koloid (gum dan

resin), asam lemak bebas serta hasil oksidasi minyak seperti peroksida. Proses

adsorpsi dapat terjadi antara padatan dengan padatan, gas dengan padatan, gas

dengan cairan, cairan dengan cairan, dan cairan dengan padatan.

Suatu zat dapat digunakan sebagai adsorben untuk tujuan pemisahan bila

mempunyai mempunyai daya adsorpsi selektif, berpori (mempunyai luas

permukaan persatuan massa yang besar) dan mempunyai daya ikat yang kuat

terhadap zat yang hendak dipisahkan secara fisik atau kimia. Pembesaran luas

permukaan dapat dilakukan dengan pengecilan partikel adsorben. Akan tetapi

dalam berbagai pemakaian, ukuran partikel harus memenuhi syarat lain,

seperti tidak boleh terbawa serta dalam aliran fasa geraknya (fluida).

Daya penyerapan terhadap warna akan lebih efektif jika adsorben tersebut

memiliki bobot jenis yang rendah, ukuran partikel halus dan pH adsorben

mendekati netral.

Adsorben terbagi menjadi adsorben yang bersifat polar (hidrofilik) dan

adsorben yang bersifat non polar (hidrofobik). Adsorben polar antara lain

silika gel, alumina yang diaktivasi dan beberapa jenis tanah liat (clay).

Adsorben tipe ini umumnya digunakan jika zat warna yang akan dihilangkan

lebih polar dari cairannya. Adsorben non polar antara lain adalah arang

(karbon & batu bara) dan arang aktif, yang biasa digunakan. Adsorben tipe

polar secara kualitatif sangat mirip satu sama lain dalam hal selektivitas untuk

menyerap komponen dari beberapa campuran (Swern, 1979).

Norris (1982) mengatakan bahwa kontak antara adsorben dengan minyak

akan lebih efektif apabila campuran antara adsorben dengan minyak diaduk

dengan pengadukan berkisar 10 – 15 menit.

Arang Aktif

Arang adalah suatu bahan padat yang berpori-pori dan merupakan hasil

pembakaran dari bahan yang mengandung unsur C. Sebagian besar dari

9 komponennya terdiri dari “fixed carbon”, abu, air, nitrogen dan sulfur

(Djatmiko et al., 1985).

Menurut Djatmiko (1985), arang aktif merupakan arang yang sudah

diaktifkan sehingga pori-porinya terbuka dan dengan demikian daya

adsorpsinya tinggi. Arang aktif mempunyai bentuk amorf yang terdiri dari

pelat-pelat datar, disusun oleh atom-atom C yang terikat secara kovalen dalam

suatu kisi heksagon. Pelat-pelat itu bertumpuk satu sama lain membentuk

kristal-kristal dengan sisa-sisa hidrokarbon yang tertinggal pada

permukaannya. Dengan menghilangkan hidrokarbon pada permukaan tersebut,

permukaan akan menjadi lebih luas sehingga daya adsorpsinya lebih besar.

Daya adsorpsi dari arang aktif disebabkan karena arang sangat berpori.

Pori ini menyebabkan permukaan arang menjadi luas. Daya adsorpsi dari

arang aktif dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (1) sifat fisiko-kimia

dari bahan yang diserap; (2) pelarut; (3) macam-macam zat yang dilarutkan;

(4) pH; (5) waktu dan (6) suhu. Efisiensi adsorpsi dari arang tergatung pada

perbedaan muatan listrik antara arang dan koloid atau ion yang diserap

(Djatmiko, 1985).

Bentonit

Bentonit adalah istilah pada lempung yang mengandung monmorillonit

sebagai komponen utama. Jenis mineral monmorrillonit dioktahedral termasuk

kedalam kelompok smectite yang merupakan adsorben komponen organik

utama dan paling banyak digunakan (Theng, 1979).

Menurut Djatmiko et al (1985), daya serap bleaching clay disebabkan

karena ion Al3+ pada permukaan partikel adsorben dapat mengadsorbsi

partikel zat warna. Selain itu juga tergantung dari perbandingan komponen

SiO2 dan Al2O3 di dalamnya.

Bentonit dapat dibagi menjadi dua golongan berdasarkan kandungan

aluminium silikat hidrousnya, yaitu:

1. Activated clay : lempung yang kurang memiliki daya pemucat, tetapi daya

pemucatnya dapat ditingkatkan melalui pengolahan tertentu.

2. Fuller’s earth : digunakan didalam fulling pembersih bahan wol dari

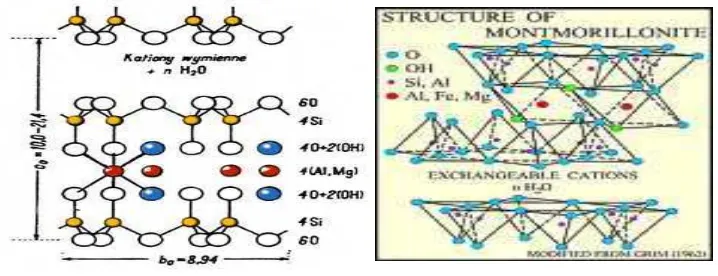

10 Rumus molekul dari bentonit (monmorillonit) adalah (Na, Ca)0,33 (Al,

Mg)2 Si4O10 (OH)2. (H2O). Apabila dilihat dari struktur molekulnya,

monmorillonit tersusun atas unit-unit yang terdiri dari dua lapisan silika

tetrahedral dengan pusat yang merupakan lapisan alumina oktahedral.

Ada dua macam jenis bentonit, yaitu bentonit dan Ca-bentonit.

Na-bentonit mempunyai sifat yang mampu mengembang apabila dicampurkan

dengan air. Ca-bentonit biasa digunakan sebagai bahan pemucat pada industri

minyak goreng, bahan penyerap, bahan pengisi dan sebagainya.

[image:32.612.140.499.255.393.2]Sumber: U. S. Geological Survey Open-File Report (2005)

Gambar 2. Struktur Molekul Monmorillonit

Senyawa utama penyusun bentonit adalah silikat dan alumina yang

mengandung air terikat secara kimia. Kandungan unsur lain yaitu Ca, Mg, Na,

K dan Fe yang tergabung dengan Si dan O2. Ukuran partikel koloid bentonit

sangat kecil dan mempunyai kapasitas pertukaran ion yang tinggi, terutama

oleh ion-ion Ca dan Mg. Sifat-sifat bentonit adalah sebagai berikut:

1. Berwarna dasar putih dengan sedikit kecoklatan atau kehijauan atau

kemerahan tergantung dari jenis dan jumlah fragmen

mineral-mineralnya.

2. Bersifat sangat lunak, ringan, mudah pecah, terasa seperti sabun,

mudah menyerap air dan dapat melakukan pertukaran ion.

3. Berat jenisnya berkisar 2.4 – 2.8

Bentonit mempunyai karakteristik yang khas, yaitu mampu sampai

11 air. Bentonit dapat membentuk struktur thixotropic gel dengan air meskipun

komposisi jumlah gel yang terdapat dalam bentonit sangat kecil (Grim, 1968).

Tanah liat monmorillonit terdiri dari Al dan Si yang kekurangan satu

elektron sehingga mudah menerima kation. Oleh karena itu, bentonit memiliki

kapasitas pertukaran ion (KTK) karena kemampuannya untuk menerima

kation, maka senyawa yang diadsorpsi cenderung menempel pada permukaan

lempung (Theng, 1979).

Affinitas layer ke kation interlayer pada bentonit lemah sehingga air akan

masuk dan terjadi swelling karena meningkatnya hidrasi kation interlayer dan

pembasahan bagian hidrofilik. Hidrofilik pada interlayer berupa penarikan

atau pengikatan air oleh kation sebagai hidrasi air dan adanya >SiOH.

Swelling artinya (1) pada interlayer memungkinkan proses seperti KPK,

penyerapan air. (2) clay akan mengembang sehingga luas permukaan lebih

besar per unit berat terhadap larutan tanah sehingga lebih rekatif secara kimia.

Diatomit

Diatomit atau tanah diatomea adalah suatu batuan sedimen silika, yang

secara geologi terbentuk dari akumulasi dan pengendapan kulit atau kerangka

diatomea (fosil tumbuhan air atau binatang kersik atau ganggang bersel

tunggal) dan terendapkan di danau atau non marin. Diatomea berasosiasi

dengan elemen pengotor dan bervariasi, baik jenis maupun jumlahnya. Elemen

pengotor diatomea tersebut yaitu abu vulkanik, larutan garam, lempung,

senyawa karbonat, pasir silica, dan unsur organik lainnya (Hardjanto, 1987).

Diatome mempunyai sifat porous permeabel, ringan, mudah pecah, dan

abrasif, densitas ruah 0,5 – 1 ton/m3, berat jenis, 2 – 2,3, porositas < 90%, dan

kandungan cabang 1,7 – 30 juta/cm3, dengan ukuran 0,001 – 0,4 mm.

Sebagian diatomit berwarna putih atau abu-abu, akan tetapi ada juga yang

berwarna kuning, coklat, merah muda, hitam, dan hijau, yang tergantung dari

unsur pengotornya. Secara kimia, komposisi utama diatomit adalah silika,

tetapi ada unsur lainnya seperti alumina, besi oksida, magnesium, sodium,

potassium oksida, titanium oksida, fosfat, dan kalsium oksida (Pusat

12 diatomit sangat lemah sehingga luas permukaan lebih besar. Luas permukaan

yang besar menyebabkan kemampuan mengikat air partikel diatomit besar.

Kaolin

Kaolin merupakan masa batuan yang tersusun dari material lempung

dengan kandungan besi yang rendah, dan umumnya berwarna putih atau agak

keputihan. Kaolin (Al2Si2O5(OH)4) termasuk dalam kaolin group minerals

dengan struktur rangka dioktahedral (Schmidt, 2006). Kaolinit termasuk salah

satu mineral dari golongan kaolin dengan tipe kisi 1:1. Tiap satuan terdiri atas

masing-masing satu lapisan oksida-Si dan hidroksioksida-Al. Satuan-satuan

ini berikatan kuat sesamanya dengan ikatan hidrogen dan van der Waals.

Akibatnya kation atau anion dan molekul air tidak dapat masuk ke ruang antar

misel sehingga efektifitasnya terbatas hanya di permukaan saja. Sifat penukar

kation atau anion hanya berasal dari valensi tak penuh di bagian ujung

partikel. Oleh karena itu pula mineral ini relatif jarang dipakai sebagai

adsorben atau katalis, kecuali sebagai bahan dasar keramik (Muhdarina,

2003). Affinitas layer ke kation interlayer pada kaolin kuat sehingga air tidak

dapat masuk ke interlayer, menghidrasi kation interlayer dan mengikat bagian

hidrofilik.

Sumber: U. S. Geological Survey Open-File Report (2005)

Gambar 3 . Struktur Molekul Kaolin

Talk

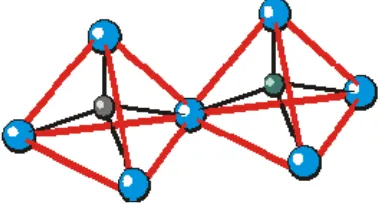

Talk (Mg3 Si4O10(OH)2) merupakan pyrophyllite Group dengan struktur

rangka trioktahedral dengan tipe kisi 2:1. Talk mengandung lapisan penting

13 diantara dua lapisan silika (siliconoxygen tetrahedral). Ketiga lapisan ini

melekat satu sama lain karena ada gaya Van der Walls lemah yang

mengakibatkan talk terasa lembut dan licin (Industrial Minerals

Association-North America, 2006).

Karakteristik utama talk adalah permukaannya yang hidrofobik dan

pinggiran yang bersifat hidrofilik. Permukaan talk yang hidrofobik

mempunyai daya tarik menarik dengan bahan organik, sedangkan pinggiran

talk yang hidrofilik dapat dengan mudah terdispersi di dalam air (Schmidt,

2006).

Affinitas layer ke kation interlayer pada talk lemah sehingga air akan

masuk dan terjadi swelling karena meningkatnya hidrasi kation interlayer dan

pembasahan bagian hidrofilik. Hidrofilik pada interlayer berupa

penarikan/pengikatan air oleh kation sebagai hidrasi air dan adanya >SiOH.

Sumber: U. S. Geological Survey Open-File Report (2005)

Gambar 4. Struktur Molekul Talk

Zeolit

Zeolit adalah mineral dengan struktur molekul berongga yang dibentuk

oleh tetrahedral alumina (AlO45-) dan silikat (SiO44-) dengan rongga-rongga di

dalamnya terisi oleh ion-ion logam, biasanya alkali atau alkali tanah dan

dikelilingi oleh molekul-molekul air (Arifin dan Harsodo, 1990). Ion-ion

logam ini dapat dipertukarkan dengan kation lain sehingga zeolit dapat

14 kation zeolit, sebelum digunakan diperlakukan terlebih dahulu dengan

[image:36.612.236.426.125.227.2]pengasaman sehingga terbentuk zeolit-H (Vansant, 1990).

Gambar 5. Tetrahedra alumina dan silika pada struktur zeolit

Zeolit mempunyai pori-pori yang terisi molekul-molekul air dan kation

yang dapat dipertukarkan. Kation-kation dalam struktur rangka zeolit terdiri

dari Na, K dan Ca (kontribusi berat jenis besar) atau Ba, Sr, Mg (kontribusi

berat jenis kecil).

Unit-unit pembentuk struktur Zeolit:

1. Unit pembentuk primer (SiO4)-4 dan (AlO4)-5

2. Unit pembentuk sekunder yaitu gabungan unit-unit pembentuk primer.

Perbandingan antara SiO2 dan Al2O3 dari Zeolit selalu sama atau lebih

besar dari 2:1, sedangkan perbandingan antara Si:Al berkisar antara 1:1 dan

10:1.

Sifat umum zeolit adalah merupakan kristal yang agak lunak dengan berat

jenis bervariasi antara 2,0 – 2,4. Air kristalnya mudah dilepaskan dengan

pemanasan, mudah melakukan pertukaran ion dari alkalinya dengan

ion-ion elemen lainnya.

Menurut Poerwadio dan Masduqi (2004), sifat kimia zeolit antara lain

adalah dapat terhidrasi pada suhu tinggi, penukaran ion, adsorbsi gas dan uap

serta mempunyai kapasitas tukar kation (KTK). Zeolit mempunyai kapasitas

yang tinggi sebagai penyerap. Hal ini disebabkan karena zeolit dapat

memisahkan molekul-molekul berdasarkan ukuran dan konfigurasi dari

molekul. Mekanisme adsorpsi yang mungkin terjadi adalah adsorpsi fisika

(melibatkan gaya Van der Walls), adsorpsi kimia (melibatkangaya

15 Zeolit tidak stabil terhadap asam. Pada umumnya zeolit baik dioperasikan

pada pH yang tidak kurang dari 4. Pengoperasian zeolit pada pH> 6 akan

memberikan hasil yang optimum.

Kadar air zeolit umumnya cukup tinggi, berkisar antara 10-20 % berat. Air

ini mengisi lubang kristal, ada yang terikat kuat dengan kerangka alumino

silikat dan ada yang tidak. Air yang tidak terikat kuat dapat dibuang dengan

mudah melalui pemanasan sampai 35oC membentuk rongga-rongga dalam

zeolit yang memungkinkan terjadinya adsorpsi reversibel. Affinitas layer ke

kation interlayer zeolit sangat kuat, sehingga air tidak dapat masuk ke

interlayer, menghidrasi kation interlayer dan mengikat bagian hidrofilik.

Sifat kimia terpenting dari zeolit adalah kapasitas tukar kation yang tinggi,

yaitu berkisar 100 – 300 meq/100 gram. Kapasitas tukar kation zeolit

merupakan fungsi derajat substitusi Al dan Si dalam kerangka tetrahedral.

Substitusi kation alkali dan alkali tanah menghasilkan muatan listrik yang

netral (Hardjanto, 1987).

Kation-kation yang terdapat dalam mineral zeolit tidak terikat kuat dalam

kerangka kristalnya sehingga dapat dipertukarkan dengan mudah. Hal inilah

yang menyebabkan kapasitas tukar kationnya tinggi.Kemampuan atau sifat

pertukaran kation zeolit ditentukan oleh struktur kristalnya, sedangkan jika

terjadi kerusakan pada struktur kristal tersebut kemampuan sebagai penukar

kation akan menurun (Poerwadio dan Masduqi, 2004).

Dalam keadaan normal, rongga-rongga dan saluran-saluran dalam zeolit

terisi oleh molekul-molekul air yang membentuk hidrasi disekitar

kation-kation yang dapat dipertukarkan (Harjanto,1987).

D. Kapasitas Tukar Kation

Menurut Poerwadio dan Masduqi (2004), pertukaran ion merupakan salah

satu proses penting untuk mengontrol distribusi elemen dalam larutan dan fasa

partikulat yang dapat meregulasi polutan-polutan logam dalam hidrosfer.

Jumlah total kation atau anion yang mampu dipertukarkan oleh lempung

didefinisikan sebagai kapasitas tukar kation (KTK) atau kapasitas tukar anion

(KTA). Kemampuannya berbeda-beda tergantung pada jenis komponen

16 Lempung alam memiliki KTK berkisar antara 3-150 cmol/kg. Kualitas ini

dapat ditingkatkan melalui berbagai upaya modifikasi.

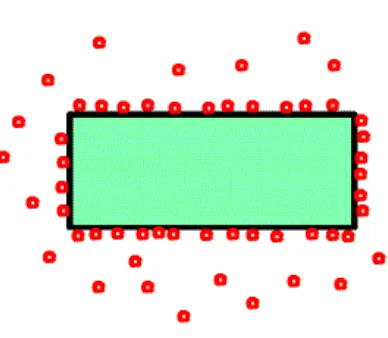

E. Adsorpsi

Adsorpsi adalah suatu proses dimana suatu partikel “menempel” pada

suatu permukaan akibat dari adanya “perbedaan” muatan lemah diantara

kedua benda (gaya Van der Waals), sehingga akhirnya akan terbentuk suatu

lapisan tipis partikel-partikel halus pada permukaan tersebut. Adsorpsi

merupakan suatu peristiwa fisik atau kimia pada permukaan yang dipengaruhi

oleh spesific affinity atau reaksi kimia antara bahan pengadsorp (adsorben)

dengan zat yang diadsorb (adsorbat) (Cheremisionoff dan Morresi, 1978).

Adsorben adalah padatan atau cairan yang mengadsorp, dan adsorbat adalah

padatan, cairan atau gas yang diserap sebagai molekul, atom atau ion. Proses

adsorpsi dapat terjadi antara padatan dengan padatan, gas dengan padatan, gas

dengan cairan, cairan dengan cairan, dan cairan dengan padatan.

Sumber: Henning and Degel (1990)

Gambar 6. Dasar proses adsorpsi

Adsorpsi merupakan suatu fenomena permukaan yang tergantung atas

specific affinity (afinitas jenis) antara zat yang terlarut dengan adsorben.

Pemilihan adsorben pada proses adsorpsi sangat mempengaruhi daya adsorpsi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi daya adsorpsi adalah ukuran pertikel, jenis

17 Mekanisme peristiwa adsorpsi:

a. Molekul adsorbat berdifusi melalui suatu lapisan batas ke

permukaan luar adsorben (disebut difusi eksternal).

b. Sebagian ada yang teradsorbsi di permukaan luar.

c. Sebagian besar terdifusi lanjut ke dalam pori-pori adsorben

(disebut difusi internal).

d. Jika kapasitas adsorbsi masih sangat besar, sebagian akan

teradsorbsi dan terikat dipermukaan, namun bila permukaan sudah

jenuh atau mendekati jenuh dengan adsorbat, dapat terjadi:

Terbentuknya lapisan adsorpsi kedua dan seterusnya diatas

adsorbat yang telah terikat dipermukaan. Gejala ini disebut

adsorpsi multi layer.

Tidak terbentuk lapisan kedua dan seterusnya sehingga

adsorbat yang belum teradsorbsi berdifusi keluar pori dan

kembali ke arus fluida.

[image:39.612.233.427.426.595.2]Sumber: Industrial Minerals Association - North America (2006)

Gambar 7. Mekanisme adsorbsi

Ada dua metode adsorpsi yaitu adsorbsi secara fisik (physiosorption) dan

adsorpsi secara kimia (chemisorption). Kedua metode ini terjadi jika

18 dari gaya tarik menarik pada permukaan padatan (adsorben), mengatasi energi

kinetik dari molekul-molekul kontaminan dalam cairan (adsorbat) (Grim,

1968).

Beberapa faktor yang mempengaruhi adsorbsi antara lain ialah:

1. Sifat fisika dan kimia adsorben, yaitu antara lain luas permukaan, ukuran

pori-pori, komposisi kimia.

2. Sifat fisika dan kimia adsorbat, yaitu antara lain ukuran molekul, polaritas

molekul, komposisi kimia.

Molekul adsorpsi bebas bergerak di sekitar permukaan adsorben. Adsorpsi

secara fisik umumnya bersifat reversibel. Adsorpsi secara kimiawi dihasilkan

oleh gaya yang cukup kuat, dalam keadaan normal senyawa yang diadsorpsi

membentuk lapisan di atas permukaan adsorben pada ketebalan tertentu. Sifat

molekul yang diadsorpsi tidak dapat bergerak bebas dari sisi yang satu ke sisi

yang lain dari permukaan adsorben, bila permukan adsorben diselubungi oleh

lapisan molekul sejenis (monomolekuler), maka kapasitas adsorben telah

mencapai jenuh. Adsorpsi kimiawi seperti ini jarang bersifat reversibel.

Exchange adsorpsion merupakan mekanisme adsorpsi yang disebabkan oleh

gaya tarik listrik antara adsorbat dan adsorben, proses penukaran ion

merupakan salah satu bentuk exchange adsorpsion. Ion dari subtansi adsorbat

mengumpul pada permukaan melalui gaya tarik listrik yang lebih besar bila

dibanding ion yang muatannya lebih kecil terhadap muatan yang berbeda

(Henning dan Degel, 1990).

Menurut Djatmiko et al (1985), untuk adsorpsi diperlukan pengadukan.

Kecepatan adsorpsi terbesar adalah pada periode permulaan, kemudian lambat

laun akan berkurang. Biasanya waktu adsorpsi optimum adalah 10-15 menit.

Larutan yang kekentalannya tinggi memerlukan waktu yang lama untuk

diadsorpsi.

F. Pemurnian

Pemurnian biodiesel bertujuan untuk memperbaiki kualitas biodiesel

dengan cara menghilangkan komponen-komponen yang tidak diinginkan, agar

19 pemurnian biodiesel bertujuan untuk memperpanjang umur simpan biodiesel

sebelum digunakan.

Menurut Djatmiko dan Widjaja (1984), kotoran-kotoran yang terdapat

pada minyak atau lemak dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu :

1. Komponen-komponen yang tidak larut dalam minyak atau lemak.

2. Komponen-komponen dalam bentuk suspensi koloid pada minyak atau

lemak.

III. METODOLOGI

A. Bahan dan Alat

Bahan baku yang dalam penelitian ini adalah biodiesel jarak pagar yang

diperoleh dari SBRC (Surfactant and Bioenergy Research Center). Adsorben

yang digunakan adalah arang aktif (A+), bentonit (B), diatomit (D), kaolin

(K), talk (T) dan zeolit (Z). Adsorben ini diperoleh dari toko kimia Setia

Guna. Bahan kimia yang digunakan adalah metanol, aseton 2%, H2SO4, KOH

0.086N, HCl 0.1N, NaOH, indikator phenolptalein, indikator bromophenol

blue, aquades.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah neraca analitik,

magnet pengaduk (magnetic stirer), termometer, kondensor tegak, mikroskop

kamera, corong pisah, kertas saring, cawan porselin, cawan aluminium,

erlenmeyer, desikator, oven, viskometer ostwald, perangkat titrasi, dan

perangkat gelas lainnya.

B. Metode Penelitian

1. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui kapasitas tukar

kation dan nilai pH adsorben. Pengukuran kapasitas tukar kation dan nilai

pH adsorben dilakukan di Laboratorium Tanah, Fakultas Pertanian, Institut

Pertanian Bogor.

2. Penelitian Utama

Pada penelitian utama dilakukan proses pencampuran biodiesel kasar

dengan adsorben selama 20 menit. Adsorben yang digunakan adalah arang

aktif, bentonit, diatomit, kaolin, talk, zeolit. Konsentrasi adsorben yang

digunakan adalah 1% dari bobot biodiesel. Setelah tahap pencampuran dan

pemisahan selesai, biodiesel dianalisa. Analisa meliputi kadar asam lemak

bebas, bilangan asam, pH, kadar abu tersulfat, kadar sabun dan katalis.

Proses pencampuran dilakukan dengan menambahkan 250 gram

biodiesel dengan 1% adsorben (2,5 gram) dimasukkan dalam Erlenmeyer

21 menggunakan stirer 20 menit, pengadukan dilakukan pada suhu kamar,

selanjutnya diamkan selama 2 jam. Biodiesel disaring untuk dipisahkan

dari sisa adsorben. Pengujian meliputi bilangan asam, kadar air, kadar abu

tersulfat, nilai pH, kadar sabun dan katalis. Sebagai pembanding adalah

biodiesel kasar dan biodiesel dengan 3 kali pencucian.

C. Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Rancangan Acak Lengkap dengan dua kali ulangan. Faktor perlakuannya

adalah jenis adsorben (J) dengan taraf yaitu biodiesel cuci (bio), arang aktif

(A+), bentonit (B), diatomit (D), kaolin (K), talk (T) dan zeolit (Z).

Model matematis Rancangan Percobaan yang digunakan adalah sebagai

berikut:

Yij = µ + τi + εij

uji Residu adsorben

pengadukan (20 menit)

Pemisahan Pengendapan (2 jam)

22 Dimana :

i = 1, 2, 3, 4, 5, 6

j = 1, 2

Yij = Pengamatan pada perlakuan ke-I dan ulangan ke-j

µ = Rataan umum

τi = Pengaruh perlakuan ke-i

23

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan meliputi uji kapasitas tukar kation adsorben, pH

adsorben, dan pengamatan molekul adsorben menggunakan mikroskop

kamera dengan perbesaran 400x dan 200x.

Kapasitas Tukar Kation (KTK)

Hasil analisa (Tabel 3) menunjukkan bahwa kapasitas tukar kation

adsorben berkisar antara 6,54 – 131,99 (meq/ 100 g). Nilai KTK ini

berpengaruh pada kemampuan adsorben untuk mengadsorpsi logam. Zeolit

mempunyai kapasitas tukar kation yang sangat tinggi diantara kelima

adsorben yang lain. Hal ini dikarenakan kation-kation yang terdapat dalam

mineral zeolit tidak terikat kuat dalam kerangka kristalnya sehingga dapat

dipertukarkan dengan mudah. Kation-kation dalam struktur rangka zeolit

terdiri dari Na, K dan Ca (kontribusi berat jenis besar) atau Ba, Sr, Mg.

Kapasitas tukar kation zeolit merupakan fungsi derajat substitusi Al dan

Si dalam kerangka tetrahedral. Sifat pertukaran kation zeolit ditentukan oleh

struktur kristalnya. Struktur kristal zeolit tersusun atas alumina (AlO45-) dan

silikat (SiO44-). Kristal zeolit bersifat agak lunak dan kandungan air dalam

kristal dapat dilepaskan dengan pemanasan.

Tabel 3. Kapasitas Tukar Kation Adsorben

Jenis Adsorben KTK

(meq/100g)

Arang aktif 11,93

Bentonit 77,34

Diatomit 12,70

Kaolin 42,71

Talk 6,54

Zeolit 131,99

24 Selain zeolit, bentonit juga memiliki kemampuan menukar kation yang

besar yaitu sebesar 77,34 meq/ 100g. Penyusun utama bentonit adalah

tanah liat monmorillonit terdiri dari Al dan Si yang kekurangan satu elektron

sehingga mudah menerima kation. Oleh karena itu, bentonit memiliki

kapasitas pertukaran ion karena kemampuannya untuk menerima kation. Hal

ini menyebabkan senyawa yang diadsorpsi cenderung menempel pada

permukaan lempung. Menurut Dinas Pertambangan dan Energi Jawa Barat

(2005), posisi pertukaran ion bentonit lebih banyak diduduki oleh ion-ion

kalsium dan magnesium.

Nilai pH

Dari analisa diketahui bahwa talk memiliki pH yang tertinggi diantara

kelima adsorben yang lainnya. Adsorben – adsorben yang digunakan dalam

pemurnian biodiesel ini memiliki pH antara 4, 40 - 6,50. Nilai pH ini ada

dikisaran asam. Nilai pH adsorben tidak berpengaruh terhadap kemampuan

mengadsorp dari adsorben itu sendiri, namun menunjukkan komponen

penyusun adsorben.

Tabel 4. Kadar pH adsorben

Jenis Adsorben pH

Arang aktif 6,30

Bentonit 4,40

Diatomit 6,30

Kaolin 5,50

Talk 6,50

Zeolit 5,50

Arang yang telah diaktifkan memiliki nilai pH sama dengan diatomit

yang belum diaktivasi yaitu sebesar 6,30. Nilai pH ini lebih besar dari pH

bentonit, kaolin dan zeolit. Bentonit memiliki pH yang paling rendah diantara

adsorben yang lain. Menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Mineral dan

Batu Bara (2005), tipe bentonit ini kurang mengembang jika dicelupkan ke

[image:46.612.226.398.411.557.2]25

Partikel Adsorben

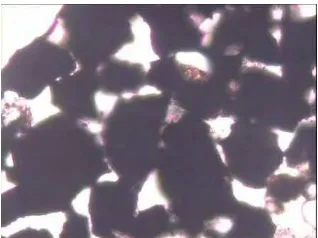

Dari Gambar 9, terlihat bahwa arang aktif memiliki banyak pori-pori

terbuka sehingga menyebabkan daya adsorbsi arang aktif tinggi. Arang aktif

mempunyai bentuk amorf yang terdiri dari pelat-pelat datar, disusun oleh

[image:47.612.240.399.181.300.2]atom-atom C yang terikat secara kovalen dalam suatu kisi heksagon.

Gambar 8. Partikel Arang Aktif Perbesaran 200x

Gambar 9. Partikel Bentonit Perbesaran 200x

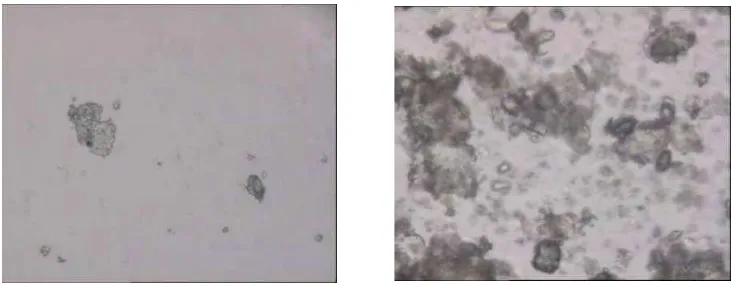

Dari Gambar 9 terlihat partikel bentonit yang sangat halus. Partikel

diatomit (Gambar 10) lebih besar ukurannya dibandingkan dengan partikel

bentonit, kaolin, talk dan zeolit. Partikel diatomit berbentuk atom atau bulat.

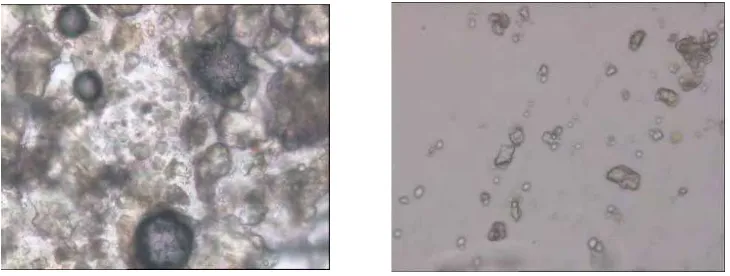

Partikel kaolin (Gambar 11) memiliki ukuran yang halus. Partikel talk dan

[image:47.612.143.496.333.482.2]26 Gambar 10. Partikel Diatomit Perbesaran 200x

Gambar 11. Partikel Kaolin Perbesaran 200x

[image:48.612.137.503.442.585.2]27 Gambar 13. Partikel Zeolit Perbesaran 400x dan 200x

Dari Gambar 8, 9, 10, 11 dan 12 dapat dilihat bahwa bentuk partikel dari

adsorben berbeda-beda. Arang aktif terlihat banyak memiliki rongga-rongga,

hal ini dikarenakan arang telah diaktivasi sehingga rongga arang aktif bebas

dari senyawa lain atau kotoran. Adsorben lainnya yang tidak diaktivasi tidak

terlihat rongga atau porinya.

B. Penelitian Utama

Pada penelitian utama, biodiesel dicampurkan dengan adsorben selama

20 menit. Adsorben yang digunakan adalah arang aktif, bentonit, diatomit,

kaolin, talk, zeolit. Konsentrasi adsorben yang digunakan adalah 1% dari

bobot biodiesel.

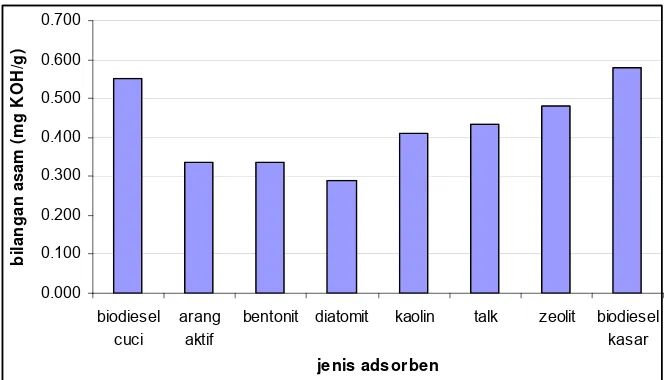

1. Bilangan Asam

Bilangan asam adalah jumlah miligram KOH yang dibutuhkan untuk

menetralkan asam-asam lemak bebas dari satu gram minyak atau lemak.

Bilangan asam dipergunakan untuk mengukur jumlah asam lemak bebas

yang terdapat dalam minyak. Semakin besar nilai bilangan asam maka

semakin banyak asam lemak bebas yang terkandung dalam biodiesel.

Kandungan asam lemak yang tinggi dalam biodiesel akan menyebabkan

terjadinya deposit pada sistem pembakaran dan akan menyebabkan korosi.

Dari hasil analisa keragaman (Lampiran 3) menunjukkan bahwa

jenis adsorben berpengaruh nyata terhadap bilangan asam dari biodiesel

pada taraf α=5%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan adsorben untuk

pemurnian menyebabkan penurunan bilangan asam biodiesel. Data hasil

28 0.000 0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600 0.700 biodiesel cuci arang aktif

[image:50.612.170.504.81.271.2]bentonit diatomit kaolin talk zeolit biodiesel kasar jenis adsorben b ilan g a n asam ( m g K O H /g )

Gambar 14. Diagram batang bilangan asam biodiesel berdasarkan jenis

adsorben

Pada Gambar 14 terlihat bahwa penggunaan adsorben untuk

pemurnian biodiesel dapat menurunkan bilangan asam. Nilai bilangan

asam biodiesel berkisar antara 0,29 – 0,55 mg KOH/g. Nilai bilangan asam

ini memenuhi Standar Mutu Nasional Biodiesel yang ditetapkan oleh

Badan Standarisasi Nasional, yaitu maksimum 0,8 mg KOH/g. Kandungan

asam lemak bebas biodiesel hasil pemurnian dengan adsorben dan dengan

pencucian sebanyak 3 kali masih dibawah nilai spesifikasi maksimum

mutu biodiesel.

Pemurnian dengan menggunakan adsorben menghasilkan biodiesel

dengan kandungan asam lemak bebas lebih rendah dari biodiesel kasar dan

biodiesel cuci. Dari Gambar 14 diketahui bahwa dengan pencucian

biodiesel sebanyak 3 kali dapat menurunkan kandungan asam lemak bebas

biodiesel, tetapi penggunaan adsorben lebih efektif dalam menurunkan

kandungan asam lemak bebas dari biodiesel. Hal ini dikarenakan adsorben

yang digunakan dalam proses pemurnian akan mengadsorp asam lemak

bebas dari biodiesel sesuai dengan pernyataan Ketaren (1985) bahwa

adsorben akan menyerap suspensi koloid (gum dan resin), asam lemak

bebas serta hasil oksidasi minyak seperti peroksida. Nilai bilangan asam

yang rendah menunjukkan asam lemak bebas yang terkandung dalam

29

2. Nilai pH

Hasil analisa keragaman (Lampiran 5) menunjukkan bahwa jenis

adsorben berpengaruh nyata terhadap pH biodiesel yang dihasilkan. Nilai

pH biodiesel yang dimurnikan dengan adsorben berkisar antara

7,17-10,55. Nilai pH ini lebih rendah dari pH biodiesel awal sebelum

pemurnian. Penggunaan adsorben pada pemurnian biodiesel dapat

menurunkan pH biodiesel. Nilai pH biodiesel merupakan indikasi adanya

katalis yang tidak bereaksi dalam proses transesterifikasi. Kadar katalis

[image:51.612.171.334.280.462.2]yang tinggi dalam biodiesel dapat menyebabkan korosi pada mesin.

Tabel 5. Nilai pH biodiesel

Jenis Adsorben pH

Biodiesel kasar 10,85

Biodiesel cuci 8,05

Arang aktif 10,52

Bentonit 7,17

Diatomit 10,55

Kaolin 10,24

Talk 10,30

Zeolit 9,02

Dari Tabel 5 diketahui bahwa penggunaan adsorben untuk

pemurnian biodiesel cenderung menurunkan nilai pH biodiesel. Nilai pH

biodiesel yang diharapkan adalah netral. Nilai pH awal biodiesel sebelum

pemurnian adalah 10, 85. Nilai pH biodiesel mengalami penurunan setelah

pencucian maupun pemurnian dengan adsorben.

Pencucian biodiesel sebanyak 3 kali dapat menurunkan pH biodiesel

lebih besar dibandingkan dengan penggunaan arang aktif, diatomit, kaolin,

talk dan zeolit. Penggunaan bentonit untuk pemurnian menghasilkan

biodiesel dengan pH lebih rendah dari biodiesel cuci yaitu sebesar 7,17.

Nilai pH ini sesuai dengan pH biodiesel yang diharapkan yaitu netral.

30

3. Kadar Sabun dan Katalis

Jenis adsorben tidak berpengaruh nyata terhadap kadar sabun

sebaliknya jenis adsorben berpengaruh nyata terhadap kadar katalis

biodiesel yang dihasilkan (Lampiran 7 dan Lampiran 8). Dari Tabel 6

diketahui bahwa kadar sabun biodiesel yang menggunakan bentonit untuk

pencucian lebih rendah diantara yang lainnya. Biodiesel cuci dan biodiesel

yang menggunakan arang aktif untuk pemurnian memiliki kadar sabun

yang sama yaitu sebesar 4,4 mg sabun/g sampel, sedangkan zeolit

[image:52.612.174.399.273.480.2]memiliki kadar sabun tertinggi yaitu sebesar 6,4 mg sabun/g sampel.

Tabel 6. Kadar sabun biodiesel

Jenis Adsorben

Kadar Sabun

(mg sabun/ g sampel)

Biodiesel kasar 7,1

Biodiesel cuci 4,4

Arang aktif 4,4

Bentonit 1,9

Diatomit 3,7

Kaolin 3,3

Talk 5,3

Zeolit 6,4

Bentonit, diatomit dan kaolin memiliki kemampuan mengadsorp

sabun lebih baik dari arang yang telah diaktifkan. Hal ini menyebabkan

kadar sabun dalam biodiesel menjadi rendah dari kadar sabun awal 7,1

mg sabun/g sampel menjadi 1,9 mg sabun/g sampel setelah dimurnikan

dengan bentonit, 3,7 mg sabun/g sampel dengan diatomit dan 3,3 mg

sabun/g sampel dengan kaolin. Sedangkan zeolit dan talk memiliki

kemampuan mengadsorp sabun lebih rendah dari bentonit, diatomit dan

31 Tabel 7. Kadar katalis biodiesel

Jenis Adsorben Kadar Katalis

(mg KOH/ g sampel)

Biodiesel kasar 0,13

Biodiesel cuci 0,0

Arang aktif 0,6

Bentonit 0,0

Diatomit 0,7

Kaolin 0,7

Talk 0,6

Zeolit 0,3

Dari Tabel 7 diketahui bahwa efektifitas adsorpsi adsorben

terhadap katalis lebih rendah dari pencucian biodiesel. Hal ini

dimungkinkan karena kemampuan adsorben untuk mengadsorpsi katalis

masih rendah karena belum diaktivasi, sehingga luas permukaan

adsorben masih kecil dan porositas adsorben masih rendah.

Kadar katalis awal biodiesel adalah 0,13 mg KOH/ sampel. Setelah

pencucian kadar katalis biodiesel turun menjadi 0,0 mg KOH/ g sampel.

Penggunaan bentonit untuk pemurnian juga menurunkan kadar katalis

biodiesel menjadi 0,0 mg KOH/g sampel. Hal ini menunjukkan efektifitas

adsorpsi bentonit sama dengan pencucian biodiesel. Efektifitas Arang

aktif, diatomit, kaolin, talk dan zeolit untuk mengadsorp katalis lebih

rendah dari bentonit dan pencucian biodiesel. Secara keseluruhan dapat

dilihat bahwa penggunaan adsorben dapat menurunkan kadar katalis

biodiesel.

Adanya katalis dalam biodiesel juga dapat dilihat dari nilai pH

biodiesel. Kadar katalis biodiesel berbanding lurus dengan pH biodiesel,

semakin tinggi kadar katalis maka semakin tinggi pula nilai pH biodiesel.

Katalis yang terkandung dalam biodiesel dapat menyebabkan korosi pada

32

4. Kadar Abu Tersulfat

Kadar abu tersulfat menunjukkan jumlah sisa abu mineral yang

tersulfat, residu ini dapat berasal dari katalis yang digunakan pada proses

esterifikasi. Dari hasil analisa keragaman pada taraf α=5% (Lampiran 6)

diketahui bahwa jenis adsorben tidak berpengaruh nyata terhadap kadar

abu tersulfat yang dihasilkan.

Dari Tabel 8 diketahui bahwa kadar abu tersulfat biodiesel setelah

pemurnian berkisar antara 0,100-0,195%. Nilai ini lebih rendah dari dari

kadar abu tersulfat sebelum pemurnian. Kadar abu tersulfat biodiesel cuci

lebih rendah dari biodiesel yang dimurnikan dengan adsorben. Hal ini

dimungkinkan kemampuan adsorben untuk mengadsorpsi residu mineral

masih rendah karena belum diaktivasi. Sedangkan arang yang telah

diaktifkan juga kurang memiliki kemampuan untuk mengadsorp.

Secara keseluruhan penggunaan adsorben untuk pemurnian biodiesel

dapat menurunkan kadar abu tersulfat walaupun dalam jumlah yang sangat

kecil. Adsorben dapat mengadsorp residu mineral yang ada pada biodiesel,

[image:54.612.170.357.449.634.2]tetapi kemampuan adsorpsi adsorben masih rendah.

Tabel 8. Kadar abu tersulfat biodiesel

Jenis adsorben Kadar abu sulfat

(% massa)

Biodiesel kasar 0,297

Biodiesel cuci 0,100

Arang aktif 0,184

Bentonit 0,165

Diatomit 0,194

Kaolin 0,170

Talk 0,168

Zeolit 0,195

Hasil analisa menunjukkan bahwa biodiesel yang dihasilkan tidak

memenuhi Standar Nasional Biodiesel untuk kadar abu tersulfat yaitu

33

5. Kadar Air

Hasil analisa keragaman (Lampiran 4) menunjukkan bahwa jenis

adsorben tidak berpengaruh nyata terhadap kadar air biodiesel. Kandungan

air biodiesel menurut SNI 04-7182-2006 maksimum 0,05 %. Dari hasil

analisa menunjukkan bahwa biodiesel yang dihasilkan tidak memenuhi

Standar Nasional Biodiesel untuk kadar air yaitu sebesar 0,05 %. Pada

Gambar 15, dapat dilihat bahwa kadar air biodiesel yang dimurnikan

dengan adsorben berkisar 0.981-0.985 %. Hasil ini lebih baik dari

biodiesel cuci. Biodiesel yang dicuci 3 kali, kadar airnya lebih tinggi

dibanding dengan biodiesel kasar dan biodiesel yang dimurnikan dengan

adsorben yaitu 0,988%. Dari keenam adsorben yang digunakan,

pemurnian dengan zeolit menghasilkan kadar air sama dengan biodiesel

awal yaitu 0,985%.

Daya adsorp adsorben yang rendah terhadap air dikarenakan

adsorben belum diaktivasi sehingga daya ikatnya terhadap air kurang.

Adsorben jenis clay memiliki kemampuan untuk mengadsorpsi molekul

air karena adsorben clay bersifat polar, kecuali pada talk yang bersifat

hidrofobik di permukaan dan hidrofilik pada pinggiran talk. Untuk

memaksimalkan daya adsorp ini sebaiknya adsorben diaktivasi. Arang

aktif juga tidak lebih baik dalam mengadsorp molekul air karena hanya

sebagian permukaan yang mempunyai daya serap (bersifat non polar). Hal

ini karena permukaan arang aktif bersifat heterogen, penyerapannya hanya

terjadi pada permukaan yang aktif saja.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa affinitas diatomit> arang

aktif> bentonit> talk> kaolin>zeolit. Affinitas adsorben menunjukkan

kemampuan adsorben untuk mengadsorpsi molekul air. Affinitas adsorben

ini dipengaruhi oleh pada ikatan antar 2 lapisan yang berdekatan. Pada

mineral 2:1 unsubstitute ikatan tersebut lemah sehingga air tidak masuk ke

34 0.976 0.978 0.980 0.982 0.984 0.986 0.988 0.990 biodiesel cuci arang aktif

[image:56.612.171.489.82.245.2]bentonit diatomit kaolin talk zeolit biodiesel kasar jenis adsorben kad ar ai r (% vo l)

Gambar 15. Diagram batang kadar air biodiesel berdasarkan jenis

adsorben

Adanya air dalam biodiesel akan menyebabkan mesin diesel aus

yang akhirnya akan menyebabkan korosi. Kandungan air yang tinggi

dalam biodiesel akan sangat mempengaruhi dalam penyimpanan

biodiesel. Selain itu adanya air juga menyebabkan hidrolisis yang

menghasilkan asam lemak bebas.

6. Pembobotan secara Subjektif

Berdasarkan metode pembobotan secara subjektif diperoleh

adsorben terbaik adalah bentonit, diatomit dan arang aktif (Tabel 9).

Metode pembobotan dihitung dengan mengalikan bobot kepentingan

parameter dengan rangking adsorben untuk setiap parameter. Bobot

kepen