PPREPARASI DAN KARAKTERISASI CaO/Al3+-BENTONIT SEBAGAI

KATALIS PADA SINTETIS BIODIESEL DARI MINYAK JARAK PAGAR (Jatropha Curcas L)

SKRIPSI

ARIESTA FAULINA F

PROGRAM STUDI S-1 KIMIA

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

PREPARASI DAN KARAKTERISASI CaO/Al3+-BENTONIT SEBAGAI

KATALIS PADA SINTETIS BIODIESEL DARI MINYAK JARAK PAGAR (Jatropha Curcas L)

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat

untuk memperoleh Gelar Sarjana Sains Bidang Kimia Pada Fakultas Sains dan Tekhnologi

Universitas Airlangga

Oleh:

ARIESTA FAULINA F NIM. 080810503

Tanggal Lulus:

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

Abdulloh, S.Si, M.Si

NIP.19710423 199702 1 001

Pembimbing II,

Alfa Akustia Widati, S.Si, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Preparasi dan Karakterisasi CaO/Al3+-Bentonit Sebagai

Katalis Pada Sintesis Biodiesel Dari Minyak Jarak Pagar (Jatropha Curcas L)

Penyusun : Ariesta Faulina F

NIM : 080810503

Pembimbing I : Abdulloh, S.Si, M.Si

Pembimbing II : Alfa Akustia Widati, S.Si, M.Si Tanggal Seminar :

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Abdulloh, S.Si, M.Si NIP.19710423 199702 1 001

Pembimbing II,

Alfa Akustia Widati, S.Si, M.Si NIK. 139080770

Mengetahui,

Ketua Progam Studi S-1 Kimia

Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga

PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI

Skripsi ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenalkan dipakai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seijin penyusun, dan harus menyebutkan sumbernya sesuai dengan kebiasaan ilmiah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Preparasi dan Karakterisasi CaO/Al3+-Bentonit Sebagai Katalis Pada Sintesis Biodiesel

Dari Minyak Jarak Pagar (Jatropha Curcas L)”.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Abdulloh, S.Si, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan saran, nasehat dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Ibu Alfa Akustia Widati, S.Si, M.Si. selaku dosen pembimbing II atas bimbingan dan nasehatnya selama penyusunan skripsi ini

3. Ibu Aning Purwaningsih, S.Si, M.Si selaku dosen wali atas motivasi dan dukungan yang telah diberikan.

4. Seluruh staf pengajar atas ilmu yang telah diberikan.

5. Mama, Papa, Satria atas dukungan dan semangat baik moral maupun spiritual demi terselesaikannya skripsi ini

6. Teman-teman kimia angkatan 2008, yang selalu memberi motivasi penuh pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini khususnya ”KF LOVERS”.

Proposal ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis pendidikan sarjana dalam bidang kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Fardhani, Ariesta Faulina, 2012, Preparasi dan Karakterisasi CaO/Al3+ -Bentonit sebagai Katalis dalam Sintesis Biodiesel dari Minyak Jarak Pagar ( Jatropha Curcas L). Skripsi ini di bawah bimbingan Abdulloh, S.Si, M.Si., dan Alfa Akustia Widati S.Si., M.Si., Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRAK

Telah dilakukan sintesis biodiesel dari minyak jarak pagar yang memiliki kadar asam lemak bebas sebesar 22,40 mgKOH/g atau 11,20% dan kadar air sebesar 0,7% menggunakan katalis CaO/Al3+-bentonit yang memiliki situs asam dan situs basa. Penggunaan CaO/Al3+-bentonit dimaksudkan untuk menghindari reaksi penyabunan bila reaksi dilakukan menggunakan CaO. Preparasi CaO/Al3+ -bentonit dilakukan melalui metode cation exchanged Al3+ pada bentonit diikuti impregnasi dengan CaO.Terbentuknya CaO/Al3+-bentonit ditunjukan oleh adanya pergeseran 2θ dan perubahan dspacing dari bentonit sintetis, Al3+-bentonit, dan CaO/Al3+-bentonit dan perubahan luas permukaan dari bentonit sintetis 23,744 m2/g menjadi 22,158 m2/g setelah dilakukan cation exchanged dengan Al3+ dan menjadi 7,494 m2/g setelah di impregnasi dengan CaO. Jumlah keasaman total setelah dilakukan cation exchanged dan impregnasi meningkat dari 0,3192 mmol/g menjadi 1,0663 mmol/g. Rentang kekuatan kebasaan antara 15,00 < H_<18,4., jumlah total situs basa sebesar 98,64 mmol/g. Hasil uji katalis CaO/Al3+-bentonit pada sintesis biodiesel menunjukkan konversi sebesar 14,81% dan perubahan bilangan dari 22,40 mgKOH/g menjadi 17,99 mgKOH/g pada reaksi selama 5 jam.

Fardhani, Ariesta Faulina, 2012, Preparation and Characterization CaO/Al3+-Bentonit As A Catalysts in the Synthesis Biodiesel of Jatropha Oil ( Jatropha Curcas L). This thesis under the guidance of Abdulloh, S.Si, M.Si., and Alfa Akustia Widati S.Si., M.Si., Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

Biodiesel synthesis has been carried out of Jatropha oil with free fatty acid levels at 22.40 mgKOH / g or 11.20% and moisture content of 0.7% using CaO/ Al3 +-bentonite catalysts have acid sites and base sites. Use of CaO/ Al3 + -bentonite is intended to avoid the saponification reaction when the reaction was carried out using CaO. Preparation CaO/ Al3 +-bentonite through cation method Exchanged Al3 + on bentonite followed by impregnation with CaO. CaO/ Al3 + -bentonite formation indicated by the shift of the 2θ and changes dspacing of synthetic bentonite, Al3 +-bentonite, and CaO/ Al3 +-bentonite and bentonite changes in the surface area of synthetic 23.744 m2 / g to 22,158 m2 / g after the Al3 + cation Exchanged and a 7.494 m2 / g after the impregnation with CaO. Amount of total acidity after cation Exchanged and imprecnation increased from 0.3192 mmol / g to 1.0663 mmol / g and 1,0296. Basicity strength ranges between 15,00 <H_ <18.4., The total number of base sites of 100.4 mmol / g. The test results CaO/ Al3 +-bentonite catalysts in the synthesis of biodiesel showed the conversion of 14.81% and the number changes from 22.40 mgKOH / g to 17.99 mgKOH / g in the reaction for 5 hours.

DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN

Halaman Judul i

Lembar Persetujuan ii

Lembar Pengesahan iii

Pedoman Penggunaan Skripsi iv

2.8 Esterifikasi 21

2.9 Keasaman Katalis 23

2.10 Kebasaan Katalis 24

2.11 Gas Chromatography-Mass Spectrometry (GC-MS) 25

2.12 X-Ray Difraction (XRD) 26

2.13 Spektrofotometri FT-IR (Fourier Transform Infra Red) 28 2.14 Pengukuran Luas Permukaan dengan Metode Burneur

Emmet Teller (BET) 30

3.3 Diagram Alir Penelitian 34

3.4 Metode Penelitian 35

3.5.1 Penentuan luas permukaan katalis 36

3.5.2 Penentuan struktur katalis 36

3.5.3 Penentuan situs asam dan situs basa katalis 37 3.5.3.1 Penentuan situs asam katalis 37 3.5.3.2 Penentuan situs basa katalis 37

3.6.1 Sintesis biodiesel dari crude jatropha oil 38 3.6.2 Sintesis biodiesel dari jatropha oil 38

3.6.3 Karakterisasi biodiesel 39

3.6.3.1 Penentuan kadar air minyak jarak pagar 39

3.6.3.2 Penentuan bilangan asam 39

3.6.3.2 Analisa produk biodiesel 39

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN 41

4.1 Preparasi Katalis 41

4.1.1 Preparasi katalis Al3+-bentonit 41 4.1.2 Preparasi katalis CaO/ Al3+-bentonit 41

4.2 Karakterisasi Katalis 41

4.2.1 Luas permukaan katalis 41

4.2.2 Struktur katalis 43

4.2.3 Keasaman katalis 46

4.2.4 Kebasaan katalis 47

4.3 Sintesis dan karakterisasi biodiesel 48

4.3.1 Sintesis biodiesel dari crude jatropha oil menggunakan

katalis Cao/ Al3+-bentonit 48

4.3.2 Sintesis biodiesel dari minyak jarak pagar yang sudah mengalami reaksi esterifikasi oleh H2SO4 (Jatropha-

Oil) meggunakan katalis CaO/ Al3+-bentonit 49

4.3.3 Hasil penentuan bilangan asam 49

4.3.4 Analisa produk GC-MS biodiesel 52

4.3.4.1 Data GC-MS biodiesel dari crude jatropha oil 52 4.3.4.2 Data GC-MS biodiesel dari jatropha oil 54

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 57

5.2 Saran 58

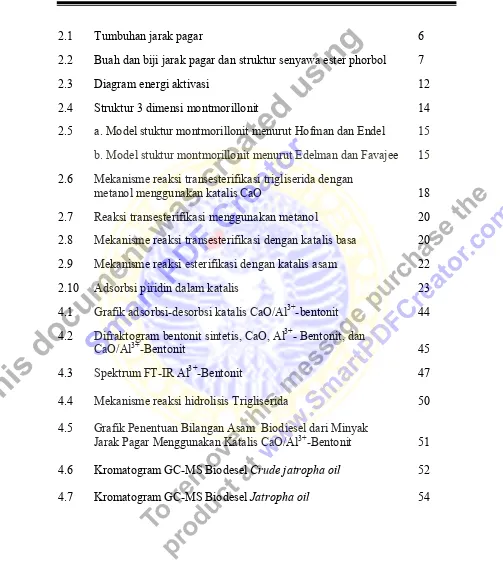

DAFTAR TABEL

2.1 Kandungan asam lemak dan sifat fisikokimia minyak jarak

pagar 8

2.2 Perbandingan Emisi antara biodiesel dan petrodiesel 9

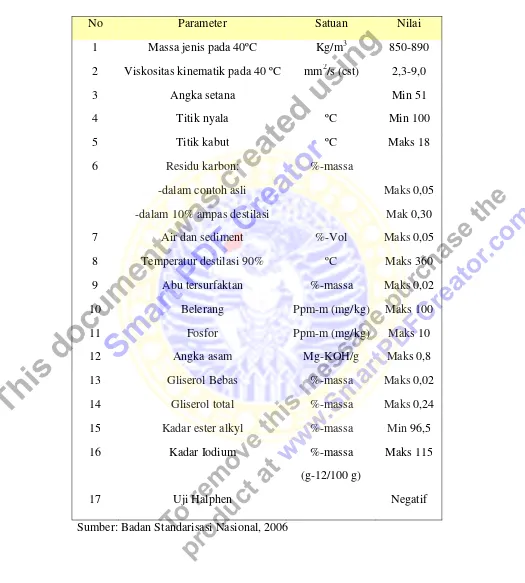

2.3 Standar mutu biodiesel menurut SNI 11

4.1 Hasil penentuan luas area dan volume total pori, menggu-

nakan BET 42

4.2 Perbandingan data XRD dari bentonit sintetis, CaO, Al3+-

Bentonit dan CaO/ Al3+- Bentonit 44

4.3 Hasil perhitungan situs basa 47

4.4 Hasil Perhitungan Bilangan Asam Biodiesel dari Crude

Jatropha Oil 50

4.5 Hasil Perhitungan Bilangan Asam Biodiesel dari Minyak Jarak

yang telah mengalami reaksi esterifikasi dengan H2SO4 51 4.6 Data waktu retensi dan luas puncak kromatogram kromatografi

gas serta senyawa yang diduga dari sampel biodiesel dari Cru-

de Jatropha Oil 53

4.7 Hasil Konversi biodiesel dari Crude Jatropha Oil 53 4.8 Data waktu retensi dan luas puncak kromatogram kromatografi

gas serta senyawa yang diduga dari sampel biodiesel dari Jatro-

pha Oil 55

DAFTAR GAMBAR

2.1 Tumbuhan jarak pagar 6

2.2 Buah dan biji jarak pagar dan struktur senyawa ester phorbol 7

2.3 Diagram energi aktivasi 12

2.4 Struktur 3 dimensi montmorillonit 14

2.5 a. Model stuktur montmorillonit menurut Hofman dan Endel 15 b. Model stuktur montmorillonit menurut Edelman dan Favajee 15 2.6 Mekanisme reaksi transesterifikasi trigliserida dengan

metanol menggunakan katalis CaO 18

2.7 Reaksi transesterifikasi menggunakan metanol 20 2.8 Mekanisme reaksi transesterifikasi dengan katalis basa 20 2.9 Mekanisme reaksi esterifikasi dengan katalis asam 22

2.10 Adsorbsi piridin dalam katalis 23

4.1 Grafik adsorbsi-desorbsi katalis CaO/Al3+-bentonit 44 4.2 Difraktogram bentonit sintetis, CaO, Al3+- Bentonit, dan

CaO/Al3+-Bentonit 45

4.3 Spektrum FT-IR Al3+-Bentonit 47

4.4 Mekanisme reaksi hidrolisis Trigliserida 50

4.5 Grafik Penentuan Bilangan Asam Biodiesel dari Minyak

DAFTAR LAMPIRAN

1. Difaktogram XRD 2. Hasil Analisa BET 3. Spektrum FT-IR 4. Hasil Analisa GC-MS

5. Pembuatan Larutan Baku Asam Oksalat dan Pembakuan KOH

6. Penentuan nilai bilangan asam pada biodiesel dari minyak jarak pagar tanpa melalui reaksi esterifikasi terlebih dahulu (Crude Jatropha Oil) 7. Penentuan nilai bilangan asam pada biodiesel dari minyak jarak pagar

melalui reaksi esterifikasi terlebih dahulu (Jatropha Oil) 8. Jumlah kadar air pada minyak jarak pagar

9. Penentuan Keasaman Total katalis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsumsi bahan bakar di Indonesia untuk transportasi dan industri

masih menempati urutan tertinggi yaitu berturut-turut untuk transportasi dan

industri sebesar 37,7% dan 36,2% (Samiarso, 2001). Energi untuk transportasi

dan industri umumnya menggunakan bahan bakar minyak bumi. Cadangan

energi fosil kita semakin hari semakin berkurang sedangkan kebutuhannya terus

meningkat. Perkiraan ekstrem menyebutkan, ketersediaan minyak bumi di

Indonesia dengan tingkat konsumsi terus meningkat 3,5% per tahun dapat

menyebabkan persediaan minyak bumi habis dalam waktu 10-15 tahun lagi.

Setiap hari jutaan barel minyak mentah bernilai jutaan dolar dieksploitasi tanpa

memikirkan bahwa minyak tersebut berasal dari hasil evolusi alam yang

berlangsung selama ribuan tahun, bahkan jutaan tahun yang tidak dapat terulang

lagi pada masa mendatang (Syah, 2006).

Indonesia memiliki kebijakan untuk mengurangi konsumsi energi

berbasis bahan bakar minyak bumi (BBM) di Indonesia yaitu dengan

mengoptimalisasi penggunaan energi yang terbarukan (renewable) dan

mengurangi subsidi BBM. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

untuk mengembangkan sumber energi alternatif pengganti Bahan Bakar Minyak

(BBM) dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang penyediaan dan

dengan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya untuk pencarian sumber energi

alternatif yang terbarukan untuk mengganti minyak bumi. Salah satu alternatif

bahan bakar lain yang dapat terbarukan adalah biodiesel.

Biodiesel merupakan bahan bakar dari minyak nabati yang memiliki sifat

menyerupai minyak diesel/solar (Blair, 2005). Komoditas perkebunan penghasil

minyak nabati yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku biodiesel cukup

banyak diantaranya minyak kelapa sawit, kelapa, dan jarak pagar. Dibanding

minyak kelapa sawit dan minyak kelapa, peluang minyak jarak pagar sebagai

biodiesel lebih besar. Hal ini karena minyak jarak pagar tidak termasuk dalam

kategori minyak makan (non edible oil). Minyak jarak pagar tidak dapat

dikonsumsi manusia karena mengandung ester phorbol yang beracun (Prakoso,

2005). Dengan demikian, pemanfaatan minyak jarak pagar sebagai bahan baku

biodiesel tidak akan mengganggu stok minyak makan nasional (edible oil).

Tanaman jarak pagar sudah dikenal oleh masyarakat tetapi hanya sebatas

sebagai tanaman pagar atau pembatas bagi petani sedangkan daunnya hanya

digunakan sebagai pakan ternak. Tanaman jarak pagar menghasilkan biji yang

memiliki kandungan minyak cukup tinggi yaitu sekitar 30-50% (Hambali et al.,

2006). Minyak yang dihasilkan dari jarak pagar sangat berpotensi untuk

dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif. Akan tetapi minyak jarak pagar tidak

dapat digunakan secara langsung sebagai bahan bakar karena nilai viskositas dan

titik nyala minyak jarak pagar cukup tinggi. Nilai viskositas minyak jarak pagar

sebesar 0,9100 g/mL pada suhu 15°C dan titik nyalanya 240°C, nilai ini lebih

dan titik nyalanya 50°C (Kandpal dan Madan, 1994). Viskositas yang terlalu

tinggi membuat bahan bakar teratomisasi menjadi tetesan yang lebih besar

sehingga akan mengakibatkan deposit pada mesin dan titik nyala yang terlalu

tinggi menyebabkan penyalaan terlalu sulit sehingga membutuhkan energi yang

lebih besar untuk menyalakan (Dewajani, 2011). Oleh sebab itu, agar minyak

jarak dapat digunakan sebagai bahan bakar maka perlu dilakukan proses

transesterifikasi, sehingga dihasilkan alkil ester.

Proses transesterifikasi minyak jarak dapat dilakukan dengan

menggunakan katalis basa maupun asam. Laju reaksi transesterifikasi

menggunakan katalis asam membutuhkan suhu yang lebih tinggi dan berlangsung

lebih lambat dibandingkan dengan proses reaksi transesterifikasi menggunakan

katalis basa, karena transesterifkasi menggunakan katalis basa reaksi berlangsung

irreversible (Lee et al., 2009). Namun, reaksi transesterifikasi menggunakan

katalis basa tidak dapat digunakan pada minyak yang memiliki bilangan asam

tinggi (>4 mg-KOH/g) karena dapat menimbulkan reaksi penyabunan sehingga

menimbulkan kesulitan dalam pemisahannya diakhir reaksi (Tiwari et al., 2007).

Oleh karena itu, diperlukan suatu katalis yang dapat digunakan untuk

memproduksi biodiesel dari minyak jarak pagar yang memiliki bilangan asam

tinggi, berlangsung cepat, dan mudah proses pemisahannya. Bilangan asam dapat

diturunkan melalui reaksi esterifikasi menggunakan katalis asam, reaksi sintesis

biodiesel akan berlangsung cepat bila menggunakan katalis basa dan

pemisahannya dari produk hasil reaksi lebih mudah bila menggunakan katalis

Telah dilaporkan bahwa Al3+- Bentonit merupakan katalis asam heterogen

yang dapat digunakan untuk reaksi esterifikasi antara lain Reddy et al (2004)

melakukan reaksi esterifikasi asam suksinat dengan 1-butanol pada pelarut

toluena dan menghasilkan dibutil suksinat sebesar 94%, esterifikasi anhidrida

suksinat dan p-kresol yang menghasikan di-(p-kresil) suksinat sebesar 75%

(Reddy et al., 2005) dan esterifikasi asam stearat dengan p-kresol yang

menghasilkan p-kresil stearat sebesar 96% (Vijayakumar et al., 2011). Al3+-

Bentonit sangat efektif digunakan sebagai katalis disebabkan kation yang berada

pada lapisan bentonit dengan rasio jari-jari =6 dibandingkan dengan Ca2+ maupun

Na+ (Reddy et al., 2005). Adapun katalis basa heterogen yang telah banyak diteliti

dan dilaporkan untuk memproduksi biodiesel adalah CaO. Kouzhu et al (2008)

melaporkan penggunaan CaO pada reaksi transesterifikasi minyak kedelai

menghasilkan lebih dari 99% metil ester pada reaksi selama 2 jam. Berdasarkan

uraian tersebut diatas akan disintesis biodiesel dari minyak jarak pagar

menggunakan katalis yang memiliki situs asam dan basa atau katalis bifungsional,

yaitu CaO/Al3+-Bentonit.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut :

1.bagaimanakah karakteristik CaO/Al3+-Bentonit, yang meliputi luas permukaan,

situs aktif (asam dan basa) dan strukturnya?

2.apakah Bentonit yang dimodifikasi menjadi CaO/Al3+-Bentonit dapat

pagar (Jatropha curcas L) dan crude Jatropha oil yang memiliki bilangan

asam lebih dari 4 mg-KOH/g?

3.berapakah jumlah konversi biodiesel yang dihasilkan dari reaksi menggunakan

katalis CaO/Al3+-Bentonit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.menentukan karakteristik CaO/Al3+-Bentonit yang meliputi situs aktif (Asam

dan basa), luas permukaan, dan strukturnya.

2.memodifikasi Bentonit menjadi CaO/Al3+-Bentonit sebagai katalis dalam

pembuatan biodiesel dari minyak jarak pagar (Jatropha curcas L) dan crude

Jatropha oil.

3.mengetahui jumlah konversi biodiesel yang dihasilkan dari reaksi menggunakan

katalis CaO/Al3+-Bentonit?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam pemanfaatan

minyak jarak pagar sebagai alternatif pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM)

yang ramah lingkungan dan penggunaan CaO/Al3+-Bentonit sebagai katalis

heterogen serta dapat menambah informasi dan referensi tentang pemanfaatan

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tanaman Jarak Pagar (Jatropha curcas L)

Tanaman jarak pagar (Jatropha curcas L) merupakan tanaman semak dari

keluarga Euphorbiaceae. Tanaman ini dapat tumbuh cepat dengan ketinggian

mencapai 3-5 meter. Tanaman ini tahan kekeringan dan dapat tumbuh di tempat

dengan curah hujan 200-1500 milimeter pertahun (Syah, 2006). Pohonnya berupa

perdu dengan tinggi tanaman antara 3-6 m, bercabang tidak teratur. Batang

berkayu, silindris, bila terluka mengeluarkan getah. Daun berupa daun tunggal,

berlekuk, bersudut 3 atau 5, tulang daun menjari dengan 5 – 7. Daunnya

dihubungkan dengan tangkai daun. Panjang tangkai daun antara 4 – 15 cm

(Hambali, et al., 2006).

Gambar 2.1 Tanaman Jarak Pagar

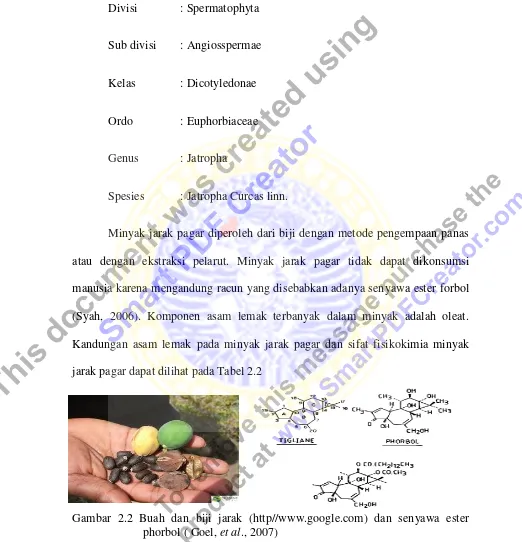

Klasifikasi tanaman Jarak Pagar adalah sebagai berikut (Hambali et al., 2006):

Divisi : Spermatophyta

Sub divisi : Angiosspermae

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Euphorbiaceae

Genus : Jatropha

Spesies : Jatropha Curcas linn.

Minyak jarak pagar diperoleh dari biji dengan metode pengempaan panas

atau dengan ekstraksi pelarut. Minyak jarak pagar tidak dapat dikonsumsi

manusia karena mengandung racun yang disebabkan adanya senyawa ester forbol

(Syah, 2006). Komponen asam lemak terbanyak dalam minyak adalah oleat.

Kandungan asam lemak pada minyak jarak pagar dan sifat fisikokimia minyak

jarak pagar dapat dilihat pada Tabel 2.2

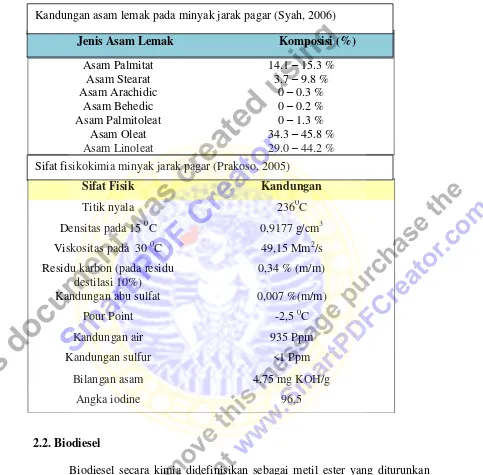

Tabel 2.1 Kandungan asam lemak dan sifat fisikokimia minyak jarak pagar

Kandungan abu sulfat 0,007 %(m/m)

Pour Point -2,5 0C

Kandungan air 935 Ppm

Kandungan sulfur <1 Ppm

Bilangan asam 4,75 mg KOH/g

Angka iodine 96,5

2.2. Biodiesel

Biodiesel secara kimia didefinisikan sebagai metil ester yang diturunkan

dari minyak/lemak alami, seperti minyak nabati, lemak hewan, atau minyak

goreng bekas (Julianti, 2006). Biodiesel dapat diperoleh melalui proses reaksi

transesterifikasi antara trigliserida yang berasal dari minyak dengan alkohol dan

bantuan katalis. Selanjutnya, alkil ester dan gliserol dihasilkan dalam reaksi

transesterifikasi (Zappi et al., 2003).

Jenis Asam Lemak Komposisi (%)

Kandungan asam lemak pada minyak jarak pagar (Syah, 2006)

Sifat fisikokimia biodiesel hampir sama dengan bahan bakar diesel. Bahan

bakar fosil memiliki kandungan sulfur, nitrogen, dan metal yang cukup tinggi dan

dapat menyebabkan hujan asam dan efek rumah kaca. Biodiesel tidak

mengandung sulfur dan benzen sehingga lebih ramah lingkungan dan mudah

terurai di alam. Kandungan energi, viskositas, dan perubahan fase relatif sama

dengan bahan bakar diesel yang berasal dari petroleum. Mesin dengan bahan

bakar biodiesel menghasilkan partikulat, hidrokarbon, dan karbon monoksida

yang lebih rendah daripada bahan bakar diesel biasa. Emisi NOx biodiesel juga

lebih rendah daripada mesin diesel dengan bahan bakar diesel (Tat et al., 2000).

Perbandingan emisi antara minyak diesel dan petrodiesel dapat dilihat pada Tabel

2.2.

Tabel 2.2 Perbandingan emisi antara biodiesel dan petrodiesel

Nama Senyawa Satuan Biodiesel Petrodiesel

SO2 Ppm 0 78

Adapun karakteristik bahan bakar diesel yang penting adalah meliputi:

1. Viskositas

Viskositas minyak yaitu mengalirnya volume minyak dalam jumlah

tertentu melalui lubang dengan diameter kecil tertentu. Semakin kecil waktu yang

2. Titik Nyala

Titik adalah titik temperatur terendah yang menyebabkan bahan bakar dapat

menyala. Penentuan titik nyala ini berkaitan dengan keamanan penyimpanan dan

penanganan bahan bakar (Dewajani, 2008).

3. Berat Jenis

Berat jenis adalah perbandingan berat dari volume sampel minyak dengan

air yang volumenya sama pada suhu tertentu (25 0C) (Apriyantono et al., 1989).

4. Angka Setana

Angka setana menunjukkan kemampuan bahan bakar untuk menyala

sendiri (Auto ignition). Angka setana yang tinggi menunjukkan bahan bakar dapat

menyala pada suhu rendah, dan sebaliknya angka setana yang rendah

menunjukkan bahwa bahan bakar baru dapat menyala pada suhu tinggi.

Penggunaan bahan bakar mesin diesel yang mempunyai angka setana tinggi dapat

mencegah terjadinya knocking karena begitu bahan bakar diinjeksikan ke dalam

silinder pembakaran maka bahan bakar akan langsung terbakar dan tidak

terakumulasi. Mesin diesel memerlukan angka setana sekitar 50 (Darmanto dan

5. Angka Asam

Angka asam yang tinggi merupakan indikator biodiesel masih

mengandung asam lemak bebas yang menyebabkan biodiesel bersifat korosif

dan dapat menimbulkan jelaga atau kerak di injektor mesin diesel. Asam lemak

dinilai sebagai penyebab salah satu masalah pada biodiesel (Dewajani, 2008).

2.3 Katalis

Katalis adalah suatu zat yang mempengaruhi laju reaksi. Katalis tidak

berpengaruh pada energi bebas (∆G0), dan juga tidak berpengaruh pada tetapan

keseimbangan (K). Umumnya kenaikan konsentrasi katalis juga menaikkan laju

reaksi, jadi katalis ikut bereaksi namun pada akhir reaksi diperoleh kembali

(Sukardjo, 2002). Pada reaksi transesterifikasi yang dijalankan tanpa

menggunakan katalis membutuhkan suhu 2500C untuk menjalankan reaksi,

dengan katalis basa, reaksi dapat berlangsung pada suhu kamar, sedangkan

dengan katalis asam suhu yang dibutuhkan 100 0C (Krick dan Othmer, 1993)..

Katalis yang sering digunakan adalah asam, basa, penukar ion.

Katalis yang digunakan dapat berupa katalis homogen atau heterogen.

Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fasa sama dengan fasa campuran

reaksinya, sedangkan katalis heterogen adalah katalis yang berbeda fasa dengan

campuran reaksinya. Katalis homogen lebih efektif dibandingkan dengan katalis

heterogen, tetapi pada katalis homogen katalis sukar dipisahkan dari produk dan

sisa reaktannya sedangkan katalis heterogen pemisahan antara katalis dan

produknya serta sisa reaktan mudah dipisahkan. Oleh karena mudah dipisahkan

dari campuran reaksinya dan kestabilannya terhadap perlakuan panas katalis

heterogen lebih banyak digunakan dalam industri kimia (Setyawan dan Handoko,

2003). Keuntungan lain dari katalis heterogen adalah tidak korosif, ramah

terhadap lingkungan, memiliki waktu paruh yang panjang, dan dapat memberikan

aktivitas dan selektivitas yang tinggi (Liu et al., 2008).

Suatu katalis jika sudah terpakai beberapa kali maka aktivitasnya akan

berkurang. Ini berarti bahwa kemampuannya untuk mempercepat reaksi tertentu

telah berkurang. Gejala ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya

oleh suhu yang terlalu tinggi katalis dapat lumer atau disenter, penyebab lain

katalis dapat bereaksi dengan kotoran yang berasal dari bahan dasar. Bila setelah

beberapa waktu, katalis turun sampai di bawah minimum yang dapat diterima,

katalis tersebut harus berhenti atau apkir. Beberapa katalis yang tidak aktif dapat

diperbaiki lagi dengan jalan reegenerasi, dalam hal ini dipergunakan uap, zat cair,

zat asam atau gas lain. Katalis sering juga diregenerasi dengan pengolahan

2.4 Bentonit

Bentonit adalah istilah perdagangan untuk sejenis lempung yang

mengandung sekitar 85% mineral montmorilonit, yaitu suatu mineral dari hasil

pelapukan, pengaruh hidrotermal, transformasi/devitrivikasi dari tufa gelas yang

diendapkan dalam air dalam suasana alkali. Fragmen sisanya umumnya terdiri

dari mineral kuarsa/kristobalit, feldspar, kalsit, gipsum, kaolinit, plagiokas, illit,

dan lain sebagainya ( Zulkarnaen et al., 1990). Gambar 2.3 menunjukkan struktur

3 dimensi dari montmorillonit.

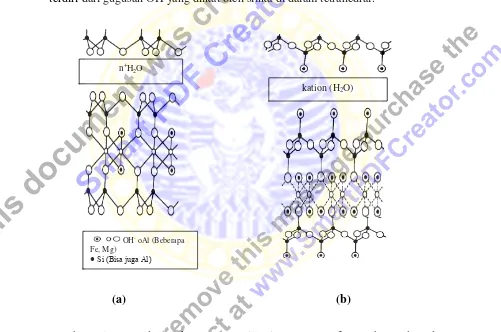

Gambar 2.4 struktur 3 dimensi montmorillonit (sumber: wijaya, 2002)

Ada dua macam teori tentang struktur montmorillonit, struktur menurut

Hofmann dan Endell serta struktur menurut Edelman dan Favajee. Kedua teori itu

menunjukkan kemiripan yakni dalam hal struktur unit sel yang dianggap simetris.

tetrahedral. Ikatan antara lapisan relatif lemah dan mempunyai ruang antara

lapisan yang dapat mengembang jika kandungan air meningkat. Perbedaan

struktur Hofman dan Endell dengan struktur menurut Edelman dan Favajee

adalah dalam penyusunan jaringan silika tetrahedral seperti pada Gambar 2.4.

Edelman dan Favajee berpendapat bahwa susunan alternatif dari silika tetrahedral

terwujud dengan ikatan Si-O-Si dengan sudut ikatan 1800, dengan bidang dasar

terdiri dari gugusan OH yang diikat oleh silika di dalam tetrahedral.

(a) (b)

Gambar 2.5 (a) Model struktur montmorillonit menurut Hofmann dan Endell, dan (b) Model struktur menurut Edelman dan Favajee (Bukka et al.,

1992)

Bentonit berdasarkan jenisnya dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu

tipe swelling bentonit dan nonswelling bentonit. Tipe swelling bentonit adalah tipe

bentonit yang dapat mengembang apabila dicelupkan dalam air dan tipe n+H2O

kation (H2O)

OH- oAl (Beberapa Fe, Mg)

nonswelling bentonit adalah tipe bentonit yang kurang dapat mengembang apabila

dicelupkan dalam air.

2.5 Pertukaran Kation

Bentonit berbeda dari clay lainnya karena hampir sebagian besar penyusun

bentonit adalah montmorilonit. Montmorilonit merupakan mineral lempung yang

berkonfigurasi 2:1, yang tersusun dari dua lembar silika tetrahedral dan satu

lembar alumina oktahedral. Pertukaran kation pada bentonit didasarkan pada sifat

permukaan bentonit yang bermuatan negatif, sehingga kation-kation dapat terikat

secara elektrostatik pada permukaan bentonit. Kation-kation yang terserap dapat

dipertukarkan dengan kation lain. Van Olphen (1977) mengatakan kapasitas tukar

kation (KTK) pada montmorillonit kira-kira 70 me/100 g dan luas permukaan

700-800 m2/g.

Selain itu, adanya substitusi isomorfik juga mempengaruhi pertukaran

Kation. Substitusi isomorfik merupakan pergantian kation valensi tinggi oleh

kation valensi rendah dari luar. Subtitusi ini terjadi jika jari-jari kation tidak

banyak berbeda. Adanya substitusi Si4+ oleh Al3+ atau ion Fe3+ pada kerangka

tetrahedral maupun ion Al3+ oleh Mg2+, Fe2+, Li+, Ni2+, atau Cu2+, pada kerangka

oktahedral menyebabkan penurunan muatan. Muatan negatif pada lapisan

diimbangi oleh adsorbsi kation Na+, K+. Cs+, maupun Ca2+ pada interlayer

(Alemdar, et al., 2005). Substitusi isomorfik montmorillonit terjadi pada kerangka

oktahedral. Pada kerangka oktahedral montmorillonit, terjadi penggantian satu

dari setiap enam kation Al3+ oleh kation Mg2+. Sementara pada kerangka

2.6 Kalsium Oksida (CaO)

Kalsium Oksida (CaO) adalah katalis basa yang memiliki waktu hidup

panjang (Liu et al., 2008). Nama lain dari CaO adalah lime, caustic, quicklime,

atau gamping. CaO merupakan oksida basa yang didapat dari batuan gamping

dimana terkandung kalsium oksida sedikitnya 90% dan magnesia 0-5%, kalsium

karbonat, silika, feri oksida terdapat sedikit sebagai pengotor kemurnian.

Ditinjau dari komposisinya, terdapat beberapa jenis gamping. Gamping

hidraulik didapat dari pembakaran batu gamping yang mengandung lempung,

gamping yang berkadar kalsium tinggi lebih dimanfaatkan dalam reaksi

kimia.Kalsium karbonat dan magnesium didapat dari endapan batu gamping,

marmer, kapur (Chalk), dan dolomite atau kulit kerang. Untuk tujuan penggunaan

kimia batu gamping yang lebih murni lebih disukai sebagai bahan awal. Karena

dapat menghasilkan gamping berkadar kalsium tinggi

CaO memiliki sifat higroskopis, titik lelehnya 26000C dan titik didihnya

28500C, tidak larut dalam HCl struktur kristalnya oktahedral, memiliki luas

permukaan 0,56 m2/gr (Ryu et al., 2007).

CaO biasanya digunakan sebagai mortar, industri kertas, industri pupuk,

industri semen, pemutih (Bleaching), dan sebagai katalis (Liu et al., 2008). CaO

memiliki sisi yang bersifat basa dan telah diteliti sebagai katalis basa yang kuat

untuk menghasilkan biodiesel. CaO sebagai katalis basa memiliki banyak

manfaat, misalnya aktivitas yang tinggi, kondisi reaksi yang rendah, masa katalis

yang lama, dan biaya yang murah. CaO sebagai katalis telah dilaporkan dalam

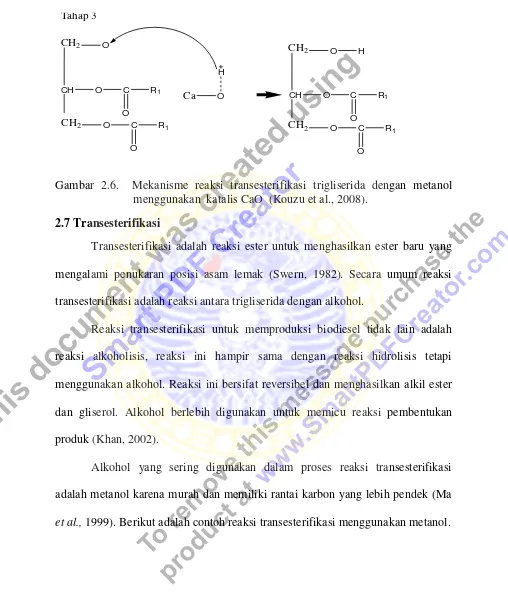

Tahap 1

terjadi saat menggunakan katalis CaO seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5

Tahap 3

Gambar 2.6. Mekanisme reaksi transesterifikasi trigliserida dengan metanol menggunakan katalis CaO (Kouzu et al., 2008).

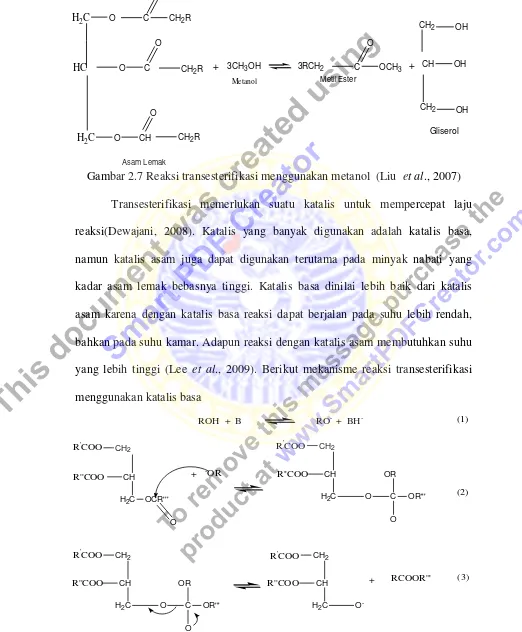

2.7 Transesterifikasi

Transesterifikasi adalah reaksi ester untuk menghasilkan ester baru yang

mengalami penukaran posisi asam lemak (Swern, 1982). Secara umum reaksi

transesterifikasi adalah reaksi antara trigliserida dengan alkohol.

Reaksi transesterifikasi untuk memproduksi biodiesel tidak lain adalah

reaksi alkoholisis, reaksi ini hampir sama dengan reaksi hidrolisis tetapi

menggunakan alkohol. Reaksi ini bersifat reversibel dan menghasilkan alkil ester

dan gliserol. Alkohol berlebih digunakan untuk memicu reaksi pembentukan

produk (Khan, 2002).

Alkohol yang sering digunakan dalam proses reaksi transesterifikasi

adalah metanol karena murah dan memiliki rantai karbon yang lebih pendek (Ma

RO- + BH- (1)

Gambar 2.7 Reaksi transesterifikasi menggunakan metanol (Liu et al., 2007)

Transesterifikasi memerlukan suatu katalis untuk mempercepat laju

reaksi(Dewajani, 2008). Katalis yang banyak digunakan adalah katalis basa,

namun katalis asam juga dapat digunakan terutama pada minyak nabati yang

kadar asam lemak bebasnya tinggi. Katalis basa dinilai lebih baik dari katalis

asam karena dengan katalis basa reaksi dapat berjalan pada suhu lebih rendah,

bahkan pada suhu kamar. Adapun reaksi dengan katalis asam membutuhkan suhu

R'COO CH 2

CH

H2C O -R''COO

+

BH+

R'COO CH2

CH

H2C OH

R''COO + B (4)

Gambar 2.8 Mekanisme reaksi transesterifikasi dengan katalis basa (Lee et al.,

2009)

2.8 Esterifikasi

Esterifikasi adalah reaksi asam lemak bebas dengan alkohol membentuk

ester dan air (Sari, 2009). Dengan esterifikasi, kandungan asam lemak bebas dapat

dihilangkan dan diperoleh tambahan ester. Reaksi ini berlangsung dengan

menggunakan katalis padat atau cair.

Reaksi esterifikasi bersifat reversible. Untuk memperoleh rendemen tinggi

dari ester reaksi harus digeser kearah ester. Hal ini dapat dicapai dengan

menggunakan salah satu pereaksi yang murah secara berlebihan. Sistim katalis

asam umumnya mempunyai laju reaksi yang lambat, karena itu, perbandingan

alkohol terhadap asam lemak harus tinggi (Kusmiati, 2008). Berikut adalah

R C

Gambar 2.9 Mekanisme reaksi esterifikasi dengan katalis asam (Morrison and Boyd, 1975)

Faktor- faktor yang berpengaruh pada proses reaksi transesterifikasi antara

lain:

a. Waktu Reaksi

Semakin lama waktu reaksi maka kemungkinan kontak antar zat

semakin besar sehingga akan menghasilkan konversi yang besar. Jika

kesetimbangan reaksi telah tercapai maka dengan bertambahnya waktu

reaksi tidak akan menguntungkan karena tidak memperbesar hasil.

b. Pengadukan

Pengadukan akan menambah frekuensi tumbukan antara molekul

zat pereaksi dengan zat uang bereaksi sehingga mempercepat reaksi dan

reaksi terjadi sempurna.

c. Katalisator

Katalisator berfungsi untuk mengurangi tenaga aktivasi pada suatu

reaksi sehingga pada suhu tertentu harga konstanta kecepatan reaksi

O

campuran pereaksi (McKetta dan Cunningham, 1978).

d. Suhu Reaksi

Semakin tinggi suhu yang dioperasikan maka semakin banyak

konversi yang dihasilkan.

2.9 Keasaman Katalis

Salah satu aplikasi dari analisis FT-IR adalah penentuan situs asam

Bronsted dan Lewis dari katalis dengan cara adsorbsi basa piridin. Pada spektrum

FT-IR kita dapat mengetahui letak gelombang situs asam Lewis dan Bronsted

dalam litelatur situs asam Lewis akan muncul pada sekitar gelombang 1435-1470

cm-1 dan untuk situs asam Bronstead akan muncul pada sekitar gelombang

1515-1565 cm-1 (Emeis, et al., 1993). Ikatan piridin dengan katalis dapat

digambarkan sebagai berikut.

Keasaman katalis menunjukan densitas keasaman pergram katalis. Jumlah

uap basa yang teradsorpsi oleh permukaan katalis yang kebanyakan menggunakan

gas piridin ekivalen dengan jumlah asam pada permukaan katalis. Peningkatan

keasaman total katalis karena adanya modifikasi katalis menunujukan peningkatan

jumlah situs asam Bronstead dan Lewis pada Katalis. penentuan situs asam pada

katalis dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebgai berikut

Jumlah Keasaman total = Jumlah Piridin teradsorb

Mrpiridin× mBentonit (g)

2.10 Kebasaan Katalis

Situs basa adalah kemampuan menerima proton atau mendonorkan

pasangan elektron (basa Lewis). Sedangkan kekuatan basa ( H_ ) dari permukaan

katalis didefinisikan sebagai kemampuan permukaan katalis untuk mengubah

suatu asam netral yang teradsorb pada basa konjugasinya, atau kemampuan

permukaan katalis untuk mendonorkan sepasang elektron untuk asam yang

tersadsorb (Tanabe et al., 1989).

Penentuan jumlah dan kekuatan situs basa dapat dilakukan dengan

menggunakan metode indikator. Indikator yang biasanya digunakan untuk

menentukan kebasaan katalis adalah indikator Hammet, Indikator universal atau

sistem pH tidak dapat digunakan dalam penentuan situs basa karena sifat basa

katalis disini merupakan basa Lewis bukan basa Arrhenius. Kekuatan situs basa

bergantung pada kemudahan pelepasan proton dari reaksi yang dikatalisis dengan

akan menghasilkan situs basa yang lemah, dan reaksi reaktan dimana proton sulit

dilepaskan akan menghasilkan situs basa yang kuat (Hattori, 1995).

Kekuatan dari situs basa ditunjukkan oleh fungsi dari[H-] dimana [BH]

adalah konsentrasi dari indikator Phenolptalein dan [B-] adalah konsentrasi dari

basa konjugat. pKBH merupakan nilai dari logaritma dari konsentrasi indikator

Phenolptalein [BH] dan ditunjukkan dengan persamaan (Kouzu, et al., 2008) :

[H-] = pKBH + log [B-]/[BH]

Untuk menentukan [H-], konsentrasi dari indikator Phenolptalein[BH] dan

konsentrasi dari basa konjugat[B-] harus diketahui. Ketika larutan BH

terdeprotonasi sebagian dalam suatu larutan, maka nilai [B-] = [BH], dan nilai dari

[H-] = pKBH. Jika nilai pKBH diketahui,maka kekuatan situs basa [H-] dapat

diketahui dengan menghitung perbandingan dari [B-]/[BH] (Yoshio, et al., 2000).

2.11 Gas Chromathography – Mass Spectrometry (GC – MS)

Kromatografi gas digunakan untuk memisahkan komponen campuran

kimia dalam suatu bahan. Komponen yang akan dipisahkan dibawa oleh suatu gas

lembam (gas pembawa) melalui kolom. Campuran cuplikan akan terbagi diantara

gas pembawa fase diam. Fase diam akan menahan komponen secara selektif

berdasarkan koefisien distribusinya, sehingga terbentuk sejumlah pita yang

berlainan pada gas pembawa. Pita komponen ini meninggalkan kolom bersama

dengan aliran gas pembawa dan dicatat sebagai fungsi waktu oleh detector (Mc

Nair et al., 1998).

Prinsip dari instrumen ini adalah menguapkan senyawa organic dan

dan diubah menjadi ion-ion bermuatan positif (ion molekul) yang dapat dipecah

menjadi ion-ion yang lebih kecil. Molekul organik mengalami proses pelepasan

satu elektron menghasilkan ion radikal yang mengandung satu electron tidak

berpasangan. Ion-ion radikal ini akan dipisahkan dalam medan magnet yang akan

menimbulkan arus ion (Satrohamidjojo, 1988).

Kromatografi gas spektroskopi masa ini biasa digunakan pada untuk

analisis kualitatif senyawa organik yang pada umumnya bersifat dapat diuapkan.

Metil ester memenuhi kriteria ini sehingga dapat dianalisis menggunakan

komatografi gas spektroskopi massa. Pemisahan yang dihasilkan dari tiap jenis

senyawa yang dianalisis bersifat khas uuntuk tiap jenis senyawa. Demikian juga

dengan metil ester, ion-ion pecahan dari metil ester diakibatkan penataan ulang

hidrogen dan pecahan satu ikatan yang dipisahkan dari gugus C=O (Cresswell et

al., 1982).

2.12 X-Ray Difraction (X-RD)

Sinar X merupakan jenis gelombang elektromagnet dengan rentang

panjang gelombangnya antara 0,5 Å – 2,5 Å Bila sinar X berinteraksi dengan

materi akan mengalami fenomena optik seperti hamburan, difraksi, pantulan,

maupun transmisi. Apabila materi bersruktur kristal, maka sinar X yang mengenai

bidang-bidang kristal akan didifraksikan/dihamburkan pada sudut tertentu (Susita

et al., 2008).

Apabila sinar X monokromatis mengenai material kristal, maka setiap

bidang kristal akan memantulkan atau menghamburkan sinar X kesegala arah.

sinar X pantulan tertentu saja. Interferensi saling memperkuat apabila sinar X

yang sefase mempunyai selisih lintasan kelipatan bulat panjang gelombang (λ).

Pernyataan ini dinamakan hukum Bragg untuk difraksi kristal, secara matematis

dapat dituliskan dalam bentuk persamaan (Whiston, 1991).

2 d sin θ = n λ

Keterangan:

d = Jarak antar bidang atom yang berhubungan (Ǻ)

θ = Sudut hamburan

n = Orde difraksi

λ = Panjang gelombang dari sinar X(Ǻ)

Dari informasi sudut hamburan (2θ) dan apabila panjang gelombang sinar

X telah diketahui maka akan dapat dihitung jarak antar bidang atom. Setelah

diketahui jarak antar bidang atom, selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung

indeks Miller dari bidang-bidang atom maupun orientasi pertumbuhan kristal serta

parameter kisinya.

Apabila sinar X monokromatis mengenai material kristal, maka setiap

bidang kristal akan memantulkan atau menghamburkan sinar X kesegala arah.

Interferensi terjadi hanya antara sinar-sinar pantul sefase sehingga hanya terdapat

sinar X pantulan tertentu saja. Interferensi saling memperkuat apabila sinar X

yang sefase mempunyai selisih lintasan kelipatan bulat panjang gelombang (λ).

Pernyataan ini dinamakan hukum Bragg untuk difraksi kristal, secara matematis

Menurut strukturnya, materi dapat digolongkan menjadi dua yaitu

berstruktur kristal dan yang tidak berstruktur (amorf). Material amorf apabila

dikenai berkas sinar X akan dicirikan oleh spektrum yang kontinyu, tidak ada

puncak-puncak difraksi pada sudut tertentu. Sedang material kristal, apabila

dikenai berkas sinar X akan dicirikan oleh adanya spektrum yang diskrit pada

sudut hamburan tertentu. Kristal (crystals) dapat didefinisikan sebagai suatu

materi yang tersusun atas atom-atom yang tertata secara rapi, berulang (periodik)

dan membentuk pola tiga dimensi. Keteraturan atom-atom yang berulang akan

membentuk suatu kisi-kisi, yang apabila dikenai berkas sinar, atom-atom tersebut

akan berperilaku sebagai kisi difraksi. Oleh karena untuk setiap materi di alam

berstruktur kristal tertentu (artinya mempunyai bidang-bidang, jarak antar bidang,

maupun parameter kisi tertentu), dengan demikian teknik difraksi sinar X dapat

dimanfaatkan untuk deteksi unsur/senyawa yang terkandung dalam suatu materi

dari struktur kristalnya.

Struktur kristal suatu materi berhubungan erat dengan sifat-sifat materi

tersebut, misalnya sifat optik, mekanik, elektrik, maupun termal. Dengan

diketahuinya struktur kristal dari suatu materi, secara tidak langsung dapat pula

diketahui sifat-sifat materi.

2.13 Spektrofotometri FT-IR (Fourier Transform Infra Red)

Spektrofotometri infra-merah adalah sangat penting dalam kimia modern,

terutama dalam bidang kimia organik. Ia merupakan alat rutin dalam penemuan

gugus fungsional, pengenalan senyawa, dan analisa campuran. Kebanyakan

yang berbeda hanya sedikit dari satu molekul ke yang lain tergantung pada

substituen yang lain (Day dan Underwood, 1990).

Pancaran infra-merah pada umumnya mengacu pada bagian spektrum

elektromagnet yang terletak di antara daerah tampak dan daerah gelombang

mikro. Bagi kimiawan organik, sebagian besar kegunaannya terbatas di antara

4000 cm-1 dan 666 cm-1 (2,5 – 15,0 µm). Akhir-akhir ini muncul perhatian pada

daerah infra-merah dekat, 14.290 – 4000 cm-1 (0,7 – 2,5 µm) dan daerah

infra-merah jauh, 700 – 200 cm-1(14,3 – 50 µm) (Silverstein, et al., 1986).

Spektrofotometri infra-merah juga digunakan untuk penentuan struktur,

khususnya senyawa organik dan juga untuk analisis kuantitatif, seperti analisa

kuantitatif pencemaran udara, misalnya karbon monoksida dalam udara dengan

teknik non-dispersive (Khopkar, 2003).

Pada dasarnya Spektrofotometri FT-IR (Fourier Transform Infra Red)

adalah sama dengan spektrofotometri IR dispersi, yang membedakannya adalah

pengembangan pada sistim optiknya sebelum berkas sinar infra-merah melewati.

Faktor-faktor yang mempengaruhi bilangan gelombang pada

Spektrofotometri IR yaitu perubahan massa atom-atom yang ada dalam ikatan,

dan gaya ikatan. Daerah spektra IR dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Daerah Frekuensi gugus fungsional

Terletak pada daerah radiasi 4000 – 1400 cm-1. Pita-pita absorpsi pada

daerah ini utamanya disebabkan oleh vibrasi dua atom, sedangkan frekuensinya

karakteristik terhadap massa atom yang berikatan dan konstanta gaya ikatan.

Yaitu daerah yang terletak pada 1400 – 400 cm-1. Pita-pita absorpsi pada

daerah ini berhubungan dengan vibrasi molekul secara keseluruhan. Setiap atom

dalam molekul akan saling mempengaruhi sehingga dihasilkan pita-pita absorbsi

yang khas untuk setiap molekul. Oleh karena itu, pita-pita pada daerah ini dapat

dijadikan sarana identifikasi molekul yang tak terbantahkan.

2.14 Pengukuran Luas Permukaan Dengan Metode Brunauer-Emmett-Teller (BET)

Luas permukaan (surface area) merupakan sifat yang penting dalam

aplikasi katalis. Istilah tekstur (texture) merujuk pada struktur pori partikel secara

umum meliputi luas permukaan, distribusi ukuran pori, dan bentuk pori. Dari

beberapa sifat kaitannya dengan tekstur tersebut, luas permukaan (surface area,

Sg, m2/g) merupakan parameter yang paling penting kaitannya dengan permukaan

katalis di dalam katalis heterogen. Luas permukaan total merupakan kriteria

krusial untuk katalis padat karena sangat menentukan jumlah situs aktif di dalam

katalis kaitanya dengan aktifitas katalis (Istadi, 2006).

Pengukuran luas permukaan menggunakan teknik adsorpsi fisik

menggunakan prinsip gaya Van der Waals. Isoterm keseimbangan dapat

digambarkan dimana volume yang teradsorpsi diplotkan terhadap p/p0 (p: tekanan,

p0: tekanan jenuh pada temperatur pengukuran).

Model teoritis untuk menyatakan isoterm keseimbangan dalam adsorpsi

adalah model Brunauer, Emmett, Teller yang lebih dikenal dengan BET. Teori

BET diperkenalkan tahun 1938 oleh Stephen Brunauer, Paul Hugh Emmett, dan

Teori ini menjelaskan fenomena adsorpsi molekul gas di permukaan zat

padat (melekatnya molekul gas di permukaan zat padat). Kuantitas molekul gas

yang diadsorsi sangat bergantung pada luas permukaan yang dimiliki zat pada

tersebut. Dengan demikian, secara tidak langsung teori ini dapat dipergunakan

untuk menentukan luas permukaan zat padat (Abdullah dan Khairurrijal, 2008).

Jika zat padat berupa partikel-partikel maka luas permukaan untuk zat

padat dengan massa tertentu akan semakin besar jika ukuran partikel semakin

kecil. Luas permukaan spesifik didefinisikan sebagai perbandingan luas total

pemukaan zat padat terhadap massa zat padat sehingga luas permukaan spesifik

akan semakin besar jika ukuran partikel semakin kecil. Metode BET memberikan

informasi tentang luas permukaan spesifik zat padat. Sehingga metode BET

dapat digunakan untuk memperkirakan ukuran rata-rata partikel zat padat. Untuk

material berpori, luas permukaan spesifik ditentukan oleh porositas zat padat.

Dengan demikian metode BET juga dapat digunakan untuk menentukan

porositas zat pada (Abdullah dan Khairurrijal, 2008).

Landasan utama teori BET adalah molekul dapat teradsoprsi pada

permukaan zat padat hingga beberapa lapis, dianggap bahwa tidak ada interaksi

antar molekul gas yang teradsorpsi pada permukaan zat padat, teori adsorpsi satu

lapis dari Langmuir dapat diterapkan untuk masing-masing lapis gas. Dengan

asumsi di atas, BET mendapatkan persamaan umum yang menerangkan keadaan

molekul yang teradsorpsi pada permukaan zat padat.

V

Vm

=

CP

Dalam hubungan ini, Vm adalah volume lapis tunggal, P adalah tekanan

yang terukur, P0 adalah tekananan uap jenuh cairan adsorbat, dan C adalah panas

adsorpsi dan pencairan (liquefaction) yang konstant untuk beberapa bahan dengan

nilai kurang dari 100. Persamaan (1) adalah valid hanya untuk P/P0 ≤ 0.3. Diatas

harga tersebut kondensasi cairan terjadi di mikropori hingga mesopori hingga

P/P0 mendekati satu. Dalam pengukurannya biasanya menggunakan gas nitrogen

sebagai adsorbatnya. Persamaan (1) diubah sedemikian rupa sehingga dapat

dibuat plot antara p/p0 vs p/[V(P-P0)], yang pada akhirnya Vm dan luas

permukaan (Sg) bisa ditentukan (Istadi, 2006):

P V P0-P

=

1 VmC

+

c-1

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Fisik dan Laboratorium

Penelitian Kimia Dasar, Departemen Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi,

Universitas Airlangga, Surabaya. Sedangkan karakterisasi katalis dan analisis

biodiesel akan dilakukan di Intitut Tekhnologi Sepuluh November (ITS) dan

Universitas Gajah Mada (UGM). Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari

sampai bulan Juni 2012.

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

3.2.1 Bahan Penelitian

Bahan yang dipergunakan adalah bentonit sintetis, Minyak jarak pagar dari

PTPN-XII Jember, AlCl3 (Merck), CaO sintetis (Merck), piridin (Merck), AgNO3,

CH3OH (Merck, 99,9 %), Asam Oksalat dari merck, KOH dari (Merck),

n-heksana, etanol (Merck, 99,9%), aquades, indikator pp.

3.2.2 Alat Penelitian

Alat-alat yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah seperangkat alat

refluks, labu leher tiga, hot plate, furnace, magnetic stirer, oven, krus porselen,

mortar, ayakan dengan ukuran 200 mesh, erlemeyer, termometer, pipet tetes, pipet

mikro, timbangan analitik, desikator, corong pisah, seperangkat rotary vacum

evaporator, buret, klem, statif, pipet volum, labu ukur, bowl pipet, pengaduk,

Quantachrome NOVA 1000 surface area analyzer, Siemens D5005

diffractometer. FT-IR spec-troscopy.

3.4 Metode Penelitian

3.4.1 Pembuatan KOH 0,1 N

Sebanyak 6,6011 g KOH ditimbang, kemudian dilarutkan dalam gelas

beaker 100 mL sampai homogen. Larutan yang terbentuk dipindahkan kedalam

labu ukur 1000 mL secara kuantitatif kemudian ditambahkan aquades sampai

tanda batas. Campuran yang terbentuk dikocok supaya homogen

3.4.2 Pembuatan larutan baku asam oksalat 0,1 N

Sebanyak 0,63 g asam oksalat ditimbang dengan teliti, kemudian

dimasukkan kedalam gelas beker 100 mL. Kemudian asam oksalat dilarutkan

dengan aquades sedikit demi sedikit sampai larut homogen. Larutan yang sudah

terbentuk dipindahkan kedalam labu ukur 100 mL secara kuantitatif dan

ditambahkan aquades sampai tanda batas. Campuran yang terbentuk dikocok

supaya homogen.

3.4.3 Pembuatan larutan AlCl3 0,5 M

Sebanyak 13,143 g AlCl3 anhidrat dilarutkan kedalam 200 mL aquades.

Penambahn aquades dilakukan sedikit demi sedikit dan dilakukan didalam lemari

asam AlCl3 sangat reaktif terhadap penambahan air.

3.4.4 Preparasi katalis Al3+-bentonit

Sebanyak 5 g bentonit sintetis dilarutkan kedalam larutan AlCl3 0,5 M.

campuran kemudian distirer selama 24 jam (Reddy et al., 2007), setelah itu

campuran disaring. Setelah disaring endapan dicuci dengan aquades sampai bebas

dari Cl- (diuji dengan AgNO

endapan dikeringkan dalam oven selama 4 jam pada suhu 150 0C. Setelah kering

endapan digerus sampai halus dan diayak pada ayakan 200 mesh.

3.4.5 Preparasi katalis CaO/Al3+-bentonit

Sebanyak 5 g katalis Al3+-bentonit yang telah selesai dibuat dicampur

dengan 1,25 g CaO (Soetaredjo et al., 2010). Campuran dilarutkan dalam aquades,

setelah dilarutkan campuran distirer selama 1 jam. Setelah 1 jam campuran

disaring kemudian endapan dikalsinasi pada suhu 200 0C selama 4 jam. Endapan

yang telah dikalsinasi kemudian digerus dan diayak pada ayakan 200 mesh.

3.5 Karakterisasi Katalis

3.5.1 Penentuan luas permukaan katalis

Analisis luas permukaan padatan katalis, volume pori total dan rerata

jari-jari pori menggunakan Gas Sorbtion Analyzer NOVA-1000, Quantachrome Corp

metode Brunauer-Emmet-Teller (BET).

3.5.2 Penentuan Struktur Katalis

Penentuan struktur katalis dengan menggunakan metode XRD, metode

XRD banyak digunakan untuk mengidentifikasi dan mengarakterisasi material

yang digunakan sebagai katalis, karena banyak material katalis yang berbentuk

kristal. Teknologi XRD ini juga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan

menentukan besarnya bagian fasa dalam padatan, film tipis, dan sample multi

fasa. XRD menggunakan radiasi sinar Cu-Kα (λ= 1.54056). Tabung X-ray

3.5.3 Penentuan Situs Asam dan Basa katalis 3.5.3.1 Penentuan Situs Asam katalis

Sebanyak 0,5 g Al3+-Bentonit, dimasukkan dalam kurs porselen kemudian

dipanaskan pada suhu 100 0C (Reddy et al., 2007). Setelah itu dimasukkan

kedalam desikator yang telah divakumjmkan. Kedalam desikator tersebut, dialiri

10 ml piridin yang dipanaskan. Kemudian, dibiarkan selama 24 jam dan

ditimbang. Untuk menghilangkan gas piridin yang terserap, maka katalis dioven

kembali pada suhu 115 0C selama 1 jam (Reddy et al, 2007). Besarnya situs asam

dapat diketahui dengan menimbang katalis sebelum dialiri gas piridin dan setelah

dialiri gas piridin dengan metode gravimetri dengan rumus sebagai berikut:

Jumlah Keasaman total = Jumlah Piridin teradsorbMr

piridin× mBentonit (g)

Kemudian Katalis yang telah dialiri gas piridin dilakukan uji FT-IR untuk

mengetahui letak situs asam Lewis dan Bronstead.

3.5.3.2 Penentuan situs basa katalis

Situs basa ditentukan dengan metode indikator. 0,005 g Katalis

didispersikan kedalam 5 mL larutan toluena dan diamati sampai ada perubahan

warna indikator. Indikator yang digunakan dalam penentuan ini adalah sebagai

berikut : Bromothymol biru (pKBH= 7,2), Phenolphetalin (pKBH= 9,3),

2,4-dinitroanilin (pKBH= 15,0) dan 4-nitroanilin (pKBH= 18,4). Sedangkan jumlah

situs basa diukur melalui titrasi menggunakan phenolphetalin (Kouzu, et al.,

2008). Untuk jumlah situs basa dari katalis CaO/Al3+-Bentonit dilakukan dengan

3.6 Sintesis dan Karakterisasi Biodiesel

3.6.1 Sintesis biodiesel dari Crude Jatrhopa Oil (CJO)

Sebanyak 9,6192 g metanol dan 0,5 g CaO/Al3+-bentonit direfluks selama

30 menit pada suhu 80 0C diatas hot plate. Setelah itu sebanyak 8,6187 g minyak

jarak pagar dimasukkan kedalam campuran metanol dan CaO/Al3+-bentonit

sambil tetap dipanaskan pada suhu 80 0C. Reaksi dilakukan dalam berbagai

variasi waktu antara 1-5 jam. Setelah reaksi campuran disentrifugasi untuk

memisahkan produk dengan katalis. Setelah itu larutan dicuci dengan air untuk

memisahkan biodiesel dengan gliserol, sehingga terbentuk dua lapisan, lapisan

atas berwarna bening merupakan produk dari biodiesel.

3.6.2 Sintesis biodiesel dari Jatrohopa Oil

Sebanyak, 9,6192 g metanol dan 0,1 g H2SO4 direfluks selama 30 menit

pada suhu 80 0C diatas hot plate. Setelah itu sebanyak 8.6187 g minyak jarak

pagar dimasukkan kedalam campuran metanol dan H2SO4 sambil tetap

dipanaskan pada suhu 80 0C. Reaksi dilakukan selama 3 jam.

Tahap berikutnya Sebanyak, 9,6192 g metanol dan 0,5 g CaO/Al3+

-bentonit direfluks selama 30 menit pada suhu 80 0C diatas hot plate. Setelah itu

sebanyak 8.6187 g minyak jarak pagar yang telah mengalami reaksi esterifikasi

terlebih dahulu dimasukkan kedalam campuran metanol dan CaO/Al3+-bentonit

sambil tetap dipanaskan pada suhu 80 0C. Reaksi dilakukan dalam berbagai

variasi waktu antara 1-5 jam. Setelah reaksi campuran disentrifugasi untuk

memisahkan biodiesel dengan gliserol, sehingga terbentuk dua lapisan, lapisan

atas berwarna bening merupakan produk dari biodiesel.

3.6.3 Karakterisasi Biodiesel

3.6.3.1 Penentuan kadar air minyak jarak pagar

5 gr minyak jarak pagar ditimbang dalam kurs porselen yang telah

diketahui beratnya kemudian dioven 105°C selama 3 jam. Setelah 3 jam minyak

didinginkan dalam desikator, setelah dingin ditimbang bertanya sampai konstan.

Untuk menghitung kadar air dalam minyak jarak menggunakan rumus:

Kadar air=Berat awal-Berat akhirBerat awal x 100%

3.6.3.2 Penentuan bilangan asam

Sebanyak 1 g metil ester (Biodiesel) dimasukkan dalam labu titrasi

kemudian ditambahkan 5 mL etanol dan 5 mL n-heksana dan 3 tetes indikator pp.

Kemudian campuran tersebut dititrasi dengan KOH 0,1 N. campuran dititrasi dari

tidak berwarna sampai berwarna merah jambu,warna bertahan selama 30 detik.

Kemudian bilangan asam dapat ditentukan dengan memasukkan data kedalam

rumus (Baig dan Ng, 2010):

Bilangan Asam =

3.6.3.3 Analisisa produk biodiesel

Sebanyak 0,5 g senyawa biodiesel dapat dilarutkan dalam 5ml metil

heptadekanoat kemudian dianalisa dengan GC-MS. Dari GC-MS kandungan

senyawa dan konversi biodiesel dapat diketahui. untuk mengukur konversi

Konversi Biodiesel (C) = ∑A-AA is

is

x

Cis xVis

m x 100%

Keterangan:

∑A = Total peak area C14:0 – C24:1

Ais = Luas area puncak standart internal

Cis = Konsentrasi Internal standart (mg/ml)

Vis = Volume internal standart (ml)

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Preparasi Katalis

4.1.1 Preparasi katalis Al3+-Bentonit

Bentonit yang digunakan pada penelitian ini adalah bentonit sintetis yang

diperoleh dari Sigma Aldrich. Sebanyak 5gr bentonit sintetis direndam dalam

larutan AlCl3 0,5 M selama 24 jam pada suhu 80°C sambil direfluks. Perendaman

pada proses ini bertujuan untuk proses pertukaran kation dimana ion Al3+ akan

masuk pada struktur interlayer bentonit untuk menggantikan ion Ca2+.

Hasil dari perendaman bentonit tersebut berupa suspensi yang kemudian

disaring untuk memisahkan endapan dengan larutannya. Endapan yang

didapatkan merupakan Al3+-bentonit yang masih mengandung sisa ion Cl-. Untuk

mendapatkan Al3+-bentonit yang bebas Cl- maka dilakukan pencucian Cl- dengan

menggunakan aquadem. Untuk menguji Al3+-bentonit bebas dari ion Cl-, air bekas

pencucian diuji dengan larutan AgNO3, jika air sudah tidak mengandung endapan

AgCl maka Al3+-bentonit sudah bebas dari ion Cl-. Setelah Al3+-Bentonit bebas

dari ion Cl-, Al3+-bentonit dikeringkan pada suhu 150°C selama 4 jam untuk

menghilangkan kandungan airnya.

4.1.2 Preparasi katalis CaO/Al3+-Bentonit

Katalis CaO/Al3+-bentonit dibuat dengan menambahkan Al3+-bentonit

dengan CaO perbandingan berat 4:1 (Soetaredjo et al., 2010). Selanjutnya katalis

Al3+-Bentonit dan CaO direndam dalam aquades dan diaduk selama 1 jam.

Endapan yang didapatkan merupakan CaO/Al3+-bentonit kemudian dikalsinasi

pada suhu 200°C selama 4 jam. Hasil endapan yang terbentuk berwarna abu-abu

lebih muda dari pada katalis Al3+-Bentonit Setelah dingin katalis CaO/Al3+

-Bentonit digerus dan diayak menggunakan ayakan 200 mesh. Katalis yang

terbentuk dilakukan pengayakan 200 mesh untuk mendapatkan ukuran partikel

yang seragam dengan luas permukaan yang besar.

4.2 Karakterisasi Katalis 4.2.1 Luas permukaan katalis

Analisa Luas permukaan dengan metode BET ini bertujuan untuk

mengetahui luas area, dan volume total pori,. Penentuan luas area, volume total

pori disajikan dalam Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Hasil penentuan luas area dan volume total pori, menggunakan metode BET

Katalis Luas Permukaan (m2/g) Pori (10Volume Total -2 cc/g)

Bentonit sintetis 23,744 12,40

Al3+- Bentonit 36,836 11,00

CaO/Al3+-

Bentonit 7,494 4,759

Dari Tabel 4.1 diketahui bahwa luas permukaan katalis CaO/Al3+-

Bentonit lebih kecil daripada luas permukaan dari bentonit sintetis dan Al3+-

Bentonit namun lebih besar daripada luas permukaan CaO. Penyusutan luas

permukaan ini disebabkan karena proses preparasi katalis, proses kalsinasi dan

penggumpalan oksida logam di permukaan katalis sehingga menyebabkan

Gambar 4.1 Grafik adsorbsi-desorbsi katalis CaO/Al3+-Bentonit

Gambar 4.1 diatas menunjukan grafik isotherm adsorbsi-desorbsi N2

katalis CaO/Al3+-Bentonit mempunyai loop histeresis. Adanya loop histeresis

menunjukan bahwa CaO/Al3+-bentonit termasuk dalam tipe IV, yang merupakan

padatan mesopori. Data ini juga didukung dengan data ukuran pori yang

menyatakan bahwa CaO/Al3+-bentonit memiliki ukuran pori sebesar 127,018 Ǻ

dimana, ukuran pori antara 20-500 Ǻ tergolong dalam material mesopori.

4.2.2 Struktur katalis

Penentuan struktur katalis dengan menggunakan metode XRD dilakukan

dan CaO/Al3+- bentonit. Analisa XRD dilihat dari perbandingan perubahan d

spacing

dan harga 2θ dari bentonit sintetis, CaO, Al3+- bentonit dan CaO/Al3+- bentonit.

Pada difraktogram bentonit sintetis, terdapat puncak pada 2θ= 7,03554, 19,79788,

29,48867 puncak tersebut sesuai dengan puncak monmorillonit seperti yang

dilaporkan oleh Wijaya, et al., 2002. Pada difaktogram CaO terdapat puncak pada

2θ= 32,24350 dan 37,38915 yang menyatakan refleksi khas dari CaO dan 2θ pada

47,16288 yang merupakan puncak Ca(OH)2 serta 2θ= 47,55610 dan 43,15040

yang merupkan puncak dari CaCO3, hal ini yang sesuai dengan penelitian dari

Nakatami et al., 2009, Ngamcharussrivichai et al., 2010, dan Tang, et al., 2011.

Berikut tabel perbandingan difraktogram XRD dari bentonit sintetis, Al3+-

Bentonit dan CaO/Al3+- Bentonit.

Tabel 4.2 Perbandingan data XRD dari bentonit sintetis, CaO, Al3+- Bentonit dan CaO/Al3+- Bentonit

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa terdapat pergeseran dspacing dan 2θ dari

bentonit sintetis, CaO, Al3+- bentonit dan CaO/Al3+- bentonit. Hal ini menunjukan

bahwa terdapat perbedaan struktur sebelum dan setelah modifikasi bentonit. Data

ini didukung dengan perbandingan difraktogram antara bentonit sintetis, Al3+

Gambar 4.2 Difraktogram bentonit sintetis, CaO, Al3+- Bentonit, dan CaO/Al3+

-Bentonit

Pada difraktogram Al3+- Bentonit diatas dapat diamati bahwa terdapat

puncak khas dari monmorillonit masih terlihat yakni pada 2θ= 5,8748 akan tetapi

setelah dilakukan modifikasi harga 2θ monmorilonit dari katalis CaO/Al3+-

bentonit bergeser menjadi 5,84745 dan nilai dspacing meningkat. Peningkatan

dspacing ini dikarenakan kemampuan swelling pada saat pertukaran ion,

lapisan-lapisan silikat pada montmorillonit akan terbuka semakin lebar karena

kation-kation yang ada tertukar oleh kation-kation yang lebih besar (Cool, et al., 1998).

Pada katalis CaO/Al3+-bentonit, terlihat puncak khas CaO pada 2θ= 39,

38267. Hal ini menunjukan bahwa CaO telah berikatan dengan Al3+-bentonit.

Difaktogram pada Gambar 4.1 menunjukan bahwa modifikasi katalis dengan

cation exchanged Al3+ dan impregnasi dengan CaO tidak merubah struktur dari

monmorillonit yang ditunjukan dengan masih munculnya puncak khas CaO/Al3+

- Bentonit

Al3+- Bentonit

bentonit sintetis