commit to user

UJI SITOTOKSIK ISOLAT AKTIF DARI EKSTRAK KLOROFORM

RUMPUT MUTIARA (Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.)

TERHADAP SEL HELA DAN SIHA

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Sains

Oeh:

FINA ERNAWATI

NIM M0406028

JURUSAN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

SURAKARTA

commit to user BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kanker merupakan penyakit penyebab kematian terbesar kedua setelah

penyakit kardiovaskuler (Sukardiman et al., 2004). Di Indonesia, penderita kanker mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Menurut Ja’far

dan Santoso (2010) di negara berkembang, kanker serviks merupakan penyebab

utama kematian akibat kanker di kalangan wanita.

Usaha penyembuhan dengan obat sintetik umumnya masih relatif mahal dan

memiliki efek yang besar. Oleh karena itu, sebagian besar penderita penyakit ini

memilih cara lain dengan memanfaatkan bahan alam yaitu dengan menggunakan

tanaman obat sebagai obat tradisional (Sukardiman et al., 2004).

Murdiyono (2008) telah meneliti fraksi 6 ekstrak kloroform rumput mutiara

(Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.) dan hasilnya diperoleh LC50-24 jam adalah 281,77 µg/ml. Menurut Meyer et al., (1982) senyawa uji dikatakan toksik jika harga LC50-24

jam kurang dari 1000 µg/ml. Ruwaida (2010) melakukan isolasi terhadap fraksi aktif

rumput mutiara dan diperoleh 6 isolat, dua diantaranya yaitu isolat 4 dan 5

merupakan isolat aktif dengan LC50-24 jam 55,87 µg/ml dan 47,76 µg/ml. Berdasarkan

hasil penelitian tersebut perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap isolat 4 dan 5

commit to user

Menurut Febriansah et al. (2008) dan IPTEKnet (2005) rumput mutiara telah lama digunakan dalam pengobatan kanker serviks. Sel HeLa dan SiHa merupakan

turunan dari sel epitel kanker serviks, oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan

pengujian sitotoksisitas untuk mengetahui potensi isolat 4 dan 5 dalam penghambatan

pertumbuhan terhadap sel HeLa dan SiHa. Uji sitotoksik digunakan untuk

menentukan parameter nilai IC50-24 jam. Nilai IC50-24 jam dapat menunjukkan potensi

suatu senyawa sebagai sitotoksik.

Haryanti (2008) dalam penelitiannya menyebutkan IC50-24 jam ekstrak etanol

rumput mutiara terhadap sel MCF-7 adalah 77 µg/ml. Sejalan dengan hal tersebut

Suparman (2008) melaporkan IC50-24 jam yang didapat dari uji sitotoksik terhadap

ekstrak etanol rumput mutiara adalah 116 µg/ml pada WiDr. Berdasarkan penelitian

di atas maka perlu dilakukan uji sitotoksik isolat rumput mutiara terhadap sel HeLa

dan SiHa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai IC50-24 jam dari isolat 4 dan 5

ekstrak kloroform yang terkandung dalam rumput mutiara yang berpotensi sebagai

antikanker berdasarkan hasil uji toksisitas dengan metode Brine Shrimp Lethality Test

commit to user

B. Rumusan Masalah

1. Berapakah nilai IC50-24 jam isolat 4 dan 5 dari ekstrak kloroform rumput

mutiara terhadap sel HeLa dan SiHa?

2. Bagaimanakah efek sitotoksik pada sel HeLa dan SiHa setelah pemberian

isolat 4 dan 5 dari ekstrak kloroform rumput mutiara?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui nilai IC50-24 jam isolat 4 dan 5 dari ekstrak kloroform rumput

mutiara terhadap sel HeLa dan SiHa.

2. Mengetahui efek sitotoksik pada sel HeLa dan SiHa setelah pemberian isolat

4 dan 5 dari ekstrak kloroform rumput mutiara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengobatan mengenai

potensi isolat 4 dan 5 dari ekstrak kloroform rumput mutiara sebagai agen

antikanker.

2. Memberikan informasi mengenai efek sitotoksik isolat 4 dan 5 dari ekstrak

commit to user BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Rumput mutiara (Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.)

Tumbuhan rumput mutiara (Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.) merupakan salah satu dari sekian banyak tumbuhan liar yang mungkin terabaikan. Tumbuhan

yang dianggap mengganggu ini seringkali dibabat habis saat membersihkan

kebun atau pekarangan, padahal rumput mutiara merupakan salah satu sumber

obat etnis (Gentry, 1993).

a. Klasifikasi

Division : Spermatophyta

Subdivision : Angiospermae

Class : Dicotyledoneae

Order : Rubiales

Family : Rubiaceae

Genus : Hedyotis

Species : Hedyotis corymbosa (L.) Lamk. (Hutchinson, 1959).

b. Basionim

commit to user

c. Nama Daerah

Nama daerah dari rumput mutiaraadalah rumput siku–siku, bunga telor

belungkas, daun mutiara, katepan, urek–urek polo (Jawa), Pengka (Makasar),

Shui xian cao (China) (IPTEKnet, 2005).

d. Morfologi Tanaman

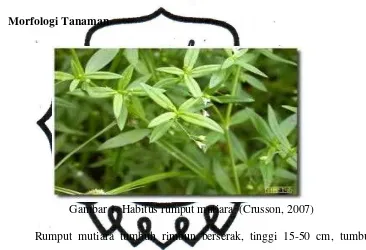

Gambar 1. Habitus rumput mutiara (Crusson, 2007)

Rumput mutiara tumbuh rimbun berserak, tinggi 15-50 cm, tumbuh

subur pada tanah lembab di sisi jalan dan pinggir selokan, mempunyai banyak

percabangan seperti terlihat pada Gambar 1 di atas. Daun tunggal, berhadapan

atau bersilang berhadapan, helaian relatif kecil, panjang 1-3,5 cm, lebar 1,5-7

mm, ujung dan pangkalnya runcing, berwarna hijau pucat, dengan sisik-sisik

kecil sepanjang tepi daunnya, tangkai daun sangat pendek, atau hampir duduk,

ibu tulang daun satu di tengah. Ujung daun mempunyai rambut yang pendek.

Batang bersegi, bunga ke luar dari ketiak daun, bentuknya seperti payung

commit to user

ungu dengan panjang kira-kira 2 mm, benang sari 4, ibu tangkai bunga

(induk) keras seperti kawat, panjangnya 5-10 mm. Stipula interpetiolaris.

Stamen apipetal seakan-akan di atas tabung mahkota. Ovarium inferior dan

petala berlekatan. Buah berbentuk bulat dengan ujung pecah-pecah. Buah

panjang 1,75-2 mm, lebar 2-2,5 mm, pada permukaan luar di dekat bagian

ujung terdapat sisa kelopak berupa tonjolan kecil runcing (Backer dan Brink,

1965; Febriansah et al., 2008).

e. Kandungan dan Manfaat Rumput Mutiara

Tumbuhan rumput mutiara mempunyai kandungan kimia antara lain

hentriacontane, stigmasterol, ursolic acid, oleanolic acid, β-sitosterol,

sitisterol-D-glucoside, p-coumaric acid, flavonoid glycosides dan

baihuasheshecaosu (CBN Portal, 2007; IPTEKnet, 2005). Asyhar et al.

(2008) telah meneliti dalam ekstrak etanolik rumput mutiara (Hedyotis corymbosa) terdapat kandungan senyawa ursolic acid dan oleanolic acid.

Hsu et al. (1998) meneliti tiga senyawa dari rumput mutiara yaitu

ursolic acid, oleanic acid, dan geniposidic acid. Hasilnya, ursolic acid dan

commit to user

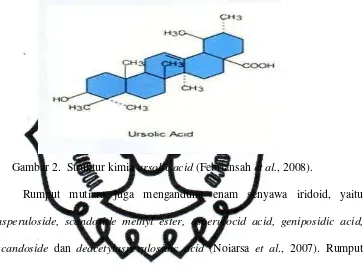

Ursolic acid termasuk dalam golongan senyawa triterpenoid pentasiklik yang secara alami dapat ditemukan pada sebagian besar tanaman herba dan

tanaman berbuah. Struktur kimia ursolic acid dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Struktur kimia ursolic acid (Febriansah et al., 2008).

Rumput mutiara juga mengandung enam senyawa iridoid, yaitu

asperuloside, scandoside methyl ester, asperulocid acid, geniposidic acid, scandoside dan deacetylasperulosidic acid (Noiarsa et al., 2007). Rumput mutiara telah lama digunakan dalam pengobatan berbagai penyakit,

diantaranya tonsilis, bronkitis, gondongan, pneumonia, radang usus buntu,

hepatitis, radang panggul, infeksi saluran kemih, bisul, borok, kanker limpa,

kanker lambung, kanker serviks, kanker payudara, rektum, fibrosarcoma dan kanker nasopharynx (IPTEKnet, 2005; Febriansah et al., 2008). Penelitian Lin

commit to user

2. Kanker

Kanker adalah segolongan penyakit yang ditandai dengan pembelahan sel

yang tidak terkendali dan kemampuan sel-sel tersebut untuk menyerang jaringan

biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan langsung di jaringan yang

bersebelahan (invasi) maupun dengan migrasi sel ke tempat yang jauh (Eka,

2007). Sel kanker timbul dari sel tubuh yang normal, tetapi mengalami

transformasi atau perubahan menjadi ganas oleh bahan-bahan yang bersifat

karsinogen (agen penyebab kanker) ataupun karena mutasi spontan. Transformasi

sejumlah gen menjadi gen mutan disebut neoplasma atau tumor. Neoplasma

merupakan jaringan abnormal yang terbentuk akibat aktivitas proliferasi yang

tidak terkontrol (neoplasia). Sel neoplasma mengalami perubahan morfologi,

fungsi, dan siklus pertumbuhan, yang pada akhirnya menimbulkan disintegrasi

dan hilangnya komunikasi antar sel (Lodish et al., 2004).

Sel kanker memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan sel normal

dalam tubuh. Sifat umum dari kanker ialah sebagai berikut :

1. Sel kanker tidak mengenal program kematian sel yang dikenal dengan nama

apoptosis. Protein p53 mampu mencegah replikasi dari DNA yang rusak pada sel normal dan mendorong penghancuran sendiri dari sel yang mengandung

DNA yang tidak normal. Peristiwa ini disebut apoptosis. Apoptosis sangat

dibutuhkan untuk mengatur berapa jumlah sel yang dibutuhkan dalam tubuh,

commit to user

Bila telah melewati masa hidupnya, sel-sel normal (nonkanker) akan mati

dengan sendirinya tanpa ada efek peradangan (inflamasi), namun sel kanker

berbeda dengan karakteristik tersebut. Sel kanker akan terus hidup meski

seharusnya mati (immortal). Mutasi dari gen p53 menyebabkan proliferasi dan transformasi sel menjadi kehilangan kendali (Hanahan dan Weinberg, 2000;

Sofyan, 2000).

2. Sel kanker tidak mengenal komunikasi ekstraseluler atau asosial. Komunikasi

ekstraseluler diperlukan untuk menjalin koordinasi antar sel sehingga mereka

dapat saling menunjang fungsi masing-masing. Berdasarkan sifatnya yang

asosial, sel kanker bertindak semaunya sendiri tanpa mempedulikan

kebutuhan lingkungannya. Sel kanker dapat memproduksi growth factor

sendiri sehingga tidak bergantung pada rangsangan sinyal pertumbuhan dari

luar untuk melakukan proliferasi. Sel kanker dapat tumbuh menjadi tidak

terkendali (Hanahan dan Weinberg, 2000).

3. Sel kanker mampu menyerang jaringan lain (invasif), merusak jaringan

tersebut dan tumbuh subur di atas jaringan lain membentuk anak sebar

(metastasis). Semakin besar jangkauan metastasis tumor, kanker semakin sulit

untuk disembuhkan. Kanker pada stadium metastasis merupakan penyebab

90% kematian penderita kanker (Hanahan dan Weinberg, 2000).

4. Sel kanker mampu membentuk pembuluh darah baru (neoangiogenesis) untuk

commit to user

mengganggu kestabilan jaringan tempat ia tumbuh (Hanahan dan Weinberg,

2000).

5. Sel kanker memiliki kemampuan yang tidak terbatas dalam memperbanyak

dirinya sendiri (proliferasi), meski seharusnya ia sudah tidak dibutuhkan dan

jumlahnya sudah melebihi kebutuhan yang seharusnya. Berdasarkan

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan sinyal pertumbuhan dan

kemampuan menghindar dari mekanisme apoptosis, sel kanker memiliki

kemampuan tidak terbatas untuk bereplikasi (Hanahan dan Weinberg, 2000).

Sel-sel yang mengalami kerusakan genetik tidak peka lagi terhadap

mekanisme regulasi siklus sel normal sehingga akan terus melakukan

proliferasi tanpa kontrol. Mutasi yang terjadi pada DNA di dalam gen yang

meregulasi siklus sel (pertumbuhan, kematian dan pemeliharaan sel) akan

menyebabkan penyimpangan siklus sel dan salah satu akibatnya adalah

pembentukan kanker atau karsinogenesis (McKelvey dan Evans, 2003;

Gondhowiarjo, 2004).

Serangkaian proses berkembangnya kanker disebut karsinogenesis.

Karsinogenesis adalah suatu proses terjadinya kanker melalui mekanisme multi

tahap yang menunjukkan perubahan genetik dan menyebabkan transformasi

progresif sel normal menjadi sel malignan (ganas) (Hanahan dan Weinberg,

2000). Perubahan basa DNA (mutasi) merupakan perubahan selular mendasar

commit to user

namun dibutuhkan akumulasi dari beberapa mutasi (3 sampai 20 mutasi) dalam

karsinogenesis (Lodish et al., 2000).

Karsinogenesis melibatkan inisiasi, promosi, progresi, dan metastasis. Inisiasi

merupakan perubahan spesifik pada DNA sel target yang menuntun pada

proliferasi abnormal sebuah sel. Sel yang mengalami inisiasi atau prakanker dapat

kembali ke tingkat normal secara spontan, tetapi pada tingkat lebih lanjut menjadi

ganas. Promosi merupakan tingkat lanjutan dari tahap inisiasi. Sel-sel akan

memperoleh beberapa keuntungan untuk tumbuh sehingga pertumbuhannya

menjadi cepat dan berubah menjadi bentuk tumor jinak. Tahap promosi

berlangsung lama, bisa lebih dari sepuluh tahun. Pada tahap perkembangan

(progression), terjadi instabilitas genetik yang menyebabkan

perubahan-perubahan mutagenik. Proses ini akan menghasilkan klon baru sel-sel tumor yang

memiliki aktivitas proliferasi, bersifat invasif (menyerang) dan potensi

metastatiknya meningkat. Metastasis melibatkan beberapa tahap yang berbeda,

termasuk memisahnya sel kanker dari tumor primer, masuk ke dalam sirkulasi,

serta perlekatan pada permukaan jaringan baru (David danShivdasani, 2001).

3. Kanker Serviks

Kanker leher rahim atau disebut juga kanker serviks adalah sejenis kanker

yang menurut data merupakan penyebab kematian nomor 1 pada wanita. Kanker

commit to user

reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim, terletak di antara

rahim dengan liang vagina (Candrakirana et al.,1990).

Kanker serviks umumnya 90% berasal dari sel skuamosa yang melapisi

serviks dan 10% sisanya berasal dari sel kelenjar penghasil lendir pada saluran

servikal yang menuju ke dalam rahim (Gambar 3) (Candrakirana et al.,1990). Salah satu penyebab kanker serviks adalah HPV (Human Papilloma Virus). Virus ini menjangkit perempuan jika pasangannya mengidap virus tersebut. Perempuan

perokok pun sangat rentan terhadap kanker serviks karena nikotin mempengaruhi

selaput lendir (Sanif, 2007).

Gambar 3. Organ reproduksi wanita

Kanker serviks juga dapat dideteksi dengan pendarahan vagina, tetapi

gejala kanker ini tidak terlihat sampai kanker memasuki stadium yang lebih jauh.

HPV 16 dan 18 merupakan penyebab utama pada 70% kasus kanker serviks di

commit to user

waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 10 hingga 20 tahun. Namun proses

penginfeksian ini seringkali tidak disadari oleh para penderita, karena proses HPV

kemudian menjadi pra kanker sebagian besar berlangsung tanpa gejala

(Nuryastuti et al., 2002).

4. Human Papilloma Virus (HPV)

Human Papiloma Virus (HPV) adalah suatu virus yang terdiri lebih dari 80 tipe dan terbagi atas dua, yaitu virus berisiko tinggi yang terdiri dari 12 tipe dan

virus berisiko rendah (Lagrange et al., 2005). Perbedaan potensi berbagai tipe HPV terhadap karsinogenesis tergantung afinitas protein E6 dalam mengikat gen

p53 dan protein E7 dalam mengikat gen Rb, yang mempunyai arti penting dalam karsinogenesis kanker serviks (Prayitno et al., 2005).

Ada 2 tipe pengelompokan HPV yaitu tipe yang berisiko rendah terdiri dari

HPV tipe 6,11, 42, 43, dan 44. Tipe yang kedua yaitu HPV berisiko tinggi terdiri

dari tipe 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 58, 59 dan 68, HPV tipe beresiko

tinggi dapat menyebabkan kanker serviks. HPV tipe 16dan 18dianggap paling

berpotensi sebagai penyebab kanker serviks (Hollema, 1998).

HPV berdiameter sekitar 55 nm dan mengandung genom yang cukup besar

(BM 5 x 106 berbanding 3 x 106). HPV berbentuk bulat seperti terlihat pada

commit to user

Gambar 4. Morfologi Human Papilloma Virus (Lagrange et al., 2005)

Human Papilloma Virus adalah virus DNA-circular dengan genome 7800-8000 base pairs. Virus ini mempunyai kapsul isohedral yang telanjang tanpa selubung dengan 72 kapsomer. Penyusunan genom Papilloma virus lebih kompleks (Mendelshon et al., 1995). Genome virus ini terdiri dari the early region (E) yang mengkode protein yang berperan pada replikasi genome, mengontrol transkripsi dan replikasi serta transformasi sel. The late region (L)

berisi L-genes yang mengkode protein capsid. Protein E6 (onco-protein) high-risk

HPV (tipe 16 dan 18) mempunyai peran dalam proliferasi sel yang dihubungkan

commit to user

pertumbuhan sel, karena tidak terjadinya hambatan aktivasi sel (Mendelshon et al. 1995; Prayitno et al., 2005).

5. Sel HeLa

Sel HeLa merupakan continuous cell line yang tumbuh sebagai sel yang semi melekat. Sel HeLa diturunkan dari sel epitel kanker leher rahim (serviks)

manusia. Sel ini diisolasi tahun 1951 dari seorang wanita penderita kanker leher

rahim bernama Henrietta Lacks, berusia 30 tahun (Syaifuddin, 2007).

Sel HeLa ini cukup aman dan merupakan sel manusia yang umum

digunakan untuk kepentingan kultur sel (LabWork Study Guideand Lecture

Notes, 2000). HeLa bersifat immortal yang tidak dapat mati karena tua dan dapat

membelah secara tidak terbatas selama memenuhi kondisi dasar bagi sel untuk

tetap hidup masih ada. Strain-strain baru dari sel HeLa telah dikembangkan dalam

berbagai macam kultur sel, tapi semua sel HeLa berasal dari keturunan yang

sama. Sel HeLa telah mengalami transformasi akibat infeksi HPV 18 dan berbeda

dengan sel serviks yang normal (Parhardian et al., 2004).

Sel HeLa dapat tumbuh dengan agresif dalam media kultur. Media yang

digunakan adalah media RPMI 1640. Medium RPMI 1640 mengandung nutrisi

yang cukup untuk pertumbuhan, yaitu asam amino, vitamin, garam-garam

anorganik, dan glukosa. Serum yang ditambahkan mengandung hormon-hormon

commit to user

transport, lipid diperlukan untuk pertumbuhan sel, dan mineral berfungsi sebagai

kofaktor enzim (Freshney, 1986).

6. Sel SiHa

Sel SiHa adalah sel kanker serviks akibat infeksi Human Papilloma Virus

(HPV) sehingga mempunyai sifat berbeda dengan sel leher rahim normal. SiHa

cell line mengandung genom HPV 16 (Nuryastuti et al., 2002). HPV 16 merupakan DNA virus yang berukuran kecil dengan untai ganda (Lee et al., 2003).

Sel kanker serviks yang diinfeksi HPV diketahui mengeekspresikan 2

onkogen (gen pemicu tumor), yaitu E6 dan E7. Protein E6 dan E7 terbukti dapat menyebabkan sifat immortal pada kultur primer keratinosit manusia, namun sel

yang imortal ini tidak bersifat tumorigenik hingga suatu proses genetik terjadi.

Jadi, viral onkogen tersebut tidak secara langsung menginduksi pembentukan

tumor, tetapi menginduksi serangkaian proses yang pada akhirnya dapat

menyebabkan sifat kanker (Goodwin dan DiMaio, 2000).

7. Sitotoksik

Sitotoksik adalah sifat toksis atau beracun yang dimiliki oleh suatu

senyawa tertentu terhadap sel hidup. Uji sitotoksik adalah suatu uji secara in vitro

dilakukan menggunakan kultur sel dalam mengevaluasi keamanan suatu obat,

makanan, kosmetika, maupun bahan-bahan kimia lainnya. Pengujiaan ini selain

commit to user

obat-obat terapeutik dan mengamati toksisitas baik akut maupun kronik

(Freshney, 1986).

Dua metode umum yang digunakan untuk uji sitotoksik adalah metode

perhitungan langsung (direct counting) dengan menggunakan biru tripan (trypan blue) dan metode MTT assay. Uji MTT assay merupakan salah satu metode yang digunakan dalam uji sitotoksik (Doyle dan Griffith, 2000).

Studi untuk mempelajari proliferasi, viabilitas, dan mortalitas sel dalam

rangka pencarian senyawa antitumor membutuhkan keakuratan kuantifikasi

jumlah sel hidup dalam kultur. Uji MTT

[3-(4,5-dimethylthiazol-2yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] merupakan uji yang sensitif, kuantitatif, dan

terpercaya. Metode ini merupakan metode kolorimetrik, dimana pereaksi MTT ini

merupakan garam tetrazolium yang dapat dipecah menjadi kristal formazan oleh

sistem suksinat tetrazolium reduktase yang terdapat dalam jalur respirasi sel pada

mitokondria yang aktif pada sel yang masih hidup. Kristal formazan ini memberi

warna ungu yang dapat dibaca absorbansinya dengan menggunakan ELISA

reader (Doyle dan Griffith, 2000).

Uji sitotoksik digunakan untuk menentukan parameter nilai IC50-24 jam. Nilai

IC50-24 jam menunjukkan nilai konsentrasi yang menghasilkan hambatan proliferasi

sel sebesar 50% dan menunjukkan potensi ketoksikan suatu senyawa terhadap sel.

Nilai ini merupakan patokan untuk melakukan uji pengamatan kinetika proliferasi

commit to user

senyawa sebagai sitotoksik. Sifat sitotoksik memiliki tiga tingkatan, yaitu sangat

aktif bila nilai IC50-24 jam <10 µM, aktif dengan nilai IC50-24 jam 10-20 µM, dan nilai

IC50-24 jam >20 µM dinyatakan tidak aktif (Ito et al., 2003).

Menurut Kamuhabwa et al. (2000), ekstrak uji dengan nilai IC50-24 jam <100 µg/ml tetap dikatakan memiliki potensi antiproliferasi meskipun nilainya kecil.

Nilai IC50-24 jam di bawah 100 µg/mL menunjukkan adanya potensi ekstrak uji

sebagai agen kemoprevensi(Meiyanto et al., 2003). Semakin besar harga IC50-24

jam maka senyawa tersebut semakin tidak toksik. Semakin banyak sel yang hidup,

semakin banyak kristal formazan yang terbentuk, semakin tinggi nilai absorbansi

yang diperoleh dan mengindikasikan mortalitas yang rendah. Akhir dari uji

sitotoksik dapat memberikan informasi persentase (%) sel yang mampu bertahan

hidup, sedangkan pada organ target memberikan informasi langsung tentang

perubahan yang terjadi pada fungsi sel secara spesifik (Doyle dan Griffths, 2000).

8. Siklus sel

Siklus sel adalah proses duplikasi secara akurat untuk menghasilkan jumlah

DNA kromosom yang cukup banyak dan untuk menghasilkan dua sel anakan

yang identik secara genetik. Proses ini berlangsung terus-menerus dan berulang

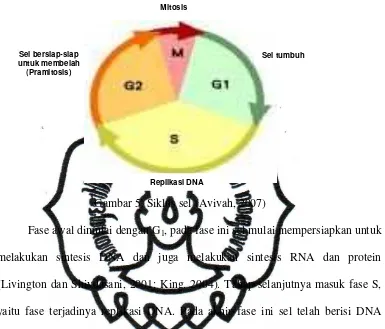

(siklik). Siklus sel secara normal terbagi dalam empat fase, yaitu G1, S, G2, M

commit to user

Gambar 5. Siklus sel (Avivah, 2007)

Fase awal dimulai dengan G1, pada fase ini sel mulai mempersiapkan untuk

melakukan sintesis DNA dan juga melakukan sintesis RNA dan protein

(Livington dan Shivdasani, 2001; King, 2004). Tahap selanjutnya masuk fase S,

yaitu fase terjadinya replikasi DNA. Pada akhir fase ini sel telah berisi DNA

ganda dan kromosom telah mengalami replikasi (De Vita et al., 1997, MacDonald dan Ford, 1997). Fase S berakhir, sel masuk dalam fase pramitosis (G2) dengan

ciri: sel berbentuk tetraploid, mengandung DNA dua kali lebih banyak daripada

sel fase lain, dan masih berlangsungnya sintesis RNA dan protein. Sewaktu

mitosis berlangsung (fase M) sintesis protein dan RNA berkurang secara tiba-tiba,

dan terjadi pembelahan menjadi 2 sel. Tahap selanjutnya sel memasuki fase

istirahat (G0). Sel dalam fase G0 yang masih potensial untuk berproliferasi disebut

sel induk (stem cell) (De Vita et al., 1997).

Sel tumbuh Sel bersiap-siap

untuk membelah (Pramitosis)

commit to user

Perubahan dari satu fase ke fase berikutnya pada siklus sel diatur beberapa

checkpoint. Kontrol checkpoint berfungsi untuk memastikan bahwa kromosom utuh dan tahap-tahap kritis siklus sel telah sempurna sebelum memasuki tahap

selanjutnya (Livingston danShivdasani, 2001).

Pada kanker terjadi perubahan pengaturan siklus sel. Selama

perkembangan sel kanker biasanya mempengaruhi ekspresi protein-protein

pengatur siklus sel. Pada sel kanker juga terjadi ketidakmampuan kontrol

checkpoint, mengakibatkan respon menyimpang terhadap adanya kerusakan seluler. Ketidakmampuan kontrol checkpoint menyebabkan inisiasi fase S atau mitosis tetap berlangsung meskipun ada kerusakan seluler dan ketidakstabilan

genetik yang selanjutnya menimbulkan clone maligna (De Vita et al., 1997, Mac Donald dan Ford, 1997).

9. Apoptosis

Apoptosis merupakan program bunuh diri dari sebuah sel. Program ini

memiliki peran penting untuk menjaga homeostasis perkembangbiakan sel.

Apoptosis merupakan suatu proses aktif yakni kematian sel melalui digesti

enzimatik oleh dirinya sendiri dan mekanisme yang efisien untuk mengeliminasi

sel yang tidak diperlukan dan mungkin berbahaya bagi tubuh sehingga dapat

menyelamatkan organisme (William, 1991). Pada sel-sel kanker program

apoptosis ini telah mengalami gangguan sehingga sel akan mengalami metastasis

commit to user

Secara fisiologis, apoptosis berlangsung melalui 2 jalur utama yakni jalur

ekstrinsik atau jalur DR (Death Reseptor), dan jalur intrinsik atau jalur mitokondria. Pada jalur ekstrinsik, apoptosis dimulai setelah DR pada membran

plasma berikatan dengan protein Fas, suatu glycocylated cell-surface protein dengan berat molekul 42-52 kDa atau dengan TNF-α yang diproduksi oleh

limfosit T atau makrofag yang mengalami sensitisasi. Reaksi ini akan

berlangsung melalui apoptotic pathway dan diikuti oleh aktivitas dari seperangkat enzim (FAAD, TRADD, kaspase 8 dan 10), untuk selanjutnya menstimulasi

efektor apoptosis. Sebagian induksi yang berasal dari TNF-α juga akan

menstimulasi mitokondria (Kromoer et al., 1997). Proses jalur ekstrinsik ini bisa dipicu oleh stimulasi dari luar sel seperti stimulasi hormonal misalnya tiroid yang

tidak bisa diimbangi oleh hormon pertumbuhan (GH) akibat defisiensi dari GH,

juga toksin, stres oksidatif dan masuknya Ca2+ ke dalam sel (Kroemer et al., 1997)

Pada jalur intrinsik, aktivasi apoptosis dapat terjadi di intraseluler, yaitu

inisiasi apoptosis muncul akibat produksi biokimia yang berasal dari stres

intraseluler seperti stres oksidatif, perubahan redoks, ikatan kovalen kimia,

peroksidasi lipid (Reed, 1997). Zat-zat tersebut memberikan signal terhadap

mitokondria sehingga menyebabkan perubahan mitokondria itu sendiri, dimulai

dengan terbukanya membran bagian luar yang diikuti pembengkakan matriks dan

protein-commit to user

protein mitokondria termasuk sitokrom c sebagai aktivator kaspase dalam hal ini

mengaktivasi kaspase 9 untuk menggerakkan efektor apoptosis (Green, 1998).

Apoptosis akan menghasilkan apoptotic bodies yang terdiri dari fragmen sisa-sisa sel, yang akan difagositosis oleh sistem retikuloendotelial di sekitarnya.

Regulasi apoptosis adalah untuk mempertahankan homeostasis normal, menjaga

keseimbangan proliferasi dan kematian sel di dalam organ multiseluler. Salah satu

fungsi apoptosis adalah mencegah kanker dengan cara mengeliminasi sel-sel

kanker. Pada hampir semua proses kematian sel, signal cascade terjadi melalui bantuan senyawa oksigen reaktif sebagai molekul pembawa isyarat (messenger) (Kroemer et al., 1997).

Apoptosis dapat dibagi dalam 3 tahap yaitu :

a. Tahap inisiasi

Selama fase inisiasi yang heterogen, sel menerima stimulus yang

menginduksi kematian, kehilangan faktor -faktor yang menunjang ketahanan

hidup, kekurangan suplai untuk metabolisme dan terjadi pengikatan reseptor

yang meneruskan sinyal kematian, misalnya pengikatan Fas/FasL,

TNF/TNFR dan lain-lain. Reaksi kimia yang berperan dalam fase inisiasi ini

sangat heterogen bergantung pada seberapa lethal stimulus yang diterima. Tahap inisiasi tergantung pada deathinducing signal untuk mengaktifkan

commit to user

b. Tahap efektor

Pada tahap ini, proses inisiasi dilanjutkan dengan reaksi metabolik

dengan pola yang lebih teratur, dan sel mengambil keputusan atau komitmen

untuk “bunuh diri”.

c. Tahap degradasi

Pada fase degradasi atau fase eksekusi, terjadi peningkatan berbagai

aktivitas, termasuk peningkatan aktivasi enzim-enzim katabolik dan produksi

reactive oxygen species (ROS). Pada fase ini perubahan morfologi dan biokimiawi sel, di antaranya fragmentasi DNA, serta degradasi berbagai jenis

protein (Reed, 1997).

Bila sel kehilangan kemampuan untuk melakukan apoptosis (misalnya

karena mutasi), atau bila inisiatif untuk melakukan apoptosis dihambat (oleh virus),

sel yang rusak dapat terus membelah tanpa batas, yang akhirnya menjadi kanker.

Sebagai contoh, salah satu hal yang dilakukan oleh virus papilloma manusia (HPV)

saat melakukan pembajakan sistem genetik sel adalah menggunakan gen onkogen

E6 yang mendegradasi protein p53. Padahal protein p53 berperan sangat penting pada mekanisme apoptosis. Oleh karena itu, infeksi HPV dapat berakibat pada

commit to user

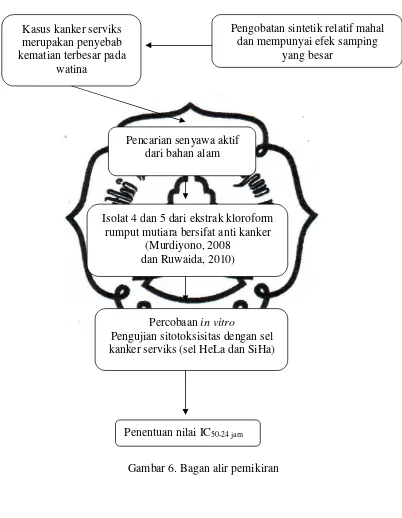

B. Kerangka Pemikiran

Kanker serviks merupakan penyebab kematian terbesar di kalangan wanita.

Usaha penyembuhan dengan obat sintetik umumnya masih relatif mahal dan memiliki

efek samping yang besar. Hal ini menyebabkan orang memilih alternatif untuk

memanfaatkan bahan alam yaitu dengan menggunakan tanaman obat. Salah satu

tumbuhan yang berpotensi untuk komoditas obat ini adalah rumput mutiara (Hedyotis corymbosa (L.) Lamk.).

Murdiyono (2008) telah meneliti fraksi 6 ekstrak kloroform rumput mutiara

dan hasilnya diperoleh LC50-24 jam adalah 281,77 µg/ml. Menurut Meyer et al., (1982), senyawa uji dikatakan toksik jika harga LC50-24 jam lebih kecil dari 1000 µg/ml. Hal ini

menunjukkan bahwa ekstrak kloroform rumput mutiarabersifat toksik dan berpotensi

anti kanker. Penelitian Ruwaida (2010) mengisolasi fraksi aktif dalam ekstrak

kloroform dan diperoleh isolat 4 dan 5 sebanyak senyawa aktif berdasarkan metode

Brine Shrimp Lethality Test (BST) dengan LC50-24 jam masing-masing 55,87 µg/ml dan 47,76 µg/ml, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut potensi rumput mutiara

sebagai anti kanker.

Febriansah et al. (2008) menyebutkan bahwa rumput mutiaratelah digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit salah satu diantaranya adalah kanker

serviks. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa nilai IC50-24 jam isolat 4 dan

commit to user

Uji eksperimental secara in vitro dengan menggunakan human cell line

memiliki keuntungan yaitu memiliki homogenitas sel yang cukup tinggi serta tidak

dijumpai variasi individual. Dalam penelitian ini menggunakan sel kanker serviks (sel

HeLa dan SiHa), kemudian sel kanker akan dikulturkan dalam medium RPMI 1640.

Kemampuan isolat 4 dan 5 dari ekstrak kloroform rumput mutiara dapat diketahui

dengan melakukan pengujian sitotoksisitas untuk mengetahui nilai IC50-24 jam. Nilai

IC50-24 jam di bawah 100 µg/mL menunjukkan adanya potensi ekstrak uji sebagai agen

kemoprevensi(Meiyanto et al., 2008). Semakin kecil nilai IC50-24 jam berarti senyawa uji semakin toksik dan sebaliknya. Bagan pemikiran di atas disajikan dalam Gambar

commit to user

Gambar 6. Bagan alir pemikiran

Pengobatan sintetik relatif mahal dan mempunyai efek samping

yang besar Kasus kanker serviks

merupakan penyebab kematian terbesar pada

watina

Isolat 4 dan 5 dari ekstrak kloroform rumput mutiara bersifat anti kanker

(Murdiyono, 2008 dan Ruwaida, 2010)

Percobaan in vitro

Pengujian sitotoksisitas dengan sel kanker serviks (sel HeLa dan SiHa)

Penentuan nilai IC50-24 jam Pencarian senyawa aktif

commit to user C. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Isolat 4 dan 5 dari ekstrak kloroform rumput mutiara diduga bersifat

sitotoksik sehingga mempunyai nilai IC50-24 jam <100 µg/ ml.

2. Peningkatan konsentrasi isolat aktif dari ekstrak kloroform rumput mutiara

commit to user BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari-Juli 2010, di LPPT (Laboratorium

Penelitian dan Pengujian Terpadu) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

B. Bahan Dan Alat

1. Bahan

Isolat 4 dan 5 rumput mutiara, Cell line HeLa (HPV 18) dan SiHa (HPV

16). Bahan lain adalah MTT {3-(4,5- dimethylthiazol- 2yl) 2,5

diphenyltetrazoliumbromide} (Sigma), Fetal Bovine Serum (FBS) (Sigma), medium Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 (Sigma), Fungison, Streptomisin (Sigma)/ Penisilin (Gibco BRL), SDS (Stop Solution), DMSO,

hepes dan tripsin (Sigma Chem. CO. St. Louis. USA).

2. Alat

Microplate 96 sumuran (Nunclone), sentrifuge Sigma 3K12 (B. Braun Biotech International), blue tip dan yellow tip, incubator CO2 Jacketed Incubator

(NuaireTM IR autoflow), ELISA reader, hemocytometer (New Bauer), tabung

conical steril (nunclone), scarper, tissue culture flask (nunclone), laminar airflow

commit to user

(Olympus, Jepang), mikropipet (Soccorex), vorteks (Genie), Timbangan elektrik

(Sartorius).

C. Cara Kerja

a. Pembuatan sampel uji

1. Larutan uji dibuat dengan melarutkan masing-masing isolat 4 dan 5 pada

media RPMI 1640.

2. Larutan induk dibuat serangkaian seri kadar yang dibutuhkan dengan

pengenceran menggunakan media RPMI 1640.

3. Seri kadar yang digunakan untuk uji sitotoksisitas adalah: (200, 100, 50,

25, 6.25, 3.125 1.5625, 0.78125, 0.390625 dan 0.1953125 ml), kontrol

positif doksorubisin, kontrol sel dan kontrol medium.

b. Preparasi sel Hela dan SiHa

1. Sel Hela dan SiHa ditumbuhkan hingga konfluen.

2. Media RPMI 1640 yang digunakan untuk menumbuhkan sel dibuang.

3. Kultur sel dipindahkan ke dalam conical tube berisi 20 ml media RPMI 1640 kemudian disentrifuge 2000 rpm selama 10 menit. Supernatan

dibuang kemudian diresuspensi dengan 10 ml media RPMI 1640.

4. Kerapatan sel dihitung dengan mengambil suspensi sel sebanyak 20 µl

commit to user

kali. Jumlah sel total yang diperoleh dibagi 4 dan dikalikan dengan faktor

pengenceran dan konstanta 104/ml.

c. Uji sitotoksisitas

1. Sebanyak 100 µl medium RPMI 1640 yang mengandung suspensi sel

dengan kerapatan sekitar 2 × 104 sel/ml dimasukkan ke dalam 93 sumuran

Microplate 96 sumuran.

2. Isolat 4 dan 5 diberikan 100 µl pada peringkat konsentrasi yang berbeda

secara triplet, dengan menggunakan mikropipet kemudian masing-masing

konsentrasi isolat sampel uji yang telah disiapkan dalam eppendorf steril dipindahkan ke dalam sumuran.

3. Hal yang sama juga dilakukan pada kontrol positif doksorubisin dan

kontrol sel dalam media RPMI 1640, masing-masing dipindahkan ke

dalam sumuran.

4. Plate diinkubasi selama 24 jam dalam inkubator CO2 37°C dengan kadar CO2 5%.

5. Penambahan MTT 5 mg/ml pada akhir inkubasi sebanyak 100 µl setiap

sumuran.

6. Plate diinkubasi lagi selama 4 jam pada 37oC, CO2 5%.

commit to user

8. Plate diinkubasi semalam pada 37oC, 5% CO2 kemudian diukur absorbansinya menggunakan ELISA reader pada panjang gelombang 550 nm(Meiyanto et al., 2008).

d. Cara Memperoleh Data

Data absorbansi yang diperoleh dikonversi ke dalam persen sel hidup.

Hasil pengamatan sel hidup ditampilkan dalam bentuk persentase sel hidup

dengan rumus:

% sel hidup = x100%

(Meiyanto et al., 2005) Persentase kematian diperoleh dari hasil pengurangan 100% sel-% sel hidup.

D. Analisis data

Tahap selanjutnya dilakukan analisis regresi linier dengan mengubah

commit to user BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Sitotoksik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek sitotoksik isolat aktif dari

ekstrak kloroform rumput mutiara (H. corymbosa (L.) Lamk.) terhadap sel HeLa dan SiHa. Dua isolat aktif rumput mutiara, yaitu isolat 4 dan isolat 5, diuji secara lanjut

berdasarkan sitotoksiknya terhadap sel HeLa dan SiHa. Hal ini bertujuan untuk

mengetahui efek sitotoksik masing-masing isolat terhadap sel HeLa dan SiHa

sehingga dapat ditentukan besarnya nilai IC50-24 jam dari masing-masing isolat.

Pada penelitian ini menggunakan metode MTT karena relatif cepat, sensitif,

akurat, dan dapat digunakan untuk mengukur sampel dalam jumlah besar. Namun,

pada penggunaan metode MTT ini senyawa uji yang digunakan tidak boleh senyawa

yang berwarna karena akan menimbulkan bias terhadap nilai absorbansi (Doyle dan

Griffiths, 2000).

Uji sitotoksisitas dimulai dengan menumbuhkan kultur sel HeLa dan SiHa

hingga konfluen dalam medium RPMI 1640 untuk mendapatkan jumlah sel sesuai

dengan kebutuhan uji. Medium RPMI 1640 digunakan karena medium ini merupakan

jenis medium yang umum digunakan pada kultur sel (Freshney, 2000). Medium ini

terkandung nutrisi yang cukup untuk pertumbuhan, yaitu asam amino, vitamin,

hormon-commit to user

hormon yang mampu memacu pertumbuhan sel. Albumin berfungsi sebagai protein

transport, lipid diperlukan dalam pertumbuhan sel, dan mineral berfungsi sebagai

kofaktor enzim.

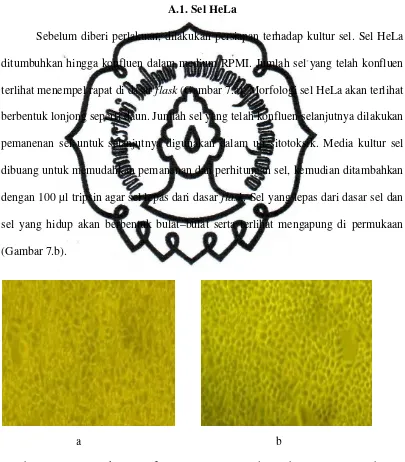

A.1. Sel HeLa

Sebelum diberi perlakuan, dilakukan persiapan terhadap kultur sel. Sel HeLa

ditumbuhkan hingga konfluen dalam medium RPMI. Jumlah sel yang telah konfluen

terlihat menempel rapat di dasar flask (Gambar 7.a). Morfologi sel HeLa akan terlihat berbentuk lonjong seperti daun. Jumlah sel yang telah konfluen selanjutnya dilakukan

pemanenan sel untuk selanjutnya digunakan dalam uji sitotoksik. Media kultur sel

dibuang untuk memudahkan pemanenan dan perhitungan sel, kemudian ditambahkan

dengan 100 µl tripsin agar sel lepas dari dasar flask. Sel yang lepas dari dasar sel dan sel yang hidup akan berbentuk bulat–bulat serta terlihat mengapung di permukaan

(Gambar 7.b).

Gambar 7. Kenampakan morfologi sel HeLa pada perbesaran 100x sebelum pemberian tripsin (a) dan setelah pemberian tripsin (b).

[image:34.595.110.515.225.687.2]commit to user

Sel sebelum pemberian tripsin terlebih dahulu dilakukan pencucian dengan

PBS yang berfungsi untuk menghilangkan serum dalam media RPMI 1640 yang

tertinggal, karena serum ini dapat menghambat kerja tripsin (Freshney, 2000).

Pemberian tripsin berfungsi sebagai enzim protease yang melepaskan interaksi antara

molekul glikoprotein dan proteoglikan dengan permukaan flask, akibatnya sel akan kehilangan kemampuannya untuk melekat pada permukaan flask dan terlihat mengapung (Doyle dan Griffith, 2000).

Sel yang telah dipanen kemudian dilakukan penambahan medium RPMI

sehingga diperoleh suspensi sel yang dapat langsung dipindahkan kedalam

microplate. Variasi konsentrasi yang digunakan pada isolat 4 dan 5 adalah 200; 100; 50; 25; 12,5; 6,25; 3,125; 1,525; 0,78125; dan 0,390625 µg/ml. Doxorubicin

digunakan sebagai kontrol positif dengan variasi konsentrasi mulai dari 10; 5; 2,5;

1,25; 0,625; 0,3125; 0,15625; 0,078125; 0,0390625; dan 0,1953125 µg/ml. Selain itu

digunakan pula kontrol negatif berupa kontrol sel dan kontrol medium RPMI 1640.

Medium yang berisi sel didistribusikan dalam 96 sumuran masing-masing

100µl, kemudian ditambahkan variasi konsentrasi isolat 4 dan 5 sebanyak 100µl

secara triplet. Tahap berikutnya, microplate yang berisi sel dan sampel uji diinkubasi selama 24 jam dan dilakukan pengamatan selanjutnya.

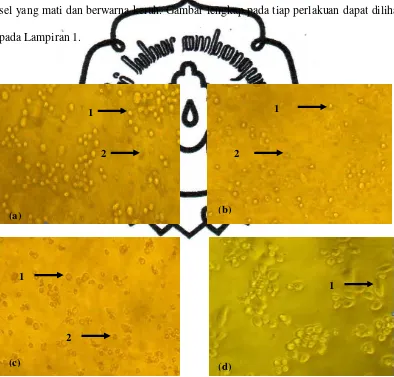

Pengamatan morfologi sel setelah perlakuan dilakukan di bawah mikroskop.

commit to user

sedikit bila dibandingkan dengan jumlah sel yang mati pada perlakuan isolat 5. Hal

ini terlihat pada Gambar (8.a) sel yang hidup dan berbentuk bulat jernih masih

tampak terlihat lebih banyak. Sel kontrol negatif tampak berbentuk seperti daun,

menempel di dasar flask, sedangkan pada kontrol positif, doxorubisin, terlihat banyak sel yang mati dan berwarna keruh. Gambar lengkap pada tiap perlakuan dapat dilihat

pada Lampiran 1.

Gambar 8. Kenampakan morfologi sel HeLa pada perbesaran 100x setelah penambahan isolat rumput mutiara pada perlakuan (a) Isolat 4 konsentrasi 200 µg/ml, (b) Isolat 5 konsentrasi 200 µg/ml, (c) doxorubixin konsentrasi 10 µg/ml, (d) kontrol sel.

Keterangan: (1) sel hidup, (2) sel mati

2 1

(d) (c)

(a) (b)

1

2 1

1

[image:36.595.112.506.251.628.2]commit to user

Berdasarkan Gambar 8 terlihat bahwa isolat 5 mampu menghambat

pertumbuhan sel HeLa lebih besar bila dibandingkan dengan isolat 4. Hal ini juga

terlihat pada jumlah persentase kematian sel, pada isolat 5 konsentrasi 200 µg/ml

mampu menyebabkan kematian sel sebesar 84.946%, sedangkan isolat 4 pada

konsentrasi yang sama hanya mampu menyebabkan kematian sel sebesar 14.874%.

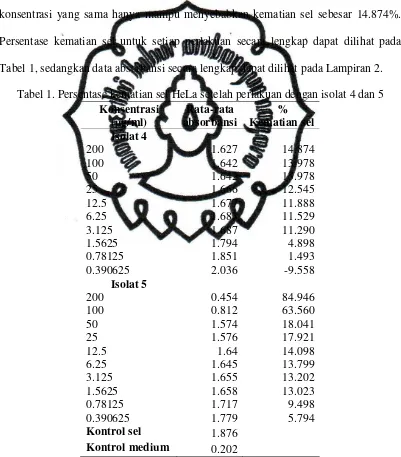

[image:37.595.112.513.247.704.2]Persentase kematian sel untuk setiap perlakuan secara lengkap dapat dilihat pada

Tabel 1, sedangkan data absorbansi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 1. Persentase kematian sel HeLa setelah perlakuan dengan isolat 4 dan 5

Konsentrasi (µg/ml) Rata-rata absorbansi % Kematian sel Isolat 4

200 1.627 14.874

100 1.642 13.978

50 1.642 13.978

25 1.666 12.545

12.5 1.677 11.888

6.25 1.683 11.529

3.125 1.687 11.290

1.5625 1.794 4.898

0.78125 1.851 1.493

0.390625 2.036 -9.558

Isolat 5

200 0.454 84.946

100 0.812 63.560

50 1.574 18.041

25 1.576 17.921

12.5 1.64 14.098

6.25 1.645 13.799

3.125 1.655 13.202

1.5625 1.658 13.023

0.78125 1.717 9.498

0.390625 1.779 5.794

Kontrol sel 1.876

commit to user

Berdasarkan hasil pada Tabel 1, isolat 4 pada konsentrasi tertinggi (200

µg/ml) belum menunjukkan kematian 50%, hanya sebesar 14.874%. Oleh karena itu

konsentrasi isolat 4 perlu dinaikkan hingga diperoleh kematian 50% untuk

menentukan nilai IC50-24 jam. Konsentrasi isolat 4 dinaikkan diatas 200 µg/ml hingga

1000 µg/ml. Data selengkapnya tersaji pada Tabel 2, sedangkan nilai absorbansi

[image:38.595.111.511.251.519.2]secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 3.

Tabel 2. Persentase kematian sel HeLa setelah perlakuan dengan isolat 4

Konsentrasi (µg/ml) Rata-rata absorbansi % kematian sel Isolat 4

1000 1.234 39.199

500 1.493 24.158

250 1.519 22.648

125 1.585 18.815

62,5 1.58 19.106

31,25 1.595 18.235

15,625 1.565 19.977

1,9531 1.604 17.712

Kontrol sel 1,909

Kontrol media 0.187

Pada Tabel 2 terlihat bahwa hingga konsentrasi 1000 µg/ml isolat 4 hanya

mampu menyebabkan kematian sebesar 39.199%. Berdasarkan data tersebut maka

isolat 4 tidak toksik terhadap sel HeLa.Namun sebaliknya, isolat 5 pada konsentrasi

100 µg/ml mampu menyebabkan kematian sel HeLa sebesar 63.56%. Oleh karena itu

IC50-24 jam isolat 5 untuk sel HeLa <100 µg/ml.

Berdasarkan hasil pengamatan pada Tabel 1 terlihat bahwa penambahan

commit to user

sel yang hidup pada kontrol sel lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah sel

hidup yang ada pada masing-masing perlakuan. Hal ini sesuai dengan Gambar (8.d)

yaitu terlihat pada kontrol negatif jumlah sel yang hidup lebih banyak bila

dibandingkan dengan perlakuan penambahan isolat 4 dan 5 maupun pada

doxorubisin. Data kematian sel pada perlakuan doxorubisin dapat dilihat pada

Lampiran 5. Berdasarkan data-data tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada

penelitian ini isolat 5 lebih toksik dibandingkan isolat 4 pada sel HeLa (Gambar 9).

Gambar 9. Kenampakan morfologi sel HeLa pada perbesaran 100x setelah penambahan isolat rumput mutiara pada perlakuan (a) IC50 isolat 4 (konsentrasi 1000 µg/ml), (b) IC50-24 jam isolat 5 (konsentrasi 100 µg/ml).

Keterangan: (1) sel hidup, (2) sel mati

Gambar (9.a) menunjukkan bahwa hingga konsentrasi 1000 µg/ml masih

terlihat banyak sel yang hidup, sedangkan pada Gambar (9.b) konsentrasi 100 µg/ml

jumlah sel yang mati lebih banyak bila dibandingkan dengan Gambar (9.a) yaitu

sebesar 63.560% (Tabel 1).

a b

1

2 1

[image:39.595.110.513.225.566.2]commit to user

Perhitungan terhadap persentase kematian sel dilakukan untuk menentukan

nilai IC50-24 jam dari masing-masing perlakuaan. IC50-24 jam merupakan konsentrasi yang

menyebabkan penghambatan pertumbuhan sel sebesar 50% dari populasi sel.

Perhitungan IC50-24 jam menggunakan analisa probit dan secara lengkap dapat dilihat

pada Lampiran 5. Hasil analisa probit ini diperoleh dengan mengubah persentase

kematian menjadi angka probit dengan menggunakan tabel probit (Lampiran 4),

[image:40.595.113.519.245.660.2]kemudian dibuat grafik persamaan regresi linier antara probit dan log konsentrasi.

Gambar 10 merupakan kurva persamaan regresi linier antara log konsentrasi dengan

probit isolat 4 terhadap sel HeLa, sedangkan kurva persamaan regresi linier isolat 5

terhadap sel HeLa dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 10. Persamaan regresi linier antara log konsentrasi dengan probit isolat 4 terhadap sel HeLa.

commit to user

Gambar 11. Persamaan regresi linier antara log konsentrasi dengan probit isolat 5 terhadap sel HeLa.

Kurva persamaan regresi linier antara log konsentrasi dengan probit

doxorubisin terhadap sel HeLa tersaji pada Gambar 12.

Gambar 12. Persamaan regresi linier antara log konsentrasi dengan probit Doxorubisin terhadap sel HeLa.

y = -0.880x + 6.712 r2 = 0.869

[image:41.595.112.516.140.675.2]commit to user

Berdasarkan hasil analisa probit yang dilakukan didapatkan nilai IC50-24 jam

isolat 5 sebesar 88.10 µg/ml dan 2.03 µg/ml untuk doxorubisin, sedangkan isolat 4

tidak dilakukan perhitungan IC50-24 jam karena hingga konsentrasi 1000 µg/ml belum

menunjukkan persentase kematian 50% dan menurut Meyer et al. (1982) nilai IC50-24

jam >1000 µg/ml dinyatakan tidak toksik. Jadi semakin besar nilai IC50-24 jam maka

senyawa tersebut semakin tidak toksik. Suatu ekstrak tanaman berpotensi untuk

dikembangkan sebagai agen antikanker bila memiliki IC50-24 jam <100 µg/ml (Ueda et

al., 2002). Nilai IC50-24 jam <100 µg/ml menunjukkan adanya potensi senyawa uji sebagai agen kemoprevensi(Meiyanto et al., 2008). Berdasarkan hasil tersebut maka isolat 5 mempunyai kemampuan dalam penghambatan pertumbuhan sel HeLa dan

berpotensi sebagai agen kemoprevensi.

A. 2. Sel SiHa

Sebelum diberi perlakuan, dilakukan persiapan terhadap kultur sel. Sel SiHa

ditumbuhkan hingga konfluen dalam medium RPMI 1640. Jumlah sel yang telah

konfluen terlihat menempel rapat di dasar flask (Gambar 13.a). Jumlah sel yang telah konfluen selanjutnya dilakukan pemanenan sel, dalam memudahkan pemanenan dan

perhitungan sel, media kultur sel dibuang kemudian ditambahkan dengan 100 µl

commit to user

Gambar 13. Kenampakan morfologi sel SiHa pada perbesaran 100x sebelum pemberian tripsin (a) dan setelah pemberian tripsin (b).

Sel sebelum pemberian tripsin terlebih dahulu dilakukan pencucian dengan

PBS yang berfungsi untuk menghilangkan serum dalam media RPMI 1640 yang

tertinggal, karena serum ini dapat menghambat kerja tripsin (Freshney, 2000). Tahap

selanjutnya, sel yang telah dipanen kemudian dilakukan penambahan medium RPMI

1640 sehingga diperoleh suspensi sel yang dapat langsung dipindahkan ke dalam

microplate.

Variasi konsentrasi yang digunakan pada isolat 4 dan 5 adalah 1000; 500;

250; 125; 62,5; 31,25; 15,625; 7,8125; 3,90625; dan 1,953125 µg/ml. Doxorubicin

digunakan sebagai kontrol positif dengan variasi konsentrasi mulai dari 10; 5; 2,5;

1,25; 0,625; 0,3125; 0,15625; 0,078125; 0,0390625; dan 0,1953125 µg/ml. Kultur sel

digunakan sebagai kontrol negatif selain itu digunakan kontrol medium RPMI 1640.

Medium yang berisi sel didistribusikan dalam 96 sumuran masing-masing

100µl, kemudian ditambahkan variasi konsentrasi isolat 4 dan 5 sebanyak 100µl

[image:43.595.108.514.155.486.2]commit to user

secara triplet. Tahap berikutnya, microplate yang berisi sel dan sampel uji diinkubasi selama 24 jam dan dilakukan pengamatan selanjutnya.

Setelah dilakukan inkubasi selama 24 jam, sel kemudian diamati di bawah

mikroskop dengan perbesaran 100x maka akan terlihat adanya perubahan morfologi

sel. Seperti halnya pada sel HeLa, sel yang mati akan terlihat adanya perubahan

bentuk, sel berwarna keruh dan mengapung.

Morfologi sel SiHa setiap perlakuan secara lengkap tersaji pada Lampiran 6.

Penetapan jumlah sel yang mati dan hidup pada pengujian sitotoksisitas dapat

dilakukan dengan berbagai cara. Penetapan yang dilakukan berdasarkan pada

parameter kerusakan membran, gangguan sintesis dan degradasi makromolekul,

modifikasi kapasitas metabolisme, serta perubahan morfologi sel. Petunjuk toksisitas

berdasarkan adanya kerusakan membran meliputi perhitungan sel yang mengambil

(up take) atau tidak bahan pewarna seperti biru tripan. Perubahan morfologi dapat diketahui dengan mikroskop electron (Snell dan Mullock, 1987 dalam Rahmawati, 2004).

Berdasarkan metode MTT, sel yang hidup akan membentuk kristal formazan

seperti yang terlihat pada Gambar 14. Formazan merupakan zat berwarna ungu yang

tidak larut dalam air sehingga dilarutkan menggunakan HCl 0,04 N dalam

isopropanol atau 10% SDS. Intensitas warna ungu yang terbentuk dapat ditetapkan

commit to user

melakukan metabolisme, sehingga berkorelasi dengan viabilitas sel. Reaksi

[image:45.595.113.516.198.490.2]pembentukan kristal formazan tersaji pada Gambar 15.

Gambar 14. Kenampakan sel hidup yang membentuk kristal formazan, (1) sel hidup, (2) sel mati.

Gambar 15. Reaksi MTT menjadi formazan (Mosmann, 1983)

Reduksi MTT menjadi garam formazan terjadi jika enzim reduktase dalam

mitokondria dalam keadaan aktif. Reduksi dalam sel melibatkan reaksi enzimatik

dengan NADH atau NADPH yang dihasilkan oleh sel hidup sehingga menghasilkan

endapan yang tidak larut. Pemecahan MTT terjadi pada mitokondria sel yang hidup

oleh enzim suksinat dehidrogenase. Absorbansi yang dihasilkan sebanding dengan

konsentrasi biru formazan yang larut dalam SDS. Reduksi garam tetrazolium

merupakan cara yang dapat dipercaya untuk mendeterminasikan proliferasi sel.

Garam tetrazolium MTT yang berwarna kuning berkurang sebagai akibat dari

1

2

Mitokondria reduktase

commit to user

aktivitas metabolisme sel terutama oleh kerja enzim suksinat dehidrogenase

(Mosmann, 1983).

Konsentrasi yang diujikan pada sel SiHa dimulai dari 1000 µg/ml karena

sebelumnya telah dilakukan uji pendahuluan mulai konsentrasi 200 µg/ml untuk

isolat 4 dan 5, namun hasilnya menunjukkan persentase kematian sel belum mencapai

50%, oleh karena itu konsentrasi dinaikkan hingga memperoleh 50% kematian.

Persentase kematian pada sel SiHa dapat dilihat pada Tabel 3, sedangkan nilai

[image:46.595.115.513.248.690.2]absorbansi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 7.

Tabel 3. Persentase kematian sel SiHa setelah perlakuan dengan isolat 4 dan 5

Konsentrasi (µg/ml) Rata- rata absorbansi % kematian Isolat 4

1000 1.053 31.904

500 1.123 25.467

250 1.128 24.974

125 1.134 24.451

62.5 1.181 20.078

31.25 1.275 11.423

15.625 1.300 9.085

7.8125 1.324 6.896

3.90625 1.372 2.430

1.953125 1.375 2.137

Isolat 5

1000 1.097 27.869

500 1.126 25.190

250 1.127 25.067

125 1.147 23.281

62.5 1.192 19.046

31.25 1.225 16.012

15.625 1.251 13.597

7.8125 1.305 8.651

3.90625 1.35 4.493

commit to user

Berdasarkan hasil pada Tabel 3 persentase kematian hingga konsentrasi 1000

µg/ml baik isolat 4 dan 5 belum menunjukkan 50% kematian. Padahal konsentrasi

>1000 µg/ml suatu senyawa dapat dikatakan tidak toksik, karena semakin besar nilai

IC50-24 jam maka senyawa tersebut semakin tidak toksik. Jadi dapat dikatakan bahwa

isolat 4 dan 5 tidak toksik pada sel SiHa.

Hal ini juga dapat dilihat pada Gambar 16 terlihat bahwa hingga konsentrasi

1000µg/ml masih banyak sel yang hidup.

Gambar 16. Kenampakan morfologi sel SiHa pada perbesaran 100x setelah penambahan isolat rumput mutiara pada perlakuan (a) isolat 4 (konsentrasi 1000 µg/ml), (b) isolat 5 (konsentrasi 1000 µg/ml), (c) doxorubixin konsentrasi 10 µg/ml, (d) kontrol sel.

Keterangan: (1) sel hidup, (2) sel mati

(a)

2 1

(b) 2

1

(c)

2

(d)

[image:47.595.114.508.246.621.2]commit to user

B. Mekanisme Penghambatan Isolat

Adanya perbedaan ketoksikan isolat 4 dan 5 pada sel HeLa dimungkinkan

karena adanya perbedaan kandungan dalam masing-masing senyawa tersebut.

Ruwaida (2010) melaporkan bahwa isolat 4 belum dapat diketahui golongan

senyawanya, sedangkan isolat 5 diidentifikasi merupakan senyawa golongan

terpenoid.Profil KLT terhadap kandungan isolat 4 dan 5 tersaji pada Gambar 17.

[image:48.595.112.505.228.509.2]

Gambar 17. Profil kromatogram isolat 4 dan 5 rumput mutiara dengan pereaksi deteksi semprot vanillin-asam sulfat, isolat 4 (1), isolat 5 (2).

Ruwaida (2010) melaporkan bahwa dalam isolat 5 terdapat senyawa golongan

terpenoid dengan adanya bercak warna biru pada Rf 0,81 (Gambar 17). Deteksi

dengan pereaksi semprot valinin-asam sulfat akan menunjukkan hasil positif adanya

terpenoid bila terdapat bercak berwarna antara biru sampai ungu. Namun sebaliknya

isolat 4 menunjukkan hasil yang negatif pada pereaksi tersebut. Pengujian lebih lanjut 1

Rf

0.75

0 0.25

0.5

commit to user

terhadap isolat 5 membuktikan bahwa isolat 5 bukan senyawa ursolic acid

berdasarkan metode KLT.

Adanya perbedaan kandungan senyawa tersebut juga akan mempengaruhi

ketoksikan pada sel kanker. Salah satu golongan terpenoid yaitu monoterpen,

dilaporkan mempunyai aktivitas antitumor, salah satu diantaranya yaitu limonen.

Senyawa ini mempunyai kemampuan kemoprevensi pada beberapa tipe kanker.

Mekanisme aksi dari monoterpenoid yaitu dengan cara memblok dan menekan

aktivitas tumor (Crowell, 1999). Contoh lainnya, taxol merupakan senyawa golongan

diterpen dari tanaman Taxus brevifolia yang telah digunakan secara luas untuk pengobatan kanker serviks dan kanker payudara. Mekanisme aksi antikanker taxol

yaitu dengan cara menstabilkan tubulin sehingga mencegah terjadinya pembelahan

sel (Artanti et al., 2005). Taxol diketahui mampu menghambat mitosis dengan cara menyebabkan kerusakan pada mikrotubul, karena menghalangi terbentuknya

mikrotubul sehingga akan terjadi pengeblokan pada proses mitosis (Lesney, 2004).

Hal lain yang dapat menyebabkan adanya perbedaan ketoksikan suatu

senyawa terhadap sel yaitu adanya molekut target yang berbeda pada setiap sel

kanker. Sebagai contoh yaitu fitosterol, senyawa ini merupakan steroid dalam

golongan triterpen dan mempunyai struktur yang mirip dengan kolesterol (Gambar

commit to user

[image:50.595.110.514.177.483.2](a) (b) (Awad dan Carol, 2000)

Gambar 18. Struktur senyawa (a) β-sitosterol dan (b) 3β-hidroksi kolesterol.

Bentuk fitosterol yang umum yaitu β-sitosterol, campesterol dan stigmasterol.

Adanya kemiripan struktur membran molekul target sehingga memudahkan senyawa

tersebut untuk melewati membran sel (Awad dan Fink, 2000). Adanya kemudahan

senyawa dalam melewati struktur membran ini dapat dianalogkan seperti model

gembok-kunci (lock-key), hal ini menyebabkan senyawa tersebut akan lebih mudah masuk dan mempengaruhi aktivitas yang terjadi di dalam sel. Struktur membran sel

tersaji dalam Gambar 19.

Gambar 19. Struktur membran sel (Sheeler, 1983).

Plasma membran glikoprotein

glikolipid

[image:50.595.121.534.546.698.2]commit to user

Faktor lain yang dapat menyebabkan adanya perbedaan kemampuan isolat 4

dan 5 terhadap sel HeLa dan SiHa karena adanya faktor yang berbeda yang

menyebabkan kedua sel kanker tersebut. Sel HeLa merupakan sel kanker serviks

yang disebabkan oleh HPV (Human Papilloma Virus)18 sedangkan SiHa oleh HPV 16. Perbedaan potensi berbagai tipe HPV terhadap karsinogenesis tergantung dari

afinitas protein E6 dalam mengikat gen p53 dan protein E7 dalam mengikat protein

Rb. Protein E6 dari HPV 18 dan HPV 16 akan mengakibatkan inaktivasi gen p53

melalui mekanisme pengikatan yang disebut ubiquitin-dependent proteolytic pathway

(E6AP), sehingga akan terjadi penurunan kadar gen p53. Hal ini menyebabkan gen p53 tidak dapat bekerja secara normal sehingga akan terdegradasi (Gambar 20)

[image:51.595.113.514.249.695.2](Lagrange et al., 2005).

commit to user

[image:52.595.123.501.249.498.2]Disisi lain adanya pengikatan protein E7 terhadap pRb, akan menyebabkan hal yang sama seperti pada gen p53. Ikatan E7 dengan pRb tersebut menyebabkan tidak terikatnya gen E27 (faktor transkripsi) oleh pRb (Gambar 21). Tidak adanya pengikatan gen E2F menyebabkan gen tersebut menjadi aktif dan akan membantu c-myc untuk terjadinya replikasi DNA dan menstimulasi siklus sel (Prayitno et al., 2005).

Gambar 21. Mekanisme pengikatan E7 terhadap protein Rb (Prayitno et al., 2005). Contoh lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sukardiman et al. (2005) melaporkan bahwa senyawa andrograpolida dari tanaman sambiloto mampu

mematikan atau menginduksi sel HeLa dengan IC50 sebesar 109.90 µg/ml.

Andrograpolida merupakan senyawa diterpen yang mempunyai aktivitas sebagai

inhibitor terhadap aktivitas enzim DNA topoisomerase II. Fungsi enzim DNA

topoisomerase mempunyai peran yang sangat penting dalam proses replikasi,

commit to user

akan menyebabkan proses terjadinya ikatan antara enzim dengan DNA sel kanker

semakin lama, sehingga akan terbentuk Protein Linked DNA Breaks (PLDB), akibatnya terjadi fragmentasi atau kerusakan DNA sel kanker dan selanjutnya

berpengaruh terhadap proses di dalam sel secara apoptosis.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Jamora et al. (2001) yaitu dengan melakukan isolasi terhadap senyawa diterpen dari jamur yaitu senyawa clerocidin

yang telah diketahui memiliki aktivitas sebagai inhibitor enzim DNA topoisomerase

II. Hasil penelitian menyatakan bahwa senyawa clerocidin memiliki aktivitas

apoptosis terhadap sel HeLa. Miao et al. (2003) juga melakukan uji induksi senyawa diterpenoid kuinon salvicina yang juga diketahui memiliki aktivitas sebagai inhibitor

enzim DNA topoisomerase II dan hasil penelitiannya menyebutkan bahwa senyawa

salvicina mampu membunuh sel kanker MDR (Multi Drug Resistant) dengan mekanisme apoptosis. Adanya berbagai mekanisme aksi pada masing-masing tipe

terpenoid, maka diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui terpen dari isolat

5. Akan tetapi untuk mengetahui mekanisme penghambatan pertumbuhan pada sel

HeLa maupun SiHa dapat dilakukan dengan pengujian lebih lanjut melalui

mechanism-based assay. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pengamatan apoptosis dengan menggunakan metode doublestainning menggunakan etidium bromide-acrydine orange, sel yang hidup akan berflouresensi hijau karena hanya menyerap

commit to user

bromide mampu melewati membran. Hal ini sebagai penanda bahwa sel yang mati telah kehilangan permeabilitas membrannya (Meiyanto et al., 2008)

Salah satu obat antikanker yang banyak terdapat di pasaran adalah

doxorubisin. Doxorubisin merupakan agen kemoterapi golongan antrasiklin yang

memiliki aktivitas antikanker spektrum luas dan telah lama digunakan pada berbagai

jenis kanker. Senyawa ini mempunyai aktivitas antikanker dan spesifik untuk fase S

dalam siklus sel. Rock dan De Michele (2003) menerangkan bahwa mekanisme aksi

doxorubisin kemungkinan melibatkan ikatan dengan DNA melalui interkalasi

diantara pasangan basa serta menghambat sintesis DNA dan RNA melalui

pengacauan template. Kemungkinan mekanisme yang lain adalah dengan melibatkan ikatan dengan lipid membran sel yang akan mengubah berbagai fungsi seluler dan

berinteraksi dengan DNA topoisomerase II membentuk komplek pemotongan DNA.

Namun penggunaan doxorubisin sebagai agen kemoterapi dibatasi oleh efek

toksik terhadap jaringan normal terutama jantung dan mampu menekan sistem imun

(Wattanapiyakul et al., 2005). Oleh karena itu terus dilakukan upaya pencarian senyawa aktif dari bahan alam. Berdasarkan nilai IC50-24 jam isolat 5 pada sel HeLa

yaitu sebesar 88.10 µg/ml, maka isolat 5 dapat diperhitungkan sebagai salah satu

alternatif senyawa antikanker. Penggunaan senyawa antikanker dari bahan alam dapat

dikombinasikan dengan obat antikanker secara sinergis dan diharapkan dapat

meningkatkan sensitifitas sel terhadap doxorubisin. Sebagai contohnya yaitu sel

commit to user

kemoterapi, akan tetapi kombinasi penggunaan doxorubisin dengan fraksi butanolik

kapang endofit buah makasar mampu meningkatkan sensitifitas sel MCF-7 terhadap

doxorubisin sehingga memperkuat pemacuan apoptosis sel MCF-7. Penggunaan

tunggal fraksi butanolik tersebut mempunyai IC50-24 jam 48 µg/ml dan 148 nM pada

doxorubisin, akan tetapi sinergisme fraksi butanolik tersebut dengan doxorubisin

terlihat dari nilai CI (Indeks Combinasi) <0,9 (Kumala et al., 2009). Oleh karena itu penggunaan kombinasi antara senyawa antikanker dari bahan alam dengan obat

commit to user BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Isolat 5 mempunyai nilai IC50-24 jam sebesar 88.10 µg/ml terhadap sel HeLa,

sedangkan isolat 4 mempunyai nilai IC50-24 jam >1000 µg/ml. Akan tetapi pada

sel SiHa baik isolat 4 maupun 5 keduanya mempunyai nilai IC50-24 jam > 1000

µg/ml.

2. Isolat 4 dan 5 mempunyai efek sitotoksik terhadap sel HeLa dan SiHa yaitu

adanya penghambatan pertumbuhan pada kedua sel kanker tersebut, akan

tetapi efek sitotoksik terbesar yaitu isolat 5 terhadap sel HeLa.

B. Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai senyawa yang mempunyai

efek sitotoksik terhadap penghambatan pertumbuhan sel HeLa.

2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penghambatan dan