PENGARUH PEMBERIAN MINYAK IKAN LELE (Clarias

gariepinus) DAN FERMENTASINYA TERHADAP PROFIL

LIPID DAN PENANDA BIOLOGIS FUNGSI KOGNITIF

MONYET EKOR PANJANG BETINA USIA TUA

ISKARI NGADIARTI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi berjudul Pengaruh Pemberian Minyak Ikan Lele (Clarias gariepinus) dan Fermentasinya terhadap Profil Lipid, dan Penanda Biologis Fungsi Kognitif Monyet Ekor Panjang Betina Usia Tua adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

ISKARI NGADIARTI. Pengaruh Pemberian Minyak Ikan Lele (Clarias gariepinus) dan Fermentasinya terhadap Profil Lipid, dan Penanda Biologis Fungsi Kognitif Monyet Ekor Panjang Betina Usia Tua. Dibimbing oleh CLARA M. KUSHARTO, DODIK BRIAWAN, SRI ANNA MARLIYATI, dan DONDIN SAJUTHI.

Penyebab penurunan kognitif dan demensia sampai saat ini belum diketahui, namun beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa kondisi ini dapat dicegah. Gizi merupakan salah satu faktor yang diduga dapat mempengaruhi kognitif pada usia lanjut. Asupan asam lemak jenuh dan kolesterol berhubungan dengan demensia yang diawali dengan penurunan kognitif, sementara asam lemak tak jenuh tunggal (MUFA) terlihat dapat melindungi dari gangguan kognitif, dan asam lemak tak jenuh ganda (PUFA) diduga mempengaruhi thrombosis (Kalmijn et al. 2004; Solfrizzi et al. 2005; Panza et al. 2004).

Minyak ikan lele (MIL) yang merupakan hasil samping penepungan ikan lele dan produk pengembangannya yaitu minyak ikan lele terfermentasi (MILT) diduga mempunyai kandungan asam lemak yang mungkin mempengaruhi fungsi kognitif. Kandungan tersebut diantaranya adalah SFA, MUFA, dan PUFA. Namun, kedua minyak ini belum banyak dipelajari dan dikembangkan.

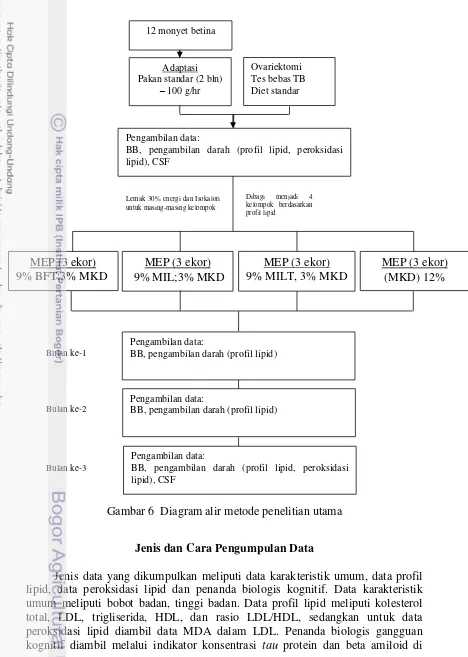

Tujuan penelitian adalah menilai MIL dan MILT dari komposisi asam lemak dan sifat fisiko kimia serta pengaruhnya terhadap profil lipid, dan fungsi kognitif. Jenis penelitian eksperimental dengan rancangan acak lengkap digunakan untuk melihat pengaruh MIL dan MILT terhadap profil lipid dan fungsi kognitif. Subjek yang digunakan adalah 12 ekor monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) betina dengan umur 10-15 tahun dan telah diovariektomi. Penentuan umur ditentukan dengan menggunakan sertifikat lahir dan dibantu dengan pengujian susunan gigi Molar 3 / Molar 3. Kriteria lain adalah sehat dan tidak menderita penyakit infeksi.

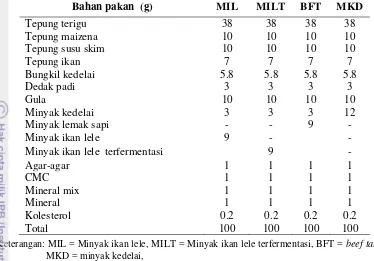

Dua belas ekor monyet ekor panjang (MEP) dibagi dalam 4 kelompok yaitu 2 kelompok sebagai subjek penelitian yaitu kelompok MIL dan MILT dan 2 kelompok sebagai kontrol yaitu kelompok beef tallow (BFT) sebagai kontrol positif dan kelompok minyak kedelai (MKD) sebagai kelompok kontrol negatif. Penentuan kelompok didasarkan pada hasil penilaian profil lipid sebelum intervensi dimulai. Masing-masing kelompok mendapatkan diet isokalori dengan kandungan kolesterol 0.2% dan lemak 12% (w/w), 3% berasal dari MKD dan 9% berasal dari sumber lemak yang berbeda tergantung dari kelompoknya. Kelompok Beef tallow (BFT), misalnya, 9% lemak berasal dari BFT, demikian pula dengan kelompok minyak ikan lele (MIL), minyak ikan lele terfermentasi (MILT), dan minyak kedelai (MKD). Lama pemberian intervensi adalah 3 bulan. Semua prosedur penelitian telah mendapatkan persetujuan komisi etik dan kesejahteraan hewan PT. Bimana Indomedical Bogor pada tanggal 11 Mei 2012 dengan nomor ACUC p.03_12.IR.

untuk analisis peroksidasi lipid dan penanda biologis kognitif diambil sebelum dan setelah intervensi.

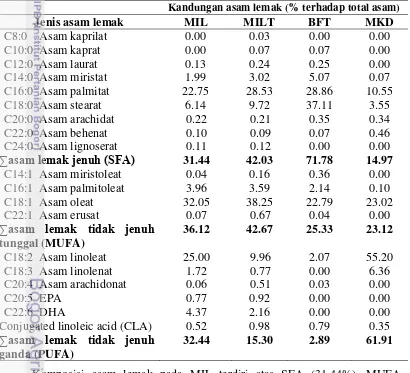

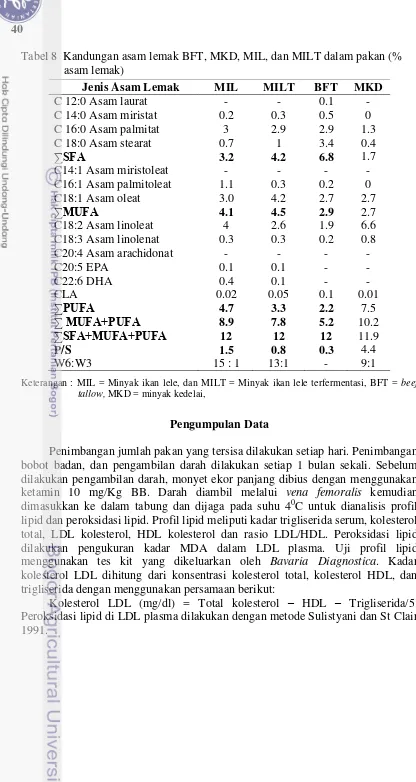

Hasil identifikasi komposisi asam lemak pada MIL secara berurutan adalah MUFA (36%) > PUFA (32%) > SFA(31%), sedangkan pada MILT adalah MUFA (43%) > SFA (42%) > PUFA (15%). Asam lemak jenuh (SFA) pada MILT yang mengalami peningkatan diantaranya asam lemak stearat, dan asam lemak tidak jenuh ganda (PUFA) adalah asam linoleat dan linolenat sehingga menyebabkan kadar asam arakhidonat dan Conjugated linoleic acid (CLA) meningkat. Sifat fisik dan kimia MIL dan MILT hampir sama.

Ada pengaruh nyata (P<0.05) pemberian intervensi MIL, MILT, BFT, dan MKD terhadap bobot badan monyet ekor panjang (MEP). Nampak ada hubungan antara jumlah pakan yang dikonsumsi dengan bobot badan, yaitu jika konsumsi diatas 80% dapat menaikkan berat badan, jika konsumsi kurang lebih 70% bobot badan relatif tetap dan jika konsumi sekitar 60% menurunkan bobot badan.

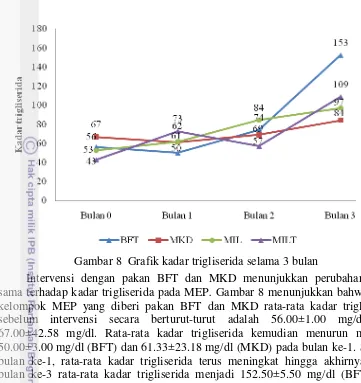

Pemberian intervensi MIL, MILT, BFT dan MKD tidak berpengaruh (p>0.05) terhadap kenaikan kadar trigliserida darah dan penurunan kadar HDL kolesterol MEP, tetapi berpengaruh nyata (p<0.05) terhadap peningkatan kadar kolesterol total, kadar LDL kolesterol dan rasio LDL/HDL kolesterol. Pengujian lanjut menunjukkan bahwa intervensi MIL sama dengan BFT (kontrol positif) yaitu sama-sama menaikkan kadar kolesterol total, namun berbeda nyata dengan intervensi MKD (kontrol negatif) yang cenderung konstan. Selain itu intervensi dengan MIL juga menunjukkan sama dengan intervensi MILT dan BFT yaitu sama-sama menaikkan kadar LDL kolesterol, namun berbeda nyata dengan MKD. Rasio LDL/HDL yang berbeda nyata hanya intervensi MIL dan MKD yaitu intervensi MIL meningkatkan kadar rasio LDL/HDL sedangkan intervensi MKD konstan.

Berdasarkan lama pemberian terlihat Intervensi MIL sama dengan BFT yaitu nyata mempengaruhi kenaikan LDL kolesterol dan penurunan kadar HDL darah setelah pemberian 1 bulan dan menaikkan rasio LDL/HDL setelah pemberian 2 bulan.

Hasil sidik ragam juga menyatakan tidak ada pengaruh nyata (p>0.05) intervensi terhadap kadar malondialdehide (MDA) dalam LDL dari empat intervensi MIL, MILT, BFT, dan MKD. Namun ada kecenderungan bahwa intervensi MIL menyebabkan peroksidasi lipid lebih tinggi dibanding kelompok BFT dan MILT.

Intervensi dengan MIL, MILT, BFT, dan MKD tidak mempengaruhi peningkatan kadar beta amiloid, kadar tau dan rasio tau/beta amiloid pada cairan serebrospinal. Namun ada kecenderungan MEP yang diberikan MIL, dan MILT mampu menaikkan kadar beta amiloid dan menurunkan kadar tau dan rasio keduanya, dibandingkan dengan MEP yang diberikan BFT dan MKD.

Dapat disimpulkan bahwa pemberian minyak ikan lele terfermentasi (MILT) lebih lambat menunjukkan efek aterogenik, dan lebih cepat meningkatkan kadar beta amiloid pada cairan serebrospinal (penanda biologis fungsi kognitif) dibandingkan dengan minyak ikan lele (MIL). Hal ini diduga karena kandungan MUFA dan CLA pada MILT lebih tinggi daripada MIL.

SUMMARY

ISKARI NGADIARTI. Effects of Catfish Oil (Clarias gariepinus) and Its Fermented Intervention on Lipid Profile and Biological Biomaker of Cognitive Function in Female Aged Cynomolgus Monkey. Supervised by CLARA M. KUSHARTO, DODIK BRIAWAN, SRI ANNA MARLIYATI, and DONDIN SAJUTHI

The cause of cognitive decline and dementia until now is still unknown, but some studies suggest that the results of these conditions can be prevented. Nutrition is one of the factors that might impact on cognition in old age (Kalmijn et al. 2004; Solfrizzi et al. 2005; Panza et al. 2004). Intake of saturated fatty acids and cholesterol associated with dementia that begins with cognitive decline, while monounsaturated fatty acids (MUFA) shown to protect from cognitive impairment, and polyunsaturated fatty acids (PUFA) was thought to affect thrombosis. Catfish oil (CFO) which is a by product from processing catfish flour and its product development which is fermented catfish oil (FCFO) have fatty acids that may affect cognitive function. But both these oils have not been developed and commercialized.

The aim of study was to evaluate the fat composition and physic-chemical of both CFO and FCFO and also to observe the effect of CFO and FCFO on the lipid profile, lipid peroxidation, and cognitive function in female aged cynomolgus monkey (Macaca fascicularis). The study of its effect was done by experimental study with complete randomized design. Subjects used in this study was 12 female cynomolgus monkey (Macaca fascicularis) with ages range over 10 years and has been ovariectomized from PT. Indo Anilab Bogor. Subjects used in this study was 12 female cynomolgus monkey (Macaca fascicularis) with ages range over 10 years and has been ovariectomized from PT. Indo Anilab Bogor. Aged determination was defined by using birth certificate and was assested with teeth arrangement of M3/M3. The other requirements were healthy and not suffering from infectious diseases.

Twelve of cynomolgous were divided into 4 groups those were CFO group, FCFO group, and two groups BFT and SBO as a control groups. The groups formation were based on lipid profile evaluation result before beginning of intervention. Each group was given isocalory diet feed containing 0.2% cholesterol and 12% (w/w) of fat content: 3% from soybean oil, while 9% are from different fat sources each with beef tallow (BFT), catfish oil (CFO), fermented catfish oil (FCFO), and soybean oil (SBO). The intervention length was three months. All procedures were approved by the research ethics committee and animal welfare from PT. Bimana Indomedical Bogor on May 11, 2012 with ACUC number of p.03.12_IR.

Result showed that the fatty acid composition in sequence for CFO is MUFA (36%) > PUFA (32%) > SFA (31%), while FCFO is MUFA (43%) > SFA (42%) > PUFA (15%). The process of fermentation with lactic acid bacteria increase the content of stearic acid, arachidonic acid and CLA and decrease the content of linoleic acid and leinolenic acid. Physical characteris-tic and chemical Of CFO and FCFO are almost same.

There was significant influence (P<0.05) of intervention feeding of CFO, FCFO, BFT and SBO with body weight of cynomolgous. It seemed there was a tendency of feed consumption with body weight, that if consumption ± 70% body weight is constant relative and if consumption was about 60% to decrease of body weight.

Intervention feeding of CFO, FCFO, BFT and SBO were not influenced to the increasing of blood triglyceride and decreasing of cholesterol HDL level (p>0.05), but it was significant influence (p<0.05) to the total cholesterol level, cholesterol LDL level and ratio of LDL/HDL cholesterol.

Next examination indicated that intervention of CFO was not significant different with BFT those were similar to increase total cholesterol level and significant different with the SBO intervention which tend to be constant. Beside that intervention of CFO also indicated was not significant different with intervention of FCFO and BFT those were similar to increase the LDL cholesterol level and significant different with the SBO. The significant different in increasing the cholesterol LDL/HDL ratio among the four interventions is only CFO and SBO intervention. It means that CFO intervention tends to raise the level of LDL/HDL ratio, while the SBO intervention tends to be constant.

The length of CFO dan BFT intervention affect cholesterol LDL level, cholesterol HDL level, and cholesterol LDL/HDL ratio. Increased cholesterol LDL level and decreased cholesterol HDL significantly after 1 (one) month intervention, while increased LDL/HDL ratio after 2 months intervention. The ratio of LDL/HDL currently used as best predictor of the risk of coronary heart disease (Fernandez 2008)

Based on ANOVA test, there was no effect of the intervention on level of MDA in LDL of four intervention CFO,FCFO,BFT and SBO (p>0.05). However it appears that intervention CFO tend cause increased levels of MDA in LDL higher than BFT and FCFO groups.

Changes in level of amyloid beta, tau protein, and ratio of tau protein and amyloid beta were not statistically significant in the cynomolgous group four that were fed with CFO,FCFO, BFT, and SBO, despite a trend toward increased levels of amyloid beta and decreased level of the tau protein/amyloid beta ratio were found in the group given with FCFO and CFO. Hence, the giving of dietary fat predominately derived from FCFO is slower to cause aterogenic effect and faster to improve cognitive function based on biological biomaker than CFO. It was presumed that FCFO contains higher MUFA and CLA than CFO.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Gizi Manusia

PENGARUH PEMBERIAN MINYAK IKAN LELE (Clarias

gariepinus) DAN FERMENTASINYA TERHADAP PROFIL

LIPID DAN PENANDA BIOLOGI FUNGSI KOGNITIF

MONYET EKOR PANJANG BETINA USIA TUA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Penguji pada Ujian Tertutup:

1. Dr. dr. Irma H. Suparto, M.Sc. 2. Dr. Ir. Budi Setiawan, MS.

Penguji pada Ujian Terbuka:

1. Dr. dr. Martina Wiwi Setiawan, SpKJ (K) Ahli Psikiatri Geratric FKUI-RSCM Jakarta 2. Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi, M.Si.

Judul Disertasi : Pengaruh Pemberian Minyak Ikan Lele (Clarias gariepinus) dan Fermentasinya terhadap Profil Lipid dan Penanda Biologis Fungsi Kognitif Monyet Ekor Panjang Betina Usia Tua

Nama : Iskari Ngadiarti

NIM : I162090011

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Prof. Dr. drh.Clara M. Kusharto, MSc Ketua

Dr. Ir. Dodik Briawan, MCN Anggota

Dr. Ir. Sri Anna Marliyati, M.Si Anggota

Prof. drh. Dondin Sajuthi, MST, Ph.D Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Gizi Manusia

Drh. Rizal Damanik, M.Rep.Sc., PhD

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

Tanggal Ujian: 27-12-2013

(tanggal pelaksanaan ujian disertasi)

Tanggal Lulus:

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih untuk penelitian yang dilaksanakan sejak bulan April 2012 ini adalah Pengaruh Pemberian Minyak Ikan Lele (Clarias gariepinus) dan Fermentasinya terhadap Profil Lipid, dan Penanda Biologis Fungsi Kognitif Monyet Ekor Panjang (Macaca fascicularis) Betina Usia Tua.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. drh. Clara Meliyanti Kusharto, M.Sc selaku Ketua Komisi Pembimbing, Dr. Ir. Dodik Briawan MCN, Dr. Ir. Sri Anna Marliyati MSi, dan Prof. Drh. Dondin Sayuthi MS, PhD, yang telah membimbing, memberikan masukan mengarahkan, dan bahkan memberikan dorongan baik moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. dr. Irma H. Suparto, M.Sc dan Dr. Ir. Budi Setiawan, MS selaku penguji luar komisi pada saat ujian tertutup. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Sugeng Heri Suseno, SPi, MSi dan Dr. dr. Martina WS Nasrun, SPKJ (K) selaku penguji luar komisi pada saat ujian terbuka. Penulis tetap mengharapkan kesediaan para pembimbing dan penguji untuk memberikan kesempatan bertukar fikiran di masa mendatang.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan juga kepada Prof. Dr. Ir. Hardinsyah, MS sebagai Dekan Fakultas Ekologi Manusia (periode 2006-2010), Dr. Ir. Arif Satria, MS sebagai Dekan Fakultas Ekologi Manusia (periode 2010-2014), Prof. Dr. Ir. Evy Damayanthi, MS selaku Kepala Departemen Gizi Masyarakat (periode 2006-2009) dan Dr. Ir Hadi Riyadi, Dr Ir. Lilik K, MSi selaku sekretaris kadep pada saat itu, Dr. Ir. Budi Setiawan, MS periode 2010-2013, dan Dr. Rimbawan (periode 2013-sekarang) dan drh. M. Rizal Damanik, MRepSc,PhD selaku Ketua Program Studi Gizi Masyarakat FEMA IPB, yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga penulis bisa mengikuti program strata 3 di IPB dan dapat menyelesaikan desertasi ini, dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan pula kepada Guru Besar dan Bapak/Ibu Dosen Departemen Gizi Masyarakat FEMA IPB yang telah memberikan wawasan keilmuan selama penulis menuntut ilmu di IPB.

Terima kasih sebesar-besarnya juga penulis haturkan kepada Direktur Politeknik Kesehatan Jakarta II Kementrian Kesehatan RI (Anton Sri Hartono, MPS) dan staf yang telah menyiapkan dana beasiswa dan Ketua Jurusan Gizi (Nils Area Zulvianto, M.Sc.) berserta teman-teman dosen dan staf jurusan gizi yang telah mengizinkan dan memberi dukungan serta menggantikan tugas mengajar selama penulis melanjutkan S3. Terima kasih penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Esa Unggul (Dr. Ir. Arief Kusuma AP., MBA) dan Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul (Idrus Jus’at, M.Sc., PhD) dan seluruh staf yang tetap memberikan dukungan moral dan material selama penulis mengikuti pendidikan strata 3 di IPB.

penyediaan bahan baku minyak ikan lele, minyak ikan lele terfermentasi dan penyediaan hewan coba sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada pimpinan dan staf PT. Bimana Indomedical Bogor, Laboratorium Pusat Studi Primata, Laboratorium Terpadu IPB, Laboratorium Kimia Pangan Departemen Ilmu Teknologi Pangan IPB, Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB yang telah memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini mulai dari proses penyediaan bahan baku sampai pelaksanaan pada hewan coba. Terimakasih yang setingginya disampaikan pula kepada drh devi dan drh Dyah yang dengan sabar melakukan pengambilan darah setiap bulan dan cairan serebrospinal pada macaca serta memantau kesehatan hewan coba secara periodik, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Program Hibah Kompetensi (HIKOM) Dikti dan Yayasan Supersemar yang telah membantu dana penelitian sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan. Demikian pula ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Sekolah Pascasarjana yang telah memberikan kesempatan penulis untuk mengikuti Program Sandwich-Like di University of Adelaide Australia dan bantuan pembeayaan penulisan artikel internasional.

Terima kasih tak terhingga penulis sampaikan juga kepada adik-adikku bimbingan Prof. Dr. drh. Clara M. Kusharto, M.Sc. (Mia Srimiati, S.Gz; Risti Rosmiati, S.Gz; Azni, S.Gz; Mahmud Aditya Rifki, S.Gz; Tari MSi; Rahmi Khalida, S.Gz; Nunung Ciptadainy, M.Si), dan Fahrudin S.Gz yang telah mendukung dan terlibat penuh dalam proses penelitian maupun penyusunan disertasi ini. Semoga amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT, dan mudah-mudahan dapat mencapai asa yang setinggi-tingginya.

Penulis mengucapkan terima kasih atas kebaikan dari para sahabat dan saudara seperjuangan di kancah pendidikan strata 3 khususnya Bu Wiwik, Bu Dewi, Bu Katrin, Pak Ali Rosidi, Pak Arif, dan Pak Mansur dan adik kelasku terutama bu Teti dan Bu beti yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Ibu (Sri Sumarmi), Suami (Bakri Butami), Anak-anakku (Ika dan Dita), menantu (Dafi dan Diki), dan cucu (Uko) atas segala pengorbanan, dukungan, ketulusan serta doa yang tak putus-putus terutama selama penulis mengikuti program S3 di IPB. Demikian kakak dan adikku (Yu Ninik dan almarhum Mas Kowo, Mas Nono dan Mbak Gati, Mas Bambang Dan Mbak Eni, Mas Anto dan Mbak Yuni, Dik Nana dan Dik Joko, Dik Yani dan Dik Agus beserta putera-puterinya terima kasih atas doa, dukungan dan perhatiannya sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini.

Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang turut mendukung dan membantu penulis selama ini sekaligus permohonan maaf karena tidak dapat menyebutkan satu per satu. Semoga disertasi ini bermanfaat. Saran dan kririk yang sifatnya membangun, penulis selalu nantikan. Tiada gading yang tak retak, demikian dengan desertasi ini.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

DAFTAR SINGKATAN xi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 3

Manfaat Penelitian 3

2 TINJAUAN PUSTAKA 4

Monyet Ekor Panjang 4

Ikan Lele 4

Minyak Ikan Lele 5

Fermentasi Minyak Ikan Lele 6

Pembentukan Conjugated Linoleic Acid oleh Bakteri Asam Laktat 7

Aterosklerosis 8

Penuaan 10

Fungsi Kognitif 11

Pengangkutan Lemak Pangan di dalam Tubuh 13

Asam Lemak Esensial dan Fungsi Kognitif 15

Kerangka Pemikiran 17

3 METODE 19

Waktu dan Tempat Penelitian 19

Bahan 19

Alat 20

Hewan Percobaan 20

Bahan Pakan 20

Disain Penelitian 21

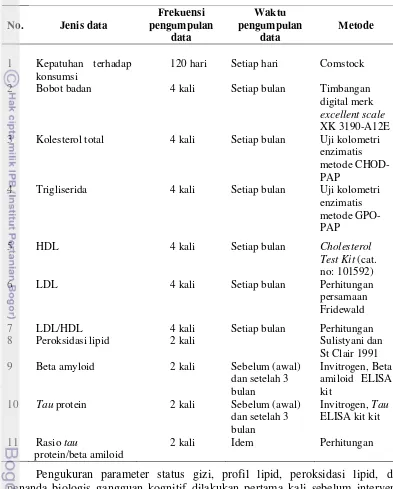

Jenis dan Cara Pengumpulan Data 22

Pengolahan dan Analisis Data 24

Etika Penelitian 24

4 KANDUNGAN ASAM LEMAK DAN KARAKTERISTIK FISIKO-KIMIA MINYAK IKAN LELE (Clarias gariepinus) DAN MINYAK IKAN LELE

TERFERMENTASI 25

Pendahuluan 25

Metode 26

Hasil 28

Pembahasan 30

Simpulan 33

Saran 33

Daftar Pustaka 34

5 PENGARUH PEMBERIAN MINYAK IKAN LELE (Clarias gariepinus) DAN FERMENTASINYA TERHADAP PROFIL LIPID MONYET EKOR

PANJANG BETINA USIA TUA 36

Pendahuluan 36

Analisis Statistik 41

Hasil 41

Profil Lipid 42

Pembahasan 51

Saran 56

Daftar Pustaka 57

6 PENGARUH PEMBERIAN MINYAK IKAN LELE (Clarias gariepinus) DAN MINYAK IKAN LELE TERFERMENTASI TERHADAP PENANDA

BIOLOGIS FUNGSI KOGNITIF MONYET EKOR PANJANG 60

Pendahuluan 60

Metode 61

Hasil 62

Pembahasan 65

Simpulan 68

Saran 68

Daftar Pustaka 68

7 PEMBAHASAN UMUM 70

8 SIMPULAN DAN SARAN 77

Simpulan 77

Saran 77

DAFTAR PUSTAKA 77

LAMPIRAN 88

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Komposisi zat gizi ikan lele dan tepung ikan lele 5

2. Tabel 2 Jenis data, frekuensi dan waktu pengumpulan data, serta

metode 23

3. Tabel 3 Karakteristik asam lemak minyak ikan lele, minyak ikan lele terfermentasi, beef tallow, dan minyak kedelai (% asam lemak) 28

4. Tabel 4 Karakteristik fisik MIL dan MILT 29

5. Tabel 5 Karakteristik kimia MIL dan MILT 30

6. Tabel 6 Komposisi bahan dalam pakan penelitian 39

7. Tabel 7 Kandungan zat gizi dan energi dalam pakan berdasarkan

daftar komposisi bahan makanan 39

8. Tabel 8 Kandungan asam lemak BFT, MKD, MIL, dan MILT dalam

pakan (% asam lemak) 40

9. Tabel 9 Rata-rata dan persentase konsumsi pakan per hari selama

intervensi 41

10. Tabel 10 Perubahan bobot badan MEP setelah diberikan intervensi

(kg) 41

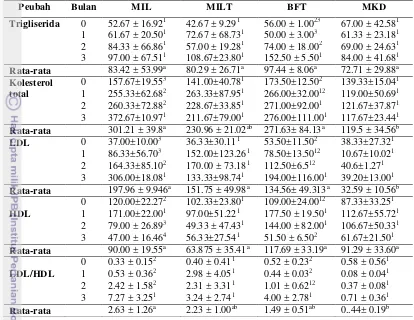

11. Tabel 11 Rata-rata profil lipid (mg/dl) MEP selama penelitian 43

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1 Struktur CLA dengan cis-9, trans-11, dan CLA trans-10

dan cis-12 7

2. Gambar 2 Diagram alir proses pembentukan asam stearat 8

3. Gambar 3 Proses LDL teroksidasi (McCance et al. 2010) 9

4. Gambar 4 Patogenesis terjadinya penurunan fungsi kognitif dan

demensia 12

5. Gambar 5 Kerangka pikir penelitian 18

6. Gambar 6 Diagram alir metode penelitian utama 22

7. Gambar 7 Persentase perubahan bobot badan 42

8. Gambar 8 Grafik kadar trigliserida selama 3 bulan 44

9. Gambar 9 Grafik kadar kolesterol total selama 3 bulan 45

10. Gambar 10 Grafik kadar LDL selama 3 bulan 46

11. Gambar 11 Grafik kadar HDL selama 3 bulan 48

12. Gambar 12 Grafik rasio LDL/HDL selama intervensi 49

13. Gambar 13 Kadar MDA dalam LDL sebelum dan setelah intervensi 50

14. Gambar 14 Kadar beta amiloid sebelum dan setelah intervensi 63

15. Gambar 15 Kadar tau protein sebelum dan setelah intervensi 64

16. Gambar 16 Rasio tau protein dan beta amiloid sebelum dan setelah

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1Hasil sidik ragam pengaruh perlakuan terhadap kadar

trigliserida darah MEP 88

2. Lampiran 2 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap kadar

trigliserida darah untuk perlakuan MIL 88

3. Lampiran 3 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap kadar

trigliserida darah untuk perlakuan MILT 88

4. Lampiran 4 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap kadar

trigliserida darah untuk perlakuan BFT 89

5. Lampiran 5 Hasil uji lanjut Duncan pengaruh waktu terhadap kadar trigliserida darah untuk perlakuan BFT 89

6. Lampiran 6 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap kadar

trigliserida darah untuk perlakuan MKD 89

7. Lampiran 7Hasil sidik ragam pengaruh perlakuan terhadap kadar

kolesterol total 89

8. Lampiran 8 Hasil uji lanjut Duncan pengaruh perlakuan terhadap

kadar kolesterol total 90

9. Lampiran 9 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap kadar

kolesterol total untuk perlakuan MIL 90

10. Lampiran 10 Hasil uji lanjut Duncan pengaruh waktu terhadap kadar kolesterol total untuk perlakuan MIL 90

11. Lampiran 11 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap kadar

kolesterol total untuk perlakuan MILT 90

12. Lampiran 12 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap kadar

kolesterol total untuk perlakuan BFT 91

13. Lampiran 13 Hasil uji lanjut Duncan pengaruh waktu terhadap kadar kolesterol total untuk perlakuan BFT 91

14. Lampiran 14 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap kadar

kolesterol total untuk perlakuan MKD 91

15. Lampiran 15Hasil sidik ragam pengaruh perlakuan terhadap LDL 91

16. Lampiran 16 Hasil uji lanjut Duncan pengaruh perlakuan

terhadap LDL 92

17. Lampiran 17 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap LDL

untuk perlakuan MIL 92

18. Lampiran 18 Hasil uji lanjut Duncan pengaruh waktu terhadap

LDL untuk perlakuan MIL 92

19. Lampiran 19 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap LDL

untuk perlakuan MILT 92

20. Lampiran 20 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap LDL

untuk perlakuan BFT 93

21. Lampiran 21 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap LDL

untuk perlakuan MKD 93

22. Lampiran 22 Hasil sidik ragam pengaruh perlakuan terhadap

HDL 93

23. Lampiran 23 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap HDL

24. Lampiran 24 Hasil uji lanjut Duncan pengaruh waktu terhadap

HDL untuk perlakuan MIL 94

25. Lampiran 25 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap HDL

untuk perlakuan MILT 94

26. Lampiran 26 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap HDL

untuk perlakuan BFT 94

27. Lampiran 27 Hasil uji lanjut Duncan pengaruh waktu terhadap

HDL untuk perlakuan BFT 95

28. Lampiran 28 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap HDL

untuk perlakuan MKD 95

29. Lampiran 29 Hasil sidik ragam pengaruh perlakuan terhadap rasio

LDL/HDL 95

30. Lampiran 30 Hasil uji lanjut Duncan pengaruh perlakuan

terhadap rasio LDL/HDL 95

31. Lampiran 31 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap rasio

LDL/HDL untuk perlakuan MIL 96

32. Lampiran 32 Hasil uji lanjut Duncan pengaruh waktu terhadap

rasio LDL/HDL untuk perlakuan MIL 96

33. Lampiran 33 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap rasio

LDL/HDL untuk perlakuan MILT 96

34. Lampiran 34 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap rasio

LDL/HDL untuk perlakuan BFT 96

35. Lampiran 35 Hasil uji lanjut Duncan pengaruh waktu terhadap

rasio LDL/HDL untuk perlakuan BFT 97

36. Lampiran 36 Hasil sidik ragam pengaruh waktu terhadap rasio

DAFTAR SINGKATAN

APP = amyloid β protein precursor ATP = adenosin triphosphat BFT = beef tallow

CLA = conjugated linoleic acid CRP = C-reactive protein CSF = cerebrospinal fluid CTF = C-terminal fragment DHA =docosahexaenoic acid EPA = eicosapentaenoic acid HDL = high density lipoprotein IDL = intermediate density lipoprotein IU = international unit

LDL = low density lipoprotein LDH=laktat dehidrogenase LXR = liver x receptor

LTP = Long-term potentiation

MAP-tau = microtubule associated protein tau MCI = mild cognitive impairment

MDA = malondialdehida MIL = minyak ikan lele

MILT = minyak ikan lele terfermentasi MKD = minyak kedelai

MUFA = monounsaturated fatty acid

NCEP = National Cholesterol Education program NFT = neurofibrillary tangles

P/S = PUFA/SFA

PAEC = porcine aorta endothellium cell PHF = paired helical filaments

PPAR = peroxisomeproliferator-activated receptor PUFA = polyunsaturated fatty acid

RXR = retinoid x receptor SCD = steroyl – CoA desaturase SFA = saturated fatty acid

SREBP = sterol regulatory element-binding proteins TBA=thiobarbituric acid

TG = triacilglycerol

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemajuan di bidang kesehatan dan transisi epidemiologi dari penyakit infeksi menuju penyakit degeneratif membawa dampak besar terhadap status kesehatan dan peningkatan populasi usia lanjut. Komisi Nasional Lanjut Usia (2010) melaporkan bahwa proporsi penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia mengalami peningkatan cukup signifikan selama 30 tahun terakhir. Pada tahun l971, jumlah lanjut usia adalah 5.3 juta jiwa (4.48% dari keseluruhan penduduk Indonesia), tahun 2005 meningkat menjadi 16.8 juta jiwa (7.78% dari keseluruhan penduduk Indonesia), tahun 2007 meningkat lagi menjadi 18.96 juta jiwa (8.42% dari keseluruhan penduduk Indonesia) dan tahun 2009 menjadi 19.32 juta jiwa (8.37% dari keseluruhan penduduk Indonesia). Pada tahun 2020 diperkirakan meningkat menjadi 28.8 juta (11.34% dari keseluruhan penduduk Indonesia), dan Chernoff l991 memprediksi 70% nya adalah wanita. Salah satu implikasi peningkatan jumlah lanjut usia adalah meningkatnya masalah kesehatan khususnya penyakit degeneratif termasuk gangguan fungsi kognitif dan demensia yang muncul seiring dengan proses penuaan (Sikoki et al. 2011).

Beberapa penelitian melaporkan bahwa angka morbiditas pada lansia meningkat dari 9.20% pada tahun 1995 menjadi 29.98% pada tahun 2005 (SKRT 1995 dan SUSENAS 2005). Penyakit yang mendominasi lansia adalah penyakit sendi, jantung, diabetes melitus, hipertensi dan stroke. Besaran prevalensi penyakit degeneratif berbanding lurus dengan kenaikan usia. Hasil laporan riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2007 menyatakan bahwa prevalensi penyakit jantung adalah sebesar 7.2%, penyakit diabetes melitus 1.1%, hipertensi 28.8%, dan stroke 0.8%. ADI (Alzheimer Disease International) tahun 2000 menyatakan dua pertiga dari seluruh penyandang demensia berada di negara berkembang, termasuk Indonesia. Prevalensi demensia diperkirakan kurang lebih satu juta orang pada saat ini dan akan meningkat terus selaras dengan peningkatan jumlah lansia. Gangguan kognitif merupakan masalah klinis utama pada demensia dan ganggunan fungsi kognitif akan berlanjut menjadi demensia memerlukan waktu kurang lebih empat tahun. Nasrun (2007) melaporkan bahwa gangguan kognitif dapat ditemukan pada derajat ringan maupun berat.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa proses penuaan akan berdampak pada meningkatnya penyakit yang terkait dengan cardio-cerebrovascular dan meningkatnya insiden demensia yang diawali dengan gangguan kognitif. Penelitian longitudinal menunjukkan bahwa seseorang yang menderita tekanan darah tinggi dalam kurun waktu 10-15 tahun akan menjadi penyebab demensia, dan penggunaan obat anti hipertensi dapat memperlambat penurunan fungsi kognitif (Skoog et al. 1996; Qiu et al. 2005; Freitag et al. 2006; Gregg et al. 2001). Craft (2009) menyatakan bahwa risiko demensia meningkat delapan kali pada penderita diabetes melitus dan stroke. Penebalan dinding arteri dan aterosklerosis merupakan faktor risiko yang kuat terhadap terjadinya penurunan fungsi kognitif.

kematian (Lee et al. 2004). Fratiglioni et al. (2010) menyatakan bahwa proses degeneratif dapat dicirikan dengan profil aterosklerosis dan hypoperfusi yang menjadi pemicu terjadinya penurunan fungsi kognitif. Umur, genetik, dan gaya hidup termasuk perilaku makan juga dapat mempengaruhi proses tersebut. Strategi sederhana dan efektif menghambat proses degeneratif pada lansia selain perbaikan kesejahteran sosial adalah perbaikan kesehatan dan gizi termasuk pola makan.

Beberapa penelitian mengemukakan bahwa asupan antioksidan dapat menurunkan gangguan kognitif, sedangkan asupan lemak jenuh dan kolesterol dapat meningkatkan risiko gangguan kognitif. Penelitian epidemiologi yang menunjukkan hasil paling konsisten menyatakan bahwa kolesterol dan lemak jenuh sangat positif serta ikan laut dan asam lemak tidak jenuh ganda sangat negatif dalam mempengaruhi gangguan kognitif dan demensia. Laporan lain mengemukakan bahwa asam lemak tidak jenuh dapat menurunkan gangguan fungsi kognitif, karena asam lemak tersebut dapat menurunkan risiko aterosklerosis, penyakit jantung koroner, dan stroke (Kalmijn et al. 2004).

Asam lemak tidak jenuh mempunyai kandungan asam lemak esensial, dimana asam lemak esensial dapat berperan sebagai zat anti inflamasi dengan menghambat sintesis sitokin dan mitogen. Proses inflamasi mungkin dapat menyebabkan penumpukan β-amyloid di dalam otak yang kemudian akan membentuk plak amiloid di pembuluh darah otak sehingga menyebabkan hipoperfusi dan akhirnya terjadi demensia. Selain itu, lemak esensial dapat mempertahankan fluidity membran, neurotransmissi dan synaptic plasticity yang dapat memperlambat proses gangguan kognitif juga. Dengan kata lain bahwa lemak yang mengandung asam lemak tidak jenuh dan asam lemak esensial selain menurunkan risiko aterosklerosis juga meningkatkan neuroplasticity membran saraf.

Minyak hasil samping penepungan ikan lele dapat digunakan sebagai salah satu alternatif, dimana saat ini masih belum dimanfaatkan dengan baik, hanya dibuang atau digunakan sebagai bahan pakan ikan. Rendeman minyak ikan lele adalah 2.9% (w/w) dari total bahan baku yang dikonsumsi oleh industri penepungan ikan lele dimana penepungan 1 ton ikan lele akan diperoleh 29 kg minyak ikan lele (Srimiati 2011).

Wanasundara & Sahidi (1995) dan Kaban & Daniel (2005), menyatakan bahwa minyak ikan lele mempunyai kandungan asam lemak tak jenuh yaitu MUFA (monounsaturated fatty acid) dan PUFA (polyunsaturated) lebih dari 50%. Srimiati (2011) juga menyatakan bahwa ikan lele jenis “Sangkuriang” mempunyai kandungan asam lemak tak jenuh, yaitu MUFA (monounsaturated fatty acid) dan PUFA (polyunsaturated) sebesar 51.52% dari total asam lemak yang terdapat dalam minyak ikan lele. Kandungan yang dominan dari asam lemak tak jenuh tersebut diantaranya asam lemak oleat (C18:1) sebesar 22.82% dan linoleat (C18:2) sebesar 17.8%. Proses fermentasi dengan asam laktat dapat mengubah kandungan asam linoleat menjadi asam linoeat terkonjugasi (Hidayati 2005; Xu et al. 2004; Ogawa et al. 2001).

dipungkiri akan terjadi sehingga perlu digali potensi bahan pangan baru yang saat ini belum dipergunakan atau dibuang untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia termasuk usia lanjut untuk mempertahankan kehidupan yang lebih baik.

Minyak ikan lele maupun fermentasi minyak ikan lele dengan bakteri asam laktat sebagai bahan pangan alternatif masih perlu pembuktian baik dari aspek cita rasa maupun kesehatan khususnya dalam memperlambat proses degeneratif. Pembuktian kesehatan akan dilakukan pada hewan dengan melihat efek aterosklerosis khususnya profil lemak, peroksida lipid, sedangkan efek hipoperfusi dilakukan dengan uji kognitif melalui penanda biologis, yaitu kadar beta ameloid dan tau protein di cairan serebrospinal. Hewan coba yang digunakan adalah monyet ekor panjang (MEP) spesies Macaca fascicularis yang populasinya masih banyak di alam bebas Indonesia. Kelebihan Macaca fasicicularis adalah mempunyai kesamaan dalam sistem saraf dan sistem kardiovaskuler mirip dengan manusia (Bennet et al. 1995).

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pemberian minyak ikan lele (MIL) dan minyak ikan lele terfermentasi (MILT) terhadap profil lipid dan penanda biologis fungsi kognitif pada monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) betina usia tua.

Tujuan Khusus :

1. Mengidentifikasi kandungan asam lemak pada minyak ikan lele (MIL) dan minyak lele terfermentasi (MILT).

2. Menilai pengaruh minyak ikan lele (MIL) dan minyak ikan lele terfermentasi (MILT) terhadap profil lipid pada monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) betina usia tua.

3. Menilai pengaruh minyak ikan lele (MIL) dan minyak ikan lele terfermentasi (MILT) terhadap penanda biologis fungsi kognitif monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) betina usia tua.

Manfaat Penelitian

2

TINJAUAN PUSTAKA

Monyet Ekor Panjang

Monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis adalah salah satu hewan primata asli Indonesia yang mempunyai panjang ekor kurang lebih sama dengan panjang tubuh berkisar antara 385 mm sampai 648 mm, dan panjang ekornya antara 400 mm sampai 655 mm. Bobot badan monyet betina 3-4 kg, dan kedewasaan kelamin betina pada umur 4 tahun (Cawthon 2006). Monyet ekor panjang termasuk golongan kingdom animalia, filum chordata, subfilum vertebrata, kelas mamalia, ordo primates, dan subordo anthropoida (Sayekti 2008).

Pada umumnya monyet ekor panjang hanya melahirkan satu ekor anak, dengan jarak kelahiran sekitar 13 bulan dan dapat melahirkan sepanjang tahun, siklus menstruasi kurang lebih 28 hari dan secara alami mengalami menopause. Lama hidup monyet ekor panjang adalah 25 sampai 30 tahun (Bonadio 2000). Pertama kali monyet betina bereproduksi adalah pada usia 3.9 tahun. Usia maksimum monyet ekor panjang dapat mencapai di atas 25 tahun, dan bahkan sampai 37 tahun bagi monyet yang hidup di dalam sangkar atau laboratorium (Adiyanto 2010).

Monyet ekor panjang termasuk kelompok omnivora yaitu pemakan segala jenis makanan, tetapi sebagian besar (60%) adalah buah, sisanya berupa bunga, daun muda, biji, dan umbi. Secara umum kebiasaan makan monyet ini tergantung dari lingkungannya, sebagai contoh monyet yang hidup di rawa-rawa, dia akan menyukai makanan yang ada di rawa seperti kepiting, yuyu, dan sejenisnya. Demikian pula monyet yang hidup di hutan primer dia akan menyukai buah dari jenis Ficus (Moraceae) dan Halfordia papuana (Rutaceae) sebagai makanan favorit (Sayekti 2008).

Kelebihan monyet ekor panjang mempunyai hubungan filogenetik yang sangat dekat dengan manusia, sehingga banyak mempunyai kesamaan dari segi fisiologi maupun anatomi. Keunggulan lainnya adalah ukuran hewannya kecil tetapi mempunyai informasi lengkap tentang reaksi diet dengan hormon, sebagai contoh jika monyet ekor panjang diovariektomi dan diberi pakan aterogenik minimal tiga bulan maka akan mengalami peningkatan konsentrasi total kolesterol dalam plasma dan penurunan kolesterol densitas tinggi (William & Suparto 2004).

Ikan Lele

Spesies anggota marga lele atau Clarias di Indonesia baru dikenal sekitar 10-20 spesies, sedangkan di negara lain lebih dari 50 spesies (Sudarpo 2002). Nama latin ikan lele dumbo adalah Clarias gariepinus, dan jenis ini yang terbanyak dibudidayakan, walaupun sebenarnya bukan asli Indonesia melainkan persilangan lele yang berasal dari Taiwan dengan yang berasal dari Afrika. Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi telah berhasil melakukan rekayasa genetik ikan lele tersebut menjadi ikan lele dumbo strain baru yang diberi nama “Sangkuriang” sebagai upaya perbaikan mutu ikan lele (Widyaya 2011). Kelebihan ikan lele dumbo strain baru adalah mempunyai fekunditas dan derajat penetasan lebih tinggi, sedangkan sifat yang lain sama dengan ikan lele dumbo sebelumnya. Berdasarkan Keputusan Menteri No. KEP26/MEN/2004 ikan lele Sangkuriang ditetapkan sebagai salah satu jenis ikan lele unggulan pada Program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan boleh dijual bebas (Mahyudin 2007).

Komposisi kimia utama ikan lele adalah air, dan bagian ikan yang dapat dimakan (edible portion) berkisar antara 45-50% dari berat badan ikan. Ikan lele dikenal sebagai ikan yang mempunyai kandungan protein tinggi yaitu 17.7 g/100 g, dan kadar lemak relatif rendah yaitu 4.8 g/100 g. Selain itu ikan lele mengandung asam amino lisin, sistin, dan metionin yang relatif tinggi dibanding dengan susu dan daging (Astawan 2008; Osibona 2006). Kadar mineral yang ada pada ikan lele adalah kalsium, fosfor, dan kalium. Komposisi zat gizi ikan lele dan tepung ikan lele disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Komposisi zat gizi ikan lele dan tepung ikan lele Zat gizi Ikan lele Tepung ikan lele

Protein (%) 17.7 56.04

Lemak (%) 4.8 9.39

Karbohidrat (%) 0.3 16.46

Air (%) 73 8.72

Kalsium 50 6.22

Fosfor 255 4.14

Sumber : ikan lele (FAO 1972 dalam Astawan 2008)

Minyak Ikan Lele

Minyak ikan lele merupakan hasil ektraksi limbah cair dari proses penepungan ikan lele pada tahap pra pemasakan (pre cooking). Minyak ikan lele sebagian besar adalah trigliserida yang merupakan ester dari gliserol dan berbagai asam lemak. Asam lemak ikan terdiri dari tiga tipe yaitu asam lemak jenuh, asam lemak tidak jenuh tunggal, dan asam lemak tidak jenuh ganda. Sifat fisik yang jelas dari minyak adalah tidak larut dalam air, karena adanya asam lemak berantai karbon yang panjang dan tidak mempunyai gugus polar (Buckle 1987). Secara alamiah asam lemak jenuh yang terdapat pada minyak ikan adalah palmitat dan stearat. Bentuk minyak ikan lele adalah cair dalam suhu ruang karena lebih dari 50% terdiri dari asam lemak tidak jenuh yaitu asam oleat dan linoleat dengan titik cair yang rendah.

tidak jenuh relatif lebih tinggi dibanding dengan kandungan lemak jenuhnya. Selain itu minyak ikan lele mempunyai kandungan asam linoleat relatif tinggi dibanding dengan kadar asam linolenat. Banyak faktor yang mempengaruhi komponen asam lemak minyak ikan diantaranya proses asal minyaknya, umur simpan, jenis atau spesies, letak geografis, dan musim pada saat ikan tersebut dipelihara/dipanen.

Asam lemak linoleat merupakan salah satu jenis asam lemak esensial. Asam lemak esensial diperlukan juga untuk membentuk asam lemak lain. Asam arakhidonat merupakan salah satu contoh proses elongasi dan desaturasi dari asam lemak linoleat, sedangkan eicosapentaenoic acid (EPA) dan docosahexaenoic acid (DHA) dari asam lemak linolenat atau omega 3 (McGuire and Beerman 2007). Asam lemak ini bermanfaat jika tersedia dalam jumlah cukup. Kelebihan dosis akan membawa efek buruk diantaranya meningkatkan risiko kesehatan termasuk penyakit degeneratif, penyakit kardiovaskuler, kanker dan diabetes. Gejala defisiensi asam lemak esensial adalah penyakit kulit, lemas, menurunnya imunitas, lemah, gangguan saluran cerna, sirkulasi jantung, gangguan pertumbuhan dan gangguan reproduksi. Akibat yang lain adalah pemicu kanker payudara, kanker prostate, arthritis rheumatoid, arthritis, asma, preeklampsia, depresi, schizophrenia dan menurunnya konsentrasi dan hiperaktif (Yehuda et al. 2002). Sumber utama asam lemak linoleat selain dari minyak ikan air tawar seperti minyak ikan lele, juga berasal dari minyak nabati (minyak kacang kedelai, minyak jagung, minyak biji bunga matahari, dan lain-lain).

Fermentasi Minyak Ikan Lele

Fermentasi adalah pemanfaatan senyawa organik untuk pembentukan energi melalui transfer elektron di sitoplasma atau pembentukan energi melalui fosforilasi tingkat substrat (Purwoko 2009). Pengertian lain dari fermentasi adalah perubahan kimia dalam bahan pangan yang disebabkan oleh enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang telah ada secara alami ataupun yang ditambahkan ke dalam bahan pangan Buckle (1987). Organisme yang memegang peranan dalam proses fermentasi diantaranya bakteri, khamir, dan kapang. Bakteri-bakteri tersebut diantaranya bakteri asam laktat, bakteri asam propionat, dan bakteri asam asetat.

Fermentasi minyak ikan lele merupakan fermentasi tidak spontan, karena terjadi pada makanan yang dalam pembuatannya ditambahkan mikroba dalam bentuk starter atau ragi. Mikroba tersebut berasal dari bakteri asam laktat yang akan berkembangbiak dan aktif mengubah bahan yang difermentasi menjadi produk yang diinginkan (Ray 2004). Proses fermentasi dapat mengubah flavor, bentuk dan tekstur yang bagus dari bahan pangan yang difermentasi. Dampak dari fermentasi minyak ikan lele dengan asam laktat akan menurunkan pH serta menimbulkan rasa asam (Muchtadi et al. 1993).

bersifat homo fermentatif sehingga tidak menghasilkan gas (Buckle 1987). Bakteri ini sering digunakan dalam fermentasi susu, sayuran, dan daging (sosis).

Pembentukan Conjugated Linoleic Acid (CLA) oleh Bakteri Asam Laktat

Bakteri asam laktat secara umum merupakan katalis yang baik untuk sintesis CLA dengan menggunakan substrat yang mengandung asam linoleat. Bakteri Lactobacillus sp. mampu mengisomerasi asam linoleat seperti yang terjadi pada bakteri Butyrivibrio fibrisolvens di dalam rumen. Pada bakteri Lactobacillus sp, pembentukan CLA lebih baik digunakan pada temperatur pertumbuhan yang rendah. Mekanisme mendalam pembentukan CLA oleh bakteri asam laktat masih belum jelas. Transformasi asam linoleat menjadi CLA tidak hanya satu langkah isomerisasi diene yang tidak terkonjugasi menjadi diene yang terkonjugasi, namun melalui produksi hidroksi asam lemak.

Asam linoleat terkonjugasi atau disingkat CLA adalah suatu kelompok isomer asam linoleat dengan pasangan tunggal ikatan rangkap yang berkonjugasi atau berdampingan. Ikatan rangkap yang berkonjugasi letaknya berdekatan dan tidak dipisahkan oleh gugus metil (-CH2). Dua ikatan rangkap tersebut bisa terletak pada posisi karbon ke-8 dan 10, 10 dan 12, atau 11 dan 13. Struktur CLA dengan cis-9, trans-11, dan CLA trans-10 dan dan cis-12 disajikan pada Gambar 1.

Sumber: Ogawa et al. 2001.

yang menghasilkan trans-11 asam oktadekanoat dan asam stearat. Diagram alir proses pembentukan asam stearat disajikan pada Gambar 2.

Asam linoleat (cis-9, cis 12 octadecadienoic acid) ↓

CLA (cis-9, trans-11 conjugated diene) ↓

TFA (trans-11 octadecenoic acid) ↓

Asam stearat

Sumber: Mcintosh et al. 2009

Gambar 2 Diagram alir proses pembentukan asam stearat

Shanta et al. (1995) menunjukkan bahwa peningkatan suhu dalam proses dan penambahan whey dapat meningkatkan kandungan CLA pada keju. Penggunaan kultur starter yang berbeda maupun pada proses aging dalam pembuatan keju cheddar dapat meningkatkan konsentrasi CLA.

Bakteri gram negatif yaitu Butyrivibrio fibrisolvents yang mengisomerasi asam linoleat menjadi CLA (Kepler and Tove 1966). Isomer cis-9, trans-11 mungkin diserap atau dibiohidrogenasi menjadi asam vaccenat (trans-11-asam oktadekanoat). Setelah diserap, asam vaccenat dapat diubah menjadi CLA cis-9, trans-9 oleh ∆9 desaturase.

CLA diduga bersifat relatif stabil pada pemanasan (Lin et al. 2002). Selama proses pasteurisasi yang merupakan proses pendahuluan sebelum fermentasi yang dilakukan pada suhu 800C selama 30 menit, diduga terjadi reaksi oksidasi yang dapat meningkatkan konsentrasi CLA (Lin et al. 2002). Selanjutnya karena adanya agitasi dalam proses pemanasan tersebut menyebabkan meningkatnya interaksi antara protein dengan globula lemak. Adanya reaksi interaksi tesebut, protein akan berperan sebagai donor hidrogen sehingga mengubah asam linoleat radikal menjadi CLA. Proses produksi CLA memerlukan komponen medium yang bervariasi seperti albumin, zat tepung, kolesterol dan lesitin karena dapat melindungi bakteri dari asam lemak bebas selama pertumbuhannya.

Aterosklerosis

Aterosklerosis merupakan proses penebalan dan pengerasan bagian muskuler arteri akibat adanya akumulasi lemak, kolesterol, unsur-unsur darah, jaringan ikat dan kalsium yang mengakibatkan dinding arteri menjadi lipoidotik, fibrotik, dan kalsifik (Peckenpaugh 2010). Akibatnya terjadi penyempitan pada lubang arteri yang menyebabkan adanya pembatasan aliran darah dan elastisitas pembuluh darah. Efek dari kejadian ini dapat merangsang pembekuan darah, dan menghambat aliran darah sehingga sel-sel yang ada di sekitar pembuluh tersebut, termasuk sel jantung, dapat rusak dan mengalami gangguan fungsi (Caterina 2006).

Dislipidemia adalah kondisi dimana kadar kolesterol low density lipoprotein (LDL) meningkat dan kadar kolesterol high density lipoprotein (HDL) menurun, atau LDL normal tetapi kadar trigliserida meningkat. Hipotesa kedua adalah respon terhadap luka. Hal ini diawali dengan adanya luka pada endotel yang disebabkan adanya kumpulan LDL yang menempel di permukaan endotel yang lama kelamaan menyebabkan disfungsi sel endotel.

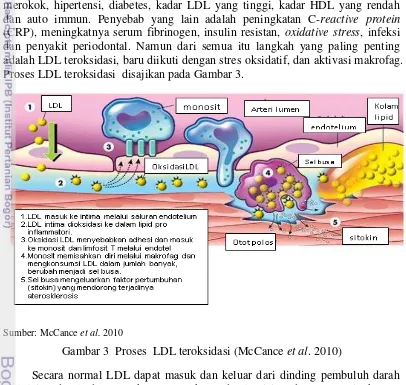

Hipotesa yang ketiga adalah gabungan yang menyatakan bahwa kerusakan endotel disebabkan efek sitotoksik dari lipid peroksida akibat reaksi oksidasi pada lipid. Steinberg (1997) menyatakan bahwa LDL teroksidasi merupakan pangkal awal terjadinya inflamasi pada dinding arteri. Penyebab yang diduga adalah merokok, hipertensi, diabetes, kadar LDL yang tinggi, kadar HDL yang rendah dan auto immun. Penyebab yang lain adalah peningkatan C-reactive protein (CRP), meningkatnya serum fibrinogen, insulin resistan, oxidative stress, infeksi dan penyakit periodontal. Namun dari semua itu langkah yang paling penting adalah LDL teroksidasi, baru diikuti dengan stres oksidatif, dan aktivasi makrofag. Proses LDL teroksidasi disajikan pada Gambar 3.

Sumber: McCance et al. 2010

Gambar 3 Proses LDL teroksidasi (McCance et al. 2010)

endotel, sedangkan sel sel limfosit T akan masuk ke dalam sel endotel dan bergabung dengan makrofag (McCance et al. 2010).

Molekul-molekul tersebut menyebabkan terjadinya adhesi monosit pada endotel dan migrasi monosit ke dalam sub-endotel. Monosit tersebut kemudian dirangsang untuk berdeferensiasi menjadi makrofag. Makrofag ini akan mengoksidasi lebih lanjut partikel LDL dan kemudian menangkapnya melalui reseptor scavenger. Akumulasi kolesterol dalam makrofag menyebabkan pembentukan sel busa. Sel busa ini kemudian mensekresikan faktor-faktor pertumbuhan dan sitokin sehingga merangsang proliferasi sel otot polos. Selain itu makrofag menstimulasi pengambilan LDL teroksidasi oleh sel otot polos melalui kontak antar sel. Pengaturan umpan balik yang tidak terdapat pada sel otot polos menyebabkan proses pengambilan LDL tersebut berlangsung terus dan menyebabkan akumulasi kolesterol ester dan pembentukan sel busa, yang lama-lama mengeras menjadi plak, dan merupakan permulaan terjadinya aterosklerosis (Jung 2008).

Penuaan

Penuaan adalah proses akumulasi yang dapat mengakibatkan bermacam-macam perubahan di dalam sel maupun jaringan berkenaan dengan penambahan umur sehingga meningkatkan risiko sakit dan kematian (Lee et al. 2004). Proses ini biasanya diikuti dengan menurunnya kapasitas fungsional organ tubuh secara bertahap yang menyebabkan menurunnya kemampuan untuk memelihara keseimbagan dalam tubuh terutama saat menghadapi stress fisik maupun psikologi (Lubis 1993). Ada tiga komponen dasar yang bisa memperlambat proses penuaan yaitu tidak ada atau terhindar dari penyakit atau faktor risiko penyakit, fungsi fisik dan kognitif yang terpelihara, dan tetap aktif dalam kehidupan (Darmojo & Martono 2000).

Penyebab utama terjadinya penyakit pada proses penuaan ada hubungannya dengan senyawa oksigen reaktif atau radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas adalah suatu molekul atau atom yang mempunyai satu atom atau lebih yang tidak berpasangan sehingga sangat labil dan reaktif menyerang molekul di sekitarnya dan dapat mengakibatkan kerusakan struktur sel dan fungsinya. Terbentuknya radikal bebas bisa terjadi di dalam tubuh misalnya karena efek dari proses metabolisme sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas oksidasi di dalam tubuh, sedangkan pembentukan di luar tubuh disebabkan karena faktor pollutan, makanan, dan penyerapan kulit (Achmad 2003).

menyampaikan informasi memerlukan neurotransmitter. Asetilkolin adalah salah satu jenis transmitter yang membantu fungsi otak mencakup proses belajar dan memori. Transmitter yang lain diantaranya norepinefrin, epinefrin, dopamin dan serotonim. Prekursor dari neurotransmitter adalah asam amino (Wardhani 2005).

Fungsi Kognitif

Kognitif secara sederhana diartikan sebagai aktivitas mental secara sadar seperti berpikir, mengingat, belajar dan mempergunakan bahasa. Fungsi kognitif dapat mengalami evolusi mulai dari perubahan kognitif normal sesuai usia atau senescene, gangguan kognitif ringan atau senelity dan demensia. Pada dasarnya gangguan kognitif merupakan hal yang wajar terjadi pada lansia, namun mempunyai implikasi yang serius karena bersifat tetap (irreversible) dan mengganggu kesehatan (Sudja 2009). Penurunan fungsi kognitif ini merupakan faktor penentu lansia mulai mengalami ketidakberdayaan dalam melakukan aktivitas fisik harian. Gangguan fungsi kognitif berdasarkan tingkat keparahan dibagi tiga yaitu a) tidak ada gangguan fungsi kognitif, b) gangguan kognitif ringan, dan c) gangguan kognitif berat (Kurlowicz & Wallace 1999).

Diantara fungsi otak yang menurun secara linier dengan bertambahnya usia adalah fungsi memori (daya ingat) yang berupa kemunduran dalam kemampuan penamaan (naming) dan kecepatan mencari kembali informasi yang telah tersimpan dari pusat memori. Perubahan atau gangguan memori pada penuaan otak hanya terjadi pada aspek tertentu, sebagai contoh, memori primer (memori jangka pendek) relatif tidak mengalami perubahan pada penambahan usia, sedangkan memori sekunder (memori jangka panjang) mengalami perubahan bermakna. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kemampuan untuk mengirimkan informasi dari memori jangka pendek ke jangka panjang mengalami kemunduran dengan penambahan usia.

Nasrun (2007) menyatakan bahwa demensia sering terlambat didiagnosis karena gejala awalnya sering dianggap proses penuaan wajar, padahal tahap pra klinis demensia merupakan saat yang tepat melakukan identifikasi dini faktor risiko demensia maupun melakukan intervensi memperkecil risiko. Gangguan fungsi kognitif dapat ditemukan pada derajat ringan maupun berat. Gangguan kognitif ringan ada dua katagori yaitu mild cognitive impairment (MCI) atau dikenal gangguan kognitif amnestik atau Alzheimer dan vascular cognitif impairment (VCI) atau gangguan kognitif vaskuler, serta gangguan kognitif yang lebih berat (demensia ringan, sedang, dan berat), masing-masing memerlukan pendekatan diagnosis dan terapeutik sendiri. Pada kondisi MCI dan VCI kemampuan fungsional masih utuh sedangkan pada demensia ditandai dengan mundurnya faal kognitif.

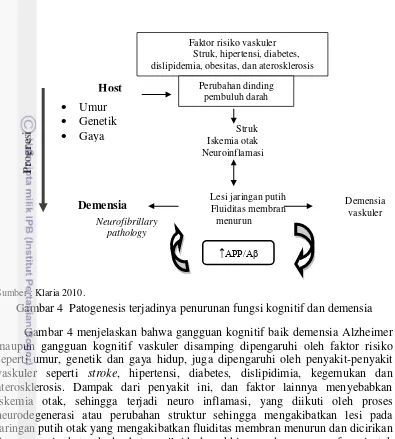

Sumber : Klaria 2010.

Gambar 4 Patogenesis terjadinya penurunan fungsi kognitif dan demensia Gambar 4 menjelaskan bahwa gangguan kognitif baik demensia Alzheimer maupun gangguan kognitif vaskuler disamping dipengaruhi oleh faktor risiko seperti umur, genetik dan gaya hidup, juga dipengaruhi oleh penyakit-penyakit vaskuler seperti stroke, hipertensi, diabetes, dislipidimia, kegemukan dan aterosklerosis. Dampak dari penyakit ini, dan faktor lainnya menyebabkan iskemia otak, sehingga terjadi neuro inflamasi, yang diikuti oleh proses neurodegenerasi atau perubahan struktur sehingga mengakibatkan lesi pada jaringan putih otak yang mengakibatkan fluiditas membran menurun dan dicirikan dengan peningkatan kadar beta amiloid, dan akhirnya ada gangguan fungsi otak baik gangguan kognitif vaskuler dan gangguan kognitif Alzheimer (Kalaria 2010). Gangguan neurotransmitter berpengaruh pada gerak, atensi, tingkah laku, siklus makan, dan agresi.

Saat ini telah dikenal istilah “amyloid cascade hypothesis” walaupun masih kontroversial. Hipotesis ini menjelaskan bahwa terjadinya pembelahan APP yang merupakan cikal bakal terjadinya gangguan kognitif akibat dari ketidakseimbangan antara familial AD (genetik) dan sporadis AD (lingkungan, polutan, makanan, stress oksidatif, dan lain-lain). Ketidakseimbangan kedua gangguan ini menyebabkan penguraian APP baik melalui jalur pertama maupun kedua seperti yang diuraikan diatas yang hasilnya terjadi dua bentuk amiloid yang mudah larut dan tidak mudah larut (Blennow et al. 2010).

Beta amiloid yang mudah larut diyakini mengalami perubahan konformasi dan membuat mudah rentan terhadap agregasi ke oligomer larut. Fibril tidak larut ditemukan juga dalam plak dalam jumlah lebih besar. Mekanisme molekuler spesifik yang mendasari terjadinya perubahan konformasi masih belum diketahui

Neurofibrillary pathology

Lesi jaringan putih Fluiditas membran

menurun

Demensia ALzaimer

Demensia vaskuler

↑APP/Aβ

Host factors

Umur Genetik Gaya

hidup

Faktor risiko vaskuler Struk, hipertensi, diabetes, dislipidemia, obesitas, dan aterosklerosis

Pr

ogr

esi

Perubahan dinding pembuluh darah

dengan pasti. Data terbaru melaporkan bahwa oligomerAβ mudah larut dapat menghambat LTP di hippocampus dan menggangu plastisitas kerja sinap. Aβ42 lebih neurotoksik daripada Aβ40 karena mudah menyebabkan terjadinya pembentukan H2O2 (Walsh et al. 2002).

MAP-tau adalah suatu fosfoprotein otak manusia normal yang terletak di axon atau dikenal dengan protein aksonal normal. Protein ini berikatan dengan tubulin di mikrotubulus sehingga membuat mikrotubulus menjadi kuat dan mempunyai stabilitas tinggi. Jika ada gangguan kognitif seperti penyakit Alzheimer, akan terjadi perubahan konformasi dan fosforilasasi tidak normal maka ada kecenderungan MAP-tau akan memperbanyak dengan membentuk paired helical filaments (PHF).

PHF merupakan cikal bakal terbentuknya neurofibrillary tangles (NFT). Pembentukan NFT menyebabkan MAP-tau tidak berada lama di stabilasi di skeleton saraf otak sehingga skeleton saraf otak menjadi disorganisasi yang kemudian berkontribusi terhadap malfungsi neuron (pemberi informasi). Kematian sel neuron, dan kemudian demensia (Fillit & Refolo 2002). Hiper fosforilasasi MAP-tau diakui sebagai salah satu mekanisme pencetus pembentukan NFT. Dua enzim yang aktif dalam fosforilasasi MAP tau adalah glycogen syntase kinase 3 (GSK-3) dan cyclin – dependent kinase 5 (cdk5) (Lau et al. 2002).

Beberapa penelitian melaporkan bahwa pada subjek penderita Alzheimer terjadi penurunan Aβ42 dan peningkatan kadar total MAP-tau dan P-MAP-tau di CSF secara nyata dibandingkan dengan subjek yang normal. Sensitifitas dan spesifitas dari penanda biologis tersebut mencapai 80% lebih dan jika dilakukan kombinasi MAP-tau dan beta miloid rasio sensitifitas dan spesifitas melebihi 90%. Salah satu kelemahan adalah CSF bukan suatu matriks yang dengan mudah digunakan untuk tujuan diagnosis karena memerlukan keterampilan dan sumberdaya khusus. Oleh karena itu, masih perlu dikembangkan penanda yang terjadi secara perifer sehingga mudah dilakukan deteksi misalnaya dalam urin, atau darah (Sobow et al. 2004).

Pengangkutan Lemak Pangan di dalam Tubuh

Muchtadi et al. 1993). Proses hidrolisis ini dilakukan pada pH optimum antara 4 sampai dengan 6.

Setelah itu minyak masuk dalam duodenum, pada saat itu kantung empedu dirangsang oleh kolesistokinin untuk melepaskan cairan empedu dan pankreas dirangsang untuk mengeluarkan lipase pankreas. Fungsi cairan empedu adalah melakukan emulsifikasi kimus sehingga memudahkan enzim lipase menghidrolisis minyak. Peran cairan empedu adalah sebagai emulsifier bukan sebagai enzim. Dalam cairan pankreas, selain lipase pankreas, terdapat juga lipid esterase, dan fosfolipase. Lipase pankreas secara khusus memotong asam lemak posisi α-1 dan posisi α-3 dari triasilgliserol dan lebih menyukai memotong asam lemak rantai sedang. Trigliserida yang mengandung asam lemak rantai panjang seperti EPA dan DHA pada posisi α-1 dan posisi α-3 relatif tahan terhadap lipolisis oleh enzim lipase pankreas, tetapi sekali mereka terhidrolisis penyerapannya akan sempurna. Lipid esterase akan bereaksi pada ester kolesterol, monogliserida, dan ester lipid yang lain seperti vitamin A dengan asam karboksilat, sedangkan fosfolipase akan bereaksi pada fosfolipid. Lipid esterase akan mengkonversi ester kolesterol menjadi kolesterol dan asam lemak bebas. Fosfolipase akan mengkonversi fosfolipid menjadi fosfolipid dan asam lemak bebas.

Penyerapan hasil pencernaan sangat ditentukan oleh proses hidrolisis, miselarisasi dan bentuk asam lemak. Penyerapan minyak dalam bentuk ester etil berbeda dengan bentuk triasilgliserol. Dalam bentuk asam lemak bebas penyerapan EPA dan DHA dapat lebih dari 95%, sedangkan dalam bentuk triacylglyserol tingkat penyerapan EPA dan DHA masing-masing hanya mencapai 68% dan 57% serta dalam bentuk ester etil yang diserap 20 dan 21% (Hardoko 1998). Semua asam lemak seperti mono, di, dan triasilgliserol dan gliserol akan diserap oleh enterocyt (sel mukosa usus halus). Beberapa peneliti menyatakan bahwa jenis minyak mempengaruhi proses penyerapan, dan sebagian menyatakan bahwa jenis minyak tidak mempengaruhi (Manorama & Rukmini 1991; Schrijver et al. 1991).

Hasil pencernaan yang menghasilkan asam lemak rantai pendek dan menengah langsung masuk asam lemak bebas dan monoasilgliserol diserap oleh sel-sel usus halus dan akhirnya masuk ke dalam sirkulasi tubuh. Proses penyerapan asam lemak melewati usus atau membran mikrovillus sebagian besar berlangsung secara difusi pasif dan beberapa hal terjadi secara aktif yaitu menggunakan mekanismea zat pembawa (Groopper et al. 2009). Asam lemak yang diangkut ini akan dibawa ke venaportae untuk menuju organ hati. Asam lemak yang diangkut dalam darah akan terikat dengan protein, albumin, yang meningkatkan solubilitas asam-asam lemak (Bowman & Russel 2006).

Bersama dengan kolesterol dan fosfolipid dalam mukosa usus, trigliserida rantai panjang yang baru terbentuk akan bergabung dengan protein untuk membentuk lipoprotein kilomikron, yang merupakan partikel kaya akan lemak dan merupakan bentuk utama transport lemak yang terdapat dalam makanan. Lipoprotein kilomikron ini tidak hanya mengangkut lemak hasil pencernaan melainkan membawa juga lemak hasil sintesis dari organ dan simpanan lemak. Kemudian lipoprotein kilomikron ini akan masuk dalam sistem limfa melalui lacteal yang terdapat dalam villi usus. Pembuluh darah limpa biasanya mendeposit isinya ke dalam sirkulasi darah melalui ductus thoracicus, yaitu suatu jalur tempat masuknya kilomikron ke dalam sirkulasi, yang kemudian oleh arteri dan akan di bawa ke hati (Piliang et al. 2006).

Asam Lemak Esensial dan Fungsi Kognitif

Otak adalah salah satu organ tubuh yang bertangung jawab menghantarkan impuls saraf dan semua fungsi-fungsi khusus yang berhubungan dengan sistem saraf seperti berpikir, berbicara, mengontrol aktivitas otot, dan mengatur kerja kelenjar. Otak juga merupakan organ tubuh yang mempunyai kandungan lemak sangat tinggi yaitu mencapai 50% berat kering dan 10 % berat basah (Crawford 1993). Kondisi ini menyebabkan otak dikategorikan sebagai organ yang mempunyai konsentrasi lipid terbesar kedua setelah jaringan adiposa (Bourre 2004).

Selama proses penuaan, kadar kolesterol di membran saraf dan kadar metabolik toksik kolesterol (24-OH-kolesterol) meningkat, selain itu membran saraf mengalami kekakuan. Fungsi fisiologi membran saraf tergantung dari struktur, dan komposisinya. Lemak dalam jaringan otak terdiri dari kolesterol dan fosfolipid. Fosfolipid yaitu trigliserida yang satu asam lemaknya digantikan oleh satu gugus yang mengandung fosfat. Asam lemak yang mengikat pada atom karbon nomor 1 pada umumnya adalah asam lemak jenuh, dan yang terikat pada atom karbon nomor 2 adalah asam lemak tidak jenuh. Fosfolipid mempunyai karakteristik amfipatik, yaitu dia mempunyai sifat polar dan non polar, yang tersusun dengan kepala hidrofiliknya menghadap lingkungan cair di kedua sisi membran dan ekor asil lemak membentuk bagian tengah membran hidrofobik. Komposisi umum fosfolipid di otak mengandung asam linoleat sangat kecil. Asam arakidonat merupakan komponen penting, tetapi DHA merupakan komponen utamanya. Kadar DHA yang tinggi ditemukan juga di subsel seperti sinaptosom, gelembung sinap, mitokondria, mikrosom, dan nerve growth cones.

Kadar asam lemak tidak jenuh ganda menurun sesuai dengan bertambahnya umur, hal ini mungkin berkaitan dengan: 1) menurunnya kadar penyatuan membran; 2) menurunnya aktivitas enzim desaturase delta 6 dan 9; 3) memburuknya kecepatan perjalanan melalui darah ke barrier otak, dan 4) oksidatif stress dapat meningkatkan kadar radikal bebas, yang akhirnya dapat menurunkan fluiditas membran, dan mempengaruhi komposisi membran normal (Peckenpaugh 2010).

Lemak ini tidak digunakan sebagai sumber energi, melainkan sebagai komponen struktural yang merupakan bagian integral dari jaringan otak yang berperan dalam memodifikasi struktur, fluiditas dan fungsi membran otak.

Modifikasi komposisi asam lemak membran otak dapat dilakukan dengan suplementasi berbagai minyak pangan. Perkembangan otak hewan muda dapat diatur dengan pemberian suplementasi asam lemak hanya beberapa minggu, hal ini telah dilaporkan penelitian pada tikus (Lui et al.1995), dan ayam (Anderson et al.1994). Namun modifikasi komposisi lemak pada membran otak pada usia tua dengan pemberian suplementasi asam lemak memerlukan waktu lebih lama, banyak penelitian yang melaporkan waktu yang diperlukan sekurang-kurangnya 8 minggu (Bourre 2004 ; McGee 1994). Kisaran suplementasi asam lemak adalah 5 sampai 20% dari diet.

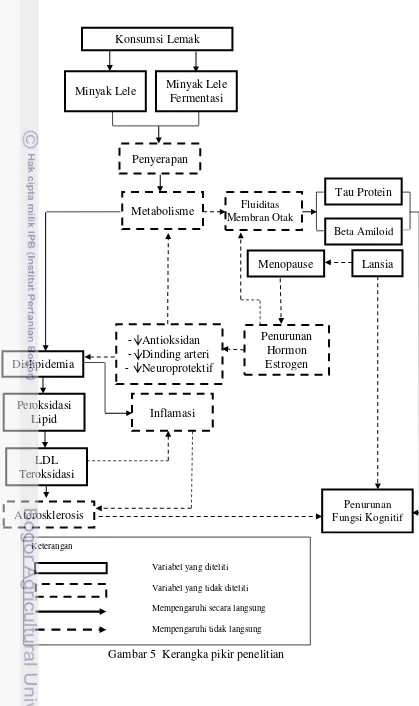

Kerangka Pemikiran

Minyak ikan lele (MIL) dari hasil samping pembuatan tepung ikan lele dan hasil pengembangannya yaitu minyak ikan lele terfermentasi (MILT sama-sama mempunyai kandungan asam lemak jenuh (SFA), asam lemak tidak jenuh tunggal (MUFA) dan asam lemak tidak jenuh ganda (PUFA). Perbedaan keduanya hanya di persentasi proporsi asam lemaknya. Sebagai contoh pada minyak ikan lele proporsi asam stearat, asam oleat, asam linoleat dan CLA berturut turut adalah 6.1%, 32%, 25% dan 0.52%, sedangkan minyak ikan lele terfermentasi berturut –turut sebagai berikut 9.7%, 38%, 9.96%. dan 0.98%.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk pengujian efek diet lemak terhadap kadar kolesterol sejak tahun l950 dan menunjukkan bahwa diet dengan jenis lemak yang berbeda dapat mempengaruhi kadar kolesterol, tergantung dari komposisi asam lemaknya (Astrup et al. 2011). Czernichow et al. (2010) menyatakan bahwa dengan mengganti 5% energi berasal dari lemak jenuh dengan energi dari asam lemak tidak jenuh tunggal (MUFA), dan asam lemak tidak jenuh ganda (PUFA), akan menurunkan risiko penyakit jantung sampai dengan 42%. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa bahwa lemak jenuh dan kolesterol diduga mempengaruhi penumpukan beta amiloid di membran sel dan lemak tidak jenuh mempengaruhi penurunan penumpukan beta amiloid di membran sel, dan menurunkan kadar tau protein di cairan cerebrospinal.

Kemajuan di bidang kesehatan dan transisi epidemiologi telah meningkatkan populasi lansia, 70% dari populasi tersebut adalah perempuan (Chernoff 1991). Salah satu implikasi dari masalah kesehatan perempuan adalah menurunnya perlindungan kesehatan, diantaranya kepadatan tulang, antioksidan, perlindungan saraf, dan pelindung dinding arteri (Krummel & Kris 1996). H