UP ME KAN

Di ajukan se

PAYA PENI TODE BER NAK-KANA ebagai salah Program St UN INGKATAN RMAIN PER AK PERTIW

satu syarat u tudi Pendidik Nama NIM FAKULTA NIVERSITA SKRIPSI N KEMAND RAN PADA WI JATIRO untuk memp kan Guru Pe

Oleh: : Tukri

: 16019

PGPAUD AS ILMU PE

AS NEGER 2013

DIRIAN AN A KELOMP KEH SON

peroleh gelar endidikan An iyah 910025 D ENDIDIKA RI SEMARA NAK MELA POK A TAM NGGOM BR

r Sarjana Pen nak Usia Din

ii

PESETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Pada Hari :

Tanggal :

Pembimbing I Pembimbing II

Edi Waluyo, M.Pd Amirul Mukminin, S. Pd.M.Kes NIP. 19790425 200501 001 NIP.19780330 200501 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan PG PAUD FIP UNNES

iii

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang

Pada Hari : Jum’at Tanggal : 28 Juni 2013 Panitia Ujian

Ketua Sekretaris

Drs Harjono, M.Pd Edi Waluyo, M.Pd

NIP. 19510801 197903 1 007 NIP. 19790425 200501 001

Pembimbing I Penguji I

Edi Waluyo,M.Pd Dr Sri Sularti Dewanti Handayani, M, Pd NIP. 19790425 200501 1 001 NIP. 19570611 198403 2 001

Pembimbing II Penguji II

Amirul Mukminin, S. Pd, M.Kes Edi Waluyo,M.Pd

NIP.19780330 200501 1 001 NIP. 19790425 200501 1 001

Penguji III

Amirul Mukminin, S. Pd, M.Kes

iv

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa isi skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri dengan sumbangan pemikiran dari Edi Waluyo, M.Pd Dosen Pembimbing I dan Amirul Mukminin, S.Pd.M.Kes Dosen Pembimbing II, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat pada skripsi ini dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Brebes, Juni 2013

Tukriyah

v MOTTO

Kemandiriannya sebagai anak manusia tak terjadi begitu saja dan serentak. Seseorang anak akan mengalami proses perkembangan dan pertumbuhan yang berjalan secara terus menerus dalam rentang kehidupannya.

- Tim Pustaka famili

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucap rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, Skripsi ini kupersembahkan pada:

1. Almarhum ayah dan ibu

2. Suami dan anak-anakku tersayang

vi

Tukriyah, 2013. Upaya Peningkatan Kemandirian Anak Melalui Metode Bermain Peran pada Kelompok A Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jatirokeh–Songgom Brebes, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Guru Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Edi Waluyo,M.PD dan Pembimbing II Amirul Mukminin, S. Pd.M.Kes.

Kata kunci ; Peningkatan Kemandirian Anak Melalui Metode Bermain Peran. Pembelajaran bermain peran merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kemandirian anak usia dini. Dalam kenyataannya tingkat kemandirian anak usia dini di Taman Kanak-kanak Pertiwi Jatirokeh-Songgom Brebes masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah tidak adanya pembelajaran bermain peran. Oleh karena itu diperlukan adanya pembelajaran bermain peran untuk mengatasi hal tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: Untuk mengetahui pembelajaran metode bermain peran di TK Pertiwi Jatirokeh-Songgom Brebes dan untuk mengetahui sejuah mana metode bermain peran dalam meningkatkan kemandirian anak TK Kelompok A di TK Pertiwi Jatirokeh- Songgom Brebes

Subjek penelitian ini adalah anak-anak kelompok A Taman Kanak-kanak Pertiwi Jatirokeh-Songgom Brebes yang berjumlah 20 anak. Dalam penelitian ini menggunakan 3 siklus.

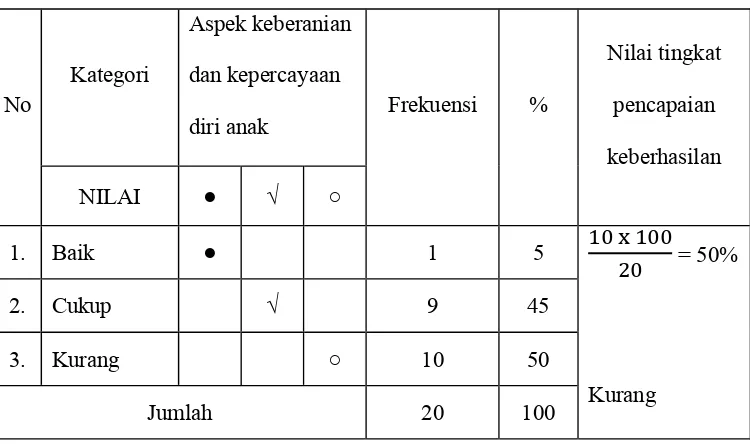

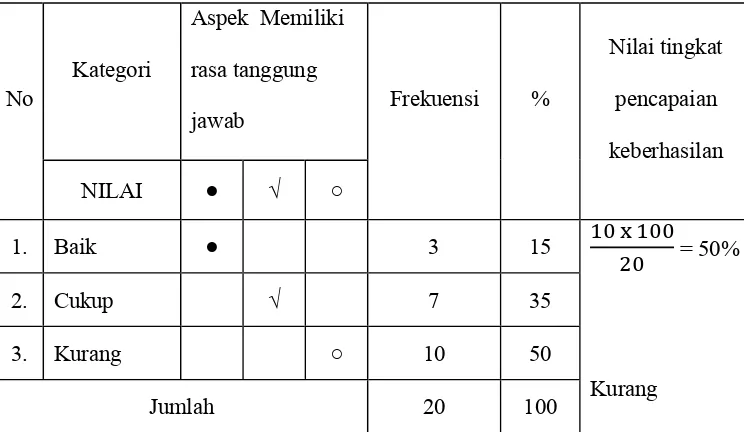

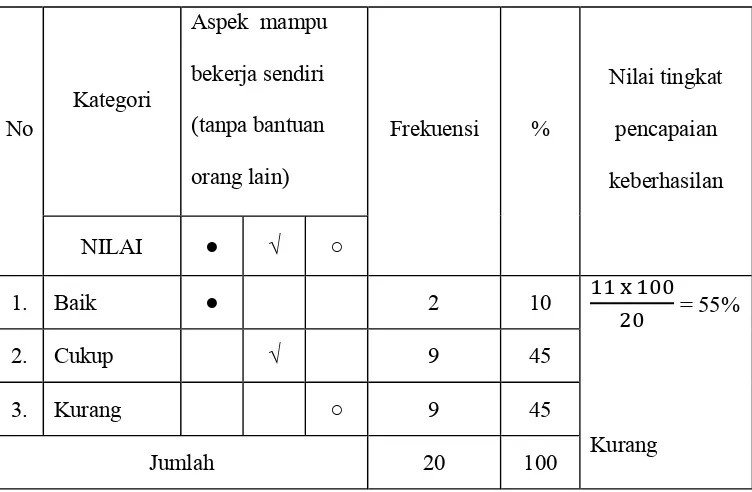

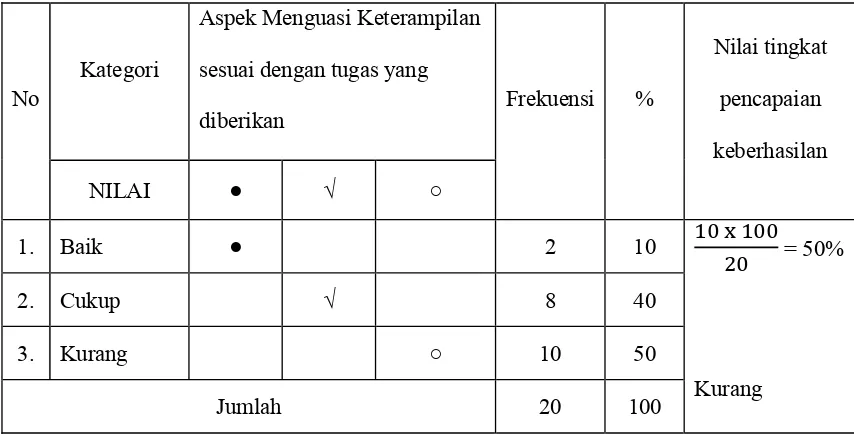

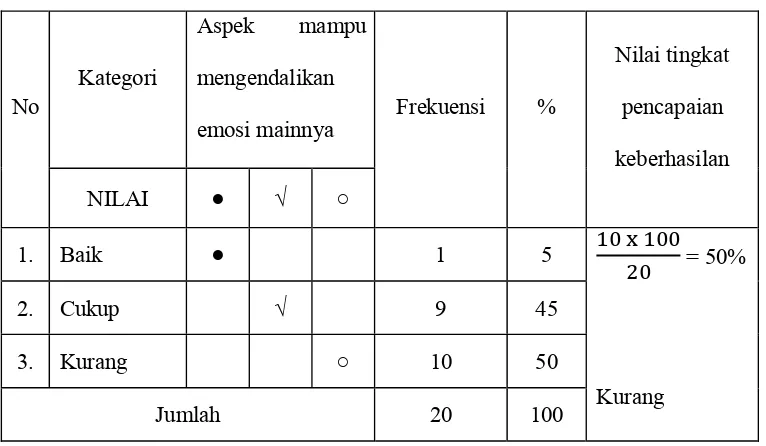

Hasil penelitian pada aspek keberanian dan kepercayaan diri anak, memiliki rasa tanggung jawab, menguasai keterampilan sesuai dengan tugas yang diberikan dan mampu mengendalikan emosi mainnya 10 anak atau sebesar 50% mendapatkan nilai ● (lingkaran penuh) sangat baik dan √ (centang) baik sedangkan aspek mampu bekerja sendiri ada 11 anak atau sebesar 55 %. Pada aspek memiliki rasa tanggung jawab ada 11 anak atau sebesar 55 %, aspek keberanian dan kepercayaan diri anak, mampu bekerja sendiri, menguasai keterampilan sesuai dengan tugas yang diberikan dan mampu mengendalikan emosi mainnya 12 anak atau sebesar 60% mendapatkan nilai ● (lingkaran penuh) sangat baik dan √ (centang) baik. Sedangkan aspek keberanian dan kepercayaan diri anak, memiliki rasa tanggung jawab, menguasai keterampilan sesuai dengan tugas yang diberikan dan mampu mengendalikan emosi mainnya 15 anak atau sebesar 75% mendapatkan nilai ● (lingkaran penuh) sangat baik dan √ (centang) baik sedangkan aspek mampu bekerja sendiri (tanpa bantuan orang lain) ada 16 anak atau sebesar 80 %.

vii

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Peningkatan Kemandirian Anak Melalui Metode Bermain Peran pada Kelompok A Taman Kanak-Kanak Pertiwi Jatirokeh-Songgom Brebes.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata 1 guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES).

Penulis menyadari bahwa tersusunnya skripsi ini bukan hanya atas kemampuan dan usaha penulis semata, namun juga berkat bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Drs Hardjono, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) yang telah memberikan izin penelitian.

2. Edi Waluyo, M.Pd., Ketua Jurusan PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) UNNES dan Pembimbing I.

3. Amirul Mukminin, S.Pd. M. Kes., Pembimbing II

4. Tim penguji skripsi Jurusan PG PAUD Fakultas Ilmu Pendidikan(FIP) Universitas Negeri Semarang.

5. Dosen dan Teman-teman mahasiswa Jurusan PG PAUD atas semangat dan dukungannya selama ini.

viii

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Brebes, Juni 2013

ix

Halaman Judul………... i

Halaman Pengesahan ……… ii

Halaman Pesetujuan Pembimbing………. iii

Surat Pernyataan ………... iv

Motto dan Pesembahan ………. v

Abstraksi ………... vi

Kata Pengantar ……….. viii

Daftar Isi ………... x

Daftar Tabel ……….. xiv

Daftar Gambar ……….. xvi

Daftar Lampiran……… xvii

BAB I PENDAHULUAN ………. 1

A. Latar Belakang ……… 1

B. Pembatasan Masalah ………. 9

C. Rumusan Masalah ……….. 10

D. Tujuan Penelitian……… 10

E. Manfaat Penelitian ………. 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ………... 12

A. Anak Usia Dini……… 12

x

B. Kemandirian Anak Usia Taman Kanak-Kanak …………. 23

1. Pengertian Kemandirian ………….…………..……. 23

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Anak Usia Prasekolah………. 29

C. Metode Bermain Peran pada Taman Kanak-Kanak ……… 31

1. Pengertian Bermain ……… 24

D. Konsep Metode Bermain Peran di Taman Kanak-Kanak 29 1. Pengertian Metode Bermain Peran ………… 35

2. Peranan Bermain Peran dalam Kurikulum Taman Kanak-Kanak ……….. 40

3. Macam-Macam Metode Bermain Peran ………. 43

4. Tujuan Metode Bermain Peran ……… 45

5. Jenis Bermain Peran ………. 47

6. Manfaat Bermain Peran ……… 49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ……….. 52

A. Desain Penelitian ……… 53

B. Tempat dan Waktu Penelitian ……… 53

C. Subjek Penelitian ……….. 53

D Instrumen Penelitian ………. 53

E. Penelitian Tindakan Kelas ………. 53

xi

b. Pelaksanaan ……… 54

c. Evaluasi/Refleksi……… 54

2. Proses Penelitian Tindakan Kelas Siklus II…… 55

a. Persiapan ……… 55

b. Pelaksanaan ……… 56

c. Evaluasi/Refleksi……… 56

2. Proses Penelitian Tindakan Kelas Siklus III…… 57

a. Persiapan ……… 57

b. Pelaksanaan ……… 58

c. Evaluasi/Refleksi……… 58

4. Pedoman Observasi ………. 59

5. Dokumentasi ……… 63

F. Teknik Analisis Data……… 65

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………….. 67

A. Gambaran Umum TK Pertiwi Jatirokeh……… 67

B. Sarana dan Prasarana TK Pertiwi Jatirokeh…………. 68

1. Sarana TK Pertiwi Jatirokeh……… 68

2. Alat Permainan ………. ……… 69

C. Hasil Penelitian ………... 70

xii

b. Dokumentasi……….. 83

2. Deskipsi Hasil Penelitian Tindakan Kelas Siklus II……… 86

a. Hasil evaluasi/Refleksi……… ……….. 89

b. Dokumentasi……….. 97

3. Deskipsi Hasil Penelitian Tindakan Kelas Siklus III……… 104

a. Hasil evaluasi/Refleksi……… ……….. 107

b. Dokumentasi……….. 116

4. Pembahasan Hasil Penelitian……… 122

BAB V PENUTUP……….. 125

A. Kesimpulan……… …. 125

B. Saran……….. ….. 126

xiii

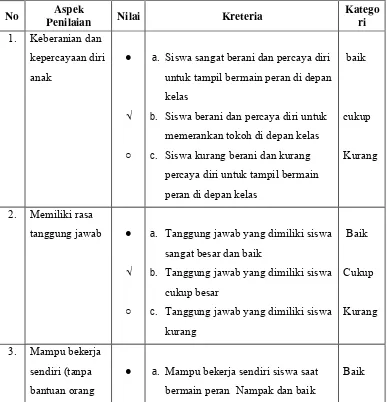

Tabel 1 Kategori Penilaian Bermain Peran………. 68 Tabel 2 Data Tenaga Kepegawaian………. 71 Tabel. 3 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Keberanian dan

Kepercayaan Diri Anak siklus I……….. 76 Tabel. 4 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Memiliki Rasa

Tanggung Jawab Anak siklus I……… 77 Tabel. 5 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Mampu Bekerja Sendiri (Tanpa Bantuan Orang Lain) Anak siklus I………. 78 Tabel. 6 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Menguasai Keterampilan Sesuai dengan Tugas yang Diberikan Anak siklus I…………. 79 Tabel. 7 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Mampu Mengendalikan Emosi Main Anak siklus I………. 80 Tabel. 8 Rekapitulasi tingkat keberhasilan Peningkatan Kemandirian

Anak Kelompok A siklus I……… 81 Tabel. 9 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Keberanian dan

Kepercayaan Diri Anak siklus II……….. 90 Tabel. 10 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Memiliki Rasa

Tanggung Jawab Anak siklus II……….. 91 Tabel. 11 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Mampu Bekerja Sendiri (Tanpa Bantuan Orang Lain) Anak siklus II……… 92 Tabel. 12 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Menguasai Keterampilan Sesuai dengan Tugas yang Diberikan Anak siklus II 93 Tabel. 13 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Mampu Mengendalikan Emosi Main Anak siklus II……….. 94 Tabel. 14 Rekapitulasi tingkat keberhasilan Peningkatan Kemandirian

xiv

Tabel. 16 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Memiliki Rasa

Tanggung Jawab Anak siklus III……… 110 Tabel. 17 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Mampu Bekerja Sendiri (Tanpa Bantuan Orang Lain) Anak siklus III………. 111 Tabel. 18 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Menguasai Keterampilan Sesuai dengan Tugas yang Diberikan Anak siklus III…….. 112 Tabel. 19 Hasil Nilai Tentang Aspek Kemandirian Mampu Mengendalikan Emosi Main Anak siklus III……… 113 Tabel. 20 Rekapitulasi tingkat keberhasilan Peningkatan Kemandirian

xv

Gambar 1 Bagan Tahapan dalam Penelitian Tindakan Kelas……….... 52

Gambar 2 Anak sedang melakukan persiapan potong rambut……….. 83

Gambar 3 Anak sedang melakukan persiapan potong rambut ……..………... 84

Gambar 4 Anak sedang melakukan persiapan potong rambut……….. 84

Gambar 5 Anak sedang memotong rambut……….. 85

Gambar 6 Anak sedang merapikan hasil potongan rambut………. 85

Gambar 7 Anak sedang menunggu giliran potongan rambut……… 86

Gambar 8 Anak sedang bermain peran sebagai guruolah raga yang sedang mempersiapkan anak masuk ruangan………. 98

Gambar 9 Salah satu anak yng berperan sebagai guru olah raga sedang mengabsen……….. 99

Gambar 10 Anak yang memerankan tokoh guru olah raga sedang memberi penjelasan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan..……… 99

Gambar 11 Anak sedang memerankan tokoh guru olah raga sedang memberikan penjelasan pada anak didiknya ……….……… 100

Gambar 12 Anak yang memerankan guru olah raga sedang membuat garis lengkung menjadi angka di papan tulis ..………..…… 100

Gambar 13 Anak yang sedang memerankan sebagai guru olah raga sedang memberikan tugas secara bergantian………..……… 101

xvi

guru olah raga……….……… 102 Gambar 16 Anak yang berperan sebagai guru olah raga sedang memberi

ulasan pada anak didiknya dibantu peneliti……… 102 Gambar 17 Anak yang memerankan guru olah raga sedang memberi ulasan… 103 Gambar 18 Suasana setelah pembelajaran bermain peran selesai……… 103 Gambar 19 Anak sedang memerankan pasien yang menunggu giliran berobat. 117 Gambar 20 Anak sedang memerankan pasien yang mau berobat sedang yang

satunya sedang memerankan perawat yang sedang mendaftar pasien. 118 Gambar 21 Anak sedang memerankan pasien yang mau berobat timbang berat

badannya oleh anak anak yang berperan sebagai perawat……… 118 Gambar 22 Anak sedang memerankan perawat memperhatikan timbangan

pasien……….………. 119 Gambar 23 Anak sedang memerankan dokter mengukur suhu badan pasien… 119 Gambar 24 Anak sedang memerankan dokter sedang memeriksa pasien…… 120 Gambar 25 Keadaan sesudah pembelajaran bermain peran……… 120 Gambar 26 Keadaan sesudah pembelajaran bermain peran……… 121 Gambar 27 Anak terlihat senang usai melaksanakan kegiatan bermain peran

xvii

Lampiran 1 Surat Keterangan Penelitian……… 129

Lampiran 2 Pedoman Observasi Penilaian Bermain Peran dalam Peningkatan Kemandirian Anak Kelompok A Pertiwi Jatirokeh-Brebes………... 130

Lampiran 4 Daftar Nama Anak yang Diobservasi……… 131

Lampiran 5 Rencana Kerja Mingguan……… 132

Lampiran 6 Rencana Kerja Harian……… 136

Lampiran 7 Lembar Observasi Kemandirian Anak…..……… 148

Lampiran 8 Lembar Observasi Hasil Kegiatan Bermain Peran Tukang Potong Rambut Siklus I……… 157

Lampiran 9 Lembar Observasi Hasil Kegiatan Bermain Peran Guru Olah Raga Siklus II……… 160

1 BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar bagi kehidupan manusia, salah satunya adalah pendidikan anak usia dini. PAUD merupakan pendidikan pertama dan utama dalam kehidupan anak. Pada masa ini anak-anak mendapatkan segala sesuatu yang dapat merangsang perkembangan anak untuk selanjutnya. Usia dini merupakan saat yang paling tepat untuk memberikan stimulasi dan rangsangan yang baik untuk perkembangan anak.

Dalam Undang-undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 14, Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini sudah dianggap penting untuk dilalui dan menjadi suatu pendidikan yang dasar.

masa itu anak banyak menyerap berbagai hal yang positif maupun negative dari lingkungan sekitar mudah untuk diserap dan diingat.

Dari pernyataan di atas, dapat dikemukakan bahwa pendidikan Anak usia dini merupakan salah satu jalur pendidikan yang dapat mengembangkan perkembangan anak secara menyeluruh. Mengingat pentingnya pendidikan ini maka diperlukan pendidik yang dapat memberikan stimulasi dan bimbingan untuk perkembangan anak. Pendidikan ini diharapkan dapat melahirkan generasi yang baik, baik secara fisik maupun psikisnya sesuai dengan harapan orang tua. Dalam perkembangannya, seorang anak selain membutuhkan perhatian dari keluarga, juga membutuhkan perhatian dari sekolah di mana anak itu belajar, walaupun lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

penting bagi kelangsungan bangsa dan perlu menjadi perhatian serius dari pemerintah. Pendidikan anak usia dini merupakan strategi pembangunan sumber daya manusia, karena pembentukan karakter bangsa dan kemajuan ditentukan penanaman sejak anak usia dini, dalam merealisasi upaya tersebut pemerintah berupaya keras untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, dalam peningkatan mutu pendidikan baik pendidik maupun tenaga kependidikan, yang mencakup jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal, semua upaya tersebut dengan maksud dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Guru memiliki tugas untuk menstimulasi perkembangan anak, berbagai macam cara dilakukan agar pembelajaran yang diberikan kepada anak akan memberikan kepuasan kepada orang tua dan masyarakat pada umumnya. Untuk membuat kepuasan itu guru berusaha memberikan pelajaran-pelajaran yang merangsang perkembangan kognitif anak, mereka beranggapan bahwa anak yang berhasil adalah anak yang pandai dengan kemampuan kognitifnya, namun pada kenyataannya bukan hanya kemampuan kognitif saja yang perlu diperhatikan, tetapi anak juga perlu dipersiapkan untuk lebih mandiri dalam memasuki kehidupan bermasyarakat.

yang baru, bukan suatu yang mudah dilakukan oleh anak, terutama jika anak jarang bertemu dengan lingkungan yang lain. Anak perlu dilatih untuk memiliki kemampuan sosial, dan kemandirian dalam berinteraksi dengan lingkungan yang lain.

Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) merupakan pendidikan yang menyenangkan, dengan prinsip “Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar”. Karena bermain merupakan tuntutan dan kebutuhan yang esensial bagi anak TK, melalui bermain anak akan mendapat kepuasan dalam dirinya, dan kebutuhan perkembangan dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai dan sikap hidup. Dengan bermain anak juga berlatih untuk membina hubungan dengan orang lain, bertingkah laku yang sesuai dengan tuntutan yang ada dalam lingkungan masyarakat, dapat menyesuaikan diri dengan teman sebaya, dapat memahami tingkah lakunya sendiri serta paham bahwa setiap perbuatannya ada konsukwensinya, agar anak berlatih untuk bertanggung jawab, sehingga anak akan lebih mandiri tanpa ketergantungan terhadap orang lain.

Macam-macam metode pengajaran ada untuk menyampaikan pembelajaran di Taman Kanak-kanak, seperti yang terdapat dalam Buku Metode Pengajaran di Taman Kanak-kanak (Moeslichatoen. R, 2001:24), jadi sebagai guru atau pendidik harus mempersiapkan metode-metode pengajaran yang dianggap baik untuk perkembangan anak. Terdapat banyak metode pengajaran yang dilakukan oleh guru, diantaranya metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode karya wisata, metode demonstrasi, metode eksperimen, metode proyek, dan metode bermain peran.

Semua metode pembelajaran yang ada tentu mempunyai tujuan masing – masing, walaupun kemungkinan antara metode yang satu dengan yang lain mempunyai tujuan yang sama, dan tentu juga ada tujuan yang khusus ingin dicapai oleh anak didiknya, metode–metode tersebuat adalah sebuah variasi pilihan dalam melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setiap pengajar atau guru, sehingga tidak akan terjadi penggunaan metode yang menyimpang, karena penggunaan metode pengajaran yang menarik juga akan merangsang siswa dalam kegiatan belajar karena siswa mendapatkan hal yang baru, sehingga tidak membosankan, seperti kadang guru membiarkan anak–anak duduk dengan tenang mengerjakan tugasnya, padahal sebenarnya anak tersebut kadang karena takut dimarahi, jika tidak menyelesaikan tugasnya.

adalah program pengembangan sosial kemandirian seperti dalam kurikulum 2004, dengan tujuan untuk membina anak agar dapat mengendalikan emosinya secara wajar, dan dapat berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan orang dewasa dengan baik, dan dapat menolong dirinya sendiri dalam rangka kecakapan hidup.

Metode bermain peran adalah metode yang akan melatih diri anak untuk merasakan menjadi orang lain, dan akan melihat perilaku orang yang akan mereka identifikasi, karena pada dasarnya anak senang bermain khayalan, menjadi orang tua, meniru tokoh kartun yang disukai dan sebagainya. Kegiatan bermain peran merupakan kegiatan bermain tahap selanjutnya setelah bermain fungsional, karena bermain peran melibatkan interaksi secara verbal atau bercakap – cakap dengan orang lain.

Bermain peran adalah metode pengembangan yang efektif di mana seseorang memerankan karakter orang lain dan mencoba berfikir/berbuat dengan cara/sudut pandang sosok yang diperankannya. Bermain peran memberikan contoh alamiah terhadap perilaku manusia yang riil dan dapat digunakan oleh anak untuk menyadari perasaan mereka dan membangun sikap menuju nilai-nilai dan pemahaman mereka sendiri (Suryani, Lilis 2010 : 10.1).

kemampuan sosial merupakan kebutuhan yang perlu dimiliki anak sebagai bekal bagi kemandirian anak jenjang kehidupan selanjutnya. Dalam dimensi proses bermain peran telah membantu siswa memperoleh pengalaman berharga, melalui aktivitas interaksional dengan teman–temannya, anak belajar memberikan masukan atas pendapatnya dan anak juga belajar untuk menerima masukan dari orang lain. Di samping anak akan mendapatkan pengalaman mengenai cara–cara menghadapi masalah, melalui pembelajaran bermain peran, anak dapat melatih diri untuk menerapkan prinsip–prinsip demokrasi, sedangkan dilihat dari dimensi produk, metode bermain peran untuk menyiapkan diri anak menghadapi kehidupan yang akan datang dalam lingkungan masyarakat, maka dari itu kemandirian seorang anak perlu dididik sejak masih usia dini.

dapat bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di dalam lingkungannya, sehingga individu mampu untuk berfikir dan bertindak sendiri. Dengan mandiri anak seseorang memilih jalan hidupnya untuk berkembang yang lebih mantap (Mu’tadin, www.e-psikologi.com.akses 8 oktober 2009 ).

Dengan melihat permasalahan di atas, maka metode bermain peran mempunyai tujuan melatih daya tangkap, melatih daya konsentrasi, melatih membuat kesimpulan, membantu perkembangan intelegensi, membantu perkembangan fantasi serta membantu mengambil keputusan tanpa bantuan orang lain. Untuk menjadikan anak lebih mandiri, agar anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang lain adalah suatu harapan bagi semua pihak, baik dari pihak sekolah maupun pihak orang tua atau wali murid, karena kemandirian adalah suatu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap anak. Kemandirian adalah hal atau keadaan dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada orang lain. Maka dari itu anak–anak perlu dididik dapat mandiri sejak masih usia dini, karena jika tidak anak akan mengalami kesulitan dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari.

sebagainya, hal ini akan mendorong dan memberikan keberanian bagi anak untuk melatih dirinya berinisiatif, bertanggung jawab, menyelesaikan sendiri problemanya dan menjadi mandiri (Sulistyaningsih, Wiwiek. 2008: 48).

Kemandirian seperti halnya psikologis yang lain, dapat berkembang dengan baik jika diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan– latihan yang dilakukan secara terus menerus dan dilakukan sejak dini, latihan tersebut berupa pemberian tugas tanpa bantuan orang lain. Kemandirian akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan seorang anak, maka dari itu sebaiknya kemandirian diajarkan pula dalam lingkungan keluarga sendiri sesuai dengan kemampuan anak. Karena segala sesuatu yang dapat diusahakan sejak dini akan dapat dihayati dan akan berkembang dengan baik, kemandirian seorang anak diperkuat melalaui proses sosialisasi dengan teman–teman sebaya, baik di sekolah maupun dalam lingkungannya. (Hurlock. 1991) mengatakan bahwa melalui hubungan dengan teman sebaya, anak belajar berfikir secara mandiri, mengambil keputusan sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan perbaikan pembelajaran, untuk meningkatkan kinerja pendidik dengan pembelajaran yang lebih baik, Peneliti memiliki gagasan untuk memperbaiki pembelajaran dalam meningkatkan kemandirian anak Taman Kanak-kanak melalui Penelitian tindakan kelas.

B. Pembatasan Masalah

untuk mengadakan penelitian kemandirian anak. Peneliti melakukan pembatasan masalah, agar pembahasan masalah tidak terlalu luas untuk diteliti. Pembahasan masalah dalam skripsi ini dibatasi pada upaya peningkatan Kemandirian anak melalui metode bermain peran pada TK Pertiwi Jatirokeh Brebes.

C. Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus, maka rumusan yang bisa diambil:

- Bagaimanakah metode Bermain Peran dapat meningkatkan kemandirian anak di TK Pertiwi Jatirokeh-Songgom Brebes

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut

- Untuk mengetahui kemandirian anak melalui metode bermain peran dalam meningkatkan kemandirian anak TK Kelompok A di TK Pertiwi Jatirokeh- Songgom Brebes.

E. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pembelajaran pada guru TK, terutama dalam pengajaran metode bermain peran dalam meningkatkan kemandirian anak di Taman Kanak-kanak. 2. Secara praktis bagi guru di Taman Kanak-kanak Pertiwi

Jatirokeh-Songgom Brebes, penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang dapat digunakan dalam rangka untuk memberikan variasi metode pembelajaran 3. Bagi anak TK Pertiwi Jatirokeh Songgom dapat lebih mandiri, dengan

12

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anak Usia Dini

1. Pengertian Anak Usia Dini

Anak usia dini adalah mereka yang berusia antara tiga sampai enam tahun (Patmonodewo, 1995:16). Anak prasekolah adalah pribadi yang mempunyai berbagai potensi. Potensi-potensi itu dirangsang dan dikembangkan agar pribadi anak tersebut berkembang secara optimal. Tertunda atau terhambatnya pengembangan potensi-potensi itu akan mengakibatkan timbulnya masalah. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

mengembangkan otonomi atau arah-diri (usia 1-3 tahun), serta inisiatif atau kemandirian (usia 3-6 tahun).

Pendidikan prasekolah merupakan suatu pendidikan yang berbeda dari pendidikan formal. Perbedaan itu mencakup lama belajar maupun tujuan, serta materi pelajaran yang disajikan. Istilah Prasekolah menunjukkan pengertian bahwa anak mengikutinya sebelum masuk sekolah formal yaitu Sekolah Dasar. Dengan demikian pendidikan prasekolah adalah suatu pendidikan yang diikuti oleh anak sebelum masuk kelas I Sekolah Dasar. Biasanya anak menginjak usia 6-7 Tahun se waktu mengakhiri pendidikan prasekolahnya (Sulistyaningsih, Wiwiek. 2008 : 40). Pada tahap perkembangan anak usia prasekolah ini, anak mulai menguasai berbagai ketrampilan fisik, bahasa, dan anak pun mulai memiliki rasa percaya diri untuk mengeksplorasi kemandiriannya (Hurlock, 1997:113).

mereka juga menjadi kurang siap untuk pendidikan di Sekolah Dasar (munandar, 1983) dalam (Sulistyaningsih, Wiwiek. 2008: 41).

Pendidikan prasekolah dapat dibedakan jenisnya menurut usia anak yang mengikutinya atau tujuan diselenggarakannya program tersebut. Di Indonesia dikenal adanya Taman Kanak-Kanak, Kelompok bermain atau Play Group dan Tempat Penitipan Anak, yang kesemuanya itu memungkinkan untuk diberikannya stimulasi perkembangan anak (Sulistyaningsih, Wiwiek. 2008: 42)

Masa prasekolah merupakan masa-masa untuk bermain dan mulai memasuki taman kanak-kanak. Waktu bermain merupakan sarana untuk tumbuh dalam lingkungan dan kesiapannya dalam belajar formal (Gunarsa, 2004). Pada tahap perkembangan anak usia prasekolah ini, anak mulai menguasai berbagai ketrampilan fisik, bahasa, dan anak pun mulai memiliki rasa percaya diri untuk mengeksplorasi kemandiriannya (Hurlock, 1997:113).

itu juga anak mempunyai rasa ingin tahu, rasa emosi, iri, dan cemburu. Hal ini timbul karena anak tidak memiliki hal-hal yang dimiliki oleh teman sebayanya. Sedangkan secara sosial anak mampu menjalani kontak sosial dengan orang-orang yang ada di luar rumah, sehingga anak mempunyai minat yang lebih untuk bermain pada temannya, orang-orang dewasa, saudara kandung di dalam keluarganya.

Dunia anak adalah dunia yang penuh dengan canda dan tawa yang penuh dengan kegembiraan, sehingga orang dewasa akan ikut terhibur dengan melihat tingkah mereka, demikianlah gambaran karakter seorang anak, (Siti Aisyah, 2008:13). Ada beberapa definisi tentang anak usia dini baik ditinjau dari sisi umur, psikologis, maupun secara fisik, antaranya:

a. Anak usia dini adalah anak yang berda dalam rentang usia 0-8 tahun yang tercakup dalam proram pendidikan di Taman Penitipan Anak (TPA), pendidikan Pra-sekolah, TK (Taman Kanak – kanak) dan sekolah dasar baik negeri maupun swasta.

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memilki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Depdiknas, 2003).

Bermain adalah bagian hidup yang terpenting dalam kehidupan anak, kesenangan dan kecintaan anak bermain ini dapat digunakan sebagai kesempatan untuk mempelajari hal–hal yang konkrit, sehingga daya cipta, imajinasi dan kreativitas anak akan dapat berkembang. Teori perkembangan anak menurut para ahli antara lain teori Piaget (Teori Perkembangan Kognitif), teori ini berkaitan dengan bagaimana seorang anak belajar melalui tindakan yang dilakukannya, sehingga pemahaman dibangun melalui action, sehingga teori ini sering disebut juga dengan teori ”contructivism”. Dengan kata lain anak dapat memahami suatu konsep melalui pengalaman konkrit.

2. Karakteristik Anak Usia Taman Kanak-kanak

Anak usia dini merupakan kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, artinya memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik kasar dan halus), kecerdasan (daya pikir, daya cipta), sosioemosional, bahasa, dan komunikasi.

Usia 0 s.d. masa 6 tahun merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan dan kepribadian anak dan sangat penting dalam perkembangan inteligensi. Adapun beberapa masa yang dilalui anak usia dini sebagai berikut:

a. Masa Peka

Masa yang sensitive dalam penerimaan stimulasi dari lingkungan b. Masa Egosentris

Sikap mau menang sendiri, selalu ingin dituruti sehingga perlu perhatian dan kesabaran dari orang dewas/pendidik.

c. Masa Berkelompok

Anak-anak lebih senang bermain bersama teman sebayanya, mencari teman yang dapat menerima satu sama lain sehingga orang dewasa seharusnya memberi kesempatan pada anak untuk bermain bersama-sama.

d. Masa Meniru

sekitarnya. Proses peniruan terhadap orang-orang disekelilingnya yang dekat (seperti memakai lipstick, memakai sepatu hak tinggi, mencoba-coba) dan berbagai perilaku ibu, ayah, kakak maupun tokoh-tokoh kartun di TV, majalah, komik, dan media masa lainnya.

e. Masa Eksplorasi (penjelajahan)

Masa menjelajahi pada anak dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya, mencoba-coba dengan cara memegang, memakan/meminumnya, dan melakukan trial and error terhadap benda-benda yang ditemukannya.

mampu membuka kapasitas tersembunyi tersebut (unlocking the capacity) melalui pembelajaran bermakna dan interesting.

Ada berbagai kajian tentang hakikat anak usia dini, khususnya anak TK diantaranya oleh Bredecam dan Copple, Brener, serta Kellough (dalam Masitoh dkk., 2005: 1.12 – 1.13) sebagai berikut.

a. Anak bersifat unik.

b. Anak mengekspresikan perilakunya secara relatif spontan. c. Anak bersifat aktif dan enerjik.

d. Anak itu egosentris.

e. Anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal.

f. Anak bersifat eksploratif dan berjiwa petualang.

g. Anak umumnya kaya dengan fantasi. h. Anak masih mudah frustrasi.

i. Anak masih kurang pertimbangan dalam bertindak. j. Anak memiliki daya perhatian yang pendek.

k. Masa anak merupakan masa belajar yang paling potensial. l. Anak semakin menunjukkan minat terhadap teman.

Bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan karena itulah maka usia dini dikatakan sebagai golden age (usia emas) yaitu usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik. Secara lebih rinci akan diuraikan karakteristik anak usia dini sebagai berikut :

a. Usia 0 – 1 tahun

Pada masa bayi perkembangan fisik mengalami kecepatan luar biasa, paling cepat dibanding usia selanjutnya. Berbagai kemampuan dan ketrampilan dasar dipelajari anak pada usia ini. Beberapa karakteristik anak usia bayi dapat dijelaskan antara lain :

1) Mempelajari ketrampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, duduk, berdiri dan berjalan.

2) Mempelajari ketrampilan menggunakan panca indera, seperti melihat atau mengamati, meraba, mendengar, mencium dan mengecap dengan memasukkan setiap benda ke mulutnya.

Berbagai kemampuan dan ketrampilan dasar tersebut merupakan modal penting bagi anak untuk menjalani proses perkembangan selanjutnya.

b. Usia 2 – 3 tahun

Anak pada usia ini memiliki beberapa kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya. Secara fisik anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Beberapa karakteristik khusus yang dilalui anak usia 2 – 3 tahun antara lain :

1) Anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. Ia memiliki kekuatan observasi yang tajam dan keinginan belajar yang luar biasa. Eksplorasi yang dilakukan oleh anak terhadap benda-benda apa saja yang ditemui merupakan proses belajar yang sangat efektif. Motivasi belajar anak pada usia tersebut menempati grafik tertinggi dibanding sepanjang usianya bila tidak ada hambatan dari lingkungan.

2) Anak mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Diawali dengan berceloteh, kemudian satu dua kata dan kalimat yang belum jelas maknanya. Anak terus belajar dan berkomunikasi, memahami pembicaraan orang lain dan belajar mengungkapkan isi hati dan pikiran. 3) Anak mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak

c. Usia 4 – 6 tahun

Anak usia 4 – 6 tahun memiliki karakteristik antara lain :

1) Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Hal ini bermanfaat untuk mengembangkan otot-otot kecil maupun besar.

2) Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah mampu memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas-batas tertentu.

3) Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat, ditunjukkan dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. Hl itu terlihat dari seringnya anak menanyakan segala sesuatu yang dilihat.

4) Bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan sosial. Walaupun aktifitas bermain dilakukan anak secara bersama.

d. Usia 7 – 8 tahun

Karakteristik perkembangan anak usia 7 – 8 tahun antara lain :

2) Perkembangan sosial anak mulai ingin melepaskan diri dari otoritas orangtuanya. Hal ini ditunjukkan dengan kecenderungan anak untuk selalu bermain di luar rumah bergaul dengan teman sebaya.

3) Anak mulai menyukai permainan sosial. Bentuk permainan yang melibatkan banyak orang dengan saling berinteraksi.

4) Perkembangan emosi anak sudah mulai berbentuk dan tampak sebagai bagian dari kepribadian anak. Walaupun pada usia ini masih pada taraf pembentukan, namun pengalaman anak sebenarnya telah menampakkan hasil

B. Kemandirian Anak Usia Taman Kanak-Kanak 1. Pengertian Kemandirian

Secara ringkas kemandirian dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk memikirkan, merasakan serta melakukan sesuatu sendiri atau tergantung pada orang lain. Kemandirian sendiri, menurut Havighurst, memiliki Empat aspek, yakni aspek intelektual (kemauan untuk berfikir dan menyelesaikan masalah sendiri), aspek sosial (Kemampuan untuk mengatur ekonomi sendiri) Tim Pustaka Familia (2006:32)

Di dalam aspek sosial dari kemandirian, terdapat kemampuan individu untuk berani secara aktif membina relasi dengan orang lain namun tidak tergantung pada kehadiran orang lain. Artinya ketika menjalin relasi sosial orang tidak menunggu orang lain berperilaku tertentu lebih dulu tetapi secara proaktif dan didorong oleh faktor internalnya ia mulai membina relasi.

Mengharapkan inisiatif dari anak yang tidak mandiri cukup sulit, karena anak membutuhkan peran orang-orang di sekelilingnya untuk mengambil inisiatif bagi dirinya. Anak-anak ini biasanya juga membutuhkan kedekatan fisik dengan orang tua dan pengasuhnya (Coles, 2003:141).

sering kali cengeng. Kecengengan ini bahkan bisa terbawa hingga masa akhir masa prasekolah dan menjadikan anak-anak ini rewel, merengek serta sering melontarkan protes bila menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Tetapi biasanya orang tua tidak merasa cemas dengan sikap anak mereka yang tidak mandiri. Pada umumnya sikap ini terbentuk karena pemanjaan berlebihan dengan cara melayani anak melewati batas usia, ketika anak seharusnya sudah mulai dapat mengurus dirinya sendiri, serta kebebasan menjadi manusia dewasa pada saat nantinya (Hurlock, 1998:268).

Kartini dan Dali dalam syarafuddin dkk (2012:147), kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri secara singkat, dapat disimpulkan bahwa kemandirian mengandung pengertian :

a. Suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya.

b. Mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi.

c. Memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugasnya.

d. Bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan.

a. Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi dari orang tua.

b. Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung atau menunggu aksi dari orang lain.

Kemandirian anak usia prasekolah dapat ditumbuhkan dengan membiarkan anak memiliki pilihan dan mengungkapkan pilihannya sejak dini (Hurlock, 1998:114). Ibu dapat mendorongnya dengan menanyakan makanan apa yang diinginkannya, pakaian apa yang ingin dipakainya atau permainan apa yang ingin dimainkan, serta menghargai setiap pilihan yang dibuatnya sendiri (Hurlock, 1998:121).

Memupuk kemandirian pada anak harus dilakukan sejak dini, tetapi tetap harus dalam kerangka proses perkembangan manusia. Artinya, orang tua tidak boleh melupakan bahwa seorang anak bukanlah miniature orang dewasa, sehingga ia tidak bisa dituntut menjadi dewasa sebelum waktunya. Orang tua harus memiliki kepekaan terhadap setiap proses perkembangan anak dan menjadi fasilitator bagi perkembangannya Tim Pustaka Familia (2006:27).

ditingkatkan setahap demi setahap seiring dengan perkembangan motorik, afeksi dan kognitif anak. Memaksa anak untuk mandiri sebelum waktunya, merupakan maltreatment yang nantinya bisa menyebabkan anak mengalami gangguan perkembangan sehingga bukan kematangan yang didapatkan, tetapi anak tidak mampu untuk menyesuaikan diri secara sehat pada setiap tahap perkembangan dalam hidupnya Tim Pustaka Familia (2006:27).

Anak usia prasekolah membutuhkan kebebasan untuk bergerak kesana kemari dan mempelajari lingkungan, dengan diberi kesempatan dan didorong untuk melakukan semuanya dengan bebas maka lingkungan yang penuh rangsangan ini akan membantu anak untuk mengembangkan rasa percaya diri. Setelah anak menyadari dirinya sebagai pribadi yang terpisah dari ibunya, anak tidak lagi dapat menerima kontrol orang tua dengan mudah, anak ingin menegaskan dirinya sebagai pribadi yang mandiri.

Di sisi lain kadang anak belum memahami banyak hal, dan sering ingin melakukan sesuatu di luar batas kemampuan fisik, sehingga anak sering mengucapkan kata “tidak”, sebenarnya kata tersebut merupakan ungkapan dari kemampuan yang baru saja ditemukan, yaitu kemampuan untuk memilih.

yang akan dipakai. Sebagai orang tua, dapat membantu anak mengatasi pilihan tersebut dengan menyederhanakan pilihan yang ada, tetapi anak pada usia prasekolah merasa dapat mandiri maka anak akan melakukan segala sesuatunya sendiri dan tidak mau kalau dibantu orang lain. Dalam hal ini orang tua memberi kesempatan pada anak untuk melakukannya sendiri.

Kemandirian adalah suatu sikap yang harus ada pada setiap individu. Kebutuhan akan kemandirian sangatlah penting, karena pada masa yang akan datang setiap individu akan menghadapi berbagai macam tantangan dan dituntut untuk dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada orang tua atau dapat mandiri. Hal ini terkait dengan kepentingan setiap individu dalam mengarungi kehidupannya. Tanpa bekal sikap kemandirian, setiap individu akan mengarungi kehidupannya dengan ketidakpastian. Setiap ketidakpastian yang muncul tersebut akan menjadi sebuah celah yang berpotensi sebagai jurang yang terjal.

sendiri. Dengan kemandirian, seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk dapat berkembang dengan lebih mantap.

Diharapkan setiap individu memiliki kemandirian. Karena dengan demikian banyak hal positif yang bisa diperoleh oleh setiap individu tersebut, yaitu tumbuhnya rasa percaya diri, tidak tergantung pada orang lain, tidak mudah dipengaruhi, dan bertambahnya kemampuan berfikir secara objektif (Mu’tadin, www.e-psikologi.com.akses 8 oktober 2009 ). 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemandirian Anak Usia

Taman Kanak-Kanak

Lingkungan merupakan faktor yang sangat menentukan tercapai atau tidaknya tingkat kemandirian anak usia prasekolah, sehingga lingkungan yang baik akan meningkatkan cepat tercapainya kemandirian anak. Selain itu karakteristik sosial juga dapat mempengaruhi kemandirian anak, misalnya tingkat kemandirian anak dari keluarga miskin berbeda dengan anak dari keluarga kaya, akan tetapi anak yang mendapat stimulasi terarah dan teratur akan lebih cepat mandiri dibanding dengan anak yang kurang atau mendapat stimulasi. Selain itu anak dapat mandiri akan membutuhkan kesempatan dukungan dan dorongan peran orang tua sebagai pengasuh sangat diperlukan, oleh karena itu pola pengasuhan merupakan hal yang penting dalam pembentukan kemandirian anak (Soetjiningsih, 1995:2).

Peran orang tua dalam memandirikan anak usia prasekolah, adalah sangat penting untuk perkembangan anak selanjutnya, walaupun anak hidup dalam lingkungan kelurga yang berkecukupan, tapi orang tua perlu mendidik anak untuk dapat bersikap mandiri terutama pada perawatan diri sendiri, walaupun mungkin di rumah ada pengasuh tapi anak perlu dididik sejak dini agar kelak punya tanggung jawab, apabila anak hidup bermasyarakat untuk itu keterlibatan orang tua juga sangat membantu seoarang anak dapat mandiri, jadi tidak hanya peran para pendidiknya saja peran orang tua juga sangat penting.

C. Metode Bermain Peran Pada Taman Kanak-Kanak 1. Pengertian Bermain

Menurut (Musfiroh, Tadkiroatun. 2008:1) Bermain adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar suatu kesenangan dan tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Kegiatan tersebut dilakukan secara suka rela, tanpa paksaan atau tekianan dari pihak luar (Hurlock, 1997:125). Sebagian orang menyatakan bermain sama fungsinya dengan bekerja. Meskipun demikian, anak anak memiliki persepsi sendiri mengenai bermain.

a. Motivasi intrinsik : tingkah laku bermain dimotivasi dari dalam diri anak, karena itu dilakukan demi kegiatan itu sendiri dan bukan karena adanya tuntutan masyarakat atau fungsi-fungsi tubuh.

b. Pengaruh positif : tingkah laku menyenangkan atau menggembirakan untuk dilakukan.

c. Bukan dikerjakan sambil lalu : tingkah laku itu bukan dilakukan sambil lalu, karena itu tidak mengikuti pola atau aturan yang sebenarnya, melainkan lebih bersifat pura-pura. d. Cara/tujuan : cara bermain lebih diutamakan dari pada

tujuannya. Anak lebih tertarik pada tingkah laku itu sendiri dari pada keluaran yang dihasilkan.

e. Kelenturan : bermain itu perilaku yang lentur. Kelenturan ditunjukkan baik dalam bentuk maupun dalam hubungan serta berlaku dalam setiap situasi.

Jika menggunakan kelima kriteria tersebut, maka dapat dikatakan bahwa bila seorang anak menggunakan mainan hewan-hewanan dengan cara yang lentur tanpa tujuan yang jelas dalam pikirannya, kegiatannya berpura-pura, menyenangkan bagi dirinya sendiri, dan melakukan kegiatan hanya untuk bergiat, maka dapat dikatakan sedang bermain.

kegembiraan, dan memungkinkan anak berkhayal seperti sesuatu atau seseorang, suatu dunia yang dipersiapkan untuk berpetualang dan mengadakan telaah; suatu dunia anak-anak (Moeslichatoen, R. 2004 : 32). Melalui bermain anak belajar mengendalikan diri sendiri, memahami kehidupan, memahami dunianya. Jadi bermain merupakan cermin perkembangan anak. Bermain juga merupakan tuntutan dan kebutuhan yang esensial bagi anak. Melalui bermain anak akan dapat memuaskan tuntutan dan kebutuhan perkembangan dimensi motorik, kognitif, kreativitas, bahasa, emosi, sosial, nilai, dan sikap hidup.

Melalui kegiatan bermain anak dapat melakukan koordinasi otot kasar. Bermacam cara dan teknik dapat dipergunakan dalam kegiatan ini seperti merayap, merangkak, berjalan, berlari, meloncat, melompat, menendang, melempar, dan lain sebagainya.

Melalui kegiatan bermain anak dapat berlatih menggunakan kemampuan kognitifnya untuk memecahkan berbagai masalah seperti kegiatan mengukur isi, mengukur berat, membandingkan, mencari jawaban yang berbeda dan sebagainya.

Melalui kegiatan bermain anak juga dapat melatih kemampuan bahasanya dengan cara: mendengarkan beraneka bunyi, mengucapkan suku kata atau kata, memperluas kosa kata, berbicara sesuai dengan tata Bahasa Indonesia, dan sebagainya.

Melalui bermain anak dapat meningkatkan kepekaan emosinya dengan cara mengenalkan bermacam perasaan, mengenalkan perubahan perasaan, membuat pertimbangan, menumbuhkan kepercayaan diri.

Melalui bermain anak dapat mengembangkan kemampuan sosialnya, seperti membina hubungan dengan anak lain, bertingkah laku sesuai dengan tuntutan masyarakat, menyesuaikan diri dengan teman sebaya, dapat memahami tingkah lakunya sendiri, dan paham bahwa setiap perbuatan ada konsekuensinya.

misalnya saja memperoleh pengalaman dalam membina hubungan dengan sesama teman, memperoleh perbendaharaan kata, menyalurkan perasaan-perasaan tertekan. Masih banyak lagi manfaat yang bias dipetik dari kegiatan bermain.

Menurut (Jamaris, Marini. 2005:123) bermain merupakan sarana perkembangan kognitif, koordinasi gerakan motorik, bahasa, dan psikososial. Oleh karena itu kegiatan belajar yang dilakukan anak usia Taman Kanak-kanak, baik di rumah ataupun di sekolah, hendaknya memanfaatkan kegiatan bermain anak secara efektif. Melalui kegiatan bermain proses belajar dapat dilakukan oleh orang tua dan guru Taman Kanak-kanak perlu ditingkatkan inisiatifnya dalam menciptakan bentuk permainan. Khususnya permainan yang dapat dijadikan sarana belajar bagi anak usia Taman Kanak-kanak.

D. Konsep Metode Bermain Peran di Taman Kanak-Kanak 1. Pengertian Metode Bermain Peran

Pembelajaran yang sebaiknya diberikan di Taman Kanak-kanak adalah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, karena pembelajaran yang menarik artinya memiliki unsur menyenangkan bagi anak untuk dapat terus diikuti, sehingga anak mempunyai motivasi untuk terus mengikuti proses pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan berarti pembelajaran yang sesuai dengan suasana yang terjadi pada diri anak sehingga anak memiliki perhatian yang lebih.

Bermain peran adalah metode pengembangan yang efektif di mana seseorang memerankan karakter orang lain dan mencoba berfikir/berbuat dengan cara/sudut pandang sosok yang diperankannya. Bermain peran memberi contoh alamiah terhadap perilaku manusia yang riil dan dapat digunakan oleh anak untuk menyadari perasaan mereka dan membangun sikap menuju nilai-nilai dan pemahaman mereka sendiri (Suryani, Lilis. 2010:10)

Menurut Tedjasaputra mayke S (2001 : 33), bermain peran mulai tampak sejalan dengan mulai tumbuhnya kemampuan anak untuk berfikir simbolik. Dalam bermain peran atau berkhayal ini, misalnya anak tampak sedang menyuapi boneka, mengajak berbicara dan bermain, mengajari boneka binatangnya berpakaian dan sebagainya. Sekelompok anak dapat bekerja sama menciptakan jalan cerita sendiri dalam kegiatan bermain ini. Tedjasaputra mayke S (2001 : 33) Kegiatan bermain memberi kesempatan pada anak untuk bergaul dengan anak lain dan belajar mengenal berbagai aturan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Secara garis besar, kegiatan bermain dibedakan menjadi 3 katagori yaitu:

a. Exploratory and manipulative play (bermain menjelajah dan

manipulatif)

Kegiatan ini bisa diamati sejak masa bayi, anak sering menunjukkan rasa senang atau antusiasme yang besar sewaktu ia mengamati atau bermain dengan benda-benda di sekelilingnya.

b. Destruktive Play (Bermain Menghancurkan)

c. Imaginative atau make-believe play (Bermain berkhayal atau berpura-pura)

Kegiatan ini dimulai sejak anak berusia 3 tahunan. Kegiatan ini memperlihatkan unsur imajinasi dan peniruan terhadap perilaku orang dewasa, misalnya bermain dokter-dokteran, ibu-ibuan, masak-masakan, polisi-polisian dan lain-lain. Kegiatan bermain ini dikatagorikan sebagai kegiatan bermain peran (dramatic) oleh Stasen Berger(1983) maupun Catherine Garvey (1977).

memainkan peran dalam suatu cerita tertentu yang menuntut kerjasama secara utuh diantara para pemainnya.

Bermain peran dikenal juga dengan sebutan bermain pura-pura, khayalan, fantasi, make-belive atau simbolik. Bermain peran membolehkan anak memproyeksikan dirinya ke masa depan dan menciptakan kembali ke masa lalu dan mengembangkan keterampilan khayalan. Menurut Hurlock (1978: 329) bermain peran adalah bentuk bermain aktif di masa anak-anak, melalui perilaku dan bahasa yang jelas berhubungan dengan materi atau situasi seolah-olah hal itu mempunyai atribut yang lain ketimbang yang lainnya.

Suryani, Lilis (2010: 10.9) memberikan pengertian bermain peran dikatagorikan sebagai metode belajar yang berumpun pada metode perilaku yang diterapkan dalam kegiatan pengembangan. Karakteristiknya adalah adanya kecenderungan memecahkan tugas belajar dalam sejumlah perilaku yang beruntun, konkret dan dapat diamati.

Moeslichatoen (2004 : 34) menjelaskan bermain pura-pura adalah bermain yang menggunakan daya khayal yaitu dengan memakai bahasa atau berpura-pura bertingkah laku seperti benda tertentu, situasi tertentu, atau orang tertentu, dan binatang tertentu, yang di dalam dunia nyata tidak dilakukan. Bermain peran adalah metode pengembangan yang efektif di mana seseorang memerankan karakter orang lain, dan mencoba berfikir/berbuat dengan sudut pandang sosok yang diperankannya. Bermain peran ditandai oleh penerapan cerita pada objek di mana cerita itu sebenarnya tidak dapat diterapkan (anak mengaduk pasir dalam sebuah mangkuk dengan sekop dan pura-pura mencicipinya) dan mengulang ingatan yang menyenangkan (anak usia dini melihat sebuah botol bayi dan mencoba memberi makan sebuah boneka). Adapun menurut Vygotsky, 1967; Erikson, 1963 bermain peran disebut juga bermain simbolis, pura-pura, make-believe, atau bermain drama, sangat penting untuk perkembangan kognisi, sosial, dan emosi anak pada usia tiga sampai enam tahun.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bermain peran merupakan salah satu metode yang selain menyenangkan bagi anak dan efektif juga dapat meningkatkan berbagai aspek perkembangan anak.

kurikulum sekolah, seperti dalam pengembangan konsep sosial, matematika, ilmu pengetahuan dan membaca.

Childrend Resources International (Kenny: 2002). Peranan bermain peran dalam kurikulum prasekolah:

a. Konsep Ilmu Sosial

Anak-anak mengembangkan pemahaman mengenal orang-orang, perannya serta perilaku-perilakunya. Kesemua ini bersama dengan pengembangan kemampuan interpersonal serta kemampuan sosial, adalah beberapa diantara kontribusi penting yang dapat dibuat oleh bermain peran serta pembelajaran seorang anak.

b. Konsep matematika

Bermain peran memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menjelajahi konsep-konsep matematika awal. Di pusat kegiatan bermain peran anak-anak mampu mengkategorikan material serta peralatan-peralatan. Piaget membuat “Klasifikasi” ini dan sangat penting dalam pemahaman logika. Karena tidak sangat mungkin menambahkan atau mengurangi benda-benda, anak tersebut harus mengerti apa yang membuat sebuah kategori.

seperti “cukup, terlalu sedikit, lebih dari, dan sama dengan”. Anak-anak juga menggunakan konsep-konsep seperti “lebih besar dan lebih kecil”, “lebih lebar dan lebih sempit”, “lebih tinggi dan lebih pendek”, “lebih berat dan lebih ringan” selama bermain peran. Menepuk tangan dan berbaris semuanya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mempelajari pola-pola yang akan membimbing mereka sejalan dengan pelajaran menghitung, urutan dan pengulangan.

c. Konsep ilmu pengetahuan

Bermain peran juga memuaskan konsep-konsep yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Anak-anak bisa bereksperimen di dalam bermain perannya: apa yang terjadi jika …. ? Atau menegaskan: apakah hal yang sama akan terjadi bila saya melakukannya lagi?. Anak-anak belajar melalui pengamatan (sebuah teknik ilmiah yang sangat diperlukan), dengan membandingkan benda-benda atau kejadian-kejadian atas dasar pemahaman dan perbedaan mereka mengidentifikasi masalah-masalah dan menyimpulkan secara umum kondisi interaksinya di kemudian hari dengan ilmu pengetahuan.

d. Konsep Kesiapan Membaca

untuk memperlancar komunikasi dan bertukar ide hingga meningkatkan kelancaran membaca dan memperkaya kosa katanya. 3. Macam-macam Metode Bermain Peran

Metode pendidikan Taman Kanak-kanak dikenal dengan enam macam permainan drama (Dramatisasi = bermain peran) antara lain sebagai berikut:

a. Drama Spontan atau Bebas

Bermain spontan adalah permainan drama yang dilakukan anak atas kemauannya sendiri, dengan cara-cara sendiri, berupa dialog atau perbuatan yang timbul dari pengalaman anak sendiri serta tidak membutuhkan peranan pemimpin atau kontrol dari guru.

Manfaat bermain peran spontan ini adalah: 1) Mengembangkan bahasa anak,

2) Mengembangkan perasaan sosial, 3) Mengembangkan daya cipta, 4) Mengembangkan spontanitas anak, 5) Mengembangkan ekspresi anak, 6) Terapi psikologi anak.

Melalui bermain peran anak diberi kesempatan untuk : 1) Menirukan orang dewasa,

4) Mengekspresikan perasaannya,

5) Menyatakan keinginan dan harapannya. b. Drama Terpimpin

Permainan drama terpimpin yakni guru membimbing anak dalam memilih perannya, tanpa mengurangi kebebasan anak dalam berbicara dan menjalankan perannya. Berikut ini adalah peranan guru dalam permainan drama terpimpin:

1) Mempersiapkan naskah sederhana untuk anak (anak tidak disuruh membaca),

2) Guru bercakap-cakap sekitar pengalaman kesehatan anak, 3) Guru berbagi peran di antara mereka,

4) Mengulangi permainan,

5) Guru mengulang dialog untuk dihapalkan anak, jika anak tidak bisa membaca,

6) Guru menyediakan peralatan-peralatan drama,

7) Drama terpimpin biasa dilakukan anak sekitar 15 menit. c. Sandiwara Boneka

Sandiawara boneka berguna membantu siswa untuk mengekspresikan isi jiwa dan mengembangkan daya fantasinya. Guru dapat menyediakan alat peraga yang sangat menarik bagi anak-anak berupa sandiwara boneka dengan menyediakan alat-alat yaitu:

2) Panggung boneka sehingga boneka ini bisa dijalankan guru atau oleh anak-anak menurut fantasinya.

d. Pantomim

Jenis bermain peran ini adalah sandiwara bisu untuk memberikan pelajaran melalui visualisasi seperti adegan-adegan tanpa bicara, tetapi hanya melakukan gerakan mimik. Istilah pantomim berasal dari bahasa Yunani yang artinya: “Serba isyarat” berarti secara etomologis pertunjukkan yang bahkan biasa sepenuhnya tanpa apa-apa, jelasnya pantomim adalah suatu pertunjukkan bisu. Dalam pelaksanaan kegiatan pantomim, guru harus melakukan hal-hal berikut:

1) Mengingat gerakan-gerakan yang dilakukan sehari-hari

2) Menyusun gerakan-gerakan tersebut agar menjadi adegan-adegan untuk ditirukan

3) Guru membimbing sambil menirukan gerakan pantomim bersama-sama dengan siswa

4) Tampilkan siswa seorang-seorang. 4. Tujuan Metode Bermain Peran

Tujuan bermain peran di Taman Kanak-kanak (TK) menurut buku Didaktik Metodik di Taman Kanak-kanak (Depdiknas, 2003: 41) adalah sebagai berikut:

a. Melatih daya tangkap,

c. Melatih daya konsentrasi, d. Melatih membuat kesimpulan,

e. Membantu perkembangan intelegensi, f. Membantu perkembangan fantasi, dan g. Menciptakan suasana yang menyenangkan.

Selain itu, adapun tujuan bermain peran menurut Gunarti,dkk (2008:109). Yakni:

Anak dapat mengeksplorasi perasaan-perasaan,

a. Memperoleh wawasan tentang sikap-sikap, nilai-nilai, dan persepsinya,

b. Mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

c. Melatih daya tangkap, d. Melatih daya konsentrasi, e. Melatih membuat kesimpulan, f. Membantu mengembangkan kognitif, g. Membantu perkembangan fantasi,

h. Menciptakan suasana yang menyenangkan,

i. Mencapai kemampuan berkomunikasi secara spontan/berbicara lancar,

l. Menumbuhkan aspek afektif melalui penghayatan isi cerita,

m. Mengembangkan kreativitas dengan membuat jalan cerita atas inisiatif anak,

n. Untuk membawa situasi yang sebenarnya ke dalam bentuk simulasi miniatur kehidupan,

o. Untuk membuat variasi yang menarik dalam kegiatan pengembangan.

Disimpulkan tujuan metode bermain peran yaitu dapat melatih daya tangkap, berbicara dengan lancar, konsentrasi anak dapat lebih fokus, membuat kesimpulan, mengembangkan kognitif anak, menciptakan suasana yang menyenangkan, mengembangkan keterampilan dan sikap dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Tujuan tersebut diharapkan akan memudahkan anak dalam meningkatkan kemandirian anak usia dini dengan cara menerapkan metode bermain peran.

5. Jenis Bermain Peran

Dalam teorinya, Erikson ( Depdiknas, 2004: 4) mengemukakan bahwa bermain peran terbagi ke dalam dua jenis bermain, di antaranya bermain peran makro dan bermain peran mikro.

a. Bermain Peran Makro

bermain peran makro jika dia memerankan sendiri suatu tokoh. Biasanya anak akan mengenakan kostum sesuai tokoh tersebut. Dalam jenis bermain ini, anak berperan sebagai aktor.

Menurut Erikson (Ningrum, 2007: 3) bahwa “Bermain peran makro merupakan kegiatan saat anak bermain menjadi tokoh menggunakan alat berukuran besar (ukuran sesungguhnya) yang digunakan anak untuk menciptakan dan memainkan peran-peran”.

Bermain peran makro dapat melatih imajinasi dan membangun sendiri cerita yang dikehendakinya sesuai dengan pengalaman panca inderanya selama ini. Biasanya dalam bermain peran makro ini, seorang anak mengimitasi perilaku orang yang ia idolakan atau orang yang ia benci. Anak juga dapat menggunakan benda atau media apa saja yang ada di sekitarnya, untuk dijadikan alat bermain perannya.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa bermain peran makro merupakan suatu kegiatan bermain anak yang sedang memerankan sebuah peran, menjadikan dirinya semirip mungkin layaknya aktor dalam peran tersebut dan mengimitasi perilaku dari objek yang ia perankan itu. Sedangkan bermain peran dalam lingkup yang kecil biasa disebut dengan bermain peran mikro.

b. Bermain Peran Mikro

media. Erikson, berpendapat bahwa “Bermain peran mikro adalah satu metode yang dilakukan anak ketika memainkan peran melalui tokoh yang diwakili oleh benda-benda berukuran kecil”.

Seiring dengan pendapat tersebut, Tarigan (2008: 1) berpendapat bahwa “Micro play adalah anak bermain peran dengan menggunakan dua boneka”. Anak dikatakan sedang bermain peran mikro ketika ia bermain dengan benda-benda berukuran kecil. Ia menjadi sutradara dan melakonkan peran melalui boneka-boneka dan alat bermain kecil lainnya. Bermain peran mikro sering dimainkan oleh anak-anak usia prasekolah, karena pada usia ini anak memiliki daya imajinasi yang kuat dan terkadang anak masih memiliki teman khayalan.

6. Manfaat Bermain Peran

Sering kali kita menyaksikan anak-anak bermain dokter-dokteran, atau penjahat dan polisi, atau menjadi tukang masak, pura-pura menjadi seorang ibu dengan berbagai aktivitasnya. Ini adalah hal baik yang seharusnya jangan dilarang, dengan permainan ini anak-anak berimajinasi dan belajar memahami dunia sekitarnya. Permainan imajinatif ini tidak hanya mendorong perkembangan intelektualnya akan tetapi juga melatih aspek perkembangan anak. Hal ini mencakup antara lain :

b. Kemampuan mengelola emosi, bahwa anak akan memahami perasaan takut, kecewa sedih, semangat marah dan cemburu, melalui imajinasi yang dibangunnya sendiri. Dan secara otomatis akan mendorong kemampuan anak berempati dengan perasaan orang lain.

c. Kreativitas, sebenarnya dengan bermain peran seperti pura-pura menidurkan anaknya dengan bonekanya kemungkinan besar ia akan mendapatkan nilai lebih dari pada anak-anak yang tidak pernah bermain peran ini.

d. Disiplin, anak-anak akan mengadakan aturan-aturan permainannya sendiri-sendiri, sehingga anak-anak akan mematuhi peraturan yang telah disepakatinya.

e. Keluwesan, permainan peran ini akan membantu anak mengatasi ketakutan dan kesalahpahaman tentang berbagai perubahan dalam kehidupan mereka.

a. Melibatkan anak secara aktif dalam pembelajaran yang dibangunnya sendiri.

b. Anak memperoleh umpan balik yang cepat.

c. Memungkinkan siswa mempraktekan ketrampilan berkomunikasi d. Bermain peran sangat menarik minat dan antusias anak.

e. Membuat guru dapat mengajar pada ruang lingkup yang luas, dalam mengoptimalkan kemampuan banyak anak pada waktu yang bersamaan.

f. Mendukung anak untuk berfikir kritis dan analisis.

52

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

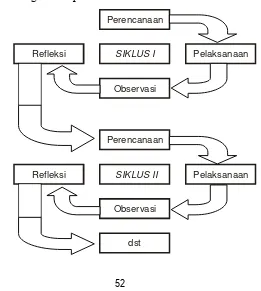

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan desain Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas dalam bentuk proses pengkajian yang terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Penelitian ini dilakukan secara berulang atau disebut siklus.

[image:69.612.199.460.429.720.2]Dalam penelitian peningkatan kemandirian anak dengan metode bermain peran di TK Pertiwi Jatirokeh Songgom Brebes dilaksanakan dengan tiga siklus.

Gambar I : Bagan Tahapan Dalam Penelitian Tindakan Kelas Perencanaan

SIKLUS I

Observasi

Perencanaan

SIKLUS II

Observasi

dst

Pelaksanaan Refleksi

B. Tempat dan Waktu penelitian

Penelitian di lakukan di TK Pertiwi Jatirokeh-Songgom Brebes. Waktu penelitian tanggal 1 November 2013sampai 15 Desember 2013

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah anak TK Pertiwi Jatirokeh-Songgom Brebes kelompok A yang berjumlah 20 anak dari populasi sebanyak 32 anak.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian kegiatan bermain peran untuk kemandirian anak menggunakan instrumen observasi, dan dokumen foto.

E. Penelitian Tindakan Kelas

1. Proses Penelitian Tindakan Kelas Siklus I

Dalam Penelitian Tindakan Kelas siklus I peneliti menggunakan tema : Pekerjaan dan sub tema : Tukang potong rambut, adapun pelaksanaanya sebagai berikut :

a. Persiapan

1) Peneliti menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran antara lain membuat Rencana Kegiatan Mingguan dan Rencana Kegiatan Harian dengan tema Pekerjaan dan sub tema Tukang potong Rambut

berupa lembar observasi yang lebih berorientasi untuk mengevaluasi tentang aspek kemandirian anak.

3) Peneliti menyiapkan setting area tempat potong rambut beserta kelengkapannya antara lain: gunting, jepitan, hair sprey, sisir, kacadan lain-lain .

b. Pelaksanaan

1) Guru mengkondisikan anak duduk dengan tenang

2) Guru menjelaskan peran tentang tukang cukur yang akan dilakukan oleh masing-masing anak, dengan tugas yang berbeda-beda antara lain sebagai tukang cukur, pelanggan, pelanggan yang mengantri dan petugas pembersih ruangan.

3) Guru menyuruh anak untuk maju bermain peran sesuai tugas masing-masing, sebagai tukang cukur, pelanggan, pelanggan yang mengantri dan petugas pembersih ruangan.

4) Guru memberi contoh: cara menggunakan gunting yang benar, memakai penutup kain pada pelanggan yang benar, menggunakan sisir yang benar.

5) Guru memberi pujian kepada anak yang sudah bermain peran. 6) Guru memberi arahan dan motivasi pada anak yang belum bisa

c. Evaluasi dan Refleksi

Dalam tahap observasi pada siklus I yang diamati adalah proses jalannya pembelajaran bermain peran pada anak dengan tema pekerjaandan sub tema menjadi tukang potong rambut. Adapun evaluasinya menggunakan lembar observasi untuk mengetahui jalannya proses pembelajaran anak dalam kegiatan bermain peran menjadi tukang potong rambut. Khususnya untuk mengetahui aspek keberanian dan kepercayaan diri. Memiliki tanggung jawab, mampu bekerja sendiri, menguasi keterampilan dan mengendalikan emosiuntuk meningkatkan kemandirian anak. Evaluasi hasil belajar anak pada siklus I dengan bermain peran menirukan tukang cukur, sedangkan untuk mengetahui aktivitas anak dilakukan dengan observasi terhadap anak selama proses pembelajaran berlangsung.

2. Proses Penelitian Tindakan Kelas Siklus II

Dalam Penelitian Tindakan Kelas siklus II peneliti menggunakan tema : Pekerjaan dan sub tema : Guru Olah Raga, adapun pelaksanaanya sebagai berikut :

a. Persiapan

1) Peneliti menyiapkan rencana pembelajaran antara lain membuat Rencana Kegiatan Mingguan dan Rencana Kegiatan Harian dengan tema Pekerjaan dan sub tema Guru Olah Raga

2) Peneliti membuat lembar pengamatan untuk guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang bermain peran yaitu berupa lembar observasi yang lebih berorientasi untuk mengevaluasi tentang aspek kemandirian anak.

3) Peneliti menyiapkan setting area tempat olah raga beserta kelengkapannya antara lain: peluit, kaset senam, tape rekorder dan lain-lain..

b. Pelaksanaan

1) Guru mengkondisikan anak untuk duduk berjajar di mana setiap banjarnya terdapat 5 anak.

2) Guru menjelaskan tata cara bermain peran sebagai guru olah raga dan dialognya.

4) Guru memberi pujian bagi anak yang maju untuk memerankan sesuai perannya.

5) Guru memberi contoh cara berbaris yang benar, gerakan senam yang benar, menggunakan peluit.

c. Evaluasi/refleksi

Observasi atau pengamatan dilaksanakan terhadap aktivitas anak dalam pembelajaran. Evaluasi hasil belajar anak pada siklus II dengan bermain peran sebagai guru olah raga, sedangkan untuk mengetahui tentang aktivitas anak dilakukan dengan pengamatan.

Refleksi pada siklus II ini dimaksudkan untuk membuat kesimpulan dari pelaksanaan kegiatan dan tindakan serta sikap anak yang terjadi selama pembelajaran pada siklus II. Pada tahap ini peneliti diharapkan dapat mengetahui tentang peningkatan dan perubahan perilaku anak terhadap pembelajaran metode yaitu bagaimana dapat anak bisa memerankan tokoh sebagai guru olah raga.

3. Proses Penelitian Tindakan Kelas Siklus IIL

a. Persiapan

1) Peneliti menyiapkan rencana pembelajaran antara lain membuat Rencana Kegiatan Mingguan dan Rencana Kegiatan Harian dengan tema Pekerjaan dan sub tema Dokter

2) Peneliti membuat lembar pengamatan untuk guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang bermain peran yaitu berupa lembar observasi yang lebih berorientasi untuk mengevaluasi tentang aspek kemandirian anak.

3) Peneliti menyiapkan setting area tempat dokter beserta kelengkapannya antara lain: stetoskop, thermometer, jarum suntik dan lain-lain..

b. Pelaksanaan

1) Guru mengkondisikan anak untuk duduk berjajar di mana setiap banjarnya terdapat 5 anak.

2) Guru menjelaskan tata cara bermain peran sebagai dokter, juru rawat dan pasien beserta dialognya.

3) Guru memberi contoh cara memakai stetoskop yang benar, cara memakai baju dokter yang benar, memeriksa pasien.

<