PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI ATAS PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID)

Disusun Oleh:

JUNAEDIH

KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI ATAS PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai

Gelar Sarjana Hukum Islam

OLEH:

JUNAEDIH NIM:102045225164

Di Bawah Bimbingan

Dr. Rumadi, M.Ag. Muharrom, M.Ag

NIP :150 283 352 NIP : 150 250 003

KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (STUDI ATAS PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID)” Telah diujikan

dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 27 November 2008. Skripsi ini

telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Jurusan Mu’amalat

Jakarta, 27 November 2008 Mengesahkan

Dekan

Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma SH, MA, MM NIP. 150 210 422

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. Asmawi, M.Ag (………...)

NIP. 150 282 394

Sekretaris : Dra Sri Hidayati, M.Ag (………...)

NIP. 150 282 403

Pembimbing I : Dr. Rumadi, M.Ag (………...)

NIP. 150 283 352

Pembimbing II : Muharrom, M.Ag (………..…)

NIP.150 250 003

Penguji I : Drs. Asmawi, M.Ag (………...)

NIP. 150 282 394

Penguji II : Dr.H.Abd.Rahman Dahlan, MA (………...)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahi Rabbil’alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat

Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu

menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa penulis menyampaikan sholawat dan

salam kepada Nabi Muhammad sang pembawa risalah kebenaran dan suri tauladan

bagi manusia.

Penulisan skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan oleh penulis sendiri, tanpa

adanya perhatian, bantuan dan pengorbanan baik doa maupun wujud kongkrit yang

penulis terima dari orang-orang yang selalu ada di dalam hati dan fikiran penulis.

Didasari hal tersebut, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak

terhingga kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H.Muhammad Amin Suma, SH. MA. MM. Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Asmawi, M.Ag. dan Sri Hidayati,M.Ag. Sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan

Jinayah Siyasah yang tanpa henti memberikan dorongan dan semangat kepada

penulis.

3. Dr. Rumadi, M.Ag dan Muharrom, M.Ag selaku Dosen Pembimbing skripsi

penulis, yang dengan sabar telah memberikan banyak masukan dan saran-saran

sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga apa yang telah bapak

4. Teristimewa buat Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga tercinta. Terima

kasih atas segala doa dan kesabarannya atas jerih payah dan pengorbanan yang

tak terhingga serta senantiasa memberikan semangat tanpa jemu hingga anaknda

dapat menyelesaikan pengkajian. Jasa kalian tetap dalam ingatan tidak ada yang

dapat dipersembahkan sebagai balasan melainkan hanya sebuah kejayaan.

5. Kepada teman-teman seperjuangan di jurusan Sillaza Syar’iyyah angkatan 2002

terimaksih atas ide, dukungan, kehangatan dan kebersamaannya selama penulis

belajar di UIN Jakarta

6. Terakhir kepada semua teman-teman yang telah memberikan batuan moril

maupun materiil kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,

penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga teman-teman mendapat

balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR... iv

DAFTAR ISI ... vi

DAFTAR TABEL ... viii

BAB I PENDAHULUAN... 1

A. Latar Belakang Masalah... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah... 3

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian... 4

D. Tinjauan Pustaka... 5

E. Metode Penelitian ... 8

F. Sistematika Penulisan... 11

BAB II PARADIGMA TENTANG AGAMA DAN NEGARA... 14

A. Pergumulan Relasi Agama dan Negara di Indonesia... 14

1. Paradigma Integralistik... 15

2. Paradigma Simbiotik... 17

3. Paradigma Sekularistik... 20

BAB III ABDURRAHMAN WAHID SKETSA BIOGRAFI INTELEKTUAL 30

A. Riwayat Hidup Abdurrahman Wahid ... 30

B. Latar Belakang Pemikiran Abdurrahman Wahid ... 34

1. Tradisi Pesantren ... 34

2. Perkenalan Abdurrahman Wahid dengan dunia modern ... 39

3. Karya-karya dan pembagian pemikiran Abdurrahman Wahid ... 45

C. Abdurrahman Wahid dan Perkembangan NU ... 50

BAB IV ABDURRAHMAN WAHID DAN MODEL PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA ... 59

A. Posisi Ideologis Abdurrahman Wahid ... 59

B. Hukum Islam Sebagai Komplemen Pembangunan ... 65

C. Pribumisasi Islam Sebagi Model ... 75

D. Relevansi Pemikiran Abdurrahman Wahid Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara... 83

BAB V PENUTUP ... 98

A. Kesimpulan ... 98

B. Saran-saran ... 100

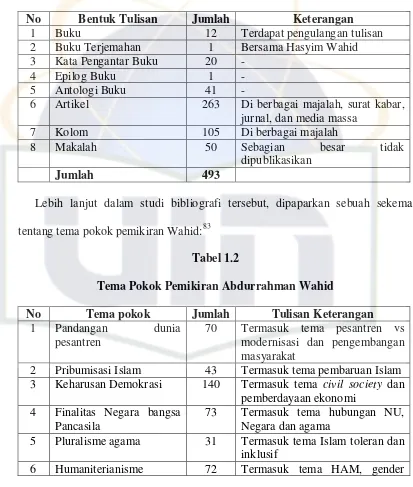

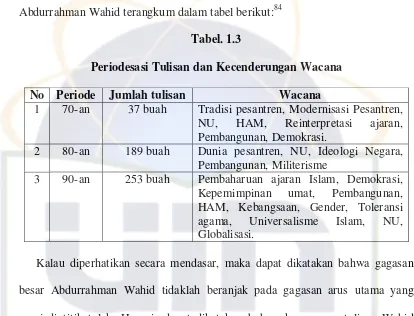

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Jumlah tulisan Abdurrahman Wahid sejak awal tahun

1970-an hingga akhir tahun 1990-an dengan berbagai

Bentuknya 45

2. Tabel 1.2 Tema Pokok Pemikiran Abdurrahman Wahid 45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi setiap muslim syari’ah lebih dari sekedar hukum agama, ia adalah

hukum Allah dan dengan demikian secara esensial tidak dapat diubah. Disamping

itu, ia menjangkau setiap segi kehidupan dan setiap bidang hukum. Karena itu

dalam teori, ia tidak dapat ditandingi oleh hukum mana pun, bahkan

ketetapan-ketetapannya sama sekali tidak dapat diganggu gugat. Tetapi bila kita menengok

ke dunia Islam—baik yang di pusat maupun pinggiran—kita mendapati

perubahan-perubahan besar selama kira-kira satu abad terakhir ini, baik dalam

sistem peradilan maupun dalam sistem hukum yang mereka terapkan.1

Dalam konteks Indonesia, hukum Islam telah mengalami proses irelevansi

secara berangsur-angsur tapi pasti. Soal-soal perdata telah banyak dipengaruhi,

dirubah dan didesak oleh hukum perdata modern. Ketentuan-ketentuan pidananya

hampir secara keseluruhan telah diganti oleh hukum pidana modern. Hukum

ketatanegaraan dan internasionalnya hampir-hampir tidak diketahui orang lagi.

Tinggal soal-soal ibadat yang masih mendapat tempat sepenuhnya dalam

kehidupan, itu pun dalam kadar dan intensitas yang semakin berkurang dan

1

bergantung kepada kemauan perorangan para pemeluk agama Islam yang masih

taat.2

Dalam praktek walau tidak lagi berperan secara penuh dan menyeluruh,

hukum Islam masih memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan para

pemeluknya. Islam setidaknya turut menciptakan tata nilai yang mengatur

kehidupan mereka, minimal dengan menetapkan apa yang harus dianggap baik

dan buruk, apa yang menjadi perintah, anjuran, perkenaan dan larangan agama.

Menurut Abdurrahman Wahid, peranan hukum Islam di Indonesia bersifat

statis dan terkesan apologetis. Ia masih berbentuk “pos pertahanan” untuk

mempertahankan identitas keislaman dari pengaruh non-Islam, terutama yang

bersifat sekular. Justru watak statis inilah yang menjadikan hukum Islam hanya

berperan negatif dalam kehidupan hukum di negeri kita dewasa ini.3

Dalam hal demikian, masih dapatkah dipertahankan kebenaran claim hukum

Islam sebagai penentu pandangan hidup dan tingkah laku para muslimin, dan

dengan demikian merupakan salah satu faktor yang secara sadar harus dibina

untuk menjadi salah satu unsur pembinaan hukum nasional?

Persoalann ya akan semakin rumit dan berkelidan ketika dikaitkan dengan

realitas bangsa Indonesia yang majemuk dan plural. Sehingga penerapan hukum

2

Abdulahi An-Naim, Dekonstruksi Syari’ah Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia

dan Hubungan Internasional dalam Islam, (Yogyakarta, Lkis, 2004) Cet, 4. Tentang perubahan hukum

Islam di Negara-negara Muslim dapat dilihat di JND Anderson, Hukum Islam di Dunia Modern,

(Yogyakarta, Tiara Wacana, 1994)

3

Islam di Indonesia tidak sedikit juga mengundang kontroversi karena dituding

mengancam stabilitas dan integrasi nasional.

Pemikiran Abdurrahman Wahid tentang penerapan hukum Islam dalam

konteks ke Indonesiaan, tentunya menarik untuk dijadikan kajian utama. Hal ini

tidak saja karena sosok bernama Abdurrahman Wahid menduduki kelas elit dalam

khasanah intelektual di Indonesia. Tetapi juga karena orientasi pemikirannya yang

cenderung dianggap sekular, tetapi pada saat yang bersamaan ia dianggap

sebagai tokoh sepiritual dan figur mistik. Bahkan hebatnya dia adalah seorang

kyai yang pernah memimpin ormas keagamaan terbesar di tanah air yakni

Nahdlatul Ulama (NU) selama 15 tahun lamannya.. Posisi demikian menjadikan

Abdurrahman Wahid dikatakan orang yang hidup dalam dua dunia sekaligus,

dunia langit yang penuh dengan nuansa keagamaan dan dunia bumi yang penuh

dengan realitas-realitas.

Dalam kerangka itulah, penulis tertarik mengkaji pemikiran Abdurrahman

Wahid lebih jauh dalam sebuah karya tulis skripsi. Tema tersebut penulis kemas

dengan sebuah judul “PENERAPAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA

(STUDI ATAS PEMIKIRAN ABDURRAHMAN WAHID)”

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana model penerapan

hukum Islam di Indonesia dalam pandangan Abdurrahman Wahid.

Gagasan-gagasan Abdurrahman Wahid akan memungkinkan untuk dipahami secara

keagamaanmya. Oleh karena itu pemahaman tentang diskursus keagamaan

Abdurrahman Wahid sangat signifikan. Begitu pentingnya aspek ini, hingga

mustahil dapat memahami dan mengkaji secara objektif tentang model penerapan

hukum Islam Abdurrahman Wahid tanpa memahami pemahaman keagamaannya.

Dengan demikian fokus kajian ini adalah realita-realita secara mendalam dan

kritis tetang pemikiran Abdurrahman Wahid dalam kaitannya dengan penerapan

hukum Islam.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas maka penelitian skripsi ini dapat di

rumuskan dalam poin-poin berikut ini:

a) Bagaimana konstruksi pemikiran kegamaan Abdurrahman Wahid ditelusuri,

dilacak dan dibangun?

b) Bagaimana pemikiran Abdurrahman Wahid tentang penerapan hukum Islam di

Indonesia?

c) Bagaimana signifikansi pemikiran tersebut dengan konteks kehidupan

berbangsa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ditulisnya skripsi ini tidak lain diharapkan untuk dapat mencapai

tujuan-tujuan dibawah ini:

a) Menjelaskan konstruksi pemikiran kegamaan Abdurrahman Wahid ditelusuri,

dilacak dan dibangun?

b) Mengetahui pemikiran Abdurrahman Wahid tentang penerapan hukum Islam

c) Mengetahui signifikansi pemikiran tersebut dengan konteks kehidupan

berbangsa?

Melalui penelitian ini juga diharapkan akan membawa beberapa manfaat,

diantaranya:

a) Dapat menginventarisir berbagai hal menyangkut pemikiran Abdurrahman

Wahid pada umumnya dan khususnya tentang model penerapan hukum Islam

yang menjadi bagian penting dalam keseluruhan pemikiran dan aktifitas

politiknya.

b) Bermanfaat dalam upaya melakukan evaluasi kritis terhadap pemikiran,

aktifitas publik dan orientasi spiritual Abdurrahman Wahid dengan menelusuri

aspek yang berkaitan dengan pemunculannya dalam konstelasi intelektual di

Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka.

Abdurrahman Wahid sebagai intelektual Muslim yang banyak melahirkan

pemikiran-pemikiran di berbagai bidang keilmuan, cukup banyak mendapat

perhatian berbagai kalangan, apalagi ide-idenya seringkali kontroversial dan

berseberangan dengan khalayak pemikir lainnya dan berujung pada polemik.

Abdurrahman Wahid adalah sosok yang tergolong cukup produktif dalam

menulis. Menurut catatan INCReS (Institute for Cultur and Relegion Studies)—

sebuah komunitas anak muda NU Bandung—yang melakukan studi bibliografis

atas tulisan-tulisan wahid sejak awal tahun 1970-an hingga akhir 1990-an,

pengantar, epilog buku, antologi buku, artikel, kolom maupun makalah. Adapun

khusus tulisan yang dibukukan, setidaknya terdapat 12 buku. Di antara buku-buku

yang relevan terhadap pembahasan tema ini antara lain adalah: Muslim Di Tengah

Pergumulan; buku ini merupakan buku kedua Gus Dur setelah Bungai Rampai

Pesantren, banyak bercerita tentang sumbangsih agama dalam pembangunan. 4

Prisma Pemikiran Gus Dur; merupakan buku yang memperkenalkan

pemikiran-pemikiran lama Gus Dur mengenai hubungan agama dan ideologi, negara dan

gerakan keagamaan, hak asasi manusia, budaya dan integrasi nasional dan juga

masalah pesantren.5 Tuhan Tak Perlu Dibela,6 Islam Negara dan Demokrasi;

bertutur tentang bagaimana masa membangun dan menegakkan masa depan

demokrasi di Indonesia.7 Mengurai Hubungan Agama dan Negara; buku ini

banyak membahas bagaimana mencari format hubungan agama dan Negara

modern.8 Pergulatan Negara Agama dan Kebudayan; seperti buku lainnya pada

buku ini gusdur banyak mengoksentrasikan pada aspek kebudayaan, terutama

tarik ulur kebudayaan dalam hubungannya dengan negara dan agama.9 Islamku,

Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi; buku ini

4

Abdurrahman Wahid, Muslim Di Tengah Pergumulan, (Jakarta, Leppenas, 1981).

5

Abdurrahman Wahid, Prisma Pemikiran Gus Dur, (Yogyakarta, LkiS, 1999).

6

Abdurrahman Wahid, Tuhan Takperlu Di Bela, (Yogyakarta, LkiS, 1999).

7

Abdurrahman Wahid, Islam, Negara dan Demokrasi, (Jakarta, Erlangga, 1999).

8

Abdurrahman Wahid, Mengurai Hubungan Agama dan Negara, (Jakarta, Grasindo, 1999).

9

merupakan kumpulan beberapa tulisan Gus Dur yang pernah terbit dibeberapa

majalah maupun jurnal, banyak berisi tentang masalah Islam dan kaitannya

dengan diskursus ideologi, Hak Asasi Manusia, Ekonomi, Sosial Budaya dan juga

beberapa masalah tentang terorisme. 10

Sebagai seorang pemikir kontoversial, Abdurrahaman Wahid memiliki pesona

tersendiri bagi beberapa kalangan intelektual untuk mendiskusikan gagasan

maupun ide-ide liar beliau dalam pembahasan yang komprehensif. Namun

demikian, buku-buku yang mengkaji secara khusus pemikiran Abdurrahman

Wahid tentang model pemberlakuan hukum Islam boleh dikatakan minim, di

tengah banyaknya buku yang membahas Abdurrahman Wahid. Diantara

buku-buku yang membahas pemikiran baik yang berhubungan langsung atau tidak

dengan Wahid antara lain adalah; buku-buku yang ditulis oleh Ahmad Suedy dan

Ulil Absar Abdallah,11 Abdurrahim Ghozali,12 Listiyono Santoso,13 Arif Afandi,14

Ma’mun Murad,15 Greg Barton16 maupun buku yang ditulis oleh Greg Fealy.17

10

Abdurrahman Wahid, Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi, (Jakarta, The Wahid Institut, 2006).

11

Ahmad Suedy dan Ulil Absar Abdallah, Gila Gus Dur; Wacana Pembaca Abdurrahman Wahid, (Yogyakarta, Lkis, 2001).

12

Abdurrahim Ghozali (ed), Gus Dur dalam Sorotan Cendekiawan Muhamadiyah, (Bandung, Mizan, 1999).

13

Listiyono Santoso, Teologi Politik Gus Dur, (Yogyakarta, Ar-Ruzz, 2004).

14

Arif Afandi, Islam Demokrasi Atas Bawah; Polemik Startegi Perjuangan Model Gus Dur dan Amien Rais, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996).

15

Buku yang ditulis oleh Ahmad Suedy maupun Abdurrahim Ghozali

merupakan buku yang berisi tentang refleksi pemikiran Wahid yang tersebar

dalam beraneka tema. Sementara yang ditulis oleh beberapa penulis selanjutnya

lebih mengurai pandangan politik Wahid tentang negara. Kajian tentang model

penerapan hukum Islamnya terselip dalam gemerlap pembahasan tema yang lain.

Buku Greg Barton yang merupakan biografi paling otoritatif tentang Wahid

sangat membantu dalam penulisan tema ini, juga buku yang di editori oleh Greg

Fealy dan Barton, membantu dalam melihat potret perkembangan Nahdlatul

Ulama—organisasi di mana Wahid dibesarkan dan akhirnya berkiprah dan

menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan darinya.

Dengan mencermati buku-buku tersebut, pemikiran Abdurrahman Wahid

tentang model penerapan hukum Islam di Indonesia nampaknya belum dikaji dan

ditulis secara khusus dan mendalam, padahal menurut pendapat penulis tema

tersebut merupakan tema sentral dalam pemikiran beliau. Oleh karena itu dalam

skripsi ini penulis akan menekankan pada hal tersebut.

E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian

16

Greg Barton, Biografi Gus Dur; The Autorized Biography of Abdurrahman Wahid,

(Yogyakarta, LKiS, 2003).

17

Penulisan skripsi ini adalah penelitian dengan kajian kepustakaan atau kajian

Library Reseach yaitu dengan mengumpulkan, memilih dan mengkaji secara kritis

bahan-bahan bacaan dan referensi yang representatif dan relefan dengan obyek

studi ini atau literatur lainnya yang berbentuk dokumentasi.18

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yakni prosedur

penelitian yang mencari fakta lewat interpretasi yang tepat dengan maksud

membatasi deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang

fakta-fakta, sifat-sifat serta relasi antar fenomena yang diselidiki.19

3. Sumber Data

Sumber data dalam penulisan ini meliputi data primer dan sekunder dan

pendukung. Sumber primer disandarkan pada beberapa tulisan-tulisan

Abdurrahman Wahid yang dibukukan dalam beberapa buku seperti Tuhan Tak

Perlu Dibela (LkiS;1999), Islam Negara dan Demokrasi (Erlangga;1999),

Mengurai Hubungan Agama dan Negara (Grasindo;1999), Membangun

Demokrasi, Pribumisasi Islam; Islam Indonesia Menatap Masa Depan

(P3M;1989), Prisma Pemikiran Gus Dur (LkiS;1999), Negara Agama dan

Kebudayaan (Desantara;2001), dan Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama

Masyarakat Negara Demokrasi (The Wahid Institut;2006). Sementara data

sekunder disandarkan pada buku-buku maupun terbitan-terbitan lain yang

18

M Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta, Galia Indonesia,1988), h.112 cet ke 2.

19Ibid.,

berkenaan dengan Abdurrahman Wahid yang ditulis oleh orang lain, adapun

sumber pendukung merupakan data-data lain yang berkaiatan dengan pembahasan

penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kualitatif dilandasi strategi berfikir fenomenologis yang selalu

lentur dan terbuka dengan menggunakan analisis induktif. Penelitian kualitatif

meletakkan data penelitian sebagai model dasar bagi pemahaman. Karena itu

proses pengumpulan datanya merupakan kegiatan yang lebih dinamis.

Data-datanya berdiri sebagai realita yang merupkan elemen dasar yang membentuk

teori.20 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumenter, yakni

cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan katagorisasi dan klasifikasi

bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari

sumber dokumen maupun buku-buku, koran, majalah dan lainnya.21

5. Analisis Data

Analisis data yang dugunakan adalah dengan pendekatan deskriptif analitis.

Bersifat deskriptif karena penelitian ini lebih menekankan kepada pengumpulan

informasi mengenai status suatu gejala yang ada yakni kedaan gejala menurut

apa adanya pada saat penelitian dilakukan.22 Metode analisis yang digunakan

adalah dengan analisis isi (content analysis) yakni penguraian data melalui

20

Imam Suprayogi dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung, Rosda Karya, 2001), h.161.

21Ibid.,

h. 95

22

katagorisasi, perbandingan dan pencarian sebab akibat baik menggunakan

analisis induktif (usaha penemuan jawaban dengan menganalisa berbagai data

untuk diambil kesimpulan) maupun metode deduktif (berangkat dari ungkapan

umum kemudian disempitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sempit).

Pendekatan pertama bermanfaat untuk menjelaskan pembahasan pada bab-bab

awal baik itu bab dua maupun bab tiga. Sementara pendekatan kedua digunakan

untuk menguraikan bab ke empat.

Teknik penulisan skripsi ini didasarkan pada pedoman yang berlaku di

Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN sayarif Hidayatullah Jakarta, yakni buku

Pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta tahun 2007.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dalam skripsi ini, maka penulis membagi

penulisan pada lima bab, yang masing masing bab membahas pokok persoalan

yang berbeda. Adapun rincian masing bab-bab tersebut adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini membahas tentang latar belakang penulisan skripsi. Disusul

kemudian pembahasan tentang Pembatasan dan Perumusan masalah, Tujuan

dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan ditutup

BAB II PARADIGMA TENTANG AGAMA DAN NEGARA

Pada bab ini akan dibahas tentang tiga paradigma hubungan agama dan

Negara yang selalu mengiringi pembahasan tentang penerapan sebuah hukum

Islam disebuah negara, yakni paradigma integralistik, simbiotik dan

sekularistik. Ketiga paradigma tersebut berperan penting dalam menentukan

seperti apakah Islam dan hukumnya diejawantahkan. Pembahasan tentang

pergumulan agama dan negara di Indonesia tak luput untuk diikutsertakan

dalam pembahasan bab ini.

BAB III ABDURRAHMAN WAHID SKETSA BIOGRAFI INTELEKTUAL

Pada ini akan mencoba mendiskripsikan siapa sebenarnya sosok bernama

Abdurrahman Wahid, juga untuk menelusuri lebih dalam tentang bagaimana

latar belakang pemikiran beliau terbentuk, apa saja yang mempengaruhi

pemikiran beliau serta karya-karya dapa saja yang sudah Wahid tulis. Bab ini

juga akan menjelaskan tentang tipologi pemikiran Abdurrahman Wahid yang

terceraiberai dalam berbagai tulisan, juga untuk memotret perkembangan NU

tempat dimana Wahid dibesarkan dan berkiprah.

BAB IV ABDURRAHMAN WAHID TENTANG MODEL PENERAPAN

HUKUM ISLAM DALAM KONTEKS KEHIDUPAN BERBANGSA

Pada bab ini akan dibahas tentang posisi idoelogis Wahid, kemudian

dilanjutkan dengan pembahasan tentang hukum Islam sebagai komplementer

pembangunan, pribumisasi Islam sebagai model penerapan hukum Islam

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini penulis berupaya menyimpulkan dan menjawab

permasalahan-permasalahan yang dihadirkan pada bab-bab sebelumnya, serta

tidak lupa memberikan beberapa saran atas permasalahan-permasalahan

BAB II

PARADIGMA TENTANG AGAMA DAN NEGARA

A. Pergumulan Relasi Agama dan Negara di Indonesia.

Persoalan antara Islam dan negara dalam masa modern merupakan salah satu

subjek penting yang meski telah diperdebatkan oleh para pemikir Islam sejak

hampir seabad lalu hingga dewasa ini, tetap belum terpecahkan secara tuntas.

Diskusi tentang hal ini bahkan belakangan makin hangat, melanda hampir seluruh

dunia Islam. Pengalaman masyarakat muslim di berbagai penjuru dunia,

khususnya sejak usai perang dunia II menegaskan terdapat hubungan yang

canggung antara Islam (din) dan negara (dawlah) atau bahkan politik pada

umumnya. Berbagai eksperimen dilakukan untuk menyelaraskan antara din

dengan konsep dan kultur politik masyarakat muslim; dan

eksperimen-eksperimen itu dalam banyak hal sangat beragam.23

Keragaman bentuk dan pengalaman politik “negara-negara Islam” dewasa ini

bersumber dari perkembangan pemikiran dan perbedaan pendapat di kalangan

23

Selama periode pasca kemerdekaan hingga sekarang terdapat tiga pola umum sistem kenegaraan di dunia Islam, yakni Sekular, Islam dan Muslim. Model Sekular diadopsi oleh Turki, sementara model Islam diadopsi oleh Arab Saudi, Iran, maupun Pakistan hal ini paling tidak dinilai dari dijadikannya Islam sebagai agama resmi negara. Sementara negara-negara lainnya seperti Mesir, Syria, Yordania, Malaysia dan juga Indonesia—dengan mayoritas muslimnya—tidak sedikit memasukkan warna Islam dalam kehidupan berbangsa meski masih kita jumpai sistem politik, hukum dan lainnya masih berhutang pada Barat. Azyumardi Azra, Pergolakan Politik Islam dari

Fundamentalisme, Modernisme hingga Post Modernisme, (Jakarta, Paramadina,1999), h.20 Lihat juga

para pemikir politik muslim tentang hubungan antara din dan dawlah dalam masa

modern.24

Menurut Munawir Sjadzali, secara umum pemikiran politik Islam dewasa ini

terbagi dalam tiga kelompok besar yakni paradigma holistik, sekularistik dan

simbiotik-mutualistik. Hal senada juga diungkapkan oleh Marzuki Wahid dan

Rumadi dengan bahasa yang sedikit berbeda yakni: intergalistik, sekularistik dan

simbiotik.25

1. Paradigma Integralistik.

Paradigma pertama adalah paradigma integralistik yang memahami Islam

sebagai agama holistik. Paradigma ini berpendirian bahwa Islam bukanlah

semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan

antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah satu agama yang sempurna

dan lengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusia, termasuk

kehidupan bernegara.26

24

Azyumardi Azra, Pergolakan Politik…h.1

25

Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta, UI Pres, 1993), h.2. Hal senada diungkapkan juga oleh Marzuki Wahid dan Rumadi dalam Fiqih Madzhab Negara; Politik Hukum Islam Masa Orde Baru, (Yogyakarta, LKiS, 2000), h.23. Sementara itu Din Syamsyudin dengan rumusan yang tidak jauh berbeda mengungkapkan tiga paradigma, yakni: paradigma integratif, simbiotis dan Instrumental. Din Syamsyuddin, Islam dan Politik; Masa Orde Baru, (Jakarta, Logos, 2000). Sementara itu bagi sebagian kalangan, pembagian itu terkesan apologetis dan menunjukan stagnannya kajian politik Islam yang berkaitan dengan hal tersebut. Menurut Bahtiar, kajian politik Islam memang sulit beranjak pada tuntutan atau artikulasi yang baru. Kondisi yang tidak jauh berbeda dengan disiplin ilmu filsafat politik Barat, Pemikiran Politik Islam mengalami situasi stagnan, decasy, disartikuklatif bahkan mati. Bahtiar Effendy, Disartikulasi Pemikiran Politik Islam? Kata pengantar dalam buku Olivier Roy, Gagalnya Politik Islam, (Jakarta, Serambi, 1996), h.vi Penggunaan istilah dalam tulisan ini merujuk pada apa yang diungkapkan oleh Marzuki Wahid dan Rumadi.

26

Paradigma integralistik ini kemudian melahirkan paham negara-agama,

dimana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip

keagamaan, sehingga melahirkan konsep Islam Din wa Dawlah (Islam agama dan

(sekaligus) negara).27 Paradigma ini beranggapan bahwa Islam harus menjadi

dasar negara; bahwa syari’ah harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa

kedaulatan politik di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara-bangsa

(nation-state) bertentangan dengan konsep ummah (komunitas Islam) yang tidak

mengenal batas-batas politik atau kedaerahan.28

Paradigma sebagaimana di ungkap di atas, mempunyai beberapa implikasi.

Satu sisi pandangan tersebut telah mendorong lahirnya sebuah kecenderungan

untuk memahami Islam dalam pengertiannya yang “literal” yang hanya

mementingkan dimensi “luar”nya. Dan kecenderungan seperti ini telah

dikembangkan sedemikian jauh sehingga menyebabkan terabaikannya dimensi

“kontekstual” dan “dalam” dari prinsip-prinsip Islam.29

Di sisi yang lain, pandangan ini juga akan melahirkan sebuah model negara

yang otoriter dan sewenang-wenang, karena rakyat tidak dapat melakukan kontrol

terhadap penguasa yang selalu berlindung di balik agama.30 Bahkan beberapa

pemikir Islam seperti Ibnu Taimiyah, menegaskan bahwa seorang pemimpin

27

Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih Madzhab Negara…, h. 25

28

Bahtiar Effendi, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta, Paramadina, 1998), h.12

29Ibid.,

h. 9

30

muslim yang zalim sekalipun tidak berhak untuk dibrontak. Ini menegaskan

betapa kuatnya posisi negara yang bersembunyi di balik slogan-slogan agama.

Absolutisme agama sebagai sistem dunia—sebagaimana disinggung di atas—

dimana agama dan simbol-simbolnya melekat pada kekuasaan politis dan

memegang monopoli interpretasi atas apa yang wajib dilakukan dan dipikirkan

oleh individu untuk keselamatannya di dunia dan di akhirat. Agama itu politis dan

politis itu relegius, maka tak satupun gerak gerik individu dapat luput dari

kontrol kekuasaan.

Jika agama melebur dalam negara, norma-norma hukumnya disakralisasi, dan

negara pun menjadi aparatur yang mengurusi kebenaran dan jalan keselamatan

yang dipilih rakyatnya. Kebebasan individu di pasung dan pemakain rasio pun

dicurigai sebagai racun bagi iman.31 Akhirnya, atas nama Tuhan, suatu otoritas

politis dianggap sah untuk mengawasi fikiran, keinginan, perasaan dan iman

individu. Secara amat ganjil, kehawatiran akan keselamatan jiwa-jiwa pun

menjelma menjadi teror atas masyarakat, sebab negara merasa berhak meluruskan

pikiran dan keyakinan moral-religius warganya.

2. Paradigma Sekularistik

Paradigma ini berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian

Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Paradigma ini

berpendirian bahwa agama mutlak urusan individu dengan Tuhan. Kehadiran

31

Muhammad adalah semata-mata sebagai seorang rasul dengan tugas tunggal

mengajak manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung

tinggi budi pekerti luhur. Kehadiran Muhammad tidak dimaksudkan untuk

mendirikan dan mengepalai satu negara.32

Salah satu pemrakarsa gagasan ini adalah Ali Abdul Ar-Raziq (1887-1966),

seorang cendekiawan Mesir. Abd. Ar-Raziq berpendapat bahwa Islam hanya

sekedar agama dan tidak mencakup urusan negara; Islam tidak mempunyai kaitan

agama dengan sistem pemerintahan kehalifahan. Kehalifahan, termasuk

kehalifahan al-Khulafa’ ar-Rasyidin, bukanlah suatu sistem politik keagamaan

atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi.33

Pemikiran jenis kedua ini cenderung menekankan terbentuknya sebuah negara

yang sekular, dimana urusan agama dipisahkan dari urusan negara. Namun

demikian menurut Yudi Latif, setidaknya terdapat empat karakteristik

sekularisasi.34 Pertama, Polity-Separation Secularization, yakni pemisahan jagad

politik (polity) dari ideologi dan struktur organisasi keagamaan. Kedua,

Polity-Expansion Secularization, yakni perluasan otoritas politik untuk menjalankan

fungsi pengaturan dalam wilayah sosial-ekonomi yang sebelumnya berada dalam

32

Hasbi Amiruddin, Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman, (Yogyakarta, UII Press, 2006), h.1

33

Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqih Madzhab Negara…, h. 29

34

yuridiksi agama. Ketiga, Polity-Transvaluation Secularization, yakni

demistifikasi budaya politik untuk menekankan sasaran-sasaran temporal

non-transedental serta cara-cara yang rasional dan pragmatis, yaitu nilai-nilai politik

sekular. Keempat, Polity-Dominance Secularization, yakni dominasi polity atas

keyakinan, praktik serta organisasi keagamaan.

Paradigma ini juga tidak kurang memiliki implikasi yang oleh Budi Hardiman

di sebut sebagai Patologi Sekularisme. Yakni dialektika sekularisasi yang sama

sekali menolak dan dengan sengit menyingkirkan iman relegius dan alasan

relegius dalam kehidupan bersama secara politis. Agama dianggap irasional,

maka tidak berhak bersuara dalam ruang publik.35

Di sini sekularisme yang ingin membangun ruang publik yang pro-pluralisme

malah berbalik menjadi intoleransi terhadap alasan-alasan relegius. Negara liberal

sekular ingin mempertahankan netralitas di hadapan berbagai orientasi nilai yang

majemuk dalam masyarakat, tetapi ini dilakukan sering dengan ongkos

memblokade alasan-alasan relegius sebagai privat dan mengancam kepentingan

keseluruhan, dalam konteks eksesif, negara hukum liberal ingin menjadi semacam

mesin legal-politis yang bergerak sendiri lepas dari suber-sumber relegius, tetapi

ia lupa bahwa warga negara memiliki motivasi mematuhi hukum lewat

orientasi-orientasi nilai yang antara lain bersumber dari nilai-nilai relegius.36

35

Budi Hardiman, Agama dalam Ruang Publik…, h. 42

36Ibid.,

3. Paradigma Simbiotik

Paradigma Simbiotik ini tidak sependapat bahwa Islam merupakan suatu

agama yang serba lengkap yang di dalamnya juga mengatur suatu sistem

kenegaraan yang lengkap pula. Namun paradigma ini , tidak sependapat juga bila

Islam sama sekali tidak ada hubungan dengan masalah politik dan kenegaraan.

Menurut paradigma ini, Islam merupakan ajaran totalitas tetapi dalam bentuk

petunjuk-petunjuk pokok saja. Karena itu, kedatipun dalam Islam tidak terdapat

sistem ketata negaraan dalam artian teori lengkap, namun di sana terdapat

sejumlah tata nilai dan etika bagi kehidupan bernegara.37

Salah seorang pemikir yang mendukung paradigma ini adalah Muhammad

Musain Haikal. Pemikir Mesir ini—sebagaimana di kutip oleh Munawir

Sjadzali—berpendapat bahwa prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan

yang diberikan oleh al-Qur’an dan sunah tidak ada yang langsung berkaitan

dengan ketatanegaraan. Ketentuan-ketentuan dasar tentang tentang kehidupan

bermasyarakat, kehidupan ekonomi dan budi pekerti dalam wahyu tidak

menyentuh secara rinci dasar-dasar bagi kehidupan bernegara, dan tidak secara

langsung menyinggung sistem pemerintahan.

Kepindahan Muhammad dari Makah ke Madinah sebagi awal kehidupan

bernegara, nyatanya juga tidak serta merta merubah sedikitpun sistem

pemerintahan yang demikian beraneka ragam di Hijaz, dan juga tidak meletakkan

dasar-dasar bagi sistem pemerintahan Islam. Apa yang beliau lakukan adalah

37

mengirim utusan kepada berbagai suku dan kota yang sudah menerima Islam

untuk mengajarkan agama dan mengatur pola hidup dengan prinsip-prinsip dasar

seperti, keimanan, persamaan, persaudaraan dan kebebasan.38

Agama dan negara, dalam paradigma ini, berhubungan secara simbolik, yakni

suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini,

agama memerlukan negara, karena dengan negara agama dapat berkembang,

sebaliknya, negara juga butuh agama, karena dengan agama, negara dapat

berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual.39

Dengan alur argumentasi semacam ini, pembentukan sebuah negara Islam

dalam pengertian yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting. Bagi

paradigma ini, yang terpenting adalah bahwa negara—karena posisinya yang bisa

menjadi instrumental dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama—menjamin

tumbuhnya nilai-nilai dasar seperti itu. Jika demikian halnya, maka tidak ada

alasan teologis atau relegius untuk menolak gagasan-gagasan politik mengenai

kedaulatan rakyat, negara bangsa sebagai unit teritorial yang sah, dan

prinsip-prinsip umum teori politik modern. Karena wataknya yang substansialis itu

(dengan menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah dan partisipasi,

yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan itu

38Ibid.,

h.185

39

mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat

menghubungkan Islam dengan sistem politik modern.40

Namun demikian paradigma ini dapat melahirkan tiga bentuk model negara,

tergantung dari perbedaan kualitas keterikatan agama dan negara.41 Pertama,

meski agama dan negara memiliki keterikatan, namun aspek keagamaan yang

masuk ke wilayah negara sedikit, sehingga akan melahirkan sebuah model negara

yang lebih dekat dengan “negara sekular”. Kedua, jika determinasi agama yang

lebih tinggi, dimana 75% konstitusi negara diisi oleh hukum agama, maka akan

melahirkan model negara yang lebih dekat kepada “negara agama”. Ketiga, jika

determinasi keduanya berimbang maka akan melahirkan model negara netral.

B. Sejarah Pergumulan Agama dan Negara di Indonesia.

Sejarah pemunculan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara disadari telah

terjadi berbagai perdebatan panjang tentang negara. Polemik tersebut pada

dasarnya bermuara dari bagaimana seharusnya hubungan agama dan negara

diletakan dalam konteks ke-Indonesia-an yang akan dan telah terbentuk. Hal

semacam ini terus mewarnai dinamika historis perpolitikan Indonesia.

Di Indonesia hubungan Islam dan negara sering memancing konflik, bahkan

kearah antagonistik. Salah satu butir penting dalam pergolakan tersebut adalah

40

Bahtiar Effendi, Islam dan Negara…, h.14

41

apakah negara Indonesia bercorak Islam atau nasional42 Jika konstruk kenegaraan

pertama yang dipilih, maka dengan keholistikannya Islam harus diterima sebagai

ideologi negara. Namun bila jatuh pada preferensi kedua, maka sebuah ideologi

yang sudah didekonfensionalisasi yakni “Pancasila” harus didukung.43

Asal-usul polemik tersebut, sebenarnya dapat ditelusuri jauh ke tahun-tahun

pertama kemunculan pergerakan nasional, di mana elite politik terlibat dalam

perdebatan yang melelahkan mengenai peran Islam di negara Indonesia merdeka.

Upaya menemukan hubungan politik yang sesuai antara Islam dan negara terus

berlanjut pada periode kemerdekaan dan pasca revolusi. Karena tidak kunjung

ditemukan, maka diskursus ideologis ini pada gilirannya menyebabkan

berkembangnya kesalingcurigaan politik yang lebih besar antara Islam dan

negara, terutama sepanjang dua dasawarsa pertama periode Orde Baru. Bahkan

polemik tersebut kembali mencuat pada masa-masa reformasi lewat proses

amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

Pada awalnya, benturan antara dua kelompok ini berlangsung di sekitar

masalah watak nasionalisme. Seokarno sebagai juru bicara kelompok nasionalis

42

Bahtiar Effendy, Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, (Jakarta, Paramadina, 1998), h.60

43

Dekonfensionalisasi merupakan salah satu pendekatan dalam memahami politik Islam di Indonesia. Teori ini dikembangkan oleh Van Nieuwenhuijze yang mencoba menjelaskan hubungan politik antara Islam dan negara nasional modern Indonesia, terutama untuk melihat peran Islam dalam revolusi nasional dan pembarunan bangsa. Teori ini dipinjam dari kecenderungan akomodasionis kelompok-kelompok sosio-kultural dan politik di negeri Belanda. Lebih jelas lihat di Bahtiar Effendy,

memandang pentingnya sebuah nasionalisme bagi landasan Indonesia merdeka.

Pandangan ini ditentang oleh Agus salim dan Ahmad Hasan, yang dianggap

sebagai representasi kelompok Islam. Baik Salim maupun Hasan menganggap

nasionalisme Soekarno adalah nasionalisme yang sempit dan Chauvanistik

padahal seharusnya nasionalisme Indonesia haruslah berdasar pada Islam.

Perdebatan religius-ideologis tersebut semakin panas ketika seorang murid

Ahmad Hasan yakni Mohamad Natsir—yang berlatar belakang pendidikan

Barat—ikut serta dalam perdebatan tersebut.

Polemik Soekarno dan Natsir sebenarnya masih bersifat eksploratif. Ini

terlihat bahwa sejak semula keduanya tidak bermaksud untuk merumuskan

konsep-konsep yang siap-pakai mengenai hubungan agama dan negara. Namun

keduanya juga tidak bermaksud untuk menemukan titik temu diantara mereka.

Keduanya hanya ingin menunjukan posisi-posisi ideologis-politis masing-masing.

Akibatnya, perdebatan-perdebatan itu hanya menggaris bawahi berbagai

perbedaan yang tampaknya tak terjembatani antara kedua kelompok politik yang

berseberangan.44 Perdebatan tersebut mereda seiring datangnya penjajahan

Jepang.

Perdebatan kembali muncul dalam sebuah badan baru bernama BPUPKI

(Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Dalam

berbagai pertemuan di badan tersebut, perseteruan antara kedua kubu kembali

berlangsung. Kelompok Islam, yang saat itu dipelopori oleh Ki Bagus

44

Hadikusumo, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno dan Wahid Hasyim

berpandangan bahwa karena posisi Islam di Indonesia begitu mengakar, maka

negara harus di dasarkan kepada Islam. Di pihak lain berdiri kelompok nasionalis,

yang dipelopori oleh Soekarno, Hatta dan Soepomo yang membela pandangan

bahwa untuk mempertahankan kesatuan bangsa, maka watak negara harus

di-dekonfessionalisasi.45

Ketegangan terus berlanjut, sehingga untuk mencairkan suasana maka

dibentuklah sebuah tim kecil yang berfungsi untuk menjembatani berbagai

perbedaan di antara kelompok Islam dan nasionalis. Panitia kecil tersebut terdiri

dari; Soekarno, Hatta, Soebarjo, M Yamin, Abikusno, Kahar Muzzakir, Agus

Salim, Wahid Hasyim dan A.A Maramis. Panitia kecil ini, lewat perdebatan yang

cukup alot, akhirnya menyusun sebuah kesepakatan bersama yang dikenal sebagai

Piagam Jakarta. Pada intinya piagam ini mengesahkan pancasila sebagai dasar

negara dan penambahan bahwa sila ketuhanannya dilengkapi hingga menjadi

“Percaya kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi

pemeluk-pemeluknya”.

Menurut Bahtiar, bagaimanapun kompromi tersebut pada dasarnya dibangun

di atas landasan yang tidak kokoh dan menandai kekalahan pertama kelompok

Islam dalam upaya merealisasikan gagasan mereka untuk mengaitkan hubungan

45

antara Islam dan negara secara legalistik formalistik.46 Ini terbukti, satu hari

setelah kemerdekaan Piagam Jakarta kembali dipersoalankan. Sebuah kondisi

yang memaksa para elit kelompok Islam untuk mengalah dengan menghapus

ketentuan menjalankan syariat bagi umat Islam demi mempertahankan dan

menjaga kemerdekaan yang baru saja diperoleh.

Kekalahan tersebut, seperti tampak beberapa tahun kemudian, hanya bisa

diterima untuk sementara, hingga Majelis Konstituante hasil pemilihan umum

terbentuk mulai bekerja menyusun undang-undang baru. Sebagaimana diketahui

bahwa pemilu tahun 1955, telah menempatkan kekuatan politik Islam (Mayumi,

NU, PSII dan Perti) berada di atas angin dengan mengantongi 43,5% suara atau

114 dari 254 kursi di parlemen. Meski ini bukan suara mayoritas untuk

menggolkan pemberlakuan Piagam Jakarta, namun suara tersebut cukup

signifikan dalam upaya tawar menawar politik nantinya.

Dalam sidang majelis konstituante, perdebatan-perdebatan religius-ideologis

kembali menyeruak dan berlangsung dengan sengit dan panas. Meski bukan tanpa

kesulitan, majelis akhirnya dapat menyelesiakan beberapa tugasnya. Selama dua

setengah tahun keberadaannya, majelis berhasil menyelesaikan 90%

tugas-tugasnya, termasuk membuat berbagai ketetapan seputar masalah hak asasi

manusia, prinsip-prinsip kebijakan negara dan bentuk pemerintahan. Sayangnya

perdebatan tentang dasar negara tidak berlangsung selancar perdebatan tentang

46Ibid.,

masalah-masalah lain di atas. Bahkan perdebatan tentang hal tersebut amat besar

andilnya dalam membawa majelis konstituante ke jalan buntu. Kondisi yang

kemudian dimanfaatkan sangat baik oleh Soekarno untuk mengeluarkan dekrit

yang membekukan mejalis dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dekrit

Soekarno tersebut menandai kekalahan kedua kelompok Islam dan membawa ke

arah peminggiran kekuatan Islam politik di pentas nasional secara simultan.

Harapan kelompok Islam sempat merekah ketika orde lama tumbang dan

digantikan oleh orde baru di bawah kepemimpinan jendral Soeharto. Namun

harapan tersebut segera pupus, ketika orde baru dengan sedemikian rupa ternyata

menolak malakukan rehabilitasi terhadap Mayumi dan tokoh-tokohnya. Lewat

ideologi pembangunan, orde baru juga Memperlakukan kekuatan Islam seperti

kucing kurap, dicurigai dan di pinggirkan dari pentas politik.47 Bagi orde baru,

agama (Islam) dikawatirkan dapat menjadi ancaman dan sumber konflik yang

dapat menggangu stabilitas kehidupan politik, sebagaimana yang diperlihatkan

pada masa orde lama.48

Dengan program trilogi pembangunan, beberapa kebijakan yang

meminggirkan kekuatan Islam dijalankan. Di antaranya adalah, fusi beberapa

partai Islam (NU, Perti, PSII dan Parmusi) kedalam satu partai politik yaitu PPP

pada tahun 1973 yang kemudian diperkuat dengan UU No.3 tahun 1975. Usaha

47

Pembahasan tentang proses peminggiran Islam politik dari pentas politik nasional dapat dibaca lebih jauh dalam karya M Rusli Karim, Negara dan Peminggiran Islam Politik, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999).

48

Abdul Munir Mulkan, Perubahan Politik dan Polarisasi Umat Islam Periode 1967-1987,

ini dipandang sebagai upaya untuk memecah belah kekuatan politik Islam,

karena fusi artifisial tidak akan membawa persatuan. Sejarah telah mencatat,

bahwa PPP hampir tidak pernah luput dari konflik.49 Usaha ini juga dipandang

sebagai penggiringan umat Islam menjauh dari pentas politik dan mencoba

mendesain agama untuk ditempatkan pada peranan pengontrol moral etis, yang

menjadi bagian dari peran aktif umat beragama dalam pembangunan.50

Secara umum hubungan agama dan negara pada masa orde baru oleh

M.Syafi’i Anwar digambarkan dalam tiga periode, yaitu hegemonik, resipokal

dan akomodatif.51

Pertama, pola hubungan hegemonik (sejak awal kelahirannya hingga

1970-an). Periode ini ditandai oleh kuatnya negara yang secara ideo-politik menguasai

wacana pemikiran sosial politik dikalangan masyarakat, sehingga lahir

kebijakan-kebijakan sebagaimana disinggung di atas (fusi partai Islam maupun

pemberlakuan asas tunggal pancasila).

Kedua, periode resipokal (tahun 1980-an), yakni suatu hubungan yang

mengarah pada tumbuhnya saling pengertian, timbal balik serta pemahaman di

antara kedua belah pihak. Negara dalam periode ini mulai menyadari bahwa Islam

merupakana denominasi politik yang tak dapat dikesampingkan, juga disadari

49

Din Syamsyuddin, Islam dan Politik Era Orde Baru, (Jakarta, Logos, 2001), h.42, Cet ke 1

50

Abdul Munir Mulkan, Perubahan Politik dan Polarisasi…h. 93

51

bahwa upaya memarginalisasi peran Islam dalam kebijakan pembangunan

merupakan tindakan kontra produktif.

Ketiga, periode akomodatif (akhir dekade 1890-an). Periode ini ditandai

dengan semakin responsifnya birokrasi orde baru terhadap Islam, yang antara lain

ditandai dengan lahirnya sejumlah kebijakan yang mengakomodir aspirasi umat

Islam. Disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional (UUPN),

diberlakukannya Undang-Undang Peradilan Agama dan Lahirnya Kompilasi

Hukum Islam (KHI), diubahnya kebijakan tentang jilbab serta penghapusan

SDSB, merupakan bukti kongkrit dari hubungan akomodatif agama dan negara

pada akhir masa kekuasaan Soeharto.

BAB III

ABDURRAHMAN WAHID SKETSA BIOGRAFI INTELEKTUAL

A. Riwayat Hidup Abdurrahman Wahid

Abdurrahman ad-Dakhil bin Wahid Hasyim bin Hasyim Asy’ari. Demikian

nama lengkap dari Abdurrahman Wahid yang kemudian dikenal dengan sebutan

Gus Dur, adalah sosok yang lahir dan berkembang dari suatu kombinasi kualitas

personal yang tidak lazim, sebagian juga karena faktor-faktor lingkungan,

setidaknya dari latar belakang keluarganya.52

Sosok yang pernah menjadi presiden Republik Indonesia ini, lahir di desa

Denanyar, Jombang, Jawa Timur pada 4 Agustus 1940.53 Ia adalah putra dari

mantan menteri Agama RI pertama, K.H Wahid Hasyim, dengan Ny. Hj.

Solehah, dan merupakan titisan langsung dari para kiai besar di Jawa. Kakek dari

Ayahnya adalah Kyai Haji Hasyim Asy’ari seorang ulama besar pengasuh

Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur dan pernah memangku

jabatan sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama (NU).

52

Aris Saefullah, Gus Dur vs Amien Rais; Dakwah Kultural-Struktural, (Yogyakarta, Laelathinkers, 2003), h.65

53

Sementara itu, kakek dari pihak ibu, adalah K.H Bisri Syamsuri, juga

pengasuh Pondok Pesantren di Denanyar, Jombang dan pernah memangku

jabatan Rais Am Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU). Kedua kakek

Abdurrahman Wahid inilah yang merupakan tokoh cikal bakal pendiri organisasi

keagamaan Nahdlatul Ulama (NU), di samping K.H.A.Wahab Hasbullah.54

Dalam banyak aspek Abdurrahman Wahid seakan memang telah dipersiapkan

sebagai “putra mahkota” yang kelak akan memimpin Nahdlatul Ulama, sebagai

pewaris cita-cita ayah dan kakek-kakeknya. Idealisme yang dicita-citakan

ayahnya, K.H Wahid Hasyim terhadap putranya ini tergambar jelas dari nama

yang diberikan kepadanya; Abdurrahman ad-Dakhil. Secara leksikal ad-Dakhil

berarti sang penakluk, sebuah nama yang diambil K.H Wahid Hasyim dari

seorang perintis dinasti Bani Umayah yang telah menancapkan tonggak kejayaan

Islam di Spanyol berabad silam.55

Sejak kecil Abdurrahman Wahid sudah diberi pengetahuan dan pendalaman

agama serta perasaan tanggung jawab terhadap Nahdlatul Ulama. Diambang

usianya yang masih sangat muda (12 Tahun),56 perasaan tanggung jawab ini

54

Ibid., h. 27. Untuk mengetahui silsilah keluarga Abdurrahman Wahid dapat di lihat di buku

Beyond The Symbols; Jejak Antropologis, Pemikiran dan Gerakan Gus Dur, (Bandung, Rosdakarya dan INCReS, 2000), h. 29

55

A. Gafar Karim, Metamorfosis Nahdlatul Ulama, Politisasi Islam Indonesia, (Yogyakarta, LKiS, 1998), h.95

56

Angka ini diambil dari pengakuan Abdurrahman Wahid dalam Tabayun Gus Dur; Pribumisasi Islam, Hak Minoritas Reformasi Kultural, (Yogyakarta, LKiS, 1998), h.152. Hal ini berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Barton, yang menyebut usia Wahid saat itu adalah 13 tahun. Greg Fealy dan Greg Barton (ed), Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara,

secara dramatis semakin menguat ketika harus menyaksikan kematian ayahnya

dalam sebuah kecelakaan mobil.

Upaya pengenalan terhadap dunia luar atau sejumlah kelompok sosial sudah

diterapkan oleh kedua orang tuanya, baik sebelum maupun sesudah kematian

ayahnya. Secara periodik, Abdurrahman Wahid kecil dititipkan dalam asuhan

seorang warga Jerman, teman baik ayahnya yang telah memeluk agama Islam.

Pada waktu itulah, ia pertama kali diperkenalkan dengan musik klasik Eropa yang

kemudian menjadi kegemarannya.57

Setamat Sekolah Dasar di Jakarta pada tahun 1953, Abdurrahman Wahid

melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP) di

Yogyakarta dan lulus pada tahun 1957, sambil sesekali belajar mengaji pada K.H

Ali Maksum di Krapyak, walaupun ia sendiri tinggal di rumah pemimpin

modernis K.H Junaid, seorang ulama yang merupakan anggota Majlis Tarjih

Muhamadiyah.58

Pendidikan keagamaan Abdurrahman Wahid selanjutnya diasah di beberapa

Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama terkemuka, antara lain di Pesantren

Tegalrejo, Magelang dengan menyelesaikan waktu belajar kurang dari separo

waktu santri pada umumnya (1957-1959). Dari tahun 1959 hingga 1963, ia

belajar di Mu’allima Bahrul Ulum, Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa

57Ibid.,

h. 46

58Ibid.,

Timur, kepada K.H Wahab Hasbullah. Berikutnya ia kembali ke Yogyakarta

untuk mondok di Pesantren Krapyak, dan tinggal di rumah pemimpin Nahdlatul

Ulama terkemuka K.H Ali Ma’shum.59 Setelah itu, ia memperdalam ilmu-ilmu

Islam dan sastra Arab di Universitas al-Azhar Kairo, Mesir.60

Abdurrahman Wahid juga dikenal sebagai seorang “pemberontak”,61

ketidakpuasannya dengan sistem pendidikan di Universiatas Al-Azhar Kairo, ia

salurkan dengan melakukan kegiatan lain yang lebih mencerahkan. Berbagai

kajian ia ikuti, dan waktunya banyak dihabiskan untuk membaca di perpustakaan

nasional Mesir Dar al-Kutub, serta perpustakaan di kedutaan Amerika dan

Prancis. Ia juga mengadakan kontak dengan Syaikh dan cendekiawan terkemuka

Mesir, seperti Zaki Nuqaib Mahmoud, Sohier al-Qalamawi dan Syauqi Deif.62

Selepas dari Kairo ia sempat belajar di Fakultas Sastra Universitas Baghdad, Irak

sampai dengan tahun 1970, saat ia dipanggil pulang ke Jombang dan memulai selesai dan mempunyai gelar atau tidak. Ada yang mengungkapkan bahwa Abdurrahman Wahid lulus dan memperoleh gelar L.C. dari Universitas Baghdad, dan ada pula yang mengatakan bahwa ia tidak sampai lulus dalam pendidikannya. Laode Ida dan A. Thantowi Jauhari, Gus Dur Diantara Keberhasilan dan Kenestapaan, (Jakarta, Rajawali Pres, 1999), h.67

61

Pembrontakan Wahid terhadap institusi Al-Azhar dimulai ketika, perguruan tersebut memasukkan ia dalam kelas pemula. Sebuah kelas kusus untuk memperbaiki pengetahuan mengenai bahasa Arab. Padahal studinya di Jombang pada tahun 1960-an telah membuatnya mendapat sertifikat yang menunjukan bahwa ia telah lulus studi yurisprudensi Islam, Teologi, dan pokok-pokok pelajaran terkait yang kesemuannya memerlukan pengetahuan bahasa Arab yang tinggi. Pembrotakan terus berlanjut seiring dengan tidak cocoknya Wahid dengan pendekatan pendidikan yang digunakan universitas tersebut yang lebih menekankan pada penghafalan. Greg Barton, Biografi Gus Dur…, h. 84

62

kehidupan barunya sebagai seorang putra kyai, yaitu dengan mengajar di

pesantren Tebuireng yang didirikan oleh kakeknya sendiri.63

B. Latar Belakang Pemikiran Abdurrahman Wahid

1. Tradisi Pesantren

Munculnya Abdurrahman Wahid menjadi presiden ke-4 membuat posisi

pesantren naik daun dan kembali diperbincangkan dalam relasinya dengan

kekuasaan dan negara. Hal ini mudah dipahami, karena Aburrahman Wahid

merupakan produk pesantren. Sebagaimana yang telah kita ketahui pada bab

sebelumnya, sebagian waktu Abdurrahman Wahid dihabiskan dibeberapa

peantren Nahdalatul Ulama terkemuka.

Pandangan Abdurrahman Wahid tidak bisa dilepaskan dari pandangan dunia

pesantren. Dalam seluruh pengembaraan intelektual yang dialami sejak dari

pesantren di Tegalrejo hingga kuliah di Baghdad, ia tetap tidak bisa meninggalkan

rumah tempat ia tumbuh sejak kecil, yaitu pesantren. Tulisan pertama

Abdurrahman Wahid sendiri adalah tentang pesantren sebagai sub kultur, yang

merupakan penjelasan sangat canggih bagi nalar pesantren.

Pesantren sebagai basisi utama kekuatan Nahdalatul Ulama (selanjutnya di

tulis NU)—dengan fungsinya sebagai lembaga pendidikan bagi kalangan NU—

sesungguhnya memainkan peran penting, karena dari sinilah bengkel intelektual

warga NU diasah. Dari lembaga ini pulalah lahir pemimpin-pemimpin

63

masyarakat, baik itu tingkat lokal maupun nasional.64 Dunia pesantren tidak

pernah bisa dipisahkan dari tiga hal penting, yakni kyai, pedesaan dan kitab

kuning. Tiga hal tersebut akan mewarnai dinamika pesantren nantinya.

Kyai dalam hal ini memegang peran sentral karena berada di pusat aktifitas

pesantren, namun demikian para kyai sering dikenal sebagai kelompok yang

berpandangan konservatif dan tradisional sehingga dikenal sebagai kelompok

tradisional. Disebut tradisonal dan konservatif karena masih terikat kuat dengan

pikiran-pikiran ulama ahli fiqh (hukum Islam), hadis, tasawuf, tafsir dan tauhid,

yang hidup antara abad ketujuh hingga abad ketiga belas.65 Pandangan tradisional

dan konservatif para kyai, karenanya tidak menghasilakan sistem statis, tetapi

justru melahirkan sistem di mana terjadi perubahan-perubahan, kendati dengan

cara yang amat sulit diamati. Hal tersebut terkait dengan kehidupan kelompok

tradisional. Menyangkut persoalan ajaran, dalam pengertian memperbaharui

pemahaman keagamaan yang mengarah pada pelepasan diri dari pengaruh mistik,

tarekat, taqlid berlebihan, dan pada gilirannya nanti memberikan perspektif

pemahaman keagamaan baru, yaris tidak ada. Dengan demikian keterikatan pada

para ulama fiqih abad pertengahan tidak berubah.66

64

Kacung Marijan, Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926, (Jakarta, Erlangga, 1992), Cet 1, h. 42

65

Zamaksyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta, LP3ES, 1982), Cet 1, h.1

66

Fachry Ali dan Bahtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam; Rekonstruksi Pemikiran

Ciri lain dari pesantren, meski tidak sepenuhnya mutlak, adalah bahwa

pesantren tumbuh dan berkembang di pedesaan. Ciri demikian bukan

semata-mata karena antara pesantren dan pedesaan sama-sama bercap komunitas

tradisional. Konteks kesejarahannya memang memungkinkan berkembangnya

pesantren di pedesaan.67 Sebagai lembaga pendidikan, pesantren memiliki kaitan

erat dengan masyarakat sekitar pedesaan, yang pada kenyataannya telah berfungsi

sebagai akar yang memperkuat keberlangsungan pesantren. Sebagai kelompok

tradisonal yang mayoritas tinggal di pedesaan, pada mulanya mereka adalah

kelompok ekslusif; dalam taraf-taraf tertentu mengabaikan persoalan duniawi—

hidup dalam semangat asketisme, sebagai akibat keterlibatan mereka dalam

kehidupan sufisme dan tarekat; bertahan tidak saja terhadap pengaruh

modernisasi, tapi juga terhadap pengaruh santri kota; serta cenderung

mempertahankan apa yang telah dimiliki, di mana kesemuanya itu mereka

pusatkan dalam dunia pesantren.68

Adapun secara ideologis, di mana hal itu kemudian mempengaruhi seluruh

tingkah laku keagamaan, politik dan kemasyarakatan mereka, adalah keterikatan

mereka pada paham Ahl al-Sunnah Wal al-Jama’ah yang dipahami secara khusus.

Ahl al-Sunnah Wal al-Jama’ah sendiri dalam pengertian yang lebih rinci,

sebagaimana dikutip dari K.H Bisri Mustofa, seorang ulama asal rembang, adalah

sebagai faham yang berpegang teguh kepada tradisi sebagai berikut: Pertama,

67

Kacung Marijan, Quo Vadis NU..., h.41

68

dalam bidang-bidang hukum Islam, menganut salah satu ajaran dari empat

madzhab. Dalam praktik para kyai merupakan penganut kuat madzhab Syafi’i.

Kedua dalam soal-soal tauhid, menganut ajaran-ajaran imam Abu Hasan

Al-Asy’ari dan imam Abu Mansyur al-Maturidi. Ketiga, dalam bidang tasawuf,

menganut dasar-dasar imam Abu Qosim al-Junaidi.69

Keterikatan mereka pada paham ini menjadi semakin ketat, dan seakan pada

gilirannya berfungsi sebagai ideologi tandingan terhadap perkembangan

pemikiran kelompok modernis yang berusaha melakukan penyegaran pemikiran

Islam dan menganjurkan umat Islam untuk tidak terbelenggu dengan ajaran-ajaran

empat madzhab fiqih. Satu hal penting dicatat adalah, bahwa ideologi Ahl

al-Sunnah Wal al-Jama’ah yang mengenal relativisme internal Islam, berperan

penting dalam menyiapkan sikap-sikap yang lebih toleran di banding

kelompok-kelompok Islam lainnya, menjadi dasar logika munculnya suatu pandangan

kemasyarakatan yang tidak bercorak “hitam putih”.70

Transformasi keilmuan pesantren kemudian dibakukan dalam kitab kuning,

yang berperan sebagai penyambung tradisi keilmuan lama yang telah

beratus-ratus tahun, yang mengandung ajaran tauhid, fiqih, akhlaq. Kandungan isi kitab

69

Zamaksyari Dhofier, Tradisi Pesantren; Studi Tentang…, h.149 lihat juga Abdurrahman Wahid, NU dan Islam Indonesia Dewasa Ini, dalam Prisma Pemikiran Gus Dur, (Yogyakarta, LKiS, 1999), h. 154

70

Yang dimaksud dengan relatifisme internal Islam adalah meski suatu kelompok sudah menganut faham atau aliran madzhab tertentu, namun mereka memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menyesuaikan hukum-hukum agama dengan kondisi sosial yang sedang dihadapi. Zamaksyari Dhofier,

kuning, karenanya bersifat pengulangan dari disiplin ilmu-ilmu keagamaan yang

telah lama mapan dan tidak berkembang lagi. Disosialisasikannya kitab kuning di

pesantren-pesantren, menurut Fachry Ali, bukan tidak mengandung

maksud-maksud ideologis tertentu.71 Ia berperan penting dalam melahirkan ulama-ulama

yang setia dan paham pada ideologi tradisionalis juga berperan penting dalam

mengontrol perkembangan pemikiran keagamaan kelompok yang disebut

tradisionalis tersebut.

Meski tiap hari bergelut dengan kitab-kitab fiqh, dengan ajaran-ajaran tertulis,

dalam kenyataannya, para kyai dan santri di pesantren kurang suka diidentikkan

dengan skriptualisme. Kalau mereka terbentur semacam dilema, maka mereka

biasanya dengan segala cara berusaha mencari alasan untuk lolos dari

cengkraman teks. Inilah yang dalam tradisi pesantren disebut dengan hillah, atau

siasat untuk lolos dari teks. Yang penting dari hillah ini bukanlah erudisi atau

kedalaman dan kecanggihan sebuah argumen, tetapi kebutuhan praktis untuk

memecahkan masalah. Pragmatisme keagamaan inilah yang mencirikan

pandangan hidup seorang santri Jawa. Dalam beberapa hal, tampak juga instink

semacam ini pada diri Abdurrahman Wahid. Oleh sebab itu, segi pragmatisme

dalam cara berfikir dan tindak Abdurrahman Wahid ini ditengarai berasal dari

tradisi pesantren yang lama ia geluti.72

71

Fachry Ali dan Bahtiar Effendi, Merambah Jalan Baru Islam..., h. 62

72

Ulil Absar Abdallah, Pada Mulanya Gus Dur Seorang Santri. Dalam Mustafa Ismail (ed).

Melawan Melalui Melucon, kumpulan kolom Abdurrahman Wahid di TEMPO (Pusat Data dan

Selanjutnya K.H Cholil Bisri berpendapat bahwa inti pemikiran Abdurrahman

Wahid adalah berangkat dari keinginan untuk menunjukan kepada khalayak ramai

bahwa ajaran Ahl al-Sunnah Wal al-Jama’ah yang dipertahankan oleh kalangan

kyai pesantren, dengan kitab-kitab klasik sebagai obyek kajiannya masih sangat

relevan untuk dicerdasi sebagai pijakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan

bernegara. Dengan kecerdasannya yang di atas rata-rata, Abdurrahman Wahid

mencoba mengadaptasikan gagasan modern dengan sikap, tindakan dan kebijakan

yang disesuaikan dengan kondisi riil negari ini. Sehingga terkesan Abdurrahman

Wahid telah meloncat jauh ke depan, sementara warga NU berlari

terpontang-panting. Hanya sebagian kecil saja yang bisa memahami jalan penalaran yang

pada dasarnya timbul dari obsesi ingin membumikan syari’ah Islam ahl sunah wal

jama’ah. Karena menurutnya, ahlussunah wal jama’ah adalah keislaman yang

manusiawi atau humanistik.73

2. Pertemuan Abdurrahman Wahid dengan Dunia Modern.

Sejak kecil Abdurrahman Wahid dididik dan dibesarkan dalam keluarga

pesantern, di bawah naungan keluarga ulama. Kakeknya sendiri Hadratus Syaikh

Hasyim Asy’ari, adalah pendiri NU dan pelopor Pesantren Tebuireng Jawa

Timur. Sementara ayahnya, K.H Wahid Hasyim, adalah menteri Agama RI pada

tahun 1950.

73