VALUASI EKONOMI RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI

PENYERAP KARBON DAN PENGHASIL OKSIGEN

(Kasus : Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

Oleh:

JULIAN HISKY TYASPAMBUDI 091201046

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

VALUASI EKONOMI RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI

PENYERAP KARBON DAN PENGHASIL OKSIGEN

(Kasus : Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

Oleh:

JULIAN HISKY TYASPAMBUDI 091201046

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

VALUASI EKONOMI RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI

PENYERAP KARBON DAN PENGHASIL OKSIGEN

(Kasus : Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara)

SKRIPSI

Oleh:

JULIAN HISKY TYASPAMBUDI 091201046

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar sarjana Di Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI KEHUTANAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ABSTRACT

JULIAN H. TYASPAMBUDI: Valuation of Economic Open Spaces Green as by

as Absorbs A Carbon And Outputs An Oxygen (Case on Lubuk Pakam A City, Deli Serdang A Region, Province of North Sumatera). Supervised by

AGUS PURWOKO and SITI LATIFAH.

Usefull of ecology were given open spaces green could be counted with a few approach a principle for absorbs carbon and output an oxygen who did priced those usefull were have high of relative a value cause a left over open spaces green could endured or built up. The research was done in Lubuk Pakam of open spaces green and green belt from July to October 2013. The research used 20 x 20 m of work compartment muchly 5 quantities compartment with measured carbon a tree, pole, sub-pole degree, green belt were measured diameter breast height with non-destructive a principle and used allometric of estimated from research before and used based climate of zona. Carbon stock a understory in urban forest, green belt, and herbaceous vegetation used destructive a methods which measured wet and dry weight and amount an individual. Output oxygen were measured cover area vegetation in open spaces green. Valuation of economic for absorbs carbon per ton measured with $ 9 carbon a market price on the avarage and output oxygen Rp 25.000,- by the liter for market priced.

The result shown contribution of open spaces green for absorbs carbon was 298,57 ton C/ha with priced potensial of economic from market priced a carbon on the avarage was Rp 33.131.850,-. The other function for open spaces green was 2.119.236,27 liter/days output oxygen with Rp 52.980.906.750,- market price of oxygen.

ABSTRAK

JULIAN H. TYASPAMBUDI: Valuasi Ekonomi Ruang Terbuka Hijau Sebagai

Penyerap Karbon Dan Penghasil Oksigen (Kasus: Kota Lubuk Pakam, Kabupaten

Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara). Dibimbing oleh

AGUS PURWOKO dan SITI LATIFAH.

Manfaat ekologi yang diberikan ruang terbuka hijau dapat diukur secara ekonomi melalui beberapa pendekatan dengan berbasis penyerapan karbon dan produksi oksigen yang dilakukan menurut penilaian dari manfaat tersebut relatif tinggi. Tujuan penilaian ekonomi terhadap ruang terbuka hijau yang tersisa agar bisa dipertahankan bahkan dikembangkan. Untuk itu penelitian telah dilakukan di ruang terbuka hijau Lubuk Pakam dan jalur hijau pada bulan Juli s.d Oktober 2013 menggunakan petak kerja 20 x 20 m sebanyak 5 petak contoh. Cadangan karbon tingkat pohon, tiang, pancang, jalur hijau diukur tinggi dan diameter setinggi dada dengan metode non-destruktif dan menggunakan pendugaan alometrik dari penelitian sebelumnya serta berdasarkan zona iklim. Cadangan karbon serasah di hutan kota, jalur hijau dan tumbuhan bawah dilakukan metode pemanenan langsung yang dihitung berat basah, berat kering serta jumlah individu. Produksi oksigen diukur dengan estimasi luasan tutupan tajuk di hutan kota dan jalur hijau. Penilaian ekonomi untuk penyerap karbon per ton dihitung dengan harga pasar karbon rata-rata $9 dan penghasil oksigen dihitung per liter dari harga pasar yaitu Rp 25.000,-

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ruang terbuka hijau dalam menyerap karbon yakni 298,57 ton C/ha dengan harga ekonomi potensial dari harga pasar karbon rata-rata yaitu Rp 33.131.850,-. Fungsi ruang terbuka hijau lainnya dalam menghasilkan oksigen yaitu 2.119.236,27 liter/hari dengan harga pasar yaitu Rp 52.980.906.750,-.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan tanggal 22 Juli 1991 dari ayah Ir. Yusak Maryunianta, M.Si dan ibu Eva Kristuti P, BE. Penulis merupakan putra

pertama dari dua bersaudara.

Pendidikan formal penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) tahun 1997 di SD Assisi Medan dan SDK Baptis Provinsi Jawa Barat. Penulis kemudian

melanjut pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu di SMP St. Thomas 1 Medan tahun 2003 dan lulus tahun 2006. Penulis kemudian

melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA St. Thomas 1 dan lulus tahun 2009 kemudian tahun yang sama masuk ke Fakultas Pertanian USU melalui jalur Ujian Mahasiswa Baru (UMB). Penulis memilih program studi Manajemen Hutan, Program Studi Kehutanan, Universitas Sumatera Utara.

Tahun 2011, penulis mengikuti Praktik Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Hutan (P2EH) di Hutan Pendidikan Kehutanan USU di Desa Tongkoh, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Penulis melaksanakan Praktik

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Valuasi Ekonomi Ruang Terbuka Hijau Sebagai Penyerap Karbon dan Penghasil Oksigen”. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayah Ir. Yusak Maryunianta, M.Si dan Eva Kristuti P, BE serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan baik motivasi dan materi ke penulis untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.

2. Bapak Dr. Agus Purwoko, S.Hut, M.Si dan Ibu Siti Latifah, S.Hut, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing penulis yang

telah banyak memberikan masukan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik; Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Kota Lubuk Pakam yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran yang membangun dari seluruh pihak demi penyempurnaan penulisan skripsi ini dimasa yang akan datang. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan kehutanan.

Medan, Februari 2014

Berat Jenis Kayu ... 21

Penentuan Biomassa Pohon ... 22

Total Biomassa Tegakan Atas RTH ... 23

Kandungan Karbon Pohon ... 23

Potensi RTH dalam Penyerap Karbondioksida (CO2) ... 24

Produksi Oksigen (O2) ... 24

Penilaian Ekonomi ... 25

Jalur Kanan Jalan Galang s.d Batas Kec. Pagar Merbau ... 61

Jalur Median Jalan Galang ... 62

Kandungan Karbon Serasah Jalur Hijau ... 62

Potensi RTH dalam Menyerap Karbondioksida (CO2) ... 63

Hutan Kota Lubuk Pakam ... 63

Strategi REDD+ Menurunkan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ... 82

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan ... 85

Saran ... 85 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No. Halaman

1. Berat Jenis Kayu Kategori Medium………... 21

2. Persamaan Alometrik dari Penelitian-penelitian….….………... 22

3. Persamaan Alometrik Berdasarkan Zona Iklim……..……… 23

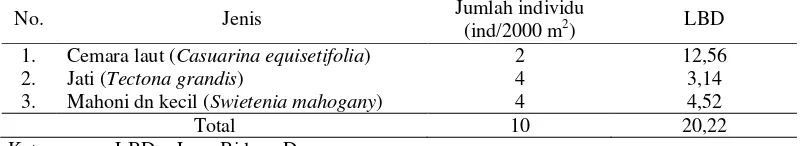

4. Kekayaan Jenis Tingkat Pohon…..………. 28

5. Kekayaan Jenis Tingkat Tiang………... 29

6. Kekayaan Jenis Pancang dan Semai...……… 29

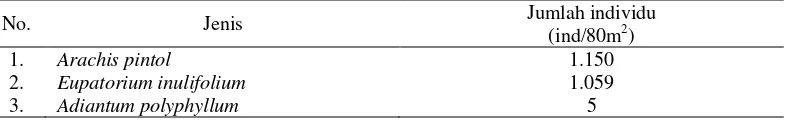

7. Kekayaan Jenis Tingkat Tumbuhan Bawah………... 29

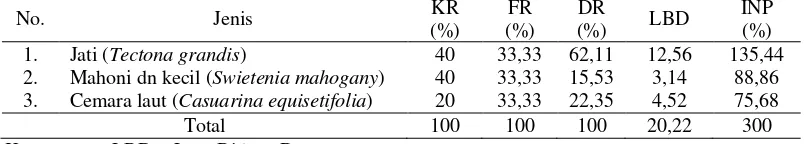

8. Indeks Nilai Penting Tingkat Pohon………... 30

9. Indeks Nilai Penting Tingkat Tiang…….………... 31

10. Indeks Nilai Penting Tingkat Pancang dan Semai………….………. 32

11. Indeks Nilai Penting Tingkat Tumbuhan Bawah……… 33

12. Indeks Keanekaragaman dan Keseragaman………..………. 34

13. Pengukuran Biomassa dan Kandungan Karbon Tingkat Pohon…………. 36

14. Pengukuran Biomassa dan Kandungan Karbon Tingkat Tiang…...……... 37

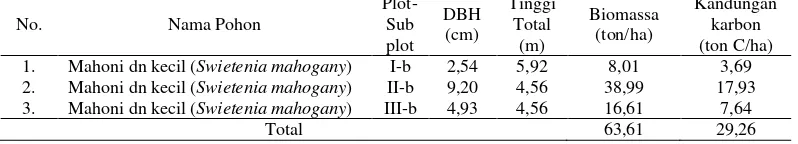

15. Pengukuran Biomassa dan Kandungan Karbon Tingkat Pancang………. 38

16. Pengukuran Biomassa dan Kandungan Karbon Tingkat Semai…………. 38

17. Pengukuran Biomassa dan Kandungan Karbon Tumbuhan Bawah…... 38

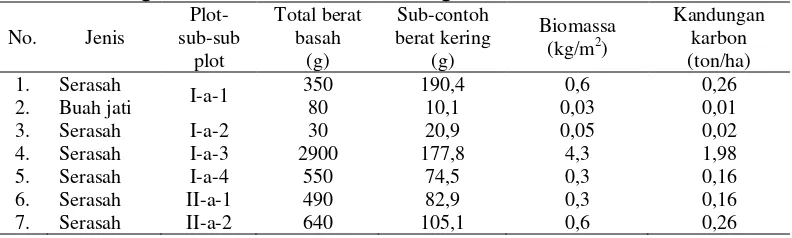

18. Pengukuran Biomassa dan Kandungan Karbon Serasah………...…. 39

19. Kandungan Karbon Taman Buah Kota Lubuk Pakam….……….. 41

20. Kandungan Karbon Jalan K.H Ahmad Dahlan...………... 43

22. Kandungan Karbon Jalan Thamrin………...……….. 45

23. Kandungan Karbon Jalan Imam Bonjol dan Sekitar Taman Makam Pahlawan (TMP)………. 46

24. Kandungan Karbon Jalan Bersama…..……….. 47

25. Kandungan Karbon Jalan Pantai Labu…...……… 48

26. Kandungan Karbon Jalan Karyawan……..………... 49

27. Kandungan Karbon Jalur Kiri Jalan Medan s.d Batas Kota Lubuk Pakam………. 50

28. Kandungan Karbon Jalur Kanan Jalan Medan s.d Batas Kota Lubuk Pakam………. 51

29. Kandungan Karbon Jalur Median Jalan Medan s.d Batas Kota Lubuk Pakam………. 52

30. Kandungan Karbon Jalur Kiri Jalan Tanjung Garbus…..………. 53

31. Kandungan Karbon Jalur Kiri Jalan Ahmad Yani….……… 54

32. Kandungan Karbon Jalur Kanan Jalan Ahmad Yani………. 55

33. Kandungan Karbon Jalur Kiri Jalan Sudirman….………. 56

34. Kandungan Karbon Jalur Kanan Jalan Sudirman...………... 57

35. Kandungan Karbon Jalur Kiri Jalan Pagar Merbau 3….…………... 58

36. Kandungan Karbon Jalur Kanan Jalan Pagar Merbau 3...………. 59

37. Kandungan Karbon Jalur Kiri Jalan Galang s.d Batas Kecamatan Pagar Merbau……… 60

38. Kandungan Karbon Jalur Kanan Jalan Galang s.d Batas Kecamatan Pagar Merbau……….. 61

39. Kandungan Karbon Jalur Median Jalan Galang…...………. 62

40. Kandungan Karbon Serasah Jalur Hijau….……… 63

41. Penilaian Harga Pasar Total Karbon Bentuk RTH……… 82

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran….………... 14

2. Lokasi Penelitian Kawasan Sekitar Ruang Terbuka Hijau……… 16

3. Kiri : Gerbang Utama Kota Lubuk Pakam; Kanan : Lokasi Penelitian. 16 4. Petak Kerja Pengukuran Cadangan Karbon……….. 18

5. Vegetasi Pepohonan di RTH Taman Buah………..…...………... 41

6. Tegakan Jalur Hijau Jalan K.H Ahmad Dahlan………. 43

7. Tegakan Jalur Hijau Jalan P. Diponegoro………...………... 44

8. Tegakan Jalur Hijau Jalan Thamrin……..………. 45

9. Tegakan Jalur Hijau Jalan Imam Bonjol dan Sekitar TMP….……….. 46

10. Tegakan Jalur Hijau Jalan Bersama………...……… 47

11. Tegakan Jalur Hijau Jalan Pantai Labu…………..………... 48

12. Tegakan Jalur Hijau Jalan Karyawan……..……….. 49

13. Tegakan Jalur Kiri Jalan Medan s.d Batas Kota Lubuk Pakam……… 50

14. Tegakan Jalur Kanan Jalan Medan s.d Batas Kota Lubuk Pakam…… 51

15. Tegakan Jalur Median Jalan Medan (a); Batas Kota L. Pakam (b)…... 52

16. Tegakan Jalur Kiri Jalan Tanjung Garbus……….. 53

17. Tegakan Jalur Kanan Jalan Tanjung Garbus………...………... 54

18. Tegakan Jalur Kiri Jalan Ahmad Yani………..…………. 54

19. Tegakan Jalur Kanan Jalan Ahmad Yani……..………. 55

20. Tegakan Jalur Kiri Jalan Sudirman…..……….. 56

22. Tegakan Jalur Kiri Jalan Pagar Merbau 3………..…... 58

23. Tegakan Jalur Kanan Jalan Pagar Merbau 3..………... 59

24. Tegakan Jalur Kiri Jalan Galang s.d Batas Kec. Pagar Merbau……… 60

25. Tegakan Jalur Kanan Jalan Galang s.d Batas Kec. Pagar Merbau…… 61

26. Tegakan Jalur Median Jalan Galang……….. 62

27. Persentase Serapan CO2 Hutan Kota Lubuk Pakam……..……… 65

28. Persentase Serapan CO2 Taman Buah.……….. 65

29. Persentase Serapan CO2 Jalan K.H Ahmad Dahlan………... 67

30. Persentase Serapan CO2 Jalan Diponegoro……… 68

31. Persentase Serapan CO2 Jalan Thamrin…...……….. 69

32. Persentase Serapan CO2 Jalan Imam Bonjol dan Sekitar TMP……... 70

33. Persentase Serapan CO2 Jalan Bersama………. 70

34. Persentase Serapan CO2 Jalan Pantai Labu……… 71

35. Persentase Serapan CO2 Jalan Karyawan…...……… 72

36. Persentase Serapan CO2 Jalur Kiri Jalan Medan s.d Batas Kota Lubuk Pakam………. 72

37. Persentase Serapan CO2 Jalur Kanan Jalan Medan s.d Batas Kota Lubuk Pakam………. 73

38. Persentase Serapan CO2 Jalur Median Jalan Medan s.d Batas Kota Lubuk Pakam………. 74

39. Serapan CO2 Antara Jalur Kiri dan Kanan Jalan Tanjung Garbus…… 75

40. Serapan CO2 Antara Jalur Kiri dan Kanan Jalan Ahmad Yani……..… 76

41. Serapan CO2 antara Jalur Kiri dan Kanan Jalan Sudirman…………... 77

42. Serapan CO2 Antara Jalur Kiri dan Kanan Jalan Pagar Merbau 3……. 77

ABSTRACT

JULIAN H. TYASPAMBUDI: Valuation of Economic Open Spaces Green as by

as Absorbs A Carbon And Outputs An Oxygen (Case on Lubuk Pakam A City, Deli Serdang A Region, Province of North Sumatera). Supervised by

AGUS PURWOKO and SITI LATIFAH.

Usefull of ecology were given open spaces green could be counted with a few approach a principle for absorbs carbon and output an oxygen who did priced those usefull were have high of relative a value cause a left over open spaces green could endured or built up. The research was done in Lubuk Pakam of open spaces green and green belt from July to October 2013. The research used 20 x 20 m of work compartment muchly 5 quantities compartment with measured carbon a tree, pole, sub-pole degree, green belt were measured diameter breast height with non-destructive a principle and used allometric of estimated from research before and used based climate of zona. Carbon stock a understory in urban forest, green belt, and herbaceous vegetation used destructive a methods which measured wet and dry weight and amount an individual. Output oxygen were measured cover area vegetation in open spaces green. Valuation of economic for absorbs carbon per ton measured with $ 9 carbon a market price on the avarage and output oxygen Rp 25.000,- by the liter for market priced.

The result shown contribution of open spaces green for absorbs carbon was 298,57 ton C/ha with priced potensial of economic from market priced a carbon on the avarage was Rp 33.131.850,-. The other function for open spaces green was 2.119.236,27 liter/days output oxygen with Rp 52.980.906.750,- market price of oxygen.

ABSTRAK

JULIAN H. TYASPAMBUDI: Valuasi Ekonomi Ruang Terbuka Hijau Sebagai

Penyerap Karbon Dan Penghasil Oksigen (Kasus: Kota Lubuk Pakam, Kabupaten

Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara). Dibimbing oleh

AGUS PURWOKO dan SITI LATIFAH.

Manfaat ekologi yang diberikan ruang terbuka hijau dapat diukur secara ekonomi melalui beberapa pendekatan dengan berbasis penyerapan karbon dan produksi oksigen yang dilakukan menurut penilaian dari manfaat tersebut relatif tinggi. Tujuan penilaian ekonomi terhadap ruang terbuka hijau yang tersisa agar bisa dipertahankan bahkan dikembangkan. Untuk itu penelitian telah dilakukan di ruang terbuka hijau Lubuk Pakam dan jalur hijau pada bulan Juli s.d Oktober 2013 menggunakan petak kerja 20 x 20 m sebanyak 5 petak contoh. Cadangan karbon tingkat pohon, tiang, pancang, jalur hijau diukur tinggi dan diameter setinggi dada dengan metode non-destruktif dan menggunakan pendugaan alometrik dari penelitian sebelumnya serta berdasarkan zona iklim. Cadangan karbon serasah di hutan kota, jalur hijau dan tumbuhan bawah dilakukan metode pemanenan langsung yang dihitung berat basah, berat kering serta jumlah individu. Produksi oksigen diukur dengan estimasi luasan tutupan tajuk di hutan kota dan jalur hijau. Penilaian ekonomi untuk penyerap karbon per ton dihitung dengan harga pasar karbon rata-rata $9 dan penghasil oksigen dihitung per liter dari harga pasar yaitu Rp 25.000,-

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ruang terbuka hijau dalam menyerap karbon yakni 298,57 ton C/ha dengan harga ekonomi potensial dari harga pasar karbon rata-rata yaitu Rp 33.131.850,-. Fungsi ruang terbuka hijau lainnya dalam menghasilkan oksigen yaitu 2.119.236,27 liter/hari dengan harga pasar yaitu Rp 52.980.906.750,-.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lubuk Pakam sebagai ibukota Kabupaten Deli Serdang sekaligus sebagai bagian dari kawasan strategis nasional Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo), terus mengalami pertumbuhan pesat. Pertumbuhan kota Lubuk Pakam diperkirakan akan semakin cepat dengan semakin tumbuhnya Kota Metropolitan Medan, berkembangnya jalan lintas Sumatera (Jalinsum) dan dibukanya Bandara Internasional Kuala Namo (Bappeda Kabupaten Deli Serdang, 2010). Selain dampak positif secara sosial ekonomi, pertumbuhan kota Lubuk Pakam tentu saja akan membawa konsekuensi permasalahan lingkungan perkotaan yang cukup kompleks.

Munculnya permasalahan lingkungan perkotaan seperti banjir, polusi udara, kebisingan dan lain-lain yang disebabkan oleh aktivitas manusia mendorong beberapa elemen masyarakat untuk membangun hutan kota. Hutan kota yang dimaksud juga telah dikembangkan di kawasan perkantoran pemerintahan Kabupaten Deli Serdang dan sekitar Kawasan Stadion Lubuk Pakam. Diharapkan dengan dibangunnya hutan kota maka fungsi hutan dapat berperan di daerah perkotaan.

Menurut Adrianto (2005), valuasi ekonomi pada dasarnya bertujuan untuk membantu mangambil keputusan guna menduga efisiensi ekonomi (economis efficiency) dari berbagai pemanfaatan (competiting use) yang mungkin dilakukan terhadap ekosistem yang ada.

Manfaat ekologi yang diberikan hutan kota dapat diukur atau dihitung secara ekonomi melalui beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain berbasis pada kemampuan hutan kota dalam memproduksi oksigen, memberikan kesejukan dan kenyamanan, kemampuannya mengelola pencemaran udara dan kemampuannya memproduksi air tanah Namun terdapat kendala dalam membangun hutan kota yaitu adanya benturan kepentingan terhadap peruntukan lahan dengan peruntukan lainnya seperti pembangunan hotel, mall, restoran dan

lain sebagainya (Dahlan, 2004). Hal ini dikarenakan pembangunan gedung-gedung tersebut dianggap lebih memberi keuntungan yang besar

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi masalah yang perlu diteliti sebagai berikut :

1. Berapa kontribusi oksigen dan simpanan karbon tegakan atas pada Hutan Kota dan jalur hijau Kota Lubuk Pakam?

2. Berapa nilai ekonomi hutan kota dari harga pasar sebagai penyedia oksigen dan penyerapan karbon tegakan atas?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kontribusi oksigen dan simpanan karbon tegakan atas pada Ruang Terbuka Hijau (hutan kota dan jalur hijau) Kota Lubuk Pakam.

2. Untuk mengetahui nilai ekonomi hutan kota dari nilai pendekatan

perdagangan karbon untuk penyedia oksigen dan penyerapan karbon.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak pengelola dan pemerintah untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau Kota Lubuk Pakam.

2. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat bahwa dalam pengurangan emisi atau peningkatan cadangan karbon hutan terdapat insentif sehingga menambah pendapatan daerah dan pembangunan daerah.

TINJAUAN PUSTAKA

Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka baik dalam bentuk area kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang penggunaannya lebih bersifat terbuka tanpa bangunan. Ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian tanaman dan tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman seperti lahan pertanian, pertamanan, perkebunan dan lain sebagainya (Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 tahun 1988)

Ruang terbuka hijau memiliki kekuatan untuk membentuk karakter kota dan menjaga kelangsungan hidupnya. Tanpa keberadaan ruang terbuka hijau di kota akan mengakibatkan ketegangan mental bagi manusia yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu perencanaan ruang terbuka harus dapat memenuhi keselarasan harmoni antara struktural kota dan alamnya, bentuknya bukan sekedar taman, lahan kosong untuk rekreasi atau lahan penuh tumbuhan yang tidak dapat dimanfaatkan penduduk kota (Simon, 1983 dalam Roslita, 1997)

Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya (Hakim dan Utomo, 2004)

Berdasarkan sifat dan kareakter ekologisnya diklasifikasi menjadi:

permukiman, RTH kawasan pertanian). RTH kawasan khusus (Hankam, perlindungan tata air, plasma nutfah, dan sebagainya).

b. RTH berbentuk jalur/koridor/linear, meliputi RTH koridor sungai, RTH sempadan danau, RTH sempadan pantai, RTH tepi jalur jalan, RTH tepi jalur kereta, RTH sabuk hijau (green belt), dan sebagainya

(Anggriani, 2011)

Manfaat dan Peranan Ruang Terbuka Hijau

Manfaat RTH di wilayah perkotaan, yaitu:

a. Memberikan kesegaran, kenyamanan dan keindahan lingkungan sebagai paru-paru kota

b. Memberikan lingkungan yang bersihd dan sehat bagi penduduk kota c. Memberikan hasil produksi berupa kayu, daun, bunga dan buah d. Sebagai tempat hidup satwa dan plasma nutfah

e. Sebagai resapan air guna menjaga keseimbangan tata air dalam tanah, mengurangi aliran air permukaan, menangkap dan menyimpan air.

f. Sirkulasi udara dalam kota

Peranan RTH bagi pengembangan kota adalah sebagai berikut:

a. Alat pengukur iklim amplitude (klimatologis). Penghijauan memperkecil

amplitude variasi yang lebih besar dari kondisi panas ke kondisi udara sejuk

c. Sebagai tempat hidup satwa. Pohon peneduh tepi jalan sebagai tempat hidup satwa burung/unggas

d. Sebagai penunjang keindahan (estetika). Tanaman ini memiliki bentuk tekstur dan warna yang menarik

e. Mempertinggi keualitas ruang kehidupan lingkungan. Ditinjau dari sudut planologi, penghijauan berfungsi sebagai pengikat dan pemersatu elemen-elemen (bangunan) yang ada disekelilingnya.

(Hakim dan Utomo, 2004)

Pengertian Penilaian Ekonomi

Nilai (value) adalah harga yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu pada suatu tempat dan waktu tertentu (Djijono, 2002). Kegunaan, kepuasaan dan kesenangan merupakan istilah-istilah lain yang diterima dan berkonotasi nilai atau harga. Ukuran harga ditentukan oleh waktu, barang, atau uang yang akan dikorbankan seseorang untuk memiliki atau menggunakan barang atau jasa yang diinginkannya.

Penilaian (valuasi) adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan konsep dan metodologi untuk menduga nilai barang dan jasa (Davis dan Johnson 1987 dalam Djijono 2002). Penilaian peranan ekosistem, termasuk hutan kota, bagi kesejahteraan manusia merupakan pekerjaan yang sangat kompleks, mencakup berbagai faktor yang berkaitan dengan nilai sosial dan politik.

bahwa nilai penggunaan (use value) dibagi lagi menjadi nilai penggunaan langsung (direct use value), nilai penggunaan tidak langsung (indirect use value) dan nilai pilihan (option value).

Nilai penggunaan diperoleh dari pemanfaatan aktual lingkungan (Turner, Pearce dan Bateman 1994 dalam Djijono 2002). Nilai penggunaan berhubungan dengan nilai karena responden memanfaatkannya atau berharap akan memanfaatkan di masa mendatang. Nilai penggunaan langsung adalah nilai yang ditentukan oleh kontribusi lingkungan pada aliran produksi dan konsumsi. Nilai penggunaan langsung berkaitan dengan output yang langsung dapat dikonsumsi misalnya makanan, biomas, kesehatan, rekreasi (Pearce dan Moran 1994 dalam

Djijono 2002). Sedangkan nilai penggunaan tidak langsung ditentukan oleh manfaat yang berasal dari jasa-jasa lingkungan dalam mendukung aliran produksi dan konsumsi (Munasinghe 1993 dalam Djijono 2002).

Nilai pilihan (option value) berkaitan dengan pilihan pemanfaatan lingkungan di masa datang Ketidakpastian penggunaan di masa datang berhubungan dengan ketidakpastian penawaran lingkungan, teori ekonomi mengindikasikan bahwa nilai pilihan adalah kemungkinan positif (Turner, Pearce dan Bateman 1994 dalam Djijono 2002).

Penilaian Ekonomi Hutan Kota

tidak diketahui nilai ekonomi dari manfaat-manfaat yang diberikannya. Padahal nilai hutan kota bila dikalkulasikan dan dihitung dari semua aspek manfaat yang dihasilkan akan menghasilkan hitungan rupiah yang tidak sedikit.

Pentingnya dilakukan valuasi ekonomi hutan kota adalah agar masyarakat mengetahui nilai-nilai penting yang dihasilkan oleh hutan kota yang diukur oleh uang. Kecenderungan masyarakat sekarang ini yang lebih berorientasi terhadap materi membuat segalanya lebih dihargai apabila bernilai uang. Padahal banyak jasa yang dihasilkan oleh hutan kota yang tidak terukur oleh uang. Sehingga apabila nilai atau jasa yang dihasilkan oleh hutan kota dihitung dalam bentuk uang diharapkan masyarakat akan semakin meyadari bahwa peranan hutan kota sangat penting.

Pengelolaan lingkungan dengan baik diperlukan sumber daya yang bukan hanya dari manusia saja, tetapi juga sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan tersebut. Misalnya untuk mengelola taman rekreasi diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Dimana dalam hal ini biaya sangat diperlukan sebagai suatu nilai atau rasio yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar nilai guna atau manfaat terhadap lingkungan dari kegiatan pengelolaan jasa lingkungan sumber daya tersebut (Suparmoko, 2000).

perdagangannya. Pada saat ini munculnya kompensasi jasa lingkungan melalui perdagangan karbon merupakan suatu peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui alternatif pendapatan melalui penjualan jasa hutan, dan dapat memperbaiki produktivitas lahan (Antoko, 2011).

Hutan Kota

Menurut PP No. 63 tahun 2002 Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai Hutan Kota oleh pejabat yang berwewenang dengan tujuan untuk kelestarian, keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur lingkungan, sosial dan budaya.

Menurut Zoer’aini (2005), hutan kota adalah komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh di lahan kota atau sekitar kota, berbentuk jalur, menyebar, atau bergerombol (menumpuk) dengan struktur menyerupai hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman, dan estetis.

Karakteristik dan Tipe Hutan Kota

Hutan Kota secara fisik dapat dilihat di wilayah perkotaan, apapun bentuknya. Hutan kota dapat dikenali dari bagian lantai hutannya, yang umumnya lebih terpelihara, seperti adanya jalan setapak yang disemen, atau ditatai batu. Juga rumput yang lebih teratur tanpa banyak serasah, walaupun seringkali belum dipotong rapi (Puryono, 1995).

Pembangunan hutan kota harus sesuai dengan guna lahan (land use) yang dikembangkan. Menurut Zoer’aini (2005), terdapat beberapa tipe hutan kota, yaitu:

a. Tipe Pemukiman

Hutan kota tipe ini lebih dititik-beratkan kepada keindahan, kesejukan, penyediaan habitat satwa khususnya burung, dan tempat bermain dan bersantai.

b. Tipe Kawasan Industri

Kawasan industri yang memiliki kebisingan yang tinggi dan udaranya tercemar, maka harus dibangun hutan kota dengan tipe kawasan industri yang mempunyai fungsi sebagai penyerap pencemar, tempat istirahat bagi pekerja, tempat parkir kendaraan dan keindahan.

c. Tipe Rekreasi dan Keindahan

d. Tipe Pelestarian Plasma Nutfah

Hutan konservasi mengandung tujuan untuk mencegah kerusakan perlindungan dan pelestarian terhadap sumberdaya alam. Sasaran pembangunan hutan kota untuk pelestarian plasma nutfah yaitu sebagai tempat koleksi plasma nutfah dan tempat habitat khususnya untuk satwa yang akan dilindungi atau dikembangkan.

e. Tipe Perlindungan

Kota yang memiliki kuantitas air tanah yang sedikit atau terancam masalah intrusi air laut, maka fungsi hutan yang harus diperhatikan adalah sebagai penyerap, penyimpan dan pemasok air. Kota dengan kemiringan yang cukup tinggi yang ditandai dengan tebing-tebing yang curam ataupun daerah tepian sungai perlu dijaga dengan membangun hutan kota agar terhindar dari bahaya erosi dan longsoran.

f. Tipe Pengamanan

Hutan kota dengan tipe pengamanan adalah jalur hijau di sepanjang tepi jalan bebas hambatan. Dengan menanam perlu yang liat dan dilengkapi dengan jalur pohon pisang dan tanaman yang merambat dari legum secara berlapis-lapis, akan dapat menahan kendaraan yang keluar dari jalur jalan. Sehingga bahaya kecelakaan karena pecah ban, patah setir ataupun karena pengendara mengantuk dapat dikurangi.

Pendugaan Simpanan Karbon

material yang sudah mati dalam serasah batang pohon yang jatuh ke permukaan tanah dan sebagai material sukar lapuk di dalam tanah (Whitmore, 1985).

Pendugaan biomassa di atas permukaan tanah dapat diukur menggunakan metode langsung (destructive) dan metode tidak langsung (non destructive).

Pendugaan biomassa pohon dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan regresi alometrik biomassa. Diperkirakan 45%-50% komponen penyusun biomassa adalah karbon (Brown, 1997).

Canadell (2002) mengatakan bahwa untuk memperoleh potensial

penyerapan karbon yang maksimum perlu ditekankan pada kegiatan peningkatan

biomasa di atas permukaan tanah bukan karbon yang ada dalam tanah, karena

jumlah bahan organik tanah yang relatif lebih kecil dan masa keberadaannya

singkat. Hal ini tidak berlaku pada tanah gambut (van Noordwijk dkk.,, 1997;

Paustian dkk., 1997)

Sumberdaya hutan di Indonesia memiliki potensi tinggi dalam hal keanekaragaman hayati dan potensi penyerapan karbon (Suhendang, 2002). Diperkirakan hutan di Indonesia dengan luas 120,4 juta hektar mampu menyerap dan menyimpan karbon sebesar 15,05 milyar ton karbon.

Peningkatan penyerapan cadangan karbon dapat dilakukan dengan (a)

meningkatkan pertumbuhan biomasa hutan secara alami, (b) menambah cadangan

kayu pada hutan yang ada dengan penanaman pohon atau mengurangi pemanenan

kayu, dan (c) mengembangkan hutan dengan jenis pohon yang cepat tumbuh

(Sedjo and Salomon 1988 dalam Rahayu 2007). Karbon yang diserap oleh

tanaman disimpan dalam bentuk biomasa kayu, sehingga cara yang paling mudah

untuk meningkatkan cadangan karbon adalah dengan menanam dan memelihara

pohon Lasco dkk.., 2004 dalam Rahayu 2006).

Landasan Teori

pelestarian burung dan tanaman, sumberdaya alam dan lingkungan secara keseluruhan (Dahlan, 2004). Perhitungan tersebut relatif sulit dan tidak sederhana. Parameter yang dihitung pun dapat sedikit dan dapat pula banyak.

Kerangka Pemikiran

Beberapa teori valuasi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa valuasi dengan pendekatan harga pasar karbon dapat dilakukan melalui perhitungan harga pasar karbon (USD/t CO2) dan harga 1 liter O2 sehingga manfaat hutan kota

secara ekonomi dapat mendekati harga jasa lingkungan dalam hal memproduksi oksigen dan menyerap karbon.

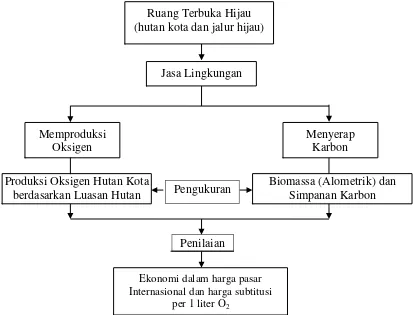

Secara singkat, kerangka pemikiran valuasi ekonomi hutan kota disajikan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Pemikiran Memproduksi

Oksigen

Menyerap Karbon

Biomassa (Alometrik) dan Simpanan Karbon

Ekonomi dalam harga pasar Internasional dan harga subtitusi

per 1 liter O2 Produksi Oksigen Hutan Kota

berdasarkan Luasan Hutan

Ruang Terbuka Hijau (hutan kota dan jalur hijau)

Jasa Lingkungan

Hipotesis

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Ruang Terbuka Hijau (RTH) meliputi hutan kota dan jalur hijau Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan di Laboratorium Ekologi dan Biologi Tanah, Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan. Penelitian dilakukan dengan tahapan survei di lapangan berupa pengukuran dan pengumpulan data serta tahapan pengolahan data. Pengukuran dan pengumpulan data lapangan dilakukan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2013.

Skala: tanpa skala (sumber: www.wikimapia.org)

Gambar 2. Lokasi Penelitian Kawasan Sekitar Ruang Terbuka Hijau

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hutan kota dan jalur hijau Kota Lubuk Pakam. Sedangkan alat yang digunakan adalah pita ukur, kamera digital, dan tali rafia, GPS (Global Positioning System), kompas,

clinometer, tally sheet, timbangan biasa, software m.excel 2007, timbangan listrik, oven dan alat tulis.

Penentuan Daerah Penelitian

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive artinya dengan penentuan daerah dilakukan secara sengaja. Adapun daerah penelitian ini dilaksanakan pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Lubuk Pakam meliputi hutan kota dan jalur hijau, Kabupaten Deli Serdang. Selain itu, lokasi ini memiliki aksesibilitas relatif tinggi dari Medan.

Pengumpulan Data

Data primer

Data sekunder

Data sekunder berupa kondisi umum lokasi yakni data spasial (tata ruang) perkotaan, iklim dan topografi, kebijakan perkotaan dan kependudukan bersumber dari instansi yang terkait antara lain Dinas Kehutanan Kabupaten Deli Serdang, Bappeda Kota Lubuk Pakam, Badan Pusat Statistik Kota Lubuk Pakam.

Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian maka valuasi ekonomi hutan kota sebagai penghasil oksigen (O2) dan penyerap karbon (C) akan dianalisis perhitungan

sebagai berikut:

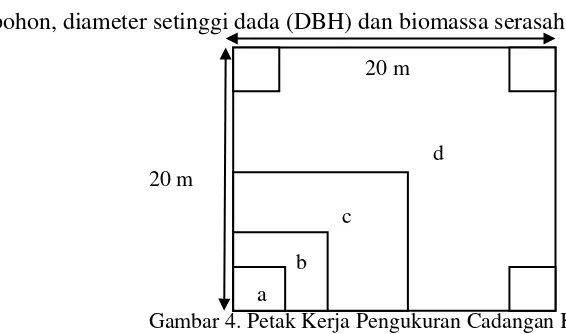

1. Cadangan Karbon (C)

Pembuatan petak permanen dilakukan yaitu 5 petak secara stratified random pada hutan kota dengan pengukuran tingkat pohon 20 m x 20 m dan tingkat pancang 5 m x 5 m, tiang 10 m x 10 m, untuk plot 2 m x 2 m adalah tingkat semai, tumbuhan bawah, serasah. Pada tingkat pohon, tiang, pancang yang diukur adalah tinggi dan diameter setinggi dada (DBH). Sedangkan pada jalur hijau dihitung luasan tutupan tajuk untuk menduga produksi oksigen, tinggi pohon, diameter setinggi dada (DBH) dan biomassa serasah.

Gambar 4. Petak Kerja Pengukuran Cadangan Karbon Keterangan:

a. Sub petak ukuran 2 m x 2 m untuk analisis vegetasi tumbuhan bawah dan serasah

b. Sub petak ukuran 5 m x 5 m untuk analisis vegetasi tingkat pancang (≥ 2 cm ϕ ≤ 10 cm)

20 m

20 m

a b

c

c. Sub petak ukuran 10 m x 10 m untuk analisis vegetasi tingkat tiang (> 10,01 cm ϕ ≤ 20 cm)

d. Petak ukuran 20 m x 20 m untuk analisis vegetasi tingkat pohon

Biomassa Semai dan Tumbuhan Bawah

Perhitungan biomassa semai dan tumbuhan bawah menggunakan metode secara langsung yakni pemanenan (destruktif). Pengukuran bobot basah sub contoh semai dan tumbuhan bawah diambil 300 gr, bila biomassa contoh yang didapatkan hanya kurang dari 100 gr maka ditimbang semuanya dan dijadikan sebagai sub contoh (Hairiah dan Rahayu, 2007). Biomassa semai dan tumbuhan bawah setelah dipisahkan menjadi bagian batang dan daun dihitung bobot contoh jenis kemudian dioven dalam suhu 80oC selama 2 x 24 jam.

Bobot kering biomassa semai dan tumbuhan bawah dihitung berdasarkan rumus (Hairiah, dkk. 2011) yakni sebagai berikut:

Total BK (g) = BK subcontoh (g)

BB subcontoh (g)x Total BB (g)

Dimana: BK = Berat Kering BB = Berat Basah

Analisis Vegetasi

Data vegetasi yang dikumpulkan dianalisis untuk mendapatkan nilai Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi Relatif (DR), Indeks Nilai Penting (INP), Indeks Keanekaragaman, Indeks Keseragaman dari masing-masing tingkat. Untuk analisis vegetasi nilai INP terdiri dari KR, FR, dan DR, dianalisis menurut buku acuan Ekologi Hutan (Indriyanto, 2006).

a. Kerapatan Suatu Jenis (K)

K = Jumlah Individu

g. Kerapatan relatif suatu jenis (KR)

KR = K suatu jenis

K total seluruh jenis�100%

h. Frekuensi (F) =

F =Jumlah petak contoh ditemukannya suatu spesies

Jumlah seluruh petak contoh

i. Frekuensi relatif (FR)

FR = F suatu spesies

F seluruh spesies x100%

j. Luas Basal Area(LBDS) LBDS = πr2

= ¼ π D2 ( π = 3,14) f. Dominansi (D)

D =Luas bidang dasar suatu spesies

Luas petak contoh

g. Dominansi relatif (DR)

DR = D suatu spesies

D seluruh spesiesx100%

h. Indeks Nilai Penting (INP)

INP = KR + FR + DR (untuk tingkat tiang, pohon)

INP = KR + FR (untuk tingkat semai, pancang dan tumbuhan bawah) i. Indeks Keanekaragaman menurut Shannon - Wieners

H’= - Σ pi ln pi

dimana pi =ni

N

pi = Rasio jumlah spesies dengan jumlah total individu dari

Jika nilai H’ ≥ 3 menunjukkan keanekaragaman vegetasi yang tinggi sedang jika nilai H’ < 1 menunjukkan keanekaragaman vegetasi rendah.

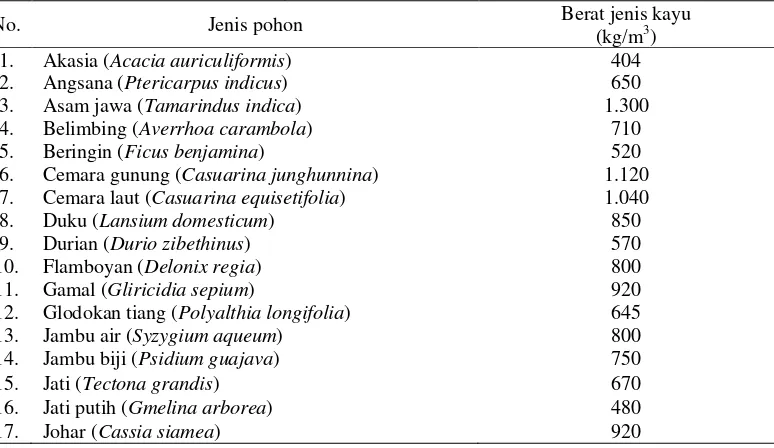

Berat Jenis Kayu

Data berat jenis kayu setiap jenis pohon bersumber dari literatur review yang sudah ada, yaitu wood density data (www.worldagroforestry.org/SEA). Data berat jenis kayu yang digunakan merupakan berat jenis kategori sedang (medium) yang disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Berat Jenis Kayu Kategori Medium

No. Jenis pohon Berat jenis kayu

(kg/m3) 1. Akasia (Acacia auriculiformis) 404 2. Angsana (Ptericarpus indicus) 650 3. Asam jawa (Tamarindus indica) 1.300 4. Belimbing (Averrhoa carambola) 710

5. Beringin (Ficus benjamina) 520

6. Cemara gunung (Casuarina junghunnina) 1.120 7. Cemara laut (Casuarina equisetifolia) 1.040

8. Duku (Lansium domesticum) 850

9. Durian (Durio zibethinus) 570

10. Flamboyan (Delonix regia) 800

11. Gamal (Gliricidia sepium) 920

12. Glodokan tiang (Polyalthia longifolia) 645 13. Jambu air (Syzygium aqueum) 800 14. Jambu biji (Psidium guajava) 750

15. Jati (Tectona grandis) 670

16. Jati putih (Gmelina arborea) 480

18. Karet merah (Ficus elastica) 750 19. Ketapang (Terminalia catappa) 650

20. Kueni (Mangifera odorata) 610

21. Lengkeng (Dimocarpus longan) 870 22. Mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) 640 23. Mahoni daun lebar (Swietenia macrophylla) 610

24. Mangga (Mangifera indica) 600

25. Manggis (Garcinia mangostana) 1.000

26. Matoa (Pometia pinnata) 770

27. Melinjo (Gnetum gnemon) 760

28. Melur (Podocarpus koordesii) 600 29. Nangka (Antocarpus heterophyllus) 710 30. Petai cina (Leucaena leucocephala) 820 31. Pulai (Alstonia scholaris) 300 32. Rambutan (Nephelium lappaceum) 910 33. Rasamala (Altingia excelsa) 810 34. Saga (Adenanthera pavonnina) 595

35. Sawo (Manilkara karki) 1.030

36. Sawo manila (Manilkara zapota) 1.010 37. Sengon (Paraserianthes falcataria) 330

38. Sirsak (Annona mucirata) 400

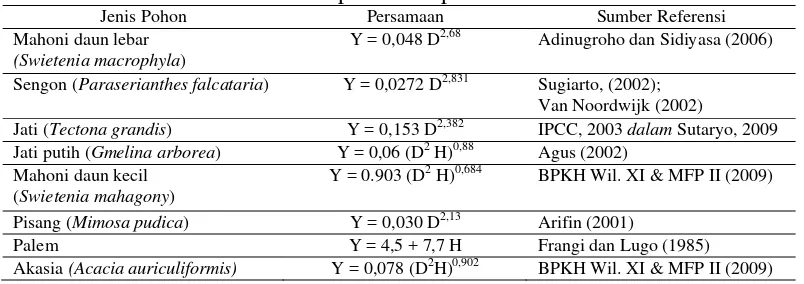

Biomassa pohon dalam petak ukur ditentukan dalam persamaan alometrik pohon dan jumlah seluruh biomassa pohon dalam petak ukur merupakan biomassa per satuan luas petak ukur. Terdapat model spesifik dari tiap jenis rumus-rumus alometrik untuk menaksir biomassa pohon yang diacu dari penelitian-penelitian sebagaimana dapat dilihat Tabel 2.

Tabel 2. Persamaan alometrik dari penelitian-penelitian

Jenis Pohon Persamaan Sumber Referensi

Mahoni daun lebar (Swietenia macrophyla)

Y = 0,048 D2,68 Adinugroho dan Sidiyasa (2006)

Sengon (Paraserianthes falcataria) Y = 0,0272 D2,831 Sugiarto, (2002);

Van Noordwijk (2002)

Jati (Tectona grandis) Y = 0,153 D2,382 IPCC, 2003 dalam Sutaryo, 2009

Jati putih (Gmelina arborea) Y = 0,06 (D2 H)0,88 Agus (2002)

Mahoni daun kecil (Swietenia mahagony)

Y = 0.903 (D2 H)0,684 BPKH Wil. XI & MFP II (2009)

Pisang (Mimosa pudica) Y = 0,030 D2,13 Arifin (2001)

Palem Y = 4,5 + 7,7 H Frangi dan Lugo (1985)

Akasia (Acacia auriculiformis) Y = 0,078 (D2H)0,902 BPKH Wil. XI & MFP II (2009)

Dimana : Y = Biomassa atas permukaan tanah (berat kering, kg); D = Diameter setinggi dada (cm)

Sedangkan apabila tidak ditemukan model alometrik dari jenis tertentu maka digunakan persamaan umum alometrik di hutan berdasarkan zona iklimnya (Chave, dkk, 2005 dalam Hairiah, dkk., 2011), sebagaimana dapat dilihat Tabel 3. Tabel 3. Persamaan alometrik berdasarkan zona iklim

Curah Hujan (mm/tahun) Rumus alometrik Kering (<1500) 1. (AGB)est = 0,112 (ρD2H)0,916

Keterangan: (AGB)est = biomasa pohon bagian atas tanah, kg/pohon; D=DBH, diameter batang setinggi dada, cm; H= tinggi pohon (m); ρ = BJ kayu (kg/m3)

Persamaan no. 1 digunakan apabila memiliki data tinggi dan diameter pohon; Persamaan no. 2 digunakan apabila hanya memiliki data diameter pohon Sumber : Hairiah, dkk., 2011

Total Biomassa Tegakan Atas RTH (Hutan Kota dan Jalur Hijau)

Total biomassa tegakan atas (aboveground biomass) yakni berupa penjumlahan dari pengukuran biomasa melalui alometrik tingkat pohon, tiang, pancang dan pengukuran berat kering dari tingkat semai dan tumbuhan bawah (herba dan serasah).

Total Biomassa Tegakan Atas = Biomassa dari alometrik pohon + BK semai dan tumbuhan bawah (serasah).

Sedangkan untuk biomassa per satuan luas digunakan rumus sebagai berikut:

Biomassa per satuan luas =Total Biomassa (ton)

Luas area (ha)

Kandungan Karbon Pohon

Kandungan karbon pohon diketahui dengan pendekatan perhitungan karbon tersimpan menurut Hairiah dan Rahayu (2007), yaitu:

Keterangan : KT = Jumlah karbon tersimpan (ton/ha) BK = Berat kering biomassa (ton/ha) 0,46 = Konsentrasi C dalam biomassa

2. Potensi RTH dalam Menyerap Karbondioksida (CO2)

Potensi penyerapan CO2 diperoleh melalui perhitungan konversi unsur

karbon terhadap besarnya serapan CO2, maka perhitungan berdasarkan 1 juta

metrik ton karbon ekivalen dengan 3,67 juta metrik ton CO2

(Makundi, dkk., 1997; Murdiyarso, 1999 dalam sehingga besarnya serapan CO2

pada dimensi pertumbuhan pohon tiap hektarnya dapat diketahui. Dengan demikian melalui konversi luas area, maka potensi hutan dalam menyerap CO2

dapat dihitung dan diketahui, berikut rumus yang digunakan, yaitu: WCO2 = Wtc x 3,67

Dimana:

WCO2 : Banyaknya CO2 yang diserap (ton)

Wtc : Berat total unsur karbon tegakan dan dimensinya (ton/ha)

3,67 : Angka ekivalen/konversi unsur karbon (C) ke CO2 [massa atom C=12 dan O=16, CO2=> (1x12)+(2x16)=44; konversinya => (44:12)= 3,67

3. Produksi Oksigen (O2)

Apabila setiap 1 m2 ruang terbuka hijau mampu menghasilkan 50,625 gram O2/m2/hari maka untuk mengestimasi produksi oksigen digunakan

persamaan luasan hutan kota menurut Gerakis (1974) dalam Wisesa (1988) dengan sedikit modifikasi yaitu:

Lt = (��)

(54)(0,9375)

(��)

Keterangan :

Lt : Luas hutan kota pada tahun ke-t (m2) At : Jumlah kebutuhan oksigen (gr O2/m2/hari)

54 : Konstanta yang menyatakan bahwa pada 1 m2 luas lahan yang bervegetasi menghasilkan 54 gr berat kering (BK) tanaman/hari

0,9375 : Konstanta yang menunjukkan bahwa 1 gr berat kering (BK) tanaman adalah setara dengan produksi oksigen 0,9375 gram

4. Penilaian Ekonomi

Pendekatan harga karbon berdasarkan harga hipotetik menurut Pirard (2005) yaitu US$ 6, US$ 9 dan US$ 12/t C. Sedangkan penghitungan harga

1 liter O2 berdasarkan harga pasar yakni Rp 25.000,00

Definisi dan Batasan Operasional

Untuk menjelaskan dan menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini maka dibuat defenisi dan batasan operasional sebagai berikut:

Definisi

1. Valuasi Ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan konsep dan metodologi untuk menduga nilai ekonomi barang dan jasa (Davis dan Johnson 1987 dalam Djijono 2002)

2. Nilai (value) adalah harga yang diberikan oleh seseorang terhadap sesuatu pada suatu tempat dan waktu tertentu (Djijono, 2002).

Batasan Operasional

1. Daerah penelitian adalah Ruang Terbuka hijau (RTH) yaitu hutan kota dan jalur hijau Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang

2. Waktu penelitian dilakukan tahun 2013

KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN

Letak dan Geografis Kecamatan Lubuk Pakam

Kota Lubuk Pakam sebagai Ibukota Kabupaten Deli Serdang dan Pusat Pemerintahan Pemda Tk. II Deli Serdang cukup strategis dan mempunyai prospek pengembangan wilayah yang cukup dominan dengan beberapa Kota Satelitnya seperti Tanjung Morawa, Perbaungan, Galang dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan atas Peraturan Pemerintah No. 7/1984 Pasal 1 dijelaskan bahwa Pusat Pemerintahan Kecamatan Lubuk Pakam ini adalah berkedudukan di kelurahan Lubuk Pakam Pekan (BPS, 2012).

Daerah Kecamatan Lubuk Pakam memiliki luas ±31,19 km2 (3.119 Ha) yang terdiri atas kelurahan dan 6 desa serta 105 dusun dengan Ibukota kecamatan terletak di Jalan Tengku Raja Muda Lubuk Pakam. Topografi Kecamatan Lubuk Pakam merupakan daerah pantai dengan ketinggian 0 s/d 8 meter dari permukaan laut. Batas- batas daerah penelitian ini meliputi:

a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Beringin b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Pagar Merbau

c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan T. Morawa d. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Pagar Merbau

Iklim

Daerah Kecamatan Lubuk Pakam beriklim sedang yang terdiri atas musim hujan dan musim kemarau. Curahan hujan yang menonjol terjadi pada bulan Maret, April, Juni s/d Desember sedangkan musim kemarau hanya pada bulan Januari, Februari dan Mei.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Vegetasi

Suatu inventarisasi ekosistem perhatiannya ditujukan pada analisis vegetasi, karena vegetasi merupakan pencerminan interaksi berbagai faktor lingkungan dengan makhluk hidup. Analisis vegetasi di berbagai kawasan pelestarian dimaksudkan untuk memperoleh data tentang komposisi flora dan data kuantitatif mengenai penyebaran, jumlah dan dominansi masing-masing jenis. Oleh karena itu, vegetasi merupakan komponen utama dalam suatu ekosistem (Heddy, 2012).

Penelitian ini dilakukan di hutan kota Pusat Kota Lubuk Pakam dengan pembuatan plot petak contoh yakni 5 plot petak, masing-masing luas petak contoh 20 x 20 m dengan klasifikasi tingkat pohon, tiang, pancang dan semai. Berikut hasil penelitian dari lapangan pada tingkat pohon, tiang, pancang dan semai.

1. Kekayaan Jenis a. Tingkat Pohon

Ukuran plot untuk tingkat pohon 20 x 20 m dari 5 plot contoh ditemukan 10/2000 m2 individu yakni berupa jenis jati (Tectona grandis), mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) dan cemara laut (Casuarina equisetifolia) dengan total Luas Bidang Dasar (LBD) yakni 20,22. Hal ini Tersaji dalam Tabel 4.

Tabel 4. Kekayaan Jenis Tingkat Pohon

No. Jenis Jumlah individu

(ind/2000 m2) LBD 1. Cemara laut (Casuarina equisetifolia) 2 12,56

2. Jati (Tectona grandis) 4 3,14

3. Mahoni dn kecil (Swietenia mahogany) 4 4,52

Total 10 20,22

Keterangan : LBD = Luas Bidang Dasar

b. Tingkat Tiang

Kekayaan jenis pada tingkat tiang terdapat 11/500 m2 jumlah individu yang berupa 3 jenis pohon yakni angsana (Ptericarpus indicus), mahoni daun

kecil (Swietenia mahogany) dan talok (Muntingia calabura) pada plot 10 m x 10 m. LBDS terbesar ada pada jenis angsana (Ptericarpus indicus) dan

mahoni daun kecil (Swietenia mahogany). Tersaji dalam Tabel 5. Tabel 5. Kekayaan Jenis Tingkat Tiang

No. Jenis Jumlah individu

(ind/500 m2) LBD 1. Angsana (Ptericarpus indicus) 3 12,56 2. Mahoni dn kecil (Swietenia mahogany) 7 12,56 3. Talok (Muntingia calabura) 1 6,15

Total 11 32,78

Keterangan : LBD = Luas Bidang Dasar

c. Tingkat Pancang dan Semai

Jenis pada tingkat pancang terdapat 1/125 m2 individu dan pada tingkat semai terdapat 1/50 m2 individu dengan masing-masing tingkat ditumbuhi jenis mahoni daun kecil (Swietenia mahogany). Tersaji dalam Tabel 6.

Tabel 6. Kekayaan Jenis Tingkat Pancang dan Semai

No. Tingkat Jenis Jumlah individu

1. Pancang

(ind/125m2) Mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) 1 2. Semai

(ind/50 m2) Mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) 1

Total 2

Keterangan : LBD = Luas Bidang Dasar

d. Tingkat Tumbuhan Bawah

Kekayaan jenis untuk tingkat tumbuhan bawah dari hutan Kota Lubuk Pakam tersaji dalam Tabel 7.

Tabel 7. Kekayaan Jenis Tingkat Tumbuhan Bawah

No. Jenis Jumlah individu

(ind/80m2)

1. Arachis pintol 1.150

2. Eupatorium inulifolium 1.059

4. Panicum repens 14.252

5. Cyperus kylingia 56

6. Paspalum compressum 4.574

7. Hyptis capitata 3

8. Mimosa pudica terrarium 5

Total 21.104

Tingkat tumbuhan bawah ini terdapat 8 jenis yaitu Arachis pintol,

Eupatorium inulifolium, Adiantum polyphyllum, Panicum repens,

Cyperus kylingia, Paspalum compressum, Hyptis capitata dan Mimosa pudica

terrarium. Jenis yang mendominasi pada tingkat tumbuhan bawah yakni

Panicum repens dengan jumlah 14.252 ind/80 m2, hal ini disebabkan oleh jumlah individu yang banyak dan didukung oleh habitat lokal yang memadai.

Tumbuhan bawah pada urutan kedua adalah jenis Paspalum compressum

dengan jumlah 4.574 ind/80 m2. Tumbuhan bawah yang jarang dijumpai kurang

dari 50 ind/80 m2, yakni Hyptis capitata, Adiantum polyphyllum dan

Mimosa pudica terrarium sebanyak 3 ind/80 m2 dan 5 ind/80 m2. 2. Indeks Nilai Penting

a. Tingkat pohon

Indeks Nilai Penting merupakan menyatakan peranannya dalam suatu komunitas dimana didapat dari hasil penjumlahan antara kerapatan relatif (KR), frekuensi relatif (FR) dan dominansi relatif (DR). Indeks Nilai Penting tingkat pohon dapat dilihat dalam Tabel 8.

Tabel 8. Indeks Nilai Penting Tingkat Pohon

No. Jenis KR

Keterangan : LBD = Luas Bidang Dasar

Penelitian yang dilakukan pada tingkat pohon terdapat pohon yang memiliki Indeks Nilai Penting tertinggi yaitu jenis jati (Tectona grandis) dengan nilai 135,44%. Indeks Nilai Penting terendah terdapat pada jenis cemara laut

dengan nilai 75,68%. Indeks Nilai penting tertinggi kedua setelah jati (Tectona grandis) adalah mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) sebesar

88,86%.

Kerapatan relatif tertinggi terdapat pada jenis jati (Tectona grandis) dan mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) dengan nilai 40%. Kerapatan relatif terendah terdapat pada jenis cemara laut (Casuarina equisetifolia) dengan nilai 20%. Kurang variasinya nilai kerapatan relatif mungkin disebabkan oleh karena variasi lingkungan fisik yang rendah.

Frekuensi relatif menandakan banyak tidaknya ditemukannya suatu jenis individu dan penyebaran jenis pada suatu komunitas. Frekuensi relatif tertinggi

terdapat pada jenis jati (Tectona grandis), mahoni daun kecil (Swietenia mahogany), dan cemara laut (Casuarina equisetifolia) yang memiliki

nilai sama yakni 33,33%.

Nilai Dominansi Relatif tertinggi terdapat pada jenis jati (Tectona grandis)

yaitu 62,11% dan nilai terendah terdapat pada jenis mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) yaitu 15,53%. Dominansi relatif menandakan proporsi

antara luas tempat yang ditutupi tumbuhan dengan luas total habitat serta menunjukkan jenis tumbuhan yang dominan dalam komunitas (Indriyanto, 2006).

b. Tingkat Tiang

Tabel 9. Indeks Nilai Penting Tingkat Tiang

No. Jenis KR

(%)

FR (%)

DR

(%) LBD

3. Mahoni dn kecil (Swietenia mahogany) 63,63 60 19,68 6,15 143,31

Total 100 100 100 31,27 300

Keterangan : LBD = Luas Bidang Dasar

Tabel 9. dapat dilihat nilai penting tingkat tiang untuk Indeks Nilai Penting tertinggi yakni jenis mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) dengan nilai

143,31% dan Indeks Nilai Penting terendah adalah jenis talok (Muntingia calabura) dengan nilai 69,26%. Nilai frekuensi relatif tertinggi

terdapat pada jenis mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) dengan nilai 60%. Hal ini menandakan bahwa jenis mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) lebih mudah ditemukan pada lokasi penelitian.

Nilai dominansi relatif tertinggi terdapat pada jenis angsana (Ptericarpus indicus) dan talok (Muntingia calabura) dimana masing-masing

mempunyai nilai sama yakni 40,16% dan nilai terendah adalah jenis mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) dengan nilai 19,68%.

c. Tingkat Pancang dan Semai

Tabel 10. Indeks Nilai Penting Tingkat Pancang dan Semai

No. Tingkat Jenis KR

(%) FR (%)

INP (%) 1. Pancang Mahoni dn kecil(Swietenia mahogany) 2,4 60 62,4 2. Semai Mahoni dn kecil (Swietenia mahogany) 1,25 20 21,25 Keterangan : LBD = Luas Bidang Dasar

Indeks Nilai Penting tingkat pancang dan semai ditunjukan pada Tabel 10.

Dimana tingkat pancang hanya terdapat jenis mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) dengan nilai kerapatan relatif 2,4% dan Indeks Nilai

Penting adalah 62,4%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk tingkat pancang jenis mahoni daun kecil sangat jarang penyebaran individunya karena kondisi lingkungan yang sudah diatur jarak tumbuh oleh pemerintah setempat. Nilai frekuensi relatif untuk tingkat pancang yakni 60%.

Indeks Nilai Penting untuk tingkat semai adalah 21,25% dengan jenis mahoni daun kecil (Swietenia mahogany). Nilai kerapatan relatif tingkat semai yakni 1,25% dan sedangkan nilai frekuensi relatif tingkat semai yakni 20%.

d. Tingkat Tumbuhan Bawah

Indeks Nilai Penting pada tumbuhan bawah dapat dilihat pada Tabel 11., sebagai berikut:

Tabel 11. Indeks Nilai Penting Tingkat Tumbuhan Bawah

No. Jenis KR

(%)

FR (%)

INP (%)

1. Arachis pintol 1,8 17,42 19,22

2. Eupatorium inulifolium 1,65 13,07 29,07

3. Adiantum polyphyllum 0,0077 4,35 4,36

4. Panicum repens 89,34 36,93 126,27

5. Cyperus kylingia 0,087 4,35 4,437

6. Paspalum compressum 7,11 17,42 24,53

7. Hyptis capitata 0,0047 2,11 2,115

8. Mimosa pudica terrarium 0,0077 4,35 4,382

Total 100 100 214,38

Tumbuhan bawah jenis ini paling sering ditemui pada hampir setiap plot

dengan frekuensi relatif yakni 36,93%. Jenis tumbuhan bawah

Paspalum compressum berada di urutan kedua dalam kerapatan relatif yakni 7,11%. Tumbuhan bawah yang sering ditemui urutan kedua adalah jenis

Paspalum compressum dan Arachis pintol dengan frekuensi relatif yakni 17,42%. Hal ini mungkin disebabkan oleh bonita tumbuh yang baik yakni tersedianya cukup air, nutrisi dan naungan tajuk.

Tumbuhan bawah yang jarang ditemui adalah Hyptis capitata,

3. Indeks Keragaman dan Keseragaman

Indeks keragaman dan keseragaman yang sudah dilakukan analisa data dari lokasi penelitian dan didapat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 12. Indeks Keanekaragaman dan Keseragaman Berbagai Tingkat Keanekaragaman

(H’)

Keseragaman (E)

Pohon 0,164 1

Tiang 0 0

Pancang 0 0

Semai 0 0

Pada Tabel 12. menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman Shannon-Wieners tertinggi terdapat pada tingkat pohon bernilai 0,164 bila dibandingkan

dengan tingkat tiang, pancang dan semai yang memiliki indeks keanekaragaman Shannon-Wieners dengan nilai yang sama yakni 0. Hal ini menyatakan bahwa

rasio jumlah jenis dengan jumlah seluruh jenis pada tingkat pohon, tiang, pancang dan semai yang ada termasuk keanekaragaman vegetasi kategori rendah. Indeks keanekaragaman jenis yang rendah menunjukkan bahwa jenis yang ditemukan tidak begitu banyak dan hanya ditemukan jenis yang sama pada masing-masing tegakan. Menurut Latifah (2004) keanekaragaman jenis yang rendah disebabkan oleh suatu daerah yang didominansi oleh hanya jenis-jenis tertentu saja. Keanekaragaman jenis yang tinggi menunjukkan bahwa suatu komunitas memiliki kompleksitas yang tinggi, karena di dalam komunitas itu terjadi interaksi antara jenis yang tinggi.

Nilai indeks keseragaman didapat dari rasio antara tingkat keanekaragaman vegetasi Shannon-Wieners dengan total jumlah jenis (ln S) pada suatu lokasi. Indeks keragaman pada tingkat pohon dengan nilai 1 yang menyatakan bahwa nilai keseragaman di hutan Kota Lubuk Pakam termasuk

Tingkatan

dalam kategori tinggi. Sedangkan pada tingkat tiang, pancang dan semai memiliki nilai tingkat keseragaman yang sama yakni 0 dan termasuk dalam kategori rendah. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Krebs (1985) dalam Bakri (2009) yaitu Indeks Keseragaman rendah 0 < E < 0,5 dan keseragaman tinggi apabila 0,5 < E < 1.

Kandungan Karbon

Produktivitas hutan merupakan gambaran kemampuan hutan dalam mengurangi emisi CO2 di atmosfer melalui aktivitas fisiologinya. Pengukuran

produktivitas hutan relevan dengan pengukuran biomassa. Biomassa hutan menyediakan informasi penting dalam menduga besarnya penyerapan gas CO2

dan biomassa yang terkandung pada jenis pohon pada umur tertentu dapat digunakan untuk mengestimasi produktivitas hutan. Pendugaan besarnya biomassa dapat digunakan sebagai dasar perhitungan bagi kegiatan pengelolaan hutan, karena hutan dapat dianggap sebagai sumber (source) dan rosot (sink) dari karbon (Heriansyah, 2005).

Pengukuran kandungan karbon didapat dari perhitungan biomassa pohon melalui rumus alometrik pohon yang sudah tersedia oleh penelitan sebelumnya. Pengukuran kandungan karbon diperoleh dengan mengalikan 46% dari keseluruhan biomassa pohon. Pengukuran ini dilakukan pada hutan kota, taman buah dan jalur hijau di Kota Lubuk Pakam. Dari penelitian yang dilakukan didapat hasil sebagai berikut:

1. Hutan Kota Lubuk Pakam

memenuhi luasan minimum luasan yakni 1,818 ha. Persentase luas hutan kota paling sedikit 10% dari wilayah perkotaan dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat, dari luasan wilayah Kota Lubuk Pakam 31,19 km2 maka persentase luas hutan kota ideal dalam wilayah perkotaan adalah 3,11 km2. Penghitungan luas ideal hutan kota di Kota Lubuk Pakam berdasarkan jumlah penduduk dengan

asumsi 1,5 m2 per penduduk sama dengan usulan di Jakarta (Sitompul dan Marpaung, 2002) maka dibutuhkan hutan kota seluas 12,26 ha.

Saat ini total luas RTH Kota Lubuk Pakam 10 ha, berarti dibutuhkan penambahan ruang terbuka hijau sebesar 2,26 ha.

Pengukuran biomassa pada tingkat pohon dilakukan dengan menggunakan ketentuan diameter ≥ 20 cm dimana luas petak contoh yang digunakan adalah 20 m x 20 m x 5 plot pengamatan. Berikut adalah hasil yang terdapat pada tingkat pohon disajikan dalam Tabel 13.

Tabel 13. Pengukuran Biomassa dan Kandungan Karbon Tingkat Pohon

No. Nama pohon

5. Cemara laut(Casuarina equisetifolia)

II-d 27,54 15,27 1,53 0,71

6. Jati (Tectona grandis) 24,55 11,88 0,13 0,06

7. Mahoni dn kecil (Swietenia mahogany) IV-d 23,88 9,53 14,88 6,84

8. Mahoni dn kecil (Swietenia mahogany) V-d

terdapat 4 individu dimana memiliki biomassa dan kandungan karbon yang tersimpan masing-masing 3,5 ton/ha dan 1,61 ton C/ha.

Plot II pada tingkat pohon ini terdapat jenis cemara laut (Casuarina equisetifolia) dan jati (Tectona grandis) dimana memiliki biomassa

dan kandungan karbon yang tersimpan masing-masing adalah 1,66 ton/ha dan 0,77 ton C/ha. Plot IV pada tingkat pohon terdapat jenis mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) dimana memiliki biomassa dan kandungan karbon yang tersimpan masing-masing adalah 14,88 ton/ha dan 6,84 ton C/ha.

Plot V pada tingkat pohon ini terdapat jenis mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) dimana memiliki biomassa dan kandungan karbon yang

tersimpan masing-masing adalah 47,25 ton/ha dan 21,73 ton C/ha. Total biomassa dan kandungan karbon yang tersimpan pada tingkat pohon masing-masing yakni 67,30 ton/ha dan 30,96 ton C/ha.

Tabel 14. Pengukuran Biomassa dan Kandungan Karbon Tingkat Tiang

No. Nama pohon

kandungan karbon yang tersimpan pada tingkat tiang ini masing-masing adalah 247,30 ton/ha dan 113,76 ton C/ha.

Tabel 15. Pengukuran Biomassa dan Kandungan Karbon Tingkat Pancang

Pada Tabel 15. data pengukuran biomassa tingkat pancang dilakukan dengan kriteria diameter yakni 2 cm ≤ φ < 10 cm. Jenis individu yang memenuhi kriteria tingkat pohon hanya dijumpai pada plot I, II dan III adalah pohon mahoni daun kecil (Swietenia mahogany). Total biomassa dan kandungan karbon yang tersimpan masing-masing yakni 63,61 ton/hadan 29,26 ton C/ha.

Tabel 16. Pengukuran Biomassa dan Kandungan Karbon Tingkat Semai

No. Nama pohon

Pada Tabel 16. data pengukuran biomassa tingkat semai dilakukan dengan kriteria diameter (φ) < 2 cm dan tinggi ≤ 1,5 cm dimana jenis pohon mahoni daun kecil (Swietenia mahogany) memiliki diameter 0,27 cm dengan

biomassa dan kandungan karbon yang tersimpan masing-masing yaitu 0,28 ton/ha dan 0,13 ton C/ha.

Tabel 17. Pengukuran Biomassa dan Kandungan Karbon Tumbuhan Bawah

No. Jenis

(g) Biomassa Kandungan

karbon 4. Paspalum compressum

I-a-2 2550 1800 158,60 1,6 0,73

5. Arachis pintol 40 30 7,08 0,07 0,03 6. Paspalum compressum

I-a-3 500 300 47,78 0,48 0,22

7. Panicum repens 110 90 12,10 0,12 0,06 8. Paspalum compressum

I-a-4 750 500 41,13 0,41 0,19

10. Arachis pintol 7.5 7.5 0,93 0,01 0,004 11. Eupatorium inulifolium 210 300 17,80 0,18 0,08 12. Hyptis capitata 3 3 0,50 0,005 0,002 13. Paspalum compressum

II-a-1 3980 3800 299,91 3 1,38

14. Arachis pintol 12.5 12.5 1,20 0,012 0,006 15. Panicum repens

II-a-2

330 310 35,16 0,4 0,16

16. Paspalum compressum 530 370 41,97 0,4 0,19 17. Adiantum polyphyllum 1 1 0,18 0,002 0,0008 18. Eupatorium inulifolium 600 720 54,48 0,54 0,25 19. Eupatorium inulifolium

II-a-3 27. Paspalum compressum

III-a-4

850 710 84,11 0,8 0,39

28. Panicum repens 200 180 23,74 0,2 0,11 29. Adiantum polyphyllum 2 2 0,10 0,001 0,0005 30. Eupatorium inulifolium 25 25 0,70 0,007 0,003 31. Panicum repens

IV-a-1 37. Arachis pintol

IV-a-4 210 210 30,35 0,3 0,14

38. Panicum repens 1200 1080 169,76 1,7 0,78 39. Panicum repens

V-a-1 400 320 29,07 0,3 0,13

40. Cyperus kylingia 15 5 1,25 0,01 0,006 41. Panicum repens

V-a-2 400 380 24,27 0,2 0,11

42. Cyperus kylingia 20 10 0,25 0,003 0,001 43. Panicum repens

V-a-3

750 730 51,19 0,5 0,24

44. Mimosa pudica

Terrarium 5 5 0,38 0,004 0,002

45. Panicum repens

V-a-4

1000 910 160,01 1,6 0,74

46. Arachis pintol 3 2 0,13 0,001 0,001 47. Eupatorium inulifolium 4 6 1,15 0,01 0,005

Total 2.413,17 24,1 11,10

Pada Tabel 17. pengukuran biomassa pada tingkat tumbuhan bawah dilakukan dengan luas petak contoh 2 m x 2 m x 20 plot pengamatan. Tingkat tumbuhan bawah ini dijumpai 47 individu dari ke-20 plot pengamatan. Total biomassa tingkat tumbuhan bawah dan kandungan karbon yang tersimpan masing-masing adalah 24,1 ton/hadan 11,10 ton C/ha.

8. Serasah II-a-3 3660 120,1 3,7 1,69

9. Serasah II-a-4 1000 124,3 1 0,48

10. Serasah III-a-1 360 105,1 0,3 0,15 11. Serasah III-a-2 2980 135,2 3,4 1,54 12. Serasah III-a-3 2850 115,2 2,7 1,26 13. Serasah III-a-4 1780 175,1 2,6 1,19 14. Serasah IV-a-1 1630 125,3 1,7 0,78 15. Serasah IV-a-2 2310 105,2 2 0,93 16. Serasah IV-a-3 1000 107,5 0,9 0,41 17. Serasah IV-a-4 430 165,4 0,6 0,27 18. Serasah V-a-1 1160 155,8 1,5 0,69

19. Serasah V-a-2 50 24,4 0,06 0,03

20. Serasah V-a-3 2060 146,9 2,5 1,16 21. Serasah V-a-4 1080 166,1 1,5 0,69

Total 30,68 14,11

Pada Tabel 18. pengukuran biomassa dan kandungan karbon serasah yang tersimpan masing-masing yaitu 30,68 ton/ha dan 14,11 ton C/ha. Total kandungan karbon bagian atas (aboveground biomassa) pada hutan kota Lubuk Pakam yakni sebesar 199,32 ton C/ha. Kandungan karbon tersimpan pada hutan kota Lubuk Pakam tergolong rendah bila dibandingkan dengan penelitian pada Karo (2011) melaporkan bahwa jumlah karbon tersimpan di TAHURA Bukit Barisan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 459,11 ton/ha; Agustina (2009) melaporkan bahwa di Hutan Kota Taman Beringin Medan memiliki potensi karbon tersimpan sebesar 348,76 ton/ha. Jumlah karbon tersimpan di lokasi hutan kota Lubuk Pakam memiliki nilai yang rendah dikarenakan nilai kerapatan kayu dan dominansi yang rendah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Rahayu, dkk. (2007) menyatakan bahwa sistem penggunaan lahan yang terdiri dari pohon dengan spesies yang mempunyai nilai kerapatan kayu tinggi, biomassa akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan lahan yang mempunyai spesies dengan nilai kerapatan kayu rendah.

2. Taman Buah Kota Lubuk Pakam

Gambar 5. Vegetasi Pepohonan di Taman Buah

Pengukuran biomassa dan kandungan karbon hanya dilakukan terhadap tegakan pohon dan tidak meliputi serasah dan tingkat tumbuhan. Berikut Tabel 19 data hasil dari lapangan, sebagai berikut:

Tabel 19. Kandungan Karbon Taman Buah Kota Lubuk Pakam

No. Jenis pohon Biomassa

(ton)

Kandungan karbon (ton C) 1. Belimbing (Averrhoa carambola) 0,10 0,04 2. Cemara gunung (Casuarina junghuninna) 0,0005 0,0002 3. Cemara laut (Casuarina equisetifolia) 0,02 0,01 4. Duku (Lansium domesticum) 0,02 0,01 5. Durian (Durio zibethinus) 4,38 2,02 6. Jambu air (Syzygium aqueum) 0,01 0,003 7. Jambu biji (Psidium guajava) 0,02 0,01 8. Jeruk nipis (Citrus aurantifolia) 0,04 0,02 9. Kemiri (Aleurites moluccana) 0,004 0,002 10. Kueni (Mangifera odorata) 0,001 0,0003 11. Mangga (Mangifera indica) 0,22 0,10 12. Manggis (Garcinia mangostana) 0,01 0,002 13. Matoa (Pometia pinnata) 0,03 0,02 14. Melinjo (Gnetum gnemon) 0,15 0,07 15. Nangka (Antocarpus heterophyllus) 0,02 0,01 16. Rambutan (Nephelium lappaceum) 0,16 0,007 17. Sawo (Manilkara karki) 0,01 0,004 18. Sirsak (Annona muricata) 0,0003 0,0001

Total 5,18 2,38