PENDUGAAN CADANGAN KARBON PADA TANAMAN

KARET (

Hevea brasiliensis

Muell. Arg.) DI PERKEBUNAN

RAKYAT DESA TAREAN KECAMATAN SILINDAK,

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SKRIPSI

Oleh:

EVAN SATRIA SARAGIH 111201133

PROGRAM STUDI KEHUTANAN

FAKULTAS PERTANIAN

DAFTAR ISI

Hlm

KATA PENGANTAR. ... i

DAFTAR ISI. ... ii

DAFTAR GAMBAR. ... iii

DAFTAR TABEL ... iv

PENDAHULUAN Latar Belakang . ... 1

Tujuan Penelitian. ... 5

Hipotesis. ... 5

Manfaat Penelitian . ... 5

TINJAUAN PUSTAKA Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg). ... 6

Biomassa. ... 10

Cadangan Karbon. ... 12

Siklus Karbon ... 15

Metode Biomassa Tanaman ... 16

METODOLOGI PENELITIAN Waktu Penelitian ... 18

Bahan dan Alat ... 18

Metode Penelitian ... 19

Prosedur Penelitian ... 19

Pengumpulan Data ... 19

Analisis Data di Laboratorium. ... 21

Pemilihan Model Alometrik. ... 25

Analisis Statistik. ... 26

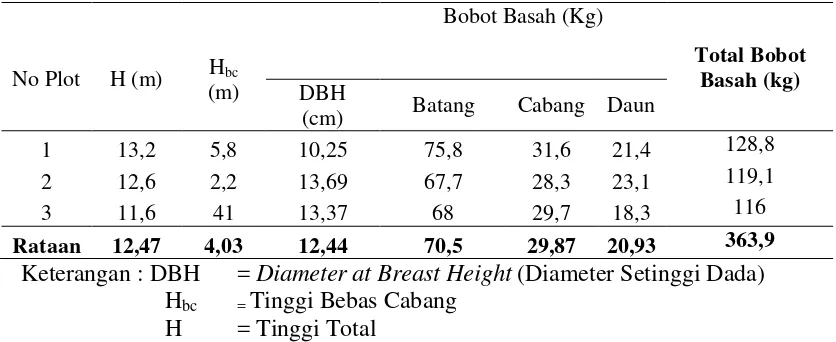

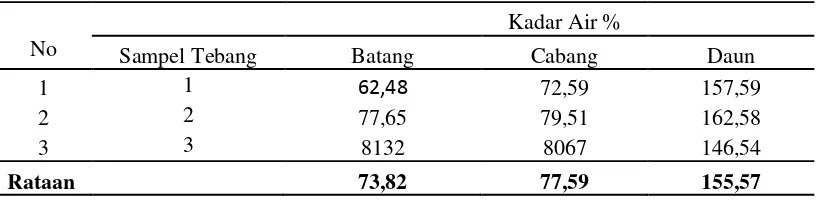

HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)…. 27 Sifat Fisik dan Kimia Bagian Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.). 29 Kadar Air. ... 29

Kadar Zat Terbang. ... 30

Kadar Abu. ... 31

Kadar Karbon. ... 32

Berat Kering. ... 36

Massa Karbon. ... 37

Model Penduga Biomassa dan Massa Karbon Karet. ... 38

Potensi Biomassa dan Karbon Perkebunan Karet Rakyat. ... 43

KESIMPULAN DAN SARAN. ... 44

DAFTAR GAMBAR

Hlm

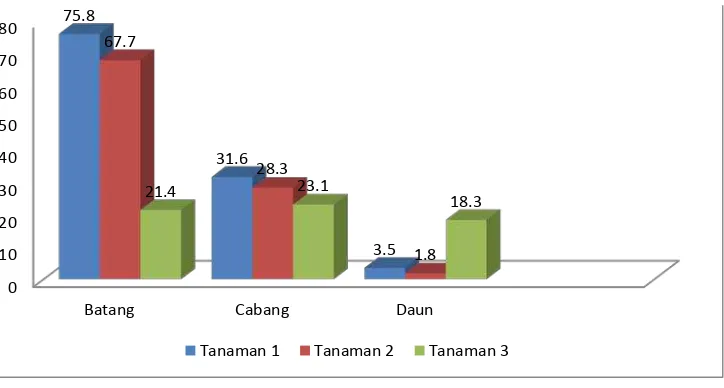

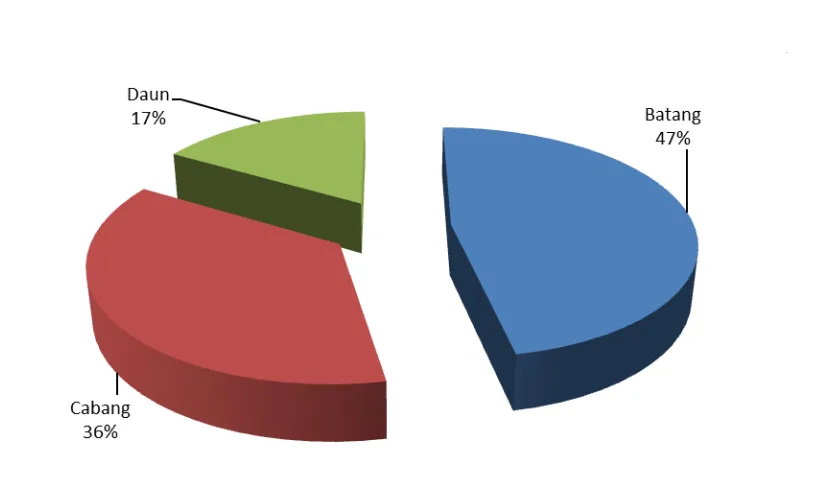

1. Bobot Basah Sampel Tebang Berdasarkan Bobot Basah Setiap Bagian Tanaman. ... 28 2. Presentase Rata-rata Kadar Karbon Sampel Tebang Pada Berbagai

Bagian Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.). ... 34 3. Variasi Rataan Kadar Air, Kadar Zat Terbang, Kadar Abu,

Berat Kering, dan Massa Karbon Terikat Sampel Tebang Pada

Setiap Bagian Tanaman Karet. ... 38

DAFTAR TABEL

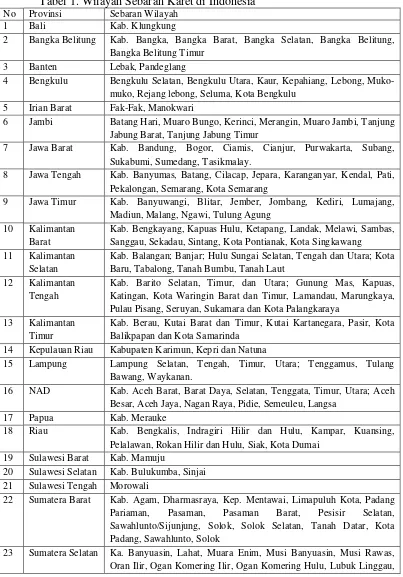

Hlm 1. Wilayah Sebaran Karet di Indonesia. ... 3

2. Karakteristik Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.). ... 27

3. Variasi Rata-rata Kadar air Sampel tebang Pada Berbagai Bagian

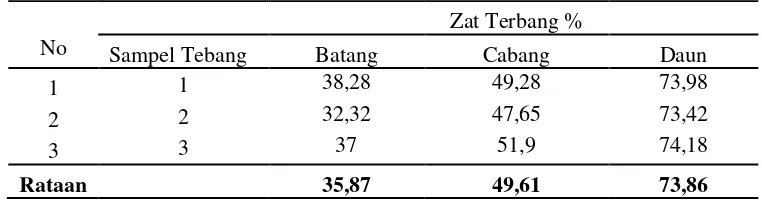

Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.). ... 29 4. Variasi Rata-rata Kadar Zat Terbang Pada Berbagai Bagian Tanaman

Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) ... 30 5. Variasi Rata-rata Kadar Abu Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian

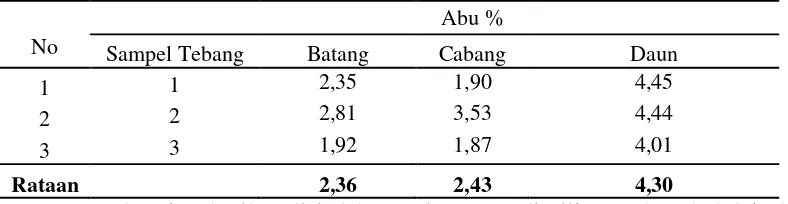

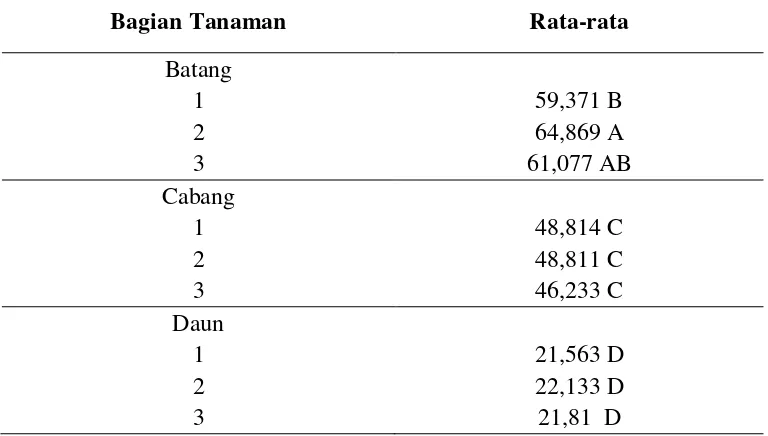

Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.). ... 31 6. Variasi Rata-rata Kadar Karbon Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.). ... 32 7. Hasil Tabel Uji Duncan Kadar Karbon Pada Setiap Bagian

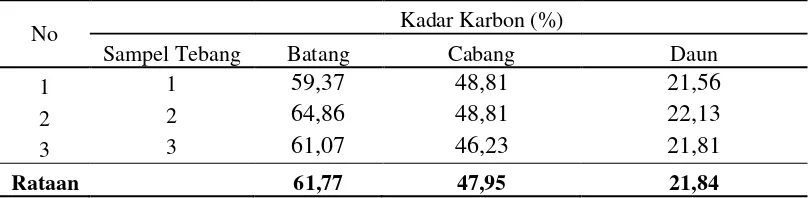

Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) . ... 35 8. Variasi Rata-rata Biomassa Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian

Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell). ... 36 9. Variasi Rata-rata Massa Karbon Sampel Tebang Pada Berbagai

Bagian Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell.). ... 37 10. Model Penduga Biomassa Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell.).. 39 11. Model Penduga Massa Karbon Tanaman Karet

(Hevea brasiliensis Muell.). ... 41 12.Potensi Biomassa dan Cadangan Karbon Perkebunan Rakyat Desa ...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat Nya penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian yang berjudul “Pendugaan Cadangan Karbon Pada Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) di Perkebunan Rakyat Desa Tarean, Kecamatan Silindak, Kabupaten Serdang Bedagai”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah membesarkan, memelihara, dan mendidik penulis selama ini. Penulis

menyampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhdi, S.Hut., M.Si dan Ibu Dr. Diana Sofia Hanafiah, SP.,MP sebagai ketua dan anggota komisi pembimbing

yang telah membimbing dan memberikan berbagai masukan berharga kepada penulis dalam penyelesaian hasil penelitian ini.

Disamping itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua staf pengajar dan pegawai Program Studi Kehutanan, serta semua rekan mahasiswa yang tak dapat disebutkan satu per satu di sini yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan hasil penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat berguna dengan baik.

Medan, Mei 2015 Penulis

ABSTRAK

EVAN SATRIA SARAGIH : Pendugaan Cadangan Karbon Pada Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) Umur 10 Tahun di Perkebunan Rakyat Desa Tarean, Kecamatan Silindak, Kabupaten Serdang Bedagai. Di bawah bimbingan MUHDI dan DIANA SOFIA HANAFIAH.

Laju perubahan areal hutan menjadi areal perkebunan cenderung sangat meningkat dari tahun ke teahun. Akibatnya luas lahan hutan akan semakin terancam keberadaanya karena dikonversi menjadi perkebunan. Untuk itu perlu diketahui bagaiman perbandingan penyerapan CO2 oleh perkebunan dibandingan dengan hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui kandungan karbon

pada setiap bagian tanaman karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) dan

mengetahui potensi cadangan karbon pada tanaman karet (Hevea

brasiliensis Muell. Arg.) umur 10 tahun di Perkebunan Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai. Metode yang digunakan untuk menduga cadangan karbon dilakukan secara dekstruktif. Pemilihan sampel tanaman dilakukan dengan purposive sampling. Persamaan terbaik untuk menduga biomassa dan karbon dipilih dengan menggunakan persamaan alometrik berdasarkan nilai R-Sq tertinggi. Hasil penelitian menunjukkan model alometrik untuk biomassa dan massa karbon adalah

W=0,540 H 1,882 dan C = 0,053 H 2,526. Potensi biomassa dan karbon tanaman karet di Perkebunan Rakyat Desa Tarean, Kecamatan Silindak, Kabupaten Serdang Bedagai masing-masing sebesar 4,92 ton/ha dan 2,61 ton/ha.

ABSTRACT

EVAN SATRIA SARAGIH: Estimation of Carbon Stock In Plant Rubber (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) Age 10 Years in People Plantation Tarean Village, District Silindak, Serdang Bedagai. Under Academic Supervision

MUHDI and DIANA SOFIA HANAFIAH.

The rate of change in forest area into plantations tend to be greatly improved from year to year. As a result of forest land will be increasingly threatened its existence as it is converted to plantations. For that to know how the ratio of the absorption of CO2 by growers compared with forests. The purpose of

this research want to know the carbon content in each section rubber tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) And determine the potential of carbon reserves in the rubber tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) Age of 10 years in people plantation Serdang Bedagai. The method of estimaty carbon stocks done destructive ends. Selection of plant samples carried out with purposive sampling. The best equation for estimating biomass and carbon selected using allometric equations based on the value of the highest R-Sq. The results showed that allometric models for biomass and carbon is W = 0,540 H1.882 and C = 0.053 H 2.526 . The potential of biomass and carbon in smallholder rubber plantations Tarean Village, District Silindak, Serdang Bedagai is 4.92 tons / ha and 2.61 tons / ha.

ABSTRAK

EVAN SATRIA SARAGIH : Pendugaan Cadangan Karbon Pada Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) Umur 10 Tahun di Perkebunan Rakyat Desa Tarean, Kecamatan Silindak, Kabupaten Serdang Bedagai. Di bawah bimbingan MUHDI dan DIANA SOFIA HANAFIAH.

Laju perubahan areal hutan menjadi areal perkebunan cenderung sangat meningkat dari tahun ke teahun. Akibatnya luas lahan hutan akan semakin terancam keberadaanya karena dikonversi menjadi perkebunan. Untuk itu perlu diketahui bagaiman perbandingan penyerapan CO2 oleh perkebunan dibandingan dengan hutan. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui kandungan karbon

pada setiap bagian tanaman karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) dan

mengetahui potensi cadangan karbon pada tanaman karet (Hevea

brasiliensis Muell. Arg.) umur 10 tahun di Perkebunan Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai. Metode yang digunakan untuk menduga cadangan karbon dilakukan secara dekstruktif. Pemilihan sampel tanaman dilakukan dengan purposive sampling. Persamaan terbaik untuk menduga biomassa dan karbon dipilih dengan menggunakan persamaan alometrik berdasarkan nilai R-Sq tertinggi. Hasil penelitian menunjukkan model alometrik untuk biomassa dan massa karbon adalah

W=0,540 H 1,882 dan C = 0,053 H 2,526. Potensi biomassa dan karbon tanaman karet di Perkebunan Rakyat Desa Tarean, Kecamatan Silindak, Kabupaten Serdang Bedagai masing-masing sebesar 4,92 ton/ha dan 2,61 ton/ha.

ABSTRACT

EVAN SATRIA SARAGIH: Estimation of Carbon Stock In Plant Rubber (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) Age 10 Years in People Plantation Tarean Village, District Silindak, Serdang Bedagai. Under Academic Supervision

MUHDI and DIANA SOFIA HANAFIAH.

The rate of change in forest area into plantations tend to be greatly improved from year to year. As a result of forest land will be increasingly threatened its existence as it is converted to plantations. For that to know how the ratio of the absorption of CO2 by growers compared with forests. The purpose of

this research want to know the carbon content in each section rubber tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) And determine the potential of carbon reserves in the rubber tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) Age of 10 years in people plantation Serdang Bedagai. The method of estimaty carbon stocks done destructive ends. Selection of plant samples carried out with purposive sampling. The best equation for estimating biomass and carbon selected using allometric equations based on the value of the highest R-Sq. The results showed that allometric models for biomass and carbon is W = 0,540 H1.882 and C = 0.053 H 2.526 . The potential of biomass and carbon in smallholder rubber plantations Tarean Village, District Silindak, Serdang Bedagai is 4.92 tons / ha and 2.61 tons / ha.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemanasan global yang terjadi di permukaan bumi merupakan akibat dari

peningkatan suhu atmosfer bumi sebagai akibat intensitas dari penggunaan bahan

bakar fosil, penebangan pohon dan perusakan pohon yang sudah tidak terkendali

lagi. Pemanasan global tersebut mengakibatkan meningkatnya intensitas efek

rumah kaca yang diterima oleh permukaan bumi. Dengan meningkatnya intensitas

efek rumah kaca tersebut, radiasi dan sinar matahari yang terjerat di atmosfer juga

lebih besar.

Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam

pembangunan nasional dan daerah. Tumbuhnya kesadaran global tentang kondisi

lingkungan dan sumber daya alam yang semakin buruk, telah mendesak seluruh

negara untuk merubah paradigma pembangunannya, dari ekonomi-konvensional

menjadi ekonomi-ekologis. Menurut Wetland International (2006) dalam

Hairiah dan Rahayu (2007), Indonesia menjadi negara penghasil

emisi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan China.

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut telah dilakukan,

salah satunya dengan meningkatkan kualitas hutan yang luasnya

semakin menurun sehingga tetap mampu mempertahankan

Konsekuensi dari perubahan iklim adalah sangat berpengaruh nyata pada

dipotong sebesar 60-80% pãda Tahun 2050, karena suhu permukaan bumi

mengalami peningkatan sebesar +2o C setiap tahun (Pedroni et al, 2009).

Peran ekosistem daratan dalam siklus karbon global merupakan topik yang

menarik bagi peneliti dan pembuat kebijakan lingkungan. Aliran karbon dari

atmosfer ke vegetasi merupakan aliran yang bersifat dua arah, yaitu pengikatan

CO2 ke dalam biomasa melalui fotosintesis dan pelepasan CO2 ke atmosfer

melalui proses dekomposisi dan pembakaran (Lasco,2002). Oleh karena itu

pengukuran secara kuantitatif C tersimpan dalam berbagai macam

penggunaan lahan perlu dilakukan. Selain itu masalah keamanan

lingkungan menjadi salah satu prasarat penting dalam perdagangan

global pada tahun 2014 ini. Pada kenyatannya sampai saat ini

pengembangan perkebunan masih berorientasi pada nilai ekonomi

produksi seperti produksi lateks pada karet, sedangkan masalah

lingkungan kurang mendapatkan perhatian yang memadai.

Karet (Hevea brasiliensis) berasal dari benua Amerika dan saat ini menyebar luas ke seluruh dunia. Karet dikenal di Indonesia sejak masa kolonial

Belanda, dan merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memberikan

sumbangan besar bagi perekonomian Indonesia. Diperkirakan ada lebih dari 3,4

juta hektar perkebunan karet di Indonesia, 85% di antaranya (2,9 juta hektar)

merupakan perkebunan karet yang dikelola oleh rakyat atau petani skala kecil, dan

sisanya dikelola oleh perkebunan besar milik negara atau swasta. Sumatra dan

Kalimantan adalah daerah penghasil karet terbesar di Indonesia dengan sentra

hektar), Jambi (444 ribu hektar), Riau (390 ribu hektar), dan Kalimantan Barat

(388 ribu hektar). Sementara Sulawesi Selatan adalah provinsi yang memiliki luas

perkebunan karet terbesar di Sulawesi yaitu sekitar 19 ribu hektar (ICRAF, 2013).

Tabel 1. Wilayah Sebaran Karet di Indonesia No Provinsi Sebaran Wilayah

1 Bali Kab. Klungkung

2 Bangka Belitung Kab. Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Belitung, Bangka Belitung Timur

3 Banten Lebak, Pandeglang

4 Bengkulu Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Kepahiang, Lebong, Muko-muko, Rejang lebong, Seluma, Kota Bengkulu

5 Irian Barat Fak-Fak, Manokwari

6 Jambi Batang Hari, Muaro Bungo, Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur

7 Jawa Barat Kab. Bandung, Bogor, Ciamis, Cianjur, Purwakarta, Subang, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalay.

8 Jawa Tengah Kab. Banyumas, Batang, Cilacap, Jepara, Karanganyar, Kendal, Pati, Pekalongan, Semarang, Kota Semarang

9 Jawa Timur Kab. Banyuwangi, Blitar, Jember, Jombang, Kediri, Lumajang, Madiun, Malang, Ngawi, Tulung Agung

10 Kalimantan Barat

Kab. Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Melawi, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang, Kota Pontianak, Kota Singkawang 11 Kalimantan

Selatan

Kab. Balangan; Banjar; Hulu Sungai Selatan, Tengah dan Utara; Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut

12 Kalimantan Tengah

Kab. Barito Selatan, Timur, dan Utara; Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kota Waringin Barat dan Timur, Lamandau, Marungkaya, Pulau Pisang, Seruyan, Sukamara dan Kota Palangkaraya

13 Kalimantan Timur

Kab. Berau, Kutai Barat dan Timur, Kutai Kartanegara, Pasir, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda

14 Kepulauan Riau Kabupaten Karimun, Kepri dan Natuna

15 Lampung Lampung Selatan, Tengah, Timur, Utara; Tenggamus, Tulang Bawang, Waykanan.

16 NAD Kab. Aceh Barat, Barat Daya, Selatan, Tenggata, Timur, Utara; Aceh Besar, Aceh Jaya, Nagan Raya, Pidie, Semeuleu, Langsa

17 Papua Kab. Merauke

18 Riau Kab. Bengkalis, Indragiri Hilir dan Hulu, Kampar, Kuansing, Pelalawan, Rokan Hilir dan Hulu, Siak, Kota Dumai

19 Sulawesi Barat Kab. Mamuju

20 Sulawesi Selatan Kab. Bulukumba, Sinjai 21 Sulawesi Tengah Morowali

22 Sumatera Barat Kab. Agam, Dharmasraya, Kep. Mentawai, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pasaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Solok Selatan, Tanah Datar, Kota Padang, Sawahlunto, Solok

Kota Pagar Alam dan Prabumulih

24 Sumatera Utara Kab. Asahan, Dairi, Serdang Bedagai, Humbang, Hasundutan, Karo, Labuan Batu, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Pakpakbharat, Serdang Berdagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Utara dan Tengah; Toba Samosir

Sumber : Ditjenbun, 2007

Menurut data statistik perkebunan Indonesia yang diterbitkan oleh

Ditjenbun tahun 2007, hanya ada 9 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia yang

tidak ditemui tanaman karet yaitu DKI-Jakarta, NTB, NTT, SULUT, Gorontalo,

SULTRA, Maluku dan Maluku Utara yang tercantum dalam Tabel 1.

Namun demikian, peranan ekosistem perkebunan dalam hal ini

karet masih didominasi dengan pemanfaatan langsung untuk pembuatan

berbagai jenis barang keperluan sehari-hari, misalnya pembuatan

sepatu, pakaian serta peralatan lainnya seperti alat olah raga dan

otomotif. Peranan karet sebagai tanaman penyerap karbon belum

menjadi perhatian oleh masyarakat. Tanaman karet memiliki peran

yang sangat besar dalam penyerapan CO2 karena memiliki kanopi

lebih lebar dan permukaan hijau daun yang luas. Tetapi pada

kenyataannya tanaman karet yang sudah tua dan produksi getahnya

tidak optimal lagi akan digantikan oleh tanaman karet yang lain

dengan cara ditebang dengan istilah replanting dan newplanting.

Replanting merupakan penanaman ulang tanaman karet setelah tanaman

lama tidak ekonomis lagi sedangkan newplanting merupakan penanaman

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfat bagi

pemerintah Indonesia khususnya pemerintah daerah Serdang Bedagai

dalam menentukan kebijakan alih guna lahan yang memperlihatkan

aspek lingkungan, khususnya penyerapan karbon.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kandungan karbon pada setiap bagian tanaman karet

(Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

2. Mengetahui potensi cadangan karbon pada tanaman karet (Hevea

brasiliensis Muell. Arg.) umur 10 tahun di Perkebunan Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai.

Hipotesis Penelitian

1. Terdapat perbedaan kandungan karbon pada setiap bagian

batang, cabang, daun pada bagian karet.

2. Terdapat potensi karbon yang besar pada tanaman karet

Perkebunan Rakyat Kabupaten Serdang Bedagai.

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan informasi

bagi para pembaca, akademika, peneliti, masyarakat umum dan pihak-pihak yang

membutuhkan terkait cadangan karbon pada tanaman karet (Hevea brasiliensis

TINJAUAN PUSTAKA

Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

Struktur botani tanaman karet ialah tersusun sebagai berikut :

Divisi : Spermatophyta

Subdivisi : Angiospermae

Kelas : Dicotyledonae

Ordo : Euphorbiales

Famili : Euphorbiaceae

Genus : Hevea

Spesies : Hevea brasiliensis Muell. Arg.. (Ditjenbun, 2007)

Tanaman karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) termasuk dalam famili Euphorbiacea, disebut dengan nama lain rambung, getah, gota, kejai ataupun

hapea. Karet merupakan salah satu komoditas perkebunan yang penting sebagai

sumber devisa non migas bagi Indonesia, sehingga memiliki prospek yang cerah.

Upaya peningkatan produktivitas tanaman tersebut terus dilakukan terutama

dalam bidang teknologi budidaya dan pasca panen ( Syakir dkk, 2010).

Tanaman karet merupakan komoditi perkebunan yang penting dalam

industri otomotif. Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) berasal dari benua Amerika dan saat ini menyebar luas ke seluruh dunia. Karet dikenal di Indonesia

sejak masa kolonial Belanda, dan merupakan salah satu komoditas perkebunan

yang memberikan sumbangan besar bagi perekonomian Indonesia. Diperkirakan

ada lebih dari 3,4 juta hektar perkebunan karet di Indonesia, 85% diantaranya (2,9

skala kecil, dan sisanya dikelola oleh perkebunan besar milik negara atau swasta

(Prahmono, 2013).

Karet juga merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia

sehari-hari, hal ini terkait dengan mobilitas manusia dan barang yang memerlukan

komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendaraan, conveyor belt, sabuk transmisi, dock fender, sepatu dan sandal karet. Kebutuhan karet alam maupun karet sintetik terus meningkat sejalan dengan meningkatnya standar hidup

manusia. Kebutuhan karet sintetik relatif lebih mudah dipenuhi karena sumber

bahan baku relatif tersedia walaupun harganya mahal, akan tetapi karet alam

dikonsumsi sebagai bahan baku industri yang diproduksi sebagai komoditi

perkebunan (Anwar, 2006).

Ciri-ciri morfologi tanaman karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) adalah tanaman yang mempunyai batang yang dapat menghasilkan getah yang disebut

lateks. Jika dilihat dari morfologinya karet tumbuh tinggi mencapai 15-25 meter,

serta batang tanaman besar. Tanaman ini biasanya tumbuh lurus dan memiliki

percabangan yang tinggi ke atas. Daun karet terdiri dari tangkai daun utama (3-20

cm) dan tangakai anak daun (3-10 cm) yang berbentuk eliptis, memanjang dengan

ujung meruncing. Tepinya rata dan gundul, tidak tajam. Bunga karet terdiri dari

bunga jantan dan bunga betina. Bunga karet memiliki pembagian ruang yang

jelas. Jumlah ruang biasanya tiga, kadang-kadang sampai enam ruang. Garis

tengah buah berukuran 3-5 cm. Biji Karet mempunyai morfologi kulit keras,

besar, berwarna cokelat kehitaman dengan bercak-bercak yang membentuk pola

Secara umum ada dua jenis karet, yaitu karet alam dan karet sintetis.

Setiap jenis karet mempunyai/memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga

keberadaannya saling melengkapi. Saat ini karet yang digunakan di Industri terdiri

dari karet alam dan karet sintetis. Adapun kelebihan yang dimiliki karet alam

adalah: (a) memiliki daya lenting dan daya elastisitas yang tinggi, (b) memiliki

plastisitas yang baik sehingga pengolahannya mudah, (c) mempunyai daya aus

yang tinggi, (d) tidak mudah panas (low heat build up) dan memiliki daya tahan yang tinggi terhadap keretakan (groovecracking resistance) (Damanik dkk., 2010). Syarat-syarat tumbuh tanaman karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) menurut Syakir dkk (2010) adalah sebagai berikut :

A.Iklim

Daerah yang cocok adalah pada zone antara 15o LS dan 150 LU, dengan suhu

harian 25 – 30oC.

B. Curah hujan

Tanaman karet memerlukan curah hujan optimal antara 2.000-2.500 mm/tahun

dengan hari hujan berkisar 100 s/d 150 HH/tahun. Lebih baik lagi jika curah hujan

merata sepanjang tahun. Sebagai tanaman tropis, karet membutuhkan sinar

matahari sepanjang hari, minimum 5- 7 jam/hari.

C. Tinggi tempat

Tanaman karet tumbuh optimal pada dataran rendah dengan ketinggian 200 m –

400 m dari permukaan laut (dpl). Pada ketinggian > 400 m dpl dan suhu harian

lebih dari 30oC, akan mengakibatkan tanaman karet tidak bisa tumbuh dengan

D. Angin

Kecepatan angin yang terlalu kencang pada umumnya kurang baik untuk

penanaman karet. Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan

berbatang besar. Tinggi pohon dewasa mencapai 15 - 25 m. Batang tanaman

biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi di atas.

E. Tanah

Berbagai jenis tanah dapat sesuai dengan syarat tumbuh tanaman karet baik tanah

vulkanis maupun alluvial. Pada tanah vulkanis mempunyai sifat fisika yang cukup

baik terutama struktur, tekstur, solum, kedalaman air tanah, aerasi dan drainase,

tetapi sifat kimianya secara umum kurang baik karena kandungan haranya rendah.

Sedangkan tanah alluvial biasanya cukup subur, tetapi sifat fisikanya kurang baik

sehingga drainase dan aerasenya kurang baik. Derajat keasaman mendekati

normal cocok untuk tanaman karet, yang paling cocok adalah pH 5-6. Batas

toleransi pH tanah adalah 4-8. Sifat-sifat tanah yang cocok pada umumnya antara

lain; aerasi dan drainase cukup, tekstur tanah remah, struktur terdiri dari 35%

tanah liat dan 30% tanah pasir, kemiringan lahan <16% serta permukaan air tanah

< 100 cm.

Untuk di daerah tropis sendiri tanaman karet tumbuh baik. Daerah yang

cocok untuk tanaman karet adalah pada zone antara 15o LS dan 15o LU. Bila

ditanam di luar zone tersebut, pertumbuhannya agak lambat, sehingga memulai

produksinya pun lebih lambat. Tanaman karet tumbuh optimal di dataran rendah,

yakni pada ketinggian sampai 200 meter di atas permukaan laut. Makin tinggi

Ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut tidak cocok lagi untuk

tanaman karet (Budiman, 2012).

Biomassa

Tanaman perkebunan memiliki sitematika proses fotosintesis menyerap

CO2 atmosfer bumi dan energi matahari dan disimpan dalam bentuk biomassa

(stok karbon). Biomassa merupakan jumlah total materi organik tanaman yang

hidup di atas tanah yang dihasilkan sebagai berat kering tanaman per unit areal.

Menurut Whitten et al., (1984) dalam Hadi (2007) yang mengartikan biomassa sebagai jumlah total berat kering semua bagian tumbuhan hidup, baik seluruh atau

hanya sebagian tubuh organisme, populasi, atau komunitas yang dinyatakan dalam

berat kering per oven per unit area.

Menurut Cinton dan Novelli (1984) dalam Kusmana (1993) biomassa tersusun oleh senyawa karbohidrat yang terdiri atas elemen karbon, hidrogen, dan

oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis tanaman. Biomassa dibedakan

menjadi dua kategori yaitu biomassa di atas permukaan tanah (aboveground) dan biomassa di bawah permukaan tanah (belowground). Biomassa di atas permukaan tanah adalah bobot bahan organik per unit luasan waktu tertentu yang

dihubungkan ke suatu fungsi sistem produktivitas, umur tegakan, dan distribusi

organik.

Biomassa di bawah permukaan tanah umumnya 40 % dari total biomassa

berupa akar .Nilai estimasi biomassa di bawah permukaan tanah suatu pohon tidak

kurang dari 15 % dari biomassa di atas permukaan tanah (Mac Dicken 1997

Dalam penelitian yang dilakukan di Perkebunan karet yang terletak di

Xishuangbanna Tropical Botanical Garden di dapat hasil yang menunjukkan bahwa kandungan biomassa yang terkandung di dalam tanman karet dan stok C

dipengaruhi oleh rotasi tanaman. Semakin besar rotasi tanaman maka semakin

besar pula kandungan biomassa dan stok C (Nizami et al, 2014).

Selain itu biomassa di bawah tanah dapat dihitung dengan berdasarkan

biomassa di atas tanah dibagi dengan rasio tajuk – akar. Menurut nilai rasio tajuk

akar tergantung kondisi lahan yaitu untuk lahan hutan tropik basah atau upland

normal bernilai 4, sedangkan untuk daerah selalu basah bernilai lebih dari 10 dan

pada lahan yang memiliki kesuburan sangat rendah bernilai 1. Nilai rasio akar –

tajuk hutan sekunder dalam ekosistem tropis sebesar 0,1 (Hairiah dan Rahayu,

2007).

Cadangan karbon

Karbon merupakan suatu unsur yang diserap dari atmosfer dan disimpan di

dalam biomassa vegetasi melalui proses fotosintesis. Berbagai faktor seperti

iklim, topografi, karakteristik lahan, komposisi dan jenis tanaman serta perbedaan

siklus pertumbuhan hutan dapat mempengaruhi tingkat penyerapan karbon di

hutan dan perkebunan (Cesylia, 2009).

Menurut Whitmore (1985) dalam Hadi (2007) umumnya karbon menyusun 45 – 50 % dari biomassa tumbuhan sehingga karbon dapat diduga dari

setengah jumlah biomassa. Karbon menyususn sebagian besar bahan kering

batang pohon yang jatuh ke tanah, dan sebagai material yang sukar lapuk di dalam

tanah.

Wibowo (2010) menyebutkan bahwa terdapat lima sumber karbon, yakni :

1. Karbon di atas permukaan tanah

a. Biomassa pohon. Karbon pohon merupakan salah satu sumber karbon

yang sangat penting dalam ekosistem hutan karena sebagian besar karbon

hutan berasal dari biomassa pohon.

2. Biomassa tumbuhan bawah. Tumbuhan bawah meliputi semak belukar

yang berdiameter batang , 5 cm, tumbuhan menjalar, rumput dan gulma.

3. Nekromassa

Merupakan batang pohon mati baik yang masih tegak atau telah tumbang

dan tergeletak di permukaan tanah yang merupakan komponen penting

dari C.

4. Serasah

Merupakan bagian tanman yang gugur berupa daun dan ranting-ranting

yang terletak di permukaan tanah.

5. Bahan organik tanah

Merupakan sisa tanaman, hewan dan manusia yang ada di permukaan dan

di dalam tana. Seluruh bagiannya dirombak oleh organisme tanah sehingga

menjadi lapuk dan menyatu dengan tanah.

Menurut Muhdi (2012) yang melakukan penelitian pada hutan alam di

Kalimantan Timur menjelaskan bahwa rata-rata karbon berdasarkan ukuran

diameter memiliki kadark arbon yang bervarias, yaitu kadar karbon yang terdapat

40,29-53,12%. Rata-rata kadar karbon terkecil terdapat pada daun sebesar 19,61 %,

dengan kisaran kadar karbon rata-rata 15,31-22,58% dikarenakan daun memiliki

kadar zat terbang dan kadar abu yang tinggi. Besarnya kadar karbon dalam suatu

bagian tanaman tergantung pada kadar abu dan zat terbangnya. Semakin tinggi

kadar zat terbang dan kadar abu maka karbon akan semakin sedikit dan

sebaliknya.

Menurut penelitian yang dilakukan (Kongsager et al ,2012) perkebunan karet dapat menyimpan cadangan stok Carbon diatas permukaan tanah per hektare

213,6 tC/ha. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding tanaman yang lain seperti

jeruk, sawit dan kelapa. Hal ini diakibatkan oleh sruktur tanaman karet itu sendiri

dan rotasi dari tanaman karet itu sendiri. Selain itu pengubahan tanman karet

menjadi tegakan permanen seperti kayu juga sangat meningkatkan

kemampuannya dalam menyerap karbon.

Kusuma (2009) Menambahkan bahwa rata-rata kadar karbon tertinggi

terdapat pada pangkal batang sebesar 61, 62 %, merupakan kadar karbon terbesar

dari semua bagian pohon. Sedangkan Hilmi (2003) berpendapat bahwa kadar

karbon yang terkecil terdapat pada bagian daun. Daun memiliki kadar zat terbang

tertinggi karena daun tersusun atas klorofil a dan klorofil b dengan berat molekul

tinggi sehingga meningkatkan kadar abu pada proses karbonisasi tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh PUSLITBANG (2010)

menjelaskan bahwa cadangan karbon pada berbagai jenis dan umur tanaman

berbeda-beda. Cadangan karbon cenderung semakin besar dengan meningkatnya

umur tanaman.. Hutan tanaman untuk jenis-jenis pohon berdaur panjang memiliki

hidup di hutan alam. Jenis pohon daur pendek dihutan tanaman yang memiliki

prospek menyimpan karbon dalam jumlah besar.

Menurut Kindermann dan Brown (1993) dalam Hariyadi (2005) tempat penyimpanan dan fluks C dalam ekosistem hutan tropik tergantung pada

perubahan dinamika stock carbon di vegetasi dan tanah, ketersediaan kandungan hara dan kondisi iklim setempat. Sebagian carbon yang terfiksasi dari fotosintesis

akan ditransfer ke sistem perairan melalui sungai sebagai bahan organik terlarut,

dan jumlahnya untuk daerah tropis basah sekitar 0.1 x 10-6 Mt ha-1 th-1 (Hall et al.

1992 dalam Brown et al. 1984).

Menurut MacDicken (1997), penurunan emisi karbon dapat dilakukan

dengan cara sebagai berikut :

a. Mempertahankan cadangan karbon yang telah ada dengan mengelola

hutan lindung, mengendalikan deforestasi, menerapkan praktek silvikultur

yang baik, mencegah degradasi lahan gambut, dan memperbaiki

pengelolaan cadangan bahan organik tanah.

b. Meningkatkan cadangan karbon melalui penanaman tanaman berkayu.

c. Mengganti bahan bakar fosil dengan bahan bakar yang dapat diperbarui

secara langsung maupun tidak langsung (angin, biomasa, aliran air),

radiasi matahari, atau aktivitas panas bumi

Siklus Karbon

Siklus Karbon merupakan proses penyerapan emisi karbon, yang hasil

akhirnya adalah akumulasi atau stok karbon ditegakan atau pohon yang berda di

hutan. Neraca karbon akan menggambarkan perubahan stok karbon dari waktu ke

yang mengukur hasil yang terjadi pada siklus karbon ini yaitu : 1) Produksi

Primer Bruto (gross Primary production) yang merupakan penyerapan karbon dari atmosfer melalui proses fotosintesis dengan bantuan energi matahari dan

klorofil pada vegetasi; 20 Produksi Primer Netto (Net Primary Production) merupakan gambaran jumlah energi yang difiksasi menjadi bahan kimia (karbon)

oleh vegetasi dikurangi energi respirasi oleh vegetasi (autotrophic) berupa pelepasan karbon dioksida ke atmosfer; dan Produksi Ekosistem Netto (Net Ecosystem Production), merupakan gambaran metabolisme ekositem total yaitu pembentukan bahan organik (karbon) netto disuatu ekosistem (Hairiah et al. 2001).

Neraca karbon juga merupakan cermin kualitas tata kelola ekosistem

hutan. Faktor penting yang terkait mempengaruhi neraca karbon antaralain: 1)

Faktor yang mempengaruhi siklus karbon (fotosintesis, respirasi, dan

dekomposisi) ; 2) Faktor prasyarat berupa kepastian ruang kelola, kepastian

bentuk penggunaan/pengelolaan, kepastian hak pengelolaan, yang dijamin secara

legal; dan faktor harmonisasi kepentingan para pihak di dalam pengelolaan

ekosistem hutan, untuk pencapaian tujuan ekonomi, sosial dan lingkungan

(Brown, 1997).

Model Biomassa Tanaman

Metode estimasi dilakukan dengan menggunakan perkiraan-perkiraan

volume kulit sampai batang bebas cabang dan dirubah menjadi biomassa, dan

yang kedua adalah menggenuakan persamman regresi biomassa.

Proses menganalisis hubungan nilai dengan biomassa dilakukan

menggunakan program Microsof excel atau software SPSS. Pemilihan model terbaik menggunakan koefisien determinasi yang sesuai (R2adj) dan Root Mean

Square Error (RMSE) yang paling rendah. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi yang terkoreksi maka semakin besar peran nilai peubah tersebut

dalam menjelaskan nila biomassa atar permukaan.

Proses menganalisis hubungan nilai dengan biomassa ditunjang dengan

metode allometrik. Metode allometrik merupakan metode pengukuran

pertumbuhan yang dinyatakan dalam hubungan-hubungan eskponensial atau

logaritma antar bagian tanaman yang terjadi secara seimbang dan proporsional

(Parresol,1999).

Metode ini pertama kali ditemukan oleh Kittredge (1994) dalam formulasi

logaritmik sbb:

Y = aXb

Keterangan :

Y = Variabel bergantung (dalam hal ini kandungan biomassa)

X = Variabel bebas (dalam hal ini dapat berupa diameter batang atau tinggi

Pohon)

METODOLOGI PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September - November 2014.

Penelitian dilaksanakan di Perkebunan Karet Rakyat Desa Tarean,Kecamatan

Silindak Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Analisis data

dilakukan di Laboratorium Teknologi Hasil Hutan, Fakultas Pertanian,

Universitas Sumatera Utara dan di Laboratorium Kimia Hasil Hutan, Fakultas

Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah chainsaw untuk penebangan, pita ukur untuk mengukur diameter,walking stick untuk mengukur tinggi total dan tinggi bebas cabang, tali rafia,timbangan untuk menimbang

sampel tebang, oven untuk mengeringkan sampel tebang, kamera digital,

kalkulator, alat tulis menulis, personal computer dan Software SAS (Statistical Analysis System).

Bahan dalam penelitian ini adalah tanaman (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) di Perkebunan Rakyat Desa Tarean, Kecamatan Silindak, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, peta tutupan lahan Kabupaten Serdang

Bedagai, bagian tanaman yang terdiri dari batang, cabang, daun. Bahan

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu metode destructive adalah metode yang melakukan pengerusakan/penebangan pada tegakan karet dan

metode purposive sampling yang dalam hal ini digunakan khusus untuk menduga cadangan karbon di Perkebunan Rakyat.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian ini meliputi pengumpulan data dan informasi yang

dibutuhkan, serta menganalisis sesuai kebutuhan. Tahapan kegiatannya sebagai

berikut:

1. Pengumpulan Data

Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan. Data tersebut antara

lain data diameter, tinggi total, tinggi bebas cabang, dan berat basah

masing-masing fraksi tegakan yang di tebang untuk selanjutnya dianalisis dan diperoleh

model alometrik terbaik.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya, baik data yang

dikeluarkan instansi terkait, penelitian sebelumnya, maupun literatur pendukung

lainnya.

2. Analisis Data di Lapangan

Pengukuran Plot untuk Pengambilan sampel tanaman

1. Buat 3 plot berukuran masing-masing 20 m x 20 m yang letaknya

2. Setiap plot tanaman dilakukan inventarisasi untuk mengukur tinggi, diameter,

tinggi bebas cabang dan tinggi total untuk menduga keragaman populasi dari

plot tersebut.

3. Data Inventarisasi disajikan dalam tally sheet

4. Dengan jarak tanaman 7 m x 7 m, maka diperoleh banyaknya tegakan karet

dalam 1 (satu) plot sebanyak 9 (sembilan) tanaman.

5.Setiap plot tanaman diambil satu tanaman sebagai sampel tebang (tanaman

contoh terpilih). Jadi ada 3 (tiga) tanaman contoh berumur 10 tahun yang akan

digunakan untuk analisa laboratorium.

6.Jumlah tanaman contoh untuk pemubuatan model alometrik yaitu sebanyak 9

(sembilan) tanaman yang berasal dari data tanaman kelas umur 5 tahun, 10

tahun, dan 15 tahun masing-masing 3 (tiga) tanaman contoh.

7. Sampel penebangan berasal dari tanaman yang sehat dan bebas hama dan

penyakit serta memiliki tinggi bebas cabang diatas 1,3 m dan diameter 20 cm

8. Penebangan dilakukan pada ketinggian 1 m dari atas permukaan tanah.

Pengukuran tinggi total tanman juga dilakukan setelah pohon contoh rebah.

Tinggi total merupakan panjang total pohon contoh yang telah rebah hingga

ujung tajuk ditambah panjang tunggak yang tersisa di tanah.

9. Pengukuran tinggi bebas cabang juga dilakukan dengan mengukur panjang

batang mulai dari tunggak hingga cabang pertama yang mempengaruhi

Pengambilan Bagian Contoh Pohon dan Penimbangan Berat Basah

1. Sebelum dilakukan pembagian fraksi tanaman, terlebih dahulu dilakukan

penimbangan terhadap berat total batang, cabang dan daun..

2. Pembagian fraksi tanaman contoh dilakukan untuk memisahkan bagian-bagian

biomassa batang, cabang, dan daun yang bertujuan agar analisa laboratorium

lebih terwakili.

3. Sampel batang diambil pada 1,3 m dimulai dari tunggak yang tersisa pada

permukaan tanah. Masing-masing sampel batang tiap tegakan tebang dibuat 3

ulangan. Dimana tiap ulangan diambil sebanyak 200 gram.

4. Untuk sampel cabang dan daun dibuat 3 ulangan juga sebanyak 200 gram.

5. Semua sampel yang telah ditimbang langsung dimasukkan ke dalam plastik

sampel untuk menjaga pengaruh kadar air di sekitarnya, lalu diberi label

sebagai penanda.

3. Pengumpulan Data di Laboratorium

Pengukuran Kadar Air

Contoh Uji kadar air batang dibuat dengan ukuran sampel 2 cm x 2 cm x 2

cm. Sedangkan contoh uji dari bagian daun diambil dari masing-masing 200

gram. Cara pengukuran kadar air contoh uji adalah sebagai berikut:

1. Contoh uji ditimbang berat basahnya

2. Contoh uji dikeringkan dalam tanur suhu 103 ± 2oC sampai tercapai

berat konstan, kemudian dimasukkan ke dalam desikator dan

ditimbang berat keringnya.

3. Penurunan berat contoh uji yang dinyatakan dalam persen terhadap

Nilai kadar air dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Dimana :

Ka = Kadar air yang diukur (dalam persen terhadap berat kering tanur

karet).

Ba = Berat awal contoh uji karet sebelum dikeringkan dalam tanur.

Bkt = Berat contoh uji karet kering tanur, yaitu berat konstan contoh

uji karet setelah disimpan selama 15 menit dalam desikator.

Besarnya biomassa dapat diketahui dengan menggunakan perhitungan

berat kering. Berat kering dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Keterangan :

BK = Berat kering tanur (kg)

BB = Berat basah (kg)

Ka = Persen kadar air (%).

Pengukuran Kadar karbon

Pengukuran kadar karbon dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penentuan Kadar Zat Terbang

Prosedur penentuan zat terbang menggunakan American Society For Testing Material (ASTM) 5832-98. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

% 100 Bkt

Bkt -Ba (%)

a. Sampel dari tiap bagian batang dipotong menjadi bagian-bagian kecil

sebesar batang korek api, sedangkan sampel bagian daun dicincang

b. Sampel kemudian dioven pada suhu 80oC selama 48 jam

c. Sampel kering digiling menjadi serbuk dengan mesin penggiling

(willey mill),

d. Serbuk hasil gilingan disaring dengan alat penyaring (mesh screen) berukuran 40-60 mesh

e. Serbuk dengan ukuran 40-60 mesh dari contoh uji sebanyak ± 2 gr,

dimasukkan ke dalam cawan porselin, kemudian cawan ditutup rapat

dengan penutupannya, dan ditimbang dengan timbangan Sartorius.

f. Contoh uji dimasukkan ke dalam oven listrik bersuhu 950oC selama 2

menit. Kemudian langsung didinginkan dalam desikator dan

selanjutnya ditimbang.

g. Selisih berat awal dan akhir yang dinyatakan dalam persen terhadap

berat kering contoh uji merupakan kadar zat terbang.

Pengukuran persen zat terbang terhadap sampel dari tiap bagian tanaman

dilakukan sebanyak tiga kali ulangan.

Rumus Penentuan Kadar abu :

Kadar Zat Terbang =

Dimana :

A = Berat kering tanur pada suhu 105oC

B = Berat contoh uji dikurangi berat berat cawan dan sisa contoh uji berat

2. Penentuan Kadar Abu

Prosedur penentuan zat terbang menggunakan American Society For Testing Material (ASTM) 2866-94. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

a. Sisa contoh uji dari penentuan kadar zat terbang dimasukkan ke dalam

oven listrik bersuhu 900oC selama 6 jam.

b. Selanjutnya dimasukkan ke dalam desikator dan kemudian ditimbang

untuk mencari berat akhirnya.

c. Berat akhir (abu) dinyatakan dalam persen terhadap berat kering tanur

contoh uji merupakan kadar abu contoh uji.

Pengukuran persen zat terbang terhadap sampel dari tiap bagian tanaman

dilakukan sebanyak tiga kali ulangan.

Persentase Kadar abu dihitung dengan rumus:

Kadar abu =

3. Penentuan Kadar Karbon

Penentuan kadar karbon contoh uji dari tiap bagian tanman menggunakan

Standar Nasional Indonesia (SNI) 06-3730-1995, dimana kadar karbon contohuji

merupakan hasil pengurangan 100% terhadap kadar zat terbang dan kadar abu.

Penentuan kadar karbon terikat (fixed carbon) ditentukan berdasarkan rumus berikut ini:

Kadar karbon terikat arang (%) = 100%-kadar zat terbang arang(%)-kadar

Penyusunan Model Alometrik

Penelitian ini merupakan penelitian yang membutuhkan data tanaman dari

berbagai kelas umur yang berasal dari satu tim peneliti dalam menyusun model

yang signifikan dan terbaik. Jumlah sampel yang dibutuhkan dalam menyusun

persamaan alometrik yaitu sebanyak 9 (sembilan) tanaman tebang yang berasal

dari kelas umur 5 tahun, 10 tahun dan 15 tahun masing-masing sebanyak 3 (tiga)

tanaman contoh.

Data tersebut akan digabung dan akan dibuat model persamaan alometrik

penaksiran biomassa dan karbon tanman serta bagian-bagian tanaman satu atau

lebih peubah dimensi tanaman berikut:

Ŷ= βo + β1D + β2D2

Ŷ= βoD81

Ŷ= βo + β1D2

H

Ŷ= βoDβ1 Hβ2

Keterangan :

Ŷ = Taksiran nilai biomassa atau karbon tanaman (kg/tanaman)

D = Diameter tanman (dbh) (cm)

H = Tinggi tanaman (m)

βo , β1, β2 = Konstanta (parameter) regresi

Pemilihan Model Alometrik Terbaik

Persamaan regresi terbaik akan dipilih dari model-model hipotetik di atas

dengan menggunakan berbagai kriteria statistik, yakni goodness of fit, koefisien determinasi (R2), analisis sisa serta pertimbangan kemudahan untuk pemakaian,

Analisis Data

• Hasil pendugaan simpanan karbon yang telah diperoleh akan diuji secara

statistik dengan rancangan percobaan yang sesuai. Rancangan percobaan

yang dipakai adalah rancangan tersarang (nested design). Model Persamaan:

Yijk = µ+ Ti + βj(i) + ∑(ij)k i= 1, 2,3,

j = 1,2,3

k = 1,2,3

Dimana :

Yijk = Respon banyaknya kandungan karbon perkebunan ke-i, vegetasi

ke-j dan ulangan ke-k

µ = Rataan Umum

Ti = Pengaruh faktor perkebunan ke-i terhdap respon

βj(i) = Pengaruh vegetasi ke-j yang tersarang pada perkebunan ke-i

∑(ij)k = Pengaruh galat acak respon pada perkebunan ke-i, vegetasi ke-j

yang tersarang pada perkebunan ke-i dan ulangan ke-k

Analisis perbedaan kadar karbon pada bagaian-bagian pohon dilakukan analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) Terpilih.

Hasil inventarisasi yang dilakukan untuk memilih tanaman contoh yang

dilakukan dengan metode purposive sampling menunjukkan bahwa diameter terkecil tanman karet yaitu sebesar 10,25 cm dan diameter terbesar adalah 13,69

cm. Pada diameter 10,25 memiliki tinggi total sebesar 13,2 m, sedangkan pada

diameter 13,69 memiliki tinggi total sebesar 12,6 m dan pada diameter 13,37

memiliki tinggi total 11,6 m. Rataan kelas diameter tanaman karet yang ditebang

dan dijadikan tanaman contoh adalah 12,44 cm, rataan tinggi bebas cabang

sebesar 4.03 m serta tinggi total sebesar 12,47 m.

Tabel 2. Karakteristik Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

No Plot H (m) Hbc Keterangan : DBH = Diameter at Breast Height (Diameter Setinggi Dada)

Hbc = Tinggi Bebas Cabang H = Tinggi Total

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa bobot basah

masing-masing tanaman karet dan masing-masing-masing-masing bagiannya berbeda-beda. Perbedaan

tersebut disebabkan komposisi penyusun tiap bagian tanman tersebut. Pada bagian

batang lebih banyak diisi oleh selulosa, hemiselulosa, lignin dan zat ekstraktif

Bobot basah tertinggi terdapat pada tanaman contoh 1 (satu) dengan

diameter 10,25 cm yaitu sebesar 128,8 kg. Sedangkan bobot basah terendah

terdapat pada tanaman contoh 3 (tiga) dengan diameter 13,37 cm yaitu sebesar

116 kg. Untuk bagian-bagian tanaman karet, bobot basah tertinggi terdapat pada

batang, kemudian cabang dan bagian terkecil adalah daun.

0

Tanaman 1 Tanaman 2 Tanaman 3

Gambar 2. Bobot Basah Sampel Tebang Berdasarkan Bobot Basah Setiap Bagian Tanaman

Rata-rata bobot basah masing-masing tanaman karet yang dijadikan

contoh yaitu batang sebesar 70,5 kg, cabang sebesar 29,87 kg dan daun sebesar

20.93 kg. Rata-rata total dari keseluruhan tanaman contoh yaitu sebesar 363,9 kg.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Muhdi et al. (2014) di perkebunan sawit menyatakan bahwa rata-rata berat basah terbesar berasal dari

batang yakni 1.400,4 kg atau 84,45% dari total biomassa pohon.Selain itu bagian

batang memiliki bobot basah yang paling tinggi disebabkan oleh kemampuan

menyimpan air yang juga tinggi, sedangkan daun hanya memiliki ukuran yang

Berdasarkan hubungan diameter dan tinggi tanaman karet terhdap bobot

basahnya tidak memperlihatkan hubungan yang linear. Hal ini dapat dilihat bahwa

pada diameter terkecil yaitu sebesar 10,25 cm dengan tinggi total 13,2 m memiliki

total bobot basah sebesar 128,8 kg, sementara pada diameter 13,69 cm dan tinggi

total 12,6 m memiliki total bobot basah sebesar 119,1 kg. Untuk itu dibutuhkan

suatu model non linear untuk menduga biomassa dan massa karbon tanaman karet

umur 10 tahun yang akan dijelaskan selanjutnya.

Sifat Fisik dan Kimia Bagian Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

1. Kadar Air

Kadar air diartikan sebagai bobot air yang terdapat di dalam kayu terhdap

bobot kering tanur yang dinyatakan dalam persen. Hasil Analisis laboratorium

menunjukkan bahwa terdapat variasi kadar air berdasarkan bagian tanman karet

yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Variasi Rata-rata Kadar air Sampel tebang Pada Berbagai Bagian Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

Bagian tanaman karet yang paling tinggi kadar airnya yaitu pada bagian

daun dengan rata-rata sebesar 155,57 %. Kadar air untuk bagian cabang memiliki

rata-rata sebesar 77,59 %. Kadar air terendah terdapat pada bagian batang yaitu

sebesar 73,82 %. No

Kadar Air %

Sampel Tebang Batang Cabang Daun

1 1 62,48 72,59 157,59

2 2 77,65 79,51 162,58

3 3 8132 8067 146,54

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Onrizal (2004) di Taman Nasional

Danau Sentarum, Kalimantan Barat menyatakan bahwa kadar air terendah

terdapat pada bagian batang. Hal ini disebabkan karena batang lebih banyak

disusun oleh selulosa, hemiselulosa dan lignin serta zat ekstraktif sehingga bagian

batang sedikit terisi oleh air. Sedangkan pada bagian daun tersusun atas rongga

stomata yang sedikit diisi oleh bahan penyusun kayu seperti selulosa,

hemiselulosa dan lignin Hal yang sama juga ditambahkan Amira (2008) dimana

daun memiliki kadar air yang tinggi karena merupakan unit fotosintesis yang pada

umumnya memiliki banyak rongga sel yang diisi oleh air dan unsur hara mineral.

2. Kadar Zat Terbang

Zat terbang menunjukkan kandungan zat-zat yang mudah menguap dan

hilang pada pemanasan 950 oC yang tersusun dari senyawa alifatik, terpena serta

fenolik. Rata-rata kadar zat terbang berbagai bagian tanaman karet memiliki

presentase rata-rata yang berbeda yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Variasi Rata-rata Kadar Zat Terbang Pada Berbagai Bagian Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

No

Zat Terbang %

Sampel Tebang Batang Cabang Daun

1 1 38,28 49,28 73,98

2 2 32,32 47,65 73,42

3 3 37 51,9 74,18

Rataan 35,87 49,61 73,86

Berdasarkan hasil analisis laboratorium yang disajikan dalam Tabel. 4,

kadar zat terbang terbesar terdapat pada bagian daun dengan presentase rataan

73,86%. Presentase rataan kadar zat terbang pada bagian cabang yaitu sebesar

sebesar 35,87%. Menurut Hilmi (2003), kadar zat terbang tertinggi yang

ditemukan pada bagian daun diakibatkan oleh karena memiliki kadar zat terbang

tertinggi karena daun tersusun atas klorofil a dan klorofil b dengan bobot molekul

tinggi sehingga meningkatkan kadar abu pada proses karbonisasi.

3. Kadar Abu

Jumlah Kadar abu dan kadar zat terbang memiliki hubungan terbalik.

Semakin tinggi kadar karbon terikat dalam kayu, maka semakin rendah kadar abu

dan zat terbang. Kadar abu merupakan kadar oksika logam yang tersisa pada

pemanasan tinggi, yang terdiri dari mineral-mineral terikat kuat seperti kalsium,

kalium dan magnesium. Abu merupakan sisa dari pembakaran bahan-bahan yang

mengandung bahan organik. Variasi rata-rata kadar abu pada setiap bagian tanman

karet disajikan dalam Tabel 5.

Tabel 5. Variasi Rata-rata Kadar Abu Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

No

Abu %

Sampel Tebang Batang Cabang Daun

1 1 2,35 1,90 4,45

2 2 2,81 3,53 4,44

3 3 1,92 1,87 4,01

Rataan 2,36 2,43 4,30

Berdasarkan hasil analisis laboratorium yang disajikan pada Tabel 5, kadar

abu terbesar terdapat pada bagian daun dengan presentase rataan 4,30%.

Presentase rataan kadar abu pada bagian cabang yaitu sebesar 2,43%, sedangkan

presentase rataan kadar abu terkecil terdapat pada bagian batang yaitu sebesar

2.36%. Daun memiliki kadar abu terbesar dikarenakan daun mengandung lebih

mengakibatkan pada proses pengabuan bahan organik akan mengalami

pembakaran dan menyisakan bahan anorganik.

Menurut Alpian (2011), nilai kadar abu pada berbagai bagian tanaman

memiliki perbedaan dikarenakan kandungan bahan organik yang berbeda pada

bagian tanaman tersebut. Hal tersebut juga ditambahkan oleh Hendra dan Winarni

(2003) yang menyatakan bahwa bahan baku yang digunakan memiliki komposisi

kimia dan jumlah mineral yang berbeda-beda sehingga mengakibatkan kadar abu

yang dihasilkan berbeda pula. Presentase rataan zat terbang dan kadar abu pada

yang tinggi pada bagian cabang dan daun menjadikan kadar karbon pada bagian

bagian cabang dan daun menjadi lebih rendah dari bagian batang.

4. Kadar Karbon

Hasil kadar karbon yang di dapat dari contoh uji merupakan pengurangan

100% terhadap kadar zat terbang dan kadar abu. Berdasarkan hasil perhitungan

kadar karbon diketahui bahwa setiap bagian tanaman karet memiliki presentase

rataan kadar karbon yang berbeda-beda seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Variasi Rata-rata Kadar Karbon Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

No Kadar Karbon (%)

Sampel Tebang Batang Cabang Daun

1 1 59,37 48,81 21,56

2 2 64,86 48,81 22,13

3 3 61,07 46,23 21,81

Rataan 61,77 47,95 21,84

Presentase rataan kadar karbon terbesar terdapat pada bagian batang, yaitu

sebesar 61,77%. Presentase rataan kadar karbon pada bagian cabang sebesar

47,95%, sedangkan presentase rataan kadar karbon yang terkecil adalah pada

karena pada masa pertumbuhan dan masa produktif, tanaman karet menyerap

karbon melalui daun dalam proses fotosintesis dan disebarkan ke seluruh bagian

tanaman. Muhdi (2012) juga menjelaskan bahwa rata-rata karbon berdasarkan

ukuran diameter memiliki kadark arbon yang bervarias, yaitu kadar karbon yang

terdapat pada bagian batang sebesar 45,75%, dengan kisaran kadar karbon antara

40,29-53,12%. Rata-rata kadar karbon terkecil terdapat pada daun sebesar 19,61

%, dengan kisaran kadar karbon rata-rata 15,31-22,58% dikarenakan daun

memiliki kadar zat terbang dan kadar abu yang tinggi. Besarnya kadar karbon

dalam suatu bagian tanaman tergantung pada kadar abu dan zat terbangnya.

Semakin tinggi kadar zat terbang dan kadar abu maka karbon akan semakin

sedikit dan sebaliknya.

Batang merupakan bagian tanaman karet yang tersusun oleh dinding sel

yang komponennya terdiri dari unsur karbon pada sel-sel batang. Dinding sel

batang biasanya tersusun atas selulosa, lignin dan zat ekstraktif yang sebagian

besar tersusun atas unsur karbon. Kadar karbon bagian tanaman karet penting

dalam menduga potensi tanaman seperti batang yang banyak digunakan sebagai

Gambar 3. Presentase Rata-rata Kadar Karbon Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)

Variasi kadar karbon berdasarkan variasi diameter dan umur tanaman

menunjukkan adanya korelasi yang positif antara pertambahan diameter dan umur

tanaman dengan pertambahan kadar karbon. Variasi kadar karbon juga terdapat

pada setiap bagian tanaman karet dimana bagian batang memiliki kadar karbon

yang paling besar. Hal ini cenderung sama dengan kandungan bahan organik dan

biomassa tanaman, variasi ini sangat dipengaruhi oleh bobot jenis, kerapatan kayu

dan kadar air pada setiap bagian tanaman. Hal ini sejalan dengan pendapat

Walpole (1993) bahwa terdapat hubungan erat antara dimensi pohon (diameter

dan tinggi) dengan biomasanya. Penelitian yang dilakukan oleh Catur dan

Sidiyasa (2001) juga mendukung pendapat ini, dimana biomassa pada setiap

bagian pohon meningkat secara proporsional dengan semakin besarnya diameter

pohon sehingga biomassa pada setiap bagian pohon mempunyai hubungan dengan

Selain itu, dilakukan pengujian beda nyata kadar karbon antara

bagian-bagian tanaman karet yang disajikan Pada Tabel 7. Hal itu untuk mengetahui

bagaimana perbedaan rata-rata kadar karbon pada bagian tanaman.

Tabel 7. Hasil Tabel Uji Duncan Kadar Karbon Pada Setiap Bagian Tanaman Karet

Bagian Tanaman Rata-rata

Batang

Keterangan : Angka-angka yang diikuti oleh notasi yang sama kolom yang sama berbeda tidak nyata pada taraf 5% menurut uji berjarak Duncan

Uji duncan yang dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan diantara

masing-masing bagian tanaman,sehingga diketahui berpengaruh signifikan apa

tidak. Berdasarkan tabel 7, dapat dilihat dengan tingkat kepercayaan 95% maka

dapat diketahui bahwa masing masing bagian tanaman memiliki perbedaan kadar

karbon yang signifikan. Hal ini ditunjukan dengan hasil uji perbedaan rata-rata

karbon pada bagian tanaman menunjukan huruf yang berbeda. Hal ini disebabkan

oleh berbagai faktor internal pertumbuhan bagian tanaman seperti kandungan

selulosa, hemiselulosa, lignin dan zat ekstraktif. Pada bagian yang sama dengan

tanaman yang berbeda dapat kita lihat bahwa perbedaan kadar karbon tidak

signifikan, hal ini diakibatkan oleh persamaan struktur masing-masing bagian

5. Bobot Kering (Biomassa)

Kandungan biomassa pohon merupakan penjumlahan dari kandungan

biomassa tiap organ pohon yang merupakan gambaran total material organik hasil

dari fotosintesis. Melalui proses fotosintesis, CO di udara diserap oleh tanaman

dengan bantuan sinar matahari kemudian diubah menjadi karbohidrat, selanjutnya

didistribusikan ke seluruh tubuh tanaman dan ditimbun dalam bentuk daun,

batang, cabang, buah dan bunga (Hairiah dan Rahayu,2007).

Secara umum peningkatan kelas diameter tinggi dada (Dbh) akan

meningkatkan jumlah biomassa beberapa bagian tanaman karet (Hevea brasiliensis

Muell. Arg.). Tanaman perkebunan memiliki sitematika proses fotosintesis menyerap CO2 atmosfer bumi dan energi matahari dan disimpan dalam bentuk

biomassa (stok karbon). Biomassa merupakan jumlah total materi organik

tanaman yang hidup di atas tanah yang dihasilkan sebagai bobot kering tanaman

per unit areal.Jumlah biomassa merupakan persentase besarnya biomassa pada bagian tanaman terhadap biomassa total tanaman. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 8.

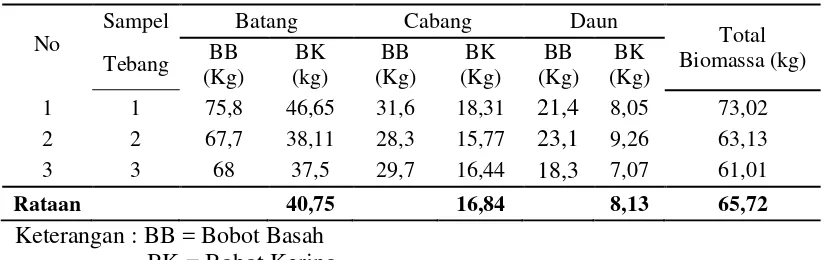

Tabel 8. Variasi Rata-rata Biomassa Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell.

Keterangan : BB = Bobot Basah BK = Bobot Kering

Berdasarkan Tabel 8, memperlihatkan bahwa jumlah rataan biomassa

biomassa cabang sebesar 16,84 kg dan jumlah rataan biomassa yang paling kecil

adalah terdapat pada bagian daun sebesar 8,13 kg.

Berdasarkan kandungan biomassa pada setiap bagian tanaman yang

ditebang (Tabel 8), persamaan alometrik dapat dibangun, dimana biomassa

sebagai variabel terikat dan diameter dan tinggi sebagai variabel bebas. Model

penduga biomassa dapat didasarkan pada kandungan biomassa pada tiap bagian

anatomi tanaman.

6. Massa Karbon

Sejalan dengan jumlah biomassa, massa karbon ditentukan oleh besarnya

kandungan biomassa tanaman karet. Massa karbon dirumuskan perkalian antara

kadar karbon (%) dengan besarnya biomassa (kg) antar bagian tanaman karet.

Tabel 9 memperlihatkan jumlah massa karbon pada setiap bagian tanaman karet.

Tabel 9. Variasi Rata-rata Massa Karbon Sampel Tebang Pada Berbagai Bagian Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell.)

No Sampel Tebang

Massa Karbon (kg) Total Massa Karbon (kg)

Dari Tabel 9, diperoleh jumlah rata-rata massa karbon terbesar terdapat

pada bagian batang sebesar 25,107 kg atau 71,83% . Hal ini dapat berarti bahwa

dari total karbon yang dikandung oleh tanaman karet berumur 10 tahun, 71,83%

karbon terdapat pada bagian batang, sisanya terdapat pada bagian selain batang

yaitu cabang sebesar 8,07 kg atau 23,09% dan daun 1,77 kg atau 5,06%.

Sehingga total rataan massa karbon tanaman karet yang ditebang sebesar 34,96

Batang merupakan bagian kayu yang tersusun oleh selulosa. Selulosa

merupakan molekul gula linear yang tersusun oleh karbon, sehingga makin tinggi

selulosa maka kandungan karbon akan semakin tinggi. Pertumbuhan horizontal

mengakibatkan kecenderungan variasi dari kerapatan dan juga komponen

penyusun kayu. Jika diameter semakin besar maka tanaman diduga memiliki

potensi selulosa dan zat penyusun kayu akan lebih besar (Aminudin, 2008).

0

Gambar 4. Variasi Rataan Kadar Air, Kadar Zat Terbang, Kadar Abu, Berat Kering, dan Massa Karbon Terikat Sampel Tebang Pada Setiap Bagian Tanaman Karet.

C. Model Penduga Biomassa dan Massa Karbon Tanaman Karet.

Pengambilan sampel tanaman karet dilakukan dengan menebang tanaman

(destruktif) dari berbagai kelas umur dan membagi berbagai bagian dari tanaman

karet menghasilkan persamaan alometrik. Persamaan alometrik ini dibangun dari

Model penduga yang digunakan menggunakan pendekatan diameter, tinggi bebas

cabang dan tinggi total dari berbagai kelas umur hingga memperoleh suatu model.

Berbagai persamaan tersebut selanjutnya akan dibandingkan dengan

persamaan-persamaan lainnya dengan menggunakan berbagai variabel bebas yang

berbeda. Model terbaik dari suatu persamaan akan dipilih untuk menduga

biomassa dan karbon tanaman karet. Model persamaan yang berhasil dibangun

untuk menduga biomassa dan massa karbon tanaman karet di Perkebunan Rakyat

dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Model Penduga Biomassa Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell.)

NO Bentuk Hubungan Persamaan R-sq (%)

Model persamaan alometrik untuk penaksiran biomassa pada tanaman

karet di dapat dekat pendekatan parameter seperti tinggi bebas cabang, tinggi total

dan diameter. Persamaan yang digunakan merupakan model persamaan dasar

pangkat (power function). Yang ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma dan metode kuadrat terkecil (least square).

Pemilihan persamaan alometrik terbaik dapat dilakukan dengan menguji

alometrik penduga biomassa yang terbaik akan dipilih berdasarkan kriteria

pemilhan secara statistik, yaitu dengan nilai R-sq tertinggi.

Berdasarkan Tabel 10, model penduga biomassa yang menggunakan satu

peubah yaitu, tinggi bebas cabang dengan persamaan W=39,54Hbc 0.268 memiliki

R-sq sebesar 99,11%, sedangkan persamaan yang menggunakan peubah tinggi

total dengan persamaan W=0,540 H 1.882 memiliki nilai R-sq sebesar 99,99% dan

model persamaan dengan menggunakan peubah diameter dengan persamaan

W=3,425 DBH1.153 memiliki R-sq sebesar 99,93%. Sedangakan model penduga

yang menggunakan dua dan tiga peubah bebas cenderung memiliki R-sq lebih

rendah yaitu antara 50-94 persen.

Menurut (Sutaryo, 2009) dalam analisis regresi, koefisien determinasi

adalah ukuran dari goodness-of-fit dan mempunyai nilai antara 0 dan 1, apabila nilai mendekati1 menunjukkan ketepatan yang lebih baik. Koefisien determinasi,

adalah sebuah besaran yang mengukur ketepatan garis regresi. Nilai R2 ini

menunjukkan prosentase besarnya variabilitas dalam data yang dijelaskan oleh

model regresi.

Pada Tabel 10, model penduga biomassa memiliki jumlah R-sq yang

relatif besar. Hal ini dibuktikan dengan jumlah R-sq yaitu lebih dari 99%. Namun

dalam hal ini model penduga alometrik dipilih yang cocok menjadi model

penduga dengan R-sq tertinggi. Model umum W=3,425 DBH1.153 memiliki R-sq

sebesar 99,93% dengan peubah bebas diameter memiliki kriteria pemilihan model

terbaik. Hal ini dikarenakan aspek kepraktisan dalam melakukan pengukuran.

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 10, bahwa model alometrik terpilih

R-sq sebesar 99,93% dengan peubah bebas diameter dapat dijelaskan melalui

persamaan linear. Sisanya sebesar 0,07 % dijelaskan oleh hal-hal lain seperti

tanah,iklim dan perlakuan masing-masing tanaman.

Tabel 11.Model Penduga Massa Karbon Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muell.)

Dari Tabel 11, dapat kita lihat model penduga massa karbon dengan

peubah tinggi total dengan persamaan C = 0,053 H 2,526 memiliki nilai R-sq

tertinggi yaitu sebesar 99,93%, sedangkan model penduga C = 18,603 Hbc 0,303

dengan peubah tinggi bebas cabang memiliki R-sq sebesar 99,05% dan model

persamaan C = 0,582 DBH 1,586 dengan peubah bebas diameter setinggi dada

memiliki R-sq sebesar 99,81%. Sedangakan model penduga yang menggunakan

dua dan tiga peubah bebas cenderung memiliki R-sq lebih rendah yaitu antara

45-94 persen.

Model penduga massa karbon yang berbentuk pangkat (power function) yaitu menggunakan peubah tinggi total memiliki nilai R-sq tertinggi dibandingkan

alometrik terpilih yang memiliki kemampuan terbaik untuk menjelaskan

perhitungan massa karbon tanaman adalah dengan menggunkan peubah bebas

tinggi total. Dengan demikian model terbaik dalam perhitungan massa karbon

adalah C = 0,582 DBH 1,586 dengan peubah bebas diameter setinggi dada memiliki

R-sq sebesar 99,81%.

Penetapan persamaan allometrik yang akan dipakai dalam pendugaan

biomassa merupakan tahapan penting proses pendugaan massa karbon. Setiap

persamaan allometrik dikembangkan berdasarkan kondisi tegakan dan variasi

jenis tertentu yang berbeda satu dengan yang lain. Dengan demikian pemakaian

suatu persamaan yang dikembangkan di suatu lokasi tertentu, belum tentu ccocok

apabila diterapkan di daerah lain. Sebagai contoh, persamaan-persamaan yang

dikembangkan di daerah beriklim sedang (temperate) yang komposisi vegetasinya cenderung homogen, akan kurang tepat apabila diterapkan di daerah tropika yang

variasi spesiesnya tinggi, persamaan yang dikembangkan di daerah lembab/basah

juga tidak cocok bila diterapkan di daerah kering atau sebaliknya (Sutaryo, 2009).

Dalam pemilihan model alometrik terbaik, selain melihat aspek nilai R-sq,

aspek kepraktisan dalam penggunaan model persamaan dalam memanfaatkan

peubah bebas harus dipertimbangkan. Dalam penelitian didapat model persamaan

dengan peubah bebas diameter dengan tinggi total memiliki nilai R-sq yang tidak

terlalu jauh maka dipandang dari aspek kepraktisan sebaiknya memilih model

dengan peubah diamter saja.

Menurut Adiriono (2009) pengukuran diameter tidak terlalu sulit jika

dibandingkan dengan pengukuran tinggi toal tanaman, dimana kemungkinan

tinggi. Hal-hal yang mengakibatkan kesalahan dalam kegiatan pengukuran tinggi

tanaman adalah:

1. Kesalahan melihat ujung tanaman dikarenakan kondisi tanaman yang rapat

sehingga puncak tanaman tidak terlihat.

2. Tanaman yang akan diukur posisinya miring atau condong.

3. Jarak antara pengukur dengan tanaman yang diukur tidak tegak lurus.

4. Tingkat keakuratan alat pengukuran, dimana tiap-tiap alat memiliki

D.Potensi Biomassa dan Karbon Perkebunan Rakyat Desa Tarean,Kecamatan Silindak Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 12. Potensi Biomassa dan Cadangan Karbon Perkebunan Rakyat Desa Tarean Kecamatan Silindak Kabupaten Serdang Bedagai.

No Plot Total Biomassa (Ton/Ha) Total Massa Karbon (Kg/Ha)

1 5,47 2,87

2 4,73 2,58

3 4,57 2,40

Total 14,77 7,85

Rataan 4,92 2,61

Jika dibandingkan dengan hutan alam tingkat penyerapan CO2 antara

perkebunan karet dengan hutan, maka rata-rata hutan dapat menyimpan karbon

sekurang-kurangnya 10 kali lebih besar dibandingkan dengan tipe vegetasi

perkebunan. Hutan alam dapat menyimpan karbon berkisar antara 7,5-264 ton

C/ha.

Berdasarkan data hasil penelitian yang dilakukan oleh Marispatin et al

(2010) tentang jumlah cadangan karbon pada berbagai jenis tegakan, hutan alam

dipterokarpa setidaknya menyimpan cadangan karbon 204,92-264,70 ton C/ha

sedangkan untuk kelas hutan tanaman jati berumur 10 tahun menyimpan cadangan

karbon sebesar 41.137,5 ton C/ha.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya pertimbangan oleh para

pengambil keputusan dalam rangka pengelolaan dan penggunaan lahan yang baik

dan benar sehingga tidak hanya memandang dari aspek ekonomi saja tapi darii

ekologinya juga sehingga setiap kerusakan terhadap hutan yang diakibatkan oleh