SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH PEMEKARAN WILAYAH

TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

OLEH :

DONAL YOSUA SIMANJUNTAK 060501081

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan ini bertujuan untuk melihat perbedaan kesejahteraan masyarakat antara sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2003. Harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan yang semakin dekat kepada masyarakat Humbang Hasundutan merupakan langkah awal perealisasian Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Tujuan Penelitian adalah: untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Metoda/Teknik Analisis Data yang digunakan adalah analisis statistika dan analisa non parametrik menggunakan Wilcoxon Match Pairs Test.

Hasil penelitian menunjukkan Tingkat Harapan Hidup, Tingkat Melek Huruf dan Pengeluaran Riil Perkapita masyarakat sebelum dan sesudah adanya pemekaran wilayah menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sebagai Kabupaten yang baru terbentuk, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan dapat bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan membentuk pola kemitraan dalam membangun Kabupaten Humbang Hasundutan agar dapat mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada demi tercapainya tujuan pembangunan dan tujuan pemekaran wilayah dapat terealisasi.

ABSTRACT

The study, entitled Analysis of Effect of Regional Expansion Of Welfare Society in the District Humbang Hasundutan aims to see the difference between the social welfare before and after the expansion area in the District Humbang Hasundutan.

Hasundutan Humbang District is a new district that split from the North Tapanuli in 2003. Hopes of improving the welfare of the community with the services closer to the people is the first step Humbang Hasundutan realization Hasundutan Humbang district. This is the rationale of the study. The research objective is: to determine how much influence the level of the regional growth welfare especially life expectancy, literacy and per capita real spending in the District Humbang Hasundutan.

Methods / Data Analysis Techniques used are statistical analysis and non-parametric analysis using the Wilcoxon Match Pairs Test.

The results show Life Expectancy, Literacy Rate and Real per capita public expenditure before and after the division of the area showed a significant effect. As a newly formed district, District Government Humbang Hasundutan expected to work closely with communities and community institutions to form partnerships in building Hasundutan Humbang District to manage and optimize the potential of natural resources and human resources available for the achievement of development goals and regional growth objectives can be realized.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan berkat-Nya kepada penulisan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Humbang Hasundutan”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Departemen Ekonomi Pembangunan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang sangat berperan dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak Wahyu Ario Pratomo, SE, M.Ec selaku Ketua Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

3. Bapak Drs. Syahrir Hakim Nasution, M.Si, selaku Sekretaris Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak Irsyad Lubis, SE, M.Soc. Sc, PhD, selaku Ketua Jurusan Program

studi S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

6. Bapak Kasyful Mahalli, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing dalam

penulisan skripsi ini yang banyak memberikan pemikiran, waktu, dan saran dengan penuh kesabaran membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

7. Bapak Drs. Rahmad Sumanjaya Hasibuan, M.Si, selaku Dosen Pembaca dari skripsi ini, yang telah memberi banyak masukan dan koreksi yang sangat bermanfaat.

8. Seluruh Dosen Pengajar di Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis.

9. Seluruh Staf Administrasi di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara,

khususnya Departemen Ekonomi Pembangunan.

10. Seluruh instansi pemerintah terkait yang telah membantu penulis dalam melengkapi data-data yang diperlukan.

11. Rekan-rekan dan sahabat saya mahasiswa Ekonomi Pembangunan 2006 dan teman-teman Ikatan Mahasiswa Dairi yang memberikan dukungan, semangat dan kebersamaan selama di bangku kuliah sampai menyelesaikan perkuliahan.

tumbuh dewasa dan mandiri seperti saat ini. Buat abang dan adik saya terima kasih buat dukungan dan doanya sehinggan skripsi ini dapat saya selesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa maupun isinya, oleh karena itu penulis dengan senang hati akan menerima kritikan sehat, saran dan masukan dari semua pihak. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

DAFTAR ISI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Pembangunan Ekonomi Daerah ... 6

2.1.1 Pengertian... ... 6

2.1.2 Hambatan Pembangunan Ekonomi Daerah... 15

2.2 Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah ... 18

2.2.1 Konsep Dasar Otonomi Daerah ... 18

2.2.2 Konsep Desentralisasi………... ... 24

2.3 Pemekaran Wilayah ... 29

2.4 Kesejahteraan Masyarakat Dikaitkan dengan Pembangunan... 31

2.7 Kerangka Konseptual... ... 41

BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian ... 42

BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Humbang Hasundutan ... ... 49

4.1.1 Kondisi Geografis ... 49

4.1.4.1.3 Kepandaian Membaca dan Menulis .. 56

4.1.5.6.1 Pertambangan ... ... 63

4.1.5.6.2 Energi ... ... 64

4.1.5.7 Sektor Pariwisata ... ... 64

4.1.5.8 Sektor Perhubungan ... ... 65

4.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Humbang Hasundutan Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah ... 66

4.3 Hasil Analisis Data ... 69

4.3.1 Regresi Linier Sederhana ... 70

4.3.1.1 Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Harapan Hidup ... 70

4.3.1.2 Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Melek Huruf ... 71

4.3.1.3 Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pengeluaran Riil Perkapita ... 72

4.3.2 Wilcoxon Match Paired Test ... 73

4.3.2.1 Perbedaan Tingkat Harapan Hidup Antara Sebelum dan Sesudah Pemekaran Wilayah ... 73

4.3.2.2 Perbedaan Tingkat Melek Huruf Antara Sebelum dan Sesudah Pemekaran wilayah ... 74

4.3.2.3 Perbedaan Pengeluaran Riil Perkapita antara Sebelum dan Sesudah Pemekaran wilayah ... 74

4.3.3 Test of Goodness of Fit... 75

4.3.3.1 Analisis Koefisien Determinasi (R-Square) ... 75

4.3.3.2 Uji F ... 76

4.3.3.3 Uji t-statistik ... 79

4.3.3.3.1 Pengaruh Pemekaran Wilayah (X1) Terhadap Tingkat Harapan Hidup (Y1) ... 79

4.3.3.3.3 Pengaruh Pemekaran Wilayah (X1)

Terhadap Jumlah Pengeluaran Riil Perkapita (Y3) ... 81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ... 83 5.2 Saran ... 85 DAFTAR PUSTAKA

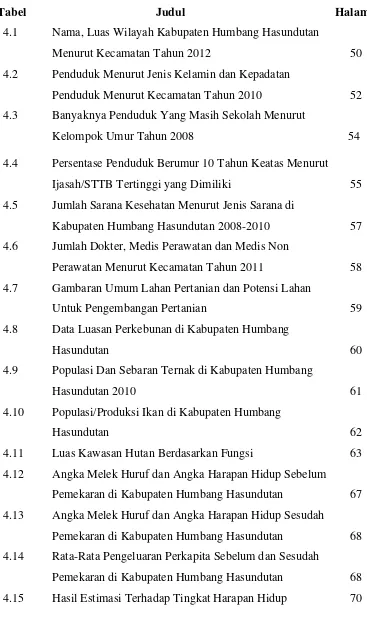

DAFTAR TABEL

Tabel Judul Halaman 4.1 Nama, Luas Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan

Menurut Kecamatan Tahun 2012 50

4.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kepadatan

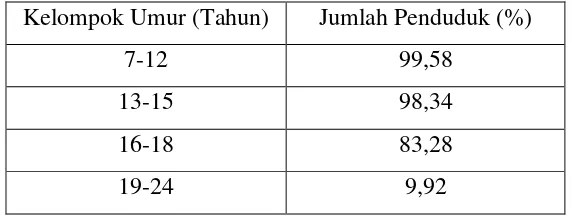

Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2010 52 4.3 Banyaknya Penduduk Yang Masih Sekolah Menurut

Kelompok Umur Tahun 2008 54

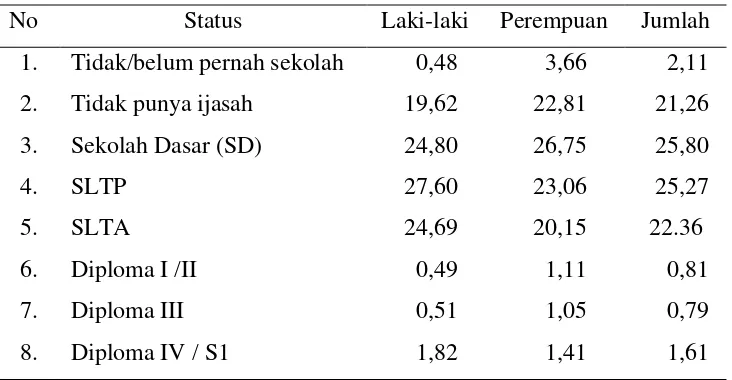

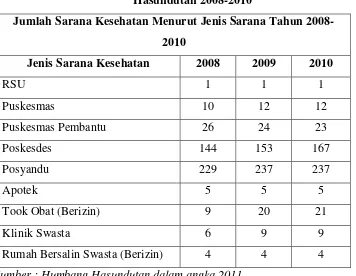

4.4 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Menurut Ijasah/STTB Tertinggi yang Dimiliki 55 4.5 Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenis Sarana di

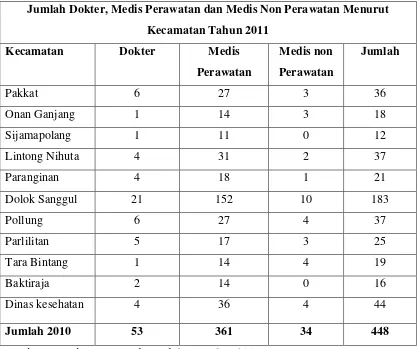

Kabupaten Humbang Hasundutan 2008-2010 57 4.6 Jumlah Dokter, Medis Perawatan dan Medis Non

Perawatan Menurut Kecamatan Tahun 2011 58 4.7 Gambaran Umum Lahan Pertanian dan Potensi Lahan

Untuk Pengembangan Pertanian 59

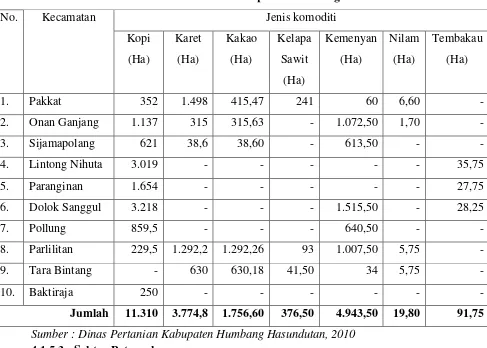

4.8 Data Luasan Perkebunan di Kabupaten Humbang

Hasundutan 60

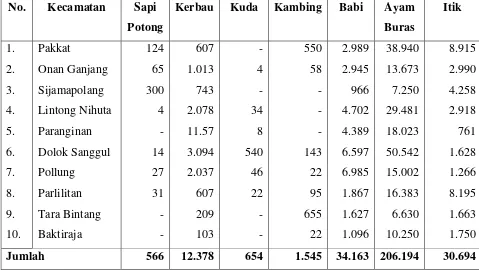

4.9 Populasi Dan Sebaran Ternak di Kabupaten Humbang

Hasundutan 2010 61

4.10 Populasi/Produksi Ikan di Kabupaten Humbang

Hasundutan 62

4.11 Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi 63 4.12 Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup Sebelum

Pemekaran di Kabupaten Humbang Hasundutan 67 4.13 Angka Melek Huruf dan Angka Harapan Hidup Sesudah

Pemekaran di Kabupaten Humbang Hasundutan 68 4.14 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebelum dan Sesudah

4.16 Hasil Estimasi Terhadap Tingkat Melek Huruf 71 4.17 Hasil Estimasi Terhadap Pengeluaran Riil Perkapita 72 4.18 Hasil Analisis Wilcoxon Match Pairs Test Tingkat Harapan

Hidup 73

4.19 Hasil Analisis Wilcoxon Match Pairs Test Tingkat Melek

Huruf 74

4.20 Hasil Analisis Wilcoxon Match Pairs Test Pengeluaran

DAFTAR GAMBAR

Gambar Judul Halaman

2.1 Kerangka Konseptual 41

4.1 Uji F Statistik Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap

Tingkat Harapan Hidup 77

4.2 Uji F Statistik Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap

Tingkat Melek Huruf 78

4.3 Uji F Statistik Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap

Pengeluaran Riil Perkapita 79

4.4 Uji t Pengaruh Pemekaran Wilayah (X1) Terhadap

Tingkat Harapan Hidup (Y1) 80

4.5 Uji t Pengaruh Pemekaran Wilayah (X1) Terhadap

Tingkat Melek Huruf (Y2) 81

4.6 Uji t Pengaruh Pemekaran Wilayah (X1) Terhadap

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan ini bertujuan untuk melihat perbedaan kesejahteraan masyarakat antara sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2003. Harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pelayanan yang semakin dekat kepada masyarakat Humbang Hasundutan merupakan langkah awal perealisasian Kabupaten Humbang Hasundutan. Hal ini yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Tujuan Penelitian adalah: untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Metoda/Teknik Analisis Data yang digunakan adalah analisis statistika dan analisa non parametrik menggunakan Wilcoxon Match Pairs Test.

Hasil penelitian menunjukkan Tingkat Harapan Hidup, Tingkat Melek Huruf dan Pengeluaran Riil Perkapita masyarakat sebelum dan sesudah adanya pemekaran wilayah menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sebagai Kabupaten yang baru terbentuk, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diharapkan dapat bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dengan membentuk pola kemitraan dalam membangun Kabupaten Humbang Hasundutan agar dapat mengelola dan mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada demi tercapainya tujuan pembangunan dan tujuan pemekaran wilayah dapat terealisasi.

ABSTRACT

The study, entitled Analysis of Effect of Regional Expansion Of Welfare Society in the District Humbang Hasundutan aims to see the difference between the social welfare before and after the expansion area in the District Humbang Hasundutan.

Hasundutan Humbang District is a new district that split from the North Tapanuli in 2003. Hopes of improving the welfare of the community with the services closer to the people is the first step Humbang Hasundutan realization Hasundutan Humbang district. This is the rationale of the study. The research objective is: to determine how much influence the level of the regional growth welfare especially life expectancy, literacy and per capita real spending in the District Humbang Hasundutan.

Methods / Data Analysis Techniques used are statistical analysis and non-parametric analysis using the Wilcoxon Match Pairs Test.

The results show Life Expectancy, Literacy Rate and Real per capita public expenditure before and after the division of the area showed a significant effect. As a newly formed district, District Government Humbang Hasundutan expected to work closely with communities and community institutions to form partnerships in building Hasundutan Humbang District to manage and optimize the potential of natural resources and human resources available for the achievement of development goals and regional growth objectives can be realized.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

Fenomena ketimpangan kesejahteraan telah mengurung masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Keadaan ini mendapat tanggapan reaktif dari masyarakat, sehingga menimbulkan tuntutan dari berbagai daerah. Mulai dari keinginan untuk melepaskan diri dari ikatan administrasi wilayah diatasnya, hingga memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketidakmerataan pembangunan menjadi puncak dari protes masyarakat. Apabila dibandingkan antara laju percepatan pertumbuhan ekonomi dipusat dan didaerah, terlihat bahwa ketidakseimbangan dan kesenjangan yang cukup tinggi.

Percepatan pembangunan dengan pendekatan top-down, yang selama ini dipakai pemerintah pusat, dinilai sebagian besar kalangan telah menimbulkan kegagalan yang sangat kompleks. Mulai dari kegagalan memanfaatkan secara penuh potensi produktif yang ada di daerah, rendahnya kinerja ekonomi hingga terjadinya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

daya alam daerah secara otonom, aspek pemberdayaan ekonomi serta aspek pendayagunaan fungsi-fungsi legislatif.

Disamping itu, pemerintah juga mengatur atau menetapkan kriteria yang harus dipenuhi dalam rencana dan usul pemekaran yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yakni:

1. Syarat administratif

Yaitu persetujuan dari DPRD, Bupati/Walikota, Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

2. Syarat teknis

Yaitu kemampuan ekonomi, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan dan keamanan.

3. Syarat kewilayahan

a) Minimal 4 kecamatan untuk pembentukan kabupaten/kota. b) Minimal 5 kabupaten/kota untuk pembentukan propinsi.

c) Didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan.

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta guna menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi diwilayah tersebut.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, menjadi peluang munculnya wacana perlunya usul pemekaran Kabupaten Tapanuli Utara melalui usul pembentukan kabupaten Humbang Hasundutan.

Harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan dengan pelayanan yang semakin dekat kepada masyarakat Humbang Hasundutan, ditandai dengan terbentuknya Panitia Pembentukan Kabupaten Humbang Hasundutan. Aspirasi masyarakat tersebut disambut dan difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, serta dukungan DPRD Kabupaten Tapanuli Utara, yang kemudian memperoleh dukungan Gubernur Sumatera Utara dan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Hingga pada puncaknya, DPR RI melalui Sidang Paripurna melahirkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.

Menurut UNDP (1999), disebutkan beberapa indikator kesejahteraan masyarakat melalui Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yaitu,

1. Tingkat harapan hidup.

2. Tingkat melek huruf masyarakat.

3. Tingkat pengeluaran riil per kapita masyarakat berdasarkan daya beli masing-masing Negara.

Rentang nilai IPM yaitu 0 – 100. Artinya semakin mendekat 100, maka kinerja pembangunan manusia didaerah tersebut sudah baik/optimal. (www.bappeda.sumutprov.go.id)

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dampak dari pemekaran wilayah kabupaten Humbang Hasundutan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Untuk itu penulis mengambil judul “Analisis Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Humbang Hasundutan”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam latar belakang diatas, maka ada rumusan yang dapat diambil sebagai kajian dalam penelitian yang akan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulisan skripsi ini. Selain itu rumusan masalah ini diperlukan sebagai cara untuk mengambil keputusan di akhir penulisan skripsi.

Adapun rumusan masalah yang diangkat yaitu :

2. Apakah ada perbedaan kesejahteraan masyarakat antara sebelum dan

sesudah pemekaran wilayah di kabupaten Humbang Hasundutan? 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian masalah ini adalah :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemekaran wilayah di kabupaten Humbang Hasundutan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan pengeluaran perkapita di kabupaten Humbang Hasundutan.

2. Untuk mengetahui perbedaan kesejahteraan masyarakat di kabupaten Humbang Hasundutan khususnya tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan pengeluaran perkapita sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan masukan atau kajian untuk melakukan penelitian selanjutnya atau sebagai bahan perbandingan bagi pengambil keputusan oleh pihak yang berwenang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Ekonomi Daerah 2.1.1 Pengertian

Untuk menaikkan taraf hidup suatu masyarakat serta mengurangi gap atau jurang perbedaan kemakmuran antara negara kaya dan negara miskin, daerah kaya dan daerah miskin, diperlukan pembangunan disegala bidang, terutama bidang ekonomi.

Kemampuan daerah untuk bertumbuh akan sangat ditentukan oleh faktor-faktor ekonomi yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu, daerah harus mengetahui secara rinci sifat-sifat faktor tersebut agar dapat menentukan besar atau pengaruh faktor tersebut pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Simanjuntak (2003) mengatakan, perkembangan ekonomi suatu daerah selama proses pembangunan akan disertai dengan pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan akumulasi dan alokasi dana, sehingga pada saatnya akan dapat meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Daerah harus dapat mempertahankan kesinambungan (kontuinitas) pertumbuhan ekonomi agar pembangunan di daerah tersebut juga dapat terus berlanjut.

memiliki perspektif yang luas terutama perubahan sosial. Dimensi sosial yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat strategis bagi proses pembangunan. Dalam proses pembangunan selain mempertimbangkan pertumbuhan dan pemerataan, juga dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik.

Todaro (2000) mendefenisikan pembangunan ekonomi sebagai proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa dan lembaga nasional termasuk pula percepatan (akselerasi) pertumbuhan ekonomi, pengurangan, ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan absolut.

Pembangunan ekonomi itu pada dasarnya diharapkan mampu menggambarkan perubahan seluruh keadaan yang terdapat dalam masyarakat serta membawa perubahan berbagai masalah yang dihadapi oleh anggota masyarakat baik secara individual maupun kelompok yang bernaung di dalam suatu sistem, yang bergerak maju dari kondisi yang serba kekurangan dan tidak memuaskan menuju kepada yang jauh lebih baik, material maupun spritual.

Selanjutnya Todaro (2000) mengemukakan tiga sasaran pembangunan yaitu: 1. Meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian atau pemerataan

2. Meningkatkan taraf hidup termasuk menambah dan mempertinggi

penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, sarana pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi.

3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh individu dan nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketenagakerjaan.

Berdasarkan keterangan diatas, dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana dengan proses tersebut akan terlihat adanya perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa. Di samping itu pertumbuhan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan-ketimpangan dalam pendapatan perkapita melalui perluasan lapangan kerja yang memadai, mutu pendidikan yang ditunjang oleh sarana yang lebih meningkat serta memberantas masyarakat dari ketergantungan, mengangkat kesadaran akan harga diri guna tercapainya tujuan pembangunan yaitu meningkatkan persediaan dan perluasan pembagian pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk hidup, meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan penghasilan dan perluasan jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat.

Dari definisi di atas jelas bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting, yaitu:

a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, b. Usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, dan

c. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Djoyohadikusumo (1994) mengatakan pembangunan ekonomi adalah suatu usaha memperbesar pendapatan perkapita dan menekan produktivitas perkapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah skill, atau pembangunan ekonomi adalah menambah skill agar satu sama lainnya membawa pendapatan perkapita yang lebih tinggi.

Mudrajat Kuncoro (2004:110), menekankan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut amat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah itu. Bagaimana daerah mengatasi masalah fundamental yang dihadapi ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih. Dalam konteks ini pentingnya merumuskan visi dan misi, dan kemudian memilih strategi yang tepat.

1. Wirausaha

Sebagai wirausaha, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis, misalnya BUMD. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis, seperti pengelolaan pasar tradisional, perusahaan daerah air minum atau menciptakan pusat hiburan rakyat yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan peluang kerja. Namun, aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga lebih menguntungkan dan sebagai usaha peningkatan pendapatan asli daerah.

2. Koordinator

Pemerintah daerah bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan didaerahnya. Selain itu, dapat juga melibatkan kelompok masyarakat dalam mengumpulkan informasi dan mengevaluasi informasi seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran dan jumlah perusahaan.

3. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku didaerahnya. Peran ini meliputi pengefisieanan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan, dan penetapan peraturan. 4. Stimulator

perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada didaerah tersebut.

Jhingan (2008) mengatakan bahwa sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan stabilitas nasional. Hal tersebut sangat ditentukan keadaan pembangunan secara kedaerahan. Dengan demikian para perencana pembangunan nasional harus mempertimbangkan aktifitas pembangunan dalam konteks kedaerahan tersebut sebab masyarakat secara keseluruhan adalah bisnis dan bahkan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Munir (2002) mengatakan bahwa dengan dilaksanakannya pembangunan wilayah bukanlah semata-mata terdorong oleh rendahnya tingkat hidup masyarakat melainkan merupakan keharusan dalam meletakkan dasar-dasar pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, untuk masa yang akan datang. Dengan dilaksanakannya pembangunan daerah diharapkan dapat menaikkan taraf hidup masyarakat sekaligus merupakan landasan pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan masyarakat berhasil dengan baik.

dilakukan oleh pusat, sedangkan pelaksanaannya bisa melibatkan daerah dimana tempat kegiatan tersebut berlangsung.

Lebih lanjut, Munir (2002) menegaskan bahwa perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan di setiap daerah akan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah terhadap pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberi manfaat yang sama bagi daerah yang lain.

Namun pembangunan ekonomi daerah menjadi persoalan mendasar karena hingga kini belum berhasil memuaskan. Saat ini, banyak proyek-proyek pembangunan tidak tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal ini berakibat adanya inefisiensi pembiayaan pembangunan. Dampak kebijakan demikian memberikan kontribusi negatif pada keberhasilan pembangunan atau tidak terdapat hubungan signifikan antara peningkatan biaya pembangunan dengan keberhasilan pembangunan yang ditandai dengan masih rendahnya pengurangan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

didapat pertumbuhan ekonomi tersebut. Secara aritmatika, sumber pertumbuhan dapat dibedakan menjadi pertumbuhan yang disebabkan oleh modal, tenaga kerja dan perubahan dalam produktivitas. Perubahan dalam produktivitas ini menjelaskan adanya perbedaan pertumbuhan antar daerah. Sedangkan yang mempengaruhi produktivitas adalah kemajuan teknologi (technological progress).

Sebagai suatu proses, pembangunan ekonomi berhubungan dengan perubahan dalam komposisi dari input dan output dari ekonomi. Perubahan-perubahan ini akan menyebabkan Perubahan-perubahan dalam segala perbaikan pada kondisi masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan adalah inkorporasi dalam produksi dan memuaskan segala aktifitas dari masyarakat yang berpartisipasi. Kegiatan produktif ini memiliki bermacam fungsi seperti kegiatan menghasilkan pendapatan, merubah bahan mentah menjadi barang dan jasa yang siap untuk dikonsumsi (Saifan, 2011)

evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit.

Krisnamurthi (1995) dalam Saifan (2011) mengatakan pembangunan ekonomi yang berhasil harus memiliki empat dimensi pokok, yaitu pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, perubahan atau transformasi struktur ekonomi dan kesinambungan pembangunan itu sendiri.

Namun Fatah (2006) dalam Safi’i (2007:80) mengatakan bahwa ukuran keberhasilan pembangunan idealnya harus ditentukan berdasarkan dimensi pembangunan, yakni tergantung pada fokus dan orientasi pembangunan mana yang dilaksanakan dan dimensi mana yang lebih menjadi perhatian bersama baik

decision maker dan para planner sebagai perencana dan perancang, para pelaksana pembangunan itu sendiri sebagai pihak yang menjalankan atau sering disebut juga sebagai agen pembangunan, maupun masyarakat pada umumnya sebagai sasaran pembangunan. Dimensi yang menjadi perhatian ini kemudian diberikan indikator. Indikator-indikator dari berbagai dimensi pembangunan inilah yang kemudian menjadi tolak ukur atau ukuran keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Pengukuran keberhasilan pembangunan dalam menurut Fatah (2006) dalam Safi’i (2007:81) harus melewati dua tahap, yaitu :

1. Tahapan identifikasi target pembangunan

dapat dilakukan agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dinikmati oleh mereka yang berhak.

2. Tahapan agregasi karakteristik target pembangunan

Pada tahap ini diperlukan untuk menjaga agar ketika skala kegiatan pembangunan diperluas, target yang dituju tetap memenuhi karakteristik dan kriteria yang ditetapkan pada tahap identifikasi.

Ukuran keberhasilan pembangunan lainnya adalah dengan pendekatan pengentasan kemiskinan, yakni bahwa keberhasilan pembangunan diukur dengan seberapa jauh upaya-upaya pembangunan dapat mengentaskan kemiskinan. Ukuran kemiskinan ini sendiri cukup bervariasi, namun pada umumnya semua dilandaskan pada kerangka berfikir bahwa ada tingkat atau level tertentu yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk hidup layak, dan untuk dapat beraktivitas memperbaiki taraf kehidupannya secara bebas dan mandiri tanpa ketergantungan yang berlebihan kepada pihak lain.

2.2.1.Hambatan Pembangunan Ekonomi Daerah

1. Perkembangan penduduk dan tingkat pendidikan yang rendah

Perkembangan penduduk menjadi pendorong maupun penghambat pembangunan. Perkembangan penduduk yang cepat tidak selalu menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi jika penduduk tersebut mempunyai kapasitas untuk menyerap dan menghasilkan produk yang dihasilkan. Namun perkembangan penduduk yang begitu cepat di negara-negara berkembang belum menjadi modal dasar yang positif. Bahkan jumlah penduduk yang banyak seringkali menjadi penghambat pembangunan.

2. Perekonomian yang bersifat dualistik

Perekonomian yang bersifat dualistik merupakan hambatan karena menyebabkan produktivitas berbagai kegiatan produktif sangat rendah dan usaha-usaha untuk mengadakan perubahan sangat terbatas sekali. Yang paling rawan adalah hambatan berupa dualisme sosial dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap mekanisme pasar sehingga sumber daya yang tersedia tidak digunakan secara efektif dan efisien.

3. Tingkat pembentukan modal yang rendah

Pendapatan yang rendah mengakibatkan tabungan rendah pula. Tabungan yang rendah akan melemahkan pembentukan modal yang pada akhirnya kekurangan modal, masyarakat terbelakang, kekayaan alam belum dapat diolah dan seterusnya sehingga merupakan lingkaran yang tidak berujung. 4. Struktur ekspor berupa bahan mentah

Sektor ekspor negara sedang berkembang belum merupakan “engine of growth” karena bersifat industri yang mendorong ekonomi dualisme yang kurang mendorong perkembangan ekonomi lebih lanjut. Publis dan Singer berpendapat bahwa dalam jangka panjang daya tukar barang-barang yang diperdagangkan oleh negara sedang berkembang dengan negara maju akan bertambah buruk dan merugikan negara sedang berkembang.

5. Proses sebab-akibat kumulatif

Sebab-akibat kumulatif sirkuler adalah penghambat pembangunan di daerah miskin sebagai akibat pembangunan di daerah maju sehingga timbul gap antara daerah maju dengan daerah miskin.

Keadaan-keadaan yang menghambat pembangunan disebut back wash effect. Faktor yang menimbulkan back wash effect yaitu:

1. Perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju, 2. Corak pengaliran modal yang beraksi,

Akhirnya keadaan yang menimbulkan back wash effect adalah keadaan jaringan pengangkutan yang jauh lebih baik di daerah yang lebih maju sehingga menyebabkan kegiatan produksi dan perdagangan dapat dilaksanakan lebih efisien di daerah tersebut.

2.2 Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah 2.2.1 Konsep Dasar Otonomi Daerah

Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada dibawah pengawasan pemerintah pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai munculnya ancaman-ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut ditandai dengan banyaknya daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Anwar (2000) dalam Malia (2009:10) terjadinya negara kesatuan yang sentralistik ternyata banyak menimbulkan dampak negatif yang tidak mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Sentralisasi kekuasaan tidak memberikan insentif kepada daerah-daerah untuk meningkatkan produktivitasnya, maupun dalam memelihara sumber daya dasar wilayah kearah berkelanjutan. Oleh karena itu adanya wacana desentralisasi, kekuatan pusat yang dilimpahkan kepada daerah-daerah otonom diharapkan akan memperbaiki kinerja ekonomi secara lebih produktif dan berkelanjutan dimasa depan.

untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefenisikan daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kaho (1998) dalam Safi’i (2007:11) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus tangganya sendiri. Urusan rumah tangga sendiri ialah urusan yang lahir atas adanya prakarsa daerah, dilaksanakan oleh aparatur daerah dan dibiayai dengan pendapatan daerah yang bersangkutan. Dalam defenisi umum otonomi daerah adalah dimilikinya kewenangan daerah otonom dalam rangka mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

bahwa ada beberapa permasalahan yang perlu dipahami dalam penerapan otonomi, yaitu :

1. Kita harus memahami bahwa otonomi daerah adalah suatu sistem pemerintahan dalam sistem ketatanegaraan secara utuh. Ini berarti bahwa otonomi adalah subsistem dalam sistem ketatanegaraan dan merupakan sistem yang utuh dalam pemerintahan. Artinya, seluas apapun otonomi daerah diterapkan tidak akan pernah lepas dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Perlu dipahami pula bahwa untuk dapat melaksanakan otonomi secara baik dan benar diperlukan adanya political will (kemauan politik) dari semua pihak, baik pemerintah pusat, masyarakat maupun pemerintah daerah. Kemauan politik ini sangat penting, karena diyakini dapat mempersatukan berbagai kepentingan yang berbeda kedalam suatu wadah pemahaman yang berorientasi pada satu tujuan. Dengan kemauan politik ini pula diharapkan pemikiran-pemikiran parsial, primordial, rasial (etnosentris) dan separatism dapat terbendung, bahkan dapat diakomodasikan secara optimal menjadi suatu kekuatan yang besar bagi proses pembangunan.

dari luar daerah tertentu tidak akan diperkenankan untuk mendapatkan pekerjaan atau sumber penghidupan di daerah tersebut, hanya orang asli daerah tersebut saja yang boleh mendapatkan sumber kehidupan di daerah tersebut. Ini semua adalah keliru. Justru dengan otonomi daerah, hubungan daerah yang satu dengan yang lain harus semakin erat untuk saling mengisi dan saling tolong-menolong.

Dalam kehidupan modern, tidak mungkin suatu daerah menutup diri dan dapat memenuhi semua kebutuhan daerahnya sendiri. Perekonomian daerah itu bersifat terbuka, sehingga hubungan perdagangan dan komunikasi akan memenuhi kebutuhan penduduknya baik barang maupun jasa.

Menurut Suparmoko (2002:19), ada beberapa keuntungan dan kerugian dalam penerapan otonomi daerah di Indonesia. Keuntungan dari sistem otonomi daerah adalah :

1. Pemerintah daerah akan bekerja lebih efisien daripada pemerintah pusat. Namun harus hati-hati dalam menentukan kegiatan apa yang harus dikelola pemerintah pusat dan kegiatan yang seyogyanya diserahkan pada pemerintah daerah.

2. Pemerintah daerah akan lebih mampu menyediakan jasa pelayanan publik yang bervariasi sesuai dengan preferensi (keinginan) masing-masing masyarakat.

3. Penduduk akan bebas berpindah tempat tinggal ke daerah yang sesuai dengan keinginannya.

5. Dapat lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan

ekonomi.

Lebih lanjut, Suparmoko juga menguraikan beberapa kerugian otonomi daerah, yaitu :

1. Tidak semua penyediaan jasa publik disediakan secara efisien oleh pemerintah daerah. Misalnya dalam hal pertahanan dan keamanan, apabila diserahkan kepada pemerintah daerah, maka setiap daerah akan bertanggung jawab terhadap daerahnya masing-masing dalam menghadapi serangan dari luar. Tentunya seluruh masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa yang harus mempertahankan kesatuannya menghadapi serangan luar.

2. Dalam hal redistribusi pendapatan, pemerintah daerah juga tidak efisien

dalam mengusahakannya.

3. Dalam kaitannya dengna tujuan ekonomi makro, jelas pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakannya, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan moneter.

Rasyid (2002) dalam Safi’i (2007:12) mengemukakan sejumlah argumentasi mengapa dalam sistem pemerintahan Indonesia sebaiknya menggunakan prinsip-prinsip desentralisasi, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah negara

2. Pendidikan politik. Banyak kalangan ilmu politik berargumentasi bahwa

pemerintah daerah merupakan kancah pelatihan (training ground) dan pengembangan demokrasi suatu negara.

3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Keberadaan intitusi lokal, yakni sebagai eksekutif dan legislatif daerah merupakan wahana yang sangat tepat untuk memajukan karir politik di tingkat nasional.

4. Stabilitas nasional. Sharpe (1981) menyatakan bahwa stabilitas politik nasional berawal dari stabilitas politik di tingkat lokal. Artinya apabila stabilitas politik di tingkat lokal berada pada kondisi yang berbahaya, maka demikian pula stabilitas politik di tingkat nasional.

5. Kesetaraan politik. Dengan dibentuknya pemerintahan daerah, maka kesetaraan politik diantara berbagai komponen akan terwujud. Masyarakat di tingkat lokal sebagaimana yang ada di tingkat nasional akan mempunyai kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politiknya secara langsung melalui lembaga perwakilan yang ada.

2.2.2 Konsep Desentralisasi

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi bermakna penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan tersebut mencakup semua kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah.

Rondinelli dalam Safi’i (2007:1) menyatakan bahwa desentralisasi dalam arti luas mencakup setiap penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan didaerah. Desentralisasi dapat dipilah dalam 3 pemahaman besar yaitu dekonsentrasi, delegasi dan devolusi.

Dekonsentrasi merupakan bentuk desentralisasi yang hanya merupakan penyerahan tanggung jawab kepada daerah. Sedangkan delegasi hanya merupakan kewenangan pembuatan keputusan dan manajemen untuk menjalankan fungsi-fungsi politik tertentu pada organisasi tertentu. Apabila dalam hal kewenangan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, konsep tersebut dikenal dengan devolusi.

dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan pemerintah untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tertentu. Selanjutnya satuan-satuan organisasi pemerintah ini disebut daerah otonom, sedangkan wewenang untuk menyelenggarakan kepentingan daerah yang diterima dari pemerintah pusat disebut otonomi.

Adapun tujuan dari desentralisasi adalah upaya untuk menciptakan kemampuan unit pemerintah secara mandiri dan independen. Pemerintah pusat harus rela melepaskan fungsi-fungsi tertentu untuk menciptakan unit-unit pemerintahan baru yang otonom dan berada diluar kontrol langsung pemerintah pusat. Dengan kewenangan pemerintah pusat yang sangat kecil dan hanya berhubungan dengan hal-hal tertentu saja, maka pemerintah pusat hanya berfungsi memainkan peran pengawasan dan koordinasi.

Chemma dan Rondinelli (1983) dalam Safi’i (2007:6) mengemukakan alasan desentralisasi sebagai pilihan terbaik dalam rangka mempercepat pembangunan, yakni :

1. Ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan pembangunan

yang bersifat sentralistik.

2. Dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang terstruktur dari pemerintah pusat.

4. Dapat mengakibatkan terjadinya penetrasi yang lebih baik dari pemerintah

pusat bagi daerah terpencil, dimana sering rencana pemerintah tidak dipahami masyarakat setempat atau dihambat oleh elit lokal.

5. Representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan dalam perencanaan pembangunan.

6. Dapat meningkatkan kemampuan maupun kapasitas pemerintahan serta

lembaga privat di daerah.

7. Dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan di pusat dengan tidak lagi mereka menjalankan tugas rutin.

8. Dapat menyediakan struktur dimana berbagai departemen di pusat dapat berkoordinasi secara efektif bersama dengan pejabat daerah dan sejumlah NGOs (Non Government Organization)

9. Digunakan untuk melembagakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program.

10. Dapat meningkatkan pengaruh atau pengawasan berbagai aktifitas yang dilakukan elit lokal yang kerap tak simpatik dengan program pembangunan. 11. Dapat mengantarkan pada administrasi pemerintahan yang mudah

disesuaikan, inovatif dan kreatif.

12. Adanya perencanaan dan fungsi manajemen memungkinkan pemimpin

daerah menetapkan pelayanan secara efektif ditengah masyarakat terisolasi. 13. Dapat memantapkan stabilitas politik dan kesatuan nasional dengan

14. Dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan

biaya yang lebih rendah.

Secara umum, tujuan desentralisasi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Dampak positifnya adalah pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada didaerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata.

Dengan melakukan desentralisasi maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah kabupaten dan kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat daripada pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.

Terkait upaya penerapan konsep desentralisasi didalam pengelolaan pemerintahan negara, Anwar (2000) dalam Malia (2009:12) memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (analisis SWOT) dari konsep desentralisasi sebagai berikut :

a. Kekuatan :

Kemauan pemerintah daerah dan menyatakan untuk membangun

daerahnya sendiri.

Kebijakan pemerintah pusat tentang otonomi khusus daerah dan

perimbangan keuangan antara pusat-daerah (UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999).

b. Kelemahan :

Relatif rendahnya kualitas.

Kurangnya dukungan sarana dan prasarana.

Lemahnya dukungan institusional, yaitu sistem organisasi dan

manajemen dibawah satu kepemimpinan yang kuat dan bijaksana.

Kondisi geografis.

c. Kesempatan :

Kewenangan daerah yang lebih besar untuk mengatur rumah

tangga sendiri guna meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan.

Terbentuknya peluang investasi yang lebih besar.

Terbukanya peluang mengusahakan, sendiri pinjaman dari luar.

Terbukanya pasaran ekspor (liberisasi perdagangan bebas).

d. Ancaman :

Kompetisi yang semakin sulit dengan isu globalisasi.

Semakin menipisnya dukungan sumber daya alam dan terjadinya

Tuntunan masyarakat untuk memilih merdeka daripada otonomi

khusus sehubungan dengan pudarnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah pusat.

Ancaman konflik horizontal maupun vertikal yang dapat

menyebabkan gangguan keamanan. 2.3 Pemekaran Wilayah

Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah

yang diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan

sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan

salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu

diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih

memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.

Otonomi daerah itu sendiri didalam penyelenggaraannya dipandang perlu

lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan

dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Banyak faktor

yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah, diantaranya faktor-faktor

geografis yang mencakup potensi daerah (sumber daya alam), luas daerah, jumlah

menjadi pertimbangan untuk terselenggarakannya otonomi daerah, dalam hal ini

pemekaran wilayah.

Berkembangnya wacana pemekaran daerah, tidak terlepas dari

pemberlakuan prinsip-prinsip otonomi daerah. Didalam Undang-Undang otonomi

daerah tahun 1999, memang telah dengan jelas diamanatkan bahwa pada

prinsipnya otonomi daerah adalah sebagai media atau jalan untuk menjawab tiga

persoalan mendasar dalam tata pemerintahan dan pelayanan terhadap publik :

Pertama, otonomi daerah haruslah merupakan jalan atau upaya untuk

mendekatkan pemerintah kepada rakyat.

Kedua, melalui otonomi daerah juga harus tercipta akuntabilitas yang

terjaga dengan baik.

Ketiga, bagaimana otonomi daerah diformulasikan menjadi langkah untuk

mengupayakan responsiveness, dimana publik berpartisipasi aktif

dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal.

Apabila ditelusuri lebih jauh, urgensi pembentukan daerah otonom tidak

hanya ditentukan oleh persyaratan-persyaratan teknis seperti kemampuan

ekonomi, karakteristik dan potensi daerah, jumlah penduduk, dan luas daerah,

disamping dimensi administrasi terdapat pula dimensi politik. Pembatasan

wilayah untuk tujuan desentralisasi pemerintahan dan administrasi jauh dari hanya

sekedar teknis pelaksanaan belaka (Smith, 1985; 56).

menangkap peluang tersebut. Harus ada perubahan, agar pemekaran dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

Pemekaran telah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, hal ini dilihat dari meningkatnya pelayanan kepada masyarakat dan mulai terbukanya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan usaha menjadi lebih mudah. Selain letak kantor pemda yang lebih dekat, pemda juga berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kesempatan berpartisipasi baru terealisasi dalam usulan pembangunan kelurahan. Pemekaran yang baru berusia tujuh tahun, masih sibuk berbenah dalam pembangunan sarana dan prasana. Sehingga program pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan belum banyak dilakukan. 2.4 Kesejahteraan Masyarakat Dikaitkan dengan Pembangunan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari berbagai komponen yang dapat menggambarkan apakah masyarakat tersebut sudah berada pada kehidupan yang sejahtera atau belum. Komponen yang dapat dilihat antara lain tingkat pendidikan, kesehatan dan pengeluaran riil perkapita. Badan Pusat Statistik (2000) dalam Saifan (2012:25) menyatakan bahwa komponen kesejahteraan yang dapat dipakai sebagai indikator kesejahteraan masyarakat adalah kependudukan, tingkat kesehatan dan gizi masyarakat, tingkat pendapatan, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi masyarakat, keadaan perumahan dan lingkungan, dan keadaan sosial budaya.

pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial.

Berbagai indikator mengenai kesejahteraan telah dikembangkan sebagai dasar dalam mengamati pola kesenjangan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Pada mulanya dalam mengukur kesenjangan kesejahteraan antar daerah menggunakan indikator output ekonomi rata-rata perkapita. Namun, ada beberapa hal yang seperti ketidaktentuan atau ketidakpastian hubungan antara output ekonomi suatu wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Bila kondisi-kondisi yang telah disebutkan di atas tidak terpenuhi, maka akan terjadi ketidakmerataan terutama dalam tingkat pendapatan sebab kondisi di atas dapat dipenuhi jika pendapatan yang diperoleh mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut Atkinson dalam Saifan (2011) bahwa ketidakmerataan pendapatan sebagai perbedaan, persebaran, atau pemusatan pendapatan, yang keseluruhannya berpangkal pada ketidaksamaan dilihat secara kumulatif. Pemerataan hasil-hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah ketimpangan, kesenjangan, dan kemiskinan. Secara logika, jurang pemisah (gap) yang semakin besar antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas. Dengan demikian, orientasi pemerataan merupakan upaya untuk memerangi kemiskinan.

1. Ekonomi

Kinerja pemerataan dan pembangunan ekonomi selama periode tertentu dapat dilihat dari indikator pertumbuhan yaitu :

a. PDRB

Pertumbuhan PDRB merupakan indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro yang mencakup tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

b. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

c. PDRB per kapita

Peningkatan Laju Pertumbuhan PDRB, diikuti dengan kenaikan pendapatan per kapita.

2. Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kejahteraan sosial meliputi indikator : a. Pendidikan

penyelenggaraan pendidikan, serta tercukupinya sarana dan prasarana pendidikan.

b. Kesehatan

Selama kurun waktu tertentu, kondisi pembangunan kesehatan harus menunjukkan perubahan yang fluktuatif, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator bidang kesehatan seperti angka kelangsungan hidup bayi, peningkatan angka kelangsungan hidup dan penurunan angka gizi buruk.

c. Kemiskinan

Penurunan jumlah dan rasio penduduk miskin harus diupayakan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran untuk menyentuh masyarakat miskin. Ketepatan tersebut didukung oleh adanya identifikasi dan verifikasi berdasarkan indikator dan kriteria kemiskinan yang disusun sesuai dengan kondisi lokalitas daerah yang semakin mendekati kenyataan.

2.5 Indeks Pembangunan Manusia

United Nation Development Programme (UNDP) mendefenisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1995). Secara ringkas empat hal pokok tersebut mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Produktivitas

Penduduk harus diberdayakan untuk meningkatkan produktivitas dan untuk berpartisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan lapangan pekerjaan. Pembangunan ekonomi yang demikian merupakan himpunan bagian dari modal pembangunan manusia.

2. Pemerataan

3. Kesinambungan

Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya fisik, manusia dan lingkungan harus selalu diperbaharui.

4. Pemberdayaan

Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan kehidupan mereka, serta untuk berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

Konsep pembangunan manusia dalam pengertian di atas jauh lebih daripada teori pembangunan ekonomi yang konvensional termasuk model pertumbuhan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan kebutuhan dasar manusia. Model pertumbuhan ekonomi ini berkaitan dengan peningkatan pendapatan dan produksi nasional.

Sehingga selain PDRB ada indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan umum dan PDRB menjadi bagian dari ukuran ini. Ukuran ini menjelaskan perbagai indikator yang ada, ukuran itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Indeks pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian disektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus.

Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana lazim terekam dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tetapi juga diteropong via capaian disektor sosial, yakni pendidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Tingkat Melek huruf (TMH) dan Tingkat Harapan Hidup (THH) adalah dua indikator yang lazim termaktub dalam konstruksi IPM.

Sebagai Pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rangka ingin mencapai peningkatan IPM (Indeks pembangunan Manusia) ini telah membuat fokus-fokus pekerjaan sehingga berbagai macam program dan kegiatan bisa dibuat dan dilaksanakan. Fokus-fokus itu adalah :

masing-masing dan bisa dijadikan sarana evaluasi apakah pemerintah sukses atau gagal dalam mengurus rakyatnya.

Kedua adalah fokus kesejahteraan masyarakat. Fokus ini memiliki indikator yaitu angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan dana angka partisipasi murni. Indikator ini tergabung dalam fokus kesejahteraan masyarakat dalam bidang pendidikan. Selanjutnya fokus kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan memiliki indikator angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup dan persentase balita gizi buruk.

2.5.1 Komponen dan Indikator IPM

Adapun komponen IPM adalah usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living).

2.5.1.1 Usia Hidup

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau e0 yang dihitung

menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

Usia hidup sangat berkaitan dengan tingkat kesehatan seseorang. Upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sudah banyak dilakukan oleh pemerintah seperti penyediaan berbagai fasilitas kesehatan umum (misalnya puskesmas dan posyandu), serta penyediaan fasilitas yang telah tersedia dalam menunjang peningkatan kualitas kesehatan.

dilakukan dengan peningkatan partisipasi masyarakat terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan.

2.5.1.2 Pengetahuan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah ketersediaan yang cukup sumber daya manusia yang berkualitas, maka melalui jalur pendidikan pemerintah secara konsisten berupaya meningkatkan SDM penduduk. Program wajib belajar 6 tahun dan 9 tahun, gerakan nasional orangtua asuh (GNOTA) dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas SDM, yang pada akhirnya akan menciptakan SDM yang tangguh yang siap bersaing di era globalisasi. Peningkatan SDM saat ini lebih difokuskan pada pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama penduduk kelompok usia sekolah (7-24 tahun). ( Analisis IPM Kabupaten Humbang Hasundutan, 2009)

menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

2.5.1.3 Standar Hidup Layak

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Standar hidup layak berkaitan dengan tingkat konsumsi/pengeluaran penduduk. Pengeluaran rata-rata perkapita per bulan merupakan rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga selama sebulan untuk konsumsi baik untuk konsumsi makanan maupun konsumsi bukan makanan semua anggota rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang kebenarannya masih harus di uji secara empiris. Berdasarkan masalah diatas, maka penulis membuat hipotesis, yaitu

1. Pemekaran wilayah kabupaten Humbang Hasundutan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di kabupaten Humbang Hasundutan.

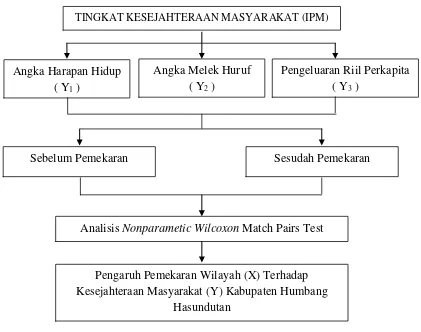

2.7 Kerangka Konseptual

Adapun gambaran secara ringkas dari penelitian ini dapat dijelaskan melalui kerangka konseptual di bawah ini adalah:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Dari kerangka konseptual diatas dapat dijelaskan bagaimana pengaruh tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan sebelum dan sesudah pemekaran. Kesejahteraan masyarakat dijelaskan dari angka harapan hidup, angka melek huruf dan pengeluaran perkapita yang merupakan indikator dari indeks pembangunan manusia.

TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (IPM)

Angka Harapan Hidup ( Y1 )

Angka Melek Huruf ( Y2 )

Pengeluaran Riil Perkapita ( Y3 )

Sebelum Pemekaran Sesudah Pemekaran

Analisis Nonparametic Wilcoxon Match Pairs Test

Pengaruh Pemekaran Wilayah (X) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) Kabupaten Humbang

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian merupakan langkah dan prosedur yang akan dilakukan dalam pengumpulan data atau informasi empiris guna memecahkan permasalahan dan menguji hipotesa penelitian. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Humbang Hasundutan, yakni mengamati dan meneliti tentang pengaruh pemekaran wilayah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh langsung dari instansi-instansi resmi atau publikasi-publikasi resmi.

Sumber data adalah data kuantitatif dalam bentuk data berkala (time series) dalam kurun waktu dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2011 (tahunan) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Humbang Hasundutan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapanuli Utara, website, jurnal, dan hasil-hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Batasan Operasional

Kabupaten Humbang Hasundutan. Dimana tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut diukur oleh tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan tingkat pengeluaran riil perkapita.

3.4 Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari penelitian ini adalah

1. Pemekaran wilayah merupakan proses pembagian wilayah menjadi lebih

dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Tingkat kesejahteraan adalah keadaan masyarakat yang dilihat dari tingkat

kesehatan, tingkat pendidikan dan pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Humbang Hasundutan.

3. Kesehatan masyarakat adalah kondisi masyarakat yang dilihat dari angka

harapan hidup di Kabupaten Humbang Hasundutan, diukur dalam satuan tahun.

4. Pendidikan masyarakat adalah kondisi pendidikan yang diperhatikan dalam

angka melek huruf di Kabupaten Humbang Hasundutan, diukur dalam satuan persen.

5. Pengeluaran riil perkapita masyarakat adalah kondisi yang dilihat dari pengeluaran rata-rata perkapita setahun di Kabupaten Humbang Hasundutan, diukur dalam satuan rupiah.

3.5 Pengolahan Data

sebagai software pembantu dalam mengkonversi data dalam bentuk baku yang disediakan oleh sumber kedalam bentuk yang lebih representatif untuk digunakan pada software utama diatas dengan tujuan untuk meminimalkan kesalahan dalam pencatatan data jika dibandingkan dengan pencatatan ulang secara manual.

3.6 Model Analisis Data

Untuk menguji hipotesis pertama, model analisis data yang digunakan adalah model ekonometrika. Teknik analisis yang digunakan adalah model kuadrat terkecil biasa (Ordinary Least Square). Data yang digunakan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan analisis statistika yaitu persamaan regresi linier berganda.

Model persamaannya adalah sebagai berikut :

Y1 = f (X1) ……… (1)

Y2 = f (X1) ……… (2)

Log Y3 = f (X1) ……… (3)

Kemudian fungsi tersebut ditransformasikan ke dalam bentuk model persamaan regresi linier sederhana dengan spesifikasi model sebagai berikut:

Y1 = α + β1 X1+ μ………. (4) Y2 = α + β1 X1+ μ………. (5) Log Y3 = α + β1 X1+ μ………. (6)

Dimana: Y1 = Tingkat Harapan Hidup

Y2 = Tingkat Melek Huruf

Log Y3 = Logaritma Pengeluaran Riil Perkapita

α = Intercept/Konstanta

Β1 = Koefisien Regresi

µ = Term Of Error (Kesalahan Pengganggu)

Bentuk hipotesis di atas secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut:

0

, Artinya jika pemekaran wilayah dilaksanakan (X1), maka angka

harapan hidup (Y1) akan mengalami peningkatan, ceteris paribus.

, Artinya jika pemekaran wilayah dilaksanakan (X1), maka angka

melek huruf (Y2) akan mengalami peningkatan, ceteris paribus.

0

, Artinya jika pemekaran wilayah dilaksanakan (X1), maka

pengeluaran riil perkapita (Y3) akan mengalami peningkatan, ceteris paribus.

Untuk menguji hipotesis kedua, yaitu untuk menganalisa data penelitian yang bersifat perbandingan (komparatif) maka dapat dianalisa dengan analisa non parametrik menggunakan Wilcoxon Match Pairs Test, yaitu untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkolerasi. Pengujian dua sampel yang berhubungan pada prinsipnya ingin menguji apakah dua sampel yang berpasangan satu dengan yang lain berasal dari populasi yang sama (Santoso, 2005:65).

Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

H0: d=0 atau tidak terjadi peningkatan kesejahteraan

sesudah dilaksanakannya pemekaran wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

H0 : d•0 atau terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Kabupaten Humbang Hasundutan antara sebelum dan sesudah dilaksanakannya pemekaran wilayah di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dasar pengambilan keputusan ada dua cara, yaitu:

Dengan membandingkan angka z hitung dan z tabel:

- Jika z hitung < z tabel, maka H0 diterima.

- Jika z hitung > z tabel, maka H0 ditolak.

Mencari z hitung dengan rumus:

�= T−[1/4N(N + 1)]

�1/24(N)(N + 1)(2N + 1)

Dimana: T = Selisih terkecil N = Jumlah sampel

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan:

- Probabilitas > 0,05 maka H0 diterima

- Probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak

3.7 Test of Goodness of Fit (Uji Kesesuaian) 3.7.1 Koefisien Determinasi (R-Square)

Nilai R2 berkisar antara 0 sampai 1 (0≤R2 ≤1). Nilai R-square diperoleh

dengan rumus:

SST SSR R2 =

Dimana:

SST = Sum of Squares Total / jumlah kuadrat total yang merupakan total variasi Y (SST = SSR + SSE).

SSR = Sum of Squares Regression / jumlah kuadrat regresi yang merupakan total variasi yang dapat dijelaskan oleh garis regresi. SSE = Sum of Squares Error / jumlah kuadrat error yang merupakan total

variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh garis regresi. 3.7.2 Uji t-statistik

Uji t-statistik dilakukan untuk melihat signifikasi pengaruh koefisien regresi secara individu (masing-masing) terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan.

Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut: H0 : bi = 0

Ha : bi≠0

Dimana bi adalah koefisien variabel independen ke-i adalah nilai parameter

hipotesis, biasanya b dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel X1

terhadap Y. Bila nilai t-hitung > t-tabel maka pada tingkat kepercayaan tertentu H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh

t-hitung =

(

)

Sbi b bi−

Dimana:

bi = Koefisien variabel independen ke-i.

b = Nilai hipotesis nol.

Sbi = Simpangan baku dari variabel independen ke-i (Catur Sugiyanto,

1994:77). 3.7.3 Uji F-statistik

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat pengaruh koefisien regresi terhadap variabel dependen secara keseluruhan.

Untuk pengujian ini digunakan hipotesa sebagai berikut: H0 : b1 = b2 = …= bk = 0 (tidak ada pengaruh)

Ha : b2 ≠0 (ada pengaruh) untuk i = 1…k

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai hitung dengan F-tabel. Jika F-hitung > F-tabel maka H0 ditolak, yang berarti variabel independen

BAB IV PEMBAHASAN

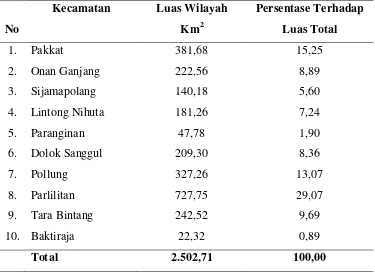

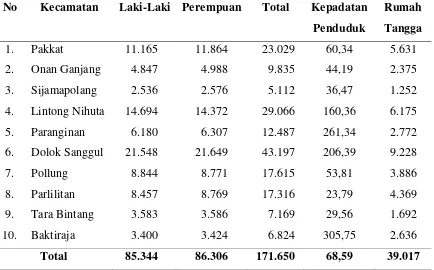

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Humbang Hasundutan 4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Tapanuli Utara, tanggal 28 Juli 2003 sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 2003, yang terletak ditengah wilayah Provinsi Sumatera Utara. Secara astronomi, Kabupaten Humbang Hasundutan terletak pada garis 20 1’ – 20 28’ Lintang Utara dan 980 10’ – 980 58’ Bujur timur. Dengan luas wilayah daratan 250.271,02 Ha dan 1.494,91 Ha luas danau, yang terdiri dari 10 kecamatan, 1 kelurahan dan 143 desa. Kabupaten Humbang Hasundutan berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Samosir 2. Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara 3. Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Tengah 4. Sebelah Barat : Kabupaten Pakpak Bharat

dengan luas wilayah 22,32 km2 atau 0,89 % terhadap luas total wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Tabel 4.1

Nama, Luas Wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan Menurut Kecamatan Tahun 2012

No

Kecamatan Luas Wilayah Km2

Sumber : Humbang Hasundutan dalam angka 2011

4.1.2 Kondisi Topografi

Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan daerah dataran tinggi yang mempunyai ketinggian bervariasi antara 330-2.075 Meter diatas permukaan laut, dengan perincian :

• Datar : 278,75 Km2

• Landai : 491,63 Km2

• Miring : 1.066,50 Km2