TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia

Oleh:

Saidah Iriani

S 840907014

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

ii Disusun Oleh:

Saidah Iriani

S 840907014

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing

Dewan Pembimbing

Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal

Pembimbing I Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M.Pd. ___________ ________ NIP 130692078

Pembimbing II Dr. Suyatno Kartodirdjo ___________ ________ NIP 130324012

Mengetahui:

Ketua Program Pendidikan Bahasa Indonesia

iii Diajukan oleh:

Saidah Iriani

S 840907014Telah disetujui oleh Tim Penguji

Jabatan Nama Tanda Tangan Tanggal

Ketua Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd. ___________ ________

NIP 131529726

Sekretaris Dr. Budhi Setiawan, M.Pd. ___________ ________

NIP 131809046 Anggota Penguji:

1. Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M.Pd. ____________ ________

NIP 130692078

2. Dr. Suyatno Kartodirdjo ____________ ________

NIP 130324012

Mengetahui

Direktur PPs UNS, Ketua Program

Pendidikan Bahasa Indonesia,

Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D. Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M.Pd.

iv NIM : S 840907014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis berjudul Peningkatan Kemampuan Mengapresiasi Puisi dengan Metode Peta Pikiran (Mind Mapping) pada Siswa Kelas X 8 SMA Negeri 1 Samarinda adalah benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, 5 Januari 2009 Yang membuat pernyataan,

v

hadirat Allah SWT karena limpahan rahmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Selama penelitian hingga penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, Sp. Kj., Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian;

2. Prof. Drs. Suranto, M.Sc., Ph.D. Direktur PPs UNS yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian;

3. Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M.Pd. Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan pembimbing I, yang selalu memberikan bimbingan, bantuan dan motivasi dalam pelaksanaan penelitian serta penulisan tesis ini;

4. Dr. Suyatno Kartodirdjo, Pembimbing II yang memberikan bimbingan dengan sabar dan bijaksana dalam penulisan tesis ini;

5. Tim penguji tesis Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia yang banyak memberi masukan berharga demi kesempurnaan tesis ini;

6. Suardi, S.Pd., M.M. Kepala SMA Negeri 1 Samarinda yang memberi izin untuk melakukan penelitian di sekolah yang dipimpin;

vi

memberi dukungan moral dan motivasi sehingga tesis ini selesai;

Semoga amal kebaikan yang telah diberikan dengan tulus menjadi jalan kemudahan dan mendapat pahala dari Allah SWT. Penulis berharap semoga tesis ini memberi manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan Bahasa dan Sastra Indonesia. Amin.

Surakarta, 5 Januari 2009

vii

Tiada kata tua untuk belajar

tetapi jangan tua baru belajar

*

Setiap satu kesulitan,

Allah akan memberikan banyak kemudahan

viii

Karya ini dipersembahkan untuk

Bunda dan Ayah tercinta dalam denyut nafas dan doa,

H. Lamri, suami terkasih dengan kesabaran dan kesetiaan dalam

meniti hari,

Syahruddin, H. Syafruddin, Salehuddin, dan Muhammaddin kakak

dan adik tercinta yang tiada henti memberi dukungan

Syaiful Bachri, Yudi Irawan, Siti Hariyati, dan Siti Nurhayati

anak-anak tersayang yang selalu memberi semangat

ix

Halaman

JUDUL ... i

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING ... ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI TESIS... iii

LEMBAR PERNYATAAN ... iv

KATA PENGANTAR ... v

MOTTO ... vii

PERSEMBAHAN ... viii

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN... xiv

ABSTRAK ... xvi

ABSTRACT ... xvii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ... 1

B. RumusanMasalah ... 8

C. Tujuan Penelitian... 9

D. Manfaat Penelitian... 9

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS TINDAKAN A. Landasan Teori ... 12

x

2) Struktur Batin Puisi ... 40

d. Kemampuan Mengapresiasi Puisi... 50

2. Metode Pembelajaran Peta Pikiran (Mind Mapping) ... 52

a. Metode Pembelajaran... 52

b. Metode Peta Pikiran (Mind Mapping)... 54

c. Langkah-langkah Pembuatan Peta Pikiran (Mind Mapping) ... 58

d. Pembelajaran Apresiasi Puisi dengan Metode Peta Pikiran (Mind Mapping)... 60

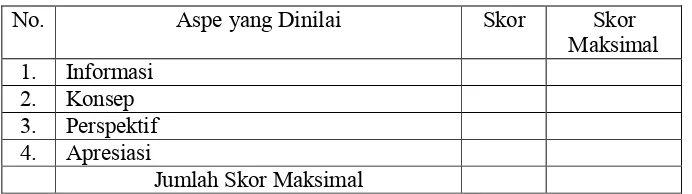

e. Penilaian Kemampuan Mengapresiasi Puisi ... 63

B. Penelitian yang Relevan... 71

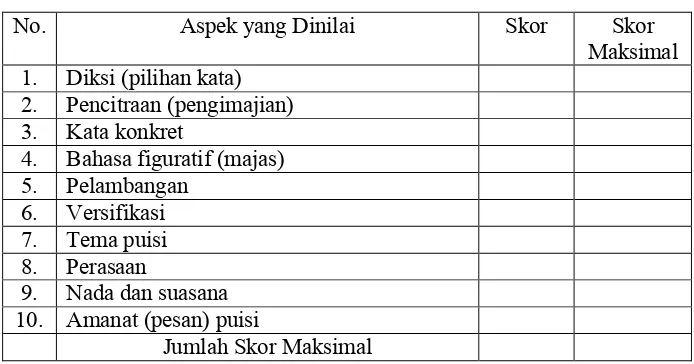

C. Kerangka Berpikir ... 73

D. Hipotesis Tindakan ... 75

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Setting Penelitian... 76

1. Tempat Penelitian ... 76

2. Waktu Penelitian... 77

B. Subjek Penelitian ... 78

C. Sumber Data Penelitian ... 79

D. Teknik dan Alat Pengumpul Data ... 80

E. Validasi Data ... 82

F. Teknik Analisis Data ... 83

G. Indikator Keberhasilan... 83

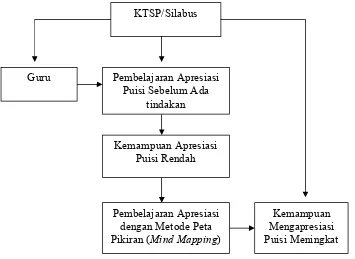

H. Prosedur Penelitian ... 83

xi

c. Menyusun Rancangan Tindak Pembelajaran

Mengapresiasi Puisi. ... 97

2. Pelaksanaan Tindakan Kelas ... 98

a. Siklus I... 98

b. Siklus II ... 114

c. Siklus III ... 126

B. Pembahasan Hasil Penelitian ... 137

1. Kondisi Awal Kemampuan dan Minat Siswa dalam Apresiasi Puisi ... 137

2. Pembelajaran dengan Metode Peta Pikiran (Mind Mapping) Meningkatkan Kemampuan Mengapresiasi Puisi ... 138

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN A. Simpulan ... 142

B. Implikasi ... 143

C. Saran ... 144

DAFTAR PUSTAKA ... 145

xii

3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian... 78

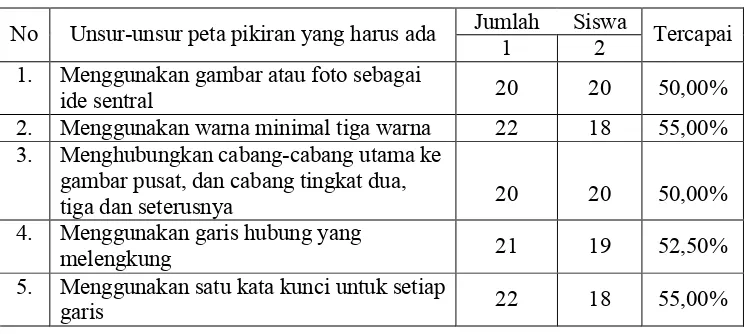

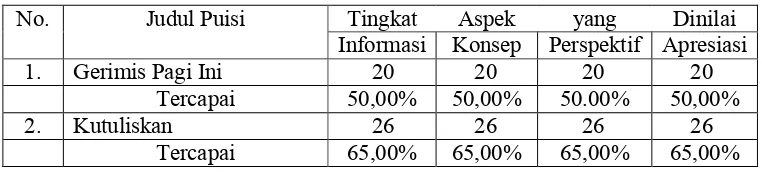

4.1 Hasil Peta Pikiran (Mind Mapping) Kemampuan Mengapresiasi Puisi Siklus I... 109

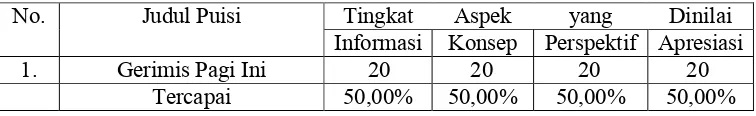

4.2 Hasil Tes Apresiasi Puisi Siklus I ... 110

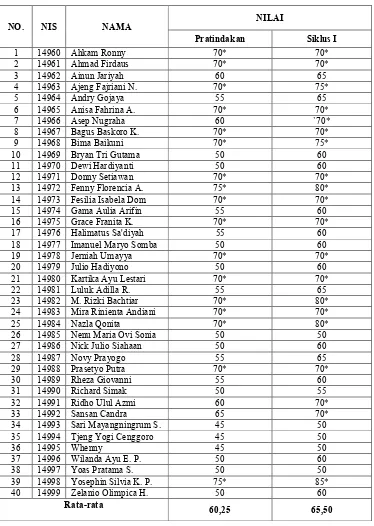

4.3 Hasil Belajar Apresiasi Puisi Siswa Siklus I ... 111

4.4 Hasil Peta Pikiran (Mind Mapping) Kemampuan Mengapresiasi Puisi Siklus II ... 122

4.5 Hasil Tes Apresiasi Puisi Siklus II... 122

4.6 Hasil Belajar Apresiasi Puisi Siswa Siklus II ... 123

4.7 Hasil Peta Pikiran (Mind Mapping) Kemampuan Mengapresiasi Puisi Siklus III ... 133

4.8 Hasil Tes Apresiasi Puisi Siklus III ... 133

4.9 Hasil Belajar Apresiasi puisi siswa siklus Siklus III... 134

4.10 Hasil Peta Pikiran (Mind Mapping) Siklus I, II, dan III ... 139

xiii

1. Skema Kerangka Berpikir ... 74

2. Desain Penelitian ... 93

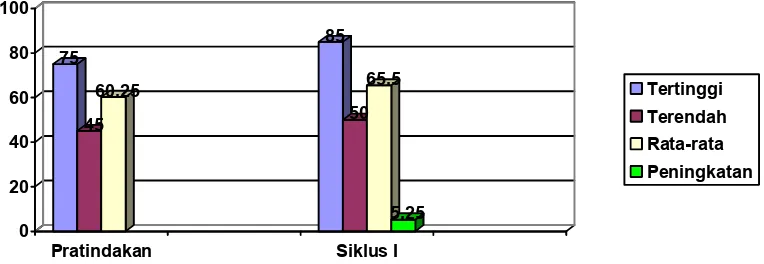

3. Diagram Peningkatan Ketuntasan Belajar Siklus I... 112

4. Diagram Perolehan Nilai Kemampuan Mengapresiasi Puisi Siklus I ... 112

5. Diagram Peningkatan Ketuntasan Belajar Siklus II... 124

6. Diagram Perolehan Nilai Kemampuan Mengapresiasi Puisi Siklus II ... 125

7. Diagram Peningkatan Ketuntasan Belajar Siklus III ... 135

xiv

1. a. Wawancara 1... 150

b. Wawancara 2... 153

2. Silabus ... 155

3. Tes Pratindakan... 156

4. Catatan Lapangan Survei Awal ... 159

5. Dokumentasi Survei Awal... 165

6. RPP Siklus I... 167

7. Lembar Kerja Siswa Siklus I ... 172

8. Peta Pikiran (Mind Mapping) Karya Siswa... 176

9. Tes Akhir Siklus I ... 179

10. Catatan Lapangan Siklus I... 182

11. Dokumentasi Siklus I ... 184

12. RPP Siklus II ... 186

13. Lembar Kerja Siswa Siklus II... 191

14. Peta Pikiran (Mind Mapping) Karya Siswa... 195

15. Tes Akhir Siklus II... 198

16. Catatan Lapangan Siklus II ... 202

17. Dokumentasai Siklus II ... 204

18. RPP Siklus III ... 206

19. Lembar Kerja Siswa Siklus III ... 212

xv

xvi

1 Samarinda. Tesis Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009.

Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran apresiasi puisi dengan metode Peta Pikiran (Mind Mapping) pada siswa kelas X 8 SMA Negeri 1 Samarinda.

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan siklus model Elliot, terdiri dari tiga siklus. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas X 8 SMA Negeri 1 Samarinda. Teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, analisis dokumen, pemberian tugas, tes dan angket. Alat pengumpul data digunakan butir soal tes, lembar observasi, pedoman wawancara, hasil pekerjaan siswa, dan hasil tes apresiasi puisi setiap siklus. Sedangkan validasi data yang digunakan adalah teknik triangulasi yang didasarkan pada proses tindakan dengan metode peta pikiran(Mind Mapping).

xvii

Mapping Method. Thesis for Magister Program Universitas Sebelas Maret Surakarta 2009.

This class action research was aimed at increasing the learning process of Poem Appreciation Capability of the Students of Class X 8 SMA Negeri 1 Samarinda by Mind Mapping Method.

This class action research used Elliot’s cycles model, which separately to three cycles. The subjects of this research were the Students of Class X 8 SMA Negeri 1 Samarinda. The techniques used in this research were monitoring, document analysing, giving the homeworks, tests and inquiry. The instruments used in this research were question paper, observation guides, interview guide, student’s work sheet, and student’s result of poem apreciation test every circle. The data validation was done using the triangulation technique based on action process with used mind mapping method.

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia memiliki masing-masing empat aspek keterampilan kebahasaan dan kesastraan. Pengajaran sastra memiliki bermacam kekhususan karena sastra, manusia, dan pendidikan tidak dapat dipisahkan. Sastra merupakan hasil aktivitas manusia yang bersifat imajinatif, namun sarat dengan permasalahan manusia, dan dikembalikan lagi pada manusia melalui pendidikan dan pengajaran. Disadari atau tidak hal tersebut berpengaruh pada siswa untuk mengembangkan kemampuan dan sikap dalam mengapresiasi persoalan-persoalan yang ada di sekitar mereka. Mempelajari sastra dapat memperhalus budi pekerti, saling menghargai sesama makhluk Tuhan, sehingga hidup jadi bermakna. Oleh karena itu pengajaran apresiasi sastra semakin penting peranannya dalam pendidikan. Rahmanto (1993: 15) berpendapat, jika pengajaran sastra dilakukan dengan cara yang tepat, maka pengajaran sastra dapat juga memberi sumbangan yang besar untuk memecahkan masalah-masalah nyata yang cukup sulit untuk dipecahkan di dalam masyarakat.

sehingga motivasi dan hasil berlajar siswa rendah. Selain tersebut menurut Agus R. Sarjono (2001: 208) Keberhasilan dan kegagalan pengajaran sastra sudah barang tentu memiliki sebab yang banyak, karena ia merupakan sebuah sistem yang meliputi kurikulum di sekolah, sarana dan prasarana seperti pengadaan buku dan perpustakaan, minat baca masyarakat, iklim bersastra, dan lain-lain. Hal yang senada diungkapkan oleh Anwarsono bahwa pengajaran sastra di sekolah belum membanggakan karena kurangnya jam pelajaran, sistem pengajaran yang kurang pas, kurikulum yang hanya mendorong siswa untuk menghafal angkatan, judul karya tanpa pernah mengajak siswa memasuki wilayah interpretasi maupun kreasi karya sastra (dalam Horison edisi Agustus 2003).

Menurut Agus R. Sarjono, pengajaran sastra di sekolah memiliki peluang besar untuk meningkatkan apresiasi dan minat siswa terhadap sastra (2001: 208). Namun banyak faktor yang mempengaruhi pembelajaran apresiasi sastra, antara lain, guru, penggunaan metode, dan pemilihan materi yang tepat. Guru adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan siswa pada saat terjadi kegiatan pembelajaran di kelas. Guru harus memiliki dan mampu menerapkan strategi pengajaran yang tepat, sesuai dengan kondisi sekolah dan siswa sehingga diharapkan dapat menimbulkan motivasi pada siswa untuk mengapresiasi sastra. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Gunanto Saparie berikut ini:

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia bertujuan di antaranya agar peserta didik memiliki kemampuan menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa; menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia (BNSP, 2006: 261). Namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang kurang berminat dalam pembelajaran apresiasi sastra. Pembelajaran apresiasi sastra sampai saat ini masih menjadi masalah secara umum karena kegiatan apresiasi sastra dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) masih rendah.

Hal demikian juga dialami siswa kelas X 8 SMA Negeri 1 Samarinda, kemampuan apresiasi sastra khususnya apresiasi puisi masih rendah. Rendahnya kemampuan apresiasi puisi tersebut mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa pada sastra. Hasil belajar siswa yang mencapai Kreteria Ketuntasan Minimal (KKM) 70 hanya 17 orang dari 40 siswa di kelas tersebut, berarti hanya mencapai 42,5%. Hal tersebut dinyatakan oleh guru bahasa dan sastra Indonesia yang mengajar di kelas X 8, Suwitoyo, S.Pd. pada wawancara awal tanggal 21 Juli 2008, pukul 10.30 WIT, di ruang guru SMA Negeri 1 Samarinda.

ceramah, pemilihan materi pembelajaran yang kurang tepat, dan kurang memotivasi siswa untuk memahami sastra dengan baik sehingga minat belajar siswa rendah.

Untuk mengatasai permasalahan tersebut, guru benar-benar dituntut untuk memiliki kemampuan atau kompetensi dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Menurut Kusnandar (2007: 54) Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Guru adalah segala-galanya dan paling pandai sementara siswa hanya menjadi objek merupakan pemikiran yang keliru dan harus ditinggalkan. Seorang guru dalam proses belajar mengajar terlebih lagi pada pembelajaran apresiasi puisi harus berorientasi pada siswa. Siswa harus menjadi subjek belajar yang aktif. Dengan demikian motivasi, minat, kemampuan apresiasi puisi, dan hasil belajar siswa meningkat. Untuk itulah seorang guru dituntut lebih professional dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Kusnandar (2007: 48) guru professional adalah guru yang mengenal tentang dirinya, yaitu dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar.

merupakan acuan dasar atau pedoman guru dalam merencanakan dan melaksanakan program pengajaran di sekolah. Hal itu sejalan dengan pendapat Oliva (1982: 20-21)“Curriculum is defined in a variety of ways by theoreticians. The text follows the concept of curriculum as a plan or program for the leaning experiences that the leaner encounters under direction of the school.”

Berbagai strategi pembelajaran sastra yang diharapkan mampu meningkatkan apresiasi sastra terutama apresiasi puisi di antaranya, metode pembelajaran harus relevan, dinamis, metode pengajaran yang dinamis selain tidak membosankan juga mampu merangsang siswa kreatif dan inovatif untuk melahirkan ide-ide cerdas dalam mengapresiasi sesuai dengan pengetahuannya. Siswa juga merasa memiliki kemampuan dalam mengenal, membaca, memahami, menikmati, dan menghayati karya sastra berupa puisi. Siswa bebas berapresiasi sesuai kemampuannya sehingga timbul ketertarikannya pada pembelajaran apresiasi puisi.

Motivasi siswa perlu dikembangkan, karena motivasi merupakan dorongan yang positif untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar. Siswa sebagai subjek belajar yang harus aktif. Dengan demikian, motivasi, kemampuan apresiasi puisi, dan hasil belajar siswa meningkat karena motivasi merupakan dorongan yang mengubah tingkah laku seseorang ke arah suatu tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut sesuai dengan definisi motivasi yang dikemukakan oleh Morgan (dalam Toeti Soekamto, 1995: 39) motivasi dapat didefinisikan sebagai tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu.

Untuk meningkatkan motivasi, kemampuan mengapresiasi puisi serta hasil belajar siswa, Guru harus memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip belajar, materi dan tingkat kemampuan siswa. Guru dan siswa harus mengembangkan kreativitas sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan komunikatif. Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2005: 223) kerelevansian metode mengajar dengan prinsip-prinsip belajar akan dapat membangkitkan gairah belajar anak didik dalam mencapai tujuan pembalajaran.

mengembangkan materi pelajaran yang diterimanya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Buzan (2008: 4) mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi ke luar dari otak.

Metode peta pikiran (mind mapping) memberikan kebebasan pada siswa memetakan pikiran-pikirannya. Pemahaman siswa terencana dengan baik. Kebebasan siswa memetakan pikiran-pikirannya terebut berpengaruh dalam kemampuan siswa dalam belajar sehingga proses pembelajaran berlangsung efektif dan komunikatif tidak menegangkan, menarik, dan menyenangkan. Metode peta pikiran (Mind Mapping) membantu siswa mengembangkan kreativitasnya dalam belajar. Siswa diberi kesempatan merencanakan dan mengembangkan ide-ide kreativitasnya sendiri. Belajar dengan menggunakan metode peta pikiran (mind mapping) memberikan kesempatan kepada siswa menyampaikan gagasannya dengan perencanaan yang baik. Hal tersebut senada dengan pendapat Silberman (1996: 126) :

“Mind mapping is a creative way for individual students to generate ideas, record learning, or plan a new project. Asking students to create a mind map enables them to identify clearly and creatively what they have learned or what they are planning.”

Standar Kompetensi Lulusan berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2006.

Adapun pemilihan materi kemampuan bersastra yang akan diajarkan sesuai dengan standar kompetensi mendengarkan; 5. Memahami puisi yang disampaikan secara langsung/tidak langsung, pada kompetensi dasar, 5.1. Mengidentifikasi unsur-unsur bentuk suatu puisi yang disampaikan secara langsung ataupun melalui rekaman, mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia untuk SMA/MA, kelas X, semester 1 (BNSP, 2006: 262).

Penggunaan metode peta pikiran (mind mapping) dalam pembelajaran apresiasi puisi pada siswa kelas X 8 di SMA Negeri 1 Samarinda dianggap tepat sebagai solusi atau pemecahan masalah yang ada. Pemahaman siswa terhadap materi pelajaran terencana dan terserap dengan baik. Kebebasan siswa memetakan pikiran-pikirannya tersebut berpengaruh dalam kemampuan siswa belajar sehingga dalam proses pembelajaran berlangsung efektif dan komunikatif tidak menegangkan, menarik, dan menyenangkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pembelajaran apresiasi puisi dengan penerapan metode peta pikiran (mind mapping) pada siswa kelas X 8 SMA Negeri 1 Samarinda? 2. Apakah penerapan metode peta pikiran (mind mapping) dapat meningkatkan

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah meningkatkan proses pembelajaran apresiasi puisi dan kemampuan apresiasi puisi melalui metode peta pikiran (mind mapping) pada siswa kelas X 8 SMA Negeri 1 Samarinda.

2. Tujuan Khusus

a. Mendeskripsikan dan menjelaskan pembelajaran apresiasi puisi dengan penerapan metode peta pikiran (mind mapping) pada siswa kelas X 8 SMA Negeri 1 Samarinda.

b. Meningkatkan kemampuan apresiasi puisi dengan penerapan metode peta pikiran (mind mapping) pada siswa kelas X 8 SMA Negeri 1 Samarinda.

D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoretis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang penerapan metode peta pikiran (mind mapping) pada pembelajaran apresiasi puisi untuk meningkatkan kemampuan apresiasi puisi dan motivasi belajar siswa. 2. Manfaat Praktis

a. Bagi Siswa

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa untuk:

2) tumbuhnya motivasi untuk mempelajari apresiasi puisi karena dalam pembelajaran siswa diberi kebebasan memetakan pikirannya, sehingga pembelajaran menjadi bermakna.

3) meningkatnya kemampuan mengapresiasi puisi karena metode peta pikiran lebih memberdayakan siswa.

4) siswa menjadi aktif dan kreatif dalam pembelajaran. b.Bagi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia

Dengan penelitian ini guru akan:

1) meningkatkan kemampuannya dalam proses pembelajaran apresiasi puisi. 2) memperoleh pemahaman secara benar tentang pembelajaran apresiasi

sastra yang efektif, sehingga mampu memilih metode pembelajaran yang tepat.

3) mengetahui metode pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran..

4) mampu mengatasi permasalahan pembelajaran apresiasi puisi sehingga hasil belajar siswa meningkat.

5) memperoleh informasi tentang tingkat kemampuan siswa dalam mempelajari apresiasi puisi untuk menjadi acuan pada pembelajaran berikutnya.

c. Bagi Sekolah

Sekolah dapat mengambil manfaat dari penelitian ini:

3) untuk mengembangkan pembelajaran apresiasi sastra maupun mata pelajaran lainya dengan metode peta pikiran (mind mapping)

A. Landasan Teori

1. Hakikat Kemampuan Mengapresiasi Puisi a. Hakikat Kemampuan

Kemampuan atau kompetensi adalah suatu keterampilan untuk mengeluarkan sumber daya internal atau bakat dalam diri sesorang yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemampuan atau kompetensi diartikan sebagai suatu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Depdiknas, 2003: 5). Pada hakikatnya setiap siswa pasti memiliki kemampuan atau kompetensi yang ada sejak lahir. Kemampuan terus berkembang dan berproses sesuai dengan bertambahnya usia seseorang. Namun kemampuan ini tidak akan berkembang dengan baik kalau tidak disertai dengan usaha yang terus menerus. Sesuai dengan hal tersebut, Mulyasa (2007: 215) menegaskan bahwa kompetensi yang harus dipelajari dan dimiliki peserta didik perlu dinyatakan sedemikian rupa agar dapat dinilai, sebagai wujud hasil belajar yang mengacu pada pengalaman langsung.

keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (thingking skill). Kemampuan apresiasi berarti kemampuan seseorang yang diwujudkan dalam penguasaan keterampilan seseorang untuk mengapresiasi. Kemampuan mengapresiasi dapat juga berarti mampu memahami dan memaknai suatu hal yang dihadapi dalam hidup sesuai dengan pola pikir dan sikap untuk belajar. Hal itu sesuai dengan pendapat berikut ini:

Ada tiga faktor penting dalam penguasaan keterampilan untuk belajar: pertama adalah pola pikir dan sikap (mindset and attitude) terhadap belajar, harus memiliki hasrat (desire) dan kecintaan terhadap nilai-nilai untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Kedua mendayagunakan kekuatan pikiran bawah sadar (subconscious mind) untuk mempercepat proses belajar (accelerated learning). Ketiga, disiplin diri dan kegigihan (self discipline and persistence) untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan

melalui disiplin diri dan kegigihan.

(http://budierue.multiply.com/journal /item/19)

Menurut Nursito (1999:5) pada hakikatnya, manusia mempunyai potensi untuk menjadi kreatif . Apabila kita melakukan kreativitas self-concept, kita akan tumbuh dan berkembang. Keadaan ini membuat kita harus lebih kukuh dan mantap sebagai individu, serta mulai melakukan upaya-upaya hari demi hari. Upaya tersebut terus dilakukan dengan membuka dan mencari pengalaman-pengalaman kreatif yang baru. Hal demikian dialami pula oleh siswa, kemampuan mereka akan terlihat berkembang memerlukan waktu dan proses latihan-latihan hari demi hari dalam waktu yang lama sehingga menjadi pengalaman belajar. Untuk mewujudkan semua itu diperlukan motivasi belajar yang tinggi.

Selain itu, siswa juga harus aktif dan kreatif untuk melahirkan gagasan dalam mewujudkan kemampuannya. Nursito kembali menegaskan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan belajar siswa akan lebih baik apabila kemampuan kreatifnya turut dilibatkan, baik secara formal maupun informal. Pada dasarnya, semua siswa memiliki potensi kreatif yang harus dikembangkan agar mereka mampu hidup penuh gairah dan produktif dalam melakukan tugas-tugasnya (1999: 6-7). Menurut para ahli bahwa motivasi belajar diyakini sebagai kunci keberhasilan belajar, sehingga motivasi belajar harus dirancang untuk ditumbuhkan pada setiap siswa (Depdiknas 2003: 23).

hakikatnya, manusia mempunyai potensi untuk melakukan kreativitas ( self-concept), yang harus dikembangkan sebagai wujud hasil belajar yang mengacu pada pengalaman langsung. Setiap kompetensi harus merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (thinking skill).

b. Hakikat Apresiasi

Kata apresiasi mengandung arti tanggapan sensitif terhadap sesuatu ataupun pemahaman sensitif terhadap sesuatu ( Boen S. Oemarjati, 1978, dalam Bambang Kaswanti Purwo, 1991: 58). Apresiasi dapat juga berarti mengenal, memahami, menikmati dan menilai. Menurut Herman J. Waluyo (2002: 44) apresiasi biasanya dikaitkan dengan seni. Apresiasi Puisi berkaitan dengan kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan puisi, yaitu mendengar atau membaca puisi dengan penghayatan yang sungguh-sungguh, menulis puisi, mendeklamasikan, dan menulis resensi puisi. Dalam penerapannya apresiasi memerlukan aktivitas, kreativitas, dan motivasi, dalam menunjukkan kemampuan atau potensi seseorang karena apresiasi merupakan sebuah proses. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Rozak Zaidan (2001: 21) yang menyatakan bahwa Apresiasi sastra itu berlangsung dalam sebuah proses yang mencakup pemahaman, penikmatan, dan penghayatan.

dan penafsiran sistematik yang dapat dinyatakan dalam bentuk tertulis. Melalui kegiatan apresiasi itu diharapkan timbul kegairahan dalam diri pembaca (atau lebih luas lagi, masyarakat) untuk lebih memasuki dunia puisi, sebagai dunia yang juga menyediakan alternatif pilihan untuk menghadapi permasalahan kehidupan yang sebenarnya.

Pendapat tersebut senada dengan pendapat yang dikemukan oleh Disick (1975, dalam Herman J. Waluyo 2002: 45) menyebutkan adanya empat tingkatan aprsiasi, yaitu: (1) tingkat menggemari; (2) tingkat menikmati (3) tingkat mereaksi, dan (4) tingkat produktif. Jika seseorang mengapresiasi puisi, baru pada tingkat menggemari keterlibatan batinnya belum begitu kuat, karena pada tingkat ini seseorang hanya senang membaca atau mendengarkan pembacaan puisi. Pada tingkat menikmati, keterlibatan batin pembaca terhadap puisi semakin mendalam. Pembaca akan ikut sedih, terharu, bahagia, dan sebagainya ketika membaca puisi. Kemudian pada tingkat mereaksi, sikap kritis terhadap puisi lebih menonjol karena ia telah mampu menafsirkan dengan seksama dan mampu menilai baik-buruknya sebuah puisi. Pembaca mampu menunjukkan letak keindahan puisi dan kekurangan puisi. Selanjutnya pada tingkat produktif, seseorang mampu menghasilkan (menulis), mengkritik, mendeklamasikan, dan membuat resensi puisi.

mampu mengenal, memahami, menghayati, menikmati, menafsirkan, dan menilai karya sastra serta mampu mengimplementasikan nilai- nilai karya sastra tersebut dalam kehidupannya di masyarakat.

c. Hakikat Puisi

Puisi adalah bentuk kesusastraan yang paling tua (Herman J. Waluyo, 2008:1). Puisi dikatakan kesusastraan yang paling tua dalam bentuk mantra. Mantra sudah ada di masyarakat kita sejak zaman dulu hampir di semua daerah. Kata-kata yang digunakan dalam mantra mengandung unsur keindahan, mengandung makna tertentu dan mantra adalah termasuk jenis puisi. Selanjutnya Rachmat Djoko Pradopo (2002: 7) menegaskan bahwa puisi itu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indra dalam susunan yang berirama. Puisi itu merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting, digubah dalam wujud yang paling berkesan.

kembali dalam kedamaian. (2) Byron, puisi adalah lava imajinasi yang letusannya mencegah timbulnya gempa bumi. (3) Percy Bysche Shelly, puisi adalah rekaman dari saat-saat yang paling baik dan paling menyenangkan dari pikiran-pikiran yang paling baik dan paling menyenangkan. (4) Emily Dickenson, kalau aku membawa sesuatu dan dia membuat tubuhku begitu sejuk sehingga tiada api yang dapat memanaskan aku, maka aku tahu bahwa itu adalah puisi. Hanya dengan cara inilah aku mengenal puisi. (5) Watts Dunton, puisi adala ekspresi yang konkret dan bersifat artistik dari pikiran manusia secara emosional dan berirama. (6) Lascelles Abercramble, puisi adalah ekspresi dari pengalaman imajinatif, yang hanya bernilai serta berlaku dalam ucapan /pernyataan yang bersifat kemasyarakatan yang diutarakan dengan bahasa, yang mempergunakan setiap rencana yang matang dan bermanfaat.

Puisi adalah hasil cipta manusia yang mengandung unsur-unsur keindahan untuk menyampaikan perasaan dan pikiran penyairnya. Puisi adala ungkapan pikiran dan perasaan penyair secara implisit dalam bentuk bahasa yang indah. Hal ini sesuai dengan pendapat Putu Arya Tirtawirya (1982: 9) yang menjelaskan bahwa puisi adalah pengungkapam secara implisit, samar dengan makna yang tersirat, dimana kata-kata condong pada artinya yang konotatif.

puisi. Berbagai permasalahan hidup dan kehidupan dapat dikaji melalui apresiasi puisi untuk dijadikan pembelajaran dalam hidup ini, dari masalah individu, religi, cinta , pendidikan, moral, budaya, lingkungan sampai pada masalah yang ada di masyarakat secara umum. Menutu Rachmat Djoko Pradopo (2002: 1) puisi sebagai sebuah karya seni sastra dapat dikaji dari bermacam-macam aspeknya. Pendapat tersebut senada dengan pendapat Moody (1968: 87) “So much for initial survey of the ‘situation’ and ‘intention’ of the poem. After the more thorough investigation that our examination of the poem’s technique involves, we shall have more to say”.

Slametmuljana (dalam Herman J. Waluyo, 2008: 25) menyatakan bahwa puisi merupakan bentuk kesusastraan yang menggunakan pengulangan suara sebagai ciri khasnya. Batasan puisi tersebut sama dengan yang dinyatakan oleh Clive Sansom (1960: 5, dalam Herman J. Waluyo, 2008: 26) yang memberikan batasan puisi sebagai bentuk pengucapan bahasa yang ritmis, yang mengungkapkan pengalaman intelektual yang bersifat imajinatif dan emosional.

sebagainya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Herman J. Waluyo (2002: 1) yang mengungkapkan, bahwa kata-kata betul-betul terpilih agar memiliki kekuatan pengucapan. Selain itu bahasa puisi adalah bahasa yang bersifat menyeluruh (universal). Menurut Perrine (1974: 553) “poetry is as universal as language and almost as ancient”.

Herman J. Waluyo (2002: 1) menyatakan bahwa puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata-kata kias (imajinatif). Menurut Rachmat Djoko Pradopo (2002: 7) puisi itu mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan, yang merangsang imajinasi panca indra dalam susunan yang berirama. Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa puisi tidak hanya sebagai sarana mengekspresikan pengalaman batin penyair yang paling berkesan, namun puisi juga kadang mengungkapkan pengalaman batin orang lain yang paling berkesan tanpa disengaja.

lebih banyak mengatakan dan mengekspresikan dirinya secara intens (padat, sarat muatan makna).

Bahasa puisi yang padat dan sarat muatan makna tersebut memiliki kesamaan dengan pernyataan Volpe (dalam Siswantoro, 2005: 3) menurutnya “poetry is perhaps the most difficult kind of language.” Puisi memiliki jenis bahasa yang tersulit sebab puisi menghendaki kepadatan (compactness) dalam pengungkapan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa bahasa puisi adalah bahasa yang sulit. Bahasa puisi disebut bahasa yang sulit sebab bahasa puisi mengakomodasi berbagai dimensi makna kehidupan manusia, misalnya tentang cinta kasih, lingkungan, pesan moral, kritik sosial, edukatif, relegius dan sebagainya di balik apa yang tersurat.

Sebuah puisi terdiri dari dua unsur yang membangunnya. Unsur yang membangun puisi yang berada dalam puisi yang lebih dikenal dengan unsur intrinsik atau unsur batin dan unsur yang membangun puisi dari luar yang disebut unsur ekstrinsik atau unsur fisik. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Herman J. Waluyo (1987: 23) bahwa puisi memiliki bentuk fisik dan bentuk batin yang lazim disebut pula dengan bahasa dan isi atau tema dan struktur atau bentuk dan isi. Pendapat tersebut senada dengan pendapat Boulton (1979: 9) “the poem is a combination of physical and mental form”.

bahwa puisi terdiri atas dua unsur pokok yaitu struktur fisik dan struktur batin. Kedua bagian itu terdiri atas unsur-unsur yang saling mengikat keterjalinan dan semua unsur itu membentuk totalitas makna yang utuh.

Menurut Rachmat Djoko Pradopo (2002: 1) puisi sebagai salah sebuah karya seni sastra dapat dikaji dari bermacam-macam aspeknya. Puisi dapat dikaji struktur dan unsur-unsurnya, mengingat bahwa puisi itu adalah struktur yang tersusun dari bermacam-macam unsur dan sarana-sarana kepuitisan. Selanjutnya Herman J. Waluyo (2008: 29) memberikan definisi puisi sebagai berikut:

“Puisi adalah bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan mengkonsentrasikan semua kekuatan bahasa dengan pengkonsentrasian struktur fisik dan struktur batinnya”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa puisi terdiri dari dua unsur yaitu unsur-unsur fisik dan unsur-unsur batin yang disebut bahasa dan isi atau tema dan struktur atau bentuk dan isi. Struktur fisik adalah unsur-unsur yang dapat dilihat sedangkan unsur-unsur batin adalah unsur-unsur yang tidak terlihat. Namun keduanya bersifat padu dan tidak terpisahkan, saling mengikat keterjalinan dan membentuk totalitas makna yang utuh.

1) Struktur Fisik Puisi.

Struktur fisik puisi atau disebut juga struktur lahir puisi dapat dilihat pada unsur-unsur keindahan yang membangun puisi tersebut. Herman J. Waluyo (2008: 82) menjelaskan unsur-unsur itu merupakan kesatuan yang utuh. Unsur-unsur itu ialah: diksi, pengimajian, kata konkret, bahasa figuratif (majas), verifikasi, dan tata wajah puisi.

a) Diksi (Pemilihan Kata)

Diksi atau pilihan kata-kata yang dipergunakan dalam puisi tidak seluruhnya bermakna denotatif, tetapi lebih banyak pada makna konotatif atau konotasi. Konotasi atau nilai tambah makna pada kata yang lebih banyak memberi efek bagi para penikmatnya. Sedangkan kata-kata bermakna denotatif digunakan pada tulisan-tulisan ilmiah. Jadi pilihan kata atau diksi sangat penting karena dapat mencerminkan ruang, waktu, falsafah, nada, suasana, amanat suatu puisi dengan tepat.

Selanjutnya menurut Rachmat Djoko Pradopo (2002: 54) penyair ingin mengekspresikan dengan ekspresi yang dapat menjelmakan pengalaman jiwanya tersebut, untuk itu haruslah dipilih kata-kata setepatnya. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa seorang penyair akan memilih kata-kata yang tepat dan khas sebagai cirinya untuk mengekspresikan pengalaman batinnya sehingga puisi yang dihasilkan dapat menimbulkan efek puitis dan sugestif pada pembaca atau penikmatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Wiyatmi (2006: 63) yang menyatakan bahwa setiap penyair akan memilih kata-kata yang tepat, sesuai dengan maksud yang ingin diungkapkan dan efek puitis yang ingin dicapai. Tengsoe Tjahjono (2005: 15) mencontohkan dalam larik-larik berikut ini:

1) Selembar daun jatuh 2) Selembar daun gugur 3) Selembar daun luruh 4) Selembar daun melayang

Kata jatuh, gugur, luruh, melayang memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Kata-kata itu dapat dipilih bergantung kepada perasaan yang ingin disampaikan. Kata jatuh memberikan kesan perasaan sakit. Kata gugur memberikan kesan berkorban untuk orang banyak. Kata luruh memberikan kesan lembut, dan kata melayang memberikan kesan mengalir pelan. Baris selembar daun jatuh dan selembar daun gugur mungkin memiliki makna sama, tetapi perasaan yang ditimbulkan berbeda.

b. Pengimajian (Imagery)

atau mengkonkretkan apa yang dinyatakan oleh penyair. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian dan karena itu kata-kata menjadi lebih konkret. Menurut Herman J. Waluyo (2008: 91), pengimajian dapat dibatasi dengan pengertian; kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan.

Melalui pengimajian, apa yang digambarkan seolah-olah dapat dilihat, didengar,dan dirasakan oleh pembaca atau penikmat sastra. Keindahan, kesedihan, keceriaan dan sebagainya seakan dirasakan sendiri oleh pembaca. Pengimajian memberi gambaran yang jelas pada pembaca. Gambaran atau lukisan yang tercipta karena pilihan kata tepat sehingga mampu membangkitkan daya imaji pembaca. Menurut Siswantoro (2005: 49) Imagery biasa diartikan sebagai mental picture, yaitu gambar, potret, atau lukisan angan-angan yang tercipta sebagai akibat dari reaksi seorang pembaca pada saat ia memahami puisi.

Contoh puisi berikut ini adalah puisi yang mengandung citraan penglihatan (imaji visual), citraaan pendengaran (imaji auditif), citraan sentuhan perasaan (imaji taktil), dan citraan gerak (imaji kinaesthetik)

DEWA TELAH MATI

Tak ada dewa di rawa-rawa ini

Hanya gagak yang mengakak malam hari Dan siang terbang mengitari bangkai pertapa yang terbunuh dekat kuil Dewa telah mati di tepi-tepi ini

Hanya ular yang mendesir dekat sumber Lalu minum dari mulut

Pelacur yang tersenyum dengan bayang sendiri Bumi ini perempuan jalang

yang menarik laki-laki jantan dan pertapa ke rawa-rawa mesum ini

dan membunuhnya pagi hari

c) Kata Konkret

Penyair ingin menggambarkan sesuatu secara lebih konkret. Oleh karena itu, itu kata-kata diperkonkret.Bagi penyair mungkin dirasa lebih jelas karena lebih konkret, namun bagi pembaca sering lebih sulit ditafsirkan maknanya. Penyair harus mahir memperkonkret kata-kata, sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang dilukiskan oleh penyair. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Herman J. Waluyo (2008: 94), dengan kata yang diperkonkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair.

Semakin tepat seorang penyair memilih dan menempatkan kata-kata dalam puisinya maka semakin baik pula dia menjelmakan imaji. Sehingga pembaca atau penikmat puisi menganggap bahwa mereka benar-benar melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami segala sesuatu yang dialami oleh sang penyair. Kata-kata konkret digunakan penyair untuk menggambarkan suatu lukisan keadaan atau suasana batin dengan maksud untuk membangkitkan imaji pembaca.

Contoh lain pada puisi karya Chairil Anwar berikut ini: Doa

Tuhanku

Dalam termangu

Aku masih menyebut namaMu Biar susah sungguh

mengingat Kau penuh seluruh cayaMu panas suci

tinggal kerdip lilin di kelam sunyi Tuhanku

Aku hilang bentuk remuk

Tuhanku

Aku mengembara di negeri asing Tuhanku

di pintuMu aku mengetuk Aku tidak bisa berpaling.

(“Doa”, 1943)

d) Bahasa Figuratif (Majas)

Bahasa figuratif, majas atau gaya bahasa adalah cara penyair mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginannya melalui kata-kata yang dipilihnya. Kata-kata atau bahasa yang digunakan biasanya bermakna kias atau lambang. Gaya bahasa dapat ditinjau dari bermacam-macam sudut pandang. Menurut Herman J. Waluyo (2008: 96) bahasa figuratif meyebabkan puisi jadi prismatis artinya memancarkan banyak makna, atau kaya akan makna.

Dilihat dari segi bahasa, gaya bahasa atau majas memungkinkan pribadi seseorang dapat dinilai, watak dan kemampuan seseorang yang menggunakan bahasa tersebut. Herman J. Waluyo (2008: 96) menegaskan bahwa bahasa figuratif ialah bahasa yang digunakan penyair untuk mengatakan sesuatu dengan cara tidak biasa, yakni secara tidak langsung mengungkapkan makna. Kata atau bahasanya bermakna kias atau lambang.

Demikian pula halnya dalam penulisan sebuah puisi, seorang penyair akan menggunakan gaya bahasa sehingga puisinya memiliki makna yang dalam. Rachmat Djoko Pradopo (2002: 61) mengungkapkan, adanya bahasa kiasan (figurative language) menyebabkan sajak menjadi menarik perhatian, menimbulkan kesegaran, hidup, dan terutama menimbulkan kejelasan gambaran angan.

sarana pengedepanan sesuatu yang berdimensi jamak dalam bentuk yang sesingkat-singkatnya. Ada beberapa macam bahasa kias yaitu, metafora, perbandingan, personifikasi, hiperbola, sinekdoke, ironi.

(1) Kiasan (Gaya Bahasa)

Kiasan atau gaya bahasa digunakan untuk menciptakan efek lebih kaya,lebih efektif, dan lebih sugestif dalam bahasa puisi.

(a) Metafora

Metafora bentuk bahasa figuratif yang memperbandingkan sesuatu hal dengan hal lainnya yang pada dasarnya tidak serupa.Oleh karena itu di dalam metafora ada dua hal yang pokok, yaitu al-hal yang diperbandingkan dan pembandingnya. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Herman J. Waluyo (2008: 98) metafora adalah kiasan langsung, artinya benda-benda yang dikiaskan tidak disebutkan. Pendapat yang sama diungkapkan oleh Altenbernd & Lewis (dalam Wiyatmi, 2006: 65) metafora adalah kiasan yang menyatakan sesuatu sebagai hal yang sebanding dengan hal lain, yang sesungguhnya tidak sama. Jadi ungkapan itu langsung berupa kiasan.

Contoh dalam puisi “Sebab Dikau” Amir Hamzah mengiaskan dirinya adalah boneka.

Aku boneka engkau boneka

Penghibur dalang mengatur tembang Di layar kembang bertukar pandang Hanya selagu, sepanjang dendang

(b) Perbandingan (Simile)

Perbandingan atau simile adalah jenis bahasa figuratif yang menyamakan satu hal dengan hal lain yang sesungguhnya tidak sama. Menurut Herman J. Waluyo (2008: 99) Perbandingan adalah kiasan yang tidak langsung. Benda yang dikiaskan kedua-duanya ada bersama pengiasnya dan menggunakan kata-kata seperti, laksana, bak, dan sebagainya. Kadang-kadang juga tidak digunakan kata-kata pembanding. Rachamat Djoko Pradopo (2002: 62) berpendapat bahwa perbandingan atau perumpamaan atau simile ialah bahasa kiasaan yang menyamakan satu hal dengan hal lain dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti : bagai, bagaikan, bak, seperti, misal, seumpama, dan sebagainya.

Contoh kutipan puisi karya Linus Suryadi A.G. berjudul “Ode Asia Tenggara.

Bagaikan siluman mereka pun bekerja Bagaikan air di bawah tanah kucinta Bagaikan merembes ke dalam bumi ….

(”Ode Asia Tenggara”, 1986) (c) Personifikasi

kiasan yang menyamakan benda dengan manusia, benda-benda mati dibuat dapat berbuat, berpikir, dan sebagainya seperti manusia. Menurut Rachmat Djoko Pradopo (2002: 75) personifikasi ini membuat hidup lukisan, disamping itu memberi kejelasan beberan, memberikan bayangan angan yang konkret.

Contoh personifikasi terdapat dalam puisi berikut ini: Mata pisau itu tak berkejap menatapmu:

Kau yang baru saja mengasahnya Berfikir, ia tajam untuk mengiris apel Yang tersedia di atas meja

Sehabis makan malam

Ia berkilat ketika terbayang olehnya urat lehermu. (Sapardi Djoko Damono, “Mata pisau”, 1982) Personifikasi pisau yang mampu menatap dan membayangkan. d. Hiperbola

Hiperbola adalah kiasan yang mengungkapkan suatu hal atau keadaan secara berlebih-lebihan. Menurut Herman J. Waluyo (2008: 99) hiperbola adalah kiasan yang berlebih-lebihan. Penyair merasa perlu melebih-lebihkan hal yang dibandingkan agar mendapat perhatian lebih seksama dari pembaca.

Contoh hiperbola dalam bait puisi karya Rendra berikut ini: Politisi dan pegawai tinggi

adalah caluk yang rapi

Konggres-konggres dan konperensi tak pernah berjalan tanpa kalian

(e) Sinekdoke.

Sinekdoke adalah majas yang menyebutkan satu bagian penting dari suatu hal atau benda atau hal itu sendiri. Sinekdoke ada dua macam, yakni pars pro toto dan totem pro parte. Pars pro toto adalah penyebutan sebagian untuk keseluruhan, sedangkan totem pro parte adalah penyebutan keseluruhan untuk sebagian. Hal ini sesuai dengan pendapat Herman J. Waluyo (2008: 100) sinekdoke adalah menyebutkan sebagian untuk maksud keseluruhan (part pro toto) atau menyebutkan keseluruhan untuk maksud sebagian (totem pro parte).

Untuk menggambarkan sebagai petani yang menderita, Rendra menulis seolah-olah semua petani itu menderita (pars pro toto). Hal ini digunakan untuk mempertajam kritiknya.

Para petani bekerja

Berumah di gubuk-gubuk tanpa jendela Menanam bibit di tanah yang subur

Memanen hasil yang berlimpah dan makmur Namun hidup mereka sendiri sengsara.

(“Sajak Burung-burung Kondor”, 1973) Untuk melukiskan penderitaan sebagai rakyat, Rendra juga menggunakan totem pro parte sebagai berikut:

Penderitaan mengalir

Dari parit-parit wajah rakyatku Dari pagi sampai sore

Rakyat negeriku bergerak dengan lunglai Menggapai-gapai

Menoleh ke kiri, menoleh ke kanan Dalam usaha tak menentu.

(f) Ironi

Ironi adalah majas yang menggunakan kata-kata yang halus dengan maksud menyindir atau mengungkapkan sesuatu dengan hal yang bertentangan. Menurut Herman J. Waluyo (2008: 101) Ironi yaitu kata-kata yang bersifat berlawanan untuk memberikan sindiran. Namun tidak semua ironi menggunakan kat-kata yang halus tetapi dapat juga berupa sindiran, kritikan yang lebih keras dan kasar. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Herman J. Waluyo (2008: 101) Ironi dapat berubah menjadi sinisme dan sarkasme yakni penggunaan kata-kata yang keras dan kasar untuk menyindir atau mengeritik.

Herman J. Waluyo (2008:101) mengungkapkan bahwa nada sinis dapat kita hayati dalam sajak Rendra berjudul “Sajak Sebotol Bir” berikut:

Kota metropolitan di sini tidak tumbuh dari industri Tapi tumbuh dari kebutuhan Negara industri asing Akan pasaran dan sumber pengadaan bahan alam Kota metropolitan disini

Adalah sarana penumpukan bagi Eropa, Jepang, Cina, Amerika, Australia, dan Negara industri lainnya.

(“Sajak Sebotol Bir”, 1977) Untuk menggambarkan secara sinis kemunduran dunia pendidikan, Rendra menulis:

Apakah gunanya pendidikan

Bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing Di tengah kenyataan persoalannya.

Apakah gunanya pendidikan Bila hanya mendorong seseorang Menjadi laying-layang di ibukota Kikuk pulang ke daerahnya?

(2) Pelambangan

Untuk memperjelas makna, nada dan suasana puisi agar mudah dipahami pembaca, seorang penyair harus menggunakan lambang-lambang yang mengandung arti tertentu sehingga menimbulkan daya sugestif pada puisinya. Menurut Herman J. Waluyo 2008: 102) Pelambangan digunakan penyair untuk memperjelas makna dan membuat nada dan suasana, sajak menjadi lebih jelas sehingga dapat menggugah hati pembaca.

Penggunaan lambang dalam puisi akan memberikan kesan tersendiri dan menambah keindahan dan daya tarik puisi tersebut. Banyak hal yang dapat dijadikan lambang tergantung pengalaman batin penyair, keadaan atau peristiwa apa yang akan disampaikannya. Macam-macam lambang ditentukan oleh keadaan atau peristiwa apa yang digunakan oleh penyair untuk mengganti keadaan atau peristiwa. Ada lambang warna, lambang benda, lambang bunyi, lambang suasana dan sebagainya.

(a) Lambang Warna

Warna mempunyai karakteristik watak tertentu. Banyak puisi yang menggunakan lambang warna untuk mengungkapkan perasaan penyair (Herman J. Waluyo, 2008: 102). Misalnya pada judul puisi: “Sajak Putih”, “Serenada Hitam”, “ Serenada Merah Padam”, “Ciliwung yang coklat”, “Malam Kelabu” dan sebagainya.

(b) Lambang Benda

Pelambangan dilakukan dengan menggunakan nama benda untuk menggantikan sesuatu yang ingin diucapkan oleh penyair (Herman J. Waluyo, 2008: 103). Untuk memperoleh gambaran tentang manusia yang tidak terikat oleh manusia lainnya, Chairil Anwar menggambarkan dirinya sebagai “binatang jalang, dari kumpulannya terbuang”. Sedangkan kesedihan dan penderitaan dilambangkan dengan “peluru menembus kulitku”.

(c) Lambang Bunyi

Unsur bunyi tidak dapat dipisahkan dengan puisi, karena penggunaan bunyi akan menambah keindahan sebuah puisi. Bunyi mendukung suasan batin penyairnya untuk menciptakan suasana tertentu. Menurut Harman J.Waluyo (2008: 104) Bunyi yang diciptakan penyair juga melambangkan perasaan tertentu. Perpaduan bunyi-bunyi akan menciptakan suasana yang khusus dalam sebuah. Selain hal tersebut menurut Herman J. Waluyo (2008: 104) penggunaan bunyi sebagai lambang erat hubungannya dengan rima. Disamping itu, penggunaan lambang bunyi juga erat hubungannya dengan diksi.

Contoh dominasi bunyi /i/ dalam puisi “Surat Cinta” karya Rendra yang bernada bahagia:

Kutulis surat ini kala hujan gerimis bagai bunyi tabor mainan anak peri dunia yang gaib.

(d) Lambang Suasana

Lambang suasana ini biasanya dilukiskan dalam kalimat atau alenia. Dengan demikian yang diwakili adalah suatu suasana dan bukan hanya suatu peristiwa sepintas saja (Herman J. Waluyo, 2008: 105).

Untuk menggambarkan suasana peperangan yang penuh kehancuran, maka digunakan lambang “bharata yudha”. Untuk menggambarkan suasana penuh kegelisahan, digunakan lambang “hatinya gemetar bagai permata gemerlapan”. Untuk menggambarkan semangat para prajurit Diponegoro, Chairil Anwar menggunakan lambang “ini barisan tak bergenderang, berpalu/ kepercayaan tanda menyerbu”.

e) Versifikasi (Rima, Ritma, dan Metrum)

(1) Rima

Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalisasi atau orkestra. Dengan pengulangan bunyi itu, puisi menjadi merdu jika dibaca. (Herman J. Waluyo, 2008: 105). Demikian pula yang diungkapkan oleh Rachmat Djoko Pradopo (2002: 22) Dalam puisi bunyi estetik, merupakan unsur puisi untuk mendapatkan keindahan dan tenaga ekspresif. Pemilihan dan pengulangan bunyi ini sangat membantu untuk membangkitkan perasaan indah dalam suasana puisi.

bunyi dapat menghasilkan musik dalam puisi. Hal tersebut senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Perrine (1974: 753) “rhythm and sound cooperate to produce what we call the music of poetry” Puisi memang memerlukan musik, pengertian musik yang dimaksudkan disini adalah hasil perpaduan dan perulangan bunyi. Musik adalah bagian terpenting dari sebuah puisi, hal ini sesuai dengan pendapat Paul Verlaine (1844-1896, dalam Rachmat Djoko Pradopo, 2002: 22) bahwa musiklah yang paling utama dalam puisi (De la musique avant tout chose).

Perulangan bunyi dapat kita lihat pada bait puisi berikut ini: Mawar di taman kupetik semalam

Tatkala hujan lalu bersama rinduku

(Tengsoe Tjahjono, 2002: 42) Pada bait puisi tersebut terdapat perulangan bunyi sedaerah artikulasi /n/ dan /m/ dalam kata taman dan semalam, serta perulangan bunyi yang sama /u/ dalam kata lalu dan rinduku. Perulangan semacam ini menimbulkan irama yang indah.

(2) Ritma

mengemukakan pendapatnya bahwa ritma sangat berhubungan dengan bunyi dan juga berhubungan dengan pengulangan bunyi, kata, frasa, dan kalimat. Berikut ini adalah contoh sebait puisi yang berisis ritma berupa pemenggalan baris-baris puisi menjadi dua bagian (dua frasa):

Pagiku hilang/ sudah melayang Hari mudaku/ sudah pergi Kini petang/ datang membayang Batang usiaku/ sudah tinggi.

{“Menyesal”, Ali Hasjmy) (3) Metrum

Metrum adalah pengulangan tekanan kata yang tetap. Metrum sifatnya statis (Herman J. Waluyo, 2008: 110). Metrum memiliki peran sangat penting dalam deklamasi atau pembacaan puisi. Herman J. Waluyo (2008: 112) mengungkapkan bahwa suku kata dalam puisi biasanya diberi tanda, manakah yang bertekanan keras dan bertekanan lemah. Namun karena tekanan kata bahasa Indonesia tidak membedakan arti dan belum dibakukan, maka pembicaraan tentang metrum sulit dilaksanakan dalam puisi Indonesia.

f. Tata Wajah (Tipografi)

menyebutkan Ciri puisi yang paling menyolok ialah penampilan tipografinya.

Baris-baris puisi tidak diawali dari tepi kiri dan berakhir di tepi kanan. Tepi sebelah kiri maupun kanan sebuah baris puisi tidak harus dipenuhi oleh tulisan. Selain itu awal baris tidak selalu ditulis dengan huruf kapital. Ciri yang demikian menunjukkan eksistensi sebuah puisi.

Kutipan di bawah ini menunjukkan keunikan puisi mutakhir yang dipelopori Oleh Sutardji Calzoum Bachri:

POT

pot apa pot pot itu kaukah pot aku pot pot pot

yang jawab pot pot pot pot kaukah pot itu yang jawab pot pot pot pot kaukah pot itu pot pot pot

potapa potitu potkaukah potaku? POT

( Sutardji Calzoum Bachri, 1970) 2) Struktur Batin Puisi

penyair terhadap pembaca (tone), dan amanat (intention). Keempat unsur itu menyatu dalam wujud penyampaian bahasa penyair.

a) Tema Puisi

Tema dalam puisi adalah hasil pemikiran dan perasaan penyair. Hal ini dapat merupakan hasal tanggapan atau perenungan dari situasi yang dirasakan, dihayati dan dialami penyair. Menurut Herman J. Waluyo, tema adalah gagasan pokok (subjeck-matter) yang dikemukakan oleh penyair. Pokok pikiran atau pokok persoalan itu begitu kuat mendesak dalam jiwa penyair, sehingga menjadi landasan pengucapannya (2008: 124). Pembaca sedikit banyak harus mengetahui latar belakang penyair agar tidak salah menafsirkan tema puisi tersebut. Herman J. Waluyo (2008: 124)

menegaskan, dengan latar belakang pengetahuan yang sama, penafsir-penafsir puisi akan memberikan tafsiran tema yang sama bagi sebuah puisi, karena tema puisi bersifat lugas, obyektif, dan khusus.

Tema yang banyak terdapat dalam puisi adalah tema ketuhanan (relegius), tema kemanusiaan, cinta, patriotisme, perjuangan, kegagalan hidup, alam, keadilan, kritik sosial, demokrasi, dan tema kesetiakawanan. (Herman J. Waluyo, 2002: 17)

(1) Tema Ketuhanan

tema Ketuhanan biasanya akan menunjukkan “religious experience” atau pengalaman religi penyair.

Tema Ketuhanan dapat kita lihat pada puisi “Doa” karya Amir Hamzah berikut ini:

Doa

Dengan apakah kubandingkan pertemuan kita, kekasih?

Dengan senja samar sepoi, pada masa purnama meningkat naik, setelah menghalaukan panas

payah terik.

Angin malam menghembus lemah, menyejuk badan, melambungkan rasa menayang pikir, membawa angan kebawah kursimu.

Hatiku terang menerima katamu, bagai bintang memasang lilinnya.

Kalbuku terbuka menunggu kasihmu, bagai sedap malam menyirak kelopak

Aduh kekasihku isi hatiku dengan katamu, Penuhi dadaku dengan cayamu, biar bersinar Mataku sendu, biar berbinar gelakku rayu!

Amir Hamzah, Nyanyi Sunyi (2) Tema Kemanusiaan

Toto Sudarto Bactiar membela martabat kemanusiaan gadis peminta-minta dalam puisinya berikut ini:

Gadis-Peminta-minta

Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka Tengadah padaku pada bulan merah jambu Tapi kotaku jadi hilang, tanpa jiwa

Ingin aku ikut, gadis kecil berkaleng kecil Pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok Hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan Gembira dari kemayaan riang

Duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral

Melintas-lintas di atas air kotor, tapi yang begitu kau hafal Jiwa begitu murni, terlalu murni

Untuk dapat membagi duka

Kalau kau mati, gadis kecil berkaleng kecil Bulan di atas itu tak ada yang punya Dan kotaku, oh kotaku

Hidupnya tak lagi punya tanda.

Toto Sudarto Bachtiar (3) Tema Patriotisme

Tema patriotisme terdapat pada puisi “Diponegoro” karya Chairil Anwar berikut ini:

Diponegoro

Dimasa pembangunan ini Tuan hidup kembali

Dan bara kagum menjadi api Di depan sekalituan menanti

Tak gentar. Lawan banyaknya seratus kali Pedang di kanan,keris dikiri

Berselempang semangat yang tak bisa mati MAJU

Ini barisan tak bergenderang berpalu Kepercayaan tanda menyerbu

Sekali berarti Sudah itu mati MAJU

Bagimu Negeri Menyediakan api

Punah di atas menghamba Binasa di atas ditinda

Sungguhpun dalam ajal baru tercapai Jika hidup harus merasai

Maju Serbu Serang Terjang

Chairil Anwar, 1943

(4) Tema Kedaulatan Rakyat

dapat juga berupa kritik. terhadap sikap otoriter penguasa. Menurut Herman J.Waluyo (2008: 126) penyair begitu sensitif perasaannya untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat dan menentang sikap kesewenang-wenangan pihak yang berkuasa.

Berikut ini adalah contoh puisi bertema kedaulatan rakyat berjudul “Kemis pagi” karya Taufik Ismail:

Kemis Pagi

Hari ini kita tangkap tangan-tangan kebatilan Yang selama ini mengenakan seragam kebesaran Dan menaiki kereta-kereta kencana

Dan menggunakan materai kerajaan

Dengan suara lantang memperatasnamakan Kawula dukana yang berpuluh juta

Hari ini kita serahkan mereka Untuk digantung di tiang keadilan Penyebar bisa fitnah dan dusta durjana Bertahun-tahun lamanya

Mereka yang merencanakan seratus mahligai raksasa Membeli benda-benda tanpa harga di manca negara Dan memperoleh uang emas beratus juta

Bagi diri sendiri, di bank-bank luar negeri Merekalah pengatur jinah secara terbuka

Dan menistakan kehormatan wanita, kaum dari ibu kita. Hari ini kita tangkap tangan-tangan kebatilan

Kebanyakan anak-anak muda berumur belasan Telah kita naiki gedung-gedung itu

Mereka semua pucat, tiada lagi berdaya Seorang ketika digiring, tersedu

Membuka sendiri tanda kebesaran di pundaknya Dan berjalan perlahan dengan lemahnya.

(5) Tema Keadilan Sosial,

Tema keadilan sosial berisi kepincangan sosial dalam masyarakat, penyair berharap orang yang kaya ingat kepada nasib orang miskin. Penyair ingin mengetuk nurani pembaca agar keadilan sosial ditegakkan dan diperjuangkan. Menurut Herman J. Waluyo, (2008:138). Puisi-puisi demonstrasi yang terbit sekitar tahun 1966 pada hakikatnya adalah puisi yang lebih banyak menyuarakan keadilan sosial. Selanjutnya Herman J. Waluyo (2008: 139) menjelaskan bahwa tema keadilan sosial bertujuan agar pembaca turut memikirkan kesejahteraan guru. Contoh puisi “Dari Seorang Guru kepada Murid-muridnya” berikut ini:

Dari Seorang guru kepada Murid-muridnya

Apakah yang kupunya anak-anakku selain buku-buku dan sedikit ilmu sumber pengabdian kepadamu

Kalau di hari minggu engkau datang ke rumahku aku takut anak-anakku

kursi-kursi tua yang di sana dan meja tulis sederana

dan jendela-jendela yang tak pernah diganti kainnya semua padamu akan bercerita

tentang hidupku di rumah tangga Ah, tentang ini tak pernah aku bercerita

depan kelas, sedang menatap wajah-wajahmu remaja horison yang selalu biru bagiku

---karena kutahu, anak-anakku engkau terlalu bersih dari dosa untuk mengenal ini semua.

b) Perasaan (Feeling)

Perasaan atau feeling adalah bagian dari unsur-unsur batin sebuah puisi yang berisi ungkapan batin penyairnya. Penyair mengekspresikan perasaannya melalui kata-kata yang terpilih dan tersusun dengan tepat agar pembaca dapat mengahayati dan memaknai puisi-puisinya dengan tepat pula. Hal ini sesuai dengan pendapat Herman J. Waluyo (2008: 140) dalam menciptakan puisi, suasana perasaan penyair ikut diekspresikan dan harus dapat dihayati pembaca. Sebagai contoh berikut ini, penyair Sanusi Pane mengungkapkan perasaan kagum kepada Ki Hajar Dewantara, yang diumpamakan sebagai bunga teratai:

Teratai

Kepada Ki Hajar Dewantara Dalam kebun di tanah airku

Tumbuh sekuntum bunga teratai Tersembunyi kembang indah permai Tiada terlihat orang yang lalu.

Akarnya tumbuh di hati dunia

Daun berseri, laksmi mengarang Biarpun dia diabaikan orang Seroja kembang gemilang mulia. Teruslah, o. Teratai bahagia Berseri di kebun Indonesia

Biarkan sedikit penjaga taman. Biarpun engkau tidak dilihat,

Biarkan engkau tidak diminat Engkau turut menjaga jaman.

c) Nada dan Suasan

Nada adalah unsur batin puisi yang tidak tertulis secara eksplisit, namun kehadirannya tidak bisa diabaikan. Nada merupakan bagian yang penting dalam membangun sebuah puisi. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Hal ini sesuai dengan pendapat Herman J. Waluyo (2008: 144) dalam menulis puisi, penyair mempunyai sikap tertentu terhadap pembaca, apakah bersikap menggurui, menasehati, mengejek,menyindir, atau bersikap lugas hanya menceritakan sesuatu kepada pembaca.

Melalui nada puisi, penyair mengungkapkan perasaannya dalam merespons atau menyikapi masalah di sekelilingnya. Nada dalam sebuah karya satra merupakan sikap penyair terhadap subyek di sekelilingnya yang diangkat dalam karyanya, untuk pembaca maupun untuk dirinya sendiri. Menurut Perrine (1974:702, dalam Siswantoro, 2005: 115) “tone in literature may be defined as the writer’s or speaker’s attitude toward his subject, his audience or himself”. Hal ini berarti bahwa nada secara definisi adalah sifat penulis, atau tokoh penutur terhadap subjek yang diangkat dalam karyanya, terhadap pembaca atau dirinya sendiri.

menimbulkan suasana khusyuk. Hal tersebut dapat kita lihat pada puisi “Sajadah Panjang” karya Taufik Ismail berikut ini:

SAJADAH PANJANG

Ada sajadah panjang terbentang Dari kaki buaian

Sampai ke tepi kuburan hamba Kuburan hamba bila mati Ada sajadah panjang terbentang Hamba tunduk dan sujud

Di atas sajadah yang panjang ini Diselingi sekedar interupsi Mencari rezeki, mencari ilmu Mengukur jalanan seharian Begitu terdengar suara azan Kembali tersungkur hamba Ada sajadah panjang terbentang Hamba tunduk dan rukuk

Hamba sujud dan tak lepas kening hamba Mengingat Dikau

Sepenuhnya.

Taufik Ismail d) Amanat (Pesan)

Melalui pilihan kata-kata yang tepat penyair akan mudah menyampaikan pesannya kepada pembaca. Namun bagi pembaca ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memahami amanat tersebut, seperti tema, rasa, nada, dan suasana puisi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Herman J. Waluyo (2008: 151) amanat yang hendak disampaikan oleh penyair dapat ditelaah setelah kita memahami tema, rasa, dan nada puisi. Amanat yang hendak disampaikan oleh penyair secara sadar berada dalam pikiran penyair, namun banyak penyair tidak menyadari akan amanat yang diberikan. Bagaimanapun juga, karena penyair adalah manusia yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan manusia biasa dalam hal menghayati kehidupan ini, maka karyanya pasti mengandung amanat yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan.

d. Kemampuan Apresiasi Puisi

Untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berapresiasi diperlukan kemampuannya dalam menggali kreativitas yang ada dalam dirinya dan memiliki inisiatif yang tinggi. Oleh karena itu, siswa yang kreatif dan memiliki inisiatif yang tinggi mudah digerakkan, gampang beradaptasi, cepat bereaksi secara positif, demikian pula sebaliknya

memahami, dan menghayati serta menilai puisi, baik dari segi bentuk maupun unsur-unsur yang membangun puisi tersebut.

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan berikut:

Pengajaran apresiasi sastra juga mengisyaratkan agar guru mengenalkan atau menjelaskan lebih dulu teori-teori sastra secukupnya sesuai yang dibutuhkan untuk mengapresiasi suatu karya sastra. Untuk mengapresiasi puisi, misalnya, siswa perlu dikenalkan lebih dulu pada prinsip-prinsip estetika puisi atau yang juga disebut metode puisi, seperti tipografi sampai pencitraan, sehingga siswa memiliki alat yang cukup untuk mengapresiasi puisi tersebut. (http://www.republika.co.id/pendidikan,sastra/)

Untuk meningkatkan kemampuan apresiasi puisi tersebut, seorang guru harus mampu mengenalkan atau menjelaskan terlebih dahulu tentang teori sastra terutama puisi, unsur-unsur pembangun puisi sampai pada pencitraan yang terdapat dalam puisi. Unsur-unsur itu disebut juga unsur fisik puisi atau metode puisi. Metode puisi tersebut terdiri dari: Struktur lahir puisi atau disebut juga struktur fisik puisi dapat dilihat pada unsur-unsur keindahan yang membangun puisi tersebut. Herman J. Waluyo (2008: 82) menjelaskan bahw