UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

PENGUJIAN AKTIVITAS PENGHANCURAN

BIOFILM

Staphylococcus aureus

OLEH SEDUHAN

DAUN TEH PUTIH (

Camellia sinensis

(L.) Kuntze)

SKRIPSI

RIKA CHAERUNISA

1111102000133

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

PENGUJIAN AKTIVITAS PENGHANCURAN

BIOFILM

Staphylococcus aureus

OLEH SEDUHAN

DAUN TEH PUTIH (

Camellia sinensis

(L.) Kuntze)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Farmasi

RIKA CHAERUNISA

1111102000133

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

JAKARTA

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri,

dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama NIM

Tanda Tangan

Tanggal

: : :

:

Rika Chaerunisa 1111102000133

Nama

Pengujian Aktivitas Penghancuran Biofilm Staphylococcus

aureus oleh Seduhan Daun Teh Putih (Camellia sinensis (L.)

Kuntze).

Daun teh putih (Camellia Sinensis (L.) Kuntze) merupakan daun teh muda yang masih berbentuk kuncup dengan kadar katekin tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji aktivitas penghancuran biofilm Staphylococcus aureus oleh seduhan daun teh putih. Seduhan pertama dilakukan dengan menggunakan daun teh putih langsung dari kemasan, seduhan kedua menggunakan daun teh putih hasil penyeduhan daun teh putih pertama, dan seduhan tiga menggunakan daun teh putih yang sebelumnya dihaluskan kemudian diayak dengan ayakan Mesh 20. Daun teh tersebut kemudian diseduh menggunakan akuades steril bersuhu 90°C selama 10 menit dan dianalisis kandungan total fenolnya menggunakan metode Follin-ciocalteau. Hasil kandungan total fenol berturut-turut adalah 0,018%, 0,025% dan 0,028% (b/v). Uji penghancuran biofilm dilakukan menggunakan metode microtiter plate assay terhadap seduhan daun teh putih yang memiliki kandungan total fenol tertinggi yaitu seduhan tiga dan dibuat seri konsentrasi seduhan 1%, 2%, 4% dan 8% (v/v). Hasil penelitian menunjukkan bahwa seduhan daun teh putih memiliki aktivitas penghancuran biofilm pada setiap konsentrasi. Hasil optimasi menggunakan respon surface analysis (RSA) menunjukan bahwa pada konsentrasi 3,253% (v/v) dengan waktu kontak pemberian seduhan selama 90 menit pada suhu 25°C dan waktu kontak pemberian seduhan selama 30 menit pada suhu 50°C menghasilkan kondisi terbaik dalam mendapatkan aktivitas penghancuran biofilm S. aureus. Berdasarkan penelitian ini, seduhan daun teh putih memiliki aktivitas penghancuran biofilm S. aureus.

ABSTRACT

sinensis (L.) Kuntze) Against Staphylococcus aureus

Biofilm Destruction Activity

White tea leaves (Camellia sinensis (L.) Kuntze) is a young or buds tea leaves which contained a high level of catechins. The aims of this study were to determine the activity of Staphylococcus aureus biofilm destruction by using brewed white tea leaves. The first group were prepared by using white tea leaves directly from the package, the second group were prepared by using the results of the first one, while the last group were prepared by using white tea leaves that were previously crushed and sieved by using Mesh 20 sieve. Those three groups then brewed by using a 90°C sterile distilled water for 10 minutes and the content of phenolic total were analyzed by using Follin-ciocalteau method. The results of phenolic content were 0.018%, 0.025% and 0.028% (w/v), respectively. The destruction of biofilm were performed by using microtiter plate assay method for 1%, 2%, 4% and 8% (v/v) of the third group, a brewed white tea leaves which has the highest content of phenolic. The results showed that all of the concentrations of the third group has the destruction activity. The results of optimization by using response surface analysis (RSA) showed that the 3.253% (v/v) of the third group which determined for 90 minutes at 25°C and 30 minutes at 50°C were the best condition to destruct the S. aureus biofilm activity. Based on this research, brewes white tea leaves has the activity to destructs S. aureus biofilm.

Alhamdulillahirobbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi berjudul “Pengujian Aktivitas Penghancuran Biofilm Staphylococcus aureus oleh Seduhan Daun Teh Putih (Camellia sinensis (L.) Kuntze)” untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran

dan Ilmu Kesehatan (FKIK), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Selama perkuliahan, proses penelitian dan penyususnan skripsi ini, penulis

telah memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak yang selalu meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, saran, do’a serta dorongan kepada penulis. Maka perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih yang

sebesar-besarnya khususnya kepada :

1. Bapak Yardi, Ph.D., Apt selaku Ketua Program Studi Farmasi Fakultas

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus

Dosen Penanggung Jawab Akademik Farmasi 2011 A.

2. Ibu Ofa Suzanti Betha, M. Si., Apt sebagai pembimbing I dan Bapak Novik

Nurhidayat, Ph.D sebagai pembimbing II yang dengan sabar dan rela

meluangkan waktunya dalam memberikaan bimbingan, saran, ilmu

pengetahuan dan dukungan dalam penelitian ini.

3. Dr. M. Yanis Musdja., Apt dan Ibu Puteri Amelia, M. Farm., Apt selaku

dosen penguji I dan II atas saran dan perbaikan dalam menyusun skripsi ini.

4. Seluruh staf pengajar Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu

Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas ilmu pengetahuan, dukungan,

saran dan do’a yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih juga kepada

seluruh laboran dan karyawan Program Study Farmasi FKIK UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta atas bantuan yang diberikan.

5. Bapak Drs. Umar Mansur, M. Sc., Apt selaku mantan Ketua Program Studi

Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah

ix

6. Bapak Novik Nurhidayat, Ph.D selaku kepala laboratorium Mikrobiologi

Kesehatan, Pusat Penelitian Biologi, LIPI Cibinong yang telah memberikan

izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Terima kasih juga kepada

segenap staf laboratorium, Ka Lusi, Pak Acun, dan Mbak Ana atas segala

bantuan, dukungan, ilmu dan keceriaan yang diberikan selama penelitian.

7. Pusat Penelitian Teh dan Kina Gambung Bandung, Pak Tajudin, Bu siti dan

para peniliti (Pak Dadan dan Pak Shabri), terima kasih atas bantuannya.

8. Terima kasih sebesar-besarnya kepada papa (Rachman Soleh, S.T) dan mama

(A. Lely Hartati, S.Pd) atas tulusnya cinta, kasih sayang, dukungan baik moril

maupun materil dan do’a yang tanpa henti selalu mengiringi langkah penulis.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, menjaga mama papa, dan

keberkahan selalu menyertai.

9. Kedua kakak tercinta (Rizky Adhari, S.E dan Sulastri Mubarok, S.E), terima

kasih atas cinta, kasih sayang, dukungan dan do’a yang telah diberikan.

10. Teman seperjuangan penelitian Biofilmers (Firda, Rezky, Fatah, Ka Via dan

Ka Eka) dan kaka Biosensors (Ka Anom dan Ka Afif), atas pengertian,

dukungan, keceriaan, do’a dan kerja sama selama penelitian.

11. Sahabat istimewa (Hanifa, Putri, Nk, Evi, Bani dan Hikmat) yang selalu ada menghiasi tiap langkah. Terimakasih atas do’a dan semangat yang diberikan. 12. Sahabat perkuliahan (Wafa, Ibo, Ni’mah, Nana, Nicky, Efri, Mida, Meri,

Nurul, Dana, Fitri, Tari, Dini, Mazay) dan seluruh keluarga besar Farmasi

2011, juga adik tingkat (Noni dan Nita) atas keceriaan dan dukungannya.

13. Keluarga CSSMoRa UIN, BEM FARMASI 2013-2014, Sepeda Sehat UIN,

dan Komunitas Pecinta Alam Arkadia UIN, terima kasih atas dukungan,

saran, ilmu, keceriaan serta do’a kepada penulis.

14. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah

membantu penulis hingga terwujudnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna

dan banyak kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat

diharapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Chaerunisa

NIM : 1111102000133

Program studi : Strata-1 Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui skripsi/karya

ilmiah saya dengan judul

PENGUJIAN AKTIVITAS PENGHANCURAN BIOFILM

Staphylococcus aureus OLEH SEDUHAN DAUN TEH PUTIH (Camellia Sinensis (L.) Kuntze)

untuk dipublikasikan atau ditampilkan di internet atau media lain yaitu Digital

Library Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

untuk kepentingan akademik sebatas sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Dengan demikian persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan

sebenarnya.

Dibuat di : Ciputat

Pada Tanggal : 17 Juni 2015

Yang menyatakan,

DAFTAR ISI

2.4 Deskripsi Daun Teh Putih (Camellia sinensis (L.) Kuntze)... 9

2.5 Response Surface Analysis ... 11

3.2.1 Alat Penelitian ... 12

3.3.2 Karakterisasi dan Penapisan Fitokimia Daun Teh Putih (C. sinensis) ... 13

3.3.2.1 Organoleptik ... 13

3.3.2.2 Penapisan Fitokimia ... 13

3.3.3 Penyiapan Seduhan dan Karakterisasi Seduhan Daun Teh Putih ... 14

3.3.4 Preparasi Bakteri Uji ... 15

3.3.4.1 Purifikasi dan Karakterisasi Bakteri Uji pada Media Luria Bertani Agar ... 15

3.3.4.2 Pembuatan Suspensi Bakteri Uji ... 15

3.3.5 Optimasi Waktu Pembentukan Biofilm S. aureus ... 15

3.3.6 Uji Aktivitas Penghambatan dan Penghancuran Biofilm S. aureus Secara In Vitro ... 16

3.3.6.1 Uji Penghambatan Pertumbuhan dan Perkembangan Biofilm ... 16

3.3.6.2 Uji Penghancuran Biofilm ... 17

3.3.7 Rancangan Penelitian dan Analisis Data ... 17

3.3.8 Optimasi Aktivitas Penghancuran Biofilm S. aureus ... 18

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ... 19

4.1 Determinasi ... 19

4.2 Hasil Karakterisasi dan Penapisan Fitokimia Daun Teh Putih (C. sinensis) ... 19

4.2.1 Organoleptik ... 19

4.2.2 Penapisan Fitokimia ... 19

4.3 Hasil Penyiapan Seduhan dan Karakterisasi Seduhan Daun Teh Putih ... 20

4.4 Preparasi Bakteri Uji ... 22

4.4.1 Hasil Purifikasi dan Karakterisasi BakteriUji pada Media Luria Bertani Agar ... 22

4.4.2 Hasil Suspensi Bakteri Uji ... 24

4.6 Hasil Uji Aktivitas Penghambatan dan Penghancuran Biofilm

S. aureus oleh Seduhan Daun Teh Putih (C. sinensis) ... 25

4.7 Hasil Optimasi Aktivitas Penghancuran Biofilm S. aureus ... 28

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ... 33

5.1 Kesimpulan... 33

5.2 Saran ... 33

DAFTAR PUSTAKA ... 34

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Pembentukan Biofilm ... 6

Gambar 2. S. aureus yang Dilihat dari Mikroskop Elektron... 8

Gambar 3. Scanning Electron Micrograph (SEM) Biofilm S. aureus ... 9

Gambar 4. (A) Daun Teh Putih pada Tanaman Teh (C. sinensis) ... 10

Gambar 5. Karakteristik Daun Teh Putih (C. sinensis) ... 19

Gambar 6. Hasil Purifikasi Bakteri S. aureus Pada Media LB Agar ... 23

Gambar 7. Hasil Karakterisasi Bakteri S. aureus Menggunakan Pewarnaan Gram ... 23

Gambar 8. Diagram Optimasi Waktu Pembentukan Biofilm S. aureus Melalui Metode Microtitter Plate Biofilm Assay (OD595nm) ... 24

Gambar 9. Diagram Aktivitas Penghambatan dan Penghancuran Biofilm S. aureus oleh Seduhan Daun Teh Putih (C. sinensis) Melalui Metode Microtitter Plate Biofilm Assay (OD595nm) ... 26

Gambar 10. Contour plot dari % Penghancuran vs Waktu Kontak dan Konsentrasi ... 30

Gambar 11. Contour plot dari % Penghancuran vs Suhu dan Waktu kontak ... 30

Halaman

Tabel 1. Hasil Uji Penapisan Fitokimia ... 20

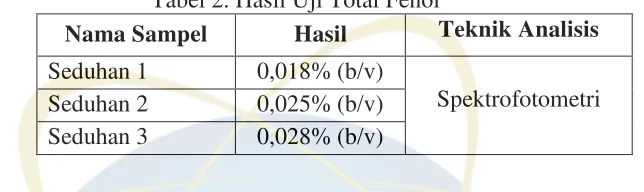

Tabel 2. Hasil Uji Total Fenol ... 21

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Alur Kerja ... 39

Lampiran 2. Proses Pembuatan Media dan Cara Sterilisasi Alat dan Bahan. ... 40

Lampiran 3. Metode Penapisan Fitokimia ... 41

Lampiran 4. Metode Analisis Total Fenol ... 43

Lampiran 5. Alur Pewarnaan Gram ... 44

Lampiran 6. Perhitungan Seduhan Daun Teh Putih ... 45

Lampiran 7. Hasil Determinasi Tanaman Teh ... 46

Lampiran 8. Gambar Alat dan Bahan ... 47

Lampiran 9. Proses Penyiapan Seduhan Daun Teh Putih ... 48

Lampiran 10. Hasil Analisis Total Fenol ... 49

Lampiran 11. Hasil Uji Penapisan Fitokimia Daun Teh Putih ... 50

Lampiran 12. Hasil Uji Re-Identifikasi Reaksi Biokimia S. aureus ... 51

Lampiran 13. Hasil Uji Pembentukan dan Pertumbuhan Biofilm S. aureus. ... 52

Lampiran 14. Hasil Uji Aktivitas Penghambatan dan Penghancuran Biofilm S. aureus oleh Seduhan Daun Teh Putih (C. Sinensis) ... 53

Lampiran 15. Analisis Data Aktivitas Penghambatan dan Penghancuran Biofilm S. aureus oleh Seduhan Daun Teh Putih (C. Sinensis) ... 54

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Infeksi masih menempati urutan teratas penyebab penyakit dan kematian

di negara berkembang, termasuk Indonesia. Infeksi dapat disebabkan oleh bakteri,

virus, maupun jamur, dan dapat terjadi di masyarakat maupun di rumah sakit

(Wahjono, 2007). Infeksi mikroba khususnya yang dapat merugikan manusia

dapat dikontrol oleh agen antimikroba, salah satunya dengan penggunaan

antibiotik. Namun, efektivitas antimikroba saat ini menurun akibat prevalensi

resisten banyak obat. Mikroba dapat membuat suatu pertahanan dengan

membentuk biofilm, yaitu suatu lapisan sel mikroba yang melekat di sebuah

permukaan dan tertanam dalam matriks eksopolisakarida yang dihasilkan sendiri

oleh miroorganisme tersebut (Saad Musbah Alasil et al., 2014).

Biofilm saat ini diakui sebagai mediator utama infeksi, dengan perkiraan

80% kejadian infeksi berkaitan dengan pembentukan biofilm (Archer et al.,

2011). Biofilm sebagai pertahanan bakteri sulit diberantas dengan antibiotik

dengan demikian bakteri patogen dalam bentuk biofilmnnya dapat menimbulkan

masalah serius bagi kesehatan manusia (J.-H. Lee et al., 2013). Selain itu, biofilm

bakteri dapat terbentuk pada permukaan sistem perairan alami, pipa air, jaringan

tubuh, permukaan gigi, alat medis dan implan. Pembentukan biofilm pada alat

medis dan implan seperti kateter, alat katup jantung, alat pacu jantung, sendi

buatan, serta lensa kontak menjadi masalah serius di dunia medis (Chen et al.,

2013).

Staphylococcus aureus telah dikenal sejak abad ke-19 sebagai penyebab

infeksi lokal maupun sistemik (Yuwono, 2010), merupakan salah satu bakteri

patogen yang menjadi perhatian akibat sifat resistensinya yang dikenal sebagai

methicillin-resistant S. aureus (MRSA) dan vancomycin- methicillin-resistant S.

aureus (J.-H. Lee et al., 2013). Kemampuan pembentukan biofilm merupakan

salah satu faktor virulensi S. aureus yang dapat menyebabkan peningkatan

toleransi terhadap antibiotik dan desinfektan serta resistensi terhadap fagositosis

2

Biofilm S. aureus berkembang dengan pesat dan membentuk koloni terutama

pada permukaan yang lembab dan kaya nutrisi (Traver, 2009). Hal ini

menyebabkan perlunya pengendalian biofilm khususnya untuk penghancuran

biofilm. Pengendalian biofilm dapat dilakukan secara kimia dengan penambahan

zat kimia seperti deterjen yang mengandung enzim, secara fisika dengan

peningkatan suhu dan secara biologi dengan menggunakan bakteriofage serta

interaksi mikrobiologis (M. Simoes et al., 2010).

Biofilm juga dapat dikontrol dengan memanfaatkan bahan alam yang salah

satunya dapat menggunakan senyawa kimia dari tanaman. Penggunaan

senyawa-senyawa tersebut lebih diterima karena aman dan telah lama digunakan oleh

masyarakan umum, baik sebagai pencegahan maupun pengobatan penyakit dan

infeksi (Guarrera, 2005 dalam sandasi et al, 2010). Pada penelitian ini

menggunakan seduhan daun teh putih (Camellia sinensis (L.) Kuntze) yang pada

penelitian sebelumnya belum diketahui memiliki aktivitas penghancuran biofilm

S. aureus.

Daun teh putih (C. sinensis) adalah jenis daun teh yang paling sedikit

diproses dan memiliki kandungan katekin tertinggi, merupakan daun teh muda

yang masih kuncup di proses secara penguapan dengan segera setelah dipanen

(Rai Nishant et al., 2012). Katekin termasuk senyawa polifenol dari kelompok

flavonoid. Polifenol teh atau sering disebut dengan katekin bersifat antimikroba

(Syah, Andi. 2006). Sama halnya dengan teh hijau, teh putih tersusun sebagian

besar dari senyawa-senyawa katekin serta struktur flavan 3-ol lainnya yang salah

satunya adalah EGCG (epigallocatechin-3-gallate). Pada penelitian Roccaro et al

(2004) dalam Steinmann et al (2012) menunjukkan bahwa EGCG yang

terkandung dalam teh hijau (C. sinensis) dapat menurunkan produksi lendir dan

menghambat pembentukan biofilm oleh isolat S. aureus dan S. epidermidis. Hasil

ini menunjukkan bahwa selain mengikat lapisan lipid dan peptidoglikan, EGCG

mengganggu bahan polimer ekstraseluler (glikokaliks) (Steinmann Joerg et al.,

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat

dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1) Apakah seduhan daun teh putih (C. sinensis) memiliki aktivitas

penghancuran biofilm S. aureus ?

2) Berapa konsentrasi seduhan, waktu kontak dan suhu inkubasi optimal yang

memiliki aktivitas penghancuran biofilm terbaik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan aktivitas penghancuran

biofilm terbaik dari aplikasi pemberian seduhan daun teh putih (C. sinensis)

dengan konsentrasi seduhan, waktu kontak dan suhu inkubasi optimal terhadap

biofilm S. aureus.

1.4 Hipotesis

1) Seduhan daun teh putih (C. sinensis) memiliki aktivitas penghancuran

biofilm S. aureus.

2) Perbedaan aktivitas penghancuran biofilm S. aureus dipengaruhi oleh

konsentrasi seduhan, waktu kontak dan suhu inkubasi.

3) Terdapat kondisi terbaik dalam mendapatkan aktivitas penghancuran

biofilm S. aureus yang optimal.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan informasi untuk masyarakat umum

mengenai kondisi yang terbaik dalam penggunaan seduhan daun teh putih (C.

sinensis) untuk mengontrol biofilm S. aureus, serta memberikan informasi ilmiah

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Infeksi

Penyakit infeksi masih merupakan penyebab utama morbiditas dan

mortalitas di dunia. Di samping itu penyakit infeksi juga bertanggung jawab pada

penurunan kualitas hidup jutaan penduduk di berbagai negara maju dan

berkembang. Menurut WHO sebanyak 25 juta kematian di seluruh dunia pada

tahun 2011, sepertiganya disebabkan oleh penyakit infeksi. Penyakit infeksi

adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen, dan bersifat sangat

dinamis. Secara umum proses terjadinya penyakit melibatkan tiga faktor yang

saling berinteraksi yaitu : faktor penyebab penyakit (agen), faktor manusia atau

pejamu (host), dan faktor lingkungan (Septiari, 2012). Infeksi dapat terjadi di

masyarakat maupun di rumah sakit(Wahjono, 2007).

Infeksi mikroba khususnya yang dapat merugikan manusia dapat dikontrol

oleh agen antimikroba, salah satunya dengan penggunaan antibiotik. Namun,

efektivitas antimikroba saat ini menurun akibat prevalensi resisten banyak obat

(Saad Musbah Alasil et al., 2014). Resistensi antibiotik terhadap mikroba

menimbulkan beberapa konsekuensi yang fatal. Penyakit infeksi yang disebabkan

oleh bakteri yang gagal berespon terhadap pengobatan mengakibatkan

perpanjangan penyakit, meningkatnya resiko kematian dan semakin lamanya

masa rawat inap di rumah sakit (Deshpande et al., 2011).

2.2 Biofilm

2.2.1 Definisi Biofilm

Biofilm adalah lapisan yang terdiri dari kumpulan bakteri dan menempel

pada suatu permukaan. Biofilm yang melekat tersusun atas matrik polimer

ekstraseluler yang dihasilkan sendiri oleh bakteri tersebut (Chen et al., 2013). Di

dalam lapisan biofilm, mikroba cenderung tumbuh dan berkembang dengan pesat

hingga membentuk koloni terutama pada permukaan bahan yang lembab dan kaya

2.2.2 Struktur Biofilm

Unit struktural dasar biofilm adalah mikrokoloni, sel planktonik bakteri

tertanam dalam matriks extracellular polymeric substance (EPS). Mikrokoloni

dapat terdiri dari satu atau lebih jenis bakteri, tergantung pada jenis bakteri.

10-25% bagian dari biofilm tersusun atas sel bakteri sedangkan 79-90% bagian

lainnya tersusun atas matriks EPS. Matriks EPS melindungi sel bakteri dari

berbagai kondisi lingkungan yang buruk, seperti radiasi UV, perubahan nilai pH,

dan atau pengeringan. Komposisi umum EPS bakteri terdiri polisakarida, protein,

asam nukleat, lipid, fosfolipid, dan zat humat. Matriks molekul EPS diperlukan untuk komunikasi antar sel yang disebut quorum sensing. Quorum sensing

merupakan suatu proses yang memungkinkan bakteri dapat berkomunikasi dengan

mensekresikan molekul sinyal yang disebut autoinducer.

Diantara mikrokoloni, terdapat saluran air yang mengalir. Saluran air ini

berfungsi sebagai sistem sirkulasi sederhana untuk mendistribusikan nutrisi ke

mikrokoloni dan menerima metabolit yang merugikan. Biofilm juga dipengaruhi

oleh faktor lingkungan, seperti ketersediaan nutrisi dan hidrodinamika. Biofilm

bersifat polimorfik dan perubahan struktur menyesuaikan jumlah nutrisi, yang

ditunjukkan oleh percobaan dengan pemberian konsentrasi glukosa yang berbeda.

Ketika konsentrasi glukosa tinggi, mikrokoloni tumbuh dengan cepat

menghasilkan peningkatan ketebalan biofilm secara signifikan. Ketika konsentrasi

glukosa rendah, biofilm berkurang dan struktur sebelumnya diperbaiki. Studi

biofilm dalam kondisi hidrodinamik yang berbeda, seperti aliran laminar dan

aliran turbulen, telah menunjukkan bahwa perubahan struktur biofilm tergantung

pada jenis aliran. Dalalam aliran laminar mikrokoloni bakteri menjadi bulat,

dalam aliran turbulen mikrokoloni bakteri memanjang ke arah hilir (Maric S.,

Vranes J., 2007).

2.2.3 Pembentukan Biofilm

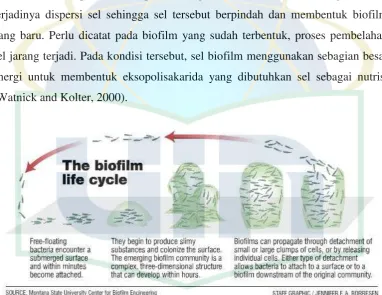

Proses pembentukan biofilm menurut Watnick dan Kolter (2000) terdiri

dari lima tahap. Pada tahap pertama sel planktonik bakteri akan berpindah dari

cairan ke permukaan benda padat. Pada tahap ini, proses perlekatan sel masih

6

permanen akibat terbentuknya material eksopolimer yang merupakan suatu

senyawa perekat yang lebih kuat.

Pada tahap ketiga ditandai dengan terbentuknya mikrokoloni dan biofilm

mulai terbentuk, bakteri mulai berkembang biak dan memancarkan sinyal kimiawi

sebagai alat komunikasi antarsel bakteri (Prakash et al., 2003). Sementara pada

tahap keempat, biofilm yang terbentuk semakin banyak dan membentuk struktur

tiga dimensi yang mengandung sel terselubung dalam beberapa kelompok yang

saling terhubung satu sama lainnya.

Pada tahap terakhir, perkembangan struktur biofilm mengakibatkan

terjadinya dispersi sel sehingga sel tersebut berpindah dan membentuk biofilm

yang baru. Perlu dicatat pada biofilm yang sudah terbentuk, proses pembelahan

sel jarang terjadi. Pada kondisi tersebut, sel biofilm menggunakan sebagian besar

energi untuk membentuk eksopolisakarida yang dibutuhkan sel sebagai nutrisi

(Watnick and Kolter, 2000).

Gambar 1. Pembentukan Biofilm

Sumber: Montana State University (MSU) Center of Biofilm Engineering

2.2.4 Pengendalian Biofilm

Biofilm yang terdiri dari bakteri patogen dapat menimbulkan masalah

yang serius bagi kesehatan manusia. Hal ini menyebabkan perlunya suatu cara

atau pengendalian khusus pada biofilm. Pengendalian biofilm dapat dilakukan

1) Secara Kimia

Biasanya pengendalian biofilm dilakukan seperti halnya proses sanitasi

dengan cara penambahan suatu zat kimia. Sanitasi kimia dilakukan dengan

menggunakan desinfektan. Tujuan penggunaan desinfektan ialah untuk mereduksi

jumlah mikroorganisme patogen. Selain itu menurut M. Simoes et al (2010) teknik perlakuan deaktivasi biofilm mikroba dapat dilakukan dengan

menggunakan enzim berbasis deterjen juga dikenal dengan bio-cleaners. 2) Secara Fisika

Selain menggunakan bahan kimia pengendalian biofilm dapat juga

dilakukan dengan metode fisika yaitu memanfaatkan suhu yang tinggi atau

pemanasan. Sanitasi dengan menggunakan air panas lebih menguntungkan karena

air panas mudah tersedia dan tidak beracun. Peralatan kecil seperti pisau, serta

bagian – bagian alat pengolahan pangan dapat direndam dalam air yang

dipanaskan hingga suhu 800C (Yunus, 2000). Tinggi rendahnya suhu mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Bakteri dapat tumbuh dalam

rentang suhu minus 500C sampai 800C, tetapi bagaimanapun juga setiap spesies mempunyai rentang suhu yang pendek yang ditentukan oleh sensitifitas sistem

enzimnya terhadap panas.

Aktivitas panas sering dijadikan sebagai sanitasi suatu peralatan kesehatan

dan peralatan proses penanganan makanan. Dari hasil penelitian (Trisnawati, 2010)

jumlah bakteri sebelum perlakuan sanitizer air panas berkisar antara 120 – 280

CFU/cm2. Sesudah perlakuan hasil pemeriksaan angka total bakteri berkisar antara 80 – 100 CFU/cm2

. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses sanitasi memberikan

pengaruh terhadap penurunan angka total bakteri.

3) Secara Biologi

Teknik perlakuan deaktivasi biofilm mikroba secara biologi dapat

dilakukan dengan pengendalian fage dan interaksi mikrobiologis atau molekul

metabolit (M. Simoes et al., 2010).

Fage dapat digunakan untuk pengendalian biofilm. Pada dasarnya fage

merupakan virus yang menginfeksi bakteri melalui jalur yang spesifik serta besifat

non-tosik terhadap manusia, sehingga memiliki potensi yang baik untuk

8

Pengendalian biofilm juga dapat dilakukan dengan interaksi interspesies

jamak atau produksi suatu metabolit sederhana. Banyak bateri yang mampu

mensintesis dan mensekresikan biosurfaktan dengan sifat anti lekat yang kuat.

Davis and Marques (2009) melaporkan P. aeruginosa menghasilkan cis-2-asam dekanoat yang mampu menghambat pembentukan dan pengembangan biofilm.

Ditambahkan pula peranan cis-2-asam dekanoat dalam pengendalian biofilm

sangat terkait dengan kemampuan memancarkan sinyal dari molekul asam lemak

rantai pendek (Prasetia, H.A., 2012).

2.3 Staphylococcus aureus

Bakteri S. aureus merupakan bakteri Gram positif berbentuk sferis dengan

diameter 0,8 – 1,0 mikron, tidak bergerak, fakultatif anaerob, tidak berspora dan

tidak membentuk flagel. Koloni pada media yang padat akan berbentuk bulat,

halus, menonjol, dan berkilau-kilau, membentuk berbagai pigmen berwarna

kuning keemasan (Jawetz et al., 2005). Secara garis besar klasifikasi bakteri S.

aureus menurut Rosenbach (1884) berasal dari Filum Firmicutes, Kelas Bacili,

Ordo Bacillales, Familia Staphylococcaceae, Genus Staphylococcus, Spesies S.

aureus.

Gambar 2. S. aureus yang Dilihat dari Mikroskop Elektron. Sumber: Todar, 2008

S. aureus dapat menimbulkan penyakit melalui kemampuannya tersebar

luas dalam jaringan dan melalui pembentukan berbagai zat ekstraseluler.

Berbagai zat yang berperan sebagai faktor virulensi dapat berupa protein,

virulensi bakteri (Jawetz et al., 2008). Setiap jaringan ataupun alat tubuh yang

terinfeksi dapat menyebabkan timbulnya penyakit dengan tanda – tanda yang

khas, yaitu peradangan, nekrosis dan pembentukan abses (Assani S, 1994).

Pembentukan biofilm S. aureus dapat menyebabkan masalah kesehatan

yang serius karena dapat meningkatkan resistensi terhadap antibiotik, desinfektan

dan imunitas hospes. Kemampuan pembentukan biofilm merupakan salah satu

faktor virulensi S. aureus yang dapat menyebabkan peningkatan toleransi terhadap

antibiotik dan desinfektan serta resistensi terhadap fagositosis dan sel-sel

imunokompeten lain (Høiby, et al., 2010; J.-H. Lee et al., 2013).

Gambar 3. Scanning Electron Micrograph (SEM) Biofilm S. aureus. Sumber: Bixler, Gregory D., dan Bhushan, Bharat,. 2012.

2.4 Deskripsi Daun Teh Putih (Camellia sinensis (L.) Kuntze)

Daun teh putih adalah jenis daun teh yang diproduksi paling sedikit dan

memiliki kandungan katekin yang paling tinggi. Merupakan daun teh muda yang

masih kuncup dan di proses secara penguapan dengan segera setelah pemanenan

untuk menonaktifkan polifenol oksedase, suatu enzim yang dapat menghilangkan

katekin. Akibatnya, kandungan katekin pada teh putih lebih banyak dibanding teh

hijau (Rai Nishant et al. 2012). Menurut Pusat Penelitian Teh dan Kina (2012),

bahan teh putih adalah pucuk teh yang masih kuncup yang disebut peko. Peko

diolah tidak melalui proses oksidasi (atau hanya sedikit terjadi oksidasi) polifenol

sehingga memiliki antioksidan tertinggi. Disebut white tea karena penampakan

teh ini putih keperakan mengkilat dari bulu – bulu yang menyelimutinya dan

10

Gambar 4. (A) Daun Teh Putih pada Tanaman Teh (C. sinensis) Sumber: Mead, M. Nathaniel., 2007

Tanaman teh merupakan tanaman subtropis yang sejak lama telah dikenal

dalam peradaban manusia. Klasifikasi tanaman teh menurut Rai Nishant et al

(2012) berasal dari Kelas Magnoliopsida – Dicotyledon, Order Theales, Familia

Theaceae, Genus Camellia L, Spesies C. sinensis. Kandungan senyawa kimia

daun teh segar terdiri atas 4 kelompok besar, yaitu Substansi Fenol berupa

flavonol dan katekin, Substansi Bukan Fenol (karbohidrat, substansi pektin,

alkaloid, klorofil, protein dan asam amino bebas, asam organik, substansi resin,

vitamin, substansi mineral), Substansi Penyebab Aroma, dan Enzim (Arifin,

1994).

Katekin teh putih (C. sinensis) tersusun sebagian besar atas senyawa –

senyawa katekin (C), epikatekin (EC), epigalokatekin (EGC), epikatekin galat

(ECG) dan epigalokatekin-3-galat (EGCG). Konsentrasi katekin sangat tergantung

pada umur daun. Kandungan katekin berkisar 20-30% dari seluruh berat kering

daun (Rai Nishant et al., 2012).

Menurut Pusat Penelitian Teh dan Kina (2012), manfaat teh putih yaitu:

sangat baik menangkal radikal bebas; menurunkan kolesterol; menurunkan

tekanan darah; dipercaya dapat melindungi jantung; menurunkan kadar gula

darah; dapat menurunkan berat badan; dapat mencegah penuaan dan kerusakan

pada kulit; membakar lemak dan mencegah munculnya sel – sel lemak baru;

mencegah terjadinya mutasi sel penyebab kanker; menjadikan tulang, gigi, dan

gusi lebih kuat; mencegah dan melawan pengaktifan sel usus besar, prostat; serta

membantu kerja ginjal dan mencegah terjadinya batu empedu.

Alasan lain untuk minum teh, terutama teh putih menurut Syukur C (2011)

adalah sangat kaya akan antioksidan, mirip dengan beta – karoten dan vitamin C.

Hal ini disebabkan karena teh mengandung epigallocatechin-3-gallate, yang

dilaporkan memiliki kemampuan 200 kali lebih efektif sebagai antioksidan

daripada vitamin E. Antioksidan dapat membantu mencegah kanker dengan

menyerap radikal bebas, antioksidan sangat baik untuk sistem kekebalan tubuh,

dan antioksidan bahkan telah digunakan untuk mengurangi munculnya keriput.

2.5 Response Surface Analysis

Analisa response surface dilakukan untuk mengetahui kondisi optimal

guna menghasilkan aktivitas yang terbaik. Perancangan eksperimen statistika

merupakan suatu proses perencanaan eksperimen untuk memperoleh data yang

tepat sehingga dapat dianalisa dengan metode statistik serta kesimpulan yang

diperoleh dapat bersifat obyektif dan valid. Salah satu metoda perancangan

eksperimen yang digunakan untuk mengetahui kondisi optimal adalah Metode

Response Surface (Rahardjo, Jani., 2002).

Response Surface Methodology sudah dikenalkan oleh Box dan Wilson

sejak tahun 1951. Dalam buku Design and Analysis of Experiment, Montgomerry

(2001), menjelaskan bahwa Response Surface Methodology atau sering disingkat

dengan RSM, merupakan kumpulan teknik matematis dan statistik yang

digunakan untuk pemodelan dan analisis masalah dalam suatu respon yang

dipengaruhi oleh beberapa variabel dan tujuannya adalah untuk mengoptimasi

respon tersebut. Variabel yang mempengaruhi respon dinamakan variabel bebas

atau sering dinamakan faktor. RSM telah banyak digunakan dalam beberapa

bidang ilmu seperti, ilmu kimia, teknik kimia, teknologi pertanian, ilmu

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Kesehatan, Bidang

Botani, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Cibinong. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret sampai bulan

Mei 2015.

3.2 ALAT DAN BAHAN 3.2.1 Alat Penelitian

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas beker pyrex®, spatula, Erlenmeyer pyrex®, kertas saring Whatman no.1, membran penyaring 0.2 µm, corong pyrex®, ayakan Mesh 20, lumpang, alu, kain kassa, cawan petri pyrex®, tabung reaksi pyrex®, rak tabung reaksi, pinset, jarum ose, kapas, batang pengaduk, pipet tetes, pipet mikro gilson pipetman dan tube, bunsen, alumunium

foil, plastik wrap, vial, timbangan analitik denver instrument, termometer,

mikroskop nikon H550S, autoklaf hiclaveTM, oven vonavex, vortex maxi mix II, incubator sanyo dan isuzu, microwave sanyo, Laminar Air flow (LAF), lemari

pendingin LG dan polytron, seperangkat alat filtrasi sibata, spektrofotometer

UV-Vis shimadzu, microtitterplate flat-buttom polystyrene 96 wells costar®, iMark-Biorad Microplate Reader.

3.2.2 Bahan Penelitian 3.2.2.1Tanaman Uji

Tanaman teh (C. sinensis) dan kemasan yang berisi 100% daun teh putih

(C. sinensis) diperoleh dari Pusat Penelitian Teh dan Kina (PPTK) di Perkebunan

Gambung, Desa Mekarsari, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung – Jawa

Barat. Daun teh putih tersebut berbentuk daun kering yang telah diproses oleh

PPTK Gambung dan dikemas siap pakai. Tanaman teh dan kemasan daun teh

3.2.2.2Bakteri Uji

Kultur murni dari S. aureus didapat dari koleksi Laboratorium

Mikrobiologi Kesehatan (LIPI Cibinong) dengan kode strain LK1501. Mikroba

ini diisolasi dari permukaan kulit bagian tangan manusia. Penetapan bakteri uji

dilakukan melalui uji re-identifikasi S. sureus yang terdiri dari pengamatan secara

morfologis, pewarnaan Gram dan reaksi biokimia seperti uji katalase, koagulase,

phosphatase dan deteksi H2S oleh laboratorium mikrobiologi kesehatan (Breed,

Roberto et al., 1957).

3.2.2.3Bahan Lainnya

Akuades steril, etanol 96%, NaCl fisiologis, lugol, safranin, kristal violet 1

%, media heterotrof (HTR) cair, media luria bertani (LB) agar, media kingler iron

agar (KIA), susu skim, H2O2 3%, dan media pelarut fosfat.

3.3 METODE PENELITIAN

3.3.1 Determinasi Teh (C. sinensis)

Tujuan dilakukan determinasi adalah untuk memastikan klasifikasi dari

tanaman yang digunakan dalam penelitian. Determinasi terhadap tanaman teh (C.

sinensis) dilakukan di Herbarium Bogoriense, Pusat Penelitian Biologi, Lembaga

Ilmu Pengetahauan Indonesia (LIPI) – Cibinong.

3.3.2 Karakterisasi dan Penapisan Fitokimia Daun Teh Putih (C. sinensis) 3.3.2.1 Organoleptik

Dilakukan pengamatan secara organoleptik terhadap karakteristik daun

teh putih (C. sinensis) yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bentuk, bau

dan rasa.

3.3.2.2 Penapisan Fitokimia

Penapisan fitokimia dilakukan untuk mengetahui metabolit sekunder yang

terkandung di dalam daun teh putih (C. sinensis). Metabolit sekunder yang diuji

secara kualitatif ini antara lain alkaloid (Wagner, Mayer dan Dragendorf), steroid,

14

penelitian ini dilakukan oleh Laboratorium Pusat Studi Biofarmaka, LPPM – IPB,

Bogor. Metode penapisan fitokimia tersebut dapat dilihat pada lampiran 3.

3.3.3 Penyiapan Seduhan dan Karakterisasi Seduhan Daun Teh Putih Pada penelitian ini daun teh putih yang digunakan berada dalam satu

kemasan yang sama dan diseduh sesuai dengan saran penyajian pada kemasan.

Penyiapan daun teh putih pada penelitian ini divariasikan yaitu seduhan 1

menggunakan daun teh kering yang langsung dari kemasan, seduhan 2

menggunakan daun teh putih hasil seduhan pertama dan seduhan 3 menggunakan

daun teh putih yang sebelumnya diserbuk halus dengan cara digiling pada

lumpang alu kemudian diayak dengan ayakan Mesh 20. Bertujuan untuk

mendapatkan hasil seduhan daun teh putih yang memiliki kandungan total fenol

tertinggi untuk digunakan pada uji penghambatan pertumbuhan dan penghancuran

biofilm S. aureus.

Mula – mula tiap variasi daun teh putih ditimbang sebanyak 2 gram, lalu

diseduh menggunakan 100 mL akuades bersuhu 90°C dalam keadaan ditutup dan

diamkan selama 10 menit tanpa di aduk. Setelah diseduh daun teh putih disaring

dengan menggunakan kertas saring untuk memisahkan daun teh dari seduhan lalu

disaring kembali menggunakan membran penyaring berukuran 0.2 µ untuk

menghindari kontaminan. Hasil tiap seduhan dikarakterisasi dengan cara dianalisis

secara kuantitatif kandungan total fenolnya di Laboratorium Pusat Studi

Biofarmaka, LPPM – IPB, Bogor, Jawa Barat. Metode analisis total fenol tersebut

dapat dilihat pada lampiran 4.

Seduhan daun teh putih yang memiliki kandungan total fenol (polifenol)

tertinggi selanjutnya dilakukan penyiapan berbagai seri konsentrasi dengan

dilakukan pengenceran menggunakan akuades steril dengan seri konsentrasi 1%,

2%, 4% dan 8% (v/v) untuk pengujian aktivitas penghambatan pertumbuhan dan

penghancuran biofilm S. aureus. Perhitungan pengenceran tersebut dapat dilihat

3.3.4 Preparasi Bakteri Uji

3.3.4.1Purifikasi dan Karakterisasi Bakteri Uji pada Media Luria Bertani Agar

Tujuan dilakukan purifikasi bakteri uji adalah untuk memurnikan biakan

bakteri uji dari kultur murni S. aureus. Teknik yang digunakan adalah Streak

Plate. Jarum ose dipanaskan terlebih dahulu hingga berpijar, dan didinginkan.

Kemudian bakteri diambil dari kultur murni dan digoreskan pada media luria

bertani agar lalu diinkubasi pada suhu 37°C selama 24 jam (Deby et al., 2010) dan

dilakukan pengamatan secara morfologis terhadap bakteri uji yang telah

dipurifikasi serta dilakukan karakterisasi bakteri dengan pewarnaan Gram.

3.3.4.2Pembuatan Suspensi Bakteri Uji

Diambil sebanyak satu ose bakteri uji yang telah dipurifikasi pada media

luria bertani agar dan dimasukkan ke dalam tabung berisi 10 mL media heterotrof

(HTR) cair dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37°C. Tabung yang berisi kultur cair bakteri uji divorteks kemudian diukur nilai optical dencity (Absorbansi

OD600) untuk mengetahui konsentrasi suspensi bakteri tersebut (Bjarnsholt,

Thomas et al., 2011). Seluruh pengerjaan preparasi bakteri uji dilakukan secara

aseptis di dalam Laminar Air Flow (LAF) yang sebelumnya telah dibersihkan

dengan alkohol, lalu disterilkan dengan UV yang dinyalakan selama lebih kurang

2 jam sebelum digunakan.

3.3.5 Optimasi Waktu Pembentukan Biofilm S. aureus

Pengujian dilakukan menggunakan microtitierplate flat-bottom

polystyrene 96 wells, dengan cara memasukkan sebanyak 200 µL suspensi bakteri

ke dalam tiap wells kemudian di optimasi waktu inkubasinya. Bertujuan untuk

mendapatkan waktu inkubasi optimal dalam membentuk biofilm. Variasi waktu

inkubasi yang digunakan adalah 1, 2, 3, dan 4 hari. Setelah masa inkubasi,

microplate dicuci menggunakan air mengalir sebanyak 3 kali, kemudian

ditambahkan 200 µL larutan kristal violet 1% ke tiap well dan diinkubasi pada

suhu ruang selama 15 menit. Microplate dicuci kembali dengan menggunakan air

16

tiap well dan diinkubasi pada suhu ruang selama 15 menit. Selanjutnya dilakukan

pembacaan pertumbuhan biofilm (Absorbansi OD595) menggunakan alat

iMark-Biorad Microplate Reader. Pengujian dilakukan triplo dan dikerjakan secara

aseptis di dalam Laminar Air Flow (LAF) yang sebelumnya telah dibersihkan

dengan alkohol, lalu disterilkan dengan UV yang dinyalakan selama lebih kurang

2 jam sebelum digunakan. Hasil nilai absorbansi terbesar dinyatakan sebagai

pembentukan biofilm S. aureus yang optimal. Waktu inkubasi optimal digunakan

untuk kontrol negatif pada uji penghambatan pertumbuhan dan penghancuran

biofilm S. aureus.

3.3.6 Uji Aktivitas Penghambatan dan Penghancuran Biofilm S. aureus Secara In Vitro (Prasasti dan Hertiani, 2010; Sandasi et al., 2010) 3.3.6.1Uji Penghambatan Pertumbuhan dan Perkembangan Biofilm

Tujuan dilakukan uji penghambatan pertumbuhan biofilm adalah untuk

mendapatkan aktivitas seduhan teh putih dalam penghambatan pertumbuhan

biofilm S. aureus. Pengujian dilakukan secara in vitro menggunakan

microtitterplate flat-bottom polystyrene 96 wells. Dilakukan secara aseptis di

dalam Laminar Air Flow (LAF) yang sebelumnya telah dibersihkan dengan

alkohol, lalu disterilkan dengan UV yang dinyalakan selama lebih kurang 2 jam

sebelum digunakan.

Suspensi bakteri uji, seduhan daun teh putih dan media dimasukkan dalam

waktu bersamaan. Ke dalam tiap well dimasukkan media HTR sebanyak 60 µL,

suspensi bakteri uji sebanyak 70 µL dan seduhan daun teh putih sebanyak 70 µL

dengan variasi konsentrasi 1%, 2%, 4%, dan 8% (v/v). Kemudian diinkubasi

selama 2 hari pada suhu 37°C. Setelah masa inkubasi, microplate dicuci menggunakan air mengalir sebanyak 3 kali, kemudian ditambahkan 200 µL

larutan kristal violet 1% ke tiap well dan diinkubasi pada suhu ruang selama 15

menit. Microplate dicuci kembali menggunakan air mengalir sebanyak 3 kali.

Larutan etanol 96% sebanyak 200 µL dimasukkan ke tiap well dan diinkubasi

pada suhu ruang selama 15 menit. Selanjutnya dilakukan pembacaan pertumbuhan

Pengujian dilakukan triplo. Persentase penghambatan dari biofilm S. aureus dapat

diukur dengan rumus sebagai berikut :

% penghambatan =

3.3.6.2Uji Penghancuran Biofilm

Tujuan dilakukan uji penghancuran biofilm adalah untuk mendapatkan

aktivitas seduhan daun teh putih dalam menghancurkan biofilm S. aureus.

Pengujian ini dilakukan sebagaimana pada uji penghambatan pertumbuhan

biofilm, hanya saja seduhan daun teh putih ditambahkan pada biofilm yang telah

terbentuk. Biofilm terbentuk setelah masing-masing wells diinkubasi selama 48

jam pada suhu 37°C dengan jumlah suspensi bakteri uji sebanyak 200 µL media

heterotrof (HTR). Setelah terbentuknya biofilm, suspensi bakteri uji dalam

microplate tersebut dibuang, kemudian dimasukkan seduhan daun teh putih

sebanyak 200 µL dengan variasi konsentrasi 1%, 2%, 4% dan 8% (v/v).

Selanjutnya diinkubasi pada suhu ruang selama 1 jam. Setelah masa inkubasi,

microplate dicuci menggunakan air mengalir sebanyak 3 kali, dan diberi

perlakuan sebagaimana yang telah dilakukan pada uji penghambatan pertumbuhan

biofilm. Persentase penghancuran dari biofilm S. aureus dapat diukur dengan

rumus sebagai berikut :

% penghancuran =

3.3.7 Rancangan Penelitian dan Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratoris dengan

desain penelitian post test only control-group design. Data yang diperoleh dari uji

aktivitas penghambatan dan penghancuran biofilm S. aureus merupakan data

kuantitatif berupa nilai absorbansi atau pertumbuhan biofilm (absorbansi OD595).

Data hasil pengujian aktivitas penghambatan dan penghancuran biofilm seduhan

teh putih (C. sinensis) terhadap biofilm S. aureus dianalisis secara statistik.

18

putih memperlihatkan perbedaan aktivitas penghambatan dan penghancuran

biofilm yang signifikan terhadap biofilm yang dibentuk oleh bakteri S. aureus.

3.3.8 Optimasi Aktivitas Penghancuran Biofilm S. aureus

Pada penelitian ini, optimasi aktivitas penghancuran biofilm S. aureus

dilakukan dengan menggunakan aplikasi metode Response Surface Analysis

(RSA) tiga faktorial dengan jumlah replikasi 1. Tiga faktor yang digunakan

meliputi konsentrasi seduhan daun teh putih, waktu kontak pemberian seduhan

dan suhu inkubasi yang digunakan dalam desain dan analisis eksperimen RSA

divariasikan. Rentang yang digunakan pada konsentrasi seduhan daun teh putih

1% - 8% (v/v), waktu kontak pemberian seduhan daun teh putih 30 menit – 90

menit, dan suhu inkubasi pada suhu 25°C - 50°C. Tujuannya adalah untuk

mengetahui konsentrasi seduhan daun teh putih, waktu kontak dan suhu inkubasi

4.1 Determinasi

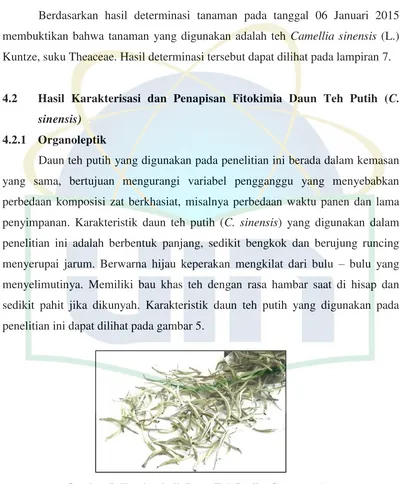

Berdasarkan hasil determinasi tanaman pada tanggal 06 Januari 2015

membuktikan bahwa tanaman yang digunakan adalah teh Camellia sinensis (L.)

Kuntze, suku Theaceae. Hasil determinasi tersebut dapat dilihat pada lampiran 7.

4.2 Hasil Karakterisasi dan Penapisan Fitokimia Daun Teh Putih (C. sinensis)

4.2.1 Organoleptik

Daun teh putih yang digunakan pada penelitian ini berada dalam kemasan

yang sama, bertujuan mengurangi variabel pengganggu yang menyebabkan

perbedaan komposisi zat berkhasiat, misalnya perbedaan waktu panen dan lama

penyimpanan. Karakteristik daun teh putih (C. sinensis) yang digunakan dalam

penelitian ini adalah berbentuk panjang, sedikit bengkok dan berujung runcing

menyerupai jarum. Berwarna hijau keperakan mengkilat dari bulu – bulu yang

menyelimutinya. Memiliki bau khas teh dengan rasa hambar saat di hisap dan

sedikit pahit jika dikunyah. Karakteristik daun teh putih yang digunakan pada

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 5.

Gambar 5. Karakteristik Daun Teh Putih (C. sinensis) Sumber: Dokumen Pribadi

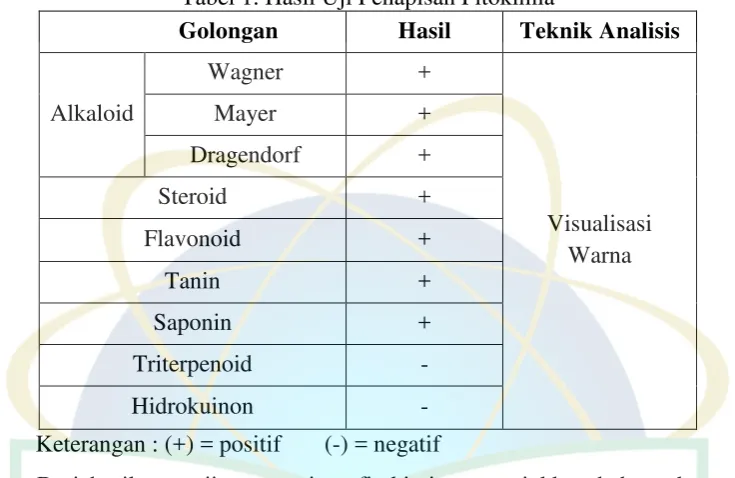

4.2.2 Penapisan Fitokimia

Kandungan metabolit sekunder pada daun teh putih (C. sinensis) diuji

20

dan Dragendorf), steroid, flavonoid, tanin, saponin, triterpenoid, dan hidrokuinon.

Hasil penapisan fitokimia daun teh putih (C. sinensis) dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Penapisan Fitokimia

Golongan Hasil Teknik Analisis

Alkaloid

Dari hasil pengujian penapisan fitokimia menunjukkan bahwa daun teh

putih (C. sinensis) yang digunakan pada penelitian ini memiliki kandungan

senyawa flavonoid, tanin dan saponin dimana metabolit sekunder tersebut

berpotensi memiliki aktivitas antibiofilm. Menurut J.-H. Lee et al (2013) senyawa

kuersetin (salah satu zat aktif kelas flavonoid, termasuk dalam kelompok

flavonol) dan tanin berpotensi menghambat pembentukan biofilm. Kemampuan

ekstrak tanaman Alnus japonica yang mengandung senyawa kuersetin dan tanin

dapat menghambat ekspresi intercellular adhesion genes icaA dan icaD yang

berperan dalam inisiasi pembentukan biofilm (Cramton et al, 1999 dalam J.-H.

Lee et al, 2013). Sedangkan senyawa saponin dapat mengganggu pembentukan

biofilm dengan cara merusak matriks biofilm, membuat celah pada lapisan lipid

sehingga memungkinkan penembusan (Coleman et al., 2010). Senyawa lain

seperti polifenol dapat menembus biofilm dan melakukan aksi antimikroba.

Polifenol teh atau sering disebut dengan katekin bersifat antimikroba (Syah,

Andi., 2006).

ini dianalisis kandungan total fenol (polifenol total) dalam tiap seduhan secara

kuantitatif dengan metode Follin-ciocalteau di Laboratorium Pusat Studi

Biofarmaka, LPPM – IPB, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 16 Maret 2015. Hasil

analisis total fenol tiap seduhan teh putih (C. sinensis) dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Total Fenol

Nama Sampel Hasil Teknik Analisis Seduhan 1 0,018% (b/v)

Spektrofotometri Seduhan 2 0,025% (b/v)

Seduhan 3 0,028% (b/v)

Dari hasil uji total fenol metode Folin-ciocalteau diatas terlihat pada

seduhan 1 hanya mengandung 0,018% (b/v), dimungkinkan karena daun teh putih

belum terekstrak sempurna. Jika dilihat dari karakteristiknya, daun teh putih

masih dalam bentuk kuncup dan menggulung sehingga kandungan metabolit

sekunder sulit terekstrak keluar dari dalam daun teh dan hanya menghasilkan total

fenol lebih sedikit dibandingkan seduhan lainnya. Pada seduhan 2 menghasilkan

kandungan total fenol yang lebih tinggi dari seduhan satu yaitu sebesar 0,025%

(b/v). Sesuai dengan saran penyajian kemasan, teh putih dapat diseduh ulang

hingga 2-3 kali menggunakan volume air yang sama, ini membuktikan bahwa

daun teh putih masih berkhasiat dan layak dikonsumsi meskipun sebelumnya telah

diseduh. Sedangkan pada seduhan 3 mengandung total fenol yang lebih tinggi dari

seduhan lainnya yaitu mencapai 0,028% (b/v), dimungkinkan karena daun teh

putih terekstrak sempurna karena daun teh putih sebelumnya telah diserbuk halus

dengan cara digiling dalam lumpang dan alu kemudian di ayak dengan ayakan

Mesh 20. Dengan perlakuan sebelumnya ini, sangat disayangkan karena dapat

menghilangkan keunikan dari bentuk daun teh putih meskipun menghasilkan total

fenol yang paling tinggi.

Dari hasil analisis total fenol didapatkan seduhan 3 memiliki polifenol

total yang paling tinggi yaitu 0,028% (b/v). Dipilihnya seduhan yang memiliki

kandungan polifenol total tertinggi karena dimungkinkan memiliki aktivitas

antibiofilm yang lebih baik khususnya dalam aktivitas penghambatan dan

penghancuran biofilm S. aureus. Polifenol dapat diartikan sebagai suatu senyawa

22

gugus aromatik yang terikat satu atau lebih gugus OH. Senyawa dari golongan

polifenol dalam daun teh putih yang digunakan pada penelitian ini, setelah

dilakukan penapisan fitokimia adalah flavonoid dan tanin yang keduanya

berpotensi memiliki aktivitas antibiofilm. Kemudian diseduh dan dianalisis secara

kuantitatif total fenol (polifenol totalnya), dimungkinkaan senyawa flavonoid dan

tanin pada daun teh putih larut selama proses penyeduhan karena senyawa fenol

cenderung mudah larut dalam air. Senyawa saponin juga mudah larut dalam air (J.

B. Harborne, 1987).

Seduhan 3 dijadikan larutan seduhan yang akan digunakan untuk

pengujian penghambatan pertumbuhan dan penghancuran biofilm S. aureus.

Larutan seduhan dianggap konsentrasi 100% karena daun teh putih tidak larut

sempurna dalam larutan penyeduh dan harus disaring untuk memisahkan daun teh

putih dari larutan seduhan dan tidak bisa dipastikan konsentrasi (b/v). Dari larutan

tersebut dibuat seri konsentrasi sebesar 1%, 2%, 4% dan 8% (v/v) dengan cara

dilakukan pengenceran menggunakan akuades steril. Seri konsentrasi seduhan

daun teh putih (C. sinensis) dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan aktivitas

antibiofilm khususnya dalam aktivitas penghambatan pertumbuhan dan

penghancuran biofilm meskipun dengan menggunakan konsentrasi yang kecil.

4.4 Preparasi Bakteri Uji

4.4.1 Hasil Purifikasi dan Karakterisasi Bakteri Uji pada Media Luria Bertani Agar

Purifikasi bertujuan untuk memurnikan biakan bakteri uji dari kultur murni

S. aureus. Pada penelitian ini purifikasi bakteri uji menggunakan media luria

bertani (LB) agar selama 24 jam pada suhu 37°C untuk memenuhi kebutuhan

nutrisi bakteri uji sehingga dapat tumbuh dengan baik (J.-H. Lee et al., 2013).

Media LB agar merupakan media pendukung bagi banyak pertumbuhan dan

tersusun dari komponen yang umumnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

nutrisi mikroorganisme, media LB agar bukan media selektif untuk bakteri S.

aureus (Pratiwi, 2008).

tertanam dalam perbenihan luria bertani agar jika dilihat dari sisi atas koloni –

koloni terlihat bundar, menonjol dan sisi meninggi, koloni berkilau berwarna

kuning tua keemasan dan tumbuh dengan baik pada media LB agar. Hasil

purifikasi bakteri uji pada media luria bertani agar dapat dilihat pada gambar 6.

Gambar 6. Hasil Purifikasi Bakteri S. aureus pada Media LB Agar. Sumber: Dokumen Pribadi

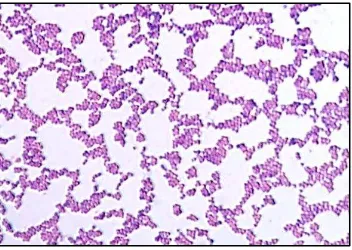

Dari hasil pewarnaan Gram dapat dilihat secara mikroskopik bahwa isolat

bakteri uji yang digunakan menghasilkan warna ungu, berbentuk bulat tidak

beraturan seperti anggur, dan tidak berspora. Dengan pewarnaan Gram, golongan

bakteri ini dapat menyerap dan mempertahankan zat warna kristal ungu pada

peptidoglikan setebal 20 – 80 nm (Mims et al., 1998) dengan komposisi terbesar

teichoic, asam teichuroni, dan berbagai macam polisakarida (Jawetz et al., 2005)

sehingga tidak luruh saat dicuci dengan alkohol 96%. Jadi dapat disimpulkan

isolat yang digunakan adalah benar merupakan bakteri Gram positif yaitu bakteri

S. aureus. Hasil karakterisasi bakteri S. aureus menggunakan pewarnaan Gram

dapat dilihat pada gambar 7.

24

4.4.2 Hasil Suspensi Bakteri Uji

Tabung yang berisi kultur cair bakteri uji yang telah diinkubasi selama 24

jam pada suhu 37°C terlihat lebih keruh dari hari sebelumnya, hal ini menandakan

bakteri uji telah tumbuh dan konsentrasi bakteri uji lebih tinggi dibandingkan

sebelumnya. Selanjutnya divortex selama 1 menit hingga homogen kemudian

diukur nilai Optical Density (Absorbansi OD600) menggunakan alat spektrometer,

kemudian dilakukan pengenceran menggunakan HTR cair hingga mencapai 0,5

(Abs OD600) atau ~108 CFU/mL. Digunakan OD 0,5 pada suspensi bakteri uji karena dapat membentuk biofilm yang baik (kuat) pada nilai OD ≥ 0.5 (Ando et

al., 2004). Selain itu, pada nilai OD 0,5 bakteri S. aureus berada pada tahap

pertengahan fase log (Bjarnsholt, Thomas et al., 2011) dan dalam laju

metabolisme yang cepat. Menurut Pratiwi, Sylvia (2008) fase log (fase

eksponensial) merupakan fase dimana mikroorganisme tumbuh dan membelah

pada kecepatan maksmum, tergantung pada genetika mikroorganisme, sifat

media, dan kondisi pertumbuhan. Sel-baru terbentuk dengan laju konstan dan

massa yang bertambah secara eksponensial.

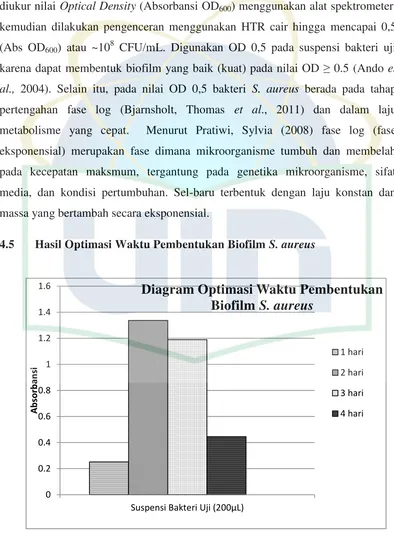

4.5 Hasil Optimasi Waktu Pembentukan Biofilm S. aureus

Sebelum dilakukan uji aktivitas penghambatan pembentukan dan

penghancuran biofilm seduhan daun teh putih (C. sinensis), kultur cair suspensi

bakteri S. aureus harus diuji pertumbuhan biofilm dengan menggunakan metode

Microtitter Plate Biofilm Assay (Absorbansi OD595) tujuannya memastikan bakteri

uji pada waktu inkubasi optimal dapat membentuk biofilm terbaik pada alat uji.

Diagram optimasi waktu pembentukan biofilm S. aureus dapat dilihat pada

gambar 8.

Pada grafik terlihat bakteri S. aureus dapat membentuk biofilm yang baik

dan pembentukan biofilm S. aureus paling optimal pada waktu inkubasi selama 2

hari. Jumlah suspensi bakteri uji yang digunakan sebanyak 200µL karena dapat

membentuk biofilm terbaik sesuai dengan hasil optimasi pembentukan biofilm

terbaik pada uji pendahuluan sebelumnya. Waktu inkubasi optimal dengan

suspensi bakteri uji sebanyak 200µL dijadikan sebagai kontol negatif pada

pengujian aktivitas penghambatan pertumbuhan dan penghancuran biofilm

seduhan daun teh putih (C. sinensis) terhadap biofilm S. aureus.

4.6 Hasil Uji Aktivitas Penghambatan dan Penghancuran Biofilm S. aureus oleh Seduhan Daun Teh Putih (C. sinensis)

Setelah diketahui waktu optimal yang dibutuhkan bakteri S. aureus

membentuk biofilm paling baik, selanjutnya dilakukan uji aktivitas penghambatan

pertumbuhan dan penghancuran biofilm S. aureus oleh seduhan daun teh putih (C.

sinensis). Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa seduhan daun

teh putih (C. sinensis) memiliki aktivitas penghambatan pertumbuhan dan

penghancuran biofilm S. aureus dan dapat dilihat pada tabel 3 dan gambar 9.

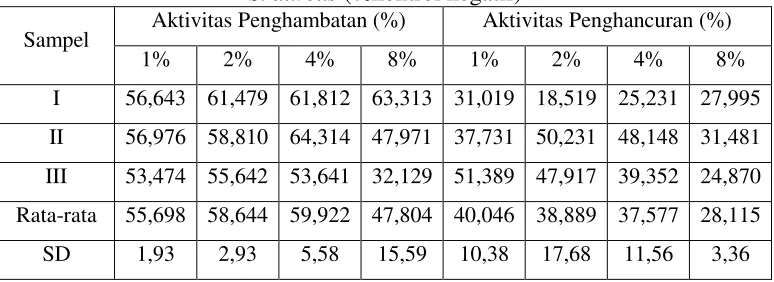

Tabel 3. Hasil Aktivitas Penghambatan dan Penghancuran Biofilm S. aureus (%kontrol negatif)

Sampel Aktivitas Penghambatan (%) Aktivitas Penghancuran (%)

26

Gambar 9. Diagram Aktivitas Penghambatan dan Penghancuran Biofilm S. aureus oleh Seduhan Daun Teh Putih (C. Sinensis) Melalui

Metode Microtitter Plate Biofilm Assay (OD595nm)

Pada aktivitas penghambatan pertumbuhan, pola umum dari grafik

aktivitas antibiofilm (% kontrol negarif) mengikuti pola tertentu, yaitu pola

sigmoid (membentuk huruf S). Aktivitas yang paling baik dalam penghambatan

pertumbuhan biofilm S. aureus dihasilkan pada konsentrasi 4% (v/v), dengan

penghambatan mencapai 59,922% dan penghambatan terendah pada konsentrasi

8% (v/v) dengan penghambatan sebesar 47,804%. Tingginya aktivitas

penghambatan pertumbuhan pada konsentrasi 4% (v/v) jika dilihat dari eror bars

berupa standar deviasi tidak berbeda jauh aktivitasnya dengan konsentrasi lainnya

dan menunjukkan bahwa seduhan daun teh putih (C. sinensis) memiliki aktivitas

penghambatan pertumbuhan biofilm S. aureus.

Pada penelitian Roccaro et al (2004) dalam Steinmann et al (2012),

menunjukkan bahwa EGCG yang merupakan salah satu bentuk katekin yang

terkandung dalam teh hijau dapat menurunkan produksi lendir dan menghambat

pembentukan biofilm oleh isolat S. aureus dan S. epidermidis dari mata. Hasil ini

2012). Sama halnya dengan teh hijau, teh putih mengandung senyawa katekin

(sering disebut dengan polifenol teh) memiliki aktivitas dalam penghambatan

pembentukan biofilm S. aureus, namun jumlah kandungan katekin di setiap jenis

teh berbeda dan bergantung dengan cara pengolahan daun teh sebelum dilakukan

pengeringan. Selain itu mekanisme aktivitas penghambatan pertumbuhan biofilm

oleh seduhan daun teh putih belum diketahui.

Pada aktivitas penghancuran biofilm S. aureus, terlihat pola umum dari

grafik aktivitas antibiofilm (% kontrol negarif) mengikuti pola tertentu, yaitu pola

linier yang terus menurun dari konsentrasi seduhan rendah ke konsentrasi seduhan

tertinggi. Aktivitas paling baik dihasilkan pada konsentrasi 1% (v/v), dengan

penghancuran mencapai 40,046% dan penghancuran biofilm terendah pada

konsentrasi 8% (v/v) dengan penghancuran sebesar 28,115%. Jika dilihat dari eror

bars berupa standar deviasi pola grafik berbetuk sigmoid dengan titik puncak

pada konsentrasi 2% (v/v), hal ini dimungkinkan konsentrasi 2% (v/v) memiliki

aktivitas penghancuran paling baik namun tidak berbeda jauh aktivitasnya dengan

konsentrasi 1% (v/v) dan konsentrasi 4% sedangkan terlihat berbeda secara nyata

dengan konsentrasi 8% (v/v), dimungkinkan pada konsentrasi 8% (v/v)

merupakan konsentrasi yang terlalu besar sehingga menghasilkan nilai absorbansi

yang tinggi karena adanya senyawa daun teh putih yang tersisa dalam tiap wells.

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa seduhan daun teh putih

(C. sinensis) memiliki aktivitas penghancuran biofilm S. aureus.

Data yang telah diperoleh pada setiap aktivitas seduhan daun teh putih

terhadap penghambatan pertumbuhan dan penghancuran biofilm selanjutnya

dilakukan uji persyaratan. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov

menunjukkan bahwa data terdistribusi normal (p≥0,05). Setelah dilakukan uji

normalitas, dilanjutkan uji homogenitas Levene. Hasil uji homogenitas

menghasilkan data yang homogen (p≥0,05). Hasil uji tersebut menunjukkan nilai

signifikan 0,160 (p≥0,05) untuk aktivitas penghambatan pertumbuhan dan 0,086

(p≥0,05) untuk aktivitas penghancuran biofilm. Hasil uji anova yang dilakukan

menunjukkan nilai signifikan 0,000 (p≤0,05) pada aktivitas penghambatan

pertumbuhan dan 0,006 (p≤0,05) pada aktivitas penghancuran biofilm, ketika

28

yang berbeda secara bermakna terhadap kontrol negatif (p≤0,05) namun tidak

berbeda secara bermakna antar konsentrasi seduhan daun teh putih untuk setiap

aktivitas. Kontrol negatif yang digunakan adalah biofilm S. aureus dengan

menggunakan jumlah kepadatan bakteri uji dan waktu inkubasi optimal

sebelumnya.

4.7 Hasil Optimasi Aktivitas Penghancuran Biofilm S. aureus

Optimasi dilakukan pada aktivitas penghancuran biofilm S. aureus. Hal ini

dilakukan karena bakteri S. aureus telah membentuk biofilm terlebih dahulu dan

berkembang dengan pesat hingga membentuk koloni terutama pada permukaan

yang lembab dan kaya nutrisi (Traver, 2009). Mikroba dapat membuat suatu

pertahanan dengan membentuk biofilm, yaitu suatu lapisan sel mikroba yang

melekat di sebuah permukaan dan tertanam dalam matriks eksopolisakarida yang

dihasilkan sendiri oleh miroorganisme tersebut (Saad Musbah Alasil et al., 2014)

sehingga masalah utama dari kejadian biofilm yaitu lebih diperlukan akivitas

penghancuran biofilm. Oleh karena itu pada penelitian ini dilakukan optimasi

aktivitas penghancuran biofilm S. aureus oleh seduhan daun teh putih (C.

sinensis).

Optimasi aktivitas penghancuran biofilm dilakukan terhadap 3 faktor yaitu

konsentrasi seduhan, waktu kontak pemberian seduhan dan suhu inkubasi yang

didesain dan analisis eksperimen pada Response Surface Analysis (RSA)

bervariasi. Rentang yang digunakan pada konsentrasi seduhan daun teh putih 1% -

8% (v/v), waktu kontak pemberian seduhan daun teh putih 30 menit – 90 menit,

dan suhu inkubasi pada suhu 25°C - 50°C. Pemilihan rentang konsentrasi seduhan

daun teh putih mengikuti uji penghambatan pertumbuhan dan penghancuran

biofilm sebelumnya yaitu dimulai dari 1% sampai dengan 8% (v/v). Sedangkan

rentang waktu kontak pada titik tengah mengikuti uji pada umumnya yaitu selama

60 menit (Prasasti dan Hertiani, 2010) kemudian dimodifikasi yaitu dengan

diturunkan dan ditingkatkan 30 menit, sehingga rentang waktu kontak pemberian

seduhan yang digunakan dimulai dari 30 menit hingga 90 menit. Dan untuk