I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Surfaktan merupakan suatu zat yang bersifat aktif permukaan yang dapat menurunkan tegangan antarmuka (interfacial tension)antara dua bahan baik berupa cairan-cairan, cairan-padatan atau cairan-gas. Sifat aktif permukaan yang dimiliki surfaktan memungkinkan dua atau lebih senyawa yang saling tidak bercampur pada kondisi normal menjadi bertedensi untuk saling bercampur homogen.

Surfaktan yang sering digunakan saat ini adalah surfaktan berbasis petroleum. Kelemahan surfaktan ini yaitu tidak dapat bertahan dalam kondisi kesadahan tinggi dan terbuat dari bahan baku yang tidak dapat diperbaharui. Bahan baku surfaktan yang dapat diperbaharui adalah minyak nabati.

Salah satu surfaktan yang mempunyai prospek untuk dikembangkan adalah surfaktan metil ester sulfonat (MES). Kelebihan surfaktan ini adalah dapat mempertahankan deterjensi pada air dengan tingkat kesadahan yang tinggi, tidak menggumpal pada air dengan tingkat salinitas yang tinggi dan memiliki laju biodegradasi yang lebih cepat dibandingkat surfaktan berbasis petroleum (Watkins, 2001).

Surfaktan dikelompokkan secara luas pada berbagai bidang industri seperti industri kimia, industri kosmetika, industri pangan, industri pertanian, dan industri farmasi serta industri perminyakan untuk Enhanced Oil Recovery (EOR). Surfaktan metil ester sulfonat (MES) adalah salah satu jenis surfaktan anionik yang dapat menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka minyak dan air.

pohon industri minyak sawit yang disajikan pada Lampiran 1. Pada Tabel 1. disajikan perkembangan volume produksi minyak sawit di Indonesia.

Tabel 1. Perkembangan volume produksi minyak sawit di Indonesia Tahun Produksi minyak sawit (ton)

2000 5.094.855

Dalam rangka mengantisipasi melimpahnya produksi minyak sawit, maka diperlukan usaha untuk mengolah minyak sawit menjadi produk hilir. Pengolahan minyak sawit menjadi produk hilir memberikan nilai tambah tinggi. Produk olahan dari minyak sawit dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu produk pangan dan non pangan. Produk pangan terutama minyak goreng dan margarin. Produk non pangan terutama oleokimia yaitu ester, asam lemak, surfaktan, gliserin dan turunan-turunannya. Metil ester merupakan produk turunan minyak sawit yang diperoleh dengan reaksi esterifikasi. Metil ester menjadi bahan intermediet untuk bahan baku surfaktan seperti surfaktan metil ester sulfonat (MES).

Proses produksi surfaktan MES dapat dilakukan dengan menggunakan agen pensulfonasi diantaranya H2SO4, NaHSO3, oleum, dan gas SO3. Tim

peneliti dari SBRC-IPB telah memanfaatkan H2SO4 dan NaHSO3 dalam

Penggunaan gas SO3 sebagai agen pensulfonasi karena gas SO3 bersifat

reaktif dengan metil ester sehingga proses sulfonasi dapat berlangsung lebih cepat. Proses produksi surfaktan metil ester sulfonat dengan reaktan gas SO3

dapat menggunakan single tube falling film reactor. Metil ester yang masuk ke dalam reaktor memiliki ketebalan film tertentu dan bereaksi dengan gas SO3 dengan suhu dan waktu yang dapat ditentukan. Surfaktan MES sebagai

bahan yang akan diaplikasikan untuk menurunkan tegangan antarmuka, maka perlu dilakukan uji terhadap kinerjanya akibat pengaruh suhu pemanasan, lama pemanasan, tingkat salinitas dan tingkat kesadahan.

B. TUJUAN PENELITIAN

II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. SURFAKTAN

Surfaktan adalah molekul organik yang jika dilarutkan ke dalam

pelarut pada konsentrasi rendah maka akan memiliki kemampuan untuk

mengadsorb (atau menempatkan diri) pada antarmuka, sehingga secara

signifikan mengubah karakteristik fisik antarmuka tersebut. Antarmuka adalah

batas antara dua sistem seperti cairan-cairan, padatan-cairan dan gas-cairan.

Suatu senyawa disebut sebagai surfaktan didasarkan pada kemampuannya

untuk membentuk lapisan tunggal (monolayer) yang terorientasi pada antarmuka (udara/air atau minyak/air), dan yang lebih penting adalah

kemampuannya untuk membentuk struktur misel atau gelembung pada suatu

fasa. Surfaktan memiliki aktivitas permukaan yang tinggi. Karena sifat

aktivitas permukaannya yang tinggi ini, seringkali surfaktan disebut sebagai

bahan aktif permukaan (surface-active agent). Bahan aktif permukaan ini mampu memodifikasi karakteristik permukaan suatu cairan atau padatan (Hui,

1996e).

Menurut Rieger (1985), surfaktan adalah suatu zat yang bersifat aktif

permukaan yang dapat menurunkan tegangan antarmuka (interfacial tension, IFT) minyak-air. Surfaktan memiliki kecenderungan untuk menjadikan zat

terlarut dan pelarutnya terkonsentrasi pada bidang permukaan. Sifat-sifat

surfaktan adalah mampu menurunkan tegangan permukaan, tegangan

antarmuka, meningkatkan kestabilan partikel yang terdispersi dan mengontrol

jenis formasi emulsi (misalnya oil in water (o/w) atau water in oil (w/o). Di samping itu, surfaktan akan terserap ke dalam permukaan partikel minyak atau

air sebagai penghalang yang akan mengurangi atau menghambat

penggabungan (coalescence) dari partikel yang terdispersi.

Umumnya bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan

surfaktan adalah minyak bumi, minyak nabati, karbohidrat dan hasil aktivitas

mikroorganisme. Penggunaan minyak bumi sebagai bahan baku surfaktan

semakin menipis karena persediaannya yang tidak dapat diperbaharui. Maka,

digunakan sebagai bahan baku surfaktan. Hal ini didukung dengan potensi

minyak sawit Indonesia yang terbesar di dunia sebagai negara pengekspor

minyak sawit.

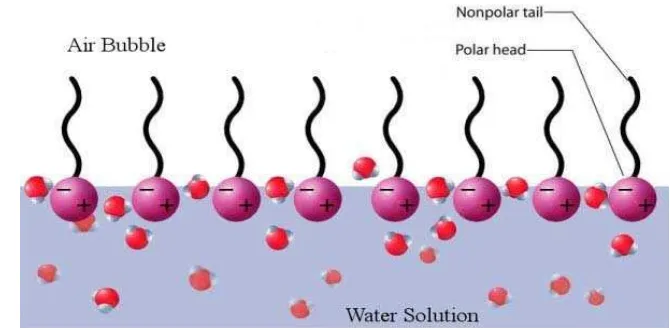

Molekul surfaktan dapat digambarkan seperti berudu atau bola raket

mini yang terdiri dari bagian kepala dan ekor (Gambar 1). Bagian kepala dan

ekor memiliki sifat yang berbeda, disebabkan karena struktur molekulnya

yang tak seimbang (konfigurasi kepala-ekor). Bagian kepala yang bersifat

hidrofilik merupakan bagian yang sangat polar dan larut dengan air.

Sementara bagian ekor bersifat hidrofobik merupakan bagian nonpolar dan

lebih tertarik ke minyak atau lemak. Konfigurasi kepala-ekor tersebut

membuat surfaktan memiliki fungsi dan peranan yang beragam di industri

(Hui, 1996e).

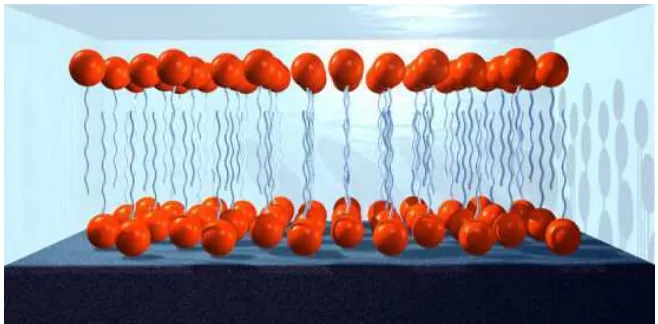

Pada Gambar 2 disajikan tampilan visual orientasi bagian kepala

surfaktan pada media air. Sementara surfaktan yang saling berikatan hingga

membentuk satu lapisan disajikan pada Gambar 3.

Gambar 2. Tampilan orientasi bagian kepala surfaktan pada media air

Kepala (hidrofilik) Ekor (hidrofobik)

Gambar 3. Surfaktan yang membentuk satu lapisan

Surfaktan dapat dibagi atas empat kelompok, yaitu kelompok anionik,

nonionik, kationik dan amfoterik. Menurut Matheson (1996), kelompok

surfaktan terbesar yang diproduksi dan digunakan oleh berbagai industri

(dalam jumlah) adalah surfaktan anionik. Karakteristiknya yang hidrofilik

disebabkan karena adanya gugus ionik yang cukup besar, yang biasanya

berupa grup sulfat atau sulfonat. Beberapa contoh surfaktan anionik yaitu

linear alkilbenzen sulfonat (LAS), alkohol sulfat (AS), alkohol eter sulfat

(AES), alfa olefin sulfonat (AOS), parafin (secondary alkane sulfonate, SAS), dan metil ester sulfonat (MES).

Karakteristik utama surfaktan adalah pada aktivitas permukaannya.

Surfaktan mampu meningkatkan kemampuan menurunkan tegangan

permukaan dan antarmuka suatu cairan, meningkatkan kemampuan

pembentukan emulsi minyak dalam air, mengubah kecepatan agregasi partikel

terdispersi yaitu dengan menghambat dan mereduksi flokulasi dan

penggabungan (coalescence) partikel yang terdispersi, sehingga kestabilan partikel yang terdispersi makin meningkat. Surfaktan mampu

mempertahankan gelembung atau busa yang terbentuk lebih lama.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa surfaktan merupakan

bahan aktif permukaan yang dapat menurunkan tegangan permukaan air

dalam konsentrasi rendah. Surfaktan dapat menurunkan tegangan permukaan

air dari 73 dyne/cm menjadi 30 dyne/cm setelah ditambahkan surfaktan 0,005

B. SURFAKTAN METIL ESTER SULFONAT (MES)

Metil Ester Sulfonat (MES) yang merupakan golongan baru dalam

kelompok surfaktan anionik telah mulai dimanfaatkan sebagai bahan aktif

pada produk-produk pencuci dan pembersih (washing and cleaning products). Pemanfaatan surfaktan MES sebagai bahan aktif pada deterjen telah banyak

dikembangkan karena prosedur produksinya mudah, memperlihatkan

karakteristik dispersi yang baik, sifat detergensinya tinggi walaupun pada air

dengan tingkat kesadahan yang tinggi (hard water) dan tidak adanya fosfat,

mempunyai asam lemak C16 dan C18 yang mampu memberikan tingkat

detergensi yang terbaik, memiliki sifat toleransi terhadap ion Ca yang lebih

baik, memiliki tingkat pembusaan yang lebih rendah dan memiliki stabilitas

yang baik terhadap pH. Hasil pengujian di laboratorium memperlihatkan

bahwa laju biodegradasi MES serupa dengan alkohol sulfat (AS) dan sabun,

namun lebih cepat dibandingkan LAS. Hal tersebut menyebabkan metil ester

sulfonat pada masa mendatang diindikasikan akan menjadi surfaktan anionik

yang paling penting.

Surfaktan metil ester sulfonat (MES) merupakan salah satu jenis

surfaktan anionik, yaitu surfaktan yang bermuatan negatif pada gugus

hidrofiliknya atau bagian aktif permukaan. Minyak yang dapat digunakan

untuk produksi MES adalah minyak nabati sepert minyak sawit, minyak

kedelai, minyak jagung dan minyak rapeseed. Surfaktan MES memiliki kelemahan yaitu gugus ester pada struktur MES cenderung mengalami

hidrolisis baik pada kondisi asam maupun basa. Kecepatan reaksi hidrolisis

akan semakin cepat dengan meningkatnya suhu (Ketaren, 1986; Rosen, 2004).

Penelitian mengenai proses pembuatan MES dari minyak sawit sudah

dilakukan oleh Hapsari (2003) dan Mahardika (2003) tetapi MES yang

dihasilkan menggunakan reaktan NaHSO3. Setelah proses sulfonasi MES

yang dihasilkan perlu dimurnikan. Surfaktan MES yang belum dimurnikan

mengandung produk-produk hasil samping berupa garam (disalt) yang tidak larut sehingga akan mengganggu kinerja MES sebagai surfaktan. Disalt

mempunyai sensitivitas terhadap kesadahan air lebih tinggi daripada MES dan

fleksibilitas menurun terutama dalam fungsinya sebagai bahan aktif

permukaan penurun tegangan antarmuka.

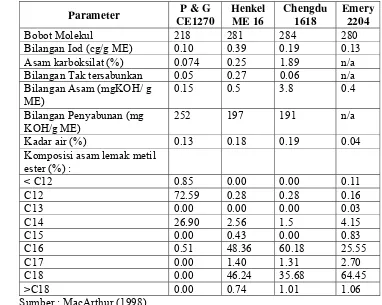

Sintesis metil ester sulfonat merupakan proses kimiawi metil ester

sebagai bahan baku dengan gas SO3. Bahan baku metil ester yang digunakan

dalam proses sulfonasi merupakan produk turunan dari minyak sawit yang

tidak terhidrogenasi dengan karakteristik kualitas yang ditunjukkan dengan

nilai bilangan iod dan parameter lainnya (MacArthur, 1998). Karakteristik

metil ester yang digunakan untuk sulfonasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik metil ester untuk bahan baku metil ester sulfonat

Parameter P & G

Bilangan Asam (mgKOH/ g ME)

Komposisi asam lemak metil ester (%) :

C18 0.00 46.24 35.68 64.45

>C18 0.00 0.74 1.01 1.06

Sumber : MacArthur (1998)

Metil ester merupakan suatu senyawa yang mengandung gugus –

COOR dengan R dapat membentuk alkil suatu ester. Suatu ester dapat

dibentuk langsung antara suatu asam lemak dengan alkohol yang dinamakan

dengan esterifikasi. Suatu asam karboksilat merupakan suatu senyawa

organik yang mengandung gugus karboksil –COOH. Gugus karboksil

mengandung sebuah gugus karbonildan sebuah gugus hidroksil (Fessenden

Proses sulfonasi untuk menghasilkan surfaktan MES dapat dilakukan

dengan mereaksikan reaktan seperti SO3, H2SO4, NaHSO3, NH2SO3H,

ataupun ClSO3H dengan minyak, asam lemak ataupun ester asam lemak (Kirk

dan Othmer, 1964; Bernardini, 1983; Foster, 1996). Menurut Foster (1996),

SO3 terlalu reaktif dan sangat eksotermik.

Metil ester sulfonat merupakan surfaktan yang dihasilkan melalui

proses sulfonasi metil ester (MacArthur et al., 1998). Metil ester atau biodiesel dihasilkan melalui reaksi transesterifikasi antar trigliserida berbahan

baku minyak sawit, minyak kelapa atau lemak hewan dengan metanol.

Gambar 4 menunjukkan reaksi transesterifikasi antara trigliserida dan metanol

menghasikan metil ester dan gliserol.

RCOOCH2 CH2OH

RCOOCH2 + 3 CH3OH Æ 3 RCOOCH3 + CHOH

RCOOCH2 CH2OH

Minyak Metanol Metil Ester Gliserol

Gambar 4. Reaksi transesterifikasi trigliserida dan metanol

Di industri, proses sulfonasi secara langsung dilakukan dengan cara

mereaksikan agen sulfonasi ke minyak pada suhu reaksi yang lebih tinggi dari

titik leleh minyak. Setelah sulfonasi, sisa pereaksi yang tidak bereaksi

dipisahkan dari produk hasil sulfonasi melalui proses pencucian

menggunakan air garam, kemudian dinetralisasi menggunakan larutan alkali.

Pencucian dan netralisasi dilakukan pada suhu antara 40 – 55 oC (Pore, 1976).

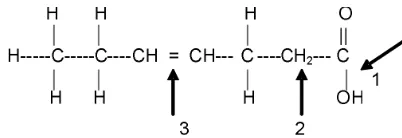

Reaksi sulfonasi molekul asam lemak dapat terjadi pada tiga sisi yaitu

(1) gugus karboksil; (2) bagian α-atom karbon; (3) rantai tidak jenuh (ikatan

rangkap) (Gambar 5). Pemilihan proses sulfonasi tergantung pada banyak

faktor yaitu: karakteristik dan kualitas produk akhir yang diinginkan, kapasitas

produksi yang disyaratkan, biaya bahan kimia, biaya peralatan proses, sistem

pengamanan yang diperlukan, dan biaya pembuangan limbah hasil proses.

Untuk menghasilkan kualitas produk terbaik, beberapa perlakuan penting

konsentrasi grup sulfat yang ditambahkan (SO3, NaHSO3, asam sulfit), waktu

netralisasi, pH dan suhu netralisasi (Foster, 1996).

Gambar 5. Kemungkinan terikatnya pereaksi kimia dalam proses sulfonasi

Bahan baku untuk surfaktan MES adalah metil ester yang diperoleh

dari proses esterifikasi minyak. Minyak yang akan dijadikan bahan untuk

produksi surfaktan harus diolah menjadi metil ester terlebih dahulu. Hal ini

karena minyak merupakan trigliserida yang mengandung gliserol. Dalam

proses transesterifikasi akan dihasilkan metil ester dan hasil samping gliserol

(Ketaren, 1986).

Distribusi asam lemak yang beragam sebagai penyusun minyak sawit

dan adanya ikatan rangkap dalam struktur karbon menyebabkan minyak sawit

menjadi tidak stabil terhadap pengaruh oksidasi. Hampir setengah bagian

komponen penyusun minyak sawit merupakan asam lemak tidak jenuh. Metil

ester sebagai produk turunan minyak sawit juga mengandung ikatan ester

tidak jenuh di dalamnya. Asam lemak yang telah diolah menjadi metil ester

akan menjadikan senyawa yang lebih stabil terhadap suhu rendah maupun

tinggi.

Metil ester mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan asam

lemak, diantaranya yaitu: 1) Pemakaian energi sedikit karena membutuhkan

suhu dan tekanan lebih rendah dibandingkan dengan asam lemak; 2) Peralatan

yang digunakan murah. Metil ester bersifat non korosif dan metil ester

dihasilkan pada suhu dan tekanan lebih rendah, oleh karena itu proses

pembuatan metil ester menggunakan peralatan yang terbuat dari karbon steel,

sedangkan asam lemak bersifat korosif sehingga membutuhkan peralatan

stainless steel yang kuat; 3) lebih banyak menghasilkan hasil samping gliserin

yaitu konsentrat gliserin melalui reaksi transesterifikasi kering sehingga

lemak menghasilkan gliserin yang masih mengandung air lebih dari 80%,

sehingga membutuhkan energi yang lebih banyak; 4) metil ester lebih mudah

didistilasi karena titik didihnya lebih rendah dan lebih stabil terhadap panas;

5) dalam memproduksi alkanolamida, ester dapat menghasilkan superamida

dengan kemurnian lebih dari 90% dibandingkan dengan asam lemak yang

menghasilkan amida dengan kemurnian hanya 65-70%; 6) metil ester mudah

dipindahkan dibandingkan asam lemak karena sifat kimianya lebih stabil dan

non korosif.

Proses sulfonasi metil ester dengan gas SO3 dapat dilakukan pada

skala laboratorium, skala pilot maupun skala industri. Peralatan sulfonasi yang

dilakukan pada skala laboratorium yaitu bejana gelas berbentuk silinder

dengan diameter bagian dalam 4 cm dan tingginya 45 cm. Gelas tersebut

dilengkapi dengan jaket pendingin, saluran masuk dan keluar gas, dan

termometer. Gas masuk melalui saluran atas dengan diameter saluran 8 mm.

Proses sulfonasi pada skala ini dapat berlangsung secara kontinyu dengan

lapisan film tipis pada reaktor. Untuk menghasilkan surfaktan metil ester

sulfonat dengan kapasitas besar dapat meningkatkan skala peralatan produksi

tersebut (Stein dan Baumann, 1974).

Menurut Stein dan Baumann (1974), lapisan metil ester bereaksi

dengan gas SO3 dari reaktor bagian atas. Pada reaktor dipasang saluran

pemisah antara fase gas dan fase cairan. Metil ester yang masuk ke dalam

reaktor dengan laju alir 600 gram/jam dan gas SO3 dengan konsentrasi 5 %.

Sulfonasi metil ester dilakukan pada suhu 70-90 °C dengan rasio mol metil

ester dan gas SO3 yaitu 1 : 1,3. Gas SO3 bersifat eksotermis dan reaksi terjadi

secara cepat dengan metil ester pada suhu yang lebih rendah akibat adanya

gugus karbonil dari ester, tetapi sulfonasi belum tercapai. Untuk itu diperlukan

suhu yang lebih tinggi agar sulfonasi berlangsung sempurna.

Penggunaan suhu 70-90 °C merupakan kondisi ideal dalam sulfonasi

pada falling film reactor. Pada awal reaksi, terjadi kontak bahan dengan gas SO3 secara cepat hingga mencapai keseimbangan reaksi. Pada suhu tersebut

dapat menghasilkan MES dengan bahan aktif 97 %. Metil ester sulfonat yang

dan tegangan antarmuka. Reaksi sulfonasi metil ester dengan gas SO3 dapat

digambarkan sebagai berikut.

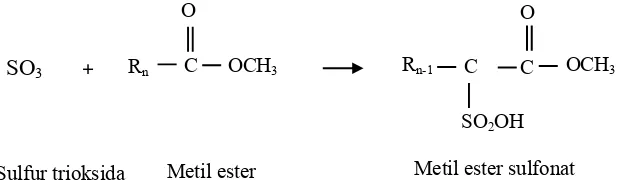

Gambar 6. Reaksi sulfonasi untuk pembuatan MES (Watkins, 2001)

Sulfonasi metil ester terjadi dalam dua tahap. Pertama, adanya kontak

bahan secara cepat antara gas SO3 dengan metil ester. Tahap kedua reaksi

berlangsung lambat, suhu reaksi bergantung pada posisi gugus

α.

Untukmencapai sulfonasi 95 % membutuhkan waktu 50-60 menit dengan ekses gas

SO3 30 % mol dan suhu 80 °C. Tetapi, produk yang dihasilkan berwarna gelap

yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemucatan

terhadap metil ester sulfonat yang dihasilkan (Stein dan Baumann, 1974).

Sulfonasi metil ester untuk memproduksi MES lebih kompleks dari

pada sulfonasi dengan bahan baku yang lain. Karena dalam memproduksi

surfaktan anionik yang lain seperti linear alkilbenzen sulfonat (LAS), alkohol

sulfat (AS), alkohol eter sulfat (AES), alfa olefin sulfonat (AOS) tidak

membutuhkan proses pemucatan (bleaching). Berbeda dengan MES yang berwarna gelap sehingga memerlukan proses pemucatan (Roberts et al.,

2008). Beberapa tahapan penting dalam memproduksi metil ester sulfonat

antara lain;

1. Kontak antara metil ester dengan gas SO3

Jika rasio mol antara metil ester dengan gas SO3 kurang dari 1,2 maka

tidak akan tercapai konversi sempurna. Pada tahap ini biasanya

menggunakan falling film reactor. Jika netralisasi dilakukan pada tahap ini, maka metil ester tidak dapat terkonversi sempurna menjadi MES,

dengan nilai konversi sekitar 60-75%. Netralisasi produk pada tahap ini

menjadikan MES sangat sedikit dan sebagian besar akan terjadi disalt.

SO3 + Rn C OCH3

O

Sulfur trioksida Metil ester

C C OCH3

O

Rn-1

SO2OH

2. Tahapan penyempurnaan reaksi

Dalam hal ini perlu aging dengan suhu minimal 80 °C. dengan rasio mol 1,2 selama 45 menit pada suhu 90 °C atau 3,5 menit pada suhu 120

°C akan menghasikan konversi sebesar 98 %.

3. Tahap netralisasi

Jika reaksi menghasilkan asam dan tidak dinetralkan, maka akan

mengurangi kualitas MES yang dihasilkan seperti warna gelap, sangat

kental bahkan akan terbentuk endapan. Netralisasi dilakukan untuk

mencegah pH yang terlalu rendah dan mencegah hidrolisis yang

menyebabkan “disalt”.

Menurut MacArthur dan Sheat (2002), penelitian mengenai produksi

MES skala pilot plant secara sinambung telah dilakukan oleh Chemiton Corporation di Amerika Serikat. Produksi MES dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap proses sulfonasi dimulai dengan pemasukan bahan baku

metil ester dan gas SO3 ke reaktor dan selanjutnya diikuti dengan tahap

pencampuran di digester, tahap pemucatan, tahap netralisasi, dan tahap pengeringan. Bahan baku metil ester dimasukkan ke reaktor pada suhu 40 -

56 oC, dengan konsentrasi gas SO3 adalah 7 % dan suhu gas SO3 sekitar 42

o

C. Nisbah mol antara reaktan SO3 dan metil ester sekitar 1,2 - 1,3. MES

segera ditransfer ke digester pada saat mencapai suhu 85oC, dengan lama waktu pencampuran adalah 0,7 jam (42 menit). Proses pemucatan dilakukan

dengan mencampurkan MES hasil digester dengan pelarut metanol sekitar 31

- 40 % (b/b, MES basis) dan H2O2 50 % sekitar 1 - 4 persen (b/b, MES basis)

pada suhu 95 - 100 oC selama 1 - 1,5 jam. Ditambahkan oleh Sheats dan

Foster (2003) bahwa bleached MES secara kontinyu dinetralisasi hingga mencapai nilai pH 6,5 – 7,5. Proses netralisasi dilakukan dengan

mencampurkan bleached MES dengan pelarut NaOH 50 % pada suhu 55 oC. Kemampuan surfaktan MES dalam menurunkan tegangan antarmuka

minyak-air disebabkan oleh kemampuan surfaktan MES dalam meningkatkan

gaya tarik menarik antara dua fasa yang berbeda polaritasnya. Hal ini terjadi

karena struktur dari surfaktan yang memiliki dua gugus fungsional yang

tension, IFT) memainkan peranan penting di dalam kinerja surfaktan. Bahan yang umum digunakan untuk memodifikasi tegangan antarmuka dan

tegangan permukaan suatu zat adalah surfaktan yang berasal dari istilah asing

surfactant (singkatan dari surface active agent).

C. OLEIN SAWIT

Salah satu dari beberapa tanaman golongan palm yang dapat

menghasilkan minyak adalah kelapa sawit (Elais guinensis JACQ). Tanaman kelapa sawit secara umum tumbuh dengan waktu rata-rata 20 – 25 tahun.

Pada tiga tahun pertama disebut sebagai kelapa sawit muda, hal ini

dikarenakan kelapa sawit tersebut belum menghasilkan buah. Kelapa sawit

mulai berbuah pada usia empat sampai enam tahun. Pada usia tujuh sampai

sepuluh tahun disebut sebagi periode matang (the mature periode), dimana pada periode tersebut mulai menghasilkan buah tandan segar ( fresh fruit bunch). Tanaman kelapa sawit pada usia sebelas sampai dua puluh tahun mulai mengalami penurunan produksi buah tandan segar. Daerah penanaman

tanaman sawit di Indonesia adalah daerah Jawa Barat (Lebak dan Tangerang),

Lampung, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh (Ketaren, 1986).

Kelapa sawit menghasilkan dua macam minyak yang berlainan

sifatnya, yaitu minyak yang berasal dari sabut (mesokarp) dan minyak yang

berasal dari biji (kernel). Minyak sawit yang dihasilkan dari sabut dikenal

dengan crude palm oil (CPO) dan dari inti (biji) disebut minyak inti sawit atau palm kernel oil (PKO).

Minyak sawit kasar (CPO) merupakan produk level pertama yang

dapat memberikan nilai tambah sekitar 30 % dari nilai tambah buah segar.

Pemisahan asam lemak penyusun trigliserida pada minyak sawit dapat

dilakukan dengan menggunakan proses fraksinasi. Secara umum fraksinasi

minyak sawit dapat menghasilkan 73 % olein, 21 % stearin, 5 % Palm Fatty Acid Distillate (PFAD), dan 0,5 % limbah. Olein sawit merupakan fase cair yang dihasilkan dari proses fraksinasi minyak sawit setelah melalui

pemurnian. Karakteristik fisik olein sawit bersifat cair pada suhu ruang,

berbeda dengan minyak sawit (CPO) yang bersifat semi solid. Komposisi

Tabel 3. Komposisi asam lemak beberapa produk sawit

Asam Lemak Jenis Bahan

CPOa) PKOb) Oleinc) Stearinc) PFADd)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa olein sawit didominasi oleh

asam lemak C18:1. Surfaktan dari C18 mempunyai daya deterjensi yang

tinggi. Menurut Swern (1979), panjang molekul sangat kritis untuk

keseimbangan kebutuhan gugus hidrofilik dan lipofilik. Apabila rantai

hidrofobik terlalu panjang, akan terjadi ketidaksinambungan, terlalu besarnya

afinitas untuk gugus minyak atau lemak atau terlalu kecilnya afinitas untuk

gugus air. Hal ini akan ditunjukkan oleh keterbatasan kelarutan dalam air.

Demikian juga sebaliknya, apabila rantai hidrofobiknya terlalu pendek,

komponen tidak akan terlalu bersifat aktif permukaan (surface active) karena ketidakcukupan gugus hidrofobik dan akan memiliki keterbatasan kelarutan

dalam minyak. Pada umumnya panjang rantai terbaik untuk surfaktan adalah

asam lemak dengan 10-18 atom karbon.

Olein sawit baik digunakan sebagai bahan baku surfaktan metil ester

sulfonat (MES), hal ini dikarenakan olein sawit dominan mengandung asam

lemak C18 sebesar 40.7 – 43.9 % (Hui, 1996). Metil ester dari asam lemak

tidak jenuh sangat mudah untuk disulfonasi oleh gas SO3, sehingga reaksi

pada metil ester tidak jenuh akan lebih cepat dengan metil ester jenuh.

Olein merupakan fraksi cair dari minyak sawit, berwarna kuning

sampai jingga dan diperoleh dari hasil fraksinasi minyak dari daging buah

mengandung asam oleat dengan kadar yang lebih tinggi bila dibandingkan

dengan stearin (fraksi padat dari minyak sawit). Karakterisik mutu olein sawit

dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Karakteristik mutu olein sawit

Parameter Syarat

D. PENGARUH SUHU DAN LAMA PEMANASAN

Menurut Anwar (2003), suhu dapat mempercepat terjadinya reaksi

dengan memperluas distribusi energi dan memperbanyak jumlah

molekul-molekul yang memiliki energi kinetik lebih tinggi dari pada energi

aktivasinya. Pada kondisi tersebut memungkinkan semakin besarnya peluang

untuk terjadinya tumbukan sehingga mempercepat terjadinya reaksi

penguraian MES.

Kenaikan nilai tegangan antarmuka diduga akibat terjadinya degradasi

termal seperti yang terjadi pada surfaktan alfa olefin sulfonat yang diteliti oleh

Hui dan Tuvell (1998) dan surfaktan MES yang diteliti oleh Hidayati (2005)

dimana terjadi proses desulfonasi ikatan C-S pada struktur surfaktan MES

yang ditandai dengan berkurangnya tinggi peak gugus sulfonat. Proses

degradasi ini terjadi semakin cepat dengan meningkatnya suhu pemanasan.

Hui dan Tuvell (1998), menjelaskan bahwa gugus sulfonat yang

terurai kemudian membentuk asam sulfat. Asam sulfat yang terbentuk dalam

proses desulfonasi akan menjadi katalisator untuk terjadinya penguraian

ikatan C-S selanjutnya. Latifah et al (2001) menambahkan bahwa adanya katalisator dalam suatu reaksi kimia akan mengubah mekanisme reaksi

dengan membuat tahapan reaksi yang memiliki energi pengaktifan lebih

rendah sehingga reaksi berjalan lebih cepat dibandingkan reaksi dengan

E. PENGARUH SALINITAS

Salinitas adalah konsentrasi total ion-ion (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, NO3-,

Cl-, HCO3-, SO42-) yang ada di air (Boyd, 1982). Salinitas merupakan jumlah

seluruh bahan-bahan yang terlarut dalam garam yang terkandung di dalam

satu kilogram air laut, dengan asumsi semua karbonat dikonversi menjadi

oksida, maka bromin dan iodin telah diganti diklorin dan seluruh bahan

organik telah teroksidasi.

Peningkatan salinitas akan menaikkan tegangan antarmuka yang

dihasilkan dalam pengujian. Penurunan efektifitas surfaktan MES dalam

menurunkan tegangan antarmuka seiring dengan peningkatan salinitas

dikarenakan kandungan natrium klorida yang merupakan senyawa garam

dengan ikatan ion. Senyawa garam apabila bercampur dengan air akan terurai

menjadi kation (Na+) dan anion (Cl-). Adanya ion-ion akan mengurangi

kinerja surfaktan MES yang disebabkan terikatnya kation pada senyawa aktif

(MacArthur, 1998).

F. PENGARUH KESADAHAN

Kesadahan pada dasarnya menggambarkan kondisi ion Ca2+, Mg2+,

dan ion-ion logam lainnya seperti Al3+, Fe2+, Mn2+, Sr2+, Zn2+, dan ion H- yang

terlarut dalam air. Kesadahan total berhubungan dengan alkalinitas total,

karena kation-kation kesadahan dan anion-anion alkalinitas bersumber dari

larutan mineral karbonat (Boyd, 1982). Kesadahan dinyatakan dalam

miligram per liter setara CaCO3.

Kesadahan terbagi menjadi dua kelompok yaitu kesadahan kalsium

dan kesadahan magnesium yang didasarkan atas ion logam, sedangkan yang

kedua adalah kesadahan karbonat dan bikarbonat, yang didasarkan atas anion

yang berasosiasi dengan ion logam. Pengelompokkan kesadahan kalsium dan

magnesium berdasarkan kesadahan pada perairan alami yang banyak

disebabkan oleh kation kalsium dan magnesium dibandingkan dengan kation

lainnya (Boyd, 1990).

Dua tipe kesadahan adalah kesadahan sementara dan kesadahan

permanen. Pada kesadahan sementara, ion-ion kalsium dan magnesium

1982). Sebagai kation kesadahan, ion kalsium selalu berhubungan dengan

anion yang terlarut khususnya alkalinitas CO2-, HCO3- dan OH-. Kesadahan

sementara dapat dihilangkan dengan pemanasan, pada kesadahan permanen,

ion kalsium dan magnesium berasosiasi dengan ion sulfat (SO42-), klor (Cl-),

dan nitrat (NO3-) atau disebut juga kesadahan non karbonat. Kesadahan ini

III.

METODOLOGI PENELITIAN

A. BAHAN DAN ALAT

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metil ester olein

dari minyak sawit. Bahan kimia yang digunakan untuk proses produksi dan

pemurnian surfaktan MES adalah gas SO3, metanol, H2O2 4 % dan NaOH 50

%. Sedangkan bahan-bahan untuk analisa antara lain larutan kloroform,

larutan KI 10 %, larutan Na2S2O3 0,1 N, alkohol netral 95%, indikator

penolphtalein 1%, KOH 0,1 N, NaCl, CaCl2.2H2O, NaOH 0.1 N, campuran 50

% tuluen – 50 % etanol 95 %, campuran sikoheksan – asam asetat glasial,

N-cetylpyridium chloride dan xylen.

Peralatan yang digunakan adalah reaktor sulfonasi single tube falling film reactor, Cole-parmer surface tensiometer, hotplate, termometer, piknometer, tabung reaksi, pH meter, timbangan analitik, peralatan gelas,

pipet, oven, block digester, vortex mixer, pipet dan hotplate stirer.

B. METODE PENELITIAN 1. Persiapan Sampel

1.1.Pembuatan Metil Ester

Bahan baku yang digunakan adalah olein dari minyak sawit.

Metil Ester Olein dibuat dengan proses transesterifikasi. Olein

dipanaskan sampai suhu 55 °C. Kemudian ditambahkan campuran

antara metanol 15 % dan KOH 1 %. Reaksi dilakukan selama 1 jam

dengan suhu 50 –60 °C. Selanjutnya dilakukan pemisahan antara

gliserol dan metil ester yang dihasilkan. Metil ester dianalisis untuk

bahan baku surfaktan MES.

1.2.Pembuatan Metil Ester Sulfonat

Tahap awal penelitian ini dilakukan dengan membuat

surfaktan metil ester sulfonat (MES) yang bersifat larut air. Surfaktan

MES dibuat dengan mereaksikan metil ester dengan pereaksi gas SO3

pada reaktor. Proses pembuatan dilakukan dengan menggunakan

SO3 dilakukan setelah suhu metil ester mencapai 80 °C. Proses

sulfonasi dilakukan selama 2 jam dengan kecepatan alir metil ester

yang masuk ke dalam reaktor adalah 100 ml/menit.

Metil ester sulfonat hasil reaksi ini umumnya gelap yang tidak

dapat dihindari dan memiliki derajat keasaman yang tinggi. Untuk itu

dilakukan proses pemucatan dan pemurnian pada MES untuk di uji

pada berbagai kondisi. Metil ester sulfonat dipanaskan sampai suhu

75 °C kemudian ditambahkan metanol 31 % dan H2O2 4 %. Reaksi

pemucatan dilakukan selama 1,5 jam. Netralisasi MES dilakukan

dengan menambahkan larutan NaOH 50 %. Selanjutnya dilakukan

penguapan metanol hingga didapatkan MES murni dengan pH netral.

Diagram alir proses pembuatan surfaktan MES dapat dilihat pada

Lampiran 2.

Produk MES yang dihasilkan selanjutnya dianalisa meliputi

uji kadar bahan aktif, bilangan asam, bilangan iod, pH, tegangan

permukaan, dan tegangan antar muka. Prosedur analisa dapat dilihat

pada Lampiran 3.

2. Penelitian Utama

2.1 Uji kinerja MES terhadap suhu dan lama pemanasan

Pada tahap penelitian ini dicoba pengaruh suhu dan lama

pemanasan terhadap kinerja surfaktan MES dalam menurunkan

tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Faktor suhu pemanasan

(A) yang digunakan terdiri dari 70, 80 dan 90 °C. Faktor lama

pemanasan (B) yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 hari.

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak

lengkap faktorial dengan 2 faktor dengan model rancangan percobaan

Bj = Pengaruh faktor B pada taraf ke-j (j = 1, 2, 3)

(AB)ij = Pengaruh interaksi faktor A taraf ke-i dengan faktor B taraf

ke-j

εijk = Pengaruh kesalahan percobaan

Analisa yang dilakukan pengaruh suhu dan lama pemanasan

terhadap kinerja surfaktan MES adalah tegangan permukaan dan

tegangan antarmuka.

2.2 Uji kinerja MES terhadap pengaruh salinitas

Uji kinerja surfaktan MES dilakukan pada tingkat salinitas

dalam menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka.

Faktor tingkat salinitas (C) untuk menguji kinerja surfaktan MES

pada kondisi salinitas terdiri dari 10.000 ppm, 20.000 ppm dan 30.000

ppm. Rancangan percobaannya adalah sebagai berikut.

Yij = µ + Ci+ εij

Keterangan :

Yijk = Nilai pengamatan dari tingkat salinitas ke-i, pada ulangan ke-j

µ = Nilai rata-rata

Ci = Pengaruh faktor C pada taraf ke-i (i = 1, 2,3)

εij = Pengaruh kesalahan percobaan

Analisa yang dilakukan pengaruh kondisi salinitas terhadap

kinerja surfaktan MES adalah tegangan permukaan dan tegangan

antarmuka.

2.3 Uji kinerja MES terhadap pengaruh kesadahan

Uji kinerja surfaktan MES dilakukan pada kondisi air sadah

dalam menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka.

Faktor tingkat kesadahan (D) untuk menguji kinerja surfaktan MES

pada kondisi air sadah terdiri dari 100 ppm, 300 ppm dan 500 ppm.

Rancangan percobaannya adalah sebagai berikut.

Yij = µ + Di+ εij

Keterangan :

µ = Nilai rata-rata

Di = Pengaruh faktor D pada taraf ke-i (i = 1, 2,3)

εij = Pengaruh kesalahan percobaan

Analisa yang dilakukan pengaruh kondisi kesadahan terhadap

kinerja surfaktan MES adalah tegangan permukaan dan tegangan

IV.

HASIL DAN PEMBAHASAN

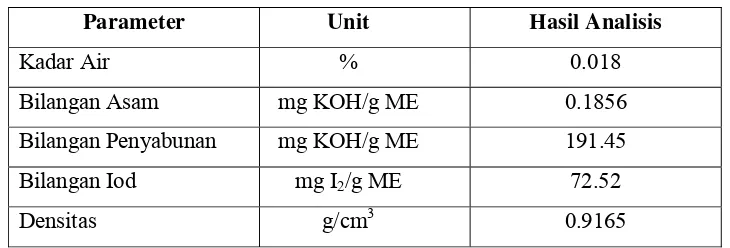

A. ANALISIS METIL ESTER

Metil ester yang digunakan dalam penelitian ini berbahan baku olein

sawit yang dihasilkan melalui reaksi transesterifikasi. Olein sawit yang

digunakan pada penelitian ini berasal dari PT. Asian Agri Group. Produksi

metil ester olein dilakukan pada skala 100 liter di pilot plant SBRC. Metil

ester olein yang dihasilkan dianalisis untuk persiapan bahan baku menjadi

surfaktan yang dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil analisis metil ester olein minyak sawit

Parameter Unit Hasil Analisis

Kadar Air % 0.018

Bilangan Asam mg KOH/g ME 0.1856

Bilangan Penyabunan mg KOH/g ME 191.45

Bilangan Iod mg I2/g ME 72.52

Densitas g/cm3 0.9165

Dari hasil analisis metil ester olein diatas diketahui bahwa metil ester

olein sudah memenuhi standar kualitas untuk digunakan sebagai bahan baku

metil ester sulfonat.

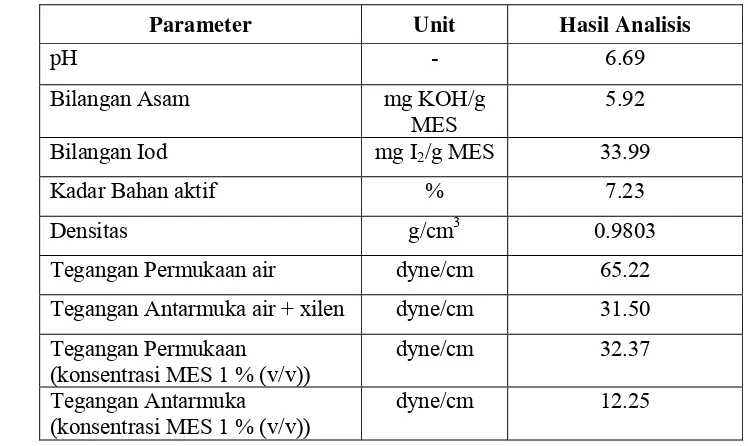

B. ANALISIS SURFAKTAN MES

Proses pembuatan surfaktan metil ester sulfonat (MES) dilakukan

dengan mereaksikan metil ester dengan gas SO3 pada suhu reaksi 80 °C

dengan lama reaksi 2 jam. Proses reaksi ini dinamakan proses sulfonasi.

Proses sulfonasi pada penelitian ini menggunakan single tube falling film reaktor yang dapat dilihat pada Gambar 7.

Metil Ester yang masuk ke dalam reaktor memiliki lapisan 100

ml/menit, lapisannya cukup tipis sehingga gas yang masuk ke dalam reaktor

akan bereaksi dengan cepat untuk menjadi metil ester sulfonat. Proses

sulfonasi dilakukan secara kontinyu dengan memutarkan kembali ke dalam

Gambar 7. Single Tube Falling Film Reactor

Metil ester dialirkan ke dalam reaktor melalui saluran pada bagian atas

yang terdiri dari dua saluran. Lapisan metil ester akan terbentuk pada dinding

dalam reaktor. Setelah suhu mencapai 80 ºC, maka gas SO3 dialirkan melalui

saluran gas pada bagian atas reaktor. Gas SO3 akan bereaksi dengan lapisan

metil ester yang mengalir pada dinding. Semakin tipis lapisan metil ester,

reaksi sulfonasi akan semakin cepat. Sebaliknya, jika lapisan metil ester

smakin tebal maka sulfonasi akan terjadi secara lambat. Hal ini karena gas

SO3 yang bereaksi dengan metil ester harus lebih banyak. Laju alir metil ester

yang masuk ke dalam reaktor dalam penelitian ini adalah 100 ml/menit,

diduga memiliki lapisan yang tipis pada dinding reaktor.

Metil ester sulfonat yang dihasilkan dari reaktor cukup kental dan

berwarna gelap. Untuk meningkatkan kualitas surfaktan MES perlu dilakukan

pemurnian yang meliputi pemucatan dan netralisasi. Melalui proses

pemucatan, surfaktan akan lebih cerah seihingga memenuhi kriteria untuk

diaplikasikan dalam pembuatan deterjen. Metil ester sulfonat sebelum

pemucatan disajikan pada Gambar 8a dan sesudah pemucatan disajikan pada

a b

Gambar 8. Surfaktan Metil Ester Sulfonat sebelum pemucatan (8a)

dan setelah pemucatan (8b)

Surfaktan MES hasil pemucatan berwarna cerah seperti yang terlihat

pada Gambar 8b. sebelum dilakukan pemurnian dan pemucatan, surfaktan

MES cukup kental dan berwarna gelap. Surfaktan MES murni dianalisis

seperti yang disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Analisis surfaktan MES setelah proses pemurnian

Parameter Unit Hasil Analisis

pH - 6.69

Bilangan Asam mg KOH/g

MES

5.92

Bilangan Iod mg I2/g MES 33.99

Kadar Bahan aktif % 7.23

Densitas g/cm3 0.9803

Tegangan Permukaan air dyne/cm 65.22

Tegangan Antarmuka air + xilen dyne/cm 31.50

Tegangan Permukaan

Metil ester sulfonat hasil reaksi sulfonasi sebelum pemurnian dan

pemucatan memiliki keasaman yang tinggi dengan nilai bilangan asam 10.79

mg KOH/g MES. Setelah dilakukan pemurnian dan pemucatan, MES

berwarna lebih cerah dan derajat keasaman yang netral yaitu 6.69 dan nilai

bilangan asam 5.92 mg KOH/g MES. Proses netralisasi dilakukan pada

surfaktan MES semakin gelap yang tidak dapat dihindari, viskositas semakin

besar dan terbentuknya endapan MES. Derajat keasaman dari surfaktan MES

yang baik adalah pada pH netral. Apabila pH surfaktan MES rendah, maka

surfaktan bersifat semakin asam. Sementara jika pH melebihi netral, maka

dapat terjadi hidrolisis yang akan mementuk disalt. Hal ini akan

mengakibatkan keaktifan surfaktan MES berkurang.

Tegangan permukaan dirumuskan sebagai energi yang harus

digunakan untuk memperbesar permukaan suatu cairan sebesar 1 cm2.

Tegangan permukaan disebabkan adanya gaya tarik menarik dari molekul

cairan. Tegangan permukaan surfaktan MES dinyatakan dalam dyne per

centimeter (dyne/cm) atau miliNewton per meter (mN/m). Tegangan

permukaan timbul sebagai akibat ketidaksinambungan gaya tarik antar

molekul pada permukaan zat cair. Semakin besar ikatan antar

molekul-molekul dalam cairan maka semakin besar tegangan permukaan suatu

surfaktan (Bodner dan pardue, 1989).

Hasil pengukuran tegangan permukaan air sebelum penambahan

surfaktan MES sebesar 65.22 dyne/cm. Hasil pengukuran tegangan

permukaan air setelah penambahan surfaktan MES pada konsentrasi 1 %

sebesar 32.37 dyne/cm. Tegangan permukaan air mengalami penurunan 32.85

dyne/cm setelah penambahan surfaktan MES dari sebelumnya bernilai 65.22

dyne/cm. Dalam hal ini, surfaktan MES mampu menurunkan tegangan

permukaan air sebesar 50.36 %.

Pengukuran nilai tegangan permukaan dan tegangan antarmuka

surfaktan dilakukan pada suhu ruang pada konsentrasi surfaktan MES yang

ditambahkan 1 % (v/v). Jika pengukuran tegangan permukaan dan tegangan

antarmuka pada suhu tinggi akan menyebabkan kerusakan pada surfaktan

MES. Pada suhu tinggi, memungkinkan terjadinya oksidasi yang akan

menyebabkan surfaktan bersifat asam yang akan mempengaruhi kinerja dari

surfaktan MES. Konsentrasi surfaktan yang digunakan dalam pengujian

adalah 1 % (v/v). Pada konsentrasi lebih rendah dari 1 %, nilai tegangan

menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka sampai bernilai

konstan pada konsentrasi 1 %.

Surfaktan adalah senyawa kimia yang memiliki aktivitas pada

permukaan cairan. Surfaktan memiliki struktur bipolar sehingga menyebabkan

surfaktan cenderung berada pada antarmuka antara fase yang berbeda derajat

polaritas dan ikatan hidrogen seperti air dan minyak.

Seperti dalam pengukuran tegangan permukaan, nilai tegangan

antarmuka juga diukur dengan alat cole parmer tensiometer. Dari hasil pengukuran, tegangan antarmuka air dan xilen sebelum penambahan surfaktan

MES sebesar 31.50 dyne/cm. Hasil pengukuran tegangan antarmuka air dan

xilen setelah penambahan surfaktan MES pada konsentrasi 1 % bernilai 12.25

dyne/cm. Tegangan antarmuka air dan xilen mengalami penurunan sebesar

19.25 dyne/cm. Dengan demikian dapat diketahui bahwa surfaktan MES

dapat menurunkan tegangan antarmuka air dan xilen 61,11 %.

C. PENGARUH SUHU DAN LAMA PEMANASAN

Penurunan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka terjadi

karena struktur amphifilik surfaktan yang terdiri dari dua gugus dengan

derajat polaritas yang berbeda, yaitu gugus hidrofilik dan gugus hidrofobik.

Surfaktan dengan rumus kimia RSO3H dalam air akan terurai menjadi ion-ion

RSO3- dan H+.

Penelitian mengenai kinerja surfaktan MES dalam menurunkan

tegangan permukaan dan tegangan antarmuka akibat pengaruh suhu dan lama

pemanasan dilakukan pada suhu 70, 80 dan 90 °C dengan lama pemanasan 1,

2, 3, 4, 5 dan 6 hari.

Histogram nilai tegangan permukaan akibat pengaruh suhu pemanasan

70 ºC dapat dilihat pada Gambar 9. Nilai tegangan permukaan setelah

diberikan perlakuan pemanasan pada suhu 70 ºC mengalami kenaikan

dibandungkan sebelum pemanasn. Nilai tegangan permukaan meningkat dari

Gambar 9. Histogram nilai tegangan permukaan akibat pengaruh

suhu pemanasan 70 ºC

Kenaikan nilai tegangan permukaan juga terjadi pada suhu 80 ºC.

dimana nilai tegangan permukaan air setelah ditambahkan surfaktan MES 1 %

(v/v) meningkat dari 36.30 dyne/cm menjadi 37.60 dyne/cm. Hal ini berarti

bahwa kinerja surfaktan MES mengalami penurunan. Penyebabnya adalah

surfaktan MES mengalami degradasi akibat adanya pemanasan. Histogram

nilai tegangan permukaan akibat pengaruh suhu 80 ºC disajikan pada Gambar

10.

Gambar 10. Histogram nilai tegangan permukaan akibat pengaruh

suhu pemanasan 80 ºC

Pada suhu 90 ºC nilai tegangan permukaan bernilai 32.62 dyne/cm

terjadi pada suhu pemanasan 70 dan 80 ºC. Histogram nilai tegangan

permukaan akibat pengaruh suhu 90 ºC disajikan pada Gambar 11.

Gambar 11. Histogram nilai tegangan permukaan akibat pengaruh

suhu pemanasan 90 ºC

Dari hasil analisa ragam (ANOVA) menunjukkan adanya pengaruh

suhu dan lama pemanasan terhadap nilai tegangan permukaan yang dihasilkan

oleh metil ester sulfonat. Pada tingkat kepercayaan 99 %, suhu pemanasan dan

lama pemanasan berpengaruh sangat signifikan terhadap kenaikan tegangan

permukaan. Suhu dan lama pemanasan memberikan pengaruh positif terhadap

peningkatan nilai tegangan permukaan. Baik pada tingkat kepercayaan 99 %

maupun 95 %, interaksi antara suhu dan lama pemanasan tidak berpengaruh

signifikan terhadap kenaikan tegangan permukaan. Hasil analisa ragam

disajikan pada Lampiran 4B.

Hasil uji lanjut Duncan terhadap suhu pemanasan dengan tingkat

kepercayaan 95 % (α = 0.05) menunjukkan bahwa suhu pemanasan 70°C

memberikan pengaruh yang berbeda dengan suhu pemanasan 80 °C dan suhu

90 °C. Demikian juga suhu 80 °C memberikan pengaruh yang berbeda

terhadap suhu dan 90 °C. Masing-masing suhu pemanasan berbeda nyata satu

dengan lainnya pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 0.05). Hasil uji lanjut

Duncan disajikan pada Lampiran 4C. Hasil uji lanjut Duncan terhadap lama

pemanasan menunjukkan bahwa lama pemanasan 1 hari berbeda nyata dengan

nyata dengan 3 hari. Sedangkan lama pemanasan 3 hari tidak berbeda nyata

dengan lama pemanasan 4 hari dan 5 hari. Lama pemanasan 6 hari berbeda

nyata satu dengan lainnya terhadap nilai tegangan permukaan dengan selang

kepercayaaan 95 % (α = 0.05) (Lampiran 4D).

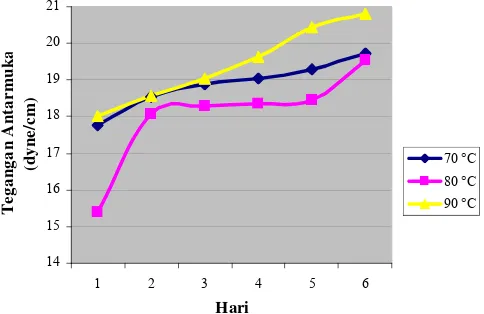

Sementara itu, dalam uji kinerja surfaktan MES terhadap suhu dan

lama pemanasan menunjukkan bahwa kinerja surfaktan MES mengalami

penurunan terhadap nilai tegangan antarmuka air dan xilen. Tegangan

antarmuka setelah penambahan surfaktan MES dengan konsentrasi 1 %

berkisar 15.40 – 20.80 dyne/cm. Hal ini menunjukkan penurunan kinerja

surfaktan MES dimana sebelum dilakukan pemanasan, tegangan antarmuka

air dan xilen bernilai 12.25 dyne/cm.

Histogram hubungan antara suhu, lama pemanasan dan nilai tegangan

antarmuka disajikan pada Gambar 12. Kondisi perlakuan suhu 80 °C dengan

lama pemanasan 1 hari menghasilkan nilai tegangan antarmuka terendah

dengan nilai tegangan antarmuka sebesar 15.40 dyne/cm. Sedangkan nilai

tegangan antarmuka tertinggi dicapai pada perlakuan suhu 90 °C dengan lama

pemanasan 6 hari dengan nilai tegangan antarmuka sebesar 20.80 dyne/cm.

14

Gambar 12. Histogram nilai tegangan antarmuka akibat pengaruh

faktor suhu dan lama pemanasan

Setelah pemanasan pada suhu 70 °C, nilai tegangan antarmuka antara

air dan xilen meningkat dari 17.77 dyne/cm menjadi 19.72 dyne/cm. Kinerja

antarmuka akibat pemanasan pada suhu 80 °C yang dihasilkan dengan

penambahan surfaktan MES 1 % (v/v) mengalami kenaikan dari 15.40

dyne/cm menjadi 19.55 dyne/cm. Seperti yang terjadi pada suhu 70 dan 80 °C,

nilai tegangan antarmuka pada suhu 90 °C mengalami kenaikan dengan

bertambahnya lama pemanasan. Nilai tegangan antarmuka meningkat dari

18.02 dyne/cm menjadi 20.80 dyne/cm.

Suhu pemanasan berpengaruh terhadap nilai tegangan antarmuka

dikarenakan suhu dapat mempengaruhi kecepatan reaksi degradasi surfaktan

MES. Suhu dapat mempercepat terjadinya reaksi dengan memperluas

distribusi energi dan memperbanyak jumlah molekul yang mempunyai energi

kinetik lebih tinggi daripada energi aktivasinya. Dalam suhu yang lebih tinggi,

energi terdistribusi lebih luas sehingga semakin banyak jumlah

molekul-molekul yang memiliki energi kinetik melebihi energi aktivasinya. Dengan

demikian memungkinkan semakin besarnya peluang untuk terjadinya

tumbukan dan akan mempercepat terjadinya reaksi penguraian MES.

Hasil analisa ragam (ANOVA) menunjukkan adanya pengaruh suhu

dan lama pemanasan terhadap nilai tegangan antarmuka yang dihasilkan oleh

metil ester sulfonat. Baik pada tingkat kepercayaan 99 % (α = 0.01). maupun

95 % (α = 0.05), suhu pemanasan dan lama pemanasan berpengaruh sangat

signifikan terhadap kenaikan tegangan antarmuka. Suhu dan lama pemanasan

memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan nilai tegangan antarmuka.

Interaksi suhu pemanasan dan lama pemanasan memberikan pengaruh

signifikan terhadap nilai tegangan antarmuka pada selang kepercayaan 95 %

(α = 0.05) (Lampiran 7B).

Uji lanjut Duncan pada faktor suhu pemanasan menunjukkan semua

taraf suhu pemanasan (70, 80, dan 90 °C) berbeda nyata satu dan lainnya

terhadap nilai tegangan antarmuka air dan xilen pada tingkat kepercayaan 95

% (α = 0.05) (Lampiran 7C). Taraf suhu pemanasan 70 °C berbeda nyata

dengan taraf pemanasan 80 °C dan 90 °C dan sama halnya dengan taraf suhu

pemanasan 80 °C berbeda nyata dengan taraf pemanasan 70 °C dan 90 °C.

Perlakuan suhu pemanasan 90 °C memberikan nilai rataan tertinggi untuk

Hasil uji lanjut Duncan pada faktor lama pemanasan terhadap nilai

tegangan antarmuka pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 0.05) (Lampiran 7D)

menunjukkan bahwa taraf lama pemanasan 1 hari berbeda nyata dengan taraf

lama pemanasan yang lainnya. Lama pemanasan 2 hari tidak berbeda nyata

dengan lama pemanasan 3 hari tetapi berbeda nyata dengan lama pemanasan

1, 3, 4, 5 dan 6 hari. Taraf lama pemanasan 3 hari tidak berbeda nyata dengan

4 hari tetapi berbeda nyata dengan lama pemanasan 1, 2, 5 dan 6 hari. Taraf

lama pemanasan 4 hari tidak berbeda nyata dengan lama pemanasan 5 hari

tetapi berbeda nyata dengan lama pemanasan 1, 2, 3 dan 6 hari. Taraf lama

pemanasan 6 hari berbeda nyata dengan lainnya. Perlakuan lama pemanasan 6

hari memberikan nilai rataan tertinggi untuk nilai tegangan antarmuka, yaitu

sebesar 20.05 dyne/cm.

Tegangan antarmuka yang rendah memiliki gaya tarik sesama molekul

sejenis (kohesi) yang akan berkurang, sedangkan gaya tarik antar molekul

yang tidak sejenis (adhesi) cenderung menguat. Penguatan gaya adhesi

mengakibatkan molekul surfaktan mampu membuat lapisan film yang

menyelimuti partikel dan akan mencegah penggabungan partikel sejenis.

Kenaikan nilai tegangan antarmuka diduga akibat terjadinya degradasi

termal seperti yang terjadi pada surfaktan alfa olefin sulfonat yang diteliti oleh

Hui dan Tuvell (1998) dan surfaktan yang diteliti oleh Hidayati (2005) dimana

terjadi proses desulfonasi ikatan C-S pada struktur surfaktan MES yang

ditandai dengan berkurangnya tinggi peak pada gugus sulfonat. Proses

degradasi terjadi semakin cepat seiring dengan meingkatnya suhu pemanasan

dan waktu pemanasan yang lama. Bertambahnya lama pemasanan

mengakibatkan nilai tegangan antarmuka surfaktan MES semakin meningkat.

Hui dan Tuvell (1998) menambahkan bahwa gugus sulfonat yang terurai

kemudian membentuk asam sulfat. Asam sulfat yang terbentuk dalam proses

desulfonasi akan menjadi katalisator untuk terjadinya penguraian ikatan C-S

selanjutnya. Ikatan C-S yang terurai menyebabkan surfaktan kehilangan

komponen aktifnya dan mengakibatkan surfaktan MES kurang bersifat aktif

D. PENGARUH TINGKAT SALINITAS

Penelitian mengenai kinerja surfaktan terhadap kondisi salinitas

dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh tingkat salinitas terhadap kinerja

surfaktan menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Kadar

salinitas yang dicobakan dalam penelitian ini adalah 10.000 ppm, 20.000 ppm

dan 30.000 ppm NaCl (b/b). Tingkat salinitas ini menggambarkan kondisi air

di wilayah Indonesia. Surfaktan MES yang digunakan untuk aplikasi sebagai

bahan pencuci harus memiliki karakteristik deterjensi yang baik. Oleh karena

itu, pengujian surfaktan dilakukan pada rentang salinitas rendah sampai tinggi.

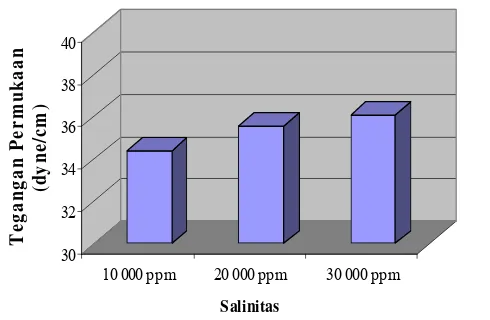

Hasil pengukuran tegangan permukaan pada kondisi salinitas

menunjukkan kisaran antara 34.42 dyne/cm hingga 36.10 dyne/cm (Lampiran

5A). Hal ini menunjukkan terjadi penurunan kemampuan surfaktan dalam

menurunkan tegangan permukaan air sebelumnya yaitu dai 32.37 dyne/cm

menjadi 36.10 dyne/cm. Dengan demikian, nilai tegangan permukaan

mengalami kenaikan dalam berbagai kondisi salinitas.

Berdasarkan analisa ragam terhadap nilai tegangan permukaan pada

tingkat kepercayaan 99 % maupun 95 % menunjukkan bahwa perlakuan

tingkat salinitas tidak memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak

berbeda nyata (Lampiran 5B).

Histogram hubungan antara tingkat salinitas dengan nilai tegangan

permukaan disajikan pada Gambar 13. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa

nilai tegangan permukaan terendah terdapat pada perlakuan salinitas 10.000

ppm dengan nilai tegangan permukaan sebesar 34.42 dyne/cm. Sedangkan

nilai tegangan permukaan tertinggi dicapai oleh perlakuan salinitas 30.000

ppm dengan nilai tegangan permukaan sebesar 36.10 dyne/cm. Hal ini

menggambarkan bahwa dengan meningkatnya salinitas maka akan

meningkatkan nilai tegangan permukaan. Dengan bertambahnya ion-ion

garam dalam air, akan mempengaruhi kelarutan surfaktan MES dalam air.

Salinitas 30.000 ppm akan menghasilkan tegangan permukaan yang tinggi

karena pada kondisi ini, surfaktan MES menjadi sukar larut dalam air. Dengan

demikian kinerja surfaktan MES akan menurun dengan meningkatnya

30

Gambar 13. Histogram nilai tegangan permukaan akibat pengaruh

faktor salinitas

Pengukuran tegangan antarmuka pada kondisi salinitas setelah

penambahan surfaktan MES pada kondisi salinitas (10.000, 20.000 dan 30.000

ppm) menunjukkan kisaran rataan antara 16.25 dyne/cm hingga 19.17

dyne/cm (Lampiran 8A). Tegangan antarmuka pada kondisi salinitas

mengalami kenaikan daripada pada kondisi normal yaitu 12.25 dyne/cm.

Hasil analisa ragam (ANOVA) pada tingkat kepercayaan 95 % (α =

0.05) menunjukkan bahwa tingkat salinitas berpengaruh nyata terhadap nilai

tegangan antarmuka setelah penambahan surfaktan MES pada konsentrasi 1 %

(Lampiran 8B).

Uji lanjut Duncan pada faktor tingkat salinitas menunjukkan hasil

pada taraf salinitas 10.000 ppm berbeda nyata dengan taraf salinitas 20.000

dan 30.000 ppm terhadap nilai tegangan antar muka pada tingkat kepercayaan

95 %. Sedangkan taraf salinitas 20.000 tidak berbeda nyata dengan taraf

salinitas 30.000 ppm terhadap nilai tegangan antarmuka pada tingkat

kepercayaan 95 % (Lampiran 8C).

Pengaruh tingkat salinitas terhadap nilai tegangan antarmuka

ditunjukkan pada Gambar 14. Kondisi salinitas 10.000 ppm memiliki nilai

tegangan antarmuka terendah yaitu 16.25 dyne/cm. Sedangkan nilai tegangan

antarmuka tertinggi terdapat pada tingkat salinitas 30.000 ppm sebesar 19.17

CH3 CH COOCH3 + NaCl CH3 CH COONa + CH3Cl

SO3Na SO3Na

Gambar 15 . Reaksi pembentukan disalt 10

10000 ppm 20000 ppm 30000 ppm

Salinitas

Gambar 14. Histogram nilai tegangan antarmuka akibat pengaruh

faktor salinitas

Histogram nilai tegangan antarmuka menujukkan bahwa peningkatan

kondisi salinitas memberikan kecenderungan peningkatan nilai tegangan

antarmuka. Pada salinitas 30.000 ppm kandungan ion Na+ cukup banyak

sehingga menghambat kinerja surfaktan MES dalam menurunkan tegangan

antarmuka. Peningkatan salinitas akan menaikkan tegangan antarmuka yang

ditandai dengan semakin besarnya nilai tegangan antarmuka yang dihasilkan

dalam pengujian. Penurunan kinerja surfaktan MES dalam menurunkan

tegangan antarmuka seiring dengan meningkatknya salinitas. Hal ini

dikarenakan meningkatnya kandungan natrium klorida yang merupakan

senyawa garam dalam ikatan ion.

Senyawa garam jika dicampurkan dengan air akan terurai menjadi

kation (Na+) dan anion (Cl-). Dengan bertambahnya ion-ion ini akan

menurunkan kinerja surfaktan MES karena terikatnya kation natrium pada

senyawa aktif. Senyawa aktif yang mengikat dua kation natrium pada gugus

esternya akan membentuk senyawa disalt. Dengan terbentuknya senyawa

disalt ini akan menggurangi senyawa aktif pada surfaktan MES dalam

menurunkan tegangan antarmuka. Reaksi terbentuknya disalt dapat dilihat

E. PENGARUH TINGKAT KESADAHAN

Pengujian kinerja surfaktan MES pada kondisi kesadahan

dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kinerja surfaktan MES dari olein

sawit yang diaplikasikan sebagai penurun tegangan antarmuka dan tegangan

antarmuka dengan kondisi air sadah. Pengujian surfaktan MES dilakukan pada

kondisi sadah dengan taraf 100 ppm, 300 ppm dan 500 ppm.

Dalam air kondisi sadah yang ada adalah kesadahan umum, kesadahan

umum merupakan ukuran yang menunjukkan jumlah ion kalsium (Ca2+) dan

ion magnesium (Mg2+) dalam air. Pada umumnya, kesadahan dinyatakan

dalam satuan ppm (part per million /satu persejuta bagian) kalium karbonat, pada Tabel 7 dapat dilihat kriteria selang kesadahan.

Tabel 7. Kriteria selang kesadahan umum

No Kandungan Ca2+ / Mg2+) Golongan

Uji kinerja surfaktan pada kondisi kesadahan pada penelitian ini terdiri

dari tiga taraf yaitu 100 ppm, 300 ppm dan 500 ppm. Taraf ini diambil

berdasarkan pada kriteria selang kesadahan umum sehingga dapat mewakili

tingkat kesadahan rendah untuk 100 ppm, kesadahan sedang untuk 300 ppm

dan kesadahan tinggi untuk 500 ppm. Kemampuan deterjensi surfaktan MES

akibat kesadahan pada rentang kesadahan rendah tidak terlalu berpengaruh.

Oleh karena itu, pengujian surfaktan MES ini dilakukan pada rentang

kesadahan rendah sampai kesadahan tinggi.

Hasil analisa ragam (ANOVA) pada tingkat kepercayaan 95 % (α =

0.05) menunjukkan bahwa tingkat kesadahan berpengaruh nyata terhadap nilai

% (Lampiran 6B). Tingkat kesadahan memberikan pengaruh positif terhadap

peningkatan nilai tegangan permukaan.

Berdasarkan hasil uji lanjut Duncan pada faktor tingkat kesadahan

menunjukkan hasil pada taraf kesadahan 100 ppm berbeda nyata dengan taraf

kesadahan 300 ppm dan 500 ppm. Sedangkan taraf kesadahan 300 ppm tidak

berbeda nyata dengan taraf kesadahan 500 ppm terhadap nilai tegangan

permukaan pada tingkat kepercayaan 95 % (α = 0.05) (Lampiran 6C).

Pengaruh tingkat kesadahan terhadap nilai tegangan permukaan

ditunjukkan pada Gambar 16. Tingkat kesadahan 100 ppm memiliki nilai

tegangan permukaan terendah yaitu 35.12 dyne/cm. Sedangkan nilai tegangan

permukaan tertinggi terdapat pada tingkat kesadahan 500 ppm yaitu 37.32

dyne/cm. Sama halnya dengan surfaktan MES pada kondisi salinitas tinggi,

pada kondisi sadah tinggi surfaktan semakin sukar larut dalam air. Hal ini

karena banyaknya kation Ca2+ dari air sadah yang tinggi. Dengan menurunnya

kelarutan, maka surfaktan MES mengalami penurunan kemampuan dalam

menurunkan tegangan permukaan.

100 ppm 300 ppm 500 ppm

Ke sadahan

Gambar 16. Histogram nilai tegangan permukaan akibat pengaruh

faktor kesadahan

Berdasarkan analisa ragam terhadap nilai tegangan antarmuka pada

tingkat kepercayaan 99 % maupun 95 % menunjukkan bahwa perlakuan

tingkat kesadahan tidak memberikan pengaruh yang signifikan atau tidak

Dari hasil pengukuran terlihat bahwa tingkat kesadahan memberikan

hasil yang tidak berbeda nyata. Pada kesadahan rendah diduga bahwa pada

kesadahan 100 ppm yang dikategorikan kedalam kesadahan rendah, jumlah

kation Ca2+ dalam air masih berada pada batas toleransi sehingga kurang

berpengaruh terhadap kinerja surfaktan MES dalam menurunkan tegangan

antarmuka. Hal ini berarti bahwa surfaktan MES memiliki kinerja yang baik

dalam kondisi kesadahan.

Pengaruh tingkat kesadahan terhadap nilai tegangan antarmuka

ditunjukkan pada Gambar 17. Tingkat kesadahan 100 ppm memiliki nilai

tegangan permukaan terendah yaitu 17.40 dyne/cm. Nilai tegangan permukaan

tertinggi terdapat pada tingkat kesadahan 500 ppm yaitu 18.95 dyne/cm.

10

100 ppm 300 ppm 500 ppm

Ke sadahan

Gambar 17. Histogram nilai tegangan antarmuka akibat pengaruh

faktor kesadahan

Air yang memiliki sifat sadah mengandung kation Ca2+ atau Mg2+,

semakin tinggi tingkat kesadahan maka konsentrasi kation dalam air.semakin

tinggi. Surfaktan MES yang termasuk ke dalam kelompok surfaktan anionik

dengan gugus aktif yang bermuatan negatif, jika surfaktan ini bertemu dengan

air sadah maka gugus aktif tersebut akan membentuk ikatan dengan ion Ca2+

atau Mg2+. Dengan terbentuknya ikatan antara ion negatif pada surfaktan

dengan kation ini akan menurunkan kinerja surfaktan MES dalam

menurunkan tegangan antarmuka yang ditandai dengan besarnya nilai

Dari hasil penelitian menjukkan bahwa semakin tinggi tingkat

kesadahan maka nilai tegangan antarmuka semakin besar. Penyebabnya

adalah karena pada konsentrasi CaCl2 yang semakin meningkat maka jumlah

kalsium pada larutan akan semakin besar. Komponen tidak larut yang

terbentuk adalah (RCH(SO3Na)CO2Ca (Fessenden et al., 1998). Dengan adanya komponen tidak larut dalam larutan surfaktan akan mengurangsi sifat

kelarutan surfaktan dalam air sehingga kemampuan surfaktan MES dalam

V.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Surfaktan metil ester sulfonat (MES) termasuk ke dalam kelompok surfaktan anionik dengan gugus aktifnya yang bermuatan negatif. Surfaktan MES dibuat dengan mereaksikan metil ester olein dengan reaktan gas SO3

dengan menggunakan single tube falling film reaktor dengan laju metil ester dengan ketebalan film 100 ml/menit. Surfaktan MES yang dihasilkan berwarna gelap dan memiliki nilai bilangan asam yang tinggi sehingga dilakukan proses pemurnian yang mencakup proses pemucatan dan netralisasi. Surfaktan MES hasil pemurnian berwarna cerah dengan pH netral.

Berdasarkan nilai tegangan permukaan dan tegangan antarmuka, dapat disimpulkan bahwa kinerja surfaktan MES dipengaruhi oleh suhu dan lama pemanasan. Faktor lama pemanasan memberikan pengaruh positif terhadap nilai tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Dimana, nilai tegangan permukaan meningkat dari 32.62 dyne/cm menjadi 41.00 dyne/cm dan nilai tegangan antarmuka dari 15.40 dyne/cm menjadi 20.80 dyne/cm. Demikian pula peningkatan salinitas dan kesadahan mempengaruhi kinerja surfaktan MES dalam menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka. Pada faktor salinitas nilai tegangan permukaan meningkat dari 34.42 dyne/cm menjadi 36.10 dyne/cm dan nilai tegangan antarmuka dari 16.25 dyne/cm menjadi 19.17 dyne/cm. Kinerja surfaktan MES akibat faktor kesadahan cenderung mengalami penurunan. Dimana nilai tegangan pernukaan dan nilai tegangan antarmuka semakin besar. Nilai tegangan permukaan akibat kesadahan meningkat dari 35.12 dyne/cm menjadi 37.32 dyne/cm dan nilai tegangan antarmuka dari 17.40 dyne/cm menjadi 18.95 dyne/cm.

Secara umum, uji kinerja surfaktan MES yang diproduksi dengan menggunakan reaktan gas SO3 mengalami penurunan akibat pengaruh suhu

berakibat pada penurunan kinerja surfaktan MES dalam menurunkan tegangan permukaan dan tegangan antarmuka.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan penelitian mengenai proses aging pada surfaktan MES setelah proses sulfonasi untuk penyempurnaan reaksi.

2. Perlu dilakukan penelitian mengenai produksi surfaktan MES pada skala yang lebih besar.

PENGARUH SUHU, LAMA PEMANASAN, SALINITAS DAN KESADAHAN TERHADAP KINERJA SURFAKTAN METIL ESTER

SULFONAT (MES) DARI OLEIN SAWIT

Oleh AANG ZEN

F34104088

2009

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAFTAR PUSTAKA

Allen, T. O dan A.P.Roberts. 1993. Production Operation 2: Well Completions, Work over, and Stimulation. Oil and Gas Consultans International (OGCI) inc. Tulsa, Oklahoma.

Angstad, H.P., dan H. Tsao. 1982. Kinetics Study of Decomposition of Surfactant for Enhanced Oil Recovery. Tulsa, Oklahoma.

Anwar, N. 2003. Kimia Dasar II. Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

AOAC. 1995. Official Methods of Analysis of The Association of Official Analytical Chemistry. AOAC Inc., Washington.

ASTM D_1331.2000. Standard Test Methods Surface and Interfacial Tension of Surface Active Agents and Emulsion. Annual Book of ASTM Standard, Volume. 15 Easton MD, Philadelphia.

Badan Pusat Statistik. 2007. Statistik Indonesia 2000 – 2007. Badan Pusat Statistik, Jakarta.

Basiron, Y. 1996. Bailey’s Industrial Oil and Fat Products. Vol.2 5th Edition. Hui, Y.H. (Ed.) John Willey and Sons, Inc. New York.

Bernardini, E. 1983. Vegetable Oils and Fats Processing. Volume II. Interstampa, Roma.

Bodner, G. M, dan H. L. Pardue. 1989. Chemistry An Experimental Science. John Willey and Sons. Inc, New York.

Boyd, C.E. 1982. Water Quality Management for Pond fish Culture. Elsevier Scientific Publishing Company, New York.

Boyd, C.E. 1990. Water Quality Management in Pond for Aquaculture. Elsevier Scientific Publishing Company, New York.

Fessenden, R.J dan Fessenden, J.S. 1982. Kimia Organik 2. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Foster, N.C. 1996. Sulfonation and Sulfation Processes. In : Spitz, L. (Ed). Soap and Detergents : A Theoretical and Practical Review. AOCS Press, Champaign, Illinois.

Gomaa, E.E. 1997. Enhanced Oil Recovery : Modern Management Approach. Paper for IATMI-IWPL/MIGAS Conference, Surakarta, 28 Juli-1 Agustus 1997.

Hapsari, M. 2003. Kajian Pengaruh Suhu dan Kecepatan Pengadukan pada Psoses Produksi Surfaktan dari metil ester Minyak Inti Sawit dengan Proses Sulfonasi. Skripsi. Fateta IPB, Bogor.

Hidayati, S. 2005. Penentuan Gugus Sulfonat Hasil Degradasi Panas Pada Metil Ester Sulfonat Menggunakan Fourier Transform Infrared Spectroscopy. Jurnal Sains dan Teknologi.

Hui, P.C., dan M. E. Tuvell. 1998. A Mechanistic Approach to the Thernal Degradation of Alfa Olefin Sulfonates. JAOAC,vo.65.page 1007.

Hui, Y.H. 1996e. Bailey’s Industrial Oil and Fat Products. 5th Edition. Volume 5. John Wiley & Sons, Inc., New York.

Kawauchi, A. 1997. Non Solvent Quantitation of Anionic Surfactant and Inorganic Ingredients in Laundry Detergent Product. JAOAC Press, Vol.74, No.7.

Ketaren, S.1986. Pengantar Teknologi Minyak dan Lemak. UI-Press, Jakarta.

Kirk, R.E. dan D.F. Othmer. 1964. Sulfonation and Sulfation. Di dalam : Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Vol. 19. Interscience Publisher, Inc., New York.

Latifah, K. 2001. Kimia Dasar I. Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Mahardika, A. D. 2003. Kajian Pengaruh Rasio Mol Reaktan dan Lama Reaksi Pada Proses Produksi Surfaktan Metil Ester Sulfonat. Skripsi. Fateta IPB, Bogor.

Matheson, K. L. 1996. Surfactant Raw Materials : Classification, Synthesis, and Uses. In : Soap and Detergents : A Theoritical and Practical Review. Spitz, L (Ed). AOCS Press, Champaign, Illionis.

MacArthur, B.W, Brooks B, Sheats W.B, dan Foster N.C. 1998. Meeting the Challenge of Methylester Sulfonation. Chemithon, USA.

McCune, C.V. 1980. Temperaturse in Well, Trans. AIME,vol 142., p. 15

Pore, J. 1976. Sulfated and Sulfonated Oils. Di dalam : Karlenskind, A. (Ed.). Oil and Fats. Manual Intercept Ltd., New York.

Dekker Inc., New York.

Roberts, D.W., Giusti, L., Forcella, A. 2008. Chemistry of Methyl Ester Sulfonates. Di dalam : Biorenewable Resources No.5. AOCS.

Rosen, J. M. 2004. Surfactant and Interfacial Phenomena. Third Edition. John Wiley & Sons, Inc.

Shaw, D.J. 1980. Introduction to Colloid Surface Chemistry. Butterworths,Oxford, England.

Standar Nasional Indonesia. 1998. Cara uji minyak dan lemak. Badan Standarisasi Nasional, Jakarta.

Stein, W.dan H. Baumann. 1975. α-Sulfonated Fatty Acids and Esters: Manufacturing Process, Properties, and Applications. JAOCS. Vol. 52: 323 – 329.

Suryani, A., I. Sailah dan E. Hambali. 2003. Pengantar Teknologi Emulsi. Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fateta IPB, Bogor.

Swern, D. 1979. Bailey’s Industrial Oil and Fat Products. Vol. I 4th Edition. John Willey and Son, New York.

Watkins, C. 2001. Surfactant and Detergent: All Eyes are on Texas. Inform 12 : 1152-1159.

www.o-fish.com. Kesadahan

PENGARUH SUHU, LAMA PEMANASAN, SALINITAS DAN KESADAHAN TERHADAP KINERJA SURFAKTAN METIL ESTER

SULFONAT (MES) DARI OLEIN SAWIT

Oleh AANG ZEN

F34104088

2009

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR