EFEKTIFITAS EKSTRAK KULIT DUKU ( Lansiumdomesticum) SEBAGAI INSEKTISIDA NABATI DALAM MEMBUNUH NYAMUK Aedesspp

TAHUN 2014

SKRIPSI

OLEH :

IKA JUNI A.GINTING NIM. 101000188

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

EFEKTIFITAS EKSTRAK KULIT DUKU ( Lansiumdomesticum) SEBAGAI INSEKTISIDA NABATI DALAM MEMBUNUH NYAMUK Aedesspp

TAHUN 2014

Skripsi ini diajukan sebagai

Salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

OLEH :

IKA JUNI A.GINTING NIM. 101000188

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Nyamuk Aedes spp merupakan vektor berbagai penyakit yakni demam berdarah, filariasis, chikungunya, dan demam kuning. Pengendalian penyebaran penyakit dilakukan melalui pengendalian vektor penyakit tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggunakan insektisida sintetis yang bersifat toksik pada manusia, sehingga diperlukan insektisida nabati yang lebih aman digunakan.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dimana percobaan dilakukan dengan 3 macam perlakuan dan satu control, perlakuan penyemprotan dengan konsentrasi ekstrak kulit duku yaitu konsentrasi 0% ,konsentrasi 0,5%, konsentrasi 1% dan konsentrasi 1,5% dilakukan dengan 3 kali pengulangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengamatan selama 30 menit,jumlah nyamuk yang mati berbeda-beda pada masing-masing konsentrasi. Pada konsentrasi 0,5% mencapai kematian 42%, konsentrasi 1% mencapai kematian 56 %, konsentrasi 1,5% mencapai kematian 82% dan pada kontrol dengan kosentrasi 0% tidak terdapat kematian nyamuk Aedes spp.Untuk pengamatan selama 24 jam menunjukan hasil kematian untuk konsentrasi 0,5% mencapai kematian 44%, konsentrasi 1% mencapai kematian 62,konsentrasi 1,5% mencapai kematian 89% dan pada kontrol dengan kosentrasi 0% tidak terdapat kematian nyamuk Aedes spp.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah konsentrasi ekstrak kulit duku ( Lansium domesticum) yang paling cepat untuk membunuh nyamuk aedes spp adalah konsentrasi 1% dengan kematian nyamuk yang mencapai 60% dan dalam waktu pengamatan 30 menit.

ABSTRACT

Aedes spp is vectors of any diseases such as dengue, phylariasis, chikungunya

and yellow fever. Control of transmission of diseases is by control the vector of disease. One of efforts is by using toxic synthetic insecticide on human so it need the safe bio insecticide.

The method applied in this research is complete random sampling in which the experiment with 3 treatments and one control, the spraying with concentration of extract duku (Lansium domesticum) peel for concentration 0%, 05%. 1% and 1.5% by 3

repetition.

The result of research indicates that on the observation during 30 minutes, the number of dead mosquito is differed on each concentration. On concentration 0.5% the dead is 47%, concentration 1% is 60% dead, concentration 1.5% is 87% the death and on control with concentration 0% there is not the death of Aedesspp. For observation during 24 hours indicates that the death for concentration 0.5%, 1%, 1.5% and 0% is 47%, 67%, 95% and 0%, respectively.

The conclusion of this research is the concentration of duku (Lansium

domesticum) peel extract (Lansium domesticum) that kill the Aedes spp is concentration

of 1% with the death of mosquito is 60% in the observation for 30 minutes.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “EFEKTIFITAS EKSTRAK KULIT DUKU (Lansium Domesticum) SEBAGAI INSEKTISIDA NABATI DALAM MEMBUNUH NYAMUK Aedes spp TAHUN 2014.” Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa yang disajikan dalam skripsi ini mungkin masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk memperkaya materi skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara moril dan materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. DR. Drs. Surya Utama, MS, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

2. Ir.Evi Naria, M.Kes selaku Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

3. Dr.dr.Wirsal Hasan,MPH selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Dra. Nurmaini,MKM,PhD selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Ir. Indra Chahaya S,Msi selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan bimbingan saran, serta masukan kepada penulis dalam perbaikan skripsi ini.

7. dr. Surya Dharma,MPH selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memperhatikan penulis selama mengikuti pendidikan di FKM USU. 8. Kak Dian serta seluruf Staf di FKM USU yang telah banyak membantu

dalam penyelesaian urusan administrasi.

9. Teristimewa untuk Kedua Orangtua saya tercinta R. Ginting dan S. Br Barus serta adik saya Rafinus Ginting yang telah memberikan dukungan doa, kasih sayang serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini

10.Sahabat tersayang Juliana Elisabeth Nainggolan SKM,Netty Paska Laoli SKM dan Heditra Sitepu SE,terimakasih telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis

11.Terima kasih kepada kak Dian serta seluruh keluarga besar Kesehatan Lingkungan FKM USU

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Medan, Oktober 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PENGESAHAN ... ...iii

ABSTRAK ...iii

KATA PENGANTAR ...iii

DAFTAR ISI...v

DAFTAR TABEL...vi

DAFTAR GAMBAR...viii

DAFTAR ISTILAH...viii

RIWAYAT HIDUP ...viii

BAB I PENDAHULUAN...1

1.1. Latar Belakang...1

1.2. Perumusan Masalah...4

1.3. Tujuan Penelitian...4

1.3.1. Tujuan Umum...4

1.3.2. Tujuan Khusus...4

1.4. Manfaat Penelitian...5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA...6

2.1. Duku...6

2.1.1. Karakteristik Duku...6

2.1.2. Toksonomi Duku...6

2.1.3. Sifat dan Khasiat Tumbuhan Duku(L.domesticum)...7

2.1.4 Kandungan Kimia Kulit Buah Duku...7

2.2.Vektor Penyakit...12

2.3. Nyamuk Penular Peyakit DBD...15

2.4. Gambaran Umum Mengenai Nyamuk Aedes spp...16

2.4.1. Asal Mula Aedes spp...16

2.4.2. Klasifikasi Nyamuk Aedes spp...17

2.4.3. Morfologi Nyamuk Aedes spp...18

2.4.4. Siklus Hidup Nyamuk Aedes spp...29

2.4.5. Perilaku Aedes spp...21

2.5. Insektisida...22

2.5.1.pembagian insektisida...22

2.5.1.1 Insektisida Nabati...25

2.5.1.2 Keunggulan dan Kelemahan Insektisida Nabati...26

2.5.1.3 Larvasida...27

2.5.1.4 Repellent...29

2.4. Kerangka Konsep...30

BAB III METODE PENELITIAN...31

3.1. Jenis Penelitian...31

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian...31

3.2.1. Lokasi Penelitian...31

3.2.2. Waktu Penelitian...31

3.3. Objek Penelitian...31

3.4. Metode Pengumpulan Data...32

3.5.1. Data Primer...32

3.5.2. Data Sekunder...32

3.5. Alat dan Bahan Penelitian...32

3.5.1. Alat Penelitian...32

3.5.2.Bahan Penelitian... ..33

3.6. Prosedur Penelitian... ..33

3.6.1.Penyediaan hewan uji dan sampel...33

3.7. Cara mendapatkan ekstrak kulit duku...33

3.8. Definisi oprasional...34

3.9. Cara Mendapatkan Konsentrasi Ekstrak Kulit Duku...35

3.10. Cara melakukan percobaan...35

3.11. Analisis Data...36

BAB IV HASIL PENELITIAN...37

4.1.Pengaruh Perlakuan Ekstrak Kuli Duku (Lansium Domesticum)terhadap Kematian Nyamuk Aedes spp...37

4.1.1. Kematian Nyamuk Aedes spp Pada Konsentrasi 0% (Kontrol)...37

4.1.2. Kematian Nyamuk Aedes spp Pada Konsentrasi 0,5%...37

4.1.3.Kematian Nyamuk Aedes spp Pada Konsentrasi 1 %...38

4.1.4.Kematian Nyamuk Aedes spp Pada Konsentrasi 1,5%...39

4.1.6. Rata-rata Kematian Aedes spp Pada 4 Konsentrasi Ekstrak Kulit Duku (Lansium Domesticum) Selama 24 Jam Waktu

Pengamatan...40

4.1.7.Jumlah Rata-rata Kematian Nyamuk Aedes spp Pada saat Lethal Dose 50 Tercapai setelah 30 Menit Pengamatan...40

4.2. Suhu Ruangan Penelitian...41

4.3. Kelembaban Udara Ruangan Penelitian...42

BAB V PEMBAHASAN...43

5.1. Pengaruh Ekstrak kulit Duku (Lansium Domesticu) Terhadap kematian nyamuk Aedes spp...43

5.2. Suhu dan Kelembaban...46

5.2.1. Suhu...46

5.2.2. Kelembaban...46

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN...48

6.1. Kesimpulan...48

6.2. Saran...48 DAFTAR PUSTAKA

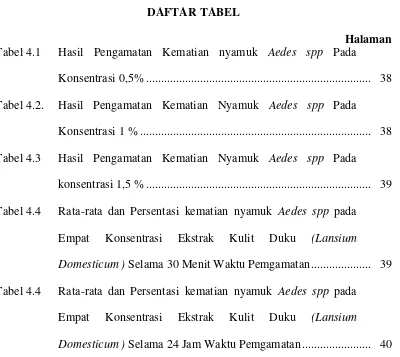

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 4.1 Hasil Pengamatan Kematian nyamuk Aedes spp Pada

Konsentrasi 0,5% ... 38

Tabel 4.2. Hasil Pengamatan Kematian Nyamuk Aedes spp Pada

Konsentrasi 1 % ... 38

Tabel 4.3 Hasil Pengamatan Kematian Nyamuk Aedes spp Pada

konsentrasi 1,5 % ... 39

Tabel 4.4 Rata-rata dan Persentasi kematian nyamuk Aedes spp pada

Empat Konsentrasi Ekstrak Kulit Duku (Lansium

Domesticum ) Selama 30 Menit Waktu Pemgamatan ... 39

Tabel 4.4 Rata-rata dan Persentasi kematian nyamuk Aedes spp pada

Empat Konsentrasi Ekstrak Kulit Duku (Lansium

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Duku (Lansium domesticum) ...6

Gambar 2.2. Struktur Kimia Triterpenoid...9

Gambar 2.3. Struktur Kimia Flavonoid...10

Gambar 2.4. Struktur Kimia Saponin...12

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ika Juni Astaria Ginting

Tempat/ Tanggal Lahir : Tigajumpa/ 28 Juni 1991

Agama : Katholik

Status Perkawinan : Belum Menikah

Suku : Batak Karo

Jumlah Saudara : 2 orang

Nama Orang Tua : R. Ginting / S. Br Barus

Alamat Rumah : Suka Julu Kecamatan Barusjahe Kabupaten Karo

Riwayat Pendidikan :

ABSTRAK

Nyamuk Aedes spp merupakan vektor berbagai penyakit yakni demam berdarah, filariasis, chikungunya, dan demam kuning. Pengendalian penyebaran penyakit dilakukan melalui pengendalian vektor penyakit tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan dengan menggunakan insektisida sintetis yang bersifat toksik pada manusia, sehingga diperlukan insektisida nabati yang lebih aman digunakan.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dimana percobaan dilakukan dengan 3 macam perlakuan dan satu control, perlakuan penyemprotan dengan konsentrasi ekstrak kulit duku yaitu konsentrasi 0% ,konsentrasi 0,5%, konsentrasi 1% dan konsentrasi 1,5% dilakukan dengan 3 kali pengulangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pengamatan selama 30 menit,jumlah nyamuk yang mati berbeda-beda pada masing-masing konsentrasi. Pada konsentrasi 0,5% mencapai kematian 42%, konsentrasi 1% mencapai kematian 56 %, konsentrasi 1,5% mencapai kematian 82% dan pada kontrol dengan kosentrasi 0% tidak terdapat kematian nyamuk Aedes spp.Untuk pengamatan selama 24 jam menunjukan hasil kematian untuk konsentrasi 0,5% mencapai kematian 44%, konsentrasi 1% mencapai kematian 62,konsentrasi 1,5% mencapai kematian 89% dan pada kontrol dengan kosentrasi 0% tidak terdapat kematian nyamuk Aedes spp.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah konsentrasi ekstrak kulit duku ( Lansium domesticum) yang paling cepat untuk membunuh nyamuk aedes spp adalah konsentrasi 1% dengan kematian nyamuk yang mencapai 60% dan dalam waktu pengamatan 30 menit.

ABSTRACT

Aedes spp is vectors of any diseases such as dengue, phylariasis, chikungunya

and yellow fever. Control of transmission of diseases is by control the vector of disease. One of efforts is by using toxic synthetic insecticide on human so it need the safe bio insecticide.

The method applied in this research is complete random sampling in which the experiment with 3 treatments and one control, the spraying with concentration of extract duku (Lansium domesticum) peel for concentration 0%, 05%. 1% and 1.5% by 3

repetition.

The result of research indicates that on the observation during 30 minutes, the number of dead mosquito is differed on each concentration. On concentration 0.5% the dead is 47%, concentration 1% is 60% dead, concentration 1.5% is 87% the death and on control with concentration 0% there is not the death of Aedesspp. For observation during 24 hours indicates that the death for concentration 0.5%, 1%, 1.5% and 0% is 47%, 67%, 95% and 0%, respectively.

The conclusion of this research is the concentration of duku (Lansium

domesticum) peel extract (Lansium domesticum) that kill the Aedes spp is concentration

of 1% with the death of mosquito is 60% in the observation for 30 minutes.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit infeksi yang dapat

berakibat fatal dalam waktu yang relatif singkat.Penyakit ini susah dibedakan dari

penyakit DBD lain.Penyakit ini dapat menyerang semua umur baik anak-anak

maupun orang dewasa.(Hastuti,2008)

Penyakit ini tidak saja ditemukan di daerah perkotaan namun juga terdapat

di daerah pedesaan. Cara penularan penyakit DBD terjadi secara propagatif yaitu

virus dengue berkembang biak dalam tubuh nyamuk Aedes spp.

(Gandahusada,dkk,1998). WHO memperkirakan sebanyak 2,5 sampai 3 milyar

penduduk dunia berisiko terinfeksi virus dengue dan setiap tahunnya terdapat

50-100 juta penduduk dunia terinfeksi virus dengue, 500 ribu diantaranya

membutuhkan perawatan intensif di fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tahun

dilaporkan sebanyak 21.000 anak meninggal karena DBD atau setiap 20 menit

terdapat satu orang anak yang meninggal (Depkes RI, 2008).

Jumlah kasus DBD di Asia Tenggara bervariasi hingga tahun 2006 terjadi

188.684 kasus.Sejak tahun 2003, jumlah kasus DBD semakin meningkat

meskipun angka kematian dapat ditekan di bawah 1%.Infeksi DBD berada di

semua negara di Asia Tenggara.Hingga tahun 2003, Thailand merupakan Negara

dengan jumlah infeksi DBD terbanyak.Namun, sejak tahun 2004, posisi itu

ditempati Indonesia hingga saat ini (Hadinegoro,2004).

Di Indonesia DBD pertama kali dicurigai di Surabaya tahun 1968, tetapi

dilaporkan pada tahun 1969. Kemudian DBD berturut-turut dilaporkan di

Bandung dan Jogjakarta (1972) di Sumatera Barat dan Lampung, disusul oleh

Riau, Sulawesi Utara dan Bali (1973). Pada tahun 1974, epidemic dilaporkan di

Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat.Pada tahun 1994 DBD menyebar ke

seluruh propinsi di Indonesia. Saat ini, DBD sudah endemis di berbagai kota

besar, bahkan sejak tahun 1975 penyakit ini telah terjangkit di perdesaan.

(Hadinegoro, 2004)

Pada tahun 2014, sampai pertengahan bulan Desember tercatat penderita

DBD di 34 provinsi di Indonesia sebanyak 71.668 orang, dan 641 diantaranya

meninggal dunia. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya,

yakni tahun 2013 dengan jumlah penderita sebanyak 112.511 orang dan jumlah

kasus meninggal sebanyak 871 penderita.( Depkes RI,2014)

Untuk daerah Sumatera Utara angka kejadian DBD mengalami

peningkatan dari Januari hingga September 2012, ditemukan sebanyak 3.060

kasus Demam Berdarah Dengue (DBD).Dari jumlah tersebut sebanyak 18 orang

yang meninggal.(Dinkes Prov. Sumut, 2012).

Data Dinas Kesehatan Kota Medan menyatakan penderita DBD di kota

Medan sejak Januari hingga Oktober tahun 2014 yakni sebanyak 1.077 pasien dan

9 orang meninggal dunia.Penderita DBD di kota Medan mengalami peningkatan

apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013, adapun total kasus

yang ditemukan sejak Januari hingga Oktober 2014 mencapai 60 persen. (Dinkes

Kota Medan,2014)

Cara yang tepat dalam pemberantasan penyakit DBD adalah dengan

Aedes spp dapat dilakukan dengan cara menggunakan insektisida atau tanpa

menggunakan insektisida. Penggunaan insektisida yang berlebihan dan berulang

dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan yaitu pencemaran lingkungan

dan mungkin timbul keracunan pada manusia dan hewan. Untuk mengurangi efek

samping dari bahan kimia maka perlu dikembangkan obat-obat penolak nyamuk

dari bahan yang terdapat di alam yang lebih aman untuk manusia dan lingkungan,

serta sumbernya tersedia dalam jumlah yang besar. Pemanfaatan insektisida alami

dalam pemberantasan vektor diharapkan mampu menurunkan kasus DBD. Selain

itu karena terbuat dari bahan alami, maka diharapkan insektisida jenis ini akan

lebih mudah terurai (biodegradable) di alam sehingga tidak mencemari

lingkungan dan relatif aman bagi manusia dan ternak karena residunya mudah

hilang.(Kardinan, 2004).

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mirnawaty dan

Supriadi (2012), kulit duku mengandung flavonoid, saponin, dan triterpen (asam

langsat/minyak atsiri).Efek kandungan tersebut bisa mempengaruhi syaraf pada

nyamuk dan akibat yang ditimbulkannya adalah nyamuk mengalami kelabilan dan

akhirnya mati.Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk

mengetahui apakah ekstrak kulit duku mempunyai kemampuan sebagai

membunuh nyamuk Aedes spp agar dapat diperoleh suatu produk yang berguna

bagi masyarakat yang dapat digunakan sebagai alternatif terbaik sebagai

pengendalian penyebaran penyakit DBD.

Berdasarkan survei pendahuluan pada waktu musim buah duku, kulit duku

banyak ditemukan disembarangan tempat.Oleh karena itu, kulit duku tersebut

pemanfaatan kulit duku tersebut dapat memperoleh insektisida murah dan ramah

lingkungan serta dapat memanfaatkan kembali sampah kulit duku.

1.2. Perumusan Masalah

Nyamuk Aedes spp dapat menyebabkan terjadinya penyakit DBD berdasarkan

hal tesebut perlu dicari insektisida nabati yang dapat mengendalikan nyamuk

Aedes spp, oeh karena ituperlu diteliti pengaruh ekstrak kulit duku (Lansium

Domesticum) dalam pengendalian nyamuk Aedes spp dan pemanfaatan sampah

kulit duku sebagai insektisida nabati.

1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1.Tujuan Umum

Untuk mengetahui efektifitas ekstrak kulit duku(L. domesticum)sebagai insektisida nabati dalam membunuh nyamuk Aedes spp Tahun 2014

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kematian nyamuk Aedes spp setelah di beri perlakuan

disemprot dengan aquadest tanpa campuran ekstrak kulit duku(L. domesticum)sebagai kontrol dan diamati selama 30 menit.

2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kematian nyamuk Aedes spp setelah

diberi perlakuan disemprot dengan ekstrak kulit duku (L. domesticum )

pada konsentrasi 0,5%, konsentrasi 1%, konsentrasi 1,5%, diamati selama

30 menit.

3. Untuk mengetahui konsentrasi yang paling cepat mematikan nyamuk

1.4. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat dalam memanfaatkan

insektisida nabati yang aman dan mudah di dapat dalam upaya pengendali

nyamuk Aedes spp.

2. Dapat digunakan sebagai insektisida alternatif, untuk mengurangi

pemakaian insektida nabati dalam pengendalian nyamuk Aedes spp

sehingga dampak negatif pemakaian insektisida dapat ditekan.

3. Sebagai bahan masukan bagi peneliti lain, untuk melakukan penelitian

sejenis mengingat begitu banyaknya tanaman yang bersifat larvasida.

4. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mahasiswa khususnya

mahasiswa kesehatan lingkungan tentang insektisida nabati yang berasal

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Duku

2.1.1. Karakteristik Duku

Duku (L. domesticum) merupakan tanaman buah tropis bertipe iklim basah

yang berasal dari Malaysia dan Indonesia (Kalimantan Timur).Dari negara

asalnya, duku menyebar ke Vietnam,Myanmar, dan India. Nama lain yang sering

digunakan untuk duku L. domesticum adalah Aglaila dooko atau Aglala

domesticum (Corr). Duku merupakan tanaman hutan yang pohonnya menjulang

tinggi hingga 30m.Tanaman ini tidak besar dan berkayu keras.( Sunarjono.2002)

Gambar 2.1 : Duku (L.domesticum)

2.1.2. Toksonomi Duku

Sistematika tumbuhan Duku adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Class : Magnoliopsida

Ordo : Sapindales

Famili : Meliaceae

Species :L.domesticum Corr var. ( widyastuti, 2000)

2.1.3. Sifat dan Khasiat Tumbuhan Duku (L. domesticum )

Duku (L.domesticum) selain buahnya dapat dimakan, masyarakat juga

menggunakan biji duku sebagai obat tradisional misalnya sebagai obat cacing dan

demam yaitu dengan cara menumbuknya dan mencampurnya dengan air. Kayu

pohom duku cukup keras untuk bahan bangunan.Kulit duku dikeringkan untuk

obat nyamuk atau setanggi.Sementara babakan (kulit batang) dapat digunakan

sebagai obat tradisional yaitu penyakit demam.( Sunarjono. 2002)

2.1.4.Kandungan Kimia Kulit Buah Duku

Kulit buah Duku banyak mengandung triterpenoid (asam lansat dan asam

lansiolat), Flavonoid, dan saponin.

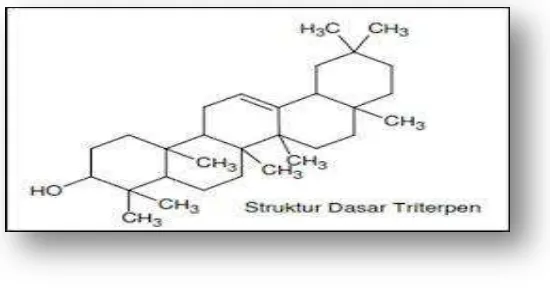

A. Triterpenoid

Kata terpenoid mencakup sejumlah besar senyawa tumbuhan, dan istilah ini

digunakan untuk menunjukkan bahwa secara biosintesis semua senyawa

tumbuhan itu berasal dari senyawa yang sama. Jadi, semua terpenoid berasal dari

molekul isoprene CH2==C(CH3)─CH==CH2 dan kerangka karbonnya dibangun

oleh penyambungan 2 atau lebih satuan C5 ini. Kemudian senyawa itu

dipilah-pilah menjadi beberapa golongan berdasarkan jumlah satuan yang terdapat dalam

senyawa tersebut, 2 (C10), 3 (C15), 4 (C20), 6 (C30) atau 8 (C40).

a. Terpenoid merupakan derivat dehidrogenasi dan oksigenasi dari senyawa

terpen. Terpen merupakan suatu golongan hidrokarbon yang banyak

dihasilkan oleh tumbuhan dan sebagian kelompok hewan. Rumus molekul

terpen adalah (C5H8)n. Terpenoid disebut juga dengan isoprenoid. Hal ini

Secara struktur kimia terenoid merupakan penggabungan dari unit isoprena,

dapat berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap,

gugus hidroksil, karbonil atau gugus fungsi lainnya.

b. Terpenoid merupakan komponen penyusun minyak atsiri. Minyak atsiri

berasal dari tumbuhan yang pada awalnya dikenal dari penentuan struktur

secara sederhana, yaitu dengan perbandingan atom hydrogen dan atom

karbon dari suatu senyawa terpenoid yaitu 8 : 5 dan dengan perbandingan

tersebut dapat dikatakan bahwa senyawa teresbut adalah golongan

terpenoid. Minyak atsiri bukanlah senyawa murni akan tetapi merupakan

campuran senyawa organic yang kadangkala terdiri dari lebih dari 25

senyawa atau komponen yang berlainan. Sebagian besar komponen minyak

atsiri adalah senyawa yang hanya mengandung karbon dan hydrogen atau

karbon, hydrogen dan oksigen. Minyak atsiri adalah bahan yang mudah

menguap sehingga mudah dipisahkan dari bahan-bahan lain yang terdapat

dalam tumbuhan. Salah satu cara yang paling banyak digunakan adalah

memisahkan minyak atsiri dari jaringan tumbuhan adalah destilasi. Dimana,

uap air dialirkan kedalam tumpukan jaringan tumbuhan sehingga minyak

atsiri tersuling bersama-sama dengan uap air. Setelah pengembunan, minyak

atsiri akan membentuk lapisan yang terpisah dari air yang selanjutnya dapat

dikumpulkan. Minyak atsiri terdiri dari golongan terpenoid berupa

monoterpenoid (atom C 10) dan seskuiterpenoid (atom C 15)

1. Sifat fisika dari terpenoid adalah :

2. Dalam keadaan segar merupakan cairan tidak berwarna, tetapi jika

teroksidasi warna akan berubah menjadi gelap

3. Mempunyai bau yang khas

4. Indeks bias tinggi

5. Kebanyakan optik aktif

6. Kerapatan lebih kecil dari air

7. Larut dalam pelarut organik: eter dan alcohol Sifat Kimia

2. Sifat kimia

1.Senyawa tidak jenuh (rantai terbuka ataupun siklik)

2.Isoprenoid kebanyakan bentuknya khiral dan terjadi dalam dua bentuk

enantiomer.

Gambar 2.2. Struktur Kimia Triterpenoid

B. Flavonoid

Flavonoid adalah senyawa yang terdiri dari 15 atom karbon yang umumnya

tersebar di dunia tumbuhan. Lebih dari 2000 flavonoid yang berasal dari

bunga dan kyanos, biru-tua) adalah pigmen berwarna yang umumnya terdapat di

bunga berwarna merah, ungu, dan biru . Pigmen ini juga terdapat di berbagai

bagian tumbuhan lain misalnya, buah tertentu, batang, daun dan bahkan akar.

Flavnoid sering terdapat di sel epidermis. Sebagian besar flavonoid terhimpn

divakuola sel tumbuhan walaupun tempat sintesisnya ada di luar vakuola.

Flavonoid merupakan salah satu jenis golongan fenol dan banyak ditemukan

di dalam tumbuhan. Secara biologis flavonoid memainkan peran penting dalam

penyerbukan tanaman pada serangga. Namun, ada sejumlah flavonoid mempunyai

rasa pahit sehingga dapat bersifat menolak serangga. Bila senyawa flavonoid

masuk ke mulut serangga dapat mengakibatkan kelemahan pada saraf dan

kerusakan pada spirakel sehingga serangga tidak bisa bernafas dan akhirnya mati.

Selain itu, sekolompok flavonoid yang berupa isoflavon juga memiliki efek pada

reproduksi serangga, yakni menghambat proses pertumbuhan serangga.

(Mirnawaty.2012).

Gambar 2.3. Struktur Kimia Flavonoid (Sastrohamidjojo. 1996)

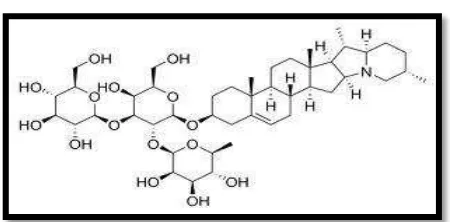

C. Saponin

Saponin adalah sebuah kelas senyawa kimia, salah satu metabolit sekunder

dalam kelimpahan khusus dalam berbagai jenis tumbuhan. Khususnya, mereka

glikosida amphipathic dikelompokkan fenomenologis oleh sabun-seperti berbusa

yang mereka hasilkan ketika terguncang dalam larutan air, dan secara struktural

oleh komposisi mereka satu atau lebih gugus hidrofilik glikosida dikombinasikan

dengan triterpen lipofilik derivatif. contoh yang relevan adalah agen digoksin

cardio-aktif, dari foxglove umum.

Saponin secara historis dipahami sebagai tanaman yang diturunkan, tetapi

mereka juga telah diisolasi dari organisme laut. Saponin memiliki sifat seperti

detergen sehingga dinilai mampu meningkatkan penetrasi zat toksin karena dapat

melarutkan bahan lipofilik dalam air. Saponin juga dapat mengiritasi mukosa

saluran pencernaan. Selain itu, saponin juga memiliki rasa pahit sehingga

menurunkan nafsu makan larva kemudian larva akan mati kelaparan(Gunawan,

2004).

Saponin mempunyai efek yang kuat jika digunakan sebagai insektisida

karena sifatnya yang sitotoksik dan hemolitik (Chaieb, 2010). Saponin juga dapat

menaikkan pemeabilitas kertas saring. Dengan adanya saponin, filter yang cukup

kecil untuk menahan partikel yang berukuran tertentu dapat meloloskan partikel

tersebut. Saponin juga dapat digunakan sebagai pengemulsi bagi cairan yang tidak

saling campur seperti minyak dan air (Mulyani dan Gunawan, 2010).

Saponin memiliki aktivitas insektisida yang jelas, saponin bekerja dengan

tepat dan cepat terhadap serangga. Efek yang paling sering diamati adalah

menyebabkan kematian, menurunkan nafsu makan, menurunkan berat badan, dan

menurunkan kemampuan reproduksi serangga. Saponin juga mempunyai aktivitas

serangga atau menimbulkan efek toksisitas. Rasa pahit dari saponin membuat

serangga ini menjadi tidak menyukai makanannya (Geyter, dkk, 2007).

Gambar 2.4. Struktur Kimia Saponin (Wikipedia,2014)

2.2. Vektor Penyakit

Salah satu cara mekanisme penularanatau transmisi agen infeksius adalah

melalui vektor antropoda.Antropodborne disease/vektorbornedisease adalah

penyakit yang ditularkan kepada manusia melalui vektor penyakit berupa

serangga. Vektor adalah antropoda yang dapat menularkan, memindahkan

dan/atau menjadi sumber penular penyakit terhadap manusia (Kemenkes,2010).

Di Indonesia, beberapa penyakit yang ditularkan melalui serangga antara lain,

demam berdarah dengue (DBD), malaria, kaki gajah dan kemudian muncul

chikungunya serta penyakit saluran pencernaan seperti kolera, disentri, demam

tifoid, dan demam paratifoid yang ditularkan secara mekanis oleh lalat rumah

(Chandra, 2007).

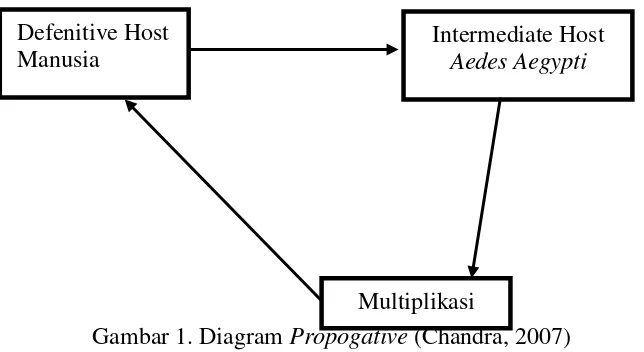

Ada 3 jenis cara penularan anthropodborne disease (Chandra, 2007) yaitu

1. Kontak langsung

Agen penyakit dipindahkan oleh anthropoda dari satu orang ke orang lain

melalui kontak langsung.

2. Transmisi secara mekanis

Anthropoda hanya bertindak sebagai pembawa mikroorganisme penyebab

penyakit yang berasal dari penderita (berupa tinja, muntahan atau

bahan-bahan infektif lainnya) ke makanan atau minuman orang yang sehat.

Dengan cara hanya melekat pada permukaan tubuh arthropoda, agen

masuk ke mulut anthropoda dan kemudian dimuntahkan atau melalui

kotoran anthropoda itu sendri. Di dalam tubuh anthropoda

mikroorganisme penyebab penyakit tidak mengalami perubahan apapun,

baik jumlah, bentuk maupun sifatnya. Sebagai contoh, peranan lalat rumah

dalam penularan penyakit amubiasis dan disentri basiler (Soedarto, 1990).

3. Transmisi secara biologi

Agen penyakit akan mengalami perubahan siklus dengan atau tanpa

multiplikasi di dalam tubuh anthropoda. Transmisi secara biologi dibagi 3

cara, yaitu :

a. Cyclo Propogative

Agen penyakit mengalami multiplikasi dan perubahan siklus di dalam

tubuh anthropoda. Misalnya, penularan plasmodium penyebab

penyakit malaria pada tubuh nyamuk Anopheles.

b. Cyclo Developmental

Agen penyakit mengalami perubahan bentuk/morfologi tanpa

cacing Wuchereria bancrofti penyebab filariaris yang ditularkan oleh

nyamuk Culex fatigans.

c. Propogative

Agen penyakit mengalami multiplikasi tetapi tidak mengalami

perubahan bentuk/morfologi di dalam anthropoda. Misalnya, pada

penularan penyakit pes, maka kuman pasteurella pestis akan

memperbanyak diri dalam tubuh pinjal tikus, dengan bentuh tubuh

yang sama dengan morfologi kuman pada saat dihisap dari tubuh

penderita. Penularan virus dengue pada nyamuk Ae.aegypti juga

merupakan propogative transmission.

Gambar 1. Diagram Propogative (Chandra, 2007)

Nyamuk betina menyimpan virus tersebut pada telurnya, sedangkan

nyamuk jantan akan menyimpan virus tersebut pada nyamuk betina saat

melakukan kontak seksual. Nyamuk betina akan menularkan virus tersebut ke

manusia melalui gigitannya. Nyamuk mengambil virus dengue dari manusia yang

mempunyai virus tersebut. Virus akan masuk ke dalam lambung

nyamuk,kemudian virus akan memperbanyak diri dalam tubuh nyamuk dan

menyebar ke seluruh jaringan tubuh nyamuk termasuk kelenjar air liurnya. Jika Defenitive Host

Manusia

Intermediate Host Aedes Aegypti

nyamuk yang telah mengandung virus ini menggigit orang sehat maka akan

mengeluarkan air liurnya agar darah tidak beku. Bersamaan dengan air liur

tersebut virus akan ditularkan. Siklus ini layaknya lingkaran setan yang sulit

ditemukan ujung pangkalnya (Satari dan Meiliasari, 2004).

Selain tiga penularan biologik tersebut diatas, penularan mikroorganisme

penyebab penyakit juga dapat terjadi secara transovarial. Pada keadaan ini mikroorganisme penyebab penyakit sudah masuk ke dalam tubuh serangga

(vektor) akan mengadakan multiplikasi didalam tubuh anthropoda tersebut,

kemudian mikroorganisme penyebab penyakit akan menginfeksi ovarium dan sel

telur dari anthropoda. Anthropoda generasi berikutnya akan mengalami

penularan. Penularan yang seperti ini adalah Srub typhus yang disebabkan oleh

Rickettesia tsutsugamushi dan Trombicula akamushi (Soedarto, 1990).

2.3. Nyamuk Penular Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)

Di Indonesia nyamuk Aedes yang paling penting adalah nyamuk Ae.

aegypti dan nyamuk Ae. albopictus, keduanya merupakan vektor penyakit demam

berdarah (Soedarto, 1990).

Demam berdarah tidak menular melalui kontak manusia dengan manusia.

Virus dengue yang merupakan penyebab demam berdarah hanya dapat ditularkan

melalui gigitan nyamuk (Satari dan Meiliasari, 2004). Nyamuk merupakan

kelompok yang paling penting dari serangga lain dalam bidang kesehatan

masyarakat,karena dapat mengirimkan sejumlah penyakit, seperti malaria,

filariasis, demam berdarah, ensefalitis Jepang,dan menyebabkan jutaan kematian

Dalam penularan DBD di Indonesia, nyamuk Ae.aegypti di perkotaan

merupakan vektor endemik yang paling penting. Di daerah perkotaan nyamuk

Ae.aegypti selalu menggigit di dalam rumah sedangkan nyamuk Ae.albopictus

menggigit di luar rumah karena perindukan nyamuk ini berada di kebun dan

pohon-pohon (Soedarmo, 2009). Ae. aegypti juga dikenal sebagai vektor penular

penyakit demam kuning (yellow fever), sehingga sering disebut yellow fever

mosquito.

2.4. Gambaran Umum mengenai Nyamuk Aedes spp 2.4.1 Asal Mula Nyamuk Aedes, spp

Nyamuk Ae.aegypti pada awalnya berasal dari Mesir dan menyebar ke

seluruh dunia melalui kapal laut dan kapal udara. Ae.aegypti adalah spesies

nyamuk tropis dan subtropis yang ditemukan, biasanya berada diantara 40 LU dan

40 LS seperti Asia, Afrika, Australia, dan Amerika (Hadinegoro dan Satari, 2004).

Distribusi Aedes juga dibatasi oleh ketinggian. Nyamuk aedes ini biasanya tidak

ditemukan diatas 1000 m.

Nyamuk Ae. albopictus adalah spesies hutan yang beradaptasi dengan

lingkungan hidup manusia di pedesaan, pinggiran kota dan perkotaan. Di

laboratorium, nyamuk Ae. aegypti dan Ae. albopictus dapat menularkan virus

dengue secara vertikal melalui nyamuk betina ke telur sampai keturunannya,

walaupun albopictus lebih cepat melakukannya (WHO, 2004).

2.4.2. Klasifikasi Nyamuk Aedes spp

Mudah untuk membedakan nyamuk Ae. aegypti dan Ae. albopictus dari

bentuknya, pada albopictus garis toraksnya tidak mempunyai garis yang

utama nyamuk Ae. aegypti adalah ada dua garis lengkung yang berwarna putih

keperakan dikedua sisi lateral dan dua buah garis putih sejajar di garis median dari

punggungnya yang berwarna dasar hitam sehingga sering disebut black white

mosquito (Soegijanto, 2006). Di Indonesia nyamuk ini sering disebut sebagai

salah satu nyamuk rumah.

Aedes spp pengebarannya sangat luas, meliputi hampir semua daerah tropis

di seluruh dunia. Sebagai pembawa virus dengue, Aedes aegypti merupakan

pembawa utama (primary vektor) dan bersama Aedes albopictus menciptakan

siklus persebaran dengue di desa dan di kota. Mengingat keganasan penyakit

DBD masyarakat harus mampu mengenali dan mengetahui cara – cara

mengendalikan jenis nyamuk ini untuk membantu mengurangi persebaran

penyakit DBD (Wikipedia, 2014).

Kedudukan nyamuk Aedes spp dalam klasifikasi hewan adalah sebagai

berikut:

Filum: Arthropoda

Kelas: Insecta

Ordo: Diptera

Famili: Culicidae

Genus: Aedes

Spesies: Aedes spp (Sembel, 2009).

2.4.3. Morfologi Nyamuk Aedes spp

Nyamuk Aedes spp biasanya berukuran lebih kecil jika dibandingkan

mempunyai dinding bergaris-garis dan membentuk bangunan menyerupai

gambaran kain kasa. Sedangkan larva Aedes spp Nyamuk Aedes spp dewasa

memiliki ukuran sedang, dengan tubuh berwarna hitam kecoklatan. Tubuh dan

tungkainya ditutupi sisik dengan garis-garis putih keperakan.

Di bagian punggung tubuhnya tampak dua garis melengkung vertikal di

bagian kiri dan kanan yang menjadi ciri dari Spesies ini. Sisik-sisik pada tubuh

nyamuk pada umumnya mudah rontok atau terlepas sehingga menyulitkan

identifikasi pada nyamuk tua. Ukuran dan warna nyamuk ini sering kali berbeda

antar populasi, tergantung dari kondisi lingkungan dan nutrisi yang diperoleh

nyamuk selama perkembangan. Nyamuk jantan umumnya lebih kecil dari nyamuk

betina dan terdapat rambut-rambut tebal pada antena nyamuk jantan. Kedua ciri

ini dapat diamati dengan mata telanjang (Gandahusada, ilahude dan Pribadi,

1998).

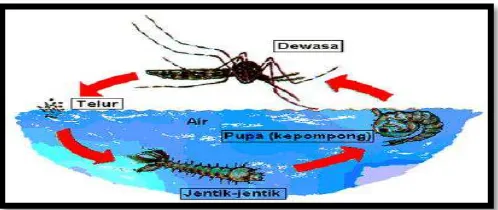

[image:33.595.205.454.482.587.2]2.4.4. Siklus Hidup Nyamuk Aedes spp

Gambar 2.5. Siklus hidup Nyamuk Aedes spp.

Masa pertumbuhan dan perkembangan nyamuk Aedes sppdapat dibagi

menjadi 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa dan dewasa, sehingga termasuk

1. Telur

Telur biasanya diletakkan diatas permukaan air satu persatu atau dalam

kelompok.Seekor nyamuk betina dapat meletakkan rata-rata sebanyak 100 butir

telur tiap kali bertelur. Telur dapat bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama

ditempat yang kering tanpa air dapat bertahan berbulan-bulan pada suhu 2 0

C-420C Namun bila air cukup tersedia, telur-telur itu biasanya menetas 2-3 hari

sesudah diletakkan. Telur Nyamuk Aedes spp berwarna gelap, berbentuk oval

biasanya telur diletakkan diatas permukaan air satu- persatu dalam keadaan

menempel pada dinding tempat perindukannya.( Sembel . 2009 ).

2. Larva

Telur menetes menjadi larva atau sering disebut jentik.Perkembangan

berlangsung 5-7 hari, perkembangan larva tergantung pada temperatur air,

kepadatan larva, dan tersedianya makanan, larva nyamuk hidup dengan memakan

organisme-organisme kecil. Larva akan mati pada suhu dibawah 100C dan diatas

suhu 360C Larva Aedes spp memiliki kepala yang cukup besar serta torak dan

abdomen yang cukup jelas. Untuk mendapatkan oksigen biasanya larva

menggantungkan dirinya agak tegak lurus pada permukaan air. (Sembel, 2009).

3. Pupa

Pupa berbentuk agak pendek, tidak memerlukan makanan, tetapi tetap aktif

bergerak dalam air terutama bila diganggu. Bila perkembangan pupa sudah

sempurna, yaitu sesudah 2 atau 3 hari berkisar 270C - 320C umum nya nyamuk

jantan menetas terlebih dahulu dari nyamuk betina, maka kulit pupa pecah dan

4. Nyamuk Dewasa

Pada stadium dewasa nyamuk yang keluar dari pupa menjadi nyamuk jantan

dan nyamuk betina dengan perbandingan 1 : 1. Nyamuk dewasa yang baru keluar

dari pupa berhenti sejenak diatas permukaan air untuk mengeringkan tubuhnya

terutama sayap-sayapnya sesudah mampu mengembangkan sayapnya, nyamuk

dewasa akan segera kawin dan nyamuk betina yang telah dibuahi akan mencari

makan dalamwaktu 24-36 jam kemudian. Darah merupakan sumber protein

terpenting untuk mematang kan telurnya. Umur nyamuk dewasa dipengaruhi

aktifitas produksi dan jumlah makanan. Nyamuk Aedes spp dewasa rata-rata dapat

hidup selama 10 hari sedangkan di laboratorium mencapai umur 2 bulan, Aedes

spp mampu terbang sejauh 2 kilometer, walaupun umumnya jarak terbangnya

pendek yaitu kurang lebih 40 meter dan maksimal 100 meter.( Sembel, 2009 ).

2.4.5. Perilaku Nyamuk Aedes spp

Nyamuk demam berdarah betina menghisap darah untuk proses pematangan

telurnya sedangkan nyamuk jantan tidak memerlukan darah tetapi menghisap sari

bunga atau nektar. Nyamuk betina sangat sensitif terhadap gangguan sehingga

memiliki kebiasaan menggigit berulang-ulang. Nyamuk biasanya menggigit pada

pukul delapan pagi hingga 1 siang dan pukul tiga hingga lima sore. Sementara itu,

pada malam hari, mereka bersembunyi disela-sela pakaian yang tergantung,

gorden dan diruang yang gelap serta lembab. Umumnya, penyebaran nyamuk

demam berdarah tidak terlalu jauh karena radius terbangnya hanya 100-200 meter,

2.4.6. Tempat Perkembangbiakan

Nyamuk-nyamuk Aedes yang aktif pada waktu sianghari seperti Ae, aegypti

dan Ae, albopictus biasanya meletakkan telur dan berbiak pada tempat-tempat

penampungan air bersih atau air hujan seperti bak mandi, tangki penampungan air,

vas bunga (dirumah, sekolah, kantor atau dipekuburan), kaleng-kaleng atau

kantung-kantung plastic bekas, diatas lantai gedung terbuka, talang rumah,

bamboo pagar, kulit-kulit buah seperti kulit buah rambuatan, tempurung kelapa,

ban-ban bekas, dan semua bentuk container yang dapat menampung air bersih.

Jentik-jentik nyamuk (nyamuk muda) dapat terlihat berenang naik turun

ditempat-tempat penampungan air tersebut. Kedua jenis nyamuk Aedes tersebut merupakan

vektor utama penyakit demam berdarah.( Sembel, 2009)

2.5. Insektida

Kata insektisida secara harafiah berarti pembunuh serangga yang berasal

dari kata insekta dan cida.Insektisida merupakan golongan dari pestisida yang

berfungsi untuk mengendalikan serangga. Bahan aktif dari golongan organofosfat

dan karbamat selain memiliki persistensi lebih rendah, efektif untuk

mengendalikan hama tanah (soil borne) dan hama daun. Waktu aplikasi untuk

pestisida dengan persistensi rendah adalah faktor yang sangat menentukan.

Persistensi yang rendah berarti waktu yang efektif dari residu pestisida untuk

menjadi racun bagi hama penggangu yang lebih sempit. Secara umum,

pengendalian serangga pada tahap larva lebih disarankan, karena lebih mudah

Insektida dapat membunuh serangga dengan dua mekanisme, yaitu dengan

meracuni makanan (tanaman) dan dengan langsung meracuni serangga tersebut.

2.5.1 Pembagian Insektisida

Menurut cara masuknya insektida ke dalam tubuh serangga dibedakan

menjadi 5 kelompok sebagai berikut :

1. Racun Lambung

Racun lambung adalah insektida yang membunuh serangga sasaran dengan

cara masuk ke pencernaan melalui makanan yang mereka makan. Insektida akan

masuk ke organ pencernaan serangga dan diserap oleh dinding usus kemudian

ditranslokasikan ke tempat sasaran yang mematikan sesuai dengan jenis bahan

aktif insektida. Beberapa tempat sasaran itu seperti : menuju ke pusat saraf

serangga, menuju ke organ-organ respirasi, meracuni sel-sel lambung dan

sebagainya. Dalam hal ini serangga harus memakan tanaman yang sudah

disemprot insektida yang mengandung residu dalam jumlah yang cukup untuk

membunuh.

2. Racun Kontak

Racun kontak adalah insektida yang masuk kedalam tubuh serangga melalui

kulit, celah/lubang alami pada tubuh (trachea) atau langsung mengenai mulut

serangga. Serangga akan mati apabila bersinggungan langsung (kontak) dengan

insektida tersebut. Kebanyakan racun kontak juga berperan sebagai racun

3. Racun Pernapasan

Racun pernapasan adalah insektida yang masuk melalui trachea serangga

dalam bentuk pertikel mikro yang melayang di udara. Serangga akan mati bila

menghirup partikel mikro insektisida dalam jumlah yang cukup. Kebanyakan

racun pernapasan berupa gas, asap, maupun uap dari insektida cair.

4. Racun Metabolisme

Racun ini membunuh serangga dengan mengintervensi proses

metabolismenya.contoh insekrestisida dengan mode ofaction ini yaitu

deafentiuron yang mengganggu respirasi sel dan bekerja di mitokondria.

5. Racun Fisik (Racun Non Spesifik)

Racun fisik membunuh serangga dengan sasaran yang tidak spesifik

sebagai contohnya debu inert yang bisa menutupi lubang-lubang pernapasan

serangga sehingga serangga mati lepas karena kekurangan oksigen. Debu yang

hygrokopis (misalnya bubuk karbon atau tanah diatom) bisa membunuh serangga

[image:38.595.111.503.537.755.2]karena debu yang menempel dikulit serangga menyerap cairan tubuh berlebihan.

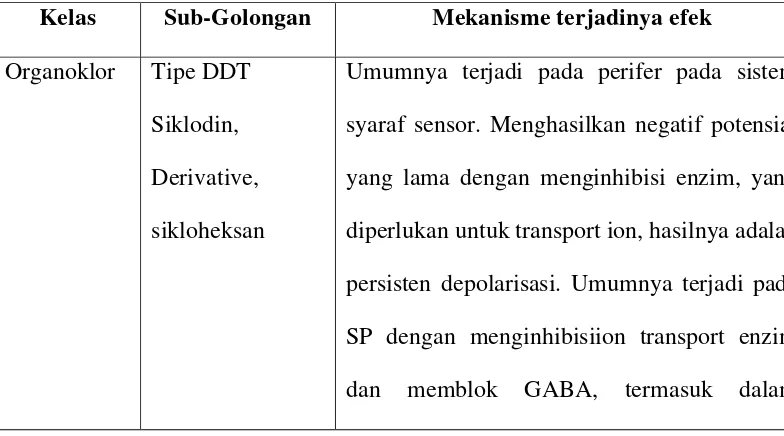

Tabel 2.1. Insektisida ditinjau dari mekanisme terjadinya efek.

Kelas Sub-Golongan Mekanisme terjadinya efek

Organoklor Tipe DDT

Siklodin,

Derivative,

sikloheksan

Umumnya terjadi pada perifer pada sistem

syaraf sensor. Menghasilkan negatif potensial

yang lama dengan menginhibisi enzim, yang

diperlukan untuk transport ion, hasilnya adalah

persisten depolarisasi. Umumnya terjadi pada

SP dengan menginhibisiion transport enzim

transport klorida, menghasilkan ikatan pola

yang persisten.

Piretroid Piretroid alamiah

Piretroid buatan

tipe I

Piretroid buatan

tipe II

Sama dengan piretroid buatan dibawah, tetapi

juga menyebabkan reaksi alergi

Menghasilkan potensial negatif lebih lama,

sebagian dari sistem prifer syaraf, hampir

sama dengan inhibisi transport, menyebabkan

ikatan polar yang persisten, juga mengihibisi

GABA disebabkan transport klorida.

Perbedaan antara tipe I dan tipe II ester adalah

pada kekuatan dan durasi inhibisi enzim.

Anti

kolinesterase

Organofosfat

Karbamat

Inhibisi jaringan syarafasetilkolinesterase

(Ache) terjadi, pada keadaan asetilkolin yang

tinggi yang tidak dapat didegradasi dengan

rangsangan berlebihan.

Berbeda sedikit dalam gejala, karbamat

menginhibisi Ache secara reversible,

organofosfat menginhibisi menjadi persisten.

2.5.1.1 Insektisida Nabati

Penggunaan insektisida kimia sintetis merupakan masalah yang sangat perlu

dipertimbangkan terutama dampak residu terhadap lingkungan, kesehatan

manusia, dan terhadap makhluk hidup lainnya serta satwa-satwa liar. Salah satu

komponen dalam budi daya organik adalah pemanfaatan pestisida nonkimiawi

sintetis baik merupakan insektisida hayati maupun nabati untuk mengendalikan

serangga. (sarjan, 2007)

Insektisida nabati atau insektisida botani adalah bahan alami berasal dari

tumbuhan yang mempunyai kelompok metabolit skunder yang mengandung

beribu-ribu senyawa bioaktif seperti alkaloid, fenolik, dan zat kimia sekunder

lainnya. Senyawan bio aktif yang terdapat pada tanaman dapat dimanfaatkan

seperti layaknya insektisida sintetik. perbedaannya adalah bahan aktif pada

insektisida nabati disintesa dari tumbuhan dan jenisnya bisa lebih dari satu macam

(campuran).

Bagian tumbuhan seperti daun, bunga, buah, biji, kulit dan batang dan

sebagiannya dapat digunakan dalam bentuk utuh, bubuk, ataupun ekstraksi

(dengan air ataupun pelarut organik). Insektisida nabati merupakan bahan alami

bersifat mudah terurai di alam (bio dgredable) sehingga tidak mencemari

lingkungan dan relatif aman bagi manusia maupun ternak karena residunya mudah

hilang (Naria.2005).

2.5.1.2 Keunggulan dan Kelemahan Insektisida Nabati

Penggunaan insektisida nabati memiliki keunggulan dan kelemahan yaitu

I. Keunggulan

1. Insektisida nabati tidak atau hanya sedikit meninggalkan residu pada

komponen lingkungan dan bahan makanan sehingga dianggap lebih aman

dari pada insektisida sintetis/kimia.

2. Zat pestisidik dalam insektisida nabati lebih cepat terurai di alam sehingga

tidak menimbulkan resistensi pada sasaran.

3. Dapat dibuat sendiri dengan cara yang sederhana.

4. Bahan membuat insektisida nabati dapat disediakan di sekitar rumah.

5. Secara ekonomi tentunya akan mengurangi biaya pembelian insektisida.

(Naria, 2005)

II. Kelemahan

Selain keunggulan insektisida nabati, tentunya kita tidak dapat

mengesampingkan beberapa kelemahan pemakaian insektisida nabati tersebut

kelemahanya antara lain :

1. Frekuensi penggunaan insektisida nabati lebih tinggi di banding kan

dengan insektisida sintesis. Tingginya frekuensi penggunaan insektisida

nabati adalah karena sifatnya yang mudah terurai di lingkungan sehingga

harus lebih sering di aplikasikan.

2. Insektisida nabati memiliki bahan aktif yang kompleks (multiple

activeingredient ) dan kadang kala tidak dapat di deteksi.

3. Tanaman insektisida nabati yang sama, tetapi tumbuh di tempat yang

berbeda. Iklim berbeda, jenis tanah berbeda, umur tanaman berbeda, dan

waktu panen yang berbeda mengakibatkan bahan aktifnya menjadi sangat

2.5.1.3 Larvasida

Pemberantasan Aedes spp dapat dilakukan dengam memberantas nyamuk

dewasa dan memberantas larvanya. Pemberantasan larva dapat dilakukan dengan

dua cara yaitu : (Nurcahyo, 1996)

1. Meniadakan tempat perindukannya, yang dikenal dengan gerakan 3M

(menguras dan menutup tempat penampungan air, dan mengubur barang

bekas yang bisa menampung air hujan), dan

2. Menggunakan larvasida untuk tempat penampungan air yang sulit

dikuras menurut Gafur (2006) mengutip dari penelitian ponlawat, dkk,

saat ini larvasida yang paling luas digunakan untuk mengendalikan larva

Ae. Aegypty adalah temefos. Di Indonesia temefos 1% (Abate 1 SG) telah

digunakan sejak 1976, dan sejak 1980 abate telah dipakai secara massal

untuk program Ae. Aegypti di Indonesia. Namun cara ini tidak menjamin

terbasminya tempat perindukan nyamuk secara permanen, karena

masyarakat pada umumnya tidak begitu senang dengan bau yang

ditimbulkan larvasida selain itu pula dibutuhkan abate secara rutin untuk

keperluan pelaksanaanya (cahaya, 2003)

Selain dengan abate, telah banyak penelitian yang menghasilkan larvasida

yang terbuat dari bahan alami misalnya penelitian Susana, dkk (2003) mengenai

potensi daun pandan wangi untuk membunuh larva nyamuk Ae. Aegypti. Ekstrak

daun pandan wangi mempunyai pengaruh terhadap tingkat kematian larva Ae.

Aegypti. Semakin tinggi yang digunakan maka tingkat kematian larva semakin

tinggi pula. LC5o dengan waktu pengamatan kematian 24 jam setelah perlakuan

perlakuan terletak pada 1669,1678 ppm penelitian mengenai uji toksisitas jamur

Metarhizu anisoppliae terhadap larva nyamuk Ae. Aegypty yang memberi hasil M.

anisoplia membunuh 50% (LC5o) dan membunuh 90%(LC9o) larva nyamuk III

Ae. Aegypty asal Denpasar pada kondisi laboratorium (Widianti. 2004)

2.5.1.4Repellent

Repellent adalah bahan-bahan kimia yang mempunyai kemampuan

untukmenjauhkan serangga dari manusia sehingga dapat dihindari gigitan

serangga atau gangguan oleh serangga trhadap manusia. DEET

(N,N-diethyl-m-tolaumide) adalah salah satu contoh repellent yang tidak berbau, akan tetapi

repellent ini menimbulkan rasa terbakar bila mengenai mata, luka dan jaringan

membran (Soedarto,1992).

Penyakit demam berdarah yangditularkan oleh nyamuk Aedes spp

merupakan penyakit yang hampir selalu terjadi setiap tahunnya dibeberapa daerah

di Indonesia. Salah satu cara untuk menghindarinya adalah dengan penggunaan

lotion anti nyamuk yang pada umumnya berbahan aktif bahan kimia sintetis

(Kardinan, 2007). Repellent harus memenuhi beberapa syarat yaitu tidak

mengganggu orang disekitarnya, tidak menimbulkan iritasi pada kulit,tidak

beracun, tidak merusak pakaian, dan daya bertahan mengusir serangga cukup

2.6.Kerangka konsep

Jumlah Nyamuk Aedes spp

Jumlah Nyamuk Aedes spp yang mati

Ekstrak kulit duku yaitu : konsentrasi 0%, konsentrasi 0,5%,

konsentrasi 1% dan konsentrasi 1,5% diamati selama 30 menit

- Suhu

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis penelitian

Penelitian ini berbentuk eksperimen semu (Quasi ekspperiment) yaitu

meneliti efektifitas ekstrak kulit duku (L.domesticum) dalam pengendalian

nyamuk Aedes spp, dan tidak mengabaikan faktor yang mempengaruhi kehidupan

nyamuk Aedes spp, yaitu suhu dan kelembaban udara. Metode yang di gunakan

dalam penelitian ini adalah metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dimana

percobaan dilakukan dengan 3 macam perlakuan dan satu control, perlakuan

penyemprotan dengan ekstrak kulit duku konsentrasi 0%,konsentrasi

0,5%,konsentrasi 1% dan konsentrasi 1,5 % serta 3 kali pengulangan.

3.2. Lokasi dan Waktu penelitian 3.2.1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL)

Medan.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Februari- Maret 2015.

3.3. Objek penelitian

Objek penelitian adalah ekstrak kulit duku sebagai pengendali nyamuk

Aedes spp stadium dewasa yang diambil dari kotak pemeliharaan, dan dimasukkan

kedalam kotak perlakuan berukuran 50cm x 50cm x 50cm (p x l x t) sebanyak 10

kotak. Jumlah nyamuk Aedes spp pada masing-masing perlakuan dan kontrol

sebanyak 15 ekor. Jumlah sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian yaitu

3.4. MetodePengumpulan Data

3.4.1. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Balai Teknik

Kesehatan Lingkungan (BTKL) Medan

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan jurnal serta

literatur-literatur yang mendukung sebagai bahan kepustakaan.

3.5. Alat dan Bahan Penelitian 3.5.1. Alat Penelitian

1. Pisau

2. Timbangan

3. Blender

4. Saringan

5. Beaker glass

6. Jam untuk mengukur

7. Alat penyemprot

8. Aspirator

9. Pipet Tetes

10. Alat destilasi

11. Erlenmeyer

12. Thermometer

13. Hygrometer

14. Wadah tempat kulit duku

16. Kotak pengamatan

3.5.2. Bahan penelitian 1. Air gula

2. Aquadest

3. nyamuk Aedes spp dewasa

4. Kulit duku ( L. domesticum )

5. Kloroform

6. Metanol

3.6.Prosedur penelitian

3.6.1. Penyediaan Hewan Uji dan Sampel

Nyamuk Aedes spp, diperoleh dari Laboratorium BTKL Medan

3.7. Cara Mendapatkan ekstrak kulit duku

Untuk mendapatkan ekstrak kulit duku dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Siapkan kulit duku yang sudah dipotong-potong haluskan potongan kulit

duku dengan blender.

2. Diperoleh sebanyak 750 gram kulit duku yang sudah dihaluskan

3. Ekstraksi sampel dengan cara maserasi yaitu merendam sampel dalam

pelarut methanol teknisi selama 24 jam.

4. Saring hasil ekstraksi agar terpisah antara residu dan filtrat

5. Masukkan filtrat kedalam alat evaporator untuk memisahkan ekstrak kulit

duku dengan pelarutnya.

3.8. Definisi Operasional

1. Jumlah nyamuk Aedes spp adalah sebanyak 150 ekor yang belum

disemprot dengan beberapa ekstrak kulit duku.

2. Ekstrak kulit duku adalah banyaknya hasil penyulingan dengan metode

ekstrak yang akan disemprotkan terhadap nyamukAedes spp yaitu :

konsentrasi 0 %,konsentrasi 0,5 %,konsentrasi 1 %, dan konsentrasi 1,5 %.

3. Suhu adalah temperatur yang diukur selama penelitian dilakukan dengan

menggunakan alat thermometer, dinyatakan dalam derajat celcius.

4. Kelembaban adalah kelembaban udara di tempat penelitian yang diukur

dengan menggunakan alat hygrometer, dinyatakan dalam persen.

5. Jumlah nyamuk Aedes spp yang mati adalah banyaknya nyamuk Aedes

spp yang mati setelah dilakukan perlakuan dengan masing-masing

konsentrasi ekstrak kulit duku.

6. Keefektifan ekstrak kulit duku adalah : konsentrasi ekstrak kulit duku

yang paling rendah yang dapat membunuh nyamuk Aedes spp, sebanyak

50 % hewan percobaan (LD50).

3.9. Cara Mendapatkan Konsentrasi Ekstrak Kulit Duku

Cara untuk mendapatkan masing-masing konsentrasi kulit duku adalah

sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan Konsentrasi 0 %

Untuk mendapatkan konsentrasi 0 % maka yang digunakan aquadest

2. Untuk mendapatkan konsentrasi 0,5%

Ditimbang ekstrak kulit duku sebanyak 0,5 gram

Dilarutkan dengan aquadest sebanyak 100 ml.

3. Untuk mendapatkan konsentrasi 1%

Ditimbang ekstrak kulit duku sebanyak 1 gram

Dilarutkan dengan aquadest sebanyak 100 ml.

4. Untuk mendapatkan konsentrasi 1,5%

Ditimbang ekstrak kulit duku sebanyak 1,5 gram

Dilarutkan dengan aquadest sebanyak 100 ml.

3.10. Cara melakukan percobaan A. Pada Konsentrasi 0 %

1. Sediakan 1 buah kotak pengamatan

2. Masukkan 15 ekor nyamuk Aedes spp dewasa diambil dari kotak

pemeliharaandengan menggunakan alat aspirator ke dalam kotak

pengamatan

3. Lakukan penggunaan penyemprotan dengan konsentrasi 0% ekstrak kulit

duku dengan jarak 30 cm dari kotak pengamatan.

4. Amati dan catat nyamuk Aedes spp yang mati setelah 30 menit

B. Pada Konsentrasi 0,5%, Konsentrasi 1% dan Konsentrasi 1,5%

1. Sediakan 3 buah kotak pengamatan untuk masing-masing ( konsentrasi

0,5%, konsentrasi 1%, dan konsentrasi 1,5% )

2. Beri label pada setiap kotak pengamatan, yaitu label A untuk konsentrasi

3. Masukkan 15 ekor nyamuk Aedes spp dewasa diambil dari kotak

pemeliharaan dengan menggunakan alat aspirator ke dalam masing-masing

kotak pengamatan

4. Lakukan penggunaan penyemprotan dengan konsentrasi 0,5%,konsentrasi

1%, dan konsentrasi 1,5% ekstrak kulit duku dengan jarak 30 cm dari

kotak pengamatan .

5. Amati dan catat nyamuk Aedes spp yang mati setelah 30 menit

6. Lakukan pengulangan sebanyak 3 kali pada konsentrasi 0,5%,konsentrasi

1% dan konsentrasi 1,5%.

3.11. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil percobaan dianalisa menggunakan metode

distribusi frekwensi ( Deskriptif ) data diperoleh dari hasil 3 kali perlakuan dan

satu kontrol dengan ekstrak kulit duku konsentrasi 0%,konsentrasi 0,5%,

konsentrasi 1%, konsentrasi 1,5%, serta 3 kali pengulangan pada yang paling

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Pengaruh Perlakuan Ekstrak Kulit Duku (Lansium domesticum) terhadap kematian nyamuk Aedes spp.

Dalam penelitian ini menggunakan nyamuk Aedes spp sebanyak 150 nyamuk

dewasa dengan masing-masing perlakuan 15 ekor nyamuk yang berada didalam

masing-masing kotak pengamatan. Tiap perlakuan dilakukan pengamatan selama

30 menit dan 24 jam. Hasil penelitian menggunakan berbagai yaitu konsentrasi

0%, konsentrasi 0,5%, konsentrasi 1% dan konsentrasi 1,5% dengan ekstrak kulit

duku yang di semprot untuk membunuh nyamuk Aedes spp atau 3 perlakuan dan 1

kontrol dengan 3 kali pengulangan selama 30 menit pengamatan.

4.1.1. Kematian Nyamuk Aedes spp Pada Konsentrasi 0 % ( Kontrol )

Pada konsentrasi 0% ( Kontrol ) dengan waktu pengamatan selama 30

menit dan 24 jam tidak ada nyamuk yang mati (konsentrasi 0% ).

4.1.2. Kematian nyamuk Aedes spp pada konsentrasi 0,5%

Hasil pengamatan Kematian nyamuk setelah penyemprotan Ekstrak Kulit

Tabel 4.1. Hasil pengamatan Kematian nyamuk Aedes spp Pada Konsentrasi 0,5%

Waktu Pengamatan

Jumlah Nyamuk Aedes spp Yang mati setelah

Perlakuan pada Konsentrasi 0,5%

Rata- Rata

Ulangan

I II III

30 menit 6 6 7 6

24 jam 6 7 7 7

Berdasarkan tabel 4.1. di atas menunjukan bahwa kematian nyamuk Aedes

spp untuk konsentrasi 0,5% sudah mencapai LD50 dimana rata-rata kematian

nyamuk Aedes spp 7 ekor setelah 24 jam. Kematian nyamuk Aedes spp tertinggi

terjadi pada 24 jam pengamatan dengan kematian rata-rata sebanyak 7 ekor.

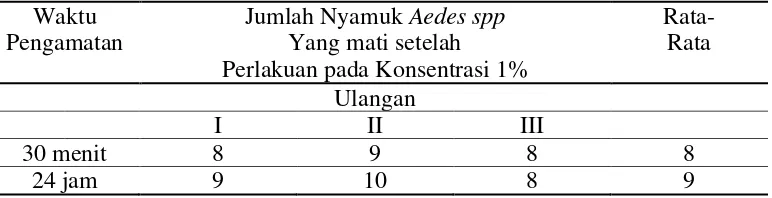

4.1.3. Kematian Nyamuk Aedes spp Pada Konsentrasi 1% Tabel 4.2.Hasil Pengamatan Kematian Nyamuk Aedes spp Pada Konsentrasi 1%

Waktu Pengamatan

Jumlah Nyamuk Aedes spp Yang mati setelah Perlakuan pada Konsentrasi 1%

Rata- Rata

Ulangan

I II III

30 menit 8 9 8 8

24 jam 9 10 8 9

Berdasarkan tabel 4.2. diatas menunjukan bahwa kematian nyamuk Aedes

spp untuk konsentrasi 1% sudah mencapai LD50 yaitu rata-rata kematian 8 ekor

terjadi padapengamatan 30menit.Kematian nyamuk Aedes spp tertinggi terjadi

[image:52.595.113.499.476.575.2]4.1.4. Kematian Nyamuk Aedes spp Pada Konsentrasi 1,5%

Tabel 4.3. Hasil pengamatan Kematian Nyamuk Aedes spp Pada Konsentrasi 1,5%

Waktu Pengamatan

Jumlah Nyamuk Aedes spp Yang mati setelah

Perlakuan pada Konsentrasi 1,5%

Rata- Rata

Ulangan

I II III

30 menit 13 10 14 12

24 jam 14 12 14 13

Berdasarkan tabel 4.3. di atas menunjukan bahwa kematian nyamuk Aedes

spp untuk konsentrasi 1,5% selama 30 menit pengamatan sudah mencapai LD50

dengan rata-rata 12 ekor nyamuk. Kematian seluruh nyamuk Aedes spp setelah 24

jam dengan rata-rata 13

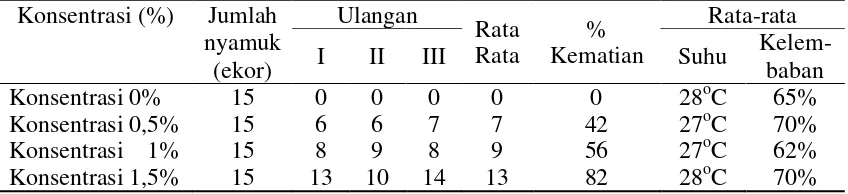

[image:53.595.111.499.182.278.2]4.1.5. Rata-Rata Kematian Nyamuk Aedes spp Pada 4 Ekstrak Kulit Duku (Lansium Domesticum )Selama 30 Menit Waktu Pengamatan.

Tabel 4.4. Rata-Rata dan Persentasi Kematian Nyamuk Aedes spp Pada empat konsetrasi Ekstrak Kulit Duku ( Lansium Domesticum ) Selama 30 Menit Waktu Pengamatan

Konsentrasi (%) Jumlah Ulangan

Rata Rata % Kematian Rata-rata nyamuk

I II III Suhu Kelem-

(ekor) baban

Konsentrasi 0% 15 0 0 0 0 0 28oC 65%

Konsentrasi 0,5% 15 6 6 7 7 42 27oC 70%

Konsentrasi 1% 15 8 9 8 9 56 27oC 62%

Konsentrasi 1,5% 15 13 10 14 13 82 28oC 70%

Berdasarkan tabel 4.4. menunjukan kematian tertinggi nyamuk Aedes spp

dalam presentasi setiap berturut-turut adalah untuk 0,5% mencapai kematian 42%

selama 30 menit pengamatan, 1% mencapai kematian 56 % selama 30 menit

[image:53.595.109.533.537.634.2]pada kontrol dengan 0% tidak terdapat kematian nyamuk Aedes spp selama 30

menit pengamatan.

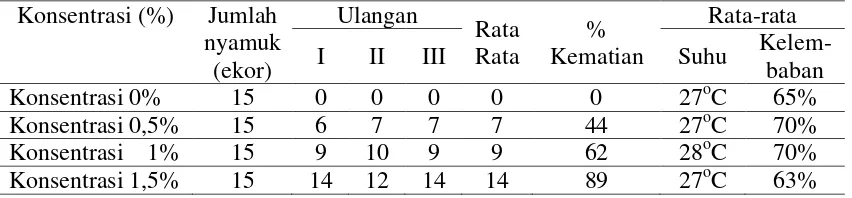

4.1.6. Rata-Rata Kematian Nyamuk Aedes spp Pada 4 Ekstrak Kulit Duku ( Lansium Domesticum )Selama 24 jam Waktu Pengamatan.

Tabel 4.5. Rata-Rata dan Persentasi Kematian Nyamuk Aedes sppPada empak konsentrasi Ekstrak Kulit Duku ( Lansium Domesticum ) Selama 24 jam Waktu Pengamatan

Konsentrasi (%) Jumlah Ulangan

Rata Rata

% Kematian

Rata-rata nyamuk

I II III Suhu Kelem-

(ekor) baban

Konsentrasi 0% 15 0 0 0 0 0 27oC 65%

Konsentrasi 0,5% 15 6 7 7 7 44 27oC 70%

Konsentrasi 1% 15 9 10 9 9 62 28oC 70%

Konsentrasi 1,5% 15 14 12 14 14 89 27oC 63%

Berdasarkan tabel 4.5. menunjukan kematian tertinggi nyamuk Aedes spp

dalam presentasi setiap berturut-turut adalah untuk 0,5% mencapai kematian 44%

selama 24 jam pengamatan, 1% mencapai kematian 62% selama 24 jam

pengamatan dan 1,5% mencapai kematian 89% pengamatan selama 24 jam, pada

kontrol dengan 0% tidak terdapat kematian nyamuk Aedes spp selama 24 jam

pengamatan.

4.1.7. Kematian nyamuk Aedes spp Pada saat Lethal Dose 50

Lethal Dose 50 (LD 50) dicapai setelah 30 menit pengamatan untuk semua

perlakuan, sehingga untuk melakukan perbandingan uji Deskriptif dapat

[image:54.595.109.535.299.398.2]Tabel 4.6.Jumlah dan Rata-rata Kematian nyamuk Aedes spp Pada 4 Konsentrasi Dengan 3 kali ulangan pada saat Lethal Dose 50 (LD 50) Tercapai Setelah 30 Menit Pengamatan

Konsentrasi (%) Jumlah Ulangan Rata-rata

nyamuk

I II III %

(ekor) Kematian

Konsentrasi 0% 15 0 0 0 0

Konsentrasi 0,5% 15 6 6 7 42

Konsentrasi 1% 15 8 9 8 56

Konsentrasi 1,5% 15 13 10 14 82

Hasil penelitian tersebut dianalisa secara Deskriptif setelah terlebih dahulu

jumlah kematian nyamuk Aedes spp pada setiap ulangan ditransformasi untuk

menghilangkan angka nol dalam perhitungan. Transformasi data dilakukan

dengan tujuan supaya data yang diolah telah memenuhi asumsi yang mendasari

pemakaian suatu analisa data, sehingga hasil analisa data ini akan mampu

mencerminkan kejadian yang sebenarnya terjadi dalam suatu percobaan. Karena

terdapat jumlah kematian nyamuk Aedes spp dibawah 10 ekor maka digunakan

transformasi data (Hanafiah, 2005 )

4.2. Suhu Ruangan Penelitian

Suhu ruangan merupakan variabel penting yang mempengaruhi

penelitian. Oleh sebab itu, pengukuran suhu perlu dilaksanakan selama

berlangsungnya penelitian. Suhu ruangan diukur dengan menggunakan

thermometer dan diperoleh hasil pengukuran yakni pada ulangan I adalah 27oC,

ulangan II adalah 27oC, ulangan III adalah 28oC dan rata-rata suhu ruangan

4.3. Kelembaban Udara Ruangan Penelitian

Kelembaban merupakan salah satu variabel yang dihitung dalam penelitian

ini. Kelembaban diukur dengan menggunakan hygrometer dan didapatkan hasil

yaitu kelembaban pada pengulangan I sebesar 65%, pada pengulangan II sebesar

62,5%, pada pengulangan III sebesar 70% maka rata-rata kelembaban ruangan

BAB V PEMBAHASAN

5.1. Pengaruh Ekstrak kulit Duku (Lansium Domesticum) Terhadap kematian nyamuk Aedes spp

Hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan 4 macam

konsentrasi perlakuan yaitu konsentrasi 0% ( sebagai kontrol ),konsentrasi

0,5%,konsentrasi konsentrasi 1% dan konsentrasi 1,5% dengan tiga kali ulangan

selama 30 menit dan 24 jam pengamatan diperoleh jumlah kematian nyamuk

Aedes spp pada wakt