PERANAN JASA TARIGAN SEBAGAI MUSISI DALAM

PERKEMBANGAN ENSAMBEL MUSIK TRADISI

KARO

SKRIPSI SARJANA

DIKERJAKAN

O L E H

SAIDUL IRFAN HUTABARAT

NIM: 040707028

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI

FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PERANAN JASA TARIGAN SEBAGAI MUSISI DALAM

PERKEMBANGAN ENSAMBEL MUSIK TRADISI

KARO

SKRIPSI SARJANA

DIKERJAKAN

O L E H

SAIDUL IRFAN HUTABARAT

NIM: 040707028

Skripsi ini diajukan kepada Panitia Ujian Fakultas Sastra USU Medan untuk melengkapi salah satu syarat Ujian Sarjana Seni

dalam Bidang Etnomusikologi

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

FAKULTAS SASTRA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI

MEDAN

PERANAN JASA TARIGAN SEBAGAI MUSISI DALAM

PERKEMBANGAN ENSAMBEL MUSIK TRADISI

KARO

SKRIPSI SARJANA

DIKERJAKAN

O L E H

SAIDUL IRFAN HUTABARAT NIM: 040707028

Pembimbing I Pembimbing II

Drs.Kumalo Tarigan, M.A Dra.Heristina Dewi, M.Si NIP: 195812131986011002 NIP:

Skripsi ini diajukan kepada Panitia Ujian Fakultas Sastra USU Medan untuk melengkapi salah satu syarat Ujian Sarjana Seni

dalam Bidang Etnomusikologi

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS SASTRA

DEPARTEMEN ETNOMUSIKOLOGI MEDAN

DISETUJUI OLEH: FAKULTAS SASTRA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

JURUSAN ETNOMUSIKOLOGI KETUA,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi rrabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah penulis ucapkan atas

segala nikmat dan karunia yang diberikan-Nya untuk hidup dan kehidupan penulis,

buat segala kesehatan, kesabaran, kekuatan dan bantuan yang terus mengalir

khususnya untuk membantu penulis dalam perjalanan penulisan skripsi ini, sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul “PERANAN JASA TARIGAN SEBAGAI MUSISI

DALAM PERKEMBANGAN ENSAMBEL MUSIK TRADISI KARO.” ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Seni (S-1) pada Jurusan

Etnomusikologi Fakultas Sastra, USU Medan.

Dalam proses penyelesaian studi dan skripsi ini, tentunya banyak

orang-orang yang secara bersama membantu dan memberi semagat. Untuk itu pada

kesempatan ini penulis memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua tercinta, almarhum Ayahanda Muhammad Ali

Umar Hutabarat dan Ibunda Fauziah Adnan, atas segala cinta, do’a dan

pengorbanan kalian, juga buat kakak dan abang-abangku yang memberi

dorongan, semangat dan do’a.

2. Bapak Drs. Kumalo Tarigan, M.A, dan Ibu Dra. Heristina Dewi M.Pd. selaku

pembimbing yang telah memberi bantuan, samangat dan membimbing

dengan baik dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Ketua Departemen Etnomusikologi Ibu Dra. Frida Deliana M.Si dan Ibu Dra.

memberikan dukungan dan bantuan dalam administrasi serta registrasi

perkuliahan selama masa kuliah dan penyelesaikan tugas akhir penulis.

4. Seluruh staff pengajar di Departemen Etnomusikologi, atas segala bantuan,

saran dan arahannya. terkhusus Ibu Dra. Rithaony Hutajulu, M.A, selaku pembimbing akademik.

5. Teman dan rekan-rekan seperjuangan : khususnya stambuk ’04 dan seluruh

anggota Ikatan Mahasiswa Etnomusikologi atas bantuan, semangat dan

kerjasama kalian selama ini.

6. Seluruh informan yang telah bersedia membantu dan menerima penulis

selama melakukan penelitian. Terutama Bapak Jasa Tarigan selaku informan

utama yang dengan baik melayani penulis dalam proses penelitian.

7. Keluarga kecil ku ‘RZ’ dan ‘AWYNE’, dan semua yang masih menjadi api

dan air. Tetaplah menjadi keluarga dan jangan berakhir.

Semoga Allah SWT. Membalas kebaikan-kebaikan yang telah diberikan

dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua Amin.

Medan, Juni 2010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

BAB I PENDAHULUAN ... 1

I.1 Latar Belakang Masalah ... 1

I.2 Pokok Permasalahan... 5

I.3 Tujuan Penelitian ... 5

I.4 Manfaat Penelitian... 6

1.5 Konsep dan Teori... 6

I.5.1 Konsep ... 6

1.5.2 Teori ... 9

1.6 Metode Penelitian ... 11

I.6.1 Studi Kepustakaan... ... 12

I.6.2 Penelitian lapangan ... 12

I.6.3 Wawancara ... 13

I.6.4 Kerja Laboratorium... ... 13

I.6.5 Lokasi Penelitian ... 13

BAB II KESENIAN KARO 2.1 Pendukung Kesenian Karo………... 14

2.1.1 Wilayah Kultural Masyarakat Karo…………. ... 14

2.2 Jenis-Jenis Kesenian Karo ... 16

2.2.1 Seni Sastra ... 17

2.2.1.2 Sastra Tulis... ... 19

2.2.2 Seni Suara (Vokal) ... 20

2.2.3. Seni Tari ... 21

2.2.3.1 Tari yang Berkaitan dengan Adat/ Komunal ... 25

2.2.3.2 Tari yang Berkaitan dengan Religi/Ritual ... 25

2.2.3.3 Tari Yang Berkaitan Dengan Hiburan ... 26

2.2.4 Seni Pahat (Ukir) ... 26

2.2.5 Seni Tenun (Mbayu) ... 31

2.2.6 Seni Drama ... 34

2.2.7 Seni Musik ... 34

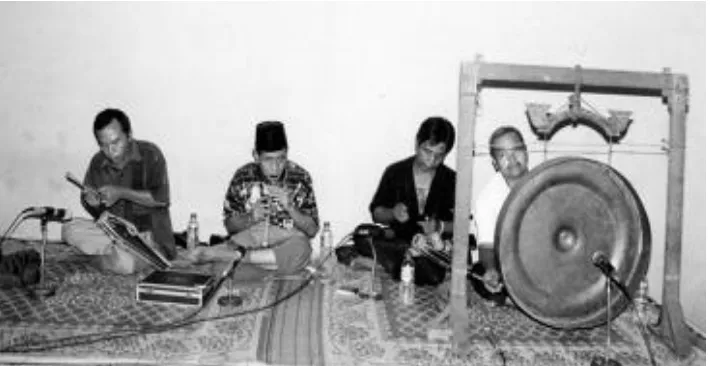

2.2.7.1 Gendang Lima Sedalanen ... 36

2.2.7.1.1 Sarune ... 37

2.2.7.1.2 Gendang singanaki dan Gendang Singindungi ... 39

2.2.7.1.3 Gung dan Penganak ... 40

2.2.7.1.4 Peran masing-masing instrumen dalam Gendang Lima Sedalanen ... 41

2.2.7.1.5 Posisi pemain gendang lima sedalanen ... 43

2.2.7.2 Gendang Telu Sedalanen ... 44

2.2.7.2.1 Kulcapi ... 45

2.2.7.2.2 Balobat ... 46

2.2.7.2.3 Keteng-keteng ... 46

2.2.7.2.4 Mangkok ... 47

2.2.7.2.6 Posisi pemain gendang telu sedalanen ... 48

2.2.7.3 Alat musik tradisional Karo non-ensambel... 49

2.2.7.3.1 Kulcapi ... 49

2.2.7.3.2 Balobat ... 50

2.2.7.3.3 Surdam ... 51

2.2.7.3.4 Embal-embal dan empi-empi ... 51

2.2.7.3.5 Murbab, dan Genggong. ... 52

BAB III PERANAN JASA TARIGAN DALAM KESENIAN KARO ... 53

3.1 Perubahan Tradisi Masyarakat Karo Secara Umum ... 53

3.2 Penambahan Instrumen Dalam Ensambel Musik Tradisi Karo .... 56

3.2.1 Kulcapi dalam Ensambel Gendang Lima Sendalanen ... 56

3.2.2. Kolaborasi Keyboard Dengan Gendang Kulcapi ... 62

5.3 Sekilas Tentang Imitasi Bunyi Dari Program Keyboard KN 2000 ... 69

5.4 Gendang kibod dalam Konteks Upacara Adat Karo ... 72

5.5 Perubahan Pada Landek ... 73

BAB IV PANDANGAN MASYARAKAT PENDUKUNG TERHADAP ... KREASI JASA TARIGAN ... 77

4.1 Pandangan masyarakat ... 79

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 87

5.1 Kesimpulan ... 87

5.2 Saran ... 89

DAFTAR PUSTAKA ... 92

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Jasa Tarigan adalah seorang Seniman tradisi karo senior yang berasal dari

desa Ujung bawang – sebuah desa di pegunungan Tanah Karo. Berawal dari

ketertarikannya akan musik tradisi semenjak kecil, Dia pun berniat untuk menjadi

pemain musik tradisi, dan dengan bakat musik yang ada pada dirinya, dia serius

mendalami ilmu bermusiknya dengan belajar kepada beberapa orang musisi tradisi

Karo, walau pun banyak sekali kesulitan yang harus dijalaninya.

Akhirnya, keberhasilannya dalam belajar dan meniti karier dalam dunia

musik tradisi dan budaya Karo dapat dilihat dari karya-karya yang sudah

dihasilkannya. Bermula dari masuknya Jasa Tarigan ke Universitas Sumatera Utara

Jurusan Etnomusikologi sebagai mahasiswa dan pengajar praktek musik tradisi Karo

di Etnomusikologi pada pertengahan tahun 1982, walaupun Jasa Tarigan tidak

berhasil menyelesaikan studinya di Etnomusikologi tersebut.

Dalam tahun-tahun studinya di Etnomusikologi Jasa Tarigan mulai bermain

dan menyukai instrumen musik Keyboard, dari sinilah berawal ide Jasa Tarigan

untuk memulai karya Gendang Kibod1

1

Gendang Kibod merupakan sebutan atau istilah yang lazim diucapkan oleh orang Karo terhadap

jenis irama musik yang diprogram secara khusus di dalam Keyboard. Kata Gendang mengacu kepada pengertian musik Karo dan kata Kibod merupakan ucapan orang Karo terhadap kata Keyboard itu sendiri.

-nya yang kemudian menjadi sebuah

fenomena dalam musik tradisi Karo. Dia juga yang pertama sekali memperkenalkan

Selain itu, dalam keberhasilannya dibidang programmer pada Keyboard, ia

mendapat sertifikat nasional dari Era Musika, Roland, dan Yamaha dalam program

pertunjukan Keyboard. Itu membuktikan bahwa eksistensi jasa tarigan di dunia

musik modern juga mendapat tempat.

Bermodalkan ilmu, keterampilan dan kreatifitasnya itu lah Jasa Tarigan mulai

mengembangkan musik tradisi Karo, dengan menyuguhkan musik yang ‘baru’ yaitu

Gendang Kibod, dan juga beberapa perubahan baru pada musik tradisi Karo

khususnya pada ensambel Gendang Lima Sendalanen.

Memang kesenian tidak pernah lepas dari peran masyarakatnya. Sebagai

salah satu bagian yang paling penting dalam kebudayaan adalah kesenian yang

merupakan ungkapan kreatifitas dari kebudayaan itu sendiri. Masyarakat yang

menyangga kebudayaan, demikian pula kesenian mencipta, memberi peluang untuk

bergerak, memelihara, serta menularkan, mengembangkan serta kemudian

menciptakan kebudayaan baru lagi. (Umar Kayam, 1981:38).

Perkembangan kebudayaan juga telah menyentuh etnis Karo, sebagai hasil

dari potensi dan perkembangan masyarakat penggunanya sendiri, seni musik tradisi

dalam budaya Karo merupakan salah satu unsur kebudayaan yang paling banyak

mendapat pengaruh dari luar budaya Karo, dalam hal ini adalah teknologi. Teknologi

sendiri merupakan produk dari kebudayaan sebagai suatu karya manusia untuk

memenuhi kebutuhannya.

Era masuknya instrumen musik Keyboard ini ke dalam kesenian tradisi Karo

sekitar tahun 1991an. Diawali oleh Jasa Tarigan yang mengkolaborasikan Keyboard

pertunjukan tradisional Gendang guro-guro aron. Kemudian hadirnya alat pengeras

suara (seperti pick up di gitar elektrik) pada instrumen Kulcapi.

Bahkan belakangan telah muncul sebuah instrumen baru dalam Gendang

Kibod, yaitu sebuah gendang konikal double side yang berfungsi sebagai instrumen

pengaya struktur ritem dari pola-pola ritem yang di hasilkan oleh Keyboard dalam

Gendang Kibod. Juga secara otomatis Gendang Kibod menghasilkan harmonisasi

baru dalam musik tradisi Karo, dengan dimainkannya akord dan

harmonisasi-harmonisasi lain pada Keyboard dalam Gendang Kibod. Hal ini juga merupakan

dampak nyata dari perkembangan teknologi terhadap budaya Karo.

Dewasa ini Gendang Kibod sudah mendominasi kesenian Karo, walaupun

banyak menimbulkan reaksi pro dan kontra di antara kelompok masyarakat Karo

sendiri. Banyak alasan mengapa kehadiran Gendang Kibod ini membuahkan pro dan

kontra di masyarakat pendukungnya, seperti para pemerhati budaya Karo yang

mencemaskan bahwa kehadiran Gendang Kibod akan berdampak buruk terhadap

eksistensi Gendang Lima Sendalanen dan keaslian kesenian Karo lainnya.

Tapi dari sisi lain, kemudahan dalam menyajikan, serta murahnya biaya

pertunjukan Gendang Kibod mengakibatkan Gendang Kibod ini semakin eksis pada

masyarakat Karo, selain itu banyaknya lagu-lagu populer yang mudah dimainkan

dengan Gendang Kibod juga semakin memojokkan keberadaan Gendang Lima

Sendalanen.

Dari contoh fenomena di atas dapat kita lihat, memang tampak jelas sekali

bahwa modernisasi telah begitu banyak mempengaruhi musik tradisi, khususnya

musik tradisi Karo dewasa ini. Misalnya, dengan munculnya Gendang Kibod yang

kematian maupun acara-acara adat lainnya. Akibatnya, tak hanya musik itu sendiri

yang terkontaminasi keasliannya. Tapi, juga berimbas kepada seniman-seniman

tradisinya sendiri yang akhirnya semakin jarang dipertunjukkan.

Jasa Tarigan sendiri yang merintis lahirnya Gendang Kibod menjadi orang

yang sering disalahkan atas kondisi ini. Namun di sisi lain pemusik yang juga

menguasai beberapa alat musik tradisional Karo ini, juga dianggap berperan aktif

telah mempopulerkan musik Karo sehingga dikenal luas di luar wilayah Karo sendiri.

Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya peranan seorang Jasa

Tarigan yang sebelumnya telah mahir dan aktif dalam pertunjukan musik tradisi

Karo ini bisa menjalankan pranannya tersebut dan bagaimana hal ini bisa bertahan di

masyarakat.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menelitinya serta membuat suatu

tulisan ilmiah dengan mengangkat Peranan Jasa Tarigan Sebagai Musisi dalam

I.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa hal

pokok yang menjadi perhatian utama dalam skripsi ini, antara lain;

1. Apa saja peranan Jasa Tarigan dalam perkembangan ensambel musik tradisi

Karo?

2. Aspek-aspek apa saja yang telah berubah dan yang tetap dipertahankan dalam

perkembangan musik tradisi karo tersebut?

3. Bagaimana tanggapan pendukung budaya Karo terhadap peranan-peranan

Jasa Tarigan tersebut?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan di atas maka tujuan

utama dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan peranan Jasa Tarigan dalam perkembangan ensambel

musik tradisi Karo sebagai akibat dari akulturasi budaya

2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perubahan dalam ensambel musik tradisi

Karo setelah masuknya pengaruh Jasa Tarigan.

3. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Karo terhadap

perubahan-perubahan yang dilakukan Jasa Tarigan.

Penelitian ini direalisasikan dalan bentuk skripsi yang menjadi salah satu

syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Seni dalam bidang Etnomusikologi di

I.4 Manfaat Penelitian

Selain sebagai skripsi, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

untuk mengetahui apa yang telah berubah, baik bertambah, berkurang maupun

dimodifikasi oleh Jasa Tarigan dalam musik tradisi Karo khususnya ensambel musik

tradisional Karo dan bagaimana tanggapan masyarakat pendukungnya. Tulisan ini

juga bermanfaat untuk menambah referensi dan dokumentasi budaya Karo. Dan

sebagai bahan dokumentasi ilmiah pada Departemen Etnomusikologi Fakultas Sastra

USU Medan.

1.5 Konsep dan Teori

I.5.1 Konsep

Konsep adalah rancangan ide atau pengertian yang diabstrakkan dari

pengertian konkret, gambaran mental dari objek atau apapun yang ada di luar bahasa

yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain (Kamus Besar Bahasa

Indonesia, 2005).

Menurut R. Merton dalam Koentjaraningrat, konsep merupakan defenisi dari

apa yang perlu diamati. Konsep juga merupakan unsur pokok dari suatu penelitian

(Koentjaraningrat,1987:36).

Untuk mendapatkan pengetahuan mendasar tentang objek penelitian dan

untuk menghindari ambiguitas, maka diperlukan definisi-definisi terhadap

terminologi yang menjadi pokok bahasan. Definisi ini merupakan kerangka konsep

yang mendasari batasan-batasan makna terhadap topik-topik yang menjadi pokok

Kata “Peranan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka,2005)

diartikan sebagai tindakan yg dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.

Namun makna dari kata “peran” dapat dijelaskan lewat beberapa cara yaitu :

1. Suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari

keluarga drama atau teater yang hidup subur pada jaman Yunani Kuno

(Romawi). Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakteristik yang disandang

untuk dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama.

2. Suatu penjelasan yang menunjuk pada konotasi ilmu sosial, yang

mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika

menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam strukt ur sosial.

3. Suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran

seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang

kebetulan sama-sama berada dalam satu “penampilan/unjuk peran (role

performance).

Dari penjelasan diatas ”Peranan” yang penulis maksud dalam tulisan ini

adalah apa yang telah dilakukan Jasa Tarigan sebagai musisi tradisi Karo dalam

‘perkembangan’ (menambah, mengurangi dan memodifikasi) ensambel musik tradisi

Karo.

Adapun defenisi musisi dalam KBBI online adalah orang yg mencipta,

memimpin, atau menampilkan musik; pencipta atau pemain musik.

Kemudian untuk melihat perkembangan ensamble musik tradisi Karo yang di

lakoni Jasa Tarigan, ada baiknya kita mengerti defenisi “Perkembangan” itu sendiri,

Secara singkat, perekembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke

sesuatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti pentingnya. Pertumbuhan juga dapat

berarti sebuah tahapan perkembangan (a stage of

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa

atau membentang; menjadi besar, luas, dan banyak, serta menjadi bertambah

sempurna dalam hal kepribadian, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya.

Dalam hal ini penulis bermaksud melihat perkembangan sebagai sebuah

tindakan yang dilakukan dalam inovasi, kreatifitas dan perjalanan budaya bagi

masyarakat pendukungnya, dengan berbagai konsekuensi yang harus hadir bersama

perkembangan tersebut.

Ensamble musik yang disebut dalam tulisan ini merujuk pada pengertian

bahwa ensambel adalah kelompok pemain musik (penyanyi) yg bermain bersama

secara tetap, (KBBI online). Selanjutnya Sztompka (2004: 71) mengatakan bahwa

dalam arti sempit, tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang diberi

makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan.

Tradisi bertahan dalam jangka tertentu dan mungkin lenyap bila benda material

dibuang dan gagasan ditolak atau dilupakan. Ada dua faktor yang menyebabkan

suatu tradisi mengalami perubahan, yaitu: faktor dari dalam (internal) masyarakat,

dan faktor dari luar (eksternal) masyarakat. Faktor dari dalam disebabkan oleh sifat

kebudayaan yang selalu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan secara

alamiah. Faktor dari luar disebabkan oleh masuknya pengaruh budaya global.

Mardimin (1994: 12-13) juga mengatakan bahwa kebudayaan tradisi pun juga

berkembang, meskipun sangat lambat dan dalam kurun waktu yang lama.

Jadi, musik tradisional yang penulis maksud dalam tulisan ini adalah

hiburan dam lain sebagainya. Tiga komponen yang saling mempengaruhi di

antaranya Seniman, musik itu sendiri dan masyarakat penikmatnya. Sedangkan

maksudnya untuk memper-satukan persepsi antara pemikiran seniman dan

masyarakat tentang usaha bersama dalam mengembangkan dan melestarikan seni

musik tradisional. Menjadikan musik trasidional sebagai perbendaharaan seni di

masyarakat sehingga musik tradisional lebih menyentuh pada sektor komersial

umum.

Berdasarkan konsepsi diatas, maka dalam tulisan ini penulis mengkaji peran

dan proses dari hasil karya Jasa Tarigan sebagai seorang pencipta atau pemain musik

tradisional Karo dalam menghasilkan ide-ide inovasi dan kreatifitas dalam kemajuan

unsur budaya yaitu kesenian musik tradisi Karo khususnya ensamble musik. Tidak

terlepas juga pembahasan tentang apa saja yang telah berubah (bertambah, berkurang

dan dimodifikasi) sebagai akibat dari ‘pekembangan’ tersebut dalam struktur dan

fungsi Musik tradisi Karo serta pro dan kontranya dalam masyarakat Karo.

1.5.2 Teori

Teori dapat digunakan sebagai landasan kerangka berpikir dalam membahas

permasalahan. Teori merupakan alat yang terpenting dari suatu pengetahuan. Tanpa

teori hanya ada pengetahuan tentang serangkaian fakta saja, tetapi tidak akan ada

ilmu pengetahuan (Koentjaraningrat,1987:10).

Untuk itu penulis mencoba mengambil beberapa teori yang dianggap perlu

sebagai referensi atau acuan dalam penulisan skripsi ini.

Untuk melihat bagaimana kebudayaan luar bisa mempengaruhi kebudayaan

yang ditawarkan L.Dyson (1987:39), ia mengatakan bahwa, sikap menerima dapat

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : faktor kebutuhan, keuntungan langsung

yang dapat di nikmati, senang pada satu hal yang baru (novelty), dan sifat inovatif

yang ingin slalu berkreasi. Adapun sikap menolak disebabkan oleh anggapan bahwa

hal-hal yang baru itu merugikan, atau bertentangan dengan tata nilai yang sudah

dianut sebelumnya. Selain itu ada pula yang menolak tanpa alasan.

Sealin itu, Edi Sudyawati (1987) juga mengatakan bahwa perubahan terjadi

bukan semata-mata disebabkan karena lingkaran pemilikan suatu seni tradisi menjadi

lebih luas, tetapi bisa pula karena manusia-manusia pendukung kebudayaan daerah

itu sendiri telah berubah, karena perubahan gaya hidup, dan pergantian generasi.

Tidak jauh dari pandangan Edi diatas, Umar Kayam (1981:48) menjelaskan

bahwa sudah waktunya kreatifitas kesenian dipahami dalam konteks perkembangan

masyarakat, agar strategi pengembangan kesenian mengacu kepada perkembangan

masyarakat.

Tulisan ini juga membahas tentang perubahan unsur kebudayaan khususnya

dalam ensambel musik Karo, penulis mengacu pada teori akulturasi yang

dikemukakan oleh Koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat (1981:149) akulturasi

adalah perpaduan kebudayaan yang terjadi bila suatu kelompok manusia dengan

suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan

asing yang berbeda sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun

diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan kepribadian

kebudayaan sendiri. Akulturasi budaya pada dasarnya juga merupakan pertemuan

wahana atau area dua kebudayaan, dan masing- masing dapat menerima nilai-nilai

1.6 Metode Penelitian

Dalam hal metode penelitian, penulis memakai metode penelitian kualitatif,

yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penekanan kajian diarahkan

pada latar dan individu tersebut secara utuh. Suatu penelitian kualitatif

memungkinkan kita memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka

sendiri mengungkapkan pandangan dunianya (Bogdan dan Taylor, 1975:4-5).

Penulis juga berpedoman pada disiplin etnomusikologi seperti yang

disarankan Curt Sachs dan Nettll (1964:62) yaitu penelitian etnomusikologi dibagi

dalam dua jenis pekerjaan yakni kerja lapangan (field work) dan kerja laboratorium

(deks work).

Selain itu, untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam

penulisan tulisan ini, penulis menggunakan Metode Pengumpulan Data, umumnya

ada dua macam, yakni: (1) menggunakan daftar pertanyaan (questionnaires); (2)

menggunakan wawancara (interview). Untuk melengkapi pengumpulan data dengan

daftar pertanyaan maupun wawancara tersebut dapat pula digunakan pengamatan

(Observation) dan penggunaan catatan harian, (Djarwanto, 1984:25).

Jadi, kerja lapangan dalam skripsi ini meliputi studi kepustakaan, wawancara

dan kerja laboratorium. Dan kerja laboratorium sendiri meliputi pembahasan dan

penganalisisan data yang telah diperoleh selama penelitian.

I.6.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan sebagai landasan dalam hal penelitian, yakni

pengetahuan dasar tentang objek penelitian. Sumber-sumber bacaan ini dapat berupa

buku, ensiklopedi, jurnal, buletin, artikel, laporan penelitian dan lain-lain. Dengan

melakukan studi kepustakaan ini penulis akan dapat melakukan cara yang efektif

dalam melakukan penelitian lapangan dan penyusunan skripsi ini.

I.6.2 Penelitian lapangan

Penulis melakukan kerja lapangan dengan observasi langsung terhadap

daerah penelitian, juga mencari nara sumber dari masyarakat pendukungnya yang

diakui oleh masyarakat pendukung kebudayaan yang memiliki otoritas.

Penulis juga melakukan wawancara antara peneliti dan informan yaitu dengan

mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan

agar memperoleh keterangan-keterangan dan data-data yang dibutuhkan.

I.6.3 Wawancara

Wawancara yang dimaksud disini adalah suatu cara yang digunakan seseorang

untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan secara lisan dari

seorang responden dan bercakap-cakap serta bertatap muka dengan seseorang

(Koentjaraningrat,1977:129). Wawancara yang penulis lakukan yaitu: wawancara

berfokus (focused interview) dan wawancara bebas (free interview). Wawancara

berfokus, pertanyaan yang dilakukan berpusat pada aspek permasalahannya saja

sedangkan wawancara bebas pertanyaan yang diajukan tidak berpusat pada suatu

I.6.4 Kerja Laboratorium

Setelah semua data yang diperoleh dari lapangan maupun bahan dari studi

kepustakaan terkumpul, selanjutnya dilakukan pembahasan dan penyusunan tulisan

dengan cara menyeleksi data dengan membuang data yang tidak perlu dan

menambahkan data yang kurang. Pada akhirnya, data-data hasil pengolahan dan

analisis disusun secara sistematis dengan mengikuti kerangka penulisan.

I.6.5 Lokasi Penelitian

BAB II

KESENIAN KARO

2.1 Pendukung Kesenian Karo

Secara umum, pendukung budaya dan kesenian Karo adalah masyarakat suku

Karo. Secara garis besar suku Karo adalah suku asli yang mendiami Dataran Tinggi

Karo, dan beberapa tempat lain seperti Kabupaten Deliserdang, Kota Binjai,

Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kota Medan, dan

Kabupaten Aceh Tenggara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di

salah satu wilayah yang mereka diami (dataran tinggi Karo) yaitu Kabupaten Karo.

Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut Bahasa Karo. Pakaian adat suku Karo

didominasi dengan warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas.

Untuk lebih jelas penulis akan memaparkan tentang siapa, bagaimana dan

dimana suku Karo berada.

2.1.1 Wilayah Kultural Masyarakat Karo

Suku Karo merupakan salah satu dari beberapa sub suku bangsa Batak di

Sumatera Utara, sehingga sering juga suku Karo disebut Batak Karo.Selain sebutan

untuk suatu kumpulan masyarakat dari salah satu sub suku Batak tersebut, Karo juga

merupakan sebutan untuk satu wilayah administratif kabupaten yaitu kabupaten Karo

yang wilayahnya meliputi seluruh dataran tinggi Karo.

Gambaran tentang daerah domisili masyarakat Karo dapat pula dilihat seperti

apa yang digambarkan oleh J.H. Neuman dalam buku lentera kehidupan orang Karo

“Wilayah yang didiami oleh suku Karo dibatasi sebelah timur oleh pinggir jalan yang memisahkan dataran tinggi dari Serdang. Di sebelah Selatan kira-kira dibatasi oleh sungai Biang (yang diberi nama sungai Wampu, apabila memasuki Langkat), disebelah Barat dibatasi oleh gunung Sinabung dan disebelah Utara wilayah itu meluas sampai kedataran rendah Deli dan Serdang.”

Dari gambaran luas daerahnya diatas, domisili masyarakat Karo ini memang

tidak dapat dibantah, bahwa ada beberapa kelompok yang berdomisili di daerah

pantai dan hidup berdampingan dengan penduduk Melayu, dan secara bertahap

kedua suku tersebut saling berbaur dan berakulturasi antara sesamanya.

Dengan demikian, orang-orang Karo yang tersebar dan berakulturasi dengan

suku-suku lain tersebut, mengakibatkan adanya perbedaan julukan atas dasar wilayah

komusitasnya seperti : Karo Kenjulu, Karo Teluh Dereng, Karo Singalor Lau, Karo

Baluren, Karo Langkat, Karo Timur dan Karo Dusun.2

2

. Karo Kenjulu adalah sebahagian besar wilayah Kabupaten Karo, yakni kecamatan

Kabanjahe, Berastagi, Tiga Panah, Barusjahe, Simpang Empat, Payung. Yang termasuk dalam Karo

Teruh Deleng adalah kecamatan Kuta Buloh, Kec. Payung, kec. Lau Baleng dan kec. Mardinding.

Sementara Karo Singalor Lau meliputi kecamatan Tiga Binanga, kecamatan Juhar, dan kecamatan Munte.Yang termasuk Karo Baluren adalah kecamatan Tanah Pinem dan kecamatan Tigalingga. Kecamatan Tanah Pinem sudah merupakan bagian dari kabupaten Dairi.Yang termasuk Karo

Langkat adalah masyarakat Karo yang tinggal di kabupaten Langkat dan kabupaten Binjei yang

meliputi kecamatan-kecamatan: Padang Tualang, Bahorok, Salapian, Kwala, Selesai, Sungai Bingei, Binjei dan Stabat. Yang termasuk Karo Timur adalah yang tinggal di wilayah kecamatan Lubuk Pakam, kecamatan Bangun Purba, kecamatan Galang, kecamatan Gunung Meriah, kecamatan Dolok Silau dan kecamatan Silimakuta. Wilayah-wilayah tersebut merupakan daerah kabupaten Deli Serdang dan kabupaten Simalungun. Yang termasuk dalam wilayah Karo Dusun adalah kecamatan Sibolangit, Kecamatan Pancurbatu, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Sunggal, kecamatan Kutalimbaru, kecamatan STM-Hilir, Kecamatan STM-Hulu, Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Biru-biru. (ibid : 37)

Gambar.1. Peta Provinsi Sumatera Utara (Sumber: Badan Meteorologi Indonesia)

Selain wilayah-wilayah tempat tinggal yang telah dijelaskan di atas, masih

ada wilayah yang cukup penting yang menjadi tempat tinggal atau domisili orang

Karo, yaitu wilayah kota Medan (ibukota propinsi Sumatera Utara). Di sepanjang

jalan dari Kabanjahe/Kabupaten Karo menuju kota Medan juga terdapat beberapa

desa dan semi kota (sub-urban) yang juga menjadi domisili orang Karo seperti: kota

Berastagi, desa Bandarbaru, desa Sibolangit, desa Sembahe, dan Pancurbatu (kecuali

Berastagi, semua desa tersebut termasuk dalam wilayah kabupaten Deliserdang).

Memasuki wilayah kota Medan, terdapat lagi beberapa wilayah desa, seperti:

desa Lau Cih, Kelurahan Simpang Selayang, Simpang Kuala dan Padang Bulan yang

sebagian besar penduduknya adalah orang Karo. Penduduk di setiap wilayah

tersebut, walaupun telah lama tinggal secara menetap, namun secara kekerabatan

masih mempunyai hubungan dengan masyarakat Karo yang tinggal di wilayah

2.2 Jenis-Jenis Kesenian Karo

Rohidi (2000:28) mengatakan bahwa berekspresi estetik merupakan salah

satu kebutuhan manusia yang tergolong kedalam kebutuhan integratif. Kebutuhan

integratif ini muncul karena adanya dorongan dalam diri manusia yang secara hakiki

senantiasa ingin merefleksikan keberadaannya sebagai mahluk yang bermoral,

berakal, dan berperasaan.

Berekspresi melalui kesenian merupakan salah satu aktivitas manusia yang

sangat umum dalam setiap kelompok masyarakat pada umumnya.. Dengan demikian

kesenian merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam masyarakat untuk

mengekspresikan dirinya sebagai manusia yang memiliki perasaan indah, senang,

gembira maupun perasaan sedih.

tentu memiliki keunikan kesenian tersendiri. Keunikan Kesenian Karo ini lah yang

menjadi kebanggaan suku Karo dalam menjalankan tutur budayanya.

Untuk itu dibawah ini penulis memapaparkan kesenian-kesenian yang

dimiliki oleh masyarakat Karo dalam budayanya.

2.2.1 Seni Sastra

Kesusasteraan Karo memiliki dua bentuk, yakni lisan dan tulisan. Namun,

sastra bentuk, lisan lebih dikenal dan lebih sering digunakan dibandingkan tulisan.

2.2.1.1 Sastra Lisan

Pada umumnya dalam berkomunikasi dengan sesamanya, orang Karo

mempergunakan bahasa Karo. Dalam berkomunikasi atau pembicaraan sehari-hari,

yang baku, yang penting apa yang dikehendaki atau yang perlu disampaikan bisa

dimengerti oleh lawan bicara/pendengar.

Namun untuk keperluan tertentu, seperti ungkapan keluh kesah, pembicaraan

adat, bernyanyi, dan lain sebagainya dilakukan pemilihan kosa kata yang dianggap

paling sesuai. Kosa kata yang dimaksud adalah apa yang disebut oleh orang Karo

sebagai cakap lumat (bahasa halus). Cakap lumat adalah dialog yang diselang-selingi

dengan pepatah, perumpamaan, pantun dan gurindam. Pemakaian cakap lumat ini

sering dipergunakan dalam upacara adat seperti Upacara perkawinan, memasuki

rumah baru, dan dalam pergaulan muda-mudi (ungkapan percintaan).

Berdasarkan dari beberapa sumber,, penulis menyimpulkan bahwa seni sastra

Karo dibedakan atas beberapa kategori, diantaranya:

1. Tabas-abas (mantra), yaitu sejenis mantra yang diucapkan atau dilantunkan untuk mengobati orang yang sakit. Mantra ini biasanya diucapkan/digunakan

oleh seorang Guru sibaso (dukun).

2. Kuning-kuningan, yaitu sejenis teka-teki yang biasa digunakan oleh anak-anak, muda-mudi maupun orang tua di waktu senggang, sebagai

permainan untuk mengasah otak.

3. Ndung-dungen, yaitu sejenis pantun Karo yang terdiri dari empat baris. Dua baris terdiri dari sampiran, dan dua baris berikutnya merupakan isi.

4. Bilang-bilang, yaitu dendang duka yang merupakan ratapan seseorang yang sedang berduka. Misalnya kerana teringat dengan ibunya yang

telah meninggal dunia; ataupun meratapi kekasih yang telah

meninggalkan dirinya kerana sesuatu hal. Dahulu Bilang-bilang ini

adalah jeritan hati sipenulisnya. Semenjak dahulu bilang-bilang ini

biasanya terfokus pada suasana kepedihan/kesedihan. Oleh karena itu

ada juga yang mengatakan bilang-bilang sebagai “Dengang duka”.

5. Turi-turin, adalah cerita yang berbentuk prosa yang isinya tentang asal-usul marga, asal asal-usul kampung, cerita tentang orang sakti, cerita lucu,

dan lain sebagainya. Turi-turin biasanya diceritakan orang-orang tua

kepada anak atau cucunya pada malam hari sebagai pengantar tidur.

Beberapa judul ceritanya antara lain: Beru Patimar, Panglima Cimpa

Gabor-gabor, Gosing si Aji Bonar, dan sebagainya.(ibid & blog

Julianus Limbeng)

2.2.1.2 Sastra Tulis

Aksara Karo merupakan salah satu bentuk kekayaan sastra Karo. Menurut

sejarahnya aksara Karo bersumber dari aksara Sumatera Kuno yaitu campuran aksara

Rejang, Lebong, Komering dan Pasaman. Kemungkinan aksara ini dibawa dari India

Selatan, kemudian ke Myanmar/Siam dan akhirnya sampai ke Tanah Karo. Aksara

ini hampir mirip dengan aksara Simalungun dan Pakpak Dairi, yaitu berupa huruf

silabis (semua huruf atau silabel dasarnya berbunyi a) yang biasa disebut: haka bapa

nawa yang merupakan enam silabel pertama.

Pada umumnya tulisan atau aksara Karo tempo dulu digunakan untuk

menuliskan ramuan-ramuan obat, mantra atau cerita. Tulisan ini di ukir di kulit kayu

atau bambu yang di bentuk sedemikian rupa agar dapat dilipat-lipat, dan biasanya

huruf-huruf ini diukir dengan menggunakan ujung pisau dan setelah itu tulisan

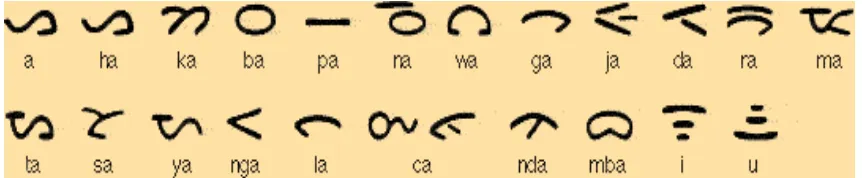

Gambar 2 . Aksara Karo

Sumber :

2.2.2 Seni Suara (Vokal)

Dalam berkesenian, orang Karo tidak mengenal istilah seni suara (vokal),

namun biasanya orang bernyanyi sering disebut rende, dan penyanyi berarti

perende-ende. Jika seorang perende-ende juga pandai menari (Landek) dan sudah biasa

bernyanyi sekaligus menari dalam suatu pesta Gendang guro-guro aron, maka

sebutan uuntuknya telah berubah menjadi Perkolong-kolong..

Kemampuan ini tidak terbatas hanya pada kemampuan menyanyikan

lagu-lagu Karo yang bertemakan percintaan atau muda mudi, namun juga mampu

menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan pemasu-masun (nasihat-nasihat) yang

secara teks atau liriknya sangat bergantung kepada konteks suatu upacara. Artinya

melodi lagu pemasu-masun memang telah diketahui atau dihapal, namun lirik dari

melodi tersebut harus dibuat (dinyanyikan) sendiri oleh Perkolong-kolong tersebut

pada saat bernyanyi sesuai dengan konteks upacara yang sedang berlangsung pada

saat itu.

Diperkirakan pada zaman dahulu masyarakat Karo belum mengenal seni

suara secara nyata. Kemudian dalam perkembangannya muncullah lagu-lagu yang

dibawakan seseorang sebagai ‘Perende-rende’ (penyanyi). Lagu-lagunya masih

sebuah cerita atau memuja seseorang, juga dibawakan untuk menyampaikan doa

seperti lagu didong-didong.

Sementara dalam perkembangan selanjutnya budaya Karo mengenal beberapa

jenis seni vokal diantara:

• Katoneng-katoneng (nyanyian yang berisikan pengharapan),

• Didong dong (nyanyian yang berisikan nasehat-nasehat),

• Mangmang (nyanyian yang berisikan doa-doa),

• Tangis-tangis (nyanyian ungkapan keluh kesah),

• Turi-turin (nyanyian untuk menceritakan sesebuah cerita),

• Ende-enden (nyanyian muda-mudi).

Penyajian seni vokal Katoneng-katoneng dan Ende-enden dilakukan oleh

seorang penyanyi dan penari tradisional Karo (Perkolong-kolong) di dalam acara

adat dan hiburan. Sementara nyanyian Mangmang dilakukan oleh seorang Guru

sibaso (Dukun) di dalam upacara yang berkaitan dengan kepercayaan tradisional

(ritual). Sedangkan, nyanyian Tangis-tangis dilakukan pada upacara kematian, dan

didong-dong biasanya dinyanyikan dalam upacara perkawinan.

2.2.3. Seni Tari

Secara umum, tari pada masyarakat Karo disebut “Landek”. Dalam budaya

Karo, penyajian Landek sangat kontekstual. Dengan kata lain, keberadaan Landek

ditentukan dengan konteks penyajiannya. Selain itu setiap gerakan-gerakan dalam

Landek dalam masyarakat Karo juga berhubungan dengan

Adapun beberapa makna gerakan dalam Landek masyarakat Karo adalah

sebagai berikut:

1. Gerak tangan kiri naik, gerak tangan kanan ke bawah, melambangkan tengah

rukur, maknanya adalah menimbang-nimbang sebelum berbuat.

2. Gerakan tangan kanan ke atas, gerakan tangan kiri ke bawah melambangkan

sisampat-sampaten, maknanya adalah saling tolong-menolong dan saling

membantu.

3. Gerakan tangan kiri ke kanan ke depan melambangkan ise pa la banci ndeher adi

langa sioraten, artinya siapa pun tak boleh mendekat jika belum tahu hubungan

kekerabatan, atau sama seperti istilah tak kenal maka tak sayang,

4. Gerakan tangan memutar dan mengepal melambangkan perarihen enteguh, yaitu

mengutamakan persatuan, kesatuan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat,

5. Gerakan tangan ke atas, melambangkan ise pe la banci ndeher, siapa pun tak bisa

mendekat dan berbuat secara sembarangan,

6. Gerak tangan sampai ke kepala dan membentuk posisi seperti burung merak,

melambangkan beren rukur, yang maknanya adalah menimbang-nimbang

sebelum memutuskan, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna,

7. Gerak tangan kanan dan kiri sampai di bahu melambangkan beban simberat ras

simenahang ras ibaba, artinya mampu berbuat harus mampu pula menanggung

akibatnya, atau berarti juga sebagai rasa sepenanggungan,

8. Gerakan tangan di pinggang melambangkan penuh tanggung jawab, dan

9. Gerakan tangan kiri dan tangan kanan ke tengah posisi badan berdiri

memandang bulu siapa pun manusianya apabila sudah berkenalan akan diterima

dengan segala senang hati.

Sejauh ini dari beberapa referensi yang penulis peroleh, bahwa konteks

penyajian Landek pada masyarakat. Karo secara umum dapat dibagi menjadi tiga,

yaitu :

1. Konteks penyajian dalam adat istiadat

2. Konteks penyajian dalam religi/ritual, dan

3. Konteks penyajian untuk hiburan.

Pola-pola dasar Landek pada masyarakat Karo terbentuk atas 3 (tiga) unsur,

yakni: endek (gerakan menekuk lutut), odak atau pengodak (gerakan langkah kaki),

dan ole atau jemolah jemole (goyangan/ayunan badan). Unsur lainnya yang juga

membentuk keindahan tari Karo adalah lempir tan (gemulai tangan), dan ncemet jari

(lentik jari).

Endek merupakan salah satu unsur penting dalam tari Karo. Endek dibentuk

dengan gerakan menekuk lutut kebawah dan kembali lagi keatas. Gerakan itu

mengakibatkan posisi tubuh bergerak keatas dan kebawah secara vertikal. Gerakan

endek itu harus disesuaikan dengan buku gendang (bunyi gung dan bunyi penganak

dalam permainan musik Karo yang sedang mengiringi). Ketepatan posisi endek

dalam kaitannya dengan buku gendang merupakan sebuah keharusan untuk

memperlihatkan keindahan dalam tari Karo, di beberapa Landek penyesuaian itu bisa

terlihat ketika gung dan penganak berbunyi tubuh penari sudah atau sedang berada di

posisi atas.

Odak atau pengodak adalah gerakan penari ketika melangkah maju dan

gerakan kaki kanan, serta dilakukan pada saat gung (Gong) berbunyi. Dalam gerakan

odak atau pengodak, unsur endek seperti yang telah dijelaskan di atas harus tetap

terlihat, Maksudnya, ketika penari melakukan odak (melangkah), penari tersebut

tetap melakukan endek dalam upaya penyesuaian gerakan odak dengan musik.

Sementara itu, Ole atau jemolah jemole merupakan gerakan goyangan atau

ayunan badan kedepan dan ke belakang, atau kesamping kiri dan kanan. Gerakan ole

juga mengikuti bunyi gung dan penganak.

Dari penjelasan diatas, diketahui bahawa bunyi gung dan penganak

merupakan patokan dasar bagi seorang penari Karo untuk melakukan endek, odak,

maupun ole. Sedangkan, unsur-unsur lempir tan maupun ncemet jari merupakan

unsur pendukung untuk memperindah tari. Lempir tan diperlukan ketika akan

membentuk pola gerak tertentu dari tari Karo, misalnya ketika posisi kedua tangan

diatas bahu. Sedangkan ncemet jari diperlukan saat melakukan petik (gerakan tangan

mengepal), dan pucuk (jari diletakkan dimuka kening penari) terutama pada tari

muda-mudi.

Dalam tarian Karo, geseran kaki, goyang pinggang/pinggul, dan main mata

tidak diperbolehkan, kerana dianggap tidak sopan dan melanggar norma-norma adat

istiadat masyarakat Karo. Idealnya dalam menarikan tarian Karo, gerakan kaki harus

dilakukan dengan melangkah atau odak, gerakan pinggang harus mengikuti ayunan

badan atau ole, serta pandangan mata penari hanya boleh mengarah diagonal

kebawah, tertuju pada lutut pasangan menarinya.

Namun belakangan ini, dalam budaya kontemporer Karo, terutama setelah

populernya lagu-lagu Karo versi baru, maka terciptalah beberapa tari baru dengan

lain-lain. Dengan demikian secara otomatis terjadi juga perubahan-perubahan norma

dalam budaya tari Karo dalam konteks global.

Tari pada masyarakat Karo dalam penggunaannya dibedakan dalam tiga

bagian, yaitu:

2.2.3.1 Tari yang Berkaitan dengan Adat/ Komunal

Tari yang berkaitan dengan adat adalah tari yang merupakan bagian dari

suatu upacara adat. Upacara yang dimaksud adalah upacara memasuki rumah baru,

pesta perkawinan, upacara kematian dan lain-lain. Tarian adat yang bersifat komunal

biasanya dilakukan oleh kelompok merga atau kelompok sangkep nggeluh,

bersama-sama dengan kelompok sukut (pemilik hajatan/tuan rumah), masing-masing

kelompok menari dengan posisi berhadap-hadapan. Bagi kelompok sukut tarian itu

merupakan tarian penyambutan atau penghormatan atas kehadiran tamu-tamu adat.

Sedangkan bagi kelompok tamu adat, tarian ini merupakan aktivitas pembuka

sebelum mereka menyampaikan kata-kata adat (berisikan pesan dan nasehat) kepada

keluarga yang memiliki hajatan.

2.2.3.2 Tari yang Berkaitan dengan Religi/Ritual

Tari yang berkaitan dengan ritual ini biasanya dibawakan oleh seorang Guru

sibaso (dukun) dalam upacara ritual. Tari yang dibawakan oleh Guru, disesuaikan

dengan keperluan atau jenis upacara yang dilaksanakan. Beberapa tari Karo yang

berkaitan dengan upacara ritual adalah; Tari tungkat (tari untuk mengusir roh-roh

jahat), Tari njujung baka (tari yang menggunakan keranjang yang berisi sesaji untuk

Upacara yang berkaitan dengan ritual yang dilakonkan oleh Guru sibaso

(dukun), adalah berdasarkan tuntunan ilmu atau roh penuntunnya. Kerana ketika

seorang guru (dukun) memimpin upacara, biasanya beliau memanggil jinujung-nya

(junjungan-nya) untuk ‘masuk’ ke dalam dirinya. sehingga gerakan tarinya tidak lagi

memiliki struktur yang baku, berbeda dengan pola gerak tari Karo pada umumnya.

Tetapi secara umum gerakan yang khas pada tarian ini adalah gerakan murjah-urjah

(melompat dengan mengangkat kaki secara bergantian).

2.2.3.3 Tari Yang Berkaitan Dengan Hiburan

Tari Karo yang sifatnya hiburan biasanya ditarikan oleh dua orang atau lebih

muda-mudi dengan cara berpasang-pasangan, diantaranya adalah: Tari pecat-pecat

seberaya, Tari lima serangke, Tari piso surit, Tari roti manis, dan lain sebagainya.

Tari-tarian jenis ini pada umunya sudah memiliki komposisi yang baku, dengan kata

lain koreografinya telah tersusun dengan tetap.

Tari-tarian hiburan lain yang sangat digemari oleh masyarakat Karo,

diantaranya adalah Ndikar (tari pencak silat), Adu Perkolong-kolong (tarian yang

dibawakan oleh sepasang Perkolong-kolong dan melakukan aksi atau cerita lucu

yang menghibur), serta Gundala-gundala (drama tari topeng Karo).

2.2.4 Seni Pahat (Ukir)

Walaupun kehidupan masyarakat Karo pada waktu dulu dalam keadaan serba

sederhana, namun beberapa orang “Pande tukang” (sebutan bagi orang yang ahli

membuat bangunan Karo) mampu menyumbangkan karya-karyanya. Beberapa dari

bala, menangkal roh jahat, dan sebagai media yang kemudian dipercaya memiliki

kemampuan pengobatan.

Kemudian dalam perkembangannya dari waktu ke waktu, kebiasaan membuat

ukiran tersebut tidak lagi dipandang dari segi kekuatan daya penangkalnya (mistis)

saja. Tetapi lukisan itu telah dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai

keindahan sehingga kemudian dikembangkan sebagai sebuah karya seni.

Secara garis besar ada empat tempat dimana karya seni ini biasa ditempatkan,

antara lain:

• Pada bangunan tradisional Karo seperti rumah adat, jambur, geriken, dan

gereta guro-guro aron,

• Pada benda-benda pecah-belah seperti gantang beru-beru, cimba lau,

abal-abal, busan, petak, tagan, kampil, dan alat kesenian, dan

• Pada pakaian adat Karo seperti pada uis kapal, uis nipes, dan baju, serta

• Ukiran pada berbagai benda perhiasan seperti gelang, cincin, kalung, pisau,

ikat pinggang, dan lain sebagainya.

Di bawah ini penulis memaparkan beberapa jenis pola dan gambar ukiran

masyarakat Karo dan tempat di mana ukiran itu biasa di terapkan.

• Ampik-ampik Alas (Indung Bayu-bayu)

Motif : Terdiri dari bermacam-macam motif

yang bergabung yaitu: Bunga Gundur, Duri Ikan,

Tempune-tempune, Pakau-pakau, Anjak-anjak beru

Ginting dan Pancung-pancung Cekala.

Fungsi : Tolak bala / hiasan

• Ukiran pada Piso Tumbuk Lada

• Anyaman pada Gapura Makam Pahlawan Kabanjahe

• Tapak Raja Sulaiman

• Bindu Matagah

Motif :Geometris

Fungsi :Tolak bala

Tempat :Melmelen, Ukat, Gantang beru-beru, Buku Pustaka

Motif :Geometris

Pelambang :Tolak bala

• Pahai

• Bindu Matoguh

• Lu k isa n Su k i

Bila dilihat dari bentuk dan nama ukiran Karo tersebut , beberapa di

antaranya tercipta atas dorongan dan pengaruh lingkungan alam, manusia, binatang,

dan tumbuh-tumbuhan. Selain ornmen-ornamen di atas masih terdapat beberapa

ornamen lain di antaranya adalah: Tupak salah silima-lima, Tupak salah sipitu-pitu,

Desa siwaluh, Panai, Bindu metagah, Bindu matoguh, Tapak raja Sulaiman, Pantil

manggus, Indung-indung simata, Tulak paku petundal, Lipan nangkih tongkeh,

Kite-kite perkis, Tutup dadu/cimba lau, Cenkili kambing, Ipen-ipen, Lukisan suki, Pucuk

merbung bunga bincole, Surat buta, Pengretret, Bendi-bendi (pengalo-ngalo),

Embun sikawiten, Pucuk tenggiang, Litab-litab Lembu, Lukisan tonggal, Keret-keret

ketadu, Taruk-taruk, Kidu-kidu, Lukisan pendamaiken, Bulang binara, Tanduk

Motif : Geometris

Pelambang : Tolak bala, Ngenen gerek-gereken

Tempat : Kalung anak-anak, Buku Pustaka, dl

Motif : Geometris

Pelambang : Tolak bala

Tempat : Melmelen, Ukat, Gantang beru-beru, dll

Motif : Geometris

Pelambang : Hiasan

kerbau payung, Bunga gundur, Raja Sulaiman, Bunga lawang, Tudung teger,

Lukisan umang, Lukisan para-para (gundur mangalata), Embun sikawiten II, Tulak

paku, Lukisan kurung tendi, Osar-osar, Ukiren sisik kaperas, Galumbang sitepuken,

Ukiren kaba-kaba, Likisen tagan, dan masih banyak lagi jenis ornamen yang lain.

2.2.5 Seni Tenun (Mbayu)

Pakaian tradisional Karo tentunya merupakan salah satu hasil dari

kebudayaan Karo, oleh karena itu, seiring berkembangnya kebudayaan, masyarakat

Karo telah memiliki banyak ragam pakaian dengan fungsi-fungsi yang berbeda.

Secara tradisional pakaian ini di tenun oleh para wanita Karo dengan menggunakan

kembaya (semacam kapas) yang dijadikan benang dan dicelup dengan alat pewarna

yang dibuat dari bahan kapur, abu dapur, kunyit, dan telep (sejenis tumbuhan).

Secara umum pakaian tradisional Karo dapat dibagi atas tiga kelompok,

yaitu: pakaian sehari hari, pakaian untuk pesta, dan pakaian kebesaran. Pakaian yang

biasa digunakan pria adalah pakaian dengan model batu gunting cina lengan panjang,

tutup kepala yang disebut tengkuluk atau bulang dan sarung, sedangkan untuk wanita

terdiri dari baju kebaya leher bulat, sarung (abit), tutup kepala (tudung), dan kain

adat bernama Uis Gara yang diselempangkan.

Pakaian pesta hampir sama dengan pakaian sehari-hari. Hanya saja, pakaian

pesta lebih bersih atau baru dan dikenakan dengan baik, sehingga terlihat lebih

sopan, dan pakaian kebesaran terdiri dari pakaian dengan aksesoris-aksesoris yang

lengkap serta digunakan pada saat pesta saja, seperti pesta perkawinan, memasuki

Di bawah ini akan dijabarkan beberapa ragam/jenis Uis yang ada pada

masyarakat Karo, yaitu antara lain;

• Uis Arinteneng

Uis Arinteneng terbuat dari kapas atau kembayat yang ditenun. Warnanya

hitam pekat hasil pencelupan yang disebut ipelabuhken. Pakaian ini digunakan untuk

alas pinggan pasu tempat emas kawin dan tempat makanan bagi pengantin sewaktu

acara mukul (acara makan bersama) pada malam hari setelah selesai pesta adat, uis

ini juga digunakan sebagai pembalut tiang pada peresmian atau acara adat memasuki

rumah baru, dan membayar hutang adat kepada kalimbubu dalam upacara adat

kematian.

• Uis Julu

Bahannya sama dengan bahan Uis Arinteneng. Warnanya hitam dengan corak

garis-garis putih berbentuk liris-liris. Keteng-keteng-nya berwarna merah dan hitam

dan disebut Keteng-ketang Bujur. Ada juga yang disebut keteng-keteng sirat denan

diberi ragam corak ukiran serta di sisi ujungnnya terdapat rambut (jumbai). Pakaian

ini diguanakan sebagai Gonje (sarung laki-laki), membayar hutang adat

(maneh-maneh), nambari (mengganti) pakaian orang tua laki-laki, dan digunakan juga

sebagai selimut (cabin).

• Uis Teba

Hampir sama dengan Uis Julu. Perbedaannya ialah garis-garis Uis Teba lebih

jarang sedangkan Uis Julu lebih rapat. Warnanya hitam, di sisi ujungnya juga

memiliki rambut (jumbai). Sama seperti uis Julu ,Uis ini juga digunakan untuk

maneh-maneh atau membayar hutang adat bagi perempuan yang meninggal, tudung

tempat emas kawin sewaktu melaksanakan pembayaran kepada pihak mempelai

perempuan dalam upacara adat Perkawinan.

• Uis Gatip

Uis Gatip ini berwarna hitam dan berbintik-bintik putih di tengah, tepian kain

warnanya hitam pekat dan ujungnya terjalin dan berumbai. Jenis kainnya lebih tebal

sehingga sering disebut dengan Uis kapal (kain tebal). Uis ini dipakai sebagai ose

(pakaian) laki-laki pada upacara-upacara adat perkawinan, memasuki rumah baru,

guro-guro aron (pesta muda-mudi) dsb.

• Uis Jongkit

Warna dan bahan Uis ini sama dengan Uis Gatip, hanya saja Uis Jongkit

memakai benang emas dengan motif melintang pada bagian tengah kain tersebut,

hingga warna dan bentuknya lebih cerah. Penggunaan Uis ini juga sama seperti Uis

Gatip, tapi kain ini sekarang lebih disenangi dan banyak dipakai pada

upacara-upacara adat.

• Uis Beka Buluh

Warna dasar kain Uis Beka Buluh ini merah cerah, bagian tengah bergaris

Kuning, Ungu, Putih dan pada tepian dan ujung kain terdapat motif-motif ukiran

Karo yang dibuat dengan benang emas. Kain ini dipakai sebagai Bulang (penutup

kepala/topi) pada laki-laki, dan juga dipakai sebagai cekok-cekok (penghias bahu)

yang diletakan sedemikian rupa pada bahu laki-laki, selain itu kain ini juga biasa

diletakkan di atas tudung wanita.

• Uis Kelam-Kelam

Warnanya hitam pekat, bahan kainnya lebih tipis dari Uis yang lain dan polos

dibanding Uis yang lain. Uis ini biasa dipakai oleh wanita sebagai tudung pada

upacara-upacara adat, tudung yang bahannya dari uis kelam-kelam ini disebut

Tudung Teger Limpek dengan bentuknya yang khas dan unik. Memang proses

pembuatan tudung ini sangat sulit dan unik, hingga saat ini tidak semua orang dapat

membuat tudung ini.

• Uis Jujung-jujungen

Warnanya merah bersulamkan emas dan kedua ujungnya juga berumbai

benang emas, kain ini tidak selebar kain yang lainnya, bentuknya hampir sama

dengan selendang. Uis ini biasanya dipakai oleh wanita dan biasanya letaknya diatas

tudung dengan rumbainya terletak disebelah depan. Pada saat sekarang uis ini jarang

digunakan, dan kebanyakan telah digantikan dengan uis Beka buluh.

• Uis Nipes

Kain ini jenisnya lebih tipis dari kain-kain lainnya dan memiliki

bermacam-macam motif dan warna (merah, coklat, hijau, ungu dan sebagainya), uis ini biasa

digunakan sebagai selendang bagi wanita.

Keterangan gambar :

1. Uis Gatip 4. Uis Kelam-kelam

2. Uis Nipes 5. Uis Teba

3. Uis Jujung-jujungen 6. Uis Jongkit

Selain beberapa jenis Uis yang telah dijelaskan secara singkat di atas, masih

terdapat beberapa jenis Uis yang lain, diantaranya :Uis Batu Jala, Uis Gobar Dibata,

Uis Pengalkal, dan lain-lain.

2.2.6 Seni Drama

Dari beberapa referensi yang penulis peroleh, seni drama tergolong langka

pada masyarakat Karo. Kalaupun ada biasanya berhubungan dengan tarian seperti

Tari Mondong-Ondong yang berhubungan dengan drama Perlanja Sira (Pemikul

Garam), Tari Tungkat dan Tari Guru serta Gundala-gundala (drama tari topeng

Karo).

2.2.7 Seni Musik

Berekspresi melalui kesenian merupakan salah satu aktivitas manusia yang

sangat umum dalam kehidupan bermasyarakat, dengan demikian kesenian

merupakan suatu kebutuhan yang penting dalam sebuah masyarakat untuk

mengekspresikan dirinya sebagai manusia yang memiliki perasaan indah, senang,

gembira maupun sedih. Salah satu media pengekspresian kesenian tersebut adalah

melalui musik. Musik tersebut dapat berupa musik instrumentalia, musik vocal, atau

Orang Karo menyebut musik dengan istilah Gendang. Dan dalam masyarakat

Karo gendang itu sendiri mempunyai beberapa pengertian, diantaranya;

1. Gendang, sebagai pengertian untuk menunjukkan jenis musik tertentu

(Gendang Karo, Gendang Melayu),

2. Gendang, sebagai nama sebuah instrumen musik (Gendang singindungi,

Gendang singanaki),

3. Gendang, untuk menunjukkan jenis lagu atau komposisi tertentu (Gendang

simalungun rayat, Gendang peselukken),

4. Gendang, untuk menunjukkan ensembel musik tertentu (Gendang Lima

Sendalanen, Gendang telu sendalanen),

5. Gendang untuk mengartikan sebuah upacara tertentu (Gendang cawir metua,

Gendang guro-guro aron).3

Selain itu masyarakat Karo juga memiliki beberapa jenis musik yang

biasanya digunakan dalam kesenian tradisionalnya. Ada alat musik yang dimainkan

secara bersama-sama (ensambel), ada pula yang dimainkan tunggal (solo). Selain alat

musik, terdapat pula beberapa genre musik vocal (nyanyian), baik yang dinyanyikan

secara solo, maupun diiringi alat musik.

Untuk itu penulis akan menguraikan jenis-jenis alat musik serta genre musik

yang terdapat dalam musik tradisional Karo sebagai berikut.

3

2.2.7.1 Gendang Lima Sendalanen

Gendang Lima Sendalanen merupakan suatu istilah yang digunakan untuk

menyatakan suatu ensambel musik tradisional Karo yang terdiri dari 5 (lima) buah

alat musik, yaitu: (1) sarune, (2) gendang singanaki, (3) gendang singindungi, (4)

penganak, dan (5) gung. Istilah gendang pada Gendang Lima Sendalanen ini berarti

“alat musik”, lima berarti “lima buah”, dan sendalanen berarti “sejalan”. Dengan

demikian Gendang Lima Sendalanen mengandung pengertian “lima buah alat musik

yang dimainkan sejalan atau secara bersama-sama”. Kadang-kadang Gendang Lima

Sendalanen disebut dengan istilah Gendang Sarune4

Perlu diketahui juga bahwa, masing-masing alat musik dalam ensambel

Gendang Lima Sendalanen tersebut dimainkan oleh seorang pemain, kecuali alat

musik penganak dan gung yang dapat dimainkan oleh seorang pemain.

. Adanya dua istilah atau

penyebutan satu ensambel musik tradisional Karo yang sama ini-Gendang Lima

Sendalanen dan Gendang Sarune-terjadi karena perbedaan latar belakang dari

orang-orang yang menggunakannya.

Di kalangan musisi tradisional Karo istilah Gendang Sarune lebih sering

dinggunakan, sementara itu di berbagai tulisan tentang kebudayaan musik Karo lebih

banyak menggunakan istilah Gendang Lima Sendalanen. Untuk konsistensi

penulisan, dalam tulisan ini penulis menggunakan istilah Gendang Lima

Sendalanen. Ini tidak berarti istilah Gendang Lima Sendalanen lebih mewakili dari

pada Gendang Sarune karena memang kedua istilah tesebut selalu digunakan dalam

masyarakat Karo.

4

Di bawah ini penulis menjabarkan penjelasan tentang masing-masing

instrumen yang terdapat dalam Gendang Lima Sendalanen, yaitu :

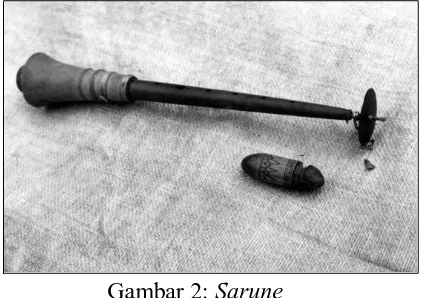

2.2.7.1.1 Sarune

Sarune merupakan alat musik tiup yang memiliki lidah ganda (double reed),

dan tabung alat musik ini berbentuk konis (conical) mirip dengan alat musik obo

(oboe). Instrumen ini terdiri dari lima bagian alat yang dapat dipisah-pisahkan serta

terbuat dari bahan yang berbeda pula yaitu: (a) anak-anak sarune, (b) tongkeh, (c)

ampang-ampang, (d) batang sarune, dan (e) gundal.

Anak-anak sarune berfungsi sebagai lidah (reeds), terbuat dari dua helai kecil

daun kelapa yang telah dikeringkan. Biasanya ketika hendak memainkan sarune,

anak-anak sarune tersebut harus dibasahi terlebih dahulu dengan air liur agar

menjadi lunak sehingga mudah bergetar jika ditiup.

Ampang-ampang yaitu sebuah lempengan berbentuk bundar yang terbuat dari

kulit binatang Baning (trenggiling) diletakkan di tengah tongkeh (terbuat dari timah).

Ampang-ampang berfungsi sebagai penahan bibir pemain sarune ketika sedang

meniup alat tersebut. Batang sarune sendiri terbuat dari kayu selantam atau pohon

nangka, pada batang sarune inilah terdapat lobang-lobang nada berjumlah delapan

buah sebagai penghasil atau pengubah nada ketika sarune ditiup. Gundal juga terbuat

dari kayu selantam yang berada pada bagian bawah sarune. Gundal ini merupakan

corong (bell) pada alat tiup sarune yang fungsinya membuat lantunan nada-nada

menjadi lebih panjang dan nyaring atau keras.

Perlu ditambahkan, ampang-ampang, anak-anak sarune, dan tongkeh

berfungsi sebagai pengikat agar bagian-bagian tersebut tidak tercecer, terpisah atau

hilang karena ukurannya yang kecil.

Gambar 1: Bagian-bagian Sarune (Sumber: Di edit dari dok. Perikuten Tarigan)

Keterangan gambar 4.1:

(1) anak-anak sarune (3) batang sarune,

(2) tongkeh (4) gundal

(2a) ampang-ampang (4a) tagan sarune

Gambar 2: Sarune

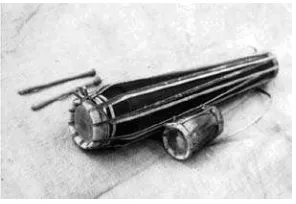

2.2.7.1.2 Gendang singanaki dan gendang singindungi

Gendang singanaki dan Gendang singindungi (double sided conical drums)

merupakan dua alat musik pukul yang terbuat dari kayu pohon nangka. Pada kedua

sisi alat musik yang berbentuk konis tersebut, terdapat membrane yang terbuat dari

kulit binatang. Sisi depan/atas atau bagian yang dipukul disebut babah gendang, sisi

belakang/bawah (tidak dipukul) disebut pantil gendang. Kedua alat musik ini

memiliki ukuran yang kecil, panjangnya sekitar 44 cm, dengan diameter babah

gendangnya sekitar 5 cm, sedangkan diameter pantil gendang sekitar 4 cm.

Kedua alat musik tersebut memiliki kesamaan dari sisi bahan, bentuk, ukuran,

dan cara pembuatannya. Perbedaannya hanya pada “gendang mini” yang disebut

gerantung (panjang 11,5 cm) yang diikatkan di sisi badan gendang singanaki,

sedangkan pada gendang singindungi tidak ada. Gendang singindungi dapat

menghasikan bunyi naik turun melalui teknik permainan tertentu5

5

Pada bagian luar (dari ujung ke ujung) alat musik ini dililitkan tali yang terbuat dari kulit lembu. Tali tersebut lah yang berfungsi untuk mengencangkan kulit/membrane gendang, sehingga menghasilkan suara yang berbeda. Tetapi biasanya tehnik ini digunakan untuk ‘menyetem’ suara

gendang tersebut.

, sedangkan

gendang singanaki tidak memiliki tehnik tersebut sehingga bunyi yang dihasilkannya

tidak bisa naik turun. Masing-masing gendang memiliki dua palu-palu gendang atau

alat pukul (drum stick) sepanjang 14 cm.

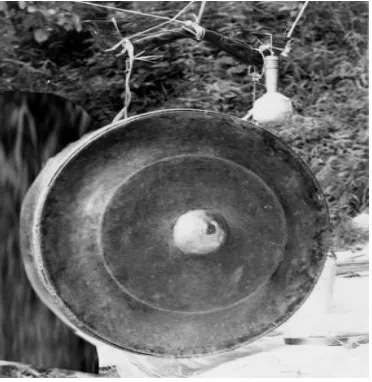

2.2.7.1.3 Gung dan Penganak

Penganak dan gung tergolong dalam jenis suspended idiophone/gong

berpencu yang memiliki persamaan dari segi konstruksi bentuk, yakni sama seperti

gong yang umumnya terdapat pada kebudayaan musik nusantara. Perbedaan

keduanya (Penganak dan gung) adalah dari segi ukuran atau lebar diameternya.

Gung memiliki ukuran yang besar (diameter 68,5 cm), dan penganak memiliki

ukuran yang kecil (diameter 16 cm). Gung dan Penganak ini terbuat dari kuningan,

sedangkan palu-palu (pemukulnya) terbuat dari kayu dengan benda lunak yang

sengaja dibuat di ujungnya untuk menghasilkan suara gung yang lebih enak didengar

(palu-palu gung).

Gambar 5: Penganak dan Palu-palu

Gambar 6: Gung dan Palu-palu

2.2.7.1.4 Peran masing-masing instrumen dalam Gendang Lima Sendalanen

Gendang Lima Sendalanen sebagai suatu ensambel musik yang terdiri dari

lima alat musik memiliki karakter bunyi dan cara memainkan yang berbeda-beda

sesuai dengan bentuk instrumen tersebut.

Sarune dimainkan dengan cara meniup anak-anak sarune (reeds) sementara

jari-jari kedua tangan si pemain memegang (membuka dan menutup) lobang nada

yang terdapat pada badan (batang) alat musik tersebut. Alat musik Sarune ini dalam

Gendang Lima Sendalanen memiliki peran sebagai pembawa melodi lagu.

Gambar 7: Penarune sedang memainkan sarune (Sumber: Dok. Perikuten Tarigan)

Sementara itu, gendang singanaki, gendang singindungi dimainkan dengan

cara memukul babah gendang (head membrane) masing-masing dengan dua

palu-palu gendang (alat pukul gendang/stick). Gendang singanaki menghasilkan pola

ritem berulang-ulang (repetitif), sedangkan Gendang singindungi membawakan pola

Gambar 8: Penggual Singindungi Gambar 9: Penggual Singanaki (Sumber: Dok. Perikuten Tarigan) (Sumber: Dok.Perikuten Tarigan)

Penganak dan gung dimainkan dengan memukul pencu yang terdapat pada

bagian tengah penganak dan gung masing-masing dengan satu palu-palu. Kedua alat

musik tersebut menghasilkan pola pukulan yang berulang-ulang.

2.2.7.1.5 Posisi pemain Gendang Lima Sendalanen

Secara umum pemain Gendang Lima Sendalanen dalam setiap

pertunjukannya bermain dalam posisi duduk. Posisi duduk ini - khsususnya untuk

penarune dan penggual - merupakan posisi baku karena dua hal, yaitu:

• Dalam menghasilkan nada-nada tertentu, penarune harus menutupkan ujung

Sarune-nya (tonggum) ke bagian betis kakinya sendiri,

• Penggual senantiasa mengaitkan alat musiknya (gendang singanaki dan

gendang singindungi) diantara kedua kakinya dalam posisi duduk bersila,

sehingga posisi intrumen tersebut menjadi diagonal, dengan babah gendang

mengarah ke sebelah kanan penggual.

• Simalu gung dan simalu penganak juga bermain dalam posisi duduk,

sementara itu kedua alat musiknya senantiasa digantung dengan seutas tali

pada suatu tempat yang telah disediakan secara khusus.

2.2.7.2 Gendang telu sendalanen

Secara harfiah Gendang telu sendalanen memiliki pengertian tiga alat musik

yang sejalan atau dimainkan secara bersama-sama (sama seperti pengertian Gendang

Lima Sendalanen). Ketiga alat musik tersebut adalah (1) Kulcapi/balobat, (2)

keteng-keteng, dan (3) mangkok. Dalam ensambel ini ada dua istrumen yang bisa digunakan

sebagai pembawa melodi yaitu Kulcapi atau balobat. Pemakaian Kulcapi atau

balobat sebagai pembawa melodi dilakukan secara terpisah dalam upacara yang

berbeda. Sedangkan Keteng-keteng dan mangkok merupakan alat musik pengiring

yang menghasilkan pola-pola ritem yang bersifat konstan dan repetitif.

Jika Kulcapi digunakan sebagai pembawa melodi, dan keteng-keteng serta

mangkok sebagai alat musik pengiringnya , maka istilah Gendang telu sendalanen

sering disebut Gendang Lima Sendalanen Plus Kulcapi, dan jika balobat sebagai

pembawa melodi, maka istilahnya tersebut menjadi gendang balobat.

Masing-masing alat musik dimainkan oleh seorang pemain.

Gambar 12: Gendang Balobat Gambar 13: Gendang Telu Sendalanen