PERAN PAGUYUBAN BERDASARKAN ETNIK DALAM

MENAHAN PEMISKINAN AKIBAT DAMPAK DARI

PENGKOTAAN DESA-KOTA

Zessy Ardinal Barlan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Peran Paguyuban Berdasarkan Etnik Dalam Menahan Pemiskinan Akibat Dampak dari Pengkotaan Desa-Kota adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

ZESSY ARDINAL BARLAN. Peran Paguyuban Berdasarkan Etnik Dalam Menahan Pemiskinan Akibat Dampak dari Pengkotaan Desa-Kota. Dibimbing oleh LALA M. KOLOPAKING dan SATYAWAN SUNITO.

Indonesia terkenal dengan keberagaman etnis yang dimilikinya. Banyaknya etnisitas di Indonesia memberikan warna tersendiri bagi kehidupan bangsa Indonesia. Salah satunya berdampak pada munculnya organisasi-organisasi dengan landasan etnisitas atau terkadang dikenal dengan sebutan paguyuban. Balikpapan merupakan daerah dengan masyarakat multietnis yang pada umumnya bukan penduduk asli Balikpapan, melainkan pendatang. Tribun Kaltim edisi 30 September 2012 menyebutkan bahwa terdapat 104 paguyuban etnis di Balikpapan. Secara tidak langsung jumlah ini menggambarkan kondisi keberagaman etnis yang ada di Balikpapan. Masing-masing etnis maupun kelompok-kelompok etnis tersebut memiliki norma, relasi, maupun jaringan kekerabatan satu dengan lainnya, khususnya untuk kepentingan ekonomi dan politiknya. Satu kelompok etnik memiliki suatu identitas khas yang berbeda dengan kelompok etnik lain, yang dengan mudah terlihat dari cara mereka mengekspresikan atau mengartikulasikan kebudayaannya, termasuk dalam hal bagaimana mereka mengkonsepsikan dan menata pengelolaan dan penguasaan terhadap sumberdaya alam, ekonomi, dan politik (Lubis, 2005). Hal ini menekankan bahwa adanya pola-pola relasi yang dibangun dan digunakan didalam kelompok etnik untuk mengelola sumberdaya khususnya dalam sektor ekonomi dan politik. Pola-pola relasi ini tidak terlepas dari jaringan kekerabatan yang dibangun oleh masing-masing kelompok etnik. Fenomena ini memiliki dampak pada semakin kuatnya identitas etnik dari masing-masing etnis di Balikpapan.

Kesejahteraan masyarakat desa merupakan faktor penting dalam pembangunan di pedesaan. Namun, pembanguan di pedesaan masih erat kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik kota. Pengkotaan wilayah desa-kota adalah hasil dari adanya kebijakan pembangunan untuk kepentingan kota. Pengkotaan membawa dampak tersendiri bagi masyarakat setempat, khususnya bagi mereka yang tidak dapat mengambil manfaat langsung dari pembangunan tersebut sehingga dapat berujung pada terjadinya proses pemiskinan pada masyarakat setempat. Fenomena ini pada dasarnya tidak dapat terlepas dari gejala menguatnya identitas etnik dan peran paguyuban di Balikpapan. Maka dari itu, penting untuk melihat bagaimana pengaruh paguyuban berdasarkan etnik dalam mempengaruhi bentuk masyarakat majemuk di Balikpapan dan dampaknya terhadap pengkotaan desa-kota. Hal ini penting dilihat dalam kaitannya untuk menganalisa lebih jauh dampak proses tersebut terhadap perekonomian masyarakat desa dan khususnya masyarakat miskin. Oleh sebab itu, penelitian ini ingin secara khusus melihat bagaimana peran paguyuban berdasarkan etnik dalam menahan pemiskinan akibat dampak dari pengkotaan desa-kota.

pengkotaan desa-kota. Adapun tentunya dalam memahami hal tersebut, perlu juga untuk memahami bagaimana latar belakang kelompok etnis terbentuk dan menetap di Balikpapan, maka penting untuk mengetahui sejarah keberagaman etnis, kota, paguyuban, dan proses pengkotaan kawasan desa-kota di Balikpapan. Selain itu perlu juga untuk mengetahui bagaimana pola hubungan kelompok etnis dan peran paguyuban sebagai organisasi politik bagi masyarakat di Balikpapan. Hal ini berlanjut pada pertanyaan mendasar yaitu bagaimana situasi ini berperan dalam dalam menahan pemiskinan akibat dampak dari pengkotaan desa-kota.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masing-masing etnisitas memiliki nilai-nilai maupun aturan-aturan yang mempengaruhi pola-pola relasi yang mereka lakukan khususnya pada sektor ekonomi dan politik, sehingga perlu diketahui bagaimana pola hubungan kelompok etnis dan peran paguyuban sebagai organisasi politik bagi masyarakat di Balikpapan. Selanjutnya dalam memahami peran paguyuban juga tidak terlepas dari bentuk masyarakat majemuk di Balikpapan, maka dari itu penting untuk menentukan bentuk masyarakat majemuk di Balikpapan dan dampaknya terhadap posisi paguyuban itu sendiri. Hal ini kemudian berlanjut pada pertanyaan mendasar yaitu bagaimana situasi ini berperan dalam pembangunan kawasan desa dan dampaknya pada masyarakat pedesaan.

Penelitian ini merupakan penelitian dekriptif dan eksplorasi. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan yang terlibat dalam kelompok etnis, pemerintah, aktor atau elit dan penyebaran kuesioner kepada responden yang terkategori sebagai masyarakat miskin. Adapun instrumen wawancara mendalam dengan menggunakan panduan pertanyaan tertulis. Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat miskin dan responden pada penelitian ini dipilih secara random sampling dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder (studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan mengenai penelitian ini) dan data primer (pengamatan langsung di lokasi penelitian dimana dilakukan wawancara mendalam kepada informan dan responden yang mengacu kepada panduan pertanyaan dan kuesioner). Penelitian mengenai peran paguyuban berdasarkan etnik dalam pembangunan kawasan desa ini dilaksanakan di salah satu desa di sekitar kota Balikpapan Kalimantan Timur yaitu Karang Joang.

Sejak dulu Balikpapan adalah kota yang telah menjadi pusat perhatian dikarenakan potensi minyak yang terkandung didalamnya. Baik Belanda maupun Jepang menjadikan Balikpapan sebagai kota yang dianggap mampu untuk membantu pertahanan mereka, baik dari segi ekonomi dan politik. Hal ini secara tidak langsung juga ikut membentuk karakteristik masyarakat kota Balikpapan saat itu sebagai masyarakat pekerja dan industri. Oleh sebab itu bidang bisnis dan tenaga kerja memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi kota Balikpapan. Ekonomi menjadi faktor penarik yang paling utama bagi masyarakat luar untuk masuk ke Balikpapan dan lapangan pekerjaan menjadi suatu yang sangat penting dalam keberlanjutan kehidupan penduduknya.

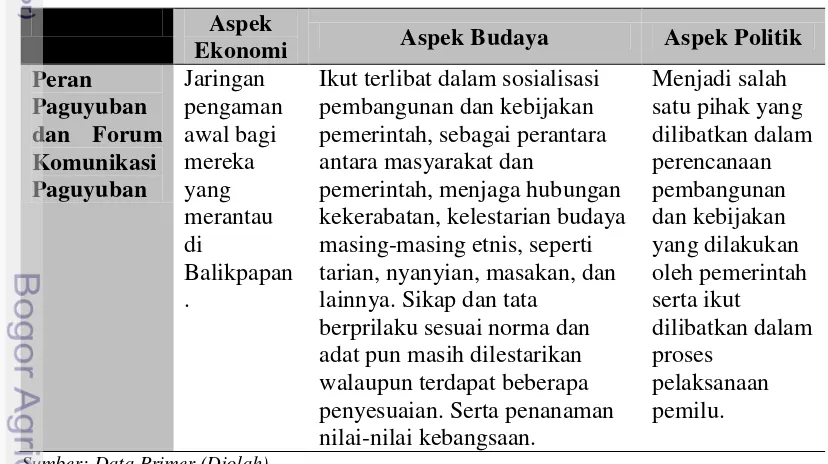

peningkatan kilang minyak. Tahap kedua adalah saat Indonesia dinyatakan merdeka dan Balikpapan lepas dari bagian kesultanan Kutai. Pada saat ini pluralisme etnis terjadi dikarenakan adanya perpindahan penduduk untuk mencari kesempatan ekonomi. Paguyuban-paguyuban yang ada di Balikpapan tergabung dalam Forum Komunikasi Paguyuban Balikpapan (FKPB) pada dasarnya ada yang berdasarkan primordial murni, seperti etnisitas, namun ada juga instrumental, dimana paguyuban-paguyuban ini terbentuk karena adanya tujuan bersama. Paguyuban etnis di Balikpapan merupakan tempat sosialisasi dan melembaganya nilai-nilai yang secara turun temurun disosialisasikan dan mempengaruhi aktor atau individu dalam berprilaku. Fenomena ini secara tidak langsung semakin memperkuat identitas etnik dari masing-masing etnis di Balikpapan. Hal ini mendorong terbentuknya pilarisasi masyarakat di Balikpapan. Selain itu, paguyuban juga berperan dalam pembangunan infrastruktur Karang Joang melalui sosialisasi dan pola-pola hubungan etnisitas dalam wujud pilarisasi melalui elit-elitnya. Paguyuban tentunya saling mengutamakan kepentingan etnisnya dalam hal pembangunan kawasan pedesaan sebagai dampak dari proses pengkotaan desa-kota, walaupun pembangunan tersebut secara umum tidak langsung menyentuh kepentingan desa tersebut. Paguyuban memiliki peran dalam perekonomian masyarakat desa Karang Joang, khususnya sebagai jaringan pengaman bagi masyarakat miskin. Mereka yang aktif dan bergabung di paguyuban akan mendapatkan keuntungan dan perluasan jaringan, khususnya pada akses terhadap pekerjaan, sehingga walaupun pembangunan tersebut tidak berdampak positif secara langsung bagi masyarakat miskin, dengan adanya paguyuban proses pemiskinan yang mungkin terjadi dapat ditahan. Hal ini dapat dianalisis dari dua sisi yaitu di satu sisi paguyuban dapat menjadi jaringan pengaman bagi masyarakat pedesaan akibat dampak dari pembangunan. Namun, disisi lain munculnya pembangunan ini secara tidak langsung membuat masyarakat terdorong untuk bergabung dengan paguyuban yang menyebabkan pada semakin kuatnya pilarisasi dan peran paguyuban di masyarakat

SUMMARY

ZESSY ARDINAL BARLAN. The Role of Ethnic Organization (Paguyuban) in Holding Impoverishment Due To The impact of Rural-Urban Urbanization. Supervised by LALA M. KOLOPAKING and SATYAWAN SUNITO.

Indonesia is famous for its ethnic diversity. Ethnic diversity in Indonesia brings its own color to Indonesian nation. One of the impacts of ethnic diversity is the emergence of ethnic based organization that usually called paguyuban. Balikpapan is a city with a multiethnic citizen and most of the population is immigrants. Tribun Kaltim issue of 30 September 2012 states there are 104 ethnic organizations in Balikpapan. This number described the condition of ethnic diversity in Balikpapan. Each ethnic or ethnic group has its own norm, relation, as well as kinship with one another, especially for economic and political interests. An ethnic group has a distinct identity that made them different with another ethnic group, it can easily be seen from the way they express or articulate its culture, and how they conceptualize and organize their own management and control of their natural, economic, and politic resources (Lubis, 2005). It emphasize that there is a relationship patterns, which is built and used in the ethnic organization, to organize their resources especially at economic and politic sector. This relationship patterns is depend on the kinship built by each ethnic

group. This phenomenon could have made the ethnic’s identity stronger than each

ethnicity in Balikpapan.

The welfare of rural community is an important factor to be considered in the development of rural area. However, the development in rural area is closely related to social, economic, and politic of the city. Urbanization of rural-urban areas is the result of development policy for the benefit of the city. Urbanization brings its own impact to the local community, especially for those who cannot benefit from the development that could lead to the impoverishment of local communities. This phenomenon basically cannot be separated from the symptoms of strengthening ethnic identity and the role of community in Balikpapan. Therefore, it is important to see how the influence of ethnic based organization in influencing the shape of the plural society in Balikpapan and its impact on rural-urban rural-urbanization. It is important to be seen in relation to further analyze the impact of these processes on the rural economy and in particularly the poor. Therefore, this research would like to specifically look at how the role of ethnic based organizations in holding impoverishment due to the impact of rural-urban urbanization.

Balikpapan. It is also necessary to know how the relation pattern of ethnic group and the role of ethnic organization as a political organization for people in Balikpapan. This feeds into the fundamental question which is how this situation plays a role in restraining impoverishment due to the impact of rural-urban urbanization.

As described earlier, each ethnicity has the values and rules that affect the patterns of relationships that they do, especially in the economic and political sectors. Therefore it is necessary to know how the pattern of ethnic relations and the role of ethnic organization as a political organization affect the community in Balikpapan. Furthermore, to understand the role of ethnic organization also cannot be separated from the form of the plural society in Balikpapan, therefore It is important to see how the shape of the pluralistic society in Balikpapan and its impact on the position of ethnic organization itself. It continues to the fundamental question that how the situation plays a role in the development of rural areas and how its impact on rural communities.

This study is descriptive and exploratory research. This study conducted with in-depth interviews to the informants which involved in the ethnic group, government, actors or elite and questionnaires to the respondents categorized as poor. As for the in-depth interviews is using a guided written questions. The population of this study is the poor and the respondents in this study were selected by random sampling which every person has an equal opportunity to be selected as the respondent. The type of data that will be used in this research is secondary data (literature study to obtain relevant data and information regarding this study) and primary data (direct observation where the study conducted with in-depth interviews to the informants and respondents were referring to the guided questions and questionnaire). Research on the role of ethnic organization in the development of rural areas is carried out in one of the villages around the city of Balikpapan in East Kalimantan, Karang Joang.

Since the beginning Balikpapan is a city that has become the center of attention because of the potential oil contained therein. Both the Dutch and the Japanese made Balikpapan as a city that is considered to be able to help their defense, both in terms of economics and politics. It is also indirectly helped shape the characteristics of the current society Balikpapan city as workers and industry. Therefore business and labor have the important role to the economic growth in the city of Balikpapan. The economy is the most important factor for people to go to Balikpapan and jobs become a very important thing in the sustainability of the population lives.

Ethnic pluralism is happening in Balikpapan is caused by two factors in two distinct stages. The first stage, ethnic pluralism which occurs in Balikpapan is the colonization of the Dutch government that brings people from diverse ethnicities to support the expansion and improvement of the oil refinery. The second stage is when Indonesia declared as independent and Balikpapan separated from part of Kutai sultanate. At this time the ethnic pluralism occurs due to the movement of people to seek economic opportunities.

common goal. Ethnic organization in Balikpapan is a place of socialization and institutionalization of values that from generation to generation socialized and influence actors or individuals behave. This phenomenon is indirectly reinforced the ethnic identity of each ethnic in Balikpapan. This encourages the formation of pillarization community in Balikpapan. In addition, ethnic organizations also play a role in the infrastructure development of Balikpapan through socialization and patterns of ethnic relations in the form of pillarization through the elites. Ethnic organization basically put the interests of their ethnic in terms of development of rural areas as a result of rural-urban urbanization process, although such development is generally not directly touch the interests of the village. Ethnic organizations have a role in the rural economy of Karang Joang, particularly as a safety net for the poor. Member who are active and join in the ethnic organization will receive benefit and network expansion, especially in access to employment, that even if such development does not directly have a positive impact for the poor, with the presence of ethnic organization the impoverishment can be detained. It can be analyzed from two sides on the one hand ethnic organization can be a safety net for rural communities due to the impact of the development. However, on the other hand the emergence of this development is indirectly making the public are encouraged to join ethnic organizations that led to the strengthening pillarization and the role of ethnic organizations in the community.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Sosiologi Pedesaan

PERAN PAGUYUBAN BERDASARKAN ETNIK DALAM

MENAHAN PEMISKINAN AKIBAT DAMPAK DARI

PENGKOTAAN DESA-KOTA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2014

Judul Tesis : Peran Paguyuban Berdasarkan Etnik Dalam Menahan Pemiskinan Akibat Dampak dari Pengkotaan Desa-Kota

Nama : Zessy Ardinal Barlan NIM : I353114041

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Lala M Kolopaking, MS Ketua

Dr Satyawan Sunito Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Sosiologi Pedesaan

Dr Arya Hadi Dharmawan, M.Sc.Agr

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, M.Sc.Agr

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT Tuhan bagi alam semesta berkat nikmat iman, rahmat, dan ridhoNya sehingga tesis

dengan judul “PERAN PAGUYUBAN BERDASARKAN ETNIK DALAM MENAHAN PEMISKINAN AKIBAT DAMPAK DARI PENGKOTAAN DESA-KOTA” ini dapat terselesaikan. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk melihat bagaimana peran paguyuban berdasarkan etnik dengan wujud pilarisasi masyarakat dalam menahan pemiskinan akibat dampak dari pengkotaan desa-kota. Selain itu, tesis ini disusun untuk melengkapi kewajiban dalam menempuh tugas belajar pada program Magister Sains, Program Studi Sosiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah dengan sukarela dan ikhlas membantu dalam penyusunan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya kepada pihak-pihak yang telah membantu melalui bimbingan, saran, maupun dukungan semangat, sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penghargaan dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Dr. Ir. Lala M. Kolopaking, MS dan Dr. Satyawan Sunito selaku pembimbing tesis dan Dr. Sofyan Sjaf selaku dosen penguji yang selalu sabar membimbing penulis. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Zainal Arifin (ayah), Ardyan Rus (ibu), Zergie N.B (adik), serta seluruh keluarga dan sahabat atas segala doa dan kasih sayangnya. Akhir kata, Penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan dan terhadap ilmu serta penerapan pembelajaran, khususnya bagi Program Studi Soiologi Pedesaan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vii

DAFTAR GAMBAR vii

DAFTAR LAMPIRAN viii

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 4

Tujuan Penelitian 4

Manfaat Penelitian 5

2 TINJAUAN PUSTAKA 5

Perkembangan Konsep Masyarakat Majemuk Hingga Konsep

Multikulturalisme dan Pilarisasi Masyarakat 5

Etnis dan Identitas Etnis 13

Relasi Etnis 14

Politik Etnis 16

Pembangunan, Pengkotaan Desa, dan Pengembangan Jaringan Serta

Kemiskinan 18

Kerangka Pemikiran 21

3 METODE 23

Pendekatan Penelitian 23

Teknik Pemilihan Responden dan Informan serta Tahapan Penelitian 23

Jenis, Teknik Pengolahan, dan Analisis Data 25

Lokasi dan Waktu Penelitian 25

4 SEJARAH KOTA BALIKPAPAN DAN SEJARAH KEBERAGAMAN

ETNIS DI BALIKPAPAN 26

Sejarah Balikpapan dan Perkembangannya 26

Kondisi Demografi di Balikpapan 29

Sejarah Keberagaman Etnisitas di Balikpapan 32

Sejarah Etnis Bugis di Balikpapan 32 Sejarah Etnis Banjar di Balikpapan 34 Sejarah Etnis Jawa di Balikpapan 35 Sejarah Etnis Batak di Balikpapan 36

Pola Migrasi Masuk Beragam Etnis di Balikpapan 37

Proses Pengkotaan Desa-Kota 39

5 POLA HUBUNGAN KELOMPOK ETNIS DAN PERAN PAGUYUBAN

SEBAGAI ORGANISASI POLITIK 42

Kelompok Etnik Bugis 43 Kelompok Etnis Banjar 47 Kelompok Etnis Jawa 48 Kelompok Etnis Batak 51

Paguyuban dan Perkembangannya 54

Peran Paguyuban di Masyarakat 56

Paguyuban Sebagai Organisasi Politik 58

6 PENGUATAN IDENTITAS ETNIK DALAM WADAH PAGUYUBAN DAN

PERANANNYA DALAM PENGKOTAAN DESA-KOTA 61

Peran Paguyuban dalam Penguatan Identitas Etnik dan Pengaruhnya

Terhadap Bentuk Masyarakat Majemuk Balikpapan 61 Peran Paguyuban Berdasarkan Etnik dalam Bentuk Pilarisasi Masyarakat dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Kawasan Desa 67 Peran Paguyuban Berdasarkan Etnik dalam Penguasaan Lahan 67

Peran Paguyuban Berdasarkan Etnik dalam Pemanfaatan Proses Pembangunan Infrastruktur Desa 70

Peran Paguyuban dalam Bentuk Pilarisasi Masyarakat Menuju Demokrasi Konsosiasional 75

Peran Paguyuban dalam Menahan Pemiskinan akibat Dampak dari

Pengkotaan Desa-Kota 77

Implementasi Peran Paguyuban Berdasarkan Etnik Pada Kondisi Kekinian

Masyarakat Indonesia 90

7 SIMPULAN DAN SARAN 92

Simpulan 92

Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN 97

DAFTAR TABEL

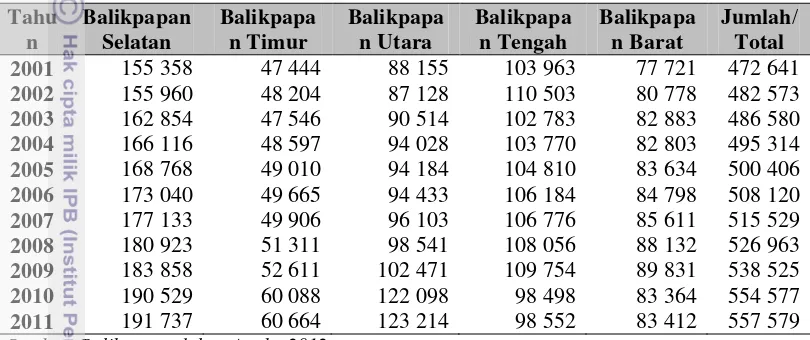

1. Penduduk Kota Balikpapan Menurut Kecamatan Tahun 2001-2011 ... 30

2. Penyebaran Penduduk Kota Balikpapan Menurut Kecamatan Tahun 2001-2011 ... 30

3. Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk Kota Balikpapan Menurut Kecamatan Tahun 2011. ... 31

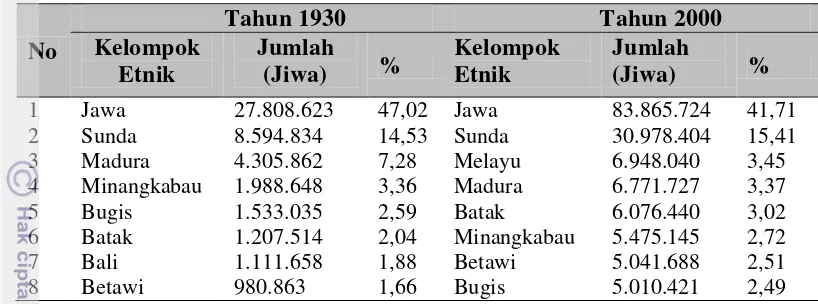

4. Perbandingan Kelompok Etnik Terbesar Berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 1930 dan 2000 ... 37

5. Jarak Ibu Kota Kecamatan dan Kota ke Kelurahan Balikpapan Utara ... 40

6. Kepadatan Penduduk per Kelurahan Kecamatan Balikpapan Utara Tahun 2011 ... 41

7. Nama Walikota Balikpapan Sejak Tahun 1960 Hingga Sekarang ... 72

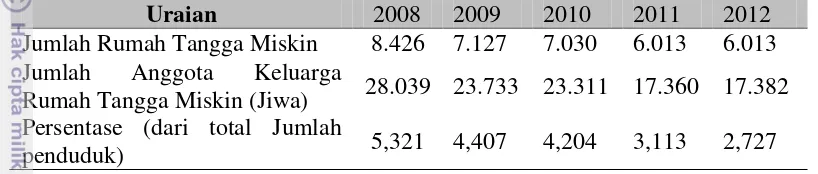

8. Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Balikpapan ... 79

9. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kecamatan Tahun 2011 ... 80

10.Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin Tahun 2011 ... 81

11.BanyaknyaPencari Kerja dan Permintaan Kerja yang Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin (orang), Tahun 2011 ... 82

12.Jumlah Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk yang Bekerja Penuh, Bekerja Tidak Tentu, serta yang Sedang Mencari Pekerjaan, Kelurahan Karang Joang Tahun 2011 ... 83

DAFTAR GAMBAR

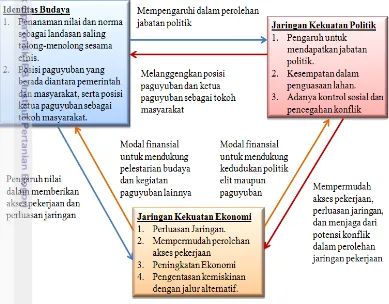

1. Kerangka pemikiran peran paguyuban berdasarkan etnik dalam pengembangan kawasan desa ... 232. Tahapan Penelitian Peran Paguyuban Berdasarkan Etnik dalam Pengembangan Kawasan Desa ... 24

3. Peta Kesultanan Berau, Kutai Timur, Kutai, Pasir dan Sabah ... 33

4. Peran Paguyuban di Balikpapan bagi Pemerintah dan Masyarakat Kota Balikpapan ... 57

5. Proses Sosialisasi Politik Pemerintah dan Paguyuban kepada Masyarakat ... 59

6. Pola Hubungan Etnis pada Aspek Budaya, Politik, dan Ekonomi ... 66

7. Karang Joang Golf and Resort (atas), Institut Tekhnologi Balikpapan (kiri bawah), dan Politeknik Balikpapan (kanan bawah) ... 71

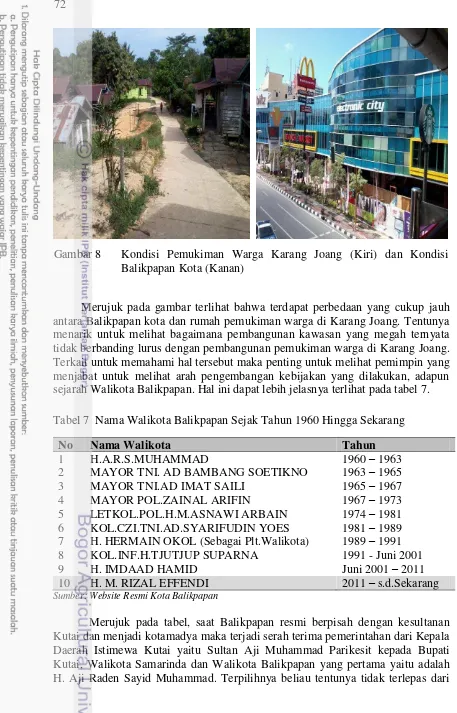

8. Kondisi Pemukiman Warga Karang Joang (Kiri) dan Kondisi Balikpapan Kota (Kanan) ... 72

9. Pekerjaan Penduduk Miskin di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Tahun 2013 ... 84

DAFTAR MATRIKS

1. Konsep-konsep Masyarakat Majemuk Menurut Para Tokoh dan Ciri-cirinya... 11 2. Sejarah Masing-masing Etnis Masuk ke Balikpapan ... 38 3. Nama-Nama Perusahaan Eksportir Aktif, Lokasi dan Status

Kepemilikannya Tahun 2011 ... 44 4. Peran Paguyuban di Masyarakat Pada Aspek Ekonomi, Budaya, dan

Politik ... 57 5. Paguyuban Ditinjau dari Elemen-Elemen Proses Interaksi Politik ... 60 6. Penggunaan Atribut Etnis pada Etnis Bugis, Banjar, Jawa, dan Batak ... 62 7. Latar Belakang Pola Interaksi dan Pemanfataannya pada Etnis Jawa,

Bugis, Banjar, dan Batak... 63 8. Pola Penguasaan Lahan dan Peran Paguyuban di Balikpapan ... 70 9. Peran Paguyuban dan Kepentingan Etnisitas dalam Pemanfaatan

Proses Pembangunan Infrastruktur Desa Karang Joang di Balikpapan ... 75

DAFTAR GRAFIK

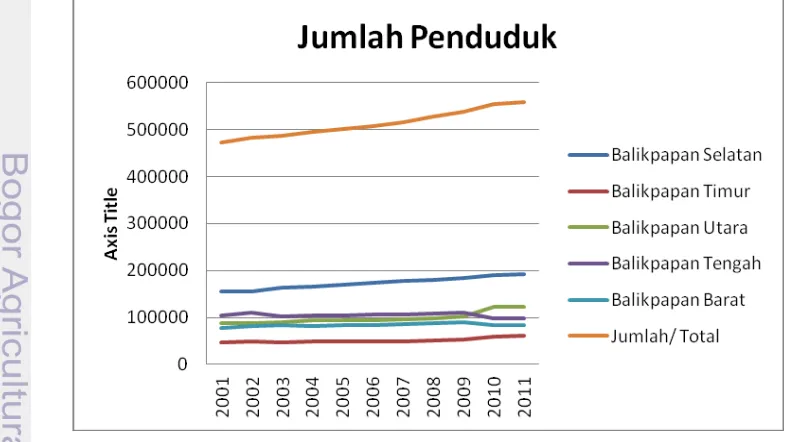

1. Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Menurut Kecamatan Tahun 2001-2011 ... 39 2. Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, dan Garis

Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008-2012 ... 78

DAFTAR LAMPIRAN

1. Peradaban Yang Berhasil Dibangun Migran Bugis di Indonesia ... 98 2. Rekapitulasi Jumlah Penduduk Miskin Kota Balikpapan Tahun 2012

– 2013 ... 101 3. Bagan Peran Paguyuban Berdasarkan Etnik dalam Pembangunan

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia terkenal dengan keberagaman etnis yang dimilikinya. Wertheim (1999) menyebutkan bahwa Bhineka Tunggal Ika, yang berarti “persatuan dalam

perbedaan” merupakan motto resmi Republik Indonesia yang secara tidak

langsung ungkapan ini mengekspresikan suatu keinginan kuat, tidak hanya kalangan pemimpin politik tetapi juga kalangan berbagai lapisan penduduk, untuk mencapai kesatuan meskipun ada karakter yang heterogen pada negara yang baru terbentuk itu. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa Indonesia memang memiliki karakteristik budaya dan masyarakat yang berbeda. Perbedaan tersebut menurut Wertheim (1999) dapat terlihat dari kondisi geografis Indonesia. Geografis Indonesia memperlihatkan perbedaan (diversitas). Sekian banyak pulaunya, besar dan kecil, yang tersebar di atas permukaan laut yang luasnya melebihi seluruh wilayah daratan Amerika Serikat mengakibatkan isolasi budaya, walaupun budaya dari pulau-pulau yang berbeda itu mempunyai akar yang sama. Penyebab kedua perbedaan itu dapat ditemukan pada etnik.

Keberagaman yang tinggi dalam suatu daerah atau negara pada umumnya dalam memahami karakteristik daerah tersebut digunakan konsep-konsep masyarakat majemuk. Furnivall dalam Sayifudin (2006) mengatakan bahwa masyarakat majemuk adalah kumpulan orang yang mereka bergaul tapi tidak bercampur. Setiap kelompok memegang agama mereka sendiri, kebudayaan dan bahasa sendiri, gagasan dan cara hidup sendiri. Sebagai individu-individu mereka bertemu satu sama lain tetapi hanya di pasar-pasar, ketika berjual-beli. Mengacu pada pandangan Furnivall terlihat bahwa pada dasarnya masing-masing kelompok memiliki aturan dan kelembagaannya sendiri sehingga hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda lebih kepada hubungan jual beli saja. Konsep ini tidak sepenuhnya dapat menjelaskan kondisi masyarakat majemuk di Indonesia, sehingga banyak para ahli yang tetap memulai penelitian hingga menemukan konsep masyarakat multikultur. Konsep masyarakat multikultur seperti yang dijelaskan oleh Syaifudin (2006) lebih menekankan relasi antar-kebudayaan dengan pengertian bahwa keberadaan suatu antar-kebudayaan harus mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya. Hal ini secara tidak langsung memperlihatkan bahwa pada dasarnya hubungan antar etnik juga mempengaruhi kondisi masyarakat tersebut. Pemahaman mengenai konsep-konsep masyarakat majemuk dalam upaya untuk memahami karakteristik masyarakat yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi penting untuk dilihat mengingat keberagaman merupakan suatu hal yang pada dasarnya telah menjadi ciri khas masyarakat Indonesia khususnya etnisitas.

2

menunjukkan bahwa dalam interaksi dengan warga diluar kota Binjai, orang-orang muda Binjai menyebut diri sebagai orang-orang Binjei sehingga di kota Medan,

misalnya, dikenal istilah “robin” (rombongan Binjei) untuk menyebut orang-orang Binjai yang setiap hari pergi ke dan pulang dari Medan (komuter) untuk urusan pekerjaan atau pendidikan. Mereka tidak menyebutkan diri sebagai orang Jawa, Minang, Melayu dan lainnya. Kecuali itu, dalam pembicaraan lebih lanjut untuk kepentingan tertentu – seperti politik, asosiasi dan lain sebagainya – latar belakang etnis baru dibicarakan. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa pada dasarnya identitas etnik masih terus dipertahankan dan digunakan untuk kepentingan tertentu walaupun secara umum tidak terlihat penggunaannya.

Fenomena ini tentunya memberikan konsekuensi munculnya kelompok-kelompok etnik khususnya bagi mereka yang merantau atau tidak tinggal di daerah asal. Keberagaman etnisitas di Indonesia memberikan warna tersendiri bagi kehidupan bangsa Indonesia yang tentunya juga berdampak pada munculnya organisasi-organisasi dengan landasan etnisitas atau terkadang dikenal dengan sebutan paguyuban. Indonesia memiliki banyak daerah yang memiliki paguyuban, namun belum ada penelitian yang cukup banyak mengungkap mengenai hal ini. Maka dari itu paguyuban pada dasarnya juga merupakan suatu sumberdaya yang belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Lubis (2005) menegaskan bahwa satu kelompok etnik memiliki suatu identitas khas yang berbeda dengan kelompok etnik lain, yang dengan mudah terlihat dari cara mereka mengekspresikan atau mengartikulasikan kebudayaannya, termasuk dalam hal bagaimana mereka mengkonsepsikan dan menata pengelolaan dan penguasaan terhadap sumberdaya (alam, ekonomi, dan politik). Hal ini menekankan bahwa adalanya pola-pola relasi yang dibangun dan digunakan didalam kelompok etnik untuk mengelola sumberdaya khususnya dalam sektor ekonomi dan politik. Dimana pola-pola relasi ini tentunya tidak terlepas dari jaringan kekerabatan yang dibangun oleh masing-masing kelompok etnik. Selain itu Firdaus (2012) menyebutkan bahwa kajian tentang harmoni antar etnik dapat dilihat dalam tulisan Usman pelly (1994). Pelly lebih fokus pada adaptasi dan misi budaya dua etnis di kota Medan dalam mempertahankan identitas etnis mereka. Menurut pelly, orang Minangkabau dan Mandailing dalam merantau membawa misi budaya suku bangsa mereka. Salah satu strategi yang digunakan oleh etnis Minang dan Mandailing di kota Medan adalah dengan membentuk asosiasi-asosiasi sukarela untuk menjaga identitas.

Balikpapan merupakan daerah dengan masyarakat multietnik yang pada umumnya bukan merupakan penduduk asli Balikpapan, melainkan pendatang. Tribun Kaltim edisi 30 september 2012 menyebutkan bahwa terdapat 104 paguyuban etnis di Balikpapan. Secara tidak langsung hal tersebut menggambarkan kondisi keberagaman etnis yang ada di Balikpapan. Masing-masing etnis maupun kelompok-kelompok etnis tersebut memiliki norma, relasi maupun jaringan kekerabatan satu dengan lainnya, khususnya untuk kepentingan ekonomi dan politiknya. Hal ini tentunya memiliki konsekuensi pada semakin kuatnya identitas etnik dari masing-masing etnis di Balikpapan.

3 tersendiri di Balikpapan yang memberikan dampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Balikpapan. Todaro (2006) menyebutkan bahwa kini sudah cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa negara-negara yang masyarakatnya beragam secara etnik dan agama pun bisa meraih kemajuan-kemajuan yang mengaggumkan. Sejumlah negara seperti Malaysia dan Mauritius telah berhasil memadukan kemajuan ekonomi dengan integrasi sosial, dan di Amerika Serikat, keragaman sering disebut sebagai sumber kreativitas dan inovasi. Hal yang perlu digaris bawahi di sini adalah komposisi etnik dan agama memainkan peran penting bagi pembangunan. Keragaman bisa mengakibatkan konflik, namun bisa juga menumbuhkan kerja sama yang akan menciptakan sinergi.

Tentunya masing kelompok etnis memiliki kepentingan masing-masing dalam peranannya terhadap pembangunan, tidak hanya pembangunan yang berpusat pada kota, tetapi juga pembangunan ekonomi di pedesaan. Pembangunan di pedesaan tentunya tidak terlepas dari pembangunan perkotaan, dalam menunjukkan keterkaitan hal tersebut McGee (2009) menyebutkan mengenai zona desa-kota, McGee menjelaskan bahwa zona desa-kota adalah di mana sebagian besar dari kegiatan didaerah tersebut adalah perkotaan dan didominasi oleh bangunan perkotaan. Wilayah ini mungkin sebelumnya telah ditandai dengan pertanian dan fase awal industrialisasi padat karya namun kegiatan tersebut sekarang telah banyak diganti dengan kegiatan perkotaan yang berhubungan erat dengan inti kota. Pemaparan dari McGee ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara kota dan desa, dan tentunya ada pertukaran-pertukaran terjadi antara kepentingan kota dan desa. Pertukaran-pertukaran-pertukaran ini pada akhirnya akan menimbulkan proses pengkotaan wilayah desa-kota. Pengkotaan desa-kota ini muncul dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan kota.

Desa dalam UU Desa pasal 1 adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan masyarakat desa merupakan faktor penting dalam pembangunan di pedesaan, namun pada kenyataannya pembanguan di pedesaan masih erat kaitannya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik kota. Pengkotaan wilayah desa-kota sebagai dampak dari adanya kebijakan pembangunan untuk kepentingan kota membawa dampak tersendiri bagi masyarakat setempat, khususnya bagi mereka yang tidak dapat mengambil manfaat langsung dari pembangunan tersebut yang dapat berujung pada terjadinya proses pemiskinan pada masyarakat setempat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Townsend (1970) bahwa “Poverty must be regarded as a general form of relative deprivation which is the effect of the maldistribution of resources”. Secara tidak langsung Townsend menunjukkan bahwa kemiskinan adalah dampak dari kesalahan distribusi sumberdaya. Hal ini berarti sangat berkaitan dengan akses terhadap sumberdaya tersebut.

4

tinggi namun tidak diiringi dengan ketersediaan akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam mengambil manfaat dari pembangunan tersebut. Paguyuban sebagai organisasi etnik dengan nilai dan norma-norma yang masih mempengaruhi individu dalam berprilaku, memiliki peluang sebagai lembaga yang dapat menjadi naungan masyarakat setempat sebagai respon dari pembangunan itu sendiri. Maka dari itu penting untuk melihat bagaimana pengaruh paguyuban berdasarkan etnik dalam mempengaruhi bentuk masyarakat majemuk di Balikpapan dan dampaknya terhadap pengkotaan desa-kota. Hal ini penting dilihat dalam kaitannya untuk menganalisis lebih jauh dampak proses tersebut terhadap perekonomian masyarakat desa dan khususnya masyarakat miskin. Oleh sebab itu posisi penelitian ini ingin secara khusus melihat bagaimana peran paguyuban berdasarkan etnik dalam menahan pemiskinan akibat dampak dari pengkotaan desa-kota.

Perumusan Masalah

Keberagaman etnisitas di Balikpapan tentunya berdampak pada munculnya paguyuban-paguyuban etnisitas yang memiliki peranan tersendiri di masyarakat, tidak terkecuali dalam pembangunan kawasan pedesaan. Oleh sebab itu, pada dasarnya pertanyaan besar dari penelitian ini adalah melihat bagaimana peran paguyuban berdasarkan etnik dalam menahan pemiskinan akibat dampak dari pengkotaan desa-kota. Adapun tentunya dalam memahami hal tersebut, perlu juga untuk memahami bagaimana latar belakang kelompok etnis terbentuk dan menetap di Balikpapan, maka penting untuk mengetahui bagaimana sejarah keberagaman etnis, kota, dan paguyuban di Balikpapan serta proses pengkotaan kawasan desa-kota di Balikpapan?

Terkait hal tersebut seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masing-masing etnisitas memiliki nilai-nilai maupun aturan-aturan yang mempengaruhi pola-pola relasi yang mereka lakukan khususnya pada sektor ekonomi dan politik, sehingga perlu mengetahui bagaimana pola hubungan kelompok etnis dan peran paguyuban sebagai organisasi politik bagi masyarakat di Balikpapan? Selanjutnya dalam memahami peran paguyuban juga tidak terlepas dari bentuk masyarakat majemuk di Balikpapan, maka dari itu penting untuk melihat bagaimana bentuk masyarakat majemuk di Balikpapan dan dampaknya pada posisi paguyuban itu sendiri? Hal ini kemudian berlanjut pada pertanyaan mendasar yaitu bagaimana situasi ini berperan dalam dalam menahan pemiskinan akibat dampak dari pengkotaan desa-kota?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan peran paguyuban berdasarkan etnik dalam menahan pemiskinan akibat dampak dari pengkotaan desa-kota. Adapun dalam menjelaskan hal tersebut, diperlukan untuk menjelaskan dan menganalisis beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Menjelaskan sejarah keberagaman etnis, kota, dan paguyuban, serta proses pengkotaan desa-kota di Balikpapan.

5 3. Menjelaskan bagaimana bentuk masyarakat di Balikpapan dan peran paguyuban berdasarkan etnik dalam menahan pemiskinan akibat dampak dari pengkotaan desa-kota.

Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk melihat bagaimana peran paguyuban berdasarkan etnik dalam menahan pemiskinan akibat dampak dari pengkotaan desa-kota. Adapun penelitian ini memberikan manfaat untuk mahasiswa selaku pengamat dan akademisi, masyarakat, perguruan tinggi dan pemerintah. Manfaat yang diperoleh yaitu: Pertama, bagi mahasiswa penelitian ini bermanfaat menjadi tambahan literatur penelitian mengenai hubungan antara pengaruh etnisitas dalam wadah paguyuban terhadap pembangunan kawasan pedesaan sehingga kedepannya dapat mempermudah dalam menganalisis terkait topik etnis untuk penelitian selanjutnya. Kedua, bagi perguruan tinggi penelitian ini merupakan perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi yang diharapkan dapat meningkatkan khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi sumber rujukan dalam topik etnis khususnya dalam menganalisis manfaat dari penggunaan nilai-nilai etnisitas sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Ketiga, bagi pemerintah hasil dari penelitian ini akhirnya melahirkan suatu kesimpulan akan manfaat dan peran-peran etnisitas dalam wadah paguyuban yang dapat digunakan sebagai bahan referensi pemerintah maupun pihak-pihak terkait dalam membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Keempat, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai hubungan etnisitas dan peranannya dalam masyarakat.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Perkembangan Konsep Masyarakat Majemuk Hingga Konsep Multikulturalisme dan Pilarisasi Masyarakat

Balikpapan terkenal dengan daerah yang memiliki masyarakat yang majemuk, dalam memahami masyarakat majemuk (plural) banyak para ahli memulai pemahaman mereka akan masyarakat majemuk diawali dengan mengacu pada pendapat J.S. Furnival. Adapun ciri utama masyarakat majemuk (plural society) menurut Furnivall (1940) seperti yang dikutip oleh Pelly (2005) adalah orang yang hidup berdampingan secara fisik, tetapi karena perbedaan sosial mereka terpisah-pisah dan tidak bergabung dalam sebuah unit politik. Selain itu lebih jelasnya seperti yang dijelaskan Furnivall (1948) dalam Sayifuddin (2006) mengenai kebijakan dan praktik kolonial di Indonesia dan Burma. Ia menguraikan masyarakat majemuk sebagai masyarakat di mana orang-orang yang secara rasial berbeda hanya bertemu di pasar-pasar, suatu gambaran mengenai politik ekonomi kolonial. Furnivall mengatakan bahwa masyarakat majemuk adalah “… kumpulan

orang … mereka bergaul tapi tidak bercampur. Setiap kelompok memegang

6

sendiri. Sebagai individu-individu mereka bertemu satu sama lain tetapi hanya di pasar-pasar, ketika berjual-beli. Inilah masyarakat majemuk, dengan bagian-bagian komunitas yang hidup berdampingan, tetapi terpisah dalam satuan politik

yang sama” (Furnivall (1948: 304) dalam Sayifudin (2006))

Mengacu pada pendapat Furnivall terlihat bahwa masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat yang berbeda secara ras maupun etnis namun tidak ada hubungan diantara mereka kecuali dalam kepentingan ekonomi. Indonesia merupakan negara yang dibangun dari masyarakat majemuk yang tidak hanya berbeda suku bangsa namun juga agama. Maka dari itu saat Indonesia merdeka mulai dibangun nilai-nilai yang dapat mendukung terjadinya integrasi nasional dengan harapan akan menciptakan masyarakat yang satu dan kokoh. Suparlan (2000) menjelaskan bahwa dalam zaman pemerintahan Presiden Sukarno kesukubangsaan sebagai potensi kekuatan politik dilarang untuk digunakan; demi keutuhan bangsa Indonesia dan memenangkan semangat nasionalisme. Termasuk di dalamnya, pelarangan kajian-kajian mengenai sukubangsa dan kesukubangsaan, yang didorong untuk diungkapkan adalah kesukubangsaan dalam ekspresi-ekspresi seni. Kebijakan politik kesukubangsaan—demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada waktu itu—adalah politik amalgasi, atau peleburan sukubangsa-sukubangsa menjadi sebuah bangsa, yaitu Indonesia, melalui perkawinan antarwarga sukubangsa yang berbeda-beda. Dalam zaman pemerintahan Presiden Suharto, pelarangan penggunaan sukubangsa sebagai acuan kepentingan politik ditambah dengan pelarangan penggunaan potensi politik dari agama dan ras, yang dikenal dengan nama SARA. Pelarangan yang dilakukan secara represif dengan menggunakan kekuatan militer yang otoriter, sebetulnya hanya meredam berbagai gejolak primordial yang dirasakan sebagai tantangan terhadap hegemoni kekuasaan pemerintahan Presiden Suharto. Bahkan Suparlan juga menegaskan bahwa saat dibawah kekuasaan orde baru, Presiden Suharto pada dasarnya juga menggunakan isu SARA ini untuk memperkuat kedudukannya, bahkan yang lebih ekstrim adalah adanya upaya menyeragamkan corak pemerintahan pada tingkat pedesaan yang secara tradisional bercorak semi-otonomi, menjadi bercorak seperti pemerintahan desa Jawa yang dikuasai dan dikendalikan oleh pemerintah yang dilakukan oleh Ditjen PUOD. Bahkan lebih tegas lagi Apa yang menarik dari uraian Furnival (1948b) dalam Suparlan (2000) menyebutkan antara lain adalah, penguasa masyarakat jajahan atau masyarakat majemuk itu sebenarnya hanya berkuasa untuk memantapkan kepentingan ekonomi mereka. Selain itu banyak anggapan bahwa masyarakat plural pada dasarnya harus dipimpin oleh pemimpin yang otoriter dengan harapan akan terciptanya integrasi nasional. Atau pilihan disisi lain adalah reduksi nilai-nilai primordial dan mewujudkan masyarakat kelas (Class Society) yang memiliki indentitas sama yaitu warga Negara Indonesia.

7 masyarakat majemuk di Indonesia dan kaitannya terhadap solusi yang ditawarkan untuk mengurangi dampak negative dari munculnya kembali primordialisme ini.

Dalam menganalisis hal tersebut Pelly (2005) menyebutkan bahwa setidaknya dewasa ini ada dua konsep masyarakat majemuk yang muncul dari

berbagai hasil penelitian: (1) konsep “kancah pembauran” (melting pot), dan (2)

konsep “pluralisme kebudayaan” (cultural pluralism). Teori kancah pembauran pada dasarnya, mempunyai asumsi bahwa integrasi (kesatuan) akan terjadi dengan sendirinya pada suatu waktu apabila orang berkumpul pada suatu tempat yang berbaur, seperti di sebuah kota atau pemukiman industri. Sebaliknya konsep pluralisme kebudayaan justru menentang konsep kancah pembauran di atas. Menurut Horace Kallen salah seorang pelopor konsep pluralisme kebudayaan tersebut (dalam Pelly (2005)), menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnis atau ras yang berbeda tersebut malah harus di dorong untuk mengembangkan sistem mereka sendiri dalam kebersamaan, memperkaya kehidupan masyarakat majemuk mereka. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa konsep kancah pembauran hanyalah suatu mitos. Mitos yang tidak pernah menjadi kenyataan, sedang pluralisme kebudayaan menurut berbagai ahli telah mengangkat Amerika Serikat, Cina, Rusia, Kanada, dan India menjadi negara yang kuat.

Pelly (2005) menambahkan bahwa urbanisasi dan industrialisasi Indonesia, seperti dibuktikan dalam sejarah, tidak dengan sendirinya mengikis unsur-unsur kemajemukan masyarakatnya, malah dalam berbagai studi menunjukkan kecenderungan penguatan aspek-aspek primordialisme (suku, agama, dan sistem simbolik lainnya) dalam kehidupan masyarakat kota. Ironisnya, kemajemukan primordialisme ini berkembang bersama proses transformasi masyarakat kota itu sendiri dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, sehingga kemajemukan dalam aspek kehidupan tersebut menjadi berganda. Sehingga menurut Pelly (2005) masyarakat majemuk Indonesia lebih sesuai didekati dari konsep pluralism kebudayaan, sebab integrasi nasional yang hendak diciptakan tidak berkeinginan untuk melebur identitas ratusan kelompok etnis bangsa kita, bahkan di samping hal itu dijamin oleh UUD 45, tetapi juga memerlukan pluralisme itu dalam pembangunan nasional.

Pelly (2005) dalam analisisnya menyebutkan bahwa apabila faktor-faktor kemajemukan masyarakat kota dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, horizontal dan vertikal, maka faktor-faktor tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: Pertama, faktor horizontal terdiri dari etnis, bahasa daerah, adat-istiadat/perilaku, agama, dan pakaian/makanan (budaya material). Kedua, faktor vertical terdiri dari penghasilan (income), pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan politis. Faktor kemajemukan horizontal merupakan faktor-faktor yang diterima seseorang sebagai warisan (ascribed-factors), sedang faktor-faktor kemajemukan vertical lebih banyak diperolehnya dari usahanya sendiri (achievement-factors). Kemajemukan akan menjurus ke arah konflik yang sangat potensial apabila faktor kemajemukan horizontal bersatu dengan faktor kemajemukan vertikal. Dengan kata lain, apabila suatu kelompok etnis tertentu tidak hanya dibedakan dengan kelompok etnis lainnya karena faktor-faktor

“ascribed” lainnya seperti bahasa daerah, agama, dan lain-lain, tetapi juga karena

8

faktor-faktor vertikal, maka intensitas konflik sangat kecil dan mudah untuk dijuruskan kepada persesuaian atau harmoni.

Adapun terkait konsep masyarakat plural, berikutnya Suparlan (2000) menyebutkan bahwa corak masyarakat majemuk sebenarnya bukan hanya seperti yang digambarkan oleh Furnival tersebut di atas, yang otoriter dan militeristik. Bila kita melihat keanekaragaman corak masyarakat majemuk sebagai berada dalam suatu garis berkesinambungan, maka pada kutub yang satu terdapat masyarakat majemuk yang ororiter dan militeristik; sedangkan pada kutub lainnya adalah masyarakat majemuk yang demokratis. Adapun masyarakat majemuk yang otoriter dan militeristik mempunyai ciri-ciri kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri (van den Berghe 1990 dalam Suparlan). Kekejaman dan kekerasan oleh negara atau pemerintah terhadap rakyatnya sendiri tersebut dikarenakan penguasa Negara atau oknum-oknumnya tidak menginginkan adanya ketidakpatuhan dan penentangan terhadap tindakan-tindakan eksploitatif yang rakus dan sewenang-wenang dari para penguasa tersebut. Dampak dari kekerasan dan kekejaman terhadap warga masyarakat tersebut oleh negara adalah, pada waktu rezim otoriter tersebut runtuh, maka berbagai bentuk kekerasan dan kerusuhan yang dapat berpotensi disintegrasi masyarakat mejemuk tersebut tidak dapat dihindari. Sedangkan majemuk demokratis yaitu dimana terdapat corak masyarakat majemuk yang masih memperhitungkan keanekaragaman kesukubangsaan masyarakatnya yang diwadahi dalam tatanan demokrasi. Masyarakat majemuk seperti ini mempunyai corak demokrasi yang konsosiasional (Lijphart 1969 dalam Suparlan (2000)). Tentunya pada kasus Indonesia harapan untuk menuju masyarakat majemuk yang demokratis menjadi tujuan dan harapan.

Berbeda dari konsep pluralisme yang menekankan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaannya, sehingga setiap kebudayaan dipandang sebagai entitas yang distinktif, maka multikulturalisme seperti yang dijelaskan oleh Syaifudin (2006) lebih menekankan relasi antar-kebudayaan dengan pengertian bahwa keberadaan suatu kebudayaan harus mempertimbangkan keberadaan kebudayaan lainnya. Dari sini lahir gagasan kesetaraan, toleransi, saling menghargai, dan sebagainya. Membangun masyarakat multikulturalisme Indonesia berarti membangun suatu ideologi yang menempatkan kesetaraan dalam perbedaan pada posisi sentral. Sebagaimana dikemukakan di atas multikulturalisme adalah suatu ideologi jalan keluar dari persoalan mundurnya kekuatan integrasi dan kesadaran nasionalisme suatu bangsa sebagai akibat dari perubahan perubahan di tingkat global. Secara hipotetis, semua atau sekurang-kurangnya sebagian besar kebudayaan multikultural di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari tiga model multikulturalisme (lihat, Parekh 1997; 2001 dalam Syaifuddin (2006)). Pertama, model yang mengedepankan nasionalitas (nationality). Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Model ini memandang setiap orang

9 nasional tersebut berada di tangan suatu kelompok elite tertentu yang menguasai negara. Nasionalitas dan nasionalisme menjadi tameng bagi para elite untuk mencapai tujuannya.

Kedua, model nasionalitas-etnik yang berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para founders. Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri nasionalitas-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri bangsa akan tersingkir menjadi orang luar dan diperlakukan sebagai orang asing. Ketiga, model multikultural-etnik yang mengakui eksistensi dan hak-hak warga multikultural-etnik secara kolektif. Dalam model ini keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan. Model ini diterapkan terutama oleh Negara-negara yang memiliki persoalan orang pribumi (aborigines) dan orang pendatang (migrants) seperti Kanada dan Australia. Isu-isu yang muncul karena penerapan kebijakan ini tidak hanya keanekaragaman kolektif dan etnik, tetapi juga isu mayoritas-minoritas, dominant idak dominan. Persoalannya menjadi lebih kompleks lagi karena ternyata mayoritas tidak selalu berarti dominan, karena berbagai kasus menunjukkan bahwa minoritas justru dominan dalam ekonomi. Apabila kekuasaan negara lemah, karena prioritas kekuasaan dilimpahkan kepada anekaragam kolektif sebagai konsekuensi pengakuan negara, maka negara mungkin diramaikan oleh konflik-konflik internal berkepanjangan yang pada gilirannya akan melemahkan negara itu sendiri.

Kalau kita simak secara mendalam ketiga model di atas, nampaknya sukar bagi kita untuk mengatakan model yang mana yang sesuai untuk kondisi Indonesia karena kesesuaian dan keberlakuan model juga ditentukan oleh kondisi-kondisi obyektif Indonesia seperti geografi kepulauan yang sangat luas dengan jarak yang berjauhan satu sama lain, keanekaragaman etnik dan agama dan golongan sosial, jurang sosial-ekonomi yang semakin dalam, dan – yang tak kalah penting adalah arus besar (mainstream) politik dan ekonomi dunia global yang mempengaruhi arah kebijakan multikulturalisme di Indonesia. Model multikulturalisme seharusnya adalah suatu bentuk sosio-kultural adaptif yang sesuai dengan kondisi-kondisi menyeluruh Indonesia. Model multikulturalisme nasionalitas jelas tidak relevan dibicarakan di Indonesia, karena sejak negara ini dibangun, meskipun istilah multikulturalisme belum dikenal, bangsa Indonesia

sudah jelas menyatakan dirinya “Bhinneka Tunggal Ika” yang menunjukkan

10

Jika melihat pemaparan diatas model multikultural etnik menjadi model yang paling dekat untuk diadaptasi oleh Indonesia namun masalah populasi merupakan masalah yang ditekankan oleh Syaifudin sebagai penghambat berjalannya model ini di Indonesia. Jika mengacu pada hal tersebut maka dalam menciptakan demokrasi dalam masyarakat majemuk, ada baiknya melihat pengalaman Negara-negara yang terkenal memiliki sistem kepemerintahan yang mendukung masyarakat majemuk diantaranya adalah belanda.

Amsterdam sebagai ibu kota Negara Belanda terkenal dengan salah satu daerah yang paling majemuk di dunia (Nadzir, 2011). Jika sikap toleransi atas kemajemukan di Indonesia terepresentasikan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka pada masyarakat Belanda toleransi sebagai identitas nasional Belanda mencuat ketika pemerintah Belanda mengesahkan konsep verzuiling pada abad 19 M. Pasca perang Dunia II hingga tahun 1970-an, masyarakat belanda terbagi dalam pilar-pilar masyarakat yang juga dikenal sebagai “verzuiling”, ini berarti bahwa masyarakat terbagi menurut aliran agama dan filosofis tertentu. Masing-masing pilar memiliki media, sekolah, serikat kerja, asosiasi sukarelawan, dan bahkan partai politik sendiri. Akomodasi dari kepentingan-kepentingan beragam ini dibuat pada tingkat elit melalui konsensus politik dan dewan koalisi atau beberapa analis menyebut organisasi politik ini sebagai sebuah demokrasi konsosiasional (A.lijphart 1975 dalam Gunaryadi 2008).

Selain itu Mcleod (1997) dalam Nadzir (2011) menyebutkan bahwa fenomena pilarisasi pada awalnya dapat terlihat pada masyarakat Belanda. dimana toleransi sebagai identitas nasional Belanda mencuat ketika pemerintah Belanda mengesahkan konsep verzuiling pada abad 19 M. Secara harfiah istilah verzuiling

dapat diterjemahkan sebagai, “pilarisasi‟ berasal dari kata dasar zuilen yang berarti pilar. Verzuiling adalah pembentukan kelompok-kelompok sub-kultur, masing-masing kelompok terpisah dari yang lain, tiap kelompok diwakili partai politiknya masing-masing, dan tiap kelompok memiliki karakteristik institusi religiusnya sendiri. Konsep politik-religius ini muncul dari tarik menarik kepentingan di Belanda pada pertengahan abad 19 M. Konsep ini juga dapat dilihat sebagai puncak dari eksperimen Belanda terhadap multikulturalisme plural, yang memberikan ruang sebesar-besarnya bagi kebebasan ekspresi budaya tiap kelompok. Pilarisasi masyarakat yang terjadi di belanda cukup bermanfaat menjadikan Belanda sebagai Negara dengan masyarakat yang aman dalam kemajemukan masyarakatnya dalam waktu yang lama. Kemajemukan masyarakat dalam wujud pilarisasi masyarakat ini justru dijadikan sebagai modal dalam membangun Belanda. Pemerintah memberikan kebebasan bagi setiap pilar masyarakat untuk membangun sarana kebutuhan mereka seperti pembangunan sekolah, media, maupun fasilitas lainnya.

11 Matriks 1 Konsep-konsep Masyarakat Majemuk Menurut Para Tokoh dan

Ciri-cirinya

Mempunyai asumsi bahwa integrasi (kesatuan) akan terjadi dengan sendirinya pada suatu waktu

Horace Kallen salah seorang pelopor konsep pluralisme kebudayaan (dalam Pelly), menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnis atau ras yang berbeda tersebut malah harus di dorong untuk mengembangkan sistem mereka sendiri dalam kebersamaan, memperkaya kehidupan masyarakat majemuk mereka.

Suparlan

Majemuk otoriter-militeristik

Masyarakat majemuk yang otoriter dan militeristik mempunyai ciri-ciri kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri (van den Berghe 1990 dalam Suparlan). Kekejaman dan kekerasan oleh negara atau pemerintah terhadap rakyatnya sendiri tersebut dikarenakan penguasa Negara atau oknum-oknumnya tidak menginginkan adanya ketidakpatuhan dan penentangan terhadap tindakan-tindakan eksploitatif yang rakus dan sewenang-wenang dari para penguasa tersebut. Dampak dari kekerasan dan kekejaman terhadap warga masyarakat tersebut oleh negara adalah, pada waktu rezim otoriter tersebut runtuh, maka berbagai bentuk kekerasan dan kerusuhan yang dapat berpotensi disintegrasi masyarakat mejemuk tersebut tidak dapat dihindari.

Majemuk demokratis

Terdapat corak masyarakat majemuk yang masih

memperhitungkan keanekaragaman

12

Nasionalitas adalah sosok baru yang dibangun bersama tanpa memperhatikan keanekaragaman suku bangsa, agama, dan bahasa, dan nasionalitas bekerja sebagai perekat integrasi. Nasionalitas memandang setiap orang – bukan kolektif – berhak untuk dilindungi negara sebagai warga negara. Sebagai konsekuensi dari diterapkannya model ini adalah tidak diperhatikannya akar kebudayaan etnik-etnik penyusun negara, dan menjadikannya sebagai masa lampau saja.

Nasionalitas-Etnik

Berdasarkan kesadaran kolektif etnik yang kuat yang landasannya adalah hubungan darah dan kekerabatan dengan para founders. Selain itu, kesatuan bahasa juga merupakan ciri nasionalitas-etnik ini. Model ini dianggap sebagai model tertutup karena orang luar yang tidak memiliki sangkut paut hubungan darah dengan etnis pendiri bangsa akan tersingkir menjadi orang luar dan diperlakukan sebagai orang asing.

Multikultural -Etnik

Mengakui eksistensi dan hak-hak warga etnik secara kolektif. Dalam model ini keanekaragaman menjadi realitas yang harus diakui dan diakomodasi negara, dan identitas dan asal-usul warga negara diperhatikan.

Masyarakat terbagi menurut aliran agama dan filosofis tertentu. Masing-masing pilar memiliki media, sekolah, serikat kerja, asosiasi sukarelawan, dan bahkan partai politik sendiri. Akomodasi dari kepentingan-kepentingan beragam ini dibuat pada tingkat elit melalui konsensus politik dan dewan koalisi atau beberapa analis menyebut organisasi politik ini sebagai sebuah demokrasi konsosiasional.

13 Etnis dan Identitas Etnis

Secara etimologis, kata etnis berasal dari bahasa Yunani yaitu “Etnichos” yang digunakan untuk menerangkan keberadaan sekelompok penyembah berhala. Dalam perkembangannya kemudian istilah etnis mengacu pada kelompok yang diasumsikan memiliki sikap fanatik terhadap ideologinya. Sedangkan dalam ilmu sosial kata etnis itu sendiri mengacu pada sekelompok penduduk yang mempunyai kesamaan sifat-sifat kebudayaan, misalnya bahasa, adat istiadat, prilaku budaya karakteristik budaya, serta sejarah (Ali Liliweri, W.S.:2001, Chris Barker, 2004 dalam Hermansyah 2008)

Frederickson (2003) mengatakan bahwa etnik dapat dilacak melalui tanda-tanda atau petanda-tanda yang dimiliki oleh individu atau kelompok-kelompok sosial, seperti bahasa, agama, kebiasaan, dan ciri fisik yang dibawa sejak lahir. Barth (1988) menambahkan bahwa kelompok etnik tergantung pada kemampuan seseorang atau kelompok ini untuk memperlihatkan sifat budaya kelompok tersebut. Selain itu Barth menambahkan bahwa budaya yang tampak menunjukkan adanya pengaruh ekologi.

Dalam buku-buku antropologi, umumnya kelompok etnik dikenal sebagai suatu populasi yang: (1) Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, (2) Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk budaya, (3) Membentuk Jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, (4) Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain. (Narroll 1994 dalam Barth 1988)

Lawang (2005) dalam bukunya menyebutkan bahwa sukubangsa menunjuk pada kolektifitas sosial yang memiliki struktur sosial, kebudayaan, bahasa, agama tradisional yang sama yang muncul dan berkembang dari salah satu daerah tertentu di Indonesia. Dengan ciri-ciri tersebut seseorang mengidentifikasikan diri sendiri dan didefenisikan orang lain termasuk ke dalam suku bangsa itu. hasilnya adalah identitas sukubangsa (ethnic identity). Komponen-komponen penting dari defenisi tersebut adalah : orang atau manusia, struktur sosial, kebudayaan, bahasa, agama dan tempat asal kebudayaan tersebut.

Esman (1994) dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan komunitas etnik adalah “a group of people united by inherited culture, racial features, belief systems (religions), or national sentiments. Membership in an ethnic community is normally an ascriptive phenomenon, a relationship into which the individual is born.” Sedangkan identitas etnik menurut Esman (1994) adalah “the set of meanings that individuals impute to their membership in an ethnic community, including those attributes that bind them to that collectivity and that distinguish it from others in their relevant environment. A psychological construct that can evoke powerful emotional responses, ethnic identity normally conveys strong elements of continuity, but its properties can shift to accommodate changing threats and opportunities.”

14

no mutual affinity and were often traditionally hostile. The third main contributor to ethnic pluralism is population movements. From the beginning of recorded history, individuals have crossed political boundaries in search of economic opportunity or religious and political freedom.”

Selanjutnya Lubis (2005) menyebutkan bahwa pengertian tentang etnisitas (kesukubangsaan) karenanya tidak lagi ditekankan pada isi kebudayaan yang dimiliki oleh kelompok etnik itu, melainkan lebih kepada jatidiri atau identitas yang muncul dalam interaksi sosial. Kajian mengenai kelompok etnik menurut Barth dalam Lubis (2005) juga bukan lagi kajian mengenai kolektiva dengan isi atau taksonomi kebudayaannya, tapi kajian mengenai organisasi sosial yang askriptif berkenaan dengan asal muasalnya yang mendasar dan umum dari para pelakunya. Dalam istilah lain, jatidiri itu dinamakan primordialitas, yaitu sebuah dunia jatidiri perorangan atau pribadi yang secara kolektif diratifikasi dan secara publik diungkapkan, yang merupakan sebuah keteraturan dunia (lihat Geertz, dalam Suparlan 1998 dalam Lubis (2005)). Dengan pengertian yang demikian maka satu hal pasti yang tersisa dan nyaris tidak bisa dihilangkan dari identitas suatu kelompok etnik adalah jatidiri yang bersifat primordial tadi, yang ia akui dan nyatakan dalam interaksi publik. Bahwa ekspresi budaya yang ia tampilkan tidak lagi “genuine” seperti yang diasumsikan melekat sebagai ciri penanda suatu kelompok etnik asal (dalam pengertian klasik) tidak sekaligus menegasikan keanggotaannya dalam suatu kelompok etnik.

Relasi Etnis

Susetyo (2002) menjelaskan bahwa Identitas individu dalam interaksi sosial merupakan hal yang fundamental dalam setiap interaksi sosial. Lan (2000) dalam Susetyo 2002 mengatakan bahwa setiap individu memerlukan identitas untuk memberinya sense of belonging dan eksistensi sosial. Menurut Hogg dan Abram (1988) dalam Susetyo 2002 di dalam masyarakat sendiri secara hirarkis terstruktur kategori-kategori sosial yang merupakan penggolongan orang menurut negara, ras, kelas sosial, pekerjaan, jenis kelamin, etnis, agama dan lain sebagainya. Di dalam masing-masing kategori sosial tersebut melekat suatu kekuatan, status dan martabat yang pada akhirnya memunculkan suatu struktur sosial yang khas dalam masyarakat, yaitu suatu struktur yang menentukan kekuatan dan status hubungan antarindividu dan antarkelompok.

Selanjutnya Lubis (2005) menegaskan bahwa dengan demikian satu kelompok etnik memiliki suatu identitas khas yang berbeda dengan kelompok etnik lain, yang dengan mudah terlihat dari cara mereka mengekspresikan atau mengartikulasikan kebudayaannya, termasuk dalam hal bagaimana mereka mengkonsepsikan dan menata pengelolaan dan penguasaan terhadap sumberdaya (alam, ekonomi, dan politik).

15 Semuanya membantu sang inovator untuk menggerakkan pendukung dan membantunya dalam strategi menghadapi kelompok lain. Dampaknya yang berbeda bagi anggota kelompoknya sendiri maupun bagi kelompok lain adalah penting, yaitu merupakan sumberdaya dan distribusi pengaruh bagi kelompoknya, sedangkan bagi kelompok lain tuntutan untuk pengenalan melalui penekanan atau penonjolan bentuk sosial yang menyimpang.

Barth (1988) juga menyebutkan jika ditinjau dari segi sosial, maka kelompok etnik dapat dipandang sebagai suatu tatanan sosial. Kelompok-kelompok etnik sebagai tatanan sosial terbentuk bila seseorang menggunakan identitas etnik dalam mengkategorikan dirinya dan orang lain untuk tujuan interaksi. Adapun Eidheim (1988) dalam buku yang sama menyebutkan bahwa kelompok etnik juga merupakan pengelompokkan sosial yang memberikan dasar status asal, sehingga hubungan antaretnik tersebut tertata sesuai dengan status tersebut.

Relasi antar kelompok etnik tentunya juga berkaitan dengan sumberdaya di daerah tersebut khususnya bagi daerah yang menjadi tujuan utama para pendatang. Lubis (2005) menyebutkan bahwa Kaum migran warga dari beragam kelompok etnik yang berbeda-beda itu hidup bersama di lingkungan sosial baru, berinteraksi satu sama lain, dan harus bersinggungan kepentingan dalam konteks pemanfaatan dan penguasaan sumberdaya yang terbatas dan berbeda jenisnya dari sumberdaya yang mereka miliki sebelumnya di wilayah teritorial asal. Kalau di daerah asal misalnya sumberdaya utama yang menjadi rebutan adalah tanah, maka di lingkungan perkotaan bergeser menjadi sumberdaya-sumberdaya immaterial seperti informasi, kedudukan atau jabatan di birokrasi, jasa, dan lain sebagainya. Kalau penguasaan terhadap tanah milik suatu kelompok etnik diklaim berdasarkan alasan-alasan ideologis, mitologis dan historis; maka klaim penguasaan terhadap sumberdaya politik dan ekonomi di perkotaan (berupa jabatan, kedudukan, dsb.)

bukan diperoleh dari “nenek moyang” melainkan didapatkan dari negara; dan sejatinya sumberdaya itu terkategorikan sebagai sumberdaya milik bersama (common property resources), bukan communally owned resources.

16

Politik Etnis

Sanderson (1993) menjelaskan bahwa polity atau sistem politik adalah aspek masyarakat yang berfungsi untuk mempertahankan hukum dan ketertiban di dalam suatu masyarakat dan untuk mengatur hubungan-hubungan eksternal di antara dan di kalangan masyarakat. Sistem politik membangun cara-cara kontrol sosial dan aturan-aturan yang dirancang untuk membatasi perilaku individu-individu dalam batas-batas tertentu dan untuk membuat dan menjalankan keputusan-keputusan untuk kepentingan seluruh masyarakat atau segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.

Berikutnya Sanderson (1993) juga menyebutkan terdapat tiga mekanisme politik yakni pengaruh, kekuasaan, dan kewenangan (authority). Adapun Sanderson (1993) juga menjelaskan bahwa pengaruh adalah proses dimana perilaku, keputusan, atau saran dari satu atau lebih orang akan diikuti atau ditiru oleh orang lain. Pengaruh adalah suatu proses informal kontrol sosial yang ketat yang terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi sosial yang erat, konstan, dan teratur. Selanjutnya Max weber (1978) dalam Sanderson (1993) menyebutkan bahwa kekuasaan dapat dirumuskan sebagai kemampuan untuk mengendalikan perilaku orang lain, atau bahkan memadamkan usaha menentangnya. Kekuasaan mengandung unsur yang tidak terdapat dalam pengaruh, yakni kemampuan untuk memadamkan perlawanan dan menjamin tercapainya keinginan dari pemegang kekuasaan itu. Terakhir wewenang (authority) yakni bentuk politik yang oleh Weber dalam Sanderson (1993) diidentifikasi sebagai aturan seizin mereka yang diperintah.

Selanjutnya Damsar (2012) menyebutkan bahwa politik dipahami sebagai kekuasaan (power), kewenangan (authority), kehidupan publik (public life), pemerintahan (government), Negara (state), konflik dan resolusi konflik (conflict and conflict resolution), kebijakan (policy),pengambilan keputusan (decision making), dan pembagian (distribution) atau alokasi (allocation). Damsar menambahkan bahwa sosiologi politik adalah disiplin ilmu yang mengkaji masyarakat, yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial, dalam hubungannya dengan politik. Adapun yang dimaksud proses interaksi sosial sosialisasi politik, partisipasi politik, perekrutan politik, dan komunikasi politik)