PADA TANAH SULFAT MASAM

KHAIRIL ANWAR

SEKOLAH PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi “Peningkatan Kualitas Tanah Sawah dan Air Buangan di Saluran Drainase pada Tanah Sulfat Masam” adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber infor masi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Mei 2006

ABSTRAK

KHAIRIL ANWAR. Peningkatan Kualitas Tanah Sawah dan Air Buangan di

Saluran Drainase pada Tanah Sulfat Masam. (Dibimbing oleh Supiandi Sabiham sebagai ketua; dan Basuki Sumawinata, Asep Sapei, dan Trip Alihamsyah sebagai anggo ta).

Oksidasi pirit pada tanah sulfat masam menurunkan kualitas tanah dan air buangan dari sawah. Peningkatan kualitas tanah pada pertanaman padi dapat dilakukan dengan pemberian bahan organik disertai dengan pengaturan air agar selalu dalam keadaan reduktif. Perbaikan kualitas air petakan dilakukan dengan pemberian air berkualitas baik (pH = 5,0) melalui pemanfaatan pasang besar dimusim kemarau dan air hujan pada musim hujan, sedangkan untuk memperbaiki kualitas air buangan dikembangkan sebuah sistem saluran drainase.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: (1) kemampuan kompos jerami padi dalam meningkatkan kualitas tanah dan produksi padi; dan (2) kemampuan biofilter dalam memperbaiki kualitas air buangan di saluran drainase; serta (3) periode waktu drainase air petakan sawah yang tepat.

Penelitian dilakukan pada tanah sulfat masam (Typic Sulfaquept), terluapi pasang besar (tipe B), di Kebun Percobaan Belandean, Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (BALITTRA), Kalimantan Selatan, pada musim kemarau 2003 dan musim hujan 2003/2004. Perlakuan untuk peningkatan kualitas tanah berupa takaran pemberian kompos jerami padi, sedangkan perlakuan untuk peningkatan kualitas air buangan berupa biofilter purun tikus (Eleocharis dulcis), bulubabi (Eleocharis retroflaxa), dan kombinasinya dengan batu kapur kalsit atau zeolit. Media filter tersebut ditempatkan pada saluran drainase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kompos jerami mampu memperbaiki kualitas tanah pada fase vegetatif, berupa peningkatan pH dan bahan organik tanah serta penurunan Al-dd. pH tanah pada fase tersebut merupakan indikator produksi padi pada musim kemarau dan hujan. Pemberian kompos jerami sebesar 2,7 t/ha (setara berat kering) mampu meningkatkan hasil gabah sebesar 48% pada musim kemarau dan 132% pada musim hujan. Kualitas air buangan sangat ditentukan oleh kualitas air petakan sawah yang akan dibuang. Kualitas air buangan dapat ditingkatkan setelah dialirkan melalui biofilter purun tikus dan bulubabi seluas 6,25% dari luas tanam padi, dilanjutkan melalui batu kapur kalsit (diameter 0,5-1,0 cm) seberat 78,125 kg/ha.

ABSTRACT

KHAIRIL ANWAR. Quality Improvement of Paddy Soil and Discharged Water in Drainage Channel at Acid Sulphate Soil. (Under academic advisory of Supiandi Sabiham as chairman, and Basuki Sumawinata, Asep Sapei, and Trip Alihamsyah as members of advisory committee).

Oxidation of pyrite in acid sulphate soil reduced the quality of soil and discharged water from paddy field. Improvement of soil quality in paddy cultivation could be managed by addition of organic matter together with regulating water to maintain its reductive condition. Water quality improvement in the paddy field was conducted by addition of good quality water (pH= 5,0) through utilization of high tide water in dry season and rain water during rainy season while for improvement of discharged water, a system of drainage channel was developed.

The objective of this research was to obtain information on: (1) the ability of rice straw compost in improving soil quality and rice production; (2) the ability of biofilter in improving the quality of discharged water in drainage channel; and (3) the appropriate period for water drainage in rice field plot.

The research was conducted in acid sulphate soil (Typic Sulfaquept), with flooding during high tide (B type) at experimental field Belandean, Research Institute for Swamp Land Agriculture (BALITTRA), South Kalimantan, during dry season of 2003 and rainy season of 2003/2004. Treatment for improving soil quality was in the form of the rate of application of rice straw compost whereas treatment for improving discharged water quality was in the form of biofilters using purun tikus (Eleocharis dulcis), bulubabi (Eleocharis retroflaxa), and their combination with calcite limestone and zeolite. Those media filters were placed in drainage channel.

Research results indicated that the application of rice straw compost was capable of improving soil quality during vegetative phase substantiated by increasing soil pH and organic matter content, and decreasing exchangeable Al. Soil pH in that phase constituted an indicator of rice production during dry and rainy seasons. Application of rice straw compost as much as 2.7 t/ha (dry weight equivalent) was capable of increasing the yield of rice by 48% in dry season and 132% in rainy season.

Quality of discharged water was determined mostly by quality of water in the plot of paddy field which would be discharged. Quality of discharged water could be improved after being flowed through biofilter of purun tikus and bulubabi as wide as 6.25% of the rice planting area and continued by flowing through calcite limestone (diameter 0.5 -1.0 cm) of as much as 78.125 kg/ha.

ABSTRACT

KHAIRIL ANWAR. Quality Improvement of Paddy Soil and Drained Water at Acid Sulphate Soil. (Under academic advisory of Supiandi Sabiham as chairman, and Basuki Sumawinata, Asep Sapei, and Trip Alihamsyah as members of advisory committee).

Oxidation of pyrite in acid sulphate soil reduced the quality of soil and drained water from paddy field. Improvement of soil quality in paddy cultivation could be managed by addition of organic matter together with regulating of water to maintain its reductive condition. Water quality improvement in the paddy field was conducted by addition of good quality water (pH= 5,0) through utilization of high tide water in dry season and rain water during rainy season while for improvement of drained water, a system of drainage canal was developed. The objective of this research was to obtain information on: (1) the ability of rice straw compost in improving soil quality and rice production; (2) the ability of biofilter in improving the quality of drained water, and (3) the appropriate period for drained water in rice field plot.

This research was conducted in acid sulphate soil (Typic Sulfaquept), with flooding during high tide (B type) at experimental field Belandean, Research Institute fo r Swamp Land Agriculture (BALITTRA), South Kalimantan, during dry season of 2003 and rainy season of 2003/2004. Treatment for improving soil quality was in the form of the rate of application of rice straw compost whereas treatment for improving drained water quality was in the form of biofilters using

purun tikus (Eleocharis dulcis), bulubabi (Eleocharis retroflaxa), and their combination with calcite limestone and zeolite. Those media filters were placed in drainage canal.

Research results indicated that the application of rice straw compost was capable of improving soil quality during vegetative phase substantiated by increasing soil pH and organic matter content, and decreasing exchangeable Al. Soil pH in that phase constituted an indicator of rice production during dry and rainy seasons. Application of rice straw compost as much as 2.7 t/ha (dry weight equivalent) was capable of increasing the yield of rice by 48% in dry season and 132% in rainy season.

Quality of drained water was determined mostly by quality of water in the plot of paddy field, which would be drained. Quality of drained water could be improved after being flowed through biofilter of purun tikus and bulubabi as wide as 6.25% of the rice planting area and continued by flowing through calcite limestone (diameter 0.5 -1.0 cm) of as much as 78.125 kg/ha.

PENINGKATAN KUALITAS TANAH SAWAH DAN

AIR BUANGAN DI SALURAN DRAINASE

PADA TANAH SULFAT MASAM

KHAIRIL ANWAR

Disertasi

sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor pa da

Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan

SEKOLAH PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Disertasi : Peningkatan Kualitas Tanah Sawah dan Air Buangan di Saluran Drainase pada Tanah Sulfat Masam

Nama : Khairil Anwar NRP : A226010031 Program Studi : Ilmu Tanah

Disetujui

Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Ir. Supiandi Sabiham, M.Agr. Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr. Ketua Anggota

Prof.Dr. Ir. Asep Sapei, M.S. Dr.Ir. Trip Alihamsyah, M.Sc. Anggota Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Ilmu Tanah Dekan Sekolah Pasca Sarjana

Dr, Ir. Komaruddin Idris, M.S. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MSc.

PRAKATA

Penelitian yang berjudul “Peningkatan Kualitas Tanah Sawah dan Air Buangan di Saluran Drainase pada Tanah Sulfat Masam” dipersiapkan dan dilaksanakan di KP. Belandean, dan Laboratorium tanah, air dan tanaman Balai Penelitian Pertani an Lahan Rawa (Balittra), Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sejak Maret 2003 hingga April 2004.

Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, nasehat, dorongan dan fasilitas, kepada Bapak Prof. Dr. Supiandi Sabiham, M.Agr. selaku Ketua Komisi Pembimbing; dan Bapak Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr.; Bapak Prof. Dr. Ir. Asep Sapei, M.S; dan Bapak Dr. Ir. Trip Alihamsyah M.Sc. sebagai anggota komisi pembimbing.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr.Ir. Achmadi Jumberi M.S. dan kepala Balittra (Dr. Ir. Trip Alihamsyah M.Sc.) yang telah memberikan fasilitas penelitian, saran-saran dan dorongan dalam penelitian dan penyelesaian disertasi ini. Kepada staf laboratorium tanah dan staf KP. Belandean, yang telah membantu penelitian di lapangan dan laboratorium diucapkan terima kasih. Kepada teman-teman peneliti Balittra dan rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Tanah IPB yang senantiasa memberi bantuan dan doa, serta dorongan dalam penyelesaian disertasi diucapkan terima kasih.

Kepada orang tua yang selalu mendoakan, dan ibu mertua, saudara ipar dan keluarga besar isteri yang membantu tenaga dan materi kepada anak dan isteri penulis yang ditinggalkan di Banjarmasin, diucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan semua amal baik yang telah diberikan kepada penulis tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan bermanfaat bagi peningkatan produktivitas tanah sulfat masam.

Bogor, Mei 2006

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Negara, sebuah kota kecil yang berdiri diatas lahan rawa lebak, di Kalimantan Selatan, pada 4 Juni 1960 sebagai anak ketiga dari enam bersaudara dari Ibu Bastiah (alm.) dan ayah Mursid.

Pendidikan sarjana pertanian bidang keahlian ilmu tanah ditempuh di Institut Pertanian Bogor (IPB), dan lulus pada tahun 1983. Pada tahun 1986 mendapat kesempatan sekolah S2 di Universitas Padjadjaran Bandung dengan bidang kajian utama kesuburan tanah dan gizi tanaman, lulus tahun 1989.

Penulis adalah Peneliti Madya bidang peningkatan produktivitas lahan pada Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra) yang berkedudukan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Ia bekerja di Balai tersebut sejak Januari 1984. Kegiatan berkaitan dengan keilmuan yang telah dilakukan, antara lain sebagai kepala Laboratorium tanah, air dan tanaman (1984-1986 dan 1995-2001), melakukan penelitian pemupukan dan tata air, serta penelitian pengembangan teknologi tata air skala hamparan tersier untuk tanaman pangan di lahan sulfat masam, sebagai asisten surveyor pada survei lahan rawa Delta P ulau Petak (kerjasama Belanda-Indonesia) dan survei lahan kering di Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Dalam periode tahun 1994-2005 telah melakukan survei kesesuaian lahan rawa pasang surut, rawa lebak dan lahan kering untuk Rencana Tata Ruang Satuan Pemukiman (RTSP) Transmigrasi Kalimantan Selatan sebanyak 28 lokasi UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi).

Pada tahun 2001 ia ditugaskan oleh Badan Litbang Pertanian dengan biaya PAATP untuk mengikuti Program Doktor di IPB, mengambil bidang kajian ilmu tanah. Penelitian pada S1, S2 dan S3 semuanya mengenai tanah sulfat masam.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xiii

PENDAHULUAN ... 1

Proses Kimia Tanah Sulfat Masam pada Suasana Oksidasi Reduksi .... 6

Dampak Oksidasi – Reduksi pada Tanah Sulfat Masam. ... 12

Upaya Penanggulangan Dampak Oksidasi Pirit ... 15

Peranan Bahan Organik sebagai Bahan Ameliorasi Tanah ... 17

Khemofilter ... 19

Biofilter... 21

KARAKTERISTIK LOKASI PENELITIAN ... 23

Rasional ... 23

Bahan dan Metode... 23

Hasil dan Pembahasan... 24

KEMAMPUAN BIOFILTER TERHADAP AKUMULASI Fe DAN S, DAN KHEMOFILTER TERHADAP PENINGKATAN pH AIR... 33

Rasional ... 33

Bahan dan Metode ... 34

Hasil dan Pembahasan ... 35

PENGARUH KOMPOS JERAMI TERHADAP KUALITAS TANAH, KELARUTAN Fe2+ , SO42-, DAN PRODUKSI PADI ... 44

Rasional ... 44

Bahan dan Metode ... 45

Hasil dan Pembahasan ... 48

PERBAIKAN KUALITAS AIR BUANGAN DARI PETAKAN SAWAH YANG DIALIRKAN MELALUI BIOFILTER... 75

Rasional ... 75

Bahan dan Metode ... 75

Hasil dan Pembahasan ... 77

PEMBAHASAN UMUM ... 87

KESIMPULAN DAN SARAN... 93

Kesimpulan ... 93

Saran . ... …... .94

DAFTAR TABEL

Halaman

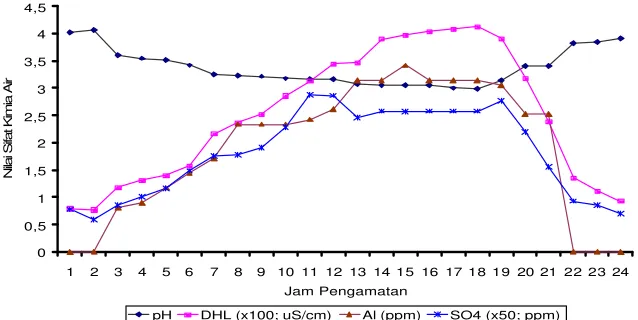

1. Kisaran pH air saat pasang besar pada musim kemarau 2003 dan

musim hujan 2003/2004 ………... 28

2. Curah hujan selama masa tanam musim kemarau 2003 dan musim

hujan 2003/2004 ………. 32

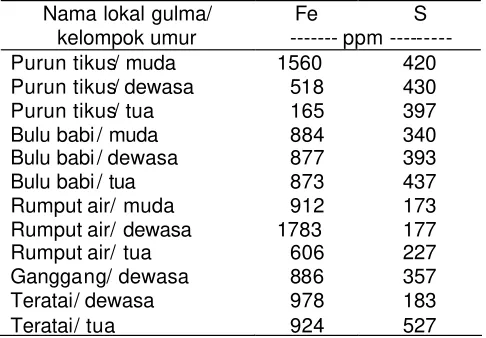

3. Kandungan Fe dan S gulma rawa yang tumbuh pada saluran tersier

(kondisi tergenang) di KP Belandean, pada MK 2003 ... 36

4. Kandungan Fe dan S gulma rawa yang tumbuh pada kondisi kering di KP Belandean, dan yang tumbuh pada lingkungan kurang

masam (pH>4,0) pada MK 2003 ………... 37

5. Kandungan Fe batang purun tikus yang tumbuh pada saluran

tersier dengan drainase lancar pada dua kondisi pembersihan ……… 38

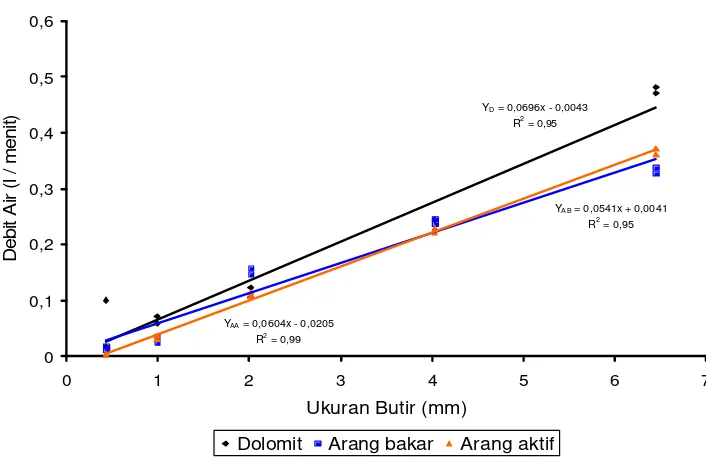

6. Debit, pH dan volume jenuh air terfilter melalui media filter ………..…….. 42

7. Pengaruh pemberian kompos jerami terhadap pertumbuhan, komponen hasil dan hasil padi musim kemarau 2003 ...………. 62

8. Pengaruh pemberian kompos jerami terhadap pertumbuhan, komponen hasil dan hasil padi musim hujan 2003/2004...………. 74

9. pH air buangan setelah melalui media filter ……… 78

10. Kandungan Fe2+ air buangan setelah melalui media filter ……… 80

11. Perubahan berat dan kandungan Fe biofilter awal tanam dan saat panen pada musim hujan 2003/2004 ..……….. 81

12. Kandungan SO42- air buangan setelah melalui media filter .……….. 84

DAFTAR GAMBAR

Halaman

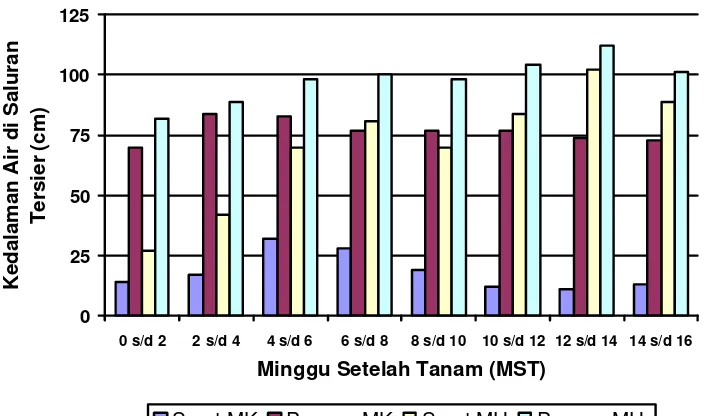

1. Dinamika kedalaman air saluran tersier pada saat pasang besar

pada MK 2003 dan MH 2003/2004 ...…27

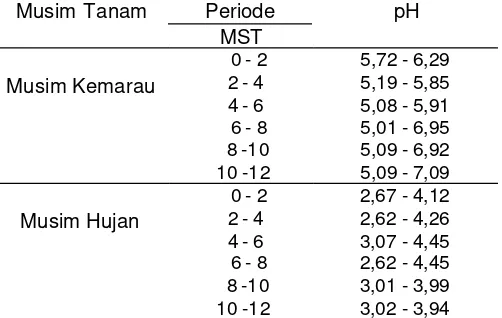

2. Fluktuasi kualitas air pasang besar di saluran sekunder lokasi penelitian selama 24 jam pada 12 Desember 2003 ……..………... 30

3. Akumulasi karat Fe pada purun tikus, bulubabi, teratai, dan ganggang di saluran tersier dengan drainase terhambat dan berlangsung lama,

pada musim hujan 2004……… 39

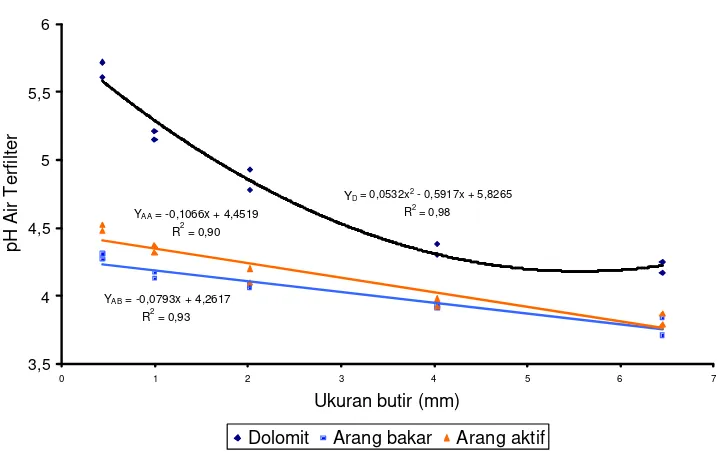

4. Hubungan pH air terfilter dengan ukuran butir khemofilter ………. 40

5. Hubungan debit air terfilter dengan ukuran butir khemofilter ……….. ..41

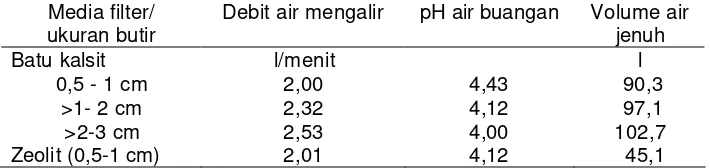

6. pH tanah dengan berbagai takaran kompos jerami dan waktu

pengukuran pada musim kemarau 2003 ……….……….. 48

7. Al-dd tanah dengan berbagai takaran kompos jerami dan waktu

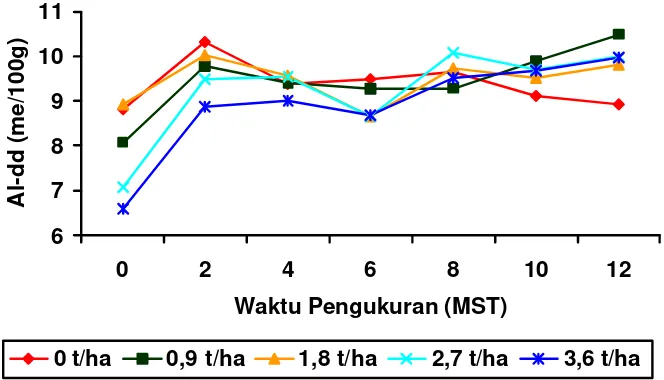

pengukuran pada musim kemarau 2003 ………..……… 51

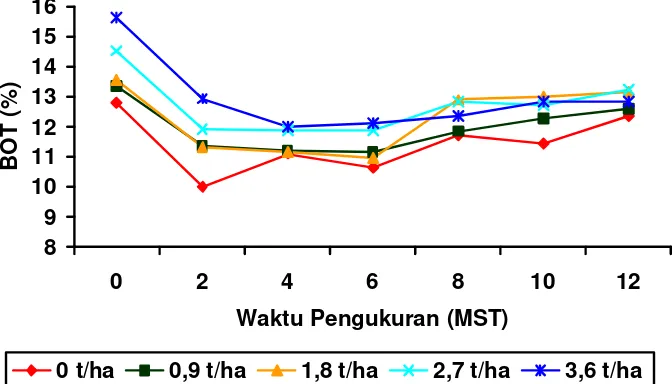

8. Bahan organik tanah (BOT) dengan berbagai takaran kompos jerami

dan waktu pengukuran pada pertanaman musim kemarau 2003 …….……. 54

9. Fe2+-larut pada tanah dengan berbagai takaran kompos jerami dan

waktu pengukuran pada musim kemarau 2003 ……… 56

10. SO42- -larut pada tanah dengan berbagai takaran kompos jerami dan

waktu pengukuran pada musim kemarau 2003 .……….. 58

11. Penampilan produksi padi pada penelitian musim kemarau 2003………… 63

12. pH tanah dengan berbagai takaran kompos jerami dan waktu

pengukuran pada musim hujan 2003/2004 ……… 64

13. Al-dd pada tanah dengan berbagai takaran kompos jerami dan waktu

pengukuran pada musim hujan 2003/2004 ………….……… 66

14. Bahan organik tanah (BOT) dengan berbagai takaran kompos jerami

dan waktu pengukuran pada musim hujan 2003/2004 ………. 67

15. Fe2+-larut pada tanah dengan berbagai takaran kompos jerami dan

waktu pengukuran pada pertanaman musim hujan 2003/2004 ……… 68

16. SO42- -larut pada tanah dengan berbagai takaran kompos jerami dan

Halaman

17. Penampilan tanaman padi dengan berbagai takaran kompos jerami

pada minggu ke 3 pertanaman musim hujan 2003/2004 ……… 72

18. Purun tikus dan bulubabi di saluran drainase pada musim hujan,

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Nilai sifat kimia-fisik tanah lokasi penelitian ……… 103

2. Cara pembuatan dan hasil analisis jerami, pupuk kandang dan kompos 103

3. Teknik sampling tanah dalam satu petak perlakuan..……… 104

4. Pengaruh pemberian kompos jerami terhadap pH tanah pada

Pertanaman padi musim kemarau 2003. ……….. 105

5. Pengaruh pemberian kompos jerami terhadap Al-dd tanah pada

pertanaman padi musim kemarau 2003 ……… 105

6. Pengaruh pemberian kompos jerami terhadap bahan organik tanah

pada pertanaman padi musim kemarau 2003……… 105

7. Pengaruh pemberian kompos jerami terhadap Fe2+-larut tanah pada

pertanaman padi musim kemarau 2003 ……… 106

8. Pengaruh pemberian kompos jerami terhadap SO42- -larut tanah pada

pertanaman padi musim kemarau 2003 ……….… 106

9. Pengaruh pemberian kompos jerami terhadap pH tanah pada

pertanaman padi musim hujan 2003/2004 ……….… 106

10. Pengaruh pemberian kompos jerami terhadap Al-dd tanah pada

pertanaman padi musim hujan 2003/2004 ……….. 107

11. Pengaruh pemberian kompos jerami terhadap bahan organik tanah

pada musim hujan 2003/2004 ……….. ……….. 107

12. Pengaruh pemberian kompos jerami terhadap Fe2+-larut tanah pada

pertanaman padi musim hujan 2003/2004 ………….…. ……… 107

13. Pengaruh pemberian kompos jerami terhadap SO42--larut tanah

pada pertanaman padi musim hujan 2003/2004 ………. …… 108

14. Skor keracunan Fe pada padi ……… …… 109

15. Nilai K-larut pada tanah dengan beberapa takaran pemberian kompos jerami pada pertanaman padi musim hujan 2003/2004 ………. 109

16. Rata-rata kualitas air petakan pada berbagai takaran kompos jerami

pada pertanaman padi musim hujan 2003/2004……….. 109

17. Tata letak perlakuan pada penelitian perbaikan kualitas air buangan dari petakan sawah yang dialirkan melalui biofilter ……… 110

Halaman

19. Rata-rata tinggi muka air petakan dan kecepatan penurunanya melalui media filter ……….……… 112

20. Rata-rata besar penurunan muka air petakan untuk mencapai titik

jenuh media filter pada perlakuan pewakil (2,7 t/ha) ……… 112

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tanah yang mengandung mineral pirit (FeS2) banyak dijumpai pada rawa

pasang surut, dan sering disebut sebagai tanah sulfat masam. Nugroho et al.

(1992) memperkirakan terdapat sekitar 6,7 juta hektar di seluruh Indonesia.

Adanya oksidasi pirit pada tanah tersebut akan menghasilkan H+ dan SO42-,

akibatnya kelarutan ion Al, Fe, dan Mn meningkat sehingga dapat mendesak

kation-kation basa dari kompleks jerapan tanah (Dent 1986). Hasil penelitian

skala laboratorium dan lapangan menunjukkan bahwa adanya pencucian pada

tanah tersebut akan melarutkan sejumlah ion toksik seperti H+ dan Al3+, dan

ion-ion yang diperlukan tanaman seperti Ca2+, Mg2+, dan K+ (Anwar et al. 1994 dan

Murtilaksono et al. 2001). Meningkatnya ion toksik tersebut pada badan

perairan dapat menyebabkan terjadinya pergeseran dominasi dan penurunan

biota perairan, dapat membunuh dan menimbulkan penyakit bintik merah pada

ikan (Callinan et al. 1993 dan Willet et al. 1993). Kondisi ini menunjukkan bahwa

oksidasi pirit menyebabkan terjadinya penurunan kualitas tanah dan air buangan

sehingga pertumbuhan tanaman terhambat dan produksi rendah, serta

mengganggu kehidupan biota perairan.

Berbagai upaya perbai kan telah dilakukan, antara lain dengan pemberian

kapur, pencucian, dan penggunaan varietas adaptif, akan tetapi kurang berhasil

dengan baik. Umumnya belum memperbaiki kualitas air buangan yang keluar

dari petak sawah, sehingga hanya akan memunculkan masalah baru berupa

penurunan kualitas air drainase , karena itu perlu dicari alternatif upaya perbaikan

yang bersifat holistik (terpadu) sehingga lahan tetap produktif, kualitas tanah dan

Upaya tersebut harus memanfaatkan segala potensi in situ (setempat) agar

petani dapat melaksanakannya. Salah satu alternatif pemecahan masalah diatas

adalah dengan menanam padi varietas adaptif disertai dengan pengaturan air

agar selalu tergenang dengan memberi pasokan air berkualitas baik, serta

melakukan filterisasi air buangan dari petak sawah dengan biofilter setempat.

Hasil jerami padi dikembalikan ke tanah untuk memperbaiki kualitas tanah.

Pemberian jerami padi (kompos) pada penanaman padi disertai pengaturan

air agar selalu tergenang dapat memicu terjadinya proses reduksi Fe. Menurut

Dent (1986), adanya reduksi Fe pada tanah tersebut dapat meningkatkan pH

tanah. Peningkatan pH tersebut dapat meningkatkan produksi padi (Moore dan

Patrick 1993). Selain itu, pemberian jerami padi dapat meningkatkan kandungan

bahan organik tanah, hal ini berarti akan memperlambat proses penurunan

kualitas tanah (Ponnamperuma 1984). Pendekatan tersebut didukung oleh hasil

penelitian Rachim et al. (2000) dan Yuliana (1998).

Pengembalian jerami padi ke tanah asalnya secara tidak langsung turut

serta menciptakan pertanian organik. Menurut Oh (1984), sebaiknya jerami

diberikan dalam bentuk kompos. Pemberian jerami dalam bentuk kompos (C/N

rendah) dapat mengurangi efek reduksinya, karena itu kompos yang diberi kan

merupakan kompos setengah matang.

Agar air buangan mempunyai kualitas yang baik maka perlu dilakukan

filterisasi dengan biofilter setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa purun

tikus/kudung (Eleocharis dulcis) mampu mengakumulasi Fe dan S dalam jumlah

cukup besar (Mulyanto et al. 1999), dan dapat dijadikan tanaman perangkap

untuk hama penggerek batang putih (Asikin dan Thamrin 2001). Selain biofilter,

ada beberapa khemofilter sudah dikenal dapat memperbaiki kualitas air, yaitu

arang, arang aktif, zeolit dan kapur (Pari 1996 dan 2002; Ming dan Mumpton

Dari uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian mengenai: (1)

kemampuan kompos jerami dalam meningkatkan kualitas tanah dan hasil padi

pada musim kemarau maupun musim hujan; (2) kemampuan biofilter dalam

memperbaiki kualitas air buangan; dan (3) waktu yang tepat melakukan drainase

air petakan sawah sesuai dinamika sifat kimia tanah.

Penelitian diatas dibagi menjadi beberapa topik, yaitu (1) karakteristik lokasi

penelitian; (2) kemampuan biofilter terhadap akumulasi Fe dan S, serta

khemofilter terhadap peningkatan pH air; (3) pengaruh kompos jerami terhadap

kualitas tanah, kelarutan Fe2+ dan SO42-, serta produksi padi; dan (4) perbaikan

kualitas air buangan dari petakan sawah yang dialirkan melalui biofilter.

Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mendapatkan: (1) takaran kompos jerami yang

mampu memperbaiki kualitas tanah dan meningkatkan produksi padi, (2) media

filter yang mampu meningkatkan kualitas air buangan di saluran drainase, dan

(3) untuk mengetahui periode waktu drainase air petakan yang tepat sesuai

dinamika kimia tanah dan air, dan hubungannya dengan produksi padi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumber informasi bagi pengelolaan

sawah pada tanah sulfat masam tipe luapan B secara holistik, berdasarkan

potensi dan masalah utama pada tanah, air dan tanaman.

Hipotesis

1. Pemberian kompos jerami mampu memperbaiki kualitas tanah dan mening-

2. Biofilter mampu meningkatkan kualitas air buangan di saluran drainase.

3. Fase vegetatif merupakan periode waktu yang tepat melakukan drainase

intensif air petakan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tanah Sulfat Masam

Tanah sulfat masam di dunia terdapat sekitar 24 juta ha (Bosh et al. 1998),

sedangkan yang masih tertutup lapisan gambut terdapat sekitar 20 juta ha

(Breemen 1980), yang tersebar di beberapa negara. Terdapat 1,6 juta ha di

delta Mekong Vietnam (Sterk 1993), 1,6 juta ha di Thailand (Cho et al. 2002); 6,6

juta ha di Afrika (Khouma dan Toure 1982), 200.000 ha diantaranya di Afrika

Barat (Agyem-Sampong et al. 1988). Di Cina diperkirakan terdapat 67 ribu ha

(Qifan 1981), sedangkan di Australia sekitar 40.000 km2 (Hick et al. 2002). Di

Indonesia, tanah yang berpirit tersebut ada sekitar 6,7 juta ha (Nugroho et al.

1992), yang tersebar di dataran pantai Sumatera, Kalimantan, Irian Barat,

Sulawesi, dan sedikit di pulau-pulau lainnya. Sebagian tanah tersebut telah

dibuka untuk usaha pertanian, baik oleh petani lokal maupun untuk program

transmigrasi. Sebagian besar tanah tersebut diusahakan untuk tanaman

pangan, terutama tanaman padi dengan hasil yang bervariasi. Proses

pembentukan tanah sulfat masam atau pirit tersebut telah banyak diuraikan,

antara lain oleh Dent (1986), Wada dan Seisuwan (1988).

Tanah tersebut pada kondisi aktual bervariasi baik antar tempat maupun

kedalaman, tergantung proses pembentukan tanah yang terjadi. Tanah-tanah

sulfat masam dicirikan oleh adanya lapisan sulfidik atau horison sulfurik.

Menurut Soil Survey Staff (1998), bahan sulfidik merupakan bahan yang

mengandung senyawa belerang dan dapat teroksidasi. Bahan tersebut dapat

berupa bahan tanah mineral atau bahan tanah organik yang mempunyai nilai pH

> 3,5, dan apabila suatu lapisan setebal 1 cm diinkubasi dalam kondisi aerobik

dan lembab (pada kapasitas lapang) pada suhu kamar, selama 8 minggu,

(diukur dalam rasio air dan tanah 1:1, atau menggunakan jumlah air lebih sedikit

yang memungkinkan pengukuran), sedangkan horison sulfurik merupakan

horison yang mempunyai ketebalan ≥ 15 cm, dan tersusun dari bahan mineral atau bahan tanah organik, yang mempunyai nilai pH ≤ 3,5, serta menunjukkan tanda-tanda bahwa rendahnya nilai pH disebabkan oleh asam sulfat, yaitu

dengan menunjukkan salah satu/lebih ciri berikut: (1) konsentrasi jarosit, (2)

secara langsung berada diatas bahan sulfidik, dan atau (3) mengandung sulfat

larut air ≥ 0,05 %.

Tanah-tanah sulfat masam yang telah mengalami oksidasi disebut juga

sebagai tanah sulfat masam aktual, sedangkan yang belum mengalami oksidasi

disebut tanah sulfat masam potensial. Pada klasifikasi tanah PPT-P3MT tanah

berpirit tersebut dimasukan kedalam macam tanah Gleisol Tionik atau Aluvial

Tionik (Suhardjo et al. 1983). Menurut klasifikasi FAO-UNESCO (1985), tanah

berpirit tersebut dimasukan kedalam Thionic Fluvisol. Tanah berpirit tersebut

sering juga disebut dengan cat clay, mud clay atau pyritic soil .

Proses Kimia Tanah Sulfat Masam pada Suasana Oksidasi-Reduksi

Tanah sulfat masam umumnya berada pada lahan rawa. Pada lahan rawa

pasang suru t, secara alamiah terjadi perbedaan topograpi lahan dari daerah

pantai ke hulu sungai. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan jangkauan air

pasang pada suatu kawasan sehingga memunculkan perbedaan tipe luapan.

Adanya variasi luapan dan perbedaan curah hujan menyebabkan perbedaan

ketinggian muka air tanah antara musim kemarau dan hujan. Hal ini dapat

menyebabkan terjadinya suasana oksidasi-reduksi atau oksidasi/reduksi saja,

pada suatu lahan dengan tingkat yang bervariasi sesuai dengan karakteristik

berbeda antara kedua suasana tersebut. Untuk mempercepat peningkatan

kualitas lahan maka proses-proses tersebut penting dipelajari.

Proses pada Kondisi Oksidasi

Lahan berada dalam kondisi tanpa genangan sering dijumpai pada saat air

laut/sungai surut pada musim kemarau atau pada lahan-lahan yang sumber

utama airnya berasal dari curah hujan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan

terjadinya proses-proses oksidasi terhadap unsur/senyawa yang berada dalam

tanah. Diantara proses oksidasi yang sangat penting pada tanah tersebut adalah

oksidasi pirit.

Proses oksidasi pirit telah banyak diuraikan, antara lain oleh Dent (1986),

Alloway dan Ayres (1997). Mereka mengemukakan bahwa proses oksidasi pirit

pada tanah sulfat masam terjadi dalam beberapa tahap dan melibatkan proses

kimia serta biokimia. Mula-mula oksigen terlarut dalam air tanah bereaksi lambat

dengan pirit, menghasilkan besi fero (Fe2+) dan sulfat atau unsur belerang.

Reaksi tersebut adalah sebagai berikut :

FeS2 + ½ O2 + 2 H+ Fe2+ + 2 S + H2O

Oksidasi belerang oleh oksigen terjadi sangat lambat, tetapi dengan bantuan

bakteri autotrop yang berperan sebagai katalisator proses berjalan lebih cepat,

dengan reaksi sebagai berikut:

S + 3/2 O2 + H2O SO42- + 2 H+

Kemasaman yang ditimbulkan ditambahkan dengan kemasaman yang

masam. Jika pH tanah menjadi lebih rendah dari 4, Fe3+ larut dan mengoksidasi

pirit dengan kecepatan tinggi. Persamaan reaksi oksidasi pirit oleh Fe3+ sebagai

berikut :

FeS2 + 14 Fe3+ + 8 H2O 15 Fe2- + 2 SO42- + 16 H+

Dengan adanya oksigen, Fe2+ yang dihasilkan dapat berubah menjadi Fe3+.

Namun pada pH kurang dari 3,5 oksidasi melalui proses kimia berlangsung

lambat. Pada pH rendah, bakteri Thiobacillus ferrooxidans mengoksidasi Fe2+

menjadi Fe3+ dengan cepat dan selanjutnya Fe3+ yang dihasilkan terlibat lagi

dalam proses oksidasi pirit. Wako et al. (1984) dan Jaynes et al. (1984 diacu

dalam Mensvoort dan Dent 1998) menyebutkan bahwa kondisi optimum untuk

oksidasi pirit sama dengan kondisi optimum untuk oksidasi besi oleh Thiobacillus

ferrooxidans yaitu konsentrasi oksigen > 0,01 Mole fraksi (1%), temperatur

5-55oC (optimal 30oC), pH 1,5-5,0 (optimal 3,3). Reaksi oksidasi Fe2+ menjadi

Fe3+ dengan bantuan Thiobacillus ferrooxidans adalah sebagai berikut :

Fe2+ + 1/4 O

2 + H+ Fe3+ + ½ H2O

Dari persamaan diatas, terlihat bahwa sebagian besar kemasaman (H+)

yang dihasilkan dalam proses oksidasi pirit oleh Fe3+, digunakan dalam proses

oksidasi Fe2+ dengan bantuan Thiobacillus ferrooxidans. Reaksi oksidasi pirit

yang terja di dalam beberapa tahap dengan hasil akhir feri hidroksida secara

ringkas dapat dinyatakan dalam persamaan reaksi sebagai berikut :

FeS2 + 15/4 O2 + 7/2 H2O Fe(OH)3 + 2 SO42- + 4 H+

Menurut Breemen (1993), kecepatan penurunan pH akibat oksidasi pirit

ditentukan oleh jumlah pirit, kecepatan oksidasi, kecepatan perubahan hasil

oksidasi, dan kapasitas netralisasi.

Oksidasi pirit pada tanah sulfat masam akibat drainase telah banyak

dipelajari. Pada penelitian kolom tanah sulfat masam yang berasal dari

Nieuwikoop, Netherland dan Pulau Petak, Kalimantan Selatan, diketahui bahwa

potensial redoks (Eh) meningkat setelah didrainase dan mengakibatkan pirit

teroksidasi. Pada tanah dari Nieuwikoop, pirit teroksidasi 1% bobot setelah

didrainase selama 450 hari dan pH tanah relatif konstan setelah didrainase 100

hari. Sedangkan pada tanah Pulau Petak, pH terus menurun segera setelah

didrainase. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan kandungan karbonat,

dimana tanah Nieuwikoop mengandung lebih banyak karbonat yang dapat

menahan terjadinya penurunan pH (Ritsema et al. 1992).

Hasil penelitian Le Ngoc Sen (1988) pada tanah sulfat masam dari

Mijdrecht Polder, Netherland, menunjukkan bahwa kedalaman air tanah dan ada

tidaknya lapisan bahan gambut diatas permukaan tanah mempengaruhi tingkat

penurunan pH dalam penampang tanah. Adanya lapisan bahan organik

(gambut) pada permukaan tanah mineral menurunkan kecepatan pemasaman

yang diduga akibat kurangnya suplai oksigen, sedangkan kedalaman air tanah

menaikkan ketinggian lapisan yang mengalami pemasaman. Hasil penelitian

Yuliana (1998) pada tanah sulfat masam Karang Agung Ulu, Sumatera Selatan

menunjukkan bahwa semakin dalam penurunan muka air tanah dari permukaan

lapisan pirit semakin turun pH tanah.

Oksidasi pirit mengakibatkan perubahan kandungan ion-ion di dalam

larutan tanah dan kompleks jerapan. Selama proses oksidasi, SO42- dalam

larutan tanah meningkat cepat, dan sebaliknya Fe2+ menurun. Penurunan

yang sukar larut dan sebagian lagi terpresipitasi dalam bentuk jarosit. Setelah

periode oksidasi, kompleks jerapan didominasi oleh Al3+ yang menggantikan Ca2+

dan Mg2+ (Ritsema et al. 1992). Hasil penelitian Yuliana (1998) menunjukkan

bahwa drainase tanah sulfat masam meningkatkan Al-dd, dan Fe3+ serta

menurunkan Fe2+.

Proses pada Kondisi Reduksi

Lahan sulfat masam dalam kondisi reduksi umumnya terjadi pada tanah

tergenang, sering dijumpai pada lahan rawa tipe luapan A yang selalu diluapi

oleh air pasang, tipe luapan B pada saat pasang besar dimusim hujan dan tipe C

yang menggunakan sistim tabat pada musim hujan. Menurut Dent (1986), dalam

proses reduksi, pH tanah dapat meningkat karena adanya penggunaan H+ dalam

reaksi tersebut. Sebagai contoh penggunaan H+ oleh Fe(OH)

3 yang dihasilkan

dalam oksidasi pirit, dengan persamaan reaksi sebagai berikut :

Fe(OH)3 + 2 H+ + ¼ CH2O Fe2+ + 1 ¼ H2O + ¼ CO2

Reaksi reduksi tersebut berlangsung dengan bantuan bakteri anaerob dan

adanya bahan organik sebagai penyumbang elektron. Oleh sebab itu,

dibandingkan pada tanah biasa, kecepatan reduksi pada tanah sulfat masam

yang digenangi lebih lambat karena kemasaman yang tinggi, rendahnya

ketersediaan hara dan bahan organik yang mudah terdekomposisi, atau

kombinasi dari kondisi-kondisi tersebut yang mengakibatkan bakteri anaerob

kurang mampu berkembang.

Peningkatan pH tanah menurunkan tingkat aktifitas Al3+. Penurunan

reduktif tersebut dapat mengakibatkan timbulnya ion atau senyawa lain yang juga

dapat bersifat toksik (racun) bagi tanaman, yaitu Fe2+, H2S , asam organik, dan

CO2 yang larut dalam jumlah tinggi dalam larutan tana h. Hasil penelitian Moore

dan Patrick (1993) menunjukkan bahwa serapan Fe pada tanaman padi

berkorelasi dengan aktivitas Fe2+ dalam larutan tanah, sedangkan pertumbuhan

tanaman berkorelasi dengan pH tanah dan AFe (rasio aktivitas Fe3+ terhadap

jumlah aktivitas kation divalent).

Keracunan H2S tidak bersifat spesifik pada tanah sulfat masam. Mitsui

1964 (diacu dalam Breemen 1993) menyebutkan bahwa pada konsentrasi 0,1

mg/l H2S sudah dapat meracuni tanaman padi. Keracunan terjadi umumnya

pada tanah yang kaya bahan organik dan rendah besi. Keracunan H2S hanya

muncul setelah pH mencapai 5, hal ini berkaitan dengan aktivitas bakteri

pereduksi sulfat (Desulfovibrio). Timbulnya H2S tersebut menurut Dent (1986),

Konsten et al. (1990) dan Breemen (1993) karena proses reduksi SO42- dan

jumlah yang terbentuk berhubungan langsung dengan bahan organik dengan

reaksi sebagai berikut :

SO42- + 2 CH2O + H+ H2S + 2 CO2 + 2 H2O

Reaksi reduksi sulfat tersebut selain membutuhkan bahan organik sebagai

sumber elektron, juga pH yang sesuai agar berjalan cepat yaitu pH antara 4-5.

Reduksi sulfat berjalan sangat lambat pada pH dibawah angka tersebut, karena

itu pada tanah sulfat masam muda, reduksi sulfat berjalan lebih cepat dibanding

pada tanah sulfat masam tua. Tanaman padi yang mengalami keracunan H2S

sangat mudah terinfeksi penyakit dan akar kurang berkembang (Puslitbangtan

Hasil penelitian Yuliana (1998) menunjukkan bahwa perlakuan

penggenangan 3 bulan setelah tanah sulfat masam didrainase 8 minggu dengan

kedalaman air bawah tanah 40 cm dari lapisan pirit meningkatkan pH tanah dan

kandungan Fe2+, menurunkan Al-dd dan SO42-. Hasil penelitian Ritsema et al.

(1992) dengan penggenangan kembali selama 300 hari pada tanah sulfat masam

dari Pulau Petak setelah didrainase selama 450 hari mengakibatkan kandungan

Fe2+ pada tanah tersebut meningkat dengan cepat. Diduga peningkatan tersebut

disebabkan oleh adanya proses reduksi Fe3+ yang berbentuk amorf menjadi Fe2+.

Dampak Oksidasi-Reduksi pada Tanah Sulfat Masam

Permasalahan utama pada tanah sulfat masam adalah adanya

oksidasi-reduksi senyawa -senyawa yang terdapat dalam tanah tersebut, terutama

oksidasi senyawa pirit yang menghasilkan asam sulfat. Dihasilkannya asam

sulfat tersebut, membuat pH tanah menjadi sangat rendah sehingga terjadi

degradasi mineral liat oleh ion hidrogen tersebut. Gambaran reaksi degradasi

mineral liat menurut Breemen (1976) sebagai berikut:

M.Al-silicate + (3+a) H+ + b H2O <==> Ma+ + Al3+ + cH4SiO4o

Dalam suasana dengan konsentrasi ion hidrogen yang tinggi ini, sejumlah Al, Fe,

dan Mn dibebaskan oleh proses degradasi tersebut diatas, sehingga

logam-logam tersebut meningkat kelarutannya dan dapat meracuni tanaman. Hasil

penelitian Phung dan Lieu (1993) menunjukkan bahwa pH yang rendah dan

kelarutan yang tinggi dari unsur meracun tersebut menurunkan total

mikroorganisme dan membuat jumlah bahan organik tidak berkorelasi dengan

larut tergantung langsung pada pH dan aktivitas ion sulfat. Aktivitas ion Al

meningkat 10 kali tiap penurunan pH satu unit. Pada tanah sulfat masam di

Thailand, konsentrasi Al3+ pada air tanah meningkat dari 0,4 ppm pada pH 5,5

menjadi 54 ppm pada pH 2,8, sedangkan Hicks et al. (2002) menyebutkan

bahwa aktivitas Al dikontrol oleh kelarutan berbagai Alunimium-hidroksi-sulfat.

Ion Al dapat menjadi beracun pada konsentrasi rendah (1-2 ppm), tergantung

toleransi tanaman. Menurut Rorison (1973) kelarutan Al yang tinggi

menghambat perkembangan jaringan, pemanjangan akar, dan pembelahan sel

akar. Selain itu, kelarutan Al yang tinggi mengakibatkan P terfiksasi menjadi

bentuk yang lebih stabil dan sukar larut, sehingga tidak tersedia bagi tanaman.

Dent (1986) menyebutkan bahwa pada pH kurang dari 3,5, ion H+ dapat

menghambat pertumbuhan tanaman, tetapi yang sangat prinsip adalah kelarutan

ion Al.

Adanya peristiwa oksidasi-reduksi pada tanah sulfat masam berdampak

terhadap tanaman yang tumbuh diatasnya dan perairan yang dilalui air drainase

dari kawasan tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sylla et al. (1993)

menunjukan bahwa produksi padi pada tanah sulfat masam di Sierra Leone,

Senegal dipengaruhi oleh kemasaman, salinitas dan tingkat keracunan besi.

Dampak oksidasi pirit terhadap lingkungan telah menjadi perhatian banyak

peneliti. Menurut hasil pengkajian Breemen (1993), dampak proses oksidasi pirit

adalah (1) pelepasan unsur-unsur mikro Ni, Co, Cu, Zn, Pb, dan As. Menurut

Alloway dan Ayres (1997) adanya pemasaman melarutkan logam-logam berat

seperti Pb, Hg dan Cd.; (2) pelepasan Al3+, sehingga mempunyai potensi untuk

meracuni akar tanaman dan ikan, tergantung kepada varietas/spesies dan tahap

pertumbuhan; (3) pelepasan SO2, gas ini ter lepas selama oksidasi sulphide,

karena itu merupakan sumber polusi udara melalui hujan asam; (4) Oksidasi besi

organik menyebabkan munculnya karatan yang berwarna coklat pada tumbuhan

air atau pinggir-pinggir tanggul saluran air.

Hasil penelitian Callinan et al. (1993) di Australia menunjukkan bahwa

adanya pencucian lahan sulfat masam pada saat hujan lebat menyebabkan pH

air menjadi rendah dan meningkatnya konsentrasi Al terlaru t sehingga

menyebabkan banyak ikan yang mati dan terkena penyakit akibat meningkatnya

populasi jamur Aphanomyces sp. Hasil pengukuran Hick et al. (2002) selama

20 tahun menunjukkan produksi rata-rata asam sebesar 7 x 105 mole H+/ha/th,

sedangkan dampak pada proses reduksi adalah (1) reduksi besi (III) menjadi besi

II sehingga terjadi peningkatan konsentrasi besi (II), akibatnya dapat meracuni

tanaman, dan bila didrainase akan menambah kadar besi di badan perairan; (2)

reduksi sulfat menghasilkan H2S, dalam konsentrasi tinggi bersifat racun bagi

tanaman padi.

Hasil pengukuran Anda dan Siswanto (2002) menunjukkan bahwa dampak

oksidasi pirit pada lahan sawah di Kalimantan Tengah, selain menurunkan pH

dan kandungan Ca serta Mg, juga meningkatkan kelarutan dan kejenuhan Al,

serta menyebabkan berubahnya kimia saluran primer dan skunder, dimana pH

menjadi lebih rendah, dan Al3+, EC, SO42-, dan Cl- meningkat dibanding inlet.

Oksidasi tersebut berdampak terhadap tanaman dan merupakan faktor

pembatas. Cho et al. (2002) menyebutkan bahwa faktor pembatas terhadap

produksi pertanian (utamanya padi) di lahan sulfat masam Dataran Tengah

Thailand adalah kemasaman yang tinggi, defisiensi P, dan kelarutan Al, Fe, dan

Mn yang tinggi , dan menyebabkan tanaman keracunan. Tanpa perbaikan,

produksi sangat rendah berkisar 1-1,5 t/ha, dan hanya pertanian tradisional dapat

berkelanjutan. Penurunan kemasaman melalui pemberian kapur dan pencucian

Pada kondisi reduksi , besi ferro (Fe2+) yang dominan (Dent 1986).

Kelarutan Fe yang tinggi dapat meracuni tanaman padi. Kadar ion Fe2+ yang

dapat meracuni bervariasi, terjadi pada 20-40 mg/l. Mensvoort et al. (1991)

menyebutkan angka 30 mg/l sebagai awal terjadinya keracunan besi. Munculnya

gejala keracunan besi juga dipengaruhi kadar hara lain dalam tanah seperti P, K,

Ca dan Mg. Selain itu tergantung kepada toleransi varietas padi yang ditanam.

Upaya Penanggulangan Dampak Oksidasi Pirit

Adanya proses oksidasi senyawa pirit dan proses reduksi dari hasil oksidasi

tersebut membawa berbagai dampak negatif bagi pertumbuhan tanaman dan

lingkungan sekitarnya. Karena itu perlu dilakukan upaya penanggulangan agar

dampak negatif tersebut dapat ditekan seminimal mungkin tanpa banyak

mengurangi tingkat produksi padi. Menurut Breemen (1993), beberapa tindakan

yang dapat digunakan untuk menurunkan kemasaman, adalah (1) pencegahan

oksidasi pirit, dengan jalan membatasi suplai oksigen atau mempengaruhi

kecepatan satu atau lebih dari tahap oksidasi, misalnya dengan: (i) mengurangi

kecepatan oksidasi Fe2+ ke Fe3+ melalui penambahan bakteri sida atau ligand

pengkomplek Fe2+; (ii) pengkomplekan atau pengendapan Fe3+ melalui

penambahan pengkelat organik atau fosfat. Pencegahan suplai O2 dapat

dilakukan dengan penggenangan; (2) Pencucian, dilakukan sebelum pemberian

amelioran. Pencucian dengan air segar sangat efesien mencuci H2SO4 bebas,

Fe terlarut dan garam-garam Al. Pencucian dengan air payau atau garam

menyebabkan Al-dd diganti oleh Na dan Mg dari air yang ditambahkan, dan

hanya efisien dalam kondisi oksidasi, tidak pada kondisi reduksi. Pencucian

pemberian kapur untuk menetralkan kemasaman. Pemberian kapur hanya

efisien jika kemasaman terlarut telah dicuci.

Hasil penelitian Murtilaksono et al. (2001) menunjukkan bahwa pencucian

mampu meningkatkan pH dan menurunkan Al-dd, sulfat, Fe-dd dan Mn-dd,

namun produksi padi menurun. Hasil penelitian Didi Ardi et al. (1992)

menunjukkan bahwa pencucian dengan air pasang lebih efektif meningkatkan pH

dibanding air hujan, hal ini diduga berkaitan jumlah air hujan yang relatif terbatas.

Namun pencucian juga membawa dampak negatif, yaitu tercucinya basa-basa

yang berguna bagi tanaman. Hasil penelitian Subagyono et al. (1997)

menunjukkan bahwa pencucian menurunkan nilai DHL dan menaikkan Fe2+.

Mensvoort et al. (1991) melaporkan bahwa air payau atau air laut mampu

mencuci/mengendapkan Al.

Menurut Dent (1986), pencucian dengan air payau/laut tersebut

menyebabkan Al dan Fe terdesak keluar komplek jerapan dan digantikan oleh Na

dan Mg. Al tersebut kemudian dapat mengendap. Reaksi tersebut digambarkan

sebagai berikut:

clay –Al(s) + Mg2+ (aq) + Na+ (aq) clay-Mg, Na(s) + Al3+(aq)

Al3+ (aq)+ 3 H2O Al(OH)3(s) + 3H+(aq)

Pemberian kapur menurunkan kemasaman tanah. Dari hasil penelitian

Anwar (1983 dan 1989) menunjukkan bahwa pemberian kapur dapat mengurangi

aktifitas Al, Fe, Mn, S O42- dalam larutan tanah, serta meningkatkan pH tanah.

Sedangkan hasil penelitian Oborn (1993) menunjukkan bahwa pemberian kapur

sebesar 6 t/ha pada tanah sulfat masam di Swedia menaikan pH dari 4,8 menjadi

5,6, dan pemberian dolomit kurang memberi pengaruh terhadap pertumbuhan

ekonomis, karena diperlukan jumlah kapur yang tinggi, apalagi kapur relatif sulit

didapat pada lokasi tanah sulfat masam tersebut, khususnya di Indonesia.

Berdasarkan hasil pengkajian Pulford et al. (1988) diketahui bahwa 1:10

phenanthroline, fosfat, silikat, sitrat, dan EDDA (Ethylenenediamine

di-orthohydroxyphenylacetic acid) dapat digunakan sebagai agen pengkomplek/

pengendap ion besi ferro; dan panasida (2,2’ dyhydrpxy 5,5’ dichloropheny

methante) merupakan bakterisida yang dapat digunakan untuk mencegah kerja

dari bakteri pengoksidasi Thiobacillus ferooxidans

Dalam menanggulangi dampak oksidasi pirit, selain melalui aspek tanah

dan air, juga dilakukan dengan menanam varietas adaptif. Para pemulia

tanaman telah mendapatkan beberapa varietas tanaman pangan yang relatif

adaptif, baik padi maupun palawija. Varietas padi pasang surut yang dihasilkan

selama kurun waktu 1996-2001, adalah Banyuasin, Dendang, Batang Hari,

Punggur, Indra Giri, Margasari dan Martapura dengan potensi hasil 4-6 t/ha.

Varietas Martapura dan Margasari merupakan varietas yang toleran terhadap

keracunan besi, dan berumur 120-125 hari, hasil persilangan varietas lokal

dengan varietas unggul (Puslitbangtan Pangan, 2002).

Peranan Bahan Organik sebagai Bahan Ameliorasi Tanah

Bahan organik telah lama dikenal manfaatnya untuk memperbaiki sifat-sifat

tanah, bahkan telah berkembang wacana untuk menciptakan pertanian organik

untuk menjaga kelestarian lingkungan dengan mengembalikan bahan organik

yang terbentuk di atas tanah ke tanah asalnya, yang selama ini terabaikan

dengan pesatnya pengunaan pupuk anorganik.

Di pertanian lahan rawa, potensi bahan organik adalah jerami padi, gulma

dalam bentuk organik, tetapi dalam bentuk anorganik melalui abu. Hal ini berarti

telah menghilangkan kemampuan gugus fungsionalnya. Menurut Bohn et al.

(1985) bahan organik berkontribusi terhadap unsur hara, dan dapat menurunkan

reaktifitas kation-kation Al dan Fe. Penambahan bahan organik yang telah

didekomposisi akan bereaksi dengan Fe dan Al membentuk ikatan atau komplek

dengan asam organik melalui satu atau lebih mekanisme. Menurut Senesi

(1994), hal ini terjadi karena Fe dan Al mampu menggantikan kedudukan ligan O,

N maupun sulfida. Pada tanah sulfat masam yang mempunyai pH rendah, Fe

memiliki kemampuan terikat relatif lebih kuat. Hal ini terlihat dari deret jerapan

yang dikemukakan Schnitzer (1997), yaitu:

pH 4,7 : Hg= Fe= Pb=Al = Cr > Cu > Cd> Ni = Zn >Co> Mn pH 3,7 : Hg> Fe > Pb>Al > Cu > Cr > Cd = Zn=Ni=Co= Mn pH 2,4 : Hg> Fe > Pb>Al = Cu > Ni> Cr = Zn= Cd = Co = Mn

Pada tanah sulfat masam, bahan organik sangat berperan dalam proses

oksidasi dan reduksi. Pada kondisi reduksi, bahan organik berperan sebagai

sumber elektron bagi reaksi reduksi sulfat dan besi (III), dan juga sebagai

sumber energi bagi bakteri-bakteri pereduksi yang mempercepat reaksi-reaksi

reduksi. Stevenson (1982) menyebutkan bahwa asam humat mempunyai

kemampuan me reduksi Fe3+ menjadi Fe2+, karena itu tanpa adanya bahan

organik, reaksi reduksi akan terhambat.

Pemberian bahan organik dapat dilakukan dengan pengembalian jerami

padi ke tanah asalnya, secara tidak langsung turut serta menciptakan pertanian

organik dan mengembalikan siklus alaminya. Menurut Ponnamperuma (1984),

jerami banyak mengandung N, P, S, K, Si dan C, pemberian secara terus

menerus akan meningkatkan kandungan hara tersebut dalam tanah. Selain itu

organik, dan bahan-bahan yang mudah tereduksi. Pemberian dengan takaran 5

-10 t/ha tidak memunculkan efek racun bagi padi. Menurut Subba Rao (1977)

dan Oh (1984), sebaiknya jerami diberikan dalam bentuk kompos, hal ini berguna

untuk mengurangi munculnya efek rumah kaca dan defisiensi N, serta

meningkatkan populasi mikroorganisme yang bermanfaat. Selain itu, pemberian

kompos jerami meningkatkan hasil padi lebih besar (63%) dibandingkan bila

diberikan dalam bentuk jerami (8%), dan jerami efektif bila diberikan pada

pertanaman dengan kondisi kering. Menurut Inoko (1984), kompos efektif

sebagai sumber hara, 25-30% N dari kompos dapat diserap oleh padi, selain itu

juga sebagai penyumbang hara K yang cukup besar.

Agar proses pembuatan kompos berjalan cepat, perlu memperhatikan

beberapa faktor, menurut Dalzell et al. (1987), laju dekomposisi bahan organik

tergantung kepada beberapa faktor, antara lain: ukuran partikel, nisbah C/N,

suplai hara, kelembaban, aerasi, suhu, derajat kemasaman, dan ketersediaan

mikroorganisme.

Khemofilter

Penggunaan arang, kapur dan zeolit sebagai bahan penyerap/penetral ion

yang terlarut dalam suatu larutan sudah lama diketahui. Bahan-bahan tersebut

sering digunakan sebagai bahan dalam proses pengolahan air bersih dan dapat

dikatakan sebagai khemofilter. Menurut Anonim (2002), khemofilter merupakan

sebuah filter mekanik yang bekerja pada skala molekuler dengan menangkap

bahan terlarut seperti gas, bahan organik terlarut dan ion-ion tertentu.

Khemofilter dapat melakukan fungsinya dengan tiga cara, yaitu (1) serapan, (2)

Arang kayu/serbuk. Arang kayu/serbuk merupakan arang hasil

pembakaran kayu/serbuk, baik melalui sistem timbun maupun menggunakan

drum. Menurut Pari (2002), secara morfologis arang memiliki pori yang efektif

untuk mengikat atau menyimpan hara, dan dapat berfungsi untuk meningkatkan

pH tanah dan menyerap kelebihan CO2. Arang yang diberikan pada tanah yang

dijadikan sebagai campuran media tanam meningkatkan persentase tumbuh bibit

Eucalyptus urophylla, Eucalyptus citriodora dan Acacia mangium. Adanya pori

pada arang kayu tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai pengabsorpsi

ion-ion meracun dan gas dari air drainase.

Arang aktif. Arang aktif merupakan arang kayu dan arang lainnya yang

mengalami aktivasi. Arang aktif memiliki ruang pori sangat banyak dengan

ukuran tertentu, dengan luas permukaan 500 -1500 m2 sehingga sangat efektif

menangkap partikel halus berukuran 0,1 µ - 0,01 mm. Pori-pori ini dapat

menangkap partikel-partikel yang sangat halus (molekul) dan menjebaknya

disana, dengan berjalannya waktu, pori-pori ini pada akhirnya akan jenuh

dengan partikel-partikel yang sangat halus sehingga tidak berfungsi lagi.

Lamanya kemampuan absorpsi sangat tergantung dari metode aktivasi

sebelumnya.

Dilihat dari kemampuannya dalam mengabsorbsi molekul, maka arang aktif

mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk mengabsropsi ion meracun air

drainase dari tanah sulfat masam, termasuk gas-gas yang ada dalam larutan.

Hasil penelitian Pari (1996) pada air sumur tercemar, arang aktif dari serbuk

gergajian sengon mampu mengabsorpsi (menarik) logam Fe, Mn, Zn, dan anion

SO42-, PO43-, dan Cl- serta menjernihkan air. Arang aktif dapat dibuat dari

berbagai bahan organik yang ada di masyarakat, antara lain dari cangkang/sabut

tahun 1986 di Kalimantan telah berdiri pabrik arang aktif dari limbah serbuk

gergajian kayu sebagai bahan baku utama.

Zeolit. Zeolit merupakan batuan yang memiliki ronga-ronga dan tahan

terhadap lingkungan asam sehingga kerusakan struktur dapat dihindari, dan

reaktifitasnya dapat ditingkatkan dengan pengasaman. Menurut Astiana (1993),

rongga zeolit merupakan permukaan aktif zeolit, terdapat basa-basa seperti K,

Na, Ca dan Mg dan dapat dipertukarkan oleh kation-kation lain. Selektivitas

pertukaran tersebut mengikuti deret berikut :

K > NH4 > Na > Fe > Al > Mg > Li

Zeolit dapat berfungsi sebagai penyaring molekuler , mampu menyaring ion

meracun seperti Al3+, Fe2+ dan SO42- yang berada dalam air drainase sehingga

konsentrasi ion tersebut dalam air yang melewati zeolit akan lebih rendah.

Menurut Ming dan Mumpton (1989), peranan zeolit ini dapat ditingkatkan melalui

dealuminasi, alkalinasi maupun dehidratasi

Kapur sudah lama dikenal mempunyai kemampuan sebagai bahan

penetral sumber kemasaman tanah dan air. Kapur dapat menaikan pH air

sehingga kelarutan ion Al3+, Fe2+ dan SO42- menurun. Menurut Dent (1986),

kapur akan bereaksi dengan SO4 membentuk garam CaSO4.

Biofilter

Biofilter merupakan tanaman/tumbuhan yang mampu mengabsorbsi atau

memfilter unsur unsur beracun, baik yang larut dalam larutan tanah maupun air.

Tanaman purun yang tumbuh dominan di lingkungan tanah sulfat masam dapat

dipilah menjadi dua, yaitu purun tikus/kudung (Eleocharis dulcis)dan purun tikar

(Eleocharis conesta). Purun tikus berkembang baik pada lahan sulfat masam

drainase atau cekungan-cekungan, dan tahan terhadap pH air yang sangat

rendah (< 3,2). Hasil pengamatan Suwardi et al. (1999) di UPT Barambai,

Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa purun kudung tumbuh bersama kelakai

(Blechnum orientale L.) mendominasi pada lahan-lahan terlantar yang pH

tanahnya turun sampai 3. Menurut Mulyanto et al. (1999), tanaman tersebut

dapat menyerap Al dan Fe dalam jumlah besar dan diakumulasi di dalam

jaringan tanaman. Selain itu, tanaman purun dapat dijadikan tanaman

perangkap bagi hama penggerek batang putih. Hasil penelitian Asikin dan

Thamrin (2001) menunjukkan bahwa hama tersebut lebih suka meletakan

telurnya pada tanaman purun daripada tanaman padi, baik musim hujan maupun

musim kemarau. Di kalangan masyarakat purun tikar dijadikan sebagai bahan

baku dalam pembuatan tikar dan topi.

Hasil penelitian Krolak (2001) pada lahan basah sub tropika di selatan

Podlasie, Polandia, menunjukkan bahwa tanaman sejenis rumput (Taraxacum

offinalle Webb) merupakan penyerap logam-logam berat dan diakumulasi dalam

jaringan tanpa menampakan efek fisiologi. Tanaman tersebut merupakan

biofilter dan dijadikan sebagai indikator terjadinya pencemaran logam berat.

Menurut Suriawiria (2003), kemampuan tanaman sebagai biofilter karena

mempunyai mikroba rhizosfera yang mampu mengurai bahan organik dan

anorganik di sekitar akar sehingga merubah pH air buangan, menurunkan

kandungan logam-logam berat, dan mereduksi beberapa jenis logam. Beberapa

biofilter yang sudah dikenal antara lain: enceng gondok (Eichornia crassipes),

kayambang (Lemna minor), ki apu (Spirodella polyrhiza), cyperus, mendong

(Fimbristylis), dan scirpus. Selain itu beberapa tumbuhan yang mempunyai

mikroba rhizosfera sehingga bersifat sebagai biofilter adalah paku air (Azolla

pinata), wawalingian (Typha domingensis), kangkung (Ipomoea aquatica), genjer

KARAKTERISTIK LOKASI PENELITIAN

Rasional

Lahan rawa pasang surut merupakan lahan yang dipengaruhi oleh gerakan

pasang dan surutnya air laut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adanya perbedaan topografi dan desakan air hujan dari daerah hulu,

menyebabkan terjadinya perbedaan kemampuan air pasang memasuki suatu

kawasan, hal ini dapat berpengaruh kepada kualitas tanah dan air suatu lokasi,

dan dapat mempengaruhi produksi suatu tanaman. Karena itu, karakteristik

suatu lokasi penelitian sangat penting diketahui terutama aspek tanah, air dan

iklim, karena ketiga aspek tersebut akan mempengaruhi masalah yang berkaitan

dengan tanah, air dan tanaman.

Bahan dan Metode

Bahan

Bahan dan alat yang diperlukan untuk pengamatan tanah lokasi penelitian

berupa bor gambut, pisau survey, meteran, munsell color chart, pH meter, H2O2

30%, tissue, kantong plastik, gelas piala, dan pengaduk kaca. Untuk

mempelajari pola tinggi dan kualitas air diperlukan meteran kayu dengan

panjang 1 dan 3 m, serta botol plastik 350 cc, sedangkan untuk mempelajari

curah hujan diperlukan ombrometer.

Metode

Tanah Lokasi Penelitian. Lokasi penelitian merupakan salah satu kebun

percobaan Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa dan telah dilakukan

bulan Maret-April 2003, berupa cek kembali profil tanah, dengan melakukan

pemboran beberapa titik pada areal yang akan dijadikan sebagai lokasi

penelitian, dibuat sebuah lubang profil pewakil untuk diidentifikasi sebagai recek

hasil karakterisasi yang telah dilakukan. Recek dilakukan terhadap kedalaman

lapisan dan sifat kimia tanah.

Hidrologi. Untuk mengetahui ketinggian puncak pasang dan surut

maksimal air pasang surut, dilakukan pengukuran ketinggian muka air setiap hari

pada musim kemarau (MK) 2003 dan musim hujan (MH) 2003/2004. Titik

puncak pasang besar (pasang tunggal/ pasang purnama/ spring tide) atau surut

maksimal ditentukan saat air saluran sekunder stagnan (tidak bergerak).

Ketinggian muka air diukur dari dasar saluran sekunder. Hasil tersebut dikoreksi

dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Kimpraswil bidang

pengairan setempat. Kualitas air pasang diukur dengan melakukan pengambilan

contoh air saat pasang besar untuk dilakukan pengukuran p H. Kemasaman air

(pH) dijadikan parameter kualitas kimia air, karena pH umumnya ber korelasi

dengan kelarutan ion-ion toksik.

Curah Hujan. Curah hujan, diukur menggunakan ombrometer yang

dipasang ditengah areal penelitian. Pengukuran dilakukan setiap hari.

Hasil dan Pembahasan

Tanah Lokasi Penelitian

Hasil cek ulang menunjukkan bahwa kedalaman lapisan dan sifat kimia

utama tidak berbeda dengan hasil karakteristik yang dilakukan oleh Suharta et al.

termasuk ke dalam famili tanah Typic Sulfaquepts, sangat halus, campuran,

masam, isohipertermik. Bila dilihat dari analisis penampang tanah hasil cek

ulang tersebut, lokasi penelitian mempunyai lapisan organik setebal 7 cm,

lapisan bawahnya hingga kedalaman 120 cm mempunyai tekstur liat, dengan pH

tanah pada berbagai kedalaman berada dibawah 3,7. Pada lapisan 0-50 cm dari

permukaan tanah mineral terdapat lapisan setebal > 15 cm (pada kedalaman

29-57 cm atau 22-50 cm dari permukaan tanah mineral) yang mempunyai lapisan

dengan pH = 3,5. Menurut Soil Survey Staff (1998), lapisan tersebut termasuk

kategori horison sulfurik. Horison sulfurik merupakan lapisan yang mengandung

pirit yang telah teroksidasi menghasilkan ion H+ dan SO42- sehingga pH turun =

3,5. Ion SO42- tercuci, sehingga kandungannya pada lapisan tersebut menjadi

lebih rendah dibanding lapisan dibawahnya, yaitu 0,18-0,43 % S. Hal ini

didukung adanya bahan sulfidik pada bagian bawah lapisan oksidasi. Bahan

sulfidik berada pada kedalaman 69-120 cm dengan kandungan S-total 1, 23%.

Tanah yang mempunyai horison sulfuri k menunjukkan bahwa tanah tersebut

telah mengalami perkembangan akibat adanya oksidasi-reduksi. Tanah yang

telah mengalami perkembangan awal termasuk ordo Inceptisol, karena itu tanah

tersebut termasuk kedalam grup Sulfaqu ept, dengan famili tanah Typic

Sulfaque pts, sangat halus, campuran, masam, isohipertermik

Hidrologi

Lokasi penelitian berjarak sekitar 3,1 km dari sungai Barito. Pada musim

hujan, pasang tunggal dari sungai Barito mampu meluapi permukaan lahan,

sedangkan pasang kecil (pasang ganda/ neap tide) umumnya tidak mampu

meluapi lahan. Menurut kriteria yang diungkapkan oleh Widjaja-Adhi et al.

(1992), lahan tersebut termasuk tipe luapan B, yaitu lahan yang hanya terluapi

Pola Ketinggian Air. Pola ketinggian muka air pasang dan surut pada

saluran sekunder (dari dasar saluran) di lokasi penelitian berbeda antara musim

kemarau dan hujan (Gambar 1). Pada musim kemarau, tinggi muka air puncak

pasang besar bersifat dinamik. Pada curah hujan dengan pola normal, pasang

besar masih mampu meluapi permukaan lahan hingga akhir bulan Juli atau 6-8

minggu setelah tanam (MST). Selama musim kemarau, tinggi muka air menurun

dengan waktu, umumnya pada bulan Agustus (8-12 MST) pasang besar tidak

mampu meluapi permukaan lahan, dan ini digunakan para petani untuk kegiatan

panen. Dalam satu periode pasang surut (14 hari), terdapat 3-9 hari lahan

terluapi pasang tunggal, dan bila curah hujan berada dibawah pola normal, maka

puncak pasang besar tidak mampu meluapi permukaan lahan. Selain itu, potensi

pasokan air untuk petakan relatif kecil, tinggi rata-rata diatas permukaan lahan

berkisar 2-9 cm. Selama musim kemarau, puncak pasang kecil tidak mampu

meluapi permukaa n lahan (rata-rata 10 –20 cm dibawah permukaan lahan),

sehingga lahan akan mengalami kekeringan bila tidak dilakukan konservasi air,

yaitu dengan memberi pasokan air saat pasang besar disertai usaha

menahannya dipetakan dengan sistem tabat. Pada Gambar 1, terlihat bahwa

pada minggu ke 0-2 (awal Juni) tinggi rata-rata muka air pasang besar 70 cm,

sedangkan lahan akan terluapi bila tinggi muka air pasang lebih dari 75 cm,

karena itu, pada periode tersebut terjadi kekurangan air.

Dari Gambar 1 terlihat bahwa sejak minggu ke 2 bulan Juli (4-6 MST), surut

maksimal terus menurun. Ini menunjukkan bahwa muka air tanah semakin turun

selama air surut pada musim kemarau. Penurunan tersebut seiring dengan

menurunnya curah hujan (Tabel 2). Meningkatnya penurunan muka air saat

surut dapat berpengaruh pada kemampuan air petakan untuk bergerak kebawah

0 25 50 75 100 125

0 s/d 2 2 s/d 4 4 s/d 6 6 s/d 8 8 s/d 10 10 s/d 12 12 s/d 14 14 s/d 16

Minggu Setelah Tanam (MST)

Kedalaman Air di Saluran

Tersier (cm)

Surut MK Pasang MK Surut MH Pasang MH

Gambar 1 Dinamika kedalaman air saluran tersier pada saat pasang besar dan surut pada MK 2003 dan MH 2003/2004.

Tinggi muka lahan adalah 75 cm tinggi dari dasar saluran.

Pada musim hujan, sejak awal Nopember (0-2 MST), air pasang besar

mampu meluapi permukaan lahan. Ketinggian muka air pasang besar terus

meningkat hingga bulan Pebruari (14-16 MST), demikian pula ketinggian muka

air surut maksimal terus meningkat mengikuti pola pasang besar. Peningkatan

tersebut seiring dengan meningkatnya curah hujan (Tabel 2). Dari data tersebut

dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek volume air, maka air pasang besar

selama musim hujan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan tanaman.

Pola tinggi muka air lokasi penelitian dapat berbeda dengan lokasi lainnya,

karena kemampuan dorongan pasang air laut ke arah hulu dipengaruhi oleh jarak

lokasi dengan laut. Dari hasil olah data penelitian Agency for Agricultural

Research and Development (AARD) dan Land and Water Research Group

(LAWOO) (1992) diketahui bahwa ketinggian pasang besar di sungai Barito

kecil menurun relatif kecil yaitu rata-rata 0,02-0,60 cm per km. Peningkatan

tinggi muka air sungai Barito akibat pasang besar berkisar 1,40-3,0 m,

sedangkan pasang kecil berkisar 0,50-0,70 m dari muka laut (dpl). Dari hasil

pengamatan di lokasi penelitian dan hasil olah data penelitian AARD dan

LAWOO (1992) tersebut dapat disimpulkan bahwa pasang kecil tidak dapat

dijadikan sebagai sumber pasokan air petakan sawah pada semua lahan tipe

luapan B.

Kualitas Air. Kualitas air pada musim kemarau berbeda dengan musim

hujan. Pada musim kemarau, curah hujan dari daerah hulu relatif kecil sehingga

air pasang sungai Barito yang membawa air dengan kualitas baik mampu masu k

lebih jauh ke hulu saluran sekunder dan tersier. Dari Tabel 1 terlihat bahwa

kualitas air pasang besar selama musim kemarau mempunyai kualitas yang

cukup baik dengan pH rata-rata diatas 5,0. Selama musim hujan, kualitas air

pasang besar dari sungai Barito tidak sampai ke lokasi penelitian. Air pada

Tabel 1 Kisaran pH air saluran saat pasang besar pada musim kemarau 2003 dan musim hujan 2003/2004

saluran sekunder saat pasang besar sangat jelek, rata-rata mempunyai pH

antara 2,62-4,45. Hal ini terjadi karena curah hujan yang tinggi akan mencuci

ion-ion sumber kemasaman dari areal persawahan dan larut ke badan perairan

Adanya dorongan air yang besar dari daerah hulu saluran sekunder membuat

kemampuan air pasang sungai Barito yang masuk ke saluran sekunder menjadi

rendah, tidak mencapai lokasi penelitian, akibatnya air yang terdorong masuk

sampai ke lokasi penelitian selama musim hujan merupakan air masam yang

mengalir keluar sewaktu surut.

Kualitas air di saluran sekunder lokasi penelitian pada musim hujan

sangat rendah. Dari Gambar 2 terlihat bahwa pH pada saat puncak pasang 4,0,

sedangkan pH air pada saat surut 2,9. Konsentrasi ion Al3+ dan SO4

2-mempunyai pola berlawanan dengan pH air. Semakin tinggi pH air, ke larutan

Al3+ dan SO42- serta nilai DHL semakin rendah. Hasil ini menunjukkan bahwa

kualitas air tersebut berasal dari hasil pencucian lahan sawah sulfat masam.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa air pasang sungai Barito pada musim

hujan tidak sampai ke lokasi penelitian, air yang ada di saluran sekunder

merupakan air hasil cucian lahan sulfat masam yang terdorong kembali oleh air

pasang sungai Barito. Kualitas air yang jelek tersebut tidak dapat dijadikan

sebagai sumber pasokan air petakan sawah karena dapat menurunkan kualitas

air buangan, karena itu air hujan dapat dijadikan alternatif sebagai sumber utama

untuk kebutuhan air tanaman. Hasil pengukuran pH air hujan setempat berkisar

4,99 sampai 6,48 dan tersedia dengan jumlah yang cukup.

Hasi l tersebut mendukung hasil pengukuran Anwar et al (1994) pada

musim hujan di saluran sekunder UPT Tarantang (sejajar lokasi penelitian), air

pasang besar dengan pH 5,0 hanya mampu masuk sejauh 2,8 km dari sungai

Barito, semakin jauh dari sungai Barito, pH air semakin rendah, dimana sifat