PERKEMBANGAN POPULASI DAN PEMBENTUKAN

MAKROPTERA TIGA BIOTIPE WERENG BATANG

COKELAT

Nilaparvata lugens

Stål PADA SEMBILAN

VARIETAS PADI

WAHYU FITRININGTYAS

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

ABSTRAK

WAHYU FITRININGTYAS. Perkembangan Populasi dan Pembentukan Makroptera Tiga Biotipe Wereng Batang Cokelat Nilaparvata lugens Stål pada Sembilan Varietas Padi. Dibimbing oleh ENDANG SRI RATNA dan ARIFIN KARTOHARDJONO.

PERKEMBANGAN POPULASI DAN PEMBENTUKAN

MAKROPTERA TIGA BIOTIPE WERENG BATANG

COKELAT

Nilaparvata lugens

Stål PADA SEMBILAN

VARIETAS PADI

WAHYU FITRININGTYAS

A34060238

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN PROTEKSI TANAMAN

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

Judul : Perkembangan Populasi dan Pembentukan Makroptera Tiga Biotipe Wereng Batang Cokelat Nilaparvata lugens Stål pada Sembilan Varietas Padi

Nama Mahasiswa : Wahyu Fitriningtyas

NIM : A34060238

Disetujui,

Pembimbing 1

Dra. Endang Sri Ratna, PhD. NIP 19580120 198203 2 001

Pembimbing 2

Dr. Ir. Arifin Kartohardjono NIP 19470210 197503 1 002

Diketahui, Ketua Departemen

Dr. Ir. Abdjad Asih Nawangsih, MSi. NIP 19650621 198910 2 001

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 17 Mei 1988 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan bapak Hadi Santoso dan ibu Tri Juswati.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Hang Tuah 1 Surabaya pada tahun 2000 dan menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat pertama di SMPN 29 Surabaya pada tahun 2003. Penulis melanjutkan ke SMAN 2 Surabaya dan lulus pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui Ujian Seleksi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (USMI) dan pada tahun 2007 penulis diterima di Program Studi Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, IPB.

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadlirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Perkembangan Populasi dan Pembentukan Makroptera Tiga Biotipe Wereng Batang Cokelat

Nilaparvata lugens Stål pada Sembilan Varietas Padi” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dra. Endang Sri Ratna, PhD. dan Dr. Ir. Arifin Kartohardjono yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis guna menyelesaikan skripsi ini dan senantiasa memberikan saran serta nasehatnya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dr. Ir. Kikin Hamzah Mutaqin, MSi. selaku dosen penguji tamu yang telah memberikan saran untuk skripsi ini. Penulis memberikan penghargaan yang tiada terhingga kepada Bapak Cece dan Bapak Dedi yang telah membantu saat penelitian di lapangan dan rumah kaca KP. Muara-Bogor serta Bapak Agus Sudrajat di Laboratorium Fisiologi dan Toksikologi, Departemen Proteksi Tanaman, IPB. Selain itu diucapkan terima kasih kepada sahabatku Desra Sihombing S.Pt, Ellyta Sariani SP, Indri Ahdiaty dan Astra Naibaho yang telah memberi dukungan dan bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua, bapak Hadi Santoso dan ibu Tri Juswati dan kedua adikku Aissa Kesumawardhani dan Putri Nur Fajrina yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan moril dan doa untuk kesuksesan penulis.

Bogor, Februari 2012

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... ix

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan ... 3

Hipotesis ... 3

Manfaat ... 3

TINJAUAN PUSTAKA ... 4

Wereng Batang Cokelat ... 4

Faktor-faktor Pertumbuhan Populasi ... 6

Pemencaran WBC dan Populasi Makroptera ... 8

Mekanisme Interaksi Ketahanan Tanaman terhadap WBC ... 10

Interaksi WBC terhadap Varietas Tahan ... 11

BAHAN DAN METODE ... 12

Tempat dan Waktu ... 12

Metode Penelitian ... 12

Perbanyakan Tanaman Uji ... 12

Perbanyakan WBC ... 12

Infestasi WBC pada Varietas Padi Uji ... 13

Analisis Data ... 13

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 14

Perkembangan Populasi WBC ... 14

Respon Biotipe terhadap Varietas Tanaman ... 18

Waktu Pembentukan Makroptera ... 26

Populasi Makroptera dan Brakhiptera pada Akhir Musim Tanam.. 29

Respon Serangan WBC terhadap Produktivitas Padi ... 38

DAFTAR TABEL

No Halaman

Teks

1. Analisis interaksi antara varietas tanaman dengan dua kelompok pelepasan dan tiga kelompok biotipe wereng terhadap tujuh respon

penelitian ... 19 2. Populasi total wereng pada dua kelompok pelepasan WBC ... 20 3. Populasi total wereng pada tiga kelompok biotipe WBC ... 20 4. Populasi total WBC pada sembilan varietas padi pada akhir musim

tanam ... 22 5. Waktu kemunculan imago makroptera pada tiga kelompok biotipe

WBC ... 26 6. Respon sembilan varietas padi terhadap waktu dan jumlah kemunculan

imago WBC makroptera ... 27 7. Jumlah kumulatif populasi imago brakhiptera dan makroptera pada

dua kelompok pelepasan WBC ... 29 8. Jumlah kumulatif populasi imago brakhiptera dan makroptera pada

tiga kelompok biotipe WBC ... 30 9. Jumlah kumulatif populasi imago brakhiptera dan makroptera pada

akhir musim tanam pada perlakuan pelepasan satu pasang WBC ... 31 10. Jumlah kumulatif populasi imago brakhiptera dan makroptera pada

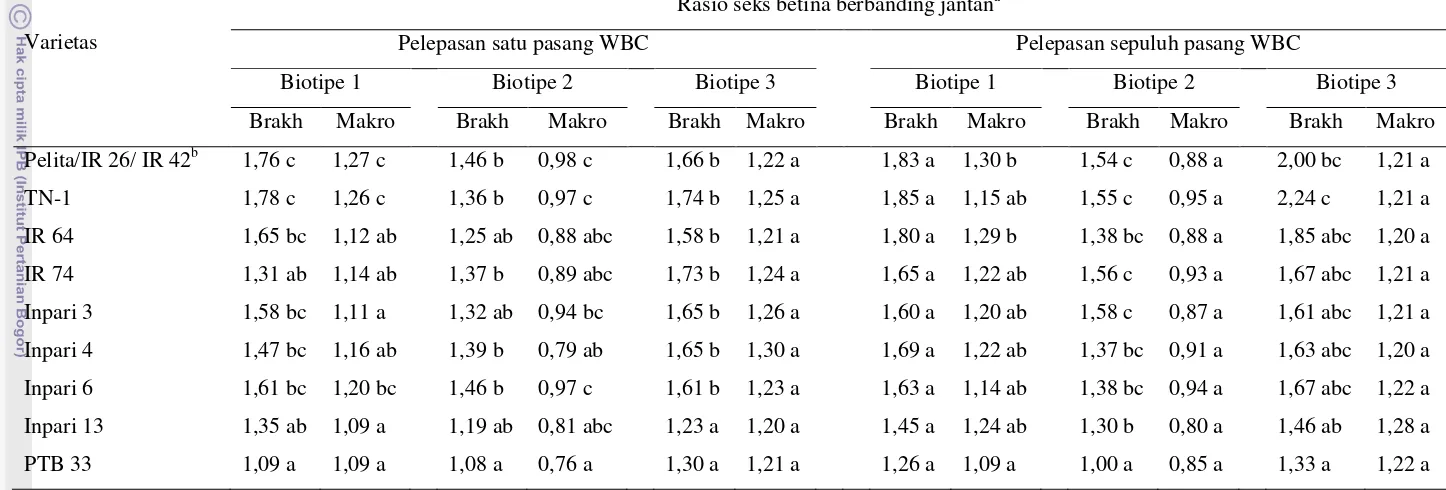

akhir musim tanam pada perlakuan pelepasan sepuluh pasang WBC ... 32 11. Rasio seks populasi imago pada dua kelompok pelepasan WBC ... 35 12. Rasio seks populasi imago pada tiga kelompok biotipe WBC ... 35 13. Rasio seks populasi imago betina : jantan WBC brakhiptera dan

makroptera pada akhir musim tanam ... 37 14. Produksi padi pada dua kelompok pelepasan WBC ... 39 15. Produksi padi pada tiga kelompok biotipe WBC ... 39 16. Produksi padi tanam pada pelepasan satu pasang WBC pada akhir

musim ... 40 17. Produksi padi tanam pada pelepasan sepuluh pasang WBC pada akhir

DAFTAR GAMBAR

No Halaman

Teks

1. Fluktuasi populasi WBC selama satu musim tanam setelah pelepasan satu pasang WBC pada sembilan varietas padi ... 15 2. Fluktuasi populasi WBC selama satu musim tanam setelah pelepasan

sepuluh pasang WBC pada sembilan varietas padi ... 16 3. Hubungan regresi antara populasi wereng dengan produksi padi

terhadap pelepasan satu pasang WBC ... 42 4. Hubungan regresi antara populasi wereng dengan produksi padi

DAFTAR LAMPIRAN

No Halaman

Teks

1. Sidik ragam interaksi antara varietas dengan kelompok pelepasan wereng (satu dan sepuluh pasang induk) dan kelompok biotipe (1, 2, dan 3 ) terhadap perkembangan populasi wereng ... 51

2. Sidik ragam interaksi antara varietas dengan kelompok pelepasan wereng (satu dan sepuluh pasang induk) dan kelompok biotipe (1, 2, dan 3 ) terhadap waktu kemunculan makroptera ... 51

3. Sidik ragam interaksi antara varietas dengan kelompok pelepasan wereng (satu dan sepuluh pasang induk) dan kelompok biotipe (1, 2, dan 3 ) terhadap populasi brakhiptera ... 52

4. Sidik ragam interaksi antara varietas dengan kelompok pelepasan wereng (satu dan sepuluh pasang induk) dan kelompok biotipe (1, 2, dan 3 ) terhadap populasi makroptera ... 52

5. Sidik ragam interaksi antara varietas dengan kelompok pelepasan wereng (satu dan sepuluh pasang induk) dan kelompok biotipe (1, 2, dan 3 ) terhadap rasio seks brakhiptera ... 53

6. Sidik ragam interaksi antara varietas dengan kelompok pelepasan wereng (satu dan sepuluh pasang induk) dan kelompok biotipe (1, 2, dan 3 ) terhadap rasio seks makroptera ... 53

7. Sidik ragam interaksi antara varietas dengan kelompok pelepasan wereng (satu dan sepuluh pasang induk) dan kelompok biotipe (1, 2, dan 3 ) terhadap produksi padi ... 54

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak dahulu komoditi pangan khususnya padi di Indonesia memegang peranan yang sangat penting karena merupakan sumber bahan makanan utama sebagian besar penduduk Indonesia (Nasoetion 2001). Penyediaan beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat penduduk Indonesia yang tumbuh pesat merupakan tantangan berat karena beberapa hal seperti ketersediaan pangan yang harus dipenuhi dalam kondisi lahan yang subur yang berkurang setiap tahun, keterbatasan sistem irigasi tanaman dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang sering menghambat proses budidaya tanaman sehingga menurunkan hasil panen.

Wereng batang cokelat (WBC) Nilaparvata lugens Stål, famili Delphacidae termasuk OPT utama pada tanaman padi. Hama ini menyerang seluruh fase pertumbuhan tanaman. WBC mengakibatkan kekeringan pada seluruh jaringan tanaman akibat isapannya atau disebut hopperburn, selain itu dapat menjadi vektor penyakit virus kerdil hampa dan kerdil rumput (Oka & Bahagiawati 1991). Hama ini dilaporkan menyerang berbagai varietas tanaman padi khususnya padi tipe baru (PTB), padi hibrida dan padi varietas unggul baru (VUB) (Baehaki & Widiarta 2008). Pada bulan Januari-Juni 2011 menurut Data Kementerian Pertanian, serangan WBC mencapai luasan 105.010 ha dan puso 20.345 ha yang persebarannya meliputi 26 provinsi di Indonesia (Anonim 2011).

dipengaruhi oleh kecepatan pertumbuhan yang pesat, seperti dicirikan dengan tipe pertumbuhan populasi r-strategi (Baehaki & Widiarta 2008). Pertumbuhan populasi ini sangat bergantung pada kemampuan dan kesesuaian hidup serta kemampuan reproduksi setiap individu wereng pada habitatnya. Peledakan populasi terjadi karena wereng berhasil hidup dan berkembangbiak dengan baik pada varietas tanaman rentan. Oleh karena itu, ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh petani untuk mengendalikan WBC di antaranya yaitu menanam varietas padi tahan. Cara ini dianggap paling ideal karena mudah digunakan, murah, dan kurang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Varietas padi tahan bergantung pada biotipe WBC yang berkembang di suatu ekosistem, walaupun demikian pertahanan ini dapat patah karena WBC diduga memiliki kemampuan adaptasi terhadap varietas inang dan lingkungan (Syam et al. 2007). Seperti contohnya varietas IR 64 dan beberapa varietas unggul baru (VUB) telah teruji memiliki ketahanan terhadap WBC, namun pada kenyataan di lapang, masih sering dilaporkan serangan populasi wereng yang relatif tinggi pada varietas tersebut. Oleh karena itu, ketahanan varietas padi ini penting dikaji kembali melalui pengujian respon pertumbuhan tiga biotipe WBC pada beberapa varietas padi khususnya inhibrida dan VUB untuk mendapatkan varietas durable resistance.

Peningkatan ini dipengaruhi faktor kualitas habitat dan makanan tempat wereng tumbuh dan berkembangbiak. Introduksi varietas padi tertentu diduga berpengaruh terhadap pembentukan WBC makroptera sebagai pemicu meluasnya serangan WBC. Dengan demikian, potensi pembentukan makroptera pada varietas inhibrida maupun VUB juga perlu diteliti.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan perkembangan populasi WBC biotipe 1, 2, dan 3 serta proporsi pembentukan makroptera yang diinfestasikan pada sembilan varietas padi.

Hipotesis

Setiap varietas tanaman padi uji memiliki respon yang berbeda dalam menunjang pertumbuhan populasi WBC dan pembentukan sayap makroptera, baik biotipe 1, 2, maupun 3. Peningkatan populasi WBC terjadi pada tanaman rentan. Varietas padi yang diserang WBC pada tingkat populasi rendah dan masih menghasilkan gabah diduga bersifat durable resistance. Nilai proporsi pertumbuhan makroptera paling tinggi terjadi pada kepadatan populasi nimfa yang tinggi pada varietas tanaman uji paling rentan.

Manfaat

TINJAUAN PUSTAKA

Wereng Batang Cokelat

Wereng batang cokelat (WBC) Nilaparvata lugens Stål adalah serangga yang termasuk dalam Ordo Hemiptera, Subordo Auchenorrhyncha, Superfamili Fulgoroidea, Famili Delphacidae (CAB International 2005). WBC hidup dan berkembangbiak pada tanaman padi (Oryza sativa) sebagai pakan utama. Di Filipina, WBC dapat ditemukan juga pada padi liar dan gulma jenis rumput

Leersia hexandra. Di Malaysia, rumput Arthroxon hisdipus, Digitaria adscendens, Echinochloa crus-galli var. oryzicola, Isachne globosa, Leersia japonica, dan Poa annua dilaporkan merupakan inang dari N. lugens.

Persebaran N. lugens meliputi daerahAsia Selatan, Asia Tenggara, Australia bagian tropis, Oseania dan Kepulauan Pasifik (CAB International 2005). Menurut Mochida & Okada (1979), persebaran wereng ini meliputi daerah paleartik (Cina, Jepang, dan Korea), dan wilayah oriental (Bangladesh, Kamboja, India, Malaysia, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Filipina). Di Indonesia, WBC tersebar luas di seluruh daerah provinsi, kecuali Maluku dan Irian Jaya.

WBC adalah serangga penghisap cairan tanaman (CAB International 2005). Habitat wereng umumnya berada di pangkal pelepah batang tanaman di permukaan tanah, tetapi pada kondisi populasi tinggi dapat hidup pada helaian daun, bahkan memenuhi seluruh bagian tanaman (Kalshoven 1981). Pada wereng ini dijumpai dimorfisme imago, yakni brakhiptera dan makroptera. Brakhiptera memiliki bentuk dan ukuran sayap depan dan sayap belakang pendek, terutama sayap belakang sangat rudimenter, sedangkan makroptera memiliki bentuk dan ukuran sayap depan dan sayap belakang relatif panjang, dengan pertulangan sayap yang jauh lebih berkembang.

betina periode prapeneluran memiliki ujung abdomen agak meruncing dibandingkan imago yang sedang dalam periode peneluran yang bertubuh gemuk terutama bagian abdomen tampak membengkak. Seekor imago betina mampu meletakkan 300-350 butir telur selama hidupnya yaitu dalam waktu berkisar antara 10-24 hari (Harahap & Tjahjono 1997). Pada kondisi optimal, seekor betina brakhiptera sehat yang hidup pada tanaman rentan meletakkan 300-400 telur dalam kondisi suhu ruangan 25-30 °C, walaupun ditemukan kasus imago yang meletakkan telur hingga melebihi 1000 telur. Seekor betina betina makroptera umumnya meletakkan 100 telur (CAB International 2005).

Telur WBC diletakkan secara berkelompok di ujung pelepah daun atau tulang daun dengan posisi berderet seperti sisir pisang. Satu kelompok telur terdiri atas 3-21 butir (Baehaki 1987; Harahap & Tjahjono 1997). Telur menyerupai bentuk buah pisang atau berbentuk bulan sabit dan menyempit di bagian tudung telur (CAB International 2005). Panjang telur 0,99 mm dan lebar 0,3 mm. Telur berwarna putih transparan saat baru diletakkan, kemudian akan terlihat bintik merah yang merupakan calon mata pada bagian kepala saat menjelang menetas. Stadium telur 6-9 hari. Suhu lingkungan mempengaruhi masa inkubasi telur, seperti suhu optimum untuk masa inkubasi telur berkisar antara 25-28 °C, sedangkan suhu kurang dari 10 °C atau di atas 42 °C menyebabkan embrio tidak mampu berkembang dan bertahan hidup.

Nimfa terdiri atas lima instar atau mengalami lima kali pergantian kulit. Setiap instar dapat dibedakan dari ukuran tubuh dan bakal sayap yang semakin membesar. Nimfa yang baru menetas berwarna keputih-putihan dengan panjang tubuh 0,6 mm. Setelah ganti kulit pertama, warna tubuh berubah menjadi coklat kehitaman hingga memasuki instar lima yang mencapai panjang 2 mm (Harahap & Tjahjono 1997). Setiap stadium nimfa umumnya memerlukan waktu 2-4 hari pada suhu berkisar antara 25-28 °C. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan stadium nimfa bergantung pada bentuk dewasa brakhiptera atau makroptera yang akan terbentuk (Baehaki& Iman 1991).

perkembangan populasi dan serangan WBC di lapangan. Suhu optimum untuk perkembangan populasi WBC berkisar antara 18-28 °C. Kelembaban mikro yang disebabkan oleh curah hujan/keadaan air sawah dan kerapatan tanaman dilaporkan sangat berpengaruh terhadap perkembangan populasi dan serangannya (Mustaghfirin 2008).

Faktor-faktor Pertumbuhan Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok kolektif organisme dari spesies yang sama yang menduduki ruang atau tempat tertentu yang merupakan satu kesatuan yang berubah-ubah. Perubahan suatu populasi dipengaruhi oleh beberapa sifat yang terdapat dalam populasi itu sendiri yaitu natalitas, mortalitas, sebaran umur, potensi biotik, pemencaran, dan bentuk pertumbuhan atau perkembangan (Odum 1996; Price 1997).

Natalitas adalah kemampuan yang sudah merupakan sifat suatu populasi untuk bertambah. Natalitas maksimum/fisiologis adalah produksi maksimum individu-individu baru secara teoritis dibawah keadaan yang ideal (yakni tidak ada faktor-faktor yang membatasi secara ekologi, reproduksi hanya dibatasi oleh faktor fisiologis), sedangkan natalitas ekologis yaitu pertambahan populasi dibawah keadaan lingkungan khas (Odum 1996).

Mortalitas adalah kematian individu-individu didalam populasi. Mortalitas dapat dinyatakan sebagai individu yang mati dalam kurun waktu tertentu. Individu-individu akan mati karena umur tua yang ditentukan oleh lama hidup imago (longevitas) fisiologis mereka yang seringkali jauh lebih besar daripada longevitas ekologi (Odum 1996).

Potensi biotik berpengaruh terhadap pertumbuhan, perkembangan & penyebaran hama. Potensi ini meliputi faktor sumber daya makanan yang ada di lapang dan musuh alami. Faktor kualitas dan kuantitas makanan memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya perkembangan populasi hama. Selain itu kehadiran musuh alami seperti predator, parasitoid, patogen, dan kompetitor dalam suatu pertanaman akan menekan perkembangan populasi serangga hama tersebut (Dadang 2006).

Pemencaran populasi (dispersal) adalah gerakan individu-individu ke dalam atau keluar populasi atau di daerah populasi. Pemencaran populasi dapat berupa emigrasi, imigrasi dan migrasi. Pemencaran individu membantu natalitas dan mortalitas di dalam memberi wujud bentuk pertumbuhan dan kepadatan populasi. Pola pemencaran populasi dibedakan dalam tiga tipe yaitu pola acak, seragam, dan teratur. Pemencaran secara acak relatif jarang ditemukan di alam, biasanya terjadi pada lingkungan sangat seragam dan individu dalam populasi cenderung berkelompok. Pemencaran seragam dapat terjadi bila persaingan di antara individu sangat keras dan terdapat antagonisme positif yang mendorong pembagian ruang yang sama. Pemencaran teratur berupa pemencaran berkelompok dan mewakili pola yang paling umum terjadi di alam (Odum 1996).

Bentuk pertumbuhan atau perkembangan populasi adalah pola-pola pertambahan yang khas yang dimiliki oleh suatu populasi. Dua pola dasar yang sering dijadikan acuan dalam penentuan bentuk pertumbuhan/perkembangan populasi yaitu pola pertumbuhan berbentuk J (=eksponensial) dan S (= sigmoid). Pada pola pertumbuhan bentuk J, kerapatan populasi bertambah dengan cepat secara eksponensial dan kemudian berhenti secara mendadak karena hambatan lingkungan atau pembatas-pembatas lain. Menurut Nicholson 1956 dalam Odum 1996, tipe pola pertumbuhan yang dipicu oleh kepadatan populasi di atas menyebabkan peledakan populasi serangga. Pada pola pertumbuhan bentuk S, kerapatan populasi bertambah secara perlahan-lahan kemudian terjadi percepatan dan melambat karena hambatan lingkungan meningkat sampai tingkat yang kurang lebih seimbang (Odum 1996).

secara umum ukuran tubuh serangga kecil , ukuran imago betina lebih besar daripada jantan, siklus hidup yang pendek, kemampuan memencar yang tinggi sehingga dengan cepat akan menemukan habitat yang baru, berkembang biak dengan cepat dan mampu menggunakan sumber daya makanan dengan baik sebelum serangga lain ikut berkompetisi. Pola ini terbentuk apabila rata-rata kemampuan reproduksi mencapai maksimum saat terjadi ketidakstabilan lingkungan, yaitu populasi berada dibawah daya dukung lingkungan dan sumber daya alam tidak terbatas. Pertumbuhan populasi jenis ini sangat bergantung pada kemampuan dan kesesuaian hidup serta kemampuan reproduksi setiap individu wereng pada habitatnya (Baehaki 2008).

Pemencaran WBC dan Populasi Makroptera

Tiga tipe pemencaran terjadi pada WBC yaitu pemencaran jarak pendek dalam pertanaman padi, biasanya dilakukan oleh nimfa, wereng brakhiptera, dan wereng makroptera, pemencaran jarak pendek antar pertanaman yang dilakukan oleh wereng makroptera, dan pemencaran jarak jauh atau emigrasi dilakukan oleh wereng makroptera (Baehaki 1984 ; Baehaki & Iman 1991).

stadium pembungaan. Generasi populasi akhir ini didominasi oleh betina brakhiptera dan jantan makroptera. Makroptera inilah yang bermigrasi mencari pertanaman padi muda.

Mekanisme Interaksi Ketahanan Tanaman terhadap WBC

Varietas tahan adalah varietas yang megurangi peluang keberhasilan hama untuk menggunakan tanaman tersebut sebagai sumber makanan dan tempat untuk berkembang biak (Anggraeni 2002). Suatu varietas disebut tahan apabila: memiliki sifat-sifat yang memungkinkan tanaman pulih kembali dari serangan hama, mengandung sifat genetik tanaman yang mampu mengurangi tingkat kerusakan disebabkan oleh serangan hama dan mampu menghasilkan produk yang lebih banyak dan lebih baik dari varietas yang lain pada tingkat populasi hama yang sama (Sumarno 1992).

Mekanisme pertahanan tanaman terhadap hama menurut Schoonhoven et al. (2005) digolongkan menjadi tiga macam yaitu antixenosis (non-preferences),

Interaksi WBC terhahap Varietas Tahan

Pengendalian wereng coklat salah satunya dilakukan dengan menggunakan varietas tahan yang disesuaikan dengan biotipe wereng yang dihadapinya. Varietas tahan mempunyai andil yang sangat besar karena dapat mereduksi populasi wereng coklat. Varietas IR 74 (Bph 3) dan IR 64 (Bph 1+) berturut-turut dapat mereduksi wereng coklat sebesar 94,9 dan 77,4% dibanding dengan varietas Cisadane yang tidak dapat menekan populasi wereng coklat biotipe 3 sedangkan Cisanggarung hanya mereduksi 20,3% (BB Padi 2011). Pertumbuhan, perkembangan, kesuburan, mortalitas, atau keperidian serangga dipengaruhi oleh komposisi gizi yang terkandung dalam tanaman (Sunjaya 1970 dalam Laksono 1991).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Rumah Kaca Kebun Percobaan BB Padi Muara-Bogor dari bulan November 2010 sampai dengan April 2011.

Metode Penelitian Perbanyakan Tanaman Uji

Varietas tanaman yang digunakan adalah tiga varietas tanaman inang yaitu Pelita, IR 26, dan IR 42 masing-masing varietas untuk inang WBC biotipe 1, 2 dan 3, varietas pembanding rentan dan tahan dari IRRI yaitu TN-1 dan PTB 33, varietas yang sering ditanam di lapangan oleh petani yaitu IR 64 dan IR 74 dan varietas unggul baru dari BB Padi yaitu Inpari 3, Inpari 4, Inpari 6, dan Inpari 13. Benih-benih tersebut diperoleh dari BB Padi Sukamandi.

Benih padi uji disemai pada ember plastik kecil diameter 15 cm yang diisi dengan tanah secukupnya. Penyemaian dilakukan di laboratorium rumah kaca BB Padi KP Muara, Bogor. Bibit padi berumur dua minggu, dipindahkan ke dalam ember berisi tanah ditanami 2 bibit tanaman yang digenangi air secukupnya. Tanaman dipelihara dengan memberikan pupuk urea masing-masing 2 g/pot, setara dengan 250 kg/ha. Sediaan tanaman diperbaharui sebulan sekali sebagai stok tanaman inang. Tanaman tersebut selanjutnya digunakan sebagai inang perbanyakan wereng uji dan tanaman perlakuan.

Perbanyakan WBC

ventilasi berukuran 10 cm x 10 cm. Setelah lima hari infestasi, imago wereng dikeluarkan. Telur yang diletakkan akan menjadi nimfa instar I yang berumur relatif sama. Nimfa dipelihara sampai menjadi imago, dan imago yang muncul digunakan sebagai wereng uji pada penelitian selanjutnya.

Infestasi WBC pada Varietas Padi Uji

Satu dan sepuluh pasang WBC brakhiptera diambil dari populasi stok dengan menggunakan aspirator kemudian dilepas pada 9 varietas padi uji yaitu TN-1, IR 64, IR 74, Inpari 3, Inpari 4, Inpari 6, Inpari 13, dan PTB 33 serta pada varietas inang yang ditanam pada sebuah ember berdiameter 25 cm. Setiap perlakuan diulang sebanyak 3 kali. Tanaman yang telah diinfestasi wereng dikurung dengan kurungan kasa silinder berkerangka besi, berdiameter 25 cm dan tinggi 85 cm yang bagian atasnya ditutup kain kasa dan dibagian samping diberi ventilasi berukuran 10 cm x 10 cm. Wereng uji tersebut dipelihara dan jumlah wereng yang menetas diamati setiap interval 2 hari sekali hingga terbentuk imago makroptera. Penelitian berakhir sampai tanaman memasuki akhir musim tanam.

Parameter yang diamati adalah jumlah populasi WBC setiap 2 hari setelah 7 hari infestasi, waktu dan jumlah pembentukan serangga makroptera, jumlah populasi brakhiptera dan makroptera pada akhir penelitian, dan jumlah bulir padi serta berat gabah pada akhir penelitian.

Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Populasi Wereng Batang Cokelat (WBC)

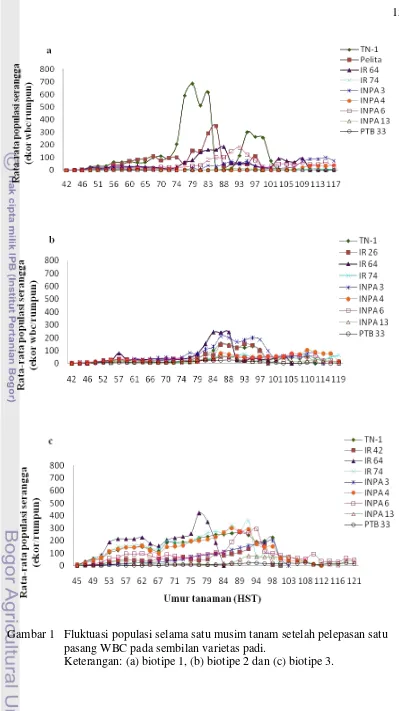

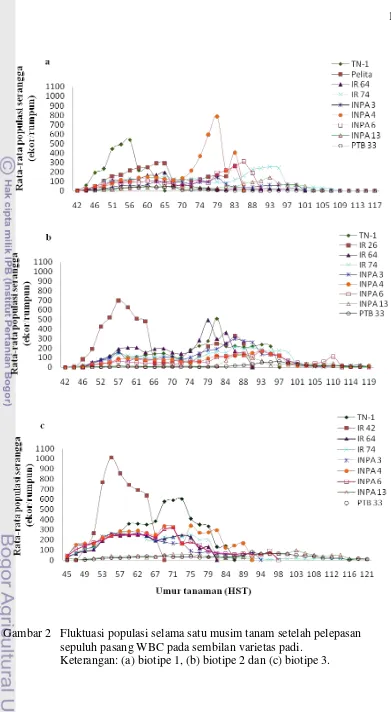

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan satu dan sepuluh pasang WBC pada sembilan varietas padi umur 35 HST cenderung menghasilkan dua generasi populasi hingga akhir musim tanam kecuali pelepasan sepuluh pasang wereng biotipe 3 pada IR 42 hanya menghasilkan satu generasi populasi selama musim tanam (Gambar 1 & 2). Populasi generasi kedua tidak terbentuk akibat serangan populasi wereng biotipe 3 yang relatif sangat tinggi pada generasi populasi pertama pada tanaman rentan yang menyebabkan kematian tanaman lebih dini terjadi pada varietas IR 42.

Gambar 1 Fluktuasi populasi selama satu musim tanam setelah pelepasan satu pasang WBC pada sembilan varietas padi.

Gambar 2 Fluktuasi populasi selama satu musim tanam setelah pelepasan sepuluh pasang WBC pada sembilan varietas padi.

Perkembangan populasi pada pelepasan sepuluh pasang wereng cenderung lebih pesat dibandingkan pelepasan satu pasang. Peningkatan populasi sudah tampak lebih awal terjadi pada generasi populasi pertama dan secara umum jumlah populasi yang terbentuk lebih relatif tinggi pada semua biotipe wereng (Gambar 2). Populasi WBC biotipe 1 cenderung lebih berkembang pada varietas TN-1 dan Inpari 4 dengan rata-rata jumlah populasi mencapai 535-785 ekor/rumpun dibandingkan varietas lainnya. Perkembangan populasi wereng biotipe 2 terlihat cukup tinggi pada tiga varietas IR 26, TN-1 dan IR 64, dengan rata-rata jumlah populasi mencapai 491-693 ekor/rumpun. Pola perkembangan populasi yang hampir mirip pada perlakuan pelepasan satu pasang wereng yaitu biotipe 3 cenderung berkembang pada semua varietas padi uji kecuali pada Inpari 13 dan PTB 33. Peningkatan jumlah populasi wereng biotipe 3 bergeser lebih awal dan mendominasi populasi generasi pertama dibandingkan generasi berikutnya. Selain itu tampak terjadi pemendekan periode perkembangan setiap biotipe pada perlakuan pelepasan satu pasang dan dua biotipe 1 dan 2 pada perlakuan pelepasan sepuluh pasang.

sepuluh pasang WBC biotipe 3 menghasilkan pertumbuhan populasi yang meningkat tajam sejak generasi populasi pertama. Dengan demikian mengindikasikan bahwa peningkatan atau peledakan populasi WBC biotipe 1 maupun 2 dipicu oleh infestasi awal berupa kelompok individu sedangkan peledakan populasi WBC biotipe 3 dapat dipicu oleh satu pasang atau satu individu fertil yang siap meletakkan telur dan berkembang biak pada setiap tanaman baru. Hal ini menunjukkan bahwa WBC biotipe 3 sangat berpotensi sebagai perusak varietas padi rentan.

Menurut Baehaki & Munawar (2007) hasil evaluasi biotipe yang dilakukan pada tahun 2006 menunjukkan bahwa biotipe wereng batang cokelat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera Selatan adalah biotipe 3. Ledakan populasi WBC biotipe 3 pada tahun 2008 terhadap varietas IR 64 terjadi hampir di seluruh lokasi sentra pertanaman padi dengan persentase serangan lebih dari 50% (Iriana 2009). Atas dasar acuan tersebut diduga bahwa WBC yang menyerang pertanaman padi di Pulau Jawa pada saat tersebut hingga sekarang masih tetap biotipe 3. Baehaki & Munawar (2007) menyatakan bahwa populasi WBC yang ada di lapangan merupakan populasi campuran dua biotipe yaitu biotipe 2 dan 3, bahkan diduga didominasi oleh WBC biotipe 3. Oleh karena itu, WBC biotipe 2 dan 3 selalu digunakan oleh pemulia tanaman sebagai standard pengujian penapisan padi varietas tahan.

Respon Biotipe terhadap Varietas Tanaman

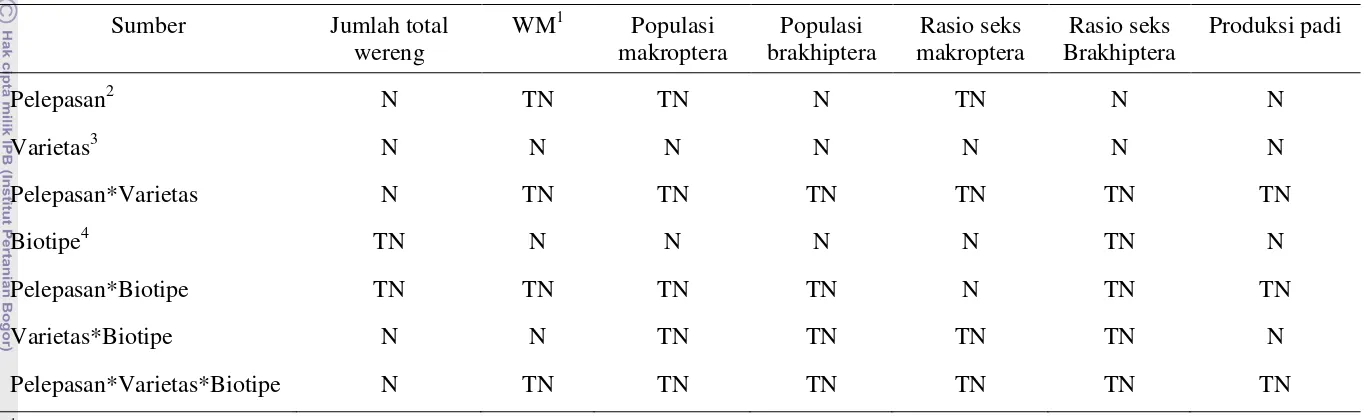

Tabel 1 Analisis interaksi antara varietas tanaman dengan dua kelompok pelepasan dan tiga kelompok biotipe wereng terhadap tujuh respon penelitian

Sumber Jumlah total

wereng

WM1 Populasi makroptera

Populasi brakhiptera

Rasio seks makroptera

Rasio seks Brakhiptera

Produksi padi

Pelepasan2 N TN TN N TN N N

Varietas3 N N N N N N N

Pelepasan*Varietas N TN TN TN TN TN TN

Biotipe4 TN N N N N TN N

Pelepasan*Biotipe TN TN TN TN N TN TN

Varietas*Biotipe N N TN TN TN TN N

Pelepasan*Varietas*Biotipe N TN TN TN TN TN TN

1

Waktu kemunculan makroptera.

2

Pelepasan satu dan sepuluh pasang wereng.

3

Pelepasan 9 varietas tanaman.

4

Biotipe 1, 2 dan 3.

[image:30.842.80.765.145.355.2]Pelepasan satu pasang induk sangat nyata menghasilkan jumlah total wereng 371 ekor/rumpun lebih rendah dibandingkan pelepasan sepuluh pasang wereng 614 ekor/rumpun, namun ketiga biotipe 1, 2 dan 3 yang dilepas tidak menunjukkan perbedaan jumlah wereng, yaitu berkisar antara 456-562 ekor/rumpun (Tabel 2 & 3). Pemaparan sembilan varietas padi terhadap WBC biotipe 1, 2 dan 3 menghasilkan variasi jumlah kumulatif wereng yang berbeda nyata antar varietas diikuti respon tanaman berbeda akibat serangan populasi yang terbentuk. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa pelepasan satu dan sepuluh pasang wereng dapat menghasilkan dua generasi populasi dalam satu musim tanam kecuali pelepasan satu pasang wereng biotipe 1 pada varietas PTB 33, pelepasan sepuluh pasang biotipe 1 pada varietas TN-1 dan pelepasan sepuluh pasang biotipe 3 pada varietas IR 42 yang hanya menghasilkan satu generasi populasi. Kerusakan parah tanaman umumnya terjadi pada pelepasan sepuluh pasang wereng seperti kematian tanaman akibat hopperburn terjadi pada varietas IR 42 setelah terjadi puncak populasi generasi pertama atau kegagalan produksi pada varietas pembanding rentan TN-1, varietas inang adaptif Pelita dan IR 26, serta varietas Inpari 4 dan Inpari 6 di akhir musim tanam.

Tabel 2 Populasi total wereng pada dua kelompok pelepasan WBC

Kelompok pelepasan wereng Jumlah wereng (ekor/rumpun)a

Pelepasan satu pasang 371 a

Pelepasang sepuluh pasang 614 b

a

Nilai rataan yang diikuti huruf kecil yang sama pada setiap lajur menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf α = 0,05.

Tabel 3 Populasi total wereng pada tiga kelompok biotipe WBC

Biotipe Jumlah wereng (ekor/rumpun)a

1 456 a

2 459 a

3 562 a

a

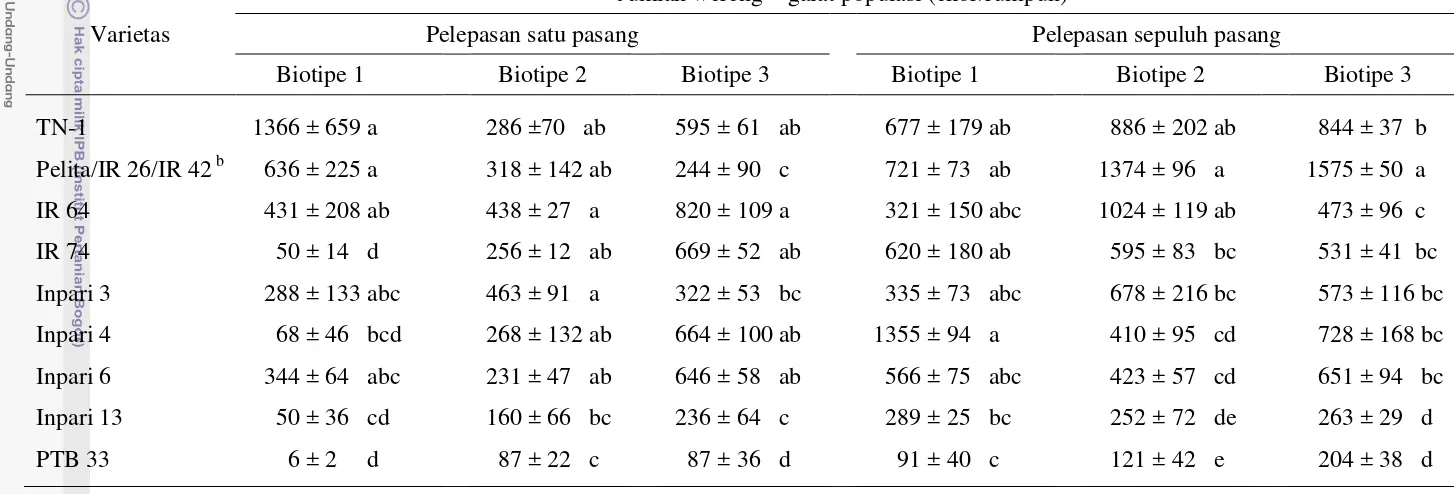

Pelepasan satu pasang WBC biotipe 1 menghasilkan populasi wereng tertinggi pada varietas TN-1 yaitu 1366 ekor/rumpun kemudian diikuti dengan Pelita, IR 64 dan Inpari 6 yang berkisar antara 344-636 ekor/rumpun sedangkan jumlah populasi terendah nyata terjadi pada varietas IR 74, Inpari 13 dan PTB 33 yaitu berkisar 6-50 ekor/rumpun (Tabel 4). Pelepasan sepuluh pasang wereng biotipe 1 menunjukkan hasil yang berbeda dari hasil yang diperoleh pada pelepasan satu pasang. Hal ini dapat ditunjukkan pada Tabel 4 bahwa pelepasan sepuluh pasang wereng menghasilkan jumlah populasi tertinggi pada varietas Inpari 4 mencapai 1355 ekor/rumpun diikuti IR 74, Pelita dan TN-1 berkisar antara 620-721 ekor/rumpun. Hal ini berarti bahwa varietas padi pembanding rentan TN-1 dan Pelita masih berespon rentan sebaliknya varietas padi pembanding tahan PTB 33 berespon tahan terhadap serangan populasi wereng biotipe 1. Berdasarkan perbandingan jumlah populasi wereng pada tanaman inang adaptif Pelita atau pembanding rentan TN-1 dan tahan PTB 33 maka varietas padi uji Inpari 4 dan IR 74 berespon rentan; Inpari 6, Inpari 3 dan IR 64 berespon agak rentan sedangkan varietas Inpari 13 berespon agak tahan terhadap wereng biotipe 1. Kegagalan panen akibat serangan WBC biotipe 1 hanya ditunjukkan oleh padi varietas rentan TN-1 dan Pelita.

Tabel 4 Populasi total WBC pada sembilan varietas padi pada akhir musim tanam

Varietas

Jumlah wereng ± galat populasi (ekor/rumpun)a

Pelepasan satu pasang Pelepasan sepuluh pasang

Biotipe 1 Biotipe 2 Biotipe 3 Biotipe 1 Biotipe 2 Biotipe 3 TN-1 1366 ± 659 a 286 ±70 ab 595 ± 61 ab 677 ± 179 ab 886 ± 202 ab 844 ± 37 b Pelita/IR 26/IR 42 b 636 ± 225 a 318 ± 142 ab 244 ± 90 c 721 ± 73 ab 1374 ± 96 a 1575 ± 50 a IR 64 431 ± 208 ab 438 ± 27 a 820 ± 109 a 321 ± 150 abc 1024 ± 119 ab 473 ± 96 c IR 74 50 ± 14 d 256 ± 12 ab 669 ± 52 ab 620 ± 180 ab 595 ± 83 bc 531 ± 41 bc Inpari 3 288 ± 133 abc 463 ± 91 a 322 ± 53 bc 335 ± 73 abc 678 ± 216 bc 573 ± 116 bc Inpari 4 68 ± 46 bcd 268 ± 132 ab 664 ± 100 ab 1355 ± 94 a 410 ± 95 cd 728 ± 168 bc Inpari 6 344 ± 64 abc 231 ± 47 ab 646 ± 58 ab 566 ± 75 abc 423 ± 57 cd 651 ± 94 bc Inpari 13 50 ± 36 cd 160 ± 66 bc 236 ± 64 c 289 ± 25 bc 252 ± 72 de 263 ± 29 d PTB 33 6 ± 2 d 87 ± 22 c 87 ± 36 d 91 ± 40 c 121 ± 42 e 204 ± 38 d

a

Nilai rataan yang diikuti huruf kecil yang sama pada setiap lajur menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf α = 0,05.

b

beberapa daerah lainnya telah terjadi ledakan populasi WBC terhadap varietas IR 42 (gen tahan bph 2) karena terjadi perubahan biotipe 2 menjadi biotipe 3 dalam kurun waktu lima tahun (1976-1981) (Baehaki & Widiarta 2008). Hasil pengujian pada percobaan ini menunjukkan bahwa satu di antara sembilan varietas padi yaitu Inpari 4 berespon rentan terhadap WBC biotipe 1. Hal tersebut berbeda dengan pendapat Suprihatno et al. (2010) bahwa varietas Inpari 4 masih dikategorikan agak rentan terhadap WBC biotipe 1. PTB 33 merupakan varietas pembanding tahan yang selalu digunakan sebagai dasar acuan uji penapisan varietas. Menurut Kalode & Khrisnha (1979), PTB 33 dilaporkan tahan terhadap biotipe 1, 2 dan 3 dengan nilai skor 1, 1 dan 3 serta dari hasil uji genetik diketahui bahwa pada varietas tersebut terdapat gen resisten yang dominan. Varietas PTB 33 telah diidentifikasi mengandung 2 gen tahan yaitu Bph 2 dan Bph 3 sehingga menyebabkan WBC tidak berkembang.

33 berespon tahan terhadap serangan populasi wereng biotipe 2. Berdasarkan perbandingan jumlah populasi wereng pada tanaman inang adaptif IR 26 atau pembanding rentan TN-1 dan tahan PTB 33 maka varietas padi uji tahan IR 64, Inpari 3, dan IR 74 dikelompokkan berespon rentan; Inpari 4 dan Inpari 6 berespon agak tahan dan Inpari 13 berespon tahan terhadap serangan wereng biotipe 2. Berbeda dengan pernyataan Suprihatno et al. (2010) bahwa varietas Inpari 4 selain bereaksi agak rentan terhadap WBC biotipe 1 juga agak rentan terhadap biotipe 2. Kegagalan panen akibat serangan biotipe ini ditunjukkan oleh padi varietas rentan IR 26, Inpari 3 dan Inpari 6 yang tidak berproduksi maksimal. Populasi WBC biotipe 2 ini masih dijumpai di lapangan dan umumnya dilaporkan berkembang di luar Pulau Jawa tepatnya di Maros, Sulawesi Selatan (Baehaki & Munawar 2007). Populasi wereng biotipe 2 sudah ada di lapangan sejak tahun 1976 dan pada tahun 1980 diintroduksikan varietas IR 42 (gen tahan bph 2) dari IRRI untuk mengatasi serangan wereng ini, namun tahun 1981 terjadi ledakan populasi wereng karena terjadi perubahan biotipe 2 menjadi biotipe 3. Perubahan biotipe 2 menjadi biotipe 3 terjadi dalam kurun waktu lima tahun (1976-1981) (Baehaki & Widiarta 2008).

pada varietas rentan TN-1 ini sama tingginya dengan empat varietas Inpari 4, Inpari 6, Inpari 3 dan IR 74 berkisar antara 531-728 ekor/rumpun, tetapi berbeda nyata dengan jumlah wereng pada varietas IR 64, Inpari 13 dan PTB 33 berkisar antara 204-473 ekor/rumpun. Berdasarkan perbandingan jumlah populasi wereng pada tanaman pembanding rentan TN-1 dan tahan PTB 33 maka varietas Inpari 4, Inpari 6, Inpari 3 dan IR 74 dikategorikan berespon rentan; IR 64 berespon agak tahan dan Inpari 13 berespon tahan terhadap serangan wereng biotipe 3.

Kartohardjono et al (2010) melaporkan bahwa varietas IR 64 bereaksi agak rentan dan menurut Suprihatno et al. (2010) varietas Inpari 4 juga berespon agak rentan terhadap populasi WBC biotipe 3. Maka respon rentan kedua varietas tersebut terhadap wereng biotipe 3 diduga terjadi perkembangan pertahanan fisiologi atau ekologi pada kedua biotipe WBC tersebut sehingga yang semula pertahanannya masih lemah kemudian berubah menjadi kuat dan dapat bertahan hidup serta berkembang lebih baik pada varietas tersebut.

Varietas Inpari 13 dan PTB 33 bereaksi tahan terhadap WBC biotipe 1, 2 dan 3. Rendahnya populasi pada varietas tersebut diduga dipengaruhi faktor morfologi dan kandungan bahan metabolit sekunder tanaman yang menghambat pertumbuhan atau kandungan nutrisi tanaman yang kurang mencukupi kebutuhan tubuh sehingga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan, perkembangan, kesuburan, mortalitas dan keperidian serangga (Saxena & Pathak 1979; Schoonhoven et al. 2005). Kazushige & Pathak (1970) melaporkan bahwa kandungan molekul aspargin yang rendah pada padi varietas tahan Mudgo menyebabkan WBC yang dipelihara pada varietas tersebut mengalami perlambatan petumbuhan, pengurangan ukuran tubuh, peningkatan mortalitas nimfa dan penurunan fekunditas.

patahnya ketahanan varietas IR 64 dan Ciherang yang sebelumnya dianggap tahan (Baehaki 2007).

Waktu Pembentukan Makroptera

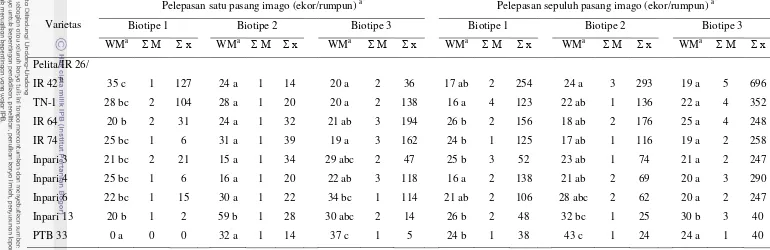

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan WBC pada sembilan varietas padi secara umum memicu waktu kemunculan imago makroptera lebih cepat pada biotipe 1 dibandingkan biotipe 2 dan 3 (Tabel 5 & 6). Hari pertama kemunculan makroptera biotipe 1 berkisar antara 16-35 hari dengan rata-rata 19,7 hari nyata lebih cepat dibandingkan biotipe 2 dan 3 berturut-turut 15-59 dan 19-37 hari dengan rata-rata 25,8 dan 23,1 hari. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa waktu kemunculan makroptera nyata dipengaruhi oleh perlakuan varietas tanaman, perlakuan biotipe dan interaksi perlakuan varietas tanaman dan biotipe pada nilai P < 0,05. Sebaliknya, perlakuan pelepasan jumlah induk wereng, interaksi perlakuan pelepasan induk dan varietas tanaman, interaksi perlakuan pelepasan induk dan biotipe maupun interaksi ketiga perlakuan pelepasan induk dan varietas tanaman, dan biotipe tidak berpengaruh nyata terhadap waktu kemunculan makroptera dengan nilai P > 0,05 (Tabel 1, 5 & 6, Lampiran 2 ).

Jumlah individu yang terbentuk pada generasi populasi pertama berkisar antara 1-3 ekor dan 1-5 ekor berturut-turut pada pelepasan satu dan sepuluh pasang dari jumlah populasi total 2-194 ekor dan 24-696 ekor (Taberl 6). Pada varietas tahan PTB 33, pertumbuhan populasi wereng sangat lambat, bahkan pada biotipe 1 tidak dihasilkan individu makroptera. Ketahanan varietas sedikit mempengaruhi periode perkembangan nimfa calon makroptera, tetapi tidak mempengaruhi jumlah pembentukan makroptera. Secara umum padi varietas tahan menghasilkan waktu pembentukan makroptera jauh lebih lambat daripada

Tabel 5 Waktu kemunculan imago makroptera pada tiga kelompok biotipe WBC

Biotipe Waktu kemunculan wereng (HSI)a

1 19,7 a

2 25,8 b

3 23,1 b

a

Nilai rataan yang diikuti huruf kecil yang sama pada setiap lajur menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf α = 0,05.

Tabel 6 Respon sembilan varietas padi terhadap waktu dan jumlah kemunculan imago WBC makroptera

Varietas

Pelepasan satu pasang imago (ekor/rumpun) a Pelepasan sepuluh pasang imago (ekor/rumpun) a

Biotipe 1 Biotipe 2 Biotipe 3 Biotipe 1 Biotipe 2 Biotipe 3

WMa Σ M Σ x WMa Σ M Σ x WMa Σ M Σ x WMa Σ M Σ x WMa Σ M Σ x WMa Σ M Σ x

Pelita/IR 26/

IR 42 b 35 c 1 127 24 a 1 14 20 a 2 36 17 ab 2 254 24 a 3 293 19 a 5 696

TN-1 28 bc 2 104 28 a 1 20 20 a 2 138 16 a 4 123 22 ab 1 136 22 a 4 352

IR 64 20 b 2 31 24 a 1 32 21 ab 3 194 26 b 2 156 18 ab 2 176 25 a 4 248

IR 74 25 bc 1 6 31 a 1 39 19 a 3 162 24 b 1 125 17 ab 1 116 19 a 2 258

Inpari 3 21 bc 2 21 15 a 1 34 29 abc 2 47 25 b 3 52 23 ab 1 74 21 a 2 247

Inpari 4 25 bc 1 6 16 a 1 20 22 ab 3 118 16 a 2 138 21 ab 2 69 20 a 3 290

Inpari 6 22 bc 1 15 30 a 1 22 34 bc 1 114 21 ab 2 106 28 abc 2 62 20 a 2 247

Inpari 13 20 b 1 2 59 b 1 28 30 abc 2 14 26 b 2 48 32 bc 1 25 30 b 3 40

PTB 33 0 a 0 0 32 a 1 14 37 c 1 5 24 b 1 38 43 c 1 24 24 a 1 40

a

Nilai rataan yang diikuti huruf kecil yang sama pada setiap lajur menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf α = 0,05.

b

Pelita = inang biotipe 1, IR 26 = inang biotipe 2, IR 42 = inang biotipe 3. WM = Waktu kemunculan wereng makroptera (hari setelah infestasi imago). Σ M = Jumlah makroptera yang terbentuk pada HM (ekor).

varietas rentan. Hal ini dapat terlihat pada varietas tahan Inpari 13, awal pembentukan makroptera terdeteksi pada hari ke 32 dan 59 pada biotipe 2 dan hari ke 30 pada biotipe 3 nyata berbeda dengan pembentukan makroptera pada varietas rentan yang hanya dicapai pada hari ke 24 dan 28 pada biotipe 2 dan hari ke 22 pada biotipe 3. Pada varietas Inpari 13, walaupun kondisi jumlah individu di dalam populasi cukup rendah 40 ekor, wereng makroptera masih tetap terbentuk hingga mencapai 3 ekor. Hal ini menunjukkan bahwa pelepasan banyak induk pada pada varietas tahan relatif menghasilkan banyak nimfa yang akan memicu percepatan terbentuknya nimfa calon makroptera tetapi jumlah makroptera ini tidak sebanding dengan jumlah populasi yang terbentuk pada periode tersebut. Seperti diuraikan pada hasil sebelumnya bahwa pelepasan sepuluh pasang imago menghasilkan peningkatan individu pada populasi generasi pertama, namun bagaimanapun juga hasil tersebut menggambarkan bahwa nimfa calon makroptera sudah terpola dari awal secara genetis. Grodnitsky (1999), Yamada (1990) dan Yoshimeki (1966 dalam Baehaki & Widiarta 2008), melaporkan bahwa kepadatan populasi nimfa yang tinggi memberikan pertanda akan terjadi kondisi persaingan makanan atau habitat dan secara alamiah individu calon makroptera didalam populasi terinisiasi membentuk sistem pertahanan populasi berupa serangga migrant. Saxena et al. (1981) melaporkan bahwa kemunculan makroptera lebih banyak pada tanaman tua dibandingkan dengan tanaman muda dan kemunculan makroptera lebih banyak pada tanaman setengah rusak dibandingkan tanaman yang sehat. Pada beberapa serangga, polimorfisme sayap sebagian dikendalikan oleh faktor genetis, misalnya pada WBC, selain pengaruh genetis, faktor lingkungan juga berperanan penting dalam pembentukan sayap makroptera (Yamada 1990). Menurut Hoffman et al. (2005) pengaruh lingkungan seperti kondisi persediaan nutrisi rendah, suhu lingkungan rendah dan aplikasi pestisida yang berlebihan dapat berdampak pada pembentukan asimetri sayap lalat

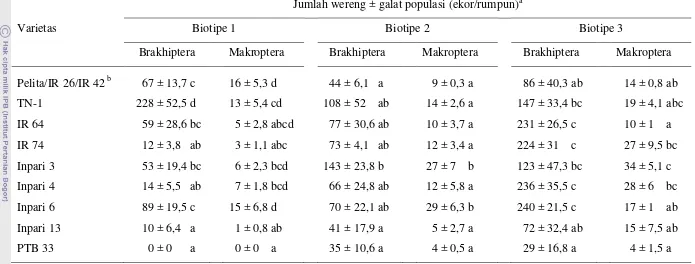

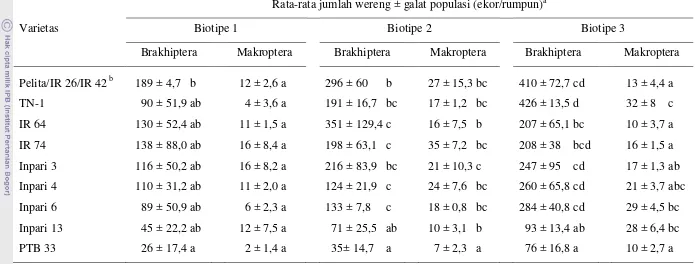

Populasi Makroptera dan Brakhiptera pada Akhir Musim Tanam

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa ratio jumlah individu makroptera relatif sangat kecil dibandingkan makroptera yang ada didalam populasi sehingga jumlah populasi imago dari ketiga biotipe WBC 1, 2 dan 3 pada akhir musim tanam didominasi oleh brakhiptera. Dominasi brakhiptera diduga memberikan andil dalam pertambahan populasi nimfa yang pada akhirnya mempengaruhi respon ketahanan tanaman akibat serangannya. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa jumlah populasi makroptera nyata dipengaruhi oleh dua perlakuan varietas tanaman dan perlakuan biotipe sedangkan populasi brakhiptera nyata dipengaruhi oleh tiga perlakuan pelepasan jumlah induk wereng, varietas tanaman maupun biotipe dengan nilai P < 0,05. Pada pengujian ini, ketiga interaksi perlakuan di atas tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah WBC makroptera maupun brakhiptera yang terbentuk yaitu ditunjukkan dengan nilai P > 0,05 (Tabel 1, 7, 8, 9 & 10, Lampiran 3 & 4).

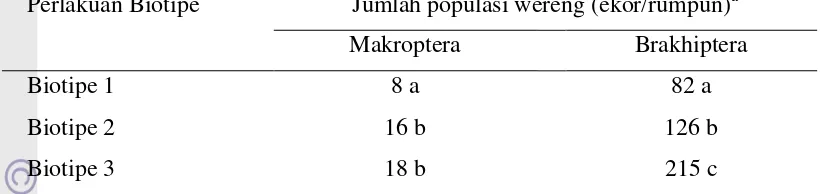

Pelepasan satu pasang induk menghasilkan jumlah wereng makroptera yang tidak berbeda nyata dibandingkan pelepasan sepuluh pasang yaitu berkisar antara 13-16 ekor/rumpun sebaliknya pada pelepasan satu pasang menghasilkan jumlah wereng brakhiptera nyata lebih rendah 119 ekor/rumpun dibandingkan sepuluh pasang yaitu 163 ekor/rumpun (Tabel 7). Perbedaan jumlah populasi wereng juga terjadi pada kelompok biotipe WBC (Tabel 8). Pada makroptera, jumlah WBC biotipe 1 yang terbentuk di akhir musim tanam nyata lebih sedikit yaitu rata-rata 8 ekor/rumpun dibandingkan biotipe 2 dan 3 yaitu 16 dan 18 ekor/rumpun sedangkan pada brakhiptera, jumlah WBC nyata terendah pada biotipe 1 dan tertinggi pada biotipe 3 yaitu 82 dan 215 ekor/rumpun.

Tabel 7 Jumlah kumulatif populasi imago brakhiptera dan makroptera pada dua kelompok pelepasan WBC

Perlakuan pelepasan Jumlah wereng (ekor/rumpun)a

Makroptera Brakhiptera

Satu pasang 13 a 119 a

Sepuluh pasang 16 a 163 b

a

Tabel 8 Jumlah kumulatif populasi imago brakhiptera dan makroptera pada tiga kelompok biotipe WBC

Perlakuan Biotipe Jumlah populasi wereng (ekor/rumpun)a

Makroptera Brakhiptera

Biotipe 1 8 a 82 a

Biotipe 2 16 b 126 b

Biotipe 3 18 b 215 c

a

Nilai rataan yang diikuti huruf kecil yang sama pada setiap lajur menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf α = 0,05.

[image:41.595.107.517.124.221.2]Tabel 9 Jumlah kumulatif populasi imago brakhiptera dan makroptera pada akhir musim tanam pada perlakuan pelepasan satu pasang WBC

Varietas

Jumlah wereng ± galat populasi (ekor/rumpun)a

Biotipe 1 Biotipe 2 Biotipe 3

Brakhiptera Makroptera Brakhiptera Makroptera Brakhiptera Makroptera Pelita/IR 26/IR 42 b 67 ± 13,7 c 16 ± 5,3 d 44 ± 6,1 a 9 ± 0,3 a 86 ± 40,3 ab 14 ± 0,8 ab TN-1 228 ± 52,5 d 13 ± 5,4 cd 108 ± 52 ab 14 ± 2,6 a 147 ± 33,4 bc 19 ± 4,1 abc IR 64 59 ± 28,6 bc 5 ± 2,8 abcd 77 ± 30,6 ab 10 ± 3,7 a 231 ± 26,5 c 10 ± 1 a IR 74 12 ± 3,8 ab 3 ± 1,1 abc 73 ± 4,1 ab 12 ± 3,4 a 224 ± 31 c 27 ± 9,5 bc Inpari 3 53 ± 19,4 bc 6 ± 2,3 bcd 143 ± 23,8 b 27 ± 7 b 123 ± 47,3 bc 34 ± 5,1 c Inpari 4 14 ± 5,5 ab 7 ± 1,8 bcd 66 ± 24,8 ab 12 ± 5,8 a 236 ± 35,5 c 28 ± 6 bc Inpari 6 89 ± 19,5 c 15 ± 6,8 d 70 ± 22,1 ab 29 ± 6,3 b 240 ± 21,5 c 17 ± 1 ab Inpari 13 10 ± 6,4 a 1 ± 0,8 ab 41 ± 17,9 a 5 ± 2,7 a 72 ± 32,4 ab 15 ± 7,5 ab PTB 33 0 ± 0 a 0 ± 0 a 35 ± 10,6 a 4 ± 0,5 a 29 ± 16,8 a 4 ± 1,5 a

a

Nilai rataan ± galat populasi yang diikuti huruf kecil yang sama pada setiap lajur menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf α = 0,05.

b

Tabel 10 Jumlah kumulatif populasi imago brakhiptera dan makroptera pada akhir musim tanam pada perlakuan pelepasan sepuluh pasang WBC

Varietas

Rata-rata jumlah wereng ± galat populasi (ekor/rumpun)a

Biotipe 1 Biotipe 2 Biotipe 3

Brakhiptera Makroptera Brakhiptera Makroptera Brakhiptera Makroptera Pelita/IR 26/IR 42 b 189 ± 4,7 b 12 ± 2,6 a 296 ± 60 b 27 ± 15,3 bc 410 ± 72,7 cd 13 ± 4,4 a TN-1 90 ± 51,9 ab 4 ± 3,6 a 191 ± 16,7 bc 17 ± 1,2 bc 426 ± 13,5 d 32 ± 8 c IR 64 130 ± 52,4 ab 11 ± 1,5 a 351 ± 129,4 c 16 ± 7,5 b 207 ± 65,1 bc 10 ± 3,7 a IR 74 138 ± 88,0 ab 16 ± 8,4 a 198 ± 63,1 c 35 ± 7,2 bc 208 ± 38 bcd 16 ± 1,5 a Inpari 3 116 ± 50,2 ab 16 ± 8,2 a 216 ± 83,9 bc 21 ± 10,3 c 247 ± 95 cd 17 ± 1,3 ab Inpari 4 110 ± 31,2 ab 11 ± 2,0 a 124 ± 21,9 c 24 ± 7,6 bc 260 ± 65,8 cd 21 ± 3,7 abc Inpari 6 89 ± 50,9 ab 6 ± 2,3 a 133 ± 7,8 c 18 ± 0,8 bc 284 ± 40,8 cd 29 ± 4,5 bc Inpari 13 45 ± 22,2 ab 12 ± 7,5 a 71 ± 25,5 ab 10 ± 3,1 b 93 ± 13,4 ab 28 ± 6,4 bc PTB 33 26 ± 17,4 a 2 ± 1,4 a 35± 14,7 a 7 ± 2,3 a 76 ± 16,8 a 10 ± 2,7 a

a

Nilai rataan ± galat populasi huruf kecil yang sama pada setiap lajur menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf α = 0,05.

b

[image:43.842.76.771.125.389.2]Antibiosis yang terdapat pada varietas tahan diakibatkan oleh adanya bahan metabolit toksik pada jaringan tanaman seperti molekul alkaloid, glukosid dan quinon; tidak ada atau kurang ketersediaan unsur nutrisi utama bagi serangga dan ketidakseimbangan unsur-unsur nutrisi yang tersedia seperti pengurangan kandungan aspargin pada varietas Mudgo yang tahan terhadap WBC. Kandungan nutrisi tanaman sangat menentukan kualitas pakan wereng sehingga akan berpengaruh terhadap pertahanan hidup dan perkembangbiakan wereng. Variasi kandungan asam amino beberapa varietas tanaman padi berkaitan erat dengan ketahanan tanaman terhadap WBC (Ardiwinata et al. 1991; Kazushige & Pathak 1970).

Walaupun WBC brakhiptera ini jumlahnya sangat tinggi pada percobaan ini, rata-rata jumlah makroptera yang melebihi 10 ekor dihasilkan dari pelepasan satu maupun sepuluh pasang wereng sangat berpotensi sebagai sumber individu migrant pembentuk populasi baru di habitat baru. Perkembangan jumlah populasi makroptera pada ketiga biotipe ini sangat bervariasi terutama pada pelepasan sepuluh pasang imago (Tabel 10). Pada wereng biotipe 1, jumlah makroptera tertinggi di akhir musim tanam terjadi pada varietas rentan Pelita maupun tahan Inpari 13 sebesar 12 ekor/rumpun tidak berbeda nyata dengan jumlah populasi pada varietas tahan PTB 33 sebesar 2 ekor/rumpun. Variasi jumlah populasi makroptera biotipe 2 ditunjukkan dengan jumlah populasi tertinggi pada varietas rentan IR 26 sebesar 27 ekor/rumpun tidak berbeda nyata dengan jumlah makroptera pada varietas tahan Inpari 13 sebesar 10 ekor/rumpun namun keduanya berbeda nyata dengan jumlah makroptera pada varietas tahan PTB 33 sebesar 7 ekor/rumpun. Sama halnya dengan wereng biotipe 3, jumlah populasi makroptera tertinggi pada varietas rentan TN-1 sebesar 32 ekor/rumpun tidak berbeda nyata dengan jumlah makroptera pada varietas tahan Inpari 13 sebesar 28 ekor/rumpun namun keduanya berbeda nyata dengan jumlah makroptera pada varietas tahan PTB 33 sebesar 10 ekor/rumpun.

dan PTB 33 yaitu 0,13-0,30. Hal ini mengindikasikan bahwa banyaknya serangga makroptera pada varietas tahan dipicu oleh ketidaksesuaian inang sehingga membentuk serangga bersayap yang siap untuk berpindah mencari inang baru. Grodnitsky (1999), melaporkan bahwa proporsi kemunculan bentuk sayap pada serangga dewasa sangat dipengaruhi oleh kepadatan populasi dan kandungan nutrisi tanaman. Pada pertanaman yang siap dipanen, kualitas dan kuantitas pakan wereng menjadi berkurang sehingga wereng akan menghadapi katastropi (kematian). Kondisi ini memicu wereng segera mengubah posisi membentuk wereng makroptera untuk emigrasi (Baehaki & Iman 1991; Baehaki & Widiarta 2008).

Dari hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa brakhiptera berpotensi meningkatkan populasi pada tanaman dan penyebab kerusakan tanaman, sedangkan makroptera berfungsi untuk migrasi sebagai infestan penerus keturunan di habitat baru. Berdasarkan hasil uraian di atas diketahui bahwa jumlah imago brakhiptera lebih dominan dibandingkan makroptera. Banyaknya jumlah brakhiptera pada generasi pertama akan menentukan jumlah populasi generasi yang kedua namun pada penelitian ini karena sumber daya pakan yang terbatas maka jumlah populasi generasi kedua menurun seiring habisnya pakan (Baehaki & Widiarta 2008). Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan populasi pada suatu varietas tanaman terjadi karena meningkatnya jumlah brakhiptera. Walaupun populasi betina makroptera rendah, wereng ini memiliki kemampuan memencar dengan jarak tempuh yang relatif untuk menemukan inang baru dan berpotensi sebagai penerus keturunan serta membentuk pertumbuhan populasi awal pada tanaman inang yang dihinggapinya (Baehaki & Widiarta 2008).

dan tiga perlakuan lainnya baik pada makroptera dengan brakhiptera tidak nyata mempengaruhi hasil ratio seks betina : jantan dengan nilai P > 0,05 (Tabel 1, 11, 12, & 13, Lampiran 5 & 6).

Nilai rasio seks betina : jantan pada wereng makroptera sebesar 0,4 tidak berbeda nyata antara pelepasan satu maupun sepuluh pasang induk. Lain halnya dengan wereng brakhiptera, pelepasan satu pasang induk sangat nyata menghasilkan nilai rasio seks betina : jantan yang lebih rendah yaitu 1,82 dibandingkan pelepasan sepuluh pasang induk yaitu 2,58 (Tabel 11). Apabila ditinjau dari perlakuan biotipe maka WBC makroptera biotipe 1 memiliki nilai rasio seks betina : jantan nyata lebih rendah yaitu 0,28 dibandingkan dengan biotipe 2 dan 3 yaitu berkisar antara 0,42-0,45 sebaliknya pada brakhiptera, ketiga biotipe memiliki nilai rasio seks betina : jantan yang nyata sama berkisar antara 1,99-2,51 (Tabel 12).

Tabel 11 Rasio seks populasi imago pada dua kelompok pelepasan WBC Perlakuan pelepasan Rasio seks betina : jantan a

Makroptera Brakhiptera

Satu pasang 0,37 a 1,82 a

Sepuluh pasang 0,40 a 2,58 b

a

Nilai rataan yang diikuti huruf kecil yang sama pada setiap lajur menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf α = 0,05.

Tabel 12 Rasio seks populasi imago pada tiga kelompok biotipe WBC Perlakuan Biotipe Rasio seks betina : jantan a

Makroptera Brakhiptera

Biotipe 1 0,28 a 1,99 a

Biotipe 2 0,45 b 2,10 a

Biotipe 3 0,42 b 2,51 a

a

Pada pelepasan satu pasang WBC biotipe 1, nilai rasio seks pada brakhiptera umumnya tinggi pada enam varietas padi rentan seperti TN-1 diikuti Pelita, IR 64, Inpari 6, Inpari 3, dan Inpari 4 yaitu berkisar antara 1,47-1,7 berbeda nyata dengan varietas tiga varietas lainnya yaitu Inpari 13, IR 74, dan PTB 33 berkisar antara 1,09-1,35 (Tabel 13). Pada jumlah pelepasan yang sama, nilai rasio seks pada makroptera tertinggi juga ditemukan pada tiga varietas padi rentan seperti TN-1, Pelita, dan Inpari 6 yaitu berkisar antara 1,20-1,27 berbeda nyata dengan varietas tahan maupun rentan lainnya berkisar antara 1,09-1,16. Pada pelepasan wereng biotipe 2, nilai rasio seks brakhiptera berbeda nyata pada varietas rentan maupun tahan yaitu tertinggi pada varietas IR 26 dan Inpari 6 yaitu sebesar 1,46 dan terendah pada varietas PTB 33 sebesar 1,08. Nilai rasio seks pada makroptera tinggi pada ketujuh varietas rentan dan agak tahan berkisar antara 0,81-0,97 kecuali Inpari 4 dan varietas tahan PTB 33 berkisar antara 0,76-0,79. Pada pelepasan wereng biotipe 3, nilai rasio seks brakhiptera lebih tinggi pada varietas rentan berkisar antara 1,58-1,74 yang berbeda nyata dibandingkan dengan varietas tahan Inpari 13 dan PTB 33 berkisar antara 1,23-1,3. Sebaliknya pada makroptera nilai seks ratio seks berkisar 1,2-1,3 tidak berbeda nyata antar setiap varietas. Keadaan ini menunjukkan bahwa populasi betina lebih banyak ditemukan pada WBC brakhiptera dibandingkan makroptera. Begitu pula populasi betina cenderung tinggi pada varietas rentan dan rendah pada varietas tahan.

Tabel 13 Rasio seks populasi imago betina : jantan WBC brakhiptera dan makroptera pada akhir musim tanam

Varietas

Rasio seks betina berbanding jantana

Pelepasan satu pasang WBC Pelepasan sepuluh pasang WBC

Biotipe 1 Biotipe 2 Biotipe 3 Biotipe 1 Biotipe 2 Biotipe 3

Brakh Makro Brakh Makro Brakh Makro Brakh Makro Brakh Makro Brakh Makro

Pelita/IR 26/ IR 42b 1,76 c 1,27 c 1,46 b 0,98 c 1,66 b 1,22 a 1,83 a 1,30 b 1,54 c 0,88 a 2,00 bc 1,21 a

TN-1 1,78 c 1,26 c 1,36 b 0,97 c 1,74 b 1,25 a 1,85 a 1,15 ab 1,55 c 0,95 a 2,24 c 1,21 a

IR 64 1,65 bc 1,12 ab 1,25 ab 0,88 abc 1,58 b 1,21 a 1,80 a 1,29 b 1,38 bc 0,88 a 1,85 abc 1,20 a

IR 74 1,31 ab 1,14 ab 1,37 b 0,89 abc 1,73 b 1,24 a 1,65 a 1,22 ab 1,56 c 0,93 a 1,67 abc 1,21 a

Inpari 3 1,58 bc 1,11 a 1,32 ab 0,94 bc 1,65 b 1,26 a 1,60 a 1,20 ab 1,58 c 0,87 a 1,61 abc 1,21 a

Inpari 4 1,47 bc 1,16 ab 1,39 b 0,79 ab 1,65 b 1,30 a 1,69 a 1,22 ab 1,37 bc 0,91 a 1,63 abc 1,20 a

Inpari 6 1,61 bc 1,20 bc 1,46 b 0,97 c 1,61 b 1,23 a 1,63 a 1,14 ab 1,38 bc 0,94 a 1,67 abc 1,22 a

Inpari 13 1,35 ab 1,09 a 1,19 ab 0,81 abc 1,23 a 1,20 a 1,45 a 1,24 ab 1,30 b 0,80 a 1,46 ab 1,28 a

PTB 33 1,09 a 1,09 a 1,08 a 0,76 a 1,30 a 1,21 a 1,26 a 1,09 a 1,00 a 0,85 a 1,33 a 1,22 a

a

Nilai rataan yang diikuti huruf kecil yang sama pada setiap lajur menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf α = 0,05.

b

Menurut Sutan (2008), betina merupakan faktor utama dalam meningkatkan laju pertumbuhan suatu populasi serangga. Kualitas individu betina yang baik memiliki keperidian yang tinggi sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan populasi. Menurut Baehaki (1984 dalam Baehaki & Widiarta 2008) hasil kopulasi antara jantan brakhiptera dengan betina brakhiptera maupun makroptera menghasilkan jantan makroptera dan brakhiptera dari kedua jenis kelamin pada generasi pertama. Begitu pula hal yang sama terjadi saat imago jantan makroptera kopulasi dengan betina makroptera maupun brakhiptera. Betina makroptera akan meningkat pada kombinasi kopulasi yang terjadi pada generasi kedua pada saat kepadatan populasi cukup tinggi dan rusaknya tanaman.

Respon Serangan WBC terhadap Produktivitas Padi

Infestasi WBC berpengaruh terhadap kerusakan tanaman, sehingga secara umum menimbulkan variasi penurunan produksi gabah pada sembilan varietas uji di akhir musim tanam. Kerusakan parah berkenaan dengan tingginya populasi WBC mengakibatkan tanaman tidak menghasilkan gabah atau mati sebelum periode pembentukan malai. Kerusakan ini terjadi setelah pelepasan satu pasang wereng biotipe 1 pada varietas inang adaptif Pelita dan varietas pembanding TN-1. Gejala hopperburn lebih nyata terlihat pada pelepasan sepuluh pasang wereng biotipe 1 pada varietas Pelita dan TN-1, biotipe 2 pada varietas inang adaptif IR 26 dan biotipe 3 pada varietas inang adaptif IR 42, varietas TN-1 dan Inhibrida yaitu Inpari 4 dan Inpari 6. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa produksi padi nyata dipengaruhi faktor pelepasan induk wereng, varietas tanaman, biotipe, dan interaksi varietas dan biotipe pada nilai P < 0,05 sedangkan produksi ini nyata tidak dipengaruhi interaksi perlakuan pelepasan induk dan varietas tanaman, interaksi perlakuan pelepasan induk dan interaksi antar ketiga perlakuan pelepasan induk, varietas tanaman dan biotipe dengan nilai P > 0.05 (Tabel 1, 14, 15, 16 & 17, Lampiran 7).

serangan wereng biotipe 1 dan 2 menghasilkan produksi padi berkisar antara 3,85-4,21 g/rumpun (Tabel 15).

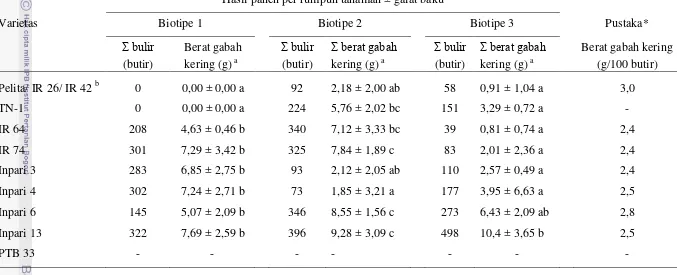

Penurunan jumlah bulir padi serta berat gabah kering nyata terjadi pada varietas rentan, agak rentan maupun agak tahan dibandingkan dengan varietas tahan yang nilainya jauh lebih tinggi baik pada pelepasan satu maupun sepuluh pasang (Tabel 16). Serangan WBC biotipe 1 pada pelepasan satu pasang menghasilkan produksi gabah kering tertinggi terdapat pada varietas Inpari 13 tidak berbeda nyata dibandingkan produksi terendah pada IR 64 yaitu 7,69 dan 4,63 g/rumpun. Serangan biotipe 2 menghasilkan produksi gabah kering tertinggi terdapat pada varietas Inpari 13 sebesar 9,28 g/rumpun yang berbeda nyata dibandingkan produksi terendah pada IR 26 dan Inpari 3 yaitu 1,85-2,18 g/rumpun, tetapi tidak berbeda nyata terhadap varietas lainnya IR 64 dan IR 74 sebesar 7,12-7,84 g/rumpun. Serangan biotipe 3 menghasilkan produksi gabah kering tertinggi terdapat pada varietas Inpari 13 sebesar 10,4 g/rumpun yang berbeda nyata dibandingkan produksi terendah pada IR 64, IR 42, IR74, Inpari 3, TN-1, Inpari 4 yaitu 0,81-3,95 g/rumpun, tetapi tidak berbeda nyata varietas Inpari 6 yaitu 6,43 g/rumpun.

Tabel 14 Produksi padi pada dua kelompok pelepasan WBC

Kelompok pelepasan wereng Berat bulir padi (g/rumpun tanaman)a

Pelepasan satu pasang 4,74 b

Pelepasang sepuluh pasang 2,37 a

a

Nilai rataan yang diikuti huruf kecil yang sama pada setiap lajur menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf α = 0,05.

Tabel 15 Produksi padi pada tiga kelompok biotipe WBC

Biotipe Berat bulir padi (g/rumpun tanaman)a

1 3,85 b

2 4,21 b

3 2,61 a

a

Tabel 16 Produksi padi tanam pada pelepasan satu pasang WBC pada akhir musim

Varietas

Hasil panen per rumpun tanaman ± galat baku

Biotipe 1 Biotipe 2 Biotipe 3 Pustaka*

Σ bulir Berat gabah Σ bulir Σ berat gabah Σ bulir Σ berat gabah Berat gabah kering (butir) kering (g) a (butir) kering (g) a (butir) kering (g) a (g/100 butir)

Pelita/ IR 26/ IR 42 b 0 0,00 ± 0,00 a 92 2,18 ± 2,00 ab 58 0,91 ± 1,04 a 3,0

TN-1 0 0,00 ± 0,00 a 224 5,76 ± 2,02 bc 151 3,29 ± 0,72 a -

IR 64 208 4,63 ± 0,46 b 340 7,12 ± 3,33 bc 39 0,81 ± 0,74 a 2,4

IR 74 301 7,29 ± 3,42 b 325 7,84 ± 1,89 c 83 2,01 ± 2,36 a 2,4

Inpari 3 283 6,85 ± 2,75 b 93 2,12 ± 2,05 ab 110 2,57 ± 0,49 a 2,4

Inpari 4 302 7,24 ± 2,71 b 73 1,85 ± 3,21 a 177 3,95 ± 6,63 a 2,5

Inpari 6 145 5,07 ± 2,09 b 346 8,55 ± 1,56 c 273 6,43 ± 2,09 ab 2,8

Inpari 13 322 7,69 ± 2,59 b 396 9,28 ± 3,09 c 498 10,4 ± 3,65 b 2,5

PTB 33 - - - -

a

Nilai rataan ± galat baku yang diikuti huruf kecil yang sama pada setiap lajur menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf α = 0,05.

b

Pelita = inang biotipe 1, IR 26 = inang biotipe 2, IR 42 = inang biotipe 3. (-) belum menghasilkan bulir padi.

Tabel 17 Produksi padi tanam pada pelepasan sepuluh pasang WBC pada akhir musim

Varietas

Hasil panen per rumpun tanaman ± galat baku

Biotipe 1 Biotipe 2 Biotipe 3 Pustaka*

Σ bulir Berat gabah Σ bulir Σ berat gabah Σ bulir Σ berat gabah Berat gabah kering (butir) kering (g) a (butir) kering (g) a (butir) kering (g) a (g/100 butir)

Pelita/ IR 26/ IR 42 b 0 0,00 ± 0,00 a 0 0,00 ± 0,00 a 0 0,00 ± 0,00 a 3,0

TN-1 0 0,00 ± 0,00 a 151 3,49 ± 2,67 bc 0 0,00 ± 0,00 a -

IR 64 152 3,19 ± 2,89 ab 57 1,19 ± 2,07 ab 4 0,05 ± 0,08 a 2,4

IR 74 182 4,24 ± 3,67 b 150 4,14 ± 1,49 bc 23 0,48 ± 0,83 a 2,4

Inpari 3 173 4,78 ± 3,57 b 101 2,29 ± 2,25 abc 12 0,24 ± 0,42 a 2,4

Inpari 4 116 2,41 ± 0,26 b 106 2,55 ± 0,42 bc 0 0,00 ± 0,00 a 2,5

Inpari 6 81 1,79 ± 0,53 ab 99 2,31 ± 2,07 abc 0 0,00 ± 0,00 a 2,8

Inpari 13 296 6,41 ± 1,48 b 368 6,64 ± 2,26 c 452 10,7 ± 2,12 b 2,5

PTB 33 - - - -

a

Nilai rataan ± galat baku yang diikuti huruf kecil yang sama pada setiap lajur menunjukkan tidak berbeda nyata menurut uji Duncan pada taraf α = 0,05.

b

Pelita = inang biotipe 1, IR 26 = inang biotipe 2, IR 42 = inang biotipe 3. (-) belum menghasilkan bulir padi.

Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa penurunan berat gabah kering sangat berkaitan erat dengan peningkatan jumlah populasi WBC yang berada pada habitat inang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai persamaan garis regresi linier Y = 6,474 - 0,0042 x, yang berarti setiap terjadi penambahan 1 ekor wereng dari pelepasan satu pasang WBC nyata menurunkan produksi padi sebesar 0,0042 g/rumpun (Gambar 3, Lampiran 8). Dengan demikian semakin tinggi jumlah populasi wereng maka semakin rendah produksi gabah yang dihasilkan.

Pelepasan sepuluh pasang ketiga biotipe WBC relatif sangat menurunkan produksi gabah terutama pada varietas rentan dibandingkan pada pelepasan satu pasang. Kerusakan oleh wereng biotipe 1 paling ringan ditunjukkan dengan produksi terendah berat gabah kering pada pada lima varietas padi uji agak rentan maupun rentan sebesar 1,79-4,78 g/rumpun yang tidak berbeda nyata dengan produksi tertinggi pada varietas agak tahan terhadap biotipe 1, yaitu Inpari 13 sebesar 6,41 g/rumpun (Tabel 17). Pola kerusakan yang cenderung hampir sama ditunjukkan oleh WBC biotipe 2. Produksi terendah berat gabah kering terdapat pada varietas padi uji rentan IR 64 sebesar 1,19 g/rumpun tidak berbeda nyata

Populasi wereng (ekor/rumpun)

P ro du k si p ad i (g /r u m pu n ) 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 15 10 5 0 -5 S 3,40353 R-Sq 17,8% R-Sq(adj) 16,6% Fitted Line Plot

Y = 6,474 - 0,004210 X

[image:53.595.108.511.396.710.2]dengan lima varietas rentan dan agak tahan lainnya terhadap biotipe 2, sebesar 2,31-4,14 g/rumpun, namun berbeda nyata dengan produksi tertinggi pada varietas tahan Inpari 13 sebesar 6,64 g/rumpun. Kerusakan parah disebabkan serangan wereng biotipe 3 sangat nyata selain ditunjukkan dengan kejadian puso pada sebagian besar varietas padi uji seperti telah diuraikan di atas, juga menyebabkan produksi berat gabah kering yang sangat nyata rendah 0,05-0,48 g/rumpun pada seluruh varietas padi uji rentan maupun agak tahan dibandingkan dengan berat gabah kering tertinggi pada varietas padi tahan Inpari 13 sebesar 10,7 g/rumpun.

Hasil percobaan pelepasan sepuluh pasang induk juga menunjukkan kejadian penurunan berat gabah kering berkaitan dengan peningkatan jumlah populasi WBC yang berada pada habitat inang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai persamaan garis regresi Y = 4,841 - 0,0036 x yang berarti setiap terjadi penambahan 1 ekor wereng nyata menurunkan produksi padi sebesar 0,0036 g/rumpun (Gambar 4, Lampiran 9). Demikian juga berarti semakin tinggi jumlah populasi wereng maka semakin rendah produksi gabah yang dihasilkan.

Populasi wereng (ekor/rumpun)

P ro du k si p ad i (g /r u m pu n ) 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 15,0 12,5 10,0 7,5 5,0 2,5 0,0 S 2,66460 R-Sq 25,0% R-Sq(adj) 23,9% Fitted Line Plot

Y = 4,841 - 0,003660 X

[image:54.595.110.510.396.710.2]Selama pengamatan berlangsung, varietas padi pembanding PTB 33 baik pada pelepasan satu maupun sepuluh pasang tidak menghasilkan produksi padi dengan kondisi tanaman sehat, sehingga serangan WBC terhadap produksi padi tidak dapat dievaluasi. Menurut Ch