Lampiran 1 : Riwayat Hidup Peneliti

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Indah Madisha Yora

NIM : 120100334

Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 18 Maret 1993

Agama : Islam

Alamat : Jl. dr. Sumarsono No. 18 Kompleks USU, Medan Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat Email : yoraindahmadisha@yahoo.com

Riwayat Pendidikan : 1. SDN 001 Rintis, Pekanbaru (1999 – 2005)

2. SMPN 26 Pekanbaru (2005 – 2008)

3. SMAN Plus Propinsi Riau (2008 – 2011) Riwayat Organisasi :

1. Anggota Divisi Keputrian PHBI FK USU 2013 - 2014

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian

Contoh Koloni Staphylococcus aureus di Agar Darah

Uji Identifikasi Staphylococcus aureus dengan Pewarnaan Gram

Gambaran Mikroskopis Staphylococcus aureus

Contoh Koloni Staphylococcus aureus di Mannitol Salt Agar

Uji Identifikasi Staphylococcus aureus dengan Uji Koagulase

Lampiran 3 : Ethical Clearance

Lampiran 6: Surat Permohonan Menjadi Responden dan Informed Consent

SURAT PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Medan, 2015

Kepada Yth.

Saudara/i Responden Di Tempat

Dengan hormat,

Saya Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara sedang melaksanakan penelitian untuk penulisan tugas akhir (skripsi) dalam rangka menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Kedokteran (S.Ked).

Nama : Indah Madisha Yora

Nim : 120100334

Judul Penelitian : Pemeriksaan Kontaminasi Bakteri Staphylococcus aureus pada Seragam Dokter Muda yang Bertugas di ICU Dewasa RSUP H. Adam Malik Medan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontaminasi bakteri Staphylococcus aureus pada seragam dokter muda yang bertugas di ICU dewasa RSUP H. Adam Malik Medan.

Untuk keperluan tersebut, saya harap dengan kerendahan hati agar kiranya saudara/i bersedia meluangkan waktu untuk dilakukan pengambilan swab pada sisi seragam dan mengisi lembar isian yang telah disediakan. Kerahasiaan jawaban saudara/i akan dijaga dan hanya diketahui oleh peneliti. Lembar isian ini saya harap diisi dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan apa yang dipertanyakan sehingga hasilnya dapat memberikan gambaran yang baik untuk penelitian ini.

Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi saudara/i dalam penelitian ini. Partisipasi saudara/i sebagai responden bersifat sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun. Dengan demikian, jika saudara/i BERSEDIA menjadi responden dalam penelitian ini, saya mohon untuk menandatangi lembar persetujuan menjadi responden.

LEMBAR PERSETUJUAN RESPONDEN (INFORMED CONSENT)

Saya telah diminta dan menyatakan bersedia untuk berpartisipasi menjadi responden dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang bernama Indah Madisha Yora (NIM: 120100334) dengan judul penelitian:

“Pemeriksaan Kontaminasi Bakteri Staphylococcus aureus pada Seragam Dokter Muda yang Bertugas di ICU Dewasa RSUP H. Adam Malik Medan”

Saya memahami bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk kepentingan ilmiah dalam rangka penyusunan skripsi bagi peneliti dan tidak merugikan saya serta hal-hal yang bersifat rahasia akan dijaga kerahasiaannya. Dengan demikian, secara sukarela dan tidak ada paksaan dari siapapun, saya BERSEDIA berpartisipasi dalam penelitian ini.

Medan, 2015

Responden

Lampiran 7: Lembar Isian Data Demografi dan Kebiasaan Pencucian Seragam

LEMBAR ISIAN DATA DEMOGRAFI DAN KEBIASAAN PENCUCIAN SERAGAM

No. Responden: (Diisi oleh Peneliti) Hari/ Tanggal :

Nama :

Petunjuk Pengisian:

Pilihlah salah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tersedia.

1. Kapan seragam yang sedang Anda gunakan interaksi terakhir dengan rawat inap sebelum seragam dicuci?

a. Hari ini b. < 1 minggu c. < 1 bulan d. > 1 bulan

2. Bagaimana Anda mencuci seragam? a. Cuci sendiri

b. Jasa binatu umum c. Jasa binatu rumah sakit d. Jasa tukang cuci

3. Sudah berapa lama seragam digunakan sejak dicuci? a. 1-3 hari

Lampiran 8: Rincian Biaya Penelitian

RINCIAN BIAYA PENELITIAN

“Pemeriksaan Kontaminasi Bakteri Staphylococcus aureus pada Seragam Dokter Muda yang Bertugas di ICU Dewasa RSUP H. Adam Malik Medan”

Besar biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini sebesar Rp 1.514.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Biaya pencetakan proposal KTI : Rp 100.000,00

2. Biaya pencetakan hasil KTI : Rp 150.000,00

3. Souvenir untuk responden : Rp 120.000,00

4. Biaya pemakaian laboratorium mikrobiologi : Rp 1.000.000,00 5. Biaya tambahan alat-alat laboratorium : Rp 144.000,00

Total : Rp 1.514.000,00

Anggaran biaya ditanggung oleh peneliti sendiri.

Peneliti

Lampiran 9: Data Induk Hasil Penelitian

Responden P1 P2 P3 Staphylococcus

aureus MRSA

1 A A A + -

2 A A A + -

3 A A A + -

4 A D A + -

5 A A A - -

6 A A A - -

7 A A A - -

8 A C A + -

9 B D A - -

10 A D A - -

11 A D A - -

12 A A A - -

13 B A A - -

14 A D A + -

15 A D A + -

16 A A B - -

17 A A A - -

18 A A A + -

19 A E A + +

20 A A A + -

21 A A A + -

22 A D A + -

23 A D A - -

24 A A A + -

25 A D A + -

26 A D A - -

28 A D A + -

29 A D A - -

30 A B A + -

Keterangan:

LAMPIRAN 10: Hasil Pengolahan Data dengan Software Komputer

Staphylococcus aureus

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

Staphylococcus aureus positif 17 56,7 56,7 56,7

Staphylococcus aureus negatif 13 43,3 43,3 100,0

Total 30 100,0 100,0

MRSA

Frequency Percent Valid Percent Cumulative

Percent

Valid

MRSA positif 1 3,3 3,3 3,3

MRSA negatif 29 96,7 96,7 100,0

Total 30 100,0 100,0

Staphylococcus aureus * MRSA Crosstabulation

MRSA Total

MRSA

positif

MRSA

negatif

Staphylococcus

aureus

Staphylococcus aureus

positif

Count 1 16 17

% within Staphylococcus aureus 5,9% 94,1% 100,0%

Staphylococcus aureus

negatif

Count 0 13 13

% within Staphylococcus aureus 0,0% 100,0% 100,0%

Total

Count 1 29 30

Kontak Dengan Rawat Inap * Staphylococcus aureus Crosstabulation

Staphylococcus aureus Total

Staphylococcus

aureus positif

Staphylococcus

aureus negatif

Kontak

Dengan

Rawat

Inap

Hari ini

Count 17 11 28

% within Kontak Dengan Rawat Inap 60,7% 39,3% 100,0%

< 1 minggu

Count 0 2 2

% within Kontak Dengan Rawat Inap 0,0% 100,0% 100,0%

Total

Count 17 13 30

% within Kontak Dengan Rawat Inap 56,7% 43,3% 100,0%

Kontak Dengan Rawat Inap * MRSA Crosstabulation

MRSA Total

MRSA positif MRSA negatif

Kontak

Dengan

Rawat

Inap

Hari ini Count 1 27 28

% within Kontak Dengan Rawat Inap 3,6% 96,4% 100,0%

< 1 minggu Count 0 2 2

% within Kontak Dengan Rawat Inap 0,0% 100,0% 100,0%

Total Count 1 29 30

Cara Mencuci Seragam * Staphylococcus aureus Crosstabulation

Staphylococcus aureus Total

Staphylococcus aureus positif Staphylococcus aureus negatif Cara Mencuci Seragam cuci sendiri

Count 7 7 14

% within Cara Mencuci Seragam 50,0% 50,0% 100,0%

jasa binatu umum

Count 1 0 1

% within Cara Mencuci Seragam 100,0% 0,0% 100,0%

jasa binatu rumah sakit

Count 1 0 1

% within Cara Mencuci Seragam 100,0% 0,0% 100,0%

jasa tukang cuci

Count 7 6 13

% within Cara Mencuci Seragam 53,8% 46,2% 100,0%

dan lain-lain

Count 1 0 1

% within Cara Mencuci Seragam 100,0% 0,0% 100,0%

Total

Count 17 13 30

% within Cara Mencuci Seragam 56,7% 43,3% 100,0%

Cara Mencuci Seragam * MRSA Crosstabulation

MRSA Total

MRSA positif MRSA negatif

Cara

Mencuci

Seragam

cuci sendiri Count 0 14 14

% within Cara Mencuci Seragam 0,0% 100,0% 100,0%

jasa binatu umum Count 0 1 1

% within Cara Mencuci Seragam 0,0% 100,0% 100,0%

jasa binatu rumah sakit Count 0 1 1

% within Cara Mencuci Seragam 0,0% 100,0% 100,0%

jasa tukang cuci Count 0 13 13

% within Cara Mencuci Seragam 0,0% 100,0% 100,0%

dan lain-lain Count 1 0 1

% within Cara Mencuci Seragam 100,0% 0,0% 100,0%

Total Count 1 29 30

Lama Seragam Digunakan Sejak Dicuci * Staphylococcus aureus Crosstabulation

Staphylococcus aureus Total

Staphylococcus

aureus positif

Staphylococcus

aureus negatif

Lama

Seragam

Digunakan

Sejak Dicuci

1-3 hari Count 16 12 28

% within Lama Seragam Digunakan Sejak Dicuci 57,1% 42,9% 100,0%

4-7 hari Count 1 1 2

% within Lama Seragam Digunakan Sejak Dicuci 50,0% 50,0% 100,0%

Total Count 17 13 30

% within Lama Seragam Digunakan Sejak Dicuci 56,7% 43,3% 100,0%

Lama Seragam Digunakan Sejak Dicuci * MRSA Crosstabulation

MRSA Total

MRSA positif MRSA negatif

Lama

Seragam

Digunakan

Sejak Dicuci

1-3 hari

Count 1 27 28

% within Lama Seragam Digunakan Sejak Dicuci 3,6% 96,4% 100,0%

4-7 hari Count 0 2 2

% within Lama Seragam Digunakan Sejak Dicuci 0,0% 100,0% 100,0%

Total Count 1 29 30

38

DAFTAR PUSTAKA

Assani, S. 2010. Ultrastruktur, Morfologi dan Pewarnaan Kuman. Dalam: Syahrurachman et al., Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran. Edisi Revisi. Jakarta: Binarupa Aksara, 24-32.

Banu, A., Anand, M., and Nagi, N. 2012. White Coats as a Vehicle for Bacterial

Dissemination. Available from:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3471503/ [Accessed 28 Maret 2015].

Brooks, G.F., Butel, J.S., and Morse, S.A. 2001. Mikrobiologi Kedokteran Jawetz, Melnick, & Adelberg. Edisi 22. Jakarta: Salemba Medika.

Darmadi. 2008. Infeksi Nosokomial: Problematika dan Pengendaliannya. Jakarta: Salemba Medika.

Ducel, G., Fabry, J., and Nicolle, L. 2002. Prevention of Hospital –Acquired Infections: A Practical Guide. 2nd edition. World Health Organization:

Department of Communicable Disease, Surveillance and Response.

Available from:

http://www.who.int/csr/resources/publications/whocdscsreph200212.pdf [Accessed 29 Maret 2015].

Dzen et al. 2003. Bakteriologi Medik. Malang: Bayumedia.

Gillespie, S.H. & Bamford, K.B. 2007. At a Glance Mikrobiologi Medis dan Infeksi. Edisi ketiga. Jakarta: Erlangga.

39

Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran USU Tahun 2001.

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Medan:96-107

Handiyani, H. & Megapurwara, Ns.Y. 2006. Hubungan Waktu Penggunaan Seragam Klinik dengan Peningkatan Jumlah Mikroorganisme. Jurnal Keperawatan Indonesia, 10 (1): 5-10. Available from: http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/166/pdf_88 [Accessed 5 April 2015].

Inweregbu, K., Dave, J., and Pittard, A. 2005. Nosocomial Infections. Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, 5 (1): 14-17. Available

from: http://ceaccp.oxfordjournals.org/content/5/1/14.full.pdf+html [Accessed 1 April 2015].

Kareem, T.A., et al. 2014. Survey on Nosocomial Transmission Potential of White Coats Worn by Medical Doctors in a Tertiary Health Care Center in Nigeria. International Journal of Current Microbiology and Applied

Sciences, 3 (4): 10-20. Available from:

https://unilorin.edu.ng/publications/uthmanmbb/Survey%20on%20nosoco mial%20transmission%20potential%20of%20white%20coats%20worn%2 0by%20medical%20doctors.pdf [Accessed 30 April 2015].

Klein, E., Smith, D.L., and Laxminarayan, R. 2007. Hospitalization and Deaths Caused by Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, United States, 1999-2005. Emerging Infectious Diseases, 13 (12): 1840-1846. Available from: http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/13/12/pdfs/07-0629.pdf [Accessed 23 Mei 2015].

40

Bedah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek. Medical Journal of Lampung University, 2 (4): 70-78. Available from: http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/viewFile/64/6 3 [Accessed 21 April 2015].

Muhadi, S.A., Aznamshah, N.A., and Jahanfar, S. 2007. Short Communication: A

Cross Sectional Study of Microbial Contamination of Medical Students’

White Coat. Malaysian Journal of Microbiology, 3 (1): 35-38. Available from: http://web.usm.my/mjm/issues/vol3no1/short3.pdf [Accessed 22 April 2015].

Nair, R., et al. 2013. Antimicrobial Resistance and Molecular Epidemiology of Staphylococcus aureus from Ulaanbaatar, Mongolia. Available from:

https://peerj.com/articles/176.pdf [Accessed 23 Mei 2015].

Nasution, L.H. 2012. Infeksi Nosokomial. Media Dermato-Venereologica

Indonesiana, 39 (1): 36-41. Available from:

http://perdoski.org/doc/mdvi/fulltext/20/115/Infeksi_Nososkomial_(36-41).pdf [Accessed 29 Maret 2015].

Nguyen, Q.V. 2006. Hospital-Acquired Infections. Available from: http://yournutrition.com/wp-content/uploads/pdf/health_care/03.pdf

[Accessed 1 April 2015].

Nurkusuma, D.D. 2009. Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kejadian Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) pada Kasus Infeksi

Luka Pasca Operasi di Ruang Perawatan Bedah Rumah Sakit Dokter

Kariadi Semarang. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro

Semarang. Available from:

41

Pandjaitan, H.T.B. 2001. Pengendalian Infeksi Nosokomial. Dalam: Piliang, S., Susanto, E., dan Mardianto. 2001. Buku Makalah Pertemuan Ilmiah Tahunan II Bagian Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran USU

Tahun 2001. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara,

Medan:108-115

Parhusip. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Infeksi Nosokomial Serta Pengendaliannya di BHG. UPF. Paru RS. Dr. Pirngadi/Lab.

Penyakit Paru FK-USU Medan. Available from:

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3455/1/paru-parhusip4.pdf [Accessed 4 April 2015].

Pilonetto, M., et al. 2004. Hospital Gowns as a Vehicle for Bacterial Dissemination in an Intensive Care Unit. The Brazilian Journal of Infectious Diseases, 8 (3): 206-210. Available from: http://www.scielo.br/pdf/bjid/v8n3/21617.pdf [Accessed 1 April 2015].

Pottinger, P., Reller, L.B., and Ryan, K.J. 2014. Pathogenic Bacteria. In: Ryan, K.J., and Ray, C.G., Sherris Medical Microbiology. Sixth Edition. United States: McGraw-Hill.

Siswanto et al. 2014. Metodologi Penelitian Kesehatan dan Kedokteran. Yogyakarta: Bursa Ilmu.

Spiritia. 2006. Infeksi Nosokomial dan Kewaspadaan Universal. Available from: http://www.spiritia.or.id/cst/bacacst.php?artno=1043&menu=perawmenu [Accessed 1 April 2015].

42

Staphylococcus aureus Resisten Metisilin (MRSA), Universitas Padjadjaran. Available from: http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/11/uji_kepekaan_beberapa_sediaan_antiseptik_tdhp _bakteri_resisten_metisilin.pdf [Accessed 21 April 2015].

Treakle, A.M., et al. 2010. Bacterial Contamination of Health Care Workers’

White Coats. Available from:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2892863/ [Accessed 28 Maret 2015].

Uneke, C.J. and Ijeoma, P.A. 2010. The Potential for Nosocomial Infection Transmission by White Coats Used by Physicians in Nigeria: Implications

for Improved Patient-Safety Initiatives. Available from: http://www.longwoods.com/content/21664 [Accessed 28 Maret 2015].

Warsa, U.C. 2010. Kokus Positif Gram. Dalam: Syahrurachman et al., Buku Ajar Mikrobiologi Kedokteran. Edisi Revisi. Jakarta: Binarupa Aksara,

125-150.

Yuwono. 2012. Mikrobiologi Penyakit Infeksi. Palembang: Departemen Mikrobiologi FK Unsri. Available from: http://eprints.unsri.ac.id/1786/ [Accessed 17 April 2015].

Yuwono. 2012. Staphylococcus aureus dan Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA). Palembang: Departemen Mikrobiologi FK Unsri.

Available from: http://eprints.unsri.ac.id/1482/ [Accessed 17 April 2015].

43

Yuwono. 2010. Pandemi Resistensi Antimikroba: Belajar dari MRSA. Jurnal Kedokteran & Kesehatan Fakultas Kedokteran UNSRI, 42 (1):

2837-2850. Available from: http://eprints.unsri.ac.id/1481/ [Accessed 17 April 2015].

24

BAB 3

KERANGKA KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL

[image:24.595.231.409.214.378.2]3.1. Kerangka Konsep

Gambar 3.1. Kerangka Konsep

3.2. Definisi Operasional

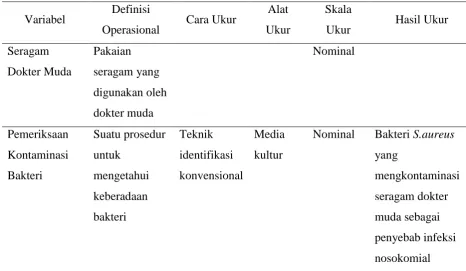

Tabel 3.1. Definisi Operasional

Variabel Definisi

Operasional Cara Ukur

Alat Ukur

Skala

Ukur Hasil Ukur

Seragam Dokter Muda Pakaian seragam yang digunakan oleh dokter muda Nominal Pemeriksaan Kontaminasi Bakteri Suatu prosedur untuk mengetahui keberadaan bakteri Teknik identifikasi konvensional Media kultur

Nominal Bakteri S.aureus yang mengkontaminasi seragam dokter muda sebagai penyebab infeksi nosokomial SERAGAM DOKTER MUDA

PEMERIKSAAN KONTAMINASI BAKTERI

[image:24.595.106.573.481.752.2]25

Methicillin

Resistant

Staphylococcus

aureus

(MRSA)

Bakteri

Staphylococcus

aureus yang

resisten terhadap berbagai macam antibiotik khususnya golongan penisilin

Uji skrining MRSA

Jangka sorong

Rasio Diameter ≤

21 mm:

resisten (MRSA)

Diameter ≥

22 mm:

26

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan desain cross sectional untuk mengetahui bakteri Staphylococcus aureus yang

mengkontaminasi seragam dokter muda yang bertugas di ICU Dewasa RSUP H. Adam Malik Medan.

4.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015, bertempat di ICU Dewasa RSUP Haji Adam Malik dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran USU Medan.

4.3. Populasi dan Sampel Penelitian 4.3.1. Populasi Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh dokter muda yang bertugas pada bulan September 2015 di ICU Dewasa RSUP H. Adam Malik Medan.

4.3.2. Sampel Penelitian

Cara pemilihan sampel untuk penelitian ini adalah secara consecutive sampling dimana semua subjek yang datang dan memenuhi kriteria pemilihan

dimasukkan dalam penelitian sampai jumlah subjek yang diperlukan terpenuhi.

4.3.3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

a. Kriteria Inklusi:

Dokter muda yang bertugas di ICU Dewasa RSUP Haji Adam Malik Medan.

b. Kriteria Eksklusi:

27

4.3.4. Besar Sampel

Menurut Taro Yamane dan Slovin, apabila jumlah populasi (N) diketahui maka teknik pengambilan sampel dapat menggunakan rumus sebagai berikut (Siswanto et al., 2014):

�= � �.�2+ 1

� = Jumlah sampel

� = Jumlah populasi

�2 = Presisi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

�= 40 40 . (0,1)2+ 1

� = 40 40 . 0,01 + 1

� = 40 0,4 + 1

� = 40 1,4

� = 28,57

Dengan besar sampel minimal tersebut, maka sampel penelitian saya bulatkan menjadi 30 orang.

4.4. Teknik Pengambilan Data

28

4.5. Alat dan Bahan 4.5.1. Alat

a. Inkubator b. Lampu Spiritus c. Ose (Sengkelit) d. Jangka Sorong e. Tabung Reaksi f. Rak Tabung Reaksi g. Spidol

h. Pinset i. Kaca objek j. Mikroskop k. Kapas Lidi Steril l. Sarung Tangan m. Piring Petri

4.5.2. Bahan

a. Media Agar Darah

b. Media Mannitol Salt Agar (MSA) c. Media Mueller Hinton Agar (MHA) d. Kit Koagulase Tes

e. Aquades

f. Karbol Gentian Violet g. Larutan Lugol

h. Alkohol 96%

29

4.6. Prosedur dan Teknik Penelitian 4.6.1. Persiapan Sampel

Pengambilan

sampel dilakukan di ICU dewasa RSUP H. Adam Malik

Menemui dokter muda Dokter muda bersedia Dokter muda menandatangani informed consent Dokter muda mengisi lembar isian data demografi dan kebiasaan pencucian seragam

Melakukan

pengambilan swab pada sisi seragam dokter muda

Swab segera digoreskan di

atas agar darah

Agar darah disimpan di dalam tempat

penyimpanan

Sampel segera dibawa ke laboratorium mikrobiologi FK USU

Sampel diinkubasi semalaman pada suhu 37oC

Koloni yang didapat diidentifikasi dengan teknik identifikasi konvensional

Staphylococcus aureus (+)

Memberikan lembar permohonan

menjadi responden

Skrining MRSA dari isolat Staphylococcus aureus

Uji sensitivitas terhadap Disk Cefoxitin 30 µg

Diameter ≤ 21 mm:

30

4.6.2. Skrining Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

1. Ambil isolat Staphylococcus aureus dengan menggunakan ose atau sengkelit

2. Suspensikan koloni isolat S. aureus dengan NaCl fisiologis hingga sesuai dengan kekeruhan 0,5 Mc Farland

3. Kemudian sebarkan ke media Mueller Hinton Agar (MHA) secara merata menggunakan swab steril

4. Setelah itu diletakkan disk cefoxitin 30 µg di atas media MHA 5. Lalu inkubasi pada suhu 37ºC selama 24-48 jam

6. Pembacaan zona hambat disekitar cakram

4.7. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah didapatkan, dilakukan pencatatan. Kemudian tiap-tiap data tersebut dimasukkan ke dalam komputer yang akan dianalisa menggunakan software komputer, yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui

31

BAB 5

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian

5.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di RSUP H. Adam Malik dan Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran USU Medan. Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) beralamat di Jalan Bunga Lau No. 17, Kecamatan Medan Tuntungan, Kodya Medan, Provinsi Sumatera Utara. Rumah Sakit ini merupakan Rumah Sakit Pemerintah dengan Kategori Kelas A. Selain itu, RSUP Haji Adam Malik juga merupakan rumah sakit rujukan untuk Wilayah Sumatera Bagian Utara yang meliputi Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan Riau sehingga dapat dijumpai pasien dengan latar belakang yang sangat bervariasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 502/Menkes/IX/1991 tanggal 6 September 1991, RSUP Haji Adam Malik Medan ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara.

Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan penelitian, seperti alat dan bahan untuk pelaksanaan kultur mikrobiologi dan alat inkubator untuk pengeraman bakteri. Penelitian dilaksanakan di ruangan laboratorium yang terletak di lantai satu gedung Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Jalan Universitas No.1, Kampus Universitas Sumatera Utara, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru.

5.1.2. Karakteristik Individu

32

5.1.3. Hasil Identifikasi Staphylococcus aureus dan Skrining MRSA

Pada penelitian ini, pengumpulan sampel diperoleh dari swab pada sisi seragam dokter muda yang bertugas di ICU dewasa RSUP H. Adam Malik Medan. Dari 30 responden, diperoleh 30 sampel swab seragam. Identifikasi Staphylococcus aureus dan skrining MRSA dilakukan di Laboratorium

Mikrobiologi FK USU. Identifikasi Staphylococcus aureus dilakukan dengan cara teknik identifikasi konvensional. Dari 30 sampel yang diuji terdapat 17 sampel (56,7 %) teridentifikasi positif Staphylococcus aureus. Kemudian dilakukan skrining MRSA terhadap sampel yang teridentifikasi positif Staphylococcus aureus dengan cara uji sensitivitas terhadap disk Cefoxitin 30 µg. Dari 17 sampel

yang teridentifikasi positif Staphylococcus aureus terdapat satu sampel (3,3 %) positif MRSA.

5.1.4. Hasil Uji Sensitivitas Terhadap Disk Cefoxitin 30 µg

Hasil uji sensitivitas terhadap disk Cefoxitin 30 µg menunjukkan dari 17 isolat Staphylococcus aureus, terdapat satu sampel (5,9 %) dengan zona hambat

disk Cefoxitin terhadap bakteri ≤ 21 mm, dengan kata lain positif MRSA.

5.1.5. Kontaminasi Bakteri Staphylococcus aureus Berdasarkan Data Demografi dan Kebiasaan Pencucian Seragam

Tabel 5.1 menunjukkan jumlah responden yang terkontaminasi dengan isolat Staphylococcus aureus berdasarkan data demografi dan kebiasaan pencucian seragam. Secara keseluruhan, 56,7% seragam terkontaminasi dengan Staphylococcus aureus dan 3,3% seragam terkontaminasi dengan MRSA.

33

Tabel 5.1. Kontaminasi Bakteri Staphylococcus aureus Berdasarkan Data Demografi dan Kebiasaan Pencucian Seragam

n Staphylococcus aureus (%)

Kontak dengan rawat inap

Hari ini* 28 17(60,7)

< 1 minggu 2 0

< 1 bulan 0 0

> 1 bulan 0 0

Cara mencuci seragam

Cuci sendiri 14 7

Jasa binatu umum

1 1

Jasa binatu rumah sakit

1 1

Jasa tukang cuci

13 7(53,8)

Dan lain-lain 1 1

Lama seragam digunakan sejak dicuci

1-3 hari 28 16(57,1)

4-7 hari 2 1

8-14 hari 0 0

15-28 hari 0 0

> 28 hari 0 0

Total 30 17 (56,7)

Keterangan:

34

Dari data demografi riwayat kontak dengan rawat inap, riwayat kontak dengan rawat inap yang terbanyak dipilih terdapat pada responden yang memilih kontak dengan rawat inap pada hari yang sama dengan hari pengambilan sampel sebanyak 28 orang. Prevalensi terbanyak kontaminasi Staphylococcus aureus dijumpai pada seragam dokter muda yang kontak terakhir dengan rawat inap pada hari yang sama dengan hari pengambilan sampel (60,7%). Skrining MRSA dengan hasil positif juga dijumpai pada seragam dokter muda yang kontak terakhir dengan rawat inap pada hari yang sama dengan hari pengambilan sampel (3,6%).

Dari data kebiasaan pencucian seragam berdasarkan cara mencuci seragam, cara yang terbanyak digunakan terdapat pada responden yang memilih cuci sendiri sebanyak 14 orang, diikuti dengan yang memilih menggunakan jasa tukang cuci yaitu 13 orang. Prevalensi terbanyak kontaminasi Staphylococcus aureus dijumpai pada yang mencuci seragam dengan jasa tukang cuci (53,8%).

Skrining MRSA dengan hasil positif dijumpai pada yang mencuci seragam dengan cara lain-lain.

Dari data kebiasaan pencucian seragam berdasarkan lama seragam digunakan sejak dicuci, lamanya seragam digunakan sejak dicuci yang terbanyak dipilih terdapat pada responden yang memilih seragam yang digunakan 1-3 hari sejak dicuci sebanyak 28 orang. Prevalensi terbanyak kontaminasi Staphylococcus aureus dijumpai pada seragam yang digunakan 1-3 hari sejak dicuci (57,1%).

35

5.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bakteri Staphylococcus aureus dan MRSA yang mengkontaminasi seragam dokter muda.

Hal ini sesuai dengan kepustakaan yang menyatakan bahwa Staphylococcus aureus dapat ditransmisikan melalui kontak langsung atau material-material yang

dapat membawa sumber infeksi. Material-material yang berpotensi termasuk stetoskop, kain-kain tempat tidur, permukaan lingkungan, dan pakaian (Treakle et al., 2010).

Seragam dokter digunakan dengan maksud untuk mencegah kontaminasi silang antara pasien dan dokter, tetapi hal tersebut menjadi persoalan dengan tinjauan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa seragam dokter menyimpan kontaminan yang potensial sebagai patogen penyebab infeksi dan oleh karena itu, hal ini dapat berperan dalam transmisi silang dari petugas kesehatan terkait patogen infeksius (Kareem et al., 2014).

Pada penelitian ini, swab seragam dokter muda dilakukan pada sisi seragam, karena berdasarkan penelitian Banu et al. (2012) sisi seragam adalah area yang paling tinggi terkontaminasi.

Pada penelitian ini didapatkan 17 (56,7%) sampel positif Staphylococcus aureus dan 1 (3,3%) sampel positif MRSA. Hasil penelitian ini sesuai dengan

penelitian Treakle et al. (2010) yang menemukan, dari 149 seragam responden, 34 telah terkontaminasi dengan Staphylococcus aureus, 6 diantaranya adalah MRSA. Hasil yang sama juga ditemukan pada penelitian Banu et al. (2012) dimana Staphylococcus aureus sebagai patogen terbanyak yang diisolasi dari seragam dokter sebesar 64,7%. Penelitian Muhadi et al. (2007) juga mengemukakan hal yang sama dimana Staphylococcus aureus adalah tipe mikroorganisme yang paling umum dijumpai pada setiap sisi seragam. Staphylococcus aureus merupakan jenis bakteri yang paling umum dijumpai pada

36

penelitian Pilonetto et al. (2004), diantara patogen yang ditemukan pada seragam para profesi kesehatan di Intensive Care Unit (ICU), 61% adalah Staphylococcus aureus.

Pada penelitian ini dilakukan uji sensitivitas terhadap disk cefoxitin 30 µg pada isolat Staphylococcus aureus dari seragam dokter muda, uji ini dilakukan untuk skrining MRSA. Dari 17 isolat Staphylococcus aureus yang ditemukan pada seragam dokter muda, ditemukan satu isolat MRSA. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Treakle et al. (2010) yang menemukan dari 34 isolat Staphylococcus aureus dari seragam responden, 6 diantaranya MRSA. Namun

berbeda dengan penelitian Pilonetto et al. (2004) yang menemukan dari 11 isolat Staphylococcus aureus dari seragam para profesi kesehatan di Intensive Care Unit

(ICU) umum, tidak satu pun ditemukan MRSA.

Pada tabel 5.1 karakteristik tingginya kemungkinan terkontaminasi Staphylococcus aureus adalah interaksi terakhir dengan rawat inap pada hari yang

37

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

1. Ditemukan prevalensi Staphylococcus aureus yang mengkontaminasi seragam dokter muda pada sisi seragam sebesar 56,7%

2. Ditemukan prevalensi MRSA yang mengkontaminasi seragam dokter muda pada sisi seragam sebesar 3,3 %.

6.2. Saran

1. Perlunya edukasi kepada para dokter muda dan petugas kesehatan lainnya untuk menjaga kebersihan seragam dan kemungkinannya menjadi media transmisi kuman kepada pasien

2. Penelitian selanjutnya agar dilakukan dengan metode uji laboratorium yang lebih akurat

6

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Infeksi Nosokomial

Istilah nosokomial berasal dari bahasa Yunani yaitu nosokomeion yang berarti rumah sakit (nosos = penyakit, komeo = merawat). Infeksi nosokomial dapat diartikan infeksi yang berasal atau terjadi di rumah sakit. Infeksi yang timbul dalam kurun waktu 48 jam setelah dirawat di rumah sakit sampai dengan 30 hari lepas rawat dianggap sebagai infeksi nosokomial (Nasution, 2012).

Infeksi nosokomial banyak terjadi di seluruh dunia dengan kejadian terbanyak di negara miskin dan negara yang sedang berkembang. Survei prevalensi yang dilakukan dengan bantuan World Health Organization (WHO) pada 55 rumah sakit di 14 negara mewakili 4 wilayah WHO (Eropa, Mediterania Timur, Asia Tenggara dan Pasifik Barat) menunjukkan rata-rata 8,7% pasien rumah sakit mendapatkan infeksi nosokomial. Dengan Asia Tenggara sebanyak 10,0% (Ducel et al., 2002).

Di negara maju pun, infeksi yang didapat dalam rumah sakit terjadi dengan angka yang cukup tinggi. Misalnya, di AS, ada 20.000 kematian setiap tahun akibat infeksi nosokomial. Di seluruh dunia, 10% pasien rawat inap di rumah sakit mengalami infeksi yang baru selama dirawat. Di Indonesia, penelitian yang dilakukan di 11 rumah sakit di DKI Jakarta pada 2004 menunjukkan bahwa 9,8% pasien rawat inap mendapat infeksi yang baru selama dirawat (Spiritia, 2006).

Pasien akan terpapar dengan berbagai macam mikroorganisme selama ia dirawat di rumah sakit. Kemungkinan terjadinya infeksi tergantung pada karakteristik mikroorganisme, resistensi terhadap zat-zat antibiotika, tingkat virulensi, dan banyaknya materi infeksius. Semua mikroorganisme termasuk bakteri, virus, jamur, dan parasit dapat menyebabkan infeksi nosokomial. Infeksi ini dapat disebabkan oleh mikroorganisme yang didapat dari orang lain (cross infection) atau disebabkan oleh flora normal dari pasien itu sendiri (endogenous

7

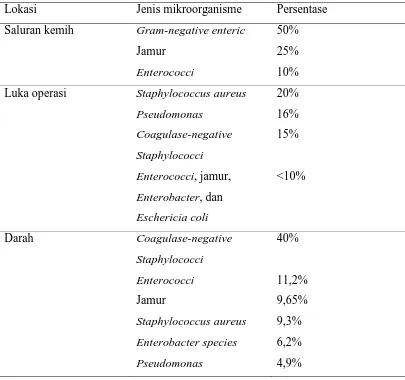

Tabel 2.1. Mikroorganisme Penyebab Infeksi Nosokomial (Nguyen, 2006)

Lokasi Jenis mikroorganisme Persentase

Saluran kemih Gram-negative enteric 50%

Jamur 25%

Enterococci 10%

Luka operasi Staphylococcus aureus 20%

Pseudomonas 16%

Coagulase-negative

Staphylococci

15%

Enterococci, jamur,

Enterobacter, dan

Eschericia coli

<10%

Darah Coagulase-negative

Staphylococci

40%

Enterococci 11,2%

Jamur 9,65%

Staphylococcus aureus 9,3% Enterobacter species 6,2%

8

2.1.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Infeksi Nosokomial

Terjadinya suatu penyakit termasuk infeksi nosokomial adalah merupakan interaksi 3 faktor yaitu:

1. Host (penderita)

2. Agent (kuman atau mikroorganisme) 3. Environment (lingkungan)

Host adalah penderita yang dirawat di rumah sakit dan mempunyai kondisi

yang lebih rentan terhadap invasi kuman dan mikroorganisme. Faktor yang penting diketahui antara lain:

1. Keadaan penderita yang memudahkan terjadinya infeksi, misalnya: keadaan umum yang buruk, adanya penyakit kronis yang lain, obesitas, anemia, dan lain-lain

2. Keadaan kulit penderita. Kulit yang rusak atau adanya lukanya akan mempertinggi kemungkinan terjadinya infeksi. Kulit yang normal saja sebenarnya sudah merupakan sumber kuman penyebab infeksi, oleh karena di kulit dijumpai 2 kelompok kuman yaitu:

i. Kuman komensal yang berada dalam pori-pori kulit. Kuman ini jumlahnya dapat dikurangi, tetapi tidak dapat dihilangkan sama sekali dengan cara perawatan kulit dan pemakaian desinfektan

ii. Kuman pendatang yang berasal dari lingkungan dan berada di permukaan. Kuman pendatang ini dapat dihilangkan dengan cara perawatan kulit dan pemakaian desinfektan

Agent adalah kuman-kuman yang dijumpai di rumah sakit dan pada

9

Environment adalah suatu lingkungan dimana host dan agent itu berada

dan merupakan media untuk terjadinya invasi agent terhadap host. Lingkungan ini adalah lingkungan rumah sakit baik ruang rawat maupun benda-benda yang terdapat di ruangan itu. Dapat dimasukkan dalam kelompok lingkungan ini adalah:

1. Lamanya penderita dirawat di rumah sakit

2. Manusia yang berhubungan dengan penderita, baik pasien lainnya, pengunjung maupun petugas yang disamping dapat sebagai sumber penularan (carrier) ataupun sebagai pengantara (vehicle)

3. Sarana dan fasilitas perawatan dan pengobatan yang erat kaitannya dengan pola sterilisasi dan pengelolaan lingkungan (hygiene dan sanitasi)

4. Air, yang digunakan adalah safe water

5. Disposal (bahan-bahan atau limbah yang harus dibuang) yang diusahakan untuk tidak menjadi sumber infeksi

6. Udara seharusnya diupayakan agar tetap bersih, mengalir dan dengan kelembaban yang sesuai dan baik, serta bila perlu untuk ruangan-ruangan tertentu dilakukan filtrasi (Pandjaitan, 2001)

Secara umum faktor yang mempengaruhi terjadinya nosokomial terdiri atas 2 bagian besar, yaitu:

1. Faktor endogen (umur, seks, penyakit penyerta, daya tahan tubuh, dan kondisi-kondisi lokal)

2. Faktor eksogen (lama penderita dirawat, kelompok yang merawat, alat medis, serta lingkungan)

Untuk mudahnya bagaimana seorang pasien mendapat infeksi nosokomial selama dirawat di rumah sakit dapat diringkas sebagai berikut:

1. Pasien mendapat infeksi nosokomial melalui dirinya sendiri (auto infeksi) 2. Pasien mendapat infeksi nosokomial melalui petugas yang merawat di rumah

sakit

10

4. Pasien mendapat infeksi nosokomial melalui keluarga pasien yang berkunjung ke rumah sakit tersebut

5. Pasien mendapat infeksi nosokomial melalui peralatan yang dipakai di rumah sakit tersebut

6. Pasien mendapat infeksi nosokmial melalui peralatan makanan yang disediakan rumah sakit ataupun yang didapatnya dari luar rumah sakit

7. Disamping ke-6 cara terjadinya infeksi nosokomial seperti yang dinyatakan di atas, maka faktor lingkungan tidak kalah penting sebagai faktor penunjang untuk terjadinya infeksi nosokomial, faktor lingkungan tersebut adalah air, bahan yang harus dibuang (disposial), dan udara (Parhusip, 2005)

2.1.2. Cara Penularan Infeksi Nosokomial

Penularan oleh patogen di rumah sakit dapat terjadi melalui beberapa cara: 1. Penularan melalui kontak merupakan bentuk penularan yang sering dan

penting infeksi nosokomial. Ada 3 bentuk, yaitu:

i. Penularan melalui kontak langsung: melibatkan kontak tubuh dengan tubuh antara pejamu yang rentan dengan yang terinfeksi

ii. Penularan melalui kontak tidak langsung: melibatkan kontak pada pejamu yang rentan dengan benda yang terkontaminasi misalnya jarum suntik, pakaian, dan sarung tangan

iii.Penularan melalui droplet, terjadi ketika individu yang terinfeksi batuk, bersin, berbicara, atau melalui prosedur medis tertentu, misalnya bronkoskopi

2. Penularan melalui udara yang mengandung mikroorganisme yang mengalami evaporasi, atau partikel debu yang mengandung agen infeksius. Mikroorganisme yang terbawa melalui udara dapat terhirup pejamu yang rentan yang berada pada ruangan yang sama atau pada jarak yang jauh dari sumber infeksi. Sebagai contoh mikroorganisme Legionella, Mycobacterium tuberculosis, Rubeola, dan virus varisela

11

4. Penularan melalui vektor, misalnya nyamuk, lalat, tikus, dan kutu (Nasution, 2012)

2.1.3. Pencegahan Terjadinya Infeksi Nosokomial

Pencegahan dari infeksi nosokomial ini membutuhkan suatu rencana yang terintegrasi, monitoring, dan program yang termasuk:

1. Membatasi transmisi organisme dari atau antara pasien dengan cara mencuci tangan dan penggunaan sarung tangan, tindakan septik dan aseptik, sterilisasi dan desinfektan

2. Mengontrol resiko penularan dari lingkungan

3. Melindungi pasien dengan penggunaan antibiotika yang adekuat, nutrisi yang cukup, dan vaksinasi

4. Membatasi resiko infeksi endogen dengan meminimalkan prosedur invasif 5. Pengawasan infeksi, identifikasi penyakit, dan mengontrol penyebarannya

(Ducel et al., 2002)

2.2. Bakteri

2.2.1. Definisi Bakteri

Bakteri termasuk dalam golongan prokariota, ukurannya sangat kecil (dalam ukuran mikron) dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Bentuk bakteri bermacam-macam, ada yang berbentuk bulat (kokus), batang (basil), dan ada yang berbentuk spiral. Inti dari bakteri terdiri atas DNA dan RNA, dan tidak memiliki pembungkus inti. Dinding selnya terdiri atas peptidoglikan, berkembangbiak secara belah pasang, dapat dibiakkan pada perbenihan buatan serta dapat dihambat dengan antibiotika. Beberapa bakteri ada yang dapat bergerak aktif karena memiliki flagela (Dzen et al., 2003).

12

sehingga membutuhkan pewarnaan untuk visualisasi dengan mikroskop cahaya atau menggunakan mikroskop elektron (Pottinger et al., 2014).

Bentuk morfologi yang utama adalah bulat, batang, bengkok atau batang bengkok, dan spiral. Bakteri berbentuk bulat atau oval disebut cocci dan tersusun bergerombol atau rantai. Bakteri berbentuk batang disebut bacilli dan dapat tersusun lurus atau melengkung. Bacilli yang kecil dan pleomorfik menyerupai cocci biasa disebut coccobacilli. Bakteri yang berbentuk spiral dapat kaku atau fleksibel dan bergelombang (Pottinger et al., 2014).

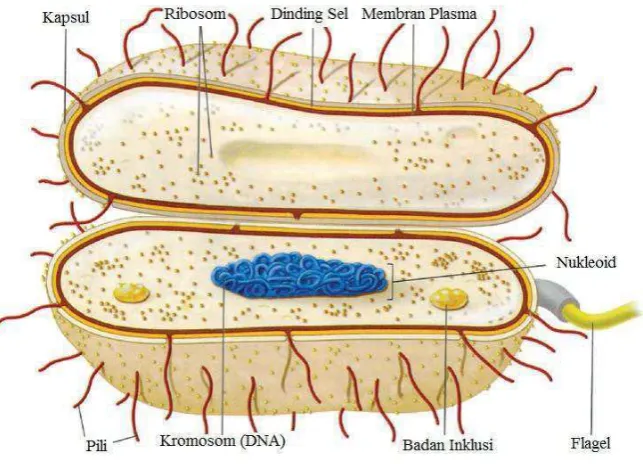

[image:44.595.151.473.338.570.2]

2.2.2. Struktur Bakteri

Gambar 2.1. Struktur Bakteri (Pottinger et al., 2014) 1. Inti atau nukleus

Badan inti tidak mempunyai dinding inti atau membran inti. Di dalamnya terdapat benang DNA (DNA fibril). Benang DNA ini disebut kromosom yang panjangnya kira-kira 1 mm (Assani, 2010).

13

menentukan sifat resistensi terhadap suatu antimikroba. Sel bakteri terkadang juga mempunyai materi genetik ekstrakromosom yang berupa small cyclic DNA yang berada diluar inti dan disebut plasmid. Plasmid

secara otonom dapat mengadakan replikasi serta dapat berpindah tempat atau dipindahkan dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Contoh plasmid adalah R-plasmid yang membawa sifat resisten terhadap suatu antibiotika (Dzen et al., 2003).

2. Sitoplasma

Sel prokariota tidak mempunyai mitokondria atau kloroplas sehingga enzim-enzim untuk transpor elektron tidak bekerja di membran sel tetapi pada lamelae yang berada di bawah membran sel (Assani, 2010). 3. Membran Sitoplasma

Disebut juga membran sel yang komposisinya terdiri dari fosfolipid dan protein. Membran sel dari semua jenis prokariota tidak mengandung sterol, kecuali Genus Mycoplasma. Di tempat-tempat tertentu pada membran sitoplasma terdapat cekungan atau lekukan ke dalam (convoluted invagination) yang disebut mesosom. Ada dua jenis mesosom: i. Septal mesosom: berfungsi dalam pembelahan sel. Kromosom bakteri

(DNA) melekat pada septal mesosom. ii. Lateral mesosom (Assani, 2010).

Membran sitoplasma adalah lapisan tipis yang terletak disebelah dalam dinding sel, tersusun oleh 60% protein dan 40% lipid yang umumnya berupa fosfolipid. Membran sitoplasma merupakan barier yang fungsinya mengatur keluar masuknya bahan-bahan dari dalam sel atau dari luar sel, dan hanya bahan-bahan tertentu saja dapat melewatinya. Sifat tersebut dinamakan semipermeabilitas membran sitoplasma.

14

Masuknya bahan-bahan ke dalam sel juga dapat menggunakan protein carrier (protein pembawa).

Fungsi membran sitoplasma yang lain adalah mengatur masuknya bahan-bahan makanan atau nutrisi yang diperlukan bakteri untuk menghasilkan energi. Pada membran sitoplasma bakteri, dapat ditemukan enzim-enzim yang mampu mengkatalisir reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pemecahan (breakdown) bahan makanan untuk menghasilkan energi.

Membran sitoplasma juga merupakan target dari beberapa jenis antimikroba, misalnya golongan polimiksin. Sedangkan, bahan-bahan kimia yang dapat merusak dinding sel juga dapat merusak membran sitoplasma misalnya alkohol dan amonium kwaterner. Selain itu, membran sitoplasma juga ikut berperan dalam reaksi pewarnaan (Dzen et al., 2003). 4. Dinding Sel

Struktur dan fungsi dinding bakteri adalah tanda dari prokariot. Dinding sel bertanggung jawab atas bentuk sel bakteri. Dinding ini melindungi sel dari gangguan mekanik dan dari ledakan yang disebabkan oleh tekanan turgor akibat hipertonisitas di dalam sel yang berhubungan dengan lingkungan (Pottinger et al., 2014).

Tekanan osmotik di dalam bakteri berkisar antara 5-20 atmosfer, karena adanya transpor aktif yang menyebabkan tingginya konsentrasi larutan di dalam sel. Karena adanya dinding sel kuman yang relatif sangat kuat, maka meskipun tekanan osmotiknya tinggi, sel kuman tidak pecah (Assani, 2010). Dinding sel bakteri terlihat kuat karena adanya komposisi lapisan yang mengandung berbagai substansi misalnya murein, mucopeptide, atau peptidoglikan (semua adalah sinonim) (Brooks et al.,

2001).

15

oleh antibiotika yang bekerja pada dinding sel misalnya golongan penisilin dan sefalosporin. Bahan lain yang dapat merusak dinding sel bakteri antara lain adalah enzim lisozim yang terdapat pada air mata, lapisan mukosa, dan saliva (Dzen et al., 2003).

Dinding sel memainkan peran penting dalam pembelahan sel dan juga membantu memulai biosintesanya sendiri. Pada lapisan dinding sel terdapat elemen antigenik utama permukaan sel, dan salah satu komponennya lipopolisakarida dinding sel gram negatif yang berfungsi aktif sebagai endotoksin nonspesifik dari bakteri gram negatif (Brooks et al., 2001). Endotoksin akan dilepas bila bakteri tersebut selnya rusak atau

bakteri tersebut mati (Dzen et al., 2003). 5. Kapsul

Banyaknya sel bakteri mengelilingi dirinya dengan satu hidrofilik gel atau jenis lainnya. Kapsul hidrofilik biasanya polisakarida. Kapsul memberikan beberapa proteksi untuk bakteri. Tetapi fungsi utamanya pada bakteri patogen adalah proteksi dari sistem imun. Kapsul tidak berperan dalam pertumbuhan dan multiplikasi. Sintesis kapsul sangat bergantung pada kondisi pertumbuhan (Pottinger et al., 2014).

Kapsul merupakan suatu lapisan tipis, berada diluar dinding sel dan secara kimiawi tersusun atas polisakharida, polipeptida, atau kedua-duanya. Kapsul tidak dimiliki oleh semua bakteri dan kekompleksan susunan kimiawinya tergantung dari spesies bakteri. Kapsul dapat melindungi bakteri dari proses fagositosis. Kapsul juga menentukan derajat keganasan atau virulensi bakteri, artinya bakteri yang mempunyai kapsul lebih virulen dibandingkan yang tidak memiliki kapsul. Selain itu, kapsul juga bersifat antigenik (Dzen et al., 2003).

6. Flagel

16

peritrichous dari bahasa Yunani trichos adalah rambut), pada satu kutub

(polar atau monotrichous), atau pada kedua ujung sel (lophotrichous). Panjangnya sampai 20 µm, tipis, kaku, dan masing-masing berbentuk spiral (Pottinger et al., 2014).

7. Pili atau fimbriae

Pili atau fimbriae adalah struktur tambahan yang melekat pada permukaan dinding sel tetapi lebih pendek dari flagella serta lebih halus. Pili tersusun dari protein yang disebut pilin dan biasanya dimiliki oleh bakteri Gram negatif. Pili yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan dirinya pada sel hospes disebut colonizing factor. Selain itu, ada pili yang berperan di dalam proses pemindahan materi genetik dari salah satu bakteri ke bakteri yang lain, disebut sex pili (Dzen et al., 2003).

8. Endospora

Beberapa bakteri Gram positif dalam keadaan tertentu dapat membentuk resting cells yang disebut endospora (spora). Pembentukan spora akan terjadi apabila nutrisi esensial yang diperlukan tidak memenuhi kebutuhan untuk pertumbuhan bakteri. Prosesnya disebut sporulasi. Spora bukan merupakan alat reproduksi dan apabila keadaan menjadi baik kembali atau nutrisi esensial telah terpenuhi maka spora tersebut akan berubah menjadi bakteri lagi (bentuk vegetatif) dan prosesnya disebut germinasi. Dalam dunia kedokteran, spora banyak menimbulkan masalah karena sulit dirusak baik oleh pemanasan maupun bahan kimia. Selain itu, spora juga sulit diwarnai kecuali dengan pewarnaan khusus (Dzen et al., 2003).

17

2.2.3. Klasifikasi Bakteri

Tujuan dari klasifikasi mikroorganisme adalah untuk menentukan potensi patogeniknya. Bakteri dapat diidentifikasi berdasarkan serangkaian sifat-sifat imunologis fisik atau sifat-sifat molekular.

1. Reaksi Gram: bakteri Gram-positif dan bakteri Gram-negatif memberi respons terhadap antibiotik yang berbeda. Bakteri lain (misalnya Mycobacteria) mungkin memerlukan teknik pewarnaan khusus.

2. Bentuk sel (kokus, basilus, atau spiral).

3. Endospora: keberadaan, bentuk, dan posisinya di dalam sel bakteri (terminal, subterminal, atau sentral).

4. Preferensi atmosfer: organisme aerob memerlukan oksigen; organisme anaerob memerlukan atmosfer dengan sangat sedikit atau tanpa oksigen. Organisme yang dapat tumbuh pada kondisi dengan atau tanpa oksigen dikenal sebagai anaerob fakultatif. Organisme mikroaerofil menyukai lingkungan bertekanan oksigen rendah organisme kapnofil menyukai lingkungan berkadar karbondioksida tinggi.

5. Kekhususan (fastidiousness): kebutuhan akan media khusus atau pertumbuhan intraseluler khusus.

6. Enzim kunci: contohnya, tidak adanya fermentasi laktosa membantu identifikasi Salmonella, urease membantu identifikasi Helicobacter.

7. Reaksi serologis: interaksi antara antibodi dengan struktur permukaan (misalnya subtipe dari Salmonella, Haemophilus, Meningococcus, dan banyak lagi).

18

2.2.4. Kelompok Bakteri yang Penting Secara Medis

1. Coccus Gram-positif

Dibagi menjadi dua kelompok utama: Staphylococcus (katalase-positif), contoh patogen utamanya yaitu Staphylococcus aureus dan Streptococcus (katalase-negatif), contoh patogen utamanya yaitu

Streptococcus pyogenes, yang merupakan agen penyebab nyeri tenggorok

dan demam reumatik, dan Streptococcus agalactiae, penyebab meningitis neonatus dan pneumonia.

2. Coccus Gram-negatif

Meliputi Neisseria meningitidis yang patogenik, merupakan penyebab penting meningitis dan septikemia, dan Neisseria gonorrhoeae, merupakan agen penyebab uretritis (gonore).

3. Coccobasillus Gram-negatif

Meliputi patogen saluran napas Haemophilus dan Bordetella dan agen zoonotik, seperti Brucella dan Pasteurella.

4. Basillus Gram-positif

Dibagi menjadi basilus yang membentuk spora dan basilus yang tidak membentuk spora. Kelompok yang membentuk spora dibagi lagi menjadi organisme aerob (Bacillus) dan organisme anaerob (Clostridium). Patogen-patogennya meliputi Bacillus anthracis yang menyebabkan antraks, dan Clostridia yang menyebabkan gas gangrene, tetanus, kolitis pseudomembranosa, dan botulismus. Patogen yang tidak membentuk spora meliputi Listeria dan Corynebacteria.

5. Basillus Gram-negatif

Meliputi keluarga bakteri fakultatif Enterobacteriaceae, yang merupakan bagian dari flora normal pada manusia dan hewan dan dapat ditemukan di lingkungan. Termasuk dalam kelompok ini yaitu banyak genus patogenik: Salmonella, Shigella, Escherichia, Proteus, dan Yersinia. Pseudomonas, suatu jenis saprofit lingkungan yang secara alami resisten

19

Legionella adalah spesies lain yang ada di lingkungan yang hidup di air,

tetapi menyebabkan infeksi pada manusia jika kondisinya memungkinkan. 6. Bakteri spiral

Termasuk Helicobacter, suatu patogen kecil saluran gastrointestinal yang berkoloni di lambung, menyebabkan ulkus lambung dan ulkus duodenum serta kanker lambung, dan Campylobacter spp. Yang menyebabkan diare akut. Borrelia meningkatkan terjadinya demam relaps (B. duttoni dan B. recurrentis) dan suatu penyakit kulit kronik pada sendi kulit dan sistem saraf pusat, penyakit Lyme (B. burgdorferi). Leptospira merupakan agen zoonotik yang menyebabkan sindrom meningitis akut yang dapat disertai dengan gagal ginjal dan hepatitis. Treponema termasuk sebagai agen penyebab sifilis (T. pallidum).

7. Rickettsia, Chlamydia, dan Mycoplasma

Dari ketiganya, hanya Mycoplasma yang dapat diisolasi pada media buatan yang lainnya memerlukan isolasi pada kultur sel atau diagnosis melalui teknik molekular atau serologis (Gillespie and Bamford, 2007).

2.3. Staphylococcus

Staphylococcus berasal dari perkataan staphyle yang berarti kelompok

buah anggur dan kokus yang berarti benih bulat. Diameter kuman antara 0,8-1,0 mikron. Kuman ini sering ditemukan sebagai kuman flora normal pada kulit dan selaput lendir pada manusia. Beberapa jenis kuman ini dapat membuat enterotoksin yang dapat menyebabkan keracunan makanan (Warsa, 2010).

20

Staphylococcus yang patogen mampu meng-hemolisis darah, mengkoagulasi plasma, dan memproduksi berbagai enzim serta toksin. Genus heat-stable staphylococcal enterotoxin dapat menyebabkan keracunan makanan

(food poisoning). Genus ini cepat membentuk galur yang resisten terhadap berbagai antimikroba dan menjadi sulit diobati. Sedikitnya ada 35 spesies dalam Genus Staphylococcus tetapi hanya 3 yang penting secara medis yaitu Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, dan Staphylococcus

saprophyticus (Yuwono, 2012).

Meskipun Staphylococci cenderung bergerombol, beberapa sel tunggal, berpasangan, dan rantai pendek juga dapat terlihat. Staphylococci memiliki tipe struktur dinding sel Gram positif. Seperti semua cocci yang penting secara medis, bakteri ini tidak berflagel, tidak bergerak, dan tidak membentuk spora. Staphylococci tumbuh baik secara aerob tetapi termasuk fakultatif anaerob.

Berbeda dengan Streptococci, Staphylococci memproduksi katalase. Lebih dari 12 spesies Staphylococci membentuk koloni pada manusia dan S. aureus lebih virulen (Pottinger et al., 2014).

Spesies Staphylococcus yang bersifat coagulase-negative merupakan flora normal manusia, hanya kadang-kadang menyebabkan infeksi oportunistik yang umumnya berhubungan dengan penggunaan berbagai peralatan medis khususnya pada bayi, lansia dan pasien yang immunocompromised. Staphylococcus mudah tumbuh dalam berbagai media pada kondisi aerobic dan suhu 37oC. Bila kita ingin mendapatkan koloni yang berpigmen maka paling baik ditumbuhkan pada suhu 20-25oC. Koloni pada media padat berbentuk bulat, permukaannya menonjol, halus dan sedikit berkilauan.

Staphylococcus mampu memfermentasi karbohidrat dan menghasilkan

21

galur resisten terhadap vankomisin yang disebut Vancomycin Resistant S aureus (VRSA).

Staphylococcus memiliki antigen pada dinding sel berupa polisakarida dan

protein. Peptidoglycan yaitu suatu polimer polisakarida merupakan pembentuk dinding sel sehingga dinding sel kuat dan kaku. Materi ini dapat dirusak oleh zat asam kuat atau oleh lisozim.

Staphylococcus dapat menimbulkan penyakit karena kemampuannya

bermultiplikasi dan menyebar ke berbagai jaringan, memproduksi substansi ekstraseluler berupa enzim dan toksin. Toksin tersebut sebagian disandi oleh gen-gen di plasmid dan sebagian oleh gen-gen-gen-gen di kromosom. Katalase adalah enzim yang mampu mengkonversi hydrogen peroxide menjadi air dan oksigen. Uji katalase digunakan untuk membedakan Staphylococcus (katalase positif) dengan Streptococcus (katalase negatif).

Manifestasi klinis infeksi Staphylococcus adalah radang supuratif atau abses. Infeksi diakibatkan oleh kontaminasi pada luka misalnya luka pascaoperatif atau akibat trauma seperti osteomielitis yang terjadi setelah fraktur atau meningitis setelah trauma kepala (Yuwono, 2012).

2.3.1. Staphylococcus aureus

Nama spesies aureus diberikan oleh Rosenbach karena pada biakan murni koloni bakteri ini memiliki pigmen berwarna kuning keemasan. Staphylococcus aureus bersifat coagulase-positive dan merupakan patogen utama pada manusia.

S. aureus umumnya membentuk koloni berwarna abu-abu hingga kuning

keemasan. Sebagaian galur S. aureus memiliki kapsul yang dapat menghambat fagositosis oleh sel PMN. Mayoritas galur S. aureus memiliki koagulase dan clumping factor pada permukaan dinding selnya (Yuwono, 2012).

S. aureus merupakan contoh patogen yang sukses beradaptasi. Hal ini

diperlihatkan dengan kemampuan mengkoloni dan mengambil atau mentransfer materi genetik yang membawa berbagai faktor virulensi. Faktor virulensi S. aureus dikelompokkan menjadi dua yaitu surface associated factor yang

22

dari sistem imun. Faktor kedua adalah secreted factor yang dapat berinteraksi dengan zat atau substansi milik inang (host) dan menyebabkan kerusakan jaringan. Sebagian mekanisme faktor virulen telah berhasil dijelaskan sedangkan sebagian lagi masih tetap menjadi misteri, yang pasti bahwa keseluruhan faktor virulen tersebut bekerja dalam suatu sistem jaringan (network) yang demikian kompleks (Yuwono, 2012).

Staphylococcus aureus memproduksi koagulase yang mengkatalisis

perubahan fibrinogen menjadi fibrin dan dapat membantu organisme ini untuk membentuk barisan perlindungan. Bakteri ini juga memiliki reseptor terhadap permukaan sel pejamu dan protein matriks (misalnya fibronektin, kolagen) yang membantu organisme ini untuk melekat. Bakteri ini memproduksi enzim litik ekstraseluler (misalnya lipase), yang memecah jaringan pejamu dan membantu invasi. Beberapa strain memproduksi eksotoksin poten, yang menyebabkan sindrom syok toksik. Enterotoksin juga dapat diproduksi, yang menyebabkan diare (Gillespie and Bamford, 2007).

2.3.2. Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

MRSA atau Methicilin-Resistant Staphylococcus aureus ialah bakteri Staphylococcus aureus yang mengalami kekebalan terhadap antibiotik jenis

metisilin. Sampai saat ini, MRSA secara umum merupakan suatu patogen nosokomial yang menyebabkan infeksi dapatan-rumah sakit, tetapi galur MRSA saat ini secara luas diisolasi dari infeksi dapatan di komunitas juga, misalnya berasal dari pelayanan kesehatan umum (Nurkusuma, 2009).

23

Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) atau healthcare

associated MRSA (HA-MRSA) ditemukan pertama kali di Inggris oleh Jevons

pada tahun 1961. Bakteri penyebab infeksi nosokomial ini bersifat multiresisten, yaitu kebal terhadap semua jenis antimikrob golongan betalaktam dan terhadap lebih dari 2 macam antimikrob nonbetalaktam. Spektrum infeksi yang ditimbulkan oleh MRSA bersifat sangat luas, yaitu mulai dari infeksi kulit yang ringan hingga infeksi berat seperti endokarditis dan sepsis. Pada tahun 1998 di Amerika Serikat dilaporkan adanya galur baru yang diberi nama community-associated MRSA (CA-MRSA) yang bersifat nonmultiresisten, yaitu hanya kebal

terhadap antimikrob betalaktam. Sebagian ahli menduga CA-MRSA merupakan turunan HA-MRSA, sedangkan sebagian lain menduga bahwa CA-MRSA merupakan galur tersendiri yang terbentuk secara alami di luar lingkungan rumah sakit (Yuwono et al., 2011).

Metisilin merupakan penisilin modifikasi yang diperkenalkan pada tahun1960-an. Antibiotik ini digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh Staphylococcus aureus yang resisten terhadap sebagian besar penisilin. Pada tahun 1961 strain S. aureus yang resisten terhadap metisilin ditemukan (Sulistiyaningsih, 2010).

1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Infeksi nosokomial ialah suatu infeksi yang didapat di rumah sakit oleh pasien yang dirawat karena suatu alasan selain infeksi tersebut (Ducel et al., 2002). Tanda klinis infeksi tersebut baru timbul sekurang-kurangnya 48 jam sejak mulai perawatan dan infeksi tersebut bukan merupakan sisa infeksi sebelumnya (Nasution, 2012). Infeksi nosokomial saat ini merupakan salah satu penyebab meningkatnya morbiditas dan mortalitas di rumah sakit, sehingga dapat menjadi masalah kesehatan baru, baik di negara berkembang maupun di negara maju (Darmadi, 2008).

Penelitian prevalensi dilakukan dengan bantuan World Health Organization (WHO) pada 55 rumah sakit di 14 negara mewakili 4 wilayah WHO

(Eropa, Mediterania Timur, Asia Tenggara dan Pasifik Barat) menunjukkan rata-rata 8,7% pasien rumah sakit mendapatkan infeksi nosokomial. Dari hasil survei tersebut didapatkan frekuensi tertinggi infeksi nosokomial dilaporkan dari rumah sakit di wilayah Mediterania Timur dan Asia Tenggara berturut-turut 11,8% dan 10,0%, sedangkan prevalensi di wilayah Eropa dan Pasifik Barat berturut-turut 7,7% dan 9,0% (Ducel et al., 2002).

2

Seragam dokter diketahui berpotensi terkontaminasi dengan bakteri patogen dan selalu menjadi perhatian sebagai resiko transmisi bakteri patogen di lingkungan rumah sakit (Muhadi et al., 2007). Pakaian seragam digunakan oleh setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Pakaian seragam perlu mendapat perhatian mengingat pengelolaan seragam klinik yang tidak tepat dapat menyebabkan penyebaran infeksi nosokomial dari rumah sakit ke masyarakat. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin lama seragam klinik digunakan semakin banyak jumlah mikroorganisme pada seragam tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan data terjadi peningkatan yang bermakna terhadap jumlah koloni pada penggunaan seragam pada hari kedua dibandingkan dengan jumlah koloni sebelum penggunaan seragam (Handiyani dan Megapurwara, 2006).

Staphylococcus aureus adalah penyebab utama infeksi rumah sakit

(hospital-acquired infections). Bakteri tersebut adalah penyebab utama infeksi saluran pernafasan bawah dan infeksi luka operasi dan penyebab utama kedua bakteremia nosokomial, pneumonia, dan infeksi kardiovaskular. Infeksi disebabkan strain resisten dari Staphylococcus aureus sulit diobati karena telah berkembang menjadi resisten terhadap obat-obat antimikroba (Klein et al., 2007).

Dalam 50 tahun terakhir, Staphylococcus aureus telah terbukti sebagai salah satu bakteri tersering yang ditemukan resisten terhadap antibiotik di rumah sakit dan komunitas. Staphylococcus aureus biasanya menyebabkan infeksi kulit dan jaringan lunak, tetapi dapat juga menyebabkan infeksi yang invasif seperti bakteremia, sepsis, endokarditis, pneumonia, osteomielitis, dan sebagainya (Nair et al., 2013).

Dalam penelitian seragam dokter sebagai sarana penyebaran bakteri ditemukan Staphylococcus aureus adalah patogen utama yang diisolasi (64,7%) (Banu et al., 2012). Penelitian cross sectional kontaminasi mikroba pada seragam mahasiswa kedokteran juga menemukan Staphylococcus aureus adalah jenis bakteri yang paling banyak ditemukan pada 54% jas lengan panjang dan 32% pada jas lengan pendek (Muhadi et al., 2007).

Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) adalah salah satu

3

ini telah menjadi suatu masalah yang besar bagi para klinisi di rumah sakit selama bertahun-tahun, sebagai penyebab infeksi nosokomial yang angka kejadiannya meningkat 10-20%. Selama 30 tahun terakhir ini banyak kasus infeksi MRSA yang dilaporkan di wilayah Amerika, Eropa, Afrika, Asia Tengah, Malaysia, Singapura, dan Australia. Insiden tersebut ditunjang dengan ditemukannya isolat MRSA saat pemeriksaan laboratorium. Penelitian multisenter menunjukkan angka tertinggi di Jepang yaitu 57% tahun 1989 dan Korea Selatan 50% pada tahun 1994 (Nurkusuma, 2009).

Data terbaru (2005) dari Pusat Kontrol Penyakit dan Pencegahan menunjukkan bahwa 59,5% dari infeksi terkait Staphylococcus aureus di pusat-pusat kesehatan disebabkan oleh MRSA. Dalam suatu penelitian surveilan di seluruh dunia mengenai infeksi dalam aliran darah, para peneliti melaporkan bahwa Staphylococcus aureus sebagai organisme kedua yang paling sering menyebabkan infeksi aliran darah dan prevalensi isolasi MRSA meningkat dari 22% pada tahun 1995 menjadi 57% pada tahun 2001. Data dari Pusat Program Surveilan Antimikroba juga menunjukkan peningkatan MRSA di antara Staphylococcus aureus yang diisolasikan dari pasien di Intensive Care Unit (ICU)

di seluruh dunia (Nurkusuma, 2009).

Di Asia, prevalensi infeksi MRSA kini mencapai 70%, sementara di Indonesia pada tahun 2006 prevalensinya berada pada angka 23,5% (Sulistiyaningsih, 2010). Penelitian yang dilakukan pada tenaga medis dan paramedis di ruang Intensive Care Unit (ICU) dan ruang perawatan bedah Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM), maka dari 68 sampel swab hidung didapatkan sampel positif Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) yang berjumlah 26 sampel (38,24%) (Mahmudah et al., 2013).

4

di Amerika Serikat menyebutkan bahwa pasien ICU mempunyai kekerapan infeksi nosokomial 5-8 kali lebih tinggi. Angka infeksi rumah sakit di Indonesia belumlah banyak. Angka yang ada hanya muncul dari beberapa penelitian yang sporadis di beberapa bagian seperti Bagian Anak, ICU, Bedah, Penyakit Dalam. Dalam penelitian selama 1988-1989 di rumah sakit Bandung didapatkan kejadian infeksi nosokomial 9,1% di ICU dan 8,8% di ruang neonatus (Zulkarnain, 2009). Pasien-pasien ICU lebih beresiko terkena infeksi nosokomial karena penggunaan ventilator mekanik, prosedur yang invasif, dan status imunokompromais (Inweregbu et al., 2005).

Penularan patogen nosokomial dari pasien ke pasien telah dihubungkan dengan kolonisasi yang berpindah dari petugas kesehatan, dan penelitian-penelitian telah memberi kesan bahwa kontaminasi dari pakaian petugas kesehatan, termasuk seragam dokter, mungkin suatu vektor untuk penularan ini. Kontaminasi bakteri pada seragam petugas kesehatan, di antara 149 seragam responden, 34 telah terkontaminasi dengan Staphylococcus aureus, 6 diantaranya adalah MRSA (Treakle et al., 2010). Hasil penelitian lainnya membuktikan seragam dokter berpotensi sebagai sumber penularan infeksi nosokomial, dimana dari 103 seragam yang diperiksa, 94 terkontaminasi bakteri (Uneke and Ijeoma, 2010). Seragam dokter sebagai sarana dalam penyebaran bakteri, dimana area yang paling terkontaminasi pada sisi jas (Banu et al., 2012). Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti kontaminasi bakteri pada seragam dokter muda sebagai salah satu penyebab infeksi nosokomial.

1.2. Rumusan Masalah

5

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kontaminasi bakteri Sta