EVALUASI PENGARUH PEMBERIAN GALOHGOR

TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA TIKUS BETINA

(

Rattus norvegicus

) GALUR SPRAGUE DAWLEY

YARA YULISTIA PERMANA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER

INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Evaluasi Pengaruh Pemberian Galohgor terhadap Penyembuhan Luka Tikus Betina (Rattus norvegicus) Galur Sprague Dawley adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Mei 2011

ABSTRACT

YARA YULISTIA PERMANA. Evaluation of Galohgor Effect on Wound Healing Process of Female Rats (Rattus norvegicus) Sprague Dawley Strain. Under direction of FAISAL ANWAR, KATRIN ROOSITA, and WIWIN WINARSIH.

Galohgor, a kind of herbal medicine that also known as a traditional food supplement, contains nutrient, especially beta-caroten and bioactive compound. This herbal medicine affects the uterine involution and wound healing process after delivery. The proliferative phase of wound healing is characterized by and wound contraction. Re-epithelialization of the epidermis occurs, in which objective of this study is to elaborate the effect of galohgor supplementation on beta-caroten, retinol, zinc and iron level on blood, and wound healing process. Twenty four female mice 2 months old, 200 g weight, were divided into 2 groups, i.e. group without jamu as control and group with jamu supplementation. Each group was divided into 2 subgroups, i.e. group were given dorsal cutaneous injury diameter 0.5 cm and without dorsal cutaneous injury. Each of the subgroups composed of 2 mice based on the period of termination, i.e.: 3rd, 7th and 12th day after wounded. The blood and skin histological samples were collected on each termination days. The data were analyzed by independent samples t-test. The results showed that galohgor suplemented group had relatively higher serum β -carotene and lower serum retinol than control groups. Blood performance, zinc and iron level were not different significantly between groups. According to its limphocytes counting, re-ephiteliza immunohistology of wound skin, galohgor supplemented group was healed faster than control group. The result showed that the herbal medicines Galohgor is hastened wound healing process.

RINGKASAN

YARA YULISTIA PERMANA. Evaluasi Pengaruh Pemberian Galohgor terhadap Penyembuhan Luka Tikus Betina (Rattus norvegicus) Galur Sprague Dawley Dibimbing oleh FAISAL ANWAR, KATRIN ROOSITA, dan WIWIN WINARSIH.

Galohgor adalah salah satu jenis jamu yang dikonsumsi sebagai suplemen oleh para ibu nifas di daerah Jawa Barat, antara lain di Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. Jamu diyakini dapat memperbanyak Air Susu Ibu (ASI), memperbaiki sirkulasi darah, menguatkan tubuh, dan mempercepat pemulihan rahim setelah melahirkan .

Galohgor umumnya dibuat sendiri oleh masyarakat. Salah satu ramuan Galohgor dibuat dari 38 jenis daun, akar, atau batang, 5 jenis rempah-rempah, 6 jenis temu-temuan, dan 7 jenis biji-bijian. Jamu galohgor tersebut terbukti memiliki kandungan zat gizi yang bermanfaat bagi tubuh (Pajar 2002). Hasil penelitian pada hewan percobaan (Roosita 2003) menunjukkan bahwa jamu galohgor berpengaruh pada involusi uterus dan produksi susu induk tikus. Namun demikian, mekanisme penyembuhan luka pada involusi uterus belum diketahui dengan jelas. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh pemberian galohgor terhadap kadar beta karoten, zat besi, seng, dan proses penyembuhan luka pada tikus putih (Rattus sp.).

Proses penyembuhan luka mengakibatkan perubahan fisiologis dan peningkatan kebutuhan zat gizi. Zat gizi yang dibutuhkan antara lain vitamin A, Fe, Zn, protein, dan lemak. Vitamin A berperan dalam fungsi kekebalan tubuh, memodulasi berbagai aspek dari fungsi imunitas, termasuk komponen non spesifik imunitas dan spesifik imunitas. Vitamin A mempunyai peranan penting dalam pemeliharaan sel epitel (Permaesih 2009). Vitamin A dalam jamu galohgor diperoleh dari bahan penyusun jamu yang berasal daun-daunan yang berwarna hijau dan kacang-kacangan.

Penelitian diawali dengan tahapan pembuatan jamu yang meliputi proses perendaman bahan-bahan yang berupa kacang-kacangan dan biji-bijian dalam air mendidih selama 4 jam, kemudian ditiriskan dan dihancurkan dengan menggunakan quencher. Bahan-bahan yang berupa daun-daunan, rempah-rempah dan temu-temuan dicincang menggunakan chopper. Kemudian kedua jenis bahan tersebut dicampur sehingga berbentuk pasta. Pasta tersebut dimasukkan kedalam

drum dryer dengan berat 1 kilogram dengan suhu 80oC selama 1 jam sehingga dihasilkan jamu dalam bentuk lempengan. Lempengan tersebut kemudian dihancurkan dengan blender dan diayak dengan ayakan mekanis ukuran 60 mess.

Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus (Rattus sp.) betina dewasa galur Spraque-Dawley (SD) yang berumur 2 bulan dengan berat ± 200 gram. Tikus tersebut diperoleh dari Pusat Studi Biofarmaka LPPM IPB.

jamu. Masing-masing kelompok dibagi menjadi 2 subkelompok, yaitu kelompok yang diberi perlukaan dan kelompok yang tidak diberi perlukaan. Sehingga ada 4 kelompok percobaan, yaitu kelompok kontrol tanpa perlukaan, kelompok kontrol dengan perlukaan, kelompok jamu tanpa perlukaan, dan kelompok jamu dengan perlukaan. Masing-masing subkelompok tersebut terdiri atas 6 ekor. Setiap sub kelompok, dibagi lagi dalam tiga (3) kali pengamatan, yaitu pengamatan hari ke-3, hari ke-7, dan ke-12 setelah perlukaan.

Tikus dipelihara dalam kandang dari kotak plastik dengan alas serbuk kayu untuk menjaga suhu dan menyerap urin. Pada bagian atas kandang diberi kawat kasa sebagai penutup sekaligus tempat pemberian pakan dan minum. Tiap kandang terdiri dari dua (2) ekor tikus dengan tiap tikus diberi ciri berupa penanda warna hitam pada punggung tikus. Setelah mengalami perlukaan, setiap kandang hanya berisi 1 ekor tikus. Serbuk kayu pada kandang tikus diganti 3 hari sekali.

Seluruh tikus diadaptasi selama 10 hari sebelum percobaan dengan diberi pakan standar berbentuk pellet dan air minum (aquadest) secara ad libitum. Pakan yang diberikan yaitu pakan komersil dari PT INDOFEED dengan kandungan protein (18 %), lemak (4 %), serat (4 %), abu (11 %), dan metabolisme energi (2000 kkal/kg pakan). Setelah mengalami proses adaptasi, tikus mengalami perlakuan berupa pencekokan jamu dan perlukaan.

Pencekokan jamu dilakukan satu kali sehari yaitu pada pagi hari (jam 9-10 pagi) dengan dosis 0,37 g/kg berat badan tikus (Roosita 2003). Selama pemberian jamu, semua tikus percobaan tetap diberikan pakan dan minum secara

ad libitum. Perlukaan pada tikus perlakuan dilakukan pada hari ke-3 setelah pencekokan jamu. Sebelum tikus mengalami perlukaan, rambut di sekitar daerah sayatan dicukur hingga terlihat kulitnya, lalu disayat sepanjang 0,5 cm pada bagian punggung secara aseptis. Selanjutnya Masing-masing kelompok dilakukan analisis serum (untuk analisis kandungan seng, kadar feritin, kadar retinol dan kadar beta karoten), whole blood tikus (untuk pengamatan gambaran darah yang meliputi jumlah eritrosit, leukosit, kadar hemoglobin, dan kadar hematokrit) dan pemeriksaan histopatologi kulit tikus yang mengalami perlukaan pada hari ke-3, ke-7, dan ke-12 setelah perlukaan.

Berdasarkan hasil uji beda independent samples t-test dapat disimpulkan bahwa dari kedua kelompok yang diuji, kelompok tikus yang diberi jamu dan kontrol tidak memiliki perbedaan kadar beta karoten, kadar retinol, kadar seng dan kadar ferritin.

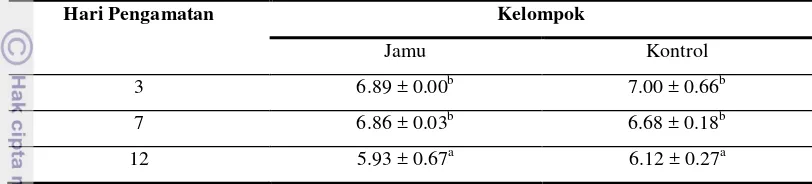

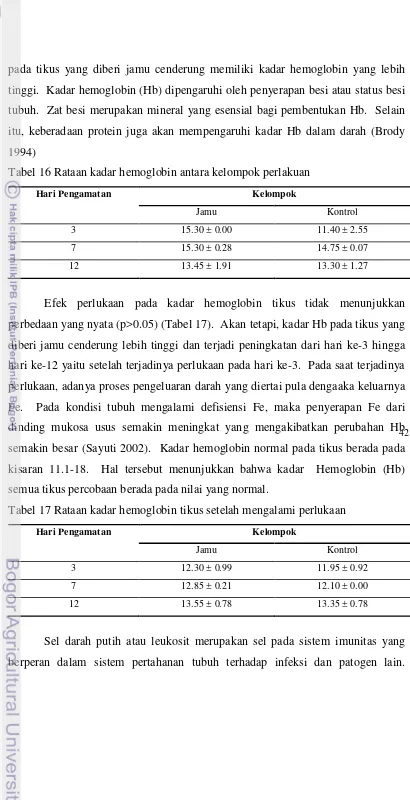

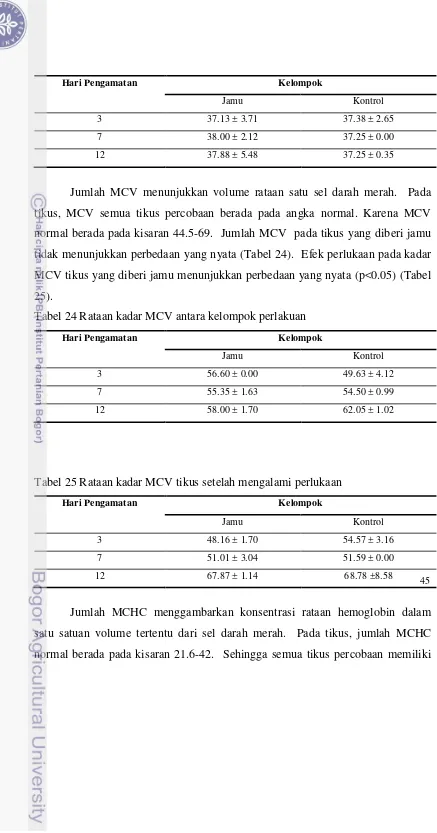

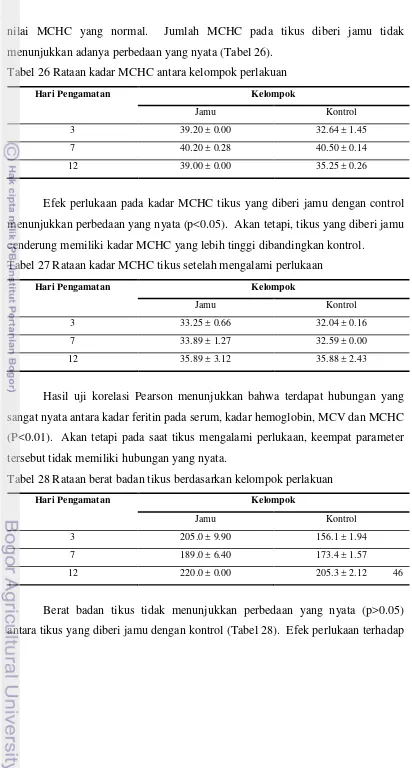

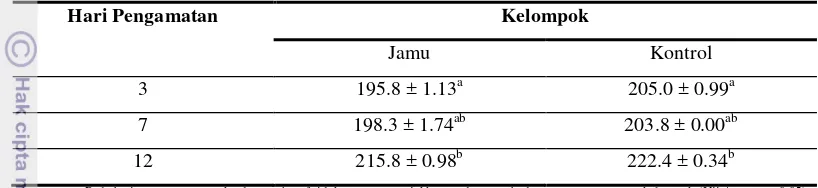

Hasil uji statistik menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan untuk rata-rata kadar hematokrit, jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, jumlah leukosit antara kelompok tikus yang diberi jamu dan kontrol untuk semua kelompok hari.

mencapai kisaran 40 % sedangkan pada kelompok kontrol masih 20 %. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa jamu galohgor mempunyai kemampuan untuk meningkatkan re-epitelisasi epidermis, sehingga luka lebih cepat menutup. Demikian juga dengan jumlah neokapilernya, pada kelompok tikus yang diberi jamu lebih banyak yaitu 2.2 ± 0.2 dibandingkan dengan kelompok tikus kontrol yang memiliki neokapiler 1.3 ± 0.3. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian jamu dapat mempercepat pembentukan neokapiler di daerah luka.

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah

b. pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atu seluruh Karya

EVALUASI PENGARUH PEMBERIAN GALOHGOR

TERHADAP PENYEMBUHAN LUKA TIKUS BETINA

(

Rattus norvegicus

) GALUR SPRAGUE DAWLEY

YARA YULISTIA PERMANA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Gizi Masyarakat

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Evaluasi Pengaruh Pemberian Galohgor terhadap Penyembuhan Luka Tikus Betina (Rattus norvegicus) Galur Sprague Dawley

Nama : Yara Yulistia Permana

NRP : I151080031

Disetujui

Komisi Pembimbing

Ketua

Prof. Dr. Faisal Anwar, M.S.

Katrin Roosita, SP.,M.Si.

Anggota Anggota

Dr. drh. Wiwin Winarsih, M.Si., APVet.

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Ilmu Gizi Masyarakat

Drh. M. Rizal M. Damanik, M.Rep.Sc.Ph.D. Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc. Agr.

PRAKATA

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kekuatan,

rahmat dan hidayahNya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Tesis ini berjudul

“Evaluasi Pengaruh Pemberian Galohgor terhadap Penyembuhan Luka Tikus

Betina (Rattus norvegicus) Galur Sprague Dawley ”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Faisal Anwar, M.S.,

Ibu Katrin Roosita, SP.,M.Si., dan Ibu Dr. drh. Wiwin Winarsih, M.Si., APVet.

selaku pembimbing serta DR. Rimbawan selaku dosen penguji. Kepada Mas

Aulia, Ibu Ratna Manurung (Apotek Yasa), Madya Ardi Wicaksono, Rosalin

Ravensca Leatemia, Agnes, Kiki, dan Ari yang telah membantu selama penelitian

berlangsung.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada suami tercinta, mas Taqy,

bapak, mamah, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Juga

kepada semua pihak yang telah membantu dalam penelitian yang namanya tidak

dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalasnya dengan limpahan

kebaikan. Penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidaklah luput dari kesalahan.

Penulis memohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat untuk banyak pihak.

Bogor, Mei 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 16 Desember 1982 dari ayah Iji

Permana, S.Pd dan ibu Ida Farida, S.Pd. Penulis merupakan putri pertama dari

dua bersaudara.

Tahun 2002 penulis lulus dari Sekolah Menengah Analis kimia Bogor

(SMAKBo) dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Universitas Jenderal

Soedirman (UNSOED) Purwokerto melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa

Baru (SPMB). Penulis masuk di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam (MIPA) jurusan kimia. Penulis menyelesaikan S1 pada tahun 2006.

Tahun 2007 hingga sekarang penulis menjadi staf pengajar tetap di

Yayasan Darul Muttaqien Parung untuk mata pelajaran matematika dan IPA.

Tahun 2008 penulis diterima menjadi mahasiswa di Program Pasca Sarjana IPB

BIOAVAILABILITAS PROVITAMIN A JAMU GALOHGOR

DAN PENGARUHNYA DALAM PROSES PENYEMBUHAN

LUKA TIKUS PUTIH (

Rattus sp.

)

YARA YULISTIA PERMANA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BIOAVAILABILITAS PROVITAMIN A JAMU GALOHGOR

DAN PENGARUHNYA DALAM PROSES PENYEMBUHAN

LUKA TIKUS PUTIH (

Rattus sp.

)

YARA YULISTIA PERMANA

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Magister Sains pada

Program Studi Gizi Masyarakat

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Penelitian Bioavailabilitas Provitamin A Jamu Galohgor

dan Pengaruhnya dalam Proses Penyembuhan

Luka Tikus Putih

Nama Mahasiswa Yara Yulistia Permana

NRP I151080031

Program Studi Gizi Masyarakat

Disetujui

Komisi Pembimbing

Ketua

Prof. Dr. Faisal Anwar, MS

Katrin Roosita, SP.,MS

Anggota Anggota

Dr. drh. Wiwin Winarsih, M.Si

Diketahui

Ketua Program Studi a.n. Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Sekretaris Program Magister

Drh. M. Rizal M. Damanik, M.Rep.Sc.Ph.D Dr. Ir. Naresworo Nugroho, M.Si

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan kekuatan,

rahmat dan hidayahNya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan . Tesis ini berjudul

“Bioavailabilitas Provitamin A Jamu Galohgor dan Pengaruhnya dalam Proses

Penyembuhan Luka Tikus Putih (Rattus sp.)”

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Faisal Anwar, MS,

Ibu Katrin Roosita, SP.MS., dan Ibu Dr. drh. Wiwin Winarsih, M.Si selaku

pembimbing. Di samping itu, terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drh.

Penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidaklah luput dari kesalahan.

Penulis memohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini.

Semoga penelitian ini bermanfaat untuk banyak pihak.

M. Rizal M. Damanik, M.Rep.Sc.Ph.D selaku ketua Program Studi Gizi

Masyarakat beserta staf, Ibu drh. Dewi Ratih Agungprayitno, Ph.D., APVet selaku

Kepala Bagian Patologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Ungkapan terima kasih

juga disampaikan kepada suami tercinta, buah hati yang sebentar lagi melihat

indahnya dunia, bapak, mamah, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih

sayangnya.

Bogor, Juli 2010

ii

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor pada tanggal 16 Desember 1982 dari ayah Iji

Permana, S.Pd dan ibu Ida Farida, S.Pd. penilis merupakan putri pertama dari dua

bersaudara.

Tahun 2002 penulis lulus dari Sekolah Menengah Analis kimia Bogor

(SMAKBo) dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk Universitas Jenderal

Soedirman (UNSOED) Purwokerto melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa

Baru (SPMB). Penulis masuk di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam (MIPA) jurusan kimia. Penulis menyelesaikan S1 pada tahun 2006.

Tahun 2007 hingga sekarang penulis menjadi staf pengajar tetap di

Yayasan Darul Muttaqien Parung untuk mata pelajaran matematika dan IPA.

Tahun 2008 penulis diterima menjadi mahasiswa di Program Pasca Sarjana IPB

iii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR... i

RIWAYAT HIDUP ……… ii

DAFTAR ISI... iii

DAFTAR TABEL ……….. iv

DAFTAR GAMBAR ……….. v

DAFTAR LAMPIRAN ……… vi

PENDAHULUAN Latar Belakang... 1

Tujuan... 3

Manfaat... 3

TINJAUAN PUSTAKA... Jamu……….. ……… 4

Jamu Galohgor ……… 6

Sistem Imunitas ……….. 7

Peranan Zat Gizi Terhadap Imunitas ……….. 9

Persembuhan Luka ………. 18

METODE PENELITIAN Waktu dan Tempat... 21

Bahan dan Alat………... 21

Rancangan Percobaan ... 22

Percobaan ……….. 23

Jenis dan Cara Pengumpulan Data……… 26

Pengolahan dan Analisis Data... 30

HASIL DAN PEMBAHASAN……….. 32

SIMPULAN DAN SARAN ………... 52

DAFTAR PUSTAKA... 53

iv DAFTAR TABEL

Halaman

1. Aktivitas Relatif Provitamin A ……… 13

2. Komposisi Jamu Galohgor……… 23

3. Kandungan zat gizi dalam jamu galohgor ……….. 32

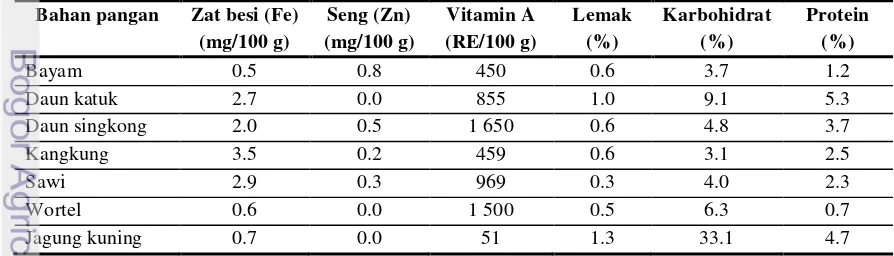

4. Kandungan zat gizi pada beberapa bahan pangan ………. 32

5. Anjuran angka kebutuhan kecukupan gizi rata-rata bagi

ibu hamil dan menyusui ………. 34 6. Hasil uji fitokimia jamu galohgor ……….. 37

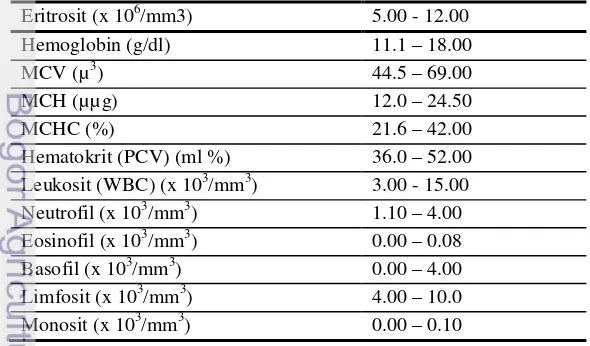

7. Gambaran hematologi tikus ……… 39

8. Rataan jumlah eritrosit antara kelompok perlakuan …….. 40

9. Rataan jumlah eritrosit tikus setelah mengalami perlukaan 40

10. Rataan kadar hemoglobin antara kelompok perlakuan …. 41

11. Rataan kadar hemoglobin tikus setelah mengalami perlukaan 41

12. Rataan jumlah leukosit antara kelompok perlakuan ………. 42

13. Rataan jumlah leukosit tikus setelah mengalami perlukaan 42

14. Jenis leukosit antar kelompok perlakuan ………. 43

15. Jenis leukosit setelah perlukaan ……… 43

16. Rataan kadar hematokrit antara kelompok perlakuan ………… 43

17. Rataan kadar hematokrit tikus setelah mengalami perlukaan 44

18. Rataan kadar MCV antara kelompok perlakuan ……… 44

19. Rataan kadar MCV tikus setelah mengalami perlukaan …… 45

20. Rataan kadar MCHC antara kelompok perlakuan ………… 45

21. Rataan kadar MCHC tikus setelah mengalami perlukaan …. 45

22. Rataan berat badan tikus berdasarkan kelompok perlakuan … 46

23. Rataan berat badan tikus setelah mengalami perlukaan ……. 46

24. Rata-rata kadar β-karoten antar kelompok perlakuan ……… 48

25. Rata-rata kadar retinol antar kelompok perlakuan …………. 48

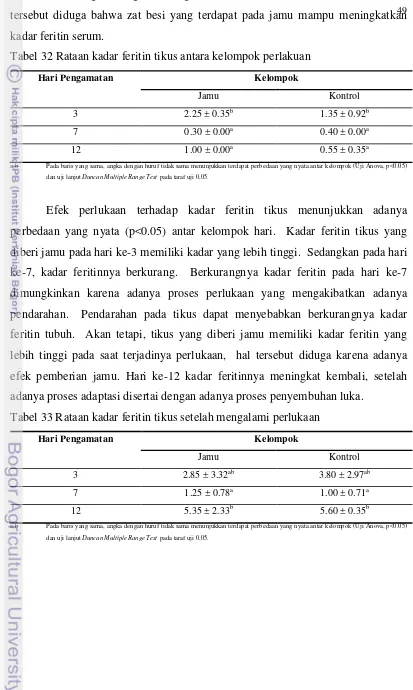

26. Rataan kadar feritin tikus antara kelompok perlakuan ……. 49

27. Rataan kadar feritin tikus setelah mengalami perlukaan …… 50

v DAFTAR GAMBAR

Halaman

1. Alur Transport Vitamin A dalam Tubuh……… 12

vi DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Prosedur Analisis Senyawa Aktif ……….. 57

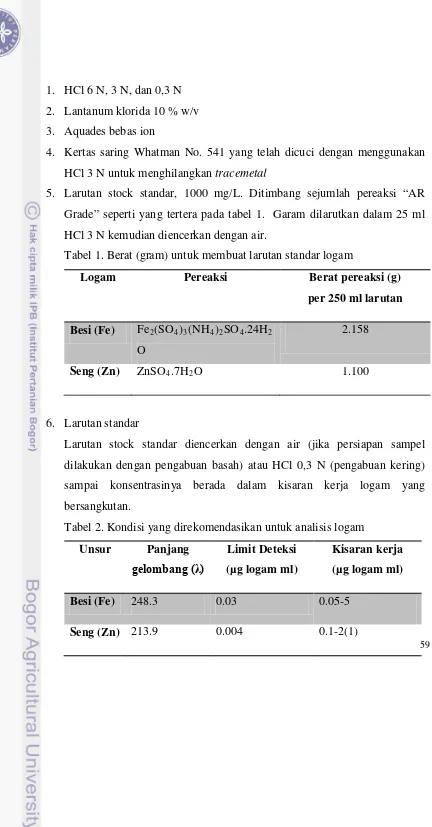

2. Penetapan Besi (Fe) dan seng (Zn) dalam jamu galohgor dengan Menggunakan AAS ……… 59

3. Pemeriksaan gambaran darah lengkap ……….. 61

4. Prosedur Penetapan Zn Serum ……….. 62

5. Prosedur Analisis Serum Ferritin ……….. 63

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Masa nifas adalah masa setelah melahirkan sampai usia 6 minggu atau

sekitar 40 hari. Pada masa nifas, kondisi alat-alat genital wanita mengalami

perubahan dan baru kembali seperti keadaan semula setelah 3 bulan. Untuk

mengembalikan seperti keadaan semula, beberapa wanita ada yang mengkonsumsi

obat, ramuan, atau metode perawatan yang diyakini oleh sebagian masyarakat

dapat mempercepat pemulihan setelah melahirkan.

Jamu galohgor adalah salah satu ramuan tradisional yang dikonsumsi oleh

para ibu di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Bogor, setelah melahirkan. Jamu

tersebut merupakan ramuan tradisional yang dibuat sendiri oleh masyarakat yang

diyakini dapat memperbanyak Air Susu Ibu (ASI) dan dapat mengembalikan

alat-alat genital lebih cepat. Jamu tersebut juga bertujuan untuk memperbaiki sirkulasi

darah, menguatkan tubuh, mempercepat pemulihan rahim dan meningkatkan

produksi air susu. Jamu galohgor juga biasa dikonsumsi oleh wanita yang tidak

sedang menyusui untuk menguatkan tubuh, memperbaiki sirkulasi darah, dan

kesegaran.

Jamu galohgor adalah jamu yang tersusun dari 38 jenis daun, akar, atau

batang, 5 jenis rempah-rempah, 6 jenis temu-temuan, dan 7 jenis biji-bijian.

Roosita (2003) mengemukakan bahwa jamu galohgor yang dibuat di Desa

Sukajadi, Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor berpengaruh pada involusi

uterus dan produksi susu induk tikus, hal ini ditunjukkan dengan periode

pemulihan uterus pada kelompok tikus yang diberi jamu galohgor lebih cepat jika

dibandingkan dengan kontrol. Efek jamu galohgor terhadap involusi uterus dan

produksi susu induk tikus diduga oleh adanya senyawa bioaktif yang terkandung

dalam tanaman obat yang merupakan bahan baku jamu tersebut. Efek dari

senyawa bioaktif tersebut juga didukung secara sinergis oleh ketersediaan zat gizi

2

Pajar (2002) mengungkapkan bahwa kandungan fitokimia jamu untuk

kesehatan ibu melahirkan dan menyusui terdiri dari berbagai zat gizi dan senyawa

bioaktif yang diduga memberikan manfaat yang dirasakan oleh ibu menyusui

yang mengkonsumsinya. Zat gizi yang terkandung dalam jamu tersebut antara

lain protein, lemak, zat besi (Fe), magnesium (Mg), dan seng (Zn). Senyawa

bioaktif yang terdapat dalam jamu tersebut antara lain alkaloid, flavonoid, fenolik,

dan terpenoid, sedangkan tannin dan saponin tidak terdapat di dalam jamu

tersebut.

Jamu galohgor telah terbukti dapat mempercepat masa pemulihan uterus

setelah melahirkan dan dapat meningkatkan produksi air susu. Sedangkan efek

imunitas jamu galohgor belum diketahui dengan jelas. Salah satu zat gizi yang

mempengaruhi faktor imunitas adalah vitamin A. Vitamin A dalam jamu

galohgor banyak diperoleh dari bahan penyusun jamu yaitu daun-daunan yang

berwarna hijau. Vitamin A berperan dalam fungsi kekebalan tubuh. Diketahui

bahwa vitamin A memodulasi berbagai aspek dari fungsi imunitas, termasuk

komponen non spesifik imunitas (seperti phagocytosis, pemeliharaan permukaan

mukosa) dan spesifik imunitas (seperti pembentukan berbagai respon antibodi)

(Permaesih 2009).

Status vitamin A pada darah dipengaruhi oleh cadangan vitamin A dalam

hati dan tidak cukupnya asupan protein atau energi yang menyebabkan

menurunnya sekresi holo-retinol binding protein (RBP), selain itu ketidakcukupan

zat gizi mikronutrien seperti seng dan zat besi akan menurunkan sintesa RBP.

Efek imunitas vitamin A jamu galohgor dalam penelitian ini akan diuji

dengan mengetahui efek provitamin A jamu dalam proses penyembuhan luka.

Sehingga dalam penelitian ini akan dikaji mengenai kandungan vitamin A dalam

serum darah, bioavailabilitasnya, mineral yang mempengaruhi kandungan vitamin

A yaitu seng dan zat besi, gambaran hematologi darah, serta gambaran

3

Tujuan

Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bioavailabilitas provitamin A

jamu galohgor pada tikus dan efeknya dalam proses penyembuhan luka.

Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi kadar zat besi (Fe), kadar seng (Zn), dan β-karoten

dalam jamu galohgor.

2. Menilai pengaruh pemberian jamu galohgor terhadap kadar Fe, Zn, β

-karoten, dan retinol dalam darah.

3. Menilai pengaruh pemberian jamu galohgor terhadap gambaran darah

yang meliputi leukosit, eritrosit, hemoglobin, hematokrit, MCV.

4. Menilai pengaruh pemberian jamu galohgor terhadap histopatologi

kulit.

5. Mempelajari hubungan kadar Fe, Zn, β-karoten, dan retinol dalam darah

terhadap respon imun (gambaran darah dan proses penyembuhan luka).

Manfaat

1. Menyediakan data ilmiah dalam pengembangan bahan alam obat untuk

terwujudnya ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dan obat-obatan

yang tepat guna.

2. Membuktikan khasiat yang terdapat pada jamu tradisional yang selama ini

4

TINJAUAN PUSTAKA

Jamu

Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan, baik yang

asli maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dilakukan dengan cara, obat,

dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan

turun-temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa tumbuhan, bahan

hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galanik) atau campuran dari bahan tersebut,

yang secara turun-temurun, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku

dalam masyarakat, bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya

pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan ilmu

perawatan (KepMenKes RI 1995). Seperti halnya obat modern, obat tradisional

terdiri atas komponen berkhasiat dan komponen tak berkhasiat, yaitu bahan

tambahan untuk memberi rasa, bau, dan warna sediaan, di samping bahan

tambahan untuk formulasi sediaan jadi seperti bahan pengisi dan bahan pelicin

(laktosa, talk, termasuk bahan pengawet).

Komponen berkhasiat terdiri atas satu atau lebih simplisia yang merupakan

salah satu organ tumbuhan seperti akar, batang, kulit batang, bagian kayu, daun,

bunga, buah, biji, atau merupakan eksudat cairan tumbuhan yang mengering di

udara. Obat tradisional pada umumnya mengandung lebih dari satu komponen

berkhasiat. Secara empirik alasan penggunaan lebih dari satu komponen

berkhasiat adalah pertimbangan bahwa komponen lebih dari satu akan memiliki

khasiat yang lebih besar. Komponen berkhasiat dalam simplisia disebabkan

adanya senyawa kimia dalam bahan alam secara umum dapat dikategorikan dalam

alkaloid, terpenoid, minyak atsiri, atau glikosida yang semuanya merupakan

metabolit sekunder. Senyawa kimia yang memiliki berbagai ragam struktur kimia

sebenarnya zat toksik di dalam tumbuhan yang digunakan untuk

mempertahankan diri terhadap musuh-musuhnya. Zat toksik ini dalam dosis

tertentu dapat dimanfaatkan sebagai obat.

Jamu berupa ramuan tradisional sebagai salah satu upaya pengobatan telah

5

ringan, mencegah datangnya penyakit, menjaga ketahanan dan kesehatan tubuh,

serta untuk tujuan kecantikan. Jamu adalah obat yang berasal dari

tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, atau sediaan bahan dari campuran tersebut.

Komposisi jamu umumnya masih belum dibakukan dan dasar penggunaannya

masih bersifat empirik. Bentuk sediaannya antara lain serbuk seduhan, rajangan

seduhan dan sebagainya. Pengobatan tradisional dengan memanfaatkan

bahan-bahan alam dianggap relatif lebih aman dan harganya terjangkau bagi masyarakat

luas. Di Indonesia, jamu telah digunakan sejak ratusan tahun yang lalu, baik

sebagai obat ataupun sebagai minuman penyegar (Sayuti dkk 2005).

Pengembangan obat dari alam bukan masalah yang mudah dan sederhana.

Pengembangannya harus dilakukan secara bertahap dan sistematis dan sasaran

prioritas yang jelas yaitu dengan mendorong terbentuknya kelompok obat

fitofarmaka yang kegunaan atau manfaatnya telah jelas dengan bahan baku baik

yang berupa simplisia maupun sediaan galenik yang telah memenuhi persyaratan

mutu sehingga terjamin adanya keseragaman komponen aktif, keamanan, dan

kegunaannya. Dengan demikian secara bertahap obat kelompok tersebut dapat

memasuki dunia pengobatan modern dan menunjang upaya mencukupi kebutuhan

obat bagi masyarakat luas.

Pemanfaatan obat tradisional dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

terutama apabila telah dilakukan penelitian dan pengembangan dengan tahapan

yang jelas dan sistematis. Tahapan tersebut meliputi: (1) pemilihan simplisia

berdasarkan informasi dari masyarakat tentang pemanfaatan dan penelusuran

pustaka tentang kandungan kimia dari tanaman tersebut, (2) uji penyaringan

biologi yang meliputi uji farmakologi dan toksitas akut, (3) uji farmakodinamik,

(4) uji toksisitas lanjut seperti uji toksisitas sub akut, kronis, dan khusus, (5)

6

Jamu Galohgor

Jamu galohgor banyak dikenal oleh suku sunda. Di desa Sukajadi,

kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, ibu yang baru melahirkan memiliki

kebiasaan mengkonsumsi jamu galohgor. Jamu galohgor biasanya diminum 2

kali sehari (pagi dan sore) sehabis melahirkan (post partum) sampai 40 hari

setelah melahirkan. Bahkan jamu galohgor dikonsumsi seperti camilan (makanan

ringan) karena rasanya yang tidak pahit dan gurih. Selain di kabupaten Bogor,

jamu ini juga dikenal di beberapa daerah lain di Jawa Barat seperti di desa Maja,

Kabupaten Majalengka dan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, serta beberapa

wilayah di kabupaten dan kotamadya Bogor (Roosita 2003).

Jamu postpartum (postpartum herbs) adalah jamu yang diberikan kepada ibu

yang baru melahirkan dengan tujuan untuk memperbaiki sirkulasi darah,

menguatkan tubuh, mempercepat pemulihan rahim, dan meningkatkan produksi

air susu. Jamu tersebut biasanya diberikan selama 40 hari setelah melahirkan

dalam satu bentuk perawatan (Tilaar 1994).

Jamu galohgor dibuat dengan menggunakan bahan 56 campuran, yang

semuanya merupakan bahan dari tumbuh-tumbuhan baik tanaman liar atau

tanaman yang sudah dibudidayakan. Bahan-bahan tersebut terdiri atas daun,

batang, dan buah sebanyak 38 jenis, rempah-rempah 5 jenis, biji dan

kacang-kacangan 7 jenis, dan temu-temuan sebanyak 6 jenis. Sedangkan persentase

terbanyak adalah biji dan kacang-kacangan (Pajar 2002).

Jamu galohgor yang terbuat dari satu atau beberapa jenis tanaman

memungkinkan memiliki kelebihan dan keterbatasan yang perlu diwaspadai.

Kelebihan yang dimiliki jamu di antaranya adanya efek sinergis dari berbagai

jenis zat gizi dan bioaktif yang dapat saling memperkuat efek jamu. Sedangkan

keterbatasan yang perlu diwaspadai antara lain semakin banyaknya zat yang

memiliki peluang bersifat toksik yang terdapat dalam jamu yang mungkin

terakumulasi. Namun sebaliknya efek toksik yang terdapat dalam beberapa

tanaman juga diduga dapat dinetralkan oleh zat toksik yang ada dalam tanaman

7

Secara empirik jamu galohgor memiliki manfaat antara lain meningkatkan

kondisi kesehatan ibu setelah melahirkan dan meningkatkan produksi ASI. Ibu

yang mengkonsumsi jamu ini umumnya mengungkapkan bahwa efek yang

dirasakan adalah peningkatan produksi air susu ibu, mempercepat pengeluaran

darah nifas dan pemulihan kebugaran setelah proses persalinan. Khasiat jamu

galohgor diperkuat dengan penelitian Pajar (2002) yang mengungkapkan bahwa

jamu galohgor mengandung berbagai zat gizi di antaranya lemak (3.66 %), protein

(12.06 %), karbohidrat (77.25 %), dan air (4.01 %). Selain itu, jamu galohgor pun

mengandung komponen minyak atsiri yang dimanfaatkan dalam bidang

kecantikan dan kesehatan.

Penelitian Roosita (2003) mengungkapkan bahwa jamu galohgor dapat

mempercepat involusi uterus dan peningkatan produksi susu induk tikus. Hasil

pemotretan (fotografi) menunjukkan bahwa pemulihan uterus pada kelompok

tikus yang diberi jamu lebih cepat tercapai. Begitu pula dengan meningkatnya

produksi susu. Kelompok tikus yang diberi jamu mencapai puncak laktasi pada

hari ke-7 sedangkan pada tikus kontrol puncak laktasi dicapai pada hari ke-14.

Sistem Imunitas

Imunitas atau kekebalan adalah kemampuan tubuh untuk melawan infeksi,

meniadakan kerja toksin dan faktor virulen lainnya yang bersifat antigenik dan

imunogenik. Antigen adalah suatu bahan atau senyawa yang dapat merangsang

pembentukan antibodi. Antigen dapat berupa protein, lemak, polisakarida, asam

nukleat, lipopolisakarida, lipoprotein, dan lain-lain. Antigen adalah sifat suatu

senyawa yang mampu merangsang pembentukan antibodi spesifik terhadap

senyawa tersebut. Sedangkan imunogen adalah senyawa yang dapat merangsang

pembentukan kekebalan/imunitas, dan imunogenik adalah adalah sifat senyawa

yang dapat merangsang pembentukan antibodi spesifik yang bersifat protektif dan

peningkatan kekebalan seluler. Jika sistem kekebalan melemah, kemampuannya

untuk melindungi tubuh juga berkurang, sehingga membuat patogen, termasuk

virus dapat tumbuh dan berkembang dalam tubuh. Sanitasi yang buruk, kesehatan

8

pengetahuan gizi yang kurang memberikan kontribusi terhadap kekebalan (Roitt

2003).

Imunitas juga diartikan sebagai resistensi terhadap penyakit terutama

penyakit infeksi. Gabungan sel, molekul dan jaringan yang berperan dalam

resistensi terhadap infeksi disebut sistem imunitas. Reaksi yang dikoordinasi sel,

molekul-molekul terhadap mikroba dan bahan lainnya disebut resspon imunitas

(Baratawidjaja 2006).

Sistem imunitas terdiri atas sistem imunitas alamiah atau nonspesifik

(natural/innate/native) dan didapat atau spesifik (adaptive/acquired). Sistem

imunitas yang normal sangat penting untuk kesehatan manusia, dan makanan

adalah salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sistem imunitas.

Pemeriksaan adanya perubahan fungsi imunitas memerlukan pendekatan dengan

parameter sistem imunitas. Hasil review menunjukkan bahwa marker/pertanda

fungsi imunitas yang umum digunakan untuk mengevaluasi penelitian intervensi

zat gizi terhadap sistem imunitas terdapat 3 kategori yaitu high, medium, dan low.

Produksi antibodi terhadap antigen spesifik, respon delayed-type hypersensitivity,

vaccine-specific atau total secretory IgA dalam saliva diklasifikasikan dalam

parameter high suitability. Marker yang termasuk medium adalah sel natural

killer, oxidative burst terhadap phagocytes, proliferasi limfosit dan sitokin yang

diproduksi oleh sel imunitas. Dikatakan dalam review tersebut bahwa tidak ada

single marker yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan keadaan sistem

imunitas maka dianjurkan menggunakan high dan medium adalah yang terbaik

untuk mengukur sistem imunitas dalam intervensi gizi terhadap imunitas (Albers

et al. 2005).

Sistem imun non-spesifik adalah sistem pertahanan bawaan, yakni

komponen normal tubuh yang selalu ditemukan pada individu sehat dan siap

mencegah mikroba yang akan masuk ke dalam tubuh. Untuk menyingkirkan

mikroba tersebut dengan cepat, imunitas non-spesifik melibatkan kulit dan selaput

lendir, fagositosis, inflamasi, demam, serta produksi komponen-komponen

antimikrobial (selain antibodi) (Tortora 2004). Sistem imun ini disebut

non-spesifik karena tidak ditujukan terhadap mikroba tertentu, telah ada dan siap

9

menghadapi serangan mikroba dan dapat memberikan respon secara langsung

(Baratawidjaja 2006).

Pertahanan non-spesifik melibatkan pertahanan fisik seperti kulit, selaput

lendir, silia saluran pernafasan. Di samping itu melibatkan cairan tubuh seperti

keringat, cairan asam lambung, laktoferin, komplemen, CRP, dan pertahanan

seluler yang melibatkan sel darah putih baik mononuklir maupun polinuklir, serta

sel NK.

Sel darah putih terdiri dari dua jenis yaitu sel polinuklir yang terdiri dari

basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sel polinuklir ini bergerak cepat dan sudah

berada di tempat infeksi dalam 2-4 jam. Sedangkan sel mononuklir terdiri dari

limfosit dan monosit. Sel mononuklir bergerak lebih lambat dan memerlukan

waktu 7-8 jam untuk sampai tempat infeksi. Dalam perkembangannya sel limfosit

yang bergranula kecil berkembang menjadi sel B dan sel T limfosit. Sedangkan

limfosit bergranula besar menjadi sel NK. Meskipun berbagai sel dalam tubuh

dapat melakukan fagositosis, tetapi sel utama yang berperan dalam pertahanan

non-spesifik adalah mononuklir serta sel polinuklir. Sel-sel ini berperan sebagai

sel yang menangkap antigen, mengolah dan selanjutnya mempresentasikan ke sel

T, yang dikenal sebagai sel penyaji atau APC. Kedua sel tersebut berasal dari sel

asal hemopoietik. Sel polinuklir lebih sering ditemukan pada inflamasi akut,

sedangkan monosit pada inflamasi kronik (Bratawidjaja, 2006).

Berbeda dengan sistem imun non-spesifik, sistem imun spesifik

mempunyai kemampuan untuk mengenal benda asing yang dianggap asing oleh

dirinya. Benda asing yang pertama kali muncul dalam tubuh segera dikenal oleh

sistem imun spesifik sehingga terjadi sensitasi sel-sel imun tersebut. Benda asing

yang sama bila terpajan ulang akan dikenal lebih cepat, kemudian dihancurkan.

Oleh karena sistem tersebut hanya dapat menyingkirkan benda asing yang sudah

dikenal sebelumnya, maka sistem ini disebut spesifik (Baratawidjaja 2006).

Peranan Zat Gizi Terhadap Imunitas

Vitamin dan mineral di dalam tubuh selain berfungsi sebagai antioksidan

yang dapat mencegah kerusakan sel dari radikal bebas, juga mempunyai peranan

10

dalam aktivitas microbicidal fagosit terkait dengan pembentukan SOR (spesies

oksigen reaktif). Terbentuknya SOR adalah bagian dari fungsi fisiologi sel dalam

pertahanan tubuh, terutama selama fagositosis atau aktivitas microbicidal. SOR

dalam sel yang tidak dinetralkan oleh antioksidan dapat menjadi sumber

kerusakan jaringan, karena radikal bebas dapat merusak komponen seluler dan

menyebabkan kematian sel karena kerusakan molekuler akibat stress oksidatif.

Oleh karena itu fungsi sel imun sangat kuat dipengaruhi oleh antioksidan atau

keseimbangan antioksidan. Sementara itu, sistem imun sendiri sangat rentan

terhadap stress oksidatif, karena sel imun sangat tergantung pada komunikasi

antar sel melalui membran reseptor. Apabila terjadi kerusakan pada membran sel

oleh radikal bebas dapat mengganggu komunikasi antar sel imun dengan APC

yang selanjutnya akan berdampak pada produksi sitokin dan pada akhirnya akan

menghambat produksi antibodi.

Kekurangan satu macan zat gizi dapat mengganggu respon imun walaupun

teraf kekurangan zat gizi pada tingkatan yang ringan. Data epidemiologi dan

klinis menunjukkan bahwa defisiensi zat gizi mempengaruhi kemampuan

kekebalan dan meningkatkan resiko infeksi. Zat gizi mikro seperti seng,

selenium, besi, tembaga, vitamin A, C, E dan B6 serta asam folat mempunyai

pengaruh yang penting dalam respon imun (Wolvers et al.2006)

Vitamin A

Vitamin A merupakan jenis vitamin yang aktif dan terdapat dalam

beberapa bentuk, yaitu vitamin A alkohol (retinol), vitamin A aldehida (retinal),

vitamin A asam (asam retinoat), dan vitamin A ester (ester retinil). Retinol

apabila dioksidasi berubah menjadi retinal dan retinal dapat kembali direduksi

menjadi retinol. Selanjutnya retinal dapat dioksidasi menjadi asam retinoat

(Almatsier S, 2004).

Fungsi vitamin A dapat berperan dalam proses melihat, proses

metabolisme umum, dan proses reproduksi. Pada proses melihat, vitamin A

berperan sebagai retinal yang merupakan komponen dari zat penglihat rhodopsin.

Rhodopsin merupakan zat yang dapat menerima rangsang cahaya dan mengubah

11

dalam metabolisme umum di antaranya, 1) Integritas epitel. 2) Pertumbuhan. 3)

Permeabilitas membran. 4) Pertumbuhan gigi. 5) Produksi hormon steroid.

Sedangkan dalam aspek reproduksi, defisiensi vitamin A memberikan efek

kemandulan (Sediaoetama 2006).

Vitamin A mempunyai peranan penting di dalam pemeliharaan sel epitel.

Oleh karena itu, vitamin A sangat berperan dalam imunitas non spesifik, dimana

dalam keadaan kekurangan vitamin A, integritas mukosa epitel terganggu,

keadaan ini sebagian besar disebabkan karena hilangnya sel goblet penghasil

mukus. Salah satu dampak kekurangan vitamin A adalah meningkatnya

kerentanan terhadap kuman patogen di mata dan saluran nafas serta saluran

pencernaan.

Peranan vitamin A selain pada imunitas non spesifik juga pada imunitas

seluler, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Stephensen (2001) dan

Villamor dan Fauzi (2005) dimana vitamin A selain mempengaruhi kekebalan

alami dengan cara mengganggu pertahanan mukosal, juga dengan cara

mengurangi fungsi neutrofil, makrofag, sel NK, dan mempengaruhi

perkembangan sel Th dan sel B yang berfungsi sebagai pertahanan humoral dan

seluler. Peranan vitamin A di dalam imunitas non spesifik dan spesifik juga telah

dibuktikan oleh Reifen (2008). Mekanisme vitamin A adalah melalui perbaikan

sistem imunitas dan integritas epitel.

Bila tubuh memerlukan, vitamin A dimobilisasi dari hati dalam bentuk

retinol yang diangkut oleh Retinol Binding Protein (RBP) yang disintesis di hati.

Pengambilan retinol oleh berbagai sel tubuh bergantung pada reseptor pada

permukaan, membran yang spesifik untuk RBP. Selanjutnya retinol diangkat

melalui membran sel untuk kemudian diikatkan pada Celluler Retinol Binding

Protein (CRBP) dan RBP kemudian dilepaskan seperti terlihat pada gambar

12

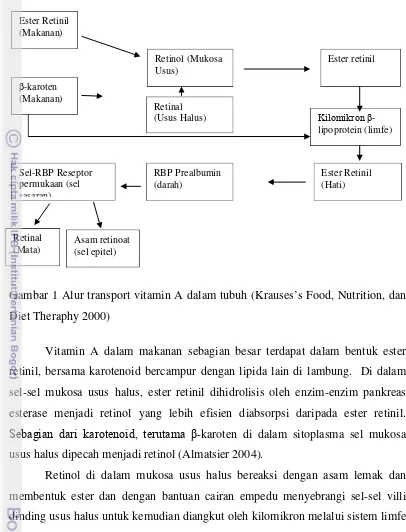

Gambar 1 Alur transport vitamin A dalam tubuh (Krauses’s Food, Nutrition, dan

Diet Theraphy 2000)

Vitamin A dalam makanan sebagian besar terdapat dalam bentuk ester

retinil, bersama karotenoid bercampur dengan lipida lain di lambung. Di dalam

sel-sel mukosa usus halus, ester retinil dihidrolisis oleh enzim-enzim pankreas

esterase menjadi retinol yang lebih efisien diabsorpsi daripada ester retinil.

Sebagian dari karotenoid, terutama β-karoten di dalam sitoplasma sel mukosa usus halus dipecah menjadi retinol (Almatsier 2004).

Retinol di dalam mukosa usus halus bereaksi dengan asam lemak dan

membentuk ester dan dengan bantuan cairan empedu menyebrangi sel-sel villi

dinding usus halus untuk kemudian diangkut oleh kilomikron melalui sistem limfe

ke dalam aliran darah menuju hati. Dengan konsumsi lemak yang cukup sekitar

80-90 % ester retinil dan 40-60 % karotenoid dapat diabsorpsi (Ross AC 1999).

Kurang lebih sepertiga dari semua karotenoid dalam makanan diubah

menjadi vitamin A. Sebagian dari karotenoid diabsorpsi tanpa mengalami

perubahan dan masuk ke dalam peredaran darah dalam bentuk karoten sebanyak

15-30 % karotenoid di dalam darah adalah β-karoten. Karotenoid ini diangkut di

Retinal (Mata) Ester Retinil (Makanan) Retinol (Mukosa Usus) Ester retinil Retinal (Usus Halus) β-karoten (Makanan)

13

dalam darah oleh berbagai bentuk lipoprotein, dan disimpan di dalam jaringan

lemak dan kelenjar adrenal (Ross AC 1999)

Penentuan kadar vitamin dalam bahan pangan perlu diperhatikan jumlah

vitamin yang aktif, atau keaktifian vitaminnya. Sebagai contoh keaktifan vitamin

A (retinol) dalam bahan pangan dinyatakan sebagai berikut:

β-karoten merupakan provitamin A yang terdapat dalam tanaman hijau. Perubahan karoten dalam tubuh terutama terjadi dalam mukosa dinding usus kecil

manusia. Diperkirakan setiap 6 µg β-karoten mempunyai aktivitas biologis 1 µg retinol. Karena alasan tersebut, aktivitas vitamin A bahan makanan biasanya

dinyatakan sebagai ekuivalen retinol, yang dilakukan dengan cara menambahkan

kandungan retinol yang ada dengan 1/6 kandungan β-karoten.

Satuan takaran untuk vitamin A yang digunakan adalah Internasional Unit

(IU) atau Satuan Internasional (SI). Akan tetapi saat ini satuan yang banyak

digunakan adalah Retinol Equivalent (RE), karena satuan ini lebih tepat serta

dapat memberikan gambaran keadaan yang sesungguhnya, termasuk

pertimbangan masalah penyerapan karoten serta derajat konversinya menjadi

vitamin A.

1 RE = 1 µg retinol (3,33 IU)

1 RE = 6 µg β-karoten (10 IU) 1 RE = 12 µg karotenoid (10 IU)

Asupan makanan sumber vitamin A terdiri dari retinoid jika sumbernya

pangan hewani dan karotenoid jika sumbernya berupa pangan nabati. β-karoten

merupakan provitamin A yang memiliki aktivitas paling besar (Linder 1992).

Aktivitas relatif provitamin A dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Aktivitas relatif provitamin A (karotenoid)

No Karotenoid Aktivitas Provitamin A relative (%)

1 Beta karoten 100

2 Alfa karoten 50-54

14

4 Beta Zeakaroten 20-40

5 Beta karoten-5-6-mono-epokasi 21

6 3,4 dehidro beta karoten 75

7 Lutein 0

Sumber : Linder (1992)

Faktor-faktor intraluminal mempengaruhi bioavailabilitas vitamin A

(karotenoid). Di antaranya penghambatan oleh matriks intrinsik, penghambatan

oleh sumber makanan berserat, perbedaan bentuk stereoisomer, hubungan terbalik

antara makanan yang dicerna dan yang dikeluarkan, terjadinya reaksi destruksi

oksidatif, peningkatan keberadaan lemak dan minyak, dan peningkatan proses

pencernaan yang terjadi. Mekanisme pemecahan secara enzimatis atau

nonenzimatis akan menyebabkan karotenoid teroksidasi dan menghasilkan

senyawa turunan berupa karotenal dan retinoid (Bowman and Russel 2001).

Penilaian Status Vitamin A

Penilaian status vitamin A penting untuk melihat kadar vitamin A dalam

tubuh seseorang, termasuk pada hewan. Sebagian besar vitamin A dalam tubuh

disimpan dalam bentuk retinil ester di dalam hati. Karena itu pengukuran

cadangan vitamin A dalam hati merupakan indeks terbaik untuk mengetahui status

vitamin A, namun pengukuran dengan cara biopsi tidak mungkin dilakukan pada

penelitian di lapangan. Sebagai gantinya, total serum vitamin A atau yang lebih

baru lagi konsentrasi serum retinol lebih sering digunakan. Selain mengukur

serum retinol, status vitamin A dapat dikur dengan mengukur serum Retinol

Binding Protein, serum retinil ester, serum karotenoid, metode Conjunctival

Impression Cytology (CIC), metode stable Isotope dan cadangan total vitamin A,

Relative Dose Respone (RDR), dan Modified Relative Dose Respone (MRDR)

(Permaesih 2009).

Secara historis, retinoid dan karotenoid telah dapat diukur menggunakan

instrumen yang menggunakan prinsip penyerapan atau fluorescence. Pemisahan

senyawa dilakukan dengan menggunakan High Performance Liquid

15

menggunakan deteksi visible untuk menganalisis karotenoid (450 nm) atau

deteksi UV untuk menganalisis retinoid, dengan menggunakan kolom C18.

Isomer cis-trans dapat terpisah dengan baik dengan menggunakan HPLC (kolom

silika atau alumina). Selama proses pemisahan, sampel hendaknya terlindung dari

panas, cahaya, dan senyawa oksidator (Bowman and Russel 2001).

Retinol diubah di dalam serum membentuk Retinol Binding Protein

(RBP), dimana karotenoid bergabung dengan lipoprotein. Untuk menganalisis

serum retinol, RBP didenaturasi terlebih dahulu dengan menggunakan alkohol

atau asetonitril untuk melepaskan retinol ke dalam pelarut organik untuk

dianalisis. Vitamin A di dalam jaringan disimpan dalam bentuk ester, kebanyakan

dalam bentuk retinil palmitat. Walaupun demikian, retinil ester dapat diekstrak

secara langsung ke dalam pelarut organik. Dalam tahap ini, biasanya diawali

dengan adanya pengendapan protein seluler dan diikuti dengan hidrolisis ester

untuk melepaskan retinol bebas. Karotenoid adalah komponen dominan di alam.

Hewan tidak dapat mensintesis karotenoid, akan tetapi diperoleh dari tanaman

yang dikonsumsi (Bowman and Russel 2001).

Zat Besi (Fe)

Besi adalah mineral mikro yang paling banyak dalam tubuh manusia dan

hewan. Orang dewasa mengandung antara 2,5 dan 4 g dimana 2,0-2,5 g dalam

sirkulasi yakni dalam sel darah merah, sebagai komponen Hb. Dalam jumlah

sedikit (± 300 mg) erat hubungannya dengan beberapa enzim, terutama heme

yang mengandung sitokrom dan dalam kompleks besi-sulphur-protein dalam

transpor elektron deoksidasi fosforilasi dalam sel, di samping enzim-enzim hati,

katalase, oksigenase triptofan dan beberapa lagi yang lain (Linder 1992).

Pada saluran pencernaan besi mengalami proses reduksi dari bentuk feri

(Fe3+) menjadi fero (Fe2+) yang mudah diserap. Proses reduksi dibantu oleh

adanya vitamin C dan asam amino. Sebaliknya, adanya asam fitat yang

terkonsumsi bersama biji-bijian atau bahan lain akan mempersulit penyerapan

besi, sebab asam fitat dengan besi membentuk senyawa yang tidak larut (Winarno

16

Zat besi berperan dalam imunitas dalam pembentukan sel-sel limfosit. Di

samping itu, dua protein pengikat besi yaitu transferin dan laktoferin dapat

mencegah terjadinya infeksi dengan cara memisahkan besi dari mikroorganisme

yang diperlukan untuk berkembang biak (Winarsi 2007). Zat besi yang cukup

akan meningkatkan aktivitas neutrofil yang memiliki kemampuan membunuh

bakteri intraseluler. Keseimbangan zat besi di dalam tubuh cukup untuk

differensiasi dan proliferasi (Calder et al. 2002).

Zat besi ketika di dalam tubuh akan mengalami perubahan bentuk. Zat

besi yang akan diserap bergabung dahulu dengan protein (apoprotein) yang

terdapat dalam dinding usus, sehingga terbentuklah feritin, dan masuk dalam

plasma darah. sebagaimana pada Gambar 2.

Lumen Epitel Plasma Darah Penyimpanan

Fe(OH)2 Fe(OH)2

Fe(OH)3

(Tidak stabil) + Prekursor Apoferitin

Feritin

Fe(OH)2

Fe(OH)3 + Beta globulin

Siderofilin (Transport Fe)

Fe(OH)2

Fe(OH)3 + Prekursor

Feritin

Gambar 2. Perubahan struktur besi di dalam tubuh.

Seng (Zn)

Seng merupakan komponen penting dari berbagai enzim. Paling sedikit

15-20 metalo-enzim yang mengandung seng telah diisolasi dan dimurnikan. Seng

juga terdapat dalam karboksi peptidase dan dehidrogenase dalam hati. Sebagai

kofaktor, seng dapat meningkatkan keaktifan enzim lainnya. Seng dalam protein

nabati kurang tersedia dan lebih sulit digunakan tubuh manusia daripada seng

yang terdapat dalam protein hewani. Hal tersebut disebabkan karena adanya asam

17

Seng memegang peranan penting dalam banyak fungsi tubuh, sebagai

bagian dari enzim atau sebagai kofaktor pada kegiatan lebih dari 200 enzim. Seng

juga memiliki peranan penting dalam sintesa asam nukleat, oleh karena itu seng

sangat diperlukan dalam sistem imun di tingkat seluler yaitu menstabilkan struktur

molekul dari komponen seluler dan membran serta berkontribusi dalam menjaga

integritas sel dan organ. Peranan lain dari seng adalah untuk sintesis protein,

maka keberadaan seng sangat terkait dengan sistem imun humoral karena

komponen terbesar dari antibodi adalah protein. Di dalam sintesa asam nukleat

juga memerlukan seng, oleh karena itu kecukupan seng akan mempengaruhi

kualitas sel-sel imun dan selanjutnya akan mempengaruhi aktivitas sel-sel imun

seperti makrofag dalam fagositosis yang selanjutnya akan mempengaruhi

produksi antibodi. Peran tersebut telah dibuktikan bahwa kekurangan seng akan

menurunkan aktivitas sel Natural Killer, CD4+, dan CD8+, juga menurunkan

proliferasi limfosit (Prasad 2000).

Zat gizi lain yang mempunyai peran dalam imunitas yaitu vitamin C,

vitamin E, dan selenium. Vitamin C memegang peranan penting sebagai

antioksidan yang membantu menetralisir radikal bebas disebabkan karena terpapar

ultraviolet dari matahari, rokok dan polusi lainnya. Tubuh manusia mempunyai

kemampuan untuk menetralisisr radikal bebas tetapi kemampuan tersebut

menurun dengan semakin bertambahnya usia. Vitamin C dapat meningkatkan

fungsi imun dengan menstimulasi produksi interferon (protein yang melindungi

sel dari serangan virus). Vitamin C juga menstimulasi kemotaksis dan respon

proliferasi netrofil, serta melindungi sel dari radikal bebas yang diproduksi oleh

netrofil teroksidasi (Winarsi 2007).

Vitamin E atau α-tokoferol merupakan antioksidan yang larut dalam lemak. Vitamin ini banyak terdapat dalam membran eritrosit dan lipoprotein

plasma. Vitamin E di dalam memelihara integritas sel membuat permeabilitas

membran dapat tetap terjaga. Integritas sel ini sangat mempengaruhi suatu sel

terutama sel T helper dalam berinteraksi dengan antigen presenting sel. Selain

itu, peranan vitamin E pada sistem imun di antaranya dapat meningkatkan

18

Selenium adalah mineral kelumit yang penting untuk sintesis protein dan

aktivitas enzim gluatation peroksidate (GSH-PX). Kekurangan selenium dapat

menyebabkan nekrosis hati dan penyakit degeneratif (Winarsi 2007). Selenium

terdapat dalam glutation peroksida yang mempuyai peranan katalisator dalam

pemecahan peroksida yang terbentuk di dalam tubuh menjadi ikatan yang tidak

bersifat toksik. Peroksida dapat berubah menjadi radikal bebas yang dapat

mengoksidasi asam lemak tidak jenuh yang ada pada membran sel, sehingga

merusak membran sel tersebut. Selenium juga bekerja sama dengan vitamin E

dalam peranannya sebagai antioksidan (Almatsir 2004).

Selenium diperlukan untuk mencapai respon imun yang optimal,selenium

juga dapat mempengaruhi sistem imunitas innate dan adaptive. Di samping itu

selenium juga berperan di dalam regulasi reaksi redoks dan berfungsi sebagai

antioksidan, membantu mempertahankan integritas membran dan melindungi sel

dari kerusakan DNA (Wintergrest at al. 2007). Integritas membran sangat

diperlukan dalam sistem imunitas karena produksi sitokin sangat ditentukan oleh

reseptor yang terdapat dalam membran sel, oleh karena itu selenium sangat

diperlukan untuk menigkatkan imunitas seluler. Selain itu, kerusakan DNA juga

akan mempengaruhi makrofag dalam fagositosis sehingga akan menurunkan

fungsi makrofag sebagai APC.

Persembuhan Luka

Persembuhan luka adalah kembali menjadi normalnya integritas kulit dan

jaringan yang berada di bawahnya. Kulit merupakan bagian tubuh yang menutupi

permukaan dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam

gangguan dan rangsangan luar. Fungsi perlindungan ini terjadi melalui

mekanisme biologis, seperti pembentukan lapisan tanduk secara terus menerus,

respirasi dan pengaturan suhu tubuh, produksi sebum dan keringat, dan

pembentukan pigmen melanin untuk melindungi kulit dari bahaya sinar ultraviolet

matahari, sebagai peraba dan perasa, serta pertahanan terhadap tekanan dan

infeksi dari luar (Mutschler 1991). Luka kulit adalah terdapatnya kerusakan

morfologi jaringan kulit atau jaringan yang lebih dalam. Sehingga, persembuhan

19

dalam dengan kembalinya integritas kulit dan jaringan yang berada di bawahnya

melalui beberapa tahap peradangan akut.

Proses persembuhan luka terdiri dari tiga fase yaitu fase yaitu fase

peradangan, fase fibroelastik serta fase pematangan dan perampingan jaringan

(Jones et al. 1996). Proses peradangan pada perlukaan meningkatkan tekanan

hidrostatik dan mengganggu keseimbangan dalam pembuluh darah. Keadaan ini

menyebabkan lebih banyak cairan keluar meninggalkan pembuluh darah untuk

memasuki jaringan. Dinding venula dan kapiler yang kehilangan

permeabilitasnya terhadap protein menyebabkan albumin, globulin, dan

fibrinogen tercurah menuju jaringan sehingga jaringan mengandung cairan dengan

komposisi serupa plasma darah. Proses peradangan ditandai dengan beberapa

faktor, seperti: vasodilatasi pembuluh darah lokal yang mengakibatkan terjadinya

aliran darah setempat yang berlebihan, kenaikan permeabilitas kapiler disertai

dengan kebocoran cairan ke dalam ruang interstial. Peradangan merupakan

rangkaian reaksi yang menyebabkan jaringan yang luka diperbaiki dan diganti

dengan jaringan baru serta reaksi yang menyebabkan musnahnya agen-agen yang

membahayakan jaringan tubuh atau juga mencegah agar agen-agen tersebut tidak

menyebar luas (Rukmono 1973).

Proses peradangan mencakup perekrutan sel-sel radang dari pembuluh

darah menuju jaringan luka. Sel-sel yang mengilfiltrasi daerah luka di antaranya

adalah netrofil, limfosit, dan makrofag.

1. Neutrofil

Sel neutrofil merupakan sel pertahanan pertama terhadap kontaminasi

mikroba pada peradangan. Kehadiran sel ini pada daerah luka dipengaruhi

oleh adanya produk-produk yang dilepaskan oleh bakteri dan sel-sel yang

rusak atau mati. Neutrofil bertugas membunuh dan memfagosit

partikel-partikel asing yang terdapat pada luka dengan cara fagositosis (Vegad

1995). Setelah memfagosit partikel asing (termasuk sisa nekrosa sel

inang), neutrofil akan mati dan akan digantikan oleh makrofag sebagai sel

pertahanan kedua.

20

Limfosit merupakan unsur kunci pada proses kekebalan tubuh. Limfosit

dibentuk di sumsum tulang pasca kelahiran, tetapi sebagian besar dibentuk

di dalam kelenjar limfe, timus, dan linpa dari sel prekursor yang berasal

dari sumsum tulang (Ganong, 2003). Limfosit tidak memiliki kemampuan

untuk melakukan fagositosis dan hanya memiliki kemampuan untuk

melakukan kemotaksis yang terbatas. Dalam persembuhan luka, peran

limfosit adalah melepaskan limfokin yang mempengaruhi populasi dari

sel-sel radang lainnya. Beberapa limfokin yang dilepaskan limfosit

berpengaruh terhadap makrofag dalam proses persembuhan luka

(Handayani 2006).

3. Makrofag

Makrofag merupakan salah satu sel radang dalam proses fagositosis.

Makrofag mulai bermunculan setelah neutrofil menyelesaikan tugasnya.

Menurut Kalangi (2004) makrofag mencerna dan memfagosit organisme

patogen dan debris jaringan termasuk sel-sel neutrofil yang tidak berguna

lagi.

Fase proliferasi meliputi aktivitas mitosis sel-sel epidermis, sel-sel endotel,

dan sel-sel fibroblas. Fibroblas, sel-sel radang dan pembuluh darah baru

memenuhi jaringan luka dan membentuk jaringan granulasi yang akan terlihat

berwarna merah muda dan bergranulasi. Pada fase ini mulai terjadi proses

reepitelisasi dimana sel-sel epitel mulai bermigrasi dan berproliferasi ke jaringan

luka (Singer dan Clarks 1999). Pada pengamatan patologi anatomi dalam fase ini,

pada luka akan terlihat adanya jaringan granulasi yang ditandai dengan

munculnya keropeng.

Fase pematangan ditandai dengan berkurangnya jumlah fibroblas secara

berkala dan penurunan jumlah pembuluh-pembuluh kapiler. Serabut kolagen

mengalami pertambahan jumlah dan menyusun diri sepanjang garis lebar luka.

Secara berangsur-angsur luka meningkatkan kekuatan integritasnya terhadap

tekanan. Pada fase pematangan ini, matriks ekstraseluler sementara yang telah

terbentuk pada fase sebelumnya digantikan oleh matriks kolagen dermis. Tahap

akhir dari persembuhan luka ini merupakan tahap yang hampir bersamaan dengan

21

pada masa jaringan granulasi akan terus menerus berubah. Perubahan ini akan

tergantung pada waktu setelah terjadi perlukaan dan jarak tepi luka (Putriyanda

METODE

Waktu dan Tempat

Penelitian berlangsung mulai bulan Februari hingga April 2010. Pembuatan

jamu galohgor dilakukan di Pilot Plant, SEAFAST, IPB. Pemeliharaan dan

perlakuan tikus dilaksanakan di Laboratorium Percobaan Hewan Shigeta IPB.

Analisis β-karoten jamu galohgor dilakukan di Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik (BALITTRO). Analisis serum retinol, kadar β-karoten, kadar Zn

dalam serum dilakukan di Laboratorium Biokimia Puslitbang Gizi dan Makanan

Depkes Bogor. Analisis Kadar ferritin dan hematologi lengkap dilakukan di

laboratorium klinik. Sedangkan pengamatan histopatologi dilakukan di

laboratorium patologi Fakultas Kedokteran Hewan, IPB.

Bahan dan Alat

Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan jamu

diperoleh langsung dari desa Sukajadi, yang terdiri dari golongan tumbuhan obat

yang berasal dari daun, akar, dan batang; golongan rempah-rempah; golongan

temu-temuan dan golongan kacang-kacangan, sebagaimana pada Tabel 2.

Bahan-bahan untuk analisis: proximat pada jamu, kadar β-karoten pada jamu, kadar Zn, Fe, retinol, dan karoten pada darah. Serta bahan-bahan yang diperlukan untuk

analisis hematologi darah. Eter untuk euthanasia, larutan neutral buffer formalin

10 % untuk fiksasi, kapas dan bahan-bahan untuk pembuatan sediaan

histopatologi yaitu larutan Mayer’s Hematoxylin, larutan Eosin, Xylol, alkohol

dengan konsentrasi bertingkat (70 %, 80 %, 90 %, 95 %, 100 %), larutan Lithium

Carbonat, aquades, asam asetat 1 %, Schiff Reagent, air sulfit, larutan Mordant,

larutan Carrazi’s Hematoxylin, larutan Orange G 0,75 %, larutan Ponceau

23

Alat

Alat yang digunakan adalah alat-alat untuk membuat jamu seperti autoclave,

blancher, drum dryer, penggilingan dan ayakan 60 mesh. Kandang pemeliharaan

tikus beserta botol minum dan tempat makan tikus, alat untuk pengambilan darah,

peralatan untuk membuat perlukaan pada tikus, alat-alat untuk analisis proximat

pada jamu, analisis kadar Zn dan Fe pada jamu menggunakan AAS, analisis kadar

β-karoten menggunakan HPLC, analisis kadar retinol dan karoten serum menggunakan HPLC, serta peralatan untuk membuat sediaan histopatologi seperti

mikrotom, alat dehidrasi, gelas objek dan gelas penutup. Untuk pengamatan

histopatologi digunakan mikroskop dan videomikrometer.

Hewan Percobaan

Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus (Rattus

sp.) betina dewasa galur Spraque-Dawley (SD) yang berumur 2 bulan dengan

berat ± 200 gram. Tikus tersebut diperoleh dari Pusat Studi Biofarmaka LPPM

IPB.

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan ini merupakan rancangan acak lengkap dengan

faktor perlakuan pemberian jamu dan kelompok hari. Sebanyak 24 ekor tikus

dibagi secara acak ke dalam dua kelompok percobaan, yaitu kelompok kontrol

dan kelompok perlakuan. Kelompok kontrol adalah kelompok yang tidak

diberikan jamu. Sedangkan kelompok perlakuan adalah kelompok yang diberikan

jamu. Kelompok kontrol dibagi menjadi 2 kelompok kecil, yaitu kelompok yang

diberi perlukaan dan kelompok yang tidak diberi perlukaan. Begitu juga dengan

kelompok perlakuan. Sehingga ada 4 kelompok perlakuan, yaitu kelompok

kontrol tanpa perlukaan, kelompok kontrol dengan perlukaan, kelompok jamu

tanpa perlukaan, dan kelompok jamu dengan perlukaan yang masing-masing

24

Percobaan

Pembuatan Jamu

Penelitian diawali dengan pembuatan jamu dengan metode drum dryer;

komposisi bahan sesuai dengan yang telah dilakukan dalam penelitian sebelumnya

(Pajar, 2002). Dengan metode ini diperoleh jamu yang bertekstur lebih halus

dibandingkan dengan metode tradisional, sehingga mudah untuk diberikan pada

tikus pada saat pencekokan.

Tahapan pembuatan jamu yaitu, dilakukan inventarisasi terhadap

bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan jamu. Jamu dibuat dengan

menggunakan bahan sebanyak 56 campuran, yang semuanya merupakan bahan

dari tumbuh-tumbuhan baik tanaman liar atau tanaman yang sudah

dibudidayakan. Bagian tumbuhan yang digunakan terdiri dari bagian daun, buah,

dan batang atau bagian tumbuhan secara keseluruhan. Komposisi jamu galohgor

dapat dilihat pada Tabel 2.

Bahan-bahan yang berupa kacang-kacangan dan biji-bijian direndam dalam

air mendidih selama 4 jam, ditiriskan, kemudian dihancurkan menggunakan

quencher. Sedangkan bahan-bahan yang berupa daun-daunan, rempah-rempah dan

temu-temuan dicincang menggunakan chopper. Kemudian keduanya dicampur

sehingga berbentuk pasta. Pasta tersebut dimasukkan kedalam drum dryer dengan

volume 1 kilogram dengan suhu 80o

Tabel 2 Komposisi jamu galohgor

C selama 1 jam dan keluar dalam bentuk

lempengan. Lempengan tersebut kemudian dihancurkan menggunakan blender

dan diayak menggunakan ayakan mekanis dengan ukuran 60 mess.

No. Nama Tradisional Nama Ilmiah Berat (g)

A. Tumbuhan Obat

(Herb Medicines) dari Bagian Daun, Akar, dan Batang

1. Antawali Tinospora cripsa mires 3,36

2. Babadotan Ageratum cony zades L 1,74

3. Beluntas Plucea indica Less 5,63

Lanjutan Tabel 2 Komposisi jamu galohgor

25

6. Handeuleum Graptophylium pictum Griff 2,85

7. Harendong Astronia spectabilis BI 2,55

8. Hadas palasari 5,75

9. Jambu batu Psidium cujavillus 7,46

10 Alpukat Persea americana Miler 2,48

11. Jawerkotok Scutellaria discolor colebr 5,96

12. Jukut bau Hyptis suaveolus Poit 0,69

13. Kahitutan Paedoria foefida Linn 2,60

14. Karastula Chlorantus elatior R.Br 3,80

15. Kikarugrag Hyptis brevipes Poit 0,79

16. Kiremek daging Hemigraphie coclorata Hall 10,09

17. Kiremek tulang 3,62

18. Kiura Plantago major Linn 5,63

19. Kibeling Strobilanthes crispus L 2,01

20. Kicantung Gonia thalamus maerophyllus Ht 3,05

21. Kiclenceng 3,36

22. Kikanceh Ficus edelfelhi king 1,15

23. Kimulas Desmodium heteraphyllum Dc 3,36 24. Kumis kucing Orthosiphon aristatus miq 3,36 25. Mangkokan Micromelum pubescen. BI 6,67

26. Manglit Magnolia montana blume 2,19

27. Mereme Glochidion arborescens Bi 2,90

28. Memeniran Phyllanthua urinaria Lahan 2,94 29. Saga (daun) Abrus prekaterius Lahan 1,35 30. Sariawan usus Symplocos odoratissima chosy 0,21

31. Sembung Blumea balsamiera Dc 11,25

32. Seputuher 3,39

33. Sereh Piper betle L. 3,16

34. Siang Artemisia vulgaris L. 7,26

35. Singgugu Clerodendrum serratum Moon 4,26 36. Srikuning Nyctanthes arbor-tristis L. 3,77

37. Suruha 4,21

38. Tempuyung Soncuhus arvensis Linn 6,37

B. Rempah-rempah

(Spices)

1. Bawang merah Allium cepa Lahan 19,09

2. Kapulaga Amomun cardamomun Wild 50,00

3. Ketumbar Cariandrum saripun LINN 3,03

4. Lada Piper nigrom Lahan 1,31

5. Pala Myristica fragrans Hout 4,49

C. Temu-temuan

1. Panglaihideng Curcuma aeruginosa Roxb 7,57

2. Jahe Zingiber officinale Rosc 13,00

3. Kencur Kaempferia galanga L 7,08

4. Koneng Curcuma domestica Val 7,38

Lanjutan Tabel 2 Komposisi jamu galohgor

26

6. Lempuyang Zingiber zerambet SM 60,54

D. Biji-bijian

1. Jaat Psophocarpus tetrayonolobus Dc 21,30

2. Kacang ijo Phaseolus radiatus L 197,32

3. Kacang dadak Vigna sinensis ENDL 50,40

4. Kacang kedelai Glicine max 76,90

5. Kacang tanah Arachis hypogea LINN 39,70

6. Beras Oryiza sativa 122,36

7. Jagung Zea mays 500

Sumber : Pajar 2002

Pemeliharaan Tikus

Tikus dipelihara dalam kandang dari kotak plastik yang pada bagian

atasnya diberi kawat kasa sebagai penutup sekaligus tempat pemberian pakan dan

minum. Tiap kandang terdiri dari 2 ekor tikus dengan tiap tikus diberi penanda.

Kecuali setelah mengalami perlukaan, tiap kandang terdiri atas 1 ekor tikus.

Sebagai alas digunakan sekam yang berfungsi untuk menjaga suhu dan menyerap

urine. Pakan yang diberikan yaitu pakan komersil dari PT INDOFEED dengan

kandungan protein (18 %), lemak (4 %), serat (4 %), abu (11 %), dan metabolisme

energi (2000 kkal). Pemberian pakan yang berbentuk pellet dan minum

(aquadest) secara ad libitum. Sekam pada kandang tikus diganti 3 hari sekali.

Perlakuan pada tikus

Tikus kelompok kontrol dan tikus kelompok perlakuan sebelumnya

mengalami proses adaptasi selama 10 hari. Selama proses adaptasi, semua tikus

mengalami perlakuan yang sama. Semua tikus diberikan pakan standar dan air

minum. Setelah 10 hari, masing-masing kelompok percobaan mengalami

perlakuan sesuai kelompok masing-masing.

Tikus yang mengalami perlakuan jamu, pemberian jamu pada tikus

dilakukan dengan cara melarutkan jamu dalam air dan dicekokan dengan

menggunakan sonde (Smith dan Mangkoewidjojo 1988). Pencekokan jamu

dilakukan satu kali sehari, yaitu pada pagi hari (jam 9-10 pagi) dengan dosis 0,37

g/kg berat badan. Selama pemberian jamu, semua tikus percobaan tetap diberikan

pakan dan minum secara ad libitum. Tikus yang mendapatkan perlakuan

27

penyayatan, rambut di sekitar daerah sayatan dicukur hingga terlihat kulitnya

(licin), lalu disayat sepanjang 0,5-1 cm pada bagian punggung secara aseptis.

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis Data

Data yang diambil adalah data primer yang meliputi data profil jamu dan

tikus. Pemeriksaan jamu meliputi penentuan kadar proximat, Zn, Fe, dan β -karoten. Adapun pemeriksaan tikus meliputi pengamatan berat badan tikus dari

hari ke-0 sampai hari ke-12, penentuan kadar seng, zat besi dalam serum,

penentuan kadar retinol serum, dan pengamatan proses penyembuhan luka pada

tikus. Masing-masing data dikumpulkan dan dilakukan analisis untuk

mendapatkan informasi yang diperlukan.

Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data untuk masing-masing data yaitu, pengamatan

berat badan dilakukan dengan menimbang berat badan tikus setiap hari dari hari

ke-0 sampai hari ke 12 dengan menggunakan timbangan tikus. Untuk

pemeriksaan kadar seng, zat besi, dan kadar retinol serum dilakukan dengan

mengambil darah pada hari-hari pengambilan darah kemudian sampel

dikumpulkan dan disi