MODEL INDUSTRI PAKAN RUMINANSIA BERKELANJUTAN

DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

SKRIPSI

KHOLISHOTUL FAUZIYAH

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

RINGKASAN

KHOLISHOTUL FAUZIYAH. D24070300. 2012. Model Industri Pakan

Ruminansia Berkelanjutan di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama :Dr. Ir. Heri Ahmad Sukria, MSc. Agr. Pembimbing Anggota : Ir. Burhanuddin, MMA.

Bahan baku pakan lokal yang berbasis hasil samping pertanian dan industri pertanian sangat berpotensi menjadi bahan baku pakan ternak, namun potensi ini belum termanfaatkan secara baik dan optimal yang disebabkan karena belum adanya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah dan ketersediaan bahan baku pakan lokal. Pabrik pakan merupakan salah satu komponen pendukung industri pakan yang sebagian besar sumber bahan pakan dan pasar terdapat di perdesaan, pabrik pakan akan berjalan baik jika suplai bahan baku tersedia secara kontinyu.

Penelitian ini dilakukan di Jepara, Jawa Tengah dengan bahan penelitian berupa hasil pertanian, hasil samping pertanian, dan hasil samping industri pertanian. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan tujuan: 1). mengidentifikasi dan mengevaluasi ketersediaan sumber bahan pakan lokal; 2). menganalisis daya dukung sumber bahan pakan lokal; dan 3). membuat model industri pakan ruminansia berkelanjutan di Jepara. Data yang digunakan berupa data primer dan sekunder yang dianalisis secara deskriptif yang terdiri dari: 1). identifikasi dan evaluasi ketersediaan sumber bahan pakan lokal; 2) analisis daya dukung sumber bahan pakan lokal; 3) analisis model industri pakan ruminansia berkelanjutan di Jepara. Penelitian ini bermanfaat menjadi data dan informasi dasar dalam pengembangan industri pakan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Jepara pada khususnya dengan memanfaatkan sumber bahan lokal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi bahan pakan lokal yang tersedia sebagai pakan ternak dari total produksi adalah jerami padi sebesar 70%, jerami jagung sebesar 91%, jerami kacang tanah sebesar 95%, jerami kacang kedelai sebesar 98%, daun ubi jalar sebesar 90%, daun ubi kayu sebesar 98%, pucuk tebu sebesar 95%, dedak padi sebesar 100%, ampas tahu sebesar 60%, dan ampas tempe sebesar 100%. Daya dukung Jepara berdasarkan produksi potensial sebanyak 40.156,46 ST, produksi efektif sebanyak 36.207,88 ST, dan produksi riil sebanyak 27.480,79 ST. Estimasi peningkatan populasi ternak (PPT) Jepara berdasarkan produksi potensial sebanyak 3.894,46 ST, produksi efektif sebanyak -54,12 ST, dan produksi riil sebanyak -8.781,21 ST. Daerah yang mempunyai nilai daya dukung dan PPT tertinggi adalah Kecamatan Nalumsari dan Batealit. Pengembangan model industri pakan ruminansia berkelanjutan menggunakan prinsip pertanian terpadu yaitu integrasi antara pabrik pakan, industri pertanian, industri bahan baku pakan, serta industri pupuk organik dan bioenergi. Pabrik pakan ruminansia di Jepara diarahkan untuk memproduksi konsentrat sapi potong dengan kebutuhan konsentrat sebanyak 577,20 ton/bulan untuk 9.620 ekor sapi bakalan dengan alternatif lokasi pabrik yang direkomendasikan yaitu Kecamatan Pakis Aji, Mlonggo, dan Bangsri.

ABSTRACT

Model of Sustainable Ruminant Feed Industry in Jepara, Central Java Kholishotul, F., H. A. Sukria, Burhanuddin

Feed restrictiveness is the main problem in animal production, whereas agricultural products, agricultural and agroindustrial by products are very potential feedstuffs. But there are not accurate data and information of their quantity and availability. Feedmill is one of supporting component of feed industry. To synchronize the direction of its development an analysis of local potential feed availability is required as the important issue. The aims of this research are to identify local feedstuff availability, to evaluate its carrying capacity, and to develop model of feed industry. The benefit of this research to become as a basic data and information for feed industry development in Indonesia and especially in Jepara. This research had been conducted in Jepara, Central Java; and based on survey method. The primer data were obtained by observation and interview, whereas the seconder data were collected from related instances and institutions in Jepara. Location of this research was determined with purposive sampling method and number of respondents with random sampling. The results showed production of available local feedstuffs were: soybean straw was 98%, cassava leaf was 98%, rice bran was 100%, and tempe dreg was 100%. The optimal carrying capacity of Jepara based on the real production was 27480.79 AU. Model of sustainable ruminant feed industry was designed based on integrated farming that consist of feedmill, agroindustrial industry, feed raw material industry, organic fertilizer and bioenergy industry. Feedmill was recommended to produce 577.20 tons/month concentrate for 9.620 beef cattle and its alternative location were Pakis Aji, Mlonggo, and Bangsri.

MODEL INDUSTRI PAKAN RUMINANSIA BERKELANJUTAN

DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

KHOLISHOTUL FAUZIYAH D24070300

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jepara, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 7 September 1989. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara pasangan Bapak Abdul Jamil dan Ibu Nihayatun Ni’mah.

Riwayat pendidikan penulis yaitu TK Tarbiyatul Athfal Kedungleper (1993-1995), TPQ Ma’arif I Kedungleper (1994-1996), Madin Miftahul Huda Kedungleper (1996-2002), MI Miftahul Huda Kedungleper (1995-2001), MTs. Hasyim Asy’ari Bangsri (2001-2004), MA Hasyim Asy’ari Bangsri (2004-2007). Pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan (INTP), Fakultas Peternakan (Fapet), Institut Pertanian Bogor (IPB) melaui jalur Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) Kementrian Agama RI.

KATA PENGANTAR

Alhamdu lillaahirobbil ‘aalamiin wash-sholaatu wassalaamu ‘alaa sayyidil mursaliin wa ‘alaa aalihii wa ash-haabihi ajma’iin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala taufiq, hidayah, serta inayah-NYA, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Model Industri Pakan Ruminansia Berkelanjutan di Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Sayyidina Muhammad SAW, seraya berharap semoga dengan syafa’atnya menjadikan ilmu yang dimiliki penulis dan skripsi ini menjadi bermanfaat dan penuh berkah.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan dari Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan pengembangan karya ilmiah ini.

DAFTAR ISI

Bahan Baku Pakan Lokal Ruminansia Berbasis Hasil Samping Pertanian dan Hasil Samping Industri Pertanian ... 6

Industri Pakan Berkelanjutan ... 14

MATERI DAN METODE ... 18

Lokasi dan Waktu ... 18

Desain Penelitian ... 18

Data dan Instrumen ... 18

Analisis Data ... 19

Analisis Daya Dukung Hasil Samping

Pertanian (DDHSP) ... 22

Analisis Daya Dukung Hasil Samping Industri Pertanian (DDHSIP) ... 24

Analisis Daya Dukung Kabupaten Jepara ... 24

Analisis Peningkatan Populasi Ternak (PPT) ... 25

Analisis Model Industri Pakan Ruminansia Berkelanjutan ... 25

KEADAAN UMUM LOKASI ... 26

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 36

Identifikasi dan Evaluasi Ketersediaan Sumber Bahan Pakan Lokal bagi Industri Pakan Ruminansia ... 36

Daya Dukung Sumber Bahan Pakan Lokal bagi Industri Pakan Ruminansia ... 56

Model Pengelolaan Sumber Bahan Pakan Lokal bagi Industri Pakan Ruminansia Berkelanjutan ... 63

KESIMPULAN DAN SARAN ... Kesimpulan ... 75

Saran ... 75

UCAPAN TERIMA KASIH ... 76

DAFTAR PUSTAKA ... 77

DAFTAR TABEL

10. Produksi Potensial Hasil Samping Pertanian Berdasarkan BK, PK (% BK), dan TDN (% BK) di Kabupaten Jepara (ton/tahun) 38 11. Produksi Efektif Hasil Samping Pertanian Berdasarkan BK, PK (% BK), dan TDN (% BK) di Kabupaten Jepara (ton/tahun) 38 12. Produksi Riil Hasil Samping Pertanian Berdasarkan BK, PK (% BK), dan TDN (% BK) di Kabupaten Jepara (ton/tahun) ... 39

13. Produksi Hasil Samping Industri Pertanian di Kabupaten Jepara (ton/tahun) ... 41

14. Ketersediaan Hasil Samping Pertanian di Kabupaten Jepara dalam Satu Tahun ... 49

15. Persentase (%) Pemanfaatan Hasil Samping pertanian

19. Data Hasil Survei Terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan lokasi ... 67

20. Susunan Bahan Pakan Konsentrat Sapi Potong I (berdasarkan % BK) ... 69

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman 1. Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Jepara

Perbulan Tahun 2009 ... 29 2. Populasi Ternak Ruminansia (ekor) di Kabupaten Jepara

Tahun 2009 ... 31 3. Populasi Ternak Ruminansia (ST) di Kabupaten Jepara

Tahun 2009 ... 32 4. Indeks Konsentrasi Ternak (IKT) Ternak Ruminansia Besar

di Kabupaten Jepara ... 33 5. Indeks Konsentrasi Ternak (IKT) Ternak Ruminansia Kecil

di Kabupaten Jepara ... 33 6. Wilayah yang Memiliki Potensi Ternak Ruminansia

yang Tinggi (IKT>1,0) ... 35 7. Persentase (%) Produksi Hasil Samping Pertanian

di Kabupaten Jepara ... 40 8. Sebaran Hasil Samping Industri Pertanian

di Kabupaten Jepara ... 42 9. Indeks Konsentrasi Produksi Pakan (IKPP)

dari Hasil Samping Pertanian ... 43

10. Sebaran Hasil Pertanian dan Hasil Samping Pertanian

di Kabupaten Jepara ... 45 11. Pola Ketersediaan Hasil Samping Industri Pertanian

dalam Satu Tahun di Kabupaten Jepara ... 48 12. Persentase (%) Ketersediaan Hasil Samping Industri

Pertanian Selama Satu Tahun di Kabupaten Jepara ... 50 13. Daya Dukung Hasil Samping Pertanian (DDHSP) Berdasarkan

Produksi Potensial, Efektif, dan Riil di Kabupaten Jepara ... 57 14. Indeks Daya Dukung Hasil Samping Pertanian (IDDHSP) ... 58 15. Daya Dukung Kabupaten Jepara (ST) ... 60 16. Model Analisis Industri Pakan Ruminansia Berkelanjutan

di Kabupaten Jepara ... 65 17. Model Industri Pakan Ruminansia Berbasis Pertanian

DAFTAR LAMPIRAN Jenis Kelamin di Kabupetan Jepara Tahun 2009 (ekor) ... 85

6. Indeks Konsentrasi Ternak (IKT) di Kabupaten Jepara ... 86

7. Produksi Hasil Samping Pertanian Berdasarkan BK, PK (% BK), dan TDN (% BK) di Kabupaten Jepara (ton) ... 87

8. Produksi Hasil Samping Industri Pertanian Berdasarkan BK, PK (% BK), dan TDN (% BK) di Kabupaten Jepara (ton) ... 88

9. Indeks Konsentrasi Produksi Pakan (IKPP) dari Hasil Samping Pertanian ... 89

10. Pola Tanam di Kabupaten Jepara ... 90

11. Persentase (%) Ketersediaan Hasil Samping Pertanian Selama Satu Tahun di Kabupaten Jepara ... 90

12. Persentase (%) Ketersediaan Hasil Samping Industri Pertanian Selama Satu Tahun di Kabupaten Jepara ... 91

13. Keadaan Umum Responden di Kabupaten Jepara ... 92

14. Daya Dukung Hasil Samping Pertanian Berdasarkan BK, PK, TDN di Kabupaten Jepara (ST) ... 93

15. Indeks Daya Dukung Hasil Samping Pertanian Berdasarkan BK, PK, TDN di Kabupaten Jepara ... 94

16. Kapasitas Tampung Hasil Samping Industri Pertanian (ST) ... 95

PENDAHULUAN Latar Belakang

Kesalahan penerjemahan konsep transformasi struktur ekonomi selama ini telah menyebabkan terjadinya pembangunan yang tidak seimbang antara di perkotaan dengan di perdesaan. Saat ini masyarakat desa cenderung lebih memilih bekerja di perkotaan dari pada bekerja di sektor pertanian yang sebagian besar berada di perdesaan. Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2009 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 32,53 juta (14,15%). Sedangkan sebagian besar (63,38%) penduduk miskin berada di daerah perdesaan dan lebih dari 70% penduduk miskin perdesaan bekerja di sektor pertanian (BPS, 2009).

Melihat kenyataan di atas, perlu adanya suatu langkah strategis yang dapat membangkitkan gairah masyarakat perdesaan untuk berkarya dan melakukan usaha sendiri di desanya. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah pemilihan sektor dominan di perdesaan yang menyentuh hajat hidup orang kebanyakan masyarakat desa. Dari statistik di atas, jelaslah bahwa sektor pertanian adalah sektor utama yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah. Persepsi bahwa pertanian adalah milik “masyarakat terbelakang” harus diubah dengan cara mewujudkan pertanian sebagai basis pembangunan desa yang industrialis. Berdasarkan pengalaman empiris menunjukkan bahwa tidak ada suatu negarapun yang mampu mencapai tahapan menuju pembangunan yang berkelanjutan dan digerakkan oleh sektor industri serta jasa berbasis teknologi modern, tanpa didahului dengan membangun sektor pertanian yang tangguh (Tabrany, 2006).

2 Pengembangan usaha ternak ruminansia perlu memperhatikan tiga komponen utama yang saling terkait, yaitu tersedianya lahan, ternak, dan pakan (Soedarjat, 2000). Salah satu kendala dalam pengembangan industri peternakan di Indonesia adalah keterbatasan ketersediaan pakan (Suryana, 2000). Padahal sekitar 70% dari total biaya produksi merupakan biaya pakan dan penyediaan pakan yang baik dari segi kualitas, kuantitas maupun kesinambungan ketersediaannya merupakan faktor utama dalam peningkatan produktifitas ternak dan pertumbuhan industri peternakan.

Feedmill (pabrik pakan) merupakan salah satu komponen pendukung industri pakan dalam menyediakan pakan yang dapat dikonsumsi ternak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Pabrik pakan dapat berjalan baik jika suplai bahan baku tersedia secara kontinyu baik kualitas maupun kuantitas dengan dukungan pasar yang tinggi dan kompetitif. Di sisi lain, sesungguhnya sumber bahan pakan dan pasar bagi pabrik pakan sebagian besar terdapat di perdesaan sehingga merupakan suatu keniscayaan untuk membangun indutrialisasi di perdesaan berbasis industri pakan, sehingga dapat menumbuhkan industri pengolahan bahan baku pakan dan industri peternakan itu sendiri.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Jepara sedang berupaya membangun Program Pembangunan Kampung Teknologi Jepara yang direncanakan berlokasi di Desa Suwawal, Kecamatan Pakis Aji. Kegiatan yang direncanakan diantaranya adalah sektor industri dan produksi. Sektor industri seperti industri pengolahan paska panen dan sektor produksi meliputi budidaya tanaman pangan dan holtikultura, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan di Kampung teknologi ini dilakukan dengan pendekatan

sustainabilty (keberlanjutan). Ternak yang telah dibudidayakan di kawasan perencanaan adalah ternak sapi potong yang menjadi usaha awal dan dapat dikembangkan menjadi usaha inti (Kampung Teknologi) dan plasma (masyarakat).

3 Menurut data ternak Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Jepara tahun 2009, ruminansia merupakan ternak dengan populasi terbanyak yaitu 126.850 ekor yang bertumpu pada proses biologi dan mengandalkan pada sumber bahan baku pakan lokal berbasis pertanian dan agroindustri yang berada di Kabupaten Jepara. Sebagian besar produksi tanaman pangan di Kabupaten Jepara mengalami peningkatan dibanding tahun 2008 yang mengakibatkan hasil samping pertanian juga meningkat. Namun, ketersediaan bahan pakan lokal tersebut belum termanfaatkan secara baik dan optimal, kondisi ini salah satunya disebabkan karena belum adanya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah dan ketersediaan bahan baku pakan lokal di Kabupaten Jepara dan belum adanya pengelolaan pakan lokal yang baik. Untuk mengatasi permasalahan diatas maka perlu dibuat model pengelolaan sumber bahan baku untuk menghasilkan suplai bahan baku secara kontinyu dan

berkelanjutan di tingkat on farm sehingga pengelolaan sumber bahan lokal

bisa dioptimalkan di perdesaan. Penelitian ini bermanfaat menjadi data dan informasi dasar dalam pengembangan industri pakan di Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Jepara pada khususnya dengan memanfaatkan sumber bahan lokal.

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi dan mengevaluasi ketersediaan sumber bahan pakan lokal bagi industri pakan ruminansia di Kabupaten Jepara.

2. Menganalisis daya dukung sumber bahan pakan lokal sebagai pakan ruminansia di Kabupaten Jepara.

3. Membuat model pengelolaan sumber bahan pakan lokal bagi industri pakan

TINJAUAN PUSTAKA Model dan Pemodelan Sistem

Penggunaan model memegang peranan penting dalam dunia ilmu pengetahuan dan dunia bisnis. Istilah model sering diartikan sebagai suatu tiruan dalam kondisi yang sebenarnya atau dengan kata lain, model didefinisikan sebagai suatu representatif atau formalisasi dalam bahasa tertentu dari suatu sistem nyata atau merupakan penyederhanaan (abstraksi) dari sistem yang nyata dari sebuah kejadian atau objek tertentu (Kosasi, 2002).

Model tidak mencakup semua aspek riil, tetapi hanya karena karakteristik yang esensial sesuai dengan konteks pemecahan masalah yang hendak dilakukan. Model digunakan untuk pembuatan konsep, mengukur suatu sistem, dan membuat perencanaan, model juga berguna dalam menguji hipotesis ilmiah, dengan cara membandingkan simulasi tersebut dengan observasi keadaan yang sesungguhnya.

Suatu model yang baik memiliki beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Antara lain memiliki suatu kumpulan struktur data tertentu, misalnya dalam bentuk tabel, hubungan hirarki atau jaringan; suatu kumpulan operasi yang dapat diterapkan pada struktur data, misalnya pembaharuan, pencarian informasi dan kombinasi; suatu kumpulan aturan yang menetapkan atau mengubah status nilai pada struktur database (Kosasi, 2002). Selain itu, perilaku suatu model harus menyerupai sistem yang sesungguhnya dengan syarat tidak melanggar prinsip berpikir dari sebuah sistem.

Simarmata (1985) membagi model menurut fungsi, referensi waktu dan struktur. Model, menurut fungsinya dibagi menjadi:

1. Model deskriptif yaitu model yang hanya menggambarkan situasi sebuah sistem tanpa rekomendasi dan peramalan.

2. Model prediktif yaitu model yang hanya menunjukkan apa yang akan terjadi bila sesuatu terjadi.

3. Model normatif yaitu model yang menyediakan jawaban terbaik terhadap suatu persoalan.

Menurut referensi waktu, model dibagi menjadi:

1. Model statis yaitu model yang tidak memasukkan faktor waktu dalam

5 2. Model dinamis yaitu model yang mempunyai unsur waktu dalam perumusannya Pembagian model menurut struktur, yaitu:

1. Model ikonik yaitu model yang meniru sistem aslinya tapi ada skala tertentu. 2. Model analog yaitu model yang meniru sistem aslinya dengan hanya mengambil

beberapa karakteristik utama dan menggambarkannya dengan benda atau sistem lain secara analog.

3. Model simbolik yaitu model yang menggambarkan sistem yang ditinjau dengan simbol-simbol matematika. Dalam hal ini sistem diwakili oleh variabel-variabel dan karakteristik sistem yang ditinjau.

Menetsch dan Park (1977) mengemukakan bahwa sistem adalah segala bentuk struktur yang memiliki lebih dari dua komponen yang saling berinteraksi secara fungsional. Menurut Bartoscezuk dan Nakamori (2002) menyebutkan sistem dinamis adalah yang berhubungan dengan bagaimana segala sesuatu berubah dari waktu ke waktu, termasuk didalamnya apa yang sebagian besar orang anggap penting. Sistem ini menggunakan simulasi komputer untuk mengambil pengetahuan yang telah dipahami oleh kita mengenai dunia sekililing kita dan untuk memperlihatkan mengapa sistem sosial dan fisik kita berprilaku sebagaimana saat ini. Sistem dinamis menunjukkan bagaimana kebijakan pengambilan keputusan kita sebagian besar merupakan sebab dari problem yang bisanya kita timpakan pada orang lain, dan bagaimana caranya mengidentifikasikan kebijakan yang dapat kita turuti untuk dapat meningkatkan situasi.

6

Bahan Baku Pakan Lokal Ruminansia Berbasis Hasil Samping Pertanian dan Hasil Samping Industri Pertanian

Salah satu keuntungan komparatif daerah beriklim tropis seperti Indonesia adalah peluang berlangsungnya proses fotosintesis oleh tanaman sepanjang tahun. Kondisi ini menawarkan produksi biomasa tanaman yang sangat besar yang dapat ditransformasikan menjadi bahan baku pakan ternak.

Namun, ketersediaan bahan baku pakan lokal berbasis pertanian dan industri pertanian di Indonesia belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) belum adanya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah dan ketersediaan bahan baku pakan untuk ternak, 2) hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan aspek nutrisi maupun teknologi pengolahannya masih berkutat pada skala penelitian atau skala lapangan yang terbatas, 3) belum adanya produksi bahan baku pakan yang menghasilkan komposisi nutrisi dan prosedur pengolahannya yang baku, sehingga memiliki mutu yang standar, baik fisik maupun kimia, terutama di lokasi yang menjadi sumber bahan baku pakan (Sukria dan Krisnan, 2009).

Bahan pakan lokal menurut Sukria dan Krisnan (2009) adalah setiap bahan baku yang merupakan sumberdaya lokal yang berpotensi dimanfaatkan sebagai pakan secara efesien oleh ternak, baik sebagai suplemen, komponen konsentrat atau pakan dasar. Bahan ransum sapi yang diberikan peternak dapat disederhanakan menjadi tiga yaitu: hijauan setempat, sumber energi (dedak padi, ubi kayu, dll) dan suplemen protein.

Bahan pakan dapat berupa: 1) hasil sisa tanaman (crop residues), 2) hasil ikutan/samping/limbah tanaman (crop-by products), dan 3) hasil ikutan/samping/limbah industri agro (agroindustry-by products). Hasil sisa tanaman adalah bagian tanaman yag tersedia dan dapat dimanfaatkan sebagai pakan setelah produk utama dipanen. Hasil ikutan/samping tanaman adalah bagian tanaman yang tersedia dan dapat dimanfaatkan setiap saat selama umur tanaman. Hasil ikutan/samping industri agro adalah bahan atau produk samping yang dihasilkan industri pengolahan bahan baku asal pertanian menjadi produk hasil pertanian (Sukria dan Krisnan, 2009).

7 (konsentrat) dan hijauan. Konsentrat dapat berasal dari bahan pangan atau dari tanaman seperti serealia (misalnya jagung dan gandum), kacang-kacangan (misalnya kacang tanah dan kacang kedelai), umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar), dan dapat juga berasal dari hewan (misalnya tepung tulang dan tepung ikan), atau hasil samping industri pertanian (misalnya dedak padi dan ampas tahu). Adapun hijauan yang biasa digunakan sebagai pakan adalah rumput lapang, hasil samping pertanian seperti jerami padi dan jerami jagung.

Hasil samping pertanian dan industri pertanian memiliki potensi yang cukup besar sebagai sumber pakan ternak ruminansia (Mariyono dan Romjali, 2007). Sumber hasil samping pertanian diperoleh dari komoditi tanaman pangan yang ketersediaannya dipengaruhi oleh pola tanam dan luas area panen (Syamsu, 2006).

Jenis hasil samping pertanian yang sering digunakan sebagai pakan ternak adalah jerami padi, jerami jagung, jerami kacang tanah, jerami kedelai, pucuk ubi kayu, dan pucuk ubi jalar (Djajanegara, 1999). Ketersediaan hasil samping pertanian ini dapat digunakan sebagai pakan ternak terutama di musim kemarau. Sedangkan beberapa hasil samping industri pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai bahan baku pakan lokal diantaranya adalah dedak padi, limbah ubikayu (onggok dan gaplek), bungkil kelapa, ampas tahu, ampas tempe, dan hasil sampingan sawit (Sinurat, 2001).

Jerami Padi

8

penambahan zink organik dalam pakan domba berpengaruh positif terhadap

produktivitas ternak (Haryanto et al., 2005).

Jerami Jagung

Jerami jagung merupakan limbah yang ditinggalkan setelah jagung dipanen yang berupa daun dan batang. Jerami padi sudah banyak digunakan sebagai pakan ternak terutama sebagai pengganti sumber serat atau mengganti 50% dari rumput dan hijauan tetapi jerami jagung memiliki kecernaan dan kadar protein yang rendah. Jerami jagung juga memiliki sifat yang voluminous. Jerami jagung merupakan bahan makanan yang memiliki kualitas yang rendah dan tidak akan mencukupi untuk kebutuhan ternak kecuali jika diberi tambahan suplemen pada pakannya. Kandungan bahan kering jerami jagung 28%, protein 8,2% dan TDN 48% (Sukria dan Krisnan, 2009).

Sebelum digunakan sebagai pakan ternak sebaiknya jerami jagung diolah terlebih dahulu. Pengolahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jerami dan daya simpan jerami jagung. Pengolahan jerami jagung dapat dilakukan dengan menjadikan jerami jagung sebagai hay atau silase. Pembuatan silase sebaiknya dilakukan segera setelah panen agar kadar air masih cukup untuk proses pembuatan silase (Parakkasi, 1999). Pemberian limbah tanaman jagung dalam bentuk hay, silase, atau fermentasi dibandingkan dengan pakan tradisional dapat meningkatkan bobot badan harian sapi (Anggraeny et al., 2005). Kualitas pakan dari biomassa jagung ini tidak berbeda dengan kualitas pakan yang diolah dari jerami sorgum yang juga dapat mencapai kadar protein 7,16 % - 11,78 % (Sajimin et al., 2003).

Penambahan daun lamtoro atau bungkil kelapa pada kambing betina lokal yang mendapatkan pakan dasar jerami jagung dapat meningkatkan konsumsi pakan, kecernaan pakan, dan pertambahan bobot badan harian (Marsetyo, 2006). Silase ransum komplit berbasis hasil sampingan jagung dan sampingan ubi kayu menunjukkan kualitas fermentasi dan nutrisi yang baik setelah enam minggu ensilase serta layak disimpan sebagai sumber pakan ternak (Lendrawati, 2008).

Daun Ubi Kayu

9 Krisnan, 2009). Daun ubi kayu mengandung protein dan lemak lebih tinggi dibanding tulang dan tangkai, akan tetapi abunya lebih rendah. Silase daun ubi kayu muda dapat memperbaiki nilai nutrisi ransum ternak.

Wanapat et al. (2007) melaporkan hay daun ubikayu dapat menggantikan pemakaian bungkil kedele pada sapi perah di daerah tropis. Selain berfungsi sebagai sumber protein, daun ubikayu juga berperan sebagai anti cacing (anthelmintic) dan kandungan taninnya berpotensi meningkatkan daya tahan saluran pencernaan ternak terhadap mikroorganisme parasit (Wanapat dan Knampa, 2006).

Tinggi rendahnya kandungan HCN merupakan pembatas dalam penggunaan daun ubi kayu sebagai pakan. Kandungan HCN daun ubi kayu dapat diturunkan dengan pengeringan, perebusan, penambahan methionin atau senyawa lain yang mengandung sulfur (Adegbola, 1977). Kavana et al. (2005) melaporkan perlakuan silase daun ubikayu selama 3 bulan dapat menurunkan kadar HCN dari 289 mg/kg menjadi 20,1 mg/kg. Perlakuan silase ransum komplit basis hasil sampingan ubi kayu mempunyai kualitas fermentasi dan nutrisi in vitro maupun in vivo lebih baik dibandingkan dengan silase ransum komplit berbasis hasil sampingan jagung dan sawit (Lendrawati, 2008).

Pucuk Tebu

Selain menghasilkan gula sebagai produk utama, tanaman tebu juga menghasilkan beberapa produk turunan yang dapat dimanfaatkan. Produk turunan terdiri dari dua kelompok yaitu hasil samping perkebunan dan hasil samping industri gula. Hasil samping perkebunan berupa pucuk tebu, sedangkan hasil samping industri gula berupa baggase, tetes/molases, dan blothong.

10 Pucuk tebu dapat diproses dalam bentuk silase dan hay (kering), Pucuk tebu dalam bentuk hay mempunyai nilai nutrisi yang rendah yaitu BK 85%, PK 5,5%, dan EM 7 MJ/kg serta nilai kecernaan BK sebesar 27,5%. Apabila digunakan sebagai pakan ternak, pucuk tebu dapat digolongkan kedalam pakan hijauan berkualitas rendah. Selain nutrisinya, pucuk tebu juga memiliki faktor pembatas lain yaitu kemungkinan adanya residu zat kimia organoklorine (OCs). OCs seperti dieldrin yang digunakan sebagai pestisida di sebagian besar perkebunan tebu, bahan kimia ini cukup resisten dan berada di tanah sebagai residu.

Jagung

Jagung merupakan butiran yang mempunyai nilai TDN, net energi (NE), dan lemak yang tinggi, SK yang rendah dan kaya akan bahan ekstrak tanpa nitrogen (Beta-N) sehingga mudah dicerna. Akan tetapi kandungan PK jagung rendah dan defesiensi asam amino lisin. Mutu standar jagung dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Mutu Standar Jagung

Komposisi Mutu I

Kadar air (%) maksimum 14,0

Protein kasar (%) minimum 7,5

Serat kasar (%) maksimum 3,0

A b u (%) maksimum 2,0

Lemak (%) maksimum 3,0

Aflatoxin (pbb) maksimum 50,0

Ocratoxin (pbb) maksimum 5,0

Butir pecah (%) maksimum 5,0

Warna lain (%) maksimum 5,0

Benda asing (%) maksimum 2,0

Kepadatan (kg/cm3) minimum 700

Sumber: SNI (1998)

11

Ubi Kayu

Tanaman ubi kayu merupakan tanaman yang potensial sebagai pakan ternak ruminansia. Seluruh bagian strukturnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan. Sebagai sumber serat dapat digunakan batangnya, sebagai sumber energi dapat digunakan umbinya, dan sebagai sumber protein dapat digunakan daunnya.

Tanaman ubi kayu mulai berproduksi pada umur 10-12 bulan, bila dilakukan penanaman secara tradisional dengan rataan produksi 5-12 ton per hektar, tetapi bila dilakukan penanaman dengan varietas yang baik dan dengan penanaman yang baik maka produksi rata-rata dapat mencapai 40-60 ton per hektar. Jika sistem produksi dan panennya dapat dirancang dengan baik, maka tanaman ubi kayu dapat diandalkan sebagai pakan masa depan (Sukria dan Krisnan, 2009).

Umbi kayu merupakan karbohidrat utama dan dapat menggantikan jagung sebagai sumber energi dalam ransum ternak babi dan unggas. Penggunaan ubi kayu dalam ransum harus diimbangi dengan protein yang lebih tinggi. Kadar Ca dan P cukup, akan tetapi kandungan asam oksalat yang tinggi (0,1-0,31), sehingga dapat mempengaruhi penyerapan Ca dan Zn. Mutu standar tepung ubi kayu dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Mutu Standar Tepung Ubi Kayu

Komposisi Mutu I

Kadar air (% b/b) maksimum 12

Serat kasar (% b/b) maksimum 4,0

A b u (% b/b) maksimum 1,5

Asam sianida (mg/kg) maksimum 40,0

Kehalusan (%) minimal 90,0

Cemaran Logam

Timbal (Pb) (mg/kg) maksimum 1,0

Tembaga (Cu)(mg/kg) maksimum 10,0

Seng (Zn) (mg/kg) maksimum 40,0

Sumber: SNI (1996)

12 lanamarine (±93% dari bentuk glikosida sianogenik) dan lotaustarin (7%). Penggunaan ubi kayu dalam ransum ruminansia berdasarkan beberapa penelitian adalah 40-90%. Kandungan HCN dapat direduksi melalui proses pengeringan, perendaman, perebusan, fermentasi, dan kombinasi dari proses-proses ini (Sukria dan Krisnan, 2009).

Dedak Padi

Dedak padi merupakan sisa dari penumbukan atau penggilingan padi (Sukria dan Krisnan, 2009). Dedak padi didefinisikan sebagai hasil ikutan pengolahan padi menjadi beras terutama terdiri dari lapisan kulit ari. Banyaknya dedak padi yang dihasilkan bergantung pada cara pengolahan, jumlah dedak padi dapat mencapai 10% dari jumlah gabah yang digiling. Menurut Sofyan et al. (2000) angka konversi untuk dedak kasar adalah 14,44%. Sebanyak 26,99% dedak halus, 3% bekatul, dan 1-1,17% menir dapat dihasilkan dari berat gabah kering. Persyaratan mutu standar dedak padi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Mutu Standar Dedak Padi

Komposisi Mutu I Mutu II Mutu III

Kadar air (%) maksimum 12 12 12

Protein kasar (%) minimum 12 10 8

Serat kasar (%) maksimum 11 14 16

A b u (%) maksimum 11 13 15

Lemak (%) maksimum 15 20 20

Asam lemak bebas (% dari lemak) maks 5 8 8

Calsium (%) 0,04-0,30 0,04-0,30 0,04-0,30

Fosfor (%) 0,6-1,6 0,6-1,6 0,6-1,6

Aflatoxin (ppb) maksimum 50 50 50

Silika (%) maksimum 2 3 4

Sumber: SNI (1996)

13 mempunyai kandungan serat kasar yang cukup tinggi, penggunaan yang terlalu tinggi dikhawatirkan memberi pengaruh negatif pada ternak.

Menurut Sofyan et al. (2000) pemanfaatan dedak padi dalam ransum ternak umumnya sampai 25% dari campuran konsentrat. Pembatas dilakukan karena pemakaian dedak padi dalam jumlah besar dapat menyebabkan susahnya pengosongan saluran pencernaan karena sifat pencahar pada dedak. Pemakaian dedak padi dalam jumlah besar dapat memungkinkan ransum tersebut mudah mengalami ketengikan selama penyimpanan karena dedak mengandung lemak yang tinggi (14-18%). Masalah ketengikan dapat diatasi dengan jalan pengeringan/pemanasan segera setelah penggilingan padi, atau dengan menggunakan zat anti ketengikan.

Penambahan kapur atau zeolit dalam penyimpanan dedak padi dapat mengurangi peningkatan kadar air, oksidasi dan hidrolisis lemak sampai dengan penyimpanan dua belas minggu dibandingkan tanpa penambahan kapur atau zeolit. Kapur dan zeolit memberikan efektivitas yang sama dalam menekan pertumbuhan kapang selama penyimpanan dedak padi.

Pengolahan dedak dapat dilakukan dalam tiga perlakuan, yaitu perlakuan fisik, perlakuan kimia, dan perlakuan biologi. Sama halnya dengan pengolahan limbah pertanian yang lain, pengolahan dedak bertujuan untuk meningkatkan kualitas, memperbaiki daya simpan, dan menghilangkan hambatan dalam penggunaannya sebagai pakan ternak. Pengolahan fisik dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama dengan pendekatan perbaikan sistem penggilingan, perdekatan kedua dengan klasifikasi dedak.

Sejauh ini, dedak padi bukan lagi sebagai limbah, tetapi telah menjadi hasil samping yang mempunyai pasar tersendiri. Pemanfaatan utama adalah industri pakan ternak. Pemanfaatan lain yang telah berkembang dan peralatannya sudah dijual secara komersial adalah mengolahnya menjadi pellet.

Ampas Tahu

14 39,02%. Ampas tahu berasal dari kacang kedelai sehinga anti nutrisi yang terdapat dalam ampas tahu adalah sama dengan kedelai, hanya saja konsentrasinya lebih sedikit karena mengalami pengolahan.

Ampas tahu merupakan hasil samping industri pertanian yang dapat digunakan sebagai pakan ternak karena mengandung zat gizi yang cukup tinggi. Ampas tahu tidak mempunyai sifat pencahar akan tetapi mempunyai kadar air yang tinggi, yaitu sekitar 89,96% karena dihasilkan dalam bentuk basah sehingga tidak tahan terhadap penyimpanan. Pemberian ampas tahu sebagai pakan konsentrat ruminansia biasanya diberikan dalam bentuk basah karena lebih disukai ternak dari pada diberikan dalam bentuk kering (Tabrany,2006).

Ketersediaan ampas tahu pada masing-masing daerah bergantung dari jumlah pabrik tahu dan kesanggupan untuk memproduksi tahu daerah tersebut. Komposisi kimia ampas tahu juga sangat bergantung pada proses pembuatan yang beragam. Penggunaan ampas tahu berkisar 12-95% dari campuran konsentrat. Berdasarkan kandungan airnya, sebaiknya ampas tahu tidak diberikan lebih dari 41% (Sukria dan Krisnan, 2009).

Ampas Tempe

Ampas tempe (kulit ari kedelai) merupakan hasil samping dari industri pembuatan tempe. Ampas tempe ini dihasilkan dari proses perendaman dan perebusan kacang kedelai yang kemudian dilakukan pelepasan kulit ari kedelai dan selanjutnya dilakukan peragian dan pembungkusan, adapun angka konversi ampas tempe sebesar 10-15% dengan konversi rata-rata sebesar 12,5%. Kandungan protein kasar ampas tempe cukup baik sebesar 17,93% akan tetapi memiliki kandungan serat kasar yang cukup tinggi yaitu sebesar 17,70% (Tabrany 2006).

Industri Pakan Berkelanjutan

15 Industri pakan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu bahan pakan baik secara manual, mekanis, dan kimia menjadi pakan yang dapat dikonsumsi ternak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Kebutuhan gizi yang dimaksud adalah kebutuhan gizi untuk hidup pokok dan kebutuhan gizi untuk berproduksi dan bereproduksi. Industri pakan ternak merupakan bagian yang sangat penting dalam jaringan global produksi pangan manusia dan mata rantai utama dalam rantai pangan manusia(Gill, 1994).

Industri pakan ternak di dalam negeri sangat berperan mendukung industri peternakan dalam menyediakan ketersediaan konsumsi daging dan produk turunannya bagi masyarakat sebagai tambahan sumber protein. Pakan memiliki kontribusi 70% dari total biaya produksi peternakan, sehingga tetap menjadi suatu bisnis yang cerah.

Peternakan yang modern dapat meneruskan perannya sebagai perputaran utama pertanian. Dengan industri pakan, peternakan mengubah hasil samping pertanian yang tidak dapat dimakan dalam jumlah yang sangat banyak dan hasil samping industri lainnya menjadi pangan untuk manusia (Gill, 1994).

Dalam industri pakan, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal bergantung pada harga pembelian bahan baku. Selain pertimbangan harga, industri pakan juga harus memikirkan kualitas dan kontinyuitas ketersediaan bahan tersebut. Industri pakan kemungkinan tidak akan memakai bahan pakan yang ketersediaannya tidak terjamin, walaupun bahan tersebut murah dan mempunyai kualitas baik.

Sukria dan Krisnan (2009) menyatakan bahwa dalam pengembangan pakan alternatif sangat penting melihat kemungkinan penggunaan bahan selain untuk pakan. Banyak bahan hasil sisa, hasil samping pertanian dan industri pertanian dapat digunakan untuk keperluan lain yang mungkin saja lebih ekonomis dibandingkan

sebagai pakan ternak. Menurut Kumar et al. (2002) beberapa kemungkinan

16 Feedmill (pabrik pakan) merupakan salah satu komponen pendukung industri pakan dalam menyediakan pakan yang dapat dikonsumsi ternak untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Menurut Direktorat Budidaya Ternak Non-Ruminansia (2010) menyatakan bahwa untuk membangun pabrik pakan perlu memperhatikan empat aspek penting yaitu: 1) pengelolaan pabrik pakan meliputi penentuan lokasi, persyaratan bangunan, tata letak bangunan, kebutuhan peralatan; 2) pengelolaan bahan baku meliputi survei ketersediaan bahan baku, perhitungan kebutuhan pakan, dan pembuatan formula pakan; 3) pengolahan bahan baku; 4) pelatihan yang terdiri dari pelatihan operasionalisasi alsin dan pelatihan formulasi pakan.

Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam industri pakan ternak adalah penentuan lokasi pabrik. Penentuan lokasi pabrik sangat menentukan kelangsungan hidup pabrik pakan. Pabrik pakan sebaiknya didirikan di wilayah yang diprioritaskan untuk pengembangan daerah industri yang direkomendasikan.

Proses pengolahan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap mutu pakan, disamping faktor lain, seperti bahan pakan, bahan tambahan, peralatan pengolahan, serta perhitungan formulasi. Sebelum melakukan formulasi pakan dan mengolah bahan pakan menjadi pakan jadi, perlu dilakukan dulu survei ketersediaan bahan pakan, penghitungan kebutuhan pakan serta harus dipahami informasi yang berkaitan dengan tujuan penggunaan bahan pakan, syarat-syarat bahan pakan, uji mutu bahan pakan, fungsi bahan pakan, bahan pakan yang umum digunakan, dan bahan pakan substitusi (Direktorat Budidaya Ternak Non-Ruminansia, 2010).

Sebelum mengolah pakan dalam jumlah yang cukup besar, perlu diperhatikan informasi tentang keberadaan bahan pakan. Pakan yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan antara lain : mengandung nilai nutrisi tinggi, mudah diperoleh, mudah diolah, tidak mengandung racun (antinutrisi), harga murah dan terjangkau, butirannya halus atau bisa dihaluskan.

Formula pakan sangat mempengaruhi mutu/kualitas produk pakan yang dihasilkan, untuk itu penguasaan formula pakan sangat diperlukan. Adapun tahap-tahap dalam menyusun ransum adalah :

17 2. Memilih bahan pakan yang tersedia dan mengetahui komposisi nutrisinya. 3. Memasukkan harga bahan pakan (termasuk biaya transportasi, processing,

storage).

4. Memperhatikan keterbatasan penggunaan bahan pakan (limiting factor). 5. Menentukan metode formulasi yang akan dipakai.

Adapun yang dimaksud dengan sustainabilty (keberlanjutan) dapat diartikan sebagai upaya pengelolaan sumberdaya dan usaha melalui penerapan teknologi dan kelembagaan secara berkesinambungan bagi generasi kini dan masa depan. Konsep LEISA (low-external-input and sustainable agriculture) yang dikenal dalam pertanian berkelanjutan yaitu pertanian yang mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan manusia yang tersedia di tempat dan yang secara ekonomis layak, mantap secara ekologis, disesuaikan menurut budaya dan adil secara sosial. Pemanfaatan input luar tidak dikesampingkan namun hanya sebagai pelengkap pemanfaatan sumberdaya lokal (Reinjtjes, 2003).

MATERI DAN METODE Lokasi dan Waktu

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah,

penelitian berlangsung selama 5 bulan dimulai dari bulan Februari sampai dengan

Juni 2011.

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan bahan penelitian adalah

hasil pertanian, hasil samping pertanian, dan hasil samping industri pertanian yang

dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Pembuatan model pengelolaan sumber

bahan baku lokal bagi industri pakan ruminansia dilakukan dengan langkah sebagai

berikut: 1) menganalisis kebutuhan ternak ruminansia, 2) mengidentifikasi sumber

bahan baku lokal dan daya dukungnya sebagai pakan ruminansia, 3) merancang

pabrik pakan konsentrat untuk sapi bakalan meliputi lokasi pabrik, kapasitas

produksi, dan formulasi ransum konsentrat untuk sapi bakalan.

Data dan Instrumen

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan

wawancara langsung kepada responden yang terdiri dari 83 petani/petani-peternak

dan 10 pemilik pabrik pengolahan hasil pertanian dengan menggunakan bantuan

kuesioner yang telah disiapkan.

Data primer yang diambil meliputi: produksi hasil samping pertanian,

produksi hasil samping industri pertanian, identitas responden, musim/pola tanam,

pola produksi, bahan baku industri pertanian, dan lain-lain. Sedangkan untuk data

sekunder diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan

Perkebunan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu, Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara, dan Data sekunder yang diambil

antara lain: Gambaran umum ternak ruminansia, luas panen tanaman pangan,

produksi tanaman pangan, sebaran tanaman pangan, kebutuhan bahan baku industri

pertanian, komposisi kimia bahan baku lokal dan rata-rata produktivitas BK hasil

19 Pendekatan analisis kualitas bahan baku pakan lokal dan rata-rata

produktivitas BK hasil samping pertanian di Kabupaten Jepara kecuali jagung, ubi

kayu, dan pucuk tebu didasarkan pada analisis proksimat kualitas bahan baku pakan

lokal di Kabupaten Blora (Tabrany, 2006). Kabupaten Blora merupakan salah satu

kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai iklim yang sama dengan

Kabupaten Jepara yaitu daerah rendah iklim kering. Jarak antara Blora dengan Jepara

sekitar 131 km dari Kabupaten Jepara (BPS Kab. Jepara 2010).

Penentuan responden dilakukan secara acak (random sampling) dan

penentuan lokasi penelitian dipilih secara sengaja (purposive sampling) dengan dasar

bahwa kecamatan terpilih merupakan sentra tanaman pangan yaitu Kecamatan

Nalumsari, Kecamatan Welahan, dan Kecamatan Bangsri. Sedangkan penentuan

pabrik pengolahan hasil pertanian dilakukan penunjukan secara sengaja (purposive

sampling) dengan alasan bahwa pabrik yang dipilih terletak di kecamatan sentra

industri pangan.

Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif. Analisis yang

digunakan meliputi identifikasi dan evaluasi ketersediaan sumber bahan pakan lokal,

analisis daya dukung hasil samping pertanian dan industri pertanian, analisis daya

dukung Kabupaten Jepara, analisis peningkatan populasi ternak, dan analisis model

industri pakan ruminansia berkelanjutan.

Identifikasi dan Evaluasi Ketersediaan Sumber Bahan Pakan Lokal

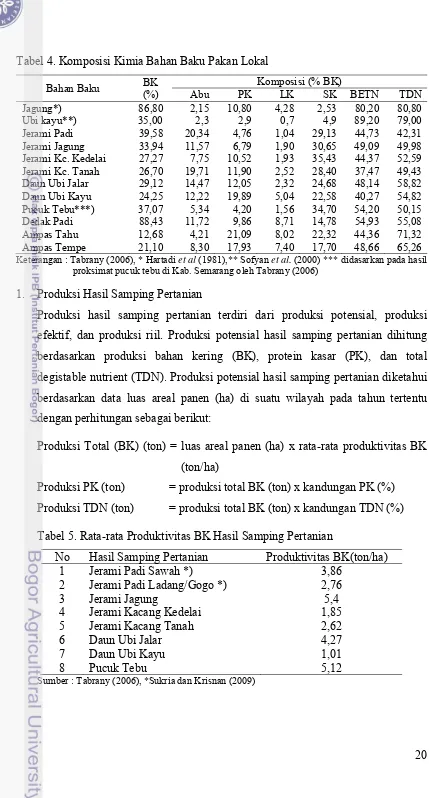

Komposisi kimia bahan baku pakan lokal dan produktivitas hasil samping

pertanian diperoleh berdasarkan data sekunder yang dapat dilihat pada Tabel 4 dan

20 Tabel 4. Komposisi Kimia Bahan Baku Pakan Lokal

Bahan Baku BK (%)

Komposisi (% BK)

Abu PK LK SK BETN TDN

Jagung*) 86,80 2,15 10,80 4,28 2,53 80,20 80,80

Ubi kayu**) 35,00 2,3 2,9 0,7 4,9 89,20 79,00

Jerami Padi 39,58 20,34 4,76 1,04 29,13 44,73 42,31 Jerami Jagung 33,94 11,57 6,79 1,90 30,65 49,09 49,98 Jerami Kc. Kedelai 27,27 7,75 10,52 1,93 35,43 44,37 52,59 Jerami Kc. Tanah 26,70 19,71 11,90 2,52 28,40 37,47 49,43 Daun Ubi Jalar 29,12 14,47 12,05 2,32 24,68 48,14 58,82 Daun Ubi Kayu 24,25 12,22 19,89 5,04 22,58 40,27 54,82 Pucuk Tebu***) 37,07 5,34 4,20 1,56 34,70 54,20 50,15 Dedak Padi 88,43 11,72 9,86 8,71 14,78 54,93 55,08 Ampas Tahu 12,68 4,21 21,09 8,02 22,32 44,36 71,32 Ampas Tempe 21,10 8,30 17,93 7,40 17,70 48,66 65,26

Keterangan : Tabrany (2006), * Hartadi et al (1981),** Sofyan et al. (2000) *** didasarkan pada hasil proksimat pucuk tebu di Kab. Semarang oleh Tabrany (2006)

1. Produksi Hasil Samping Pertanian

Produksi hasil samping pertanian terdiri dari produksi potensial, produksi

efektif, dan produksi riil. Produksi potensial hasil samping pertanian dihitung

berdasarkan produksi bahan kering (BK), protein kasar (PK), dan total

degistable nutrient (TDN). Produksi potensial hasil samping pertanian diketahui

berdasarkan data luas areal panen (ha) di suatu wilayah pada tahun tertentu

dengan perhitungan sebagai berikut:

Produksi Total (BK) (ton) = luas areal panen (ha) x rata-rata produktivitas BK

(ton/ha)

Produksi PK (ton) = produksi total BK (ton) x kandungan PK (%)

Produksi TDN (ton) = produksi total BK (ton) x kandungan TDN (%)

Tabel 5. Rata-rata Produktivitas BK Hasil Samping Pertanian

No Hasil Samping Pertanian Produktivitas BK(ton/ha)

1 Jerami Padi Sawah *) 3,86

21 Produksi efektif hasil samping pertanian adalah produksi hasil samping

pertanian yang benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak (Tabrany,

et al, 2006). Produksi efektif hasil samping pertanian diperoleh dari nilai produksi potensial hasil samping pertanian dikalikan dengan nilai proper use

factor (angka manfaat) yaitu untuk jerami padi sebesar 70%, jerami jagung

sebesar 75%, jerami kacang tanah sebesar 60%, jerami kacang kedelai sebesar

60%, daun ubi jalar sebesar 80%, daun ubi kayu sebesar 30% dan pucuk tebu

sebesar 80% (Reksohadiprojo, 1984).

Produksi riil hasil samping pertanian adalah produksi hasil samping pertanian

yang tersedia dan benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak,

produksi riil hasil samping pertanian ini tidak bersaing dengan pemanfaatan

lainnya yang menyebabkan hasil samping pertanian tidak tersedia untuk pakan

ternak. Produksi riil hasil samping pertanian diperoleh dari nilai produksi efektif

dikalikan dengan nilai feedstuff use factor (angka manfaat sebagai pakan). Nilai

feedstuff use factor ini dapat diketahui berdasarkan data primer melalui

wawancara langsung kepada 83 petani/petani-peternak dengan menghitung

persentase tingkat pemanfaatan hasil samping pertanian sebagai pakan ternak

dan pemanfaatan lainnya yang berpotensi besar untuk dioptimalkan sebagai

pakan ternak seperti hasil samping yang dibakar, dibenamkan di tanah, atau

dibiarkan di sekitar sawah. Hasil samping dengan pemanfaatan tersebut

digolongkan menjadi hasil samping pertanian yang tersedia.

2. Produksi Hasil Samping Industri Pertanian

Produksi hasil samping industri pertanian dihitung berdasarkan produksi BK,

PK, dan TDN terhadap produksi masing-masing hasil samping dengan rumusan

sebagai berikut (Tabrany, 2006):

Produksi hasil sampingan (ton) =Bahan baku (ton) x angka konversi (%)

Produksi BK (ton) = Produksi hasil sampingan (ton) x kandungan BK (%)

Produksi PK (ton) = Produksi BK (ton) x kandungan PK (%)

Produksi TDN (ton) = Produksi BK (ton) x TDN (%)

22 3. Indeks Konsentrasi Produksi Pakan (IKPP) Hasil Samping Pertanian

Indeks konsentrasi produksi pakan (IKPP) hasil samping pertanian memberikan

gambaran tentang konsentrasi produksi masing-masing hasil samping pertanian

berdasarkan BK di setiap kecamatan. IKPP merupakan nisbah antara jumlah

produksi di kecamatan tertentu terhadap jumlah produksi rata-rata di kabupaten

tersebut. IKPP dihitung menggunakan rumus (Syamsu, 2006):

IKPP = Produksi Hasil Samping Pertanian Kecamatan Rata-rata Produksi Hasil Samping Pertanian Kabupaten

Kecamatan dengan IKPP ≥ 1,0 merupakan kecamatan yang memiliki

keunggulan produksi dengan kategori produksi tinggi dibandingkan dengan

kecamatan lain. Kecamatan dengan IKPP 0,5-1,0 adalah kategori sedang dan

kecamatan dengan IKPP < 0,5 adalah kategori produksi rendah.

Analisis Daya Dukung Hasil Samping Pertanian (DDHSP)

Analisis daya dukung hasil samping pertanian sebagai pakan ruminansia adalah

sebagai berikut:

1. Daya Dukung Hasil Samping Pertanian (DDHSP)

Daya dukung hasil samping pertanian (DDHSP) merupakan kemampuan suatu

wilayah untuk menghasilkan atau menyediakan pakan berupa hasil samping

pertanian yang dapat menampung kebutuhan sejumlah populasi ternak

ruminansia tanpa melalui pengolahan. Menghitung DDHSP digunakan beberapa

asumsi kebutuhan pakan ternak ruminansia, asumsi yang digunakan yaitu

bahwa satu satuan ternak (1 ST) ruminansia rata-rata membutuhkan BK 9,59

kg/hari atau 3.500,35 kg/tahun, kebutuhan PK 1,151 kg/hari atau 420,11

kg/tahun, dan kebutuhan TDN 5,71 kg/hari atau 2.084,15 kg/tahun (National

Research Council, 1988). DDHSP dihitung berdasarkan rumus (Syamsu, 2006):

DDHSP berdasarkan BK = Produksi BK (ton/tahun)

Kebutuhan BK 1 ST (ton/tahun)

DDHSP berdasarkan PK = Produksi PK (ton/tahun)

23 DDHSP berdasarkan TDN = Produksi TDN (ton/tahun)

Kebutuhan TDN 1 ST (ton/tahun)

2. Indeks Daya Dukung Hasil Samping Pertanian (IDDHSP)

Indeks daya dukung hasil samping pertanian (IDDHSP) berdasarkan produksi

potensial dihasilkan dari total produksi pakan yang tersedia dibagi dengan

jumlah kebutuhan pakan bagi sejumlah populasi ternak ruminansia yang ada di

wilayah tersebut (Haerudin, 2005). Populasi ternak dihitung berdasarkan standar

satuan ternak (ST). Standar satuan ternak ruminansia dapat dilihat pada Tabel 6.

IDDHSP dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut (Syamsu, 2006):

Produksi BK ( ton ) tahun IDDHSP =

berdasarkan BK Ʃ Populasi Ternak (ST) x Kebutuhan BK 1 ST/tahun

Produksi PK ( ton )

tahun IDDHSP =

berdasarkan PK Ʃ Populasi Ternak (ST) x Kebutuhan PK 1 ST/tahun

Produksi TDN ( ton )

tahun IDDHSP =

berdasarkan TDN Ʃ Populasi Ternak (ST) x Kebutuhan TDN 1 ST/tahun

Berdasarkan nilai rata-rata IDDHSP dan standar deviasi (SD) maka wilayah

dapat dikelompokkan berdasarkan tiga kategori indeks, yaitu:

1. Kategori daya dukung rendah adalah kurang dari nilai rata-rata IDDHSP

minus standar deviasi ( < rata-rata-SD).

2. Kategori daya dukung sedang adalah nilai IDDHSP yang berada pada

kisaran antara nilai rata-rata IDDHSP minus Standar Deviasi sampai nilai

rata-rata plus standar deviasi (rata-rata – SD sampai rata-rata + SD).

3. Kategori daya dukung tinggi adalah lebih tingi dari nilai rata-rata IDDHSP

24 Tabel 6. Standar Satuan Ternak per Ekor Ternak

Jenis Ternak Standar Satuan Ternak (ST)

Dewasa Muda Anak

Sapi 1,00 0,60 0,25

Kerbau 1,15 0,69 0,29

Kambing 0,16 0,08 0,04

Domba 0,14 0,07 0,04

Sumber: BPS Prov. Jawa Tengah (2003)

Analisis Daya Dukung Hasil Samping Industri Pertanian (DDHSIP)

Daya dukung hasil samping industri pertanian (DDHSIP) digambarkan dengan

nilai kapasitas tampung hasil samping industri pertanian (KTHSIP) yang dihitung

berdasarkan asumsi bahwa satu satuan ternak (1 ST) ruminansia rata-rata

membutuhkan BK 9,59 kg/hari atau 3.500,35 kg/tahun, kebutuhan PK 1,151 kg/hari

atau 420,11 kg/tahun, dan kebutuhan TDN 5,71 kg/hari atau 2.084,15 kg/tahun

(National Research Council, 1988). KTHSIPdihitung berdasarkan rumus (Tabrany,

2006):

KTHSIP berdasarkan BK =

KTHSIP berdasarkan PK =

KTHSIP berdasarkan TDN =

Analisis Daya Dukung Kabupaten Jepara

Daya dukung Kabupaten Jepara dihitung berdasarkan penjumlahan daya

dukung hasil samping pertanian dengan daya dukung hasil samping industri

pertanian di Kabupaten Jepara. Nilai daya dukung kabupaten menggambarkan besar

jumlah satuan ternak yang dapat ditampung dalam suatu kabupaten dengan sumber

daya yang dimiliki oleh kabupaten tersebut.

Produksi BK (ton/tahun)

Kebutuhan BK 1 ST (ton/tahun)

Produksi PK (ton/tahun)

Kebutuhan PK 1 ST (ton/tahun)

Produksi TDN (ton/tahun)

25

Analisis Peningkatan Populasi Ternak (PPT)

Peningkatan populasi ternak (PPT) di suatu kabupaten dihitung sebagai

selisih antara daya dukung sumber bahan pakan lokal dengan jumlah ternak

ruminansia yang ada saat ini yang dihitung dengan satuan ternak (ST) (Tabrany,

2006).

PPT = Daya dukung sumber bahan pakan lokal (ST) – populasi riil ternak

ruminansia (ST)

Analisis Model Industri Pakan Ruminansia Berkelanjutan

Analisis model industri pakan ruminansia berkelanjutan terdiri dari: Analisis

populasi dan kebutuhan nutrisi ternak ruminansia; Identifikasi dan evaluasi

ketersediaan sumber bahan pakan lokal; Analisis daya dukung sumber bahan pakan

lokal; Perancangan pabrik pakan konsentrat untuk sapi bakalan meliputi lokasi

pabrik, kapasitas produksi, dan formulasi ransum konsentrat untuk sapi bakalan.

Penentuan lokasi pabrik pakan dari alternatif lokasi dapat ditentukan dengan

menggunakan the faktor-rating methode yakni pendekatan umum untuk

mengevaluasi dan membanding alternatif calon lokasi dengan tahapan analisis the

faktor-rating methode sebagai berikut:

1. Mengurutkan faktor-faktor.

2. Memberi timbangan berdasarkan tingkatan prioritas tujuan perusahaan.

3. Memberi nilai skor setiap faktor (1-10 atau 0-100%).

4. Mengalikan angka timbangan dengan angka skor per faktor penentu tersebut.

Keterangan: BS = baik sekali (5)

B = baik (4)

C = cukup (3)

K = kurang (2)

KEADAAN UMUM LOKASI Keadaan Wilayah

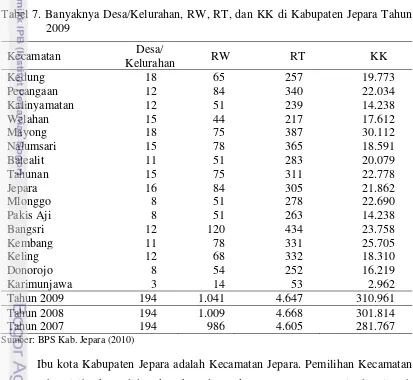

Kabupaten Jepara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di ujung utara Pulau Jawa. Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan, dimana dua kecamatan dibentuk pada tahun 2008. Dua kecamatan baru yang terbentuk karena adanya pemecahan yaitu Kecamatan Mlonggo menjadi Mlonggo dan Pakis Aji, serta Kecamatan Keling menjadi Keling dan Donorojo. Kabupaten Jepara memiliki 194 desa, 11 kelurahan, 1.041 RW, 4.647 RT, dan 310. 961 KK. Banyaknya desa/kelurahan, RW, RT, dan KK dijelaskan dalam Tabel 7.

Tabel 7. Banyaknya Desa/Kelurahan, RW, RT, dan KK di Kabupaten Jepara Tahun 2009

Sumber: BPS Kab. Jepara (2010)

27

Letak Geografi dan Topografi

Kabupaten Jepara terletak antara 5o 43` 20,67” sampai 61o 47` 25,83” Lintang Selatan dan 110o 9` 48,02” sampai 110o 58` 37,40” Bujur Timur. Batas Kabupaten Jepara dijelaskan sebagai berikut:

Barat : Laut Jawa Utara : Laut Jawa

Timur : Kabupaten Kudus dan Pati Selatan : Kabupaten Demak

Jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km. Dipandang dari ketinggian permukaan air laut, wilayah Jepara terhampar dengan ketinggian antara 0 – 1300 m. Kabupaten Jepara keadaan topografinya bergunung bukit, dataran rendah sampai landai dengan ketinggian tempat dari permukaan laut bervariasi yang dijelaskan pada Lampiran 1.

Topografi Jepara sangat bervariasi, terdiri dari 27 desa pantai terdapat juga desa di lereng punggung bukit sebanyak 24 desa selebihnya berupa dataran sebanyak 141 desa dan 2 desa berupa lembah/DAS. Selain itu terdapat satu Kecamatan (Karimunjawa) yang berupa wilayah dengan gugusan pulau-pulau sebanyak 27 pulau.

Karakteristik Tanah dan Keadaan Iklim

Kabupaten Jepara apabila dilihat dari keadaan geologinya terdiri dari beberapa jenis tanah, yaitu; 1) Tanah Aluvial yang berwarna coklat/hitam yang beraneka sifat, produktivitasnya rendah sampai tinggi, digunakan untuk tanah

pertanian dan pemukiman; 2) Tanah Latosol yang berwarna merah sampai

kehitaman, biasanya digunakan untuk tanaman hortikultura dengan produktivitas sedang sampai tinggi; 3) Tanah Laterit yang berwarna kekuningan digunakan untuk tanaman padi, palawija, sayuran dengan produktivitas rendah sampai tinggi.

28

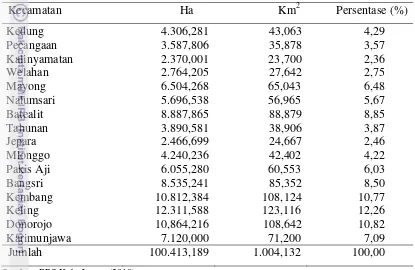

Luas Wilayah dan Penggunaan Ladang

Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 100.413,189 ha yakni menempati 3,09% dari wilayah Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah kecamatan di Kabupaten Jepara dapat dilihat seperti pada Tabel 8.

Tabel 8. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Jepara

Kecamatan Ha Km2 Persentase (%)

Kedung 4.306,281 43,063 4,29

Pecangaan 3.587,806 35,878 3,57

Kalinyamatan 2.370,001 23,700 2,36

Welahan 2.764,205 27,642 2,75

Mayong 6.504,268 65,043 6,48

Nalumsari 5.696,538 56,965 5,67

Batealit 8.887,865 88,879 8,85

Tahunan 3.890,581 38,906 3,87

Jepara 2.466,699 24,667 2,46

Mlonggo 4.240,236 42,402 4,22

Pakis Aji 6.055,280 60,553 6,03

Bangsri 8.535,241 85,352 8,50

Kembang 10.812,384 108,124 10,77

Keling 12.311,588 123,116 12,26

Donorojo 10,864,216 108,642 10,82

Karimunjawa 7.120,000 71,200 7,09

Jumlah 100.413,189 1.004,132 100,00

Sumber: BPS Kab. Jepara (2010)

Potensi wilayah yang merupakan faktor pendukung pembangunan pertanian di Kabupaten Jepara, adalah sebagai berikut;

a. Pada ekosistem lahan sawah, usahatani yang dikelola mencakup komoditas

padi, palawija dan hortikultura.

b. Pada ekosistem lahan kering, usahatani yang dikelola mencakup padi

ladang/gogo, palawija disamping program-program yang dilaksanakan melalui program dari sub sektor tanaman pangan dan sub sektor peternakan.

Berdasarkan penggunaan lahan diketahui bahwa luas tanah sawah sebesar 26.282,056 ha atau 26,17% dari luas wilayah Kabupaten Jepara dan tanah kering sebesar 74.131,133 ha atau 73,83% (BPS Kab. Jepara, 2010).

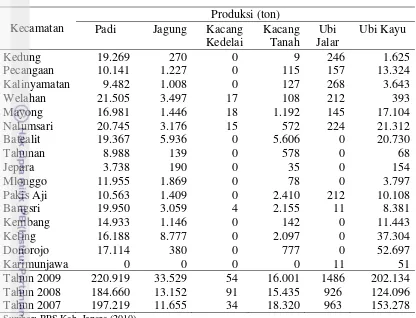

29 kedelai, dan kacang tanah. Sedangkan tanaman perkebunanan diantaranya adalah tanaman kelapa, tebu, dan lainnya. Luas panen komoditas tanaman pangan dijelaskan pada Gambar 1 dan produksi komoditas tanaman pangan Kabupaten Jepara disajikan pada Tabel 9.

Gambar 1. Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Jepara Perbulan Tahun 2009 Sumber: BPS Kab. Jepara (2010)

30 Tabel 9. Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Jepara Tahun 2009

Kecamatan

Pecangaan 10.141 1.227 0 115 157 13.324

Kalinyamatan 9.482 1.008 0 127 268 3.643

Welahan 21.505 3.497 17 108 212 393

Mayong 16.981 1.446 18 1.192 145 17.104

Nalumsari 20.745 3.176 15 572 224 21.312

Batealit 19.367 5.936 0 5.606 0 20.730

Tahun 2009 220.919 33.529 54 16.001 1486 202.134

Tahun 2008 184.660 13.152 91 15.435 926 124.096

Tahun 2007 197.219 11.655 34 18.320 963 153.278

Sumber: BPS Kab. Jepara (2010)

Jenis tanaman kebunan rakyat yang mempunyai luas areal cukup luas antara lain kelapa dan tebu. Tahun 2009 luas tanaman kelapa meningkat 153,75 ha dan luas tanaman tebu meningkat 237,28 ha dibanding tahun sebelumnya.

Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Kabupaten Jepara adalah 1.107.973 jiwa yang terdiri dari 557.576 laki-laki (50.32%) dan 550.397 perempuan (49,68%), dimana sebaran penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan (98.052 jiwa) dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Karimunjawa (8.823 jiwa). Jika dilihat berdasarkan kepadatan penduduk, kepadatan penduduk Kabupaten Jepara mencapai 1.103 jiwa per km2. Penduduk terpadat berada di Kecamatan Jepara (3.136 jiwa per km2), sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Karimunjawa (124 jiwa per km2).

31 Pertanian (20,28%), selebihnya berusaha/bekerja di sektor Pertambangan, Listrik, Konstruksi, Keuangan dan Jasa.

Populasi Ternak Ruminansia

Secara umum, populasi ternak ruminansia tahun 2007 - 2009 terus mengalami peningkatan. Populasi ternak ruminansia pada tahun 2009 meningkat sebesar 4.078 ekor dari tahun sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi pada populasi sapi potong sebesar 3.864 ekor. Populasi ternak ruminansia (ekor) Kabupaten Jepara disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Populasi Ternak Ruminansia (ekor) di Kabupaten Jepara Tahun 2009

Sumber: BPS Kab. Jepara (2010)

32 ruminansia (ekor) berdasarkan umur dan jenis kelamin tahun 2009 dapat dilihat pada Lampiran 5.

Gambar 3. Populasi Ternak Ruminansia (ST) di Kabupaten Jepara Tahun 2009

Sumber: BPS Kab. Jepara (2010)

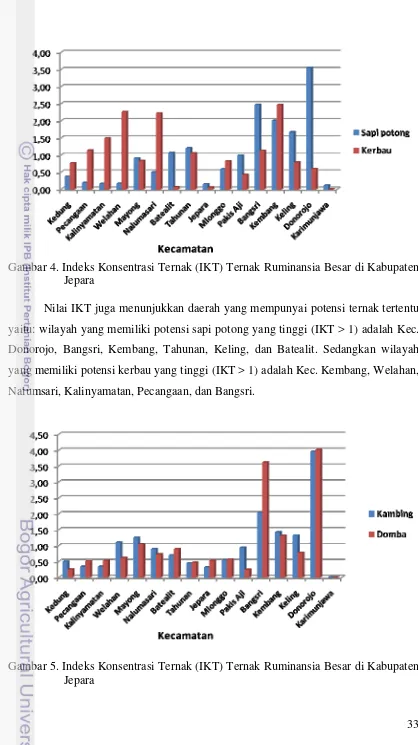

Indeks Konsentrasi Ternak (IKT) dapat menggambarkan kepadatan populasi ternak komparatif antara kecamatan dalam satu kabupaten. Secara tidak langsung IKT juga menggambarkan kecocokan wilayah pada jenis ternak tertentu dan juga memberikan indikasi bahwa wilayah Jepara secara umum mempunyai kepadatan populasi ternak yang cukup tinggi terutama untuk ternak domba, kambing, kerbau, dan sapi potong.

33 Gambar 4. Indeks Konsentrasi Ternak (IKT) Ternak Ruminansia Besar di Kabupaten

Jepara

Nilai IKT juga menunjukkan daerah yang mempunyai potensi ternak tertentu yaitu: wilayah yang memiliki potensi sapi potong yang tinggi (IKT > 1) adalah Kec. Donorojo, Bangsri, Kembang, Tahunan, Keling, dan Batealit. Sedangkan wilayah yang memiliki potensi kerbau yang tinggi (IKT > 1) adalah Kec. Kembang, Welahan, Nalumsari, Kalinyamatan, Pecangaan, dan Bangsri.

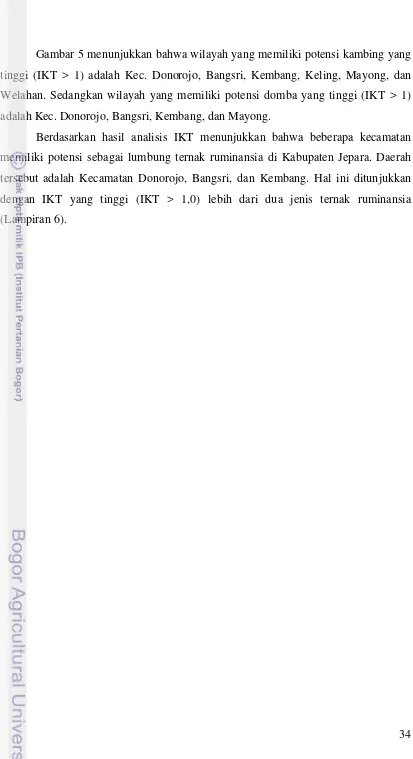

34 Gambar 5 menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki potensi kambing yang tinggi (IKT > 1) adalah Kec. Donorojo, Bangsri, Kembang, Keling, Mayong, dan Welahan. Sedangkan wilayah yang memiliki potensi domba yang tinggi (IKT > 1) adalah Kec. Donorojo, Bangsri, Kembang, dan Mayong.

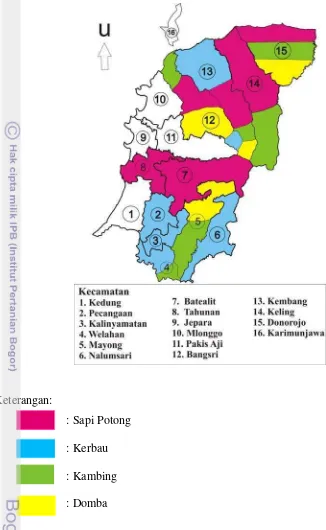

35 Keterangan:

: Sapi Potong

: Kerbau

: Kambing

: Domba

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi dan Evaluasi Ketersediaan Sumber Bahan Pakan Lokal bagi Industri Pakan Ruminansia

Hasil identifikasi sumber bahan pakan lokal meliputi jenis sumber bahan pakan lokal, produksi hasil samping pertanian, produksi hasil samping industri pertanian, indeks konsentrasi produksi pakan (IKPP), dan kesesuaian ternak yang dapat dikembangkan. Sedangkan hasil evaluasi ketersediaan sumber bahan pakan lokal meliputi distribusi ketersediaan hasil samping pertanian, pola ketersediaan hasil samping industri pertanian, dan evaluasi pemanfaatan hasil samping.

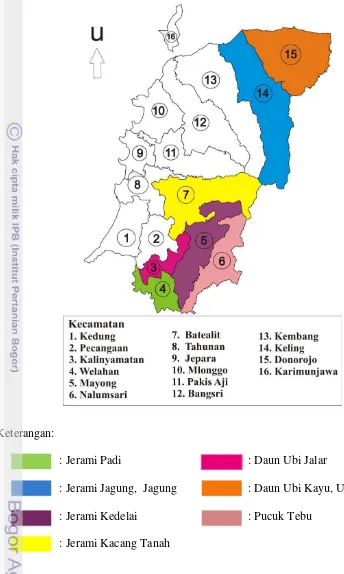

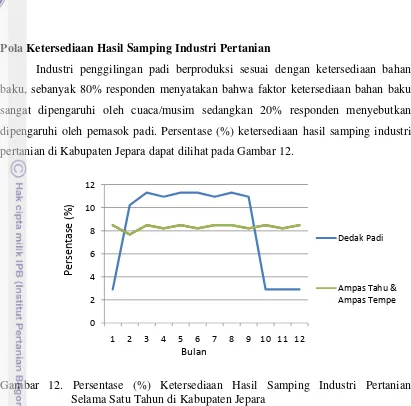

Jenis Sumber Bahan Pakan Lokal

Bahan pakan lokal potensial di Kabupaten Jepara terdiri dari tiga sumber antara lain: Hasil pertanian yaitu jagung dan ubi kayu; Hasil samping pertanian meliputi jerami padi, jerami jagung, jerami kacang kedelai, jerami kacang tanah, daun ubi jalar, daun ubi kayu, dan pucuk tebu; Hasil samping industri pertanian meliputi dedak padi, ampas tahu, dan ampas tempe.

Evaluasi ketersediaan hasil samping pertanian di Kabupaten Jepara dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2011. Berdasarkan pola tanam yang dilakukan oleh petani di Kabupaten Jepara pada saat penelitian berlangsung merupakan musim tanam untuk komoditas padi dan kacang tanah (Distanak, 2011). Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi pertanian khususnya tanaman padi banyak mengalami gagal panen yang sebagian besar disebabkan oleh serangan hama dan penyakit sehingga tidak dapat ditemukan komoditas padi yang produktivitasnya bagus. Selain itu tanaman palawija sangat sedikit ditemui yang akan atau sedang dipanen, oleh karena itu produktivitas dan kualitas hasil samping pertanian diperoleh berdasarkan data sekunder.

37 hasil samping pertanian umumnya dipengaruhi oleh iklim, umur tanaman, dan pemupukan (Sofyan et al, 2000).

Produksi Hasil Samping Pertanian

Produksi potensial hasil samping pertanian adalah produksi hasil samping pertanian yang tersedia sepanjang tahun dengan asumsi tidak ada hasil samping pertanian yang terbuang (Tabrany, et al, 2006). Produksi hasil samping pertanian di suatu wilayah dapat diperkirakan berdasarkan luas lahan panen dari tanaman pangan tersebut (Jayasurya, 2002).

Produksi efektif hasil samping pertanian adalah produksi hasil samping pertanian yang benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak (Tabrany, et al, 2006). Produksi efektif hasil samping pertanian diperoleh dari nilai produksi potensial hasil samping pertanian dikalikan dengan nilai proper use factor (angka manfaat) yaitu untuk jerami padi sebesar 70%, jerami jagung sebesar 75%, jerami kacang tanah sebesar 60%, jerami kacang kedelai sebesar 60%, daun ubi jalar 80%, daun ubi kayu sebesar 30% dan pucuk tebu sebesar 80% (Reksohadiprojo, 1984).

Produksi riil hasil samping pertanian adalah produksi hasil samping pertanian yang tersedia dan benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, produksi riil hasil samping pertanian ini tidak bersaing dengan pemanfaatan lainnya yang menyebabkan hasil samping pertanian tidak tersedia untuk pakan ternak seperti pemanfaatan hasil samping pertanian sebagai bahan bakar dalam pembuatan genteng dan batu bata atau hasil samping pertanian dikirim ke luar daerah yang sudah berlangsung lama. Produksi riil hasil samping pertanian diperoleh dari nilai produksi efektif dikalikan dengan nilai feedstuff use factor (angka manfaat sebagai pakan). Berdasarkan hasil pengamatan di lapang, didapatkan nilai feedstuff use factor(angka manfaat sebagai pakan) Kabupaten Jepara yaitu: jerami padi sebesar 70%, jerami jagung sebesar 91%, jerami kacang tanah sebesar 95%, jerami kacang kedelai sebesar 98%, daun ubi jalar sebesar 90%, daun ubi kayu sebesar 98% dan pucuk tebu sebesar 95%.

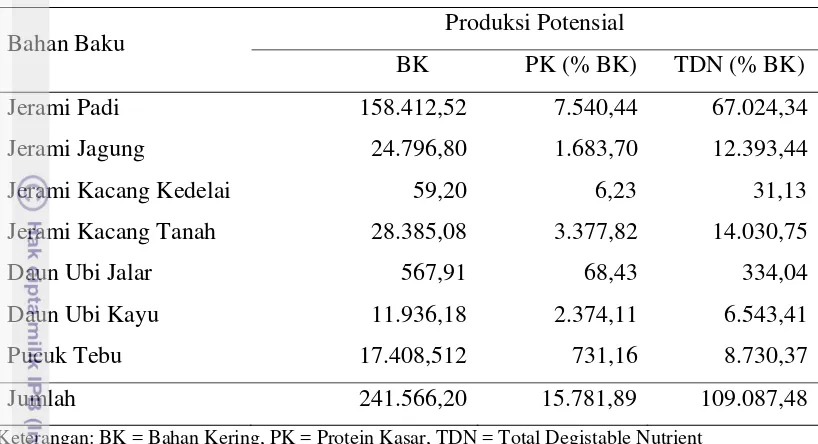

38 Tabel 10. Produksi Potensial Hasil Samping Pertanian Berdasarkan BK, PK (% BK),

dan TDN (% BK) di Kabupaten Jepara (ton/tahun)

Bahan Baku Produksi Potensial

BK PK (% BK) TDN (% BK)

Jerami Padi 158.412,52 7.540,44 67.024,34

Jerami Jagung 24.796,80 1.683,70 12.393,44

Jerami Kacang Kedelai 59,20 6,23 31,13

Jerami Kacang Tanah 28.385,08 3.377,82 14.030,75

Daun Ubi Jalar 567,91 68,43 334,04

Daun Ubi Kayu 11.936,18 2.374,11 6.543,41

Pucuk Tebu 17.408,512 731,16 8.730,37

Jumlah 241.566,20 15.781,89 109.087,48

Keterangan: BK = Bahan Kering, PK = Protein Kasar, TDN = Total Degistable Nutrient

Pada Tabel 10 terlihat bahwa jerami padi merupakan hasil samping pertanian yang paling banyak dihasilkan dibanding dengan hasil samping pertanian yang lain. Persentase produksi potensial jerami padi dari total hasil samping pertanian yang dihasilkan di Jepara berdasarkan BK adalah sebesar 65,58% dari total keseluruhan, berdasarkan PK (%BK) 47,78%, dan berdasarkan TDN (%BK) 61,44%.

Tabel 11. Produksi Efektif Hasil Samping Pertanian Berdasarkan BK, PK (% BK), dan TDN (% BK) di Kabupaten Jepara (ton/tahun)

Bahan Baku Produksi Efektif

BK PK (% BK) TDN (% BK)

Jerami Padi 110.888,76 5.278,31 46.917,04

Jerami Jagung 18.597,60 1.262,78 9.295,08

Jerami Kacang Kedelai 35,52 3,74 18,68

Jerami Kacang Tanah 17.031,05 2.026,69 8.418,45

Daun Ubi Jalar 454,33 54,75 267,24

Daun Ubi Kayu 3.580,85 712,23 1.963,02

Pucuk Tebu 13.926,81 584,93 6.984,30

Jumlah 164.514,92 9.923,42 73.863,80

39 Kendala dalam pemanfaatan jerami padi oleh petani terjadi pada musim penghujan. Pada musim ini petani sudah kebingungan dalam pengeringan padi, sehingga dalam mengeringkan jerami padi tidak dapat tertangani, hal ini menyebabkan sebagian besar jerami padi membusuk dan tidak termanfaatkan. Pemanfaatan jerami padi sebagai pakan ternak biasanya terjadi pada musim panen yang ke dua, dimana pada musim panen ini mulai memasuki musim kemarau sehingga curah hujan mulai berkurang dan pengeringan jerami padi dapat dilakukan. Selain faktor musim, produksi jerami padi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain di antaranya adalah pemotongan hasil panen padi, varietas padi, dan jarak tanam padi (Tabrany, 2006)

Tabel 12. Produksi Riil Hasil Samping Pertanian Berdasarkan BK, PK (%BK), dan TDN (%BK) di Kabupaten Jepara (ton/tahun)

Bahan Baku Produksi Riil

BK PK (% BK) TDN (% BK)

Jerami Padi 77.622,13 3.694,81 32.841,93

Jerami Jagung 16.923,82 1.149,13 8.458,52

Jerami Kacang Kedelai 34,81 3,66 18,31

Jerami Kacang Tanah 16.179,50 1.925,36 7.997,52

Daun Ubi Jalar 408,90 49,27 240,51

Daun Ubi Kayu 3.509,24 697,99 1.923,76

Pucuk Tebu 13.923,53 584,79 6.982,65

Jumlah 128.601,92 8.105,01 58.463,21

Keterangan: BK = Bahan Kering, PK = Protein Kasar, TDN = Total Degistable Nutrient

Produksi riil hasil samping pertanian ini menggambarkan bahwa produksi hasil samping pertanian yang tersedia dan benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak di Kabupaten Jepara berdasarkan BK adalah 43,60% dari produksi potensial yang ada, sedangkan sisanya sebesar 56,40% dimanfaatkan untuk keperluan lain yang menyebabkan hasil samping tidak tersedia sebagai pakan ternak. Produksi riil berdasarkan PK (%BK) sebesar 44,33% dari produksi potensial dan berdasarkan TDN (%BK) sebesar 44,56%.